2 minute read

IfGB-Forum in Graz erfolgeich

Direktor des Munitionslabors der Königlich Britischen Admiralität. Ihm war es gelungen, Aceton bzw. Butanol industriell herzustellen, und zwar auf der Grundlage von Mais mithilfe des Bakteriums Clostridium acetobutylicum. Damit waren die Weichen für die Fabrikation von Sprengstoff und Schießpulver gestellt und Weizmann trug wesentlich zum militärischen Erfolg der Alliierten bei. Es gibt jedoch keine Hinweise darauf, dass auch Fink sich mit dem Gedanken getragen hat, am IfGS entsprechende Forschungsarbeiten durchzuführen. Lothar Jaenicke, späterer Professor am Institut für Biochemie der Universität zu Köln, beschrieb seinen Wegbegleiter Hermann Fink so: „Er ist ein stämmiger, etwas kurzatmiger und jovialer Typ, lebensoffen und vorteilsbedacht, verwandt mit Leuten von Stand und Einfluss, der gastlich und animierend zu feiern wusste.“

Forschungsschwerpunkte der VLB

Im Malzbereich lagen die Forschungsschwerpunkte unter anderem bei der Verwendung von Nacktgerste, beim Eiweißgehalt der Gerste, bei Saatgutfragen, bei der Bestimmung der Keimfähigkeit von Gerste und Darrmalz. Außerdem standen in den 1930er- und Anfang der 1940er-Jahre weiterhin die klassischen Gärprozesse im Brauerei- und Brennereisektor im Mittelpunkt der VLB-Forschung. Noch vor dem Krieg beschäftigte man sich dabei zum Beispiel mit dem Stärke- und Eiweißabbau, der biologischen Säuerung, darüber hinaus mit Oxydasen in Gerste, Malz und Würze, oder der Charakterisierung von Brauereihefen. Es begann die Zeit der Herstellung alkoholfreier Getränke und sogenannter Leichtbiere aus Bierwürze. In den Kriegsjahren wurden Möglichkeiten der Verwendung von Surrogaten anstelle von Malz untersucht. Ein Beispiel: Unter Fink entwickelte die VLB ein Verfahren zur Herstellung eines bierähnlichen Getränks aus Kartoffeln.

Rückbesinnung auf Delbrück

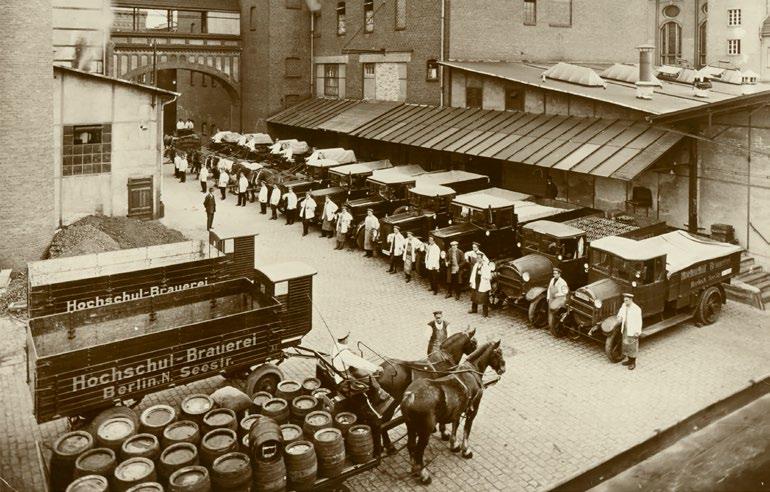

Zwei Jahre vor Ausbruch des 2. Weltkriegs nahm die Deutsche Reichsregierung einen Bedarf an verdaulichem Eiweiß für Mensch und Tier von etwa 3,5 Mio. t an. Schätzungen besagten, dass die dafür notwendigen landwirtschaftlichen Rohstoffe wie Getreide oder Kleie nur zu 80 % erwirtschaftet werden können. Doch die Nationalsozialisten drängten darauf, die Ernährung der Bevölkerung Importunabhängig sicherzustellen. Unter diesem Gesichtspunkt entwickelte das IfGS Verfahren, aus den eiweißhaltigen Abfällen der Bierherstellung oder mittels Züchtung von Wuchshefen auf Basis von Holzzucker diese Eiweißlücke zu schließen. Rund 20 Jahre, nachdem Max Delbrück sich bereits mit dem Thema beschäftigt hatte, griff Hermann Fink dessen Ansätze auf, mikrobielles Eiweiß mithilfe von TorulaHefen auf Basis von Holzzucker zu gewinnen. Dabei folgte Fink dem von Delbrück propagierten Prinzip der natürlichen Reinzucht. Da Fichtenholz bzw. Holzabfälle wenig assimilierbaren Stickstoff enthalten, wurden zunächst Malzkeime in der Phase der Holzverzuckerung zugesetzt. Fink hatte sich außerdem mit der Verwertung von Abfällen aus der Bierherstellung unter besonderer Berücksichtigung der Bierhefe beschäftigt. Schwerpunkt der Forschungsarbeiten des IfGS wurde nun die Züchtung von Wuchshefen auf Basis von Holzzucker und anderer bisher wenig einbezogener Rohstoffe. Damit kam man der Forderung des NS-Regimes nach, die Ernährung der Bevölkerung von Rohstoffimporten unabhängig zu machen. Fink orientierte sich in seinen Arbeiten zur Entwicklung von Holzzuckerwürze an dem Verfahren der Deutschen Holzverzuckerungs- und Chemischen Fabrik in Tornesch und verwendete Torula utilis. Vergleichende Untersuchungen mit Bierhefe hatten ergeben, dass diese Tornesch-Hefe hinsichtlich der Parameter Stärkewert, Eiweißverdaulichkeit und Nährwirkung der Brauereihefe gleichzusetzen ist. Es kam zum Bau einer kleintechnischen Versuchsanlage im 8000-l-Maßstab, in der aus 100 kg vergärbarem Zucker zwischen 51,3 und 60,1 kg Hefetrockensubstanz bei einem Eiweißgehalt zwischen 51,3 und 57,9 % erzielt werden konnten. Diese Arbeiten endeten jedoch aufgrund der Kriegseinwirkungen am Standort Berlin Seestraße in den Jahren 1943 und 1944.

Die Nachkriegsjahre skizzieren wir in Teil 3 der VLB-Chronik, der voraussichtlich in der Ausgabe 4 des Brauerei Forums am 23. April erscheint.