Das Wort hast du sicher schon einmal gehört. Es kommt aus der alten lateinischen Sprache und bedeutet: „herausschicken“ oder „ausstoßen“. Genauer gesagt werden Teilchen, Stoffe oder Strahlung in die Atmosphäre hinausgestoßen.

Es gibt Emissionen aus der Natur, wie Ruß und Asche, oder Kohlendioxid aus Vulkanausbrüchen oder Waldbränden.

Auch die vielen Gase, Giftstoffe und Teilchen, die durch menschliche Aktivitäten in die Umwelt gelangen, zählen dazu.

Die große Menge an Emissionen von Treibhausgasen verursacht die globale Erwärmung und den Klimawandel.

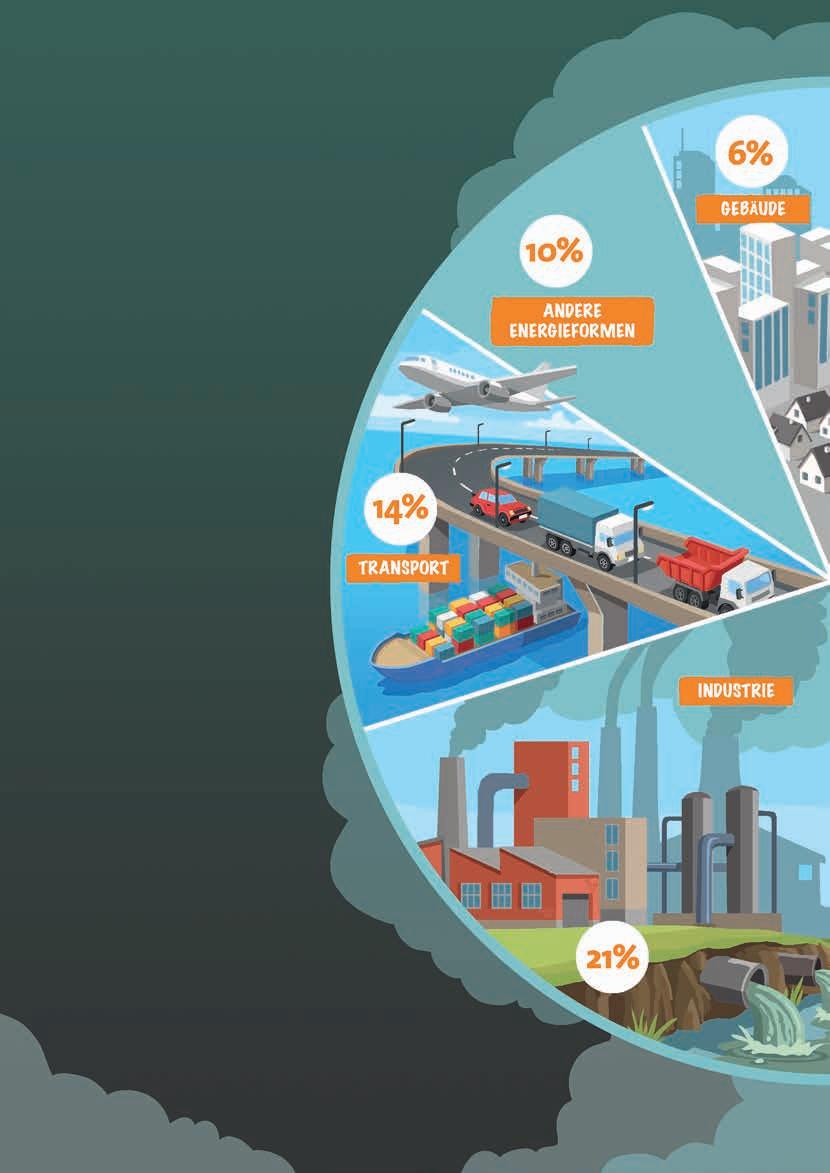

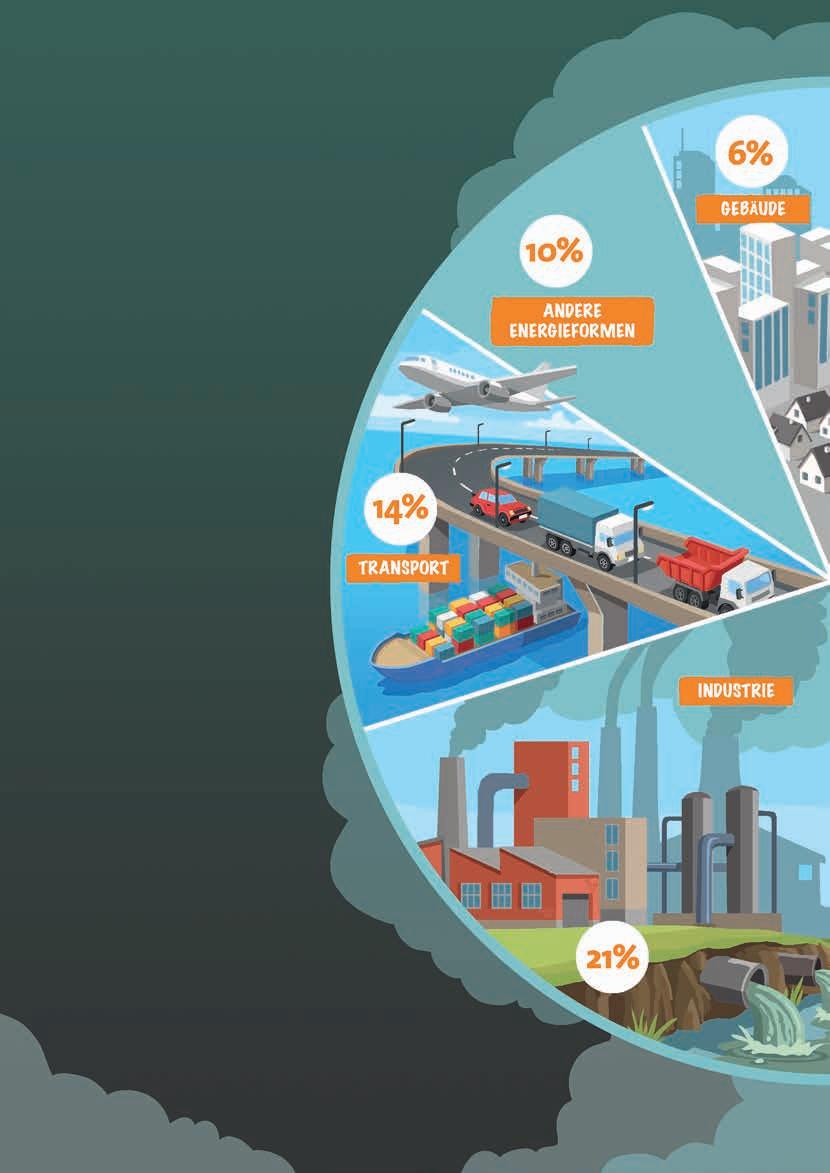

Vor allem diese Akteure sind verantwortlich:

25% Elektrizitäts- und Energiewirtschaft

24% Land- und Forstwirtschaft, Viehhaltung, Landnutzung

21% Industrie

14% Verkehr und Transport

10% Bauwirtschaft, andere Energieformen

6% Gebäudenutzung

Bei ihrer Verbrennung oder Verrottung setzen nachwachsende Brennstoffe nur jene Menge Kohlendioxid frei, die sie während ihres Wachstums gebunden haben.

Fossile Brennstoffe dagegen entlassen bei der Verbrennung jenes Kohlendioxid, welches vor vielen Millionen Jahren gebunden wurde. Somit holen wir riesige Mengen von Kohlendioxid aus der Vergangenheit und belasten damit jetzt unsere Lufthülle.

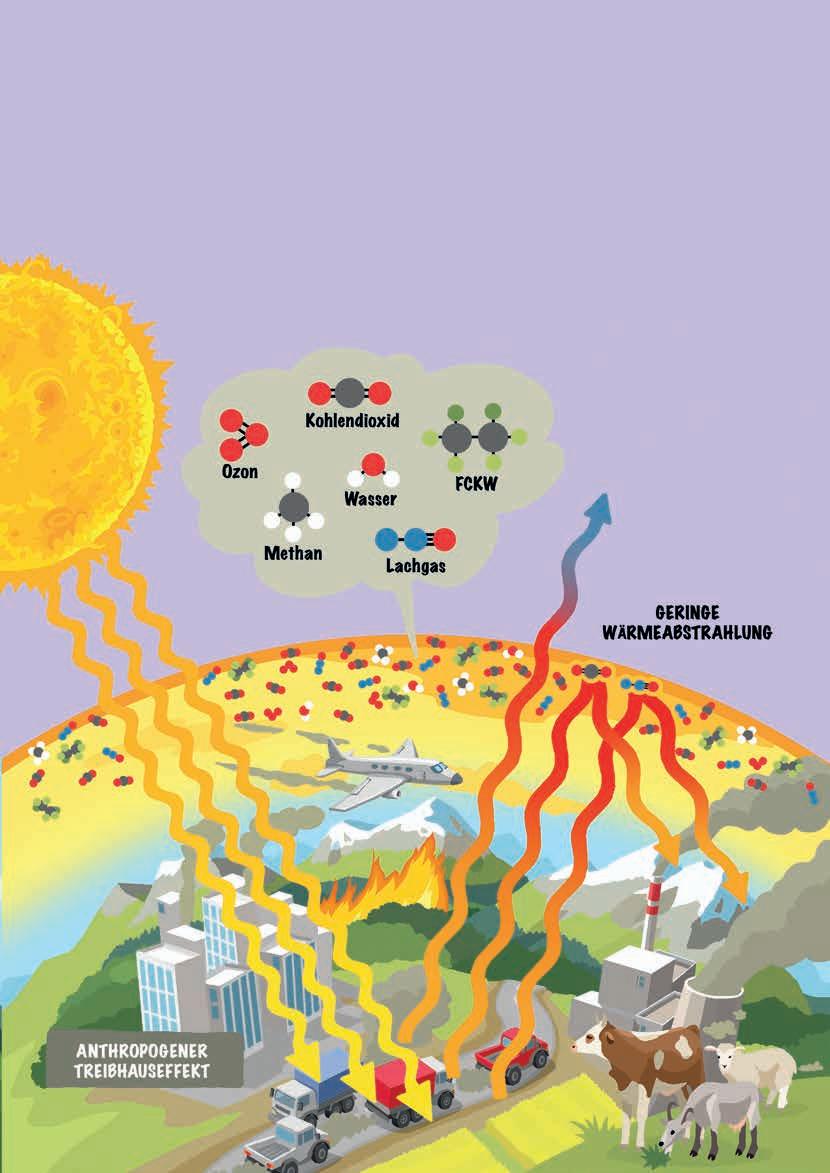

Die natürlich vorkommenden Treibhausgase in der Luft schützen uns vor der Kälte des Weltraums. Wie in einem Treibhaus sorgen sie für angenehme Temperaturen auf der Erde.

Ein Glashaus hast du vielleicht schon einmal in einer Gärtnerei gesehen. Darin wird Obst und Gemüse angebaut. Die Sonne strahlt durch das Glas hinein. Im Inneren erwärmt sich die Luft, und die Pflanzen können bei angenehmen Temperaturen wachsen. Draußen ist es kalt. Das Glas verhindert, dass die Wärme entweicht.

Du kannst zwischen dem natürlichen Treibhauseffekt und dem vom Menschen verstärkten Treibhauseffekt (anthropogener Treibhauseffekt) unterschieden.

Die Sonne schickt Lichtstrahlen auf die Erde. Sie erwärmen den Boden und die Ozeane. Von dort steigen dann Wärmestrahlen auf und erwärmen die Luft. Die meisten Strahlen düsen wieder ab ins Weltall. Doch einige Wärmestrahlen stoßen gegen Treibhausgase. Diese wirken wie das Glas eines Treibhauses. Sie schicken die Wärmestrahlen wieder zurück auf die Erde. So geht nicht die ganze Wärme verloren und es ist auf der Erde für alle Lebewesen angenehm warm.

Der natürliche Treibhauseffekt ist lebensnotwendig. Aber seit der Industrialisierung nimmt die Menge der Treibhausgase stark zu. Diese vielen Treibhausgase bilden eine dichte Hülle um die Erde. Sie lassen immer weniger Wärmestrahlen in den Weltraum entweichen. Die große Menge an Treibhausgasen lässt die Erde buchstäblich „heiß laufen“. In 200 Jahren ist die weltweite, durchschnittliche Temperatur um mehr als 1 Grad Celsius angestiegen. In den Alpen sind es sogar 2 Grad Celsius. Das klingt sehr wenig. Aber auf das weltweite Klima hat es großen Einfluss.

Die Alpen erstrecken sich quer durch Mitteleuropa. Kein anderes Hochgebirge der Erde ist von so vielen Menschen bewohnt und wird von so vielen Touristen besucht. Der Alpenraum wird vom Menschen seit Jahrtausenden stark verändert und gestaltet.

In den Alpen wirkt sich der Klimawandel deutlich stärker aus als überall sonst auf der Erde – warum eigentlich?

Im Gebirge prallt polare Kaltluft aus dem Norden auf heiße Luft aus der Sahara. Vom Westen strömt die milde Feuchtigkeit vom Atlantik gegen die klirrende Kälte im Winter und die glühende Hitze im Sommer aus dem Osten. Dieser wilde Mix bildet das Klima der Alpen.

passiert,

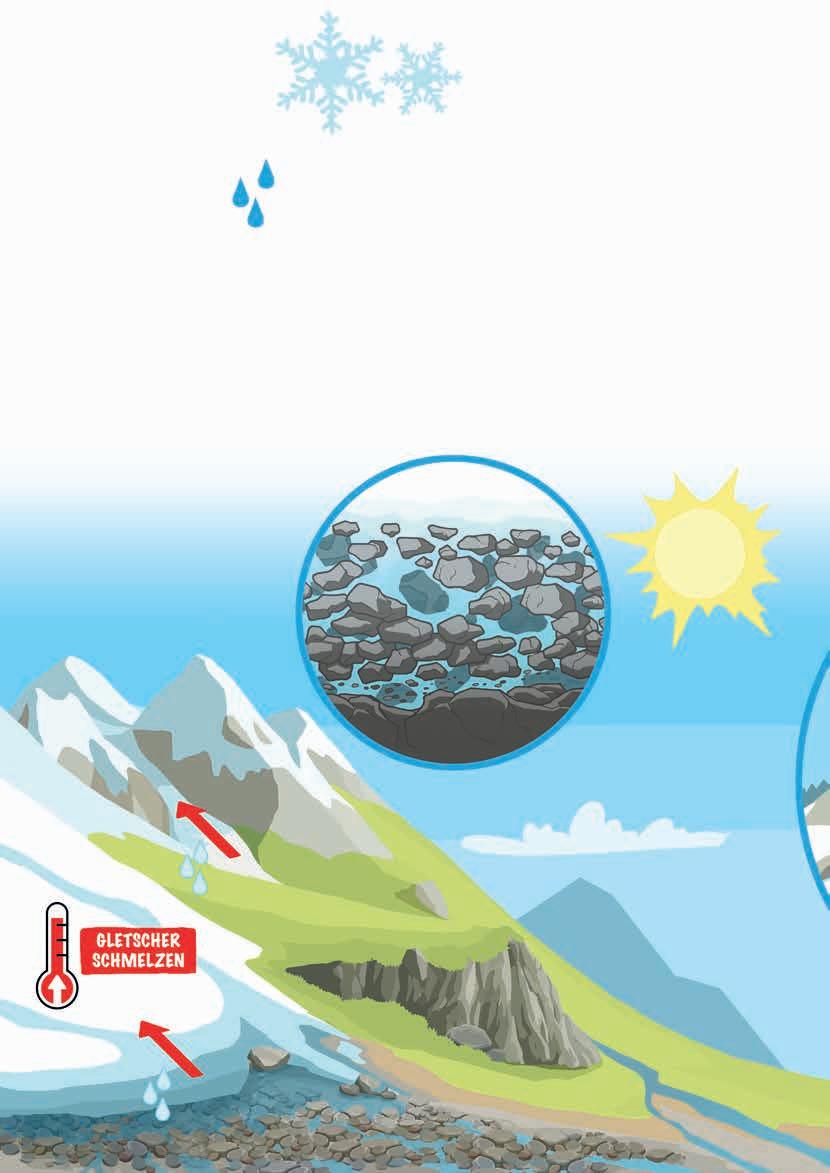

Allgemein gilt: Über Landmassen ist die Erwärmung stärker als im globalen Mittel. In Gebieten, wo Schnee und Eis liegt, wird das noch verstärkt. Denn je geringer und kürzer die Schnee- und Eisbedeckung ist, desto mehr kann sich das schnee- und eisfreie Land erwärmen. In den Alpen zeigen sich die Veränderungen durch die Klimaerwärmung am deutlichsten. Durch die dichte Besiedelung und durch die große Menge an Verkehr wird das Gebirge besonders stark erwärmt. Die großen Gletscher schrumpfen besonders schnell. Auch die Grenze zum Permafrost wandert nach oben.

Die Folgen des Rückgangs der Eismassen sind vermehrte Fels- und Bergstürze. Durch die Zunahme der Starkniederschläge gibt es auch häufiger Abgänge von Muren.

In den Alpen leben besonders viele Menschen. Dazu kommen jedes Jahr unzählige Urlauber. Unmengen an Lastkraftwägen rollen über die großen Transitautobahnen kreuz und quer durch das Bergland. Fast jeder ist mit dem Auto unterwegs. Haushalte, Industrie und Tourismusbetriebe heizen im Winter. All das schleust Kohlendioxid und Wärme in die Alpen. Deshalb stieg hier die Temperatur in den letzten 250 Jahren um knapp 2 Grad an. Zum Vergleich: weltweit nur etwa 1 Grad.

Die Temperaturen sind im Vergleich zum Weltdurchschnitt doppelt so stark gestiegen.

Der Klimawandel bringt den Alpen extreme Wetterereignisse. Plötzlich kann es ganz viel regnen, oder sehr lange sehr trocken sein. Mit den Wetterextremen kommen die Naturgefahren. Sie verursachen gewaltige Schäden.

Heftige und lange Regenfälle Sie führen zu Murgängen, Hangrutschungen und Hochwasser.

Dürren über Wochen Wochenlange Trockenheit + große Hitze = schwere Dürreperiode. Hitze und Wind trocknen Böden und Pflanzen aus. Die Brandgefahr für Felder und Wälder steigt rasant.

Lange Vegetationsperioden brauchen mehr Wasser

In einem wärmeren Klima dauert die Wachstumszeit länger als bei kühlem

Klima. Die Pflanzen treiben im Frühling früher aus und gehen später in die Winterruhe. Dadurch entnehmen sie den Böden über längere Zeit hinweg Wasser. Der Boden trocknet aus.

Wenn es längere Zeit nicht regnet, saugen die Pflanzen die letzte Feuchtigkeit aus dem Boden. Während einer Hitzeperiode gibt es irgendwann kein Wasser mehr im Erdboden, und die Pflanzen trocknen aus. Zuerst werden die Gräser und Stauden welk.

Bald folgen Büsche, und zuletzt die Bäume. Dann braucht es nur einen Funken, und die Wälder beginnen zu brennen. Allerdings nicht von alleine. Die häufigsten Ursachen sind rücksichtslose Menschen, die mit offenem Feuer hantieren oder glühende Zigaretten wegwerfen.

Orkanartige Stürme

In den letzten Jahren zogen immer öfter heftige Stürme über das Land. Die Starkwinde richten enorme Schäden an: sie reißen Dächer von den Häusern, lassen Bäume auf Gebäude und Autos stürzen, sorgen für Stromausfälle, Bahn- oder Straßensperren.

Hitze und lange Dürrezeiten beeinflussen die Vegetation. Besonders stark werden die Wälder geschädigt. Die Bäume werden anfälliger für Krankheiten und Schädlinge. Kranke Wälder können uns Menschen aber nicht mehr vor Naturgefahren schützen.

Wenn sich die Temperatur im Gebirge ändert, dann wandern auch andere Pflanzen und Tiere in die Alpen ein. Diese neuen Lebewesen aus anderen Ländern und Regionen verdrängen heimische Arten und ziehen Schädlinge und Krankheiten an.

Wenn der Permafrost zu tauen beginnt, muss mit vermehrtem Steinschlag und Felssturz gerechnet werden. Wütet auch noch starker Regen, wird lockerer Gesteinsschutt aus dem Hochgebirge ins Tal gerissen. Es bilden sich gewaltige Steinlawinen und Muren.

Darunter versteht man Boden oder Fels, der das ganze Jahr über gefroren ist. Dieser Dauerfrost ist wie eisiger Klebstoff zwischen den Felsstücken. In den Alpen kann das Eis bis 80 Meter und mehr vordringen. Wenn es sehr kalt ist, dann bleibt das Gemisch aus Eis, Felsen und Gestein fest und stabil.

Auf der Erde wird es immer wärmer –besonders in den Alpen. Die Hitze der Sommer und die warmen Winter lassen die großen Eisfelder schmelzen. Während der letzten 100 Jahre sind die Gletscher schon über die Hälfte kleiner geworden. Übrig bleibt ein gewaltiger Haufen an losem Gestein, Sand, Schotter, Kies und Felsblöcken, den der Gletscher im Laufe von Jahrhunderten abgetragen und zusammengeschoben hat.

Wird es weltweit wärmer, steigt die Luftfeuchtigkeit auch im Winter, und damit nehmen die Niederschläge zu. Im Mittelgebirge wird der Winter kürzer und wärmer werden, die Schneefallgrenze in die Höhe klettern und die Niederschläge unter 1.800 Metern meist als Regen statt Schnee fallen. In der winterlichen Jahreszeit gibt es so gut wie keine Pflanzen am Boden, die den Regen auffangen könnten. Trotz milder Temperaturen kann der Boden in der Nacht frieren. Dann versickert das Wasser nicht, sondern führt zu Sturzfluten, Murgängen und Hochwasser.

Im Hochgebirge wird auch in Zukunft Schnee fallen. Viel Schnee! Denn wärmere Luft kann viel mehr Wasserdampf aufnehmen. Oberhalb der Waldgrenze, auf etwa 2.000 Metern, wird der viele Wasserdampf für eine Zunahme der Schneefälle sorgen. Dann gibt es meterhohe und tonnenschwere Schneedecken, die als Lawinen ins Tal donnern können.

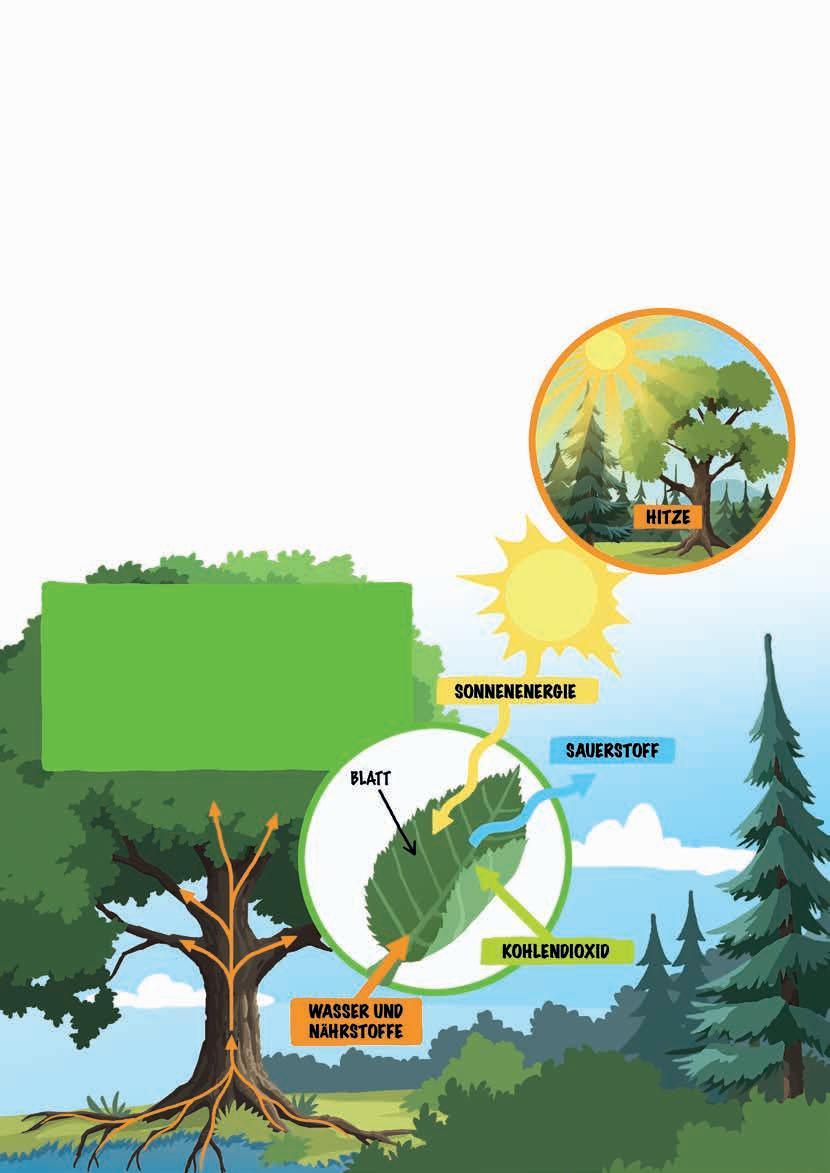

Neben den riesigen Ozeanen sind die Wälder die wichtigsten natürlichen Klimaanlagen der Erde. Deshalb nennt man sie auch grüne Meere.

Die Pflanzenwelt der Wälder kühlt die Umgebung durch natürliche Verdunstung. Warst du schon einmal an einem heißen Tag in einem dichten Wald? War es angenehm kühl und frisch? Die Bäume eines Waldes sind geradezu magische Lebewesen. Sie speichern das Kohlendioxid, das wir Menschen produzieren. Sie reinigen die Luft von Feinstaub, und produzieren nebenbei unseren Sauerstoff. Bis zu 1.000 Jahre alt können sie werden.

Fast die Hälfte des österreichischen Waldes ist Schutzwald. Er schützt Mensch und Lebensraum vor Naturgefahren. Die kräftigen Bergwälder schützen Gebäude, Häuser, Siedlungen und Fabriken, aber auch Infrastruktur wie Straßen oder Bahnlinien, vor Lawinen, Steinschlag, Muren und auch Hochwasser. Erst die Schutzwälder ermöglichten eine dauerhafte Besiedelung des Alpenraumes. Bäume als CO2-Speicher Bei der Fotosynthese entnehmen die Blätter der Bäume aus der Luft das Kohlenstoffdioxid. Denn Bäume ernähren sich von Kohlenstoffdioxid und Wasser. Mit Hilfe von Sonnenlicht und Wasser produzieren sie dann nicht nur Sauerstoff, sondern auch Holz.

Die Wälder auf unserem Planeten sind wichtige Klimaschützer. Jedoch sind sie selbst stark von der Erwärmung bedroht. In den letzten Jahrzehnten macht der Klimawandel den Pflanzen unserer Bergwälder mächtig zu schaffen. Denn heiße, von Dürre geplagte Frühlinge und Sommer stressen den Wald so richtig.

Auf Hitze und Durst reagieren wir Menschen mit Müdigkeit und Unruhe, und wir können uns schlechter konzentrieren. Genauso ergeht es den Bäumen im Wald. Die Blätter werden welk und können nicht mehr richtig atmen. Und sind die Bäume erst geschwächt, werden sie anfälliger für Krankheiten, Pilzbefall und Schädlinge. Dann kämpfen sie ums Überleben.