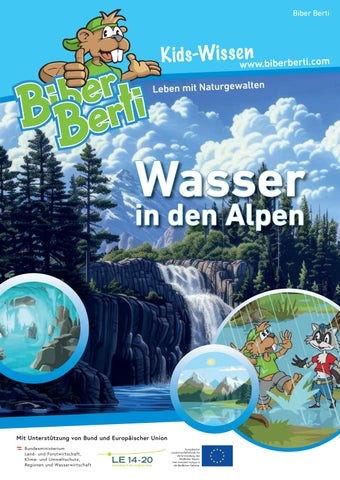

Ist Wasser, dass nach Regenfällen oder bei der Schneeschmelze in die Bodenporen eintröpfelt. Wie viel Wasser in einem Boden versickern kann, hängt von der Bodenart ab. Sickerwasser ist die Quelle für die Neubildung von Grundwasser.

Ist Wasser in den Hohlräumen der Erdrinde. Zum unterirdischen Wasser zählt z.B. das Sickerwasser und das Grundwasser.

Nicht alles Wasser rinnt oberirdisch in einen Bach. Viel Regenwasser versickert im Erdboden oder in den Spalten und Ritzen der Felsen. Je nachdem, ob der Boden aus lockerem Sand oder Schotter oder aus dichtem Erdreich besteht, gelangt das Wasser schneller oder langsamer nach unten. Fast ein Drittel des Süßwassers der Erde wird als Grundwasser gespeichert. Irgendwann tritt es als Quelle wieder an die Erdoberfläche.

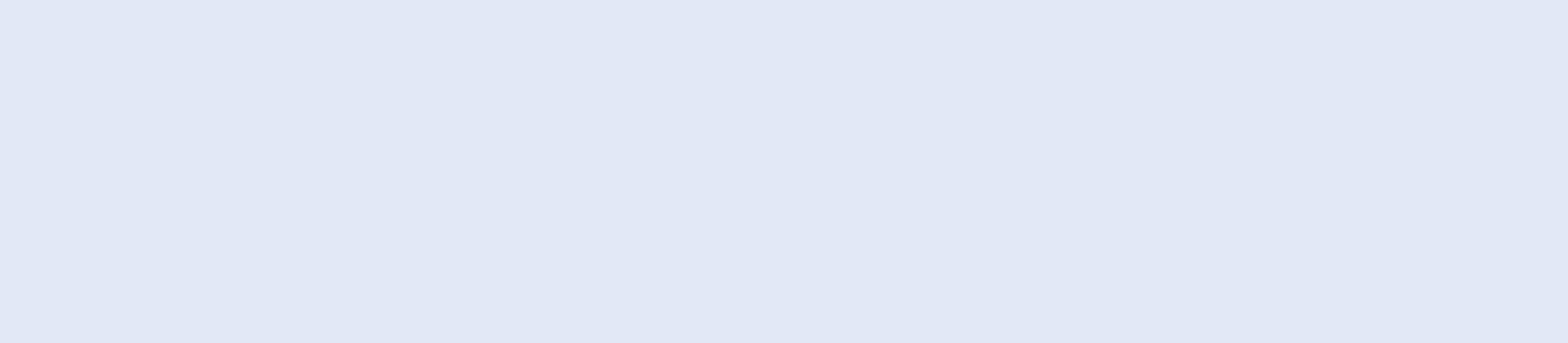

Im porösen Kalkgestein sucht sich das Regenwasser einen Weg durch die Löcher im Gestein. Da Regenwasser leicht sauer ist, weil es gelöstes Kohlendioxid enthält, löst es das Kalkgestein der Alpen auf. Dabei entstehen Höhlen. Über viele Millionen Jahre hinweg gräbt sich das Wasser tief in den Kalk ein. Dabei werden die Höhlen immer größer. Zeitweise füllen sich diese Hohlräume wieder mit Wasser. Wenn das Wasser einen Abfluss findet, rinnt es aus dem Hohlraum. So werden die Höhlen immer größer.

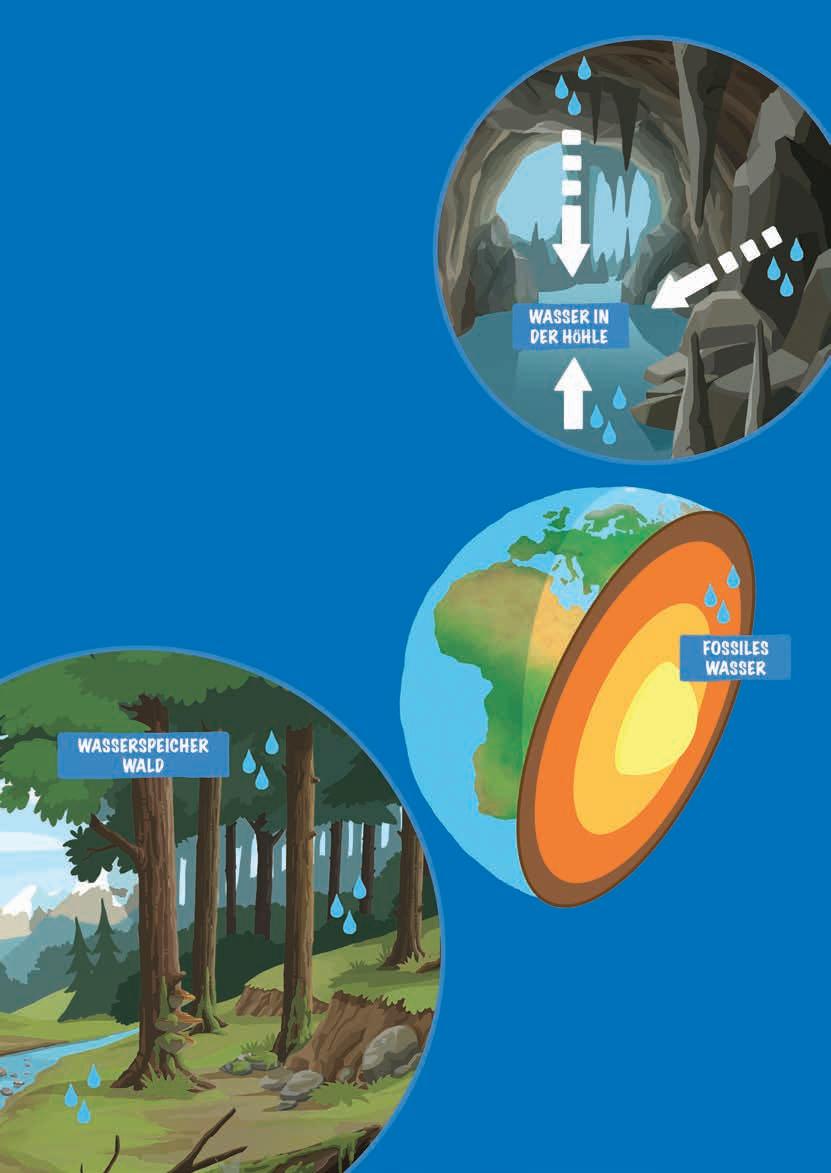

Wald – ein Wasserspeicher

Wenn Besitzer ihren Wald nachhaltig nutzen, das heißt nur so viel Holz herausschlagen wie in der gleichen Zeit nachwächst, dann zählt auch dieser Wald zu einem der wichtigsten Wasserspeicher der Alpen. Denn ein Kubikmeter Waldboden kann bis zu 200 Liter Wasser speichern. Die Schönheit dieser wasserreichen Wälder ist unübersehbar.

Dieses Wasser stammt aus dem Erdinneren. Während der Entstehung der Erde wurde es im Inneren eingeschlossen und hat das Erdinnere seitdem nicht verlassen. Es war noch nie an der Oberfläche. Weder als Süßoder als Seewasser noch als Regen, Schnee oder Eis.

Wie riesige Flüsse durchqueren Meeresströmungen alle fünf Ozeane. Gewaltige Wassermassen werden dabei rund um den Globus transportiert. Dieses Wasserband ist bis zu 200 Kilometer breit und viele Hundert Meter tief. Das Wasser nimmt auf seiner Reise Sauerstoff und Nährstoffe mit. Schiebt aber auch Wärme rund um die Erde.

Wieso strömt das Wasser?

Genauso wie die Luft werden auch die Meeresströmungen durch unterschiedliche Temperaturen auf der Erdkugel angetrieben. Das warme Wasser strömt an der Oberfläche vom Äquator in Richtung der kalten Pole. Auch heftige Winde setzen die Wassermassen in Bewegung und erzeugen meterhohe Wellen. Die uns schon bekannte Corioliskraft ist ebenfalls an den großen Strömungen der Ozeane beteiligt. Dann hat auch noch der Mond seine Finger im Spiel. Durch seine Anziehungskraft auf die Erde entstehen Ebbe und Flut. Dabei schwappt das Wasser der Ozeane und Meere wie in einer Badewanne hin und her. Durch kalte und warme Gebiete in den Ozeanen verändert sich auch noch der Salzgehalt in den Meeren. Im Arktischen Ozean (Nordpol) gefriert das Wasser an der Oberfläche. Das Salz gefriert jedoch nicht, es bleibt im Meereswasser und erhöht den Salzgehalt.

Im Nordpol-Ozean ist das Wasser sehr kalt und jetzt auch sehr salzig. Dieses Wasser ist schwer und sinkt Tausende Meter tief bis auf den Meeresgrund.

An der Oberfläche kommt immer wärmeres Wasser vom Äquator nach. Im kalten NordPolarmeer kühlt es ab und sinkt wieder ab.

Hier beginnt die Reise als Golfstrom. 1 6 3 7 4 5 2

Das kalte Wasser strömt am Grund des Atlantiks nach Süden, bis in den Antarktischen Ozean (Südpol).

Von hier geht es in den Indischen Ozean und in den Pazifischen Ozean.

In diesen Weltmeeren kommt das Wasser wieder in Äquatornähe. Dort wärmt es sich wieder auf.

Dann fließt es weiter an der Oberfläche als warmer Strom zurück bis zum Atlantik

Die Alpen sind ein großes Gebirge in Europa, das wichtig für das Klima und die Wasserversorgung ist. Hier trifft feuchte Luft aus dem Atlantik und dem Mittelmeer auf die Berge. Die Luft steigt auf, kühlt ab, es bilden sich Wolken, und Regen oder Schnee fällt. Dieses Wasser fließt dann in die Täler hinab.

Die Alpen werden oft „Wassertürme“ genannt, weil sie viel Wasser speichern. Regen und schmelzender Schnee füllen Bäche, Flüsse und Seen. Große Flüsse wie der Rhein, die Donau und der Po entspringen hier. Städte wie Wien und München beziehen ihr Trinkwasser aus den Alpen.

Wenn im Frühling der Schnee schmilzt, gibt es viel Schmelzwasser, das in Bäche und Flüsse fließt. Dieses Wasser versorgt Menschen, Tiere und Pflanzen. Selbst in heißen Sommern sorgt das schmelzende Eis der Gletscher für genug Wasser.

In den Alpen regnet und schneit es viel. Durchschnittlich fallen pro Jahr etwa 2.000 Millimeter Niederschlag, in manchen Gegenden sogar bis zu 4.000 Millimeter. Im Winter fällt in den Alpen viel Schnee. Es bildet sich eine dicke Schneedecke, die im Frühling schmilzt und Wasser freigibt. Der Schnee schützt auch Pflanzen vor der Kälte.

Je höher man in die Berge aufsteigt, desto kühler wird es und der Luftdruck sinkt. Denn warme Luft dehnt sich aus, ist leichter und steigt auf: Der Luftdruck am Boden sinkt. Kalte Luft dagegen ist schwerer und fällt nach unten: Der Luftdruck in Bodennähe steigt. Die Temperatur ist für den Wasserdampf verantwortlich und auch für den Wärmehaushalt von Lebewesen, Pflanzen und Tieren entscheidend.

Das Klima in den Alpen wird als Hochgebirgsklima bezeichnet. Es ist in den unterschiedlichen Regionen sehr verschieden. Das alpine Klima ist eine außergewöhnliche Vielfalt zwischen dem kalten Eisklima der Gletscherregionen und dem mediterran gefärbten Klima der südlichen Täler. In höheren Lagen ist es kälter und der Luftdruck ist niedriger. Die Sonne scheint oft intensiver und der Wind weht stärker. Es entstehen auch in kleinen Gebieten Hangwinde, Berg- und Talwinde. Diese Bedingungen sind für Pflanzen, Tiere und Menschen, die in den Bergen leben, eine Herausforderung.

Die Alpen sind eine wichtige Wasserquelle für ganz Europa. Sie versorgen viele Menschen mit Trinkwasser und helfen der Landwirtschaft. Ohne das Wasser aus den Alpen wären viele Gebiete in Europa trockener. Die Alpen sammeln das Wasser und speichern es, was besonders in trockenen Zeiten lebenswichtig für Mensch, Tier und Pflanze ist.

Höhlen sind das Ergebnis meist Millionen Jahre dauernder Prozesse in der Natur. Es sind kalte, dunkle und feuchte Orte, die für uns Menschen sehr geheimnisvoll sind. Im Alpenraum gibt es viele Höhlen, von denen einige erforscht, andere noch unentdeckt sind. In Österreich gibt es etwa 14.000 bekannte Höhlen, in der Schweiz ungefähr 11.000. Die Wissenschaftler, die Höhlen erforschen, nennt man Speläologen.

1. Primärhöhlen entstehen gleichzeitig mit dem Gestein, das sie umgibt. Ein Beispiel dafür sind Lavahöhlen, die bei einem Vulkanausbruch entstehen, wenn flüssige Lava abfließt und eine röhrenartige Höhle hinterlässt.

2. Sekundärhöhlen entstehen erst später, meist durch die Kraft des Wassers. Diese Höhlen sind viel jünger als das Gestein um sie herum.

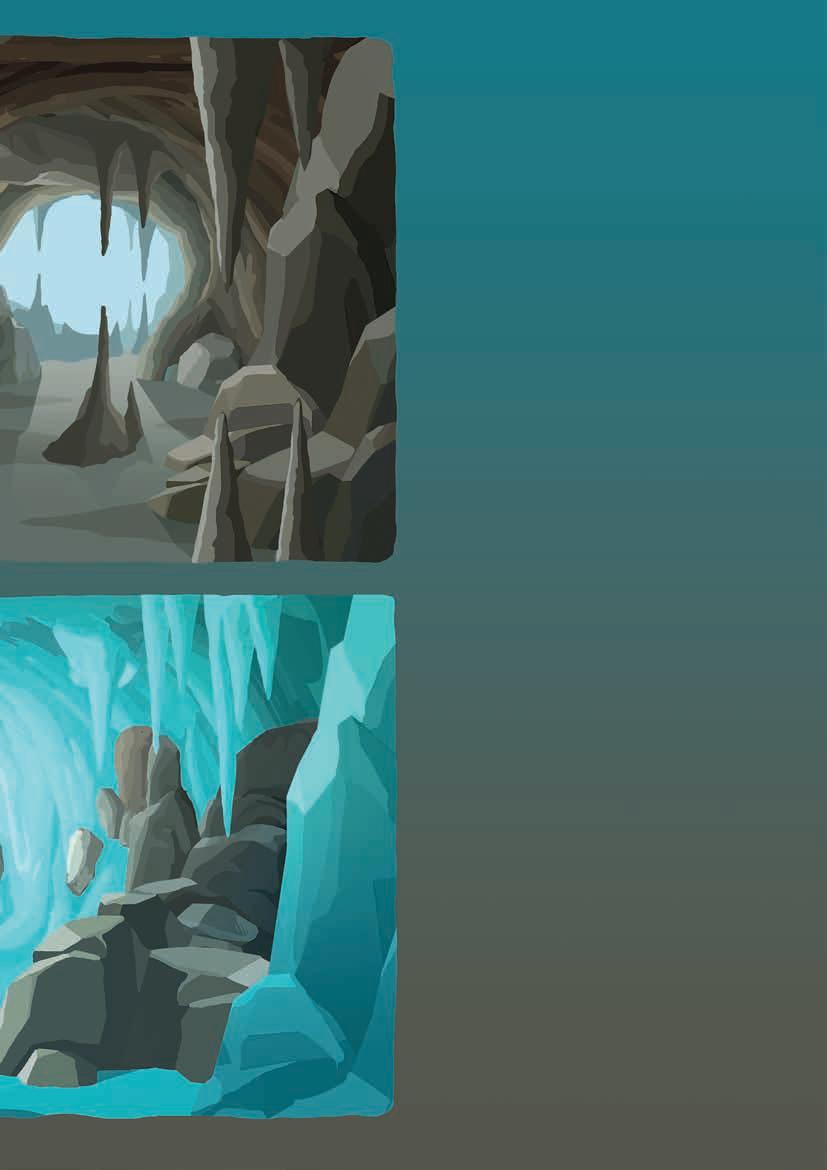

Tropfsteinhöhlen

Tropfsteinhöhlen wirken wie eine Märchenwelt. Hier tropft kalkhaltiges Wasser von der Decke. Langsam bildet sich ein Stalaktit, der von der Decke nach unten wächst. Auf dem Boden bildet sich ein Stalagmit, der nach oben wächst. Beide Gebilde wachsen sehr langsam, nur etwa 0,5 bis 1 Millimeter pro Jahr.

Eishöhlen

Eishöhlen sind besondere Höhlen, in denen die Temperatur immer unter 0 Grad bleibt. Sie haben oft mehrere Eingänge, sodass ein Luftzug wie in einem Kamin entsteht. Im Winter dringt kalte Luft in die Höhle ein und kühlt sie weiter ab. Im Frühjahr gefriert Schmelzwasser, das durch Felsritzen eindringt, und bildet wunderschöne Eisformen.

Höhlen, die man besichtigen kann

Diese Höhlen bieten faszinierende Einblicke in die Unterwelt der Alpen und sind beliebte Ausflugsziele.

Österreich:

• Lamprechtsofenhöhle (Salzburg): Mit über 1.600 Metern die tiefste Höhle Europas.

• Katerloch (Steiermark): Die tropfsteinreichste Höhle Österreichs.

• Gasselhöhle (Oberösterreich): Gilt als die schönste Tropfsteinhöhle in den Nördlichen Kalkalpen.

• Dachstein-Eishöhle (Oberösterreich): Eine beeindruckende Eishöhle im HallstattDachstein-Gebiet.

• Dachstein-Mammuthöhle (Oberösterreich): Ebenfalls im Hallstatt-Dachstein-Gebiet, eine riesige Höhle mit beeindruckenden Gängen.

• Hundalm-Eis- und Tropfsteinhöhle (Tirol): Diese Höhle vereint Eisfiguren und Tropfsteine.

• Grasslhöhle (Steiermark): Die älteste Schauhöhle Österreichs, bekannt für ihre Tropfsteine.

• Lurgrotte Peggau (Steiermark): Die größte aktive Wasserhöhle Österreichs, durchflossen vom Lurbach.

Deutschland / Bayern:

• Riesending-Schachthöhle: Tiefste Höhle Deutschlands

• Sturmannshöhle: Wasserhöhle im Allgäu, durch die ein Bach fließt.

• Wendelsteinhöhle: Höchstgelegene Karsthöhle in Bayern.

• Schellenberger Eishöhle: Einzige Eishöhle in den Deutschen Alpen.

Schweiz:

• Kristallhöhle Kobelwald (St. Gallen): Eine Höhle mit einem Bach und einem Wasserfall. Die Wände sind mit glänzenden Kristallen bedeckt.

• Lac Souterrain de St-Léonard (Wallis): Der größte unterirdische See Europas mit 300 Metern Länge.

• Apollohöhle (Graubünden)

Permafrost ist gefrorener Boden, der für die Stabilität der Berge wichtig ist. Er hilft, die Landschaft zu formen und zeigt uns, wie sich das Klima verändert. In den Alpen gibt es viele Gebiete mit Permafrost, die eine bedeutende Rolle für die Natur und die Sicherheit der Menschen spielen.

Permafrost ist eine besondere Art von Boden, der mindestens zwei Jahre lang gefroren bleibt. Man findet ihn vor allem in den Bergen der Alpen, ab etwa 2.400 Metern Höhe. Der Boden kann aus Gestein, Schutt oder Erde bestehen und enthält Eis. Wenn es im Sommer warm wird, taut nur die oberste Schicht des Permafrostbodens auf, die man die Auftauschicht nennt. Diese Schicht kann zwischen einem halben und ein paar Metern dick sein. Darunter bleibt der Permafrost aber das ganze Jahr über gefroren und kann bis zu 80 Meter tief in den Boden reichen.

Permafrost spielt eine wichtige Rolle in den Alpen. Er stabilisiert Felsen und Schutthalden, das sind Ansammlungen von Steinen und Schutt. Wenn der Permafrost auftaut, können Felsen und Geröll ins Rutschen kommen, was zu Erdrutschen führen kann. Außerdem ist Permafrost ein Hinweis auf den Klimawandel. Wenn die Temperaturen steigen, schmilzt der Permafrost schneller, und schneller, was gefährlich werden kann.

Permafrost ist oft unsichtbar, weil er sich unter der Erde oder im Fels befindet. Manchmal kann man ihn aber sehen, wenn er in Blockgletschern auftritt. Blockgletscher sind langsam fließende Massen aus einer Mischung von Eis, Felsen und Schutt. Sie bewegen sich wie Gletscher ins Tal.

In den Alpen gibt es mehr Permafrostflächen als Gletscher. Besonders der Alpenhauptkamm, der Hauptgebirgszug der Alpen, ist fast vollständig von Permafrost bedeckt, vor allem ab einer Höhe oberhalb der Frostgrenze, Diese liegt in den Alpen in etwa 3.000 Metern. Permafrost ist wichtig für die Landschaft und beeinflusst, wie sich die Natur entwickelt.

Die Hauptfaktoren, die bestimmen, wo es Permafrost gibt, sind die Lufttemperatur und die Bodenbeschaffenheit. In den Nordhängen der Alpen beginnt der Permafrost oft schon ab 2.400 Metern, während er an den Südhängen erst ab 3.000 Metern auftritt. Die Temperatur des Bodens und wie viel Sonne auf ihn scheint, sind also sehr wichtig.

Am Boden angekommen, bildet sich aus den leichten Schneeflocken eine dichte Schneedecke. Liegt der Schnee einmal am Boden, verändert er sich schon wieder. Der Schnee sackt zusammen und wird dichter. Dabei brechen die feinen Kristallspitzen ab.

Auf den ersten Blick sieht Schnee eigentlich immer gleich aus. Doch es gibt ganz unterschiedliche Schneearten. Es kommt darauf an, wie alt oder feucht der Schnee ist.

• Als Neuschnee bezeichnet man frisch gefallenen Schnee.

• Altschnee liegt schon länger als einen Tag.

• Harsch ist Altschnee, der an der Oberfläche schon einmal geschmolzen und dann wieder gefroren ist.

• Firn ist älter als ein Jahr. Die feinen Eiskristalle sind durch wiederholtes Auftauen und Gefrieren zu größeren Eisbrocken verschmolzen.

• Pulverschnee ist trockener Schnee, der nicht zusammenklebt, auch wenn man ihn ganz stark zusammendrückt.

• Feuchtschnee (Pappschnee) klebt zusammen, wenn man ihn drückt. Der beste Schnee für eine Schneeballschlacht oder zum Bauen von Schneemännern.

• Nassschnee ist sehr schwer und nass. Der ist schon so feucht, dass Wasser herauskommt, wenn man ihn drückt.

• Faulschnee ist ein Gemisch aus größeren Schneebrocken und Wasser, das nicht mehr gut zusammenhält.

In den Alpen fällt ein Drittel des Niederschlags als Schnee. Ob er als Schnee am Boden liegenbleibt, hängt von der Höhe und von der Jahreszeit ab. Ein Teil des gefallenen Schnees schmilzt sofort nach dem Auftreffen auf den Boden. Liegen die Temperaturen unter dem Gefrierpunkt, bleibt ein weiterer Teil des gefallenen Schnees über mehrere Wochen oder sogar Monate liegen. Über den Winter bildet sich im Hochgebirge eine oft mehrere Meter mächtige Schneedecke.

In den höchsten Regionen des Gebirges bleibt der Schnee sogar jahrelang liegen. Aus dem Schnee bildet sich Eis für den Gletscher. So wird das Wasser in den Alpen gespeichert. Dieser Schnee spielt eine wichtige Rolle im Wasserkreislauf.

Wird es nach Wochen oder Monaten wieder wärmer, schmilzt der Schnee. Das Schmelzwasser fließt die Hänge hinab und sammelt sich in Bächen, Flüssen und Seen. Die Schneeschmelze versorgt den Boden gleichmäßig und lange anhaltend mit Wasser. Denn ein Teil des geschmolzenen Schnees versickert im Boden und erneuert das Grundwasser. Dieses unterirdische Wasser ist für unsere Trinkwasserversorgung sehr wichtig. So versorgt das Schmelzwasser die Pflanzen, die Flüsse und den Boden in der warmen Jahreszeit mit Wasser.

Die große Schneeschmelze im Hochgebirge findet in den Monaten Mai und Juni statt. Dort, wo es Gletscher gibt, schmilzt besonders viel Eis im Juli und August. Dann werden die Flüsse auch im Sommer gut mit Wasser versorgt.

Von federleicht bis tonnenschwer

– Schnee kann unterschiedlich schwer sein, je nach Alter und Feuchtigkeit. Frischer Pulverschnee besteht fast zu 90 Prozent aus Luft, deshalb fühlt er sich so leicht an. Frisch gefallener Pappschnee ist dagegen viel dichter und auch schwerer. Liegt Schnee erst einmal am Boden, wird er immer dichter und schwerer. Das Gewicht wird gemessen in Kilogramm pro Kubikmeter(kg/m3).

Das Gewicht von Schnee

Trockener Pulverschnee 40 kg/m3

Feuchter Neuschnee 150 kg/m3

Trockener Altschnee 300 kg/m3

Feuchter Altschnee 400 kg/m3

Firn 700 kg/m3

Gletschereis 900 kg/m3

Zum Vergleich: Wasser wiegt etwa 1.000 kg/m3