2 minute read

comprendre le contexte de l’action de Bellevilles

L’action de Bellevilles se définit avant tout par le “faire”. Les retours de terrain, les observations empiriques, l’itération constituent pour la foncière un apprentissage qui l’amène à avancer. Ces pages, en regard d’une approche opérationnelle, constituent une tentative d’inscrire la démarche de Bellevilles dans un cadre plus théorique et de mettre en lumière les grandes dynamiques à l’œuvre qui accompagnent ou ont conditionné sa création et son évolution.

Loin d’être académique, la proposition cidessous a pour objectif de poser un cadre, revenir sur les constats qui ont motivé la création de Bellevilles, et proposer une vision pour la suite.

Loin d’être figée, cette dernière sera amenée à évoluer, au gré des discussions que l’on espère avoir avec vous !

Bellevilles ne part pas d’une page blanche : son action s’inscrit dans un contexte donné ; d’autres ont pensé et/ou agi avant elle et Bellevilles bénéficie de leur héritage.

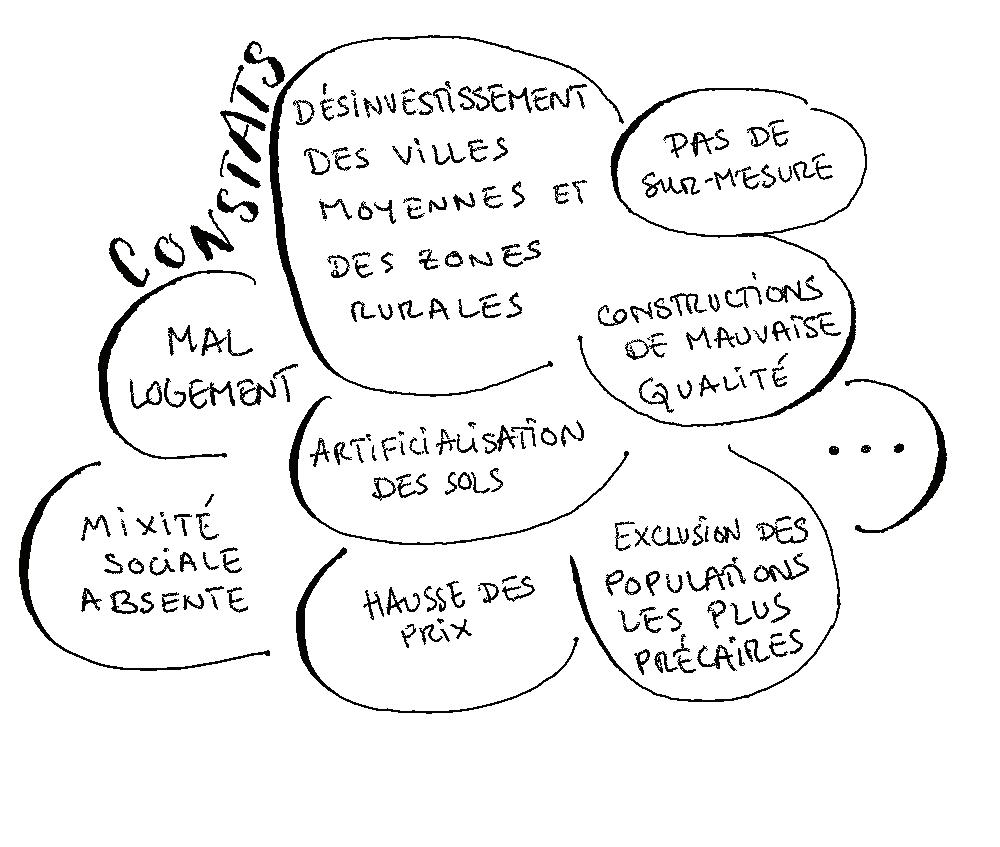

Les constats pratiques qui ont motivé l’action de Bellevilles trouvent racine dans des problématiques systémiques. Par exemple, les rapports de domination qui s’exercent au sein du secteur immobilier ou bien la financiarisation de ce dernier.

C’est-à-dire que de plus en plus d’acteurs considèrent l’immobilier avant tout comme un moyen de générer une valeur financière, au détriment de sa fonction sociale ou d’usage : loger, abriter une activité…

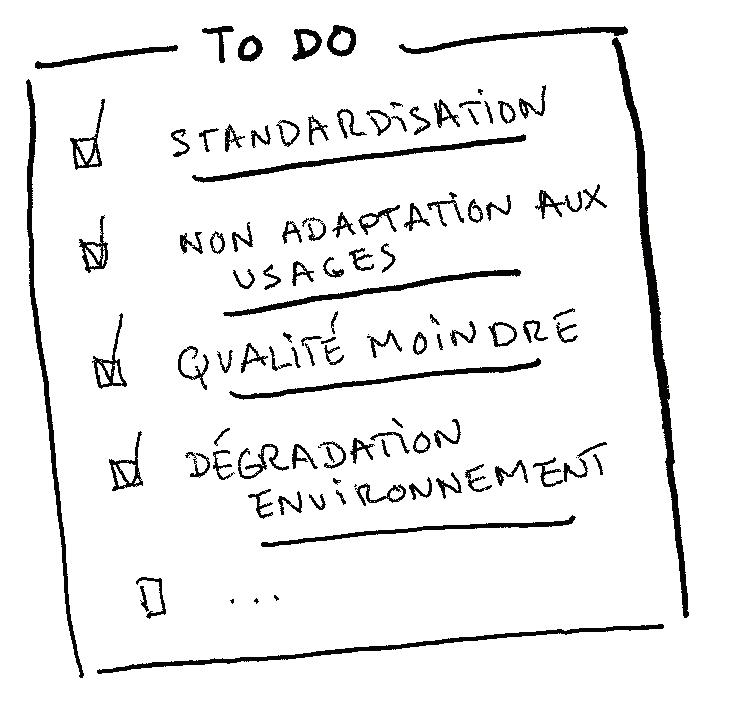

L’immobilier devient alors une fin et non plus un moyen. L’objectif est de maximiser la création de valeur financière.

Il s’agit de gagner beaucoup et vite, et ceci se fait au détriment de la qualité, de l’adéquation aux besoins des gens et du territoire, de l’environnement…

Ainsi, la ville néolibérale est façonnée par les logiques d’accumulation de capital. La rente des investissements, notamment immobiliers, est souvent captée par les mêmes acteurs. Cette accumulation se fait au détriment des plus vulnérables, ou plus généralement de celles et ceux qui ont des difficultés d’accès au système bancaire. Ces personnes subissent alors les évolutions urbaines sans pouvoir y participer.

En conséquence, les investissements se concentrent dans les métropoles, où il est plus assuré d’extraire une rente, et sur la production de bâtiments neufs : c’est plus simple et moins coûteux que de réhabiliter. En miroir, les projets immobiliers situés en zones rurales et villes moyennes attirent peu d’investissements. C’est aussi le cas des projets jugés trop complexes ou trop risqués.

Une partie de la population est ainsi progressivement privée de son “droit à la ville”*. (Voir Annexe 1 : Glossaire).

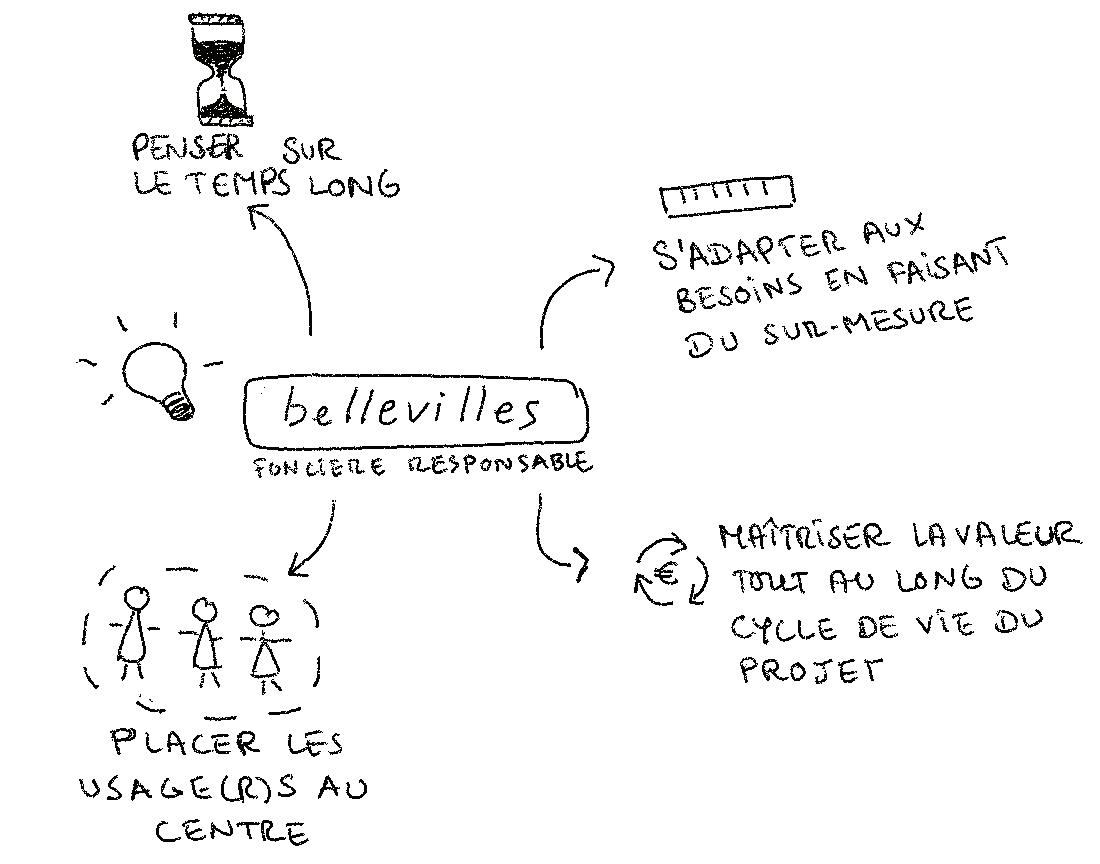

C’est dans ce contexte que l’action de Bellevilles s’inscrit. L’équipe initiale repart de questions fondamentales…

Bellevilles fait le choix de l’entrepreneuriat collectif pour répondre à des problématiques sociétales, tout en encadrant sa lucrativité. Ainsi, elle prend part au grand mouvement de l’économie sociale et solidaire aux côtés d’organisations diverses, déjà actives parfois depuis bien longtemps !

… et décide d’agir au sein d’un monde qu’elle connaît : celui de l’entreprise. Pour développer d’autres façons de faire, elle mobilise alors les connaissances et les compétences dont elle dispose dans les domaines de l’architecture, la construction, la finance, l’immobilier, le développement local…

L’objectif est de mettre l’immobilier au service des personnes et des projets qui contribuent aux nécessaires transitions sociale, écologique, économique, politique.

Oui, Bellevilles est convaincue que l’immobilier peut nous aider à inventer des futurs désirables !