axel wlody

post master recherches en architecture, ensa paris-la villete sous la supervision de Philippe Zourgane, Olivier Jeudy, Xiaoling Fang et Christian Pédelahore de Loddis

axel wlody

post master recherches en architecture, ensa paris-la villete sous la supervision de Philippe Zourgane, Olivier Jeudy, Xiaoling Fang et Christian Pédelahore de Loddis

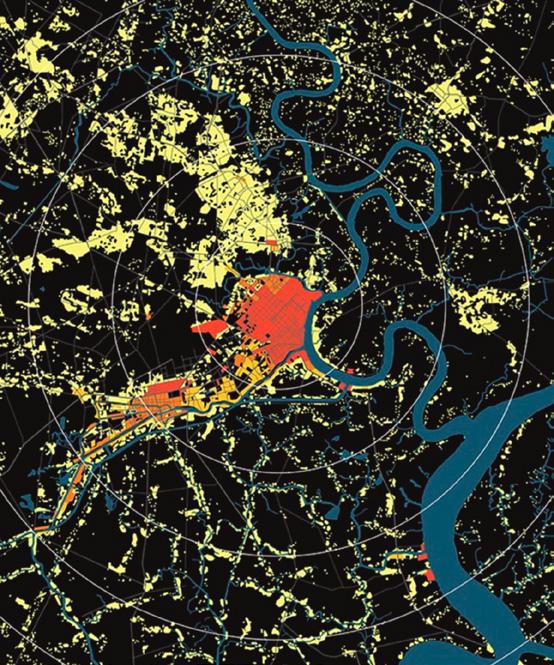

images de sàigòn et ses environs pendant la guerre américaine (1954-1975)

iconographie d'un impérialisme images de sàigònet ses environs pendant la guerre américaine (1954-1975)

septembre 2025

post-master recherches en architecture

ensa paris-la villette

La transcription des termes en vietnamien utilisés dans ce texte essaie de systématiquement respecter les signes diacritiques propres à la langue vietnamienne, y compris pour la transcription des noms propres. Si ce n'est pas le cas, pour quelconque raison, typographique ou autre, le mot ou nom sera suivi d'un astérisque*.

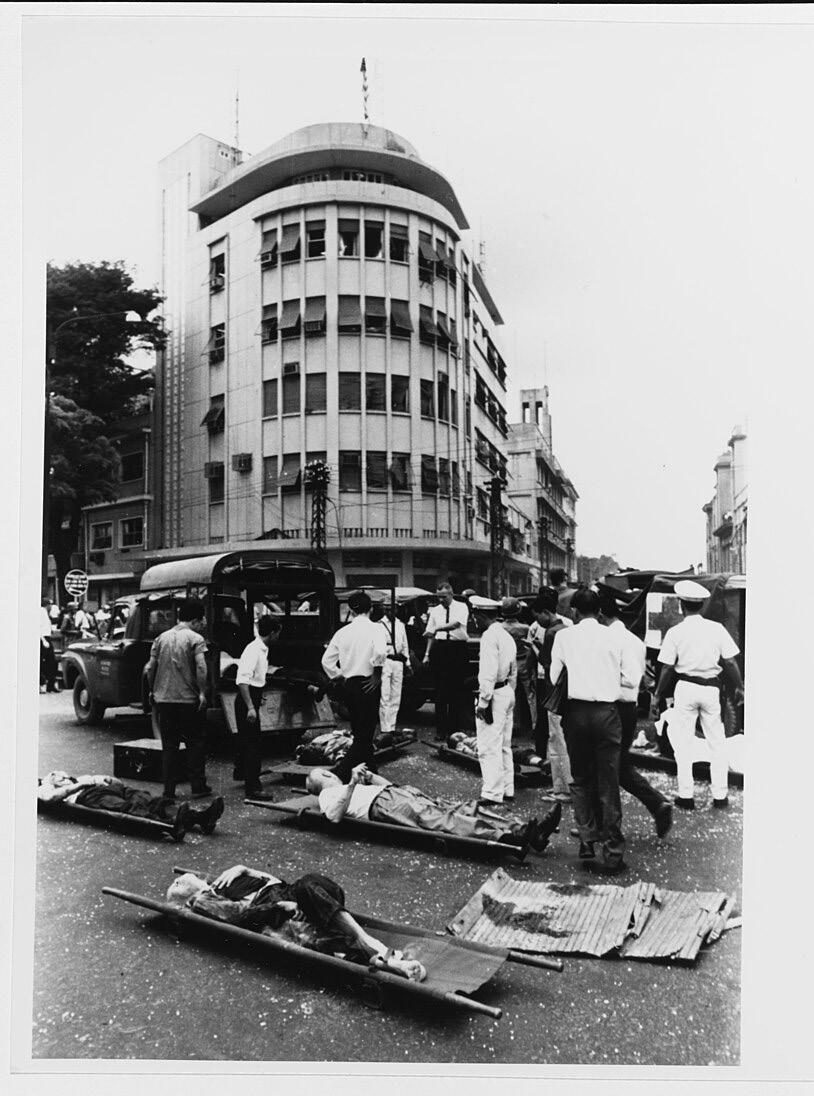

Certaines images qui suivent contiennent des scènes graphiques de violence, de blessures et de décès qui pourraient être perturbantes.

Je tiens avant tout à remercier Philippe Zourgane, Olivier Jeudy, Xiaoling Fang et Christian Pédelahore de Loddis pour le suivi de ce travail, les références transmises et les différentes opportunités,

le post-master de recherches en architecture de l'ensa paris-la villette,

Philip Pham, Hung Le*, Nguyen Ngoc Son*, Marie Gibert-Flutre et Mel Schenck pour les riches conversations ici et là,

l'équipe des archives nationales vietnamiennes de Sài Gòn

mes ami·es, au quotidien, qui m’ont aussi aidé à développer et soutenir mes idées,

ma famille pour le soutien inconditionnel.

Je me suis levé entre les histoires, les livres et les images : les instants suspendus. Ils peuvent paraître somptueux. J’ai longtemps nagé dans l’image. Ce travail prolonge les rencontres physiques et photographiques vécues avec Sài Gòn — cette ville que j’ai d’abord côtoyée au travers de photographies noir et blanc, vestiges d’une époque traversée–. En retraçant à l’aide d’un corpus visuel soigneusement constitué, les lignes de force d’une présence américaine massive entre 1954 et 1975, ce travail cherche à comprendre ce que la photographie peut dire d’une architecture instrumentalisée, inscrite dans une topographie de contrôle, de symboliques urbaines et de rencontres imprévues.

introduction

chapitre un

cadres théoriques et approches critiques

perspectives décentrées et études subalternes

l’image comme source : lecture iconologique

chapitre deux

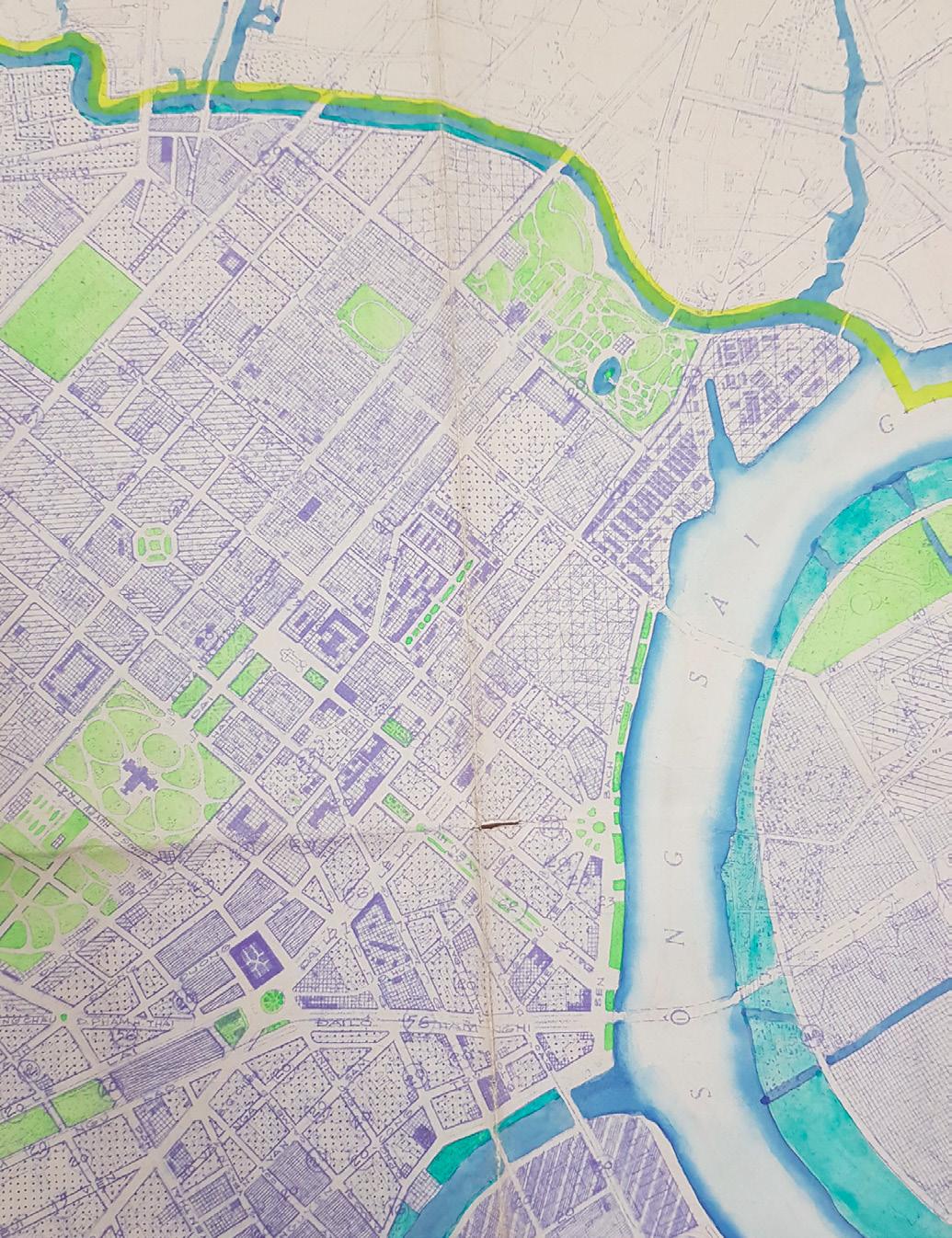

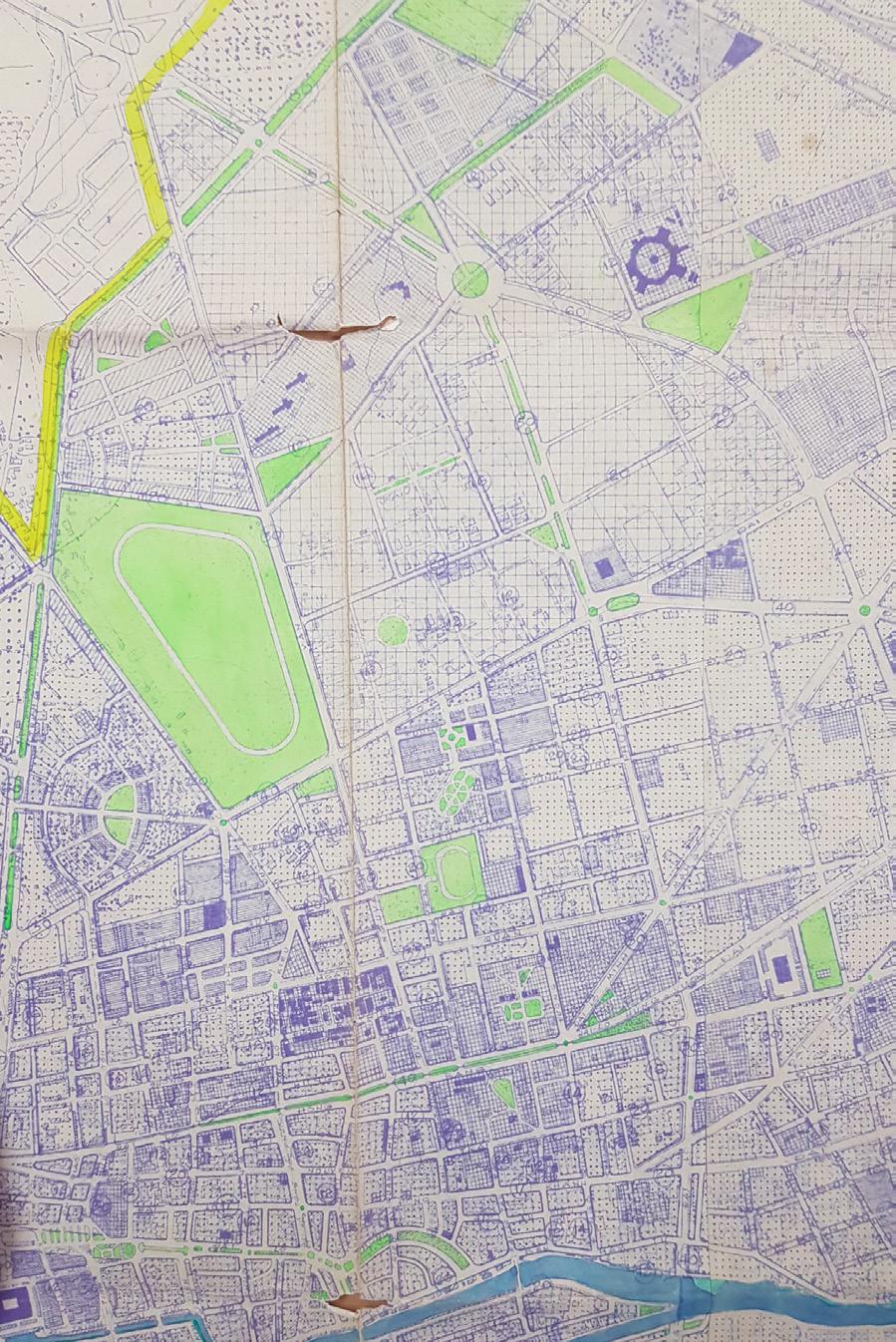

sài gòn : lieu, histoire et regards

racines culturelles et pensée fondamentale

brève histoire de la ville de Sài Gòn

contexte politique

chapitre trois présence et impérialisme américain

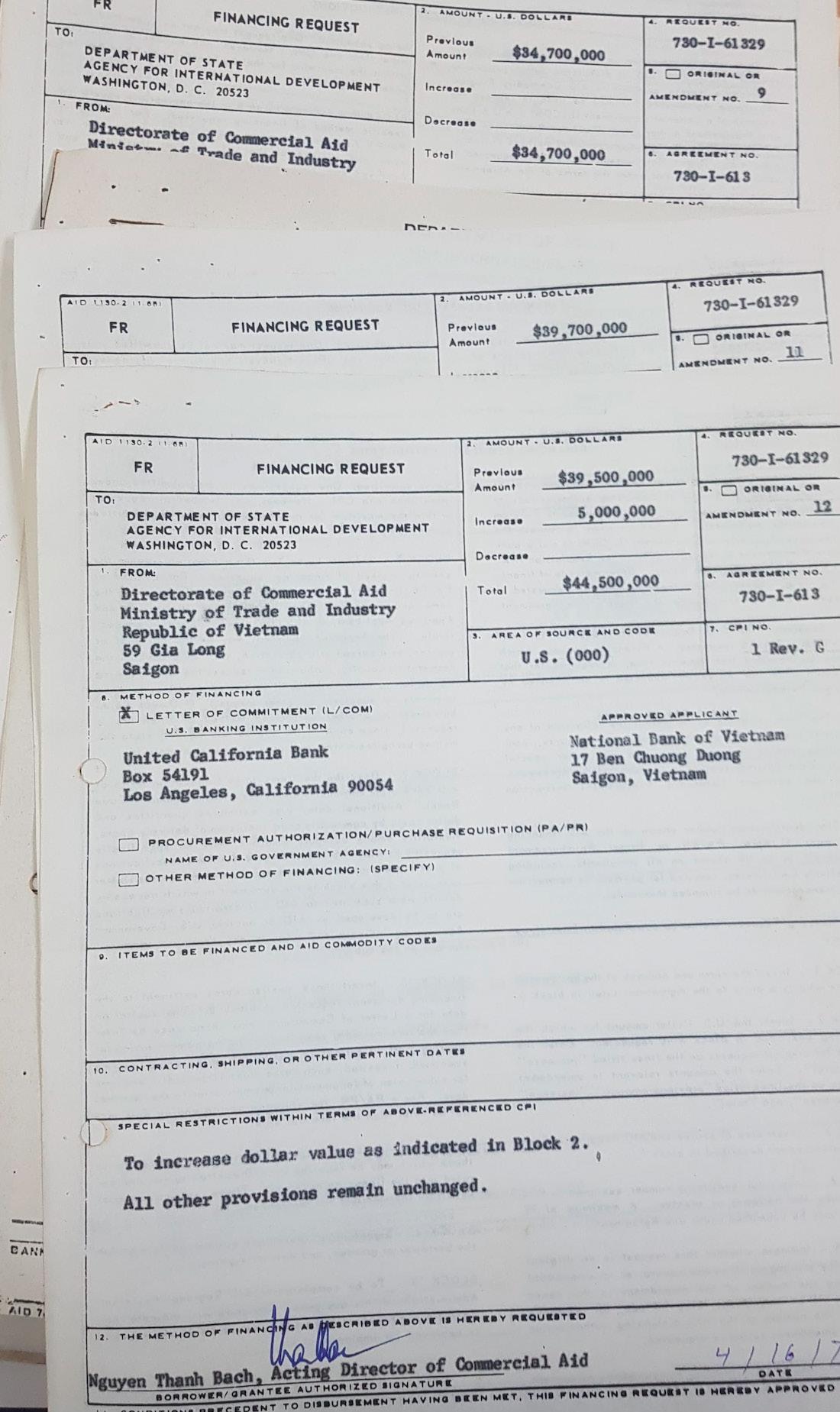

usaid et financements étrangers

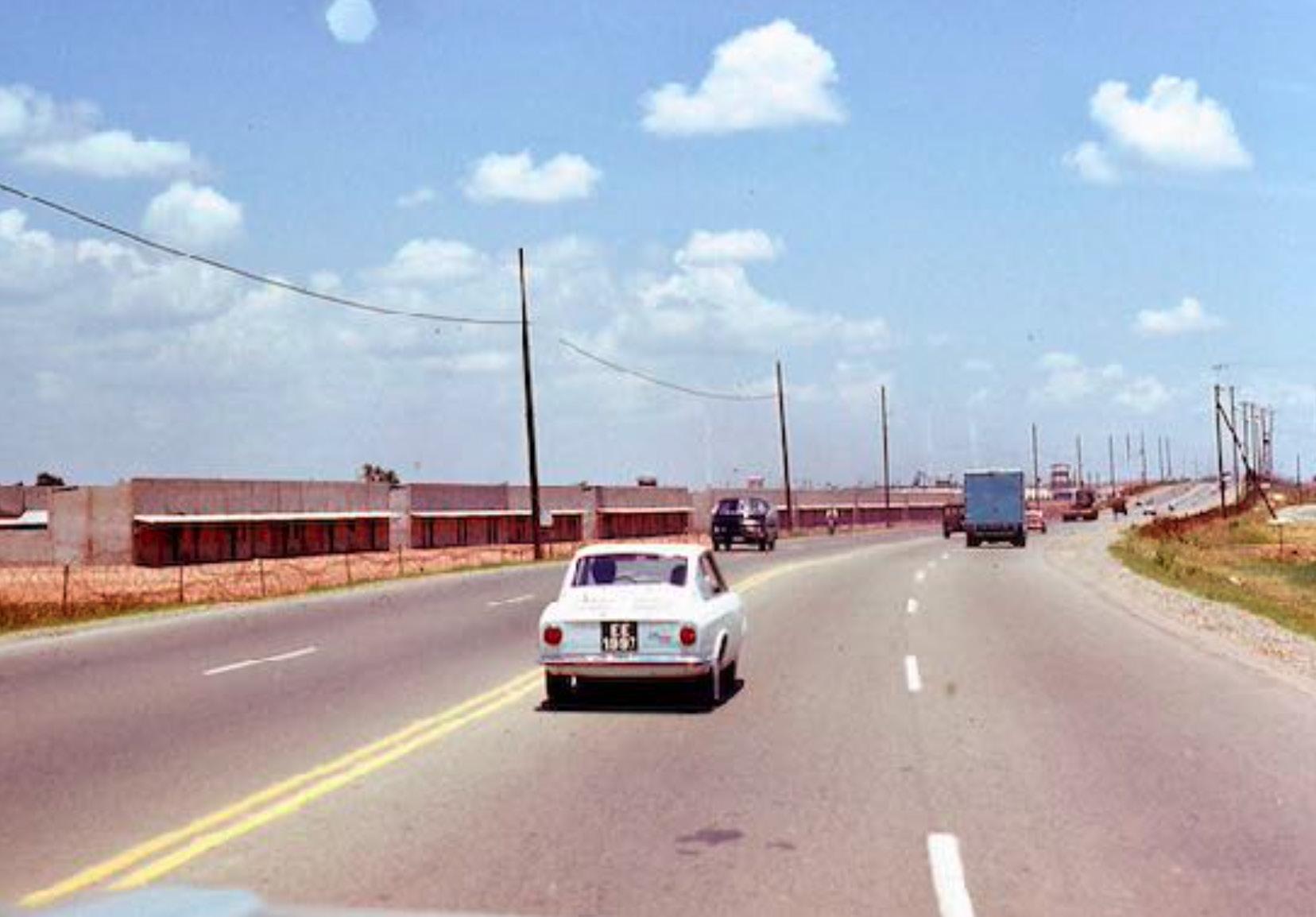

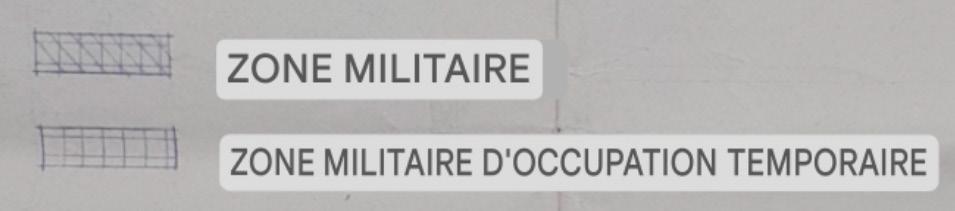

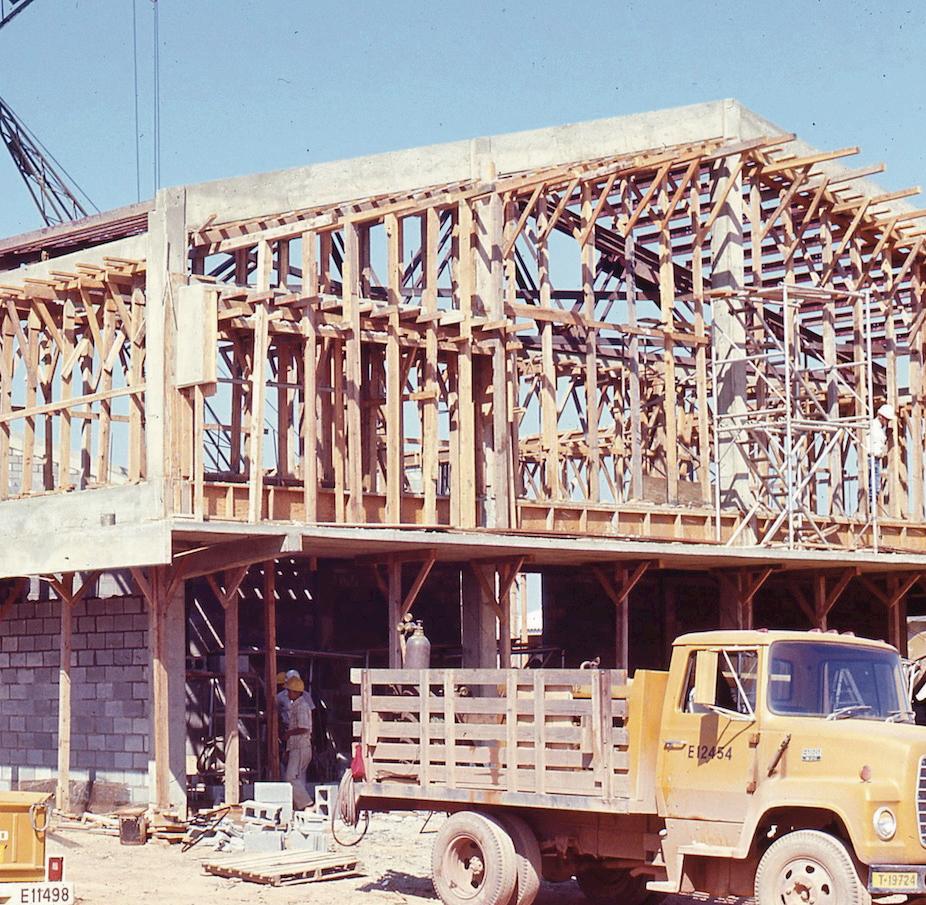

infrastructures stratégiques et installations de soutien comme pivots d'un dispositif d'occupation

continuités et détournements de l'héritage colonial français

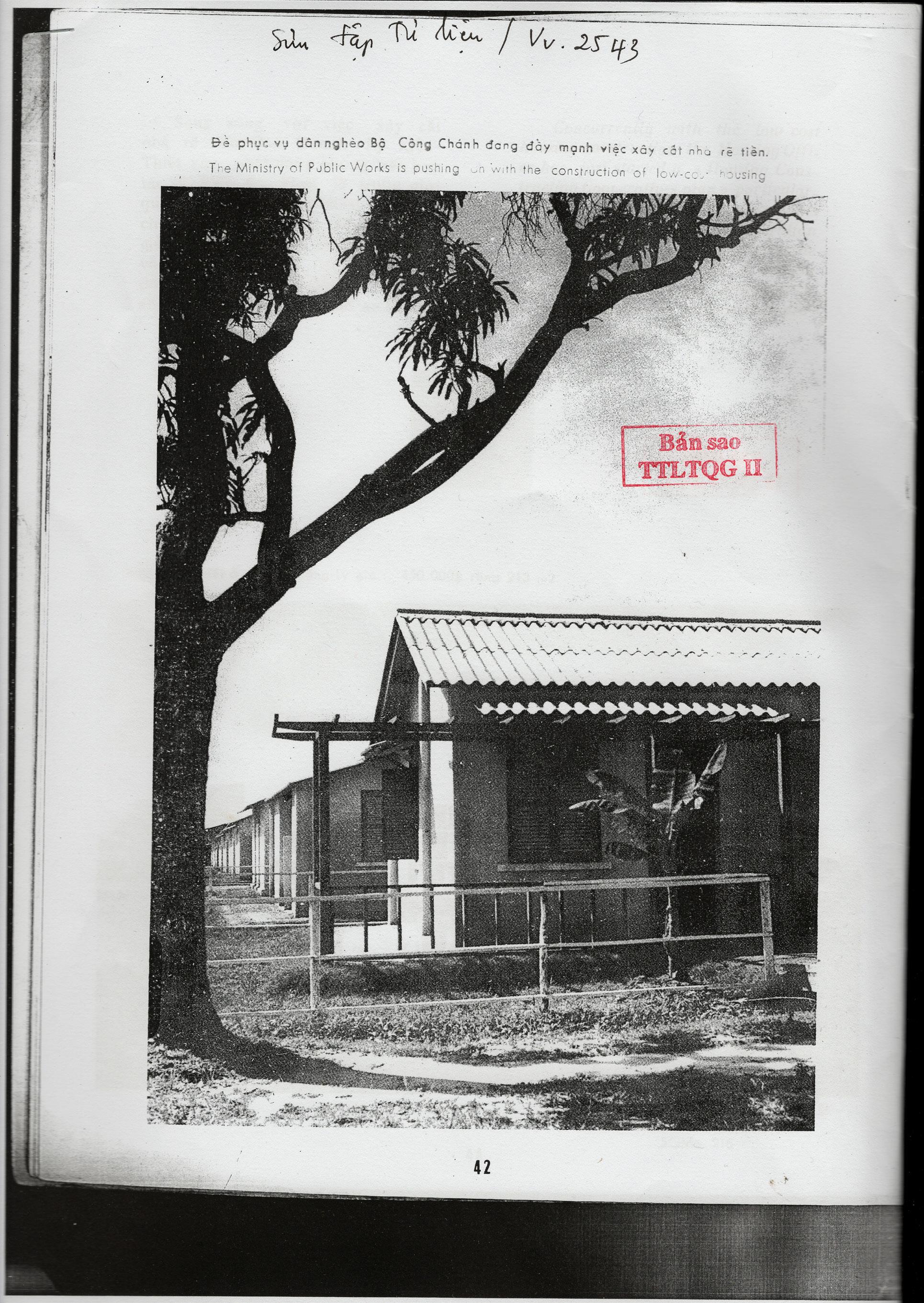

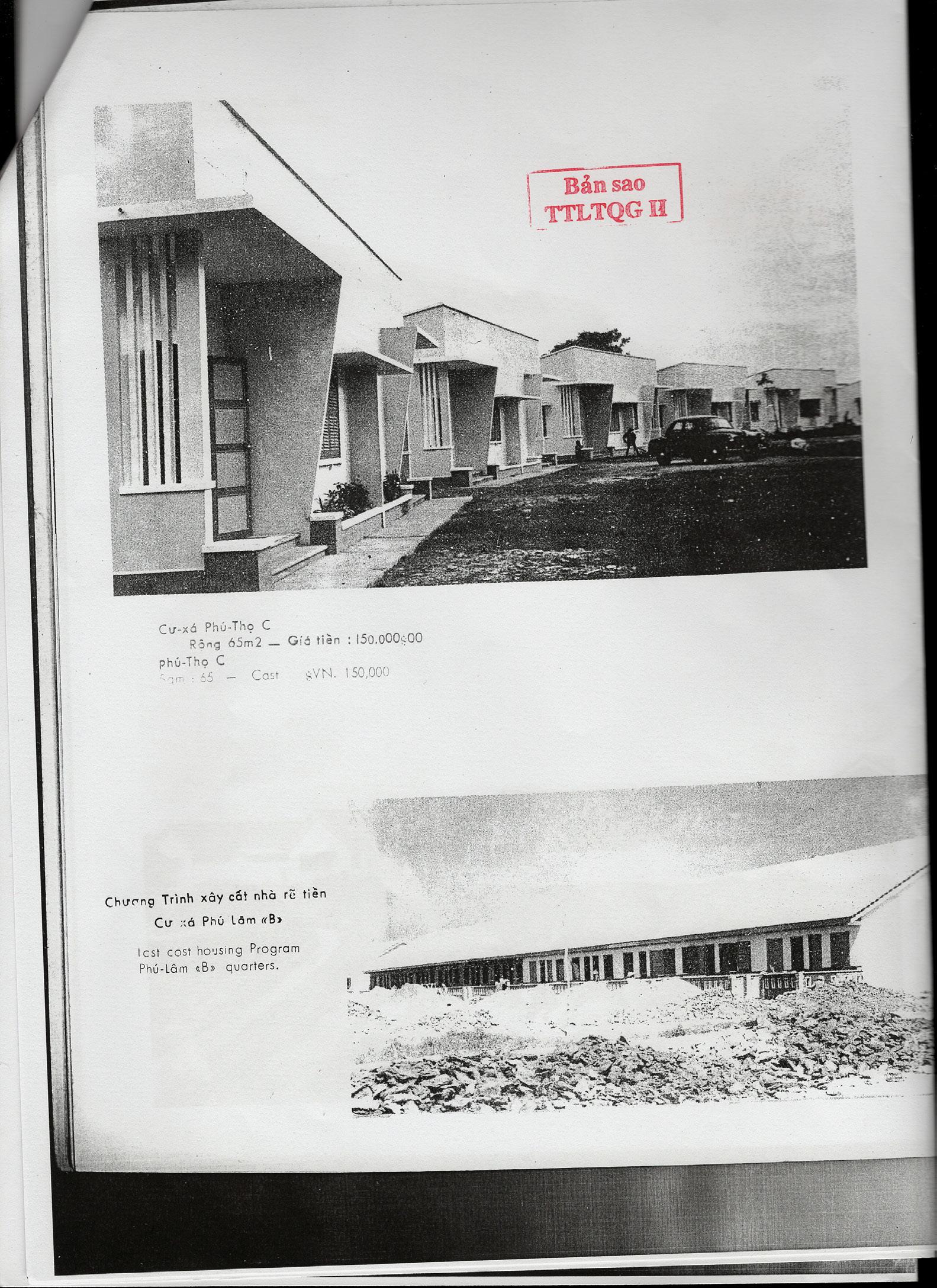

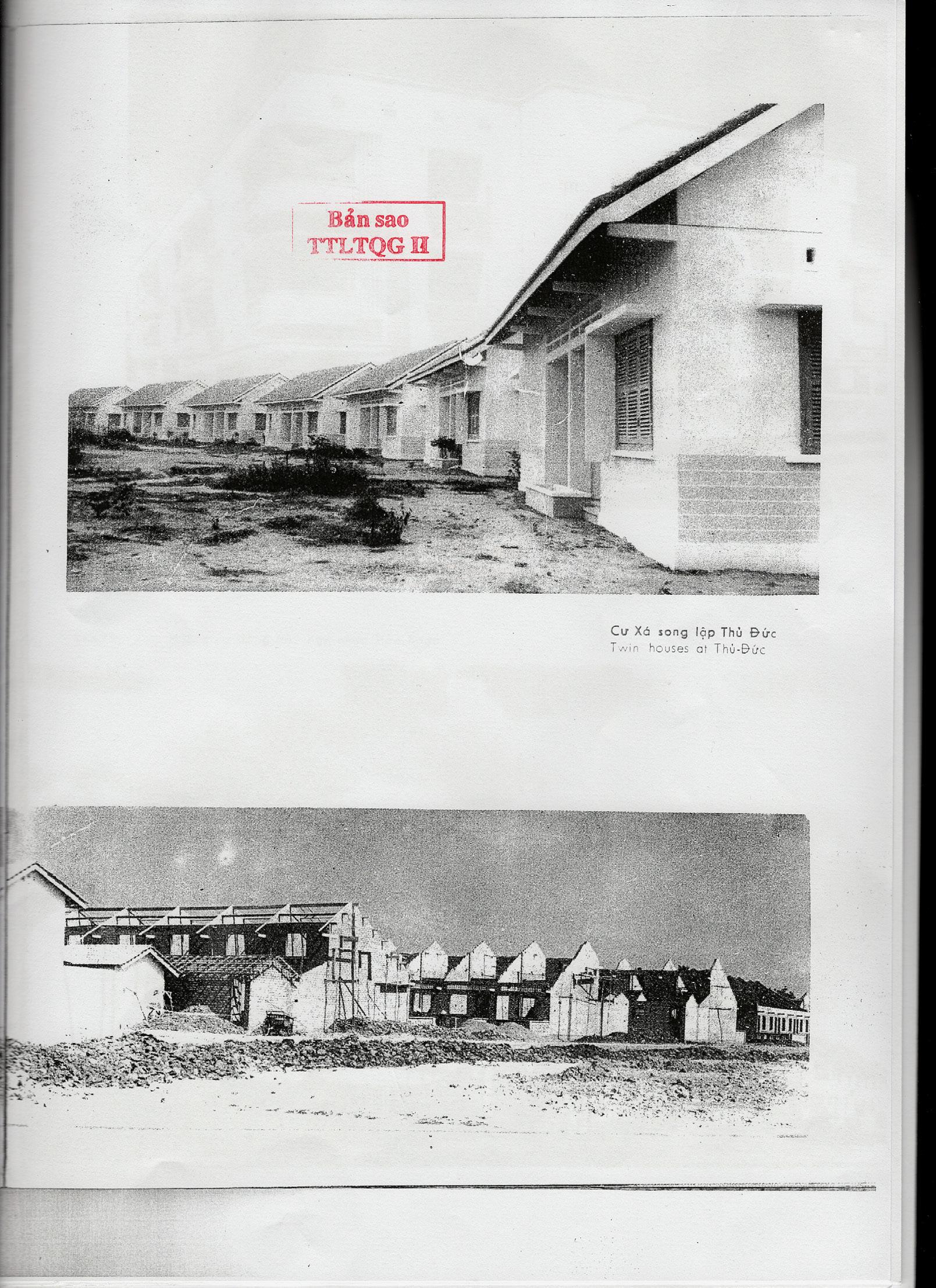

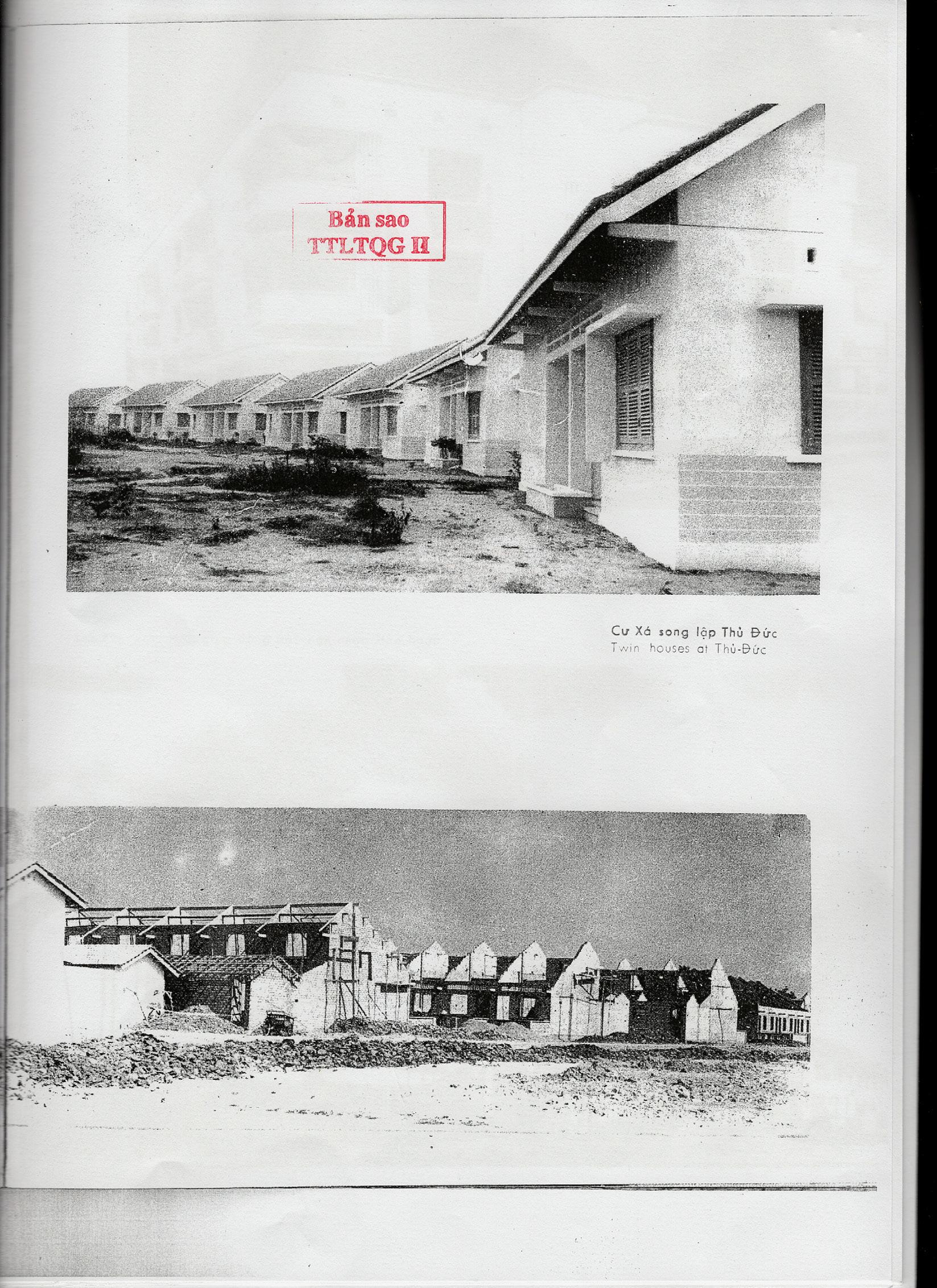

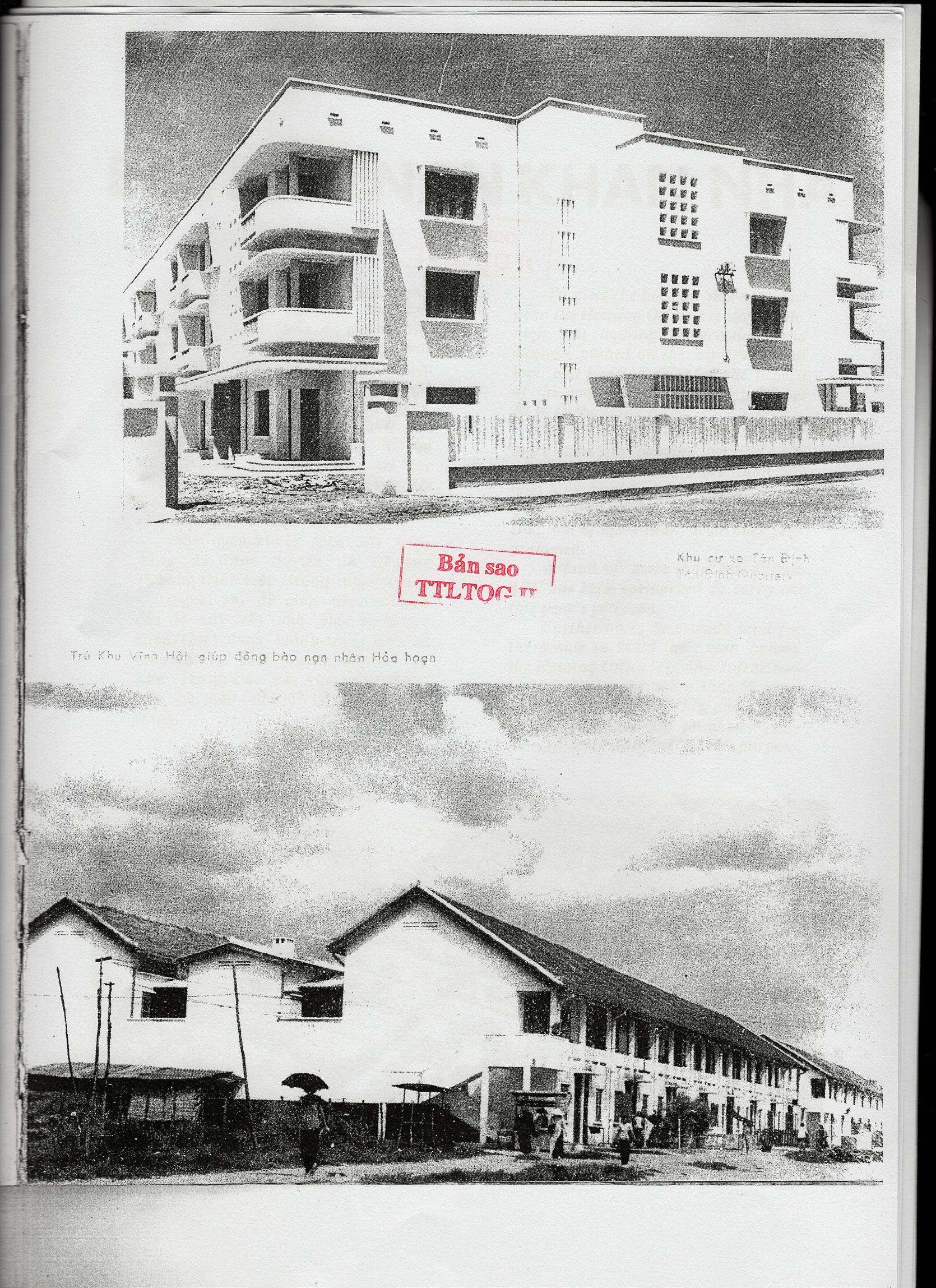

programmes de logements

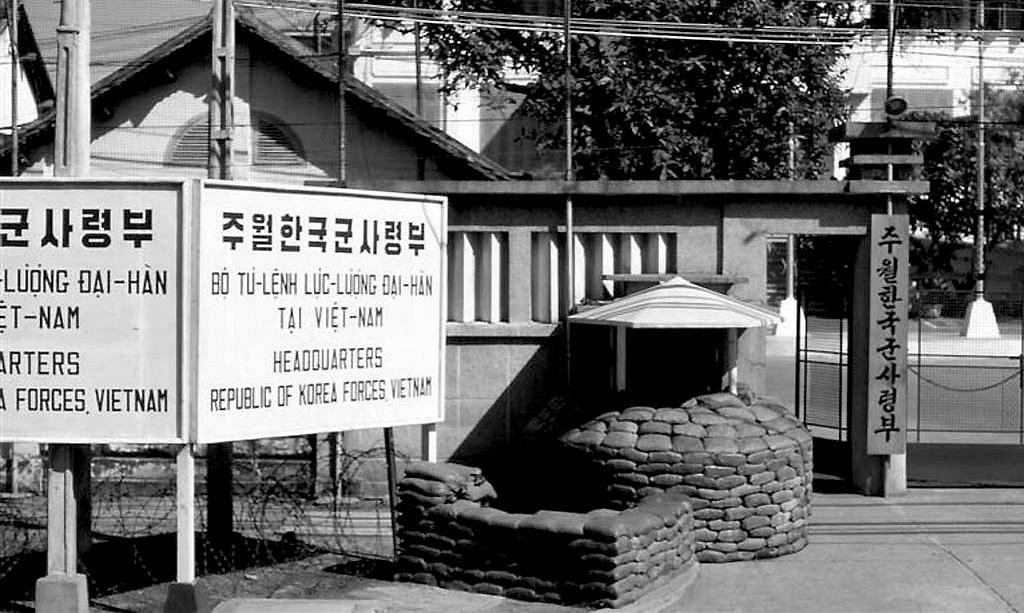

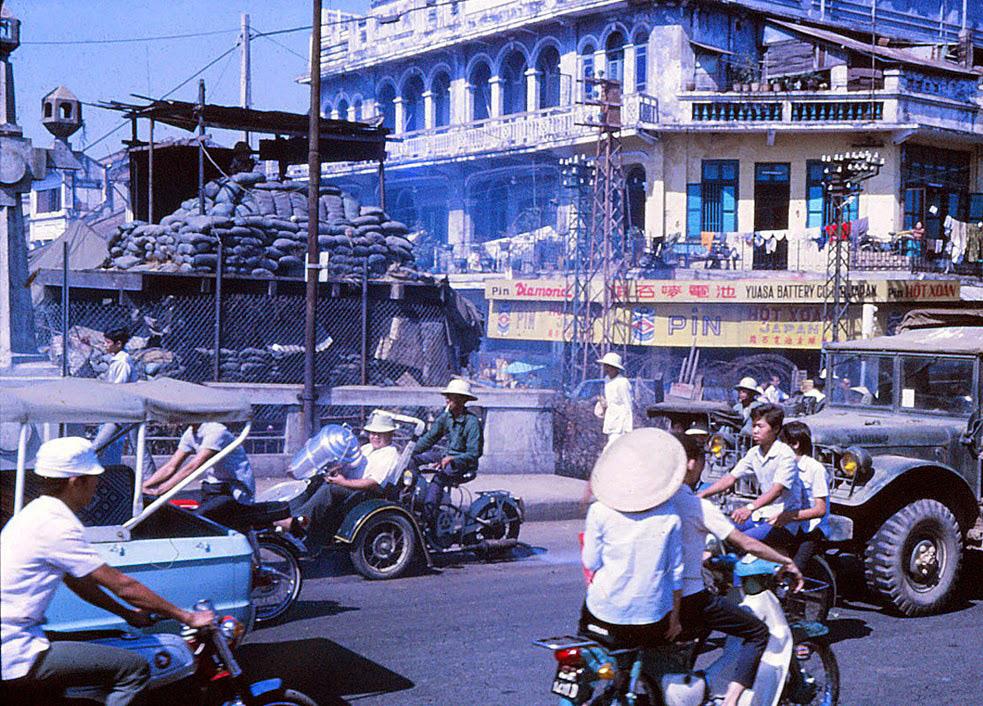

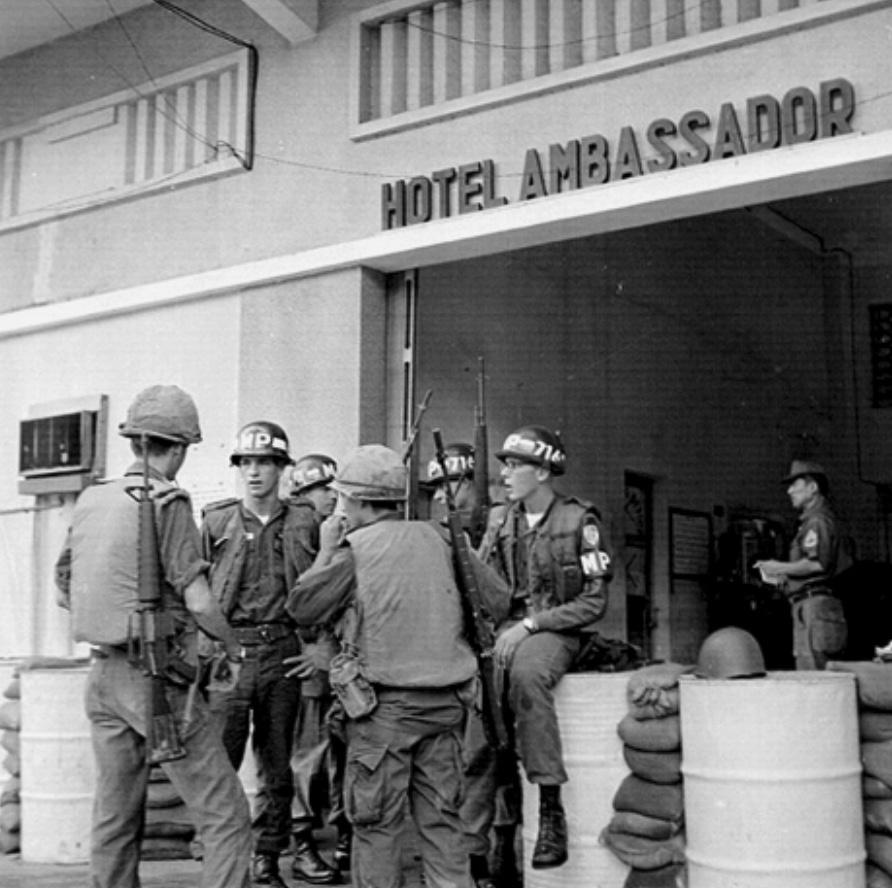

militarisation de l'espace public

destructions

La guerre américaine au Việt Nam a non seulement redessiné les frontières géopolitiques de la région mais a aussi profondément marqué les paysages urbains, les architectures et les dynamiques sociales. Au cœur de cette confrontation, Sài Gòn, capitale de la République du Việt Nam (Sud-Việt Nam), fut le théâtre privilégié de la présence américaine. Loin d’être une simple force militaire, cette présence fut un phénomène d’impérialisme américain inédit, d’une nation mariée à la guerre et exerçant une influence polymorphe sur la ville et ses habitant·es, bien au-delà des champs de bataille.

Le contexte vietnamien, en particulier son paysage sous influence étrangère, paraît trop peu étudié à un moment où les études postcoloniales émergent de plus en plus depuis la deuxième moitié du 20e siècle. Il semble rare d’apercevoir de vastes études francophones du genre sur le contexte asiatique et plus particulièrement sur celui du Việt Nam à travers le prisme précis de la présence physique et urbaine américaine au cœur de Sài Gòn. En 2024, l’architecte Vũ Hiệp confirme une certaine absence de théories et d’études du patrimoine vietnamien sur le territoire, étroitement liées aux questions d’identité. Pour lui, « la recherche sur le patrimoine architectural au Việt Nam en est actuellement à ses balbutiements. La naissance de l’Atelier de réparation et de restauration (1971), qui s’est ensuite transformée en l’Institut pour la conservation des monuments (2003), n’a satisfait qu’au besoin de recherche sur la conservation du patrimoine architectural (la science de la conservation), mais n’a pas vraiment remis en question le patrimoine de l’architecture ». Christian Pédelahore de Loddis [2001] relève néanmoins l’honneur qu’il a eu de relancer les recherches sur les villes vietnamiennes en France à partir de 1979 et également « l’apport éminent des chercheurs anglo-saxons à l’analyse historique et critique de l’urbanisme colonial français et dénote l’explosion, dans la deuxième partie des années 90 de recherches internationales sur le Việt Nam ». Si les asiodescendant·es tentent récemment de porter

une voix plus forte, il est aisé d’affirmer qu’elle est pour l’instant toujours presque invisible (et/ou invisibilisée).

L’Histoire du Việt Nam est comme attendue à l’issue d’une posture colonisée, le reflet d’une multiplicité de variations politiques, culturelles, de conflits et de transferts. Si l’on se penche par exemple sur l’étude de Hà Nội, au nord du pays, Christian Pédelahore de Loddis souligne que les dominations successives sur la ville n’est pas tant « l’imposition de modèles importés mais bien plutôt, par tous ses pores, la métamorphose et la percolation de ceux-ci opérée par le bas, par un terroir, une civilisation et une population têtus ; qui, souterrainement et inexorablement prennent l’avantage sur des modélisations extérieures pour la faire leur » [2001]. Cette particularité poreuse profondément ancrée pour Hà Nội (peut-être pour d’autres villes vietnamiennes ; on sait que Hội An présente aussi des manifestations architecturales françaises, japonaises et chinoises) est sans aucun doute très intéressante dans le cadre d’une étude des structures linguistiques architecturales coloniales et postcoloniales. Les colons français en « Indochine » ont essayé de contrôler puis de garder un apparent contrôle du contenu sémiotique et sémantique laissant alors apparaître des changements forcés. D’après l’architecte Nguyễn Hữu Thái [2024] se référant à Christian Pédelahore de Loddis, il semblerait que peu d’endroits dans le monde doivent subir autant de sacrifices à long terme pour reconnaître leur identité. Bien que le développement de la ville coloniale ait été observé et commenté de longue date par des historien·nes ou par des géographes, il a également grandement été étudié par des agents directement impliqués dans la construction des villes sur ces mêmes territoires coloniaux. Les études sur l’architecture vietnamienne avant l’ouverture des échanges internationaux ont en effet d’abord été menées par des universitaires occidentaux·les autorisé·es par le gouvernement colonial français. Toutefois, l’étude de la ville dite coloniale a majoritairement été très superficielle. En raison des différences culturelles, les

études françaises se sont principalement concentrées sur des études formelles et techniques, sans jamais aller jusqu’à l’analyse et l’évaluation des couches de signification et des notions culturelles dans l’architecture traditionnelle vietnamienne [SON LÊ et THÁNH TRẦN 2023, 2]. Autrement dit, les recherches vietnamiennes et étrangères sur l’architecture vietnamienne ont généralement passé sous silence, volontairement ou non, les nombreuses valeurs immatérielles et les significations culturelles associées. Symbol and Space in Architecture-Urban et Architecture and Cultural Symbiosis de Thanh Son Lê en 2001 sont alors deux des premiers ouvrages publiés prenant réellement en compte l’impact et le rôle des valeurs culturelles immatérielles au sein de l’architecture vietnamienne. Selon Thanh Son Lê et Điem Thánh Trần, ces recherches ne restent néanmoins qu’à leurs balbutiements, contrairement aux États-Unis d'Amérique, à l’Europe ou encore au Japon qui, depuis le milieu du 20e siècle, ont intégrés la question sémantique de l’immatérialité, notamment avec Complexity and Contradiction in Architecture par Robert Venturi en 1966.

Ce travail propose alors d’explorer la présence américaine à Sài Gòn et dans ses environs entre 1954 et 1975, à travers une analyse iconologique d’archives photographiques. Ces dates se réfèrent respectivement aux accords de Genève ayant séparé le pays en deux, et à ce que certain·es appellent la chute de Sài Gòn et d’autres, sa libération. Si l’historiographie dominante a souvent abordé ce conflit sous l’angle stratégique ou militaire, ou par une perspective unilatérale focalisée sur l’expérience américaine, cette démarche s’inscrit ici dans le prolongement des études postcoloniales et des réécritures historiographiques. Il s’agit surtout de décentrer le regard, de questionner les narratifs établis et de saisir comment l’impérialisme américain s’est manifesté, non seulement par la puissance des armes, mais aussi par des transformations urbaines,

architecturales, sociales et culturelles, souvent subtiles mais profondément ancrées. Cette prise de recul permet à la fois d’affirmer l’existence d’une réelle emprise américaine sur le paysage sud-vietnamien à une époque précise, tout en essayant d’y déceler les nombreuses dynamiques complexes et leurs différent·es acteur·ices sans immédiatement tomber dans des affirmations superficielles qui poseraient le récit d’une présence américaine indépendante des différentes strates historiques du territoire.

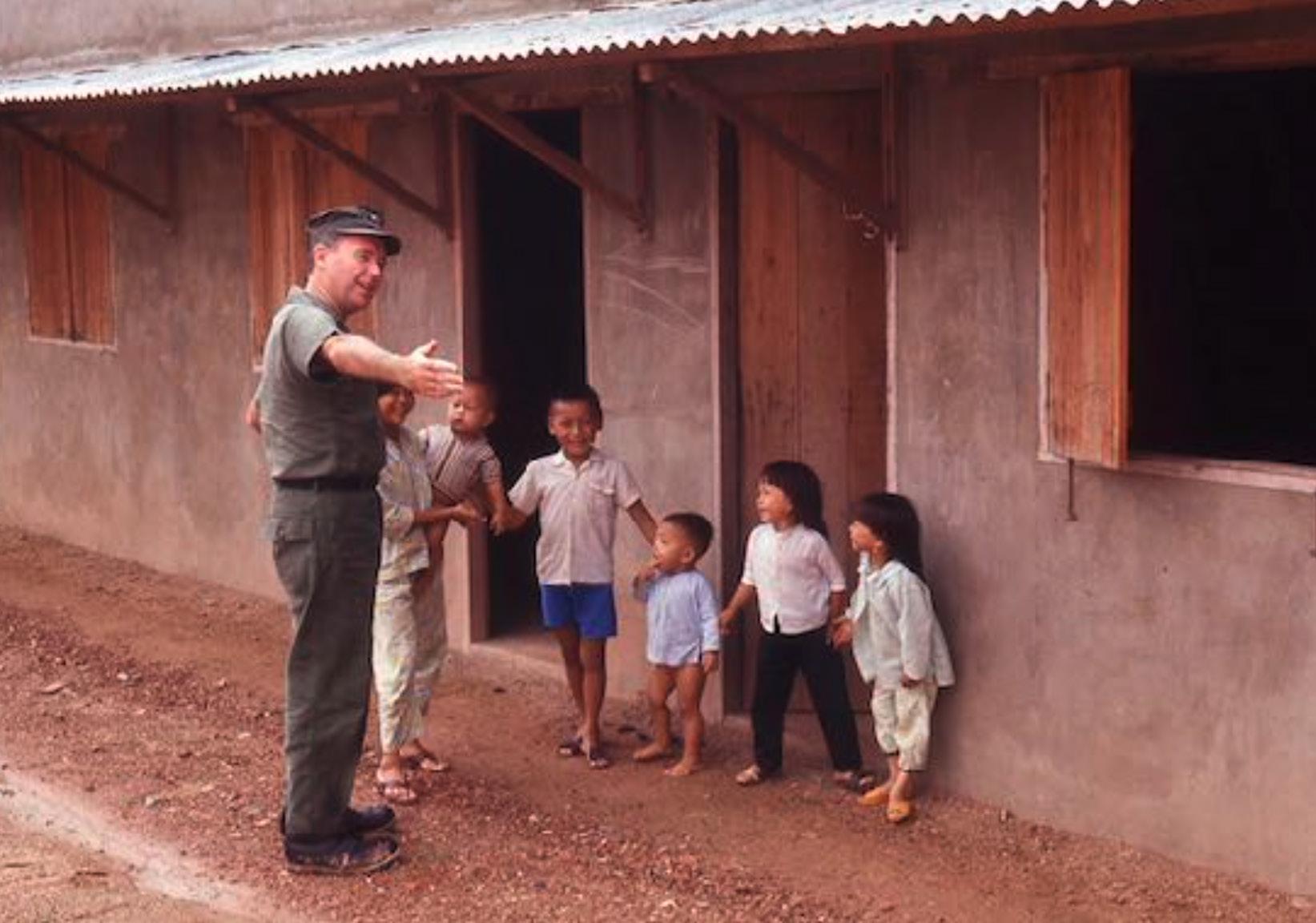

Les archives photographiques constituent ici un corpus d’une richesse incomparable pour cette investigation. Plus qu’une simple illustration, l’image est ici considérée comme un document historique à part entière, porteuse de sens, de symboles et d’idéologies. En mobilisant les outils de l’iconologie, nous chercherons à décrypter les couches de significations de ces photographies – qu’elles soient issues de la presse, des fonds institutionnels ou de collections privées. Comment les cadrages, les sujets, les décors et les interactions humaines figées par un objectif révèlent-ils les dynamiques de pouvoir, les tensions, les appropriations spatiales, l’émergence d’une culture américaine et ses impacts sur le tissu urbain et social de Sài Gòn ? Autrement, comment ces images, souvent produites dans un contexte donné, permettent-elles de comprendre les multiples facettes de l’impérialisme américain et ses répercussions sur une ville en pleine mutation ? En s’appuyant sur une approche sémiotique et iconologique, cette recherche propose une lecture critique des formes architecturales en relation avec les mutations sociopolitiques et les transferts culturels induits par les migrations de guerre.

Le corpus visuel organisé trace les contours d’un territoire réinventé à coups de caméras : façades fortifiées, vitrines translucides, frontières invisibles... Les photographies deviennent autant de preuves visuelles de trajectoires urbaines, depuis la construction de la deuxième ambassade américaine en 1967 jusqu’à l’effervescence des terrasses du Caravelle ou du Rex.

Elles parlent de rencontres croisées en criant des tensions entre impérialismes et réalités locales.

Ce travail s’inscrit ainsi à l’intersection de l’histoire urbaine, des histoires —post/néo—coloniales/impérialistes et de l’analyse visuelle en se construisant autour d’un corpus visuel bien précis. L’objectif est de constituer un premier jalon dans une recherche plus vaste : recoudre l’histoire urbaine de Sài Gòn à travers ses images, et éclairer la treille complexe d’un langage spatial façonné par l’impérialisme.

Les phénomènes urbains et architecturaux au sein des colonies ont systématiquement procédé de stratégies visant à rattacher et à reconfigurer un territoire, même si les modalités sont très variées selon les différents contextes.

L’architecture au sens large (et ses représentations toponymiques, écrites, peintes, racontées, contées, photographiées, filmées etc.) sont alors d’évidents marqueurs essentiels des dynamiques identitaires, particulièrement dans des contextes postcoloniaux où les espaces urbains en portent les traces d’héritages historiques, des reconfigurations politiques et des mutations sociales. Au Sud-Việt Nam entre 1954 et 1975, et plus particulièrement à Sài Gòn, la guerre et les migrations forcées ont profondément bouleversé l’organisation de la ville et de sa région et ses expressions architecturales. La confrontation entre des formes modernistes occidentales, les héritages coloniaux et les autoconstructions issues des déplacements de population constituent un terrain d’étude privilégié pour interroger les transformations spatiales et culturelles de l’époque. Plus largement, la sensibilité et l’acceptation de l’hétérogénéité générale oblige quelque part un inversement des repères temporels, guidés par la notion de non-simultanéité au sein de l’Histoire de l’architecture. Cela n’exclut pas l’importance et l’existence d’acteur·ices développant des œuvres de manière pertinente et conséquente mais ces dernier·es se confrontent sans doute aux contradictions historiques de la modernité, transformant l’ « œuvre » elle-même en clé de lecture de compréhension de ces différentes tensions. Un des points les plus importants dans le cadre de ce travail est alors de comprendre et d’essayer de transmettre l’explication d’un contexte régional et national singulier. L’objectif ici est d’analyser comment des contacts culturels retranscrits par des reconfigurations spatiales et architecturales, qu’elles soient imposées par le contexte de guerre ou issues de processus d’appropriation locale, ont participé à la redéfinition des

identités urbaines. Ce travail s’inscrit alors naturellement dans un contexte d’écriture ou de réécriture postcoloniale et décoloniale d’un modernisme se voulant universel à cette époque. On sait dorénavant qu’il existe d’évidentes faiblesses dans les lectures dominantes des courants architecturaux occidentalo-centrées remises en question à partir des années 1960 puis davantage dès les années 80. Cet effort persiste encore malheureusement dans son incomplétude. Les historiographes de l’architecture du 19e et du 20e siècle se sont en effet chargé·es de la construction d’un récit à la couverture unifiée et quasi théologique. Le courant dominant semblait avancer l’architecture moderne comme une conséquence presque logique et inévitable des évènements historiques précédents, gouvernés par des élites dites avant-gardistes prônant majoritairement la science et la rationalité au service du grand Progrès (persistant aussi généralement à travers des concepts considérés universels comme la démocratie, les droits humains, l’héritage, la raison...).

L’architecture moderne s’érigeait alors inévitablement en destin d’un monde internationalisant [PRAKASH, CASCIATO et COSLETT 2022, 4]. Comme le rappelle Vikramaditya Prakash, Maristella Casciato, et Daniel E. Coslett, il existe continuellement un fossé plus ou moins profond mais inévitable entre les histoires telles qu’elles étaient et les histoires telles qu’elles sont racontées. Le poststructuralisme insiste par exemple sur le fait qu’un retard ou décalage persistant est toujours continuellement présent et signifiant dans la construction de tout sens, dans tout récit, historiographique ou autre, résultant en un sens ou une compréhension sous instabilité continuelle –au mieux provisoire–. En ayant affirmé cela, il est désormais nécessaire, ou en tout cas important, de faire attention aux récits stables et aux « vérités objectives » qui construisent globalement de manière pragmatique des sens au sein des différents intérêts d’institutionnalisation des pouvoirs existants. Loin de l’idée d’affirmer que l’historiographie moderne complète a été constamment falsifiée ou manipulée, les études de situations marginales permettent régulièrement de répondre à des lacunes évidentes tout en corrigeant de potentielles erreurs ou imprécisions si nécessaire. [PRAKASH, CASCIATO et COSLETT 2022, 4]. Ces études sont par ailleurs évidemment soumises

aux mêmes affirmations poststructuralistes de l’instabilité historique de la notion même de récit. Cela sert au mieux à s’assurer que les routes dominantes n’ont pas effacé les autres chemins. Pour Walter Benjamin, le chercheur critique en histoire doit toujours être vigilant quant à la propension de la modernité à mythologiser son passé [1942]. Le sujet de l’Occident comme influence mondiale semble par ailleurs également être un prisme à (re)questionner. Vikramaditya Prakash, Maristella Casciato, et Daniel E. Coslett [2022] affirment ici qu’il pourrait s’agir de la modalité la plus persistante au sein de toutes les autres modalités dites coloniales ou néocoloniales. Cette modalité est d’ailleurs encore aujourd’hui toujours énormément présente dans l’historiographie commune qui persiste encore à placer sans arrêt le modernisme occidental au centre, sur un modèle concentrique, influençant voire inspirant alors les existences considérées comme périphériques.

« a global modernist, or a post-postcolonial, perspective seeks to outline the advent of—and, by extension, advances a future for—modernist ideas and practices as indexed to the multilateral ebbs and flows of the colonial and postcolonial world. The problem here is that while the simple hub-and-spoke model of international modernism provides a clear model for organizing one’s understanding of how things happened, the "actual" modalities of how things occurred is inherently convoluted, entangled, and resistant to easy generalizations. There is not a simple and clear picture from which one can zoom out and quickly outline »1

[PRAKASH, CASCIATO et COSLETT 2022, 17]

Ici, une des façons avancées dans la résolution de cette construction historiographique serait de reconstruire la mécanique du modernisme comme étant un processus diffractif (au sens physique du terme)2. A l’opposé du modèle

1[Traduction] une perspective moderniste globale, ou postcoloniale, cherche à esquisser l’avènement des idées et pratiques modernistes –et, par extension, à en promouvoir l’avenir– en les indexant sur les flux et reflux multilatéraux du monde colonial et postcolonial. Le problème est que, si le modèle simple du modernisme international en étoile fournit un modèle clair pour organiser la compréhension de la manière dont les choses se sont produites, les modalités « réelles » de la manière dont les choses se sont produites sont intrinsèquement alambiquées, enchevêtrées et réfractaires aux généralisations faciles. Il n’existe pas d’image simple et claire à partir de laquelle on puisse faire un zoom arrière et tracer rapidement les grandes lignes.

2Voir également la discussion sur le « modernisme diffractif » dans PRAKASH Vikramaditya, One Continuous Line : Art, Architecture and Urbanism of Aditya Prakash, 2021, p.277-87

La discussion de PRAKASH s’appuie sur les écrits de la physicienne quantique et théoricienne culturelle féministe queer Karen Barad.

concentrique (dit « en étoile » dans ce texte-ci) et en décalage par rapport à la simple affirmation de « modernités multiples », il est proposé par Vikramaditya Prakash, Maristella Casciato, et Daniel E. Coslett de « penser l’architecture moderne comme une série de pratiques onto-épistémiques interactives qui sont constamment productives et reproductives les unes des autres, rebondissant et ricochant les unes sur les autres, non pas au hasard, mais avec des degrés significatifs d’incertitude inhérente »[2022, 18]. Autrement dit, les choses ne sont évidemment pas le fruit du simple hasard, cela n’implique pas néanmoins qu’elles doivent être systématiquement rigoureusement causales [PRAKASH, CASCIATO et COSLETT 2022, 18].

En étudiant des réalités temporelles plus actuelles, AbdouMaliq Simone [2022] semble néanmoins interroger indirectement des configurations semblables à celles observables avec la rapide urbanisation de Sài Gòn entre 1954 et 1975. En réalité, on pourrait même poser l’hypothèse de situations presque analogues entre cette période et l’urbanisation actuelle, au moins dans ces conséquences. Dans Massive urbanization and the circulation of eventualities, il est question d’interroger l’expansion volumineuse de l’espace urbain et donc des intersections entre ces différentes existances matérielles, biologiques, urbaines etc. en essayant de dévoiler « certains des rôles que joue le temps des éventualités en tant qu'aspect critique de l'urbanisation et les façons dont l'ampleur apparente de l'urbanisation, en particulier dans les pays du Sud, offre un contexte important pour la refonte collective en cours d'une majorité urbaine » [SIMONE 2022, 353]. Parallèlement, si le contexte urbain autorise de potentielles attirances et forces gravitationnelles, il exclut inévitablement d’autres forces de sa réalité. Ces différentes modalités d’inclusion, d’exclusion, de déplacements etc. « modifie[nt] également la signification et la position de ces choses en composant de nouveaux « quartiers » de relations, c’est-à-dire en multipliant les produits spatiaux » [SIMONE 2022, 353]. Autrement dit, l’urbain n’est pas soumis et ne soumet pas uniquement à son caractère extensif en tant que volume spatial mais aussi à des entremêlements inévitables de processus parfois inconciliables. La dépossession générale de l’espace entraîne par ailleurs des

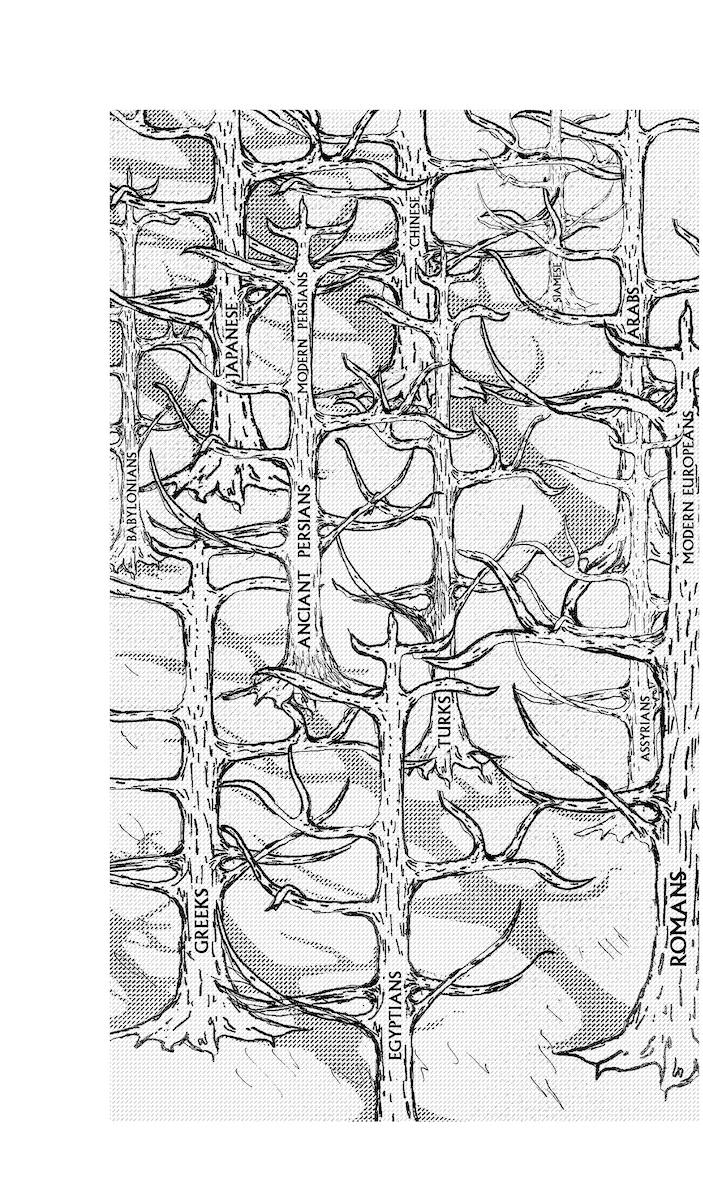

fig. 1 : babaie sussan, eshraqi tasnim, the woods, représentant une vision imaginaire des cultures architecturales et de leurs généalogies flexibles, basée sur l'histoire mondiale de l'architecture de fischer von erlach, date inconnue

dépossessions des ancrages, des histoires cohérentes et de la position compensée par d’autres formes de dépossessions qui se traduisent alors par des engagements plus timides de la part des résident·es envers des manières plus particulières à la fois de se placer dans l’espace urbain mais également d’y naviguer

[CHITONGE et MFUNE 2015, 209-218].

« While certainly anticolonial struggles had certain urban dispositions in mind that corresponded with prevailing notions of popular will, social justice, and national aspirations, much of postcolonial urban history has been a deferral of settling into any definitive or determinate trajectory of what the urban should be. There are modernist imaginaries, rampant and voluminous conversions of public assets into private accumulation, and the persistence of widespread impoverishment and dispossession. But most urban areas of the Global South resound in ambivalence and ambiguity, where the "popular" is expressed more as a tacit form of resistance, of throwing things askew, than in institutionalizing a clear-cut imagination of efficacy or justice while at the same time holding out for eventualities of all kinds, utopian and dystopic »3

[SIMONE 2022, 358]

Pour AbdouMaliq Simone [2022], la marginalisation semble en grande partie opérée au niveau des périphéries devenant alors un exemple efficace des entremêlements de temporalités et de réalités coexistentes : « métayage, zones industrielles, fabrication à petite et moyenne échelle, lotissements haut et bas de gamme, terres agricoles détenues par la communauté, zones de loisirs et bassins versants » [SIMONE 2022, 359]. L’auteur affirme alors que « les périphéries semblent souvent être le théâtre d’atmosphères instables en raison du développement rapide, du manque de clarté et de coordination concernant les responsabilités juridictionnelles et du fait que de nombreux types d’argent différents sont en jeu » [SIMONE 2022, 359]. Nous verrons plus tard que la question du développement urbain périphérique est particulièrement pertinente lorsque l'on étudie Sài Gòn pendant la guerre américaine. Par ailleurs, ces zones de contact persistent alors

3[Traduction] Alors que les luttes anticoloniales avaient certainement à l’esprit certaines dispositions urbaines correspondant aux notions dominantes de volonté populaire, de justice sociale et d’aspirations nationales, une grande partie de l’histoire urbaine postcoloniale a été un report de l’établissement d’une trajectoire définitive ou déterminante de ce que l’urbain devrait être. Il y a des imaginaires modernistes, des conversions rampantes et volumineuses de biens publics en accumulation privée, et la persistance d’un appauvrissement et d’une dépossession généralisés. Mais la plupart des zones urbaines du Sud global résonnent dans l’ambivalence et l’ambiguïté, où le « populaire » s’exprime davantage comme une forme tacite de résistance, de remise en question, que dans l’institutionnalisation d’un imaginaire clair et net d’efficacité ou de justice, tout en s’attendant à toutes sortes d’éventualités, utopiques et dystopiques.

continuellement dans une hétérogénéité multi-scalaires soumise à des disparités évidentes de développements très ou trop rapides, « des milliers de petits promoteurs aux grandes sociétés immobilières »[SIMONE 2022, 364] transformant parfois le paysage en un enchevêtrement d’entrepôts, de logements collectifs, de logements individuels, de centres commerciaux etc. voire même de planifications urbaines plus larges n’émergeant jamais, ne remplissant que partiellement les fonctions originellement prévues, ou aux taux d’occupation faible.

« Urban life will be remade in the interstices, in those moments and places where things could go in different directions, where the relations among discrete urban actors, locations, built environments, and eco- nomic functions rub up against each other in ways that resist total control, which indeed spur the continuous elaboration of various "settlements"—both in the sense of political negotiations, spatial and social forms, and modes of belonging »4

[SIMONE 2022, 365]

Ce que l’on entend ici en développant ce propos concerne non seulement l’actualité de tels sujets mais aussi la potentielle répétitivité d’une histoire qui, tout en prenant en compte les différents déplacements opérés par les dynamiques et ses acteur·ices, mérite qu’on y développe un intérêt certain. De la dépossession des corps à celle des espaces, les différentes structures impérialistes agissent à travers une multiplicité d’outils bien spécifiques.

Par ailleurs, l’architecture au sens large dans les pratiques coloniales relevaient presque uniquement de principes jugés comme « bons » liés à des facteurs spécifiques : chaleur, hygiène, confort thermique etc. L’objectif a toujours résulté d’une logique d’appropriation des terres colonisés comme étant des territoires à bâtir, processus également appliqué aux êtres vivants. Cette logique passait avant tout par la recherche de construction d’une architecture européenne « parfaite », n’hésitant jamais à appliquer les pratiques européennes associées afin de lutter contre la chaleur par

4[Traduction] La vie urbaine sera refaite dans les interstices, dans ces moments et ces lieux où les choses pourraient prendre différentes directions, où les relations entre les acteurs urbains discrets, les lieux, les environnements bâtis et les fonctions économiques se heurtent les uns aux autres d'une manière qui résiste au contrôle total, ce qui stimule en fait l'élaboration continue de divers « accords » - tant au sens de négociations politiques, de formes spatiales et sociales que de modes d'appartenance.

exemple. Techniquement, cela pouvait se retranscrire par l'apparition de doubles toitures, de systèmes d’aération, de climatisation (apportée au Việt Nam par les américain·es), de persiennes, brise-soleil, de certains matériaux, de techniques de construction... Si l’on se penche aussi par exemple sur la situation du « Congo belge » entre 1908 et 1960, certaines situations locales ont particulièrement servi des logiques de conceptions spatiales profondément racistes. Ici, à cause de maladies comme la malaria, les populations blanches avaient décidé de se séparer des populations noires à travers un urbanisme ségrégateur et une zone neutre de séparation entre les deux populations. Il est nécessaire d’être conscient qu’en plus des nombreux impacts sur ces territoires colonisés, l’écriture du mouvement moderne occidental a servi la transmission de ces mêmes dynamiques à l’époque au sein des institutions et des formations occidentales. Si l’on voit pendant le 20e siècle la multiplication de figures occidentales « explorant » le reste du monde (Le Corbusier, Ernst May, Louis Kahn...), ces mouvements ont permis la création et l’entretien d’un corpus particulièrement critiquable aboutissant par exemple à l’apparition en Angleterre de cours de Tropical Architecture dispensés en 1955 à l’Architectural Association de Londres par une série d’architectes comme Maxwel Fry ou Otto Koenigsberger. Ces architectes ont une longue expérience de construction en conditions tropicales (qui ne sont officiellement plus des colonies — on voit aussi un glissement de la terminologie et de la sémantique) [PERZIANI 2021]. Ce nom d’architecture tropicale, pour caractériser les climats non-tempérés de ces régions sera d'ailleurs ensuite partagé par l’ensemble des métropoles. Bien qu’elle agisse déjà dans un cadre de « décolonisation » (encore discutable), cette architecture est donc également sérieusement interrogeable : au-delà d’une architecture climatique, c’est aussi une architecture de prédominance d’un confort occidental. S’inscrire dans une posture critique postcoloniale ou subalterne relève alors d’une volonté bien affirmée de prendre un recul certain et de requestionner ces différentes dynamiques. Ces volontés émergent au moment où les forces coloniales et colonisées commencent à étudier les énergies qui permettent

de lutter contre les mécanismes coloniaux parallèlement aux premiers mouvements d’indépendance. Parmi certaines figures importantes de l’apparition de ces remises en question, on peut notamment citer Aimé Césaire, né en Martinique, et son Discours sur le colonialisme [1950].

« Oui, il vaudrait la peine d’étudier, cliniquement, dans le détail, les démarches d’Hitler et de l’hitlérisme et de révéler au très distingué, très humaniste, très chrétien bourgeois du XXe siècle qu’il porte en lui un Hitler qui s’ignore, qu’Hitler l’habite, qu’Hitler est son démon, que s’il le vitupère, c’est par manque de logique, et qu’au fond, ce qu’il ne pardonne pas à Hitler, ce n’est pas le crime en soi, le crime contre l’homme, ce n’est pas l’humiliation de l’homme en tant que tel, c’est le crime contre l’homme blanc, c’est l’humiliation de l’homme blanc, et d’avoir appliqué à l’Europe des procédés colonialistes dont ne relevaient jusqu’ici que les Arabes d’Algérie, les coolies de l’Inde et les Nègres d’Afrique » [1950, 13-14]

L’entreprise coloniale, loin d’être un mouvement bienveillant de « civilisation », propos encore publiquement tenu aujourd’hui par certaines personnes occidentales, généralement blanches, fut en réalité bel et bien un processus de « chosification » et d’exploitation. Césaire dénonce ici l’hypocrisie des colonisateur·ices qui, tout en prétendant sauver les peuples colonisés, se livraient elleux-mêmes à des actes de violence, de pillage et de destruction. Il va même plus loin en affirmant, avec une ironie cinglante, que ces méthodes barbares ne sont pas restées confinées aux colonies, mais ont contribué à un « ensauvagement » de l’Europe elle-même. Avec d’autres figures comme Frantz Fanon et les Damnés de la Terre [1961], la pensée postcoloniale apparaît alors au sein des universités à la fin des années 70, continuant à interroger les dynamiques coloniales à travers « une approche, une manière de poser les problèmes, une démarche critique qui s’intéresse aux conditions de la production culturelle des savoirs sur Soi et sur l’Autre, et à la capacité d’initiative et d’action des opprimés dans un contexte de domination hégémonique » [SMOUTS 2007, 33]. Ensuite éclairées par l’Orientalisme [1978] d’Edward Saïd, les études postcoloniales ont radicalement transformé la compréhension du colonialisme. Loin de se limiter à une domination militaroéconomique, Saïd révèle comment l’Occident a construit un

« Orient » stéréotypé par une « infrastructure discursive » et une « économie symbolique », justifiant ainsi son contrôle tout en affirmant sa propre identité par une altérisation réductrice et souvent déshumanisante [PERZIANI 2021]. Cette perspective est essentielle pour déconstruire les récits établis et s’inscrit pleinement dans les « subaltern studies », qui visent à légitimer les histoires « autres » et à rendre visibles les populations et les paysages ignorés par les récits eurocentriques. Achille Mbembe, quant à lui, souligne que le colonisé n’est pas une entité passive, mais un individu actif, dont l’existence est façonnée par la biopolitique et des dynamiques d’« enchevêtrement ». Cette reconnaissance de l’hybridité, développée par des penseurs comme Homi Bhabha et illustrée par Jyoti Hosagrahar, défie les oppositions binaires rigides telles que colonisateur·ice/colonisé·e ou traditionnel/moderne, montrant que les cultures et les identités sont constamment en interaction et en mutation [PERZIANI 2021].

« Postcolonial thought questions the dominance of universalizing paradigms and simplistic categorizations in conventional scholarship in architecture and urbanism focused on Western Europe and North America. Dichotomies such as those between West and non-West, traditional and modern, have persisted as rigid oppositions that deny both the interdependence and the inequalities in the relationship.

Postcolonial perspectives challenge the notion of a universal modernism that privileges those in positions of power and authority, legitimating their right to define fundamental values, policies, operations, and identities. They acknowledge instead the multiple dimensions of subordinate experiences. In so doing, postcolonial perspectives particularize universal narratives and globalize narrowly parochial ones »5

[HOSAGRAHAR 2012, 1]

En architecture et urbanisme, cette approche postcoloniale remet en question les paradigmes universalistes et les

5[Traduction] La pensée postcoloniale remet en question la prédominance des paradigmes universalistes et des catégorisations simplistes dans les études conventionnelles en architecture et en urbanisme axées sur l'Europe occidentale et l'Amérique du Nord. Les dichotomies telles que celles entre l'Occident et le non-Occident, le traditionnel et le moderne, ont persisté sous forme d'oppositions rigides qui nient à la fois l'interdépendance et les inégalités dans la relation.

Les perspectives postcoloniales remettent en cause la notion d'un modernisme universel qui privilégie ceux qui occupent des positions de pouvoir et d'autorité, légitimant leur droit à définir les valeurs fondamentales, les politiques, les opérations et les identités. Elles reconnaissent plutôt les multiples dimensions des expériences subordonnées. Ce faisant, les perspectives postcoloniales particularisent les récits universels et mondialisent ceux qui sont étroitement paroissiaux.

catégorisations simplistes souvent centrées sur l’Occident. L’architecture coloniale n’est plus vue comme une simple importation de modèles, mais comme un « réceptacle de la culture » où s’expriment les rapports de pouvoir. Des travaux comme ceux de Thomas Metcalf et Kathleen JamesChakraborty démontrent que même l’intégration d’éléments locaux relevait souvent d’une stratégie de légitimation du pouvoir colonial, plutôt que d’un véritable respect des traditions. La modernité occidentale est ainsi intrinsèquement liée au colonialisme, les territoires colonisés ayant parfois servi de laboratoires d’expérimentation pour des solutions architecturales ensuite appliquées en Occident [PERZIANI 2021]. La prétendue « architecture tropicale » ou « écologique » est également nuancée, puisque l’attention portée au confort visait avant tout celui de l’homme blanc, reproduisant les hiérarchies coloniales. Que ce soit d’ailleurs à travers les éléments architecturaux, les matériaux utilisés etc., tout cela a également nécessité des infrastructures qui ont aussi participé à la colonisation de l’espace — qui n’est donc pas seulement le fait d’architectes, mais aussi d’ingénieur·es, de militaires, de médecins... Ce cadre théorique invite alors à une lecture critique des formes architecturales et urbaines, à la recherche des multiples dimensions des expériences subordonnées et des résonances culturelles complexes inscrites dans le bâti, tout en reconnaissant les défis méthodologiques et la nécessité de décoloniser, démarchandiser, démocratiser et démasculiniser le patrimoine hérité de cette période.

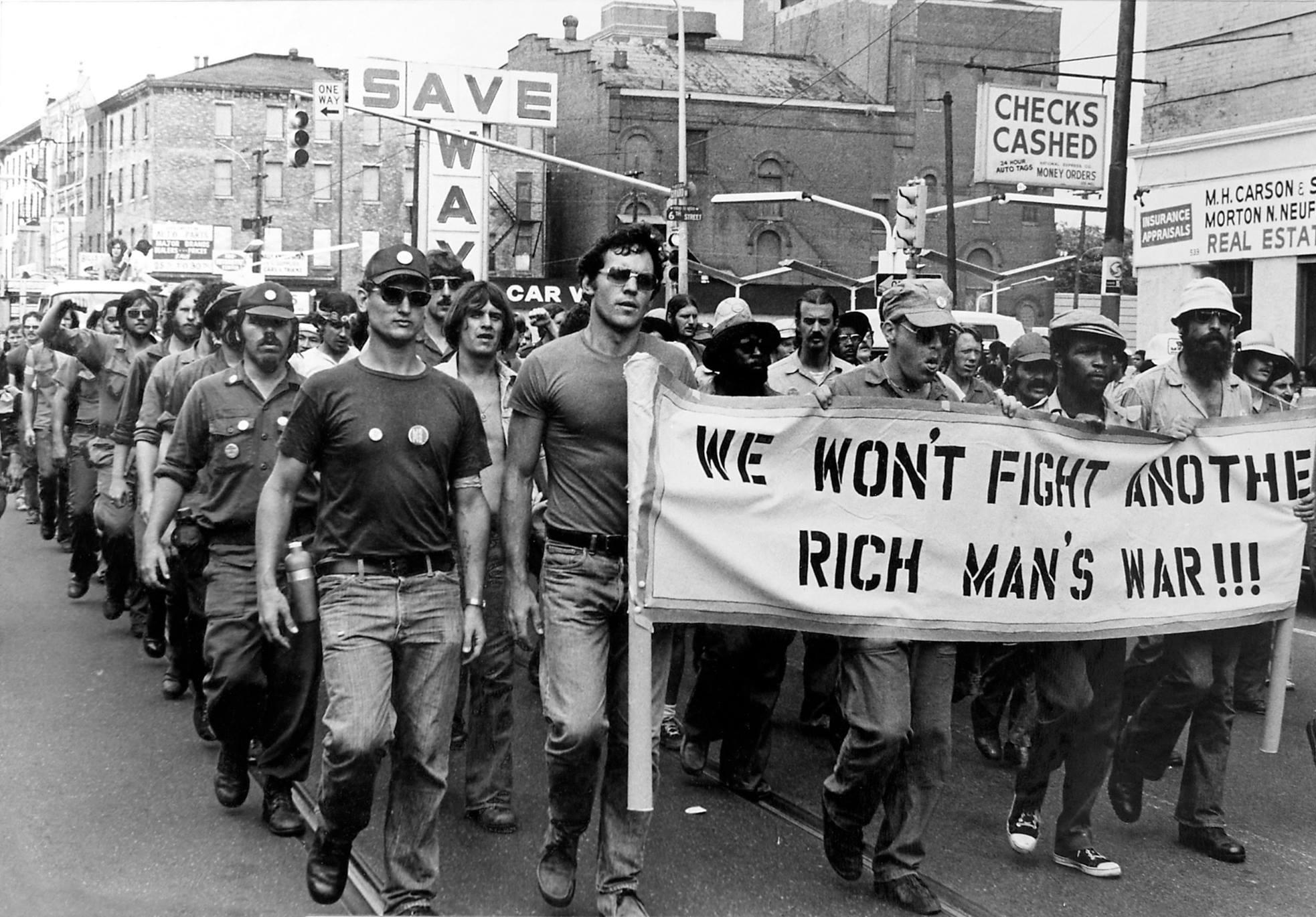

Le contexte de la guerre américaine au Việt Nam résonne particulièrement avec cette volonté de décentralisation historiographique tant elle a reposé sur une multitude de récits bien différents, souvent soutenus par des efforts de propagande qu’elle soit communiste ou américaine. Une étape importante de cette relecture du conflit est notamment la publication des Pentagone Papers dès 1971 par le New York Times, documents secrètement fournis par Daniel Ellsberg, alors analyste pour l’étude classifiée du secrétaire à la Défense Robert McNamara sur la guerre du Việt Nam. Ellsberg et son coaccusé Anthony Russo avaient secrètement copié un rapport de 7000 pages ensuite envoyé au New York Times et au Washington Post

[CHOMSKY 2010]. Si ces documents révèlent bel et bien que le mensonge gouvernemental était une partie essentielle de la guerre, il est curieux de constater, encore trop souvent, une lecture toujours positiviste et soi-disant bienveillante de l’intervention américaine, notamment par d’ancien·nes acteur·ices de ce même conflit.

Dès lors, la question des archives, en particulier dans le contexte d’une présence impérialiste comme celle des États-Unis d'Amérique à Sài Gòn, est bien plus qu’une simple quête de documents ; elle constitue une démarche critique fondamentale. Les fonds officiels, qu’ils soient textuels ou visuels, ne sauraient être appréhendés comme des dépositaires neutres de l’histoire.

Ils sont, au contraire, des constructions intrinsèquement liées aux idéologies et aux rapports de pouvoir de l’époque, reflétant la perspective de la puissance dominante et contribuant à la légitimation de ses actions. Une relecture postcoloniale exige une mise à distance de ces sources, cherchant les silences, les omissions et les biais qui masquent les voix subalternes ou les réalités dissonantes avec le récit hégémonique.

L’iconologie, appliquée aux archives photographiques et architecturales, devient alors un outil puissant pour déconstruire le « regard » colonial ou impérial, révélant comment les images peuvent à la fois révéler la construction symbolique et spatiale du territoire, tout en dissimulant les tensions, les résistances et les complexités des interactions entre dominant·es et dominé·es.

Comme explicité précédemment, la modernité occidentale est intrinsèquement liée au colonialisme et à la découverte du monde « non-occidental ». Cette interdépendance complexe exige une vigilance particulière dans l’analyse. Il est crucial d’éviter le piège de substituer un discours dominant par un autre. Bien que la pensée postcoloniale s’oppose à une narration universaliste, elle doit opérer une lecture critique nuancée. Cela signifie reconnaître l’existence de certains supports et aspirations globales, telles que la volonté de démocratisation, sans pour autant nier l’absence totale d’interdépendances entre certaines histoires. Ce questionnement méthodologique, fondamental pour comprendre comment lire l’histoire, est particulièrement délicat car il navigue entre la spécificité des récits et les connexions universelles, exigeant une attention constante aux dynamiques de pouvoir et aux contextes. Une approche méthodologique subalterne sous-entend par exemple aussi une remise en question non seulement de la gestion historique des archives (coloniales) officielles, manipulées et particulièrement biaisées. Comment pouvonsnous accéder à l’Histoire non officielle ?

Au sein de ce travail, l’examen des représentations visuelles de la présence américaine à Sài Gòn s’appuie sur une approche iconologique, comprise comme l’étude approfondie des strates de significations culturelles, politiques et idéologiques que recèlent des images. Ce cadre analytique postule que les photographies et autres iconographies, loin d’être de simples reflets passifs, constituent des instruments actifs dans la construction et la légitimation des réalités territoriales et des dynamiques de pouvoir. La démarche méthodologique souhaite d’abord interroger les registres iconologiques et discursifs propres aux différent·es acteur·ces impliqué·es dans la documentation de cette période. L’objectif est ensuite de réussir à déchiffrer les complexes relations de pouvoir –qu’elles soient de rivalité, de collaboration ou d’autres natures –qui les unissent. Enfin, nous nous attacherons à démontrer l’incidence

de ces rapports sur les configurations territoriales produites et perçues. Ainsi, les paysages de Sài Gòn ne sont pas uniquement appréhendés comme de simples scènes photographiées ou cartographiées ; ils sont résolument pensés, construits et contestés à travers le prisme des images. L’iconologie offre de ce fait un outil heuristique afin de déceler certaines logiques de pouvoir figées à travers l’image de zones chargées d’enjeux, mettant en lumière les tensions entre visibilité, effacement et résistance.

En premier lieu développé dans les pays anglo-saxons, William J.Thomas Mitchell, professeur aux départements de littérature anglaise et d’histoire de l’art de l’université de Chicago, est l’un des premiers à utiliser la notion d’iconologie en 1986 dans son ouvrage éponyme. À la confluence de l’histoire de l’art, de la théorie littéraire, de l’esthétique, de l’histoire des idées et des cultural studies, les « visual studies » apparaissaient alors comme un tout nouveau champ d’investigation. Si l’image a cependant régulièrement remué de nombreuses questions esthétiques, il s’agit ici d’essayer de ne dégager que les considérations liées aux systèmes de lecture des images, au cœur de ce travail.

« Analysée en termes de conflit, de lutte territoriale, voire de guerre entre médias, mais aussi en termes de liaisons sociales, familiales, voire amoureuses, la relation entre texte et image trouve dans Iconologieune méthodologie propre à son étude, qui évite soigneusement la restauration des dualismes. À partir d’une lecture très judicieuse des « différences », elle n’apparaît plus à Mitchell sous laforme d’un dialogue de sourds, d’une relation exclusive, mais comme un échange constant, vital et inhérent aux médias ; et il ne peut donc plus s’atteler à la définition d’un média proprement visuel, mais plutôt à la description de la manière dont ce média altère et est altéré par un autre »

[MITCHELL 1986, 9]

Mitchell soutient par ailleurs que la distinction apparemment évidente entre les images sans distinctions (mentale, verbale, métaphorique) et les mots (ou textes) est une construction culturelle et historique, et non une différence naturelle et essentielle. La lutte pour la domination entre ces deux modes de représentation semble être une constante de l’histoire culturelle, reflétant des oppositions plus profondes comme celles entre

nature et culture, espace et temps, ou corps et esprit. En développant une réflexion sur la dualité picture/image, Mitchell développe aussi une pensée intéressante d’une approche iconologique des images. Ici est opérée une distinction (propre à l’anglais) où la picture est l’objet matériel (une peinture, une photo) tandis que l’image est l’entité immatérielle qui survit au-delà de sa condition physique dans la mémoire, les récits etc.

[MITCHELL 1986, 21]. Elle est ce qui peut être invoqué par l’esprit rien qu’en étant nommé.

« La notion panofskienne de « motif » est ici pertinente, au sens du détail d’une représentation picturale suscitant la connaissance, et plus particulièrement la reconnaissance, la prise de conscience que « ceci est cela », la perception de l’objet nommable, identifiable, qui apparaît comme une présence virtuelle, la « présence absente » paradoxale mais fondamentale à toute entité représentationnelle »

[MITCHELL 1986, 22]

Cette notion de « motif » paraît très importante dans le contexte de la guerre américaine au Việt Nam qui fut l’un des premiers grands principaux conflits particulièrement médiatisé et photographié. Son image reste aujourd’hui gravée dans la plupart des esprits à travers des clichés désormais mondialement connus et intégrés sans même devoir prendre la peine de les citer ou de les montrer. Autrement dit, ces considérations posent un certain constat que Mitchell emprunte à Wittgenstein : « s’il n’y avait plus d’esprits, il n’y aurait plus d’images, qu’elles soient mentales ou matérielles. Le monde ne peut être dépendant de la conscience, mais les images dans le monde (pour ne pas dire du monde) le sont de toute évidence ; non seulement parce que la conscience emploie une main humaine pour produire un tableau, un miroir ou n’importe quelle autre forme de simulacre (en un certain sens, les animaux sont eux aussi capables d’engendrer des images, par exemple lorsqu’ils se camouflent ou qu’ils s’imitent entre eux), mais parce qu’une image ne peut être vue comme telle sans un artifice paradoxal de la conscience » [MITCHELL 1986, 56]. Les images reflètent, à travers l’interprétation consciente ou inconsciente, des réalités sociales, culturelles, politiques et humaines assez flagrantes.

Au sujet des représentations visuelles, on peut alors historiquement distinguer deux principales façons d’envisager

l’imagerie verbale. La première concerne cette dernière en tant que langage métaphorique, détournant quelque part le sujet littéral de l’image. Pour Joseph Addison [1961] par ailleurs, « l’image verbale (habituellement assimilée à la « description ») forme la clé de voûte de toute langue. Une bonne description produit des images « qui découlent des expressions verbales » de manière plus vivante que les « images qui émanent des objets » »

[MITCHELL 1986, 65]. Suivant cette dernière affirmation, Mitchell développe à la suite un propos intéressant encadrant le travail d’analyse des images comme contenu communiquant total. Contrairement à un texte où chaque lettre est un caractère unique et réutilisable, une image est dense d’un point de vue syntaxique et sémantique. Cela implique qu’aucune marque ne peut être extraite de son contexte sans en perdre son sens car elle ne possède pas de référence unique. La signification de chaque partie dépend de sa relation avec le tout, dans un champ continu. En prenant l’exemple de la peinture, Mitchell avance alors qu’une tache de peinture spécifique peut être interprétée comme le reflet sur le nez de la Joconde, mais que cette signification est entièrement dépendante du système pictural de cette œuvre et ne peut être transposée sur d’autres toiles [MITCHELL 1986, 123]. Il est maintenant important, si l’on questionne le rapport entre image et lecture, d’aborder le sujet de l’interprétation. Comme le texte est apte à subir théoriquement une infinité d’interprétations, il en est de même pour l’image. En ce sens, le précédent propos de Mitchell est tout particulièrement intéressant. Certes le texte est composé de mots indépendamment incarnés mais on peut supposer, ici pour le cas de la photographie, qu’il en est presque de même. Autrement dit, une scène de paysage avec une patrouille militaire au premier plan par exemple pourrait en effet être analysée simplement, élément par élément. L’image photographique du « soldat » révèle l’élément « soldat », indéniablement porteur de sens pour (presque) n’importe quel être humain. Il s’agit ensuite de donner du sens au-delà de la simple compréhension de l’image visualisée, d’interpréter. En ce sens, différentes stratégies ont existé tout au long de l’histoire des études visuelles. Pour Karl Marx par exemple et sa théorie de la camera obscura, cette dernière est employée comme

analogie décrivant la manière dont la réalité sociale semble être inversée ou déformée, en particulier en ce qui concerne l’idéologie et la conscience de classe. En ce sens, tout en étant très critique de l’outil photographique ou cinématographique en général, ce dernier propose de ne jamais croire en la représentation et de ne s’en tenir qu’aux choses telles qu’elles sont.

« Autrement dit, on ne part pas de ce que les hommes disent, s’imaginent, se représentent, ni non plus de ce qu’ils sont dans les paroles, la pensée, l’imagination et la représentation d’autrui, pour aboutir ensuite aux hommes, en chair et en os ; non, on part des hommes dans leur activité réelle ; c’est à partir de leur processus de vie réel que l’on représente aussi le développement des reflets et des échos idéologiques de ce processus vital. Et même les fantasmagories dans le cerveau humain sont des sublimations résultant nécessairement du processus de leur vie matérielle que l’on peut constater empiriquement et qui repose sur des bases matérielles »

[ENGELS et MARX 1968, 51]

Parallèlement, Jonathan Crary déclare lui aussi :

« Plusieurs conséquences majeures découlent de la modernisation capitaliste : l’une d’elles est la marginalisation de l’image comme « intériorité », au sens d’une création ou d’une production mentale individuelle. La paralysie et la dévaluation radicale de la capacité humaine à produire ses propres images (autrement dit, de l’imagination) est indissociable de l’essor des images manufacturées, qui s’imposent progressivement comme le matériau brut et impersonnel de la vie psychique, et qui déterminent les conditions formelles de toutes les « images mentales ». L’hégémonie des industries globales de l’image entraîne la disparition de l’image visionnaire »

[CRARY 2006, 178-179]

A cette injection, Mitchell développe l’alternative suivante, « celle de pénétrer l’idéologie au moyen d’un processus d’interprétation, au moyen d’une herméneutique du soupçon qui sache défier le contenu superficiel des représentations, une herméneutique qui transpercerait cette surface pour atteindre la signification profonde qu’elle dissimule. Aussi, si nous ne sommes pas en mesure de déjouer les images inversées de la camera obscura, du moins pourrons-nous les rectifier par un acte

de ré-interprétation » [MITCHELL 1986, 256]. Néanmoins, entre cette lecture idéaliste et l’empirisme pur de Marx, on peut aisément admettre qu’aucune des deux solutions ne semblent complètement convaincantes.

Ce travail d’analyse d’archives photographiques, au-delà de l’analyse d’images, rejoint à travers son approche archivistique de l’objet, des considérations intrinsèquement historiques. Dans ce cadre-ci, ces recherches s’inscrivent alors pleinement dans une troisième alternative d’analyse aussi avancée par Mitchell, la plus convaincante dans l’objectif de révéler la présence américaine à Sài Gòn pendant la guerre. Le chemin emprunté peut donc être celui d’une reconstitution du processus historique rattachée aux images autrement dit, dévoiler les contextes de production et de circulation qui ont permis à ces images d’exister. La seule façon de corriger les illusions de l’idéologie serait donc de ne pas de chercher une vision « directe » et non médiatisée de la réalité mais de reconstituer l’histoire matérielle de la production et des échanges qui ont donné naissance à ces images idéologiques. En ce sens, on arrive aussi à ne pas simplement considérer les images comme de simples données statiques inertes comme pourrait l’envisager une approche empiriste de la question.

« Dès que l’on représente ce processus d’activité vitale [...] l’histoire cesse d’être une collection de faits sans vie, comme chez les empiristes [...], ou l’action imaginaire de sujets imaginaires, comme chez les idéalistes » [ENGELS et MARX 1968, 51]

De ce fait, l’approche historique iconologique ici envisagée se rapproche aussi du concept d’image dialectique développé par Walter Benjamin en 1982 dans Paris, capitale du XIXe siècle. L’image dialectique rompt alors avec la conception linéaire et continue de l’histoire. Elle est un arrêt dialectique, un moment où ce qui a été rencontre le « maintenant », dans un éclair, pour former une constellation. Autrement, elle vise à faire éclater le continuum de l’Histoire en révélant une vérité qui est restée non perçue ou refoulée. Envisagé comme un outil de conscience politique chez Benjamin, l’image pourrait défaire les orthodoxies idéologiques et provoquer une prise de conscience

exposant des contradictions et des violences sous-jacentes.

« For Benjamin, the crucial moment of historical reflection is hermeneutically based in the ‘reading’of the dialectical image, in which the innate contradictionsand injustices of culture are imprintedlike fossils. In this way, history is not teleologically determined, but a living possibility that must beconstantly reimagined. Therefore, the reading ofthe dialectical image exists within a duality of objectand optic. The dialectical image, thus, is not justan abstract idea but a way of seeing both past and present simultaneously »6 [LIPTON 2016, 81]

Ross Lipton nuance néanmoins ce propos en essayant d’exposer dans Benjamin’s Dialectical Image and the Textuality of the Built Landscape, le potentiel réductionnisme auquel une telle approche peut se confronter. L’acte d’appréhender une topographie comme un texte suppose une réduction préalable des diverses formes d’habitation humaine à une langue commune et totalisante. Cette démarche, précisément celle que Benjamin critiquait dans la monumentalité symbolique du Paris du XIXe siècle, pourrait transformer la richesse des existences vécues en une abstraction réductrice. Cette tentative d’abstraire la complexité d’un lieu habité pour la confiner dans l’espace conceptuel puis de « traduire » ses paramètres formels et esthétiques par-delà les frontières géographiques et culturelles, pourrait s’enraciner dans la conviction qu’un langage spatial et architectural universel existe, susceptible de s’appliquer indifféremment à chaque recoin du globe [LIPTON 2016, 76]. Dans La Production de l’Espace [1974], Henri Lefebvre met tout autant en garde contre le danger de déterminer l’espace comme un système de motifs linguistiques/codes. Là où Lipton finit néanmoins à se réconcilier avec l’image dialectique de Benjamin, c’est au sujet de la conscience historique et subjective de la lecture et de l’interprétation liés aux implications textuelles de l’image. Autrement dit, « la composante textuelle de l'image dialectique n'est pas une vision de totalité inscrite, mais une rencontre entre le passé, en tant que confluence de

6[Traduction] Pour Benjamin, le moment crucial de la réflexion historique repose, d'un point de vue herméneutique, sur la « lecture » de l'image dialectique, dans laquelle les contradictions et les injustices inhérentes à la culture sont imprimées comme des fossiles. Ainsi, l'histoire n'est pas déterminée de manière téléologique, mais constitue une possibilité vivante qui doit être constamment réinventée. Par conséquent, la lecture de l'image dialectique s'inscrit dans une dualité entre l'objet et l'optique. L'image dialectique n'est donc pas seulement une idée abstraite, mais une façon de voir simultanément le passé et le présent.

récits disparates, et le moment contemporain (Jetztzeit). Dans cet éclair de reconnaissance, l'histoire est perçue comme un objet à « construire » activement plutôt que simplement à se remémorer »[LIPTON 2016, 76] [BENJAMIN 1942].

« Benjamin’s approach offers an alternative means of viewing architecture, by emphasising the task of observation as an embodied encounter rather than an objective analysis or a detached reading of a text. A place cannot be lifted out of the ‘blank space’ of time and studied in isolation but only as a crucial intersection between what it has signified, what it currently signifies, and what it will come to signify »7

[LIPTON 2016, 87]

« La théorie des images dialectiques se pose en tant que perspective politique et théologique, diagnostique et projective, de l’histoire, comme celle d’une mémoire involontaire d’une humanité délivrée, en tant qu’établissement d’une temporalité de l’achèvement comme complétude et de la discontinuité »

[BAROT 2018]

Si le matérialisme historique de Marx éclaire comment les conditions matérielles façonnent l’idéologie, Benjamin en offre donc une relecture radicale en brisant la notion de progrès historique linéaire. Loin d’une évolution continue, Benjamin compare l’histoire à un kaléidoscope : chaque rotation détruit un ordre pour en révéler un nouveau, soulignant l’absence de nécessité prédéfinie dans le cours du monde. Cette vision non linéaire est le terrain fertile de l’image dialectique. Celle-ci n’est pas une simple représentation, mais une constellation fulgurante où passé et présent entrent en collision pour dévoiler une vérité critique, subvertissant les récits figés et les idéologies dominantes. L’image dialectique devient ainsi un outil puissant pour une analyse iconologique qui dépasse la surface des apparences, révélant les tensions et les dynamiques de pouvoir cachées dans les représentations visuelles, notamment celles liées à l’impérialisme.

Maintenant que l’on a posé le cadre iconologique comme devant être une prise en compte du processus historique, il

7[Traduction] L'approche de Benjamin offre une autre façon d'appréhender l'architecture, en mettant l'accent sur l'observation comme une rencontre incarnée plutôt que comme une analyse objective ou une lecture détachée d'un texte. Un lieu ne peut être sorti de l'« espace vide » du temps et étudié de manière isolée, mais uniquement comme une intersection cruciale entre ce qu'il a signifié, ce qu'il signifie actuellement et ce qu'il signifiera à l'avenir..

faut rappeler que ce dernier est ici aussi envisagé d’une manière bien spécifique. Tout comme « Marx considère le « processus historique » comme la cause des « inversions » de la camera obscura, de la même manière que le « processus de vie physique » inverse les images sur la rétine » [MITCHELL 1986, 271], l’intérêt de l’étude menée est ici de ne jamais circuler au sein d’un système considérant une Histoire universelle mais bel et bien de croiser une méthodologie historique spécifique (se reporter à la section perspectives décentrées et études subalternes, p.21) et une approche iconologique tout autant spécifique dans le but d’imaginer une lecture d’images pertinente et particulièrement révélatrice des enjeux identifiés.

Le traitement graphique de cette guerre est d’autant plus intéressant que la montagne d’images dont fut inondée la Terre entière a non seulement documenté la guerre, mais a également influencé l’opinion publique et façonnée la perception du conflit à travers le monde. Par ailleurs, Ouriel Reshef [1984] met en avant le fait que la guerre paraît comme le moment où la représentation du monde est soudain remise en question, où sont abolies les normes régissant la vie quotidienne en temps de paix ; les modèles connus à partir desquels était appréhendée la réalité sont mis à l’épreuve du sens dans l’expérience.

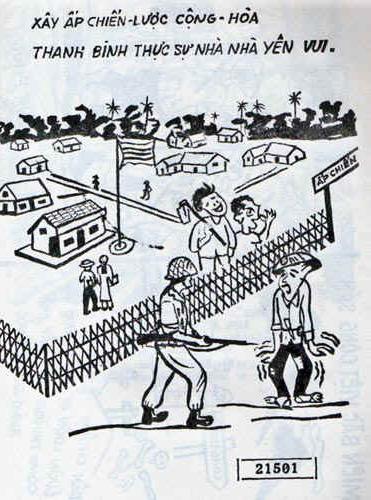

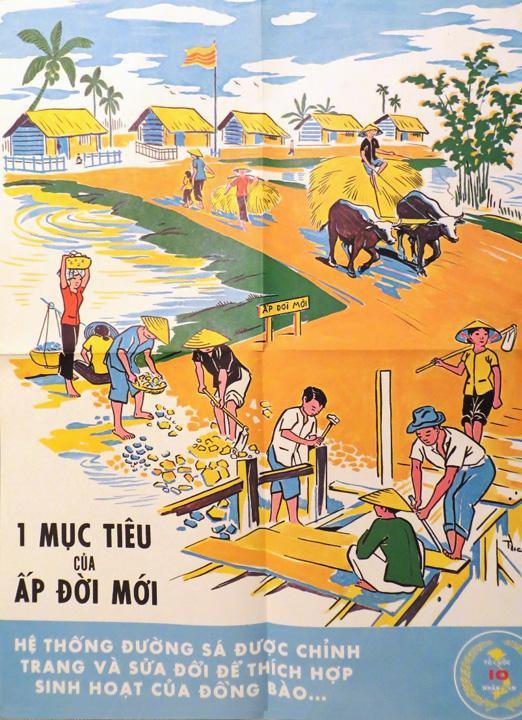

Dans Images de la violence, violence de l’image, l’iconographie de la guerre à l’épreuve des conflits du xx siècle, Claire Aslangul discute, pour la peinture, d’une « cristallisation de certains motifs qui deviennent au fil du siècle des symboles, des « icônes », une « signalétique » de la violence de guerre, et, en définitive, de toutes les violences. » [2004, 362]. En ce sens, analyser des images produites en contexte de guerre permet de « cerner cet imaginaire –« collectif » au sens d’un univers symbolique partagé »[2004, 360]. Ici, contrairement à l’emploi en peinture de motifs de domination claire comme les barbelés, les tranchées, les bombes etc., l’objectif est de démontrer la réalité presque indéniable d’un impérialisme à travers un corpus photographique pas nécessairement tout le temps produit dans une représentation explicite de la guerre et qui, dès lors, ne paraît pas aussi évident.

Le corpus d’étude sera constitué de photographies d’archives, explorées pour la représentation de l’impérialisme américain et des stratégies d’appropriation territoriale. Contrairement à une

vision réductrice qui circonscrit le rôle de la photographie à une simple illustration des phénomènes observés, cette recherche considère les représentations iconographiques et territoriales comme un binôme fécond, indispensable à la compréhension des stratégies d’acteur·ices et de leurs inscriptions spatiales au sein d’une ville alors marquée par un impérialisme.

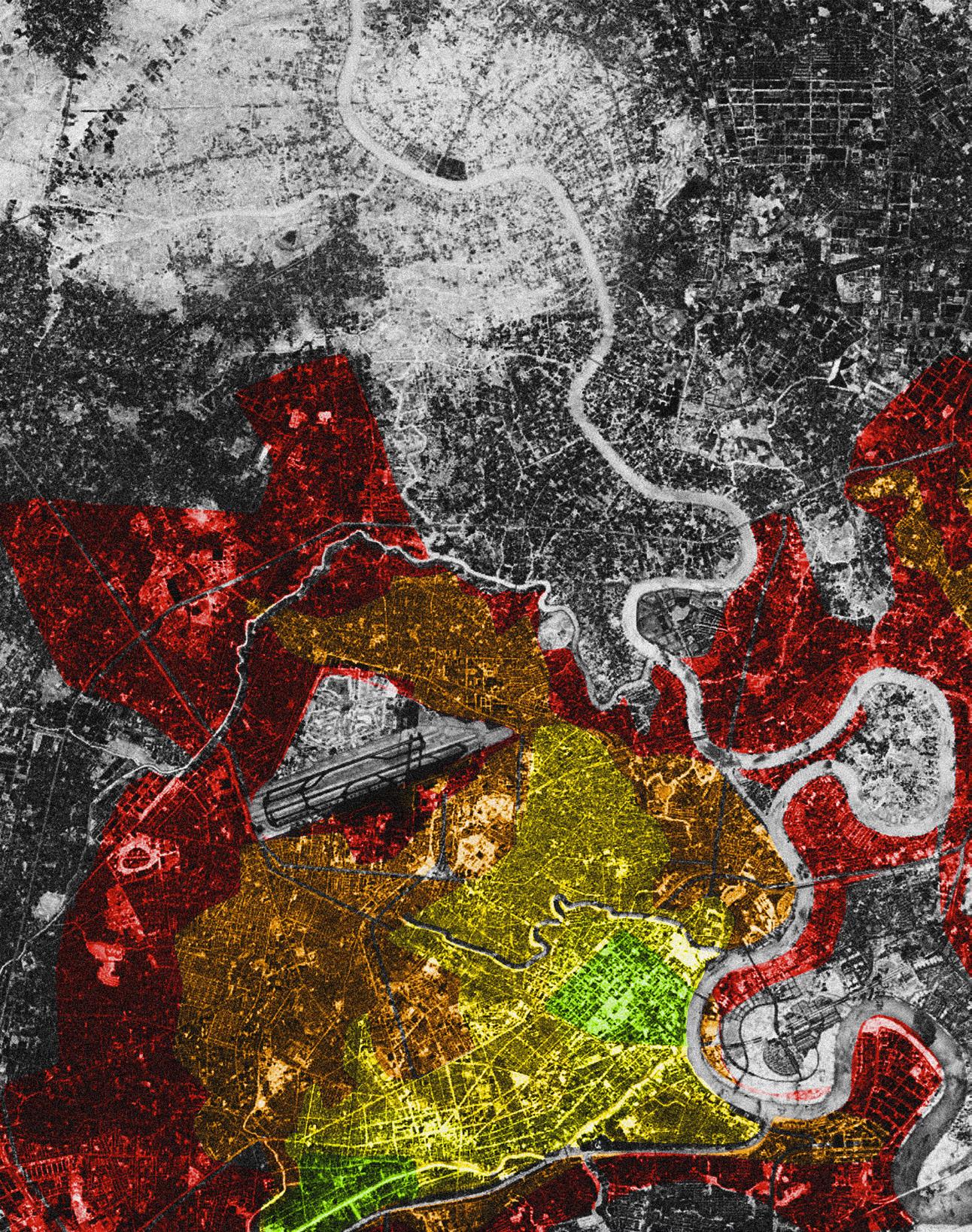

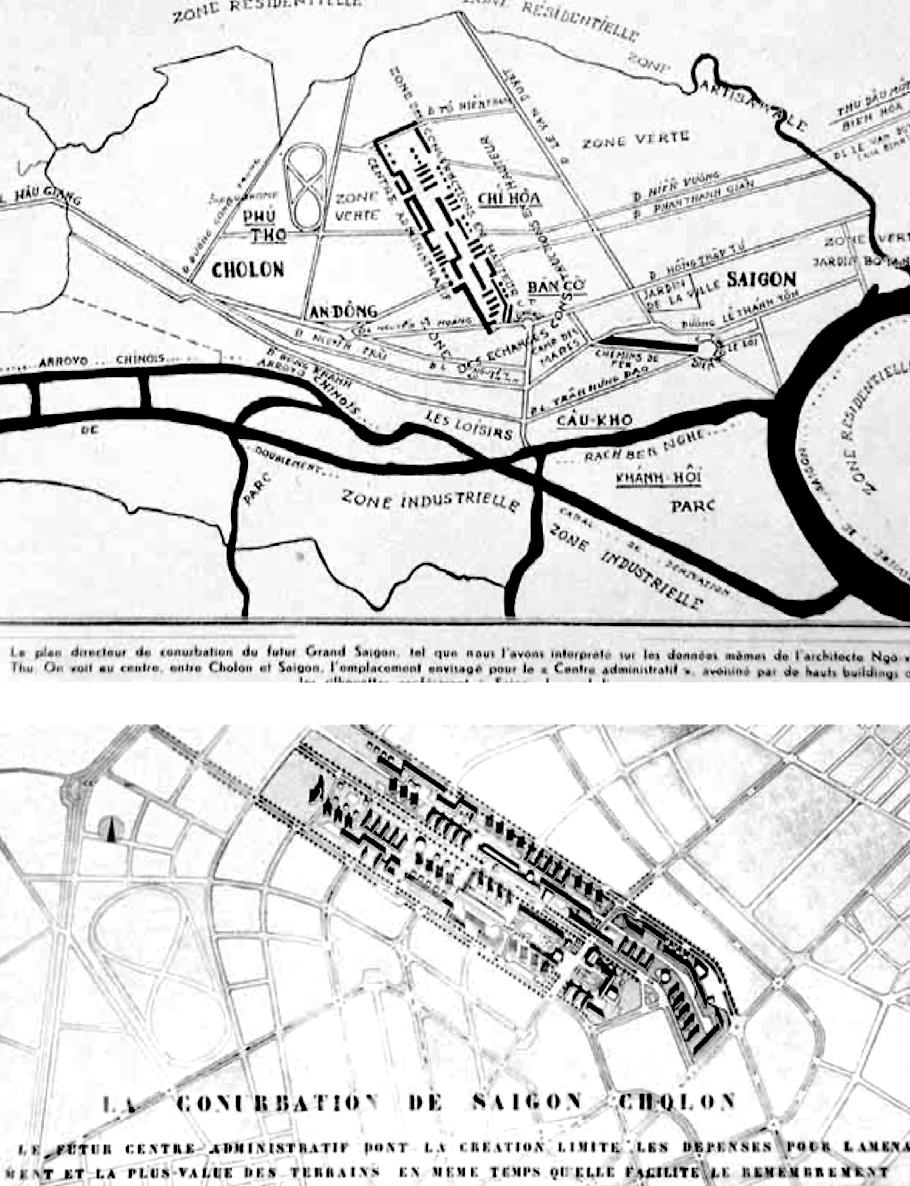

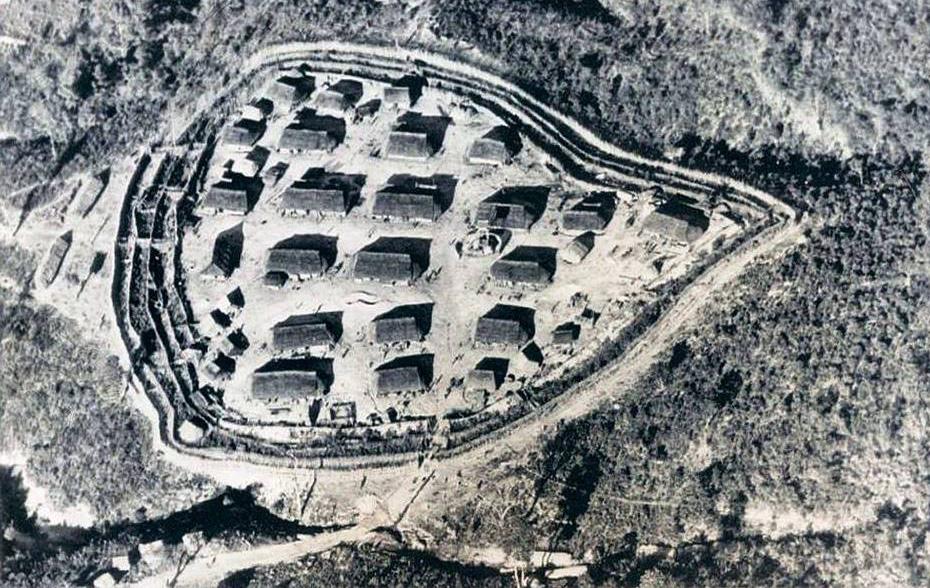

[fig.2 : Cette photographie aérienne en noir et blanc révèle un paysage urbain dense et organique, où l’agglomération s’est intimement développée le long d'une rivière. L’image documente une urbanisation sans planification rigide, où la géographie fluviale dicte la structure du bâti traditionnel.

Les maisons basses, souvent en matériaux légers ou maçonnés et disposées de façon irrégulière, longent les rives et les ruelles étroites, traduisant un mode d’urbanisation vernaculaire hérité de la ruralité environnante. Cette photographie est la preuve d’un langage urbain auto-construit, ancré dans un territoire et une certaine résilience environnementale, offrant un aperçu d’une identité urbaine profondément tissée. La présence de quelques bâtiments maçonnés met en évidence des écarts sociaux et économiques, tandis que les zones agricoles visibles à l’arrièreplan soulignent la porosité encore forte entre ville et campagne.

Cette vue aérienne de 1955, antérieure à l’escalade militaire américaine, montre un quartier périphérique de Sài Gòn structuré par une forte densité d’habitations. L’image illustre un moment de transition : à la veille des grands bouleversements de la guerre et de la présence américaine, Sài Gòn apparaît comme un espace hybride où se superposent héritages coloniaux, pratiques locales d’adaptation et premières pressions démographiques issues des migrations internes.]

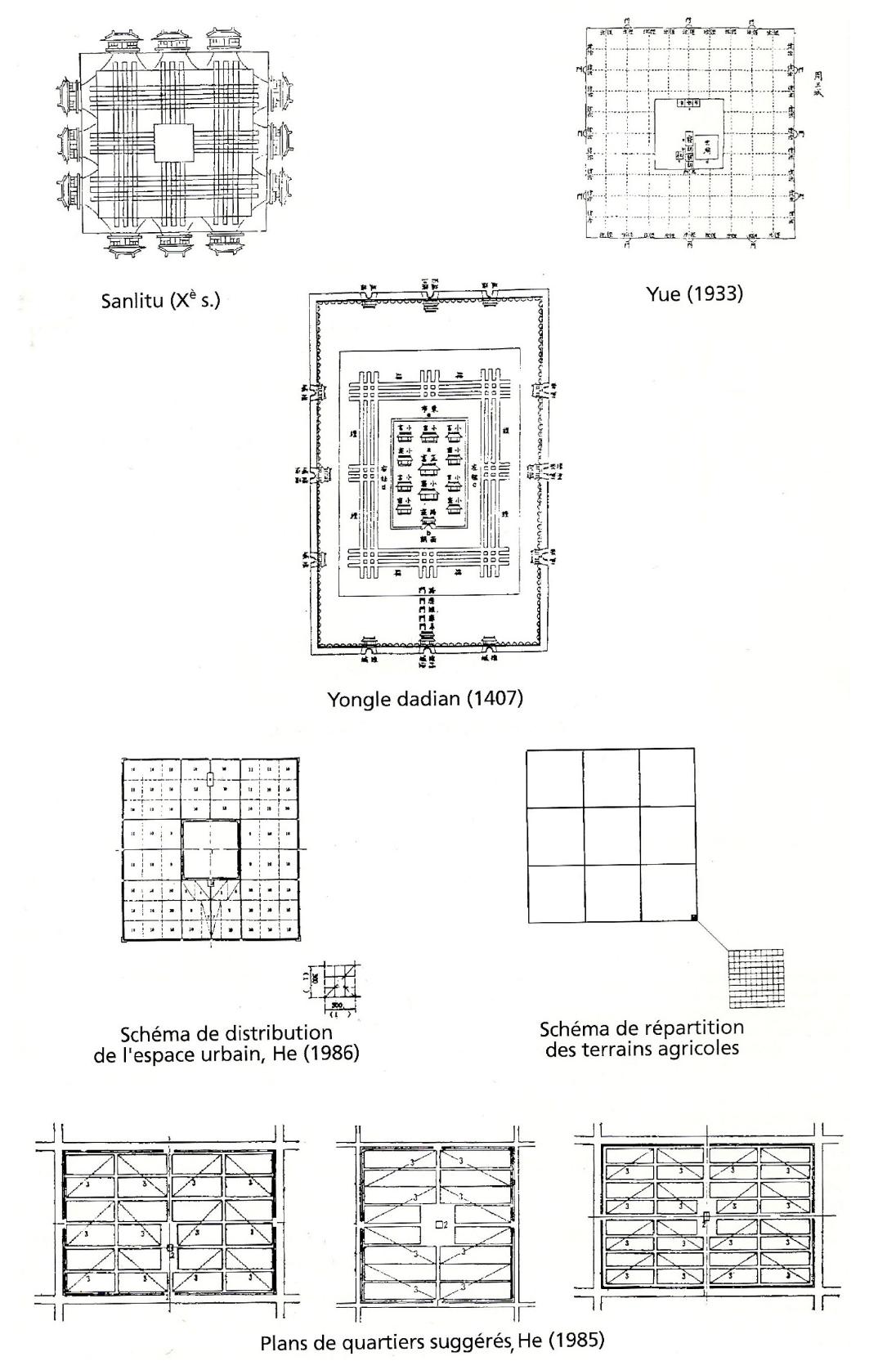

Étudier le contexte vietnamien passe par une première étape primordiale : essayer d’approcher une compréhension relative d’une certaine conception spécifique de l’environnement, des relations au tout et, plus largement, d’un rapport au monde. En ce sens, ce propos ne prétend néanmoins en rien à une exhaustivité ou à une vérité quelconque. Simple compte-rendu de lectures (de personnes concerné·es ou non), de discussions et de synthèses personnelles, les biais de compréhension sont trop nombreux pour pouvoir ici affirmer que la totalité d’une façon de penser est ici saisie, au contraire. Au Việt Nam, les villes ont traditionnellement été fondées sur un système culturel bien précis, de la ville impériale à la cellule familiale en passant par la province et le district. Dans sa thèse soutenue en 2019, Marie Gibert-Flutre commence par aborder son étude des réseaux viaires par une approche purement linguistique afin de déceler certaines visions spécifiquement locales de l’espace urbain. À travers l’usage linguistique de certaines expressions comme diện tích đất công cộng (peut être traduit en « superficie (diện tích) des terres (đất) publiques (công cộng) ») afin de désigner l’espace public, on peut déjà en remarquer une projection bidimensionnelle. Cette expression couvre principalement les établissements scolaires ou les hôpitaux par exemple, les séparant des usages commerciaux (đất thương mại), résidentiels (đất căn cứ) ou des espaces verts (đất cây xanh). Cette même thèse se concentre ensuite sur l’expression không gian(le vide, la pièce) công cộng, qui désigne cette fois une autre approche des espaces publics par le biais de ses usages sociaux. Không gian, d’origine étymologique chinoise (kongjian), est apparue au Việt Nam durant la période coloniale du début du 20e siècle, calquée sur l’expression « espace public » des enseignements « indochinois » de l’architecture et de l’urbanisme [2019,44].

Il semblerait cependant que les documents administratifs, les presses etc. ne désignent les espaces publics qu’à travers leur

dénomination propre (parcs, places, espaces de circulation) sans réellement désigner un ensemble.

« Historiquement, il n’y a donc pas en vietnamien d’expression désignant l’ensemble des espaces publics et l’espace public n’est pas une catégorie de conception de la ville »

[GIBERT-FLUTRE 2019, 45]

Ensuite, il faut essayer de comprendre les relations traditionnelles des espaces avec ses habitant·es. Les notions culturelles du Âm Dương (Yin-Yang*), du Phong Thủy (feng shui*), le confucianisme, le bouddhisme, les croyances populaires etc. influencent à la fois les existences sociales mais également les différents rapports à l’espace. Introduit au début de la domination chinoise du territoire, le confucianisme par exemple n’a jamais vraiment perdu son influence. Florissant en même temps que la culture Việt-Mường (un des quatre groupes ethniques parmi les Kinh, Thổ et Chứt) entre l’an 1 et 230, cette dernière a su au début résister à cette influence en conservantune volonté d’indépendance. C’est donc à partir du 11e siècle à peu près que les systèmes féodaux vietnamiens commencent à réellement apprécier le confucianisme.

« To build and complete the State institutions, the feudal class found sharpened weapons from Confucianism, which could not be provided by the contemporary Buddhism and Taoism: the mystique could create royalty ; the sacredness could create the king and subject relationship ; the norms and content of the government official training could help to extend to power of the King »8 [LY 2015, 72]

Réservé à l’élite impériale, le confucianisme devient par la suite la religion principale des dynasties Nguyễn (18021945). Le système social centralisé a alors développé, jusqu’au

8[Traduction] Pour construire et compléter les institutions de l’État, la classe féodale a trouvé dans le confucianisme des armes affûtées que le bouddhisme et le taoïsme contemporains ne pouvaient pas lui fournir : la dimension mystique pouvait créer la royauté ; le caractère sacré pouvait créer la relation entre le roi et le sujet ; les normes et le contenu de la formation des agents de l’État pouvaient contribuer à étendre le pouvoir du roi.

colonialisme français (à partir de 1862), les principes confucéens des « quatre liens moraux » et des « cinq vertus constantes » afin de maintenir continuellement une hiérarchie roi-sujet et renforcer le pouvoir constant de la lignée royale. Utile à l’édification de la nation et primordial pour le contrôle des populations, le confucianisme s’est néanmoins infiltré dans la culture spirituelle vietnamienne à travers une certaine bourgeoisie, créant une forme sinovietnamienne des principes confucéens. Les acteur·ices culturel·les vietnamien·nes étaient divisé·es en deux groupes, l’un composé d’érudit·es confucéen·nes, d’aristocrates et de fonctionnaires suivant le modèle confucéen, et l’autre composé de classes inhérentes telles que les agriculteur·ices, les artisans et les hommes et femmes d’affaires [LY 2015, 73]. Le confucianisme a essentiellement eu un impact très important sur l’organisation des ménages, s’hybridant avec la culture Han* (dynastie chinoise), formant au passage un régime fortement patriarcal. Même si l’influence du confucianisme comme savoir prédominant a décliné à l’arrivée des Français·es, les « quatre vertus » et les « cinq constantes » ont continué à particulièrement marquer la structure familiale et les valeurs sociales au Việt Nam, en plaçant la famille au centre. Ces dernières sont pour les quatre vertus, la piété filiale, la loyauté, la contingence, et la droiture et, pour les cinq constantes, la bienveillance, la justice, le respect des rites, la sagesse et l’intégrité. Les liens familiaux ont alors une place prédominante et ses enseignements ont eu une influence durable sur la société vietnamienne, tant au niveau familial qu’au niveau communautaire. Ces philosophies sociales ont indéniablement marqué les organisations spatiales des lieux de vie. Comme l’avancent Thanh Son Lê et Điem Thánh Trần, les vietnamien·nes « ont intelligemment métaphorisé des messages spirituels et des notions culturelles dans la forme de l’architecture traditionnelle » [2023]. En ce sens, que ce soit des notions comme le Âm Dương ou une philosophie sociale comme le confucianisme, ces catalyseurs d’expressions symboliques imprègnent les constructions vietnamiennes traditionnelles et

les rapports du corps à l’espace. Un des principes fondamentaux par exemple est que tous les objets et événements sont une combinaison et une transformation mutuelle entre deux côtés opposés selon le principe que dans « Âm » (Yin*) il y a « Dương » (Yang*), dans Yang* il y a Yin* ; Yin* génère Yang* et Yang* génère Yin*.

« Yin-Yang philosophy plays an important role in the worldview of ancient Vietnamese and has influenced their way of spatial organization in traditional architecture. It is expressed by a strong contrast in spatial combination and through opposite characteristics : solid - hollow, high - low, light - shadow.... These contrasting forms aim at a special effect, the harmony in both space and form structure. The solid-hollow contrast can be seen most clearly between a roof that is large and seemingly soar overhead and a system of solid, low wooden columns below. What connects a dark brown roof with four curved corners and a brick courtyard in the ground is a profound ‘‘ void ’’ of the space behind the columns. All of these leads to a distinctive contrast from a visual art perspective. A very large size of the roof opposed to the entire construction creates a solid, discreet and graceful form »9

[SON LÊ et THÁNH TRẦN 2023, 6]

Pour résumer, les vietnamien·nes semble avoir traditionnellement et historiquement négocier un certain équilibre entre les formes bâties et la nature dans l’objectif de véhiculer des idées, des valeurs, des principes culturels ou encore des philosophies religieuses. L’architecture devient alors un système sémantique entier, évoqué par des structures tangibles [2023]. La question de la tradition reste néanmoins à étudier avec un certain recul. Si l’on qualifie le confucianisme de valeur traditionnelle, les études citées précédemment explicitent

9[Traduction] La philosophie Yin-Yang joue un rôle important dans la vision du monde des ancien·nes Vietnamien·nes et a influencé leur mode d’organisation spatiale dans l’architecture traditionnelle. Elle s’exprime par un fort contraste dans la combinaison spatiale et par des caractéristiques opposées : solide - creux, haut - bas, lumière - ombre.... Ces formes contrastées visent un effet particulier, l’harmonie à la fois de l’espace et de la structure de la forme. Le contraste entre le solide et le creux est particulièrement évident entre un toit de grande taille qui semble s’élever et un système de colonnes basses en bois solides en dessous. Ce qui relie un toit brun foncé aux quatre coins incurvés et une cour en briques au sol, c’est le profond « vide » de l’espace derrière les colonnes. Tous ces éléments créent un contraste distinctif du point de vue de la perspective visuelle. La très grande taille du toit par rapport à l’ensemble de la construction crée une forme solide, discrète et gracieuse.

clairement l’importation de ladite philosophie sociale au cœur des dynamiques historiques de domination chinoise. Il est donc aisé d’affirmer que l’architecture de chaque pays possède ses propres caractéristiques en matière d’expression culturelle, plus ou moins transmises et parfois soumises à une multiplicité d’influences extérieures. Étudier le contexte vietnamien et plus particulièrement Sài Gòn signifie alors d’une part comprendre un contexte historique local et par ailleurs, faire face à un territoire et une histoire particulièrement marqués par les différentes guerres et ses nombreuses dynamiques d’acculturation.

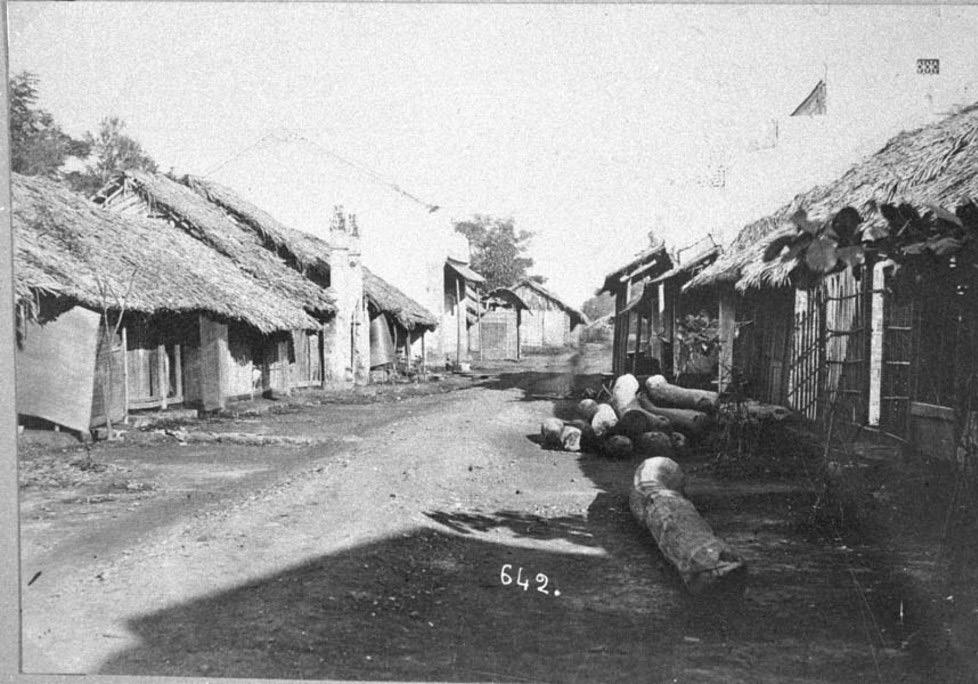

fig. 3 : auteur·ice inconnu·e, sài gòn : une rue du quartier indigène , ancien fonds du musée des colonies, cedrasemi collection, 1860

Connue sous le nom de Thành phố Hồ Chí Minh depuis le 2 juillet 1976 mais toujours couramment nommée Sài Gòn, l’approche du territoire sur lequel repose actuellement cette ville au sud du pays est particulièrement liée à la multiplicité de ses annexions successives au sud du delta du Fleuve Rouge. Même si des traces archéologiques pré-chrétiennes de présences humaines ont été retrouvées et datées, les premières émergences d’une réalité pré-urbaine vietnamienne ont été plus ou moins accordées en 1698 avec l’apparition progressive de Gia Định, devenue Sài Gòn (pour résumer brièvement) puis Thành phố Hồ Chí Minh. Sa construction est évidemment très marquée et impulsée par ses refondations coloniales entre 1869 et 1954 mais aussi par la présence antérieure de populations chinoises. Dès le départ, ses existences bâties sont définitivement marquées par des formes d’hybridation, de zones de contact et d’entremêlements importants. Plusieurs chercheur·euses s’accordent encore à ce jour pour affirmer la relative absence de travaux historiques sur la genèse et l’évolution de la ville jusqu’à aujourd’hui. En 2015, Cẩm Dương Ly Nguyễn énonce :

« Jusqu’à présent, la recherche concernant les transformations typomorphologiques urbaines de Hồ Chí Minh-Ville, et particulièrement celles de son espace central, n’est que très peu traitée et donne l’impression que cet espace a peu d’intérêt. Pédelahore de Loddis (1993) mène un inventaire général et sommaire sur les conditions des villas coloniales à Hồ Chí Minh-Ville sous forme d’une description de villas existantes avec des photos illustrées et des informations sur les hauteurs, l’utilisation des bâtiments, les types de propriété. Lê et Dovert (1998) font un bilan exceptionnel des phases de fondation et de développement de Sài Gòn. Ce livre devient une des meilleures références sur l’évolution urbaine et architecturale de Hồ Chí MinhVille. Cependant, il reste à discuter et à développer les mécanismes et les enjeux des transformations urbaines » [NGUYỄN 2015, 18]

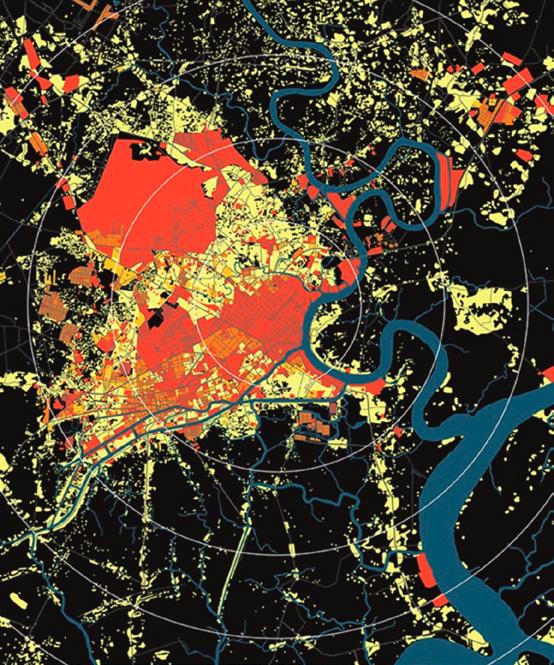

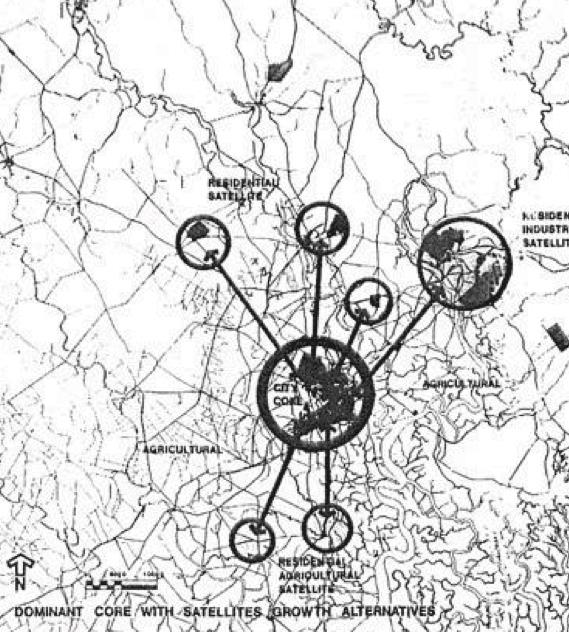

En réalité, on peut observer une certaine quantité de sources, notamment cartographique, juridique et photographique, datant de la période coloniale française, imposant de fait un déséquilibre certain au service d’une place prépondérante offerte à cette même période. L’analyse des tracés viaires de la ville par Marie Gibert-Flutre en 2019 et le travail de Cẩm Dương Ly Nguyễn en 2015 permettent de retracer assez largement l’évolution de cette ville à travers des considérations urbaines, démographiques mais aussi intrinsèquement politiques.

Au 10e siècle, la recherche d’une construction territoriale entraîne en premier lieu une « marche vers le Sud » (nam tiến) à partir du delta du Fleuve Rouge puis jusqu’à l’arrière-pays montagneux de l’ouest. De ces mouvements découle alors une assimilation progressive des populations déjà présentes, celles du Champa* par exemple, contrôlant jusqu’alors les différentes routes maritimes côtières du 11e au 15e siècle. Le Royaume de Champa*, originellement construit aux contacts culturels entre l’Inde et la Chine, est totalement conquis au 17e siècle, suivi du delta du Mékong alors sous le joug du royaume khmer. Jusqu’au 16e et 17e siècle, les villes mentionnées sont Prei Nokor* et Kas Krobei*, correspondant respectivement aux emplacements actuels du centre historique de Sài Gòn et de Chợ Lớn. Au cours de ces différents processus, un objectif récurent de revalorisation systématique de terre à potentiel rizicole semble clair.

« [Ces entités] n’étaient probablement que de petites villes, construites en matériaux légers, avec une petite population khmère, situées sur la route de trafic et d’échanges de produits par voie maritime et terrestre des peuples du sud du pays, un endroit favorable pour les activités économiques et le contrôle politique »

[SĨ KHẢI 1987, 94]

Étant donné la position stratégique des terres et de la ville au

sein de l’ancien carrefour commerçant khmer Prei Nokor*, la mise en valeur territoriale de ces terres promet une activité commerciale prometteuse au contact des navires hollandais, malais, portugais et chinois. La position stratégique de ce plateau semble avoir perdurer tout le long de l’Histoire de la ville avec la construction de la citadelle vietnamienne au même endroit au 18e et 19e siècle puis avec le choix du centre-ville colonial français, encore aujourd’hui un épicentre important des activités économiques et politiques de la ville. A l’arrivée des populations vietnamiennes à la fin du 16e siècle, une importante lutte de pouvoir a lieu entre deux familles seigneuriales vietnamiennes à savoir, les Trịnh et les Nguyễn qui perdura entre 1620 et 1788. Le territoire vietnamien est alors divisé en deux fiefs distincts séparés par le fleuve Gianh* au nord de l’actuelle province de Quảng Bình. Le royaume du Sud fut alors grandement épaulé par les populations chinoises alors établies depuis le 17e siècle. A ce même moment, le roi cambodgien Prey Chey* accorde au « gouvernement » deux entités stratégiques, un au centre du berceau originel de la ville de Sài Gòn et l’autre au sein d’un village existant à population majoritairement chinoise, alors futur site de Chợ Lớn

[BOUCHOT, 1927, 88]. En effet, vers 1623, le roi du Cambodge accepta la requête vietnamienne concernant l’installation à Prei Nokor et Kas Krobei de postes fiscaux et commerciaux en échange de perceptions d’impôts et de taxes commerciales. Cette première présence vietnamienne administrative démontre déjà le commencement d’une extension urbaine de Sài Gòn

[VIỆN SỬ HỌC 2020, 397]. Il est aussi important de préciser que ces ajustements territoriaux s’accompagnent de politiques de migrations forcées de certaines populations (vagabonds etc.)

[BRIFFAUT 1912, 60-66]. En 1693 est informellement instaurée la fondation de la préfecture de Gia Định [NGUYỄN ĐÌNH ĐẦU, 2006] par le gouverneur des nouvelles terres. Le commandant Nguyễn Hữu Cảnh est en effet envoyé dans le sud du pays par le seigneur vietnamien Nguyễn afin d’inspecter, de prendre contrôle des terres alors administratives et d’établir la souveraineté sur ce nouveau territoire.

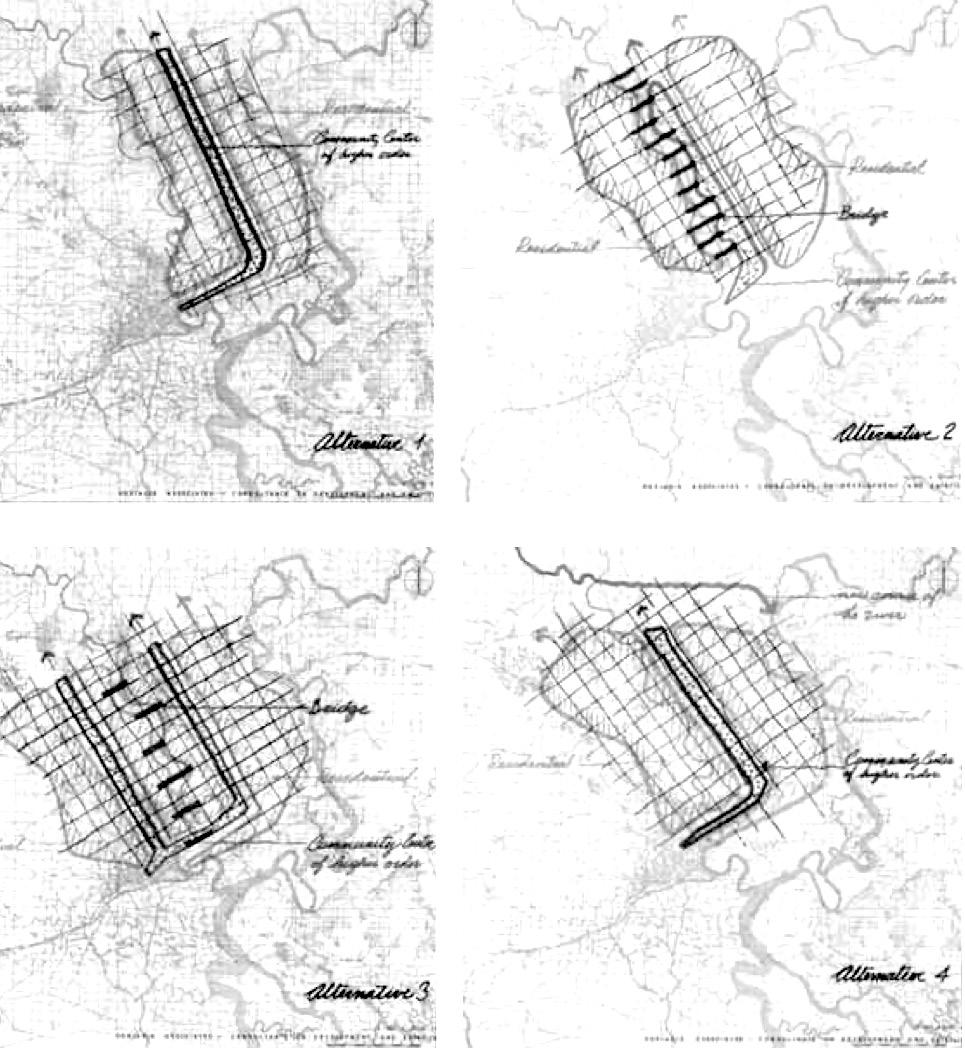

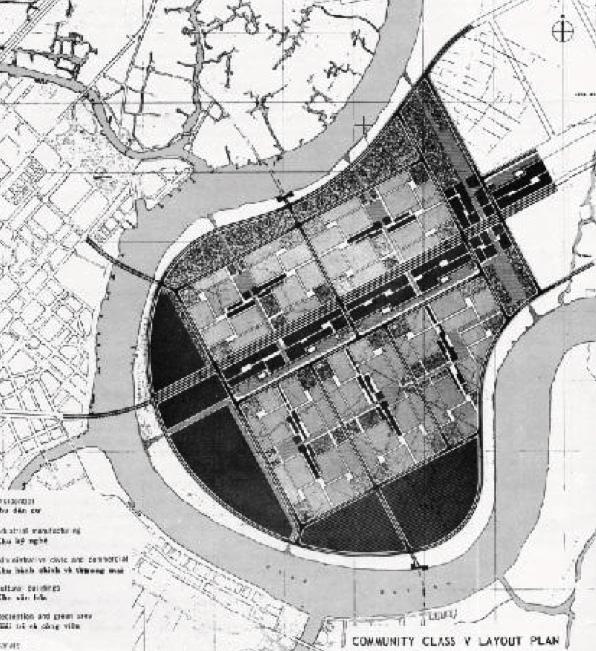

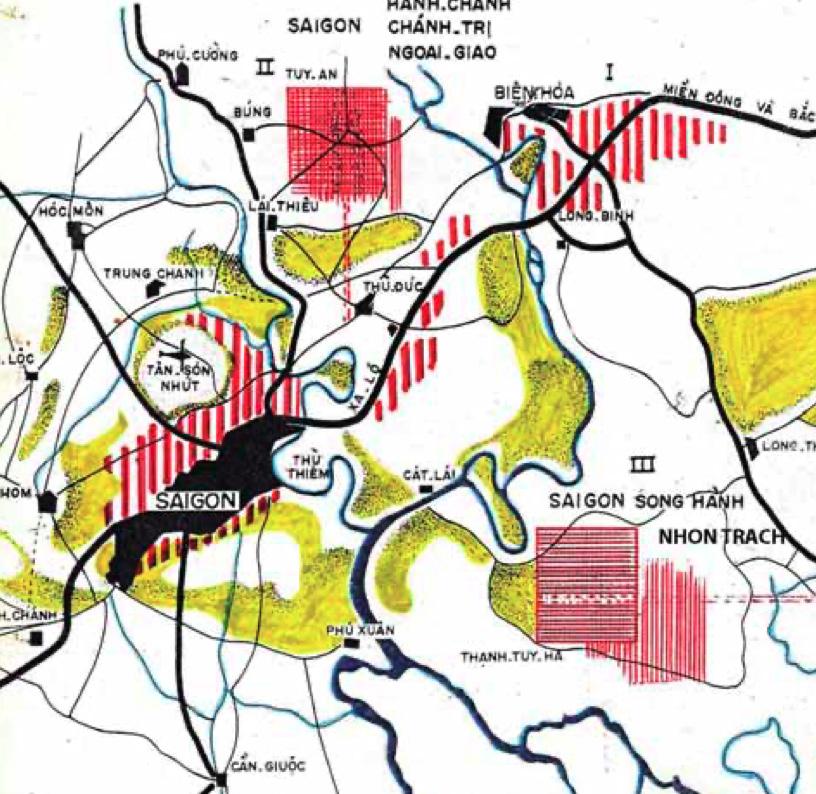

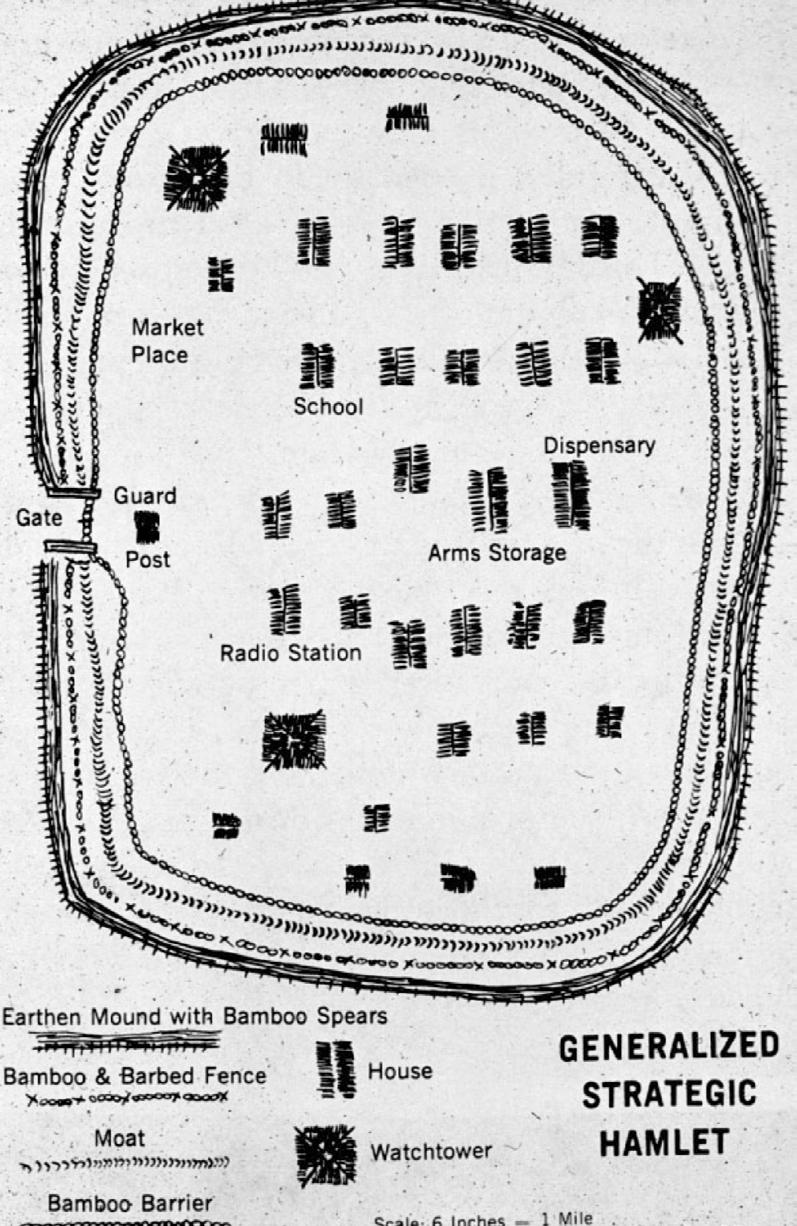

« L’armée disposait d’escouades, d’équipes, de bateaux, de troupes d’élite navales et terrestres et de soldats subordonnés pour la garde. Le territoire s’étendit sur des milliers de kilomètres, et des migrants de Bố Chánh et de l’intérieur furent recrutés pour vivre partout, établirent des quartiers, des hameaux, des communes et des villages, divisèrent le territoire, chacun divisa la terre, uniformisa l’impôt de capitation et établit un recensement des impôts de capitation » [TRỊNH HOÀI ĐỨC vers 1820]