Immer weiter bergauf

Über Fortschritte in der Seilbahntechnologie und zukünfigte Herausforderungen

Über Fortschritte in der Seilbahntechnologie und zukünfigte Herausforderungen

WINTERSTEIGER Sports bietet maßgeschneiderte Lösungen – für Ihr Hotel genau das Richtige!

Die Seilbahntechnologie hat sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten rasant weiterentwickelt. Während Sicherheit, Effizienz und Komfort weiterhin zentrale Anforderungen bleiben, gewinnen Themen wie Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung zunehmend an Bedeutung. Die Branche steht vor der

PEFC/18-31-166

Herausgeber: Athesia Druck GmbH, Bozen, Eintrag LG Bozen Nr. 26/01, am 27.11.2001

Chefredakteur: Franz Wimmer

Projektleiterin/Koordination: Magdalena Pöder

Verkaufsleitung: Patrick Zöschg

Redaktion: Dr. Nicole D. Steiner, Elisabeth Stampfer, Edith Runer, Nora Ollech, Florian Mair

Tel. 0471 081 561 info@mediaradius.it | www.mediaradius.it

Fotos: Dolomiten-Archiv, shutterstock, verschiedene Privat-, Firmen- und Online-Archive sowie Verkaufsunterlagen

Konzept und Abwicklung: MediaContact, Eppan

Grafik/Layout: Simon Krautschneider

Art Director: Elisa Wierer

Lektorat: Magdalena Pöder

Aktuell

6 Nachhaltig, effizient, innovativ

12 Alta Badia setzt auf Tradition

21 Lawinen sicher meistern

25 Schutzhütten: Herausforderungen am Limit

30 Schnell & sicher aufs „Steinermandl“

36 Bauen extrem

40 Der „Bau“ ist wieder sicher

45 Nachhaltige Schneeproduktion

10 HTI-Unternehmensgruppe, Sterzing

20 Doppelmayr Italia GmbH, Lana

28 3 Zinnen AG, Innichen

34 Hell Profitechnik GmbH, Eppan

39 Niederstätter AG, Atzwang

Rubriken

48 Porträt: Jessica Schwienbacher

50 Bunte Meldungen

Titelthema in kursiv

Projekte in Blau

Vertrieb: als „Dolomiten“-Beilage und im Postversand

Druckauflage: 24.000 Stück

Preis: Einzelpreis 2,20 Euro, A+D: 2,80 Euro

Werbung/Verkauf: Michael Gartner, Elisabeth Scrinzi, Markus Hatzis

Produktion: Athesia Druck Bozen | www.athesia.com

Die Redaktion übernimmt keinerlei Haftung für die Inhalte der Werbeseiten, PR-Seiten und angeführten Webseiten.

Athesia Druck GbmH hat gemäß Art. 37 der EU-Verordnung 2016/679 (GDPR) den Datenschutzbeauftragten (Data Protection Officer, DPO) ernannt. Die Kontaktaufnahme für jedes Thema in Bezug auf die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist über dpo@athesia.it möglich.

Vor 15 Jahren, im Jahr 2009, wurde zum ersten Mal eine „Radius“-Ausgabe mit dem Titel „Alpine Technologien“ produziert. Die Kompetenz der Südtiroler im Seilbahnwesen ist unbestritten. Die ersten Seilbahnen für Personenbeförderung wurden von Südtiroler Ingenieuren entworfen und gebaut (Kohlern, Vigiljoch …). Mittlerweile gehören Südtiroler Firmen wie die Leitner-Gruppe aus Sterzing (Umlaufbahnen, urbane Transportsysteme, Prinoth-Pistengeräte), oder TechnoAlpin in Bozen (Schneeerzeugung) zu den Weltmarktführern in ihrem Bereich. Ging es vor 10 bis 15 Jahren noch in erster Linie um die Weiterentwicklung im funktionellen Bereich, so sind in den letzten Jahren enorme Anforderungen in Sachen Design, Bequemlichkeit und Nachhaltigkeit hinzugekommen.

Bauen im extremen alpinen Umfeld, z.B. die Bergstation der Seilbahn Zugspitze, Bergbahnen in der Schweiz, in Frankreich bis in eine Höhe von knapp 4.000 Metern, Schutzhütten auf 3.000 Metern sind ebenfalls Bereiche, wo Südtiroler Firmen kräftig mitmischen.

Mit diesem Beitrag verabschiede ich mich nach 24 Jahren als „Radius“-Chefredakteur, wünsche allen Südtiroler Unternehmen auch für die Zukunft viel Erfolg und bedanke mich für die Zusammenarbeit. Den Kollegen wünsche ich für die nächsten 24 Jahre gute Ideen für neue „Radius“-Themen und ebenfalls viel Erfolg.

Franz Wimmer

Diese Lösungen sollen nicht nur die Verbesserung der Technik umfassen, sondern auch den umweltfreundlichen Betrieb von Seilbahnen. Nebenbei: Der Begriff Seilbahn umfasst alle seilgezogenen Bahnsysteme zum Personentransport.

Fortschritte in der Seilbahntechnologie

In den vergangenen Jahren haben sich viele innovative Entwicklungen in der Seilbahntechnologie durchgesetzt, welche die Effizienz, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit entscheidend verbessert haben. Ein bedeutender Meilenstein war die Entwicklung von kuppelbaren Systemen, die es den Seilbahnen ermöglichen, nicht nur schneller, flexibler und mit einer hohen Förderleistung zuverlässig zu fahren, sondern auch bei ungünstigen Witterungsbedingungen wie starkem Wind, Schneefall. Und die Energieeffizienz von Seilbahnen wird durch die Verwendung von energiesparenden Antriebssystemen laufend optimiert. Moderne Seilbahnen sind mit energieeffizienten Elektromotoren ausgestattet, die den Energieverbrauch signifikant senken. Durch die Integration von regenerativen Bremssystemen, bei denen die Bremsenergie in das Stromnetz zurückgeführt

wird, ist es gelungen, die Energieeffizienz weiter zu verbessern.

Kabinen der Zukunft

Moderne Kabinen sind nicht nur funktional, sondern auch komfortabel und umweltfreundlich. Sie bieten den Fahrgästen ein neues Maß an Komfort, den sie während der Fahrt genießen können. Panoramafronten aus Glas ermöglichen eine ungestörte Aussicht auf die Natur, während beheizbare Sitze und WLAN

für zusätzliches Wohlbefinden sorgen. Diese Komfort-Features sind der Garant dafür, dass eine Seilbahnfahrt nicht nur ein Transport, sondern ein Erlebnis ist. Außerdem wurden leichte Materialien wie Faserverbundstoffe und Aluminiumlegierungen weiterentwickelt. Sie werden vermehrt bei der Konstruktion von Kabinen eingesetzt. Diese Materialien sind robust, widerstandsfähig und gleichzeitig deutlich leichter als traditionelle Materialien. Die Gewichtsreduktion

Für rund 200.000 Studenten und Pendler bietet die Rakavlit-Seilbahn in

„SEIT VIELEN JAHREN ERFOLGREICH IM EINSATZ, ERÖFFNEN

URBANE SEILBAHNEN

EINE VÖLLIG NEUE, UNABHÄNGIGE MOBILITÄTSEBENE FÜR DEN NACHHALTIGEN ÖFFENTLICHEN PERSONENNAHVERKEHR.“

SEILBAHN-EXPERTE ALBERT GUFLER

Mit dem Bau der neuen 3S-Bahn „Matterhorn Glacier Ride II“ aus dem Hause Leitner konnte die letzte Lücke zwischen Zermatt und BreuilCervinia in der Schweiz geschlossen werden.

wirkt sich zudem positiv auf die Energieeffizienz der Seilbahnsysteme aus, da weniger Energie für den Betrieb benötigt wird. Im Hinblick auf die Umweltfreundlichkeit verfügen viele Kabinen jetzt über vergrößerte Fensterflächen aus speziellem Glas, das die Sonneneinstrahlung minimiert und gleichzeitig die Wärmeeffizienz maximiert. Auch die Lärmminderung ist ein Thema: Durch den Einsatz von Schalldämpfungstechnologien wird der Geräuschpegel während der Fahrt gesenkt, was vor allem in bewohnten Gebieten und Naturschutzgebieten von großer Bedeutung ist.

Zunehmende Automatisierung

Die Seilbahnen der Zukunft werden zunehmend automatisiert und mit modernen bzw. digitalen Steuerungssystemen ausgestattet, die es ermöglichen, den Betrieb in Echtzeit zu überwachen und auf veränderte Bedingungen schnell zu reagieren. Diese Technologie führt zu einer präziseren Steuerung und Optimierung des Energieverbrauchs. Ein bedeutender Trend ist die digitale Vernetzung von

Seilbahnanlagen. Dank des sogenannten Internets der Dinge (IoT) können Betreiber in Echtzeit auf Betriebsdaten zugreifen, was eine präzisere Steuerung, Wartung und Instandhaltung ermöglicht. Diese Technologie sorgt dafür, dass mögliche Ausfälle frühzeitig erkannt und behoben werden können, bevor sie den Betrieb beeinträchtigen.

Teil des grünen Mobilitätssystems Seilbahnen spielen eine immer wichtigere Rolle in der grünen Mobilität. Vor allem in städtischen Gebieten und in dicht besiedelten Regionen bieten Seilbahnen eine schnelle, effiziente und umweltfreundliche Alternative zum herkömmlichen Verkehr. „Seit vielen Jahren erfolgreich im Einsatz, eröffnen urbane Seilbahnen eine völlig neue, unabhängige Mobilitätsebene für den nachhaltigen öffentlichen Personennahverkehr“, sagt Seilbahnexperte Albert Gufler, der zwar im Ruhestand ist, aber auf eine etwa 50-jährige Erfahrung in dieser Branche bauen kann. „Urbane Seilbahnen garantieren eine Reihe an Vorteilen für viel-

fältige Anwendungen und harmonieren perfekt mit bestehenden Transportmitteln einer Stadt. Dank des kontinuierlichen Betriebs urbaner Seilbahnen sparen die Fahrgäste Zeit und können sich auf eine umweltfreundliche und komfortable Fahrt verlassen. Somit sind in Städten und Metropolregionen Seilbahnsysteme die idealen Verkehrslösungen.“ In vielen Städten weltweit darunter Medellín in Kolumbien, La Paz in Bolivien, Mexico City in Mexiko, Paris in Frankreich werden Seilbahnen seit Jahren als Teil des öffentlichen Nahverkehrs erfolgreich eingesetzt. Diese urbanen Seilbahnsysteme bieten eine effiziente Lösung, um den Verkehr zu entlasten und gleichzeitig die Luftverschmutzung zu reduzieren.

Nachhaltigkeit im Fokus

Neben der Effizienz sind nachhaltige Betriebsweisen ein zentrales Anliegen in der Seilbahntechnologie. Die Branche steht unter Druck, ihren ökologischen Fußabdruck zu reduzieren und die Umweltauswirkungen des Betriebs zu minimieren. Das wird durch ver-

schiedene technologische Innovationen ermöglicht. Eine der bedeutendsten Entwicklungen im Bereich der Nachhaltigkeit ist der Einsatz von Sonnenenergie. Viele neue Seilbahnsysteme werden mit Photovoltaikanlagen ausgestattet, die es den Seilbahnbetreibern ermöglichen, einen Teil ihres Energiebedarfs selbst zu decken. In Regionen mit hoher Sonneneinstrahlung wird dies immer häufiger zur Realität. Photovoltaikunterstützte Seilbahnen reduzieren also nicht nur den CO2-Ausstoß, sondern helfen den Betreibern auch, Energiekosten zu senken, und damit Geld zu sparen sowie gleichzeitig einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.

Ausblick: die Zukunft der Seilbahntechnologie

Die Seilbahntechnologie wird sich weiterhin in Richtung nachhaltige und energieeffiziente Lösungen entwickeln. In den kommenden Jahren sind noch größere Fortschritte in der Automatisierung, Energieeinsparung und im Bereich der digitalen Vernetzung zu erwarten. Somit wer-

den Seilbahnen in Zukunft nicht mehr nur als effiziente Transportmittel in alpinen Regionen, als sogenannte Sportbahnen, die Wintersportler transportieren, eine wichtige Rolle spielen, sondern auch als integrale Bestandteile nachhaltiger Verkehrskonzepte in städtischen Gebieten.

Doppelmayr und Leitner –die Marktführer

Die Implementierung von Sonnenenergie, energiesparenden Antriebssystemen und smarten Technologien wird nicht nur zur Verringerung des CO2-Ausstoßes und zur Ressourcenschonung beitragen, sondern auch den Komfort und die Effizienz für die Fahrgäste erhöhen. Seilbahnen werden so zu einem unverzichtbaren Element der nachhaltigen Mobilität und der umweltfreundlichen Transportinfrastruktur der Zukunft. Das österreichische Unternehmen Doppelmayr, das in Lana seine Niederlassung für Italien betreibt, und das Sterzinger Unternehmen Leitner sind zweifelsohne die beiden führenden Akteure auf dem globalen Seilbahnmarkt.

Von Arabba bis Pila sind neun neue Anlagen in Italien am Start: Pila und Cervinia erweitern im Aostatal, während auch Arabba, Corvara und San Martino di Castrozza mit Innovationen auftrumpfen. Der gemeinsame Nenner: komfortable Lösungen und maximales Augenmerk auf Design, Effizienz und Energieeinsparung.

In den italienischen Skigebieten steht der Winter vor der Tür, und die Skifahrer dürfen sich auf einige Neuerungen freuen: LEITNER präsentiert neun neue Seilbahnen, die für noch mehr Spaß, Komfort und Sicherheit sorgen. Ganz gleich, ob historische Bahnen mit modernem Upgrade oder neue Seilbahnlösungen – LEITNER begleitet die Skifahrer in die neue Saison. „Jedes Jahr investieren wir beachtliche Summen in Forschung und Entwicklung, um unsere Seilbahnen noch nachhaltiger, moderner und sicherer zu machen. Auch zu Beginn der diesjährigen Wintersaison freuen wir uns über viele großartige Projekte, die wir mit den namhaftesten Skigebieten unseres Landes gemeinsam realisieren durften“, sagt Anton Seeber, Präsident der HTI-Gruppe, zu der auch das Südtiroler Unternehmen Leitner gehört.

Neue Seilbahnen und Sessellifte im Überblick Vom Aostatal über Südtirol und Trentino bis hin nach Venetien ist es der Alpenbogen, der die wichtigsten Neuerungen aufweist. Im Nordwesten, genauer gesagt in Pila, wird demnächst die neue Kabinenbahn Couis Platta in Betrieb gehen und die historische 2er-Sesselbahn Couis 1 ersetzen. Dies ist jedoch nur der erste Schritt, denn für das kommende Jahr ist bereits eine zweite Kabinenbahn mit einer Mittelstation geplant, die mit der Talstation der neuen Couis 1 verbunden werden soll. Ebenfalls im Aostatal, aber in Cervinia, wird noch in diesem Jahr eine neue 6er-Sesselbahn in Betrieb genommen, welche ein Gebiet besser erschließt, das bisher wegen der geringen Förderleistung der alten Anlage wenig befahren wurde und künftig auch die Verbindung nach Valtournenche stärkt. In Venetien wird die

Du liebst es, im Winter auf den Skiern oder dem Snowboard auf den Pisten unterwegs zu sein? Dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du schon einmal auf einer gefahren bist, die mit Schnee von DEMACLENKOSchneeerzeugern präpariert wurde. DEMACLENKO ist einer der international führenden Anbieter von Beschneiungsanlagen und gilt als Innovationsführer der Branche. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Sterzing hat sich auf ressourcenschonende und datengesteuerte Lösungen spezialisiert, die eine möglichst effiziente Schneeproduktion mit minimalem Wasserund Energieeinsatz sicherstellen. DEMACLENKOs Beschneiungsanlagen bieten Skigebieten weltweit die nötige Planungssicherheit für einen pünktlichen Saisonstart – ein entscheidender Faktor, der weit über den Sport hinausreicht: Vor allem in Bergregionen ist der Wintertourismus nämlich eine der wichtigsten Existenzgrundlagen, der zahlreiche Arbeitsplätze und die wirtschaftliche Stabilität ganzer Regionen sichert.

Verbindung zwischen Arabba und der Marmolada durch die automatisch kuppelbare 6er-Sesselbahn Padon 1 verbessert, welche die alte 2er-Sesselbahn auf identer Strecke ersetzt. Im Trentino präsentiert San Martino di Castrozza seinen Gästen eine spannende Neuheit für die kommende Wintersaison. Auf der Malga Valcigolera wird die alte fix geklemmte 2er-Sesselbahn durch eine moderne 10er-Kabinenbahn ersetzt, die das Skigebiet, das sein Angebot in den letzten Saisonen stark verbessert hat, noch attraktiver macht. In Südtirol sind die wichtigsten Neuerungen der Saison in Sexten, Vals und Corvara zu finden, während auf dem Karer Pass in der Nähe des Golfclubs ein Schlepplift ergänzt wird. Im ersten Fall ersetzt in der Ortschaft Moos im Hochpustertal eine neue 6er-Sesselbahn mit Wetterschutzhaube eine in die Jahre gekommene Anlage; in Vals, in der Gemeinde Mühlbach, wird eine neue automatisch kuppelbare 6er-Sesselbahn eröffnet, welche die alte fix geklemmte 4er-Sesselbahn auf gleicher Linie ersetzt; in Corvara wird die Sesselbahn Braia Fraida, durch eine neue automatisch kuppelbare 6er-Sesselbahn ersetzt, welche den Aufstieg vom Col Alto zum übrigen Skigebiet erleichtert.

Die Gruppe High Technology Industries (HTI) ist ein Global Player in den Bereichen Seilbahnen (Leitner, Poma, Bartholet und Agudio), Pistenfahrzeuge, Kettenfahrzeuge und Vegetationsmanagement (Prinoth und Jarraff), Beschneiungs- und Staubbekämpfungssysteme (Demaclenko und Wlp), Windenergie (Leitwind), Wasserkraft (Troyer) und digitalisiertes Skigebietsmanagement (Skadii). Die HTI-Gruppe ist mit ihren Produkten in 89 Ländern weltweit vertreten und verfügt über 21 Produktionsstandorte, 108 Niederlassungen und 138 Servicezentren. Sie schloss das Geschäftsjahr 2023 mit einem Umsatz von 1,477 Milliarden Euro ab, investierte 38,8 Millionen Euro in Forschung und Entwicklung und beschäftigte beeindruckende 4.656 Mitarbeiter.

HTI-Unternehmensgruppe www.hti.global

Der elektrische Husky E-Motion von Prinoth startet in seine dritte Saison und überzeugt Langlaufgebiete weltweit mit nachhaltiger und perfekter Loipenpräparierung. Mit über 60 Jahren Erfahrung gehört Prinoth zu den weltweit führenden Herstellern von Pistenraupen. Das Unternehmen aus Sterzing setzt auf modernste Technologien, digitale Services und umfassendes Expertenwissen, um eine nachhaltige und wirtschaftliche Präparierung von Pisten, Snowparks und Loipen zu gewährleisten. Mit dem 2022 eingeführten Husky E-Motion brachte Prinoth das weltweit erste vollelektrische Pistenfahrzeug in Serienproduktion auf den Markt. Nun startet der Husky E-Motion in seine dritte Saison und begeistert Langlaufgebiete weltweit. Das vollelektrische Fahrzeug sorgt für perfekt präparierte Loipen – und das ganz ohne Emissionen. In Sterzing entwickelt und gebaut, zeigt der Husky E-Motion, wie moderne Technik und Umweltschutz im Wintersport Hand in Hand gehen können. Seit seiner Markteinführung überzeugt der Husky E-Motion in vielen Ländern, von den verschneiten Alpen bis hin zu den Langlaufzentren in Skandinavien und Nordamerika. Er schafft ideale Bedingungen für Sportler – egal, ob Freizeitläufer oder Profis – und präpariert Loipen für den klassischen Stil und für Skating mit dem Ziel, höchste Qualität zu bieten, Emissionen zu reduzieren und die Natur zu schonen.

Skifahren in der Zukunft – so könnte man die neue Ära des Wintersports und des Sommererlebnisses in Alta Badia beschreiben. Pünktlich zum Start der Skisaison 2024/25 wurde am 5. Dezember ein für Skiliebhaber und Fans der Dolomiten geschaffenes Meisterwerk gesegnet und damit offiziell seiner Bestimmung übergeben: Die Rede ist vom brandneuen 6er-Sessellift Braia Fraida.

Weiter auf Seite 14

Der rund 1,2 Kilometer lange Braia-Fraida-Sessellift ist ein Meisterwerk modernster Technik.

• Elektroinstallationen

• KNX-Bussysteme

• TV-/SAT-Anlagen

• Zentralstaubsauger

• Brandmeldeanlagen

• Alarmanlagen

• EDV & Netzwerke

• Wi-Fi & Internet

• Seilbahnverkabelung

• Sprechanlagen

• Videoanlagen/Überwachung

• Blitzableiter

• Photovoltaikanlagen

Wir bedanken uns für den Auftrag und das Vertrauen!

Erbrachte Leistung: Lieferung und Montage der Innenmöbel

Transportkapazität:

2.800 Personen/Stunde

Geschwindigkeit:

5 Meter/Sekunde

Fahrzeit:

3 Minuten, 59 Sekunden

Länge: etwa 1.200 Meter

Höhenunterschied:

123,50 Meter

Fahrradtransport: ja

Stützen: 13

Sessel: Premium Chair EVO

Anzahl Sessel: 70

Antrieb:

Direktantrieb

Besondere Merkmale: einseitige Mittelstation

Kosten: rund 11 Millionen Euro

Baumeisterarbeiten Baumeisterarbeiten

Berg-, Tal- und Mittelstation Berg-, Tal- und Mittelstation

Die Projektumsetzung erfolgte mit großem Respekt vor der Natur.

Mit einer einzigartigen Kombination aus modernster Technik, höchstem Komfort und umweltbewusster Innovation stellt dieser Hochgeschwindigkeitssessellift die neue Speerspitze des alpinen Aufstiegsverkehrs dar. Die Talstation des etwa 1,2 Kilometer langen Braia-Fraida-Sessellifts befindet sich auf 1.903 Metern, die Bergstation auf 2.026. Der neue Lift mit seinen 13 Stüt-

zen ersetzt eine in die Jahre gekommene Aufstiegsanlage – einen 1994, also vor 30 Jahren, in Betrieb genommenen 4erSessellift. Der neue 6er-Sessellift sorgt dank der bahnbrechenden Leitner-Technologie unter anderem für eine spürbare Steigerung der Effizienz. Denn mit einer beeindruckenden Fahrzeit von nur 3 Minuten und 59 Sekunden befördert dieser Lift bis zu 2.800 Personen pro

6-er Sessellift “Braia Fraida”

6-er Sessellift “Braia Fraida”

Hoch- und Tiefbau Hoch- und Tiefbau Führung von Aufstiegsanlagen Führung von Aufstiegsanlagen

Das Unternehmen

Leitner hat den Sessellift projektiert und verwirklicht.

Stunde von Corvara-Col Alt in Richtung La Brancia und St. Kassian/Stern-La Ila. In die entgegengesetzte Richtung, mit einem verpflichtenden Ausstieg an der Mittelstation, beträgt die Fahrzeit nur etwa eine Minute.

Zentrale Verbindung geschaffen

Der Braia-Fraida-Sessellift ist das sichtbare Ergebnis intensiver Planung und einer fruchtbringenden Zusammenarbeit zwischen zahlreichen hoch qualifizierten Partnern. Er ist eine zentrale Verbindung zwischen den beliebten Skiregionen von

Die neue Anlage ist für den Winter- und Sommertourismus errichtet worden.

Im Auftrag der Firma SCIOVIE LADINIA S.P.A. haben wir beim Bau des automatischen 6er-Sesselliftes BRAIA FRAIDA die Linienbauarbeiten und die Montage mit Erfolg durchgeführt.

„MIT EINER INVESTITION VON RUND 11 MILLIONEN EURO GARANTIERT DER NEUE SESSELLIFT BRAIA FRAIDA HÖCHSTEN KOMFORT UND MAXIMALE SICHERHEIT FÜR EINE

DER ZENTRALSTEN UND WICHTIGSTEN VERBINDUNGEN UNSERES SKIGEBIETS –SOWOHL IM WINTER ALS AUCH IM SOMMER. “ ANDY VARALLO, PRÄSIDENT DES KONSORTIUMS SKICAROSELLO CORVARA UND VON DOLOMITI SUPERSKI

Corvara und Stern-La Ila und er bietet eben eine noch nie dagewesene Effizienz. Diese hochmoderne Anlage, die mit großer Rücksicht auf die Natur verwirklicht wurde, ist aber mehr als nur ein schnelles Transportmittel: Sie steht für die Verschmelzung von traditionellem Handwerk, innovativer Technologie und umweltbewusster Nachhaltigkeit. Denn hier trifft modernste Technologie auf alpines Gebiet. Und der Braia-Fraida-Lift wird so zweifels-

ohne zu einem Symbol für den Wintersport von morgen.

Völlig neues Fahrgefühl

Ein echtes Highlight dieser neuen Aufstiegsanlage ist zweifelsohne der Premium-Sessel EVO – ein Meisterwerk aus Technik und Komfort aus dem Hause Leitner. Jeder der 70 Sessel ist mit einem innovativen Schwingungsdämpfungssystem ausgestattet, das Vibrationen selbst bei starken Windbedingungen unter-

Wir liefern und installieren Trinkwasserspeicher samt kompletter Ausrüstung, einbruchhemmende Türen (WK RC3 nach EN 1627) und UV-Anlagen (Ö-Norm)

drückt. Ein gut durchdachtes Flüssigkeitsdämpfungssystem, das in jedem Sessel integriert ist, sorgt für eine ruhige und vor allem stabile Fahrt, die den Passagieren ein völlig neues Fahrgefühl vermittelt.

Die Sessel bieten darüber hinaus dank ihrer anatomischen Form und ihrer Polsterung aus Leder außergewöhnlichen Komfort. Zusätzlich sorgen Einzelfußraster für noch mehr Sicherheit. In der Fahrradsaison können an den Premium-

Sesseln auch Drahtesel transportiert werden, was für ein beliebtes Tourismusgebiet wie Alta Badia ein riesengroßes Plus darstellt. Denn das Fahrradfahren erfreut sich bei den Einheimischen und Urlaubsgästen steigender Beliebtheit.

Energieeffiziente Anlage

Der Braia-Fraida-Lift ist jedoch nicht nur ein luxuriöser und funktionaler Sessellift. Er setzt auch neue Maßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit und Energie-

effizienz. Denn dieser moderne Lift ist mit einem direkt angetriebenen Motor ausgestattet, der den Energieverbrauch im Vergleich mit der alten Anlage um etwa 10 Prozent senkt. Diese energieeffiziente Lösung ist ein entscheidender Schritt in Richtung Nachhaltigkeit, denn sie reduziert nicht nur den Stromverbrauch, sondern trägt auch aktiv.Weiters sorgt das neue Glasfasernetz für eine blitzschnelle und stabile Kommunikation zwischen den Systemen, wodurch die

gesamte digitale Infrastruktur des Lifts kontinuierlich überwacht und optimiert wird.

Zusammenarbeit hat geklappt

Die Verwirklichung des neuen Braia-Fraida-Sessellifts samt neuer Tal-, Mittel- und Bergstation ist darüber hinaus ein wahres Meisterwerk der Zusammenarbeit. Die Realisierung dieses Projekts in Alta Badia war nur dank der professionellen und engagierten Arbeit zahlreicher Unternehmen möglich, die ihre

Ausführung der gesamten FASSADENBAUARBEITEN, SPENGLERARBEITEN und ABDICHTUNGSARBEITEN

Esecuzione di tutti i lavori di costruzione della facciata, lavori di lattoneria e lavori di sigillatura

dein SPENGLER

dein FASSADENBAUER

dein 360°-DACHSERVICE

dein BLECHDESIGNER

deine SERIENTEILE

ABDICHTUNGEN

WÄRMEDÄMMUNGEN

il tuo LATTONIERE

il tuo COSTRUTTORE DI FACCIATE

il tuo SERVIZIO TETTI A 360°

il tuo PROGETTO IN LAMIERA

tuoi PEZZI IN SERIE

IMPERMEABILIZZAZIONI

COIBENTAZIONI TERMICHE

Expertise in verschiedene Bereiche eingebracht haben: Leitner, RopExperts, Prennwerk, Elektro Service, Dapoz Tischlerei, Elikos, Aquatherm, Burigo Italo und Impianti Colfosco. Es wurde zweifelsohne versucht, möglichst auf Südtiroler Unternehmen und ihre Erfahrung zurückzugreifen.

Eine Investition in die Zukunft Zufrieden ist Andy Varallo, der Präsident des Konsortium Skicarosello Corvara und von Dolomiti Superski: „Mit ei -

DER BRAIA-FRAIDALIFT IST JEDOCH NICHT NUR EIN LUXURIÖSER UND FUNKTIONALER SESSELLIFT. ER SETZT AUCH NEUE MASSSTÄBE IN SACHEN NACHHALTIGKEIT UND ENERGIEEFFIZIENZ. DENN DIESER MODERNE LIFT IST MIT EINEM DIREKT ANGETRIEBENEN MOTOR AUSGESTATTET, DER DEN ENERGIEVERBRAUCH IM VERGLEICH MIT DER ALTEN ANLAGE UM ETWA 10 PROZENT SENKT.

ner Investition von rund 11 Millionen Euro garantiert der neue Sessellift Braia Fraida höchsten Komfort und maximale Sicherheit für eine der zentralsten und wichtigsten Verbindungen unseres Skigebiets – sowohl im Winter als auch im Sommer. Der neue BraiaFraida-Sessellift, projektiert und umgesetzt vom Unternehmen Leitner, ist

In einer herrlichen Naturlandschaft wurde der moderne Sessellift verwirklicht.

eine essenzielle Anlage für das gesamte Gebiet von Alta Badia und Dolomiti Superski. Mit dieser Erneuerung steigern wir die Qualität des gesamten Gebiets und ermöglichen einen schnellen sowie sicheren Transport in die Höhe, stets im Einklang mit der Natur und mit den Prinzipien der Nachhaltigkeit. Der Bau von über 76 Liftanlagen in 78 Jahren

Geschichte unterstreicht das anhaltende Innovationsbestreben des Consorzio Skicarosello Corvara. Unser großes Ziel ist es natürlich auch weiterhin, jeden Aspekt des Seilbahnbetriebs zu optimieren, um allen Menschen, welche die Berge lieben, ein einzigartiges Erlebnis zu bieten – so einzigartig wie es die Dolomiten sind.“

Der Seilbahnhersteller aus Lana setzt auch 2024 zahlreiche Projekte erfolgreich in Italien und weltweit um. In den vergangenen Monaten standen bei Doppelmayr verschiedenste Projekte auf dem Programm, darunter moderne Sessellifte, Kabinenbahnen und Skilifte. Besonders bemerkenswert sind dabei einige Anlagen, die in Südtirol realisiert wurden, wie etwa die folgenden ...

Der neue 8er-Sessellift (8-CLD Plateau, Olang Kronplatz) des Typs D-Line ist Italiens erste Anlage mit KI-Betrieb. Auf 1.200 Meter Länge und 250 Meter Höhenunterschied erreichen Passagiere in nur 5 Minuten bequem das Ziel. Ausgestattet mit Schutzhauben, integrierter Sitz- und Rückenlehnenheizung sowie automatischen Sicherheitsbügeln, gewährleistet die Bahn höchsten Komfort. Das innovative AURO-System, bestehend aus Kameras und Sensoren, erkennt Unregelmäßigkeiten, stoppt den Lift bei Bedarf automatisch und alarmiert das Personal. Zukünftig ist ein unbemannter Betrieb der Bergstation mit Fernsteuerung vorgesehen.

Skilift 1-SL Sassotetto III, Sarnano (MC)

Sessellift 6-CLD – Ometto, Commezzadura (TN)

Seilbahn 8-ATW Service Grand Montets, Chamonix (FR)

Der neue 6er-Sessellift Schwemmeregg im Skigebiet Schwemmalm in Ulten ersetzt den bisherigen 4er-Lift und steigert die Kapazität auf 2.600 Personen pro Stunde. Die Bergstation wird rund 30 Meter südöstlich vom alten Standort verlegt. Auch im Rest Italiens wurden beeindruckende Projekte in verschiedenen Regionen umgesetzt, darunter in Kampanien, der Lombardei, den Marken und im Trentino. Zu den herausragenden Anlagen zählen unter anderem die zwei Skilifte und zwei fix geklemmten 4er-Sessellifte, welche zur Aufwertung des Tourismusgebietes Laceno in Avellino realisiert werden. Nach Verzögerungen durch Schonzeiten der Tierbestände befinden sich die Arbeiten, welche auch Liftteppiche, einen neuen beleuchteten Kinderschneepark, eine Tubingbahn und zwei Berghütten beinhalten, kurz vor Fertigstellung.

Anlagen für die Olympischen Spiele Milano Cortina 2026 Für die Olympischen Spiele, welche 2026 unter anderem in Livigno stattfinden, hat Doppelmayr 3 Anlagen der letzten Generation realisiert. Eine Kabinenbahn, einen Sessellift und einen Skilift. Dabei ist die Kabinenbahn mit ihren 74 Panoramakabinen mit beheizten Sitzen und einer zusätzlichen VIP-Kabine für besondere Anlässe das Aushängeschild.

Doppelmayr Italia GmbH

Industriezone 14 | 39011 Lana Tel. 0473 262 100

dmi@doppelmayr.com | www.doppelmayr.com

In den Alpen, wo die schneebedeckten Gipfel im Winter ein atemberaubendes Panorama bieten, birgt die Natur neben ihrer Schönheit auch Gefahren, die einen rasant mit bis zu 300 Kilometern pro Stunde im wahrsten Sinne des Wortes überrollen können.

Weiter auf Seite 22

Lawinen sind mit ihrer Kraft eine der größten Bedrohungen für Anwohner und Infrastruktur sowie Wintersportler in bergigen Regionen. Umso wichtiger ist es, sich effektiv gegen diese Naturgewalt zu wappnen. Entsprechende Lawinenschutzmaßnahmen und Frühwarnsysteme können Menschenleben retten und materielle Schäden zumindest minimieren. In diesem Kontext spielt moderne Technologie neben traditionellen Abwehrmethoden eine entscheidende Rolle – von innovativen Sensoren über Drohnen bis hin zu Künstlicher Intelligenz (KI).

Achtung, Lawine!

Lawinen entstehen durch eine Vielzahl von Faktoren. Wetterlagen wie starker Wind, Niederschlag und Neuschnee sowie Änderungen der Temperaturverhältnisse – steigt die Temperatur, so erhöht sich zumindest kurzfristig die Lawinengefahr – sind neben den Gegebenheiten des Geländes wichtige Faktoren, die Lawinen auslösen können. Nicht zu vergessen ist der Mensch selbst, der mit seinem oftmals unvorsichtigen Verhalten das Abrutschen von Schneemassen auslösen kann. Jährlich fordern Lawinen in den Alpen viele Opfer und verursachen erhebliche wirtschaftliche Schäden – obwohl die Zahl dank ausgeklügelter Systeme rückläufig ist. Der Südtiroler Winter 2023/24 etwa forderte bei 19 Unfällen drei Todesopfer. Daher ist es auch weiterhin unerlässlich, präventive Maßnahmen zu ergreifen, um die Zahl noch weiter zu senken.

Traditionelle Schutzmaßnahmen

Abwehrsysteme für Lawinen bringt allein schon die Natur mit sich. Doch auch menschengemachte Schutzmaßnahmen gibt es schon lange. Über die Jahrzehnte sind die Methoden zur Bekämpfung beziehungsweise Abwehr gewachsen und verfolgen unterschiedliche Ansätze. Zu den gängigsten und altbekannten Maßnahmen gehören ...

• Lawinensperren: Mithilfe von robustem Beton und Stahl werden massive Strukturen an gefährdeten Hängen errichtet, um das Abrutschen von Schnee zu verhindern. So wird der Hang geschützt und durch die Unterteilung in kleine Flächen sind auch die Schneeflächen selbst kleiner und somit weniger gefährlich. Auch Netze und Gitter haben diesen Effekt und werden an Hängen verbaut.

• Sprengungen: Bevor sich größere Schneemassen an gefährlichen Hängen sammeln können, setzt man gezielt Sprengungen ein. Diese lösen mit ihrer Druckwelle kleinere Lawinen aus, die –mit entsprechender Sicherung der Umgebung – keine Gefahr darstellen;

• Bewaldung: Bäume fungieren als natürliche Barrieren und helfen, die Schneedecke zu stabilisieren. Durch den Einsatz dieser „Schutzwälder“ in bestimmten Gebieten wird die Schneedecke verkleinert. Selbst wenn Lawinen abgehen, sind diese meist kleiner und deutlich verlangsamt und somit auch weniger gefährlich. Dies sind durchaus bewährte Methoden, die eine „normale“ Lawinengefahr in Schach halten können. Bei Extremwetterlagen oder in schwer zugänglichen Gebieten können sie jedoch nicht ausreichen und an ihre Grenzen stoßen.

Hightech-Lösungen im Lawinenschutz

Mit der Integration moderner Technologien wird eine solche Lücke in der Gefahrenbekämpfung gefüllt und alte Maßnahmen finden eine adäquate Ergänzung für einen noch besseren Lawinenschutz. Hier sind einige der innovativsten Ansätze ...

Sensoren und Monitoring-Systeme

Hoch entwickelte Sensoren messen kontinuierlich Schneehöhe, Temperatur und andere relevante Parameter – und das in Echtzeit. Diese Daten werden an zentrale Überwachungsstationen gesendet und dort ausgewertet oder weitergegeben. Systeme wie das „European Avalanche Warning System“ (EAWS) nutzen diese Informationen zur Analyse der aktuellen Schneeverhältnisse und zur Vorhersage möglicher Lawinengefahren.

Drohnen

Drohnen haben es längst aus den Actionfilmen herausgeschafft und sind äußerst nützliche Helfer, wenn es darum geht, schwer zugängliche Gebiete zu überwachen. Sie nehmen hochauflösende Bilder und Videos auf und sammeln Daten, die für die Risikobewertung und kontinuierliche Überwachung der gefährdeten Gebiete wichtig sind. Einige Drohnen sind sogar mit Wärmebildkameras ausgestattet, um etwa verschüttete Personen nach einer Lawine schneller lokalisieren zu können.

Geografische

Informationssysteme (GIS) GIS-Technologien finden in vielen Bereichen Einsatz. Etwa in der Kriminalistik

Gleitschneelawinen ähneln Schneebrettlawinen, lösen sich jedoch spontan bei feuchtem Untergrund und reißen die gesamte Schneedecke mit.

Lockerschneelawine: Lockerschneelawinen rutschen in einer birnen- oder kegelförmigen Bahn vom Hang ab, meist spontan ausgelöst oder durch Wintersportler. Sie ist weniger gefährlich als andere Typen – sie fordern im Vergleich weniger als 10 Prozent der Lawinenopfer –, kann jedoch auch mit dem „Schneeballeffekt“ größere Mengen an Schnee von ihrem Auslösepunkt nach unten hin mit sich reißen. Schneebrettlawine: Breit und linienförmig wird diese Lawine ab gut 30 Grad Hangneigung ausgelöst und ist typischerweise etwa 50 Meter breit und 150 bis 200 Meter lang. Sie können auch wegen ihrer schnell zunehmenden Geschwindigkeit enorm gefährlich werden und fordern über 90 Prozent der Lawinenopfer, da der menschliche

Auslöser oft mittendrin steht und schnell fortgerissen wird.

Gleitschneelawine: In ihrer Form ähneln Gleitschneelawinen den Schneebrettlawinen, sie können jedoch nicht durch menschliches Zutun ausgelöst werden. Nur wenn der unterste Schnee feucht wird, gehen sie spontan ab und reißen die komplette Schneedecke mit sich. Oft verschütten sie Verkehrswege, Wintersportler kommen ihnen vergleichsweise selten in die Quere. Staublawinen: Optisch eindrucksvoll sind Staublawinen, die sich meist aus Schneebrettlawinen entwickeln. Hier vermischt sich der Schnee mit der Luft, was sich zu hohen Staubwolken formt. Mit bis zu 300 Stundenkilometern werden sie enorm schnell und können großen Schaden anrichten.

An der Wetterstation Schleis-Kloangruebes befindet sich ein automatisches Schneemessfeld.

oder in der Urbanistik, aber eben auch bei Umweltschutzbehörden. Experten können mit ihnen geografische Daten analysieren und potenzielle Gefahrenzonen visuell darstellen. So entstehen Kartensysteme, aus denen sich ablesen lässt, welche Gebiete besonders lawinengefährdet sind und daher Schutzes bedürfen. In einer Kombination aus historischen Daten und aktuellen Messwerten können präzisere Vorhersagen getroffen werden, die präventive Maßnahmen ermöglichen.

Künstliche Intelligenz (KI)

KI spielt auch im Lawinenschutz eine immer größere Rolle. Algorithmen werden so trainiert, dass sie große Datenmengen analysieren und Informationen aus verschiedensten Quellen ziehen können. Damit sind sie fähig, im größeren Stil Muster zu erkennen und so gezielt Prognosen zu treffen. Auch das renommierte Institut

für Schnee- und Lawinenforschung (SLF) mit Sitz im Schweizer Davos etwa erstellt sein Bulletin zur Lawinenlage und der davon ausgehenden Gefahrenstufe seit dem Winter 2021/22 mithilfe einer speziell entwickelten KI und nutzt diese als „wertvolle Zweitmeinung“, wie sie es selbst nennen. Solche Machine-LearningModelle können auch trainiert werden, um auf Basis historischer Daten Vorhersagen über zukünftige Lawinenereignisse zu treffen. Frühwarnsysteme kommen mit Künstlicher Intelligenz zu einer neuen Optimierung, die es erlaubt, präziser und auf Basis von Echtzeitanalysen rechtzeitig auf drohende Gefahren aufmerksam zu machen. Ohne menschliches Zutun laufen die Systeme allerdings nicht. Lawinenprognostikerinnen und Prognostiker haben die Wetter- und Schneelage genau im Blick und über jahrelange Arbeit auch ein unvergleichliches Gespür für die vor-

Stufe 1 (grün): Lawinenabgänge unwahrscheinlich mit allgemein günstiger Lawinensituation

Stufe 2 (gelb): mäßige Lawinengefahr mit mehrheitlich günstiger Lawinensituation

Stufe 3 (orange): erhebliche Lawinengefahr mit kritischer Lawinensituation

Stufe 4 (rot): große Lawinengefahr mit sehr kritischer Lawinensituation

Stufe 5 (rot-schwarze Karos): sehr große Lawinengefahr mit außerordentlicher Lawinensituation

herrschenden Bedingungen entwickelt, die eine KI – aktuell – nur ergänzen, aber nicht ersetzen kann.

Erst durch einen ganzheitlichen Ansatz, der sowohl traditionelle Methoden als auch moderne Technologien zusammenbringt, kann das von Lawinen ausgehende Risiko deutlich reduziert werden. In einer Zeit der Klimakrise wird es zudem immer wichtiger sein, flexibel auf sich ändernde Bedingungen reagieren zu können und präventiv anstatt reaktiv vorbereitet zu sein.

Schutzhütten sind nicht nur Schutzorte für Wanderer und Bergsteiger, sondern oftmals auch technische Meisterwerke, die unter extremen Bedingungen funktionieren müssen.

Ihre Lage in alpinen Höhen stellen Besitzer und Betreiber gleichermaßen vor komplexe Herausforderungen – insbesondere bei der Versorgung mit Wasser und Materialien, aber auch bei der Abwasserentsorgung und in Sachen Stromproduktion.

Mit einer gelungenen Kombination aus Innovation, Tradition und Nachhaltigkeit gelingt es, den Betrieb sicherzustellen und die empfindliche Umwelt zu schützen.

Auf den ersten Blick scheint Wasser in den Bergen allgegenwärtig zu sein: Gebirgsbäche plätschern, Schneefelder schmelzen und Quellen springen aus Felswänden. Doch diese vermeintliche Fülle täuscht. „Viele glauben, dass Wasser am Berg eine Selbstverständlichkeit ist“, erklärt Martin Knapp, Hüttenreferent des Alpenvereins Südtirol (AVS). „In Wahrheit ist die Wasserversorgung oft aber eine der größten Herausforderungen.“ Die Hütten nutzen Quelloder Bachwasser, das teils über lange

Leitungen zur Hütte transportiert wird. Diese Systeme sind jedoch von der Verfügbarkeit der Ressourcen abhängig. Klimawandelbedingte Trockenperioden und steigende Besucherzahlen setzen die Wasserversorgung unter Druck. „In trockenen Jahren, wie wir sie in der Vergangenheit bereits erlebt haben, kann es auf manchen Schutzhütten durchaus kritisch werden“, ergänzt Martin Niedrist, Sachbearbeiter für Schutzhütten beim AVS. Regenwasser könne beispielsweise aufgefangen und in Tanks gespeichert werden. Eines ist für den Alpenverein aber fix: „Trinkwasser wird keines auf Schutzhütten geflogen. Bevor wir das tun würden, müsste die Hütte zusperren“, stellt Martin Knapp klar.

Am Fuße des Paternkofels steht sie da, die Dreizinnenhütte.

Aufwändige Aufbereitung

Um Engpässe zu vermeiden, können Hütten eben auf Regen- oder Schmelzwasser zurückgreifen. Auch Seewasser wird verwendet. Wenn man dieses blaue Gold aber nicht aufbereitet, um Trinkqualität zu erreichen, eignet es sich nur als sogenanntes Brauchwasser, etwa für die Toilettenspülungen oder für Reinigungsarbeiten. Denn auch am Berg herrschen strenge Hygienevorschriften. „Das Aufbereiten von Wasser ist eine technische Herausforderung, die viel Einsatz erfordert, aber die vielfach nötig ist, beispielsweise mit UV-Strahlen oder speziellen Mikrofiltersystemen“, erklärt Referent Knapp. „Deshalb kann man Trinkwasser sparen, wenn man nicht

aufbereitetes Wasser dort nutzt, wo kein Trinkwasser nötig ist.“ Zudem gibt es auf Schutzhütten auch Trockentoiletten. Diese Systeme, die zwar kein Wasser benötigen, aber in der Entsorgung der Fäkalien aufwändig sind, könnten in Zukunft eine immer zentralere Rolle spielen.

Abwasserentsorgung:

Hightech auf engstem Raum Ein weiterer sensibler Bereich ist die Abwasserentsorgung. Abwässer dürfen, so wie im Tal, auch in hochalpinen Regionen keinesfalls ungeklärt in die Umwelt gelangen. Das ist strengstens verboten. Schutzhütten setzen deshalb unter anderem auf kompakte Kläranlagen mit mehrstufigen Kammer-Systemen: Feststoffe und Fette werden abgeschieden, bevor Mikroorganismen in biologischen Prozessen organische Stoffe abbauen. Traubenschrot kann beispielsweise als Zusatzstoff eingesetzt werden, um die Gärung

zu fördern. Am Ende entsteht gereinigtes Wasser und wertvoller Humus, der dann unter Einhaltung der Umweltauflagen in der Natur ausgebracht werden kann. „Wenn die Rahmenbedingungen passen, kann ein solches System sehr effizient sein“, betont Martin Niedrist.

Materialtransport: von Maultieren zu modernen Lösungen

Die Versorgung von Hütten mit Lebensmitteln, Gasflaschen und anderen Gütern sowie Hilfsmitteln war über Jahrhunderte hinweg eine Frage schierer Muskelkraft. Auch Pferde und Maultiere trugen die Lasten über steile Bergpfade. Diese traditionelle Methode wird heute nur mehr in wenigen Einzelfällen genutzt, da sie vielerorts von moderner Technik abgelöst worden ist. Wo es möglich ist, erleichtern Materialseilbahnen den Transport. Sie sind umweltfreundlich, effizient und ersparen aufwendige Helikopterflüge,

obwohl solche Bahnen auch einiges an Geld verschlingen, beispielsweise wenn es um die Instandhaltung und um vorgeschriebene Revisionen geht.

Sprudleranlagen auf Hütten

Es sind aber auch Hubschraubertransportflüge nötig, besonders bei Hütten, die nicht mit einer Seilbahn erreicht werden können. „Pro Flug können etwa 800 Kilogramm Material transportiert werden“, erklärt Martin Knapp, „jeder Flug wird genau geplant, um Kosten zu minimieren und die Natur zu schonen. Deshalb besteht auch nicht die Gefahr, dass umsonst geflogen wird, denn jeder Flug kostet dem Hüttenwirt viel Geld.“ Darüber hinaus kommen innovative Ansätze zum Einsatz: Einige Hütten verzichten mittlerweile auf den Transport von Flaschen mit Mineralwasser. Stattdessen wird das Trinkwasser vor Ort dank Sprudleranlagen mit Kohlensäure

Auch die Oberetteshütte ist mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet.

versetzt. Diese Lösung senkt beispielsweise die Transportkosten und den Organisationsaufwand.

Nachhaltigkeit als Schlüssel zur Zukunft

Nachhaltigkeit ist ein zentrales Leitmotiv bei der energetischen Versorgung von Schutzhütten. Viele Betreiber setzen auf erneuerbare Energien wie Photovoltaik und Kleinwasserkraftwerke, um den Energiebedarf der Hütten autark zu decken. Die Zukunft der Energieversorgung liegt eindeutig in der Photovoltaik. Überschüssiger Strom aus den E-Werken und Photovoltaikanlagen wird in Batterien gespeichert. Und Überstrom wird eventuell zum Erwärmen von Wasser benötigt. „Auf einer Schutzhütte muss man darauf vorbereitet sein, dass nicht immer alles wie zu Hause funktioniert: Duschen gehört beispielsweise nicht dazu“, betont AVS-Hüttenreferent Mar-

tin Knapp, „denn eine Schutzhütte ist kein Hotel.“ Ein weiteres Ziel ist die Reduktion fossiler Brennstoffe: Dieselgeneratoren werden nur dann eingesetzt, wenn es nötig ist.

Leben auf Almen: ein Vergleich Im Vergleich zu den hoch gelegenen Schutzhütten gestaltet sich das Leben auf Almen meistens einfacher. Viele Almen sind mit Fahrzeugen erreichbar, und die Wasserversorgung ist durch nahe gelegene Quellen oder Gebirgsbäche meist weniger problematisch. Auch die Abwasserentsorgung und Stromversorgung sind in den meisten Fällen einfacher. Und einige Almen sind sogar an zentrale Leitungsnetze angeschlossen.

Innovationen und Tradition: ein Balanceakt

Die Versorgung von Schutzhütten in Südtirol erfordert eine beeindrucken-

de Balance aus traditionellem Wissen, technischer Innovation und ökologischer Verantwortung. Egal ob es darum geht, Wasser effizient zu nutzen, Material umweltfreundlich zu transportieren oder nachhaltige Energien zu erzeugen und einzusetzen – jede Hütte steht vor individuellen Herausforderungen, die sinnvolle und vor allem einfache Lösungen erfordern. Viele Südtiroler Schutzhütten sind nicht nur Schutzräume für Wanderer und Bergsteiger, sondern auch Leuchttürme nachhaltigen Wirtschaftens. Die Herausforderungen der Wasser- und Materialversorgung in alpinen Höhen machen sie zu spannenden Vorreitern für umweltbewusste Technologien. Mit einem klaren Fokus auf Innovation und Ressourcenschonung sichern sie nicht nur ihren eigenen Betrieb, sondern leisten auch einen wertvollen Beitrag zum Schutz der einzigartigen Berglandschaft Südtirols.

Das zur Tiefrastenhütte gehörende Trockenbeet zur Entwässerung der Klärschlämme.

Das Skigebiet 3 Zinnen Dolomiten bietet ein modernes Skierlebnis auf fünf miteinander verbundenen Bergen, inmitten einer einzigartigen Natur, und umfasst heute insgesamt 115 Kilometer an abwechslungsreichen Pisten mit 31 modernen Aufstiegsanlagen, die zu den fortschrittlichsten in den Alpen zählen. Zahlreiche ehrgeizige Projekte werden vorangetrieben, um den Skikomfort stetig zu verbessern. Jährliche Investitionen im Bereich der Technologie und der Beschneiungsanlagen sorgen für Top-Qualität auf den Pisten und gewährleisten Schneesicherheit zum Saisonstart.

Das Skigebiet bietet für alle das passende Programm. Abenteurer/-innen finden eine breite Auswahl an roten und schwarzen Pisten. Für den Extra-Kick können Sie sich auf die spektakuläre „Holzriese“-Piste wagen: Mit einem Gefälle von 72 Prozent ist sie Italiens steilste Abfahrt und sorgt auch bei erfahrenen Skifahrern für Nervenkitzel. Für Entdecker/innen, die tief in die Pracht vom berühmten Dolomiten UNESCO Welterbe eintauchen wollen, ist der „Giro delle Cime“ genau das richtige: Bei einer einzigen Tour können mehrere Gipfel sowie zwei Provinzen mit verschiedenen Sprachen und Kulturen erkundet werden. Auch die jüngsten Gäste kommen nicht zu kurz: Die Riesenschneemänner sorgen für Staunen und die zwei Rodelbahnen mit direkter Liftanbindung für den besonderen Winterspaß. Der Ski-Pustertal-Express erleichtert den schnellen Transfer zwischen den großen Skigebieten des Pustertals und verbindet den Kronplatz mit 3 Zinnen in nur 35 Minuten.

Neue Aufstiegsanlage „Porzen“ im Skigebiet 3 Zinnen Dolomiten Komfort und Vergnügen auf höchstem Niveau: Nach drei neuen Aufstiegsanlagen am Skiberg Helm in den vergangenen Jahren ist das Skigebiet 3 Zinnen Dolomiten stolz darauf, eine weitere aufregende Neuigkeit bekannt zu geben: die Einführung der neuen 6er-Sesselbahn „Porzen“ sowie die Erweiterung der dazugehörigen Piste auf dem Skiberg Rotwand. Diese bedeutende Erweiterung verspricht, das Skierlebnis auf ein neues Level zu heben und Skifahrer/-Innen und Snowboarder/-Innen unvergleichlichen Komfort, Sicherheit und Genuss zu bieten. Durch diese Erweiterung wird es möglich sein, direkt von der Bergstation „Signaue“ aus zur Talstation der neuen Aufstiegsanlage zu gelangen, welche auf 1.665 Metern liegt, und von dort aus auf den höchsten Punkt der Rotwand, welcher auf 1.977 Metern liegt.

Die neue 6er-Sesselbahn „Porzen“ ist mit der neuesten Technologie ausgestattet, um einen reibungslosen und schnellen Transport zu gewährleisten. Die beheizten Sitze und die Wetterschutzhauben sorgen dafür, dass sich Skifahrer/-Innen auch bei niedrigen Temperaturen und Wind stets wohlfühlen. Die Förderleistung

beträgt 2.200 Personen pro Stunde, was lange Wartezeiten verhindern soll – bedeutet mehr Zeit auf den Pisten. Zusätzlich zur neuen Sesselbahn wird auch die bestehende Piste erweitert, die speziell darauf ausgelegt ist, Skifahrer/-Innen aller Könnerstufen zu begeistern. Die Strecke bietet sanfte Abfahrten für Anfänger und herausfordernde Abschnitte für erfahrene Skifahrer. Dank der modernen Beschneiungsanlagen ist eine optimale Schneesicherheit von Dezember bis April garantiert.

Das Skigebiet 3 Zinnen Dolomiten legt großen Wert auf Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Die neue Aufstiegsanlage wurde unter Berücksichtigung strengster ökologischer Standards gebaut. Energieeffiziente Technologien und der Einsatz von erneuerbaren Energien stellen sicher, dass der ökologische Fußabdruck minimiert wird.

Die neue Aufstiegsanlage „Porzen“ und die dazugehörigen Pisten können ab Ende November entdeckt werden und es warten unvergessliche Momente, atemberaubende Landschaften und der beste Komfort, den ein Skigebiet bieten kann.

3 Zinnen AG

Schattenweg 2 F | 39038 Innichen

Tel. 0474 710 355 info@dreizinnen.com | www.dreizinnen.com

Die brandneue 6er-Sesselbahn „Steinermandl“ ist das Highlight der anstehenden Wintersaison im Skigebiet Gitschberg-Jochtal. Ausgestattet mit beheizten Sitzen und Wetterschutzhauben, sorgt sie auch an kalten und windigen Tagen für eine angenehme Fahrt, die jetzt weniger als 3 Minuten beträgt.

Das Steinermandl – hierzulande bekannt als „Stoanermandl“ – ist im Winter nicht nur die Bergstation für die anspruchsvolle schwarze Steinermandl-Piste und für die bei Familien mit Kindern beliebte blaue Panoramapiste. Es ist auch ein attraktives Ausflugsziel für Winterwanderer – mit einem Gipfelkreuz und einem herrlichen Ausblick. Entsprechend frequentiert war der bisherige, fix geklemmte 4erSessellift, der allerdings nicht mehr den heutigen Anforderungen entsprach und den großen Andrang oft nicht bewältigen konnte. Deshalb beschloss die Gitschberg-Jochtal AG, ihn durch eine

moderne 6er-Sesselbahn zu ersetzen, und entschied sich für ein brandneues Modell des Seilbahnherstellers Leitner.

Doppelt so schnell

Die neue Anlage ist top: etwa doppelt so schnell wie die bisherige, was einer Kapazität von 2.400 Personen pro Stunde entspricht, und mit jedem Komfort ausgestattet, den sich Wintersportler wünschen. Dazu gehören nicht nur beheizte Sitze und eine Wetterschutzhaube, sondern auch die größtmögliche Sicherheit für die Fahrgäste. Gewährleistet wird diese unter anderem durch Einzelfußraster für jeden Sitz, sodass auch Kin-

der nicht unten durchrutschen können. Außerdem: Beim neuen Lift hat Leitner italienweit erstmals das sogenannte LeitPilot-System installiert. Dieses innovative System unterstützt die Mitarbeiter durch eine KI-basierte Echtzeitüberwachung der Anlage und bietet dadurch den Fahrgästen einen noch größeren Sicherheitskomfort.

Schonende Eingriffe

Beim Bau der Bahn – sie führt über 300 Höhenmeter von 1.816 Meter auf 2.116 Meter Meereshöhe – haben die Projektanten und Auftraggeber auf möglichst schonende Eingriffe in die Na-

tur geachtet. Die Position der Tal- und Bergstation wurde nicht bzw. nur unten ganz leicht verändert. Ein Sesselmagazin, eine Werkstatt für Schneekatzen und die Wartung der Anlagenteile sowie notwendige technische Räumlichkeiten ergänzen die Station. Durch den Verbleib auf der alten Linie mussten nur einzelne Bäume gerodet werden. Auch die Ressourcenschonung war den Betreibern ein Anliegen und wurde bei diesem Projekt besonders berücksichtigt. So wurde das gesamte Aushubmaterial wieder eingebaut, sodass sich eine aus-

geglichene Mengenbilanz ergibt. Die Erdoberfläche wurde nach Abschluss der Bauarbeiten umgehend wieder begrünt und, wo möglich, mit den alten Grassoden abgedeckt.

Das Fahrzeugmagazin wurde unterirdisch unter den Garagen errichtet und diese teilweise in den Hang eingebaut. Die Gebäude fügen sich somit bestmöglich in das Gelände bei der Talstation ein. Die Fassaden der Gebäude wurden mit naturbelassenem Lärchenholz verkleidet. Eine Photovoltaikanlage auf sämtlichen Dächern sorgt für die Produktion von

erneuerbarer Energie, die direkt vor Ort wiederverwendet wird.

Fahrgäste im Blick

Die nur um wenige Meter verschobene Talstation mitsamt Kommandokabine, Kabinenmagazin sowie die Werkstatt wurden in Massivbauweise komplett neu erbaut. Bei der Antriebsstation der Aufstiegsanlage handelt sich um eine hohe Station. Das heißt, die aus durchsichtigen Elementen und Aluminiumpaneelen bestehende Überdachung schützt alle Anlagenteile gegen

Witterungseinflüsse und ermöglicht die notwendigen Revisions- und Instandhaltungsarbeiten. Die Kommando- und Steuerkabinen des Liftpersonals sind verglast und so angeordnet, dass eine freie Sicht auf den Ein- und Ausstieg der Fahrgäste gewährleistet ist. Das neue Hubpodest beim Einstieg passt sich automatisch an die Höhe der Fahrgäste an und erhöht damit vor allem die Sicherheit für die Kinder im Einstiegsbereich. Die neue Bergstation, ebenfalls eine offene Station und ähnlich gebaut wie die Talstation, befindet sich gänzlich

an der bisherigen Stelle. Weil mit dem neuen Lift auch Fußgänger bzw. Wanderer zu Tal fahren können, wurden zwei Kommandokabinen errichtet, damit alle Liftbenutzer beobachtet werden können. Für einen komfortablen, aber vor allem sicheren Ausstieg wurde dieser Bereich etwas erhöht, wodurch die Wintersportler ihn schnell verlassen können und somit trotz der erhöhten Förderleistung Kollisionen vermieden werden. Die neue Bergstation bietet auch einen deutlich besseren Schutz gegen den Wind wie die bisherige Anlage.

Aber das Beste kommt zum Schluss: Die neue 6er-Sesselbahn Steinermandl bedient nicht nur super Pisten für Skifahrer und Snowboarder, sondern erschließt auch die brandneue Fun-Zone in Jochtal – pure Action inklusive! Highlight: die SkiMovie-Strecke, auf der man seine Zeit messen kann. Somit werden künftig auch viele junge Sportler mit der Steinermandl-Bahn auf den höchsten Punkt der Jochtalseite im Skigebiet Gitschberg-Jochtal fahren und die Vielfalt des Angebotes auskosten.

Für Skigebiete ist eine effiziente Schneeräumung unerlässlich, um Straßen, Wege und Parkplätze sicher und frei von Schnee zu halten. Nur so können Touristenströme problemlos bewältigt werden. Die Hell Profitechnik GmbH hat sich als Marktführer und verlässlicher Partner für professionelle Arbeitsmaschinen etabliert und überzeugt durch kompromisslose Qualität bei Ausrüstung und Service.

Hell Profitechnik bietet ein umfassendes Sortiment an leistungsstarken Arbeitsmaschinen, die speziell für die Anforderungen von Skigebieten konzipiert sind. Dazu gehören:

• Teleskoplader von JCB, die durch Stärke und Präzision überzeugen;

• robuste Traktoren von Valtra, die auch unter härtesten Bedingungen zuverlässig arbeiten;

• vielseitige Transporter der Marke Lindner, die flexibel einsetzbar sind;

• handgeführte Schneefräsen von WADO, ideal für kleinere Flächen und enge Wege.

Mit dieser breiten Palette an hochqualitativen Maschinen ist Hell Profitechnik bestens darauf vorbereitet, Skigebiete optimal auszustatten und auf jede Herausforderung vorzubereiten.

Service, der Maßstäbe setzt

Ein wesentlicher Vorteil von Hell Profitechnik liegt im erstklassigen Service. Mehr als 50 Mitarbeitende, darunter mobile Kundendiensttechniker, sorgen dafür, dass Reparaturen und Wartungen direkt vor Ort durchgeführt werden können. Für größere Arbeiten stehen moderne Werkstätten an mehreren Standorten bereit. Sollte es zu unerwarteten Maschinenausfällen kommen, stellt Hell Profitechnik Ersatzgeräte zur Verfügung, um Unterbrechungen im Betrieb zu vermeiden.

Perfekte Ausrüstung für Skigebiete

Zahlreiche Skigebiete und Liftanlagen in der Region setzen auf die langjährige Erfahrung und das umfassende Know-how von Hell Profitechnik. Mit einem zuverlässigen Partner wie der Hell Profitechnik GmbH sind Sie für die Herausforderungen des Winters bestens gerüstet – mit starken Maschinen und einem Service, der keine Wünsche offenlässt.

WIR WACHSEN UND SUCHEN:

» Serviceleiter (m/w/d)

» Verkaufsprofi im Innendienst (m/w/d)

» Mitarbeiter im Ersatzteillager (m/w/d)

» Kundendienst-Techniker (m/w/d)

Alle weiteren Details zu unseren Stellenangeboten finden Sie unter www.hell-profitechnik.com/jobs Informieren Sie sich jetzt!

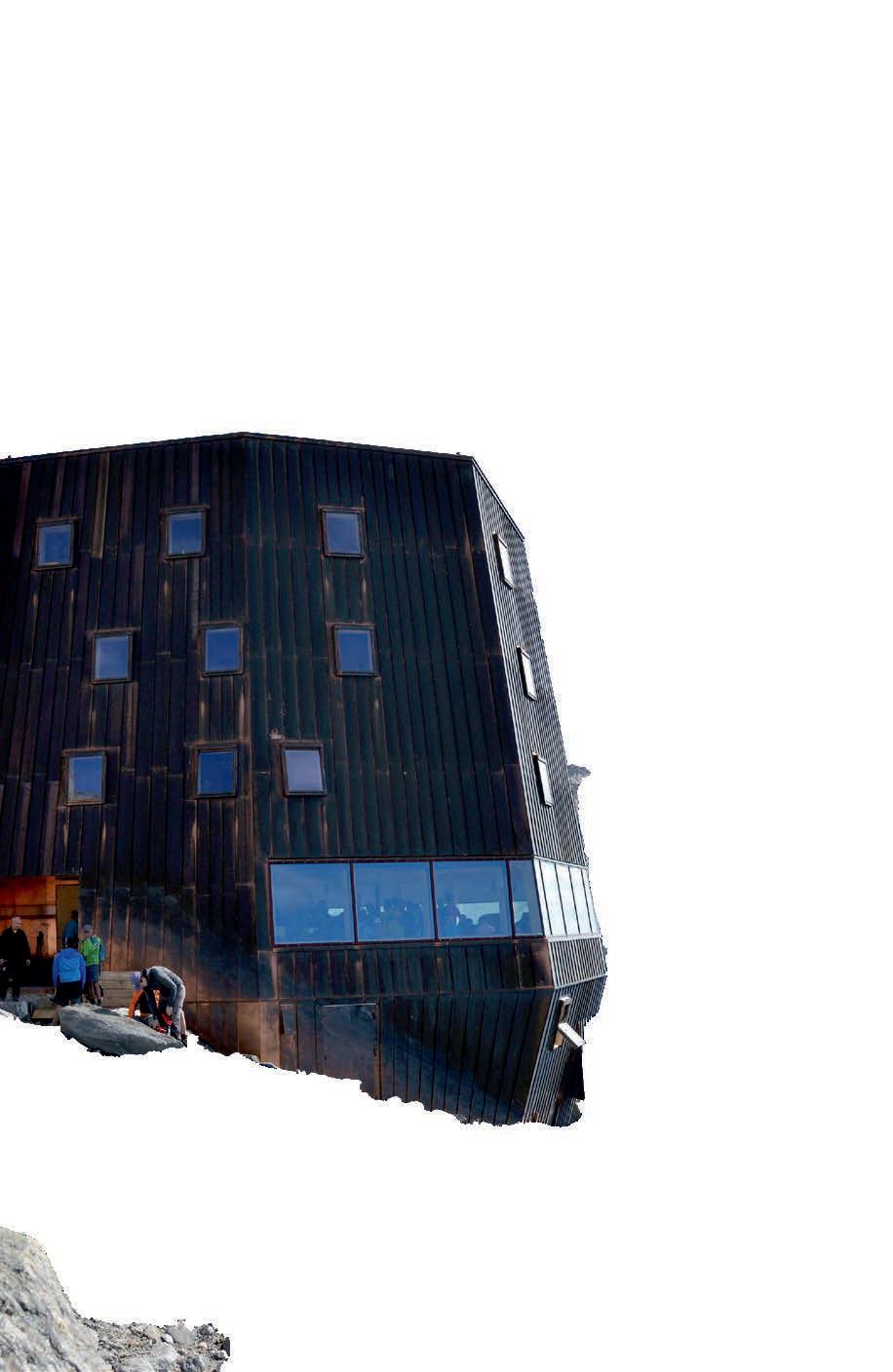

Als im Juli 2018 die Schwarzensteinhütte auf 3.030 Meter Meereshöhe eröffnet wurde, herrschte bei den prominenten Besuchern helle Begeisterung. Sie sei ein Aushängeschild unter den Schutzhütten Südtirols, betonte damals Landeshauptmann Arno Kompatscher. „Innovativ“, „energieeffizient“, „nachhaltig“ waren später weitere oft genannte Begriffe in den Medien. Und schließlich wurde das im KlimaHaus-Standard A erbaute Gebäude gar mit einem KlimaHaus-Award ausgezeichnet.

Natur und Klimawandel berücksichtigen

Dabei hatte sich die Begeisterung bei der Vorstellung des Projektes noch sehr in Grenzen gehalten. Abschätzig war das vom Architektenpaar Angelika Bachmann und Helmut Stifter geplante Gebäude als hässlicher Würfel in der Landschaft bezeichnet worden. Doch die Ansichten änderten sich spätestens beim Blick hinter die Kulissen der ungewöhnlich anmutenden Berg-„Hütte“. Die Projektanten hatten sich nicht nur beim Design des Objektes tiefe Gedanken gemacht, sondern waren auch den Anforderungen des Planens und Bauens in einer extremen Klimazone gerecht geworden. Und sie hatten bei der Planung die Verletzlichkeit der Natur ebenso berücksichtigt wie den fortschreitenden Klimawandel mit steigenden Temperaturen, damit einhergehendem Auftauen des Permafrostbodens und häufigeren Extremwetterereignissen. Diese Aspekte sollten, ja, sie müssten mittlerweile im Vordergrund stehen, wenn im alpinen Bereich gebaut wird. Es geht um den Einsatz energieeffizienter

BAUUNTERNEHMUNG

Pföstl Ludwig GmbH

Materialien, um passive Designstrategien, um die Nutzung erneuerbarer Energien und um die Minimierung negativer Umweltauswirkungen. Es geht aber auch generell um die Reduktion des CO2-Fußabdrucks, indem beispielsweise auch auf die Herkunft der Materialien und auf das Baustellenmanagement geachtet wird. So entschied man sich, um erneut das Beispiel Schwarzensteinhütte zu nehmen, beim Transport für die vorübergehende Errichtung einer Materialseilbahn statt den Hubschrauber zu nehmen, was vielleicht praktischer, aber teurer und umweltschädlicher gewesen wäre.

„Wetterfeste“ Baustoffe, ausgeklügeltes Design

Ein wesentlicher Faktor beim Bauen in großer Höhe sind die Baustoffe. Robus-

ES GEHT UM DEN EINSATZ ENERGIEEFFIZIENTER MATERIALIEN, UM PASSIVE DESIGNSTRATEGIEN, UM DIE NUTZUNG ERNEUERBARER ENERGIEN UND UM DIE MINIMIERUNG NEGATIVER UMWELTAUSWIRKUNGEN.

Eine besondere Architektur, eine fantastische Aussicht, aber auch viele technische Details, die energiesparendes Arbeiten ermöglichen, kennzeichnen die Santnerpasshütte am Rosengarten.

Kaum zu glauben, aber die Baubranche verursacht weltweit 40 Prozent der CO₂-Emissionen.

Die Herstellung von Material, dessen Transport zur Baustelle, das Errichten des Gebäudes, dessen Nutzung und der nach Jahren oder Jahrzehnten folgende Abriss – das alles belastet die Umwelt enorm.

Bei einer Tagung der Bauwirtschaft in Zusammenarbeit mit dem Dachverband für Natur und Umweltschutz sowie dem Heimatpflegeverband Südtirol wurde kürzlich über innovative Lösungen im Sinne der Kreislaufwirtschaft diskutiert. Es ging um einen geringeren Ressourcenverbrauch, um die Verbesserung der Energiebilanz, um die Minimierung der Rohstoffabhängigkeit und um zukunftsweisende ökologische und ökonomische Vorteile, die daraus erwachsen.

Zwei Kernpunkte der Veranstaltung: Mit der Nutzung von Bestand, also durch Renovierung statt einem Neubau, können CO₂-Emissionen erheblich gesenkt werden, genauso durch die Wiederverwendung ganzer Bauteile, vom Stahlträger bis zum gut erhaltenen Holz. Solche Lösungen bedürfen freilich der Zusammenarbeit aller am Bau Beteiligten, vom Architekten über den Eigentümer bis hin zu den ausführenden Unternehmen. Doch egal, ob kleine Almhütte oder größeres Kraftwerk, es wäre gut und notwendig, auch beim Bauen in extremen Lagen über die Wiederverwendung von Bestehendem nachzudenken, bevor im Zuge einer Neugestaltung wertvolle Ressourcen angezapft werden.

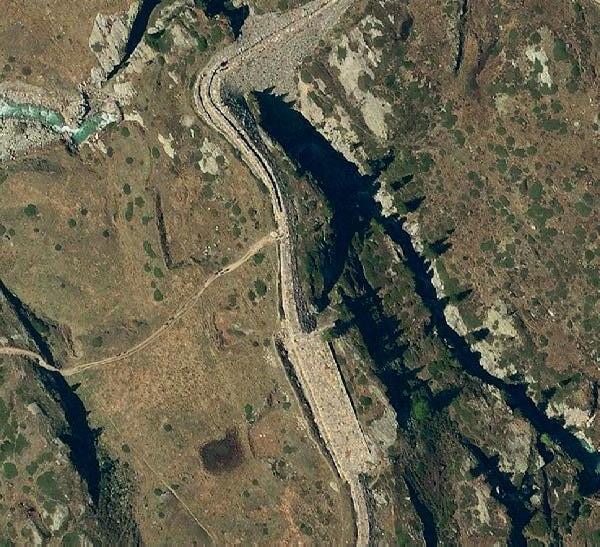

Technische und logistische Herausforderungen sind im alpinen Raum keine Seltenheit, wie hier beim Bau der neuen Seilbahnstütze der Alpin Arena Schnals.

tes Material ist entscheidend, zumal das Objekt extremen Temperaturschwankungen und Wetterereignissen ausgesetzt ist und diesen über Jahrzehnte standhalten sollte. Holz, umgeben von einer witterungsbeständigen Hülle, gilt hierzulande oft als Baustoff der Wahl für Gebäude, die der Natur dermaßen ausgesetzt sind wie Schutzhütten. So handelt es sich bei dem Bauwerk unterm Schwarzensteingletscher um einen Holzrahmenbau, den ein Kupferblech umhüllt. Das Holz stammt aus der näheren Umgebung. Die Elementbauweise hat den Vorteil, dass sie schnell und selbst bei schlechten Wetterbedingungen umgesetzt werden kann.

Auch die Konstruktion der 2022 fertiggestellten Santnerpasshütte besteht vor allem aus Holz, wobei als Wetterschutz

Auch der Materialtransport erfordert präzise Planung wie beim Becherhaus, Südtirols höchstgelegener Baustelle im Jahr 2020.

verzinktes Stahlblech gewählt wurde, das sich mit der Zeit der Umgebung anpasst.

Nicht nur gutes Material, sondern auch ein ausgeklügeltes Design kann zur Nachhaltigkeit beitragen. Gezielte Raumaufteilung und eine durchdachte Gestaltung der Fensterbereiche hilft, Wärmeverluste zu verhindern und damit den Heizwärmebedarf zu senken. Auf der Santnerpasshütte konnte gar auf die Installation einer Heizung verzichtet werden.

Gute Planung ist das A & O Das Bauen in abgelegenen Regionen wie Gebirgslandschaften erfordert neben der Nachhaltigkeit und dem Respekt vor Umwelt und Natur auch eine viel genauere Planung als sie in bereits bewohntem

DAS BAUEN IN ABGELEGENEN REGIONEN WIE GEBIRGSLANDSCHAFTEN ERFORDERT EINE VIEL GENAUERE PLANUNG ALS SIE IN BEREITS BEWOHNTEM GEBIET NOTWENDIG WÄRE.

Gebiet notwendig wäre. Grund dafür sind die logistischen Herausforderungen während der Bauarbeiten: Wie sehr beeinträchtigt das Wetter den Fortgang der Arbeiten? Wie und wann kann das Material, wie können die am Bau Arbeitenden nach oben transportiert werden?

Welche Arbeiten werden wann ausgeführt, um Kollisionen auf engem Raum zu verhindern? Das sind nur einige von vielen Fragen, die vorab geklärt werden müssen. Nur wenn alles bis ins kleinste Detail geregelt ist, können auch die Kosten in Grenzen gehalten werden. Das be-

deutet viel Arbeit. Andererseits bietet das Planen für extreme Klimabedingungen auch Raum für Innovation und kreative Lösungen. Sie mögen auf den ersten Blick nicht immer dem Gewohnten entsprechen. Doch genau darin liegt der Reiz für Architekten und Planer.

Anzeige

Mit einem Energiespeicher Strom speichern und flexibel nutzen – ressourcenschonend und umweltfreundlich! Selbst bei niedrigen Temperaturen bleibt das System zuverlässig: ideal für den Betrieb großer Maschinen auf Baustellen, in der Industrie oder als temporäre Ladestation bei Events.

Ein Energiespeicher reduziert die Betriebskosten erheblich, da die Nutzung von Generatoren vermieden wird oder effizienter gestaltet werden kann. Das Aufladen funktioniert sowohl mit einem normalen Stromanschluss als auch mit alternativen Energiequellen wie Fotovoltaikanlagen, die z. B. auf den Dächern von modularen Raumstrukturen installiert werden können.

Für Service und Wartung des Energiespeichers sind die Niederstätter-Techniker bestens gewappnet, sie absolvieren regelmäßige Trainings direkt beim Hersteller.

Innovative Energiespeicher

Nach intensiven Tests der Niederstätter-Experten gemeinsam mit dem Partner Atlas Copco steht fest: Der Energiespeicher ist praxistauglich, benutzerfreundlich und in vielen Fällen die beste Lösung. Niederstätter kümmert sich um Service und Wartung, wobei die Techniker regelmäßig Schulungen direkt beim Hersteller absolvieren. Dank eines integrierten Fernwartungssystems können die Geräte flexibel an neue Anforderungen vor Ort angepasst werden. Selbst bei niedrigen Temperaturen bleibt das System voll einsatzbereit, da die Akkus auf Betriebstemperatur gehalten werden. Für das Aufladen des Speichers ist ein Stromanschluss mit geringer Leistung ausreichend. Im Hybridbetrieb mit einem Stromgenerator reduziert das System den Kraftstoffverbrauch bis zu 90 Prozent. Auch Abgase und Lärm werden stark verringert. Die Lösung ist daher ressourcensparend und umweltfreundlich. Die Niederstätter-Mietflotte kann vom kleinen bis zum großen Energiespeicher eine komplette Spannweite anbieten.

Niederstätter AG

Blumauer Straße 6 | 39040 Atzwang

Tel. 0471 061 107

sales@niederstaetter.it | www.niederstaetter.it

Die historische Talsperre „Bau“ im hinteren Martelltal ist nicht nur ein wichtiges Schutzbauwerk gegen Hochwasser, sondern auch ein hervorragendes Zeugnis menschlichen Erfindungsreichtums. Über ein Jahr lang wurde die Staumauer nun saniert. Vor Kurzem wurden die Arbeiten abgeschlossen.

Die Staumauer oberhalb der Zufallhütte wurde in den Jahren 1892/93 mit der Zielsetzung errichtet, Überschwemmungen infolge des Bruchs von Gletscherseen zu verhindern. Im Lauf der vergangenen 130 Jahre bildete sich der Zufallferner allerdings massiv zurück, sodass die Gefahr eines Gletscherseeausbruches heute kaum mehr besteht. Dennoch bildet der „Bau“, wie die Mauer genannt wird, nach wie vor einen gewissen Hochwasserschutz und hat aufgrund seiner schon damals ausgeklügelten Konstruktion neben dem funktionalen auch einen historischen

Wert. Mittlerweile verläuft auch ein Wanderweg entlang der Talsperre.

Setzung des Dammes erfordert Sanierung

In 130 Jahren nagt der Zahn der Zeit an jedem Bauwerk – erst recht, wenn es wie die Staumauer oberhalb der Zufallhütte auch noch den Herausforderungen des Klimawandels trotzen muss. Grundwasserströmungen aus Schmelzwasser spülten im Laufe der Jahre feinste Materialien aus dem Dammkern, was zu einer langsamen, aber stetigen Setzung des Dammkörpers führte. Im bergseitigen

Wir sind ein junges, motiviertes Team und übernehmen alle Arbeiten im Tiefbau sowie auch spezialisierte Arbeiten mit dem Schreitbagger.

> Tiefbauarbeiten

> Erdbewegungsarbeiten

> Holztransporte

Die Oberflächenwässer, die in Richtung Hauptquerschnitt fließen, wurden gesammelt und kontrolliert abgeleitet. Der bergseitige Hauptquerschnitt des Dammes wurde mit einer abdichtenden Spritzbetonschicht versehen. Ein zusätzlicher Vorschüttdamm stützt jetzt den bergseitigen Hauptquerschnitt. Darüber hinaus stabilisierten die Arbeiter den bergseitigen Mauerbereich zwischen der orografisch linken Uferseite und dem Hauptquerschnitt. Um zu verhindern, dass Wasser über das alte Bett des Plimabachs zum Dammfuß fließt, wurde eine Ablenkmauer errichtet.

Schließlich mussten die Begleitmauer und die Pflasterung des Wanderweges auf der Dammkrone teilweise abgetragen und neu errichtet werden.

Bereich des Hauptquerschnitts kam es sogar zu Abrutschungen. Besonders in den vergangenen Jahren beschleunigte sich dieser Prozess deutlich. „Die Sanierung der Talsperre war daher unumgänglich“, erklärt der Projektant und Bauleiter Jürgen Schäfer vom Landesamt für Hydrologie und Stauanlagen in der Agentur für Bevölkerungsschutz. Die Bauarbeiten wurden vom Amt für Hydrologie und Stauanlagen und dem Amt für Wildbach- und Lawinenverbau-

Montage- und Demontagearbeiten, Schotter-, Sand- und Betontransporte, Materialtransporte, Hüttenversorgung, Holztransporte, Seilzüge, Zivilschutz …

BELL 412

Tragkraft bis zu 1.500 kg auf 2.000 m

H125 – AS 350 B3e

Tragkraft bis zu 1.000 kg auf 2.000 m

AS332 „Super Puma“

Tragkraft bis zu 3.500 kg auf 2.000 m

Heli Austria GmbH

Betriebsstätte • Romstraße 300 I-39012 Meran (BZ)

ung in enger Zusammenarbeit mit dem Landesamt für den Nationalpark Stilfser Joch, der Forststation Latsch und der Gemeinde Martell durchgeführt. Ein Bautrupp mit Vorarbeiter Hansjörg Stricker begann im Juli 2023 mit den Arbeiten.

Flüge minimiert, um Bartgeier zu schützen Was hier in wenigen Sätzen zusammengefasst wird, war in der Realität eine große technische Herausforderung. Die

WAR EIN WICHTIGER SCHRITT ZUR ERHALTUNG DES BAUWERKS“

DIREKTOR DER AGENTUR FÜR BEVÖLKERUNGSSCHUTZ

KLAUS UNTERWEGER

Baustelle befand sich auf etwa 2.300 Meter Höhe und war nur zu Fuß oder per Hubschrauber erreichbar. Deshalb war eine sorgfältige Planung und Vorbereitung entscheidend, um die Sanierungsarbeiten so zügig wie möglich und mit minimalen Auswirkungen auf die Umwelt abzuschließen. Besonders wichtig war eine genaue Kalkulation der Flüge, damit einerseits so wenige wie möglich nötig waren, aber dennoch stets ausreichend Material und Maschi-

Die historische Talsperre im Martelltal war in den Jahren 1892 und 1893 errichtet worden, um Überschwemmungen infolge des Bruchs von Gletscherseen einzuschränken. Nun wurden die Arbeiten zur Sanierung abgeschlossen und begutachtet.

nen vor Ort verfügbar blieben. Auch der Zeitpunkt der Flüge war Gegenstand der Planung, da das Gebiet von einem Bartgeierpaar zum Nisten ausgewählt worden war und das Jungtier gerade begann, die ersten Flugversuche zu unternehmen. Nicht zuletzt wurde darauf geachtet, Naturschätze wie die Gletschermühlen bei der Abzweigung des alten Bachbettes vom derzeitigen Plimaverlauf gänzlich zu erhalten. Was die Baustoffe anbelangt, wurde ohnehin

vor allem das verwendet, was vor Ort vorhanden war. Zum einen, um Transporte zu minimieren, zum anderen aber auch, weil dieses Material zusammen mit den entsprechenden Verarbeitungstechniken eine Harmonie zwischen dem historischen Bauwerk, dessen Verstärkung und dem alpinen Umfeld gewährleistet. Das betonen die Baustellenleiter Martin Eschgfäller und Florian Nössing vom Landesamt für Wildbach- und Lawinenverbauung West.

WAS HIER IN WENIGEN SÄTZEN

ZUSAMMENGEFASST

WIRD, WAR IN DER REALITÄT EINE

GROSSE TECHNISCHE

HERAUSFORDERUNG. DIE BAUSTELLE

BEFAND SICH AUF

ETWA 2.300 METER

HÖHE UND WAR NUR

ZU FUSS ODER PER HUBSCHRAUBER ERREICHBAR.

Der Bautrupp der Wildbachverbauung hatte im Juli vergangenen Jahres mit den Arbeiten am historischen Bauwerk oberhalb der Zufallhütte begonnen und sie jetzt abgeschlossen (das Bild entstand am Ende der Arbeiten).

Begutachtung der Arbeiten im Oktober

Bei einem Lokalaugenschein im Oktober 2024 begutachteten Vertreter von Land und Gemeinde die nunmehr sanierte historische Talsperre. Der Direktor der Agentur für Bevölkerungsschutz Klaus Unterweger, der Bürgermeister der Gemeinde Martell Georg Altstätter und der Direktor des Nationalparks Stilfser Joch Hanspeter Gunsch ließen sich vor Ort von

Bauleiter Jürgen Schäfer und von Baustellenleiter Martin Eschgfäller Details zu den Arbeiten erklären, die insgesamt rund 700.000 Euro kosteten. Insbesondere der Marteller Bürgermeister freute sich über den Abschluss der Sanierungsarbeiten, zumal der Staudamm einerseits eine Schutzfunktion erfüllt, andererseits als historisches Bauwerk erhalten bleibt und zudem nun zur Attraktion als Teil des Schluchtenweges wird.

Seit der Gründung im Jahr 2003 sind wir Ihr kompetenter Ansprechpartner für hochwertige Eisenwaren und modernes Beregnungsmaterial. Was mit einem sorgfältig ausgewählten Sortiment begann, hat sich in den vergangenen Jahren zu einem spezialisierten Fachbetrieb entwickelt, der gezielt auf die Bedürfnisse seiner Kunden eingeht.

Überzeugen Sie sich selbst von unserem Top-Service inklusive individueller Planung und Beratung.

In den Alpen sind schneearme Winter keine Seltenheit mehr, und Skigebiete kämpfen mit steigenden Erwartungen der Gäste. In Südtirol wird auf nachhaltige Schneeproduktion gesetzt, die innovative Technologien, Wassermanagement und erneuerbare Energien kombiniert. Diese Maßnahmen zeigen, dass ein schonender Umgang mit Ressourcen und die Sicherung des Wintersports möglich sind.

Schneeerzeugung ist für alpine Regionen, in denen Wintersport eine wichtige wirtschaftliche Rolle spielt, inzwischen unverzichtbar. In Südtirol und in anderen Bergregionen steht die Produktion von technischem Schnee stark im Fokus, denn zunehmend schneearme Winter bedrohen die wirtschaftliche Basis vieler Skigebiete. „Der Klimawandel hat zwar einen großen Einfluss auf die Skigebiete, Hauptgründe für den Ausbau der Beschneiung sind aber die Planungssicherheit und die höheren Anforderungen seitens der Gäste“, erläutert Patrizia Pircher, Unternehmenssprecherin von TechnoAlpin, des weltweit führenden Herstellers von Beschneiungsanlagen. „Früher akzeptierten Gäste geschlossene Lifte und schlechte Pisten. Doch angesichts der heutigen Erwartungen und hohen Investitionen braucht es Planungssicherheit und Schneegarantie.“

Nachhaltigkeit und Wassereinsparung in der Schneeproduktion Der Prozess der Schneeproduktion ist wasserintensiv und erfordert eine sorgfältige Planung, um Wasser als kostbare Ressource nachhaltig einzusetzen. In

Südtirol setzt man auf Wasserrückgewinnungssysteme und optimierte Wasserspeicher. Das für die Schneeproduktion verwendete Wasser wird nach der Veränderung seines Aggregatzustands in den natürlichen Wasserkreislauf zurückgeführt. Das Wasser wird für die Produktion von technischem Schnee also nicht verbraucht, sondern genutzt. „Während des Prozesses wird das Wasser auch nicht verunreinigt“, erklärt die Unternehmenssprecherin. Technischer Schnee bestehe ausschließlich aus Wasser und Luft, er werde also ohne Zusätze erzeugt. Auch jenes Wasser, das verdunstet und somit zur Erhöhung der Luftfeuchtigkeit in der Atmosphäre beiträgt, bleibt als niederschlagbares Wasser dem System erhalten. Nicht zu vergessen ist auch die Leckage-Überwachung bei den Rohrleitungen. „Damit wird sichergestellt, dass auch beim Zubringen des Wassers nichts verlorengeht“, betont Pircher.

Präzise Regulierung

Moderne Beschneiungsanlagen regulieren die Wasserzufuhr präzise, damit genau die Wassermenge eingesetzt wird, die für eine bestimmte Schneemenge er-

forderlich ist. Künstliche Intelligenz (KI) und Sensorik überwachen den Wasserverbrauch und passen ihn in Echtzeit an. Ebenso wird die Standortwahl für Schneekanonen optimiert, um Umweltauswirkungen zu minimieren und sensible Ökosysteme zu schützen. Ein weiterer Vorteil: Die Systeme messen, wie viel Schnee an bestimmten Stellen benötigt wird, wodurch unnötige

MODERNE BESCHNEIUNGSANLAGEN

LAUFEN LEDIGLICH 200 STUNDEN PRO SAISON UND LEGEN IN DIESER KURZEN ZEIT DIE GRUNDLAGE FÜR DIE GESAMTE WINTERSAISON. DIES REDUZIERT DEN LANGFRISTIGEN STROMBEDARF DEUTLICH.

Schneeproduktion vermieden wird. So werden Wasser und Energie gleichermaßen eingespart.

In vielen Regionen, darunter auch Südtirol, sind spezielle Wasserspeicher angelegt worden, die bei Schneeschmelze und Starkregen gefüllt werden. Dieses Wasser kann dann im Winter für die Schneeproduktion genutzt werden und reduziert die Entnahme aus natürlichen Quellen.

Energieeffizienz

und neue Technologien

Der Energieverbrauch ist ein entscheidender Faktor bei der Schneeproduktion. Traditionelle Schneekanonen benötigen viel Strom, was die ökologische Bilanz belastet. Südtirol setzt deshalb auf energieeffiziente Technologien und erneuerbare Energien, um den CO2-Fußabdruck zu senken. Moderne Beschneiungsanlagen laufen lediglich 200 Stunden pro Saison und legen in dieser kurzen Zeit die Grundlage für die gesamte Wintersaison. Dies reduziert den langfristigen Strombedarf deutlich.

Energieeffiziente Düsen und Ventilsysteme verbessern den Wirkungsgrad der Schneeerzeuger selbst bei Grenztempe-

raturen. Mit Kühltürmen, in denen Wasser mit geringem Energieaufwand durch ein Wabensystem gekühlt wird, sowie Wärmetauschern, die Kompressorluft ohne zusätzlichen Aufwand kühlen, ermöglichen die Anlagen eine effiziente Beschneiung unter herausfordernden Bedingungen. Zudem wird verstärkt auf erneuerbare Energien wie Wasserkraft, Solarenergie und Windkraft gesetzt. In Südtirol laufen bereits zahlreiche Schneekanonen mit grüner Energie.

Ein wichtiger Punkt ist zudem, dass Schnee nur dann produziert wird, wenn optimale Bedingungen herrschen. Die Integration von „Smart Snow“-Systemen, die Temperatur und Luftfeuchtigkeit messen, trägt ebenfalls zur Reduzierung des Energieverbrauchs bei.

IN KOOPERATION MIT UNIVERSITÄTEN WERDEN DATEN ZUR SCHNEESICHERHEIT UND ZU WETTERBEDINGUNGEN

GESAMMELT UND ANALYSIERT. DIESE DATEN HELFEN DABEI, DEN EINFLUSS DES KLIMAWANDELS AUF DIE SCHNEESICHERHEIT ABZUSCHÄTZEN UND KUNSTSCHNEE NACHHALTIGER ZU GESTALTEN.

Südtirol als Vorreiter in der nachhaltigen Schneeproduktion In den vergangenen Jahren hat sich Südtirol durch innovative Ansätze zur nachhaltigen Schneeproduktion einen Namen gemacht und setzt branchenweit neue Maßstäbe. Die Region arbeitet eng mit Forschungsinstitutionen, Technologieentwicklern und Umweltorganisationen zusammen, um die bestmöglichen Lösungen für die Umwelt zu entwickeln. Südtirol investiert in Forschung und Entwicklung neuer Technologien, die wassersparend und energieeffizient

sind. In Kooperation mit Universitäten werden Daten zur Schneesicherheit und zu Wetterbedingungen gesammelt und analysiert. Diese Daten helfen dabei, den Einfluss des Klimawandels auf die Schneesicherheit abzuschätzen und Kunstschnee nachhaltiger zu gestalten. Auch Projekte zur Renaturierung ehemaliger Skigebiete, die aus ökonomischen Gründen geschlossen wurden, zeugen vom nachhaltigen Ansatz der Region. So wird die Natur auf den betroffenen Flächen wiederhergestellt, um die Biodiversität zu stärken.

Die Zukunft der Schneeproduktion: innovative Technologien

Die Nutzung Künstlicher Intelligenz und smarter Steuerungssysteme verspricht, die Schneeproduktion künftig noch umweltfreundlicher zu machen. Vernetzte Daten aus Wetterprognosen, Luftfeuchtigkeit und Temperatur ermöglichen eine präzise und bedarfsgerechte Steuerung der Schneekanonen, die Ressourcen wie Wasser und Energie optimal einsetzen. Ein interessantes Konzept ist das „Snowfarming“: „Hier geht es darum, Schnee für die nächste Saison zu konservieren.

Der Schnee wird dabei zu einem Haufen zusammengeschoben und abgedeckt, um im Herbst wieder aufgebracht zu werden“, erläutert Patrizia Pircher.

Herausforderungen und Ausblick Nachhaltige Schneeproduktion bleibt jedoch eine Herausforderung. Pircher betont: „Der CO2-Ausstoß einer Beschneiungsanlage, gemessen an der Anzahl der Personen, die sie nutzen, ist verschwindend gering.“ Doch der Klimawandel erschwert die Bedingungen in den Alpen, besonders in niedrigen Lagen, wo technischer Schnee zunehmend schwieriger zu erzeugen ist. Die Investitionen in neue Technologien und Konzepte sind kostspielig, und nicht alle Skigebiete können diese finanzieren. Dennoch zeigen Pilotprojekte in Südtirol und in anderen Alpenregionen, dass nachhaltige Schneeproduktion möglich ist und die wirtschaftliche Basis des Wintersports sichern kann.

Zukünftig muss die Branche nicht nur die Schneeproduktion umweltfreundlicher gestalten, sondern auch ganzjährige Tourismuskonzepte entwickeln, die weniger vom Winter abhängig sind. Sanfter