FUNDiÇÃO

Nº 4 - MARÇO 2017 - ASSOCIAÇÃO BARREIRO PATRIMÓNIO MEMÓRIA E FUTURO

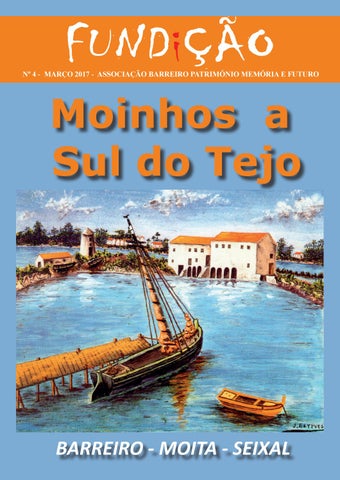

Moinhos a Sul do Tejo

BARREIRO - MOITA - SEIXAL

Índice

REVISTA FUNDiÇÃO Ficha tecnica

Moinhos a Sul do Tejo, Barreiro, Moita, Seixal Editorial...............................................................Pag. 3

Moinhos a sul do tejo - Barreiro Há Moinhos e Moinhos .........................................Pag. 4

BARREIRO

Roteiro dos Moinhos de Maré e de Vento do Barreiro Da Ponta da Passadeira, no Lavradio até Coina ......Pag.7

Edição

O Rio e a Vila de Coina no Estuário do Tejo e na Construção de Moinhos de Água: Maré ou Azenhas ......... Pag. 9

Nº3

Engenhos de moagem pré-industrial no concelho do Barreiro. Uma síntese. ........................................Pag. 11

Setembro 2016

Viagem aos moinhos ...........................................Pag. 18 Os Moinhos de Maré e a Expansão Marítima Portuguesa...........................................Pag. 20

Editor ASSOCIAÇÃO BARREIRO PATRIMÓNIO MEMÓRIA E FUTURO

A Indústria Moageira na Tradição Industrial do Barreiro .........................................................Pag. 22 Alburrica – Mexilhoeiro Um conjunto patrimonial ..........................................................Pag.24 Os antigos moinhos de maré da Verderena...........Pag,27

Composição Gráfica e Fotografias José Encarnação Contactos: Espaço L Rua José Gomes Ferreira Antiga Estação Ferroviaria do Lavradio abpmf.patrimonio@gmail.com

FUNDiÇÃO 2

Moinhos de maré do estuário do tejo que futuro? ........................................................Pag. 40 O moinho da serração e a caldeira do sangue .....Pag. 43

Moinhos a sul do tejo - Moita O moinho de maré de Alhos Vedros ....................Pag. 31

Moinhos a sul do tejo -Seixal Um património histórico e técnico ancestral: Os moinhos de maré do Seixal ............................Pag. 36

Moinhos a Sul do Tejo

Editorial

Moinhos a Sul do Tejo

Barreiro, Moita, Seixal

“Cresci com a paixão pelos moinhos, com a ideia ro- mica, assume uma dimensão técnica específica, difímântica de viver num. Olho-os desde pequena... Fas- cil e complexa, a reclamar o concurso de especialistas, convidámos a participar neste número alguns investicinada! gadores, aqui lhes deixamos o nosso agradecimento pelos contributos. Quantos de nós repetem este mesmo desejo? Quantos de nós, ao olhá-los, expressam esta mesma ideia?

Neste número, embora centrado no Barreiro, queremos, com os artigos sobre a Moita e o Seixal, salienProvavelmente muitos. tar a existência de uma homogeneidade ligada quer à região a Sul do Tejo, quer aos esteiros onde se insO recorte físico dos moinhos de maré e dos de vento, a relação que estabelecem com elementos vitais crevem os moinhos de maré. como a água e o vento, a forma como desenham uma paisagem de singular beleza que caracteriza o nosso Com esta revista, se contribuirmos para despertar o património ambiental ribeirinho, inscrevem-nos no interesse e a atenção para este campo de investiganosso imaginário como um sonho...ter um moinho só ção ainda muito virgem no Barreiro e se tornarmos mais fácil e objectivo o conhecimento sobre esta para mim!” Maria João Quaresma parcela do nosso passado e sobre sua importância e singularidade, já teremos alcançado algumas finaliPara além deste imaginário romântico, os moinhos dades significativas.

transportam nas suas pedras a memória das nossas gentes e uma história que rompe o silêncio e desven- E não esqueçam de nas tardes de Primavera ou de Outono, quando os dias se alongam numa luz mágica da parte significativa da nossa identidade cultural. e o ar parece veludo, peguem no roteiro da revista e A nossa singularidade inscreve-se, também, neste visitem os nossos moinhos.

património colectivo de pedra e perfil intimista, contudo muitos de nós desconhecemos a sua/nossa his- Resta-nos desejar a todos/as boas leituras e reflexões e pedir que nos enviem para abpmf.patrimonio@ tória. gmail.com os vossos contributos.

E porque sabemos que a molinologia recorrendo à etnografia, à história das técnicas e à história econó-

ASSOCIAÇÃO BARREIRO PATRIMÓNIO MEMÓRIA E FUTURO

FUNDiÇÃO 3

Moinhos a sul do tejo - Barreiro

Há Moinhos e Moinhos Deolinda Saraiva (*)

O Barreiro era uma terra de pescadores e moleiros, não é?

maré que enchia, a maré que vazava movia a mós, numa atitude solidária entre o homem e o rio. Eram muitos, onze, segundo consta.

A vila aconchegava-se ao pé da praia, e o vento salgado vinha brincar com as velas dos moinhos de vento Venham comigo dar um passeio ao longo do rio da que, colocados à beira-praia, formavam um colar de água e do rio do tempo para ver se os encontramos! Comecemos pelo fim da praia, pelo Lavradio. Aqui pedras brancas desde a Recosta até ao Lavradio. existiu o Moinho do Cabo do Alcoitão, com o nome liDia e noite as velas trabalhavam moendo farinha. gado a gente ilustre das Descobertas. As gaivotas que Onze moinhos um na Recosta, três em Alburrica, um pescam do que resta da Caldeira da Ponta da Passano Mexilhoeiro, dois na praia norte e quatro no La- deira, talvez se lembrem ainda de uma praia diferenvradio, a cuja praia chamavam a praia dos moinhos. te animada pelo ruído dos rodízios e pelo desfile dos Imagina a música de vento e velas que à noite se em- barcos que iam buscar a farinha. brenhava pelas ruelas e becos, a embalar o sonho dos meninos daquele tempo.

Alguns desses moinhos ainda existem, já reparaste naquele que é vizinho da Piscina Municipal? – Chamam-lhe o Moinho do Jim ou James – E os outros três que contornam Alburrica e tornam mais bonitas as partidas e as chegadas da Cidade?

Mas não nos podemos demorar porque os moinhos são muitos e os dias mais pequenos.

Aqui, no Mexilhoeiro, na bonita Quinta do Braamcamp ainda hoje podes ver um outro, bem conservado. Continuemos o passeio, contornemos devagar as caldeiras, e aqui está o Moinho Grande, que nos princípios da sua existência pertenceu a Manuel da Cunha, fidalgo da Casa d´El REI, até que no nosso séMas talvez os mais castiços, por darem à terra uma identidade própria, sejam os moinhos de água. A culo acabou, com saudades do trigo, a moer e misturar envergonhado, diversos produtos de origem

FUNDiÇÃO 4

Moinhos a sul do tejo - Barreiro

animal e vegetal. Chamaram-lhe então o Moinho do Burnay.

grande Viagem. Aqui coziam o biscoito, e o Moinho d´EL Rei tinha oito pares de mós ou moendas, como também lhe camavam.

A seguir, ao lado da garagem da Rodoviária, podemos ainda ver um dos mais conservados, é o Moinho Pe- Chegámos a Coina, freguesia que já foi vila imporqueno, que já foi chamado de S. Roque. tante de grande vitalidade económica, onde, desde o século XIII (1224), há notícia de construção de vários Um pouco à frente encontras uma ruína românica, - moinhos. Desapareceram quase todos e poucos se algumas arcadas que mergulham na caldeira, touca- mantiveram na memória das gentes. A notícia mais das de salgadeiras que lhes servem de proteção – é o presente é o Moinho do Olival, junto ao velho cais da Moinho do Cabo. A partir da actual estação dos bar- antiga vila. cos, o Rio estreita-se e mistura as águas com as do Coina. Agora é melhor irmos de bote. Aqui, estás a Chegámos. ver aquelas ruínas ao pé do campo do Futebol Clube Barreirense? – é o que resta dos Moinhos da Verde- Tantos moinhos que desapareceram! Não fiquemos rena. tristes, o mundo está sempre a mudar, às vezes para melhor, e nós sempre teremos tempo para lançar um Devagarinho chegamos à praia da Telha, dourada, no olhar amigo aos velhos vestígios, marcas de um Barque resta do seu areal. Aqui existiu até ao século XIX reiro outro e que ainda é nosso. o Moinho do Maricote. Um pouco à frente ainda outro moinho, o do Duque - (enorme centro de moa- (*) Deolinda Saraiva, Professora (25/11/1941- -28/3/2014) gem) – e pertenceu ao Duque do Cadaval, restando dele apenas uma triste ruína. Mais acima, na actual A Associação Barreiro Património Memória e Futuro freguesia de Santo André um velho engenho, em agradece aos filhos Ana Isabel, Raquel e Nuno e a mau estado de conservação, assinala que ali existiu Carla Marina Santos, pela cedência deste maravilhoo Moinho de Palhais. so texto Estamos a chegar ao fim do nosso passeio. Já vai sendo tempo, que tenho as mãos doridas de tanto remar. Eis-nos em Vale de Zebro, que foi centro de apoio à FUNDiÇÃO 5

1 18

14 2 4

13 12 5

3 15 16

17 6

7 8 9

10

11

FUNDiÇÃO 6

Moinhos a sul do tejo - Barreiro

Roteiro dos Moinhos de Maré e de Vento do Barreiro Da Ponta da Passadeira, no Lavradio até Coina Advertência: assinalamos que todas

3. Moinho do Cabo – no ano de 1495, as datas referidas se reportam ao pri- a Ordem de Santiago recebeu de Basmeiro documento no qual se faz re- tião Dias e sua mulher o pagamenferência ao moinho, pelo que não se to anual de 24 alqueires de trigo do pode afirmar que a data coincide com Moinho Novo no cabo de Pêro Moço, a edificação, salvo quando tal fica ex- possuía só 4 engenhos tendo mais tarde sido duplicados para 8. presso.

Para a elaboração deste roteiro consultámos os textos de Ana de Sousa Leal na Revista “Um Olhar Sobre o Barreiro”, número especial dedicado à história dos moinhos do Barreiro ( nº2- III Série – Nov.1993) e recomendamos vivamente a sua leitura. 4. Moinho Grande, da Serração ou do Burnay - sabemos da sua existência em 1652, sendo então propriedade 1. Moinho do Cabo do Alcoitão ou de Manuel da Cunha fidalgo da Casa Alcotarém – em 1509 Duarte Galvão d´El-Rei. Foi vendido em 1892 a Rui recebeu em sesmaria um esteiro de Albuquerque d´Orey, funcionando para reedificar um novo moinho, na aí a Companhia da Fábrica da SerraQuinta onde seu pai, Ruí Galvão já ti- ção de Orey e Companhia. Nos anos nha construído outro. Em 1578, Brás 20 do século XX a Câmara licenciou-o Afonso de Albuquerque, seu proprie- para o funcionamento da firma Hentário, arrendou-o ao moleiro Fernão ry Burnay e Companhia, passando a Dias. Não há qualquer vestígio do moer e triturar diversos produtos de mesmo, embora neste cabo do Alcoi- origem animal. A sua caldeira ainda é tão/Ponta da Passadeira seja visível a conhecida como caldeira do sangue existência de uma caldeira no mapa devido ao escoamento residual fruto de Filipe Folque, datado de 1879. (ver da actividade do matadouro, que se artigo de Jorge Custodio) encontrava situado na sua margem do lado da Escola Alfredo da Silva. 2. Moinho do Braamcamp – reedificado depois do terramoto de 1755 por Vasco Lourenço proprietário da quinta, conhecida pelo nome Braamcamp a partir do século XIX, uma vez vendida a Geraldo Wenceslau Braamcamp. Agora propriedade da Câmara Municipal do Barreiro. Possui uma caldeira rectângular paralela à praia que era gigantesca, dado que a água tinha de 5. Moinho Pequeno – a primeira notíbater em dez rodízios ao mesmo temcia data de 1652, em 20 de Março foi po. Este é o maior do Concelho. arrendado por D. Antónia de Morais a João Carvalho. No século XVIII entrou na posse dos multi- fundiários Costas, que, num processo que durou muitos anos, o vendem à Câmara Municipal do Barreiro.

Moinhos de Maré

6. Moinho da Verderena – em 1484 Gaspar Correia instalou na zona o primeiro moinho, que é referido na Carta de Foral do Barreiro de 1521 como o moinho de Gaspar Correia. Só no século XIX voltamos a ter documentação, porém referindo já a existência de dois moinhos um de cinco moendas e outro de seis que se fundiram num só de nove engenhos, demolidos em 1970, a caldeira aterrada como os seus vestígios.

7. Moinho do Duque - conhecemos a sua existência em 1790, desconhecemos a data de edificação, mas terá sido posterior ao Moinho do Maricote, ambos na Telha, Freguesia de Santo André, sendo a razão do seu nome o facto de ter pertencido ao Duque de Cadaval. Tinha 6 engenhos, barco e casas de residência do moleiro, como era habitual em todos os moinhos de maré. Pertence à Parceria Geral de Pescarias, vulgo Seca do Bacalhau. 8.Moinho do Maricote - situava-se na praia da Telha, foi construído no iní-

FUNDiÇÃO 7

Moinhos a sul do tejo - Barreiro cio do século XVI por Pedro Anes Cota, 12.Moinho de Luís Costa – em 28 de ainda existia no século XIX. Hoje com- Julho o Barão do Sobral pagou sisa à pletamente destruído. Câmara do Barreiro referente a um moinho de vento sito na praia do Ro9.Moinho de Palhais - em 1485, Pero sário, comprado por ele a Luís da CosMealheiro, cavaleiro da Ordem de ta. Este moinho já não existe. Santiago, enviou informação ao Convento de Santiago de Palmela, dizen- 13. Moinho do Jim – em 1826 Diogo do que reedificara o moinho que era Hartley pediu aforamento de um terseu em Palhais. reno baldio com 60 varas sito a norte da Igreja de Nossa Senhora do Rosário e a Poente da fazenda do Barão do Sobral do Monte Agraço (Geraldo Venceslau Braamcamp de Almeida e Castelo Branco). Em vão se opôs a este aforamento o Barão do Sobral argumentando que o terreno era insignificantíssimo, mas indispensável para logradouro público e do formi10.Moinho d´El-Rei – integrado no dável estabelecimento que possuía Complexo Real de Vale de Zebro, a contíguo, e, ainda, porque o comprasua construção deve ter sido feita em dor Diogo Hartley era um estrangeiro meados do século XV, no reinado de não naturalizado no Reino e visava D. Afonso V, altura em que entra em prejudicar os naturais, que mais prefuncionamento a fábrica do biscoito. cisavam de pão que de moenda. No Pertencia à coroa. Este complexo teve ano de 1850 James Hartley arrendou um papel de extrema importância dueste moinho a José Pedro da Costa. rante o Período da Expansão. 11. Moinho do Olival – existem referências a moinhos em Coina desde1224, embora, em muitos dos casos, não se saiba se são azenhas ou moinhos de maré. Ao longo dos séculos muitos dos primitivos moinhos foram desaparecendo e a alteração dos topónimos torna difícil a sua localização. Sabemos que as mais antigas referências a moinhos, no que é hoje o actual Concelho do Barreiro, reportam-se a Coina. O moinho do Olival, em 1785, pertencia aos Duques de Palmela. Este moinho tinha a particularidade da comporta se situar quase ao centro.

Moinhos de Vento

FUNDiÇÃO 8

14. Moinho do Barão do Sobral – em 1819 e um documento refere que o Barão do Sobral anda construindo um moinho na Vila do Barreiro. No ano

instalar um moinho de vento com uma tecnologia mais avançada que permitia com menos pessoal farinhar muito mais que os dois moinhos seus vizinhos. Presentemente propriedade da Câmara Municipal do Barreiro.

16. Moinhos Nascente e Poente – em 22 de Dezembro de 1894 é proferida Sentença Civil a favor de D. Maria José da Cruz Crespo, por legado testamentário de D. Maria de São José de dois moinhos de vento (nascente e poente) e terrenos anexos, em Alburrica. Actualmente propriedade da Câmara Municipal do Barreiro.

17. Moinho da Recosta – em 14 de Outubro de 1834 fala-se deste moinho numa escritura de arrendamento, onde se dizia que confrontava a Norte com o quintal de José Maria Mendes, a Sul com a Praça de Santa Cruz, a Nascente com a casa da Viscondessa de Carregoso e a Poente com as casas de Francisco da Ratinha. Este moinho já não existe.

18. Lavradio, Praia dos Moinhos – pela existência, na praia fluvial no Lavradio, de 4 moinhos de vento esta era conhecida pelo nome de Praia dos Moinhos. Por documentação só se conhecem 3, porém o mapa de Filipe Folque, de 1879, localiza os quatro. A praia era muito frequentada pela de 1820, noutro documento refere- classe operária moradora nos Bairros -se “um moinho de vento que não Operários: da C.U.F.,das Palmeiras, tem semelhante neste Reino, e talvez do Lavradio e Alto do Seixalinho. O que não haja nas outras nações”. desenvolvimento industrial acabou 15. Moinho Gigante – a 18 de Julho por destruir o local. Nos anos 40 do de 1852 José Pedro Costa arrematou século XX, já só restava a ruína de um um terreno baldio em Alburrica, para dos moinhos.

Moinhos a sul do tejo - Barreiro

O Rio e a Vila de Coina no Estuário do Tejo e na Construção de Moinhos de Água: Maré ou Azenhas Carla Marina Santos

Como todos sabemos o estuário do Tejo tem condições

naturais únicas que facilitaram a instalação de moinhos de água e particularmente de moinhos de maré. Não admira pois que, neste espaço, se registe uma das maiores concentrações deste tipo de engenhos no contexto da Europa.

A doação de Coina, em 1271, ao referido Mosteiro que se regia pela Regra de Santiago, a mesma da Ordem Militar de Santiago, favorece a colonização e desenvolvimento deste lugar. Temos notícia de que por aqui passou o cortejo nupcial do Infante D. João e da Princesa d. Joana, uma grandiosa festa naval com dezenas de barcos ornamentados, por aqui, também passou, em 1571, a caminho de Lisboa, o legado do Papa Pio V.

Na margem esquerda do Tejo e na costa do Algarve construíram-se os principais complexos de moinhos de maré, na primeira foram inventariados 37 engenhos, na segunA vitalidade de Coina está ligada à sua situação “no extreda 29. mo sul do mais profundo esteiro da margem esquerda do Em Portugal, este estuário é pioneiro na construção de Tejo, o que, se tornava o percurso da travessia mais caro moinhos de água, em particular, nos esteiros dos Rios Coi- e longo, ganhava vantagem em termos de rapidez face à na e Trancão, com documentada existência de azenhas, morosidade da deslocação por terra, pese a sujeição ao jogo das marés. Depois, porque Coina era lugar camjnhandesde bastante cedo. te, o centro de um sistema viário que articulava todo o Num documento, datado de 1251, refere-se que D. Afon- território da Península da Arrábida.” (Oliveira, José Augusso III cede ao Mosteiro de S. Vicente de Fora a jurisdição to, 2009). Por isso um dos principais portos de abastecide terreno em S. Julião do Tojal, no Rio Trancão, onde se mento a Lisboa, o que leva D. Manuel I a conceder-lhe Foencontravam azenhas, que segundo outro documento po- ral, em 1516, neste reconhece a vila como principal ponto de passagem para a Lisboa, dedicando todo um artigo às diam existir já, em 1218. regras de circulação das barcas. Sabemos que o mesmo mosteiro possuía vários engenhos de moagem no Tejo. É o caso de um moinho, nas margens do Coina, junto a “ Portus Militia” (Porto Cavaleiros), doado juntamente com uma herdade, em 1224, por Mendo Rodrigues e sua mulher Teresa ao Mosteiro de S. Vicente de Fora. Isto significa que, na margem esquerda do estuário, também designada de “Outra Banda”, este moinho é o mais antigo de que há conhecimento, até ao momento e seria uma azenha. Esta notícia reporta-se a Coina, não a mesma Vila que começa a florescer na Idade Média, sob a jurisdição do Convento de Santos e que pertence, hoje, ao território do Barreiro.

FUNDiÇÃO 9

Moinhos a sul do tejo - Barreiro A comprovar esta importância como local de atravessa- agravaram nem tomaram estormentos degravo e como mento e comércio fluvial, encontramos notícia da exis- taaes moynhos sam proveitosos pêra suas moendas”. tência, em 1328, na Ribeira de Lisboa, de um “Porto das Bibliografia Barcas do Couna”. Anteriormente ao domínio do Mosteiro de Santos, este lugar já era ponto de passagem, tendo facilitado a deslocação para a reconquista de Alcácer do Sal, sendo rota, habitual, dos Cavaleiros da Ordem de Santiago, para Palmela. Voltando aos moinhos de água em Coina, estes foram muitos ao longo dos tempos, uns desapareceram, outros foram sendo reconstruídos, o que torna difícil cartografá-los. Porém, não há dúvidas que estes engenhos imprimiram ao lugar uma grande robustez económica. Como, também, não há dúvida que no esteiro do Coina se regista uma das mais significativas concentrações de moinhos de maré.

Oliveira, António da Fonseca Leal de, “ Moinhos da Laguna Formosa”, in Acta do Congresso do Algarve, 1982, p.149-152 Carta Topográfica Militar do Território da Península de Setúbal, 1815-1816, Instituto Geográfico e Cadastral. Valegas, Augusto Pereira e Leal, Ana de Sousa, “Moinhos de Coina”, in “Um Olhar sobre o Barreiro: número especial sobre a história dos moinhos no Barreiro, nº 2- III Série, Nov. 1993. Oliveira, José Augusto C. F.,” O Porto de Coina”, in “ Olhares sobre a História: estudos oferecidos a Iria Gonçalves” ed. Caleidoscópio, Abril de 2009. Torres, Cláudio,”A Outra Banda”, in “O Livro de Lisboa”, coord. De Irisalva Moita, Lisboa, ed. Livros Horizonte, 1994. Nabais, António J. C. Maia,” Moinhos de Maré: património industrial”, colecção História do Seixal, ed. Câmara Municipal do Seixal, 1986. ANTT,Livro dos Forais Novos do Alentejo, fl. 88. Custódio, Jorge “Apontamentos sobre os Moinhos de Maré do Esteiro do Coine e sobre o Moinho Pequeno da Família Costa”in “Um Olhar Sobre o Barreiro”, nº1-II Série, Junho de 1989, Ed. Au“ Nos esteiros do Rio Coina, nas proximidades dos Fornos gusto Pereira Valegas.

de Vale de Zebro, existiam vários moinhos de maré, que devido ao fácil acesso, podiam fornecer farinhas para o fabrico do biscoito: para além do moinho do estabelecimento dos Fornos do Rei, encontravam-se dois moinhos no fundo do esteiro do Rio Coina, o Moinho do Cabo da Linha, o Moinho da Palmeira, o Moinho do Breyner, o Moinho Novo dos Paulistas e o Moinho Velho dos Paulistas, na margem esquerda do Rio Coina; e o Moinho de Palhais, dois Moinhos na Telha, dois Moinhos na Verderena, o Moinho Grande, o Moinho do Cabo, o Moinho Pequeno e o Moinho do Braancamp, na margem direita.”( Nabais, António J. C. Maia,1986).

O Foral dado por D. Manuel à Vila de Coina garante facilidades para a instalação de moinhos de maré nos sapais: “ Porem se em alguns sapaes sam já feitos alguns moynhos nam seram desfeitos mas estarão assy como estam visto como ao tal tempo que foram feitos os autores nam se

Porta de agua do moinho d´El-Rei, Vale do Zebro FUNDiÇÃO 10

Moinhos a sul do tejo - Barreiro

Engenhos de moagem pré-industrial no concelho do Barreiro. Uma síntese. Jorge Custódio 1

Implantados na orla fluvial da Alburrica, ou desde a Ponta

unidade “fabril” de maior ou menor dimensão.

do Mexilhoeiro até Coina e, antigamente, com expressão assinalada na Recosta – cujo nome é por si só indicativo do lugar repetitivo de “margem” –, entre a praia e as marinhas e areais do Lavradio, os engenhos de moagem marcaram desde remotas eras a paisagem daqueles lugares do Barreiro.

As transformações que a industrialização trouxe à terra de pescadores, salineiros e de lavradores e campesinos, produtores de cereal, daquelas terras da Outra Banda, não apagaram todas essas evidências, que por ciclos de conhecimento e valorização, investigadores, estudiosos, artistas, fotógrafos e poetas assinalaram e persistem referir no sentido da sua protecção, salvaguarda e conservação. Aquilo que estes engenhos nos podem dar hoje é já pouco. O seu ciclo funcional terminou durante o século XX, despois das tentativas de adaptação a outras funções na era do liberalismo e do capitalismo industrial. O Barreiro marcado por múltiplas indústrias, complexos ferroviários e fabris, como as estruturas da Linha do Sul e Sueste ou a “cidade” industrial da CUF e a urbanização que a industrialização provocou, em ondas sucessivas de construção urbana, a partir de periferias em redor do núcleo marginal antigo, não conseguiram apagar as evidências dos engenhos hidráulicos e eólicos – esta dupla de “moinhos” – que a localização junto ao rio, em praias, em Fig. 1 – Esteiro de Coina. Mexilhoeiro e Alburrica. Vista área esteiros, em sapais ou entre salinas, “protegeu” do vendaval da área parcial de estudo. Fotografia de ©Guta de Carva- do abandono ou do vandalismo. lho. Um necessário ajustamento conceptual Os vestígios que hoje perduram (torres de engenhos eólicos, ruínas de moinhos de maré) desafiam as autoridades, como Impõe-se antes de mais, um necessário ajustamento de naa revelar a sua presença que ali ainda moldam trechos da tureza científica. Porquê continuamos a designar todos eles paisagem, que os artistas tanto procuraram evidenciar. Os pelo nome de “moinhos”? Não pretendemos retirar-lhes o “moinhos” de vento, mesmo sem os velames, mostram as encanto ou o carácter poético e popular de outrora, que os soluções que aportaram ao Barreiro para resolver as diferen- etnólogos e antropólogos põe em evidência do “mundo que tes conjunturas da moagem, pela adopção de tecnologias perdemos” e/ou em confronto com as mudanças económimais adaptáveis aos tempos históricos. Os “moinhos” de cas e sociais que os tornaram obsoletos. Se escrevo “moimaré, por sua vez, integrados no horizonte cultural do Estuá- nhos” entre comas, é porque prefiro designá-los por “engerio do Tejo, respondendo a um sistema tecnológico que se nhos”, tendo em atenção à sua função, associada ao verbo generalizou em Portugal, nomeadamente no Mar da Palha transitivo “moer” 2 . Reparem que também não os adjectivei como expressão do conhecimento das condições geográfi- com a última expressão, de modo a clarificar a relação entre cas, orográficas, físicas, hidráulicas e marítimas dos locais de “moinho” e “moagem”, cujo sentido o senso comum lhes conimplantação. Estes últimos enquanto estruturas complexas fere: “moinhos de moagem” (um pleonasmo) ou “moinhos de arquitectura hidráulica revelam nas ruínas das arcadas de cereais”, isto é, no seu significado e natureza operatória, dos seus caboucos o domínio de uma arte de construir, de como espaços de transformação técnico-industrial associada um conhecimento do ritmo das marés e das necessidades à moagem no seu significado de “acto de moer”, nomeadade energia represada para garantir o funcionamento de uma mente a moagem de cereais. 1

Investigador integrado no Instituto de História Contemporânea – FCSH (UNL). Associação Portuguesa de Arqueologia Industrial.

No Dicionário Prático Ilustrado da Lello (Porto: Lello & Irmão, Editores, 1986), o nome feminino, oriundo do latim (molinum) é a “máquina para moer grãos, para esmagar certas matérias e delas extrair o suco, etc”. Esta definição muito colada à indústria da moagem é, pelo que veremos de seguida, mais próxima do que estamos a considerar neste ajustamento de conceitos. No mesmo Dicionário (p. 784), moinho também pode ser “o edifício, onde essa máquina se acha instalada” ainda que neste caso o exemplo que é dado é o moinho a vapor. Já “moinho de vento” se diz em relação ao “engenho, cujo maquinismo tem o vento como motor”. Curiosamente, na língua portuguesa, os dicionários tiveram dificuldade de definir engenho” (do latim ingenium). No mesmo Dicionário (pp. 415-416), é o “nome de vários mecanismos para fabricar papel, moer a cana-de-açúcar, extrair água dos poços”, definição pobre quanto à qualidade e quanto à quantidade de engenhos por instalação, que tanto são máquinas complexas, destinadas a transformar uma matéria-prima num determinada produto ou o edifício ou espaço de trabalho onde aquela produção se realiza, como ´por exemplo, no Brasil são conhecidos os “engenhos de açúcar”. O conceito de engenho, enquanto máquina ou espaço de produção, deriva do talento, do saber, da invenção de uma pessoa ou de um colectivo social e correlaciona-se com o papel da inovação na génese do engenho enquanto realidade física, técnica e cultural. Todavia, já o seu significado de “instrumento ou utensílio” é bastante limitado e bastante incorrecto. A língua inglesa usa para estes casos o conceito de “apparatus”. Quanto a “moer” (p. 784), trata-se de “triturar, reduzir a pó, por meio de um moinho”, sendo este tanto um maquinismo simples (moinho manual) ou uma máquina complexa (motor+máquina operadora). 2

FUNDiÇÃO 11

Moinhos a sul do tejo - Barreiro Na realidade, em Portugal, o conceito de “moinho” aplica-se a quase todo o tipo de engenhos, mesmo os que não têm por função a “moagem” e de “moagem de cereais”. Vários exemplos vêm em meu auxílio, como os engenhos de drenagem e de bombagem de água, que nem sequer têm mós, embora também existentes em Portugal, para além da Holanda dos polders. “Moinhos” são também os de trituração de pedra ou de pasta de papel, antes de serem fábricas e até os de serração de madeiras. Isto para não falar, em moinhos que tem por objectivo o descasque de arroz ainda que usem mós, mas onde é impeditivo fazer farinha de arroz, ou pelo menos evitar a farinação do cereal. Existem também outros que o objectivo é triturar a matéria-prima, para depois obter os produtos finais noutras máquinas, como aconteceu nos lagares de azeite (com o esmagamento da azeitona) ou de preparação de bebidas e de mostarda. Ainda que com uma presença mais acentuada na toponímia dos lugares e na documentação, os pisões hidráulicos – cuja função é proceder ao infurtimento dos panos de lã – são frequentes vezes denominados “moinhos”.

nos tratados de construção (como por exemplo no De Architectura, de Vitrúvio, datado de 35-25 a.c. 3 ).

Mas aquele erro salientado acima requer uma correcção ou um ajustamento, para entender o processo da cadeia técnico dos ditos “moinhos” da gíria popular. Aliás, a sua designação estendeu-se da natureza industrial dos ditos engenhos à máquina motora que lhe foi incorporada para aumentar a quantidade e qualidade da moagem. Neste ponto a confusão ainda é maior e a documentação histórica requer ser contextualizada para evitar erros de interpretação dos documentos. Vejamos exemplos. A maior parte das vezes, encontramos a expressão “moinhos” para identificar a roda hidráulica horizontal, como seja o rodízio ou o rodete. Mas há engenhos de rodete que são chamados azenhas, como os de rodízio, mesmo quando se referem a “moinhos” de maré. A expressão azenha, que veicula uma tradição linguística árabe, em muitos espaços geográficos, refere-se aos engenhos cujo motor é uma roda vertical, independentemente da forma de alimentação de água nas palhetas ou copos da roda. Mas esse conceito não é universal. Noutros também se refere a Aceitemos, que a expressão “moinhos” se refere sobretudo engenhos de rodízio. Já o conceito de “atafona” anda assoà função industrial de moagem e ao aparelho técnico que a ciado a um engenho de tracção animal, mas não explica os viabiliza: a máquina operadora composta de mós. Esta má- seus diferentes sistemas técnicos, em uso desde a Civilização quina na sua expressão mais elementar era um aparelho ac- Romana até à actualidade, sobretudo nas urbes. cionado por homens e mulheres, que com a forma rudimentar de almofariz e pilão coexistiu em sequência histórica ou Outro exemplo, refere-se aos “moinhos” de armação que em paralelo com a uma superfície plana (designada muitas proliferaram na Península Ibérica depois da sua importação vezes como mó) sobre a qual se punha em movimento um re- dos EUA. A armação refere-se à arquitectura do engenho eóbolo. A arqueologia e a antropologia cultural mostraram com lico, de construção em madeira ou em vigamentos metálicos, clareza a persistência milenar destes primitivos aparelhos de que moldaram as paisagens agrícolas e urbanas desde os sémoagem, desde a pré-história à actualidade. A descoberta culo XIX enquanto engenho invasor de baixo custo, mas que das mós discoides accionadas com movimento circular ho- hoje também se culturalizou e se tornou património cultural. rizontal marcaram, todavia, uma grande revolução cultural, Do ponto de vista funcional, a maior variedade é a de enpois responderam a uma necessidade de escala da moagem, genhos de bombagem para viabilizar água para as culturas por ventura para retorquir a novas conjunturas culturais e ci- de regadio e outros fins agrícolas e urbanos. Mas também vilizacionais e a uma procura maior de excedentes agrícolas. surgiram os aeromotores, como nome a dar aos motores inEste estádio cultural das máquinas de mós exigiu, a determi- dustriais oitocentistas e novecentistas que passaram a acionada altura da cultura material, a incorporação tecnológica nar moagens mais modernas (não só com máquinas de mós, de fontes de energia mais potentes e a conjugação entre as mas também com máquinas de limpeza do cereal – tararas, máquinas operadoras de moagem e os motores que as fa- triores, despredadores e separadores ou combinados de limziam acionar. Este estádio requereu um determinado estádio peza), lagares e até mini centrais de energia eléctrica. Ora do desenvolvimento da mecânica (inicialmente da mecânica devido à hegemonia do nome de “moinhos”, também nestes, helenística, séc. III-I a.c.) que originou aquilo que denomina- com largos velames metálicos e destinados a servir unidamos por “engenhos de moagem”, uma articulação complexa des fabris rurais, se popularizou a mesma expressão. Ora esentre motor (de tracção humana, animal, hidráulica e eólica, tes últimos engenhos, de feição industrial, concorreram no enquanto portadoras de energia potencial) e máquina ope- mercado da construção de engenhos, com a finalidade de radora (um par ou mais de mós discoides). substituir as antigas tecnologias – então consideradas obsoletas – dos engenhos pré-industriais. A sua feição industrial, Não é altura para falarmos desta longa histórica que a ar- embora diferente, quanto à época histórica, à natureza dos queologia tem ajudado a construir a partir de vestígios de materiais de construção (onde predomina o ferro e o aço) antigas estruturas exumadas. Mas essa complexidade não e aos sistemas operadores, radica no surto do desenvolvinasceu do acaso, nem foi imediata. Pressupôs, como os his- mento da ciência experimental e da mecânica dos séculos toriadores das técnicas têm referido, de soluções práticas e XVII e XVIII. Também pressupõe uma outra mudança, dada experimentais, de inovação e de condições socioeconómicas a sua apropriação por parte de empresas metalomecânicas e culturais para o seu estabelecimento e disseminação. Em de construção, que através dos desenhos dos seus catálogos, determinado momento histórico, a mecânica e a arquitectu- os vendiam completos e os montavam nas terras dos comra dos engenhos de moagem passaram a ser incorporadas pradores. .3

VITRÚVIO, Tratado de Arquitectura, tradução do latim, introdução e notas de M. Justino Maciel, Lisboa: IST Press, 2006, Introdução, p. 12.

FUNDiÇÃO 12

Moinhos a sul do tejo - Barreiro Ora, o estabelecimento de tipologias técnicas requer que nos libertemos dos nomes das coisas, para interpretar com maior verosimilhança as coisas. Há, pois, na questão do estudo dos engenhos mais arcaicos, tanto pré-industriais como industriais, de interpretar de forma cada vez mais científica àquilo que nos referimos e ajudar à construção de um leitura mais precisa dos vestígios que chegaram até nós. Fiquemos com uma noção essencial, para a economia deste estudo, os “moinhos” associados à moagem são engenhos pré-industriais complexos, resultantes da combinação do motor e do aparelho ou máquina de moagem. São apenas um tipo de engenhos pré-industriais, num universo de soluções da transformação da matéria-prima em produtos ou produtos intermédios e de subprodutos que surgiram na Antiguidade e na Idade Média e se aperfeiçoaram com a Revolução Comercial e ao longo das primeiras fases da industrialização. Atenda-se, por exemplo, aos engenhos de açúcar, onde os portugueses e brasileiros inovaram. Simplificando, o conceito de “engenho” refere-se a uma máquina complexa destinada a proceder à transformação de uma matéria-prima num determinado produto 4 . Essa complexidade aumenta se soubermos que as ligações entre motor e máquina, por via das transmissões mecânicas, explicam muitas diferenças entre eles, mostrando outro estádio das suas tipologias motoras ou operadoras. Mas há ainda, do ponto de vista da cultura material, a questão da arquitectura dos engenhos, que implica, edifícios e espaços de trabalho, não só destinados à realização da transformação técnico-industrial (onde o conceito de sistema adquire todo o seu sentido), mas implicando também as construções de apoio. Também, neste ponto, existem tipologias, mas estas são do foro da arquitectura, que põe em consideração, necessariamente a relação entre sistemas técnicos e paisagem construída, na sua relação entre forma e função. Neste caso, o estabelecimento de tipologias construiu-se a partir dos dados existentes e da observação visual ou “arqueológica” dos vestígios identificados. O estabelecimento de tipologias motoras e operadoras encontra-se amplamente desenvolvido desde 1965, com o nascimento da “molinologia”, uma expressão que se deve a João Miguel Santos Simões (1907-1972) e que hoje integra o grosso da investigação internacional sobre engenhos pré-industriais, nomeadamente de moagem. A nível internacional, os estudos garantem bases científicas indispensáveis para a integração e a compreensão dos engenhos similares portugueses. Em Portugal, estas tipologias tem tido o contributo da escola de etnologia de Ernesto Veiga de Oliveira (1910-1990), assente na observação minuciosa dos vestígios dos engenhos de moagem tradicionais, ainda sobreviventes no tempo da investigação de campo da referida escola e que depois foi desenvolvida pelos seus continuadores, atenden-

do ao modelo de análise construído. A arqueologia convencional e a arqueologia industrial portuguesa têm contribuído para o esclarecimento das tipologias adquiridas e para o estabelecimento de outras que não foram consideradas do ponto de vista da etnologia e da antropologia, preocupados mais com o universo social do «mundo que nós perdemos” (Peter Laslett). Arqueólogos e arquitectos assinalam também a necessidade de estabelecimento das tipologias arquitectónicas dos edifícios vernáculos de moagem pré-industrial. Mas também aqui a complexidade é muito maior do que se sabe e os estudos sistemáticos são raros e ainda bastante deficientes. Uma análise só se completa tendo em consideração sempre, quem é quem na moagem (o intangível 5 ), e isso é determinado pela propriedade dos engenhos (os seus senhores), pelo trabalho que neles se efectua com as máquinas de mós disponíveis (assumido pelos moleiros e seus auxiliares) e pelos resultados da farinação (matérias-primas e produtos, suas quantidades e qualidades). Nos engenhos pré-industriais são mais visíveis os senhores do que os trabalhadores, ainda que a documentação refira, aqui e além, o nome de moleiro, por vezes o seu lugar neste ou naquele engenho e os problemas que enfrenta na produção, na manutenção dos meios de produção e no transporte fluvial. A história destes engenhos, baseada na documentação primária de arquivo, na cartografia, na iconografia e nos vestígios físicos sobreviventes, permite compreender as suas estruturas e a sua duração no tempo e as conjunturas específicas de mudança e transformação ocorridas observados pela via da arqueologia ou da historiografia, que justificam as monografias ou as interpretações de conjunto, e permitem compreender, por exemplo, uma região de engenhos eólicos como a que se implantou do Lavradio ao Barreiro ou um conjunto homogéneo de “moinhos” de maré estabelecidos no Estuário do Tejo, na margem esquerda e direita do rio. Para um “restauro” mnemónico e físico identitário da moagem pré-industrial do Barreiro I - A história e a arqueologia são essenciais para a valorização deste património pré-industrial, mas a salvaguarda e conservação do património cultural faz-se com os vestígios sobreviventes, se possível com o património técnico integrado. Temos em Portugal exemplos. O mais paradigmático é o Moinho de Maré de Corroios, concelho do Seixal. Outros casos são o Moinho de Maré do Cais de Aldeia Galega, no Montijo, o Moinho de Maré da Herdade da Mourisca, em Setúbal e o Moinho de Maré da Quinta do Marim, em Olhão ou o de Dom Abade em Viana do Castelo. Estes são os bons exemplos. Outras estruturas de engenhos de maré têm sido protegidas, através de classificação patrimonial (estão neste caso os moinhos de maré do concelho do Seixal, ainda que votados a um prolongado abandono das entidades públicas

4 Na documentação surge também a expressão mais elementar de “engenho”, enquanto referente à unidade de transformação técnica existente, por exemplo num moinho, quando se refere, por exemplo a um moinho de maré e se diz com 3, 4 ou 5 engenhos de moagem (considerando um rodízio e sua correspondência a um par de mós). 5 Não sendo impossível ter como objectivo a determinação da intangibilidade através da documentação (mesmo na sua escassez e na ausência dos intervenientes directos), esses estudos são do foro da cripto-história.

FUNDiÇÃO 13

Moinhos a sul do tejo - Barreiro e privadas, o de Alhos Vedros e o da Quinta do Canal, em Lavos, concelho da Figueira da Foz, conhecido por Moinho das Doze Pedras 6 ) ou recuperadas e beneficiadas para outras funções (como o Moinho de Maré da Asneira, Vila Nova de Mil Fontes, concelho de Odemira e os dois moinhos do sítio das Fontes, do complexo regional do Rio Arade, pertencentes hoje ao parque municipal, em Estômbar, concelho de Lagoa). Mas os bons exemplos não são a realidade. O estado de abandono dos vestígios é a dominante não sendo até possível avaliar o que ainda resta em termos de conservação passiva, mesmo para os exemplares classificados pela DGPC ou protegidos pelas autarquias. No Barreiro, dos moinhos eólicos (fig. 2)

O estado eminente de desaparecimento dos embasamentos de calcário aparelhado onde, outrora, se alojavam os maquinismos motores, bem como a ruptura dos muros definidores dos reservatórios de água salgada foi sempre o leit-motiv daquele movimento de renovação do urbanismo barreirense. O património cultural identificado eram as âncoras. Aliás, o que sempre esteve em causa eram razões de planificação urbana, que Cabeça Padrão, enquanto arquitecto de nível internacional, tipificou num dos números da revista Um Olhar sobre o Barreiro (PADRÃO, 1985, p. 9) e noutros trabalhos.

Alguma coisa chegou a ser feita, ainda que com atraso. A incompreensão da natureza ecológica e tecnológica dessas ruínas revela-se num facto surpreendente por aquilo que significa e contém da atitude de valorização patrimonial, embora mitigada. Procurando devolver-se à comunidade os valores ambientais e paisagísticos da Alburrica, construíram-se passadiços de fruição e lazer, onde se assinalam os nomes dos antigos moinhos de maré em ruína, o que é de salientar. Todavia, não se reconstruiram os muros das represas, não se restituíram as características “caldeiras”, nem se consolidaram pelo menos as infraestruturas da arquitectura hidráulica destes moinhos de água salgada. Essas obras podiam garantir uma perpetuidade dos referidos embasamentos motores. A restituição das caldeiras evitava a perda da individualidade de cada um deles, como elementos estruturantes da paisagem e como valores ecológico-ambientais. Acresce que querendo aumentar-se o espelho de água do esteiro de Coina no Barreiro, contribui-se para o aumento do assoreamento, que Paisagem com moinho, aguarela de Alfredo Roque Gameiro, o mecanismo das marés facilitava por via da entrada e saída 1893. Casa Museu Braamcamp Freire, Santarém. Inventário da água nas caldeiras, através do funcionamento das portas Nº: MMS/005917 BF de água (comportas). Tudo isso teve como consequência a perda do efeito pedagógico que a diferença de marés prosobrevivem apenas quatro edifícios (dois cilíndricos e dois porcionaria aos habitantes da cidade que demandam aquele tronco- cónicos), descaracterizados pela longa alteração de espaço para contacto com a natureza. funções, embora com ciclos de obras de “restauro”, sendo que todos eles são documentos históricos do período mais O urbanismo foi pois uma das razões que motivaram os esavançado da renovação tecnológica da moagem no Barreiro. tudos dos “moinhos” pré-industriais do Barreiro, dado que Os da Alburrica, revelam uma grande resistência enquanesses engenhos foram valorizados como património cultural to vestígios, até porque foram desde o século XIX motivos em Portugal, somente a partir de 1965. Guardar as memórias paisagísticos de celebres pintores, como Silva Porto (1850que detêm é fundamental para o futuro. Serve a educação e 1893) ou Roque Gameiro (1864-1935). a cultura. Em relação à educação – essencial para a cidadania, para a democracia, para a formação cultural e racionaNo que se refere às estruturas e ruínas de moinhos de maré, lismo crítico da população – fala-se constantemente na neassistiu-se à sua maior degradação e irreversibilidade depois cessidade de a não descurar, pelas vantagens da qualificação de 1993, atendendo ao ponto mais alto do movimento cívico das novas gerações, que no património cultural preservado barreirense para a sua salvaguarda, encabeçado por Joaquim encontram motivos indispensáveis à sua formação científica Cabeça Padrão (1921-1993), por Augusto Pereira Valegas (já e tecnológica. Quanto à cultura, quanto maior ela for mais falecido), por Ana Leal, por Carla Marina e por mim próprio. se assiste à mudança de paradigma de Portugal, como país A situação é hoje muito preocupante, depois da inviabilidade moderno, desenvolvido, inteligente e cosmopolita. do restauro do Moinho Pequeno da Alburrica que, na altura (1989-90), se encontrava ainda de pé e era tido como uma II – Sobre os engenhos pré-industriais do Barreiro, do ponto âncora para a valorização da frente rio do Barreiro, na parte de vista da amplificação do seu conhecimento reservo-me paisagística mais emblemática da cidade, dada as relações para um trabalho posterior. Neste lugar, poderei dizer que os ferroviárias de simpatia com as margens periféricas do rio estudos até hoje publicados no Barreiro contribuíram para Tejo, no esteiro de Coina, a componente urbana formal da um retrato mais fiel e fiável da realidade da moagem préRua Miguel Paes e os vestígios pré-industriais que se ofere-industrial e proto-industrial do concelho. Dispenso-me tamciam à fruição pública e à memória histórica e cultural da bém agora de equacionar o estado da questão. No entanto, cidade. 6

Este moinho foi objecto de uma intervenção arqueológica.

FUNDiÇÃO 14

Moinhos a sul do tejo - Barreiro a investigação continua e continuará sempre em função da evolução dos conceitos e das metodologias postas em prática. E ainda bem, para que o conhecimento da história e do património sobrevivente se amplifique. A identidade dos engenhos de moagem do Barreiro só pode ser reconhecida no concurso da pesquisa histórica multifacetada em conjugação com a arqueologia dos raríssimos vestígios que chegaram até nós. Este ponto nevrálgico da investigação pressupõe muitas cautelas. Primeiro, impõe observá-los por categorias: hidráulicos e de maré; eólicos e de armação. Depois tentar compreendê-los em função do lugar onde foram construídos e descobrir as suas pertenças (inseridos em quintas, herdades, esteiros, marinhas), estabelecer as razões da sua construção e o papel que tiveram como direitos e banalidades dos seus proprietários históricos e vê-los como bens que serviram as populações e os seus proprietários, nas diferentes conjunturas do país. Compreender como eram aforados, arrendados, divididos e partilhados pelos senhores e rendeiros, que obrigações respondiam em termo de erário público, de instituição religiosa ou religioso-militar e até garantia de financiamento da caridade pública daquelas épocas. Também servem para compreender a formação de primitivas empresas familiares capitalistas relacionadas com a propriedade agrícola, com os negócios do cereal e a participação da tecnologia na oferta de farinhas. Podemos observá-los ainda na sua complementaridade como resposta motora diversificada, ou em função das estações do ano (alternância e complementaridade entre hidráulicos e eólicos), ou como unidades fabris permanentes de moagem, cooperando para o desenvolvimento comercial (moinhos de maré). A nossa contribuição neste estudo posiciona-se, assim, mais a nível dos temas que elencamos para uma futura resolução por parte da investigação. Vejamos um quase questionário.

o elemento principal de identificação, pelo que há moinhos de maré gémeos, isto é, estabelecidos no mesmo local, os quais, embora inicialmente distintos, tendem a juntar-se e a passarem a ser apenas um (ver os casos do Moinho do Cabo (fig. 3), da Verderena e do Lavradio).

Fig. 3 - Alburrica. Moinhos de maré do Cabo e Grande antes do abandono social. Fotografia, cerca de 1950. João Cabeça Padrão. In Olhar Sobre o Barreiro, III.ª Série, n.º 1, Barreiro, Novembro de 1992, p. 45

b) As datações e cronologias estabelecidas, assentes em documentação arquivística, aperfeiçoaram-se muito em relação à data da publicação dos primeiros trabalhos (NABAIS, 1986; CUSTÓDIO, 1986 e 1989). Hoje é possível identificar épocas mais remotas de construção de moinhos de maré no Barreiro (fins do século XV, inícios do século XVI). De um ponto de vista geral, são estruturas de moagem de cereal evoluídas – como veremos – que parece patentear, a dado momento histórico (séc. XV), uma correspondência com a necessidade de fornecimento de farinhas a Lisboa, enquanto grande cidade a nível mundial e à causa dos Descobrimentos Portugueses, intervindo como matéria-prima no fabrico de bolacharia de embarque. Estes aspectos foram assinalados anteriormente, mas ainda falta imensa investigação para identificar as unidades de produção que não podem estar apenas em Vale do Zebro.

c) De acordo, com os estudos de Ana Leal e Augusto Valegas, parece que o estabelecimento de moinhos hidráulicos de água doce se verificou no antigo concelho de Coina (hoje integrado no Barreiro), sendo anterior à construção dos moinhos de maré (séc. XIII). A influência orográfica da Serra da Arrábida explica logicamente esta situação. Ora, os moinhos identificados foram incluídos na História dos Moinhos do Barreiro, embora não pertençam ao horizonte administratiPor exemplo: vo do Barreiro, na Idade Média, nem na época Moderna. Por a) Em relação aos quantitativos de moinhos de maré, esta- outro lado, são pertença de uma outra cultura tecnológica, belecidos entre 1986 e 1993 (LEAL & VALEGAS, 1993), é pos- da qual os moinhos de maré são uma variante cultural, emsível ir mais longe? Da nossa parte passámos a ter o registo bora remota. Em geral, são engenhos situados em paisagens de 15 engenhos e não 12, para falar apenas naqueles que lineares, pressupondo a construção de açudes e de levadas foram construídos na actual área administrativa do concelho e a implantação do engenho numa ou outra margem do curdo Barreiro. Todavia, quando se fala de inventário é preciso so de água, por vezes ligando-se a pontes como o Moinho acautelar o seu significado, pois trata-se de uma ferramenta do Alimo, de Coina, no final do século XVIII. Fica ainda por de conhecimento dos edifícios existentes e não existentes. saber que tipos de motores pressupunham – rodízio ou roda Não significa, nem a sua diacronia, nem a sua sincronia de vertical. funcionamento. Para cada época histórica é fundamental avaliar o espectro real dos engenhos edificados. Note-se d) O estudo dos moinhos de maré requer que as estruturas que a identificação de moinhos em esteiros, pressupõe uma sejam analisadas a partir dos tratados de construção de ar7 análise cuidada da cartografia, pelo facto de ser a caldeira quitectura hidráulica , não basta a observação das ruínas. Neste aspecto os estudos dos do Barreiro encontra-se ainda

1.º Em termos de inventário, estará tudo feito? Não nos parece, dado que em relação à articulação entre estudo documental (novas fontes, hermenêutica das fontes conhecidas, diversidade de áreas documentais) e análise tecnológica (na perspectiva acima enunciada), impõe-se fazer cruzamentos entre dados.

FUNDiÇÃO 15

Moinhos a sul do tejo - Barreiro por fazer, pois faltam monografias. O estabelecimento de tipologias (SANTOS, 2001) revela-se inconsequente (fig. 4)

Fig. 4 – Esquema das Tipologias dos Moinhos de Maré do Estuário do Tejo. In Santos, 2001, p. 107. e não é acompanhado por uma análise arqueológica dos vestígios ainda existentes (isto não se aplica aos engenhos desaparecidos). A razão principal radica no facto da tipologia estabelecida por Maria Eugénia de Jesus Santos atender também às transformações industriais que, a maioria dos ditos moinhos de maré, foram sujeitos entre a segunda metade do século XIX e o encerramento das suas portas. Repare-se, por exemplo que o Moinho do Cabo foi objecto de instalação de uma fábrica de descasque de arroz (numa parte), entre 1884-1913 e de uma moagem completa (noutra parte), seguindo-se uma fábrica de cortiça da firma Francisco Gameiro & Irmãos. Por sua vez, no Moinho Grande instalou-se uma serração de madeiras (1892-1909) e uma fábrica de adubos orgânicos de Henry Burnay. Uma fabriqueta de massas alimentícias esteve instalada no Moinho Pequeno e, na Verderena, os dois moinhos de maré, um quase perpendicular ao outro, estiveram na génese de importantes fábricas de moagem a vapor (instalada num moinho de maré), do estabelecimento da Sociedade Industrial do Bonfim, Ld.ª (1940) e de um corticeira, de Theodoro Rubio & Filhos (CAMARÃO, 2012).

Fig. 5 - Moinho do Barão do Sobral. Corte. Desenho colorido arquitectónico do projecto. 1818. ANTT.

a) A pressão da procura de farinha contribui para a diversidade tecnológica dos engenhos eólicos do Barreiro. Em primeiro lugar foram identificados um conjunto fluvial de oito moinhos de vento de carácter tradicional (horizonte cronológico: séculos XVII-XIX), mas de tradição tecnológica mediterrânica (velame de panos) 8 . Faltam documentos para uma história mais minuciosa das suas funções em trabalho, assim como informação de obras ali realizadas e ainda de investigação arqueológica para datar e caracterizar os moinhos “anões” da Alburrica (poente e nascente), como ficaram conhecidos na gíria popular. Um deles tem um registo de azulejo, datado de 1852, mandado colocar por José Francisco da Costa, dedicaIII. Quanto aos engenhos eólicos(Fig. 5), que constituíram ob- do à Sr.ª do Rosário (fig. 6). jecto de motivação pictórica de artistas plásticos ao longo do século XIX e XX, quase tudo foi dito. Seguem mais algumas Este registo não significa que o moinho fosse construído nesta data, mas sim, de acordo com a mentalidade da época, notas. para “sagrada” protecção do moinho (ver inscrição 9 ). No

7 Essenciais nesta perspectiva, porque foram escritos de modo a auxiliar os construtores de moinhos hidráulicos e de maré de moagem e de outros engenhos onde a água era o motor. Entre eles ver, BELIDOR, Bernard Forest de, Architecture Hydraulique, ou l’Art de conduire, d’Elever et Ménager les Eaux pour les Différents Besoins de la vie. A Paris : chez Charles-Antoine Joubert, Librairie du Roi pour l’Artillerie & le Génie, 1737-1753. Na BNP existem quatro tomos de diferentes edições desta obra. 8 Nada a ver com os denominados engenhos eólicos ditos portugueses, de pás horizontais, de origem persa, difundidos pela civilização árabe, que entraram no território português no século X. Deste tipo, sobreviveram exemplares até ao século XVI (segundo se considera). Depois desapareceram quase misteriosamente, substituídos por moinhos fixos de poste ou cilíndricos de tejadilho móvel e ainda por moinhos giratórios. 9 A inscrição do Azulejo, hoje mutilada, dizia o seguinte (ver foto): A[ve] M[aria] / N.ª Sr.ª DO ROZARIO / DA VILLA DO BARREIRO / JOZÉ FRANCISCO DA COSTA / ANNO DE 1852.

FUNDiÇÃO 16

Moinhos a sul do tejo - Barreiro motores, de soluções técnicas anteriores à Revolução Industrial ou de edifícios característicos de uma economia ainda senhorial. Impõe pois que a discussão científica clarifique cada vez mais o tangível e o intangível que é a nossa herança comum. Bibliografia CAMARÃO, António Nunes (2012), Os antigos moinhos de maré da Verderena, PDF. Património Barreiro. Espaço Memória. Publicações. Câmara Municipal do Barreiro. Divisão de Promoção Cultural. https://patrimoniobarreiro.wordpress. com/publicacoes/artigos/os-antigos-moinhos-de-mare-da-verderena [Acedido em 17-02-2017]

Fig. 6 - Moinho «anão», com registo de azulejo dedicado à Sr.ª do Rosário do Barreiro, 1852. Fotografia de Maria Leonor Campos, Junho de 1978. Colecção particular.

CUSTÓDIO, Jorge (1986), “As questões da moagem no Barreiro na 1ª metade do século XIX e o moinho gigante do Barão do Sobral”. Um Olhar sobre o Barreiro, nº 4, 1986, pp. 7-15.

CUSTÓDIO, Jorge (1989), “Moinhos de Maré em Portugal. Algumas Questões do seu Estudo e Salvaguarda sob o Ponto de Vista do Património Industrial”. I Encontro Nacional sobre mesmo século foram construídos dois moinhos de vento de o Património Industrial. Actas e Comunicações. Associação tecnologia inglesa, o “gigante”, do Barão do Sobral (fig. 5), no Portuguesa de Arqueologia Industrial, vol. II. Coimbra: CoimMexilhoreiro (1820) e o do James Hatherley ou Jim (1827), bra Editora, pp. 343-389. na Praia da Recosta (actualmente propriedade do município) e ainda um moinho de tecnologia holandesa, este sim edifi- CUSTÓDIO, Jorge (1990), “Método Comparativo e Método cado, em Alburrica, por um dos membros da família Costa, Regressivo na Detecção do Moinho Gigante do Barão do em 1852 10 (CUSTÓDIO, 1990) e conhecido pelo nome de “Gi- Sobral Erigido no Barreiro”, I Encontro Nacional sobre o Pagante”. trimónio Industrial. Actas e Comunicações. Associação Por-

b) Os quantitativos hoje conhecidos (11 moinhos) requer ser observado na perspectiva conjunta da sua implantação na margem esquerda do Tejo, junto às praias do Mar da Palha ou da foz do Tejo (Trafaria). Note-se que os moinhos de vento da margem esquerda não se limitam ao estuário e à foz. Há evidências no Tejo médio, junto às lezírias ribatejanas, numa linha de continuidade que chega a Muge e a Almeirim. A dimensão desta mancha de eólicas de moagem requer ser cartografada. Nos últimos anos, os engenhos que abordamos acima adquiriram alguma notoriedade patrimonial, não só no estrangeiro, como em Portugal. Houve, é certo, uma ligeira mutação de sentido. Até praticamente ao início do século XXI (Carta de Nizhny Tagil, 2003), eram integráveis num conceito amplo de “património industrial”. Houve, no entanto, um maior aprofundamento das suas características tecnológicas e da ordem da precedência no tempo histórico, que a arqueologia tem vindo a clarificar. Daí a alteração de designação. Hoje integram o conceito de “património pré-industrial”. Acontece que muitos desses engenhos foram construídos durante o período da industrialização. Como que a revelar, a força do passado noutro tempo histórico. Como que a marcar a transição entre momentos de mudança. Como que a pretender impor-se à evolução, persistindo através de mecanismos

tuguesa de Arqueologia Industrial, vol. II. Coimbra: Coimbra Editora, pp. 737-761.

LEAL, Ana de Sousa & VALEGAS, Augusto Pereira (1993). História dos Moinhos do Barreiro. Um Olhar Sobre o Barreiro. III.ª Série, n.º 2 (número especial), Novembro. Barreiro: Edição de Augusto Pereira Valegas. NABAIS, António J. C. Maia (1986), Moinhos de Maré: património industrial, Seixal: Câmara Municipal do Seixal PADRÃO, Cabeça (1985), “Moinhos da Alburrica, Pequeno contributo para o seu conhecimento”, Um Olhar Sobre o Barreiro. I.ª Série, n.º 3, Dezembro. Barreiro: Edição de Augusto Pereira Valegas, pp. 7-18 SANTOS, Maria Eugénia de Jesus (2001), Moinhos de Maré – Património Industrial. Dissertação para a obtenção do grau de Mestre em Reabilitação da Arquitectura e Núcleos Urbanos da Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa.

10 Na parede fronteira ao esteiro de Coina, foi colocada uma epígrafe, em pedra que diz o seguinte: FOI MANDADO / EDIFICAR / POR / JOZE PEDRO DA COSTA / NO ANNO DE 1852. A presença dominante da família Costa, antigos moleiros, nos moinhos de maré da Alburrica e da Verderena e nos engenhos eólicos e indústria de moagem do Barreiro exige estudos de natureza monográfica.

FUNDiÇÃO 17

Moinhos a sul do tejo - Barreiro

Viagem aos moinhos Nuno Soares

Num destes dias dei uma volta pelos passadiços e fui

até aos Moinhos de Alburrica (ex-libris), antes conhecida como Cabo de Pero Moço. Fui com o intento de exercitar as pernas, caminhando um pouco.

As azenhas, também moinhos de água, casas rústicas de pedra, nas margens de água corrente, cuja força motriz é idêntica, o impulso forte da água, tinham uma roda vertical e engrenagem transmitindo a rotação ao veio ligado á mó.

Cansado, parei, e olhando aqueles engenhos destinados a moer, especialmente cereais, dei comigo a imaginar.

Já os moinhos que tinha à minha frente eram moinhos de vento, virando o velame contra o vento. Do tipo “fixos”, Alguém disse que “a imaginação é o sentido dos sentidos, rodando apenas o tejadilho com todo o sistema de captação de vento e assentes sobre um apoio. o único sentido verdadeiro”. Outro alguém acrescenta que “existindo evolução, só evo- E dei por mim a imaginar mais. lui a imaginação, sendo esta a qualidade humana fundamental – pelo menos no nosso estado coletivo, pois é ela O Barreiro sendo beijado pelas águas de dois rios e quando a sua principal atividade económica era a vinicultura, a que evolui”. Fernando Pessoa. agricultura e a pecuária, naturalmente que muitos destes Aceitando isto, penso que ao visitar um lugar, não seja engenhos frutificaram. Claro que sim! Essa história foi e apenas estar lá e observá-lo. É dar aso a que se possa co- será contada por outros, vede “Um olhar sobre o Barreimunicar com a imaginação, o tal sentido verdadeiro ou, ro”. como também dizem “o nosso órgão da alma”.

A minha imaginação prosseguiu para mais longe.

E ali estive, e vi, e imaginei.

Portugal, país plantado à beira mar, com inúmeros rios a Aqueles moinhos, as suas mós, seriam acionadas pelo ho- atravessá-lo, também naturalmente terá espalhado pelo mem? Desde a pré-história que o faziam, ou seriam, as seu território muitos moinhos. É verdade. Quem por cá atafonas, acionadas por animais como na época romana? der uma volta, a par e passo, encontra um moinho, ou um conjunto de moinhos. Não, esses eram os chamados moinhos “a sangue”. Olhando em redor vejo um outro engenho que aproveita- Moinhos que serviram os propósitos dos seus construtores e que hoje servem novos interesses, exceção feita va as marés para se movimentar. a muito poucos que ainda estão ativos, moendo cereais, Ergue-se junto a um reservatório de água – caldeira – o como por exemplo, em Bombarral, Cantanhede, Bragança, qual se enche de água durante a praia-mar. Na baixa-mar Caldas da Rainha, Celorico de Basto, Covilhã (de acordo a caldeira era aberta e a força da água movimentava o com um sistema semi-comunitário, dando assistência a moinho. Tinha assim o inconveniente de funcionar apenas várias pessoas), ou Mértola, Nazaré, Odemira (a laborar algumas horas por dia. Contudo tinha um funcionamento para o povo), Ourique ou Pampilhosa da Serra, entre alinteiramente regular, pois as contingências meteorológi- guns mais. cas, como o vento, não perturbavam o seu funcionamento. Eram engenhos com rodízios de roda horizontal e veio Como a imaginação não pára, outros servem o turismo. O turismo rural como por exemplo, em Barcelos, que ligado à mó. são pintados de amarelo, Bragança, são moinhos-casas,

FUNDiÇÃO 18

Moinhos a sul do tejo - Barreiro

Figueira da Foz – moinho das Doze Pedras, considerado Imóvel de Interesse Público desde 1990, ou Fundão, cercado por um parque de lazer, ou Guarda (Rocamondo) é cartão-de-visita, bem como em Loures (Apelação), ou em Mértola, ou em Montalegre onde em 8 de setembro há festa rija e animada junto aos moinhos nos regatos, ou em Odemira, com visitas aos domingos. Muitos, em sítios mais elevados donde se admira paisagens deslumbrantes, tais como em Azambuja, Chaves, Esposende (classificado como valor concelhio desde 1976 – são 7 moinhos), Mortágua, Oliveira do Hospital, Palmela, entre muitos outros, que por esse Portugal fora servem para embelezar as terras, vilas e cidades, e atrair os seus visitantes.

Há moinhos construídos em madeira, como em Mira, ou em granito, como em Bragança.

Esta é uma temática que preocupa muita gente. Quando uma instituição pública, que deve servir os interesses de todos, se substitui por uma entidade privada, aquilo que era de todos, passa a servir os interesses de um, vá lá, de uns quantos. (Ex. Luta pelo Forte de Peniche.)

Em Mértola, os moinhos de vento são pontos de interesse turístico. Estiveram desativados durante várias décadas, mas o povo pediu a sua reativação e com a sua luta, hoje encontram-se a laborar.

Há moinhos movidos a gasóleo, como em Odemira, ou elétricos como em Arcos de Valdevez.

Apenas como pormenor, dizer que os moinhos de Cabeceiras de Basto e alguns outros, foram mandados construir por D. Dinis (no Barreiro os de construção mais antiga são os Moinhos de Coina – referência ao Séc. XIII – hoje desaparecidos) e os de Oeiras pelo Marquês de Pombal. Outros serviram de Posto de Comando na Batalha do Buçaco, o do Gen. Inglês Crawford e o do seu opositor Mar. Massena, em Mortágua. Alguns servem para museus, aqui bem perto de nós, na Na Horta encontramos moinhos de origem flamenga. Moita e no Seixal. Poderíamos contar muitas histórias, melhor dizendo, lendas, à volta dos moinhos. Conheço as relacionadas com Há moinhos com interesse arqueológico, como em Abran- os moinhos de Almeida e Carregal do Sal. Aguço apenas tes, Arganil, Cabeceiras de Basto, Figueira da Foz, Amado- o apetite. ra, ou no Barreiro, entre muitos outros. Dei apenas um panorama muito breve e muito, muito inContudo alguns moinhos são de particulares, como em completo, da história dos moinhos. Palmela, que servem de habitação, ou em Beja, um que serve de escritório. Os moinhos são um mundo e o mundo somos nós.

Para os moinhos do concelho do Barreiro, o povo através das suas associações de defesa do património já se maniEntão todos deixam de usufruir daquele bem. Mas conti- festaram. As autarquias dizem que SIM. Resta saber até nuemos. quando. Os restos já são poucos.

FUNDiÇÃO 19

Moinhos a sul do tejo - Barreiro

Os Moinhos de Maré e a Expansão Marítima Portuguesa Carla Marina Santos

Entre 1475 e 1524, em pleno período da Expansão Marítima Portuguesa, assistimos a um aumento significativo de moinhos de maré no Estuário do Tejo. Particularmente no braço do Coina, hoje pertencente ao Concelho do Barreiro.

Superada a Crise de 1383-1385, Lisboa passa definitivamente a ser o centro de gestão do País, para esta confluem gentes de “ muitos e desvairados lugares” e desenvolvem-se novas profissões ligadas ao surgimento da burguesia e à construção da cidade. Processo que reflectirá as inúmeras sínteses culturais e técnicas que se foram operando no Estuário do Tejo, devido à sua privilegiada e estratégica localização nas rotas entre o Norte e o Sul.

dos pela Coroa e pela Ordem de Santiago, no âmbito da política expansionista. A Coroa para garantir o abastecimento da Capital, o das tripulações dos navios que partiam em expedições e, ainda, para o abastecimento do Terço da Armada Real e dos Fortes de Costa, necessitava confeccionar em larga escala o biscoito. A Ordem de Santiago com a finalidade de aproveitar de forma eficaz os recursos existentes nos territórios sob a sua jurisdição e o bom negócio que a Coroa lhe oferecia de farinhar para abastecer os Fornos Reais de Biscoito, em Vale de Zebro, onde a partir de 1448 a produção do biscoito era monopólio da Coroa, defendendo interesses, comuns, como adiante se verá.

Assim o incremento da construção de moinhos de maré, neste espaço do estuário, coincide, por um lado com o crescimento demográfico de Lisboa, que segundo a numeração de 1527, teria cerca de 70.000 residentes, por outro com a entrada em funcionamento, entre 1448 e 1488, do Complexo Real de Vale de Zebro, “...e mais adeante meia légua o Lavradio,freguezia, e a vila do Barreiro, e as freCresce a urbe demográfica e economicamente e o seu guezias Telhaes e Palhaes, e os moinhos e fornos d`el-Rei, abastecimento em géneros torna-se mais exigente, nocousa rica; “ (Frutuoso, Gaspar, 1924) localizado em Pameadamente em farinha para a confecção do pão, alimenlhais, junto ao esteiro do Coina. to base. Paralelamente, inicia-se a Empresa da Expansão Marítima Portuguesa, e à medida que esta se expande, Para garantir a instalação e laboração do Complexo o rei num controlo monopolista da Coroa, novas necessidades adquire não só os terrenos da Quinta da Ramagem, como de abastecimento vão sendo sentidas, como a do biscoito também um pinhal nas imediações pertencente ao Mosou bolacha de embarque. teiro de Todos os Santos. Deste modo, podemos afirmar que a construção e actividade dos moinhos de maré no Estuário do Tejo se integram na zona de influência económica da Capital, questão muito bem documentada.

Sabemos que a produção de biscoito se torna essencial para o abastecimento das armadas, sobretudo depois da descoberta do caminho marítimo para a Índia, pelo que a necessidade de farinha tinha de ser satisfeita através do recurso a moinhos localizados nas proximidades do ComSobretudo, a partir do século XV, verifica-se um progresplexo. sivo interesse na instalação destas estruturas, principalmente na margem esquerda do rio Tejo, no esteiro do Do livro “ Sistemas de Moagem” extraímos a seguinte pasCoina. Não são alheios a este interesse os incentivos da- sagem de António Sérgio, bem esclarecedora do volume FUNDiÇÃO 20

Moinhos a sul do tejo - Barreiro de farinha necessária: “Defronte da Cidade, na outra margem, prolonga-se para Sul um esteiro do Tejo onde vem desaguar a ribeira do Coina, que discorre numa várzea de bons terrenos com hortas de que se abastece a Capital. Cerca do esteiro, em Vale-do-Zebro, havia fornos de biscoito para as armadas, vendo-se hoje ruínas de vinte e sete; nos celeiros que lhe estavam conjuntos cabiam nove mil moios de seriais (uns sete milhões e quatrocentos mil litros). Para moer eram empregados vinte e sete moinhos de água, actuados pelas represas das marés.”.

Lourenço, cavaleiro da Casa Real, feitor e tesoureiro das Coisas e Feitos da Guiné, mais tarde Feitor da Casa da Mina, membro do Conselho de D. Manuel I, que recebeu de sesmaria, em 1485, o esteiro do Bugio, no rio Coina; e também o de Pero Barcelos, escudeiro da Casa do Infante D. Fernando ( administrador do Mestrado de Santiago, desde 1461), que obtêm, em 1487 uma carta de sesmaria para edificar moinhos de maré no Cabo de Pero Moço, em Alburrica; o de Pero Quaresma, em 1500, escudeiro do Mestre de Santiago, tem o seu nome ligado a um moinho de maré na Telha, desempenhou o ofício de almoxarife dos Fornos de Vale de Zebro entre 1497 e Março de 1500 e, por último, o de Brás Afonso de Albuquerque, filho natural de Afonso de Albuquerque, capitão-mor da Índia, que possuía um moinho junto ao Cabo do Alcoitão. Nesta enumeração é interessante verificar que todos estes nomes se encontram ligados à Coroa e à Ordem de Santiago, aos seus sucessivos Mestres, que por sua vez eram infantes ou príncipes, mostrando de forma clara existir um jogo de influências convergente aos interesses da Coroa monopolista.

Vale de Zebro planta Complexo Real – séc. XV e XVI in http://memoriaefuturo.cm-barreiro.pt/pt/portal/espaco-memoria/ rota-do-trabalho-e-da-industria/proto-industria/complexo-real-de-vale-de-zebro.html

Esta ligação torna-se mais clara a partir do século XV, quando o Príncipe D. João, futuro D. João II, assegura a administração do Mestrado, que, desde 1550 até à integração da Ordem no domínio da Coroa, será feita pelossucessivos príncipes herdeiros. António Nabais nos seus estudos confirma a estreita relação entre o incremento da actividade de fabrico de biscoito no Complexo Real de Vale de Zebro e o aumento de moinhos de maré neste período relativo à Expansão Marítima. Segundo o mesmo autor o próprio “ Regimento dos Fornos de Vale de Zebro”previa regras que garantiam a qualidade da farinha, a exclusividade do seu fornecimento para os fornos do rei, as condições de higiene, limpeza e conservação dos moinhos. De acordo com o mesmo regimento a qualidade da farinha era controlada pelo Meirinho dos Fornos. Desta forma, no braço do Coina, para além do moinho do Complexo farinhavam para os Fornos de Biscoito do lado Planta de Vale de Zebro 1843 in https://reservasmuseologicascmb.wordo Seixal 5 moinhos, do lado do Barreiro 10 moinhos, de- dpress.com/02/val-de-zebro-complexo-real-sec-xv-e-xvi/ signados anteriormente. Silveira, Ana Cláudia, “ Novos Contributos para o Estudo dos Moinhos de Maré

Tal como em todo o estuário, no Barreiro é possível identificar, neste período relativo à Expansão Marítima e ao desenvolvimento da Cidade de Lisboa, ligações entre a Coroa, a Ordem de Santiago e a Nobreza no que se refere ao desenvolvimento económico das zonas ribeirinhas deste pequeno mar mediterrânico que o estuário configura. No território do Barreiro surgem nomes que ilustram a nossa afirmação e dos quais salientamos: o de Duarte Galvão, fidalgo da Casa Real, filho de Rui Galvão (escrivão da Câmara de D. Afonso IV e notário geral do reino) a quem foram concedidos de sesmaria, em 1509, esteiros junto ao Lavradio para edificar moinho de maré; o de Afonso Álvares, desembargador dos Feitos da Mina e Fernando

do Estuário do Tejo: os empreendimentos concretizados a partir da 2ª metade do século XV”, in “ Olhares sobre a História. Estudos Oferecidos a Iria Gonçalves”, Caleidoscópio, 2009. Nabais, António J. C. Maia, “ Moinhos de Maré: património industrial”, colecção História do Concelho do Seixal, ed. Câmara Municipal do Seixal, 1986. Marques, A. H. de Oliveira, “ Introdução à História da Agricultura em Portugal. A Questão Cerealífera Durante a Idade Média”, 2ª ed. Cosmo, Lisboa, 1968.

Frutuoso, Gaspar,” Saudades da Terra”, livro IV, vol. I, Ponta Delgada, TIP. DO “Dário dos Açores”, 1924, p. 243, 244. Nabais, J. C. Maia, “Moinhos de Maré: património industrial”, colecção História do Seixal, ed. Câmara Municipal do Seixal, 1986Oliveira, p.29. Leal, Ana de Sousa, “ Documentos para a História do Município do Barreiro (séculos XV-XVI) – Marinhas e Moinhos no Cabo de Pero Moço (1487-1592), in “ Um Olhar sobre o Barreiro, II Série, nº 4, Abril de 1991. Leal, Ana de Sousa, “O Barreiro e a Expansão Portuguesa. Imagens do Concelho dos Sécs. XV a XVII,1ª Ed. Câmara Municipal do Barreiro, 1992.

FUNDiÇÃO 21

Moinhos a sul do tejo - Barreiro

A Indústria Moageira na Tradição Industrial do Barreiro Carla Marina Santos

Reflectir sobre o nosso passado é, inevitavelmente, indústria base e geralmente num mesmo lugar físico”.

perceber o percurso que forjou a nossa identidade. O que somos é produto milenar de homens e mulheres que, nos seus gestos quotidianos de trabalho e lazer, em processos de continuidade e ruptura, foram desenhando o nosso caminho. Neste, a indústria moageira é mais um exemplo, entre outros, de unidades produtivas especializadas que, durante séculos, se vão instalando no território que, hoje, configura o Concelho do Barreiro.

Barreiro e os Complexos Produtivos Este destino industrial que percorre o nosso devir assume, em vários momentos da nossa história, a forma de Complexo Produtivo, ou seja,” agrupamento funcionalmente integrado de empresas de cunho diverso que concorrem, sob uma administração comum, para uma produção particular centrada numa

FUNDiÇÃO 22

Facto que, em nossa opinião, parece ser um importante e motivador tema de investigação. O estudo dos vários complexos produtivos que aqui se instalaram pode, entre outros aspectos, ajudar-nos a dimensionar de forma mais objectiva a importância tecnológica e económica do Barreiro no todo nacional e até internacional; pode permitir-nos uma melhor compreensão da diversidade profissional, social e cultural das nossas gentes e justificar as explosões demográficas que ocorreram; objectivar as relações entre o nosso desenvolvimento económico e a ligação ao poder, quer se fale em ordens religiosas, nobreza, coroa, estado, ou capital financeiro, bem como permitir a compreensão de antigas tendências monopolistas. Quatro tipos de complexos surgem ao longo da nossa história: os Complexos Moageiros, o Complexo Real de Vale de Zebro, o Complexo dos Caminho-de-Ferro no Barreiro e o Complexo da Companhia União Fabril.

Moinhos a sul do tejo - Barreiro

Os Complexos Industriais Moageiros Sobre este assunto guiar-nos-emos por Ana de Sousa Leal e Augusto Pereira Valegas que, expressam esta mesma ideia, da seguinte forma: “…Também aqui o espaço económico do moinho estendia-se a outro tipo de exploração, principalmente a de marinhas, para além da criação de viveiros nas caldeiras. A existência de um pequeno cais com seu barco, também pertença do moinho, transformava todo o seu envolvimento num pequeno complexo industrial, povoado por um número de gente especializada nas mais variadas ocupações: moleiro, ajudante de moleiro, feitor, rendeiro, carregador, arrais e companheiro do barco do moinho etc…” Relativamente às marinhas e salgadeiras, podemos afirmar terem existido no Barreiro, desde muito cedo, dada a configuração do nosso litoral e o facto de ser banhado por água salgada.

A esta actividade estiveram ligados nomes ilustres da nossa história como o de João Rodrigues ou João Roiz e Duarte Galvão. Na nossa memória, ainda, estão bem presentes as actividades ligadas a estes dois rios vitais no nosso desenvolvimento.E se muitos de nós não nos lembramos bem do passado rural, não é menos certo que a pesca, as marinhas, os viveiros de peixe persistem nas praias, e também através do nosso imaginário. Bibliografia “Dicionário Houaiss de Língua Portuguesa, Ed. Círculo de Leitores, 2002 Ana de Sousa Leal e Augusto Pereira Valegas. Introdução. “Um Olhar sobre o Barreiro”. Nº 2 III série – Nov. 1993 Proença, José Caro “O Barreiro e os Descobrimentos Marítimos Portugueses”.João Rodrigues (ou Joam Roiz) descritor da geografia e da etnografia da Guiné, de que Valentim Fernandes se serviu para escrever o famoso “Códice de Munique”. João Rodrigues possuía marinhas no Barreiro, de cujo Concelho foi o primeiro alcaide-mor. Navegador e escudeiro de D. João II, João Rodrigues foi quem escreveu o documento do Tratado de Tordesilhas que aquele soberano ratificou em Setúbal, a 5 de Setembro de 1494. Duarte Galvão cronista e secretário de D. João II e, depois de D. Manuel I, era proprietário no Lavradio de marinhas e moinhos.

FUNDiÇÃO 23

Moinhos a sul do tejo - Barreiro

Alburrica – Mexilhoeiro Um conjunto patrimonial Câmara Municipal do Barreiro António Nunes Camarão (*)

A zona da Ponta do Mexilhoeiro e de Alburrica constituem

valeu ser apelidado de Moinho da Serração. Nos anos 20 do século passado a firma Henry Burnay & Cª., com sede em um conjunto patrimonial de interesse bastante relevante Lisboa, instala uma fábrica de moer e de misturar diversos para a História do Barreiro, com uma ocupação que remonprodutos de origem animal e vegetal e o imóvel passa a ser ta ao epipaleolitico e que ao longo dos tempos espelha a conhecido como Moinho do Burnay. diversidade da actividade proto-industrial do Concelho. No O Moinho Pequeno, assim chamado por ter apenas 3 caentanto a erosão induzida pelo moderno tráfego fluvial está sais de mós, laborou até ao primeiro quartel do século XX, a pôr em risco um legado que a continuar assim não chegará passando posteriormente a ter utilização de armazém de às gerações futuras. produtos que ao Barreiro chegavam do Ribatejo através das fragatas.

1

Contextualização Histórica