Giovanni Segantini. Il pittore della riconciliazione tra uomo e natura protagonista di un’ampia retrospettiva in Veneto

Livia Montagnoli

Il nome di Giovanni Segantini (Arco, 1858 –Svizzera, 1899) evoca immediatamente la grande stagione del Divisionismo italiano, corrente artistica che non divenne mai movimento, ma che tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del XX secolo, attraverso un gruppo di artisti motivati a uscire dagli schemi, portò avanti quella rivoluzione pittorica fondata sulla tecnica della divisione dei toni cromatici (influenzata a propria volta dalle scoperte dell’ottica moderna) che avrebbe avuto grande peso sullo sviluppo delle successive Avanguardie. Gli artisti del Divisionismo, inoltre, seppero mettere al centro della loro ricerca le questioni sociali, cavalcando con convinzione l’introduzione di soggetti prosaici iniziata per primo da Courbet. E Segantini, accanto a nomi quali Giuseppe Pellizza da Volpedo, Gaetano Previati, Plinio Nomellini, ne fu tra i principali esponenti, concentrandosi, però, principalmente sull’osservazione del paesaggio e sul rapporto tra uomo e natura.

LA MOSTRA

Seppur condensata nell’arco di soli vent’anni, la carriera di Segantini fu appassionata e intensa. E la mostra promossa dai Musei Civici di Bassano del Grappa si propone di presentare un ritratto dell’artista inedito per varietà dei contributi raccolti, capace di offrire una rilettura della sua opera in confronto all’arte coeva (in dialogo con i maggiori artisti europei del tempo, da Millet a Van Gogh).

Una mostra su Segantini, in Italia, mancava da più di dieci anni. Promossa e organizzata dal Comune e i Musei Civici di Bassano del Grappa, all'interno del Programma Regionale per la promozione dei Grandi Eventi e patrocinata dalla Regione del Veneto e nell’ambito dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026, il progetto si avvale della collaborazione con il Segantini Museum di St. Moritz e con la Galleria Civica G. Segantini di Arco per seguire in ordine cronologico le tappe fondamentali della parabola del pittore arcense – dagli esordi “scapigliati” a Milano alle ultime sperimentazioni simboliste sulla natura: quattro sezioni per altrettanti focus tematici – attraverso prestiti nazionali e internazionali provenienti da alcuni dei più importanti musei d’Europa.

UN’IDEALE COMUNIONE TRA UOMO, PAESAGGIO

E ANIMALI

Nato ad Arco da una famiglia di umili origini, Segantini arriva presto a Milano, e dopo un’infanzia travagliata entra come garzone nella bottega del decoratore Luigi Tettamanzi. Dal 1875, frequenta un corso serale all’Accademia di Brera. Sin dagli esordi milanesi, e successivamente al suo trasferimento prima in Brianza e poi sulle Alpi Retiche, la sua opera si caratterizza per una profonda comunione con la natura, esaltata dallo studio delle potenzialità espressive della luce e del colore. Nel Divisionismo, Segantini troverà la strada più soddisfacente, virando alla fine della sua carriera verso esiti simbolisti, in rappresentazioni degli spazi

Dal 25 ottobre 2025 al 22 febbraio 2026

GIOVANNI SEGANTINI

A cura di Niccolò D’Agati Museo Civico di Bassano del Grappa museibassano.it

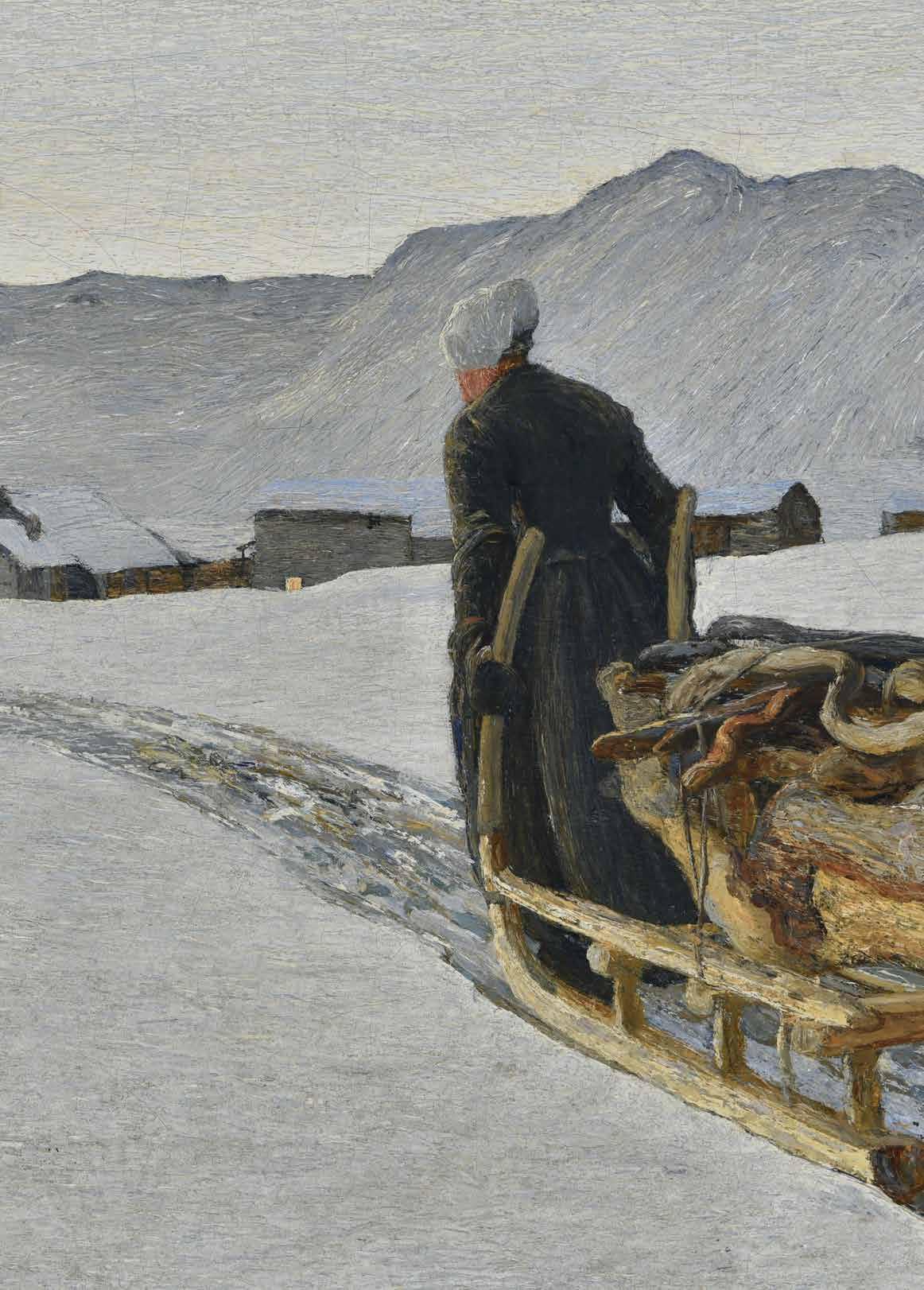

in basso: Giovanni Segantini, Sole d’Autunno, 1887. Comune di Arco, Galleria Civica G. Segantini. © Comune di Arco, Galleria Civica G. Segantini a destra: Giovanni Segantini, Nevicata sul Naviglio, 1880-1881. Arco, Galleria Civica G. Segantini. © Comune di Arco, Galleria Civica G. Segantini

Giovanni Segantini, Dopo il temporale, 1884. Collezione privata, Courtesy METS, Novara - Gallerie Maspes, Milano. © Archivio Gallerie Maspes, Milano

Giovanni Segantini, Ritratto di Vittore Grubicy De Dragon, 1887. Lipsia, Museum der bildenden Künste. © PUNCTUM / Bertram Kober

alpini illuminati da una visione panteistica, che ambiscono a catturare lo spirito della montagna e a celebrarne il mito.

La mostra, a cura di Niccolò D’Agati, espone un centinaio di opere provenienti dalle principali collezioni pubbliche e private italiane ed europee – dal Musée d’Orsay al Rijksmuseum di Amsterdam – e propone al pubblico un percorso tra i capolavori più noti di Segantini accanto a opere mai presentate in Italia, o assenti da molti anni. Si passa, così, dall’incontro con il gallerista Vittore Grubicy De Dragon, nella Milano della Scapigliatura e del naturalismo colorista, alla vita di campagna in Brianza, dove i temi pastorali assorbono la ricerca del pittore, in vista di un’ideale comunione tra uomo, paesaggio e animali. La fase svizzera prende avvio nel 1886 con il trasferimento nella piccola cittadina di Savognin e porta alle celebri composizioni sulla vita montana. A partire dal 1894, Segantini si trasferisce a Maloja e la sua ricerca si assesta sulla formula di quel “simbolismo naturalistico” che diventerà ossessione, fino a provocarne la morte prematura a soli 41 anni, per peritonite.

L’alto profilo del lavoro scientifico svolto ha permesso di presentare alcune importanti scoperte confluite anche nel catalogo pubblicato da Dario Cimorelli Editore, che attraverso i contributi dei più autorevoli studiosi dell’opera segantiniana, con ampi apparati dedicati alla ricostruzione del percorso dell’artista, alla sua tecnica pittorica e alle indagini diagnostiche più recenti, si candida a diventare un testo fondamentale per l’evoluzione degli studi su Segantini.

Segantini e non solo. L’intervista a Barbara Guidi, direttrice del Museo Civico di Bassano del Grappa

Negli ultimi anni, le mostre organizzate dal Museo Civico stanno rafforzando l’idea di una città, Bassano, capace di proporsi tra le grandi destinazioni della cultura in Italia. Anche la retrospettiva su Segantini va in questa direzione. Come si lavora per mantenere alta l’attenzione in tal senso, fuori dalle grandi città? È un percorso che abbiamo iniziato ormai 5 anni fa. Il Museo è uno dei più antichi del Veneto e più importanti per ricchezza delle collezioni, pur in una cittadina di solo 45mila abitanti. Abbiamo dunque cercato di riconfigurarne la missione e la visione senza tradire la sua storia, lavorando su un restyling interno dell’istituzione. Sono percorsi che hanno bisogno di tempo, ma se si lavora su visione, qualità, e una prospettiva di lungo raggio, i risultati arrivano. Abbiamo raggiunto una quota di fidelizzazione del pubblico pari al 50%: i visitatori tornano, a prescindere dalla tipologia di programmazione, perché sanno di trovare un’offerta culturale di qualità.

Come si colloca la mostra su Segantini in questo percorso?

In questi anni, alla riorganizzazione delle collezioni permanenti ha fatto da contraltare un programma espositivo regolare, che spazia da mostre più attente al territorio a progetti che esprimono uno sguardo a 360 gradi sui grandi capitoli della storia dell’arte. La mostra su Canova ci ha portato 82mila visitatori, siamo inoltre diventati centro di riferimento nel Veneto per progetti ed esposizioni sulla fotografia. Giovanni Segantini è un artista molto conosciuto e rappresenta un capitolo del lavoro dedicato ai grandi maestri della storia dell’arte. Abbiamo lavorato al progetto per due anni, con un team di lavoro di altissimo livello, a cominciare dal curatore Niccolò D’Agati.

Non a caso, questa retrospettiva è frutto di una condivisione di intenti con altre istituzioni (il Segantini Museum di St. Moritz e la Galleria Civica G. Segantini di Arco): che beneficio ne ha tratto la mostra?

Si tratta di una partnership con i due grandi musei custodi dell’eredità segantiniana. La collaborazione è una modalità a cui tengo molto da sempre, e oggi contraddistingue il percorso del Museo. Serve a conquistare la fiducia dei curatori, dei prestatori, del pubblico.

Il progetto scientifico ha portato alla luce aspetti inediti o meno conosciuti del profilo di Segantini?

Segantini è un pittore molto amato, ma da circa dieci anni non gli si dedicava una mostra in Italia. Era necessaria una profonda rilettura del suo cammino, che si basa sugli studi più recenti e su indagini scientifiche non invasive effettuate

con la Bicocca, che hanno portato alle scoperte che restituiremo in mostra e in catalogo. Per esempio, sotto l’Ave Maria a trasbordo, che ha lasciato eccezionalmente St. Moritz per la mostra, abbiamo trovato indizi di una precedente versione dell’opera così come le tracce del cruciale passaggio tecnico con cui Segantini compie la sua svolta divisionista. E anche Ritorno dal bosco nasconde un altro quadro, che si credeva perduto da un secolo.

Può anticiparci qualche progetto per il futuro prossimo del Museo? Una peculiarità della sua direzione, finora, è stata quella di accogliere stimoli diversi e aprirsi a collaborazioni e relazioni con diversi soggetti culturali. È la strada migliore per proporsi come museo aggiornato sulle esigenze contemporanee?

Oltre a lavorare sui progetti per il prossimo anno, siamo già impegnati sulla programmazione fino al 2028, quando il Museo compirà

200 anni. Dedicheremo iniziative ad artisti importanti, ci saranno un nuovo capitolo della grande fotografia, e anche una grande mostra per festeggiare il compleanno, oltre ai focus su campi meno tradizionali della pittura e della scultura, e sulla grande grafica, valorizzando la nostra Collezione Remondini. Tutto quello che realizziamo lo facciamo per il più ampio pubblico possibile, l’accessibilità è un obiettivo imprescindibile: per la mostra di Segantini, per esempio, abbiamo chiamato l'artista e fotografo Mustafa Sabbagh, che ci ha aiutato a mettere in evidenza il portato più contemporaneo della pittura dell’artista, per offrire chiavi di lettura molteplici a utenti diversi. Ma tra i progetti in corso ricorderei anche il restauro del Cavallo colossale di Canova, iniziato a febbraio 2025: per ora raccontiamo il cantiere online, al termine saremo in grado di riportare al suo stato originale un’opera unica al mondo.

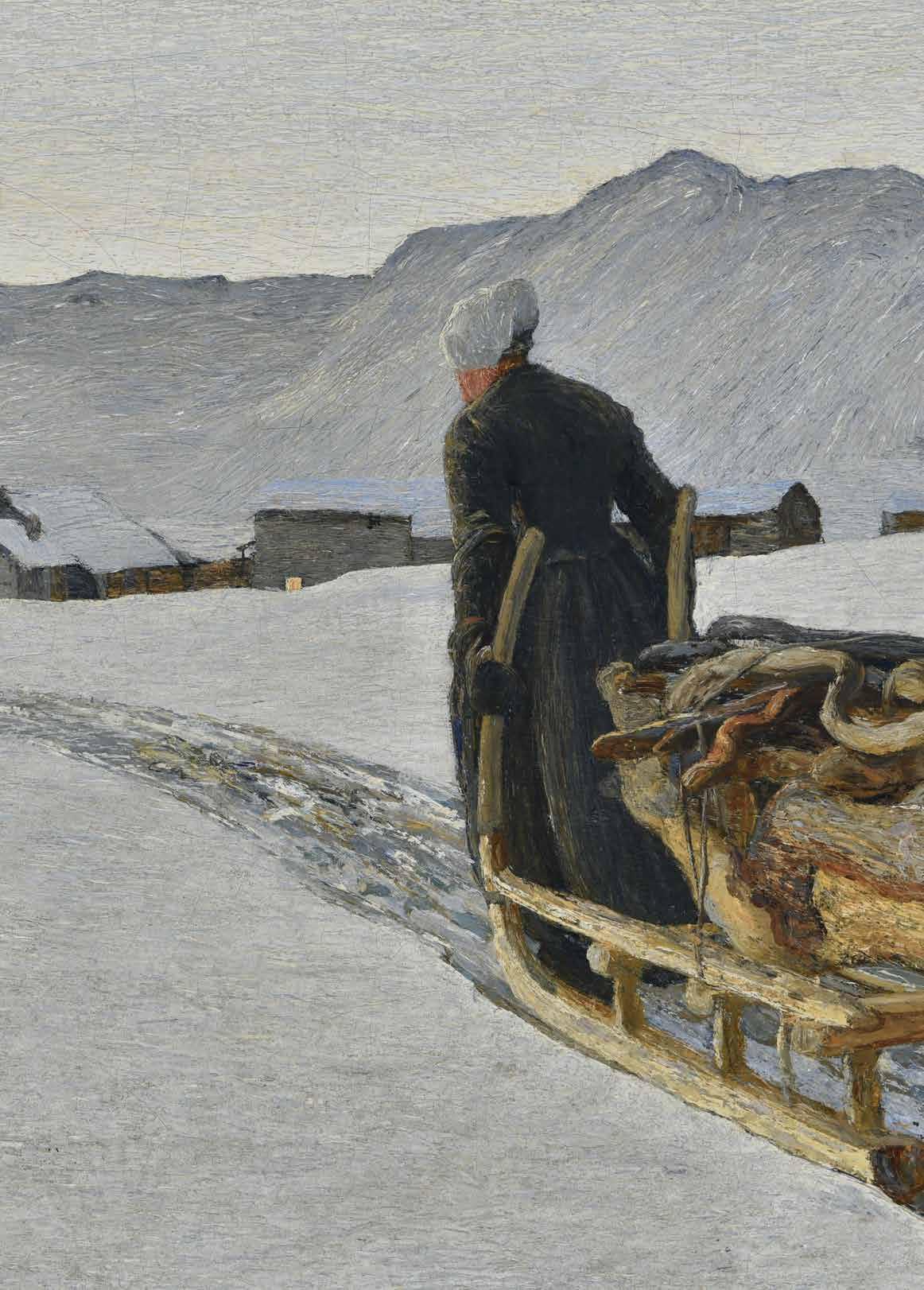

Giovanni Segantini, Ave Maria a trasbordo, 1886-1888. Segantini Museum St. Moritz - Deposito della Fondazione Otto Fischbacher Giovanni Segantini. © Segantini Museum St. Moritz - Deposito della Fondazione Otto Fischbacher Giovanni Segantini

Opere 1985 - 2025

40 anni di attività con la ceramica di Faenza a cura di Luca Nannipieri

Piazza Nenni, Faenza

Tutto l’oro dei Faraoni in mostra alle Scuderie del Quirinale di Roma

Nicola Davide Angerame

La Collana delle mosche d’oro appartenuta alla regina Ahhotep, intorno al 1550 a.C., è un’opera d’arte orafa egizia che, insieme ad altri 130 capolavori provenienti dalle tombe più preziose sulle rive del Nilo, costituisce una mostra epocale in Italia (superando i fasti della già mitologica esposizione tenutasi a Palazzo Grassi vent’anni fa), avvalorata dalle recenti scoperte che segnano un passo ulteriore nella conoscenza della civiltà dell’Antico Egitto.

La collana è una rara decorazione militare, normalmente riservata ai guerrieri più valorosi della XVII Dinastia. Un periodo cruciale di transizione storica, compreso tra la fine del Secondo Periodo Intermedio (circa 1650-1550 a.C.), quando l’Egitto è frammentato e l’ampio delta del Nilo è sotto il dominio degli Hyksos (da alcuni identificati con gli ebrei di Mosè), e l’inizio del Nuovo Regno, l’età di riunificazione e di massimo splendore dell’Antico Egitto. Intorno al collo di una regina, questa collana ci dice che in quel tempo le donne potevano

esercitare potere, difendere il regno e guidare la memoria degli antenati.

LA MOSTRA

L’esposizione Tesori dei Faraoni mostra la vitalità, l’ingegno e la complessità di un’arte, quella egizia, che ha saputo plasmare l’eternità; ed è curata dall’egittologo Tarek El Awady, che dal 1994 scava in siti archeologici di prima grandezza, come le Piramidi di Giza, Saqqara, Abu Sir, l’Oasi di Bahariya, la Valle dei Re e Deir elBahari a Luxor. Già direttore del Museo Egizio del Cairo e poi del Museo delle Antichità di Alessandria, El Awady ha contribuito alla curatela di numerose mostre internazionali. Adesso prepara quella di Roma che sarà ospitata negli spazi delle Scuderie del Quirinale a partire dal 24 ottobre, e che si annuncia radiosa. Lo abbiamo intervistato per comprendere meglio la portata di una tale operazione culturale che rappresenta un forte legame tra Italia ed Egitto e persegue quel Piano Mattei che dal 2024 intende mettere la cultura al centro dei rapporti di scambio equo e non predatorio tra il Bel Paese e nove nazioni africane, tra cui l’Egitto.

INTERVISTA A TAREK EL AWADY, CURATORE DELLA MOSTRA ALLE SCUDERIE DEL QUIRINALE

Professore, curando Tesori dei Faraoni quale immagine di quella civiltà lontana, ma sempre così presente, ha voluto restituire, correggere o magari decostruire?

Spero di mettere in luce il loro amore per la vita. Molte persone credono che i faraoni abbiano speso immani ricchezze per costruire piramidi e tombe con l’unico fine di nascondervi tesori: è del tutto errata, la vera preoccupazione degli antichi egizi era la vita, non la morte. Per loro, la morte era solo l’inizio di un viaggio misterioso verso la vita eterna e bisognava prepararsi bene per affrontarlo. Fu proprio l’amore per la vita a portarli a costruire quelle piramidi, tombe lussuose, templi funerari e magnifici monumenti che sono giunti fino a noi.

La mostra propone un percorso tematico, articolato in sei sezioni. Come sono stati scelti e in che modo guidano il visitatore attraverso un’eredità tanto vasta e simbolicamente ricca?

La storia dell’Antico Egitto è attraversata nei suoi elementi fondamentali, come l’istituzione della Regalità Divina, ossatura portante della civiltà egizia. Il popolo attorno ai faraoni, la società egizia, ha costruito un sistema di vita

A cura di Tarek El Awady

Scuderie del Quirinale

Via Ventiquattro Maggio 16 - Roma scuderiequirinale.it

basato sul concetto di Maat: verità, giustizia e ordine. Questo principio ha permesso la continuità della civiltà egizia per oltre tremila anni. La mostra racconta anche la vita quotidiana nell’Antico Egitto, la vita religiosa, il rapporto con il mondo degli dei e delle dee, la vita dopo la morte intesa come un viaggio verso un mondo misterioso. Abbiamo incluso anche venti reperti provenienti dalla cosiddetta Città d’oro, una recente scoperta archeologica sulla riva occidentale di Luxor che offre ai visitatori un biglietto d’ingresso al mondo dei faraoni.

Collana d’oro della regina Ahhotep, sembra evocare la questione femminile nella civiltà di allora. Cosa ci dice sullo status delle donne reali nell’Antico Egitto e come viene rappresentato il loro ruolo nella mostra?

L’Antico Egitto si fonda sul mito di Osiride e Iside, in cui si riconosce il ruolo centrale di Iside come moglie fedele che difende il corpo di Osiride, lo ricompone e lo riporta in vita per concepire Horus, legittimo erede al trono. In seguito, lei lotta per difendere il diritto del figlio contro Seth, lo zio geloso, incarnazione del male. Fin dagli albori della civiltà egizia, le donne sono state partner essenziali nella salvaguardia della vita, ma anche della stabilità dell’intero universo. Non a caso, Maat, verità, giustizia e ordine, era raffigurata come una divinità femminile. La collana del coraggio donata alla Grande Sposa Reale Ahhotep II testimonia il suo ruolo nella resistenza all’occupazione degli Hyksos e il suo sostegno al marito, il re Kamose. In ogni sezione della mostra il visitatore potrà esplorare il ruolo delle donne, fino alla sala finale dedicata ai faraoni, dove è ben rappresentata anche la figura di Hatshepsut, regina regnante della XVIII Dinastia.

Il focus sulla Città d’oro aggiunge una dimensione affascinante alla mostra, offrendo uno sguardo raro sulla vita quotidiana ai tempi di Amenhotep III e Akhenaten. In che modo questa scoperta archeologica recente cambia la nostra comprensione di quelle epoche? Si tratta di una scoperta unica, che ci offre un’occasione rara nel campo dell’archeologia: vedere uno stato urbano completo nel momento esatto in cui fu abbandonato in seguito al decreto reale di Akhenaten, che ordinò il trasferimento della capitale più a nord, in quella oggi conosciuta come Tell el-Amarna. La città è rimasta cristallizzata nel tempo, così com’era al momento del suo abbandono. Non occorre fare sforzi interpretativi: le botteghe per la lavorazione di cuoio, amuleti, gioielli e ceramiche parlano da sé, rivelando aspetti fondamentali della vita quotidiana di artigiani e lavoratori durante la XVIII Dinastia.

Come curatore della mostra ed egittologo, qual è stato il reperto più difficile da includere, per motivi logistici, diplomatici o conservativi? E perché è stato comunque fondamentale per lei inserirlo?

Senza dubbio l’involucro funebre del re Psusennes I, interamente realizzato in oro massiccio. Questo rarissimo manufatto testimonia la maestria degli artigiani egizi nella lavorazione dell’oro e nella rappresentazione di scene funerarie e iscrizioni geroglifiche. Chi lo osserva ha bisogno di molto tempo per coglierne la bellezza e la ricchezza simbolica. È un’opera d’arte senza pari.

Esporre questi tesori a Roma, una città che un tempo dominò l’Egitto, può influire sulla loro ricezione su un ipotetico dialogo simbolico? Il politico, retore e filosofo romano Marco Tullio Cicerone, nel primo secolo a.C. definiva l’Egitto come culla della saggezza, sostenendo che la filosofia romana nacque dai semi piantati dai sacerdoti di Tebe. Un comandante romano descrisse i contadini egizi dicendo: “lavorano sotto un sole cocente eppure cantano come se fossero a una festa, perché il Nilo li ricompensa con tre raccolti all’anno”. Lo storico Plinio il Vecchio, nel primo secolo d.C. ammirava l’invenzione egizia della scrittura su papiro, dicendo: “hanno conservato la storia inventando la scrittura su carta generata dal fiume”. E definì la mummificazione: “un’arte che sfida la morte”. Potremmo scrivere interi volumi su come l’antica Roma percepiva l’Egitto. Questo ha rappresentato per me una sfida durante la progettazione della mostra. Attraverso i preziosi reperti, ogni visitatore potrà vedere l’Antico Egitto dalla propria prospettiva e stabilire un dialogo intimo con chi ha costruito una delle più antiche civiltà della terra.

Ha detto che questa mostra non porta solo oggetti d’oro, ma anche storie. Qual è, tra tutte, quella che la commuove più profondamente, come studioso e come uomo?

Gli egizi credevano che la vera morte e la cancellazione della memoria di qualcuno avvenisse soltanto quando moriva l’ultima persona capace di ricordarne il nome. L’immortalità, per loro, era legata al mantenimento del nome e della memoria. Per questo motivo, la cosa più comune tra i reperti della mostra è la presenza dei nomi dei loro proprietari, scritti o incisi, talvolta in punti nascosti sugli oggetti stessi.

a sinistra: Lid of the gilded outer coffin of Tjuya Dynasty 18, Legno, oro, vetro, ossidiana, 218,5 cm, Museo Egizio del Cairo. Photo credit:© Fotografie di Massimo Listri

sopra: Lid of the gilled coffin of Queen AhHotep II, Dynasty 18, legno, oro, 66x212 cm, Museo Egizio del Cairo. Photo credit: © Fotografie di Massimo Listri

Hathor Head amulet with gold inlay Dynasty 22, Lapislazzuli, oro, 5,5x5,3 cm., Museo Egizio del Cairo, Photo credit: © Fotografie di Massimo Listri

L’arte informale, surrealista e brut di Slavko Kopač. A Firenze

Valentina Muzi

Croato di nascita, e francese d’adozione, Slavko Kopač (Vinkovci 1913 – Parigi, 1995) è tra le figure centrali nella fondazione della Compagnie de l’Art Brut nonché primo conservatore della Collection de l’Art Brut, incarico che ha rivestito per quasi trent’anni al fianco di Jean Dubuffet Molto amato anche dai colleghi André Breton e Michel Tapié, Kopač ha saputo dare forma alla rinascita culturale del Secondo Dopoguerra con uno spirito innovativo e interdisciplinare.

LA MOSTRA

Curata da Roberta Trapani e Pietro Nocita, Il tesoro nascosto. Arte informale, surrealista, art brut è la prima grande retrospettiva in Italia dedicata all’artista franco-croato, ospitata nella Sala delle Esposizioni dell’Accademia delle Arti del Disegno

La mostra, come il libro editato per questa occasione, è sostenuta dall’Associazione ArtRencontre - Pola, Tamara e Kristijan Floričić, Maja Ivić (come il libro editato per questa occasione), e segna un ritorno in città dopo la sua prima mostra personale ospitata nel 1945 alla Galleria Michelangelo, e invita il pubblico a scoprire l’eredità di un artista carismatico che continua a influenzare profondamente l’arte contemporanea. Oltre alle opere dell’artista, in mostra spiccano anche materiali d’archivio e lavori di figure che hanno influenzato la sua ricerca, tra cui Jean Dubuffet, Jean Paulhan, Cesare Zavattini, Michel Tapié e André Breton, che conservò diverse

opere di Kopač nella propria collezione, e Giordano Falzoni (Zagabria, 1925- Milano, 1998), artista poliedrico e critico che promosse in Italia il dibattito sull’opera di Dubuffet con articoli su Il Mondo Europeo (1947) e Les Cahiers de la Pléiade (1948), nonché corrispondente italiano della Compagnie de l’Art Brut.

FIRENZE E PARIGI: LE CITTÀ DELLA FORMAZIONE

“Nel 1948 Slavko Kopač torna a Parigi (dove aveva soggiornato tra il 1939 e il 1940) imponendosi come una delle voci più originali dell’arte europea del dopoguerra”, spiegano i curatori Roberta Trapani e Pietro Nocita. “Per oltre vent’anni sarà conservatore della Collezione dell’Art Brut, affiancando Dubuffet in un progetto che rivoluzionerà il concetto stesso di arte. Parallelamente, in dialogo con Breton,

Dal 12 settembre al 13 novembre 2025

Tapié e Paulhan, sviluppa una pratica artistica in cui gesto istintivo, sperimentazione materica e slancio visionario si intrecciano. Questa identità si radica a Firenze, dove Kopač approda nel 1944, lasciandosi gradualmente alle spalle l’impronta impressionista delle sue prime opere, esposte alla Biennale di Venezia del 1942. Muovendosi in una città segnata dalla guerra e dalla censura, ma attraversata da correnti di rinascita, frequenta l’Accademia di Belle Arti. Studia con Giovanni Colacicchi, che ne riconosce la forza creativa e ne promuove la personale del 1945 alla Galleria Michelangelo”.

TRA IMPEGNO CIVILE E ISTANZE CONTEMPORANEE

A cura di Roberta Trapani e Pietro Nicita Accademia delle Arti del Disegno Via Ricasoli 68, Firenze www.aadfi.it

in alto a sinistra: Slavko Kopač, Motherhood, 1949, Pastello su carta, 22,5x26,5 cm

in alto a destra: Slavko Kopač, Hommage to Christopher Columbus, 1949, olio su tela, 54x65 cm

“Con la Liberazione, si orienta verso una pittura sintetica e gestuale, costruita su tensioni formali e cromatiche”, concludono i curatori. “Spinto dal desiderio di contribuire alla rinascita culturale della città coniugando impegno civile e istanze contemporanee, aderisce al gruppo Arte d’Oggi e nel 1947 fonda con Fiamma Vigo la sezione fiorentina dell’Art Club, instaurando un dialogo diretto con le avanguardie europee. L’incontro con Giordano Falzoni, artista e critico vicino ai surrealisti, segna un’ulteriore svolta, spingendolo a esplorare la dimensione primitiva e ludica dell’atto creativo. Opere come ‘Cervo alla fonte’ (1947-48) e ‘Cavalli’ (1948) testimoniano la maturazione di un linguaggio libero, pronto a trovare a Parigi –dove resterà fino alla morte nel 1995 – un terreno fertile per la sua piena affermazione”.

JOANA VASCONCELOS / ASCONA

L’artista Joana Vasconcelos protagonista di una grande mostra in Svizzera

Stefano Castelli

Apochi chilometri dall’Italia è certamente da non perdere la mostra al Museo Comunale d’Arte Moderna di Ascona di Joana Vasconcelos (Lisbona, 1971), dal titolo Flowers of my desire. Non solo perché riunisce diversi dei suoi lavori spettacolari che sorprendono, divertono e allo stesso tempo fanno riflettere, ma anche perché getta uno sguardo retrospettivo sulla costruzione progressiva della sua poetica, con diverse opere poco conosciute. Tra i lavori esposti nel palazzo cinquecentesco ci sono una delle sue Valchirie, sterminate costruzioni di tessuto che omaggiano grandi donne, Cama Valium (1998), letto il cui lenzuolo è composto da una enorme quantità di confezioni di medicinali calmanti, Menu do dia (2001), installazione “animalista” con pellicce incastrate in sportelli di frigoriferi d’epoca, Coração Independente Vermelho (2013), uno dei suoi cuori pendenti e rotanti composti con posate di plastica. Abbiamo incontrato l’artista in mostra per scoprire i sottintesi della sua ricerca, il suo rapporto con la percezione del pubblico, gli aneddoti relativi ai suoi inizi.

INTERVISTA ALL’ARTISTA JOANA VASCONCELOS

La mostra si apre con un “passaggio obbligato”. Per entrare, il visitatore deve affrontare l’opera Wash and go (1998), una sorta di autolavaggio per umani. Un modo per purificarsi prima di accedere all’esposizione, per lavare via i propri pregiudizi? Prima di tutto va detto che l’installazione è fatta di collant. Quelli industriali, con colori sorprendenti, Anni Sessanta. All’epoca si portavano già in Inghilterra, in Francia, assieme alle minigonne. In Portogallo invece no, ci si vestiva soprattutto di nero e beige. C’è voluto del tempo perché arrivasse da noi la prima linea di collant con colori alla moda. E in effetti sì, si può dire che per entrare in mostra bisogna pulirsi, purificarsi: lasciare fuori la vita quotidiana e entrare in un altro universo. La trasformazione, d’altronde, è presente anche in tante opere all’interno delle sale.

C’è un potenziale di liberazione, una magia nascosta negli oggetti quotidiani, che lei trasfigura nei suoi lavori? Oppure bisogna difendersi dalla proliferazione di beni di consumo?

Nel quotidiano c’è una magia nascosta, che non notiamo. La dinamica interna alle famiglie è una dinamica di trasformazione. Le tecniche che si tramandano di generazione in generazione, ad esempio nel campo della cucina o dell’uncinetto, del canto, della musica, delle arti visive come nel mio caso, si imparano in casa. Le tradizioni mantenute influenzano e perciò trasformano le generazioni. Certo, gli oggetti nelle mie opere alludono anche al consumismo, ma l’argomento è più quello delle tradizioni che si tramandano in famiglia.

L’esposizione si intitola Flowers of my desire. I desideri oggi vengono rimossi, oppure fin troppo sollecitati? Sono una risorsa, politica, da sfruttare?

Credo che il desiderio sia un argomento sul quale bisogna riflettere. Si tende a nascondere i desideri ma ovviamente sono sempre presenti. Ciò di cui si parla troppo poco sono i desideri delle donne, non solo storicamente ma anche oggi. In questa mostra non sono esposti i pezzi più radicali su questo argomento, ma in passato ne ho realizzati molti.

Diversamente da molta arte contemporanea, le sue opere hanno anche una marcata componente festante, gioiosa. È una scelta precisa, una rivendicazione? La disturba quando viene notata solo questa componente e non il contenuto più impegnato?

Fino al 12 ottobre 2025 JOANA VASCONCELOS. FLOWERS OF MY DESIRE

A cura di Mara Folini e Alberto Fiz Museo Comunale d’Arte Moderna Via Borgo 34, Ascona (Svizzera) museoascona.ch

a sinistra: Veduta della mostra Joana Vasconcelos. Flowers of my desire Photo © Nicola Gnesi in alto a destra: Joana Vasconcelos, Paredinha, 2003; maglia di lana fatta a mano, piastrelle industriali, legno, poliestere; 168 x 40 x 90 cm; © 2025, ProLitteris, Zurich; Photo © Atelier Joana Vasconcelos

in basso a destra: Joana Vasconcelos, Menu do Dia, 2001; pellicce, porte di frigorifero, deodoranti per ambienti, ferro; 134 x 156,5 x 446 cm; EDP Foundation Art Collection/COLL. Cabrita Reis; © 2025, ProLitteris, Zurich; Photo© DMF –Daniel Malhão Fotografia, Lisboa. Courtesy Atelier Joana Vasconcelos

Ognuno coglie l’opera a modo suo. Dipende da chi è, dal suo livello di consapevolezza, dagli studi, dall’età, dal sesso. Ci sono persone che notano soprattutto il lato “commerciale” delle mie opere, mentre altri vedono subito l’aspetto concettuale. Lei per esempio commentando Wash and go ha subito parlato di purificazione e trasformazione, ma è piuttosto raro: più spesso le persone notano l’aspetto della “moda”, data la presenza dei collant, o semplicemente l’idea dell’autolavaggio. Ci sono tre livelli nei miei lavori: all’inizio i trenta secondi di meraviglia e stupore, legati all’idea di gioiosità. Poi un secondo momento decisamente concettuale e infine il momento spirituale, che riguarda la trascendenza. Il mio ruolo non è quello di confinare lo spettatore in una lettura prestabilita, ma di rendere il discorso aperto.

Anche in questa mostra troneggia una delle sue enormi Valchirie. Che tipo di personaggi sono? Cosa chiedono, cosa rivendicano? Il mio riferimento parte ovviamente dalla tradizione nordica: le valchirie sono dee guerriere che sorvolano il campo di battaglia e scelgono a quali guerrieri ridare la vita, valutando la loro valorosità, per portarli nel Valhalla a comporre l’esercito degli dei. C’è però tuttora disparità di vedute su quale sia il senso del loro mito. Sono dee guerriere ma allo stesso tempo hanno il potere di ridare la vita; a seconda delle epoche sono state immaginate come straordinariamente belle oppure mascolinizzate. Quello che io ho ripreso è quest’idea di dea guerriera che però sorvola non il campo di battaglia, ma il mondo delle arti. Con le mie Valchirie “rido vita” ad artiste valorose: ogni volta che vado in una nazione diversa scelgo una donna importante per la cultura e le intitolo l’opera. È il mio modo di comporre un esercito per gli dei – ma nel mio caso è un esercito al femminile, destinato alle dee.

Lei pratica meditazione, yoga, tecniche sciamaniche e ha creato Corpo infinito, programma di pratiche come terapia olistica, yoga, astrologia, in principio destinato ai suoi assistenti e ora aperto al pubblico. Pensa che la nostra epoca e la nostra società abbiano bisogno di un approccio meno razionalista? Sono convinta che l’essere umano possieda tre dimensioni: fisica, mentale, spirituale – un po’ il discorso che facevamo prima a proposito dei tre livelli di un’opera d’arte. Tutte e tre le dimensioni sono in noi, non si possono separare. Però siamo in un momento della storia del mondo nel quale ci si è dimenticati della spiritualità. Dipende in effetti dai paesi, va detto: ad esempio in India sono completamente dentro la dimensione spirituale e per niente in quella corporea, noi troppo in quella corporea e intellettuale e poco nella spirituale. E dipende anche dalle famiglie, ce ne sono alcune che sono immerse nella spiritualità, che hanno un approccio alla vita completamente astratto, e altre immerse nella materialità, nel consumo. In questo momento bisogna restaurare la comunicazione tra le tre dimensioni. Ricostruire un’armonia che si è persa. Personalmente, nelle mie opere porto tutti e tre questi livelli, poi dipende da chi le osserva.

I suoi inizi come artista sono legati all’attività come capo della sicurezza in un locale… Avevo già cominciato a fare l’artista e a realizzare le mie prime installazioni. Il proprietario di una famosa discoteca di Lisbona, il Lux, invitava alcuni artisti a realizzare installazioni, organizzava serate di vjing. Era anche una comunità di artisti e io ne facevo già parte e, siccome praticavo il karate da quando avevo 8 anni, mi chiese di lavorare da lui come capo della sicurezza. Il che era fantastico, perché era molto ben retribuito e con quei soldi potevo continuare a fare l’artista. Ma dopo due anni di lavoro ho capito

che la notte era tossica. Io non bevo, non fumo; amavo l’ambiente, ballare, incontrare le persone, frequentare il gruppo, ma la “struttura” era tossica. Quando l’ho capito mi sono licenziata. Ho continuato a frequentare il locale, ma non ho mai più lavorato di notte. La notte è un luogo molto difficile.

In quel periodo si è parlato di lei per un’installazione costruita con gli assorbenti. E partì da lì il suo invito alla Biennale di Venezia nel 2005? Sì, l’opera era A noiva (“La fidanzata”). Non lavoravo già più in quel locale, ma il proprietario mi invitò a esporla sulle scale, tra un piano e l’altro della discoteca. Rosa Martinez, curatrice spagnola, andò a Lisbona e vide la mia opera, mi chiamò pur non conoscendomi e mi invitò a lavorare con lei. Un anno dopo mi richiamò dicendomi: “Non ci crederai, mi hanno nominata curatrice della Biennale di Venezia, vorresti che un tuo lavoro aprisse la mostra?”. Era un momento storico importante: la prima edizione della Biennale curata da una donna. Esporre in apertura della mostra mi ha davvero cambiato la vita, fu allora che smisi di essere una “artista locale”. Sono ancora qui grazie a quella Biennale. E tutto è cominciato in una discoteca! Se ci penso, mi sorprendo ancora oggi. Non si sa mai come andranno le cose. Io accetto la sfida di esporre in luoghi “incredibili”, come il Museo di Ascona: non puoi mai sapere chi visiterà la mostra, chi ne scriverà, ne parlerà, diffonderà fotografie. Quel che ho imparato nel tempo è che si parte da un punto e si arriva in un altro che non avresti mai potuto immaginare. Non bisogna pensare di comprendere il futuro perché è impossibile. E questo è molto spirituale, bisogna “crederci”: credere che il mondo e l’universo stiano costruendo qualcosa di molto più grande di noi.

RICHARD PAUL LOHSE / LUGANO

Dall’astrazione all’impegno politico. Richard Paul Lohse protagonista di una retrospettiva in Svizzera

L’artista svizzero Richard Paul Lohse (Zurigo, 1902 – 1988) torna con un’importante retrospettiva a cura di Taisse Grandi Venturi e Tobia Bezzola, allestita negli spazi ipogei di MASI Lugano: un richiamo all’attenzione collettiva verso un personaggio che risuona e interroga il nostro presente.

LA MOSTRA

“L’idea della mostra arriva anche dal fatto che l’ultima retrospettiva a lui dedicata è stata più di 20 anni fa a Zurigo: ci piaceva l’idea di presentare quello che a tutti gli effetti è stato un grande protagonista del modernismo svizzero e che tuttavia negli anni non è stato più così presente su quel panorama che invece aveva ampiamente frequentato”, spiega la curatrice Taisse Grandi Venturi.

La figura di Richard Paul Lohse inizia a stagliarsi nel palinsesto pittorico non prima dei suoi quarant’anni, dopo una carriera che lo vede grafico e tipografo, ma anche attivista e fervente antifascista tra gli Anni Trenta e Quaranta: l’idea di un’arte impegnata e portatrice di un messaggio per un futuro migliore, che Lohse ritrova nelle esperienze del Costruttivismo russo o nel movimento olandese De Stijl, lo avvicinano progressivamente alla sua personale via per l’astrazione, dove l’opera non è che il risultato dell’applicazione di regole matematiche e sequenze numeriche, specchio dell’ordine democratico che l’artista sognava di ritrovare nel reale. Il metodo di Lohse genera variazioni pressoché infinite: “Il metodo si rappresenta da sé, esso stesso è l’immagine”, scrive nei suoi appunti.

LA FORZA ESPRESSIVA DEL COLORE IN RICHARD PAUL LOHSE

Il progetto curatoriale si propone come un viaggio tra le capitali che hanno scandito nel tempo le fasi della carriera dell’artista: a partire dal suo studio personale, di cui vengono riproposti schizzi e studi preliminari, si approda nella Zurigo del 1942, anno di nascita del gruppo Allianz, per poi arrivare ad Amsterdam nel 1961, con la mostra allo Stedelijk Museum, passando dalla Biennale di San Paolo o ancora immergersi nella trentaseiesima Biennale di Venezia, del 1972.

Il capitolo finale del percorso espositivo culmina a Marfa e New York, con l’ultima fase della produzione di Lohse che lo consacra definitivamente, in un periodo a cavallo tra la tradizione compositiva europea e l’inizio delle tendenze minimaliste e concettuali degli anni a venire. “Le opere seguono sì un metodo estremamente rigoroso e matematico però dal vivo quello che colpisce è la forza espressiva del colore, ed è molto interessante vedere che al di là della razionalità il colore non può lasciare indifferenti”, continua la curatrice.

UN APPROCCIO CREATIVO

ED ESTETICO, MA ANCHE UN AUSPICIO POLITICO E SOCIALE

Sebbene l’impatto di Lohse verrà direttamente ereditato dai fautori dell’arte concettuale, come Sol LeWitt, quella di Lohse è in ogni caso una concezione moderna dell’arte, intesa come veicolo di messaggi confluenti in una visione, quella di un mondo utopico, libero, egualitario e giusto: non è un caso infatti se una regola

cardine della pratica dell’artista, la cosiddetta uguaglianza quantitativa del colore (principio per cui una data tonalità cromatica è presente una sola volta per colonna o riga della griglia impostata) designa non solo un approccio creativo ed estetico ma anche un auspicio politico e sociale. Ritornare a Lohse significa scoprire un protagonista del modernismo che ha custodito nel rigore della forma, la potenza della libertà e la bellezza di un mondo più egualitario.

Fino all’11 gennaio 2026

RICHARD PAUL LOHSE

A cura di Tobia Bezzola e Taisse Grandi Venturi Masi Lugano luganolac.ch

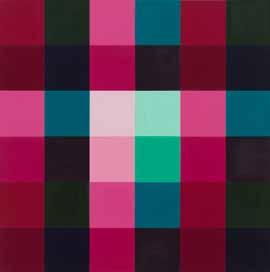

in alto a sinistra: Richard Paul Lohse, Acht Farbgruppen mit hellem Zentrum, 1954/65/7, Olio su tela, Richard Paul Lohse-Stiftung, Stefan Altenburger Photography Zürich, © Richard Paul Lohse-Stiftung / 2025, ProLitteris ,Zürich

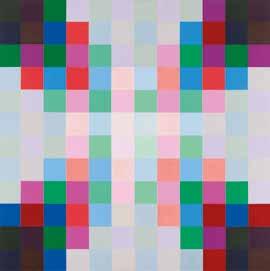

al centro: Richard Paul Lohse, Fünfzehn systematische Farbreihen mit heller Betonung B, 1987, acrilico su tela, collezione privata, foto Jon Etter courtesy Hauser & Wirth, © Richard Paul LohseStiftung / 2025, ProLitteris ,Zürich

a sinistra: Richard Paul Lohse, Sechzehn asymmetrische Farbstufengruppen innerhalb eines symmetrischen System, 1963, olio su tela, Richard Paul Lohse-Stiftung, Stefan Altenburger Photography Zürich, © Richard Paul Lohse-Stiftung / 2025, ProLitteris ,Zürich

Sophie Marie Piccoli

Conoscere Leonora Carrington. L’intervista ai curatori in vista della grande mostra a Milano

Osservando la vita dell’artista Leonora Carrington (Clayton Green, 1917Città del Messico, 2011), nata britannica e naturalizzata messicana, molte cose saltano all’occhio: la giovanissima età di debutto tra i surrealisti, la visione profondamente sperimentale e la capacità di muoversi con agilità tra le diverse discipline, l’amore travagliato con Max Ernst e gli anni del sanatorio, la fuga in Messico e, lì, la creazione di un florido ambiente intellettuale e femminista. Non bastano però i pinnacoli della sua storia a raccontarci chi realmente fosse, e perché dovremmo considerarla un’artista imprescindibile del Novecento. Ce lo spiegano Tere Arcq e Carlos Martin, curatori della grande mostra in apertura il 20 settembre al Palazzo Reale di Milano, prima vera mostra italiana dedicata all’artista.

Spesso si dà per scontato che Leonora Carrington fosse surrealista: è così?

C. M. Walter Benjamin scrisse in uno dei suoi ultimi testi che il Surrealismo è l’ultima scintilla dell’intelligenza europea. Uniti dai loro interessi, gli artisti surrealisti appartengono però a generazioni molto diverse: ciò che il Surrealismo significava negli Anni ‘20 non era più lo stesso negli Anni ‘50 o ‘60 e così via. Penso che sia stato un ottimo catalizzatore, per Carrington,

T.A. Quando è cresciuta era molto vicina allo spirito del Surrealismo, che non era un movimento artistico come gli altri - perché non c’era un ideale o un programma plastico specifico come per il Cubismo, per esempio – ma era un

Dal 20 settembre all’11 gennaio 2026

LEONORA CARRINGTON

A cura di Tere Arcq e Carlos Martín Palazzo Reale, Milano palazzorealemilano.it

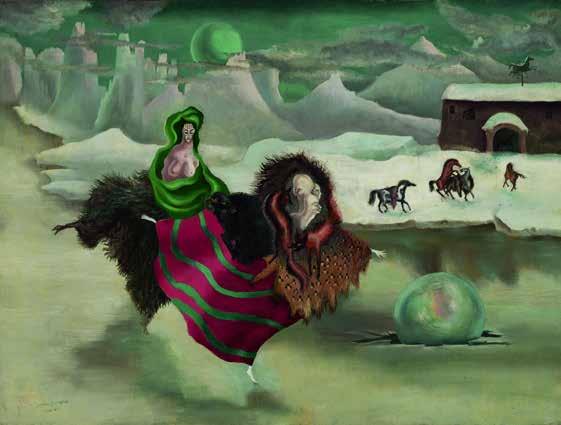

in alto: Leonora Carrington, Grandmother Moorhead’s Aromatic Kitchen, 1974, olio su tela 79 x 124 cm, The Charles B. Goddard Center for Visual and Performing Arts - Ardmore, Oklahoma. © Estate of Leonora Carrington, by SIAE 2025

in alto a destra: Leonora Carrington, Levitasium, 1950, Olio su tela, 55.2 x 30.1 cm, Frahm Collection pc : Christie's.

© Estate of Leonora Carrington, by SIAE 2025

in basso a destra: Leonora Carrington, La joie de patinage, 1941, Olio su tela, 45.7 x 60.9 cm, Madrid, Collection Peréz Simón

© Estate of Leonora Carrington, by SIAE 2025

modo di vedere il mondo attraverso molti punti di vista diversi. Stare con i surrealisti le ha permesso di avere molta libertà e trovarsi in un ambiente in cui finalmente le donne erano in qualche modo in grado di far parte di una scena più ampia e di esprimersi. Con gli anni, però, non ha più voluto essere definita surrealista perché faceva le cose in un modo completamente diverso, per esempio quando, in Messico, abbandonò il concetto di casualità e rivendicò il significato delle sue opere.

Perché il fattore biografico è importante per Carrington?

C.M. La sua vita e la sua arte sono molto legate, a volte in modo strano e contorto, perché, ad esempio, lei viene dall’Inghilterra, ma le fiabe e la letteratura inglese che leggeva da bambina arrivano molto più tardi nei suoi dipinti, quando è in Messico. Poi, pur essendo un’artista che sta diventando popolare, non è molto conosciuta: la gente non saprebbe dire se sia messicana, britannica, americana o così via, avendo viaggiato e lavorato in tutti questi Paesi. Per questo ci sarà una mappa, all’inizio della mostra, con il suo itinerario, che apre alle prime tre sezioni. Poi ci sono le tre sezioni tematiche, in cui seguiamo Carrington come donna curiosa e coltissima, soprattutto di argomenti di mistica - la religione ma anche i tarocchi e l’alchimia -, che metteva in pratica e che univa allo studio della scienza.

Carrington è anche nota per il suo studio del femminismo, che però non era del tutto simile a quello delle esponenti a lei contemporanee. T.A. La sezione finale contiene proprio una sua dichiarazione femminista, la sua cucina alchemica. Negli Anni ‘70 le femministe più ortodosse consideravano la casa e la cucina un luogo di costrizione per le donne: per Carrington, invece, la cucina, la casa, lo studio erano un luogo di creazione e collaborazione, l’equivalente di un amore alchemico. Questo rifletteva la posizione sul femminismo a cui aveva aderito, il “femminismo della coscienza”, che voleva tornare a comprendere il potere delle donne nell’era pre-patriarcale, quando erano le donne a guidare la vita spirituale della comunità e a prendersi cura della natura. Il suo era un femminismo che evidenziava le differenze tra uomini e donne, a parità di diritti, e che proponeva una compenetrazione e un equilibrio tra il femminile e il maschile. Ecco perché era molto attratta dagli insegnamenti di Jung sull’ermafrodita, che

Giulia Giaume

ma cercherei di non etichettarla: Leonor Fini diceva che non è mai stata una surrealista, ma una vera rivoluzionaria.

a sua volta aveva questa idea di raggiungere un equilibrio duale. Tutto questo è racchiuso nell’opera La cucina aromatica di nonna Moorhead, che è anche l’immagine della mostra: un omaggio alla nonna, fondamentale nella sua formazione, e un’invocazione magica alla grande dea.

Il suo è un femminismo politico?

C.M. Il suo lavoro non è un pamphlet. È politico in molti modi, o può essere interpretato politicamente, perché lei sosteneva certe cause e difendeva i diritti delle donne. Ma le fonti che usava per cercare di illustrare queste idee erano molto arcane e molto difficili da comprendere. Ecco perché i suoi dipinti degli Anni ‘60, ‘70, ‘80 sono come dei geroglifici. Questa complessità è uno dei motivi per cui ci è voluto così tanto tempo per averla nel posto in cui doveva essere.

Questa sua visione olistica l’ha isolata?

T.A. Non credo che per lei fosse difficile, come persona, riuscire a legare con le persone, perché trovava i suoi simili. In Messico, per esempio, la sua migliore amica era la pittrice Remedios Varo, e fino alla sua morte si scambiarono libri e sperimentarono insieme. E anche nella ricerca: quando studiava la Cabala aveva un rabbino residente in casa, per il Buddismo aveva un monaco con sé, quando guardò all’arazzo come mezzo di espressione venne a vivere con lei una intera famiglia di tessitori. Anche quando si interessò al femminismo si unì a un piccolo gruppo, le Mujeres Consciencia, e negli

Stati Uniti era coinvolta con le femministe che stavano recuperando il culto delle dee.

Questa complessità l’ha espressa anche nei libri, e molti, che ha scritto nell’arco della vita. Avete incorporato questo aspetto nella mostra? C.M. Oh, sì. Lei era sempre stata una scrittrice, fin da bambina: il suo primo testo letterario non l’ha scritto lei, ma sua madre, perché lei ancora non sapeva scrivere, visto che aveva più o meno tre o quattro anni. Ha scritto per tutta la vita, in francese, inglese e spagnolo, e con entrambe le mani: quando viveva con Max Ernst credo che abbia scritto più di quanto abbia dipinto. E anche i libri sono autobiografici: il primo libro che ha pubblicato in Francia, La Maison de la Peur et La Dame ovale, è una raccolta di storie che parlano della sua vita in modo sottile. Per esempio il racconto Little Francis è la storia di lei ed Ernst ma è la storia di due giovani uomini, sempre a proposito di quelle qualità maschili e femminili insieme. C’è un altro romanzo, The Hearing Trumpet, che ha molto a che fare con la sua esperienza nelle scuole cattoliche ma anche in quella nel sanatorio in Spagna. La sua scrittura doveva far parte della mostra: c’è il manoscritto per il romanzo The Stone Door e una storia illustrata che ha realizzato all’età di 10 anni, la prima sopravvissuta: dato che era troppo fragile per viaggiare l’abbiamo scannerizzata e la gente potrà vederla tutta su uno schermo.

E la storia con Ernst?

T.A. È molto particolare: devi pensare che lei aveva 20 anni quando lo incontrò, anche se già ne aveva visto le opere e in un certo senso si “immedesimava” in lui. Lui aveva circa 25 anni più di lei ed era già un esponente affermato del Surrealismo.

Un amore troncato di netto dalla guerra, e dalla fuga oltremare, o semplicemente finito?

T.A. C’è una storia interessante di quando furono separati e lei scappò in Spagna, e attraversò la dura prova dell’ospedale psichiatrico. Poi incontrò di nuovo Ernst a Lisbona quando cercavano entrambi di andare a New York. Lei era cresciuta e le era molto chiaro che non sarebbero tornati insieme: Ernst venne arrestato, e lei diede il suo passaporto a un ufficiale nazista. Questo, contro la sua aspettativa, le venne restituito: “Allora ho capito che dovevo uccidere Max Ernst io stessa”. E così, metaforicamente, ha fatto.

Una consapevolezza e una crescita che confluiscono anche nella sua percezione del sesso.

T.A. Era molto rivoluzionaria nella sua visione del sesso. Studiava il lato più alchemico, l’uso della droga, le connessioni con la kundalini e cercava di usare il sesso come un modo per integrare il femminile e il maschile in modo equilibrato. Ha persino parlato del sesso come di un modo per consentire alle donne di esorcizzare il male e la violenza dagli uomini. Che il sesso lo monopolizzavano. C’è un famoso libro che raccoglie alcune conversazioni avute tra i surrealisti negli Anni ‘30 proprio sul sesso, e gli artisti organizzarono anche una specie di simposio: la loro visione era esclusivamente maschile. Anche quando parlavano di sesso femminile, discutevano di quanto la prestazione di un uomo potesse permettere a una donna di provare piacere e cose del genere. È facile immaginare a cosa pensasse una giovane donna in quell’ambiente: c’è qualcosa qui di cui nessuno parla, cioè la sessualità femminile. E in effetti Freud la chiamava la zona oscura, ma era oscura solo perché era un uomo.

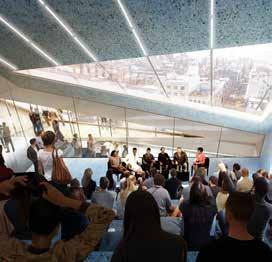

Nuovi futuri per il New Museum di Manhattan. Intervista al direttore artistico Massimiliano Gioni

Aquasi cinquant’anni dalla sua nascita, il New Museum di New York si prepara a rinnovare la propria visione del contemporaneo con un ampliamento firmato da OMA (Office for Metropolitan Architecture), lo studio di Rem Koolhaas e Shohei Shigematsu, in collaborazione con Cooper Robertson. Il nuovo edificio, destinato ad affiancare la sede su Bowery progettata da SANAA nel 2007, aggiunge oltre 5.600 mq, raddoppiando gli spazi espositivi e includendo studi per artisti, una piazza pubblica e la sede permanente di NEW INC., l’incubatore culturale nato in seno all’istituzione. Ad accompagnare l’apertura saranno tre commissioni: una scultura di Sarah Lucas, prima vincitrice del William “Beau” Wrigley Jr. Foundation Sculpture Award, un intervento site specific di Klára Hosnedlová per la scala dell’atrio, e una scultura di Tschabalala Self sulla facciata, nell’ambito del Facade Sculpture Program sostenuto dalla Jacques and Natasha Gelman Foundation.

Scelte che si inseriscono nella traiettoria del museo, fondato nel 1977 da Marcia Tucker, già curatrice al Whitney Museum of American Art, con l’intento di dare voce alle pratiche artistiche del presente, allora escluse dai circuiti ufficiali. Fin dagli esordi il New Museum si afferma come spazio fuori asse rispetto alle dinamiche tradizionali, configurandosi come laboratorio

di idee e banco di prova per pratiche curatoriali in qualche modo eterodosse: un esperimento continuo su cosa un museo possa — e non debba — essere. A raccontare questa nuova stagione è Massimiliano Gioni, direttore artistico Edlis Neeson.

La nuova apertura segna un passaggio importante per il New Museum: in che modo questo ampliamento ne ridefinisce spazi e prospettive?

Il nuovo edificio non è solo un ampliamento architettonico, ma l’occasione per rafforzare alcune linee che da sempre caratterizzano il museo. Raddoppieremo gli spazi espositivi, avremo finalmente un luogo stabile per residenze d’artisti e riporteremo all’interno NEW INC., la piattaforma dedicata ad arte, tecnologia e design. È in questa continuità che si definisce la specificità del New Museum, l’unico a New York interamente dedicato all’arte contemporanea, con una vocazione fortemente internazionale. Una delle nostre caratteristiche è presentare la prima mostra newyorkese o americana di molti artisti, sia giovani che affermati ma non ancora riconosciuti pienamente. Penso a Judy Chicago, a cui abbiamo dedicato la prima grande retrospettiva solo l’anno scorso, o a Faith Ringgold, Pippilotti Rist, Carsten Höller Al tempo stesso restiamo un museo reattivo e rapido: non programmiamo con sei anni di anticipo, ma cerchiamo di rispondere al presente, affrontando temi urgenti per artisti e società. È così che abbiamo realizzato mostre tematiche su arte e tecnologia o grandi rassegne geografiche come Here and Elsewhere, sull’arte dai paesi arabi. In questa stessa prospettiva si colloca anche l’espansione: continuare a dedicarci all’arte di oggi e, se vuoi, a quella di domani. L’apertura del nuovo edificio sarà segnata dalla collettiva New Humans: Memories of the Future, che indaga come gli sviluppi tecnologici abbiano ridefinito in modi sempre nuovi ciò che significa essere “umani”.

Prima di entrare nel merito di New Humans, vorrei soffermarmi sul tuo percorso. Dalle biennali al New Museum e alla Fondazione Trussardi, come si è evoluto il tuo ruolo nei vari contesti istituzionali?

Una peculiarità del New Museum – e della mia direttrice Lisa Phillips – è avermi lasciato la libertà di lavorare anche altrove, dal Qatar al Libano fino alla Cina. Un’apertura rara nei musei americani, che per noi è stata un’occasione di apprendimento e di scambio con realtà culturali diverse. Il mio ruolo, intanto, è cresciuto: sono direttore artistico dal 2014, con responsabilità che vanno oltre la programmazione. Oggi mi occupo anche della visione complessiva e del funzionamento quotidiano del museo: un impegno che si allontana un po’ dalla curatela in senso stretto, ma che trovo stimolante. Allo stesso tempo, è cambiata anche la figura del curatore, influenzata da molti fattori. Ci

Beatrice Caprioli

troviamo a filtrare una quantità enorme di materiali e informazioni: da un lato è stimolante, dall’altro ci ricorda che il nostro ruolo è forse meno centrale di quanto immaginiamo. È un esercizio salutare di relativizzazione e di modestia. L’idea del curatore come figura sovrana, capace di dettare i trend, mi sembra ormai superata – ed è un bene. Anche l’espansione geografica del nostro lavoro ha contribuito a questo sano relativismo. È qualcosa in cui credo molto: il fatto che l’arte, nella pratica come nella fruizione, ci metta davanti all’ignoto, inteso nel senso più concreto del termine. Un’esperienza di alterità e di disorientamento, che possiamo chiamare estraneità, e che non è poi così lontana da quella che affrontiamo ogni giorno in un mondo sempre più complesso.

Parlando di mostre collettive penso alle tue biennali: più volte le hai descritte come “musei temporanei”. Come interpreti oggi questo concetto, anche alla luce della tua direzione al New Museum?

L’idea di biennale come “museo temporaneo” l’ho iniziata a formulare con la Biennale di Gwangju, ma si è sviluppata nel tempo. Quando ho curato Manifesta nel 2004, la Biennale di Berlino nel 2006 o la prima Triennale al New Museum nel 2009, avevo una visione che oggi mi sembra più semplicistica o forse più agonistica, diciamo: pensavo che una biennale dovesse mettere in dialogo gli artisti più significativi del momento. A Gwangju le dimensioni degli spazi e del pubblico – oltre mezzo milione di visitatori – mi hanno spinto a riflettere sui destinatari e sui linguaggi. Intanto il formato biennale mi sembrava irrigidirsi, con una retorica fatta di intrattenimento, partecipazione e spettacolarità. Forse anche perché lavoravo già al New Museum, istituzione atipica, senza collezione e più ricettiva, ho iniziato a chiedermi se fosse possibile ripensare la biennale a partire da alcune caratteristiche museali. Nei musei storici o etnografici, ad esempio, l’esperienza

è diversa rispetto a gallerie o musei moderni: maggiore densità, più apparati informativi, spesso assenti nelle biennali. Da qui l’idea di trasferire quella grammatica al formato biennale: un museo tematico, costruito attorno a un nucleo concettuale che si apre in molte direzioni. Un modello forse un po’ bulimico, ma che riflette la mia passione per mostre affollate di immagini e riferimenti: universi da attraversare più che da visitare.

Mi colpisce spesso il tuo desiderio di accostare linguaggi, discipline, personalità che non sono soltanto artisti, ma anche pensatori, creativi, scienziati. C’è, in sostanza, una transdisciplinarità nel modo in cui costruisci le mostre, un’attitudine quasi “enciclopedica”, che diventa anche uno strumento per guardare alla storia. Quella che chiami un’attitudine “enciclopedica” ho iniziato a esplorarla sempre attorno alla Biennale di Gwangju. Una delle ragioni nasce dalla mia curiosità verso mostre curate da

in alto a sinistra: Exterior View in basso a sinistra: Atrium Stair in alto: Galleries / in basso: Forum Rendering of the expanded New Museum. Courtesy OMA/bloomimages.de

artisti – Mike Kelley, Rosemarie Trockel, Jeremy Deller, Robert Gober – dove opere d’arte convivevano con oggetti di varia natura. Questo mi ha fatto capire che la mia definizione di arte era allora limitata e influenzava anche le mostre che curavo. Con After Nature al New Museum nel 2008 ho iniziato ad ampliare quello spettro, mettendo da parte il problema di stabilire se qualcosa fosse “arte” o se avesse “qualità”. Questo mi ha liberato anche dal vincolo del mercato. Certo, siamo tutti un po’ complici del sistema, e includere artisti outsider nella Biennale ne ha persino aumentato il valore. Ma quell’approccio mi ha permesso di muovermi fuori dalle gerarchie consolidate. Il mio metodo è guardare non solo alle opere, ma a una cultura visiva più ampia, oggi sempre più complessa e quantificata. Ogni immagine, se dotata di intensità, può essere degna di attenzione. Così a Gwangju ho incluso elementi di varia natura, e ancor più a Venezia, dove accanto alle opere c’erano il Libro Rosso di Jung ed ex voto. Quindi sì, questo approccio si può definire enciclopedico, ma non in senso illuminista. L’enciclopedia che mi interessa è quella di Marino Auriti: utopica, destinata a fallire La mia Biennale era piena di enciclopedie incompiute e visionarie, progetti fragili la cui forza stava proprio nel fallimento.

Vorrei chiudere con uno sguardo al presente e al futuro: cosa porterà New Humans e quali altri progetti ti aspettano oltre il New Museum? New Humans è una mostra che ha avuto una lunga gestazione e che ho ripensato più volte nel tempo. Le sue radici risalgono a ricerche storiche che mi hanno segnato, come Identità e alterità, la mostra curata da Jean Clair alla Biennale di Venezia del 1995, e i suoi studi sul mito del “nuovo uomo”. Con l’apertura del nuovo edificio del New Museum mi è sembrato naturale affrontare questo tema. In mostra ci sono oltre 150 artisti, ma anche scienziati, scrittori e figure eccentriche: da Dalí a Carlo Rambaldi con il suo E.T., fino a materiali scientifici e macchine curiose. Al centro ho scelto di porre una frase di Karel Čapek, l’inventore della parola “robot”: come diceva, lo cito a memoria dall’inglese, “non c’è nulla di più strano per l’umano che la sua stessa immagine”. Perché, in fondo, la mostra parla di come ci rappresentiamo sotto la pressione delle nuove tecnologie. Parallelamente, a ottobre inaugurerò a Milano Fata Morgana, una mostra con la Fondazione Trussardi che riflette sullo spiritismo e sulla sua influenza sull’arte tra Ottocento e Novecento, fino alle radici dell’astrazione. Saranno presenti opere di Hilma af Klint, disegni di Emma Jung e Annie Besant, figure legate alla teosofia e all’esoterismo che hanno contribuito anche alle avanguardie. È un progetto che intreccia surrealismo e riscoperte femministe degli Anni Sessanta e Settanta e che, per la Fondazione, rappresenta un ritorno al formato delle grandi mostre tematiche, dopo esperienze come La Grande Madre o La Terra Inquieta

Come si restaura un’opera prima di una grande mostra?

Parla Emanuela Daffra, Soprintendente dell’Opificio delle Pietre Dure

Marta Santacatterina

L’Opificio delle Pietre Dure è il centro di restauro più prestigioso in Italia - e non solo - e talvolta chi organizza una grande mostra affida ai suoi team di professionisti alcune opere da restaurare o su cui fare indagini approfondite. Ne abbiamo parlato con Emanuela Daffra, Soprintendente dell’istituto di Firenze che dipende dal Ministero della Cultura.

Capita spesso che gli organizzatori di grandi mostre vi affidino delle opere da restaurare o da esaminare prima della loro esposizione?

Sì, ma è riduttivo pensare solo ai restauri, poiché l’Opificio è un concentrato di competenze: storici dell’arte, restauratori, esperti di diagnostica ci permettono di avviare collaborazioni di ampio respiro con i musei italiani e stranieri, ad esempio per effettuare campagne di indagini sistematiche su alcune opere o per progettare le migliori soluzioni per l’esposizione. Con alcuni istituti, come Palazzo Strozzi, abbiamo anche un rapporto strutturato e seguiamo tutte le operazioni di allestimento e di verifica dello stato conservativo di opere che arrivano da tutto il mondo.

Il restauro di un’opera destinata a tornare in un museo o a essere esposta in una mostra prevede modalità diverse?

Sostanzialmente no, tranne che per l’aspetto delle tempistiche. Bisogna infatti lavorare con il giusto anticipo anche per offrire ai curatori i nuovi dati che emergono dal restauro e che sono funzionali sia agli studi sia all’allestimento. Ad esempio possono cambiare le dimensioni di un’opera o si deve predisporre un’illuminazione particolare.

Ci descrive in breve i passaggi fondamentali di un restauro?

Quando si prende in carico un’opera è cruciale partire da un’attenta osservazione e dalla raccolta di tutte le informazioni storiche e delle sue vicende storico-artistiche. Hanno un ruolo fondamentale le indagini non invasive sia di imaging multispettrale (riflettografie, UV) sia spettroscopiche che servono a direzionare le ricerche successive. Dopo avere individuato le tecniche e i materiali originali e di restauro, si iniziano le operazioni vere e proprie. Spesso, nei dipinti su tavola, è prioritario intervenire sul supporto dopo aver messo in sicurezza la pellicola pittorica; in altri casi è opportuno eliminare le ridipinture superficiali per poi consolidare ciò che si vuole mantenere. L’ultimo atto consiste nel prendersi cura della vita dell’opera, esaminando in quali ambienti andrà a risiedere:

nel caso dei musei il microclima è solitamente controllato; quando non è così, la cura nel tempo fa parte integrante del progetto di conservazione. Se l’opera è oggetto di una mostra, talvolta verifichiamo anche le sue condizioni prima che ritorni al prestatore.

Di recente avete restaurato dei capolavori assoluti destinati a una grande mostra?

Abbiamo lavorato su un trittico di Beato Angelico che sarà esposto nella grande mostra di Palazzo Strozzi. Il recupero ci ha entusiasmati perché l’opera ha avuto una vicenda complessa e oggi si configura come un inedito: fu realizzata per un altare di Santa Croce a Firenze per poi essere smembrata. Probabilmente la predella è stata tolta precocemente, disperdendosi nel mercato antiquario, mentre le tre tavole principali sono state separate a inizio Ottocento: la Madonna con il Bambino è confluita nel museo di San Marco; le due coppie laterali di santi sono finite prima nella Certosa di Galluzzo e poi in deposito, con un’autografia non consolidata di Beato Angelico. Tutte le tavole avevano ricevuto una patinatura che si era molto inscurita e che non era mai stata rimossa perché era molto resistente, ma oggi, grazie a migliori tecnologie, è stato possibile eliminarla. Perciò in mostra si ammireranno non solo il trittico finalmente riunito, ma anche le straordinarie finezze della pittura di Beato Angelico.

Emanuela Daffra, photo ©OPD Pino Zicarelli

Un restauro, photo ©OPD Pino Zicarelli

TORINO

Fino al 12 gennaio 2026

VEDOVA TINTORETTO. IN DIALOGO

Palazzo Madama

Piazza Castello

palazzomadamatorino.it

FIRENZE

Fino al 28 novembre 2025

FIRENZE E L’EUROPA

Arti del Settecento agli Uffizi

Galleria degli Uffizi uffizi.it

Fino al 13 novembre

SLAVKO KOPAČ.IL TESORO NASCOSTO.

Arte Informale, Surrealista, Art Brut Accademia delle Arti del Disegno Via Ricasoli 68 aadfi.it

Dal 26 settembre al 25 gennaio

BEATO ANGELICO

Palazzo Strozzi

Piazza Strozzi palazzostrozzi.org

AREZZO

Fino al 2 novembre 2025

MARINO MARINI IN DIALOGO CON L’UOMO

Galleria Comunale d’Arte Contemporanea

Piazza S. Francesco, 4

Fortezza Medicea

Viale Bruno Buozzi - Arezzo fondazioneguidodarezzo.com

MILANO

Dal 20 settembre all’11 gennaio 2026

LEONORA CARRINGTON

Palazzo Reale palazzorealemilano.it

Dal 17 settembre 2025 al 26 febbraio 2026

ALEJANDRO G. IÑÁRRITU

SUEÑO PERRO

Fondazione Prada

Largo Isarco 2 fondazioneprada.org

Fino al 30 novembre 2025

ELLIOTT ERWITT

Fondazione Federico II

Palazzo Reale (o dei Normanni) federicosecondo.org

PALERMO

BASSANO DEL GRAPPA

Dal 25 ottobre 2025 al 22 febbraio 2026

GIOVANNI SEGANTINI

Museo Civico di Bassano del Grappa

Piazza Garibaldi 34 museibassano.it

URBINO

Fino al 12 ottobre

VENEZIA

fino al 23 novembre

THOMAS SCHÜTTE Genealogies

Punta della Dogana pinaultcollection.com/palazzograssi

fino al 4 gennaio 2026

TATIANA TROUVÉ

La strana vita delle cose

Palazzo Grassi pinaultcollection.com/palazzograssi

Fino al 6 gennaio 2026

ROBERT MAPPLETHORPE

MAURIZIO GALIMBERTI

Le Stanze della Fotografia lestanzedellafotografia.it

SIMONE CANTARINI (1612 – 1648) Un giovane maestro tra Pesaro, Bologna e Roma

Palazzo Ducale di Urbino gndm.it

Dal 24 ottobre 2025 al 3 maggio 2026

TESORI DEI FARAONI

Scuderie del Quirinale

Via Ventiquattro Maggio 16 scuderiequirinale.it

Dall’8 ottobre 2025 all’8 marzo 2026

ALPHONSE MUCHA Un trionfo di bellezza e seduzione

Palazzo Bonaparte

Piazza Venezia mostrepalazzobonaparte.it

Fino all’11 gennaio 2026

CERITH WYN EVANS

Pompeii Threnody

Parco Archeologico di Pompei

Via Viale Villa Regina – 80041, Boscoreale pompeiisites.org

Fino al 17 novembre

PIETRO LISTA – IN CONTROLUCE

Madre – Museo d’arte contemporanea Donnaregina Via Settembrini 79 madrenapoli.it

NAPOLI

ROMA