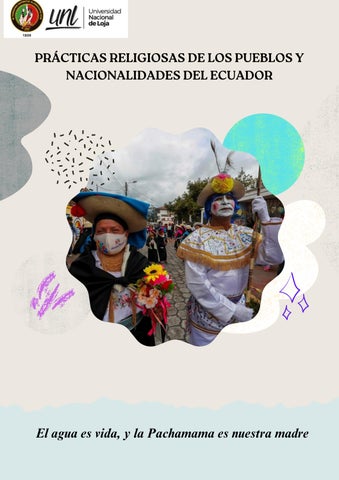

PRÁCTICASRELIGIOSASDELOSPUEBLOSY

NACIONALIDADESDELECUADOR

El agua es vida, y la Pachamama es nuestra madre

El agua es vida, y la Pachamama es nuestra madre

En las comunidades Andinas de América

Latina, principalmente en los países de sur américa, entre los se encuentra el Ecuador tienen diferentes connotaciones culturales en su manera de vivir, el Ecuador es una de las naciones que presentan sus propias particularidades; en su filosofía, visión del mundo y el universo, a pesar de ser uno de los estados más pequeños de sur América, es sin duda uno de los más ricos en culturas autóctonas hispanoamericanas (Torres, 2015).

Los pueblos andinos tienen una cosmovisión propia de su entorno donde los seres humanos viven en igualdad y equilibrio con los elementos de la naturaleza, para ellos todo tiene un espíritu y una energía que permiten esa convivencia armónica entre el hombre y la tierra. Toda comunidad humana tiene sus propias particularidades en su filosofía, visión del mundo y el universo, sus valores sobre la vida, así como también sus propias fiestas, tradiciones y costumbres culturales.

Los pueblos andinos tienen una rica historia que se remonta a miles de años atrás, mucho antes de la llegada de los europeos al continente americano. Este legado se desarrolló principalmente en la región de los Andes, una vasta cordillera que atraviesa países como Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Chile y Argentina.

Los pueblos andinos tienen una cosmovisión propia de su entorno donde los seres humanos viven en igualdad y equilibrio con los elementos de la naturaleza, para ellos todo tiene un espíritu y una energía que permiten esa convivencia armónica entre el hombre y la tierra. Toda comunidad humana tiene sus propias particularidades en su filosofía, visión del mundo y el universo, sus valores sobre la vida, así como también sus propias fiestas, tradiciones y costumbres culturales.

Las culturas andinas pudieron adaptarse a diferentes medios y climas, tanto de costa como de montaña. Domesticaron diversas variantes de maíz, papa, quinoa, yuca, maní, coca, cacao, camote, frijoles, ajíes, algodón y zapallos, y se dedicaron al pastoreo de camélidos como llamas y alpacas.

El pueblo andino se define por ser una comunidad participativa, de servicio, de unidad, de identificación y la especificidad de su práctica es el “ayni” (solidaridad, reciprocidad, fraternidad); posee una economía complementaria y un sistema agrícola de pisos ecológicos en el anti plano frío, en el valle templado y en el trópico cálido.

La riqueza cultural de los pueblos andinos sigue viva en sus idiomas, tradiciones, música, danzas y festividades. El kichwa y el aymara son idiomas hablados por millones, y celebraciones como el Inti Raymi y la Fiesta de la Pachamama mantienen vivas sus cosmovisiones. Además, su conocimiento ancestral sobre la agricultura sostenible y el equilibrio con la naturaleza ofrece importantes lecciones para enfrentar los desafíos ambientales globales.

Las celebraciones sociales, los rituales y los actos festivos son actividades que estructuran la vida de las comunidades, grupos sociales y reafirman su identidad. Realizados en público o en privado, en un contexto sagrado o profano, en el área rural o urbana, las fiestas, rituales, prácticas tradicionales pueden estar asociadas al ciclo vital de individuos (Torres, 2012).

Las creencias religiosas de los pueblos andinos se caracterizaban por ser animistas, es decir, consideraban a los astros y fenómenos geográficos como deidades. También tenían una reverencia a la Pacha Mama, la madre tierra.

Es la primera celebración del año ritual o agrícola, es considerada como la fiesta de la siembra, en este período se prepara a la tierra para que reciba las semillas de maíz por lo que se rinde culto a la fertilidad, tomando las energías de las depositadas en la Madre Tierra, por lo que se rinde culto a la mujer porque ella la encargada de entregar vida a toda la humanidad; se hacen compromisos para empezar un año agrícola de la mejor manera, se siembran sueños, buenos deseos, esperando ver florecer los frutos.

En la fiesta se aleja también a los malos espíritus mediante actos purificatorios a la Madre Tierra, cuyo nombre quiere decir "Fiesta de la Reina", en la que se dedica también a la Luna (reina de los cielos) (Hernandez, 2004).

Es la fiesta de la belleza femenina, de sus valores y su reconocimiento al soporte espiritual y físico a la cultura indígena.

En esta fiesta se realiza el ritual de la luna y la tierra como elementos de la fecundidad. Se celebra el 21 de septiembre en homenaje al género femenino, básicamente a Pachamama o Madre

Tierra quien se prepara para recibir la semilla del maíz, que dara la vida a este producto que es el alimento básico del pueblo andino.

Pawkar Raymi

Fiesta que lo celebran en el mes de febrero al 21 de marzo. Fiesta de Mushuk Nina e inicio del nuevo año indígena. Fiesta que conmemora la época del florecimiento y tiempo para empezar a probar la cosecha del fruto tierno, hay una serie de ritualidades acompañados por el agua y flores. Pawkar Raymi significa tiempo de florecimiento de la Pacha Mama, basado en el ciclo agrícola anual que se fundamenta en el equinoccio de primavera y se celebra el 21 de marzo, es el tiempo para empezar a probar los primeros frutos “granos tiernos” emergidos de la pachamama y es celebrado con mucha solemnidad cada año.

La fiesta del Pawkar Raymi, pretende recuperar y vivir la cultura originaria de los pueblos Indígenas, además de contribuir a la integración y reconstrucción social, política, cultural y espiritual de la comunidad de la parroquia Punín, ya que mucha gente se encuentra aislada de todos los eventos que se realizan en beneficio de todos los que habitan este pueblo (Mejia, 2002).

Nada, se abstrae de la fuerza del cosmos, aunque pongamos trampas y sortilegios en los períodos circulares de las vidas y las culturas; la lluvia que tiene que venir germinará esperanzas y ahogará a quienes a pesar de todas las señales se hayan negado a aprender a nadar. (Ortiz, 2012).

El Inti Raymi es y significa “Festividad

Sagrada del Sol”. Su origen histórico se remonta a los inicios del imperio de los incas en el Cusco, aunque también tuvo especial relevancia en el norte andino del actual Ecuador. El Inti Raymi, "la fiesta sagrada del sol", se celebra el 21 de junio con baños rituales, baile y ofrendas en todas las comunidades, son las oyanzas o festejo por las cosechas recibidas. (Ozouf, 2010)

Desde sus orígenes, el fundamento básico de esta festividad, la más importante en el calendario festivo de los pueblos indígenas de los Andes, es el culto al Sol. Es el tiempo de agradecerle por su luz, agradecer por las cosechas y exaltar la fecundidad de la tierra (La Pacha Mama) en lengua kichwa. Fue y sigue siendo una festividad de alta connotación espiritual también.

Para los españoles, el Inti Raymi se tradujo como pascua solemne del sol.

La fiesta del Sol es una ceremonia celebrada en honor al agradecimiento por la cosecha recibida, se la realiza el 21de junio de cada año en el solsticio de verano, es considerada como una tradición inca, que se mantiene como un rito para otras comunidades indígenas como un legado asentadas en otras partes del país. (Martinez, 2003).

Esta fiesta ancestral aún se celebra como rito sincrético en muchas comunidades andinas del Ecuador, comprende generalmente el mes de junio y una parte de julio, teniendo cada ciudad sus propias ceremonias y hábitos, llegando a detener la vida diaria como efecto de las celebraciones.

El Kayak Raymi o Cápac Raymi se celebra el 21 de diciembre. Celebración del rito de la iniciación o madurez de los adolescentes, también se celebraba en honor a los grandes líderes y ‘apus’, representa la fiesta de la masculinidad, aunque es una época femenina porque es el tiempo de preparación de la tierra para la siembra.

Esta ceremonia se rige bajo el principio de correspondencia de la cosmovisión andina que plantea que cada fenómeno u objeto debe ser comprendido desde los opuestos que lo integran y cobran sentido en su complementariedad, no puede existir el uno sin el otro. Esta dualidad complementaria se manifiesta en los Raymikunas en su asociación con lo femenino y masculino, los rituales celebrados al inicio de los equinoccios se relacionan con la feminidad Pawkar Raymi y Killa Raymi, mientras que los realizados en los solsticios refieren a la masculinidad Inti Raymi y Kapak Raymi.

Los valores y los paradigmas del pensamiento son conceptos clave para comprender cómo las personas interpretan el mundo y actúan dentro de él. Estos conceptos están profundamente conectados y reflejan las creencias, principios y perspectivas que guían a los individuos y las sociedades.

Es un valor que reconoce la importancia de proteger, conservar y valorar el medio ambiente como parte integral de la vida en el planeta. Este respeto implica una relación ética y responsable con los recursos naturales, entendiendo que la salud del ecosistema es fundamental para la supervivencia de todos los seres vivos.

Las comunidades indígenas de los Andes mantienen relaciones basadas en ayni, o ciclos continuos de reciprocidad para intercambiar trabajos o bienes comparables. Ayni es un valor central que ha servido a generaciones de pueblos andinos desde la época preincaica. Ayni ayudó a los Inka a llevar a cabo proyectos monumentales, como un sistema de manejo del agua para su vasto imperio y una agricultura diversificada para alimentar a millones de personas. Utiliza la siguiente referencia que incluye las culturas andinas contemporáneas para investigar ejemplos de ayni y cómo este concepto todavía es relevante en las comunidades indígenas de hoy.

Las prácticas religiosas de los pueblos y nacionalidades del Ecuador son un reflejo de su diversidad y su historia compartida. Estas tradiciones no solo fortalecen la identidad y la cohesión social de las comunidades, sino que también contribuyen al patrimonio cultural del país. En un mundo cada vez más globalizado, es fundamental valorar y preservar estas expresiones, que representan la esencia de lo que significa ser ecuatoriano.

Estas expresiones religiosas no solo son una manifestación de la diversidad cultural del país, sino también una forma de resistencia y fortalecimiento frente a los procesos de progreso. Valorar y respetar esta pluralidad espiritual es fundamental para fomentar la convivencia armónica y el respeto mutuo en una sociedad multicultural.

Tatzo, A., & Rodríguez, G. (2012). La Visión de los pueblos de los Andes. Quito: Abya Yala.

Torres, G., Ullauri, N., & Lalangui, J. (2018). Las celebraciones andinas y fiestas populares como identidad ancestral del Ecuador. SciELO.

Cuenca, N. J. (9 de diciembre de 2022). La fiesta del Kapak Raymi celebra el nacimiento del sol y de un nuevo ciclo.

Tenelanda, W. J. (16 De Junio De 2016). El Inti Raymi, Kulla Raymi, Pawkar Raymi Y Su Influencia En La Cotidianidad De Los Habitantes De La Parroquia Punín, Cantón Riobamba, Provincia De Chimborazo En El 2014 . Riobamba.

olano, P., Belisario, O., & Gallegos, R. (2007). Antropología Cultural e Histórica de los pueblos Andinos (Primera ed.).