n.4

In questo numero:

Il sistema salute fra diritti e sostenibilità La Notte della politica sulla sanità del Verbano-Cusio Ossola Per una nuova visione della Medicina e della sanità nel VCO La salute. Un diritto della persona e un bene sociale Pallium: le cure con il cuore “Aiutami a fare da solo!”

PERIODICO DI CULTURA E IMPEGNO SOCIALE DELL’ASSOCIAZIONE ALTERNATIVAA... Spedizione in abb. postale GR.IV Pubbl. Inf. 70%

Direttore Responsabile:

Clemente Mazzetta

Redazione:

Samantha Brandini (segreteria)

Diego Brignoli

Maurizio Colombo

Laura Luisi (coordinamento)

Roberto Negroni

Alvi Torrielli

Simonetta Valterio

Grafica:

Dario Martinelli

Impaginazione: a cura della redazione

Distribuzione: a cura della redazione

Stampa:

Press Grafica Srl

Rivista n. 4 Anno 2022

Periodico di cultura e impegno sociale dell’Associazione Alternativa A ONLUS

Domodossola Via dell’Artigianato 13

SOStienici con una donazione

IBAN IT21X0200845360000103728938

Carlo Bava, medico, musicista, fotografo

Cristina Barberis Negra, ufficio stampa Consorzio Link VCO

Chiara Bonolis, laurea magistrale in Giurisprudenza, con la tesi“L’eliminazione delle barriere architettoniche nei luoghi di cultura tra diritto e inclusione”, Università dell’Insubria, 20.07. 2022.

Nerina Dirindin, associazione“Salute Diritto Fondamentale”, docente di Economia Pubblica e Economia Sanitaria all’Università diTorino, già direttrice generale del Ministero della Sanità

Luca Gondoni, direttore UO Riabilitazione Cardiologica IRCCS, Ospedale San Giuseppe, Piancavallo di Oggebbio(VB)

Oleksandra Koval, classe IV A liceo linguistico "Giorgio Spezia"- Domodossola

Alessandro Magrì, associazione Cineforum Domodossola

Fabrizio Marta,“viaggiatore rotante”, Cavaliere della Repubblica per il merito ad aver contribuito alla divulgazione dei diritti dei disabili e al turismo accessibile

Simona Pedroli, Presidente Associazione Terra Donna

Giannino Piana, teologo, già docente di Etica cristiana e di Etica e economia nelle università di Urbino e Torino

Paola Sau, neuropsicomotricista, Fondazione Istituto Sacra Famiglia di Verbania

Salvatore Seminara, chitarrista, compositore e didatta, musicista dall'intensa attività artistica

Claudio Zanotti, titolare del blog verbaniasettanta.it, già sindaco di Verbania e presidente di ConserVCO e i redattori: Laura Luisi, Roberto Negroni, e Alvi Torrielli.

Hanno collaborato con scritti a questo numero SOMMARIO Editoriale Sanitàeterritori Laredazione Pgg.4-5 Ambienti territori scenari contesti Ilsistemasalutefradirittiesostenibilità N.Dirindin 6-7 LaNottedellapoliticasullasanità delVerbano-CusioOssola C.Zanotti 8-9 PerunanuovavisionedellaMedicina edellasanitànelVCO L.Gondoni 12-13 Riflessioni analisi commenti Lasalute. Undirittodellapersonaeunbenesociale G.Piana 18-19 Immagini.Lemani,losguardo, relazioni,emozioni P.Sau 20-21 Contributi Novax C.Bava 22-23 Barrierearchitettoniche einclusionesociale C.Bonolis 24-25 Cosa avviene in casa d’altri prendere esempio da... Rotellando F.Marta 28-29 non prendere esempio da... Quantoècomodolostereotipo! R.Negroni 30-31 Progetti Pallium:lecureconilcuore C.BarberisNegra 32-33 Connessiconl’ambiente C.BarberisNegra 34-35 Ilwelfareculturale S.Negroni 36-37 Protagonisti e testimonianze “Aiutamiafaredasolo!” C.BarberisNegra 38-39 Notizie e cronache Io,Noi,unaComunità UfficioStampaLink 40-41 Tornanoi“Lampi”aSpazioSant’Anna UfficioStampaLink 42-43 Le rubriche di A L’importanzadelleparole O.Koval 44-45 Terradonna S.Pedroli 46-47 LaScuolaFloreanini diDomodossola-34annisuonati S.Seminara 48-49 ÈstatalamanodiDio A.Magrì 50-51 Senegal A.Torrielli 52-53 PicnicadHangingRock L.Luisi 54-55 GliappuntidiPadreMcKenzie Orfanidelpassato,reclusinelpresente R.Negroni 56-57

SANITÀ ETERRITORI

I

nquestonumerodellarivistaintroduciamoun nuovo approccio che saltuariamente potrà caratterizzare anche alcuni dei prossimi numeri. Senza alterare la struttura della rivista per sezioni, che ormai la contraddistingue dall’inizio del 2022, questo numero, soprattutto relativamente alle prime due sezioni Ambienti, territori, scenari, contesti e Riflessioni, analisi, commenti, ha un tema conduttore: la sanità e i territori.

In questo momento di serrato confronto relativo alla sanità sia a livello nazionale che a livello provinciale ci sembra opportuno dare spazio a riflessioni approfondite sia sulla sanità in generale che sulla sanità nel Verbano Cusio Ossola, ospedale unico-due ospedali-case della salute. Le riflessioni sono quindi relative alla salute come diritto costituzionale, alla sanità pubblica comedirittoditutti,allasanitàimplementatasui territorieinparticolarenelVerbanoCusioOssola.All’internodiquestotemaconduttorelalinea guida è quella, comune a tutti i contributi, del raggiungimento del massimo beneficio per tutti einparticolareperipazienti.

Per approfondire questo tema abbiamo coinvolto Nerina Dirindin dell’Associazione Salute Diritto Fondamentale, già docente di Economia SanitariaecomponentedellaCommissioneparlamentare Igiene e Sanità, che affronta l’argomento della salute come diritto costituzionale, Claudio Zanotti, già sindaco di Verbania, che ricostruisce puntualmente dal punto di vista politico la problematica sanitaria nel Verbano CusioOssolanegliultimi40anni,LucaGondoni, direttore della Riabilitazione Cardiologica dell’OspedaleSanGiuseppediPiancavallo,che approfondisce dal punto di vista medico quali sono le modalità più efficaci per assicurare le migliori cure al paziente, Giannino Piana, teologogiàdocentediEticaedeconomia,cheoffre uncontributoimportantesullasalutecomedirittodellapersonaecomebenesociale.Achiudere i contributi relativi alla sanità una raccolta fotografica relativa ad interventi riabilitativi con adultieunraccontorelativoall’esperienzadiun medicocondottoinunavalledelnostroterritorio nella sezione Contributi. Sempre nella sezione Contributi un articolo dedicato alla inclusione socialeeallebarrierearchitettoniche. Nella sezione Cosa avviene in casa d’altri abbiamouncontributodedicatoalturismosostenibile nel Verbano Cusio Ossola, che si collega

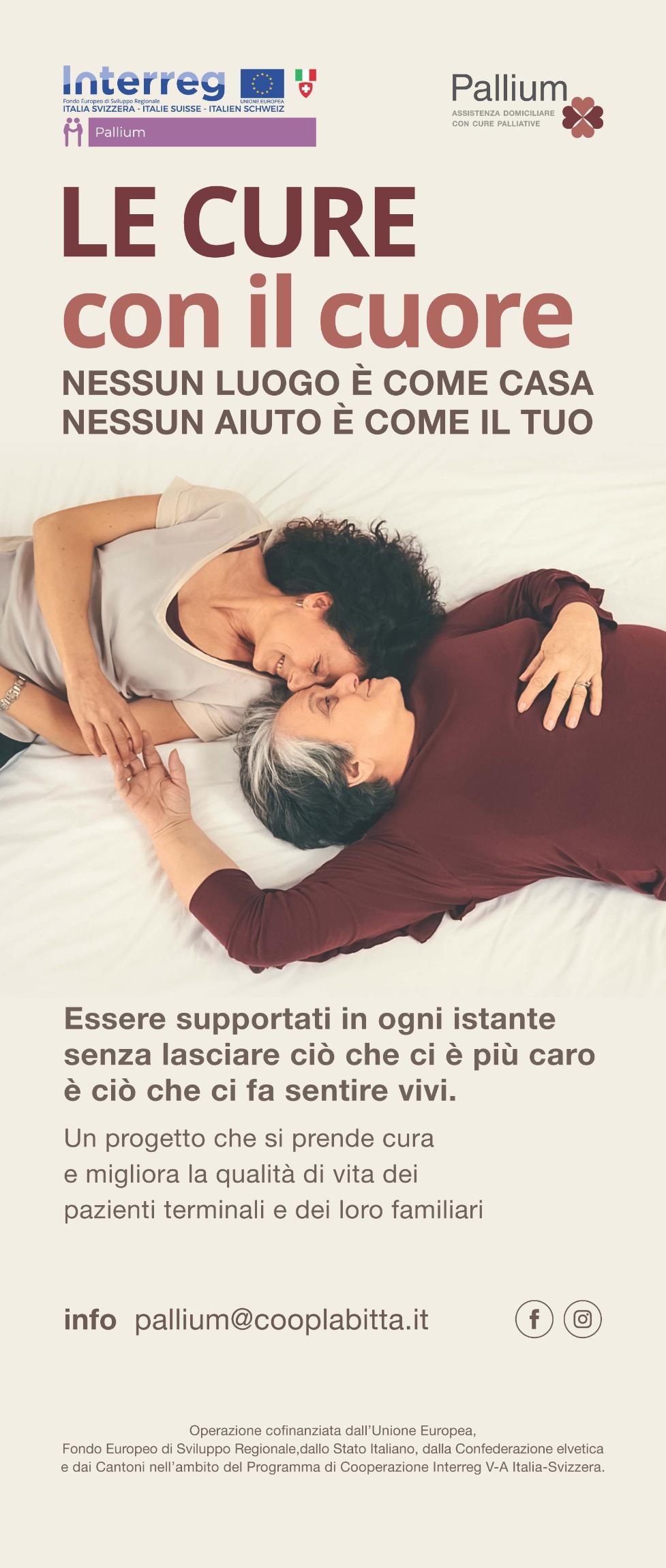

al tema dell’inclusione sociale in particolare nell’accoglienza turistica, e una riflessione relativa a pregiudizi e preconcetti quali diffusori di distorsioni e false conoscenze. Nelle altre sezioni Progetti e Protagonisti e testimonianze importanticontributiciraccontanodialcuniprogetti, parte dei quali collegati al tema della salute: “Pallium”, relativo alle cure palliative, “Aiutami a fare da solo” di housing socio-assistenziale e “Connessi con l’ambiente” che vede ilcoinvolgimentodiscuoleeragazzidellanostra provincia.

La parte finale della rivista, le Rubriche, vede il debutto di una nuova rubrica, la Musica, con un interessante articolo dedicato ad una scuola musicale del Verbano Cusio Ossola, accanto ai contributi ormai conclamati relativi alla Scuola, allo Spaziodonna,al Film,al Viaggio,alla Lettura e agli ormai tradizionali Appunti di padre Mckenzie, relativi alla cancellazione del passato equindialladifficoltàdicapireilpresente.

Questo trimestrale è nato con il primo numero del 2022, dopo una fase di preparazione che ha occupato buona parte dell’anno precedente, ed è il prodotto del lavoro di un gruppo di volontari. Dopo i primi due numeri, pubblicati anche in cartaceo, la pubblicazione avviene soltanto in digitale, annullando, quindi, anche i costi di stampa e di spedizione e rendendola più eco-sostenibile. La produzione della rivista è pertanto quasi a costo zero, ma per“Alternativa A”, l’associazione Onlus che ne è l’editore, poter contare sul sostegno dei lettori rappresenta un aiuto a continuare ad operare come luogo di incontro, di lavoro, di formazione, di solidarietà, di aiuto in una logica di collaborazione, scambio e legame con il territorio.

Vi chiediamo allora di sostenerci con la vostra donazione, versando, con bonifico bancario, un contributo sull’IBAN di Alternativa A IT21X0200845360 000103728938 con la causale “donazione per la rivista”. Grazie!

Aeditoriale

Laredazione

La redazione e l’Associazione vi augurano Buone Feste

IL SISTEMA SALUTE FRA DIRITTI E SOSTENIBILITÀ NerinaDirindin

Da qualche anno, il dibattito italiano sulla sanità pubblica sembra polarizzato su posizioni contrapposte, spesso infondate e in gran parte strumentali.

Forti correnti di pensiero denunciano la insostenibilità economica del servizio sanitario pubblico, proponendo dati di contestochenontrovanoriscontronelle statistiche internazionali, mentre, nonostante tutte le debolezze, il nostro sistema di tutela della salute continua a essere classificato fra i migliori al mondo (almeno fino a un paio di anni fa).

I media danno risalto ai casi di malasanità, di sprechi e di inefficienze, sicuramente da deprecare ma che oscurano i tanti casi di dedizione, competenzaesobrietàchesirilevanoin molteregioniitaliane.

Il dibattito più recente sulla corruzione nella pubblica amministrazione sembra guardare alla sanità pubblica come al luogo per eccellenza della immoralità, ma a ben guardare, i (pochi) dati disponibilidiconochesonoledimensionidel settorearenderlo in assoluto un terreno di interesse per speculatori e affaristi, mentre in termini relativi non ci sono evidenze su una maggiore presenza di illegalità.

Secondo altri luoghi comuni, la sanità pubblica sarebbe preda della peggiore politica, mentre il Servizio sanitario nazionaleèl’unicocompartodellapubblica amministrazione che negli ultimi decennisièdotatodiunapparatotecnico e di sistemi di governance che non

hanno eguali negli altri comparti pubblici (come riconosciuto anche dalla Corte dei Conti). Ciò non significa che la sanità non sia oggetto di continue pressioni da parte della cattiva politica, maèaltresìverochelasanitàèunsettore che necessita di un importante intervento pubblico (della buona politica) a correzione delle inefficienze dei mercati e a promozione degli obiettivi diequitàpropridiunambitodiparticolare interesse per l’individuo e la collettività.

Le accuse ai dipendenti pubblici, che sarebbero tutti fannulloni e improduttivi, colpiscono anche gli addetti alla sanità, ma i dati rivelano che nel nostro Paeseilnumerodeidipendentipubblici è,interminicomparati,eccezionalmente basso e che gli operatori della sanità producono mediamente risultati non inferioriaquellidialtriPaesisviluppati, come hanno dimostrato anche durante la pandemia. Anche in questo caso l’affermazione vale con riferimento ai dati medi nazionali, mentre ci sono livelli locali di disorganizzazione e inefficienzechenonpossonoesseretolleratiedifesi.

Gli esempi potrebbero continuare, ma sonosufficientiatestimoniareundibattito sorretto più da convinzioni ideologiche e posizioni strumentali che daevidenzescientifiche.

Un dibattito che ha contribuito a dare dellanostrasanitàpubblicaun’immagine distorta, peggiore di quella reale, e che ha favorito un graduale, costante peggioramento del sistema di tutela

della salute. Pregiudizi e ideologie che sono funzionali al superamento di un sistema (il Servizio sanitario nazionale) lacuiesistenzadeprimeleambizionidi profitto di importanti settori economici (dal mondo assicurativo alla finanza privata,daiproduttoridiapparecchiaturetecnologichefinoaiproduttoriprofit) le cui strategie stanno diventando semprepiùinsidioseespregiudicate. Suquestodibattitohafattoimprovvisamenteirruzioneilcoronavirus.

La pandemia ha colpito il nostro paese in un momento in cui il Servizio sanitario nazionale aveva raggiunto il suo punto di massima debolezza. Personale dipendenteridottodioltre40milaunità nell’ultimo decennio, mancato ricambio generazionale di medici e infermieri,aumentodelprecariatoedel ricorso a personale esterno (attraverso l’esternalizzazione di importanti servizi, come il Pronto soccorso), ospedali obsoleti e insicuri, servizi territoriali impoveriti, scarsa cultura della prevenzione nei luoghi di vita e di lavoro, dotazionedipostilettoospedalierifrale più contenute dell’Europa continentale (abbiamo4postilettoper1000abitanti: il60%inmenodellaGermaniaeil45% in meno della Francia), diseguaglianze geografiche e socio-economiche in crescita,disimpegnodeiverticidecisionali atuttiilivelli.

Fortunatamente il Coronavirus sembra (oforsesembrava)averapertogliocchi anche ai peggiori detrattori della sanità pubblica.

Di fronte alla diffusione del contagio

A ambienti territori scenari contesti

Il Servizio sanitario nazionale. I suoi punti di forza e le sue debolezze. La necessità di difendere la sanità pubblica.

tutti hanno elogiato il nostro sistema sanitario,inostriprofessionisti,iprincipi alla base del Servizio sanitario nazionale.Durantelapandemia,nessun italiano ha pensato che sarebbe preferibile passare a un sistema diverso, un sistema che inevitabilmente potrebbe prendersi cura solo di chi può pagarsi l’assistenza e ha un lavoro stabile. Ognuno ha ben chiaro che Covid-19 puòcolpirechiunque(anchesecolpisce dipiùipoverieifragili),chedall’emergenza nessuno può uscire da solo (né come individuo né come nazione), che è interesse di tutti limitare la diffusione dell’epidemia, che la sorveglianza, l’identificazione e il trattamento precoce della malattia sono la strada maestra per vincere questo virus (come tutti gli altri agenti infettivi). Insomma, abbiamo capito che quanto previsto dalla legge 833/78 istitutiva del Servizio sanitario nazionale è quanto ci serve e chedobbiamoripristinareciòchenonè stato realizzato o è stato realizzato in modoparziale.

Maicomedurantelapandemia,lasanità pubblica è apparsa a tutti un patrimonio prezioso di cui essere orgogliosi, da salvaguardare e potenziare. L’insopportabile ritornello sulla insostenibilità del Servizio sanitario nazionaleèscomparsoimprovvisamentedaldibattitoquotidiano,ma–ahimèforsesolotemporaneamente.Lamartellante pubblicità delle assicurazioni privatedimalattiasièdissoltanelnulla, ma al venir meno dell’emergenza ha subito ripreso a riproporci offerte seducenti. Durante la pandemia, l’assordante silenzio delle forme integrative di assistenza (mutue aziendali) ha reso evidente il carattere non indispensabile, spesso superfluo, della loro offerta assistenziale, ma sapranno presto riposizionarsi sul mercato alimentando consumismo, inappropriatezzaediseguaglianzefralavoratorieil resto della popolazione. Gli erogatori privati di prestazioni diagnostiche si sono rapidamente posizionati offrendo test sierologici senza alcuna capacità diagnostica a livello individuale (a bassa specificità e sensibilità), sfruttando vergognosamente le paure degli italianieoffrendoprestazionidiagnosticheevisitespecialistichecheilServizio sanitario nazionale purtroppo non è più

ingradodidare,ancheperchésfiancato dallapandemia.

Tuttociònoncifabensperareperquando l’epidemia sarà definitivamente superata, ma bisognerà ricordare a tutti che è proprio grazie alla Costituzione e alla legge 833 del 1978 che l’Italia ha potuto affrontare l’emergenza Coronavirus senza aggiungere alla sofferenza dellamalattiaeallapauradellamortela preoccupazione del costo di trattamenti che potrebbero essere insostenibili per lagranpartedellefamiglie(unricovero per problemi dell’apparato respiratorio con respirazione assistita per oltre 4 giorni è tariffato poco meno di 16 mila euro; trattamenti più complessi superanoi50milaeuro).Nonsolo.Graziealla Carta costituzionale e al Servizio sanitarionazionalenessunapersonaesposta al rischio di disoccupazione (rischio sempre più elevato a causa della grave crisi economica che imperversa) deve temerediperdere,oltrealpostodilavoro,ancheildirittoallecure.Nonèpoco. Ecenestiamorendendocontosoloora. Manonbasta.

La pandemia ci ha ricordato che l’assistenzadeveessereerogataneiluoghidi vita e di lavoro delle persone, nell’ambito del Distretto socio sanitario, privilegiando la domiciliarità (e non solo l’assistenza domiciliare), rinnovando profondamente le cure primarie e la medicina di famiglia, evitando ogni forma impropria di istituzionalizzazione e facendo concretamente lavorare insieme i servizi sociali e i servizi sanitari. Ma tutto ciò nonèsufficiente,perchél’indebolimento della sanità pubblica ha raggiunto livelli troppo preoccupanti. I fondi del PNRR sono fondamentali, ma il SSN deveesserestrutturatoinviaordinariae stabile, con personale, luoghi di cura accoglienti, sicuri, riconoscibili e “amici”dellepersonepiùfragili. Da molti anni, le scelte di politica economica hanno colpito pesantemente il settoresanitario.Sesiescludelapandemia, da molto tempo, le diverse coalizioni che si sono succedute al governo non hanno inserito nella loro agendapoliticailtemadellatuteladella salute, o lo hanno inserito in modo del tutto marginale. Il ruolo delle politiche perlatuteladellasalutequalestrumento fondamentaleperilbenesseredelleper-

sone e per la coesione sociale è al massimo declinato come dichiarazione di principio, ma non è tradotto in azioni conseguenti.Soloisettoriadaltatecnologiaeintensitàdiricerca,inparticolare il farmaceutico, sono oggetto di attenzione,mentreisettoriadaltaintensitàdi lavoro (la gran parte dei servizi sanitari e sociali!) sono percepiti come improduttivi, costosi, poco qualificati, superati e da considerare marginali. E invece il futuro è in buona parte nelle mani di chi sa programmare ed erogare percorsi di cura sul territorio, in cui la tecnologia si intreccia con le relazioni umane, l’assistenza primaria ha la stessa dignità dell’alta specializzazione, le persone sono assistite prevalentemente nel loro ambiente familiare, la qualità è perseguitaintuttiicontestiassistenziali, la sicurezza e il decoro delle strutture è parte integrante del servizio, i malati e glianzianinonsonoconsideratiunpeso ma persone colpite da rischi a cui tutti siamo esposti e che vorremmo fossero affrontaticonilcontributoditutti. Di fronte a tali debolezze, dobbiamo tutti impegnarci affinché la fase che stiamo affrontando, nella quale dobbiamo ricominciare a strutturare il nostro sistema sanitario tenendo conto di quanto abbiamo imparato nell’emergenza, non sia di nuovo succube delle vecchiericette.Dobbiamo ricominciare infatti, non ripartire da dove ci siamo fermati.Edobbiamodifenderelasanità pubblica.

Pgg. 6-7 Alternativa

LA NOTTE DELLA POLITICA SULLA SANITÀ DELVERBANO-CUSIO OSSOLA

“Nell’arco di un ventennio sulla“questione sanità”la politica – intesa come realtà organizzata e strutturata territorialmente in forma di partito o movimento – si è scoperta prima debole, poi impotente e infine inesistente. Sulla scena sono rimasti sindaci e amministratori comunali, che spesso con miopia autolesionista hanno rivendicato distanza dai partiti ed estraneità alla politica, quasi fossero – l’ostentata distanza e la rivendicata estraneità – titoli di merito e punti di forza della loro azione e non già gli indicatori di una conclamata incapacità di assumere in tutta la sua complessità la questione della sanità (ospedaliera e territoriale) della provincia e di lavorare a una sintesi e a una mediazione alta tra interessi contrastanti e spinte divergenti. Sintesi e mediazione che possono essere raggiunte solo attraverso una visione più ampia dei problemi, sottraendo il dibattito alla logica distruttiva dei localismi municipali che ormai intrappolano gliamministratorientrolacintadaziariadeirispettivi Comuni”. Maperquestoservirebberodeipartitiorganizzati su base provinciale, degli amministratori locali consapevoli di un’appartenenza politica che si estende oltre i confini del proprio municipio, dei cittadini interessati a confrontarsi su questioni di vivo interesse e di stringente attualità. E forse quello che servirebbe non c’è.

Il dibattito sulla sanità provinciale sembra ormai un nonsense avvitato da quasi tre anni intorno all’interrogativo diqualestrutturaospedalieradotareilterritorio(ospedale unico baricentrico, ospedale nuovo nell’Ossola, ospedale “per poli”, ospedale unico plurisede), dando per acquisita la presenza del COQ di Omegna e la sua natura di ospedale pubblico/privato per prestazioni polispecialistiche d’elezione. L’ultimo pronunciamento dell’Assemblea dei Sindaci delVco (inizio luglio) è consistito nella bocciatura della proposta di mantenimento del Castelli edel San Biagio formulatadallaRegionePiemonte (vedi qui e qui) e nella contestuale richiesta che sia la Regione stessa a individuare il sito ove costruire il nuovo ospedale unico provinciale (nel 2021 la Regione aveva parlatodiospedalenuovoperilVcoinquestodocumento). Non è intenzione di chi scrive riprendere e analizzare i contenutidelleproposteformulatenell’ultimotriennio(chi fosse interessato può trovare qui una silloge di articoli tematicamente omogenei e cronologicamente ordinati), ma organizzare una ricostruzione della tormentata vicenda dellasanitàdelVCOpotrebbeaiutareacapirechealmarasma di oggi non è estranea la notte della politica che nel corso di quarant’anni è calata sempre più fitta sulla nostra comunità provinciale.

Il primato della politica (1980-1992)

La legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale (n. 833 del 1978), estendendo a tutta la popolazione le garanzie di tutela della salute sino ad allora assicurate da un’eterogenea organizzazione mutualistica, attribuiva ai cittadini –rappresentatidairispettiviComuni-il“governo”delsistema, incardinato territorialmente sulle Unità Sanitarie Locali. Osservato con le lenti dell’antipolitica oggi dominante, quel mondo ci appare incomprensibile. Eppure…Eppureleelezioninazionalidel’76avevanocertificato un’affluenza degli elettori superiore al 90% e più

ClaudioZanotti

dell’80% dei consensi era appannaggio di tre soli partiti (38% DC, 34% PCI, 10% PSI). Era dunque del tutto naturale che i cittadini eletti in Parlamento, nelle Regioni, nelle Province e nei Comuni su liste di partito si sentissero pienamente legittimati ad agire in virtù della delega loro conferita dai cittadini. Nel caso del VCO, i consiglieri comunali delle tre USSL (la 55 del Verbano, la 56 dell’Ossola e la 57 del Cusio) in elezioni di secondo grado sceglievano il Presidente e i componenti del Comitato di Gestione, organo di governo dell’USSL: amministratori che erano dunque diretta espressione delle forze politiche votate nei Comuni, a garanzia del carattere democratico di quegli organismi.

Perunadecinad’anni,suddivisiindiduecicliamministrativi (1980-1985 e 1986-1991), la politica esercitata dai partiti ha orientato e guidato l’attività delle tre Ussl del Vco, costruendo dalle fondamenta un sistema integrato di servizi sanitari e sociali articolato in tre grandi settori di intervento:la sanità specialistica e ospedaliera,incardinata sui presidi territoriali del Castelli, del San Biagio e del Madonna del Popolo che nell’arco del decennio hanno visto crescere – in attuazione degli indirizzi nazionali e regionali di politica sanitaria – le strutture edilizie, le divisioni ospedaliere, i servizi specialistici e le attrezzature diagnostiche, terapeutiche e riabilitative; la sanità territoriale e di prevenzione, attraverso l’istituzione e il progressivo potenziamento nelle sub-aree delle Ussl dei Distretti Socio-Sanitari di Base; le prestazioni socio-sanitarie rivolte a situazioni di fragilità, con specifica attenzione ai minori (comunità-alloggio, adozione/affido, sostegnoeducativodomesticoescolastico,consulenzapsicologica…), alle persone disabili (assistenza domiciliare, inserimento lavorativo, comunità diurne…), agli anziani con problemi di autosufficienza (assistenza domiciliare e realizzazione di residenze sanitarie assistenziali), alle persone con fragilità psichiatrica e da dipendenza (servizi

A ambienti territori scenari contesti

territoriali, comunità-alloggio).Il fatto che gli amministratori delle USSLfossero in larga misura cittadini impegnati in politica e direttamente investiti di un mandato elettorale espresso dalla comunità locale attraverso liste riconducibili a partiti di rilevanza nazionale, ha da un lato legittimato democraticamente la loro azione nelle nuove istituzioni socio-sanitarie, dall’altro ha responsabilizzato gli amministratoridifronteallecomunitàcittadineeai media locali, che non hanno mancato di chiedere puntualmente conto delle scelte compiute, dei progetti avviati, della qualità e delle inevitabili disfunzioni delle prestazioni, del rapporto tra i costi sostenuti e i servizi erogati. E dove localmente la politica ha saputo contrastare con successo lo scadimento delle idealità e la deriva criminogena dei comportamenti che hanno portato al tracollo della prima tangentopoli (1992),ilconfrontodialetticotraforzediverseeildibattito cittadino si sono spesso nutriti di importanti questioni di rilievo sociale e sanitario, i cui contenuti – declinati sul pianolocale–eranopadroneggiaticoncognizionedicausa proprio grazie al coinvolgimento diretto degli esponenti politici del territorio negli organi di governo e di amministrazione delle USSL.

Non si tratta di affermazioni generiche. Chi vorrà, potrà trovare qui la raccolta dei quaranta numeri (ognuno preceduto da un sommario degli argomenti trattati) di un’artigianale rivistina che un gruppo di giovani amministratori della sinistra DC di Verbania pubblicò tra ’89 e il ’93. Molti articoli furono dedicati a un puntuale e documentato approfondimento di tematiche socio-sanitarie di forte impatto politico e amministrativo, di viva attualità ora come allora: l’ampliamento della struttura e dei servizi dell’ospedale Castelli; i bisogni socio-assistenziali e sanitari degli anziani; il fenomeno dell’interruzione di gravidanza e le politiche a sostegno della maternità; il problema della diffusione dell’Aids; le politiche e i servizi acontrastodellatossicodipendenza;lacreazionedistruttu-

re per persone non autosufficienti; l’emergenza infermieristica e il fenomeno dell’assistenza privata in ospedale; l’inserimento scolastico e lavorativo di persone disabili. E molto altro ancora, come potrà verificare chi avrà la pazienza di scorrere i sommari dei numeri e magari leggere qualche pezzo. La legittimazione politica e la responsabilizzazione degli amministratori, riconosciuti comeespressionedirettadellavolontàdeglielettori,perun decennio garantì un buon livello di osmosi tra la classe politica locale impegnata nell’amministrazione delle tre USSL e la popolazione che fruiva dei servizi socio-sanitari, ai quali era riconosciuta una qualità complessivamente apprezzabile. Poi tutto cambiò.

La punizione della politica (1992-2000)

L’effettocombinatoditangentopoliedellacrisifinanziaria muta radicalmente e repentinamente il quadro politico nazionaletrail’91eil’92.Ildegradonelleamministrazioni pubbliche e l’esplosione della spesa pubblica (il ’92 è l’anno di Tangentopoli, del prelievo forzoso sui conti correnti, della svalutazione della lira, dell’uscita della nostra monetadalloSMEedellamanovrafinanziaria monstre del governo Amato per 90.000 miliardi) impongono una profonda revisione del sistema delle USSL previsto nella legge 833, spazzando via insieme al malaffare anche le esperienze di buona gestione. Gli amministratori espressi dai Municipi vengono sostituiti da commissari e da amministratori straordinari (poi direttori generali) di profilo cosiddetto “tecnico” nominati dalla Regione, mentre i servizi socioassistenziali già in capo alle USSL vengono stralciati e riassegnati a consorzi di Comuni. Le tre USSL dellaprovinciasonounificateinun’unicaaziendasanitaria (ASL VCO), in cui gli enti locali sono rappresentati dalla Conferenza e dalla Rappresentanza dei Sindaci, cui la legge assegna compiti (sulla carta) di indirizzo, verifica e valutazione, ma che di fatto nel corso degli anni si sono

Pgg. 8-9 Alternativa

rivelatiorganisostanzialmenteestraneiallavitadelleASL. Insomma, la politica del territorio, additata all’opinione pubblicacomeunicaresponsabiledelloscadimentogestionale della sanità, esce definitivamente di scena. Cancellato l’ambizioso disegno di integrazione sanitaria e socio-assistenziale in un unico ente e consegnata all’irrilevanza la sfida “territoriale” delle politiche costruite sui Distretti socio-sanitari, la nuova ASL a vocazione “aziendale” si concentra sulle grandi strutture ospedaliere, la cui triplice articolazione (San Biagio, Castelli, Madonna del Popolo) si rivela progressivamente inadeguata a reggere i radicali mutamenti scientifici, tecnologici, organizzativi e gestionali che negli anni ’90 investono la sanità ospedaliera: una vera e propria rivoluzione, che avvia la trasformazione dei nosocomi da generiche, ipertrofiche strutture di ricovero da misurare in posti-letto, in presidi specialistici riservati in via largamente prevalente alle patologie acute a elevata intensità di cura e organizzati per prestazioni erogate e non per posti-letto occupati. Bastano duenumeriperfotografareconevidenzailprocessocheha caratterizzato l’ultimo trentennio: nel 1989 il solo Castelli disponeva di 405 posti letto, mentre oggi l’ultima proposta targata Asl/Regione ipotizza 360 posti complessivi tra Castelli e San Biagio.

L’impotenza della politica (2001-2018)

Acavallo del decennio gli squilibri finanziari e le perdite a bilanciodell’ASL,causatidallaprogressivainadeguatezza delle prestazioni offerte dai tre ospedali e dalla conseguente mobilità passiva, costringono a fine 2000 l’allora direttore generale Mario Vannini a presentare il primo di una lunga serie di Piani di riorganizzazione della sanità ospedaliera del VCO. La proposta, passata alle cronache come Piano Vannini-Reschigna, diventa oggetto di una durissimabattagliacheopponeforzepoliticheaforzepolitiche e territori a territori, riaccendendo i furiosi conflitti che avevano opposto Verbano, Cusio e Ossola nel decennio precedente dopo l’istituzione (1992) della nuova provincia.Lapropostadel Piano (integrazionedel Castelli e del San Biagio e coinvolgimento di privati al Madonna del Popolo di Omegna) viene inopinatamente bocciata (qui una ricostruzione): mentre l’ipotesi pubblico-privata di Omegna viene stralciata e porterà in breve tempo all’avvio della sperimentazione del Centro Ortopedico di Quadrante, l’integrazione dei due ospedali viene abbandonata in favore del nuovo ospedale unico a Piedimulera approvato dalla Regione con il Piano Aress. La debolezza di questa proposta (qui un’analisi critica) innesca una serie di reazioni che tra il 2003 e il 2006 porteranno prima alla celebrazioni di referendum popolari a Verbania e in Provincia e successivamente alla predisposizione e all’approvazione da parte dell’ASL (direzione Robotti), dellaConferenzadeiSindaciedellaRegionePiemontedel progettodi Ospedale Unico Plurisede (quiun’illustrazione in sintesi).

Tra il 2009 e il 2010 le istituzioni politiche locali (Comune capoluogo e Provincia) e la Regione Piemonte cambiano “colore” politico: al Centrosinistra subentrano maggioranze di Destra e la progressiva attuazione del progetto di

Plurisede sibloccaperlaconcomitantevolontàdelleburocrazie sanitarie e dei nuovi referenti politici. Nel caotico quinquennio contrassegnato dal traumatico scioglimento anticipato dell’amministrazione comunale di Verbania (2013) e dell’amministrazione Cota (2014), dal dissesto finanziario dell’amministrazione provinciale e dall’esplosione della rimborsopoli in Regione Piemonte, torna in auge (qui un’analisi critica) una visione degli ospedali organizzati per poli (medico e chirurgico), chedi fatto prefigura per l’ospedale “chirurgico” (San Biagio) lo status di “ospedale cardine provinciale” e per l’ospedale “medico” (Castelli) quello di ospedale a medio-bassa intensità di cura.L’impotenzadecisionaledellapoliticaelasordaresistenza delle burocrazie consegnano la programmazione della sanità ospedaliera al binario morto dell’inconcludenza.

Lì vi rimane sino a novembre 2014, quando l’insostenibile situazione finanziaria della sanità piemontese (commissariata) induce la neoeletta Giunta Chiamparino a mettere il VCO di fronte a un aut-aut: decida la Conferenza dei Sindaci se sarà il Castelli o il San Biagio l’ospedale cardine provinciale (qui una ricostruzione in tre articoli). La Conferenza decide tra mille lacerazioni per il secondo, ma per un anno la Regione non fa nulla. Solo un anno dopo, traottobreenovembre2015,colpodiscenaesecondo autaut: la Regione è disponibile a finanziare un ospedale unico e nuovo, a patto che in brevissimo tempo la Conferenza dei Sindaci indichi una localizzazione. A metà novembre la scelta è fatta: la collina di Ornavasso (qui una ricostruzione in quattro articoli). Dalla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa tra Comuni,ASLe Regione per la realizzazione dell’opera trascorrono quattro anni, ma la procedura avanza su ruote quadrate: nel 2019 la Destra scalza Chiamparino da palazzo Lascaris, mentre sulla collina di Ornavasso nulla è stato fatto.

Invent’annisisonocombattuteestenuantilogomachie,ma l’unico progetto di riorganizzazione dei tre presidi dotato di interna coerenza e inserito formalmente nel Piano Socio Sanitario Regionale è stato quello dell’Unico Plurisede, la cui mancata attuazione è una delle cause dell’inarrestabile degrado della sanità ospedaliera del VCO. Precocemente sganciato dal treno impazzito del riassetto delle due strutture pubbliche, il vagone rappresentato dal COQ di Omegna è invece giunto felicemente a destinazione, consentendo alla sanità d’elezione a gestione pubblico-privata di conquistare segmenti importanti di prestazioni specialistiche,benoltrel’originariaOrtopedia.Insomma,iltrionfo dell’impotenza della politica.

Il prezzo più elevato della sterile logomachia ospedaliera è stato pagato dalla cosiddetta sanità territoriale, che la riforma del ’78 incardinava sui Distretti Socio-Sanitari di Base, pensati dal legislatore come presidi di tutela della salute importanti almeno quanto le strutture ospedaliere in forza dei compiti fondamentali ad essi attribuiti (educazione sanitaria, prevenzione, salubrità degli ambienti, salute procreativa, salute mentale, medicina di base e scolastica.. .). L’estromissione della politica locale dalle USSL/ASL ha reso afone le comunità municipali e irrilevanti le rappresentanze territoriali degli amministratori, nonostante

A ambienti territori scenari contesti

l’altisonante attribuzione ai sindaci della qualifica di Autorità Sanitaria Locale. Oggi la medicina distrettuale del VCO è di fatto ridotta alla rete dei medici di famiglia e ai tentativi più o meno riusciti di dare vita alle Case della Salute (o Case della Comunità, secondo le indicazioni del PNRR).

La scomparsa della politica (2019-2022)

Come Chiamparino nel 2014, Cirio e la neoeletta (giungo 2019) Giunta regionale di Destra si presentano in autunno nel VCO con la proposta di trasferire la previsione di nuovo ospedale unico dalla collina di Ornavasso alle porte di Domodossola (qui una ricostruzione in più articoli). Ma ilprogettononc’èedevepassareunannobuonoprimache l’idea prenda forma in un abborracciato documento di una ventina di pagine (qui, in apertura di articolo, un’analisi critica) elaborato dall’Ires, nel quale si delinea sulla carta il nuovo ospedale di Domodossola - multispecialistico di capacità (?) – dotato di 250 posti-letto; non passa un anno – siamo ormai nella primavera 2022 – e sempre da Regione e ASL viene diffusa un’altra proposta di riorganizzazione ospedaliera radicalmente diversa dalla precedente: mantenimento dei due ospedali esistenti con posti-letto equipollenti (180 ciascuno), ma con profili organizzativinoncertoequipollenti(quiun’analisicritica).

Nell’arco di un ventennio nel VCO sulla “questione sanità” la politica – intesa come realtà organizzata e strutturata territorialmenteinformadipartitoomovimento–sièscoperta prima debole, poi impotente e infine inesistente. Sulla scena sono rimasti sindaci e amministratori comunali, che spesso con miopia autolesionista hanno rivendicato distanza dai partiti ed estraneità alla politica, quasi fossero – l’ostentata distanza e la rivendicata estraneità – titoli di merito e punti di forza della loro azione e non già gli indicatori di una conclamata incapacità di assumere in tutta la suacomplessitàlaquestionedellasanità(ospedalieraeterritoriale) della provincia e di lavorare a una sintesi e a una mediazione alta tra interessi contrastanti e spinte divergenti. Sintesi e mediazione che possono essere raggiunte solo attraverso una visione più ampia dei problemi (qui una ricognizione non troppo invecchiata dei temi in discussione), sottraendo il dibattito alla logica distruttiva dei localismi municipali che ormai intrappolano gli amministratori entro la cinta daziaria dei rispettivi Comuni. Ma per questo servirebbero dei partiti organizzati su base provinciale, degli amministratori locali consapevoli di un’appartenenza politica che si estende oltre i confini del proprio municipio, dei cittadini interessati a confrontarsi su questioni di vivo interesse e di stringente attualità. E forse quello che servirebbe non c’è.

Pgg. 10-11 Alternativa

PER UNA NUOVAVISIONE DELLA MEDICINA E DELLA SANITÀ NELVCO

Alice arrivò a un bivio sulla strada e vide lo Stregatto sull’albero.“Che strada devo prendere?”chiese. La risposta fu una domanda:“Dove vuoi andare?”“Non lo so”, rispose Alice.“Allora, – disse lo Stregatto – non ha importanza.”

Lewis Carroll, Alice nel paese delle meraviglie

(1) Misembraimportantefareuna precisazioneterminologica:lostatotutela esoddisfaildirittoallasaluteenonoffre unarispostaaibisognidisalute,realio presunti,dellapopolazione.Diritto, secondolaTreccaniè“…ciòcheè giusto,oèsentitoodovrebbeessere sentitocomegiusto,comeappartenente cioèoimprontatoaquelcomplessodi principimoralicheregolanoirapportitra gliuominiunitiinsocietà”.Bisognoè invecequalcosachepuòancheessere indottoeaddiritturapuòesserepubblicizzato,perincrementareladomanda,anche incamposanitario,senzarispettoperun benecosìfondamentalecomelasalute.

Primadiprenderequalunquedecisioneinmeritoallesceltepermigliorarelanostra sanità, come del resto in qualunque ambito, dobbiamo avere ben chiaro cosa vogliamo ottenere. Penso che l’obiettivo sia abbastanza ovvio e condivisibile: con le nostre possibilità, nel contesto reale in cui ci troviamo a vivere e non in un mondo ideale e teorico, vogliamo cercare di ottimizzare la qualità del servizio sanitario che offriamo ai cittadini. E dobbiamo farlo in modo da rispondere a quello che ci raccomanda la Costituzione all’articolo 32: “la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività” (1)

Credo che il nostro modo di comprendere il sapere medico sia alla base delle scelte organizzative che faremo e credo anche che ci sia molta confusione nel sentire comune rispetto alla natura reale della medicina. Qualche osservazione generale può essere di aiuto.

Noi corriamo il rischio che i modelli che utilizziamo per cercare di comprendere la realtà, una volta consolidati nel tempo, diventino dogmi. In ambito scientifico un modello viene rivisto o abbandonato quando non riesce più a dare conto di tutti dati: la forza della scienza è quella di accettare la critica e accettare quindi che le sue proposizioni possano essere rese false. Il dogma invece è qualcosa che comporta un percorso opposto: i dati discrepanti sono scartati o forzati per adeguarsi al modello. In campo medico, secondo il modello/dogma bio-medico, tutti i fenomeni che riguardanolanostrasalutedevonoessereconcettualizzatiinterminidiprincipifisicochimici e tutto ciò che non è spiegabile con questa visione deve essere escluso dalla categoria delle malattie; ovvero la definizione di malattia non si applica se non si dimostranomodificazionidellostatobiochimico.Nonsolo:inambitomedicol’incertezza, che ha raggiunto ormai da tempo uno status quasi ontologico con la fisica quantisticaeilprincipiodiindeterminazione,vieneancoraconsideratafruttodierrori di misura e non una condizione ineliminabile. Indubbiamente passare da un modello strettamente bio-medico ad uno che, accettando l’incertezza, contempli l’inclusione degli aspetti psicologici, sociali e affettivi sarebbe una profonda riforma, quasi rivoluzionaria, del modo di intendere la medicina: possiamo dire che una riforma è la correzione di errori e prevaricazioni, ma una rivoluzione è un vero trasferimento di potere che farebbe del paziente il nuovo centro decisionale per quello che riguarda la propria salute.

(2) G.Engel.Theneedforanewmedical model:achallengeforbiomedicine. Science1977;8:129-136

Il cosiddetto modello bio-psico-sociale non è propriamente una novità essendo stato proposto dallo psichiatra americano George Engel nel 1977 (2). Nonostante gli anni trascorsi, la novità non è riuscita a scalfire le convinzioni, che potremmo definire positivisteerazionaliste,dibuonapartedeglioperatorisanitari,periqualiaggiungere nella loro pratica quotidiana le variabili psicologiche e sociali rappresenta evidentemente un ostacolo quasi insormontabile.

Per “scendere” dal modello interpretativo alla realtà dei fatti possiamo farci alcune domande di base: ad esempio chiederci perché il paziente cerchi un medico. Una

A ambienti territori scenari contesti

LucaGondoni

indagine del 2013 relativa alla Regione Veneto (3) evidenzia come il tasso di accesso al Pronto Soccorso sia, per oltre l’80% dei casi, in codice verde o bianco, il che chiaramente non vuol dire che tali accessi siano sempre inappropriati, almeno se teniamo in conto la soggettività del paziente, ma si tratta comunque di numeri che ci parlano di una motivazione che va al di là del problema clinico in senso stretto.Tanto è vero che uno studio inglese di qualche anno fa (4), nel descrivere le variabili chiave che spingono le persone a cercare l’aiuto di un medico, identifica la percezione soggettiva di vulnerabilità alla malattia, la percezione della gravità della malattia stessa,lapercezionedelpotenzialebeneficioottenibile.Quellocheèinteressantenon sonotantolevariabiliinsé,mailfattocheciòchepiùcontaèlapercezionesoggettiva dei parametri sopra descritti e non la loro “reale” ed “oggettiva” entità. Sembra evidente da queste poche considerazioni preliminari che la componente soggettiva e quindi, almeno in senso lato, psicologica dei nostri problemi sia determinante nel definire la nostra percezione della salute.

Chiaramente queste premesse sono molto parziali, ma vorrebbero cercare di scardinare il modo in cui abitualmente percepiamo la medicina e aprire sguardi diversi sul problema della sua gestione. Riferendomi in particolare alla gestione ospedaliera, di cui ho esperienza diretta, per rispondere all’esigenza di avere la sanità migliore possibile, ritengo, abbastanza ovviamente, che ci siano alcuni aspetti fondamentali da considerare: la struttura, le persone che all’interno della struttura lavorano e il modo, ovvero il modello organizzativo, con cui lavorano. La struttura, l’edificio, l’ospedale per intenderci è importante, ma non può essere l’aspetto decisivo per guidare le nostre scelte. Anzi la scelta della struttura e quindi, facendo riferimento alla situazione del VCO, la sua unicità con la conseguente nuova (o vecchia?)sede,piuttostocheilmantenimentodellevariesediattualinonèunasceltasolo politica, tra l’altro con posizioni molto mutevoli nel corso del tempo da parte dei vari schieramenti, cosa che getta più di qualche ombra sul ragionamento sotteso, ma una decisione che deve emergere da altre considerazioni che proveremo a fare sommariamente.

Credo molto convintamente che i medici e gli infermieri debbano essere parte attiva nella definizione dell’organizzazione aziendale e che questo sia il punto chiave di tutta la questione: ovviamente, questi aspetti vanno affrontati prima di deliberare fisicamente la struttura dove il lavoro verrà svolto. Parlando dei medici (mi limito alla parte medica per questioni di esperienza personale) individuerei alcuni settori su cui lavorare, a partire dalla definizione di competenza professionale che hanno elaborato due medici dell’Università di Rochester (New York) descrivendola come “uso abitualeegiudiziosodicomunicazione,conoscenza,capacitàtecniche,ragionamento clinico, emozioni, valori … per il beneficio dell’individuo e della comunità per cui si presta servizio” (5). Per i miei scopi semplificherò arbitrariamente e di molto i vari temi e suddividerò la discussione in tre ambiti: la competenza tecnica, la competenza relazionale e la competenza gestionale. Vedremo che, in realtà, le varie competenze sono strettamente interconnesse e la distinzione sarà forse un po’ fragile, ma comunque utile per semplicità espositiva. Anche l’analisi dei temi che affronteremo diseguitosarànecessariamenteparziale,piùutileperaprireundialogoeunconfronto che per esaurire gli argomenti ed arrivare a conclusioni certe. Diciamo che si tratta di un primo piccolo passo. Competenza tecnica. Da questo punto di vista, i problemi e le eventuali carenze sono, a mio modo di vedere, relativamente modesti, anche se qualche controllo sulla preparazione dei medici andrebbe fatto e ne parleremo brevemente dopo. L’Università da sempre è attenta a formare gli studenti sulle conoscenze specifiche del sapere medico. Abbiamo l’obbligo della formazione permanente con aggiornamenti scientifici ogni anno: sono eventi migliorabili sia nella qualità che nella scelta di argomenti, ma comunque garantiscono un aggiornamento accettabile. Parlando di Cardiologia, settore nel quale ho qualche conoscenza in più, ci sono le linee guida regolarmente pubblicate e aggiornate da varie società scientifiche indipendenti (6). Anche chi non ha tempo o voglia di seguire regolarmente le riviste specifichedelpropriosettoredicompetenza,trovanellelineeguidaottimicompendi, di grande aiuto nella pratica quotidiana. Un’osservazione aggiuntiva può emergere dalla riflessione condotta: ho parlato di

(3) https://www.ser-veneto.it/public/ reportps_2013.pdf

(4) SMCampbell,MORoland.Whydo peopleconsultthedoctor?Family Practice1996;13:75-83

(5) EpsteineHundert(RMEpstein,EM Hundert.Definingandassessing professionalcompetence.JAMA2002; 287:226-235)identificanosette macroareedicompetenze:cognitive, tecniche,integrative,dicontesto, relazionali,affettive/moralieattitudinali. Ancheinquestocasogliaspetti psicologiciesocialiemergono ampiamente.

(6) Leprincipalisocietàscientifiche cardiologichesonolaEuropeanSociety ofCardiology(https://www.escardio.org/ Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines) eleduegrandisocietàamericaneche spessopubblicanodocumenticomuni (AmericanHeartAssociation-https:// professional.heart.org/en/guidelines-andstatementseAmericanCollegeof Cardiology-https://www.acc.org/guidelines)oltreadaltreorganizzazionichesi occupanodirevisionedellaletteratura, come,percitaresolounesempio,la CochraneCollaboration-https://www. cochranelibrary.com

Pgg. 12-13 Alternativa

(7) Proviamoadimmaginareilpaziente chedebbadescriverealmedicounsuo sintomo:hainmenteunacerta sensazionefisicae/opsichicaecercale parole(nelsuovocabolarioenellasua grammatica)piùadatte,ospessosolo quellemenoinadatte,perdescriverela propriasensazione.Ilmedicopuòavere accessoalleparoledelpazientee,seè personaattenta,anchealsuononverbale, manonaipensieriemenchemenoalle sensazioni.Nellasuamenteilmedico riformulerà(nelsuovocabolarioenella suagrammatica)leparoleperrestituireal pazienteunapossibilespiegazionedel disturboriferito:nonsempreleparole avrannounaperfettacorrispondenzacon quantoilmedicohapensato.Eilpaziente ascolteràecomprenderàquesteparole percomeglièpossibileconlasuacultura,ilsuomomentoemotivo,emagari saràimbarazzatoachiederechiarimenti perqualcheconcettononbencompreso chequindirimarràtale.Insommaun problematicotelefonosenzafiliche distorceinevitabilmenteilreale contenutodelpensierodelpazienteedel medico.

settoredicompetenzasottintendendolaparolaspecialisticae,anchesesonoconvinto che sia quasi impossibile conoscere tutto della medicina attuale, non possiamo dimenticare che nel nostro lavoro di medici ci troviamo di fronte a persone “intere” contuttalalorocomplessitàenonaduncuore,adunfegato,adun’articolazione.Una delle competenze che andrebbe ripresa e sviluppata è proprio quella di una visione integrata dell’individuo che non trascuri le opportunità tecnologiche che la scienza attuale mette a disposizione, ma che riesca poi a confrontarsi con i problemi dell’individuo considerato in toto con la sua componente affettiva ed emotiva. Credo anche che questa capacità possa essere aiutata dal cambio di paradigma che proponevo prima: includere le variabili psicologiche e sociali nel nostro armamentario professionale farebbe di molto crescere la nostra capacità di considerare l’individuo nella sua reale e integrale complessità.

Competenzarelazionale.Sottoquestoaspetto,intesocomecapacitàdicostruireuna relazione con il paziente, con i colleghi e con i collaboratori anche non sanitari, i problemi mi sembrano più seri e le carenze abbastanza gravi. L’Università non si occupa affatto di approfondire questo tema che è lasciato alla buona volontà del professionista che si confronta quindi con una realtà che non ha avuto modo di approfondireprimadell’iniziodellapropriaattivitàlavorativanéteoricamentenécon esperienze pratiche. Perché occorre ricordare che anche le competenze relazionali non sono un dono di natura e, anche se qualche persona è spontaneamente più empatica di altre, possono essere apprese. Gli aspetti relazionali devono essere un elemento guida nella definizione delle caratteristiche del nostro Ospedale.

Partiamo da un assunto di fondo: l’incontro bidirezionale tra medico e paziente deve fare i conti con un’interpretazione dei fatti che non può essere una comprensione esaustivadellarealtàe,datochequestarelazionesibasapropriosullacomunicazione, è inevitabile che essa risenta di una visione del mondo parziale. Possiamo solo limitarci ad interpretare il mondo, non riuscendo mai a comprenderlo completamente: così, anche per la medicina, il modello interpretativo che scegliamo di adottare, più o menoconsapevolmente,implicheràcomeconseguenzaanchelasceltadellamodalità di relazione che utilizzeremo con il paziente (7)

Per la complessità ed unicità di ogni essere umano, la relazione che il medico saprà costruireemantenereconilpropriopazienteèassolutamentefondamentale,anchese spesso trascurata. Quello che viene poco considerato dal medico, che è spesso un convintoorganicista,è,comeabbiamogiàdetto,l’aspettopsicologicoedemotivodel paziente. Già Platone affermava: “Oggi, questo è l’errore che fanno gli uomini, ossia che alcuni cercano di essere medici della saggezza o della salute, ma separatamente l’una dall’altra”. Non abbiamo fatto molti passi avanti, anzi possiamo addirittura spingerci oltre e definire la malattia stessa come una “creazione” della medicina che ha artificiosamente raggruppato sintomi e segni per costruire uno schema nosologico utileperunaschematizzazione,manonnecessariamenteperaiutaree,soprattutto,per prenderci cura del paziente.

Stabilire e far crescere la relazione è ovviamente una precondizione necessaria per qualunque successo terapeutico, che potrà poi realizzarsi o meno, ma quello non è il nostro obbligo, non essendo noi onnipotenti: l’unico vero obbligo di qualunque operatore sanitario è la relazione con il paziente, sempre ricordando che non ci sono buone relazioni in assoluto, ma solo relazioni adatte ad un determinato contesto. Il primo passaggio nella costruzione di questa relazione è necessariamente l’ascolto, parola che etimologicamente significa porgere attentamente l’orecchio ed è molto di piùcheudireosentire.Bastipensarechenellinguaggiobiblicoilverboshemàindica contemporaneamente ascoltare e obbedire. Il vero ascolto è quello che ci impone di “obbedire”all’altrocheciparlaeciracconta,essendounpaziente,delsuostaremale. La risposta che all’ascolto deve necessariamente seguire non può più strutturarsi seguendo il modello paternalistico, come per anni si è fatto: il medico deve saper tollerare incoerenza e incertezza e saper condividere ogni decisione con il paziente. Un aspetto che va a porsi a cavallo tra aspetti relazionali, l’ascolto in particolare, e aspetti organizzativi e manageriali è quello del tempo.Viviamo e lavoriamo in effetti in un contesto particolare che, almeno a partire dell’aziendalizzazione degli ospedali, richiede al medico di essere produttivo e quindi di non “perdere tempo” con i pazienti. Anche i medici di medicina generale, con lunghe attese fuori

A ambienti territori scenari contesti

dall’ambulatorio, hanno per forza di cose tempi stretti, così come gli specialisti ambulatoriali che hanno un minutaggio definito dal datore di lavoro entro il quale devonochiuderelavisitaespessocisonopochimarginidimanovra.Glianglosassoni dicono:“Takeyourtime”dovelaparolabellaèyour,cioèquellocheservealpaziente e non quel poco di tempo che ha il medico! La soluzione sta probabilmente nel cambiare la modalità di valutazione di produttività: per chi fa i conti economici è importante solo la quantità di prestazioni erogate, ma per chi di quelle prestazioni ha bisogno conta chiaramente molto di più la qualità della prestazione stessa (8). Passare da una logica del profitto ad una di servizio sarebbe davvero una grande rivoluzione culturale che gli amministratori in genere faticano a digerire.

Una proposta che sta crescendo e che, pur avendo il difetto di essere di moda, presenta molti aspetti interessanti è la cosiddetta medicina narrativa che propone un modello relazionale che accoglie la narrazione autobiografica orale o scritta come aiuto terapeutico. Si tratta di uno strumento che aumenta la consapevolezza del paziente che si impegna in questo lavoro personale. Già l’anamnesi, se condotta in modo adatto, lasciando il dovuto spazio al paziente, può essere anche l’inizio di un percorso narrativo e avere un ruolo quasi terapeutico. Parlare delle emozioni e delle storie della malattia, dare un nome ai problemi è il primo passo per superarli. Nella narrazione i fatti restano tali e restano decisivi, ma sono inseriti in un contesto personale e la narrazione assume un valore ermeneutico: si ricavano significati che aiutano a comprendere il quadro e quindi indicano le azioni corrette da intraprendere (9) Competenza gestionale. Come detto all’inizio di queste riflessioni, vorremmo arrivare alla definizione della struttura in senso fisico e in senso organizzativo tenendodituttoquellochecisiamodetti:ladiscussionedellecompetenzerelazionali, apparentemente una digressione rispetto al tema di fondo, è in realtà il nodo della questione. Il nostro ospedale deve consentirci di (nel senso che deve essere pensato per) rispettare i diritti del paziente e supportare il medico, come singolo e come organizzazione, nel compiere il suo dovere (10). La struttura deve quindi aiutarci a soddisfare questi requisiti: esempi apparentemente banali potrebbero essere: avere adeguati spazi per i visitatori, sale d’attesa confortevoli, locali per visite mediche che davvero rispettino la privacy e consentano un incontro in un ambiente bello e piacevole, con spazi per l’elaborazione della narrazione.

Vale la pena di approfondire un aspetto assolutamente fondamentale dei diritti del paziente: l’accesso ad un servizio di qualità. Qui si pone una domanda chiave: come definiamo la qualità? Era questo in fondo il nostro punto di partenza alla base di tutta la riflessione condotta e mi sembra che si tratti del momento più alto di sinergia tra amministratori, medici e infermieri. Se ci limitiamo a definire la qualità come il soddisfacimento delle esigenze percepite dal cliente (la parola cliente usata nella definizione di Customer’s satisfaction già dice molto) a mio avviso, pur avendo iniziato a porci il problema, siamo ancora lontani dalla verità. La Agency for Heal-

(8) Peravereun’ideadelledimensionidi questoproblema,unostudiopubblicato sulBritishMedicalJournal(GIrvinget al.Internationalvariationsinprimary carephysicianconsultationtime:a systematicreviewof67countries.BMJ open2017;7(10):e017902)haanalizzato oltre28milionidiconsultazionidimedici dimedicinagenerale.Lemedieeuropee varianomolto:sivadai5minuti dell’Austriaai7.6dellaGermania;simigliorainGranBretagna(oltre9minuti)e inDanimarca,OlandaeSpagna(circa10 minuti).Vamegliolasituazionein Francia(16minuti),inSvizzera(17 minutiesoprattuttoinSvezia(oltre22 minuti).Sembraesistereunabuona,del restologica,correlazionetraspesa sanitariaprocapiteeduratadellavisitae, cosadecisamentepreoccupantee rilevante,unacorrelazioneinversatra lunghezzadellavisitaeprescrizionedi farmaci:ovvero“spendere”tempoconil pazientefarisparmiareterapie verosimilmenteinutilioquantomeno nonindispensabilialpazientestessoe, ovviamente,soldiallacollettività. Purtroppo,inquestostudiononèstata analizzatal’Italia,manonsembrano essercidatiparticolarmenteconfortanti.

(9) Lestorienarratenonparlanodella realtà,madifattonesonosempreuna deformazione.Ènecessarioarrivarea riconoscerelareciprocitàtrala“realtà” centratasullamalattiaequellacentrata sullaricercadisignificatodelpazientein modochesimantenganoviveanchele ambiguitàelemolteplicitàdeisignificati.

(10) Rispettoaidirittidelpaziente considerereialcuniaspettibasilari: contrattareconilmedicomantenendoun pianodiaccordoreciproco,esseretrattati conriservatezza,poterrifiutareuna terapiaancheseconsigliatadalproprio medico,essereinformatisullapropria condizionedisalute,sulleopzioni terapeutiche,suilororischiebeneficie sulleeventualiopzionialternative,poter accederealserviziochelostatodisalute richiede,neitempichelostatodisalutedi richiede,avereildirittodiusufruiredi procedurediagnosticheeterapeutiche innovative,ildirittodinonsubiredanni derivantidalcattivofunzionamentodei servizisanitariodaerrorimedicieil dirittodipoterusufruirediunelevato standarddiqualità.Traidoveridel medicoconsiderereiilnoncausaremale, procurareunbeneficio,mantenereun correttoequilibriotrairischieibenefici ovveroagirecon“giustizia”,rispettarela libertàeladignitàumanasempree comunque.Nonbasta,maèunbuon puntodipartenza.

Pgg. 14-15 Alternativa

(11) https://www.ahrq.gov/

thcare Research and Quality (11) identifica varie modalità di misurazione della qualità in sanità affrontando alcuni aspetti quantitativi come numero di sanitari per paziente, titoli acquisiti dai sanitari, aspetti organizzativi come per esempio le cartelle cliniche informatizzate. Possono avere indubbiamente valore ed è bene considerarli, ma ci stiamolimitandoaparametrielementarienonqualitativi.Altriindicatorisioccupano di vagliare l’apparato documentale e la sua attuazione: alcuni ospedali hanno una certificazione di qualità secondo lo standard ISO che si occupa dei processi, senza tuttavia definirne i contenuti che sono lasciati all’organizzazione. Un’altra modalità di certificazione fa riferimento allo standard JCI (Joint Commission International) che prevede invece contenuti già definiti e mirati per le strutture sanitarie. Per ogni processo viene definito a priori uno standard da raggiungere e si può poi valutare se il risultato desiderato viene raggiunto.

Forse qualche esempio di indicatore può aiutare a comprendere meglio il ruolo del medico nella gestione della qualità che non deve assolutamente essere appannaggio esclusivo della parte amministrativa.

(12) Adesempiolarootcauseanalysis

Se ci riferiamo ad un indicatore di processo, potremmo considerare un esame diagnostico ritenuto fondamentale per i pazienti con una definita condizione patologica (ma lo stesso potrebbe essere valido anche per una prescrizione terapeutica). Il controllo consiste nel verificare, su un campione o sulla intera popolazione che è affetta da quella malattia, che quell’esame sia effettivamente stato eseguito. Se davvero la cosa è vitale allora vogliamo avere il 100% dei pazienti che hanno eseguito l’esame necessario. Il controllo ci consente di identificare quanti e quali pazienti non hanno eseguito l’esame, indagare le ragioni di questo scostamento dallo standard desiderabile, attraverso varie tecniche che gli esperti di qualità hanno messoapunto (12),equindimettereinattolemisurenecessariearisolvereilproblema emerso.

(13) Semprepercapircimegliocitoun esempiodistandardJCI:“Ilricoveroeil trasferimentoda/inunitàditerapia intensivaoadaltaspecializzazionesono determinatidacriteriprestabiliti”.In pratical’organizzazionedevedimostrare diavereun’adeguatadocumentazione scrittadiquesticriteri,saperespiegare perchésonostatiscelti,comeviene verificatal’effettivaapplicazione,etc.Un altroesempiosullacompletezzadella letteradidimissione:“Laletteradi dimissionecontieneilmotivodel ricovero,lediagnosielecomorbilità, contienel'obiettivitàfisicariscontratae gliaccertamentisignificativi,contienele procedurediagnosticheeterapeutiche eseguite,contienelaterapia farmacologicasignificativa,compresala terapiaalladimissione,contienele condizioni/lostatodelpazientealla dimissioneeleistruzionidifollow-up”.

(14) EpsteineHundertcit.Interessante notarechetralemolteareedi competenzaindagatecisonolacapacità dicostruireunarelazione,dicondividere informazioniconilpazienteelacapacità diautovalutarsi.

Se invece ci riferiamo ad un indicatore di esito possiamo considerare un parametro numerico misurato all’inizio e alla fine del ricovero per documentare un miglioramento (un esame di laboratorio, un questionario che studi i sintomi, etc.) oppure, per esempio, valutare quanti pazienti sono costretti a rientrare in ospedale entro 3 mesi dalla dimissione, o qualunque altro parametro, purché misurabile. Definiamo a priori uno standard, di regola basato sui dati della letteratura o da nostre analisi dello storico della nostra struttura e, come prima, mettiamo in atto misure correttive se non otteniamo i risultati desiderati (13). Anche se questi strumenti sono fondamentali e consentono di attuare politiche di miglioramento continuo, sono tuttavia convinto che la qualità “vera” sia qualcosa di più sottile e complesso, difficilmente misurabile: semplificando molto potremmo considerarla come il giusto mix di competenza ed empatia. Del resto, non necessariamente avere titoli accademici o meriti scientifici in abbondanza, anche se garantiscono buone competenze tecniche, fanno di noi dei bravi medici; l’organizzazione che è perfetta nell’esecuzione degli esami, ha ottime statistiche di efficacia, ma lascia i pazienti con dubbi e insoddisfazioni non riesce a dare al paziente quello che la persona sofferente realmente desidera e richiede.

Un argomento spinoso da affrontare, ma che merita considerazione, è il tentativo di valutare, con strumenti relativamente obiettivi, l’effettiva competenza professionale deimedici.Neavevamoaccennatosopra:credocheunaqualcheformadivalutazione potrebbe aiutarci se non nella selezione del personale, almeno nell’attribuzione di particolariresponsabilità.Nonèmaifacileaffrontareserenamentequestoaspetto,ma sarà necessario farlo se vogliamo evitare che si faccia carriera solo invecchiando o, peggio, per “meriti” non professionali (14). Purtroppo, a monte di eventuali strumenti di valutazione, sarà necessario affrontare il problema per cui la sanità del VCO non riesce e reclutare i medici di cui ha bisogno. Forse, costruire un modello nuovo, efficiente, ma anche attento alla persona e davvero centrato sulle esigenze del paziente potrebbe essere un molla vincente. Vorrei affrontare solo di sfuggita ancora un punto che mi sembra sia critico: temo che manchi una corretta integrazione tra competenze mediche e infermieristiche che è invece un momento fondamentale per avere una sanità di qualità. Ognuno deve agire con il rispetto del proprio ruolo, ma anche con un’attenzione che a volte i medici non dimostrano nei confronti del personale infermieristico. Così come decisiva sarebbe

A ambienti territori scenari contesti

una condivisione e una sinergia di intenti tra la parte sanitaria e la parte amministrativa: solo remando nella stessa direzione, che non può essere unicamente quella del contenimento dei costi, si può costruire una sanità di qualità. Sia pure in modo molto parziale, abbiamo affrontato il tema della capacità e competenza professionale, relazionale e manageriale del medico e abbiamo abbozzato un possibile modello generale di sanità ideale. Tornando alla nostra realtà locale, ci resta da dire dove e come andremo a realizzare concretamente il nostro progetto. Ribadendo che nessuna organizzazione potrà funzionare bene se i suoi componenti non sono adeguatamente preparati e motivati, cerchiamo di immaginare quale possa essere la struttura adatta per riuscire ad offrire un servizio qualitativamenteequantitativamenteadeguato.Èimportanteribadirecheunastrutturanuovaed efficientenonbastaagarantireunabuonasanità:sarebbecomelimitarsiariverniciare le pareti di una casa che sta crollando, senza mettere mano alle strutture portanti, partendo dalle fondamenta per un vero salto di qualità. Non credo che ci sia una ricettafacileoscontataepensoche,inquestoperiododidifficoltàeconomiche,vadano analizzati molti aspetti, parecchi dei quali esulano totalmente dalle mie competenze. Costruendo un unico ospedale nuovo avremmo l’indiscutibile vantaggio di avere un edificio allo stato dell’arte, anche dal punto di vista energetico, cosa tutt’altro che irrilevante in questo momento storico e avremmo probabilmente la possibilità di risparmiare razionalizzando i servizi e la logistica, rendendo uniche le direzioni ed evitando i doppioni dei reparti. I lavoratori sarebbero in buona parte costretti ad adattarsi a una sede meno vicina a casa, ma sicuramente non perderebbero il loro posto di lavoro. Anche i pazienti avrebbero spesso più strada da percorrere per accedere all’ospedale, ma non credo che questa sarebbe una barriera impossibile da superare. Mantenere le 2-3 sedi attuali potrebbe essere un vantaggio per la popolazione che avrebbe un facile accesso ad un punto di primo soccorso (non necessariamente ad un DEA) vicino a casa. E potrebbe forse anche essere un risparmio, almeno nel breve termine. È tuttavia evidente che si dovrebbe procedere ad una razionalizzazione delle attività: una sola Medicina, una sola Ortopedia, una sola Cardiologia e così per tutte le specialità. Ci sarebbe la questione di come suddividere le attività tra le varie sedi, ma non credo sia una questione insormontabile, se si riesce ad applicare del sano buon senso. Comunque sia, si tratta di una soluzione necessaria, anche se si optasse per il nuovo ospedale unico, nell’attesa della sua costruzione. Qualunque opzione andrebbe integrata con un potenziamento dei servizi extraospedalieri: non intendo affrontare questo tema, ma mi sento di poter dire che il percorso in questo settore sarà lungo e accidentato. La scelta finale può basarsi su molti validi ragionamenti purché consideri le vere priorità delle persone. Solo una cosa riterrei inaccettabile: agire per pure scelte elettorali e campanilistiche, trascurando il bene della collettività che dovrebbe essere il primo interesse di ogni scelta politica degna di questo nome.

Pgg. 16-17 Alternativa

LA SALUTE. UN DIRITTO DELLA PERSONA E UN BENE SOCIALE

Superare i limiti dell’attuale sistema sanitario significa ispirarsi a una visione della realtà che intrecci in perfetto equilibrio“personale”e“sociale”, in piena corrispondenza con il dettato costituzionale

GianninoPiana

La salute è un diritto fondamentale della persona (di ognipersona),dirittocheècompitodelloStatotutelare e promuovere. Lo afferma con chiarezza la nostra Costituzione, laddove scrive: “La Repubblica tutela la salutecomefondamentaledirittodell’individuoeinteresse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti” (art. 32). La formula costituzionale mette in evidenza, pur nella sua stringatezza, i due aspetti sotto i quali la questione della salute deve essere considerata: quello soggettivo di “diritto della persona” e quello sociale di “bene collettivo”. Questa definizione corrisponde pienamente all’intero impianto costituzionale, ispirato a una visione della realtà nella quale “personale” e “sociale” si intrecciano in perfetto equilibrio, dando vita al binomio libertà-giustizia come pilastri fondamentali della vita associata. Il personalismo sociale, che costituisce il supporto culturale della nostra Costituzione, consente infatti il dispiegarsi diunrapportocorrettotra“dirittisoggettivi”–idiritticivili e politici – e “diritti economico-sociali”, conferendo alla salute, insieme al lavoro e all’istruzione, carattere di bene irrinunciabile che la Repubblica deve assicurare ad ogni cittadino. Lo Stato italiano è, da questo punto di vista, in pienaregola.L’assistenzamedicaelapossibilitàdifruizione delle strutture sanitarie è garantita a tutti i cittadini a prescindere dalla propria condizione sociale.

I limiti dell’attuale sistema

Diverso e meno positivo è tuttavia il giudizio che si deve dareapropositodelsistemaorganizzativoe,piùingenerale, della conduzione complessiva dell’apparato sanitario dove emergono consistenti limiti. I tempi di esecuzione di esami clinici o di visite specialistiche in ambito pubblico continuano a prolungarsi con evidenti difficoltà per molti cittadini costretti a ricorrere al privato, l’assenza di presidi territorialicheaffrontinosituazioniperlequalinonsiesige necessariamente il ricovero ospedaliero, la mancanza in alcuni settori di un personale sanitario sufficiente a far frontealladomandadiintervento,l’intasamentodeipronto soccorso con le lunghe file di attesa sono altrettanti segnali di uno stato tutt’altro che ottimale che crea un evidente disagio nella popolazione bisognosa di cure. La recente (e

non del tutto superata) pandemia da Covid-19 ha reso trasparente in modo inequivocabile la gravità di tale situazione ed evidenziato l’esigenza del ricorso a interventi immediati e risolutivi.

Ma il limite ancora più preoccupante dell’attuale esercizio dell’attività sanitaria è rappresentato dal verificarsi di una sempre maggiore distanza tra il personale sanitario (il medico in particolare) e il malato. L’introduzione di tecnologie sempre più sofisticate e l’avanzare costante delle specializzazioni sottraggono inevitabilmente spazio allo sviluppo del dialogo e del confronto personale. Da un lato, la rilevazione dei dati clinici relativi alla situazione del malato, tradizionalmente reperiti attraverso l’anamnesi, è oggiottenutamedianteilricorsoalletecnologie;dall’altro, l’attenzionedeimedicièsemprepiùincentratasull’organo malato, con la tendenza a non prendere sufficientemente in considerazione la situazione complessiva dell’organismo. Nel primo caso – l’uso esorbitante delle tecnologie e dell’affidamento ad esse – a venire a mancare è la conoscenza delle dinamiche psicologiche e delle condizioni sociali del malato, fattori che rivestono una importante funzionesianelladefinizionedelladiagnosisianelladeterminazione della cura. Nel secondo caso – l’eccesso di specializzazione – a venire a mancare è la conoscenza piena della condizione del malato, la possibilità cioè di fruire di un quadro organico della sua situazione – come vuole la medicina olistica – non potendo di conseguenza intraprendere un’azione curativa, che tenga nel dovuto conto i diversi risvolti della malattia.

Due proposte per l’umanizzazione

I limiti delineati (e ve ne sono altri) impongono la ricerca di alternative adeguate che restituiscano alla cura della salute un carattere umanizzante. Due piste (tra le molte) meritano, al riguardo, di essere percorse.

La prima è costituita dalla restituzione di centralità alla persona del malato. La malattia – ce lo ricorda l’Oms (Organizzazione mondiale della sanità) – è un fenomeno complessonelqualeentranoingiocodinamichepsicologiche e condizioni sociali, che implicano, per essere colte nella loro concreta e specifica consistenza, la disponibilità

ARiflessioni analisi commenti

del medico ad un confronto dialogico con il malato. La cura non può ridursi a una semplice considerazione della parte malata; comporta un “prendersi cura” della persona con un coinvolgimento, che crea le condizioni per una relazione fiduciale, la quale ha ricadute altamente positive anche sullo sviluppo della cura.

Ciò appare oggi ancora più evidente se si considera il primato assunto dal principio di autodeterminazione nella moderna bioetica; primato per il quale la decisione circa le modalità della cura, e prima ancora circa la scelta di sottoporsi o meno ad essa, sono demandate alla volontà del malato. Il che non fa che confermare del resto quanto è presente nella seconda parte dell’articolo 32 della Costituzione già segnalato, il quale recita: “Nessuno può essere obbligatoaundeterminatotrattamentosanitariosenonper disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. Lapossibilitàchelarelazioneinterpersonalericuperipiena centralità è legata, oltre che alla sensibilità del medico e del personale sanitario, ad un iter formativo che, accanto alle conoscenze scientifico-tecniche assolutamente indispensabili, le quali, grazie alla rapidità del progresso in campo medico-biologico, costituiscono gran parte degli studidimedicinaedimpongonouncostanteaggiornamento, faccia sempre più spazio alla conoscenza delle scienze umane, scienze che concorrono alla acquisizione di una mentalità aperta al dialogo e forniscono gli strumenti utili per perseguirlo.

La seconda pista riguarda la necessità di una riorganizzazione del sistema sanitario che tenga conto delle attuali esigenzedellapopolazione.Ilpassaggiodaunasocietàstatica come quella del passato, dove lo scambio sociale si sviluppava su un territorio ristretto, a una società aperta e dinamica, nella quale la possibilità di comunicazione, sia a livellofisicocheculturale,èenormementecresciuta,rende necessario un radicale riassetto delle strutture sanitarie per offrire un servizio efficiente. La presenza di una molteplicità di ospedali su un territorio ristretto con pochi reparti e pochespecializzazioninonèpiùgiustificata,stantelarapidità con cui possono avvenire gli spostamenti anche a

distanze rilevanti.

Si impone dunque una revisione del sistema che sappia mediare e far interagire tra loro ospedali e presidi territoriali. Questo esige anzitutto una consistente riduzione del numero degli ospedali con la possibilità, in ragione della loro concentrazione, che ciascun ospedale venga dotato di molte specialità e che si garantisca in questo modo maggiore sicurezza per i malati, che possono, in caso di complicazioni, disporre con facilità di un’area allargata di competenze specialistiche per un’immediata consultazione e, in caso di necessità, la possibilità di trasferimento da un reparto all’altro. Ma esige anche, in secondo luogo, un forte incremento e una alta qualificazione dei presidi sul territorio con il coinvolgimento dei medici di base e con la presenza di specialisti in grado di affrontare una serie di stati patologici senza dover ricorrere alla ospedalizzazione. Questo processo di razionalizzazione consentirebbe una maggiore agibilità della conduzione dell’attività ospedaliera e rappresenterebbe un indubbio vantaggio per i malati ai quali in molti casi verrebbe consentito di non abbandonare le proprie case per essere curati. Sono considerazioni che non esauriscono certo i molti risvolti di una tematica – quella della tutela e della promozione della salute – che necessita di essere affrontata senza pregiudizi ideologici e senza interessi campanilistici e con un serio approccio interdisciplinare, avendo come riferimento il perseguimento del bene della persona e della comunità.

Pgg. 18-19 Alternativa

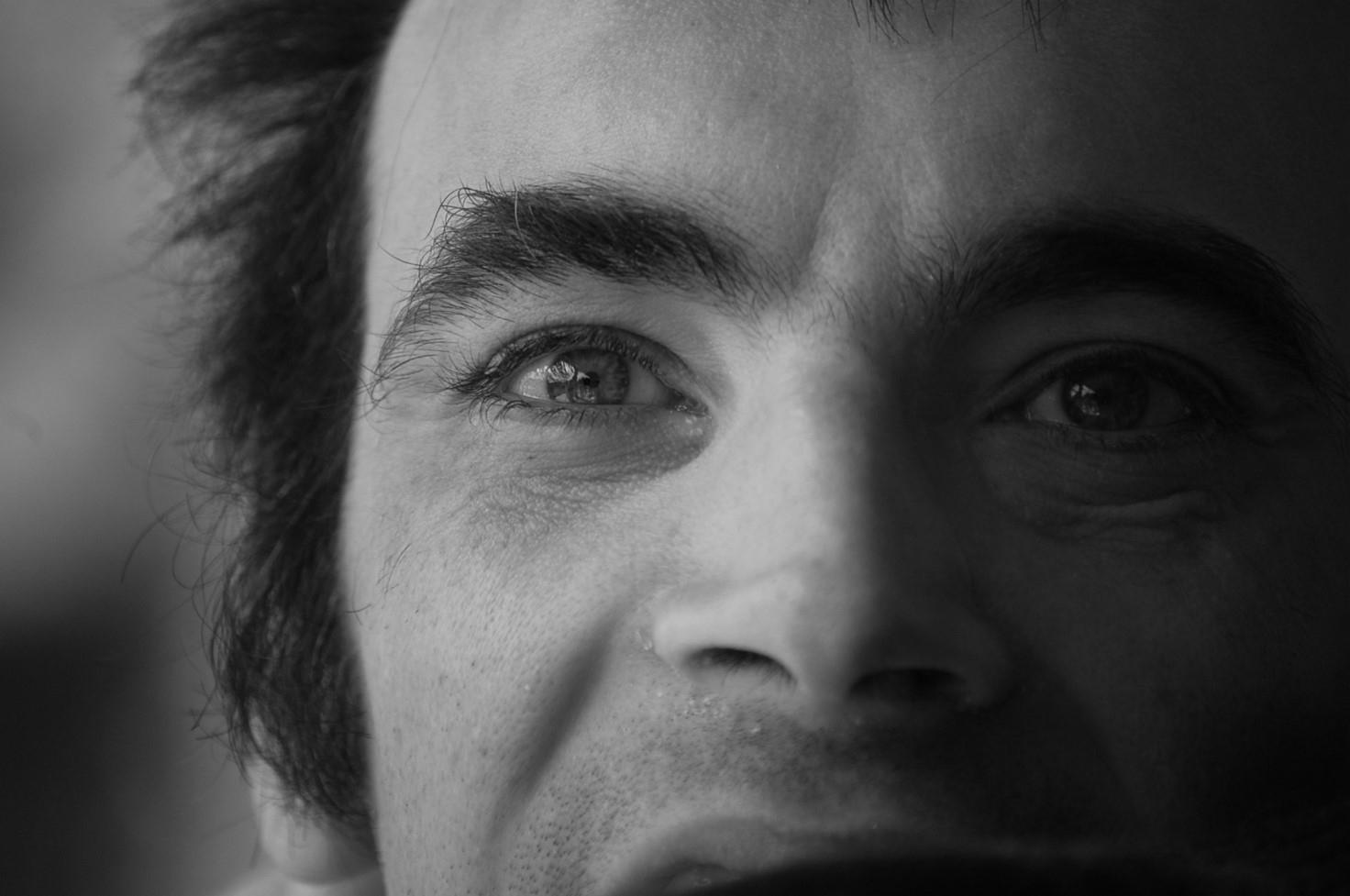

IMMAGINI. LE MANI, LO SGUARDO, RELAZIONI, EMOZIONI

Le immagini dello slideshow raccontano del tempo dedicato all’intervento di psicomotricità rivolto ad alcune persone residenti e frequentanti il Centro Diurno in “Fondazione Istituto Sacra Famiglia” di Verbania.

Le persone a cui è dedicato l’intervento sono adulte e presentano, con sfumature differenti, abilitàpsicomotoriecompromesse,conschemidimovimentofissi,scarsamenteusatiininterazione e in autonomia, limitato o assente linguaggio verbale.

Il profilo identitario appare debole, il movimento è in prevalenza rigido, fisso e l’azione non marca nessuna differenza in quanto ripetitiva, stereotipata o inibita. È allora importante restituire senso al movimento sollecitandolo attraverso un setting definito, mediato da oggetti e materiali semplici che risveglino la sensorialità in condivisione.

Dove l’azione è inibita o assente il tempo ciclico si ferma e annulla l’identità, questo lavoro immette nella temporalità a partire dai “semplici” movimenti delle mani, attivando il tempo ciclico connesso all’identità, favorendo lo scambio con l’altro anche attraverso lo sguardo.

Accedi alla narrazione fotografica (durata: 4’e 47'') per vedere alcuni momenti dell’attività.

ARiflessioni analisi commenti

PaolaSau

Pgg. 20-21 Alternativa

NO VAX

Le personali considerazioni di fondo sulla sanità territoriale di un certo periodo storico, si intrecciano con l’analisi sulla validità o meno di un certo sistema o modus operandi in sanità

CarloBava

Fu un cenno della caposala ad indicarmi il telefono. Mi suonòstrano.

Quel mattino il primario aveva già detto tutto, e di più, sullemiediagnosichereputava,perlomeno,stravaganti.Non bastava?

La voce alla cornetta, di fatto, non era la sua: “Sei tu il Bava, il medico di Cannobio? Sono ***, ho bisogno di te, non dire dino,dopodomanivieniaPallanza”.

Ilmodoruvido,eancheunpo’insolente,rendevainutileogni ulteriorepresentazione:erailDirettoreSanitario.

Le pagine di Cronin, che per anni mi ero cucito addosso, prendendoinprestitounimmaginarioimprobabile,sistavano riaprendo a mia insaputa. Emozioni e suggestioni racchiuse ne“LaCittadella”o“Lavaligettadeldottore”,avrebberoprestoriempitodicoloreilmiofuturo.

Itantoattesi“anniottanta”,utopiadiuncambiamento,erano lìaportatadimano:parevachenessunodovessepiùrimanere indietro e qualcuno mi stava chiedendo di prenderne parte. Bastòquellatelefonata,perritrovarmiMedicoCondottodella ValleCannobina:operaiodellasalutesuunterritorio,lamontagna, che più di tutti stava soffrendo di quella precarietà facilmentetravestitadaanticameradell’abbandono.

Luoghiamicieamiciinqueiluoghi,divennerounaquotidianità fatta di sentimenti semplici, legati alla gioia e alla sofferenza,allavitaeallamorte.

Sullo sfondo, una valle infinitamente verde, dove, tra pieghe profonde, stavano racchiusi paesi minuscoli.Alcuni attaccati al mondo da nastri di mulattiere, dai mille e più gradini, apparentemente isolati, ma con un cuore ancora pulsante: la scuola.

Nelle due più isolate, scelsi di iniziare la mia avventura della Medicina Scolastica, con quattro bambini da una parte e tre dall’altra. Davvero pochi. Troppi, tuttavia, per non aver mai goduto delle tante attenzioni da sempre riservate agli scolari di città.

Spazzoliniedentifricio,trovaronounpostoinfondoaglizainetti.Unanovità.

Persinoipidocchi,visti“inmacro”,parevanosimpaticienon piùresponsabilidiinutiliediscriminanti“rapateazero”.Ben presto,ogniscuoladellavalle,confarmacie,dietiste,casefarmaceutiche e docenti, si ritrovò attore inconsapevole di una storianuovache,atratti,regalavailsaporediunafiabaalieto fine.

Godevo del privilegio di lavorare in un microcosmo, luogo dell’anima, favorito da un regalo ignaro dei miei genitori: il

dialetto.