n.3

In questo numero:

I giovani nel VCO Il disagio giovanile e la crisi dei valori Per una scuola del merito o della cura?

Bambini e tecnologie digitali tra opportunità e rischi Il disagio psichico dei bambini e degli adolescenti dopo la pandemia

Come i giovani progettano per non essere progettati Noi fragili, noi immortali

PERIODICO DI CULTURA E IMPEGNO SOCIALE DELL’ASSOCIAZIONE ALTERNATIVAA... Spedizione in abb. postale GR.IV Pubbl. Inf. 70%

Direttore Responsabile:

Clemente Mazzetta

Redazione:

Samantha Brandini (segreteria e coordinamento)

Diego Brignoli

Maurizio Colombo

Laura Luisi

Roberto Negroni

Emanuele Puccio

Carlo Rocchietti

Simonetta Valterio

Maria Pia Zocchi

Grafica:

Dario Martinelli

Impaginazione: a cura della redazione

Distribuzione: a cura della redazione

Stampa: Press Grafica Srl

Rivista n. 3 Anno 2023

Periodico di cultura e impegno sociale dell’Associazione Alternativa A ONLUS

Domodossola Via dell’Artigianato 13

SOStienici con una donazione

IBAN IT21X0200845360000103728938

Cristina Barberis Negra, giornalista e facilitatrice di narrazioni terapeutiche e di comunità

Francesca Bologna, manager di rete della Comunità Educante VCO

Nives Cerutti, docente scuola primaria, psicologa, psicoterapeuta

Maura Cottini, volontaria Associazione Karma

Catia Fornara, psicologa, psicoterapeuta a orientamento analitico, libera professionista

Alessandro Magrì, associazione Cineforum Domodossola

Arturo Palmeri, vicepresidente di 21 Marzo APS

Lorenzo Pavesi, scrittore e insegnante

Giannino Piana, teologo, già docente di Etica cristiana e di Etica e economia nelle università di Urbino e Torino

Paola Sau, Neuropsicomotricista dell’età evolutiva

Chiara Rinaldi, educatrice presso la Cooperativa La Bitta

Elisabetta Sfondrini, coordinatrice del Centro per la Famiglia della Cooperativa La Bitta

Serena Melica, educatrice presso la Cooperativa La Bitta

Alvi Torrielli, redattore di“Alternativa”in gap year e viaggiatore

Paola Veggiotti, psicologa presso l’Ass. Centri del VCO

Matilde Zanni, progettista sociale di 21 Marzo APS e i redattori: Samantha Brandini, Diego Brignoli, Maurizio Colombo, Laura Luisi, Roberto Negroni, Carlo Rocchietti, Maria Pia

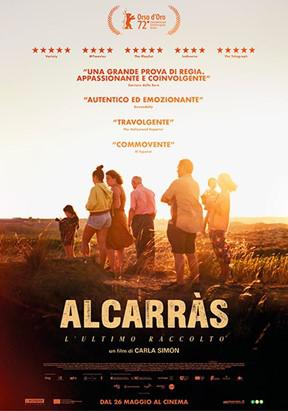

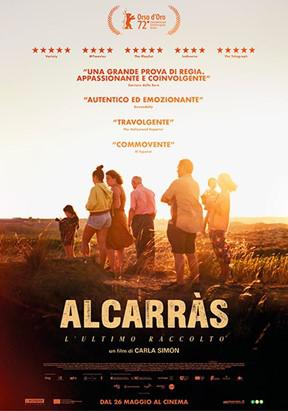

Hanno collaborato a questo numero SOMMARIO Nota redazionale I ragazzi stanno male…? La redazione Pgg. 4-5 Ambienti territori scenari contesti I giovaninelVCO M. Colombo 6-7 Riflessioni analisi commenti FORUM - Il disagio giovanile nel VCO M. Colombo e R. Negroni 10-11 Il disagio giovanile e la crisi dei valori G. Piana 14-15 Per una scuola del merito o della cura? M.P. Zocchi 16-17 Contributi Bambinietecnologiedigitali traopportunitàerischi P. Sau 18-19 Il disagio psichico dei bambini e degli adolescenti dopo la pandemia C. Fornara e P.Veggiotti 22-23 Cosa avviene in casa d’altri prendere esempio da... Chi c’è allo sportello? D. Brignoli 28-29 Progetti Come i giovani progettano per non essere progettati A. Palmeri e M. Zanni 30-31 Bambini e adolescenti al centro E. Sfondrini 32-33 Protagonisti e testimonianze Dare una mano ai ragazzi perchè trovino “un proprio posto” C. Rocchietti 34-35 Karma M. Cottini 38-39 La vita che non mi aspettavo C. Barberis Negra 40-41 Nuove rotte e nuove narrazioni di migrazione C. Barberis Negra 41-43 ESOM, una storica presenza verbanese rinnovata C. Rinaldi e S. Melica 44-45 Notizie e cronache Noi fragili, noi immortali C. Barberis Negra 46-47 Comunità educante F. Bologna 48-49 Nell’officina di Nel silenzio e nel vento L. Pavesi 50-51 Le rubriche di A Scuola primaria: tra scuola e famiglia N. Cerutti 52-53 Breve viaggio nel femminismo… L. Luisi 54-55 Asbestas eAlcarràs A. Magrì 58-59 Pedalate tedesche A.Torrielli 60-61 Come d’aria L. Luisi 62-63 Gli appunti di Padre McKenzie Giovaniefuturo:aspettativeeincubi R. Negroni 64-65

Zocchi

BIKE PARK - NOLEGGIO MTB - TREKKING

PARCO AVVENTURA - PARCO GIOCHI - GONFIABILI

BEACH VOLLEY - EVENTI - BAR E RISTORANTI

I RAGAZZI STANNO MALE…?

Iragazzi stanno male lo dicono i giornali, i media, le ricerche e, anche il mondo della scuola, osservatorio privilegiato del mondo giovanile,riportaunmalesserediffuso. Pare verosimile che i due anni di Covid-19 abbiano acuito un disagio già presente e importante. Ma come se la passano davvero i giovani nel nostro territorio? E soprattutto, come adulti, cosa dimostriamo di fare per loro e con loro?

Da questa riflessione è sbocciato un numero insolito, potremmo dire monografico, quasi interamente dedicato al tema del disagio giovanile (14 articoli su 22); forse per la vastità e la complessità dell'argomento, per la preoccupazione di non tralasciare troppi aspetti le parole hanno preso il

sopravvento ed ecco a voi il risultato. In queste pagine cerchiamo di fornire una fotografia della situazione della Provincia per conoscere il territorio e l’ambiente nel quale operiamo. Partendo dai dati, con una lettura dal punto di vista demografico, scolastico e lavorativo, la redazione ha scelto di dedicare ampio spazio al Forum sul disagio giovanile e di dare la parola a chi con i giovani lavora quotidianamente. Questo sembra essere un tempo assai duro per i ragazzi e le ragazze che cercano di crescere e di trovare la loro strada in una società che fa perdere speranza nel futuro. Grandi, infatti, sono le responsabilità di una società che, oltre alle molteplici ragioni di inquietudine che

riversa sull’insieme della popolazione, riserva alle giovani generazioni un abbondante supplemento. Il malessere dei ragazzi è di certo una sfida aperta al Paese, ma che cosa cambia quando si permette loro di essere protagonisti? Quando ai ragazzi si dà spazio veramente, e non solo a parole, accadono cambiamenti incredibili perché nati da una realtà osservata con i loro occhi, ne sono un esempio il Kantiere di Possaccio e l’Associazione Karma di Domodossola.

Occorre credere che le cose si possano cambiare e comprendere la forza della collettività, solo in questo modo fioriranno progetti e politiche al passo con i tempi.

La pubblicazione del trimestrale Alternativa dal 2022 avviene in digitale, l'idea è stata di renderla più eco-sostenibile riducendo i costi di stampa e di spedizione.

Laproduzionedellarivistaèpertantoquasiacostozero,maper“AlternativaA…”,l’associazioneOnluscheneèl’editore, poter contare sul sostegno dei lettori rappresenta un aiuto a continuare ad operare come luogo di incontro, di lavoro, di formazione, di solidarietà, di aiuto in una logica di collaborazione, scambio e legame con il territorio. Vi chiediamo allora di sostenerci con la vostra donazione, versando, con bonifico bancario, un contributo all’Associazione Alternativa A… ONLUS

IBAN: IT21X0200845360000103728938 con la causale “donazione per la rivista”. Grazie!

Anota redazionale

La redazione

Immagine di kjpargeter su Freepik

I GIOVANI NEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Demografia, scolarità e lavoro della popolazione giovanile 15-24 anni

Maurizio Colombo

Maurizio Colombo

Questo numero della rivista, come avrete già potuto vedere dal sommario, ha un filo conduttore tematico: i giovani e in particolare il “disagio” giovanile. Ecco allora il perché di questo articolo. Vogliamo presentare in modo sintetico la popolazione giovanile del Verbano Cusio Ossola dal punto di vista demografico, scolastico e lavorativo. Una questione che si è subito posta è stata quella relativa a quale fascia di età rivolgere l’attenzione. Si è giovani da quando? Da 15 anni, da 18 anni? Fino a quando si è giovani? Fino a 24 anni, fino a 29 anni, fino a 35 anni? Le opinioni sono molteplici e tutte

hanno un fondo di validità. Abbiamo fatto la scelta, senza ritenere che sia l’unica giusta, di porre la nostra attenzione sui giovani da 15 a 24 anni, ritenendo che questa fascia di età, interessata dalla scuola e spesso dall’entrata o, meglio, dall’auspicata entrata, nel mondo del lavoro, sia un periodo di transizione essenziale per la vita futura.

Demografia

Innanzitutto,comegiàvistoinprecedentiarticolidella rivista, ilVerbano Cusio Ossola si caratterizza per una popolazione sempre più anziana.

A ambienti territori scenari contesti Alternativa

Nel 2021 l’indice di vecchiaia, rappresentato dal rapporto fra la popolazione oltre i 65 anni e quella di età inferiore a 14 anni, era nel nostro territorio del 253,5%, vi erano, cioè, 253 over 65 ogni 100 under 14, mentre a livello regionale era del 214,8% e nazionale del 182,6%.

Proviamo ora a verificare quanto pesa la fascia di età 15-24annisultotaledellapopolazione.Nel2022èdel 8,96%, quindi meno di 1 ogni 10 abitanti, a livello nazionaleèdel9,80%eregionaledel9,17%.Vediamo adesso quanti sono i giovani di questa età in valore assoluto. Nel 2022 sono 13.827 di cui 7.240 maschi e 6.587femmine;perunmaggiordettaglio,cheutilizzeremo poi per una riflessione sulla scolarità, 6.756 hanno fra i 15 e i 19 anni e 7.071 fra i 20 e i 24 anni. Un dato curioso: di questi 116 sono già coniugati e 6 già divorziati.

Dei 13.827 giovani di questa età, 5.709 vivono nei tre centri urbani maggiori del territorio,Verbania, DomodossolaeOmegna,eirestanti8.118neglialtricomuni di minori dimensioni, a sottolineare anche in questo caso una urbanizzazione diffusa.

Scolarità

Dopo questi dati demografici sintetici ma che già dannounaprimafotografiadellapopolazionegiovanile 15-24 anni nel Verbano Cusio Ossola, proviamo ad analizzare qualche dato relativo alla scolarità. I giovani di questa fascia di età sono interessati da due cicli formativi: la scuola secondaria di II grado (15-19 anni) e l’università (20-24 anni). Come abbiamo visto la popolazione 15-19 anni nel 2022 è di 6.756 unità, 373 stranieri, di cui 1.359 di 15 anni, 1.342 di 16, 1.384 di 17, 1.393 di 18 e 1.278 di 19.

I dati disponibili a livello provinciale sugli iscritti alla scuola secondaria di II grado indicano in 7.178 la popolazione studentesca nell’anno 2022/2023, di cui 3.173neilicei,2.703negliistitutitecnicie1.302negli istituti professionali. Non è possibile fare confronti diretti fra popolazione 15-19 e iscritti alla scuola per i flussi in entrata e uscita dai territori limitrofi e per l’impossibilità di recuperare i dati aggregati per provincia di residenza.

Una ricerca di Openpolis rileva a livello regionale un tassodiabbandonoscolasticodell’11%neigiovanida 19 a 24 anni (12,7% a livello nazionale). Utilizzando questo tasso a livello provinciale, dove non è stato possibile recuperare il dato puntuale, si può stimare che siano circa 900 i giovani di età 19-24 anni che hanno conseguito solo la licenza media. Un dato più aggiornato e interessante che abbiamo recuperato è quello relativo ai candidati alla maturità nel 2023, 1.304. Da una precedente ricerca svolta da Openpolisnel2020lapercentualedineodiplomatidel Verbano Cusio Ossola immatricolati all’università era del 43,9% contro il 52,9% in Piemonte e, per un confronto con territori limitrofi, il 57,9% a Novara e il 53,8%aVarese.E’evidentechequestotassodiimmatricolazione sconta anche la necessità per la quasi

totalità dei neodiplomati del territorio di iscriversi ad università fuori provincia con trasporti e sistemazioni logistiche spesso non facili se non proibitive. Per rimanere in campo universitario dai dati Ustat. Miur gli immatricolati nel 2022/23 delVerbano Cusio Ossola erano 619, di cui 374 femmine e 245 maschi. Applicando la percentuale di immatricolazione di Openpolis si può stimare che nel 2023/24 dovrebbero immatricolarsi circa 570 giovani.

UnultimodatointeressantesempredaUstat.Miur:gli iscritti del nostro territorio a tutte le università nel 2021/22, ultimo dato disponibile, erano 3.201. Il dato per classe di età è disponibile solo a livello nazionale; applicando la percentuale rilevata a livello nazionale si può stimare che i giovani 20-24 anni del Verbano Cusio Ossola iscritti all’università possano essere circa 1.800.

Lavoro

Poniamo ora attenzione al mondo del lavoro, alla presenza dei giovani 15-24 anni nel mondo del lavoro. I dati Istat 2022 sulle forze di lavoro ci danno a questo propositoindicazioniimportanti.Iltassodiattività1524anni,datodaigiovanioccupatie/oincercadioccupazione sul totale dei giovani, nel 2022 è pari al 31,1%,inparticolareal35,0%perimaschieal26,8% per le femmine. E’ questo un valore superiore sia al dato nazionale, 26,0%, che regionale, 28,1%, a indicareprobabilmenteunauscitapiùprecocedaipercorsi scolastici. Dal dato percentuale possiamo stimare in circa 4.300 i giovani 15-24 anni occupati e/o in cerca di occupazione, di cui 2.500 maschi e 1.800 femmine. Passando ad esaminare il tasso di occupazione si rileva un numero di occupati 15-24 anni di circa 3.600 unità, pari al 26,2% del totale, di cui 1.950 maschi (27,2%) e 1.650 femmine (25,1%). Anche per questo indicatore, e in misura maggiore, si rileva un valore significativamente superiore rispetto al dato nazionale (19,8%) e regionale (22,3%).

Da ultimo, relativamente alle forze di lavoro si rileva un tasso di disoccupazione nel Verbano Cusio Ossola del15,8%inferioresiaaquellonazionale(23,7%)che regionale(20,6%),determinatoperòdaunandamento fortemente differenziato nella componente maschile, dove è del 22,2%, e nella componente femminile, dove è decisamente contenuto, del 6,4%. Da questi dati si ricava un totale di circa 560 maschi e 120 femmine in cerca di occupazione fra i giovani 15-24 anni. Per qualificare maggiormente le modalità occupazionalideigiovanibisognerebbeavereildatoprovinciale relativoaicontrattiatempodeterminato,unindicatore importante relativo alla precarietà lavorativa, dato che purtroppo non è disponibile. Il dato nazionale 2022 disponibile per gli occupati dipendenti dà a questo proposito indicazioni assolutamente rilevanti; il 59,5% degli occupati dipendenti 15-24 anni ha un contratto a tempo determinato. Una simile proporzione a livello provinciale darebbe una cifra di circa 2.100 occupati a tempo determinato su un totale di

A ambienti territori scenari contesti

3.600 unità, un dato che consideriamo realistico, forse al ribasso, considerata la presenza rilevante di alcuni settori dove il contratto a tempo determinato ha una forte prevalenza, quale ad esempio quello turistico. Per completare la disamina sintetica relativa al lavoro due dati complessivi disponibili grazie all’Agenzia Piemonte Lavoro e alla Regione Piemonte. Dagli archivi dell’Agenzia risultano nel 2022 nel Verbano Cusio Ossola 4.147 occupati e 2.245 disoccupati di questa fascia di età. I dati dell’Agenzia regionale non possono essere confrontati direttamente con quelli relativi alle forze di lavoro per le diverse modalità di rilevamento,campionariquestiultimiamministrativii primi.

Da ultimo esaminiamo un dato all’attenzione di tutti gli operatori socioeconomici, quello relativo ai neet. Nonèstatopossibilerilevareundatopuntualeprovinciale; si sono quindi rilevati i dati europei, nazionali e

regionali per giungere ad una stima del dato provinciale. Eurostat nel 2021 rilevava le seguenti percentuali di giovani 15-24 anni che non studiano e non hanno lavoro: Europa 10,8%, Italia 19,8%, Piemonte 17,7%.

Applicandoiltassoregionaleaidatidellapopolazione giovanile15-24annidelVerbanoCusioOssolasiarriverebbe a stimare in circa 2.400 i giovani neet in provincia.

Unamodalitàdiversadistima,partendodaldatototale dei giovani e sottraendo i giovani 15-19 che studiano (6.100), i giovani 20-24 iscritti all’università (1.800) e gli occupati (3.600), indicherebbe in circa 2.300 unità ineetnelnostroterritorio,undatomoltovicinoaquello stimato con la percentuale Eurostat nazionale. In ambedue le stime il numero dei neet in provincia risulterebbe ugualmente rilevante.

Pgg. 8-9 Alternativa

FORUM – IL DISAGIO GIOVANILE NELVCO

Puccio – Siamo qui per provare a delineare insieme il quadro del problema del disagio giovanile in questo territorio. Sappiamo che si tratta di un problema complesso originato da un insieme di concause, non esauribile in un incontro, ma il concorso di varie professionalità, abituate a collaborare in analisi e progetti, può permettere di tracciare almeno le linee essenziali. Per avviare il confronto, mi chiedo, ad esempio, come il problema risenta delle contingenze del momento storico: Covid, post Covid, guerra, pressioni emotive suscitate da emergenza energetica e da cambiamenti climatici?

Felisi – Un fattore che traggo da una mia recente esperienza professionale di presa in carico dei familiari dei ragazzi è la carenza della funzione paterna, della regola del limite, non solo perché a volte questa figura manca fisicamente, ma perché nessuno la sostituisce. Il coinvolgimento dei familiarièimportantequandoc’èunasituazionedidisagio di un ragazzo, ma è un percorso difficile perché non c’è la domanda di affiancamento e a volte è vissuta come colpevolizzazione; ma se questa responsabilizzazione manca, il ragazzo da solo può arrivare solo fino a un certo punto. È poi necessario distinguere la psicopatologia dal disagio, non sempre si sovrappongono e sono realtà differenti che richiedono approcci diversi. Oggi siamo qui perché tutti crediamo nel lavoro di rete, però, se manca qualcuno che la tenga tesa, la rete si ingarbuglia: ci si mette in rete ma poi è difficile coordinarsi, è necessario che ci sia almeno un referente del caso e ciò avviene più facilmente quando si lavora in strutture o comunità; negli altri casi, malgrado la buona volontà, è più difficile.

Puccio – É però necessario che ci sia una conoscenza dei vari nodi della rete. Quanto, ad esempio, gli altri servizi conoscono quale parte svolge la scuola e quanto la scuola conosce gli altri servizi?

Borretti – Sono soprattutto gli insegnanti di sostegno, più di quelli curricolari, i meglio informati e che fanno da tramite con la rete dei servizi. I problemi sono rilevanti e influenzano l’attività didattica. Anche la scuola dovrebbe

esercitare quel codice paterno ricordato da Felisi, ma in realtà ciò non avviene più; tende semmai a prevalere un codicematerno,perchél’emotivitàelefragilitàdeiragazzi irrompono nella didattica e condizionano i processi di apprendimento. Si crea confusione: la scuola, cui compete esercitare il codice paterno, per meglio accogliere in un contesto di utenza che è sempre più caratterizzato da difficoltà e disagi, ripiega soprattutto sul codice materno. Lapreoccupazionedellefamiglieperlariuscitaneglistudi, anche come gratificazione personale del ragazzo, mantiene alto il valore della performance, con il carico di ansie e angosce che conseguono e che generano, a volte, chiusure, rifiutoopeggio.Ildocenteinsegnalasuamateria,ma,sempre più, il suo lavoro non si ferma lì, perché si percepisce un disagio crescente che non può essere ignorato.

Lunardon – Mi collego al tema della rete. La “Comunità Educante”, il progetto avviato da poco grazie al bando “Con i Bambini”, cerca la soluzione al problema di chi tiene tesa la rete e la figura indicata è il manager di comunità, la persona che presidia l’intero progetto, allacciando e mantenendo connesso alla rete ciascun partecipante. In questa rete ci sono i tre CISS, soggetti del terzo settore, la Neuropsichiatria dell’ASL VCO. A me la parola ‘disagio’ mette a disagio: spesso il malessere, la fragilità di ragazze e ragazzi non viene ben capita, viene fraintesa ed è bene che ci sia attenzione per capire cosa non va. Perché anche chi appare spensierato risente di fattori di turbamento collettivo, come l’ansia da prestazione, o suscitata da problemi ambientali o di identità personale, che possiamo definire disagio. Occorrono luoghi in cui le persone non si sentanoscomode,sbagliateequestoèunprimopasso.Poi, qui soccorre lo strumento della comunità educante, perché al fondo di quel disagio c’è spesso una povertà educativa, bisognosa del supporto di una rete di soggetti della comunità. E anche nella frequentazione della rete e dei social, chenonsonoperunragazzomondiseparati,possonovenire apporti positivi in termini di disinibizione, di libertà di espressioneemanifestazionedisé,sonospazidipartecipazione del mondo che c’è intorno.

ARiflessioni analisi commenti

Fare una rivista che parla al sociale è stato il nostro primo passo, poi ci siamo accorti che talvolta questo è insufficiente e allora proviamo a suscitare confronti da cui possono partire e/o rafforzarsi collaborazioni e conoscenze in realtà che sembrano necessitare di questi momenti.

Maurizio Colombo, Roberto Negroni su registrazione audio di Samantha Brandini

L’incontro è avvenuto lunedì 3 luglio presso Casa don Gianni a Domodossola.

Hanno partecipato:

Rossana Borretti, docente Liceo G. Spezia, referente problemi giovanili;

Monica Felisi, psicologa, Centro per la Famiglia della Coop. La Bitta;

Andrea Gnemmi, psicologo, Ass. Contorno Viola;

Sabrina Lunardon, animatrice del gruppo I.S.A. (identità sessualità affettività);

Francesca Paracchini, pedagogista, Ass. Contorno Viola;

Stefania Vozza, direttore S.O.C. Neuropsichiatria Infantile ASLVCO.

Ha condotto l’incontro per la redazione di Alternativa: Emanuele Puccio.

(Per un contrattempo è saltata la prevista partecipazione di Chiara Fornara, direttore CSS Verbano)

Felisi–Larealtàdeisocial,cosìabitataericca,favoriscela frammentazione dell’identità. Dove finisce l’intimità in questa frammentazione di sé? In ciò forse la psicoterapia può aiutare a recuperare quella dimensione. Quando sui social l’immagine di sé è del tutto sconnessa da ciò che lorosono,lasituazionesifaangosciante,dovesireintegrano quei frammenti di identità?Tu dici nel luogo dove sono a mio agio: a casa mia. Ma chi non ha questo luogo rimane disperso. Occorre allora costruirli questi spazi, dove magari si possa realizzare anche il contatto con ragazzi più grandi, capaci di svolgere un ruolo educativo senza presentarsi come educatori, come la peer education

Gnemmi – La peer education ha seminato un po’di cultura tra tanti ragazzi di Verbania, l’aver fatto di loro dei volontari non giudicanti in relazioni paritarie ha permesso tante diverse esperienze.

Paracchini – In vari e differenti contesti oggi si trova quanto la peer education abbia seminato e quanti ragazzi si siano avvicinati al sociale grazie a quell’esperienza vissuta a scuola. Anch’io, come Sabrina, sono a disagio di fronte alla parola ‘disagio’, è sempre necessario non generalizzare e contestualizzare. Quest’anno, a scuola, mi sono creataunosservatoriocome“insegnantedicorridoio”,non ho una classe, ma ragazzi che intercetto usando contesti informali come occasioni di incontro. Questo giocarsi nell’informalità,dovelascuolaècodicepaterno,maanche materno, perché così deve essere come vocazione. In queste esperienze, soprattutto quest’anno, nella fragilità dei ragazzi traspare quella degli adulti, vedo spesso questa triangolazione:adolescentiinfantilizzatioadultizzatieadulti adolescenti, come una nuova genitorialità. Mi chiedo se la scuolasianonsolocapacemaanchecompetenteadaffrontare questa realtà. Non mi farei invece spaventare dai social, dalla tecnologia: sono cambiamenti, strumenti, ambienti, identità. Quale sia il confine tra intimità e “fuori” è poi un tema che riguarda i ragazzi ma anche gli adulti, spessoesibitoridiun’intimitàchenonandrebbecosìesposta.

Gnemmi–Chisonoigiovani?Quandosicominciaaesse-

re giovani? Lo si diventa sempre prima.A11 anni, a 13, a 15 si è bambini o giovani? E quando si smette di essere giovani?A20,25,29?CisonoparametriISTATperiquali si è giovani fino a 39. Su cosa si basano queste soglie? Sui consumi,suglistilidivita:a39annisigiocacomea20con la play station, si fanno le canne, si vive magari con i genitori, si ha la cameretta? È giusto così? Che uno faccia le stesse cose a 15 a 25 o a 39 anni, se no si sente in colpa, è un sintomo di disagio della società? Qui identità e mercato si mischiano e nei social ancora di più, nell’identità digitale ci si toglie almeno dieci anni e la categoria dei giovani si dilata senza limite. Quando di parla di giovani bisogna capire di chi si parla: chi va a scuola, chi lavora, chi ha un’autonomia, chi si “sente” giovane? I confini tra bambino, adolescente, età adulta sono stati frantumati perché molto di ciò che era proprio della gioventù è diventato patrimonio degli adulti; ciò genera confusione e i social hanno dato il colpo di grazia. Se noi oggi dobbiamo pensare a un aggettivo per i giovani, il primo è senz’altro “pochi”, i giovani sono pochi, il tasso di natalità da decenni continua a contrarsi, non c’è più ricambio, il rapporto giovani/anziani si è da tempo invertito e si accentua sempre più e questo cambia e cambierà le relazioni. Neppure gli immigrati ci salveranno perché ormai se ne vanno anche loro dove si vive meglio e pure il luogo comune che ifiglisifannosoprattuttoalSudècapovolto,sifannodove cisonopiùservizi,alNord.Perigiovanidioggicisaranno pensioni misere ma, in una sorta di welfare rovesciato, tantianzianievecchidacuiereditare.Perconcludere,tutto ciòfarifletteresuquestiragazzidioggi,unpo’nevrotizzati e carichi di pressioni, ma anch’io penso che il disagio che ne consegue non sia, almeno non sempre, patologia, perché il disagio in un contesto malato è, in fondo, un segno di salute.

Puccio – Soffermiamoci ora sui servizi che questo territorio offre ai giovani. Nella mia esperienza, direi che qui forse i servizi sono meno che nelle grandi città, ma qui sono ancora attive le reti familiari che integrano. Per altri tipi di servizio, mi pare almeno un po’ carente il sostegno psicologico alle condizioni di disagio.

Pgg. 10-11 Alternativa

Vozza –Il nostro osservatorio raccoglie situazioni di grave sofferenza che sconfinano nella psicopatologia, e i dati allarmano, questa è un’emergenza nell’emergenza. Ci siamo concentrati sull’emergenza della pandemia, ma non abbastanza su questa del disagio giovanile, non stiamo investendo abbastanza su questo che è il nostro futuro. Confrontandoidatidelnostroservizioconquellinazionali edialtriPaesi,nell’ultimoventennioc’èstataunaprogressiva crescita dei casi sempre più gravi e complessi, che la pandemiahafattoimpennare.Moltesituazioninecessitano di servizi specialistici per casi conclamati per l’infanzia e l’adolescenzaingravesofferenza,chesonopochiovunque e qui non ci sono; eppure dal duemila a oggi i casi che richiedono interventi di alta specializzazione sono drammaticamente aumentati, ma i posti letto della neuropsichiatria infantile sono pochissimi. Ci troviamo a dover ricoverare ragazzi in posti impropri come la psichiatria per adulti o la pediatria, la quale da anni ci aiuta accogliendopiùadolescentichebambini,maglispecialisti della sanità non ce la fanno più a contenere e a dare risposta. Quest’onda per ora non tende a decrescere, i servizi sono insufficienti.Anche i colleghi psicologi, anche quelli che operano nel privato, sono stati investiti da questa esplosione della domanda e non riescono a soddisfarla, siamo in un Paese che non ha saputo prevedere la preparazione delle necessarie competenze in campo sanitario; in questo territorio (ASL VCO) a gestire questa emergenza siamo solo in due medici, dovremmo essere in cinque, ad arrangiarci a fare di tutto in tutti gli ambulatori. L’anno scorso abbiamo avuto 724 richieste di visite, di cui il 12% urgenti,equest’annonelprimosemestre385.Inunquadro generale di continuo calo della popolazione infantile del territorio si registra un costante e sostenuto incremento dei casi che a noi si rivolgono. Con situazioni delicate, complesse che richiedono interventi multidisciplinari e, talora, ricoveri in comunità sanitarie in altri territori. Pensando al lavoro diquestianni, stando accanto aragazzimolto sofferenti, io trovo una grande solitudine, ragazzi poco ascoltati, lasciati andare, come se nessuno se ne fosse preoccupato, nessuno avesse visto quella sofferenza. Dov’erano gli adulti? Nella grande fragilità dei giovani io trovo la grande fragilità di un mondo adulto incapace di vedere e ascoltare. Per noi medici incontrare e ascoltare è perciò il primo fondamentale passo, e a volte quando arrivano da noi è già troppo tardi e qui si pone allora tutto il tema della prevenzione. Forse quel ruolo paterno di un tempo non esiste più, tutto è cambiato anche solo da com’eravent’annifa;dobbiamotrovareunnuovomododi declinare il paterno e il materno, bisogna cambiare paradigma, cambiare la mente, io non posso fare la neuropsichiatra come vent’anni fa, neppure come due anni fa, bisogna rimettersi in discussione, riuscire a riprendere in mano questa situazione. Non è un bello scenario; personalmente sono preoccupata.

Puccio – Tutti, con le differenze che comportano i diversi punti di osservazione, stiamo percependo una situazione molto critica. Un ultimo quesito: quali strategie di prevenzione possiamo immaginare di fronte a un quadro di

analisi tanto severo e al rischio di arrivare troppo tardi a comprendere e a intervenire?

Vozza – Credo che in tema di prevenzione la fascia di età 0-6 anni sia quella sulla quale è necessario investire di più, non solo nei termini di rendere più consapevoli e competenti i genitori, ma di poter disporre di servizi a supporto della famiglia, perché tutti gli studi confermano che ciò che avviene in questi primi anni ha una proiezione potentissima sullo sviluppo della personalità e su quello che succederà dopo. Cerchiamo di recuperare nelle età successive tutto ciò che è recuperabile puntando su quelle risorse e su quelle resilienze che spesso comunque ci sono, ma è indispensabile puntare a quella fascia di età, e questa è una scelta culturale, sociale, politica, educante, sanitaria; altrimenti è sempre troppo tardi… è troppo tardi!

Gnemmi – Sono convinto che sia necessario investire su impianti sportivi, sale prove, strutture che creano inclusione, con la collaborazione di agenzie educative informali come il Kantiere e Alternativa A, dove ragazzi, adulti e istituzioni si incontrano, si confrontano e dove si possono fare cose importanti. Se invece, come sta accadendo sul territorio, il campo da calcio viene dato alla scuola calcio della Juventus, la sala prove non si può fare per il rumore e lo spazio verde diventa un condominio, la direzione è sicuramente sbagliata. E’chiaro che poi ci vorrebbero dei livelli assistenziali adeguati che sembrano non esserci. In questi anni sono stati aggrediti i diritti fondamentali alla salute. Se in tutta l’ASLci sono solo due neuropsichiatri è evidente che non sono garantiti i servizi essenziali.Aquesto si aggiunge che anche il privato non sembra offrire molte alternative.

Vozza – L’azienda ha fatto un bando per le assunzioni senza riuscire a trovarne. Non ci sono più medici per la sanità pubblica; forse non è più appetibile, è troppo faticoso, forse è una missione che non si vuole più prendere. Il risultato comunque è questo.

Puccio – Quali sono i punti di forza e quali le criticità sul territorio?

Felisi - La bellezza naturale del territorio è sicuramente un aspetto positivo.

Vozza – Il territorio è molto carente nei trasporti pubblici. Questo rende problematico, soprattutto per i giovani, utilizzare anche le eventuali strutture a loro dedicate e rende difficiliancheleconnessionifraivariterritoriefraigiovani. Questa è davvero una criticità rilevante, anche per i costi dei trasporti esistenti, che frammenta ulteriormente il territorio aggravando isolamento e solitudine dei giovani.

Puccio – E’ evidente che in altre realtà urbane, come ad esempio Milano, il livello dei servizi è diverso; nel nostro territorio è necessario poter attivare servizi che suppliscano alle carenze esistenti.

ARiflessioni analisi commenti

Paracchini – Uno dei punti di forza del nostro territorio è sicuramente la presenza di tantissime associazioni di volontariato verso il sociale e la cultura. Nello stesso tempoquesterealtàpresentanodelledebolezze;accantoad associazioni giovani ci sono associazioni dove manca il ricambio generazionale creando spesso una separazione fra le varie associazioni, fra giovani e meno giovani. Gli adolescentihannobisognodiesserevisti,diessereascoltati; è necessario che gli adulti parlino con i giovani, gli stiano accanto. E’ quindi necessario superare questa separazione; è necessario mettere i ragazzi al centro dell’attenzione altrimenti rischiamo di parlare di mondi che non conosciamo più e che rischiamo di osteggiare invece di aiutare. Bisogna quindi continuare a frequentare i ragazzi, provare ad ascoltarli; è anche questo il modo di fare prevenzione.

Puccio – Esiste sul territorio un consorzio delle associazioni, una “casa” delle associazioni?

Paracchini–C’èilCentroServiziTerritorialechesupporta le associazioni dal punto di vista burocraticoinformativo, ma non esiste una “casa” delle associazioni. C’è l’esigenza ma non esiste.

Lunardon – Relativamente ai punti di debolezza vedo innanzitutto la mancanza di luoghi di partecipazione. La scuola potrebbe essere un luogo molto importante; purtroppo, a volte ci si scontra con realtà chiuse.Ad esempio, c’è una scuola importante del territorio dove non esiste la possibilitàdiassembleestudentesche.Lascuoladeveessere più aperta per evitare che da luogo di partecipazione diventi un luogo opprimente. La presenza di luoghi di partecipazione diventa un punto di forza; in questo caso i giovani sono in grado di cogliere le opportunità, di crescere insieme. La possibilità di utilizzare e gestire spazi li attivainmododavveroimportante.Un’altradebolezzaèla scarsità dei fondi per le politiche giovanili che ormai sono solo a livello europeo, dove non è facile muoversi e accedere alle risorse disponibili. A livello nazionale sembra non esserci interesse, forse perché i giovani sono pochi,

non sono consumatori. Quando i ragazzi hanno la possibilità di autodeterminarsi hanno la capacità di creare; mi viene in mente a questo proposito l’esempio del Consiglio comunale dei ragazzi con le sue iniziative.

Felisi – I classici spazi di aggregazione di una volta come, ad esempio, gli oratori non funzionano più tanto. Nei ragazzi c’è il bisogno di vicinanza ma spesso c’è l’impossibilità, l’incapacità di viverla. La scuola potrebbe essere il luogo già esistente più favorevole a favorire la vicinanza e la partecipazione.

Puccio– Fiducia e prestazione devono procedere insieme; oggi forse la scuola nel suo modello richiede prestazione, ma dà meno fiducia e partecipazione.

Boretti – La scuola deve lavorare tanto. Ha difficoltà a integrare mondi diversi, culture diverse. Si rimane ingabbiatiinalcunemodalitàprestazionali,adesempiol’Invalsi, che rendono difficile, accanto alle necessità quotidiane e burocratiche,comelaconclusionedelprogramma,attivare modalità di partecipazione. Qualche anno fa, ad esempio, al liceo si sono attivati dei momenti teatrali con risultati davvero soddisfacenti che purtroppo il Covid ha per ora interrotto. Bisogna sicuramente promuovere più momenti partecipativi;nonèperòfacile.Cisonounaseriediproblemi quali la sicurezza, la responsabilità, la burocrazia che rendono veramente difficile metterli in atto.

Puccio – Grazie a tutti per la vostra partecipazione. L’obiettivo era quello in prima battuta di raccogliere i vostri contributi per un articolo della rivista, ma c’era anche la volontà di creare circuiti virtuosi di conoscenze e relazioni.

Vozza – Sarebbe bello, attivando una mappatura delle competenze, potesse nascere una rete di collaborazione, mantenendo i propri ruoli ma creando maggiori sinergie. Incontrarsieconfrontarsièancheilmododiaverereferenti conosciuti per ogni soggetto della rete.

Pgg. 12-13 Alternativa

IL DISAGIO GIOVANILE E LA CRISI DEI VALORI

Sono note le problematiche che affliggono le ultime generazioni, quindi ricercarne le cause e i rimedi dovrebbe diventare la“mission”per un cambio di rotta. Bisogna allora analizzare, oltre i profondi e rapidi mutamenti intervenuti a livello socioculturale, la crisi di valori morali e civili, in passato sostegno imprescindibile nel processo formativo di una personalità solida e sicura. A questo aspetto etico-culturale sono dedicate le note qui proposte

Il disagio giovanile ha raggiunto in questi ultimi anni proporzioni allarmanti, con l’emergere di non infrequenti situazioni patologhe. Molte e di diversa natura sono le cause di tale fenomeno, che è divenuto oggetto di accurate indagini sociologiche e di analisi psicologiche che ne hanno evidenziato le varie sfaccettature, risalendo alle sue origini e fornendoindicazioniprezioseperaffrontarloinmanieraadeguata. Un ruolo determinante nel provocare la crescita del disagiohannosenz’altroavutoiprofondierapidimutamenti intervenuti a livello socioculturale con l’affermarsi del paradigmatecnologicoeladifficoltàafareadessocorrispondere unparalleloadattamentodellacoscienza.L’influenzaesercitata dai social con il rischio di pesanti condizionamenti, l’assenza di serie prospettive per il futuro – si pensi soltanto alla questione del lavoro – e la scarsa incidenza sul tessuto sociale (anche a seguito della riduzione del numero dei giovani a causa della denatalità), con la conseguente egemonia di modelli culturali espressione dei valori di un mondo di adulti e di anziani sono altrettanti fattori che concorrono ad alimentare il disagio, che assume sempre più i connotati di un vero epropriomalessereontologico. Ma, al di là di questi aspetti, che meritano peraltro grande attenzione,allaradicediquestostatodidisorientamentoedi paura,vièsenzadubbiounaprofondacrisideivalorimorali e civili, che facevano in passato da supporto al processo formativo della personalità, conferendo ad essa solidità e sicurezza, A questo aspetto etico-culturale sono dedicate le brevinotechequiproponiamo.

Le ragioni della crisi valoriale

La crisi dei valori ha le proprie radici nel processo di secolarizzazione, i cui inizi coincidono con la nascita della societàmodernamachedivienefenomenodimassaapartire dalla fine del secolo scorso, trasformandosi gradualmente in secolarismo, con effetti che vanno oltre la critica (talora giustificata) del “sacro” fino ad assumere una valenza etica, mettendo in discussione, o peggio accantonando come anacronistiche, le grandi questioni del senso e del fondamento.

Al venir meno della domanda religiosa si associa dunque (e con essa interagisce) l’assenza di prospettive valoriali per l’affermarsi di quel “politeismo dei valori” (o dei “sistemi valoriali”) – come Max Weber lo definisce – conseguenza

Giannino Piana

del “disincantamento del mondo”. Il crollo delle grandi narrazioni religiose, del pensiero metafisico e dei progetti ideologici toglie all’etica le basi tradizionali su cui fondarsi, lasciando il posto nel valutare e orientare l’agire a criteri meramenteutilitaristi.

A dare contenuto a questi criteri è la logica del “mercato”, divenuto “pensiero unico”, che ha come obiettivo da perseguire l’efficienza produttiva e il consumo. A contare è, in altri termini il “fare” e l’ “avere”, dunque non l’ “essere”, cioè la crescita interiore della persona e la ricerca della sua vera identità. A questo si associa l’avanzare di una cultura individualista, che reagisce alla tensione socio-politica degli anni70delsecolopassato;unaculturanellaqualeaprevalere è la ricerca della autorealizzazione, la quale accentua le spinte privatistiche, individuali o corporative – il neocorporativismo è uno dei tratti identitari della cultura oggi dominante – che hanno come effetto la lacerazione del tessuto sociale.

L’assenza di figure genitoriali autorevoli e la debolezza della scuola

Aquesto stato di cose, già di per sé allarmante, si aggiunge l’assenza di figure genitoriali che sappiano (e possano) esercitareconautorevolezzalapropriafunzione.Equestosiaper la debolezza della propria personalità, vittime anch’essi del relativismo culturale ed etico imperante, sia per l’approfondirsi del gap generazionale dovuto al ritmo accelerato dei cambiamenti in corso. Il rapporto dei figli con le figure materna e paterna rischia di ridursi a un livello utilitaristico: la soddisfazione dei bisogni materiali e la richiesta di protezione sono le ragioni del mantenimento del rapporto, senza una vera comunicazione per la distanza, non superabile, delle rispettive concezioni della vita e dell’universo valoriale. I genitori tendono allora, per conservare la relazione, a considerare e a trattare i figli come amici, difendendoli in tutte le circostanze, anche quando sbagliano, con la conseguente difficoltà delle altre agenzie educative di intervenire – la scuola anzitutto – esercitando il proprio compito formativo.Neèriprovailripetersidicasidiveraepropriaviolenza di studenti nei confronti dei loro insegnanti; casi che rimangono senza azioni punitive adeguate a causa delle minacce spessoavanzatedaigenitoricheassumonosempreecomun-

ARiflessioni analisi commenti

queunaposizionedifensivaneiconfrontideiproprifigli. Asua volta, la scuola, vive in una condizione di particolare sofferenza. E non solo per la ragione già ricordata – la difficoltàdirapportotragenitorieinsegnanti–maperragioni più profonde ascrivibili al modello culturale che continua a proporre e che non corrisponde alla sensibilità dei giovani dioggifiglidiunasocietàdigitale,dovelatecnologiaincontinua evoluzione non si riduce a semplice strumento, di cui occorrevalutare,divoltainvolta,l’usochesenefa,maincide, per la sua pervasività, sulla coscienza provocando una vera mutazione antropologica. Il rischio è dunque che quanto si insegna non venga assimilato, se non superficialmente e in maniera nozionistica, e che si sovrappongano tra loro due mondi senza possibilità di conciliazione, con il risultato di non riuscire ad evidenziare i rischi in cui si incorre con l’adozione del paradigma tecnologico e a non proporre risposteplausibilialledomandedisenso;rispostecheèpossibile fornire solo mediante il ricorso al patrimonio della tradizioneumanistica.

Ma questo non basta. La debolezza della scuola è anche motivata da una progressiva disaffezione del corpo insegnante – la scarsa retribuzione economica è una delle cause –e,inalcunicasi(noninfrequenti),anchedall’abbassamento del livello culturale, considerando, una parte di essi, la scuola come un ripiego per assicurarsi uno stipendio, anche secomesièdettopiuttostoesiguo,ededicandosiprevalentemente ad altre attività meno frustranti e più remunerative. Sono sempre stato contrario alla meritocrazia – don Milani non ha mancato di metterci in guardia a tale riguardo – ma sono convinto che, come è ingiusto trattare in modo diverso prestazioniuguali,cosìèaltrettantoingiustotrattareinmodo uguale prestazioni diverse. L’omologazione cui oggi si assiste con giudizi e voti sempre più alti – è anche questa una delle conseguenze del timore delle reazioni dei genitori –denuncia uno stato di rilassamento che nuoce alla serietà dell’impegnoscolastico,conricadutenegativeanchesulterreno educativo. Se in passato vi era una eccessiva severità nei giudizi, oggi si è caduti nell’eccesso opposto con una svalutazionedifattodelvaloredellascuola! Come affrontare l’emergenza del disagio Afaredacatalizzatoredeivariaspettideldisagioèsoprattutto la condizione di solitudine che gli adolescenti e i giovani vivono. I rapporti con la famiglia e con la scuola, quando sussistono, sono puramente formali: il che accentua lo stato diisolamento,cheliportaachiudersisusestessispingendoli adunusosemprepiùsmoderatodelcomputer,cheriducegli spazidisocializzazioneconicoetaneiefavorisceilricorsoa relazionipuramentevirtuali.Larecentepandemiada Covid19 haaggravatoinmodoserioquestasituazione:adolescenti e giovani si sono trovati per circa due anni con uno spazio assai limitato di possibilità di socializzazione ed hanno sofferto particolarmente per questa situazione, con uno stato generalediforteinsoddisfazione–sonostatidifattolemaggiori vittime a livello psicologico – e con la crescita delle patologie.Difronteaquestasituazionechefare?Milimitoa suggeriretreconsiderazioni.

La prima chiama in causa la questione valoriale. Pur nel pienorispettodelpluralismodeisistemivalorialioccorretrovare anche oggi un terreno comune attorno a cui convergere

nellaricercadiun ethos civile.Credochelapossibilitàsussista,seppuregrossesianoledifficoltàperraggiungerequesto obiettivo. Il metodo da seguire è quello fornito dall’etica della comunicazione delineata da Habermas, la quale presuppone il reciproco rispetto delle posizioni dei vari gruppi sociali e la seria volontà di cooperare tra loro in vista di una possibileconvergenza.Unmodelloesemplareèrappresentato, a questo proposito, dal lavoro fatto a suo tempo dai Costituenti–sipensiaiprimidodiciarticolidellaCostituzione – che hanno elaborato un ethos civile, tuttora attuale, anche se ci si trova oggi in una situazione diversa per la caduta di quelle “evidenze etiche” che in passato garantivano l’esistenza di una piattaforma comune quale base da cui partire.Lasperanzaèchequestosiavveriintempibrevifornendo ad adolescenti e giovani un indispensabile puntofermosu cuicontare.

La seconda considerazione ha come oggetto la famiglia Importante è che i genitori esercitino la propria funzione educativa, non avendo paura di fare ricorso al principio di autorità. L’educazione comporta infatti anche la capacità di dire di “no” ad alcune richieste del figlio o di correggere alcuni suoi comportamenti sbagliati: solo così lo si aiuta a crescere. Ma comporta anche (e soprattutto) la trasmissione di valori ai quali i giovani possano conformare le proprie scelte esistenziali. Entra qui in gioco l’autorevolezza dei genitorichedevonodiventareconlalorocondottailmodello di riferimento: non si educa per quello che si dice ma per quello che si è e si fa. Tutto questo senza dimenticare che il finedelprocessoeducativoèquellodimettereincondizione ilfigliodiagireinmodoautonomo;ilchesignificachel’educatore deve gradualmente arretrare, fino a scomparire, mettendoincondizioneilfigliodiacquisirelaproprialibertà didecisione.

La terza considerazionefariferimentoal processo educativo della scuola.Unacondizionefondamentaleè,alriguardo,la proposta di un modello culturale, che sappia partire dalle istanze proprie del modo di percepire la realtà proprio di coluichesièchiamatiadeducare–istanzelegatealladipendenza dal paradigma tecnocratico – e sappia nello stesso tempo fornire gli strumenti per una loro lettura critica. Per conseguire questo obiettivo diviene necessario dare vita ad unmodelloculturaleincuiculturascientificaeculturaumanistica si integrino tra loro, evitando tanto la caduta in una forma di arido scientismo quanto di una forma di umanesimo ideologico. A questo deve poi accompagnarsi il superamento dell’attuale situazione di lassismo per trasformare la scuola in istituzione impegnata a fornire gli strumenti essenziali per la crescita della persona, facendo dell’istruzione un momento imprescindibile dell’attività educativa.

A queste condizioni, e soltanto a queste, è possibile aiutare adolescenti e giovani ad uscire dall’attuale stato di disagio, restituendolorolasperanzainunfuturopromettenteedando lorolapossibilitàdidiventarearteficidelpropriodestinoedi quellodell’interaumanità.

Pgg. 14-15 Alternativa

PER UNA SCUOLA DEL MERITO O DELLA CURA?

Passare giorno dopo giorno in aula, Mac, significa vivere in un altro mondo

FRANKMcCOURT

Ma io con che coraggio ho creduto di poter affrontare degli adolescenti americani? Col coraggio dell'ignoranza, ecco. Siamo nell'era Eisenhower e sui giornali si parla della grande infelicità che affligge i giovani americani, i cosiddetti "figli perduti dei figli perduti della generazione perduta".Quest'infelicitàvienedescritta nei film, nei musical, nei libri: Gioventù bruciata, Il seme della violenza, West Side Story, Il giovane Holden.Igiovanifannodiscorsidisperati:lavitanon ha senso, gli adulti sono tutti ipocriti, a che scopo vivere? [....] L'infelicità è tanta che gli adolescenti si organizzano e danno battaglia ad altre bande: e non sono delle zuffe come quelle che si vedono al cinema, con amori tormentati e colonne sonore martellanti, ma risse cattive in cui volano grugniti e bestemmie, risse in cui italiani, neri, irlandesi, portoricani si affrontano. con i coltelli, le catene, le mazzedabaseballemacchianol'erbacolsangue,che è sempre rosso, a prescindere da chi l'ha versato. Poi se ci scappa il morto l'opinione pubblica si indigna e punta il dito, sostenendo che se le scuole e gli insegnanti facessero il loro dovere queste cose tremendenonsuccederebbero. 1

Così, Frank McCourt nell'introduzione del gustoso libro autobiografico sulla sua esperienza di insegnante, Ehi, prof!, uscito nel 2005, introduce i lettori a seguirlo nei suoi primi passi da insegnante, inesperto e pieno di dubbi sulle proprie capacità, fino alla conquista di un meritato riconoscimento dellesuedotiprofessionalieumane.Mentrescrivoquestidue aggettivi,miinterrogosuqualescrivereperprimo,qualesiail più importante e, infine, se si possano scorporare nel difficile compito dell'insegnare. Insegnare, cioè lasciare un segno. Mi sembra evidente che l'uno senza l'altro non possa essere efficace.Ripensoadalcuniesempidiprofessorechehotrovatoin letteratura, nei romanzi: l'italiano Starnone, Frank Mc Court, Daniel Pennac, autori che con grande auto-ironia hanno saputo narrare la propria carriera senza retorica e mettendo al centrodellororaccontolafragilitàpropriaedeipropristudenti, un po' alla volta legati in una relazione particolarissima, quella del docente che sa farsi adulto di riferimento per loro, dopoaverneconquistatofiduciaeunpo'diaffetto.... Nel raccontarsi in cattedra hanno ben presente nella memoria le proprie esperienze di studente, e di studente non brillante,

1 Frank McCourt, Ehi, prof! Adelphi, Milano, 2005, pp.27-28.

2 Limes, 1/23, Caoslandia

abbandonatonelleretroviedeisenza-speranzadirecupero. Forseperquestosonoparticolarmenteattentialclimadilavoro,allosguardoconcuiosservareitantistudenticoncuisono incontratiindiversiindirizzidistudio.

Ilbranochehocitatoinaperturamihacolpitoperilriferimento al tema tanto attuale anche oggi: il malessere dei giovani, già emergenza nazionale negli Stati Uniti allora, anno 1958. Che l'adolescenza sia sempre un'età di passaggio e quindi, necessariamentedifragilitàediinsicurezza,diamoriedolori intensi, di nuovi bisogni non èniente dinuovo, ma nel nostro presente, quello che Miguel Benasayag definisce l'epoca "delle passioni tristi", il pessimismo diffuso e la solitudine interioredeterminatadaunindividualismosemprepiùspinto, sono diffusi segni di malessere nei più giovani sotto gli occhi ditutti.Ilnostroèuntempodicrisi,anziditraumi:unanatura abusata e sfruttata al di là dei limiti, disuguaglianze sociali sempre più marcate, 28 guerre in corso sul pianeta 2, l'ultima dellequalicosìvicinaanoi,unapandemianonancoradeltutto debellata.Sembraunparadosso:tecnologiaescienzasembravanoingradodirisolveretuttiiproblemidell'umanità,manel presenterivelanoilororischi,laloroincapacitàdigarantireun futuropienodipositivitàeungrevepessimismosoffocasogni esperanzedelfuturo.

Èevidentechesiamoinun'etàdicrisiediconseguenzalacrisi deipiùgiovaninonèsolounmalesseredegliadolescenti,ma èunacrisidellasocietà,nellaqualegliadolescentisisonoabituatiavivere.Alladifficoltàdicresceresisommaladifficoltà divivereinunmondochenonhamantenutolepromessefatte balenare. E la nostra scuola, in questo contesto, deve continuareafarelasuaparte.

Glistudisullarealtàscolasticadelnostroterritorio,inparticolare dall'osservatorio dell'Istituto Cobianchi, dove ho insegnato per molti anni, hanno segnalato che a partire dagli anni '90 c'è stato un cambiamento nel profilo dei nostri studenti: "come docenti, abbiamo avvertito una difficoltà crescente nella comunicazione con gli studenti, percepiti, rispetto alle generazioni precedenti, come meno coinvolti nell'attività didattica, meno consapevoli del senso e delle finalità della istituzione scolastica e delle sue norme implicite, più fragili ed inseriti in dinamiche relazionali tra pari decisamente più difficili da leggere. Ad un certo punto abbiamo smesso di parlare di" nuovi studenti" ed abbiamo cominciato a parlare di "nuovi adolescenti", caratterizzati, tra l'altro, da una scarsa identità di ruolo quali studenti (essere studenti ed essere adolescenti si equivalgono: praticamente tutti i pari di età conosciuti sono studenti) ed abbiamo iniziato a confrontarci su questi temi fra noi e con il dibattito esterno alla scuola."

Questiaspetti,colpassaredeglianni,sisonoresipiùmarcatie

ARiflessioni analisi commenti

Maria Pia Zocchi

3

.

3 Gianmaria Ottolini, Marina Beretta, Guido Boschini, Barbara Pesce, Pratiche di formazione e manutenzione del gruppo classe, in Nuovi saperi

i nuovi studenti evidenziano sempre maggiori aspettative riguardo alla loro formazione individuale, spesso più interessati all'ambito relazionale e della socializzazione che a quello istituzionaledell'apprendimento.

Purtroppo questo individualismo si è trasmesso, loro malgrado, anche ai docenti: la stabilità delle équipe di lavoro che avevano garantito nei consigli di classe fisionomie definite ai diversicorsiscolasticisièincrinata,acausadioraridicattedra sempre più spezzettati e di insegnamenti e completamenti orarisupiùcorsi,ancheperunasceltadavveromiopedialcuni dirigenti scolastici di spezzare équipe affiatate con l'intento di diffonderepratichedidatticheomogeneenellascuola,comese gli insegnanti potessero essere utilizzati come talee, sradicate eimpiantatequalàinunconsigliodiclasseoinunaltro. E anche questo segna un impoverimento dell'offerta scolastica, perché gli studenti percepiscono come un valore il lavoro di un consiglio di classe che si presenta compatto e che sa lavorareinsintonia.Neilibricuiaccennavoprima,sistagliala figura dell'insegnante che usa il suo fascino e il suo carisma percoinvolgereglistudenti.

Ogni classe ha la sua personalità. Ci sono classi simpatiche che ti fanno pregustare la lezione. Gli alunni sanno che con loro stai bene e a loro volta stanno bene con te. Di tanto in tanto ti dicono che hai fatto una bella lezione e tu ti senti al settimo cielo. In qualche modo questo fatto ti infonde energia e mentre torni a casa ti viene voglia di cantare.

Ci sono classi che vorresti imbarcare sul traghetto per Manhattan e non vorresti vederle più. L'atteggiamento ostile con cui entrano e escono dall'aula ti fa intuire cosa pensano di te. Ma siccome le tue potrebbero essere tutte fantasie, cerchi di capire come conquistarli. Ricorri a trucchi che con altre classi hanno funzionato. Però non serve e il motivo è quella certa personalità. 4

Unapersonalitàcheaffascinaèunvaloreaggiunto,maquello che secondo me dà maggiori garanzie di riuscita è il lavoro di un'équipe di professionisti dell'educazione che seguono,giornodopogiorno,conunosguardoattento,i loro studenti, facendo tesoro di buone pratiche studiate e sperimentateconsuccesso.Soloperquestoaspettononconcordo conletesisostenuteneiromanzicitatienelsaggiodiRecalcati L'ora di lezione, 5 dove il ruolo del docente-star troneggia, rendendo l'ora di lezione impagabile. Certo, la "personalità", lo stile unico del docente può fare la differenza, ma non è sufficiente, se non si inserisce in un contesto condiviso di metodi e di orientamenti perseguiti da un ConsigliodiClasse.

Mi è capitato recentemente di leggere su La Stampa la bella intervistaaundocentedifilosofiatorinesecheper40anniha insegnato con passione e serietà e, giunto al pensionamento, èstatosalutatocontestimonianzedigrandeaffettodaglistudenti del liceo, tanto da meritare tre articoli sul quotidiano torinese. Afferma: "Fare l'insegnante vuol dire dare il pro-

Alternativa

5 Massimo Recalcati, L'ora di lezione. Per un'erotica dell'insegnamento, Einaudi, Torino, 2014

4 Frank McCourt, cit, pp. 101-102.

per la scuola, Marsilio, 2007, p.161.

Immagine di Freepik

prio piccolo contributo a passare da una generazione all'altra. Ed è una cosa che va fatta." 6

Questo mi sembra un giusto presupposto da cui partire, perché nellavoroinclasseèfondamentalecontribuireacreareunrapporto di fiducia negli adulti, premessa per includere le nuove generazioninellavitacivileesociale:ma cosa ciproponiamodi passaredaunagenerazioneall'altra?Unoggettodelsapere?Un metodo?Unatteggiamento?Direituttiquestiaspetti.

"La scuola apre mondi",comeaffermaRecalcati,el'insegnante, sospeso continuamente tra la ricchezza delle conoscenze che vuoletrasmettereel'aspirazionearinnovare,classedopoclasse, allievo per allievo, il gusto della scoperta di un nuovo mondo, gioca in un equilibrio che rende affascinante questo lavoro.

"Loro erano convinti che stessi insegnando. Ne ero convinto anch'io. In realtà stavo imparando." 7

La classe è - o dovrebbe essere - il luogo in cui si parla e ci si ascolta, senza una finalità valutativa, giudicante, performativa. Sono rari gli altri spazi del mondo in cui questo avviene quotidianamenteeleparolechesiesprimononell'aulaappartengono atutti,adesseèaffidatoquelmomentodiformazionedell'essere umano che può avviare il processo dell'apprendimento. E l'apprendimento non procede a senso unico, ma si costruisce soloselostudentepuòvalutarecriticamenteesentirsiarricchito daciòcheneèl'oggetto.

Come dice poeticamente Pennac, "a ogni incontro ti accorgi che una vita è sbocciata, imprevedibile come la forma di una nuvola", ma a una condizione, come scrive lo stesso insegnante Pennac: "la presenza dei miei allievi dipende strettamente dalla mia". 8

Negliannidellascuolasipuòcostruirequelpontetragenerazioni di cui si parlava, se la passione dell'insegnante è, almeno in parte, contagiosa, se si costruisce un rapporto di fiducia con gli studentiesesisatrasferireconsapevolezzariguardoalpercorso dell'apprendimento che la classe sta vivendo insieme e individualmente. Questi aspetti, in cui ho creduto negli anni del mio insegnamento, trovano una conferma importante nelle parole degli studenti raccolte nelle interviste pubblicate recentemente inunostudiorealizzatodainsegnantiattivineltrentenniodisperimentazione dell'Istituto L. Cobianchi di Verbania. Ne riporto alcune:

"Si aveva la sensazione di essere speciali...io mi sentivo tutelata dai professori che tenevano al nostro benessere

Ci si poteva esprimere e immediatamente portare un pezzo di sé che non coincideva con quello che gli altri fuori vedevano

Mi sono sentita subito responsabilizzata, più grande fin dalla prima

È stata una scuola che ha creato passione... poi nella vita queste passioni sono rimaste e mi sono servite

Non era solo apprendimento, ma apprendimento e formazione di sé andavano di pari passo... era una formazione completa

Io studiavo, apprendevo, ma mi divertivo, ero felice di andare

8 Daniel Pennac, Diario di scuola, Feltrinelli, Milano, 2007, p. 86 e p. 103.

10 Michele Serra, Gli sdraiati, Feltrinelli, 2013, p.107.

11 Daniel Pennac, cit., p. 137

a scuola

Ho trovato un gruppo di docenti che andava d'accordo Io sapevo che l'obiettivo, al di là del mero apprendimento, era quello della costruzione di uno spirito critico e io, al contrario di tanti miei coetanei, sapevo anche di poter mettere in dubbio quello che mi veniva insegnato Speranza e fiducia negli adulti. Stupore. Capacità di osare." 9

Disagio e mondo giovanile non coincidono necessariamente:l'aiutochelevecchiegenerazionipossonofornireèquello dioffrireoccasionidiconoscenzaelibertàdiespressioneper nuoviprogetti,perinventareecostruireunarealtàdiversada quellaricevuta.Ogninuovagenerazionesièdatanuovistrumentidiinterpretazionedellarealtàehacostruitounmondo cheleprecedentinonsapevanoimmaginare.Èlamoraleche Michele Serra pone in conclusione del suo romanzo Gli sdraiati: un padre, ormai deluso e scoraggiato dal tentativo checredevavanodiscorgerenelfiglioifruttidellasuaeducazione, nel cercare somiglianza nei suoi comportamenti, insiste, nel corso del racconto, a invitarlo a scalare insieme unamontagnacomeavevafattolui,quandoeraunbambino, con suo padre. Probabilmente esasperato dall'insistenza del padre, il figlio accetta e partono insieme verso la vetta, ma quando il padre, impegnato nella fatica della salita si volta, nonvedeilragazzodietrodilui:sisentechiamareelovede. "Eri in alto, molto più in alto di me, quasi un chilometro avanti... Mi avevi sorpassato e seminato senza che me ne rendessi conto, immerso com'ero nei miei rendiconti con i massimi sistemi [...] Salivi veloce, con un passo elastico, che esprimeva destrezza, sicurezza, forse felicità, quella felicità che, solo a dirla, in relazione a te e agli altri della tua tribù, le lacrime mi velano gli occhi." 10

I nostri studenti, che aspirano, come ogni giovane, a soddisfarequeldirittoallafelicitàealsuccessocuilasocietàillude findabambini,possonoancoratrovarenellascuolaglistrumenti per crescere, anche attraverso l'educazione all'impegno,allacondivisione,allapassione,avoltepurtroppo anche alla sconfitta ma alzando lo sguardo oltre gli steccatidellatradizione,comesololoropossonofare. Neltempodellascuola del merito,aunascuolachepuntapiù sulla trasmissione dei contenuti e sulla valutazione degli apprendimenti,preferiscounascuoladella cura, doveognuno faccia del proprio meglio per "fare in modo che ad ogni lezione scocchi l'ora del risveglio" 11

9 Marina Beretta, Francesca Paracchini, Luca Sarasini, La voce degli studenti, in Aa.Vv., Sperimentare la scuola. Storie di buone prassi, Blonk Editore, 2022, p.103 e segg.

7 Frank McCourt, cit. p. 34.

ARiflessioni analisi commenti

6 Lodovico Poletto, Dopo 40 anni sono io a dover dire grazie, intervista a Enzo Novara, in La Stampa, 9 luglio 2023

BAMBINI ETECNOLOGIE DIGITALITRA OPPORTUNITÀ E RISCHI

Dobbiamo“apparecchiare”lo schermo perché il punto non è disconnettere ma connettere bene

Paola Sau

Nuovi progressi antichi dilemmi

Come anche scriveva Emanuele Bottazzi 1 nel 2018, nell’utilizzare questo nuovo strumento gli studenti “non useranno più la memoria”, “non saranno più in grado di imparare”, “perderanno il contatto con la realtà”: non sono i commenti di psicologi e pedagogisti contemporanei, ma i pensieri di Socrate 2, per il quale la parola,pronunciataenonscritta,consenteunoscambioche nessuno scritto può sostituire. Possiamo, per paradosso, far risalire le prime accuse alle “nuove tecnologie” addirittura al V secolo avanti Cristo.

Èbanalericordarechedifronteaognicambiamentoepocale nel progresso di nuovi strumenti di conoscenza e apprendimento vi sono sempre duplici approcci: entusiasti ottimisti sostenitori da un lato, critici pessimisti dall'altro. Così è stato ad esempio anche per l’avvento della carta stampata, e quando i libri sono diventati consuetudine alla finedelXIXsecolol’oggettodicriticaèdivenutoaddirittura la scuola pubblica: “esaurisce il cervello e il sistema nervoso dei bambini con studi complessi e molteplici, e rovina i loro corpi con un imprigionamento protratto"; pubblicava una rivista medica del tempo (The Sanitarian). Poi è stato il turno della radio, della televisione, del walkman e oggi tocca alle tecnologie digitali, smartphone, tablet,ecc.Inseguendoilfilodiquestipensierinonpuònon riaffiorare alla memoria ciò che scrive Douglas Adams: “Ho trovato tre regole che descrivono le nostre reazioni alla tecnologia: qualunque cosa esista nel mondo quando nasciamo, ci pare normale e usuale e riteniamo che faccia per natura parte del funzionamento dell’universo; qualunque cosa sia stata inventata nel ventennio intercorso tra i nostri quindici e i nostri trentacinque anni è nuova ed entusiasmante e rivoluzionaria e forse rappresenta un campo in cui possiamo far carriera; qualunque cosa sia stata inventata dopo che abbiamo compiuto trentacinque anni va contro l’ordine naturale delle cose.” 3 . Ecco, la tecnologia digitale non va contro l’ordine naturale delle cose ma è nell’ordine delle cose, sia che si sia d’accordo oppure no, è una datità.

La rivoluzione tecnologica

Oggi viviamo quella che ormai è da tempo definita la rivoluzione tecnologica, un’evoluzione fulminea, immersiva, separatanotevolmentedaunpensieroconsapevole.Unatra

1 In scienzainrete 2018.

le tante differenze fra le “nuove invenzioni di ieri” e questa di oggi consiste nella velocità e nella pervasività con cui essastaavvenendoe,comeperilpassato,cisichiedequale impatto ha sullo sviluppo dei bambini e con quali conseguenze. Per i bambini vale il pensiero diAdams, ovvero la tecnologia digitale fa parte per “natura” del loro mondo: sono,secondol’espressionediMarcPrensky, nativi digitali.

Interrogarsi su questo tema, ovvero sul rapporto tecnologie digitali e infanzia, è ineludibile e quanto mai necessario. Non sono solo la quantità di tempo trascorso nell’uso dei device e la qualità dei contenuti i fattori determinanti che condizionanol’esperienzadeibambiniedellebambine,ma è la stessa “natura” del mezzo che impatta significativamente sullo sviluppo cognitivo e affettivo dei bambini, e ciò può avvenire sia in senso positivo stimolando nuovi modi di apprendimento, sia, all’opposto, in senso negativo inibendo potenzialità di sviluppo o, ancor peggio, determinare patologie.

Il rapido sviluppo della digitalizzazione offre certamente opportunità per l’educazione e la cura dell’infanzia - pensiamo semplicemente a nuovi materiali e ad ambienti di apprendimento virtuali, o alla tele-riabilitazione che ha avuto la sua spinta massima nel corso della pandemia - ma allostessotempoladigitalizzazionecreanuovesfideperla vita dei bambini, soprattutto quelli piccoli, sempre più frequentemente esposti a stimoli dove non sempre è facile individuare il confine fra benefici e pericoli.

Bambini e tecnologia

L’esposizione alla tecnologia inizia fin dalla primissima infanzia: tutti noi abbiamo esperienza di bambini piccolissimi ancora sul passeggino, sul carrello della spesa, nella salad’attesadellostudiomedico,coninmanolosmartphone e abili nell’usare il touch screen.Appunto, abili ad usare il mezzo, ma purtroppo spesso non competenti, ovvero ancora incapaci di selezionare con cognizione i contenuti. A differenza di altri mezzi, gli smartphone offrono stimoli non-stop, sono strumenti mobili, quindi sempre disponibili ovunque, in qualsiasi luogo, senza pause; inoltre, molte delle app, o dei video diYouTube, creati con obiettivi educativi, includono finalità commerciali, a volte trasparenti ma altre volte occulte, che costringono di fatto i bambini a rimanere “incollati” e dipendenti. Lo sviluppo neuropsico-

2 [La scrittura produrrà] la dimenticanza nelle anime di coloro che la impareranno, perché, fidandosi della scrittura, si abitueranno a ricordare dal di fuori mediante segni estranei, e non dal di dentro e da se medesimi: dunque, tu hai trovato non il farmaco della memoria, ma del richiamare la memoria (Platone, Fedro, Rusconi, Milano, 1997, p. 197).

3 DouglasAdams, Il salmone del dubbio, Mondadori, Milano, 2004, p. 72.

Pgg. 18-19 Alternativa

motoriodelbambinonecessitaditempoedi esperienza per giungere a una maturazione. Sappiamo quanto l’ambiente, nella sua accezione più ampia, sia fondamentale nell’orientare e definire le traiettorie di sviluppo, e sappiamo anche quanto l’esperienza vissuta, concreta, legata alla dimensione corporea sia altrettanto fondamentale, e ancora come le prime esperienze di apprendimento siano correlate alla motricità, alla concretezza: manipolare, toccare, esplorare a livello senso-motorio. È sull’esperienza, il vissuto in relazione che si costruisceilsensodelsé,dellapropriaidentità e si impara a fare esperienza del mondo. Il sistema motorio è sistema cognitivo e relazionale, l’esperienza libera dei bambini con gli “oggetti” del mondo sviluppa il linguaggio, la pianificazione, la cooperazione e si potrebbe continuare ancor più nel dettaglio. La società Italiana di Pediatria sconsiglia l’uso dello smartphone prima dei due anni, sempre durante i pasti e prima di dormire; tra i due e cinque anni ne limita l’utilizzo al massimo ad un’ora al giorno, e sottolinea che l’uso deve essere condiviso con il caregiver, mai usato come ricompensa e meno che mai come baby-sitter.

L’Istituto Superiore di Sanità nella sintesi sulla“Sorveglianzabambini0-2anni”,pubblicata nel marzo 2023, riporta i dati della frequenza giornaliera di esposizione agli schermi (Grafico.1 e 2).

Daniela Lucangeli 4 nel corso del quarto convegno nazionale di epigenetica descrive chiaramente a quali estremi può portare l’uso non controllato dello smartphone nei bambini piccolissimi: ovvero vera e propria dipendenza dopaminergica con crisi inconsolabili di tipo psicotico. Anche il video, in cui una bimba molto piccola sfoglia delle riviste come fossero uno schermo pone di fronte al quesito sull’impatto che le tecnologie possono avere sullo sviluppo.

Con l’introduzione dello smartphone la digitalizzazione è diventata pervasiva, gli schermi interferiscono massicciamente nella nostra vita quotidiana, e soprattutto in quella dei bambini, abituati all’uso dei media digitali sin dalla tenera età. Per questo è importante aumentare la cognizione digitale dei genitori, degli educatori, degli insegnati in particolare, per promuovere nei bambini competenza digitale e quindi benessere digitale. L’educazione digitale dovrebbeavvenireperfasced’etàefindalla

4 Docente di Psicologia dello sviluppo all’Università di Padova ed esperta di psicologia dell’apprendimento.

Acontributi

primissima infanzia, periodo in cui è fondamentale rendere consapevoli i genitori dei danni potenziali dello smartphone quando dato al bambino per consolazione, o usato come babysitter. Ogni tappa evolutiva va supportata con indicazioni precise di utilizzo dei media digitali, fermo restando che la condivisone del mezzo con il genitore è il presupposto imprescindibile.

Tanti sono i bambini che incontro nel mio lavoro che sono esposti precocemente a contenuti digitali non adatti alla loro età (games, YouTube, piattaforme, ecc.) che manifestano disagi profondi con alterazioni comportamentali, affettivo-relazionali e, nei più piccoli, anche ritardo in aree dellosviluppo,inprimisillinguaggio.Mihannoparticolarmente allarmato, lo scorso anno, i comportamenti e racconti di paura e angoscia di bambini di età compresa fra i quattro e i sette anni. L’oggetto delle loro inquietudini era HuggyWuggy, un enorme mostro di peluche, di colore blu con denti aguzzi e zampe lunghe dotate di artigli. Questo mostro è il protagonista di un videogioco, apparentemente innocuo, Poppy Playtime,cheinrealtàappartienealgenere horror e si rivolge a bambini dai 12 anni in su. Chi gioca esploraunafabbricaabbandonatadigiocattolieilpupazzo/ mostro Huggy Wuggy, dopo essere stato abbandonato, prendevitaeinsegueilgiocatoreconl’intentodiucciderlo. Il videogioco sfrutta i jumpscars 5 per mettere paura: il mostro appare all’improvviso davanti allo schermo, con forti e inquietanti effetti sonori, così da provocare reazione di panico e fuga. In rete vi sono inoltre molti video in cui influencer famosi (Me contro Te, Lyon, ecc.) giocano a questo videogioco enfatizzando le emozioni di paura e terrore e trasferendo il pupazzo anche in luoghi reali, sia travestendosi da peluche o con fotomontaggi, con effetto terrorizzanteneibambini,chepossonoavereincubi,insonniaedessereportatipersinoacrederediessereinseguitidal mostro e che sia possibile incontrarlo ed essere uccisi davvero. È solo un esempio che pone in evidenza la necessità, a mio avviso urgente, di educazione digitale, in primo luogo dei genitori che spesso sono inconsapevoli dei rischi a cui espongono i propri figli.

Possibili rischi

Nellapuntatadel20marzodiquest’annodi“PresaDiretta” è andato in onda un’interessante intervista al direttore scientifico del Laureate Institute for Brain 6 , lo psichiatra MartinPaulus;ilcentrochedirigestasvolgendoilmaggiore studio a livello mondiale per capire l’impatto sul cervellodeibambiniedeiragazzichepassanotanteoresui social e sui cellulari. Conclusioni definitive non vi sono ancora, lo studio richiede tempi lunghi, ma i primi dati emersidenuncianochelalungaesposizionesullepiattaforme social e sui cellulari provoca variazioni al cervello sul pianocognitivoedemotivorelazionale,conlacomparsadi disturbi da ansia/stress, dell’attenzione e del linguaggio. I ricercatori hanno mostrato il verificarsi di un disallineamento nel cervello nei ragazzi monitorati 7, ovvero la parte

che elabora le informazioni visive è più sviluppata mentre l’areadicuiabbiamobisognoperelaborareinostrigiudizi, le nostre preferenze, mostra uno sviluppo minore rispetto alla media. Quest’area, continua lo psichiatra, “si chiama corteccia prefrontale ventromediale, ed è una parte importante del cervello perché da questa dipende come valuti te stesso e come valuti gli altri, come elabori le tue scelte etiche, come definisci le tue preferenze, ciò che ti piace, ciò che non ti piace. L’elaborazione più sofisticata dei sentimenti avviene proprio in quest’area ed è relativamente meno sviluppata. Nei bambini con questa differenza di sviluppo nelle aree cerebrali si manifestano più depressione e ansia e anche problemi di rabbia e impulsività.”

Se è vero, come è vero, che rischi per la salute mentale dei bambini e ragazzi esposti ai media digitali si stanno delineando con maggior evidenza scientifica, è altrettanto vero che i fattori di rischio alla base dei disturbi neuropsichiatrici infantili ed emotivi sono complessi e frequentemente riconducibili all’intrecciarsi di più fattori: individuali, famigliari, scolastici e sociali.

Un altro aspetto importante è l’attenzione e il riscontro da parte degli insegnanti della difficoltà dei bambini nel mantenere livelli di attenzione sostenuta in classe e il corrispettivo aumento delle diagnosi da deficit di attenzione e iperattività. Imparare a concentrarsi richiede un tempo lungo, dall’infanzia sino all’adolescenza. Per le piattaforme, per gli editori di videogiochi la nostra attenzione è la loro vera moneta, anche le frazioni di secondo sono monetizzate dai social, tutto viene programmato al fine di “tenerci incollati” per più tempo possibile. Suoni, rumori, luci, monetine, pollici, notifiche, ecc., tutto distrae, ma paradossalmente induce a stare attenti e in allerta in modo frammentatodovel’attenzioneallostimoloesterno(esogena/automatica) prevale a scapito dell’attenzione interna (endogena/controllata o volontaria). Non è difficile immaginare come i bambini siano facilmente influenzabili dalla quantità di stimoli proprio perché la capacità di inibizione si sviluppa nel tempo e oggi questo apprendimento rischia di essere un percorso a ostacoli in una realtà che sollecita continue distrazioni.

Nuove sfide

Le ricerche sembrano dunque confermare che l’attività sul cellulareeisocialmediamodellaeorientailmodoincuiil cervello si sviluppa e che l’uso massiccio e precoce dei device influenza il modo di apprendere dei bambini maggiormente verso modalità visive, a scapito delle informazioni uditive, attenzione esogena prevalente, ecc. Qui si colloca, a mio avviso, una nuova sfida per la scuola, che ha il compito di adeguarsi a questi nuovi stili cognitivi di apprendimento svecchiando la didattica tradizionale della lezione frontale e promuovendo una didattica attiva che impatti principalmente sulle abilità visuo-spaziali per motivare i bambini e prolungare tempi d’attenzione, sempre più brevi, non dimenticandosi però di sostenere in

usata nei film e nei videogiochi horror per spaventare lo spettatore con un evento improvviso o inaspettato. Traducibile in italiano come “salto di paura”.

5

Alternativa Pgg. 20-21

7 Un sottogruppo di bambini che passava molto tempo sullo schermo.

6 Centro di Ricerca Tulsa Oklahoma.

Tecnica

parallelo le competenze linguistiche e di letto-scrittura, ovvero coniugare ed equilibrare metodi tradizionali ancora necessari (ad esempio la scrittura manuale ed in corsivo, la lettura su carta) con innovazione digitale. Anche il gioco infantile, prima palestra di apprendimento, viene trasformato dal navigare online. I bambini oggi hanno meno occasioni di giocare liberi e insieme, di sperimentare nella dinamica del gruppo sfumature emotive sia positive che negative, importanti per la crescita psicologica. Credo sia capitato a tutti di sentir dire: “mio figlio si annoia, non sa cosa fare, i bambini non sanno giocare, ecc.”. Nel gioco di gruppo trasferiscono ciò che “vivono” negli online games ma il confronto con i pari li obbliga ad abbandonare con fatica l’egocentrismo connaturato al giocare da soli, con esiti spesso conflittuali e irrisolvibili (proprio perché non abituati a gestire i conflitti nella relazione), è quindi necessario l’intervento dell’adulto per mediare, aiutare nel definire e condividere regole con i pari in “carne e ossa”.Anche la noia, che ha in sé un potenziale positivoperl’infanziaperchéproiettaversonuovescoperte edesperienzedigioco,diventanoianegativainnaturaleche il bambino lamenta quando gli si chiede di disconnettersi, è una noia che si palesa dal sovraccarico di stimoli digitali, che non produce slanci creativi, ma al contrario li soffoca e limita la possibilità di fare e di scoprire potenzialità nel mondo off-line.

I media digitali possiedono caratteristiche tali che possono influenzare negativamente lo sviluppo dei bambini: l’iperstimolazione, la sovrabbondanza e la frammentazione di contenutichespesso,permancatocontrollooscarsaconsapevolezza da parte dei genitori, non sono adeguati all’età sono tutti aspetti che impattano negativamente su competenza di autocontrollo e pianificazione. I rischi dei media digitali si manifestano quando i bambini ne fanno un uso personale, non guidato dall’adulto, con

connessione permanente. Piccoli gamer 8 che praticano troppo precocemente gaming 9 possono, se abbandonati allo schermo, sviluppare un vero e proprio disturbo da videogioco (Internet Gaming Disorder).

È più che mai necessario che servizi educativi e di prevenzione, scuola e famiglia garantiscano accesso sicuro alla retenelrispettodellediversefasidisviluppoattraversouna gradualità che andrebbe costruita insieme attraverso regole condivise, ad esempio arginare il contesto che spinge ad anticipare sempre più l’uso dello smartphone già nel periodo della scuola primaria, ma ancor più semplice sarebbe iniziare a far rispettare la legge che già esiste e vieta l’uso dei social a minori di 14 anni.

In conclusione, l’uso della tecnologia (internet, app, social media), in generale, offre davvero opportunità di crescita e sviluppo; come sempre, è l’uso che se ne fa e non il mezzo in se stesso a definirne il valore, anche - e soprattuttoetico.

Ècompitodituttalacomunitàeducante,vistoilritmoaccelerato della digitalizzazione, identificare modi efficaci per proteggere i bambini, preparandoli al contempo a crescere bene nell'era digitale. L'educazione in primis degli adulti è ciò che plasma lo sviluppo, l'apprendimento e il benessere dei bambini, e deve svolgere un ruolo significativo nell'affrontareleopportunitàeirischidelladigitalizzazione per i bambini piccoli.