n.2

In questo numero:

Tempo di verifiche: cosa, come e con chi comunichiamo Rischi e opportunità delle nuove modalità comunicative nella PA FOCUS Un anno di “Alternativa”, confronto con i lettori Etica della comunicazione Fondazione di comunità del VCO non solo un ente di erogazione Migrazioni: calamità o benedizione?

PERIODICO DI CULTURA E IMPEGNO SOCIALE DELL’ASSOCIAZIONE ALTERNATIVAA... Spedizione in abb. postale GR.IV Pubbl. Inf. 70%

Direttore Responsabile:

Clemente Mazzetta

Redazione:

Samantha Brandini (segreteria e coordinamento)

Diego Brignoli

Maurizio Colombo

Laura Luisi

Roberto Negroni

Emanuele Puccio

Carlo Rocchietti

Simonetta Valterio

Grafica:

Dario Martinelli

Impaginazione: a cura della redazione

Distribuzione: a cura della redazione

Stampa: Press Grafica Srl

Rivista n. 2 Anno 2023

Periodico di cultura e impegno sociale dell’Associazione Alternativa A ONLUS

Domodossola Via dell’Artigianato 13

SOStienici con una donazione

IBAN IT21X0200845360000103728938

Nota redazionale

Tempo di verifiche: cosa, come e con chi comunichiamo La redazione Pgg. 4-5 Ambienti territori

Cristina Barberis Negra, ufficio stampa del Consorzio Link VCO

Guido Boschini, dirigente dell’I.C. di Verbania-Intra, già docente ai corsi di Maxi Sperimentazione e poi dirigente dell’I.I.S.“L. Cobianchi”di Verbania

Monica Cupia, psicologa psicoterapeuta del Centro per la Famiglia della cooperativa La Bitta

Angelo Iaderosa, docente di scuola secondaria di primo grado, già referente ai temi dell’inclusività dell’Ufficio Scolastico del VCO

Alessandro Magrì, associazione Cineforum Domodossola

Alyosha Matella, insegnante e volonatrio dell’Associazione Alternativa A… ONLUS

Clemente Mazzetta, giornalista professionista, direttore responsabile di questa rivista

Giannino Piana, teologo, già docente di Etica cristiana e di Etica e economia nelle università di Urbino e Torino

Gianmaria Ottolini, già docente ai corsi di Maxi Sperimentazione del“Cobianchi”di Verbania, coordinatore e autore di studi e pubblicazioni in ambito educativo e formativo

Carlo Pasquali,

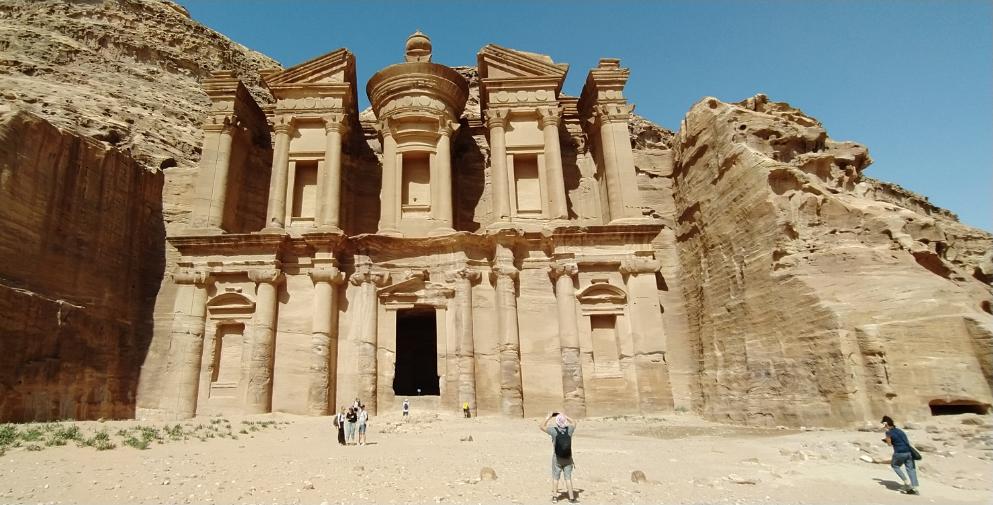

Alvi Torrielli, redattore di“Alternativa”in gap year e viaggiatore

Maria Pia Zocchi, docente di lingua italiana (L2) a studenti internazionali, già docente ai corsi di Maxi Sperimentazione del“L. Cobianchi”di Verbania e i redattori: Samantha Brandini, Diego Brignoli, Maurizio Colombo, Laura Luisi, Roberto Negroni

Hanno collaborato a questo numero

SOMMARIO

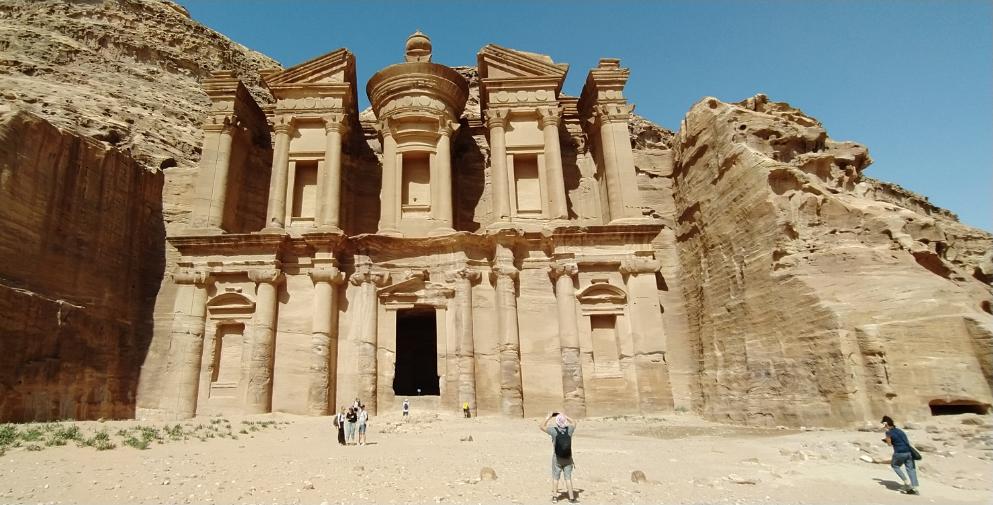

scenari contesti Rischi e opportunità delle nuove modalità comunicative nella PA C. Mazzetta 6-7 Per una vera trasparenza della PA… …e non solo M. Colombo 10-11 Riflessioni analisi commenti FOCUS Un anno di “Alternativa”, confronto con i lettori M. Colombo e R. Negroni 12-13 Etica della comunicazione G. Piana 16-17 Contributi La comunicazione nei percorsi educativi G. Ottolini 18-19 Un deserto che noi rifugiati dobbiamo attraversare M.P. Zocchi 22-23 Cosa avviene in casa d’altri prendere esempio da... Comunicazione e salute. La patente per lo smartphone D. Brignoli 26-27 non prendere esempio da... Il peggiore di tutti R. Negroni 28-29 Progetti Fondazione di comunità del VCO non solo un ente di erogazione F. Corda 30-31 Radioseipiù, uno strumento alternativo alla didattica tradizionale A. Iaderosa 32-33 Protagonisti e testimonianze Migrazioni: calamità o benedizione? C. Barberis Negra 34-35 Terra donna A.Torrielli 36-37 Notizie e cronache Incontro con Luca Mercalli C. Pasquali 38-39 I giovani si confrontano su Identità, Sessualità eAffettività C. Barberis Negra 40-41 Le rubriche di A La maxi sperimentazione del Cobianchi G. Boschini 42-43 Giustizia Negata M. Cupia e L. Luisi 44-45 Gli spiriti dell’isola A. Magrì 46-47 Viaggio in Giordania A. Torrielli 48-49 Lorenzoni Franco, “Educare controvento. Storie di maestre e maestri ribelli” A. Matella 50-51 Gli appunti di Padre McKenzie Elogio del vocabolario R. Negroni 52-53

BIKE PARK - NOLEGGIO MTB - TREKKING

PARCO AVVENTURA - PARCO GIOCHI - GONFIABILI

BEACH VOLLEY - EVENTI - BAR E RISTORANTI

TEMPO DIVERIFICHE: COSA, COME E CON CHI COMUNICHIAMO

Dopo più di un anno e cinque numeri di Alternativa pubblicati, si è avvertito in redazione un bisogno di aprire una parentesi, di soffermarci un poco, senza interrompere il consueto ritmo di lavoro, a riflettere su ciò che si sta facendo e, più in particolare, per provare a verificare e a valutare la bontà, l’effettiva utilità di quanto andiamo pubblicando. I dati numerici desunti dal sistema di monitoraggiodegliaccessialsitociconfortano,sipuòcerto fare meglio, ma l’avvio non delude. Però, quanto andiamo pubblicando è davvero utile a chi legge?

Noi siamo partiti agli inizi del 2022 con una piattaforma di linee di indirizzo, e conseguentemente di scelte operative, puramente ipotetiche. Innanzi tutto la scelta di dar vita a “uno strumento di servizio e di aiuto per chi, nel più vasto ambito provinciale, opera in campo sociale, come professionista o volontario, in enti, istituzioni, cooperative e associazioni”, cioè una platea vasta, composita e differenziata. Poi, la scelta di un preciso approccio che possa distinguere dalla pubblicistica di settore già esistente, cioè provare a rispondere alla “necessità di connessione dell’azione e dell’intervento in campo sociale con il contesto, con l’ambiente in cui si esplica; l’importanza della conoscenza degli scenari, degli sfondi, dei territori, in cui si opera e delle loro dinamiche” e, completiamo, dei soggetti, degli attori che vi operano. Quanto questi intenti si traducono in utilità concrete? quanto incontrano positiva accoglienza?

Un antico adagio spicciamente raccomanda: se non sai una cosa,primadiimbarcartiinmacchinoseindagini,chiedilaa chi può saperla. Ecco, appunto, chi può sapere quanto sia o non sia gradito e utile ciò che stiamo facendo meglio di chi queste pagine legge? Da qui, l’idea di un primo confronto con un gruppetto di lettori - un po’pomposamente denominato Focus - desunto dal sistema di monitoraggio degli accessi, un incontro informale, uno scambio e, soprattutto, un ascolto di opinioni e di valutazioni, cioè un circuito di comunicazione in cui un problema viene tradotto in poche semplici domande poste a interlocutori, le cui risposte alimentano nuovi confronti.

Sisa,però,cheunaciliegiatiral’altra.Tuttisappiamoquanto sia importante la comunicazione per chi opera in campo sociale,quantofrequenteemultiformesiailricorsoaessae quanto non sempre facile l’impiego corretto.Abbiamo così pensato che l’episodio del Focus, cioè di un esperimento di circuito comunicativo tra lettori e redazione, sarebbe stata unabuonaoccasioneperfaredellacomunicazioneunasorta di filo conduttore di questo numero della rivista. Non una raccolta di saggi sul tema, che tanta pubblicistica cartacea e on line già abbondantemente offre, ma, come sempre ci si propone di fare, qualche caso, qualche riflessione, qualche concreta esperienza di questo territorio. Ecco, perciò, che l’articolo che racconta il confronto del Focus costituisce un po’ il perno intorno cui ruota buona parte di questo numero di Alternativa, subito affiancato da una riflessione sull’etica della comunicazione, mentre nello spazio che precede, dedicato agli scenari e ai contesti, ci si occupa di comunicazione pubblica, per il rilievo che per la societàassumeilrapportoconlapubblicaamministrazione. Il percorso continua con l’osservazione di due particolari ambiti della comunicazione, quello dei percorsi educativi e formativi (la scuola, in primo luogo) e quello del rapporto e confronto tra diverse culture. In tema di buoni e di cattivi esempi, due particolari casi: uno strumento per educare i giovani all’uso corretto dello smartphone e un caso emblematico di disastro comunicativo. Poco avanti, il racconto dell’originale recupero di uno stagionato medium per un esperimento di comunicazione tra le scuole della provincia e,nelleultimepagine,ciòchesipuòcogliere,apropositodi comunicazione, sfogliando il vecchio vocabolario. Ma, non essendo monografico, non di sola comunicazione vive questo numero. Si parla anche di un’importante istituzione di questo territorio, la Fondazione Comunitaria del VCO; di una storica epopea del sistema scolastico locale, la Maxi Sperimentazione del Cobianchi, nella rubrica dedicata alla scuola; di un importante incontro a Casa don Gianni e, ancora,diun’impresadellacooperativaRisorseedialtriprogetti delle cooperative locali. E, infine, le consuete rubriche perprovaread accontentareanchechinon èmaicontento.

La pubblicazione del trimestrale Alternativa dal 2022 avviene in digitale, l'idea è stata di renderla più eco-sostenibile riducendo i costi di stampa e di spedizione.

La produzione della rivista è pertanto quasi a costo zero, ma per“Alternativa A”, l’associazione Onlus che ne è l’editore, poter contare sul sostegno dei lettori rappresenta un aiuto a continuare ad operare come luogo di incontro, di lavoro, di formazione, di solidarietà, di aiuto in una logica di collaborazione, scambio e legame con il territorio.

Vi chiediamo allora di sostenerci con la vostra donazione, versando, con bonifico bancario, un contributo sull’IBAN di Alternativa A IT21X0200845360000103728938 con la causale “donazione per la rivista”. Grazie!

Per lungo tempo non è stato possibile accedere allo slideshow annunciato nel n. 4 del 2022 di questarivistaallepp.20-21.

Orailproblemaèstatorisolto,perciò l’esposizionefotografica “Immagini, le mani, lo sguardo, relazioni, emozioni” di Paola Sau è tornata visibile.

Anota redazionale

La redazione

RISCHI E OPPORTUNITÀ DELLE NUOVE MODALITÀ COMUNICATIVE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Dall’albo pretorio ai social. La pubblica amministrazione è definitivamentesbarcatanell’eradellacomunicazione on-line. Ma anche questa rivoluzione-“chenonèstatavistaarrivare”- piùchegestitaèstatasubita. Conrisultatidiversi,apelledileopardo, a partire dall’attuazione della legge 150/2000, che disciplina “le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”. Legge in parte disattesa e in parte superata. Con esiti, nella nostra provincia che conta 148 pubblicisti e 28 giornalisti professionisti, non proprio incoraggianti per l’occupazione.

Un solo giornalista nei comuni del VerbanoCusioOssola

Dei tre comuni maggiori, solo Omegna ha un Ufficio stampa con giornalista assunto a tempo determinato (a parttime).Verbaniadisponediun“portavoce”, in stretto collegamento e con un rapporto fiduciario con il sindaco. Domodossolanél’unonél’altro;aveva assunto un portavoce solo dal 2002 al 2007. La Provincia del Vco che in passatoavevacuratolepubblicherelazioni con tanto di Ufficio stampa e giornalista,oragestiscelapropriacomunicazione (e marketing) direttamente dall’Ufficio di presidenza e con un sito webpraticoedessenziale,anchesenon esattamente “à la page” con le ultime direttive nazionali sull’online, che vorrebbero format e colori uniformi. (“Lineeguidadidesignperisitiinternet e i servizi digitali della PA”, luglio 2022).

La legge 150/2000 ha rappresentato comunqueunsaltoepocalepericomu-

ni passati dalle ordinanze, dalle deliberazioni, dagli avvisi cartacei affissi in bacheca (anni ‘90), direttamente ai siti web e alla comunicazione on line. Da una cultura del riserbo e della segretezza, che ha da sempre caratterizzato la pubblica amministrazione in Italia, ad unadellatrasparenzaedellacomunicazione,dipassisenesonofatti. Anche nel nostro piccolo. Da Intragna, ilcomunepiùpiccolodelVco(100abitanti) a Verbania, il capofila con i suoi 30 mila abitanti, si comunica on line, imperversano le app, i siti “responsive per mobile”, quelli cioè che si adattano sia al computer da tavolo, al tablet, e ai telefonini. E con i cellulari l’informazioneistituzionaleèsbarcatadefinitivamentesuisocial:ormaiètuttouncomunicare su Facebook,You Tube, Twitter, Instagram.

Un’overdose di informazioni. Un trend in sintonia con i comportamenti delle nuove generazioni, ma sul cui esito finale–larealecomprensionediciòche succede nel “villaggio” e crea consapevolezza – è lecito nutrire qualche perplessità.Fossesolo,comesostieneMarshall McLuhan, che “Lungi dall’essere normale, una comunicazione riuscita è unararità”.

Ma anche perché l’eccesso di dati e di canaliinformativirischiadigenerareun rumore di fondo - un sovraccarico cognitivo-chenelimitalacomprensione: troppa comunicazione, nessuna comunicazione.

Icomuniinformanosuisocial

IlcomunediVerbania,graziealfattodi disporre di un servizio informatico di prima efficienza (4 addetti), ha uno dei

sitiwebpiùperformantidellaProvincia conunamediadi30milavisitemensili. La città è presente inoltre anche su Facebook,YouTube,Twitter e suTelegram, quest’ultimo social con circa 2000 iscritti ha sostituito la news letter. Con una comunicazione estremamente efficace Verbania ha il secondo miglior tasso di penetrazione su Facebook in Italia, vale a dire che può contare su 55,8 follower per ogni 100 abitanti, seconda dopo Crotone (69,9 follower ogni 100 abitanti); terza Rimini (54,7). (Rilevazione di FPA sull’utilizzo dei canali social in 108 comuni capoluogo nel2022).

Un risultato estremamente positivo (i socialsonogestitidalportavoce)acuisi aggiunge anche il filo diretto del sindaco, Silvia Marchionini, che imperversa con un linguaggio essenziale, sobrio e senza intermediazioni con un profilo su Facebookcheha5000amicie3979follower, a cui ha aggiunto un’ulteriore pagina Facebook con 3736 follower.A titolodiconfrontoMimmaMoscatiello, sindaco reggente di Omegna da meno di un anno, ha poco meno di 2000 amici, Lucio Pizzi sindaco di Domodossola 2894 amici e 3057 follower. Bruno Toscani sindaco di Villadossola 3455amici. GianmariaMinazzi,sindaco di Cannobio 2651. La pagina facebook di Giovanni Morandi sindaco di Gravellonaconta1703follower.Quella del presidente della Provincia del Vco AlessandroLana,2015.

AncheOmegnaèpresentesuFacebook e su Instagram a cui si aggiunge la possibilità di iscriversi ad una news letter. PureDomodossolainformasuYoutube eFacebook.

A ambienti territori scenari contesti Alternativa

Come ti informo il cittadino nel “villaggio virtuale” del Verbano Cusio Ossola. I sindaci sbarcano sui social per parlare direttamente con la propria gente

Clemente Mazzetta

Tutti e tre, oltre ai siti web istituzionali, ne hanno altri tematici; quello turistico innanzitutto. Verbania, che ha un sito a parteperIlMaggiore(ilTeatro)edEditoriaeGiardini, lohaappenarinnovato, rinominandolo ViviVerbania. Omegna oltre a VisitOmegna ha il sito web del premio letterario Della Resistenza e il Festival di letteratura per ragazzi. Domodossolaproponeduesititematici, Domosofia e Casa40 dedicato alla Repubblicapartigianadell’Ossola.

Trascinati dall’innovazione tecnologica

Ma il salto epocale della comunicazione pubblica è stato più il risultato dell’innovazione tecnologica, della digitalizzazionedellaPubblicaamministrazione che di una comprensione effettivadelledinamicheedelleesigenzediunacomunicazioneefficace. Sièpensatocioècheisitiweb,realizzati nella maggior parte dei casi da aziendeesterne(infotocopiacomedadisposizione ministeriale) e la presenza automatizzata sui social dei dati e delle notizieinseritidaivariuffici,bastassero ad assolvere il tema dell’informazione con i propri cittadini. In parte è vero, in parteno,perché,comediconogliinformatici “garbage in garbage out”; non è che se butti dentro spazzatura - notizie alla rinfusa, scritte male, senza criterio, senza gerarchie - puoi avere qualcosa d’altro. Il Comune di Baveno, in fondo se n’è reso conto, e in assenza di un supervisor interno, ha assunto e incaricato un portavoce (lo stesso di Verbania)dicurarel’aspettosocialinformativo. Ma più che di portavoce la sua funzionesarebbequelladisocialmedia manager.

L’innovazione tecnologia negli ultimi vent’anni ha così surclassato la legge 150/2000 ormai obsoleta. Legge per molti versi inapplicabile per la gran parte dei comuni d’Italia, Vco compreso, visto che impone di costituire gli stessi uffici per gli stessi scopi indipendentemente dalle dimensioni delle singoleamministrazioni.EcosìgliUrp,gli Uffici di relazione pubblica che avrebbero dovuto occuparsi di comunicazione pubblica esterna ed interna, essere “orientati alla customer satisfacion” (sic!), favorendo l’accesso ai cittadini, garantendo il diritto di informazione, partecipazione… eccetera, eccetera…

nei comuni con meno di 5 mila abitanti sono stati sostanzialmente bypassati. Disattesi. E se si pensa che in Italia i comuni con meno di 5 mila abitanti sonocircail70%(5.229su7.901)siha un’idea della realtà delle cose. Ancor piùchiaranelVco,doveipiccolicomunisuperanoil90%(68su74).

Gliurp“virtuali”operfinta Comprensibile dunque che nella nostra provincia, dove mancano i segretari comunali,equellichecisonosidevono sobbarcareancheunadozzinadicomuniatesta, neicomunisottoi5milaabitanti la soluzione più praticata sia stata quella della semplice targa Urp affissa suunaparetedell’ufficiovirtuale;ovvero di una pagina sul web a spiegare le “magnifiche sorti e progressive” del nuovo ufficio, con l’istituzione di una email Urp@comunedi..., il numero telefonico(einqualchecasoancoradel fax) e dell’attribuzione, ad un qualsiasi impiegato, delle funzioni sopraggiunte di aggiornamento dei dati, trasparenza, contattiesterni,segnalazionedeicittadini...

Mentre il sito web funge da bacheca essenziale (non sempre aggiornata) la comunicazione con i cittadini è gestita “in economia” dai sindaci e dagli amministratoriconunprofilosocialcon risposte e commenti immediati (fenomeno che è cresciuto durante la pandemia) o, come si è sempre fatto, a tu per tu“ontheroad”,all’insegnadel“villaggioreale”.

Lasolitudinedell’addettostampa Dicontrocalailsexappealdeigiornalisti all’interno della pubblica amministrazione nonostante le roboanti dichiarazioni dell’ex ministro della Funzione Pubblica Fabiana Dadone (M5s), che nel 2020 aveva annunciato una riforma della legge 150: “Le amministrazioni non potranno trasformarsi davvero in una casa di vetro se non si rilancia e si riconosce il lavoro dei professionisti e delle nuove figure della comunicazione pubblica”. Solo che nell’assunzione degli addetti stampa per un accordo Anci-Fnsi viene sostanzialmente applicato il contratto degli enti pubblici (cat. D1, euro 1.844 lordimensili)enonquellonazionaledei giornalisti (redattore esperto, euro 2.939).

Una retribuzione che non qualifica il ruolo, il “peso specifico” del professionista dell’informazione che lavora a scadenza, “compresso” all’interno di una struttura pubblica a compartimenti stagni.Dovefaticaaritagliarsiunruolo. Provate voi a spiegare ad un “capo settore” le banali regole di un comunicato stampa secondo le vecchie regole dell’Ansa, ovvero che una notizia non può essere più lunga di venti righe, ciascunadellequalidi64battute.Chedeve avere un attacco, un “lead” di 530 battutealmassimo.Chestareinnoverighe è più efficace che scriverne 10. Che è megliomenochepiù.Checertimodidi dire, come “espletamento di procedure concorsuali”sonoridicoliprimaancora cheincomprensibili.

Un linguaggio ostrogoto, inutilmente complicato

In questo contesto, appare evidente comelaLegge150/2000-ancheladdove applicata - sia nei fatti superata. Si dovrebbeparlaredisocialmediamanager, di personale formato e capace di comunicare e di interagire con l’utenza attraverso i social, più che di portavoce odiufficistampa,nétantomenodiUrp, cheavrebberodovutocambiareilmodo di comunicare delle pubbliche amministrazioni entrando anche nel merito della “produzione” degli atti. Ovvero del linguaggio utilizzato. Sarà perché, come osservava Gramsci che “a differenza dei funzionari francesi e inglesi, che scrivono per il popolo, quelli italiani scrivono per i propri superiori”, fatto sta che gli enti pubblici continuano a costruire un linguaggio ostile alla comunicazione. È esperienza comune di ogni addetto stampa che nei comuni si continua a parlare in ostrogoto, dove il biglietto del bus si “oblitera” e non si timbra, il servizio si “eroga” e non si offre, un palazzo si “aliena” e non si vende, la gente “interloquisce” e non parla, i rifiuti si “conferiscono” e non si scaricano, i cani non lasciano “escrementi” ma deiezioni. Un linguaggio erroneamente colto, semplicemente complicato.Astruso.

Ma è con questo linguaggio che si presentano sul web, con una comunicazione istituzionale, ancora unidirezionale. Dall’alto al basso, con i social pronti a costruire una nuova torre di Babele per

A ambienti territori scenari contesti

tutta una fascia di popolazione “non nativa digitale”, gli anziani, ma non solo – gli immigrati, gli analfabeti o senza titolo di studio (il 4,6% della popolazione sopra i 9 anni, circa 2,5 milioni in Italia, quasi 10 mila nella nostra provincia), gli analfabeti funzionali stimati al 27% dall’Ocse - che faticanoadistricarsifraunclickeunaltro. Ilpragmatismodeisindaci

Morale? Lo dicevamo prima: di fronte adunacomunicazioneingessataoburocratica, o iper-tecnologizzata della pub-

blica amministrazione, la risposta più efficacerisultaesserequellacheinstaurano i sindaci; quella diretta con i giornalisti, i media della provincia, ma soprattuttoconlapropriagente. In questo caso il profilo su Facebook che costringe ad essere immediati, evidenzia per numero di “amici” anche la popolarità del sindaco e diventa un mezzo privilegiato dell’informazione politica-istituzionale e della ricerca del consenso.

Con un’avvertenza finale: “In una società satura di voci, di scritte e di informazioni, la differenza è data dalla qualità della comunicazione: chi parla, sinceramente, di ciò che conosce bene, in maniera chiara e sintetica, senza far perdere tempo e pazienza a nessuno”osserva la linguista Vera Gheno, in ‘Potere alle parole’– “Chi comunica in maniera chiara dimostra di sapere chi sonocolorochehadifronte,didareloro importanzaediascoltarli”.

PER UNAVERATRASPARENZA DELLA

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE… …E NON SOLO

È la norma o la volontà degli enti a dare trasparenza alla pubblica amministrazione?

Maurizio Colombo

La legge 150/2000 ha certamente rivoluzionato la comunicazione della PubblicaAmministrazione in senso molto vasto e allargato. Come abbiamoperòlettonell’articoloprecedente, la sua applicazione è stata disomogenea e in generale molto parziale. L’assenza di sanzioni ha determinato una applicazione legata alla volontà del singolo ente ed in particolare ai suoi vertici. Ben altra incidenza, pur con qualche problematicità anche in questo caso, ha avuto il d.l. 33/2013, modificato dal d.l. 97/2016, sulla trasparenza amministrativa. La sua rigorosità e il suo format hanno davvero portato trasparenza nella Pubblica Amministrazione in senso allargato.

Come recita l’art. 1 “La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni (…). La trasparenza (…) concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche”. La norma fa quindi della trasparenza uno dei principi cardini dell’operare della PubblicaAmministrazione.

Per dare concretezza alla norma, la legge prevede già all’art. 2 che l’accesso ai dati e ai documenti della P.A. è garantito tramite la loro pubblicazione e che “per pubblicazione si intende la pubblicazione, in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all’allegato A, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e

dei dati concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione e identificazione”. Una previsione normativa molto puntuale, con riferimento a un allegato, di cui poi daremo una breve sintesi, che ha portato tutti i soggetti interessati a dotarsi nel proprio sito istituzionale di una sezione apposita, denominata “Amministrazione trasparente”, dove pubblicareidatieidocumentiprevisti dalla norma.

Abbiamo fatto riferimento a tutti i soggetti interessati perché la norma non si rivolge solo alla pubblica amministrazione ma anche, come prevede l’articolo 2 bis “a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali; b) alle società in controllo pubblico (…); c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato,(…) con bilancio superiore ai cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario (…) da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell’organo di amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni”. Non solo, lo stesso articolo prevede altresì che, per quanto compatibile, anche le società a partecipazione pubblica, le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, di produzione di beni e servizi alle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, limitatamente ai dati e ai documenti

inerentiall’attivitàdipubblicointeresse, siano sottoposti alla normativa in questione. La legge prevede quindi un campo molto allargato, dalla Pubblica Amministrazione alle società partecipate fino alle associazioni, fondazioni edentididirittoprivato,ancheprividi personalità giuridica, che utilizzano fondi pubblici o producono beni e servizi per la P.A. o gestiscono servizi pubblici. Troverete quindi la sezione “Amministrazione trasparente” non solo nei siti della pubblica amministrazione,maanchedituttiqueglienti, compresisocietàassociazioniefondazioni, che finanziati o controllati dalla P.A. utilizzano risorse pubbliche. La legge prevede anche un ulteriore diritto di accesso ai dati e ai documenti per la tutela di interessi giuridicamente rilevanti. In particolare, l’articolo 5 prevede che “chiunque ha diritto di accesso ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti”.Lanorma prevede altresì che il procedimento di accessodeveconcludersiconunprovvedimento espresso e motivato entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanzaconlacomunicazioneagli interessati.

Vediamo ora in modo molto sintetico quali sono i dati e i documenti previsti con obbligo di pubblicazione. L’allegato A, cui si fa riferimento è molto puntuale, prevede le singole sottosezioni,lalorosuddivisioneegliarticoli della norma a cui fare riferimento. Per

A ambienti territori scenari contesti

brevità riprendiamo solo i titoli delle sottosezioni che però già danno una ideapuntualedeicontenutiedellaloro completezza: disposizioni generali –organizzazione–consulentiecollaboratori – personale – bandi di concorso – performance – enti controllati – attività e procedimenti – provvedimenti –controlli sulle imprese – bandi di gara e contratti – sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici – bilanci – beni immobili e gestione patrimonio – controlli e rilievi sull’amministrazione - servizi erogati - pagamenti dell’amministrazione – opere pubbliche – altri contenuti. Come si può vedere anche da questo indice sintetico, l’allegato prevede una quantità e qualità di dati e documenti davvero rilevanti e complete.

La norma, pur con qualche problematica legata agli aspetti sanzionatori, comunque presenti contrariamente alla legge 150/2000 sulla comunicazione pubblica, ha avuto una applicazione sia quantitativamente che qualitativamente rilevante. Possiamo dire, con qualche minima forzatura, che non c’è pubblica amministrazioneoaltrosoggettointeressato che non abbia dato applicazione. La sezione “Amministrazione trasparente” è sempre presente all’interno dei siti istituzionali. Per poter dare indicazioni maggiori

sulla completezza e tempestività che caratterizza la sezione “Amministrazione trasparente” nei siti istituzionali abbiamo provato ad approfondire le modalità di applicazione in alcuni comuni del territorio. Abbiamo scelto i comuni come enti più vicini al cittadino e quindi a questo proposito più interessati e interessanti relativamente alla trasparenza. Abbiamo scelto a caso 10 comuni campione: 4 con meno di 1.000 abitanti, 3 con meno di 5.000 e i tre più grandi del Verbano Cusio Ossola. Per rendere più efficace e comprensibile la verifica sull’applicazione della norma abbiamo limitato i controlli alle 4 sezioni che riteniamo più importanti: organizzazione, che comprende i dati relativi agli organi di indirizzo politico-amministrativo, l’articolazione degli uffici e i contatti telefonici e di posta elettronica; provvedimenti, che comprende delibere di giunta e di consiglio e determinazioni dei dirigenti; bilanci, che comprende bilanci preventivi e consuntivi e piano degli indicatori e dei risultati attesi; opere pubbliche, che comprende anchegliattidiprogrammazionedelle opere pubbliche.

Dei 10 comuni presi a campione 5, 1 piccolo 2 medi e 2 grandi, hanno dato, nelle sezioni verificate, piena e puntualeapplicazioneallaleggerendendo davvero trasparenti e accessibili i dati

relativi.Glialtri5comuni,puravendo previsto le sezioni indicate, mostrano lacune nella tempestività e nella completezza delle stesse. E’ interessante notare come queste lacune caratterizzano sia alcuni comuni piccoli del campione che un comune medio ed anche uno dei comuni grandi. In particolare, è la sezione Opere Pubbliche a mostrare la minor completezza e tempestività di aggiornamento dei dati. Sono probabilmente dovute alle problematiche legate agli aspetti sanzionatori non efficaci le lacune individuate in questi comuni campione. La norma prevede infatti sanzioni irrogate da un ente terzo, l’Autorità nazionale anticorruzione, solo per alcuni limitati casi specifici mentre per la quasi totalità dei casi è il Responsabile per la Trasparenza, interno a ogni ente, a svolgere l’attività di controllo sugli adempimenti dell’amministrazione relativi all’obbligo di pubblicazione. E’ evidente come questa autoreferenzialità dell’aspetto sanzionatorio di ogni singolo ente possa indebolire l’efficacia dello stesso. Per contrasto questo dà ancorapiùvaloreall’applicazioneuniversaleetempestiva,purconlelacune indicate, della norma determinata certamente dal sistema dei controlli ma soprattutto, laddove più puntuale e completa, dalla volontà del singolo ente e dei suoi vertici.

Alternativa

FOCUS - UN ANNO DI“ALTERNATIVA”, CONFRONTO CON I LETTORI

Abbiamo chiesto a un piccolo gruppo di lettori di sedersi con noi intorno a un tavolo per un confronto, innanzi tutto un ascolto, per una prima occasione di verifica del primo anno di pubblicazioni di“Alternativa”.Vedendo i nomi dei convenuti, qualcuno dirà“avete cominciato dal fondo del registro!”, già… il caso. Quello che segue è il resoconto sintetico di questo incontro.

Negroni - È passato più di un anno da quando è nata la nuova Alternativa. È tempo di avviare un percorso che provi ad accertare l’utilità di quanto stiamo pubblicando. I dati quantitativi del sistema di monitoraggio degli accessi al sito ci danno un riscontro abbastanza positivo. Occorre, però, qualcosa di più solido, cioè comprendere la coerenza che il risultato possiede con i presupposti di partenza, verificare che l’offerta incontri l’ipotetico bisogno di conoscenza dei destinatari. All’origine di questa impresa stanno due scelte. La prima consiste nella platea, dei destinatari, a cui vogliamo rivolgerci: chi lavora, opera o è anche solo interessato all’ambito del sociale, con una priorità per chi si misura con le aree più difficili, il mondo del disagio, della marginalità, delle povertà. La seconda è la scelta del come approcciarsi alla platea dei potenziali lettori, differenziandosi dalla pubblicistica e dall’editoria di settore già esistenti,individuataneltentaredirisponderealbisognodi connessione dell’azione e dell’intervento in campo sociale con il contesto, con l’ambiente in cui si esplica; l’importanza della conoscenza degli scenari, degli sfondi, dei territori, delle loro dinamiche, degli attori che vi operano.

Colombo – Partiamo, allora, con una domanda, la più semplice, più aperta: voi che la leggete, cosa pensate della rivista? Elasciamoperilprosieguoeventualialtredomande più mirate.

Zoldan - Sono legata da tempo a questa associazione, con fasipiùomenointense,malosguardosuquestarealtàl’ho sempre mantenuto. Ho seguito la rivista dal 2004/2005 fino al 2010 come coordinatrice del gruppo di redazione. In quel periodo c’è stato un primo cambiamento. Inizialmente, la rivista è nata come strumento di diffusione della realtà dell’associazione e delle cooperative da essa nate, di legame tra gli aderenti, peccava un po’di autoreferenzialità. Quel primo cambiamento è consistito nell’allargare i contenuti della rivista. Ora mi trovo davanti a un nuovo cambiamento che vedo proprio come una evoluzione: nuove tecnologie e lettura on line che sono adeguate ai tempi e uno stimolo a familiarizzare con queste nuove modalità, anche per il valore di scelta ecologica del risparmio della carta e, comunque, il mantenimento del formato

Maurizio

Colombo, Roberto Negroni su registrazione audio di Samantha Brandini

cartaceocomepossibilesceltaperilpiccologruppodivecchi abbonati legati a quel formato.

Il riferimento al sociale e al terzo settore emerge chiaramente, in coerenza con la scelta operata dalla redazione, e lo ritrovo legato in modo molto favorevole all’intero territorio provinciale, uscendo dall’originario guscio ossolano e promuovendo una visione unitaria di un territorio troppo spesso diviso. Ho apprezzato gli articoli scritti dai direttori dei tre Consorzi dei Servizi Sociali, forse perché sono vicepresidente del C.I.I.S. Ossola; anche perché sistanno svolgendo attivitàin coprogrammazioneecoprogettazione nei e tra i tre Consorzi. Ho notato un equilibrio tra gli aspetti nuovi e quelli tradizionali della rivista: ad esempio, il mantenimento di alcune parti, come le vecchie rubriche (viaggi, cinema, ecc.) fa dell’attuale cambiamento un momento di evoluzione della precedente esperienza e non di rottura. Apprezzo l’impaginazione e la grafica, che sono accattivanti e aiutano la lettura; le firme sono attrattive. Non noto criticità, quindi i risultati di questo primo anno, in relazione all’impostazione scelta, mi sembrano soddisfacenti.

Zanotti – Avevo una conoscenza solo indiretta della rivista, anche se la notorietà dell’associazione e delle sue cooperativenegarantivanolarilevanza,malacircolazione solo ossolana limitava le possibilità di accesso a qualche occasione dettata da qualche mio impegno amministrativo a livello provinciale. Il passaggio al formato digitale, che ha spalancato il potenziale di diffusione, e le notifiche di pubblicazione che si ricevono hanno favorito anche la sistematicità di approccio, che questo formato agevola anche rispetto ai contenuti che risultano più liberamente accostabili, favorendo la diffusione tra un pubblico di lettori digitali ormai abituati a modalità di assunzione dei contenuti diverse da quelle del lettore cartaceo. Il prodotto mi pare buono e accattivante, si vede che ha un suo valore non solo nei contenuti, ma anche come oggetto virtuale nell’impaginazione, nella grafica, nel corredo iconografico, nel ricorso ai link che permette e stimola approfondimenti e digressioni.

La mia lettura è selettiva, come penso per la maggior parte dei lettori: cerco le cose che più direttamente e per le più varie ragioni mi interessano, magari con una prima scorsa

ARiflessioni analisi commenti

P����������� al F���� svoltosi nella sede di Casa don Gianni di Domodossola giovedì 20 aprile 2023.

ClaudioZanotti,politicoverbanese,titolaredelblog VerbaniaSettanta;giàinsegnantedelLiceo Cavalieri,amministratore pubblico e sindaco di Verbania negli anni 2004-09; Maria Pia Zocchi, docente di lingua italiana a studenti internazionali, attiva in varie realtà del volontariato verbanese, già docente all’I.I.S. Cobianchi e ai suoi corsi di Maxi Sperimentazione; Raffaella Zoldan, Vice presidente del C.I.I.S. Ossola, legata fin dalle origini all’associazione AlternativaA di cui ha coordinato in passato la redazione della rivista; e per la redazione di Alternativa: Samantha Brandini, Maurizio Colombo e Roberto Negroni.

e poi una lettura più attenta dove maggiore è il richiamo dell’interesse o della curiosità per il tema o l’autore; ad esempio, con un autore come Giannino Piana non si lascia mai niente di non letto, e penso che questo non valga solo per me. Per altri articoli ho magari meno interesse, come, sempre ad esempio, per la rubrica dei viaggi, perché - la faccio un po’lunga - contrasta con il mio ideale di vita, io sono un teorizzatore della dissipazione morale del viaggiare,sonoperlastabilità loci dellatradizionebenedettina: c’è un ovile e devi vivere in quel posto senza andare mai via. In conclusione, penso che il 60/70% delle pagine della rivista venga letto, magari non di getto, ma con ritorni successivi. Diverso è il problema dell’effettiva ricaduta sul territorio: la diffusione quantitativa (1.200/1.300 notifiche inviate e una media di 500 aperture singole o ripetute per numero) è abbastanza consistente, ma ha forse margini di incremento. Non mi è però mai capitato di sentir citare o richiamare questa rivista in momenti di incontro pubblico, forse anche perché si è indebolita nel tempo quella stimolante dialettica tra soggetti collettivi della società civile e attori della politica e dell’amministrazione pubblica.

Colombo–Nellamailinglistsonopresenti,oltreaindirizzi nominativi, tutti gli enti e le istituzioni riferibili all’ambito del sociale: comuni e amministrazioni pubbliche, C.I.I.S., Centro Servizi Territoriali, enti, istituzioni e cooperative del terzo settore, associazioni di volontariato, A.S.L-V.C.O., istituti scolastici.

Zocchi – Non conoscevo prima questa rivista, la mia conoscenza si basa quindi sui quattro numeri del nuovo corso che ho trovato molto interessanti perché il fatto che analizzino, studino e riflettano della realtà provinciale è un valore; poche sono queste occasioni. Anch’io non leggo integralmente, però trovo molto interessanti lo sguardo sociologico, gli spunti di riflessione e di ricerca sulla realtà locale che altrove non si trovano. Mi è sembrata molto interessante l’iniziativa di realizzare un Forum, cioè un incontro e confronto, con i protagonisti istituzionali e del terzo settore, il cui resoconto rimane leggibile in rete, un’occasione importante, un collante, per stimolare la discussione di importanti problemi in un territorio piuttosto disgregato. Questa può essere un’idea da riprendere in

altre occasioni. Un aspetto che potenzierei è l’ascolto delle varie realtà di volontariato; ad esempio, per conto di un’associazione sono entrata in contatto con il Centro Servizi Territoriali di cui non conoscevo l’esistenza, e mi ha colpitoladisponibilitàasupportareibisognidelleassociazioni, che però operano quasi sempre senza connessioni conaltrepresentinelterritorio;mancaun’azionediraccordo, di messa in rete, che possa produrre sinergie. Trovo la grafica molto piacevole e accattivante, nel complesso è una rivista ben fatta.Anche la scuola sarebbe un mondo da coinvolgere…

Colombo – Tutte le scuole ricevono, ad ogni uscita di un nuovo numero, la notifica con il link, però all’indirizzo istituzionale, quindi non sappiamo, se aprono, chi legge; abbiamo poi nella mailing list parecchi insegnanti; inoltre, la rivista aveva già negli anni passati e ha mantenuto con il nuovo corso, un rapporto diretto con il liceo Spezia di Domodossola,periltramitedialcuniinsegnanti,chegestisceunarubricaincuisonoglistudentiascrivere.Cisiamo posti il problema di un rapporto più ampio con la realtà scolasticaprovinciale,percepiamoladifficoltà,macilavoriamo.

Zoldan – A me piacerebbe trovare che sia indicato il tempo necessario alla lettura di ogni articolo; molte pubblicazioni lo indicano e trovo sia una segnalazione utile.

Zocchi – Anche gli audio articoli sono molto comodi, un servizio utile che potrebbe, tra l’altro, agevolare chi ha problemi di vista. Si potrebbe realizzarli?

Brandini – È necessario disporre di qualche abile lettore, ma non credo sia complicato, sia qui a Domodossola che a Verbania ci sono gruppi che fanno teatro. Si potrebbe fare qualche esperimento per capire l’apprezzamento.

Colombo – Ci avete preceduto, perché una domanda che avevamo in serbo riguarda proprio i suggerimenti in positivo, ma anche in negativo.

Zanotti – Non sono uno sperimentatore scatenato delle novitàtecnologiche,matrovocheil podcast siaunacomo-

Pgg. 12-13 Alternativa

dità, la possibilità d’ascolto anche facendo altro. Può essere utile provare, magari individuando qualche argomento di vivo interesse locale.

Zocchi – Anche la riuscita esperienza del Forum penso possa essere ripresa, proprio come modalità utile a suscitare confronti e dialogo su temi importanti.

Negroni – Quella è stata quasi un’esigenza, di fronte all’importanza di una normativa che rappresenta una grande occasione di valorizzazione del terzo settore nei rapporti con la pubblica amministrazione, abbiamo pensato che limitarsi a proporre qualche articolo fosse troppo riduttivo. Ci siamo detti che il compito di una rivista come questa doveva essere spingersi più in là, non scrivere, ma concretamente farsi promotori di un’iniziativa che favorisse un dialogo e un impegno reciproco tra gli attori. E questopuòessereveroeutileancheperqualchealtrasituazione: attivamente promuovere, non solo scrivere.

Colombo – Questa modalità di tavola rotonda, che non avviene di fronte a un pubblico che ascolta e vede, è più efficace, perché mancano ai partecipanti le sollecitazioni alla spettacolarizzazione, al protagonismo, ad alzare i toni e favorisce invece un andamento più riflessivo e dialogante. L’esperienza fatta ha ben evidenziato questi vantaggi, l’incontro è stato positivo e interessante e l’obiettivo minimochecieravamoassegnatidi“farparlaretraloro”èstato superato per giungere a un più alto “individuare insieme i temi, le materie” che potranno essere oggetto di coprogettazione e di coprogrammazione. Una bella esperienza che contiamo di ripetere, come pure quella di questo focus di ascolto e dialogo.

Negroni – Approfitto di questa intrusione della redazione mettendo sul tavolo un’altra questione. Come detto all’inizio, vogliamo rivolgerci a quel mondo che in provincia operanelsociale,cioèaunaplateavastaecomposita,escludiamo perciò a priori la possibilità di produrre numeri della rivista monografici, perché inevitabilmente mirati a interessi circoscritti che rischierebbero di escludere buona parte dei lettori. Ma tra l’opzione monografica e quella generalista (uno spezzatino che accontenti un po’tutti) ci può stare una formula che presenti una tematica guida per un nucleo limitato di articoli, mantenendo l’eterogeneità per il resto del numero. È quello che già si è fatto appunto negli ultimi due numeri con i temi della valorizzazione del terzo settore e della sanità. Pensate sia una formula che funziona?

Zanotti – Si, è un problema reale, però, disponendo di temi adatti, come quelli usati nei due casi precedenti, la modalità del tema caratterizzante rappresenta un punto di equilibrio avanzato fra la rivista eterogenea, che rischia di rimanere sempre alla superficie dei problemi e quella monografica che può scavarne a fondo solo uno, quindi penso sia una scelta da mantenere.

Zoldan – Importante è mantenere quello che rappresenta ilsensoprofondodellarivista,cioèl’attenzioneaicontesti,

al territorio, mantenere l’idea del lavoro sociale legato agli ambientiincuiiproblemielerisposteaiproblemisigenerano.

Negroni–Finoaogginoidi Alternativa nonabbiamoconcentrato l’attenzione sull’associazionismo, che appare come una realtà diffusa e, in molti casi, solida, ma molto parcellizzata, priva di quei collegamenti e raccordi che sono invece stati creati nel mondo cooperativistico del territorio.

Brandini – Riprendo lo spunto emerso a proposito delle attività del Centro Servizi Territoriali il cui compito potrebbe essere, oltre al sostegno materiale e alla consulenza a singole associazioni, collante e luogo di scambio delle realtà associative, dare spazio a confronto e conoscenza reciproca tra le associazioni e nuove collaborazioni; invece queste occasioni si limitano a iniziative di formazione, pure importanti, ma che si limitano al contingente.

Zocchi – L’esperienza che ho avuto con il Centro Servizi Territoriali è stata anche per me molto positiva, un’accoglienza e una disponibilità veramente inusuali, però concentrate solo sulla risposta alle concrete necessità espresse.

Zanotti – Il Centro Servizi Territoriali ha una rubrica periodica alla televisione locale ed è forse questa l’unica occasionecheilcittadinomediodellaprovinciahadisapere della sua esistenza; certo altra cosa è per chi, vivendo l’associazionismo, frequenta quella sede per i bisogni di cui voi avete detto. Forse questa carenza che noi rileviamo non fa parte dei compiti istituzionali di quell’ente; forse questo compito avrebbe potuto esercitarlo un ente territoriale come la Provincia, non tanto nell’attuale fase di stentata sopravvivenza, quanto prima, nella pienezza di ruoliepoteri,potevaesserestimolataaricoprireilcompito di promuovere la conoscenza e il coordinamento del volontariato.

Colombo – Secondo me c’è anche una debolezza delle associazioni, spesso chiuse nel fare al meglio ciò che la loro mission chiede.Sembraquasiundatoconnaturatoalla fisionomia dell’associazione, un dato strutturale, forse dettato anche dai limiti delle forze e delle risorse di cui un’associazione di solito dispone.

Zanotti–Inpiùoccasionisiècercatodifavorirel’integrazione. Chi aveva la responsabilità politica del governo della città coglieva la necessità di valorizzare certe esperienze in modo che potessero costituire un valore aggiunto rispetto alla semplice somma del valore portato da ciascuno.Civuole,però,ilsoggettocheabbial’autorevolezza,la riconoscibilità, l’investitura per fare un’operazione che forza una certa tendenza isolazionista delle associazioni. Non pare, però, che oggi sia questo un tema all’ordine del giorno nelle nostre città e, meno che mai, nell’intero territorio provinciale, perché le politiche di area vasta

ARiflessioni analisi commenti

richiedono una sinergia sovracomunale che oggi non c’è.

Brandini – Quello che esiste è un data-base che costituisce un po’ l’anagrafe dell’associazionismo provinciale, compilato e disponibile in rete nel portale del Centro Servizi Territoriali.

Colombo – Il problema è che il volontariato è molto frazionato, disperso in molteplici nuclei, spesso piccoli o molto piccoli, difficili da raggiungere, spesso anche solo da conoscere, da individuare. Una situazione del tutto diversa da quella che caratterizza l’altra componente del terzo settore, le cooperative sociali, che nel VCO non superano la quindicina.

Brandini – Un modo per tentare forme di raccordo può essere l’aggregazione su temi o progetti specifici, come è capitatoanoidell’associazione Alternativa A con Il salotto del lunedì. Si è costruito un raccordo tra noi, la Pro-senec-

Colombo – Il disagio giovanile è oggi individualizzato e perciò più sofferto, non più collettivizzato come accadeva in passato e, inoltre, è quantitativamente molto cresciuto, cometestimonianocolorochelavoranoneisettorisociosanitari dell’assistenza e della cura.

Zanotti – Proprio il fatto che oggi i migliori conoscitori deidisagidelmondogiovanilesianoiservizisociosanitari, e i CIIS in particolare, testimonia l’avvenuta patologizzazione del fenomeno.

Negroni – D’altra parte, non esistono oggi in questo Paese gruppi sociali che collettivamente facciano emergere, anche in modo conflittuale, i propri disagi o i propri bisogni. È una società frammentata, parcellizzata, atomizzata; la protesta si fa lamento o invettiva, si polverizza nelle recriminazioni domestiche e nei bar.

Zocchi – In tema di associazionismo, anche il carcere presenta problematiche che meritano attenzione. Nella Casa Circondariale di Verbania opera ancora l’associazione Camminare Insieme che, tra l’altro, qualche tempo fa, aveva avviato l’esperimento di un giornale interno che è durato due anni, ma non è mai stato possibile pubblicarlo

bile. Nel caso riuscissimo a riprendere l’iniziativa, sarebbe bello, anche per dimostrare a chi scrive un’attenzione dell’esterno alla loro situazione e ai loro problemi, trovare , ad esempio

ma speranza chiudiamo questo incontro. Vi ringraziamo

Pgg. 14-15 Alternativa

ETICA DELLA COMUNICAZIONE

Paradossalmente nella società odierna, mentre aumentano il numero di informazioni in circolazione e gli strumenti per comunicarle, si perde la qualità della comunicazione stessa. Sì, perché la società digitale non modifica soltanto i fondamenti della vita sociale, ma diffonde una nuova cultura, una visione dell’uomo e del mondo, che condiziona profondamente le scelte dei singoli individui.

Eccoperchéeticaecomunicazione,perchél’unapossadiventarestrumentodisalvataggio per l’altra

Giannino Piana

Il paradosso della nostra società è che, mentre si assiste a unasemprepiùampiapossibilitàdieserciziodellacomunicazione, viene riducendosi la qualità del comunicare. Grazie agli strumenti di cui oggi l’uomo dispone, si moltiplicano infatti le informazioni, che ci raggiungono “in temporeale”dall’interopianetaeaumenta,inmanieraindefinita, la possibilità di estensione della comunicazione interpersonale – grazie a internet e ad altri social ci si può mettereinrelazioneconpersonechevivonoagrandidistanze geografiche –; mentre, a sua volta, crescono a dismisura le possibilità di scambio tra etnie e culture diverse, possibilità dovute ai rapidi movimenti della popolazione mondiale – si pensi ai flussi migratori – con l’apertura di confronti potenzialmente arricchenti.

Tutto questo risulta, a una prima impressione, assai positivo. Ma non si possono non rilevare i limiti connaturati a queste forme di comunicazione. Sul terreno delle relazioni interpersonali il rischio che si corre, quando la mediazione degli strumenti diviene la modalità prevalente (talora persinoesclusiva)dellacomunicazione–dilagaoggisenzaalcun contenimento l’uso di internet o dello smartphone – è quello di produrre inevitabilmente un impoverimento del comunicare,chedivieneartificiale(eartificioso)perlamancanza di un contatto diretto tra le persone, che non sono presenti con la fisicità dei loro corpi. Sul terreno sociale i limiti non sono meno gravi per l’impossibilità di controllo di quanto viene comunicato, gestito da poteri – quello economico e quello politico in particolare – che fanno valere i loro interessi, servendosi peraltro di strumenti sempre più sofisticati e pervasivi che incidono profondamente sulle coscienze esercitando pesanti condizionamenti.

Le riflessioni etiche che qui svilupperemo si muovono sui due versanti ricordati – quello delle relazioni interpersonali e quello della comunicazione sociale – con l’obiettivo principale di mettere in luce a quali condizioni è possibile restituire alla comunicazione una identità autentica, che la metta in grado di dare vita a un processo di vera umanizzazione.

L’etica della

comunicazione interpersonale

Senzademonizzarei media,chehanno,inalcunecircostanze, una importante funzione, se si vuole restituire alla comunicazione interpersonale tutta la sua ricchezza, occorre ridare centralità al rapporto diretto tra le persone; rapporto che consente un coinvolgimento soggettivo reale, il quale implica la presenza della integralità del proprio essere, corpo compreso, e consente che ci si relazioni all’altro anche attraverso movimenti e gesti che conferiscono alla comunicazione un pieno significato umano non perseguibile attraverso la mediazione degli strumenti. Diverse sono le condizioni che vanno rispettate nell’atto comunicativo interpersonale, e che riguardano tanto le modalità del comunicare quanto il contenuto della comunicazione, la capacità cioè di mettersi in gioco con tutto se stessi, non avendo come obiettivo soltanto quello di trasmettere “qualcosa” ma di partecipare all’altro “quello che siè”.Ilcheimplica,daunlato,lacapacitàdilasciartrasparirelapropriaveraidentità,compresigliaspettinegatividella propria personalità; e, dall’altro, l’instaurarsi di un clima di reciproca fiducia, che favorisce la reciproca confidenza. Sul secondo versante – quello dei contenuti – la questione centrale è quella della verità di ciò che si comunica. Il concetto di “verità” non può essere qui inteso in senso rigidamente oggettivo: la verità della comunicazione è una forma di veridicità, in cui entrano in rapporto il dato oggettivo e la dimensione soggettiva; è, dunque, una verità che si costruisce nella relazione e che ha un carattere permanentementeaperto,nelsensochenonèmaitotalmentecatturabile e circoscrivibile, ma sta sempre “davanti” e “oltre” e di cui nonsipuòmaidirediessereentratipienamenteinpossesso.

L’etica della comunicazione sociale

Più complessa è la questione della comunicazione sociale, dove affiorano – come già si è ricordato – potenzialità positive, ma anche consistenti rischi. Gli strumenti a tale proposito oggi a disposizione, hanno infatti, a causa della loro pervasività – la loro presenza invade tutti gli ambiti di sviluppo della vita della persona – la capacità di incidere profondamente sulla coscienza. Il che implica che il giudi-

ARiflessioni analisi commenti

zio morale non possa limitarsi a valutare l’uso che se ne fa – buono o cattivo – ma debba tenere in considerazione anche la mutazione antropologica che, attraverso di esso, si produce.Lasocietàdigitalenonmodificainfattisoltantogli assetti strutturali della vita sociale: è anche (e soprattutto) promotrice di una nuova cultura, di una visione dell’uomo e del mondo, che condiziona profondamente le scelte dei singoli individui.

La caduta delle coordinate spaziali e temporali – si è ormai proiettati in uno spazio illimitato e si agisce anche ad enorme distanza “in tempo reale” (in questo senso si parla di “presentismo”) –; la sostituzione del “reale” con il “virtuale” (o come osserva J. Baudrillard “l’uccisione della realtà“); la crisi del linguaggio simbolico, che è il linguaggio delle relazioni umane, sostituito da quello fisicomatematico proprio degli odierni social; la sostituzione di operazioni che erano in passato proprie dell’attività conoscitiva e mnemonica dell’uomo, con le soluzioni offerte immediatamente dai media – il che comporta una atrofizzazionedellamemoriaedellestessecapacitàconoscitive–;e daultimo(manoninordinediimportanza)l’offertasterminata di informazioni, che amplificano il campo delle conoscenze, ma riducono la possibilità del loro approfondimento – si dà infatti un rapporto inverso tra estensione e profondità – sono altrettanti fattori che rendono ragione della mutazione cui si è alluso e che non possono non avere un ruolo di primo piano nella valutazione dell’uso che si fa degli strumenti tecnologici.

Alla considerazione di questa “non neutralità” degli strumenti si aggiunge, e ha un peso di grande rilievo, il potere di chi li gestisce e che – come si è già accennato – fa capo principalmentealpotereeconomicoche,apartiredaigrandi trust mondiali, persegue la ricerca dei propri interessi, facendo leva su un mercato liberista, che, oltre ad essere mercatounicomondiale,assumeancheiconnotatiideologici di “pensiero unico” – è questo un altro fattore non secondariodellamutazioneantropologicacuisièaccennato –esiispira acriteriutilitaristici–quellidellaproduttivitàe delconsumo–chefinisconoperavereilsopravventoanche nell’ambito delle scelte delle singole persone. La domanda disenso,laqualeconferiscevaloreumanoall’agire,èsostituita dalla domanda circa il perseguimento dell’utile produttivo:ciòchecisichiede,quandocisitrovanellacondizionedidoverfaredellescelte,nonèpiùchesensohaciò si sta per intraprendere, ma è utile o non lo è, serve o non serve.

Sono noti i pesanti condizionamenti di questo modo mercantilistico di procedere tanto a livello individuale che sociale e politico. La potenza dei social attuali esercita una forte pressione sulle scelte dei singoli – si crea, al riguardo una forte dipendenza non criticamente percepita per la qualeanzichésceglieresièscelti–enonmancadiinterferire, in misura determinante, su quelle della politica, spesso ridotta a variabile dipendente del potere economico che le sottrae il proprio spazio di azione e impedisce l’esercizio dellasuaoriginariafunzionediguidadellavitadellasocietà in vista del perseguimento del bene comune. Questo avviene – lo si è visto anche nel caso italiano in occasione delle ultimetornateelettorali–tantoattraversointerventidiretti–

le fake news sono un esempio eclatante di questa modalità che si propone di distorcere la verità – quanto attraverso un sistema più mascherato, e dunque più subdolo, che fa leva sulle “mezze verità” incidendo in questo modo ancor più profondamente sulla coscienza.

La verità della comunicazione, che non è anch’essa “asettica”, ma implica inevitabilmente un processo interpretativo –l’affermazione“ifattisenzaleopinioni”èunafalsificazione della realtà (ogni fatto viene sempre interpretato) – è volutamente distorta per le finalità che si perseguono, e assumediconseguenzauncaratterestrumentaleemistificatorio, che soltanto l’affermarsi di un diffuso senso critico –purtroppo ancora elitario – è in grado (almeno parzialmente) di arginare.

Quali le vie da percorrere per reagire a questa deriva?

La situazione allarmante (e inquietante) descritta non può non sollevare l’interrogativo: che fare dunque per contrastare questa deriva antropologica e sociale? Si è già accennato all’esigenza del senso critico, ma esso ha bisogno, per diventare appannaggio dei comuni cittadini, dell’attivazione di un serio processo educativo – è questa la prima via – che, oltre a sollecitare la nascita della domanda di senso e di fornire un preciso quadro valoriale che presieda alle scelte personali, fornisca anche conoscenze precise dei meccanismi soggiacenti all’azione dei media e degli effetti psicologici e sociali da essi prodotti, contribuendo in questo modo a desacralizzarli e a generare gli anticorpi in grado di contenerne gli effetti negativi. Tutto questo senza dimenticare l’esigenza di un loro uso parsimonioso, che eviti di incorrere in forme di dipendenza patologica, purtroppo assai estese. La distanza tra la rapidità con cui la mutazione tecnologica avviene e la inevitabile maggiore lentezza con la quale la coscienza si evolve non facilita l’esercizio di questo compito: si pensi soltanto all’uso smoderato dello smartphone che si verifica non soltanto nel mondo giovanile, ma anche in quello degli adulti, che tendono ad essere permanentemente connessi, dedicando uno spazio consistente del loro tempo alla trasmissione di messaggi – spesso più ore al giorno – e alle chiamate dirette. Ma questo non basta. È anche necessario – è questa la seconda via – un impegno del potere politico a fissare norme precise che regolino il mercato mediatico, imponendo limitazioni al suo accentramento nelle mani di una ristrettaoligarchiaefissandolimitiancheallaloropossibilità di espressione, senza incorrere per questo in indebite formedicensura,maevitandochelacomunicazioneprovochi un radicale distorcimento del costume e solleciti soprattutto l’uso della violenza. Non è certo facile oggi l’esercizio di questa funzione. La dipendenza segnalata del potere politico da quello economico impedisce spesso di assolvere a questo compito. Essenziale è dunque la ripresa di centralità della politica, che deve uscire dal provincialismo degli Stati-nazione per acquisire una dimensione universalistica e ricuperare credibilità e autorevolezza così da poter incidere con efficacia sui processi economici e sociali, spingendoli al perseguimento del bene dell’intera collettività mondiale. Si aprirebbe qui un nuovo (importante) capitolo, ma non è questo il momento per aprirlo.

Pgg. 16-17 Alternativa

LA COMUNICAZIONE NEI PERCORSI EDUCATIVI

Non si può non comunicare.

Le complesse dinamiche della comunicazione nei percorsi scolastici vengono illustrate con analisi accurate, con ricchezza di esempi, di rimandi ipertestuali e di note

Gianmaria Ottolini

Il primo assioma della comunicazione, insieme agli altri quattro enunciati per la prima volta alla soglia del ’68 da Watzlawick e dai suoi colleghi di Palo Alto, dovrebbero esser entrati da tempo nel senso comune, almeno per tutti quelli che si occupano di educazione. Rispetto al modello logico o “matematico” elaborato un ventennio prima da ShannoneWeaver(emittente–codifica–messaggio–canale, con eventuale rumore – decodifica – ricevente) viene introdotta un’altra dimensione, quella comportamentale e contestuale, o se vogliamo analogica. Il cosiddetto rumore nonèpiùun“disturbo”,maulteriorecomunicazionechepuò arricchire,precisare,maanchecontraddireilmessaggio. Ne derivano alcune conseguenze, o corollari, di cui è utile averconsapevolezza:

•Nonsempresiamoconsapevolidicomunicare

•Nonsempresappiamocosacomunichiamo

Perusciredaquellochepuòapparirecomeundiscorsoastrattomisoffermosuunrecenteepisodiodicuisièampiamente discusso sui media. Un chiaro esempio di comunicazione inconsapevole:sitrattadellacircolaredellapresidedelLiceo “Leopardi”diAulla.

Villafranca, 21 aprile 2023

Circolare n. 644

Ai docenti, agli studenti, ai genitori di tutte le classi sede di Aulla

Oggetto: debate

Giovedì 27 aprile 2023 alle ore 10.05 gli studenti delle classi succitate, accompagnate dai docenti in orario, si recheranno nella sala Consiliare del Comune di Aulla per partecipare al dibattito sul topico “Noi riteniamo che non sia più opportuno che il 25 aprile venga festeggiato come una festività nazionale”, animato da una squadra mista di alunni dei tre licei lunigianesi.

Al termine dell’attività, presumibilmente intorno alle ore 12.00, si farà rientro in classe per completare l’orario curricolare.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO SILVIA ARRIGHI

Dato per scontato che né la Preside e la sua scuola, né il Comune ospitante avessero intenzione di sostenere le tesi negazioniste della Resistenza e negare il valore del 25 apri-

le, come successivamente “precisato” da entrambi gli enti, il messaggio della circolare nel contesto temporale (a ridosso del 25 aprile) e tematico (le polemiche da parte di esponenti nazionali della nuova maggioranza) produce invece l’effetto opposto. La sua lettura da parte di chi non eradirettamentecoinvoltonellainiziativasembrerebbeconfermare il contrario: ovvero che è lecito e magari anche opportuno abolire la festività nazionale del 25 aprile con tuttociòcheunatalesceltasignificherebbesuivalorifondativi della nostra Repubblica. E così ovviamente è stata letta conilrisultatochel’iniziativa,“perevitareulterioripolemiche”, è stata poi annullata 1

Nel tentativo di chiarire la vicenda la scuola parla della metodologiadel“Debate”,metodologiadidatticacheconsiste in una gara argomentativa, con regole codificate, tra due gruppi di studenti che sostengono tesi opposte a partire da un titolo “topico” che può apparire provocatorio e si dà quale altro esempio la tesi del terrapiattismo.

Non si tratta di una metodologia “locale” ma da tempo praticata in molte scuole e sostenuta dall’I����� 2 che così la definisce:

Debate (Argomentare e dibattere)

Il «debate» è una metodologia per acquisire competenze trasversali («life skill»), che favorisce il cooperative learning e la peer education non solo tra studenti, ma anche tra docenti e tra docenti e studenti. Il debate consiste in un confronto fra due squadre di studenti che sostengono e controbattono un’affermazione o un argomento dato dal docente, ponendosi in un campo (pro) o nell’altro (contro).

Il tema individuato è tra quelli poco dibattuti nell’attività didattica tradizionale (…)

Personalmente ho molte perplessità su questa metodologia didattica che tra l'altro c'entra poco con cooperative learning e peer education.

Cerco di spiegarmi. Il presupposto è che esista una tecnica di argomentazione neutra rispetto ai valori e alle tesi soste-

1 Sul dibattito scaturito dalla circolare si può ad esempio leggere l’articolo pubblicato sul quotidiano locale La Voce Apuana del 24 aprile.

2 Cfr. https://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/debate

Acontributi

nute. Ma allora il tema scelto dovrebbe essere estraneo al contestovaloriale.Questopotrebbevalereinambitoscientifico dove le questioni aperte sono però al di fuori della portata di studenti di scuola secondaria, oppure su questioni liberamente opinabili a prescindere dai valori; ma in quest'ultimo caso si andrebbe a discutere su questioni del tutto banali.

Nel caso in esempio (25 aprile) o altri simili (es. pena di morte) come si scelgono poi le squadre? Tra l’altro il sito di Indire che presenta possibili modalità di Debate a più livelli di crescente complessità, su questo punto è invece molto vago. A caso (sorteggio, ecc.) o si tiene conto delle opinioni dei partecipanti? Come? Costringendo magari a sostenere una tesi non condivisa e contraria alle proprie convinzioni e valori?

Il messaggio implicito è che le due tesi siano del tutto equivalenti, ma è evidente che non lo sono. E che comunque le tesi possibili siano dicotomicamente due (tesi “A” e antitesi “non A”) in una logica binaria mentre nella maggior parte dei casi reali prevale una logica fuzzy a più valori.

In sostanza mi pare una metodologia al passo con questi tempidovesembraesserlecitosostenerequalunqueassurdità al di là dell'evidenza e pertanto lasciando libero spazio alle fake news e alla possibile negazione dei valori fondanti di una società democratica (es. razzismo) e dove quello che conta è vincere (il cosiddetto “merito”).

Diverso è il caso del cooperative learning e della peer education che non sono metodologie neutre ma strategie con esplicite finalità valoriali: la cooperazione (e pertanto l’inclusione 3) nel primo caso, la prevenzione nel secondo. Questosignificachenonèopportunosviluppareabilitàlogico argomentative attraverso spazi appositi? Certamente no, anzi! Ad esempio nel 2002, ben prima che si parlasse di Debate, nell’indirizzo di Scienze Umane e Sociali abbiamo datovitaadun Progetto Agorà voltoallaacquisizioneesviluppo progressivo di competenze dialogiche (documentazione, ascolto attivo, comunicazione efficace, strutturazionelogicaedargomentazione,osservazione/autoosservazione e giudizio) attraverso uno spazio di discussione strutturata e monitorata su tematiche culturali, sociali e politiche. Le differenze principali rispetto al Debate: un argomento, scelto alternativamente da studenti e docenti e non tesi dicotomiche; non squadre contrapposte ma fasi di discussione che dal piccolo gruppo arrivano alla plenaria; espressione argomentata da parte dei partecipanti delle proprie posizioni e del loro modificarsi nel confronto; monitoraggio, automonitoraggio e valutazione dell’esperienza. Tra gli argomenti allora affrontati ricordo ad esempio: Possibilità di legalizzazione dell’eutanasia, Altre dipendenze (fumo, alcool, gioco, mode …), Trasmissione televisiva Il Grande Fratello… 4

3 L’opposto della “scuola del merito” non è ovviamente la “scuola del demerito”, ma appunto la scuola dell’inclusione che non è altro da una scuola autenticamente democratica. Le pagine di don Milani della Lettera a una Professoressa sono ancora, drammaticamente, attuali.

4 Non è qui possibile dettagliare il progetto completo che è comunque possibile visionare ed eventualmente scaricare dall’archivio del mio blog: <qui>.

Professione docenti

Non è un refuso. La professionalità docente si acquisisce e si esercita collettivamente e la qualità di una scuola non dipende dalla qualità dei singoli ma dalla capacità dei docenti di lavorare in sintonia all’interno di una programmazione e finalità comuni. Se questo non avviene le modalità didattiche e gli stili di insegnamento dei docenti che agiscono sugli stessi gruppi classe possono esser fra loro incongrui con risultati contraddittori e negativi indipendentemente dalla competenza culturale e didattica dei singoli. La comunicazione “fra colleghi” non è allora da intendersi fra attività e percorsi paralleli ma di forma circolare, quella appunto che caratterizza una équipe affiatata. Nonèquestal’immaginenormalmentepercepitaaldifuori del contesto scolastico, dalle famiglie e nei media, per non parlare della filmografia dove si è imposto il topos dell’insegnante eroe che, spesso in contrasto con colleghi e dirigenza, trasforma una classe demotivata e disagiata, plasmandola a sua immagine. Tutti, immagino, hanno visto e si sono magari commossi di fronte alle vicende del professorKeatingedeisuoiallievine L’attimo fuggente divenuto il prototipo di film analoghi 5 per trama e dinamiche, altrettanto fuorvianti su ruolo e professionalità docente. Vale alloralapenafareunconfrontoconunfilmapparentemente opposto come L’onda e scoprire che, sia pur con finalità diverse, anzi antitetiche, le modalità didattiche e le dinamiche innestate dall’azione “educativa” di Keating e Wenger siano sostanzialmente analoghe.

No,lacomunicazioneeducativanonavvienefraunsingolo (ildocente)eungruppo(laclasse),maapiùlivelliapartire dalla specifica scuola con le sue regole di comportamento (effettive più che formali), dalla stessa struttura fisica ed anchedalsuoaspettoesteriorediordineecura(oviceversa di incuria), sino alle équipe (gli insegnanti di un Corso e i singoli Consigli di classe) e le classi degli studenti, anche loro con dinamiche e modalità relazionali complesse e non sempre esplicite.

Affinchésirealizzinoéquipebenintegrate,ingradodiagire in sintonia e realizzare progetti didattici congruenti – sia che questi siano da loro stesse concepiti, oppure recepiti da proposte esterne – queste abbisognano di tempo e pertanto di stabilità, cosa oggi non facilitata dalle recenti normative e dalla tendenza a frammentare l’orario con mini corsi di due ore settimanali; e non sempre i dirigenti scolastici sono consapevoli di questa esigenza.

Vi sono comunque pratiche di facile realizzazione che possono facilitare una professionalità condivisa. Quella più diffusa è certamente la compresenza con due o più insegnanticheintervengonosuunaclasseosuclassiriunite:tali attività non solo comportano arricchimento reciproco ma richiedono di mettere in sintonia reciproche modalità, contenuti e finalità.

Un’altra pratica, sperimentata e promossa dall’IRRSAE PiemontequandolacoordinatricestoricadellaSperimentazione del Cobianchi vi si era trasferita, è quella dell’amico

5 Si possono ricordare la variante musicale di School of Rock (2003) e quelle al femminile: Mona Lisa Smile (2003), Freedom Writers (2007) e Una volta nella vita (2014).

Alternativa Pgg. 18-19

critico: un collega interviene durante una o più lezioni in qualità di osservatore con un attento monitoraggio delle interazioni,verbalienonverbali,fraildocenteelaclasse.A tal fine possono essere utili apposite schede su cui riportare tali osservazioni come quelle realizzate al Cobianchi all’interno di un Progetto qualità (1998-2001) sulla Comunicazione verbale e la Comunicazione non verbale 6 Successivamente i ruoli vengono scambiati e l’osservatore diventa osservato.

Ledimensionidelgruppoclasseelasuamanutenzione 7 Selacomunicazioneedinterazionedidatticaavvienefradue gruppi, l’équipe dei docenti da un lato e il gruppo classe dall’altrononbisognasottovalutareilfattocheogniclasseha specifiche caratteristiche date non solo dalla sommatoria dei singoli, ma soprattutto dalle dinamiche che intercorrono fra gli studenti (e fra studenti e insegnanti), dinamiche che possono sia favorire l’apprendimento da parte del gruppo che contrastarlo, dinamiche non sempre facili da leggere. In più casi può essere utile sia l’intervento di un esperto/osservatore esterno che l’utilizzo di questionari o altri strumenti di ricerca che evidenzino le problematiche ed eventuali tensioni sotterranee e permettano l’individuazione e progettazione dipercorsiidoneiad affrontarle 8 .

Ilgruppoclasseèinfattivissutocomeunluogofortedicoinvolgimento emotivo, sia in positivo (le amicizie, le fedeltà, leesperienzeforti)cheinnegativo(rifiuto,sofferenza,solitudine). Inoltre fra il gruppo classe “formale” (l’elenco del registro) e quello informale (quello delle amicizie e degli affetti) può esserci una forte discrepanza; all’interno di quest’ultimo può costituirsi un gruppo classe “segreto” che accettaedincludema,inaltricasi,rifiutaedostracizza(compagni di classe e talvolta insegnanti) e che può muoversi secondoprospettivedeltuttoincongrueconlefinalitàeducative. La vita della classe può diventare allora un vero e proprio inferno con conflitti più o meno latenti, incomprensioni reciproche fra insegnanti ed allievi, estenuanti contrattazioni, ecc. Il luogo meno adatto insomma ad una positivacrescitaculturale,professionale, socialeecivile.

Il bullo che non c’è … ma è presente e assai diffuso il bullismo 9

L’attenzione nel mondo occidentale al fenomeno del bullismo è relativamente recente per poi diventare, da categoria assente, a termine di largo utilizzo, spesso a sproposito. Le primeindaginiapartiredaglianni’70sonoquelledellosvedese Olweus che si concentrava sulla figura del “bullo” e sulle sue caratteristiche. Questa metodologia di ricerca, applicata nei decenni successivi in diversi paesi, Italia compresa, registrava il fenomeno soprattutto nella scuola elementare e media per poi decrescere e scomparire con l’avanzare dell’età.

NellostessoperiodoinGiapponesisonosviluppatiglistudi sull’Ijime, una dinamica di gruppo che tende ad ostracizzare ed emarginare alcuni dei suoi membri. Dinamica spesso ignorata dagli adulti e talora anche, più o meno consapevolmente,dalororinforzata.Lericercheeffettuatenelle scuolesecondarie,anchenelnostroterritorio,hannoevidenziato come proprio questa sia da un lato una modalità ampiamentediffusaedall’altroquellacheproducemaggiore sofferenza nelle vittime. Essere in grado di “leggerla” nella quotidianità significa conoscere e riconoscere le dinamiche che non si limitano a due soggetti (il bullo e la vittima) ma all’insieme delle relazioni nella classe, nella scuola e fuori dalla scuola (es. nei gruppi associativi e sportivi). Dinamiche che hanno a che vedere con la costruzione dell’identità del gruppo e il costituirsi al suo interno di una leadership.

Questa dimensione gruppale ed identitaria della dinamica daunlatoincludeedesclude(ostracizza),dall’altrocostruisce e/o rinforza la leadership del gruppo stesso. La designazionedella/evittima/ecambiapertantocaratteristica daclasseaclasse,dascuolaascuola.Perfareunesempioin una classe può essere vittimizzato il “secchione” che va benissimo a scuola e in un'altra invece lo studente con difficoltà di apprendimento, quello/a che veste elegante e in altro caso quello/a che non indossa capi di abbigliamento firmati, ecc.

6 Consultabili e scaricabili dal mio blog Fractaliaspei: Scheda di Osservazione della comunicazione verbale e dell’interazione didattica < qui > e Scheda di Osservazione della comunicazione non verbale < qui >.

7 Per un’analisi più articolata di questa tematica e l’esemplificazione di alcune pratiche didattiche volte a mettere al centro il gruppo classe e le sue dinamiche rimando ad un contributo collettivo pubblicato nel 2007 dai docenti dell’allora Indirizzo di Scienze Umane e sociali del Cobianchi nel volume Nuovi saperi per la scuola edito da Marsilio e scaricabile < qui >.

8 Un percorso con queste caratteristiche è documentato sulle rivista delle Scuole sperimentali: Competitività, cooperazione, creatività e filosofie ellenistiche in Sensate Esperienze. Rivista trimestrale della scuola secondaria, ottobre 1994. In forma più completa l’esperienza è documentata sul mio blog.

Se non si sa leggere la dinamica di quello specifico gruppo ilrisultatoècheilbullismo(l’ostracismo)peradultiededucatori sia invisibile oppure lo si avverta solo quando intervienequalcheepisodioeclatante.Magariproprioquandolavittima,alungosottopostaapersecuzioni,“esplode”e reagisce anche in modo violento con la conseguenza, non infrequente,diesserleiquellasanzionata.Oppurequandoè troppo tardi perché ha messo in atto la sua strategia di fuga: cambio scuola, abbandono degli studi, ritiro sociale (Hiki-

9 Anche su questa tematica rinvio a contributi sul mio blog: Il bullismo dalla fotografia al video e Bullismo (e Cyberbullismo). Letti con categorie dinamiche.

Acontributi

komori) … o peggio, sino al suicidio 10. Un aspetto da non ignorare è che le vittime normalmente si vergognano e non vogliono che le loro sofferenze diventino pubbliche: il doverammetterediesseresottoposteacontinuisoprusipuò esser fonte ulteriore di enorme sofferenza. Daunpo’diannisiparladi cyberbullismo,ilpiùdellevolte come se fosse un fenomeno a sé stante, indipendente dal

bullismo e addirittura come “un pericolo che viene dalla rete” (testuale da un articolo giornalistico). Il bullismo (l’ostracismo) ha residenza elettiva nella scuola e, secondariamente, in altri momenti aggregativi dei pari: ha radice nellarelazionerealeesemmairinforzoattraversoilwebche per le sue note caratteristiche velocizza le dinamiche e amplifica la platea.

10 La cronaca ci riporta periodicamente alcuni di questi episodi drammatici; ne ricordo due di larga risonanza, apparentemente opposti ma nelle dinamiche sottostanti molto simili: il suicidio dieci anni fa della quattordicenne Carolina Picchio e la recente strage attuata dal tredicenne Kosta in una scuola di Belgrado. Due sofferenze da parte di studenti scolasticamente irreprensibili, portate all’estremo dal gruppo dei pari e ignorate dal mondo adulto. Le parole fanno più male delle botte ha scritto Carolina; del tredicenne serbo le prime testimonianze dicono che era un nerd, considerato sfigato da compagni e compagne ed emarginato, in particolare nelle attività esterne alla scuola (parco giochi, gite ecc.).

Alternativa Pgg. 20-21

UN DESERTO CHE NOI RIFUGIATI DOBBIAMO ATTRAVERSARE

Maria Pia Zocchi

i questi tempi, a proposito di immigrazione, il rumore generatodaunapoliticacheaffrontalaquestioneinuna logicaemergenzialedisturbaunacomunicazionecorretta e distoglie dal desiderio di comprendere e affrontare i cambiamenti necessari, direi inevitabili, che essa genera in ambito sociale. Il mio punto di vista è quello di chi entra in contattoconpersoneadultemigrantiarrivatedirecenteinItalia e che, non conoscendo la lingua e la cultura italiana, devono affrontare un impegnativo processo di integrazione, non solo linguistica. Processo che dovrebbe svilupparsi in chiavesistemica,peressererealmenteefficace,conlacostituzione di poli formativi diffusi sul territorio che forniscano corsidilinguaeculturaitaliana,investendosulfuturodiogni comunitàconstanziamentodifondiadeguati.Purtroppo,non è questa la prospettiva che si intravede, né nelle passate, né nelleattualisceltedigoverno.