Das Mitgliedermagazin der Akademischen Sektion Wien des Österreichischen Alpenvereins 01·2022 // 121. Jahrgang

Unser Bergmoment

Chomolungma nennen die Tibeter*innen den höchsten Achttausender, was so viel bedeutet wie: „Mutter, Göttin der Erde“

Klettern auf dem Vulkan Wie ein begeisterter Kletterer zufällig auf Kap Verde landete

Radelnd, klimaverträglich und hautnah die Welt erkunden Ein Bericht über eine lang ersehnte Radreise

Ein Klimaticket später Ein Resümee

Gemeinsam mehr bewirken Das Umweltreferat stellt sich vor

Was wir wollen? – Klimaschutz! Ein Interview mit Anika Dafert

„Recht auf Natur“ als Grundrecht?

Impressum

Herausgeber: Akademische Sektion Wien, Teil des Österreichischen Alpenvereins, Maria-Theresien-Straße 3 / 2, 1090 Wien Redaktionsteam: Verena Burger und Angela Hirsch Autor*innen dieser Ausgabe: Verena Burger, Theresa Doppelbauer, Mustafa Lopes Eren, Richard Franz, Hannah Geiser, Max Hauser, Angela Hirsch, Matthias Ihl, Bibiane Kaufmann, Jürgen Minichmayr, Egon Ostermann, Walter

oben° 4

Grafik und Illustration: Barbara

und Franz

eine Ausgabe im Jahr, Auflage: 3.100 Stück 06 Fernsicht Von Max Hauser 09 ASW-Hochtourenkurs Auf dem Dachstein 10 Instagram Hype in den Zillertaler Alpen Bergesteigen für das perfekte Foto 14 ASW-Wander- und Klettersteig-Wochenende Auf der Karlsbader

15 Wanderung zwischen den Felstürmen In der Sächsischen Schweiz 16 Unterwegs in den Dolomiten Ein Fotorückblick 17 Vier Jahrzehnte Reisen nach Tibet Ein Interview mit Josef „Sepp“ Mann 20 Gipfelbuch Ein Fotorundblick auf unsere Aktivitäten 24 Neues von der Theodor-Körner-Hütte Eine aufregende Saison

26

30

32

35

38

39

40

42

45

01·2022 //

Pistulka, Julia Schönhuber, Gertraud Soellinger, Wolfgang Steffanides, Christoph Stummer, Stefan Üblinger, Samantha Wehr Art-Direktion,

Veit Lektorat: Verena Burger, Bibiane Kaufmann

Neruda Druck: Druckerei Janetschek GmbH Erscheinungsweise:

Hütte

2022!

100 Jahre unserer Theodor-Körner-Hütte

Das eigene Tempo finden Unterwegs am Camino Francés

oben°wissen-Nachlese Von Grundeigentümer*innen und Kaputt-Mach-Maschinen Inhalt

121. Jahrgang

Grafikerin dieser Ausgabe

Barbara Veit

Grafikdesignerin in Wien. Entwicklung / Konzeption der neuen Gestaltungslinie des oben° seit 2015. veitdesign.at

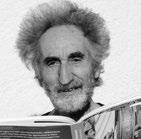

Fotograf

dieser Ausgabe

Cover, Bergmoment, Inhalt, Rücken

Josef Mann ist Weltreisender, Friedensradler und Buchautor mannundskript.com

Verena Burger

Ein- und Ausblick!

Liebe Freund*innen der Akademischen Sektion Wien!

Wir nehmen euch in dieser Ausgabe mit in verschiedene Welten, von ganz nah bis ganz fern … Von Kindern, die auf der Schneealpe die Vielfalt des Lebens in den Bergen erkunden bis zu Frauen, die sich mutig auf den Gipfel des Shisha Pangma (8027m) im Himalaya wagen. Wir folgen überraschenden Erlebnissen bei einer Bergtour im Zillertal und Theresa und Stefan bei ihrer Radtour von Wien nach Nepal. Wir klettern mit unseren Sektionsmitgliedern auf die Dolomiten und entdecken neue Klettergebiete auf einem entlegenen Vulkan. Weitere Reisen nehmen uns mit auf den Jakobsweg nach Spanien, mit Öffis zu den unterschiedlichsten Zielen, zum Wandern in die Sächsische Schweiz, zum Hochtourenkurs am Dachstein und zum Wanderwochenende auf die Karlsbader Hütte nach Tirol.

Besonderes Highlight dieser Ausgabe ist auch unser Blick auf 100 Jahre TheodorKörner-Hütte. Wir feiern im Jahr 2023 das Jubiläum und freuen uns, auf eine spannende Zeit zurück zu blicken. Auch unser Hüttenpächter Christoph Stummer berichtet von seiner heurigen Saison und unsere neue Wegewartin Julia Schönhuber von ihrem ersten Wegewochenende.

Last, but not least dürfen wir in dieser Ausgabe auch wieder etwas lernen: Wie können wir Klimaschutz und Bergsport miteinander vereinbaren? Wie lange hält unser Material eigentlich aus wissenschaftlicher Sicht und wie steht es um unser Recht auf Natur?

Viel Vergnügen beim Lesen!

Alles Liebe!

Verena

oben° 5 editorial

Fernsicht

und Foto: Max Hauser, Vorstandsvorsitzender

Der Blick in die Ferne fällt manches Mal schwer, wenn man im Zentrum von Wien ist und doch reichen oft schon ein paar Schritte auf die Hügel am Standrand von Wien, um einen weiteren Blick zu bekommen. Die letzten zweieinhalb Jahre waren geprägt von der Corona-Pandemie, die uns alle auf unterschiedliche Weisen getroffen hat. Auch das Vereinsleben in der Akademischen Sektion war oft nur eingeschränkt möglich und dennoch entstanden kreative neue Ideen und Formate, wie die Vollmondwanderungen, welche meist genau auf die vorhin erwähnten Hügel rund um Wien führten. Unter der Woche, abends, in netter Gesellschaft einfach raus gehen und den Blickwinkel auf die Stadt und die Pandemie ändern und die Sicht auf manche Dinge erneuern.

Erneuerung gab es auch in der ASW: Ich habe im April bei der Hauptversammlung die Rolle als Vorstandsvorsitzender übernommen und Verena hat im März als neue Vereinsmanagerin und gute Seele der ASW begonnen. An diese Stelle möchte ich mich ganz besonders bei meinem Vorgänger Andi Wiederin und bei Samuel Felder, unserem früheren Vereinsmanager, für ihren Einsatz und ihr Engagement bedanken!

In den vergangenen Monaten lag unser Hauptschwerpunkt darauf, dem Sektionsleben neuen Schwung einzuhauchen und wieder ein breites Angebot für alle Mitglieder zu schaffen. Es fanden Touren, Meet-ups, Familienwanderungen, Hochtourenkurse, Wander- und Klettersteigwochenende und Dolomitenwoche, Kletterund Boulderabende, eine Tauschbörse und als Vorbereitung auf die Wintersaison das Lawinenupdate, eine Piepstrockenübung und das Skiopening statt. Und dazwischen waren unzählige Mitglieder gemeinsam draußen unterwegs, weil sie sich in der ASW kennengelernt haben.

Außerdem ist viel auf unserer Hütte passiert. Es wurden Wege neu markiert, Kläranlage und Quelle gewartet, notwendige Reparaturen durchgeführt und nicht zuletzt unsere Kletterrouten begutachtet.

All diese Aktivitäten gibt es, weil sie von vielen Mitgliedern ehrenamtlich organisiert werden und dafür möchte ich mich bei jeder und jedem Einzelnen bedanken! Gleichzeitig möchte ich aber auch alle Mitglieder einladen, sich in der ASW einzubringen, sei es durch Teilnahmen an unseren Aktivitäten, vielleicht sogar als neue Tourenführer*in oder bei einem unserer Projekte rund um die Hütte oder der 100 Jahrfeier. (Meldet euch bei Verena oder mir)

Zum Schluss will ich doch noch einen Blick in die Ferne wagen. Unsere Tourenführer*innen sind schon sehr fleißig am Planen für die gerade beginnende Wintersaison und ihr habt hoffentlich schon die Ski gewachselt, die Schneeschuhe entstaubt oder die Grödel für die nächste Winterwanderung in den Rucksack gepackt. Im nächsten Jahr erwartet uns aber auch noch ein Highlight im Sektionsleben, wir werden 100 Jahre Theodor-Körner-Hütte feiern und es wird bestimmt ein rauschendes Fest!

Frohe Festtage, einen tollen Bergsportwinter und bis bald bei einer Sektionsaktivität.

Max Hauser

100 Jahr Theodor-Körner-Hütte

Termin: 17. Juni 2023 (Ersatztermin: 24. Juni 2023) Programm: Familienprogramm, Sonnwendfeuer, Frühschoppen und vieles mehr

oben° 6 fernsicht

Text

Gut zu wissen, …

… dass du das Alpenvereinsjahrbuch BERG 2022 in deiner Sektion auch abholen oder bestellen kannst. Die Themen heuer sind BergWelten: Der Ortler und BergFokus: Freiheit (Euro 20,90 + Versand).

… dass wir noch ein paar wenige ASW-Buffs in schickem Grün-blau-grün für dich haben (Euro 15,– pro Stück + Versand).

… dass es ab 1. Jänner 2023 eine Hundebergeversicherung für deinen Hund gibt. Mehr Infos findest du auf alpenverein.sichermitknox.com/ hundebergung

… dass du dich jederzeit bei uns melden kannst, wenn du eine Idee z.B. für einen Themenabend, einen Artikel fürs oben°, einen Workshop oder eine Tour hast und bei der Durchführung Unterstützung von uns möchtest.

… dass wir uns freuen, wenn du uns bei diversen Projekten, z. B. im Wegereferat unterstützt!

Aktuelle Zahlen

Die Entwicklung unserer Sektion (Stand 11. November 2022) Infografik: Barbara Veit

Unsere Gruppen

von ganz wenig bis ganz viel Lebenserfahrung

» berg:meute » Wolfsrudel » berg:TiB » berg:rausch » Bergfieber » Einfach raus – für jedes Alter » Felsenpanther » und natürlich darf unser Chor nicht fehlen!

oben° 7 statistik

610 50 – 59

60 – 69 197 70 – 79

264

176 80 – 89 21 90 – 99 1 100+ 221 0 – 09

Mitgliederzahlen nach Alter Gesamt: 4.587 302 10 –19 537 20 – 29 1.246 30 – 39 1.012 40 – 49 Unsere jüngsten Mitglieder heißen: Matts, Vahid und Paula Unsere ältersten Mitglieder heißen: Viktoria, Ingeborg und Hannah Mitgliederzahlen nach Geschlecht Weiblich 2.087 Männlich 2.495 Divers 5

Neu im … Vorstand

Hauser Vorstandsvorsitzender

Vereinsmanagement Alpinteam

oben° 8 team

Max

Verena Burger Vereinsmanagerin

Markus Mila Übungsleiter Bergwandern

Julia Schönhuber 2. Schriftführerin und Wegewartin

Organisation: Jürgen Minichmayr

Übungsleiter: David Beck, Richard Franz, Niko Hartmann, Jürgen Minichmayr

Teilnehmerstimme: „Lieben Dank für die perfekte Organisation und das tolle Wochenende! Wir haben wirklich sehr viel gelernt, und es hat Megaspaß gemacht!“ (Alex via Facebook)

ASW-Hochtourenkurs auf dem Dachstein

Text: Jürgen Minichmayr Fotos: Eliska Kubica und Alex Riesner

Text: Jürgen Minichmayr Fotos: Eliska Kubica und Alex Riesner

Kaltfront, 6 bis 8 Grad Celsius, 90 Prozent Regenwahrscheinlichkeit – das war der Wetterbericht für das Wochenende unseres ASW-Hochtourenkurses vom 5. bis 7. August 2022. Angesichts dieser Prognose ging es Freitagnachmittag, sobald alle eingetroffen waren, gleich direkt zur Sache, um die trockene Zeit auszunützen. Seil, Gurt & Co. raus aus dem Rucksack und schon wurden die ersten Methoden zur Spaltenbergung auf der Alm neben der Türlwandhütte trainiert. Nach dem Abendessen wurden noch begeistert Knoten geübt und versucht, Reepschnüre möglichst perfekt zusammenzulegen.

Am Samstag entschieden wir uns in der Früh, nicht mit der Seilbahn hinaufzufahren, und stattdessen in der Umgebung der Unterkunft zu bleiben. Zum Glück regnete es unten kaum und so wurde der Tag perfekt genützt mit vielen Inputs und praktischen Übungen, wie etwa „Lose Rolle“, „Münchhausentechnik“, Ausrüstungskunde und vielem mehr. Zur Belohnung gab es Sauna, ein reichliches Abendessen und das eine oder andere Bier zum Ausklang.

Beim Punkt Kartenlesen und Tourenplanung zeigten die Teilnehmer*innen Optimismus und planten für Sonntag eine Tour auf den Dachsteingipfel. Und siehe da – das Glück war uns hold. Mit der ersten Seilbahn hinauf, zeigte sich oben sogar schon teilweise die Sonne. Weniger schön war der Zustand des stark dezimierten Dachsteingletschers. In Dreier- und Vierer-Seilschaften erkundeten wir den Gletscher dem Gipfel entgegen: großteils über Blankeis, dann über zunehmend steileren Firn und breite Gletscherspalten und schließlich über den Randkluftsteig. Am Klettersteig war in beiden Richtungen viel los, aber für einen Sonntag im August gar nicht so schlimm. Die Freude am Gipfel war groß, insbesondere für die, die zum ersten Mal oben waren, auch wenn die Aussicht überwiegend aus Wolken bestand. Am Weg zurück erwies sich der Windkolk bei den Dirndln einmal mehr als perfektes Übungsgelände, bis uns der Regen am Ende doch noch erwischte. Erwischt haben wir auch alle die reservierte Seilbahn und konnten so nach einem lehrreichen Wochenende pünktlich wieder die Heimfahrt antreten.

oben° 9 draußen

Instagram Hype in den Zillertaler Alpen

Bergsteigen für das perfekte Foto

Text: Egon Ostermann Fotos: Egon Ostermann und Dominic Ebenbichler, © Archiv TVB Mayrhofen

Schlechte Wettervorhersage

Die Wettervorhersage ist schlecht, ein Verschieben aufgrund der begrenzten Wochenenden bis zum Ende der Hochtourensaison nicht möglich. Da heißt es ab Richtung Westen, in der Hoffnung auf besseres Wetter im Zillertal. Unser Ziel der Große Möseler und der Olperer.

Nach einer Nacht im Furtschgalhaus brechen wir (Hermann, Christian, Wolfgang & ich) Richtung Möseler auf. Die Sicht oberhalb von 2700 Metern leider nicht vorhanden, an Gipfelfotos nicht zu denken. Dennoch wollen wir ein wenig Gletscher unter den Füßen spüren und so packen wir die Steigeisen aus. An der Moräne angekommen, sehen wir erstmal den katastrophalen Zustand des Gletschers in vollem Umfang: Durchgehendes Blankeis und das schon im Juli, hunderte auf der Moräne liegende Steinblöcke, die da heuer wohl heruntergedonnert sind. Nach einem kurzen Spaziergang am Gletscher, wo das Highlight herumliegende Gletscherutensilien und Bierdosen aus den 70iger Jahren sind, entschließen wir uns umzudrehen und auf besseres Wetter für die morgige Olperer-Besteigung zu hoffen.

Instagramable Hotspot statt Gipfel, nächstes Ziel: Olperer Hängebrücke

Leider war uns auch der Gipfel am nächsten Tag nicht vergönnt: Auf ca. 3.000 Meter hat es zu regnen / schneien begonnen. Ein weiteres Aufsteigen im Block- bzw. Gratgelände Richtung Olperer ist uns ein zu großes Risiko. Wir drehen um und entscheiden uns am Rückweg noch die Olperer Hängebrücke zu besuchen. Sie zieht Fotograf*innen und Influencer*innen aus der ganzen Welt an. Die Brücke zählt zu den meistfotografierten Social Media Motiven Österreichs. Vor allem das türkisblaue Wasser des Schlegeisspeichersees mit Hintergrund Zillertaler Alpen ist ein besonderer Blickfang für alle Influencer*innen.

Je näher wir zur Brücke kommen, desto mehr Menschen treffen wir trotz des schlechten Wetters an. Mindestens 25 Personen stehen an, um ihr perfektes Foto und dafür hoffentlich viele Likes zu ergattern.

Etwas verwundert über den Andrang betrachten wir das Spektakel einen Augenblick. Der Ablauf meist sehr ähnlich: Eine Person, meist eine Frau, steht alleine auf der Brücke, breitet die Arme aus und blickt in die Ferne. Auf der anderen Seite der Fotograf – meist ein Mann. Hier stehen Handy & Fotokamera im Wettkampf, damit der perfect shot auch sicher gelingt. Als die Frau zurückkehrt frage ich, ob sie nur für das Foto hier oben ist. Sie lacht: „Ja. Wegen der Brücke.“ Wie all die anderen wohl auch. Das Naturerlebnis scheint hier eher zweitrangig zu sein.

draußen

*Instagram ist eine kostenlose App zum Teilen, Liken und Kommentieren von Fotos und Videos.

Quelle: Wikipedia

Rare Bergsteiger*innen auf der Olpererhütte

Wir verzichten auf das Anstellen und somit auf das Brücken-Foto. Wir hätten lieber ein Gipfel-Foto am Olperer gemacht, somit kehren wir ganz ohne Fotos in die Olpererhütte ein. Auch in der Hütte wimmelt es nur so von Instagramer*innen. Jetzt wird mir auch klar, warum man als „Normalbergsteiger*in“ keinen Schlafplatz auf dieser Hütte bekommt. Über Monate sind alle Plätze fürs Brückenshooting ausgebucht: Da will niemand auf den Olperer, aber alle zur Brücke.

Im Gastzimmer finden wir einen Platz bei einem jungen Pärchen aus Hamburg. Auch sie bejahten, dass sie doch nur wegen der einen Brücke da wären. Extra ihren Kroatien-Urlaub haben sie vorzeitig abgebrochen, nur um am Heimweg noch einen Zwischenstopp hier einzulegen. An Bergen, Alpinismus seien sie eigentlich überhaupt nicht interessiert, wobei es schon schön hier ist und ja der Kaiserschmarrn schmeckt wirklich lecker, meint das Paar aus der Hansestadt.

Unter den ganzen internationalen Nicht-Bergsteiger*innen, die auf der Hütte einkehrten, waren wir vier mit Pickel, Seil und Gletscherausrüstung wirklich die Ausnahme. Dies hat uns auch die Hüttenwirtin bestätigt. Freudig hat sie uns begrüßt und bei uns am Tisch Platz genommen: „Endlich wieder mal richtige Bergsteiger, so schön, dass auch Gleichgesinnte in der Hütte einkehren“, jubelt sie. Am Anfang war es noch ein Geheimtipp, das mit der Brücke, aber jetzt ist es ein nicht

enden wollender Massenauflauf, der durch nichts unterbrochen werden kann,

Abstieg in Verwunderung

Als wir dann die Hütte wieder verlassen, komme ich beim Abstieg aus dem Staunen nicht mehr heraus: Hunderte – ich hab sie nicht gezählt – aber es sind wirklich hunderte Personen, die uns entgegen kommen: Personen, die ihren Hund in der Hand tragen, Personen, die zentimeterdick Schminke im Gesicht tragen, Personen, die keuchend vor lauter Erschöpfung gegen einen Baum lehnen und sich eine Pause gönnen, Personen, die vieles an haben, nur keine Berg adäquaten Schuhe, Personen mit Kopfhörern oben, die nur ja nichts von der Natur mitbekommen wollen, Personen, die uns fragen: ist es noch weit bis zur Brücke, Personen mit bauchfreien Shirts, knapp vor dem Parkplatz dann Personen die uns voller Vorfreude entgegenkommen,– alle wollen da rauf, wirklich alle – nur keine Bergsteiger*innen, so wie ich sie aus meinen Erlebnissen in den Alpen kenne.

Dieses Wochenende in den Bergen lässt mich nachdenklich wieder retour Richtung Großstadt fahren. Schwindende Gletscher, die uns die Auswirkungen der Klimakrise sehr deutlich vor Augen geführt haben. Influencer*innen, denen für das perfekte Posting kein Weg zu weit scheint, die mit mangelnder Ausrüstung Berge besteigen und dabei völlig übersehen in welch schöner Umgebung sie sich eigentlich befinden.

Müssen wir uns an diese neuen AlpinErfahrungen jetzt gewöhnen? Ich hoffe es ehrlich nicht.

oben° 11

Kleiner WürfelDickkopffalter auf Schlangenknöterich.

Vielfalt bewegt! Workshop 2022

Familien entdecken gemeinsam Flora und Fauna auf der Schneealpe

Matthias Ihl Fotos: Richard Kapun

Das Motto: Vielfalt bewegt! Alpenverein von Jung bis Alt Der Österreichische Alpenverein hat seit 2013 die Erhaltung der biologischen Vielfalt (Biodiversität) in seinem Grundsatzprogramm verankert.

Das Projekt Vielfalt bewegt! verbindet das Spaßige mit dem Nützlichen: Ziel ist es, in einer Langzeitstudie die biologische Vielfalt in den Alpen zu erhalten und zu fördern. Im Zuge einer Dauerbeobachtung biologischen Vielfalt („Biodiversitätsmonitoring“) können Interessierte in einbis zweitägigen Einschulungs-Workshops, die für das Monitoring ausgewählten TierPflanzenarten kennenlernen und in weiterer Folge bereits eigene Beobachtungen durchführen. Hierbei können sogar schon die Kleinen helfen: Bereits im Alter ab sechs Jahren können neugierige Forscher*innen die Tiere und Pflanzen im Alpenraum erkunden. Sie werden von einem tollen Expert*innenteam begleitet, das die ganze Zeit für offene Fragen und Ungewissheiten zur Verfügung steht. Die Bedeutung der Biodiversität soll anhand von konkreten Beispielen vermittelt und verständlich erklärt werden.

Der Workshop auf der Schneealpe Nachdem im zweiten Corona-Jahr 2021 der erste Versuch, den Workshop wieder nach Ostösterreich zu holen, leider nicht verwirklicht werden konnte, haben wir das Vorhaben mit Unterstützung der Alpenverein Akademie heuer umgesetzt. Am 30.7.22 trafen sich Referent*innen und Teilnehmer*innen am Parkplatz Kohlebnerstand. Die Alpenvereinsjugend Wien hatte zuvor kräftig die Werbetrommel gerührt und so noch

etliche Teilnehmer*innen von verschiedenen Wiener Sektionen gewinnen können. Nach einem lustigen Kennenlernspiel und Ausgabe der Kursmaterialien ging es auch schon an den Aufstieg Richtung Schneealpe.

Unser Insektenspezialist mit Schwerpunkt Heuschrecken, Georg Derbuch, konnte sogleich seinen professionellen Riesenkescher zum Einsatz bringen und erste Spinnen, Schrecken und Käfer präsentieren, während unser zweiter Experte Wolfgang Ressi mit spannenden Anekdoten und Zusammenhängen zum Thema Biodiversität unsere Neugierde zu wecken verstand.

Die Kinder (im Alter zwischen 7 und 12 Jahren) waren derweil mit vollem Einsatz und Begeisterung am Wegesrand auf der Jagd nach allem, was kreucht und fleucht. Jeder Fund wurde lautstark verkündet und stolz in der Becherlupe vorgezeigt.

So dauerte es dann etwas länger als die angeschriebenen 90 Minuten, bis wir das Schneealpenhaus auf dem Schauerkogel erreicht hatten.

Auf der Schneealpe

Nachdem die Lager und Zimmer bezogen waren, hatten alle die Gelegenheit, sich bei einer Suppe und einem Getränk zu erholen und dabei die wunderschöne Aussicht vom Schneealpenhaus zu genießen. Das Schneealpenhaus ist ein optimales Base Camp für Veranstaltungen mit Familien! Der Gastraum wurde – angesichts des aufziehenden Sturms – ausgiebig zum Spielen und Plauschen genutzt. Nach dem Abendessen gab es noch ein gemeinsames Teamspiel, ein sehr schön gestaltetes Flora-

oben° 12 draußen

(Miramella alpina)

und Fauna Memory (bei Interesse bitte bei mir melden), bevor sich nach und nach alle auf die Lager zurückzogen.

Am nächsten Morgen starteten wir nach ausgiebigem Frühstück zu einer Erkundungstour des Schneealpen-Plateaus. Unsere beiden Experten, tatkräftig von den Kindern unterstützt, entdeckten immer wieder neue interessante Insekten, Tiere, Vögel und Pflanzen, erzählten dazu spannende Geschichten, erklärten Zusammenhänge und beantworteten unzählige Fragen der Teilnehmer*innen.

Wir hatten das Glück, dass wir heuer mit Richard Kapun einen Hobby-Naturfotografen und Schmetterlings-Kenner als Teilnehmer gewinnen konnten. Er steuerte einige spektakuläre Aufnahmen von Flora und Fauna bei, die diesen Artikel bereichern.

Zur Mittagszeit machten wir uns dann langsam und immer noch im Entdecker*innen-Modus auf den Rückweg zum Parkplatz. Bis zur letzten Minute wurden die Experten mit Fragen gelöchert. Sichtlich zufrieden, den Wissensdurst gestillt und

ein bisschen erschöpft kamen alle wieder bei den Autos an. Nach einer herzlichen Verabschiedung trennten sich unsere Wege wieder, verbunden mit der Hoffnung auf Wiederholung im nächsten Jahr.

Es wird voraussichtlich auch nächstes Jahr wieder einen Vielfalt Bewegt Workshop geben: Wir möchten hiermit alle Interessent*innen (von ca. 6–130 Jahren, kleinere Kinder wenn sie selbst betreut werden, sind ebenso willkommen) herzlich einladen, sich den Termin für 2023 vorzumerken (Ende Juli / Anfang August). Er wird im ersten Quartal 2023 genauer festgesetzt und dann auf den üblichen Kanälen bekannt gegeben.

Zur Info: Vielfalt bewegt! hat laut ÖAV die folgenden Ziele: „Dieses Projekt des Österreichischen Alpenvereins – ein Biodiversitätsmonitoring oberhalb der Waldgrenze – steigert unser Wissen über alpine Tier- und Pflanzenarten, deren Lebensräume und über die Zusammenhänge unseres Handelns und den Auswirkungen auf diese sensible Lebenswelt. Die gesammelten Daten über die 20 Tier- und Pflanzenarten leisten einen Beitrag bei wissenschaftlichen Fragestellungen zur biologischen Vielfalt in den Alpen. Konkret geht es darum, in den höchst gelegenen Lebensräumen Österreichs ein Biodiversitätsmonitoring durchzuführen, das vor allem bergaffine Menschen begeistert. Das Monitoring ist eine Möglichkeit zur aktiven Bewusstseinsbildung und schärft den Blick fürs Detail: bewusstes und genaueres Hinsehen ist das Motto!“

draußen

Alpen-Gebirgsschrecke

ASW-Wanderund KlettersteigWochenende auf der Karlsbader Hütte

Wetterberichtleid und Wetterglück

Text

und Fotos: Max Hauser

Wandern, Klettersteigen, Bergkulisse genießen, das war der Plan Ende August am ASW-Wander- und Klettersteig-Wochenende auf der Karlsbader Hütte in den Lienzer Dolomiten. Die größte Herausforderung dabei war wohl der Wetterbericht und wichtig hervorzuheben, nicht das Wetter selbst! Denn an allen Tagen waren ab Mittag Regen und Gewitter angesagt, gekommen ist das schlechte Wetter tagsüber jedoch nie. Dennoch wurden im Rahmen einer defensiven Planung vor allem die Klettersteigtouren angepasst, um zu vermeiden, während eines aufziehenden Gewitters an einem überdimensionierten Blitzableiter zu hängen oder im Regen den Rückzug antreten zu müssen.

Kompensiert wurde das unsichere Wetter mit einer herrlichen Aussicht auf die mächtigen Dolomiten und ins Tal nach Lienz. Und natürlich durch wunderbar lustige Hüttenabende in großer Runde. Fast 40 Teilnehmer*innen (die jüngste 3 Jahre alt) erklommen die Weittalspitze, die Laserzerwand, den Seekofel-Klettersteig oder den Simonskopf und verdienten sich damit das anschließende Getränk in unserer Basis, der Karlsbader Hütte.

Danke an die Tourenführer, die 3 Michis (Michi Haberfellner, Michi Haider, Michi Ciesielski) und David Beck!

oben° 14

Wanderung zwischen den Felstürmen der Sächsischen Schweiz im Elbsandsteingebirge

Text und Fotos: Walter Pistulka

Zum Sommerende durchwanderten acht Oldies der ASW eine wenig bekannte Landschaft nahe der deutsch-tschechischen Grenze. Zwischen lieblichen Felden gruseln bizarre Felsen und bieten einzigartige Landschaftseindrücke. Von der Schnellzugstation Bad Schandau bietet sich ein Start mit Schiff, Tramway, Zug oder per pedes an. Früher für uns ein Kletterparadies, erklommen wir das Gebiet diesmal unter anderem über unzählige Leitern und Stiegen.

Sechs Wandertage führten uns zu den Schrammsteinen, Affensteinen, Pfaffensteinen, mit herrlichen Rundumsichten. Auch erkundeten wir die berühmte Bastei, sowie Königstein – eine einst uneinnehmbare Festung.

Dresden lockte uns einen Tag weg von Felsen und Wäldern und den fordernden Steigen. Die Altstadt mit ihren kulturellen Sehenswürdigkeiten entstand unter König August dem Starken. Mit den Einkünften aus seinen Ländereien wurden neben großartigen Bauwerken auch Miniaturkunstwerke gefertigt, neben denen unser berühmtes Salzfass im Kunsthistorischen Museum klein und mickrig wirkt. Ein einziges solcher Objekte kostete so viel wie ein ganzes Schloss. Frauenkirche und Semperoper gaben uns neue herrliche Rundblicke.

Zurück in unserem Zielgebiet warteten noch Lilienstein und Hohenstein mit einer wunderbar gelegenen Burg, die leider auch

in jüngerer Vergangenheit noch als Gefängnis diente. Eine aussichtsreiche Gaststätte auf einer Felsklippe bot uns die Wanderung durch das Polenztal. Das Kirnitschtal, mit einer Straßenbahn (!) gut erreichbar, bietet ebenfalls herrliche Wanderungen. Beispielsweise den nahe gelegenen „Kuhstall“, ein riesiges Felsentor, wohin Räuber einst ihre erbeuteten Kühe brachten.

Eindrückliche und beklemmende Durchstiege: Die Barbarine, das Wahrzeichen der Sächsischen Schweiz (Felsturm).

Eine Wanderung im Kamenica-Tal fiel leider einer Gebietssperre wegen Feuers zum Opfer.

Resümee: Das Elbsandstein‚gebirge‘ hat Bergspitzen kaum 500 Meter hoch, jedoch bizarre Türme und Wände mit beeindruckenden Aussichtspunkten. Ein Grund um wieder zu kommen! Geplant: 24.6. – 2.7.2023 – bei Interesse meldet euch gerne direkt bei Walter: buero@pistulka.at

draußen

Unterwegs in den Dolomiten

Text: Angela Hirsch Fotos: Günther Schlicker und Florian Schmid

Auch heuer sind unsere Mitglieder wieder fleißig in den Dolomiten geklettert und gewandert. Auf der „klassischen Dolomitenwoche“, organisiert von Gerti und Günther Schlicker, waren diesmal 43 Bergbegeisterte mit und viele freuen sich schon aufs nächste Mal! Auch Bergfieber und berg:rausch waren

mit Florian Schmid und Christian Steiner auf Mehrseillängentouren unterwegs, vor allem in der Puez-Geisler Gruppe (Sas Ciampac, Große Cirspitze) sowie auf der Fünffingerspitze (Langkofelgruppe) und Piz Ciavaez (Sellagruppe).

draußen

Vier Jahrzehnte Reisen nach Tibet

Josef „Sepp“ Mann ist Mitglied unserer Sektion und als Fotograf, Historiker und Religionswissenschaftler über 40 Jahre lang nach Tibet gereist. Im Selbstverlag hat er das Buch „Tibet. Der Welt abhanden gekommen“ herausgebracht. Es ist ein Mosaik aus vielseitigen Geschichten und beeindruckenden Bildern. Im folgenden Interview greifen wir ein paar seiner Erinnerungen heraus. So könnt ihr in Sepps Tibetgeschichten eintauchen …

Für Bergsteiger*innen ist Tibet oft sehr faszinierend, der Himalaya, die Natur dort, eine andere Welt, als hier bei uns … Was hat dich zu deiner ersten Reise nach Tibet inspiriert und was erwartet die Leser*innen deines Buches?

Als Jugendlicher habe ich Karl May und andere Abenteuergeschichten gelesen … irgendwann ist mir Heinrich Harrers Buch „Sieben Jahre in Tibet“ in die Hände gefallen. Da dachte ich mir, „dort möchte ich auch einmal hin“. Ich meine, Tibet war und bleibt ein Mythos. Die Leser*innen des Buches erwartet also mein persönlicher Zugang. Es hat verschiedene Aspekte, den sportlichen, den kulturellen, den spirituellen und den politischen. Das Buch habe ich geschrieben, weil ich die Möglichkeit hatte, das alles erleben zu dürfen: Als Höhenbergsteiger,

wie als Pauschaltourist. 1985 hatte China Tibet für den internationalen Tourismus frei gegeben. In den ersten Jahren war es dort noch gut möglich herumzureisen, „auszureißen“.

1988 warst du das erste Mal dort. Du hast viel erlebt. Dein Buch ist voll von spannenden Geschichten und Anekdoten … Du hast nicht nur das Extrembergsteigen, sondern auch die Kultur, archaische Opferrituale, Klosterfeste, das Leben der Nomad*innen auf der Hochebene und vieles mehr mitbekommen. So viele unterschiedliche Facetten …

Ja, damals war ein Kontakt zu den Tibeter*innen noch leicht möglich … Ich war in manchen Regionen auch als einziger Weißer unterwegs und wurde oft eingeladen. Die Gastfreundschaft der Hirtennomad*innen war ganz toll … ohne die Yakmänner wäre auch auf der Frauenexpedition nichts gegangen. Ausrüstung und Verpflegung wurden von den LKWs 50 km vom Berg entfernt abgestellt, dort wo die Naturpiste zu Ende war … und dann wurde alles mit Yaks weiter transportiert.

Das interessiert mich auch besonders! Du sprichst von der 1. Österreichischen Frauenexpedition auf den Shisha Pangma (8027 m) im Jahr 1994. Wie war das für dich, diese Expedition zu begleiten?

Ich war damals Fotograf und habe zum Basislagerteam gehört. Das war etwas ganz Besonderes für mich. Eine sehr große Ehre! Das war mein Traum gewesen, einmal bei einer 8000er-Expedition dabei zu sein. Ich habe mir aber nicht eingebildet, dass ich deshalb zum Höhenbergsteiger werde, überhaupt nicht.

oben° 17 interview

Interview: Interview mit Josef „Sepp“ Mann von Verena Burger Fotos: Josef Mann

„A woman´s place is on the top“ war das Motto der 1. Österreichischen Frauenexpedition in den Himalaya im Jahr 1994.

Ziel: Shisha Pangma (8027m). Expeditionsleitung: Gertrude Reinisch. In Erinnerung an die 1992 im Himalaya verschollene Bergsteigerin Wanda Rutkiewicz.

Was war so besonders an dieser Expedition? Nachdem das Höhenbergsteigen alleinige Domäne der Männer war, bei dem es so oft um Konkurrenz und Ellbogenpolitik ging, war die Frauenexpedition mit einem alternativen Anspruch angetreten. Gerti (Gertrude Reinisch) hat alles darangesetzt, dass aus ihr keine „Männerexpedition“ wird. Im Gegensatz dazu sollte alles kooperativ gelöst werden.

Die Frauen haben sich zwei Jahre lang intensiv vorbereitet und unter anderem auch gruppendynamische Seminare absolviert. In dieser gemeinsamen Zeit sind sie mehr und mehr zusammengewachsen. Natürlich gab es am Berg auch Streit, man kann Extremsituationen eben schwer simulieren. Aber wenn man den ORF-Film über die Expedition anschaut, dann denkt man, es sei ein „Zickenkrieg“ gewesen.

Also, die Medien haben diese Expedition schon sehr unter die Lupe genommen?

Ja, es ist böses Blut gemacht worden … aus einer „patriarchalen Racheangst“ heraus … es gab aber auch prominente Befürworter, wie den damaligen Wiener Bürgermeister Helmut Zilk.

Wie ordnest du persönlich diese Frauenexpedition in der Geschichte des Höhenbergsteigens ein?

Sie war damals ein starkes Signal! Dass Frauen das auch können und nicht nur als Seilzweite oder Begleiterin fungieren müssen. Frauen mussten das erst beweisen, damit manche Männer es auch akzeptierten. Es ist eine Expedition, die Geschichte geschrieben hat. Ein Denkmal!

Im Kontrast zum Höhenbergsteigen am Beispiel der Frauenexpedition, habe ich auch deine Bilder der Pilger*innen rund um den heiligen Berg Kailash besonders eindrucksvoll gefunden. Wie haben sich für dich diese Wanderungen angefühlt? Es ist ein sehr unterschiedlicher Zugang … Da waren viele, viele Pilger*innen rund um den Kailash unterwegs, die sich die 50 Kilometer Wegstrecke Körperlänge um Körperlänge hinwarfen. Das war für mich unglaublich beeindruckend … letztlich geht es bei diesen Gläubigen um ein gutes Karma, um eine bessere Wiedergeburt.

Als du damals unterwegs warst, gab es noch keine geteerten Straßen, nur unbefestigte Pisten. Heute kann man bis zum Kailash zufahren, wenn man dort pilgern will … … vor der Nordwand des Kailash gibt es jetzt sogar ein Hotel. Das habe ich immer gemieden. Wir wollten im Zelt übernachten – auch für die Fotoaufnahmen mit Langzeitbelichtung. Aber das wird von den Chinesen zu meist verboten.

Genau, du beschreibst ja auch sehr eindrücklich, dass sich das Reisen in Tibet gewandelt hat. Was hat sich konkret geändert?

Es sind nur noch Gruppenreisen mit beigestelltem Guide erlaubt. Reiserouten sind vorgegeben. Selbst in Klöstern ist Fotografierverbot. Überwachungskameras auf Schritt und Tritt. Zur aktuellen Lage: Seit dem Ausbruch der Pandemie, 2019, ist Tibet für ausländische Touristen bis zum heutigen

oben° 18

Das Buch ist erhältlich auf mannundskript.com oder in der Buchhandlung und liegt zum Schmökern in der Sektion auf.

Quellen: Interview mit Josef „Sepp“ Mann, Buch: Josef Mann, „Tibet. Der Welt abhanden gekommen“ und Buch: Gertrude Reinisch, 1. Österreichische Frauenexpedition „Shisha Pangma“

Tag gesperrt. In den 90er Jahren hingegen sind wir mit dem Mountainbike einfach durch Tibet gefahren ohne Überwachung – von Lhasa nach Kathmandu. Wir hatten zwar einen Guide, der aber mit dem LKW die Tagesetappe vorweg gefahren ist, sodass wir gut hier und da Abzweiger machen konnten – es war viel lockerer. Da konnte man streng Verbotenes sehen … zum Beispiel Mönche, die aus chinesischen Arbeitslagern zurückgekehrt sind!

Und würdest du, obwohl sich in den letzten Jahrzehnten so vieles zum Negativen geändert hat, raten nach Tibet zu reisen? Sobald Tibet wieder geöffnet wird, sollte man hinfahren! Ansonsten wird Tibet zum „vergessenen“ Land. Der Dalai Lama ist ja zigmal gefragt worden, ob man überhaupt noch in das chinesisch besetzte Tibet reisen soll. Er hat immer geantwortet: Ja, aber haltet die Augen offen und berichtet dann der Welt, wie die Situation wirklich ist.

Zum Abschluss: Was hast du persönlich von deinen Reisen mitgenommen? Mitgefühl allen fühlenden Wesen gegenüber … ich versuche achtsam mit den Menschen und mit der Umwelt umzugehen.

Und was bedeuten die Berge dort für dich? Sie sind … zum Niederknien: Der Berg. So ungeheuerlich. So groß. Für mich ein Begriff für Ewigkeit … Da kommt das Gefühl in mir auf, du bist eine Ameise … (Schweigen) Der Berg wird zu deinem Gegenüber. Er ist wie eine Person. Noch dazu: Der Berg ist Sitz der Götter.

oben° 20 Gipfelbuch Ein Rundblick auf die Aktivitäten der Akademischen Sektion Wien seit Jänner 2022 Freeride AltenmarktÜbungsleiter SkitourHoheVeitsch boulder:rausch Mödlinger Klettersteig mit Max Bergfieber Meet-Up Knofeleben Skitourenwochenende Triebental mit Peter und Lena

Season Closing Gastein mit Max

Haidsteig mit Samantha Wehr und Michael Ciesielski

Dolomitenwoche Canazei im Fassatal mit Gerti und Günther

Ganslwanderungmit Norbert

und

Dolomitenwoche Canazei im Fassatal mit Gerti

Günther

Dolomitenwoche Canazei im Fassatal mit Gerti und Günther

Pieps im Park mit Peter

oben° 21

Vollmondwanderung

oben° 22 Skitourenwochenende im Eisenerz mit Klaus, Egon, Johannes, Lena, Marvin, Peter & Jürgen Klettertechnikkursmit Florian & Micha Klettertechnikkurs mit Florian & Micha Wegewochenende Theodor-Körner-Hütte mitJulia,MaxundFlorian Hochtour Ankogel mit Niko berg:meute Hagenbachklamm wander:rausch am Schneeberg über den Novembergrat Hochtourenkurs DachsteiN mit Jürgen, Richard, David & Niko berg:meute Naturpark Föhrenberge

Salzwänd Mitterberg Dirtler Schlucht Schneealpe

Felsenpanther Große Kanzel mit Fritz

Grillabend in der Sektion

Skitouren und

Schnee

schuhwochenende Gesäuse

mit Lena, Peter, Hermann, Marvin & Egon

Hochtourenkurs DachsteiN

mit Jürgen, Richard, David & Niko

Felsenpanther Wienersteig mit Fritz

Skitouren und Schneeschuhwochenende

Gesäuse

mit Lena, Peter, Hermann, Marvin & Egon

Mehr Fotos

von unterwegs findest du auf akademischesektion.at/gipfelbuch Schicke auch du uns deinen Bergmoment an kommunikation@akademischesektion.at

oben° 23

Im Juni 2022 durften mein Bergspezi Nikolaus und ich nach unsrer Besteigung der Bischofsmütze das spektakuläre Sonnwendfeuer von der Theodor-Körner-Hütte aus mitverfolgen. – Walpurga

Neues von der Theodor-Körner-Hütte

Was für eine aufregende Saison 2022!

Durchwachsenes Wetter und steigende Preise machen die Gastronomie am Berg noch herausfordernder. Jedoch haben wir auch diese Saison erfolgreich und zufrieden abgeschlossen.

Unser Start

Die Saison begann mit einigen Umbauarbeiten. In der Küche bekamen wir zwei neue Arbeitsplatten, eine neue Kaffeemaschine und einige weitere neue Geräte, die unseren Alltag in der Küche erleichtern. Weiters wurde eine Metallplatte in der Quelle eingebaut, damit diese leichter zu reinigen ist. Dies funktioniert einwandfrei.

Bergmesse

Im August war eine Bergmesse geplant. Wir erwarteten einige 100 Gäste, für die wir uns auch ordentlich vorbereiteten: mit über 100 Portionen Schweinsbraten und Spinatknödel und entsprechend mehr Geschirr. Einen Tag vor der Messe wurde diese leider wegen Schlechtwetters abgesagt. Zum Glück waren die folgenden Tage dann wieder schön und wir konnten fast alles verkaufen.

Kaffeemaschine

Was passt denn besser zu unserem Super-Kuchenangebot? Ein guter Kaffee! Deswegen bekamen wir heuer eine neue Kaffeemaschine. Wir entschieden uns für einen Hersteller, der zu 100 Prozent in Österreich erzeugen lässt und auch für erstklassige Qualität steht. Die Firma heißt Alpina und hat ihren Sitz in Kufstein.

Das Team

Auch heuer starteten wir trotz Personalmangels mit einem Superteam in die Saison. Natalie, Katrin und Leonie waren im letzten Jahr schon bei uns und wussten genau, worauf es ankommt. Somit lief schon ab Juni alles reibungslos. Eine Neue bekamen wir auch, die Jacqueline. Sie war heuer mit Christoph in der Küche. Jacqueline ist ausgebildete Köchin und hat unsere Küche nochmals mit neuen Gerichten und leckeren Kuchen aufgewertet.

Nächtigungen

Endlich keine Corona-Regeln mehr im Matratzenlager und in der Gastro. Letztes Jahr konnten wir die Lager nicht ganz füllen, weil kurzfristige Absagen dazu geführt haben, dass wir zum Teil auch bei schönsten Wochenenden nicht ausgelastet waren.

hütte

Text: Christoph Stummer Fotos: Creating Click, Michael Werlberger

Die Füße am Kamin wärmen, Christophs leckere SteinpilzTeigtascherl mampfen und der lustigen Wandergruppe beim Spielen zuschauen… das war ein schöner Ausgleich für meinen verregneten ersten Aufstieg auf die Hütte. :) – Verena

Heuer war das anders! Mehr Gäste aus dem Ausland kamen wieder zu uns und brachten viele begeisterte Wanderer*innen, die unsere Berge in der Umgebung der Hütte genossen.

Spannendes Saisonfinish

Wegen schlechten Wetters bereits im September entschieden wir im Oktober, das Personal zu reduzieren und unter der Woche nur noch zu zweit zu arbeiten, Christoph in der Küche und Natalie im Service. An den Wochenenden war natürlich Unterstützung von der Familie geplant. Kaum hatten wir das beschlossen, kam natürlich der Wetterumschwung, und Natalie verletzte sich am Fuß und konnte somit nicht arbeiten. Was nun? Allein kann Christoph die Hütte nicht bewirtschaften. Müssen wir also die Hüttensaison schon vorzeitig beenden? Nein, Victoria aus Annaberg kam zu Hilfe und packte die letzten zwei Wochen ordentlich mit an. Was wir für ein Glück mit ihr hatten! Sie wird auch nächstes Jahr auf der Hütte zu sehen sein!

Ausblick auf nächste Saison

Die nächste Saison steht ganz im Fokus der 100-Jahre-Feier der Theodor-Körner-Hütte, die ja 1923 fertiggestellt wurde. Genauere Details zur Veranstaltung bekommt ihr noch von der Sektion. Wir freuen uns auf jeden Fall auf ein zahlreiches Erscheinen! Auch 2023 wird wieder einiges passieren. Eine 100 Jahre alte Hütte muss natürlich an allen Ecken und Enden ständig erneuert werden, um den Standard, den ein Gast heutzutage fordert, auch erfüllen zu können.

Was machen wir im Winter?

Jetzt gehen wir einmal in den Winterschlaf! Sachen packen und auf in die Ferne, bis der Schnee richtig da ist. Danach werden wir viel Zeit in den Bergen verbringen und vielleicht nicht nur den Leuten dabei zuschauen, wie sie Gipfel besteigen, sondern auch selbst in den Genuss kommen. Darauf freuen wir uns ganz besonders! Vielleicht sieht man sich ja dabei! ;–)

oben° 25

Bild links oben: Familie Rettenegger Bild rechts oben: 1987, Schnee auf der Theodor-Körner-Hütte

100 Jahre unsere Theodor-Körner-Hütte!

Endlich kommen wir nach einem Reifenplatzer und der anschließenden öffentlichen Anreise kurz nach Mitternacht auf der Hütte an. Die Gastfreundschaft des Hüttenwirts samt Team lässt die Strapazen bald vergessen – bei lustiger Gesellschaft und extra aufgehobenem Essen hat sich die späte Anreise jedenfalls ausgezahlt. – Julia

Mit allergrößter Hochachtung! Man stelle sich die Situation Anfang der 1920er-Jahre vor: Der (1.) Weltkrieg gerade vorbei, viele Mitglieder der damals sehr kleinen Sektion gefallen, in Gefangenschaft und / oder traumatisiert. Und doch beschließen die Überlebenden und in die Sektion Zurückgekehrten: Wir wollen wieder eine Felshütte! Welch ein Mut, welch eine Begeisterung! Es waren zwar zuerst auch nur wenige, wie meist; doch insgesamt dann 81 Mitglieder, Frauen wie Männer.

Die erste Sektionshütte, die Langkofelhütte, war leider enteignet worden. Doch nutzten die damaligen Mitglieder die Entschädigung dazu, Material für die neue Hütte zu besorgen – Spenden deckten die restlichen Ausgaben. Die allermeiste Arbeit wurde ehrenamtlich geleistet, von der Planung über die Organisation zum tatsächlichen Bau. Fast das gesamte Material und die Einrichtung trugen die Helfer und Helferinnen vom Talort Annaberg zur Baustelle! Traktoren gab es noch keine, mit Pferd und Kutsche war es schwierig auf dem elendiglichen Karrenweg – zudem waren diese auch zu bezahlen und die Geldmittel der Sektion wollten wohl bedacht eingesetzt werden.

Wieso nun auf diesem Standort? Wir hatten alte Gebietskontakte zur AV-Sektion Linz. Der Grundeigentümer Staatsforst (heutige

Bundesforste) war nicht abgeneigt, wenngleich er nur einer Pacht zustimmte. Der Grundnachbar, die Agrargemeinschaft, hatte auch keine Einwände. Damals gab es oben sieben Almhütten und kein Konkurrenzdenken. Wir wollten zuerst nur eine Sektions-Privathütte, also nur für Mitglieder. Das war damals schon nicht ausreichend. Eine vorsichtige Öffnung brachte nicht viel, da wir keine Gastwirtschafts-Konzession hatten – die kam erst 1938. Da war die Hütte schon für alle geöffnet und konnte mehr als Tee, Kaffee, Bier und Kracherl sowie Erbswurstsuppe anbieten.

Bergsportparadies rund um die Hütte

Der Gosaukamm mit seinen vielen Klettermöglichkeiten, vom Angerstein fast direkt hinter der Hütte aufsteigend, bis zur Bischofsmütze, lockte in den 1930erJahren auch Spitzenbergsteiger wie unser Sektionsmitglied Dr. Karl Prusik – ja, der mit dem Prusikknoten!

Danke

an all unsere Pächter und

Pächterinnen

Jede Hütte benötigt einen Hütten-Wirt und -Wart. Meist konnten Leute aus dem Tal für die Wirtsarbeit in der doch kleinen Hütte mit der sehr kleinen Küche, dem geringen Privatraum für Pächter und Hilfen gewonnen werden. Im und nach dem 2. Weltkrieg hatten wir

oben° 26

Text: Wolfgang Steffanides Fotos: Creating Click, Michael Werlberger und privat

Wegen meines gebrochenen Arms durfte ich nämlich nicht mit den Kletter-Kindern spielen und bohren gehen! Da hab’ ich auf der Hütte mal so richtig schön ausgeschlafen, das Lager für mich allein. – Bibi

außerordentliches Glück: keine ernsthafte Beschädigung; wenig geplündert und so war auch danach wieder eine entsprechend einfache Bewirtschaftung durch die Erlenbachers aus Annaberg möglich. Und bereits ab 1948 als gute „Tal-Geister“ durch das Ehepaar Oberförster Jäger: Er hatte die Kriegsgefangenschaft gerade noch überlebt, sie wurde beim Gemeindearzt tätig. Wie schon seine Vorgänger half er wo nötig. Der damalige Windhofbauer hatte ebenfalls ein wohlwollendes Auge auf die Hütte.

Von den Wirtsleuten seien beispielhaft weiter das Ehepaar Mariedl und Rupp Hirscher genannt (Großeltern des berühmten Schifahrers Marcel Hirscher, dessen Eltern Pächter der nahen Stuhlalm waren) und das Ehepaar Dorothea / Dorli und Blasius / Blaas Rettenegger.

… und danke an unsere Hüttenwarte und weitere Unterstützende Der Hüttenwart ist die Verbindung zwischen Eigentümer, also ASW, und dem Pächter, aber auch den Nachbar und Nachbarinnen, dem Gemeindeamt, den vielen sonstigen Behörden, den Gästen. Hier seien ebenfalls beispielhaft DI Viktor Hinterberger, DI Erich Sulke und der Verfasser erwähnt. Die 320 km zwischen Wien und Annaberg sind auch im technisierten Zeitalter von Bedeutung.

Von den Bürgermeistern seien dankbar und auch beispielhaft erwähnt die beiden Landwirte Hirscher Leonhard und Schwarzenbacher Josef: voll des Interesses und Verständnisses. Von den ebenfalls sehr wichtigen Gemeinde-Amtsleitern die Herren Hirscher Martin und Höll Peter.

1985 / 1986: Wir bauen unsere Hütte aus! Die sehr gelungene Vergrößerung der Hütte 1985 und 1986 wurde von einem örtlichen Zimmermann und einigen Helfern mit sehr wenig Geld unserer damals kleinen und armen Sektion durchgeführt.

Den Retteneggers haben wir die große Terrasse als Neubau zu verdanken, ebenso eine rasche Neutrassierung des Weges zur Hofpürgelhütte, nach einem schweren und umfangreichen Felssturz im Stuhlloch.

… wie die Infrastruktur der Hütte sich gewandelt hat … Zuerst gab es nur einen Wasserauslass vor der Hütte! Jetzt haben wir Wasser und Strom im Haus!

Die Ver- und Entsorgung der Hütte entwickelte sich entsprechend den allgemeinen Umständen: Die Wege zur Hütte waren zuerst sehr herausfordernd schmal und schlecht, dann für Traktoren zugänglich und schließlich erfolgte der Bau des nunmehrigen guten Güterweges. Auf diesem kann man jetzt mit dem Normal-Pkw bis zu unserer Hütte fahren.

Die Versorgung erfolgte lange durch den Pommer-Bauer; dann den Astau-Bauer; aktuell durch den jeweiligen Pächter / die jeweilige Pächterin.

oben° 27 hütte spezial

Bild unten: Ehepaar Jäger aus Annaberg

Bild rechts: von links nach rechts – Dr. Graefe, Wolfgang Steffanides und Josef Jäger

Quellen: ASW-Festschriften 100 (grün) und 125 (weiß) Jahre, noch erhältlich. Archiv der Sektion und des Verfassers.

Mit der Zeit kam das erste PhotovoltaikModul für die nunmehr vorgeschriebene Alarmanlage und dann immer mehr Module. Als Energiequelle nutzen wir Holz und Gas. (Der Tank steht entsprechend weit von der Hütte.)

Die Entsorgung war früher anders: entscheidend weniger Müll, viel konnte wiederverwendet werden oder wurde verbrannt – und oft auch in der näheren Umgebung entsorgt / vergraben. Bei der Sanierung lernte ich die Umgebung wirklich kennen. Heute gibt es Mülltrennung wie im Tal, mit Abfuhr dorthin.

Ja und zuerst gab es ein Plumps-Klo. Dann waren wir Pioniere mit dem ersten Hütten-Traubentrester-Klo im alpinen Gelände europaweit: Dr. Graefe sei Dank. Dann kamen neue Vorgaben: Wir mussten eine Kläranlage bauen, dazu dann ein Nebengebäude. Die Auflagen wurden immer strenger, teurer und technik-intensiver.

Zu den Nachbarn und Nachbarinnen zählt auch die Jagdhütte der österreichischen Bundesforste etwas oberhalb auf dem Weg zur Bischofsmütze. Mit ihr teilten wir uns eine gemeinsame (zuerst Holz-) Wasserleitung von einer Quelle mit stark wechselnder Wassermenge, bevor wir das Talwasser bekamen. Zum Glück war die Jagdhütte, die Vorrang bei der Wassernutzung hatte, meist nur im Herbst und damit nach unserem Saisonende

in Verwendung. Später wurde sie verpachtet – und doch ging die Wassernutzung meist sehr kameradschaftlich von Statten.

In der Nähe der Jagdhütte im Wald befindet sich eine der seltenen HeimkehrerGedenkstätten. Sie wurde oft von den Hüttenpächtern und -pächterinnen betreut.

Leben auf der Hütte: Besucher und Besucherinnen von nah und fern Die Hütte lebt – wie überall anders auch – für die und von den Besuchern und Besucherinnen. Meist sind die Einheimischen eine solide Grundlage; dann Gruppen von nah und fern. Einmal erlebte ich sogar eine Blinden-Gruppe, mit entsprechenden Begleitern und Begleiterinnen, die von der Gablonzer-Hütte zu uns zum Nächtigen kamen. Je nach Wetter und entsprechenden Buchungen gibt es Tages- und Nächtigungsgäste: oft am Weg zur Umrundung des Gosaukamms. Manche gehen aber auch weiter zum Dachstein. Die örtliche Hauptschule war mit ihrem Lehrer und Bergrettungsmann Hias Schreder mehrere Jahre auch im Winter oben! Damals noch mit sehr viel Schnee, und sehr viel Zufriedenheit.

Auf weitere spannende Entwicklungen und viele schöne Erlebnisse in und um die Theodor-Körner-Hütte!

oben° 28 hütte spezial

Der Weg ist das Ziel

Mit schwerem Gerät gingen wir ans Werk!

Unsere Wege

Das alpine Wegenetz ist einerseits essenziell für den Bergsport sowie den Tourismus in den Alpen und andererseits ein wichtiger Faktor für die Besucherlenkung und Sicherheit der Besucher*innen.

Gehen wir in unsere Berge wandern, nehmen wir es oft selbstverständlich, gut gepflegte, markierte und beschilderte Wege vorzufinden. Dies ist aber allemal keine Selbstverständlichkeit! Denn dahinter steckt viel Arbeit, die meistens durch ehrenamtliche Tätigkeiten bewerkstelligt wird.

Wegereferat und Wegewart*in

Da unsere Sektion ein relativ kleines Arbeitsgebiet hat, besteht das Wegereferat bei uns (derzeit) nur aus einer Person, die sich sowohl um die Organisation kümmert als auch als Wegewartin tatsächlich unsere Wege begeht und instand hält. Seit 2022 darf ich diese Funktion erfüllen.

Wegebegehung Juni 2022

Interesse geweckt zum Mitmachen und Mithelfen? Schreib' mir einfach unter schoenhuber@ akademischesektion.at.

Danke an meinen Vorgänger*innen und den Mithelfer*innen, für ihren wichtigen Beitrag!

Habt ihr euch schon mal die Frage gestellt, wer diese Aufgabe übernimmt? Der ÖAV und der DAV kümmern sich in Österreich um ein ca. 40.000 km langes alpines Wegenetz. Dieses Wegenetz ist in etwa 200 unterschiedlich große Arbeitsgebiete aufgeteilt, welche einzelnen Sektionen zur Betreuung zugeteilt sind. Darüber hinaus nehmen auch andere alpinen Vereine die Aufgabe als Wegehalter wahr. So wird sichergestellt, dass zumindest einmal jährlich alle alpinen Wege zur Kontrolle abgegangen werden.

Das Einsatzgebiet der ASW ist im Dachsteingebirge und zwar im Gebiet zwischen der Gablonzerhütte und dem Schwarzkogelsteig (Scharte), der zur Hofpürglhütte führt. Ein Teil unserer Wege liegt somit am bekannten Gosaukamm-Rundwanderweg und wird oft begangen (rote Markierung). Die zwei anderen Wegstrecken zweigen davon ab zu den Gipfeln Angerstein und Mandlkogel (jeweils schwarze Markierung). Die Begehung unserer Wege zahlt sich schon aufgrund der tollen Kulisse aus, allen voran dem Ausblick auf die Bischofsmütze und der Einkehrmöglichkeit auf unserer TheodorKörner-Hütte!

Im Juni kontrollierte ich mit unserem Vorstandsvorsitzenden Max, unserem Hüttenreferenten Flo und drei weiteren Helferleins erstmals die Wege. Stützpunkt war die Theodor-Körner-Hütte, wo wir köstlich verpflegt wurden. Aufgeteilt in Gruppen konnten wir alle Wege abgehen, sie von Latschen befreien und neue rot-weiß-rote Markierungen setzen. Auch das soll gelernt sein! Außerdem stellten wir einen Wegweiser auf: Mit schwerem Gerät –großem Hammer und Rennstange – wurde ein Loch in den harten Boden gegraben, die Stange darin platziert und mit aufgeschichteten Steinen fixiert.

wege

Die Betreuung unserer Wanderwege ist eine der wichtigsten Aufgaben des Alpenvereins. Ehrenamt macht dies möglich!

Text: Julia Schönhuber, Wegereferentin Fotos: Julia Schönhuber und Ursula Zabika

Das eigene Tempo finden –unterwegs am Camino Francés

Von Saint-Jean-Pied-de-Port über Burgos und León bis nach Santiago de Compostela: 790 km! Was hat mich bloß dazu bewogen, den Jakobsweg zu gehen?

Text und Fotos: Gertraud Soellinger

Genau dies war auch das Thema eines Fragebogens beim Einchecken in die erste Pilgerherberge in Roncesvalles: „Gehen Sie aus sportlicher, spiritueller, kultureller, landschaftlicher, … Motivation?“ Ich hatte zu dem Zeitpunkt gerade erst die Pyrenäen überquert und war damit von Frankreich nach Spanien gelangt. Müde und erschöpft kreuzte ich nach acht Uhr abends fast alles an, was auf der langen Liste stand.

Geboren in Oberösterreich, aufgewachsen auf einem Bauernhof, Internat in Wels, Studium in Wien, Job in der IT-Firma einer Bank. Soweit klingt ja alles wunderbar … oder doch nicht? Mit vierzig begann die Gesundheit „verrückt zu spielen“. Was tun? Schmerztabletten schlucken bis ans Ende meiner Tage? Nein, das kann’s nicht sein! Ein innerliches Hadern mit Gott und der Welt begann. Ich hatte auf mein „stilles Gemaule“ zwar keine direkte Antwort bekommen – und doch hatte sich in meinem Kopf immer mehr und intensiver der Wunsch festgesetzt, den Jakobsweg zu gehen. Warum kann ich nicht wirklich erklären, ich betrachte es im Nachhinein als eine Art Einladung. Eine Einladung, mal wieder einen Schritt zurückzutreten, etwas Tempo rauszunehmen, mein Leben zu reflektieren, zu mir selbst zurückzufinden.

Der Wunsch war schließlich so stark, dass ich mich – aller Ängstlichkeit und allen

Sicherheitsbedenken zum Trotz – zum ersten Mal in meinem Leben ganz allein auf den Weg machte, um … ja, um was eigentlich zu tun? Im Mittelalter gab es folgenden Spruch: „Den Weg nach Jerusalem geht man, um Jesus zu finden, den Weg nach Rom geht man, um den Papst zu sehen, den Weg nach Santiago de Compostela aber geht man, um sich selbst zu begegnen.“ So bewusst war mir das zu dem Zeitpunkt noch nicht – und doch lief es genau darauf hinaus.

Im Mai 2012 machte ich mich auf den Weg, ein Monat Auszeit zuzüglich einer Woche Urlaub, das sollte reichen, um quer durch ganz Nordspanien zu wandern – den Camino Francés zu gehen. Die Kamera musste natürlich dabei sein (= 1,40 kg Extra-Gepäck), klare Sache!

Und dann begann ein spannendes Abenteuer – durch etliche spanische Provinzen, über mehrere Gebirgszüge, durch weite Ebenen, vorbei an verlassenen Dörfern und durch historische Altstädte. Manchmal bei schweißtreibender Hitze, dann wieder mit Jacke und Stirnband durch die windige Hochebene Meseta. Während ich zu Beginn eher vereinzelt, aber doch immer wieder dieselben Menschen traf, langsam besser kennenlernte und auch Freundschaften schloss, wurden es im Verlauf des Weges immer mehr – irgendwann waren es so viele,

oben° 30 reise

Soellinger Gertraud: „… geh.langsam …“, Eigenverlag, ISBN: 978-3-200-08058-4, 408 Seiten, Preis: EUR 32,00, foto-soellinger.jimdosite.com

dass ich „die Neuen“ gar nicht mehr wirklich beachtete. Es gingen – mit ganz wenigen Ausnahmen – ja alle in dieselbe Richtung.

Und doch erlebte jede*r den Weg auf persönliche Weise, ganz unterschiedlich. Der sportliche Student plagte sich mit seinem verletzten Knöchel ab, der slowenische Veterinär hatte jede Menge tierische Begegnungen – von ausgebüxten Bienen bis zu freilaufenden Hunden, die auf seine Jause schielten. Der fröhliche Portugiese versammelte tagtäglich eine Traube Leute um sich – zum gemeinsamen Wandern, Schwimmen, Abendessen. Die Frau aus München hatte permanent und immer wieder viel „Pech“ … Und ich?

Ja, auch ich wurde mit meinen eigenen Themen konfrontiert – in kleinen Portionen serviert, nie zu viel auf einmal, sodass es gut verträglich blieb. Aber doch geschehen Dinge und Begegnungen, mit denen man nicht gerechnet hat. Ich denke, Kerkeling war es, der in seinem Buch erwähnte, dass man jeden Menschen so oft trifft, bis etwas Bestimmtes gesagt oder getan worden ist.

„In Santiago begegnest du dann allen wieder“, meinte eine Frau unterwegs – und so schien es auch wirklich zu sein. Die meisten blieben noch ein, zwei oder drei Tage, um die Reise langsam ausklingen zu lassen, holten sich ihre Pilgerurkunde, kauften

Souvenirs, besuchten die Pilgermesse – nicht zuletzt auch, um den berühmten, großen Weihrauchkessel schwingen zu sehen. Und dann hieß es wieder Abschied nehmen von meiner Auszeit, zurückzukehren in den Alltag … und doch, ein Stück dieser Langsamkeit nahm ich mit nach Hause, ich hatte gelernt, mein eigenes Tempo zu finden – wurde es steiler, ging ich automatisch langsamer, wurde es flacher, ging ich automatisch schneller, ohne darüber viel nachzudenken. Diese Leichtigkeit wünschte ich mir, auch in den Alltag hinüberretten zu können, wenn ich mich meinem Hamsterrad wieder stellen und tapfer weiterlaufen würde.

Für mich war es eine unglaublich bereichernde Erfahrung, diesen Weg zu gehen – und ich rate unbedingt, ihn allein zu beginnen. Zurück kam ich mit ca. 5.000 Fotos, einem Tagebuch voller kurzer Anekdoten und um etwa fünf Kilo Körpergewicht erleichtert. Und ich fühlte eine innere Ruhe, die ich so schon lange nicht mehr gekannt hatte.

Im Zuge der Lockdowns wurde nun das zweite persönliche Abenteuer daraus – ein Bildband im Eigenverlag, der inzwischen im Onlinehandel bei Morawa, Tyrolia und Facultas erhältlich ist.

reise

Klettern auf dem Vulkan

Wie ein begeisterter Kletterer zufällig auf Kap Verde landete und dort ein Paradies für Kletter*innen in einer atemberaubenden Vulkanlandschaft errichtete.

Text und Fotos: Mustafa Lopes Eren, Einleitung: Verena Burger

Von Kirgisistan über die Türkei, Deutschland und die entlegensten Klettergebiete der Welt schließlich nach Kap Verde … Mustafa Lopes Eren ist ein faszinierender Mensch: ausgebildeter Diplomingenieur, Kletterer (ehem. deutsches Speed-Nationalteam und Europa-Champion), Bergführer, Sportklettertrainer und Routenbauer mit eigener Klettergriffreihe (Revolution climbing). Ihm bei seiner Lebensgeschichte zu lauschen und mit ihm zu klettern, waren besondere Erlebnisse für mich auf der Kap-Verde-Reise.

Dank Mustafa konnte ich mein Bewerbungsgespräch für die Stelle eurer Vereinsmanagerin in einem Vulkankrater auf der Insel Fogo abhalten. Er hat mir versprochen, wenn ich den Job bekomme, dann schreibt er einen Artikel übers Klettern auf Fogo. Hier also sein Beitrag: :)

23. November 2014, 10.03 Uhr: Am Vormittag stand ich auf dem Dach unseres kleinen Hotels im Vulkankrater der Insel Fogo, Kap Verde, und schraubte an einigen locker gewordenen Solarpaneelen, als eine

reise

Mega-Explosion mich aus meinen Gedanken riss. Am Fuße des Pico Do Fogo schoss bereits eine dichte Rauchwolke in die Höhe und bildete einen Pilz. Der Vulkan brach aus!

Ich hatte viele Geschichten von den Vulkanausbrüchen 1951 und 1995 gehört und mich oft gefragt, wie das wohl ist, dabei zu sein. Nun wusste ich es …

Der Vulkanausbruch hat zwar sehr viele Häuser und landwirtschaftliche Flächen zerstört, aber es kam niemand körperlich zu Schaden. Die einheimische Bevölkerung hat sich erstaunlich schnell und gut wieder erholt. Der aktive Vulkan ist integrierter Teil der Kultur und des Rhythmus der Einheimischen hier. Es ist ihnen sehr bewusst, dass er nicht nur eine Bedrohung, sondern auch der Wohltäter der Insel ist.

Sieben Jahre vor dem letzten Vulkanausbruch, Jänner 2007, bin ich selbst als Diplomingenieur im Auftrag der deutschen Entwicklungshilfe nach Kap Verde gekommen. Die Dauer meines Auftrages war kurz, aber mir hat es hier gut gefallen, in dem Krater von Fogo, sodass ich beschloss, „etwas länger“ zu bleiben. Inzwischen bin ich hier verheiratet und habe Familie.

Kap Verde ist ein kleiner Inselstaat, der zu Afrika gehört (600 Kilometer vom senegalesischen Festland entfernt). Dieses Land hat der Weltgemeinschaft viel zu geben!

Neben schönen Felsen zum Klettern und einer umwerfend eindringlichen Musik ist es vor allem ein Beispiel für eine geradezu unzerstörbar gute Laune und deren Macht, das Leben schöner zu machen – egal was das Schicksal bringen mag.

Kapverdianer*innen, ein Volk von Lächelnden Trotz oder vielleicht gerade wegen der schmerzhaften Geschichte und den harten Lebensbedingungen begegnen die Kapverdianer*innen ihren Besucher*innen immer mit einem Lächeln, das eine erfrischende, freundliche, unvoreingenommene Neugier offenbart.

So auch mir, meinen Freund*innen und dem Klettern gegenüber.

Klettern auf dem Vulkan Selbst leidenschaftlicher Kletterer, Bergsteiger und Routenbauer habe ich in meinen 15 Jahren auf der Insel um mich herum selbstverständlich viele Klettereien eingerichtet:

In Zahlen schaut es auf der Insel Fogo so aus: » ca. 2.500 Boulder (von Fb 2 bis 8b+) » ca. 160 Sportkletterrouten (Französisch 3 bis 8c+)

» einige Mehrseillängenrouten (Sport), alpine Klettereien

» außerdem insgesamt über 2.000 Meter Klettersteige

oben° 33

Seit Beginn gibt es auch eine kleine aber eingeschworene Klettergemeinschaft von Einheimischen. Diese bekommt nun viel Nachschub aus den Reihen der jungen Kapverdianer*innen, vor allem derer, die bei mir die Ausbildung zu BergwanderFührer*innen machen.

Über die Insel verteilt entstanden inzwischen über 30 Sektoren. Die meisten sind Sportklettereien und Boulder am Fuße der Felsen.

Besonders zu erwähnen ist die Schlucht bei Cabessa Monte, eine Entdeckung der ersten Tage. Hier findet man athletische Kletterei an den Blöcken im Schluchtgrund und außerordentliche technische Probleme an den vom Wasser der Regenzeiten glattgeschliffenen Seitenwänden.

Mimiso im Krater, einer der größten Sektoren mit weit über 200 Problemen, bietet sehr schöne Felsqualität und hohe Reibung. Ein absolutes Muss sowohl für Boulder*innen als auch Seilkletter*innen ist Fonte Galinha, nur 15 Minuten zu Fuß von der zentralen Siedlung entfernt, bietet diese Schlucht feinstes Klettern und Bouldern in fast allen Schwierigkeitsgraden.

Generell ist das besondere Merkmal der Felsen auf Fogo die Vielfalt. An zwei Blöcken nebeneinander oder sogar am selben Block selbst findet man stark unterschiedliche Felseigenschaften. Richtig steile Klettereien stellen zwar eine Minderheit dar. Aber wer sucht, der findet auch.

In der Anfangszeit hatten wir lediglich ein kleines Crashpad bei uns. Das hat zu einer außerordentlich guten Spotter-Kultur geführt. Inzwischen haben wir ein halbes Dutzend Crashpads, die auch geliehen werden können. Es ist eine lange Reise nach Kap Verde und das Gepäck ist recht limitiert. Was auf jeden Fall mitgebracht werden sollte, sind Schuhe, gerne auch ein Paar für die hiesigen Sportler*innen, gebraucht, kein Problem – und Chalk. (Chalk ist knapp und nicht zu kaufen.)

Wer gern eine Route erschließen möchte, ist herzlich eingeladen, sollte aber natürlich Bohr- und / oder Klebehaken mitbringen, bitte nur A4-Edelstahl: Wir sind auf einer Insel und nahe am Meer. Hardware, wie Bohrmaschinen, et cetera ist vorhanden und verfügbar.

Tipps

Unterkünfte: Casa Marisa ist die Anlaufstelle für Klettergäste, als Unterkunft und / oder als Verleihstelle für Ausrüstung, Topos und Kontaktstelle zwischen Kletter*innen. Zimmer kosten zwischen 30 und 100 Euro (bis zu Vier-Bett-Zimmer). Und es ist bis dato eines der wenigen Häuser mit Strom (Solar) und Wi-Fi (über Handynetz).

Kontakt: info@fogo-marisa.com, +2389792322 (auch WhatsApp, Viber etc.). Ihr könnt auch auf Deutsch, Englisch oder Französisch schreiben.

Von Sao Filipe fahren mittags Aluguer, Sammeltaxis, hinauf in die Calderas (10 Euro pro Person). Private Transfers für die 40 Kilometer (60 Euro) und Mietwagen sind relativ teuer (ca. 60 bis 90 Euro pro Tag).

Anreise: Einige Fluglinien, wie TUI und TAP, bieten Flüge nach Kap Verde. Meistens nach Sal oder Santiago, von dort gelangt man mit zwei kurzen Inlandsflügen (Sal) bzw. einem Inlandsflug oder einer Fähre nach Fogo. Achtung: Die Reisen zwischen den Inseln sind limitiert und schwer privat zu buchen. Unbedingt rechtzeitig über eine lokale Agentur gehen (Qualitur, Zebra-Travel sind zu empfehlen und im Netz gut zu finden).

Weitere Erlebnisse auf Fogo: Klettern braucht auch Ruhetage und es wäre jammerschade, hierher zu kommen und nur zu klettern und dann abzureisen. Eine Besteigung des Pico und den Klettersteig über die Kraterwand solltet ihr unbedingt machen.

Die Hauptattraktion hier aber sind und bleiben die Menschen – und der Kontakt ist sehr leicht: Einfach zurücklächeln und los geht’s.

oben° 34

Radelnd, klimaverträglich und hautnah die Welt erkunden

Ein Bericht über eine lang ersehnte Radreise: von der Gastfreundschaft muslimischer Länder, von der Freude und Herausforderung eines Zuhauses im Zelt und auf dem Rad und von der Vielfältigkeit des menschlichen Zusammenlebens.

Text und Fotos: Theresa Doppelbauer und Stefan Üblinger

Die Idee, mit dem Fahrrad die Welt zu erkunden, hatte Stefan bereits vor einigen Jahren. Dafür brauchte es aber erstmal ausreichend Ersparnisse. Als wir beide uns 2017 kennenlernten war auch Theresa gleich begeistert von diesem Vorhaben. Sie ist auch eine begeisterte Radfahrerin und liebt es, neue Kulturen und Länder zu besuchen.

Start: Von Wien in die Welt auf zwei Rädern

Den ursprünglich geplanten Start unserer gemeinsamen Radreise mussten wir coronabedingt um ein Jahr verschieben. Theresa hatte sich in den Wochen vor der Abreise noch mit allem nötigen Equipment für die große Reise ausgestattet und durfte dabei auf den Erfahrungswert von Stefans vorangegangener halbjähriger Radreise zurückgreifen. Einen Equipment-Check haben wir gemacht, indem wir wenige Wochen vor der geplanten Abfahrt mit unseren vollbeladenen Rädern von Wien nach Oberösterreich und zurück geradelt sind, um uns von unseren Familien und Freund*innen zu verabschieden. Danach haben wir nochmal viel bewusster jede Nacht im warmen Bett geschlafen. Beim Gang ins Badezimmer und in die Küche war uns bewusst, dass wir diese bisher als selbstverständlich angesehenen Annehmlichkeiten nun für längere Zeit nicht haben werden.

Pünktlich zum Frühlingsbeginn ging‘s am 21. März 2021 los. Wir verabschiedeten uns von unseren Mitbewohner*innen und Freund*innen und ab ging‘s von Wien aus über den Semmering in Richtung Süden. Auf die ersten Tage in Österreich folgte Slowenien. Die ersten Nächte im Zelt waren teilweise noch frisch und wir waren froh, bei unserer Ausstattung in gute Qualität investiert zu haben. So war nur das morgendliche Herauskriechen aus dem warmen Schlafsack eine Herausforderung und abends konnten wir es kaum erwarten, uns in die Daunenfedern kuscheln zu dürfen.

Aufgrund der damals komplexen Coronasituation und den vielen Grenzen am Balkan beschlossen wir spontan über Italien in den Süden zu gelangen, in der Hoffnung, der Fährverkehr möge bis in den Frühling wieder Fahrt nach Griechenland aufnehmen. Auch später auf unserer Reise passten wir unsere Route immer wieder den entsprechenden Bedingungen an. Wir wollen uns nur auf dem Land- und wenn nötig Seeweg fortbewegen. Aufs Fliegen wollen wir aus Klimaschutzgründen weitestgehend verzichten.

Die erste Zeit in Italien war von menschenleeren Städten geprägt, dafür begegneten wir in den Wäldern umso mehr Wildschweinen. Während eines mehrtägigen Aufenthalts auf einem Bauernhof mit Schafen lernten

oben° 35 reise

wir, wie man den italienischen Peccorino (Schafkäse) herstellt. Nachdem wir die atemberaubende Amalfiküste entlanggeradelt waren, genossen wir in Neapel, genauso wie die Einheimischen, erleichtert und glücklich das erste kühle Getränk auswärts nach dem langen Lockdown.

In Griechenland gehörten wir zu den ersten Tourist*innen nach langer Zeit und wurden überall freudig empfangen. Da noch nicht Hauptsaison war, konnten wir die wunderschönen Strände abseits des Massentourismus kennenlernen.

Generell ist es etwas ganz anderes, mit dem Fahrrad zu reisen, als mit einem anderen Verkehrsmittel. Man erlebt viel mehr von der Umgebung, spürt die Außentemperatur, hört unzählige Geräusche, nimmt alle möglichen Gerüche wahr, tritt mit den Menschen am Straßenrand in Kontakt, stoppt nicht nur an den touristischen Attraktionen, sondern erlebt auch alles, was zwischen diesen liegt. Wir lieben es, auf unserer Reise autonom unterwegs zu sein. Dafür sind wir zwar etwas schwerer und dadurch langsamer, können aber jederzeit unser Zelt aufbauen und unser Essen mithilfe unserer mobilen Küche zubereiten. Wir essen gerne vegetarisch, gesund und frisch und versorgen uns an Marktständen mit Obst, Gemüse und weiteren Zutaten.

Bei 40 Grad und mehr radelten wir durch die Türkei und duschten uns in regelmäßigen Abständen bei allen auffindbaren Wasserstellen von oben bis unten ab. Überwältigt waren wir von der Gastfreundschaft in der Türkei und generell allen muslimischen

Ländern, durch die wir radelten. Im Islam gilt der Gast als ein Geschenk Gottes und genauso wurden wir behandelt. Mehrmals täglich wurden wir von Menschen am Straßenrand zum Çay (Tee) gerufen.

Auch kulturell hat die Türkei viel zu bieten. Wir besuchten zahlreiche Ausgrabungsstätten an der Westküste, bevor‘s ins Landesinnere nach Kappadokien und Konya ging.

Abschließend erkundeten wir, trotz gut gemeinter Warnungen, den kurdischen Teil im Osten des Landes. Wie so oft auf unserer Reise, beruhen derartige Warnungen auf der unbegründeten Angst vor dem Unbekannten. Die vermeintlich gefährlichen Menschen waren sogar noch gastfreundlicher und herzlicher als jene, die die Warnung ausgesprochen haben.

Hier, an der Grenze zu Armenien, bestiegen wir den Ararat, Türkeis höchsten Berg mit 5137 m. Seit dem Genozid an den Armenier*innen können diese ihr Nationalsymbol tragischerweise nur mehr aus der Ferne bewundern.

In Georgien waren wir überrascht und beeindruckt, wie frei Nutztiere wie Kühe, Schafe, Ziegen und Schweine auf den Straßen und in der Landschaft rumlaufen dürfen. Neben der sympathischen Hauptstadt Tiflis verbrachten wir in Georgien auch viel Zeit im Kaukasus, mit dem Fahrrad und zu Fuß.

Armenien besteht aus einer bergigen Landschaft, was auch unsere Wadln erfahren durften. Abseits der Hauptstadt Jerewan geht’s noch sehr ursprünglich zu. Den nach

oben° 36

Was braucht man alles für eine so lange Radreise? Natürlich ein gutes Fahrrad, das einen stabilen Rahmen und qualitativ hochwertige Räder hat, die das Gewicht vollbeladener Fahrradtaschen aushalten. Denn es sind schon mal 30 bis 40 Kilo, die man für so eine Radreise einpackt. Kleidung für alle Witterungen und Temperaturen, Frühling, Sommer, Herbst, Winter, Hitze, Regen, Frost und Schnee, ein Zelt, Luftmatratze, Schlafsack, Campingkocher, Kochausstattung und viele weitere Dinge. Unsere mobile Küche besteht aus Campingkocher, Töpfen und allerlei Gewürzen.

wie vor andauernden Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan erlebten wir, als wir unsere Fahrräder im Süden des Landes ließen, um zur Abholung unseres Iran-Visums nochmal per Sammeltaxi zurück nach Jerewan zu fahren. Plötzlich waren wir aufgrund eines neu auflodernden Konfliktherds nicht sicher, ob die einzige passierbare Straße in den Süden vom aserbaidschanischen Militär eingenommen werden würde. Wir hätten dadurch womöglich unsere Fahrräder und unsere Ausstattung verloren. Armenier*innen und Aserbaidschaner*innen hingegen verlieren regelmäßig Familienangehörige und Freund*innen.

Von der iranischen Gastfreundschaft hat man uns bereits vorab erzählt. Welche Ausmaße diese annimmt hätten wir uns aber nicht erträumt. Dabei müssen wir an ein bezeichnendes Erlebnis im Nordwesten Irans denken, als wir in unserem Zelt gerade schlafen gehen wollten und plötzlich ein junger Mann und sein Schwiegervater kamen und sich nicht davon abhalten ließen, dass wir unbedingt mitkommen: Ihre Frauen warten zu Hause, das Abendessen stehe bereit und es sei viel zu kalt, bei diesen Temperaturen draußen zu schlafen. Aller Widerstand war zwecklos wir bauten unser Zelt ab, packten alle Sachen ein und folgten ihnen radelnd durch die Nacht. Unzählige weitere Einladungen dieser Art folgten und jedes Mal wurden wir dabei mit bestem Essen gemästet bis zum Umfallen.

Dass es in der iranischen Gesellschaft brodelt und viele Iraner*innen mit ihrem Regime extrem unzufrieden sind, erlebten auch wir (Winter 2021 / 22). Für Theresa als Frau

war es ungewohnt und erdrückend, ständig mit langer Kleidung radeln zu müssen und das Haar zu bedecken. Wir waren aber aus eigenen Stücken im Iran. Die Bevölkerung ist tagein-tagaus mit den Repressalien ihrer Regierung konfrontiert.

Mit Pakistan verbinden wir ebenfalls überschwängliche Gastfreundschaft und schwer bewaffnete Polizeieskorten. Das atemberaubende Karakorum-Gebirge und starrende Männer und Burschen. Frauen trafen wir in vielen Regionen nur schwer und dann meist nur in ihrem Zuhause an. Manchmal durfte auch nur Theresa die Frauen kennenlernen.

Umso mehr freuten wir uns, als wir nach dem Grenzübertritt nach Indien wieder Frauen auf den Straßen sahen. Vor der extremen Hitze, dem bevorstehenden Monsun und dem Trubel der indischen Städte flohen wir ins Himalaya-Gebirge, wo wir im hinduistisch und muslimisch geprägten Jammu & Kaschmir und im buddhistisch geprägten Ladakh und Spiti-Valley unzählige Pässe, die meisten davon auf über 4000 und 5000 m, erradelten.

Nun sind wir gespannt auf die Bergwelt Nepals, wollen um den Annapurna wandern und weitere 8000er bestaunen.

Wer Lust auf mehr Bilder und Geschichten unserer Reise hat und wissen will, wie es weitergeht, kann uns auf polarsteps.com/ therehoppel und auf Instagram @biristefan und @therehoppel folgen.

oben° 37 reise

Ein Klimaticket später …

… ein Resümee zu Outdooraktivitäten mit Öffi-Anreise

Text und Fotos: Angela Hirsch

Unterwegs mit Skiern

Man darf schon ein wenig bangen, wenn man seine Skier über den Köpfen der Mitreisenden im ICE verstauen will. Mit Zug und Bus kommt man aber doch gut in alle möglichen Skigebiete. Schöne Skitouren mit Öffi-Anreise sind wohl eher ein Geheimtipp. Nach z.B. Johnsbach im Gesäuse kommt man, aber zu den Toureneinstiegen nicht mehr. Das war recht ärgerlich, wir wären gerne öfter öffentlich angereist. Für Skigebiete verleihe ich dreieinhalb und für Skitourenanreise zwei Schneeflocken von vier.

Unterwegs mit dem Rad

… nach Dienten: Der Teil mit dem Zug bis Saalfelden hätte geklappt. Von Saalfelden bis Dienten war es nicht möglich, das Rad in den Bus zu bekommen. Eine Kollegin, die sogar ihr Rad zerlegt und eingewickelt hatte (es sah aus wie ein Plastikmumie), musste sich einer Diskussion mit ihrem Busfahrer stellen um mitgenommen zu werden. Nach unzähligen Telefonaten hatte ich bereits die Telefonnummer des Busfahrers der Bus-Unterfirma der Buslinie für meine Reiseroute. Er hätte mich, je nach Platzkonkurrenz (Kinderwägen und Gepäck), vielleicht mitgenommen. Darum wurde es eine Mitfahrgelegenheit. Dafür gibt es nur zwei von vier Knieschützern.

… ins Mühlviertel und Ennstal: Unlängst haben uns sehr nette Busfahrer sogar mit den Radln mitgenommen, zum Glück stieg keine „Platzkonkurrenz“ ein. Nimmt man den Regionalzug zur Tour, geht das reibungslos! Darum dreieinhalb von vier Radln – zu wissen, dass man fix im Bus mitkommt, wäre super!

… nach Arco: Mit dem Rad im Zug bis zum Brenner, vom Brenner mit ein paar Schneeflocken im Rücken bis nach Brixen rollen –das hat Spaß gemacht! Dann ca. 110 km mit

dem Auto Richtung Süden für einen Kletterstopp und nochmal 30 km auf den Radln bis Arco. Am Gardasee zu sechs verschiedenen Klettergebieten mit den Hardtails und zwischendurch z.B. die Ponale rauf. Gardasee ohne Stau und Parkplatzsuchen! Zurück strampeln bis Rovereto, wo ein freundlicher Schaffner geholfen hat die Radln in einen extra Güterwagon zu heben! Er meinte, im Sommer ist der voll und oft zu klein. Hierfür vergebe ich vier von vier Espressi.

… in den Norden: Im April wollten wir zwei Räder auf einen Zug nach Brüssel oder Amsterdam buchen – für Juli! Der nette Herr bei der Deutschen Bahn hat mit Verzweiflung festgestellt, dass alle Radplätze für diese Zeit auf der DB bereits ausgebucht sind. Wir hatten einen Anreisezeitraum von vier Tagen, egal zu welcher Uhrzeit, versucht. Vor Ort war das Reisen mit dem Zug stressfrei. Trotzdem ohne Rad, also null von vier Leuchttürmen.

Unterwegs mit Wanderschuhen Tourenplanung mit den Öffis ist überhaupt kein Problem. Man muss nur ein wenig Zeit investieren. Vier Wandersocken von vier!

Tipp: Rechtzeitig den Radplatz buchen!

oben° 38 unterwegs

Gemeinsam mehr bewirken

Unsere Umweltreferentin stellt sich vor

Text: Samantha Wehr Foto: Simeon Ivano

Warum Ehrenamt?

Grüß‘ euch! Seit 2017 bin ich Mitglied der ASW und habe durch berg:rausch erfahren, wieviel Spaß es macht, als Gemeinschaft Bergmomente zu planen und zu erleben. Ich führe Klettersteige und bin seit diesem Jahr auch Übungsleiterin für Alpinklettern. Es macht mir Freude, Menschen zu ermutigen, zu motivieren, zusammenzubringen und andere für Themen, die mir am Herzen liegen, zu begeistern. So kann ich auch etwas von dem, was mich erfüllt, an andere zurückgeben.

Warum Umweltreferat?

Natur- und Umweltschutz ist eines der Kernthemen des österreichischen Alpenvereins und auch die Präsenz des Themas in Öffentlichkeit und Privatbereich ist stärker denn je. In seinem Grundsatzprogramm „zum Schutz und zur nachhaltigen Entwicklung des Alpenraumes sowie zum umweltgerechten Bergsport“ setzt der ÖAV sich unter anderem zum Ziel ein „ganzheitliches Naturverständnis“ zu fördern und „zu Natur- und umweltverträglichem Verhalten anzuleiten“. Als Teil einer der größten Naturschutzorganisationen Österreichs kann und will auch unsere Sektion aktiv an diesen Zielen mitwirken.

Zusätzlich zu meiner Schriftführerinnenrolle (seit 2020) möchte ich meine neue Rolle im Umweltreferat als Chance sehen, Natur- und Umweltschutz stärker in unserer Sektionsarbeit verankern. Persönlich halte ich hier einerseits die Bewusstseinsbildung für immens wichtig, andererseits sollten Worten auch konkrete Taten folgen.

Was tut die ASW?

Wie ihr in dieser Ausgabe nachlesen könnt, ging es bei unserem letzten oben°Wissen um die nachhaltige Nutzung von Klettermaterialien. Auch der letzte Vielfaltbewegt Workshop wurde aus dem Umweltbudget gefördert, weil uns der Schutz der Artenvielfalt wichtig ist. Um unsere Mobilitätsgewohnheiten nachhaltiger zu gestalten, fördert unser Alpinteam mit zahlreichen Maßnahmen die öffentliche Anreise unserer Tourenführer*innen zu Sektionstouren. Auch die Idee zum ASW-Tauschflohmarkt basiert auf der Idee der Nachhaltigkeit – wiederverwenden statt verschwenden!