Petrolera Ingeniería Contenido

344-360

362-387

Órgano de Divulgación Técnica e Información de la Asociación de Ingenieros Petroleros de México, A.C. Vol. 63, No. 6, NOVIEMBRE-DICIEMBRE DE 2023 www.aipmac.org.mx/editorial/

388-399

400-426

Perforación en zonas con planos de debilidad

Alan Juárez Reyes

José Miguel Cruz Oropeza

Enhanced oil recovery as result of induced waves

Mario Ubaldo Rangel Gutiérrez

José Emilio Santamaría Díaz

Reynaldo Bautista Morales

Rafael Santamaría Díaz

Fernando Samaniego Verduzco

Modelo generalizado para el análisis de pruebas de interferencia

Ricardo Posadas Mondragón

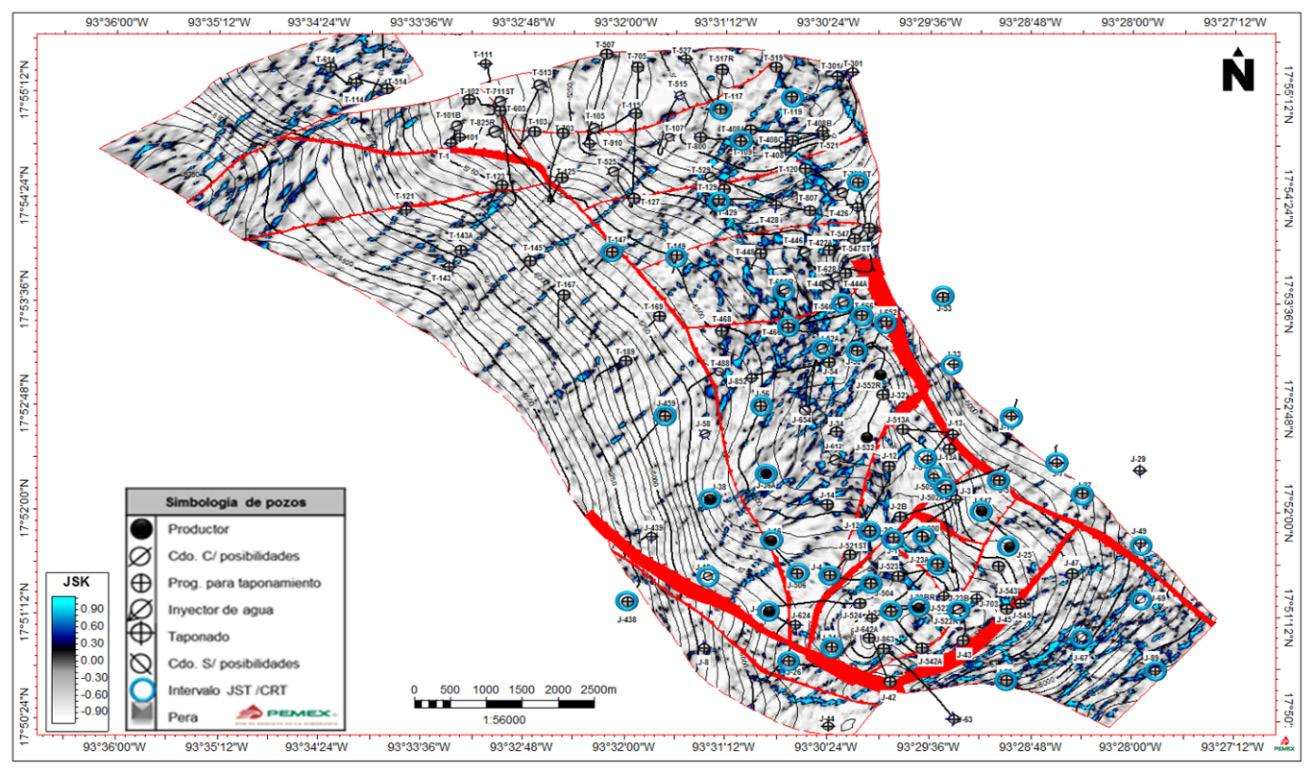

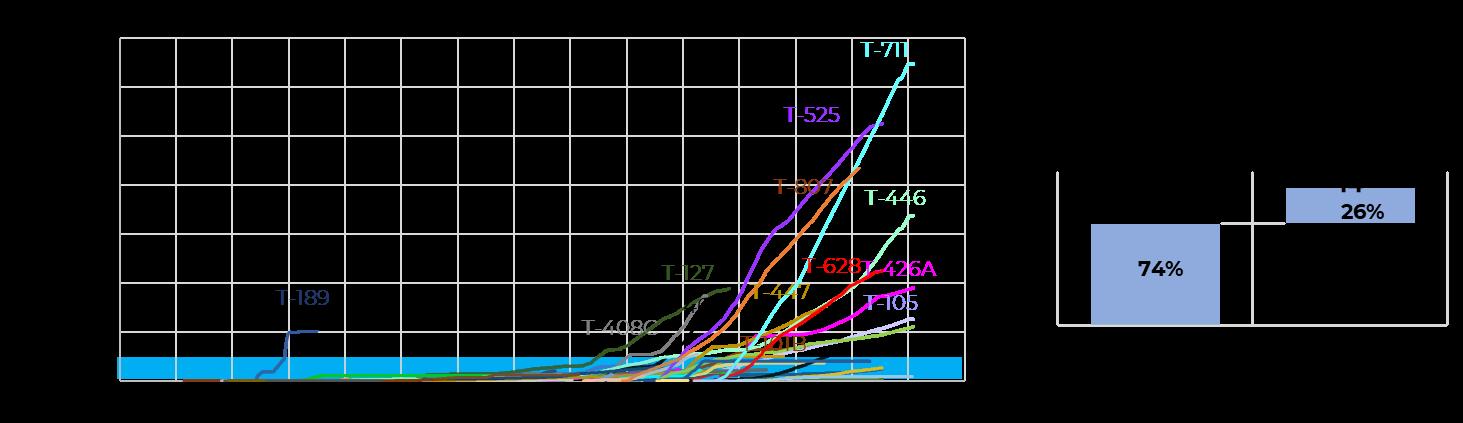

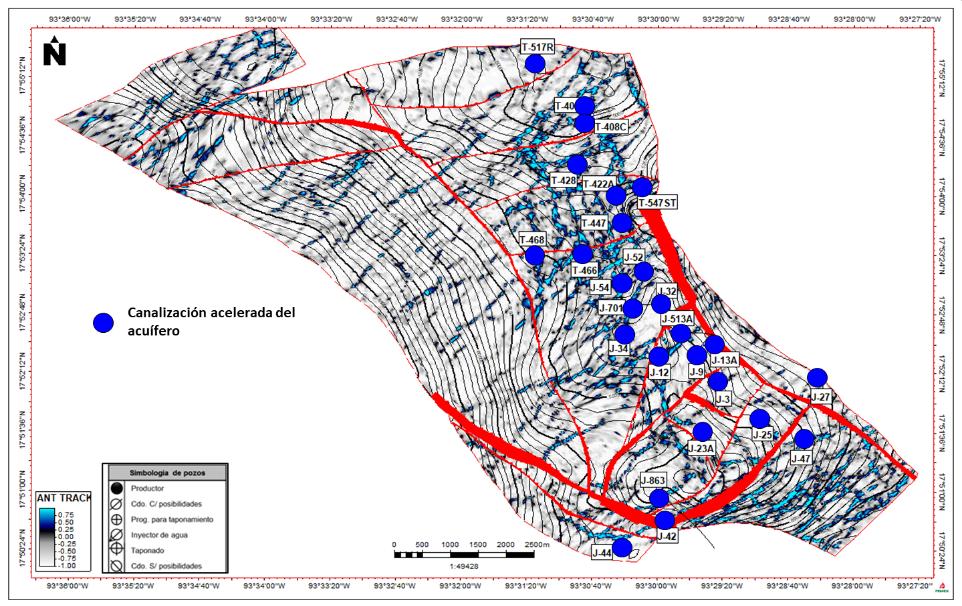

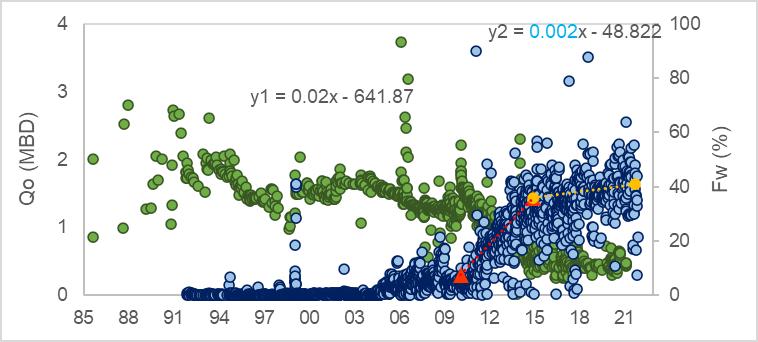

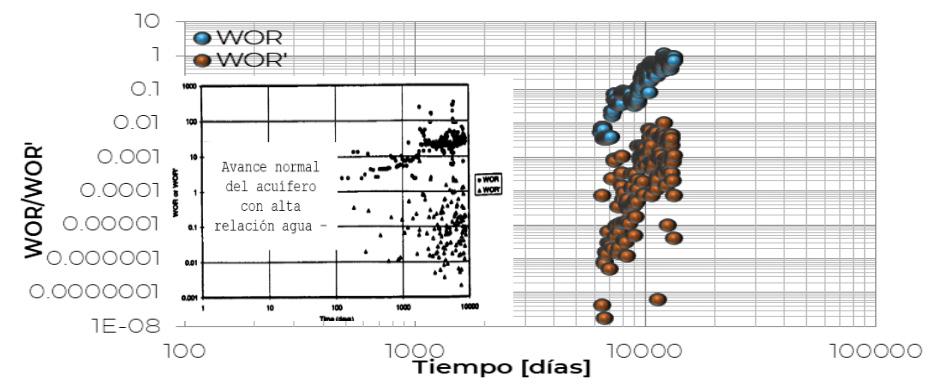

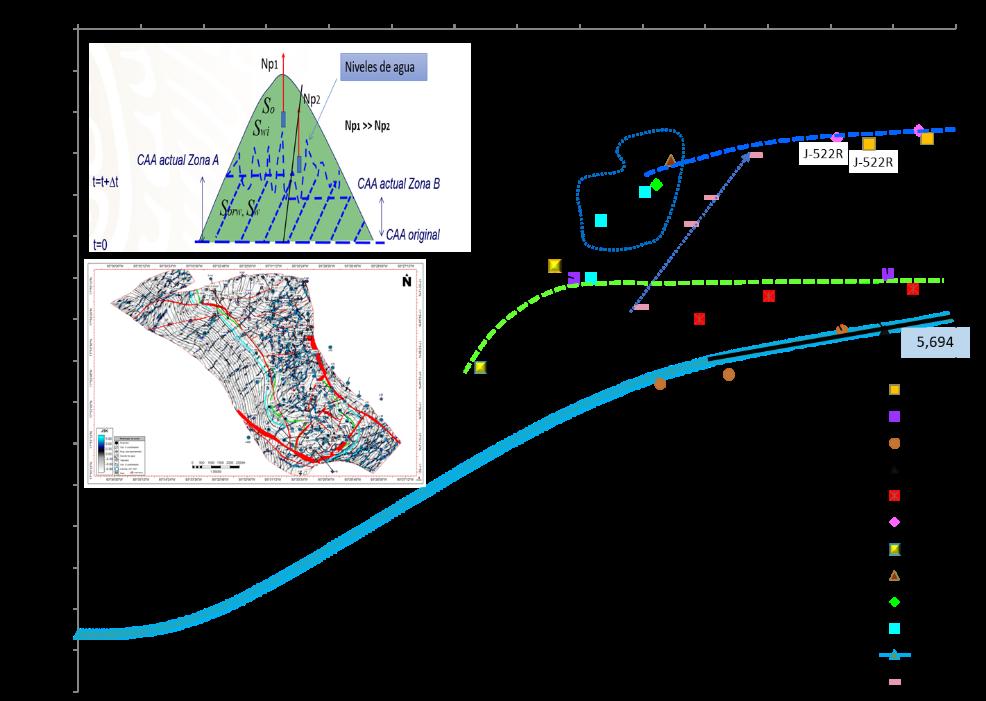

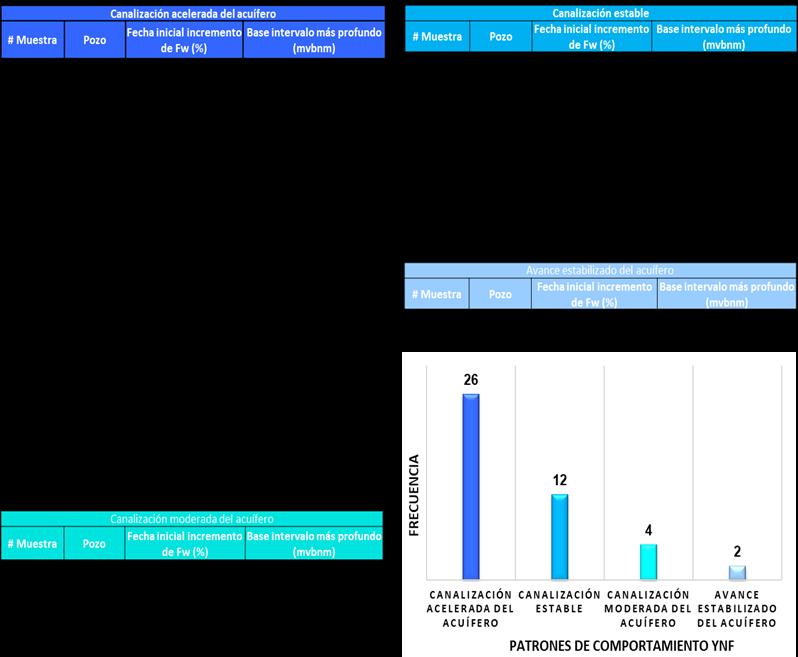

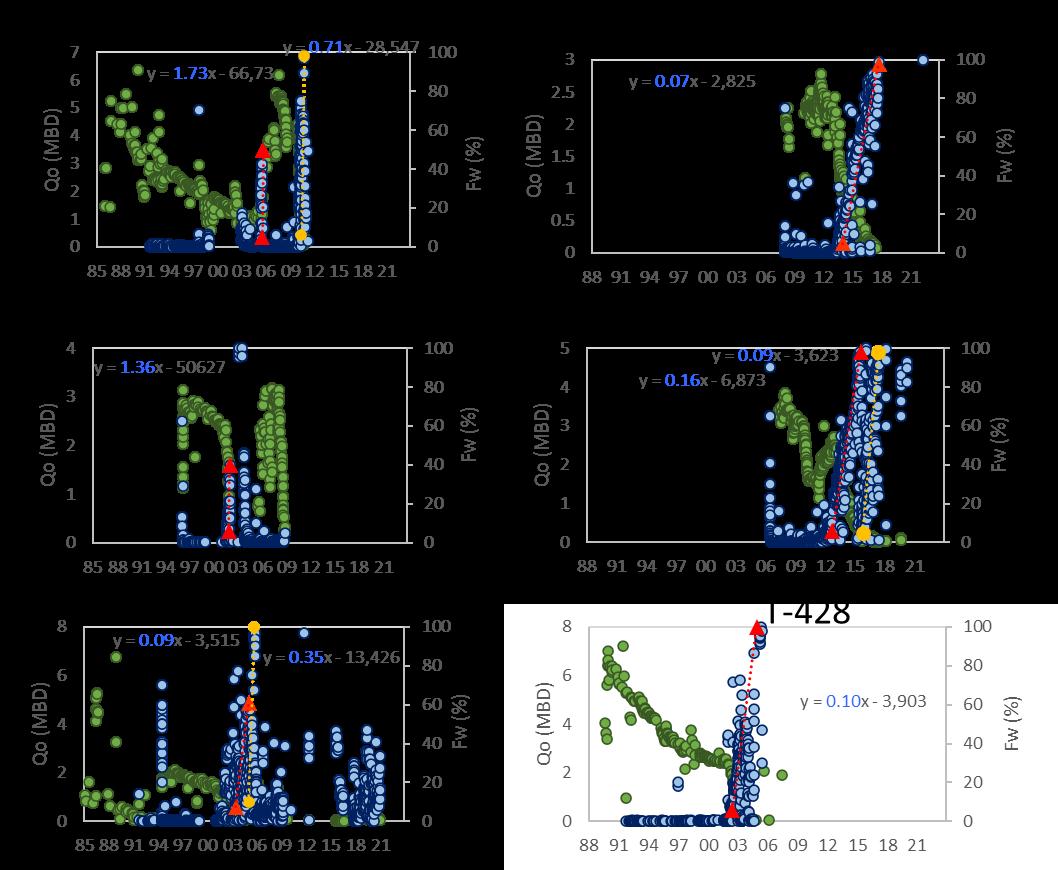

Estudio y aplicación de un nuevo enfoque en el diagnóstico de avance de los acuíferos en YNF

Anel Olmos Montoya

Jesús Cruz Gutiérrez

Ángel Carbajal Loredo

Fernando Samaniego Verduzco

427-430

Artículos publicados durante el año 2023

Foto de portada: cortesía de Pemex.

INGENIERÍA PETROLERA.- Publicación bimestral editada por la Asociación de Ingenieros Petroleros de México A.C., Av. Melchor Ocampo 193, Torre A piso 12, Col. Verónica Anzúres, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11300, Tels: 5260 2244 y 5260 7310; a cargo de 4AM FOR ADVERTISING AND MARKETING S.A. DE C.V., Enrique J. Palacios No. 108, Col. Prado Ermita, C.P. 03590, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, Tel: 55 3211 6077. Certifcado de reserva de Derechos al Uso Exclusivo núm. 04-2019-041219030400-203 ante la Dirección General del Derecho de Autor. Toda la correspondencia debe dirigirse a la Asociación de Ingenieros Petroleros de México A.C. EL CONTENIDO DE LOS ARTÍCULOS TÉCNICOS ES RESPONSABILIDAD DEL AUTOR.

D irec tiva N ac io na l 2022 -202 4

Presidente Ing. Eduardo Poblano Romero

Vicepresidente Ing. Edmundo Herrero Coronado

Secretario

Ing. Jesús Rojas Palma

Tesorero Ing. José Antonio Ruiz García

Director de la Comisión de Estudios

Director de la Comisión Editorial

Coordinador de Ayuda Mutua

Coordinador de Fondo de Retiro

Director de la Comisión Legislativa

Director de la Comisión de Membresía

Ing. Marco Antonio Delgado Avilés

Ing. Quintn Cárdenas Jammet

Ing. José Antonio Wuoto Ramos

Ing. Pedro José Carmona Alegría

Ing. Francisco Arana Guzmán

Ing. Lauro Jesús González González

P res ide ntes Delegacio nale s 2023 -202 5

Delegación Ciudad del Carmen Ing. Pedro Lugo García

Delegación Coatzacoalcos Ing. Mauricio Anaya Nochebuena

Delegación Comalcalco Ing. Miguel Ángel Maqueda Ceballos

Delegación México Ing. Rafael Viñas Rodríguez

Delegación Monterrey Ing. Tomás Aurelio Meneses Castro

Delegación Poza Rica Ing. Rafael Díaz Zamudio

Delegación Reynosa Ing. Laura Brito Castllo

Delegación Tampico Ing. José Manuel Jiménez García

Delegación Veracruz Ing. Francisco Colina Pérez

Delegación Villahermosa Ing. Mauricio Sastre Ortz

Re v is ta Inge nie ría Pe trole ra

Coordinación Edito rial Ing. Quintn Cárdenas Jammet comision.nacional.editorial@aipmac.org.mx Laura Hernández Rosas lhernandezr@aipmac.org.mx

Consejo Editorial

Roberto Aguilera University of Calgary

Universidad Nacional Autónoma de México

Jorge Alberto Arévalo Villagrán Universidad Nacional Autónoma de México

Fernando Ascencio Cendejas Petróleos Mexicanos

José Luis Bashbush Bauza Schlumberger

Thomas A. Blasingame Texas A&M University

Rodolfo Gabriel Camacho Velázquez Universidad Nacional Autónoma de México

Héber Cinco Ley Universidad Nacional Autónoma de México

Petróleos Mexicanos

Lic. Franco Vázquez Asistencia técnica

Erik Luna Rojero

Universidad Nacional Autónoma de México

Comisión Nacional de Hidrocarburos

Michael Prats Consultor EUA

Fernando J. Rodríguez de la Garza Universidad Nacional Autónoma de México

Fernando Samaniego Verduzco Universidad Nacional Autónoma de México

Francisco Sánchez Sesma Universidad Nacional Autónoma de México

César Suárez Arriaga Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo

César Treviño Treviño Universidad Nacional Autónoma de México

Universidad Nacional Autónoma de México

Perforación en zonas con planos de debilidad

Alan Juárez Reyes

José Miguel Cruz Oropeza

Pemex Exploración y Producción, STEP

Artículo recibido en julio de 2023-evaluado-corregido y aceptado en septiembre de 2023

Resumen

Actualmente la búsqueda de hidrocarburos en México ha migrado a zonas con geología adversa; como consecuencia en la perforación de pozos se han presentado distintos tipos de inestabilidad del agujero, asociados a zonas con características estructurales débiles, comúnmente llamados “planos de debilidad”, los cuales ocasionan desviaciones en las operaciones de perforación.

En este trabajo se exponen casos reales actuales de algunos campos en México, en los cuales se han encontrado zonas de debilidad de la roca causadas principalmente por formaciones calcáreas-lutíticas fracturadas y zonas inestables por fallas geológicas, lo que ha ocasionado problemas de inestabilidad de agujero durante la perforación de los pozos, incrementando los tiempos operativos.

Con base en la experiencia obtenida se desarrolló una metodología que comprende la caracterización de las zonas problemáticas y la calibración del modelo de inestabilidad de acuerdo con el entorno geológico, dando como resultado la identificación de los mecanismos que pudieran ser precursores de este comportamiento y la mitigación de riesgos durante la perforación de estas zonas, lo que permitirá mejorar la planeación y ejecución de los pozos, con el fin de optimizar los tiempos operativos y su entrega a producción.

Palabras clave: Perforación, planos de debilidad, estabilidad del agujero, tubería de revestimiento.

Drilling in formations with weakness planes failures

Abstract

Currently, the search for hydrocarbons in Mexico has shifted towards areas with adverse geology; as a result, various types of hole instability have arisen during well drilling, associated with areas featuring weak structural characteristics, commonly referred to as “weakness planes failures”. These cause deviations in drilling operations.

This paper presents contemporary real-life cases from some fields in Mexico where weakness zones in the rock have been encountered, primarily caused by fractured calcareous-lutitic formations and unstable areas due to geological faults, which have caused hole instability issues during well drilling, thereby increasing operational times.

Based on the experience gained, a methodology was developed that encompasses the characterization of problematic zones and the calibration of the instability model according to the geological environment. The outcome includes the identification of mechanisms that might be precursors to this behavior and risk mitigation during the drilling of these zones, allowing for improved planning and execution of the wells, with the aim of optimizing operational times and their handover to production.

Keywords: Drilling, planes of weakness, hole stability, casing.

Introducción

La estabilidad del agujero es uno de los factores más importantes a tomar en consideración durante la perforación de un pozo, ya que asegura el objetivo más importante de la perforación del agujero que siempre será la introducción de la tubería de revestimiento a la profundidad final de la etapa de acuerdo con lo planeado; sin embargo, existen zonas con características inestables que son susceptibles a presentar un mecanismo de falla del agujero, lo que obliga a tomar medidas adicionales para garantizar la calidad del mismo, como generar ventanas de operación seguras y prácticas operativas preventivas, las cuales se discutirán en este artículo.

Debido a la demanda de una producción mayor de hidrocarburos en México, la explotación petrolera ha migrado a campos más complejos, en los que se encuentra una alta anisotropía relacionada a eventos geológicos; a su vez más zonas inestables que provocan desviaciones en las operaciones de perforación, algunas de ellas con efectos catastróficos que dan como resultado atrapamientos de sarta y en ocasiones pérdida del agujero por pez.

En este artículo se describirá paso a paso como identificar las zonas con características inestables desde la planeación de un proyecto-pozo considerando los siguientes factores: eventos geológicos, zonificación de áreas, calibración del

modelo geomecánico, lecciones aprendidas y mejores prácticas en pozos análogos; lo anterior para garantizar el éxito durante la perforación del agujero.

Mecanismos de falla del agujero

La inestabilidad del agujero puede causarse por razones químicas o mecánicas, las cuales se originan por eventos geológicos, o se inducen durante la perforación.

La interacción del fluido de perforación con la formación durante la perforación puede generar una inestabilidad química del agujero (siendo ésta la más común); en algunos casos también se puede presentar una inestabilidad química por migración de fluidos entre las formaciones que modifican la composición de la roca.

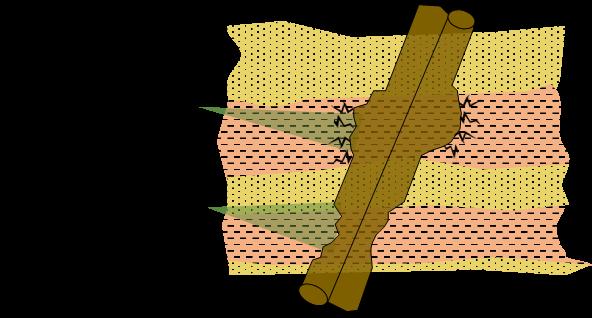

Existen dos tipos de inestabilidad del agujero por influencia mecánica inducida durante la perforación; la primera puede deberse al colapso por una presión hidrostática baja y la segunda por fracturas inducidas debido a una alta presión hidrostática (Aadnoy y Chenevert, 1987), Figura 1, que provocan un mecanismo de falla del agujero; estos tipos de inestabilidad resultan tener mayor impacto cuando se atraviesan zonas con características estructurales débiles comúnmente llamadas “planos de debilidad”, debido a que la formación se alteró por los esfuerzos provocados durante eventos geológicos.

Figura 1. Problemas comunes del agujero, (Aadnoy y Chenevert, 1987).

Alan Juárez Reyes, José Miguel Cruz Oropeza

Las formaciones pueden presentar un cambio estructural dependiendo del tipo de roca y el ambiente geológico, en un ambiente adverso el régimen de esfuerzos altera la matriz de la roca cediendo estructuralmente, creando o propagando fracturas o fallas precursoras de zonas inestables, las cuales son provocadas cuando el esfuerzo principal excede la resistencia de la roca. En este momento la resistencia estructural es cero, la cohesión a lo largo de los planos de debilidad es nulo, lo que conlleva que las partículas de la roca se deslicen a lo largo de los planos de debilidad más fácilmente, provocando una inestabilidad del agujero.

Durante la perforación del agujero se altera el equilibrio de los esfuerzos de la formación y éstos a su vez se redistribuyen para recuperarlo, pero en zonas inestables no ocurre de esa manera, la formación débil se desliza y cae en forma de derrumbe (caving), muchas veces es mal interpretado como sinónimo de insuficiencia de densidad de fluido de perforación, sin embargo; la variación hidrostática y las propiedades no óptimas del fluido, aceleran la inestabilidad de la formación hasta ocasionar un accidente mecánico.

Identificación de planos de debilidad

A) Ambiente geológico

Los planos de debilidad no son fáciles de identificar, por lo que resulta conveniente el trabajo en equipo entre el especialista geomecánico y el área de geociencias. El primer paso, ya seleccionada el área de interés para este proyecto, es verificar las características geológicas de la zona y qué estructuras o eventos geológicos pudieran impactar de forma negativa durante la construcción del proyecto-pozo. Los eventos de los pozos de correlación ayudan a confirmar las hipótesis. Se mencionarán algunos precursores para la generación de planos de debilidad.

• Tectónica salina (estructuras salinas).

Los pliegues por estructura salina son comunes dentro de la tectónica salina. Los anticlinales salinos tienen una sobrecarga relacionada por la surgencia de sal y se generan debido a su movilidad por diferencia de densidades entre las capas de sedimentos no consolidados. La evaporita más común es la halita (NaCl) con una densidad de 2.17 g/cm3, considerablemente inferior a la mayoría de las rocas sedimentarias. La halita es sólida, pero al igual que todas las rocas, se comportará de manera plástica y se deformará si se somete a suficiente calor y/o presión, lo que produciría movilidad o Halokinesis (en el caso de la halita).

La presión necesaria para que la halita se comporte plásticamente puede generarse con sólo unos pocos cientos de metros de espesor de los estratos superiores (sobrecarga) y, debido a su menor densidad, la masa de halita comenzará a moverse hacia arriba en áreas donde la sobrecarga es más delgada o debilitada, el movimiento ascendente de la sal deforma los estratos suprayacentes, fenómeno que se conoce como “tectónica salina”. Dicho cambio en el entorno geológico modifica los esfuerzos de la roca en todas las direcciones y en algunas secciones de formación débil crea o propaga fracturas o fallas, creando zonas de debilidad mayormente en formaciones sedimentarias.

• Cuerpos calcáreos fracturados

Existen cuerpos calcáreos depositados durante el Cenozoico que experimentan estrés por la misma sobrecarga y los cambios geológicos, como el movimiento tectónico o la influencia de estructuras salinas (empuje ascendente), Figura 2; en algunos casos los cuerpos calcáreos se encuentran mezclados con material lutítico que al recibir los esfuerzos del entorno se compactan, propiciando que el material con más dureza (carbonatos) ceda y se fracture, provocando un área inestable confinada a los esfuerzos geológicos.

• Cuerpos lutíticos fracturados

Al igual que los cuerpos anteriores, estos estratos se fracturaron por esfuerzos geológicos generados por el tectonismo o empuje de las estructuras salinas; estos cuerpos lutíticos no presentan alta plasticidad,comunes en la zona Terciaria del Mioceno y pueden ser altamente reactivos, como la montmorillonita y esmectita.

• Actividad tectónica, (fallas geológicas)

Se ha observado que en fallas geológicas con grandes saltos o provocadas por una geología muy adversa, se presenta una influencia de esfuerzos cercanos a la falla, por lo que son precursores, Figura 3, generalmente de planos de debilidad y son más evidentes en los estratos paralelos más cercanos.

Alan Juárez Reyes, José Miguel Cruz Oropeza

Figura 2. Sección sísmica que ilustra la influencia de la sal y el cuerpo calcáreo.

Figura 3. Sección sísmica que ilustra la influencia de la sal y la actividad tectónica por fallas.

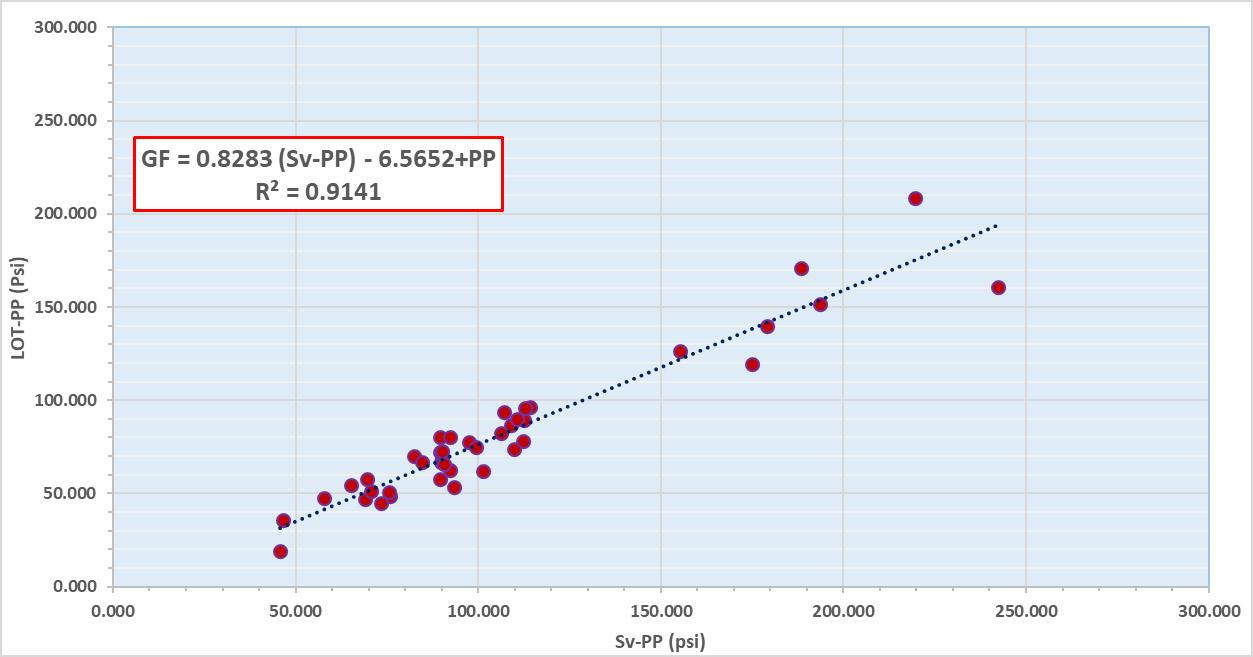

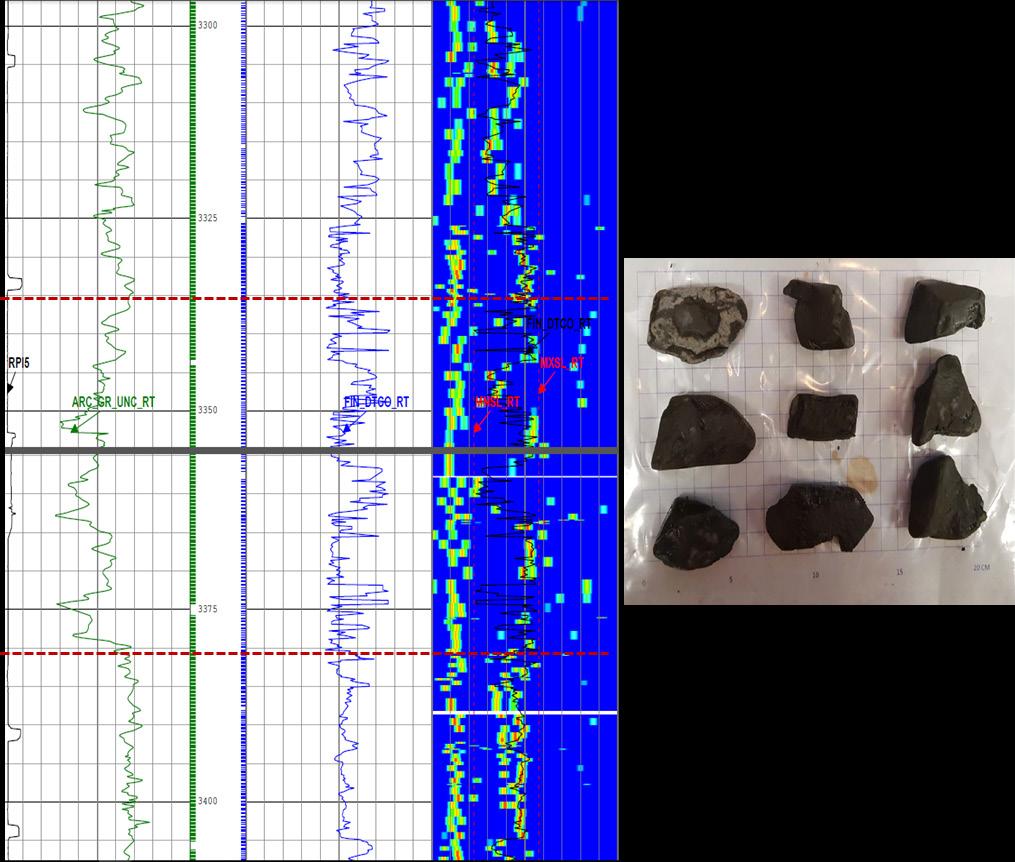

B) Durante la perforación del pozo

El indicativo más importante para identificar planos de debilidad es el derrumbe tipo “tabular” (tabular cavings) durante la perforación, en el que se muestra la inestabilidad de la formación no relacionada con la falta de densidad; otra herramienta que ayuda a ubicar con mayor exactitud

este comportamiento es el registro sónico en tiempo real, ya que en conjunto con los eventos de derrumbe, sirve para delimitar las zonas con planos de debilidad, y se pueden observar como una atenuación de la medición del espectro de coherencia del registro sónico en intervalos específicos, lo cual se conoce como falta o pérdida de coherencia, indicativo de zonas fracturadas o planos débiles.

Características de los modelos geomecánicos de los pozos con zonas inestables por fracturamiento

Para el cálculo del gradiente de sobrecarga se utiliza la información disponible del registro RHOB, así como la TZ o velocidad de intervalo y el registro DTCO; con estos datos se elabora una correlación utilizando la ecuación de Gardner para determinar el RHOB en función del DTCO, resultando en valores promedio del coeficiente de 0.213 y de exponente de 0.262, la cual queda establecida en la forma siguiente:

Para el cálculo de la presión de poro, el primer paso es estimar el mecanismo generador de la presión de poro, el cual por lo general es el de subcompactación, aunque también existen pozos con mecanismo secundario, como la expansión de fluidos. Para la estimación se utiliza el registro de GR, RES y DTCO, mediante la ecuación de Eaton se determinan los exponentes que rigen el comportamiento del o de los campos.

Para la calibración de la presión de poro, se toma en cuenta si existe información de pruebas MDT o XPT, la densidad de lodo utilizada durante la ejecución de los pozos de correlación y los datos de la presión del yacimiento.

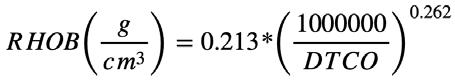

La estimación del gradiente de fractura se realizó mediante un análisis regional de las pruebas de goteo efectuadas en los campos, estableciéndose una ecuación como la que se muestra en la Figura 4

Figura 4. Ecuación regional para el cálculo del gradiente de fractura.

Las zonas que presentan fracturamiento y por ende derrumbe de tipo tabular, suelen presentar pérdida de fluido con densidades menores a las pruebas de goteo, causada por la misma naturaleza de la formación; se perfora con las densidades equivalentes mínimas para no generar perturbación en la zona fracturada, ya que este fenómeno provoca una mayor cantidad de derrumbe con densidades equivalentes altas. En pozos con zonas de fracturas se ha observado que la combinación de equipos como MPD, material obturante de alto impacto y DEC bajas, suelen generar menor derrumbe; si a esto se le agrega circulación cada 200 metros perforados y el bombeo de baches de limpieza y relajados, el éxito de la operación tendrá mayor probabilidad.

La estimación de la dirección y magnitud de los esfuerzos se realiza con la información del registro caliper orientado, o registro de imágenes en la sección del yacimiento. La característica que se busca con esta información es la de observar breakouts o fallas por tensión, ambos indicios indican la dirección del Shmin y del SHMax, respectivamente.

En la imagen de la izquierda de la Figura 5, se observa un breakout (zona roja), el cual indica la dirección del esfuerzo horizontal mínimo, en la imagen de la derecha se observa en el registro de imágenes fallas por tensión (líneas verdes punteadas), las cuales se generan en la dirección del esfuerzo horizontal máximo.

La magnitud del esfuerzo depende de la anisotropía que exista en el área; en los campos en desarrollo se han observado anisotropías pequeñas de hasta 5% en el Terciario (lutitas y arenas), y de hasta 40% en el caso del Mesozoico

(dolomías y calizas arcillosas). La técnica utilizada en estos pozos suele incluir al polígono de esfuerzos, Figura 6, el cual requiere de la información de UCS, ancho de breakout y pruebas de goteo.

Alan Juárez Reyes, José Miguel Cruz Oropeza

Figura 5. Registro caliper orientado y de imágenes.

Casos de estudio y análisis

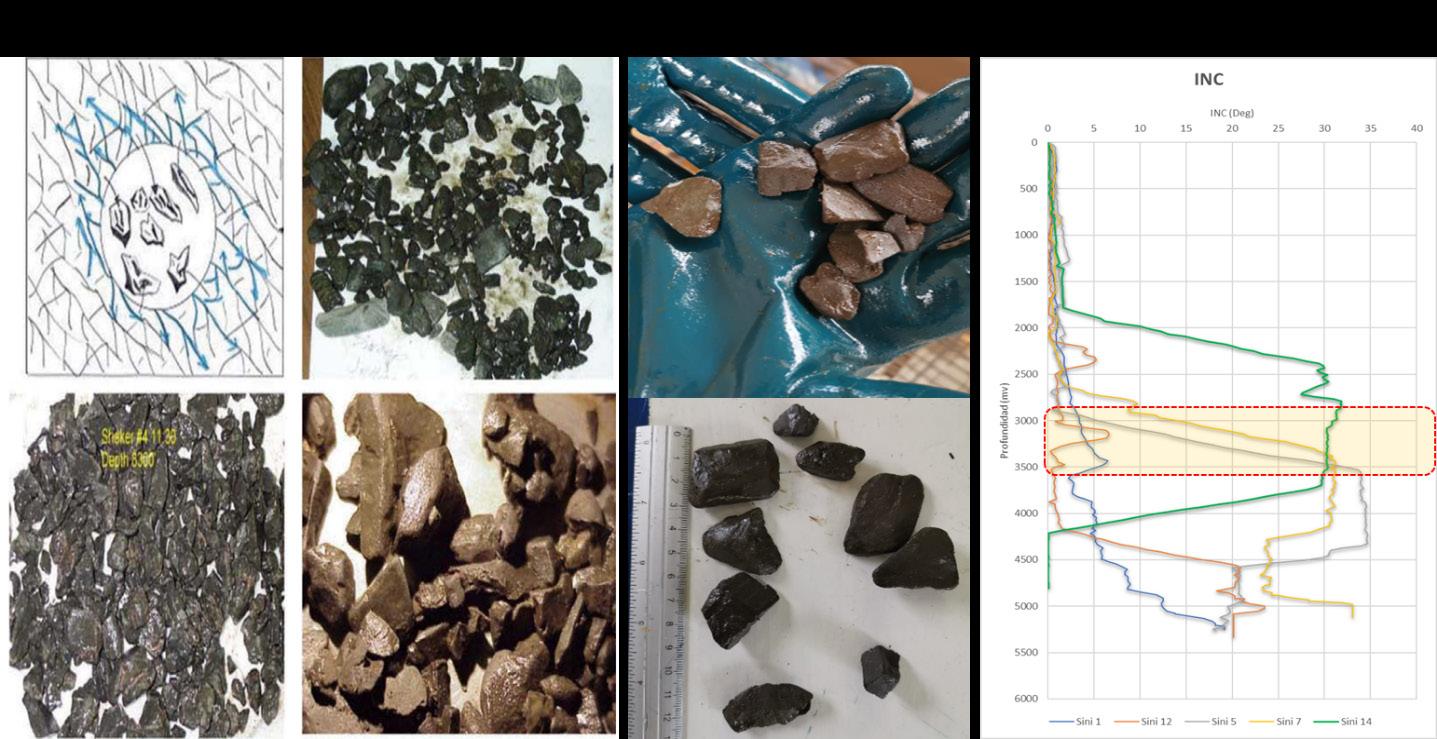

1) Caso campo A

El pozo 1 se perforó con barrena de 14 ½” x 17 ½” el intervalo de 2900 a 3430 m, presentando problemas como fricciones, resistencias, torques, atrapamientos en las profundidades de 2930, 3059, 3382 y 3433 m, derrumbes y efecto ballooning. La densidad utilizada fue de 1.91 g/cm3 de fluido de emulsión inversa. Parte de esta problemática se debió a arcillas reactivas ante presencia de agua, tales como montmorillonita y/o esmectita.

En el intervalo perforado de 2200 a 3500 m se observó que los valores del registro caliper eran menores al diámetro del agujero, presentándose los problemas mencionados en el

párrafo anterior. De acuerdo con la información del master log, la sección de 2200 a 3500 m estaba conformada por casi un 100% de lutita y lutita arenosa del Mioceno Superior, presentándose durante la circulación del pozo derrumbes de tipo tabular.

Con la información del registro caliper, así como de la semblanza del registro sónico, es posible identificar los intervalos con zonas débiles o con fracturamiento natural. Para la sección de 2175 a 3419 m se observaron en el caliper secciones totalmente derrumbadas, Figura 7; así como durante la limpieza se recuperaron derrumbes tabulares en temblorinas, Figura 8 izquierda, los cuales se asociaron a planos de debilidad, inferidos en la falta de calidad o coherencia del registro sónico (cuadros rojos de la parte derecha de la Figura 8).

Figura 6. Polígono de esfuerzos.

Alan Juárez Reyes, José Miguel Cruz Oropeza

Figura 7. Registro caliper y correlación litológica.

Figura 8. Registro sónico dipolar y espectro de coherencia.

Estas zonas pueden generar gran cantidad de derrumbe tabular debido a incrementos de densidad, ya que esto aumenta el filtrado de lodo provocando que estas zonas cedan y se incorporen al pozo, también durante la perforación de estas zonas no se recomienda realizar backreaming (rimado en reversa) con ampliador, ya que también incrementa el derrumbe. Es recomendable diseñar una sarta que ayude a mitigar choques y vibraciones.

Con la información analizada de los modelos geomecánicos de los pozos del campo A, así como de la problemática

presentada, es posible observar que la mayoría de los eventos se concentran en el intervalo de 2500 a 3700 m, Figura 9, dentro de las formaciones Encanto y Depósito pertenecientes al Mioceno; los más relevantes como fricciones, resistencias, atrapamientos y derrumbe de tipo tabular se asocian a zonas con microfractutaramiento, salinidad del lodo baja respecto a la formación y zonas con presencia de montmorillonita, la cual es altamente reactiva. Esto ha provocado el incremento innecesario de densidad de lodo de hasta 2.03 g/cm3, causando pérdidas parciales y/o totales en zonas con mayor permeabilidad.

En la gráfica de avance del pozo 14 mostrada en la Figura 10 , se observa que la mayor concentración de eventos está aproximadamente en el intervalo de 3200 a 4000 m. Durante la perforación del primer agujero no se observó ningún

problema; sin embargo, durante el viaje a superficie de la sarta se presentaron problemas de estabilidad de agujero, asociados a la zona fracturada del campo y a la presencia de arcillas reactivas, (montmorillonita).

Figura 9. Intervalo de inestabilidad del campo A.

10. Gráfica de avance de perforación vs densidad pozo 14.

La apariencia de los derrumbes del pozo 14 es de tipo tabular, como resultado de varias intersecciones de fases de fallas que ocasionan fracturamiento en el área. El fracturamiento de la zona puede causar pérdida de fluido y a su vez que el fluido entre en las fracturas, provocando que los bloques se desprendan ocasionando represionamiento en el pozo e

incremento de la DEC. Otro factor que complica la situación es la relación del ángulo de ataque o de perforación versus los echados de la formación, que contribuye a la generación de derrumbes, como los observados durante la perforación del pozo 14, Figura 11

Alan Juárez Reyes, José Miguel Cruz Oropeza

Figura

Figura 11. Zona de debilidad en pozo 14.

2) Caso del campo B

Los eventos más relevantes durante la perforación del pozo 10 fueron los siguientes:

1) Fricción al levantar sarta a 673 m con densidad de 1.14 g/cm3 y resistencia a 930 m al meter la TR con 1.14 g/cm3

2) Pérdidas parciales al introducir la TR de 16” de 954 a 1700 m con lodo de 1.55 g/cm3.

3) Problemas de altos torques y derrumbe en el intervalo de 2069 a 3168 m con densidad de lodo de 1.68 g/ cm3. Pérdida parcial a la profundidad de 3247 m, con densidad de 1.68 g/cm3.

4) Pérdida parcial al meter la TR de 13 3/8” en el intervalo de 842 a 3700 m, con densidad de lodo de 1.68 g/cm3.

5) Fricciones al repasar y sacar la sarta en el intervalo de 4300 a 3918 m, con densidad de lodo de 1.87 g/cm3.

6) Efecto balloning al ir bajando el liner de 11 ¾” en el intervalo de 3687 a 3712 m, con densidad de lodo de 1.87 g/cm3

7) Atrapamiento del liner a 3991 m, con densidad de lodo de 1.87 g/cm3

8) Salida de derrumbe y altos torques repasando el agujero de 3991 a 4390 m.

Durante la perforación del intervalo de 3880 a 4300 m del pozo 10, se identificó una zona inestable compuesta de material calcáreo y lutita, con un fracturamiento intenso perteneciente al Mioceno Inferior, donde se presentaron resistencias, altos torques y derrumbes de tipo tabular (característico de planos de debilidad, Figura 12; al realizar el viaje a superficie se tuvieron arrastres e intentos de atrapamiento a 3918 y 4331 m.

En la introducción del liner 11 ¾” se presentaron resistencias y circulación parcial (el equipo de flotación presentó falla), ocasionando atrapamiento del liner a 3991 m, sin poder liberar. Posteriormente se realizó un viaje de reconocimiento con sarta simulada y ampliador a fondo perforado (4400 m), con intentos de atrapamientos, salida abundante de derrumbe, aumento de presión de la bomba y circulación intermitente. Se incrementó la densidad de 1.87 a 1.90 gr/cm3 y durante el viaje a superficie a 4006 m se observó atrapamiento de la sarta, la cual se pudo liberar; se levantó a superficie sin recuperar la barrena y el ampliador, ocasionando pérdida del agujero por pez, Figura 13

Figura 12. Zona de debilidad debido al CCMI pozo 10.

Figura 13. Gráfica de avance de perforación vs densidad pozo 10.

Se identificó que la inestabilidad del cuerpo calcáreo es muy severa, susceptible a la variación hidrostática y al tiempo de exposición, definiendo que la mejor opción es aislarlo para poder perforar la etapa siguiente sin ningún problema con una densidad de lodo de 1.95 g/cm3 y una DEC de hasta 2.00 g/cm3. Para asegurar el viaje a fondo de la TR en esta zona, se debe garantizar la limpieza del agujero durante la perforación repasando cada tramo perforado y antes de realizar el viaje a superficie, bombeando baches viscosos y de material obturante, con rotación y reciprocando la sarta en ciclos de cada 500 m, para mejorar el acarreo de recortes y derrumbe. Se deberá determinar el tiempo de introducción óptimo, utilizar accesorios diferenciales de alto flujo y realizar su conversión dos tramos antes del fondo perforado para reducir la surgencia; el colgador deberá tener capacidad de rotación y hacer uso de una zapata perforadora.

c) Caso del campo C

Los eventos más relevantes durante la perforación del pozo 4 del campo C fueron los siguientes:

2) Fricciones en el intervalo de 1759 a 1841 m con densidad de 1.30 g/cm3, así como gasificaciones de 2198 a 2459 m, incrementando la densidad de 1.30 a 1.36 g/cm3

3) Influjo al perforar a la profundidad de 3385 m y ganancia en presas con densidad de 1.68 g/cm3. Incrementó densidad a 1.84 g/cm3 controlando el pozo.

4) Perforó la sección de 12 ¼” hasta 4181 m y durante la introducción de la TR presentó resistencias a 3345 m; sacó la TR a superficie y bajó con sarta observando torques, resistencias y atrapamientos, así como derrumbe de tipo tabular. Efectuó ST.

5) Pérdida de circulación de 0.3 a 0.7 m 3/h con densidad de 1.34 g/cm3 a perforar a 4348 m, disminuyó densidad a 1.12 g/cm3 reduciendo pérdida.

La trayectoria direccional propuesta para el pozo 4 evitaba perforar el domo salino que afecta el campo C, Figura 14; sin embargo, esto originó que se atravesara la falla regional de Comalcalco con un ángulo < 30° y que la sección fuera paralela a esta falla, Figura 15, lo que implicó asumir un riesgo considerable con respecto a posibles problemas de inestabilidad asociados a planos de debilidad y fracturas preexistentes, Figura 16

1) Pérdidas parciales de circulación, fricciones y resistencias durante la perforación de la etapa de 26” con densidad de 1.12 a 1.18 g/cm 3 , derivado de zonas permeables y poco consolidadas características del campo.

Alan Juárez Reyes, José Miguel Cruz Oropeza

Figura 14. Gráfica de avance de perforación vs densidad pozo 4.

Figura 15. Paralelismo de la trayectoria con la falla de Comalcalco pozo 4.

16. Zona con planos de debilidad del pozo 4.

Del registro sónico en tiempo real se observa que en el intervalo de 3335 a 3380 m se encuentra una zona muy afectada por planos de debilidad, los cuales se vieron reflejados por la pérdida de la coherencia en el registro sónico (tercer carril) y por los derrumbes tabulares que salieron durante la circulación del pozo, en el viaje de reconocimiento. La gráfica muestra una vista en sección transversal del pozo visualizándola hacia abajo de su eje. Las zonas rojas, Figura 17, significan que las tensiones exceden la resistencia de la roca (ya sea de los echados / fracturas

definidas o de la roca intacta), suponiendo que la presión de poro esté en todas partes.

Se muestra en la Figura 17 la falla que podría esperarse si no hay lodo que penetre en la roca a lo largo de las zonas de debilidad, las líneas paralelas muestran las orientaciones de los planos débiles anisotrópicos proyectados en el plano perpendicular al eje del pozo. Las “orejas” (breakout) en ambos lados son el resultado de una falla debido a la anisotropía de la roca.

Alan Juárez Reyes, José Miguel Cruz Oropeza

Figura

Recomendaciones y mejores prácticas para la perforación de formaciones con planos de debilidad

• Consideraciones durante la planeación del diseño de la perforación del pozo:

o Caracterización geológica y estratigráfica en la trayectoria propuesta del pozo.

o Identificación de zonas potenciales precursoras con planos de debilidad como zonas de pasos de falla, cercanía a estructuras salinas, intrusiones de cuerpos calcáreos o lutíticos.

o Una vez identificadas las zonas de alto riesgo geológico, realizar un diseño de trayectoria direccional que evite o reduzca el contacto con estas zonas.

o La mejor opción es perforar de manera vertical la zona problemática, o con un ángulo de ataque de 90° con respecto al echado de la formación; en

caso de no ser posible evitar trabajos direccionales y perforar la sección de forma tangente, con una inclinación no mayor a 30°.

o Revisar la implementación de una configuración de geometría de pozo más robusta para considerar una TR de contingencia.

o Dependiendo de la frecuencia y la cantidad de aporte del derrumbe se deberá determinar si es conveniente aislar la zona o si permitirá continuar perforando hasta terminar la etapa programada, con base a la limpieza del agujero.

o Para el diseño de sartas el ensamble de fondo debe ser lo menos rígido posible, por lo que es conveniente reducir los puntos de estabilización.

o Usar zapata rimadora y colgador rotatorio y en caso de TR corrida usar casing runing, sin considerar puntos de restricción como centradores y procurar emplear conexiones lisas o semi-lisas.

Figura 17. Falla del agujero por tiempo de exposición debido a la anisotropía de la roca.

o El ritmo de penetración (ROP) deberá ser el óptimo para asegurar la limpieza del agujero, establecer estaciones de circulación con rotación para garantizar el acarreo de recortes y derrumbes.

o Considerar el monitoreo de registro de hidrocarburos de la zona problemática.

o Analizar la factibilidad de ampliar el intervalo problemático para asegurar la introducción de la TR.

o Contemplar el empleo de accesorios diferenciales de alto flujo (Big bore) con puertos laterales y/o disco de ruptura; se recomienda la conversión al cople flotador faltando uno o dos tramos del fondo programado.

o Normalmente las zonas de planos de debilidad tienen en su mayoría lutitas, por ende, la inhibición también es un factor adicional que pudiera causar problemas, se recomienda en fluidos de E.I., utilizar relaciones aceite/agua mayores de 80/20 y en caso del Campo A la formulación que funcionó fue de 90/10.

o Con base a los pozos de correlación, identificar, monitorear los eventos de vibración y realizar las mejores prácticas para su mitigación. Con base a los parámetros de perforación se puede definir ventanas de operación seguras.

• Para mitigar la presencia de derrumbe tabular y cierre del agujero durante la perforación, se recomienda lo siguiente:

o Bombeo de baches concentrados con material obturante o sellante, tales como: carbonatos, grafitos, asfaltos y celulósicos para tratar de reducir la interacción roca-fluido.

o Manejar filtrado bajo del fluido de perforación (< 2 ml).

o Realizar análisis de higrometría cada 20 m, tomando en referencia la información de la cabina de registros de hidrocarburos, con la finalidad de tener registros de salinidad de formación más continuos en la zona problemática.

o La salinidad del fluido de perforación deberá ser igual o mayor a la concentración de la formación para no provocar ósmosis inversa.

o Realizar viajes de repaso cada 500 metros perforados, o cada 96 horas de exposición del agujero descubierto (lo que ocurra primero), para

conformar la zona plástica con tendencia a cerrar el agujero.

o En caso de ampliación, desactivar el ampliador en el fondo del agujero antes de realizar el viaje a superficie.

o El backreaming de alta energía no es recomendable en zonas con planos de debilidad; en caso necesario se deberá analizar el riesgo. Considerar parámetros mínimos operativos aceptables dependiendo de la respuesta del incremento del torque y el arrastre durante el backreaming. Es necesario no detener la circulación para evitar que los derrumbes se decanten y empaquen la sarta.

o Analizar la factibilidad de emplear una herramienta rimadora parar efectuar backreaming.

o Manejar densidades de lodo y DEC mínimas, de acuerdo con el modelo geomecánico desde el inicio de la etapa, esto evitará perturbación en las zonas débiles y generación adicional de derrumbes.

o Definir arrastre máximo permitido de acuerdo con el diseño y la calibración en el pozo.

o Reducir el tiempo de exposición del agujero y evitar dejar el pozo estático por tiempo prolongado.

o Asegurar la limpieza del agujero con bombeo de baches viscosos cada dos lingadas, perforadas rotando y reciprocando la sarta.

o Al finalizar la perforación bombear un tren de baches viscosos con rotación y reciprocando la sarta.

Conclusiones

Identificar los eventos geológicos y de perforación, ayuda a realizar una caracterización geológica que permite localizar secciones con altos riesgos potenciales, dentro de las cuales se pueden ubicar las zonas con planos de debilidad.

La planeación ahora preventiva se deberá enfocar como primer paso para considerar las dificultades geológicas en el plan direccional implementado para tratar de reducir la perforación de estas zonas, o en su caso evitar trabajos direccionales al atravesarlas, así como ángulos elevados al cortar esta sección. La calibración del modelo geomecánico

Alan Juárez Reyes, José Miguel Cruz Oropeza

es primordial para ajustar la densidad correcta de la etapa; siempre se debe emplear una densidad igual o ligeramente mayor a la presión de poro. El aumento de la densidad de lodo y las variaciones hidrostáticas alteran con mayor rapidez estos planos de debilidad, provocando pérdidas de circulación y mayor caída de derrumbe.

Dependiendo de la inestabilidad de la formación, se deberá evaluar si una zona determinada permite perforar la sección hasta el asentamiento programado, o si deberá aislarse con una TR de contingencia para poder continuar con la perforación, ya que en ocasiones no es posible continuar la perforación de toda la etapa programada como se planificó para el campo B, debido a la cantidad de derrumbe generado por la exposición del agujero, que da como resultado el atrapamiento de la sarta al realizar el viaje a superficie una vez finalizada la perforación.

La toma de información de las zonas problemáticas es de gran importancia, sin poner en riesgo la ejecución del proyecto. La recopilación de muestras litológicas y los registros en tiempo real (LWD), son herramientas excelentes para delimitar, evaluar la formación y tomar las decisiones mejores, por lo que es recomendable incluirlos durante toda la perforación.

Acorde a las experiencias obtenidas en los campos desarrollados, se determinaron las mejores prácticas operativas mostradas en este artículo, que están relacionadas con la limpieza del agujero, el manejo de las propiedades reológicas del fluido de perforación, mitigación de pérdidas de circulación con material obturante, mantener la DEC al mínimo, evitar trabajos de construcción direccional y reducir los tiempos de exposición del agujero.

Nomenclaturas

CC: Cuerpo calcáreo

DEC: Densidad equivalente de circulación

E.I.: Emulsión inversa

LWD: Logging While Drilling

NaCl: Cloruro de sodio

ROP: Ritmo de penetración

ST: Sidetrack

TR: Tubería de revestimiento

Referencias

Aadnoy, B. S. y Chenevert, M. E. 1987. Stability of Highly Inclined Boreholes. SPE Drill Eng 2 (04): 364–374. SPE16052-PA. https://doi.org/10.2118/16052-PA

Bradley, W. B. 1979. Failure of Inclined Boreholes. ASME. Journal of Energy Resources Technology 101 (4): 232-239. https://doi.org/10.1115/1.3446925

Fossen, H. 2016. Structural Geology, second edition. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Jackson, M. P. A. y Hudec, M. R. 2017. Salt Tectonics: Principles and Practice. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Li, Q., Yousefzadeh, A. y Aguilera, R. 2015. Anisotropic Wellbore Stability Model For Naturally Fractured and Foliated Formations with Multi-Weakness Plane Failure. Artículo presentado en SPE/CSUR Unconventional Resources Conference, Calgary, Alberta, Canadá, octubre 20-22. SPE175896-MS. https://doi.org/10.2118/175896-MS

Semblanza de los autores

Alan Juárez Reyes

Ingeniero Petrolero egresado del Instituto Politécnico Nacional. Inició su trayectoria profesional en el año 2012 en la compañía Weatherford con el puesto de Asistente de company man y posteriormente como Ingeniero de diseño de perforación y terminación de pozos.

En 2014 ingresó a Pemex Exploración y Producción como Ingeniero de pozo, se ha desempeñado también dentro de la empresa en otros puestos como Coordinador de operaciones en pozos HPHT, Ingeniero de diseño y soporte a la operación, y actualmente se desempeña como Ingeniero de diseño de perforación en la Gerencia de Ingeniería de Intervenciones a Pozos de Explotación.

José Miguel Cruz Oropeza

Ingeniero Petrolero egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Inició su carrera profesional como ingeniero de registro de hidrocarburos en la compañía ROTENCO.

En el año 2010 ingresó a Pemex Exploración y Producción como Ingeniero de diseño de perforación. Se ha desempeñado en puestos como Geomecánico, Coordinador de operaciones de perforación y reparación de pozos, Líder de especialidad de geomecánica, Líder de ingeniería de diseño y soporte a la operación; actualmente se desempeña como Especialista en geomecánica en la Gerencia de Ingeniería de Intervenciones a Pozos de Explotación.

Alan Juárez Reyes, José Miguel Cruz Oropeza

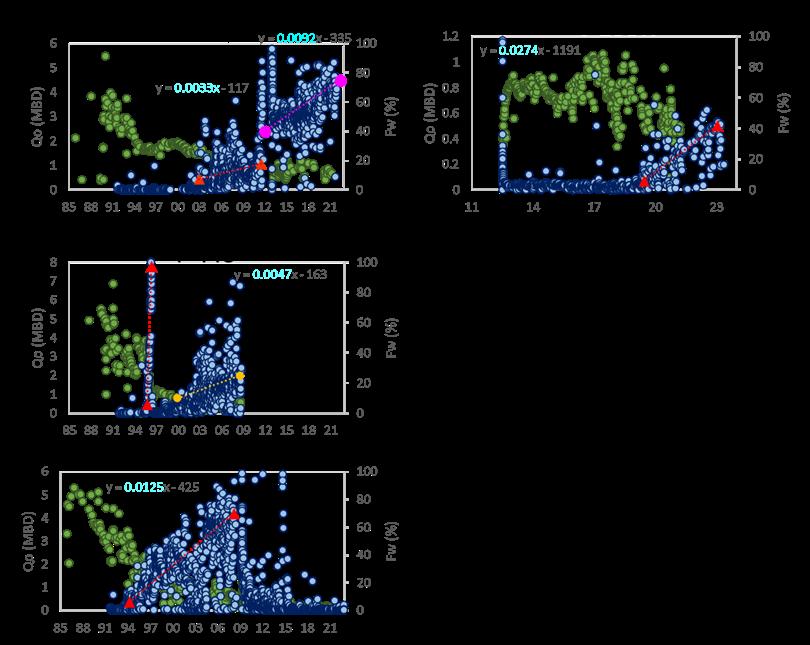

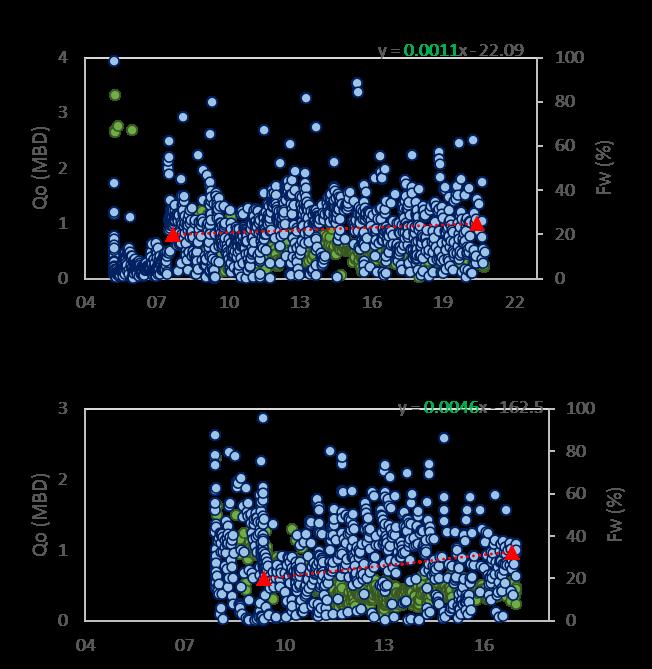

Recuperación mejorada como resultado de la inducción de ondas

Mario Ubaldo Rangel

José Emilio Santamaría Díaz

Reynaldo Bautista Morales

Rafael Santamaría Díaz

Fernando Samaniego Verduzco UNAM

Artículo recibido en agosto de 2023-evaluado-corregido y aceptado en septiembre de 2023

Resumen

Este trabajo presenta un nuevo modelo acoplado entre la ecuación de difusión y la ecuación de onda para analizar la recuperación mejorada de petróleo (EOR) de pozos en yacimientos. Se presentan experimentos de laboratorio que han validado el modelo. Las ondas que se propagan generadas por este método, a través de las características inherentes del sistema roca-fluido han llevado a modificaciones en las presiones capilares, retención de fluido en los poros, vibraciones de la roca y energía cinética en los fluidos. En consecuencia, estas alteraciones facilitan el flujo de petróleo hacia los pozos productores.

Palabras clave: Ondas inducidas, EOR, yacimiento, frecuencia, estimulación, vibraciones.

Enhanced oil recovery as result of induced waves

Abstract

This paper introduces a new coupled wave and diffusivity pressure equation model to analyze enhanced oil recovery (EOR) from reservoir wells. Laboratory experiments have validated the model. The propagating waves generated by this approach through the inherent characteristics of the rock-fluid system led to modifications in capillary pressures, pore fluid retention, rock vibrations, and kinetic energy in fluids. Consequently, these alterations facilitate the oil flow toward the producing wells.

Keywords : Induced waves, EOR, reservoir, frequency, stimulation, vibrations.

Introduction

Throughout the history of the petroleum industry induced waves have found various applications, including prospecting and pulse testing. Pulse testing involves the generation of induced waves (IW) within petroleum reservoirs through variations in flow rate and pressure changes. These induced waves create pseudo waves or pressure wave displacement through the porous media.

When induced pressure waves propagate through the reservoir, their movement is influenced by the radius of the investigation and their properties. The induced wave displacement within the formation occurs faster than the natural pressure drop wave.

The main objective of this paper is to validate through a coupled model of induced waves and diffusivity pressure equations, laboratory tests. The validation aims to

demonstrate the model’s effectiveness in simulating the increased production from wells.

Studies conducted worldwide have examined the effects of seismic waves within reservoirs, with observed increases in hydrocarbon production resulting from the seismic effect. In the 1970s there was a Russian report about increased oil production in a field due to an earthquake, in which the production increased during the event and continued for some time afterward. The report also mentioned a change in water cut, which persisted after the event and drew attention to the phenomenon.

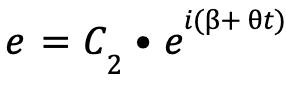

Nikolaevskij (1996) conducted a study examining how both natural and artificial vibro-stimulation influence on relative permeabilities in porous media. Subsequently, in January 1997, a research team led by Davison initiated laboratory testing, Figure 1. This endeavor was followed by field tests (in Argentina) that spanned from 1999 to 2001. The objective of their research was the development of a specialized fluid for injection into downhole tools within oil wells. This innovation aimed to enhance oil production in water injection wells, thus bolstering secondary recovery techniques within oil fields.

Some significant findings from the 150 experiments conducted are (Spanos et al., 2003):

1. Appropriately applied dynamic excitation with the right frequency and magnitude increases flow rate in porous media.

2. There is no change in basic static permeability associated with this effect because the simulation sands are clean, dense, and rigidly held in place.

3. The flow enhancement occurs in single-phase liquid flow (a relative permeability explanation is therefore out of the question).

4. There are clear transient build-up and decay periods in flow rate as pulsing is periodically stopped and restarted.

5. There are concomitant internal changes in pressure distribution, even though the macroscopic external heads remain constant.

6. The presence of free gas suppresses the flow enhancement effect.

7. The effect occurs for all liquids and permeabilities, but of course the lower the intrinsic static permeability the smaller the flow rate increase.

Remarkably, the research conducted by Davison’s team led to the conclusion that wave induction, could exclusively be achieved by the hydraulic generation of pulses within the well, coupled with their downhole tool. This approach was deemed the most suitable, as it effectively prevented any

Mario Ubaldo Rangel Gutiérrez, Fernando Samaniego Verduzco, José Emilio Santamaría Díaz, Reynaldo Bautista Morales, Rafael Santamaría Díaz

Figure 1. The laboratory experiments were conducted using a confined rectangular sand pack arrangement, where water is injected in pulses. In other words, the injection line serves as the source of waves (pulses) (Dusseault et al., 2000)

adverse effects on the well’s mechanical integrity. In this setup, the injection frequency is hydraulically controlled, transmitting it from the surface to the desired depth. This configuration initiates a wave disturbance that propagates through the fluid and from the fluid into the formation. The primary challenge lies in the significant attenuation of vibrations from the tool’s tip within the wellbore, resulting in the loss of a substantial portion of the vibration inside the well. Figure 2.

Figure 2. Illustrates the fundamental configuration of pulsatile water injection.

In 2005, Ariadji conducted laboratory experiments, that highlighted frequency as the second most crucial parameter to consider in such investigations.

Recently, Rangel et al. (2020) presented evidence showing that induced mechanical waves can significantly diminish the duration of testing, necessary for studying the characteristics

Development

of the formation. This reduction in testing time can be attributed to changes (contraction - dilatation) in porous media by waves. (Geertsma, 1957), (Corapcioglu,1996), (Biot, 1962), (Bear and Corapcioglu, 1989), (Garg, 1971), (Ishihara et al.,1981), (Madsen, 1978), (Mynett,1983), (Nikolaevskihe formationl., 1996), and (Richart et al., 1970). Specifically, the waves introduce energy into the system through vibrational forces. It is crucial to emphasize that these vibrations are generated by a mechanical device, as opposed to being pulse-driven (injection fluid), Figure 3.

Figure 3. Waves are induced through a device temporarily anchored to the wellbore walls as the source of vibration to propagate through the porous medium (Rangel et al., 2022).

Chen et al. (2020) investigated vibro-stimulation as an enhanced oil recovery (EOR) method, using modified Maxwell’s equations to model the reservoir system. However, it is crucial to consider the rock-fluid-pressure drop system to accurately represent the process.

An analysis using the solutions for the wave’s displacement through the porous media is presented. The mathematical model is based on the momentum balance equation for the formation and its saturating fluid, Eqs. 1 and 2 (Bear, 2018):

(1)

The general fluid flow model is given by Eq. 3 (Rangel et al, 2020):

The general model considering the compressible porous medium is given by Eqs. 4 and 5:

The main assumptions for this work are incompressible fluid for linear and radial geometries, see Appendices A and B. The dilation of the porous medium has immediate effects on the fluid, and therefore when the fluid expands within the porous medium, the impact of the waves is directly reflected in the flow of the fluid through the porous medium (Bear and Corapcioglu, 1989), and (Dusseault et al., 2000). Hence, it is valid in a model to neglect the dilation of the

porous medium and subsequently add its contribution to oil production (rock and fluid dilation). The term “vibratiopermatio” is introduced to describe the effect of mechanical waves (such as seismic waves and non-acoustic mechanical vibration waves) on the porous medium, which contributes to fluid production through the dilation of the rock-fluid system, see Appendix C

Dilation of the rock (Eq. 6) and the fluid (Eq. 7) as a result of wave induction, exclusively considering the term related to wave propagation (Corapcioglu, 1991), are expressed by Eqs. 6 and 7:

Dilation of the rock (Eq. 8) and the fluid (Eq. 9) considering the term related to wave attenuation:

Mario Ubaldo Rangel Gutiérrez, Fernando Samaniego Verduzco, José Emilio Santamaría Díaz, Reynaldo Bautista Morales, Rafael Santamaría Díaz

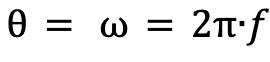

where the attenuation term (Corapcioglu, 1991):

and propagation terms (Corapcioglu, 1991):

Discussion

For a closed reservoir model, the waves displacements in the solid are expressed by Eq.13 and in the fluid Eq. 14, see Appendix A Eqs. (A.25 and A.26):

The radial model for the above-described conditions is given by Eqs. 15 and 16:

(13)

(14)

(15)

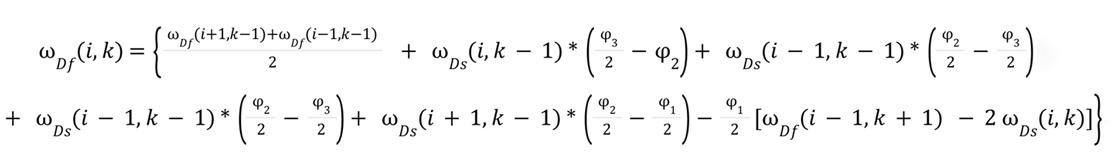

The solid and fluid numerical solutions for Eqs. (15 and 16), are described in Appendix B given by Eqs.17 and 18:

Finite differences of wave displacement in the solid:

Finite difference of wave displacement in the fluid:

The vibratio - permatio effect modifies in a dimension smaller than the final wave propagation in the porous medium, therefore solutions Eqs. 13, 14, 17 and 18 are valid to determine the wave propagation velocity (In the following, we will not differentiate between wave propagation velocity and propagation itself).

The additional production induced by the wave effect can be calculated for a laboratory core using the modified Darcy’s law Eq. 19, see Appendix C Eqs. (C.23 and C.24):

Results

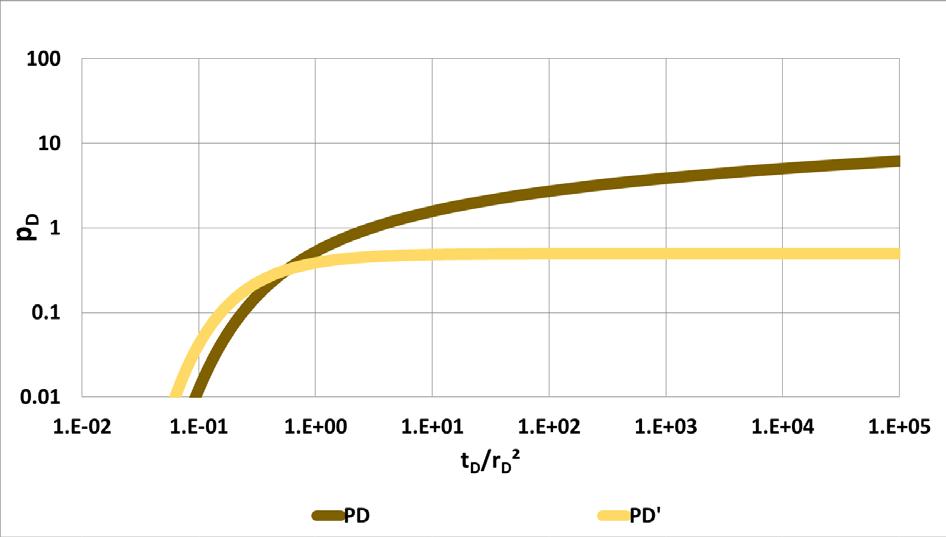

The NWTN value determines the scope of waves that can disturb the porous media, See Eq. (A.5); it can be observed that the NWTN value depends on induction time, reservoir length, and wave speed. It can be observed that the reservoir length and speed reached by the wave depend on the nature of the reservoir. The only values that can be modified are induction time and frequency. The induction time and frequency determine the energy supplied to the reservoir and the resonance pattern that can be used to

modify the flow of fluids to the well. Figure 4 shows the behavior of the travel of the induced wave, varying the induction frequency. It can be observed that at higher frequencies the displacement is smaller, yet faster, whereas at lower frequencies the wave’s displacement is more significant over a longer period of time. It is evident that the wave travels faster at higher frequencies, while at lower frequencies it covers greater distances. In other words, for its optimal application, one must determine the desired perturbation length or response time.

Mario Ubaldo Rangel Gutiérrez, Fernando Samaniego Verduzco, José Emilio Santamaría Díaz, Reynaldo Bautista Morales, Rafael Santamaría Díaz

(18)

Figure 4. The graph displays three wave displacements within the same porous medium, where only the induction frequency was modified. (Rangel et al, 2020). []

The induction of waves changes the energy of the porous medium concerning effective stress, which in turn enhances fluid flow through the medium, leading to an increase in production. The initial part of this research, which focused on investigating reservoir properties and boundary knowledge through induced wave well-testing, was presented in 2020 by Rangel et al. The subsequent part of the research, which is the focus of this work, will be discussed next.

The vibratio-permatio effect that occurs due to the artificial induction of waves takes place from the well, which is the

source, to where the properties of the porous medium allow it, meaning that its effect is attenuated or nullified. In order to determine the velocity of waves within a porous medium, the previously introduced equations (Eqs. 13, 14, 17, and 18) can be used to solve Eqs. 8 and 9. It is essential to understand these equations to improve the flow capacity and spatial extent of the porous medium. Figure 5 illustrates the dilation-contraction behavior of the medium and its e tent . f = 1 [cp], k = 400 [md]).

Figure 5. The deformation propagates cyclically through the porous medium with respect to the induction time and attenuates. Notably, it almost entirely attenuates at 30 meters.

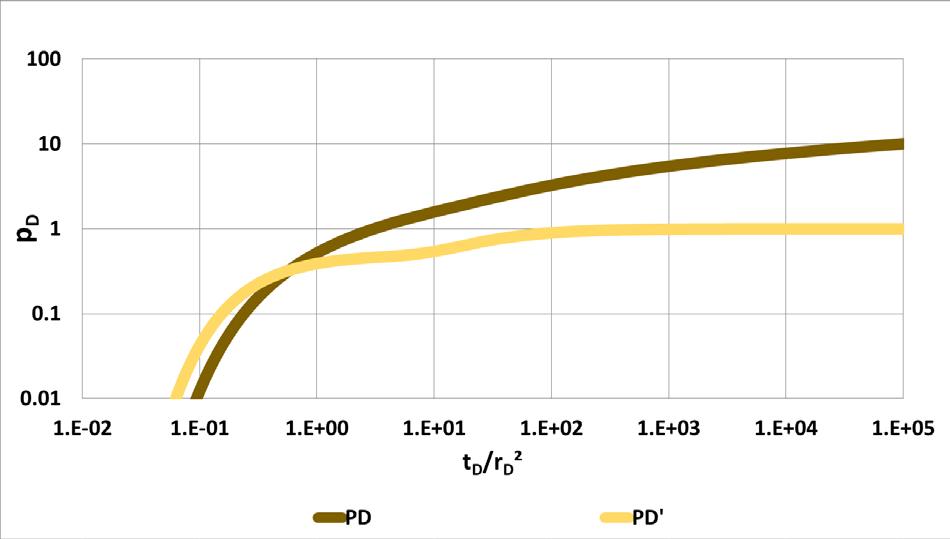

The propagation of waves can extend over long distances, as shown in Figure 6, where it is evident that the waves attenuate at rD = 0.5 for short times. It should be noted that the study of wave propagation at long times, although the

solutions are presented in Appendices A and B, is beyond the scope of this work. The wave oscillates periodically in the porous medium, with the oscillation pattern depending on the induction frequency.

Figure 6. The nature of the waves through porous media with respect to the time, for a wave transmission number NWTN = 500, dimensionless frequency wD = 0.001, and dimensionless hydraulic diffusivity ηDiw = 5 at, short times.

A detailed view of the wave displacement reveals its behavior, propagation, and attenuation. For an extension of Figure 6, from rD = 0, tD = 0, rD = 0.625 at tD = 30. Figure 7 illustrates the displacement concerning the traveled distance. Some similarity in displacement behavior can be

observed, in contrast to Figure 5, where the deformation caused by the vibratio-permatio effect is evident. This area represents the extent of the wave’s reach, and it is essential to note that the area affected by the vibration-permeation effect is smaller than the wave’s reach.

Mario Ubaldo Rangel Gutiérrez, Fernando Samaniego Verduzco, José Emilio Santamaría Díaz, Reynaldo Bautista Morales, Rafael Santamaría Díaz

Figure 7. The waves oscillate over time, gradually becoming weaker. The area of displacement, which is up to rD = 0.625, exhibits cyclical oscillations that affect the porous medium.

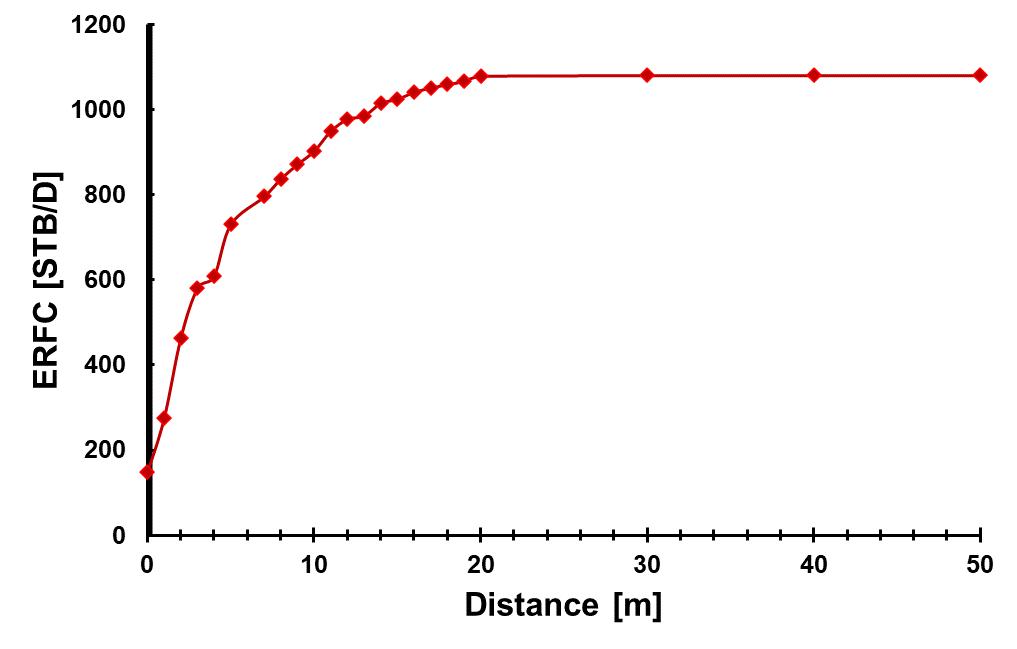

A simulation for a reservoir with a radial wave range of 30 [m] was conducted using a laboratory-validated model (explained later), having the following properties: = 0.25, f = 1 [cp], and k = 400 [md]. The simulation showed that

the reservoir’s flow capacity was enhanced (ERFC) by 1080 [STB/D], indicating an improved fluid contribution of the porous medium. Figure 8 shows the cumulative production due to the induced waves.

Figure 8. Enhancement of reservoir’s flow capacity within first 30 meters from wave source; additional 1080 [STB/D] production was achieved.

Based on the results of the permeability test (last data), it has been determined that if the permeability is less than 100 [md], the ERFC can be considered insignificant, which

limits the applicability of this method. On the other hand, when the permeability exceeds 200 [md], the method becomes more feasible, Figure 9.

Figure 9. Low permeability values difficult the vibratio-permatio effect, thus rendering its successful implementation contingent upon either high permeability, or as an alternative a low dynamic viscosity.

To understand why the ERFC decreases when permeability is lower, Figure 10 illustrates a sensitivity study of porous medium dilation concerning its permeability. While a frequency of 350 [Hz] causes deformation of the medium up

to 30 [m] for a permeability of 100 [md], the extent wave´s deformation for a permeability of 400 [md] exceeds 50 [m], resulting in a more significant flow increase.

Figure 10. Illustrates the deformation caused by wave induction at two different permeabilities, where it can be observed that higher permeability results in a greater wave amplitude, indicating a larger sweep of the zone. Furthermore, higher permeability leads to a greater extent of dilation.

Mario Ubaldo Rangel Gutiérrez, Fernando Samaniego Verduzco, José Emilio Santamaría Díaz, Reynaldo Bautista Morales, Rafael Santamaría Díaz

The laboratory tests were carried out using a confined cylindrical sand core initially saturated with 100% brine. Subsequently, the brine is displaced with oil, the injection line is closed, and the production line is opened. Oil is produced and closed when it reaches the predetermined volume. The production time for the volume is recorded,

and this procedure is repeated 50 times. Then, the same process is repeated, but with the induction of waves directly into the core, and the time is recorded with the exact objective 50 times. Finally, the production rate is calculated, and the results are analyzed, Figure 11.

Figure 11. The laboratory tests for this work were conducted by inducing mechanical-vibratory waves (W/WAVES) directly into the core, thereby improving production compared to without wave (WO/WAVES) induction.

The lab report shows 100 displacements, 50 without induced waves (WO/WAVES) at 52.5 [BPD] rate, and 50 with induced waves (W/WAVES) at 126.5 [BPD] rate.

The improved production rate can be observed at a ratio factor of 2.4 for this case, Table 1

Table 1. The porous media used was unconsolidated sand cores (from Tláhuac mines, Mexico City).

In the laboratory tests, the deformation of the porous medium was carried out on pressurized packed sand cores with the following characteristics: = 0.2 (average), k = 1.7 [Darcys] (average), and μf = 0.064 [cp]. As observed

in the previous results, dilation is measured by the pressure increase within the system, which results in an increase in production. Figure 12 shows the expansion-contraction induced by the 350 [Hz] wave propagation in the cores.

Figure 12. Illustrates the expansion of the porous medium in the laboratory core, which occurred at a frequency of 350 [Hz] and a distance of 0.1 [m]. This expansion caused an increase in pressure and immediate expulsion of the fluid contained, leading to a boost in production.

Figure 13 shows the cumulative production due to wave induction as a function of the sweep distance. The ordinate at the origin represents the original production (WO/ WAVES). The cumulative production up to 0.1 [m] is the

increase in production achieved by wave induction; it can be observed that it differs by 3.15 [%] from the mathematical model in the laboratory report. Therefore, the model is validated through these results.

Mario Ubaldo Rangel Gutiérrez, Fernando Samaniego Verduzco, José Emilio Santamaría Díaz, Reynaldo Bautista Morales, Rafael Santamaría Díaz

Figure 13. Enhancement of reservoir’s flow capacity in the lab’s core of length 0.1 [m]. The results indicate that the model used in the laboratory report is validated, as it differs by only 3.15 [%] from the observed increase in production, 127Lab [BPD], 123Lab [BPD].

Conclusions

Induced mechanical waves (vibrations) increase the well rate.

The general new model for harnessing wave induction in porous media was introduced.

The mathematical model was validated based on laboratory tests with an error of 3.15 [%].

The properties of the porous medium determine wave sweep, with attenuation indicating applicability barriers. Application depends on permeability, porosity, and the dynamic viscosity of the fluid.

The wave sweep simulation up to 30 [m] for a reservoir for = 0.25, μf = 1 [cp], and k = 400 [md], reports an increase in production of 1080 [STB/D] using this method.

Nomenclature

a = s function [dl]

AT = Cross-sectional area,[m2,cm2]

c = Wave velocity,

c1 = Constant One of integration, [dl]

c2 = Constant two of integration, [dl]

cf = Formation Compressibility, [psi-1, Pa-1]

e = Fluid dilation

emax = Maximum Dilation Fluid, [dl]

f = Frequency,

g = Local acceleration,

G = Solid shear modulus, psi

k = Permeability, [md]

K = Bulk Modulus , [Pa, psi]

kil = Permeability tensor, [mD]

kwd = Displacement coefficient, [dl]

Lcore = Core Length [m]

NUE = Normalized number, [dl]

NWTN = Wave transmission numbers, [dl]

p = System pressure, [Pa]

pf = Fluid pressure, [psi]

q = Production Rate ,

qERFC = Production Rate due to Enhanced Reservoir Flow Capacity,

r = Propagation radius, [m]

rD = Dimensionless radius, [dl]

rdrn = Drainage radius, [m]

rsrc = Wave Propagation Source Radius, [m]

s = Laplace´s constant, [dl]

t = Time, [s]

tD = Dimensionless time, [dl]

tind = Induced time, [dl]

tnat = Natural time, [dl]

u = Laplace´s variable, [dl]

ui,j,k = Vector Displacement, [dl,m,cm]

u0x = Reference displacement, [m]

U = Vector Displacement, [dl,m,cm]

UDf = Dl fluid wave displacement, [dl]

ŪDf = Dl fluid wave Laplace domain displacement, [dl]

UDs = Dl solid wave displacement, [dl]

ŪDs = Dl solid wave Laplace domain displacement, [dl]

wfi = Fluid displacement vector, [m]

wfl = Fluid displacement vector, [m]

wsi = Solid displacement vector, [m]

wsl = Solid displacement vector, [m]

x = Distance, [m]

xe = Reference distance, [m]

xD = Dimensionless distance, [dl]

xi = Distance on i’s coordinate, [m]

y = y-axis Direction, [dl]

z = Elevation, z-axis m, [dl]

α = Compresibility ratio, [dl]

β = Propagation term,

γ = Shear Displacement, [m,cm,dl]

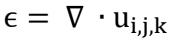

∈ = Rock dilation, [dl]

∈max = Maximum rock dilation, [dl]

η = Hydraulic diffusivity,

ηDiw = Dl hydraulic diffusivity due to induced waves, [dl]

θ = Propagation term, [Hz]

λ = Lamé's Second Parameter, [Pa, psi]

µ = Fluid viscosity, [cp]

µ f = Fluid viscosity, [cp]

ρf = Fluid density,

ρs = Rock density,

σsji = Stress tensor, [psi]

σi,j,k,t = Stress tensor, [psi,Pa]

ϕ = Porosity, [dl]

ωD = Dl wave frequency, [dl]

ωf = Fluid wave displacement, [m]

ωs = Solid wave displacement, [m]

References

1. Allen, N. F., Woods, R. D., and Richart, F. E. 1980. Fluid Wave Propagation in Saturated and Nearly Saturated Sands. Journal of the Geotechnical Engineerig Division, ASCE 106 (3): 235-254. https://doi.org/10.1061/AJGEB6.0000931

2. Ariadji, T. 2005. Effect of Vibration on Rock and Fluid Properties: On Seeking the Vibroseismic Technology Mechanisms. Paper presented at the SPE Asia Pacific Oil and Gas Conference and Exhibition, Jakarta, Indondesia, April 5-7. SPE 93112. https://doi.org/10.2118/93112-MS

3. Auriault, J. L., Lebaigue, O., and Bonnet, G. 1989. Dynamics of Two Immiscible Fluids Flowing through Deformable Porous Media. Transport in Porous Media 4: 105-128. https://doi.org/10.1007/BF00134993

Mario Ubaldo Rangel Gutiérrez, Fernando Samaniego Verduzco, José Emilio Santamaría Díaz, Reynaldo Bautista Morales, Rafael Santamaría Díaz

4. Ba, J., Ma, R., Carcione, J. M. et al. 2019. Ultrasonic Wave Attenuation Dependence on Saturation in Tight Oil Siltstones. Journal Petroleum Science and Engineering 179 (August): 1114-1122. https://doi.org/10.1016/j.petrol.2019.04.099

5. Basak, P., and Madhav, M. R. 1978. Effect of the Inertia Term in One-Dimensional Fluid Flow in Deformable Porous Media. Journal of Hydrology 38 (1-2): 139-146. https://doi.org/10.1016/0022-1694(78)90138-5.

6. Bear, J., and Corapcioglu, M. Y. 1989. Wave Propagation in Saturated Porous Media-Governing Equations. International Symposium on Wave Propagation in Granular Media, ASME Winter Annual Meeting.

7. Bear, J., and Corapcioglu, M. Y., eds. 1991. Transport Processes in Porous Media. Dordrecht: Springer-Science+Bussines Media. https://doi.org/10.1007/978-94-011-3628-0.

8. Bear, J. 2018. Modeling Phenomena of Flow and Transport in Porous Media. Cham, Switzerland: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-72826-1

9. Berryman, J. G. 1981a. Elastic Wave Propagation in Fluid-Saturated Porous Media. Journal of the Acoustical Society of America 69: 416-424. https://doi.org/10.1121/1.385457

10. Berryman, J. G. 1981b. Elastic Wave Propagation in Fluid-Saturated Porous Media II. Journal of the Acoustical Society of America 70 (6): 1754-1756. https://doi.org/10.1121/1.387193.

11. Berryman, J. G. 1986. Elastic Wave Attenuation in Rocks Containing Fluids. Applied Physics Letters 49 (10): 552554. https://doi.org/10.1063/1.97092

12. Berryman, J. G. 1988. Seismic Wave Attenuation in Fluid-Saturated Porous Media. In Scattering and Attenuations of Seismic Waves, Part I, eds. K. Aki, R. S. Wu, 423-432. Basel: Birkhäuser. https://doi.org/10.1007/978-3-0348-7722-0_21

13. Biot, M. A. 1956a. Theory of Propagation of Elastic Wave in a Fluid-Saturated Porous Solid. I. Low Frequency Range. Journal of the Acoustical Society of America 28 (2): 168-178. https://doi.org/10.1121/1.1908239

14. Biot, M. A. 1956b. Theory of Propagation of Elastic Waves in a Fluid-Saturated Porous Solid. II. Higher Frequency Range. Journal of the Acoustical Society of America 28 (2): 179-191. https://doi.org/10.1121/1.1908241.

15. Biot, M. A. 1962a. Generalized Theory of Acoustic Propagation in Porous Dissipative Media. Journal of the Acoustical Society of America 34 (9A): 1254-1264. https://doi.org/10.1121/1.1918315

16. Biot, M. A. 1962b. Mechanics of Deformation and Acoustic Propagation in Porous Media.

Journal of Applied Physics 33 (4): 1482-1498. https://doi.org/10.1063/1.1728759.

17. Brutsaert, W. 1964. The Propagation of Elastic Waves in Unconsolidated Unsaturated Granular Mediums. Journal of Geophysical Research 69 (2): 243-257. https://doi.org/10.1029/JZ069i002p00243

18. Chen, A. H. D. 1986. Effect of Sediment on EarthquakeInduced Reservoir Hydrodynamic Response. Journal of Engineering Mechanics, ASCE 112 (7): 654-663. https://doi.org/10.1061/ (ASCE)0733-9399(1986)112:7(654)

19. Chen, X., Zhong, W., He, Z. et al. 2016. FrequencyDependent Attenuation of Compressional Wave and Seismic Effects in Porous Reservoirs Saturated With Multi-Phase Fluids. Journal Petroleum Science and Engineering 147 (November): 371-380. https://doi.org/10.1016/j.petrol.2016.08.031

20. Choon, T. W., Aik, L. K., Aik, L. E. et al. 2012. Investigation of Water Hammer Effect through Pipeline System. International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology 2 (3): 246-251. https://doi.org/10.18517/ijaseit.2.3.196

21. Corapcioglu, M. Y., and Tuncay, K. 1996. Propagation of Waves in Porous Media. In Advances in Porous Media, ed. M. Y. Corapcioglu, Chap. 5, 361-440. Amsterdam: Elsevier.

22. Davidson, B. C., Dusseault, M. B., and Spanos, T. J. T. 1997. Comments on the Mechanisms Responsible for Pressure Pulse Enhancement of Fluid Flow in Oil Reservoirs. PE-TECH Inc. Internal Document.

23. Durgut, I., Gudmundsson, J. S., and Di Lullo, A. 2019. Investigating the Use of Pressure Pulses to Assess Near Wellbore Reservoir Parameters. Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim Ve Teknoloji Dergisi 7 (2): 331-345.

24. Dusseault, M., Davidson, B., and Spanos, T. 2000. Pressure Pulsing: The Ups and Downs of Starting a New Technology. J Can Pet Technol 39 (04): 13-17. PETSOC00-04-TB. https://doi.org/10.2118/00-04-TB

25. Favorskaya, A. V., and Petrov, I. B. 2016. Wave Responses from Oil Reservoirs in the Arctic Shelf Zone. Doklady Earth Sciences 466: 214–217. https://doi.org/10.1134/S1028334X16020185

26. Finjord, J. 1990. A Solitary Wave in a Porous Medium. Transport in Porous Media 5: 591-607. https://doi.org/10.1007/BF00203330.

27. Garg, S. K. 1971. Wave Propagation Effects in a Fluid-Saturated Porous Solid. Journal of Geophysical Research 76 (32): 7947-7962. https://doi.org/10.1029/JB076i032p07947.

28. Garg, S. K., Brownell, D. H., Pritchett, J. W. et al. 1975. Shock-Wave Propagation in Fluid-Saturated Porous

Media. Journal of Applied Physics 46 (2): 702-713. https://doi.org/10.1063/1.321634

29. Garg, S. K., and Nayfeh, A. H. 1986. Compressional Wave Propagation in Liquid and/or Gas Saturated Elastic Porous Media. Journal of Applied Physics 60 (9): 3045-3055. https://doi.org/10.1063/1.337760

30. Gassman, F. 1951. Elastic Waves through a Packing of Spheres. Geophysics 16 (4): 673-685. https://doi.org/10.1190/1.1437718.

31. Geertsma, J. 1957. The Effect of Fluid Pressure Decline on Volume Changes of Porous Rocks. In Transactions of the Society of Petroleum Engineers, Vol. 210, SPE-728-G, 331-340. Richrdson, Texas, USA: Society of Petroleum Engineers. https://doi.org/10.2118/728-G

32. Geertsma, J., and Smit, D. C. 1961. Some Aspects of Elastic Wave Propagation in Fluid Saturated Porous Solids. Geophysics 26 (2): 169-181. https://doi.org/10.1190/1.1438855

33. Guo, X., Du, Z., Li, G. et al. 2004. High Frequency Vibration Recovery Enhancement Technology in the Heavy Oil Fields of China. Paper presented at the SPE International Thermal Operations and Heavy Oil Symposium and Western Regional Meeting, Bakersfield, California, USA, March 16-18. SPE-86956-MS. https:// doi.org/10.2118/86956-MS

34. Hardin, B. D., and Richart, F. E. 1963. Elastic Wave Velocities in Granular Soils. Journal of the Soil Mechanics and Foundation Division, ASCE 89 (1): 33-65. https://doi.org/10.1061/JSFEAQ.0000493

35. Hong, S. J., Sandhu, R. S., and Wolfe, W. E. 1988. On Garg’s Solution of Biot’s Equations for Wave Propagation in a One-Dimensional Fluid Saturated Elastic Porous Solid. International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics 12 (6): 627-637. https://doi.org/10.1002/nag.1610120605.

36. Hsieh, L., and Yew, C. H. 1973. Wave Motions in a Fluid-Saturated Porous Medium. ASME. Journal of Applied Mechanics 40 (4): 873-878. https://doi.org/10.1115/1.3423180

37. Iida, K. 1938. The Velocity of Elastic Waves in Sand. Bulletin of the Earthquake Research Institute, Tokio Imperial University 16 (1): 131-144. https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geolis/88820691

38. Ishihara, K., Shimizu, K., and Yamada, Y. 1981. Pore Water Pressures Measured in Sand Deposits During an Earthquake. Soils and Foundations 21 (4): 85-100. https://doi.org/10.3208/sandf1972.21.4_85.

39. Jones, J. P. 1969. Pulse Propagation in a Poroelastic Solid. ASME. Journal of Applied Mechanics 36 (4): 878880. https://doi.org/10.1115/1.3564789.

40. Kurawle, I., Kaul, M., Mahalle, N. et al. 2009. Seismic EOR—The Optimization of Aging Waterflood

Reservoirs. Paper presented at the SPE Offshore Europe Oil and Gas Conference and Exhibition, Aberdeen, UK, September 8-11. SPE-123304-MS. https://doi.org/10.2118/123304-MS.

41. Lee, J. 1982. Well Testing, Vol. 1. Richardson, Texas, USA: SPE Textbook Series, Society of Petroleum Engineers.

42. Levin, M. P. 1996. On the Propagation of Pressure Waves in Saturated Porous Media. Fluid Dynamics 31: 865–867. https://doi.org/10.1007/bf02030105

43. Lévy, T. 1979. Propagation of Waves in a FluidSaturated Porous Elastic Solid. International Journal of Engineering Science 17 (9): 1005-1014. https://doi.org/10.1016/0020-7225(79)90022-3

44. Madsen, O. S. 1978. Wave-Induced Pore Pressures and Effective Stresses in a Porous Bed. Géotechnique 28 (4): 377-393. https://doi.org/10.1680/geot.1978.28.4.377

45. Matthews, C. S., and Russell, D. G. 1967. Pressure Buildup and Flow Tests in Wells, Vol. 1. Richardson, Texas, USA: SPE Monograph Series, Society of Petroleum Engineers.

46. Metzger, H. A. 1958. Preliminary Report on Fracturing by Vibration - A New Method of Well Stimulation. J Pet Technol 10 (11): 13-16. SPE-1107-G. https://doi.org/10.2118/1107-G.

47. Mynett, A. E., and Mei, C. C. 1983. Earthquake-Induced Stresses in a Poro-Elastic Foundation Supporting a Rigid Structure. Géotechnique 33 (3): 293-303. https://doi.org/10.1680/geot.1983.33.3.293

48. Nabor, G. W., and Barham, R. H. 1964. Linear Aquifer Behavior. J Pet Technol 16 (05): 561–563. SPE-791-PA. https://doi.org/10.2118/791-PA

49. Nikolaevskiy, V. N., Lopukhov, G. P., Liao, Y. et al. 1996. Residual Oil Reservoir Recovery With Seismic Vibrations. SPE Prod & Fac 11 (02): 89–94. SPE-29155-PA. https://doi.org/10.2118/29155-PA

50. Pascal, H. 1986. Pressure Wave Propagation in a Fluid Flowing through a Porous Medium and Problems Related to Interpretation of Stoneley’s Wave Attenuation in Acoustical Well Logging. International Journal of Engineering Science 24 (9): 1553-1570. https://doi.org/10.1016/0020-7225(86)90163-1.

51. Plona, T. J. 1980. Observation of a Second Bulk Compressional Wave in a Porous Medium at Ultrasonic Frequencies. Applied Physics Letters 36 (4): 259-261. https://doi.org/10.1063/1.91445.

52. Prevost, J. H. 1985. Wave Propagation in FluidSaturated Porous Media: An Efficient Finite Element Procedure. International Journal of Soil Dynamics and Earthquake Engineering 4 (4): 183-202. https://doi.org/10.1016/0261-7277(85)90038-5

53. Raats, P. A. C., and Klute, A. 1969. Transport in Soils: The Balance of Momentum. Soil Science Society America

63, No. 6, NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2023

Mario Ubaldo Rangel Gutiérrez, Fernando Samaniego Verduzco, José Emilio Santamaría Díaz, Reynaldo Bautista Morales, Rafael Santamaría Díaz

Journal 32 (4): 452-456. https://doi.org/10.2136/sssaj 1968.03615995003200040013x

54. Rangel Gutiérrez, M. U., Santamaría Díaz, E., Bautista Morales, R. et al. 2020. Induced Waves Well Testing. XXXV Jornadas Técnicas AIPM, CDMX, México, noviembre 27.

55. Rangel Gutiérrez, M. U., Samaniego Verduzco, F., Santamaría Diaz, J. E. et al. 2022. Inducción de Ondas Mecánicas como Método de Recuperación, como Proceso de Asistencia a los Distintos Métodos de Recuperación Conocidos, Solos o Combinados para el Aprovechamiento de la Producción de Hidrocarburos y para Fracturamiento en Yacimientos Petroleros (Número de solicitud MX/a/2022/015425). Fecha de presentación: 05/12/2022. Clasificación CIP: E21B 43/16; C09K 8/58. Clasificación CPC: E21B 43/16; C09K 8/58; C09K 8/584.

56. Richart, F. E., Hall, J. R., and Woods, R. D. 1970. Vibrations of Soils and Foundations. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.

57. Santos, J. E. 1986. Elastic Wave Propagation in Fluid-Saturated Porous Media. Part I: The Existence and Uniqueness Theorems. ESAIM: Mathematical Modelling and Numerical Analysis 20 (1): 113-128. https://doi.org/10.1051/m2an/1986200101131

58. Santos, J. E., and Oreña, E. J. 1986. Elastic Wave Propagation in Fluid-Saturated Porous Media. Part II: The Galerkin Procedures. ESAIM: Mathematical Modelling and Numerical Analysis 20 (1): 129-139. https://doi.org/10.1051/m2an/1986200101291.

59. Santos, J. E., Douglas, J., Corberó, J. et al. 1990. A Model for Wave Propagation in a Porous Medium Saturated by a Two-Phase Fluid. Journal of the Acoustical Society of America 87 (4): 1439-1448. https://doi.org/10.1121/1.399440

60. Smith, P. G., and Greenkorn, R. A. 1972. Theory of Acoustical Wave Propagation in Porous Media. Journal of the Acoustical Society of America 52 (1B): 247-253. https://doi.org/10.1121/1.1913086.

61. Spanos, T., Davidson, B., Dusseault, M. et al. 2003. Pressure Pulsing at the Reservoir Scale: A New IOR Approach. J Can Pet Technol 42 (02): 16-28. PETSOC-03-02-01. https://doi.org/10.2118/03-02-01.

62. Spurk, H. J., and Aksel, N. 2008. Fluid Mechanics, second edition. Berlin: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-540-73537-3.

63. Sun, Q., Retnanto, A., and Amani, M. 2020. Seismic Vibration for Improved Oil Recovery: A Comprehensive Review of Literature. International Journal of Hydrogen Energy 45 (29): 14756-14778. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2020.03.227.

64. Westermark, R. V., Brett, J. F., and Maloney, D. R. 2001. Enhanced Oil Recovery with Downhole Vibration Stimulation. Paper presented at the SPE Production and Operations Symposium, Oklahoma City, Oklahoma, USA, March 24-27. SPE-67303-MS. https://doi.org/10.2118/67303-MS

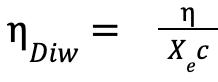

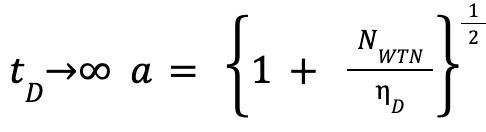

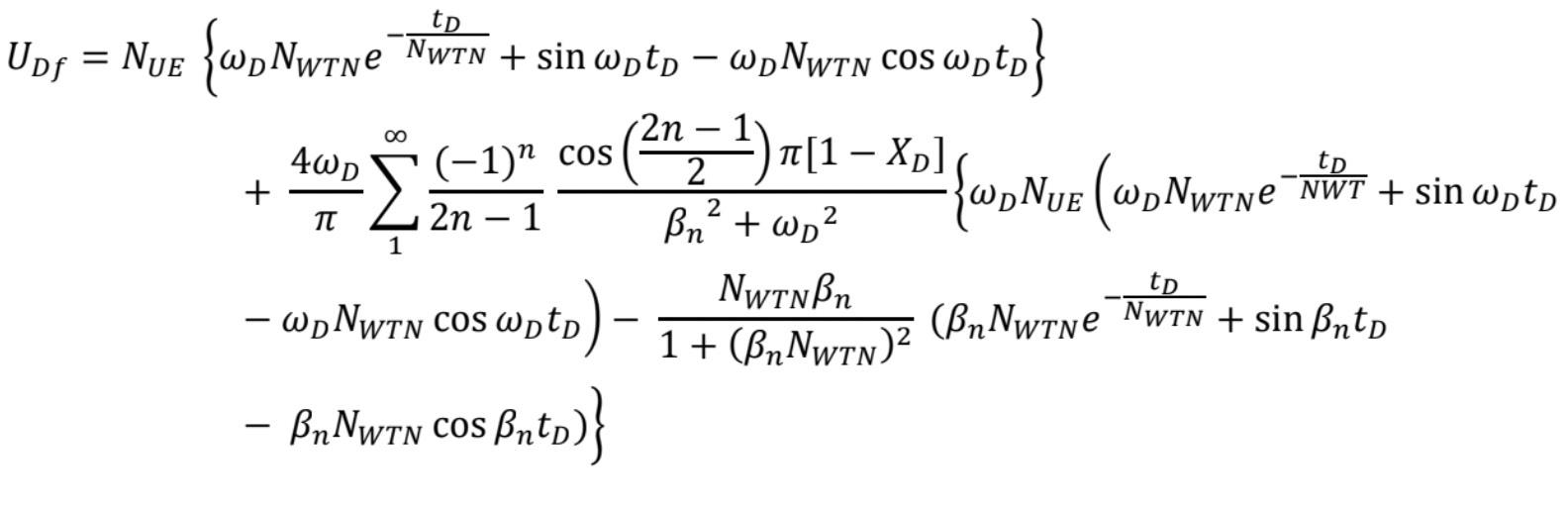

Appendix A – Solution for the Closed Linear Reservoir Model

The dimensionless variables for the present problem are next defined:

Dimensionless time:

Dimensionless solid wave displacement:

Dimensionless fluid wave displacement:

(A. 1)

(A. 2)

(A. 3)

Dimensionless distance:

Wave transmission number:

Hydraulic diffusivity:

Dimensionless hydraulic diffusivity due to induced waves:

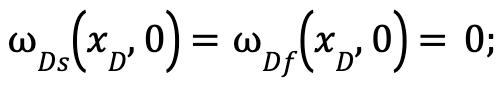

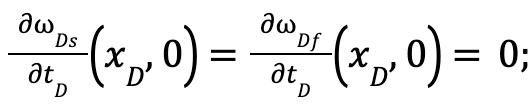

Initial and boundary conditions Eqs. A.8 – A.11:

Wave condition Eqs. A.9 – A.11:

(A. 4)

(A. 5)

(A. 6)

(A. 7)

(A. 8)

9)

(A. 10)

11)

Mario Ubaldo Rangel Gutiérrez, Fernando Samaniego Verduzco, José Emilio Santamaría Díaz, Reynaldo Bautista Morales, Rafael Santamaría Díaz

(A.

(A.

Including the former considerations of this work, when employing dimensionless variables for Eqs. 1 and 2, the procedure is carried out as follows:

Wave propagation in the solid is described as follows:

where, the fluid wave displacement in Laplace domain is:

Wave propagation within the fluid is:

Transforming Eqs. (A.14 and A.12) into Laplace domain:

The Differential equation in Laplace domain results:

where, solid wave displacement in Laplace domain from Eq. (A.16) is:

The solution of the solid wave displacement in Laplace domain:

(A. 12)

(A. 13)

(A. 14)

(A. 15)

(A. 16)

(A. 17)

(A. 18)

where:

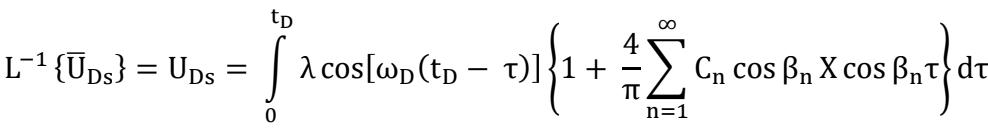

Applying the inverse Laplace transformation for the solid wave displacement solution gives:

19)

20)

Applying the convolution integral to find the time-domain solution for wave propagation displacement in the fluid gives:

where

At early time:

At long time:

(A. 21)

(A. 22)

(A. 23)

(A. 24)

Finally, the solution for wave displacement in both phase is obtained from direct inversion of Eqs. A.20 and A.21:

25)

Mario Ubaldo Rangel Gutiérrez, Fernando Samaniego Verduzco, José Emilio Santamaría Díaz, Reynaldo Bautista Morales, Rafael Santamaría Díaz

(A.

(A.

(A.

The wave displacement in the fluid being:

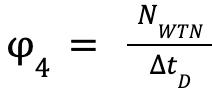

Appendix B – Solution for the Radial Closed Reservoir Model

The numerical solution of Eqs. 6 and 7 is presented in the following section, Eqs. B.1 and B.2 are solved through the finite difference method; the wave displacement in the solid is given by:

Finite differences for wave displacement in the fluid being:

where:

(A. 26)

(B. 1)

(B. 2)

(B. 3)

(B. 4)

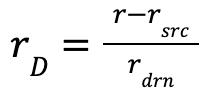

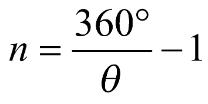

Dimensionless radius is defined as the ratio of the difference between the propagation radius and the initial source radius, that is, from the wellbore face into the porous medium, with the limit of the drainage radius of the reservoir:

Appendix C – Vibratio – Permatio Model

8)

For Biot’s formulation for stress-strain relationships for a fluid saturated elastic porous medium, the components of the strain tensor of the solid matrix are:

The dilation of rock (є) is expressed in terms of displacement vector (ui,j,k) as:

Assuming irrotational rock strain, the components of strain tensor of the fluid are:

Mario Ubaldo Rangel Gutiérrez, Fernando Samaniego Verduzco, José Emilio Santamaría Díaz, Reynaldo Bautista Morales, Rafael Santamaría Díaz

(B. 5)

(B. 6)

(B. 7)

(B.

(C. 1)

(C. 2)

(C. 3)

(C. 4)

(C. 5)

The dilation of the fluid (e) is expressed in terms of the displacement vector (U) as:

It should be pointed out that this expression is not the actual strain in the fluid, but simply the divergence of the fluid displacement, which itself is derived from the average volume flow through the pores (Corapcioglu and Tuncay, 1996).

where:

(C. 6)