Petrolera Ingeniería Contenido

160-172

173-186

187-192

193-205

Órgano de Divulgación Técnica e Información de la Asociación de Ingenieros Petroleros de México, A.C. Vol. 64, No. 3, MAYO-JUNIO DE 2024 www.aipmac.org.mx/editorial/

Modelado de diapiros y las consecuencias de su formación en secuencias sedimentarias de la Cuenca de Burgos

Iza Canales García

Luna-Gómez V.

Ana Luisa Atempa Tapia

Metodología para la administración integral de yacimientos por medio de modelos integrados

Diego Rodríguez

Gerson Rivera

Diana Pérez

José Bermúdez

Julieta Álvarez

Dulce R. Canul

Jesús Borjas

Linda C. Guevara

Mejoramiento sísmico para la prospección de carbonatos del Frente Tectónico Sepultado (FTS) en la Cuenca de Veracruz

Erick Eduardo Martínez Pichardo

Análisis de las condiciones de presión y temperatura de los yacimientos para identificar yacimientos de alta presión y temperatura

Alfredo León García

Fernando Samaniego Verduzco

Foto de portada: cortesía de Pemex.

INGENIERÍA PETROLERA.- Publicación bimestral editada por la Asociación de Ingenieros Petroleros de México A.C., Av. Melchor Ocampo 193, Torre A piso 12, Col. Verónica Anzúres, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11300, Tels: 5260 2244 y 5260 7310; a cargo de 4AM FOR ADVERTISING AND MARKETING S.A. DE C.V., Enrique J. Palacios No. 108, Col. Prado Ermita, C.P. 03590, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, Tel: 55 3211 6077. Certifcado de reserva de Derechos al Uso Exclusivo núm. 04-2019-041219030400-203 ante la Dirección General del Derecho de Autor. Toda la correspondencia debe dirigirse a la Asociación de Ingenieros Petroleros de México A.C. EL CONTENIDO DE LOS ARTÍCULOS TÉCNICOS ES RESPONSABILIDAD DEL AUTOR.

D irec tiva N ac io na l 2022 -202 4

Presidente Ing. Eduardo Poblano Romero

Vicepresidente Ing. Jesús Rojas Palma

Secretario Ing. Doroteo Mendoza Flores

Tesorero Ing. José Antonio Ruiz García

Director de la Comisión de Estudios

Director de la Comisión Editorial

Coordinador de Ayuda Mutua

Coordinador de Fondo de Retiro

Ing. Marco Antonio Delgado Avilés

Ing. Quintn Cárdenas Jammet

Ing. José Antonio Woto Ramírez

Ing. Pedro José Carmona Alegría

Director de la Comisión de Membresía Ing. Lauro Jesús González González

Director de la Comisión de Legislativa

Ing. Francisco Arana Guzmán

P res ide ntes Delegac io nale s 2023 -202 5

Delegación Ciudad del Carmen Ing. Pedro Lugo García

Delegación Coatzacoalcos Ing. Mauricio Anaya Nochebuena

Delegación Comalcalco Ing. Miguel Ángel Maqueda Ceballos

Delegación México Ing. Rafael Viñas Rodríguez

Delegación Monterrey Ing. Tomás Aurelio Meneses Castro

Delegación Poza Rica Ing. Rafael Díaz Zamudio

Delegación Reynosa Ing. Laura Brito Castllo

Delegación Tampico Ing. José Manuel Jiménez García

Delegación Veracruz Ing. Francisco Colina Pérez

Delegación Villahermosa Ing. Bernardo Bosch Hernández

Re v is ta Inge nie ría Pe trole ra

Coordinación Editorial Ing. Quintn Cárdenas Jammet comision.nacional.editorial@aipmac.org.mx Laura Hernández Rosas lhernandezr@aipmac.org.mx

Consejo Editorial

Roberto Aguilera University of Calgary

Universidad Nacional Autónoma de México

Jorge Alberto Arévalo Villagrán Universidad Nacional Autónoma de México

Fernando Ascencio Cendejas Petróleos Mexicanos

José Luis Bashbush Bauza Schlumberger

Thomas A. Blasingame Texas A&M University

Rodolfo Gabriel Camacho Velázquez Universidad Nacional Autónoma de México

Héber Cinco Ley Universidad Nacional Autónoma de México

Petróleos Mexicanos

Lic. Franco Vázquez Asistencia técnica

Erik Luna Rojero

Universidad Nacional Autónoma de México

Comisión Nacional de Hidrocarburos

Michael Prats Consultor EUA

Fernando J. Rodríguez de la Garza Universidad Nacional Autónoma de México

Fernando Samaniego Verduzco Universidad Nacional Autónoma de México

Francisco Sánchez Sesma Universidad Nacional Autónoma de México

César Suárez Arriaga Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo

César Treviño Treviño Universidad Nacional Autónoma de México

Universidad Nacional Autónoma de México

Modelado de diapiros y las consecuencias de su

formación en secuencias sedimentarias de la Cuenca de Burgos

Iza Canales García UNAM

Luna-Gómez V. UNAM

Ana Luisa Atempa Tapia PEMEX

Artículo recibido en febrero -revisado-evaluado y aceptado en abril de 2024

Resumen

La región noreste de México, ubicada en la Llanura Costera del Golfo de México dentro del estado de Tamaulipas, tiene una historia compleja de depósitos sedimentarios, sucesiones estratigráficas y eventos de deformación estructural, que la convierten en un área de estudio de gran interés científico y económico.

En este trabajo se analizará información sísmica 3D correspondiente a 600 km 2, realizando la interpretación estratigráfica y estructural de un área ubicada a 125 km tierra adentro y a 30 km de la ciudad de Reynosa.

El modelo estratigráfico y estructural comienza con el basamento, el cual está conformado por rocas metamórficas e ígneas de la edad Pérmico-Triásico afectadas por fallas de extensión asociadas a la apertura del Golfo de México durante el Jurásico Medio (Salvador, 1987; Winker y Bluffer 1988). Las primeras capas sedimentarias depositadas en el basamento están constituidas por rocas de origen continental, que se acumularon en las trincheras formadas por el rift, que conforman el Grupo Huizachal, de edad Triásico Superior-Jurásico Inferior. Durante el Jurásico Medio Calloviano y hasta el Jurásico Superior Oxfordiano, se considera un período de hundimiento cortical, que permitió la invasión de agua oceánica, generando mares someros propicios para el depósito de rocas evaporíticas y carbonatos de las Formaciones Minas Viejas y Olvido; estas acumulaciones formaron posteriormente diapiros aislados de formas sub-circulares y las anomalías identificadas corresponden a la interpretación de elementos morfotectónicos interpretados como diapiros de arcilla.

Palabras clave: Cuenca de Burgos, diapirismo, modelación estructural.

Modeling of diapirs and the consequences of their formation in sedimentary sequences of the Burgos Basin

Abstract

The northeastern region of Mexico, located in the Coastal Plain of the Gulf of Mexico within the state of Tamaulipas, has a complex history of sedimentary deposits, stratigraphic successions and structural deformation events, which make it a study area of great scientific and economic.

In this work, 3D seismic information corresponding to 600 km2 will be analyzed, performing the stratigraphic and structural interpretation of an area located 125 km inland and 30 km from the city of Reynosa.

The stratigraphic and structural model begins with the Basement, which is made up of metamorphic and igneous rocks from the Permian-Triassic age affected by extension faults associated with the opening of the Gulf of Mexico during the Middle Jurassic (Salvador, 1987; Winker and Bluffer 1988). The first sedimentary layers deposited in the Basement are made up of rocks of continental origin, which accumulated in the trenches formed by the rift, which make up the Huizachal Group, of Upper Triassic-Lower Jurassic age. During the Callovian Middle Jurassic and until the Oxfordian Upper Jurassic, a period of cortical subsidence is considered, which allowed the invasion of oceanic water, generating shallow seas conducive to the deposit of evaporitic rocks and carbonates of the Minas Viejas and Olvido Formations; These accumulations later formed isolated diapirs of sub-circular shapes and the anomalies identified correspond to the interpretation of morphotectonic elements interpreted as clay diapirs.

Keywords: Burgos basin, diapirism, structural modeling.

Introducción

El territorio mexicano está dividido en 35 Provincias Geológicas (Ortega et. al., 1992). La región noreste de México, ubicada en la Llanura Costera del Golfo de México dentro del estado de Tamaulipas, tiene una historia compleja de depósitos sedimentarios, sucesiones estratigráficas y eventos de deformación estructural, que la convierten en un área de estudio de gran interés científico y económico.

En este trabajo se analizará información sísmica 3D correspondiente a 600 km2, realizando la interpretación estratigráfica y estructural de un área ubicada a 125 km tierra adentro y 30 km de la ciudad de Reynosa.

La región tiene una compleja historia de depósitos sedimentarios, sucesiones estratigráficas y eventos de deformación estructural, que hacen de ella una zona de gran interés científico y económico El modelo estratigráfico y estructural comienza con el basamento, el cual está conformado por materiales metamórficos y rocas ígneas de la edad Pérmico-Triásico afectadas por fallas de extensión asociadas a la apertura del Golfo de México durante el Jurásico Medio (Salvador, 1987; Winker y Bluffer, 1988).

Las primeras capas sedimentarias depositadas en el basamento están formadas por rocas de origen continental, que se acumularon en las trincheras formadas por la grieta, que conforman el Grupo Huizachal, del Alto Edad TriásicoJurásico Inferior. Durante el Jurásico Medio Calloviano

y hasta el Superior Oxfordiano Jurásico, se considera un período de hundimiento cortical, que permitió la invasión de agua oceánica, generando mares poco profundos propicios para el depósito de rocas evaporíticas y carbonatos provenientes de las Minas Formaciones Viejas y Olvido; estas acumulaciones de sal formaron posteriormente diapiros aislados.

El objetivo de este trabajo es contribuir al conocimiento de la geometría de las secuencias depositadas en la región, realizando un modelo geológico-geofísico de las estructuras, con especial énfasis en la localización y modelado de los diapiros que cortan la secuencia. Se determinará, además, si se trata de un diapiro salino o arcilloso y se analizará la influencia que ha ejercido en la deformación de los estratos que lo recubren.

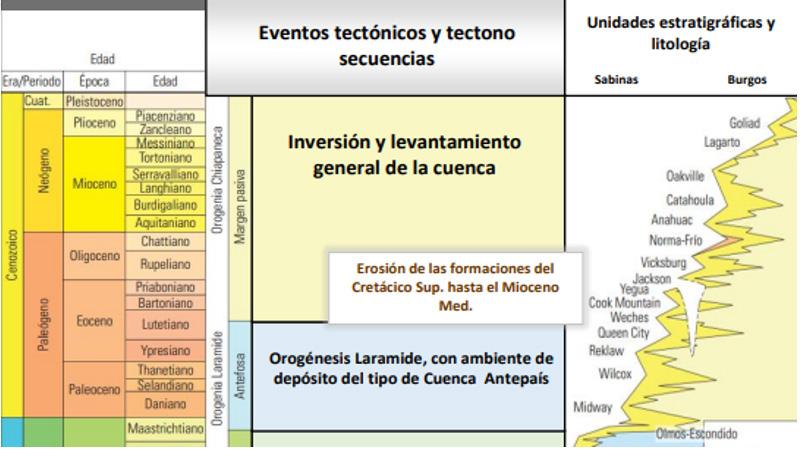

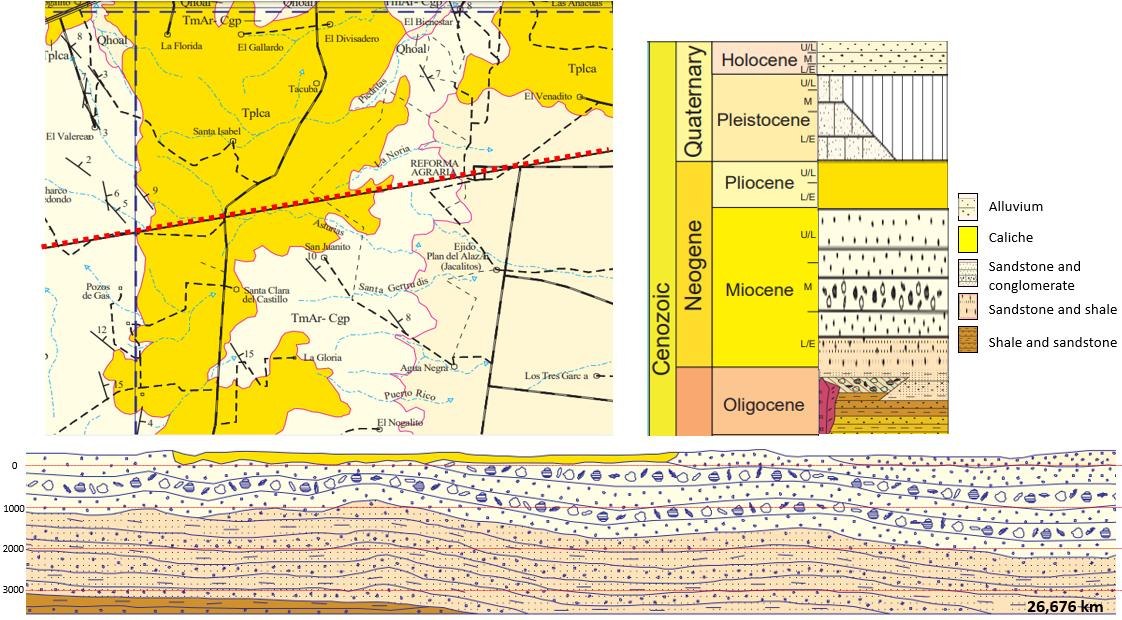

Síntesis estratigráfica

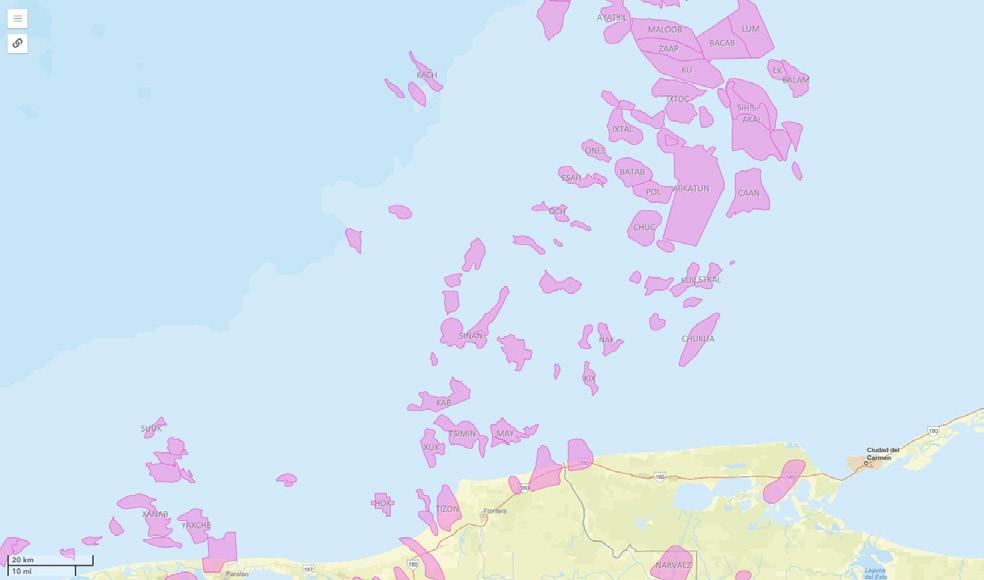

El territorio mexicano está dividido en 35 Provincias Geológicas, Figura 1, (Ortega et. al., 1992). En este estudio se analiza una porción al noroeste de la Cuenca de Burgos, al norte del estado de Tamaulipas, la región tiene una compleja historia de depósitos sedimentarios, sucesiones estratigráficas y eventos de deformación estructural, que hacen de ella una zona de gran interés científico y económico. Se han depositado rocas del Jurásico, Cretácico y Cenozoico con más de 8,000 m de espesor (Echánove, 1986; González García y Holguín Quiñones, 1992).

Iza Canales García, Luna-Gómez V., Ana Luisa Atempa Tapia

Figura 1. Provincias geológicas en México. Cuenca de Burgos y zona de estudio. https://mapa.hidrocarburos.gob.mx/

La distribución de rocas del Cenozoico comprende un área continental de aproximadamente 50,000 km2 (Eguiluz, 2011). El basamento está formado por esquistos y rocas plutónicas en la zona interna del Sistema Ouachita (Flawn et al., 1961), deformado durante el Paleozoico y combinado con magmatismo posterior.

El origen de la Cuenca de Burgos se encuentra relacionado con la apertura del Golfo de México durante el Jurásico Medio (Salvador, 1987; Winker y Bluffer, 1988). Su evolución estratigráfica inició con el depósito de capas continentales (Grupo Huizachal) acumuladas en bajos estructurales, asociadas a fosas y pilares en una cuenca de tipo rift. Se considera que en el Calloviano–Oxfordiano la subsidencia cortical admitió la invasión de un mar somero que propició acumulaciones de sal, anhidrita y carbonatos de alta energía (formaciones Minas Viejas y Olvido), el depósito continuó durante el Kimeridgiano y Titoniano con pelitas ricas en materia orgánica (formaciones La Casita y Pimienta), estas últimas como la fuente más importante generadora de hidrocarburos de esta cuenca (González García y Holguín Quiñones, 1992).

A partir del Cretácico Temprano y hasta el Cenomaniano, la subsidencia continuó y se depositaron carbonatos micríticos de ambiente profundo, representados por la Formación Tamaulipas (Inferior y Superior) y la Formación Agua Nueva, así como pelitas del Aptiano (Formación Otates). Hacia el occidente, fuera de la Cuenca de Burgos, estas rocas cambian a facies someras de tipo lagunar, litoral o fluvial, situadas sobre o al margen de bloques del basamento constituido por esquisto y rocas ígneas. Entre el Turoniano

y el Maastrichtiano, en la Cuenca de Burgos existió un cambio en la sedimentación; el depósito de carbonatos gradualmente fue sustituido por siliciclastos en volumen creciente (Formación San Felipe, Formación Méndez y Grupo Taylor) (Robeck et al., 1956; McBride et al., 1975).

Durante el Cenozoico, la Cuenca de Burgos recibió siliciclastos que conformaron areniscas y pelitas, con facies someras al occidente y facies profundas al oriente, propiciadas por transgresiones y progradaciones cíclicas, donde prevaleció progresivamente, en tiempo y espacio, la retirada de los mares hacia el oriente, dejando áreas continentales expuestas al occidente. Galloway et al. (2000) consideran tres fuentes principales de aporte hacia el Golfo de México, los ríos Mississippi, Houston y Bravo.

En la Cuenca de Burgos, durante el Cenozoico, se depositaron potentes espesores de lutita y arenisca, en ciclos de secuencias separadas por discordancias o concordancias correlativas, en su mayoría posiblemente relacionadas con cambios del nivel del mar (Haq et al., 1988).

Para este trabajo se analizaron 5 formaciones estratigráficas dentro del Cenozoico, que se describen a continuación, Figuras 2 y 3:

• La formación Wilcox, de edad Paleoceno Medioeoceno Temprano, se depositó en un ambiente deltaico progradante, con litología alternada de lutitas y areniscas arcillosas.

• La formación Vicksburg de edad Oligoceno se depositó en secuencias que cambian de depósitos fluviales a marinos con espesores de 1000 a 3000 metros, por lo que la litología es muy variable entre areniscas y arcillas.

• La formación Frío de edad Oligoceno, se desarrolló asociada a fallas de crecimiento, lo que influyó en la geometría y espesor de sus capas, en algunas zonas alcanza los 4000 metros y en otras no se tiene reporte de ella. Además de que esta formación se depositó en ambientes muy variados, desde ríos, hasta ambientes marinos someros, pasando por ambientes costeros, donde predominaron las arcillas y areniscas arcillosas.

• La formación Catahoula, de edad Oligoceno-Mioceno compuesta por areniscas de estratos delgados, lutitas y capas delgadas de tobas, se trata de areniscas de ambiente costero con un espesor promedio de 1000 a 1300 metros.

• La formación Oackville-Lagarto del Mioceno constituida por areniscas de estratificación cruzada con interestratificación de conglomerados de aguas someras representada por areniscas calcáreas, además, grandes extensiones del Plioceno conformadas por depósitos calcáreos que se forman en regiones áridas.

Iza Canales García, Luna-Gómez V., Ana Luisa Atempa Tapia

Figura 2. Columna estratigráfica de la zona de estudio. CNH, 2008.

Figura 3. Sección geológica que corta el área estudiada sobre el mapa geológico. https://mapserver.sgm.gob.mx/Cartas_Online/geologia/83_G14-8_GM.pdf

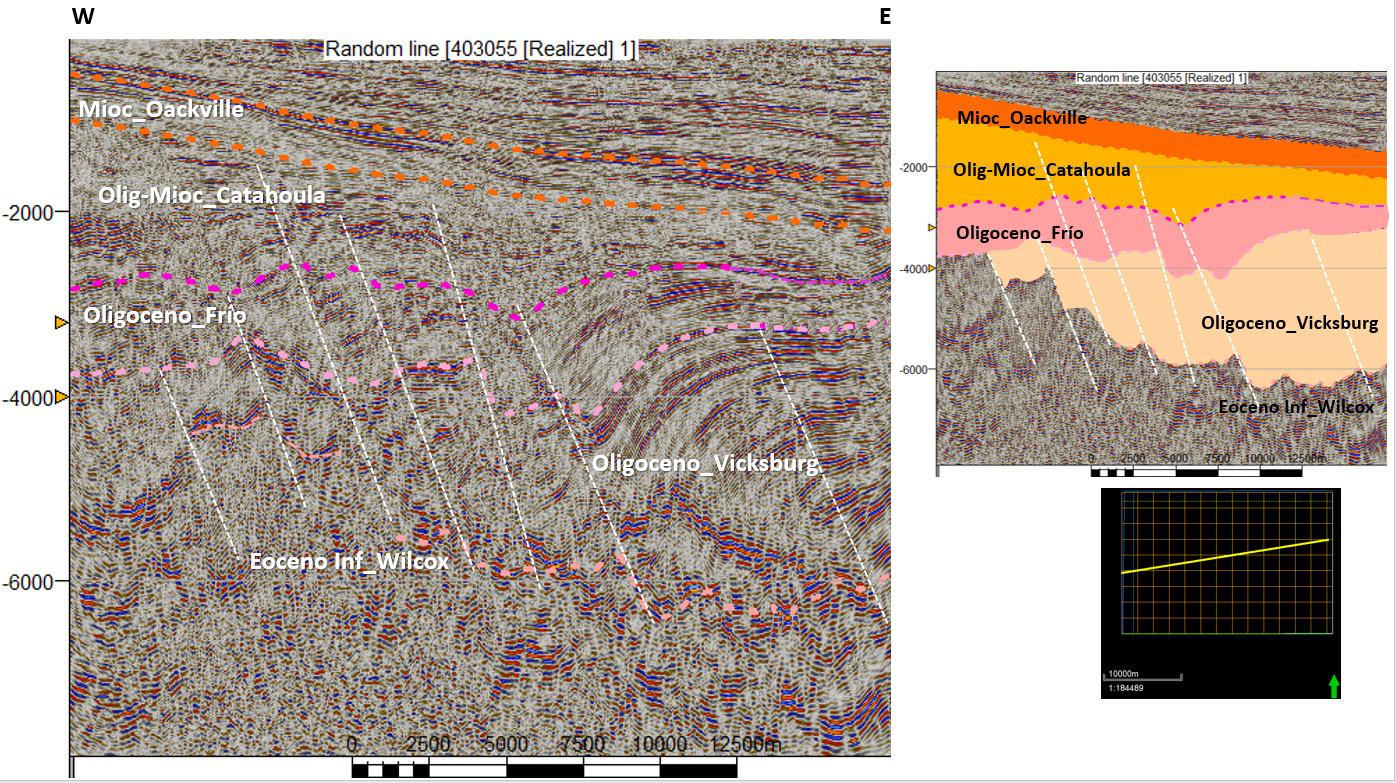

Interpretación y modelado

Se trabajó un cubo sísmico pre-apilado en profundidad, con 605 km2 de área y profundidad de 8 km. Se interpretaron 5 horizontes, que corresponden con las Formaciones del Eoceno al Mioceno, basándonos en la información de las cimas paleontológicas obtenidas de reportes de pozos.

A finales del Cretácico, el cual se infirió a una profundidad aproximada de 7 km, continúan los pulsos que levantaron la orogenia Laramide, lo que contribuyó al incremento del aporte de materiales terrígenos y propició la formación de ambientes deltaicos, como consecuencia de la regresión del nivel del mar.

Durante la deformación laramídica se generan un conjunto de pliegues suaves, fallas de crecimiento y superficies erosivas, durante la etapa inicial del Cenozoico, las fallas lístricas tienen una orientación NW-SE, teniendo los eventos más jóvenes en dirección al este. Para este mismo nivel estratigráfico es posible observar las estructuras rollover con niveles de despegue en arcillas de edad Paleoceno. Posterior a este último evento tectónico, durante el Oligoceno se da un levantamiento cortical asociado a fallas de extensión profunda, desprendimiento y desacople de la cubierta sedimentaria sobre las evaporitas del Jurásico. Finalmente, del Neógeno al Reciente se han acumulado secuencias silicilásticas progradantes hacia el Golfo de México, con fallas de crecimiento asociadas a diapiros de arcilla y de sal proveniente del Jurásico, Figura 4

Figura 4. Sección oeste-este, que muestra la correlación con el modelo estratigráfico propuesto y la interpretación realizada.

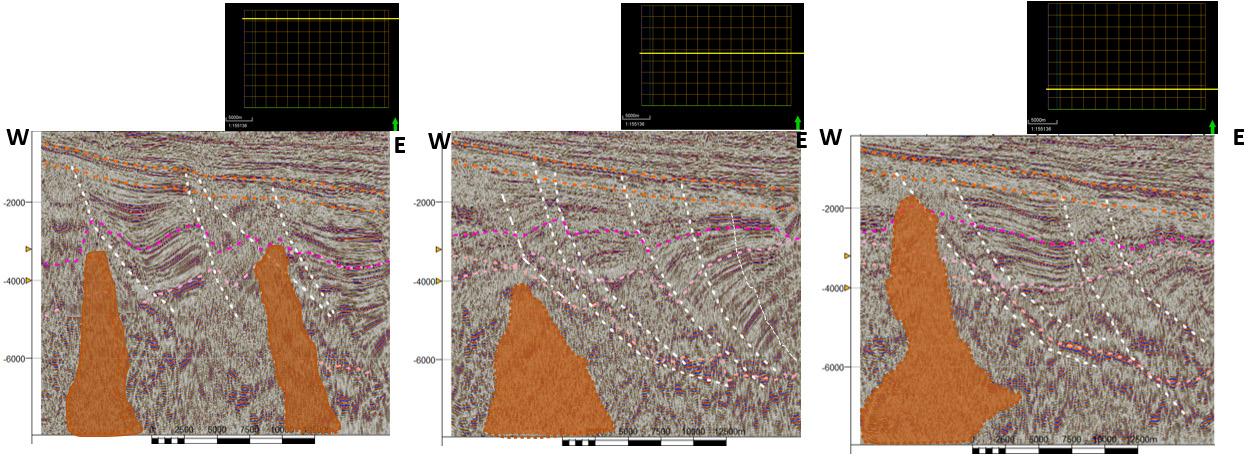

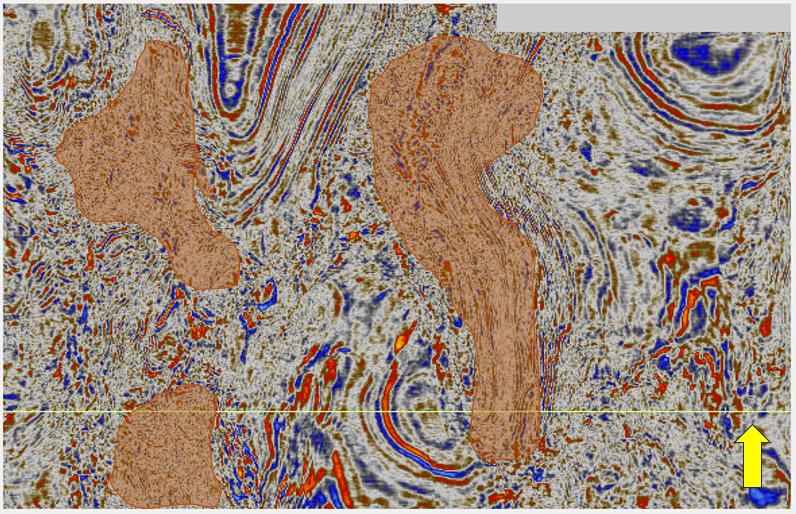

En la Figura 5, se observan las interpretaciones realizadas para tres líneas con dirección oeste-este, se puede observar que los horizontes están cortados por fallas lístricas que despegan en el Eoceno y que tiene una vergencia hacia el este. Los horizontes del Mioceno y Oligoceno-Mioceno

profundizan hacia el este y se mantienen casi paralelos entre sí, además se trata de horizontes continuos de buenas amplitudes que son fácilmente correlacionables en todo el cubo sísmico.

Figura 5. Tres líneas oeste-este que muestran la distribución de los cuerpos que modifican la secuencia estratigráfica del norte al sur.

Los horizontes del Oligoceno y Eoceno se encuentran afectados en mayor medida por las fallas lístricas, teniendo escalonamientos cada vez más profundos. Las fallas son las responsables del depósito irregular de sedimentos, es decir, este hundimiento diferencial es producto de la subsidencia de la cuenca y de las diferencias de espesores en estas capas.

Otro elemento que es importante reconocer son los diapiros que despegan del Eoceno y están rompiendo la secuencia hasta el Oligoceno-Mioceno. Numerosos cuerpos arcillosos se depositaron sobre sedimentos del Cretácico, debido a la sobrecarga y a que la base era irregular, se generó carga diferencial y posiblemente la movilización de la arcilla en un fenómeno muy parecido al movimiento de la sal.

En las líneas Norte-Sur, Figura 6, la continuidad de los reflectores se aprecia mejor, mostrando secuencias de amplitudes altas, semi-paralelas entre sí. Ubicando la cima y la base de la formación del Mioceno a una profundidad aproximada de entre 700 y 1000 metros respectivamente. La formación del Mioceno-Oligoceno profundiza hasta los

2000 metros y son secuencias casi horizontales. Entre los dos mil y 3 mil metros se aprecia el horizonte Oligoceno Frío que ya es penetrado por los diapiros, al igual que las secuencias del Oligoceno Vicksburg y Eoceno Wilcox que se observan cercana a los 6000 metros de profundidad.

Figura 6. Tres líneas norte-sur que muestran la distribución de los cuerpos que modifican la secuencia estratigráfica del este al oeste.

Es la zona oeste donde se pueden observar dos diapiros, uno al Norte y otro al Sur de la línea, mientras que en la parte central es muy clara la existencia de solo uno en la región norte. La zona este no muestra penetración de ningún material en las líneas sísmicas estudiadas. Si estos intrusivos estuvieran rompiendo las rocas del Cretácico entonces se podría pensar en que se trata de sal, recordando que la edad de los depósitos de sal en la Planicie Costera del Golfo de México es Jurásica. Otra hipótesis implica la re-migración de un cuerpo de sal deformada en una segunda etapa de movilidad.

Los aspectos mencionados generan incertidumbre en esta interpretación, ya que la profundidad del cubo estudiado y la información de pozo no dan datos sobre el periodo Cretácico.

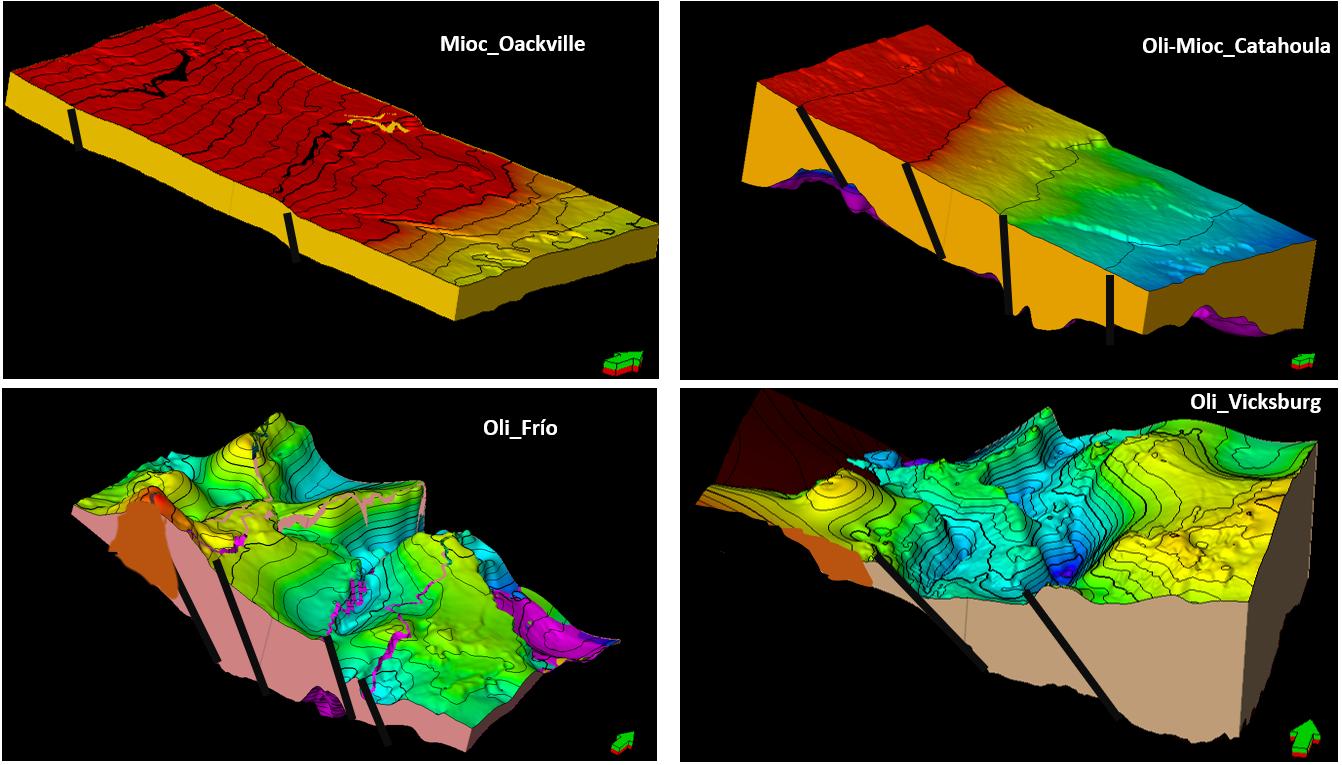

En la Figura 7, es posible observar las anomalías causadas en la sísmica por esos cuerpos que intrusionan a las secuencias del Cenozoico, se observa también claramente que la posición de las fallas contribuye a la movilidad del material, ya que se está emplazando a través de ellas. Como se ha mencionado, se tienen varios cuerpos intrusivos, en esta vista es posible observar dos, uno de menos volumen hacia el noroeste y otro más grande que se extiende por la parte central del volumen sísmico de norte a sur. La estructura al oeste solo se observa al sur, mientras que la intrusión de la parte central se observa desde el norte.

A la profundidad de 3,200 m aproximadamente, Figura 8, se observan los tres cuerpos que se han mapeado, la profundidad de esta vista es cortada por las formaciones del Oligoceno, lo que correspondería con la cima de los cuerpos intrusivos observados. El cuerpo central es el más grande y se ha extendido de norte a sur con una longitud aproximada de 15 km y su longitud oeste a este en promedio es de 4.5 km, lo que corresponde con un área de 95.2 km2 y un perímetro de 80 km. El cuerpo noroeste mide de norte a sur 5.8 km y de oeste a este aproximadamente 4.2; su área aproximada es de 32.3 km2 y perímetro de 29.7 km. El volumen más pequeño se encuentra al suroeste, aunque probablemente este dato pueda cambiar, ya que se llega al límite de la información sísmica y se desconoce si se extiende aún más al sur, la extensión observable es de 3.7 km norte-sur y 3.5 oeste-este. Su área es de 13 km2 y su perímetro13.9 km.

Figura 8. Mapas estructurales de los cinco reflectores interpretados, desde el Eoceno inferior hasta el Mioceno. Se pueden observar los cortes de las fallas por donde se plantea la migración de los diapiros.

Iza Canales García, Luna-Gómez V., Ana Luisa Atempa Tapia

Figura 7. Vista tridimensional de los cuerpos mapeados en el volumen sísmico.

En la Figura 9, se muestran los mapas estructurales de los cinco reflectores interpretados. Como se observa en el Eoceno inferior, la estructura es mucho más compleja y se encuentra menos definida debido a las intrusiones y el fallamiento, sin embargo, conforme se avanza hacia los

estratos superiores se definen muy bien las direcciones de las fallas lístricas y hacia la parte superior donde ya no hay penetración de los cuerpos intrusivos, los estratos se observan casi sin deformaciones.

9. Corte del cubo sísmico a 3,200 m de profundidad, donde se pueden observar las anomalías asociadas con los cuerpos intrusivos.

Se modelaron los cinco horizontes propuestos, obteniendo cuatro capas en las que es posible observar la geometría de cada formación reportada, Figura 10

El Mioceno se presenta como una secuencia de límites paralelos de aproximadamente 500 m de espesor, cortada levemente por dos fallas, que profundiza en su cima de los 500 m en el oeste hasta los 1750 m en el este. El

Oligoceno-Mioceno tiene una cima plana e inclinada que va de oeste a este de los 1,000 m a los 2,200 m y tiene un espesor promedio de 1,000 m, su base es irregular y está afectada por las fallas que se encuentran en la zona. El Oligoceno tiene su cima y base irregulares, afectadas por el fallamiento lístrico de la región, por la intrusión diapírica y por los propios procesos de depósito de esta secuencia.

Figura

10. Geometría de las formaciones del Oligoceno y Mioceno afectadas por las fallas y los cuerpos intrusivos.

Finalmente, en la Figura 11 se muestran dos vistas diferentes del modelo, donde se observa la disposición de los diapiros y la configuración de las secuencias dentro del modelo geológico. Como se puede observar, existen zonas de espesores muy variables, que van desde los 3 km hasta zonas de erosión, propias de la información geológica reportada.

11. Vista sur y noreste del modelo obtenido, se observa la distribución de los diapiros en todo el volumen.

Iza Canales García, Luna-Gómez V., Ana Luisa Atempa Tapia

Figura

Figura

Discusión

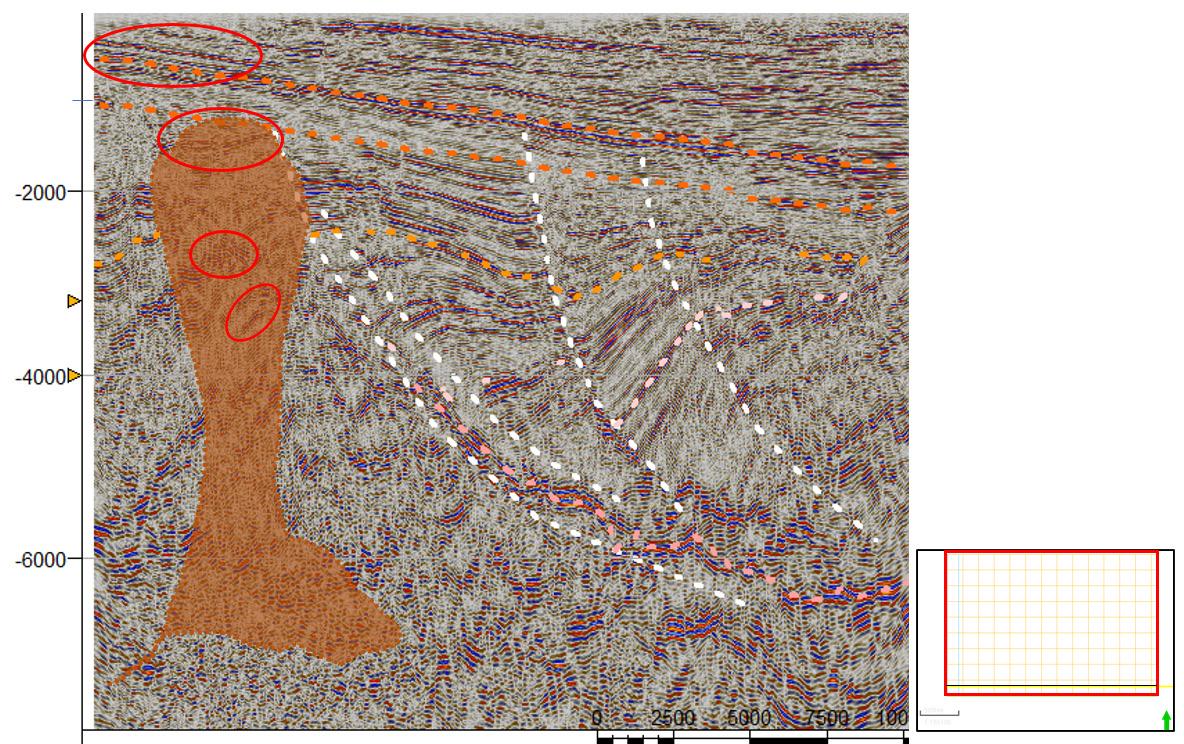

Se toma la Figura 12 para definir los parámetros que ayudaron a decidir la composición litológica de los diapiros.

Figura 12. Línea este-oeste, que muestra en óvalos rojos los indicadores tomados en cuenta para definir la litología de los cuerpos intrusivos.

Los eventos que están por arriba de 1000 m tienen una ligera deflexión, es decir, tienen el efecto de un empuje hacia arriba, pero de ninguna manera estos eventos que tienen una alta reflectividad representan la cima del cuerpo intrusivo.

Si se observa el tronco o pedestal del cuerpo intrusivo, está penetrando hasta cerca de los 1500 m y se observan eventos de reflexión internos en la parte central del intrusivo, si eso fuera sal se debería observar un evento de reflexión de más grande, es decir, la diferencia entre las amplitudes circundantes al intrusivo y el copete de éste, deberían ser totalmente diferentes, ya que según todo lo que se ha explicado, las rocas circundantes son clásticas a esas profundidades, contra los depósitos de sal que se encuentran por debajo de los 8 km en esta zona, entonces la cima de esa sal debería ser un evento de reflexión más grande y contrastante con los eventos clásticos de los laterales, ya que es muy difícil que la sal no genere esas magnitudes. Si la masa plástica que intrusiona es arcilla, entonces la velocidad es similar a los sedimentos circundantes y no produce un evento de reflexión marcado.

Conclusión

En el caso de la densidad de la sal y de la arcilla que es de 2.2 o 2.3 g/cm3 en arcilla sobrepresurizada, no hay contraste y es difícil encontrar ese contraste, por ejemplo, en las rocas ígneas es fácil ver el contraste porque su densidad es de 2.6 g/cm3. Y usando los datos de impedancia acústica se puede determinar su composición, sin embargo, la respuesta sísmica de la cima del cuerpo intrusivo nos da una idea de si es sal o arcilla. En la interpretación se observan eventos continuos y sugieren que son rocas sedimentarias, del lado este se interpretan sedimentos no arcillosos, es decir, clastos, por su continuidad y amplitudes. De lado oeste se observa la secuencia perturbada, al igual que la región profunda.

La ausencia de reflectores de alta amplitud hace pensar que es arcilla. Las fallas lístricas despegan sobre los flancos de las masas arcillosas depositadas durante el Eoceno y el Oligoceno. Con estos datos se puede inferir que los cuerpos intrusivos en este cubo sísmico corresponden con arcillas depositadas sobre el Cretácico que migran a través de las fallas lístricas hacia la superficie, deformando las estructuras y contribuyendo a la formación de trampas petroleras en la región.

Agradecimientos

Al Dr. Guillermo A. Pérez Cruz por su valioso apoyo en la interpretación de la información sísmica y todos los comentarios realizados a este trabajo.

A la Comisión Nacional de Hidrocarburos por permitirnos el uso de la información sísmica y los reportes de pozos.

Referencias

Echánove, E. O. 1986. Geología Petrolera de la Cuenca de Burgos. Parte 1: Consideraciones Geológico-Petroleras. Boletín de la Asociación Mexicana de Geólogos Petroleros 38 (1): 3-39.

Echánove, E. O. 1986. Geología Petrolera de la Cuenca de Burgos. Parte 2: Resultado de Pozos Exploratorios y Antecedentes de Campos y Producción. Boletín de la Asociación Mexicana de Geólogos Petroleros 38 (1): 40-74.

Eguiluz de Antuñano, S. 2011. Sinopsis Geológica de la Cuenca de Burgos, Noreste de México: Producción y Recursos Petroleros. Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana 63 (2): 323-332.

Eguiluz de Antuñano, S., Aranda García, M. y Marrett, R. 2000. Tectónica de la Sierra Madre Oriental, México. Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana 53: 1-26. https://doi. org/10.18268/BSGM2000v53n1a1

Flawn, P. T., Goldstein, A. Jr., King, P. B. et al. 1961. The Ouachita System. Austin, Texas, Bureau of Economic Geology, The University of Texas.

González García, R. y Holguín Quiñones, N. 1992. Las Rocas Generadoras de México. Boletín de la Asociación Mexicana de Geólogos Petroleros 42 (1): 9-23.

Haq, B. U., Hardenbol, J., Vail, P. R. et al. 1988. Mesozoic and Cenozoic Chronostratigraphy and Eustatic Cycles. En SeaLevel Changes: An Integrated Approach, eds. C. K.Wilgus, B. S. Hastings, H. Posamentier et al., 71-108. Tulsa, Oklahoma: Society of Economic Paleontologists and Mineralogists.

McBride, E. F., Weidie, A. E. y Wollenben, J. A. 1975. Deltaic and Associated Deposits of Difunta Group (Late Cretaceous to Paleocene), Parras and La Popa Basins, Northeastern Mexico. En Deltas: Models for Exploration, ed. M. L. Broussard, 485-522. Houston, Texas: Houston Geological Society.

Mina Uhink, F. 1961. Resultado de la Exploración Petrolera en México durante 1960. Boletín de la Asociación Mexicana de Geólogos Petroleros 13 (3-4): 131-146.

Ortega Gutiérrez, F., Mitre-Salazar, L. M., Roldán-Quintana J. et al. 1992. Carta Geológica de la República Mexicana, quinta edición, 1:2.000,000. México, D. F.: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Geología –Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, Consejo de Recursos Minerales.

rtz billa A. Tolson G. . Inter retaci n structural de una Sección Sísmica en la Región Arcabuz–Culebra de la Cuenca de Burgos, NE de México. Revista Mexicana de Ciencias Geológicas 21 (2): 226-235.

PEMEX. 2008. Reservas de Hidrocarburos. En Memoria de Labores 2007 . P M Direcci n Cor orat as. ht s . eme .com acerca informes ublicaciones Documents memorias com letas M M V . df (Fecha de acceso 2 de junio de 2023).

Pérez-Cruz, G. A. 1992. Geologic Evoluton of the Burgos Basin, Northeastern Mexico. Tesis doctoral, Rice University.

Robeck, R. C., Pesquera, R. y Ulloa Arredondo, S. 1956. Geología y Depósitos de Carbón de la Región de Sabinas, Estado de Coahuila. México, D. F.

Salvador, A. 1987. Late Triassic-Jurassic Paleogeography and Origin of Gulf of Mexico Basin. AAPG Bulletin 71 (4): 419-451. https://doi. org/10.1306/94886EC5-1704-11D7-8645000102C1865D

Winker, C. D. y Buffler, R. T. 1988. Paleogeographic Evolution of Early Deep-Water Gulf of Mexico and Margins, Jurassic to Middle Cretaceous (Comanchean). AAPG Bulletin 72 (3): 318-346. https://doi. org/10.1306/703C8C22-1707-11D7-8645000102C1865D

Iza Canales García, Luna-Gómez V., Ana Luisa Atempa Tapia

Semblanza de los autores

Ana Luisa Atempa Tapia

Ingeniera Petrolera graduada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente trabaja en TECHINT, en el proyecto Refinería Dos Bocas.

Iza Canales García

Ingeniera Geofísica con áreas de especialización en la interpretación sismo-estratigráfica y estructural.

Ha trabajado en las cuencas de Tampico, Misantla y del Sureste y en la industria petrolera como intérprete sísmico, en la extracción de atributos sísmicos, en la identificación y documentación de prospectos exploratorios, así como en el cálculo de volúmenes originales de hidrocarburos y la definición del riesgo exploratorio.

Metodología para la administración integral de yacimientos por medio de modelos integrados

Diego Rodríguez

Gerson Rivera

Diana Pérez, José Bermúdez

Hocol

Julieta Álvarez

Dulce R. Canul

Jesús Borjas

Linda C. Guevara

Schlumberger

Artículo recibido en 2023-evaluado, corregido y aceptado en marzo de 2024

Resumen

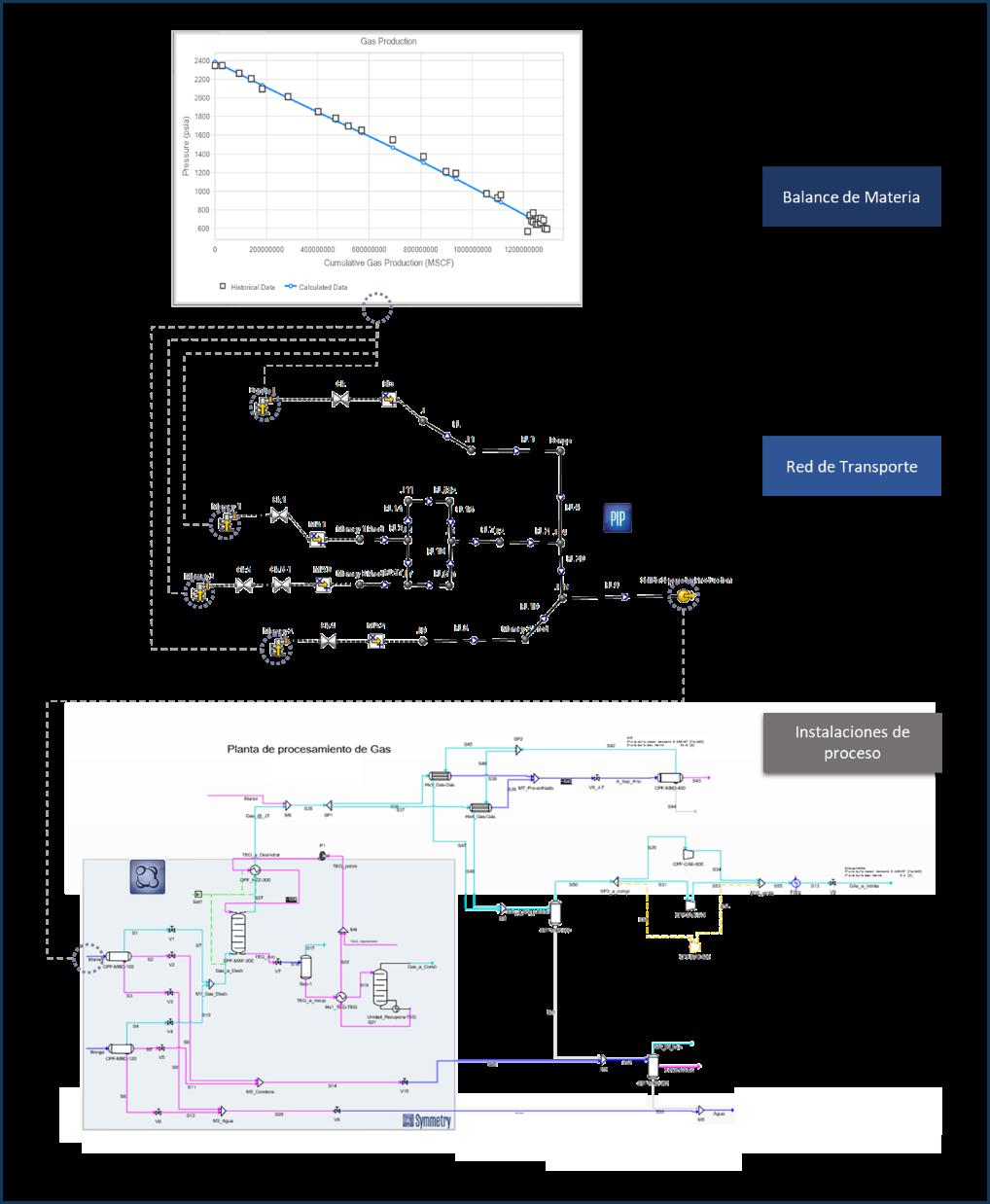

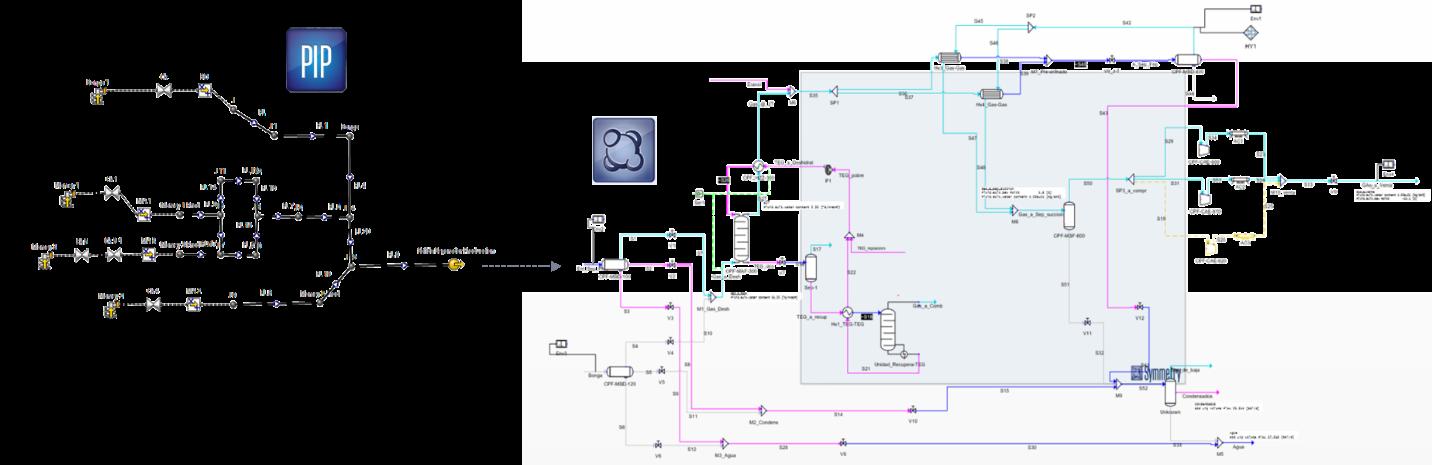

La adopción de nuevas estrategias para el desarrollo de campos alrededor del mundo, están siendo cada vez más común por las empresas operadoras con el objetivo de administrar un activo de forma rápida, integral y eficiente. Esto se desarrolla, normalmente, de manera independiente por diferentes disciplinas, para entender el comportamiento de un activo desde la roca hasta las instalaciones de proceso. Los modelos integrados reúnen todas las herramientas de análisis en uno solo, con cálculos mucho más robustos y proporcionan un grado mayor de confiabilidad.

Este trabajo se enfocó en la caracterización integrada de activos, uniendo tres (3) disciplinas diferentes: yacimientos, producción y proceso, con modelos matemáticos que describen la explotación del yacimiento, el movimiento de fluidos multifásicos vertical y horizontal y la transformación de la materia en un producto adecuado para venta.

Los resultados obtenidos en este trabajo generaron un valor muy importante en Hocol, ya que muestran que la integración de modelos es una solución rápida y efectiva para administrar adecuadamente un activo, aumentar la recuperación en los campos, recalcular reservas y anticiparse a cualquier tipo de problema para darle continuidad a los volúmenes producidos.

Se desarrollaron diferentes estrategias de manejo de yacimiento, donde se logró generar sensibilidades con pozos, ductos, equipos e instalaciones nuevas, cambios en regímenes de presión, calendarización de paradas en la planta, entrada de reparaciones, potencial de precipitación de sólidos en ductos (hidratos, saturados e inorgánicos), hasta el cumplimiento en la calidad de los hidrocarburos en el punto de entrega según las especificaciones en los contratos de venta.

Finalmente, es una solución innovadora que se planea reproducir en varios activos de gas con los mismos procesos de construcción y programación, logrando un proceso colaborativo y de aprendizaje tecnológico creando la curva de aprendizaje para desarrollo interno de ingeniería.

Introducción

Este trabajo tuvo por objetivo la caracterización integrada de diferentes activos de gas seco y húmedo uniendo tres (3) disciplinas diferentes: yacimientos, producción e instalaciones de proceso, empleando modelos matemáticos que describen el depresionamiento del yacimiento, el flujo multifásico en pozos y ductos, así como la transformación de la materia en un producto adecuado para venta.

El contar con el modelado del activo en forma integral dio la oportunidad de administrar el yacimiento de manera adecuada, para generar pronósticos de todas las variables que influyen en el comportamiento del campo en cualquier punto (yacimiento, terminación, pozos, ductos, equipos de proceso, entre otros), lo cual habilitó el evaluar la incorporación de nuevos equipos en superficie, cambios de líneas, alternativas de terminación, planes para evitar problemas de flujo. Se generaron diferentes escenarios y sensibilidades para generar perfiles de producción más confiables que consideraron la capacidad del yacimiento, posibles restricciones en superficie y mantenimientos operacionales planeados, identificar retos de aseguramiento de flujo potenciales ante el incremento en la producción de agua y realizar diferentes modificaciones, tanto en fondo como en superficie, con el fin de garantizar una explotación optimizada del yacimiento.

Básicamente este tipo de técnicas permiten entender la interacción subsuelo-superficie y apoyar en la selección de la mejor estrategia técnico-económica, para el desarrollo de uno o múltiples campos en el corto, mediano y largo plazo.

Metodología

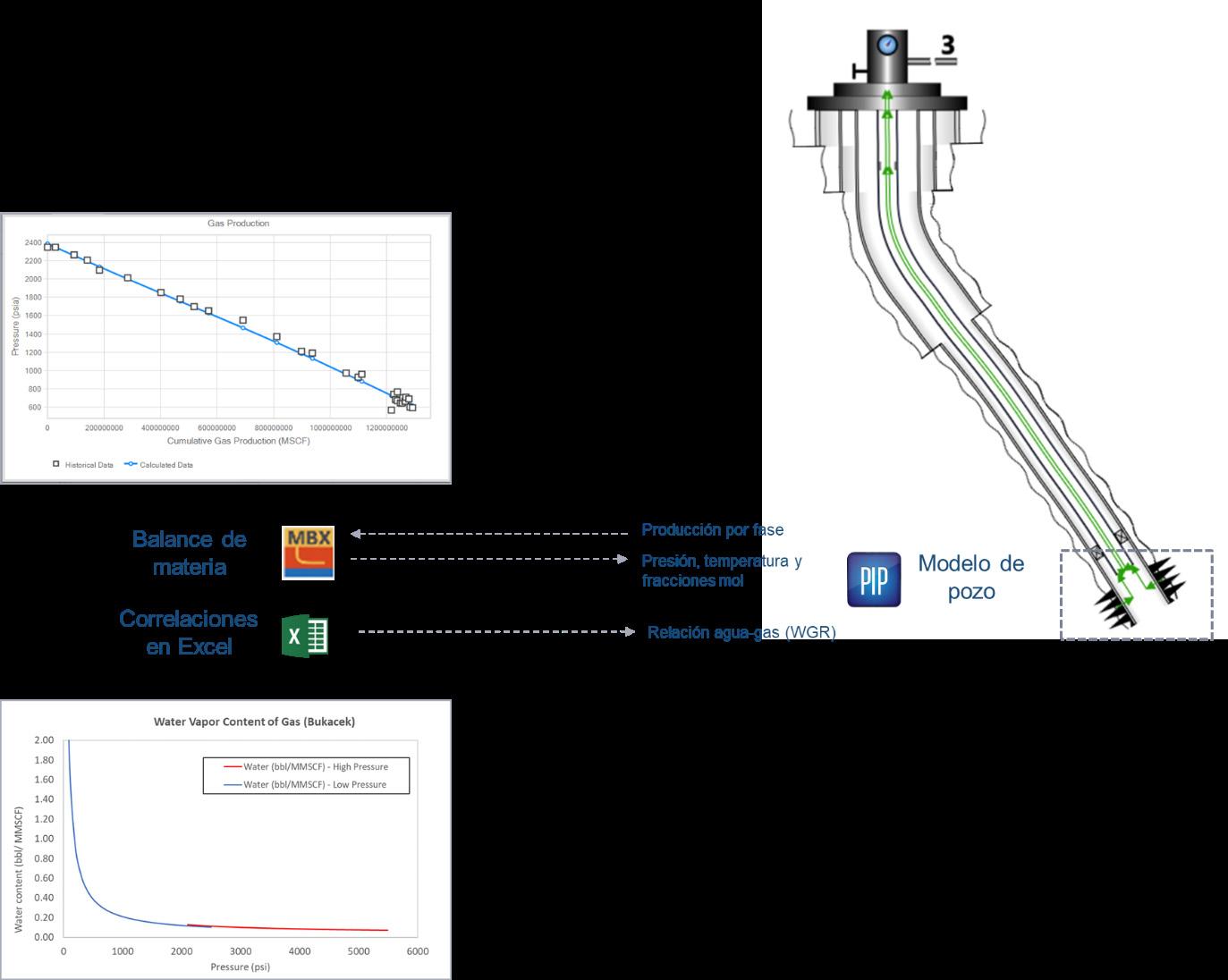

Las técnicas de modelado integral se pueden adaptar a los retos y/o alternativas que se desean evaluar. Para los campos de gas que se analizaron en este trabajo, se optó por una representación del depresionamiento del yacimiento empleando técnicas de balance de materia; productividad de pozos y transporte en ductos empleando simulación de flujo multifásico; y finalmente el proceso de separación, acondicionamiento del gas, recuperación de líquidos empleando simulación de procesos.

Todo lo anterior fue modelado, fue integrado empleando Integrated Asset Modeler® como tecnología, comúnmente referido IAM; que permite técnicas de acople implícito (IPTC-21295-MS) y semi-implícito, así como una solución secuencial para establecer comunicación e intercambio de información con una amplia variedad de software utilizado en la industria. Desde hace más de 25 años han existido desarrollos exitosos para integrar diferentes tecnologías normalmente empleadas por diferentes disciplinas ocupando técnicas de acople implícito y semi-implícito descritas por Ghorayeb1

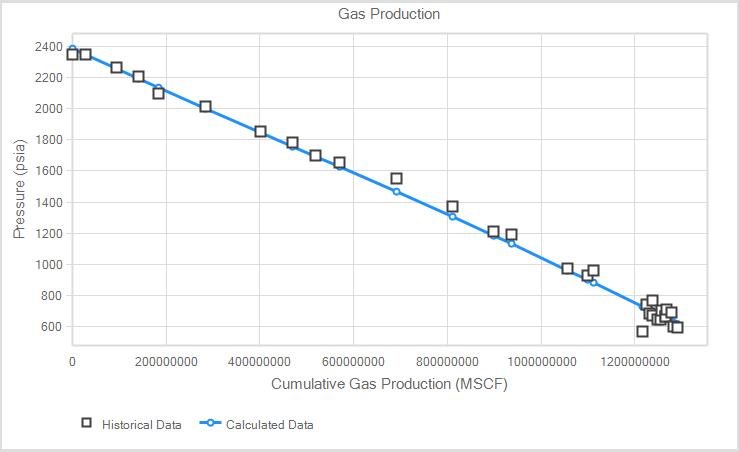

Las técnicas de balance de materia empleadas en este trabajo son la base para ajustar el volumen original de gas, y permitir simular los fluidos producidos del yacimiento y su depresionamiento correspondiente. Los modelos se ajustaron empleando los datos presión-producción disponibles, logrando aproximar el comportamiento de los campos, Figura 2; para este análisis se emplearon tanto los métodos de p/z como el de Havlena y Odeh, donde la selección de un método u otro estuvo sujeto a las características de los yacimientos evaluados.

1. Diagrama esquemático del modelo integral: modelo de tanque, simulación de flujo multifásico y de proceso.

Diego Rodríguez, Gerson Rivera, Diana Pérez, José Bermúdez, Julieta Álvarez, Dulce R. Canul, Jesús Borjas, Linda C. Guevara Ingeniería

Figura

Figura 2. Gráfico de presión (p) contra producción acumulada (Gp) para comparar datos históricos y calculados.

Para representar el comportamiento de los fluidos en los diferentes activos de gas seco y húmedo para distintos puntos del sistema integral de producción, se emplearon modelos de aceite negro y composicionales.

En el caso del gas seco se representó su comportamiento empleando el modelo de aceite negro para los análisis de balance de materia, pozos y red de transporte; sin embargo, para la simulación del proceso se requiere emplear un modelo composicional para representar apropiadamente el cambio de fases del gas seco en superficie y el agua presente en el sistema, agua libre y vapor de agua, en los procesos de separación, deshidratación con glicol y compresión, por lo que se generó un fluido sintético basado en la Relación GasAceite (RGA) y densidad especifica del gas (Gs).

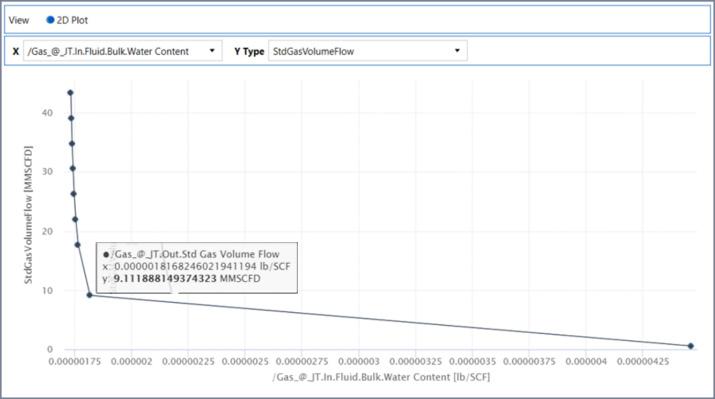

Los activos que producen gas húmedo se representaron empleando modelos composicionales desde el modelo

de balance de materia hasta los procesos de separación, deshidratación con glicol, efecto Joule-Thomson y compresión; para poder analizar de manera robusta la recuperación de líquidos y calidad del gas en el punto de entrega en línea de exportación: porcentaje de contaminantes, contenido de vapor de agua y punto de rocío.

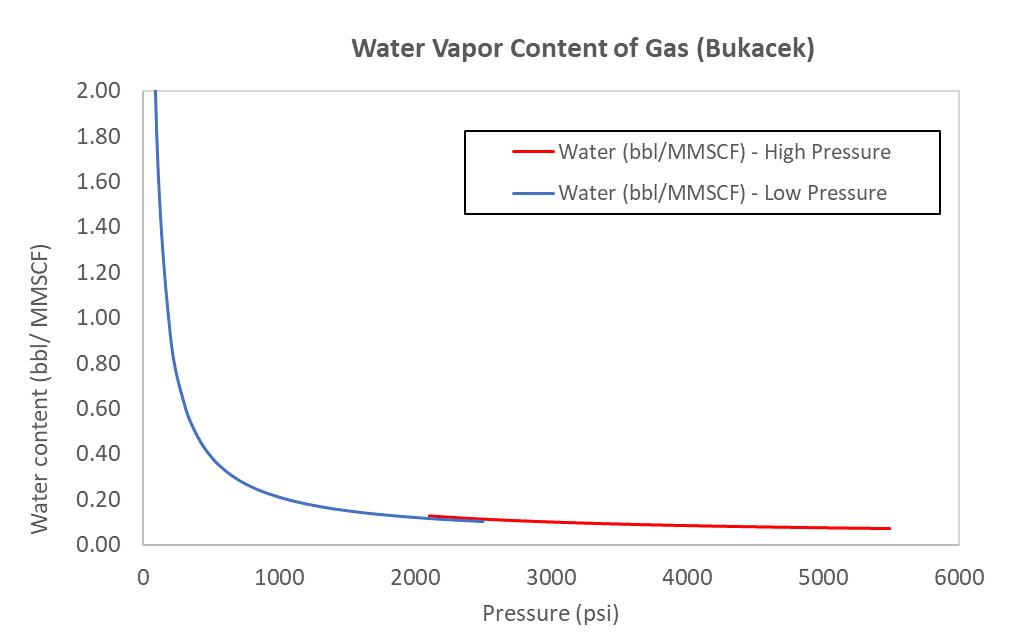

Tanto para el caso del gas húmedo como del gas seco, se tuvo que discretizar la cantidad de agua proveniente de la humedad del gas (vapor de agua) y del acuífero; para el caso del vapor de agua se emplearon correlaciones obtenidas a partir de datos experimentales donde se evalúa el contenido de agua en función de las condiciones de presión y temperatura para diferentes gases (Bukacek 1955), como se muestra en la Figura 3.

3. Correlación entre el vapor de agua y la presión (P).

Para el caso de la producción de agua proveniente del acuífero se generaron correlaciones tomando como base la producción de gas acumulada (Gp) y la relación agua-gas (WGR) por pozo, dando como resultado un polinomio que se modifica conforme se actualiza la producción acumulada de gas en cada paso de tiempo simulado. Esta metodología para representar la cantidad de agua en el sistema se empleó como alternativa para los activos que no cuentan con modelo de simulación de yacimientos.

Conocer el comportamiento y cantidad de agua en el sistema proveniente del acuífero y vapor de agua, es bastante importante para poder dimensionar adecuadamente el equipo de deshidratación en la planta de proceso y evaluar retos de aseguramiento de flujo en pozos y ductos, tales como corrosión e hidratos. Las correlaciones antes

mencionadas se incluyeron como parte del modelado integral empleando Microsoft Excel® resultando en una actualización automática de la relación agua-gas (WGR) en el modelo de pozo, el cual a su vez recibe parámetros del yacimiento: presión, temperatura y fluido del modelo de balance de materia, para realizar los cálculos hidráulicos por pozo y estimar los gastos de producción de gas, agua y aceite, que se reincorporan al modelo de balance de materia para estimar de manera consistente el depresionamiento del campo; esta relación bidireccional yacimiento-pozo ocurre en cada paso de tiempo para garantizar la congruencia en los cálculos.

La Figura 4, ilustra la interacción entre las variables del yacimiento y las del pozo, así como las tecnologías involucradas en este análisis.

Diego Rodríguez, Gerson Rivera, Diana Pérez, José Bermúdez, Julieta Álvarez, Dulce R. Canul, Jesús Borjas, Linda C. Guevara

Figura

Figura 4. Diagrama interacción entre simuladores de balance materia, pozos y hoja de cálculo.

La información de yacimiento proveniente de modelo de balance de materia permite definir condiciones de frontera al modelo de pozo y estimar la curva de comportamiento de afluencia, con lo cual el pozo estima un gasto de producción considerando también la hidráulica en pozo y superficie; el cálculo de producción es devuelto hacia el modelo de balance de materia para estimar el depresionamiento correspondiente; el proceso de intercambio de información ocurre a cada paso de tiempo durante el periodo de simulación definido.

Los resultados integrales permiten detectar retos importantes como las contrapresiones y limitantes en la infraestructura existente (cuellos de botella) que impactan sustancialmente en iniciativas para incrementar producción, así como capturar cambios composicionales ante los cambios en presión y temperatura en función del tiempo.

Los resultados obtenidos a la salida del modelo de transporte se emplearán para resolver de manera integrada la simulación del proceso de separación, deshidratación y compresión del gas, Figura 5

Los cálculos de presión, temperatura, flujo másico y composición obtenidos en el modelo de transporte serán ocupados como insumo para el modelo de proceso, específicamente a la entrada del separador, permitiendo que ciertas condiciones de frontera en el modelo de proceso sean recalculadas a cada paso de tiempo por el simulador de flujo multifásico o de transporte.

de interacción entre simulador de flujo en estado estacionario y de instalaciones de proceso.

En este análisis también se cuantificó el encogimiento (disminución en la producción) del gas a lo largo del sistema integral de producción, considerando los procesos de quema, autoconsumo y condensación, lo cual impacta directamente en la cantidad de gas entregado en el punto de venta.

Es posible robustecer este acople red de recolección –proceso para considerar las contrapresiones del sistema de proceso en la red de recolección; es decir, observar el impacto en la productividad de los pozos ante cambios operacionales en los equipos de separación, deshidratación y compresión.

Una vez generado el modelo integral se procedió a un proceso de ajuste (Figura 6), para que este modelo fuera capaz de representar las condiciones actuales y poder proporcionar pronósticos confiables, para evaluar estrategias de explotación y su impacto en las actividades de mantenimiento planeadas.

Diego Rodríguez, Gerson Rivera, Diana Pérez, José Bermúdez, Julieta Álvarez, Dulce R. Canul, Jesús Borjas, Linda C. Guevara

Figura 5. Diagrama

Figura 6. Ajuste por pozo: Presión en cabeza y producción de gas.

Escenarios evaluados

El modelo integrado subsuelo-superficie se utilizó para evaluar escenarios en el corto, mediano y largo plazo, haciendo énfasis en analizar retos en diferentes puntos del sistema integral de producción; a continuación, se mencionan algunos identificados y analizados empleando técnicas de modelado integral:

• Anticipación del colgamiento de líquido en los pozos:

Para los pozos productores analizados, el colgamiento de líquidos es uno de los retos más recurrentes; para hacerle frente se comenzó por analizar la velocidad del gas con respecto a la de colgamiento de líquido durante el periodo pronosticado, para poder identificar el tiempo en el que el pozo dejará de fluir de manera estable hasta su cierre eventual, considerado como el caso base.

Posteriormente se evaluaron estrategias de mitigación del colgamiento de líquidos para prolongar la vida productiva de los pozos:

o Instalación de sarta de velocidades

o Compresión a boca de pozo/Compresión en cabezal de recolección.

A continuación, se muestra una comparativa entre un pozo evaluado en el tiempo con las condiciones de producción existentes, Figura 7 denominado “Caso Base”, y el mismo pozo analizado considerando una estrategia de compresión a boca de pozo, Figura 8.

Figura 7. Comportamiento de pozo con colgamiento de líquido, (caso base) – Los efectos de colgamiento en el pozo son bastante pronunciados en los últimos meses de producción del pozo.

Figura 8. Comportamiento de pozo con colgamiento de líquido (Caso considerando estrategia de compresión a boca de pozo) –Los efectos de colgamiento se controlan durante un periodo significativo de tiempo (~ 5 años) permitiendo una extensión en la vida productiva del pozo.

Cada una de las estrategias anteriormente mencionadas proporciona diferentes ventajas desde el punto de vista técnico; sin embargo, la decisión deberá considerar también el punto de vista económico.

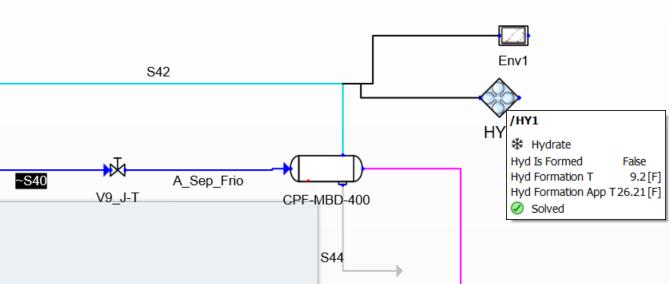

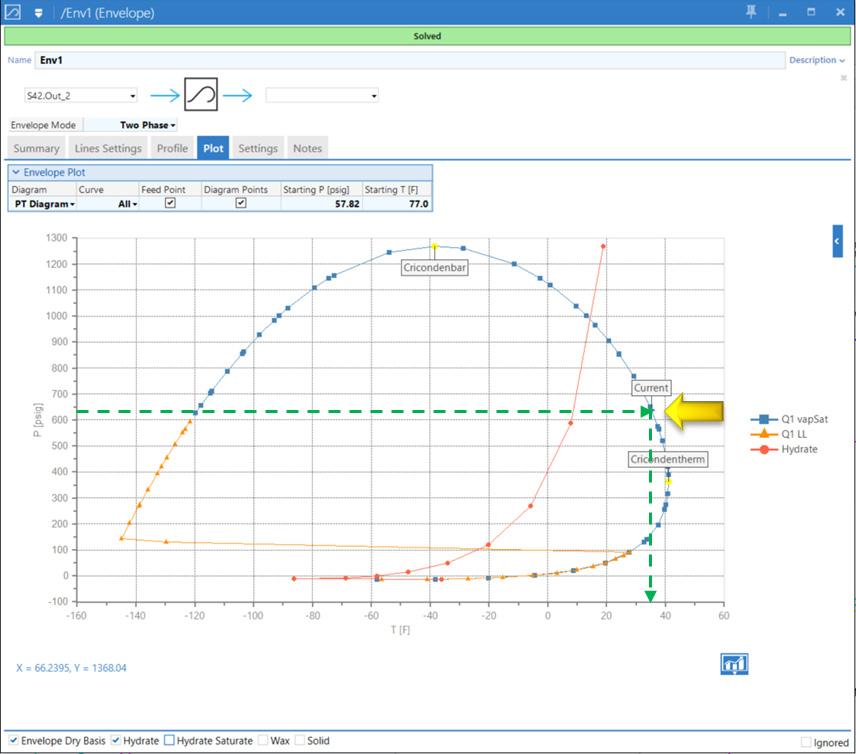

• Identificación de la formación de hidratos en instalaciones de proceso:

En el sistema de tratamiento de gas se identificaron puntos susceptibles a la formación de hidratos; uno de los

puntos a evaluar corresponde a la salida del separador frío (componente del proceso Joule-Thomson), empleado para realizar el acondicionamiento del punto de rocío (“Dew Point”) donde se reduce drásticamente la temperatura, cuya disminución puede promover la formación de hidratos, Figura 9, por lo que se inyecta un inhibidor en este punto del sistema y ante diferentes condiciones de operación proponer una mejora en su dosificación para mantener la integridad de las instalaciones de proceso.

Figura 9. Evaluación de la formación de hidratos en el separador del proceso Joule-Thomson.

Diego Rodríguez, Gerson Rivera, Diana Pérez, José Bermúdez, Julieta Álvarez, Dulce R. Canul, Jesús Borjas, Linda C. Guevara

• Impacto en la declinación de producción de gas a lo largo de la vida de los campos:

Se consideró un escenario para evaluar en el largo plazo el impacto de la declinación del campo, asociado con una disminución en la producción de gas; para ello se realizó una sensibilidad a la variable del flujo de gas a la entrada

de la planta de proceso, separación primaria, que ayudó a determinar el gasto mínimo de gas a manejar en la planta de proceso, detectado de manera importante por su efecto en la disminución de la eficiencia de la torre deshidratadora, por lo que se incrementa el volumen de agua en la corriente de gas que iría hacia el proceso de enfriamiento y por lo tanto, afectando la calidad del gas enviado a venta (contenido máximo de vapor de agua), como se observa en la Figura 10

10. Sensibilidad del gasto de producción de gas a la entrada a la planta de proceso.

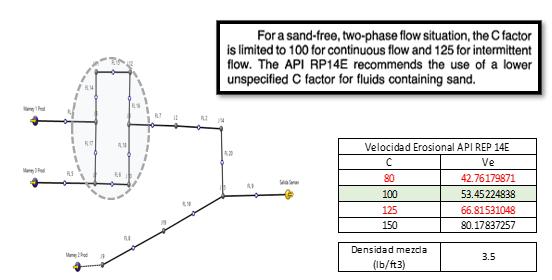

• Detección de cuellos de botella

Al evaluar diferentes alternativas de explotación para validar la posibilidad de extender la plataforma de producción y cumplir con las metas planteadas, se buscó incrementar la producción de los diferentes pozos considerando las capacidades y restricciones para cada caso. Se encontró que para dos pozos del sistema, se tiene una restricción importante en un tramo de reducción en la línea de descarga que afecta su flujo, por lo que la producción combinada de estos pozos no puede exceder 25 MMPCD, dado que los parámetros considerados en el procedimiento API RP14E para un flujo libre de sólidos saldrían de norma si se sobrepasara ese valor de producción, Figura 11

Figura 11. Análisis de reducción en el sistema de transporte tomando como base el procedimiento API RP14E.

Figura

Rodríguez,

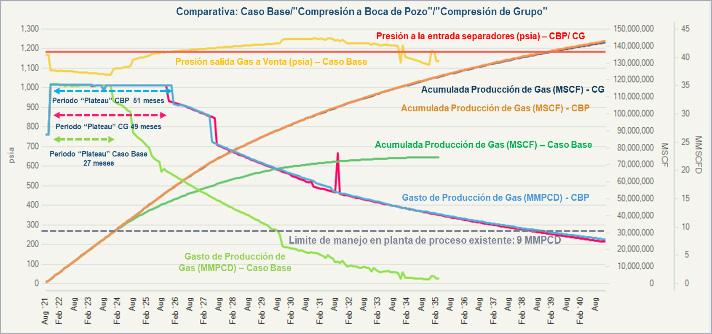

• Incremento de la capacidad de compresión

En el caso base analizado se cuenta con capacidad de compresión en la planta de proceso que permite cumplir con la presión requerida en el punto de entrega del gas. Sin embargo, se consideró como parte del análisis instalar capacidad adicional de compresión en la red de recolección (compresión a nivel de grupo), o en cabeza de pozo, buscando reducir la presión de fondo fluyendo (“Pwf”) e incrementar el diferencial de presión desde el yacimiento hasta el pozo, apoyando en remover líquidos que promueven el fenómeno de colgamiento.

Cabe destacar que este fue un análisis preliminar para evaluar la contribución de esta técnica, en prolongar la

vida de los pozos y por lo tanto extender la plataforma de producción del campo; sin embargo, existen factores adicionales a considerar para robustecer este análisis, tales como:

o Diseño y dimensionamiento de los equipos de compresión

o Posibilidad de movimiento de equipos de compresión entre pozos

o Análisis técnico-económico

A continuación, se presentan los perfiles de producción obtenidos para los casos de compresión analizados con respecto al caso base:

Figura 12. Análisis comparativo entre el caso base y escenarios de compresión.

Como se observa en la gráfica, Figura 12, el perfil con compresión a boca de pozo resulta en una extensión sustancial del “Plateau” de producción con respecto al caso base, en la que la reconfiguración de la planta de proceso para manejar una producción menor a los 9 MMPCD, se aplazaría casi 8 años.

Estos resultados son atractivos, sin embargo, deben ajustarse para considerar el dimensionamiento real de los equipos de compresión, las limitantes en el manejo de líquidos y/o el impacto de la intermitencia del poder de compresión, y si se considera el movimiento de un mismo equipo entre diferentes pozos.

Conclusiones

• Este trabajo generó un valor muy importante en Hocol, ya que se abordó la integración de los modelos en cada etapa dentro del proceso de transformación del producto que se comercializa. Una vez concluido este proyecto, los activos pudieron demostrar un recálculo del 10% adicional en reservas recuperables con modificaciones en equipos de superficie, empleando técnicas que permiten reducir presiones en la cabeza y anticipando el colgamiento de líquidos en los pozos.

Diego

Gerson Rivera, Diana Pérez, José Bermúdez, Julieta Álvarez, Dulce R. Canul, Jesús Borjas, Linda C. Guevara

• Los modelos integrados permitieron representar diferentes estrategias de administración de yacimientos para optimizar su explotación; logrando definir de manera rápida y efectiva escenarios de optimización en la operación de equipos, pozos, anticipándose a la necesidad de equipos adicionales tanto en instalaciones como en las terminaciones, para darle continuidad y aumento a los volúmenes producidos y aumentar la recuperación en los campos.

• Adicionalmente, la incorporación al análisis de los mantenimientos y/o actividades programadas: paradas en planta, entrada de reparaciones y de pozos nuevos, ampliación de instalaciones, construcción de líneas nuevas, permitió ampliar la representatividad del modelo y anticipar lo inesperado en estas operaciones.

• Durante el desarrollo de este proyecto, se integraron diferentes disciplinas, yacimiento, producción y procesos con modelos matemáticos. Se creó un modelo para monitorear y evaluar los activos.

• Se logró una optimización del 90% en tiempo en la evaluación de escenarios de los activos.

• En temas de análisis se tiene la posibilidad de realizar la Identificación temprana de cuellos de botella, potencial de precipitación de sólidos en tuberías, evaluación del desempeño de los sistemas de levantamiento artificial y diferentes estrategias diferentes de administración de yacimientos.

• En términos de sensibilidades se generaron escenarios de desarrollo de campo en cuestión de horas. La sensibilidad de tiempo de optimización alcanzada fue de un 85%.

• En relación a la transformación digital, se dio un paso adelante, implementándose el análisis de datos, conectividad con visores de producción y proyectos corporativos, además del escalamiento de modelos numéricos para proporcionar una mayor precisión en los resultados.

Recomendaciones

• Esta solución se planea reproducir en varios activos de gas con los mismos procesos de construcción

y programación, ya que puede implementarse en cualquier tipo de activo del mundo.

• Con respecto a requerimientos de IT, es necesario mantener los modelos en el entorno de nube para ejecuciones más rápidas.

• Utilizar el modelo dinámico para tener muchos más escenarios con el comportamiento real del yacimiento, que incluya el flujo del agua dentro del medio poroso. Teniendo en cuenta los resultados de la irrupción del agua de forma analítica, genera una limitación sobre cómo modelar su irrupción a lo largo del tiempo. Necesidad de incluir modelos dinámicos.

• Incluir estrategias de ahorro energético y estrategias de reducción de la huella de carbono.

Agradecimientos

• Crédito y agradecimiento al equipo de ingeniería de producción de gas de Hocol.

• Crédito y agradecimiento al equipo de ingeniería de producción de SLB.

Referencias

1. Biniwale, S., Ali, S., Khan, O. H. et al. 2021. An Innovative and Practical Integrated Asset Model: Optimization from Pore to Process with Automatic Model Update. Artículo presentado en International Petroleum Technology Conference, virtual, marzo 23-abril 1. IPTC-21295-MS. https://doi.org/10.2523/IPTC-21295-MS

2. Bukacek, R. F. 1955. Equilibrium Moisture Content of Natural Gases, 8. Chicago, Illinois: Institute of Gas Technology Bulletin, Institute of Gas Technology Research.

3. Ghorayeb, K, Holmes J., Torrens R. et al. 2003. A GeneralPurpose Controller for Coupling Multiple Reservoir Simulations and Surface Facility Networks. Artículo presentado en SPE Reservoir Simulation Symposium, Houston, Texas, febrero 3-5. SPE-79702-MS. https://doi.org/10.2118/79702-MS

Diego Rodríguez, Gerson Rivera, Diana Pérez, José Bermúdez, Julieta Álvarez, Dulce R. Canul, Jesús Borjas, Linda C. Guevara

Semblanza de los autores

Diego Rodríguez

Ingeniero de Petróleos egresado de la Universidad de América en Colombia con más de 16 años de experiencia en ingeniería de producción de Petróleo y Gas. Maestría en Ciencias Geofísicas de la Universidad China del Petróleo y una Maestría en Producción de Petróleo y Gas de la UIS (Universidad Industrial de Santander) y Diplomado en Yacimientos No convencionales con la Universidad Industrial de Santander. En el último año enfocado en aplicaciones digitales para la optimización de la producción en campos de gas en Hocol.

Diana Pérez Rodríguez

Ingeniera de Petróleos, egresada de la Universidad de América en Colombia con 16 años de experiencia en Ingenieria de Yacimientos de petróleo y Gas. Ingeniera de Yacimientos de Desarrollo en Hocol S.A., con Maestría en Gestión en la Industria de los Hidrocarburos de la Universidad Viña del Mar - Chile y Diplomado en yacimientos no convencionales con la Universidad Industrial de Santander. Desarrollo Profesional con Enfoque a Evaluación analítica y numérica de yacimientos de petróleo y gas para mantenimiento y crecimiento del valor comercial de los activos y líder de proyectos multidisciplinarios de perforación de pozos de desarrollo.

Gerson Rivera Ortega

Ingeniero de Petróleos de la Universidad Industrial de Santander y Máster en Ingeniera de Petróleos de una Universidad Nacional de Colombia, con más de 10 años de experiencia como Ingeniero de yacimientos en campos de fluidos composicionales y gas seco. Su trayectoria profesional ha sido enfocada en la implementación de estrategias para la maximización de la recuperación de gas.

Jose Bermúdez

Ingeniero de Petróleos egresado de la Universidad América, con Maestría en Yacimientos en la universidad de Adelaide Australia y en Modelamiento Numérico del área de ciencias aplicada de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Con 5 años de experiencia en actividades operativas de evaluación de formaciones a partir de registros eléctricos. Siguientes 10 años enfocado en las áreas de yacimiento generando e implementando estrategias de desarrollo de activos a partir de la implementación de metodologías de modelamientos analíticos y numéricos.

Julieta Álvarez Martínez

Ingeniera Petrolera con seis años de experiencia en la industria petrolera, graduada como egresada distinguida (Mención Honorífica) por parte de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, trabajando como Ingeniera de producción para Schlumberger en la ejecución de proyectos de consultoría y desarrollo de soluciones, para generar estudios integrales en las disciplinas de yacimientos y producción, enfocados en optimización de la producción y aseguramiento de flujo para México y Colombia.

Dulce R. Canul Chim

Ingeniera Química con 16 años de experiencia profesional en el área de simulación de flujo multifásico de pozos e instalaciones del área petrolera, identificando y proponiendo soluciones a los retos de aseguramiento de flujo para los sistemas de producción de campos pertenecientes a las regiones Marinas Noreste y Suroeste de PEP.

Jesús A. Borjas

Ingeniero Petrolero, con más de 20 años de experiencia en la industria de petróleo y gas, ha estado involucrado en proyectos desde la gestión de datos hasta la planificación del desarrollo del campo. Ha estado involucrado en varios proyectos dentro de diferentes empresas de O&G en Latinoamérica. Actualmente desempeña el cargo de Líder de soluciones de ingeniería en Colombia, Perú y Ecuador.

Linda C. Guevara

Ingeniera de Petróleo de la Universidad América en Colombia con 19 años en la industria de Petróleo y Gas como Ingeniera de Producción actualmente enfocada en el desarrollo de negocios de soluciones digitales para apoyar la eficiencia operativa y optimización de producción para operadores en EUA, Guyana, Trinidad y el Caribe especialmente para actividades costa afuera, anteriormente apoyó estrategias digitales, proyectos de planificación y optimización para operadores en Latinoamérica como Ecopetrol, Hocol, YPF, YPFB, Petrobras, Shaya, Perupetro, entre otros.

Mejoramiento sísmico para la prospección de carbonatos del Frente Tectónico Sepultado (FTS) en la Cuenca de Veracruz

Erick Eduardo Martínez Pichardo

Pemex Exploración y Producción

Subdirección de Exploración

Artículo recibido en febrero -revisado-evaluado y aceptado en abril de 2024

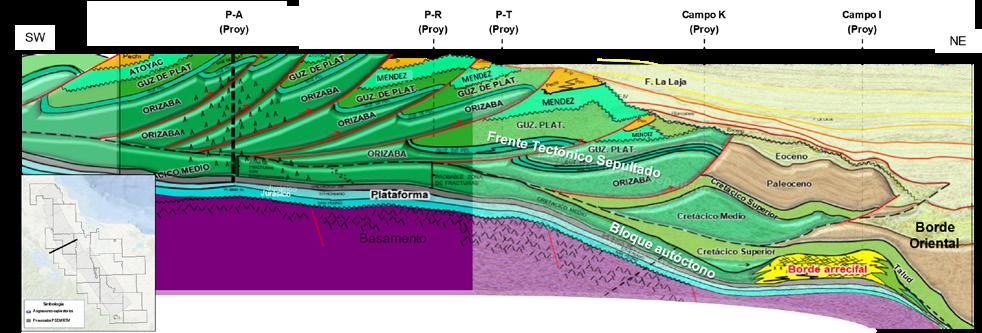

Resumen

La exploración petrolera en las rocas carbonatadas del Frente Tectónico Sepultado (FTS) en la cuenca de Veracruz inició en los años 50´s, utilizando métodos potenciales y las primeras líneas 2D de sísmicas de reflexión. El (FTS) está compuesto por secuencias carbonatas del Cretácico, sedimentos del Paleoceno y Eoceno que han sido deformadas y cabalgadas. La adquisición sísmica tridimensional iniciada en los año s 90´s permitió tener una interpretación sísmicoestructural de estos campos, la imagen sísmica en los bloques de carbonatos del Frente Tectónico Sepultado (FTS) es de mala calidad, debido a que las velocidades altas de los carbonatos impiden las reflexiones de la señal sísmica, dando como resultado una imagen distorsionada.

Actualmente se aplican nuevos flujos de trabajo en el procesamiento sísmico en profundidad, enfocados en el comportamiento estructural del FTS, considerando las diferentes escamas, espesores y velocidades de estos bloques cabalgados.

El resultado es una mejora en la imagen sísmica, consistente con el marco estructural del área, permitiendo visualizar diferentes prospectos exploratorios en la Cuenca de Veracruz.

Palabras clave: Prospección de carbonatos, Frente Tectónico Sepultado, Cuenca de Veracruz.

Seismic improvement for Buried Trust Belt (BTB) carbonate prospecting in the Veracruz Basin

Abstract

Oil exploration in the carbonate rocks of the Buried Trust Belt (BTB) in the Veracruz basin began in the 50´s, utilizing potential methods and the first 2D seismic reflection lines. The (BTB) is comprises of Cretaceous carbonate sequences, Paleocene and Eocene sediments that have been deformed and thrust. However, the seismic image in the carbonate blocks of the (BTB) suffers from poor quality, due to the high velocities of carbonates prevent reflections of the seismic signal, resulting in a distorted image.

Currently, new workflows are being applied in-depth seismic processing, focusing on the structural behavior of the BTB. These workflows take into account the different scales, thicknesses and velocities of the these thrust blocks.

As a result, the seismic image has improved, aligning with the structural framework of the area, this enhancement allows for the visualization of various exploratory prospects in the Veracruz Basin.

Mejoramiento sísmico para la prospección de carbonatos del Frente Tectónico Sepultado (FTS) en la Cuenca de Veracruz , p.p. 187-192

Introducción

La exploración petrolera en los carbonatos alóctonos del Cretácico que conforman al FTS en la Cuenca de Veracruz inicia en la década de los 50’s, utilizando métodos potenciales y las primeras líneas de sísmica de reflexión; el descubrimiento de estos campos termina en la década de los 80’s. Con la adquisición sísmica en la década de los 90’s comienzan los descubrimientos de los diferentes campos de gas en el área, disminuyendo la exploración en el FTS debido principalmente a la pobre imagen sísmica.

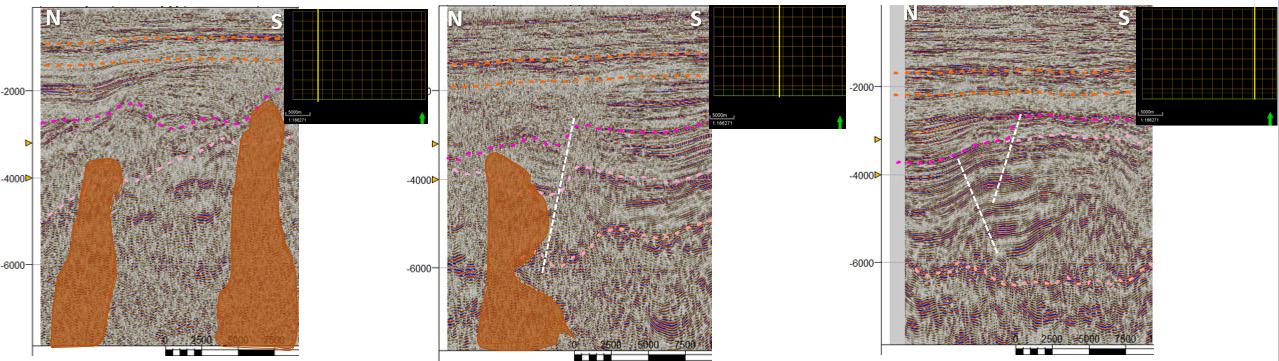

El FTS es producto de la deformación generada de la Orogenia Laramide que esta caracterizada por pliegues y cabalgamientos de las secuencias del Mesozoico y Paleógeno, conocida como la Sierra Madre Oriental, la profundidad a la cual se encuentran estas estructuras plegadas varía entre 1,500-3,000m. La Figura 1 muestra una sección esquemática que representa el comportamiento estructural del FTS, el cual aflora al suroeste y se profundiza hacia la porción noreste de la cuenca, la intensa deformación produjo fallamiento inverso, generando anticlinales cabalgados con orientación NW-SE y con vergencia hacia el NE.

Metodología de procesamiento por escamas

En los últimos años, el desarrollo en las tecnologías de cómputo y electrónica, han permitido aplicar algoritmos de procesamiento sísmico en profundidad de mayor resolución, resultando en una mejora de la imagen en objetivos profundos y en áreas de geología compleja. La Cuenca de Veracruz ha ido evolucionando durante diferentes etapas de

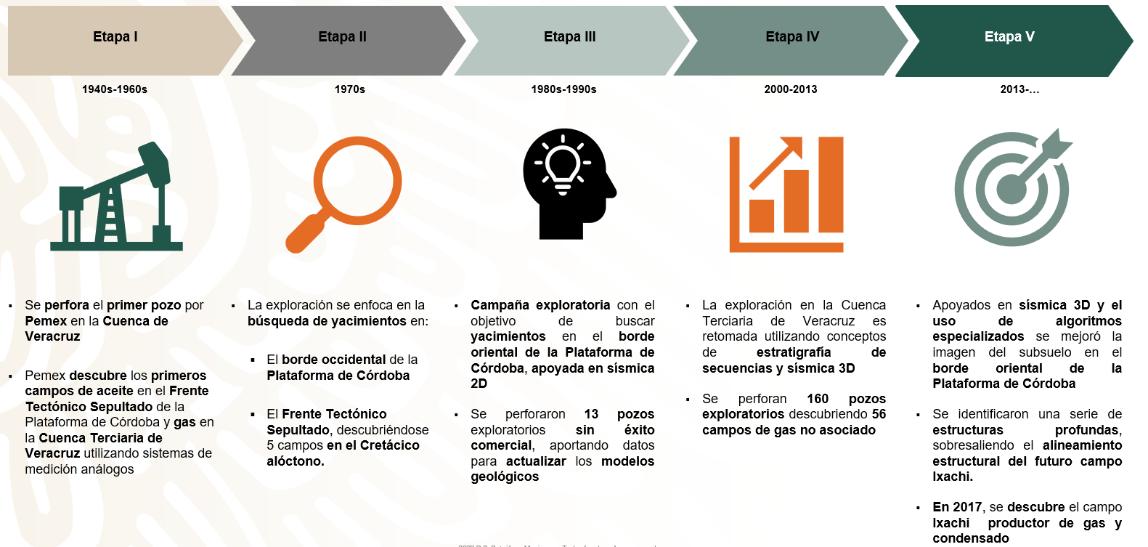

desarrollo, la etapa I comienza con el primer pozo perforado en la cuenca, en la etapa II se descubren los campos del FTS, en la etapa III se adquiere sísmica 2D, en la etapa IV se adquiere la sísmica tridimensional y se descubren los campos de gas, en la etapa V se descubren los campos del Cretácico autóctono, la adquisición y procesamiento de la sísmica 2D y 3D ha tenido una gran importancia en la exploración petrolera de la Cuenca de Veracruz, Figura 2.

Figura 1. Sección conceptual del FTS.

Figura 2. Etapas de exploración en la Cuenca de Veracruz.

Las sísmica preapilada en tiempo (PSTM) es el punto de partida para identificación de prospectos exploratorios, desafortunadamente en áreas de geología compleja la imagen sísmica en tiempo es de mala calidad, además que la posición de los eventos sísmicos no es la correcta, para resolver este problema se procesa en profundidad la sísmica utilizando diferentes algoritmos. En la actualidad existen algoritmos de migración en profundidad como el Reverse Time Migration (RTM) que ha demostrado una buena respuesta en la generación de imagen sísmica en áreas de complejidad estructural, este algoritmo trabaja la migración de la ecuación de onda bidimensional previa al apilamiento.

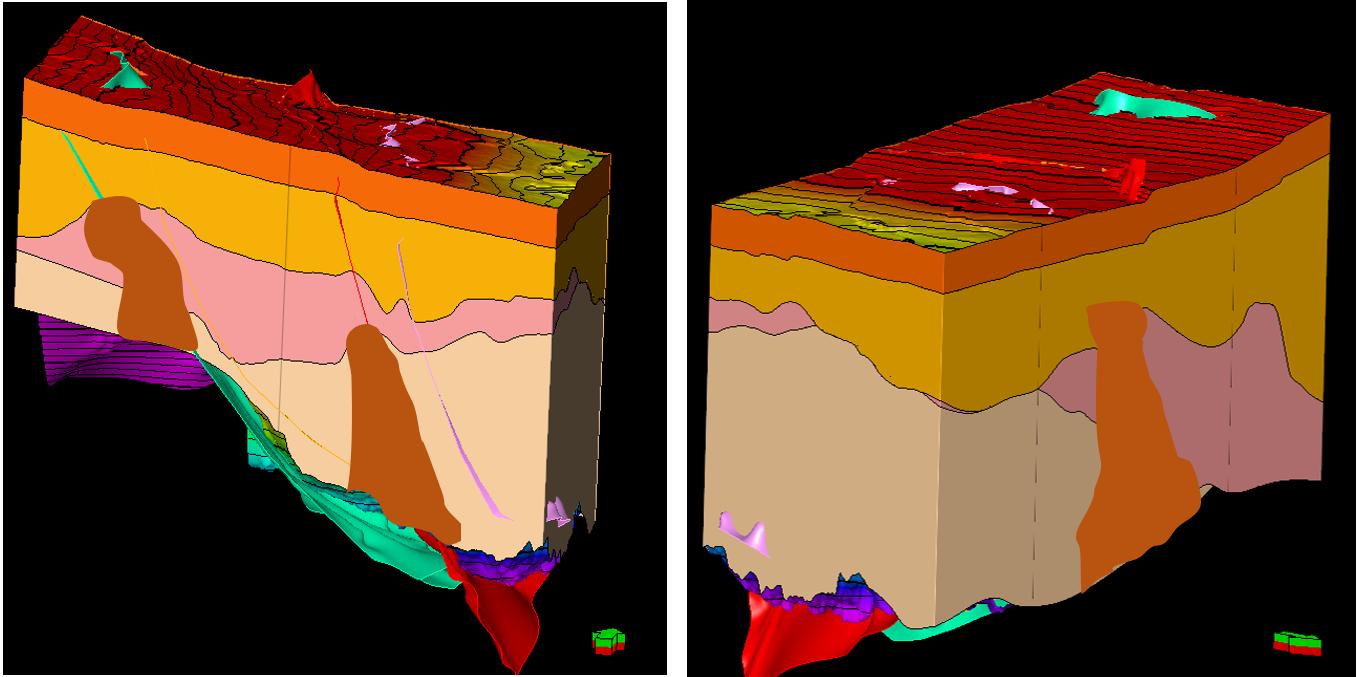

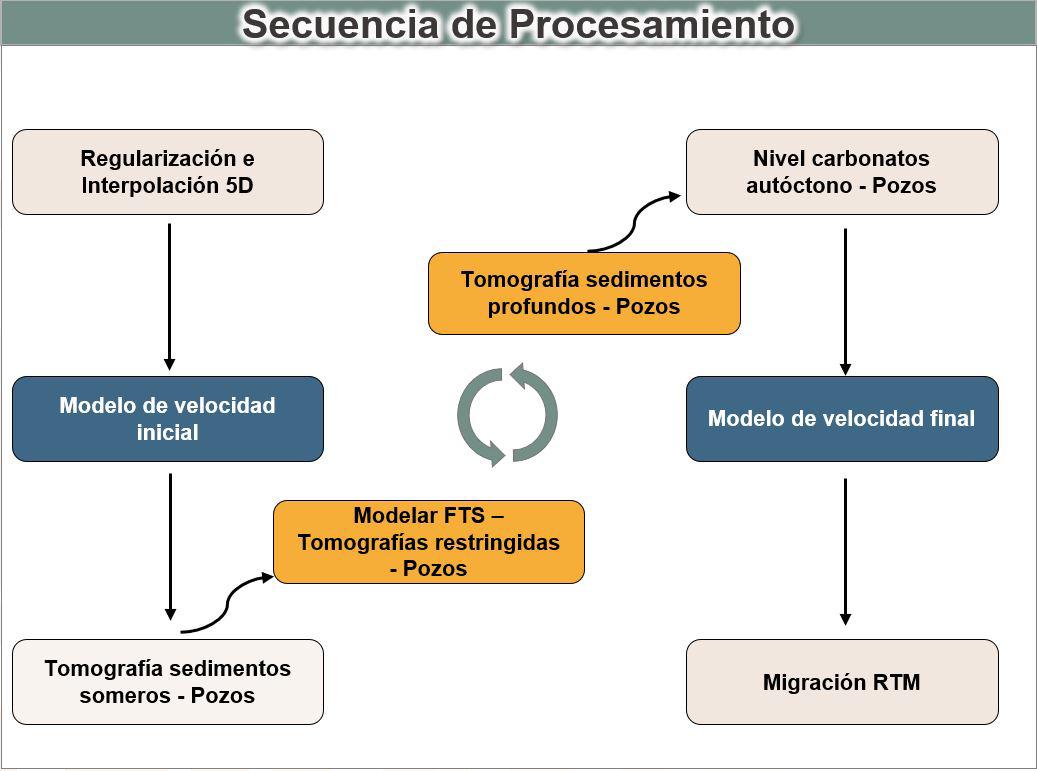

La metodología que se ha implantado en los diferentes procesados sísmicos a lo largo del FTS, consiste a grandes rasgos en una adecuación del dato sísmico (análisis de gather, regularización e interpolación 5D), generar el campo de velocidades inicial y realizar tomografías con calibración de pozos. La etapa más importante en esta metodología es la interacción del grupo multidisciplinario de geocientificos para modelar las diferentes escamas que conforman el Frente Tectónico Sepultado, finalizando con una migración RTM, Figura 3

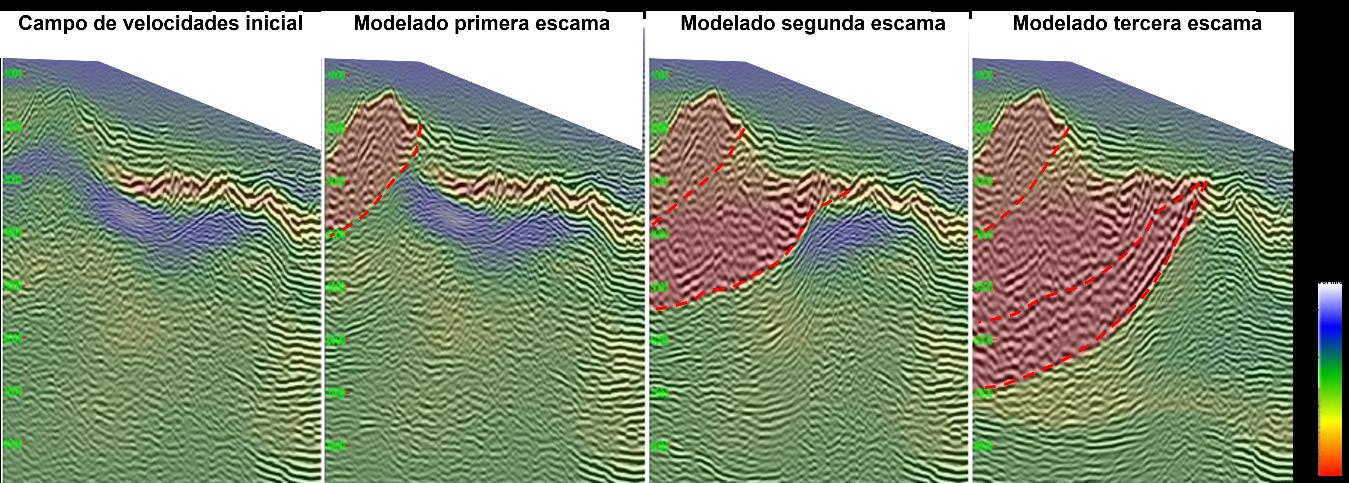

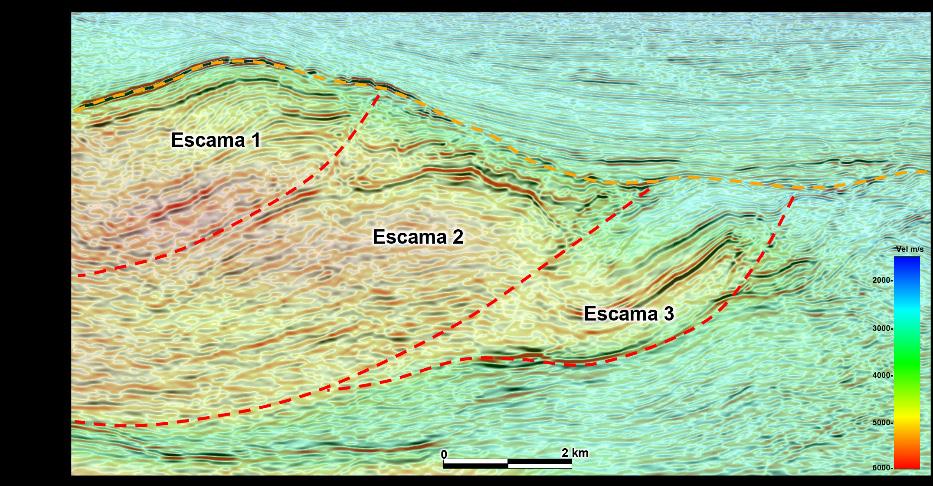

El Frente Tectónico Sepultado está compuesto entre tres a cinco bloques deformados y cabalgados, formando pliegues con dirección NW-SE, afectados por grandes fallas inversas paralelas a sus ejes. Llevar este marco estructural a la secuencia de procesado por escamas permite la construcción de una mejor imagen sísmica para cada bloque, permitiendo identificar diferentes estructuras con interés prospectivo, se

identifica la primera escama en la porción oriental a la cual se le aplican las velocidades de carbonatos y tomografía, posteriormente se identifica la segunda escama a la cual se aplicarán las velocidades de carbonatos y tomografía, este método continua hasta definir todas las escamas del FTS, Figura 4

Erick Eduardo Martínez Pichardo

Figura 3. Secuencia de procesamiento enfocado en el FTS.

Mejoramiento sísmico para la prospección de carbonatos del Frente Tectónico Sepultado (FTS) en la Cuenca de Veracruz , p.p. 187-192

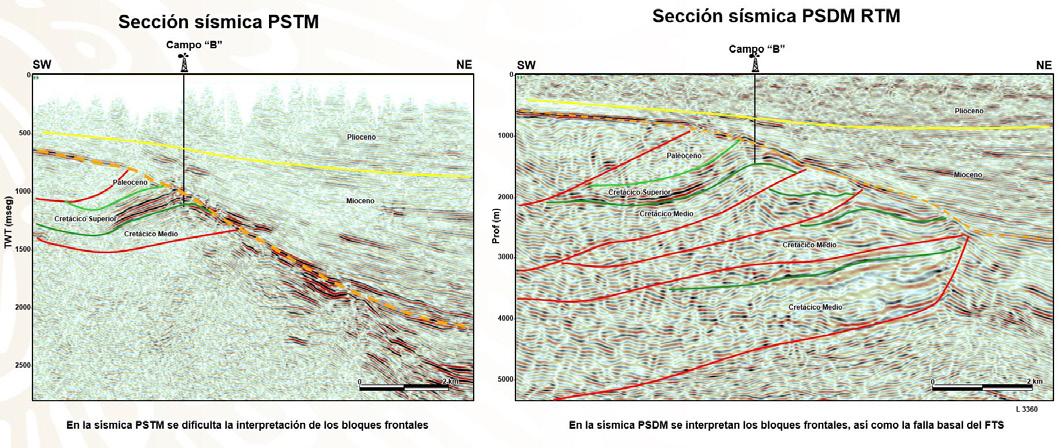

El resultado de secuencia de procesamiento es una imagen sísmica en profundidad donde es posible visualizar los diferentes bloques cabalgados, ahora también se puede identificar la falla basal que limita el FTS; en comparación

con las versiones sísmicas en tiempo donde la imagen es distorsionada, la Figura 5 muestra una línea sísmica en tiempo PSTM y profundidad PSDM RTM de un campo del FTS.

Esta metodología se aplicó a los procesados en profundidad reciente, dando como resultado una imagen consistente con el modelo estructural regional del área permitiendo una mejor interpretación sísmico-estructural y generando nuevos prospectos exploratorios, en la Figura 6 se muestra

la sísmica en profundidad con el modelo de velocidades de procesado, en particular en esta área el FTS está compuesto por tres grandes escamas, con esta imagen sísmica es posible la interpretación de las secuencias de carbonatos del Cretácico alóctono.

Figura 4. Modelado de bloques cabalgados del FTS.

Figura 5. Sísmica PSTM vs PSDM.

Conclusiones

La integración regional de información geológica-geofísica y las nuevas tecnologías aplicadas han permitido la obtención de una mejor imagen sísmica en profundidad, reduciendo la incertidumbre y el riesgo de oportunidades exploratorias.

El modelado sísmico del FTS por bloques o escamas independientes aplicado a la secuencia de proceso ha favorecido la definición adecuada del modelo estructural, apoyando la evaluación de su potencial, actualmente se cuenta con una cartera de oportunidades exploratorias a lo largo de FTS, la mejora en la imagen sísmica ha permitido identificar tres tipos de trampas, trampas con cierre natural, trampas con cierre contra falla y trampas con cierre contra la discordancia.

La existencia de campos en la porción norte del FTS asociado con el éxito de perforaciones recientes, fortalece la estrategia para dar continuidad a la exploración y evaluación de potencial en el área.

Nomenclatura

FTS: Frente Tectónico Sepultado.

BTB: Buried Trust Belt.

RTM: Re erse Time Migraton migraci n en tem o en re ersa

PSTM: Pre tac Time Migraton migraci n re a lilado en tem o

PSDM: Pre tac De th Migraton migraci n re aplilado en profundidad)

Agradecimientos

Este trabajo debe ser reconocido como una labor conjunta entre el equipo de trabajo del Proyecto Llave y la Subdirección de Exploración, donde constantemente se busca la mejora, superación continua, el crecimiento técnico y la aplicación de las tecnologías más recientes.

Referencias

Comisión Nacional de Hidrocarburos (México). 2024. https://hidrocarburos.gob.mx/ (Fecha de acceso 2 de enero de 2024).

Comisión Nacional de Hidrocarburos (México). 2024. Mapa de Hidrocarburos. CNH. https://mapa.hidrocarburos.gob.mx/

Comisión Nacional de Hidrocarburos (México). 2011. Atlas Geológico Cuenca de Veracruz. Centro Nacional de Información de Hidrocarburos. https://hidrocarburos.gob. m media atlas geologico cuenca eracruz . df (Fecha de acceso 2 de enero de 2024).

Figura 6. Sísmica RTM con tres escamas modeladas.

Mejoramiento sísmico para la prospección de carbonatos del Frente Tectónico Sepultado (FTS) en la Cuenca de Veracruz , p.p. 187-192

PEMEX. Gerencia de Estudios Geofísicos. 2019. Informe Final de Procesamiento PSDM Loma Bonita-Tesechoacan.

PEMEX. Gerencia de Estudios Geofísicos. 2019. Informe Final de Procesamiento PSDM Unión Aliento Mata EspinoZafiro Perdiz.

PEMEX. Gerencia de Estudios Geofísicos. 2021. Informe Final de Procesamiento PSDM Subvolumen Kusum.

PEMEX. Gerencia de Estudios Regionales. 2018. ReEvaluación del Play Cretácico Medio: Cuenca de Veracruz.

Semblanza del autor

Erick Eduardo Martínez Pichardo

Ingeniero Geofísico egresado de la UNAM, diplomado en el Tecnológico de Monterrey en Liderazgo Eficaz, 13 años en la industria petrolera.

2008-2013, Intérprete sísmico en el proyecto Campeche Oriente-Activo de Exploración Marina Sur.

2013-2017, Intérprete sísmico de localizaciones Terciarias y Mesozoicas Proyecto Cuichapa- Activo de Exploración Terrestre Sur.

2017-2019, Líder de proyecto de generación de localizaciones Terciarias proyecto Cuichapa- Activo de Exploración Terrestre Sur.

2019-actual, Líder de generación de localizaciones Mesozoicas Proyecto Llave, (Cuenca de Veracruz)- Activo de Exploración Terrestre Sur.

Análisis de las condiciones de presión y temperatura de los yacimientos para identificar yacimientos de alta presión y temperatura

Alfredo León García

Fernando Samaniego Verduzco Facultad de Ingeniería, UNAM

Artículo recibido en abril-revisado-evaluado y aceptado en mayo 2024

Resumen

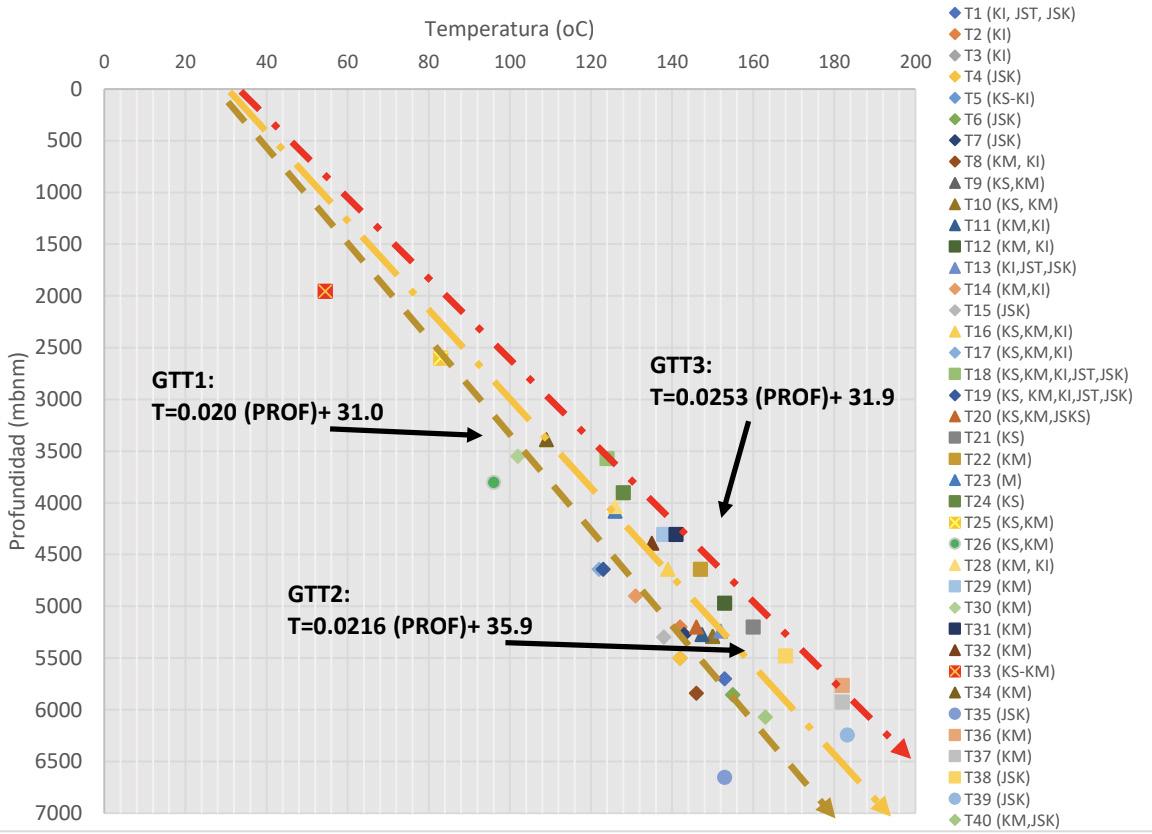

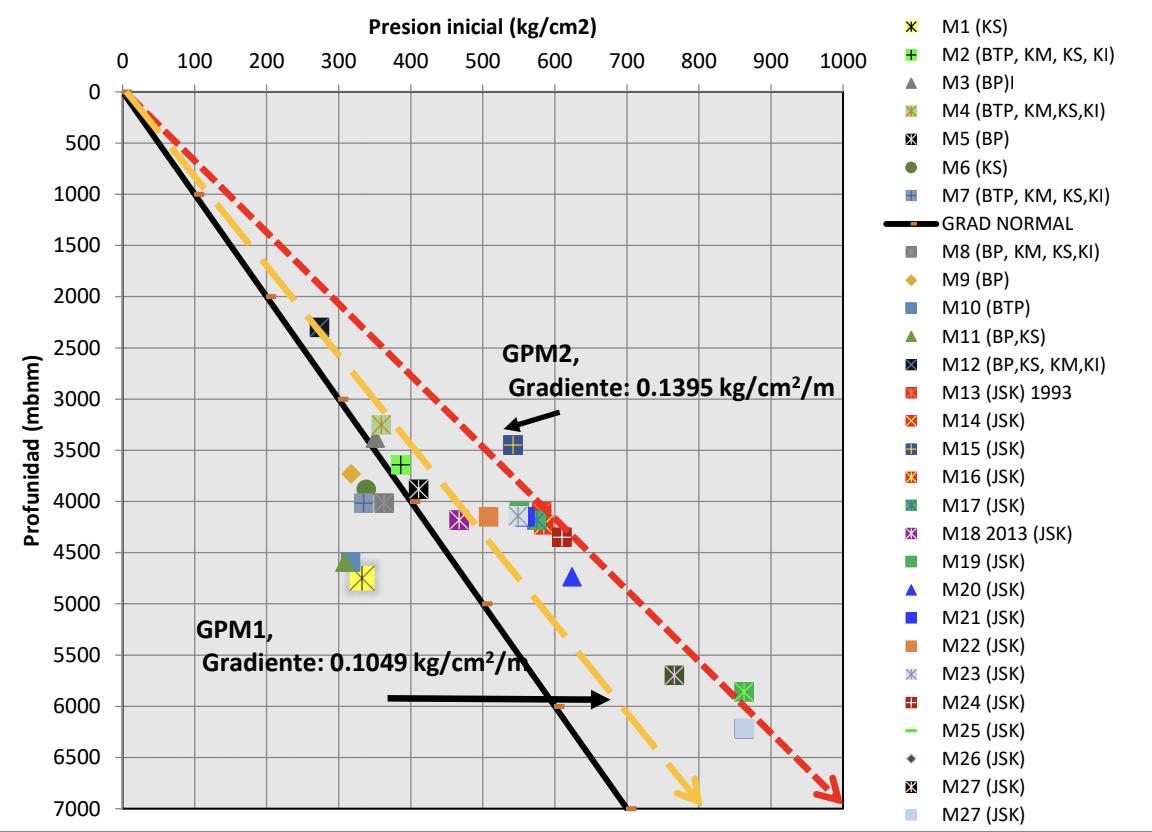

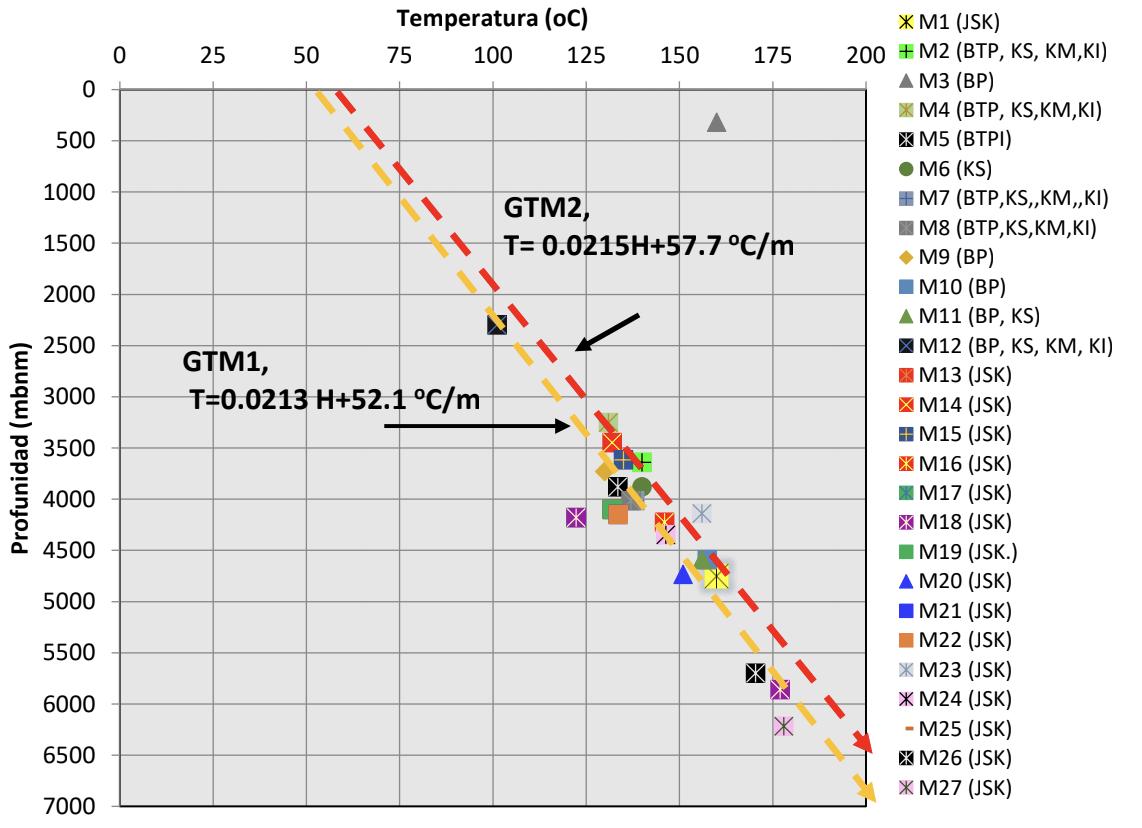

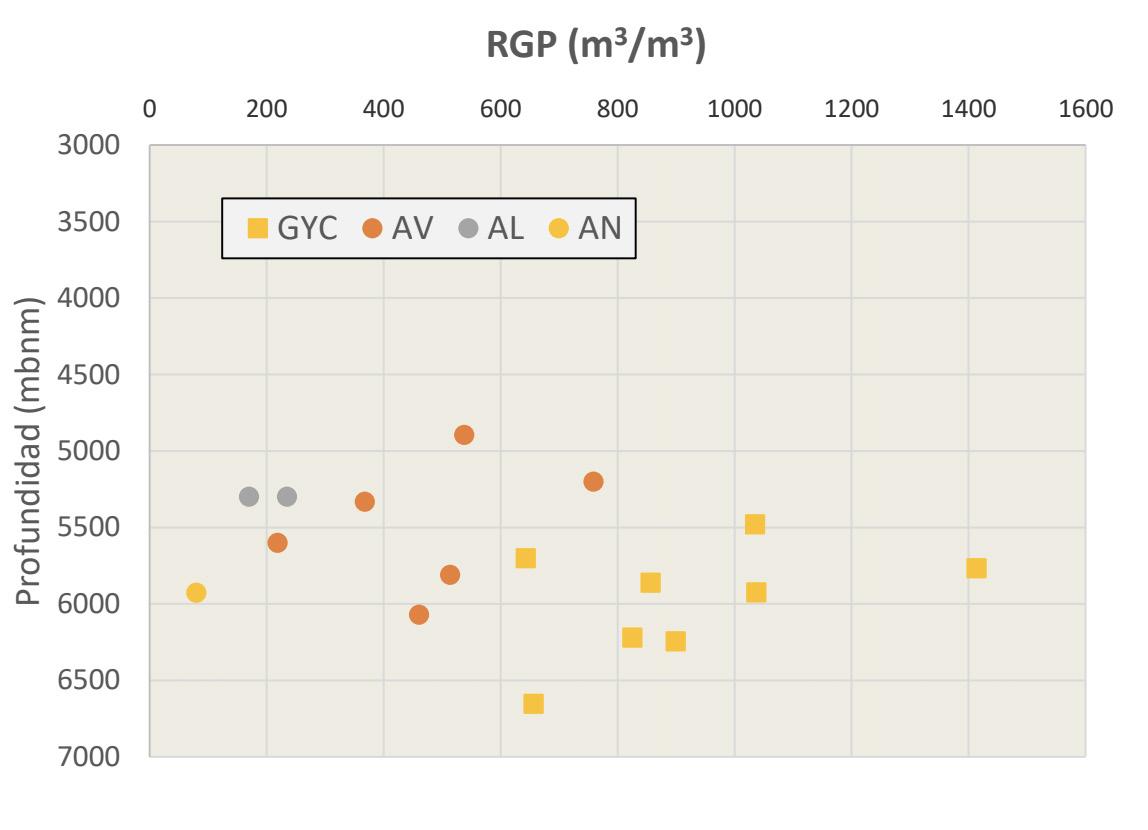

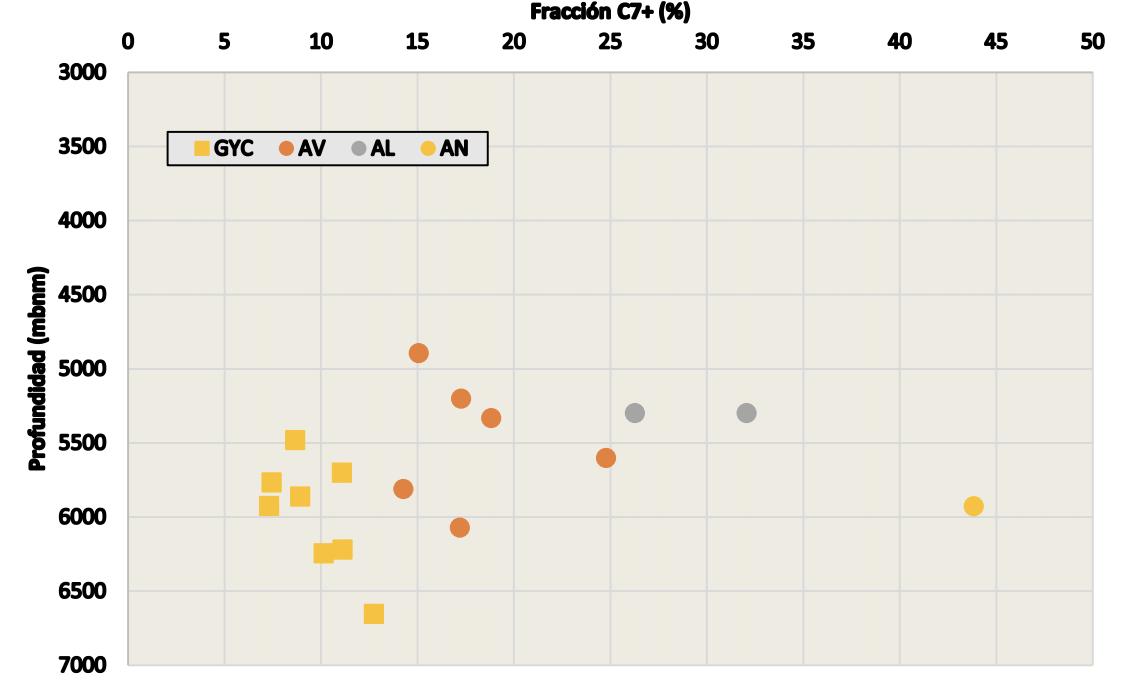

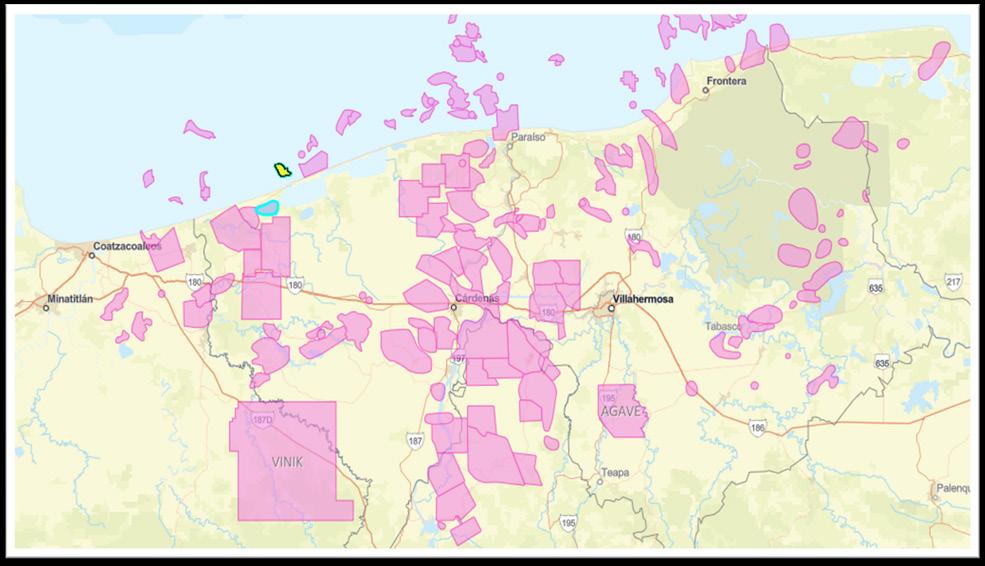

Se realizó una revisión de los criterios de clasificación de los yacimientos que se reportan en la literatura técnica internacional como yacimientos de alta presión y temperatura, los cuales se dividen en tres tipos de acuerdo a los rangos en sus valores de estos parámetros, y se dividen en tres tipos: a) Alta presión y alta temperatura (AP/AT), b) Ultra alta presión y alta temperatura (UAP/ UAT) y c) Extremas alta presión y alta temperatura (EAP/EAT).

Se aplicaron los criterios de clasificación AP/AT para los yacimientos del Mesozoico Chiapas – Tabasco (MChT) y de la Zona Marina (ZM), para lo cual se realizó una revisión de las presiones y temperaturas de los yacimientos, determinando el comportamiento de las presiones y temperaturas de los yacimientos en relación con la profundidad, lo cual permitió determinar tres comportamientos de presión y temperaturas diferentes para los yacimientos del MChT y de dos comportamientos para los yacimientos de la RM.

Lo anterior permitió identificar los yacimientos de AP/AT tanto para los campos del Mesozoico Chiapas Tabasco como para los campos de la Zona Marina, resultado muy importante para precisar las presiones y temperaturas a esperar en los campos a perforar en las zonas profundas mayores a los 5,000 m, y para el diseño de las estrategias de explotación de los yacimientos, entre las cuales se pueden mencionar diseño de procesos de recuperación secundaria y mejorada, toma de información con equipo especializado, realizar estudios de geomecánica para ver los cambios en las propiedades de la roca con los cambios de presión y cambios en la compresibilidad de la formación entre otros.

Palabras clave: Yacimientos de alta presión y temperatura, condiciones de alta presión y temperatura, Mesozoico Chiapas Tabasco, Zona Marina.

Analysis of reservoir pressure and temperature conditions to identify high pressure and temperature reservoirs.

Abstract

A review was carried out of the classification criteria of the reservoirs that are reported in the international technical literature as high pressure and high temperature reservoirs, which are divided into three types according to the ranges in their values of these parameters, and they are divided into three types: a) High pressure and high temperature (AP/AT), b) Ultra high pressure and high temperature (UAP/UAT) and c) Extreme high pressure and high temperature (EAP/EAT).

The AP/AT classification criteria were applied to the Mezozoic Chiapas – Tabasco (MChT) and Marine Zone (ZM) reservoirs, for which a review of the pressures and temperatures of the reservoirs was carried out, determining the behavior of the pressures and temperatures of the reservoirs in relation to depth, which allowed us to determine three different pressure and temperature behaviors for the MChT reservoirs and two behaviors for the RM reservoirs.

Análisis de las condiciones de presión y temperatura de los yacimientos para identificar yacimientos de alta presión y temperatura , p.p. 193-205

The above made it possible to identify the AP/AT reservoirs both for the Mezozoic Chiapas Tabasco fields and for the fields of the Marine Zone, a very important result to specify the pressures and temperatures to be expected in the fields to be drilled in the deep areas greater than the 5,000 m, and for the design of reservoirs exploitation strategies, among which we can mention design of secondary and improved recovery processes, collecting information with specialized equipment, carrying out geomechanical studies to see the changes in the properties of the rock with changes in pressure and changes in the compressibility of the formation between others.

Keywords: High pressure and temperature reservoirs, pressure temperature conditions, Mesozoic Chiapas Tabasco, Marine Zone.

Introducción

A partir de finales del siglo pasado se han descubierto yacimientos de alta presión y alta temperatura (AP/AT), los cuales en inglés de denominan como “high pressure and high temperatura (HPHT)”, generalmente se encuentran ubicados en México en el MChT y en la ZM, representan un reto desde el punto de vista de su perforación y explotación, por lo que es importante poder clasificarlos a partir de su comportamiento presión - temperatura en función de la profundidad y del comportamiento de los fluidos que contienen.

Los yacimientos con condiciones normales de presión y temperatura se han definido que presentan una presión menor de 10,000 lb/pg2 (703.2 kg/cm2) y temperatura menor de 300 oF (148.8 oC); los yacimientos que presentan condiciones de presión y temperatura mayor a estos valores se han definido en tres categorías:

1. Yacimientos de Alta Presión y Alta Temperatura (AP/AT), los cuales deben de estar en un rango de presión mayor de 10,000 lb/pg2 (703.2 kg/cm2) y menor de 20,000 lb/pg2 (1,406.5 kg/cm2). Temperatura mayor de 300 oF (148.8 oC) y menor de 400 oF (204.4 oC).

2. Yacimientos de Ultra Alta Presión y Ultra Alta Temperatura (UAP/UAT), cuyos rangos son de presión mayor de 20,000 lb/pg2 (1406.5 kg/cm2) y menor de 30,000 lb/pg2 (2,109.7 kg/cm2) y con temperatura mayor de 400 oF (204.4 oC) y menor de 500 oF (260.0 oC).

3. Yacimientos de Extrema Alta Presión y Extrema Alta Temperatura (EAP/EAT). con una presión mayor de 30,000 lb/pg2 (2,109.7 kg/cm2) y menor de 40,000 lb/pg2 (2,812.9 kg/cm2), y con temperatura mayor de 500 oF (260.0 °C) y menor de 600 oF (315.5 C).

Los yacimientos por lo general a medida que se descubren a mayores profundidades, presentan mayores presiones y

temperaturas, por lo cual es más complicada su explotación, principalmente en los siguientes aspectos: a) la toma de presión y temperatura debido a que requieren de equipos más especializados, b) la obtención de una porción de los fluidos del yacimiento a profundidades adecuadas dentro del pozo, para tener muestras representativas de fluidos para la realización de análisis PVT, c) Condiciones de presión y temperatura difíciles para iniciar la aplicación de procesos de recuperación secundaria y mejorada, a etapas tempranas en la vida productiva del yacimiento, d) sistemas artificiales de explotación altamente especializados, para disponer de los equipos más eficientes para la explotación de los pozos a mayores profundidades.

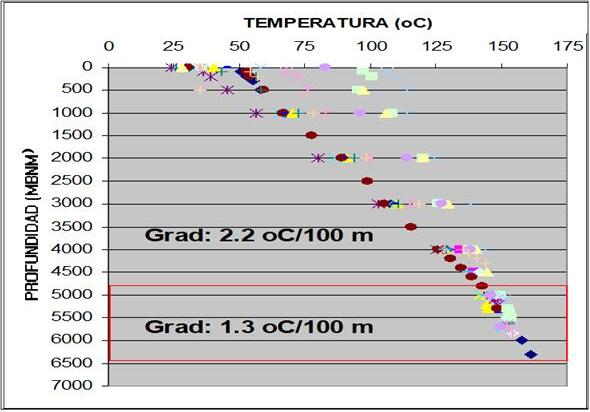

Comportamiento presión temperatura de los yacimientos de México

Generalmente se estima que la presión de los yacimientos con presiones normales debe tener una presión inicial muy cercana a la presión calculada a partir de la densidad del agua, (Dake, 1978), considerando que el gradiente del agua es cercano a 0.10 kg/cm2/m (0.433 lb/pg2/p). Gradientes de presión mayores que el gradiente normal, se consideran yacimientos con presiones anormales, o geopresionados. En cuanto al comportamiento de la temperatura, se considera un gradiente de temperatura normal del orden de 2.0 oC/100 m.

De acuerdo a la información reportada en la literatura técnica internacional (Amyx,1988), se han encontrado yacimientos en la Costa del Golfo de México de Texas y Louisiana, los cuales presentan gradientes de presión mayores de 0.465 lb/pg2/p (0.1073 kg/cm2/m), considerados yacimientos con presiones anormales.

En general los gradientes de presión reportados en la literatura técnica están en el rango entre 0.433 a 1.00 lb/ pg2/p (0.10 a 0.23 kg/cm2/m). De acuerdo a los estudios realizados en los yacimientos que producen de la Región

Marina de la formación BTP-KS (Gutierrez, 2015), se definió un gradiente promedio de 0.1105 kg/cm2/m, el cual se considera como un gradiente de presión cercano a un gradiente de presión normal. En cambio, para los yacimientos de la Región Marina que producen de la formación JSK, en algunas ocasiones se pueden clasificar como yacimientos geopresionados, con gradiente promedio del orden de 0.1431 kg/cm2/m (Gutierrez 2015).

Se puede comentar que existen algunas condiciones para que se generen los yacimientos geopresionados:

• En algunos casos por debajo de una cierta profundidad donde exista una formación muy arcillosa, como es el caso de la formación JST, se pueden presentar yacimientos geopresionados, debido a los esfuerzos en las formaciones que se pudieron presentar en las diferentes eras geológicas; por lo general se considera que los yacimientos geopresionados están aislados y tienen acuíferos asociados muy limitados (Amyx, 1988).

• Los yacimientos profundos en los cuales existe una secuencia de lutitas y arenas, parte de los fluidos pueden soportar la carga de la sobrecarga. El equivalente de la carga de la sobrecarga es de 1.0 lb/ pg2/p (0.23 kg/cm2/m), esto se manifiesta sobre todo si los yacimientos son relativamente pequeños y

están rodeados por formaciones de mucho espesor, con cierto tipo de lutitas (Amyx, 1988).