Petrolera Ingeniería Contenido

4-26

27-46

47-64

Órgano de Divulgación Técnica e Información de la Asociación de Ingenieros Petroleros de México, A.C. Vol. 64, No. 1, ENERO-FEBRERO DE 2024 www.aipmac.org.mx/editorial/

Análisis de variaciones de producción, diagnóstico y metodología de aplicación

José María Petríz Munguía

Adán García Quirino

Uriel Cedillo Trejo

Sandra Aramis Ramírez Vallejo

Campo Agua Fría: Una década inyectando agua, cuatro produciendo aceite

Juan Manuel Berlanga Gutiérrez

Alejandro Hernández Velázquez

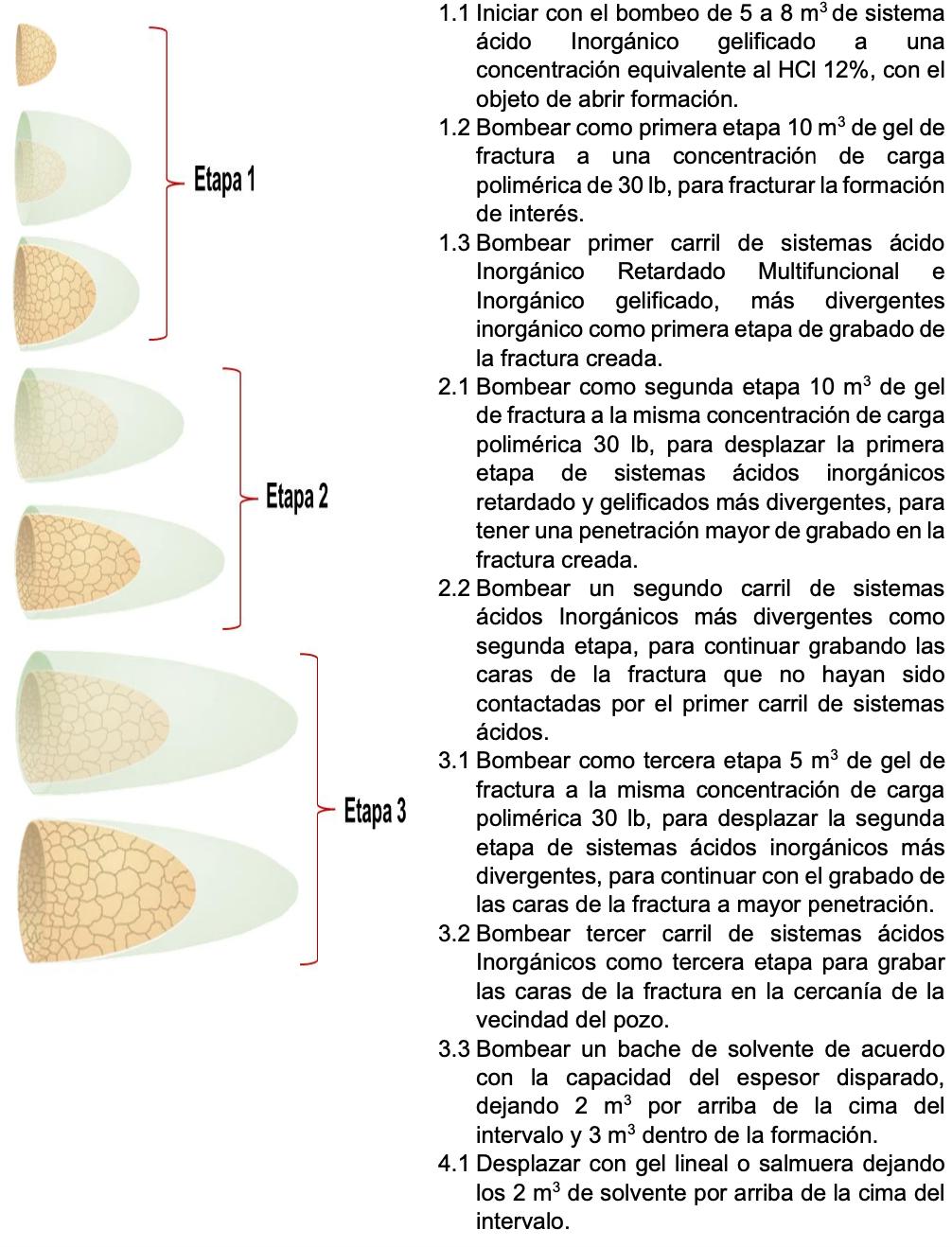

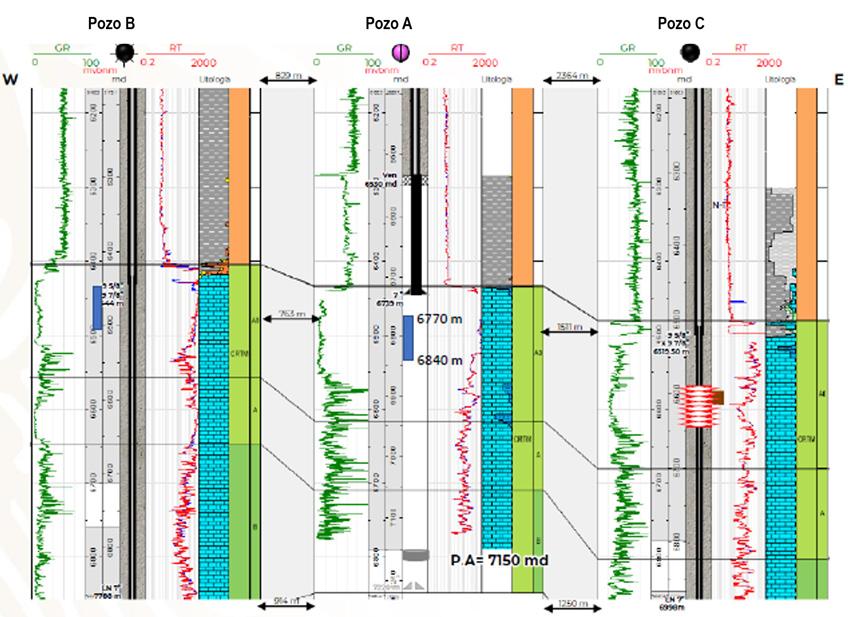

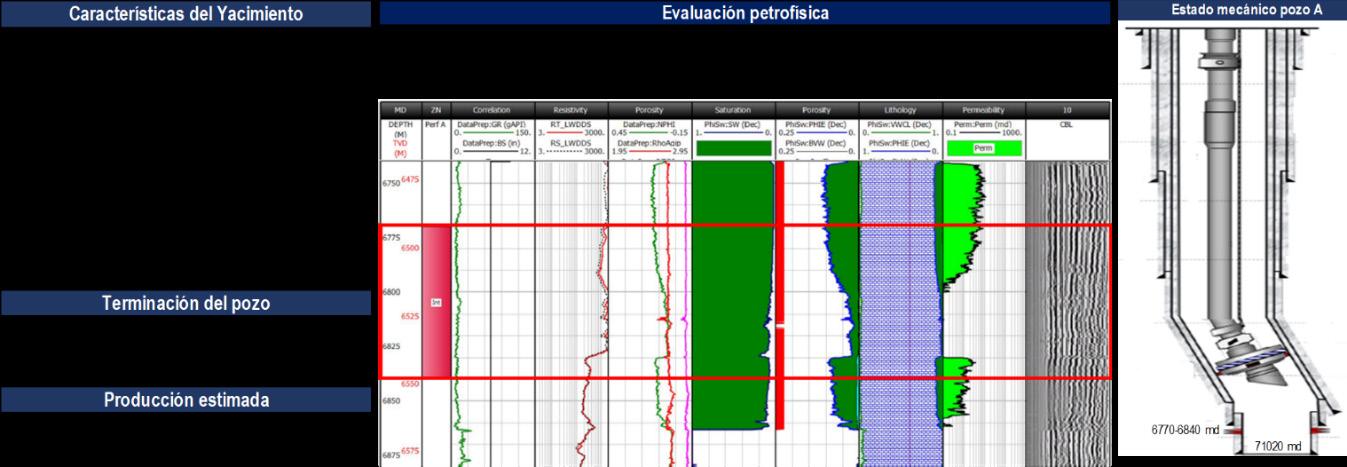

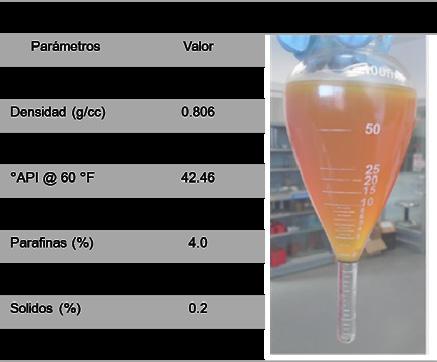

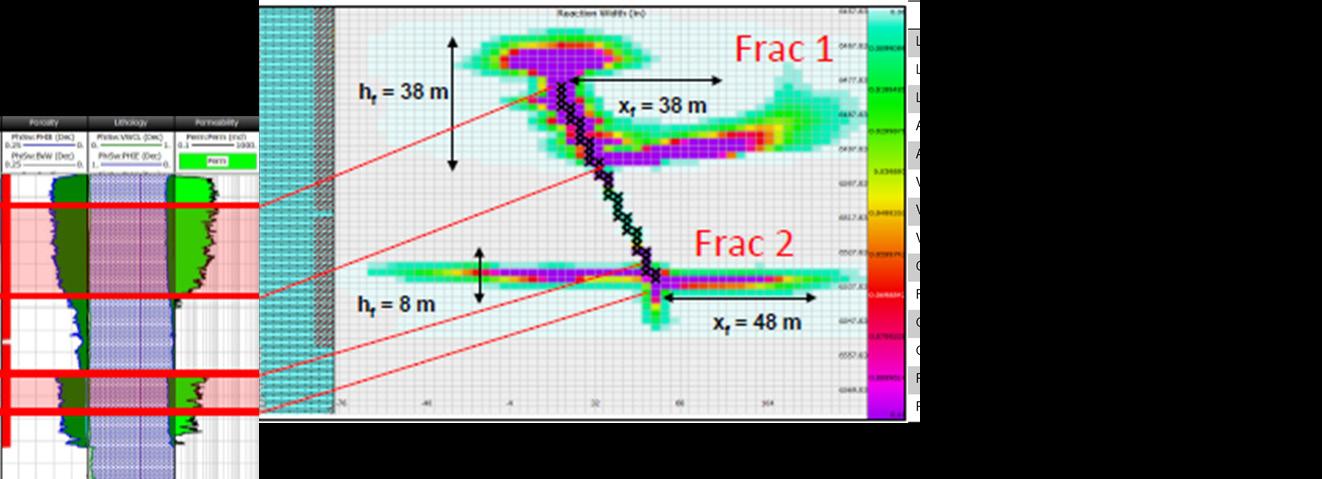

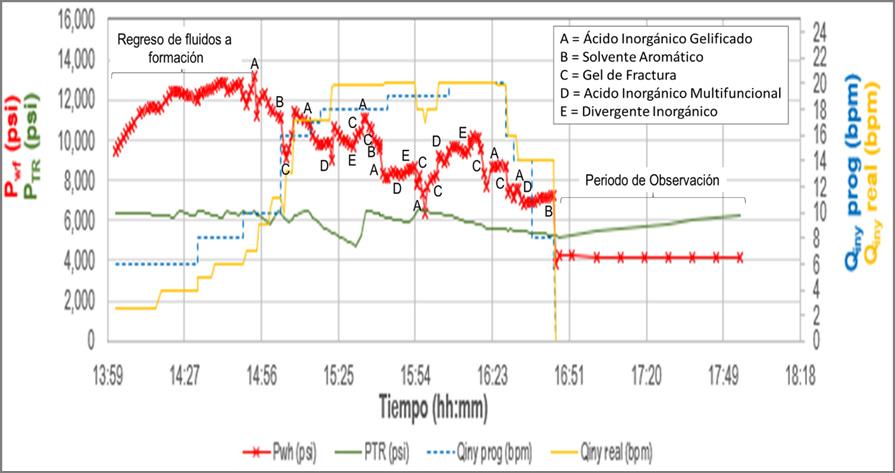

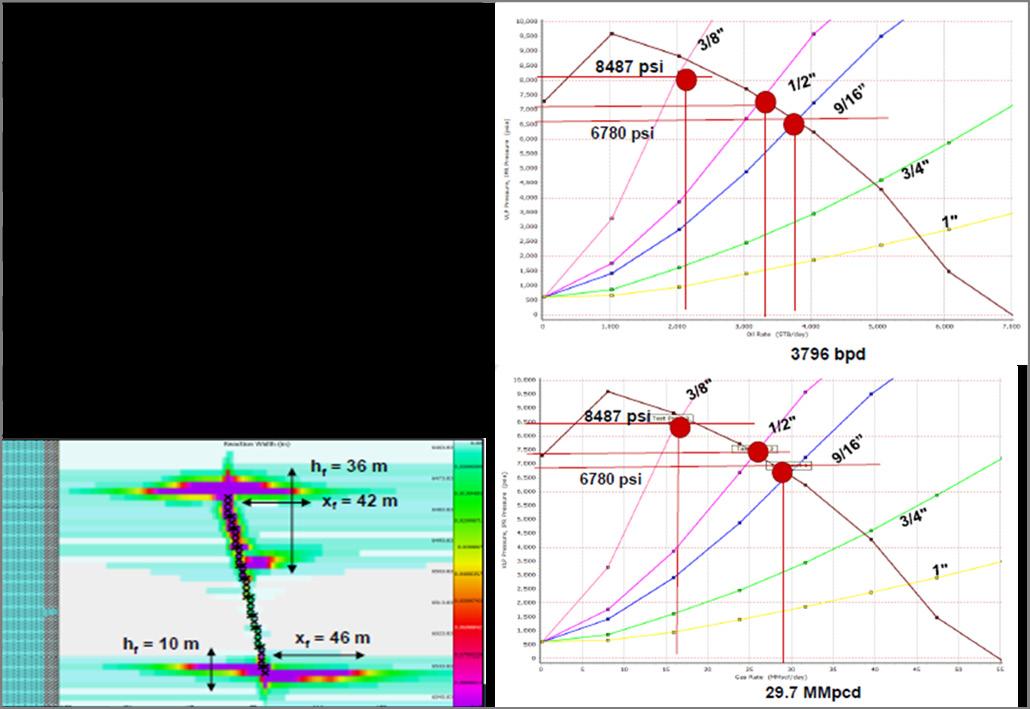

Fracturamiento en pozos HPHT con ácido encapsulado: Incremento en la longitud media efectiva de grabado, en formaciones de carbonatos de baja permeabilidad

Yuri de Antuñano Muñoz

Miguel Alejandro González Chávez

Felix Bautista Torres

Juventino Bello Gutiérrez

Alejandro Javier Flores Nery

65-87

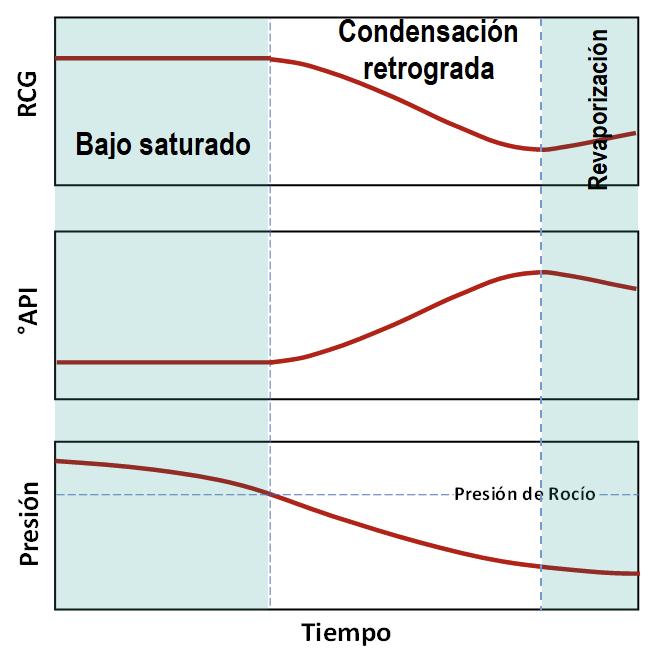

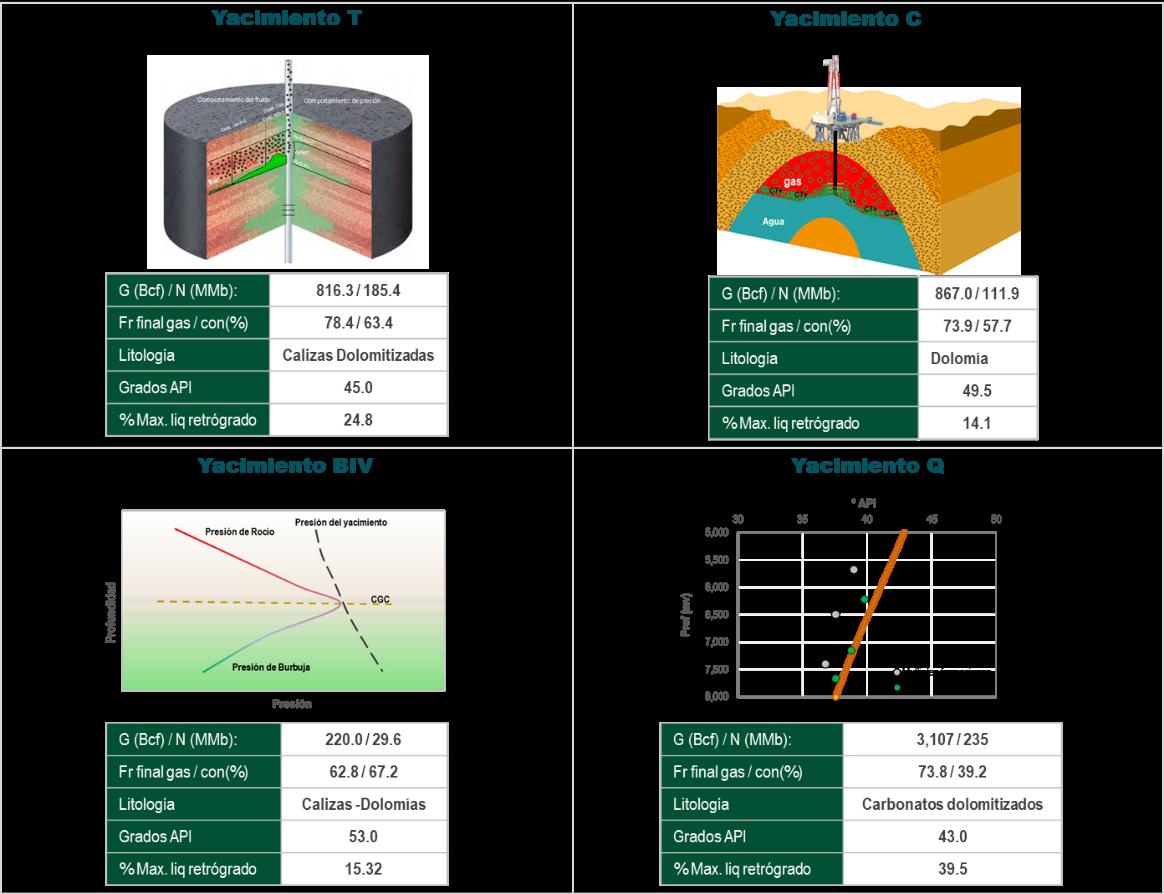

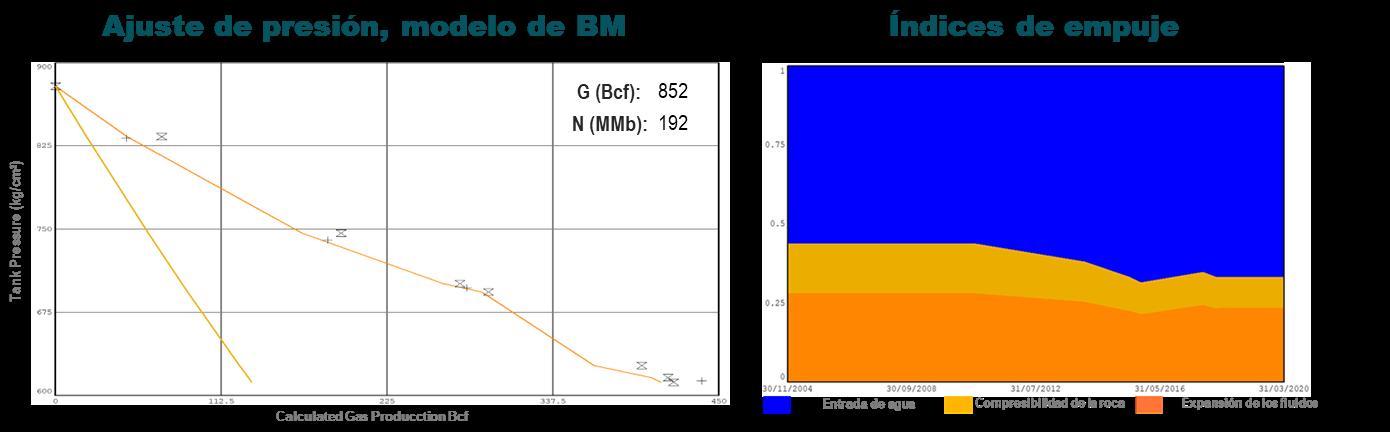

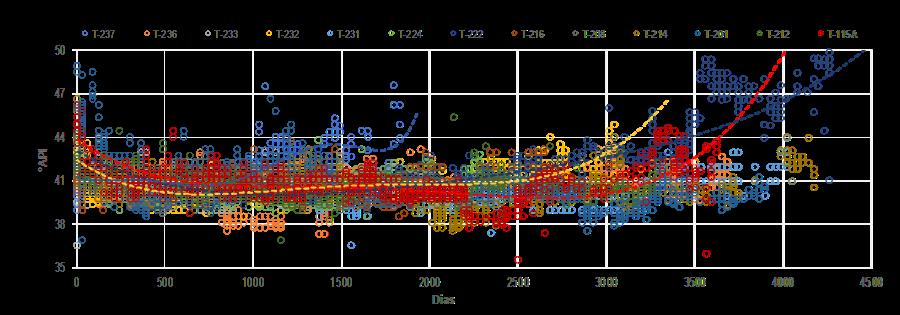

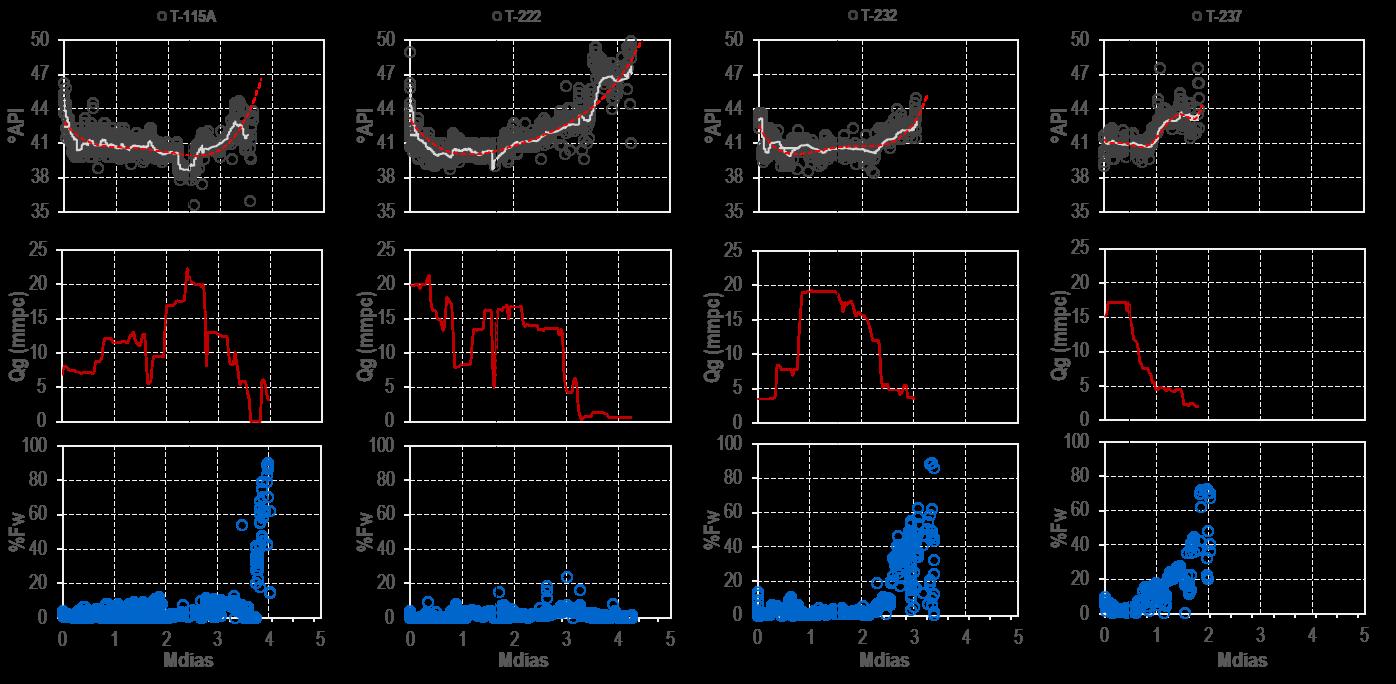

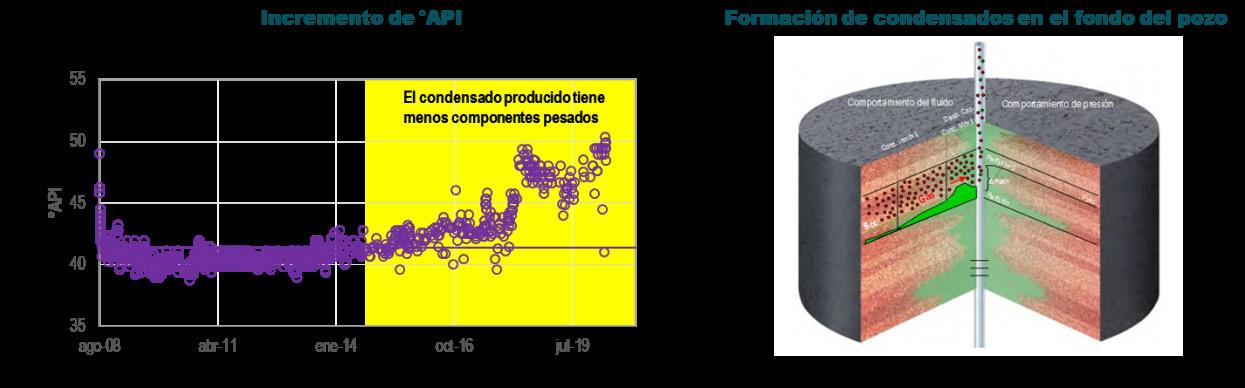

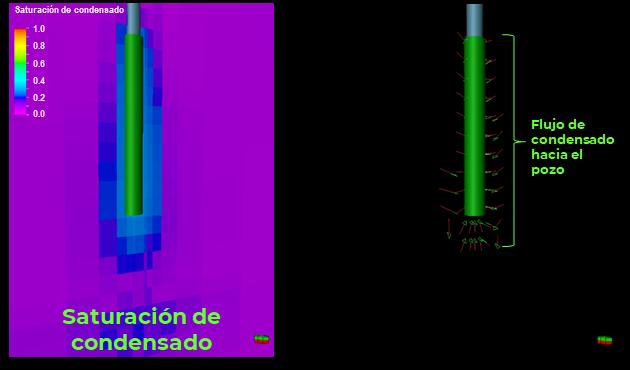

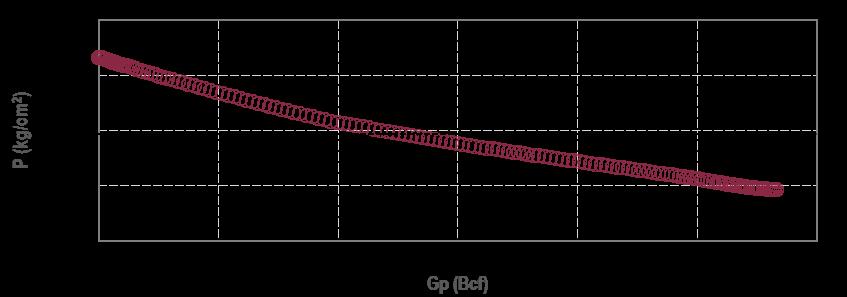

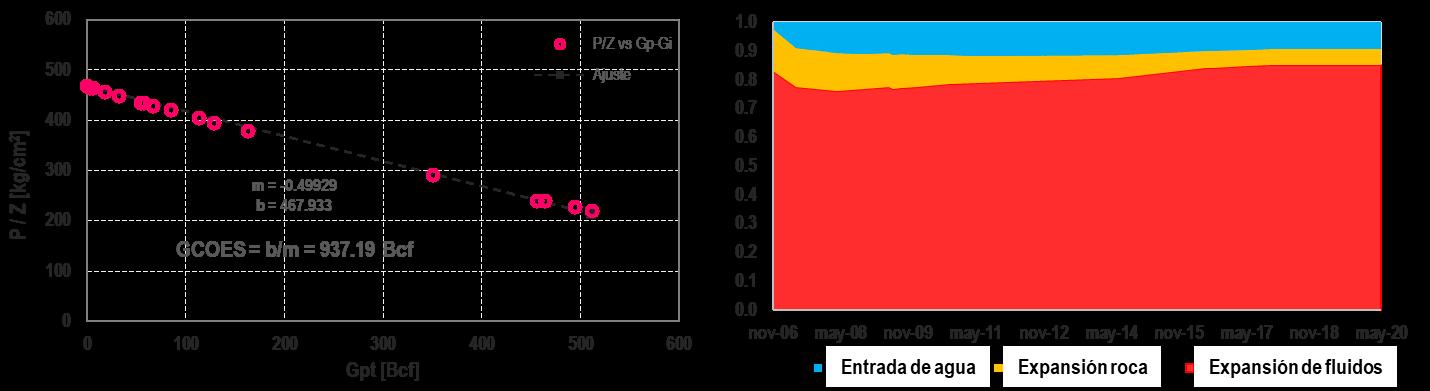

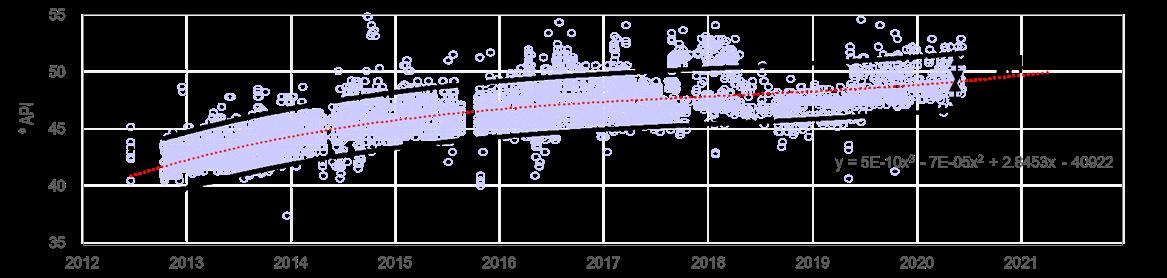

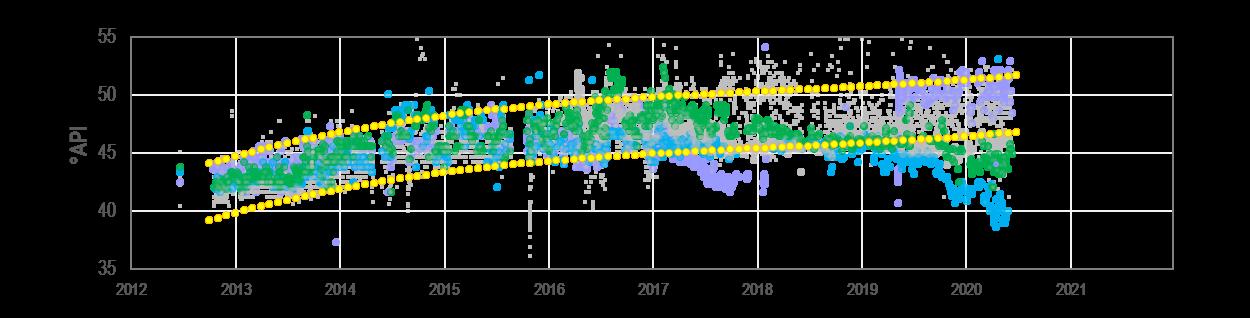

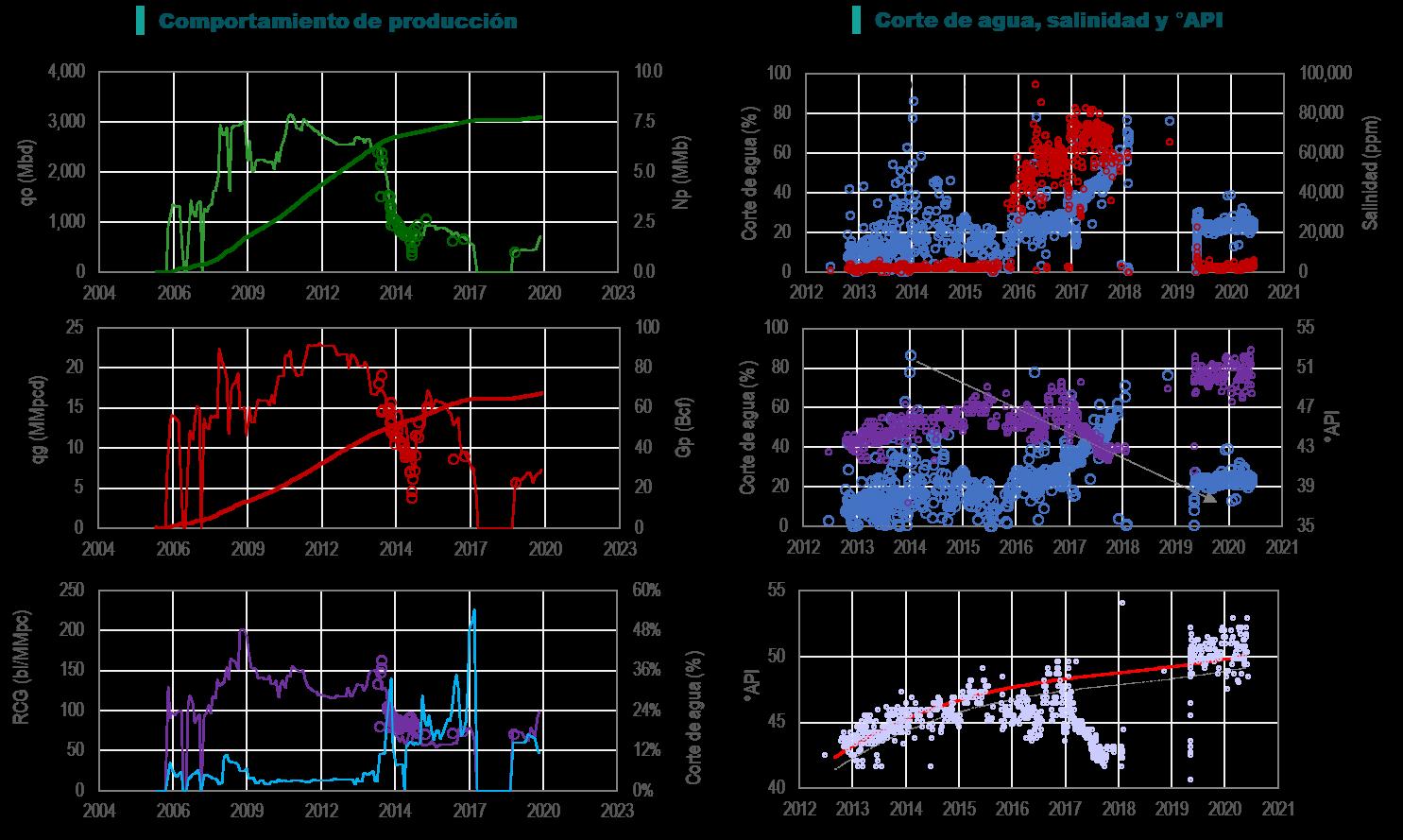

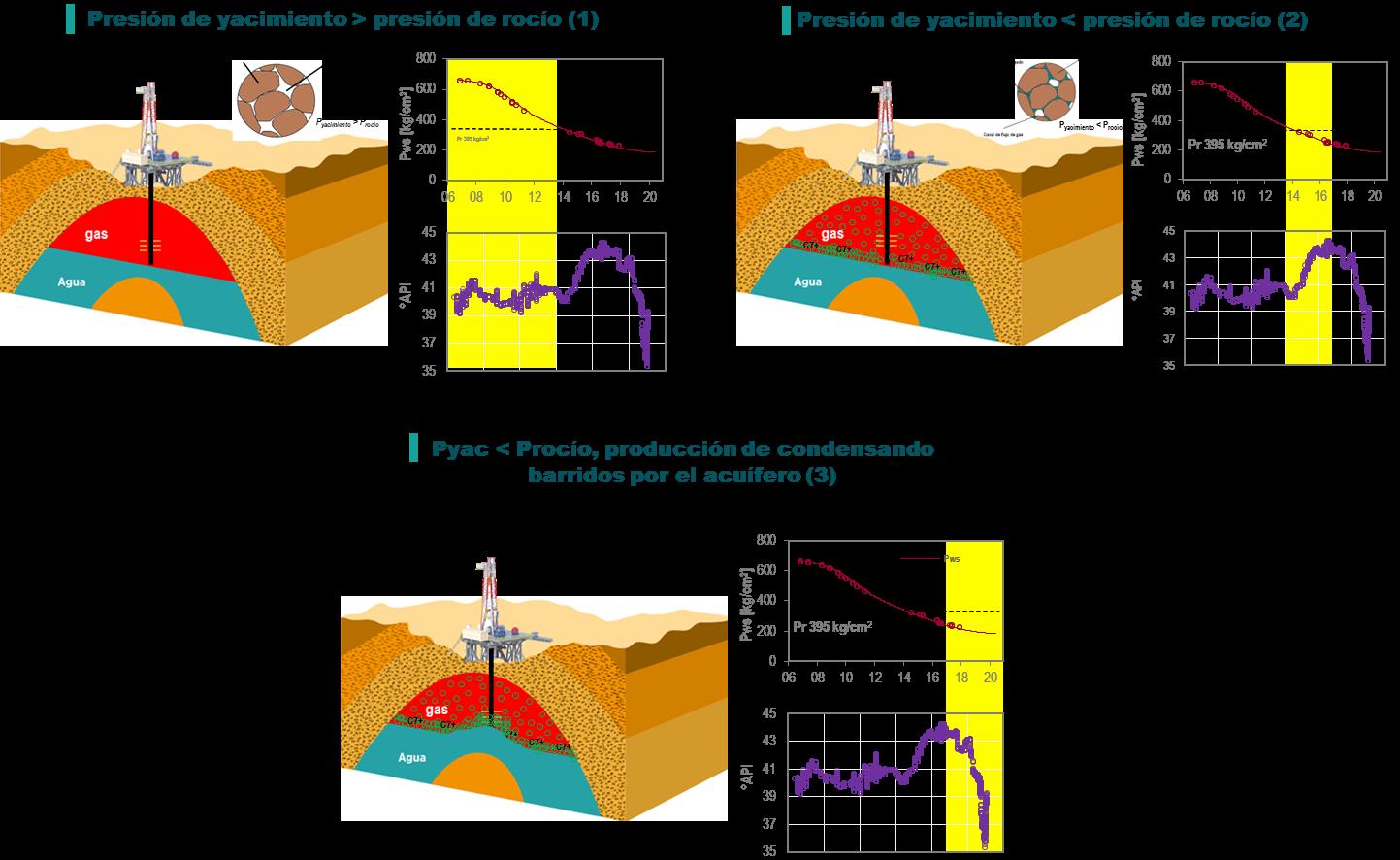

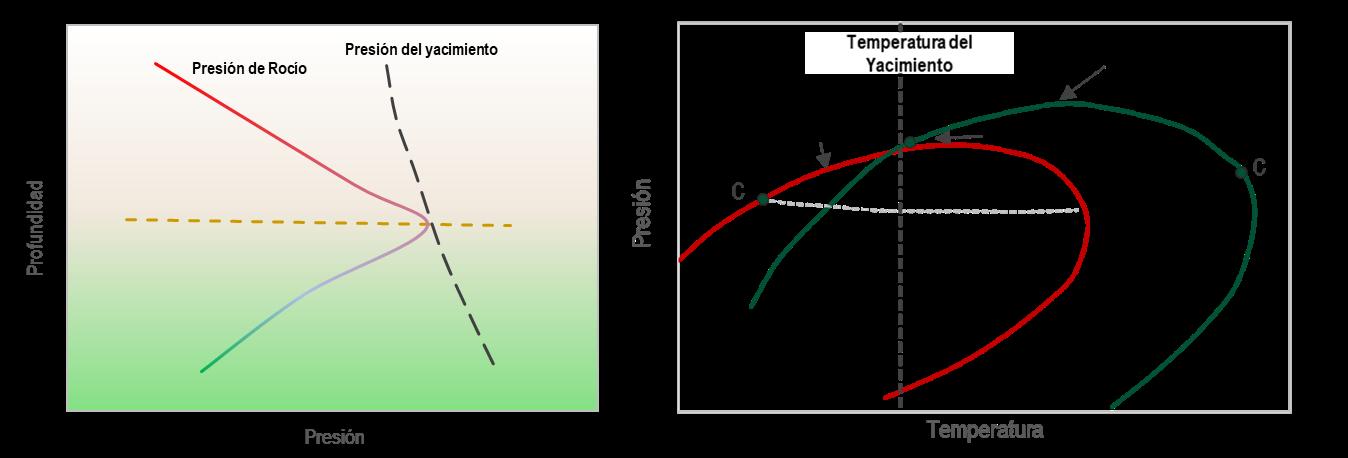

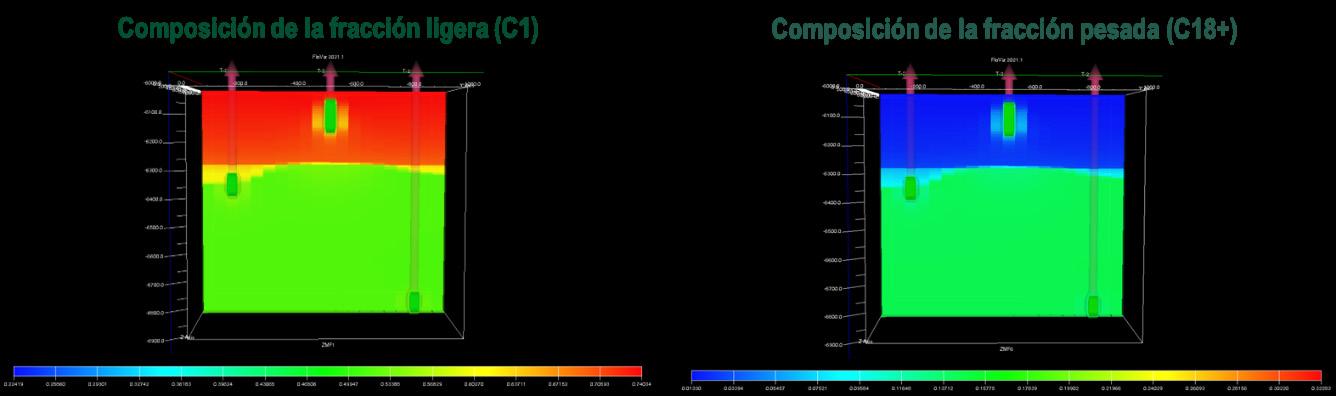

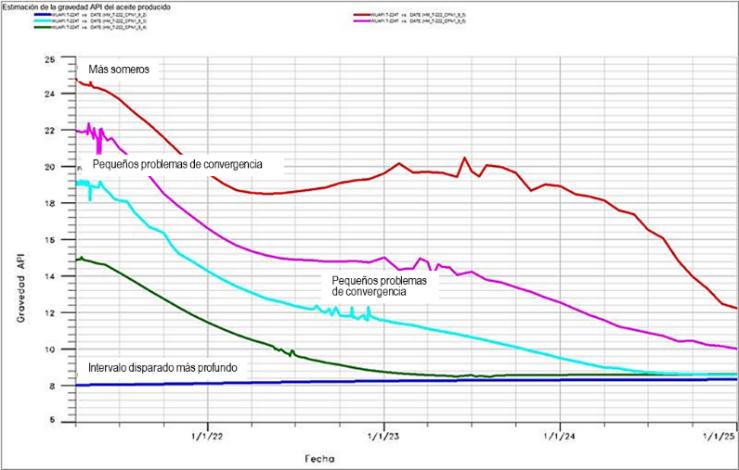

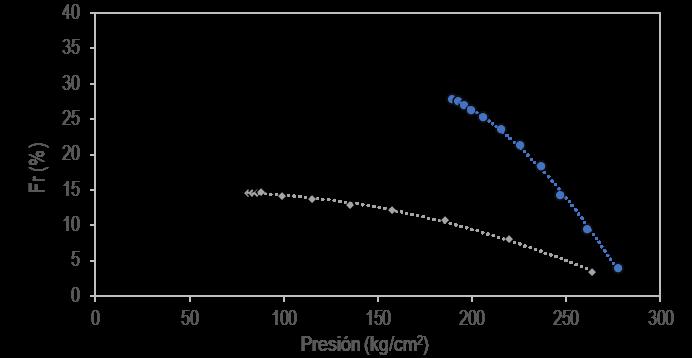

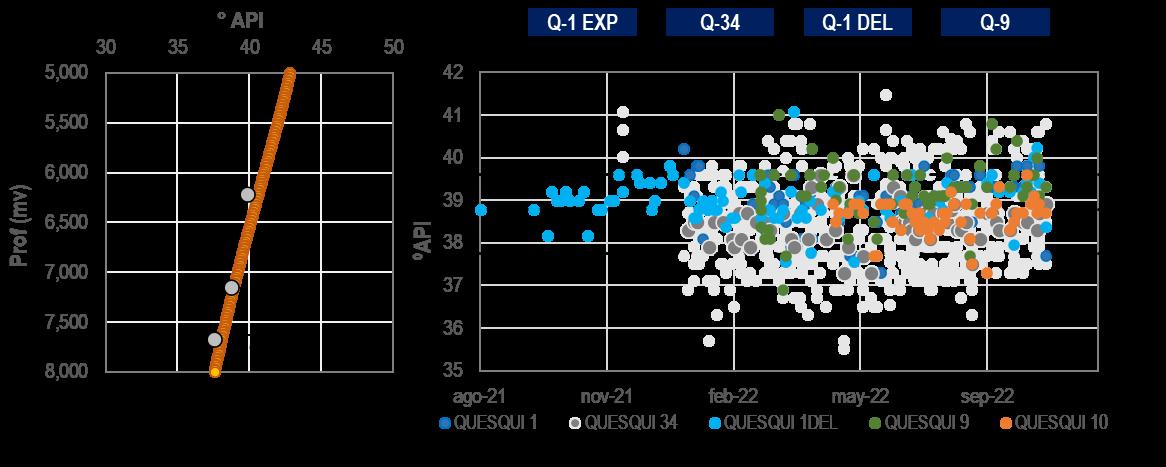

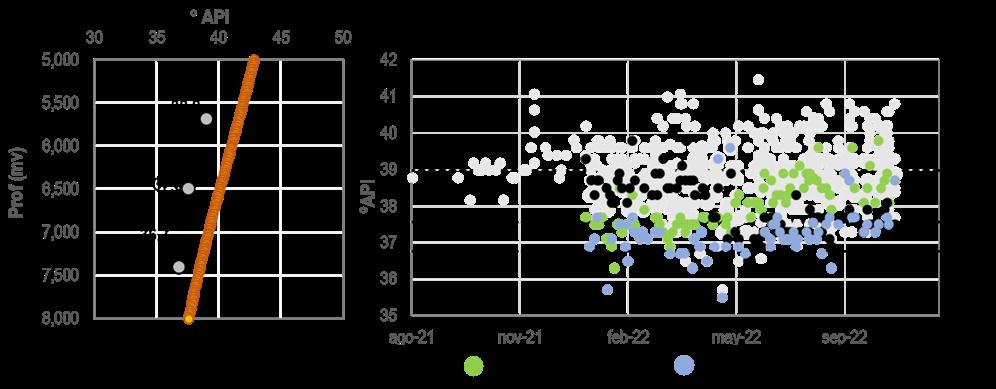

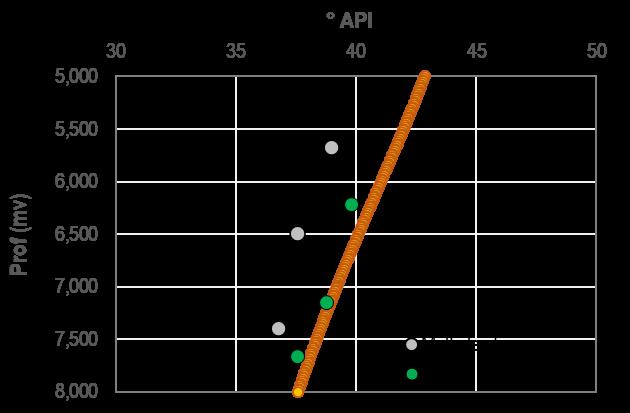

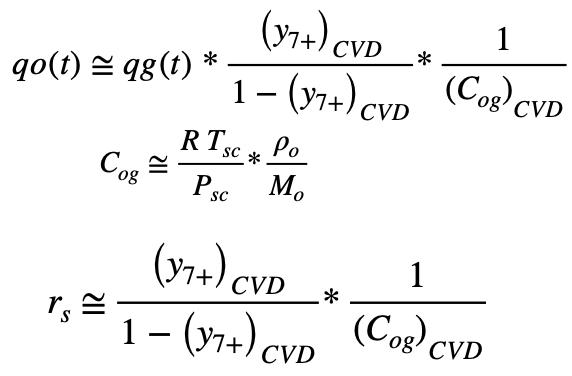

Diagnóstico de fenómenos físicos presentes en yacimientos de gas y condensado utilizando API

Jorge Enrique Paredes Enciso

Humberto Iván Santiago Reyes

Yuliana Ivette Torres García

César Israel Méndez Torres

Foto de portada: cortesía de Pemex.

INGENIERÍA PETROLERA.- Publicación bimestral editada por la Asociación de Ingenieros Petroleros de México A.C., Av. Melchor Ocampo 193, Torre A piso 12, Col. Verónica Anzúres, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11300, Tels: 5260 2244 y 5260 7310; a cargo de 4AM FOR ADVERTISING AND MARKETING S.A. DE C.V., Enrique J. Palacios No. 108, Col. Prado Ermita, C.P. 03590, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, Tel: 55 3211 6077. Certifcado de reserva de Derechos al Uso Exclusivo núm. 04-2019-041219030400-203 ante la Dirección General del Derecho de Autor. Toda la correspondencia debe dirigirse a la Asociación de Ingenieros Petroleros de México A.C. EL CONTENIDO DE LOS ARTÍCULOS TÉCNICOS ES RESPONSABILIDAD DEL AUTOR.

D irec tiva N ac io na l 2022 -202 4

Presidente Ing. Eduardo Poblano Romero

Vicepresidente Ing. Edmundo Herrero Coronado

Secretario

Ing. Jesús Rojas Palma

Tesorero Ing. José Antonio Ruiz García

Director de la Comisión de Estudios

Director de la Comisión Editorial

Coordinador de Ayuda Mutua

Coordinador de Fondo de Retiro

Director de la Comisión Legislativa

Director de la Comisión de Membresía

Ing. Marco Antonio Delgado Avilés

Ing. Quintn Cárdenas Jammet

Ing. José Antonio Wuoto Ramos

Ing. Pedro José Carmona Alegría

Ing. Francisco Arana Guzmán

Ing. Lauro Jesús González González

P res ide ntes Delegacio nale s 2023 -202 5

Delegación Ciudad del Carmen Ing. Pedro Lugo García

Delegación Coatzacoalcos Ing. Mauricio Anaya Nochebuena

Delegación Comalcalco Ing. Miguel Ángel Maqueda Ceballos

Delegación México Ing. Rafael Viñas Rodríguez

Delegación Monterrey Ing. Tomás Aurelio Meneses Castro

Delegación Poza Rica Ing. Rafael Díaz Zamudio

Delegación Reynosa Ing. Laura Brito Castllo

Delegación Tampico Ing. José Manuel Jiménez García

Delegación Veracruz Ing. Francisco Colina Pérez

Delegación Villahermosa Ing. Mauricio Sastre Ortz

Re v is ta Inge nie ría Pe trole ra

Coordinación Edito rial Ing. Quintn Cárdenas Jammet comision.nacional.editorial@aipmac.org.mx Laura Hernández Rosas lhernandezr@aipmac.org.mx

Consejo Editorial

Roberto Aguilera University of Calgary

Universidad Nacional Autónoma de México

Jorge Alberto Arévalo Villagrán Universidad Nacional Autónoma de México

Fernando Ascencio Cendejas Petróleos Mexicanos

José Luis Bashbush Bauza Schlumberger

Thomas A. Blasingame Texas A&M University

Rodolfo Gabriel Camacho Velázquez Universidad Nacional Autónoma de México

Héber Cinco Ley Universidad Nacional Autónoma de México

Petróleos Mexicanos

Lic. Franco Vázquez Asistencia técnica

Erik Luna Rojero

Universidad Nacional Autónoma de México

Comisión Nacional de Hidrocarburos

Michael Prats Consultor EUA

Fernando J. Rodríguez de la Garza Universidad Nacional Autónoma de México

Fernando Samaniego Verduzco Universidad Nacional Autónoma de México

Francisco Sánchez Sesma Universidad Nacional Autónoma de México

César Suárez Arriaga Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo

César Treviño Treviño Universidad Nacional Autónoma de México

Universidad Nacional Autónoma de México

Análisis de variaciones de producción, diagnóstico y metodología de aplicación

José María Petríz Munguía

Adán García Quirino

Uriel Cedillo Trejo

Sandra Aramis Ramírez Vallejo

Pemex E&P, SPRMSO

Artículo recibido en octubre 2023-evaluado, aceptado y corregido en diciembre de 2023

Resumen

El seguimiento al comportamiento de la producción es una de las actividades principales en la cadena de valor de la industria petrolera, llevándose de manera puntual en las diferentes etapas de la vida productiva de los pozos, campos y proyectos.

El presente trabajo tiene como finalidad, orientar los recursos físicos y financieros a las problemáticas que más impactan a las pérdidas de producción y promover la actividad física para su restitución. Se presenta el análisis de la variación de la producción, mediante el diagnóstico y seguimiento sistemático a los eventos de declinación e incrementales que componen el mantenimiento a la producción base.

Diagnóstico. - Se basa en cuatro conceptos generales de análisis. El primero de ellos es el ya documentado ciclo de vida de los yacimientos, el segundo está basado en una modificación de las gráficas de energía y mecanismos de empuje, el tercer concepto es la gráfica especializada para determinar la normalización de la declinación de campos, destacando principalmente las partes asintóticas y la llamada “tail production”, y finalmente, se introduce el concepto de “factor de restitución”, que permite identificar si la actividad de mantenimiento a la producción base, cumple en mantener una plataforma de producción, o bien si se está por arriba o debajo de la misma.

Metodología. - Se propone un seguimiento sistemático a la actividad física que compone el mantenimiento a la producción base, estableciendo una serie de relaciones que permiten discretizar y contabilizar en qué rubros se pierde producción, su proporción y mecanismo, así mismo, ejemplifica qué parte se asocia directamente a la declinación y cuál se deriva de movimientos operativos. El análisis gráfico permite extrapolar el comportamiento mensual y anual de la variación de la producción, dando confiabilidad a las estimaciones de los factores de declinación, balances de producción y proyecciones de diferentes programas operativos.

Los cuatro conceptos de diagnóstico y la metodología de variación de producción propuesta se han probado de manera exitosa en el seguimiento de campos marinos de México, al determinar de manera práctica su etapa de madurez, observar sus áreas de oportunidad, causas principales de la declinación de producción; así como, emplear los recursos en las problemáticas que más impactan a sus pérdidas de producción.

Palabras clave : Declinación de producción, análisis de variaciones, diagnóstico, metodología, factor de restitución.

Analysis of production variations, diagnosis and application methodology

Abstract

Monitoring production behavior is one of the main activities in the value-added chain of the oil industry, carried out in the different stages of the productive life of wells, fields and projects.

The present work has the purpose of directing resources to the problems that impact the most production losses and promote physical activity for their restitution; it seeks to analyze the production variation through diagnosis and systematic monitoring to the decline and incremental which is the main component in maintaining base production.

Diagnosis. - It is based on four general concepts of analysis. The first of them is the already documented life cycle of the reservoirs, the second is based on a modification of the energy graphs and drive mechanisms, the third concept is the specialized graph to determine the normalization of the field declination, highlighting mainly the asymptotic parts and the so-called “tail production”, and finally, the concept of “restitution factor” is introduced, which makes it possible to identify whether the activity of maintenance of the base production complies with keeping a production platform, or whether it is above or below it.

Methodology . - A systematic monitoring of the physical activity that composes the maintenance of the base production is proposed, establishing a series of relationships that allow discretizing and accounting in which areas production is lost, its proportion and mechanism, likewise, it exemplifies which part is directly associated with the production decline and which is caused from operational movements. The graphic analysis allows extrapolation of the monthly and annual behavior of the production variation, giving reliability to the estimates of the decline factors, production balances, and projections of different operating programs.

The four diagnostic concepts and the proposed production variation methodology have been successfully tested in the monitoring of marine fields in Mexico, by practically determining their current maturity stage, observing their areas of opportunity, and main causes of the decline in production; as well as, focusing resources on the problems that most impact the production losses.

Keywords : Decline production, variations analysis, diagnosis, methodology, restitution factor.

Introducción

Los análisis tradicionalmente realizados para el comportamiento de la producción se enfocan principalmente en la declinación del gasto de producción, sus causas y los efectos que genera, siendo una herramienta útil para proyecciones mensuales y anuales al analizar comportamientos globales en un periodo específico

Sin embargo, al incorporar más herramientas de diagnóstico; así como, un seguimiento de la variación de la declinación e incrementales de producción a la base, permitirán una mejor predicción del comportamiento futuro; así como, una mejor distribución de los recursos presupuestales y físicos para restituir pérdidas de producción, asegurando mantener una plataforma de producción, una meta compromiso y la rentabilidad del proyecto.

Este artículo engloba cuatro conceptos de diagnóstico, mostrando en qué etapa de vida productiva se encuentra un campo, caracterizando los campos a través del entendimiento de los mecanismos que gobiernan el flujo de fluidos y la administración de su energía, prediciendo su comportamiento a partir de la normalización de su producción máxima y definiendo un factor de restitución, a partir de una relación de producción incremental y base.

Por otro lado, al incluir un seguimiento puntual de la variación de la producción base, a través del comportamiento de la declinación en los rubros: incremento de flujo fraccional de agua, aseguramiento de flujo, declinación de la presión del yacimiento y tendencia de igualación de presión en superficie; así como, el comportamiento de incrementales a la base: reparaciones menores, limpiezas y estimulaciones; permite discretizar y

José María Petríz Munguía, Adán García Quirino, Uriel Cedillo Trejo, Sandra Aramis Ramírez Vallejo

contabilizar la pérdida de producción y su restablecimiento con la actividad física incremental.

Integrar el diagnóstico y la variación de la producción mediante una metodología, sustenta un análisis adecuado de la madurez de los campos y comportamiento actual, permitiendo un aprovechamiento en la programación y ejecución de intervenciones de reparaciones, estimulaciones y limpiezas de pozos para el mantenimiento de la producción base.

La sistematización de esta metodología sugerida tiene como ventaja su simplicidad y flexibilidad para replicarse y/o acotarse a análisis de producción de un pozo, yacimiento, campo o proyecto.

Elementos de diagnóstico

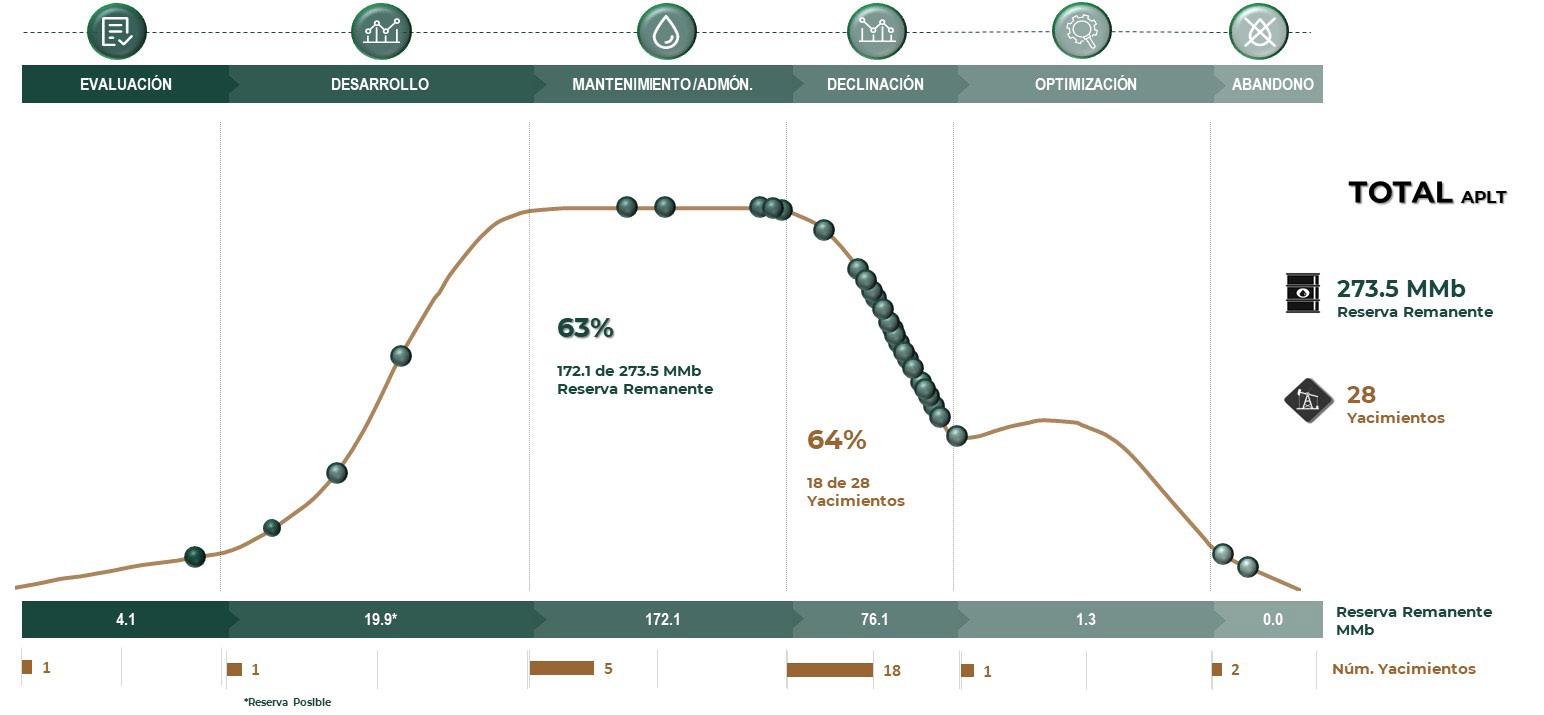

Ciclo de vida de los yacimientos

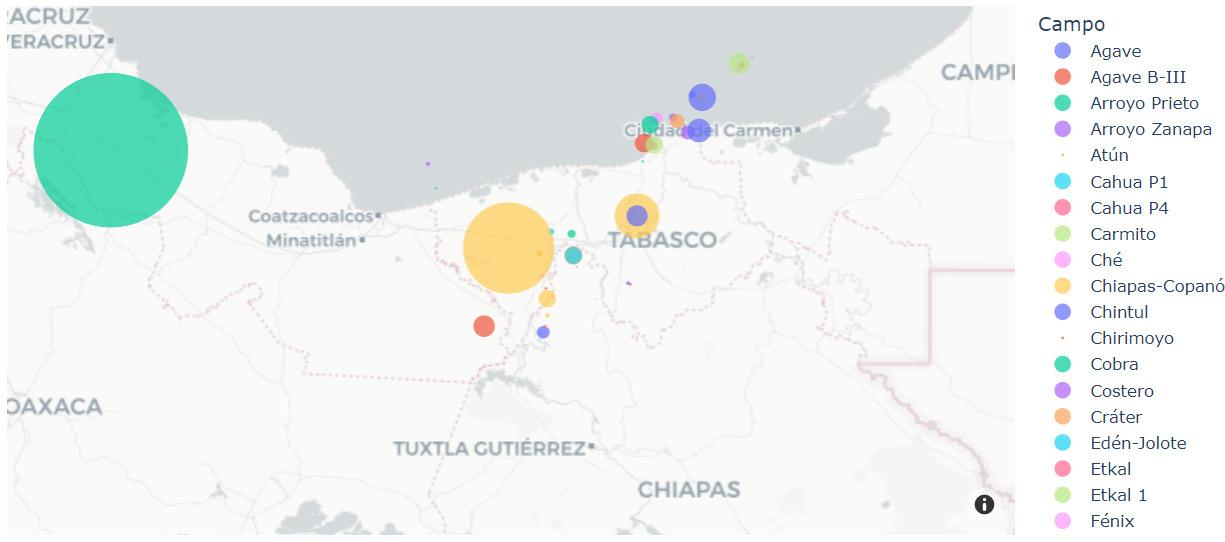

En la actualidad, una de las mejores referencias para estimar el grado de madurez de los campos se basa en el trabajo de Paredes et al1 del año 2019, en el cual, los autores integran una serie de indicadores relacionados con el factor de recuperación, la energía de los yacimientos, pozos y localizaciones, grado de desarrollo de su estrategia de explotación, mecanismos de producción y procesos de recuperación. La combinación de los elementos antes mencionados permite obtener las etapas en las que se encuentra cada yacimiento administrado, siendo éstas: evaluación, desarrollo, mantenimiento, declinación, optimización y abandono. Para el caso del trabajo presente, los yacimientos analizados se muestran en la Figura 1.

Con base en la figura anterior, se puede observar que el 64% de los yacimientos en el caso de estudio se encuentran en la etapa de declinación.

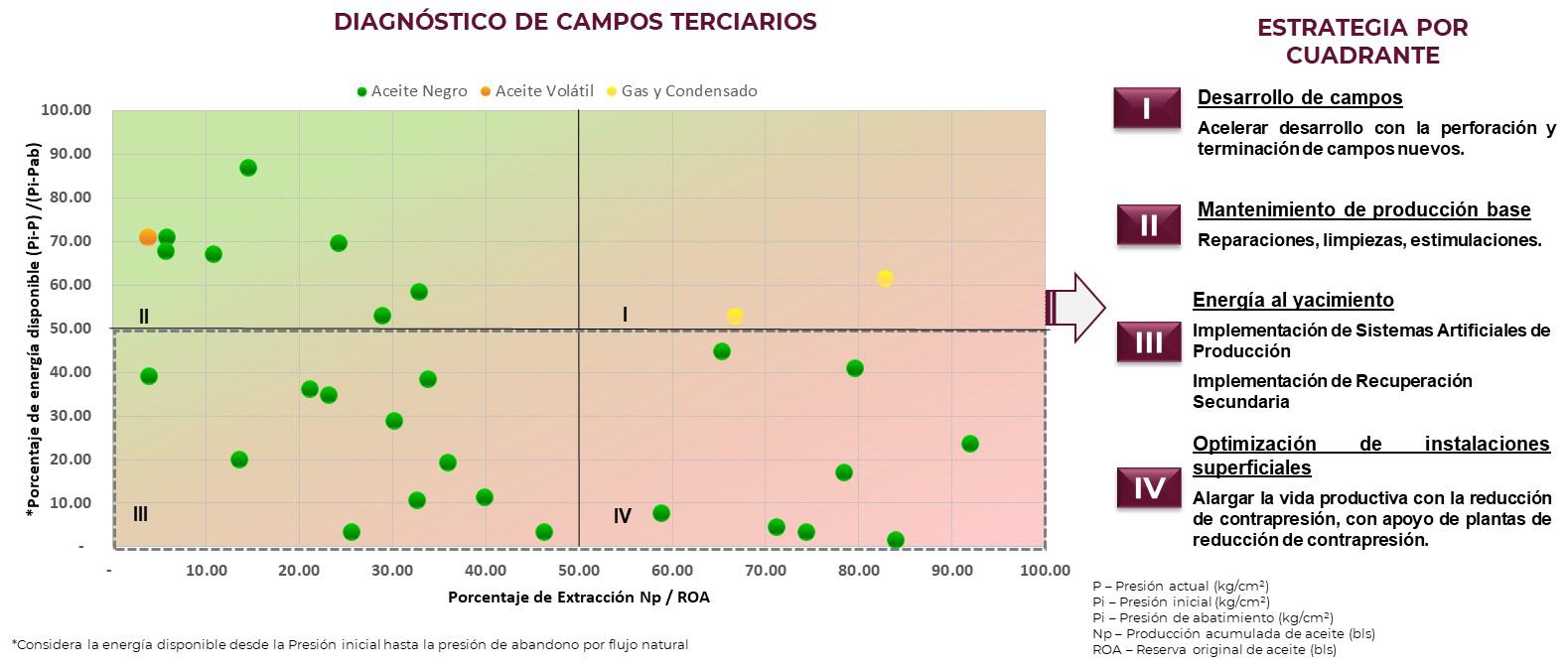

Gráficas diagnóstico de energía vs extracción

Toman como base las gráficas de mecanismos de empuje ampliamente utilizadas en la literatura; se desarrollaron y comenzaron a emplear en el año 2018 dentro del Activo Litoral de Tabasco de PEP, como apoyo para la toma de

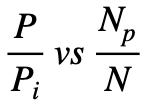

decisiones para los campos que requieren centrar inversiones en actividad física, para mitigar la declinación con el mínimo riesgo y con un sustento del comportamiento del yacimiento. La base conceptual se centra en las gráficas adimensionales de energía vs factor de recuperación , mismas que para el caso de estudio se presentan para los yacimientos Mesozoicos como Terciarios, Figura 2

Figura 1. Ciclo de vida de los yacimientos, caso de estudio.

2. Gráfica de los mecanismos de empuje, caso de estudio.

En términos generales, la Figura 2 es útil para verificar que mecanismo de empuje predomina en un yacimiento; sin embargo, resaltan dos aspectos principales: requieren historia de producción mayormente larga para una buena definición y al depender del factor de recuperación se pierde la sensibilidad de lo que falta por extraer en términos de reserva. Con base a lo anterior, se propuso cambiar la relación por , de esta forma se puede observar

cuál es el grado de extracción de la reserva original de aceite (ROA), y el término de porcentaje de energía permanece

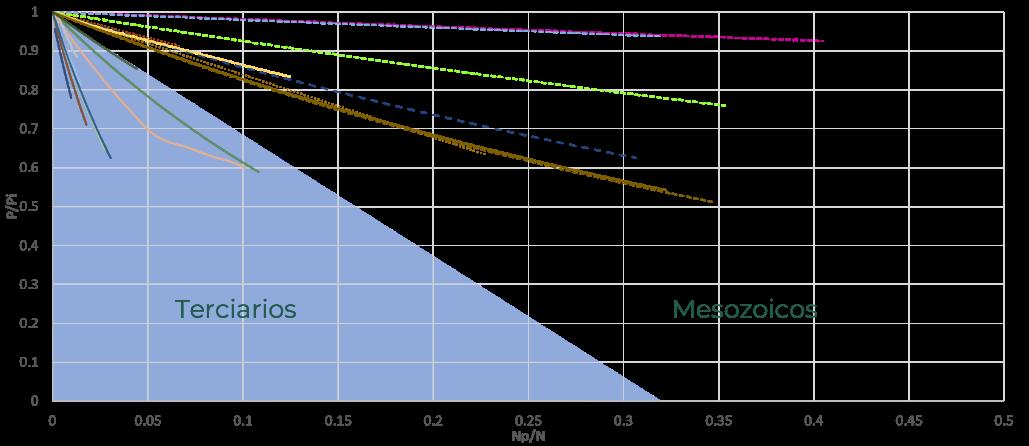

sin cambios. Ahora bien, si se considera a un tiempo dado el comportamiento puntual de esta gráfica, quedaría para el caso de yacimientos Mesozoicos como se presenta en la Figura 3

3. Gráfica con el diagnóstico de la energía vs extracción, caso yacimientos Mesozoicos.

De la figura anterior se destaca lo siguiente:

• El cuadrante I, ejemplifica que existen campos con altos porcentajes de energía (>70%), pero una extracción de más del 90% de su reserva original, lo que indicaría que son campos con alto empuje hidráulico y su problemática principal es el flujo

fraccional de agua y repercusiones asociadas (incrustaciones de CaCo3, canalizaciones, etc.).

• El cuadrante II, muestra aquellos campos que están en una fase inicial de su desarrollo, mantienen altos porcentajes de energía y la extracción de su reserva original es mínima, por lo que la actividad se centra en terminaciones básicamente.

José María Petríz Munguía, Adán García Quirino, Uriel Cedillo Trejo, Sandra Aramis Ramírez Vallejo

Figura

Figura

• El cuadrante III, estaría asociado a aquellos campos que volumétricamente son pequeños y en poco tiempo pierden cantidades importantes de energía con poca extracción.

• El cuadrante IV, contiene aquellos campos que tienen una vida avanzada de explotación, que han perdido energía a causa de su extracción, siguiendo un comportamiento típico de un desarrollo sin implementación de un mecanismo adicional de recuperación secundaria. Las problemáticas asociadas se refieren principalmente a problemas de gas, agua, formación de condensados en la vecindad de pozos, asfaltenos, parafinas, incrustaciones, etc.

La gráfica básicamente se lee de izquierda a derecha y la coloración de fondo se refiere al grado de riesgo que existe en realizar intervenciones de mantenimiento a la producción base; así mismo, los colores de los marcadores ejemplifican el tipo de hidrocarburo que se produce.

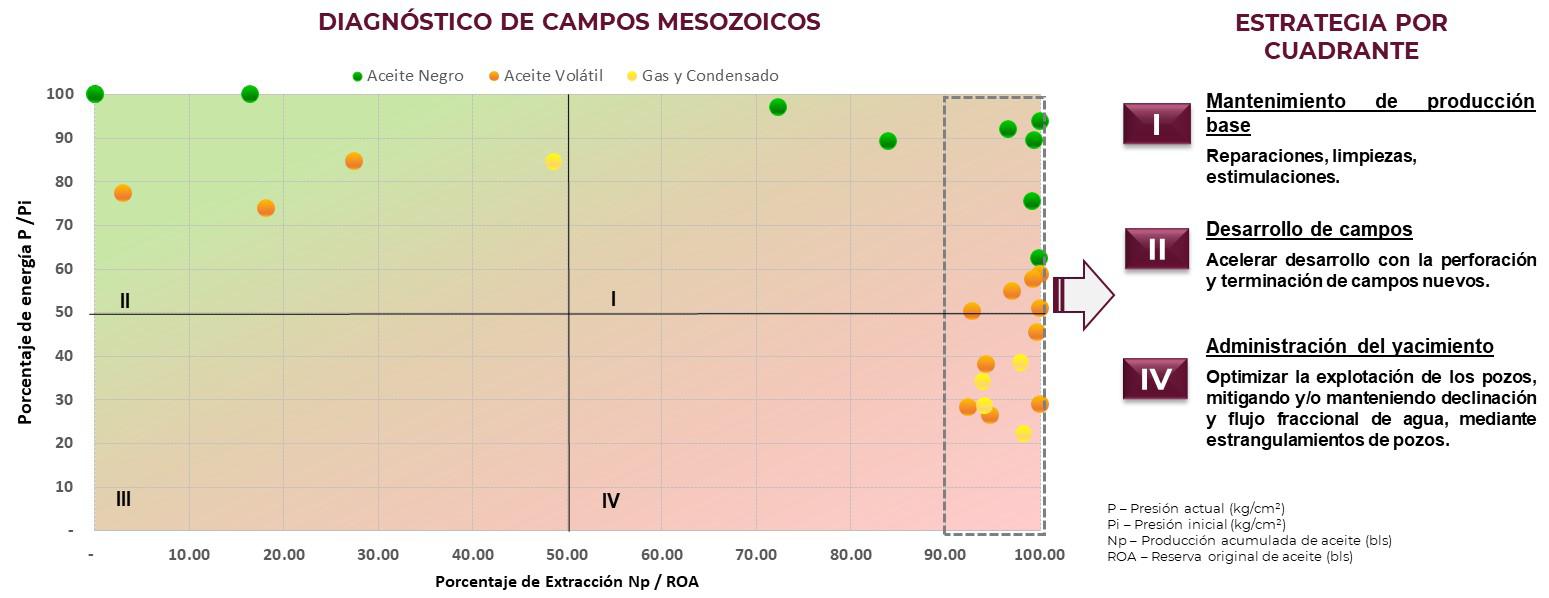

Adicionalmente, se ha obtenido una gráfica de diagnóstico para yacimientos de la formación Terciario, lo anterior,

derivado de que muchos de los desarrollos recientes como campos nuevos son productores en este horizonte. Para este caso, se realiza una modificación a la relación que grafica el porcentaje de energía, pasando de a la relación ,

Con este cambio de parámetro resulta más fácil visualizar qué yacimientos volumétricos del Terciario, (Figura 2), pueden perder energía de manera acelerada y quedar bastante reserva remanente; la implicación es que en términos de presión de abatimiento muestra la incapacidad de fluir a altas contrapresiones en las líneas de recolección, por lo que, abre la posibilidad a una mayor extracción y mejoramiento del factor de recuperación mediante la implementación de sistemas de reducción de contrapresión, así como el tiempo de oportunidad en la implementación de sistemas artificiales de producción y procesos de recuperación secundaria, éstos últimos demostrarían la continuidad en la presión o incluso el represionamiento del yacimiento durante la inyección. La gráfica de diagnóstico para el período Terciario se muestra en la Figura 4.

Figura 4. Gráfica de diagnóstico de la energía vs extracción, caso yacimientos Terciarios.

De la figura anterior se destaca lo siguiente para el caso de yacimientos Terciarios:

• El cuadrante I, ejemplifica que existen campos con porcentajes de energía por flujo natural por arriba del 50%, sin embargo, su extracción supera el 50% de su reserva original, lo anterior sugiere que pueden ser casos en donde únicamente aplique el

• El cuadrante II, muestra aquellos campos que están en una fase inicial de su desarrollo, mantienen altos porcentajes de energía por flujo natural y la extracción de su reserva original es mínima, por donde Pab es la presión de abatimiento.

mantenimiento a la producción base (limpiezas y estimulaciones), ya que otros procesos pueden no ser rentables.

lo que la actividad se centra en terminaciones básicamente.

• El cuadrante III, estaría asociado a aquellos campos que su energía por flujo natural se agota y la extracción de su reserva original está por debajo del 50%; lo anterior abre la oportunidad a la implementación de sistemas de reducción de contrapresión para la continuidad operativa de la producción, así mismo, presentan la oportunidad de implementar sistemas artificiales de producción y sistemas de recuperación secundaria.

• El cuadrante IV , contiene a aquellos campos que su vida productiva por flujo natural está al límite y ha recuperado un porcentaje de su reserva original superior al 50%; en caso de no haber implementado algún método para mejorar el factor de recuperación se estaría visualizando la declinación en la parte asintótica.

Similar al caso de la gráfica del Mesozoico, la coloración de fondo indica el grado de riesgo que existe en realizar intervenciones de mantenimiento a la producción base y proyectos especiales y los marcadores se refieren al tipo de hidrocarburos que se produce.

Gráficas especializadas de gasto normalizado vs tiempo de balance de materia

La siguiente gráfica diagnóstico surge a partir de la necesidad de establecer el comportamiento de un campo con alta irrupción de agua, conocer su comportamiento futuro una vez que se presenta una alta declinación de la producción de aceite y llega a la parte asintótica. Su conceptualización y empleo se da en 2018 por Petríz et al. 2, y aunque inicialmente se trabajó para diferentes campos de la regiones marinas y Región Sur de México, se pueden efectuar acotaciones al tipo de formación o un conjunto de campos de un activo.

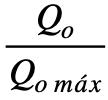

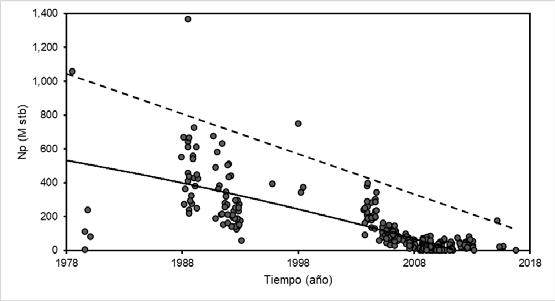

La relación elemental de la gráfica está basada en normalizar el gasto de producción respecto al gasto máximo alcanzado del campo , lo que permite establecer el punto máximo de producción en el desarrollo del campo y la declinación posterior hasta llegar a la parte asintótica o también denominada “tail production”. En el eje temporal, la gráfica se puede presentar contra el tiempo transcurrido Δt, o bien, contra el tiempo de balance de materia (TBM), , lo que resulta útil al ser una referencia directa del ritmo de extracción. La Figura 5 presenta la gráfica diagnóstico tanto para yacimientos del Mesozoico como para Terciarios.

Figura 5. Gráfica especializada de declinación para los períodos Mesozoico y Terciario.

José María Petríz Munguía, Adán García Quirino, Uriel Cedillo Trejo, Sandra Aramis Ramírez Vallejo

Dos aspectos relevantes se deducen de la gráfica anterior:

• El volumen original de los campos Mesozoicos es mayor a los de Terciario, por lo que los puntos máximos de producción se alcanzan en un tiempo mayor, aunque es importante señalar que existen otros factores clave como el desarrollo de la estrategia, profundidad de los objetivos, tiempos de perforación, eficiencia de los equipos, etc.; sin embargo, la gráfica demuestra que los problemas asociados a la declinación son más inmediatos en un desarrollo de Terciario como se mostró en la gráfica de energía vs extracción explicada anteriormente, básicamente por tener volúmenes originales de hidrocarburos menores.

• Al ser una gráfica semilogarítmica, la parte asintótica de varios campos está en una diferencia de un orden de magnitud para los tiempos de balance de materia, lo que significa que todo lo nuevo que se incorpore de Terciario en su mantenimiento a la producción base será puntual y sus beneficios se obtendrán en el corto plazo; resalta el hecho de administrar cuotas de producción iniciales, establecer estrategias de

mantenimiento de presión y sistemas artificiales de producción, principalmente con visión a desarrollos prospectivos.

Así mismo, las gráficas presentadas son consistentes con los diagnósticos previos de ciclo de vida de los yacimientos y los cuadrantes de las gráficas de energía vs extracción, presenta un soporte adicional a la etapa donde se encuentran muchos de los campos del caso de estudio, sin dejar de utilizar sus beneficios adicionales, como es, el soporte para proyecciones de la declinación de campos.

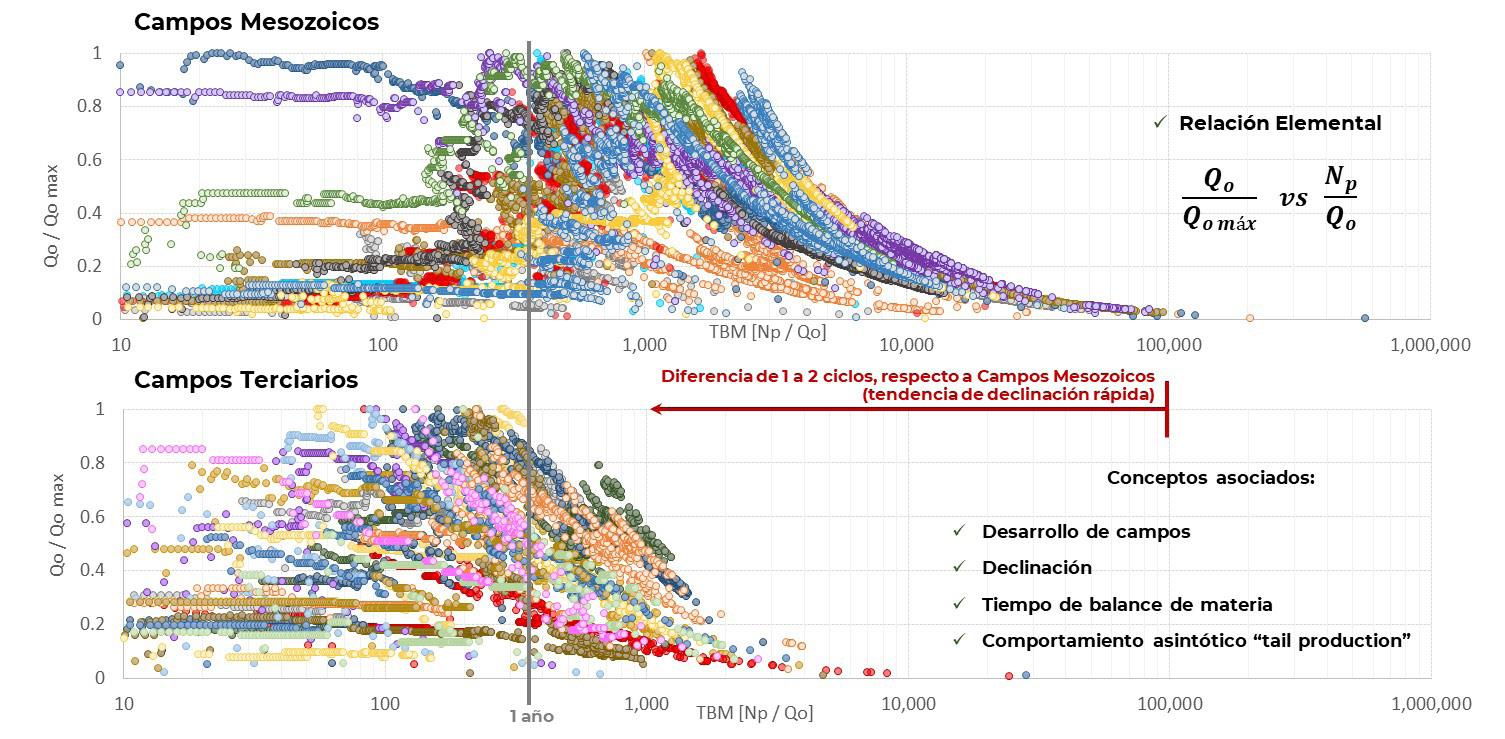

Gráficas de restitución

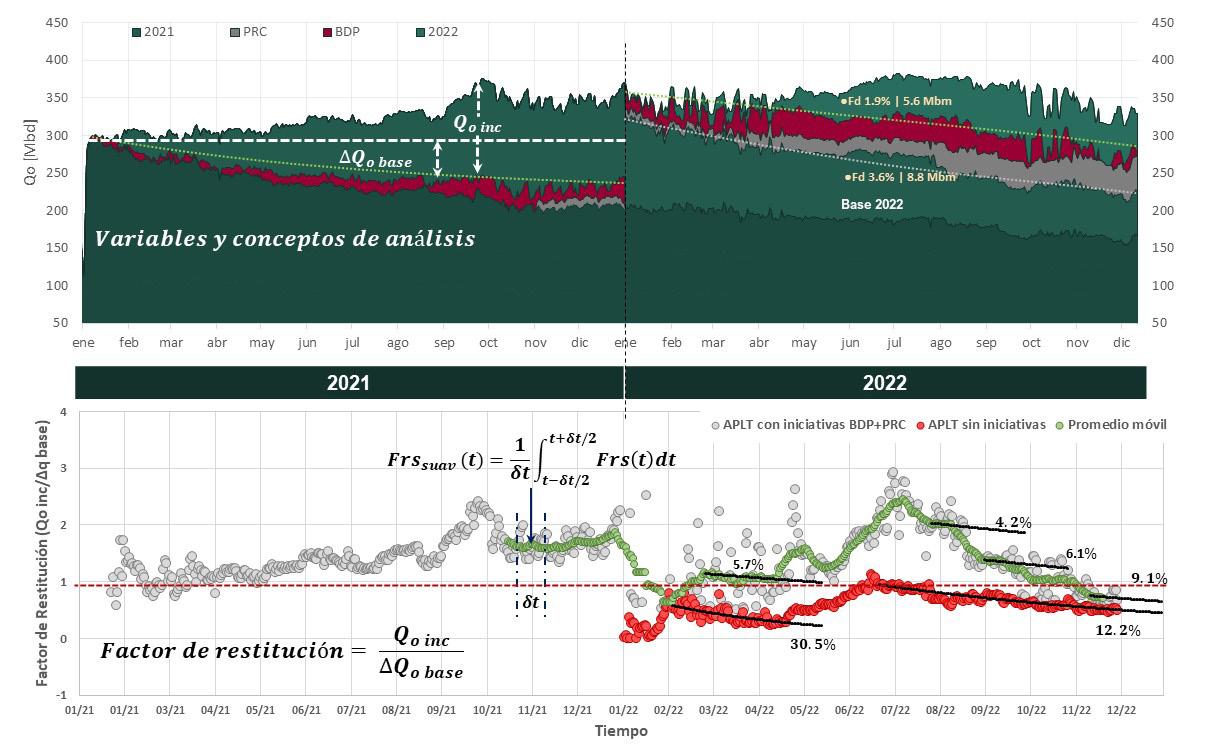

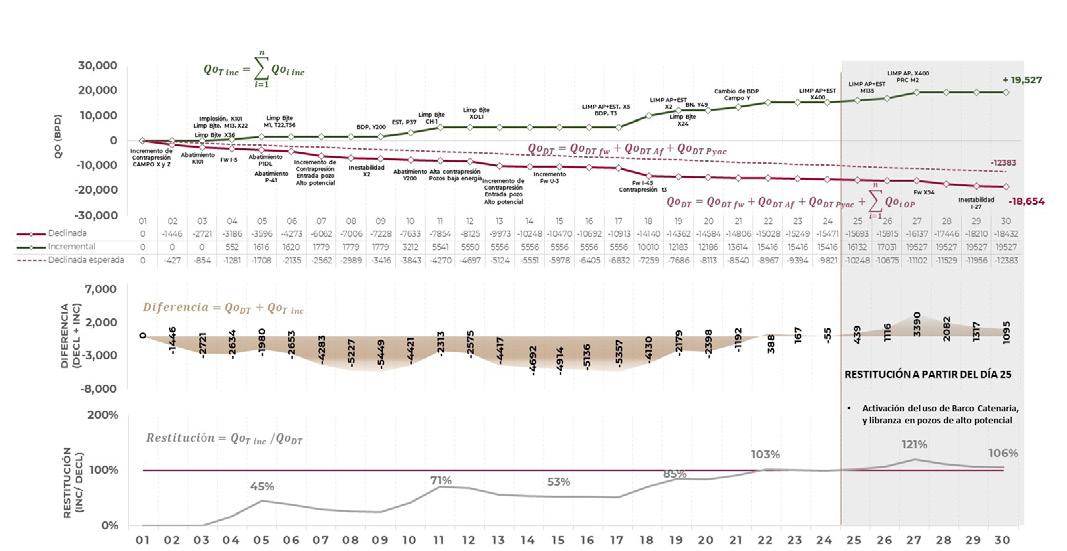

El último elemento de diagnóstico está basado en un concepto simple relacionado con el comportamiento de la producción base e incremental para un campo, activo o región. La Figura 6 muestra el comportamiento de producción de 2021-2022 para el caso de estudio, en que se grafica la producción base, asociada a dos iniciativas de reducción de contrapresión (baterías flotantes y plantas reductoras de contrapresión), la producción incremental de terminaciones de pozos y factores de declinación.

La información de 2021 se utilizará para definir variables y conceptos de análisis, resaltando lo siguiente:

• La línea punteada, es un valor que se toma como punto de partida de la producción, considerando, que el comportamiento óptimo fuese una plataforma constante de producción, es decir, una estrategia con

cuotas administradas con base en la optimización de la energía del yacimiento.

• Las iniciativas de producción por concepto de reducción de contrapresión (para campos del Terciario, por lo comentado en los diagnósticos anteriores), se grafican separadas de la producción base; esto toma relevancia por el hecho de que

Figura 6. Comportamiento de la producción 2021-2022 con las variables involucradas.

el uso de baterías flotantes en campos marinos, presenta intermitencia en sus operaciones por malas condiciones climatológicas.

• El término ΔQo base se toma del valor Qo de referencia (línea punteada), hacia la producción base, o bien a la producción base con iniciativa.

• El término Qo inc se toma de la producción base (o producción base con iniciativa), hacia la producción incremental.

• La relación es lo que se llamará el factor de restitución, mismo que podemos asemejar al termino factor de reemplazo que se utiliza en recuperación secundaria. La gráfica de restitución de la Figura 6 se muestra en la Figura 7 y corresponde a datos del desarrollo de campos nuevos del Terciario.

Figura 7. Gráfica de restitución de campos nuevos Terciarios con y sin iniciativas 2021-2022

De la figura anterior, cuando el factor de restitución es igual a la unidad significa que por cada barril que se declina se restablece un barril de producción, por lo que, se hace evidente que para estar en valores arriba de 1 es necesario incorporar más pozos a producción (dependiendo de la estrategia de desarrollo), y en este caso del uso de iniciativas de reducción de contrapresión para la continuidad operativa del flujo en yacimientos Terciarios. Nótese también que el efecto de las baterías flotantes provoca dispersión a finales e

inicio de cada año, por lo que se recomienda el tratamiento de datos para suavizar la dispersión.

La Figura 8 muestra el mismo ejercicio de la gráfica de restitución, pero se hace uso de un promedio móvil para suavizar datos al incluir iniciativas de producción; así mismo, se adicionaron factores de declinación en la restitución para el periodo 2022.

José María Petríz Munguía, Adán García Quirino, Uriel Cedillo Trejo, Sandra Aramis Ramírez Vallejo

Tiempo

8.

de restitución suavizada de campos nuevos con y sin iniciativas 2021-2022.

La figura anterior muestra que el promedio móvil utilizado sigue la tendencia general de los datos dispersos, lo que permite definir mejores etapas de análisis en el periodo 2022. Se observa de la gráfica de producción, que la base de 2021 es prácticamente asintótica (corroborado de gráficas especializadas previamente), y la base 2022 presenta una declinación más pronunciada; no obstante, la actividad

de iniciativas y los incrementales permiten una buena restitución en el año. Sin embargo, un aspecto relevante esperado se presenta al momento de calcular los factores de declinación de la gráfica de restitución, se observa que éstos incrementan al momento de incluir las iniciativas como se muestra en la Tabla 1.

Lo anterior explica fundamentalmente que al no existir un soporte adicional de energía (ausencia de acuífero activo o proyecto de mantenimiento de presión), y presentar un depresionamiento fuerte en campos del Terciario, si bien, las iniciativas mantienen el flujo a otra condición de presión de abatimiento continúa existiendo extracción acelerada y por consiguiente incrementa la declinación, esto último es importante ya que el concepto de atenuación por incremento de actividad física, en realidad incorpora

producción adicional que propiciará a una declinación más rápida y estabilización a los niveles gobernados por las partes asintóticas que se mostraron en la Figura 5, observadas también en la Figura 8.

Otro ejemplo de estos conceptos se muestra en la Figura 9, en la cual se presenta la producción total del caso de estudio, considerando campos de Mesozoico, Terciario e iniciativas de reducción de contrapresión.

Figura

Gráfica

Tabla 1. Variación de los factores de declinación al incluir la restitución.

Figura 9. Gráfica global de restitución del caso de estudio, con y sin iniciativas 2021-2022.

Similar al caso presentado de campos nuevos, la Figura 9 muestra que el factor de declinación mensual sin iniciativas es de 3.6% (equivalente a 8.8 mb al mes), mientras que con iniciativas se atenúa a 1.9% (equivalente a 5.6 mb al mes),

Factores

sin embargo, utilizando el factor de restitución y aplicando declinación, se obtienen las variaciones mostradas en la Tabla 2

de declinación para el escenario de la restitución (%)

Tabla 2. Variación de los factores de declinación para la restitución.

Como se puede observar en la tabla anterior, se incluye una subdivisión por periodos para una explicación más precisa de eventos; en el primer periodo se tiene actividad física mínima, por lo que la declinación de la restitución sin iniciativas es muy grande. Al incorporar iniciativas pasa de 30.5% a 5.7% promedio mensual; para el segundo periodo existe un efecto combinado de mayor mantenimiento a la producción base en conjunto con terminaciones, por lo que la tendencia es ascendente, sin embargo, se aprecia que del periodo 3 al 5 se mantiene un promedio mensual de 12.2% para la restitución sin iniciativas, no así al incluir incrementales e iniciativas, ya que si bien se atenúa este factor, tiende de forma progresiva a incrementar, dándose la misma situación que el primer caso de los campos del Terciario.

José María Petríz Munguía, Adán García Quirino, Uriel Cedillo Trejo, Sandra Aramis Ramírez Vallejo

Expresado de otra manera, la producción acelerada para obtener producción temprana en tiempo, tenderá a restablecer sus valores dominados por las fases asintóticas ya mencionadas, concluyendo que existen etapas de planeación de los proyectos en las cuales considerar una administración de cuotas de producción ante la falta de recursos presupuestales, o retrasos en estrategias de mantenimiento de presión, siempre representará una mejor opción desde el punto de vista de maximizar los factores de recuperación.

Análisis de la variación de la producción

De acuerdo con lo expuesto en la primera sección, los elementos que impactan a la producción están sustentados

en diferentes gráficos de diagnóstico, que permiten un mejor análisis de las propuestas que se realizan para cumplir programas operativos de producción. Sin embargo, ante la inminente declinación de los campos, es necesario conocer de manera específica como se pierde o gana producción, situación que en ocasiones es difícil observar cuando se calcula la declinación, ya que este cálculo se enfoca en periodos donde las oscilaciones de producción se promedian a un comportamiento exponencial.

Derivado de lo anterior, el trabajo presente se enfoca mediante esta sección a tratar de resolver esta problemática de manera sistemática, permitiendo así un seguimiento puntual y ordenado de los eventos y comportamientos que impactan a la producción.

Metodología de primera fase, (variación declinación-incremental en la producción base)

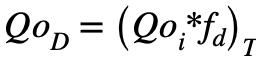

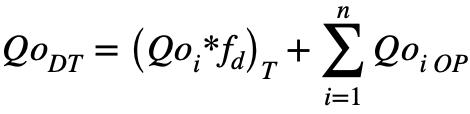

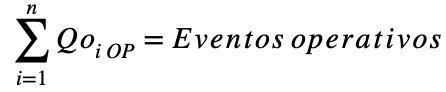

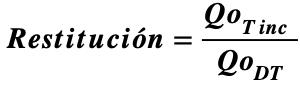

En este punto se establece una consideración importante, los cálculos de la declinación exponencial están justificados por el hecho de que, en su gran mayoría, todos los campos del caso de estudio han alcanzado sus fronteras físicas y en régimen pseudoestacionario; esta declinación es la que mejor representa y proyecta el comportamiento futuro, de tal forma que, la producción se representa por:

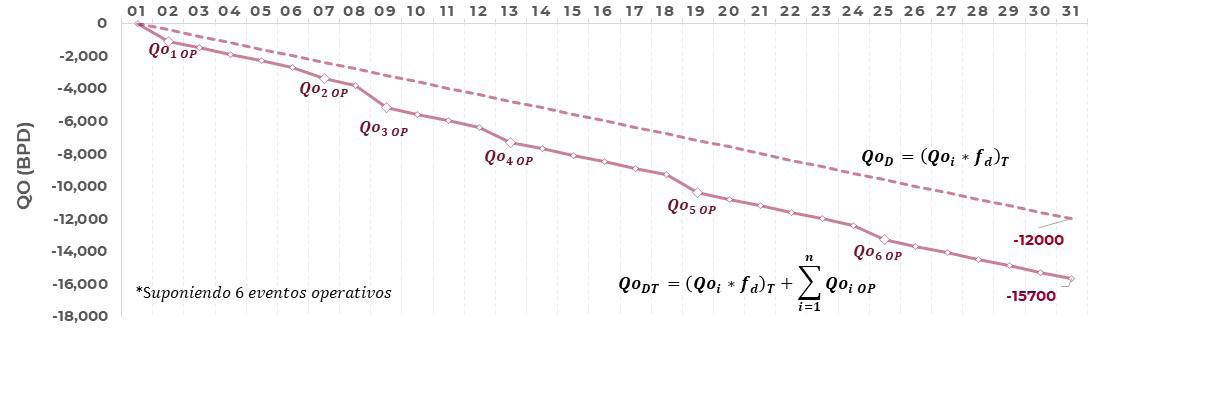

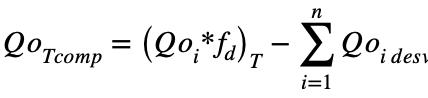

Si se considera que la producción que declina es un elemento de la totalidad de la producción que se pierde o decrementa, entonces se podrían adicionar aquellos eventos, principalmente de índole operativa, que impactan la producción, por lo que para considerar estos eventos se puede utilizar la expresión siguiente para n eventos operativos: (2)

donde:

(1)

Lo anterior se puede ilustrar en la Figura 10, considerando para un periodo mensual la declinación y un supuesto de seis eventos operativos.

Figura 10. Gráfica ilustrativa de la declinación y decrementos totales de producción.

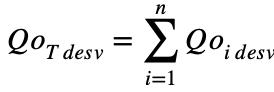

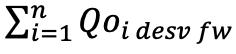

Como se mencionó en párrafos anteriores, la declinación considera periodos donde las oscilaciones de producción se promedian a un comportamiento exponencial; sin embargo, estas variaciones se pueden expresar en términos de una desviación a la tendencia normal que debiese seguir la declinación, siendo ésta, para un periodo dado la sumatoria de eventos definida como:

(3)

Para un periodo de análisis específico, las acotaciones a lo proyectado por declinación total (ecuación 1), sugieren que las desviaciones de la ecuación 3 a la tendencia normal de la declinación deberán complementarse a lo estimado inicialmente (en secciones posteriores se verificará este concepto al balancear los resultados), por lo que el término de gasto complemento a la declinación al final del periodo de análisis resultará de la forma siguiente:

(4)

Una vez establecidas estas relaciones es necesario discretizar los conceptos por los cuales se ve afectada la producción; en el caso de estudio, las áreas de operación, productividad y yacimientos detectan tres rubros generales: flujo fraccional de agua, aseguramiento de flujo y pérdida de presión de yacimiento; lo anterior, no es limitativo y se puede extender a otras problemáticas, por ejemplo, problemas de alta producción de gas.

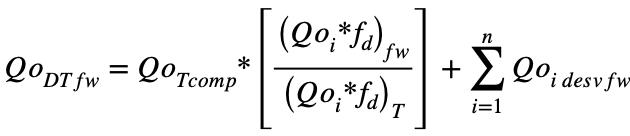

Para la discretización del decremento de producción total por concepto de flujo fraccional de agua se tiene:

(5)

José María Petríz Munguía, Adán García Quirino, Uriel Cedillo Trejo, Sandra Aramis Ramírez Vallejo

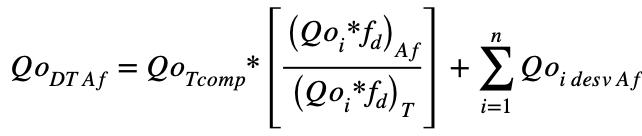

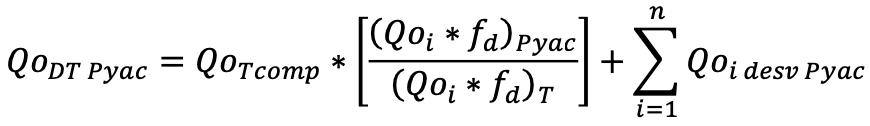

donde: (Qoi * fd)fw es la declinación de la producción por efecto del flujo fraccional de agua y es la desviación a lo programado debido a la pérdida de producción por este concepto. Siguiendo este razonamiento, los conceptos de aseguramiento de flujo y de presión de yacimiento quedan expresados de la forma siguiente:

Decremento de producción total por aseguramiento de flujo:

(6)

Decremento de producción total por desviaciones de la presión del yacimiento: (7)

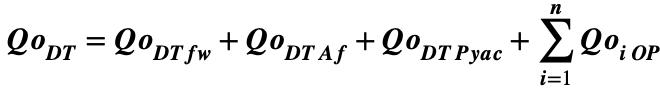

Finalmente, la producción decremental total discretizada se expresa en la forma siguiente: (8)

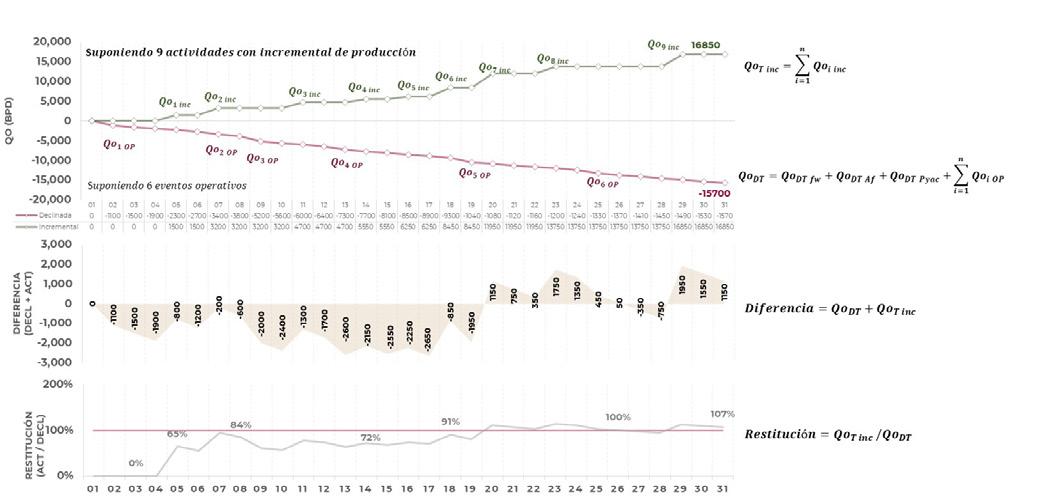

Por otra parte, todas aquellas actividades que representan un incremental de producción tal como: estimulaciones, limpiezas de aparejo, implosiones, remoción de orgánicos, limpieza de bajantes, trabajos en pozos, etc., se pueden agrupar en una sola expresión como:

Resulta evidente que mientras que la producción total a incrementar consta de un solo término, la disminución en la producción total tiene cuatro (con la inclusión de la declinación natural en tres de ellos), por lo que, en fases críticas de la declinación de producción, la restitución sería un proceso difícil sin estrategias de administración de yacimientos.

(9)

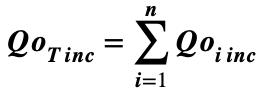

La gráfica de análisis compara las ecuaciones propuestas en el seguimiento diario, quedando como muestra en la Figura 11, en la que ilustrativamente se suponen nueve actividades de incremento de producción y la declinación con seis eventos operativos adicionales.

Figura 11. Comparativa incremento-decremento de producción diaria.

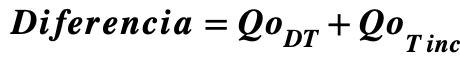

Se observa que dos relaciones adicionales se desprenden para el análisis de las variaciones de producción; la primera es la diferencia entre incremento y decremento de producción, expresada como:

Y la segunda es la restitución de producción base, expresada por la ecuación 11:

La Figura 11 presenta el análisis completo de las variaciones de producción en un mes ordinario; ilustra que tan eficiente es la actividad física que se realiza y principalmente en qué momento se podría restituir a niveles positivos de producción, con el nivel de detalle diario de todos los eventos registrados.

Metodología de segunda fase, (variación de producción incremental y su declinación)

La primera fase ejemplificó como se dan las variaciones de producción en función de la declinación, movimientos operativos y la actividad realizada de mantenimiento a la producción base, en esta segunda fase muestra el

(10)

(11)

comparativo en producción de la actividad programada con respecto al resultado final para una evaluación global.

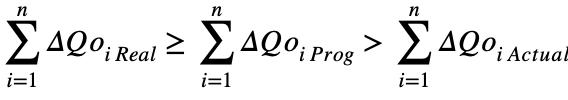

El concepto utilizado es muy simple y de uso amplio para diferentes áreas; en este caso se utilizarán las actividades programadas para incorporar producción a realizarse en un año y se graficará de manera puntual acumulada, para posteriormente graficar la actividad ejecutada en el mismo sentido y finalmente, a un periodo final de evaluación la producción de la misma actividad ejecutada; lo anterior, de manera global ilustrará en que grado declinan las intervenciones de mantenimiento a la base. Las siguientes métricas y relaciones se establecen para las gráficas de diagnóstico.

José María Petríz Munguía, Adán García Quirino, Uriel Cedillo Trejo, Sandra Aramis Ramírez Vallejo

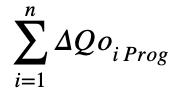

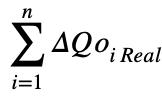

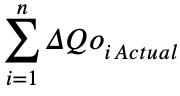

Gasto del programa base para cada intervención: (12)

Gasto real obtenido al final de cada intervención: (13)

Gasto actual de la intervención, el cual, a un tiempo dado se ve afectado por la declinación: (14)

En el sentido estricto, las variables definidas deben cumplir la relación siguiente: (15)

La declinación asociada a las actividades realizadas a un periodo final de evaluación, sería: (16)

Quedando finalmente la gráfica de diagnóstico que se muestra en la Figura 12; de manera ilustrativa se analiza un periodo anual con 25 actividades realizadas.

12. Evaluación de actividad física, efectividad y declinación.

Aplicación de la metodología de primera fase

Declinación de la producción base

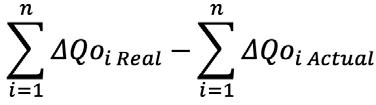

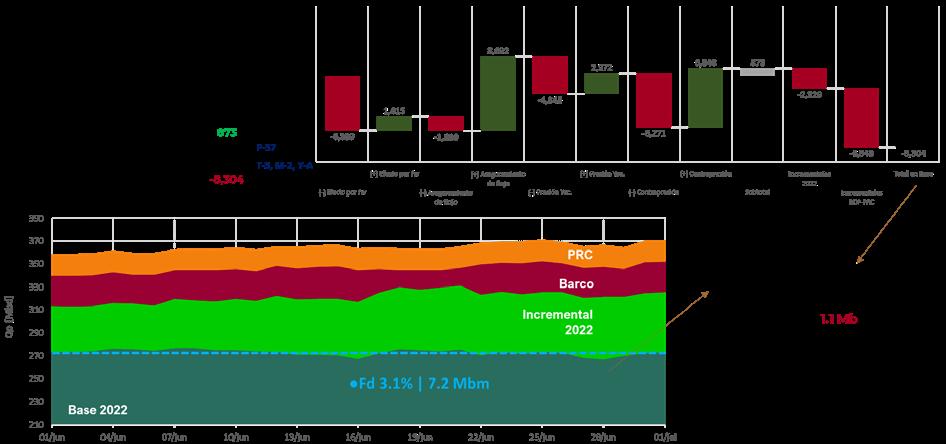

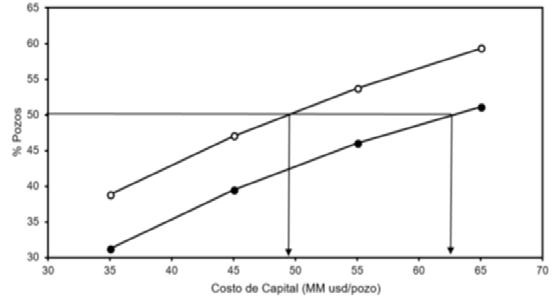

Para ilustrar la metodología propuesta, emplearán los datos de producción reales de un activo de producción en el año 2022, específicamente el mes 6 del año en curso. De acuerdo con el seguimiento y análisis de los pozos productores, se espera una declinación de 12,353 barriles, es decir, 427 bpd. De los 28 yacimientos que se administran, la distribución de esa declinación se encuentra en 44% por caída de presión de yacimiento, 36% por problemas de producción de agua y 20% por aseguramiento de flujo.

Durante el curso del mes, se identificaron dos pozos con tendencia de igualación de presiones en superficie por caída de presión del yacimiento, cuatro pozos con incrementos de fujo fraccional de agua, uno con inestabilidad por producción de agua, un cierre por alto flujo fraccional de agua y dos pozos con problemas por aseguramiento de flujo. Estos eventos fueron considerados dentro de la declinación esperada, totalizando una pérdida de producción de aceite de 12,353 bls en el mes. Adicionalmente se identifican seis eventos operativos, los cuales se discretizan mayormente en efectos de contrapresión en pozos en flujo subcrítico, totalizando una pérdida adicional a la declinación, de 6,271 bls. De acuerdo con lo anterior, en el mes seis, se tiene una pérdida total de producción a la base de 18,654 bls el resumen se presenta en la Figura 13

José María Petríz Munguía, Adán García Quirino, Uriel Cedillo Trejo, Sandra Aramis Ramírez Vallejo

Figura

13. Eventos de declinación de producción a la base, mes 6.

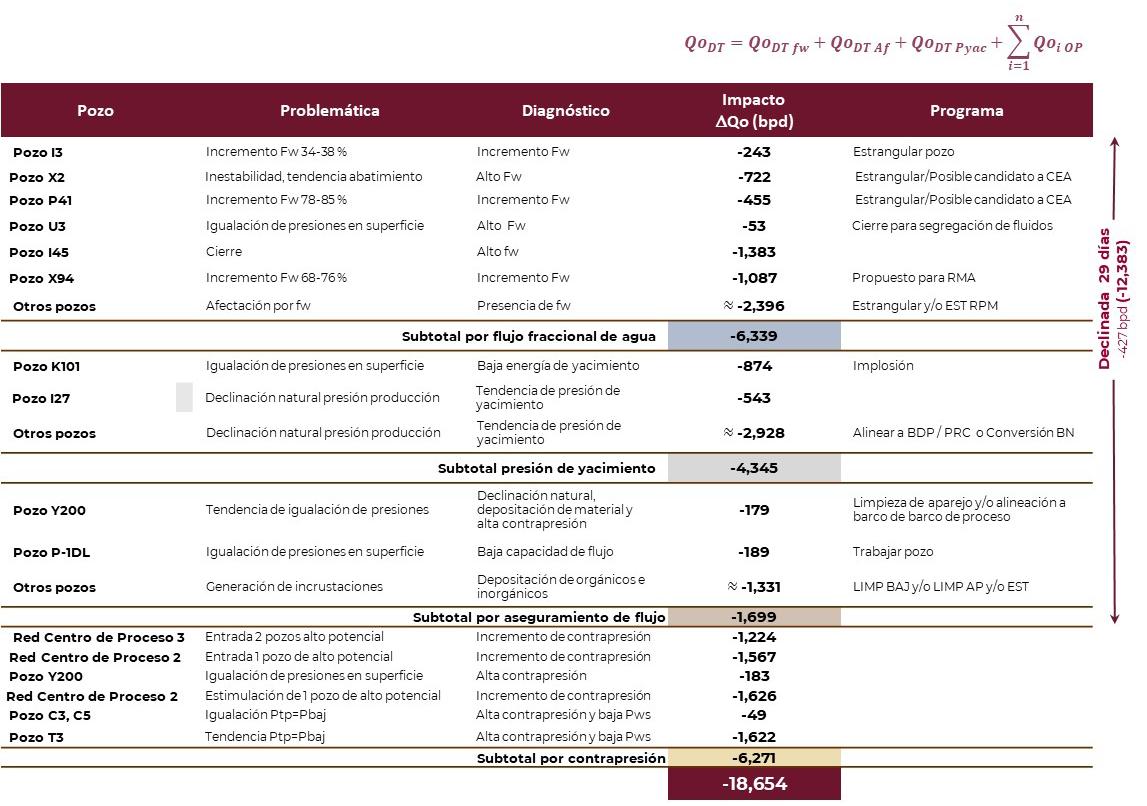

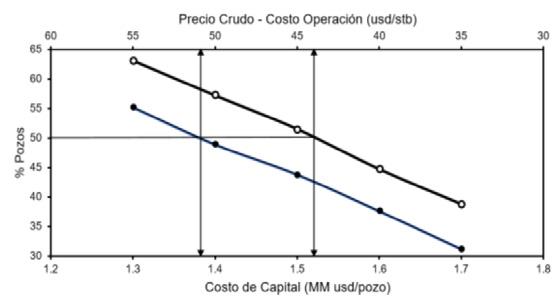

Producción incremental a la base

Por otro lado, la actividad física permitió un incremental de 19,527 bls, con 2 tratamientos en pozos con agua, 5 limpiezas de aparejo con estimulación, 14 limpiezas de bajantes en

pozos con incrustaciones, 1 tratamiento de implosión, 1 conversión de pozo fluyente a bombeo neumático; así como, beneficios de reducción de contrapresión con pozos fluyendo a baterías flotantes y plantas de reducción de contrapresión, el resumen se presenta en la Figura 14

14. Eventos de incorporación de producción a la base, mes 6.

Figura

Figura

Munguía,

Variación de la producción a la base

Aplicando la metodología de este artículo, en la Figura 15 se muestra el comportamiento diario de incorporación y declinación de la producción a la base, visualizando que hasta el día 21 la declinación es mayor a la incorporación, llegando a un máximo de 85% de restitución.

Sin embargo, para el día 22 se inicia un restablecimiento de la producción, debido a la aceleración de actividad por la puesta en operación de un barco catenaria, que coadyuvó con dos intervenciones; así como, la libranza para intervenir tres pozos de alto potencial, que generaron beneficios de producción altos; con esto, se llegó a una restitución de la declinación del 106%.

Comprobación de la metodología

Una forma para comprobar que la metodología tiene resultados satisfactorios, se grafica la producción real, discretizada en base e incremental, refiriéndose como incremental a sólo actividad de terminación de pozos. Se espera que la diferencia de inicio a fin de mes sea

correspondiente con el último valor de la variación de producción.

En la Figura 16, se muestra que para el mes 6 se tiene un valor final de +1,095 bls; del comportamiento de la producción real, se observa una declinación de -7,200 bls.

16. Comportamiento de producción real, ene-jun.

1, ENERO-FEBRERO 2024

José María Petríz

Adán García Quirino, Uriel Cedillo Trejo, Sandra Aramis Ramírez Vallejo

Figura 15. Variación de la producción base, mes 6.

Figura

A primera instancia, los valores no son coincidentes, e incluso, son incoherentes al presentar beneficio en uno y pérdida en otro. Sin embargo, las gráficas incrementales 2022, baterías flotantes y plantas reductoras de contrapresión, contienen datos que se muestran en el análisis de la variación de la producción.

Para discretizar lo anterior, se ejecuta un ejercicio de balance de producción analizando por concepto el incremental y declinada; y finalmente eliminando los conceptos que están en las gráficas incrementales 2022, baterías flotantes y plantas reductoras de contrapresión, para un total de -8,304 bls; con esto sólo se tiene una diferencial de 1,100 bls respecto al comportamiento real, teniendo un porcentaje de error del 13%, como se muestra en la Figura 17.

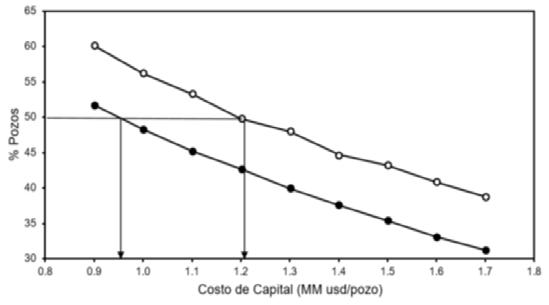

Aplicación de la metodología al desempeño anual

Una extensión adicional de la metodología se puede utilizar para observar el comportamiento mes a mes en el año de evaluación; la Figura 18 muestra este caso y lo combina

con otras estadísticas, como son el comportamiento de las baterías flotantes, su efecto por malas condiciones climatológicas y las repercusiones en las oscilaciones de los incrementos y decrementos de la producción, todo ello con el sustento mensual similar al presentado en la sección 3.3.

Figura 18. Extensión del análisis de variaciones al desempeño anual.

Figura 17. Comprobación de la variación de la producción base y comportamiento real de base, mes 6.

De igual forma se puede visualizar qué rubros afectaron en mayor y menor proporción durante el año, Figura 19, resultando evidente, de acuerdo con lo comentado a lo largo del estudio, que la afectación por efectos de contrapresión en yacimientos del Terciario, es la más importante, disminuida por la mitigación que se realiza vía baterías flotantes, ya que al depender su continuidad de las condiciones climatológicas provocan impactos importantes a la producción.

Figura 19. Análisis de las variaciones anuales con rubros de mayor impacto a la producción.

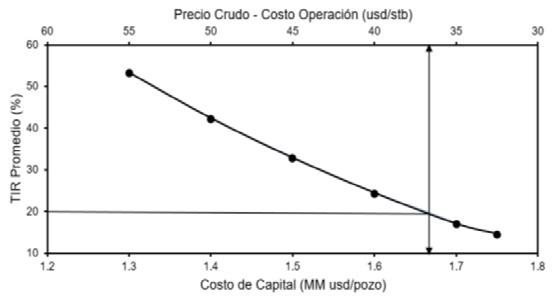

Aplicación de la metodología de segunda fase

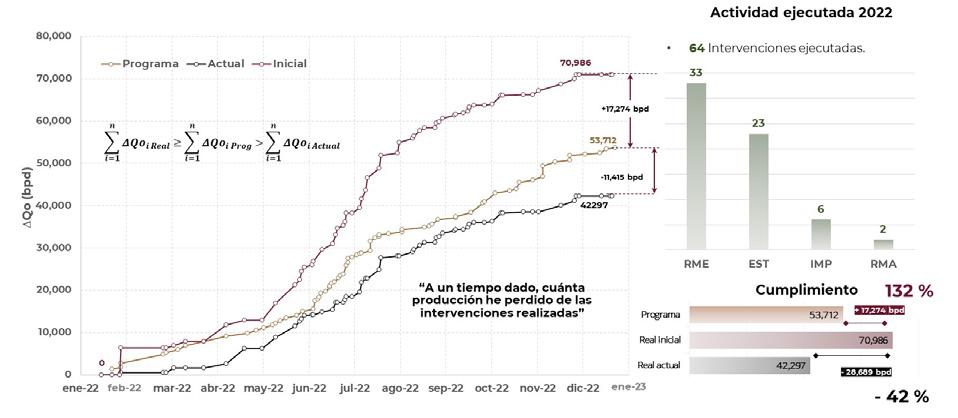

Finalmente, se muestra en la Figura 20 la aplicación de la metodología denominada de segunda fase en la sección 2.2. Ésta considera todas las actividades de mantenimiento a la base ejecutadas durante el 2022.

Figura 20. Eficiencia de la producción en actividades a la producción base y declinación.

Nótese que como cumplimiento a un programa de producción es bastante atractivo, con un complimiento de 132% (equivalente a 17,274 bpd respecto a lo esperado por programa). Se ha llevado a cabo un trabajo significativo relacionado con pozos de alto potencial en el periodo mayo – agosto, un cambio de pendiente de agosto – noviembre por actividades programadas a pozos de menor potencial y efectos de las malas condiciones climatológicas, y para el mes de diciembre la actividad es nula manteniendo una pendiente recta.

1, ENERO-FEBRERO 2024

José María Petríz Munguía, Adán García Quirino, Uriel Cedillo Trejo, Sandra Aramis Ramírez Vallejo

Adicionalmente, se observa que el gasto actual al final del año de las actividades realizadas está fuertemente afectado por la declinación; las pendientes de ascenso se hacen más suaves, aunque si bien el periodo mayo – agosto aún conserva un ascenso prominente, derivado de que los pozos intervenidos en este periodo corresponden a yacimientos de alta capacidad de flujo, con un empuje hidráulico fuerte. No obstante, se determina que hay una pérdida de 28,689 bpd por efecto de declinación correspondiente a los diagnósticos y análisis realizados en las secciones anteriores.

Conclusiones

El estudio mostrado presenta elementos de diagnóstico que fortalecen aspectos importantes de la declinación de la producción y el comportamiento de los campos, dos de ellos documentados y presentados recientemente y dos adicionales también desarrollados en años recientes, pero documentados por primera vez en este trabajo.

La metodología presentada ha resultado exitosa en el seguimiento al comportamiento de la producción, así mismo, la base de análisis parte tanto de conceptos novedosos como de uso común con cambio de enfoque. La flexibilidad de la metodología en su concepto base, permite incluir o eliminar conceptos de discretización, lo que es útil para su adaptación a cualquier problemática adicional de acuerdo con el tipo de campo, fluido, etc.; o bien, acotar el horizonte de tiempo a analizar.

Se ha fortalecido de manera proactiva la interrelación operación-yacimientos-productividad, en el seguimiento de la metodología presentada, con resultados excelentes. Así mismo, el seguimiento continuo de la metodología es la base para la generación de estadísticas que evalúen y discreticen los eventos que afectan el comportamiento de la producción.

Nomenclatura

Pi - Presión inicial (kg/cm²)

P – Presión actual (kg/cm²)

Pab – Presión de abatimiento (kg/cm²)

Np – Producción acumulada (mmb)

N – Volumen original de aceite (mmb)

ROA – Reserva original de aceite (mmb)

TBM – Tiempo de balance de materia (día)

Fd – Factor de declinación (%)

Qo – Gasto de aceite (bpd)

Qo máx – Gasto máximo alcanzado de aceite (bpd)

Qo inc - Gasto incremental aceite desde un punto base (bpd)

∆Qo base - Gasto máximo alcanzado de aceite (bpd)

Frs – Factor de restitución (%)

QoD - Gasto de aceite declinado (bpd)

QoDT - Gasto de aceite decremental total (bpd)

Qoi OP - Gasto de aceite que se pierde por movimiento operativo (bpd)

QoT desv - Gasto de aceite que se pierde por desviaciones a la declinación natural (bpd)

QoT comp - Gasto de aceite complemento (bpd)

QoDT fw - Gasto de aceite total que se pierde por flujo fraccional de agua (bpd)

Qoi desv fw - Gasto de aceite perdido por desviaciones a la declinación por flujo fraccional (bpd)

QoDT Af - Gasto de aceite total que se pierde por aseguramiento de flujo (bpd)

Qoi desv Af - Gasto perdido por desviaciones a la declinación por aseguramiento de flujo (bpd)

QoDT Pyac - Gasto de aceite total que se pierde por presión de yacimiento (bpd)

Qoi desv Pyac - Gasto de aceite perdido por desviaciones en presión de yacimiento (bpd)

QoT inc - Gasto de aceite total incremental (bpd)

∆Qo Real – Beneficio de producción obtenido por intervención realizada (bpd)

∆Qo Prog - Beneficio de producción programado a una intervención realizada (bpd)

∆Qo Actual - Beneficio de producción actual a un periodo de evaluación (bpd)

Referencias

1. Paredes Enciso, J. E., Pérez Herrera, R., Perera Pérez, L. M. et al. 2019. Metodología de Análisis para Determinar la Etapa de Explotación de un Yacimiento.

Caso de Estudio Yacimientos de México Costa Afuera. Congreso Mexicano del Petróleo, León, Gto., México, junio 19-22

Semblanza de los autores

José María Petríz Munguía

2. Petríz Munguía, J. M., Paredes Enciso, J. E. y Flamenco López, F. 2019. Grá co de iagnóstco ara redecir el Comportamiento de Producción en YNF con Fuerte Irrupción de Agua. Congreso Mexicano del Petróleo, León, Gto., México, junio 19-22.

Ingeniero Petrolero del Instituto Politécnico Nacional (2004), y Maestro en Ingeniería por el IMP (2007). Ha ejercido diversos puestos, desde especialista técnico en productividad y yacimientos, hasta Superintendente de Productividad de Pozos, Caracterización Dinámica, Enlace Técnico de Alianzas y Asociaciones, Coordinador de Diseño e Ingeniería de Proyectos, Líder Regional de Oportunidades de Producción, Coordinador del Grupo Multidisciplinario de Administración de Yacimientos del Activo de Producción Litoral de Tabasco y actualmente Asesor de la Dirección General de Pemex Exploración y Producción. Ha publicado diversos artículos técnicos en foros nacionales e internacionales, fue miembro de la Red de Expertos de Caracterización Integral de YNF, es Autoridad Técnica Nivel 2 de Caracterización Dinámica, miembro del CIPM Sección Dos Bocas y de la SPE Sección México.

Adán García Quirino

Ingeniero Petrolero del Instituto Politécnico Nacional en 2001; Maestría por la UNAM, (2010). Ha ejercido diversos puestos como Ingeniero de yacimientos y simulación numérica, Líder de proyecto Integral Yaxche Xanab, Superintendente de Caracterización Estática y Dinámica. Actualmente Encargado de la Coordinación del Grupo Multidisciplinario de Administración de Yacimientos del Activo de Producción Litoral de Tabasco. Ha colaborado en diversos artículos técnicos en foros nacionales, es Autoridad Técnica Nivel 2 en la especialidad de Yacimientos y miembro del CIPM Sección Dos Bocas.

José María Petríz Munguía, Adán García Quirino, Uriel Cedillo Trejo, Sandra Aramis Ramírez Vallejo

Uriel Cedillo Trejo

Ingeniero Petrolero, (2005) y Maestro en Ingeniería Petrolera, (2007), egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde su ingreso a Petróleos Mexicanos en 2009, se ha desempeñado como Ingeniero de yacimientos, participando en el análisis y diagnóstico del comportamiento presión-producción de yacimientos, elaboración de pronóstico de la producción de hidrocarburos y estimación de reservas, así como la construcción de modelos de balance de materia para la estimación del volumen original y de estrategias de producción con simulación numérica para diversos escenarios de producción.

Ha participado en proyectos de inyección de agua de los campos May y Bolontiku; actualmente se desempeña como encargado de la Superintendencia de Caracterización Estática y Dinámica en el Activo de Producción Litoral de Tabasco.

Sandra Aramis Ramírez Vallejo

Ingeniera Petrolera egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México en 2012. Ingresó a Petróleos Mexicanos en el 2012 laborando para el Activo de Producción Litoral de Tabasco. Se ha desempeñado nueve años en Diseño de Explotación, de los cuales, ocho ha estado adscrita en el área de Productividad de Pozos. Formó parte del grupo de trabajo de la iniciativa “Nuevas oportunidades de Producción de la SPRMSO”, en el periodo de 2019-2020.

Actualmente se desempeña como especialista de Productividad de Pozos y es soporte técnico de la Coordinación de Grupo Multidisciplinario de Administración de Yacimientos. Autora y coautora de tres publicaciones técnicas, miembro del CIPM Sección Dos Bocas y certificada en Ingeniería Petrolera 2017 por el CIPM.

Campo Agua Fría:

Una década inyectando agua, cuatro produciendo aceite

Juan Manuel Berlanga Gutiérrez Alejandro Hernández Velázquez

Artículo recibido en agosto 2023-evaluado, aceptado y corregido en diciembre de 2023

Resumen

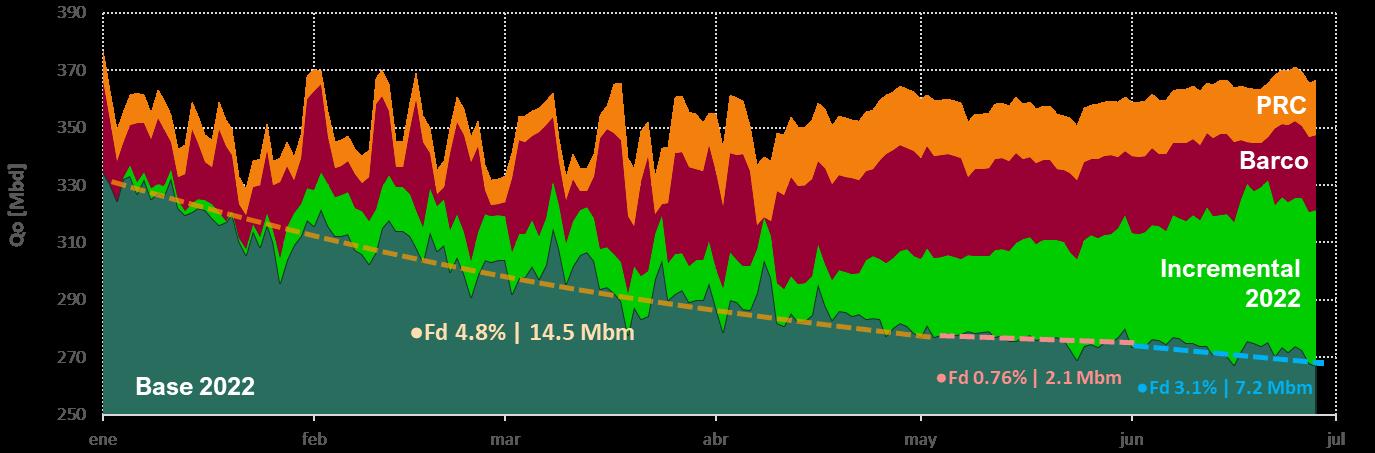

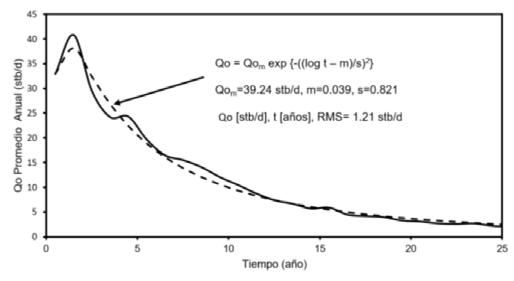

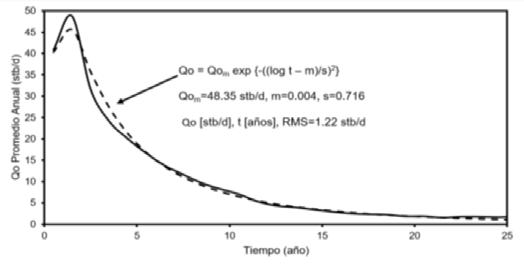

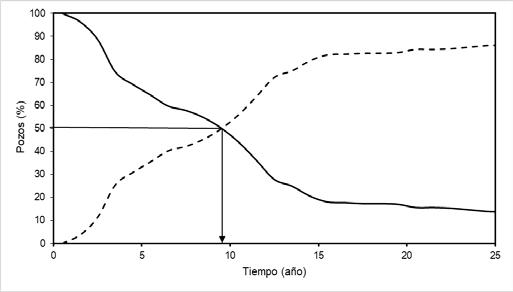

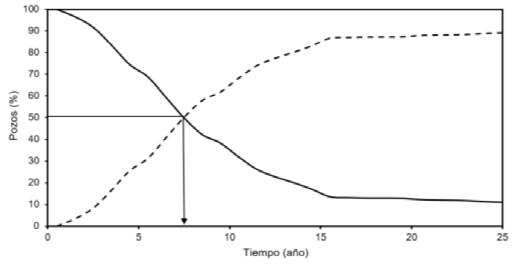

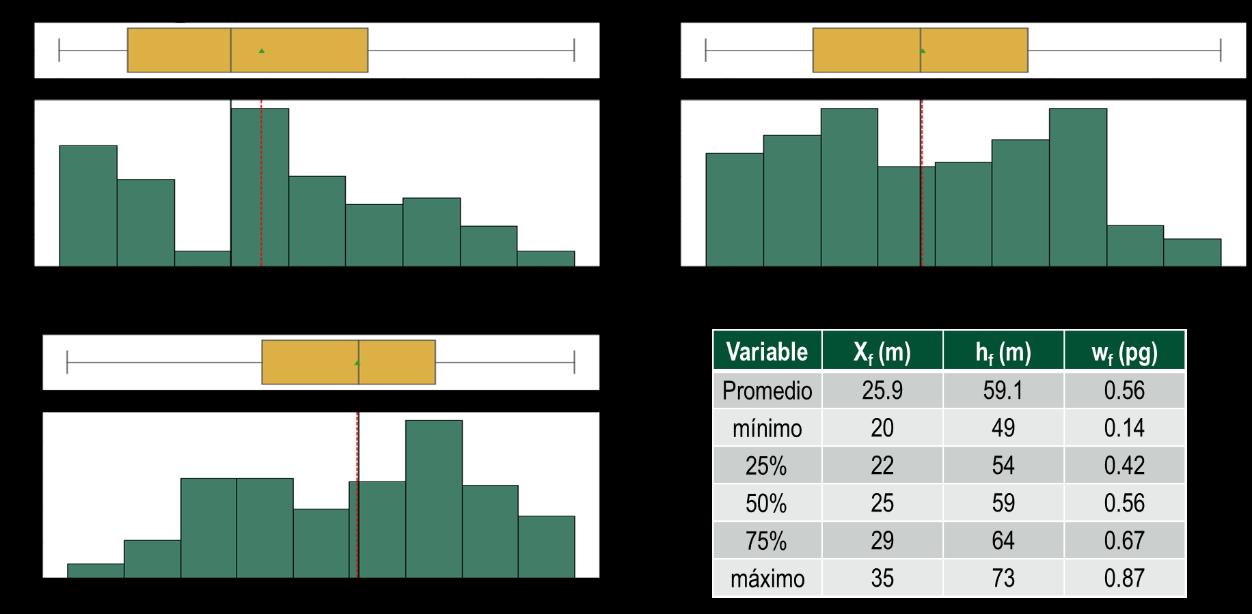

En el presente trabajo intervienen cuatro campos: Agua Fría, testigo de la prueba de inyección de agua más extensa jamás realizada, y Coapechaca, Corralillo y Tajín, vecinos del primero y parte importante en el análisis del historial de producción de cerca de la mitad de los pozos perforados en el complejo Chicontepec, al día de hoy. Involucra información del gasto diario promedio mensual de aceite, tratándose de producción, y agua, refiriéndose a inyección. La interpretación de los resultados se efectúa en el contexto de un modelo geológico según el cual, los yacimientos están constituidos por lentes areno-arcillosas parcialmente cementadas, erráticamente distribuidas, encapsuladas en arenisca impermeable, y donde redes de fracturas subordinadas a distintos elementos tectónicos, permitieron que el aceite se emplazara. La recuperación incremental del aceite acreditado en una década de inyección de agua se estima en 0.6%, u 880 mil barriles de aceite, a razón de 38 barriles de agua inyectada por barril de aceite producido. Tres indicadores de productividad y tres de rentabilidad económica, calculados por pozo, campo y conjunto de cuatro campos, graficados espacial y temporalmente, permiten discriminar zonas mayor y menormente productivas, por ende, rentables, además de convalidar la hipótesis de un modelo según el cual el grueso del agua inyectada se halla en otra parte menos en el yacimiento. A diciembre de 2017, fecha del más reciente reporte de producción, Agua Fría y Coapechaca lastran el desempeño del conjunto. A nivel de campo, un buen modelo de declinación de la producción anual es el logarítmico exponencial.

Palabras clave : Inyección de agua, turbiditas en cuenca profunda, diagénesis y cementación, fracturas naturales e inducidas, eficiencia de desplazamiento, recuperación incremental.

Field Agua Fría:

One decade injecting water, four producing oil

Abstract

Four fields are involved in this work: Agua Fría, witness of the most extensive water injection test ever carried out, and Coapechaca, Corralillo and Tajín, neighbors of the first and an important part in the analysis of the production history of about half of the wells drilled in the Chicontepec complex, to date. It involves information on the monthly average daily consumption of oil, in the case of production, and water, regarding injection. The interpretation of the results is carried out in the context of a geological model according to which the deposits are made up of partially cemented sandy-clay lenses, erratically distributed, encapsulated in impermeable sandstone, and where networks of fractures subordinated to different tectonic elements, allowed the oil to be emplazed. The incremental recovery of oil credited in a decade of water injection is estimated at 0.6%, or 880 thousand barrels of oil, at a rate of 38 barrels of water injected per barrel of oil produced. Three indicators of productivity and three of economic profitability, calculated by well, field and set of 4 fields, graphed spatially and temporally, allow the discrimination of more and less productive areas, therefore, profitable, in addition to validating the hypothesis of a model according to which the bulk of the injected water is found elsewhere but in the reservoir. As of December 2017, the date of the most recent production report, Agua Fría and Coapechaca

Campo

hinder the performance of the group. At the field level, a good model for annual production decline is the logarithmic exponential model.

Keywords : Water injection, deep basin turbidites, diagenesis and cementation, natural and induced fractures, displacement efficiency, incremental recovery.

Introducción

29 campos, 3,000 pozos, 3,000 km2 testimonian, más que el costo y la dimensión, el compromiso que pende del complejo Chicontepec. Muy distante todavía de aquella meta de 800 mil barriles diarios de petróleo crudo llamados a producir, lejos aún de la cabal comprensión del comportamiento de campos y yacimientos registrados como no convencionales, el complejo Chicontepec se halla hoy ante una encrucijada: el abandono o la rehabilitación. Al igual que los otros complejos del sistema petrolero en el país: Cantarell, Ku-Maalob-Zaap, Antonio J. Bermúdez, Poza Rica, Faja de Oro y Ébano Pánuco Cacalilao, Chicontepec, el único productor en rocas Terciarias, posee suficiente información e historial de explotación para que las mentes inquisitivas puedan dilucidar los secretos que guardan los entretelones del subsuelo.

Con la mitad del número de pozos perforados en Chicontepec, cuatro de los 29 campos: Agua Fría, Coapechaca, Corralillo y Tajín, aportan, al día de hoy, la mitad del volumen total de aceite producido; distribuida irregularmente, la otra mitad proviene de los campos restantes. De los cuatro, Agua Fría tiene particular relevancia por ser elegido objetivo de la inyección de agua en dos de las tres pruebas hasta ahora ejecutadas en Chicontepec, una de las cuales, tema del presente informe, aún en proceso. Es en Agua Fría donde el pozo Antares sella, en agosto de 1977, el comienzo de la explotación del complejo Chicontepec.

El objetivo de este informe es analizar los resultados de una década de inyección de agua y cuatro de producción de aceite del campo Agua Fría. El análisis de la distribución espacio-temporal de la producción conjunta de éste y tres campos aledaños, así como de las implicaciones económicas, complementan el objetivo.

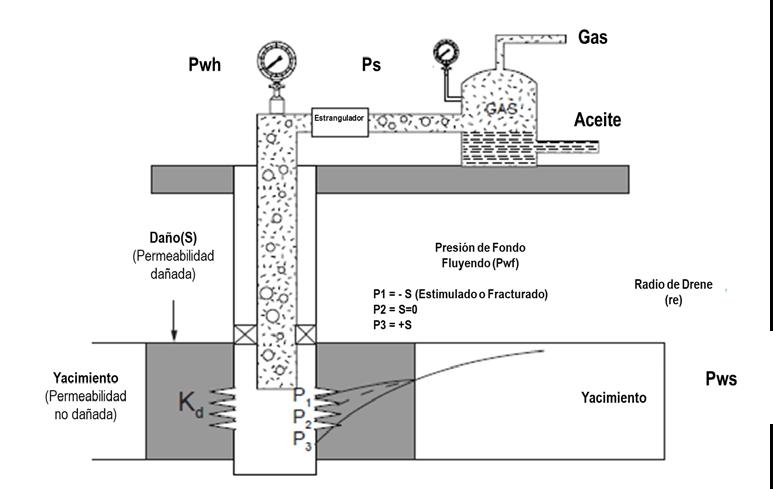

Inyección

Habiendo erogado 50 millones de dólares y concluidos los módulos de bombeo, la planta de tratamiento y el acueducto de transporte después de 2 años de construcción, en agosto de 2008 inicia la primera prueba de inyección continua de agua en la Fm. Chicontepec del campo Agua Fría. Cinco pozos son inicialmente habilitados inyectores, a los que otro más es luego incorporado. De éstos, dos están terminados en arenas de la secuencia estratigráfica superior, cuatro en arenas de las secuencias media e inferior. El agua de inyección proviene, los primeros años, de la central de almacenamiento y bombeo situada en Poza Rica, Ver., a 25 kilómetros de la planta de tratamiento, en la cual se deshidrata el aceite producido de los campos Mesozoicos. Al acueducto se conecta más tarde un ramal de 12 kilómetros proveniente de la central de almacenamiento y bombeo Tajín V, donde parte de la producción de aceite de los campos Terciarios de la Fm. Chicontepec es deshidratada. De varios años atrás a la fecha, sólo se inyecta agua de este ramal.

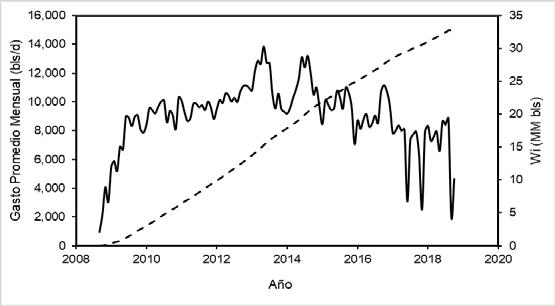

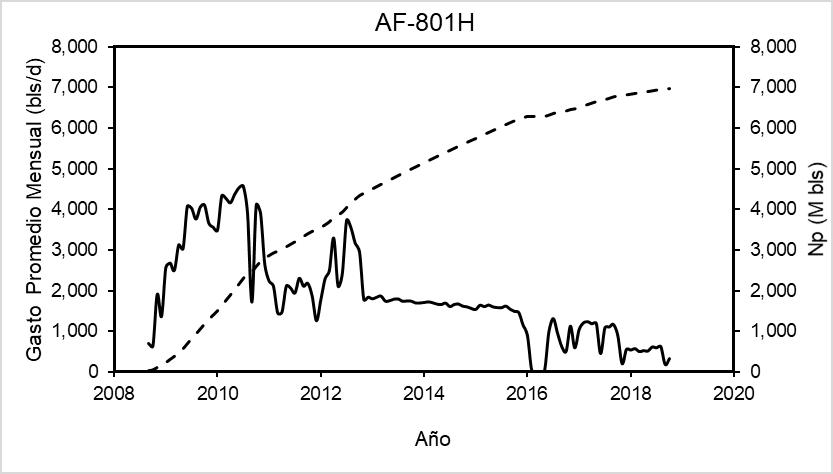

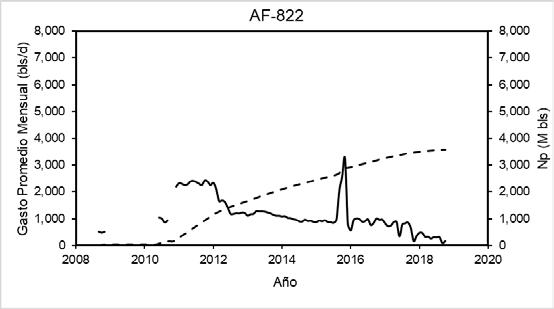

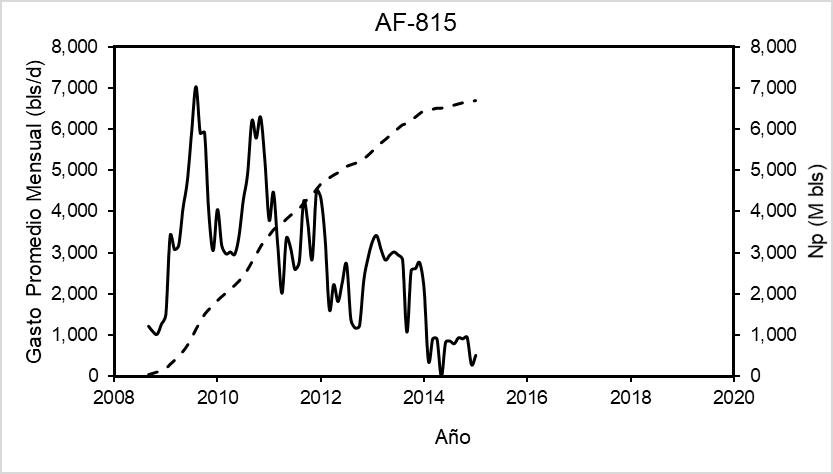

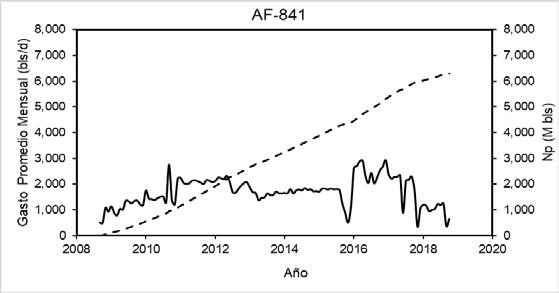

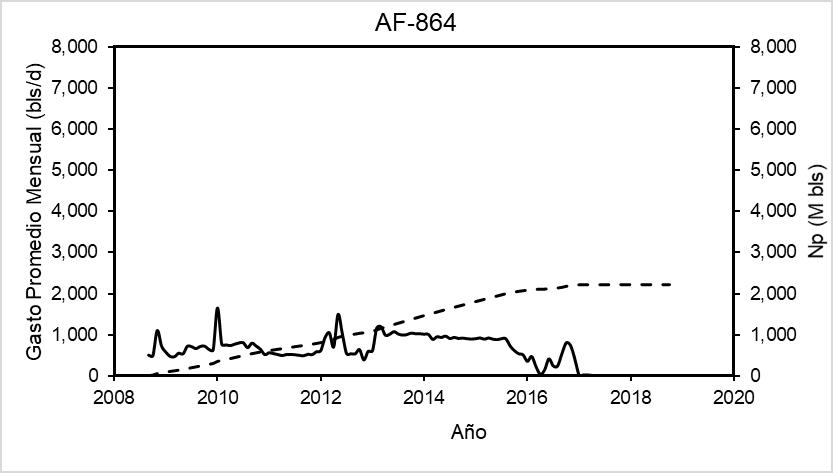

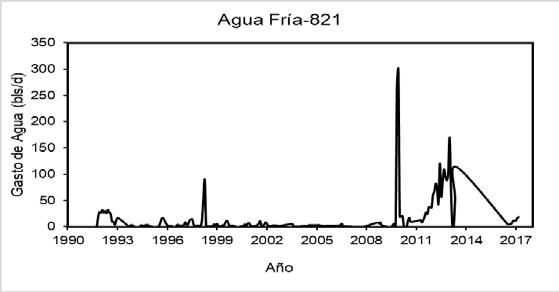

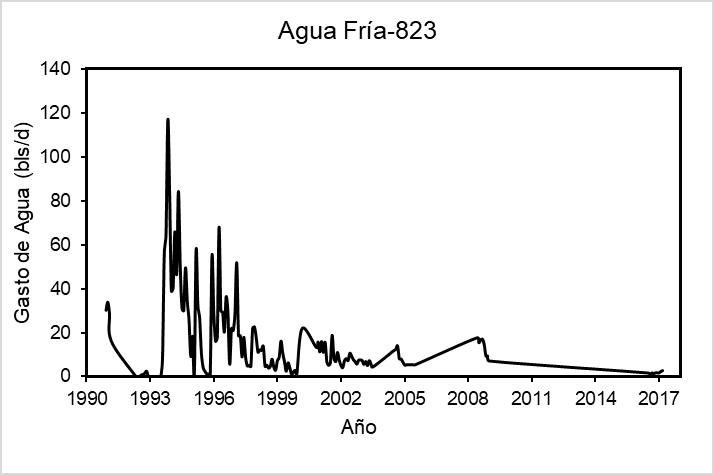

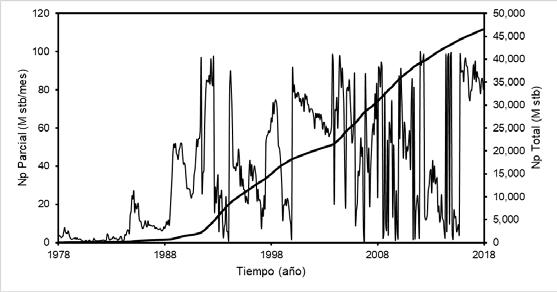

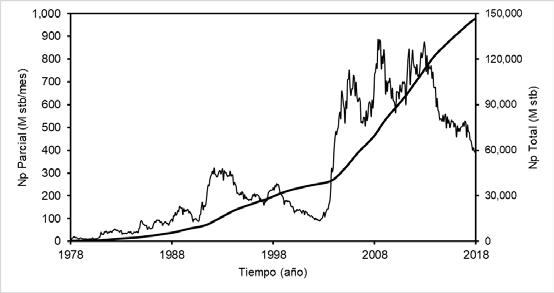

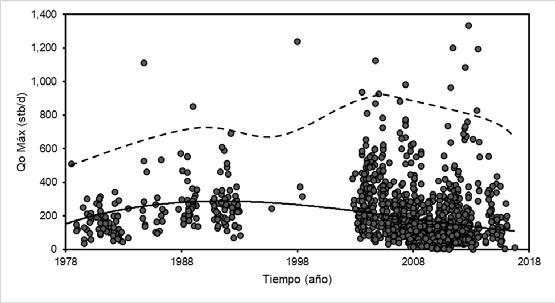

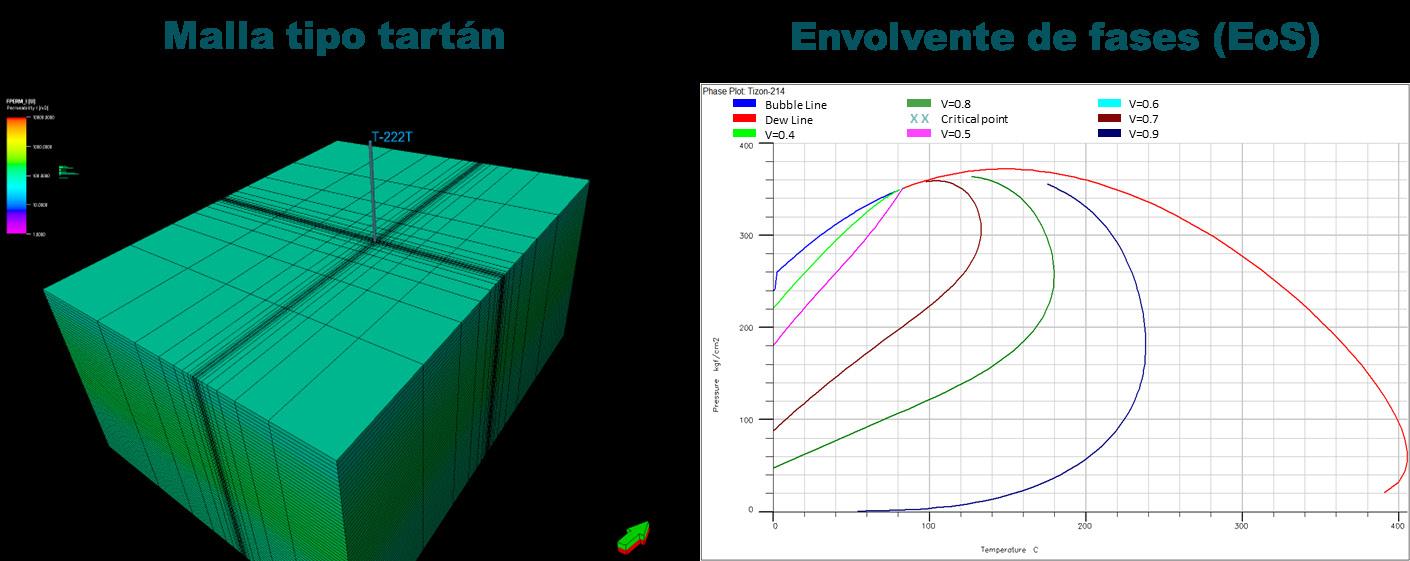

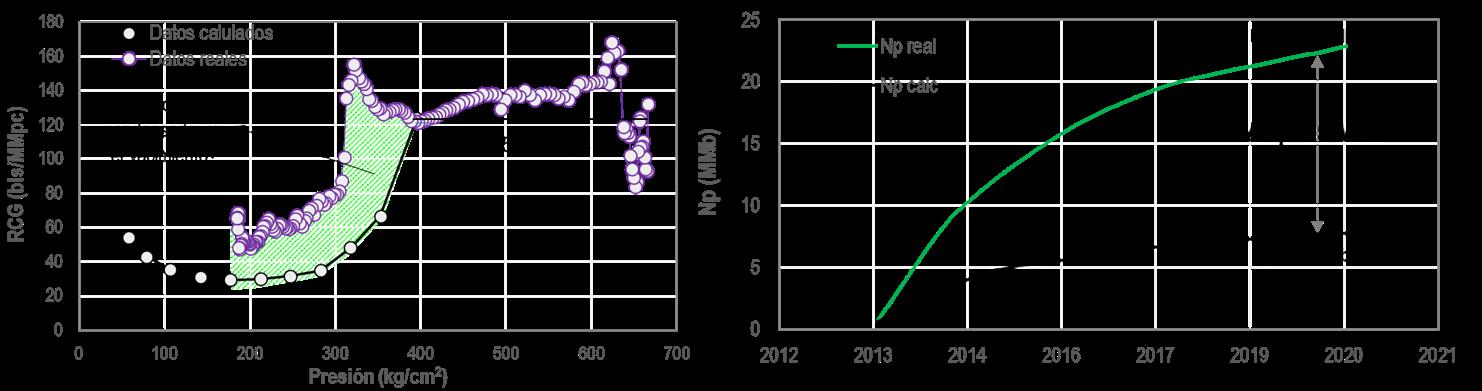

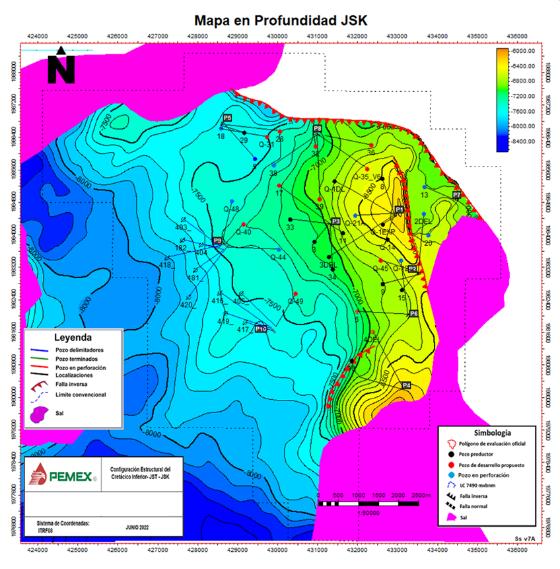

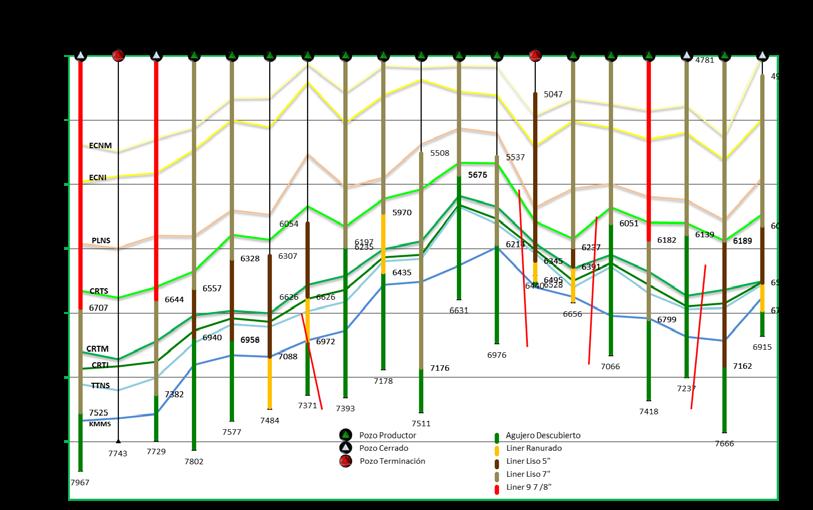

A septiembre de 2018, 33.7 millones de barriles de agua (MM bls) se han inyectado, 13.7 MM bls en la secuencia superior y 20.0 MM bls en la secuencia mediainferior, cifras que, respectivamente, equivalen a 11.7 (=13,669/1,168) y 9.5 (=20,027/2,109) veces el volumen de aceite y agua aportado a lo largo de su historia por los seis pozos productores hasta el momento de su conversión a inyectores, Tabla 1. La Figura 1 muestra el perfil del gasto global de inyección, así como registros de presión a la salida de la unidad de bombeo.

Arenas secuencia superior

Arenas Secuencia Media-Inferior

Tabla 1. Agrupados por secuencia estratigráfica, volúmenes de aceite y agua aportados por pozos elegidos inyectores en su etapa productiva y de agua suministrada en la etapa de inyección. Para efectos de cálculo, el agua, sea prod o inyectada, se considera incompresible e insoluble al gas, i.e. un barril de agua en superficie equivale a un barril en el yacimiento (1bl = 1rb). Líquidos producidos (Lp) calculados con factor de volumen del aceite de 1.4 rb/stb. M denota miles.

Figura 1. Izquierda, gasto promedio mensual de agua inyectada en barriles por día y volumen inyectado acumulado en millones de barriles, campo Agua Fría. Derecha, registros en el tiempo de presión de bombeo. Tendencia creciente de presión obliga a reducir el gasto a efecto de mantener la presión de fondo por debajo de la de fractura.

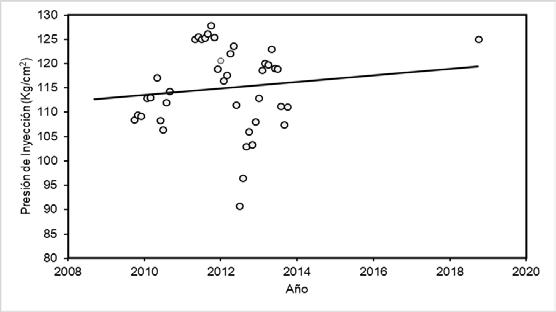

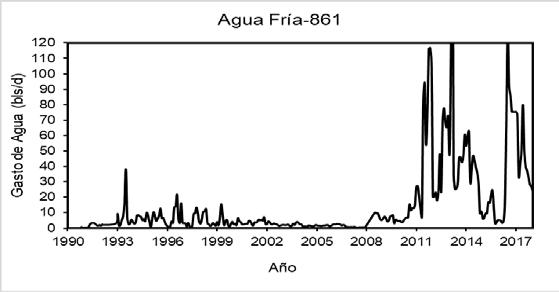

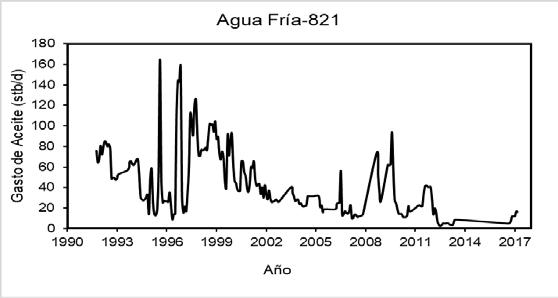

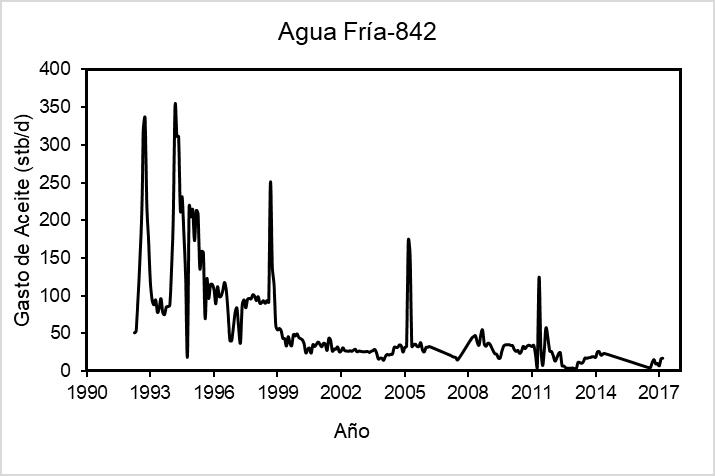

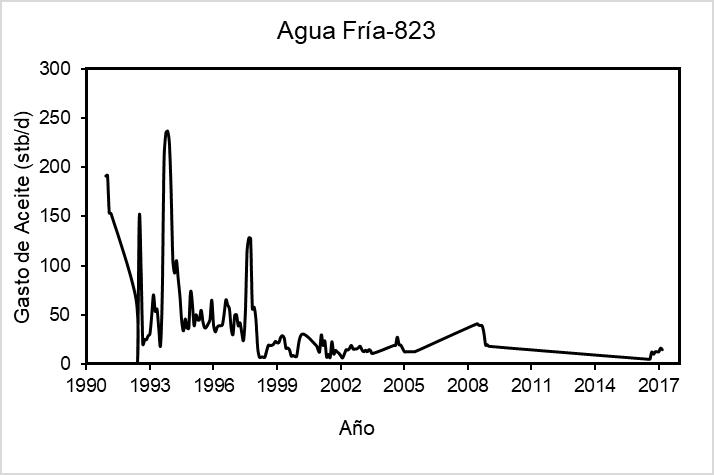

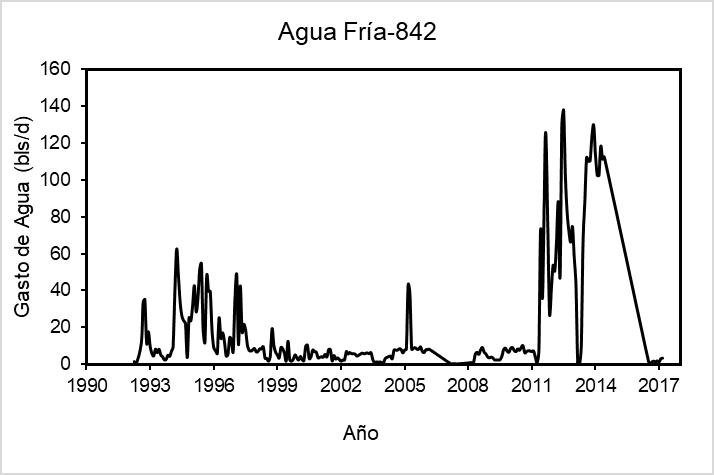

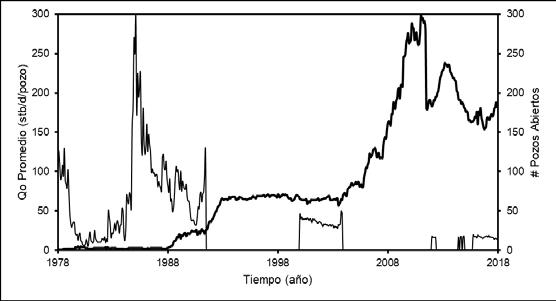

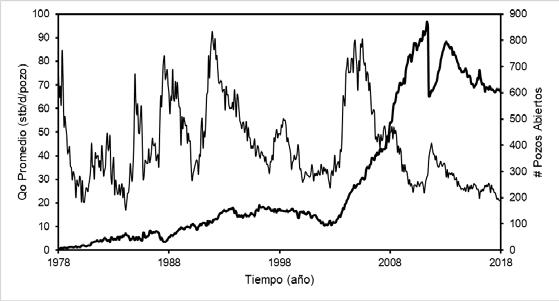

En años recientes, el sensible incremento en la demanda de la presión de inyección ha obligado a reducir el gasto de agua, toda vez que la presión de fondo debe de ser mantenida debajo de la de fractura. Por pozo, los perfiles del gasto muestran importantes contrastes en admisión de agua, señaladamente dos de los inyectores de la secuencia media-inferior que, no obstante situarse a mayor profundidad y ofrecer mayor peso de columna, por ende, mayor presión de fondo, acusan pobre inyectividad, derivado del relativamente bajo kh de sus arenas, Figura 2

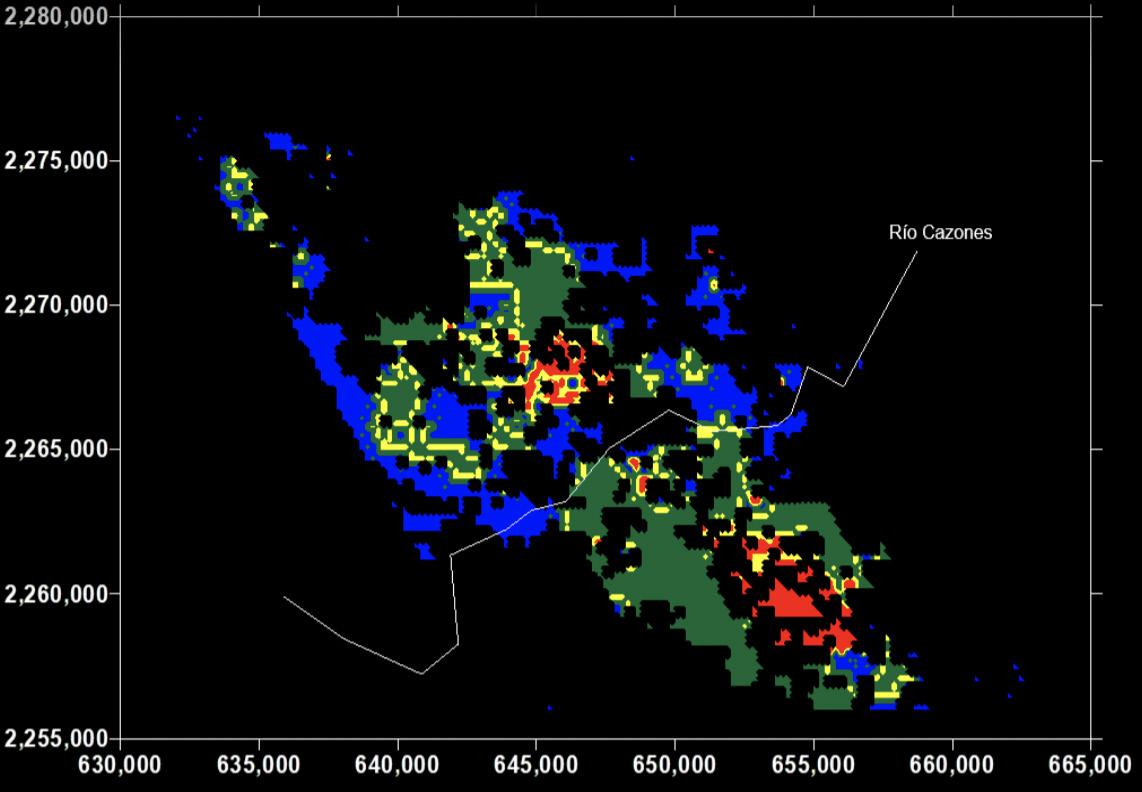

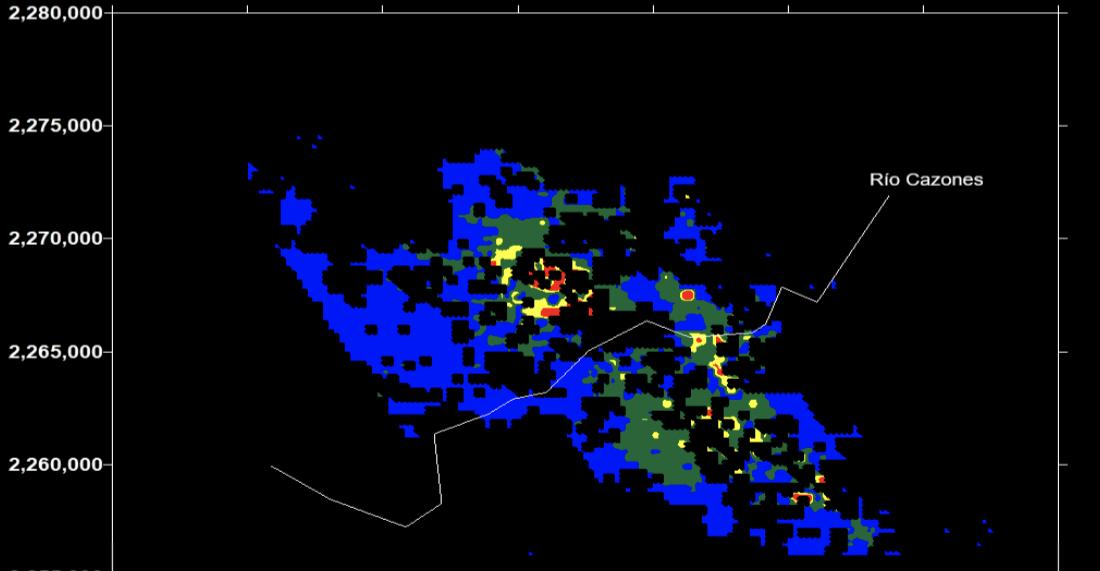

Extender el análisis de los efectos de la inyección a los pozos productores del entorno cercano, es decir: los pozos en un radio de 600 metros de cada inyector, incorpora 10 pozos de la secuencia superior y 14 de la media-inferior, Figura 3, y en cuyo caso el total de agua inyectada en la década excede en 78% (=100 x 33,797/(16,657+3,278)) el volumen de aceite y agua producidos por los 30 pozos, inyectores incluidos; por secuencia, el volumen inyectado sobrepasa en 67% (=100 x (13,669//(7,041+1,168)) y 87% (=100 x 20,027/ (8,616+2,109)) el volumen de líquidos producidos de las secuencias superior y media-inferior, respectivamente.

Campo Agua Fría: Una década inyectando agua, cuatro produciendo aceite, p.p.27-46

A lo largo de su vida productiva, los 30 pozos han aportado 12 millones de barriles de aceite, 5.4 MM stb de la secuencia superior, y 6.6 MM stb de la media-inferior, haciendo del área de 9 km2 la mayormente productiva, no sólo del campo Agua Fría, entre los 29 campos del complejo Chicontepec. Concediendo que todo el aceite de los pozos del entorno cercado, producido a partir del inicio de la inyección, fuese acreditado al proceso de recuperación secundaria, la relación entre el barril de agua inyectada y el barril de aceite producido sería 30 a 1 (33,696/1,123), 27.5:1 (13,669/496) en la secuencia superior y 31.9:1 (20,027/627) en la media-inferior. Un análisis cuidadoso,

en el que sólo se acreditase la producción de aceite asociada a la irrupción de agua de inyección, Figura 4, elevaría esta cifra a 38.3 bls/stb (=33,686/879), global, o 37.9 (=13,669/361) y 38.6 bls/stb (=20,027/519), por secuencia. Este nivel de utilización de agua resulta muy por encima de los 6 a 10 bls/stb reportados en la literatura para procesos de recuperación secundaria (Lake, 1989; Sandrea y Sandrea, 2007; Islas, et.al., 2011). Como ejemplo comparativo, en los campos del complejo Poza Rica, sometidos a inyección de agua durante 60 años, cada barril incremental de aceite ha sido producido inyectando 6.6 barriles de agua (Berlanga, et.al., 2012).

Figura 2. Perfil de gasto de inyección de agua promedio mensual y volumen acumulado por pozo inyector, campo Agua Fría. Arriba, inyectores en arenas de la secuencia superior. En medio y abajo, inyectores en arenas de la secuencia media-inferior. Escala de volumen acumulado mantenida igual en todos los pozos resalta las diferencias en inyectividad. M denota miles.

AF-802

AF-801

AF-835 AF-837

AF-807H AF-813 AF-817

AF-815

AN-1 AF-805 AF-807

AF-801H

AF-848

AF-820 AF-821 AF-824 AF-825 AF-826

AF-846

AF-840

AF-866 AF-868

AF-822

AF-842 AF-844

AF-864

AF-3287

AF-880

AF-841

AF-823 AF-827

AF-843 AF-845

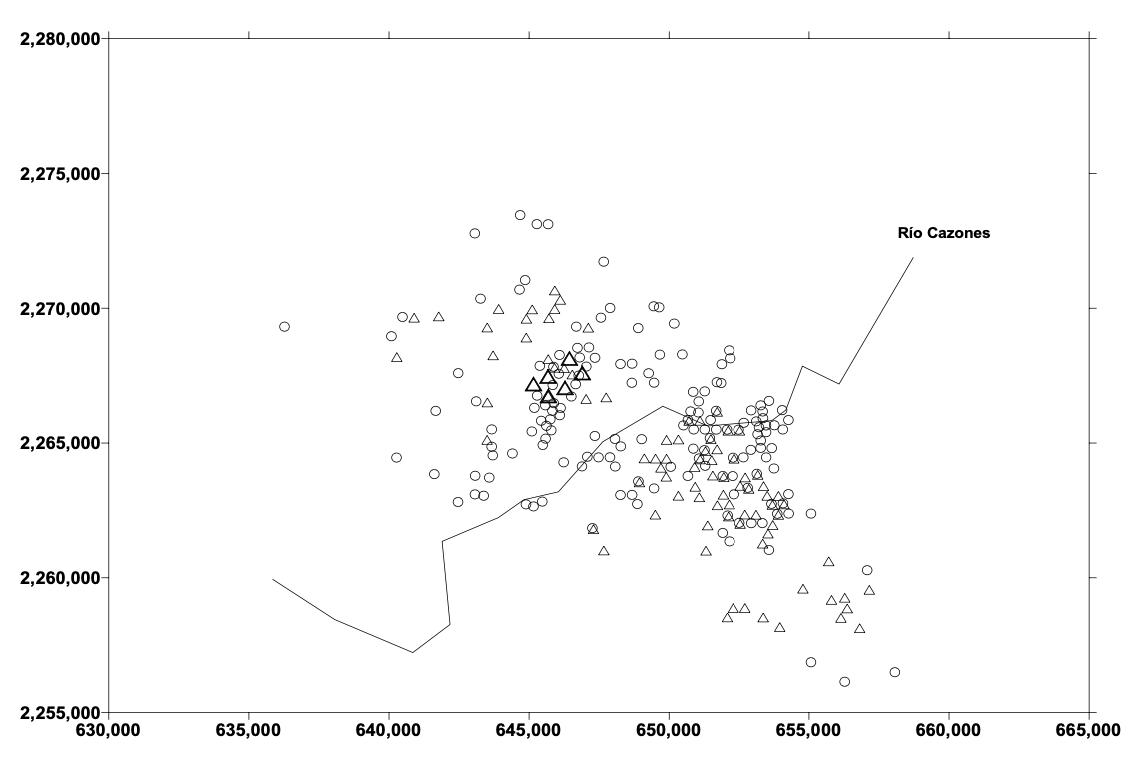

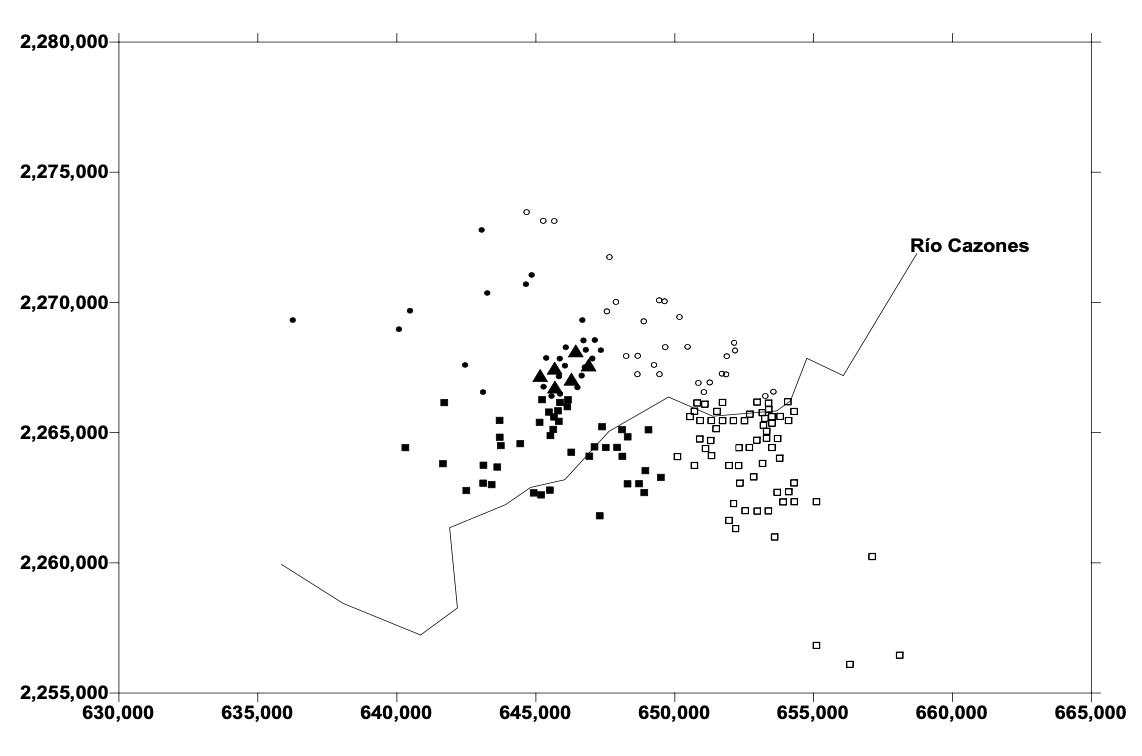

AF-861 AF-862

Figura 3. En triángulo, ubicación de pozos inyectores; en círculo, ubicación de pozos productores del entorno cercano (< 600 m), prueba de inyección continua de agua, campo Agua Fría. Símbolo vacío, pozos terminados en arenas de la secuencia superior; símbolo lleno, pozos terminados en arenas de la secuencia media-inferior. En cruz, pozos cuya carencia de estado mecánico impide la identificación del intervalo productor. Escala UTM en metros.

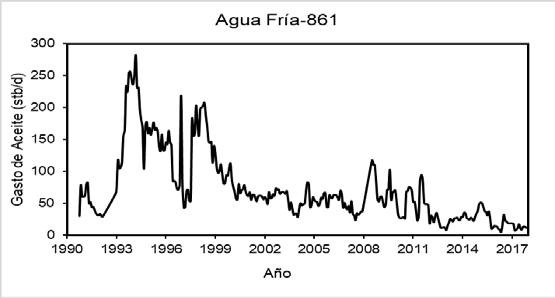

Figura 4. Perfiles de producción de aceite, izquierda, y producción de agua, derecha, en pozos del entorno cercano a inyectores, campo Agua Fría. De arriba abajo, tres ejemplos de pozos cuyos inusuales gastos de agua sugieren irrupción del frente de inyección. Generalmente estos pozos y su correspondiente vecino inyector se alinean en la dirección del fracturamiento hidráulico inducido. Abajo, ejemplo de un pozo sin evidencia de irrupción de agua. Con su vecino inyector, pozos como éste se alinean en direcciones acimutales diferentes a la del fracturamiento hidráulico (27o ± 3º).

El volumen de aceite incremental, 880 mil stb (=361+519), representa el 7.3% (=100 x 880/12,000) del total producido por los 30 pozos del entorno cercano, inyectores incluidos. Si el total producido en 45 años de explotación representa, digamos, el 8% del volumen original de aceite (12/0.08=150 MM stb), un porcentaje generoso tratándose de cuerpos lenticulares cuyo único mecanismo de desplazamiento del aceite es la expansión de roca y fluidos, la parte del volumen acreditada a la inyección representaría entonces un incremento en la recuperación, en una década, de tan sólo 0.6% (=100 x 880/150,000). Pozos distantes de los inyectores entre 600 y 1,000 metros, una fracción de cuyos gastos pudo asociarse al proceso de recuperación secundaria, no están incorporados en el análisis, ya que, en ausencia de los estados mecánicos, e incierta la definición de las secuencias fuente, la relación inyector-productor queda indeterminada. Salvar tal omisión no anima de cualquier manera a pensar en la posibilidad de un incremento sustantivo en la recuperación incremental.

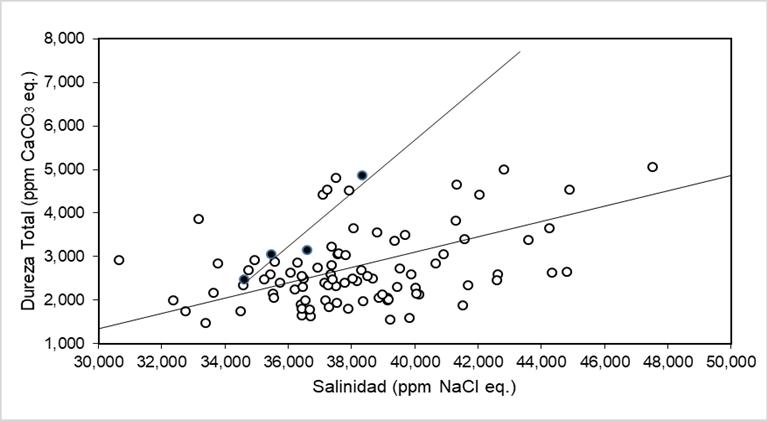

Muestras de agua de pozos con manifestación “atípica” del gasto analizadas químicamente no permiten, aparentemente, discernir diferencia alguna entre agua congénita y agua de inyección, observación que no sorprende toda vez que desde años atrás a la fecha la misma agua producida se ha venido inyectando. Gráficas de todas las relaciones catión-catión, anión-anión y catiónanión no revelan diferencia química alguna entre las aguas producida e inyectada. En contraste, sólo la relación durezasalinidad sugiere, en la pendiente de la línea de tendencia, una aparente diferencia, Figura 5. Que en los altos niveles de salinidad (> 35,000 ppm NaCl eq.) la dureza del agua inyectada sea generalmente mayor a la del agua producida pudiera atribuirse al tratamiento(?) y/o al origen Mesozoico. Que la diferencia en dureza sea “la huella” que distingue una de la otra es, desde luego, una hipótesis endeble, ya que sólo cuatro ensayes, los disponibles de agua inyectada, la avala. Peor aún, los únicos ensayes disponibles de pozos productores, cuyo alto nivel de dureza sería evidencia de

la presencia de agua de inyección, contradicen la hipótesis, caso de los pozos Agua Fría 823 y 859, muestreados a priori a la prueba de inyección, o no son concluyentes, caso del Coapechaca 211, cuya muestra del 2013 se recolectó a pozo

cerrado. Expuesto lo anterior, diríase que la mejor, acaso la única, evidencia de la presencia de agua de inyección en el pozo productor es el incremento sustancial del gasto de agua, no siempre aparejado con el de aceite.

Figura 5. Relación dureza-salinidad en muestras de agua de pozos productores, círculo vacío, e inyectores, circulo lleno, campo Agua Fría. Contraste en la pendiente de las respectivas líneas de tendencia lleva a formular una hipótesis según la cual la fuente mesozoica y/o el tratamiento del agua inyectada incrementa la dureza.

Hay, entre las distintas observaciones de campo, algunos registros que causan cierto desconcierto. Por ejemplo, que, inyectando agua a una presión de fondo por encima de 300 kg/cm2, los pozos del entorno cercano, y otros igualmente próximos a los inyectores, no acusen incremento alguno de presión, o si lo hacen y son abiertos a producción, rápidamente se depresionen. Un modelo de yacimiento conformado por cuerpos arenosos lateralmente continuos e hidráulicamente comunicados no es compatible con tales observaciones. Será pues propósito de las siguientes líneas postular un modelo explicativo, válido para los 29 campos productores en la Fm. Chicontepec.

Elucidación

Sin lugar a dudas la Fm. Chicontepec es parte fundamental en la formulación de un modelo de yacimiento. Entender

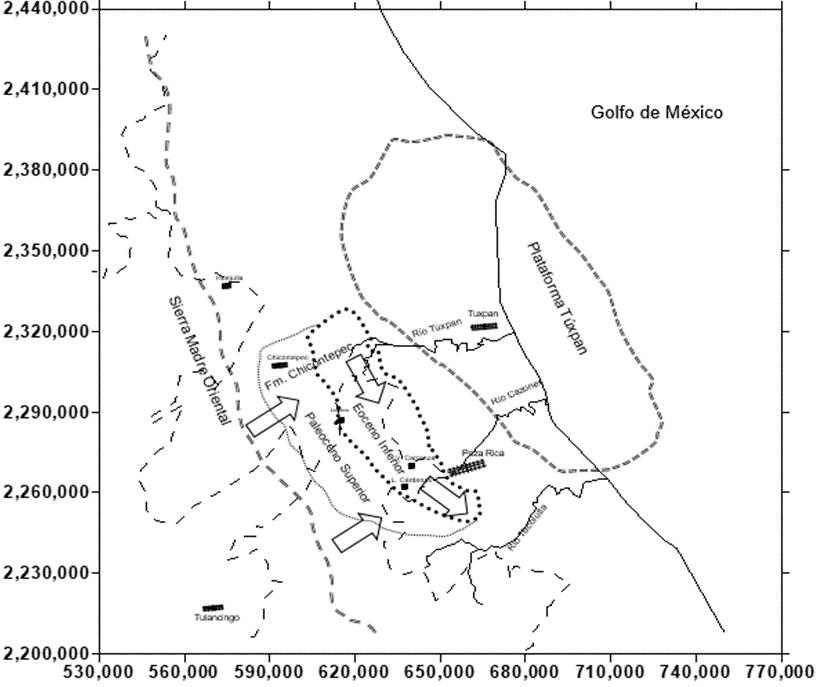

en este caso, como en muchos otros, de dónde provienen los sedimentos, en qué ambiente se depositaron y qué cambios los llevó al estado lítico actual es esencial. Los sedimentos de la Fm. Chicontepec provienen de la Sierra Madre Oriental, erosionada paulatinamente al constituirse en un elemento estructural positivo durante la orogenia Laramide. Al tiempo que emerge la Sierra Madre Oriental del mar y exhuma las formaciones Cretácicas y Jurásicas, aparece, hacia el poniente, su correspondiente antefosa o cuenca de antepaís o foreland , elemento estructural negativo receptor, a profundidad batial (200 a 3,000 mbnm), de los sedimentos erosionados, Figura 6. Más al oriente, la plataforma Túxpan, un edificio calcáreo de 1,500 metros de relieve desarrollado en el Cretácico Medio, actuará como dique de contención de los sedimentos, canalizándolos, de ahí el nombre de Paleocanal Chicontepec, hacia aguas más profundas, al sureste.

Juan Manuel Berlanga Gutiérrez, Alejandro Hernández Velázquez

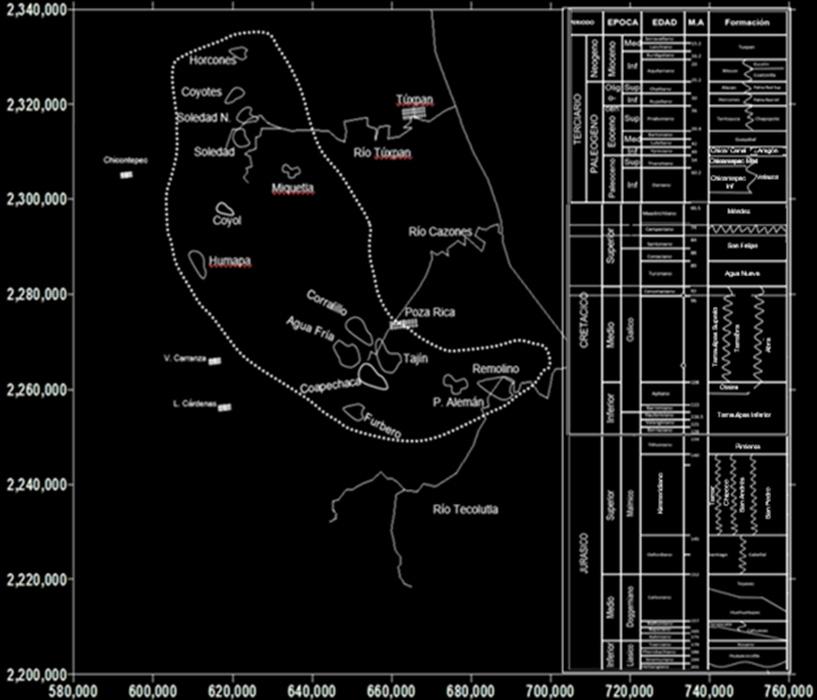

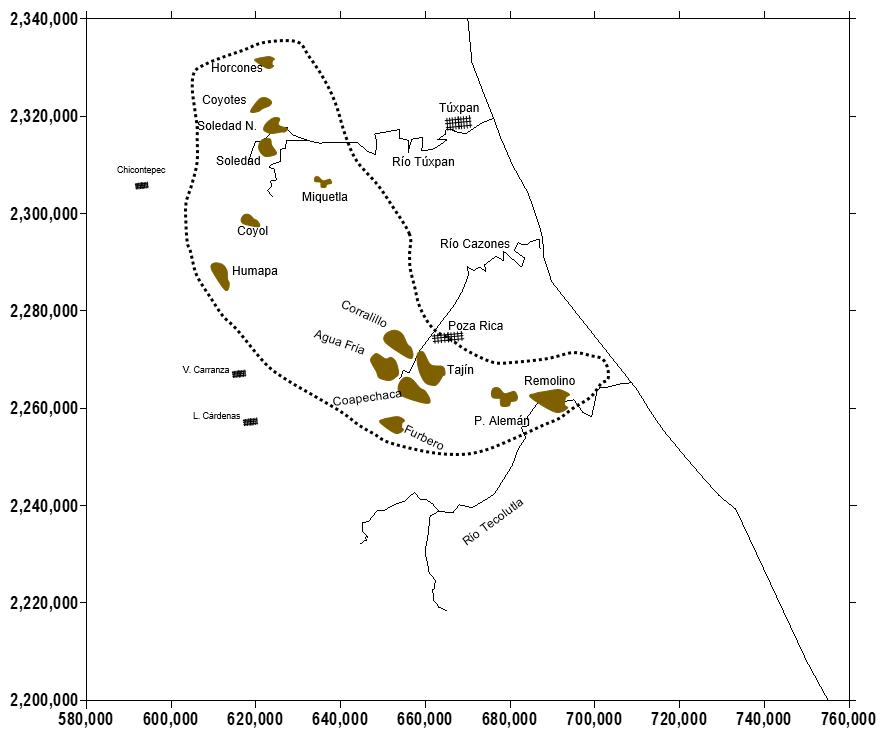

Figura 6. Diagrama esquemático de ubicación del Paleocanal Chicontepec, línea punteada, y, en doble línea discontinua, elementos estructurales: Sierra Madre Oriental, al poniente, y plataforma Túxpan, al oriente. Flechas indican origen, destino y sentido de depósito de los sedimentos de la Fm. Chicontepec. Paleoceno Superior y Eoceno Inferior muestran distribución espaciotemporal de sedimentos. Límites estatales (línea discontinua), litoral del Golfo de México, ríos Túxpan, Cazones y Tecolutla, ciudades y poblados contextualizan la extensión del paleocanal. No indicadas en la figura la prolongación del paleocanal hacia el noroeste, Paleocanal Bejuco - La Laja, y al sureste, al Golfo de México. Escala UTM en metros.

La acumulación de sedimentos en este ambiente de depósito transcurre durante 12 millones de años (ma), 5 ma del Paleoceno Superior y 7 ma del Eoceno Inferior. Depositados transgresiva y secuencialmente, sin traslape estratigráfico, 500 metros de espesor de sedimentos se acumulan en el Paleoceno Superior, 500 metros en el Eoceno Inferior, albergue, el segundo, de los yacimientos del complejo Chicontepec. Atendiendo al lapso de 7 ma de acumulación de sedimentos del Eoceno Inferior, entre 3 y 4 secuencias de 3er orden pueden ser identificadas, mismas que, líneas arriba, se han designado “superior”, “media” e “inferior”. Dividido el espesor total eocénico en tres secuencias de 3er orden, a cada una le corresponde un paquete de entre 150 y 200 metros de sedimentos. En la práctica, sólo los límites de secuencias de tercer orden son discernibles sísmicamente, no así las capas del interior, mucho menos la presencia de los yacimientos.

Constituidos por arenas y arcillas, inter- e intra-estratificadas, los sedimentos se transportan y depositan, mecánica y gravitacionalmente, en frecuentes flujos de turbiditas y esporádicos flujos de avalancha delineando sistemas en abanicos. De acuerdo con las facies deposicionales identificadas por Nilsen (1984) en este ambiente: talud, abanico proximal, abanico medio, abanico distal y planicie de cuenca, la Fm. Chicontepec pertenece a la facies de abanico medio-distal, ello en razón del tamaño de grano fino a muy fino, el bajo espesor de los estratos arenosos, la baja relación y regular clasificación arena/arcilla y la ocasional presencia de canales.

Durante la segunda mitad del Eoceno y todo el Oligoceno, la Fm. Chicontepec es sometida a distintos episodios diagenéticos de cementación, en los cuales, flujos convectivos de aguas hidrotermales precipitan grandes

volúmenes de calcita y cuarzo transportados en solución (Bermúdez, et. al., 2006) y reducen, parcial o totalmente, el espacio poral de los estratos más permeables. La facies de canal, objetivo primordial en el desarrollo de los campos turbidíticos en aguas profundas del Golfo de México, como Thunder Horse y Mardy Grass, ajenos a todo proceso destructivo de la porosidad, no despierta atractivo alguno en el contexto diagenético de Chicontepec, sirvan de ejemplo los 16 pozos secos del campo Amatitlán perforados, presumiblemente, en facies de canal.

La cementación transforma la arena en arenisca y la compactación la arcilla en lutita. En muestras de mano, cuatro elementos son identificables: fragmento, matriz, cemento y poro. El fragmento es el aglomerado de granos depositado al tiempo que la matriz. Previo a la cementación, fragmento y matriz se adhieren por compactación, formando una masa dura, no disgregable. 100 secciones delgadas identifican el 74% de la superficie de observación como fragmento, el 17% matriz, el 5% cemento y el 4% poro (Sessarego y Vázquez, 2008).

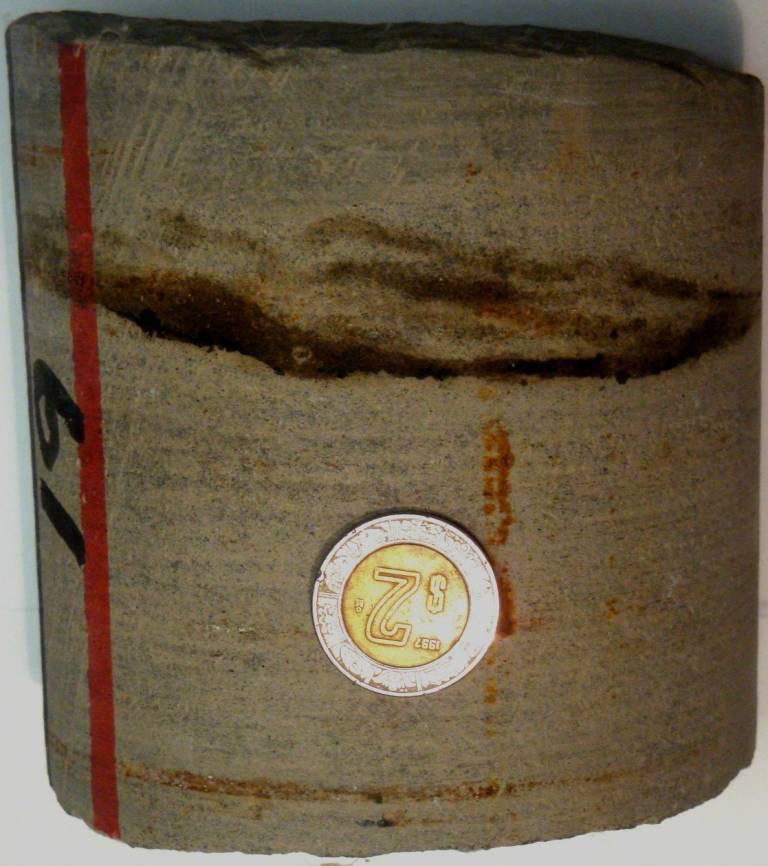

Figura 7. Franja de arena parcialmente cementada e impregnada de aceite supra y subyacida por arenisca, núcleo #1, pozo Corralillo 607, campo Corralillo, complejo Chicontepec. Arena y arenisca tienen mismo tamaño de grano.

Del volumen poroso primigenio, más del 50% se ha perdido por cementación, de la porosidad remanente 90% es intergranular y 10% intragranular.

La Figura 7 presenta la imagen fotográfica de una muestra de núcleo en la que se observa, sobre y subyacido por arenisca, un estrato de arena parcialmente cementada e impregnada por aceite, ambas del mismo tamaño de grano. No puede dejar de llamar la atención el que, en más de 4,000 metros de núcleo extraído en alrededor de 150 pozos, el mayor espesor impregnado de aceite, y documentado, como el mostrado en la figura, sea de un metro. Los autores pueden atestiguar haber visto uno de 30 centímetros y algunos otros como el de la figura. Determinar la relación entre metraje impregnado y metraje total nucleado llevará, cuando se

haga esta tarea, a interesantes conclusiones. Sea de un metro o de algunos centímetros, el espesor impregnado no debe tener, aquí empieza la propuesta de modelo de yacimiento, gran extensión lateral. Que sólo el pozo vertical en cada macropera sea nucleado y se halle a 2,400 metros de su par más cercano, vuelve fútil cualquier ejercicio de correlación. Más importante, siendo tan pequeños, los espesores impregnados no son siquiera detectables con registros petrofísicos. Pretender identificar la presencia de aceite en las arenas de Chicontepec es y ha sido, un ejercicio inútil y costoso. Es el “espesor impregnado” del registro petrofísico procesado el hilo de la madeja que lleva a la estimación del publicitado recurso de cientos de miles de millones de barriles de aceite de Chicontepec.

Juan Manuel Berlanga Gutiérrez, Alejandro Hernández Velázquez

De la extensión de los estratos impregnados nada se sabe. Su espesor, ancho, largo, forma, orientación, distribución, son totalmente desconocidos. Se sabe que, contrario a la creencia predominante, según la cual todos los pozos se fracturan a fin de incrementar la permeabilidad de las arenas productoras, los planos de fractura inducida tan sólo cortan o contactan, accidentalmente, los cuerpos lenticulares impregnados. Y se dice “lenticular”, por su reducida extensión y pequeño espesor y por estar encapsuladas en roca de muy baja permeabilidad (k < 0.1 mD). Pero, y aquí viene la segunda parte del modelo, si las lentes están rodeadas por roca impermeable, cómo es que, habiendo sobrevivido al intenso proceso de cementación, se impregnaron de aceite. Múltiples evidencias de fracturas naturales en núcleos y afloramientos de la Fm. Chicontepec las sitúa como el medio a través del cual migró el aceite desde las formaciones generadoras, Santiago y Pimienta, del Jurásico Superior. El timing del fracturamiento, concurrente con el de la migración del aceite, ocurre en el Mioceno.

En el modelo, tres elementos tectónicos controlan la dispersión de las fracturas: 1) fallas transtensionales evidenciadas en superficie por la presencia de los ríos Túxpan, Cazones y Tecolutla en zonas de debilidad “cortical”; 2) fallas inversas del frente de cabalgadura de la Sierra Madre Oriental; y 3) diapirismo ígneo demostrado por la presencia de derrames basálticos y detritos de origen ígneo observados en muestras de pozo, Figura 8. El que los mejores campos productores se hallen en las inmediaciones de los tres ríos motiva este planteamiento. Hasta ahora, todas las arenas cuyas fracturas se piensan subordinadas a fallas inversas (campos Humapa y Coyol) o a intrusiones ígneas (campo Miquetla) han arrojado pobres gastos de aceite. Sobre esta línea de razonamiento cabe entonces esperar que, en general, cuanto mayor sea la distancia entre el pozo y el elemento tectónico asociado, menor será su productividad. Al tiempo.

Existen, continuando con el modelo, dos tipos de fractura: sellada y abierta. Las fracturas selladas, que son la inmensa mayoría y cuya presencia se postula de la observación

directa, se hallan rellenas de minerales como gilsonita, calcita, cuarzo y arcilla. A la presión inicial de los yacimientos, permanecen cerradas, más aún cuando ésta declina. Sin embargo, cuando la presión aumenta, por la inyección de agua al yacimiento, la presión hidráulica reabre las fracturas, reactivándolas y conduciendo parte importante del fluido hacia el subsuelo profundo. Alcanzada cierta profundidad, contactados otros enjambres de fracturas selladas del plano conjugado, parte del fluido, atraído en marcha ascendente hacia zonas de menor presión en otras lentes en explotación, reactiva paulatinamente las fracturas hasta su eventual irrupción en zonas distantes en producción. Esto es lo que explica que, en la prueba de inyección de Agua Fría, la irrupción del agua no se observe en los pozos vecinos a los inyectores y sí, en cambio, en pozos distantes, algunos de ellos al otro lado del río Cazones, y presumiblemente de la zona de cizalla.

Las fracturas abiertas, hidráulicamente activas, son una minoría y su presencia se infiere de la producción extraordinaria, para los estándares de Chicontepec, de los únicos cuatro pozos que acumulan más de un millón de barriles de aceite en producción: dos en el campo Agua Fría, uno en Presidente Alemán y uno en Horcones. Es sobre todo este último pozo el que, estando rodeado de pozos de pobre producción, invita a pensar en una fuente de almacenamiento de hidrocarburos exógena, toda vez que resulta imposible imaginar lentes del tamaño necesario para contener, factor de recuperación de por medio, el volumen producido y no manifestarse en ninguno de los pozos circunvecinos. Estas fracturas son de naturaleza local, de “buena” apertura y profundizan hasta las rocas generadoras o a probables yacimientos. En pozos de producción extraordinaria, las lentes no son distintas a las de los otros pozos, las lentes sólo actúan como cámaras de paso del aceite que fluye desde fuentes profundas. Si la hipótesis planteada es correcta, bien se haría en indagar, bajo la localización de los pozos extraordinarios, acerca de la existencia de rocas de ambiente de plataforma externa o de talud, como los de las formaciones San Andrés y Chipoco, Figura 8.

Figura 8. Diagrama esquemático de ubicación de porción productora de aceite en Paleocanal Chicontepec – Eoceno Inferior (línea punteada). Asociadas con fallas de corrimiento eb el subsuelo, cuya evidencia en superficie son las vertientes de los ríos Túxpan, Cazones y Tecolutla, tres zonas productoras son identificadas: norte, de crudo ligero, centro, de crudo intermedio, y sur, de crudo pesado. Aledaños a los ríos, nombres de algunos campos con límites ficticios, meramente ilustrativos, son mostrados. Humapa y Coyol, campos de crudo pesado ligados con fallamiento inverso; Miquetla, campo de crudo ligero asociado con intrusivo ígneo. Columna estratigráfica complementa la figura. Escala UTM en metros.

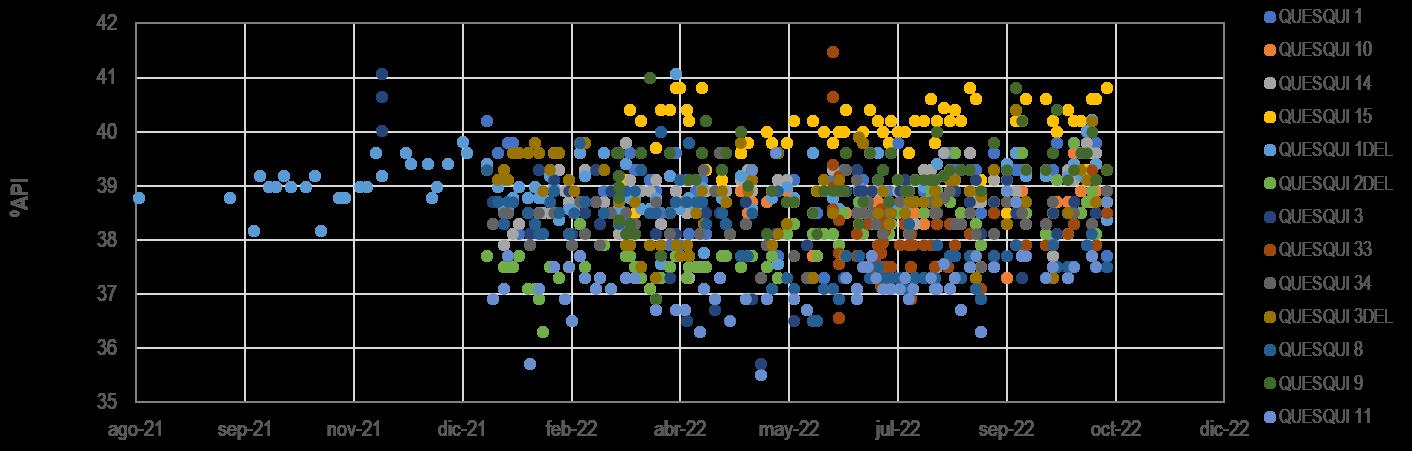

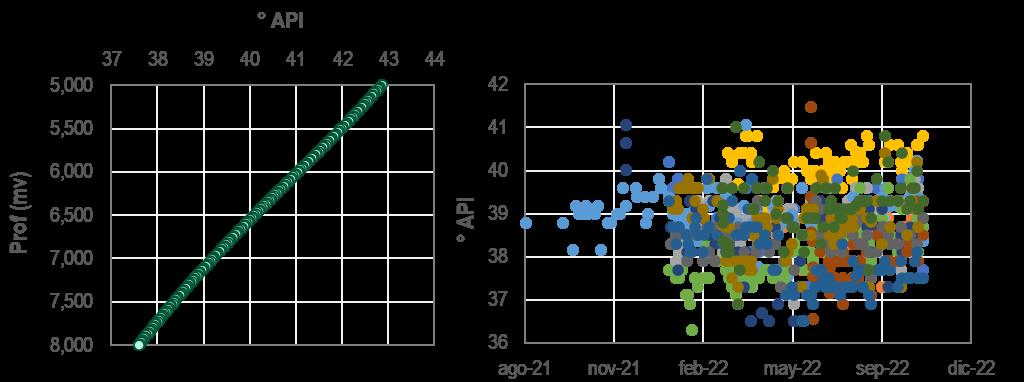

Producción