Petrolera Ingeniería Contenido

Órgano de Divulgación Técnica e Información de la Asociación de Ingenieros Petroleros de México, A.C. Vol. 62, No. 6, NOVIEMBRE-DICIEMBRE DE 2022 www.aipmac.org.mx/editorial/

Litologías y física de rocas del Mioceno Temprano en la Cuenca Salina del Istmo, México

Manuel González Quijano Lorenzo Villalobos Gregor Baechle Miguel Yanez Freddy Obregón

356-365

344-355 366-385

Incremento del tiempo de vida útil en equipos de bombeo electrocentrífugo, aplicados en yacimientos de aceite pesado

Juan Ramón Rojano Reyes Ángel Salazar Munive

Análisis de anisotropía y drene mediante pruebas de interferencia en un yacimiento naturalmente fracturado HP/HT

José María Petríz Munguía

386-398

399-401

Relevancia del gas para optimizar los factores de recuperación de yacimientos, su rentabilidad y producción de HC livianos

José Luis Bashbush Bauza

Artículos publicados durante el año 2022

Foto de portada: cortesía de Pemex.

INGENIERÍA PETROLERA.- Publicación bimestral editada por la Asociación de Ingenieros Petroleros de México A.C., Av. Melchor Ocampo 193, Torre A piso 12, Col. Verónica Anzúres, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11300, Tels: 5260 2244 y 5260 7310; a cargo de 4AM FOR ADVERTISING AND MARKETING S.A. DE C.V., Enrique J. Palacios No. 108, Col. Prado Ermita, C.P. 03590, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, Tel: 55 3211 6077. Certifcado de reserva de Derechos al Uso Exclusivo núm. 04-2019-041219030400-203 ante la Dirección General del Derecho de Autor. Toda la correspondencia debe dirigirse a la Asociación de Ingenieros Petroleros de México A.C. EL CONTENIDO DE LOS ARTÍCULOS TÉCNICOS ES RESPONSABILIDAD DEL AUTOR.

D irec tiva N ac io na l 2022 -202 4

Presidente Ing. Eduardo Poblano Romero Vicepresidente Ing. Edmundo Herrero Coronado Secretario Ing. Jesús Rojas Palma

Tesorero Ing. José Antonio Ruiz García

Director de la Comisión de Estudios Ing. Marco Antonio Delgado Avilés Director de la Comisión Editorial Ing. Quintn Cárdenas Jammet Coordinador de Ayuda Mutua Ing. José Antonio Wuoto Ramos Coordinador de Fondo de Retiro Ing. Pedro José Carmona Alegría Director de la Comisión Legislativa Ing. Francisco Arana Guzmán Director de la Comisión de Membresía Ing. Lauro Jesús González González

P res ide ntes Delegac io nale s 2021 -202 3

Delegación Ciudad del Carmen Ing. Adrián Álvarez Bahena

Delegación Coatzacoalcos Ing. César Luis Chavarría Fernández

Delegación Comalcalco Ing. Miguel Ángel Maqueda Ceballos

Delegación México Ing. David Velázquez Cruz

Delegación Monterrey Ing. Roberto Gracia Saldívar

Delegación Poza Rica Ing. Luis Pineda Fonseca

Delegación Reynosa Ing. Pedro René Romero Morales

Delegación Tampico Ing. Alfonso Amieva Zamora

Delegación Veracruz Ing. Gabriel González Covarrubias

Delegación Villahermosa Ing. Heberto Ramos Rodríguez

Re v is ta Inge nie ría Pe trole ra

Coordinación Editorial Ing. Quintn Cárdenas Jammet comision.nacional.editorial@aipmac.org.mx Laura Hernández Rosas lhernandezr@aipmac.org.mx

Consejo Editorial

Roberto Aguilera University of Calgary

Universidad Nacional Autónoma de México

Jorge Alberto Arévalo Villagrán Universidad Nacional Autónoma de México

Fernando Ascencio Cendejas

Petróleos Mexicanos

José Luis Bashbush Bauza Schlumberger

Thomas A. Blasingame Texas A&M University

Rodolfo Gabriel Camacho Velázquez Universidad Nacional Autónoma de México

Héber Cinco Ley Universidad Nacional Autónoma de México

Petróleos Mexicanos

Lic. Franco Vázquez Asistencia técnica

Erik Luna Rojero Universidad Nacional Autónoma de México

Comisión Nacional de Hidrocarburos

Michael Prats Consultor EUA

Fernando J. Rodríguez de la Garza Universidad Nacional Autónoma de México

Fernando Samaniego Verduzco Universidad Nacional Autónoma de México

Francisco Sánchez Sesma Universidad Nacional Autónoma de México

César Suárez Arriaga Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo

César Treviño Treviño Universidad Nacional Autónoma de México

Universidad Nacional Autónoma de México

Litologías y física de rocas del Mioceno Temprano en la Cuenca Salina del Istmo, México

Manuel González-Quijano Lorenzo Villalobos Gregor Baechle Miguel Yanez Freddy Obregón REPSOLArtículo recibido en junio 2022-revisado-evaluado-corregido y aceptado en septiembre 2022

Resumen

El área de estudio se extiende a lo largo del Cinturón Plegado del Catemaco al oeste y la Cuenca Salina al este. Este estudio ha integrado datos de roca de pozos y sísmica para predecir litologías y fluidos con objetivos exploratorios. Se ha utilizado sísmica 3D WAZ y cinco pozos que penetraron el Mioceno Temprano a profundidades que varían entre 1400 y 2400 metros. Se ha extendido la clasificación de secuencias del Mioceno Temprano (C, D, E y F) de Hernandez (2013) del Catemaco a la zona de interés en la Cuenca Salina. Las mejores rocas almacén se encuentran en las secuencias D, E y F y consisten en litoarenitas, volcanoclásticos, tobas, conglomerados y lutitas. Difracción de rayos-X y análisis petrográficos muestran un incremento de plagioclasa en la secuencia F que coincide con un importante evento volcánico responsable de la deposición de tobas y volcanocl á sticos.

Gráficos cruzados y física de rocas son utilizados para diferenciar entre volcanoclá sticos/tobas de baja densidad, litoarenitas de densidad media y conglomerados con muy alta densidad. La calibración y amarre de pozo a sísmica permite una caracterización de las amplitudes sísmicas de estas litologías tanto para los casos en agua como en hidrocarburo. Para los casos en agua, las litoarenitas son bastante transparentes sísmicamente, mostrando una reflectividad baja con contrastes de impedancia acústica muy sutiles (duros positivos o blandos negativos) y gradiente ligeramente negativo. Por el contrario, para los casos en aceite y/o gas, las litoarenitas son reflexiones blandas de magnitud más alta con respuesta AVO Clase II/III. Los volcanocl á sticos en agua se caracterizan por reflexiones blandas de alta magnitud y Clase IV pero cuando éstos se encuentran saturados en hidrocarburo muestran Clase III. Los conglomerados muestran reflexiones duras de alta magnitud con Clase I tanto para los casos en agua como en hidrocarburo.

En resumen, la combinación de reflectividad normal y gradiente permite una discriminación de los diferentes tipos de roca almacén para los casos en agua. Además, estos dos atributos pueden discriminar hidrocarburo de agua. Sin embargo, no se pueden diferenciar litologías en presencia de hidrocarburos porque el gradiente permanece negativo para todos los casos. Este estudio fue clave en la selección de los prospectos que se perforaron en la campaña de 2020 y que resultaron en dos importantes descubrimientos de aceite en aguas profundas.

Palabras clave: Mioceno, indicador directo de hidrocarburos, física de rocas.

Lower Miocene Lithologies and Rock Physics in Salina del Istmo Basin, Mexico

Summary

The study area spans the Catemaco Fold Belt to the west and the Salina del Istmo Basin to the east. This work has integrated rock and seismic data in order to predict lithologies and fluids for hydrocarbon exploration purposes. This study has been conducted using 3D WAZ seismic data and five wells, which have penetrated the Lower Miocene section at depths varying from 1,400 to 2,400 meters. We extended Hernandez (2013) divisions of the Lower Miocene section (C, D, E and F), from the Catemaco fold belt into this study area. Best reservoir rocks are developed within D, E and F, consisting of litharenites, volcaniclastics, tuffs, conglomerates, and shales. X-ray diffraction and petrographic analyses show a significant increase in plagioclase in the F sequence, coinciding with extrusive volcanic events responsible for the deposition of tuffs and other volcaniclastic rocks.

Cross plots and rock physics are used to differentiate between low density volcanoclastic/tuffs, and medium to highdensity litharenites and conglomerates, respectively. Calibrating well data with seismic data enables the characterization of seismic amplitudes for these lithologies, both in water and in hydrocarbon saturated cases. In water-saturated cases, litharenites are seismically transparent, by being either soft or hard reflections of very low magnitude and slightly negative gradients. In contrast, in hydrocarbon saturated cases, litharenites are always stronger reflections of AVO Class II/III. Water-saturated volcanoclastic rocks are characterized by reflections of high magnitude and AVO Class IV, but when hydrocarbon-saturated, these develop AVO Class III responses. Conglomerates display hard reflections of high magnitude of AVO Class I for both, water and hydrocarbon saturated cases.

In summary, the combination of intercept and gradient allows to discrimination of reservoir rock types for water-bearing cases. In addition, these two attributes can discriminate hydrocarbon from non-hydrocarbon rocks. However, different lithologies within hydrocarbon-bearing reservoirs cannot be discriminated as the gradient remains negative for all rock types. This study led to the proposal of two wildcat prospects that resulted in significant successful discoveries.

Keywords: Miocene, DHI, Rock Physics, AVO.

Introducción

Basado en analogías con otras cuencas Terciarias del mundo como el US Gulf of Mexico (Roden et al. 2005, Hilterman and Dunn, 2004, Smith and Sondergeld, 2001), se identificó pronto en el ciclo exploratorio del Bloque 29 que el estudio de indicadores directos de hidrocarburos (DHI en sus siglas en inglés) podría ser una tecnología muy poderosa para detectar trampas con acumulaciones de aceite y/o gas y discriminarlas de aquellas que contienen agua de formación (González-Quijano et al. 2021). Esto es debido a que el Mioceno Temprano se encuentra a profundidades de sepultamiento relativamente bajas (1400 - 2400 metros en tirantes de agua que varía entre 500 y 1500 metros) cuando está ubicado encima de la sal alóctona. Por otro lado, las profundidades del Mioceno Temprano aumentan considerablemente debajo de la sal. Sin embargo, el subsalino no es el objetivo de este trabajo porque los procesamientos sísmicos que permiten una correcta iluminación no preservan amplitudes reales.

El Bloque 29 cubre un área muy grande de 3254 kilómetros cuadrados que en el momento de firma del bloque incluía 3 pozos secos perforados por Pemex entre el año 2007 y 2009 que tenían como objetivo anomalías sísmicas de edad Mioceno Temprano. Estos pozos encontraron buenas rocas almacén y el mapeo estructural posterior a la perforación confirmó la presencia de trampas estructurales válidas. Además, las anomalías sísmicas en apilamiento completo (full stack) son a menudo altamente conformantes con los contornos estructurales y las rocas almacén no contenían ni siquiera saturación parcial de hidrocarburos. Por otro lado, las litologías encontradas por estos pozos son complejas debido a un bajo contenido en cuarzo, alto contenido en feldespatos y un alto contenido en volcánicos. Esta composición mineral es claramente diferente de la que se encuentra en las cuencas análogas mencionadas anteriormente (US Gul of Mexico). Debido a esta problemática, es fundamental establecer nuevos

modelos de física de rocas que nos permitan entender la respuesta encontrada en los pozos cercanos y predecir con éxito las siguientes perforaciones a las que el consorcio se comprometió durante la ronda y firma del bloque.

Marco geológico del área de estudio

El área de estudio (Bloque 29, Contrato CNH-R02-L04AP-CS-G10-2018) se extiende a lo largo de 2 provincias geológicas: el Cinturón Plegado de Catemaco al oeste y la Cuenca Salina del Istmo al este, Figura 1. Ambas provincias comparten una estratigrafía común que incluye 2 secciones bien diferentes: carbonatos Mesozoicos y clásticos Terciarios. La sección Mesozoica incluye una capa de sal de edad Caloviana que se puede correlacionar en el US Gulf of Mexico (Louan Salt) y que es responsable de un

estilo estructural complejo que dificulta en gran medida la iluminación correcta de los reflectores sísmicos. La sección Terciaria incluye los clásticos marinos del Mioceno Temprano depositados en un ambiente turbidítico similar al ambiente del Mioceno en el US Gulf of Mexico. Sin embargo, la procedencia y composición mineral en ambos lados (US y Mexico) es bien diferente. Las arenas del US Gulf of Mexico son ricas en cuarzo y provienen de los Apalaches y las Montañas Rocosas. Sin embargo, las arenas del área de estudio son pobres en cuarzo, ricas en feldespatos y fueron drenadas de la Sierra Madre y potencialmente del Macizo de Chiapas (si es que estaba presente y levantado durante el Mioceno Temprano). Esta diferencia composicional tiene una gran importancia porque diferentes minerales tienen diferentes propiedades elásticas que resultan en diferentes respuestas sísmicas.

Figura

Fuente: González-Quijano et al. 2021.

Datos y metodología

Este estudio ha utilizado datos de pozo y datos símicos:

• Datos de pozo: dentro de la Cuenca Salina, los pozos Ho-1, Ch-1 y Ka-1 están ubicados dentro de los límites del Bloque 29. Además, Co-1 y La-1 se encuentran ubicados a tan solo 4 kilómetros del bloque, por lo que se incluyeron. Todos estos pozos tienen un set de datos muy completos que incluyen registros geofísicos (Vp, Vs, densidad) y velocidades sísmicas de pozo. Además, algunos como Ho-1 y La-1 adquirieron núcleos cuyos análisis (conteo de puntos, difracción de rayos-X …) y láminas delgadas han sido incluidos en este estudio. Dentro del área de Catemaco, los pozos clave han sido Pi-1, Ku-1, Lb1, Le-1, Yo-1 y Ah-1. Estos pozos contienen un set de datos muy similar al de los pozos de la zona Salina. Los pozos de Catemaco fueron revisados en gran detalle por Hernández, (2013) y sus análisis han sido integrados en este estudio.

• Datos sísmicos: la sísmica de más alta calidad y más reciente utilizada en este estudio es Campeche WAZ 135 adquirida por Western entre 2015 y 2017. Varios procesados han sido utlizados incluyendo versiones en profundidad (KDM, RTM) y en tiempo.

La metodología empleada en este estudio es un flujo de trabajo integrado que cubre las siguientes disciplinas:

• Geología: datos de pozo fueron empleados para caracterizar las litologías del Mioceno Temprano incluyendo su variabilidad vertical y horizontal. Esta caracterización incluye una cuantificación mineral utilizando conteo de puntos y difracción de rayos-X.

• Petrofísica: para poder establecer modelos de física de rocas es fundamental calcular propiedades

petrofísicas como porosidad, densidad, Vp, Vs. Debido a la complejidad mineralógica de estas rocas, se ha optado por métodos multi-mineral para estos cálculos.

• Geofísica: diferentes gráficos cruzados fueron utilizados para discriminar litologías y comparar éstas con las respuestas sísmicas observadas en los pozos. Sustitución de fluidos y modelado de Amplitud Vs Offset (AVO) fueron realizados para caracterizar atributos clave como la reflectividad normal y el gradiente con el objetivo de predecir litología y fluido.

Caracterización litológica y mineralógica del Mioceno Temprano

El Mioceno Temprano en la zona de Catemaco fue estudiado en gran detalle por Hernández (2013) y fue dividido en 4 secuencias: C, D, E y F. Esta subdivisión fue basada en datos de pozo y sísmica 3D y ha probado ser un esquema de correlación muy válido y útil para la zona Salina porque los pozos examinados en este estudio discriminan las mismas secuencias y características sedimentarias. El mejor potencial de rocas almacén se encuentra en las secuencias D, E y F de edad Burdigaliense como se puede ver en la Figura 2 Es importante resaltar la presencia de una toba regional que ha sido datada con 40Ar-39Ar en 18.3 Ma por Hernández (2013). Esta toba es bastante continua lateralmente, ya que puede verse en muchos pozos (Ho-1, Ka-1 …) gracias a un pico de Torio y Uranio en los registros geofísicos de pozo. La edad de esta toba coincide con un evento volcánico en Sierra Madre. Esta toba basal es seguida por un incremento de material volcánico (más tobas y material volcanoclástico) en la segunda parte de la secuencia E y F y tiene implicaciones fundamentales en la respuesta sísmica de los paquetes de rocas almacén principales.

Figura 2. Correlación del Mioceno Temprano representada en escala de tiempo geológico.

Fuente: González-Quijano et al. 2021.

Láminas delgadas y conteo de puntos indican que las arenas son litoarenitas en diagramas QFL, Figura 3. Además, la difracción de rayos-X muestra que la parte inferior del Mioceno Temprano tiene contenidos similares de calcita, cuarzo y plagioclasa. Sin embargo, la parte superior del Mioceno Superior tiene una clara dominancia de plagioclasa.

Se interpreta aquí que el incremento de plagioclasa en la parte superior de la secuencia está relacionado con el evento volcánico de 18.3 Ma. Basado en láminas delgadas, no se observan cementos de calcita, por lo que el contenido en calcita de los rayos-X se interpreta como fragmentos líticos carbonatados.

Figura 3. a) Conteo de puntos y diagrama QFL de pozos del área de estudio, b) composición mineral de rayos-X de la sección del Mioceno Temprano de los pozos del área de estudio.

Fuente: González-Quijano et al. 2021.

Después de un trabajo detallado de revisión de pozos en la zona Salina e integración con el trabajo de Hern án dez (2013) en Catemaco, se realiz ó la siguiente clasificación de litologías:

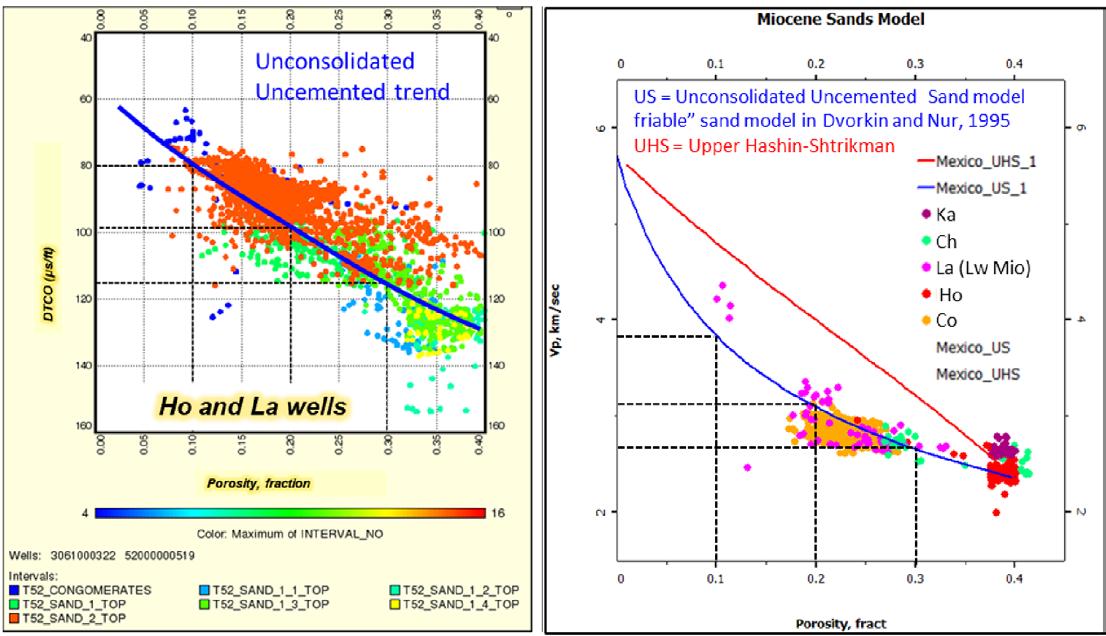

• Litoarenitas: se encuentran en más abundancia en las secuencias D y principio de la E. Los registros de densidad indican valores que oscilan entre 2.0 y 2.4 g/cm3 y lentitud entre 85 y 110 µs/ft, Figura 4. Estas

propiedades tienen mucho solape con las lutitas, por lo que no existe un contraste importante. Además, el contenido en Torio es relativamente bajo (4 - 10) como se puede observar en la Figura 5

• Volcanoclásticos: la presencia de estas rocas es más común después del evento de 18.3 Ma en la parte superior de las secuencias E y F en donde se observa un incremento en el contenido de plagioclasa. Además, las láminas delgadas muestran un incremento en material tufáceo. Los registros de densidad indican valores bajos entre 2.0 y 1.9 g/cm 3 y la lentitud aumenta hasta 120 - 130 µs/ft. Esta litología se dividió en dos subgrupos: Volcanoclásticos I y Volcanoclásticos II dependiendo de su contenido en Torio como se puede ver en la Figura 5. Los volcanoclásticos I son litoarenitas con contenido moderado en vidrio volcánico mientras que los volanoclásticos II son muy ricos en vidrio volcánico.

• Tobas: varias capas son encontradas después del evento de 18.3 Ma. Láminas delgadas muestran que se componen fundamentalmente por vidrio volcánico con porosidades extremadamente altas. Debido a esto, los valores de densidad son muy bajos (1.8 g/cm3) y la lentitud muestra valores muy altos de 140 µs/ft. Estas propiedades contrastan altamente con las lutitas. Los valores de Torio son los más altos de todas las litologías examinadas en este estudio.

• Conglomerados: los datos de núcleos e imagen muestran importantes paquetes conglomeráticos con texturas bien diferentes a las rocas descritas anteriormente. Los registros de pozo muestran valores de densidad muy altos 2.3 – 2.6 g/cm3 y lentitud baja 85 - 70 µs/ft. Estas propiedades contrastan altamente con las lutitas suprayacentes.

Figura 4. Correlación litológica y gráfico cruzado (densidad Vs lentitud) de los pozos Ho-1 y La-1. Fuente: González-Quijano et al. 2021.

Física de rocas, modelado AVO y amarre de pozo a sísmica

A pesar de que existen muchos trabajos publicados sobre la física de rocas y AVO del Terciario del US Gulf of Mexico (Roden et al. 2005, Hilterman and Dunn, 2004, Smith and Sondergeld, 2001), no ocurre lo mismo en la parte Mexicana del Golfo de Mexico. Además, es importante resaltar de nuevo las diferencias composicionales de las arenas de ambas subcuencas, tal y como se ha explicado anteriormente. Algunos de los pocos trabajos en Golfo de México Sur son el de Gutiérrez (2018) y el de Baechle et al. (2019) que muestran relaciones de física de rocas bastante regionales para el todo el Terciario. Sin embargo, cuando trabajamos a escala de prospecto, es necesario ser muy específico en cuanto a litología, composición mineral y profundidad de sepultamiento. Por eso, el trabajo expuesto en este manuscrito se centra exclusivamente en el Mioceno Temprano, a profundidades de sepultamiento que oscilan entre 1400 y 2400 metros y las litologías especificas encontradas en esta zona concreta, (GonzálezQuijano et al. 2021).

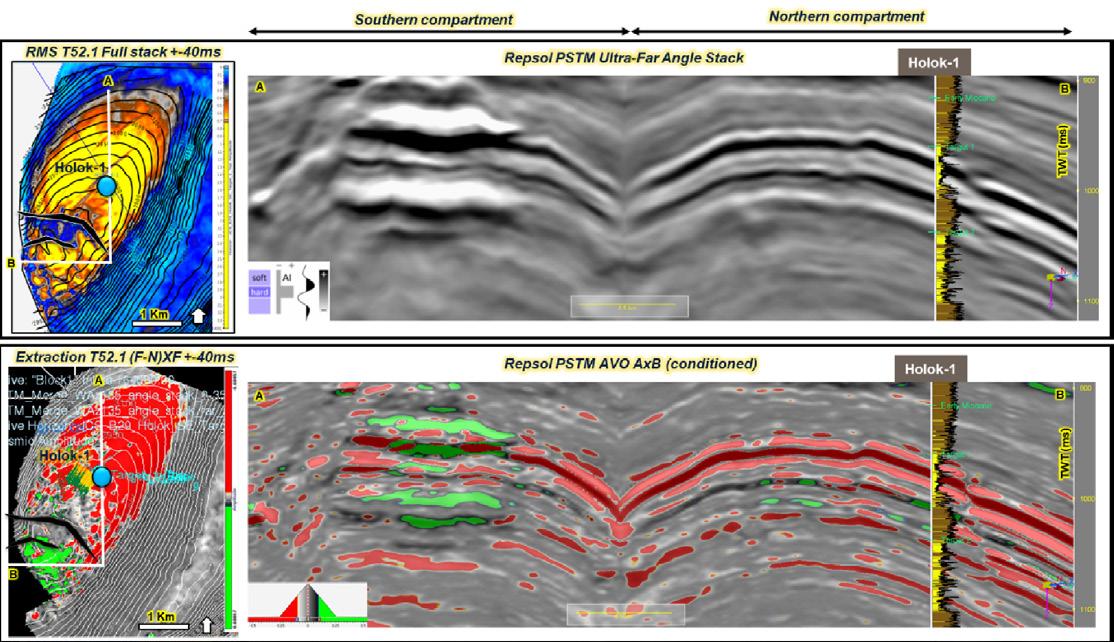

Varios modelos de física de rocas fueron analizados para establecer cual proporciona el mejor encaje con los datos de la zona de estudio. Se observa que el Unconsolidated Uncemented Sandstone Model (“friable” sand model in Dvorkin and Nur, 1995) proporciona el mejor ajuste observado en los pozos cercanos, Figura 6. Además, varios gráficos cruzados se han usado para discriminar litologías, (Figura 5) entre los que destacan la densidad y el Torio. Esto es debido a los componentes volcánicos de estas rocas. Los

volcanoclásticos y las tobas tienen densidades muy bajas que contrastan altamente con las altas densidades de los conglomerados. Las litoarenitas caen en el medio con un cierto grado de traslape con las lutitas. Estas propiedades condicionan en gran medida la respuesta observada en sísmica. Para los casos en agua, los volcanoclásticos y las tobas tienen una respuesta blanda (contraste de impedancia acústica negativo), los conglomerados una respuesta dura (contraste de impedancia acústica positivo) y las litoarenitas muestran una reflectividad muy baja. Esto se observa muy bien en el pozo Ho-1, Figura 7, en donde 2 claros patrones pueden ser observados:

• Sand 1 es un paquete de volcanoclásticos en agua que muestran una muy alta reflectividad en sísmica con una reflectividad normal negativa en la cima del paquete (Figura 7). Internamente, Sand 1 se puede subdividir en 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4 (Figura 5). Sand 1.1 y Sand 1.3 son volcanoclásticos con contenidos moderados a altos en vidrio volcánico mientras que Sand 1.2 y Sand 1.4 son volcanoclásticos con contenido muy alto en vidrio volcánico. Sand 1.4 incluye capas de tobas. Esta clasificación está parcialmente basada en el contenido en Torio que se relaciona directamente con el contenido volcánico y la densidad. Las tobas tienen los valores de Torio más alto mientras que los volcanoclásticos tienen valores medios. Esta observación fue realizada por Hernández (2013) en los pozos del Catemaco y encaja muy bien con los pozos de la zona Salina revisados en este estudio.

• Sand 2 es un paquete de litoarenitas en agua que muestra reflectividad muy baja con un contraste de impedancia ligeramente positivo en la cima (Figura 7). La sísmica es muy transparente, lo que implica un

contraste muy bajo con la lutita suprayacente tal y como sugiere el gráfico cruzado de la Figura 4. Los valores de Torio son los más bajos, (Figura 5).

Figura 6. Modelos de física de rocas y gráficos cruzados. Fuente: González-Quijano et al. 2021.

Figura 7. Respuesta sísmica de Ho-1 y amarre con el pozo. Fuente: González-Quijano et al. 2021.

Una vez que las litologías han sido caracterizadas usando tanto datos de pozo como sísmica para los casos en agua, modelado de Amplitud Vs Offset (AVO) y sustitución de fluidos son utilizados en los pozos cercanos para poder entender el efecto del fluido (aceite, gas o agua) en la respuesta sísmica. El resultado de este análisis, Figura 8, muestra que las litoarenitas y volcanoclásticos en aceite o gas muestras una respuesta AVO Clase III con la excepción de arenas con un alto contenido arcilloso en cuyo caso muestran respuesta AVO Clase II. Esto quiere decir que los hidrocarburos siempre muestran reflectividad normal y gradientes negativos. Por otro lado, los volcanoclásticos en agua muestran una respuesta AVO Clase IV que quiere decir que la reflectividad normal es negativa pero el gradiente es positivo. Además, los conglomerados muestran claramente una respuesta AVO Clase I, tanto para los casos en agua como en hidrocarburo (reflectividad normal positiva y gradiente negativo). Finalmente, en este trabajo se introdujo el término Clase 0 para referirse a respuestas con reflectividad muy baja (ligeramente positiva o negativa) que siempre está relacionada con litoarenitas en agua. Por lo tanto, las rocas almacén de calidad alta (litoarenitas y volcanoclásticos) con hidrocarburos tienen siempre reflectividad normal y gradiente negativos. Además, los hidrocarburos impiden una discriminación litológica sísmica entre litoarenitas y volcanoclásticos porque ambos se comportan como Clase AVO II/III. Sin embargo, en agua sí que es posible discriminar entre estos 2 tipos de rocas almacén porque las litoarenitas tiene muy baja reflectividad (Clase 0) mientras que los volcanoclásticos muestran una Clase IV.

El pozo Ho-1 es un ejemplo excepcional del análisis previo porque como se muestra más adelante, la estructura tiene 2 compartimentos con las mismas arenas a profundidades muy similares, pero con contenido de fluido diferente (agua e hidrocarburo). La estructura está dividida por una falla como se muestra en la Figura 7:

•

El compartimento norte es donde el pozo Ho-1 fue perforado encontrando rocas almacén en agua, tal y como se ha descrito anteriormente. Basado en el análisis de gathers sísmicos, Figura 9 y en volúmenes AVO (Reflectividad Normal x Gradiente), se ve claramente que el intervalo Sand 1.2 (volcanoclástico) muestra una respuesta AVO Clase IV mientras que el intervalo Sand 2 muestra una respuesta AVO Clase 0 (baja reflectividad).

•

El compartimento sur no ha sido perforado todavía. Sin embargo, los volúmenes de apilamiento parcial de ángulos lejanos PSTM sugieren fuertemente la presencia de 2 flatspots en los intervalos Sand 1 y Sand 2 (Figura 7). Además, los volúmenes AVO muestran una respuesta AVO Clase II o III y los gathers sísmicos (Figura 9) muestran que el intervalo Sand 1.2 es Clase III y el intervalo Sand 2 es Clase II. Es importante comentar que el intervalo Sand 2 tiene un alto contenido en arcilla (35%). Interpretamos en este estudio que el compartimento sur de esta estructura contiene hidrocarburos, aunque no se puede descartar que sean de baja saturación.

Figura 8. Respuesta AVO de las rocas almacén de los pozos área de estudio (Ho-1, La-1, Co-1, Ch-1 and Ka-1) incluyendo respuesta in situ así como sustitución de fluidos.

Fuente: González-Quijano et al. 2021.

Figura 9. Gathers sísmicos superpuestos en un apilado completo (full stack) PSTM. Es importante ver como el intervalo Sand 2 en el compartimento norte (agua) es un incremento muy sutil en la sección sísmica. En este estudio, nos referimos a este tipo de respuestas con muy baja reflectividad (positiva o negativa) como Clase 0. Fuente: González-Quijano et al. 2021.

Conclusiones

La metodología y resultados de este trabajo han sido validados por la campaña de perforación que tuvo lugar en 2020, ya que los dos prospectos propuestos resultaron en importantes descubrimientos de aceite. El Mioceno Temprano es considerado el primer éxito exploratorio de esta edad en la Cuenca Salina y las lecciones aprendidas contribuirán al éxito futuro de los distintos operadores. Algunas conclusiones clave son:

• El esquema de clasificación de secuencias del Mioceno Temprano de Hernández (2013) en el Catemaco (C, D, E and F), se puede correlacionar al área de estudio en la Cuenca Salina. Este esquema proporciona un marco conveniente y útil para caracterizar vertical y lateralmente las litologías y composición mineral.

• Las mejores rocas almacén se encuentran en las secuencias de edad Burdigaliense (D, E y F) y consisten en litoarenitas, volcanoclásticos y conglomerados.

El análisis de rayos-X y láminas delgadas indican un fuerte incremento en plagioclasa en la secuencia F que coincide con un evento volcánico en la Sierra Madre. Este evento es el responsable del incremento de tobas y volcanoclásticos.

• El análisis petrofísico conviene realizarlo utilizando metodología multi-mineral para poder tener en cuenta una composición bien compleja. Esto es un dato de entrada fundamental en la física de rocas.

• Gráficos cruzados y modelado AVO permiten establecer un marco simple para discriminar litologías basado en lA reflectividad normal y gradiente para los casos en agua. Además, estos dos atributos (reflectividad normal y gradiente) discriminan hidrocarburos de agua. Sin embargo, los hidrocarburos impiden una discriminación litológica porque el gradiente permanece negativo para todos los tipos litológicos que contienen aceite y/o gas.

• Las conclusiones de este estudio realizado en 2018 y 2019 fueron utilizadas para la evaluación y clasificación de un inventario muy amplio de prospectos. Los dos prospectos seleccionados para perforación resultaron en importantes descubrimientos en 2020.

Agradecimientos

Nos gustaría agradecer especialmente a Repsol por apoyar la publicación de este manuscrito, así como a WesternGeco por permitir publicar las imágenes sísmicas de sus datos Campeche WAZ. También, nos gustaría agradecer a nuestros socios Petronas, Wintershall and PTTEP por sus numerosos comentarios y discusiones técnicas desde mayo 2018 cuando el Bloque 29 fue firmado.

Referencias

• Dvorkin, J. P. y Nur, A. 1996. Elasticity of HighPorosity Sandstones: Theory of Two North Sea datasets. Geophysics 61 (5): 1363-1370. https://doi.org/10.1190/1.1444059

• González-Quijano, M., Baechle, G., Yanez, M. et al. 2021. A Successful Qualitative and Quantitative Integrated

Semblanza de los autores

Manuel González QuijanoInterpretation of Lower Miocene Wells and Seismic Data in Salina del Istmo Basin, Mexico. The Leading Edge 40 (12): 897–904. https://doi.org/10.1190/tle40120897.1.

• Gutiérrez, M. A. 2018. Rock Physics-Based Interpretation Framework: Key to De-risking Amplitude-Supported Exploration Plays & Prospects, Offshore Mexico. SEG Technical Program Expanded Abstracts: 3788-3792. https://doi.org/10.1190/segam 2018-2999032.1

• Roden, R., Jones, G. y Castagna, J. 2005. The Impact of Pre-Stack Data Phase on the AVO iInterpretation Workflow. SEG Technical Program Expanded Abstracts: 254-257. https://doi.org/10.1190/1.2144313.

• Sánchez Hernández, H. 2013. Stratigraphic Characterization and Evolution of a Mid-Tertiary Age Deep Water System, Holok Area, SW Gulf of Mexico. PhD dissertation, University of Aberdeen.

• Smith, T y Sondergeld, C. 2001. Examination of AVO Responses in the Eastern Deepwater Gulf of Mexico. Geophysics 66 (6): 1864–1876. https://doi.org/10.1190/1.1487130.

Educación: MSc Petroleum Geosciences, (Imperial College London).

Experiencia pasada: Geocientifico y responsable de exploración y subsuelo con 15 años de experiencia en el mundo de la exploración, delineación y desarrollo de hidrocarburos. Experiencia internacional en Asia, Europa y Américas.

Puesto actual: Subsurface Manager Block 29.

Lorenzo Villalobos

Educación: Master en geología del petróleo (École Superieure de Pétrole et des Moteurs, IFP), licenciado en ciencias geológicas por la Universidad Complutense de Madrid).

Experiencia pasada: 25 años en proyectos de exploración, evaluación y desarrollo en varios países (México, Noruega, EEUU, Brasil, Venezuela, Argelia...).

Puesto actual: Gerente de Exploración México.

VOL. 62, No. 6,

Gregor Baechle

Educación: MSc and PhD in Geology (Eberhard Karls University of Tübingen)

Experiencia pasada: más de 20 años de experiencia tanto académica en el consorcio como el de la Universidad de Miami como en empresas petroleras internacionales (Repsol, Shell, ExxonMobil).

Rol actual: Consultor geociencias en Benerco.

Miguel Yanez

Educación: Ingeniero Geofísico (Universidad Simón Bolívar).

Experiencia pasada: 10 años de experiencia como geólogo y geofísico de exploración y desarrollo para proyectos en Venezuela, Colombia, Bolivia y México.

Rol actual: Senior Geophysicist for Repsol Salinas Exploration Team.

Freddy Obregon

Educación: Master of Science, (The University of Oklahoma).

Experiencia pasada: Mas de 15 años de experiencia en procesamiento sísmico en empresas como Repsol y Fusion.

Rol actual: Geofísico Senior en Repsol.

Incremento del tiempo de vida útil en equipos de bombeo electrocentrífugo, aplicados en yacimientos de aceite pesado

Juan Ramón Rojano Reyes Pemex Ángel Salazar Munive PemexArtículo recibido en junio 2022-revisado-evaluado-corregido y aceptado en septiembre 2022

Resumen

La aplicación del sistema artificial de producción de bombeo electrocentrífugo ha aumentado durante los últimos años en los yacimientos de crudo pesado en el Golfo de México. Actualmente, se cuenta con un poco más de 40 pozos operando mediante este sistema. Por lo anterior, su confiabilidad operativa es un factor estratégico para el cumplimiento de los programas de producción.

En la industria petrolera, el término de confiabilidad operativa se aplica principalmente a la operación y mantenimiento de equipo dinámico de superficie, como lo son bombas, compresores, turbogeneradores, entre otros. Sin embargo, los análisis de confiabilidad se aplican a cualquier equipo o sistema del cual se requiere evaluar y cuantificar su desempeño, y los equipos de bombeo electrocentrífugo no son la excepción.

El trabajo presente muestra las herramientas utilizadas para la aplicación de los análisis de confiabilidad a los equipos de bombeo electrocentrífugo, mediante curvas de sobrevivencia no paramétricas, trazando las adaptaciones tecnológicas realizadas, logrando clasificar las generaciones de equipos basados en su tecnología disponible y las mejoras realizadas en cada una de ellas para evaluar su desempeño.

De los resultados obtenidos, se pueden identificar los cambios y/o componentes que han tenido un mayor impacto en la confiabilidad del sistema BEC aplicado en yacimientos de crudo pesado, así como los siguientes pasos a realizar para continuar con la mejora e incremento de tiempo de vida del sistema.

Palabras clave: Bombeo electrocentrífugo, sistema artificial de producción, confiabilidad operativa, análisis de supervivencia, estimador Kaplan Meier.

Runlife increase of electrical submersible pumps applied in heavy oil reservoirs

Abstract

The electrical submersible pump artificial lift (ESP) has raised during the last years in heavy oil reservoirs applications in the Gulf of Mexico. Nowadays, there are over 40 oil wells running with ESP. Therefore, their operating reliability is a strategic factor for the production programs accomplishment.

In the oil and gas industry, the reliability term usually refers to downstream facilities´ equipment, such as pumps, compressors, turbo generators, etc. However, the reliability analysis can be applied to any equipment or system on which it requires to evaluate and quantify their performance, and the ESP is not the exception.

This work shows the tools used for a reliability analysis of ESP through nonparametric survival curves, tracing technological adaptations applied and several ESP generations were identified based on their technology and improvements made in every generation for their performance evaluation.

From the results obtained, the changes and/or components that have had a greater impact on the reliability of ESP systems applied in heavy oil reservoirs can be identified, as well as the next steps to be taken to continue with the improvement and increase of runlife.

Keywords: ESP, artificial lift, reliability, survivor analysis, Kaplan Meier estimator.

Objetivo

Evaluar y caracterizar el desempeño de las aplicaciones del Sistema BEC en yacimientos de aceite pesado, a través de curvas de supervivencia no paramétricas y el trazado de las adaptaciones tecnológicas que se han realizado, con la finalidad de mejorar el desempeño de la aplicación BEC.

Introducción

Con el objetivo de optimizar el sistema artificial de producción que permita un incremento en producción, así como la reducción en el consumo de gas utilizado para el bombeo neumático continuo (BNC) en los pozos de campos de aceite pesado del Golfo de México. Desde el 2015, se ha implementado el uso del sistema artificial BEC, donde se han realizado más de 100 instalaciones de este sistema mediante un Proyecto Regional para su aplicación, para este tipo de yacimientos se tiene identificado un ahorro en el consumo del gas utilizado para BNC de 5 MMpcd por pozo

convertido a BEC, así como un incremento en la producción del orden de 1500 bpd sobre pozos operando con BNC.

Estos campos productores en formación del Cretácico son yacimientos de aceite negro pesados, con una densidad de que varía desde los 10 a los 13° API, por lo que la aplicación del sistema artificial de producción BEC representa una ventaja sustancial por su mayor eficiencia con respecto a otros. Sin embargo, la aplicación del sistema BEC en yacimientos de aceite pesado y alto caudal, presenta grandes retos tecnológicos para lograr los tiempos de vida útil deseados y consolidar su confiabilidad operativa.

La confiabilidad de un sistema se define como la probabilidad de que opere o desarrolle una cierta función durante un período de tiempo determinado, el cual a su vez se puede conformar por varios componentes.

En la Tabla 1 se muestran las diferentes características de las aplicaciones del sistema BEC en los yacimientos de aceite pesado.

NMIP, mvbnm 3,450 3,300 3,900

IP, bd/psi 200 100 60

API, ° 14 13 10.3

Viscosidad, cp 11.1 7.2 41

Gasto, bpd 6,300 6,080 4,600

Tabla 1. Características de la aplicación BEC para los diferentes campos del Proyecto Regional.

Como se puede apreciar en la Tabla 1, la demanda del gasto de estos campos se encuentra en un rango promedio de los 4,000 a 6,000 bpd; la columna de fluidos que tiene que levantar la bomba BEC es de al menos 1,759 mv, causando que el Sistema BEC opere a condiciones de alta potencia, consumo de corriente y temperatura del motor. En ocasiones, estas condiciones llevan a un límite técnico a los componentes del sistema BEC instalado.

Desarrollo

Flujo de trabajo para el diseño y aplicación del sistema BEC

Para el entendimiento de la evolución del tiempo de vida útil de los equipos BEC instalados, es necesario conocer primero como es el flujo de trabajo para el diseño y la implementación de un sistema BEC y su proceso de mejora.

Este proceso se describe brevemente de la manera siguiente:

1. Recopilación de Información: Consiste en analizar y evaluar las condiciones del yacimiento y el gasto esperado para el diseño del equipo BEC.

2. Diseño detallado del BEC: Se realiza la Ingeniería a detalle de los equipos BEC, considerando el IP, gastos críticos, número de etapas, etc.

3. Revisión y pruebas del equipo: Asegurar que el equipo se encuentra completo y cumple con las especificaciones de diseño.

4. Supervisión de la instalación en sitio: Una vez que se han probado los equipos a instalarse de manera satisfactoria, el especialista se encarga

de inspeccionar y supervisar que la instalación se realice conforme a programa.

5. Supervisión de arranque y puesta en operación: El especialista se encarga de supervisar el arranque del equipo BEC, así como evaluar su comportamiento durante el periodo de limpieza.

6. Monitoreo del comportamiento BEC: Monitoreo y seguimiento de los parámetros operativos del sistema BEC, con el objetivo de mantener los equipos en condiciones óptimas de operación.

7. Desensamble: Revisión de la evidencia obtenida durante el desarmado del equipo BEC.

8. Análisis causa-raíz: Se aplica el proceso de análisis causa-raíz para identificar la falla asociada del equipo, así como su propuesta de mejora.

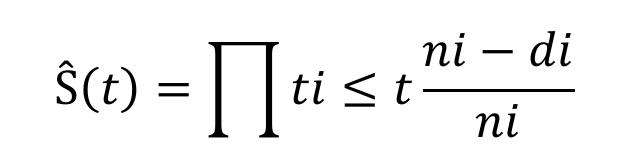

¿Curvas de supervivencia, qué son? Método Kaplan Meier

El estimador de Kaplan-Meier (1958), es un estimador no paramétrico de la función de la supervivencia, el cual toma en cuenta la censura. En el ámbito ingenieril se aplica para estimar el tiempo hasta el fallo de una máquina y se considera como no paramétrico al no suponer ninguna función de probabilidad.

Para el caso de la aplicación de la confiabilidad en el sistema BEC, se requiere poder cuantificar la probabilidad de que un equipo BEC alcance un tiempo determinado de vida útil, conociendo su configuración y desempeño en el pasado.

donde:

ni= número de sobrevivientes justo antes del momento i. di= número de muertes en el momento i. t= tiempo de evaluación.

Con la fórmula anterior, se estima la probabilidad que tiene un equipo BEC de mantenerse en operación durante un tiempo normalizado entre 0 y el número máximo de días conocido, que en este caso es de 1443 días (3.9 años). El cálculo se realiza considerando los equipos sobrevivientes y expuestos a fallar en el periodo evaluado, multiplicado por la probabilidad de supervivencia del periodo inmediatamente anterior.

El estimador de Kaplan-Meier al ser una distribución no paramétrica, es una solución a la falta de normalidad en

los datos y se le puede considerar como un estándar de la industria en los análisis de confiabilidad.

Con los cálculos obtenidos en los diferentes periodos, se construyen las gráficas de supervivencia para los equipos BEC en estudio y evaluar su desempeño, tal como se muestra en la Figura 1.

Para este análisis, se utilizó la información de todos los equipos instalados al momento de su realización, el cual considera un poco de más de 70 pozos y alrededor de 140 instalaciones (considerando los rediseños del sistema BEC en los mismos pozos). No se consideran las fallas generadas en el equipo BEC por cuestiones de yacimiento, por lo que el análisis se concentra a fallas asociadas a algún componente del sistema BEC.

Curvas de supervivencia- generales Figura 1. Probabilidad de supervivencia sistema BEC-yacimientos de aceite pesado del Golfo de México.

Caso Prob. @ 1 año Prob. @ 1.5 años Prob. @ 2 años General 0.52 0.38 0.29 1 0.59 0.45 0.35 2 0.49 0.36 0.30

Tabla 2. Curva de supervivencia general y para las estimaciones 1 y 2.

Con esta curva es posible evaluar el desempeño general de los equipos BEC y su probabilidad de supervivencia para 1, 1.5 y 2 años. Sin embargo, durante la aplicación del sistema BEC, se han realizado adaptaciones tecnológicas que han permitido el incremento de tiempo de vida útil, por lo que se requiere una discretización con base en la tecnología aplicada a cada equipo BEC, para poder evaluar el desempeño de las mejoras realizadas.

Para esto, se realizó una clasificación de los equipos BEC y se identificaron diferentes “generaciones” de equipos, con base en sus componentes adaptados y al trazado de los cambios tecnológicos en cada generación.

Curvas de supervivencia por generaciones

Todos estos cambios tecnológicos se generaron como resultado de las causas de fallas, identificadas en los componentes al momento de realizar los desarmados de los equipos BEC y así, aplicar las mejoras en los equipos siguientes.

Desde la puesta de operación del primer equipo BEC en el 2015, se agruparon cuatro generaciones de equipos de bombeo electrocentrífugo, Figura 2.

Figura 2. Probabilidad de supervivencia por generación.

Los cambios más significativos por cada generación, se describen a continuación: Curvas de supervivencia- generación 1, Figura 3. Figura 3. Probabilidad de supervivencia, generación-1.

Periodo de tiempo: febrero a noviembre de 2015.

Bombas: Estabilización estándar (buje cerámico cada tres etapas).

Manejador de gas: bujes dinámicos de material ni-resist.

Sellos: Bolsa elastomérica, sello mecánico sencillo tipo resorte, cojinete de carga de bronce, sin pin de transferencia de carga.

Penetrador de empacador: Capacidad de 130°C y calibre AWG 4, cable tipo plano.

Motor: Potencia de 672 HP/ 3750 volts / 108 Amp, longitud de 6 m.

Esta fue la primera generación de equipos BEC implementada; durante esta etapa se identificaron mecanismos de fallas eléctricas asociados a cortos circuitos en los penetradores de los empacadores, así como mecanismo de fallas mecánicas asociadas a incrustación de carbonatos en la carcasa del motor y etapas de la bomba, lo que ocasionó rupturas de eje en las bombas de algunos equipos.

Curvas de supervivencia- generación 2, Figura 4.

Figura 4. Probabilidad de supervivencia, generación-2.

Periodo de tiempo: diciembre 2015 a enero-2017.

Bombas: Estandarización de ejes de 1.18” Inconel.

Manejador de gas : Sin cambio.

Sellos: Sin cambio.

Penetrador de empacador: Capacidad de 150°C, AWG 4 cable tipo plano.

Motor: Incremento de potencia 760 HP/ 3762volts / 123Amp, así como incremento de su longitud a 9.5 m.

Una vez extraídos los primeros equipos BEC que fallaron y se identificaron las fallas descritas anteriormente, las mejoras aplicadas se concentraron a robustecer el eje de la bomba, así como la capacidad del penetrador del empacador y del motor. Se comenzó con los tratamientos de limpieza para mitigar las incrustaciones de los equipos BEC.

Curvas de supervivencia- generación 3, Figura 5. Figura 5 Probabilidad de supervivencia, generación-3.

Periodo de tiempo: Febrero-2017 a mayo-2018.

Bombas: Estandarización de estabilización con buje cerámico en todas las etapas.

Manejador de gas: Sin cambio.

Sellos: Bolsa elastomérica, sello mecánico doble tipo resorte, cojinete de carga de bronce, con pin de transferencia de carga.

Penetrador de empacador: Capacidad de 150°C AWG2, cable tipo redondo.

Motor: Incremento de potencia 880 HP/ 4,140 volts / 141 amperios, longitud de 10.6 m.

Durante esta generación se continuó con el robustecimiento del penetrador del empacador, incremento de la potencia del motor y se modificó la tecnología del sello.

Curvas de supervivencia- generación 4, Figura 6.

Figura 6 Probabilidad de supervivencia, generación-4.

Periodo de tiempo: Junio-2018 a 2020.

Bombas: Sin cambio con respecto a la generación anterior.

Manejador de gas: Sin cambio.

Sellos: Bolsa superior metálica, sello mecánico tipo fuelle, cojinete de carga de extra carga alta (material Peek); cuenta con pin de transferencia.

Penetrador de empacador: Sin modificación.

Motor: Sin cambio con respecto a generación anterior.

Se adiciona tubería capilar*.

Para esta generación, su adaptación principal es el cambio de la tecnología en el sello, así como la aplicación de una tubería capilar para la inhibir la incrustación de inorgánicos.

Resultados

En la Tabla 3 se muestra un resumen de los resultados observados para las distintas generaciones.

Caso Prob. @ 1 año Prob. @ 1.5 años Prob. @ 2 años

Generación 1 0.20 0.10

Generación 2 0.52 0.47 0.15

Generación 3 0.48 0.28 0.19

Generación 4 0.67 0.59 0.31

Tabla 3. Resultados de probabilidad de supervivencia por generación, fracción.

De los resultados obtenidos, se observó que desde los primeros ajustes realizados a la generación 1, se tuvo un incremento significativo del tiempo de vida útil a 1 y 1.5 años; no se registraron equipos de primera generación que alcanzarán los 2 años de tiempo de vida útil.

Con respecto a la comparación de las generaciones 2 y 3, no se tuvo un incremento en el tiempo de vida útil considerable; inclusive se tiene una probabilidad menor de supervivencia a 1 y 1.5 años de la generación 3, asociado a un retardo en la adaptación tecnológica en el sello, lo que incrementó la tasa de falla en este periodo de tiempo.

Ya para la generación 4, se tiene una mejora sustancial del tiempo de vida útil de los equipos de bombeo electrocentrífugo, sobre todo para los periodos de tiempo de 1 y 1.5 años, donde se tiene una alta tasa de supervivencia >69% y >60% respectivamente.

Conclusiones

Se realizó el trazado de los cambios tecnológicos aplicados en la implementación del sistema BEC, donde se identificaron cuatro generaciones en las cuales se evaluó su tiempo de vida útil a través de curvas de supervivencia de manera independiente.

Se observó que las adaptaciones tecnológicas aplicadas en las distintas generaciones de equipos

Semblanza de los autores

Juan Ramón Rojano Reyes

BEC, han tenido un beneficio en cuanto a tiempo de vida útil y su probabilidad de supervivencia a 1 y 2 años.

Las curvas de supervivencia muestran ser un parámetro para medir y evaluar si las adaptaciones realizadas en los componentes BEC han tenido un beneficio que impacte en el desempeño del sistema.

La adaptación tecnológica, así como su trazabilidad en el tiempo, constituyen una parte importante del proceso de la aplicación del sistema BEC y su mejora continua.

Es necesario continuar con la adaptación tecnológica del Sistema BEC para mejorar su confiabilidad operativa, para consolidar su aplicación para aceites pesados a tiempos prolongados.

Referencias

Grupo Regional BEC, Activo de Producción Ku-MaloobZaap. 2019. Trazabilidad de Cambios tecnológicos BEC [Presentación].

Kaplan, E. L. y Meier, Paul 1958. Non-Parametric Estimation from Incomplete Observations. J. Am. Stat. Assoc. 53 (282): 457-481. https://doi.org/10.2307/2281868

Ingeniero Petrolero egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2012, Ingresó al programa de talento técnico de PEP, siendo asignado al Activo de Producción Ku-Maloob-Zaap, en el cual se desempeñó en primera instancia como asistente generalista; posteriormente en el 2014 fue asignado al área de Productividad de Pozos y al Grupo Regional BEC en el 2015. A partir del 2020, forma parte del Centro de Estudios Regionales de la Región Norte de la Subdirección Técnica de Exploración y Producción.

Actualmente es especialista en Productividad de Pozos de acuerdo con el Plan de Carrera de PEP.

Angel Salazar Munive

Ingeniero Petrolero egresado del Instituto Politécnico Nacional, con Especialidad en Sistemas Artificiales de Producción y Maestría en Ingeniería Petrolera ambas por la UNAM, con 26 años de experiencia en la industria petrolera como Ingeniero de Diseño y Productividad de pozos, Análisis Nodal y Flujo multifásico. Con amplia experiencia el desarrollo, implantación y supervisión de proyectos de aplicaciones de Sistemas Artificiales de Producción.

Entre los proyectos en los que ha participado se encuentran, Proyecto BEC Activo integral Ek-Balam; Optimización fuera de línea de la red de Gas de Bombeo Neumático en la RMNE; Documentación, licitación e implantación del Proyecto regional de BEC de la RMNE.

Análisis de anisotropía y drene mediante pruebas de interferencia en un yacimiento naturalmente fracturado HP/HT

José María Petríz Munguía PEMEX E&PArtículo recibido en julio de 2022-revisado-evaluado-corregido y aceptado en agosto de 2022-

Resumen

Una de las mejores herramientas para entender el comportamiento de movimiento de fluidos en el medio poroso, es el análisis de pruebas de variación de presión, el cual, obtiene de manera confiable parámetros del sistema pozoyacimiento, tales como capacidad de flujo, daño a la formación, presión inicial, límites, áreas de drene, volumen original, etc. Aunque hay una variedad de pruebas para diferentes objetivos, destacan las pruebas de interferencia, las cuales, tienen la particularidad de determinar parámetros con una mayor área de investigación, así como la obtención de la compresibilidad total del sistema, base fundamental para los cálculos de volumen original de forma dinámica.

Adicionalmente, las pruebas de interferencia involucran un caso especial en el que, a través de un pulso realizado hacia tres pozos observadores no alineados entre si es factible determinar la anisotropía del yacimiento. El método empleado para el análisis se basa en el trabajo de Ramey (1975), disponible en la literatura de análisis de pruebas de presión; sin embargo, como se mostrará en el desarrollo de este trabajo, se considera relevante presentar un ejemplo práctico del tratamiento de datos y su análisis, principalmente para ilustrar la relevancia y trascendencia de los resultados obtenidos y su relación con la información de caracterización estática.

Finalmente, se realiza un análisis adicional con base en las curvas tipo de Earlougher (1973), para yacimientos cerrados, con el cual, es factible realizar aproximaciones del área de drene efectiva por zona compresible, ya sea entre pozos o para el campo, permitiendo mejores estimaciones de volumetría.

Palabras clave: Prueba de presión, interferencia, anisotropía, zona compresible.

Anisotropy and drain analysis by interference testing in a naturally fractured HP/HT reservoir

Abstract

One of the best tools to understand the behavior of fluid movement in porous media is well test analysis, which reliably obtains parameters of the well-reservoir system, such as flow capacity, damage to formation, initial pressure, limits, drainage areas, original volume, etc. Although there are a variety of tests for different objectives, the interference tests stand out, which have the particularity of determining parameters with a greater area of investigation, as well as estimating the total compressibility of the system, a fundamental parameter to calculate the dynamic original oil in place.

Additionally, the interference tests involve a special case in which, through a pulse carried out towards three observer wells not aligned with each other, it is possible to determine the anisotropy of the reservoir. The method used for the analysis is based on the work of Ramey (1975), available in the pressure test analysis literature, however, as will be shown in the development of this work, it is considered relevant to show a practical example of the treatment of data and

analysis, mainly to illustrate the relevance and transcendence of the results obtained and their relationship with the static characterization information.

Finally, an additional analysis is carried out based on the type curves of Earlougher (1973) for closed reservoirs, in which it is feasible to make approximations of the effective drainage area by compressible zone, between wells, and for the field, allowing better estimates of volumetry.

Keywords: Well testing, interference, anisotropy, compressible zone.

Introducción

Una de las mejores estrategias para la obtención de variables operativas, como es la presión y temperatura a nivel subsuperficial, es el empleo de los sensores de fondo en pozos, cuya instalación es una práctica fundamental para registrar información de un yacimiento.

Parte esencial del desarrollo del presente trabajo, está basado en la interpretación de datos de sensores de alta resolución, los cuales han permitido detectar las variaciones de presión que existe en cada pozo por la entrada a producción de pozos subsecuentes, así como cualquier otro movimiento operativo que se realice.

El campo que se analizará es un yacimiento naturalmente fracturado de calizas dolomitizadas fracturadas, correspondientes a la formación Cretácico Medio – Cretácico Superior en el Golfo de México; es un bloque separado por

un punto de fuga de una estructura ya explotada en la parte norte del campo; su porosidad es del orden de 3.57% y saturación de agua de 13.7 %, el tipo de fluido corresponde a un aceite ligero de 37.9 °API. La presión inicial registrada es de 1,013 kg/cm² y 146 °C de temperatura, actualmente, la presión es de 920 kg/cm², es considerado un yacimiento de alta presión y temperatura (HP/HT), en el cual hay presente un acuífero con un fuerte empuje hidráulico que permite una declinación de 36 kg/cm² anual o bien 1.44 kg/cm² por cada millón de barriles extraído.

La explotación del bloque inició en 2019 y tiene una producción actual del orden de 60 mbd, una producción acumulada de 60 mmb y cinco pozos operando, de los cuales cuatro cuentan con sensor de fondo permanente como estrategia de monitoreo del yacimiento; la Figura 1 muestra el comportamiento presión-producción y la localización de los pozos.

Figura 1. Comportamiento presión-producción y ubicación de los pozos.

Como se observa en la figura anterior, existe una correlación directa entre la extracción, el comportamiento de presión del yacimiento y de los sensores de fondo permanentes, lo cual permitió realizar el análisis que se muestra a continuación.

Marco teórico

Una de las consideraciones en las que se basa la solución de la ecuación de difusión para el análisis de pruebas de presión, supone que el yacimiento es homogéneo e isotrópico en el área de influencia. Sin embargo, en la realidad existen variaciones en porosidad y permeabilidad en el yacimiento, por lo que, en el caso de una prueba de variación de presión,

por su naturaleza difusiva, permite obtener resultados promedio de los parámetros mencionados.

En la literatura, diferentes autores han trabajado el tema de variación de propiedades en el área de influencia a través de pulsos de presión, métodos computacionales, interferencias entre pozos, entre otros. Lo anterior, con la finalidad de obtener la anisotropía del yacimiento y direcciones de permeabilidad.

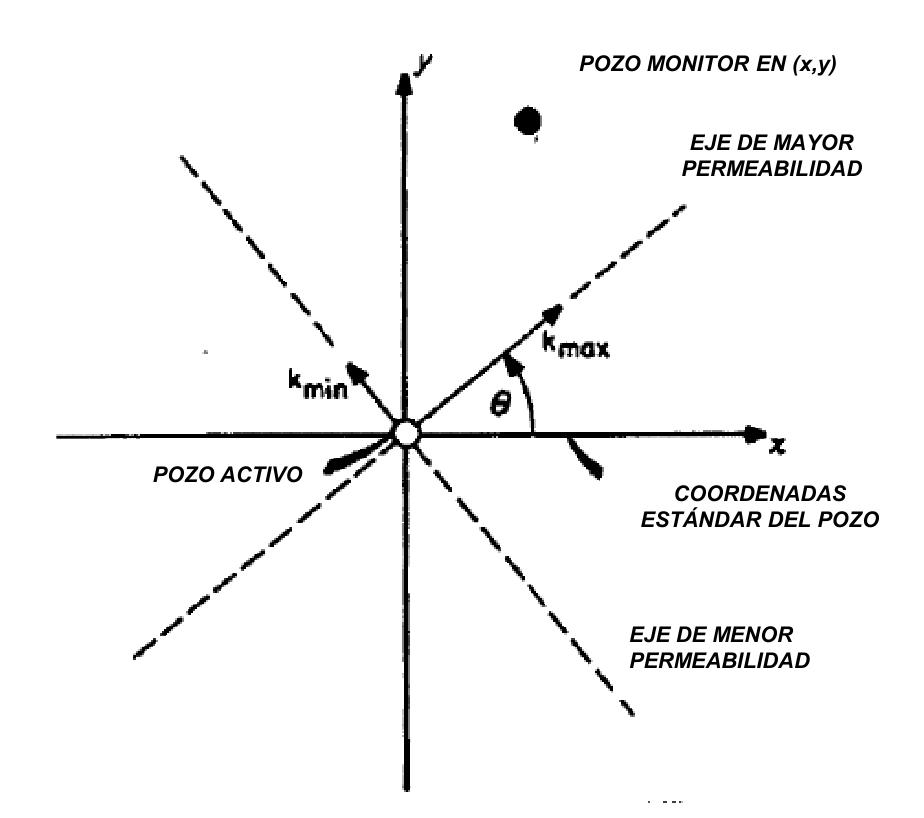

Ramey (1975), presentó un método para estimar las propiedades anisotrópicas de un yacimiento mediante datos de interferencia, definiendo la nomenclatura siguiente, Figura 2.

Figura 2. Nomenclatura para un sistema anisotrópico de permeabilidad (Ramey, 1975).

Un resumen práctico de la metodología la ha presentado Earlougher (1977), en el libro Advances in Well Test Analysis, la cual se describe a continuación para tomar como punto de partida en este trabajo.

De acuerdo con la Figura 2, “el eje de mayor permeabilidad, kmax, se rota con respecto al eje utilizado para medir las coordenadas del pozo por el ángulo . El eje de menor

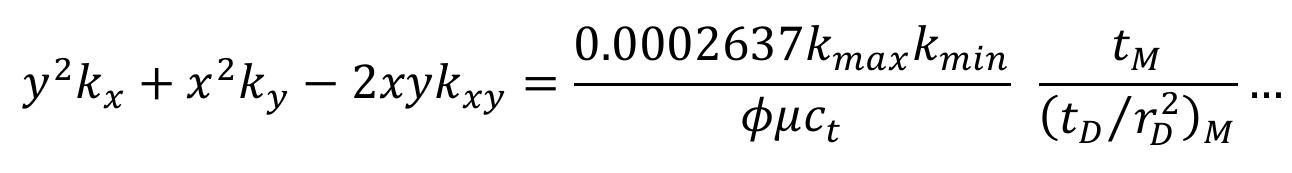

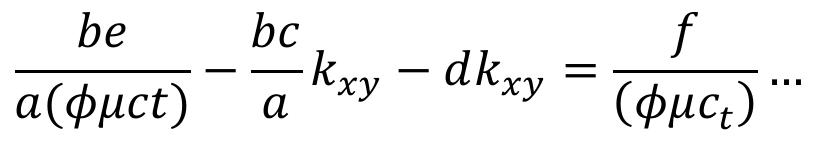

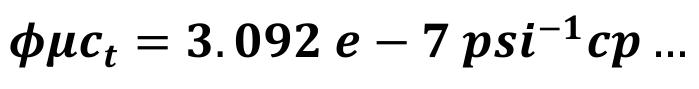

permeabilidad, kmin, se orienta perpendicularmente 90° respecto al eje de mayor permeabilidad. El pozo activo se localiza en el origen del sistema coordenado indicado como (x,y). El análisis de anisotropía requiere datos de presión de al menos tres pozos de observación no alineados entre sí. Ramey demostró que la presión en un pozo de observación se expresa por medio de la ecuación1:

(1)

La ecuación anterior expresa la presión en cualquier posición cercana a un pozo produciendo a gasto constante; se introduce el término y la definición: (2)

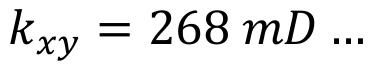

k x, k y y k xy son las componentes de un tensor de permeabilidad simétrico alineado a un sistema coordenado. Para estimar k max , k min y rimero es necesario estimar k x, k y y k xy como se describe a continuación:

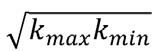

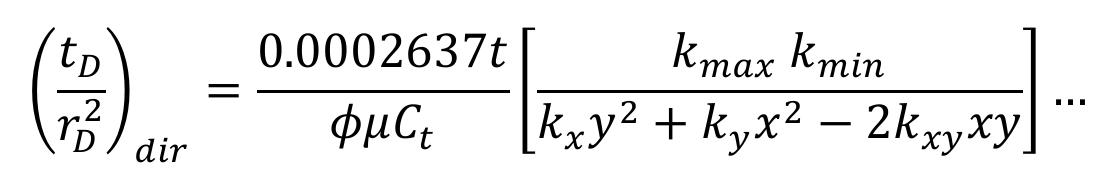

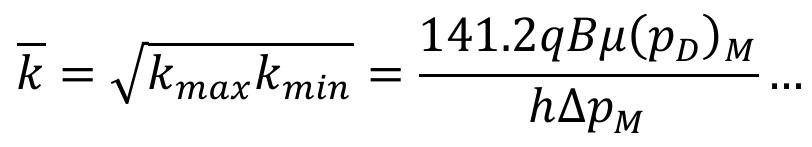

• Realizar el ajuste por curva tipo de los datos de los tres pozos observados, utilizando, un mismo ajuste para presión pM ), (pD )M], y variando únicamente el tiempo [tM, (tD ⁄(rD 2 ))M]. De esta forma, las características de permeabilidad direccional y φCt pueden estimarse.

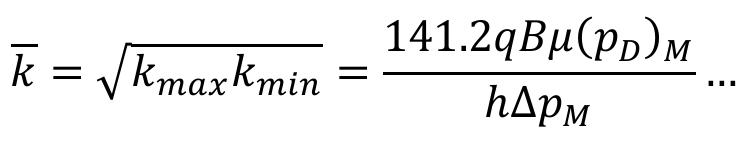

• Una vez realizado el ajuste, la permeabilidad promedio del sistema se estima por medio de la ecuación siguiente: (3)

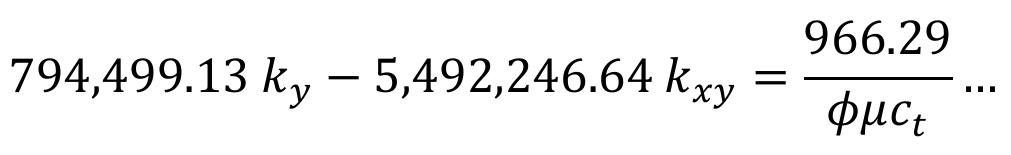

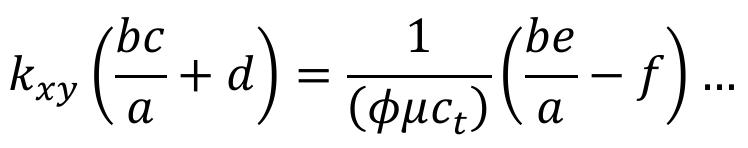

Cada uno de los ajustes de tiempo [tM, (tD ⁄(rD 2 )) M], se utilizan con un arreglo de la ecuación 2, de la forma: (4)

La ecuación 4 se escribe tres veces, una por cada valor de tiempo de ajuste, obteniéndose un sistema de tres ecuaciones con cuatro incógnitas kx, ky, kxy y ϕμct .

Lo anterior puede resolverse de manera simultánea para obtener kx, ky y kxy , cada una en términos de la incógnita ϕμct , de esta forma kx, ky y kxy (en términos de ϕμct ), se sustituyen en la siguiente ecuación: (5)

El lado derecho de la ecuación 5 es conocido, por lo que se puede resolver para estimar ϕμct . Posteriormente se obtienen de sus relaciones con ϕμct

Para finalizar el análisis y estimar las permeabilidades direccionales máximas y mínimas, así como su ángulo de orientación se utilizan las siguientes ecuaciones:

(6) (7) (8)

Monitoreo y comportamiento de presiones

En la Figura 3, se muestra el comportamiento registrado para cada pozo con sensor de fondo permanente, mostrando los

eventos desde el inicio de la explotación del bloque hasta la entrada del último pozo a producción, así como sus gastos de producción en ese momento.

Figura 3. Monitoreo de presiones y eventos operativos relevantes.

Como se puede observar, es evidente la alta transmisibilidad del sistema, permitiendo registrar cada movimiento operativo realizado como respuesta de presión de manera inmediata en los demás pozos.

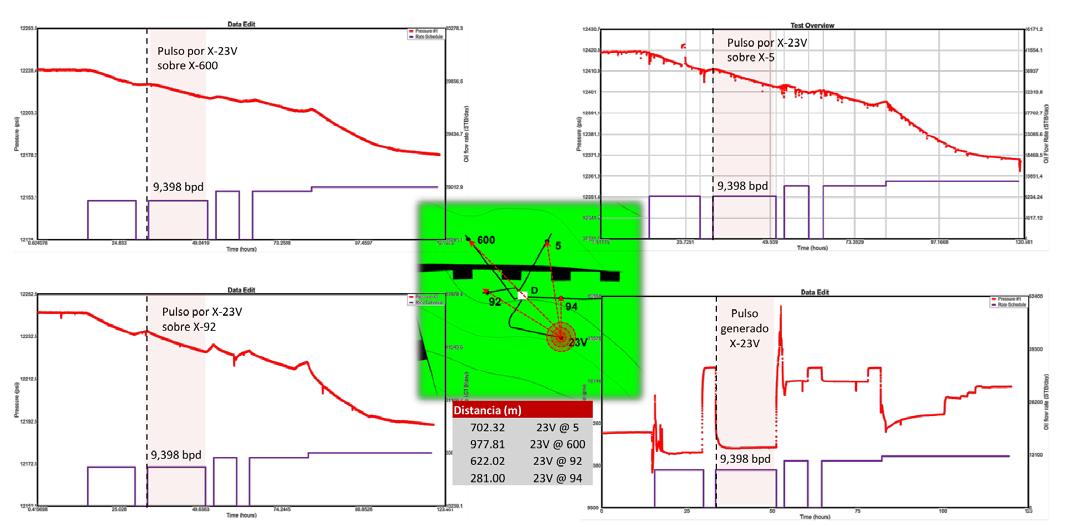

La entrada a producción del pozo X-23V, se manifiesta como pulso de presión en los pozos X-600, X-5 y X-92, adicionalmente, por su posición estructural y distribución espacial cumple con la premisa de la metodología de no estar alineados entre sí. Las respuestas de presión observadas se presentan en la Figura 4

Figura 4. Generación y detección de pulsos de presión en pozos.

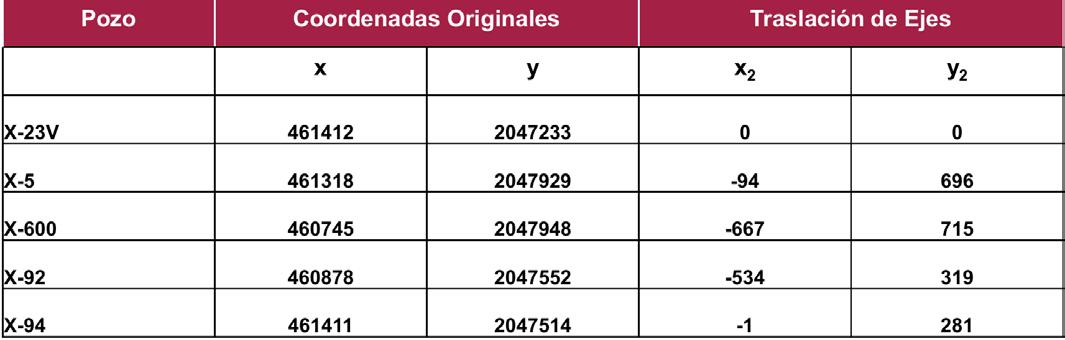

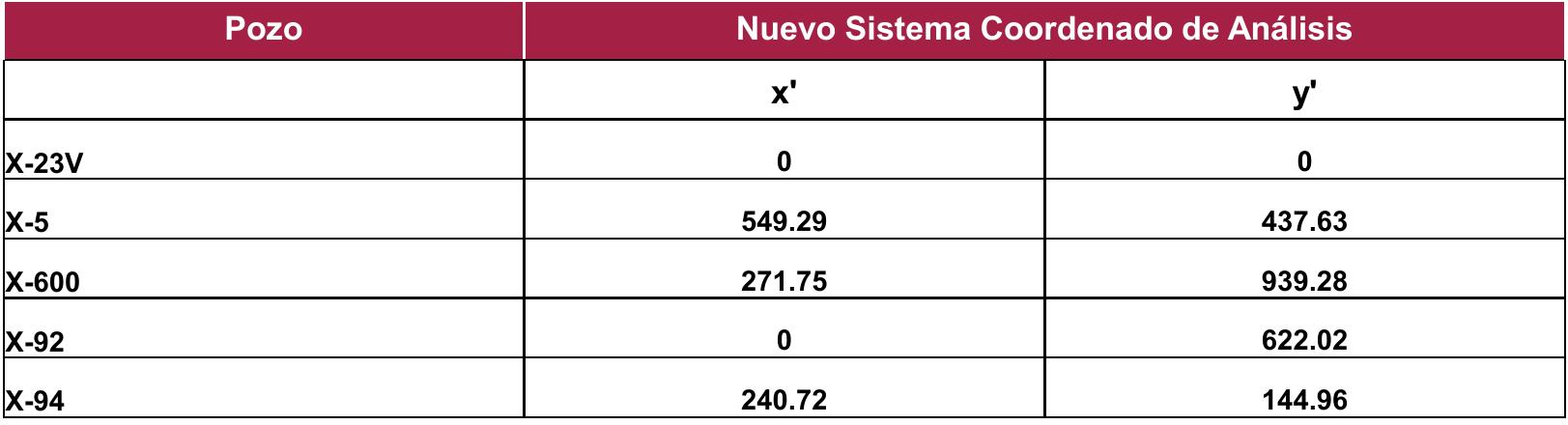

Cambio de coordenadas y rotación de ejes

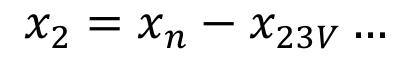

Como se mencionó en el apartado de marco teórico, antes de iniciar con el análisis es necesario colocar el origen del sistema coordenado en el pozo pulsante; en este caso el X-23V, lo anterior se realiza por medio de una traslación de ejes, como se muestra en la Figura 5, expresada por las siguientes relaciones que fijarán un nuevo origen: (9) (10)

Figura 5. Traslación de ejes al pozo pulsante como origen.

Los datos obtenidos de la traslación de ejes se muestran en la Tabla 1.

Tabla 1. Resultados de la traslación de ejes.

Una vez realizada la traslación de ejes, se procede a realizar su rotación para establecer un nuevo sistema coordenado, el cual facilitará los cálculos en los sistemas de ecuaciones a desarrollar.

Es importante mencionar que, de los diferentes ensayos para la rotación, es mejor efectuar la colocación de los

pozos en el primer cuadrante para facilitar el uso de los signos en las ecuaciones; así mismo, es necesario establecer que el eje “y” coincida con uno de los pozos monitores, lo anterior, para simplificar el sistema de ecuaciones a resolver de acuerdo con la ecuación 4, para este cambio se utilizan las siguientes ecuaciones: (11) (12)

Para determinar el ángulo de inclinación, de acuerdo con lo descrito en el párrafo anterior, se seleccionan las coordenadas del pozo X-92 obtenidas de la traslación de ejes y se utiliza la ecuación: (13)

Sustituyendo valores de la Tabla 1 para X-92 en la ecuación 13 se obtiene: (14)

Utilizando el resultado anterior y los valores de la Tabla 1 para cada pozo, se sustituye en las ecuaciones 11 y 12 obteniendo los resultados de la Tabla 2

Tabla 2. Resultados de la rotación de ejes.

La Figura 6 muestra el nuevo sistema coordenado para efectuar el análisis de anisotropía; se resalta el hecho de colocar el origen en el pozo pulsante X-23V y la alineación

de eje “y” a la coordenada 0 en “x” del pozo X-92; así mismo, todos los pozos monitores quedan en el primer cuadrante de los nuevos ejes coordenados.

Figura 6. Resultado final de la traslación y rotación de ejes para análisis.

Análisis de los pulsos de presión y anisotropía del yacimiento

Al efectuar una prueba de interferencia en su forma más simple, se involucran dos pozos, un pulsante y un observador. Su nombre proviene del hecho de que la caída de presión

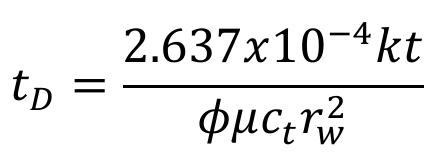

causada por el pozo productor (pulsante), interfiere con la presión en el pozo (o pozos), de observación (monitor). En un yacimiento homogéneo, isotrópico e infinito, la solución simple de la función Ei (Integral Exponencial), de la ecuación de difusión, describe los cambios de presión en el pozo de observación como una función del tiempo: (15)

Es importante resaltar que el daño no afecta los cambios de presión en el pozo de observación. La ecuación 15 puede expresarse en función de variables adimensionales como:

(16)

La ecuación 16 se conoce como la solución línea fuente y describe la distribución de presión en un yacimiento infinito, causada por la producción a gasto constante de un pozo; las variables adimensionales empleadas para expresarla son:

Presión adimensional (17)

Tiempo adimensional (18)

Radio adimensional (19)

La forma gráfica de la ecuación 16 se presenta en la Figura 7.1, la cual es ampliamente conocida y presentada en la literatura de análisis de pruebas de presión. De la misma

forma que se deriva la solución para flujo radial, existen las soluciones para flujo lineal y flujo esférico como se presentan en la Figura 7.2

Figura 7.1. Solución línea fuente flujo radial. Figura 7.2. Soluciones esférico, radial y lineal.

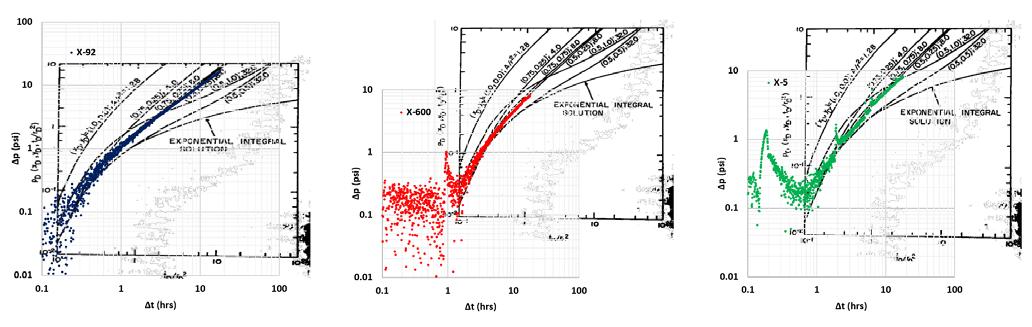

Como se mostró en la Figura 4, los pulsos generados por la entrada a producción del pozo X-23V y su reflejo en X-5, X-92 y X-600, son los que se utilizarán para el análisis. La extracción de los pulsos en gráfica log-log se muestran en la

Figura 8, así mismo, se presenta su ajuste por curva tipo a la solución línea fuente para cada pozo, la Tabla 3 muestra los resultados de los ajustes a presión [(∆pM ), (pD )M ], y tiempo [tM, (tD ⁄(rD 2 ))M ].

Es importante señalar que, en un sentido estricto, se estudia una prueba de interferencia fluyente, ya que por la alta producción asociada a estos pozos (60 mbd en promedio del campo), es complicado realizar cierres para apegarse a la teoría en el proceso de cerrar, estabilizar presión y enviar las señales por mismos cierres o inyecciones, no obstante, el análisis de las señales y amplitudes, así como, la calidad de los pulsos registrados proporcionó confianza en utilizar los datos para el análisis de anisotropía bajo la técnica de Ramey.

Reforzando el párrafo anterior, las pruebas de interferencia se realizaron bajo condiciones de corrección por tendencia para obtener una respuesta más limpia del pulso, lo anterior, derivado de que los sensores de los pozos monitores se encontraban fluyendo y no cerrados y estabilizados, como supondría el caso ideal de la toma de información. Se realizaron diferentes ensayos, observándose que no existían variaciones significativas en las respuestas para la obtención de resultados en el ajuste de las curvas tipo.

De las características del tipo de fluido del yacimiento utilizados en el análisis, se considera un factor de volumen del aceite (Bo) de 1.335 m³/m³, viscosidad (μo) de 0.56 cp y

un espesor (h) de 188.27 pies y el gasto de aceite (qo) del pulso generado es de 9,398 bpd.

Sustituyendo los valores en la ecuación 3 para el cálculo de kmax kmin y tomando los puntos de ajuste de presión de la Tabla 3 se obtiene lo siguiente: (3) Utilizando la ecuación 4: (4)

se sustituyen los ajustes de tiempo para cada de la Tabla 3 y las coordenadas para cada pozo de la Tabla 2, quedando de la siguiente forma: para el pozo X-92: para el pozo X-5: para el pozo X-600:

Por lo que el sistema de ecuaciones se establece como: (17) (18) (19)

Despejando a kx de la ecuación 17 y expresándola en términos de ϕμct: (20) Sustituyendo kx en las ecuaciones 18 y 19:

Reagrupando términos: (21) (22)

de anisotropía y drene mediante pruebas de interferencia en un yacimiento naturalmente fracturado HP/HT, p. p. 366-385

Para simplificar las ecuaciones, se utilizará una definición de constantes como se muestra en la Tabla 4.

Tabla 4. Definición de las constantes.

Redefiniendo: (23) (24)

Despejando ky de la ecuación 23: (25)

Sustituyendo la ecuación 25 en la ecuación 24: (26) (27)

Re arreglando términos en la ecuación 27: (28) (29)

Empleando los valores de la Tabla 4 y definiendo un nuevo grupo de constantes para las ecuaciones 28 y 29, se obtienen los resultados de la Tabla 5

Tabla 5. Definición de nuevo grupo de constantes.

Sustituyendo estos valores de la Tabla 5 en la ecuación 29, se obtiene: (30) Despejando de la ecuación 24: (31)

Sustituyendo los valores en la ecuación 31: (32)

Las tres ecuaciones en términos de φµct quedan: (20) (32) (30)

Sustituyendo el resultado de la ecuación 3 y las ecuaciones 20, 30 y 32 en la ecuación 5 se obtiene: (5)

(33)

Obteniendo finalmente ϕμct como: (34)

Con el resultado de la ecuación 34 se sustituye en 20, 30 y 32 obteniendo: (35) (36) (37)

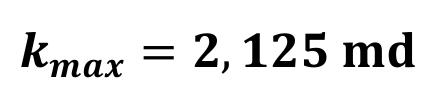

Conocidos kx, ky y kxy estimados kmax , kmin y θ con las ecuaciones 6, 7 y 8 del método de Ramey descritas en el marco teórico, sustituyendo 35, 36 y 37:

De los resultados obtenidos, se puede sobreponer en la configuración estructural los ejes de máxima y mínima permeabilidad, así como la dirección preferencial de la

misma, la cual estará orientada respecto al eje de análisis establecido en la sección de rotación de ejes, Figura 9

Figura 9. Ajuste de ejes de permeabilidad máxima, mínima y orientación.

Se puede observar en la figura anterior, que los resultados obtenidos de manera gráfica se comparan contra un atributo de fracturamiento, lo anterior con la finalidad de dar mayor robustez al análisis realizado. Es importante señalar que, de acuerdo con el atributo sísmico, los pozos están colocados en zonas de mayor fracturamiento (zonas rojas), e incluso los pozos delimitadores de esta estructura (X-1 y X-101), corresponden a lo observado al ser pozos de baja productividad y permeabilidad determinada durante sus pruebas de producción.

Durante la generación del atributo sísmico se obtuvo la roseta con las direcciones preferenciales de discontinuidades asociadas a fracturas, analizando la zona de estudio se observa que las direcciones productoras tienen una dirección NW-SE, lo cual es consistente con el resultado obtenido dinámicamente, Figura 10

Figura 10. Dirección preferencial de fracturamiento por atributo sísmico y análisis dinámico.

Aproximación del área efectiva de drene y volumen asociado

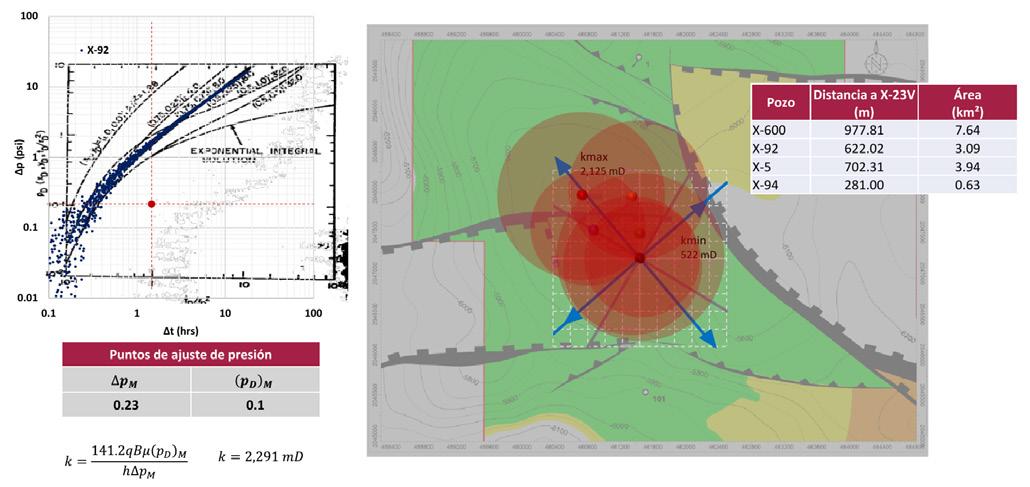

Como se mostró en la Figura 8, los ajustes por curva tipo de los pulsos, permitieron extraer parámetros necesarios para los cálculos realizados de anisotropía del yacimiento. Sin embargo, se observa que existe una desviación entre la cuarta y sexta hora del pulso respecto a la solución línea fuente para los tres pozos analizados.

Una consideración de lo comentado en el párrafo anterior puede estar relacionada a una estabilización rápida de las áreas de drene entre los pozos; como se ha demostrado, la comunicación entre ellos a nivel difusivo es inmediata y es cuestión de minutos para que se reflejen movimientos operativos, incluso, dentro del seguimiento y monitoreo de las etapas de perforación y terminación de los pozos; por ejemplo, las pérdidas de circulación se han reflejado en los sensores de presión de los pozos productores.

Derivado de lo anterior, se puede suponer que, para un intervalo de tiempo dado, el reflejo de la desviación de

los pulsos por efecto de estabilización de las áreas de drene, obedecerá a un periodo pseudoestacionario, lo que permitiría establecer en qué medida hay un volumen asociado a cada área. Adicionalmente, se deberá seguir considerando que posterior al intervalo de tiempo en el cual este efecto de régimen de flujo ocurre, hay un efecto seguido de condición estacionaria por el alto empuje hidráulico del campo, lo que en términos generales al realizar un cálculo dinámico de la volumetría llevaría a sobreestimar el volumen asociado, lo anterior, derivado del hecho que las áreas de drene tenderán a extenderse a las áreas de drene del acuífero.

Siguiendo la lógica anterior, se utilizó el trabajo de Earlougher (1973), en el cual, se presentan curvas tipo específicas para sistemas cerrados, considerando distancias adimensionales de los pozos de observación y el área del sistema dividido entre la distancia del pozo activo y observador al cuadrado A/r2. Si se conoce la forma del sistema y la localización de los pozos se pueden realizar aproximaciones, sin embargo, existen más de 150 curvas tipo. La Figura 11 muestra la propuesta de tratamiento a los pulsos de presión.

Figura 11. Desviación de la solución línea fuente y propuesta de Earloguher.

El ajuste de los tres pozos a la curva tipo propuesta por Earlougher (1973), se muestra en la Figura 12.

Figura 12. Ajustes de curva tipo, de Earloguher para yacimientos cerrados.

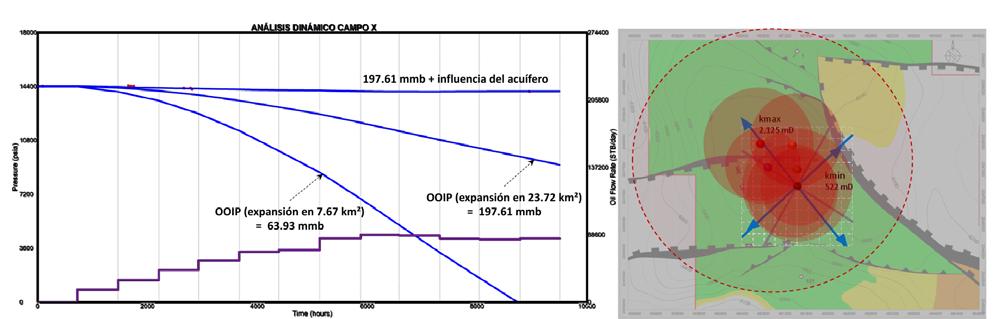

El ajuste de los pulsos de presión a la curva tipo se aproxima a A/r2=8, la distancia del pozo X-23V al X-92 es de 622 m (2,040 pies), lo que representa un área de 3.09 km². Siguiendo con el cálculo para los demás pozos, se obtienen los resultados

siguientes mostrados en la Figura 13, cabe aclarar que el pozo X-94 no cuenta con monitoreo de sensor, por lo que, se supone que seguirá un comportamiento similar a los demás pozos de la zona.

Figura 13. Aproximación de áreas de drene con las curvas tipo de Earlougher.

El valor de permeabilidad determinado para el pozo X-92 (pozo ejemplo), es del orden de 2,291 md de acuerdo con el ajuste de la curva tipo; este resultado anterior está en el orden de los cálculos para la anisotropía; así mismo, las estimaciones de las áreas de drene se basan en el principio de reciprocidad que existe en un yacimiento homogéneo e isotrópico, estableciendo que el resultado de la prueba es el mismo si los pozos activo y observador se intercambiaran.

Un método sencillo y práctico para calcular el volumen original, es a través de la técnica de caracterización dinámica conocida como “superpozo”, en la cual, se establece que un solo pozo de gran diámetro tiene como gasto la producción total de un campo, no se tiene daño y la caída de presión es tan pequeña que la presión de fondo fluyente es muy aproximada a la presión de fondo estática. En el caso del

análisis realizado, resulta bastante práctico, ya que las permeabilidades son altas y los parámetros promedio de la zona compresible se obtienen del análisis de interferencia, a saber, los productos kh, y ϕμct

Tomando como referencia los resultados de la Figura 13 , la interferencia entre los pozos sugiere que la mayor área de drene por ajuste de curva tipo es entre X-600 y X-23V, con un total de 7.64 km², por lo que al calcular la expansión en dicha zona permite obtener un volumen original (OOIP), aproximado de 69.93 mmb, por lo que, considerando que la zona de expansión tendrá el mismo efecto en el área establecida de manera estática de 23.72 km², el volumen asociado sería de 197.61 mmb, Figura 14 , cifra que actualmente conduce a un factor de recuperación de 30%.

Es importante señalar, que el ensayo realizado resulta atractivo por el hecho de que se puede aproximar la volumetría de una manera consistente, evitando la problemática de sobreestimaciones por el efecto del acuífero, el cual, en diversas ocasiones puede confundirse fácilmente con un mayor volumen original asociado a mayor energía.

Finalmente, los resultados del estudio realizado han presentado una gran generación de valor referente a la calidad y cantidad de información dinámica obtenida, la cual permite maximizar la certidumbre en la toma de decisiones de la estrategia de desarrollo del campo.

Conclusiones

El análisis realizado, demuestra los resultados potenciales que se tienen al seguir una estrategia de monitoreo de presiones mediante sensores de fondo permanentes. Así mismo, el empleo de metodologías clásicas de la literatura para la interpretación de pruebas de interferencia resulta importante en la obtención de variables de interés dinámico, como son, los ejes de máxima y mínima permeabilidad, así como su orientación (anisotropía del yacimiento).

Aproximaciones para la volumetría son factibles de realizar, considerando los resultados de la anisotropía del yacimiento y principalmente el concepto de zona de expansión, la cual combina el área entre pozos por ajuste de curva tipo para yacimiento cerrado, capacidad de flujo promedio y el producto de las áreas de influencia de los pozos durante la prueba de interferencia.

Adicionalmente, el trabajo presenta el detalle de cálculo para la obtención de la anisotropía del yacimiento, desde la traslación y rotación de ejes hasta los datos de dirección de permeabilidad máxima y mínima, corroborados con atributos sísmicos de fracturamiento y rosetas de direcciones preferenciales de las familias de fracturas.

Nomenclatura

р:

Presión, psi. рi: Presión inicial, psi. q: Gasto de producción, bpd. B: Factor de volumen, m³/³. μ: Viscosidad, cp. h: Espesor, pies. k: Permeabilidad, md. t: Tiempo, hrs. ct: Compresibilidad total, psi-1. r: Radio, pies. rw: Radio del pozo, pies. φ: Porosidad, fracción. PD: Presión adimensional, adim. tD: Tiempo adimensional, adim. rD: Radio adimensional, adim. Ei: Función integral exponencial. kmax: Permeabilidad máxima, md. kmin: Permeabilidad mínima, md. kx: Permeabilidad en x (tensor), md. ky: Permeabilidad en y (tensor), md. kxy: Permeabilidad xy (tensor), md. x: Coordenada x. y: Coordenada y. ɵ: Ángulo de orientación del eje de máxima permeabilidad, grados. A: Área de drene, km².

Agradecimientos

Al equipo de trabajo de la Subdirección de Producción Región Marina Suroeste y el Activo de Producción Litoral de Tabasco de PEMEX E&P, por su apoyo y facilidades para el desarrollo de este trabajo, el cual permitirá compartir conocimiento en el entendimiento complejo de los Yacimientos Naturalmente Fracturados de México.

Referencias

Earlougher, R. C., Jr. 1977. Advances in Well Test Analysis, Vol. 5, 118-119. Richardson, Texas: Monograph Series, Society of Petroleum Engineers.

Earlougher, R. C., Jr. y Ramey, Henry J., Jr. 1973. Interference Analysis in Bounded Systems. J Can Pet Technol 12 (04): 3345. https://doi.org/10.2118/73-04-04

Ramey, Henry J., Jr. 1975. Interference Analysis for Anisotropic Formations: A Case History. J Pet Tech 27 (10): 1290-1298. SPE-5319-PA. https://doi.org/10.2118/5319-PA.

Semblanza de los autores

José María Petríz MunguíaIngeniero Petrolero egresado del Instituto Politécnico Nacional (2004) y Maestro en Ingeniería por el IMP (2007). Durante sus 14 años de trayectoria profesional, sus áreas de interés se han enfocado a productividad de pozos, diagnóstico y evaluación de daño a la formación, diseño, optimización y mejora de tratamientos de estimulaciones, análisis de fracturamientos hidráulicos-ácidos en carbonatos, control de agua, análisis de pruebas de presión, estudios de caracterización dinámica de yacimientos, evaluación de formaciones, estudios integrales de yacimientos y participación activa en diversos proyectos de desarrollo para yacimientos de la zona marina del sureste de México.