22 de marzo 22 de marzo

22 de marzo 22 de marzo

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria 2025

Consejo Directivo Divisiones Técnicas

Curso Avanzado sobre Gestión de la Huella del Agua

Curso a Distancia de Riego Escencialmente Complementario con Agua Subterránea en la Región Pampeana y Litoral

Brindis de Fin de Año y Sesión Técnica

Tendencias sostenibles en la provisión del agua para consumo en zonas urbanas y rurales

Curso: Peritos Ambientales

Curso: Proyectos de Infraestructura azul y verde con plantas nativas

n º 155 Abril 2025

AIDIS + FENTOS. Reunión para proyectos conjuntos

Introducción al diseño y construcción de Techos Verdes

4ta reunión del Consejo Consultivo Honorario

AIDIS Argentina en el Día Mundial del Agua

Premio Argentino Junior del Agua edición 2025

Curso: Biogas

Libro “Economía del Hidrógeno en Iberoamérica”

Curso: Impactos del Cambio Climático en la Salud y el Trabajo

Curso: Monitoreo Ambiental

Curso: Sistemas Lagunales

Las Inundaciones: Un debate clave en la Nueva Agenda Urbana

Ingeniera María Eva Koutsovitis

Abogado Jonatan Baldiviezo

Proyecto Piloto: San José del Rincón

Prov. de Santa Fe Segunda fuente de Agua Potable dentro del contexto de Agua Segura y Gestión Integrada de los Recursos Hídricos-GIRH

Ing. Diana Rosalba Sarafian Presidente de AIDIS Argentina

La Asociación Argentina de Ingeniería Sanitaria viene trabajando entusiasmada, en la programación de las actividades del año 2025. Sin lugar a dudas la pasión y el servicio a la ingeniería sanitaria es nuestra guía común. Quienes conformamos el Consejo Directivo, somos un grupo de profesionales y compañeros comprometidos con la Institución y con el voluntarismo desde hace años, tratando de que una nueva generación se involucre en la temática y en la continuidad de AIDIS.

A lo largo de estos años AIDIS, supo adaptarse a los nuevos desafíos de la ingeniería sanitaria y ambiental, ampliar su temática basada en el Agua y el Saneamiento a otras disciplinas y especialidades que fueron surgiendo y sumaron a la agenda temática.

Este año presentamos cursos virtuales para abril, mayo y junio. Hemos planificado una variedad de cursos en distintas temáticas, que pueden visualizarse en nuestra página web y en las redes sociales de la Entidad. Por otra parte, los invitamos a mirar nuestro canal de YouTube, donde pueden observar todo lo presentado en distintos webinar.

Compartimos una grata reunión, con el nuevo Presidente de AIDIS Interamericana Dr. Rolando Chami, para intercambiar proyectos. Colaboramos a través de la división DIAGUA, coordinando el “Día Internacional del Agua” con otros países de América. Hemos recibido en nuestra sede, a los responsables de tres empresas no socias a las cuales ofrecimos visibilidad y articulación a través de su vinculación con AIDIS Nuestros profesionales estuvieron presentes en la Universidad Tecnológica Nacional dictando una clase especial dedicada a la temática del agua en marzo.

Mantuvimos una reunión en la sede de FENTOS con su secretario gremial Señor Adamo para la realización del “Foro del Agua”, en Mar del Plata, de manera colaborativa entre ambas instituciones, para el segundo semestre del año.

Tenemos mucho trabajo por delante. Hoy las tecnologías avanzan rápidamente buscando el espacio para desarrollarse. La digitalización de los servicios ya es una realidad. Allí estamos con la invalorable experiencia de trabajo de nuestros socios empresas y profesionales, cada uno especialista en su campo para evaluar y servir de herramienta para la difusión y el conocimiento de nuevos procesos.

Tenemos una mirada global del sector con alianzas estratégicas con organismos internacionales como SIWI, IWA, WEF, UN, Nations Framework CCC. y la relación con embajadas que nos permiten estar a la vanguardia en materia de gestión sostenible. También, valorar el aporte de nuestros socios locales mediante convenios con organismos y universidades, tanto públicas como privadas.

Estamos promoviendo en nuestros jóvenes el “Premio Argentino Junior del Agua 2025” con la presentación de trabajos para el mes de mayo. El ganador viajará a Estocolmo en el mes de agosto, a participar con más de cuarenta países, del mayor Premio Internacional de la semana Internacional del Agua

A los que aun no son socios los convoco a formar parte de nuestras divisiones técnicas que son el semillero y motor de las actividades de AIDIS al igual que la división AIDIS Joven, transversal a las temáticas de las mismas. A los socios y a las empresas socias nuestro agradecimiento por confiar siempre a los largo de todos estos años. Estamos abiertos a escuchar propuestas, proyectos y sugerencias para continuar trabajando en la ampliación de los objetivos de la asociación. Los invitamos a la Asamblea general ordinaria, del próximo 30 de abril.

En definitiva, debemos seguir el camino iniciado y tenemos que cumplir con los propósitos fundacionales de ADIS “fomentar el desarrollo de la Ingeniería Sanitaria y ciencias del ambiente, coadyuvando en la solución de los problemas ambientales y en el logro de condiciones adecuadas para la salud. Siempre Mantener el equilibrio entre el ambiente y las actividades del hombre en el contexto de un desarrollo sustentable”.

Muchas gracias!

Publicación de la Asociación Argentina de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente AIDIS Argentina

Dirección

Coordinación Editorial y Comercial

AIDIS Argentina

Redacción AIDIS Argentina

Editor y Propietario AIDIS Argentina

Publicidad y Suscripciones

AIDIS Argentina

Av. Belgrano 1580 3º piso (1093) Buenos Aires, Argentina Tel. 4381-5832/5903

E-mail: secretaria@aidisar.com www.aidisar.com

Diseño y Diagramación: AIDIS Argentina

La Revista Ingeniería Sanitaria y Ambiental es una publicación de la Asociación Argentina de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente, Sección Nacional de AIDIS Interamericana, que se distribuye sin cargo a sus socios y a personas, instituciones y empresas calificadas. Los artículos firmados expresan exclusivamente el criterio de sus autores. Los ofrecimientos, ofertas, especificaciones, etc. que surjan de los avisos comerciales son responsabilidad de los respectivos anunciantes.

La Redacción de la Revista no se responsabiliza por la devolución de originales sobre colaboraciones publicadas o no. Se autoriza la reproducción total o parcial de lo publicado en la Revista siempre que se indique claramente su procedencia.

Reg. Prop. Intelectual Nº773880 ISSN: 0328-2937

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 14 de abril, 2025

Señor

Asociado

AIDIS ARGENTINA

Presente

De nuestra mayor consideración:

El Consejo Directivo de esta Asociación en su reunión del viernes 11 de abril de 2025, ha resuelto convocar a Asamblea General Ordinaria para el día miércoles 30 de abril de 2025 a las 17:30 horas, en primera convocatoria y a las 18.00 horas del mismo día, en segunda convocatoria en caso que la primera, no reúna el quorum suficiente. La reunión se realizará en nuestra sede de la Av. Belgrano 1580, 3er piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al ejercicio del año 2024.

2. Elección de las nuevas autoridades del Consejo Directivo a saber: 1 Presidente, 1 Vice-presidente, 1 Secretario, 1 Tesorero, 1 Pro Secretario, 1 Pro Tesorero, 8 Vocales Titulares, 4 Vocales Suplentes, según los cargos establecidos en el Artículo 20º del Estatuto.

3. Elección de los miembros de la Comisión Revisora de Cuentas.

4. Elección de los miembros del Consejo Asesor.

5. Designación de dos asambleístas, para firmar el Acta de Asamblea.

El Padrón de Socios se encuentra para consulta, a disposición de los mismos, recordándose que, para participar en la Asamblea, deberán tener al día, su cuota social.

Se recuerda a los Señores Asociados que de acuerdo al inciso h) del artículo 22º, y el artículo 36º del Estatuto Institucional, las listas completas de candidatos pueden presentarse hasta 10 (diez) días corridos antes de la fecha fijada para la realización de la Asamblea.

Sin otro particular, saludamos a Ud. muy atentamente.

Ingeniera Rosalba Sarafian Presidente

Ingeniero Paulo Suarez

Secretario

Asociación Argentina de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente

AIDIS Argentina | 1948-2025

Sección Argentina de AIDIS Interamericana

Presidente

Rosalba Diana Sarafian

Vicepresidente

Juan Martin Koutoudjian

Secretario

Paulo Suarez

Tesorero

Fernando Cruz Molina

Jorge Durán

Maria Eva Kuotsovitis

Sergio Benet

Agustin Landaburu

Oscar Lascaray

Juliana Dueñas

Christian Taylor

Mauricio Paviotti

José Luis Inglese

Prosecretario

Juan Rodrigo Walsh

Protesorero

Alejandro Claudio Manuel Dos Santos

Vocales Titulares

Santiago Rodriguez Alonso

Maria Graciela Pozzo Ardizzi

Fabio Chiarbomello

Daniel Leiva

Vocales Suplentes

Virginia Paccini

Carlos Bolsinger

Ana María Ingalinella

Eduardo Perez Gattorna

DIAGUA | División Agua Potable

Patricia Caso

DIMA | División Medio Ambiente

Graciela Pozzo Ardizzi

DICC | Division Cambio Climático

Rosana Epuleff

DIRSA | División de Residuos

Sólidos y Peligrosos

Alejandro Dos Santos

DICAIRE | División Calidad de Aire: Julio Vasallo

DIDESU | División Desarrollo

Sustentable: Ing. Francisco Decono

DISAyC | División de Ingeniería

Sanitaria Social y Comunitaria:

María Eva Kuotsovitis

DIRHI | División de Recursos Hídricos:

Jorge Néstor Santa Cruz

DAJ | División AIDIS Joven

Federico Pesa

DIT | División Innovación Tecnológica

Carlos Rivas

DITED | Division de Transición Energética Descarbonización

Juan Rodrigo Walsh

Luis Urbano Jáuregui

Ismael Mata

Victor Pochat

Enrique Inhouds

Enrique Calderón

Director Técnico: Javier Mijangos

Gerente Administrativo: Sergio Recio

DISA | División Salud Ambiente

Sandra Hug

DIVE | Division Infraestructura Verde Santiago Rodriguez Alonso

AIDIS Argentina representa en el país a las siguientes entidades: AIDIS Argentina es miembro de:

Y participa de las actividades organizadas por:

La Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria, AIDIS, fue fundada en 1948, con el propósito de fomentar el desarrollo de la ingeniería sanitaria en las Américas. Para ello, cuenta con 24 secciones nacionales en distintos países del continente y del Caribe y con una sede internacional permanente en la ciudad de San Pablo, Brasil. AIDIS Argentina, como Sección Nacional de AIDIS Interamericana, funciona en el país desde la misma fecha y con idénticos propósitos.

Módulo n.º 1: introducción a la Gestión de la Huella Hídrica

Profesor Nicolás García Romero. Lic. En Biología or. Zoología (UNLP). Titular de la consultora Ambiente y Territorio SA. Ex Director Nacional de Evaluación y Planificación Ambiental – Subsecretaría de Ambiente. Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación.

Gestión sostenible del agua y sostenibilidad ambiental: Fuentes de agua y disponibilidad hídrica, calidad del agua y evaluación ambiental, usos del agua y su gestión sostenible, vulnerabilidad de las fuentes hídricas, sistemas de uso y explotación del agua. Situación de la Disponibilidad, Consumo y Desecho del Agua Dulce en la Argentina. Mapas de Disponibilidad y Escasez.

La Huella Hídrica en Estudios de Impacto y Planes de Gestión Ambiental: Informes de Línea de Base de la Oferta Hídrica. Herramientas de Medición de la Oferta Hídrica.

Indicadores de sostenibilidad y economía circular: Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), criterios ESG, bonos y créditos verdes, producción y consumo responsable, tendencias de consumo, ciclo de vida del agua, pensamiento de ciclo de vida en la industria, cadena de suministro y gestión del agua.

Herramientas con enfoque de ciclo de vida: Análisis de Ciclo de Vida (ACV), diseño para la sustentabilidad, análisis social de ciclo de vida, análisis de costos de ciclo de vida. Importancia para las empresas y el desarrollo sostenible: Reducción de huella hídrica, cumplimiento normativo, financiamiento sostenible, ventajas estratégicas y resiliencia ambiental.

Caso Práctico N°1: Cómputo de Huella Hídrica de una Urbanización Privada con Gestión de Lagunas.

Módulo nº 2: norma iso 14046 y caso práctico

Profesor Gustavo Fernández Protomastro. Lic. En Ciencias Biológicas or. Ecología (UBA). Master en Ingeniería y Gestión Ambiental. Gerente de Ambiente de Puertos del Lago SA. Ex Director de Residuos de Subsecretaría de Ambiente. Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. Socio fundador de Grupo Ecogestionar SRL.

Definición y concepto de Huella Hídrica. Introducción a la Norma 14046. Gestión de la Huella Hídrica. Histo-

ria de la creación y evolución de la norma. Objetivos e integración con la familia de normas ISO 14001. Agua virtual. Metodología de cálculo. Huella de Agua.

Principios, enfoque y prioridades de la norma ISO 14046. 4.1 Generalidades. 4.2 Perspectiva del Ciclo de Vida 4.3 Enfoque Ambiental 4.4 Enfoque Relativo y Unidad Funcional 4.5 Enfoque Iterativo 4.6 Transparencia 4.7 Pertinencia 4.8 Integridad 4.9 Coherencia 4.10 Exactitud 4.11 Prioridad del Enfoque Científico 4.12 Pertinencia Geográfica 4.13 Integridad.

Marco Metodológico de la Norma ISO 14046 5.1 Requisitos Generales 5.2 Definición Del Objetivo Y Del Alcance 5.3 Análisis del Inventario de la Huella de Agua 5.4 Evaluación del Impacto de la Huella de Agua 5.5Interpretación de los Resultados 5.6 Limitaciones de la Huella de Agua.

Implementación de la Norma ISO 14046 6.1 Elaboración de Informes 6.2. Requisitos Adicionales y Orientación para los Informes para una tercera parte 6.3. Aseveración Comparativa y Estudios Comparativos.

Revisión Crítica de la Norma ISO 14046 7.1 Generalidades 7.2 Necesidad para realizar la Revisión Crítica. Relación entre huella de agua e impacto de uso del agua en análisis de ciclo de vida. Fases de un estudio de Huella de Agua: definición de Objetivo y Alcance; Inventario de Ciclo de Vida; Evaluación de Impactos del Ciclo de Vida; Interpretación. Consenso entre las metodologías. Últimos avances. Uso de herramientas de software.

Caso Práctico N°2: Cómputo de Huella Hídrica de una Industria Cementera.

Módulo 3: Generación de “agua dulce”

Profesor Carlos Alberto Rivas. Ingeniero Químico UTN Regional Buenos Aires. Posgraduado en Tratamiento de Aguas y Efluentes Industriales FI-UBA. Director División Innovación Tecnológica de AIDIS. Responsable de Atlantium UV para Sudamérica. Ex Director Regional de Veolia Water Technologies.

Introducción al reuso del agua: Panorama General: Problemática del agua global, regional local. Oferta y demanda de agua: Objetivos para el Desarrollo Sustentable. El agua en la industria y la agricultura.

Reuso y reciclo: Criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). Calidad de agua para reuso/ Normativas

Microbiología: Definición de agua segura. Patógenos. Reglamentaciones Internacionales.

Normas de calidad para reuso: la legislación europea. Normas provinciales de calidad de agua para riego. Control microbiológico en aplicaciones de reusos industriales:

Reuso Simple: Tratamiento Terciario de efluentes domésticos: Filtración por discos, anillas, etc. Introducción a las tecnologías de membranas: Microfiltración (MBR) y Ultrafiltración. Desinfección. Cloración. Ozonización. Radiación ultravioleta. Casos de Estudio: el ejemplo israelí basado en reuso. Reuso de agua de lluvia. Reusos avanzados.

Reuso industrial: Más tecnologías de membranas: Osmosis Inversa. Procesos de barreras múltiples Micro/ultrafiltración + Osmosis Inversa. Reusos en industrias de alta sensibilidad social: minería e industria petrolera. Las experiencias de la minería chilena y de la industria.

Casos Práctico N° 3 “estudio regionales”: Aquapolo: provisión de agua calidad industrial a polo petroquímico Capuava. Aguas Andinas: las bio-factorías a partir de sus plantas depuradoras. Reuso de efluentes en industrias de bebidas de la región.

Reuso para agua potable: Reuso potable indirecto: recarga de acuíferos y reuso potable directo.

Brindar un conocimiento básico-especìfico para mejorar la aplicación del agua subterránea al Riego complementario, atendiendo a paliar situaciones de sequías estacionales o generales que afectan la producción sustentable agrícola extensiva en la región Pampeana y Litoral Argentina.

BLOQUE A: HIDROGEOLOGíA, HIDROQUíMICA GENERAL, PERfORACIONES.

Conceptos generales. Ciclo Hidrológico: Cuenca Hidrográfica. Escorrentía Superficial Directa, Coeficiente de Escorrentía, Escorrentía Subterránea, Escorrentía Total, Infiltración, Percolación, Recarga, Zona no Saturada, Zona Saturada. Balance Hidrológico.

Agua Subterránea. Principios Básicos. Origen, presencia, exploración y explotación. Áreas de descarga y recarga. Capa freática o Capa libre. Nivel Freático, Nivel Piezométrico. Porosidad y Permeabilidad. Formaciones geológicas portado-

ras y no portadoras de agua: Acuícludo, Acuífero, Acuífugo, Acuitardo.

Acuíferos libres, no confinados o freáticos. Acuíferos confinados, cautivos. Depósitos no consolidados de materiales sueltos.. Rocas sedimentarias.

Desplazamiento del Agua Subterránea, Potencial Hidráulico. Cono de Depresión. Líneas Equipotenciales. Ensayos de Bombeo, Caudal óptimo de Bombeo, abatimiento. Requisitos para realizar un Ensayo de Bombeo. Medición de caudales. Parámetros Hidráulicos: Conductividad o Permeabilidad Hidráulica. La composición química natural de las aguas subterráneas. Los procesos naturales y/o las actividades antrópicas. Tipos de agua. Conductividad eléctrica del agua, unidades, mediciones.

Perforaciones hidrogeológicas, bombas y prospección.

Prospección geofísica de las agua subterráneas. Métodos. Perfilajes eléctricos. Equipos. Tipos de perforaciones. Equipos. Etapas y desarrollo.

Muestreos de los terrenos atravesados. Registros. Diagrama de entubados. Filtros y prefiltros. Engravado, cálculos. Cementación. Materiales. Ensayos. Mantenimiento de pozos. Bombas. Prospeccion.

Componentes y origen de los componentes del agua químicos y físicos. Diferencias entre agua superficial y subterránea. Impacto del agua de riego sobre el suelo. Muestreo de aguas (superficial, subterránea y de distintos acuíferos), medición de profundidades. Transporte e identificación. Análisis in situ y en laboratorio. Interpretación de resultados. Unidades. Cálculos. Directrices de calidad para riego. Ejemplos y práctica.

Recursos hídricos superficiales y subterráneos. Estudio, aprovechamiento y conservación de los recursos hídricos. Impacto ambiental y socioeconómico del riego integral y el complementario.

Relaciones agua-suelo-planta-atmósfera. Contenidos hídricos referenciales. Humedad aprovechable total, consumida y residual. Potencial de agua del suelo: componentes, medición y cálculo. Relaciones entre tensiones y contenidos hídricos en los suelos. Láminas neta y bruta de riego.

Clasificación de métodos de aplicación de agua al suelo. Descripción de distintas unidades de riego. Selección de alternativas de sistemas de riego de acuerdo al método de aplicación de agua más adecuado a las condiciones físicas, económicas y humanas disponibles.

Riego complementario. Equipos.

Estudios completos de casos. MAPA actualizado del Pais con círculos verdes - pivotes -

CUERPO DOCENTE

BLOQUE A: Dra. Mirta Fresina UBA y Dr. Daniel Mársico UNER

BLOQUE B: Dra. Olga Heredia UBA

BLOQUE C: Dra. Catalina Romay UBA y la participación especial del Ingº Ricardo Broncini UBA y el Lic. Nestor Barrionuevo. INTA.

DIRECCIÓN DEL CURSO:

Dr. Jorge N. Santa Cruz UNLP Director División Recursos Hídricos. AIDISAR

A nivel mundial se considera que la demanda futura de alimentos se cubrirá en su mayor parte con el aumento de la intensidad de los cultivos y de los rendimientos, por lo que la mayoría de los países, sin duda, tendrán que depender en parte del riego para cubrir sus metas de producción de alimentos. También hay un acuerdo en la necesidad de contemplar muy rápidamente el aumento de eficiencia en los diversos aspectos de obtención, distribución y aplicación del agua, y el manejo integral de todos los recursos y factores involucrados en el riego e interdependientes entre sí, ya que se calcula una eficiencia promedio de sólo 45% para el agua aplicada en riego actualmente en todo el mundo. Si bien la República Argentina presenta una larga experiencia de riegos en zonas áridas y semiáridas, y para cultivos intensivos, es en la región pampeana húmeda donde se ha desarrollado en las últimas décadas el fenómeno de adopción y crecimiento relativo del riego complementario, que tiene fundamentalmente como fuente

de agua a los acuíferos de la misma. La necesidad de regar surge ante la deficiencia de precipitaciones en cantidad y oportunidad en ciertas épocas de desarrollo de los cultivos, y que climáticamente es característica de la región que nos ocupa provocando en secano una enorme variabilidad areal y temporal en los rendimientos.

Equipos para riego complementario

Despedimos el 2024 junto a socios, empresas, profesionales y amigos en el tradicional brindis de fin de año de Aidis Argentina en nuestra sede donde también se realizaron 5 presentaciones técnicas de nuestras divisiones.

En el marco del brindis de fin de año de Aidis, se llevaron adelante presentaciones de las divisiones técnicas a cargo de nuestro Director, Ing. Javier Mijangos.

Realizaron sus exposiciones:

3 Ing. Carlos Rivas, DIT (División de Innovación Tecnológica). “Contaminantes emergentes”

3 Lic. Federico Pesa, Aidis Joven y DIRSA (División Residuos Sólidos). “Gestión de residuos”

3 Bioq. Sandra Hug, DISA (División de Ambiente y Salud). “WASH: Un elemento clave para la salud”

3 Ing. Julio Vasallo, DICAIRE (División de Calidad de Aire). “Sensores Low Cost para medición de contaminantes del aire”

3 Lic. Emiliano Aguerreberry, “Aguas Residuales en la Agenda 2030: Un acercamiento al indicador 6.3.1”

Para cerrar las presentaciones, nuestra presidenta Ing. Rosalba Sarafian, hizo un resumen de todas las actividades, webinars y participaciones de Aidis Argentina durante 2024.

Agradecemos a los profesionales por la calidad de sus ponencias y al público por la asistencia a sala llena.

“Tendencias sosTenibles en la provisión del agua para consumo en zonas urbanas y rurales”

El webinario, realizado en el marco del Día Mundial del Agua, con la colaboración de las Divisiones de Agua Potable, Agua Potable Rural y Ambientes Saludables, DIAGUA, DISAR y DIAMSA respectivamente, abordó los desafíos del acceso al agua y al saneamiento, destacando lo importante que es contar con soluciones innovadoras y estrategias sostenibles. Rolando Chamy, presidente de AIDIS, y Patricia Caso, directora de la División Agua Potable de AIDIS Interamericana, hicieron un llamado a optimizar el uso del agua y explorar nuevas fuentes de abastecimiento. Ambos remarcaron el compromiso de AIDIS con la gestión sostenible y la cooperación entre capítulos para enfrentar estos retos globales.

En su intervención, Rolando Chamy subrayó que la gestión del agua requiere infraestructura, tec-

nología y esfuerzos sostenidos, todo lo cual, debe ser asumido por la sociedad en su conjunto.

También recordó que, con más de 75 años dedicados a esta temática, AIDIS continua con su misión de contribuir a un acceso equitativo al agua potable. En este sentido, destacó que, aunque la demanda crece y las tecnologías avanzan, aún queda el desafío de desacoplar ese crecimiento del uso excesivo del recurso.

En esta conmemoración del Día Mundial del Agua 2025, AIDIS reafirmó su compromiso de seguir impulsando un futuro más sostenible.

Temas abordados en el webinar:

• Juan Manuel Trimarco, especialista de VEOLIA,

presentó soluciones avanzadas para el control del agua no contabilizada. Explicó el uso de “HeTracer”, una tecnología que emplea gas helio para detectar fugas con alta precisión, mostrando casos exitosos en Chile y Perú. También destacó “HunterMeter”, un sistema que optimiza la medición de grandes consumos y ayuda a detectar anomalías, mejorando así el mantenimiento de redes de agua.

• Karina Azuriz y Sofía Ormaechea, de OSE-Uruguay, abordaron los desafíos del tratamiento de agua potable y la remoción de arsénico en Uruguay, problema que afecta a una zona del país, 500 perforaciones. Las expositoras describieron en primer lugar la incorporación de más de 300 sistemas de abastecimiento (comunidades y escuelas rurales) desde 2008, y cómo los cambios normativos respecto al parámetro arsénico impactan, a nivel país, en más de 160 sistemas, destacaron el financiamiento del BID, que ha permitido, junto al trabajo del funcionariado de OSE, avanzar en distintas soluciones de tratamiento para cumplir con la normativa de calidad del agua hacia 2025.

• Elizabeth Echeverría, de AIDIS-Chile, expuso la evolución de la normativa del agua potable en Chile, desde los años ochenta hasta la actualidad. Se enfocó en la revisión de la norma 409-1, que se está llevando a cabo, teniendo a la vista las disposiciones de la OMS. Dicha Norma, rige tanto para el sector urbano, como rural.

• Verónica Sánchez Hidalgo, de EPMAPS, presentó la experiencia de Quito en la provisión de agua potable y saneamiento. Destacó la alta cobertura de EPMAPS (98,2 % en agua potable

y 94,9 % en alcantarillado) y los esfuerzos para reducir el agua no contabilizada y aumentar el tratamiento de aguas residuales, que actualmente alcanza solo el 2,85 %. También subrayó la implementación de redes inteligentes y la importancia de campañas educativas que promuevan el consumo responsable.

• Elba Vivanco, Vicepresidenta técnica de AIDIS, moderó la sesión de consultas, y destacó la importancia de la colaboración entre sociedad, empresas, autoridades, entidades financieras y academia, para una gestión eficiente del agua. Los panelistas coincidieron en la relevancia de la innovación tecnológica adaptada a cada realidad local, así como en la necesidad de fomentar la educación y la corresponsabilidad ciudadana. Concluyeron con un llamado a fortalecer la cooperación público-privada y seguir trabajando hacia un acceso equitativo y sostenible en este recurso vital.

PONENCIAS:

PRESENTACION ING. JUAN MANUEL TRIMARCO – VEOLIA ARGENTINA

PRESENTACION ING. KARINA AZURIZ E ING. SOFIA ORMAECHEA – OSE URUGUAY

PRESENTACION ING. ELIZABETH ECHEVERRIA – AIDIS CHILE

PRESENTACION MG. VERÓNICA SÁNCHEZ –EPMAPS ECUADOR

ObJetiVOS

Contribuir a que el participante tenga los conocimientos teóricos y prácticos para desarrollar un informe pericial completo desde la fase de preparación hasta la fase de ratificación en juicio.

Formar peritos ambientales capaces de realizar una adecuada interpretación técnica jurídica en materia ambiental.

Formar peritos ambientales para atender la inspección e investigación de infracciones y delitos en materia ambiental, y que puedan efectuar diagnósticos de daño ambiental.

Capacitar en la estructura y las partes del dictamen técnico-pericial para su integración.

Capacitar en la aplicación de los conocimientos teóricos-conceptuales y las herramientas técnicas en las operaciones de campo de inspección.

Temario:

Los participantes deberán resolver un caso hipotético como Evaluación Integradora Final.

DirigiDo a:

Titulados universitarios que quieran desarrollar o consolidar su carrera profesional en el sector ambiental.

Titulados técnicos que van a dedicar su actividad laboral, participar, o liderar proyectos que involucren: investigación, planeación, evaluación, peritaje ambiental.

asignatura 1: Escenario Actual Global y Legislación Ambienta asignatura 2: El Daño Ambiental asignatura 3: Trazabilidad y Huellas Ambientales asignatura 4: Medio Natural y Biológico asignatura 5: Toxicología, Salud Ambiental y Epidemiología asignatura 6: Contaminación del Agua asignatura 7: Taller de Agua asignatura 8: Contaminación del Suelo asignatura 9: Taller Suelo asignatura 10: Contaminación del Aire asignatura 11: Taller Aire asignatura 12: Residuos Sólidos Urbanos asignatura 13: Residuos Peligrosos, Patogénicos, Especiales, Industriales asignatura 14: Evaluación del Impacto Ambiental y Social asignatura 15: El Perito asignatura 16: Los Dictámenes Periciales asignatura 17: La Prueba Pericial en los Litigios Ambientales

Salida a campo

Salida a campo para realizar peritajes ambientales reales.

Trabajo de Evaluación Integradora Final

Personal que trabaja en empresas públicas o privadas en cuestiones relativas a la optimización de procesos, ingeniería de agua, eficiencia energética, contaminación atmosférica, educación, que buscan complementar su formación con un curso de actualización profesional para la protección ambiental.

Auxiliares de la justicia y miembros del sistema judicial que deseen formarse en la protección y el peritaje ambiental.

Profesionales con el Curso de Perito ambiental aprobado por aiDiS argeNTiNa.

CerTifiCaDo oTorgaDo Por:

Certificado otorgado por la facultad de ingeniería y Ciencias agrarias de la Pontificia Universidad Católica argentina y la asociación interamericana de ingeniería Sanitaria y ambiental argentina (aiDiS)

Los graduados podrán inscribirse en el registro Nacional de Peritos ambientales del Consejo Profesional de ingeniería Química aprobado por resolución 2/2018 CPiQ y tendrán un beneficio económico.

SaliDaS laboraleS De UN PeriTo ambieNTal: en el ámbito judicial Carrera Judicial dentro del cuerpo de peritos de los departamentos respectivos.

Perito oficial: trabaja en relación de dependencia del Poder Judicial. Para poder ingresar debe concursar el cargo por oposición y antecedentes. El Perito Oficial que acceda al cargo, percibirá un salario por tratarse de un trabajo en relación de dependencia.

Auxiliar de Justicia de los Registros de Peritos convocados por la Justicia.

Perito de oficio: se inscribe en el Departamento Judicial en el que desea desarrollar su actividad. El procedimiento depende de cada departamento judicial, y en general requieren de una inscripción adicional en el Colegio o Consejo Profesional en el que se encuentre matriculado como profesional. Cada juzgado fijará los honorarios correspondientes por

la actuación profesional del perito con esquemas preestablecidos.

en el ámbito profesional independiente el Perito de Parte: es contratado por algunas de las Partes en un juicio o mediación como profesional experto en la materia en litigio y en razón de requerir una opinión profesional idónea y capacitada. Los honorarios se pactan con la Parte que con contrata sin topes establecidos.

Aidis Argentina presenta este curso presencial donde se introducirán en la especialidad, planificarán paisajes, conocerán especies principales, tipologías, reconocerán especies, aplicarán proyectos y se informarán de los desafíos ambientales de las ciudades de la región entre otras cosas.

La presidente de aiDis aRGentina, ing. Diana Rosalba sarafian y el tesorero, ing. Fernando cruz Molina, mantuvieron una provechosa reunión con las autoridades de Fentos, de la cual participaron el secretario General carlos adamo, secretario de Hacienda e interior Héctor Vallejos y el Lic. Gustavo Vinaccia, del equipo Técnico de Capacitación.

El intercambio de ideas hizo incapié, para la realización de actividades conjuntas como la Organización del “Foro del Agua”, en el próximo mes de Agosto en la Ciudad de Mar del Plata y el desarrollo de conferencias y actividades en el interior para potenciar y beneficiar a los trabajadores de empresas del sector, involucradas en la temática del agua.

La vida en la ciudad y la escasez de espacios verdes pone de manifiesto la necesidad de crear espacios que nos conecten y nos contacten con la naturaleza. El diseño y construcción de techos verdes es una alternativa para generar espacios que brinden beneficios ambientales en infraestructuras urbanas de baja calidad ambiental.

Introducir a los alumnos en el diseño y construcción de los techos verdes.

Brindar conocimientos sobre los beneficios ambientales que éstos brindan a la ciudad.

Brindar información sobre los diferentes modos de construir un techo verde teniendo en cuenta los sistemas y métodos presentes en el país.

Dar conocimientos sobre los materiales y vegetación apta para techos verdes.

Brindar conocimientos sobre estrategias y tecnología para lograr la eficiencia en el uso del agua.

El TALLER DE TECHOS VERDES está dirigido a aficionados y profesionales del diseño, el paisajismo y la construcción que deseen adentrarse en técnicas de diseño y construcción de techos verdes. También, es apropiado para instituciones pú-

blicas y privadas, proveedores y referentes de gobiernos locales vinculados con el diseño urbano.

ESTRuCTuRA y COnTEniDOS DEL CuRSO

El curso está organizado en 3 clases de 2.00 hs cada una. Se presentarán aspectos teóricos y espacio para preguntas.

Clase 1 | Beneficios ambientales de los techos verdes. Techos verdes intensivos y extensivos. Elementos constitutivos básicos.

Clase 2 | Aspectos a considerar para su diseño (impermeabilización, drenajes, peso, etc). Características constructivas y tecnologías presentes en el país.

Clase 3 | Características de la vegetación y sustratos para techos verdes. Eficiencia en el uso del agua. Riego. Cálculo de materiales. Aspectos a considerar para su construcción y mantenimiento.

Se brindará material extra en formato digital. Docente del curso Valeria Micou es Licenciada en Planificación y Diseño del Paisaje, UBA. Tiene amplia trayectoria en el diseño y proyecto de jardines residenciales e institucionales y parques urbanos tanto en el ámbito público como en el privado, especializándose en el diseño de jardines

sobre losa. Es jefa de trabajos prácticos de la Cátedra de Planificación de Espacios Verdes de la Facultad de Agronomía, UBA y profesora titular en Integral, Taller de Arquitectura. También ha brindado talleres en diversas instituciones como el Centro Cultural Rojas y Escuela Argentina de Diseño, entre otras.

Modalidad: Virtual

Convocada por el Comité de Cuenca del Río Luján (ComiLu), dependiente de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la provincia de Buenos Aires, se realizó la cuarta reunión del Consejo Consultivo Honorario (CCH).

Delencuentro participaron representantes del Centro de Ingenieros de Mercedes, de la Sociedad Rural de Exaltación de la Cruz, Campana y Zárate, de la Asociación Argentina de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (AIDIS), de la Asociación Civil Inundados de Luján, de la Fundación para la Conservación y el Uso Sustentable de los Humedales (Wetlands), del Movimiento Ecológico y de Trabajo Ambiental (METRAM), y de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS).

Durante la reunión se presentaron los documentos elaborados por el Programa de Educación Ambiental EduComiLu. Posteriormente se procedió a abordar temáticas relacionadas con la delimitación de la Línea de Ribera y los avances efectuados por la Subcomisión creada a tal fin. Por último, se respondieron consultas sobre avances de proyectos.

Recordemos que el Consejo Consultivo Honorario, es un espacio de representación y participación comunitaria, que tiene como función asesorar y realizar propuestas que luego podrán ser incluidas en el Orden del Día, de las reuniones de Directorio

El día miércoles 26 de marzo por tercera vez consecutiva se celebró el día mundial del agua en la Universidad Nacional Tecnológica (UTN) Regional Buenos Aires.

Este evento organizado por el Club de Graduados Tecnológico de la UTN, AIDIS Argentina y YWP Argentina, tiene por finalidad destacar la importancia de las ingenierías en el sector del agua.

En esta ocasión, se presentó como temática “Tecnologías para el reuso del agua” donde se destacó la importancia del uso de las tecnologías disponibles en el sector de saneamiento e industrial que permitan cuidar el ambiente y generar subproductos de tratamiento para mejorar la sostenibilidad de las operaciones.

Las exposiciones fueron “Reuso de agua para la compensación de huella hídrica” por el Ing. Carlos Rivas y “Reúso de agua en la producción petrolera” por el Ing. Jorge Guberman, ambos de la división de Innovación Tecnológica de AIDIS

La sesión estuvo moderada por el Ing. Agustin Landaburu.

Las exposiciones fueron “Reuso de agua para la compensación de huella hídrica” por el Ing. Carlos Rivas y “Reúso de agua en la producción petrolera” por el Ing. Jorge Guberman, ambos de la división de Innovación Tecnológica de AIDIS.

A nivel global desde 1992 se celebra el 22 de marzo de cada año el Día Mundial del Agua, buscando sensibilizar y concientizar sobre la necesidad de cuidar este recurso y hacerlo accesible a quienes no lo tienen.

Desde AIDIS este año vemos oportuno reflexionar sobre el desastre meteorológico acontecido en la ciudad de Bahía Blanca, con tan irreparable pérdida de vidas humanas y la secuela de pérdidas materiales. Esto nos interpela como sociedad a preguntarnos si estamos haciendo las cosas bien, o si seguiremos aceptando que la naturaleza nos castigue por no hacer lo que debimos hacer en su momento.

Queda ahora la enorme tarea de reconstruir TODOS los daños FÍSICOS a causa del temporal y las lluvias intensas vívidas hace una semana, además del sufrimiento y trauma que han padecido y padecen los bahienses. Hacemos votos en este sentido para que no broten las enfermedades hídricas transmitidas por el agua que normalmente pueden aparecer luego de este tipo de desastres.

Nuevamente, queda a las claras la evidencia de que en esa región de nuestra patria, no se han tomado las medidas estructurales y no estructurales imprescindibles para prevenir este tipo de

eventos extremos, como tampoco se ha enfatizado la importancia de anticiparse con planes de alerta temprana y respuesta efectiva para mitigar al menos los efectos de esta catástrofe.

En este Día Mundial del Agua, desde AIDIS hacemos un llamado para que nuestras autoridades tomen las decisiones adecuadas para implementar las obras de infraestructura hídrica que ayuden a mitigar este tipo de eventos climáticos y las medidas necesarias para que estos cambios meteorológicos naturales no vuelvan a lastimar a nuestra sociedad. Más allá de las crecientes muestras de solidaridad de los argentinos para brindar ayuda material a los damnificados, nos cabe a las instituciones públicas y privadas, de la sociedad civil y a la ciudadanía en general, la enorme responsabilidad de actuar en la prevención de estos acontecimientos climáticos.

La comunidad científica global ha venido señalando desde hace tiempo, que este tipo de eventos, serán cada vez más frecuentes y severos, a causa del calentamiento atmosférico de nuestra tierra, lo cual nos conmina a priorizar las acciones y políticas públicas enfocadas a la adaptación a estos cambios, signados por eventos con alta probabilidad de ser cada vez más extremos.

El concurso premia al mejor trabajo realizado por alumnos de escuelas secundarias que presenten una solución innovadora respecto de problemáticas relacionadas con el agua.

¿Cual es el premio?

El ganador o la ganadora de la competencia gana un viaje a Suecia para representar a Argentina en el Premio Junior del Agua de Estocolmo con mas de 30 países durante la semana mundial del Agua en Estocolmo, evento organizado por el Instituto del Agua de Estocolmo (SIWI), en agosto del 2025.

¿Quienes pueden participar?

Estudiantes de 15 a 20 años de edad de todo el país. Cada investigación puede estar conformada por un equipo de hasta dos estudiantes regulares que, al 31 de agosto de 2025 y puede tener un profesor/tutor o un asesor externo.

¿Que se evalúa?

Importancia de la temática tratada; Capacidad Creativa; Metodología; Conocimiento del Tema, Habilidades Prácticas y la Presentación

EDICIÓN 2025

1° PREMIO

Viaje a Estocolmo, Suecia para competir a nivel internacional por U$D 15.000

Presentar un proyecto para darle solución a los problemas del agua Ser estudiante entre 15 y 20 años de edad de todo el país

Embajada de Suecia Buenos Aires

Consultá las bases en: www.aidisar.com

La final de la edición 2025 será transmitida por Streaming en la sede AIDIS.

FecHA de RecePción de TRABAJOS: 5 de mAYo 2025

Más información en las Bases y Condiciones: https://aidisar.com/premiojuniordelagua/

Consultas al mail premiojuniordelagua@aidisar.com

Informacion de SIWI https://siwi.org/stockholm-junior-water-prize/

El Biogás se ha ido abriendo paso en nuestro país en forma exitosa, fundamentalmente con Plantas para la Generación de Energía Renovable mediante transformación de residuos agroindustriales.

Existen, a su vez, algunos pocos antecedentes del

CURSO

Formato: Webinar

generado, aunque este no se ha generalizado y persiste la Digestión Aeróbica de los mismos.

A partir de eso, se abre una nueva opción de uso: el Biometano. Disponer de Biometano para ese y otros usos ante la posibilidad de nuevas reglamentaciones y tecnologías implantadas es parte 30

Palabras de bienvenida: Ing Juan Martín Koutoudjian, Vicepresidente de AIDISAR

Tema

Introducción

Normativa. Inyección en Red Soluciones en Movilidad con Biometano

Primera Planta UASB en ArgentinaResistencia Chaco

Ing. Gustavo Zubizarreta

Carina Buccieri, Jefa de Innovación. Gcia. de Innovación y Normalización

Lucas WoinilowiczScania Commercial Operations Americas

Ings. Adrian Soto Gte. de Tratamiento de Efluentes y Nicolas Masdeu Jefe de Procesos de Planta de Tratamientos de Líquidos Cloacales

Institución

AIDISAR

ENARGAS SCANIA SAMEEP

El libro “Economía del Hidrógeno en Iberoamérica” (compilado por el Dr. Miguel Laborde) recientemente publicado (https://www.cyted.org/conteudo.php?idm=249&id_rede=144) por el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED), es el resultado de 4 años de trabajo de un programa de cooperación desarrollado a través de la Red H2-TRANSEL (Hidrogeno: producción y usos en el transporte y el sector eléctrico) de CYTED. Este libro cuenta con valiosos aportes de investigadores de universidades e instituciones de toda Iberoamérica, sobre diferentes métodos de producción, distribución y usos del hidrogeno. La red Cyted H2-TRANSEL mantuvo entre 2021 y 2024 un curso sobre “Tecnologías del Hidrógeno”, desarrollo al mismo tiempo diferentes simposios y seminarios en Argentina, Colombia y España.

AIDIS Argentina desarrollo en noviembre de 2021 a través de sus divisiones de cambio climático (Dr. Juan Rodrigo Walsh), AIDIS Joven (Ing. Federico Pesa) y de calidad de aire (Ing. Julio Vassallo) un seminario virtual denominado “La Transición Energé-

tica Hacia el Uso del Hidrógeno Verde” que contó con la participación de miembros de la red CYTED H2Transel y propició entre nuestros asociados una interesante discusión en la materia.

El cambio climático ya está teniendo graves repercusiones en la seguridad y la salud de los trabajadores de todas las regiones del mundo. Los trabajadores se encuentran entre las personas más expuestas a los riesgos del cambio climático, pero a menudo no tienen otra opción que seguir trabajando, aunque las condiciones sean peligrosas. Mientras que algunos de estos riesgos pueden considerarse consecuencias primarias del cambio climático (por ejemplo, el calor excesivo), otros pueden considerarse efectos secundarios (por ejemplo, las enfermedades transmitidas por vectores).

La temperatura media de la superficie terrestre en 2023 fue la más cálida jamás registrada, siendo julio de 2023 el mes más caluroso a nivel mundial (NASA 2024). Según un análisis del Foro Económico Mundial, es probable que para 2050 el cambio climático provoque 14,5 millones de muertes adicionales en todo el mundo (FEM 2024).

Los trabajadores suelen ser los primeros expuestos a las consecuencias del cambio climático, a menudo durante períodos más largos y con mayor intensidad que la población en general (OIT 2023). Los efectos sobre la salud de los trabajadores son numerosos, cáncer, enfermedades cardiovasculares, afecciones respiratorias, degeneración macular y problemas de salud mental. Los distintos sectores se ven afectados de maneras diferentes y en grados distintos. Entre los que corren mayor riesgo se encuentran los trabajadores al aire libre, como los operarios que trabajan en agricultura, construcción y el transporte entre otros. También corren riesgo aquellos que trabajan en ambientes interiores calurosos o en espacios cerrados mal ventilados que carecen de la calidad de confort adecuada (Gamble et al.2016).

Otro aspecto para considerar son las consecuencias financieras para los empleadores, por ejemplo, debido a la pérdida de productividad, la interrupción de la actividad económica y los daños a las infraestructuras, así como los costos asociados a las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático a medida que entren en vigor nuevas normativas (OIT, 2024).

Conocer los impactos del cambio climático en la salud y el trabajo, se ha tornado un aspecto fundamental para la gestión de las actividades productivas y prestadoras de servicios y es por ello que desde Salud Ambiental proponemos esta formación que provea de los conceptos y herramientas básicos sobre esta temática.

Módulo I: Introducción al Cambio Climático y su impacto en la salud

• Descripción de la organización del curso.

• Introducción al cambio climático; Escenarios globales, regionales y locales.

• Introducción a la relación entre CC y salud de los trabajadores .

(Calor excesivo, Radiación ultravioleta, Fenómenos meteorológicos extremos, Contaminación del aire en el lugar de trabajo, Enfermedades transmitidas por vectores.

• Estrés por temperaturas altas – impactos en la salud a nivel global y regional. Antecedentes; proyecciones.

Módulo II: Estrés por temperaturas altas – impactos en la salud y el trabajo

• Estrés por temperaturas altas – impactos en la salud laboral y en la productividad. Experiencias en Argentina y la región - Condiciones de vida y trabajo .

• Estrés por temperaturas bajas.

• Legislación :

- Antecedentes a nivel global y regional.

- Requerimientos legislativos en Argentina.

• Cálculo de estrés térmico. Ejemplos de aplicación.

• Protección frente al estrés térmico.

- Medidas preventivas y protectivas.

- Vigilancia de la salud del trabajador

- Información a los trabajadores.

Módulo III: Enfermedades trasmitidas por vectores – impacto en la salud y el trabajo

• Enfermedades transmitidas por vectores. Impactos en la salud y el trabajo. Experiencias en Argentina y la región.

• Legislación:

- Antecedentes a nivel global y regional.

- Requerimientos legislativos en Argentina.

• Protección frente enfermedades transmitidas por vectores

- Medidas preventivas y protectivas.

- Vigilancia de la salud del trabajador

- Información a los trabajadores.

• Información para la toma de decisiones: pronósticos, sistema de alerta temprana.

• Modelos – mapas.

• Calculadoras – Estrés térmico.

• Controles de salud de la población trabajadora

• Medidas de adecuación de las condiciones y ambiente de trabajo

• Parámetros de alerta.

• Servicios de asistencia in situ.

• Comunicación a la población trabajadora y a la comunidad

Las organizaciones deben realizar un aprovechamiento responsable de los recursos naturales, monitoreando siempre la calidad del agua, suelo, aire y otros aspectos sensibles que pudiera ser afectados por el desarrollo de sus actividades, incentivando la participación de todos los actores involucrados.

Diferentes enfoques de M&EP:

• Evaluación participativa (EP)

• Monitoreo participativo (MP)

• Diagnóstico, monitoreo y evaluación participativos (DMEP)

• Monitoreo participativo de impacto (MPI)

• Monitoreo de proceso (MoP)

• Autodiagnóstico

• Autoevaluación

• Evaluación desde los involucrados / diagnóstico desde los involucrados

Métodos participativos

¿Qué Son y Para qué Sirven?

Estos métodos utilizan algunas herramientas que pueden ser divididas en cuatro categorías:

Dinámica de grupo. Por ej.: learning contracts, role reversals, feedback sessions; Muestreo. Por ej.: transect walks, wealth ranking, social mapping; Entrevistas. Por ej.: focus groups, entrevistas semi-estructuradas, triangulación; Visualización. Por ej.: diagramas de Venn, matrixscoring, timelines.

El análisis de los involucrados es un instrumento fundamental en la gerencia social que permite:

1. Identificar a aquellas personas y organizaciones interesadas en un determinado proyecto o política

2. Establecer quienes pudieran ser afectadas por los objetivos del mismo (ya sea en sentido positivo y negativo)

3. Explorar quiénes y cómo pueden contribuir u obstaculizar el logro de los objetivos

4. Analizar quienes y cómo tienen capacidad de incidir sobre los problemas que hay que enfrentar

Una evaluación de impacto es una evaluación de los efectos – positivos o negativos, intencionales o no – en los hogares, las instituciones y el medio ambiente causados por una actividad de desarrollo determinado, como un programa o proyecto (Banco Mundial, 2005).

Eficiencia, efectividad, sustentabilidad… ¿qué significan?

Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.

Eficacia: Grado en que se alcanzan los resultados planificados.

Efectividad: Medida en que se logran efectos como consecuencia final del logro de los resultados planificados y el manejo de los recursos utilizados y disponibles.

División de Medio Ambiente

Desarrollo de protocolos para el monitoreo participativo

Metodología. Establecimiento de sitios de monitoreo temporal o permanente. Componentes a medir. Resultados.

Conceptos y herramientas para propiciar, participar y facilitar escenarios de diálogo y negociación.

Capacitadora

Lic. Graciela Pozzo Ardizzi

Directora División Medio Ambiente DIMA AIDIS Argentina 6 | 8 | 13 | 15 | 20 y 22 de MAYO 17:00 a 20 hs

Los sistemas lagunares son una de las principales alternativas utilizadas para el tratamiento de aguas residuales en el país y la región, pero su éxito no está garantizado: el límite entre una solución eficaz y un sistema fallido suele estar en decisiones mal informadas, diseños inadecuados o gestiones sin rumbo. Este curso brinda una visión integral y un enfoque práctico sobre estos sistemas de tratamiento, abordando en detalle su funcionamiento biológico, hidráulico, operativo y tecnológico; permitiendo resolver desafíos clave como la gestión de lodos, el control de nutrientes y la calidad del efluente.

Profundizar en estos conceptos contribuye a optimizar su eficiencia, mejorar la toma de decisiones, reducir costos, garantizar el cumplimiento normativo y minimizar los impactos ambientales.

Dirigido a profesionales, técnicos, operarios de plantas de tratamiento de aguas residuales, y estudiantes de carreras afines que quieran especializarse en estos sistemas de tratamiento.

Formato: Virtual

Duración: 4 clases de 3 hs. Una clase semanal.

Inicia el 14/05/2025

Cada clase abordará un aspecto en particular de los sistemas lagunares, en cuatro módulos divididos en dos segmentos

mOdULO

a) Introducción fundacional. Historia de los sistemas lagunares como tecnología de tratamiento. Preponderancia nacional y regional de estos sistemas. Ventajas frente a otros sistemas de tratamiento. Mitos y verdades de las lagunas.

b) Procesos biológicos en los sistemas lagunares. Conociendo a nuestros bichos (heterótrofos/ autótrofos, nitrificación/desnitrificación, respiración/fermentación). Interacción, red trófica, metabolismo y cinéticas de bacterias, algas, protozoos y otros. Factores críticos (oxígeno, temperatura, pH, nutrientes). Diagnóstico mediante análisis bacteriano y métodos de control.

a) Hidráulica de lagunas. Formatos de las lagunas. Régimen de flujo (pistón, serie/paralelo), perfil hidráulico, ecualización, almacenamiento (agua y lodos), importancia del Tiempo de Retención Hidráulica (HRT) y sus condicionantes. Ubicación del influente/efluente. Cortocircuitos y flujos internos. Principales mediciones.

b) Aireación. Importancia de la aireación en lagunas de tratamiento. Métodos de aireación (naturales y mecánicos). Factores críticos en la demanda de oxígeno (AOR), eficiencia de transferencia (OTE/ SAE), oxígeno disuelto, mezcla, mantenimiento y calidad de equipos. Condiciones del sitio (profundidad, T°, HRT, DBO, TSS) Consumo energético y la eficiencia de los sistemas. Comparación de tecnologías de aireación.

mOdULO 3

a) Gestión de Lodos. Análisis costo-beneficio del pretratamiento. Impactos y medición de biosólidos, tipos, biología, problemas por exceso, métodos de medición. Remediación, cuándo remover lodos, estrategias in situ y tecnologías disponibles. Problemas clave (nitrificación, TSS, benthal feedback, otros). Costos operativos comparativas de tecnologías y análisis de costo-efectividad para toma de decisiones.

b) Eliminación de nutrientes. Remoción de amonio. Toxicidad, nitrificación, condiciones requeridas y soluciones. Causas comunes de fallos de nitrificación soluciones técnicas y sistemas multibarrera. Control de fósforo (formas químicas, opciones de remoción y precipitación. Monitoreo y análisis de compensaciones técnicas-económicas para cada enfoque, destacando el impacto en acumulación de lodos y costos operativos.

mOdULO 4

a) Parámetros de seguimiento. Principales parámetros asociados a la identificación de fallas (olores,

altos niveles de DBO/NH3/P, islas de lodo) y sus causas (sobrecarga orgánica, falta de oxígeno); Mantenimiento (gestión de lodos, control de algas en sistemas facultativos/aireados, calibración de analizadores); 3) Control de algas (soluciones como ultrasonido, filtros o paja de cebada). Monitoreo para cumplimiento (protocolos de muestreo, análisis de TSS/DBO/fósforo). Incluye herramientas para balance químico (pH, alcalinidad) y optimización de procesos y estrategias prácticas para restaurar eficiencia operativa.

b) Manejo y gestión. Abordaje integral sobre estrategias para mejorar problemas de rendimiento. Soluciones rápidas (disipación de energía del influente, distribución de carga, optimización de aireadores). Gestión técnica (control de algas en sistemas facultativos/aireados. Enfoques innovadores (ultrasonido, filtros, cubiertas). Protocolos para diagnóstico jerárquico, correlaciones destacando la correlación entre oxígeno disuelto, nitrificación y acumulación de lodos. Herramientas para equilibrar operación-coste y cumplir normativas.

Docente: Lic. Emiliano Aguerreberry

Autores:

Ingeniera María Eva Koutsovitis (1), Abogado Jonatan Baldiviezo (2) (1) Departamento de Hidráulica e Instituto de Ingeniería Sanitaria de la Facultad de Ingeniería de la UBA, Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la UBA, Asociación Argentina de Ingeniería Sanitaria (AIDIS), Argentina, ekoutsovitis@fi.uba.ar. (2) Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), El Movimiento La Ciudad Somos Quienes la Habitamos, Argentina, observatorioderechoalaciudad@gmail.com

María Eva Koutsovitis, ingeniera civil especializada en hidráulica, docente e investigadora de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Coordina el área de investigación de “Desarrollo de Infraestructura en Zonas Vulnerables y Escenarios Complejos” de la UBA. Trabaja, junto con asambleas, organizaciones sociales y movimientos territoriales, en temas vinculados al acceso al agua potable, el saneamiento y el ambiente urbano. Fundó y coordina la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la UBA. Coordina la división de Ingeniería Comunitaria y Social de la Asociación Argentina de Ingeniería Sanitaria. Coordina el área de Políticas Urbanas y Hábitat del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas. Consultora de organismos nacionales e internacionales en temas de saneamiento. Autora de una extensa producción científico-técnica. Dirige la Secretaría de Hábitat del Frente Nacional Territorial de la CTA Autónoma y forma parte del Frente Territorial Salvador Herrera de la CTA Autónoma de Capital cuya bandera es la democracia y la igualdad urbana.

Jonatan Baldiviezo, abogado especializado en temas urbanísticos, ambientales y en Derechos Humanos. Fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad. Fundador de El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos.

La ocurrencia o no de una inundación depende de la intensidad de la lluvia, de la capacidad del suelo para retener e infiltrar el agua y de la infraestructura prevista para contener y evacuar las aguas pluviales excedentes. Por lo tanto, la problemática de las inundaciones debe abordarse en el contexto del modelo urbano, el ordenamiento territorial y los usos del suelo. En las últimas décadas se consolida en la Ciu-

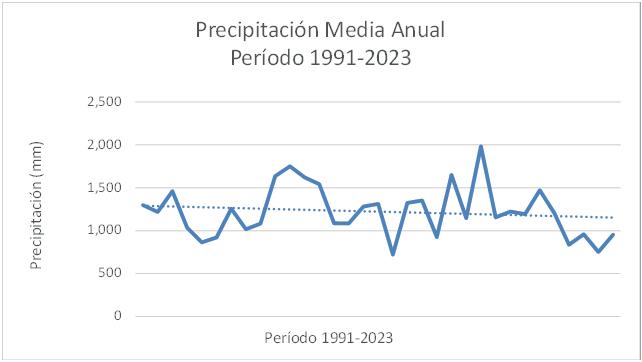

dad de Buenos Aires un modelo urbano basado en el saqueo de nuestros bienes comunes cuyos mecanismos pueden sintetizarse en la privatización de la tierra pública, el negocio de las concesiones de los servicios urbanos y el cambio sistemático de la normativa respecto a lo que puede construirse. En paralelo la lógica del saqueo avanza cementando la ciudad, ocupando con megatorres suntuosas la Costanera y destruyendo y fragmentando las superficies verdes y el arbolado público, la temperatura máxima anual ha aumentado casi 1°C en las últimas tres décadas y eventos de precipitación que en el pasado no nos inundaban hoy colapsan la ciudad. El análisis de las series de precipitación durante el período 1991-2023 permite concluir que se detectan cambios en el régimen de precipitación que se evidencian en eventos de lluvias más intensas. Los tradicionales sistemas pluviales resultan ineficientes para lluvias intensas y focalizadas. Lo eficiente, en estos casos, es gestionar el agua de lluvia donde cae, reteniéndola y potenciando los procesos de infiltración. Los nuevos paradigmas basados en soluciones aportadas por la naturaleza se caracterizan por retener las aguas de lluvia donde caen utilizando diferentes dispositivos distribuidos en el territorio urbano que permiten además preservar el paisaje y recuperar los ecosistemas urbanos.

The occurrence or non-occurrence of floods depends on the intensity of the rainfall, the soil’s capacity to retain and infiltrate water, and the infrastructure provided to contain and evacuate excess rainwater. Therefore, the problem of flooding must be addressed in the context of urban models, land use planning and land use. A plundering model of our common goods has consolidated in recent

decades in the City of Buenos Aires, which can be summarized as the privatization of public land, shady deals with privatization of city utilities and the systematic change of regulations regarding the type of constructions authorized by city planning. At the same time, the logic of plunder progresses with our city receiving tons of concrete, our waterfront being occupied by sumptuous mega-towers, the destruction and fragmenting of our green areas and public trees. The maximum annual temperature has increased by almost 1°C in the last three decades, and precipitation events that in the past did not flood the city are now collapsing it. An analysis of the precipitation series for the period 1991-2023 leads to the conclusion that changes in the precipitation regime with more intense rainfall events. Traditional rainfall systems are inefficient for intense and focused rainfall. In these cases, it is efficient to manage rainwater where it falls, retaining it and enhancing infiltration processes. The new paradigms based on solutions provided by nature are characterized by retaining rainwater where it falls by means of different devices distributed throughout the urban territory, preserving at the same time the landscape and recovering urban ecosystems.

Inundaciones-Modelo Urbano-Extractivismo-SUDS

KEYWORDS

Floods- Urban Models- Extractivism -SUDS

INTRODUCCIÓN.

EN EL CONTEXTO DEL MODELO URBANO

Las inundaciones son, en principio, el resultado de un fenómeno natural, las lluvias intensas. Sin embargo, la ocurrencia o no de una inundación depende no sólo de la intensidad de la lluvia, sino también de la capacidad del suelo para retener e infiltrar el agua y de la infraestructura prevista para contener y evacuar las aguas pluviales excedentes. Por lo tanto, la problemática de las inundaciones no puede reducirse solamente a la existencia de lluvias intensas y obras inadecuadas, sino que debemos abordarla en el contexto del modelo urbano, el ordenamiento territorial y los usos del suelo.

La Ciudad de Buenos Aires está atravesada por caudalosos arroyos que desembocan en el río de la Plata. De norte a sur tenemos al Arroyo Medrano que

tiene desarrollo en los partidos de Tres de Febrero, San Martin y Vicente López y atraviesa el norte de la Ciudad de Buenos Aires. El Arroyo Vega que nace y desemboca dentro de los límites de la Ciudad. El Arroyo Maldonado, también con nacientes en la provincia de Buenos Aires, recorre buena parte de la Ciudad bajo la avenida Juan B. Justo atravesando los barrios porteños de Liniers, Versalles, Villa Luro, Floresta, Villa Santa Rita, Villa Crespo, Palermo. Los arroyos del sur de la Ciudad, como por ejemplo el arroyo Cildañez, desembocan en el Riachuelo, una de las cuencas hídricas más contaminadas del mundo que descarga sus aguas en el rio de Plata. En total, son once las cuencas que atraviesan la Ciudad de Buenos Aires: Medrano, Vega, White, Maldonado, Radio Antiguo, Ugarteche, Boca-Barracas, OchoaElía, Erézcano, Cildañez y Larrazábal–Escalada.

Hace casi un siglo, para resolver la contaminación creciente de los arroyos urbanos, la solución consistió en entubarlos construyendo mega túneles enterrados. Hoy, existe un consenso generalizado respecto al fracaso del entubado de ríos y arroyos. Ya que no sólo no resuelven el problema de la contaminación, sino que el entubado limita el caudal de escurrimiento, los taponamientos por sedimentación son frecuentes, el riesgo hídrico se invisibiliza creando una falsa sensación de seguridad para sus habitantes, la posibilidad de autodepuración que tienen los cursos naturales se anula y por supuesto se destruye toda la biodiversidad acuática y terrestre.

La Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo con el Plan de Acción Climática 2050, enfrenta tres amenazas de origen natural: las inundaciones pluviales, las inundaciones costeras y las olas de calor. Y para mitigarlas resultan claves las superficies verdes, el arbolado y la recuperación del borde costero. Generar en la costanera porteña un biocorredor nos permitiría recuperar y preservar sus humedales, mitigar eventuales ascensos del nivel del río, permitir que los vientos frescos ingresen desde la costa hacia la Ciudad para mitigar las olas de calor, reducir el impacto de las inundaciones y desafiarnos a desentubar progresivamente desde la desembocadura hacia aguas arriba los arroyos entubados. Además de recuperar la Buenos Aires balnearia que existió hasta mediados de la década del 70.

Existen numerosos ejemplos de ciudades que, en el marco de paradigmas de sustentabilidad ambiental, están recuperando los bordes ribereños, desentu-

bando sus arroyos, construyendo biocorredores y diseñando obras de infraestructura compatibles con la preservación de los ecosistemas urbanos. La recuperación del río Manzanares en Madrid, el Saw Mill River en Nueva York o la ribera de la ciudad de Montevideo con sus 24 kilómetros de extensión, son algunos ejemplos.

La Ciudad de Buenos Aires es la ciudad más rica del país y está entre las tres más ricas de Latinoamérica. El presupuesto 2024 supera los 5,7 billones de pesos, lo que equivale a casi 2 millones de pesos por habitante. No solo la ciudad dispone del mayor presupuesto per cápita destinado muchas veces a resolver cuestiones completamente ajenas al bien común, sino que además cuenta con los suelos urbanos más caros del país. El acceso a ellos permite negocios inmobiliarios con una altísima rentabilidad. Los mecanismos del saqueo pueden sintetizarse en la privatización de la tierra pública, el negocio de las concesiones de los servicios urbanos

y el cambio sistemático de la normativa respecto a lo que puede construirse. En las últimas dos décadas, se autorizó la privatización de un total de 500 hectáreas de tierras públicas, entre concesiones y ventas, de las cuales, aproximadamente 150 hectáreas correspondían a espacios verdes. En paralelo, se estructuró un sistema de concesiones de los servicios públicos donde el privado adjudicatario de la concesión no realiza ninguna inversión de capital propio y, además, tiene garantizada una rentabilidad mensual. Y más recientemente, en el año 2018, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó un nuevo Código Urbanístico que incrementó la capacidad constructiva en toda la ciudad desde un 300% hasta un 700% dependiendo las zonas. La expansión de la sobreconstrucción fue orientada a los sectores residenciales de casas bajas de los barrios de Núñez, Bajo Belgrano, Barrio Parque General Belgrano, Villa Devoto, Villa Del Parque, Chacarita, Villa Crespo, Villa Santa Rita, Villa Ortuzar, Colegiales, etc.

A la sobreconstrucción habilitada por el Código Urbanístico, se le sumaron excepciones inmobiliarias para construir por fuera de lo permitido, en gene-

ral torres y megatorres. En septiembre del 2020, en plena pandemia, se modificó el Código Urbanístico para transformar en estacionamientos de autos subterráneos los pulmones verdes de manzana.

El negacionismo de la crisis climática por parte del poder político llega incluso a plasmarse en una de las leyes más relevantes para el planeamiento de la Ciudad, como lo es el Código Urbanístico. Esta ley plantea que el borde costero no debe considerarse zona de riesgo hídrico. Los bordes costeros son áreas estratégicas para la gestión del riesgo de desastres ya que no sólo deben gestionarse los eventuales ascensos en el nivel de las aguas, sino que, además, como en este caso, coinciden con la zona de descarga de los arroyos que atraviesan la ciudad.

Los espacios verdes desempeñan un rol fundamental en el ambiente urbano ya que brindan un conjunto de servicios ambientales, entre los que podemos mencionar su función como elementos mitigadores de contaminación, sumideros de dióxido de carbono, amortiguadores del impacto de las precipitaciones y desde otra perspectiva, son también fundamentales como ámbito de socialización y como alternativa de recreación y esparcimiento de amplios sectores de la población. Los datos oficiales revelan que los valores medios de los espacios verdes públicos por habitante en la Ciudad de Buenos Aires se encuentran muy por debajo de los estándares recomendados. Mientras la ley de ordenamiento territorial de la Provincia de Buenos Aires establece como saludable 10 m2 de superficie verde por habitante y reconocidos estándares internacionales recomiendan entre 10 y 15 m2, la Ciudad de Buenos Aires en promedio cuenta con 6 m2 de superficie verde por habitante, de acuerdo a cifras oficiales muy cuestionadas.

Respecto al arbolado público, la Organización Mundial de la Salud recomienda como parámetro saludable para los centros urbanos, contar con un árbol cada 3 habitantes. La Ciudad tiene en promedio menos de la mitad del arbolado público por habitante recomendado. Este déficit en espacios verdes y arbolado público no se distribuye de manera uniforme en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires, consolidando la histórica desigualdad estructural entre el norte y el sur de la ciudad, también en términos ambientales y climáticos. En los barrios populares (villas) del sur de la ciudad, la superficie verde por habitante es 100 veces menor a la reco-

mendada y los relevamientos realizados por la Cátedra de Ingeniería Comunitaria junto a mujeres de la organización Salvador Herrera de la CTA Autónoma evidenciaron que en Villa 20 hay 1 árbol cada 80 habitantes, en el barrio Scapino, 1 árbol cada 71 habitantes y en el barrio Albariños 1 árbol cada 600 habitantes.

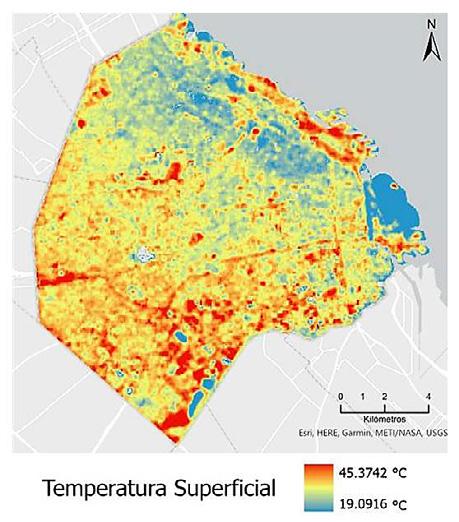

Y, por supuesto, esto explica por qué durante un día de calor en el sur y centro de la Ciudad podemos encontrar 15/20°C más de temperatura respecto al norte y la zona de la costanera.

Figura 2. Mapa de temperatura superficial de la Ciudad de Buenos Aires elaborado por la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires

Fuente: https://www.tiempoar.com.ar/informacion-general/ un-estudio-satelital-detecta-variaciones-de-hasta-20-entredistintos-barrios-de-la-ciudad-de-buenos-aires/

Los datos oficiales de la Dirección de Estadística y Censo de la Ciudad de Buenos Aires revelan que durante el período 2011-2020 se construyeron 10.034.767 metros cuadrados. La sobreconstrucción, junto al déficit y deterioro del arbolado y las superficies verdes públicas son determinantes para que una lluvia que en el pasado no nos inundaba, hoy nos inunde.

En paralelo, la lógica del saqueo avanza cementando la ciudad, ocupando con megatorres suntuosas la Costanera y destruyendo y fragmentando las superficies verdes y el arbolado público. La tempe-

ratura máxima anual ha aumentado casi 1°C en las últimas tres décadas.

Durante los meses de diciembre de 2023 y febrero y marzo de 2024, la Ciudad de Buenos Aires colapsó en varias oportunidades frente a las lluvias intensas.

Esas inundaciones reiteradas ponen en evidencia la necesidad de revisar el paradigma de gestión de las inundaciones. En las últimas décadas, se construyeron mega túneles aliviadores de los existentes, en la cuenca de los arroyos Maldonado y Vega. Estas obras diseñadas con datos de lluvias de finales de 1990 y con criterios técnicos de hace casi un siglo no son eficientes para la morfología urbana de la

Figura 3. Temperatura Máxima Anual período 1991-2020

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional. Estación Meteorológica Observatorio Buenos Aires (OCBA). Elaboración Propia

Figura 4. Temperatura Máxima Anual período 1991-2020

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional. Estación Meteorológica Observatorio Buenos Aires (OCBA). Elaboración Propia

Ciudad ni para el actual régimen de precipitación.

Quienes habitamos la ciudad percibimos que llueve distinto. Para analizar la modificación del régimen de precipitaciones en la Ciudad de Buenos Aires, es necesario recurrir a las series históricas de la precipitación media mensual. Teniendo en cuenta el período 1991-2023 correspondiente a la estación meteorológica Buenos Aires Observatorio del Servicio Meteorológico Nacional, calculamos la precipitación media anual y la cantidad de días de lluvia al año. Con estos datos estimamos la intensidad promedio de las lluvias. Los resultados muestran que, mientras la precipitación media anual y la cantidad de días al año, presentan durante el período 19912023 una tendencia negativa, la intensidad promedio de las lluvias en el mismo período aumenta. Esto evidencia cambios en el régimen de precipitación, que se traducen en eventos de lluvias más intensas. Por lo tanto, el desafío es gestionar este nuevo régimen de lluvias.

Los tradicionales sistemas pluviales son robustos para lluvias de moderada intensidad y con una distribución areal uniforme. Construir túneles cada vez más grandes, fuera de toda escala humana, para gestionar lluvias intensas y focalizadas es sumamente ineficiente y responde a un paradigma superado para el actual entramado urbano y el nuevo régimen de precipitación.

Lo eficiente, como sucede en otras ciudades del mundo, es gestionar el agua de lluvia donde cae, reteniéndola y potenciando los procesos de infiltración. Los nuevos paradigmas basados en soluciones

aportadas por la naturaleza, denominados por sus siglas SUDS (Soluciones Urbanas de Drenaje Sostenible) se caracterizan por retener las aguas de lluvia donde caen, utilizando diferentes dispositivos distribuidos en el territorio urbano que permiten además preservar el paisaje, recuperar los ecosistemas urbanos, mejorar la calidad de las aguas de lluvia a través de su filtrado utilizando vegetación. Terrazas verdes,

pavimentos permeables, sistemas de retención y colecta de aguas de lluvias en los techos de las edificaciones, reservorios temporales en zonas deprimidas de parques y plazas que se ocupan con agua de lluvia generando un paisaje acuático y luego se vacían cuando la lluvia finaliza, son algunos ejemplos.

Desde la trágica inundación del 2 y 3 abril del 2013, con epicentro en las ciudades de La Plata y Buenos Aires, las distintas asambleas de inundados vienen reclamando al gobierno de la Ciudad democratizar los sistemas de alertas y elaborar un plan de contingencia. La Ciudad no cuenta con un plan de contingencia o un plan de manejo para que la población sepa cómo manejarse frente a un evento

extraordinario: ¿Qué tenemos que hacer cuando hay alerta de vientos fuertes o cuando hay alerta de tormentas? ¿Qué zonas debemos evitar? ¿Cuáles son las vías de evacuación? ¿Dónde se encuentran los lugares seguros? En muchas ciudades las alertas se comunican a la población a través de mensajes de texto, utilizando las redes, o a través de dispositivos de comunicación oficial. Es urgente elaborar políticas adecuadas en relación con la gestión del riesgo, por ejemplo, comunicando adecuadamente las alertas meteorológicas y elaborando planes de contingencia consensuados con la ciudadanía. Las imágenes repetidas de autos flotando bajo los túneles cada vez que sucede una lluvia intensa se evitarían con señalética adecuada.

Figura 7. Gráfico de los días promedio de lluvia al año para el período 1991-2023 Ciudad de Buenos Aires

Fuente: elaboración propia

Figura 8. Gráfico de la intensidad promedio de lluvia para el período 1991-2023 Ciudad de Buenos Aires

Fuente: elaboración propia

https://www.buenosaires.gob.ar/noticias/un-viaje-por-el-tunel-del-arroyo-maldonado

Si no pensamos el conjunto de las políticas hídricas integralmente y en el contexto del espacio urbano, la Ciudad de Buenos Aires va a continuar inundándose. Necesitamos reemplazar el modelo hegemónico y patriarcal de las mega obras de ingeniería, por obras a escala humana que puedan dialogar con el paisaje y los ecosistemas urbanos. Y, por supuesto, este desafío implica necesariamente poner en debate nuevas urbanidades basadas en la democracia participativa ambiental.

El “Derecho a la Ciudad” es un paradigma urbano en permanente construcción colectiva que propone:

1) Un ejercicio pleno de los derechos humanos que destaque su dimensión colectiva y su función social y ambiental, e impulse la consolidación de nuevos derechos urbanos que surjan de la relación de las personas con su territorio, el espacio y su hábitat.

2) La democratización de las ciudades garantizando la participación en la toma de decisiones relativas

https://www.telam.com.ar/notas/202111/576289lluvias-anegamientos-ciudad-de-buenos-aires.html

Figura 11. Movilización de la Asamblea de Inundados de Saavedra con paraguas

Fuente: https://buenosaireshistoria.org/fotografias/asamblea-saavedra-vecinos-inundados-autoconvocados-en-una-protesta/

a la planificación y al gobierno. La democratización (distribución igualitaria) de los recursos y bienes comunes que ofrece la ciudad, de las cargas y beneficios que genera, de la posesión del suelo y del uso de los espacios urbanos.

3) Entender la ciudad como un Bien Común garantizando la función social, ambiental y ecológica de la propiedad y de la ciudad, con prevalencia de lo público sobre lo privado y de lo colectivo sobre lo individual. Esto implica planificar la ciudad desde la perspectiva de la integración socio-urbana y la igualdad urbana con el objetivo de alcanzar ciudades integradas, conectadas, incluyentes y equitativas. Promover una economía urbana caracterizada por la desmercantilización de las ciudades evitando la concentración de la tierra urbana en pocas manos y los procesos de gentrificación. Fortalecer una economía social, solidaria y de pequeña escala y promover una cultura urbana colaborativa, horizontal, solidaria y descolonizada que genere ciudades diversas ambiental, económica y socialmente sustentables.

Los principales principios de este paradigma están reconocidos en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y también en el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en asuntos ambientales, conocido como el Acuerdo de Escazú (Ley N° 27566).

El Plan Urbano Ambiental de la CABA entre los objetivos dispone dar respuesta acabada “al derecho a la Ciudad para todos sus habitantes” (art. 3).

Por su parte, el art. 1 de la Constitución de la Ciudad dispone que el gobierno debe organizarse como

una Democracia Participativa.

Cabe destacar que a nivel internacional el respeto y la garantía del ejercicio de la Democracia Representativa y de la Democracia Participativa son un derecho humano.

En virtud de este marco normativo resulta esencial y obligatorio que en la discusión de la planificación urbana y en las políticas de acción climática para mitigar las inundaciones se garantice el derecho a la democracia participativa ambiental y ecológica, eje arquitectónico también del Derecho a la Ciudad.

El Acuerdo de Escazú permite que la participación ciudadana pueda ser instrumentada en diferentes instancias:

1) Participación en el debate técnico científico para producir los hechos.

2) Participación durante los procesos de evaluación de impacto ambiental de la obra, de la tecnología o producto a implementar, etcétera.

3) La participación en la decisión política de aprobación administrativa o legislativa de una actividad, un proyecto u obra y en la aprobación de sus respectivas regulaciones.

Como mandato general dispone que la participación que se organice debe ser “oportuna” y que debe garantizarse “desde las etapas iniciales del proceso de toma de decisiones”.