AÑO 3 | MAYO 2024

LA SEGURIDAD QUIRÚRGICA 'TRAS BAMBALINAS' Anestesiólogos:

Neuropatías en pacientes con diabetes

La evolución del desarrollo de métodos anestésicos

Melanoma. Una mancha que te puede matar

¿Qué es la creatinina?

Neuropatías en pacientes con diabetes 6

Descubrimientos médicos que transformaron la vida de los pacientes 8

Insomnio. Implicaciones biológicas de no descansar sanamente 10

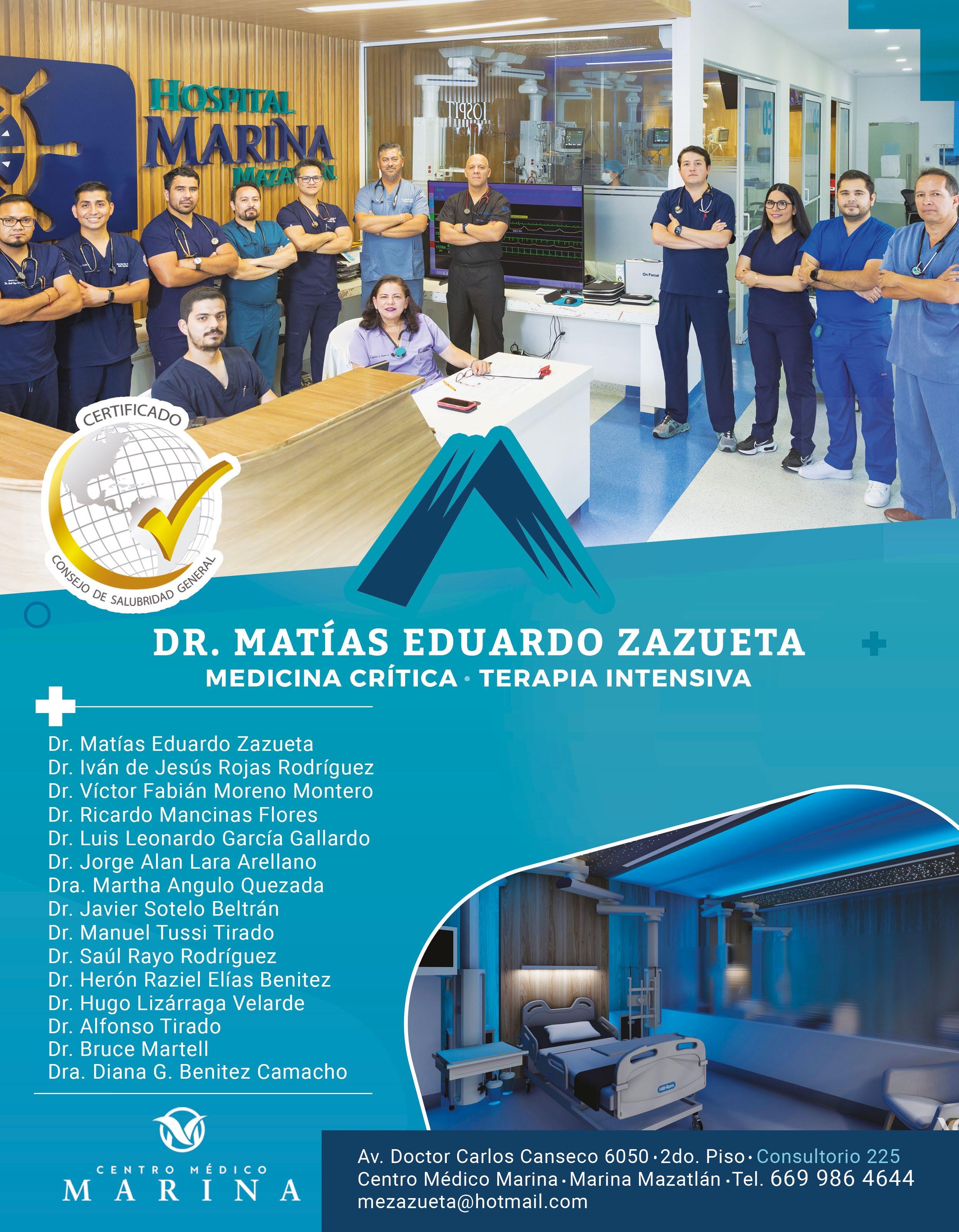

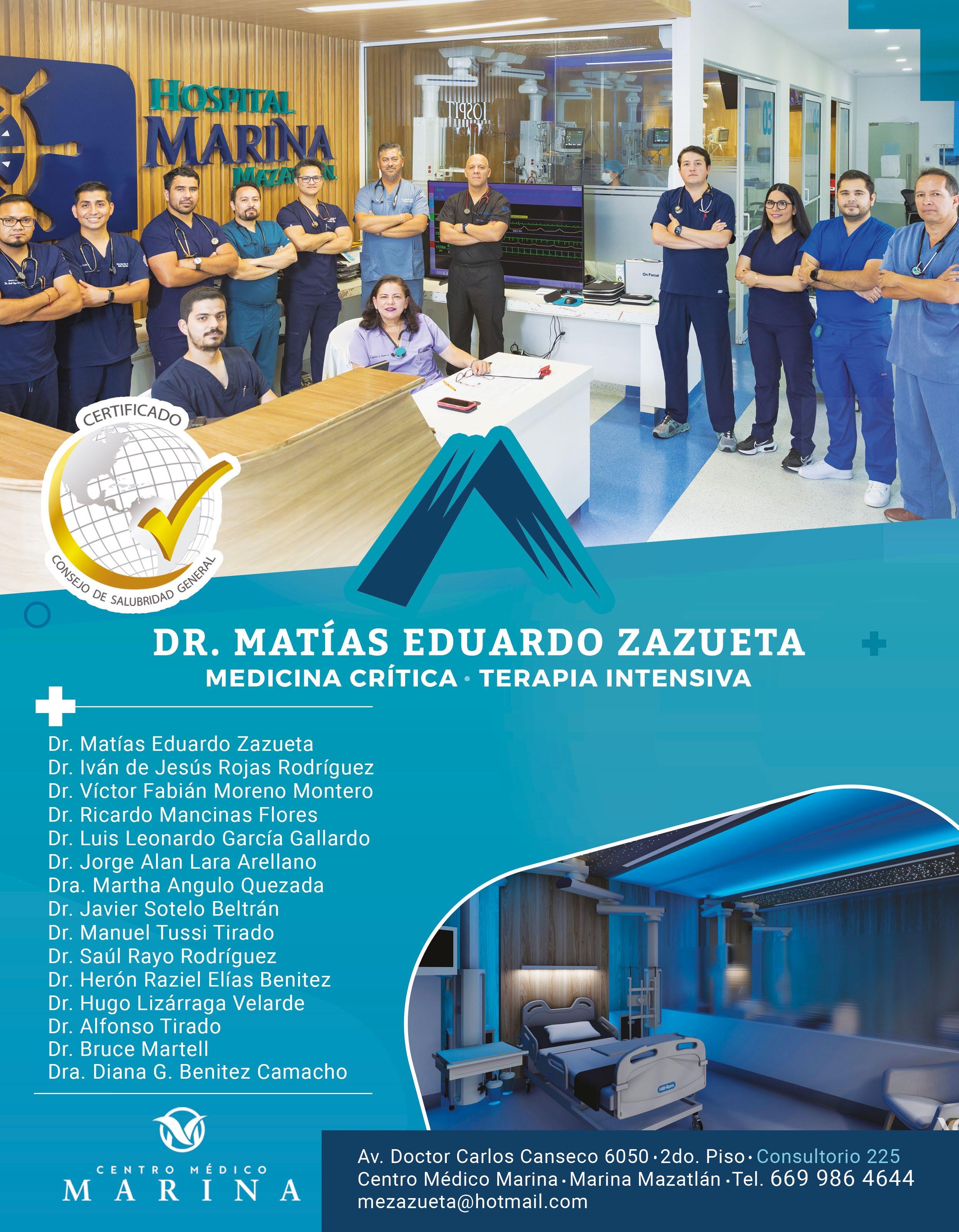

ESPECIALISTAS DEL MES

Lic. Homar Torres DIRECTOR

Lic. David Velarde SUBDIRECTOR

Colaboradores:

Saúl Valdez, Sergio H. García, Dr. Pablo Maggiani, Dr. Octavio Robledo y Dr. Ricardo Mancinas.

Fotografía: André Rocca Photography y ADN imágenes

Edición: Julio Zatarain

Diseño: Leticia Córdova

Contacto para contenidos: revistaadn.editor@gmail.com

Registro en trámite ISNN en trámite

El contenido de los textos es responsabilidad de quien los firma y no representa el punto de vista de la dirección ni de la revista.

CULTURA

Awake (Despierto): Un viaje a la conciencia intraoperatoria 5

DOCUMENTO La evolución del desarrollo de métodos anestésicos 15

DOCUMENTO

Un nuevo aliado en la lucha contra las enfermedades cardiovasculares 18

DOCUMENTO ¿Qué es la creatinina? 19

DOCUMENTO Golpe de calor 20

DOCUMENTO Melanoma. Una mancha que te puede matar 16

DOCUMENTO Si algo no nos ha matado, que nos fortalezca 21

12 Anestesiólogos: LA

SEGURIDAD QUIRÚRGICA 'TRAS BAMBALINAS'.

CONTENIDO 3 MAYO 2024

AVANZADO EN ESTE 2024

Llegar a este número cinco de ADN Magazine en 2024, ha sido todo un reto y un objetivo que nos propusimos. Nos pone frente a una señal en el camino que indica la buena penetración que hemos comenzado a lograr en la ruta y que seguimos avanzando. Esto se ha logrado en gran parte gracias al apoyo de muchas personas que han participado para llevar a cabo la visión, de una manera u otra, en este proyecto que continúa creciendo. Agradeciendo en primer lugar a nuestros médicos, especialistas y lectores que son la razón de ser de estas publicaciones.

Como lo señala nuestro nombre –ADN–, transmitimos la esencia de los médicos y especialistas en Sinaloa, buscamos llegar a toda la comunidad, de todas las especialidades, no sólo con artículos de medicina sino con información sobre el quehacer médico y la salud en Sinaloa, dando a conocer actividades afines, eventos creados en donde participan médicos y a su vez sin descuidar los artículos de cultura e interés general.

Esto nos compromete a ser minuciosos en la calidad y a tener un canal de distribución probado, buscando mantener al día a la comunidad a través de la esencia de ADN Magazine y también abriendo espacios para hobbies de los médicos que la visitan, que nos hace distinguirnos.

Para mayo, tenemos la fortuna de contar con cuatro médicos jóvenes, de la primera parte del grupo de anestesiólogos; médicos que se encargan de la tranquilidad del paciente durante su cirugía o cualquier tipo de procedimiento que incluya su participación.

Constantemente, estos equipos de especialistas se actualizan y se mantienen a la vanguardia de todas las técnicas, para seguir haciendo la diferencia en el ámbito médico. Todos ellos con un gran currículo, con actividades médicas y administrativas que les brindan el reconocimiento de amigos, familiares y pacientes.

¡Mil gracias por agarrar vuelo con nosotros!

Debemos enfatizar que el material que se presenta en ADN Magazine es en su mayor parte escrito por médicos o personas que colaboran en el sector salud en Sinaloa, quienes tienen muy clara la importancia del mensaje que nos guía desde el primer número: mostrar la esencia de los médicos y especialistas de Sinaloa.

¡Saludos, amigos! ¡Muchas gracias!

Homar Torres Director general

Homar Torres Director general

EDITORIAL 4 MAYO 2024

CINE MÉDICO

"Awake (Despierto)":

Un viaje a la conciencia intraoperatoria

| SAÚL VALDEZ

| SAÚL VALDEZ

La anestesia ha revolucionado la medicina moderna, permitiendo la realización de procedimientos quirúrgicos sin el dolor que antes los hacía impensables. Sin embargo, hay un fenómeno aterrador y poco común durante la anestesia, conocido como conciencia intraoperatoria, donde el paciente, aunque paralizado, está consciente de la cirugía. La película "Awake" (Despierto) aborda este tema desde una perspectiva cinematográfica, ofreciendo una mezcla de suspenso y drama que invita a la reflexión sobre los avances médicos y las vulnerabilidades humanas. "Awake" narra la historia de Clayton Beresford Jr., interpretado por Hayden Christensen, un joven heredero que, a pesar de su riqueza, enfrenta una grave cardiopatía que requiere un trasplante de corazón. A su lado está Sam, interpretada por Jessica Alba, su amor secreto y la secretaria de su autoritaria madre, Lena Olin. Clayton confía su vida al doctor Jack Harper, un amigo cercano y cirujano, a pesar de las objeciones de su madre. La película inicia con la premisa de que cada año millones de personas reciben anestesia general, sumergiéndose en un sueño profundo del que despiertan sin recuerdos. No obstante, un pequeño porcentaje experimenta conciencia durante la anestesia, una situación que la película explora de manera visceral y dramática.

La noche del trasplante, Clayton se somete a la cirugía con esperanza y miedo por igual. Durante el procedimiento, Clayton despierta, pero está paralizado y sin capacidad de comunicar su tormento. Siente cada corte, cada movimiento del bisturí, pero no puede moverse ni gritar. Este es el terrorífico fenómeno

de la conciencia intraoperatoria, donde los tres pilares de la anestesia general —hipnosis, analgesia y relajación muscular— fallan en sincronía. En este sentido, la anestesia ha sido uno de los mayores avances en la medicina moderna. Permite a los cirujanos realizar operaciones complejas sin que los pacientes sufran dolor.En México, los métodos anestésicos han avanzado significativamente, con tasas de morbimortalidad para la anestesia regional de 1 por cada 150,000 procedimientos y para la anestesia general de uno por cada 50,000 anestesias, según informes de la Federación Mexicana de Colegios de Anestesiología. Estos avances han mejorado la seguridad de los pacientes y han permitido una mayor precisión en la cirugía, así como una recuperación más rápida. Además, en México, la anestesiología ha avanzado considerablemente. La implementación de técnicas avanzadas de monitoreo y la formación continua de los anestesiólogos han reducido las tasas de complicaciones. El uso de anestesia regional, como la epidural y la espinal, ha aumentado, ofreciendo alternativas más seguras para ciertos procedimientos. Aunque el despertar intraoperatorio es inusual, pone en evidencia la importancia de la vigilancia constante y los avances tecnológicos en la anestesiología. Los anestesiólogos hoy disponen de múltiples herramientas para monitorear la profundidad de la anestesia, incluyendo dispositivos de electroencefalograma (EEG) que miden la actividad cerebral del paciente para asegurar que se mantenga inconsciente y sin dolor.

En este caso, "Awake" logra captar la atención al abordar un tema médico poco conocido y extremadamente perturbador. La interpretación de Christensen transmite la impotencia y el terror del personaje atrapado en su propio

cuerpo, mientras que la dirección de Joby Harold mantiene un ritmo que oscila entre el suspenso y el drama. Sin embargo, la película falla en algunos aspectos científicos. La representación de un anestesiólogo que olvida administrar los componentes esenciales de la anestesia es inverosímil. En la práctica, los protocolos anestésicos son rigurosos y están diseñados para evitar tales errores. Además, la mayoría de los casos de conciencia durante la anestesia no implican el dolor extremo que Clayton experimenta, sino una sensación de estar despierto y consciente sin capacidad de movimiento. A pesar de estas imprecisiones, "Awake" sirve como una poderosa herramienta de divulgación. Nos recuerda la fragilidad de la condición humana y la importancia de la anestesia en la cirugía moderna. La película también subraya la necesidad de una mayor sensibilización social sobre este fenómeno, que, aunque raro, tiene un impacto profundo en quienes lo experimentan.

En conclusión, "Awake" es una película que, aunque no destaca por su perfección artística, aborda un tema médico de gran relevancia con una narrativa intensa y conmovedora. Nos hace reflexionar sobre la importancia de la anestesia y los avances médicos que han hecho posible la cirugía moderna. La conciencia intraoperatoria, a pesar de ser rara, nos recuerda la necesidad de una vigilancia constante y la mejora continua de los protocolos médicos. En México, los avances en anestesiología reflejan un compromiso con la seguridad del paciente y la excelencia médica. La película nos invita a apreciar estos avances y a sensibilizarnos sobre las complejidades de la medicina, mostrando cómo el cine puede ser una herramienta poderosa para la educación y la concienciación social.

CULTURA 5 MAYO 2024

Neuropatías en pacientes con diabetes

DOCUMENTO 6 MAYO 2024

| SERGIO H. GARCÍA

| SERGIO H. GARCÍA

La diabetes mellitus es una enfermedad crónica caracterizada por niveles elevados de glucosa en sangre debido a la incapacidad del cuerpo para producir suficiente insulina o utilizarla de manera efectiva. Existen dos tipos principales: la diabetes tipo 1, en la que el sistema inmunitario ataca y destruye las células productoras de insulina en el páncreas, y la diabetes tipo 2, que se desarrolla cuando el cuerpo no usa la insulina adecuadamente o no produce suficiente insulina.

Según el Atlas de la Diabetes de la FID (2021), el 10,5% de la población adulta (20-79 años) tiene diabetes, y casi la mitad desconoce que padece esta enfermedad. El dato no dista mucho de las estadísticas mexicanas, ya que, en 2021, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México el 10.3% de la población de 20 años y más (8,542,718) reportaron contar con un diagnóstico médico previo de diabetes mellitus.

La diabetes mellitus puede llevar a complicaciones graves, incluyendo enfermedades cardiovasculares, nefropatías, y neuropatías.

Las neuropatías diabéticas son un conjunto de trastornos nerviosos causados por la diabetes mellitus. Un nivel de glucosa sanguínea alto puede dañar los nervios de todo el cuerpo. La neuropatía diabética afecta, con mayor frecuencia, los nervios de las piernas y los pies. Son una de las complicaciones más comunes y serias de la diabetes y pueden afectar diferentes partes del cuerpo.

La neuropatía diabética es una complicación grave que puede afectar hasta el 50% de las personas con diabetes y según cuáles sean los nervios afectados, los síntomas de la neuropatía diabética incluyen dolor y entumecimiento en las piernas, los pies y las manos. También puede causar problemas en el aparato digestivo, las vías urinarias, los vasos sanguíneos, el corazón, incluso en la boca.

Las personas con diabetes son más propensas a tener enfermedad de las encías, caries y otros problemas con los dientes y las encías. Debido a esto, a principios del mes de mayo, Expertos de la Sociedad Española de Periodoncia (Sepa) y la Sociedad Española de Diabetes (SED) han pedido a las autoridades sanitarias que aborden el manejo de las enfermedades periodontales en personas con diabetes

como una cuestión de salud pública, ya que, según el estudio “Di@bet.es”, cada día se diagnostican aproximadamente unos 1000 casos de diabetes tipo 2 en España (unos 365.000/año); por su parte, una enfermedad como la periodontitis avanzada se sitúa como la sexta patología más prevalente en el mundo.

El asunto se complica cuando estas enfermedades trabajan en sinergia. La periodontitis es una enfermedad inflamatoria grave que afecta las encías y los tejidos que sostienen los dientes, causando la destrucción del hueso y el tejido conectivo. Esto puede llevar a la pérdida de los dientes, si no se trata adecuadamente. Está causada principalmente por la acumulación de placa bacteriana y sarro, y factores de riesgo como el tabaquismo, la diabetes y la mala higiene bucal pueden agravarla. Los pacientes diabéticos tienen mayor tendencia a padecer periodontitis, incluso tres veces más en comparación con sujetos sin diabetes; por otro lado, los pacientes con periodontitis y diabetes tienen más dificultades para tener un adecuado control glucémico.

La mejor forma de tratarlo, como siempre, es prevenirlo. Mantener un peso saludable, llevar una dieta balanceada, rica en frutas, verduras, granos enteros, proteínas magras y grasas saludables, así como hacer ejercicio con frecuencia. Son maneras de evitar la diabetes, pero en caso de ya padecerla, llevar un correcto control glucémico, monitorear el estado de la enfermedad constantemente a través de exámenes regulares y chequeos médicos periódicos para detectar cualquier signo temprano de daño nervioso. Mantener un estilo de vida saludable a base de dieta y ejercicio diario, y el control de la presión arterial y el colesterol, son excelentes formas de evitar neuropatías.

Las neuropatías diabéticas son una complicación seria de la diabetes, pero con un manejo adecuado de la glucosa y un estilo de vida saludable, es posible prevenir su aparición o minimizar sus efectos. Los pacientes diabéticos deben trabajar estrechamente con sus profesionales de la salud para monitorear y gestionar su condición de manera efectiva.

La neuropatía diabética es una complicación grave que puede afectar hasta el

50% de las personas con diabetes

y según cuáles sean los nervios afectados, los síntomas de la neuropatía diabética incluyen dolor y entumecimiento en las piernas, los pies y las manos. También puede causar problemas en el aparato digestivo, las vías urinarias, los vasos sanguíneos, el corazón, incluso en la boca.

DOCUMENTO 7 MAYO 2024

Descubrimientos médicos que transformaron la vida de los pacientes

| SAÚL VALDEZ

La medicina es mucho más que una simple profesión, es una incansable búsqueda por desafiar los límites del conocimiento y mejorar la calidad de vida de la humanidad. A lo largo de los siglos, mentes brillantes e intrépidas han logrado desentrañar los misterios del cuerpo humano y desarrollar tratamientos revolucionarios que han salvado innumerables vidas.

Con motivo del Día Mundial de la Salud, celebrado el pasado 7 de abril, en ADN Magazine hemos recopilado una serie de avances que han impulsado el progreso de la medicina, desde descubrimientos teóricos fundamentales hasta la invención de fármacos y técnicas médicas transformadoras. En este recorrido rendiremos homenaje al ingenio y la perseverancia de aquellos pioneros que han desafiado lo imposible en aras de un mundo más sano y longevo.

Descubrimientos teóricos

Uno de los descubrimientos teóricos más trascendentales que revolucionó la comprensión de las enfermedades fue la Teoría del Germen, propuesta por el visionario Louis Pasteur a mediados del siglo XIX. Rompiendo con la creencia generalizada de la generación espontánea, Pasteur demostró a través de sus experimentos con el vino, que la fermentación se producía debido a la presencia de microorganismos. Esta reveladora teoría, aunque encontró inicialmente resistencia, sentó las bases para comprender el origen de numerosas enfermedades infecciosas.

Gracias a la insistencia de Pasteur, los centros médicos comenzaron a adoptar técnicas de esterilización, un hito que marcaría un antes y un después en la prevención de infecciones hospitalarias. Otro avance trascendental fue el descubrimiento de los grupos sanguíneos por Karl Landsteiner en 1901. Este hallazgo permitió realizar transfusiones de sangre de manera segura. No obstante, el proceso se estandarizó completamente gracias a los anticoagulantes y la refrigeración, siendo crucial durante la Segunda Guerra Mundial para salvar vidas. Además, el descubrimiento de los trasplantes de órganos marcó un hito significativo. Si bien los primeros intentos fracasaron debido al desconocimiento de los grupos sanguíneos y el riesgo de rechazo, el desarrollo de fármacos inmunosupresores por Jean François Borel en 1933, permitió disminuir tales rechazos. La guerra mundial también impulsó avances en este campo, especialmente en medicina estética, para reconstruir heridas de soldados. Finalmente, el descubrimiento de la estructura del ADN por Watson y Crick en 1953, basado en investigaciones previas, ha sido uno de los más revolucionarios descubrimientos en la medicina. Aunque relativamente reciente, ha permitido numerosos avances en diversas áreas médicas.

Descubrimientos de medicamentos y técnicas médicas. Uno de los descubrimientos que cambiaron el rumbo de la historia de la medicina moderna es sin duda el hallazgo de la anestesia en 1846. Hasta entonces, numerosos pacientes fallecían debido al intenso dolor durante las intervenciones quirúrgicas.

Avances médicos en el siglo XXI

El siglo XXI ha presenciado avances médicos verdaderamente revolucionarios que han redefinido los límites de la atención sanitaria. La terapia génica, por ejemplo, ha abierto nuevas fronteras al permitir tratar enfermedades genéticas a nivel molecular. Sin embargo, el descubrimiento del éter etílico por William T. G. Morton, permitió realizar procedimientos sin agonía. Si bien Crawford W. Long ya lo había utilizado años antes, no compartió su descubrimiento. Del mismo modo, otro avance importante fue el descubrimiento accidental de la penicilina por Alexander Fleming en 1940, tras una investigación iniciada en 1922. Fleming buscaba un agente antimicrobiano que no dañara los tejidos animales, pero su hallazgo no pudo estabilizarse hasta 1941, revolucionando el tratamiento de infecciones. En 1923, se encontró una solución para la diabetes, una enfermedad mortal en ese entonces, y que actualmente puede ser controlada. Aunque hubo disputas sobre su descubrimiento, ese año marcó un hito al convertirla en una condición tratable. Posteriormente, en 1953, se desarrolló la insulina lenta, mejorando significativamente la calidad de vida de los pacientes.

Es notable que la Segunda Guerra Mundial sirvió como catalizador para numerosos descubrimientos médicos fundamentales. El deseo innato de progreso y mejorar las condiciones de vida impulsó estos avances cruciales en la historia de la medicina.

DOCUMENTO 8 MAYO 2024

Asimismo, los impresionantes avances en medicina regenerativa y las células madre brindan esperanza de curación a pacientes con lesiones o enfermedades antes consideradas irreversibles. Por otro lado, las innovadoras técnicas de diagnóstico por imagen, como la resonancia magnética funcional, han proporcionado una comprensión sin precedentes del cuerpo humano. Además, los avances en robótica e inteligencia artificial han revolucionado los procedimientos quirúrgicos, haciéndolos más precisos y menos invasivos. Cabe destacar también el impacto de la telemedicina, que ha acercado la atención médica a poblaciones remotas. Todos estos descubrimientos tanto a nivel teórico como técnico, han transformando radicalmente la calidad de vida de innumerables pacientes. Asimismo, estos avances no sólo han prolongado la esperanza de vida, también han mejorado significativamente la salud y el bienestar de aquellos que enfrentan enfermedades que siglos atrás eran intratables. Sin duda, la medicina moderna continúa desafiando los límites de lo posible, ofreciendo soluciones innovadoras y devolviendo la esperanza a quienes más lo necesitan.

DOCUMENTO 9 MAYO 2024

Insomnio. Implicaciones biológicas de no descansar sanamente

| SERGIO H. GARCÍA

El sueño es un proceso biológico complejo, un estado natural de descanso en el que se reduce la actividad consciente y el cuerpo realiza funciones vitales de recuperación y mantenimiento. Se compone de varios ciclos que incluyen el sueño REM (movimiento ocular rápido) y el no REM. Durante el sueño no REM, el cuerpo entra en un estado de descanso profundo y se llevan a cabo procesos de reparación física; se compone de tres etapas: una de somnolencia ligera, seguida de relajación y disminución de la temperatura corporal. La tercera etapa es la más profunda y reparadora. El sueño REM, por su parte, es crucial para la consolidación de la memoria y el procesamiento emocional. El promedio ideal que debe dormir una persona adulta para alcanzar un sueño reparador y un descanso óptimo es de entre 7 y 8 horas diarias; los recién nacidos llegan a dormir

UN DESCANSO ÓPTIMO

PARA UNA PERSONA

ADULTA ES DE 7 y 8

DIARIAS

hasta 18 horas al día, las niñas y los niños de edad preescolar deben hacerlo entre 11 o 12 horas diarias, en tanto que los adultos mayores entre 5 y 6 horas. Los beneficios para la salud resultantes de tener una buena calidad de sueño son claros y muy numerosos. Estos van desde el mejoramiento de procesos cognitivos como la memoria, la concentración y la capacidad de aprendizaje; refuerzo del sistema inmunológico ayudando al cuerpo a combatir infecciones y enfermedades; el mantenimiento de una presión arterial saludable y la disminución de enfermedades cardiacas; la regulación del metabolismo reduciendo el riego de diabetes tipo 2 y el aumento de peso. Además, dormir bien regula el estado de ánimo y reduce el riesgo de trastornos emocionales como la depresión y la ansiedad. De la misma manera, la privación de sueño puede tener estos mismos efectos devastadores para la salud física y mental, desde episodios cada vez más frecuentes de cansancio y fatiga, hasta la adquisición de enfermedades crónico-degenerativas.

DOCUMENTO 10 MAYO 2024

Existen varias patologías relacionadas con el sueño que pueden afectar seriamente la calidad de vida. Las dos principales y que afectan aproximadamente al 40% de la población mundial, son el insomnio y la apnea del sueño. Es por esto que, cada año, el viernes previo al equinoccio de primavera, se conmemora el Día Mundial del Sueño, para concientizar a la población sobre la existencia de estos trastornos del sueño para prevenirlos, resultando el 15 de marzo de este año como dicha celebración.

En este contexto, el especialista en Medicina y Neurofisiología del dormir, René Drucker Colín, destacó que el insomnio está generando una serie de graves problemas sociales, los cuales están afectando directamente la calidad de vida de la gente. Reconoció el aumento exponencial en casos de personas con trastornos del sueño durante y después del trauma psicosocial que representó la pandemia de Covid-19, el encierro y el temor generalizado a causa de las consecuencias y riesgos mortales de dicha enfermedad.

De acuerdo con datos del sector salud, se estima que durante 2023 en nuestro país más de 45% de la población adulta presentó insomnio, apnea o ronquidos

Pero, ¿qué es el insomnio y por qué preocupa tanto a los especialistas?

El insomnio es la dificultad para conciliar el sueño y permanecer dormido. El despertar temprano o la sensación de que el sueño no tiene un carácter reparador, puede tratarse de un trastorno, aun cuando exista en el contexto otros trastornos. Una persona con insomnio suele tener dificultad para concebir el sueño debido al consumo de cafeína o de agentes simpaticomiméticos u otros estimulantes cerca de la hora de dormir, ejercicio o emoción alta en la noche, o un horario irregular de sueño-vigilia, además que también pudiera significar la existencia de un síndrome de la fase retrasada del sueño, un insomnio psicofisiológico crónico, síndrome de las piernas inquietas o fobias infantiles.

Cuando el problema no reside en lograr quedarse dormido, sino en estar despertando constantemente o no descansar por mantenerse alerta, es probable la existencia de una depresión

mayor, apnea central del sueño, apnea obstructiva del sueño, trastorno del movimiento periódico de las extremidades o envejecimiento.

El diagnóstico del insomnio generalmente se realiza a través de una combinación de evaluación clínica, historial médico y, en algunos casos, pruebas especializadas. En primer lugar, se hace una entrevista clínica y se analiza el historial clínico del paciente con el fin de encontrar patrones o causas a la falta de sueño.

En casos donde se sospechan otros trastornos del sueño, como apnea del sueño, se puede realizar una polisomnografía. Este estudio monitorea diversas funciones corporales durante el sueño, como la actividad cerebral, el movimiento ocular, la respiración, los niveles de oxígeno en la sangre y la frecuencia cardíaca.

Una vez establecido el diagnóstico, el médico va a determinar la causa en base a ello, establecerá una serie de recomendaciones y tratamientos necesarios para lograr un sueño de calidad. Entre estas recomendaciones puede estar la Terapia Cognitivo-Conductual para el Insomnio (TCC-I), ya que esta es considerada el tratamiento de primera línea para trastornos del sueño, debido a que la TCC-I ayuda a los pacientes a identificar y cambiar pensamientos y comportamientos que afectan negativamente el sueño.

La TCC-I incluye técnicas de control de estímulos que establece asociaciones positivas entre la cama y el sueño, como usar la cama sólo para dormir y tener relaciones sexuales, y levantarse si no se puede dormir después de 20 minutos; restricción del sueño para limitar el tiempo en la cama exclusivamente en

El insomnio es la dificultad para conciliar el sueño y permanecer dormido. El despertar temprano o la sensación de que el sueño no tiene un carácter reparador, puede tratarse de un trastorno, aun cuando exista en el contexto otros trastornos.

horas efectivas de sueño; mantener un horario de sueño regular, evitar la cafeína y el alcohol antes de acostarse, y crear un entorno propicio para el sueño. Otros posibles tratamientos pueden consistir en la terapia de relajación, donde técnicas como la meditación, la respiración profunda y la relajación muscular progresiva pueden ayudar a reducir la ansiedad y facilitar el sueño. También funcionan los cambios en el estilo de vida, como hacer ejercicio con regularidad y una dieta saludable, ya que esto puede mejorar la calidad del sueño. En última instancia se recurre al tratamiento farmacológico. En algunos casos, se pueden recetar medicamentos para ayudar a conciliar el sueño, como benzodiazepinas, antidepresivos o incluso la melatonina, ya que esta puede ayudar a regular el ciclo de sueño-vigilia, aunque su efectividad varía.

El diagnóstico y tratamiento del insomnio requieren una evaluación integral y un enfoque personalizado. Adoptar hábitos de sueño saludables y seguir las recomendaciones médicas pueden ayudar a mejorar la calidad del sueño y, en consecuencia, la calidad de vida.

DOCUMENTO 11 MAYO 2024

Anestesiólogos:

LA SEGURIDAD QUIRÚRGICA 'TRAS BAMBALINAS'

| JULIO ZATARAIN

Un recinto de salud necesita de capital humano de alta calidad para funcionar como es debido. Tiene un organigrama complejo, que incluye desde guardias de seguridad y personas de mantenimiento, hasta responsables de las redes sociales y mercadotecnia. Sin embargo, hay que decirlo: el motor de todo hospital, son y siempre serán los profesionales de la salud.

Entre el equipo de enfermería y médicos, hay una especialidad de suma importancia que muchas veces no se les da el crédito que merecen, pues se encuentran “tras bambalinas” en los procesos quirúrgicos, pero son fundamentalmente esenciales y vitales, al momento de programar una cirugía. Hablamos del médico anestesiólogo.

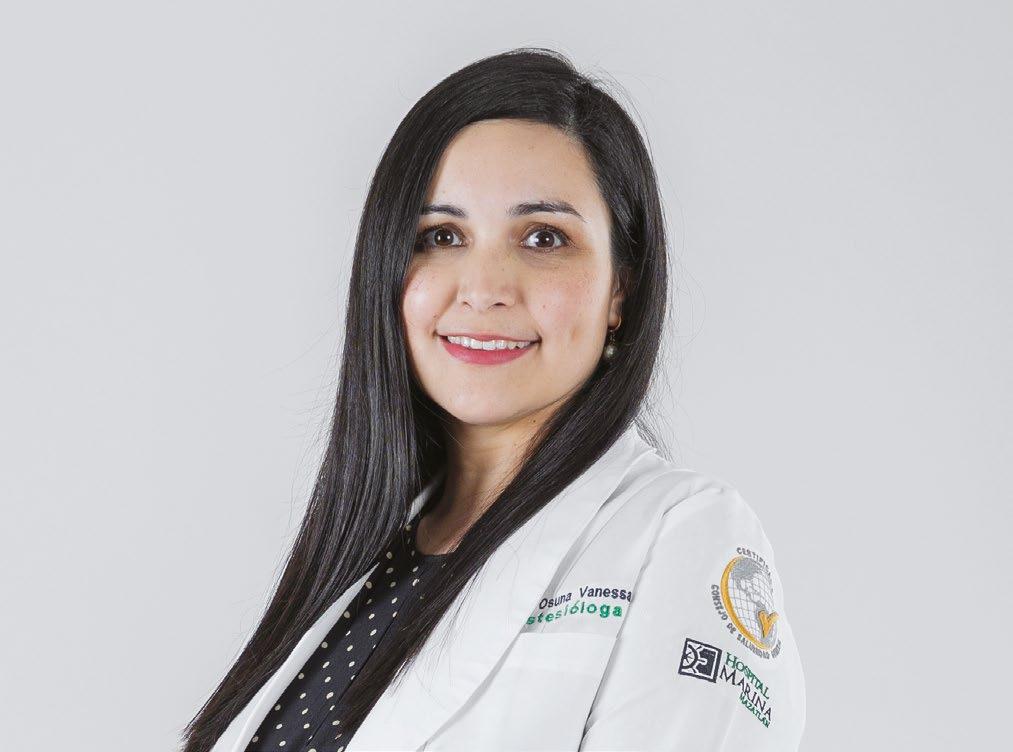

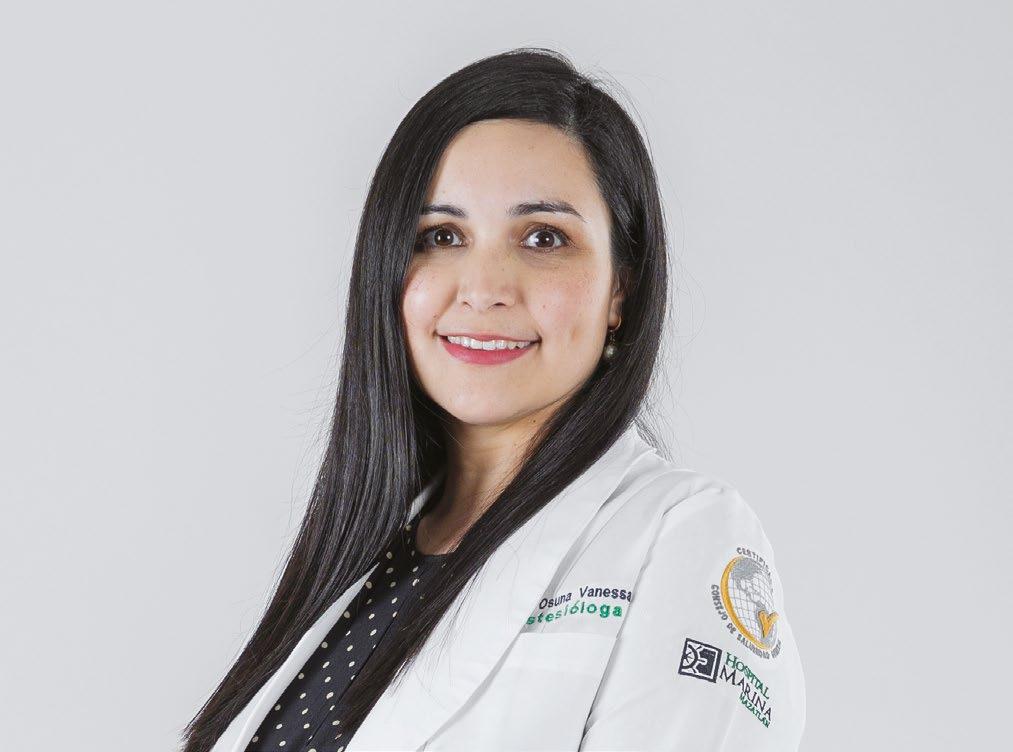

En la presente edición de ADN Magazine, en mayo del 2024, nos acercamos a cuatro pilares de la anestesiología en Hospital Marina Mazatlán, para conocer más de su trabajo, al mismo tiempo que se reconoce su labor, como pieza clave en los procedimientos quirúrgicos.

Nos referimos a la Dra. Vanessa Díaz, el Dr. Arturo Santander Olivera, el Dr. Fernando Pérez Bojórquez y el Dr. Leonardo García. Se trata de una combinación de experiencia y modernidad, siendo el Dr. Arturo Santander quien tiene la mayor experiencia, pues desde hace treinta y seis años se dedica a esta profesión, lo cual lo lleva a ser parte de la historia de la anestesiología contemporánea en la ciudad. Después le sigue el Dr. Fernando Pérez Bojórquez, con quince años de experiencia, y la doctora Vanessa Díaz y el Dr. Leonardo García, ambos con seis y once años respectivamente, ejerciendo esta labor de forma profesional.

MOTIVACIONES

Los caminos para llegar a la anestesiología suelen ser distintos. Aunque todos concuerden con la fascinación que sienten por su profesión, algunos fueron descubriéndolo a lo largo de su carrera, otros por medio del asombro sorpresivo de urgencias y hay quienes nunca se lo habían planteado, como el Dr. Santander, que a pesar de que nunca lo planeó, fue como si toda su vida lo supiera. Menciona que tuvo un “deja vu” a los seis años, cuando lo operaron de las amígdalas y se dijo “aquí voy a trabajar”.

Por su parte, el Dr. Leonardo García, quien además tiene la subespecialidad en Medicina Crítica y Terapia Intensiva y recientemente terminó la Maestría en Dirección y Gestión

Hospitalaria, comenta que en un inicio le “impresionó la capacidad de hacer que no haya dolor en un evento que literalmente se hacen heridas controladas”. Por otro lado, un médico anestesiólogo no sólo se encuentra en las cirugías, sino también atiende el dolor de los heridos. El Dr. Fernando Pérez lo vio cuando hacia una guardia como médico interno en un servicio de urgencias, al presentarse un paciente politraumatizado que tuvo un colapso cardiovascular, y tuvo la oportunidad de ver trabajar a un médico anestesiólogo durante una reanimación, con mucha destreza y temperamento. “Esa fue la noche que me hizo considerar especializarme en anestesiología”, nos comenta.

A la Dra. Vanessa Díaz le resultó asombroso ver al médico “tras bambalinas”, como dice, “aquel que se encarga de mantener al paciente dormido, sin dolor alguno durante la cirugía y cuidar de mantenerlo con vida durante todo el procedimiento”. Y lo que más le apasiona de su profesión es mantener óptimos los signos vitales del paciente, mientras a éste le practican la cirugía, pues reconoce que además de mantenerlo sedado o dormido, el paciente debe ser monitorearlo todo el tiempo y debe cuidar su estabilidad hemodinámica, así como la actividad cardíaca y la oxigenación.

ESPECIALISTAS DEL MES 12 MAYO 2024

ESPECIALISTAS DEL MES

“Estamos preparados con todos los medicamentos idóneos para cada caso y herramientas para el monitoreo completo de signos vitales (…) debemos de tomar decisiones, a veces en segundos, de cuál medicamento administrar, justo la dosis adecuada, ya que de esas decisiones depende la estabilidad del paciente”, reflexionó la Dra. Díaz para ADN Magazine.

DIVERSOS ROLES

Uno puede pensar que el médico anestesiólogo es simplemente quien “duerme” al paciente, para que no sufra dolor cuando los cirujanos abren su cuerpo para realizar un procedimiento, sin embargo, el doctor Leonardo García comenta que de él depende la seguridad en estos eventos quirúrgicos:

“Para ello es necesario cumplir los cuatro pilares básicos de la anestesia, que son analgesia, amnesia, relajación muscular y neuroprotección. Significa que no sólo es dormir al paciente, sino estar atento en todo momento de las constantes vitales y conocer los tiempos quirúrgicos”.

Por otro lado, el doctor Arturo Santander sostiene que el anestesiólogo ya no sólo pasa tiempo en el quirófano, gracias a los avances de la tecnología, también “sale de apoyo a otras áreas como radiología, para sedación en resonancia magnética”, por mencionar una, sin embargo, como sostiene el doctor Fernando Pérez, también “alivian el dolor después del acto quirúrgico”, es decir, son responsables del cuidado postoperatorio.

ADVERSIDADES

Según el Dr. Fernando Pérez, la mayoría de las reacciones adversas son mínimas y el tratamiento no implica complejidad, como alergias, náuseas y vómitos, sin embargo, hay otras situaciones que se pueden complicar, como el shock anafiláctico, el reflejo vagal, paro cardiovascular, entre otras, es por ello que es de suma importancia que haya una adecuada vigilancia y pronto manejo.

Ejemplo de esto, la Dr. Vanessa Díaz sostiene que además de estar preparados ante cualquier escenario, hay que “saber qué hacer y tomar decisiones adecuadas en el momento adecuado, tener siempre medicamentos preparados que son básicos, al igual que todo el equipo, por ejemplo, para una intubación de vía aérea en caso de que no haya sido anestesia general”.

Pero hay otra adversidad con la que los anestesiólogos suelen lidiar, que son los nervios que pueden llegar a sentir los pacientes, es por eso que el Dr. García trata de entablar una relación de confianza, dialogando con ellos, interesado en saber qué es lo que más le preocupa e incluso les pregunta el tipo de música que le gusta y de ser posible la reproduce en la sala de cirugía.

Por su parte, la Dra. Díaz utiliza la empatía como una virtud natural como anestesióloga, porque son ellos los que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. “Lo primero que hago es presentarme, le digo que tenemos todas las herramientas necesarias para minimizar cualquier riesgo”, con el fin de darle confianza y se mantenga calmado.

Entre los métodos de los anestesiólogos para calmar los nervios, como es de esperarse, también se encuentra el suministro de medicación en baja dosis, con el fin de facilitar la inducción anestésica. “Una buena comunicación médico-paciente es de suma importancia. Si pese a ello el paciente presenta gran ansiedad, le administramos un ansiolítico para que esté más tranquilo”, reflexiona el Dr. Fernando Pérez.

ESCENARIOS DIFÍCILES

No hay duda que la medicina es una de las profesiones más complejas. Los misterios del cuerpo humano y sus desafíos, pueden ser todo un reto para la ciencia. Hay saberes que todavía no llegan al mundo y la naturaleza es la que finalmente decide hasta dónde puede el conocimiento médico ayudarle a una persona a sobrevivir de enfermedades o heridas mortales.

A esto y otras situaciones se enfrentan los médicos y sin duda, como lo comenta el Dr. Fernando Pérez, no hay escenarios más abrumantes que “los que médicamente no podemos sacar con bien a nuestro paciente”, pues a lo largo de quince años de trabajar como anestesiólogo, ha presenciado múltiples casos adversos que le han generado estrés.

Sin embargo, hay situaciones altamente tensas, que sólo los médicos pueden describir, tal como lo narra la Dra. Díaz, que durante su entrenamiento en la especialidad tuvo desafíos importantes dentro del quirófano: “Me tocó recibir en quirófano pacientes politraumatizados de algún accidente grave, teniéndolo que operar el cirujano de urgencia, con signos vitales muy inestables, tener que estabilizarlo y mantenerlo con vida pasando sangre, medicamentos, y colocando catéteres venosos, todo a la vez que él o los cirujanos realizaban la cirugía abdominal para detener el sangrado de órgano o a veces en cirugías de cerebro para detener sangrados por algún traumatismo”.

Hay prácticas también muy específicas, que dependen del contexto, como lo narra la doctora Vanessa Díaz, y para el médico Arturo Santander, sin duda es “ante un cuadro de intubación difícil, donde es prioridad el manejo de la vía aérea y tras varios intentos no se logra resolver el problema”.

Por otro lado, el Dr. Leonardo García, que se especializa en Terapia Intensiva, su enfoque es precisamente el paciente en estado crítico: “me he desenvuelto en muchos escenarios complicados, de hemorragia, estados de choque, incluso pacientes que han presentado parada cardiaca, son escenarios para los que estoy entrenado”, nos comparte.

ESPECIALISTAS DEL MES 13 MAYO 2024

ACTUALIZACIÓN Y APTITUDES

Como en todas las profesiones, en especial aquellas que avanzan velozmente gracias a la ciencia y la tecnología, el médico anestesiólogo también debe actualizarse constantemente. En palabras de la Dra. Vanessa Díaz, esto lo consigue “a través de la educación médica continua y asistiendo a congresos nacionales e internacionales, certificándome cada cinco años por el Consejo Nacional de Certificación en Anestesiología”. Además de los congresos, afortunadamente para todos los profesionales de la salud, esta actualización puede realizarse en línea, mediante cursos y lecturas de artículos, como lo menciona el Dr. Fernando Pérez.

Para el Dr. Leonardo García, una de las especialidades más ideales como complemento de la anestesiología, es la subespecialidad en Terapia Intensiva. Actualmente se encuentra cursando un diplomado de ultrasonografía avanzada y realizó uno más en anestesia regional.

El objetivo sigue siendo el mismo: ser profesionales y ofrecer lo mejor al paciente. Con ello también es necesario destacar que para desempeñar una buena labor como médico anestesiólogo, según los especialistas entrevistados, son necesarias algunas virtudes como tener estabilidad emocional, ser pacientes, tener temple y seguridad, y contar con un sentido humanitario porque, como dice el Dr. Santander: “finalmente uno es el último que platica con el paciente, muchos no lo dicen, pero todos, absolutamente todos, te encargan su vida”.

Tanto como el Dr. Santander y la Dra. Díaz, como comentario final de la entrevista, comentaron que la anestesiología es de las especialidades más completas y universales, pues se atiende a todo tipo de personas, cuyo conocimiento de ellas debe ser un conocimiento integral, como lo menciona la Dra. Díaz: “debemos conocer sus antecedentes médicos, quirúrgicos, alérgicos”. Además, el Dr. Santander reflexiona: “se atiende a hombres y mujeres, niños, jóvenes y adultos, incluyendo adultos mayores, desde pacientes sanos hasta pacientes en estado crítico”.

Por ello reconocemos y aplaudimos el esfuerzo que realizan nuestros médicos anestesiólogos, Dra. Vanessa Díaz, Dr. Arturo Santander Olivera, Dr. Fernando Pérez Bojórquez y el Dr. Leonardo García, que diariamente se preparan, se actualizan y superan los retos del día a día, de la mano de los avances científicos y la tecnología de punta, con el fin de disminuir las posibles consecuencias negativas hacia sus pacientes.

ESPECIALISTAS DEL MES 14 MAYO 2024

La evolución del desarrollo de métodos anestésicos

| SAÚL VALDEZ

A lo largo de la historia, la anestesiología ha desempeñado un papel fundamental en el propósito de mitigar el sufrimiento y aliviar el dolor físico, permitiendo a los profesionales médicos realizar procedimientos quirúrgicos complejos con la mínima incomodidad para el paciente.

En un constante afán por mejorar la calidad de vida, los avances en el desarrollo de métodos anestésicos han sido impresionantes, llevando esta rama de la medicina a niveles sin precedentes.

Hoy en día, la investigación y la innovación continúan abriendo nuevos horizontes en la anestesiología, ofreciendo enfoques cada vez más seguros, eficientes y personalizados. Desde técnicas mínimamente invasivas hasta el uso de tecnologías de vanguardia, los métodos anestésicos modernos se perfeccionan continuamente, con el objetivo de brindar una experiencia óptima para el paciente y facilitar el trabajo de los profesionales de la salud.

Pero, ¿cuáles son los últimos desarrollos y tendencias en este apasionante campo?, ¿cómo los avances en la anestesiología están transformando de manera positiva la práctica médica? Para responder esas preguntas, primero debemos conocer sus comienzos.

Inicios de la anestesia

En la antigüedad, los pioneros de la medicina exploraron diversas técnicas rudimentarias para intentar controlar el dolor físico durante los procedimientos quirúrgicos. Desde esponjas empapadas con sustancias soporíferas, hasta métodos drásticos como la inducción de la hipoxia cerebral. Estos primeros esfuerzos sentaron las bases para el posterior desarrollo de la anestesiología

como disciplina científica. Un hito trascendental llegó con los descubrimientos de gases como el óxido nitroso y el nitrógeno, por parte de Joseph Priestley y Daniel Rutherford, respectivamente. Estas investigaciones allanaron el camino para que Humphry Davy, a principios del siglo XIX, estudiara los efectos analgésicos del óxido nitroso, convirtiéndose en uno de los precursores de la anestesia moderna.

A partir de estos avances pioneros, la ciencia de la anestesiología comenzó a tomar forma, impulsada por la incansable búsqueda de métodos seguros y efectivos para aliviar el dolor durante los procedimientos médicos.

La búsqueda de mejores anestésicos

La búsqueda de mejores analgésicos para aliviar el dolor durante procedimientos médicos continuó en las décadas posteriores. Horace Wells y William Morton, en Boston, se embarcaron en esta misión, explorando el uso de sustancias como el éter. Tras algunos tropiezos iniciales, Morton logró diseñar un exitoso dispositivo de inhalación de éter que demostró ante la comunidad médica de Harvard en 1846. Este hito marcó el nacimiento de la anestesia quirúrgica moderna.

Paralelamente, James Young Simpson introdujo el cloroformo como agente anestésico, incluso utilizándolo en el parto de la Reina Victoria. Sin embargo, debido a preocupaciones sobre sus efectos secundarios, el cloroformo fue eventualmente reemplazado por el éter. Por otro lado, la incansable labor de científicos como Easson Brown, George Lucas y Velyien Henderson dio lugar al descubrimiento del ciclopropano en 1930, un anestésico más seguro y eficiente. A pesar de estos avances, el óxido nitroso mantuvo su vigencia y

sigue utilizándose hoy en día, complementado por nuevos gases anestésicos y técnicas más modernas. Este período sentó las bases de la anestesiología contemporánea

La anestesiología contemporánea y su futuro

La anestesiología ha evolucionado de sus humildes inicios para convertirse en una disciplina médica altamente sofisticada y especializada. En la actualidad, los médicos anestesiólogos desempeñan un papel crucial en diversos procedimientos médicos, desde cirugías complejas, hasta el manejo del dolor crónico. Gracias a los incansables esfuerzos de científicos, médicos e investigadores, esta rama de la medicina ha logrado avances significativos en la comprensión de los mecanismos del dolor, la respuesta del cuerpo humano a los agentes anestésicos y el desarrollo de técnicas cada vez más seguras y eficaces.

Aunado a esto, el futuro de la anestesiología se vislumbra aún más prometedor. Las innovaciones en campos como la farmacología, la genética y la tecnología médica apuntan hacia una anestesia cada vez más personalizada, precisa y eficiente. La investigación en terapias génicas y medicina regenerativa podría conducir a nuevos enfoques para el tratamiento del dolor y la recuperación postoperatoria. Además, el avance de la inteligencia artificial y los sistemas de monitoreo avanzados podrían optimizar la dosificación de anestésicos y mejorar la seguridad del paciente.

En definitiva, la anestesiología se encuentra en un emocionante punto de inflexión, donde la innovación continua promete revolucionar la forma en que se aborda el manejo del dolor y la atención médica en general.

DOCUMENTO 15 MAYO 2024

Melanoma. Una mancha que te puede matar

La prevención y la detección temprana son esenciales para reducir el riesgo de melanoma. Usar protector solar, evitar la exposición excesiva al sol, y realizar autoexámenes regulares de la piel pueden ayudar a detectar cualquier cambio sospechoso a tiempo, son acciones que se pueden hacer con facilidad y son esenciales para mejorar las tasas de supervivencia y reducir la mortalidad asociada.

| SERGIO H. GARCÍA

| SERGIO H. GARCÍA

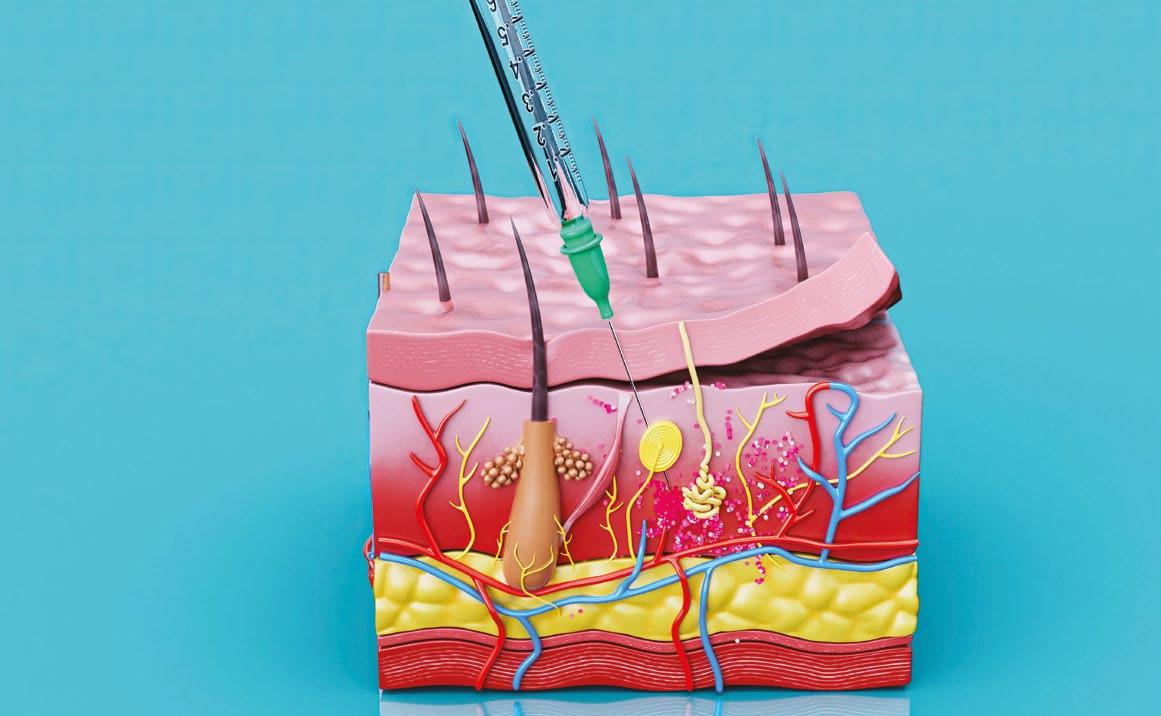

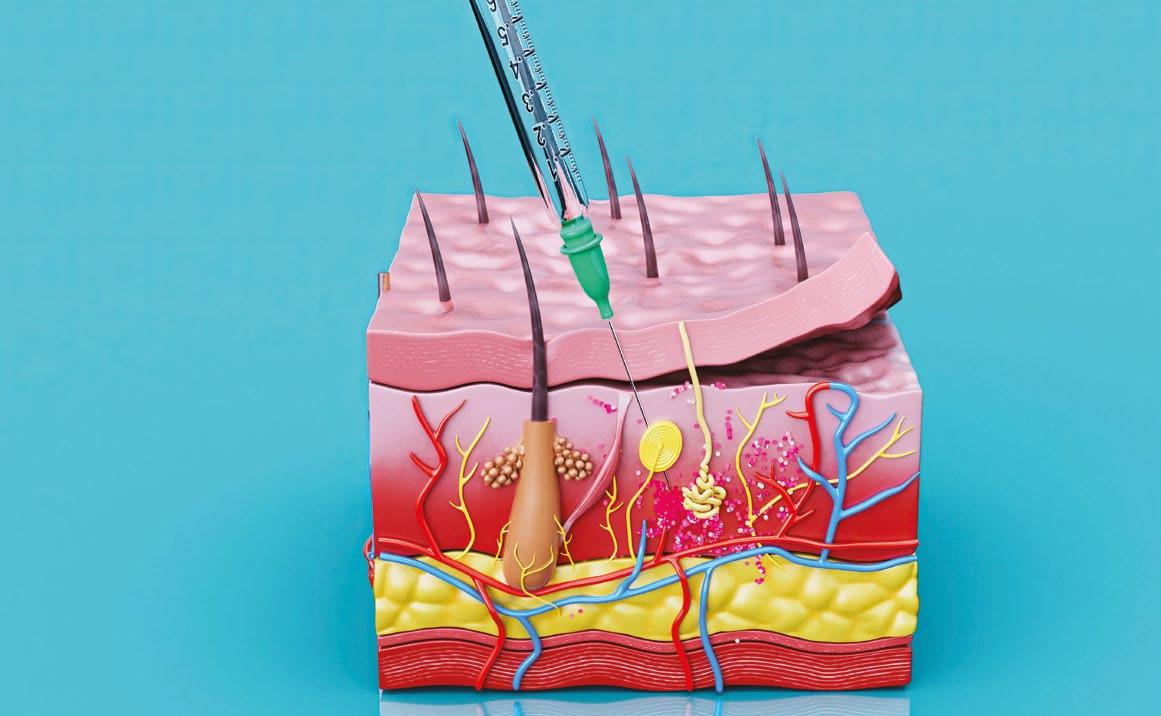

El día 23 de mayo se ha instituido como el Día Mundial del Melanoma Cutáneo, con el fin de hacer sensibilizar a la población sobre la importancia de esta enfermedad, de la capacidad que tiene para acabar con la vida de una persona y de la necesidad de detectarla tempranamente para lograr curación. El melanoma es un tipo de cáncer de piel que se origina en los melanocitos, las células responsables de producir melanina, el pigmento que da color a la piel. Es uno de los tipos más peligrosos de cáncer de piel debido a su capacidad para propagarse a otras partes del cuerpo, si no se detecta y trata a tiempo.

La mayoría de los cánceres de piel comienzan en la capa superior de la piel, llamada epidermis. Existen tres tipos principales de células en esta capa: las células escamosas que son células planas, localizadas en la parte más externa de la epidermis, que se desprenden constantemente a medida que las nuevas células se forman en las capas más profundas. Las células basales que se encuentran en la parte inferior de la epidermis y se dividen constantemente para reemplazar las células escamosas que se descaman de la superficie de la piel. A medida que estas células se desplazan hacia la epidermis, se vuelven más planas, y con el tiempo se convierten en células escamosas; y los melanocitos, que son las células que se pueden convertir en melanoma.

Normalmente producen el pigmento marrón llamado melanina, lo que hace que la piel tenga un color moreno o bronceado, este pigmento protege las capas más profundas de la piel contra los efectos nocivos del sol. Tener una piel con pigmentación oscura disminuye el riesgo de melanoma en estos lugares más comunes, aunque cualquier persona puede también desarrollar este tipo de cáncer en las palmas de las manos, las plantas de los pies o debajo de las uñas. Como resultado de esto, el Melanoma, al ser un tipo de cáncer, teniendo como característica principal la reproducción y crecimiento acelerado de las células afectadas, además del mal funcionamiento de estas, produce que la mayoría de los melanocitos continúen produciendo melanina, de modo que los tumores tipo melanoma usualmente son de color café o negro.

DOCUMENTO 16 MAYO 2024

Sin embargo, algunos melanomas no producen melanina y pueden lucir de color rosado, pálido o incluso blanco. Los melanomas se pueden desarrollar en cualquier parte de la piel, pero son más frecuentes en el tronco (pecho y espalda) de los hombres y en las piernas de las mujeres. El cuello y el rostro son otros sitios comunes.

El melanoma puede afectar a cualquier persona, pero ciertos grupos son más susceptibles a desarrollar este tipo de cáncer de piel. Entre los grupos de riesgo pueden incluirse las personas con piel clara, ya que la función de la melanina es proteger la piel de los rayos ultravioleta del sol, y al tener menos melanina, suelen estar menos protegidos; personas que presenten mucho lunares o lunares atípicos, personas con un sistema inmunitario debilitado, como es el caso de las personas que viven con VIH-SIDA y cualquier enfermedad inmunosupresora; mujeres menores de 30 años, hombres mayores de 50 años y adultos mayores; y personas con exposición excesiva al sol, como trabajadores de la construcción, jornaleros y conductores de vehículos, ya que, al pasar mucho tiempo al aire libre sin protección solar, el riesgo se vuelve exponencial.

Los síntomas del melanoma pueden variar, pero a menudo se manifiestan en la piel como cambios de tamaño, forma o color de un lunar ya existente o la aparición de uno nuevo; que una mitad del lunar no coincide con la otra mitad, que tenga bordes irregulares o borrosos, que tenga variaciones de color o que este crezca más de 6 mm de diámetro.

El tratamiento del melanoma depende de la etapa y la ubicación del cáncer, así como de la salud general del paciente. La extirpación del melanoma y algo de tejido circundante es el tratamiento principal para la mayoría de los melanomas.

La cirugía se puede reforzar con tratamiento de inmunoterapia que ayuden al sistema inmunitario a reconocer y combatir las células cancerosas, quimioterapia o radioterapia. La tasa de supervivencia a cinco años para el melanoma localizado (etapa I) es de aproximadamente el 99%. Para el melanoma que se ha propagado a los ganglios linfáticos regionales (etapa III), la tasa de supervivencia a cinco años es del 63%. Para el melanoma metastásico (etapa IV), la tasa de supervivencia a cinco años es de aproximadamente el 20%.

Aunque es menos común que otros tipos de cáncer de piel, el melanoma es responsable de la mayoría de las muertes por cáncer de piel debido a su capacidad de diseminarse a otras partes del cuerpo. La detección temprana es crucial para mejorar las posibilidades de tratamiento exitoso. La prevención y la detección temprana son esenciales para reducir el riesgo de melanoma.

Usar protector solar, evitar la exposición excesiva al sol, y realizar autoexámenes regulares de la piel pueden ayudar a detectar cualquier cambio sospechoso a tiempo, son acciones que se pueden hacer con facilidad y son esenciales para mejorar las tasas de supervivencia y reducir la mortalidad asociada.

17 ABRIL 2023 DOCUMENTO 17 MAYO 2024

Un nuevo aliado en la lucha contra las enfermedades cardiovasculares

| DAVID VELARDE

| DAVID VELARDE

En México, el infarto es una de las principales causas de mortalidad. Las enfermedades cardiovasculares, incluyendo los infartos, suponen una carga considerable para el sistema de salud del país. Factores de riesgo como la obesidad, la diabetes, la hipertensión y el tabaquismo son comunes entre los mexicanos, lo que eleva la incidencia de infartos.

Aunque ha habido avances en el tratamiento y la atención de emergencias, la prevención sigue siendo esencial para disminuir la tasa de mortalidad y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

La reciente autorización de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) para el primer software de alta tecnología destinado al tratamiento del infarto al miocardio, desarrollado por Boston Scientific México, es un avance significativo para la salud de muchos mexicanos.

Este innovador dispositivo médico incluye un software que transmite en tiempo real datos precisos sobre las lesiones en las arterias del corazón. Esta información es vital, pues permite a los médicos elegir el tratamiento más adecuado para cada paciente, considerando sus necesidades individuales, mejorando la precisión de las intervenciones médicas. La autorización de este software no fue un proceso simple. COFEPRIS colaboró estrechamente con la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) mediante un acuerdo de equivalencias.

Este acuerdo facilita que las innovaciones aprobadas en Estados Unidos sean evaluadas y adoptadas en México más rápidamente, garantizando siempre la seguridad y eficacia de los dispositivos médicos. COFEPRIS realizó una evaluación exhaustiva basada en su guía para la obtención del registro sanitario de dispositivos médicos, asegurando que el software cumple con todos los estándares necesarios para su uso seguro en nuestro país. La introducción de este software avanzado representa un gran avance en la lucha contra el infarto al miocardio. Los médicos ahora podrán personalizar los tratamientos de manera más precisa, ajustándolos a las características específicas de cada paciente. Esto no sólo aumenta la probabilidad de éxito de los tratamientos, sino que también contribuye a una recuperación más rápida y efectiva, reduciendo el riesgo de complicaciones futuras.

La colaboración entre COFEPRIS y la FDA subraya la importancia de la cooperación internacional en el campo de la salud. Al trabajar juntos, los organismos reguladores pueden acelerar la disponibilidad de innovaciones cruciales, salvando vidas y mejorando la calidad de vida de los pacientes.

La adopción de este software de alta tecnología es un ejemplo perfecto de cómo la innovación y la colaboración pueden transformar la atención médica, ofreciendo nuevas esperanzas a quienes pueden padecer enfermedades graves como el infarto al miocardio.

DOCUMENTO 18 MAYO 2024

¿Qué es la creatinina?

| DR. PABLO MAGGIANI

| DR. PABLO MAGGIANI

Persona preguntona: Hola, ¿qué tal? Tengo una pregunta: ¿qué es la creatinina?

Dr. Pablo Maggiani: ¡Hola! Claro, te lo explico. La creatinina es un compuesto químico que se produce a partir de la creatina, una molécula que es importante para la producción de energía en los músculos. Básicamente, cuando tus músculos usan energía, una parte de la creatina se convierte en creatinina.

Persona preguntona: Ah, entiendo. ¿Y por qué es importante medir la creatinina?

Dr. Pablo Maggiani: Es importante medirla porque la creatinina se elimina del cuerpo a través de los riñones. Si los riñones están funcionando correctamente, filtran la creatinina de la sangre y la eliminan en la orina. Pero si los riñones no están funcionando bien, la creatinina se acumula en la sangre. Así que medir los niveles de creatinina en la sangre nos da una idea de cómo están funcionando los riñones.

Persona preguntona: Entonces, ¿cómo se mide la creatinina?

Dr. Pablo Maggiani: Se puede medir de dos formas principales: a través de un análisis de sangre y mediante una prueba de orina. En el análisis de sangre se mide la cantidad de creatinina en un mililitro de sangre. En la prueba de orina, se recolecta la orina durante 24 horas para medir la cantidad total de creatinina excretada en ese tiempo.

Persona preguntona: ¡Qué interesante! ¿Y cuáles son los niveles normales de creatinina?

Dr. Pablo Maggiani: Los niveles normales pueden variar según la edad, el sexo y la masa muscular de la persona. Generalmente, en hombres adultos, los niveles normales son entre 0.7 y 1.3 mg/dL, y en mujeres adultas, entre 0.6 y 1.1 mg/dL. Pero estos rangos pueden variar ligeramente dependiendo del laboratorio.

Persona preguntona: ¿Qué pasa si mis niveles de creatinina son altos?

Dr. Pablo Maggiani: Si tus niveles de creatinina son altos, puede ser un signo de que los riñones no están funcionando correctamente. Esto puede ser debido a varias razones, como insuficiencia renal, deshidratación o alguna obstrucción en el tracto urinario. Por eso, es importante consultar a un médico si tienes niveles altos de creatinina para determinar la causa exacta y el tratamiento adecuado.

Persona preguntona: ¿Hay algo que pueda hacer para mantener mis niveles de creatinina normales?

Dr. Pablo Maggiani: Sí, mantenerte hidratado, llevar una dieta balanceada y hacer ejercicio regularmente pueden ayudar a mantener tus niveles de creatinina dentro del rango normal. También es importante evitar el uso excesivo de medicamentos que puedan dañar los riñones, como ciertos analgésicos. Y, por supuesto, realizar chequeos médicos regularmente para monitorear tu salud renal.

Persona preguntona: ¡Gracias por la explicación! Ahora lo entiendo mucho mejor.

Dr. Pablo Maggiani: ¡De nada! Me alegra haber podido ayudarte. Si tienes más dudas, no dudes en preguntar.

19 MAYO 2024 DOCUMENTO

GOLPE DE CALOR

| DR. RICARDO MANCINAS

| DR. RICARDO MANCINAS

El golpe de calor es una enfermedad que cursa con alteraciones que abarcan desde el aumento de la temperatura corporal hasta el compromiso de importantes sistemas como el cardiovascular, neurológico y renal, de allí que se describa como una lesión potencialmente mortal, que requiere atención de manera urgente.

Se define como la existencia de temperaturas corporales mayor de 40º y disfunción del sistema nervioso central, por un desbalance entre la ganancia de calor y su pérdida a nivel corporal que provoca delirio, convulsiones o coma.

El espectro de esta enfermedad es representado por un grupo de signos y síntomas relacionados con los cambios en la temperatura corporal, tales como los calambres musculares asociados al ejercicio, el síncope (desmayos) y el agotamiento por calor (fatiga). Sin embargo, el “golpe de calor” se diferencia de ellas por los mecanismos de protección termorreguladores que se ven afectados, lo que permite una presentación clínica más grave.

El golpe de calor se relaciona con una mortalidad alta a nivel mundial, reportada entre 10 y 50 por ciento. Además, hasta un 20 por ciento de los supervivientes quedan con algún grado de daño neurológico permanente.

Los pacientes seniles o adultos mayores son más vulnerables a las complicaciones relacionadas con las enfermeda-

des por calor, pues hay menor capacidad de su cuerpo para regular la temperatura. De igual manera, interfieren los factores sociales y de comportamiento (como la demencia), la probabilidad de vivir solos o el hecho estar confinados en el hogar, y no menos importante, el uso de medicamentos que interfieran con su estado mental. Asimismo, son más vulnerables también aquellas personas con múltiples comorbilidades como la obesidad, diabetes, hipertensión arterial y enfermedad cardíaca.

Existen dos formas de presentación. La forma clásica, por interacción entre el calor y la humedad, como en nuestra ciudad. Y la relacionada con la actividad física, que es una producción metabólica de calor por los músculos.

A nivel cerebral existe una estructura llamada hipotálamo, que es donde se encuentra el centro termorregulador. Cuando éste falla, la temperatura corporal se incrementa. Lleva a la activación de sustancias inflamatorias en sangre que afecta de manera multisistémica a todos los órganos vitales. Una de las respuestas principales es la disminución del flujo sanguíneo a dichos órganos, generando colapso circulatorio.

El diagnóstico debe hacerse por un experto en el tema, utilizando criterios clínicos y laboratoriales para descartar otras causas, entre ellas infecciones, como responsables del incremento en la temperatura, pues estas manifestaciones pueden ser confundidas.

El tratamiento consiste en la disminución rápida de la temperatura con un objetivo en los primeros 30 minutos. Las recomendaciones iniciales son suspender toda actividad que esté ejecutando y ser trasladada a un lugar fuera de calor. Se debe remover el exceso de vestimenta, ser rociado con agua y ventilado continuamente.

La inmersión en agua helada produce una reducción rápida de la temperatura central, por tanto, es considerada la modalidad de enfriamiento más eficaz, con el objetivo de alcanzar temperaturas corporales seguras (38,9°). Otras medidas de enfriamiento invasivos como el lavado peritoneal y lavado gástrico con solución salina helada o la administración intravenosa de líquidos fríos e inhalación de aire frío. Sin embargo, no son tan efectivas como las técnicas de evaporación y la sumersión en agua. Además, el protocolo de manejo debe ser acompañado con soporte multiorgánico por especialistas en cuidados intensivos.

Para prevenir esta situación se recomienda mantenerse en lugares con aire acondicionado, usar ventiladores, baños con agua fría, disminuir actividad física en horarios de mayor alza en temperatura ambiental. En nuestro medio es una enfermedad que muy frecuentemente vemos en los servicios de emergencias, por lo que si conoces a alguna persona o tienes algún familiar que se encuentra cursando con enfermedad inducida por el calor, no dudes en pedir ayuda, acude a nuestros servicios de emergencias con expertos en medicina de urgencias, medicina crítica y terapia intensiva del Hospital Marina Mazatlán, donde nos puedes encontrar para ser valorados de manera oportuna y evitar complicaciones mayores, que pueden ser potencialmente mortales.

DOCUMENTO 20 MAYO 2024

Si algo no nos ha matado, que nos fortalezca

| DR. OCTAVIO ROBLEDO

Sea como sea, el dolor está ahí, lo sientes, lo sufres e indica que algo debe cambiar. Algo tiene que curar, sanar o restaurar la mente. También el sufrimiento indica que algo anda mal. Hay que sanar, curar y modificar nuestra existencia. Hablar del dolor y del sufrimiento, aunque usted no lo crea, es fácil (en general, hablar de cualquier cosa lo es). Pero el padecer, el sentir dolor o llegar hasta el sufrimiento, se llega a la experiencia más difícil que tiene que soportar un ser humano. La dificultad se agrava por el hecho de que, pese a padecer dolores desde que nacemos, siempre que volvemos a sentirlo es como la primera vez: no entendemos por qué, nos asustamos y de nada nos sirven las experiencias anteriores, lo único que deseamos de la vida es volver a un estado de paz interior.

Dolor y sufrimiento se usan como sinónimos, pero no lo son, suele hacerse una distinción que parece acertada. Por un lado, el dolor haría referencia a lo orgánico, a lo corporal, algo común a todos los seres vivientes, mientras que el sufrimiento haría referencia a una instancia de tipo psicológico y remitiría sólo a lo humano.

El sufrimiento puede tener origen en el dolor físico, pero evoca aspectos más profundos de la persona. Todos hemos experimentado o sentido a ambos en mayor o menor medida. Y todos queremos evitarlos. Sin embargo, no se puede tener la gran suerte de tener felicidad todo el tiempo. Existen tropiezos que son consecuencias de nuestras decisiones o situaciones dolorosas que se nos presentan, y que no podemos evitar, y están en nuestras vidas, lo queramos o no.

La pregunta sería: ¿tienen el dolor y el sufrimiento algún sentido?

F. Nietzsche tiene una frase, una de las más populares, que dice en su versión más difundida: «lo que no nos mata, nos fortalece». Más allá de las interpretaciones diversas, podemos rescatar de esta frase un profundo sentido al dolor y al sufrimiento. ¿Para qué sufrir? Para fortalecernos. Se dice que el hombre crece y madura en el sufrimiento, que el dolor lo templa y lo enriquece. Hay diferentes maneras de enfrentar el dolor. La más común es querer huir del mismo, alejarlo, eliminarlo. Ingerimos analgésicos, calmantes, nos refugiamos inconscientemente en una agitada vida laboral y social, el alcohol o las drogas; nos anestesiamos física y psicológicamente. Pero cuando esto no sea suficiente, cuando no haya modo de escapar de él, ¿qué haremos además de desesperarnos y sentirnos los seres más miserables del planeta? ¿Podremos encontrar otra forma en la que no nos duela tanto lo que nos duele?

Cuando estamos experimentando un sufrimiento, podemos formularnos una buena pregunta: ¿qué podemos aprender sobre nosotros mismos? ¿Qué nos enseñan el dolor y el sufrimiento?

Por otro lado, si le encontramos sentido a nuestro dolor, podremos también ayudar a nuestros semejantes a encontrar el sentido a los propios, cuestión que no es de menor importancia en un trabajo hospitalario donde el dolor y el

sufrimiento son cosas cotidianas. Si vemos que el «sentido» nos ayuda, nos calma, nos contenta, también lo hará con otros. Podemos entonces aliviarlos con calmantes y tranquilizantes, y también podemos transmitirles, además, ese sentido que hemos encontrado para nosotros, la inquietud de una búsqueda propia.

Lamentablemente, no hay manuales que nos expliquen la necesidad del dolor en nuestras vidas, excepto la de ser una señal de que algo anda mal. Sea como sea, el dolor está ahí e indica que algo debe cambiar. Hay que curar, sanar, restaurar el cuerpo. También el sufrimiento indica que algo anda mal. Hay que sanar, curar, restaurar mente y pensamientos.

Si la enfermedad o la situación que atravesamos no tiene cura, debo aprender a convivir con ella. Si los hechos que me afectan no tienen solución, debo también vivir con ellos. Pero para lograr eso, algo en mí se debe modificar. En primer lugar, debo de aceptar mi situación, debo crecer. Debo aprender más. Debo valorar otras cosas de la vida, porque si para algo sirven el dolor y el sufrimiento, es para poder diferenciar lo verdaderamente importante de lo que no lo es.

Octavio Robledo L.

Psicólogo clínico – Tanatólogo

Fb tanatologo Octavio Robledo Tel consultorio 669 982 52 36

21 ABRIL 2023 DOCUMENTO 21 MAYO 2024

Homar Torres Director general

Homar Torres Director general

| SAÚL VALDEZ

| SAÚL VALDEZ

| SERGIO H. GARCÍA

| SERGIO H. GARCÍA

| SERGIO H. GARCÍA

| SERGIO H. GARCÍA

| DAVID VELARDE

| DAVID VELARDE

| DR. PABLO MAGGIANI

| DR. PABLO MAGGIANI

| DR. RICARDO MANCINAS

| DR. RICARDO MANCINAS