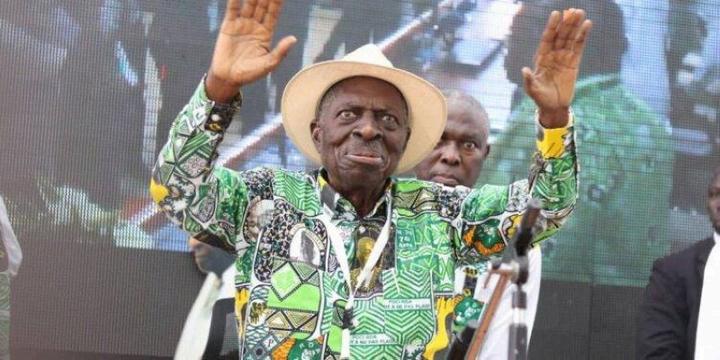

il rallume la CONFIANCE Assalé Tiémoko

Ce dimanche 4 mai 2025, une rumeur persistante a enflammé les réseaux sociaux : le Pr Cowppli-Bony, président honoraire du PDCI-RDA, aurait rendu l’âme. Il n’en est rien. La famille du professeur a publié dans la soirée un communiqué ferme pour rétablir la vérité : « Une rumeur infondée a circulé sur les réseaux sociaux, annonçant le rappel à Dieu de M. CowppliBony. La famille tient formellement à démentir cette information. »

Cette mise au point a mis fin à plusieurs heures de confusion, durant lesquelles certains responsables politiques, militants et anonymes ont exprimé à tort leurs condoléances en ligne.

Le communiqué familial, tout en saluant les marques d’affection reçues, a aussi formulé un vœu fort : « Que

Dieu lui accorde une santé robuste, pour qu’il puisse être témoin de l’aboutissement de notre combat collectif, couronné par la victoire aux élections présidentielles du 25 octobre 2025 » Une rumeur symptomatique d’un climat tendu La vitesse de propagation de la fausse nouvelle illustre, une fois encore, les risques liés à la désinformation en ligne, notamment en contexte préélectoral Plusieurs observateurs s’interrogent d’ailleurs sur les motivations réelles derrière cette rumeur, apparue dans un moment stratégique pour le PDCI-RDA, aujourd’hui mené par Tidjane Thiam

Dans un parti en reconstruction après la disparition d’Henri Konan Bédié, la figure du Pr Cowppli-Bony demeure hautement symbolique Sa mort prématurément annoncée pourrait n’être qu’un « incident numérique », mais elle en dit long sur la fébrilité du moment et l’urgence d’un usage responsable de l’information publique. PT

Ces institutions et programmes actifs en Afrique visés par les coupes budgétaires américaines

La Maison Blanche a dévoilé le 2 mai 2025 la première ébauche de budget du second mandat de Donald Trump, un projet qui taille dans les programmes allant à l'encontre de ses idées ultraconservatrices, en n'épargnant que les dépenses militaires et sécuritaires. Différents programmes et institutions qui concernent l’Afrique sont visés. Détails.

Aux États-Unis, Donald Trump a dévoilé vendredi 2 mai son projet de budget 2026 Il taille dans les dépenses publiques : 22% dans les dépenses nonmilitaires de l’État, soit 163 milliards de dollars Des coupes qui vont toucher différents programmes et institutions actifs en Afrique

Première d'entre elle : la Banque africaine de développement (BAD) Washington souhaite supprimer les subventions au Fonds africain de développement Un fonds « qui n'est pas aligné sur les priorités de l’administration », justifie la Maison Blanche Cette coupe représente plus de 555 millions de dollars. Ce fonds est en fait un guichet de la BAD qui permet aux États les plus pauvres d'obtenir des prêts à des taux favorables, et ainsi financer des projets de développement.

Autre victime confirmée par ce projet de budget, l'United States Agency for International Development (Usaid) : près de 2,5 milliards de dollars d'économie.

À l'occasion d'une conférence de presse, la Maison Blanche a déclaré par exemple la fin des programmes de planning familial en Afrique. Le Fida, le Fonds international de développement agricole, est également amputé afin de répondre « à la promesse du président de donner la priorité à l’Amérique et d’éliminer le gaspillage de dépenses dans l’aide étrangère ».

Rescapé de ce tour de vis budgétaire : l’Association internationale de développement (IDA), le fonds de la Banque mondiale qui se consacre aux pays à faibles revenus Il attribue des prêts à taux faibles, voire nuls, aux pays les plus fragiles : 3,2 milliards lui sont octroyés par l'administration Trump

RFI

Directeur de Publication : Israël Guébo

Secrétaire de rédaction : Jémima Késsié

Direction Artistique : Félix Ancien

Rédacteurs : Sultane Cissé, Kledjeni Tayou, Tchimou Berenger, Bainguié Jean-François, Koffi Étile, Teiko Célestin, Vincent Gnamessou, Joël Koné

Abidjan soir est édité par l’Institut Africain des Médias (IAM)

DE GISCARD À HOUPHOUËT : ABIDJAN RÉÉCRIT SA CARTE URBAINE

Sur l’axe qui relie le centre d’Abidjan à l’aéroport, l’emblématique « boulevard VGE », hommage à l’ancien président français, portera désormais le patronyme du premier chef de l’État ivoirien, Félix Houphouët-Boigny.

« Je ne connais pas Giscard d’Estaing Je ne sais pas qui il était ! », lance Franck Hervé Mansou, un habitant d’Abidjan Ce trentenaire est ravi que la plus grande ville de Côte d’Ivoire débaptise le boulevard portant le patronyme de l’ancien président français, ainsi que d’autres axes routiers aux noms français Le pays a « décidé de moderniser son système » de dénomination de rues, confirme à l’AFP le responsable du projet au ministère de la Construction, Alphonse N’Guessan Les noms des rues « n’étaient pas forcément utilisés par nos populations » alors qu’ils doivent « retracer notre histoire, notre culture », insiste le représentant du gouvernement. Si plusieurs États africains ont récemment décidé de renommer une partie de leur espace public, en dénonçant une présence encore trop visible de l’ancienne puissance coloniale française, Yamoussoukro indique, elle, ne pas souhaiter s’inscrire dans cette démarche.

« Expliquer à nos enfants qui est qui » Sur l’axe qui relie le centre d’Abidjan à l’aéroport sur environ huit kilomètres, l’emblématique « boulevard VGE », hommage à l’ancien président français, s’appellera désormais « Félix Houphouët-Boigny ». Le boulevard de Marseille portera le nom de l’ancien président de l’Assemblée nationale Philippe Grégoire Yacé, et le boulevard de France, celui de la toute première première dame de Côte d’Ivoire, MarieThérèse Houphouët-Boigny

« Les voies de Côte d’Ivoire doivent porter les noms des révolutionnaires et des politiciens ivoiriens Là, dans l’avenir, on peut expliquer à nos enfants qui est qui », juge ainsi Franck Hervé Mansou « C’est une grande satisfaction déjà pour nous parce que le président Félix Houphouët Boigny a été et restera encore dans la mémoire de tous les Ivoiriens », abonde Jean-Bruce Gnéplé, un autre Abidjanais d’une quarantaine d’années

Selon l’urbaniste Wayiribé Ismaïl Ouattara, « il est important pour les Africains de s’identifier au développement de la ville » Notamment pour une « population qui devient de plus en plus jeune » et n’a pas les mêmes références que ses aînés, estime-t-il En Côte d’Ivoire, 75 % des habitants ont moins de 35 ans

Plusieurs rues nommées pour la première fois Reste que toutes les voies rendant hommage à des figures françaises n’ont pas été débaptisées. La commune de Treichville, du nom de l’administrateur colonial et explorateur Marcel Treich-Laplène et celle de Bingerville, de celui du gouverneur colonial Louis Gustave Binger, en banlieue d’Abidjan, n’ont pas non plus fait l’objet de changements.

La dénomination des rues « ne vise pas à effacer la mémoire collective », commente Wayiribé Ismaïl Ouattara.

Et pour un jeune, passer devant le patronyme d’un gouverneur colonial « ne créera pas le même ressenti que pour la personne qui a vécu la colonisation », estime l’urbaniste.

En réalité, il s’agit surtout de donner une appellation à des rues qui n’en avaient jamais eu : sur les quelque 15 000 voies que compte Abidjan, environ 600 portaient un nom jusqu’ici Un choix qui aura aussi des répercussions économiques, avec un impact sur le tourisme, explique Wayiribé Ismaïl Ouattara « Il faut vraiment qu’on puisse nommer tous ces espaces, pour le tourisme notamment, pour qu’une personne puisse se repérer d’un endroit à un autre et pour que la ville puisse s’ouvrir au monde entier »

Avec AFP

LAHOU-KPANDA : SAUVÉ DES EAUX... BIENTÔT !

San Pedro, Abidjan, Grand-Bassam, Assinie… L’érosion menace des villes phares du littoral ivoirien. À Lahou-Kpanda, les autorités misent sur un projet inédit, qui consiste à « reconstruire » l’embouchure du fleuve Bandama à sa position initiale, pour sauvegarder le village et son patrimoine historique. Reportage.

À première vue, Lahou-Kpanda est un paisible village de pêcheurs. C’est une bande de terre située entre la lagune Tagba et l’Atlantique, là où le fleuve Bandama se jette dans l’océan – à environ 140 kilomètres à l’ouest d’Abidjan En accostant près des autres pirogues, on aperçoit quelques habitants installés sous un hangar L’un d’entre eux tisse un filet de pêche Les autres discutent en partageant des arachides grillées « Ayoka ! » lancent-ils en guise de salutation Non loin, des femmes fabriquent de l’attiéké

Ce 3 avril 2025, comme tous les jeudis, les notables du village sont réunis dans la cour du chef La journée est consacrée à la gestion des litiges en interne, avant que soit saisie la gendarmerie si aucune solution n’est trouvée. Les listes électorales sont affichées sous l’apatam, où une vingtaine d’hommes vêtus de pagnes traditionnels entourent le chef par intérim qui dirige la réunion du jour. « Le village souffre énormément », soupire le sexagénaire. Ces dernières décennies, les habitants ont progressivement vu leurs terres englouties par l’eau. « Beaucoup se sont installés à l’intérieur des terres, à Lahou-Ville. Malgré la menace, nous sommes restés, car nous croyions que le village allait être sauvé. De plus, de quoi allions-nous vivre en ville ? » interroge-t-il. Les autres écoutent attentivement en acquiesçant.

Tombes englouties

« L’érosion côtière nous a fait beaucoup de mal, à nous et à nos parents déjà morts. Les politiciens voulaient que nous déménagions car il n’y avait plus de vie

Mais nous avons refusé », enchérit d’une voix calme le président du tribunal coutumier Il fait référence à la disparition progressive du grand cimetière du village, lui aussi emporté par les eaux, sous le regard impuissant des habitants Depuis 2018, l’embouchure du Bandama, qui se déplace vers l’ouest, s’y est frayé un chemin. Ceux qui en avaient les moyens ont pu transférer les corps de leurs proches dans un autre cimetière. Quelques vestiges de tombes résistent encore, à proximité d’une église catholique « inaugurée en 1933 », précise le notable.

Selon le centre de recherches océanographiques, depuis 2011, l’eau avance d’au moins 1 mètre par an. Résultat, d’autres villages qui se trouvaient sur la même bande de terre ont disparu, et près de la moitié de Lahou-Kpanda a déjà été engloutie. Les anciens, eux, parlent d’un village qu’on a du mal à reconnaître aujourd’hui. « Le village n’était pas comme cela. Pendant la période coloniale, on l’appelait le cercle de Grand-Lahou. Nous avions des commerces, l’administration, un grand hôpital, une grande prison, un marché, des écoles, etc Aujourd’hui, avec l’érosion, le village a disparu, et nous n’avons plus de patrimoine historique à montrer à nos enfants », continue le chef par intérim

Lire la suite sur www. jeuneafrique.com