5 de septiembre de 2025

5 de septiembre de 2025

Págs. 8-10

Texto: Pablo Cahuec

Fotos: Manuel del Cid y Archivo

El 15 de septiembre de 1821, una decena de hombres, representantes de las regiones del entonces Reino de Guatemala, firmaban lo que se convertiría en uno de los documentos más importantes, no solo de Guatemala, sino que también para el resto de Centroamérica: el Acta de Independencia. Con América del Sur ardiendo en sangrientas batallas independentistas y México en una situación similar, era cuestión de tiempo que el fuego también alcanzara el corazón de los habitantes de la Capitanía General en un deseo similar. Todo se resumió

en su instante, un gesto que determinó el futuro de cinco naciones.

Sin embargo, la firma del documento estuvo rodeada por una serie de sucesos anteriores y posteriores. Algunos conocidos y otros menos, que constituyen una herencia histórica, digna de ser conocida luego de 200 años. Por lo tanto, la independencia no se fraguó de la noche a la mañana, fue un proceso que remonta sus raíces a por lo menos dos décadas atrás y cuyo inicio está del otro lado del océano Atlántico.

A continuación, se presentan datos curiosos, situaciones poco conocidas, intrigas que aún permanecen en la

penumbra de la historia, pero que ofrecen una visión complementaria de lo celebrado cada septiembre.

Un imperio que se derrumba

La vieja España se tambaleaba entre guerras y traiciones. La invasión napoleónica desgarraba la península desde 1808, la Constitución de Cádiz de 1812 encendía discusiones impensables y el absolutismo borbónico se resquebrajaba bajo el peso de los nuevos vientos liberales, que incluso llegaron al Istmo. Herido, este imperio de antaño comenzaba a ceder, incapaz de sostener sus dominios con la fuerza de antes.

Mientras tanto, en América, criollos y peninsulares se enfrentaban en silenciosas tensiones, indígenas y mestizos cargaban con el peso de las desigualdades y las reformas borbónicas apretaban la vida económica y religiosa de los pueblos. Al edificio del sistema

colonial le aparecieron miles de grietas.

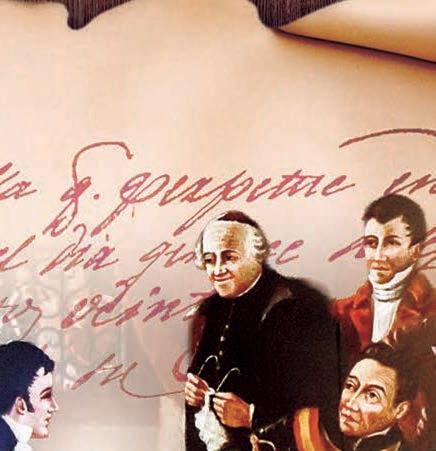

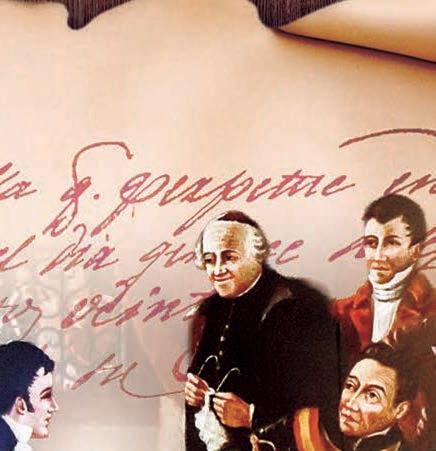

En ese clima de incertidumbre, las provincias de la Capitanía General de Guatemala no permanecían ajenas. San Salvador encendió la chispa en 1811 con la insurrección de los hermanos Aguilar y el sacerdote José Matías Delgado, quien diera el primer grito independentista de la región. Nicaragua agitaba sus calles entre las disputas de León y Granada, y en Honduras, diversas voces comenzaban a proponer un porvenir distinto al dictado por la metrópoli.

Aníbal Chajón, investigador del Centro de Estudios de la culturas en Guatemala (Ceceg-Usac), explicó que uno de los factores determinantes pero poco extendidos fue la Ley de Consolidación de Vales Reales de 1804. Debido a la guerra con Inglaterra, todas las deudas serían pagadas de inmediato al rey y no a quien se le debía. Esto provocó un profundo empobrecimiento y malestar que afectó tanto a criollos ricos como a la Iglesia católica. Esto explicaría la participación de miembros del clero y las primeras centellas de lucha desde 1806. Todo ello conformaba un preludio inevitable: la caída del viejo orden y el nacimiento de una nueva era.

Guatemala, viernes 5 de septiembre de 2025

Guatemala monárquica e incongruente

El experto historiador Miguel Álvarez, director del Museo Nacional de Historia, indicó que en 1808 Francia impuso en España la Constitución de Bayona y colocó en el trono a José Bonaparte, hermano de Napoleón. Para España era una humillación y para América, una incertidumbre. El Reino de Guatemala no dudó, rechazó aquel orden extraño y proclamó su fidelidad a Fernando VII. Ese diciembre, la ciudad se vistió de solemnidad con celebraciones que llevaron por título Guatemala por Fernando VII Lo que resulta interesante, ya que en 13 años no deseará saber nada de él, total incongruencia. La ausencia del rey llevó a la formación de una Junta de Gobierno y finalmente a la instalación de unas cortes que, inspiradas en la Revolución Francesa, abrieron sus puertas no solo a los peninsulares, sino también a representantes de ultramar. Por Guatemala fue designado el canónigo Antonio de Larrazábal, quien viajó con un mandato de defender los intereses nacionales, que exigían libertad de comercio, igualdad política y reformas inspiradas en los nuevos aires ilustrados.

Álvarez explicó que incluso Larrazábal llegó a presidir las cortes en 1811, y un año más tarde se promulgó la Constitución de Cádiz, una de las cartas democráticas más avanzadas de su tiempo. Sus principios se aplicaron también en tierras americanas y abrieron un resquicio hacia la modernidad. Sin embargo, al restaurarse la monarquía, Fernando VII desconoció la Constitución, lo que regresó a España y sus territorios al antiguo régimen. Pero el empuje estaba dado, en 1820, tras una rebelión en la península, la Constitución volvió a entrar en vigor, reavivando en Centroamérica la esperanza de un orden distinto. Ese retorno marcó la antesala del quiebre, el camino hacia la independencia se despejaba.

Ideas ya redactadas

Según Josué Lemus, del Museo Nacional de Historia, semanas antes del 15 de septiembre de 1821, ya se fraguaba en secreto un proyecto que anticipaba lo inevitable. Se trataba del Plan Pacífico de Independencia, fechado en agosto de aquel año y concebido por miembros influyentes de las élites, que ni lentos ni perezosos, al observar los acontecimientos de los reinos vecinos, deseaban evitar sangrientos resultados. Entre sus firmantes se encontraban personajes como Pedro Molina y José Francisco Barrundia, figuras que también participaron en conspiraciones previas

contra el dominio español, como la Conjuración de Belén en 1813. En esencia, era un borrador del acta que más tarde se firmaría. Tratándose de un bosquejo que buscaba preparar el terreno para una transición sin derramamiento de sangre. Curiosamente, este plan permaneció oculto entre los anales del siglo, hasta ser revelado en 1963 como un vestigio que confirma que la independencia no fue fruto de un instante improvisado, sino la suma de temores y estrategias urdidas por las élites que buscaban asegurar su poder en el nuevo orden que se avecinaba.

El 14 de septiembre llegaron noticias inquietantes desde Chiapas; México se adentraba en terri -

nacional. Chajón detalló que Pedro Molina y Dolores Bedoya visitaron a sus allegados esa misma noche para incentivar a participar en la reunión del día siguiente.

Por lo tanto, el mensaje aceleró los acontecimientos y gracias a él, Gabino Gaínza, presidente de la Audiencia, convocó a una reunión de emergencia. Lemus indicó que en su origen, dicha reunión tenía como objetivo debatir qué efectuar ante las acciones mexicanas y cómo responder a sus propuestas de anexión, no un debate sobre la separación per se

El 15 de septiembre de 1821, en las salas del Palacio Real, se encontraron las voces divididas de quienes veían en el Plan de Iguala

la ruta de la libertad y de quienes defendían una Guatemala libre de ataduras.

Según Chajón, la sesión inició a las 8 de la mañana y para las 11 debía terminar. Sin embargo, para esa hora, no se había llegado a un consenso. De los 40 participantes, firmaron apenas 13, aquellos que, movidos por el fervor y valentía del pueblo que desde fuera les gritaba y presionaba, estamparon su firma en un texto que recogía las ideas anticipadas del Plan Pacífico de Independencia.

El punto esencial de aquella acta no era aún definir un sistema político, sino algo más prudente al convocar a un congreso que, en representación de las provincias, decidie -

del mexicano Agustín de Iturbide.

ra la forma de gobierno del nuevo Estado.

Chajón mencionó una interesante anécdota. El futuro presidente Miguel García Granados, aún niño, pudo escuchar el griterío desde su casa, desde la cual corrío para poder presenciar el momento, algo que seguramente lo marcaría de por vida.

CentralLemus resaltó otro punto: a pesar de haberse redactado el texto emancipador, José Cecilio del Valle se negó a firmarlo, ya que consideraba que las provincias debían estar mejor informadas de lo que acontecía. Así, en medio de la prisa, las dudas y la división de pareceres, nació la independencia centroamericana.

Múltiples actas originales

En realidad, no hubo un solo documento ni una única firma, sino varias actas que viajaron hacia cada provincia del antiguo reino. En cada una viajaba el peso y gravedad de la decisión tomada en Guatemala y que debía ser ratificada por las autoridades locales. Así, El Salvador, Honduras y Nicaragua recibieron copias en las semanas siguientes; Costa Rica, por su lejanía, no la obtuvo sino meses más tarde.

Este desfase temporal ha dado

lugar a encendidos debates. En San José, algunos historiadores y juristas sostienen que la fecha a ser homenajeada debería ser la del día en que recibieron el acta, y no el 15 de septiembre, pues ningún costarricense estampó su firma.

Sin embargo, es de hacer notar que dos sí que estuvieron presentes en el momento decisivo como testigos, Juan Mora Fernández y José Rafael de Gallegos. Aun así, el argumento es sencillo… la independencia no se vivió de manera simultánea, sino con los ritmos propios de cada territorio.

De este modo, lo que se suele conmemorar como un acontecimiento común fue, en realidad, una experiencia fragmentada. Cada provincia asumió la ruptura con España a su manera, con distintos tiempos, tensiones y personajes.

La potencia mexicana

Por lo ya expuesto, la independencia no puede comprenderse sin la mirada puesta en México. Tras 11 años de batallas, proceso que inició el 16 de septiembre de 1810 y culminó 27 de septiembre de 1821 cuando alcanzó su libertad y buscó extender su influencia hacia el sur. La herramienta fue el Plan de Iguala, proclamado por Agustín de Iturbide. Planteaba los siguientes ejes: el reconocimiento de la Iglesia

independentista.

católica como base moral del nuevo Estado, la igualdad de todas las clases sociales y la independencia de México, junto con cualquier territorio que decidiera adherirse. México, consciente del gigante que se cernía en el norte, dígase Estados Unidos, y de la debilidad española, buscaba ampliar su territorio y recursos. Para Centroamérica, la propuesta resultaba atractiva, pues era liberarse de los tributos y hallar en la unión un respaldo político y militar. Sin embargo, las posturas no eran unánimes. Mientras la capital miraba con interés la anexión, las provincias la consideraban una oportunidad para debilitar la centralidad de la capital. Así, Chiapas y Soconusco adoptaron el Plan de Iguala, y Quetzaltenango, rival económico de la capital, también lo respaldó. El consenso fue parcial, ya que todos coincidían en romper con España, pero no en el modo de hacerlo. La firma del Acta de Independencia dejó abiertas las opciones, aunque consagró un paso irreversible.

Lo que vino después

De igual manera, Álvarez detalló que el 5 de enero de 1822 se concretó la anexión a territorio mexicano. Poco después, los Tratados de Córdoba lo definieron como imperio. No sería república, sino monarquía. Ante la nega -

Uno de los escudos de las Provincias Unidas del Centro de América.

tiva de las casas reales europeas de enviar un príncipe, Iturbide mismo se coronó como Agustín I. Centroamérica, recién emancipada, se encontraba en medio de un nuevo tablero político.

El sueño gestado con entusiasmo halló un nuevo hito el 1 de julio de 1823, cuando se reunió, fuera de tiempo, el congreso. En esa fecha, por primera vez se empleó el término Centroamérica, y se proclamó que la región era libre tanto de España como de México. Nacían así las Provincias Unidas del Centro de América, que pronto se transformarían en naciones individuales.

El 22 de noviembre de 1824 se convirtieron en estados federados, dando vida a la República Federal de Centroamérica, un ambicioso proyecto que apenas sobrevivió 14 años. Guatemala, tras el naufragio de esa federación, se erigió finalmente como república el 21 de marzo de 1847.

Por ello, esta época de la historia nacional no se encierra en un solo día. Fue un desarrollo del cual podrían considerar hasta tres procesos de emancipación: 1821, 1823 y 1847.

Tres independencias que, unidas, trazaron la ruta de un pueblo que se reconoció como único y digno entre todos los pueblos del mundo. Un fuego que incendió a todo un Reino y que aún perdura.

Guatemala, viernes 5 de septiembre de 2025

José Joaquín Palma Lasso (1844-1911)

Ilustración: Sergio Espada

Fue un poeta, escritor y diplomático nacido el 11 de septiembre de 1844 en la provincia de San Salvador de Bayamo, Cuba. Es el autor de la letra del himno nacional de Guatemala, que compuso para participar como anónimo en un concurso convocado por el presidente José María Reyna Barrios, en 1896. Debido a su participación política por la independencia de Cuba, en 1873 salió al exilio; pasó por Nueva York y Honduras, hasta establecerse en Guatemala el mismo año, donde se le consideró un hijo adoptivo predilecto. Es representante de la segunda generación romántica y dedicó elegías a Miguel García Gutiérrez y María Granados; entre sus poemas están En el mes de noviembre y Las tinieblas del alma.

Más información disponible en este QR

La inteligencia emocional es la capacidad de reconocer, entender y manejar nuestras propias emociones, así como la habilidad de reconocer y responder en forma adecuada a las emociones de los demás. Esto se traduce en cinco grandes competencias: Autoconciencia: Conocer nuestras emociones y entender cómo nos afectan.

Autorregulación: Controlar los impulsos emocionales.

Motivación: Haz lo que amas.

Empatía: Comprender lo que sienten los demás. Habilidad social: Comunícarse con respeto.