7 minute read

La chasse aux sorcières et sorciers

culture

La chasse aux sorcières et sorciers dans le val d’anniviers au Moyen-âge

Advertisement

Savez-vous que cette chasse qui a terrorisé l’Europe pendant le Moyen-âge faisant 60’000 victimes, a commencé dans les vals d’Anniviers et d’Hérens ?

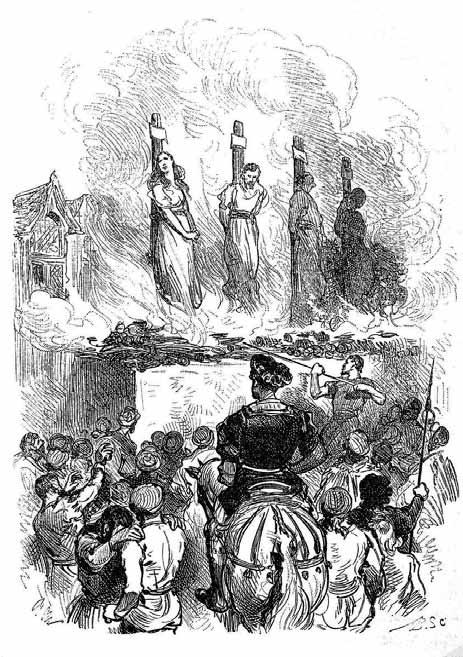

Le mouvement de persécution systématique des prétendus sorciers commence par les procès de sorcellerie valaisans au XVème siècle, puis se répand en Suisse et prend de l’ampleur au XVIème en Europe. La chasse aux sorciers ne prend fin qu’au XVIIème siècle : 200 ans de tortures, de tribunaux truqués et d’innocents brûlés vifs sur d’injustes bûchers, 10’000 procès en Suisse… Et ce terrible épisode de l’histoire humaine a débuté en Valais, ici même en Anniviers et dans la vallée d’à côté, comme l’atteste le rapport de Hans Fründ rédigé en 1430 : « L’an du Seigneur 1428, on découvrit dans le pays du Valais la méchanceté, les meurtres et l’hérésie des sorciers. Ils furent tout d’abord découverts dans deux vallées, dont l’une s’appelle le val d’Anniviers et l’autre le val d’Hérens et plusieurs d’entre eux furent jugés et brûlés. » En 1427, les seigneurs Hildebrand et Petermann d’Anniviers condamnent au bûcher Agnès Escor de Grimentz1 pour sortilège à son mari.

Mais c’est à partir de 1428 que débute en Valais une véritable traque des sorciers, une répression à grande échelle qui répand la terreur. Les événements commencent dans le val d’Anniviers et le val d’Hérens, puis se répandent la même année dans le Bas-Valais et ensuite dans le Haut-Valais germanophone. Dès l’été 1428, la chasse s’étend à la totalité du Valais. On organise alors des enquêtes de grande ampleur pour éradiquer de soi-disant groupes dédiés au diable. Les procès sont en fait des séances de torture où les aveux arrachés au supplicié tiennent lieu de preuves. Chaque sorcier est torturé jusqu’à ce qu’il craque et accepte de reconnaître sa culpabilité; on exige en plus qu’il dénonce d’autres innocents, qui seront ensuite eux-mêmes pourchassés. Les noms de ces personnes sont souvent suggérés au supplicié par le tribunal lui-même. En plus des aveux, le tribunal arrache ainsi à l’inculpé les noms de ses prétendus complices et d’autres accusations, qui débouchent ensuite sur de nouvelles arrestations. La chasse aux sorciers se déploie alors comme un immense filet, nourri par ses victimes : rien ne semble pouvoir l’arrêter. Les documents conservés attestent d’au moins 200 sorciers et sorcières qui ont été inquiétés, poursuivis ou obligés de fuir au XVème siècle, rien que dans le diocèse de Sion.2 Mais ce nombre est largement sous-estimé car peu de dossiers de procès de sorcellerie ont été conservés. Il est difficile de réunir des informations sur ce qui s’est réellement passé. En Valais, les autorités laïques, c’està-dire les seigneurs locaux, les châtelains ou même les communautés rurales, s’occupent eux-mêmes des enquêtes de sorcellerie, des arrestations et des simulacres de procès. Ce n’est donc pas l’Inquisition qui dirige la répression, comme c’est le cas dans la plupart des autres régions. Les femmes ne sont pas les uniques victimes : ainsi en 1428, Martin Bertod, originaire du val d’Hérens, monte sur le bûcher à Sion devant une foule de 1000 spectateurs; il est accusé d’avoir utilisé des sortilèges et donné du poison à plusieurs personnes.

Les sorciers sont accusés d’avoir passé un pacte avec le diable pour obtenir richesse, pouvoir ou vengeance. On prétend qu’ils ont promis à Satan de lui donner une partie de leur propre corps après leur mort ou de lui fournir un animal chaque année. On les accuse de se transformer en bête, surtout en loup ou en porc, de se déplacer en volant sur des tabourets, d’empoisonner des gens, de les rendre malades ou infirmes, de se réunir dans des caves pour boire du vin, de détruire les récoltes, ou encore de tuer des enfants puis de les cuire et de les

manger. La vérité est bien différente : en général, la personne accusée de sorcellerie a été victime d’une injustice (par exemple du vol d’un terrain ou d’un objet) et celui qui lui a causé du tort l’accuse pour se protéger. Quelquefois, le « sorcier » menace ou maudit celui qui l’a volé ou diffamé: mal lui en prend. Il est alors accusé par la personne qui s’en est prise à lui, d’être responsable des malheurs qui surviennent ensuite au protagoniste de l’incident, à ses proches ou à ses animaux, étant donné les paroles qui les annonçaient. La malédiction et ses suites sont alors colportées dans le village qui entoure désormais de sa suspicion la «victime». Cette rumeur s’amplifie jusqu’à ce qu’une enquête soit lancée par la justice laïque et que divers individus déposent devant les autorités qu’un tel a la réputation de connaître l’art des sortilèges. Les témoignages concordants et le nombre même de ces témoignages constituent un indice de la culpabilité. Incarcérée après avoir subi la torture, la personne dénoncée reconnaît ses crimes et se voit contrainte de citer des complices. »2 Quelquefois aussi, la personne est accusée de sorcellerie par quelqu’un qui convoite ses possessions: les biens des gens accusés de sorcellerie sont en effet confisqués et revendus, et si la famille veut les récupérer, elle doit les racheter. Le val d’Anniviers n’est pas seulement un point de départ de la chasse aux sorcières, c’est aussi le théâtre d’une persécution de grande ampleur : au XVème siècle, une cinquantaine de personnes sont poursuivies pour sorcellerie, s’enfuient ou sont brûlées rien que dans la vallée. Les bûchers se multiplient. Quinze sorcières et huit sorciers sont exécutés. Le prétexte déclencheur de cette vague de traque est une chute de neige qui ruine les récoltes et sème la confusion en juillet 1465. On cherche des coupables. Walter Supersaxo, évêque de Sion, part alors en croisade contre l’hérésie, et cela durera plus de 15 ans. En 1481, deux notaires originaires d’Ayer sont brûlés pour sorcellerie, Pierre de Torrenté et son fils Nycollin. Pierre est un notable du val d’Anniviers. Il n’a pas du tout le profil d’une victime de la chasse aux sorciers: il est âgé, riche, instruit, spécialiste de l’écrit, il sait l’allemand et le latin. En tant que clerc et praticien du droit, il jouit de privilèges, connaît les tribunaux et peut s’appuyer sur un solide réseau de relations influentes. Comment un tel homme a-t-il pu finir sur le bûcher sans pouvoir se défendre? A la chute de la famille des de Rarogne, certains Anniviards cherchent à constituer une seigneurie libre, mais échouent. Pierre de Torrenté montre un peu trop de désir d’indépendance. En 1467, l’évêque de Sion, Walter Supersaxo, prend possession de la seigneurie de Vissoie. Douze ans plus tard, il installe son propre fils comme châtelain pour qu’il administre le val d’Anniviers et le représente sur place. La chasse aux sorciers prend une nouvelle ampleur et Georges Supersaxo, le fils de l’évêque de Sion, dirige de nombreux procès de sorcellerie. Plusieurs inculpés dénoncent Pierre de Torrenté, le citant comme complice. Ce dernier est riche et ses biens suscitent la convoitise. Une partie de la population anniviarde soutient les exécutions de sorciers et la guerre des clans fait rage. Certains souhaitent que Pierre disparaisse. Le fils de l’évêque utilise les querelles et les rivalités intestines de la vallée pour renforcer sa position. La rumeur poursuivant Pierre enfle. Il s’enfuit. Il est arrêté dans la forêt entre Vissoie et Fang, incarcéré à Vissoie et torturé. Il est difficile de savoir si son incarcération a eu lieu dans la tour de Vissoie, qui a pu, comme la tour des sorciers de Sion, servir de lieu de torture et de cachot (au XIXème siècle, l’Abbé Erasme Zufferey se souvient d’avoir encore vu dans son enfance « en la Tour de Vissoye, le treuil de la question3 et à côté, au rez-de-chaussée, les cachots bas et sans fenêtres. »)

En guise de procès et selon la procédure habituelle destinée à faire avouer les sorciers, on attache les mains de Pierre dans son dos et on le soulève par une corde accrochée aux poignets, les bras douloureusement retournés. Il reste ainsi à souffrir horriblement une journée entière. Ensuite, on lui attache une pierre aux pieds, pour accentuer la tension sur les bras, et on le suspend encore deux jours de plus. Puis il subit une autre forme de supplice plus forte, mais n’avoue toujours pas. On finit par lui infliger la torture du tonneau en l’immergeant. Finalement, il avoue et est exécuté. L’accusation de sorcellerie contre Pierre de Torrenté et son fils Nycollin a comme raison réelle et cachée une lutte de pouvoir dans un contexte politique conflictuel. Les exécuter a servi à affaiblir leur clan et à les éliminer en tant qu’adversaires politiques. L’évêque de Sion a utilisé son soi-disant combat contre l’hérésie pour asseoir sa domination dans le val d’Anniviers, une vallée très attachée à son indépendance et difficile à contrôler. Le caractère insoumis des Anniviards et la christianisation tardive peuvent aussi en partie expliquer que la chasse aux sorciers ait pris une telle ampleur et ait fait autant de victimes dans une si petite vallée.

Pauline Archambault

1 Comme l’atteste un acte notarié des archives du chapitre cathédrale de Sion qui rapporte l’inféodation des biens d’Agnès Escor 2 « Les chasses aux sorciers en Valais au Bas Moyen-âge » par Chantal Ammann-Doubliez 3 La question, en usage dès le Moyen-âge, est une forme d’interrogatoire accompagnée de torture