UMA INVERDADE CONVENIENTE

O Mito do Equilíbrio Ecológico e a Arrogância do Antropoceno WALTER LONGO

Vivemos na era das certezas morais, onde duvidar tornou-se heresia.

O discurso ambiental — nobre, urgente e necessário — transformou-se, em parte, em dogma.

Mas e se a ideia de “equilíbrio ecológico” for, em si, uma ilusão conveniente?

E se o planeta nunca teve equilíbrio algum, mas sempre se reinventou através do caos, do erro e da destruição criadora?

Em Uma Inverdade Conveniente, Walter Longo não nega a influência humana sobre o meio ambiente.

Ele a reinterpreta.

Sua tese — ousada e desconcertante — é que o desequilíbrio é a condição natural do universo, e que a vida só prospera porque muda, colapsa, recomeça.

Com linguagem poética e base filosófica, o autor desmonta a arrogância antropocêntrica que coloca o homem ora como vilão, ora como salvador da Terra, lembrando-nos de que somos parte da natureza, não seu centro moral.

Este livro não é um manifesto negacionista, mas um manifesto de humildade. Não é contra a ecologia — é contra o ego travestido de ecologia.

Ao longo de suas páginas, o leitor é convidado a trocar a culpa pela consciência, a pressa pela paciência, o medo pela confiança.

Porque o planeta não precisa de redenção — precisa apenas de compreensão.

E compreender é o gesto mais ecológico que o pensamento humano pode oferecer.

UMA INVERDADE CONVENIENTE

O Mito do Equilíbrio Ecológico e a Arrogância do Antropoceno

SUMÁRIO

O Planeta, o Espelho e o Erro

Por que este livro existe: desmontar a vaidade ambiental sem negar a ciência, trocando culpa por consciência e centralidade por pertencimento.

PÁG 04

APRESENTAÇÃO INTRODUÇÃO

A Verdade que Querem que Acreditemos

Questiona a narrativa de “equilíbrio ecológico” como dogma moderno e propõe enxergar a Terra como processo dinâmico, não como vitrine estática.

PÁG 10

PARTE I - O MITO DO EQUILÍBRIO

PÁG 26

O Planeta Instável

Mostra a Terra como um sistema em fluxo permanente (climas, mares, placas), onde estabilidade é apenas intervalo — não destino.

01 02 03 04

PÁG 54

O Equilíbrio é uma Ilusão

Desconstrói a ideia de “estado natural harmônico”: a vida se sustenta em tensões, assimetrias e ajustes contínuos.

PARTE II - O HOMEM E O ESPELHO DA NATUREZA

PÁG 74

A Natureza Dentro do Homem

Explora o humano como expressão da própria natureza (instinto, cultura, técnica), desfazendo a separação “homem vs. ambiente”.

PÁG 36

A Natureza como Máquina de Extinções

Apresenta a extinção como mecanismo estrutural da vida (não anomalia), com ciclos de desaparecimento que abrem espaço ao novo.

07 05 06

PÁG 92

Reconhece o Antropoceno sem triunfalismo: somos catalisadores de efeitos planetários, mas não autores do planeta.

PÁG 106

Criadoras

Revela o colapso como método criativo da Terra: crises ecológicas e humanas operam recomposição, não apenas ruína.

PÁG 122

A Terra Não Precisa de Nós O Homem como Força Geológica Catástrofes

Inverte a retórica salvacionista: a crise real é da civilização; a Terra é resiliente e indiferente — quem precisa dela somos nós.

PARTE III - O DOGMA VERDE

E O NOVO MORALISMO

PÁG 132

08

O Efeito Espelho: Quando o Ambientalismo se Torna Narcisismo

Critica a performance moral “verde”: quando salvar o planeta vira autopromoção e culpa vira moeda simbólica.

PÁG 198

O Dom da Imperfeição:

A Fragilidade como Forma de Força

Sustenta que o erro, a falha e a vulnerabilidade são motores de evolução e fontes de verdadeira resistência.

PÁG 214

A Sabedoria do Tempo:

Por que o Universo Nunca Tem Pressa

PÁG 150

O Novo Pecado Original: A Culpa de Existir

Examina a migração da culpa religiosa para a ecológica: existir passa a ser “débito de carbono” e ansiedade cotidiana.

PÁG 166

O Elogio da Contradição: A Natureza Não é Coerente

Afirma que a contradição é a gramática da vida: cria/derruba, cura/fere; coerência total seria paralisia.

PARTE IV - A RECONCILIAÇÃO COM O CAOS

09 10 11

PÁG 183

A Ilusão do Controle:

Por que o Caos é Mais Inteligente que Nós

Mostra a superioridade adaptativa do caos: a natureza não controla, integra; o controle humano é ansiedade organizada.

14 12 13

Este capítulo mostra como o instinto territorial dos gatos é um guia para que empresas definam, protejam e expandam seu espaço de mercado de forma inteligente.

PÁG 232

A Inteligência da Simplicidade: Quando o Essencial Vence o Complexo

A maturidade do sistema (e da consciência) é simplificar sem empobrecer: fazer o máximo com o mínimo, com suficiência.

EPÍLOGO

O Equilíbrio Impossível: O Planeta que Continua Sem Nós

Fecha o arco: não há equilíbrio final, há continuidade. A tarefa humana é merecer pertencer — não protagonizar.

PÁG 250

APRESENTAÇÃO

O PLANETA, O ESPELHO E O ERRO

Há livros que nascem do espanto, outros da indignação. Este nasceu de uma inquietação mais discreta — quase uma suspeita.

A suspeita de que talvez tenhamos transformado o discurso ecológico em mais uma narrativa de poder; de que, entre o desejo de salvar o planeta e o medo de perdê-lo, colocamos o homem, mais uma vez, no centro de tudo. Como se a Terra existisse apenas enquanto nossa testemunha.

Não é este, portanto, um livro contra o ambientalismo. Pelo contrário: é um livro contra a arrogância travestida de virtude. Contra a crença de que somos grandes o bastante para salvar — ou destruir — o mundo.

Quis escrever Uma Inverdade Conveniente para restabelecer proporções. Para lembrar que o planeta é mais antigo, mais sábio e mais paciente do que supomos. E que talvez a verdadeira ameaça não seja o dióxido de carbono, mas o dióxido de vaidade que emitimos diariamente ao acreditarmos que somos indispensáveis.

Sempre me intrigou a ideia de “equilíbrio ecológico”.

Equilíbrio é uma palavra humana — fruto de uma mente que teme o imprevisto. Mas a natureza nunca foi equilibrada. Ela é, por essência, um sistema em desequilíbrio permanente.

Foi o desequilíbrio térmico que deu origem às chuvas; o desequilíbrio químico que permitiu a vida; o desequilíbrio biológico que gerou as espécies.

Tudo o que vive só existe porque algo, em algum momento, saiu do lugar.

A crença num planeta ideal, estável e harmônico talvez diga mais sobre nossas carências do que sobre a Terra.

Precisamos que o mundo seja coerente porque nós não somos. Buscamos pureza porque não suportamos nossas contradições.

Mas o planeta, indiferente a tudo isso, continua — errando, corrigindo, transformando-se, renascendo.

A Terra é o caos que aprendeu a florescer. E nós, suas criaturas, somos o erro que aprendeu a pensar.

Escrevi este livro como quem tenta depurar uma ideia até ela se tornar silenciosa. Não há nele a pretensão de provar nada, apenas a vontade de equilibrar o desequilíbrio das opiniões.

O homem interfere na natureza, sim — mas sempre fez parte dela.

A destruição e a criação são forças gêmeas, e a vida só prospera porque as duas coexistem.

A extinção de espécies, que tanto nos assombra, é apenas o ritmo de um planeta que se reorganiza constantemente.

A Terra não está em crise: ela está em curso. A crise é humana.

Vivemos aflitos entre culpa e controle, tentando governar um sistema que apenas nos tolera.

Queremos salvar o mundo, mas não conseguimos salvar o instante. Queremos prever o futuro, mas mal sabemos esperar o presente.

Talvez o primeiro gesto ecológico seja desacelerar o pensamento , permitir que o tempo volte a ensinar. A Terra tem paciência; nós é que a perdemos.

Se este livro provocar desconforto, será um bom sinal. O desconforto é o solo onde germina o pensamento.

Não pretendo oferecer verdades, mas perguntas. Perguntas sobre nossa posição no cosmos, sobre o mito da culpa ecológica, sobre a arrogância disfarçada de altruísmo.

Perguntas sobre o que significa, afinal, pertencer a um planeta que não nos deve nada.

Porque, no fim das contas, toda a questão ambiental talvez seja apenas uma questão espiritual: a necessidade de lembrarmos que somos parte da Terra — e não sua exceção.

Escrevo este livro como quem devolve o espelho ao mundo. E ao fazê-lo, percebo: não é a natureza que está em perigo — é o nosso reflexo que está distorcido.

O planeta continuará.

Com ou sem nós.

A escolha que nos resta é simples: continuar com ele, como parte , ou desaparecer acreditando ser o todo.

INTRODUÇÃO

A VERDADE QUE QUEREM QUE ACREDITEMOS

Prólogo apócrifo

própria

Desde que o homem passou a compreender o tempo, vive obcecado pela ideia de equilíbrio. Essa palavra, que soa como sinônimo de paz e sanidade, tornou-se também o ideal que projetamos sobre o mundo natural. Queremos uma Terra estável, previsível, amável — como se o planeta fosse uma extensão moral do nosso desejo por segurança.

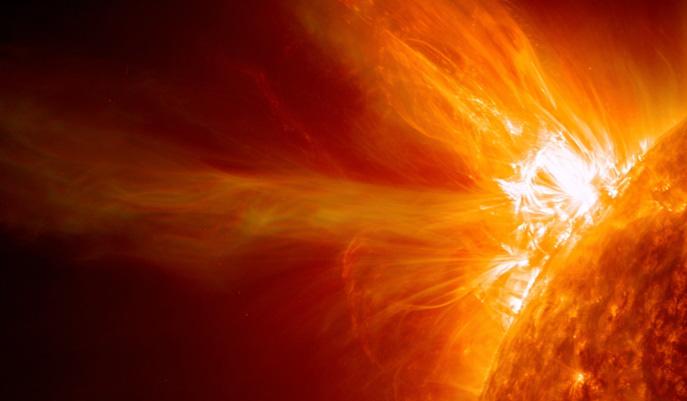

Mas o universo não conhece a ideia de estabilidade. Ele pulsa em explosões e silenciosas implosões. O equilíbrio é uma invenção humana; o desequilíbrio, uma lei da matéria.

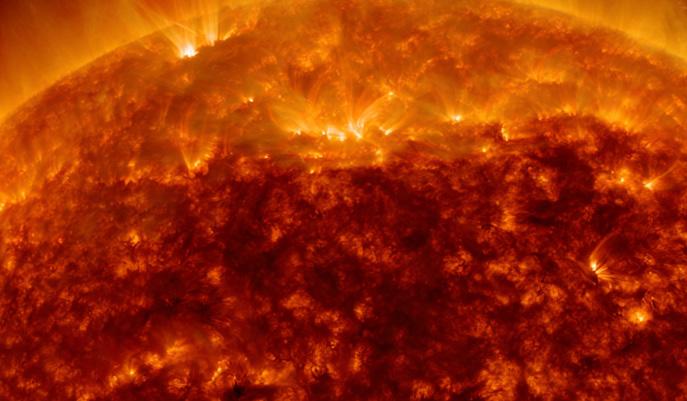

Acreditar que o planeta viveu, em algum momento, um estado de perfeita harmonia ecológica é uma ficção poética travestida de ciência. Desde que a vida surgiu, a Terra é palco de transformações brutais: glaciações que congelaram oceanos inteiros, meteoros que pulverizaram civilizações biológicas completas, erupções que alteraram a composição do ar, espécies que surgem e desaparecem em ciclos tão velozes que escapam ao olhar da história.

A natureza nunca foi um santuário; foi sempre uma arena de adaptação.

Contudo, ao longo do século XX, consolidou-se uma crença quase religiosa: a de que o homem teria rompido um equilíbrio sagrado e condenado o planeta ao colapso. É inegável que o impacto humano é real — mas talvez a medida da nossa culpa seja, ela própria, uma forma de vaidade.

Atribuir ao homem o poder de destruir a Terra é o ápice do narcisismo antropocêntrico. É supor que, em alguns séculos de industrialização, con-

seguimos abalar um sistema que sobreviveu a bilhões de anos de cataclismos cósmicos.

A Terra já foi uma bola de fogo, já foi uma esfera de gelo, já foi um deserto sem oxigênio e um pântano de metano. Em todas as versões de si mesma, ela se reinventou. E o fará novamente.

A verdadeira arrogância humana não está em poluir o planeta, mas em acreditar que ele depende de nós para existir.

A natureza não precisa de guardiões; precisa de intérpretes.

Não somos seus salvadores, nem seus algozes — somos sua continuidade. O carbono que hoje emitimos é o mesmo que um dia foi exalado por vulcões primordiais. O ferro de nossas máquinas é o sangue das estrelas antigas. O homem é natureza em estado reflexivo: a única criatura que, por um breve lapso da história, consegue observar o caos e chamá-lo de “mundo”.

Mas a mente humana, acostumada à simetria e à ordem, sofre diante da instabilidade. Chamamos de desastre tudo o que não compreendemos. Chamamos de destruição o que talvez seja apenas transformação.

A ecologia moderna, ao tentar educar o instinto predatório do homem, acabou moralizando o cosmos. Transformou a preservação em dogma e a culpa em método. Criou-se uma espécie de catecismo verde, com seus mandamentos de pureza, suas indulgências de carbono e seus profetas do apocalipse climático.

Mas o problema de toda religião é o mesmo: quando se transforma em fé cega, deixa de iluminar para começar a cegar. A defesa da natureza é necessária — mas precisa ser lúcida, não penitente.

Não se trata de negar o impacto humano, mas de restituir perspectiva.

Antes de sermos os culpados pela devastação, somos filhos da própria devastação. Nascemos da destruição de outras espécies, da extinção de antigas formas de vida, da reorganização incessante da biosfera. O que chamamos de “equilíbrio ecológico” é apenas o instante entre dois colapsos.

Os registros fósseis revelam uma estatística desconcertante: mais de 99% das espécies que já habitaram a Terra estão extintas. O desaparecimento é a norma, não a exceção.

A vida é uma espécie de tentativa contínua do universo de se lembrar de si mesmo. Em cada ciclo, algumas formas sobrevivem, outras desaparecem — não por injustiça, mas por obsolescência biológica.

A seleção natural é o modo como o caos organiza suas preferências.

Em termos cósmicos, o ser humano é uma fagulha recente, um experimento evolutivo que mal começou a testar suas hipóteses.

E, ainda assim, já se vê como o protagonista absoluto do drama planetário. Acredita-se centro, causa e solução de todos os males.

Mas talvez o homem não passe de um breve parágrafo em uma enciclopédia de mutações. A Terra existia antes de nós e existirá depois — com novas geometrias de vida, novos equilíbrios, novas formas de beleza.

A ideia de que “salvar o planeta” é uma missão humana soa bela, mas esconde um equívoco: o planeta não precisa ser salvo — quem precisa somos nós. O aquecimento global, a poluição, o desmatamento, são tragédias humanas antes de serem planetárias.

O planeta sobreviverá ao nosso colapso, como sobreviveu ao de tantas outras eras. Nós é que talvez não sobrevivamos à nossa própria ignorância.

Mas há algo mais profundo que o erro factual: há o erro simbólico.

Ao colocarmos a natureza no papel de vítima, nos colocamos no papel de juízes. E assim, inconscientemente, reafirmamos nossa posição de superioridade.

Mesmo quando nos culpamos, o fazemos a partir da soberba. Dizemos: “destruímos a Terra”, como quem diz “somos tão poderosos que a natureza não nos resiste”.

A culpa, nesse caso, é apenas a face sofisticada do orgulho. Essa arrogância travestida de compaixão precisa ser substituída por uma consciência mais madura: a de que fazemos parte do sistema que julgamos controlar.

Somos uma extensão do mesmo impulso vital que move as marés e germina as sementes. Não há “nós” e “a natureza” — há um único processo, múltiplo e autogerador, de que somos expressão passageira.

E se há uma missão ecológica digna, ela não é a de salvar o planeta, mas a de aprender a coexistir com o desequilíbrio que nos criou.

A natureza é movimento, e o movimento exige assimetria. O mar avança e recua. O vento destrói e fecunda. O fogo queima e purifica.

A própria vida depende do desequilíbrio entre energia e entropia. Sem o calor do sol, não haveria fotossíntese; sem a morte, não haveria nutrientes; sem extinções, não haveria espaço para o novo. A beleza da Terra está justamente em sua imperfeição dinâmica.

Mas o homem moderno, educado para buscar estabilidade em tudo — na economia, na saúde, nas relações — tenta estender essa ânsia de controle também à natureza. Quer preservar o planeta como se fosse uma fotografia, quando ele é, na verdade, um filme em constante edição.

O resultado é um paradoxo: quanto mais tentamos “equilibrar” o mundo, mais interferimos em seu fluxo natural.

Talvez a verdadeira sabedoria ecológica seja aceitar que a vida é instável por vocação. Que a sustentabilidade não significa congelar o movimento, mas torná-lo viável. E que o equilíbrio não é um estado, mas uma dança.

A história da Terra é uma narrativa de catástrofes produtivas.

Dos vulcões que encheram o céu de cinzas nasceram atmosferas respiráveis.

Da morte dos dinossauros emergiram os mamíferos. Da destruição das florestas pré-históricas

brotaram novos biomas. Toda catástrofe é também uma semente.

Assim também com o homem.

Sua presença, ainda que turbulenta, gerou linguagens, cultura, tecnologia — expressões inéditas da consciência cósmica.

Somos o primeiro ser vivo capaz de compreender que está vivo.

O primeiro capaz de sentir culpa por existir. E talvez o único que tenta pedir desculpas à natureza por ter evoluído demais.

Mas a natureza não exige desculpas; exige compreensão.

Não quer submissão, quer simbiose. Ela não precisa ser preservada em formol, mas compreendida em movimento.

A vida, afinal, é um experimento que nunca termina. E o maior erro humano é confundir o papel de participante com o de diretor.

É hora de restabelecer o equilíbrio — não o ecológico, mas o do pensamento. Equilíbrio entre o reconhecimento do impacto humano e o reconhecimento da resiliência planetária.

Entre a responsabilidade e a humildade. Entre a urgência da ação e a serenidade da compreensão.

O homem não deve negar sua interferência, mas deve relativizar sua importância.

Deve agir, não por medo de destruir o planeta, mas por amor a permanecer nele.

A ecologia não pode ser movida pela culpa — deve ser movida pela gratidão.

Talvez o que o planeta mais precise de nós seja silêncio. Silêncio para ouvir o vento, observar o ritmo das marés, aprender novamente o idioma dos ciclos.

A Terra não clama por heróis, mas por humildes. Não por salvadores, mas por cohabitantes conscientes.

Se a espécie humana quiser realmente durar, precisará abandonar a ideia de domínio e abraçar a de pertencimento. O planeta continuará girando — conosco ou sem nós. Mas se quisermos continuar girando com ele, precisaremos reaprender a viver dentro do desequilíbrio. Pois o equilíbrio é apenas o nome que damos ao instante entre duas transformações.

E talvez a maior inverdade conveniente seja acreditar que a natureza precisa ser salva — quando, na verdade, é ela quem nos vem salvando desde sempre.

PARTE I O MITO DO EQUILÍBRIO

CAPÍTULO

O PLANETA INSTÁVEL 01

A Terra não nasceu para durar: nasceu para se transformar.

— James Lovelock

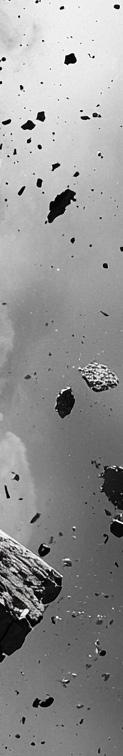

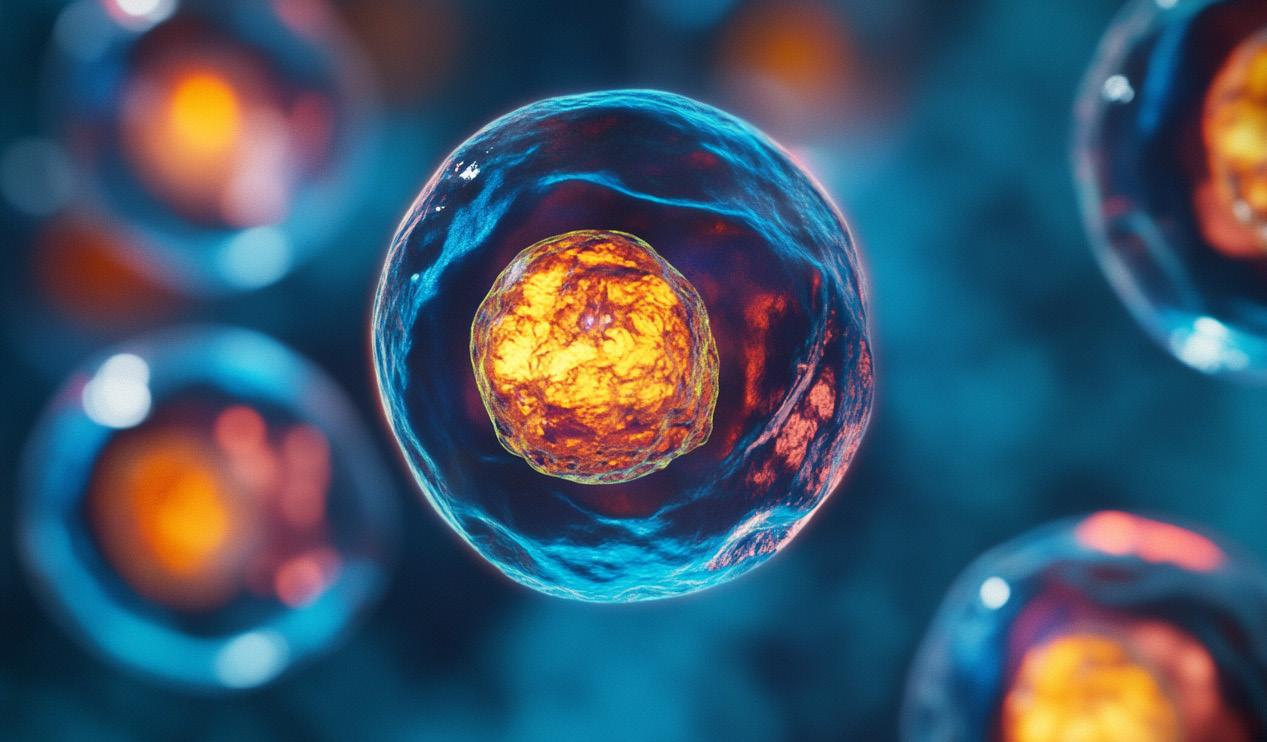

Desde o primeiro instante em que se condensou a partir de poeira cósmica, a Terra foi instável.

O planeta que hoje chamamos de lar começou como um corpo de fogo, colidindo consigo mesmo, reunindo restos de estrelas e fragmentos de meteoros em uma dança de impactos violentos.

Nada em sua origem foi suave. A harmonia, se existiu, foi apenas a pausa entre duas convulsões. A Terra nasceu de uma sucessão de choques. A cada colisão, pedaços eram arrancados e lançados ao espaço — um deles deu origem à Lua, nossa companheira melancólica, formada de destroços do próprio planeta.

O que chamamos de “ordem” cósmica é, na verdade, a memória do caos resfriado.

A superfície sólida que hoje pisamos é o resultado de bilhões de anos de combustão, resfriamento e fraturas. A Terra é um cemitério de incêndios antigos.

A primeira célula, talvez nascida em uma fenda vulcânica submarina, surgiu entre gases corrosivos e temperaturas letais. A vida, desde o início, não fugiu do caos — ela o utilizou como matriz criadora.

Não há nada de equilibrado no nascimento da existência: viver é um ato de rebeldia contra o impossível. A instabilidade não é o inimigo da vida; é seu útero.

Sem o calor dos vulcões, não haveria as moléculas orgânicas complexas que deram origem ao DNA. Sem as tempestades elétricas primitivas, não teríamos a energia para unir carbono, hidrogênio e oxigênio em cadeias que respiram.

Nos primeiros bilhões de anos, o planeta era inóspito. O ar era tóxico, os mares ferviam, o céu era espesso de gases e cinzas. E ainda assim, foi desse cenário de inferno que a vida começou a brotar.

A vida é o subproduto da turbulência. E toda tentativa humana de imaginar a Terra como um corpo estável é um exercício de nostalgia — a saudade de um paraíso que nunca existiu.

As eras geológicas são capítulos de uma narrativa de colapsos. A crosta terrestre move-se incessantemente, como uma pele viva que se refaz.

Os continentes já estiveram unidos, depois separados, depois rearranjados.

Oceanos já secaram; montanhas foram engolidas; desertos se transformaram em mares.

O planeta respira em ciclos de destruição e recomposição.

Cada terremoto é uma lembrança de que o chão em que confiamos é, na verdade, um líquido em movimento lento.

O núcleo da Terra permanece em combustão.

A cada segundo, libera energia equivalente a milhões de bombas atômicas.

Essa energia sobe, empurra placas, abre fendas, cria montanhas e vulcões.

A própria gravidade, que nos mantém de pé, é apenas a gentileza temporária de uma força que um dia também se dissipará.

E, no entanto, o ser humano — criatura de alguns milhares de anos — ousa chamar esse planeta de “lar”, como se fosse um bem herdado,

e não um empréstimo do cosmos.

Quer fixar o que nunca parou. Quer preservar o que só existe porque muda.

Sua obsessão pela estabilidade é um equívoco biográfico: o universo inteiro conspira contra a ideia de permanência.

As cinco grandes extinções da história da Terra são lembretes eloquentes dessa instabilidade.

A primeira, há 440 milhões de anos, congelou oceanos inteiros e eliminou 85% das espécies marinhas. A segunda, 370 milhões de anos atrás, varreu os primeiros ecossistemas terrestres. A terceira, conhecida como “A Grande Morte”, apagou 96% da vida — causada talvez por vulcanismo extremo na Sibéria.

A quarta, 200 milhões de anos depois, abriu espaço para os dinossauros. E a quinta, há 65 milhões de anos, terminou o reinado desses gigantes quando um asteroide atingiu o Golfo do México.

Cada catástrofe destruiu o que parecia eterno e plantou a semente de algo novo. O equilíbrio, se existiu, durou o intervalo entre duas tragédias.

A própria vida humana é herdeira dessas destruições. Se o meteoro que matou os dinossauros não tivesse caído, talvez os mamíferos jamais tivessem dominado a Terra. Nossa existência é fruto de uma calamidade — somos filhos da sexta chance evolutiva. E mesmo assim, fingimos ser guardiões do equilíbrio.

Não percebemos que o equilíbrio, se existisse, nos teria impedido de nascer.

A beleza do planeta reside justamente em sua capacidade de recombinar o desastre. A vida não resiste ao colapso: ela o utiliza como adubo.

A cada extinção, a diversidade retorna com ainda mais vigor. Como se o planeta tivesse memória de si e soubesse, em seus abismos, que a destruição é apenas o intervalo necessário para a renovação.

Nada é mais sábio que o caos. Pois ele não julga, apenas reorganiza. A chuva que devasta também irriga; o fogo que consome também purifica.

E o tempo, esse grande escultor, transforma tudo o que parece ruína em origem.

Talvez o verdadeiro

milagre da Terra seja esse:

a capacidade de recomeçar sem nostalgia.

O homem, entretanto, teme o movimento. Sua consciência linear o fez imaginar um mundo com início, meio e fim.

Mas a natureza é circular — nada começa, nada termina, tudo se transforma.

O tempo humano é cronológico; o tempo da

Terra é geológico.

E nessa diferença de escalas está o nascimento da ilusão: acreditamos que o que muda é anomalia, quando é apenas o ritmo da eternidade.

Daí nasce o mito do equilíbrio: uma tentativa psicológica de domesticar o abismo.

Como as antigas mitologias que criavam deuses para explicar os relâmpagos, criamos o “equilíbrio ecológico” para explicar o conforto.

Precisamos acreditar que o mundo se mantém igual, pois o pensamento humano desaba diante do infinito.

Inventamos então a ideia da “Mãe Natureza”: uma entidade benevolente, fértil e previsível.

Mas a natureza real é ambígua — maternal e letal, generosa e cruel.

Ela acolhe e destrói na mesma medida.

E é justamente essa instabilidade que a mantém viva.

A natureza que idealizamos não existe; existe apenas a natureza que resiste.

Durante milhões de anos, as espécies surgiram e desapareceram sem testemunhas. Nenhuma delas pediu perdão por existir.

O homem é a primeira espécie que sente culpa pela própria sobrevivência.

Mas essa culpa não nasce da empatia, e sim da soberba: a ideia de que somos poderosos o bastante para condenar ou redimir o planeta. Ao transformar-se em juiz da Terra, o homem esqueceu que é apenas um dos réus.

O planeta não nos pertence; nós pertencemos a ele. Somos matéria reciclada, poeira de estrelas misturada a bactérias, energia solar transformada em pensamento. E, por um breve instante da história cósmica, nos foi concedido o dom de contemplar esse espetáculo.

Mas em vez de humildade, escolhemos protagonismo. Erguemos bandeiras, leis e tratados para “salvar o planeta”, como se a Terra fosse uma criança indefesa.

Esquecemos que ela já se salvou milhares de vezes — de si mesma e de tudo o que nela viveu.

A instabilidade, portanto, não é um defeito a ser corrigido. É a gramática secreta da vida. Sem ela, não haveria diversidade, nem evolução, nem consciência.

Cada espécie é uma hipótese da natureza; cada era, uma nova tentativa de resposta. O homem é apenas a mais recente dessas hipóteses — não a definitiva. Mas ao negar o caos, o ser humano nega a própria origem.

Busca constância naquilo que nasceu do colapso. Quer

preservar o movimento congelando-o em leis, estatísticas e metas ambientais. E assim, paradoxalmente, tenta controlar o incontrolável.

A ecologia do controle é, em si, uma forma de agressão.

Os antigos sábios talvez entendessem melhor o planeta do que nós.

Heráclito dizia que “tudo flui” — e que não se entra duas vezes no mesmo rio. Hoje tentamos deter o rio, represar sua corrente, transformá-lo em espelho.

Mas o rio que não corre apodrece. E o planeta que não muda morre. O movimento é sua pulsação vital, e o desequilíbrio, seu batimento cardíaco. A Terra é instável porque está viva.

Os planetas mortos são os únicos estáveis: Marte, a Lua, Mercúrio — todos em silêncio mineral, sem mares, sem ventos, sem som.

A estabilidade é o outro nome da morte. E é por isso que o equilíbrio absoluto é uma ilusão tão perigosa: ele é, na verdade, o sonho inconsciente de extinção.

Em cada vulcão ativo há um lembrete do que somos: superfície fina sobre um inferno criador.

Em cada terremoto, uma lembrança de que o solo é respiração. Em cada tempestade, a prova de que o céu se move.

Tudo o que o homem chama de tragédia é apenas o planeta se espreguiçando.

Por isso, antes de nos julgarmos vítimas da insta-

bilidade, deveríamos nos reconhecer como parte dela.

Somos matéria vibrando em um corpo maior.

Cada batida do coração humano é uma repetição microscópica das pulsações da Terra.

O que chamamos de “vida” é apenas a parte consciente de um desequilíbrio maior que nos envolve.

A instabilidade do planeta é também metáfora da alma humana. Vivemos tentando encontrar equilíbrio interior, ignorando que o equilíbrio é o instante entre duas inquietações.

O cosmos não nos deu estabilidade — deu-nos ritmo. E compreender isso talvez seja a forma mais profunda de reconciliação com a Terra: aceitar que viver é oscilar.

O planeta é instável, mas não inseguro.

Ele se move porque precisa continuar existindo. E talvez esse seja o maior ensinamento que ele nos oferece: que o verdadeiro equilíbrio é o da permanência através da mudança.

Que nada se mantém igual, mas tudo se mantém vivo. E que o caos não é o fim do mundo — é apenas o modo como o mundo continua.

A NATUREZA COMO MÁQUINA DE EXTINÇÕES 02

A morte é apenas a forma que a vida encontrou para continuar viva.

— Lynn Margulis

A Terra é um cemitério fértil. Sob nossos pés dormem os ossos de mundos inteiros — espécies, ecossistemas, civilizações biológicas que desapareceram sem deixar herdeiros, mas deixaram legados invisíveis.

Cada fóssil é uma assinatura do tempo; cada camada de rocha, um parágrafo na autobiografia do planeta.

A vida escreve sua história com tinta de pó e sangue de carbono, e a cada novo capítulo, apaga parte do anterior.

37

Costuma-se dizer que a natureza é sábia. Poucos percebem que sua sabedoria está no ato de esquecer. O esquecimento biológico é a forma mais elegante de edição.

As espécies que desaparecem não são fracassos — são versões beta da existência.

A Terra é uma grande máquina de experimentos, e a evolução é seu laboratório interminável.

Desde o surgimento da primeira célula, há mais de 3,5 bilhões de anos, a vida vem testando caminhos.

Microrganismos que respiravam enxofre deram lugar a bactérias que aprenderam a usar oxigênio. Seres unicelulares se uniram e criaram organismos pluricelulares.

O que sobreviveu não foi o mais forte, mas o mais adaptável. O que desapareceu não foi punido: apenas concluiu sua função.

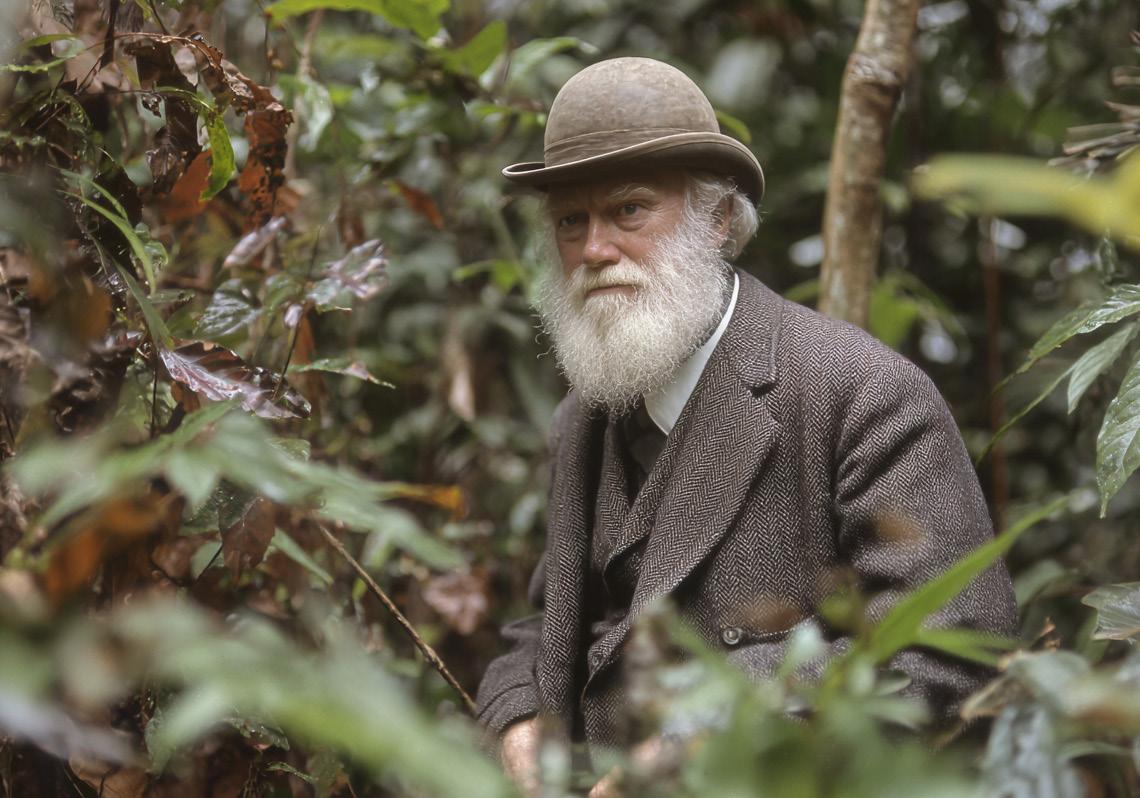

Charles Darwin compreendeu essa dança de aparições e desaparecimentos como o motor da seleção natural. Mas talvez o que mais o impressionasse fosse a dimensão estética do processo. A vida, para existir, precisa aceitar o próprio descarte.

A natureza não tem apego.

Ela cria, observa, testa e apaga. E nessa sucessão de mortes e renascimentos, a biosfera se refina como uma obra em constante reescrita.

Stephen Jay Gould, muitos séculos depois, ampliaria essa percepção: a evolução não é uma escada que leva a uma forma “superior” de vida, mas uma árvore de infinitos galhos — a maioria dos quais morre logo após nascer.

A extinção é o preço da complexidade.

Cada ramo que seca permite que outro floresça. E o esplendor atual da vida é o resultado acumulado de bilhões de falhas.

A vida, para existir, precisa aceitar o próprio descarte.

A estatística é implacável: 99% das espécies que já existiram estão extintas.

Quase toda a vida que o planeta já produziu desapareceu. E, ainda assim, a Terra nunca esteve tão viva.

É paradoxal, mas a extinção é o processo mais produtivo do cosmos. Enquanto morrem espécies, renascem ecossistemas.

A morte, no nível biológico, é a garantia da vida em escala planetária.

Imagine uma floresta em chamas. À primeira vista, destruição. Mas meses depois, do solo carbonizado, brotam sementes que jamais germinariam sob sombra.

O fogo é parte do ciclo: mata o velho para que o novo respire. Assim também com o planeta. Suas extinções são incêndios cósmicos, purificações periódicas da matéria viva.

Durante a chamada “Grande Morte”, há 252 milhões de anos, 96% das espécies desapareceram. Os oceanos tornaram-se ácidos, os céus se cobriram de cinzas. Foi o maior colapso ecológico de que se tem notícia.

Mas, desse aparente fim absoluto, emergiram novas formas de vida — organismos que respiravam pouco oxigênio, anfíbios capazes de suportar ambientes tóxicos, e os primeiros ancestrais dos mamíferos.

A catástrofe foi o parto da diversidade. O planeta reinventou a própria biologia. E é por isso que, se a vida fosse apenas estabilidade, ela já teria parado de existir.

A natureza não preserva: ela recicla. É por isso que a ideia de “preservação” — tão cara ao discurso moderno — precisa ser reinterpretada.

Não se trata de congelar o que existe, mas de manter o ciclo em funcionamento.

Salvar o planeta não é deter a morte, é permitir que ela cumpra seu papel com sabedoria.

O problema não é a extinção em si, mas a interrupção artificial de seus equilíbrios — quando o homem cria um colapso tão rápido que a vida não tem tempo de se reinventar.

O que o ser humano teme, na verdade, não é a morte das espécies, mas o espelho que ela lhe oferece. Ver uma forma de vida desaparecer é contemplar o próprio destino.

O pavor da extinção é o pavor da finitude. Por isso, tentamos preservar a natureza como quem tenta congelar o tempo — acreditando que a imortalidade de outras espécies garantirá, de algum modo, a nossa.

Mas a vida não quer eternidade. Quer continuidade. E a continuidade não se dá pela permanência, mas pela transformação.

A vida é o rio; as espécies, suas águas. Cada molécula que desaparece reaparece em outro corpo, em outro ciclo, em outro ritmo. Nada se perde, apenas muda de forma.

A morte é o método mais eficiente que a natureza inventou para reciclar energia.

Lynn Margulis, a bióloga que introduziu a teoria da simbiose evolutiva, dizia que o planeta é um sistema auto-organizado que vive de seus próprios resíduos.

Tudo o que morre alimenta o que nasce.

O que chamamos de decomposição é apenas digestão planetária.

As folhas que apodrecem, os animais que se desfazem, as florestas que queimam — tudo retorna ao ciclo de carbono e energia que sustenta a vida.

Em escala cósmica, até as estrelas obedecem a esse princípio: morrem para espalhar elementos que formarão novos mundos.

O universo inteiro é um cemitério criador.

Assim, o desaparecimento não é o oposto da vida, mas seu vocabulário.

A cada era, a Terra escreve um novo idioma biológico.

Quando o clima muda, ela troca de alfabeto.

Quando os mares recuam, ela muda de sintaxe.

E o que os paleontólogos chamam de “extinções em massa” talvez sejam apenas os capítulos mais intensos dessa prosa cósmica.

Por isso, o drama humano diante da extinção é, em parte, um equívoco linguístico.

Usamos palavras de tragédia para descrever fenômenos de transformação.

Quando dizemos “o coral está morrendo”, esquecemos que talvez ele esteja se convertendo em outra coisa. Quando lamentamos o fim de uma floresta, ignoramos que o carbono liberado será matéria-prima para novos ecossistemas.

A natureza não conhece a palavra “fim”. Conhece apenas “mudança de estado”.

Isso não significa indiferença. Significa respeito ao tempo da Terra — um tempo que não cabe em nossas escalas humanas.

Um século é nada para um planeta que mede a vida em eras. E, ainda assim, julgamos seus ciclos com a pressa de quem mede o tempo em mandatos, metas ou relatórios trimestrais.

O verdadeiro desequilíbrio não está na natureza: está na velocidade da nossa consciência.

Há, portanto, dois tipos de extinção: a natural e a narcísica. A primeira é o modo da vida se reorganizar. A segunda é o modo do homem tentar dominar até o próprio desaparecimento.

O problema não é o fim das espécies, mas a incapacidade humana de aceitar que nem tudo deve durar. A obsessão pela permanência é a negação da biologia.

Quando uma espécie desaparece, o planeta não fica mais pobre — fica mais diverso em potencial. Porque o espaço vazio é fértil. As lacunas são convites à inovação da vida.

Cada nicho abandonado gera oportunidades para novas formas. E é justamente assim que a Terra se mantém viva há bilhões de anos: pela coragem de perder.

A extinção é o mais radical ato de desprendimento do cosmos.

E é também o mais incompreendido.

A humanidade, que ainda não aprendeu a lidar com a própria finitude, tenta projetar sobre o planeta sua ânsia de controle. Quer salvar tudo — inclusive o que precisa desaparecer.

Mas a natureza não opera pela lógica da salvação; opera pela lógica da renovação. E o verdadeiro amor pela vida talvez seja permitir que ela morra quando for necessário.

Darwin já havia intuído isso ao observar as tartarugas de Galápagos: algumas não sobreviveriam, e isso não era uma injustiça — era o modo como o ambiente selecionava o que estava pronto para continuar.

A Terra, portanto, não é cruel; é criteriosa. Sua seleção é impessoal, mas profundamente criativa. Onde o homem vê tragédia, a natureza vê oportunidade.

Em certo sentido, o desaparecimento é a assinatura da beleza.

Tudo o que nos emociona é efêmero: o pôr do sol, a juventude, a flor que desabrocha e murcha.

Se fosse eterno, nada teria valor.

A natureza compreende isso melhor do que nós.

Por isso, sua estética é feita de instantes.

A vida só se justifica porque termina.

E é o fim que dá sentido à continuidade.

Contemplar uma ossada fóssil é, portanto, um ato de reverência. Não estamos diante do fracasso, mas da memória da ousadia.

Cada espécie extinta é uma tentativa que permitiu a nossa existência.

O planeta é um palimpsesto de vidas reescritas. Por trás de cada ser que caminha hoje, há mil formas que tentaram antes e falharam. E, no entanto, cada falha foi uma semente de acerto.

A evolução é uma sucessão de equívocos que funcionaram. Assim, quando falamos em “preservar a vida”, deveríamos lembrar: a vida não precisa de preservação — precisa de permissão para continuar errando.

Errar é o verbo central da biologia. E a extinção é o seu ponto final provisório.

Nosso impacto é real, mas também é reversível.

A Terra se ajustará, com ou sem nossa presença. E, como em todas as vezes anteriores, o que parecerá o fim será apenas o prelúdio de um novo começo. A verdadeira lição da extinção é de humildade.

Ensina que nada é indispensável — nem mesmo nós.

E que o valor da vida não está em sua duração, mas em sua capacidade de gerar outras formas de vida.

O desaparecimento, longe de ser punição, é o modo como o planeta respira. Um ciclo de expiração cósmica que abre espaço para a próxima inspiração da existência.

No fim das contas, a Terra não é uma mãe piedosa nem uma madrasta impiedosa. É uma artista paciente que esculpe com erosão, morte e renascimento. E seu ateliê é o tempo.

Cada espécie é uma pincelada, cada catástrofe, uma correção de cor.

A beleza do quadro está justamente nas camadas apagadas. Por isso, quando o homem lamenta a extinção como se fosse uma ofensa pessoal, revela o tamanho de sua vaidade.

O planeta não se ofende, não se vinga, não sente dó. Ele apenas continua.

E continuará. Com ou sem nós.

Talvez, em uma era distante, uma nova forma de consciência desperte entre os destroços da civilização humana.

Talvez olhe para nossos fósseis e conclua o mesmo que concluímos ao olhar para os dinossauros: que a vida é um ciclo de ousadia e esquecimento.

Que tudo o que vive precisa morrer para que o planeta permaneça vivo.

E que o verdadeiro milagre da Terra é essa capacidade infinita de continuar existindo — mesmo quando tudo parece acabado. Porque, no fim, a extinção é apenas a respiração da eternidade.

O EQUILÍBRIO É UMA ILUSÃO 03

A estabilidade é um estado anormal. O natural é o desequilíbrio em constante compensação.

— Ilya Prigogine, A Nova Aliança

Desde que aprendeu a observar o mundo, o ser humano tenta encontrar repouso nas coisas.

O olhar humano busca simetria, proporção, continuidade. Vê beleza naquilo que parece estável.

E, talvez por isso, tenha inventado a ideia de equilíbrio — primeiro

como imagem estética, depois como promessa moral, e por fim como modelo científico.

Mas o universo, indiferente às nossas nostalgias, não conhece estabilidade.

O cosmos vibra, explode, dissipa, colapsa e recomeça.

E a vida, que parece um oásis de harmonia, é apenas uma forma refinada de instabilidade organizada.

A natureza nunca repousa.

Mesmo quando tudo parece imóvel, há movimento: os átomos dançam, as placas tectônicas deslizam, o ar vibra em silêncio.

O equilíbrio é apenas a ilusão criada pela lentidão dos processos

em relação ao nosso tempo.

Como escreveu o físico belga Ilya Prigogine , “a estabilidade é uma exceção, não a regra.

O mundo vive em estados afastados do equilíbrio, e é daí que nasce a criatividade da natureza”. Em outras palavras, o que chamamos de “equilíbrio ecológico” é apenas a aparência de um fluxo contínuo de desequilíbrios compensatórios.

A segunda lei da termodinâmica, que define o aumento inevitável da entropia, é o coração dessa compreensão.

A entropia é a tendência natural da energia de se dispersar, de se desorganizar.

O universo, por definição, caminha rumo ao caos — e ainda assim, dentro desse caos, a vida surge como uma anomalia temporária, um esforço local de ordem que se sustenta justamente dissipando energia.

Prigogine chamou essas estruturas de “sistemas dissipativos”: entidades que se mantêm organizadas porque consomem desordem.

A chama de uma vela, por exemplo, só existe enquanto destrói sua própria matéria. A vida também.

Cada respiração é um ato de equilíbrio dinâmico entre combustão e regeneração.

Viver é queimar-se sem extinguir-se.

A ecologia, quando entendida em profundidade, não é o estudo da harmonia, mas da instabilidade funcional.

Um ecossistema se sustenta pela alternância de forças: nascimento e morte, predação e regeneração, abundância e escassez.

O que mantém a floresta viva é o ciclo da decomposição.

O que mantém o oceano fértil é o desequilíbrio químico de suas correntes.

A natureza não busca o equilíbrio; ela o evita, porque o equilíbrio absoluto significaria o fim do movimento — e, portanto, o fim da vida.

A hipótese Gaia, formulada por James Lovelock e expandida por Lynn Margulis, trouxe uma visão elegante e poética para essa complexidade.

Segundo eles, a Terra se comporta como um grande organismo autorregulado: uma entidade capaz de manter condições compatíveis com a vida, não por meio da estabilidade, mas pela constante correção de desvios.

Gaia não é uma deusa imóvel, mas um corpo que transpira, oscila, adoece e se cura.

Quando o planeta aquece, o gelo se derrete; quando esfria, o carbono se acumula na atmosfera e aquece de novo.

Há uma coreografia invisível de feedbacks — químico, biológico, térmico — que mantém o sistema vivo.

Mas nada disso é equilíbrio no sentido humano.

É auto-organização no limiar do caos.

Margulis costumava dizer que “a vida é uma dança entre bactérias em permanente negociação”.

Para ela, o motor da evolução não era a competição, mas a simbiose — a instabilidade das interações.

Cada espécie é um resultado provisório de trocas entre organismos, de alianças temporárias que formam ecossistemas.

Nada é fixo.

Tudo é cooperação transitória. O equilíbrio, nessa ótica, seria a morte da conversa entre as espécies.

O paleontólogo Stephen Jay Gould acrescentou a esse mosaico uma visão ainda mais desestabilizadora: a da contingência. Para Gould, a história da vida é um jogo de dados cósmico.

Se rebobinássemos a fita do tempo, disse ele, “quase nada aconteceria da mesma forma”.

A evolução não segue planos, mas acidentes com consequências criativas . O ser humano é apenas um resultado improvável — uma mutação que venceu por acaso, e que desaparecerá por necessidade.

Não há equilíbrio em um mundo movido pelo acaso; há apenas adaptação contínua. O que chamamos de “ordem” é a memória que o caos deixa quando passa.

Essa consciência, porém, é insuportável para a mente humana. O homem precisa acreditar que existe um centro, uma constância, um propósito.

Sua linguagem, sua arte, suas religiões — tudo nasce da tentativa de congelar o fluxo. E ao criar a ideia de equilíbrio ecológico, o homem estendeu ao planeta o mesmo desejo de estabilidade que tem para si.

Mas projetar serenidade sobre a natureza é negar sua essência.

A Terra não é um mosteiro silencioso.

É um

laboratório em combustão.

O antropólogo e pensador Gregory Bateson, um dos primeiros a pensar a ecologia como metáfora da mente, dizia que “o padrão que conecta” é sempre dinâmico — um aprendizado feito de erros e reajustes.

Para Bateson, tanto a natureza quanto o pensamento evoluem por desequilíbrio: aprendem, corrigem, erram de novo, adaptam-se.

A estabilidade mental, assim como a ecológica, é apenas uma pausa entre duas crises. O universo inteiro é um processo pedagógico de feedbacks.

E a sabedoria — biológica ou psicológica — é a capacidade de dançar entre as tensões sem desejar o repouso final.

Nietzsche, em um lampejo de antecipação quase científica, já havia dito em Assim Falou Zaratustra:

“É preciso ter o caos dentro de si para dar à luz uma estrela dançante.”

Essa frase, tantas vezes citada, ganha nova dimensão à luz da ecologia moderna.

O caos interior de que fala Nietzsche é o mesmo caos vital do cosmos: o impulso criador que não se contenta com a ordem, que precisa da perturbação para se reinventar.

A estrela dançante é a metáfora perfeita para a vida — equilíbrio em movimento, instabilidade luminosa.

O universo não quer paz; quer pulsação.

Na termodinâmica, o ponto de equilíbrio é sinônimo de morte térmica — o estado em que nenhuma energia é mais capaz de ser transformada. É o fim da possibilidade de trabalho, o silêncio absoluto da matéria. E, no entanto, é esse estado que o ser humano tenta reproduzir em nome da “sustentabilidade”.

Queremos um planeta estável, previsível, domesticado. Mas o planeta vivo, como qualquer organismo, precisa de perturbações para se manter em atividade.

A ecologia verdadeira é uma ciência das flutuações, não da permanência.

Prigogine demonstrou isso matematicamente: os sistemas longe do equilíbrio são os únicos capazes de gerar complexidade.

Quando um sistema se desorganiza o suficiente, ele encontra um novo tipo de ordem — mais rico, mais adaptável.

É o que ocorre com o clima, com as células, com as sociedades. Do mesmo modo, as civilizações humanas florescem após crises.

O caos é o pedagogo do tempo. A entropia é o nome científico da sabedoria cósmica.

Se aplicássemos a lógica da física à moral, entenderíamos que o equilíbrio não é virtude, é limite.

A verdadeira ética da vida é a capacidade de permanecer instável sem se destruir.

A Terra pratica essa ética desde o início. Oscila entre extremos, mas mantém o processo.

E talvez seja isso o que deveríamos aprender com ela: não a estabilidade, mas a arte da recomposição.

Há, porém, uma ironia profunda nesse aprendizado. O homem que teme o desequilíbrio é, em si, o maior agente de instabilidade do planeta.

A agricultura, a urbanização, a tecnologia — tudo o que nos define é, essencialmente, um esforço de interferir na entropia.

Queremos controlar o clima, prever tempestades, evitar doenças, retardar a morte.

Somos a tentativa da natureza de escapar temporariamente de si.

Mas essa fuga é também parte do mesmo ciclo.

A natureza se experimenta através de nós — e nos corrige quando necessário.

O biólogo Edward O. Wilson dizia que “a humanidade é apenas uma forma de vida que adquiriu autoconsciência — e agora precisa aprender a se comportar como espécie planetária”.

Talvez isso signifique aceitar que o papel humano não é o de restaurar o equilíbrio, mas o de reconhecer a instabilidade como habitat.

A civilização, como a biosfera, é um sistema aberto: cresce, se reorganiza, se desfaz e se refaz.

O erro é pensar que podemos congelar o fluxo sem nos congelar juntos.

Por isso, falar em “equilíbrio ecológico” é uma forma sofisticada de nostalgia.

O planeta nunca foi estável; nós é que nos acostumamos à velocidade lenta de suas mudanças.

O que chamamos de desequilíbrio climático é, na verdade, a percepção humana de um ciclo que não obedece mais à nossa escala. A Terra não se desestabilizou — nós é que perdemos o ritmo.

O equilíbrio, afinal, é uma metáfora do medo.

Precisamos acreditar que o mundo repousa, para que possamos dormir. Mas o universo não dorme. Ele gira em delírio e silêncio, queimando

estrelas e gerando mundos, como uma grande oficina de instabilidades.

E o que chamamos de “vida” é apenas a cintilação momentânea de energia organizada dentro dessa tempestade infinita.

Cada célula, cada pensamento, cada respiração é uma vitória efêmera sobre o colapso — e é justamente por isso que vale a pena.

Quando Lovelock propôs Gaia, muitos o chamaram de místico.

Mas sua hipótese era profundamente científica: o planeta se autorregula não porque busca estabilidade, mas porque se permite mudar.

A Terra não evita a febre — ela a utiliza. O desequilíbrio é seu sistema imunológico.

E talvez o que chamamos de “crise ambiental” seja apenas mais um desses episódios febris, uma resposta de autorregulação diante do excesso humano.

Não somos o centro, somos o sintoma. E o planeta, como um corpo sábio, encontrará sua nova temperatura.

Se a física descreve o mundo como fluxo energético e a biologia o vê como fluxo de vida, a filosofia nos lembra que tudo isso também é fluxo de sentido.

O equilíbrio é uma ilusão ontológica: um consolo que a consciência inventou para não enlouquecer diante do infinito.

Mas compreender a ilusão não a destrói; apenas a transforma em sabedoria. Saber que o mundo é instável e ainda assim amá-lo é o gesto mais maduro da inteligência.

Nietzsche chamava isso de amor fati — o amor pelo destino, o sim ao devir.

Amar o desequilíbrio não é resignar-se; é participar dele com gratidão. E talvez a nova ecologia precise nascer desse espírito nietzschiano: não mais a religião do medo, mas a celebração da impermanência.

Em última instância, o equilíbrio não existe — o que existe é compensação . E compensar é mover-se, ajustar-se, adaptar-se.

O planeta o faz em escalas geológicas; nós o fazemos em escalas existenciais. A inteligência humana é o reflexo microscópico da inteligência do caos.

Pensamos, mudamos, erramos, corrigimos — e é assim que continuamos.

Somos a entropia que pensa.

Quando, um dia, a humanidade compreender isso plenamente, talvez abandone o sonho pueril de “restaurar o equilíbrio” e passe a buscar algo maior: a harmonia na instabilidade.

Pois o equilíbrio é estático, mas a harmonia é dinâmica — e o universo, afinal, é uma sinfonia em desordem.

O equilíbrio é uma ilusão.

E, ainda assim, é uma ilusão necessária. Pois é dela que nascem nossas tentativas de compreender, prever, cuidar.

Mas o que precisamos preservar não é o equilíbrio, e sim o movimento. Porque é o movimento — essa sucessão de instantes imperfeitos — que mantém o planeta vivo.

E é nele que a vida, mesmo incerta, continua dançando.

PARTE II

A NATUREZA DENTRO DO HOMEM 04

Cada homem é uma colônia disfarçada de indivíduo.

— David Eagleman

O ser humano olha para o planeta e vê natureza do lado de fora.

Mas ignora que carrega dentro de si a mesma floresta de desequilíbrios, as mesmas tempestades químicas e os mesmos ciclos de nascimento e morte.

A natureza não termina na pele; ela começa nela.

O corpo humano é, lite-

ralmente, uma extensão da biosfera — uma miniatura viva do planeta que o abriga. Enquanto o mundo gira em torno do Sol, o corpo gira em torno de sua própria entropia: respira, excreta, consome e renova-se em um ciclo incessante de transformação.

A Terra e o homem são espelhos pulsantes um do outro.

O cientista David Eagleman observa que “somos mais ecossistemas do que indivíduos”.

Em cada centímetro quadrado da pele, há milhões de micro-organismos. No intestino, uma floresta de bactérias regula não apenas a digestão, mas também o humor, a imunidade e até decisões inconscientes.

Trilhões de micróbios convivem conosco em uma diplomacia silenciosa, trocando sinais, combatendo invasores e mantendo um equilíbrio dinâmico que é, na verdade, um conflito permanente.

Somos, biologicamente, uma confederação de espécies.

A ideia de que existe um “eu” coeso, central e soberano é uma convenção psicológica.

Na realidade, somos um coral ambulante, uma república de organismos em constante negociação. O que chamamos de “indivíduo” é uma ficção funcional, tão ilusória quanto o “equilíbrio ecológico” da Terra.

A microbiologia moderna revelou o que as antigas cosmologias intuíram poeticamente: que o homem é feito do mesmo barro do mundo.

Somos oceanos ambulantes, com sal na corrente sanguínea e minerais das montanhas dissolvidos nas veias. Nosso suor é o eco químico dos mares primordiais. Nosso sangue carrega ferro das estrelas mortas.

Cada célula humana é um arquivo geológico da Terra. O carbono que hoje pulsa em nossos pulmões já habitou árvores, mares, vulcões.

Somos, literalmente, o planeta respirando de dentro para fora.

Quando exalamos gás carbônico, devolvemos ao ar um fragmento da própria origem do mundo.

Lynn Margulis, pioneira da teoria da simbiose evolutiva, afirmou que “a vida não conquistou o planeta pela luta, mas pela cooperação”.

Em nossa biologia, essa cooperação é visível: as mitocôndrias, que geram energia em nossas células, foram um dia bactérias independentes.

Fomos colonizados pelo que hoje nos mantém vivos. O mesmo se deu com o DNA viral incorporado em nosso genoma — 8% do que somos foi herdado de vírus.

A fronteira entre “eu” e “outro” é apenas uma construção anatômica; no nível molecular, a vida é uma conversa contínua entre hospedeiro e hóspede. E o corpo humano é o maior símbolo dessa conversa.

O equilíbrio interno, portanto, é uma utopia tão bela quanto inalcançável.

O que chamamos de “saúde” é apenas o momento em que nossos desequilíbrios se compensam.

O corpo nunca está parado: combate infecções, ajusta temperaturas, regenera tecidos, recalibra hormônios.

É um sistema dissipativo, como definiu Ilya

Prigogine — um organismo que se mantém vivo ao consumir sua própria desordem.

Cada célula é uma pequena fábrica termodinâmica que produz energia enquanto se degrada. E é essa degradação controlada que sustenta o conjunto.

Em termos cósmicos, a vida é uma chama temporária que alimenta o fogo da entropia.

O corpo humano é um pequeno

Sol que arde devagar.

António Damásio, neurocientista português, escreveu que “a homeostase é a busca incessante de um equilíbrio que nunca se alcança”.

Ela não é estabilidade, mas adaptação — um ajuste contínuo diante das mudanças internas e externas.

O corpo humano é, portanto, um processo, não uma coisa. E essa natureza processual nos aproxima mais da Terra do que gostaríamos de admitir.

Assim como o planeta, nós também temos climas, marés, estações e vulcões internos.

A raiva é um terremoto químico. A alegria, uma corrente de luz elétrica. O medo, um vento súbito que derruba a pressão.

Somos uma meteorologia emocional.

O cérebro, por sua vez, é uma selva de impulsos. Bilhões de neurônios disparam como raios em tempestade, formando padrões que lembram galhos e raízes.

Oliver Sacks dizia que “o cérebro é uma paisagem viva” — montanhas de memória, rios de emoção, desertos de esquecimento.

Nenhum pensamento é fixo; cada ideia nasce e morre em milissegundos.

A consciência é apenas o instante em que algumas dessas descargas elétricas formam uma constelação fugaz.

Pensar é navegar no caos organizado da mente. E o que chamamos de razão é apenas o nome que damos ao conjunto de instabilidades que momentaneamente se alinham.

A neurociência moderna reconhece que o cérebro opera longe do equilíbrio.

Se fosse estável, não pensaria.

As sinapses dependem de variações químicas constantes, e o aprendizado só ocorre quando o sistema é perturbado.

O conhecimento é fruto da desorganização criadora.

Assim como a vida emerge do desequilíbrio químico da Terra, o pensamento emerge do desequilíbrio elétrico do cérebro.

A ordem é sempre uma exceção transitória — tanto na biologia quanto na mente.

O filósofo Gregory Bateson, em sua obra Steps to an Ecology of Mind, propôs que a mente humana é parte de um sistema ecológico maior.

Segundo ele, “a mente não está no cérebro, mas no padrão de relações que se estende por todo o ambiente”. Pensar é interagir.

A consciência é uma rede que inclui o corpo, o ar, a cultura, as palavras, o planeta. Somos um nó de conexões dentro da grande teia da vida.

Quando destruímos o ambiente, destruímos parte da mente que nos habita.

E quando poluímos o mundo exterior, poluímos o interior. Não há fronteira real entre psicologia e ecologia — há apenas diferentes escalas do mesmo desequilíbrio.

Carl Jung compreendeu isso de forma simbólica.

Chamou o inconsciente de “selva arquetípica”, um território fértil e perigoso onde os instintos, imagens e memórias da espécie se entrelaçam.

Para Jung, o inconsciente coletivo é o equivalente psíquico das florestas e oceanos: vasto, misterioso, autorregulado.

Os sonhos seriam suas correntes marinhas, trazendo à superfície fragmentos de mundos esquecidos.

Negar o inconsciente, dizia ele, é como tentar pavimentar uma floresta — a aparência de ordem logo se dissolve no retorno das raízes.

Há, portanto, uma ecologia interna — uma natureza dentro da alma.

As emoções são seus climas; os pensamentos, seus ventos; as decisões, seus rios subterrâneos.

A moral humana, vista de perto, é apenas uma tentativa de regular essas forças. Quando dizemos “manter o equilíbrio emocional”,

estamos falando de algo que a própria natureza nunca conseguiu: equilíbrio é sempre um verbo em conjugação, nunca um substantivo em repouso.

A virtude é uma forma de homeostase ética — o esforço de permanecer funcional em meio a tensões inevitáveis.

O bem e o mal, nessa leitu-

ra, são polos de um mesmo circuito energético.

Um alimenta o outro, como o frio define o calor.

Não existe pureza moral sem o contraste da falha.

A psique, como a natureza, precisa de contraste para reconhecer a si mesma.

O erro é o fertilizante da consciência.

E a culpa, embora dolorosa, é o método de reajuste que nos devolve ao centro.

A mente humana é uma floresta que se equilibra podando-se e regenerando-se ao mesmo tempo.

Há também em nós catástrofes equivalentes às extinções biológicas. Memórias que colapsam, ideias que morrem, identidades que se apagam.

Cada grande transformação psicológica é uma morte interior. O luto, a perda, o amor, o medo — são glaciações emocionais que reconfiguram nosso ecossistema interno.

A alma, como o planeta, precisa ruir para continuar viva. E o que chamamos de maturidade talvez seja apenas a capacidade de sobreviver às próprias erupções.

António Damásio escreveu que “a consciência é o sentimento do corpo em movimento”.

Isso significa que pensar é um ato físico, uma dança entre moléculas, hormônios e impulsos. A mente não flutua sobre o corpo; emerge dele, como nuvem de vapor sobre o oceano.

Por isso, toda mudança mental exige transformação biológica.

Não há separação entre o pensar e o pulsar. O cérebro é um órgão ecológico: consome, produz, recicla e se adapta. A consciência é apenas a biosfera traduzida em linguagem.

Quando observamos o funcionamento do corpo humano, percebemos que ele repete, em escala microscópica, os mesmos princípios que regem o planeta.

O sangue circula como rios; o sistema linfático é uma floresta de drenagem; os ossos, montanhas; o estômago, um vulcão químico. Até o sono repete o ciclo dia/noite da Terra.

O homem não é um visitante da natureza — é sua expressão compacta.

Cada célula humana é uma lembrança geológica. Cada emoção, uma maré. Cada pensamento, uma tempestade solar que passa pela mente.

E, no entanto, esquecemos nossa origem comum. Inventamos o dualismo entre corpo e mente, natureza e cultura, humano e animal.

Acreditamos que pensar nos tornou diferentes, quando apenas nos tornou conscientes da mesma força que já habitava tudo.

Essa separação é a raiz do mal-estar moderno.

Ao se ver fora da natureza, o homem passou a vê-la como cenário, recurso ou inimiga. E, ao negar o caos que o habita, tornou-se escravo de uma ilusão de controle.

Mas a alma, como a Terra, vinga-se quando é silenciada. A ansiedade, a depressão e a culpa são erupções internas do vulcão reprimido do instinto.

Gregory Bateson alertou: “A ruptura entre mente e natureza é o maior desastre epistemológico da história humana.” Ele via nessa separação a origem da arrogância civilizatória.

Acreditamos que podemos consertar o mundo como quem ajusta uma máquina.

Mas o planeta não é um artefato — é um corpo.

E o homem, como qualquer órgão, adoece quando se isola do organismo maior. A verdadeira cura exige reconexão, não controle.

O homem contemporâneo busca equilíbrio interior da mesma forma que busca equilíbrio ecológico: tentando dominar o fluxo.

Medita para conter pensamentos, faz dietas para controlar o corpo, cria leis para reprimir impulsos. Mas o que realmente nos manteria vivos seria o oposto — reaprender a fluir com a própria instabilidade.

A serenidade não está no controle, mas na harmonia com o caos. Como dizia Prigogine, “a vida não é equilíbrio, é criatividade sustentada pelo desequilíbrio”.

Aplicada à mente, essa frase é uma definição perfeita de sanidade: não a ausência de conflito, mas a capacidade de criar sentido em meio ao conflito.

O corpo humano, portanto, é uma metáfora viva do planeta. Dentro de nós há mares e desertos, vulcões e geleiras, catástrofes e primaveras.

Somos feitos de desequilíbrios que aprenderam a conversar.

E talvez a verdadeira consciência ecológica comece quando reconhecemos essa semelhança. Não há natureza lá fora — há uma continuidade entre o que sentimos e o que o mundo respira.

A poluição externa é o reflexo de nossas toxinas mentais. A destruição ambiental é o espelho da nossa pressa e do nosso medo. O planeta e o homem adoecem juntos porque são um só organismo fragmentado em dois nomes.

Quando dizemos “salvar o planeta”, deveríamos primeiro salvar o humano — não do mundo, mas de si mesmo.

A reconciliação com a Terra começa pela reconciliação com o corpo.

Porque é nele que a natureza se lembra de quem é. Cada batimento cardíaco é um eco do núcleo em combustão da Terra. Cada inspiração é um convite à humildade: o ar que entra em nossos pulmões é o mesmo que alimenta as florestas, os oceanos, os séculos.

Respirar é participar da mesma conversa que o planeta vem travando há bilhões de anos.

A natureza dentro do homem não é metáfora — é fato.

E reconhecê-la talvez seja o primeiro passo para curar a arrogância que nos separou do todo.

Enquanto insistirmos em ver o mundo como cenário, viveremos como turistas em nossa própria casa.

Mas quando compreendermos que o corpo é uma floresta e o pensamento, um rio, o medo

do caos se transformará em reverência.

A paz, então, não será ausência de conflito, mas harmonia entre forças em tensão.

A saúde não será equilíbrio, mas dança de desequilíbrios conscientes.

E a espiritualidade, longe de negar o corpo, será o gesto mais humano de aceitar que somos, por dentro e por fora, pura natureza em estado de reinvenção.

O HOMEM COMO GEOLÓGICAFORÇA 05

Não somos o centro do universo, mas somos o seu eco consciente.

— Carl Sagan

O planeta sempre teve forças devastadoras. O fogo dos vulcões, o frio das glaciações, o impacto dos meteoros — todos foram agentes de transformação profunda.

Mas pela primeira vez na história da Terra, uma espécie se tornou ela própria uma força geológica.

O homem, esse fragmento de carbono animado por sonhos, conseguiu modificar o solo, os mares e o ar. Deixamos impressas nossas pegadas nas rochas, nos sedimentos e até nas nuvens.

Nas próximas eras, arqueólogos de outros mundos encontrarão fósseis de plástico, fragmentos de silício e o traço químico de nossa respiração coletiva.

A essa era, alguns chamaram de Antropoceno — o tempo em que o homem se tornou o novo vulcão da Terra.

Mas o nome dessa era esconde um equívoco.

Ao chamá-la de Antropoceno, proclamamos não apenas um fato geológico, mas uma nova forma de orgulho.

É como se disséssemos: “o planeta entrou em nossa órbita”, quando o que realmente ocorreu foi o contrário — entramos na órbita das consequências. A Terra não se humanizou; o homem é que se planetarizou.

Nossos atos, antes locais, agora reverberam globalmente. Mudamos o clima, sim, mas sobretudo mudamos a escala de nossa responsabilidade.

O Antropoceno não é um troféu; é um espelho. A humanidade, ao longo de poucos séculos, desenvolveu o poder de alterar o curso dos rios, reconfigurar paisagens, extinguir espécies e transformar a atmosfera.

Mas esse poder não é sinônimo de controle.

É o poder dos aprendizes que brincam com forças que mal compreendem.

A natureza, generosa e impassível, apenas observa — como quem espera que uma criança aprenda que o fogo também queima. O planeta nos suporta, não nos serve.

Quando olhamos o mundo a partir do espaço, como nas imagens enviadas pelas sondas do século XX, vemos um pequeno ponto azul, delicado e solitário.

A Terra flutua em meio à vastidão cósmica, envolta por uma fina película de ar — tão fina que, se o planeta fosse uma maçã, a atmosfera seria a espessura de sua casca.

Tudo o que respiramos, amamos e tememos cabe nessa película tênue.

E, ainda assim, o homem age como se o mundo fosse um armazém inesgotável de matéria-prima e paciência.

A consciência de ser uma força geológica deveria nos conduzir à humildade, não à arrogância.

Mas, como em toda narrativa humana, a descoberta do poder vem acompanhada da tentação da soberba. Ao reconhecer que podemos alterar o planeta, passamos a nos imaginar senhores dele.

E esquecemos o óbvio: nossa força é apenas um reflexo da energia que recebemos.

Tudo o que movemos, queimamos, transformamos ou criamos é, em última instância, o Sol traduzido em outra linguagem.

Somos uma derivação da energia solar, um fenômeno da fotossíntese tardia que aprendeu a sonhar.

É verdade que moldamos montanhas, represamos oceanos, perfuramos o subsolo em busca de combustível e construímos cidades que brilham à noite como constelações artificiais.

Mas, comparados à es-

cala geológica, nossos feitos são efêmeros.

As pirâmides, que consideramos eternas, já são ruínas em formação.

Os arranha-céus que desafiam o céu serão pó antes do próximo ciclo glacial.

A Terra não mede tempo em séculos; mede em eras.

E a história humana, quando reduzida a essa escala, cabe em uma única página de um livro de 4,5 bilhões de anos.

Mesmo assim, insistimos em nos ver como protagonistas de uma narrativa cósmica.

E é essa ilusão de centralidade que nos impede de compreender nosso verdadeiro papel:

não o de autores, mas de coadjuvantes do universo.

A espécie humana é uma exceção frágil e temporária, uma faísca de autoconsciência em um planeta que existiria muito bem sem ela.

Mas, paradoxalmente, é essa fragilidade que nos torna belos.

Somos o modo pelo qual a Terra, por um breve instante, toma consciência de si.

Ser uma força geológica não significa dominar o planeta — significa participar dele em outro nível de complexidade.

O homem não criou nada do zero; apenas reorganizou a matéria que já existia.

Não inventamos a energia, apenas a canalizamos. Não criamos a inteligência, apenas demos continuidade à sabedoria adaptativa da natureza em forma simbólica.

Nossos satélites imitam o voo dos pássaros, nossos algoritmos simulam os neurônios, nossas redes replicam os fungos e as colônias bacterianas.

A tecnologia é a natureza continuando sua própria obra por outras mãos.

O erro está em acreditar que a superamos.

A arrogância humana nasce da confusão entre intervenção e autoria. Podemos alterar o planeta, mas isso não nos faz seus criadores. Somos o acidente que se acreditou projeto.

O Antropoceno, ao invés de coroar o homem, o revela como consequência — um efeito colateral da própria inteligência planetária.

O mesmo impulso que faz a Terra mover continentes e criar montanhas agora se manifesta em forma de pensamento, indústria e linguagem. O homem é a geologia que aprendeu a falar.

Nosso impacto, embora gigantesco, ainda é minúsculo diante do poder do planeta.

Podemos aquecer o clima, mas não controlar o Sol. Podemos destruir florestas, mas não deter a fotossíntese. Podemos alterar rios, mas não impedir a evaporação.

O planeta já sobreviveu a piores catástrofes — e continuará a fazê-lo. Se desaparecermos amanhã, em poucos milhares de anos a Terra se reequilibrará: os metais enferrujarão, o concreto se desfará, as florestas reconquistarão as cidades.

As cicatrizes humanas serão fósseis, não feridas. O planeta seguirá girando — silencioso, renovado e indiferente.

A verdadeira ameaça do Antropoceno não é à Terra, mas nós mesmos.

Somos a única espécie que pode alterar as condições que tornam possível sua própria sobrevivência.

Enquanto acreditamos estar “salvando o plane-

ta”, o planeta apenas espera que aprendamos a salvar a nós mesmos.

A ecologia não é altruísmo; é autopreservação.

E a consciência geológica deveria ser menos um orgulho e mais uma oração.

O homem é o primeiro animal capaz de perceber a extensão de suas consequências.

Essa percepção é o que o torna moral. Antes da ética, havia apenas instinto; agora há responsabilidade.

A consciência planetária é o momento em que a Terra se olha no espelho da mente humana e se pergunta: “O que estou fazendo comigo mesma?”

É nesse instante que nasce a verdadeira espiritualidade — não a que busca o céu, mas a que reverencia o chão.

Há, porém, um paradoxo doloroso: quanto mais consciência temos de nossa força, mais frágeis nos sentimos.

Carregamos o fardo do saber que podemos destruir o que amamos.

Essa é a tragédia moderna: ter poder de deuses e sabedoria de adolescentes.

Criamos tecnologias capazes de remodelar continentes, mas ainda não aprendemos a remodelar nossos desejos.

O problema não é o poder, mas a infantilidade com que o exercemos. A geologia humana ainda é emocional.

O planeta, por sua vez, é paciente. Age em silêncio, com a lentidão que só a eternidade permite.

Enquanto discutimos metas e conferências, ele recalibra seus ciclos. O carbono que emitimos será reabsorvido por oceanos e rochas em milhões de anos.

A natureza não tem pressa — tem tempo.

E o tempo, como sempre, é o mais sábio dos mestres. Se não aprendermos a viver em sintonia com ele, seremos substituídos por outras formas de vida mais pacientes.

A Terra não premia a inteligência: premia a adaptação. E talvez seja essa a grande lição geológica que o homem ainda não compreendeu: a sobrevivência pertence aos que sabem permanecer em fluxo.

As montanhas se desgastam, os rios mudam de curso, as espécies evoluem. Tudo o que permanece é o movimento.

E nós, que tentamos parar o mundo, acabaremos sendo os primeiros a sair do palco.

Há uma humildade profunda em reconhecer nossa pequenez sem renunciar à grandeza. Saber-se parte da história da Terra é também um privilégio.

Nenhuma outra espécie, até onde sabemos, foi capaz de compreender o tempo profundo, de olhar para o passado e imaginar o futuro. Essa consciência não nos torna senhores, mas guardiões temporários.

Cuidar do planeta não é um ato heroico — é um gesto de lucidez. A ética ecológica não nasce da culpa, mas do encantamento. Preservar é um modo de agradecer.

O antropoceno pode ser lido, portanto, como um chamado à humildade cósmica.

Não estamos inaugurando uma era da humanidade — estamos sendo convidados a reconhecer nossa integração no todo.

Deixar de pensar como donos e passar a agir como células conscientes de um organismo maior.

O planeta não é cenário, é corpo.

E nós somos suas hipóteses errantes.

Um dia, quando nossos rastros se tornarem fósseis, talvez uma nova forma de vida escave os vestígios de nossa passagem.

Encontrará traços de civilização e também sinais de arrependimento.

Verá que houve um tempo em que uma espécie acreditou ser maior que o mundo — e que, por isso mesmo, quase desapareceu.

Mas também verá que, em meio a essa arrogância, houve lampejos de lucidez: gestos de cuidado, poesia, ciência e consciência. Talvez compreenda que o homem foi, afinal, o momento em que o planeta aprendeu a sentir culpa.

E que essa culpa, embora dolorosa, era apenas a primeira tentativa da Terra de se amar.

Ser uma força geológica não é um privilégio — é uma responsabilidade.

Não é o prêmio da inteligência, é seu teste.

E se há uma moral possível no Antropoceno, é esta: quanto maior o poder, maior deve ser a humildade.

Porque o planeta não precisa de nós, mas nós precisamos dele — não apenas para viver, mas para lembrar quem somos.

O homem é o único animal que sonha com o infinito, mas também o único que precisa de oxigênio para continuar sonhando.

Entre o céu e o chão, somos uma ponte instável.

E talvez nossa salvação esteja em aceitar que a ponte é parte da paisagem — não o caminho inteiro.

CATÁSTROFES CRIADORAS 06

A destruição é a outra face da criação.

— Teilhard de Chardin

Desde o início dos tempos, a Terra aprendeu a criar destruindo.

Cada montanha que se ergueu nasceu do desmoronamento de outra.

Cada floresta que floresceu foi adubo de cinzas.

Nada novo existe sem a morte do antigo.

O colapso é a coreografia mais precisa do cosmos: uma sequência de quedas que terminam sempre em florescimento.

Mas o homem, com sua ânsia de segurança, insiste em ver na catástrofe o oposto da vida — quando, na verdade, ela é a própria respiração da existência.

As grandes extinções da história da Terra não foram acidentes isolados, mas mecanismos de renovação.

A chamada “Grande Morte”, no final do Permiano, destruiu quase toda a vida marinha e terrestre. E, no entanto, dessa aniquilação surgiu o solo fértil da diversidade moderna.

O mesmo se deu com o impacto que exterminou os dinossauros e abriu espaço para o domínio dos mamíferos.

A natureza opera como um jardineiro radical: podando em excesso para permitir que a árvore da vida cresça com vigor renovado.

A destruição é, portanto, uma forma de edição. O universo escreve, rasga e reescreve o próprio texto — e é nesse processo que reside sua beleza.

Nada é mais revelador que o modo como o planeta responde ao trauma. Após cada colapso, há silêncio. Depois, o retorno gradual das cores, dos sons, das formas.

A vida reaparece tímida, como quem reentra em um palco após um incêndio. E, em poucos milhões de anos, tudo está novamente exuberante.

Essa paciência cósmica é o que mais desconcerta o homem: o fato de que a Terra não tem pressa de se refazer, e que seu conceito de tempo é muito maior que o nosso conceito de tragédia.

A febre, no corpo humano, tem a mesma função que uma catástrofe na Terra: é o sintoma de um organismo que se reorganiza.

A doença, muitas vezes, é o preço da cura.

Quando a temperatura sobe, o corpo queima o que o ameaça.

Quando um vulcão desperta, o planeta elimina o que o sufoca.

Ambos obedecem à mesma lógica de defesa — o colapso como mecanismo de purificação.

A humanidade tende a temer o que ela mesma provoca, mas não compreende que, em escala maior, a destruição é

um tratamento.

A Terra, como um corpo sábio, aplica sobre si própria a febre que precisa para sobreviver.

Assim, quando o planeta aquece, ele não se vinga — se regula.

O desmatamento, o derretimento das geleiras, o aumento dos gases,

tudo isso são sintomas de um corpo em alerta.

A natureza não castiga, apenas responde.

E se o homem é, de fato, a causa do desequilíbrio atual, então somos também o remédio: a consciência que o planeta desenvolveu para curar-se.

A crise ambiental pode ser vista como o primeiro surto febril de uma consciência planetária que tenta aprender a cuidar de si.

O desastre, portanto, não é o fim — é o início da cura.

A história humana, por sua vez, segue o mesmo roteiro de destruições férteis.

Nenhuma civilização floresceu sem antes entrar em colapso.

Roma ruiu para que a Europa medieval emergisse. A peste negra abriu caminho para o Renascimento. As guerras mundiais deram origem a tratados, direitos e tecnologias que redesenharam o século XX.

A dor coletiva sempre foi o estopim da reinvenção. O caos não é apenas pedagógico; é a forma mais eficiente que a vida encontrou de atualizar-se.

O colapso é o maior professor da história. Ensina o que o conforto oculta.

Quando tudo quebra, as máscaras caem, as crenças são testadas e os valores se reordenam. É no momento da ruína que o homem volta a perguntar o que realmente importa.

Toda catástrofe traz um apelo ético embutido: a necessidade de reorganizar o sentido.

E, em sociedades cada vez mais viciadas na ilusão de estabilidade, o colapso é o único antídoto contra a soberba.

Mas a cultura moderna, centrada na ideia de progresso linear, perdeu a sabedoria do colapso.

Acreditamos que crescer é acumular, e que qualquer perda é retrocesso.

Esquecemos que a natureza não conhece crescimento infinito. Ela conhece ciclos — expansão, saturação, decomposição, renascimento.

A árvore que não cai sufoca o solo. A espécie que não se adapta desaparece. A sociedade que não se renova se petrifica.

E o homem, que tenta imitar os deuses, esquece que toda criação divina começou com um estouro de matéria e luz. O Big Bang, afinal, é a maior das catástrofes criadoras.

Nada floresce sem antes se decompor. O adubo é a memória da morte.

A vida se alimenta de restos, e o planeta é o mestre dessa alquimia. Transforma escombros em solo, cinzas em nutrientes, ossos em fósseis. A Terra recicla tudo — até o fracasso.

Por isso, quando o homem se desespera diante da ruína, é apenas porque esqueceu o idioma da regeneração.

A destruição é o alfabeto primordial da matéria. Antes da palavra, havia o estilhaço.

O cientista Ilya Prigogine dizia que “os sistemas só evoluem quando se afastam do equilíbrio”.

Isso vale para ecossistemas, civilizações e almas. Nada cresce na zona de conforto.

A estabilidade é o cemitério da inovação. É preciso a tensão do desequilíbrio para que surja algo novo.

Por isso, as catástrofes são, paradoxalmente, os momentos mais criativos do universo.

A vida se reinventa na beira do abismo, como quem descobre asas ao cair.

Há uma beleza estranha nas ruínas. Elas condensam o tempo: são o ponto de encontro entre o que foi e o que ainda pode ser.

As ruínas lembram que o mundo é transitório e, por isso mesmo, vivo. Um prédio em colapso é apenas uma montanha em formação acelerada.

O ferro que enferruja volta ao pó de onde veio. O vidro, quebrado, é areia retornando à sua vocação. Nada se perde — tudo muda de função.

O que o homem chama de destruição, o universo chama de transformação de estado. O mesmo acontece dentro de nós. Cada crise pessoal é um terremoto que reconfigura o território da alma. O amor perdido, o fracasso, a doença — todos são eventos sísmicos da psique.

Depois da dor, o mapa interior nunca é o mesmo. E é justamente isso que o torna mais verdadeiro.

A maturidade não nasce da tranquilidade, mas da reconstrução.