WALTER LONGO

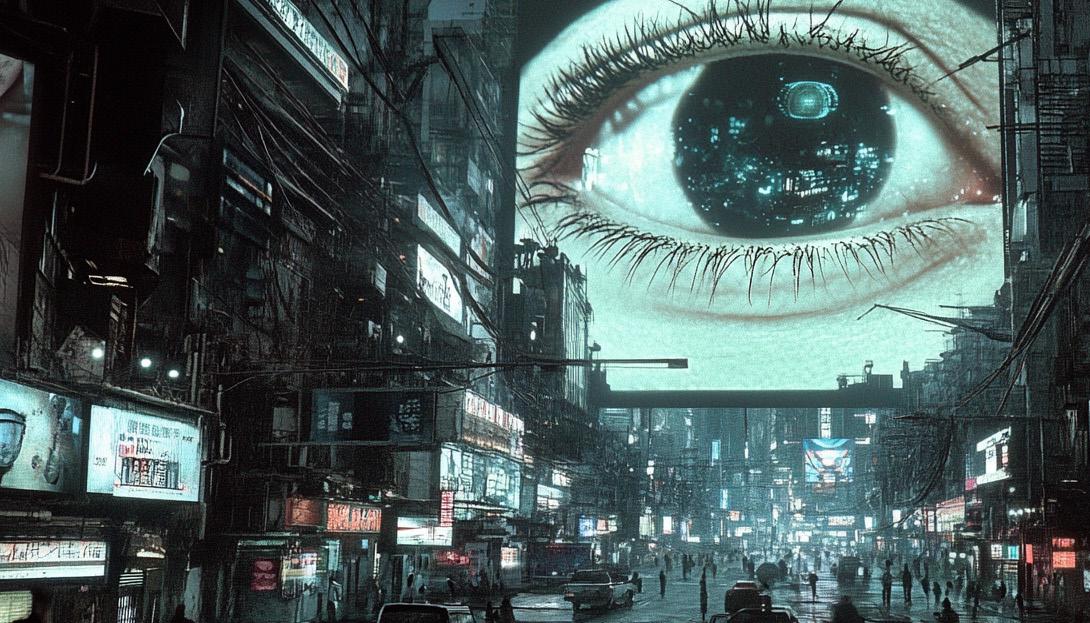

Como Cultura e Forças da Natureza Estão em Choque Permanente

Este não é um livro de respostas fáceis. É um tribunal aberto, onde conceitos aparentemente intocáveis — igualdade, justiça, liberdade, responsabilidade — são chamados a depor diante da história, da filosofia, da biologia e da tecnologia.

Aqui não se busca conforto, mas desconforto. Não se oferece veredito, mas dúvidas. Cada capítulo expõe tensões que atravessam nossa civilização: a promessa e a falha da meritocracia, a sedução e a ilusão do paternalismo, o avanço da biotecnologia e da inteligência artificial, o valor crescente das competências humanas que não podem ser digitalizadas.

Ao longo da leitura, o leitor se tornará parte do júri: chamado a refletir, questionar e, sobretudo, resistir à tentação das certezas prontas. Pois talvez o verdadeiro patrimônio da humanidade não seja a igualdade nem a justiça em estado puro — mas a coragem de continuar duvidando.

O Tribunal da História

Igualdade e Justiça são colocadas no banco dos réus. O livro se abre como um julgamento simbólico, onde conceitos sagrados são questionados sem piedade e sem dogmas.

PÁG 04

PÁG 12

Quando a Justiça se Torna Injustiça

Explora o paradoxo central: ao tentar criar justiça, muitas vezes produzimos injustiça. Questiona se nivelar por baixo não destrói a vontade de potência individual.

PÁG 24

Moral Aristocrata e Moral Escrava

Apresenta as duas morais descritas por Nietzsche e suas versões contemporâneas. Mostra como liberdade e proteção geram efeitos distintos em quem assume ou recusa responsabilidade.

PÁG 36

Meritocracia: Virtude ou Utopia?

Analisa a promessa da meritocracia e suas contradições. Questiona se o mérito é realmente reconhecido ou se privilegia apenas quem já nasceu em vantagem.

PÁG 48

Capitalismo versus Socialismo: Dois Olhares sobre a Igualdade

Coloca lado a lado os méritos e falhas de cada sistema. O capitalismo oferece liberdade e risco; o socialismo, proteção e estagnação. Nenhum escapa de suas contradições.

PÁG 74

O Paternalismo dos Governos e da Sociedade

Examina programas de assistência e benefícios sociais como amortecedores que podem se tornar venenos silenciosos. Mostra como a proteção excessiva enfraquece a autonomia.

07 05 06 Igualdade de Oportunidades versus Igualdade de Direitos

PÁG 84

Biologia, Evolução e o Aprimoramento da Raça PÁG 94

Retoma a seleção natural como força modeladora da vida. Discute como medicina e biotecnologia desafiam essa lógica e levantam dilemas éticos sobre o futuro da espécie.

Esclarece a confusão entre oportunidades, direitos e resultados. Defende que confundí-los gera injustiças disfarçadas de equidade.

08

PÁG 106

O Custo do Mau Comportamento

Calcula a fatura invisível da irresponsabilidade: segurança em aeroportos, vigias em bancos, hospitais lotados, corrupção e juros altos. Mostra como a ética é investimento coletivo.

09

PÁG 118

PÁG 158

Biotecnologia, Inteligência

Artificial e a Nova Seleção

Analisa como a seleção natural está sendo substituída por seleções artificiais — genéticas e algorítmicas. Pergunta se estamos criando uma nova aristocracia tecnológica.

PÁG 170

Faz uma síntese parcial: até aqui, nenhuma sentença é possível. Igualdade e Justiça continuam em julgamento, e o leitor é convidado a ser jurado.

10

PÁG 130

O Veredito da Liberdade e da Responsabilidade

Apresenta a tensão vital: liberdade sem responsabilidade gera caos, responsabilidade sem liberdade gera servidão. O equilíbrio é improvável, mas indispensável.

PÁG 144

11 Igualdade e Justiça no Banco dos Réus

As Consequências da Sociedade Sem Responsabilidade

Mostra como a ausência de responsabilidade contamina política, economia, empresas e cultura. O irresponsável impõe seu custo à coletividade.

14 12 13

O Valor Crescente das Competências Humanas

Defende que, quanto mais as máquinas avançam, mais valiosas se tornam competências humanas intransferíveis: intuição, empatia, consciência e coragem.

PÁG 184

O Veredito Provisório: Igualdade, Justiça e o Futuro da Espécie

Oferece uma sentença parcial: não existem absolutos, apenas vereditos provisórios. Igualdade e Justiça continuarão a ser julgadas por cada geração.

A Dúvida como Patrimônio da Humanidade

O maior patrimônio da humanidade não são certezas, mas a capacidade de duvidar. A dúvida nos protege do dogma e mantém aberta a possibilidade do novo.

PÁG 194

A sala está repleta. O tribunal da história abre suas portas mais uma vez. As cadeiras rangem sob o peso das gerações que ali se sentam como jurados invisíveis. No centro da cena, duas figuras familiares tomam lugar no banco dos réus: Igualdade e Justiça.

Durante séculos, caminharam lado a lado como irmãs inseparáveis, mas hoje serão julgadas separadamente.

Estão ali não para defender a própria inocência, mas para suportar o peso das perguntas que insistimos em evitar.

Pois há muito nos acostumamos a pronunciar seus nomes como se fossem sinônimos. Falamos em igualdade quando queremos justiça; clamamos por justiça quando exigimos igualdade.

Misturamos os termos, apagamos suas fronteiras, e ao fazer isso talvez tenhamos nos enganado a respeito de ambas. A tarefa deste livro, portanto, não é pequena: colocar esses dois conceitos sob interrogatório rigoroso, despindo-os de seus disfarces retóricos e submetendo-os à luz inclemente da razão, da biologia e da história.

Mas que tribunal é este? É o tribunal da própria vida, que todos os dias julga silenciosamente nossos valores.

A vida não se pronuncia em discursos, não redige sentenças, não distribui votos. Ela simplesmente acontece, premiando os fortes, descartando os fracos, favorecendo os adaptáveis e punindo os que resistem à mudança.

A vida é um juiz que não admite recursos. E, no entanto, nós, humanos, construímos tribunais paralelos: templos da cultura, do direito, da moralidade, onde tentamos domesticar a sentença da natureza.

É neste ponto que o choque se torna inevitável. A lei natural — a seleção dos mais aptos, a sobrevivência dos mais fortes — colide de

frente com a lei cultural , que insiste em oferecer proteção, amparo e igualdade. O que em Darwin é luta, em Rousseau é contrato. O que em Nietzsche é vontade de potência, em Rawls é véu da ignorância. São paradigmas inconciliáveis ou apenas faces distintas de uma mesma moeda?

Nietzsche, convocado como primeira testemunha, ergue-se da sombra para falar de sua distinção entre moral aristocrata e moral escrava . A primeira, criadora, vital, afirma a vida em sua diferença.

A segunda, ressentida, busca nivelar, domesticar, impedir que alguém se destaque.

Nietzsche acusa a moral do rebanho de ser a mãe da igualdade artificial. Para ele, toda vez que insistimos em reduzir os desiguais ao mesmo denominador, traímos a própria potência da vida.

Mas Aristóteles, chamado em seguida, levanta a mão para discordar. “Justiça”, ele lembra, “é tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida de sua desigualdade.”

Aqui não se trata de negar a diferença, mas de reconhecê-la como parte essencial da equidade.

Para Aristóteles, justiça não é o mesmo que igualdade, mas sim o cálculo fino que distingue situações e pessoas, atribuindo a cada qual o que lhe é devido. A igualdade pura seria, portanto, uma distorção — uma máscara de justiça, não sua essência.

E Darwin, vindo do campo da biologia, apenas observa: a natureza nunca foi igualitária. Toda espécie, todo indivíduo, é posto à prova. Não há tribunal, não há lei moral, apenas adaptação e consequência. A vida é uma arena, não um parlamento.

Sua sentença é silenciosa, mas implacável. Quando escapamos desse princípio, criamos um mundo artificial que protege até os menos aptos. Mas até que ponto podemos fazer isso sem corroer nossa própria vitalidade?

Essas são as perguntas que ecoam no tribunal.

O mundo moderno insiste em falar em igualdade de direitos como se fosse um bem absoluto. Mas será que todo direito pode ser universalizado sem levar em conta o comportamento, o esforço e a contribuição de cada indivíduo?

Não seria uma forma sutil de injustiça remunerar de forma idêntica dois desiguais em talento, disciplina ou impacto?

Quando uma empresa paga a mesma quantia a dois funcionários que produzem em ritmos opostos, está ela sendo justa ou apenas preguiçosa? Está praticando ética ou promovendo mediocridade?

Ao mesmo tempo, é preciso reconhecer: sem algum grau de igualdade mínima, a barbárie nos ameaça. Pois se deixássemos apenas a lei natural governar, voltaríamos à selva onde o mais forte devora o mais fraco.

As conquistas da civilização — direitos humanos, acesso universal à saúde, educação pública — são tentativas de erguer um escudo contra essa brutalidade. E aqui a pergunta se repete: onde termina a proteção legítima e onde começa a distorção niveladora?

Há, ainda, o custo oculto da injustiça. Pensemos nos bilhões gastos em sistemas prisionais, em forças de segurança, em exércitos e arsenais militares. Todo esse aparato existe não porque o mundo seja naturalmente perigoso, mas porque indivíduos e coletivos insistem no mau comportamento.

Quanto custa à humanidade manter-se defendida de si mesma? Que riqueza deixamos de criar porque precisamos vigiar uns aos outros? E, em última instância, não seria esse o maior fracasso da igualdade e da justiça: a incapacidade de gerar comportamentos virtuosos que dispensem tais barreiras?

O tribunal permanece em silêncio. A acusação e a defesa ainda preparam suas peças. Mas uma coisa já se sabe: não há veredito simples.

Igualdade e justiça são conceitos que se entrelaçam e se traem, que se protegem e se contradizem. Este livro não pretende absolvê-las nem condená-las. Pretende apenas submetê-las ao crivo da reflexão honesta, sem as muletas do politicamente correto, sem as anestesias da retórica oficial.

Aqui, perguntaremos sem medo:

• Igualdade é virtude ou vício?

• Justiça é imparcialidade ou cálculo de mérito?

• É possível querer fraternidade sem cair na mediocridade?

• O que perdemos ao nivelar por baixo, e o que arriscamos ao permitir que apenas os fortes prosperem?

A cada capítulo, novas testemunhas serão ouvidas: filósofos, economistas, cientistas, gestores, até mesmo criminosos e governantes. Cada um trará sua versão, sua justificativa, sua denúncia. E caberá ao leitor — você — decidir que sentença deve ser proferida.

O julgamento começa agora. Igualdade e Justiça já se encontram no banco dos réus. Não esperam piedade. Esperam apenas coragem.

O primeiro conflito não começou em assembleias humanas, nem em palácios de governo, mas na própria origem da vida.

Antes de sermos criaturas culturais, fomos corpos lançados num ambiente hostil, obrigados a lutar por alimento, abrigo e sobrevivência.

A lei que regia esse cenário não era escrita em pergaminhos, nem inscrita em constituições: era a lei muda da natureza, a lei do mais apto.

Uma lei sem advogados, sem tribunais, sem apelações. Uma lei que não reconhece igualdade, apenas diferença.

Quando nos sentamos hoje em cafés e parlamentos para discutir direitos, talvez nos esqueçamos de que o chão sobre o qual pisamos é ainda o mesmo de milhares de anos atrás: um mundo em que a vida se sustenta na desigualdade de forças.

O leão não pede desculpas à gazela. O vírus não pede licença à célula. A tempestade não distingue o rico do pobre quando arranca telhados.

Mas nós, humanos, não nos contentamos com esse veredito seco. Forjamos a cultura como um manto para cobrir a nudez brutal da biologia.

Inventamos a justiça como antídoto para a arbitrariedade natural. Criamos o direito, as religiões, os contratos sociais, tudo para moderar a selvageria que ainda pulsa em nossas veias.

A cultura é a nossa tentativa de corrigir a natureza. Mas seria legítimo corrigir aquilo que é a própria base da vida?

Não será essa a primeira contradição fundamental da história humana?

Pois quanto mais buscamos justiça, mais nos afastamos da lei natural que nos fez existir. O homo sapiens que sobreviveu ao frio e à fome não o fez porque alguém o protegeu, mas porque ele mesmo se adaptou, se reinventou, lutou contra as adversidades.

Agora, ao erguermos sistemas sociais que nivelam oportunidades, não estaríamos nós apagando a chama que nos trouxe até aqui?

E, no entanto, não podemos negar: sem esse manto cultural, a própria vida em sociedade seria inviável.

Imaginaríamos cidades sem leis, sem regras, sem alguma forma de amparo coletivo?

Não seria isso o retorno à barbárie, à selva, à luta de todos contra todos que Hobbes descreveu com tanto pessimismo?

O choque entre natureza e cultura é, portanto, o choque entre duas necessidades: a necessidade de proteger e a necessidade de desafiar; a necessidade de acolher e a necessidade de selecionar; a necessidade de igualdade e a necessidade de diferença.

Mas qual dessas necessidades deve prevalecer?

Nietzsche desconfiava da proteção excessiva. Para ele, a moral que protege os fracos é também a moral que corrói os fortes.

Mas seria possível uma sociedade que não proteja os mais vulneráveis? Não estaríamos, nesse caso, condenados a um mundo em que apenas alguns poucos — talvez apenas os mais cruéis — triunfassem? Seria essa a vitória da vida ou o triunfo da barbárie?

Eis o paradoxo: quando protegemos demais, produzimos mediocridade; quando protegemos de menos, produzimos crueldade.

Entre um e outro extremo, navegamos como equilibristas, tentando ser justos sem deixar de ser viáveis.

Mas aqui surge outra pergunta: ao tentarmos ser justos, não acabamos criando novas injustiças?

Quando protegemos demais, produzimos mediocridade; quando protegemos de menos, produzimos crueldade.

Tomemos um exemplo cotidiano. Uma empresa decide oferecer salários idênticos para quem ocupa a mesma função.

À primeira vista, parece justo: dois cargos iguais, duas remunerações iguais. Mas e se um dos funcionários se

dedica muito além do outro, entrega mais resultados, traz mais criatividade? Será justo recompensá-lo da mesma forma que ao colega acomodado? Não seria essa igualdade aparente uma forma de injustiça disfarçada?

Voltemos à natureza: nenhum animal recebe a mesma recompensa por esforços diferentes. A águia que não caça morre. O lobo que não acompanha a alcateia é deixado para trás. A recompensa é proporcional ao risco, à energia, à coragem.

Quando transportamos essa lógica ao mundo humano, no entanto, sentimos desconforto.

Algo em nós resiste a aceitar que a vida deva ser apenas luta e seleção. Queremos igualdade.

Queremos justiça. Queremos que ninguém seja deixado para trás.

Mas a que custo?

O custo pode ser a perda da excelência. A perda da potência criadora. A domesticação da diferença.

E, no entanto, não é igualmente injusto abandonar os que nascem em circunstâncias desfavoráveis, sem acesso à educação, sem saúde, sem oportunidades? Não seria esse abandono apenas outra forma de crueldade naturalizada?

De um lado, a natureza sussurra: “só os adaptáveis sobrevivem”. De outro, a cultura responde: “todos têm direito à vida digna”. Quem está certo? Talvez ambos. Ou talvez nenhum.

Pois o que chamamos de justiça pode ser, em muitos casos, apenas uma tentativa desesperada de conter o abismo da desigualdade.

E o que chamamos de igualdade pode ser apenas uma ilusão retórica, incapaz de corrigir diferenças reais.

Talvez devamos admitir: a tensão entre natureza e cultura não será resolvida. Será apenas administrada.

Mas será que sabemos administrá-la?

Quando aumentamos o salário mínimo de uma sociedade, garantimos dignidade básica ou desestimulamos a busca por superação?

Quando distribuímos renda, estamos corrigindo distorções históricas ou nivelando por baixo a vontade de potência individual?

Quando criamos cotas e benefícios, estamos promovendo inclusão ou reforçando ressentimento.

Cada resposta nos leva a outra pergunta, e cada pergunta nos devolve ao mesmo ponto: até que ponto, ao tentar ser justos, não estamos nos tornando injustos?

Talvez a justiça perfeita seja inalcançável justamente porque exige escolher entre dois absolutos inconciliáveis: o absoluto da natureza e o absoluto da cultura. Um nos pede força; o outro, compaixão. Um nos exige adaptação; o outro, proteção.

Um gera desigualdade; o outro, nivelamento.

E nesse jogo de opostos, o que resta ao ser humano senão a dúvida?

Pois o tribunal da vida continua aberto, e o julgamento está em curso.

E quem é o júri, senão nós mesmos?

A disputa dos nomes

Nietzsche, com seu estilo incendiário, não poupava palavras: falava em Moral Aristocrata e Moral Escrava. Mas o século seguinte, mais sensível e mais tímido, resolveu adocicar a terminologia.

Em vez de “escrava”, preferiu “moral do reba-

nho”. Em vez de “aristocrata”, alguns adotaram “moral dos senhores”. A mudança não foi neutra: foi uma tentativa de suavizar o incômodo.

Afinal, quem gostaria de ser chamado de “escravo” numa era que proclama liberdade?

E, no entanto, a essência permanece. A terminologia pode mudar, mas o dilema é o mesmo:

• De um lado, os que assumem a vida como responsabilidade.

•De outro, os que a percebem como destino imposto.

Chamemos como quisermos. O que importa não é o nome, mas a tensão entre duas posturas existenciais.

A moral aristocrata é a ética dos que assumem que a vida lhes pertence por inteiro. Seu aforismo poderia ser resumido assim: “O sucesso é minha responsabilidade e o fracasso é minha culpa.”

É a moral dos que não terceirizam a responsabilidade, não culpam o acaso, não apontam dedos. Para os aristocratas, cada queda é uma lição e cada conquis-

ta, uma consequência. A liberdade é o solo onde plantam sua potência. Ser livre é pesado, mas é também o único caminho para ser dono de si mesmo.

Essa moral não é sobre títulos de nobreza, mas sobre nobreza de espírito. Não se trata de ser senhor de outros, mas senhor de si.

O aristocrata nietzschiano não vive para justificar sua dor, mas para superá-la. Não espera por salvadores, nem divinos, nem políticos, nem corporativos.

Sua religião é a vontade; sua lei é a superação.

Do outro lado, temos a moral escrava. Seu aforismo ecoa em outra direção: “O sucesso é meu direito e o fracasso é minha sina.”

Aqui, a vida não é campo de responsabilidade, mas palco de queixas.

O mérito não é conquista, mas obrigação alheia. Se algo dá errado, a culpa é externa: do governo, do sistema, da sociedade, dos ricos, do destino, de Deus. O indivíduo não se sente livre; sente-se vítima.

Essa moral não nasceu à toa: foi a resposta dos fracos contra os fortes. Foi a maneira que os impotentes encontraram para reivindicar proteção.

E, durante muito tempo, funcionou. O mundo moderno, com suas instituições e garantias, foi construído em grande medida para atender a esse clamor. Criamos direitos universais, benefícios sociais, sistemas de compensação.

Mas não seria legítimo perguntar: ao proteger demais os que se dizem vítimas, não acabamos criando mais vitimização?

Aqui chegamos ao cerne da questão. A liberdade, para quem adota a moral aristocrata, é um território fértil.

É espaço para ousar, arriscar, vencer ou aprender. A liberdade é conforto — ainda que seja um conforto exigente.

Já para quem adota a moral escrava, a liberdade é uma prisão invisível.

É opressão, porque expõe o indivíduo ao peso das próprias escolhas.

É sufocante, porque exige responsabilidade que não se deseja assumir. Para o escravo, a verdadeira liberdade é ser cuidado, protegido, amparado.

Esse abismo de percepções explica por que as mesmas instituições podem ser vistas como libertadoras por uns e opressoras por outros. O aristocrata agradece quando o Estado sai de seu caminho. O escravo agradece quando o Estado lhe estende a mão.

Quem está certo? Ou será que ambos têm razão — mas razões incompatíveis?

Até pouco tempo, o mundo parecia feito sob medida para a moral escrava. Direitos sociais, políticas de redistribuição, discursos de inclusão. Tudo parecia dizer: “você tem direito ao sucesso, mesmo que nada faça por ele”.

O mérito foi relativizado, o esforço, minimizado.

Nesse cenário, a moral aristocrata parecia deslocada. O discurso da responsabilidade individual soava quase como uma agressão. Quem ousasse dizer “fracasso é culpa sua” era taxado de insensível, elitista, desumano.

Mas os tempos começam a mudar. A era do politicamente correto, que parecia invencível, mostra rachaduras.

A meritocracia retorna ao vocabulário das empresas. O empreendedorismo é exaltado como virtude. Startups, inovação, tecnologia: o mundo parece novamente inóspito para os que apenas esperam.

Será que estamos assistindo à vingança da moral aristocrata?

No fundo, a disputa entre essas duas morais é a disputa entre dependência e autonomia.

• Moral escrava: busca segurança, amparo, previsibilidade. Quer garantias contra o infortúnio.

• Moral aristocrata: busca liberdade, risco, potência. Quer o direito de vencer ou fracassar por conta própria.

Nenhuma sociedade pode viver apenas de uma delas. Uma sociedade só de aristocratas se diluiria em guerras de ego e competição sem fim.

Uma sociedade só de escravos estagnaria em dependência perpétua.

O problema é quando uma delas se impõe como moral dominante. A história mostra: quando a moral aristocrata domina, surgem civilizações ousadas, mas também impiedosas.

Quando a moral escrava domina, surgem sociedades solidárias, mas também niveladas por baixo.

Qual dessas morais deve prevalecer? Ou será que o desafio é aceitar que viver é equilibrar uma tensão impossível?

Será justo que o sucesso seja visto como um direito inalienável, mesmo quando não há esforço?

Será justo que o fracasso seja sempre culpa do indivíduo, mesmo quando o ambiente conspira contra ele?

Será justo nivelar todos para evitar ressentimentos, ainda que isso custe o brilho dos mais ousados?

Será justo permitir que apenas os fortes prosperem, ainda que isso condene muitos à miséria?

As perguntas se multiplicam. As respostas, se existem, são sempre parciais.

Nietzsche talvez sorrisse diante disso: ele nunca quis respostas definitivas, mas a coragem de encarar o conflito. A moral aristocrata e a moral escrava não são apenas conceitos — são lentes pelas quais vemos a vida, são forças que disputam em cada um de nós.

E talvez o verdadeiro tribunal não seja o da sociedade, mas o íntimo de cada indivíduo. Pois todos os dias, diante de cada decisão, somos chamados a escolher: seremos donos do nosso destino ou reféns da nossa sina?

"As perguntas se multiplicam. As respostas, se existem, são sempre parciais."

O mito fundador

Desde que o ser humano se organizou em sociedades complexas, a ideia de mérito rondou nossas estruturas. Quem se esforça mais deve colher mais; quem contribui mais deve receber mais. É uma ideia sedutora porque nos

37 parece natural, quase biológica. Afinal, até na floresta o animal que caça melhor alimenta-se mais.

Mas será mesmo assim? Ou será que a meritocracia é apenas um mito moderno, uma narrativa inventada para legitimar desigualdades já existentes?

A pergunta é desconfortável. Pois se acreditamos na meritocracia, então os ricos merecem ser ricos e os pobres merecem ser pobres. Se não acreditamos, então o esforço individual perde sentido.

Qual dessas versões da vida estamos dispostos a aceitar?

No discurso, a meritocracia é a mais democrática das ideias. Ela diz: não importa quem você é, de onde vem, qual sua origem; o que importa é o que você faz. É uma visão que encanta porque, em tese, iguala o ponto de partida e diferencia apenas os resultados.

Essa promessa sustenta o sonho americano, a cultura empreendedora, os concursos públicos, os rankings universitários, até os reality shows. Quem é talentoso e disciplinado vence. Quem não é, assiste de fora.

Mas será que essa promessa se cumpre?

Na prática, ninguém começa do mesmo ponto. Há quem nasça com acesso a escolas melhores, famílias estruturadas, ambientes saudáveis.

Outros nascem sob o peso da miséria, da violência, da falta de referências. Como comparar o esforço de quem nada em piscina aquecida com o de quem atravessa rios infestados?

Se a meritocracia ignora essas desigualdades de origem, não se torna injusta em sua raiz? Não transforma a vitória de alguns em destino inevitável, e não em mérito verdadeiro?

E, no entanto, se começarmos a corrigir artificialmente todas as diferenças, não apagamos também o brilho do mérito genuíno?

Não seria a busca pela justiça o caminho para outra injustiça — a de nivelar talentos e esforços?

Nas organizações, a meritocracia virou mantra. Bônus por performance, planos de carreira, avaliações de desempenho. Em teoria, o sistema recompensa quem se dedica, quem entrega, quem ultrapassa a média.

Mas será que isso realmente acontece? Quantas vezes vemos promoções dadas não ao mais competente, mas ao mais próximo do chefe? Quantas vezes a política interna pesa mais que os resultados?

Quantas vezes “meritocracia” é apenas uma palavra bonita para disfarçar favoritismos?

Se a meritocracia é corrompida pelo jogo político, ela deixa de ser virtude e se torna apenas máscara.

Diante dessa dificuldade, muitas organizações preferem o nivelamento: salários iguais para funções iguais, prêmios coletivos em vez de individuais, estabilidade em vez de risco. Parece justo — afinal, evita ressentimentos.

Mas não cria outro problema? Quando todos recebem o mesmo, independentemente do esforço,

não desestimulamos a excelência? Não premiamos o medíocre com a mesma moeda do brilhante?

Aqui, a justiça se transforma em injustiça: quem faz mais recebe o mesmo que quem faz menos. A meritocracia se perde e a potência se dissolve.

Nietzsche já alertava: o ressentimento é a arma dos que não conseguem criar.

Em vez de admirar quem se destaca, preferem rebaixá-lo.

O discurso contra a meritocracia muitas vezes nasce desse ressentimento: não é mais fácil acusar o mérito de ser “injusto” do que aceitar a própria falta de esforço?

Mas, por outro lado, não seria verdade que muitos “méritos” são herdados, e não conquistados? Que a riqueza de alguns se deve mais ao berço do que ao suor?

Se isso for real, então a meritocracia é menos um sistema justo e mais uma ficção legitimadora.

Chegamos ao ponto central: a meritocracia é virtude ou utopia?

• Virtude, se de fato premia esforço, disciplina, talento, criatividade.

• Utopia, se serve apenas como narrativa para perpetuar privilégios disfarçados de conquistas.

Mas e se for as duas coisas ao mesmo tempo? E se a meritocracia for ao mesmo tempo a melhor ideia que temos e a mais impossível de cumprir plena-

mente? Não seria justamente essa ambivalência que a torna fascinante?

Hoje, vivemos entre duas forças:

• De um lado, a cobrança meritocrática — seja no trabalho, seja na vida digital, onde curtidas e seguidores funcionam como moedas de mérito.

• De outro, a proteção igualitarista — governos distribuindo auxílios, empresas nivelando salários, discursos sociais pedindo inclusão.

Estamos presos a esse dilema: se premiamos só o mérito, parecemos cruéis; se premiamos só a igualdade, parecemos medíocres.

E talvez a pergunta final seja esta: é possível conciliar meritocracia com justiça?

Será justo que o mais esforçado receba mais, mesmo que isso agrave desigualdades sociais?

Será justo que todos recebam o mesmo, mesmo que isso castre talentos individuais?

Será justo chamar de mérito aquilo que muitas vezes é privilégio disfarçado?

Será justo condenar todo mérito como privilégio, mesmo quando é fruto de suor genuíno?

A meritocracia, no tribunal da história, não recebe absolvição nem condenação. Recebe apenas perguntas.

E talvez o maior mérito, no fim das contas, seja a coragem de continuar perguntando.

Quando uma sociedade pergunta “o que é justo?”, dois espelhos se erguem diante dela. Num, vemos o capitalismo defendendo que a jus-

tiça emerge de processos livres: preços que condensam informação, trocas voluntárias, riscos assumidos, recompensas proporcionais.

No outro, o socialismo sustenta que a justiça exige intenção coletiva: planejar, redistribuir, garantir que ninguém seja deixado para trás.

Qual desses espelhos reflete a realidade e qual deforma? Ou ambos distorcem — de modos diferentes?

Promete liberdade para empreender , transformar talento em riqueza, risco em avanço, criatividade em bens que antes não existiam.

Afirma que, onde há escolha e competição, a qualidade sobe e o preço cai.

Mas teme admitir que a mesma liberdade que cria abundância também cria abismos : os mais velozes correm à frente; os mais lentos ficam sem fôlego.

Até que ponto essa assimetria é preço legítimo do dinamismo — ou um custo ético não contabilizado?

Promete cuidado sistêmico : saúde, educação, trabalho e renda protegidos por um pacto que não abandona os fracos.

Afirma que, onde há planejamento, a sorte do nascimento perde poder. Mas teme admitir que o mesmo planejamento que protege pode asfixiar : quando tudo é garantido, o risco emagrece, a ousadia empalidece, a recompensa deixa de diferenciar.

Até que ponto essa proteção é dignidade — ou nivelamento por baixo ?

Isaiah Berlin lembraria: há a liberdade de (não ser impedido) e a liberdade para (ter meios de realizar).

O capitalismo tende a proteger a primeira; o socialismo, a perseguir a segunda. Podemos ter ambas, ao mesmo tempo, sem fraturar o corpo social?

Se removemos obstáculos, mas não oferecemos meios, não traímos os mais fracos? Se oferecemos meios, mas multiplicamos obstáculos, não traímos os mais fortes?

Hayek sussurra do fundo do tribunal: a informação é dispersa e em constante mutação; preços a agregam em tempo real.

Planejar tudo seria tentar engarrafar o vento. Mas será que certos

ventos — pandemias, crises climáticas, monopólios digitais — não exigem faróis centrais?

E se os mercados, por vezes, confundem miragens com água? Quem corrige o erro quando o preço enlouquece?

Capitalismo opera com incentivos de performance: quem entrega mais, recebe mais. Isso é motor de excelência — ou máquina de ansiedade permanente?

Socialismo opera com incentivos de segurança: quem precisa, recebe. Isso é civilização — ou convite ao conforto improdutivo?

Existe um desenho de incentivos que alimente a Moral Aristocrata (“o sucesso é minha responsabilidade; o fracasso, minha culpa”) sem humilhar quem nasceu longe da linha de largada?

Nozick diria: justiça é processo justo — trocas voluntárias, sem coerção.

Rawls retrucaria: justiça é padrão que protege os piores resultados; desenho institucional que torna o acaso do berço menos tirano.

Qual justiça é mais justa quando vidas reais estão em jogo? O que vale mais: a pureza do procedimento ou a compaixão do desfecho?

Toda sociedade jura a igualdade de oportunidades. Mas o que isso significa, concretamente? É acesso mínimo a escola e saúde — ou é nivelar a casa, a vizinhança, o capital cultural, os vínculos?

A igualdade de direitos deve ignorar a performance?

Se dois entregam desigualmente, a lei pode tratá-los igual sem produzir injustiça? E a igualdade de resultados — quando deixa de ser proteção e vira tutela? Em que ponto a régua que ampara se transforma em grade que aprisiona?

Capitalismo jura premiar o mérito. Mas quanto do mérito é mérito, e quanto é herança invisível (família, rede, vocabulário, geografia)?

Socialismo jura neutralizar o privilégio. Mas quanto da correção vira padrinho estatal, outra forma de privilégio — agora burocrático?

O que é mais corrosivo: o privilégio herdado ou o privilégio outorgado?

Para Marx, o trabalho sob capital pode alienar: o produto se separa do produtor, o tempo vira mercadoria.

Para Schumpeter, o mesmo sistema cria: destrói o velho para erguer o novo, e nisso reside o progresso.

Qual imagem descreve melhor o século 21 de automação e IA? A máquina liberta o humano para tarefas nobres — ou o lança em uma corrida onde poucos saberes pagam bem? O socialismo garante o posto — ou congela o mapa de talentos, desestimulando a reinvenção?

Quem deve ser o Estado? Árbitro que aplica regras; empreendedor que investe onde o mercado se acovarda; ou segurador que mutualiza riscos sociais (saúde, velhice, acidentes)?

Quando o Estado arbitra demais, vira jogador disfarçado? Quando empreende demais, sufoca o ambiente inteiro? Quando segura tudo, transforma cidadania em apólice de dependência?

Há danos e benefícios que não cabem em uma fatura: ar respirável, mares vivos, ruas seguras, ciência básica. O capitalismo costuma subofertar o que não paga retorno direto; o socialismo costuma sobreplanejar o que não sabe mensurar.

Quem paga o que é de todos, se cada um prefere que pague o outro? E quem decide o que é de todos, se cada grupo quer ampliar sua lista?

Tivemos experiências de planejamento total que colapsaram sob peso próprio; tivemos experiências de mercado sem freios que geraram bolhas e misérias pontuais. Há países que temperaram livre mercado com proteção social

robusta; há países que organizaram crescimento com mão estatal firme.

O que aprendemos? Que modelos puros talvez só existam nos livros. A pergunta incômoda: se o mundo real é híbrido, por que nossas convicções seguem monolíticas?

No capitalismo, a Moral Aristocrata encontra terreno fértil: liberdade conforta quem assume autoria da própria vida.

Na mesma seara, a Moral Escrava se sente oprimida: a ansiedade da escolha pesa. No socialismo, a Moral Escrava

repousa sob cobertores públicos; a Moral Aristocrata se irrita com tetos, licenças e filas.

Um regime moraliza a responsabilidade; o outro moraliza a compaixão. Como conciliar ambas sem que uma ridicularize a outra?

Quando o Estado protege, protege quem?

O vulnerável real — ou o eleitor conveniente?

Quando a empresa nivela salários, nivela por justiça — ou por conforto gerencial? Quando a sociedade distribui, distribui oportunidade — ou ex-

pectativa de direito?

Onde termina o cuidado e começa a infantilização? E o que acontece com uma cultura que desaprende a tolerar risco, frustração, tentativa e erro?

Amartya Sen sugeriria olhar não o bolo final , mas o cardápio de possibilidades de cada pessoa: o que ela pode ser e fazer?

O capitalismo expande capacidades com diversidade de ofertas — desde que se tenha renda e repertório.

O socialismo expande capacidades básicas com garantias de piso — desde que a máquina não emperre. Qual mistura de “mercado + garantias” dilata o campo do possível sem empobrecer a vontade?

Toda ordem que produz diferença inibe o rebanho; toda ordem que nivela frustra o criador.

A inveja patrulha o mérito; o desprezo patrulha a necessidade.

Em qual dos sistemas o ressentimento cresce menos? E se a raiz do ressentimento não estiver no sistema, mas na psicologia coletiva que prefere culpados a responsabilidades?

Quando o Estado protege, protege quem?

O vulnerável real — ou o eleitor conveniente?

Capitalismo tem vocação de crescimento; socialismo, de coesão. Mas crescimento sem coesão rasga tecido; coesão sem crescimento aperta o cobertor curto.

E o sentido? Qual arranjo nos convida a vidas significativas, onde o esforço encontra propósito e o cuidado encontra direção? Sem sentido, até o pão farto tem gosto de pedra; com sentido, até o esforço duro pode ser festa.

Se mercados descentralizam decisões, por que plataformas digitais recentralizam tanto poder?

Dados viram capital, algoritmos viram planejamento invisível. Estamos privatizando o planejamento?

O socialismo respondia com ministérios; o capitalismo 2.0 responde com terms of service. Quem vigia os vigilantes? E quem regula o regulador quando o regulador é uma empresa global?

Quem deve segurar o risco da vida: indivíduo, comunidade, Estado, mercado de seguros? Quanto risco precisamos sentir para amadurecer? Quanto risco podemos remover sem atrofiar a coragem?

A criança que jamais cai aprende a andar? O adulto que jamais responde pelo próprio erro aprende a decidir?

O capitalismo é imune à corrupção? O socialismo é imune à captura? Ou apenas mudam os nomes dos privilégios: lobby, subsídio, licitação dirigida, reserva de mercado, nomenclatura?

Em qual sistema é mais fácil expulsar os parasitas? Qual desenha mais antídotos institucionais para impedir que o público vire privado?

1. Quem decide? No capitalismo, muitos decidem, e os preços somam votos silenciosos; no socialismo, poucos decidem, e o plano tenta sintetizar. Qual erro é mais barato: mil pequenos erros que se corrigem ou um grande erro que arrasta todos?

2. Quem paga? O ganho de um grupo é custo de outro? A externalidade de hoje vira imposto de amanhã?

3. Como corrigir? Em que circuito de feedback confiamos: concorrência, alternância de poder, auditorias, imprensa livre, comunidades locais?

Em crises sistêmicas (guerra, peste, desastre), a mão firme do planejamento salva vidas — ou as perde por teimosia?

Em ciclos de inovação, o mercado aloca talentos — ou fura o chão e esquece os vizinhos? Talvez não haja sistema melhor em tudo; talvez haja um mapa de contextos: aqui, mais mercado; ali, mais Estado; acolá, mais comunidade.

• Capitalismo sem freios: concentração extrema, captura política, descartabilidade social.

• Socialismo sem freios: estagnação, fuga de cérebros, polícia do pensamento.

• Híbridos mal desenhados: o pior dos dois mundos — privatização dos lucros, socialização das perdas.

• Híbridos bem desenhados: o melhor dos dois — competição com redes de proteção que não mutilam a vontade. Como reconhecer a diferença antes que seja tarde?

Há uma igualdade preguiçosa que confunde compaixão com indiferença: “paguemos a todos o mesmo e chamemos isso de paz”.

Há também uma liberdade cruel que confunde coragem com desprezo:

“deixemos cada um por si e chamemos isso de mérito”.

Entre preguiça e crueldade, onde se abre a estreita porta da justiça?

1. Incentivos e virtudes: o arranjo premia esforço, honestidade, risco responsável?

2. Liberdade real: as pessoas podem experimentar, errar, recomeçar — ou ficam presas a carimbos?

3. Dignidade mínima: há piso que protege sem viciar?

4. Coesão social: o tecido suporta a diferença sem se rasgar?

5. Prosperidade adaptativa: o sistema aprende com o erro e muda de rumo sem revoluções sangrentas? Se um modelo falha em três desses eixos, devemos insistir nele por fé — ou redesenhá-lo por prudência?

Capitalismo e socialismo sentam-se no mesmo banco. Um traz números; o outro, promessas. Um mostra prateleiras cheias; o outro, boletins de inclusão.

Mas números podem mentir e promessas podem seduzir. O que fazer quando ambos têm razão — e ambos erram onde mais se vangloriam?

• É possível igualdade de oportunidades sem algum grau de seleção natural de talentos e esforços?

• É possível liberdade vibrante sem algum grau de amparo institucional aos que tropeçam?

• Até que ponto redistribuir corrige injustiças — e a partir de que ponto corrói a vontade de potência?

• Até que ponto desregulamentar liberta — e a partir de que ponto desprotege o comum?

• Quem deve decidir o suficiente: o mercado, o plano, a comunidade — ou a pessoa concreta diante de sua própria vida?

Talvez haja um fio que possamos perseguir nos labirintos: equidade que não castra, liberdade que não despreza.

Piso digno, teto aberto. Mérito que considera contexto — sem dissolver-se nele. Redistribui-

ção que vira trampolim, não rede permanente. Reguladores que saem de cena quando o aprendizado se consolida.

Mercados que ouvem a dor onde o preço é mudo. Planos que ouvem o mercado onde a planilha é surda.

Não há sentença final neste tribunal. Há apenas a coragem de manter tensão viva entre valores que não cabem na mesma moldura sem brigar.

Capitalismo nos lembra que a vida pulsa no risco e na autoria; socialismo nos lembra que a vida desaba sem amparo e pertencimento. Quem ousa integrar ambos sem trair nenhum? Quem aceita viver sem a anestesia do politicamente confortável ?

O livro prossegue. No próximo capítulo, desceremos do sistema às políticas concretas e seus efeitos morais — onde o paternalismo pode vestir a máscara da justiça e onde a justiça pode se converter em cálculo frio. Seguimos perguntando, não para nos perder, mas para não nos enganar .

Afinal, entre igualdade e justiça, a pior injustiça talvez seja a certeza preguiçosa .

A mão que protege — ou que aprisiona?

A imagem do Estado paternalista é sedutora: a grande mão que se estende para amparar o caído, o olhar vigilante que não deixa ninguém desamparado. Mas até que ponto essa mão levanta — e até que ponto ela aperta, condiciona e aprisiona?

O paternalismo surge como resposta ao medo coletivo: medo da miséria, da exclusão, da violência. Mas, ao transformar-se em hábito, não se converte também em dependência?

A retórica dos programas de assistência é quase sempre generosa: “ninguém ficará para trás”.

O discurso é inatacável, mas os efeitos nem sempre. Pois ao garantir renda mínima sem contrapartida, não se corre o risco de normalizar a passividade? Quando o esforço deixa de ser diferencial, quando o mérito é substituído pelo direito

automático, não caminhamos em direção a um nivelamento por baixo? E, no entanto, o dilema não desaparece: como não oferecer assistência mínima em sociedades de desigualdade brutal?

É justo condenar à miséria quem não teve acesso ao básico? Mas também é justo perpetuar um sistema que amortece, mas não transforma?

Os benefícios sociais funcionam como amortecedores: suavizam os choques da vida, impedem que os mais frágeis sejam esmagados.

Mas amortecedores não são motores. Eles suavizam, mas não impulsionam. Ao longo do tempo, podem se tornar venenos silenciosos: ao proteger, enfraquecem; ao amparar, domesticam.

Quantos cidadãos permanecem presos a auxílios porque perderam a coragem de caminhar sem eles?

Quantas gerações cresceram acreditando que o Estado lhes deve a sobrevivência, e não que a vida lhes exige esforço?

O benefício deveria ser ponte, mas muitas vezes vira residência.

Há ainda o custo invisível. Cada auxílio, cada programa, cada subsídio precisa ser financiado. O Estado não gera riqueza: apenas recolhe de uns para redistribuir a outros. Mas até que ponto essa redistribuição cria círculo virtuoso — e até que ponto corrói a produtividade dos que financiam?

E se, ao sustentar milhões com transferências permanentes, estivermos corroendo a própria base que gera os recursos?

E se, ao longo do tempo, a dependência se tornar não apenas individual, mas cultural? Não estaríamos criando uma mentalidade de credor do Estado, em vez de uma mentalidade de autor da própria vida?

O benefício deveria ser ponte, mas muitas vezes vira residência.

Não é só o Estado que cai na tentação paternalista. Empresas também constroem suas versões desse amparo: sindicatos, estabilidade, burocracia.

A intenção é proteger o trabalhador contra arbitrariedades, mas o efeito pode ser o mesmo da dependência estatal: segurança que paralisa, garantias que desestimulam.

Quantas vezes a estabilidade no emprego significou, na prática, a morte da motivação? Quantas vezes a burocracia serviu mais para proteger incompetentes do que para premiar os competentes?

O paternalismo empresarial, travestido de proteção, muitas vezes se converte em sistema de castas.

Eis o dilema ético: devemos proteger os fracos ou fortalecer os fortes? Talvez ambas as coisas. Mas até que ponto a proteção não é, na verdade, um enfraquecimento disfarçado? Até que ponto fortalecer os fortes não é, também, abandonar os frágeis?

A proteção é necessária, mas pode ser paralisante. O fortalecimento é desejável, mas pode ser cruel. Onde está a medida justa?

Sem risco, não há crescimento. Mas até que ponto podemos permitir que os vulneráveis enfrentem riscos sozinhos? Se protegemos demais, atrofiamos. Se protegemos de menos, condenamos.

O paternalismo é justamente a tentativa de abolir o risco, de tornar a vida uma planilha de garantias. Mas será possível viver sem risco? Não seria o risco o próprio motor da vida?

Quando governos e empresas oferecem proteção ilimitada, será que estão cuidando — ou apenas controlando? Quando oferecem garantias, estão construindo dignidade — ou apenas comprando obediência?

Quando falamos em “amparar os fracos”, estamos falando de justiça — ou de anestesia social?

O paternalismo, afinal, é virtude ou vício? Amparo ou prisão? Caminho de dignidade ou estrada de mediocridade?

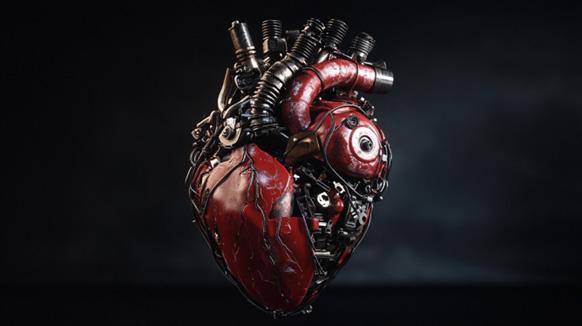

Antes da filosofia, antes do direito, antes da cultura, havia apenas um código: adapte-se ou desapareça.

A seleção natural é a lei sem tribunal, sem apelação, sem misericórdia. Durante milhões de anos, ela foi a única força que modelou a vida. O mais rápido, o mais astuto, o mais resiliente sobrevivia. O mais frágil, simplesmente não deixava descendência.

E foi essa lei impiedosa que nos trouxe até aqui. Somos o resultado de incontáveis triagens biológicas.

Cada célula do nosso corpo carrega cicatrizes da luta pela sobrevivência. Mas ao erguermos a civilização, erguemos também uma barreira contra essa lei.

Será que, ao desafiar a seleção natural, não estamos desafiando a própria lógica da vida?

A medicina moderna é uma das maiores conquistas humanas. Ela salva prematuros, prolonga a vida dos doentes, devolve dignidade aos acidentados.

Mas ao fazer isso, não suspende também a sentença da natureza?

Doenças que outrora eliminariam famílias inteiras hoje são tratadas com antibióticos. Deficiências genéticas que impediriam a reprodução agora são superadas por fertilizações assistidas. Crianças que nasceriam mortas respiram graças a incubadoras.

Não é maravilhoso? Sim. Mas também não é paradoxal? Pois, ao mesmo tempo que celebramos a vitória sobre a morte, não estamos acumulando fragilidades que antes seriam filtradas?

Não estaremos criando uma humanidade mais sobrevivente, porém menos vigorosa?

E aqui surge a pergunta mais incômoda: devemos corrigir a natureza?

Se podemos editar genes, eliminar doenças hereditárias, selecionar embriões, devemos fazê-lo? Seria isso um avanço ético ou uma arrogância perigosa?

Não estaríamos assumindo o papel de engenheiros da espécie, substituindo o tribunal cego da evolução por nossas pranchetas carregadas de vaidade?

E, ainda que fosse possível, quem decidiria o que é “melhor”? Um gene para a inteligência é mais valioso que um gene para a compaixão?

O que significa “aprimorar a raça” em um mundo onde diversidade é justamente o motor da adaptação?

Darwin nunca falou na “sobrevivência do mais forte”, mas sim do mais adaptável.

Força física não garante permanência; flexibilidade sim. No entanto, ao construir sistemas sociais que amortecem riscos, não estaremos diminuindo nossa própria capacidade de adaptação?

Se cada fracasso é suavizado por auxílios, cada risco por seguros, cada dor por remédios, não estaremos nos tornando menos preparados para enfrentar crises inesperadas?

A espécie que mais sobreviveu foi a que melhor se adaptou. Mas estamos nos adaptando — ou apenas nos protegendo?

Os defensores do transumanismo acreditam que podemos transcender a biologia: implantes neurais, edição genética, inteligência artificial integrada ao cérebro. O homem, antes filho da evolução, passaria a ser seu próprio artesão.

Mas seria isso libertação ou escravidão? Ao buscar aperfeiçoamento ilimitado, não estaríamos apenas trocando a prisão dos genes pela prisão das máquinas?

Ao tentar superar a seleção natural, não nos condenamos a uma nova forma de seleção — tecnológica, excludente, elitista?

E quem ficará de fora desse aprimoramento? A desigualdade biológica será substituída pela desigualdade tecnológica?

A compaixão é talvez a maior revolução humana. Ela nos leva a salvar o doente, a proteger o frágil, a amparar o idoso.

Biologicamente, é quase uma heresia.

A vida natural não conhece compaixão, apenas competição.

Mas será que essa heresia não é justamente o que nos tornou humanos? A compaixão rompe a lógica da selva.

Cria espaço para cultura, para arte, para filosofia.

O doente salvo pode se tornar gênio; o frágil protegido pode criar beleza.

Talvez, ao suspender a seleção natural, tenhamos criado outro tipo de seleção — a cultural.

Mas até que ponto essa compaixão gera flores, e até que ponto gera acomodação?

Até que ponto salvar é também enfraquecer?

Pela primeira vez na história, a espécie humana pode decidir como evoluir. Podemos prolongar a vida, escolher características, até sonhar com imortalidade digital. Mas será que estamos prontos para tamanha responsabilidade?

A evolução cega pode ser cruel, mas nunca foi corrupta. Nossos sistemas, ao contrário, são vulneráveis à vaidade, ao poder, ao dinheiro. Se entregarmos a evolução à política e ao mercado, não estaremos condenando o futuro a novos privilégios?

A quem pertence o direito de decidir o que é “melhor” para a espécie?

Devemos deixar a natureza agir ou devemos intervir? Devemos proteger todos ou permitir que a seleção siga seu curso? Devemos aprimorar a espécie ou aceitar suas imperfeições?

Cada resposta parece gerar sua própria contradição. Se não interviermos, seremos cruéis. Se interviermos, seremos arrogantes. Se protegermos, atrofiamos. Se abandonarmos, traímos a compaixão que nos define.

Talvez a única certeza seja a dúvida.

Quando pronunciamos a palavra “igualdade”, todos parecem concordar. Mas basta perguntar: igualdade de quê? — e o consenso se desfaz.

Igualdade de oportunidades? De direitos? De resultados? Cada expressão parece apontar para um ideal diferente, embora sejam usadas como se fossem sinônimos. Talvez a raiz de tantas frustrações esteja justamente nessa confusão semântica.

A igualdade de oportunidades é o ideal mais intuitivo: dar a todos o mesmo ponto de largada.

Educação básica de qualidade, acesso à saúde, segurança mínima, liberdade para tentar. Aqui não se trata de garantir sucesso, mas de permitir que cada um dispute em condições minimamente justas.

Mas até que ponto é possível nivelar esse ponto de partida? Será que a escola pode compensar a família desestruturada?

Será que a saúde pública pode nivelar hábitos alimentares, estilos de vida, redes de apoio? Não estaríamos pedindo demais a instituições que só conseguem corrigir parcialmente desigualdades profundas?

A igualdade de direitos é o princípio jurídico: todos são iguais perante a lei. Nenhuma cor, gênero ou classe deveria definir privilégios ou exclusões. É um avanço civilizatório inegável: sem ele, ainda viveríamos sob castas e privilégios hereditários.

Mas a pergunta incômoda persiste: será justo que a lei trate como iguais aqueles que se comportam de forma desigual?

Se dois indivíduos produzem de maneira diferente, mas recebem os mesmos benefícios, não transformamos a igualdade em injustiça?

Não criamos, sob a bandeira da neutralidade, uma forma de nivelamento que desconsidera mérito e esforço?

Mais polêmica ainda é a ideia de que a justiça exige igualdade de resultados. Não basta nivelar a largada: é preciso garantir que todos cruzem a linha de chegada juntos, independentemente do ritmo.

Mas será isso justiça ou desfiguração?

Quando premiamos desigualmente os desiguais, praticamos equidade. Mas quando premiamos igualmente os desiguais, não praticamos injustiça?

Se dois corredores recebem a mesma medalha mesmo correndo em velocidades diferentes, não corrompemos a lógica da competição?

Aqui o dilema se revela em sua nudez:

• Sem alguma igualdade de oportunidades, a liberdade vira privilégio dos já privilegiados.

• Sem igualdade de direitos, a lei se torna arma dos mais fortes contra os mais fracos.

• Mas com igualdade de resultados, matamos o mérito e sufocamos a potência individual.

Como equilibrar esses três elementos sem cair em extremos?

Imaginemos uma maratona. A igualdade de oportunidades é permitir que todos larguem da mesma linha.

A igualdade de direitos é garantir que as regras sejam as mesmas para todos.

Mas a igualdade de resultados seria forçar que todos cheguem juntos, independentemente do esforço.

Quem se sentiria motivado a correr sabendo que, ao final, todos receberão o mesmo prêmio?

Quem se sentiria incluído se soubesse que alguns largaram quilômetros à frente por privilégios herdados?

A corrida da vida, portanto, precisa ser justa no ponto de partida e transparente nas regras, mas não pode ser artificialmente controlada no resultado. Caso contrário, deixa de ser corrida para se tornar desfile.

Vivemos hoje numa época em que a palavra “direito” é pronunciada com fervor religioso. Direito ao sucesso, direito à felicidade, direito ao reconhecimento. Mas será que todo direito pode ser universalizado sem referência ao comportamento?

Se afirmamos que todos têm direito ao sucesso, não estamos desconsiderando que o sucesso também exige esforço? Se afirmamos que todos têm direito ao emprego, não desconsideramos a diferença de dedicação e talento entre trabalhadores? Se afirmamos que todos têm direito a resultados iguais, não desvalorizamos a coragem dos que ousam mais?

Quando confundimos oportunidades, direitos e resultados, o preço é alto. Criamos ressentimento nos que se esforçam, porque percebem que o resultado não depende só deles. Criamos passividade nos que recebem, porque percebem que o esforço não é necessário. Criamos descrença nos que observam, porque percebem que a justiça não é justa.

A sociedade, ao tentar ser mais equitativa, pode se tornar mais injusta. Não pelo excesso de desigualdade, mas pelo excesso de nivelamento.

Qual é a verdadeira justiça: oferecer a todos o mesmo ponto de partida, ou garantir a todos o mesmo ponto de chegada?

Tratar todos iguais na lei, ou considerar diferenças de comportamento e desempenho?

Cada resposta abre outra ferida. Se oferecemos apenas oportunidades, alguns acusarão o sistema de cruel. Se garantimos resultados, outros acusarão o sistema de medíocre.

Se garantimos direitos absolutos, surgirá a injustiça de tratar iguais os desiguais.

Talvez a única resposta seja a dúvida.

Talvez justiça seja mais arte de equilíbrio do que ciência de fórmulas. Talvez a verdadeira igualdade seja admitir que nunca seremos iguais — e que a justiça está em reconhecer, não em negar, essas diferenças.

O mundo inteiro paga

uma conta que raramente aparece nos orçamentos oficiais.

É a fatura do mau comportamento humano.

Não falamos apenas de crimes hediondos ou escândalos de corrupção que ganham manchetes, mas também das pequenas irresponsabilidades cotidianas, das escolhas egoístas que exigem sistemas inteiros de vigilância e reparação.

E se pudéssemos calcu-

lar o custo global dessas falhas éticas?

Quanto dinheiro é gasto para vigiar, punir, reparar, corrigir ou simplesmente tolerar os que não cumprem o mínimo de civilidade?

O mundo teria, talvez, recursos suficientes para educar todas as crianças, alimentar todos os famintos, oferecer saúde de qualidade universal.

Mas não: uma parcela enorme de riqueza é desviada para controlar os descontrolados.

A primeira prova desse custo está nos sistemas de segurança. Pense nos aeroportos: raios-X, detectores de metal, revistas pessoais, agentes de segurança, protocolos intermináveis.

Quanto desse aparato seria necessário se todos viajas-

sem de forma ética? Se ninguém tentasse contrabandear drogas, armas, explosivos ou mesmo burlar filas?

Os aeroportos não são fortificações contra ameaças externas, mas contra nós mesmos. Cada bilhete de avião inclui no preço a desconfiança generalizada. É o mau comportamento de poucos financiado pelo bolso de todos.

Nos bancos, a cena se repete. Portas giratórias, seguranças armados, câmeras espalhadas, cofres blindados. Uma estrutura monumental apenas para evitar que uns poucos levem aquilo que não lhes pertence.

Imagine o custo global de manter milhões de pessoas vigiando dinheiro que poderia circular com confiança.

Quantos professores poderiam ser contratados com os recursos gastos em seguranças? Quantos hospitais poderiam ser construídos com o orçamento investido em sistemas antifraude?

E o trânsito? Acidentes por excesso de velocidade, por embriaguez, por imprudência. Hospitais lotados não apenas de vítimas inocentes, mas de condutores que decidiram desafiar regras básicas de convivência. Médicos, enfermeiros, ambulâncias, leitos de UTI ocupados por consequências evitáveis.

Quanto custa ao sistema de saúde tratar feridos de acidentes que poderiam não ter ocorrido se houvesse apenas o mínimo de responsabilidade?

E quanto custa em vidas abreviadas, famílias destruídas, produtividade perdida?

A medicina, que poderia se dedicar ao avanço da vida, muitas vezes precisa remediar o descuido humano.

Na esfera governamental, a corrupção é talvez o mais perverso dos custos éticos. Não apenas desvia recursos, mas multiplica ineficiências. Obras superfaturadas, licitações fraudulentas, serviços fantasmas.

Cada centavo desviado gera dois prejuízos: a perda direta e a desconfiança sistêmica.

Pois a corrupção não apenas rouba dinheiro — rouba também a fé no contrato social. Quando um cidadão acredita que “todos são corruptos”, ele se sente autorizado a também fraudar, sonegar, enganar. O custo, então, torna-se exponencial.

E o resultado disso é os bons perdendo a esperança e os maus perdendo a vergonha.

Até os juros bancários carregam a marca do mau comportamento. Taxas elevadas refletem não apenas a instabilidade econômica, mas também a inadimplência.

Quando muitos não honram compromissos, o sistema corrige coletivamente: todos pagam mais caro para compensar a irresponsabilidade de alguns.

O crédito, que deveria ser ponte para oportunidades, torna-se fardo. Empresas deixam de investir, famílias deixam de consumir, jovens deixam de empreender. A desonestidade de uns trava o futuro de todos.

E se fosse possível subtrair todos esses custos?

E se eliminássemos a necessidade de seguranças, de sistemas de vigilância, de hospitais lotados por irresponsabilidade, de tribunais abarrotados de processos, de governos inchados pela corrupção, de juros inflados pela inadimplência?

Será que não haveria riqueza suficiente para resolver a fome, a educação precária, a falta de saneamento, o déficit habitacional?

Será que o mundo não seria capaz de sustentar com folga todas as demandas legítimas da humanidade?

Talvez a lição seja esta: a ética não é apenas virtude individual, mas investimento coletivo.

Cada ato ético reduz custos invisíveis. Cada escolha responsável libera recursos para finalidades nobres.

Cada mentira evitada, cada contrato honrado, cada regra respeitada é também uma forma de redistribuição silenciosa: riqueza que deixa de ser desviada para reparar e passa a ser usada para construir.

A modernidade nos ensinou a calcular PIBs, lucros, balanços. Mas ainda não aprendemos a calcular o PIB perdido do mau comportamento.

O que nos falta não é dinheiro, mas confiança. Não é riqueza, mas responsabilidade. Não é progresso técnico, mas progresso moral.

E a pergunta que ecoa é esta: até quando aceitaremos pagar caro pelo erro dos outros?

As luzes voltam a se acender na sala simbólica do tribunal. Lá estão elas, sentadas lado a lado: Igualdade e Justiça, duas figuras tão familiares que raramente ousamos colocá-las em xeque.

Até aqui, ouvimos testemunhas, revisitamos filosofias, exploramos dilemas. Mas ainda não há sentença. Pois este não é um julgamento comum: é um julgamento sem veredito pronto, um processo que se arrasta há séculos e que talvez jamais se conclua.

O primeiro embate foi entre natureza e cultura. A natureza, com sua lei muda da seleção, mostrou-nos que a vida não conhece piedade.

A cultura, com sua tentativa de domesticar o instinto, ergueu sistemas de proteção e solidariedade.

Mas será que ao proteger não enfraquecemos? Será que ao nivelar não atrofiamos a potência que nos trouxe até aqui?

Ou, ao contrário, será que sem a compaixão cultural não estaríamos ainda presos na selva? A primeira dúvida permanece aberta: justiça é seguir a natureza ou corrigir a natureza?

Depois ouvimos Nietzsche, com suas duas morais. A Moral Aristocrata, que diz: “O sucesso é minha responsabilidade e o fracasso é minha culpa.”

E a Moral Escrava, que responde: “O sucesso é meu direito e o fracasso é minha sina.”

Até pouco tempo, o mundo parecia feito para os escravos: direitos garantidos, responsabilidades minimizadas, paternalismo em abundância. Mas lentamente a balança parece oscilar.

Estaria o pêndulo voltando a favorecer os aristocratas do espírito? Ou é apenas mais uma ilusão passageira?

A meritocracia surgiu então como promessa de justiça moderna: recompensar os que se esforçam mais. Mas vimos que ela pode ser tanto virtude quanto ficção.

Virtude, quando de fato reconhece esforço e talento. Ficção, quando apenas disfarça privilégios herdados.

Será a meritocracia um ideal regulador, como o horizonte que guia o caminhar sem jamais ser alcançado? Ou será apenas um mito conveniente para legitimar desigualdades?

Quando colocamos capitalismo e socialismo no banco dos réus, percebemos que ambos carregam méritos e vícios. O capitalismo exalta liberdade, mas cria abismos. O socialismo exalta proteção, mas gera estagnação.

Qual é mais justo? O que valoriza o mérito ao custo da exclusão, ou o que nivela os desiguais ao custo da mediocridade?

A resposta parece sempre depender de onde cada um está sentado. O que para uns é oportunidade, para outros é opressão.

O capitalismo exalta liberdade, mas cria abismos.

O paternalismo mostrou-se ambíguo: cuidado necessário ou veneno silencioso? Ao proteger, muitas vezes enfraquece. Ao garantir, muitas vezes paralisa. Governos e empresas estendem suas mãos protetoras, mas até que ponto essa mão levanta — e até que ponto aprisiona?

A ética da proteção ainda não encontrou sua medida. Estamos entre dois excessos: a crueldade de abandonar e a mediocridade de tutelar.

No campo da biologia, o dilema se aprofundou. A medicina e a tecnologia desafiaram a seleção natural. Salvamos os frágeis, corrigimos a genética, prolongamos vidas. Mas ao fazê-lo, não estaríamos acumulando fragilidades que antes seriam filtradas?

E, no entanto, não foi justamente essa compaixão que nos tornou humanos? Sem ela, talvez não tivéssemos arte, filosofia, ciência.

A contradição é inevitável: salvar pode enfraquecer, mas não salvar seria desumano.

E então vimos a fatura invisível da imoralidade: prisões, sistemas de segurança em aeroportos, vigias em bancos, leitos de hospital ocupados por irresponsabilidade, corrupção que devora orçamentos, juros altos que punem a inadimplência.

Quanto custa o erro humano? E se todo esse dinheiro fosse liberado para investir em educação, inovação, saúde preventiva? Não seria o suficiente para atender às demandas da humanidade inteira?

Não seríamos mais ricos não por termos mais recursos, mas por termos menos desvios?

Igualdade olha para nós e diz: “Sem mim, a selva volta.”

Justiça olha para nós e responde: “Comigo mal compreendida, a mediocridade se instala.”

Ambas têm razão. Ambas têm culpa. E talvez ambas

sejam indispensáveis.

Mas como conciliar? Como garantir que a igualdade não se converta em injustiça, e que a justiça não se converta em crueldade? Como proteger sem paralisar? Como fortalecer sem abandonar?

Estamos entre dois excessos: a crueldade de abandonar e a mediocridade de tutelar.

Aqui, o tribunal suspende a sessão. O juiz — que talvez seja a própria história — adia o veredito. O júri — que somos todos nós — permanece em silêncio.

Pois o destino de igualdade e justiça não será decidido em tratados, mas em escolhas cotidianas: na forma como governamos, educamos, trabalhamos, tratamos uns aos outros. Não

O julgamento parecia girar em torno da igualdade e da justiça. Mas eis que duas novas testemunhas se levantam, pedindo voz: Liberdade e Responsabilidade. Sem elas, dizem, qualquer sentença será ilusória.

Pois não há justiça sem responsabilidade, e não há igualdade sem liberdade.

O tribunal silencia. É hora de ouvi-las.

A liberdade encanta porque promete horizontes abertos. É a ideia de que cada indivíduo pode escolher seu caminho, assumir seus riscos, colher seus frutos. Mas a liberdade também pesa: é o fardo da escolha sem garantias.

Quantos realmente querem ser livres? Quantos desejam não apenas o direito de escolher, mas também o peso de arcar com as consequências?

Para muitos, a liberdade é conforto. Para outros, é opressão.

Será possível sustentar uma sociedade que ofereça liberdade plena a todos, mesmo àqueles que não desejam carregar esse fardo?

Responsabilidade é a irmã severa da liberdade. Ela nos lembra que cada escolha traz uma consequência.

Que não podemos pedir autonomia sem aceitar deveres. Que não existe direito sem obrigação correspondente.

Mas será que aprendemos a viver nesse equilíbrio?

Ou será que nossa cultura transformou direitos em bandeiras absolutas e deveres em notas de rodapé?

Se a liberdade é o campo aberto, a responsabilidade é o chão firme.

Sem ela, a liberdade se converte em anarquia; com excesso dela, pode se tornar prisão.

Vivemos numa era paradoxal. Exaltamos a liberdade individual, mas transferimos a responsabilidade ao Estado, às empresas, aos outros. Queremos o direito ao prazer, mas não o dever de lidar com seus efeitos. Queremos o direito ao consumo, mas não o dever de pagar a conta.

A cultura do “direito absoluto” esvazia a responsabilidade. E o resultado é uma sociedade infantilizada: adultos em corpos crescidos, mas esperando sempre por um tutor.

Até quando poderemos sustentar esse desequilíbrio?

Já vimos que o mau comportamento custa caro. Mas será que esse custo não é, no fundo, a fatura da irresponsabilidade coletiva?

Cada sistema de vigilância, cada hospital lotado por acidentes evitáveis, cada tribunal abarrotado de processos é uma consequência da incapacidade de associar liberdade a responsabilidade.

Liberdade sem responsabilidade exige guardas. Responsabilidade sem liberdade exige carrascos.

Qual desses cenários preferimos financiar?

O paternalismo, discutido antes, é a tentativa de aliviar a responsabilidade, mantendo apenas a liberdade aparente. O Estado diz: “faça o que quiser, eu cuido do resto”. Mas isso gera um paradoxo: quanto mais o Estado cuida, menos o indivíduo se sente responsável. E quanto menos responsável, mais precisa ser cuidado.

Esse círculo vicioso não leva ao fortalecimento, mas à atrofia. Não gera autonomia, mas dependência.

Será que não precisamos romper esse pacto silencioso entre infantilidade e tutela?

A liberdade plena, quando desconectada do mérito, pode se tornar vazio. Se tudo é permitido e nada é exigido, a vida perde peso. Pois o sentido não nasce apenas da escolha, mas também do esforço.

Nietzsche já desconfiava: uma vida sem luta, sem obstáculo, sem necessidade de superar-se, acaba por perder o gosto. A liberdade, sem responsabilidade, degenera em tédio. E o tédio é uma das maiores formas de servidão moderna.

Mas o outro extremo também é trágico. Uma vida cheia de deveres, mas sem horizontes de escolha, é apenas servidão.

Obrigações sem possibilidade de autoria transformam o humano em engrenagem.

É o risco de sociedades totalitárias, mas também de burocracias sufocantes: a pessoa cumpre regras, mas não vive. O dever sem liberdade corrói a vontade e gera submissão.

Será que é esse o destino que buscamos ao inflar regulações e normas até o sufocamento?

Talvez a justiça verdadeira não seja senão o equilíbrio improvável entre liberdade e responsabilidade. Um equilíbrio instável, sempre em disputa, sempre sob risco de cair para um dos lados.

• Quando a liberdade avança sozinha, a responsabilidade se perde.

• Quando a responsabilidade avança sozinha, a liberdade se esvai.

• Quando ambas caminham juntas, a vida floresce.

Mas como sustentar esse equilíbrio no meio de sociedades cada vez mais polarizadas, onde tudo é visto como ou/ou, nunca como e/e?

O dever sem liberdade corrói

vontade e gera submissão.

A questão não é apenas individual. É também coletiva.

• Até que ponto uma sociedade pode tolerar irresponsáveis sem punir os responsáveis que pagam a conta?

• Até que ponto pode restringir a liberdade de todos para controlar o abuso de alguns?

• Até que ponto pode garantir direitos sem cobrar deveres proporcionais?

Essas perguntas não têm respostas fáceis. Mas talvez sejam elas o núcleo do veredito que ainda buscamos.

No tribunal simbólico, Igualdade e Justiça permanecem no banco dos réus.

Mas agora Liberdade e Responsabilidade também ocupam cadeiras. O julgamento se complica: já não se trata apenas de decidir se devemos nivelar ou distinguir, proteger ou desafiar.

Agora é preciso decidir como cada direito será acompanhado de um dever, e como cada dever pode existir sem sufocar os direitos.

O júri se agita. A tensão aumenta. E a pergunta fica ainda mais difícil.

Talvez a verdadeira sentença seja reconhecer que não há fórmula definitiva.

Não existe equação que diga quanto de liberdade e quanto de responsabilidade deve compor a vida justa.

O que existe é a necessidade de manter a dúvida viva.

De não nos acomodarmos nem na infantilidade de querer apenas direitos, nem na servidão de aceitar apenas deveres.

O veredito ainda não está pronto. O tribunal continua. Mas uma coisa já se percebe: sem liberdade e sem responsabilidade, qualquer sentença será uma farsa.

Pois justiça sem liberdade é opressão. Igualdade sem responsabilidade é injustiça. E a vida, sem a tensão entre ambos, é apenas caricatura.

O julgamento prossegue. O livro avança. O leitor, que até aqui tem sido jurado silencioso, será cada vez mais chamado a escolher: entre ser protegido ou ser livre, entre ser tutelado ou ser responsável.

Mas cuidado: escolher é já assumir responsabilidade.

Toda sociedade se sustenta sobre um pacto silencioso: cada direito concedido implica um dever aceito. Quando esse equilíbrio se rompe, nasce uma ilusão perigosa: a de que é possível colher sem plantar, usufruir sem contribuir, exigir sem entregar. Uma sociedade sem responsabilidade não é apenas injusta — é insustentável.

Mas será que percebemos isso? Ou estamos cada vez mais imersos em uma cultura que transforma obrigações em palavras proibidas e responsabilidades em fardos dos outros?

Vivemos uma época em que a linguagem dos direitos se multiplicou como nunca.

Direito ao prazer, direito ao bem-estar, direito à felicidade.

Cada desejo ganha status de direito. Mas se todo desejo se transforma em direito, quem sustenta essa conta?

A inflação de direitos gera a desvalorização dos deveres.

O resultado é uma sociedade que se acostuma a cobrar, mas não a entregar; a exigir proteção, mas não a oferecer contribuição.

E quanto mais exigimos, mais nos frustramos, porque nenhum Estado, nenhuma empresa, nenhuma comunidade conseguem sustentar tamanha fatura.

Quando muitos se eximem de responsabilidades, poucos acabam carregando o fardo coletivo. É o trabalhador que paga impostos enquanto outros sonegam.

É o cidadão honesto que financia, com juros altos, a inadimplência de vizinhos.

É a empresa eficiente que precisa competir em desvantagem contra concorrentes sustentados por subsídios ou pela informalidade.

A consequência é corrosiva: o esforço deixa de ser virtude e passa a parecer ingenuidade. A responsabilidade se converte em tolice.

E quando ser responsável se torna sinônimo de ser explorado, a sociedade começa a ruir.

Na política, a ausência de responsabilidade se manifesta em forma de populismo . Líderes oferecem benefícios imediatos sem revelar os custos de longo prazo.

Prometem mundos e fundos sem explicar quem vai pagar a conta. E o eleitor, em vez de cobrar responsabilidade, aplaude a generosidade aparente.

Mas cada promessa irrealizada gera mais cinismo, mais descrença, mais desconfiança.

A irresponsabilidade política contamina a cidadania: se os governantes não assumem deveres, por que os cidadãos deveriam assumir?

No campo econômico, a irresponsabilidade gera ineficiências invisíveis .

Juros inflados por inadimplência, seguros mais caros porque muitos fraudam indenizações, preços mais altos porque alguns roubam ou corrompem.

O mercado não é apenas um mecanismo de oferta e demanda; é também um sistema de confiança.

Sem responsabilidade, essa confiança evapora, e cada transação precisa ser blindada por cláusulas, seguros, advogados.

A produtividade se perde em burocracia, a inovação se sufoca no medo do calote, a riqueza se converte em vigilância.

Nas organizações, a irresponsabilidade se traduz em controles, relatórios, camadas e mais camadas de burocracia.

Cada funcionário que trapaceia exige um manual

extra. Cada fraude gera uma regra nova. Cada ato de deslealdade obriga a multiplicar controles.

Mas burocracia não gera valor; apenas drena energia criativa. O tempo que poderia ser usado para inovar, para atender clientes, para crescer, é gasto em auditorias e formulários.

O irresponsável não

apenas prejudica a empresa — obriga todos os outros a trabalhar sob a sombra da desconfiança.

Na cultura, a ausência de responsabilidade gera infantilização coletiva. Adultos exigem ser tratados como crianças: pedem tutela, proteção constante, garantias impossíveis.

Evitam escolhas difíceis, terceirizam decisões, buscam culpados externos.

A consequência é uma sociedade sem maturidade. Uma sociedade que confunde liberdade com capricho, e justiça com indulgência. Uma sociedade que esquece que crescer é assumir riscos, que viver é aceitar consequências.

No plano mais íntimo, a irresponsabilidade corrói o tecido invisível da confiança. Relacionamentos desfeitos pela falta de compromisso.

Famílias desestruturadas pela ausência de deveres recíprocos. Amizades fragilizadas por promessas quebradas.

Sem responsabilidade, até o amor se torna contrato frágil. Pois amar é também responder pelo outro, assumir a consequência da presença.

Onde não há responsabilidade, resta apenas utilidade momentânea.

E qual é o preço de tudo isso? O mesmo que vimos no capítulo oito: bilhões gastos em segurança, saúde, tribunais, seguros, controles, vigilância.

Cada irresponsabilidade individual multiplica-se em custo coletivo.

Poderíamos ter escolas melhores, hospitais mais equipados, transporte mais digno.

Mas preferimos — ou somos forçados a — investir em grades, muros, câmeras, advogados, seguranças.

Será possível construir uma sociedade onde responsabilidade não seja exceção, mas regra? Onde direitos sejam acompanhados de deveres? Onde liberdade signifique também maturidade?

Ou estaremos condenados a esse ciclo vicioso, em que cada irresponsabilidade exige uma nova lei, cada falha exige um novo controle, cada abuso exige um novo gasto?

Talvez o maior desafio

ético

de nosso tempo não seja inventar novos direitos, mas resgatar velhos deveres.

Não seja ampliar liberdades, mas reforçar responsabilidades. Não seja criar sistemas de proteção, mas recuperar a coragem de assumir consequências.

No tribunal simbólico, agora não são apenas Igualdade e Justiça, Liberdade e Responsabilidade no banco dos réus.

Agora é a própria sociedade que precisa se sentar. Pois não basta julgar conceitos; é preciso julgar a nós mesmos.

E a acusação é clara: somos uma civilização que exige muito e assume pouco.

Que reivindica liberdade, mas foge do peso da responsabilidade.

Que multiplica direitos, mas esquece deveres.

O julgamento continua.

E talvez a pergunta mais urgente não seja “o que é justo?”, mas: quem estamos nos tornando ao viver sem responsabilidade?

Durante milhões de anos, a vida obedeceu apenas a uma lei: a seleção natural. O mais adaptável sobrevive, o menos adaptável desaparece. Mas agora, pela primeira vez, a humanidade ousa assumir o papel de árbitro. Não estamos mais apenas sujeitos à seleção: começamos a dirigi-la.

A biotecnologia começou como medicina: eliminar doenças hereditárias, prolongar a vida, aumentar a fertilidade.

Mas rapidamente se expande para o campo da melhoria : escolher características, aumentar desempenho, editar DNA como se edita um texto.

Pergunta inevitável: estamos apenas corrigindo falhas ou recriando o ser humano? Até que ponto é legítimo impedir uma doença, e até que ponto é perigoso escolher a cor dos olhos, a altura, a inteligência?

Se a evolução natural já era impiedosa, a evolução artificial pode ser perversa. Pois quem decidirá o que é “melhor”? O mercado? O governo? As elites?

O risco não é apenas técnico, mas moral: substituir a diversidade da natureza pela uniformidade do desejo humano.

A inteligência artificial já seleciona — ainda que não percebamos.

Seleciona quais notícias lemos, quais músicas ouvimos, quais produtos compramos, até quais pessoas conhecemos.

O algoritmo é hoje o novo filtro da vida social.

Se Darwin dizia que sobreviveria o mais adap-

tável, agora sobrevivem os mais recomendados .

O que não aparece na tela, não existe.

O que não é selecionado pelo algoritmo, é excluído do horizonte.

Não será essa a nova forma de seleção?

Não biológica, mas informacional? Não genética, mas cultural?