Biogra e eines innenstadtnahen Bahnhofsareals

Der Wiener Nordwestbahnhof wurde 1872 als letzter der großen Kop ahnhöfe in Wien errichtet, um die nordböhmischen Industrieregionen mit Wien und in der Folge Wien mit Berlin und den Nordseehäfen zu verbinden.

Im Gegensatz zu anderen Wiener Bahnhöfen konnte der Nordwestbahnhof seine Funktion als innenstadtnaher Umschlagplatz für den transnationalen Güterverkehr bis zuletzt erhalten. Trotz seiner Größe und Bedeutung scheint dieser Bahnhof jedoch völlig in Vergessenheit geraten zu sein. Ausgerechnet 2022, im Jubiläumsjahr seines 150-jährigen Bestehens, erfuhr er seine endgültige Stilllegung und wird in naher Zukunft einem neuen Stadtteil für etwa 15.000 Menschen weichen müssen.

Dieses Buch legt unterschiedliche verdrängte Schichten, bauliche Transformationen und soziale Überformungen frei, beginnend bei den Fischpopulationen, die in den 1860er-Jahren den Aufschüttungen der Industrialisierung zum Opfer elen. Von den Nutzungen der Zwischenkriegszeit, darunter die NS-Propagandaausstellung „Der ewige Jude“, führt der Weg zu Raub, Zwangsarbeit und Kriegswirtschaft im Nationalsozialismus. Nach dem Zweiten Weltkrieg folgten die sowjetische Besatzung, die Boom-Jahre während des Kalten Krieges und der sukzessive Rückbau bis zum Abriss. www.falter.at

9 783854 397168

Blinder Fleck Nordwestbahnhof Hachleitner Hieslmair Zinganel Blinder Fleck Nordwestbahnhof 1872–1918 1918–1938 1938–1945 1945–2022 221031_NWBH-Buch_Konzept_Cover_RZ.indd 1-5 31.10.22 22:32

221031_NWBH-Buch_Konzept_Cover_RZ.indd 6-10 31.10.22 22:32

221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 3 04.11.22 11:16

221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 4 04.11.22 11:16

Blinder Fleck

Nordwestbahnhof Biografie eines innenstadt nahen Bahnhofsareals

Verlag 221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 5 04.11.22 11:16

Hachleitner Hieslmair Zinganel Falter

1872 1873 1874

1880 1881 1882 1883 1884

1890 1891 1892 1893 1894

1900 1901 1902 1903 1904

1910 1911 1912 1913 1914

1920 1921 1922 1923 1924

1930 1931 1932 1933 1934

1940 1941 1942 1943 1944

1950 1951 1952 1953 1954

1960 1961 1962 1963 1964

1970 1971 1972 1973 1974

1980 1981 1982 1983 1984

1990 1991 1992 1993 1994

2020

2012 2022

2013 2014 221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 6 04.11.22 11:16

2000 2001 2002 2003 2004 2010 2011 2021

1875 1876 1877 1878 1879

1885 1886 1887 1888 1889

1895 1896 1897 1898 1899

1905 1906 1907 1908 1909

1915 1916 1917 1918 1919

1925 1926 1927 1928 1929

1935 1936 1937 1938 1939 1945 1946 1947 1948 1949 1955 1956 1957 1958 1959 1965 1966 1967 1968 1969 1975 1976 1977 1978 1979

1985 1986 1987 1988 1989

1995 1996 1997 1998 1999

2005 2006 2007 2008 2009

2015 2016 2017 2018 2019

221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 7 04.11.22 11:16

8 221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 8 04.11.22 11:16

9

221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 9 04.11.22 11:17

Karl Karger, Ankunft eines Zuges am Nordwestbahnhof in Wien, Öl auf Leinwand, 91 x 171 cm, 1875; Kunsthistorisches Museum Wien

221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 10 04.11.22 11:17

Infrastruktur und Stadt Verdrängte Geschichte(n) eines Bahnhofs

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

1872–1918: Gelenkter Liberalismus, böhmische Industrie und das Tor nach Preußen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Vorgeschichte, Fischgeschichte, Donauregulierung und Spekulation .............................................. 52

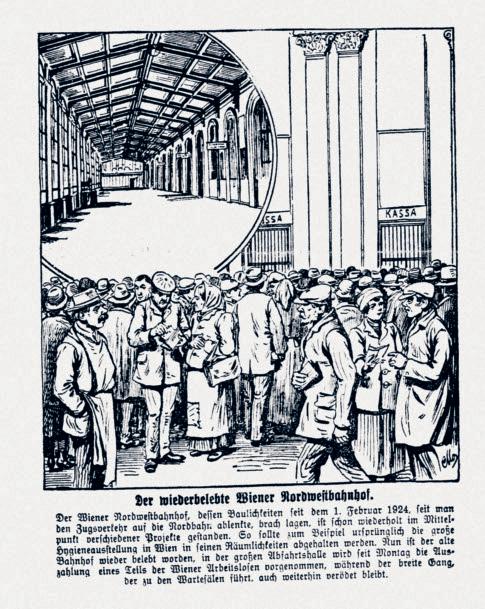

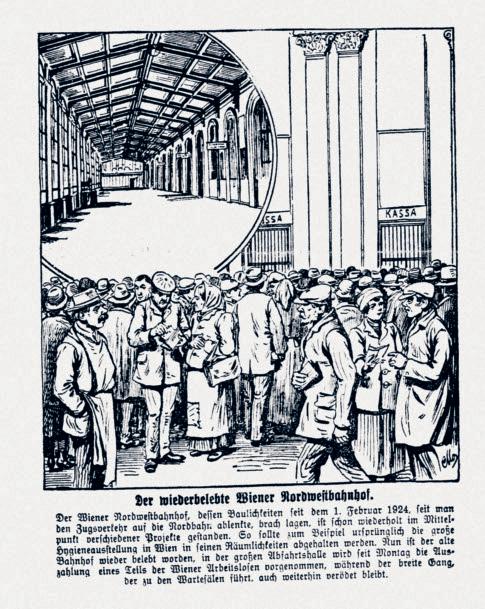

1918–1938: Speditionsbahnhof und Zwischennutzung statt Personenverkehr . . . . . 68

„Der ewige Jude“ - Eine Ausstellung als Aufruf zur Vernichtung .............................................. 98

1938–1945: Reaktivierung für „Arisierung“, Raub, Zwangsarbeit und Krieg . . . . . 112

Gut vernetzter Großlogistiker am Nordwestbahnhof: Schenker & Co. 138

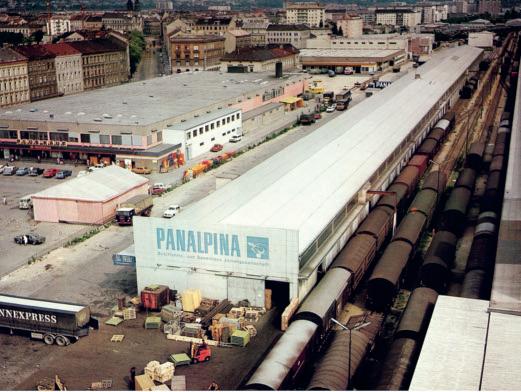

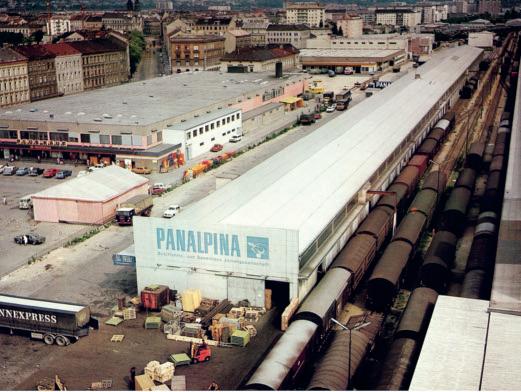

1945–2022: Wiederaufbau, der Boom im Kalten Krieg und das lange Ende . . . . . . 156

Excavations of Lost Memories. Künstlerische Ausgrabungsarbeiten am Wiener Nordwestbahnhof 188

Firmenindex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

Personenindex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 Literaturverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 Autoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 Impressum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212

Unterstützer*innen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213

11 Inhalt

221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 11 04.11.22 11:17

1 Überdeckte Kutschenvorfahrt vor dem prunkvollen Kassensaal 2 Laubengang zu den nach drei Klassen getrennten Wartezonen

Gastgarten des Restaurants

Hofsalon für die ankommende Aristokratie

Empfangshalle und Gepäckabholung

Standplatz für Kutschen

12

Abfahrtsseite / Ankunftsseite

5

7

1

221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 12 04.11.22 11:17

3

4

6

Verwaltungstrakt

4

Das Personenabfertigungsgebäude des Nordwestbahnhofs, Grundriss Erdgeschoß; Zeichnung: Wilhelm S Bäumer, 1873; ÖNB Bildarchiv Austria

13 2 3

5 6 7

221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 13 04.11.22 11:17

14 221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 14 04.11.22 11:17

15

221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 15 04.11.22 11:17

Ausfahrt aus der beschädigten Bahnhofshalle um 1950; Roland Peter Herold (Hg .), Die Österreichische Nordwestbahn, Erfurt 2009

Infrastruktur und Stadt Verdrängte Geschichte (n) eines

Bahnhofs 16 Blinder Fleck Nordwestbahnhof 221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 16 04.11.22 11:17

1

Der Wiener Nordwestbahnhof wurde am 1 . Juni 1872 als letzter der großen Kopfbahnhöfe in Wien errichtet, ursprünglich, um die nordböhmischen Industrieregionen mit Wien und in der Folge auch Wien mit Berlin und den Nordseehäfen zu verbinden . Zwar wurde der Personenverkehr bereits im Jahr 1959 endgültig eingestellt, im Gegensatz zu anderen Wiener Bahnhöfen konnte der Nordwestbahnhof seine Funktion als innenstadtnaher Umschlagplatz für den nationalen und transnationalen Güterverkehr aber bis zuletzt erhalten: Noch bis zum Jahresende 2016 wurden hier Überseecontainer umgeschlagen . Trotz seiner Funktion und Größe scheint der Bahnhof bei den Wiener*innen jedoch völlig in Vergessenheit geraten zu sein . Parallel zur jahrzehntelangen Abschottung als Güterbahnhof wurden sowohl Innovationen im Speditionswesen als auch bedeutende historische Ereignisse am Areal in den Hintergrund gedrängt . Erst in den allerletzten Jahren des Umbruchs, mit dem Herannahen des Ablaufdatums, öffnete sich das Areal langsam seiner Nachbar schaft . Das Wissen über seine Geschichte(n) blieb – bis auf die Initiative des Museums Nordwestbahnhof – aber weiterhin weitgehend verborgen . Insgesamt stand der Nordwestbahnhof auch im Schatten des nahegelegenen, größeren und im Stadtbild präsenteren Nord bahnhofs, bisweilen wird er auch mit diesem verwechselt . Ausgerechnet 2022, im Jubiläumsjahr seines 150-jährigen Bestandes, hat der Nordwestbahnhof seine endgültige Stilllegung erfahren und wird in naher Zukunft einem neuen Stadtentwick lungsgebiet mit rund 15 .000 neuen Bewohner*innen und etwa 5 .000 Arbeitsplätzen weichen müssen .

Aus den Augen – aus dem Sinn

Die für den Metabolismus der Stadt essenzielle Ver- und Entsorgungsinfrastruktur scheint von einer generellen Amnesie betroffen zu sein: Kraftwerke, Wasser- und Kläranlagen, Logistikzentren und Verkehrsinfrastrukturen, die nicht dem Personenverkehr dienen, sind weitgehend verdrängte Orte, die isoliert von der Gesellschaft, die sie versorgen, erscheinen . Die großen, prächtigen Bahnhofshallen des 19 . Jahrhunderts wurden in stadtgeschichtlichen Aufzeichnungen als „Kathedralen des Fortschritts, Tore zur Stadt und zur Welt […], Orte der Ankunft und der Abfahrt“ gefeiert . 1 Dagegen fanden die

.2006−25 .2 .

17

Infrastruktur und Stadt. Verdrängte Geschichte(n) eines Bahnhofs

221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 17 04.11.22 11:17

Wolfgang Kos, Wien Museum (Hg ), Großer Bahnhof. Wien und die weite Welt (Ausstellungskatalog, Wien Museum, 28 .9

2007), Wien: Czernin Verlag, 2007 . Mit diesen Worten wurde die Presseaussendung für Ausstellung und Katalog eröffnet, die den Güterverkehr weitgehend ausgeblendet hatte

vielen Bahngleise, Laderampen und standardisierten Lagerhallen für den Umschlag von Gütern in deren unmittelbarer Nachbarschaft überraschend wenig Aufmerksamkeit – trotz des in der Regel viel größeren Flächenverbrauchs an Stadtraum und des enormen Umfanges an Rohstoffen und Waren, die in den rasant anwachsenden Städten so dringend benötigt oder die in den Industrie- und Gewerbebetrieben der Städte produziert und über die Güterbahnhöfe ausgeliefert wurden . 2 Ähnlich frappant ist die Diskrepanz bezüglich der Faszination für das Gewimmel an illustren Passagier*innen in den Bahnhofshallen und dem Desinteresse für die Arbeitsbedingungen der unzähligen Eisenbahn- und Lagerarbeiter*innen oder Fuhr werker, die unter beschämenden Bedingungen ihr Brot verdienten . Dieses Missverhältnis ist auch heute nicht anders – und trifft insbesondere auch auf den Wiener Nordwestbahnhof zu . Angesichts des blinden Flecks, den das Areal des Bahnhofs in der Stadtwahrneh mung darstellte, sind auch die Ereignisse auf seinem Areal während des Nationalsozialismus – Propagandaveranstaltungen, „Arisierun gen“ und Zwangsarbeit – in den Hintergrund getreten . 3

Als sich die Städte weiter ausdehnten, wurden auch die an der Peripherie errichteten Bahnhofsareale sukzessive vom neuen Stadtgewebe eingeschlossen und die potenzielle Erweiterung der Logistikareale eingeschränkt . Viele vormalige Logistikareale wurden zu Büro- oder Wohnflächen oder Mixed-Use-Developments umgewidmet, restrukturiert und gentrifiziert, während neue große Logistikknoten weit außerhalb der Städte nahe der Kreuzungen der wichtigsten Verkehrskorridore errichtet wurden, die heute zwischen den traditionellen metropolitanen Regionen ein eigenes Netzwerk aus „post-urbanen“ Logistik-Archipelen bilden . 4

Der Wiener Nordwestbahnhof war einer dieser letzten innen stadtnahen Logistikknoten . Seit seiner Errichtung wurde der Standort des Bahnhofs – unmittelbar neben dem größeren Nordbahnhof – mehrmals infrage gestellt . In Stadtentwicklungskonzepten taucht er meist als Störfaktor auf, der eine gedeihliche Entwicklung des 20 . Bezirks erschwerte . Tatsächlich entwickelte sich um den Bahnhof ein Ökosystem von Betrieben, die vom Schienenanschluss profitierten oder dem Bahnbetrieb zuarbeiteten . Der Lebensqualität

2 Eine Ausnahme bilden Festschriften im Eigenverlag von Bahngesellschaften und Logistikunternehmen: Öster reichische Bundesbahnen (Hg ), 125 Jahre Bahnhof Wien Nordwest, Wien 1997; Schenker & Co AG (Hg ), 125 Jahre Schenker. 1872–1997, Wien 1997

3 Vgl . Traude Kogoj (Hg .), Verdrängte Jahre. Bahn und Nationalsozialismus in Österreich 1938–1945 (Ausstellungs katalog, Wien, 11 6 −31 10 2012, kuratiert von Mimi Segal), Wien: ÖBB, 2012

4 Regina Bittner, Wilfried Hackenbroich, Kai Vöckle (Hg ), Transiträume = Transit Spaces (Edition Bauhaus, Bd 19), Berlin: Jovis Verlag, 2006; Susanne Hauser, „Die Ästhetik der Agglomeration“, in: MAP Markus Ambach Projekte et al . (Hg .), B1A40: The Beauty of the Grand Road, Berlin: Jovis Verlag, 2010, S . 202–213 .

18 Blinder Fleck Nordwestbahnhof

221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 18 04.11.22 11:17

der Bewohner*innen der umliegenden Gebiete waren die Barrierewirkung der Bahnanlagen, Lärm und Luftverschmutzung – zuerst durch Dampflokomotiven, später vor allem durch Lkw – allerdings nicht zuträglich . Trotzdem: Entgegen den urbanistischen, ökonomischen und verkehrsplanerischen Trends der jeweiligen Epochen zeigte der Nordwestbahnhof eine hartnäckige Resilienz . Immer, wenn er für gänzlich obsolet erklärt wurde oder der Stadtentwicklung im Wege stand, sollte ihn ein „Zufall“ am Leben erhalten . Das mag darin begründet sein, dass der Güterverkehr auf der Schiene von staatlichen Monopolunternehmen kontrolliert wurde, die lange wenig Interesse für die Verwertung der eigenen Grundstücke aufbrachten . Zudem sorgten die bis zur Ostöffnung bestehende Randlage Wiens und das damit verbundene Schrumpfen der Stadt für einen niedrigen Verwertungsdruck . Zur Widerständigkeit trägt die große Menge des in Eisenbahn- und Umschlaglogistik investierten „gebundenen Kapitals“ ebenso bei wie die gut eingespielten –für Bewohner*innen der unmittelbaren Umgebung aber störenden –Anschlüsse an Netzwerke anderer Verkehrsmodi (wie dem LkwVerkehr) . Deshalb ist kaum einer der großen innerstädtischen Güterterminals abrupt geschlossen worden . Stattdessen wurden das urbane Umfeld, die technische Infrastruktur, die Strukturen der vor Ort tätigen Unternehmen und der Arbeitsalltag der hier tätigen Akteur*innen einem mehrstufigen Wandel unterzogen . Für diese Menschengruppe – die „soziale Infrastruktur“ 5 zur Versorgung der Stadt – stellt der Nordwestbahnhof keineswegs einen geschichtslosen, unpersönlichen Nicht-Ort, wie ihn Marc Augé definiert hat,6 dar: Für hier zuliefernde Lkw-Fahrer*innen, parkende Busfahrer*innen, Lagerangestellte und Unternehmer*innen ist der Bahnhof durchaus mit Geschichte und Geschichten, Bedeutung und Erinnerungen aufgeladen .

Resilienter Ort der Güterlogistik mit Nischennutzungen

Auch wenn die Logistikinfrastrukturen seit vielen Jahrzehnten weltweit standardisiert scheinen, sieht die Anthropologin Anna Tsing den aktuellen globalen „Supply-Chain-Kapitalismus“ nicht allein als Werkzeug der Homogenisierung, sondern vielmehr als Modell für

5

6

19

Infrastruktur und Stadt. Verdrängte Geschichte(n) eines Bahnhofs

AbdouMaliq Simone, „People as Infrastructure: Intersecting Fragments in Johannesburg“, in: Public Culture, Bd 16, Nr . 3, 2004, S 407–429 .

221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 19 04.11.22 11:17

Vgl . Marc Augé, Nicht-Orte, München: C . H . Beck, 2019

das Verständnis der konstitutiven Vielfalt von Differenz (unter schiedliche Staatsformen, Wirtschaftssysteme, Märkte, Einkommensverhältnisse), durch die diese Mobilisierung von Kapital, Arbeit und Ressourcen im Netzwerk transnationaler Lieferketten erst vorangetrieben wird . 7 Durch Auslagerung von Tätigkeiten aus großen Unternehmen entsteht zudem auch ein Nischenkapitalismus an den unteren Rändern der Gesellschaft . Ein solcher kann sich aber auch von diesen unteren Ebenen ausgehend („Bottom-up“) entwickeln, insbesondere, wenn etablierte Systeme oder Netzwerke Störungen erfahren (wie beim Nordwestbahnhof beispielsweise während und nach dem Fall des Eisernen Vorhangs) . Parallel zu den Logistiknetzwerken der großen mächtigen Global Player wuchert daher auch das Myzel (schein-)selbstständiger Unternehmer*innen, die das hohe Ausmaß an Selbstausbeutung durch den Stolz auf ihre vermeintliche unternehmerische Freiheit kompensieren . 8

Freilegung historischer Nutzungen

Gerade beim Nordwestbahnhof zeigt sich, dass der Bahnbetrieb und die mit ihm verbundene Güterlogistik – vor allem in Krisensituatio nen – auch zusätzliche andere Nutzungen zulässt . Frei werdende Flächen ermöglichen die angesprochenen Nutzungen durch ein Kleinunternehmer*innen-Prekariat . Es zeigen sich über die 150 Jahre unterschiedliche Formen und Rhythmen der Raumaneignung oder Raumproduktion, um mit Henri Lefebvre zu sprechen . 9

Die historische Analyse dieser sich teilweise wie ein Palimpsest überlagernden Schichten hat sich dieses Buch zur Aufgabe ge stellt . Raum steht dabei immer im Zusammenhang mit den jeweiligen ökonomischen Strukturen, politischen Rahmenbedingungen und den Menschen, die die gebaute Umwelt des Bahnhofs nutzen und dabei auch verändern . Das betrifft 150 Jahre Güterverkehr und 68 Jahre Personenverkehr, ergänzt von wechselnden Zwischen- und Neben nutzungen . Das Buch versteht sich demnach als Erinnerungsarbeit zum Wiener Nordwestbahnhof und seinen wesentlichen Bedeutungen: Einerseits als Knotenpunkt eines übergeordneten TransportNetzwerkes10 und dessen Wechselwirkungen mit der Stadt – und

7 Anna Tsing, „Supply Chains and the Human Condition“, in: Rethinking Marxism, Bd 21, Nr 2, April 2009, S 148–176

8 Anna Tsing, Der Pilz am Ende der Welt. Über das Leben in den Ruinen des Kapitalismus, Berlin: Matthes & Seitz 2018

9 Henri Lefebvre, La Production de l’espace, Paris: Editions Anthropos, 1974 [deutsch: Die Produktion des Raums, Leipzig: Spectormag, 2020]; ders , Rhythmanalysis: Space, Time, and Everyday Life, London: Bloomsbury, 2013

10 Zur Route der Bahnlinie siehe: Werner Prokop, Kreativwerkstatt HLW Hollabrunn (Hg ), 150 Jahre Nordwest bahn, Wien: Railway-Media-Group, 2022 .

20 Blinder Fleck Nordwestbahnhof

221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 20 04.11.22 11:17

Infrastruktur und Stadt. Verdrängte Geschichte(n) eines Bahnhofs

andererseits als Mikrokosmos sich wandelnder Arbeits- und Lebens räume für eine Vielzahl von Menschen unterschiedlichster Herkunft .

In vier chronologischen Kapiteln und vier thematischen Essays werden unterschiedliche verdrängte Schichten, bauliche Transformationen und soziale Überformungen „freigelegt“: Von den Fischpopulationen, die in den 1860er-Jahren während der Aufschüttungen der Donauregulierung und des Bahnhofsbaus dem Industrialisierungsschub und der Spekulation zum Opfer fielen, über die Zwischennutzungen der Zwischenkriegszeit, zu denen auch die NS-Propagandaausstellung „Der ewige Jude“ von 1938 zählt, führt der Bogen zu „Arisierungen“, Kriegsmaschinerie und Zwangsarbeit im Nationalsozialismus, zu sowjetischer Besatzung und Wiederauf bau, den Boom-Jahren während des Kalten Krieges bis hin zum aktuellen schrittweisen Rückbau . Das Buch schließt mit dem Museum Nordwestbahnhof, unserem eigenen Engagement, das auch als Legitimation und Ausgangspunkt einer leisen, mittelfristig angelegten Raumaneignung dient, die im Idealfall über die Abbruch- und Bau phase hinaus Bestand hat .

21

221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 21 04.11.22 11:17

22 70m 22m 1500m 740m 380m 150m 100m 2020 Nach Stilllegung des Containerverkehrs 1924 Nach Einstellung des Personenverkehrs 1924 Nach Einstellung des Personenverkehrs 1 Halle Personenbahnhof 2 Bahnhofspost 3 Lokschuppen und Werkstätten 4 Lagerstätten für Kohle 5 Wasserturm 6 Umschlaghalle Schenker & Co . 7 Hallen mit offener Umladebühne 8 Nordsee und Bananenhalle Stromstraße Hellwagstraße Taborstraße Nordwestbahnstraße 4 1 2 3 4 5 6 7 8

221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 22 04.11.22 11:17

Schwarzpläne der Bauten am Nordwestbahnhof im Wandel der Zeit; Zeichnung: Michael Hieslmair und Michael Zinganel

23 70m 22m 1500m 410m 740m 440m 380m 150m 100m 2020 Nach Stilllegung des Containerverkehrs Personenverkehrs 2020 Nach Stilllegung des Containerverkehrs 1 Wohnhochhäuser der BWS 2 Ehemaliger Konsumgroßmarkt (KGM) 3 Ehemaliges Postgebäude 4 Museum Nordwestbahnhof, ÖBB-Infoausstellung, MA 21 Stadtraum II 5 Leitstelle Kraftwagendienst ÖBB (stillgelegt) 6 Lagerhallen DB-Schenker 7 Stückguthalle der ÖBB EC-Logistik GmbH Stromstraße Hellwagstraße Taborstraße Nordwestbahnstraße 1 2 3 4 5 6 7 221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 23 04.11.22 11:17

2020 1880 1881 1882 1883 1884 1890 1891 1892 1893 1894 1900 1901 1902 1903 1904 1910 1911 1912 1913 1914 1920 1921 1922 1923 1924 1930 1931 1932 1933 1934 1940 1941 1942 1943 1944 1950 1951 1952 1953 1954 1960 1961 1962 1963 1964 1970 1971 1972 1973 1974 1980 1981 1982 1983 1984 1990 1991 1992 1993 1994 2000 2001 2002 2003 2004 2010 2011 2021 2012 2022 2013 2014 1872 1873 1874 221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 24 04.11.22 11:17

1885 1886 1887 1888 1889 1895 1896 1897 1898 1899 1905 1906 1907 1908 1909 1915 1916 1917 1918 1919 1925 1926 1927 1928 1929 1935 1936 1937 1938 1939 1945 1946 1947 1948 1949 1955 1956 1957 1958 1959 1965 1966 1967 1968 1969 1975 1976 1977 1978 1979 1985 1986 1987 1988 1989 1995 1996 1997 1998 1999 2005 2006 2007 2008 2009 2015 2016 2017 2018 2019 1875 1876 1877 1878 1879 221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 25 04.11.22 11:17

Gelenkter Liberalismus, böhmische Industrie und das Tor nach Preußen

1872–1918:

26 Blinder Fleck Nordwestbahnhof 221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 26 04.11.22 11:17

Das Personenabfertigungsgebäude des Nordwestbahnhofs an der Ecke Taborstraße und Nordwestbahnstraße; oben: Gesamtansicht über Eck, ganz links die polygonale Unterfahrt für Kutschen vor dem Vestibül und der Kassenhalle; unten: Schnitt mit Blick auf den Leopoldsberg; Zeichnung: Wilhelm S Bäumer, 1873, ÖNB Bildarchiv Austria

27

Gelenkter Liberalismus, böhmische Industrie und das Tor nach Preußen

221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 27 04.11.22 11:17

„Wenn man durch die prachtvolle östliche Kastanienallee des k. k. Augartens dem Ausgange zuschreitet, so erblickt man schon von ferne eine mit Giebel statuen geschmückte, im halben Zehneck angelegte hochragende Säulenhalle, und beim Heraustreten aus dem Garten selbst zeigt sich dem überraschten Be schauer ein im Renaissancestil gehaltener Bau – der Wiener Nordwestbahn hof. Da wo vor nicht allzu langer Zeit eine Ablagerungsstätte für Schutt und Dünger die Umgebung mit mephitischen Dünsten verpestete, erhebt sich jetzt in erhabener Größe die Riesenhalle.“

Über Land und Meer, 1874 1

Das Bahnhofsgebäude

Als Letzter der großen Kopfbahnhöfe Wiens errichtet, bildete der Nord westbahnhof den repräsentativen Abschluss des Streckennetzes der Öster reichischen Nordwestbahn (ÖNWB) in Wien . An die Personenhalle war zum Tabor hin das Verwaltungsgebäude mit dem Sitz der Generaldirektion dieser Bahngesellschaft angeschlossen . Die Bahnlinie wurde unter der Lei tung von Baudirektor Wilhelm Hellwag gebaut, der aus Schleswig-Holstein stammte und sich zuvor in der Schweiz und im westösterreichischen Raum als Eisenbahningenieur einen guten Ruf erworben hatte . Für die Planung des prestigeträchtigen Kopfbahnhofsgebäudes ließ die Direktion der Nord westbahn von der hauseigenen Baudirektion ein Programm ausarbeiten . Auf dieser Basis beauftragte sie im Sommer 1869 den Stuttgarter Architek turprofessor Wilhelm S Bäumer, „ein Projekt für den Bau eines Personen bahnhofes für die Nordwestbahn in Wien zu verfassen“ . 2 Die Bauleitung hatte – wie schon bei anderen Bauten der Nordwestbahn – Wilhelm Reuter inne . Bäumers Entwurf für das Gebäude des Personenbahnhofs orientierte sich stilistisch an italienischen Renaissance-Palazzi . Die Erschließung für die Passagier*innen sollte jedoch nicht über das mächtige Portalgebäude an der Taborstraße erfolgen, das auf mehreren Geschoßen die Verwaltung, inklusive Generaldirektion, beherbergte, sondern über die langen Seiten schiffe parallel zur Halle . Abfahrende Passagier*innen betraten den Bahnhof von der Nord westbahnstraße genau gegenüber dem Zugang zum Augarten . Hier wurden

1 „Der Nordwestbahnhof in Wien“, in: Über Land und Meer. Allgemeine Illustrirte Zeitung, Nr 36, 1874, S 712

2 W Bäumer, „Der Nordwestbahnhof in Wien“, in: Allgemeine Bauzeitung, 38 Jg , 1873, S 8–32, hier 8 . Bäumer liefert hier eine detaillierte Beschreibung des Gebäudes inkl . Planmaterial .

28 1872–1918

221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 28 04.11.22 11:17

Gelenkter Liberalismus, böhmische Industrie und das Tor nach Preußen

die Reisenden von einer großräumigen, halbrunden, von Säulen gerahmten Vorhalle empfangen, in der Kutschen witterungsgeschützt entladen werden konnten . Am Gesims dieser Halle war eine Reihe allegorischer Figuren pos tiert, die jene Städte repräsentierten, die die Nordwestbahn nun mit Wien verband: Dresden, Leipzig, Breslau, Berlin, Hamburg und Bremen . Dahin ter schloss sich ein prunkvoller Kassensaal an, von dem eine Art verglaster Laubengang zu den streng nach den drei Klassen getrennten Wartezonen führte . Zwischen den Warteräumen befand sich auch ein Restaurant mit einem bepflanzten Gastgarten an der Nordwestbahnstraße, das von einer Großküche im Keller beliefert wurde . Das Gebäude war innen durch kas settierte Decken, Wandmalereien, Tapeten und Pilaster, die Ansichten der Städte entlang der Nordwestbahn zum Gegenstand hatten, sowie durch exquisite Beleuchtungskörper elegant ausgestattet, insbesondere der War tesalon der 1 . Klasse und der Hofsalon auf der Ankunftsseite .

Güterverkehr als Motor

Das repräsentative Personengebäude gegenüber dem Augarten bestimmte zwar das öffentliche Bild des Nordwestbahnhofs, der weitaus größere Teil der Fläche des zwischen Augarten und Donau liegenden Bahnhofsgelän des diente allerdings dem Güterverkehr, der zudem umsatzstärker als der Personenverkehr war . Wie bei den meisten anderen größeren Bahnlinien bildete auch bei der Nordwestbahn der Gütertransport die grundlegende Motivation für ihren Bau . Der Ursprung der Nordwestbahn ist auch nicht in Wien zu finden, sondern in Böhmen . Hier entstand mit der 1856 ge gründeten Süd-Norddeutschen Verbindungsbahn (SNDVB) die Keimzel le der späteren ÖNWB An der Spitze des SNDVB-Konsortiums stand der Textilunternehmer Johann Liebieg . 3 Das Streckennetz der SNDVB diente vor allem der Erschließung des „industriereichen Gebiets um Reichenberg [Liberec] und Josefstadt [Josefov], vor allem der Kohlengruben von Schwa dowitz [Malé Svatoňovice]“ . 4 Denn für die Industrie- und Kohlengruben in Nordost- und Mittelböhmen war die großräumige Anbindung nicht zufrie denstellend gelöst, trotz Kaiser-Franz-Josefs-Bahn (KFJB) und Staatseisen bahn-Gesellschaft (StEG) wurde für den Transport nach Wien häufig noch die alte Reichsstraße genutzt . Die Fuhrwerke benötigten nicht wesentlich mehr Zeit als die Züge, denn ein jahrelanger Tarifstreit zwischen den bei den großen Bahnunternehmen bremste den Gütertransport erheblich . Das

3 Radio Prague International, „Textilbarone aus Reichenberg – die Unternehmerfamilie Liebieg“, https://deutsch radio cz/textilbarone-aus-reichenberg-die-unternehmerfamilie-liebieg-8697297 (23 8 2022)

4 Alfred Horn, Die Österreichische Nordwestbahn, Wien/Heidelberg:

Verlag, 1967, S . 4 .

29

221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 29 04.11.22 11:17

Bohmann

sollte sich durch eine neue Bahnlinie ändern: „Besonders die großen Zu ckerfabriken in der Gegend von Caslau [Čáslav], Dobrowitz [Dobrovice], Jungbunzlau [Mladá Boleslav] und Jičín erwarteten sich durch die Bahn eine billige Transportmöglichkeit für die großen Kohlenmengen, die sie für ihre Tätigkeit brauchten . Andererseits hofften auch die Betreiber der Koh lengruben auf die Erschließung neuer Absatzmärkte bis ins Wiener Indust riegebiet, wurde durch die neue Bahn doch der nächste Weg zu den reichhal tigen Lagerstätten in Niederschlesien (Waldenburg [Wałbrzych]), Schatzlar [Žacléř], Lampersdorf [Grodziszcze] und Schwadowitz [Svatoňice], aber auch zu Lagerstätten im Kladnoer und Aussiger [Ústí nad Labem] Bereich hergestellt “ 5 Da Kohle in diesem Zeitraum zum wichtigsten Energieträger wurde, erlebte der Bergbau einen gewaltigen Aufschwung . Als weitere Ab nehmer *innen waren die Zucker- und Glasindustrie sowie die Eisenwer ke, die nun praktisch keine Holzkohle mehr verwendeten, von Bedeutung . 6

Spekulativer Liberalismus mit Staatsgarantie

Die Initiative zum Bau der Nordwestbahn ging also von ehrgeizigen Ak teur*innen an der Peripherie des Reiches aus, in diesem Fall von einem Konsortium an Unternehmen, die in Nordböhmen investierten und nun über die neue Bahnlinie eine Verbindung zur Hauptstadt des Kaiserrei ches suchten, um Wien als zusätzlichen Absatzmarkt für ihre Güter zu erschließen . Die Entwicklung der Nordwestbahn und des Nordwestbahnhofs kann nicht losgelöst von den sich radikal verändernden wirtschaftspoliti schen Rahmenbedingungen, den Konzentrationsprozessen des Kohlezeit alters und den parallel zu ihrer Errichtung entstehenden Großprojekten gesehen werden Die 1870er-Jahre waren auch in Österreich eine Phase des Liberalismus, dem erst die gescheiterten militärischen Abenteuer des Kaiserhauses zu seinem verspäteten Durchbruch verhalfen: Die Nieder lagen gegen Sardinien (1859, Solferino) und Preußen (1866, Königgrätz) brachten das Kaiserhaus in so schwere ökonomische und politische Be drängnis, dass es 1859 die Aufhebung der Zünfte und die vollständige Frei gabe aller Gewerbe zulassen und in der neuen Verfassung von 1867 die Gleichheit aller Staatsbürger*innen vor dem Gesetz und die Gleichberech tigung „aller Volksstämme“ garantieren musste . Darüber hinaus konnten nun jede Staatsbürgerin und jeder Staatsbürger „an jedem Orte des Staats gebietes seinen Aufenthalt und Wohnbesitz nehmen, Liegenschaften jeder Art erwerben und über dieselben frei verfügen, und unter den gesetzlichen

5 Horn, Nordwestbahn, S 6

6

„Bergbau

30 1872–1918

221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 30 04.11.22 11:17

Vgl Karl M Brousek, Gustav Otruba,

und Industrie Böhmens im Zeitalter des Neoabsolu tismus und Liberalismus 1848−1875“ (1 . Teil), in: Bohemia, Bd . 23, H 1, 1982, S . 51–91 .

Bedingungen jeden Erwerbszweig ausüben“,7 eine wichtige Veränderung für die wirtschaftliche Entwicklung . Wirtschaftlich gesehen waren die Jahre von 1867 bis 1873 − die sogenannten Gründerjahre − eine Zeit hektischer Entwicklung auf einer nicht immer soliden Grundlage . Charakteristisch für diese Epoche sind die zahlreichen, oft auf Aktienbasis vorgenommenen Neugründungen, wobei die erhöhte Finanzkraft der beteiligten Banken einen verstärkten Einsatz von Dampfmaschinen und modernen Technologien gestattete . Die Vergrö ßerung der Betriebe und deren Ausstattung mit kostspieligen technischen Einrichtungen führten zu einem Konzentrationsprozess, bei dem kleine Betriebe nicht mithalten konnten Die Eisenbahnen standen im Zentrum dieses Geflechts von technischem Fortschritt, durch Kohle gestillten Ener giehunger und spekulativem Kapitalismus gepaart mit staatlicher Patro nage . Denn der Staat gewährte ab 1866 für den Ausbau bestimmter Rou ten Zinsgarantien – wie auch für das Stammnetz der Nordwestbahn . Fiel der Ertrag der Bahngesellschaft geringer aus als der den Aktionär*innen „garantierte Zinsfuß“, übernahm der Staat die Differenz . 8 Bei der Nord westbahn spielte, wie erwähnt, die böhmische Zuckerindustrie, die hinter dem Konsortium der SNDVB stand, eine zentrale Rolle, für die Verlänge rung der Strecke nach Wien waren allerdings Kooperationspartner*innen notwendig . Am 8 . September 1868 erhielt das um Hugo Fürst Thurn und Taxis, Franz Altgraf zu Salm-Reifferscheidt, Louis Haber von Linsberg und Friedrich Schwarz erweiterte Konsortium der SNDVB die Konzession für den Bau und Betrieb der Hauptstrecke Wien–Znaim–Iglau–Deutschbrod–Kolin–Jungbunzlau und mehrere Flügelbahnen . 9 Dass Vertreter großer Adelshäuser hier prominent vertreten waren, ist kein Zufall, ebenso we nig wie die Rolle Johann Adolf Fürst zu Schwarzenbergs bei der KaiserFranz-Josefs-Bahn . Die durch die Auflösung der Grundherrschaft 1848 in die Hände des Adels gelangten Ablösesummen führten in erhöhtem Maße zur anonymen Geldanlage − zur Neugründung großer Bankinstitute und auch von Aktiengesellschaften . Bei der Nordwestbahn nahmen die Thurn und Taxis eine besondere Rolle ein: Mit einem Teil der Abfindung für die 1867 zu Ende gehenden Postprivilegien investierte das Adelshaus in Nord böhmen, insbesondere in Zuckerfabriken, und wurde zum Hauptaktionär der Nordwestbahn . 10 In deren Firmenimperium und diversen industriellen Interessenvertretungen nahm Friedrich Schwarz eine führende Position ein . Salm-Reifferscheidt hatte ebenfalls in die Zuckerindustrie und andere

7 Reichs-Gesetz-Blatt für das Kaiserthum Oesterreich, Jahrgang 1867, LXI . Stück, Ausgegeben und versendet am 22 December 1867: Staatsgrundgesetz vom 21 December 1867, S 395

8 Vgl Horn, Nordwestbahn, S 3

9 Vgl ebd , S 7

10 Vgl Franz Fiedler, Postzwang und Postpflicht, München/Berlin: Oldenburg, 1907, S . 16 .

31

Gelenkter Liberalismus, böhmische Industrie und das Tor nach Preußen

221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 31 04.11.22 11:17

Nordwestbahn Nordbahn

Kolberg Bremerhaven (Nordenham)

Berlin

Görlitz Tetschen Dresden

Jungblunzau

Prag

Krakau Iglau

Diagramm des Liniennetzes der Nordwestbahn und ihrer Vorläufergesellschaft mit aktuellem Grenzverlauf; Zeichnung: Michael Hieslmair und Michael Zinganel

Köslin Kiel Hamburg 0 250 km 221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 32 04.11.22 11:17

32

Reichenau Brünn Wien

Industriezweige in Nordböhmen investiert, ebenso wie der aus Karlsruhe stammende jüdische Industrielle und Bankier Louis Haber von Linsberg, der den „Centralverein für Rübenzucker-Industrie in der Österreichisch-Unga rischen Monarchie“ mitbegründete . Investitionen in eine Bahnlinie waren besonders attraktiv: Sie verbesserten die Versorgungs- und Absatzsituation der eigenen Betriebe und brachten zusätzliche Einnahmen aus dem Trans port . Neben der SNDVB und mit ihren vereinigten Konzessionswerbern strebte die StEG, die bereits ein umfangreiches Netz in Österreich-Ungarn betrieb, die Konzession an . Ihr Hauptbahnhof in Wien war der Ostbahnhof, auch Staatsbahnhof genannt . Trotz ihres Namens handelte es sich bei der StEG um eine private Gesellschaft mit französischer Aktienmehrheit Um eine Dominanz dieser „französischen“ Gesellschaft zu vermeiden, beschloss der Reichsrat 1868, den Bau einer Bahn von Wien nach Znaim – parallel zur bestehenden StEG-Strecke – und einen eigenen Endbahnhof in Wien zu for dern . 11 Damit verlor das Projekt für die StEG an wirtschaftlicher Sinnhaf tigkeit, weil sie ihre eigene Strecke und den Ostbahnhof für die neue Linie mitverwenden hätte wollen . Der Nordwestbahnhof verdankt seine Entste hung also einer Mischung aus Liberalismus (Konzessionen an Bahnlinien wurden an private Konsortien vergeben) und regionalpolitisch-nationalen Überlegungen und Machtverhältnissen . Statt der „französischen“ StEG kam das „deutsche“, erweiterte SNDVB-Konsortium zum Zug . Dadurch entstand auch ein von der StEG unabhängiger Anschluss an die Linien der Südbahn und den Handelskai, womit Anschlüsse an Süd- und Osteuropa und durch den Hafen von Triest auch darüber hinaus geschaffen wurden .

Am 27 . Oktober 1868 erfolgte die „auf zwei Tage anberaumte Subscription auf die Aktien der österr . Nordwestbahn“, ein Unternehmen, „für welches die Creditanstalt die Capitalbeschaffung übernommen hat“,12 schrieb die Wiener Geschäftszeitung, die rosige Zeiten für Aktionär*innen ankündigte: Der Emissionskurs sei „in Anbetracht der sicheren und rentab len Capitalsanlage, welche die neuen Aktien bieten, ein so niedriger, daß die Beteiligung des Publikums voraussichtlich eine sehr bedeutende sein wird“ . 13 Die Credit-Anstalt für Handel und Gewerbe, von Anselm Roth schild mit den böhmischen Adeligen Johann Adolf Fürst zu Schwarzenberg, Vincenz Karl Fürst von Auersperg, Max Egon Fürst zu Fürstenberg und Otto Graf von Chotek und weiteren Partnern gegründet, spielte auch bei der von Schwarzenberg initiierten Kaiser-Franz-Josefs-Bahn und der von Rothschild gegründeten Nordbahn eine zentrale Rolle . 11 Vgl Horn, Nordwestbahn, S 7 12 „Notizen“, in: Wiener Geschäftszeitung, 26 10 1868, [S 1] 13 Ebd .

33

Gelenkter Liberalismus, böhmische Industrie und das Tor nach Preußen

221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 33 04.11.22 11:17

Beim Bau der Nordwestbahnstrecke, der am 26 . November 1869 begann, waren bis zu 40 .000 Arbeiter*innen beschäftigt . Das hügelige Ge lände machte eine kurvenreiche Streckenführung notwendig, die nur gerin ge Fahrgeschwindigkeiten zuließ . Am 1 . November 1871 wurde die Strecke zwischen Znaim und Jedlesee eröffnet (der bereits bestehende Abschnitt von Stockerau bis Jedlesee wurde von der Nordbahn erworben), damit fehl te nur mehr die Donauquerung . Für den Bau der Brücke mussten noch die Donauregulierungsarbeiten14 abgewartet und ein beschädigter Brücken pfeiler neu errichtet werden . Somit konnte die Eröffnung der Strecke über die Donau erst am 1 . Juni 1872 erfolgen, obwohl das Bahnhofsgebäude, bis auf Arbeiten an den Dekorationen, schon am 1 Jänner 1872 nach nur 16-monatiger Bauzeit fertiggestellt worden war .

Im Fremden-Blatt war – wie in anderen Zeitungen – anlässlich der Eröffnung nur eine kleine Notiz zu finden: „(Oesterreichische Nordwest bahn .) Da mit der heute stattfindenden Eröffnung des Wiener Bahnhofes dieser Transportunternehmung auch gleichzeitig der Verkehr der Eilzüge nach Dresden und Berlin beginnt, so dürfte es in weiteren Kreisen interes siren, das Resultat der am 29 . Mai stattgehabten technisch-polizeilichen Prüfung des Bahnhofes und der Strecke Wien-Jedlersee [sic] kennen zu lernen . Dasselbe ist ein derartiges, daß man der Benützung der erwähnten Bahnlinie mit vollster Beruhigung entgegensehen kann, denn der Bericht der Kommission hebt es besonders hervor, daß die äußerst solide und zweckentsprechende Ausführung der fraglichen Bahnstrecke in jeder Beziehung die vollste Anerkennung verdiene, und daß insbesondere der Wiener Bahn hof und die Donaubrücke in Bezug auf Anordnung und Ausführung als be sonders gelungene und allen Anforderungen entsprechende Bauobjekte be zeichnet werden müssen “ 15 Damit öffnete sich die Nahverkehrsverbindung nach Stockerau, aber auch der prestigeträchtigere Fernverkehr nahm den Betrieb auf . Täglich fuhr ein „Courierzug zwischen Wien und Berlin über Kolin-Reichenberg ohne Wagenwechsel“ . 16 Die Fahrzeit betrug 19 Stunden . Der Güterverkehr wurde einen Monat später aufgenommen . Gut drei Monate später, am 12 . September 1872, war der Bahnhof jedenfalls festlich geschmückt, Kaiser Franz Joseph kehrte aus Berlin vom Drei-Kaiser-Treffen mit dem deutschen Kaiser Wilhelm I . und dem russi schen Zar Alexander II . aus Berlin zurück . Bei der Weltausstellung von 1873 diente der Nordwestbahnhof auch als Ankunftsort für den prestigeträchti gen Besuch des deutschen Kaisers und seine Entourage .

14 Siehe: dieses Kapitel, S 53–56

15 „Österreichische Nordwestbahn“, in: Fremden-Blatt, 1 6 1872, S 10

16 Inserat der Österreichischen Nordwestbahn, in: Illustrirtes Wiener Extrablatt, 4 6 .1872, [S . 9] .

34 1872–1918

221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 34 04.11.22 11:17

Der Nordwestbahnhof und die (verzögerte) Entwicklung der „Donaustadt“

Die Errichtung des Nordwestbahnhofs lässt sich als Teil eines weitreichen den Stadtentwicklungsprojektes im Zuge der Donauregulierung lesen: Wei te Teile des 2 . und 20 . Bezirks wurden bei der Donauregulierung zwischen 1870 und 1875 durch massive Aufschüttungen trockengelegt, um aus einer mäandernden Flusslandschaft sicheres Bauland zu schaffen: für den Nord westbahnhof, den wesentlich erweiterten Nordbahnhof und einen neuen Stadtteil – die „Donaustadt“ . Zudem sollte die Donauregulierung zukünf tige Überschwemmungen verhindern und ein tiefes mit Dampfschiffen be fahrbares Flussbett und eine solide Uferbefestigung für neue Hafenanla gen schaffen . „Wesentlich ausgedehnter als die etwa zeitgleich entstandene Ringstraße, ja selbst als das barocke Achsensystem von Schönbrunn, stellt die ‚Donaustadt‘ bis heute das größte einheitlich konzipierte Stadtentwick lungsgebiet Wiens dar“, beschreiben Gertrud Haidvogl und Friedrich Hauer die Dimensionen . 17 Auf dem Gebiet des späteren Nordwestbahnhofs be gannen die Vorarbeiten 1868 mit der Trockenlegung des hier verlaufenden Donauarmes und einer Aufschüttung des Geländes um bis zu vier Meter, um die Bahnanlagen vor Hochwasser zu schützen . „Das erforderte rund 1,5 Millionen Raummeter Erde, welche von einer Berglehne bei Heiligen stadt auf einer eigenen Materialbahn mit Brücke über den Donaukanal, durch die Spittelau und Wolfsau, 30 Monate hindurch von 4 Lokomotiven und 100 Waggons herangeschafft wurde .“ 18

Eine im Auftrag des Bürgermeisters Cajetan Felder 1871 erstellte Karte zeigt eine Wunschvorstellung, wie sie 1874 dem Gemeinderat vor gelegt wurde: eine Überlagerung der vormaligen Donauarme mit dem neu gewonnenen Bauland, den wichtigen Verkehrsinfrastrukturprojekten und dem Weltausstellungsgelände . Die rot markierten Parzellen zeigen das neue Bauland, das sich entlang der Donau von der Stadlauer Brücke bis zur Nord westbahnbrücke zieht . Im Bereich von Nord- und Nordwestbahnhof reicht die neue Fläche bis zu den Bahnanlagen . Mit dem Verkauf dieser Grundstü cke sollten die Kosten der Regulierung gedeckt werden . Eine Annahme, die sich aus mehreren Gründen als zu optimistisch erwies . Die zwei Bahnhofs projekte wurden zwar wie geplant fertiggestellt und die Weltausstellung 1873 eröffnet, wenn auch einige Teile des Geländes noch einer Baustelle glichen . Die Ausstellung stand allerdings unter keinem guten Stern: Am

17 Gertrud Haidvogl, Friedrich Hauer, „Die wachsende Stadtinsel“, in: Zentrum für Umweltgeschichte, Universität für Bodenkultur, Technische Universität Wien (Hg ), Wasser Stadt Wien. Eine Umwelt geschichte, Wien 2019, S 340

18 Horn, Nordwestbahn, S . 9−10 .

35

Gelenkter Liberalismus, böhmische Industrie und das Tor nach Preußen

221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 35 04.11.22 11:17

36 1 1 . Bezirk 2 Nordwestbahnhof 3 Nordbahnhof 4 Gelände Weltausstellung 1 2 3 221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 36 04.11.22 11:17

In Rot markiert sind die durch die Donauregulierung gewonnenen neuen Parzellen zwischen den Verkehrsbauten, die mit Gewinn verkauft werden und damit den Großteil der Investitionskosten ehestmöglich einspielen sollten Quelle: Cajetan Felder, Die Gemeinde-Verwaltung der Reichshaupt- und Residenzstadt Wien in den Jahren 1871 bis 1873. Bericht des Bürgermeisters Cajetan Felder vorgelegt dem Gemeinderathe im November 1874, Wien: Verl . des Gemeinderathes, 1874, Abschnitt XIII , o . S . 4

37

Gelenkter Liberalismus, böhmische Industrie und das Tor nach Preußen

221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 37 04.11.22 11:17

38 1872–1918

Aufgeschüttetes Bahngelände um 1872, Aufnahme von der Höhe des Hallendaches in Richtung Kahlenberg und Leopoldsberg; rechts im Bild der Donauarm „Kaiserwasser“; ÖNB Bildarchiv Austria

221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 38 04.11.22 11:17

Weitgehend noch unbebautes nordwestliches Ende der Brigittenau, der „Brigittenauer Spitz“, mit Nordwestbahnbrücke (links) und Nordbahnbrücke (rechts), Luftaufnahme um 1920; WStLA, media wien, Historisches Fotoarchiv, Sign . FB 5814

9 . Mai 1873, wenige Tage nach der Eröffnung, platzte mit dem „Schwarzen Freitag“ der Wiener Börse die – auch durch die Weltausstellung und den Immobilienboom beförderte – Spekulationsblase der Gründerzeit . In den folgenden Wochen erreichte die Krise weltweite Ausmaße . Es folgte eine bis zum Ende des Jahrzehnts dauernde wirtschaftliche Stagnation . Der Ka pitalverlust und die stark anziehenden Kreditzinsen trafen die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung schwer: Die mit Aktienkapital ausgebauten Bahnlinien und Industriebetriebe, die die Bahnlinien für den Transport von Rohstoffen oder Fertigwaren nutzen sollten, aber auch die Aktionär*innen der Bahnen selbst . Daher entsprach auch das Wachstum des Güterverkehrs vorerst bei Weitem nicht den Erwartungen Für die Weltausstellung kam Anfang Juni der nächste Rückschlag: In Wien grassierte die Cholera, deren erste erfasste Fälle ausgerechnet im Weltausstellungshotel „Donau“ in der Nordbahnstraße auftraten . In der Folge verließen viele Besucher*innen fluchtartig die Stadt oder stornierten die Buchungen . Erst gegen Ende der Weltausstellung normalisierte sich die Buchungslage einigermaßen . Die anhaltende, allgemeine Wirtschaftskrise bildete einen zentralen Grund für die verzögerte Bebauung der Umgebung des Nordwestbahnhofs . Dass die Regulierungsgründe im „Wettbewerb mit anderen Stadterweite rungsgebieten außerhalb des Wirkungsbereichs der strengen städtischen Bauvorschriften und der hohen Verzehrungssteuer“ 19 standen, trug eben falls dazu bei . Als exklusives Wohnquartier funktionierte das Gebiet aus anderen Gründen nicht, so Haidvogl und Hauer: „Trotz gegenteiliger Archi tektenvisionen kam die Donaustadt als teures Wohngebiet oder für eine re präsentative ‚Waterfront‘ aufgrund der Kaianlagen nicht infrage .“ 20 Dazu kamen Auswirkungen der Bahnhöfe auf ihre Umgebung: Lärm und vor al lem der Ruß der Dampflokomotiven machten sie als Wohngebiet nur be dingt attraktiv, vor allem aber bildeten das Bahnhofsgelände und die Gleis anlagen eine massive Barriere in Richtung Stadt . Der Verkehrsplaner Anton Waldvogel sprach schon 1892 davon, den „ganz überflüssigen Nordwest bahnhof, der im Niveau der Straßen der Leopoldstadt liegt, eine enorme Länge und Ausdehnung besitzt und eine förmliche Absperrung der künf tigen Donaustadt gegen die Leopoldstadtseite zu bildet, vollständig aufzu lassen“ . 21 Es sei kein Problem, den Verkehr (auch den Güterverkehr) auf den Nordbahnhof und den Franz-Josefs-Bahnhof überzuleiten, wenn die Fläche intensiv genutzt werde, wie etwa das Beispiel des Londoner Bahnhofskom plexes Kings Cross zeigen würde . „Dem gegenüber besitzt der Nordwest

19 Haidvogel, Hauer, „Die wachsende Stadtinsel“, S . 342 .

20 Ebd

21 Anton Waldvogel, „Projects-Entwurf für die Ausgestaltung der Verkehrsanlagen im gesamten Gemeindegebiet von Wien“, in: Beilage zur Zeitschrift des österreichischen Ingenieur-Vereines, Nr 21, 1892, S . 1–18, hier 6 .

39

Gelenkter Liberalismus, böhmische Industrie und das Tor nach Preußen

221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 39 04.11.22 11:17

bahnhof einen Flächeninhalt von 500 .000 m2 und wird heute nach mehr als 20jährigem Bestand noch nicht einmal bis zur Hälfte für Eisenbahn zwecke benützt; ein großer Theil ist nur Weideplatz . Das kommt in einem Stadtterrain vor, wo die Quadratklafter im Mittel schon 60–70 fl kostet . Solche Verhältnisse sind nicht mehr zeitgemäß, umsomehr als der Bahnhof an einer Stelle steht, welche in der abträglichsten Weise die Entwicklung und den Anschluss der Donaustadt hindert . Die seinerzeitige Anlage dieses Bahnhofes im Niveau der Leopoldstadt ist ein längst erkannter Fehler .“ 22

Das Ökosystem Güterbahnhof

Um die Wende vom 19 . zum 20 . Jahrhundert wurden um den Augarten Wohnbauten errichtet, die zumindest auf der südwestlichen Seite den Bahn hof an den Stadtrand anschlossen . Die Nordostseite blieb trotz gewisser Im pulse durch die verbesserte Konjunktur noch länger zu einem großen Teil unbebaut . Bis auf vereinzelte Industriebauten, informelle Armenquartiere und Krankenanstalten tat sich wenig, selbst zum Ende der Monarchie war erst die Hälfte der Gründe verkauft . 23 Während der Nordwestbahnhof auf die Wohnbautätigkeit in sei ner Umgebung vorerst einen eher bremsenden Einfluss hatte, wirkte er sich in anderer Hinsicht belebend auf seine Umgebung aus: Kaffeehäuser, Ho tels, Ladengeschäfte und diverse Dienstleister wurden von den Reisenden frequentiert, besonders von den Fernreisenden . Beim Nordwestbahnhof betraf das vor allem den Bereich um das Personengebäude und die Tabor straße, die zur Innenstadt führt . Größer sind die Effekte des Güterverkehrs auf die Umgebung des Bahnhofs, der im Zentrum eines umfangreichen Ökosystems steht: Auf dem Areal des Bahnhofs und in seiner Umgebung siedeln sich Speditionen und andere Firmen – etwa aus dem Bereich der Metallverarbeitung und des Maschinenbaus – an, die einen direkten Bahn anschluss benötigen oder zumindest davon profitieren . Dazu kommen Zu liefer- und Servicebetriebe für den Bahnbetrieb . Einen Wachstumsschub für die Speditionsbranche brachten in den ersten Jahrzehnten des Nordwest bahnhofs auch die aufkommenden Groß-Kunstausstellungen und beson ders die Weltausstellungen: So konnte sich die noch junge auf Möbel- und Kunsttransporte spezialisierte Spedition E . Bäuml den riesigen und pres tigeträchtigen Auftrag sichern, für die Pariser Weltausstellung 1878 alle

22 Anton Waldvogel, „‚Ueber die Ausgestaltung der Verkehrsanlagen und die Schaffung von DonauHäfen für Wien‘, Vortrag, gehalten in der Vollversammlung am 22 April 1893 von Ober-Ingenieur Anton Waldvogel“, in: Zeitschrift des österreichischen Ingenieur-Vereines, XLV Jg , Nr 12, 9 6 1893, S 325–334, hier 334

23 Vgl . Haidvogl, Hauer, „Die wachsende Stadtinsel“, S . 342 .

40 1872–1918

221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 40 04.11.22 11:17

Güter der österreichischen Aussteller*innen zu transportieren . 24 E . Bäuml betrieb damals das Lager in der Dresdner Straße, in unmittelbarer Nähe des Nordwestbahnhofs (und nach 1918 das Lager III im Bahnhofsgelände) . Schenker & Co ., 1872 in Wien gegründet, profilierte sich mit dem Transport der deutschen Weltausstellungsgüter und wurde bald zu einer der größten Speditionen Europas . 25 Am Nordwestbahnhof hatte die Firma ihre Haupt magazine, die sie mehrmals erweiterte . Sie war auch in der Reederei-Bran che vertreten und konnte damit geschlossene Transportketten anbieten – auch für eine exotische Frucht: die Banane . Die Versorgung der Stadt lief über den Nordwestbahnhof . „Westindische Bananen enthalten alle Be standteile, die der Mensch zum Leben gebraucht“ und seien „eine Zierde jeder Tafel“ . 26 En gros erhältlich waren sie im Schenker-Magazin am Nord westbahnhof, wo 1912 ein eigenes Bananenlager eingerichtet wurde . Hier zeigt sich eine ganz wesentliche Funktion des Nordwestbahnhofs: Er war der Wiener Anschluss zu den deutschen Seehäfen Hamburg und Bremer haven . Dort wurden exotische Früchte, Kolonialwaren aller Art, darunter auch Kunstwerke indigener Kulturen, die von den Seehäfen mit der Bahn nach Wien verbracht wurden und in Wiener Sammlungen landeten, verla den Umgekehrt nutzten auch Auswandernde, die etwa aus dem Burgenland über Bremerhaven oder Hamburg nach Amerika emigrierten, den Nord westbahnhof als Tor zum Hafen .

Ein anderes Beispiel für eine am Ökosystem Güterbahnhof partizipierende Firma ist der Bahnsignalhersteller Götz & Söhne in der Nord westbahnstraße, aus dem sich der Nutzfahrzeughersteller Fross-Büssing entwickelte, der auch direkt auf dem Gelände des Nordwestbahnhofs ein gemietet war . 27 Weitere metallverarbeitende Unternehmen und Maschi nenbaubetriebe siedelten sich in der Nachbarschaft des Bahnhofs an Fass binder und Sackmacher lieferten die benötigten Transportverpackungen . Kohle spielte am Nordwestbahnhof weniger eine Rolle als am Nordbahn hof, aber auch hier nahmen Kohlerutschen und Kohlelagerplätze einen be trächtlichen Teil des Bahnhofsareals ein . In deren Nachbarschaft siedelten sich Kohlehändler an, manche verkauften zusätzlich auch Holz als Brenn material . Über die Milchrampe wurden naheliegende Molkereibetriebe, wie die Brigittenauer Molkerei (Brigittaplatz) und die Niederösterreichische Molkerei (Höchstädtplatz), mit ihrem „Rohstoff“ versorgt .

24 Vgl Kunsttrans Holding GmbH, Die Kunsttrans. 150 Jahre Kunst und Transport – Geschichte eines Unternehmens, o . O ., o . J , S . 7

25 Siehe: „Gut vernetzter Großlogistiker am Nordwestbahnhof: Schenker & Co “, S 138

26 Inserat „Westindische Bananen […]“, in: Neues Wiener Tagblatt, 28 12 1912, S 26

27 Virtuelles Kraftfahrzeug Museum Austria, A Fross-Büssing, www voz co at/VKMA/Fro_Bue/fro_ bue .html (24 .8 .2022) .

41

Gelenkter Liberalismus, böhmische Industrie und das Tor nach Preußen

221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 41 04.11.22 11:17

42 1 Halle Personenbahnhof 2 Bahnhofspost 3 Lokschuppen und Werkstätten 4 Lagerstätten für Kohle 5 Wasserturm 6 Freiladerampe 7 Umschlaghalle Schenker & Co . 8 Hallen mit offener Umladebühne 9 Nordsee und Bananenhalle 1 2 6 7 8 9 221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 42 04.11.22 11:17

4

5 4

43

Gelenkter Liberalismus, böhmische Industrie und das Tor nach Preußen

Ökosystem Bahnhof: Der Plan des gesamten Geländes des Nordwestbahnhofs zwischen 1911 und 1924 zeigt die Vielzahl der hier angesiedelten Firmen . Plan aus 1911 mit Einträgen zur Bahnhofssperre 1924; OeStA 3 221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 43 04.11.22 11:17

Vor der Einführung von Europalette, Gabelstapler und Container beschäftigten die Betriebe am Bahnhof unzählige ungelernte männliche Arbeitskräfte als Lagerarbeiter und Fuhrwerker, die das Milieu der Nach barschaft prägten, das von Ausbeutung und Elend gekennzeichnet war, von katastrophalen Wohnverhältnissen, Prostitution und Branntweinschen ken . Viele dieser Arbeiter kamen mit der Nordwestbahn aus Böhmen nach Wien, wie auch Köchinnen und Hausmädchen . Die Nordwestbahn selbst beschäftigte kaum tschechische Mitarbeiter*innen, ihre Belegschaft setz te sich zum überwiegenden Teil aus Deutschböhmen zusammen, sie ver stand sich als „deutsches“ Unternehmen . Bei den Frächtern und Speditionen am Nordwestbahnhof fanden wiederum viele tschechische Zugewanderte Arbeit, die Brigittenau gehörte zu den Bezirken mit hohem tschechischen Bevölkerungsanteil .

Die

Verstaatlichung der „deutschen“

Nordwestbahn

Wie erwähnt, spielten schon bei der Konzessionsvergabe nationale Erwä gungen eine Rolle, es ging um „deutsch“ vs . „französisch“ . Die Entscheidung gegen das französisch dominierte StEG-Konsortium kann auch staatspoli tisch (im Sinne des multi- oder übernationalen Habsburgerreiches) gelesen werden, aber auch als Versuch, den Wettbewerb zwischen Bahngesellschaf ten zu fördern . In den folgenden Jahrzehnten konnte „deutsch“ auch als „nichtjüdisch“ verstanden und verwendet werden, in dieser Hinsicht war die Nordwestbahn ein Kontrapunkt zur „jüdischen“, von Rothschild domi nierten Nordbahn . In der antisemitischen Agitation verschwimmt dieser Unterschied (einer zumindest nicht mehrheitlich jüdischen Aktionärsstruk tur der Nordwestbahn) allerdings bisweilen und es war nicht nur von den „Nordbahnjuden“, sondern auch von den „Nordwestbahnjuden“ die Rede, auch Rothschild wurde mit der Nordwestbahn in Verbindung gebracht . Ve hement wurden die antisemitischen Untergriffe im Zusammenhang mit der Verstaatlichung der Nordwestbahn, für die es ab Mitte der 1890er-Jahre konkrete Pläne gab, die aber erst 1908/1909 vollständig umgesetzt wurde . Von der in Aussicht stehenden, „für die Steuerträger sehr theuren, für ei nige Juden aber höchst kostbaren Verstaatlichung der Nordwestbahn“ war im Hans Jörgel vom 29 . August 1896 zu lesen . 28 Das war die allgemeine Stoßrichtung der Antisemiten: Bei den Verstaatlichungen der Bahngesell schaften würden die Aktionär*innen (sprich: Jüdinnen und Juden) auf Kos ten der Steuerzahler*innen zu gut aussteigen . Eine Regierungsvorlage war deshalb im Reichsrat abgelehnt worden, wohl nicht nur, aber ganz wesent

28 „Im Reich der Unwahrscheinlichkeiten“, in: Hans Jörgel von Gumpoldskirchen, 29 8 1896, S 1–2, hier 1 .

44 1872–1918

221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 44 04.11.22 11:17

Gelenkter Liberalismus, böhmische Industrie und das Tor nach Preußen

lich aufgrund antisemitischer Agitation . Eine Zielscheibe bildete Theodor (Ritter) von Taussig . Der Bankfachmann war ab 1873 für die Allgemeine Bodencreditanstalt tätig und Mitglied im Verwaltungsrat der Nordwest bahn . Er spielte eine zentrale Rolle bei der Verstaatlichung der Gesellschaft . Der Antisemit Karl Lueger nutzte Taussigs Judentum für seinen Angriff: „Wer ist der Mächtige, der diese Vorlage bei der Regierung durchgesetzt hat? Man sagt der Taussig! Ja ist der Taussig wirklich eine solche mächti ge Persönlichkeit? Er ist ja doch nur ein einfacher Jude, – wenn er aber so mächtig ist, dann sollten sich unsere Minister vom Taussig zum Minister machen lassen, sich aber nicht Minister Sr . Majestät nennen .“ 29 Inhaltlich lehnten die Parlamentarier vor allem die unterschiedlichen Einlösefristen für die drei Netze der Nordwestbahn ab, weil diese dem Staat erhebliche Mehrkosten verursachen würden . Die Debatten zogen sich über Jahre, die Bahngesellschaft investierte kaum mehr in die Strecke, weil das dem künf tigen Eigentümer zugutekommen würde . 30 Die nationalen Befindlichkeiten manifestierten sich auch an den Stationsschildern: Sollten sie nur deutsch, deutsch-tschechisch oder tschechisch-deutsch sein? 31

Die aus deutschnationaler Sicht essenzielle Funktion der Nordwest bahn für die deutschsprachigen Gebiete an ihrer Strecke tauchte im Natio nalsozialismus nach der deutschen Besetzung der Tschechoslowakei noch einmal auf . In einem Brief forderte der Iglauer Kreisleiter den zweigleisigen Ausbau der Strecke und unterfütterte seine Forderung mit der NS-Erzählung über die angebliche Benachteiligung der Deutschen in der Tschecho slowakei: „Iglau und die Sprachinsel ist in den vergangenen Jahren bewusst von jeder wirtschaftlichen Aufstiegsmöglichkeit ausgeschaltet worden .“ 32 Die Reichsbahndirektion Wien sah das Ganze pragmatischer und verwies in ihrer Antwort auf die schwierige Topografie der Strecke und die zwischen Wien und Stockerau bereits bestehende Zweigleisigkeit .

Personenverkehr: meist bis Stockerau, manchmal bis Berlin oder an die See

Dass die Strecke nur bis Stockerau zweigleisig verlief, spiegelte sich schon in der Monarchie auch in der Frequenz des Personenverkehrs wider: Zwar

29 „Parlamentarisches Abgeordnetenhaus (Sitzung am 14 . April 1896)“, in: Reichspost, 15 4 .1896, S 6–7, hier 7

30 Vgl Horn, Nordwestbahn, S 155

31 Z B „Justiz- und Sprachenfragen“, in: Die Zeit, 28 3 1908, S 1–2, hier 2

32 Österreichisches Staatsarchiv (OeStA)/AdR Vk ÖBB 1Rep Dion W Varia Reichsbahndirektion Wien/Varia, 1938–1945/Kt 7/ Mappe 3/Der Kreisleiter [Iglau] An die Gauleitung Niederdonau, zur Weiterleitung an die Parteiverbindungsstellen beim Reichsprotektor in Böhmen und Mähren Iglau, den 19 November 1940 Betrifft: Ausbau der zweigeleisige [sic] Bahnstrecke DeutschbrodIglau-Wien, Abschrift .

45

221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 45 04.11.22 11:17

waren die Fernzüge nach Berlin die prestigeträchtigeren, die Verbindung zu den deutschen Seehäfen öffnete sogar den Weg nach Übersee . Prominente Passagier*innen waren Sigmund Freuds Schwester Anna Freud-Bernays und ihr Ehemann Eli Bernays . Als sie nach Amerika emigrierten, wurden sie von Sigmund Freud und dessen Vater zum Nordwestbahnhof gebracht . Ihren – später als PR- und Propagandapionier berühmt-berüchtigten – Sohn Edward nahmen Anna und Eli mit, die Töchter blieben in Wien: Judith bei den Großeltern, Lucy bei Martha und Sigmund Freud . 33 Vom Nordwestbahnhof fuhren auch „Vergnügungszüge“ in „Ostseeund Nordseebäder“, allerdings in bescheidener Anzahl: 1911 waren es drei Züge mit 1 051 Personen, 1912 ebenfalls drei Züge mit 986 Personen (16 in der 1 . Klasse, 221 in der 2 . Klasse und 749 in der 3 . Klasse) . 34 Auch Kuror te in Böhmen – wenngleich nicht die berühmten Bäder, die lagen am Netz der Franz-Josefs-Bahn – konnten vom Nordwestbahnhof erreicht werden, beispielsweise Tecin, Belohrad oder Geltschbad (Lázně Jeleč) in der Nähe von Leitmeritz (Litoměřice) .

Den Großteil der Passagierfrequenz brachte jedoch der Nahverkehr, der die Region nördlich von Wien viel stärker an die Stadt gebunden und dadurch ihren Aufschwung beschleunigt hat, ein Beispiel dafür ist Stocke rau . Der Nordwestbahnhof hatte in der Monarchie eine höhere Passagier frequenz als der prominentere Nordbahnhof: Im Jahr 1913 fuhren auf der Nordwestbahn 1 .514 Schnellzüge, 2 .351 Personenzüge, 7 .422 Lokalzüge (bis Stockerau) und 365 gemischte Züge, auf der Nordbahn waren es knapp doppelt so viele Schnellzüge (3 .041), mehr als doppelt so viele Personen züge (5 .404), dreimal so viele gemischte Züge und keine Lokalzüge . Insge samt waren es auf der Nordwestbahn 11 .652, bei der Nordbahn 9 .352 . Der Nordbahnhof war also der weitaus wichtigere Fernbahnhof, beim Nord westbahnhof hatte der Lokalverkehr großes Gewicht . 35 Zum Vergleich: Vom Südbahnhof fuhren 2 .611 Schnellzüge, 2 .450 Personenzüge und 22 .711 Lo kalzüge . Am Nordwestbahnhof wurden 1 .149 .981 Fahrkarten verkauft, am Nordbahnhof 1 .369 .582 . 36

Die Nordwestbahn nutzte auch der prominente sozialdemokrati sche Reichsratsabgeordnete Franz Schuhmeier, um am 11 . Februar 1913 zu einer Wahlkundgebung nach Stockerau zu fahren . Bei der Rückkehr wurde er von Paul Kunschak, dem geistig verwirrten Bruder des christlichsozialen

33 Lisa Appignanesi, John Forrester, Die Frauen Sigmund Freuds, aus dem Englischen von Brigitte Rapp und Uta Szyszkowitz, München u a : List Verlag, 1994, S 20 [im engl Original: dies , Freud’s Women, New York, NY: Basic Books, 1992]

34 Magistrat der Stadt Wien (Hg .), Statistisches Jahrbuch der Stadt Wien für das Jahr 1912, Wien: Ver lag des Wiener Magistrates, 1914, S 803

35 Magistrat der Stadt Wien (Hg ), Statistisches Jahrbuch der Stadt Wien für das Jahr 1913, Wien: Ver lag des Wiener Magistrates, 1916, S 788

36 Ebd , S . 789 .

46 1872–1918

221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 46 04.11.22 11:17

Die Bahnhofshalle (rechts) an der Kreuzung Taborstraße und Nordwestbahnstraße, Foto um 1900; Historisches Archiv der Wiener Linien, www .bildstrecke .at

47

Gelenkter Liberalismus, böhmische Industrie und das Tor nach Preußen

221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 47 04.11.22 11:17

48 1872–1918 221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 48 04.11.22 11:17

49

Gelenkter Liberalismus, böhmische Industrie und das Tor nach Preußen

221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 49 04.11.22 11:17

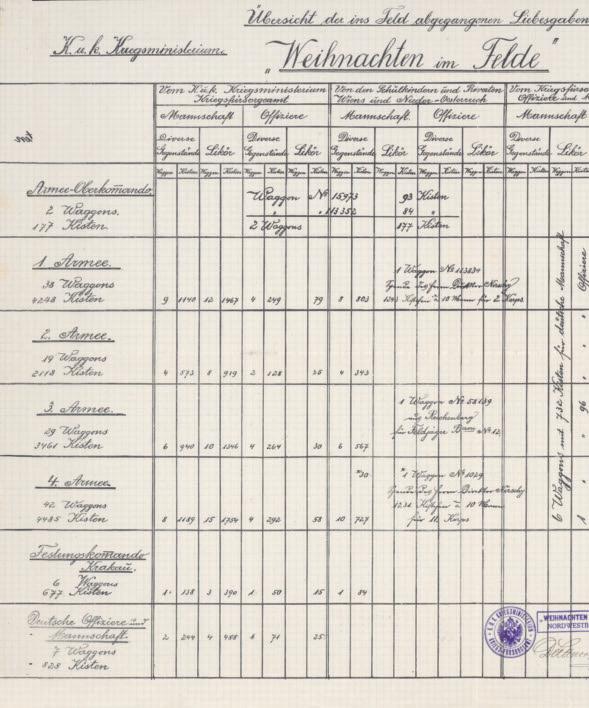

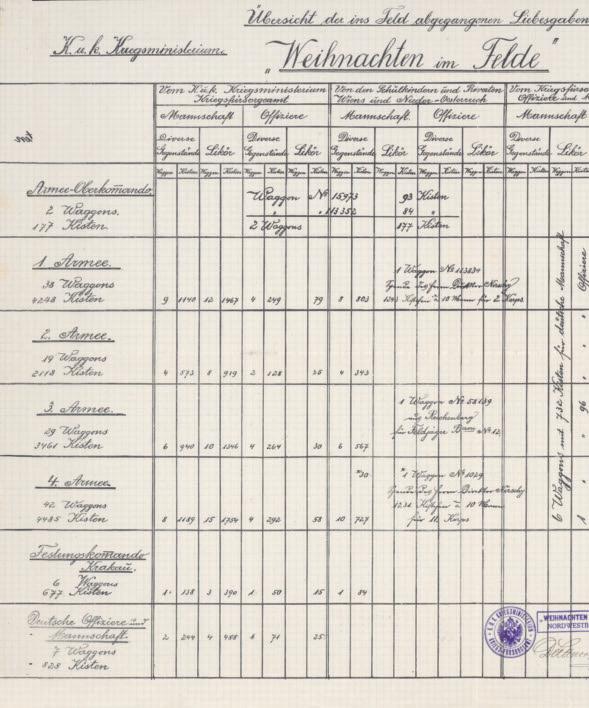

Aufzeichnungen zu den Weihnachtsgeschenken, die vom Nordwestbahnhof am 17 Dezember 1914 den Soldaten an den Fronten des Ersten Weltkrieges gesendet wurden ÖNB Bildarchiv Austria

Politikers Leopold Kunschak, ermordet . Schuhmeiers Begräbnis wurde zu einer der größten politischen Kundgebungen der späten Monarchie . Eineinhalb Jahre später begann der Erste Weltkrieg . Größere Trup pentransporte wurden über den Nordwestbahnhof nicht abgewickelt, un beeinflusst vom Kriegsgeschehen blieb er dennoch nicht, wie ein paar Bei spiele zeigen: So empfing am 24 . November 1914 Erzherzog Franz Salvator den „Krankenzug Nr . 15“ und „nahm mit lebhafter Befriedigung die ausge zeichnete Verfassung der Verwundeten und die glänzenden Einrichtungen, die für sie getroffen wurden, wahr“ . 37 Wenig später wickelte Schenker die Verschickung von Hunderttausenden Geschenken für die Soldaten an den Fronten über den Bahnhof ab In den Stimmungsberichten der Polizeidirek tion während des Krieges kommt der Nordwestbahnhof nur im Zusammen hang mit Handwagenzustelldienst und mit jugendlichen Arbeiter*innen, die ihre Arbeitsstellen schnell wechseln, vor . 38 Reichlich zynisch ist der Bericht des Wiener Bürgermeisters Richard Weiskirchner an den Gemeinderat aus dem Jahr 1914, der auf die Rolle des Nordwestbahnhofs für die Lebens mittelversorgung der Stadt verweist: „Die Hausfrauen Wiens, die ahnen es gar nicht, wie groß die Sorge ist, die aufgewendet werden muß, um ihren Ansprüchen in Bezug auf Lebensmittel zu entsprechen Sie wollten nur ein mal hinausziehen, um sich bei den Überladestellen in Stammersdorf und auf dem Nordwestbahnhof zu überzeugen, wie väterlich Wiens Bürgermeister hier für seine Wiener gesorgt hat .“ 39

37 „Das Rote Kreuz Der Krankenzug Nr 15“, in: Neues Wiener Tagblatt, 25 11 1914, S 9

38 Vgl k k Polizeidirektion Wien, Zentralinspektorat der k k Sicherheitswache, Stimmungsberichte aus der Kriegszeit, Wien 1914–1917

39 Richard Weiskirchner, Die Gemeinde Wien während der ersten Kriegswochen. 1. August bis 22. Sep tember 1914. Nach dem vom Bürgermeister Dr. Richard Weiskirchner dem Wiener Gemeinderate erstatteten Bericht zusammengestellt vom Sekretariate der Wiener christlichsozialen Parteileitung, Wien: Verlag des Sekretariats der christlichsozialen Parteileitung, 1914, S 24

50 1872–1918

221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 50 04.11.22 11:17

51

Gelenkter Liberalismus, böhmische Industrie und das Tor nach Preußen

221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 51 04.11.22 11:17

Die Ermordung des populären sozialdemokratischen Abgeordneten Franz Schuhmeier am Nordwestbahnhof; Illustrierte Kronen-Zeitung, 13 2 1913, S 1

Vorgeschichte, Fischgeschichte, Donauregulierung und Spekulation

Der Hausen nach Ferdinando Luigi Marsigli, 1726; Edit Király, Olivia Spiridon (Hg.), Der Fluss. Eine Donau-Anthologie der anderen Art, Salzburg 2018, S. 40–44

52 Blinder Fleck Nordwestbahnhof

221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 52 04.11.22 11:17

Die Donau vor der Regulierung

Zwischen dem heutigen Stift Klosterneuburg und der Enge von Hainburg entfaltete sich einst die weiträumigste Auenlandschaft entlang der Donau. Der Fluss teilte sich in viele schmale und relativ seichte Arme, die es ermöglichten, die Donau hier vergleichsweise sicher zu überqueren. Schon die Römer hatten, um diesen Übergang über den Fluss, der die Grenze ihres Imperiums bildete, kontrollieren zu können, hier das Legionärslager Vindobona gegründet. An genau demselben Standort im Schutze des Wienerberges, wo sich bedeutende Han delsrouten kreuzten, wuchs später eine florierende Stadt heran. Über Jahrhunderte bildete der stadtnächste Donauarm, der heute als Donaukanal bekannt ist, die wichtigste Verkehrsinfrastruktur zur Versorgung der Stadt, bis die Eisenbahn dem Schiffsverkehr Konkurrenz zu machen begann.

Dort, wo der Nordwestbahnhof errichtet werden sollte, im Bereich des späteren Schienenstrangs und der Halle zur Abfertigung des Personenverkehrs, befand sich das sogenannte Fahnenstangenwasser, ein Donauarm, über den bevorzugt Holz angeliefert und abgeladen wurde. Von der Taborlinie, der Grenze für die Verzehrsteuer am inneren Tabor (heute Ecke Taborstraße und Nordwestbahnstraße), führ te ein Weg mit zwei Brücken über zwei Donauarme zum äußeren Tabor und von dort über die größte Brücke über einen dritten Donauarm nach Floridsdorf. Die Insellandschaft dazwischen, bezeichnenderweise Zwischenbrücken genannt, beheimatete von 1843 bis 1870 das beliebte Vergnügungsetablissement Universum, das dem Neubau des Bahnhofs weichen musste. Auch das Linienamt wurde 1875 aufgelassen. „Einst war die Taborlinie eine Berühmtheit Wiens; nicht allein deshalb, weil, wie der Wiener mit gutmüthigen Scherze zu sagen pflegte, ‚alle Böhm‘ bei der Taborlinie hereinkommen und weil im Frühjahr die Lehrlinge dort ‚hereingetrieben‘ wurden, sondern weil überhaupt alles, was an Reisenden oder Waren aus dem Norden kam – und dessen war viel –die Taborlinie passieren musste.“1 Die Donauregulierung und „mehr noch die Eisenbahnen (in diesem Falle die Nord- und Nordwestbahn), deren Bahnhöfe innerhalb der Linien liegen, haben dazu beigetragen, dem ‚Tabor‘ seine Berühmtheit zu nehmen.“2

Die vielen Arme der Donau bei Wien – der Donaukanal ausgenom men – verliefen noch bis zum Jahr 1870 völlig unreguliert. Das war gut für die Fische und andere tierische wie pflanzliche Bewohner*innen dieser Naturlandschaft. Für die wachsende Stadt Wien brachte es aber Probleme mit sich: Zum einen kam der Schiffsverkehr durch Niederwasser wiederholt zum Erliegen oder aber die Stadt – insbesondere die Brigittenau und Zwischenbrücken – wurden von schweren Hochwässern

1 „Die Taborlinie“, in: Neuigkeits-Welt-Blatt, 11.1.1888, [S. 9].

2 Ebd.

53

Vorgeschichte, Fischgeschichte, Donauregulierung und Spekulation

221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 53 04.11.22 11:17

54 1 Nordwestbahnhof 2 Nordbahnhof 3 Am Tabor 4 Praterstern

Lasallestraße Taborstraße Nordwestbahnstraße 1 2 3 4 221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 54 04.11.22 11:17

Überlagerung der Bahnhöfe und Bahnlinien mit einer Karte von Zwischenbrücken aus dem Jahr 1821; Raimund Hinkel, Wien XXI, Floridsdorf. Das Heimat-Buch, Wien 1994

heimgesucht. Während der Überschwemmungen suchten sich die Flussarme ihr neues Flussbett selbst, wodurch die reale Gefahr bestand, dass sich der Verlauf der Donauarme – dem geringsten Widerstand folgend –sukzessive weiter nach Norden und damit weg von der Stadt verlagern könnte. Stadtnahe schiffbare Wasserwege wurden mit der zunehmenden Industrialisierung jedoch immer bedeutender – die Regulierung der Donauarme zur Sicherung der Stadt und des Schiffverkehrs umso dring licher. Erst nach fast 20 Jahren andauernder Debatten über die möglichen Varianten wurde schließlich 1870 bis 1875 die großräumige Umgestaltung als geradliniger Durchstich umgesetzt. Parallel dazu waren die Arbeiten am Nordwestbahnhof schon im Gange; auf den ältesten Fotos sind neben dem Bahnhofsgelände noch die Reste des Heustadel wassers zu sehen.

Fischreichtum, Fischsterben und Fischimport

Wien war über Jahrhunderte eine amphibische Stadt, die sich am Fluss und deren Läufen orientierte. Brücken mussten oft jährlich erneuert werden und organische Veränderungen prägten das Stadtbild. Die Verlandung der Auen führte zu einer Veränderung dieses einzigartigen Ökosystems, das heute nur noch in Restbeständen im Nationalpark Donau-Auen fortbesteht und immer mehr zu verlanden droht.3 Diese bis zur Regulierung bestehende, ausgedehnte Aulandschaft vor Wien mit den vielen mäandernden Seitenarmen der Donau und deren vergleichsweise niedrige Fließgeschwindigkeit und natürliche Uferbepflanzung bot nicht nur Lebensräume für eine Vielfalt von Fischen, sondern ebenso ideale Laichgründe – auch für jene Fischarten, die jährlich weite Wanderbewegungen über die Donau zurücklegten, mitunter von und bis ins Donaudelta am Schwarzen Meer. Der Fischreichtum in der Donau und das große Angebot auf dem Wiener Fischmarkt wurden vielfach gelobt und gepriesen.4

Die Aufschüttungen der Aulandschaft für die Baulandgewin nung, die Donauregulierung − die eine erhöhte Fließgeschwindigkeit nach sich zog, mit ihrem befestigten Flussbett die Uferbepflanzung reduzierte und den Zugang zu den Seitengewässern abschnitt – sowie in der Folge auch Staustufen und Schleusen verschlechterten die Laich- und Lebensbedingungen. Die ersten offiziellen Berichte darüber lieferten nicht wie heute üblich Ökolog*innen, sondern sie kamen vom Berufsstand der Donaufischer. Diese minutiösen Beobachter des Flusses

3 Für die hydrobiologische Expertise danken wir Christina Gruber, siehe: Christina Gruber, Historical fish market data and fish ecological changes in the Austrian Danube from 1860 to 1914, Masterarbeit, Univ. f. Bodenkultur Wien, 2015.

4 Siehe z.B.: Wolfgang Schmeltzl, Ein Lobspruch der Hochlöblichen weit berümbten Küniglichen Stat Wienn in Österreich, Wien 1547; Ferdinando Luigi Marsigli, „Über die Donaufische“ [Original aus 1726 aus dem Lateinischen übersetzt], in: Edit Király, Olivia Spiridon (Hg.), Der Fluss. Eine Donau-Anthologie der anderen Art, Salzburg/Wien: Jung und Jung, 2018, S. 40–44.

55

Vorgeschichte, Fischgeschichte, Donauregulierung und Spekulation

221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 55 04.11.22 11:17

mussten mitansehen, wie ihre üblichen Fangplätze verschwanden und durch das Abkappen der Seitenarme ganze Fischgenerationen zugrunde gingen. Viele typische Donaufischarten, wie Karausche, Nase und Zope, nutzten die Nebenarme und Augewässer als Kinderstube, Nahrungsquelle und Winterquartier.5

Zur gleichen Zeit kam mit den großen Baumaschinen, die unmittelbar vor der Donauregulierung beim Bau des 1869 eröffneten Suezkanals eingesetzt worden waren, die Wandermuschel (Dreissena polymorpha) als „blinder Passagier“ auf den riesigen Baggerschaufeln von Ägypten mit nach Wien. Der berühmteste und größte aller Donaufische, der Hausen, eine uralte Untergattung des Störs, hat die Modernisierung nicht überlebt, nachdem seine 2.000 Kilometer langen Wanderrouten unterbrochen wurden. Seiner urtümlichen Gestalt, in Form von knöchrigen Schuppenreihen, und seinem bevorzugten Lebensraum am Flussboden verdankte er es, dass er 250 Millionen Jahre lang die Erde bewohnte. Mit zunehmender Regulierung der Donau gingen die Bestände jedoch drastisch zurück, da die gewohnten Strecken blockiert und Rückzugsorte abgeschnitten wurden. Der größte Feind dieser lebenden Fossilien ist aktuell der Mensch und dessen Eingriffe in das Fluss ökosystem.6 Heute wird eine Gattung in der österreichischen Donau ge zielt gezüchtet und ausgesetzt.7

Kaum war der Lebens- und Reproduktionsraum der Wiener Fische nachhaltig ge- oder zerstört, setzte eine verstärkte Nachfrage nach Fisch als Nahrungsmittel ein: Mit dem durch die Eisenbahnen mit angetriebenen Bevölkerungswachstum Ende des 19. Jahrhunderts und dem schlechten Gesundheitszustand der unteren sozialen Klassen erfasste der Hygiene-Diskurs die Stadtplanung und das Interesse an der Volksgesundheit wurde virulent: Auch die Wiener Märkte wurden reformiert, gesunde und eiweißhaltige Nahrungsmittel sollten zu erschwinglichen Preisen angeboten werden: Fisch! Im Vergleich zu anderen Großstädten wurde in Wien allerdings wenig Fisch gegessen. Die Versorgung mit Meeresfischen von der Adria funktionierte nicht zuver lässig, lange Transportzeiten und unterbrochene Kühlketten standen dagegen. Die angestammten Händler der Binnenfische – Adel und Klerus − konnten als Inhaber der Fischereirechte und Fischereiteiche auf dem Boden der Monarchie den Markt kontrollieren und die Preise diktieren. Das und der Ärger über die Hygiene- und Qualitätsmängel in Handel und Verkauf veranlassten den Wiener Marktamtsleiter Karl Kainz,

5 Vgl. dazu Österreichischer Fischereiverein, 1880–1904, Mitteilungen des öster reichischen Fischereiverbandes, Offizielles Organ der niederösterreichischen Fischereiausschüsse, Wien, zit. nach: Gruber, Historical fish market data and fish ecological changes.

6 Ebd.

7 Das „LIFE Sterlet“ Projekt zielt darauf ab, die Wildbestände der letzten noch in der oberen Donau vorkommenden Art der Störe, des Sterlets, zu stärken: LIFE Sterlet, BOKU, Institut für Gewässermanagement und Hydrobiologie, https://life-sterlet.boku.ac.at/ (21.8.2022).

56 Blinder Fleck Nordwestbahnhof

221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 56 04.11.22 11:18

Vorgeschichte, Fischgeschichte, Donauregulierung und Spekulation

Inserat der „Deutschen Dampffischerei-Gesellschaft Nordsee“, die über den Nordwestbahnhof die Stadt Wien mit frischem Fisch versorgte; Nordsee GesmbH (Hg.), 100 Jahre in Österreich (Nordsee) – 1899−1999, Klosterneuburg: Mayer & Comp., 1999, S. 18

Marktstand am alten Naschmarkt, Architekten Franz Krauß und Josef Tölk, 1909; Foto: Wien Museum

57

221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 57 04.11.22 11:18

58 Blinder Fleck Nordwestbahnhof 221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 58 04.11.22 11:18

Vorgeschichte, Fischgeschichte, Donauregulierung und Spekulation

Einreichplan zur Neuerrichtung des Betriebsgebäudes der Nordsee GmbH, 1923; OeStA

59

221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 59 04.11.22 11:18

die Deutsche Dampffischerei-Gesellschaft „Nordsee“ anzufragen, die Wiener Märkte mit Fischen aus der Nordsee zu versorgen und mittels des erhöhten Wettbewerbs die Preise zu senken.8

Frischer Fisch per Bahn

1896 in Bremen von einer Gruppe Bremer Kaufleute und Reeder gegründet, setzte Nordsee schon ein Jahr später 23 Dampfschiffe ein, mit denen sie riesige Gebiete befischten. In Nordenham errichteten sie einen speziellen Fischerei-Hafen mit Kühllagern und direktem Eisenbahnanschluss, sodass sie die Fische gekühlt in speziellen Fisch-Waggons weit in das Hinterland transportieren konnten.9 1897 verfügte Nordsee über 12 speziell angefertigte Eisenbahnwaggons, die von Nordenham die Route über Bremen, Hannover, Magdeburg, Dresden und Tetschen in Richtung Nordwestbahnhof nahmen. Die zum Transport der toten Fischware verwendeten Waggons konnten jeweils 30 Tonnen Fisch lagern und waren mit hölzernen Doppelwänden, Wänden mit Filzlagen und Rinnen zur Abfuhr des Schmelzwassers versehen. Zwischen den Doppelwänden befand sich ein 12 Zentimeter großer Spalt, durch den kalte Fahrtluft in die Lagerräume geführt und somit die Ware auf relativ primitive Weise kühl gehalten wurde.10 Bereits ab 1899 betrieb die Deutsche Dampffischerei-Gesell schaft „Nordsee“ ihre Wiener Zentrale am Nordwestbahnhof. Noch detaillierter als den Eisenbahnwaggon beschrieb Anton Krisch das „als General-Depot, Comptoir, Raucher- und Bratküche zugleich dienende ebenerdige Gebäude“, ein überraschend kleiner, einfacher Holzbau, der aber mit speziellen, der Kühlung dienenden Baudetails ausgestat tet war: Gegen die natürliche Bodenwärme wurde das Erdreich auf eine Tiefe von vier Metern ausgehoben und mit Kies, Lehm und Kohlenschlacke ausgefüllt, bevor ein Betonboden eingezogen wurde. Hatten die normalen Räume 28 Zentimeter starke, mit Torfmull ausgefüllte Doppelwände und das Dach eine 30 Zentimeter hohe Torfschichtdämmung, so wurden die Kühlräume mit 65 Zentimeter starken, gedämmten Doppelwänden und das Dach mit 60 Zentimeter Torf gedämmt. Sie verfügten über einen elektrisch betriebenen Ventilator und mit Eismischung ge füllte Blechkästen.11 Das Eis dafür wurde von einer nahe dem Bahnhof gelegenen Eisfabrik bezogen.

8 Magdalena Kröll, „Die Versorgung der Stadt Wien mit Fischen um 1900. Der neue Wie ner Zentralfischmarkt“, in: Martin Scheutz, Herwig Weigl (Hg.), Verwaltetes Wasser im Österreich des Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit (Forschungen zur Landes kunde von Niederösterreich, Bd. 37), St. Pölten: Verein für Landeskunde von Nieder österreich, 2016, S. 107–133.

9 Nordsee GesmbH (Hg.), 100 Jahre in Österreich (Nordsee) – 1899–1999, Klosterneu burg: Mayer & Comp., 1999.

10 Anton Krisch, Der Wiener Fischmarkt. Volkswirtschaftliche, den Hausfrauen der ös terreichischen Haupt- und Residenzstadt gewidmete Studie, Wien: Carl Gerolds Sohn, 1900.

11 Ebd., S. 22.

60 Blinder Fleck Nordwestbahnhof

221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 60 04.11.22 11:18

Nordsee eröffnete Verkaufsstellen auf den Märkten der Stadt.12

In einem Inserat anlässlich der Eröffnung war zu lesen: „Von dem Bestreben geleitet, Seefische zu einer beliebten Volksnahrung zu machen, wozu sie sich in Folge ihres Wohlgeschmackes, hohen Nährwerthes (Eiweiß und Stickstoffgehalt) und Billigkeit wie kaum ein anderes Nahrungsmittel eignen, werden wir allzeit nur beste frischeste Qualitäten zum Verkauf bringen, und zwar zu Küstenpreisen zuzüglich Fracht und hiesige Kosten. Durch speciell getroffene Einrichtungen erhalten wir die Fische bereits circa 40 Stunden nach Eintreffen aus See in unseren Häfen in eigens construierten Kühlwaggons in täglichen Sendungen nach hier und sind dadurch in der Lage, Seefische in einer Qualität zum Verkauf zu bringen, wie sie sonst nur den Bewohnern der Küstenstriche zugänglich sind.“13