In dieser Sonderausgabe beleuchtet Ski Austria wichtige Zukunftsthemen des Wintersports.

FOR FUTURE

Horizont erweitert –um bis zu 600 km.

Die neuen, rein elektrischen Audi Q8 e-tron Modelle.

Future is an attitude

Mehr erfahren auf

Stromverbrauch (kombiniert) in kWh/100 km: 19,7 – 25,6 (WLTP); CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: 0. Angaben zu den Stromverbräuchen und CO₂-Emissionen bei Spannbreiten in Abhängigkeit von der gewählten Ausstattung des Fahrzeugs. Symbolfoto. Stand 02/2023.

audi.at

EDITORIAL

Die Zukunft hat begonnen

Stillstand bedeutet Rückschri , daher machen wir mit dieser neuen „Ski Austria for Future“-Ausgabe einen Schri voraus – um neben den Inhalten unserer sechs regulären Magazine einmal im Jahr auch Themen zu beleuchten, die für die Zukun des Wintersports von großer Bedeutung sind.

Als Österreichischer Skiverband tragen wir eine Mitverantwortung, den Skisport ökologischer zu machen. Dabei wahren wir die Vergangenheit, richten aber auch den Blick in die Zukun , um den Aufgaben eines modernen Verbandes gerecht zu werden.

Im Mi elpunkt unseres Handelns stehen stets die Liebe und Begeisterung für den Wintersport. Themen wie Klimawandel oder Digitalisierung sind riesige Herausforderungen, erö nen uns aber auch große Chancen, weil wir mit Innovationen und nachhaltiger Entwicklung unsere Zukun erfolgreich und verantwortungsbewusst mitgestalten können.

Wir sehen es als unsere gesellscha liche Aufgabe, heute so zu handeln, dass auch kommende Generationen den Wintersport in all seinen Face en (er)leben können. Gerade weil wir den Sport in der Natur ausüben, wollen wir unseren Beitrag leisten, um diese zu schützen. Gleichzeitig setzen wir uns als Verband, Unternehmen und Marke hohe Ziele, um erfolgreich zu sein und erfolgreich zu bleiben.

Viele Artikel dieser Sonderausgabe behandeln Themen, die den gesamten Wintersport beschä igen – gehen aber teilweise über die Gegenwart hinaus und zeigen, in welch positive Richtung sich viele Dinge verändern. So zeigen wir Ihnen, mit welch innovativen Projekten der Wintertourismus auf klimafreundliche Lösungen abzielt, um das Gleichgewicht zwischen Mensch und Natur aufrechtzuerhalten, und wie ein Winterspor ag der Zukun ausschauen könnte.

Mit herausragenden Leistungen begeistern wir seit Jahrzehnten die Skisportfamilie in Österreich. Auch in Zukun wollen wir die Athletinnen und

Athleten bestmöglich beim Streben nach sportlichen Erfolgen auf der Piste, Schanze und Loipe unterstützen. Dazu zählt auch, ihnen mit innovativen Lösungen zur Seite zu stehen. Mit welchen Technologien und smarten Tools innerhalb des ÖSV bereits gearbeitet wird, erfahren Sie auf den kommenden Seiten.

Mit der Durchführung der alpinen Heim-WM 2025 in Saalbach als Sportfest und gleichermaßen nachhaltige Veranstaltung haben wir die Chance, in puncto Transparenz und Verantwortung neue Maßstäbe zu setzen. In dieser Ausgabe verraten wir Ihnen, auf was dabei zu achten ist und mit welchem Konzept das gelingen soll.

Auch das Thema Nachwuchsarbeit liegt uns sehr am Herzen. Wir gehen in diesem He mit einigen Experten der Frage nach, ob die Jugend im Leistungssport zu früh unter Druck gerät. Da ss nichts unmöglich ist, zeigt eine Geschichte über die Wiener Stadtadler, denen es dank Engagement und Leidenscha seit Jahren gelingt, im urbanen Raum den Traum vom Fliegen zu leben.

Zudem berichten wir darüber, warum Livesport im Fernsehen die Menschen begeistert und wie wir diesen dank neuester Technologien in Zukun erleben können. Abgerundet wird die Sonderausgabe mit einer Reportage über Pionierin Eva Ganster, die den Weg für die heutige Generation junger Skispringerinnen geebnet hat und ein Sinnbild dafür ist, dass alle Hürden im Leben überwindbar sind, auch wenn sie im ersten Moment zu hoch erscheinen. Ich wünsche Ihnen viele Anregungen zum Nachdenken.

erscheinen. Ich wünsche Ihnen viele Anregungen zum Nachdenken.

Herzlichst

© ERICH SPIESS

Roswitha Stadlober (ÖSV-Präsidentin)

4 SKI FOR Innovative Projekte 76 SkisprungPionierin 38 Wie plant man Erfolg? 46 Kinofilm Stams 20 Nachhaltige Events INHALT 14 Stadtadler Wien 26 6 Wintersporttag der Zukunft © ILLUSTRATION: MONIKA CICHO Ń PRINOTH, WIENER STADTADLER, GEPA, WEREK PRESSEBILDAGENTUR, PANAMAFILM, SAALBACH.COM/CHRISTIAN WÖCKINGER, EXPA, SHUTTERSTOCK.COM, GEPA, KOI ALM SALZBURG, QUS

AUSTRIA FUTURE

Das Leben nach der Sportkarriere

IMPRESSUM:

Offizielles Organ des Österreichischen Skiverbandes • Medieninhaber und Verleger: Austria Ski Team Handelsges.m.b.H., 6020 Innsbruck, Olympiastraße 10 • Chefredakteur und für den Inhalt verantwortlich: Mag. Bernhard Foidl, 6020 Innsbruck, Olympiastraße 10, Tel. 0512/33 501 • Redaktion ÖSV: Nils Vettori, MA • Redaktion TARGET GROUP: Matthias Krapf, MA (Ltg.), Anna Kirchgatterer, Barbara Kluibenschädl, Mag. Haris Kovacevic, Denis Pscheidl, Michael Rathmayr, Eva Schwienbacher • Adressenstelle für den Zeitschriftenversand: ÖSV, 6020 Innsbruck, Olympiastraße 10, Tel. 0512/33 501-27, E-Mail: mitglieder@oesv.at • Jahresabonnement: Inland 19 €, Ausland 25 € • Zeitungsbezug für ÖSV-ErwachsenenInlandsmitglieder im Vereinsbeitrag 2022/23 • Freiwilliger Zeitungsbezug für 7 Hefte: Schüler bis Jahrgang 2008 10 €, Auslandsmitglieder 13 € Anzeigen: Austria Ski Team Handels ges.m.b.H., 6020 Innsbruck, Olympiastraße 10, Michael Rangger, E-Mail: rangger@ oesv.at • Layout & Produktion: TARGET GROUP Publishing GmbH, Brunecker Straße 3, 6020 Innsbruck • Marco Lösch, BA (Ltg.), Thomas Bucher, Lisa Untermarzoner • www.target-group.at • Druck: Ferdinand Berger & Söhne Ges.m.b.H., Horn • Beiträge geben die Meinung der Verfasser wieder.

Genderhinweis:

Im Sinne der besseren Lesbarkeit verwenden wir bei personenbezogenen Bezeichnungen, die sich zugleich auf Frauen und Männer beziehen, zumeist nur die im Deutschen übliche männliche Form. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

5 50

68 Sport mit Controller 60 Live is Live 54

Innovationen im Wintersport 30

Geht es im Kindersport zu ernst zu?

Ein Blick in

6 Wintersporttag der Zukunft

die Zukunft

7

Megatrend Nachhaltigkeit

Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit sind nicht mehr nur etwas für Hippies und Grün-Wähler. Ökologie ist einer der Megatrends unserer Gesellschaft. In Zukunft wird sich Nachhaltigkeit aber nicht nur auf einzelne Lebensbereiche wie Ernährung oder Mobilität beschränken, sondern ein gesamtheitliches System sein, das sich durch unseren kompletten Alltag zieht. Nur so können die Ziele des Pariser Klimaabkommens, Netto-Null-Emissionen bis 2050 und die Begrenzung der Erderwärmung auf unter zwei Grad, erreicht werden.

Unternehmen und Tourismusbetriebe erkennen immer mehr, dass sie, um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben, nicht nur von Nachhaltigkeit sprechen dürfen, sondern auch nach dieser Maxime handeln müssen.

Text: Denis Pscheidl, Illustration: Monika Cichoń

7.30 Uhr: Der Wecker klingelt

Mit einer Berührung des Displays neben unserem Bett schalten wir den Wecker aus und wechseln zum Lawinenlagebericht. Auf einer in die Wand eingelassenen Glasscheibe erscheint eine Auswahl an Skigebieten. Wir wählen unser Ziel Saalbach aus und sehen eine Karte des Skigebiets, auf der die einzelnen Varianten mit einer detaillierten Lawinenrisikobewertung versehen sind. Der Neuschnee von vorgestern hat sich gut mit den darunterliegenden Schichten verbunden – allgemein gilt Warnstufe 2. Außerdem sind neun Stunden Sonne und kalte minus acht Grad angesagt. Ein perfekter Tag zum Skifahren.

fen können. Nach dem Kauf einer Tageskarte schauen wir uns die App noch etwas genauer an und stellen fest, dass man darüber auch Leihausrüstung reservieren könnte. Das machen wir aber lieber am Berg, um das Zukunftsmaterial vorher genau unter die Lupe nehmen zu können. Außerdem sind auf der App viele andere nützliche Informationen, wie der Lawinenlagebericht, den wir uns bereits im Hotel angesehen haben, zu finden. Es ist definitiv praktisch, alles gesammelt an einem Ort zu haben.

Uns fällt auf, dass kaum jemand eigene Ski dabeihat. Schon in den 2020erJahren ging der Trend zum Leihski. Während 2016 noch rund die Hälfte der verkauften Ski an Skiverleihe ging, waren es 2019 bereits 60 Prozent. Dieser Trend hat sich anscheinend fortgesetzt.

8.20 Uhr: Abfahrt mit dem Skibus

Still und leise fährt der Bus vor. Auf seiner Seite ist ein von Blitzen umrahmtes Stromkabel zu sehen. Er fährt elektrisch, denn in 20 Jahren verläuft die Anreise zum Skigebiet CO2-neutral. An den Sitzen vor uns hängen QR-Codes, die zu einer App führen, auf der wir uns die Liftkarte kau-

8.54 Uhr: Ankunft am Berg

An der Talstation angekommen, machen wir uns schnurstracks auf den Weg zur Seilbahn. Und siehe da: Bei den Ticketschaltern steht kaum jemand an. Die meisten haben wie wir ihre Tickets online

Um herauszufinden, was der Skisport in Zukunft für uns bereithält, haben wir eine Zeitmaschine konstruieren lassen und sind in das Jahr 2043 gereist. Nach einer Nacht in einem Hotel in Zell am See sind wir ins Skigebiet Saalbach-Hinterglemm gefahren.

8

Die Asitzkogelbahn ist ein Qualitätsgewinn

Top-modern und nachhaltig, so präsentiert sich der neue 8er Sessellift in Leogang. Mit einer Förderleistung von 3.700 Personen pro Stunde übernimmt die komfortable D-Line Anlage mit Bubble seit der Wintersaison 2022/23 eine wichtige Wiederholfunktion und entspannt zugleich den Transfer vom Leoganger in den Saalbacher Skiraum. Parallel zum Neubau mit dynamischer Sitzheizung und Photovoltaik-Dach, dürfen sich Skifahrer auf eine Verbreiterung der Pisten im Bereich der Talstation Asitzkogel und Muldenbahn freuen. Im Sommerbetrieb ermöglicht die Asitzkogelbahn Wanderern und Mountainbikern einen bequemen Aufstieg auf den Berg.

doppelmayr.com

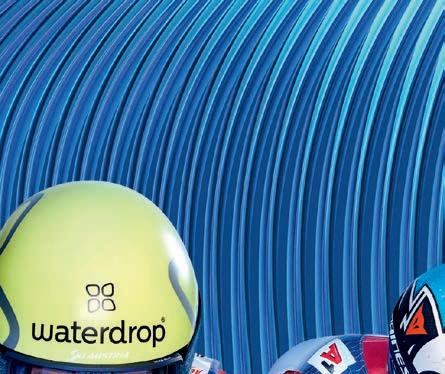

Die Zukunft des Skibaus

Denis Dietrich, Global PR Manager von Atomic, weiß, dass sowohl Atomic als auch andere Skihersteller versuchen werden, immer umweltfreundlicher zu bauen. Das bedeutet zum einen, dass die Materialien für die Ski aus nachhaltiger Produktion stammen und zum anderen wird daran geforscht, wie Ski besser recycelt werden können, denn bisher ist es sehr schwierig, einen Ski wieder in seine Einzelteile zu zerlegen. Ziel ist eine Kreislaufwirtschaft die Emissionen bestmöglich reduziert. Selbstverständlich beschäftigt man sich auch mit neuen Technologien, die die Performance der Skier verbessern. Immer leichtere Ski sind dabei kein endloser Trend, da darunter die Abfahrtseigenschaften leiden.

Ob Skier immer noch tailliert sein werden, kann er zwar nicht beantworten, geht aber davon aus. Das Produktportfolio wird gerade bei Freerideski größer werden, da diese den regionalen Gegebenheiten mit den richtigen Breiten und Fahreigenschaften angepasst werden müssen. Der größte Trend ist laut ihm aber mit Sicherheit, dass nicht nur Skihersteller, sondern alle Interessengruppen den Skisport zukunftsfähig machen müssen

gekauft. Am Lift erkennt die Schranke automatisch, dass wir bereits ein Ticket am Handy haben, und lässt uns durch. Was vor 20 Jahren noch eine Revolution darstellte, ist 2043 in allen Skigebieten Standard. In der Gondel fragen wir einen anderen Skifahrer, was man macht, falls das Handy keinen Akku mehr haben sollte. In diesem Fall könne man sich einfach eine Ersatzkarte an der Kassa holen, da alle Daten hinterlegt seien, meint er.

Auf dem Weg nach oben fällt einem als Erstes auf, dass alle Südhänge mit Photovoltaikanlagen versehen sind, die den Strom für das Skigebiet direkt vor Ort produzieren. Bei diesem Anblick kann man die Sitzheizung mit gutem Gewissen genießen.

9.30 Uhr: Ausrüstung leihen

Im Skiverleih an der Bergstation stehen an einer Wand die Ski derjenigen, die sie online reserviert haben, bereit. Wir gehen zu einem der Mitarbeiter und lassen uns die Modelle der Zukunft er-

klären. Er präsentiert uns eine breite Auswahl. In den vergangenen 20 Jahren haben sich die Skibauer eine Vielzahl von neuen Technologien einfallen lassen, um die Bretter noch laufruhiger und kontrollierbarer zu machen. Aber tailliert sind sie immer noch. Auf einer Liste an der Wand finden wir den exakten CO2-Fußabdruck jedes Skis. Außerdem befindet sich auf fast jedem Ski ein Recyclingcode. Wir entscheiden uns dazu, am Vormittag Powder-Ski auszuleihen und Varianten fahren zu gehen und am Nachmittag auf Rennlatten zu wechseln.

Danach schauen wir uns die restliche Ausrüstung an. In der Zukunft ist es anscheinend auch üblich, Skijacken und -hosen auszuleihen. Wir nutzen die Chance, die neuen Textilien zu testen, und lassen uns einkleiden. Die Jacken verfügen über eingebaute Sensoren und verständigen im Falle eines Unfalls direkt die Pistenrettung. Auch unter einer Lawine kann das Notsignal vom Bergrettungsdienst und Ersthelfern mit LVSGeräten geortet werden, erklärt uns der Verkäufer. Die Airbagrucksäcke funktionieren mittlerweile fast alle elektrisch und wiegen nur noch rund die Hälfte von denen, die wir gewöhnt sind. Selbst bei den Skibrillen gibt es Neuheiten. Auf Knopfdruck erscheint ein Hologramm auf dem Glas, das die Geschwindigkeit des Fahrers anzeigt.

Wintersporttag der Zukunft

10

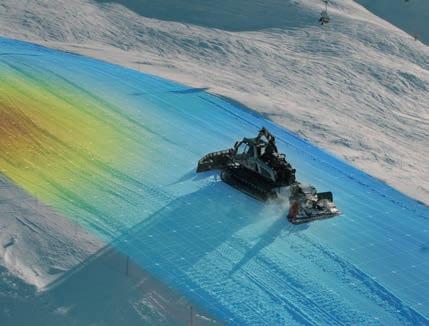

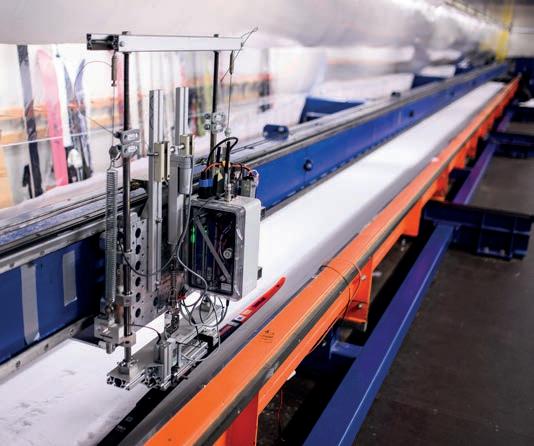

© PRINOTH

Die Schneehöhenmessung von Prinoth verbessert das Schneemanagement – von der Produktion über die Verteilung bis hin zur Präparierung. Das spart Zeit, Kosten und Ressourcen.

10 Uhr: Ab in den Powder

Mit allen Sicherheitsgadgets ausgerüstet, kann es endlich losgehen. Die Sessellifte der Zukunft sehen moderner aus als unsere heutigen Bahnen. Das beginnt bei der Architektur der Liftstation, auf deren Dach ein Windrad angebracht ist, und endet bei den schnittig designten Sitzen, die selbstverständlich alle mit Sitzheizung ausgestattet sind. Den Atem verschlägt es uns, als wir den Windschutz runterklappen. Vor unseren Augen erscheint eine interaktive Karte des Skigebiets. Per Fingerdruck können wir zwischen den einzelnen Pisten und Variantenabfahrten wählen und uns so einen Überblick verschaffen.

Unterschied zu früheren Powderlatten merken wir allerdings auf der Piste, denn auch dort sind die Skier problemlos mit einem kleinen Radius zu fahren.

Oben angekommen, ist das ganze Ausmaß der Photovoltaikanlagen und Windräder im Skigebiet zu erkennen. Überall, wo die Sonne hinscheint, sehen wir schwarze Bänder aus Photovoltaikmodulen und jede Liftstation ist mit einem Windrad versehen.

Wir verlassen den gesicherten Skiraum und sind direkt begeistert von den wendigen Freerideski der Zukunft.

Mühelos ziehen wir unsere Schwünge durch den Tiefschnee und finden großen Gefallen an den gewichtsreduzierten Lawinenrucksäcken, die unsere Fahrt kaum behindern. Den größten

12.30 Uhr: Mittagspause

Nach zweieinhalb Stunden brennen unsere Oberschenkel und wir freuen uns, das kulinarische Angebot im Jahr 2043 testen zu können. Am Platz finden wir wieder den aus dem Bus bekannten QR-Code. Nach dem Scannen die Tischnummer eingeben, das gewünschte Essen wählen und es wird einem zum Tisch gebracht.

Der Fokus liegt ganz klar auf vegetarischen und veganen Speisen. Wir finden nur noch wenige fleischhaltige

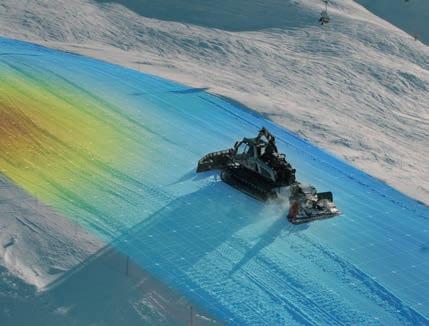

Die Zukunft der Skigebiete

Manuel Hirner, Geschäftsführer der Bergbahnen SaalbachHinterglemm, glaubt, dass bereits installierte Systeme wie die GPS-Schneehöhenmessung in Pistengeräten noch exakter und die technische Beschneiung noch effizienter im Wasserund Energieverbrauch werden. Außerdem werden herkömmliche Antriebstechnologien nachhaltigen Konzepten wie Wasserstoff- und Elektroantrieb weichen. Darüber hinaus können biologisch abbaubare Kraftstoffe wie HVO seiner Meinung nach eine echte Alternative zu fossilen Energiequellen sein.

Auch die Bergbahnen SaalbachHinterglemm befindet sich bereits massiv im Ausbau erneuerbarer Energien durch Wasserkraft und Photovoltaik So ist gerade ein Wasserkraftwerk im Bau, das nächstes Jahr in Betrieb geht, und die PV-Anlagen im Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn werden ständig erweitert. Außerdem werden Windkraftanlagen projektiert und intensiv an nachhaltigen Systemen wie kleinen Windrädern auf Liftstützen geforscht Hirner glaubt, dass die optimale Nutzung bereits bestehender Infrastruktur hinsichtlich nachhaltiger Energiegewinnung immer mehr an Bedeutung gewinnt: keine zusätzliche Flächenversiegelung, sondern das Nutzen des Bestehenden.

Trotz Künstlicher Intelligenz wird der Beruf des „Liftlers“ nicht aussterben, da der persönliche Kontakt nicht durch eine Maschine zu ersetzen ist.

11

Die Zukunft der Seilbahnen

Als Infrastruktur, die zu 100 Prozent mit Strom betrieben wird, nimmt die Seilbahn eine wichtige Funktion beim emissionsfreien Transport der Gäste am Berg ein. Beispielsweise verbraucht der von Leitner entwickelte Direktantrieb im Vergleich zu einem herkömmlichen Antrieb mit Getriebe um fünf Prozent weniger Energie. Hier gehen die Entwicklungen aber intensiv weiter. Die Integration von PVElementen in Stationsgebäuden und Kabinen wird aktuell nur vereinzelt von Kunden angefragt. Dies wird aber kurz- bis mittelfristig zu einem Trend werden.

Damit der Transport mittels Seilbahnen zukünftig noch komfortabler ermöglicht werden kann, entwickelt Leitner derzeit ein hybrides System, bei dem die Kabine in der Station an ein autonomes Fahrzeug übergeben wird, das anschließend auf einer Trasse weiter zu seinem Ziel fährt. Damit lassen sich zum einen topografische oder bauliche Hürden überwinden. Zum anderen wäre es zukünftig möglich, ohne Umsteigen zur Unterkunft oder Haltestelle zu gelangen.

Auch die in letzter Zeit viel beachtete Künstliche Intelligenz (KI) hat ihren Weg in die Seilbahnbranche gefunden. So präsentiert Leitner mit dem Leitner Eco Drive bereits ein System, das das Tempo der Seilbahnanlage auf Basis eines Kamerasystems, das die Anzahl der Gäste bei der Station erfasst, reguliert. Damit kann bis zu 20 Prozent Energie gespart werden, ohne den Fahrkomfort zu beeinträchtigen. Außerdem trägt KI bei der Regulierung der Sitzheizung zur Einsparung von Energie und so zur Nachhaltigkeit bei.

Gerichte und wenn, dann stammen sie aus nachhaltiger regionaler Haltung. Sogar der Name des Hofs steht dabei. Nach der Stärkung tauschen wir unsere Skier und begeben uns auf die Piste.

13.30 Uhr: Die neuen Rennski ausprobieren

gewährleisten. Das gab es zwar auch 2023 schon, wurde zwei Jahrzehnte später aber perfektioniert. Auch die Skier selbst sind ein absoluter Traum. Der Verleihmitarbeiter hat nicht zu viel versprochen. Wie auf Schienen carven wir die Piste hinunter.

16 Uhr: Resümee

Unten angekommen, lassen wir den Tag noch einmal Revue passieren.

Sie ist pickelhart und trotzdem schön griffig. Die neuen CO2-neutralen Pistenraupen mit Elektro- oder Wasserstoffantrieb leisten wirklich gute Arbeit.

Das wird unter anderem durch ein komplett vernetztes Skigebiet ermöglicht. Wetterstationen sammeln Daten über Luftfeuchtigkeit und Temperatur, die Aufschluss über den perfekten Zeitpunkt zum Beschneien geben. Außerdem wurden die Hänge im Sommer via GPS vermessen, sodass die Pistenraupen im Winter genau wissen, wie viel Schnee an welcher Stelle liegt. So lässt sich ein optimales Schneemanagement

Besonders freut uns, dass es der Skisport geschafft hat, seine Nachhaltigkeitsvisionen in die Tat umzusetzen, und so seinen Teil zu einer CO2-neutralen Welt beiträgt. Im Sommer werden die Skigebiete sogar zu Energielieferanten und versorgen die Bergdörfer mit grünem Strom. Allgemein lässt sich positiv festhalten, dass Skifahren durch die Digitalisierung Unannehmlichkeiten wie Schlangestehen hinter sich lassen konnte, neue Gadgets uns das Leben erleichtern und der Skisport so noch mehr an Attraktivität gewonnen hat.

Zufrieden werfen wir unsere Zeitmaschine an und reisen zurück ins Jahr 2023, um Ihnen von unseren Erfahrungen zu berichten, sodass auch Sie sich auf einen Skitag in der Zukunft freuen können.

Wintersporttag der Zukunft

12

© LEITNER

In Zukunft geht es mit der Gondel direkt zur Unterkunft oder Haltestelle.

Für die Besten

KRAFTVOLL UND SAUBER

Kompromisslose Leistung, unerreichte Effizienz und unschlagbare Performance machen den LEITWOLF zum unbestrittenen Meister der Piste. Ausgestattet mit einem leistungsstarken Stage-V-Motor ist er zudem sauber wie noch nie. Betankt mit alternativen Treibstoffen wie HVO oder GTL, leistet der LEITWOLF einen wichtigen Beitrag zur CO2-Reduktion in Skigebieten. prinoth.com

Motor MTU 6R 1300, Euromot Stage V, 390 kW/530 PS @ 1.600 UpM, Drehmoment 2.600 Nm @ 1.300 UpM, 4,5 t Zugkraft

WINTERTOURISMUS ZUKUNFTSFIT MACHEN

Hinter urigen Berghütten und ohrwurmspielenden Après-Ski-Bars sind

Österreichs Skigebiete alles andere als von gestern. Der Wintertourismus geht mit den verschiedensten Innovationen in die Zukunft.

14 Innovative Projekte

Text: Anna Kirchgatterer

15 © SHUTTERSTOCK.COM

Skigebiete sind immer wieder Kritik ausgesetzt: Wälder müssen weichen für Pisten und die Beschneiung sei zu energieintensiv – das sind oft gehörte Einwände gegen den Wintersport. Aber immer mehr Regionen reagieren auf Anforderungen von Mensch und Natur und setzen punktuell oder ganzheitlich auf klimafreundliche Lösungen.

Hier ein paar Vorbilder:

Pistenpräparierung Next Level

Mit dem LEITWOLF h2MOTION arbeitet das Unternehmen Prinoth an klimaschonenden Alternativen für den Pistenraupen-Markt. Gelingen soll die CO2-freie Pistenpräparation durch Wasserstoffantriebe – je nach Modell mit einer Wasserstoff-Brennstoffzelle oder einem Wasserstoff-Verbrennungsmotor. Nach der Präsentation letzten September wird Letzterer jetzt auf den Pisten getestet. Unter anderem war die Pistenraupe beim Weltcup in der Flachau Anfang Jänner im Einsatz. 2025 soll der LEITWOLF h2MOTION mit Wasserstoff-Verbrennungsmotor dann in Serie produziert werden.

Wasserstoffantrieb

16 Innovative Projekte

1

©

PRINOTH,

JULIA BRUNNER, PEAKMEDIA/DOMINIK ZWERGER, MOON LOUNGE SILVRETTA PARK MONTAFON

Sonnenkraft am Gletscher

Ein Drittel des Energiebedarfs könne man während des Winterbetriebs mit der Photovoltaikanlage direkt am Gletscher decken, erklärt Bernhard Füruter von den Pitztaler Gletscherbahnen in Tirol. Die Anlage auf einer luftigen Höhe von 2.840 Metern sei sogar effektiver als jene im Tal, rund ein Drittel mehr Sonnenenergie kann so produziert werden. Das liegt am höheren UV-Anteil und an der Abstrahlung durch die großen weißen Schneeflächen rundherum. Rund 1,4 Millionen Kilowattstunden Strom erzeugt die Photovoltaikanlage im Jahr. Die Kraft der Sonne nutzen mittlerweile einige Skigebiete, so zum Beispiel die Zillertal Arena (Tirol) oder das Skigebiet Zell am See Kaprun (Salzburg).

Auto anstecken und ab auf die Piste

Das geht im Skigebiet Silvretta-Montafon. Seit Dezember 2021 gibt es die Moon-Lounge, in der das Elektroauto bequem während des Skitags aufgeladen werden kann. Das Vorarlberger Skigebiet setzt so auf eine umweltfreundlichere Anreise. Denn wie man zur Skipiste kommt, ist einer der wichtigsten Teile des CO2-Fußabdrucks beim Skifahren – weshalb man im Silvretta-Montafon versuche, darauf Einfluss zu nehmen. Ausgestattet ist die Moon-Lounge mit 35 Ladeplätzen in der Parkgarage und 15 öffentlich zugänglichen Ladestationen. Im Endausbau könnte man in der Parkgarage sogar alle Stellplätze mit Ladepunkten ausrüsten. Voll ausgelastet sind die Ladeplätze aber noch nicht, heißt es aus dem Skigebiet.

Umweltfreundlichere Anreise

17

2 3

Sonnenenergie

Autofreie Zonen

Snow Space Salzburg

Das Skigebiet Snow Space Salzburg setzt sich zum Ziel, bereits in der Wintersaison 2025/26 klimaneutral zu sein. Dafür fokussiert man sich auf unterschiedliche Bereiche. Unter anderem wird der Energieverbrauch aller Abteilungen und Tätigkeiten analysiert, um Einsparungspotenziale festmachen zu können. 15 Prozent vom eigenen Fuhrpark sind bereits auf Elektroantrieb umgerüstet. Am meisten CO2 verursachen aber die Pistengeräte. Aktuell testet das Skigebiet, ob diese mit HVO-Kraftstoff betankt werden können. Längerfristig hofft man im Snow Space Salzburg auf Pistenraupen, die mit Wasserstoff betrieben werden.

Das eigene Auto stehen lassen

Anreisen mit Bus oder Bahn – das forciert der Skiort Hinterstoder seit mittlerweile 15 Jahren. Erreichen will man dieses Ziel mit unterschiedlichen Maßnahmen: Zum einen wurde der öffentliche Verkehr besser auf die Bedürfnisse von Bewohnern und Gästen abgestimmt, zum anderen hat man im Ort autofreie Zonen geschaffen. Serviceeinrichtungen – wie E-Tankstellen – und Partnerbetriebe – etwa ein E-Bike-Verleih – ergänzen das Angebot. „Alle Maßnahmen werden von den Gästen sehr gerne angenommen und genutzt“, meint Bürgermeister Klaus Aitzetmüller. Denn schleppen müssen Urlauber deswegen nicht: Wer mit den Öffis kommt, kann die Ski während des Urlaubs ganz einfach bei der Talstation deponieren. Damit ist das Projekt aber nicht abgeschlossen: In Zukunft will man auch für Tagesgäste aus den umliegenden Ballungszentren das Angebot an öffentlichen Verkehrsmitteln verbessern.

Elektroantrieb

Innovative Projekte 18

4 5

© GEMEINDE HINTERSTODER, CHRISTOPH

v. l.: Klaus Thonhäuser (Prinoth AG), Peter Braunhofer (Prinoth AG), Roswitha Stadlober (Präsidentin ÖSV)

HUBER, SNOW SPACE SALZBURG

WHITE PEARL MOUTAIN DAYS

Die White Pearl Mountain Days im Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn presented by Visa stehen für einen einzigartigen „Alpine Lifestyle“. Man nehme eine große Portion Home of Lässig und mixe sie mit einem vielfältigen Active Lifestyle-Rahmenprogramm wie Mountain Yoga oder Outdoor Bootcamp. Für den perfekten Sound sorgen internationale Top-DJs aus House, Jazz & Soul sowie mitreißende Live-Performances. Garniert wird das Event-Highlight mit traditionellen österreichischen Spezialitäten und internationalen Highlights.

MORE INFO

Saalbach 2025

Kurze Wege, große Wirkung

Die Heim-Ski-WM 2025 ist nicht die erste Großveranstaltung, bei der der ÖSV Nachhaltigkeitsmaßnahmen umsetzt. Doch das Event in Saalbach soll ein Sportfest mit Leuchtturmcharakter werden.

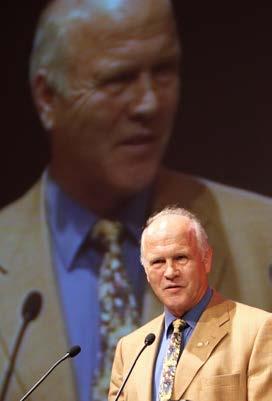

Roswitha Stadlober ist seit Oktober 2021 Präsidentin des Österreichischen Skiverbandes. Das Thema Nachhaltigkeit ist ihr eine Herzensangelegenheit und soll im Verband weiter forciert werden.

Manuel Hirner ist Geschäftsführer der Bergbahnen Saalbach Hinterglemm Ges.m.b.H., ehemaliger Langlaufprofi im ÖSV (2001–2012) und seit 2015 bei den Weltcups in Saalbach involviert.

20 Nachhaltiges Veranstalten

Text: Eva Schwienbacher

© SAALBACH.COM/DANIEL ROOS, SAALBACH.COM, FRANZ OSS, SAALBACH.COM/FOTO JANK

Ein Berg – alle Bewerbe“, so lautet das Motto der FIS Alpinen Ski Weltmeisterschaften, die im Februar 2025 in Saalbach stattfinden werden. Und der Name ist Programm: So sollen sämtliche Rennen in allen Disziplinen an einem Berg, dem Zwölferkogel, ausgetragen, die Koordination zwischen Publikum und Sport erleichtert und bestehende Infrastruktur genutzt werden.

Die geografische Anordnung ist laut Manuel Hirner, Geschäftsführer der Bergbahnen Saalbach-Hinterglemm, der herausragendste Aspekt der Location: „Fußläufigkeit ist hier kein reißerisches Schlagwort. Die Besucher benötigen im Zeitraum der WM und auch sonst kein Auto, höchstens zur Anreise.“ Kurze Wege zählen zu den umfassenden Maßnahmen, die gesetzt werden, damit die nächste Ski-Heim-WM eine zukunftsträchtige wird.

Hohe Priorität

Die Bestrebung, als Organisator verantwortungsbewusst und ressourcenschonend zu handeln, gilt laut ÖSV für sämtliche seiner Veranstaltungen. „Gerade weil wir den Sport in der Natur ausüben, leisten wir unseren Beitrag, um sie zu schützen“, sagt ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober, die das Thema Nachhaltigkeit im Verband weiter forciert, da es für sie als Präsidentin und das ganze Team eine hohe Priorität hat.

beispielsweise sukzessive auf Hybrid- und E-Autos umgestellt.

Bestandsaufnahme

Seit 1933 hat der ÖSV 37 Weltmeisterschaften durchgeführt. Darunter seien einige Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit, bei denen Nachhaltigkeitsmaßnahmen durchgeführt wurden. Auch bei den Weltcupbewerben in Österreich setze man klare Zeichen für den Umweltschutz. Gemeinsam mit den Organisationskomitees aller Weltcupbewerbe in Österreich habe man bei einer Bestandsaufnahme im Herbst erhoben, was gut laufe und wo noch Luft nach oben sei. „Da passiert schon sehr viel, von ganz kleinen bis hin zu ganz großen Maßnahmen“, sagt Stadlober.

Gute Bedingungen: Die Ski-WM 1991 in Saalbach blieb aufgrund des schönen Wetters als SonnenWM in Erinnerung.

Eigenverantwortung

Im Wissen, dass die Reisen der Athleten und Betreuer zu den Trainings- und Wettkampforten in Sachen CO2-Emissionen besonders problematisch (siehe Interview Seite 80), aber alternativlos sind, bemühe man sich etwa durch gute Reiseplanung und Fahrgemeinschaften um eine Reduktion. Der Fuhrpark der Ski Austria Gruppe selbst werde

Kleine und große Maßnahmen erarbeiten, evaluieren und umsetzen steht in den nächsten Monaten auch in Saalbach auf dem Plan. Dabei gilt es auch, die Grenzen des Machbaren auszuloten. „Wir müssen uns an den Möglichkeiten orientieren. Wir können den öffentlichen Verkehr beispielsweise fördern, in einem Ort wie Hinterglemm ohne Bahnhof wird es aber Busse brauchen, um Fans vom Bahnhof Maishofen/Zell am See bis nach Hinterglemm zu befördern“, räumt die ÖSV-Präsidentin ein. Außerdem sei man abhängig von Lieferanten und Sponsoren.

Die Ski-WM biete jedoch die Chance, darin sind sich Hirner und Stadlober einig, das Bewusstsein sämtlicher Beteiligter für Klimaschutz zu stärken. Als nachhaltiger Event könnte Saalbach 2025 künftigen Veranstaltungen als Vorbild dienen.

21

„Gerade weil wir den Sport in der Natur ausüben, leisten wir unseren Beitrag, um sie zu schützen.“

Roswitha Stadlober

SAALBACH

Beispiele

Infrastruktur: Verwendung bestehender Infrastruktur, Berücksichtigung der neuesten Energiestandards für Strom und Heizung bei temporären Eventbauten

Mobilität: kostenlose Anreise mit dem Veranstaltungsticket für öffentliche Verkehrsmittel, Shuttle für Teams, Ausbau des öffentlichen Verkehrsnetzes

Verpflegung: regionale und saisonale Produkte, veganes und vegetarisches Angebot, Food-Waste-Konzept, Einsatz von Mehrweg- und recycelbarem Geschirr

Abfall: Mülltrennungskonzept mit regionalen Entsorgungsunternehmen, Bewusstseinsbildung zur richtigen Mülltrennung, keine Einweg-Giveaways

Energieverbrauch: Nutzung von Wasserkraft sowie Ausbau der Photovoltaikanlagen auf Seilbahngebäuden zur Gewinnung zusätzlich benötigter Energie

Barrierefreiheit: Barrierefreiheit der WM-Website, Angebot an Behindertenparkplätzen und -transporten

1. Das Konzept

Das Nachhaltigkeitskonzept von Saalbach 2025 sieht Maßnahmen in den Bereichen Infrastruktur, Mobilität, Verpflegung, Abfall, Energieverbrauch und Barrierefreiheit vor. Neben dem ökologischen Aspekt, sagt Manuel Hirner, gebe es noch die soziale und ökonomische Seite. „Eine solche Skisportveranstaltung kann regionale Unternehmen zu Investitionen motivieren und zu Verbesserungen der Infrastruktur führen. Die aktive Partizipation der Bevölkerung an der Veranstaltung, beispielsweise beim örtlichen Skiclub, verbindet und fördert das Wir-Gefühl.“

2. Die Besonderheiten

Sämtliche Rennen finden am Zwölferkogel A statt, weshalb Saalbach 2025 auch die WM der kurzen Wege werden soll. Darüber hinaus soll der Publikumsskilauf während der Veranstaltungen durchgehend möglich sein. „Mit dem Skiticket gelangt der Gast bis zu den Sicherheitszäunen der Rennstrecken und genießt während eines Skitages eine WM-Abfahrt in der ersten Reihe fußfrei“, erklärt der Pinzgauer. Damit sei die Veranstaltung ein absoluter Mehrwert für Besucher sowie ein Anreiz, länger zu bleiben, und in Folge eine Reduktion des Verkehrsaufkommens möglich.

Ein Zuckerl für Sportliche: Das WM-Stadion soll über das großflächige und regionsübergreifende Skigebiet auf Skiern oder Snowboards erreichbar sein.

3. Die Herausforderungen

„Eine Challenge wird das Umsetzen der Maßnahmen in der Gastronomie bei winterlichen Temperaturen sein. Das beginnt beim Ausschank bei Minusgraden bis hin zu den Heizungen“, weiß Hirner. Prinzipiell sei die Integration von Nachhaltigkeitsbestrebungen bereits in der frühen Planungsphase des Events wichtig, nur so könnten die Umsetzungen fruchten und ökonomisch umgesetzt werden.

4. Der finanzielle Mehraufwand

Die Frage nach den Mehrkosten stelle sich laut dem ehemaligen Langlaufprofi nicht, da man nur mit und nicht gegen die Natur arbeiten könne. „Als ehemaliger Spitzensportler sehe ich den Gigantismus mancher Veranstaltungen sehr kritisch und freue mich, den Fokus wieder mehr auf den Sport und deren Akteure lenken zu können.“ Außerdem seien die finanziellen Subventionen mit einer nachhaltigen Event-Umsetzung verknüpft.

5. Vorteile für Sport und Region

„Der Skisport und der Wintertourismus sind das Rückgrat unserer regionalen Wirtschaft“, sagt Hirner. „Wir haben sicherlich eines der modernsten Skigebiete weltweit und müssen keine neuen Pisten schaffen. Die Athleten kommen in einen echten Wintersportort mit Tradition.“ Eine Ski-WM könnte dieses Bekenntnis weiter verstärken, den Nachwuchs fürs Skifahren begeistern und somit einen wichtigen Beitrag zur Zukunft des Sports und der Region leisten.

22

Kernpunkte der Heim-Ski-WM

in Saalbach (04.–16.02.2025), die als nachhaltiger Event Vorbildwirkung erzielen soll.

Nachhaltiges Veranstalten Fünf

2025

„Als ehemaliger Spitzensportler sehe ich den Gigantismus mancher Veranstaltungen sehr kritisch.“

Manuel Hirner

© SAALBACH.COM/CHRISTIAN WÖCKINGER A

saalbach2025.com WE LTCUP FINALE März 2024 FIS ALP INE S KI W E LTMEISTERSCHAFTEN 4.–16. Februar 2025

„Sport ist nicht das Problem“

Was ist ein Green Event? Kann ein Wintersportevent überhaupt nachhaltig sein? Welche Maßnahmen sind dafür notwendig? Ein Gespräch mit Freizeitwirtschaft- und Klimawandelforscherin Ulrike Pröbstl-Haider von der BOKU in Wien.

Von der Fußball-WM in Katar bis zu kleinen Vereinsfesten – Sportevents auf internationaler und lokaler Ebene bezeichnen sich als grün. Was sind Green Events?

ULRIKE PRÖBSTL-HAIDER: Green Events sind Veranstaltungen, die sich an klare Kriterien der Nachhaltigkeit halten, die umfassend sind und alle Bereiche des Events betreffen – von der Website über die Verpflegung und Mobilität bis hin zu den Publikationen.

Auch bei Wintersportevents sind Organisatoren um mehr Nachhaltigkeit bemüht. Was ist das Problematische an diesen Events?

In Sachen Umweltbelastung fallen einerseits die vielen kleinen Events ins Gewicht, die auf lokaler Ebene regelmäßig stattfinden und ob der Schneeverhältnisse immer weiter von den Vereinsstützpunkten entfernt abgehalten werden. Ihre CO2-Belastung ist aufgrund der längeren, zumeist individuellen Anreise der Begleitpersonen problematisch. Auf der anderen Seite sind die Großevents zu nennen. Hinsichtlich der CO2-Emissionen sind die großen Strecken, die die Sportlerinnen und Sportler inklusive Begleittross zurücklegen, die größte CO2-Belastung.

Inwiefern?

Ein Blick auf den Rennkalender im Ski Alpin zeigt, wie groß die Distanzen und wie kurz die Pausen zwischen den Rennen sind. Hier wäre es nicht nur im Sinne der Nachhaltigkeit, sondern auch der mentalen Gesundheit der Athletinnen und Athleten, den Rennkalender zu überdenken. Das Thema ist natürlich ein „heißes Eisen“, da jedes Land sein traditionelles Rennen hat, das mit viel Herzblut verteidigt wird. Aber man muss heutzutage in diese Richtung denken dürfen. Hinzu kommt das Begleitprogramm bei Großereignissen. Mit dem Verkehr, Abfall, der Verpflegung und Schaffung temporärer Infrastruktur für Konzerte und Live-Veranstaltungen ist die Beeinträchtigung der Umwelt und Natur erheblich.

24 Green Event

Das Interview führte Eva Schwienbacher.

„Der Sport kann Vorreiter und Vorbild werden.“

Ulrike Pröbstl-Haider

EXPERTENINTERVIEW Ulrike

Pröbstl-Haider

Ist es überhaupt möglich, ein Wintersportevent nachhaltig zu gestalten?

Man kann nicht alle Sportarten über einen Kamm scheren. Beim Skispringen zum Beispiel hält sich der Energieaufwand durch Schneeproduktion in Grenzen. Steht in Skigebieten eine Rennstrecke vor und nach dem Wettkampf dem Publikum zur Verfügung, sehe ich die ganzen Vorbereitungsmaßnahmen auch weniger problematisch. Grundsätzlich ist nicht der Sport das Problem. Vielmehr sind es die vielen Side Events. Man sollte sich fragen, ob man in Zukunft nicht den Sport mehr in den Mittelpunkt rücken will. Auch zu seinem Schutz. Warum sollten ganze Berge und Täler beschallt werden, ohne dass ein Leistungssportler überhaupt fährt?

Sind da die Veranstalter gefordert?

Die Veranstalter, aber auch die öffentliche Diskussion. Inwieweit braucht es die Party? Reicht nicht der Sport? Vielleicht sollte man über die Verhältnismäßigkeit nachdenken.

Es gibt viele Labels und Zertifizierungen für Events. Was bringen sie?

Für mich ist entscheidend, wie transparent und nachvollziehbar die Kriterien für die Zertifizierung sind, wie sie kontrolliert werden und ob die Prüfeinrichtung anerkannt ist.

Kann ein Event auch ohne Zertifizierung „grün“ sein?

Ich würde nicht ausschließen, dass das geht. Auch außerhalb der Zertifizierung kann man sinnvolle Maßnahmen setzen. Allerdings fehlt eine objektive Kontrollinstanz. Eigene Kriterien bedeuten auch eine eigene Begründung und Transparenz, und die muss man erst einmal herstellen, ansonsten bleibt es beim: Wir sind gut, weil wir uns gut finden.

Ulrike Pröbstl-Haider ist Professorin für Landschaftsentwicklung, Erholung und Tourismus an der Universität für Bodenkultur (BOKU) in Wien. Pröbstl-Haider forscht u. a. im Bereich Freizeitund Tourismuswirtschaft und Klimawandel.

Welchen Nutzen bringt Nachhaltigkeit den Organisatoren?

Ob es sich ökonomisch rechnet, lässt sich nicht pauschal sagen, manche Maßnahmen sind kostendämpfend, andere nicht. Aber ich denke, es geht um gesellschaftliche Akzeptanz. Die Spitze der Negativdiskussion war Katar – so viele Menschen, die eigentlich Fußball mögen, haben die WM boykottiert. Der Leistungssport bekam ein negatives Image, weil die negativen sozialen und ökologischen Rahmenbedingungen überwogen haben. Aber in den Sportverbänden ist ein Umdenken zu erkennen. Der Sport kann Vorreiter und Vorbild werden.

Wie schaut für Sie die ideale Wintersportveranstaltung von morgen aus?

Sie sollte zentral in den Alpen stattfinden, damit sie für möglichst viele teilnehmende Personen gut zu erreichen ist. In sämtlichen Bereichen sollten Nachhaltigkeitsmaßnahmen durchgeführt sein, die objektiven, nachvollziehbaren Kriterien folgen. Für das Publikum sollte eine längere Verweildauer attraktiv sein. Es wäre auch interessant, standortrelevante Daten etwa zur Schneesicherheit in bestimmten Lagen und zu Zeitpunkten des Winters bei der Erstellung des Rennkalenders zu berücksichtigen. Damit Bilder von weißen Strichen in der Landschaft der Vergangenheit angehören.

Vielen Dank für das Gespräch.

25 © PRIVAT

„Man sollte sich fragen, ob man in Zukunft nicht den Sport mehr in den Mittelpunkt rücken will.“

URBANES ADLERNEST

wegen Exoten: Der Skisprungverein

Von

Wiener Stadtadler räumt bei Nachwuchsbewerben kräftig ab. Hoher

Einsatz von Jungadlern, Trainerstab und Helfern, Teamgeist und öffentlichkeitswirksame

Auftritte zählen zum Erfolgsrezept.

© WIENER STADTADLER Wiener Stadtadler 26

Text: Michael Rathmayr

Der Traum vom Fliegen wird überall geträumt, auch mitten in der Großstadt. Und dort gibt es, rein mathematisch, deutlich mehr potenzielle Überflieger als in weniger dicht verbauten Gebieten –wenn sie denn nur Gelegenheit bekämen, sich im Skispringen zu versuchen.

So weit die einfache Rechnung, die wohl eine wesentliche Rolle gespielt hat, als Toni Innauer und Ernst Vettori dem Kärntner Wahlwiener und Team-Bronzemedaillengewinner von 1994 in Lillehammer, Christian Moser, vor zwei Dekaden einen Floh ins Ohr setzten: Man könne das springerische Potenzial der Wiener Bevölkerung nicht länger ins Leere laufen lassen, es brauche eine Anlaufstelle in der Hauptstadt. Moser fackelte nicht allzu lange, 2004 gründete er die Wiener Stadtadler, Ostösterreichs ersten und bis heute einzigen Skisprungclub.

Detail am Rande: Eine Skisprunganlage gibt es weder in Wien noch im Burgenland oder Niederösterreich. Aber wo ein Wille, wo Freiwillige und –vor allem – begeisterte Nachwuchsadler, da findet sich auch ein Weg. Und der führt Wochenende für Wochenende per Teambussen zu den Sprungtrainings nach Mürzzuschlag oder nach Eisenerz, manchmal auch bis nach Villach.

Schnuppern im Prater

An zwei Wochenenden im Jänner fanden im Wiener Ernst-Happel-Stadion Schnupperkurse im Skispringen statt. Die Stadtadler luden ein, 300 Kinder kamen (und Hunderte weitere landeten auf der Warteliste). Auf der K1, der kleinsten Schanze des ÖSV, und auf dem Simulator wurde geschnuppert – eine Gaudi für die teilnehmenden Mädchen und Buben.

Die Trainer, fast alle selbst ehemalige Stadtadler-Kinder, hatten dabei ausgiebig Gelegenheit zum Scouten und dazu, die besten Kids direkt zu ersten Vereinstrainings einzuladen. Schwerpunkt der Adler ist die Nachwuchsarbeit: die Kinder und Jugendlichen zwischen sechs und 14 Jahren auch darauf vorzubereiten, die Aufnahme in eines der Ski-Oberstufengymnasien in Stams, Saalfelden oder Eisenerz zu schaffen.

Jungadler mit Biss

Auch der elfjährige Nico Greilhuber aus Wien Währing kam vor drei Jahren über ein Schnuppertraining zu den Stadtadlern. In einer Zeitung hatte er zufällig eine Ankündigung entdeckt – damals wurde noch auf der Hohe Wand Wiese geschnuppert, nicht im Prater. Der Sprungsport hatte Nico schon lange fasziniert. Wenn er Stefan Kraft, Michi Hayböck und Konsorten im TV zusah, wollte er am liebsten mit ihnen abheben: „Die Luftzeit, der V-Stil – das taugt mir einfach, immer schon.“ Mittlerweile springt Nico auf 60bis 70-Meter-Schanzen. In Bischofshofen hat er im Rahmen der Kindervierschanzentournee schon zweimal gewonnen. „Angst hab ich keine, aber Respekt schon“, sagt der im Umgang mit Medien bereits ziemlich versierte Nachwuchssportler.

Skisprungclub Wiener Stadtadler

2004 gegründet, betreut der (noch) schanzenlose Skisprungverein den sechs- bis 14-jährigen Nachwuchs, stets mit Blick auf die angestrebte Aufnahme in die SkisprungLeistungszentren in Stams, Saalfelden und Eisenerz.

Rund 30 Kinder sind in drei Gruppen fast jedes Wochenende zu den Sprungtrainings in Mürzzuschlag und Eisenerz oder zu Bewerben in ganz Österreich unterwegs. Mit den regelmäßigen Erfolgen in Austria- und Alpencups dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, bis die ersten Stadtadler auch im Weltcup abheben.

27

„Die Luftzeit, der V-Stil –das taugt mir einfach, immer schon.“

Nico Greilhuber, Nachwuchsathlet

Sigrid Katzböck, Nicos Mama, lobt das Klima bei den Stadtadlern: „Hier wird Leistungssport gemacht. Aber das Ganze bleibt ein Riesenspaß für die Kinder. Trainer und Betreuer, alle hier pflegen einen extrem netten Umgang mit dem Nachwuchs.“ Und die Verletzungsgefahr? „Das Trainerteam kann sehr gut einschätzen, auf welcher Schanzengröße die Kids gerade sicher zu Hause sind“, meint Vereinsvorstand Florian Danner. „Verletzungen passieren am ehesten, wenn wir in den Pausen miteinander Fußball spielen.“

Nico hat sich für seine erste Saison im Austria Cup jedenfalls noch einiges vorgenommen. Und wenn er nicht springt (oder in der Schule sitzt), dann singt der vielseitig talentierte Jungadler im Kinderchor der Wiener Volksoper.

Teamgeist on the road

Den Teamgeist hebt Florian Danner hervor, im Brotberuf TV-Moderator bei Puls4. Der Zusammenhalt sei schon ein anderer, wenn die rund 30 Kinder jedes Wochenende gemeinsam aus Wien zu den Trainings und Wettkämpfen starten, manchmal auch über Nacht bleiben. Unter der Woche werden in Turnhallen oder im Donaupark in Wien Koordination und Kraft trainiert. Die Kinder sprechen zwölf ver-

schiedene Sprachen, vom ukrainischen Flüchtlingsmädchen bis zur Familie aus Simmering reicht das Spektrum. „Wir sind so bunt wie die Stadt, bei den Bewerben erkennt man uns relativ schnell“, so Danner, dessen älterer Sohn Theo ebenfalls ein Jungadler ist.

Ein gewisses Exotentum ist den Stadtadlern gewissermaßen in die Wiege gelegt. Aber mit den Erfolgen ändert sich der Blick auf den Großstadtclub schnell –und davon gibt es nicht wenige: Louis Obersteiner, 18 Jahre, aus Wien Donaustadt, gewann bereits zweimal im Alpencup, holte Silber und Gold bei den Europäischen Jugendspielen 2022 und krönte sich heuer in Whistler (CAN) gemeinsam mit seinen Teamkollegen zum Juniorenweltmeister. Bei den zunehmend im Fokus stehenden Mädchen sind Meghan Wadsak und Sara Pokorny Garantinnen für regelmäßige Podestplätze. Und bei den jüngsten Stadtadlern kehrte man vom Landescup Ende Jänner in Villach mit einer beachtlichen Bilanz zurück nach Wien. Vierfachsieg in der Klasse der neunund zehnjährigen Buben, Dreifachsieg in der offenen Klasse auf der K15-Schanze und Doppelsieg in der Klasse der elf- und zwölfjährigen Athleten: ziemlich gut für eine Exotentruppe.

Schanzenlos?

Mit dem vorhandenen Budget zu arbeiten, sei sicher die größte Herausforderung für die Stadtadler, meint Vereinsvorstand Florian Danner.

Ohne die Sponsoren und das große Engagement vieler Freiwilliger wäre die Vereinsarbeit samt öffentlichkeitswirksamer Auftritte wie den Schnupperkursen kaum machbar.

Erklärtes Ziel der urbanen Greifvögel ist eine eigene, nachwuchstaugliche Schanzenanlage in Wien – im Mattenbetrieb, versteht sich. Auch der Wiener Sportstadtrat Peter Hacker war im Jänner beim Schnupperkurs im Stadion zu Besuch. Er überlegt bereits laut, die Vision der Stadtadler zum Vorhaben zu erklären.

28 Wiener Stadtadler

„Wir sind so bunt wie die Stadt, bei den Bewerben erkennt man uns relativ schnell.“

Florian Danner, Vereinsvorstand Wiener Stadtadler

© WIENER STADTADLER, WIENSKI

Louis Obersteiner gewann in seiner Karriere bereits EYOF- und Junioren-WM-Medaillen.

„Ungeheures Potenzial“

Roland König, Präsident des Wiener Skiverbandes, über Skisport in Wien, den Erfolg der Stadtadler und Herausforderungen der nächsten Jahre

Leistungssportliches Potenzial der Großstädter versus naturgemäß fehlende Sportstätten: Worin liegen die speziellen Anforderungen an den Wiener Skiverband?

Grundsätzlich ist es möglich, Skisport auch auf einem Spitzenniveau zu betreiben, wenn man in einer Großstadt aufwächst. In einer Stadt wie Wien schlummert ein ungeheures Potenzial an talentierten Wintersportlern. Es gibt bei Kindern sehr viel Begeisterung und Neugier für den Skisport. Der Wiener Skiverband hat es sich zum Ziel gesetzt, durch die Schaffung von neuer Trainingsinfrastruktur mehr Kindern die Ausübung des Skisports möglich zu machen.

Es existiert eine beachtliche Menge an Skiclubs in der Hauptstadt – Vereinsarbeit als eine der Säulen für WienSki?

Die Skivereine sind das Herzstück des Skisports in Wien. Ohne die vielen engagierten, ehrenamtlichen Funktionäre und Trainer in den Vereinen würde es in Wien keine Skifamilie geben. Der Wiener Skiverband versucht, die Vereine bestmöglich bei der Organisation von Trainings und der Begleitung ihrer Athleten zu unterstützen. Mit unseren beiden neuen sportlichen Leitern Felix Ortner und Moritz Schellmann haben wir im Alpinbereich in der heurigen Saison ein professionelles Umfeld geschaffen, das in den nächsten Jahren die entsprechenden Früchte tragen wird.

Die Wiener Stadtadler: Worauf führen Sie deren Erfolgsgeschichte zurück?

Zunächst war es in der Vergangenheit eine unglaublich schlaue Idee, den Skisprungsport nach Wien zu bringen und einen Skisprungverein auch mit den entsprechenden Ressourcen zu unterstützen. Gleichzeitig arbeiten die Stadtadler schon seit vielen Jahren hervorragend, sowohl im sportlichen Bereich als auch in wirtschaftlichen Belangen. Sie haben durch ihre Erfolge auch das Interesse der Stadt Wien geweckt – ich bin zuversichtlich, dass wir dadurch dem

Traum von Nachwuchsschanzen in Wien deutlich näher gekommen sind. Das wäre ein Meilenstein für den Skisport in Wien!

Demografischer Wandel, Klimakrise – die großen Herausforderungen der nächsten Jahre?

Unsere wichtigste Aufgabe als Wiener Skiverband besteht darin, wieder mehr Kindern in Wien den Zugang zum Skifahren zu ermöglichen. Der ÖSV, der Tourismus, die Politik: Wir alle müssen uns bemühen und das Erlernen des Skifahrens wieder zur Selbstverständlichkeit machen. Gelingt uns das nicht, werden das Verständnis und die Akzeptanz für den Skisport in Großstädten in den nächsten Jahren dramatisch abnehmen. Durch die Klimakrise gerät das Skifahren zusätzlich unter Druck, so bedarf es für Wiener Skivereine zusätzlicher Anstrengungen, den Trainingsbetrieb aufrechterhalten zu können. Hier braucht es zukünftig auch vermehrt die Unterstützung des ÖSV. Gleichzeitig hat der Skisport aber auch die Chance, in der Klimakrise eine Vorreiterrolle zu übernehmen. Wir sind als Skifamilie aufgerufen, Vorbilder zu sein und zu zeigen, dass man reagieren und Skisport auch nachhaltig betreiben kann. Natürlich werden wir Gewohnheiten ändern und viele Dinge in unserem Sport ein wenig anders machen müssen, aber wir können durch gescheite und innovative Lösungen wieder sehr viel mehr Akzeptanz gewinnen.

Vielen Dank für das Gespräch.

INTERVIEW

29

Die Zukunft ist und schnell digital

Technologie

30

Text: Barbara Kluibenschädl

ein Hauptziel sei es, so Michael Gufler, Bereichsleiter Technologie im ÖSV, das System Sportler und Sportequipment innerhalb der vorherrschenden Umweltbedingungen zu perfektionieren. Laufend arbeitet sein sechsköpfiges Team an der Findung und Umsetzung neuer Sporttechnologien.

Smarte Tools

„Wir stellen den Teams als Dienstleistung spezielle Tools zur Verfügung, wie Kameras für Spezialaufnahmen, um zum Beispiel Superzeitlupen zu machen.“ Technologien aus der Biomechanik und Bewegungsanalyse kommen zum Einsatz, wie etwa Druckverteilungsanalysen im Skischuh oder Gegenhang-Kameras, die Aufnahmen für eine Fahrlinienbewertung generieren. Der Trainer hat so die Möglichkeit, die Athleten head to head zu vergleichen.

Daraus könne man, so Gufler, mit speziellen Software-Tools Overlay-Analysen generieren. Das Abfahrtsvideo eines Athleten wird mit einem zweitem überblendet, um Fahrlinien zu vergleichen.

„Das kommt zum Einsatz, wenn spezielle Fragestellungen existieren“, erklärt Michael Gufler.

Auch bei der Kleidung ist „smart“ schon angekommen. Der ÖSV nutzt Tanktops und Shirts von QUS, einer Steirer Firma, die smarte Sensorik

Michael Gufler

Alter: 31

Studium: MSc. Sports Equipment Technology

Freizeit: Zeit mit Familie und Freunden

31

© FRANZ OSS, SKI AUSTRIA, MICHAEL GUFLER, QUS

Die Kombination aus innovativster Hard- und Software garantiert den Spitzensportlern des Österreichischen Skiverbandes vielversprechende Jahre.

Die im Textil integrierten Sensoren messen die Vitaldaten der Sportler.

Alter: 53

Studium: Experimentalphysik, MSc. Wirtschaftsingenieurswesen

Freizeit: Zeit mit der Familie

im Textil mit einer On-board-Unit, einem kleinen, schwarzen Kästchen zur Datenübertragung, verknüpft. Diese Vital- und Bewegungsdaten können in Zukunft dem Trainer eine Entscheidungsgrundlage für eine optimale Trainingssteuerung und Verletzungsprophylaxe geben.

„In weiterer Folge gilt es passende sportartspezifische AuswertungsAlgorithmen zu entwickeln, um objektive Aussagen treffen zu können.“

Wachsende Digitalisierung mit IoT

Vielversprechend für die Datensammlung und -auswertung ist, so Michael Gufler, der IoT-Sektor. IoT steht für die englischen

Wörter „Internet of things“ oder für das deutsche Äquivalent „Internet der Dinge“.

Michael Gufler erklärt: „Die größte Herausforderung ist bislang die Datensammlung im Feld gewesen. Verschiedene Teams sind zeitgleich auf der ganzen Welt unterwegs. Mithilfe neuer dezentraler Hardware-Tools können Daten nun via Internet gesammelt werden.“

Gerade läuft ein Projekt zur Implementierung einer smarten, cloudbasierten Wetterstation mit dem niederösterreichischen Start-up Lympik. Diese misst während des Wettkampfs laufend Umweltdaten, wie Luftdruck, Lufttemperatur und Feuchtigkeitsgehalt. Die gewonnenen Daten helfen den Serviceleuten, die Skier und Boards optimal anzupassen und zu präparieren.

Künstliche Intelligenz ist Zukunftsmusik

Der Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) wird Einzug halten. „Wir haben bei unserem Partner am Forschungszentrum Schnee Ski und Alpinsport der Universität

32

„Hauptziel ist, das System Sportler und Sportequipment innerhalb der vorherrschenden Umweltbedingungen zu perfektionieren.“

Michael Gufler, Bereichsleiter Technologie im ÖSV.

© FRANZ OSS, QUS

Michael Hasler

Technologie

Seit 25 Jahren stolzer Partner des ÖSV.

Unser gemeinsames Ziel:

Jetzt Du. Im A1 Giganetz.

Was ist dieses Internet der Dinge?

Es bezeichnet ein System, das in Echtzeit Daten misst, auswertet und austauscht.

Ein IoT-System besteht aus drei Komponenten. Zum einen aus einem intelligenten Gerät, das Daten aus seiner Umgebung sammelt

Dieses sendet die gewonnenen Informationen via Internet an eine cloudbasierte IoT-Anwendung, die in der Lage ist, die Daten zu integrieren, zu analysieren und Schlüsse daraus zu ziehen. Diese Ergebnisse werden wieder zurück an das Sendergerät geschickt, das darauf mit einer Funktionsanpassung reagiert.

Zur Verwaltung und Visualisierung der Auswertung braucht das System eine dritte Komponente, nämlich eine Benutzeroberfläche. Meist in Form einer App, Website oder eines integrierten Bildschirms am Gerät.

Innsbruck die Möglichkeit, über Computervision, KI-basiert, aus 2D-Videos eine 3D-Bewegungsanalyse generieren zu können. Das ist aktuell in einem Entwicklungsstadium“, berichtet Gufler.

„Das größte Problem in der Analyse des Skifahrens“, ergänzt Projektkoordinator am Forschungszentrum Schnee Ski und Alpinsport Michael Hasler, „ist die objektive und numerische Darstellung.“ Da alpiner Wintersport eine Freiluftsportart ist, ist die Datengenerierung sehr aufwendig. „Unter Laborbedingungen“, erklärt Hasler, „können Biomechaniker diese Daten schnell via Markertracking und multiplen Kameras ermitteln.“ Im Feld sind das Sammeln und die Auswertung aber noch ein monatelanger Prozess.

Zwischen Technologie und Einsatz

Nur weil Technologien unter Laborbedingungen funktionieren, können sie nicht immer in der Praxis eingesetzt werden. Schlechte Videoqualitäten, die Notwendigkeit schnellerer Abläufe und das Fehlen von Experten, die derartig komplexe

Systeme betreuen und interpretieren können, sind Hürden für den Einsatz von smarten oder KI-basierten Tools, weiß auch ÖSV-Bereichsleiter Michael Gufler.

„Ziel ist, dass man hinter allen Daten auch die entsprechende Data Science und statistischen Auswertungsmodelle stehen hat und so wirklich Erkenntnisse und sinnvolle Analysen daraus ziehen kann“, erklärt Gufler. Der nächste Schritt besteht darin, eine derartige Infrastruktur sukzessive aufzubauen. Athleten und Trainer sollten Erkenntnisse in Echtzeit erhalten und direkt beim Wettkampf nutzen können.

Nach der Saison

Wie in jedem Frühjahr wird sich Michael Gufler mit seinem Team, den sportlichen Leitungen, Trainern und Athleten zusammensetzen, laufende Projekte auswerten und neue Vorhaben besprechen. „Wir saugen die Inputs auf und werden die nächsten Entwicklungsziele definieren“, erklärt Gufler. Das große Ziel, berichtet er, ist Olympia 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo.

„Ziel ist, dass man hinter allen Daten auch die entsprechende Data Science hat und so wirkliche Erkenntnisse daraus ziehen kann.“

34

Michael Gufler, Bereichsleiter ÖSV

Auch der Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) wird Einzug halten. © FRANZ OSS, MICHAEL

Technologie

GUFLER

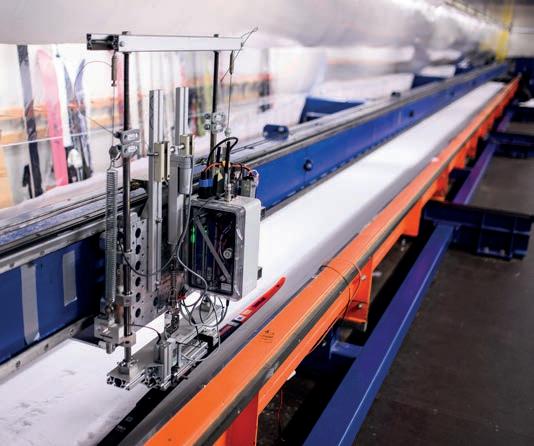

Auftragsforschung für mehr Geschwindigkeit

Das Team am Forschungszentrum Schnee, Ski und Alpinsport der Universität Innsbruck unterstützt den ÖSV mit der Erforschung und Testung der Gleitreibung von Skiern und Boards – ein wichtiger Faktor für den Erfolg der Athleten.

Mit dem Mikroskop werden Schliff und Wachsschicht untersucht.

Versteckt in einem unscheinbaren, flachen Gebäude aus Wellblech am Campus für Sportwissenschaften in Innsbruck befindet sich das weltweit größte Tribometer seiner Art. Mithilfe dessen ist es möglich, den Gleitwiderstand bzw. Wechselwirkung zwischen Schnee und Ski zu messen.

Je nach Beschaffenheit des Untergrunds ändert sich das Anforderungsprofil an den Untersatz. Der Ski oder das Snowboard müssen auf die Verhältnisse optimal abgestimmt werden.

Die Anlage besteht aus einer 24 Meter langen, orangefarbenen Metallwanne, befüllt mit einer Lage hausintern produziertem Schnee. Darüber werden mit verschiedener Geschwindigkeit einge-

spannte Ski „geschossen“. Computer und Programme erfassen die Daten, die im weiteren Verlauf ausgewertet werden können.

30 Jahre Kooperation

Michael Hasler, der Koordinator des Forschungsteams, erklärt, dass dieses Tribometer aus der intensiven langjährigen Kooperation mit dem ÖSV entstanden ist. Zum Bau kam es aufgrund teils frustrierender Feldtests der Vergangenheit. Die unterschiedlichen Umweltbedingungen haben das Extrahieren von nützlichen Ergebnissen manchmal unmöglich gemacht. Mit dem Tribometer können viele Schneebe-

35

dingungen nachgestellt werden. Limitierungen gäbe es, so Hasler, bei der Luftfeuchtigkeit, die durch das künstliche Runterkühlen auf bis zu minus 20 Grad Celsius immer relativ niedrig bleibt.

Verstehen, wie es funktioniert

Neben den Arbeiten für den ÖSV macht die Forschungsgruppe aber auch Grundlagenforschung. Bis heute ist nicht vollständig geklärt, wie die Reibung zwischen Ski und Schnee genau funktioniert oder wieso Wachs den Ski schneller macht. „Wir möchten es verstehen“, so Michael Hasler.

Den einen richtigen Schliff oder die perfekte Wachsschicht kann man nicht ermitteln. Was optimal ist, bestimmt die Umgebung, also die Wetterbedingungen und die Schneequalität.

So vergleicht das Forschungsteam dasselbe Skimodell mit verschiedenen Wachsen oder Schliffen. Die Testungen sind sehr zeitaufwendig. Die Temperaturanpassung im Messungsraum dauert bis zu zwölf Stunden. „Wir können nicht alle Wachse bei allen Temperaturen messen, das geht sich nicht aus“,

erklärt Hasler. So wird ein Ski bei drei bis vier Temperaturpunkten getestet, um aussagekräftige Daten zu bekommen.

Neues Wachs

Zurzeit liegt ein Forschungsschwerpunkt für den ÖSV auf der Austestung fluorfreier Wachse. „Im EU-Raum wurden gewisse Fluorverbindungen, die biologisch nicht abbaubar und für den Menschen gefährlich und fortpflanzungsschädlich sind, verboten“, erklärt der Forschungsleiter. Die internationalen Weltverbände FIS und IBU möchten noch einen Schritt weitergehen und die Anwendung aller fluorbasierten Wachse in Zukunft verbieten. Vorausschauend betrachtet, mache es Sinn, sich jetzt schon mit der Thematik auseinanderzusetzen, so Hasler.

36

Michael Hasler: „Nach der Testfahrt wird die Struktur des befahrenen Schnees mithilfe eines Computertomografen dargestellt.“

„Wir möchten verstehen, wie das funktioniert.“

© FRANZ OSS Technologie

Michael Hasler über die Notwendigkeit der Grundlagenforschung

myeisbaer.com FOR A NATURAL EXPERIENCE STRIVE

Wintermärchen mit Open End

Wie plant man Erfolg?

38

ie Buckelpiste war zwar 1992 als erste FreestyleDisziplin olympisch, trotzdem führt sie in Mitteleuropa ein Schattendasein. Die Skination Österreich ist da keine Ausnahme. Die Buckelpiste ist hierzulande zwar Teil der staatlichen Skilehrerausbildung und gilt ob des hohen technischen Anspruchs als Königsdisziplin, doch für die meisten ist sie eher Pflicht als Vergnügen.

Aktive Athleten gibt es nur wenige und auch in den Skigebieten dominieren bügelglatte, bestens präparierte Pisten. „Das ist das, was der Gast bei uns sucht“, sagt Roman Kuss, Bereichsleiter Verbandsentwicklung und Sportkoordination und sportlicher Leiter Freeski im ÖSV. In der Vergangenheit genoss die Sportart auch innerhalb des Verbandes nicht die beste Unterstützung, so Kuss, obwohl man bereits sehr erfolgreiche Sportler in den ÖSV-Strukturen betreute.

Verband für alle

International wurde der Buckelpiste ebenso bereits das Ende vorhergesagt. Dann entschied das Olympische Komitee im Sommer 2021, Dual Moguls, also das Parallelrennen in der Buckelpiste, ins olympische Programm aufzunehmen. „Das hat gezeigt, dass es doch in eine andere Richtung geht und man das Ganze weiter forcieren will“, sagt der Kärntner. Auch der ÖSV will auf den Zug aufspringen. Anlass dafür seien laut Kuss zum einen eine generelle Öffnung des Verbandes für andere Dis-

39 © GEPA PICTURES/DAVID RODRIGUEZ

Wie man eine Sportart erfolgreich aufbaut, dafür gibt es kein Patentrezept. Was es aber braucht, sind Herzblut, Ausdauer und vielleicht eine coole Athletin mit Talent und einer Geschichte, wie das Beispiel Buckelpiste in Österreich zeigt.

Text: Eva Schwienbacher

Kuss arbeitet seit 2015 im Österreichischen Skiverband, wo er als sportlicher Leiter für Freeski die Sparte erfolgreich aufgebaut hat. Seit 2022 leitet er den neu geschaffenen Bereich Verbandsentwicklung und Sportkoordination im ÖSV.

Die Salzburgerin

Melanie Meilinger ist eine ehemalige Buckelpistenfahrerin, die ihren Weg zum Freestyle über Ski Alpin fand. Sie finanzierte den Großteil ihrer sportlichen Karriere privat. Heute ist sie unter anderem Mitarbeiterin im Bereich Verbandsentwicklung und Sportkoordination und koordiniert den Bereich Freestyle im Hinblick auf die Heim-WM 2027.

Eine echte Kennerin

plan,

ziplinen, zum anderen die Freestyle, Freeski und Snowboard WM 2027 im Montafon, die man als Leuchtturmprojekt nutzen wolle. Was außerdem für die Buckelpiste spreche: „Wir sind mittlerweile bemüht, alle Disziplinen zu bespielen, um für die breite Masse als DER Fachverband und die Stimme des Wintersports wahrgenommen zu werden.“

Mit Melanie Meilinger, die zehn Jahre lang auf eigene Faust im Weltcup unterwegs war, hat sich der Verband eine echte Expertin geholt, die nicht nur Insiderwissen mitbringt, sondern auch die notwendige Leidenschaft für die Buckelpiste. Denn „um eine Sportart erfolgreich aufzubauen, braucht es in erster Linie viel Willen,

Motivation und Herzblut“, so Kuss.

Als ehemalige Buckelpistenfahrerin habe die Salzburgerin nicht nur erlebt, wie schwierig es ist, Ergebnisse einzufahren, erzählt sie, sondern auch, wie hart die Gesamtsituation in Österreich sei.

„Doch das hat mich nicht davon abgehalten, weiterzumachen.“ Die Disziplin, bei der es um skifahrerisches Können und Akrobatik gehe, sei wahnsinnig faszinierend und mache Spaß. Es sei ihr eine Herzensangelegenheit, das Bewusstsein dafür in Österreich zu schärfen und Kindern und Jugendlichen diese Art des Skifahrens nahezubringen.

Vorbild mit Geschichte

Was es braucht, um die öffentliche Aufmerksamkeit auf einen Sport zu lenken,

40 Wie plant man Erfolg?

„Es gibt keinen Master-

um eine Sportart erfolgreich aufzubauen.“

Roman Kuss

Roman

© EXPA, PRIVAT, MATEUSZ KIELPINSKI FIS

In den Top Five: Die Neo-Österreicherin Avital Carroll, hier beim Weltcup im französischen Alp d’Huez im Dezember 2022, gehört zur Weltspitze.

Das geniale Frühstück

einfachgesagt:

basisch vegan Kohlenhydrate ohne Zuckerzusatz Eiweiß glutenfrei Ballaststoffe laktosefrei p-jentschura.com/ska18 Kostenlose Probe anfordern: dessert brot Brei smoothie gebäck vielseitig · gesund · lecker 2021

Wie wird bewertet?

60 % Technik

20 % Sprünge

20 % Geschwindigkeit

Avital Carroll, geboren und aufgewachsen in New York, wohnhaft in Utah, ist eine österreichisch-amerikanische FreestyleSkifahrerin.

Ihren ersten internationalen Erfolg in Moguls erlangte sie als Amerikanerin mit Platz drei bei der Ski Freestyle Junioren-WM 2015. Ihr Weltcupdebüt feierte sie 2018. Seit 2022 startet Carroll für Österreich.

Buckelpiste oder Moguls

Die Buckelpiste, auch Moguls genannt, ist eine FreestyleDisziplin. Es wird zwischen zwei Bewerben unterschieden.

Bei Moguls müssen die Athleten einen rund 250 Meter langen und zwischen 28 bis 32 Grad steilen, mit Buckeln präparierten Hang möglichst schnell und technisch sauber abfahren und dabei zwei Sprünge bewältigen. In der Bewertung zählen die Technik (60 Prozent) sowie die Sprünge und Geschwindigkeit (jeweils 20 Prozent). Bei Dual Moguls treten Athleten Kopf an Kopf gegeneinander an.

sind mitunter erfolgreiche heimische Athleten, Vorbilder. Eine, die eine solche Rolle künftig einnehmen könnte, ist die gebürtige New Yorkerin Avital Carroll. Carroll ist Enkelin einer in Wien geborenen Jüdin, die als Jugendliche im Nationalsozialismus nach Amerika geflohen ist. Dank eines relativ neuen Gesetzes, das Nachkommen von NS-Opfern den Zugang zur österreichischen Staatsbürgerschaft erleichtert, ist sie seit 2021 Österreicherin. „Meine Großeltern haben mir von den schlimmen Dingen erzählt, die sie erlebt haben“, sagt Carroll. „Ich möchte als amerikanische Österreicherin und Jüdin den Sport als Plattform nutzen, um die Erinnerung an das Grauen während des Nazi-Regimes wachzuhalten, und einen Beitrag für eine bessere Welt leisten.“

Carroll, die von 2018 bis 2022 für das US-Team im Weltcup fuhr, lebt seit einigen Jahren in Utah, wo sie perfekte

Trainingsbedingungen vorfindet. Ihre Teamkollegen reagierten im ersten Moment verwirrt und geschockt, als sie von Carrolls Nationenwechsel hörten, „aber als sie von meinen Gründen erfuhren, waren sie sehr unterstützend. Auch meine Trainer“, meint Carroll. In Österreich sei sie indes mit offenen Armen begrüßt worden.

Chance für beide Seiten

Avital sei aktiv auf sie zugekommen, erzählt Roman Kuss, „wir kaufen keine Athleten von außen ein“. Vielmehr sei es als Win-win-Situation zu sehen. Avital, die in den Top Fünf im Weltcup und damit auf einem Level wie niemand sonst in Österreich fahre, könne ein Zugpferd werden. Ihre Geschichte berühre, außerdem sprechen ihre Ergebnisse für sich. Für sie gel-

42 Wie plant man Erfolg?

© ALES SPAN, MATEUSZ KIELPINSKI FIS

Königsdisziplin Buckelpiste: Die Sportart verlangt perfekte Skifahrtechnik und akrobatisches Können.

ten die gleichen Spielregeln wie für alle anderen Athleten, die für Österreich starten, betont Kuss: Bei bestimmten Leistungen gibt es eine finanzielle Unterstützung. Mehr nicht. Zumindest noch nicht. Denn ob der Support in Zukunft mehr wird, hänge von der Entwicklung des Sports ab.

„Es gibt keinen Masterplan, um eine Sportart erfolgreich aufzubauen“, weiß Kuss. Was es aber definitiv braucht, sei Zeit. Schätzungsweise acht Jahre. So lange hätte er für den Aufbau der Sparte Freeski im ÖSV gebraucht, für die er verantwortlich war und ist. Von dieser Erfahrung könne man nun profitieren. „Wir haben keine ausgebildeten Trainer, keine Infrastruktur und wir sind weit davon entfernt, einen internationalen Bewerb auf nationalem Boden durchführen zu können“, gibt Roman Kuss ehrlich zu. „Wir haben aber eine Melanie Meilinger und eine Avital Carroll sowie die Rückendeckung vom Verband.“

Sowohl Kuss als auch Meilinger haben die Vision, bis 2027 junge Menschen für die Sportart begeistern zu können, sodass Österreich mit einem jungen Team bei der WM in Vorarlberg vertreten und später auch international vorne dabei ist – so wie es heute schon die NeoÖsterreicherin Avital Carroll macht.

FRAGEN AN

Was ist das Faszinierende an der Buckelpiste?

Avital Carroll: Ich mag den Nervenkitzel und den Adrenalinkick dabei. Ich liebe es, so schnell die Piste runterzufahren. Das ist gleichzeitig auch beängstigend, aber danach fühle ich mich vollkommen. Das Buckelpistenfahren ist so vielseitig – die Kombination aus skifahrerischem und akrobatischem Können macht den Sport so speziell. Ein kleinster Fehler kann einen in der Bewertung weit zurückwerfen.

Was bedeutet es dir, für Österreich zu starten?

Es ist für mich eine Ehre und einmalige Gelegenheit, für die ich sehr dankbar bin. Österreich ist DIE Skination und beheimatet viele der besten Fahrer der Welt. Gleichzeitig möchte ich damit die Chance ergreifen, auf die Geschichte meiner jüdischen Familie aufmerksam zu machen. Ich möchte, dass die Welt davon erfährt, was im Nationalsozialismus passiert ist, und ein stückweit dazu beitragen, dass die Zukunft besser wird.

3 3 Avital Carroll

Was hast du dir in sportlicher Hinsicht vorgenommen?

Heuer möchte ich im Weltcup unbedingt aufs Podium. Längerfristig möchte ich dann eine Olympiamedaille für Österreich holen und auch bei der Freestyle-, Freeski- und Snowboard-WM 2027 unter die Top-3 fahren.

43

„Ich mag den Nervenkitzel und den Adrenalinkick.“

Avital Carroll

SCHWEIZ

Wie haben das die Schweizer geschafft?

Die Schweiz gilt als DIE Freestyle-Nation. Bereits Mitte der 1990er-Jahre wurden die klassischen Freestyle-Disziplinen, die damals in einem eigenen Verband vertreten waren, in den Schweizer Skiverband integriert. Wir haben bei Christoph Perreten, Chef Freestyle, Freeski und Snowboard Freestyle von Swiss-Ski, nachgefragt, was ausschlaggebend für den erfolgreichen Aufbau der Freestyle-Sparte war.

Blick über den Tellerrand

Spezialisten in Schlüsselpositionen: Es sei wichtig, interessante Leute aus der Szene bei Aufbau und Entwicklung der Verbandsstrukturen miteinzubinden und ihnen Gestaltungsfreiheiten zu lassen. Mit diesen Opinion Leadern, die Sport und Community kennen, werde auch der Verband glaubwürdiger.

gestellt, um die Athleten in ihren Ausgaben zu entlasten. So möchte man sicherstellen, Talente nicht aus finanziellen Gründen zu verlieren.

Vorbilder, auch auf regionaler Ebene: Local Heroes können einen Sogeffekt in der Nachwuchsarbeit bewirken. Es sei entscheidend, jungen Leuten Perspektiven und Karrieremöglichkeiten zu zeigen. In der Schweiz gebe es regional große Unterschiede, so sei zum Beispiel die Buckelpiste vor allem in der italienischen Schweiz beliebt und verbreitet, dank erfolgreicher Athleten.

Ganzjahresangebote: Unverzichtbar in der Nachwuchsförderung seien Ganzjahresangebote in der Sportart, um Kinder überhaupt dafür begeistern und halten zu können.

Herzblut: Ausschlaggebend sei auch, viel Herzblut in die Sportart zu stecken. Die Spezialisten aus dem Sport bräuchten nicht nur das Know-how, sondern auch die Bereitschaft, einen langen Weg mit den Athleten zu gehen.

Finanzielle Unterstützung: Allen Sportarten, die Swiss-Ski fördert, werden Mittel zur Verfügung

Kooperation: Letztendlich helfe es auch, mit anderen Verbänden zu kooperieren. Vom Austausch könnten beide Seiten profitieren.

44 Wie plant man Erfolg?

DIE ZUKUNFT BRAUCHT EIN STARKES WIR.

WIR MACHT’S MÖGLICH.

Ein starkes Wir kann mehr bewegen als ein Du oder Ich alleine. Es ist die Kraft der Gemeinschaft, die uns den Mut gibt, neue Wege zu gehen, die uns beflügelt und die uns hilft, Berge zu versetzen. Daran glauben wir seit mehr als 160 Jahren und das ist, was wir meinen, wenn wir sagen: WIR macht’s möglich.

raiffeisen.at

Hintergrund Die Dreharbeiten zu „Stams“ fanden von April 2019 bis Juli 2021 statt. Eine Grundvoraussetzung der Regie und Produktion war es, den Dokumentarfilm in völliger Unabhängigkeit von jeglichem Einfluss der Schulleitung herzustellen, was dem Team auf ganzer Linie erfüllt wurde.

Ein Ort voller Hoffnungen und Rückschläge

Am 16. Februar feierte „Stams“ –Österreichs Kaderschmiede“ bei der Berlinale seine Weltpremiere. Ganz nah und mit großer Empathie folgt dieser Film, der ab 3. März in den heimischen Kinos läuft, den Jugendlichen durch die Höhen und Tiefen eines Schuljahres und zeigt, was es bedeutet, sich in jungen Jahren für eine Sportkarriere zu entscheiden.

Text: Bernhard Foidl & Presseheft Panama Film KG

Ich wollte keinen klassischen Sportfilm machen, nicht das klassische Helden-Narrativ bedienen, sondern mit einem genauen und empathischen Blick den Alltag der heranwachsenden Jugendlichen beschreiben.“ Diese Aussage von Regisseur Bernhard Braunstein

(siehe auch Interview nächste Seite) bringt auf den Punkt, was mit dem Film erreicht werden soll: ein authentischer Blick hinter die Kulissen eines der erfolgreichsten Skiinternate der Welt.

Das Schigymnasium Stams gilt als DIE Wintersport-Kaderschmiede des Alpenraums – bis heute. Allein der aktuelle alpine Nationalkader des ÖSV besteht zu rund einem Drittel aus Stams-Schülern. Beim Blick auf die Ehrentafel könnte so mancher Neuankömmling in Ehrfurcht erstarren. 48 Olympiamedaillen gehen auf das Konto von Stams-Absolventen. Benjamin Raich, Stephan Eberharter, Marlies Schild, Toni Innauer, Gregor Schlierenzauer, Johannes Lamparter oder Sara Marita Kramer – das ist nur ein kleiner Auszug aus einer Namensliste von Ausnahmesportlern, die hier einst die Schulbank drückten.

Aber, wie gesagt, es geht in diesem Film nicht darum, die Historie von Stams zu huldigen.

„Uns war der Zugang eines sportaffinen Künstlers wichtig, der unsere Schülerinnen und Schüler im Alltag erlebt und mit all ihren Freuden und Nöten wahrnimmt“, so Direktor Arno Staudacher. Ob er mit dem Ergebnis zufrieden sei? „Ja, auch wenn mir manche Sequenzen nicht gefallen haben“, bezieht sich der Schulleiter vor allem auf jene Bildausschnit-

„Uns war es wichtig, unsere Schülerinnen und Schüler mit all ihren Freuden und Nöten im Alltag zu zeigen.“

Arno Staudacher, Direktor

Kinofilm „Stams“ 46

© PANAMAFILM, SCHIGYMNASIUM STAMS

STIMMEN

Gewinnspiel

Wir verlosen

10 x 2 Kinokarten

(in Kinos der jeweiligen Landeshauptstädte)

der Protagonisten:

„Ich glaube, dass ich ohne Skisport nicht ich selbst wäre.“

Sophia Waldauf, Skifahrerin

„Es ist immer schwer, abzuwägen. Ist es wichtiger, dass ich den Schwung besser fahre oder dass ich gesund bleibe.“

Lisa-Marie Fuchs, Skifahrerin

„Ich werde nach sechs Fahrten nicht in den Beinen müde, sondern im Kopf.“

Pascal Mair, Skifahrer

„Letztendlich, am Schulende, ist es wichtig für mich, dass ihr in den Spiegel schauen könnt und sagt: ‚Ich habe alles probiert.‘“

Ein Trainer

te von jungen Athleten auf Krücken. Und fügt hinzu: „Aber wir wollten einen kritischen Blick von außen – und beim Thema Verletzungen hat der alpine Skirennsport ein großes Problem, das ist die Realität.“

Träume verwirklichen

Im Mittelpunkt des Dokumentarfilms steht die unverfälschte Betrachtung des penibel getakteten Alltags aus Training, Unterricht, Freizeit und Internatsleben. Mit enormer Disziplin und eisernem Willen bringen sich die Jugendlichen immer wieder an ihre körperlichen und mentalen Grenzen. Wer hier herkommt, tut dies nicht aus bloßer Liebe zum Sport – sondern um zu den Besten zu gehören, um seine Träume zu verwirklichen, mit dem Bewusstsein, dass es am Ende nur ein bis zwei Prozent aller Schüler schaffen, sich im Spitzensport durchzusetzen.

Trotz der sportlichen Konkurrenz verbinden die jungen Sportler enge Freundschaften, die sie zu einer Art Schicksalsgemeinschaft werden lassen.

Bitte einfach den QR-Code scannen, für den Ski-Austria-Newsletter anmelden sowie deinen Namen, E-Mail-Adresse und die gewünschte Landeshauptstadt angeben. Alle Gewinner werden per E-Mail verständigt.

In den gemeinsamen Momenten zwischen Training, Schule und Wettkampf motivieren sie sich gegenseitig, spenden einander Trost und lachen über Erlebtes. Das Innenleben der jungen Athleten wird durch einen klaren Fokus auf die Körper und durch eine genaue Beobachtung von Gesichtern und Mimik sichtbar gemacht. „Bin ich mein Körper oder habe ich einen Körper, kann man Geist und Körper trennen?“ Diese Frage des Philosophielehrers in einer Unterrichtsstunde zieht sich als einer der vielen Fäden durch den 97 Minuten langen, bildgewaltigen Film. Prädikat: sehenswert!

Über das Schigymnasium Stams

Im Jahre 1967 gegründet, zählt das Schigymnasium Stams (Tirol) weltweit zu den ältesten und erfolgreichsten Internatsschulen für Wintersport. Die Ausbildung erfolgt in den Sparten Ski Alpin, Sprunglauf, Langlauf/Biathlon, Nordische Kombination und Snowboard. Das Schigymnasium sieht ein duales Ausbildungskonzept vor, um schulische Leistungen mit der sportlichen Entwicklung zu verbinden. Die Ausbildungsdauer beträgt, aufgrund der zeitintensiven sportlichen Ausbildung, in der Regel fünf Jahre und wird mit einer Reifeprüfung abgeschlossen.

47

Über das Ausloten von Grenzen

Braunstein, Regisseur des Films

Auszüge aus einem Interview mit Karin Schiefer (Dezember 2022)

Was hat Ihr persönliches Interesse für diese Schule erweckt?

Ich war als Kind ein leidenschaftlicher Skifahrer und wir haben in der Familie immer die Skirennen im Fernsehen verfolgt. Ich fand es sehr reizvoll, dorthin zu schauen, wo junge Menschen versuchen, den Traum von einer erfolgreichen Skisportkarriere zu leben.

Lässt sich eine „Kaderschmiede“ gerne über die Schulter blicken?

Man ist uns seitens des Schigymnasiums Stams mit erstaunlicher Offenheit entgegengekommen, uns tiefe Einblicke zu gewähren. Ich habe von Beginn an klargestellt, dass ich keinen Werbefilm machen würde, sondern so unvoreingenommen wie möglich beobachte, um zu zeigen mit welchen Problemen sie zu kämpfen haben und welche Freuden sie erleben. Es ging mir um die Licht- und Schattenseiten dieser speziellen Schullaufbahn.

Welche Idee steht hinter dem starken Fokus auf den Gesichtern und Individualitäten?

Der Ansatz, mit Zeit und Ruhe sehr genau auf Gesichter, Mimik und Körpersprache zu schauen, steht für die Absicht, Innenleben sichtbar zu machen. Im Idealfall erkennt man im Gesicht und in der Körpersprache, wie es dem Menschen im Moment, in dem er oder sie gefilmt wird, geht. Ich finde, es macht einen großen Unterschied, ob mir jemand erzählt, wie es ihm oder ihr in einer bestimmten Situation ergangen ist, oder ob ich es unmittelbar beobachten kann und somit direkt erlebe. Ich bin überzeugt, dass die Wirkung des Films dadurch intensiver ist.