Schwerpunkt: Rechenreinigungsmaschinen

Kraftwerk Neuhausen glänzt mit neuer Leittechnik

Tiroler Rohre setzen strategische Akzente im DACH-Raum

Kraftwerks-Oldie Zilfuri nach Kompletterneuerung wieder am Netz

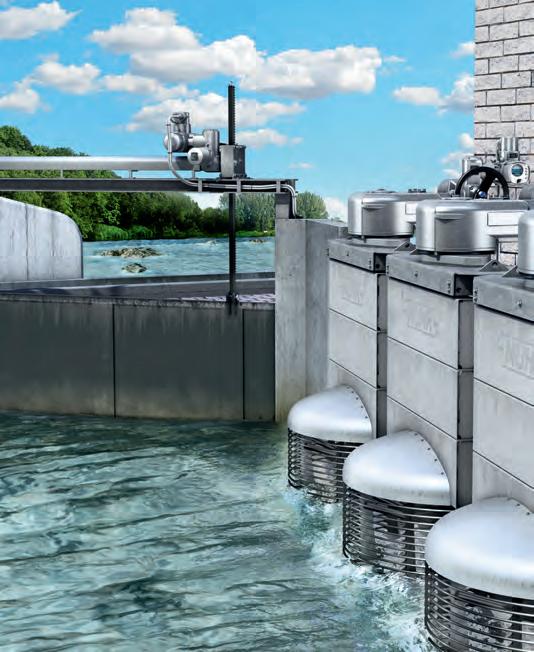

Schwerpunkt: Rechenreinigungsmaschinen

Kraftwerk Neuhausen glänzt mit neuer Leittechnik

Tiroler Rohre setzen strategische Akzente im DACH-Raum

Kraftwerks-Oldie Zilfuri nach Kompletterneuerung wieder am Netz

GLOBAL Hydro combines innovation, digitalization, and long-term thinking to create sustainable hydropower solutions for future generations. We turn your vision into reality and support you throughout the entire life cycle of your power plant – around the world.

Die enorme Abhängigkeit von russischem Erdgas und die damit verbundenen gewaltigen Verwerfungen, die wir in den letzten Monaten am Energiemarkt erlebt haben, legten nicht nur Europas energiepolitische Schwachstellen und Mängel bloß. Wenn man genauer hinschaut, kommt man nicht umhin, auch einige positive Folgeerscheinungen zu beobachten. Eine davon ist, dass das Thema Energie nun mitten in der Gesellschaft angekommen ist und entsprechend breit diskutiert wird. Das resultiert sicher nicht zuletzt aus dem Preisdruck einerseits und der gewachsenen Präsenz des Themas in den Medien andererseits. Zugleich war die Zustimmung zum Ausbau der erneuerbaren Energien noch nie größer als jetzt. Längst hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass durch den Ausbau der Erneuerbaren die Abhängigkeit von Gas zurückgedrängt, der Klimakrise begegnet und die Preise gedämpft werden können. Vor allen Dingen scheint zudem die Transformation auf eine erneuerbare Energiewirtschaft schneller möglich zu sein als vielfach angenommen, wenn – so wie jetzt – die Notwendigkeit und der politische Wille vorhanden sind. Allerdings zeigt die Dynamik dieser Entwicklung ein durchaus inhomogenes Bild, wenn man die Ausbauzahlen der einzelnen Länder genauer unter die Lupe nimmt. Nehmen wir das Beispiel Dänemark: 1990 lag hier der Anteil der Erneuerbaren am Stromverbrauch noch bei bescheidenen 3 Prozent. Heute können die Dänen bereits auf 68 Prozent verweisen. Betrachtet man daneben die Alpenrepublik Österreich, fällt zwar – der Wasserkraft sei Dank – ein vergleichsweise hohes absolutes Niveau von rund 75 Prozent auf. Allerdings hat sich der Anteil der Erneuerbaren am Stromverbrauch in den letzten 30 Jahren gerade einmal um 3,2 Prozent erhöht. Mit dieser Quasi-Stagnation liegt Österreich im beschämenden Nachzügler-Fünftel dieser Euro-Statistik. Erst kürzlich machte die jüngste Studie der Österreichischen Energieagentur AEA deutlich, wo die größten Hürden für den Ausbau liegen: Vor allem hapert es daran, dass es noch immer kein verbindliches Klimaschutzgesetz mit einem geordneten Verantwortlichkeitsmechanismus gibt. Denn genau so etwas braucht es – einen Mechanismus zwischen Bund und Ländern, der dann greift, wenn Etappenziele verfehlt werden. Doch dazu kann sich die Regierung bislang nicht durchringen. Sehenden Auges läuft man damit in ein Klimadesaster. Es werden EU-Vertragsverletzungsverfahren und Ausgleichszahlungen in Milliardenhöhe in Kauf genommen, wie erst vor kurzem der Rechnungshof warnte. Um den Ausbau der Erneuerbaren weiter zu beschleunigen, werden aktuell unterschiedliche Strategien forciert. Eine davon stellt der Rahmen der EU Notfall-Verordnung dar, der einem beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien dienen soll. So weit, so gut: Aber verstehe wer will, warum ausgerechnet die Wasserkraft – kleine wie große – von den Vorteilen dieser Richtlinie ausgenommen werden soll. Kleinwasserkraft Österreich hat gemeinsam mit anderen europäischen Vereinen in einem offenen Brief an die EU-Ratspräsidentschaft seinen Unmut über diese offensichtliche Schlechterstellung gegenüber anderen Energieformen zum Ausdruck gebracht. Gerade im Hinblick darauf, dass uns nur mehr ein kurzes Zeitfenster für eine erfolgreiche Energietransformation zur Verfügung steht, ist diese Entscheidung nicht nachvollziehbar. Während sich also die Wasserkraft-Lobby in EU-Kreisen immer noch schwertut, setzt man in der Schweiz aktuell wieder auf eine Priorisierung der Wasserkraft. Um konkret 15 dieser vorrangig behandelten Kraftwerksprojekte realisieren zu können, sollen die Genehmigungserfahren beschleunigt werden.

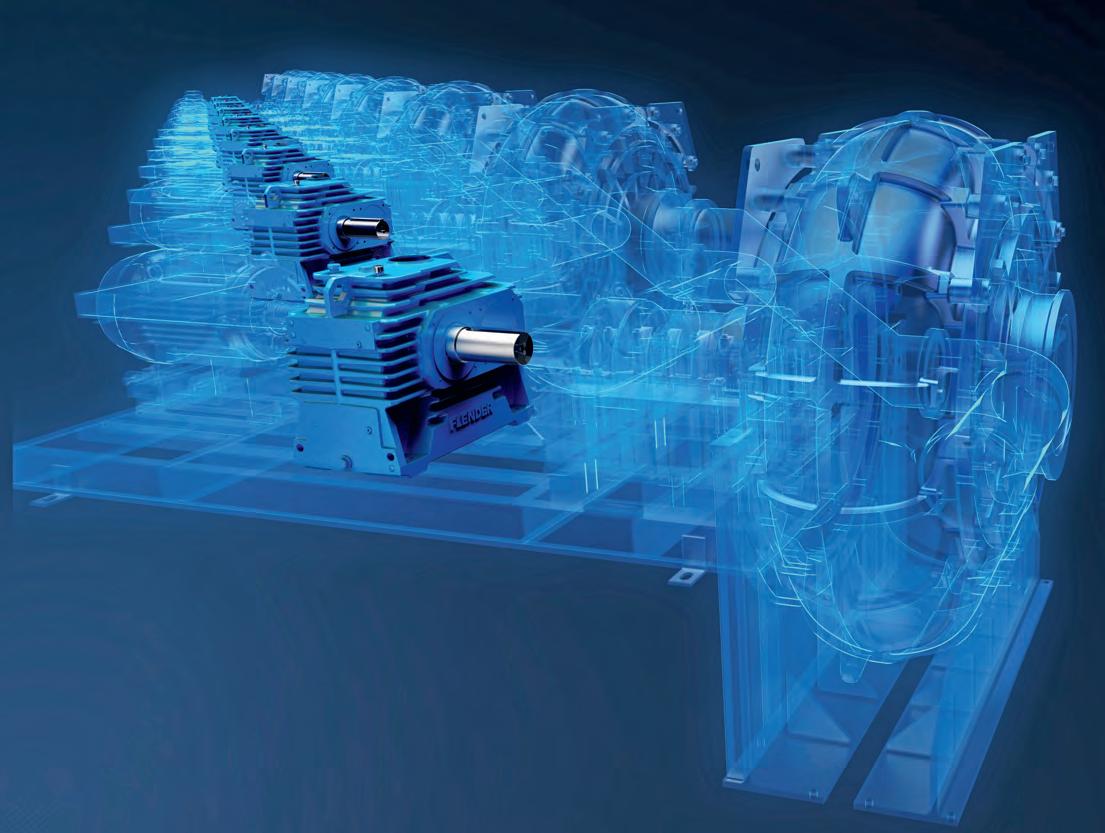

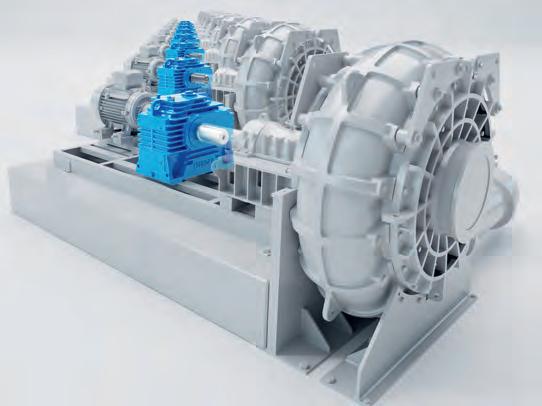

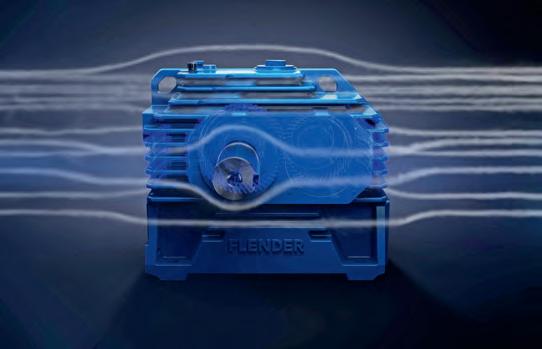

In der vorliegenden Ausgabe der zek HYDRO stehen diesmal nicht nur unsere Projektvorstellungen im Fokus. Vielmehr haben wir in der April-Nummer einmal mehr technische Aspekte in den Mittelpunkt gerückt: Im Rahmen unseres Schwerpunktthemas „Rechenreinigungssysteme“ (S 53-62) stellen wir die zahlreichen unterschiedlichen Lösungen vor, die von den renommiertesten Branchenplayern dafür angeboten werden. Außerdem dürfen wir die neueste Entwicklung in Sachen Kaplan-Turbinentechnik aus dem Hause Global Hydro präsentieren – die Kaplan EVO (S 44-47), die mit einigen interessanten technischen Details aufwartet – und zudem die neueste Getriebelösung aus dem Hause Flender (S 48-49). Last-but-not-least möchte ich auf die beiden großen Interviews mit den Geschäftsführern der Firmen TRM (S 20) und Troyer (S 36) hinweisen, die spannende Einblicke in ihre Unternehmen und das aktuelle Marktumfeld liefern.

Abschließend möchte ich mich wieder bei allen bedanken, die am Entstehen der vorliegenden Ausgabe mitgeholfen haben. Ich darf Ihnen, liebe(r) Leser(in) eine gute Zeit mit der neuen zek HYDRO wünschen.

Ihr Mag. Roland Gruber (Herausgeber)

06 Interessantes & Wissenswertes SHORT CUTS

14 Mich stört so manches: Das Problem mangelnder Sachkenntnis PELIKAN

15 Kraftwerks-Oldtimer nach Rundum-Erneuerung wieder am Netz KW ZILFURI

20 TRM setzt marktstrategische Akzente im DACH-Raum INTERVIEW

24 Albanischer Ökostromerzeuger setzt auf Know-how von Voith

KW DARDHA I

26 Kraftwerk am Rheinfall glänzt mit neuem Leittechnik-Paket KW NEUHAUSEN

29 Neues Kleinkraftwerk in der Steiermark ist am Netz KW WEIZBACH

32 Tiroler Mineralstoffexperte bringt Kleinwasserkraftwerk in Schuss KW WEISSENBACH

36 Neue Perspektiven für Südtiroler Wasserkraftspezialisten Troyer INTERVIEW

38 Siemens bringt Kraftwerkspark auf den Stand der Technik

KW-PARK EW-REUTTE

42 Erstes Messe-Highlight in 2023 wird den Erwartungen gerecht

RENEXPO INTERHYDRO

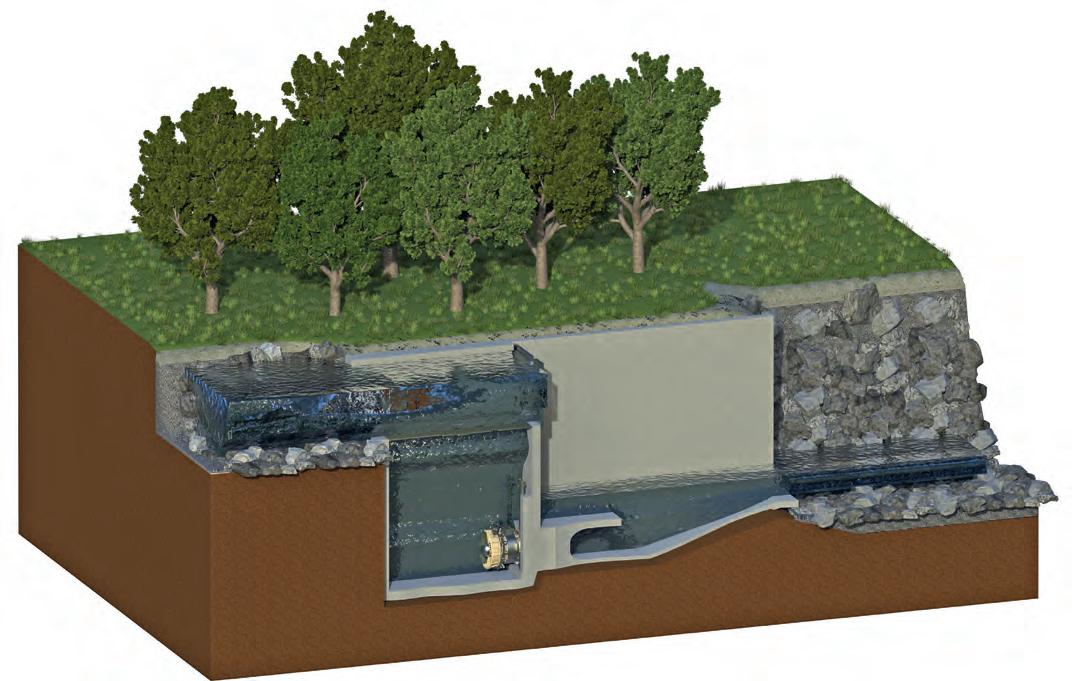

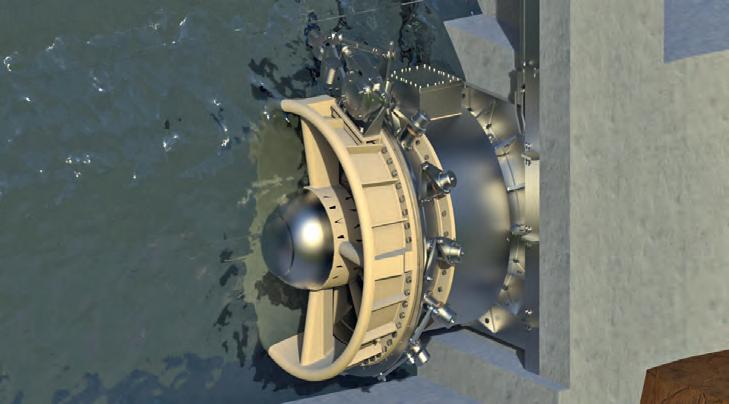

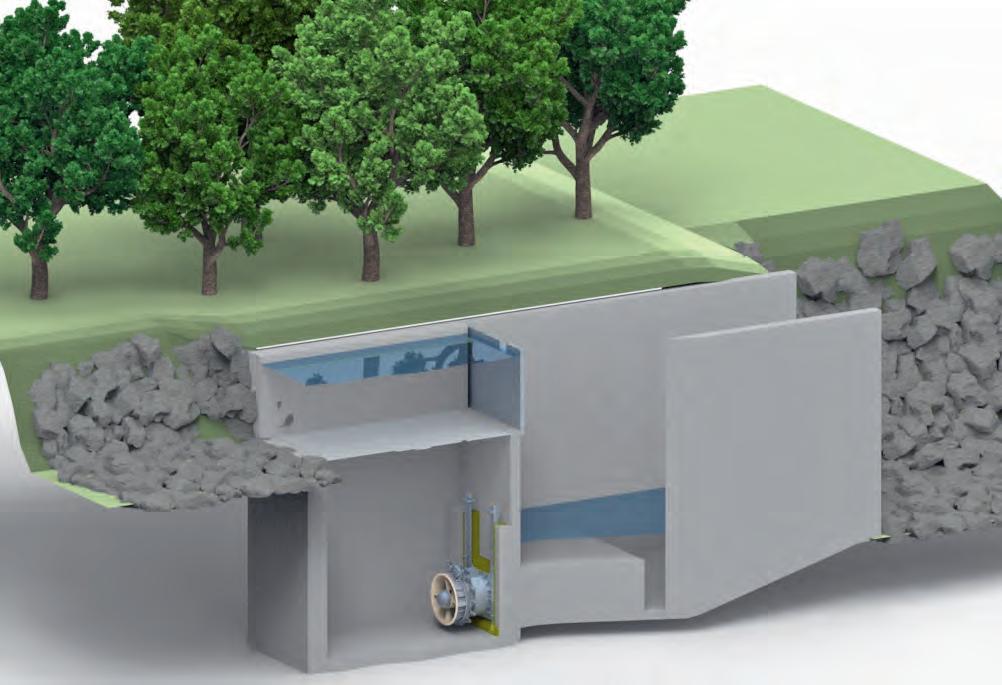

44 Mit Blick aufs Ganze die Kaplan-Turbine neu gedacht TURBINENTECHNIK

48 Höhere Effizienz dank neuer Getriebelösung von Flender

Das Ergebnis von VERBUND für das Geschäftsjahr 2022 konnte deutlich gesteigert werden. Das EBITDA stieg um 100,2 Prozent auf 3.160,7 Mio. Euro. Das Konzernergebnis erhöhte sich um 96,6 Prozent auf 1.717,0 Mio. Euro gegenüber der Vergleichsperiode des Vorjahres. Insbesondere aufgrund des trockenen Sommers war die VERBUND-Erzeugung aus Laufwasserkraft im Geschäftsjahr 2022 allerdings stark unterdurchschnittlich. Bei der Wasserkraft zählen 2022 der Neubau der Pumpspeicherkraftwerke Limberg III und Reißeck II plus sowie Gratkorn bei Graz zu den Referenzprojekten. Im September wurde das erneuerte Kraftwerk Jettenbach-Töging in Betrieb genommen. Durch den Neubau konnte die installierte Kraftwerksleistung um rund 40 Prozent und die Jahresstromerzeugung um rund 25 Prozent gesteigert werden. Wind und Photovoltaik haben heute in Summe einen 4 Prozent-Anteil am Erzeugungsportfolio von VERBUND, bis 2030 soll dieser Anteil auf 20 bis 25 Prozent ausgebaut werden. In den kommenden 10 Jahren plant VERBUND rund 15 Mrd. Euro in den Ausbau des erneuerbaren Energiesystems – Erzeugungsanlagen, Netze, Speicher – zu investieren. Mit diesen Investitionen soll die erneuerbare Energieerzeugung um bis zu 8 TWh gesteigert werden.

ACHT NEUE PROJEKTE FÜR DEN AUSBAU

DER WASSERKRAFT IM KANTON WALLIS

Um die Stromerzeugung im Schweizer Wallis weiter auszubauen, hat die Kantonsregierung unlängst 8 Wasserkraftprojekte vorgestellt, die man in den kantonalen Richtplan aufzunehmen gedenkt. Wie das Schweizer Nachrichtenportal Nau.ch berichtete, wurden die acht Projekte aus insgesamt 29 möglichen ausgewählt. Die entscheidenden Auswahlkriterien lagen dabei in den Fragen nach möglichst geringen Auswirkungen auf Umwelt und Landschaftsbild, wie es von Seiten der Walliser Staatskanzlei hieß. Hinzu kam, dass die ausgewählten Wasserkraftprojekte in energiewirtschaftlicher Hinsicht das größte Ausbaupotenzial im Winter mitbringen. Konkret listet Nau.ch folgende acht Optionen auf: Griessee, Chummensee, das Gebiet Oberaletsch klein, Mattmarksee, die Seen Moiry und Gornerli, die Erhöhung Lac des Toules und den Lac d'Emosson. Ermöglicht werden diese Ausbauprojekte durch die Nutzung von natürlicher Speicherseen, die durch den Rückzug der Gletscher entstanden sind. Vorrangig handelt es sich aber um Erhöhungen bestehender Staudämme oder gegebenenfalls um den Bau neuer Dämme. In Summe soll der Ausbau einen Produktionszuwachs von 1.250 GWh Strom pro Jahr ermöglichen.

Aktuell realisiert VERBUND gemeinsam mit Energie Steiermark das Murkraftwerk Gratkorn, das 2024 den Betrieb aufnehmen soll.

HERAUSGEBER

Mag. Roland Gruber

VERLAG

Mag. Roland Gruber e.U. zek-VERLAG

Brunnenstraße 1, 5450 Werfen

Tel. +43 (0)664-115 05 70

office@zek.at

www.zek.at

CHEFREDAKTION

Mag. Roland Gruber, rg@zek.at

Mobil +43 (0)664-115 05 70

REDAKTION

Mag. Andreas Pointinger, ap@zek.at Mobil +43 (0)664-22 82 323

ANZEIGENLEITUNG / PR-BERATUNG

Mario Kogler, BA, mk@zek.at

Mobil +43 (0)664- 240 67 74

GESTALTUNG

Mag. Roland Gruber e.U. zek-VERLAG

Brunnenstraße 1, 5450 Werfen

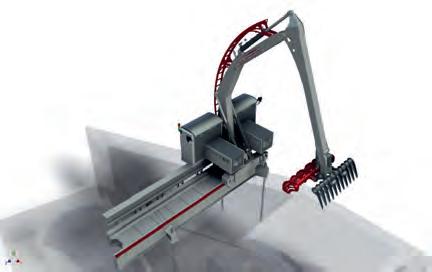

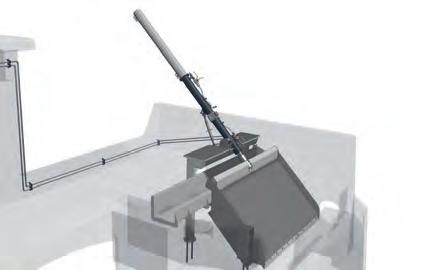

Tel. +43 (0)664-115 05 70 office@zek.at

www.zek.at

Auch das neue Kavernenkraftwerk Reißeck II plus mit einer installierten Leistung von 45 Megawatt soll 2024 ans Netz gehen.

UMSCHLAG-GESTALTUNG

MEDIA DESIGN: RIZNER.AT

Stabauergasse 5, A-5020 Salzburg

Tel.: +43 (0)662/8746 74

E-Mail: m.maier@rizner.at

DRUCK

Druckerei Roser

Mayrwiesstraße 23, 5300 Hallwang

Tel.: +43 (0)662-6617 37

VERLAGSPOSTAMT

A-5450 Werfen

GRUNDLEGENDE RICHTLINIEN zek HYDRO ist eine parteiunabhängige Fachzeitschrift für kleine bis mittlere Wasserkraft im alpinen Bereich.

ABOPREIS

Österreich: Euro 78,00, Ausland: Euro 89,00 inklusive Mehrwertsteuer

zek HYDRO erscheint 6x im Jahr.

Auflage: 8.000 Stück

ISSN: 2791-4089

die Wasserkraftnutzung ausgebaut werden. Die Aufnahme in den kantonalen Richtplan bedarf einer öffentlichen Vernehmlassung.

Am Huang He, der auch als „Gelber Fluss“ bekannt ist, in der chinesischen Provinz Qinghai entsteht aktuell das höchstgelegene Kraftwerk der Welt. Unlängst wurde in den chinesischen Staatsmedien kolportiert, dass das bereits 2011 gestartete Bauvorhaben sich auf der Zielgeraden befinde und das Kraftwerk bereits im Frühjahr 2024 seinen Regelbetrieb aufnehmen soll. Das Besondere der Anlage ist, dass der zugehörige Maerdang-Staudamm am Oberlauf des Huang He auf einer Seehöhe von über 5.000 m ü.M. situiert ist. Das macht das Kraftwerk nach Angaben der staatlichen chinesischen Medien zum höchstgelegenen seiner Art. Doch das Kraftwerk ist darüber hinaus auch sehr leistungsstark: Mit einer installierten Maschinenleistung von 2.200 MW wird es im Regeljahr rund 7,304 Terawattstunden sauberen Strom liefern. Betrieben wird die neue Anlage in der Provinz Qinghai vom staatlichen Energiekonzern China Energie.

EINWEIHUNG FÜR LEISTUNGSSTÄRKSTEN F&E PRÜFSTAND

Nach einer Bauzeit von rund einem Jahr wurde vor kurzem der neue Hochleistungsprüfstand von Andritz Hydro eingeweiht und damit ein neuer Meilenstein in der F&E-Geschichte des Unternehmens gesetzt. Künftig können Modellturbinen für Wasserkraftwerke mit einer Modellfallhöhe von bis zu 250 m und einer maximalen Durchflussmenge von 1,8 m3/s getestet werden. Auch spezielle Kundenwünsche hinsichtlich größerer Modelldimensionen und Prüfbedingungen können umgesetzt werden. Der Prüfstandsbetrieb wird durch die Andritz-interne Plattform Metris unterstützt, die die Messdaten automatisch überwacht. Der Hochleistungsprüfstand ist als Universalprüfstand für Kaplanturbinen, Francisturbinen, Speicherpumpen und Pumpturbinen mit einem breiten Spektrum von Nieder- bis Hochdruck und sowohl in vertikaler als auch in horizontaler Anordnung konzipiert.

Wir planen, errichten, reparieren und warten Kraftwerksanlagen sowie Strom-, Gas- und Datennetze.

Über weitere Details informieren Sie gerne unsere Berater, Tel.: +43 5 9000-3177, E-Mail: techservices@energieag.at techservices.energieag.at

ARBEITEN FÜR KRAFTWERK LÜNERSEE II GESTARTET

Wie der ORF in seiner Online-Ausgabe berichtete, sind die Arbeiten für den Ausbruch eines Sondierstollens für das Kraftwerksprojekt Lünerseewerk II Mitte Februar gestartet. Bereits im Sommer letzten Jahres wurden bis zu 650 m tiefe Erkundungsbohrungen durchgeführt, die letztlich – wie es heißt – die prognostizierten, günstigen Gebirgsverhältnisse weitestgehend bestätigt hätten. Im Hinblick auf die Energiewende gilt das Lünerseewerk II, ein Projekt von illwerke/vkw, als das bedeutendste Infrastrukturprojekt Vorarlbergs. Mit einer geplanten installierten Leistung von 1.000 MW soll es das größte Wasserkraftwerk Österreichs werden und voraussichtlich 2037/38 ans Netz gehen. Die gesamten Arbeiten am Sondierstollen sollen nun ca. ein Jahr in Anspruch nehmen. Die kolportierten Projektkosten werden mit rd. 2 Mrd. Euro beziffert.

04.–06. Juli 2023 I Inselhalle Lindau

Get together: 03. Juli

www.talsperrensymposium.de

Info unter https://www.lvbw-wasserkraft.de/termine/

DIGITALE INSPEKTIONSTECHNOLOGIE HAT KRAFTWERK IM BLICK

Um die Lebensdauer von Wasserkraftwerken zu maximieren, ist Voith Hydro eine Partnerschaft mit dem österreichischen corporate Start-up STRUCINSPECT eingegangen. STRUCINSPECT betreibt den weltweit ersten Infrastructure Lifecycle Hub für digitale Infrastrukturinspektionen und Lifecycle Management. Die webbasierte Kollaborationsplattform ist das Herzstück des Portfolios, sie kombiniert Technologien und Funktionen für eine sichere, nachhaltige und ressourcensparende Instandhaltung der Kraftwerks-Infrastruktur. „Die Idee ist simpel und gleichzeitig genial. Während es bisher äußerst kompliziert war, die Infrastruktur rund um das Wasserkraftwerk im Auge zu behalten, ist die digitale Beurteilung und Nachverfolgung des Zustands nun nicht nur einfacher, sondern auch sicherer“, erklärt Voith Hydro CTO Dr. Norbert Riedel. Ein gemeinsames Pilotprojekt wird aktuell in Schottland durchgeführt, wo die Inspektion des 72 Jahre alten Kraftwerks Clunie auf ein neues Niveau gehoben wird. Der Betreiber SSE Renewables nimmt hierdurch eine Vorreiterrolle bei der digitalen Inspektion ein. Die Ausgangsdaten können etwa durch Drohnen, Unterwassergeräte oder Smartphones erfasst werden. Diese Daten werden dann an den sogenannten Infrastructure Lifecycle Hub übertragen, wo sie mithilfe künstlicher Intelligenz (KI) analysiert werden und ein 3D-Modell erstellt wird. Technologien wie etwa die Integration von Building Information Modeling (BIM) oder Augmented Reality (AR) können ebenfalls eingesetzt werden. Der digitalen Inspektion gehört die Zukunft.

Die durch den Betrieb der beiden Kraftwerke Außerfragant und Gößnitz verursachten SchwallSunk-Zustände in der Möll zu minimieren und dabei zugleich effizient Ökostrom zu erzeugen, so lauteten die primären Ziele im Konzept des jüngsten Wasserkraftprojekts der Kärntner Kelag. Mit einem neuen Kraftwerk in Kolbnitz wird sich dieses Vorhaben erreichen lassen, sind sich die Verantwortlichen der Kelag sicher. Unter Verzicht auf ein zusätzliches Querbauwerk soll eine Kraftwerksanlage realisiert werden, die das Wasser aus den Speichern der Kraftwerksgruppe Fragant ein weiteres Mal hydroelektrisch nutzt. Der Aufsichtsrat der Kelag hat nun grünes Licht gegeben, damit die Kelag mit den Vorbereitungen für die Umweltverträglichkeitsprüfung für dieses Vorhaben beginnen kann. Das Kraftwerk Kolbnitz würde über eine Leistung von 26 MW verfügen und pro Jahr rund 105 Millionen kWh aus heimischer Wasserkraft erzeugen.

Die MBR (Massongex-Bex-Rhône) SA hat unlängst bei den Kantonen Waadt und Wallis das Baugesuch für ein Wasserkraftwerk an der Rhône eingereicht, dessen Planungen bis in die frühen 1980er Jahre zurückreichen. Die Baukosten für die gesamte Anlage, die im Regeljahr rund 80 GWh Strom liefern soll, werden aktuell mit circa 140 Mio. CHF beziffert. Das Besondere des Kraftwerks: Es soll etwa 45 Prozent seines produzierten Stroms in den Wintermonaten bereitstellen. Der Grund dafür liegt in der „privilegierten Lage“ des Kraftwerks: Es soll sein Triebwasser von den Zuflüssen aus den Walliser Speicherkraftwerken beziehen können, die ihrerseits vorrangig im Winter aktiv sind. Somit stellt das geplante Kraftwerk zwischen Chippis und dem Lac Léman eine strategische Lösung im Hinblick auf die Versorgungssicherheit im Winter dar. Die Inbetriebnahme ist für Sommer 2028 geplant. An der MBR SA sind die Forces Motrices Valaisannes FMV (50 Prozent), Romande Energie (33,33 Prozent) und die Stadtwerke Lausanne (16,67 Prozent) beteiligt.

Der internationale Technologiekonzern ANDRITZ erhielt vom U.S. Army Corps of Engineers, Nashville District, den Auftrag zur Sanierung der Turbinen und Generatoren des Old Hickory-Wasserkraftwerks. Old Hickory ist ein 162-MW-Kraftwerk am Cumberland River in Central Tennessee in der Nähe von Hendersonville. Nach der vollständigen Inbetriebnahme wird die elektrische Energieerzeugung etwa 565 GWh pro Jahr betragen. Die Inbetriebnahme des ersten Maschinensatzes ist für August 2026 geplant. Der ANDRITZ-Lieferumfang umfasst Planung, Fertigung, Transport, Montage, Test und Inbetriebnahme von drei Kaplanturbinen-Generatormaschinensätzen mit einer Leistung von je 40,5 MW sowie die dazugehörigen Hilfsund Nebenanlagen mit Option auf einen vierten Maschinensatz. Mit diesem bedeutenden Auftrag hat ANDRITZ seine Position als einer der führenden Anbieter von Wasserkraftanlagen in den USA weiter gefestigt.

Die Deutschlandleitung ist ein gemeinsames Projekt der Übertragungsnetzbetreiber Austrian Power Grid AG (APG) und der TenneT TSO GmbH (TenneT). Am 9. März erfolgte auf deutscher Seite der Spatenstich für den grenzüberschreitenden Bauabschnitt. Die neue 380-kV-Deutschlandleitung verläuft von St. Peter am Hart (OÖ) bis nach Altheim (Bayern). Rund 2,5 Leitungskilometer werden dabei in Österreich verlaufen und den APG-Netzknoten St. Peter mit den Umspannwerken Simbach, Ottenhofen, Isar und Pleinting der TenneT in Bayern verbinden. Die Inbetriebnahme ist für 2027 geplant. „Der Spatenstich zur Deutschlandleitung ist ein wichtiger Meilenstein unserer intensiven Bemühungen, Österreich gut vernetzt im europäischen Strommarkt zu integrieren. Diese Leitung schafft Sicherheit durch die Möglichkeit zum intensiven Stromaustausch sowie einen wesentlich verbesserten Zugang der österreichischen Stromkunden zum europäischen Strommarkt“, so Gerhard

Die sichere Wasserversorgung. www.trm.at

BIRSKRAFTWERK JURAMILL OPTIMIERT FISCHDURCHGÄNGIGKEIT

Mitte März startete die Schweizer Energiegenossenschaft ADEV die Sanierungsmaßnahmen beim Wasserkraftwerk Juramill im Kanton Baselland. Dies kommt vor allem den Fischen zugute, die nach dem Umbau die Sperre am Gewässer Birs noch einfacher überwinden können. Die alte Fischtreppe wird durch einen modernen Fischpass ersetzt, der seinen Teil dazu beitragen soll, die Rückkehr des Lachses in die Birs zu ermöglichen. Zudem wird durch bauliche Maßnahmen auch der Fischabstieg optimiert. Mit dem Einbau einer Dotierturbine kann zukünftig auch das Restwasser zur Stromproduktion genutzt werden. Der beständige Wasserausfluss der Turbine sorgt überdies dafür, dass die aufwärts wandernden Fische zielsicher zum neuen Fischpass finden. Als weitere Maßnahme werden der Kraftwerkszulauf und der Rechen saniert. Am 1. Oktober 2023 soll die Anlage laut ADEV voraussichtlich wieder den Betrieb aufnehmen.

Automatisierung mit elektrischen Stellantrieben

Energie versorgung per Elektrokabelwartungsarm, einfach zu installieren und frei von der Gefahr, Öl zu verlieren.

Die EnBW Energie Baden-Württemberg AG hat für den geplanten Ausbau des Rudolf-Fettweis-Werks in Forbach im Nordschwarzwald den Planfeststellungsbescheid erhalten. Im nächsten Schritt steht nun die endgültige Investitionsentscheidung durch die entsprechenden EnBW-Gremien an. Diese soll voraussichtlich bis Mitte Mai getroffen werden. Die Gesamtkosten liegen im unteren dreistelligen Millionenbereich. Die Bauarbeiten könnten Anfang 2024 starten und sollen bis Ende 2027 abgeschlossen sein. Der Umbau sieht vor, das bestehende Ausgleichsbecken in Forbach um einen unterirdischen Kavernenspeicher im angrenzenden Berg zu erweitern und diesen als Unterbecken zu nutzen. Die neue Kraftwerkstechnik, zu der u.a. eine 54 MW Pumpturbine für das Schwarzenbachwerk und drei Francis-Turbinen mit insgesamt 23 MW für das Murgwerk gehören, wird ebenfalls innerhalb des Berges in einer eigenen Kaverne untergebracht. Die Schwarzenbachtalsperre dient weiterhin als Oberbecken.

Alle Komponenten in einem Gehäuse, mindestens in höchster Schutzart IP68, in dauerhaft überflutbarer Ausführung bis zu 60 m Wassersäule.

Für alle Einsatzfälle unter und über Wasser.

Höchste Korrosivitätskategorien C5-M und C5-I nach der EN ISO 12944-2.

Elektrische Stellantriebe von AUMAwirtschaftlich und ökolgisch automatisieren.

RITTAL APPLICATION CENTER IN WIEN FEIERLICH ERÖFFNET

Wie schaffen Steuerungs- und Schaltanlagenbauer den Sprung in die Welt der Digitalisierung und Automatisierung – und wie können sie sich für die Zukunft fit machen? Die Antworten finden sie im neuen Rittal Application Center (RAC) in Wien, das am 15. März feierlich eröffnet wurde. Unter dem Motto „Join. Apply. Grow.“ dreht sich in einer echten Werkstattumgebung alles um praktische Anwendungen und die Optimierung von Wertschöpfungsketten. Kunden und Neukunden können gemeinsam mit Experten von Rittal und Eplan an ihren individuellen Projekten arbeiten, neue Technologien und Prozesse kennenlernen, ausprobieren und folglich effizienzsteigernd für sich nutzen. „Das Rittal Application Center ist der Ort, an dem Unternehmen aus dem Steuerungs- und Schaltanlagenbau eigene Projekte mitbringen können und wo wir gemeinsam mit ihnen praxisnah an maßgeschneiderten Lösungen arbeiten“, sagt Ing. Marcus Schellerer, Geschäftsführer von Rittal Österreich.

Nur acht Monate nach der mündlichen Verhandlung zum Kraftwerksvorhaben Imst-Haiming ist Ende Februar der positive UVP-Bescheid eingelangt. Seitens der zuständigen UVP-Behörde im Amt der Tiroler Landesregierung wurde das Verfahren sehr sorgfältig und zügig abgearbeitet. „Der Ausbau von erneuerbaren Energien hat oberste Priorität. Mit dieser neuen Geschwindigkeit bei den UVP-Verfahren stellen wir in Tirol sicher, dass die Prüfungen qualitativ hochwertig stattfinden, der Ausbau der erneuerbaren Energieträger aber schneller vorangetrieben werden kann“, betont LH Anton Mattle. Im neuen Kraftwerk können rund 252 Millionen Kilowattstunden Grundlaststrom für 60.000 Haushalte erzeugt werden. „Damit setzen wir einen nächsten Schritt in Richtung nachhaltige und selbständige Energieversorgung im Land“, erklärt TIWAG-Vorstandsvorsitzender Erich Entstrasser. Erwartungsgemäß sollte der Baustart der Hauptbauarbeiten 2024 erfolgen. Die Bauzeit ist mit rund vier Jahren veranschlagt.

Es wird aktuell unglaublich viel über erneuerbare Energie gesprochen. Und das ist gut so, da wir mit allen unseren diesbezüglichen Bemühungen Abhängigkeiten von fossilen Energieträgern sowie die damit einhergehende CO2-Belastung unserer Atmosphäre verringern. Damit bin ich gerne eiverstanden. Womit ich allerdings gar nicht einverstanden bin, ist die Haltung mancher selbsternannten Experten gegenüber wirklich kleinen Wasserkraftwerken, die eine lange und häufig keineswegs einfache Geschichte mit großer Bedeutung in der Gründerzeit der Elektrifizierung hinter sich haben und nunmehr „kleingeredet“ werden. Angeblich hätten sie – verglichen mit ihrer Leistung bzw. jährlichen Stromerzeugung – keine Existenzberechtigung mehr und der Umweltschaden wäre unverhältnismäßig groß. Diese Meinung zeigt extrem oberflächliches oder überhaupt mangelndes Sachverständnis.

Nehmen wir konkret das Beispiel eines ehemaligen Sägewerkes, das aktuell das Potential eines kleinen Baches nutzt und maximal 25 kW Leistung erreicht. Das ergibt – grob geschätzt – eine Jahreserzeugung von 120.000 bis 150.000 kWh/Jahr und entspricht damit dem jährlichen Strombedarf von etwa 30 Haushalten. Wohl gemerkt – auch wenn es saisonale Schwankungen gibt – ist die Gleichmäßigkeit dieser Erzeugung viel größer als jene von Solaranlagen.

Aber bleiben wir noch beim Vergleich: Eine Solaranlage mit der gleichen Leistung schafft bei guter Südausrichtung maximal 30.000 kWh pro Jahr. Das ist auch eine Menge Strom aber eben nur 20 bis 25 Prozent einer Kleinwasserkraftanlage gleicher Leistung. Das heißt im Umkehrschluss, dass eine PV-Anlage etwa eine Leistung von 100 kW peak braucht um die gleiche Produktion zu erreichen. Und das wieder bedeutet eine Fläche von rund 1.000 m².

Vorher Gesagtes könnte so klingen, als ob ich gegen die Photovoltaik argumentieren möchte – so ist es aber sicher nicht, da mir jede erneuerbare Energie am Herzen liegt. Was mich allerdings stört, ist die erschreckende technische Unwissenheit jener, die sich publikumswirksam zum Thema äußern und leichtfertig die wertvolle Kleinwasserkraft geringschätzen und die Lösung aller Probleme in Sonne und Wind vermuten. Ich empfehle dazu, sich mit den physikalischen Grundlagen verschiedener Technologien vertraut zu machen und tunlichst keine entlarvende „Wortspende“ abzugeben.

Und es stört mich auch, dass bei der Beurteilung der Wasserkraft andere, strengere Maßstäbe angelegt werden als bei vielen anderen Maßnahmen, die an unseren Fließgewässern gesetzt werden – sei es nun beim Flussbau, der Wildbachverbauung oder auch dem Hochwasserschutz. Zweierlei Maß liegt hier offensichtlich im Trend. Gut ausgebildete Behördenvertreter wissen sehr genau, dass manche Auflagen zu einer nennenswerten Mindererzeugung der Anlage führen und damit auch in krassem Widerspruch zum Ziel der Steigerung der erneuerbaren Energieerzeugung stehen. Viel zu selten gibt es gute, fachbasierte Kompromisse, die vermeiden, dass kleine Wasserkraftwerke durch behördliche Vorgaben vor massive wirtschaftliche Probleme gestellt werden oder das endgültige Aus der Anlage bedeuten. Es wäre schön, wenn sich mehr Behördenvertreter nicht hinter bisweilen unsinnigen und realitätsfernen Regeln und Vorgaben versteckten – vielleicht sogar müssen, sondern öfter versuchen, über den Tellerrand hinausschauend Verantwortung für eine Entscheidung zu übernehmen, die die Realität als Basis anerkennt. Mit dieser Hoffnung wünsche ich Ihnen herzlich körperliche, geistige und auch seelische Gesundheit für den kommenden Frühling!

Ihr Pelikan

Amiblu GFK-Rohrsysteme

Langlebige Wasserleitungen vom Hersteller

• 10x leichter als Beton

• 50% weniger Druckstoß als Stahl, Gusseisen

• Keine Korrosion, sehr lange Lebensdauer

• Optimale hydraulische Eigenschaften

• Sehr hohe Abrieb- & Schlagfestigkeit

• Einfache Verlegung in jedem Gelände

• Umwelt-Produktdeklarationen (EPD) verfügbar

www.amiblu.com

Mitte Dezember des Vorjahres ging in der Gemeinde Kandersteg im Berner Oberland das umfassend erneuerte Wasserkraftwerk Zilfuri wieder ans Netz. Das innerhalb von ca. zehn Monaten durchgeführte Projekt der Licht- und Wasserwerk AG Kandersteg (LWK) beinhaltete unter anderem die Erneuerung der Kraftwerkszentrale, den Austausch mehrerer Freispiegel- und Druckrohrleitungen sowie die Sanierung von drei Wasserfassungen. Anstelle von vier Pelton-Turbinen kommt in der neuen Zentrale nun eine einzelne 2-düsige Pelton-Maschine in horizontalachsiger Bauform zum Einsatz. Im Volllastbetrieb erreicht die direkt mit einem Synchron-Generator gekoppelte Turbine ca. 1,7 MW Engpassleistung. Dank der gesteigerten Ausbauwassermenge und der modernen Wasserkraft-Technologie erhöhte sich das Regelarbeitsvermögen des Wasserkraftwerks Zilfuri um rund 20 Prozent auf ca. 8,8 GWh.

Am Ende des Kandertals im Berner Oberland liegt die Gemeinde Kandersteg, die zum erweiterten UNESCO-Weltnaturerbe in der Region Schweizer Alpen Jungfrau Aletsch gehört. Die Naturkulisse und ein vielfältiges Sport- und Freizeitangebot machen die rund 1.300 Einwohner zählende Ortschaft zu einem beliebten Anziehungspunkt für Touristen und Erholungssuchende aus aller Welt. Für die Energieversorgung der Gemeinde spielt die nachhaltige Stromproduktion aus Wasserkraft eine tragende Rolle. So decken die beiden Wasserkraftwerke der Licht- und Wasserwerk AG Kandersteg (LWK) mehr als 80 Prozent des örtlichen Strombedarfs ab. Zusätzlich hält die LWK 40 Prozent der Aktienanteile am 2009 fertiggestellten BKW-Wasserkraftwerk Kanderalp, dessen Stromproduktion ins LWK-Versorgungsnetz eingespeist wird. Darüber hinaus versorgt die LWK Kandersteg zu 100 Prozent mit qualitativ hochwertigem Trinkwasser. Kurz vor dem 120-jährigen Gründungsjubiläum im Jahr 2023 realisierte die

LWK im Vorjahr eine Kompletterneuerung des 1903 erstmals in Betrieb genommenen Wasserkraftwerks Zilfuri.

Die ersten Sanierungskonzepte der 1995 mit der unteren Kraftwerksstufe „Dorf“ erweiterten Traditionsanlage entstanden bereits vor Jahrzehnten, erklärt LWK-Geschäftsführer Reto König: „Lose Ideen zur Erneuerung des Kraftwerks Zilfuri gab es schon in den 2000er-Jahren, diese wurden aus verschiedenen Gründen aber immer wieder verworfen. Konkreter wurde es ca. 20 Jahre später, als an der Anlageninfrastruktur verstärkt Abnützungserscheinungen aufgetreten sind.“ Die letzte größere Ertüchtigung hatte man 1958 durchgeführt. Zuvor hatten die Betreiber das Kraftwerk seit der Fertigstellung Anfang des 20. Jahrhunderts sukzessive erweitert und vergrößert. Zuletzt bestand die elektromaschi

nelle Ausstattung im Maschinengebäude aus vier Pelton-Turbinen, die 2018 um eine Trinkwasser-Turbine ergänzt wurden. Bei der Neuausführung, die von der BKW Engineering AG geplant wurde, sollten die ausgedienten Turbinen durch eine einzelne Pelton-Maschine ersetzt werden. „Da die Konzession für die zweite Kraftwerksstufe bis 2075 gültig ist, war für die Erneuerung des Kraftwerks Zilfuri nur eine Baubewilligung notwendig. Der Erhalt dieser Bewilligung war allerdings nicht ganz einfach, es mussten eine ganze Reihe von ökologischen Auflagen erfüllt werden“, so Reto König und ergänzt, dass die Nutzwassermenge der Anlage von 700 auf 900 l/s angehoben wurde: „Die konzessionierte Ausbauwassermenge liegt sogar bei 1.200 l/s. Allerdings steht dieses Wasserdargebot nur sehr selten zur Verfügung. Mit der Auslegung auf 900 l/s ist über das ganze Jahr hinweg ein optimaler Wirkungsgrad der Anlage sowie

eine deutliche Steigerung der Leistung und Produktion gewährleistet.“ Wesentliche Auswirkungen auf das Projekt hatte die geologische Situation im Gebiet Spitzer Stein. Dort sind fast 20 Millionen m³ Gesteinsmassen kontinuierlich in Bewegung, weswegen die Region seit 2018 im Fokus der kantonalen Fachstellen Naturgefahren steht. Aufgrund des permanenten Risikos von Felsstürzen und Murenabgängen hat die Gemeinde ab 2019 unterhalb des Spitzen Stein eine dauerhafte Sperrzone eingerichtet. Innerhalb dieses Sperrgebiets befindet sich die zum Kraftwerk Zilfuri gehörende Wasserfassung Chalberspissi, deren geplante Ertüchtigung durch das Betretungsverbot nicht möglich war.

ZENTRALE KOMPLETT ERNEUERT

Nach dem Abstellen der alten Turbinen im März 2022 ging das Projekt in die Umsetzungsphase über. Zum Baustart fokussierten

sich die Arbeiten auf den Abbruch der alten Zentrale, die wegen der vorgegebenen Schnittstelle zur Unterstufe Dorf wieder am selben Standort neu hochgezogen wurde. Die zweite Kraftwerksstufe konnte trotz des Umbaus an der Oberstufe weiter produzieren, da die Anlage durch eine zusätzliche Wasserfassung am Öschibach versorgt wird. „Die Zentrale Zilfuri hingegen nutzt das versickerte Wasser vom Oeschinensee, der über keinen natürlichen Überlauf verfügt. Dies ist auch der Grund, warum dem Kraftwerk oft bis Ende November vergleichsweise viel Wasser zur Verfügung steht. Das Sickerwasser tritt an unterschiedlichen Standorten unterhalb des Sees wieder an die Oberfläche und wird von mehreren Fassungen eingezogen“, erklärt Reto König. Um das Projekt möglichst schnell umsetzen zu können, waren mehrere Bauteams parallel im Einsatz. Für die Durchführung der Hoch- und Tiefbauarbeiten und die Rohr-

verlegungen wurde eine aus insgesamt vier Unternehmen bestehende Arbeitsgemeinschaft gegründet.

An den drei nicht im Sperrgebiet befindlichen Wasserfassungen Holzspicher und Weissenbach oben und unten sowie dem Wasserschloss wurden verschiedene Modernisierungen bzw. Ertüchtigungen durchgeführt. Bei der 1-feldrigen Wehranlage Holzspicher wurde unter anderem der Schutzrechen ausgetauscht. Zusätzlich wurde ein neuer Schieberschacht errichtet sowie die Absperrorgane und die Pegelmessung erneuert. An der Wasserfassung Weissenbach oben erfolgten diverse Ausbesserungen am Betonbau und bauliche Anpassungen für den Anschluss einer neuen Hangleitung. Neu installiert wurden diverse Absperrorgane und der Grundablassschütz, das bestehende Tiroler Wehr blieb weiter in Verwendung. Bei der Fassung Weis-

SCHLAGBESTÄNDIG, ROBUST, DAUERHAFT

senbach unten, von der das eingezogene Wasser über ca. 50 m Höhenunterschied in die obere Fassung gepumpt wird, fokussierten sich die Arbeiten auf das dazugehörige Pumpenhaus. Dazu zählten der Austausch der Kreiselpumpe und die Erneuerung diverser technischer Komponenten. Beim Wasserschloss, in dem das Wasser der insgesamt vier Fassungen zentral gesammelt wird, wurde ein neuer Vertikalrechen inklusive dazugehöriger Rechenreinigungsmaschine installiert. Zusätzlich erfolgte die Erneuerung diverser Absperrorgane und die Errichtung eines neuen Beckens, in dem der Schutzrechen untergebracht ist.

NEUE FREISPIEGEL- UND DRUCKLEITUNGEN

Ebenfalls neu ausgeführt wurden die drucklosen Hangleitungen, die von den verschiedenen Fassungen zum Wasserschloss führen. Die Ausnahme war die Hangleitung Chalberspissi, die wegen ihres Verlaufs durch das

Finden Sie bei uns Ihre optimalen Druckleitungs- Rohre, Armaturen und Stahlwasserbauausrüstung für Ihre anspruchvolle Wasserkraftleitung.

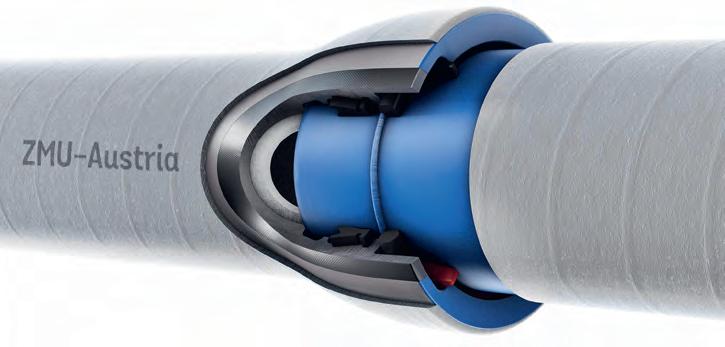

■ Zementmörtelumhüllte Duktilgussrohre (ZMU) für eine starke, dauerhafte Druckleitung

■ Spezial Rohr-Innenauskleidung:

Hochofen-Zementmörtel (HOZ) für eine aktive und passive Schutzwirkung

■ Qualitativ hochwertige Coanda-Rechen

■ Rundum-emaillierte Armaturen und Verrohrungen

Wir bieten Ihnen kluge Gesamtsysteme und eine Beratung in enger Zusammenarbeit mit Ingenieuren und Bauherren.

Kontaktieren Sie uns zu Ihrem Projekt! Wir beraten Sie gerne.

Wild Armaturen AG www.wildarmaturen.ch, Tel. 055 224 04 04

Gesamtlänge der erneuerten Druck- und Hangleitungen beträgt ca. 1.300 m. Bei der Materialauswahl setzte das LWK wegen des anspruchsvollen Terrains auf duktiles Gusseisen.Umgesetzt wurden die Hoch- und Tiefbauarbeiten sowie die Rohrverlegungen durch eine aus vier Unternehmen bestehende Arbeitsgemeinschaft. Betontransport mit temporärer Materialseilbahn bei der Verlegung der Druckrohrleitung.

Sperrgebiet nicht ausgetauscht werden konnte. Die vormals in dreifacher Ausführung vom Wasserschloss ins Maschinengebäude führenden Druckrohrleitungen wurden durch einen einzelnen Rohrstrang in der Dimension DN700 ersetzt. Aufgrund des anspruchsvollen Terrains im Projektgebiet entschieden sich die Betreiber für den Einsatz von duktilen Gussrohren. Die äußerst robusten Rohre kommen dank ihrer beständigen Materialeigenschaften auch mit extremen Belastungen bestens zurecht. Geliefert wurden die zur Gänze unterirdisch verlegten Hang- und Druckrohrleitungen von zwei Schweizer Herstellern. „Kurz vor dem Baustart wurde beschlossen, eine im Gefahrengebiet verlegte Trinkwasserleitung ebenfalls zu erneuern. Die

neue Leitung verläuft in einer angepassten Trassenführung vom Trinkwasserstollen in der Nähe der Fassung Weissenbach zur Kraftwerkszentrale in Zilfuri. Da diese Leitung ohne Wasserschloss direkt ins Krafthaus führt, kann die Trinkwasser-Turbine um gut 10 m mehr Fallhöhe als die Haupt-Turbine nutzen“, sagt Reto König. In Summe wurden für das Wasserkraftwerk ca. 1.300 Laufmeter Rohre neu verlegt, hinzu kamen noch die in den Rohrgräben mitverlegten Strom- und Datenkabel.

Das Herzstück der neuen Kraftwerkszentrale bildet eine 2-düsige Pelton-Turbine in horizontalachsiger Bauform, die vom Wasser-

Die 2-düsige Pelton-Turbine mit direkt gekoppeltem Synchron-Generator stammt vom deutschen Wasserkraftallrounder Kochendörfer. Unter Volllast erreicht die für 900 l/s Ausbauwassermenge konzipierte Maschine 1.700 kW Engpassleistung. Die Trinkwasser-Turbine mit 160 kW Engpassleistung im Vordergrund war ab dem Jahr 2018 bereits im alten Maschinengebäude im Einsatz.

kraftallrounder Kochendörfer im Rahmen eines Komplettpakets geliefert wurden. Neben dem Maschinensatz stammen auch diverse Stahlwasserbaukomponenten vom süddeutschen Branchenexperten. Das elektro- und leittechnische Equipment wurde als Subauftrag vom Südtiroler Unternehmen EN-CO ausgeführt. Mit ihren beiden hydraulisch geregelten Pelton-Düsen kann die Turbine das Wasserdargebot ganzjährig mit einem Höchstmaß an Effizienz abarbeiten. Bei 900 l/s Ausbauwassermenge und 212 m Nettofallhöhe erreicht die mit 600 U/min rotierende Maschine 1.700 kW Engpassleistung. Als Energiewandler kommt ein direkt mit dem Pelton-Laufrad gekoppelter Synchron-Generator vom Hersteller Leroy-Somer zum Ein-

• Ausbauwassermenge: 900 l/s

• Nettofallhöhe: 212 m

• Druck-/Hangleitungen: ca. 1,3 km

• Material: Duktiler Guss

• Turbine: 2-düsige Pelton

• Drehzahl: 600 U/min

• Düsenregelung: Hydraulisch

• Engpassleistung: 1.700 kW

• Hersteller: Kochendörfer

• Generator: Synchron

• Spannung: 6.300 V

• Nennscheinleistung: 1.900 kVA

• Kühlung: Wasser

• Hersteller: Leroy-Somer

• Regelarbeitsvermögen: ca. 8,8 GWh

satz. Der Generator wurde auf 6.300 V Betriebsspannung und 1.900 kVA Nennscheinleistung ausgelegt. Für optimale Temperaturen bei der Stromproduktion sorgt ein den Generatormantel umgebender Wasserkreislauf, der von einem im Unterwasserbereich platzierten Wärmetauscher gekühlt wird. Ebenfalls im neuen Krafthaus installiert wurde die 2018 erstmals in Betrieb genommene Trinkwasser-Turbine, die unter Volllast 160 kW Leistung schafft. Das elektrotechnische Equipment wie die Mittelspannungsschaltanlage und der Transformator wurden im neuen, vor Steinschlag geschützten Maschinenhaus untergebracht. Dem Stand der Technik entsprechend funktioniert der Anlagenbetrieb natürlich vollautomatisch. Über eine gesicherte Online-Verbindung können die Betreiber via PC oder Smartphone rund um die Uhr auf die Steuerung zugreifen und

gegebenenfalls umfangreiche Einstellungen aus der Ferne vornehmen. Eingespeist wird der erzeugte Strom ins lokale Mittelspannungsnetz der LWK. Im Zuge der Erneuerung wurde das vormals auf 4,2 kV Spannung ausgelegte Netz durch den Einbau von neuen Transformatoren auf 16 kV umgerüstet.

LEISTUNG UND ERZEUGUNG

ERHEBLICH GESTEIGERT

Rund zehn Monate nach dem Abstellen der alten Anlage ging das rundum erneuerte Kraftwerk Zilfuri am 15. Dezember 2022 erstmals ans Netz. „Die Betriebserfahrungen seit dem Start des Probebetriebs sind sehr positiv, die Anlage produziert seit Mitte Dezember störungsfrei durch. Wir sind gespannt, wie das Kraftwerk in seinem ersten Betriebsjahr laufen wird“, freut sich der Geschäftsleiter Reto König und merkt an, dass eine der

wesentlichen Projektherausforderungen der ambitionierte Zeitplan war, um die Anlage möglichst schnell wieder ans Netz zu bringen: „Es war sehr hilfreich, dass der BKW-Generalplaner Silvio Zingg und ich große Entscheidungskompetenzen während der Durchführung hatten. Bei allfälligen Fragen oder Unstimmigkeiten wurden stets schnellstmöglich Entscheidungen getroffen, wodurch die Firmen nicht lange aufgehalten waren. Ein großes Lob gebührt generell den beteiligten Unternehmen, die allesamt eine sehr gute Arbeit abgeliefert haben.“ Angesichts der um jeweils ca. 20 Prozent gesteigerten Leistung und der Erzeugungskapazität kann man definitiv von einem erfolgreichen Projekt sprechen. Im Regeljahr wird das Kraftwerk Zilfuri rund 8,8 GWh Ökostrom erzeugen, was umgerechnet dem Jahresbedarf von ca. 2.200 durchschnittlichen Haushalten entspricht.

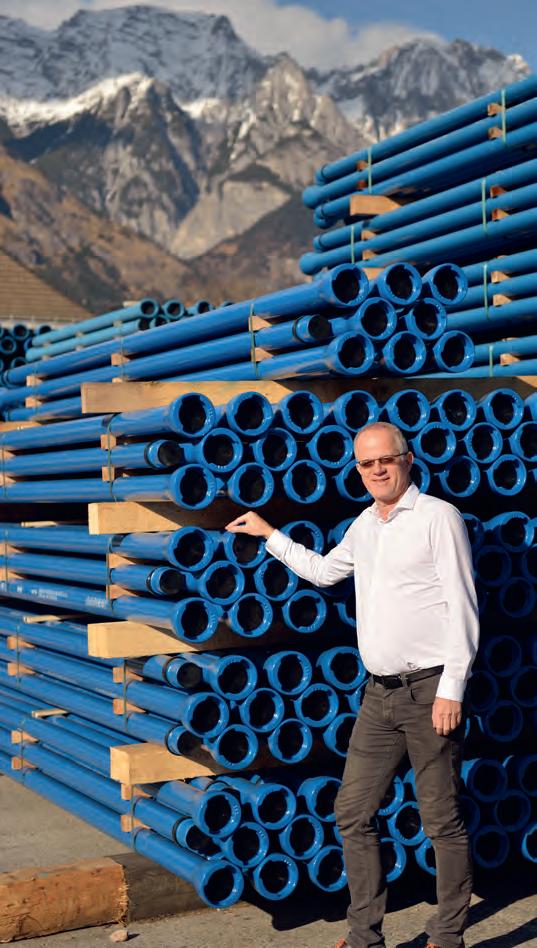

Die Tiroler Rohre GmbH – kurz TRM – gilt seit Jahrzehnten als Leitbetrieb in Sachen Gussrohr- und Rammpfahltechnik und hat sich damit als geschätzter Partner für die Wasserwirtschaft und den Spezialtiefbau in Österreich und den Nachbarländern etabliert. Das Unternehmen, das sich seit 2013 im Besitz der Tiroler Familie Kloger befindet, hat zuletzt wieder für Aufsehen am Markt gesorgt, indem es im vergangenen Jahr massiv in den Ausbau der Marke investierte: Einerseits wurde mit TRM Swiss erstmalig eine eigenständige Niederlassung in der Schweiz gegründet und andererseits konnte mit der niederbayrischen Firma Frischhut ein traditionsreicher Hersteller von Guss-Formteilen akquiriert werden. Damit tun sich für TRM neue Möglichkeiten und Perspektiven auf. Über die Hintergründe, strategische Planungen, aber auch Wünsche an die Politik sprachen wir in einem ausführlichen Interview mit dem geschäftsführenden

Inhaber von TRM, Max Kloger.

zek: Herr Kloger, viele Firmen ächzen aktuell unter steigenden Energie- und Rohstoffpreisen, unter Lieferengpässen und Personalnot. Doch während andere nur sparen und sich konsolidieren, hat TRM in den letzten Monaten vergleichsweise offensiv agiert und investiert. Wie sehen Sie das momentane Marktumfeld und warum vertreten Sie mit TRM diesen Kurs?

Kloger: Als TRM denken wir in langfristigen Dimensionen. Unsere Akquisen sind keineswegs Reaktionen auf kurzfristige Markttrends. Natürlich spüren wir die genannten Faktoren eines schwierigen Marktumfelds. Allerdings kann man etwa die steigenden Strompreise auch von einer anderen Warte aus sehen: Wir glauben, dass zahlreiche Energieprojekte in der Wasserkraft, die vor zehn Jahren noch als unwirtschaftlich galten, heute als hoch wirtschaftlich eingestuft werden. Somit sollte der Bau von Kraftwerken wieder verstärkt forciert werden. Und dafür bieten wir eine optimal angepasste Produktlinie an. Also ist das für uns auch eine Geschäftschance. Ich bin sehr zuversichtlich, dass unsere Rohre und Pfähle auch in Zukunft einen wichtigen Beitrag zum nachhaltigen Ausbau essentieller Infrastruktur leisten werden. Daher machen wir uns auch nicht von kurzfristigen Zyklen abhängig. zek: Worauf baut die Stabilität und der Erfolg von TRM?

Kloger: Wir bieten ein Geschäftsmodell, das darauf ausgelegt ist, dem Kunden ein umfassendes Dienstleistungspaket zu bieten, das über das Produkt hinausgeht. Wir verkaufen nicht nur Rohre oder Pfähle. Vielmehr bringen unsere Ingenieure dem Kunden die beste Lösung für seine Anforderung näher. Daher spielt auch das Thema Know-how bei uns eine zentrale Rolle. Wir haben zuletzt auch massiv in den Standort Hall investiert und sind entschlossen, dies auch weiterhin zu tun. Vor allem dank unserer hochqualitativen Produkte und unseren motivierten Mitarbeitern sehen wir die Zukunft des Unternehmens gesichert. Hinzu kommt, dass für uns Nachhaltigkeit mehr als nur ein Schlagwort ist. zek: Inwiefern? Können Sie das näher ausführen?

Kloger: Unsere Investitionen hier am Standort belegen klar, dass wir Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt unseres Handelns gesetzt haben. Ich möchte nur kurz unser 9.000 m2 großes PV-System auf den Hallendächern erwähnen, mit dem wir aktuell rund 880.000 kWh im Jahr erzeugen. Jüngstes Beispiel ist ein strombetriebener Glühofen, den wir

erst vor kurzem in Betrieb genommen haben. Er ist aktuell der einzige dieser Art in ganz Europa. Wir denken, dass wir damit die richtigen Akzente setzen.

zek: Apropos Akzente, was waren die Hintergründe für die beiden Akquisen und Investitionen im Jahr 2022?

Kloger: Zum Thema TRM Swiss: Wir haben schon früher mit einem Partner in der Schweiz zusammengearbeitet. Bedingt durch Änderungen am Markt haben wir das Bedürfnis unserer Kunden gespürt, noch direkter und umfangreicher vom Team der TRM betreut zu werden. Daher die Firmengründung in Rotkreuz im Kanton Zug. Während es sich bei TRM Swiss um eine reine Vertriebsgesellschaft handelt, ist die Firma Frischhut ein völlig eigenständiger Fertigungsbetrieb mit viel Geschichte. Formstücke spielen natürlich für uns als Anbieter von Rohrsystemen eine wesentliche Rolle. Der Kunde erwartet von einem Rohrhersteller auch Formstücke. Für das Ziel, uns von externen Faktoren und Lieferketten unabhängig zu machen, ist die Verbindung mit Frischhut perfekt. Somit können wir unsere Kunden auch in Zukunft aus ei-

ner Hand bedienen. Wir denken – wie gesagt –in langfristigen Dimensionen.

zek: Warum passt Frischhut so gut zu TRM?

Kloger: Frischhut passt deshalb so gut zu uns, weil eine sehr ähnliche Firmen- und Betriebskultur gepflegt wird wie bei uns und wir dementsprechend sehr gut miteinander umgehen können. Hinzu kommen kurze Wege von und nach Niederbayern, sowie die Tatsache, dass wir die gleichen Kunden ansprechen. Beide Unternehmen können auf eine über 75-jährige Firmentradition in der Herstellung hochwertiger Produkte aus Gusseisen verweisen. Frischhut war früher ein eigentümergeführtes Familienunternehmen, wie das TRM heute ist. So gesehen ist das für die Bayern eine Rückkehr in ‚bekannte Gefilde‘. Was mich natürlich besonders freut, ist der Umstand, dass die Mitarbeiter beider Unternehmen hervorragend miteinander harmonieren.

zek: Wird das Angebot damit noch flexibler?

Kloger: Wir werden Produkte, die Frischhut im Programm hat und wir bislang nicht verwendet haben, in unser Portfolio einfließen lassen. Außerdem werden wir Synergien nutzen und in Zusammenarbeit mit Frischhut einige marktgerechte Neuentwicklungen liefern. Wo wir noch nicht so gut aufgestellt sind, wollen wir noch besser werden und wo wir stark sind, noch stärker.

zek: Stichwort Synergien: Welche Möglichkeiten tun sich hier auf?

Kloger: Aktuell sind wir noch in der Kennenlernphase. Aber wir gehen davon aus, dass die enge Zusammenarbeit für beide Seiten befruchtend wirken wird. Beispielsweise können uns ungenützte Kapazitäten bei Frischhut ermöglichen, bedarfsgerecht themenspezifische Produkte bereitstellen zu können. Möglicherweise können wir auch produktionstechnische Synergien nutzen.

zek: Profitieren beide Partner auch von einem Know-how-Transfer?

Kloger: Natürlich, was Frischhut besser kann, wollen wir in Hall übernehmen und umge-

kehrt. Wechselseitig versuchen wir uns im Sinne von „Best Practise“ zu pushen. Die Mannschaft von Frischhut bleibt ja komplett erhalten. Und dank unseres neuen Geschäftsführers Christoph Aigner sind wir sicher, dass die Kontinuität und die Qualität gewahrt bleiben wird. Beide Unternehmen agieren dabei

auf den Märkten in Deutschland und den anderen Nachbarländern?

Kloger: Wir sehen in Europa ein enormes Wachstumspotenzial. Die Krise mit den Lieferketten hat gezeigt, dass kurze Lieferwege einen enormen Wettbewerbsvorteil darstellen. Das betrifft nicht nur Fragen in der Kommunikation, sondern auch Aspekte, wie Kosten und Auswirkungen auf die Umwelt.

zek: Kommen wir zur neuen Niederlassung in der Schweiz: Wie ist es dazu gekommen?

Kloger: Wir waren über Jahrzehnte mit einem Partner am Schweizer Markt aktiv. Nachdem dieser Partner vor nicht allzu langer Zeit von einem anderen Unternehmen übernommen worden ist, entschlossen wir uns dazu, eine völlig eigenständige Vertretung in der Schweiz einzurichten.

zek: Wie würden Sie die Niederlassung in Rotkreuz kurz beschreiben?

aber völlig eigenständig. Wir sehen uns nicht als Konzern, sondern vielmehr als zwei starke selbstständige, mittelständische Betriebe, die lokal geführt werden.

zek: Bleibt die Marke Frischhut erhalten?

Kloger: Die Marke Frischhut ist seit über sieben Jahrzehnten bestens am Markt und bei den Kunden etabliert. Die Verlässlichkeit in Produkt und Namen bleibt erhalten. zek: Wie sehen Sie das Wachstumspotenzial

Kloger: TRM Swiss wird von einer kleinen, aber feinen Mannschaft aus 8 Personen unter der Leitung von TRM Swiss Geschäftsführer Marco Nussbaumer betrieben. Natürlich ist das Team vertriebslastig aufgestellt, wobei unsere Leute bei TRM Swiss in enger Abstimmung mit dem „Mutterschiff“ in Hall die Lieferketten sehr sauber bedienen.

zek: Wie ist es in der Schweiz um die Logistik bestellt?

Kloger: Der Standort in Zug ist sehr zentral gelegen. Wir pflegen eine enge Zusammenarbeit mit einem Logistikpartner aus der Region, der unsere Produkte an Lager führt und ausliefert. Der Vertrieb unserer Produkte wird durch den Stahlhandel durchgeführt.

Von einem Rohrhersteller wird erwartet, dass er auch ein umfangreiches Sortiment an Formstücken anbieten kann. Mit der Akquise von Frischhut ist TRM nun deutlich breiter und flexibler aufgestellt.

„Frischhut und TRM pflegen eine sehr ähnliche Betriebskultur.“Die Flexibilität der Gussrohre aus dem Hause TRM ist ein Qualitätsmerkmal, das zu einem Erfolgsfaktor geworden ist. © TRM © TRM

zek: Ist das Angebot in der Schweiz mit jenem in Österreich identisch?

Kloger: In Sachen Rohre ist es völlig deckungsgleich. Allerdings bieten wir unsere Rammpfähle nicht über die TRM Swiss am Schweizer Markt an.

zek: Welche Vorteile und Perspektiven für TRM Swiss sehen Sie am Schweizer Markt?

Kloger: Durch unseren Standort in der Schweiz sind wir noch näher am Kunden und können flexibel und effizient auf die Bedürfnisse reagieren. Wir bieten persönliche Beratung und Lösungsfindung mit eigenem Know-how – so wie wir es in Österreich und anderen Märkten machen. Das bisherige Feedback ist sehr positiv. zek: Warum passt der Schweizer Markt so gut in die Ambitionen von TRM?

Kloger: Je größer die Distanzen, desto stärker wirken sich die bekannten Probleme der Internationalisierung und Globalisierung aus. Aus diesem Grund konzentrieren wir uns auf unseren Kernmarkt Österreich und unsere Nachbarn – und da passt natürlich die Schweiz perfekt dazu.

zek: Was sehen Sie eigentlich als zentrale Herausforderung und Bedrohung für ein mittelständisches Unternehmen wie TRM?

Kloger: Vorrangig zu nennen wäre sicherlich der Arbeitskräftemangel, der nicht nur Fachkräfte, sondern mittlerweile auch allgemeines Personal betrifft. Um die Maschinen zu bedienen, brauchen wir mehr Leute. Das stellt nicht

nur TRM, sondern die gesamte Wirtschaft vor gewaltige Herausforderungen. Denken Sie an den Tourismus, Handel, Gewerbe und natürlich die Industrie dafür braucht es politische Lösungen.

zek: Hätten Sie denn einen Lösungsansatz?

Kloger: Es gäbe durchaus Ansätze. Man braucht nur an die zahlreichen aus dem Erwerbsleben Ausgeschiedenen, sprich Pensionisten, denken, die noch motiviert und fit genug wären, etwas länger zu arbeiten und ihr Knowhow im Wirtschaftskreislauf zu belassen. Doch dafür bräuchte es auch wirtschaftliche Anreize

und keine sinnfreien Zuverdienstgrenzen bzw. steuerliche Zusatzbelastungen. Ein anderer Ansatz läge auch darin, die Zahl der Rot-WeißRot-Cards zu erhöhen. Wenn wir den Status eines entwickelten Industriestaats halten wollen, brauchen wir den Zuzug qualifizierter ArbeitnehmerInnen. Anders wird es nicht gehen. zek: Inwieweit bedrohen die hohen Energiepreise die heimischen Industrieunternehmen?

Kloger: Durch die hohen Energiepreise in Europa und durch das herrschende Ungleichgewicht droht ein Abfluss von Arbeit aus Europa. Hier gegenzusteuern wird für Europa eine große Herausforderung in den nächsten Jahren. Es braucht dafür große, gesamteuropäische Lösungen.

zek: Wie sehen Sie momentan den Weg zur vielzitierten Energiewende?

Kloger: Die Energiewende wird nur funktionieren, wenn es gelingt, den steigenden Bedarf über erneuerbare Energien zu decken. Daher ist gerade hier in Tirol die Wasserkraft ein derart zentrales Thema. Der Ausbau der Wasserkraft ist sowohl für die Industrie, den Tourismus, das Gewerbe als auch für den Privatverbrauch wichtig und wertvoll. Gerade angesichts der steigenden Strompreise wird jeder verstehen, dass wir uns nur mit der Nutzung eigener Ressourcen unabhängig von fremden Einflüssen machen können. Dafür braucht es einen Schulterschluss in der Gesellschaft und entschlossene politische Initiativen – wie etwa die Kürzung von Genehmigungsverfahren. Heute dauert es mitunter Jahrzehnte, bis ein Kraftwerk genehmigt wird. Da muss es zu einem Umdenken kommen, sonst wird sich die angestrebte Energiewende bis 2030 nicht ausgehen. Wenn wir den Green Deal leben wollen, müssen wir auch die Strategie konsequent verfolgen und den Weg für die erneuerbaren Energien ebnen.

zek: Vielen Dank für das Gespräch!

Die niederbayerische Firma Frischhut gilt als höchst etablierter Fachbetrieb für Produkte aus Eisenguss. Seit über 75 Jahren werden in der firmeneigenen Gießerei in Neumarkt-St. Veit hochqualitative Gussteile hergestellt. Vorrangig handelt es sich dabei um Formteile für die Wasser- und Abwasserversorgung bzw. auch für die Wasserkraftnutzung. Die Gussteile werden in der eigenen Anlage in Pfarrkirchen bearbeitet und erhalten im umweltfreundlichen Wirbelsinter- oder Sprühverfahren eine Beschichtung aus Epoxyd-Pulver. In Pfarrkirchen können zudem auch im Kundenauftrag angelieferte Gussteile in Lohnarbeit mittels moderner CNC-Maschinen bearbeitet, beschichtet und bis 25 bar Innendruck geprüft werden. Da das Unternehmen durch die eigene Gießerei besonders flexibel reagieren kann, gewinnen Auftragsarbeiten, etwa hochwertige Gussteile für sicherheitsrelevante Anwendungen im Maschinen-, Stahlbeton- und Brückenbau, sowie

Spezial-Formstücke immer stärker an Bedeutung. Einzelstücke, Kleinserien oder überdimensionale Bauteile bis zu einer Tonne werden in der Handformerei hergestellt. Mit ihrer einzigartigen Kombination aus traditionellem Handwerk, einem modernen Labor zur Qualitätssicherung und den Forschungsmöglichkeiten ist das Unternehmen in der Lage, auch schwierige Projekte termingerecht und zuverlässig abzuwickeln.

Seit Juli 2022 ist Frischhut Teil des eigentümergeführten Familienbetriebes der Tiroler Rohre GmbH (TRM). Gemäß der Pläne der Tiroler Eigentümer soll der bayerische Traditionsbetrieb unter der Leitung von DI Christoph Aigner komplett eigenständig weitergeführt werden. Synergieeffekte erwarten sich beide Unternehmen durch das exzellente Know-how beider Partner. Dies trifft sowohl auf mögliche Optionen hinsichtlich Knowhow Transfer, als auch marktstrategisch und

produktionstechnisch zu. Dazu der neue Geschäftsführer DI Christoph Aigner: „Wir sichern die Versorgung mit Formstücken für TRM und leisten für unsere Kunden somit einen wertvollen Beitrag zur sicheren Wasserversorgung.”

TRM gilt keineswegs als neuer Player am Schweizer Rohrmarkt. Im Gegenteil, der Tiroler Qualitätshersteller war hier bereits über Jahrzehnte mit seinen Produkten vertreten. Sie leisten einen veritablen Beitrag zur sicheren Wasserversorgung der Bevölkerung sowie der Schneesicherheit in unzähligen Skigebieten. War das Unternehmen in der Vergangenheit noch über einen Händler am Schweizer Markt

aktiv, so tritt TRM nun mit einer eigenständigen Niederlassung auf. Im Juni 2022 wurde die TRM Swiss AG aus der Taufe gehoben. Am neuen Standort in Rotkreuz im Kanton Zug ist das Team situiert, das aktuell aus acht kompetenten und engagierten Mitarbeitern besteht.

TRM Swiss verfügt über ein eigenes Rohrlager, wobei eine enge Zusammenarbeit mit einem Logistikpartner aus der Region dafür sorgt,

dass die Produkte zeitgerecht an die Schweizer Rohrkunden geliefert werden. Mit dem neuen Standort kann TRM noch flexibler und effizienter auf die Bedürfnisse der Kunden vor Ort reagieren. Dazu der neue Geschäftsführer von TRM Swiss Marco Nussbaumer: „Als Lösungsanbieter mit geballtem Know-how sehen wir die enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden als Vertrauenssache.”

Das Kraftwerk Dardha 1 am gleichnamigen Fluss im Norden Albaniens war weder in technisch einwandfreiem Zustand noch wirtschaftlich in seinem Betrieb. Im Jahr 2012 errichtet, war es ursprünglich mit einer zwei-düsigen, horizontalen Peltonturbine ausgestattet worden, mit der bis zuletzt nur ein suboptimaler Kraftwerksbetrieb möglich war. Von Beginn an waren starke Vibrationen aufgetreten, die der Lieferant der Erstausrüstung nicht beheben konnte. Dem Betreiber Wenerg SH.A. waren daraus in der Folge hohe Betriebs- und Wartungskosten entstanden.

Weltweit gibt es nur vier Länder, deren erzeugte Energie zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien stammt –eines davon ist Albanien. Der CO2-Ausstoß pro Kopf ist ebenfalls einer der geringsten weltweit. Albanien weist ein enormes Wasserkraftpotenzial auf, das derzeit nur zu rund einem Drittel genutzt wird. Eine dieser albanischen Kleinwasserkraftanlagen ist das Kraftwerk Dardha 1 in Nordalbanien, das seit seiner Inbetriebnahme vor 10 Jahren allerdings nur suboptimal betrieben werden konnte. Die bis dato aufgetretenen Vibrationen verursachten nicht nur Produktionsausfälle, auch die Lager hatten ihre Konstruktionslebensdauer bereits überschritten. Experten von Voith Hydro, die schließlich bei-

gezogen wurden, führten zu Beginn des Projekts auch Messungen vor Ort durch, um sicherzustellen, dass die Schnittstellen intakt sind, um jegliche Störungen auszuschließen.

Vor der endgültigen Entscheidung für ein neues Konzept wurden mehrere Varianten von Wenerg SH.A. in Betracht gezogen. Voith Hydro konnte aufgrund detaillierter Bewertungen der Schwingungen an der zwei-düsigen Peltonturbine das Problem in einer ungeeigneten Dimensionierung der Förderleistung bei einer Fallhöhe von 574 Metern und einem Durchfluss von 1,3 m³/s mit der Generatordrehzahl feststellen. Die vorhandenen Wasserbedin-

gungen mussten ebenso berücksichtigt werden, wodurch letztendlich eine drei-düsige Peltonturbine empfohlen wurde. Durch die falsche Auslegung der ursprünglichen Turbine war ein vollständiger Austausch unumgänglich. Doch es war die Mühe wert: Mit der zusätzlichen Düse wurde das optimale Verhältnis von Fallhöhe und Drehzahl zu den Laufraddimensionen gefunden. Dadurch ließ sich das Betriebsverhalten verbessern und der Wirkungsgrad maximieren. Der Generator, welcher noch in einem guten Zustand war, konnte auf diese Weise ebenfalls erhalten werden. Wenerg SH.A. vertraute auf die Expertise und beauftragte Voith Hydro mit der Lieferung einer neuen drei-düsigen Einheit mit separaten Turbinenlagern und einer flexiblen Kupplung an den Generator. Das Wasserkraft-Unternehmen überzeugte durch das umfassende Know-how im Bereich der Turbinenentwicklung und Referenzen aus aller Welt.

Das Gehäuse musste aufgrund der separaten Turbinenlager für das Ein- und Ausheben des Laufrades teilbar sein. Im Regelfall wird die obere Hälfte der Turbine komplett abgebaut. Voith Hydro konnte eine technische Lösung entwickeln, die es ermöglicht, das Laufrad samt Welle durch eine Öffnung am hinteren Ende der Turbine zu heben, wodurch der Auf-

wand für das Ausheben des Laufrads, beispielsweise für Wartungszwecke, Laufradtausch, etc. verringert wurde. Die neue Turbine ist auf eine Wassermenge von 1,30 m3/s und eine effektive Fallhöhe von 541 Metern ausgelegt, wobei die Maschine nun auf eine Ausbauleistung von 6,22 MW kommt. Damit ist das Kleinwasserkraftwerk in der Lage, im Regeljahr rund 18,4 GWh sauberen Strom zu erzeugen. Das reicht aus, um rund 1.000 Durchschnittshaushalte mit Ökostrom zu versorgen.

Seit Ende 2022 liefert die Turbine nun mit voller Leistung Strom an das albanische Netz. Bislang war eine Leistung von 5,6 MW möglich, welche nun um über 10 Prozent gesteigert wurde. Auch die regelmäßige Überwindung der knapp 200 km langen Strecke (von der Hauptstadt Tirana), zur Behebung auftretender Fehler, gehört nun der Vergangenheit an.

WEITERE REFERENZEN IN ALBANIEN Dardha 1 war keineswegs das erste Projekt in Albanien, das Voith Hydro realisiert hat. Die Kraftwerke Ceremi und Dragobia – beide am Fluss Valbona in Bajram Curri gelegen – sind zwei weitere Referenzanlagen. Im Kleinwasserkraftwerk Ceremi sind zwei vertikale Peltoneinheiten mit einer Kapazatität von jeweils 4,5 MW installiert. Im Kraftwerk Dragobia produzieren drei Francisturbinen mit jeweils 4,7 MW Leistung sauberen Strom.

Nach der Inbetriebnahme vor Ort begann eine umfangreiche Testphase, in der sämtliche Betriebszustände der Anlage simuliert wurden. Dabei hat sich die Maschineneinheit in den ersten Betriebsmonaten durchaus bewährt –und dies nicht nur im Hinblick auf die Erzeugung. Wichtig war vor allem auch, dass die Anlage störungsfrei läuft. Der Kunde offenbarte danach seine Zufriedenheit: „Ich bin wirklich glücklich, dass wir uns für Voith Hydro entschieden haben”, so Klodian Malo, Project Engineer, Wenerg SH.A.

[Text: Voith Hydro]

• Turbinentyp: Pelton Horizontal

• Düsenzahl: 3

• Hersteller: Voith Hydro

• Fallhöhe: 541m

• Durchfluss: 1,30 m3/s

• Leistung: 6,22 MW

• Regelarbeitsvermögen: 18,4 GWh

„Ich bin wirklich glücklich, dass wir uns für Voith Hydro entschieden haben”, sagt Klodian Malo, Project Engineer, bei Wenerg SH.A.

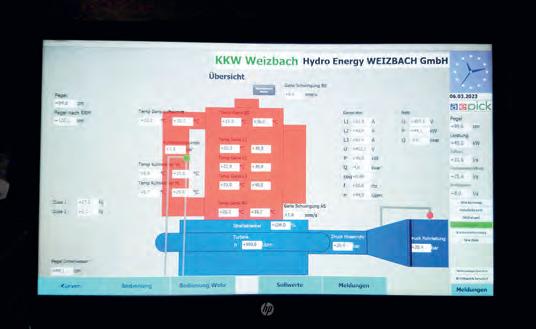

Seit Ende letzten Jahres präsentiert sich das Kraftwerk Neuhausen am Rheinfall mit neuer, modernster Leittechnik. Über einen Zeitraum von drei Monaten gelang den Branchenspezialisten der Firma Rittmeyer, die historische Anlage vor Ort auf den neuesten Stand der Technik zu bringen. Mit der innovativen Hardware aus dem Hause Rittmeyer wurden nicht nur die Bedienerfreundlichkeit und die Skalierbarkeit verbessert, sondern auch die Gesamtverfügbarkeit. Das Kraftwerk, das im Regeljahr rund 40 Gigawattstunden sauberen Strom liefert, ist damit gerüstet für die aktuellen und kommenden Anforderungen an den Betrieb eines modernen Wasserkraftwerks.

Als vor zwei Jahren in den Medien wieder einmal über ein neues Kraftwerk am berühmten Rheinfall ventiliert wurde, war mancherorts der Aufschrei groß. Schließlich geht es beim Rheinfall nicht um irgendeinen Wasserfall. Hier rauschen im Schnitt 300.000 Liter pro Sekunde über eine natürliche Gefällstufe von etwa 23 Meter, kurzum es ist der größte Wasserfall Europas. Und der ist auch ein Touristenmagnet, der jährlich rund 1,3 Millionen Besucher anlockt. Was vielen in der Diskussion um ein vermeintlich neues Kraftwerk am Rheinfall gar nicht bewusst war: Es gibt hier schon eine Kraftwerksanlage –und zwar seit über 70 Jahren. Zwischen 1948

und 1950 wurde das unauffällige Kraftwerk Neuhausen von der Interessengemeinschaft Aluminiumwerke Neuhausen AG errichtet. Heute heißt der Betreiber Rheinkraftwerk Neuhausen AG – kurz RKN –, die zu 56 Prozent von der EnAlpin AG und zu 40 Prozent von der Axpo AG gehalten wird. Die restlichen 4 Prozent befinden sich im Eigentum der Gemeinde Neuhausen. Das historische Kraftwerk gilt als sehr wirtschaftlich. Mit der installierten Francis-Turbine mit 5,6 MW Nennleistung und dem direkt gekoppelten Synchrongenerator kommt das Kraftwerk bei einer Ausbauwassermenge von 29,9 m3/s auf rund 45 GWh im Regeljahr.

LEITTECHNIK-PROFI AM WERK

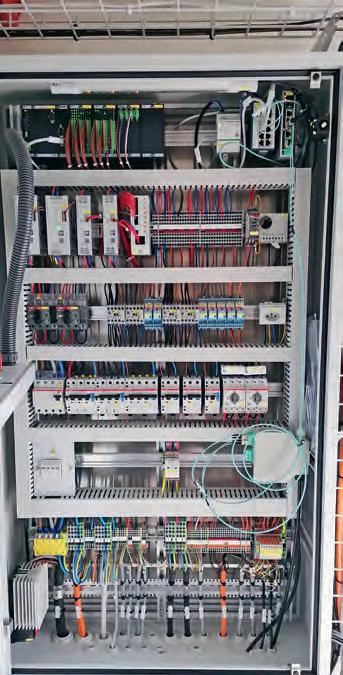

Eine Effizienzsteigerung hatte das traditionsreiche Kraftwerk bereits vor 12 Jahren erfahren, als die elektrotechnische Ausrüstung vollständig erneuert wurde. Nun galt die volle Aufmerksamkeit dem leittechnischen Equipment, das ebenfalls komplett ausgetauscht werden sollte. Der Auftrag darüber ging an den renommierten Branchenexperten Rittmeyer Schweiz mit Sitz in Baar, der mit seinen Hard- und Software-Lösungen zu den absoluten Impulsgebern und Leadern der Wasserkraftbranche zählt. „Unser Auftrag umfasste gemäß Werkvertrag ein breites Gesamtpaket aus Produkten und Dienstleistun-

gen, angefangen von der Auslegung und der Fabrikation, über Montage und die aufwändige Verkabelung für die Steuerung und die Versorgung des Eigenbedarfs bis hin zur Inbetriebsetzung und Mitarbeiterschulung –um nur die wichtigsten Punkte zu nennen“, fasst der Projektleiter der Rittmeyer AG Michael Gasser den Lieferumfang der Leittechnik-Profis zusammen. Wie bei einem derartigen Projekt üblich starteten die ersten Arbeiten mit der Erstellung des Pflichtenhefts, die sich von Dezember 2021 bis Februar 2022 erstreckten. Erst danach konnte mit dem Engineering von Hard- und Software sowie im Weiteren mit der Fertigung der Schaltschränke für die Leittechnik-Infrastruktur begonnen werden.

BEREIT FÜR VIRTUALISIERTE RECHNER

Für die Visualisierung, Bedienung und Überwachung sowie die vollautomatische Steuerung des gesamten Kraftwerks hat Rittmeyer das bewährte Leittechniksystem RITOP entwickelt, das auch im modernisierten Kraftwerk Neuhausen das leittechnische Rückgrat bildet. Was dieses System zu einem echten Tausendsassa macht, ist seine Offenheit zur Ankopplung an die verschiedensten Automatisierungs- und Messsysteme. Hinzu kommt, dass es völlig problemlos in bestehende übergeordnete Leitsysteme und IT-Einrichtungen eingebunden werden kann. Im Fall des historischen Kraftwerks am Rheinfall wurde ein singuläres, nicht redundantes RITOP Leitsystem auf dem Hypervisor ESXi von VMware installiert. Etwas verkürzt erklärt, ermöglicht diese Virtualisierungs- und Cloud-Computing-Software es dem Benutzer, auf einer physischen Server Hardware verschiedene Res-

sourcen, wie etwa Arbeitsspeicher und Verarbeitung, nach individuellen Vorstellungen aufzuteilen, und damit etwa auch unterschiedliche Betriebssysteme zu installieren. „Dem Kunden ist es wichtig, die installierte Hardware möglichst effizient zu nutzen. Mit der Virtualisierung können auf diese Weise mehrere virtuelle Rechner auf einer einzelnen Hardware betrieben werden. Des Weiteren haben wir auf einer zweiten virtuellen Maschine die Software Veeam Cloud Backup installiert, die eine sehr einfache, schnelle und sichere Backup-Option ermöglicht“, erklärt Michael Gasser. Er verweist zudem darauf, dass diese Lösung dem Kunden eine hohe Skalierbarkeit und Verfügbarkeit bietet.

ALLE FÄDEN LAUFEN IM RITOP ZUSAMMEN

Über das RITOP werden permanent alle protokollierten Prozessdaten in Prozessbildern, Meldebüchern, Alarmlisten und Mehrfachtrends gespeichert und für eine spätere Visualisierung und Auswertung archiviert. Das Team von Rittmeyer hat dieses System in der Zentrale des Kunden installiert und bedarfsgerecht konfiguriert. Bedient wird es wahlweise über den Arbeitsplatz in der Zentralwarte, das Touchpanel, oder aus der Ferne durch den Betreiber vom Kraftwerk Reckingen aus, oder durch die Firma Rittmeyer für Wartungszwecke. In das neue Steuerungssystem wurden in der Folge auch der bestehende Turbinenregler, der Spannungsregler sowie die bestehenden Schutzgeräte in der Zentrale eingebunden. Die Messungen sämtlicher elektrischer Größen – wie Spannungen, Ströme, Energie- verbrauch – werden von jedem einzelnen Verbraucher sowie auch von der Eigenbedarfs-Haupteinspeisung in das RITOP eingelesen. „Über Wandler werden

diese elektrischen Größen der einzelnen Aggregate gemessen, über eine Funkverbindung zentral erfasst und über Modbus TCP in das Leitsystem eingespielt“, geht Michael Gasser weiter ins Detail.

BEWÄHRTE PRODUKTPALETTE IM EINSATZ

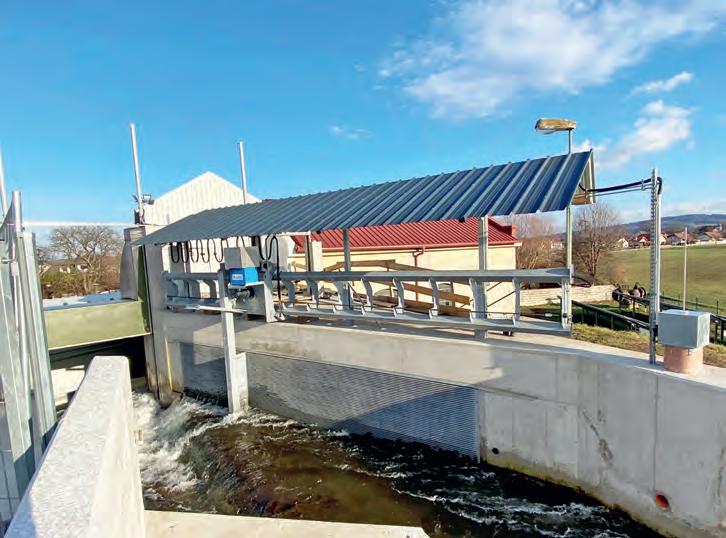

Neben der Lieferung von vier neuen Schaltschränken für die Eigenbedarfssteuerung sowie einer redundanten 110 VDC Batterieanlage realisierte das Team von Rittmeyer exakt nach den Vorstellungen der RKN ein neues Lichtwellenleiter-Netzwerk zwischen der Zentrale und dem Rechengebäude. Dabei wurden je zwei LWL-Fasern für das Leitsystem und je zwei für das WebCam-Netzwerk verlegt. Zudem wurden im Rechengebäude noch einige Modifikationen vorgenommen. Dazu Michael Gasser: „Am Rechengebäude haben wir die bestehende Rechenreinigungsmaschine ebenso in das Leitsystem integriert wie die Steuerung des Einlauf- und des Kiesablassschützes. Am Einlaufschütz haben wir die bewährte Positionsmessung RIPOS instal-

liert und neue Pegelmessungen im Oberwasserbereich und vor dem Rechen eingebaut.“ Im Rechengebäude wurde eine unabhängige Steuerung mit Vorort-Bedienung installiert. Für die Maschinensteuerung und den mechanischen Schutz integrierte das Team von Rittmeyer eine zentrale RIFLEX-Steuerung. Dabei handelt es sich um das vielfach bewährte und äußerst robuste Automatisierungs- und Fernwirksystem aus dem Hause Rittmeyer, in welches bereits das Schutz- und Synchronisierungsmodul vorinstalliert ist.

LEITSYSTEM AM PULS DER ZEIT

Nachdem die aufwändigen Verkabelungs- und Montagearbeiten, die sich über rund fünf Wochen erstreckten, im Oktober letzten Jahres abgeschlossen werden konnten, folgten die Trocken- und daraufhin die Nass-Inbetriebsetzung. Nach einem erfolgreichen Probebetrieb in der Adventzeit 2022 konnte das Kraftwerk noch vor dem Jahreswechsel in den Regelbetrieb überführt werden. Da es dem Team von Rittmeyer gelang, sämtliche verein-

barten Termine einzuhalten, konnten sich die Betreiber über eine Punktlandung im Zeitplan freuen. Der Betriebsleiter der Kraftwerk Reckingen AG Thomas Häfeli kommentiert: „Heute verfügt die RKN über ein hochmodernes Leitsystem, das exakt nach unseren Bedürfnissen realisiert werden konnte. Die letzten Betriebswochen im Kraftwerk Neuhausen belegten dabei eindrücklich, dass sämtliche Prozesse mit dem neuen Rittmeyer-Leitsystem optimal arbeiten und frei von Störungen blieben.“

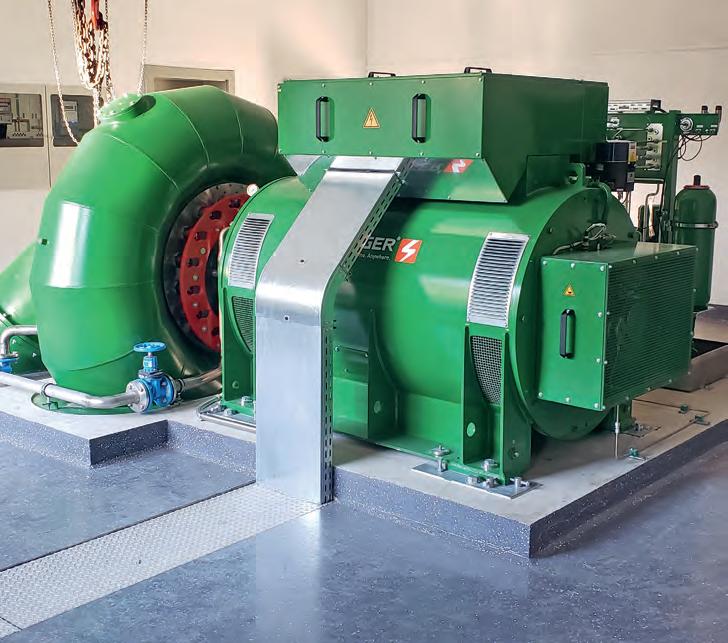

In der rund 60 km nordöstlich von Graz gelegenen Gemeinde St. Kathrein am Offenegg hat ein neues Kleinwasserkraftwerk im September 2022 erstmals sauberen Strom produziert. Realisiert wurde das Projekt von der Hydro Energy Weizbach GmbH, die mit der Anlage das hydroelektrische Potential des Gewässers für die saubere Stromerzeugung erschließt. An der Wasserfassung werden bis zu 80 l/s Ausbauwassermenge entnommen und über eine Bruttofallhöhe von ca. 210 m ins Krafthaus geführt. Die insgesamt 3.145 m lange Druckrohrleitung DN350 besteht jeweils zur Hälfte aus PVC-Rohren bzw. duktilen Gussrohren, die von der oberösterreichischen Geotrade Tiefbauprodukte GmbH geliefert wurden. Im Maschinengebäude sorgt eine 2-düsige Pelton-Turbine in horizontalachsiger Ausführung mit direkt gekoppeltem Synchron-Generator für ein Höchstmaß an Effizienz. Trotz der CoronaPandemie und den herausfordernden Begleitumständen konnte das Projekt innerhalb von ca. 1,5 Jahren erfolgreich abgeschlossen werden.

Die ersten Planungen zur Errichtung eines Kleinwasserkraftwerks am Weizbach in der rund 1.060 Einwohner zählenden Gemeinde St. Kathrein am Offenegg entstanden um das Jahr 2015. Bereits im darauffolgenden Jahr wurde dem von zwei Geschäftspartner entwickelten Projekt die naturschutzrechtliche und behördliche Bewilligung erteilt. Das genehmigte Projekt, für dessen rechtlichen Rahmen die Hydro Energy Weizbach GmbH gegründet wurde, blieb allerdings noch für längere Zeit in der Schublade, bis es 2021 von der in Bruck an der Mur ansässigen Karl Lackner Privatstiftung erworben wurde. Kurz vor Abschluss der Bauphase im Sommer 2022 wurde das weit fortgeschrittene Projekt schließlich vom Kärntner Immobilienentwickler Hartwig Warmuth übernommen. Der neue Eigentümer ist neben der Immobilienbranche auch stark im Bereich der Erneuerbaren Energien engagiert. So verfügen seine in Kärnten verteilten PhotovoltaikAnlagen über knapp 2.500 kWp Gesamtleistung. Zudem betreibt Hartwig Warmuth mit der neuen Anlage am Weiz

bach nun insgesamt zwei Kleinwasserkraftwerke.

PANDEMIE VERZÖGERT PROJEKT

„Ende 2020 wurde mit der Projektoptimierung begonnen. Dies betraf sowohl die Wasserfassung als auch die Größe und Geometrie des Krafthauses, zudem wurde die Trassenführung der Druckrohrleitung optimiert. Im Jahr 2021 startete mit der Einrichtung der Baustelle die Umsetzungsphase des Projekts. Wegen den mit der CoronaPandemie einhergehenden Beschränkungen verzögerte sich das Projektfortkommen allerdings. Richtig los gingen die Bauarbeiten erst im August 2021, als die Grobsubstanz des Maschinengebäudes hochgezogen war“, erklärt der für die finale Ausführung zuständige Kraftwerksplaner Ernst Hackenberg. Mit seinem Ingenieurbüro für Kulturtechnik und Wasserwirtschaft konnte Ernst Hackenberg beim Neubau am Weizbach seine Kompetenz im Kleinwasserkraftsektor einmal mehr unter Beweis stellen.

„Bei der Verlegung der Druckrohrleitung mussten wir uns eng mit der steirischen Landesstraßenverwaltung abstimmen. Da rund 1,5 km der Landesstraße, entlang derer der

Kraftabstieg verläuft, neu gebaut wurden, war eine entsprechende Koordination unabdingbar. Dies resultierte zwar in zeitlichen Verzögerungen, war im Hinblick auf die Ausführungslogistik aber natürlich sinnvoll“, ergänzt Ernst Hackenberg. Zuständig für die Durchführung der gesamten Hoch und Tiefbauarbeiten sowie die Verlegung der Druckrohrleitung war die in Scheifling ansässige Zechner Bau GmbH.

Die direkt neben der Landesstraße positionierte Wasserfassung wurde zum Aufstauen des Gewässers mit einer einseitig hydraulisch betriebenen Wehrklappe ausgestattet. „Anstelle eines ursprünglich geplanten Grobrechens und einem dahinter angeordneten vertikalen Schutzrechen mit dazugehöriger Rechenreinigungsmaschine kommt beim Kraftwerkseinlauf ein horizontaler Schutzrechen mit 10 mm Stababstand zum Einsatz“, so Ernst Hackenberg. Das von der horizontalen Rechenreinigungsmaschine entfernte Geschwemmsel wird zur Wehrklappe befördert, wo dieses entweder manuell entfernt bzw. durch das Senken der Stauklappe in den Unterwasserbereich abgeführt wird. Nach dem Schutzrechen strömt das Triebwasser in ein Entsanderbecken, in dem sich die feinen Sedimente langsam absetzten können. Die Abgabe der Sedimente in die Restwasserstrecke erfolgt durch einen Spülschütz, der von zwei Sedimentsensoren im Entsander automatisch geregelt wird. Zur Gewährleistung der ökologischen Durchgängigkeit an der Wehranlage wurde auf der orographisch rechten Gewässerseite ein naturnah gestalteter Beckenpass errichtet. Über den Fischaufstieg wird die ganzjährig konstante Restwasserdotation von 20 l/s abgegeben. Für die visuelle Kontrolle

Die Maschinenbau Unterlercher GmbH lieferte für den Neubau eine 2-düsige Pelton-Turbine mit direkt gekoppeltem Synchron-Generator. Mit dem Maschinensatz ist eine ganzjährig effektive Stromproduktion auch bei verringertem Wasserdargebot gewährleistet.

der Gegebenheiten an der Wehranlage aus der Ferne sorgt eine schwenkbare Videokamera.

DRUCKROHRLEITUNG AUS PVC UND

DUKTILEM GUSSEISEN HERGESTELLT

Die Druckrohrleitung zwischen Wasserfassung und Maschinengebäude erstreckt sich über eine Länge von 3.145 m und wurde zur Gänze in der Dimension DN350 verlegt. Etwa 20 Prozent der ohne Hoch oder Tiefpunkte verlegten Leitung befindet sich im asphaltierten Straßenkörper, der weitaus längste Teil der Druckrohrleitung wurde neben der Straße bzw. in Böschungsbereichen geführt. Hergestellt wurde die Druckrohrleitung mit zwei unterschiedlichen Rohrsystemen, so Ernst Hackenberg: „Der obere Abschnitt

› Lüfterlose Generatoren

› Für die Wohnumgebung oder den Weinkeller geeignet

› Platzsparende Wasserkühlung ohne Wärmetauscher

› Verlustwärme zum Heizen nutzen

› Kühlere Umgebung auch ohne Klimaanlage

› u.v.m.

• Ausbauwassermenge: 80 l/s

• Bruttofallhöhe: ca. 210 m

• Druckrohrleitung: 3.145 m

• Ø: DN350

• Material: PVC/Duktiler Guss

• Lieferant: Geotrade Tiefbauprodukte GmbH

• Turbine: 2-düsige Pelton

• Drehzahl: 1.500 U/min

• Engpassleistung: 140 kW

• Hersteller: Maschinenbau Unterlercher GmbH

• Generator: Synchron/wassergekühlt

• Spannung: 400 V

• Nennscheinleistung: 150 kVA (H-B)

• Hersteller: EME

• Regelarbeitsvermögen: ca. 600.000 kWh

wurde mit PVCRohren, die bis zu einer Druckstufe von PN16 eingesetzt werden können, ausgeführt. Die untere Hälfte der Druckrohrleitung besteht wegen der höheren Druckverhältnisse aus duktilen Gussrohren.“ Geliefert wurde das komplette Rohrmaterial inklusive Krümmer und Sonderformstücke vom oberösterreichischen Vertriebsspezialisten Geotrade Tiefbauprodukte GmbH. Beim oberen Teilstück der Druckrohrleitung kommt das vom spanischen Hersteller Molecor entwickelte System TOM® PVCO zum Einsatz. Dabei handelt es sich um Kunststoffrohre aus PVC, die durch ein spezielles Herstellungsverfahren äußerst robuste Materialeigenschaften besitzen. Dazu zählen neben der Schlagfestigkeit und hohem Widerstand gegen Druckschläge auch die Resistenz gegen Umwelteinflüsse und eine lange Lebensdauer. Darüber hinaus punktet das weltweit in

Hoch und Mitteldruckbereichen wie dem Trinkwasser und kommunalen Sektor eingesetzte System mit seinem geringen Gewicht und einem überzeugenden PreisLeistungsverhältnis. Ab der Mitte der Trassenführung erfolgt der Übergang zu dem mit duktilen Gussrohren hergestellten unteren Abschnitt der Druckrohrleitung. Die Rohre stammen aus der GEOCASTProduktlinie von Geotrade, die bis zu einem Durchmesser von DN1000 angeboten werden. Die bekanntlich äußerst robusten Rohre kommen mit den höheren Druckverhältnissen problemlos zurecht. Eine äußerst glatte Innenfläche aus Zementmörtelbeschichtung gewährleistet optimale Fließbedingungen und Schutz gegen Korrosionsschäden. Hinzu kommen die hohe statische Belastbarkeit, Bruchsicherheit und längskraftschlüssige Verbindungen, die je nach Dimension bis zu 5° Abwinkelbarkeit

Der obere Abschnitt der Druckrohrleitung besteht aus PVC-Rohren vom spanischen Hersteller Molecor. Die untere Hälfte des Kraftabstiegs, der den Weizbach mittels Rohrbrücke überquert, wurde wegen der höheren Druckverhältnisse mit duktilen Gussrohren hergestellt. Geliefert wurde das komplette Rohrmaterial von der Geotrade Tiefbauprodukte GmbH.

EME Elektromaschinenbau Ettlingen GmbH

Nobelstraße 16 · 76275 Ettlingen

Telefon +49 7243 3206-0

Telefax +49 7243 3206-11

info@eme-generatoren.de

www.eme-generatoren.de

der Rohrenden innerhalb der Verbindungsmuffen ermöglichen. Bis auf eine mittels Rohrbrücke hergestellte Bachüberquerung verläuft der Kraftabstieg zur Gänze unterirdisch. Insgesamt vier Straßenunterquerungen wurden mittels Bohrungen herstellt. Für die digitale Kommunikation mit der Wasserfassung sorgt ein gemeinsam mit der Druckrohrleitung verlegtes Datenkabel.

TURBINE FÜR BREITES BETRIEBSBAND