Künstliche Intelligenz im Einsatz gegen Sedimente

KW Bondo: Ultrarobustes Fassungskonzept umgesetzt

Retrofitprogramm: Sechs Donaukraftwerke in zehn Jahren

Schwerpunkt Absperrorgane / Armaturen in der Wasserkraft zek.at

Mag. Roland Gruber Herausgeber | rg@zek.at

Als eine der ältesten und zugleich verlässlichsten Konstanten unserer Energieversorgung eilte der Wasserkraft bis dato nicht unbedingt der Ruf einer „durchdigitalisierten Technologie“ voraus. Eher das Gegenteil war der Fall. Doch hinter den Kulissen tut sich einiges: Angesichts der wachsenden Komplexität – bedingt durch Betriebsvorgaben, Umwelteinflüsse und Wirtschaftlichkeitsüberlegungen – ist der Innovationsdruck sukzessive gewachsen. Die Branche hat reagiert – und wenig überraschend setzen immer mehr Wasserkraftunternehmen auf die Künstliche Intelligenz, kurz: KI, als technologische Triebkraft. Aktuelle Beispiele gibt es genug: So arbeiten beispielsweise Voith und das DLR an einem KI-gestützten Optimierungstool, das den Entwicklungsprozess von Turbinen durch automatisierte Simulationsläufe und maschinelles Lernen drastisch verkürzt. Marktbegleiter Andritz setzt auf eine Kooperation mit dem Software Competence Center Hagenberg: Hier wird am Projekt AIPRA gearbeitet, in dem hydraulische Designs durch KI automatisch angepasst, Testdaten ausgewertet und sogar 2D-Konstruktionszeichnungen in funktionale 3D-Modelle überführt werden sollen. KI wird also zum digitalen Entwicklungspartner, der den gesamten F&E-Prozess hinweg begleitet. Ein weiteres interessantes Beispiel liefert der österreichische Wasserkraftspezialist Global Hydro, der generell schon länger den Fokus auf digitale Anwendungen richtet. Mit dem neuen System Hydrox SediSense haben die Oberösterreicher mithilfe von KI ein völlig neuartiges Tool entwickelt, das erstmals eine präzise Detektion von schädlichen Sedimentpartikeln an den kritischen Turbinenbauteilen ermöglicht, bevor es zu Ausfällen kommt. Die Details dazu finden Sie auf den Seiten 56-59 in dieser Ausgabe. In der Juni-Ausgabe haben wir unter anderem auf das EU-Projekt ReHydro Bezug genommen. Dabei werden unter anderem neue Wege erprobt, wie sich Kavitation durch Big Data und maschinelles Lernen besser klassifizieren lässt – mit dem Ziel, die Effizienz ganzer Kraftwerksstandorte digital und kontinuierlich zu überwachen. All diese Beispiele sind längst keine Zukunftsvisionen, sondern gelebte Realität in der Wasserkraft. Und sie zeigen: Wer heute am Wasserkraftmarkt bestehen will, braucht neben ausgereifter, robuster Technik mittlerweile auch lernende Systeme und KI. Die Branchenunternehmen sehen sich wenig überraschend einem globalen Effizienzdruck ausgesetzt, der neue Partnerschaften, aber auch neue Technologien erzwingt. KI wird damit nicht nur zur technischen Option, sondern vielmehr zur wirtschaftlichen Notwendigkeit. Denn schließlich geht es auch darum, dass der Einsatz intelligenter Systeme darüber entscheidet, wer Entwicklungen schneller zur Marktreife bringt, wer Wartungskosten reduziert – und wer den steigenden regulatorischen und ökologischen Anforderungen gerecht wird. In einem Markt, der bedingt durch Energiewende, Klimawandel und volatile Preise einer hoch dynamischen Entwicklung unterliegt, wird KI zum entscheidenden strategischen Vorteil. Welche Anwendungen möglich werden und welche Perspektiven sich schon in naher Zukunft damit eröffnen, wird uns bald vor Augen geführt werden. Abschließend möchte ich mich wieder bei allen bedanken, die am Entstehen der vorliegenden Ausgabe mitgeholfen haben. Ich darf Ihnen, liebe(r) Leser(in) eine gute Zeit mit der neuen zek HYDRO wünschen.

Ihr

Mag. Roland Gruber

Reliability beyond tomorrow.

PROJEKTE

24 Robustes Fassungskonzept macht Kraftwerks-Comeback möglich Kraftwerk Bondo

08 Interessantes & Wissenswertes Kurznachrichten

09 Impressum

ZUR SACHE

20 Die Tücken mit dem Treibstoff Wasser – richtige Auslegung lohnt sich Kolumne Pelikan

PROJEKTE

21 Tiroler Wasserkraftallrounder bringt Kraftwerk in Ruanda in Schuss Kraftwerk Gihira

30 Sechs Donaukraftwerke in zehn Jahren – Revisonsprojekt fertig ODK-Kraftwerke

B RANCHE

34 Der Wasserkraftplaner steht an der Spitze der Pyramide Firmenjubiläum-Interview

PROJEKTE

38 Modernisierung am Tedori Gorge: Leuchtturmprojekt in Japan Kraftwerk Shirayama

TECHNIK

41 Bei der Generatorwahl endet die Wirtschaftlichkeit nicht beim Preis Return-of-Invest

PROJEKTE

44 Tiroler Energietechnikspezialist etabliert sich als Komplettanbieter Trinkwasserkraftwerke

48 Erneuertes Wehr bei München überzeugt auf ganzer Linie Wehranlage Großhesselohe

52 Inselkraftwerke in Guyana überzeugen mit GUGLER-Technik Kraftwerke Moco Moco & Kumu

TECHNIK

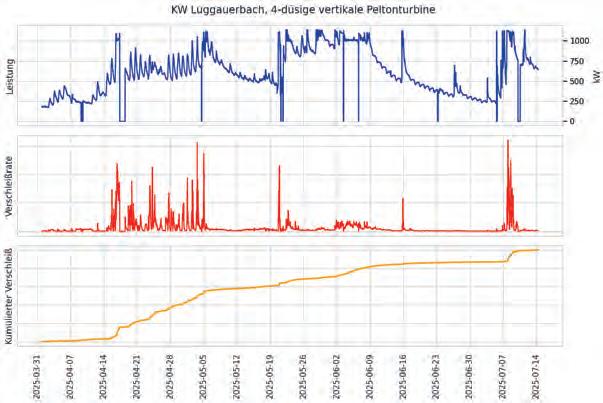

56 Sedimente mithilfe von KI präzise detektieren

Weltneuheit Sedimenterkennung

PROJEKTE

60 Tiroler Rohrspezialist hat die richtigen Lösungen parat Rohrtechnik-Projekte

SCHWERPUNKT

63 Sanierung der Absperrorgane für Comeback von PSKW Happurg Schwerpunkt Verschlussorgane

66 Zahnstangenantrieb zum Verfahren von Schütztafeln Schwerpunkt Verschlussorgane

69 Kompetenzbeweis auf hochalpiner Baustelle am Grimselpass Schwerpunkt Verschlussorgane

73 Hochleistungs-Armaturen für neues PSKW Kühtai 2 Schwerpunkt Verschlussorgane

AR-Vorsitzender Markus Achleitner und CTO Alexander Kirchner nehmen den Spatenstich für das neue KW Traunfall gemeinsam mit den Lehrlingen Leon Pojer, Marlene Hufnagl und Sandra Krainz vor. (v.l.)

Turbine, Generator und Kugelschieber von Maschinengruppe 2 im Repower-Kraftwerk Klosters wurden umfassend modernisiert.

Meilenstein für das Erweiterungsprojekt Kühtai: Unlängst erreichte die 334 Meter lange und 800 Tonnen schwere TBM den Durchbruch im Sulztal.

SPATENSTICH FÜR NEUBAU DES KRAFTWERKS TRAUNFALL

Am 23. Juni erfolgte der offizielle Spatenstich für den Neubau des Laufwasserkraftwerks Traunfall. „Mit dem Kraftwerksprojekt Traunfall stärken wir die Versorgungssicherheit und setzen einen weiteren wichtigen Schritt für eine nachhaltige Energiezukunft“, sagte Energie AG-CEO Leonhard Schitter. Der Neubau ersetzt die bestehenden Anlagen Gschröff, Siebenbrunn und das aktuelle KW Traunfall, die das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben. Die Errichtung der bestehenden Anlagen geht bis ins Jahr 1888 zurück. Die lange Lebensdauer zeigt, dass über mehrere Generationen hinweg Energie erzeugt werden kann. „Durch die vorhandene Fallhöhe, die Erhöhung der Wirkungsgrade und der optimierten Nutzung des Wasserdargebots kann die jährliche Stromerzeugung um rund 80 Prozent auf 125 GWh gesteigert werden“, erklärt Energie AG-CTO Alexander Kirchner. Die Bauzeit beträgt drei Jahre, der Probebetrieb des Kraftwerks Traunfall ist für das Jahr 2028 geplant.

TEILERNEUERUNG DES KW KLOSTERS ABGESCHLOSSEN Repower hat die Teilerneuerung des KW Klosters erfolgreich abgeschlossen. Seit Anfang 2023 wurden ca. 3 Mio. CHF in die Anlage investiert. Damit ist das Kraftwerk langfristig für einen sicheren und effizienten Betrieb gerüstet. Im Rahmen eines kompletten Retrofits an Turbine, Kugelschieber und Generator wurde die Maschinengruppe 2 des Kraftwerks umfassend modernisiert. In einer 2. Phase erfolgte die vollständige Erneuerung der gesamten Sekundärtechnik, die zur Steuerung und Überwachung der Anlage dient. Die Arbeiten wurden notwendig, nachdem es zu einem Kurzschluss im Generator gekommen war. Nun konnte der Schaden behoben und die Betriebssicherheit der Anlage erheblich gesteigert werden. Das KW Klosters ist die erste Stufe der Prättigauer Kraftwerkskaskade mit dem Davosersee als Winterspeicher. Die jährliche Stromproduktion in Klosters beläuft sich auf rund 27 GWh.

KÜHTAI: TBM ERREICHT ERSTES ETAPPENZIEL

Einer der wesentlichen Bestandteile des Erweiterungsprojekts Kühtai ist der insgesamt 25,5 km lange Beileitungsstollen, über den Wasser in den neuen Speicher Kühtai geleitet werden wird. Dafür wurden im April 2022 die Arbeiten begonnen und kürzlich eine wichtige Wegmarke erreicht: Nach einer zurückgelegten Strecke von 18 km erfolgte der Durchbruch im Sulztal. „Damit ist ein weiterer, wichtiger Meilenstein für die Versorgung unseres Kraftwerks im Kühtai sichergestellt“, freut sich Projektleiter Klaus Feistmantl. Nach einer gründlichen Inspektion und dem Wechsel des Bohrkopfs geht es für die Tunnelbohrmaschine gleich weiter Richtung Stubaital. „Bis zum Ziel im Stubaital sind noch 5,3 km vorzutreiben. Wir rechnen damit, spätestens im Frühjahr 2026 diese Verbindung hergestellt zu haben“, so Feistmantl. Gleichzeitig zum Vortrieb der TBM wird auf dem letzten Teilstück des Beileitungsstollens im Sprengvortrieb gearbeitet. Diese Arbeiten werden noch im heurigen Jahr abgeschlossen.

Der Yarlung Tsangpo ist in Indien als Brahmaputra bekannt. Er soll das geplante chinesische Mega-Kraftwerk in Nyingchi speisen.

BAU VON MAMMUT-KRAFTWERK IN TIBET GESTARTET

Am 19. Juli 2025 leitete Chinas Ministerpräsident Li Qiang die feierliche Spatenstich-Zeremonie für das neue Yarlung Tsangpo Wasserkraftprojekt in Nyingchi, Tibet. Der symbolträchtige Akt markierte den offiziellen Baustart eines Mega Damms, der aus fünf kaskadierenden Kraftwerken bestehen und die künftig weltgrößte Wasserkraftanlage mit etwa 300 Mrd. kWh Jahresleistung sein wird – mehr als das Dreifache des Drei-Schluchten Staudamms. Das Projekt kostet rund 167 Mrd. USD und soll vornehmlich Strom für zentrale Regionen Chinas liefern, während zugleich ein Teil der tibetischen Nachfrage gedeckt wird. China bezeichnet das Vorhaben als „Projekt des Jahrhunderts“ und legt nach eigenen Angaben großen Wert auf ökologische Unbedenklichkeit – trotz Protesten und diplomatischer Besorgnis aus Indien und Bangladesch, die mögliche Auswirkungen auf den Brahmaputra Fluss und lokale Ökosysteme sehen. Die chinesische Regierung beteuert, der Staudamm werde keine negativen Folgen für die Nachbarländer haben.

Mehr als eine Fischaufstiegshilfe: Im Stauraum und in der Unterwasserstrecke finden sich mehr Schotterbänke als vor dem Kraftwerksbau.

GRÖSSTE FISCHWANDERHILFE AN DER SALZACH IN BETRIEB

Am 17. Juni ging das erste Schott am Einstieg zum neuen Umgehungsgewässer beim Kraftwerk Stegenwald hoch und das Wasser konnte langsam seinen Weg durch das neu gestaltete Flussbett finden. Über eine Strecke von rund 500 m wird Salzburgs größte Fischwanderhilfe mit ihren Uferbereichen neuen Naturraum für Tiere und Pflanzen schaffen. Dafür haben die Projektpartner VERBUND und Salzburg AG das alte Salzachbett innerhalb weniger Monate in eine neue Fischwanderhilfe umgestaltet. Auf einem 50 m breiten Korridor schlängelt sich das naturnahe Gewässer entlang des Kraftwerks. Den Jahreszeiten angepasst schwanken die Abflüsse dynamisch zwischen 2.000 bis 5.000 l/s. Der mäandrierende Verlauf mit unterschiedlichen Strukturen, Fließgeschwindigkeiten und maximalen Wassertiefen von 1,1 bis 1,4 Metern ermöglicht es allen Fischarten der Salzach, am Kraftwerk Stegenwald vorbei zu schwimmen und dabei einen Höhenunterschied von rund 9 Metern zu überwinden oder dort für eine gewisse Zeit zu verweilen.

IMPRESSUM: Herausgeber: Mag. Roland Gruber | Verlag: Mag. Roland Gruber e.U. zek-Verlag · Brunnenstraße 1 · 5450 Werfen · office@zek.at · T. +43 664 115 05 70 · www.zek.at | Chefredaktion: Mag. Roland Grube · rg@zek.at · +43 664 115 05 70 | Redaktio: Mag. Andreas Pointinger · ap@zek.at · T. +43 664 22 82 323 | Anzeigenleitung & PR-Beratung: Mario Kogler, BA · mk@zek.at · T. +43 664 240 67 74 | Druck: Druckerei Roser · A-5300 Hallwang | Verlagspostamt 5450 Werfen · P.b.b. „03Z035382 M“ · Grundlegende Richtlinien | zek HYDRO ist eine parteiunabhängige Fachzeitschrift für kleine bis mittlere Wasserkraft im alpinen Bereich. | Abopreis Österreich: € 78,00 · Ausland: € 89,00 · inklusive Mehrwertsteuer | zek HYDRO erscheint 6x im Jahr Auflage: 8.000 Stück · ISSN: 2791-4089 · 23. Jahrgang.

KRAFTWERK HAMMER IST WIEDER AM NETZ

Nach zwölf Monaten Stillstand ist das Kleinwasserkraftwerk Hammer an der Fecht in Munster (F) seit Frühling dieses Jahres wieder in Betrieb. Grund für die außerplanmäßige Pause des ADEV-Kraftwerks war ein Schaden an der Gleitringdichtung, deren Ersatz einen Umbau der Turbine erforderte. Im Zuge der Sanierung wurden auch das Turbinenlager erneuert und der Generator revidiert. Die volle Leistungsfähigkeit der erneuerten Anlage wird sich erst ab Herbst zeigen, da die Fecht in den Sommermonaten erfahrungsgemäß wenig Wasser führt. Das Kraftwerk Hammer nutzt eine Ausbauwassermenge von 4,2 m3/s. Die Ökostromanlage befindet sich am Ende eines 684 Meter langen Oberwasserkanals, der im Ersten Weltkrieg zerstört und danach wieder neu errichtet worden war. Der Unterwasserkanal dagegen stammt noch original aus dem Jahr 1832. Der Maschinensatz wurde im Zuge des Umbaus im Jahr 2013 komplett erneuert. Neben dem Kraftwerk Hammer hatte die ADEV 2009 zwei weitere stillgelegte Wasserkraftwerke an der Fecht erworben und Schritt für Schritt wieder in Stand in gesetzt.

Alperia setzt die Überwachung der im Sommer 2024 entdeckten Fledermauskolonie im Wasserkraftwerk Töll fort. Ein Jahr nach der Erstentdeckung bestätigen die Daten der Forschenden erneut die ökologische Relevanz der Kolonie: Es handelt sich um eine Population der Kleinen Hufeisennase, einer geschützten Art. Die Kolonie hat sich in den unterirdischen Räumen angesiedelt, die direkt mit dem Maschinenraum verbunden sind. Dank der Abwärme der Generatoren herrschen dort im Sommer optimale Bedingungen – ideal als Wochenstube, also als Ort, an dem die Weibchen ihre Jungen zur Welt bringen und betreuen. Am 1. Juli 2025 konnten bei einem nächtlichen Einsatz mit Infrarotkameras 330 erwachsene Exemplare sowie 45 Neugeborene identifiziert werden. Dabei wurde ein Eingang entdeckt, den die Fledermäuse zwischen dem angrenzenden Wald und den Innenräumen des Kraftwerks nutzen. Die stabile Präsenz der Fledermäuse im KW Töll ist ökologisch wertvoll und zeigt zudem beispielhaft, wie Technologie und Natur im Gleichgewicht koexistieren können.

Energieverteilung

Wasserversorgung

Wasserkraftanlagen

Inselanlagen

Mittelspannungsanlagen

Niederspannungsanlagen

Automatisierungen

Regelungen

Schutztechnik

Planung / Konstruktion

Wasserkraftanlagen

Haus interne Fertigung von:

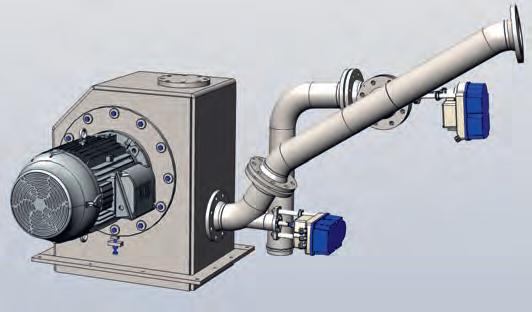

Hochdruck-Turbinen

Niederdruck-Turbinen

Inselanlagen

Anlagen Revitalisierung

Service & Montage

Ihr zuverlässiger Partner für die elektromechanische Kraftwerkausrüstung

Die neue Fischaufstiegshilfe beim Wasserkraftwerk Bannwil an der Aare aus der Vogelperspektive.

NEUER FISCHAUFSTIEG BANNWIL IST IN BETRIEB

Die BKW hat beim Wasserkraftwerk Bannwil nach rund drei Jahren Bauzeit einen neuen Fischpass in Betrieb genommen – ein bedeutender Schritt zur Wiederherstellung der Fischgängigkeit in der Aare und zur Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben bis 2030. Beim neuen Fischpass in Bannwil handelt es sich um ein komplexes Bauwerk – es bietet zwei getrennte Einstiege im Unterwasserbereich: einen nahe der Turbinenausläufe für schwimmstarke Arten wie Lachs und Forelle sowie einen weiter entfernten für schwimmschwächere Fische, etwa Jungfische. Die Einstiege münden in einen gemeinsamen Kanal, der über eine technische Aufstiegstreppe in ein naturnah gestaltetes Gerinne führt – mit einem Ausstieg oberhalb des Kraftwerks. Mit dem neuen Fischpass stärkt die BKW die Fischwanderung in der Aare.

LH Mario Kunasek (2.v.r.) überreichte den Vertretern der E-Werk Gleinstätten GmbH mit weiteren Ehrengästen das steirische Landeswappen.

Der 28. Juni 2025 ist ein besonderer Tag in der Firmengeschichte der E-Werk Gleinstätten GmbH: Zur 130-Jahr-Feier und dem Spatenstich für das neue Wasserkraftwerk stellte sich auch der steirische Landeshauptmann Mario Kunasek ein und überbrachte persönlich das Landeswappen, das das E-Werk Gleinstätten ab sofort führen darf. Als im ausgehenden 19. Jahrhundert die Elektrifizierung durch den Bau von Wasserkraftwerken immer mehr Fahrt aufnahm, enstand in Gleinstätten ein lokales E-Werk, um die steigende Nachfrage nach elektrischer Energie zu decken. In den 130 Jahren seit der Gründung durch Edmund Freiherr von Huldenfeld und durch die Entwicklung unter neuen Besitzern ist der Betrieb um das ursprüngliche Kleinkraftwerk stetig gewachsen – und ist heute immer noch ein wichtiger regionaler Stromversorger.

Erfahren Sie mehr über unsere Serviceleistung

Das neuartige Fischleitsystem am Tunnel-Wasserkraftwerk in Connecticut soll als Modell für zukünftige ökologische Lösungen dienen.

Das 2013 stillgelegte und im Verfall begriffene Wasserkraftwerk Lietha in Grüsch wird etappenweise von Repower bis 2026 rückgebaut.

PILOTPROJEKT VON FISHHEART IN DEN USA

Das finnische Unternehmen Fishheart Ltd. startet sein erstes großflächiges Pilotprojekt in Nordamerika. Am Tunnel-Wasserkraftwerk in Connecticut wird ein neuartiges Fischleitsystem getestet, das den lokalen Fischarten den sicheren Aufstieg ermöglicht. Das System besteht aus einer schwimmenden Einheit unterhalb des Wehrs und einer Rohrleitung über das Kraftwerk. Es nutzt das Siphonprinzip, wodurch es weniger baulichen Aufwand erfordert als herkömmliche Fischpässe und kosteneffizienter einsetzbar ist. Die Testphase läuft über zwei bis drei Jahre. Bei Erfolg ist eine dauerhafte Installation am nahegelegenen Stevenson-Kraftwerk geplant. Das Projekt wird in enger Zusammenarbeit mit US-Behörden wie NOAA und dem U.S. Fish and Wildlife Service durchgeführt.

RÜCKBAU DES EHEMALIGEN KRAFTWERKS IN GRÜSCH Über ein Jahrhundert lang leistete das Kraftwerk Lietha in Grüsch einen wichtigen Beitrag zur Stromversorgung im Vorderprättigau. Kürzlich begann der Rückbau der Anlage. Damit endet ein bedeutendes Kapitel Industriegeschichte im Prättigau. Mit der Inbetriebnahme des neuen Kraftwerks Taschinas im Jahr 2011 verlor die Stromproduktion in der Anlage Lietha an Bedeutung. 2013 stellte Repower den Betrieb vollständig ein. Seither verfallen die baulichen Anlagen zunehmend. Aus sicherheits-, umwelt- und konzessionsrechtlichen Gründen ist der Rückbau der teilweise einsturzgefährdeten Infrastruktur notwendig geworden. Der Rückbau umfasst sämtliche baulichen Komponenten der ehemaligen Hoch- und Niederdruckanlagen. Dazu zählen die Wasserfassungen, die Freispiegelleitung sowie die Druckleitungen.

Offizielle Einweihung der Fischaufstiegshilfe Oberpeiching: Naturnah gestaltete Fischaufstiegshilfen verbessern die Bedingungen für Wasserlebewesen im Bereich des unteren Lechs deutlich.

OBERPEICHING:

Die neue Fischaufstiegshilfe am Wasserkraftwerk Oberpeiching ist vor kurzem offiziell in Betrieb gegangen. Sie stellt die Durchgängigkeit für Fische am Lech in diesem Abschnitt wieder her. Damit verbessern sich die Bedingungen für die Wasserlebewesen in diesem Bereich des Flusses deutlich. Die Fischaufstiegshilfe stärkt die ökologische Funktion der Wasserkraftwerke entlang des unteren Lechs und ist Baustein zur Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie. Die Baukosten belaufen sich auf rund 4,5 Mio. Euro. Diese trägt die RheinMain-Donau GmbH (RMD) als Kraftwerkseigentümerin. Die Betriebsführung des Kraftwerks liegt bei der LEW. Sie hat als Projektleiterin die Anlage konzipiert und umgesetzt. Die Fischaufstiegshilfe ist rd. 420 m lang. Sie überbrückt eine Höhendifferenz von 8,6 m. Die Anlage besteht aus drei funktional aufeinander abgestimmten Abschnitten. Die Fische steigen dabei entgegen der Flussrichtung vom Unterwasser zum Oberwasser auf. Unterhalb des Kraftwerks beginnt die Anlage mit einem technischen Einstiegsbauwerk. Daran schließt sich ein ca. 150 m langes, naturnah gestaltetes Umgehungsgewässer an, das an einen Bachlauf erinnert. Es dient als strukturreicher Lebensraum für Fische und andere Wasserorganismen. Rund 150 m weiter oberhalb des Kraftwerks liegt das Ausstiegsbauwerk. Hier ist der Übergang ins Flussbett. Die Sohle ist durchgängig rau gestaltet und mit natürlichem Kies- und Steinmaterial verfüllt. Damit finden Muscheln, Schnecken, Insektenlarven oder Krebse geeignete Bedingungen, um sich dort anzusiedeln. Im Verlauf der Anlage gibt es außerdem Kieslaichplätze. Entlang der Böschungen wurden Reptilienhabitate angelegt. Die Anlage in Oberpeiching ist nach Feldheim die zweite Fischaufstiegshilfe, die an den von LEW betriebenen Lechkraftwerken zwischen Ellgau und der Lechmündung in Betrieb geht. Der Baubeginn für die Anlage in Rain ist für Herbst 2025 vorgesehen. Sie soll kommendes Jahr in Betrieb gehen.

Projektleiter Andreas Dengg (l.) und Vorstandsdirektor Alexander Speckle informierten im Rahmen eines Pressegesprächs über die Vollständigkeitserklärung der Behörde.

PSKW VERSETZ: BEHÖRDE ERKLÄRT VOLLSTÄNDIGKEIT

Im März hat TIWAG das aktualisierte Projekt Pumpspeicher Versetz zur Umweltverträglichkeitsprüfung eingereicht. Kürzlich hat die Behörde die Vollständigkeit der Einreichunterlagen bestätigt. Seit 14. Juli 2025 liegen diese nun für neun Wochen öffentlich auf. Jede und jeder kann in dieser Zeit eine Stellungnahme dazu abgeben. Begleitend wird TIWAG UVP-Beratungen für Bürger/innen in den Standortgemeinden anbieten. In den vergangenen Monaten haben die 50 neutralen GutachterInnen die Einreichunterlagen auf Vollständigkeit geprüft, die jetzt bestätigt wurde. Der neue Pumpspeicher Versetz mit dem Speicher Platzertal ist das Herzstück der Erweiterung Kaunertal und ist so konzipiert, dass er mit seiner Leistung und Speicherkapazität durchgängig rund 160 Stunden lang volle Energie liefern kann. Pumpspeicher sind die wirtschaftlichste, großtechnische Möglichkeit, große Mengen an Energie über einen längeren Zeitraum zu speichern und bei

Wasserkraft | Turbinen | Systeme

16. & 17. September | TU Graz

Das Triebwasser für das im Pfänderstock geplante Kraftwerk Lochau würde am Westufer in den Bodensee eingeleitet werden.

Die Vorarlberger Grünen drängen auf die Realisierung des seit langem geplanten Wasserkraftwerks in der Gemeinde Lochau am Westufer des Bodensees, berichtete orf.at Ende Juli. Mit dem Projekt, das im Bergmassiv des Pfänderstocks geplant ist, könnte das größte verbleibende Wasserkraftpotenzial in Vorarlberg nutzbar gemacht werden. Im Rahmen einer Pressekonferenz plädierte Grünen-Klubobmann Daniel Zadra für eine rasche Projektumsetzung, um die Versorgung des Bundeslands sicherzustellen. Die Planungen sehen vor, die Anlage als unterirdisches Laufwasserkraftwerk zur errichten. Das Regelarbeitsvermögen wird mit 125 GWh beziffert, umgerechnet entspricht dies dem Strombedarf von über 30.000 Haushalten.

Die beiden eigenen Kaplan-Turbinen der Papierfabrik Sappi.

Anfang Juli fand in der Papierfabrik Sappi im steirischen Gratkorn eine kleine Feierlichkeit anlässlich des 100 Jahre Jubiläums des betriebseigenen Wasserkraftwerks statt, berichtete meinbezirk.at. In einem kleinen Festakt hoben Geschäftsführer Peter Putz und der Leiter für Wasseraufbereitung und Umweltschutz Oliver Bürger die Bedeutung des Wasserkraftwerkes hervor. Bei der Inbetriebnahme im Jahr 1925 waren die beiden damals auf eine Engpassleistung von jeweils 2,57 MW ausgelegten Kaplan-Turbinen die leistungsstärksten Maschinen ihrer Bauart – weltweit. Es wird kolportiert, dass Viktor Kaplan persönlich bei der Inbetriebnahme anwesend war. Nach diversen Umbauten und Modernisierungen erzeugen die beiden Ka-

Salzachkraftwerk Urstein der Salzburg AG

SALZBURG AG PLANT UMBAU BEIM KRAFTWERK URSTEIN

Einem Bericht der Salzburger Nachrichten vom 25. Juli zufolge plant die Salzburg AG beim Salzachkraftwerk Urstein Umbauten, die zur Optimierung des Geschiebe- und Sedimentmanagements am Standort beitragen sollen. Dazu sollen im Oberwasserbereich insgesamt sieben Buhnen errichtet werden, die eine Erhöhung der Fließgeschwindigkeit in der Flussmitte bewirken. Zusätzlich werden durch die Buhnen ökologische Rückzugs- und Lebensräume geschaffen, die an der stark begradigten Salzach rar sind. Die Maßnahmen sind laut Salzburg AG präventiv, um dem prognostizierten steigenden Geschiebetrieb in der Zukunft entgegenzuwirken. Darüber hinaus ersparen sich die Betreiber durch die Umbauarbeiten zukünftige Baggereinsätze zur Sedimententfernung, die mit sehr hohen Kosten verbunden sind.

Voith Hydro ist einer der weltweit führenden Anbieter moderner Wasserkraftwerke zur Gewinnung erneuerbarer Energie.

In einem zukunftsweisenden Kooperationsprojekt bündeln Voith Hydro und das DLR-Institut für Antriebstechnik ihr Knowhow, um den Auslegungsprozess von Wasserturbinen durch den Einsatz fortschrittlicher, KI-gestützter Optimierungsmethoden zu verbessern. Das Ziel der Zusammenarbeit ist es, den Entwicklungsprozess von Wasserturbinen mithilfe intelligenter Optimierungsverfahren grundlegend zu verbessern. Dafür etablieren die Ingenieure und Ingenieurinnen ein multidisziplinäres Optimierungssystem, das die Effizienz der Entwicklung signifikant steigert und gleichzeitig das physikalische Verständnis komplexer Strömungsvorgänge vertieft. Kern des Projekts ist das vom DLR entwickelte Optimierungstool AutoOpti, das speziell für automatisierte, interdisziplinäre Entwurfsprozesse konzipiert wurde.

UMWELTMASSNAHMEN BEI KW RUPPERSWIL-AUENSTEIN

PLANUNGEN FÜR NEUES PSKW IN DER STEIERMARK

Über den Zwischenstand bei der Umsetzung eines Ökologieprojekts der Schweizer Bundesbahnen (SBB) berichtete der SRF im Juli. Seit dem Vorjahr laufen beim Kraftwerk Rupperswil-Auenstein, das rund 10 Prozent des gesamten Schweizer Bahnstrombedarfs erzeugt, die Arbeiten für die Errichtung eines rund 800 m langen, naturnah gestalteten Auenbachs, der das bestehende Umgehungsgewässer mit einem Seitenarm der Aare verbindet. Zusätzlich werden ein Wildtiereinstieg am Flussufer, Fischruhebuchten und diverse Strukturierungsmaßnahmen im Gewässer umgesetzt. In Summe investiert die SBB rund 5 Mio. Franken in die Umweltmaßnahmen, die 2026 abgeschlossen sein werden. Die Realisierung des Ökologieprojekts ist an die Konzessionsverlängerung der Anlage gekoppelt, die der SBB im Jahr 2022 erteilt wurde.

Hydro half.qxp_Layout 1 24/06/2025 12:54 Page 1

Laut einem Bericht der Kleinen Zeitung vom 24. Juli plant VERBUND die Errichtung eines neuen Pumpspeicherkraftwerks in der Steiermark. Dabei würde der Salza-Stausee, der sich auf den Gebieten der Gemeinden Bad Mitterndorf und Mitterberg-St. Martin befindet, als Unterbecken genutzt werden. Am Bergereck auf 1.500 m Seehöhe ist die Errichtung des oberen Speicherbeckens vorgesehen, die komplette elektromechanische Technik soll in einer unterirdischen Kaverne installiert werden. Das Leistungsvermögen der Anlage soll bis zu 480 MW betragen. Grundsätzlich ist die Anlage als Batterie geplant, die sowohl Strom erzeugen, als auch überschüssige Energie aus Wind- und Photovoltaik zwischenspeichern kann. Aktuell befindet sich das Vorhaben in einer frühen Phase, an eine mögliche Umsetzung wird erst in einigen Jahren zu denken sein.

EWR WILL KRAFTWERKSKETTE PLANSEE ERNEUERN

Ende Juli berichtete meinbezirk.at über ein Vorhaben des Elektrizitätswerk Reutte (EWR), das eine umfassende Modernisierung der Kraftwerkskette Plansee vorsieht. Für die geplanten Optimierungen, deren Umsetzung im Laufe der kommenden zehn Jahre geschehen soll, sieht das EWR eine Investition von ca. 70 Mio. Euro vor. Das Projekt beinhaltet technische und ökologische Maßnahmen entlang mehrerer Anlagen vom Rotlech bis nach Pflach. Nachdrücklich begrüßt wird das Revitaliserungsprojekt von der Industriellen Vereinigung (IV) Tirol: „Das vorgestellte Projekt zur Optimierung der Kraftwerkskette Plansee ist ein Musterbeispiel dafür, wie bestehende Infrastruktur intelligent, nachhaltig und leistungsfähiger weiterentwickelt werden kann – nicht nur für das Außerfern, sondern für ganz Tirol“, so IV Tirol-Geschäftsführer Michael Mairhofer.

GROSSAUFTRAG FÜR ANDRITZ IN MOSAMBIK

Hidroeléctrica de Cahora Bassa (HCB), Mosambiks führendes Wasserkraft-Energieunternehmen, hat ANDRITZ mit der Sanierung des Kraftwerks Cahora Bassa beauftragt. Cahora Bassa ist das größte Wasserkraftwerk in Mosambik und eines der größten in Afrika. Das 2.075-MW-Kraftwerk liefert mehr als die Hälfte des Stroms in Mosambik und exportiert erhebliche Mengen in Nachbarländer. Cahora Bassa ist nicht nur eine Energieanlage, sondern auch ein Eckpfeiler der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung des Landes. ANDRITZ wird fünf neue, hochmoderne 480 MVA-Generatoren, fünf neue FrancisTurbinenlaufräder, Steuer- und Schutzsysteme sowie hydromechanische Strukturen liefern. Der Auftragsumfang umfasst Konstruktion, Engineering, Fertigung sowie Montage, Tests und Inbetriebnahme am Projektstandort.

• 10x leichter als Beton

• 50% weniger Druckstoß als Stahl, Gusseisen

• Optimale hydraulische Eigenschaften

• Sehr hohe Abrieb- & Schlagfestigkeit

• Einfache Verlegung in jedem Gelände

• Erfahrene Anwendungstechnik / Engineering

• Umwelt-Produktdeklarationen (EPD)

• Entwickelt für Generationen

Pipes designed for generations

www.amiblu.com/de

16. – 17. Oktober 2025 / Schloss Luberegg

Mehr Infos unter kleinwasserkraft.at/jahrestagung-2025

24.-25. SEPTEMBER 2025 | FORUM LANDQUART, SCHWEIZ https://www.kleinwasserkraft-anwenderforum.de/

Diese Schwelle in der Landquart würde durch das Projekt zwischen Küblis und der Rheinmündung fischdurchgängig gestaltet werden.

KONZESSION FÜR PROJEKT CHLUS ERTEILT

Anfang Juni wurde einem Bericht von baulatt.ch zufolge dem Energiekonzern Repower die wasserrechtliche Konzession für den Bau eines neuen Wasserkraftwerks an der Landquart im Prättigau im Kanton Graubünden erteilt. Für die Umsetzung braucht es noch die Projektgenehmigung von den Behörden. Das Projekt Chlus soll zwischen Küblis und dem Rhein als Ergänzung der bestehenden Kraftwerkskaskade Klosters/ Schlappin – Küblis entstehen. Dabei soll das turbinierte Wasser des bestehenden Kraftwerks Küblis in einem neuen, 16 km langen Druckstollen von Küblis nach Trimmis geleitet und dort weiterverwendet werden, statt es wie bisher in die Landquart zurück zu leiten – das würde auch zu wesentlichen ökologischen Verbesserungen führen. Mit einer installierten Leistung von rund 62 MW und einer voraussichtlichen Jahresproduktion von ca. 237 GWh gilt das Vorhaben als Projekt von nationaler Bedeutung. Für die Bauzeit sind rund fünf Jahre veranschlagt, mit der Umsetzung könnte aber erst frühestens 2027 begonnen werden.

Durch KI-Anwendung erstelltes Bild eines Wasserkraftwerks

GOOGLE SETZT BEI KI AUCH AUF WASSERKRAFT

Um den enormen Strombedarf wegen der immer höheren Verbreitung von KI abzudecken, setzt Google verstärkt auf die Nutzung von Wasserkraft. Mitte Juli berichtete heise.de über einen Rahmenvertrag, den Google mit Brookfield Asset Management und Brookfield Renewable über 3.000 MW Erzeugungskapazität aus Wasserkraftwerken abgeschlossen hat. Um den Energiebedarf für KI-Anwendungen zu decken, sind zusätzliche Serveranlagen mit extrem hohen Rechenleistungen notwendig. Der dementsprechende Strombedarf soll in den USA bis zum Jahr 2027 äußerst stark ansteigen. Davon zeugt auch die Tatsache, dass Google den Bau von drei neuen Atomkraftwerken mit jeweils 600 MW Leistungskapazität in den USA in Auftrag gegeben hat. Für die umweltfreundliche Wasserkraftnutzung hingegen werden keine neue Erzeugungsanlagen gebaut, der benötigte Strom wird von bestehenden Kraftwerken produziert. Allerdings überlegen die Betreiber der Wasserkraftwerke aufgrund der Abnahmegarantie durch Google, diese zu modernisieren bzw. aufzurüsten.

Es stimmt schon: Die drei wetterabhängigen Erneuerbaren Sonne, Wind und Wasser bekommen ihren „Treibstoff“ von der Natur geschenkt – übrigens eine Erinnerung daran, wie wertvoll unsere Erde ist und dass wir aus eigenem Interesse eine Schützensverpflichtung haben. Und noch etwas der Ordnung halber: Auch Wasser- ebenso wie Windenergie ist Sonnenenergie – eben indirekt.

Aber zurück zum Wasser: jeder Wasserkraftbetreiber kennt die leidvolle Erfahrung eines trockenen Jahres und die Freuden eines nassen Jahres – jedenfalls dann, wenn sich dieses nicht in Hochwässern ausdrückt. Wir nennen es die Hydraulizität, die schon 20-30% über oder unter dem Mittelwert schwanken kann. Schon die Bibel sprach von den sieben trockenen und nassen Jahren. Ganz falsch ist das sicher nicht.

Augenmerk auf die Hydrologie ist essentiell Neben den jährlichen Schwankungen gibt es aber auch eine längerfristige Entwicklung – vielleicht ein Trend, für dessen Beurteilung wir langjährige Beobachtungsreihen brauchen. Ich meine damit schon 20-30 Jahre. Für eine Technologie, die damit das Ende ihrer Lebenszeit schon erreicht hat, ist es weniger wichtig, aber ein Wasserkraftwerk „lebt“ eben sehr viel länger. Somit ist es schon in der Planungsphase mehr als wichtig, der Hydrologie größte Aufmerksamkeit zu widmen, anstatt viele Jahre später nutzlose Reue über eine schlampige Entscheidung hinsichtlich des Ausbaudurchflusses zu üben. Schauen Sie also ihrem Planer auf die Finger.

Und dann kommt der „Ausbaugrad“ eines Wasserkraftwerkes ins Spiel. Fachlich einwandfrei sollte die Entscheidung über den Ausbaudurchfluss das Ergebnis eines Optimierungsvorganges sein, der drei oder vielleicht auch vier Varianten einer Kosten-Nutzenanalyse unterzieht. Die Steigerung des Nutzens (Erzeugung) einer Anlage ist mit steigendem Ausbaudurchfluss stark degressiv. Die Entwicklung

der Kosten kann von leicht degressiv bis progressiv schwanken. Insbesondere die Kostenanalyse für verschiedene Varianten ist wirklich viel Arbeit und erfreut sich deshalb leider viel zu geringer Akzeptanz und wird daher oft auf die leichte Schulter genommen.

Je höher der Ausbaudurchfluss desto stärker der Einfluss der hydrologischen Schwankungen auf die jährliche Erzeugung. Ist also ein Kraftwerk auf einen sehr niedrigen Abfluss ausgelegt – so machten es unsere Vorfahren, die nur den Eigenbedarf abdecken wollten – fallen Abflussschwankungen kaum ins Gewicht. Allerdings geht auch ein großer Teil des Abflusses ungenutzt über die Wehranlage. Auch nicht gut. Deshalb die Notwenigkeit einer Optimierung, die genau jenen Wert ergibt, bei dem die erzeugte Kilowattstunde „am billigsten“ ist.

Theoretische Volllaststunden haben Aussagekraft Noch einen „Test“ möchte ich Ihnen mitgeben: Nehmen wir an, Sie wollen ein Kraftwerk kaufen und Sie wissen nichts über die Hydrologie des genutzten Gewässers, aber Sie kennen ein mittleres Jahresarbeitsvermögen und auch die Ausbauleistung des Kraftwerks. Wenn Sie die Jahresarbeit durch die Ausbauleistung dividieren – kWh/kW – erhalten sie die sogenannten „theoretischen Vollaststunden“. Ein sehr aufschlussreicher Wert. Liegt dieser zwischen 4000 und 5000, dann können Sie dem Geschäft etwas beruhigter nähertreten. Sind es nur 3000, würde ich die Finger davon lassen. Sind es 6000 oder mehr, dann steckt noch erhebliches Potential in dem Standort, das beispielsweise mit dem Einbau einer größeren Turbine aktiviert werden könnte. Die Kosten dafür könnten aber rasch „davonlaufen“.

Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sommer und Herbst und viel Freude mit der Wasserkraft.

Ihr Pelikan

Die Wirtschaftlichkeit eines Wasserkraftwerks hängt in hohem Maß vom Ausbaugrad ab. Experte Prof. Bernhard Pelikan rät daher dringend, diesen Punkt nicht aus dem Auge zu verlieren.

Im Herbst 2024 hat der Tiroler Kleinwasserkraftspezialist Geppert Hydro GmbH bei der Modernisierung des Kraftwerks Gihira seine Revitalisierungskompetenz in Ruanda unter Beweis gestellt. Der Auftrag fokussierte auf die grundlegende Sanierung zweier Francis-Turbinen, denen das sedimenthaltige Wasser aus dem Sebeya-Fluss stark zugesetzt hatte. Das RefurbishmentProgramm beinhaltete die Neuanfertigung von Maschinenkomponenten wie Laufrädern und Leitapparaten, aber auch die Komponenten für die kinematischen Leitapparatverstellung, die auf Kundenwunsch beibehalten wurde. Sämtliche wasserberührten Komponenten wurden mit Wolframcarbid beschichtet, um die Beständigkeit gegen abrasiven Verschleiß zu erhöhen. Zudem wurde das elektro- und leittechnische Equipment auf den aktuellen Stand der Technik gebracht. Trotz fehlender Zeichnungen und Dokumentationen vorausgegangener Sanierungen und der technischen Komplexität konnte die Revision innerhalb kürzester Zeit erfolgreich umgesetzt werden.

Die Tiroler Wasserkraftallrounder der Geppert Hydro GmbH haben im Herbst des Vorjahres ihr jüngstes Revitalisierungsprojekt in Afrika erfolgreich abgeschlossen. Der Auftrag drehte sich um die maschinen- und regelungstechnische Modernisierung des Kraftwerks Gihira, das im Westen des Landes direkt an der Grenze zum Nachbarland Demokratische Republik Kongo Strom erzeugt. Der erste Kontakt zwischen Geppert Hydro und den Betreibern fand 2023 statt. Nach mehreren Abstimmungen und technischer Evaluierungen vor Ort erfolgte die Projektumsetzung schließlich im Herbst 2024.

Alte Technik am Ende

Beim Kraftwerk Gihira handelt es sich um ein klassisches Ausleitungskraftwerk, dessen Triebwasser aus dem Fluss Sebeya entnommen wird und durch eine stählerne, ca. 900 m lange Druckrohrleitung DN1200 zur Stromproduktion ins Maschinengebäude in der Nähe der Stadt Gisenyi gelangt. Die beiden

Francis-Turbinen nutzen eine Nettofallhöhe von 63,5 m und wurden für jeweils 1.600 l/s Ausbauwassermenge konzipiert,

Die hohe Sedimentfracht des Triebwassers hatte an den jahrezehntealten Maschinen deutliche Spuren hinterlassen.

womit diese unter Volllast 920 kW Engpassleistung erzielen. Über einen nahegelegenen Transformator wird der vom Kraftwerk erzeugte Strom hochgespannt und zur Gänze ins öffentliche Mittelspannungsnetz eingespeist. Der wesentliche Grund für den Sanierungsauftrag war laut Geppert Hydro-Projektleiter Jakob Kapeller der äußerst schlechte Zustand der beiden horizontalachsigen Francis-Turbinen, die seit 1984 für die Stromproduktion im Kraftwerk Gihira genutzt worden sind. Die Modernisierung der Anlage betraf neben der Revision der hydraulischen Maschinen auch die Erneuerung der elektro- und regelungstechnischen Ausrüstung. Dieser Projektabschnitt wurde von der Schwestergesellschaft Geppert Electric d.o.o., die im kroatischen Split ansässig ist, umgesetzt. Geppert Electric sorgte für die Anpassung der Turbinensteuerung, die Integration einer Fernwartungseinheit sowie allgemeine leittechnische Modernisierungen.

Komponenten von Grund auf neu gefertigt

Projektleiter Jakob Kapeller betont die herausfordernde Ausgangssituation, die sich bei der ersten Inspektion der Anlage darstellte: „Zentrale Teile der Maschinen, wie die Laufräder oder die Leitschaufeln, waren aufgrund von abrasivem Verschleiß, der auf das stark sandhaltige Wasser vor Ort rückzuführen ist, nur mehr rudimentär vorhanden. Was das Projekt zusätzlich erschwerte, waren nur unvollständige oder nicht mehr verlässliche Originaldokumente und Zeichnungen von den Maschinen. Zudem waren in der Vergangenheit von zwei

Die Maschinen wurden einer Komplettsanierung unterzogen.

verschiedenen Firmen Teilmodernisierungen durchgeführt worden, die ebenfalls nicht vollständig dokumentiert worden sind.“ Es galt also, ganz von vorne anzufangen. Um eine präzise Neukonstruktion zu ermöglichen, wurde von den Geppert Hydro-Fachkräften eine vollständige 3D-Vermessung aller relevanten Bauteile vor Ort durchgeführt. Dazu wurden die Maschinen vollständig demontiert, die innenliegenden Bauteile vermessen und im Anschluss wieder zusammengebaut. Diese aufwändig durchgeführten Maßaufnahmen bildeten schließlich das Grundgerüst für die exakte Rekonstruktion der Turbinenkomponenten durch die Tiroler.

Die Neuanfertigungen und Sanierungen umfassten die Laufräder, die Turbinendeckel, die Leitapparate samt Verstelleinrichtungen, die Labyrinth-Dichtungen, die Saugbögen und die turbinenseitigen Gleitlager. Der Projektleiter weist darauf hin, dass die Revision nicht auf eine Leistungssteigerung abzielte, sondern die optimale Erneuerung der verschlissenen Bauteile im Visier hatte: „Um eine möglichst lange Laufzeit sowie die Betriebssicherheit der Anlage zu gewährleisten, wurden die wasserberührten Teile der Turbinen, wie Laufräder, Leitschaufeln und Turbinendeckel, mit einer zusätzlichen Wolframcarbidschicht überzogen. Obwohl Schutzbeschichtungen einen etwas geringeren Wirkungsgrad bewirken können, haben die Tests bei der Wiederinbetriebnahme gezeigt, dass die ursprüngliche Leistung der Maschinen erhalten geblieben ist.“

An den wasserberührten Teilen wie Laufrädern und Leitschaufeln wurde eine zusätzliche Schutzbeschichtung aus Wolframcarbid aufgetragen. Komponenten nach der werksseitigen Erneuerung durch Geppert Hydro.

Kundenwunsch erfüllt

Eine weitere Herausforderung technischer Natur stellte Jakob Kapeller zufolge der spezifische Kundenwunsch dar, die bestehende Kinematik zur Verstellung des Leitapparats zu erhalten. Das erforderte eine individuelle Neukonstruktion aller zugehörigen Bauteile des Verstellmechanismus, um die Kompatibilität mit der vorhandenen Mechanik sicherzustellen. „Besonders anspruchsvoll war dabei die Tatsache, dass vor Ort keine Möglichkeiten für größere Anpassungsarbeiten bestanden. Unsere Konstrukteure entwickelten daher eine Lösung, bei der alle erforderlichen Einstellungen und Justierungen mithilfe einfacher Handwerkzeuge direkt am Einsatzort durchgeführt werden konnten – ohne aufwendiges Nacharbeiten oder Spezialausrüstung. Diese Herangehensweise ermöglichte eine reibungslose Montage und Inbetriebnahme trotz der infrastrukturellen Einschränkungen und hat wesentlich zum Projekterfolg beigetragen“, so Jakob Kapeller. Unberührt von den durchgeführten Maßnahmen blieben die Spiralenkörper der Turbinen, die im unteren Teil fix einbetoniert sind. Auch an den beiden direkt gekoppelten Synchron-Generatoren mit jeweils 1.125 kVA Nennscheinleistung, die von den Turbinen mit 750 U/min angetrieben werden, waren keine Revisionsarbeiten notwendig.

Referenzprojekt erfolgreich beendet

Die umfassend revisionierten bzw. erneuerten Turbinenkomponenten wurden im Herbst des Vorjahres auf dem

Funktionalität und Leistungsfähigkeit der Maschinen wurden wieder voll hergestellt.

Wasserweg vom slowenischen Hafen in Koper über die Straße von Gibraltar, vorbei am Horn von Afrika, zum Hafen nach Mombasa in Kenia geschickt, die restliche Strecke nach Ruanda ging es mit dem Lkw. Vor Ort durchgeführt wurde die exakt vorbereitete und geplante Montage von den Geppert-Fachkräften innerhalb weniger Wochen im Oktober 2024. Jakob Kapeller zeigt sich mit dem Ergebnis des Erneuerungsprojekts sehr zufrieden: „Trotz der schwierigen Ausgangslage mit den fehlenden Dokumentationen, des veralteten Anlagenzustands und der technischen

Komplexität konnte das Projekt erfolgreich und termingerecht abgeschlossen werden. Die modernisierte Anlage kann nun wieder über viele Jahre hinweg zuverlässig Strom erzeugen – ein sehr schönes Beispiel für nachhaltige Wasserkraftnutzung durch eine gezielte Revitalisierung von Geppert Hydro.“ Abschließend betont der Projektleiter, dass der afrikanische Markt weiterhin ein strategisch wichtiges Entwicklungsfeld für die Tiroler bleiben wird. Aktuell ist ein weiteres Kleinwasserkraftprojekt im Süden des Kontinents in Eswatini (vormals Swasiland) in der Umsetzung.

Die neue Wasserfassung des Kraftwerks Bondo wurde so robust gebaut, dass sie künftigen Murgängen und Lawinen widerstehen kann.

Knapp acht Jahre lang war das Wasserkraftwerk Bondo im Schweizer Bergell nach dem verheerenden Bergsturz vom August 2017 stillgestanden. Durch die gewaltigen Murgänge war die Wasserfassung Prä zur Gänze verschüttet worden, die Wasserzufuhr war zum Kraftwerk dauerhaft abgeschnitten. Eine Wiederinbetriebnahme sollte sich letztlich auf Basis einer grundlegenden Neukonzeption des Fassungsbauwerks realisieren lassen. Um auch dem Risiko zukünftiger Naturgefahren gewachsen zu sein, hat der Betreiber ewz - Elektrizitätswerk der Stadt Zürich nun eine hochrobuste, an die extremen Standortgegebenheiten angepasste Fassung entwickelt. Baulich wurde sie unter äußerst herausfordernden Bedingungen umgesetzt – und dies mit Erfolg. Seit Anfang Mai dieses Jahres produziert das Kraftwerk wieder sauberen Strom, im Regeljahr rund 18 Gigawattstunden.

Am Vormittag des 23. August 2017 brachen rund drei Millionen Kubikmeter Gestein aus der Nordflanke des Piz Cengalo und stürzten ins Graubündner Bondasca-Tal. Wie man aus der späteren Rekonstruktion der Ereignisse feststellte, trafen die Schutt- und Geröllmassen auf ihrem Weg in die Tiefe auf einen kleinen darunterliegenden Gletscher, dessen Eis unter dem Druck des Gesteinsmaterials zermalmt wurde und blitzschnell schmolz. Die daraus entstehende Masse aus Eis, Schlamm, Schutt und Geröll bildete eine gewaltige Mure, die sich in der Folge ihren Weg entlang der Bondasca talwärts bahnte. Bis zu 100 Meter breit wälzte sich der Schuttstrom durch das enge Gebirgstal. Die Folgen für das 200-Einwohner-Dorf Bondo blieben nur deshalb im überschaubaren Rahmen, weil man nach einem ersten, kleineren Bergsturz im Jahr 2011 zu diesem Zweck ein Auffangbecken im Flusstal gebaut hatte, das sich in dieser Situation bewähren sollte. Weniger glimpflich verlief die Naturkatastrophe allerdings für das Kraftwerk Bondo, dessen Wasserfassung Prä auf rund 1.100 m Seehöhe meterhoch von der Mure verschüttet wurde. Das Kraftwerk war außer Betrieb. „Es herrschte damals Ausnahmezustand. Und wir waren entsprechend unsicher, wie es weitergehen konnte. Klar war nur, dass

das Kraftwerk ohne Triebwasser stillstehen musste – und wir warten mussten, bis wir uns einen Überblick über den Zustand der Wasserfassung verschaffen konnten“, erzählt der Leiter der Kraftwerke Bergell, Andres Fasciati. Dass sich das noch über Jahre hinziehen würde, konnte er nicht ahnen.

Was tun mit der verschütteten Fassung?

Was jedoch sehr bald offensichtlich war: Sowohl das Krafthaus in Bondo mit der elektromechanischen und steuerungstechnischen Einrichtung als auch der gesamte Kraftabstieg, bestehend aus dem 700 Meter langen Druckstollen und der Druckrohrleitung, waren von den Verwüstungen der Mure zur Gänze verschont und völlig intakt geblieben. Das Problem war nur die Wasserfassung. Aber wie man selbige wiederherstellen könnte, darüber standen zunächst noch große Fragezeichen. Schließlich blieb das Bondasca-Tal aus sicherheitsrelevanten Überlegungen gesperrt. Zu instabil die angehäuften Schuttmassen. Ein erster wichtiger Schritt zur Wiederherstellung der Zugänglichkeit zum Standort der Wasserfassung erfolgte 2021 mit der Inbetriebnahme einer neuen Brücke, die von der Gemeinde errichtet worden war. „2022 konnten erstmalig

spezialisierte Ingenieurteams mit der Untersuchung und Sondierung des alten Fassungsstandorts beginnen. Was sich dabei sehr schnell offenbarte: Eine provisorische Instandsetzung war aufgrund der geologischen Risken völlig ausgeschlossen. Es brauchte ein umfassendes Neukonzept“, erklärt Andres Fasciati. Ein solches sollte das Bündner Ingenieurbüro Deplazes liefern, das zuvor schon mit der Ausarbeitung von möglichen Varianten für die Freilegung und Wiederinbetriebnahme der Fassung sowie danach mit der Entwicklung eines Vorprojekts für eine neue Fassungsanlage betraut wurde. Doch ein völliger Neubau der Fassung stellte verständlicher Weise auch eine enorme wirtschaftliche Herausforderung dar. Für das ewz als Betreiber eine schwierige Abwägung. „Zu diesem Zeitpunkt waren die Strompreise relativ tief, sodass keineswegs davon auszugehen war, dass die Stadt Zürich, in deren Eigentum die ewz steht, einer hohen Investition zustimmen würde. Die Wirtschaftlichkeit stand an der Kippe. Umso vorteilhafter erwies es sich letztlich für das Projekt, dass Anfang 2023 das Thema Stromknappheit im Raum stand. Vor diesem Hintergrund gab es von politischer Seite schließlich grünes Licht für das Neubauprojekt“, erinnert sich der Leiter der Kraftwerke Bergell. Ein Ausführungsprojekt und anschließende Ausschreibungen konnten umgehend in Auftrag gegeben werden.

Eine Anlage, die Muren widerstehen kann Für die neue Wasserfassung sollte ein vollkommen neu entwickeltes Konzept zur Anwendung kommen, das zwei zentrale Zielsetzungen verfolgt: Erstens sollte maximale Widerstandsfähigkeit gegenüber Murgängen, Hochwasserereignissen oder Lawinen erreicht werden. Und zweitens sollte die Anlage so gebaut werden, dass sie im Fall einer erneuten teilweisen Zerstörung relativ einfach wiederhergestellt werden kann. Um dies zu erreichen, planten die Verantwortlichen gemeinsam mit dem Ingenieurbüro Deplazes eine flach und kompakt ausgeführte Konstruktion mit bis zu 60 Zentimeter starken Stahlbetonwänden und Decken, die im Wesentlichen aus einem Tiroler Rechen mit einem spülbaren Kiesfang und einem anschließenden gedeckten Coanda-Rechen mit einem ebenfalls gedeckten Auslaufkanal besteht. Die funktionellen Komponenten sind zum größten Teil unterirdisch untergebracht. Errichtet werden sollte das ganze System auf den Fundamentresten der alten Anlage, deren Betonstrukturen als teilweise intakt befunden worden waren. Im oberen Bereich wurde ein völlig neuer Einlauftrichter konzipiert. Im Inneren des Fassungsbauwerks sollte ein innova-

Die alte Wasserfassung war nach den massiven Murgängen von 2017 meterhoch verschüttet. 2022 begannen erste Sondierungsmaßnahmen.

tives, dreistufiges Sedimentmanagement verwirklicht werden. Zu diesem Zweck wurden zwei Spülkammern mit integrierten, vollautomatisierten Spülleitungen geplant. Diese sorgen für einen effizienten und kontinuierlichen Sandaustrag. Im Anschluss – und das ist durchaus eine weitere Besonderheit der Anlage – wurde ein geschütztes, unterirdisches Coanda-System geplant, das vom Südtiroler Stahlwasserbauexperten Wild Metal geliefert werden sollte. Damit werden am Ende auch sehr effektiv die Sandkörner > 0.6 mm sowie das Geschwemmsel abgeschieden und landen im Auslaufkanal, von wo sie zurück in die Bondasca gespült werden. Der verbliebene Feinsand wird im bereits bestehenden, rund 30 m langen Entsander, welcher in einer Felskaverne erstellt wurde, ausgeschieden. Der Entsander bildet somit die vierte Stufe des Sedimentsmanagements der Fassungsanlage Prä. Da mit einer teilweisen Eindeckung des Flusslaufs unterhalb der Fassung gerechnet werden muss, musste der bestehende Spülkanal des Entsanders durch ein 96 m langes Bohrloch durch den Fels ersetzt werden. Dieses leitet das Spülwasser des im Sandfang eingebauten Sandabzugsrohrs der Firma Wild Metal rund 150 m unterhalb der Fassung in die Bondasca.

Mure sorgt für massive Verzögerung

Im Juli 2023 fuhren erstmalig wieder Bagger in Prä auf, die Umsetzung des Bauvorhabens konnte beginnen. In der Folge waren die Arbeiten generell geprägt von den geologischen Unsicherheiten, schwierigen Witterungsverhältnissen und hohem Zeitdruck. Doch erneut war es ein massiver Murgang, der den Kraftwerksbetreibern und dem beauftragten Bauunternehmen

heftiges Kopfzerbrechen bereiten sollte. Eine weitere Naturkatastrophe mit gravierenden Folgen: „Die Arbeiten verliefen zunächst planmäßig bis zum August 2023. Gerade als wir den ersten Magerbeton setzen wollten, überraschte uns eine gewaltige Mure, die das gesamte Baufeld verschüttete und bereits errichtete Strukturen teils erheblich beschädigte. Die Schäden waren massiv und warfen das Projekt um Monate zurück“, erinnert sich der Leiter für den Bereich bauliche Kraftwerksinstandhaltung Graubünden, Peter Jörimann, der das Bauprojekt verantwortlich leitete. Wie Jörimann betont, seien bis Dezember 2023 sämtliche Kapazitäten auf die Instandsetzung konzentriert gewesen – das bedeutete vor allem die mühsame Entfernung der Schuttmassen und die Wiederherstellung der provisorischen Bachumleitung, bei welcher das Wasser der Bondasca in zwei großen Rohren unter der Baustelle hindurch geleitet wurde. Erst Ende Januar 2024 konnten die eigentlichen Bauarbeiten unter günstigen Witterungsbedingungen – mit ungewöhnlich wenig Schnee – wieder aufgenommen werden. Dass die Baustelle gegen Naturereignisse versichert war, erwies sich als entscheidend: Zwar gestalteten sich die Verhandlungen mit der Versicherung zäh, doch die Auszahlung war für den Weiterbau unverzichtbar.

Bauen unter massivem Gefahrenpotenzial

Ein zentrales Element des gesamten Projekts bildete das Hochrisikomanagement bei den Bauarbeiten an der neuen Wasserfassung Prä, das alle Beteiligten vor große Herausforderungen stellte. Die Baustelle lag tief eingeschnitten in einem engen Tal, unmittelbar in einem Bereich mit akuter Gefährdung durch Murgänge, Hochwasser und instabile Schuttmassen. Um die Sicherheit der Arbeiter in diesem exponierten Umfeld zu gewährleisten, wurde ein umfassendes Alarmsystem installiert, das auf bestehende Infrastrukturen der Gemeinde und des Kantons aufbaute. Pegelradar- und geologische Messsysteme – teils bis zu zwei Kilometer flussaufwärts – lieferten Echtzeitdaten zur Wasserführung und potenziellen Gefahrenlagen. „Sobald kritische Werte erreicht wurden, löste eine weithin hörbare Sirene aus – und innerhalb von zwei Minuten mussten alle Arbeiter ihre Position verlassen. Fluchtwege wurden im Vorfeld definiert und mit Notleitern gesichert. Für Maschinenführer galt: Bagger sofort stehen lassen, raus aus dem Gefahrenbereich. Die Einsatzfähigkeit des Systems wurde regelmäßig geübt, ergänzt durch tägliche Lagebeurteilungen eines externen Sicherheitsexperten, der bei erhöhter Lawinen- oder Niederschlagsgefahr die

Arbeiten kurzfristig stoppte“, erläutert Andres Fasciati die zentralen Elemente des Sicherheitsmanagements. Ein SMS-Warnsystem hielt das Baustellenteam über aktuelle Gefahren- und Einsatzlagen auf dem Laufenden – insgesamt führten die Vorsichtsmaßnahmen zu rund 20 bis 25 Ausfalltagen, die jedoch konsequent zur Risikovermeidung genutzt wurden. Nicht zuletzt aufgrund dieses Maßnahmenpakets kann Andres Fasciati höchst positiv resümieren: „Wir sind glücklich, dass trotz der einen oder anderen Alarmsituation nichts Ernstes auf der Baustelle passiert ist.“

Ausgeklügeltes Sedimentmanagement im Untergrund Bereits beim alten Wasserkraftwerk zeigte sich, dass nicht unerhebliche Sandmengen ins Stollensystem gelangt waren und letztlich zu erhöhtem Verschleiß an den Turbinenlaufrädern geführt hatten. Um diesem Problem langfristig zu begegnen, wurde das Sedimentmanagement in der neuen Ausführung grundlegend auf neue Beine gestellt: Die Anlage verfügt heute über mehrere Spülkammern, wobei die erste als Kiesfang unterhalb des Tirolwehrs liegt, die zweite als Sandfang unterhalb des Coanda-Rechens und die dritte außerhalb der Fassung im Berg.

Diese Entsanderkammer war bereits vorhanden und wurde nun durch ein Spülsystem nach dem HSR-Prinzip ergänzt. Dadurch erfolgt die Spülung mit deutlich weniger Verlustwasser. Für die Ausleitung des Spülwassers wurde ein 90 Meter langes und 40 cm großes Loch in den Fels gebohrt.

Der integrierte Coanda-Rechen stellt dabei eine Besonderheit der neuen Fassung dar und spielt in der neuen Wasserfassung Prä eine zentrale Rolle im Sedimentmanagement. Zum Einsatz kommt dabei das innovative System „Grizzly Optimus“ des Südtiroler Stahlwasserbauspezialisten Wild Metal GmbH – ein nahezu wartungsfreies Schutzsieb, das ganz ohne Antrieb auskommt und sich durch seine hohe Betriebssicherheit und Effizienz auszeichnet. Das unterirdisch verbaute System umfasst 10 robuste Coanda-Rechen-Elemente mit einer Spaltweite von lediglich 0,6 mm. An den Feinrechen werden nicht nur feine Sedimente, sondern auch Laub, Nadeln, Holz und weiteres Geschwemmsel zuverlässig zurückgehalten. Größere Partikel werden dank des Coanda-Effekts am Eindringen gehindert und durch das Überwasser weitergespült. Der Einsatz des Grizzly Optimus macht aufwendige Rechenreiniger überflüssig und erlaubt eine kompaktere Auslegung der Sandfanganlage – ein

Unser Tätigkeitsfeld im Bereich Stahlwasserbau:

• Rechenreinigungsmaschinen

• Schützen & Stauklappen

• Rohrbrucheinrichtungen

• Einlaufrechen

• Komplette Wasserfassungssysteme

• Patentiertes Coanda-System GRIZZLY

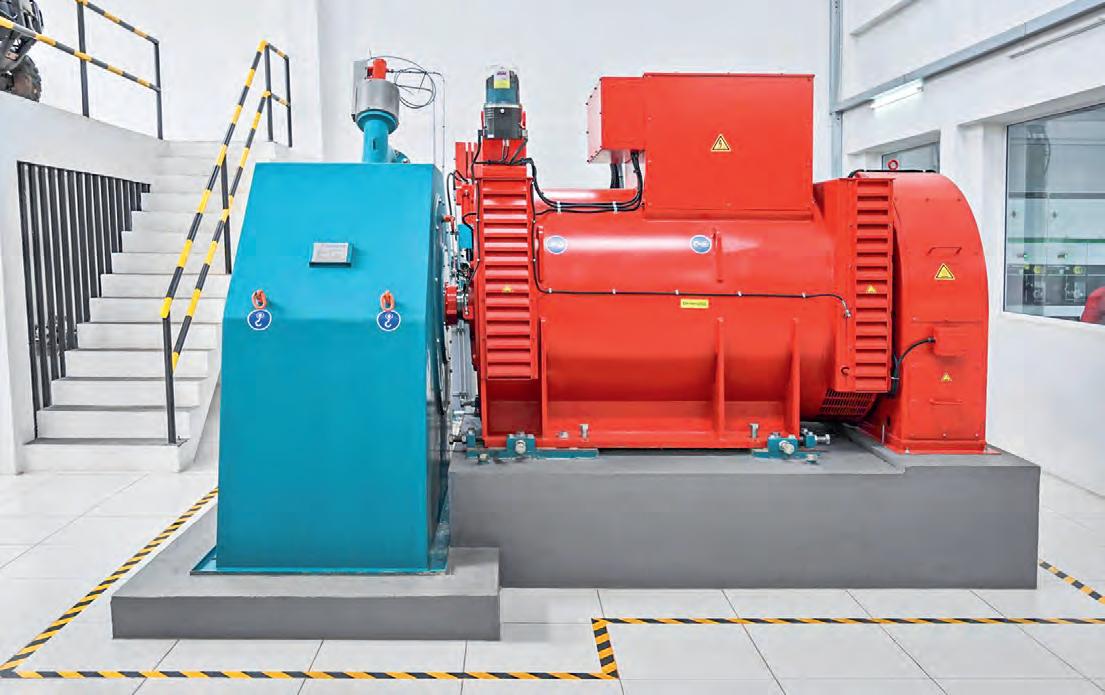

Der Generator aus 1958 wurde einem Retrofitprogramm unterzogen. Maschinenkonzept mit zwei gleichen Peltonturbinen auf einer Welle

klarer wirtschaftlicher Vorteil beim Bau und Betrieb. Wild Metal, mit über 700 erfolgreich ausgestatteten Wasserkraftwerken im Alpenraum, lieferte darüber hinaus das gesamte Stahlwasserbauequipment für die neue Wehranlage in Prä. „Womit uns die Firma Wild Metal vor allem auch überzeugt hat, war die Flexibilität in der Umsetzung und die wunderbare Gesprächsbasis, die ein ums andere Mal optimierte Lösungen ermöglichte“, lobt Peter Jörimann.

Retrofitprogramm für bestehenden Generator

Abseits der komplexen Bauarbeiten im Prä richtete sich der Fokus der Betreiber auch auf das elektromaschinelle Equipment in der Zentrale, das schließlich knapp acht Jahre stillgestanden hatte. „Ein derartig langer Stillstand bedeutet, dass man sich die Maschinen genau ansehen muss. Um etwa Kondensation am Generator zu vermeiden, haben wir dauerhaft für eine Beheizung des Maschinenhauses gesorgt“, erzählt Andres Fasciati und verweist darauf, dass man zur langfristigen Sicherung des

Kraftwerkstyp: Laufwasserkraftwerk

Betreiber: ewz

Standort der Fassung: Bondascatal, 1082 m ü. M.

Fassungstyp: Kombination Tiroler Wehr u. Coanda-Rechen

• Betriebswassermenge: 2,9 m³/s

• Bruttofallhöhe: 280 m

• Turbinen: Pelton

• Konfiguration: 2-düsig & 1-düsig auf 1 Welle

Installierte Nennleistung: 7 MW

Generator: synchron

Kraftabstieg: 700 m Stollen + Druckrohrleitung (Stahl)

Planung: Ingenieurbüro Deplazes

Bauliche Umsetzung: ARGE Costa & Ganzoni

Coanda & Stahlwasserbau: Wild Metal

• Coanda - Stababstand: 0.6 mm

• Jahreserzeugung: 18 GWh

• Inbetriebnahme: 1958 & 2025

Anlagenbetriebs bereits vor dem Stillstand eine Überholung des Generators geplant hatte. „Die Wicklung des bestehenden Generators stammte noch aus dem Jahr 1958, es war Zeit für ein Retrofitprogramm“, sagt Andres Fasciati. Für eine professionelle Sanierung wurde der Generator vollständig ausgebaut, neu gewickelt und mit neuen Polen versehen, während der Rotorstern erhalten blieb. Anfang Januar 2025 wurde der 20 Tonnen schwere Rotor mit millimetergenauer Präzision wieder in den Stator eingesetzt – nicht nur ein technisches Highlight, sondern auch ein entscheidender Meilenstein des Projekts. Auch die Hauptwelle, auf der die beiden Laufräder und der zentral angeordnete Generator sitzen, wurde aufgrund von Verschleißerscheinungen komplett ersetzt. Nachdem ein Laufrad bereits vor circa zehn Jahren ausgetauscht wurde, folgte nun der Austausch des zweiten. Neben diesen Maschinenkomponenten wurden auch die drei Kugelschieber und die Einlaufrohre revisioniert, was vom eigenen Kraftwerks-Team des ewz in professioneller Weise durchgeführt wurde. Abgerundet wurden die umfangreichen Sanierungsmaßnahmen des Kraftwerks durch die Erneuerung des Korrosionsschutzes im Inneren der stählernen Druckrohrleitung.

Der Korrosionsschutz der bestehenden Druckrohrleitung wurde erneuert.

Optimierungen bringen verbesserte Performance

Ein nicht zu vernachlässigender Aspekt des Modernisierungsprojekts betraf auch die teilweise Modernisierung der Steuerungssysteme, die ebenfalls von den Profis der ewz implementiert wurden. So konnten etwa die Pegelmessungen aus dem Sicherheitsmanagement, die von der Gemeinde Bondo installiert worden waren, nun in das Leitsystem integriert werden. „Wenn der Pegel steigt, dann schließen wir heute vollautomatisch unsere Wasserfassung“, so Andres Fasciati. „Die neue Steuerung ermöglicht auch automatisierte Spülvorgänge, natürlich abhängig von gewässerökologischer Unbedenklichkeit. Und außerdem einen flexiblen Betrieb zwischen Sommerflussund Winterstaukonfiguration.“

Generell zeigen sich die Projektverantwortlichen sehr zufrieden mit der Performance des „neuen“ Kleinwasserkraftwerks Bondo. „Dank der neuen Laufräder und dem neuen Generator sehen wir eine Wirkungsgradsteigerung von 2,7 bis 3 Prozent. Die zahlreichen Optimierungen haben sich also ausgezahlt“, so der Leiter der Kraftwerke Bergell.

Ein Bauprojekt mit hochalpinem Modellcharakter

Knapp 11 Millionen Franken hat das ewz in die Wiederherstellung und Modernisierung des Kraftwerks Bondo investiert. Anfang Mai konnte die Anlage trotz diverser unvorhergesehener Naturereignisse termingerecht in Betrieb genommen werden. Seitdem liefert sie wieder zuverlässig sauberen Strom für die Region südlich des Malojapasses. In Summe sind es durchschnittlich etwa 18 GWh – genug, um damit rund 7.000 Haushalte im Oberen Engadin mit grünem Strom zu versorgen. Mit der Erneuerung der Wasserfassung Prä in Bondo ist es dem ewz gelungen ein Modellprojekt umzusetzen, das exemplarisch aufzeigt, wie Wasserkraft-Infrastruktur in hochalpinen Risikozonen durch technologische Innovation, integrales Risikomanagement und ultrarobuste Bauweise langfristig gesichert werden kann. Trotz einer extrem diffizilen geologischen Ausgangslage hat man es geschafft, eine widerstandsfähige und zugleich ökonomisch wie ökologisch vertretbare Lösung zu schaffen. Die Erkenntnisse aus Bondo dürften künftig auch

anderen Projekten als Referenz dienen – besonders in Zeiten zunehmender Extremwetterereignisse und dem damit einhergehenden Anstieg von Naturgefahren in den Alpen. Das ewz bekräftigt mit dieser Investition sein langfristiges Engagement für die regionale Wasserkraft und setzt damit ein wichtiges Zeichen für die Zukunft der erneuerbaren Stromproduktion unter zunehmend instabilen Klimabedingungen. Hinweis: Am 16. August 2025 lädt das ewz die interessierte Öffentlichkeit zum Tag der offenen Tür nach Bondo ein – mit Führungen durch die erneuerten Anlagen, Hintergrundgesprächen mit Fachleuten und Einblicken in das Herzstück eines modernen alpinen Wasserkraftwerks.

Die neue Wassserfassung Prä gilt heute als Musterbeispiel dafür, wie eine funktionelle Fassung auch in hochalpinen Risikozonen realisiert werden kann.

Nach den Revisionen können beim Kraftwerk Leipheim und den anderen Donaukraftwerken dank moderner Sensortechnologie Wasserstände und Durchflüsse in Echtzeit überwacht werden.

Ende 2024 wurde ein über zehn Jahre laufendes Revisionsprojekt der Obere Donau Kraftwerke AG (ODK) erfolgreich abgeschlossen. Innerhalb einer Dekade wurden die sechs Wasserkraftwerke Gundelfingen, Offingen, Faimingen, Leipheim, Günzburg und Oberelchingen von der für die Betriebsführung zuständigen LEW AG auf den aktuellen Stand der Technik gebracht. Im Zentrum der umfangreichen Erneuerungen standen die maschinellen Revisionen der insgesamt zwölf Kaplan-Turbinen sowie die Modernisierung des regelungstechnischen Equipments. Eine wesentliche Optimierung des Kraftwerksverbunds stellt die nun vollautomatisch funktionierende Stauzielregelung an allen sechs Anlagenstandorten dar. In Summe investierte die ODK rund 22 Millionen Euro in die mustergültigen Revisionen ihrer Traditionskraftwerke.

Die sechs Laufwasserkraftwerke der ODK wurden zwischen 1960 und 1965 auf einem rund 35 Kilometer langen Abschnitt der Donau zwischen Ulm und Dillingen errichtet. Mit Ausnahme des Kraftwerks Faimingen, das auf eine Ausbauwassermenge von 240 m³/s ausgelegt wurde, nutzen die Anlagen Gundelfingen, Offingen, Leipheim, Günzburg und Oberelchingen jeweils 210 m³/s maximale Ausbauwassermenge für die saubere Stromproduktion. Bei der Errichtung der Kraftwerke, deren nutzbare Fallhöhe jeweils zwischen 5 und 6 m liegt, orientierten sich die Erbauer an einem identischen Funktionsprinzip. Alle Wehranlagen bestehen aus drei Wehrfeldern, die zur Stauhaltung mit Zugsegmenten und aufgesetzten Fischbauchklappen ausgerüstet sind. In den direkt neben den Wehranlagen angeordneten Maschinengebäuden befinden sich jeweils zwei doppeltregulierte Kaplan-Turbinen mit durchschnittlich 4,5 MW Engpassleistung in vertikalachsiger Bauweise mit direkt gekoppelten Synchron-Generatoren. Im Regeljahr erzeugt die ODK mit ihrem Anlagenverbund rund 280 GWh Ökostrom.

Anlieferung der neuen Niederspannungsverteilung

Weitreichendes Modernisierungspaket „Seit ihrem Bestehen wurden die mittlerweile über 60 Jahre alten Kraftwerke regelmäßigen Revisionen unterzogen“, erklärt Dr. Jörg Franke, der Technische Vorstand der ODK. 2014 startete schließlich ein weitreichendes Modernisierungsprojekt, bei dem die maschinelle Ausrüstung der Anlagen umfassend saniert bzw. erneuert werden sollte. Darüber hinaus wurde auch das elektro- und leittechnische Equipment der Kraftwerke auf den aktuellen Stand der Technik gebracht. „Ein wichtiger Aspekt der Revisionen war zudem die Herstellung einer anlagenübergreifenden, vollautomatischen Stauzielregelung sowie die Einbindung der Anlagensteuerungen in die Zentralwarte der LEW, die für die Betriebsführung der Kraftwerke zuständig ist. Zudem wurde auch die Gebäudetechnik, wie Brandschutzanlagen oder Belüftungssysteme, erneuert.“ Jörg Franke betont, dass die Revisionen rein auf die Modernisierung der Kraftwerke abzielten: „Bei den durchgeführten Arbeiten handelte es sich nicht um Grundinstandsetzungen aufgrund von Schäden oder Baufälligkeiten. Die Kraftwerke waren schon zuvor in einem sicheren und ordentlichen Zustand, durch die umfassenden Maßnahmen wurde der moderne Stand der Technik hergestellt.“

Turbinen von Grund auf saniert Als Generalauftragnehmer für die Maschinenrevisionen an allen sechs Kraftwerken wurde die baden-württembergische Wiegert & Bähr Turbinen- und Stahlwasserbau GmbH engagiert, die ihrem Ruf als kompetenter Wasserkraftallrounder

Begutachtung von Laufradflügel und Wasserführungsschild

einmal mehr gerecht werden konnte. Der Auftrag umfasste im Wesentlichen die Revisionen der Leitapparate, der Wellenlagerungen sowie die Erneuerungen der hydraulischen Turbinenregler inklusive der Umbauten von Laufradverstellungen und neuer Hochdruckservomotoren. „Die Umfänge der durchgeführten Maßnahmen bei den jeweiligen Kraftwerken bzw. Turbinen waren jeweils etwas unterschiedlich. Grundsätzlich wurde bei allen Anlagen der hydraulische Raum entleert und die Maschinen individuell begutachtet. Nach der Inspektion wurde schließlich festgelegt, welche Maßnahmen durchgeführt werden“, so Jörg Franke. Zu den von Wiegert & Bähr umgesetzten Maßnahmen zählten die Überarbeitung der Laufradflügel und Leitschaufeln, die Inspektionen und Ausbesserungen der Laufradmäntel sowie die kompletten Anpassungen der Laufradservomotoren und der Einbau von hydraulischen Sicherheitslenkern an den Leitschaufeln. Zudem wurden die zuvor mechanisch ausgeführten Turbinenregler durch elektrohydraulische Varianten ersetzt und die Lagerungen der Maschinen überarbeitet. An den luftgekühlten Generatoren, die während der Revisionen ebenfalls auf ihre ordnungsgemäße Funktion hin überprüft wurden, waren keine Sanierungen notwendig, diese wurden lediglich einer gründlichen Reinigung unterzogen. Trotz der laufenden Sanierungen konnten die Kraftwerke fast ununterbrochen Strom produzieren – während eine Turbine revisioniert wurde, blieb die andere Maschine am Netz. Lediglich für die vorlaufenden Arbeiten zum Umbau der Elektrotechnik war jeweils eine ca. dreiwöchige Stilllegung der Anlagen notwendig.

Automatisierungsspezialisten am Zug

Den Zuschlag für die elektro- und leittechnischen Modernisierungen der Kraftwerke konnte sich der in Nordrhein-Westfalen ansässige Automatisierungsspezialist KIMA sichern. Neben der Erneuerung des regelungstechnischen Equipments, der vollständigen Neuprogrammierung der Steuerungssoftware und der Anbindung der Kraftwerke an die Zentralwarte der LEW zählte die Herstellung der nun vollautomatisch funktionierenden Stauzielregelungen und Turbinenregler an allen sechs Anlagen zum Leistungsumfang von KIMA. Eine in Zusammenarbeit mit der Universität Kassel neu entwickelte übergeordnete Regelung mittels Vorhersagemodellen dient zur Vergleichmäßigung des Abflusses. Die Stauziele konnten zwar schon vor den Revisionen via Fernzugriff reguliert werden, allerdings mussten die dazu notwendigen Schritte manuell getätigt werden. Im Rahmen der Revisionsprojekte fanden außerdem innovative Feldversuche zur Notstromversorgung statt, an denen KIMA ebenfalls beteiligt war. Das von mehreren Projektpartnern und

Ausgediente Steuertafel beim Kraftwerk Oberelchingen. Im Hintergrund sieht man die Schaltschränke mit der modernen Maschinensteuerung.

Forschungseinrichtungen durchgeführte Projekt zeigte, dass mit einem inselbetriebsfähigen Wasserkraftwerk der Strombedarf kritischer Infrastrukturen bei einem großflächigen Blackout abgedeckt werden kann. Das Ziel war es, den Notstrombetrieb möglichst automatisiert und ohne zusätzlichen Personaleinsatz laufen zu lassen. Zudem konnte die Notstromversorgung per Fernsteuerung gestartet werden, ohne dass Mitarbeiter vor Ort sein mussten.

Aufwändige Projektkoordination

Der für den Bereich Elektrotechnik zuständige Christian Dellmann, Projektleiter LEW Wasserkraft GmbH, nennt die Koordination der vielen am Projekt beteiligten Unternehmen und Personen als eine zentrale Projektherausforderung: „Auch das Thema Hochwassersicherheit hatte oberste Priorität, denn während der Umbauarbeiten gab es immer wieder Hochwassersituationen. Bei diesen Ereignissen war es besonders wichtig, die Anlagen dichtzuhalten und keine Gefährdung auf-

Aktuell ist die ODK mit der Herstellung von Fischaufstiegsanlagen bei ihren Kraftwerken beschäftigt. Das Bild zeigt einen naturnah angelegten Abschnitt der Fischwanderhilfe beim Kraftwerk Gundelfingen.

kommen zu lassen – sowohl für das Personal, als auch für die elektromechanische Ausrüstung. Das Projekt fiel außerdem in die Zeit der Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Komplikationen. Schließlich kam auch noch der Kriegsausbruch in der Ukraine dazu, der erhebliche Auswirkungen auf die Preisentwicklung der benötigten Ausrüstung und Materialien hatte. Es ist den beteiligten Firmen und Unternehmen zu verdanken, dass das Projekt dennoch gut auf Kurs geblieben ist und trotz aller Widrigkeiten erfolgreich über die Bühne gebracht werden konnte.“

Revisionen machen sich bezahlt

Nach dem Projektabschluss hebt Jörg Franke die Vorteile der modernen Stauzielregelung hervor: „Die nicht einfach herzustellende automatische Stauzielregelung für alle sechs Anlagen im Verbund wurde vorbildlich umgesetzt. Da die Stauziele nicht mehr manuell, sondern vollautomatisch eingestellt werden, ist es nun möglich, dass die Maschinen in einem noch besseren Betriebspunkt gefahren werden können – somit könnten die Anlagen durchaus eine etwas erhöhte Stromausbeute generieren. Generell wurden durch die Modernisierungen ein erhöhter Bedienkomfort und weitaus mehr Möglich-

keiten zur Fernüberwachung geschaffen.“ Christian Dellmann zieht ebenfalls ein positives Resümee zum Projekt: „Es war sehr erfreulich, dass es während der zehn Jahre dauernden Umsetzung zu keinen schweren Arbeitsunfällen gekommen ist. In technischer Hinsicht konnte eine einheitliche Bedien- und Betriebsphilosophie an den Anlagen geschaffen werden, was für uns als Betriebsführer natürlich eine wichtige Thematik darstellt. Zudem stehen uns durch die digitale Technik nun wesentlich mehr Datenpunkte und Messwerte zur Verfügung. Dadurch entstanden Ansatzpunkte, um die Betriebsführung künftig möglicherweise mit Künstlicher Intelligenz zu verknüpfen.“ Neben den technischen Modernisierungen der Kraftwerksgruppe, die sich auf rund 22 Mio. Euro summierten, investiert die ODK zudem kräftig in die ökologische Verträglichkeit ihrer Kraftwerke. Nachdem beim Kraftwerk Gundelfingen bereits im Sommer 2023 eine neue Fischaufstiegsanlage in Betrieb gegangen ist, wird 2025 noch die Fischdurchgängigkeit beim Kraftwerk Faimingen hergestellt werden. Bei den anderen Donaukraftwerken werden die Fischaufstiegsanlagen in den kommenden Jahren in die Realität umgesetzt werden. Für diese sechs Bauprojekte nimmt die ODK rund 23 Mio. Euro in die Hand.

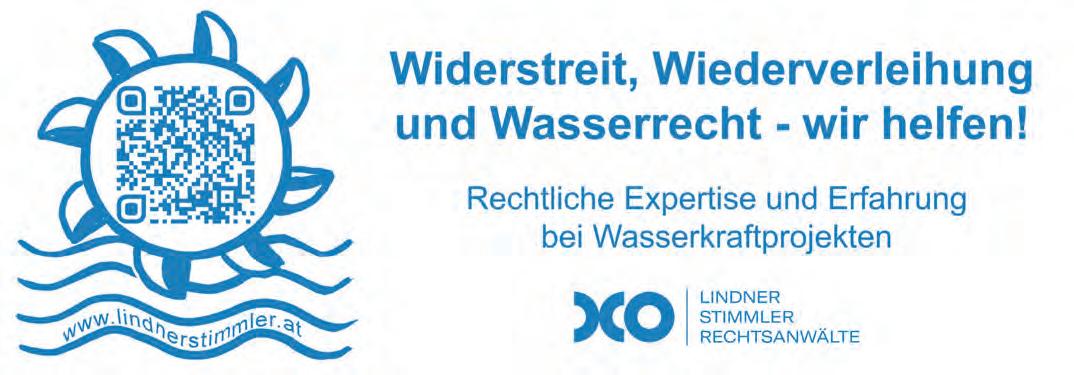

Mit der Planung von Projekten im Bereich der Energiewirtschaft hat sich das steirische Planungsbüro PI Mitterfellner GmbH in Österreich und darüber hinaus einen Namen gemacht. Heuer feiert das Unternehmen sein 20-jähriges Bestandsjubiläum und blickt dabei auf eine spannende Firmenhistorie zurück. Mehr als 1.500 erfolgreiche Projekte für mehr als 500 Kunden vor allem in den Bereichen Wasserkraft, aber auch Aquakultur und Photovoltaik zeugen von Know-how, Weitblick und einem durchwegs positiven Mindset. Im Interview mit zek HYDRO nimmt Firmengründer und Geschäftsführer DI Helmut Mitterfellner nicht nur zu den aktuellen Entwicklungen und Herausforderungen in der Wasserkraft Stellung, sondern analysiert darüber hinaus, was sich im Hinblick auf seine planerische Tätigkeit verändert hat – und erklärt, warum die Freude an der Arbeit der Schlüssel für einen guten Teamspirit und eine erfolgreiche Personalführung ist.

zek: Herr Mitterfellner, Ihr Planungsbüro feiert heuer sein 20-jähriges Bestehen. Was hat sich für Ihre Arbeit am meisten verändert, wenn Sie an die Anfänge zurückdenken?

Mitterfellner: In erster Linie die Komplexität der Projekte – und damit auch unsere Werkzeuge. Früher reichte oft ein Flipchart. Heute nutzen wir spezielle Projektmanagement-Software, um Abläufe, Logistik und Zuteilungen zu koordinieren. Auch die Planungsdaten sind viel detaillierter geworden, etwa durch numerische Modellierung und KI-gestützte Auswertungen.

zek: Ihr Büro hat an über 1.500 Projekten mitgearbeitet – vom Wasserkraftwerk bis zur Aquakultur. Wo liegen aktuell die Schwerpunkte?

Mitterfellner: Das ist unverändert. Nach wie vor bilden die Wasserkraft, ergänzt durch Photovoltaik und Aquakultur, unseren Schwerpunktbereich. Neu hinzuge-

kommen ist das Thema „Energiegemeinschaften“, das viele Vorteile bieten kann – sowohl für den Betreiber, einen guten Preis für seinen Strom zu bekommen, als auch für den Abnehmer, der in der Regel einen deutlich günstigeren Preis bekommt, als ihn große Stromkonzerne anbieten. Unserer Erfahrung nach können Energiegemeinschaften zu einer echten Win-Win-Situation führen. Besonders vorteilhaft sind sie, wenn darin neben Photovoltaik auch Kleinwasserkraftwerke inkludiert sind. Damit kann der Betreiber Strom stabil einspeisen, und das Ganze unterliegt keiner hohen Volatilität. Mit den geplanten Reformen soll der bislang noch kritisierte bürokratische Aufwand nun auch rückgebaut werden. zek: Wie sehen Sie generell die Rolle der Kleinwasserkraft in der Energiewende?

Mitterfellner: Vorrangig muss man festhalten, dass Kleinwasserkraftwerke zuverlässig Grundlast liefern. Wenn ich

mir unsere Photovoltaik-Anlage anschaue, die nur an rund 1.100 Stunden im Jahr Strom liefert, und dann mit unserem Wasserkraftwerk vergleiche, das im Jahr auf eine Betriebszeit von 8.760 Stunden kommt, ist eigentlich schon alles gesagt. zek: Wird das Thema Revitalisierung von Kraftwerken bedeutender?

Mitterfellner: Das Thema Revitalisierung bei Kleinkraftwerken war schon vor fünf Jahren wichtig – und ist es auch heute noch. Viele Bestandsanlagen lassen sich mit neuen Methoden und neuen Maschinen effizienter machen. Aber das heißt nicht, dass es keine interessanten Neuprojekte mehr gibt. Gerade RED III hat durch die Stärkung des öffentlichen Interesses für Ökostromanlagen für einen neuen Schub gesorgt. Wir arbeiten aktuell an einigen Neuprojekten.

zek: Stichwort Digitalisierung: Sie haben mit KWKW.opt® ein eigenes Software-

tool zur Optimierung von Kraftwerken entwickelt, das für viel Aufsehen in der Branche gesorgt hat: Wie wird es eingesetzt und welche Vorteile bietet es?

Mitterfellner: Wir haben mit der Entwicklung von KWKW.opt® bereits 2008 begonnen, um die Energieeffizienz von Kraftwerken zu optimieren. Ein Tool, das sich sehr bewährt hat. Nicht nur dass wir damit weit über 340 Kleinkraftwerke berechnet haben: Es ist zudem auch ein sehr gutes Prüfinstrument für behördliche Zwecke, um über die Viertelstunden-Erzeugungsdaten auf den Turbinendurchfluss und damit auch auf die erforderliche Restwasserdotation rückrechnen zu können.

zek: Hat sich das KWKW.opt® verändert, sprich kann es heute mehr als noch vor zehn, fünfzehn Jahren?

Mitterfellner: Ja, ganz klar. Im Grunde hat es sich zu einer Art „Black Box“ entwickelt. Es wird als Smart Sensor in die Anlage implementiert und kann – unabhängig vom jeweiligen Steuerungssystem – sämtliche relevanten Daten auslesen und auf einen Server transferieren. Es sammelt Betriebsdaten, analysiert Leistung und erstellt automatisierte Berichte. Damit können Betreiber etwa auf einen Blick erkennen, ob ihre Anlage wirtschaftlich läuft oder nicht. Besonders spannend sind Trendanalysen, an denen man schnell erkennt, ob sich gegebenenfalls negative Trends abzeichnen –ein wichtiger Schritt in Richtung vorausschauender Instandhaltung.

zek: Wohin soll die Reise mit dem KWKW. opt® gehen? Ist das absehbar?

Mitterfellner: Aktuell arbeiten wir daran, es zu einer Art KI-Betriebsleiter zu machen, das den Betreuer der Anlage sehr einfach und intuitiv unterstützt. Konkret soll ein Ampelsystem kommen, das ganz simpel aufgebaut ist: Steht die Ampel auf Grün, ist kein Eingreifen notwendig, steht sie auf Orange, ist ein Nachsehen vor Ort angeraten – und leuchtet Rot, dann heißt es: Anlage abstellen. Das lässt sich ganz einfach für jedes Kraftwerk nachrüsten.

Das Software-Tool KWKW.opt® wurde vom Ingenieurbüro PI Mitterfellner GmbH über Jahre hinweg entwickelt und dient prinzipiell der Optimierung der Energieeffizienz von Wasserkraftwerken. Aktuell wird es in Richtung eines „KI-Betriebsmanagers“ ausgebaut.

zek: Ist das System für einzelne Anlagen konzipiert, oder doch eher für Betreiber von mehreren Kraftwerken?

Mitterfellner: Sowohl als auch: Gerade wenn ein Betreiber über mehrere Kraftwerke verfügt, kann er mittels KWKW. opt® das Zusammenspiel seiner Anlagen in energiewirtschaftlicher Sicht optimieren – oder auch im Hinblick auf ein Schwall-Sunk-Problem. Speziell für jene ist es interessant, deren Kraftwerke an größeren Flüssen noch nicht mit den Ober- und Unterliegern kommunizieren – sprich keine klar koordinierte übergeordnete Regelung haben.

zek: Für Aufsehen haben auch die von Euch entwickelten Wasserräder gesorgt, speziell jene aus Carbon: Habt Ihr diese Richtung weiterverfolgt?

Mitterfellner: Eigentlich nicht. Wir hatten Anfragen, eine sogar aus England, aber grundsätzlich müssen wir einräumen: Der Werkstoff Carbon ist zu teuer, als dass er sich bei dieser Anwendung wirtschaftlich darstellen lässt. Und wenn ich ein 4 Meter großes Wasserrad aus Stahl in Vorarlberg installieren möchte, zahlt es sich nicht aus, es hier schweißen zu lassen – und es vielleicht für den Transport dann noch einmal aufzutrennen. Da sind wir an dem Punkt gelangt, an dem wir sagen: Wir machen euch die Zeichnung und ihr baut das Wasserrad selbst vor Ort. Die Wasserkrafttechnologie ist

ja eine sehr alte, da kann man nicht mehr viel an Wirkungsgrad rausholen.

zek: Die Wasserkraft ist ein komplexes Feld: Wie wichtig ist es, gute Netzwerkpartner zu haben?