Schwerpunktthema: Lösungen für Fischmigration

Südtiroler glänzen mit wegweisendem Synergieprojekt

Vorarlberger Gemeinde baut ihre Wasserkraftkapazitäten aus Kraftwerksneubau am Kleinsölkbach vervielfacht Ökostromausbeute

Fachmagazin für Wasserkraft

Schwerpunktthema: Lösungen für Fischmigration

Südtiroler glänzen mit wegweisendem Synergieprojekt

Vorarlberger Gemeinde baut ihre Wasserkraftkapazitäten aus Kraftwerksneubau am Kleinsölkbach vervielfacht Ökostromausbeute

Fachmagazin für Wasserkraft

Wussten Sie, dass die US-Amerikanische Universität in South Bend auf ihrem Campus gleich 10 StreamDiver zur Erzeugung sauberer Energie nutzt?

Für die Lieferung der kompakt Turbinen-Generatoren-Einheiten wurden wir mit dem „Procurement Partner Sustainability Award“ ausgezeichnet.

Technische Daten

Turbinentyp: 10 x SD-13,1

Leistung: 255 kW je Unit

Fallhöhe: 3,17 m

Scannen Sie hier und erfahren Sie mehr über die StreamDiver Lösung.

Die gute Nachricht im noch jungen Jahr 2023 liefert der aktuelle Electricity Market Report, der alljährlich von der Internationalen Energie Agentur (IEA) herausgegeben wird. Laut dieser neuesten Studie werden die Erneuerbaren zusammen mit der vielerorts wiederbelebten Kernkraft in den kommenden drei Jahren über 90 Prozent des weltweiten Wachstums der Stromnachfrage abdecken. Das ist insofern positiv zu sehen, als damit fossile Quellen immer mehr aus dem Markt gedrängt werden. Die Wissenschaftler der IEA gehen davon aus, dass auf diese Weise die CO2-Emissionen aus der globalen Stromerzeugung ein finales Plateau erreichen oder sogar absinken. Ein höchst wünschenswerter Effekt. Generell prognostizieren die Studienautoren einen Anstieg der globalen Stromnachfrage zwischen 2022 und 2025 um ca. 2.500 TWh auf nunmehr knapp 29.300 TWh. Das ist die weniger gute Nachricht, immerhin bedeutet dies ein Wachstum von beachtlichen 9 Prozent. Oder anders gesagt: Dieser Wert entspricht in etwa dem Strombedarf der gesamten Europäischen Union. Woher der steile Anstieg der Nachfragekurve kommt, ist mit fünf Buchstaben erklärt: CHINA. Bis zum Jahr 2025 wird ein Drittel des weltweiten Strombedarfs auf das Reich der Mitte entfallen. Im Vergleich dazu machte 1990 Chinas Strombedarf gerade einmal 5 Prozent aus. Summiert mit dem ungewöhnlichen Wachstum in anderen stark industrialisierten Regionen auf dem Kontinent wird Asien bis zum Jahr 2025 mehr als die Hälfte des weltweiten Strombedarfs abdecken. Und obwohl in Nordamerika und Europa ebenfalls noch ein Anstieg des Strombedarfs zu erwarten ist, geht statistisch der Anteil der „alten“ Industriegiganten am Nachfragewachstum im Vergleich zu den asiatischen „Boom-Nations“ zurück. Dennoch: Das positive Fazit des neuen Electricity Market Report liegt in der Grundaussage, dass die erneuerbaren Energien endgültig ihren Siegeszug angetreten haben. Bis 2025 werden sie eine globale Gesamtkapazität von 10,8 TWh erreichen und damit erstmalig die Stromproduktion aus der klimaschädlichen Kohle überholen. Ein echter Silberstreif am Horizont. Dass die Wasserkraft im weltweiten Ausbau der Erneuerbaren eine zentrale Rolle spielen wird, scheint sich dabei – entgegen so mancher Unkenrufe – immer klarer abzuzeichnen. Vor kurzem haben chinesische Wissenschaftler im Fachmagazin „Nature Water“ eine neue Studie veröffentlicht, wonach die weltweiten Wasserkraftkapazitäten auf 9 Petawattstunden verdoppelt werden könnten. (Seite 40) Im Kampf gegen den Klimawandel könnte der Wasserkraft somit eine Schlüsselrolle zukommen. Mit rund 85 Prozent schlummern die allergrößten Potenziale wenig überraschend vor allem noch in Asien und Afrika. Sie sind die zukünftigen Hoffnungsträger für die Wasserkraft. Dass die europäische Wasserkraftindustrie mit ihrem Know-how-Vorsprung bei diesen Ausbauoptionen ein gewichtiges Wörtchen mitreden kann und wird – davon ist auszugehen.

Apropos Wasserkraft-Know-how: Wir haben uns für die erste Ausgabe der zek HYDRO im neuen Jahr 2023 wieder einige neue Kleinkraftwerke angesehen, die – jedes für sich – einige interessante technische oder ökologische Lösungen zu bieten haben. Ein wenig hervorzuheben wäre vielleicht das neue Kraftwerk Suldenbach (Seite 14) in der Südtiroler Nationalpark-Gemeinde Prad. Dabei wurde mit einem starken Willen für eine gemeinschaftliche Lösung das Kraftwerk als Teil eines großen Synergieprojektes realisiert – neben einer neuen Bewässerungsanlage, einer neuen Trinkwasserversorgung und einem neuen Radweg. Vier Fliegen mit einer Klappe: Das ist den Südtirolern dabei gelungen. Generell steht diese Ausgabe aber im Zeichen des aktuellen Schwerpunktthemas „Technische Lösungen für die Fischmigration“. In diesem Rahmen stellen wir etwa den mittlerweile schon sehr etablierten enature Fishpass und seine Qualitäten vor (Seite 46) oder den neuartigen eco2-Fischpass (Seite 50), der sich ebenfalls immer stärker am Markt behauptet. Und auch das innovative Fischschutz- und -leitsystem FishProtector, oder der neue Hydro-Fischlift, oder die Fishcon-Schleuse: Sie alle stellen höchst bemerkenswerte Ingenieur- und Wissenschaftsleistungen dar, in denen technische Lösungen für gewässerökologische Herausforderungen gefunden wurden. Diese Entwicklungen repräsentieren aber nicht nur praktische Anwenderlösungen, sie sind darüber hinaus auch der Beweis dafür, dass moderne Wasserkraft heute umweltverträglich und nachhaltig möglich ist – und sie weiterhin ihre Daseinsberechtigung an unseren Flüssen und Bächen hat.

Abschließend möchte ich mich wieder bei allen bedanken, die am Entstehen der vorliegenden Ausgabe mitgeholfen haben. Ich darf Ihnen, liebe(r) Leser(in) eine gute Zeit mit der neuen zek HYDRO wünschen.

Ihr Mag. Roland Gruber (Herausgeber)

Aktuell

14 Vinschgauer Kraftwerk als Teil eines Synergieprojekts umgesetzt KW SULDENBACH

19 Kraftwerksneubau vervielfacht die regionale Ökostromproduktion

KW KLEINSÖLKBACH

24 Kraftwerkskette an der Wildschönauer Ache erweitert

KW KLAMM II

28 Mit Innovationen von WATEC Hydro ins neue Jahr 2023

UNTERNEHMENS-NEWS

29

29 Neuanlage verdoppelt ÖkostromBilanz der Gemeinde Brand KW ST. THEODUL II

34 Der Talk: Versorgungssicher und unabhängig durch Wasserkraft RENEXPO INTERHYDRO 23

35 Steirisches Kraftwerk nach Kompletterneuerung wieder am Netz KW PERHAB

38 Beständig am Puls der internationalen Wasserkraftentwicklung

VIENNAHYDRO 22

40 Wasserkraftkapazitäten könnten weltweit verdoppelt werden STUDIE

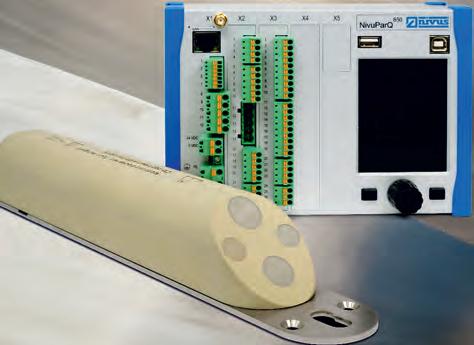

41 Weltweit erster Füllstandsensor mit integrierter Cybersecurity MESSTECHNIK

42 Premiere für erste 6-düsige horizontalachsige Peltonturbine TURBINENTECHNIK

43 Messtechnik-Experte bewährt sich als kompetenter Partner MESSTECHNIK

44 Potenziell tödliches Problem drängt in den Vordergrund GEWÄSSERÖKOLOGIE

Mit der Fertigstellung der Kraftwerkskaverne im Dezember letzten Jahres hat Österreichs größte Kraftwerksbaustelle in Kaprun den ersten Meilenstein erreicht. Mit 43 Metern böte die Maschinenkaverne von Limberg 3 Platz für so manchen Sakralbau. Doch die Kaverne bleibt nicht hohl, sie wird nun nach Abschluss der Ausbruchsarbeiten Stockwerk für Stockwerk mit Beton gefüllt. Seit Beginn der Bauarbeiten im April 2021 sind 350 Arbeitskräfte rund um die Uhr am Werk, um in Kaprun das Pumpspeicherkraftwerk Limberg 3 voranzutreiben. Tief im Berg unterhalb der Limbergsperre wurde in monatelangen Sprengarbeiten eine Kraftwerkskaverne mit gewaltigen Dimensionen geschaffen. 25 Meter breit, 63 Meter lang und 43 Meter hoch ist der Hohlraum, der sich unmittelbar neben der Maschinenhalle von Limberg 2 befindet. Parallel zu den Betonierarbeiten in der Kaverne werden die Tunnel für die Wasserzufuhr der Turbinen, der horizontale Einlaufstollen und der Druckschacht betoniert und mit Rohrpanzerung versehen. Bei Limberg III handelt es sich um ein Pumpspeicherkraftwerk mit einer Leistung von insgesamt 480 Megawatt. Wie das 2011 in Betrieb genommene Limberg II wird es vollkommen unterirdisch zwischen den beiden bestehenden Speicherseen Mooserboden und Wasserfallboden (Stauziel 1.672 m) errichtet.

DROHENDE SCHLECHTERSTELLUNG

Maßlos enttäuscht zeigte sich Österreichs Interessensvertretung Kleinwasserkraft Österreich von der kürzlich von der Bundesregierung präsentierten Punktation zum geplanten Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungs-Gesetz. „Dass bei den grundsätzlichen Rahmenbedingungen zwischen einzelnen erneuerbaren Technologien unterschieden werden soll, ist aus unserer Sicht völlig willkürlich und sachlich nicht nachvollziehbar“, hält Kleinwasserkraft Österreich Geschäftsführer Paul Ablinger fest. Mit der expliziten Ausnahme von Anlagen, welche Bewilligungen nach dem Wasserrechtsgesetz (WRG) benötigen, würden Kleinwasserkraft und Geothermie massiv benachteiligt, ohne dass daraus ein Nutzen für jemanden entstünde. Während für andere Technologien ein One-Stop-Shop für die Bewilligung etabliert werden soll und eine Strukturierung und Beschleunigung des Genehmigungsverfahrens vorgesehen ist, bleiben für Geothermie und Kleinwasserkraft die Vielzahl an Einzelverfahren erhalten. Diese haben oft auch für kleine Projekte jahrelange Verzögerungen und sich widersprechende Bescheidauflagen zur Folge, so Ablinger.

HERAUSGEBER

Mag. Roland Gruber

VERLAG

Mag. Roland Gruber e.U. zek-VERLAG

Brunnenstraße 1, 5450 Werfen

Tel. +43 (0)664-115 05 70

office@zek.at

www.zek.at

CHEFREDAKTION

Mag. Roland Gruber, rg@zek.at

Mobil +43 (0)664-115 05 70

REDAKTION

Mag. Andreas Pointinger, ap@zek.at Mobil +43 (0)664-22 82 323

ANZEIGENLEITUNG / PR-BERATUNG

Mario Kogler, BA, mk@zek.at

Mobil +43 (0)664- 240 67 74

GESTALTUNG

Mag. Roland Gruber e.U. zek-VERLAG

Brunnenstraße 1, 5450 Werfen

Tel. +43 (0)664-115 05 70 office@zek.at

www.zek.at

UMSCHLAG-GESTALTUNG

MEDIA DESIGN: RIZNER.AT

Stabauergasse 5, A-5020 Salzburg

Tel.: +43 (0)662/8746 74

E-Mail: m.maier@rizner.at

DRUCK

Druckerei Roser

Mayrwiesstraße 23, 5300 Hallwang

Tel.: +43 (0)662-6617 37

VERLAGSPOSTAMT

A-5450 Werfen

GRUNDLEGENDE RICHTLINIEN

zek HYDRO ist eine parteiunabhängige Fachzeitschrift für kleine bis mittlere Wasserkraft im alpinen Bereich.

ABOPREIS

Österreich: Euro 78,00, Ausland: Euro 89,00 inklusive Mehrwertsteuer

zek HYDRO erscheint 6x im Jahr.

Auflage: 8.000 Stück

ISSN: 2791-4089

Der Technologiekonzern ANDRITZ erhielt von CH. Karnchang (Lao) Company Ltd. den Auftrag zur Lieferung der elektromechanischen Ausrüstung für das neue Laufwasserkraftwerk Luang Prabang in Laos. Der Vertrag wird im Januar 2023 in Kraft treten. Die Inbetriebnahme ist für Ende 2029 geplant. Der Lieferumfang umfasst Konstruktion, Fertigung, Lieferung, Transport, Montage, Tests und Inbetriebnahme von sieben großen Kaplanturbinen-Generator-Maschinensätzen (je 203 MW Leistung) und drei kleineren Maschinensätzen (je 18 MW) einschließlich Transformatoren, Turbinenreglern, Steuerungs-, Erregungsund Schutzsystemen, SCADA-Systemen sowie der elektrischen Nebenanlagen und der zugehörigen Hilfssysteme. Mit einer Nennleistung von 1.470 MW wird das Kraftwerk Luang Prabang eine Jahresproduktion von rund 6.500 GWh haben und erneuerbare Energie in das Stromnetz des Königreichs Thailand einspeisen.

AUSTRALIEN SETZT AUF PUMPSPEICHER-TECHNOLOGIE

Forscher der australischen Universität Australian National University (ANU) in Sydney haben eine Studie veröffentlicht, wonach man landesweit ca. 1.500 weitere Standorte identifiziert habe, die für Pumpspeicher-Zwecke geeignet wären. Sie sind der Meinung, dass damit die Abhängigkeit Australiens von fossilen Brennstoffen reduziert werden könne. Konkret fokussierten sich die Forscher auf Standorte mit einem bestehenden Reservoir und dem Potenzial für ein zweites Reservoir auf ungleichem Höhenniveau. Australien hat sich offiziell zum Ziel gesetzt, 82 Prozent seiner elektrischen Energie bis 2030 aus erneuerbaren Ressourcen zu produzieren. Bislang galt Australien aufgrund seiner Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen als einer der größten CO2-Emittenten der Welt. Die Forscher der ANU hatten zuvor bereits 530.000 Standorte für mögliche Pumpspeicherkraftwerke auf der ganzen Welt detektiert.

ÜBERGABE DER GESCHÄFTSLEITUNG BEI DER WILD ARMATUREN AG

Seit zwei Generationen ist die Wild Armaturen AG ein erfolgreiches Familienunternehmen. Gegründet wurde es im Jahr 1976 von Margrith und Kurt Wild. Nachdem Eliane und Massimo Wild das Unternehmen übernommen hatten, bauten sie dieses zum Systemanbieter aus. Unter ihrer Führung ist die Firma von zehn Mitarbeitenden auf rund 50 gewachsen. Nun, nach 30 Jahren erfolgreicher Geschäftsführung, ziehen sich die beiden Inhaber aus dem Alltagsgeschäft zurück. Die Führung des Unternehmens geben sie dabei vertrauensvoll in die erfahrenen Hände von Felix Landert. Mit Jahresbeginn 2023 hat Landert seine neue Aufgabe als CEO übernommen. Zuvor war er als COO für die operative Leitung verantwortlich und Mitglied der Geschäftsleitung. Seit 2022 ist neben Marco Decurtins (Verkauf) auch Fabienne Wild (Marketing & Kommunikation, Management-System und dritte Wild-Generation) in die Geschäftsleitung berufen worden. Zusammen werden sie das Unternehmen erfolgreich in die Zukunft führen. Massimo und Eliane Wild werden sich in Zukunft als Inhaber und Verwaltungsräte für die Firma engagieren. In dieser Funktion werden sie auch den Kontakt zu Kunden und Lieferanten weiterhin pflegen.

HYDRO NESS WASSERKRAFTSCHNECKE RÄUMT PREISE AB

Kurz nachdem die neue Wasserkraftschnecke am Fluss Ness in der Stadt Inverness mit dem britischen Structural Steel Design Awards 2022 bedacht worden war, folgte Ende letzten Jahres auch noch die prestigeträchtige Auszeichnung des National Construction Award. Zuvor hatte es bereits den Scottish Highlands & Islands Renewable Energy Award als bestes Onshore-Erneuerbaren Projekt in 2022 zugesprochen bekommen. Im Herzen des auffälligen Bauwerks, das mit Edelstahl umhüllt ist, dreht sich eine moderne Wasserkraftschnecke, die die Kraft des Flusses Ness hydroenergetisch nutzt. Die 92 kW starke Maschine liefert im Regeljahr rund 550.000 kWh und trägt somit zu einer CO2-Reduktion im Ausmaß von über 140.000 kg pro Jahr bei. Der Strom wird direkt an das benachbarte Inverness Leisure Centre geliefert, eine beliebte Sportund Wellness-Anlage, die zugleich einer der größten Stromverbraucher in der Region ist. Das Projekt River Hydro Ness soll in naher Zukunft auch den zahlreichen Besuchern nähergebracht werden – Video-Displays und Erklärtafeln sind geplant. Die nordschottische Stadt Inverness gilt mit ihren rund 280.000 Besuchern pro Jahr als die am viertstärksten besuchte Stadt Großbritanniens.

VERBUND-SCHWIMMKRAN BEI DONAUKRAFTWERK IM EINSATZ

Winterzeit bedeutet für die Wasserkraft auch, dass Revisionsarbeiten stattfinden können. Entsprechend einem Wartungsplan werden Turbinen und Wehrfelder außer Betrieb genommen und gründlich inspiziert. Damit die gewaltigen Anlagen überhaupt zugänglich werden, braucht es ebenso kräftige Hilfsmittel: Portalkran, Schwerlastbarge und vor allem den Schwimmkran DOKW 2. Dieses Wasserfahrzeug ist einzigartig an der Donau. Der Selbstfahrer kann bis zu 80 Tonnen schwere Lasten mit seinem Drehkran heben. Darüber hinaus ist eine hohe Standfestigkeit wichtig, denn die bis zu 30 Tonnen schweren Dammelemente müssen präzise in die Führungsschlitze am Wehrfeld eingefädelt und versenkt werden. Neben dem Wehrfeld wird auch eine der sechs Kaplan-Rohrturbinen zu Wartungszwecken trockengelegt, inspiziert und bei Bedarf ausgebessert. Die Arbeiten werden sich noch über einige Wochen erstrecken. Rechtzeitig zur Schneeschmelze wird das Kraftwerk AbwindenAsten dann wieder voll einsatzbereit sein.

RENEXPO INTERHYDRO STEHT IN DEN STARTLÖCHERN

Ende März 2023 ist Salzburg mit der Renexpo Interhydro die Energiequelle, wenn es um neue Inputs aus der Branche geht. Die Fachmesse für Wasserkraft bietet eine perfekte Gelegenheit für Kundenkontakt, Networking, Unternehmens- und Produktpräsentationen sowie Informationsbeschaffung in allen branchenrelevanten Belangen. An beiden Tagen finden interessante Vorträge und Keynotes von Ausstellern und externen Hydro-Profis statt. Die Podiumsdiskussionen erfreuen sich prominenter Beteiligung aus Österreich, Deutschland und Italien. Beim Planer- und Betreibertag gibt es Auskunft über aktuelle Fördermöglichkeiten auf österreichischer und deutscher Seite. Die EREF organisiert im Rahmen des EU Projektes „HYPOSO“ einen Afrika-Tag als Kontaktplattform für europäische Unternehmen und afrikanischen Projektverantwortlichen. Zudem wird in verschiedenen Workshops unter anderem über die neuen EU Wasserkraftprojekte: ETIP Hydropower und Pen Hydropower informiert.

VERBUND UND BOREALIS BESCHLIESSEN STRATEGISCHE PARTNERSCHAFT Borealis und VERBUND haben eine Stromabnahmevereinbarung (PPA) über eine Laufzeit von zehn Jahren zur Lieferung von Strom aus zwei VERBUND-Wasserkraftwerken an der Donau getroffen. Damit nähert sich Borealis dem Ziel, seine Polyolefin- und Kohlenwasserstoffproduktion bis 2030 zu 100 Prozent mit erneuerbaren Energien zu betreiben. Diese ab 1. Jänner 2023 gültige Vereinbarung folgt auf das kürzlich bekannt gegebene gemeinsame Projekt zur Errichtung einer Photovoltaik-Anlage, das ebenfalls in Schwechat umgesetzt wird. „Die ehrgeizigen Nachhaltigkeitsziele unserer Borealis Strategie 2030 rücken immer mehr in greifbare Nähe, nicht zuletzt dank unserer branchenübergreifenden Partnerschaft mit VERBUND“, erklärt Thomas Gangl, CEO von Borealis. Michael Strugl, VERBUND-Vorstandsvorsitzender, freut sich über die langfristige strategische Partnerschaft.

Am 1. November 2022 wurde Dr. Tobias Keitel zum Vorsitzenden der Geschäftsleitung von Voith Hydro sowie zum Mitglied der Konzerngeschäftsführung der Voith Group berufen. Er folgt auf Uwe Wehnhardt, der dem Unternehmen weiter als Senior Advisor zur Verfügung stehen wird. 2011 kam Tobias Keitel als Projektleiter zu Voith Hydro und wurde 2016 zum Mitglied der Geschäftsführung berufen. „Wir danken Uwe Wehnhardt für sein langjähriges Engagement und seinen wertvollen Beitrag für unser Unternehmen“, sagt Prof. Siegfried Russwurm, Vorsitzender des Gesellschafterausschusses und Aufsichtsrates von Voith. „Zugleich freuen wir uns, mit Tobias Keitel einen internen Nachfolger in die Konzerngeschäftsführung berufen zu können, der das Wasserkraftgeschäft ausgezeichnet kennt.“ Nachfolger von Tobias Keitel und somit neuer Voith Hydro Chief Operating Officer wird Michael Rendsburg.

RWE STELLT MEGABATTERIE IN LINGEN UND WERNE FERTIG Anfang des Jahres wurde gemäß RWE-Presseaussendung eine „Megabatterie“ in Deutschland fertiggestellt. RWE hat in nur 14 Monaten ein Batteriesystem mit einer Gesamtleistung von 117 Megawatt (128 MWh) errichtet, das sekundenschnell für rund eine Stunde die ausgelegte Leistung bereitstellen kann. Insgesamt 420 Module mit Lithium-Ionen-Batterien verteilen sich auf die Kraftwerksstandorte Lingen (Niedersachsen, 49 MWh) und Werne (Nordrhein-Westfalen, 79 MWh). Roger Miesen, Vorstandsvorsitzender der RWE Generation: „Mit dem zunehmenden Ausbau der Erneuerbaren Energien braucht es in Deutschland innovative Speicherlösungen im industriellen Maßstab, die einspringen, wenn Wind und Sonne gerade nicht liefern. Was Größe und Technik betrifft setzen wir mit unserer Megabatterie hierzulande Maßstäbe. Die fertiggestellten Batteriespeicher und unsere Wasserkraftwerke an der Mosel werden künftig Hand in Hand arbeiten und so helfen, das Stromnetz zu stabilisieren.“ Der Batteriespeicher wird virtuell mit RWEs Laufwasserkraftwerken entlang der Mosel gekoppelt. Durch gezieltes Hoch- bzw. Herunterregeln der Durchflussmenge an diesen Anlagen kann RWE so zusätzliche Leistung als Regelenergie bereitstellen. Dadurch steigt die zur Netzstabilisierung nutzbare Gesamtleistung des Systems um bis zu 15 Prozent. Das Investitionsvolumen für die Megabatterie beträgt rund 50 Millionen Euro. Tests der von RWE entwickelten Software für die intelligente Kopplung mit den Moselkraftwerken verliefen erfolgreich. Ihr regulärer Einsatz soll noch im Frühjahr anlaufen. Bei der Umsetzung kam RWE ihre Expertise bei Energiespeichern zugute: Projektplanung, Modellierung, Systemintegration und Inbetriebnahme des Projekts hat das Unternehmen in Eigenregie umgesetzt. Durch die Errichtung der Megabatterie auf Flächen an bestehenden Kraftwerksstandorten können die Batterien Strom über bestehende Netzinfrastruktur ein- und ausspeisen.

Der Energiekonzern Vattenfall prüft, ob neue Speicherkapazitäten auf der Basis der Pumpspeichertechnologie in Deutschland eine wirtschaftliche Option darstellen, meldete das Portal IWR Online. Dazu hat Vattenfall die WSK Puls GmbH übernommen, die bislang für die Projektentwicklung des Vorhabens „Wasserspeicher-Kraftwerk Leutenberg/ Probstzella“ in Thüringen zuständig war. Als neuer Eigentümer will Vattenfall das Projekt in den kommenden Jahren weiterentwickeln und bewerten. Der Pumpspeicher könnte über eine Nennleistung von 400 MW verfügen. Für den Fall, dass das Vorhaben umgesetzt wird, würde das Bundesland Thüringen mit einer Speicherkapazität auf Basis von Wasserkraft von derzeit 1.500 MW auf dann gut 1.900 MW seine Position als ein wichtiger Player für die Energiewende und die Stabilität des deutschen Stromsystems weiter festigen, so Vattenfall.

KRAFTWERK THORENBERG AN DER KLEINEN EMME WIRD FISCHDURCHGÄNGIG

Zum vergangenen Jahreswechsel waren die Bauarbeiten zur Herstellung einer Fischaufstiegsanlage beim Kraftwerk Thorenberg in der Stadt Luzern voll im Gang, so der Betreiber ewl energie wasser luzern in einem Onlinebeitrag. Zur Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit errichtet ewl eine Fischaufstiegshilfe in Form eines Vertical-Slot-Pass. Darüber hinaus werden die Wasserfassung, der Spazierweg und eine Fußgängerbrücke umfassend erneuert. Die Restwasserabgabe an der Wehr wird zukünftig über den Fischaufstieg geleitet und erzeugt somit die notwendig Lockströmung für die Gewässerlebewesen. Die sanierte Wasserfassung soll im Frühjahr 2023 in Betrieb gehen. Abgeschlossen ist das Projekt für ewl damit aber noch nicht. „Wir starten zeitgleich mit der Inbetriebnahme das Monitoring der Anlage. Dabei überprüfen wir während zwei Jahren, ob und wie die Fische ihre neue Treppe tatsächlich nutzen“, so ewl-Projektleiter Rolf Stalder.

WASSERKRAFTWERK REICHENAU PRODUZIERT KÜNFTIG AUCH WASSERSTOFF

Axpo und Rhiienergie bauen beim Wasserkraftwerk Reichenau in Domat/Ems eine Wasserstoffproduktionsanlage. Die Anlage wird voraussichtlich im Herbst 2023 in Betrieb gehen und jährlich bis zu 350 t grünen Wasserstoff produzieren. Nach dem Baubewilligungsverfahren haben Axpo und Rhiienergie am 23. Jänner 2023 die Bauarbeiten der 2,5 MW-Wasserstoffproduktionsanlage begonnen. Die Anlage wird direkt ans Wasserkraftwerk Reichenau angeschlossen, an welchem Axpo eine Mehrheitsbeteiligung hält. Die Produktion von bis zu 350 t Wasserstoff jährlich entspricht ca. 1,5 Millionen Liter Diesel, der im Kanton Graubünden und dem benachbarten Rheintal eingespart werden kann. Gemeinsam investieren Axpo und Rhiienergie mehr als 8 Millionen CHF in die Anlage. Grüner Wasserstoff, welcher mit Strom aus erneuerbaren Energiequellen hergestellt wird, gilt als Pfeiler der Energiewende. Die Wasserstoffanlage beim Kraftwerk Reichenau ist eine von mehreren Anlagen bei Flusswasserkraftwerken, die Axpo in den nächsten Jahren in der Schweiz plant.

WASSERKRAFTWERK LAAS UMFASSEND MODERNISIERT

Anfang 2023 hat der Südtiroler Energieversorger Alperia die Modernisierung des in den 1950er Jahren errichteten Kraftwerks Laas abgeschlossen. Die Gesamtinvestitionen beliefen sich auf 40 Millionen Euro, davon rund 24 Millionen für die Installation einer neuen, ca. 2,2 Kilometer langen unterirdischen Druckrohrleitung. Der Austausch des Kraftabstiegs, der fast ausschließlich mit lokalen Betrieben durchgeführt wurde, erfolgte mit dem Ziel, die Effizienz der Anlage unter Einhaltung der Umweltauflagen zu verbessern und den sicheren Betrieb weiterhin zu gewährleisten. Die Modernisierungsarbeiten umfassten außerdem den Austausch der Wasserableitungsrohre der Beileitungen und deren Verteilerkabinen. Auch das Kraftwerk selbst wurde einer umfassenden Modernisierung unterzogen. Es wurden der Generator und der Maschinentransformator ausgetauscht, die Turbinen modernisiert und das Automatisierungs- und Kontrollsystem sowie die elektrische Ausrüstung vollständig erneuert. Dank dieser umfangreichen Eingriffe ist das Wasserkraftwerk Laas nun wieder auf dem neuesten Stand der Technik und in der Lage, die Herausforderungen der Netzregulierung und -stabilität mit nachhaltiger Energie zu meistern.

MIT NEUEN UMSPANNWERKEN FÜR DIE ENERGIEZUKUNFT GERÜSTET

Vier neue Umspannwerke hat die Netz Oberösterreich GmbH, ein Unternehmen der Energie AG, im Jahr 2022 in Betrieb genommen. Laut Pressemeldung wurden dafür rund 45 Millionen Euro investiert. Die neuen Anlagen ermöglichen eine bessere und leistungsfähigere Versorgung in den Regionen Raab, Hörsching, Ohlsdorf und Kronstorf. Gleichzeitig schaffen sie neue Netzkapazitäten, die für die Aufnahme von dezentral erzeugtem Sonnenstrom notwendig sind. Manfred Hofer, Geschäftsführer von Netz Oberösterreich: „Umspannwerke sind die zentralen Schaltstellen im Stromnetz, mit denen eine leistungsfähige und zuverlässige Versorgung unserer Kunden mit Strom sichergestellt werden kann.“ Manfred Hofer zur Bedeutung der neuen Anlagen: „Jedes Umspannwerk ist ein wesentlicher Schritt beim Umbau unseres Energiesystems. Wir werden in Zukunft sehr viel mehr Strom brauchen. Mit den neuen Umspannwerken können wir diesen zuverlässig und in entsprechender Qualität zur Verfügung stellen.“ Generell bringen Umspannwerke auch mehr Möglichkeiten für die Errichtung von PV-Anlagen in den angeschlossenen Ortsnetzen. Zentral ist Ihre Bedeutung aber dann, wenn z.B. PV-Großkraftwerke geplant werden.

Sie benötigen 1.4313 oder einen anderen Sonderwerkstoff?

Zuschnitte und Bleche direkt ab Lager schnellstmöglich bei Ihnen!

Sprechen Sie mich an: Bojan Milanovic bm@nironit.de

+49 4108 4301 32

CHINA STELLT ZWEITGRÖSSTES WASSERKRAFTWERK DER WELT FERTIG

Das Kraftwerk Baihetan ist eines von sechs riesigen Wasserkraftanlagen entlang des Yangtse-Flusses in China. Das Leistungsvermögen der Anlage wird nur vom Kraftwerk Drei-Schluchten-Talsperre, dem größten Wasserkraftwerk weltweit, übertroffen. Beim zweitgrößten Wasserkraftwerk der Welt ging Ende Dezember 2022 die finale stromerzeugende Komponente ans Netz, womit die Anlage endgültig fertiggestellt ist, berichtete futurezone.at. Die Bauarbeiten für das Großprojekt, das unter anderem die Errichtung eines 289 m hohen Damms beinhaltete, starteten im Sommer 2017, 2019 wurde die erste Turbine installiert. Die offizielle Eröffnung des Kraftwerks Baihetan fand bereits im Vorjahr statt. Zur Stromerzeugung nutzt die Anlage insgesamt 16 Turbinen mit einer Engpassleistung von jeweils 1 Gigawatt. Das Regelarbeitsvermögen der Anlage liegt bei ca. 62.000 GWh. Laut dem staatlichen Sender CCTV können mit dem Wasserkraftwerk jährlich mehr als 90 Millionen Tonnen Kohle eingespart werden.

• werden sowohl im Schleuder- als auch im Wickelverfahren hergestellt

• einlaminierte EPDM-Dichtung für sichere und einfache Montage

• längskraftschlüssig

• ÖNORM geprüft

EXKLUSIV PARTNER für Schweiz, Liechtenstein, Österreich

• ÖNORM geprüft

• ÖVGW geprüft

Gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, stand als zentrales Leitmotiv über dem jüngsten Nutzwasserprojekt im Südtiroler Nationalpark Stilfser Joch im italienisch-schweizerisch-österreichischen Dreiländerdreieck. Ausgehend von einer völligen Neukonzeptionierung eines bestehenden Kraftwerks am Suldenbach durch die Energie-Werk Prad Genossenschaft sollten im Rahmen der Projektumsetzung auch die bestehende Beregnungsanlage erneuert, eine neue Trinkwasserleitung und sogar ein neuer Radweg hinauf aufs Stilfser Joch errichtet werden. Rund 11 Mio. Euro des 20 Mio. Euro schweren Projekts flossen in den Neubau des Kraftwerks Suldenbach. Mit der neuen Peltonturbine aus dem Hause Troyer liefert die neue Ökostromanlage rund 21 GWh im Jahr, das bedeutet eine Verdreifachung des Stromertrags aus dem Altbestand.

Mit seiner maschinellen Ausrüstung war das alte Kraftwerk Mühlbach 1 etwas ganz Besonderes: Wo sonst findet man in einem Krafthaus Francis-, Kaplanund Peltonturbine unter einem Dach? „Wir haben das früher auch gerne bei Führungen präsentiert. Schulklassen etwa konnte man hier sehr anschaulich die drei wichtigsten Turbinentypen in unseren Breiten erklären“, erzählt Mag. Michael Wunderer, seines Zeichens geschäftsführender Verwaltungsrat der Energie-Werk Prad Genossenschaft, deren 100-jährige Geschichte vor allem auf der Nutzung der lokalen Wasserkraft fußt. Heute betreibt die Genossenschaft neben einem 28 km langen Fernwärmenetz auch ein 120 km langes Mittel- bzw. Niederspannungsnetz, über welches die Kunden und Mitglieder mit Ökostrom versorgt werden. Dieser stammt zum Großteil aus vier Wasserkraftwerken und vier Kraftwärmekopplungsanlagen. Eines dieser vier Kleinkraftwerke war das Kraftwerk Mühlbach 1, das bereits Anfang der 1980er

errichtet worden war. Es wurde nun erfolgreich erneuert und ausgebaut.

KONKURRENZKAMPF UM BESTES PROJEKT

Dass man das Kraftwerk Mühlbach 1 massiv ausbauen könnte, war einem schon seit langer Zeit bewusst: dem Vinschgauer Energiepionier Georg Wunderer. Der Onkel des heutigen Geschäftsführers stand als Obmann 40 Jahre der Energiegenossenschaft vor und propagierte seinerzeit das Leit-Motto „Energie von daheim“. Der Ausbau des Kraftwerks Mühlbach 1 blieb ihm dabei stets ein besonderes Anliegen. „Entscheidende Rahmenbedingungen für eine erweiterte Nutzung am Suldenbach schaffte einerseits das neue Landesgesetz aus dem Jahr 2015 hinsichtlich Genehmigung von mittleren und kleineren Ableitungen. Und andererseits die Konkretisierung möglicher wasserwirtschaftlicher Nutzungsoptionen im „Plan der sensiblen Gewässer“ – ein Beschluss, der 2015 von der Landesregierung Tirol gefasst wurde. Wir befinden uns hier ja im National-

park Stilfserjoch, einem der größten Naturschutzgebiete Europas. Das heißt, dass bei jedem Wasserkraftprojekt natürlich ganz genau hingeschaut werden muss“, sagt Michael Wunderer. Doch diese Optionen wurden auch andernorts wahrgenommen – und das sollte für tiefe Sorgenfalten bei der Energiegenossenschaft sorgen. „Tatsächlich wurde prompt von einem anderen Südtiroler Projektentwickler ein Projekt eingereicht. Und zwar vor uns, obwohl wir unser Projekt im Grunde in der Schublade hatten“, so Michael Wunderer. Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal sollte jedoch den Ausschlag für das Projekt der „Hausherren“ geben, wie der bekannte Südtiroler Planer Dr.-Ing. Walter Gostner vom Büro Patscheider & Partner näher ausführt:

„Das Erstprojekt sah die Einbeziehung eines zusätzlichen, bislang nicht genutzten Gewässerabschnitts vor, wodurch es gemäß der Richtlinien zur Wassernutzung im Nationalpark Stilfser Joch ausschied. Unser Projekt hingegen hatte sich ausschließlich auf Bestandsstre-

cken beschränkt, was letztlich den Ausschlag gab.“ Im Sommer 2018 erteilte die Dienststellenkonferenz für den Umweltbereich des Landes Südtirol der Energie-Werk Prad Genossenschaft den Zuschlag. Der Spiritus rector hinter dem Projekt, Georg Wunderer, erlebte die freudige Nachricht noch, er verstarb im selben Jahr.

Streng genommen handelte es sich beim Altbestand um ein Doppel-Kraftwerk, da die drei installierten Maschinensätze über zwei Zuleitungen angespeist worden waren. Walter Gostner: „Anfang der 1980er wurden gemäß Stand der Technik eine Francis- und eine Kaplanturbine installiert, um das Wasserdargebot zu nutzen. Im Vergleich zur neuen Anlage war die Fallhöhe mit ca. 20 m wesentlich geringer, allerdings konnte man 4.500 l/s damit nutzen. Der Pelton-Maschinensatz folgte 1987 mit dem Bau der Beregnungsleitung für die Prader und Agumser Felder, über die in einer Parallelnutzung auch Strom erzeugt wurde. Sie erstreckte sich damals schon über jene Gefällstufe mit 180 m Fallhöhe von der Schmelz hinauf bis zur Stilfser Brücke, die heute für das neue Kraftwerk vollständig genutzt wird.“ Der wesentliche Unterschied zum Konzept für das neue Projekt lag nun einerseits in einer vom Kraftwerksbetrieb abgekoppelten Beregnungsleitung und andererseits in einer separaten Turbinenleitung. Dabei nutzt das neue Kraftwerk die bereits vormals vom Beregnungskraftwerk genutzte Gefällstufe, nämlich von der Stilfser Brücke bis zur Schmelz. Zu diesem Zweck sollte eine neue Druckrohrleitung der Dimension DN1200 über die Gesamtlänge von 3,3 km errichtet werden. „Bevor wir an die Umsetzung gingen, wollten wir noch einmal die Wirtschaftlichkeit des Projekts prüfen. Schließlich war man 2018 noch weit weg von den Strompreisen dieser Tage“, erinnert sich Michael Wunderer und ergänzt: „Im Zuge dieser Projektanalyse, bei der wir am Ende von einem

Kalkulationswert von 5 ct/kWh für die 30-jährige Konzessionsdauer ausgingen, haben wir gesehen, dass sich einige sehr interessante Synergieeffekte erzielen lassen.“ Zusammen mit dem Planungsbüro Patscheider & Partner erweiterte man das Kraftwerksprojekt Schritt für Schritt zu einem Mehrzweckprojekt, das heute als Vorzeigemodell gilt.

CRUX MIT GLETSCHERWASSER

Grundvoraussetzung dafür war allerdings, wie Walter Gostner und Michael Wunderer unisono betonen, dass man alle betroffenen Parteien an Bord holte. Für das Bonifizierungskonsortium Vinschgau stand natürlich die Erneuerung der Beregnungsleitung im Vordergrund. Die bestehende Stahlleitung wies bereits einige korrosionsbedingte Schwachstellen auf, wie Michael Wunderer feststellt. Doch auch das verwendete Wasser spielte eine zentrale Rolle. Dazu Walter Gostner: „Der Suldenbach und

sein wichtigster Zufluss, der Trafoibach, nehmen ihren Ursprung im Ortlergebiet. Mit 3.900 m ist der Ortler der höchste Berg Südtirols. Demzufolgen speisen mehrere Gletscher den Sulden- und Trafoibach, wodurch vor allem im Hochsommer beide Bäche stark suspensionsbeladen sind. Und gerade diese feinen Sedimente sind für die Beregnung extrem ungünstig. Im Hinblick auf die Oberkronenberegnung führen sie leicht zur Verstopfung der feinen Düsen, und bei der Tropfberegnung werden die Filter übermäßig beansprucht. Außerdem verursacht das trübe Wasser unerwünschte Staubeinschlüsse in der Apfelblüte. Daher war eine Alternative zum Wasser aus dem Suldenbach gewünscht.“ Die Lösung bestand nun darin, dass für die Beregnung exklusiv Wasser aus dem nahgelegenen, sedimentarmen Tramentanbach herangezogen und über eine eigene Leitung zur Zentrale in die Schmelz in Prad geleitet wird. Da der für die Landwirt-

Über

schaft im bekannt wasserarmen Vinschgau so wichtigen Beregnung Priorität eingeräumt wird, wurde dafür eine eigene technische Lösung entwickelt: Sollte der Tramentanbach zu wenig Wasser liefern, wird über ein automatisch öffnendes Schwimmerventil Wasser von der Oberwasserkammer des Kraftwerks in die Oberwasserkammer der Beregnung geleitet.

Ein weiterer zentraler Synergieeffekt sollte sich zudem für die Gemeinde Prad ergeben, die bislang stets mit der Qualität ihres Trinkwassers zu kämpfen gehabt hätte, wie Michael Wunderer schildert: „Für die Gemeinde Prad tat sich damit die Möglichkeit auf, die wasserreichen und qualitativ hochwertigen Rosimquellen in Sulden nutzen zu können. Damit kann die Trinkwasserversorgung in der wachsenden Gemeinde Prad über Jahrzehnte sichergestellt werden. Nachdem die politischen Vorgespräche mit der Nachbargemeinde Stilfs

erfolgreich verlaufen waren, entschied man sich, die dafür erforderliche Leitung in der geplanten Trasse von Kraftwerks- und Beregnungsleitung mitzuverlegen.“

Damit nicht genug. Noch eine weitere Synergieoption sollte sich im informellen Austausch mit den Gemeinden Prad und Stilfs, dem Tourismusverband, Nationalpark, Land und Behörden ergeben: eine eigene Rad-Aufstiegsspur zum Stilfserjoch von Prad nach Gomagoi. „Als eine der höchstgelegenen Passstraßen der Südalpen ist die Stilfserjochstraße bislang bei Radfahrern berüchtigt gewesen, da man sich die enge Bergstraße mit allen anderen Verkehrsteilnehmern teilen musste. Nun konnte der erste Abschnitt für eine separate Radspur – auf der geschlossenen Rohrtrasse bis zur Wasserfassung an der Stilfser Brücke angelegt werden. Er soll noch im kommenden Frühling offiziell eröffnet werden. Der zweite Abschnitt nach Gomagoi soll dann in einem Folgeprojekt realisiert werden“, erklärt Michael Wunderer. Die Kos-

ten dafür übernehmen die Bezirksgemeinschaft und das Land. Im Rahmen dieser Bauarbeiten wurde als weiterer Synergieeffekt die Staatsstraße an zwei Stellen bergwärts versetzt und eine Kurve entschärft.

BAUFIRMEN AUS DER REGION

Offizieller Start für die Bauarbeiten an dem durchaus komplexen Mehrzweckprojekt war in der ersten Oktoberwoche 2021. Trotz Problemen mit den bestellten Stahlrohren gestalteten sich die Arbeiten sehr zügig. Die beauftragten Baufirmen – mit Hofer Tiefbau, Marx Hoch- und Tiefbau sowie der Mair Josef KG allesamt erfahrene Branchenunternehmen aus der Gegend – profitierten dabei auch vom schneearmen Winter, der ein Durcharbeiten ohne Unterbrechung möglich machte. „Die Stahldruckrohrleitung der Dimension DN1200 wurde über die gesamte Länge von 3,3 km im Gefälle ohne Hoch- und Tiefpunkt verlegt. Die Druckprobe im April letzten Jahres bestä-

In der Entsandungsanlage wurde von Gufler Metall das bewährte HSR-System installiert, das dafür sorgt, dass es keine intermittierenden Entsanderspülungen benötigt.

eine Gesamtlänge von 3,3 km erstreckt sich die Rohrtrasse, in der nicht nur die stählerne Druckrohrleitung, sondern auch eine Leitung für die Beregnung und eine Trinkwasserleitung unterirdisch verlegt worden sind.Das neue Fassungsbauwerk noch im Rohbau. Die Sanierung und Aushöhlung des Maschinenhauses sind aufwändig.

tigte, dass die gesamte Bietergemeinschaft sehr gut gearbeitet hatte. Sowohl die TrinkwasserDN200 als auch die Beregnungsleitung DN500 wurden aus Gussrohren des Tiroler Traditionsherstellers TRM erstellt.“

Komplett erneuert wurde auch die Wasserfassung an der Stilfser Brücke. Dieses Baulos wurde dabei mustergültig von der Mair Josef KG umgesetzt. Das Fassungsbauwerk besteht im Wesentlichen aus einem Wehrfeld mit einer stählernen Fischbauchklappe und Seiteneinzug, einem Kiesgang und der Doppel-Entsanderkammer. Letztere wurde mit dem modernen HSR-Entsandungssystem ausgeführt, das einen kontinuierlichen Kraftwerksbetrieb ohne intermittierende Spülungen ermöglicht. Geliefert wurde selbiges vom Südtiroler Stahlwasserbau-Profi Gufler Metall aus Moos im Passeiertal, der für die gesamte stahlwasserbauliche

Ausrüstung der Wasserfassung verantwortlich zeichnete. Einzige Ausnahme stellt die Horizontal-Rechenreinigungsmaschine dar, die in Sub an den ebenfalls über die Südtiroler Grenzen hinaus bekannten Stahlwasser- und Maschinenbauer Wild Metal aus Ratschings vergeben wurde. Dessen horizontale Rechenreinigungsmaschinen genießen in der Branche einen hervorragenden Ruf aufgrund ihrer Zuverlässigkeit. Direkt aus der Fertigung von Gufler Metall stammt die stählerne, 12 m breite Wehrklappe, die von einer Seite von einem Hydraulikzylinder betrieben wird – und die für einen konstanten Pegel an der Wehranlage sorgt. Darüber hinaus lieferten die Passeirer Stahlbauer auch den Kiesgangschütz mit aufgesetzter Geschwemmselklappe, den 6 m breiten Einlaufschütz und die Rohrbruchklappen für die Turbinen- und die Beregnungsleitung. Und noch ein weiteres wichtiges Bauteil sollte Gufler Metall beisteuern. „Im ersten Betriebsjahr

haben wir festgestellt, dass das Beregnungswasser relativ trüb war und auch kleinere Zweige und Laub durch den Feinrechen, der eine Spaltbreite von 1,5 cm aufweist, in die Beregnungsleitung gelangten. Da mussten wir noch einmal reagieren“, erklärt Walter Gostner. In der Folge wurde Gufler Metall mit der Installation eines zusätzlichen Coanda-Rechens beauftragt. Dieser sorgt in der Druckhaltekammer der Beregnung dafür, dass das Feingeschwemmsel effektiv abgehalten wird. Zudem handelt es sich dabei um ein selbstreinigendes System, das kaum Wartungsaufwand erfordert.

AUS 3 MASCHINEN WIRD 1

Im Gegensatz zum Fassungsbauwerk und der Druckrohrleitung wurde das bestehende Maschinenhaus nicht komplett ersetzt. Vielmehr wurde es von der beauftragten Baufirma Systembau sehr aufwändig ausgehöhlt und für den Einbau eines einzigen, hochmodernen

Maschinensatzes umgebaut. Anstelle der drei unterschiedlichen Maschinensätze sollte nun eine einzige, 4-düsige Peltonturbine mit einem direkt gekoppelten Synchrongenerator treten, die allerdings für neue Leistungsmaßstäbe sorgen sollte. In der Frage der elektromaschinellen und zugleich auch in der leittechnischen Ausrüstung der Anlage setzten die Betreiber ebenfalls auf die Kompetenz eines höchst etablierten Südtiroler Anbieters: auf die Technik des Sterzinger Traditionsherstellers Troyer, der eine maßgeschneiderte elektromechanische Ausrüstung zur Maximierung der Stromerzeugung im Werk Suldenbach lieferte. Konkret umfasste der Auftrag des Sterzinger Wasserkraftallrounders nicht nur die 4-düsige Peltonturbine und den Marelli-Generator, sondern auch den Bypass zur Beregnungsleitung, sowie die erforderliche Absperrklappe im Maschinenhaus. Bei einer effektiven Fallhöhe von 173,4 m und einer Ausbauwassermenge von 1.980 l/s kommt die Maschine auf eine installierte Leistung von 3,0 MW.

Mit dem neuen Maschinensatz gelang der Energiewerk Prad Genossenschaft der erhoffte Quantensprung in ihrer Energieerzeugung: „Mit dem alten Kraftwerk Mühlbach 1 kamen wir im Jahr selten über 7 GWh Strom hinaus, jetzt produziert das neue Kraftwerk Suldenbach mit 21 GWh im Regeljahr rund das Dreifache“, freut sich Michael Wunderer. Für ihn und die Energiegenossenschaft ein echter Meilenstein, auch wenn ihr die Anlage nur zu zwei Drittel gehört. Das andere Drittel sicherte sich das E-Werk Stilfs, schließlich liegen 33 Prozent des

Kraftabstiegs – der obere Teil – auf dem Gebiet der Nachbargemeinde Stilfs. Doch das schmälert keineswegs die Bedeutung des Projekts für die Energiewerk Prad Genossenschaft, wie deren Geschäftsführer betont: „Heute erzeugen wir in Summe zwischen 30 und 32 GWh Strom mit unseren Erzeugungsanlagen. Dank der erhöhten Erzeugungskapazität aus dem KW Suldenbach können wir nun alle unsere Kunden, sowohl die Genossenschaftsmitglieder als auch die anderen Stromkunden, jederzeit mit eigenem Strom versorgen – auch im Winter.“ Eine beachtliche Leistung: Schließlich handelt es sich bei Prad um eine kontinuierlich wachsende Gemeinde, die auch einen sehr vitalen Industrie- und Gewerbesektor beheimatet.

Nicht länger als ein gutes halbes Jahr hatte das E-Werk für den Neubau des Kraftwerks gebraucht. Anfang Juni konnte der neue Maschinensatz erfolgreich ans Netz gebracht werden. Seitdem läuft die Anlage ruhig, zuverlässig und effizient – wie ein Uhrwerk. Was die anderen Synergieprojekte angeht, so sind noch nicht alle fertiggestellt. Zwar wurde die Beregnungsanlage bereits im April letzten Jahres in Betrieb genommen, doch an der neuen Trinkwasserleitung in Prad wird noch gebaut. Michael Wunderer und Walter Gostner rechnen damit, dass Prad aber schon in zwei, drei Jahren sein Trinkwasser hauptsächlich aus dieser neuen Versorgungsleitung beziehen wird. Die neue Radaufstiegsroute soll noch vor dem Sommer freigegeben werden. Sie soll dann zusammen mit den anderen Teilen des umfangreichen Mehrzweckprojektes der Öffentlichkeit vorgestellt und gebührend eröffnet werden.

• Ausbauwassermenge: 1.980 l/s

• Turbine: 4-düsige Peltonturbinen

• Drehzahl: 500 Upm

• Generator: Synchron

• Fabrikat: Marelli Motori

• Stahlwasserbau: Gufler Metall

• Stauklappe: Länge 12 m

• Kiesgangschütz: b: 1,7 m h: 2,5 m

• Rechen-RRM: Horizontalanlage

• Druckrohrleitung: Stahl

• Beregnungsleitung: DN500 Guss (TRM)

• Bau: Hofer Tiefbau, Marx Hoch- und

• Netto-Fallhöhe bei Qmax: 173,4 m

• Fabrikat: Troyer

• Mittlere Nennleistung: 2,99 MW

• Generatorleistung: 3,8 MVA

• Kühlung: wassergekühlt

• Entsandung: Typ: HSR

• Stauhöhe: 1,5 m

• Einlaufschütz: b: 7,5 m h: 1,0 m

• Fabrikat: Wild Metal

• Länge: 3.300 m DN1200

WildMetalGmbH

HandwerkerzoneMareitNr.6

Tel.+390472759023

• I-39040Ratschings

• info@wild-metal.com

• Baumeisterarbeiten: Systembau (Kraft

• Planung: Patscheider & Partner

• Inbetriebnahme: Juni 2022

• Trinkwasserleitung: DN200 Guss (TRM) Tiefbau sowie Mair Josef KG haus) u. Schönthaler & Söhne (Fassung)

• Steuerung & E-Technik: Troyer

• Regelarbeitsvermögen: 21 GWh

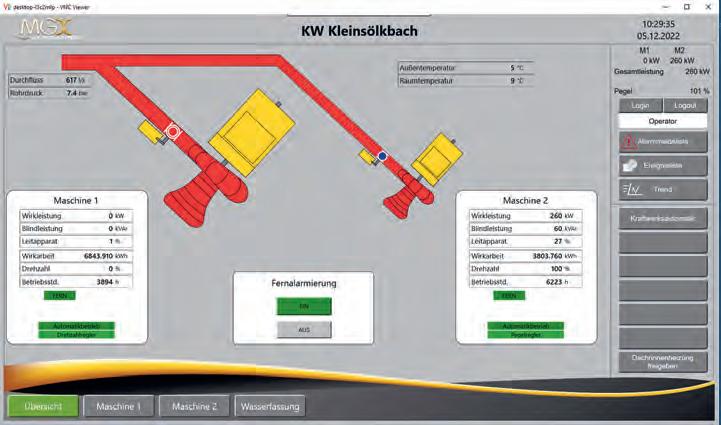

In der Obersteiermark wurde mit dem Wasserkraftwerk Kleinsölkbach vor kurzem eine neue Ökostromanlage errichtet. Realisiert wurde das Projekt unter der Federführung des E-Werks Gröbming, das mit seiner neuesten Anlage nun an insgesamt 13 Standorten in der Region sauberen Strom aus Wasserkraft erzeugt. Der Einzug von 6 m³/s Ausbauwassermenge erfolgt an einem von den beiden Oberliegerkraftwerken gespeisten Sammelbecken, wodurch kein separates Querbauwerk im Gewässer errichtet werden musste. Vom Sammelbecken ins Maschinengebäude gelangt das Triebwasser über eine ca. 3,4 km lange Druckleitung aus GFK-Rohren. Im Krafthaus sorgen zwei unterschiedlich groß dimensionierte Francis-Turbinen in horizontalachsiger Ausführung mit über 3,7 MW Engpassleistung für ein Maximum an Effizienz. Durch den Neubau hat die nachhaltige Energieproduktion im Kleinsölktal einen Zuwachs von rund 13 GWh Ökostrom im Regeljahr erhalten.

Das 1909 gegründete E-Werk Gröbming zählt zu den ältesten Unternehmen im oberen Ennstal und genießt als zuverlässiger Partner für alle energietechnischen Belange einen hervorragenden Ruf in der Bevölkerung. Über das rund 600 km lange Leitungsnetz versorgt der moderne Energiedienstleister eine Vielzahl von Groß- und Kleinabnehmer in insgesamt sechs Gemeinden. Zudem beinhaltet das Leistungsspektrum des Unternehmens auch die Bereiche elektrische Installationen, Photovoltaik, Elektro-Fachhandel und E-Mobilität. Bei der Eigenstromerzeugung setzt das E-Werk Gröbming traditionell ausschließlich auf erneuerbare Ressourcen, wobei neben zwei

Photovoltaik-Anlagen vor allem die Nutzung von Wasserkraft die tragende Rolle spielt.

OBERLIEGER SPEISEN NEUBAU

Gleich zwei Wasserkraftprojekte – eine Anlagenerweiterung sowie ein Neubau – hat das E-Werk Gröbming vor kurzem im Kleinsölktal erfolgreich realisiert. Beim zek HYDRO Lokalaugenschein berichtet Gerhard Seebacher, Technischer Leiter und Projektkoordinator beim E-Werk Gröbming, dass ursprünglich nur der Bau eines Kraftwerks am Kleinsölkbach vorgesehen war. „Die erste Idee für eine neues Kraftwerk im Kleinsölktal entstand um das Jahr 2012. Als das Konzept weiter ausgearbeitet wurde, konnte mit den von der Anlageninfrastruktur betroffenen Grundstückseigentümern frühzeitig ein gutes Einvernehmen hergestellt werden. Auch die zuständigen Behörden und die naturschutzrechtlichen Stellen hatten dem Bauvorhaben grünes Licht erteilt, womit man 2016 ein mögliches Projekt in der Schublade hatte. Allerdings waren zu diesem Zeitpunkt die Energiepreise im unteren Bereich angesiedelt

und man hat sich dazu entschlossen, mit der Projektumsetzung noch zuzuwarten.“ Auf wirtschaftliche Beine konnte das Projekt schließlich durch den Einbezug der beiden Oberliegerkraftwerke Schwarzenseebach und Sagschneider gestellt werden. Die Maschinengebäude der Anlagen, die ebenfalls vom E-Werk Gröbming betrieben werden, liegen in unmittelbarer Nähe zueinander am Ursprung des Kleinsölkbach. „Das adaptierte Konzept bestand darin, das von den Bestandskraftwerken turbinierte Wasser in ein gemeinsames Sammelbecken zu leiten und von dort direkt über eine Druckrohrleitung ins Krafthaus des Neubaus zu führen. Mit dieser synergetischen Lösung musste kein baulich aufwändiges Querbauwerk im Gewässer errichtet werden“, erklärt Gerhard Seebacher. Bei dem im Jahr 2005 komplett erneuerten Kraftwerk Sagschneider sollte zudem auch die Ausbauwassermenge verdoppelt und eine zweite Turbine eingebaut werden. Dies ermöglichte eine deutliche Steigerung von Leistungs- und Erzeugungspotential bei der Bestandsanlage und die damit einhergehende Gewährleistung

des geförderten Ökostromtarifs. Gleichzeitig kommt die erhöhte Ausbauwassermenge auch dem neuen Kraftwerk Kleinsölkbach zugute und stellt dessen wirtschaftlichen Betrieb sicher.

Die Umplanungen erforderten ein wasserrechtliches Optimierungsverfahren, das von behördlicher Seite und den Naturschutzbeauftragten positiv bewertet wurde. Zuständig für die Generalplanung war das Grazer Ingenieurbüro für Kulturtechnik und Wasserwirtschaft Zöschg & Groß GmbH, das seine Kompetenz schon in der Vergangenheit bei unterschiedlichen Projekten für das E-Werk Gröbming unter Beweis gestellt hatte. Bei der Ausschreibung qualifizierten sich zudem eine ganze Reihe von bewährten Branchenexperten für die Bau- und Techniklose. Die kompletten Hoch- und Tiefbauarbeiten inklusive Druckrohrverlegung erledigten die Professionisten der Unternehmensgruppe Gebr. Haider, deren Energieerzeugungssparte ebenfalls an der Kraftwerk Kleinsölkbach

teiligt ist. Als dritter Gesellschafter für den Neubau wurde die Gemeinde Sölk ins Boot geholt. Gerhard Seebacher lässt nicht unerwähnt, dass im Hinblick auf die regionale Wertschöpfungskette bewusst eine ganze Reihe von lokalen Unternehmen in die Projektumsetzung eingebunden wurden.

Am 15. März 2021 startete die Umsetzungsphase des Projekts inmitten eines verspäteten Wintereinbruchs. Um den Neubau und die Erweiterung des Kraftwerk Sagschneider möglichst rasch und effizient zu realisieren, waren mehrere Bau-Teams parallel im Einsatz. Beim Kraftwerk Sagschneider musste aufgrund der Verdoppelung der Ausbauwassermenge von 1,5 auf 3 m³/s fast die gesamte Infrastruktur der Anlage angepasst werden. Unberührt von den Bauarbeiten blieb im Prinzip nur die bestehende Druckrohrleitung DN1000. Da der Kraftabstieg ursprünglich nur auf einen maximalen Durchfluss von 1,5 m³/s ausgelegt war, führt die Verdoppelung der Wassermenge wegen der damit einhergehenden Reibungsverluste unweigerlich zu einer Verminderung der Nettofallhöhe. Nichtsdestotrotz konnten sowohl das

Leistungspotential als auch das Regelarbeitsvermögen der Anlage durch die erhöhte Nutzwassermenge erheblich gesteigert werden. Im erweiterten Maschinengebäude wurde die vorhandene Diagonal-Turbine um eine ebenso horizontalachsige Francis-Turbine vom oberösterreichischen Hersteller Global Hydro Energy GmbH ergänzt. Die beiden Maschinensätze kommen bei vollem Wasserdargebot auf 1.570 kW Engpassleistung und können im Regeljahr durchschnittlich rund 5,7 GWh Ökostrom erzeugen. Mehrere technische und bauliche Adaptierungen waren auch an der Wasserfassung der Anlage notwendig. Das Volumen des Entsanderbeckens wurde durch einen seitlichen Anbau an die bestehende Kubatur verdoppelt und somit die ordnungsgemäße Filtration der Sedimente aus dem Triebwasser gewährleistet. Die Sedimentrückgabe in dem nun aus zwei getrennten Kammern bestehenden Bauwerk erfolgt durch eine hydraulisch bewegte Spülklappe. Auch der Grobrechen am Tiroler Wehr musste für den verdoppelten Wassereinzug angepasst werden. Dazu wurde die Fläche eines beim Genehmigungsverfahren als nicht mehr notwendig erachteten Kleintieraufstiegs am Tiroler Wehr für die Verbreiterung um 80

Zentimeter genutzt. Der Grobrechen wurde mit speziellen Rechenstäben ergänzt, deren strömungsoptimiertes Profil die Geschwemmselabfuhr begünstigt. Um den Einzug von 3 m³/s Ausbauwassermenge zu ermöglichen, wurde zudem der Wintereinlauf für den ganzjährigen Betrieb adaptiert und ein automatischer Schütz installiert. Eine Umrüstung bedurfte auch die Feinrechenanlage vor der Druckrohrleitung. Dabei wurden der bestehende Vertikalrechen und die Rechenreinigungsmaschine verbreitert sowie der Rechenreiniger neu zentriert. In Summe nahmen die Arbeiten zur Erweiterung des Kraftwerks Sagschneider etwas mehr als ein halbes Jahr in Anspruch. Weitgehend unverändert blieb das zweite Oberliegerkraftwerk am Schwarzenseebach, das auf eine Ausbauwassermenge von 3,2 m³/s ausgelegt ist. An der 2013 in Betrieb genommenen Anlage mit einer 1,2 MW Diagonal-Turbine waren lediglich im Unterwasserbereich bauliche Anpassungen erforderlich. Das zuvor nach der Turbinierung ins Gewässer abgegebene Triebwasser wird nun durch ein kleines Einlaufbauwerk gefasst und strömt danach über eine ca. 27 m lange Leitung aus glasfaserverstärkten Kunststoffrohren (GFK) DN1500 zum Sammelbecken des

neuen Kraftwerks Kleinsölkbach. Auch beim Kraftwerk Sagschneider wurde der Unterwasserbereich baulich angepasst und eine rund 120 m lange GFK-Leitung DN1500 zum Sammelbecken verlegt.

Das gesamte Stahlwasserbauequipment für die Erweiterung des Kraftwerks Sagschneider und das neue Sammelbecken stammt vom oberösterreichischen Branchenspezialisten Danner Wasserkraft GmbH. Sämtliche hydromechanischen Komponenten wurden von dem im Almtal ansässigen Unternehmen in gewohnt hoher Qualität gefertigt und fachgerecht montiert. Neben den diversen Schützen und Regulierorganen zählten auch die Hydraulikaggregate und die Herstellung der entsprechenden Verrohrungen zum Auftragsvolumen von Danner. „Da das Triebwasser für den Neubau von den beiden Oberliegern schon im vorgereinigten Zustand ins Sammelbecken strömt, ist dort kein weiterer Schutzrechen notwendig“, merkt Gerhard Seebacher an. „Das Sammelbecken wurde großzügig dimensioniert, um eine Beruhigung der doch beträchtlichen Wassermenge von bis zu 6 m³/s vor dem Beginn der Druckrohrleitung zu gewährleisten. Wasserspiegelschwankungen durch variierende Zuflüsse von den Oberliegern können durch das große Becken, in dem auch die Sonden der pegelgeregelten Turbinen untergebracht sind, optimal ausgeglichen werden. Wenn mehr als 6 m³/s zur Verfügung stehen wird der Überschuss durch eine Regelklappe, die auch für die Nivellierung des Wasserstands im Becken zuständig ist, ins Gewässer abgegeben.“ Die Restwasserdotation in den Kleinsölkbach erfolgt bei den Oberliegern und beträgt in Abhängigkeit vom jeweiligen Wasserdargebot zwischen 600 – 1.500 l/s.

KRAFTABSTIEG AUS GFK-ROHREN

Vom Sammelbecken zur Turbinierung ins Krafthaus gelangt das Triebwasser über eine 3.470 m lange Druckrohrleitung. Die möglichst linear gewählte Trassenführung der Druckrohrleitung machte zwei Bachunterquerungen notwendig, die von den Monteuren der Gebr. Haider mittels Unterdükerung hergestellt wurden. Bei der Materialauswahl des Kraftabstiegs entschieden sich die Betreiber für GFK-Rohre, die weltweit im Wasserkraft- und Industriesektor sowie im kommunalen Bereich zum Einsatz kommen. Die im Wickelverfahren hergestellten Rohre des Fabrikats Flowtite vereinen hohe Beständigkeit gegen Abrieb sowie äußere Einflüsse und garantieren durch ihre äußerst glatte Innenfläche hervorragende Fließeigenschaften. Hinzu kommen das vergleichsweise geringe Gewicht und ein anwenderfreundliches Muffensystem. Dank der geringfügigen Ab-

winkelbarkeit der Rohrstöße innerhalb der Verbindungsmuffen können weitläufige Richtungsänderungen der Trassenführung ohne zusätzliche Rohrkrümmer hergestellt werden. Geliefert wurden sämtliche Rohre inklusive Sonderformstücke vom niederösterreichischen Vertriebsprofi Etertec/JSW Handelsvertretung. Um Transportkosten zu sparen, wurde die Druckrohrleitung in den Dimensionen DN1900/1800/1700 ausgeführt. Durch die drei unterschiedlichen Dimensionen konnten die Rohre beim Verladen ineinander geschoben und somit jeweils die dreifache Menge mit einem Lkw-Transport zur Baustelle geliefert werden.

Da sich das Krafthaus in einer potentiellen Lawinenzone befindet musste das Gebäude gemäß behördlicher Vorgabe entsprechend massiv ausgeführt werden. Wie beim Kraft-

• Einzugsgebiet: 96 km ²

• Ausbauwassermenge: 6 m ³/s

• Bruttofallhöhe: 76,25 m

• Druckrohrleitung: 3.470 m GFK

• Ø: DN1900/1800/1700

• Druckstufen: PN6/PN10

• Fabrikat: Flowtite

• Lieferant: Etertec/JSW Handelsvertretung

• Stauziel: 984 m ü. M.

• Energieableitung: ca. 12 km

• Wasserfassung: Sammelbecken v. Oberliegern

• Stahlwasserbau: Danner Wasserkraft GmbH

• Bauarbeiten/DRL-Verlegung: Gebr. Haider

• E- u Leittechnik: MGX Automation GmbH

• Turbine 1: Francis-Spiral

• Turbinenachse: Horizontal

• Durchflussmenge max.: 4 m ³/s

• Drehzahl: 750 U/min

• Engpassleistung: 2.494 kW

• Generator 1: Synchron

• Nennscheinleistung: 3.100 kVA

• Turbine 2: Francis-Spiral

• Durchflussmenge max.: 2 m ³/s

• Drehzahl: 1.000 U/min

• Engpassleistung: 1.294 kW

• Generator 2: Synchron

• Nennscheinleistung: 1.500 kVA

• Hersteller Turbinen: Global Hydro Energy

Regelarbeitsvermögen: ca. 13 GWh

im oberösterreichischen Mühlviertel ansässige Wasserkraftallrounder Global Hydro Energy GmbH lieferte zwei auf 4 bzw. 2 m³/s ausgelegte Francis-Turbinen inkl. direkt gekoppelter Synchron-Generatoren. Bei vollem Wasserdargebot erreichen die horizontalachsigen Turbinen mehr als 3,7 MW Engpassleistung.Francis-Leitapparat im Detail

werk Sagschneider stammt auch beim Neu bau die zentrale elektromechanische Ausstat tung vom Kleinwasserkraftallrounder Global Hydro Energy GmbH. Für das Kraftwerk Kleinsölkbach lieferten die Mühlviertler zwei horizontalachsige Francis-Turbinen, die auf einen Durchfluss von 2 bzw. 4 m³/s aus gelegt wurden. Mit dieser 1/3 – 2/3 Maschi nenkonstellation erzielt die Anlage auch bei verringertem Wasserdargebot ein Maximum an Effizienz. Die größere Turbine dreht mit 750 U/min und erreicht eine Engpassleis tung von 2.494 kW. Das kleinere Gegen stück rotiert mit 1.000 U/min und schafft bei vollem Zufluss 1.263 KW Engpassleis tung. Komplettiert werden die Maschinen sätze durch zwei direkt mit den Turbinen wellen gekoppelte Synchron-Generatoren mit 3.100 bzw. 1.500 kVA Nennscheinleis tung in wassergekühlter Ausführung. Beide Generatoren vom italienischen Hersteller Marelli wurden auf eine Frequenz von je 50 Hz ausgelegt und erzeugen im Betrieb je weils 690 V Spannung. Für die Kühlung der Energiewandler sorgen zwei im Unterwasser bereich der Turbinen positionierte Wärme

13 Jahre nach Einreichung des Projektes für ein Unterlieger-Kraftwerk an der Wildschönauer Ache in Tirol war es endlich soweit: 2019 schaltete die Ampel auf Grün für den Bau des neuen Kraftwerks Klamm II. Nach dem Baustart im Frühling 2020 und nach einer saisonbedingten Sommerpause der Bauarbeiten konnte das Öko-Kraftwerk im Frühjahr 2021 in den Probebetrieb gehen. Das neue Kleinkraftwerk liefert mit seinem leistungsstarken Maschinensatz im Regeljahr circa 3,7 GWh grünen Strom ins Netz der E-Werk Stadler GmbH. Mit dieser Menge können rund 900 Haushalte versorgt werden.

Im Hochtal Wildschönau vertrauen die Bewohner in Sachen Stromversorgung auf die E-Werk Stadler GmbH, ein Privatunternehmen, das seit über 90 Jahren in der Region aktiv ist. Heute betreibt es in Summe 9 Kleinwasserkraftwerke und versorgt über ein 75 Kilometer langes Leitungsnetz rund 1.350 Abnehmer mit Ökostrom aus der Region. Mit seinen Kraftwerken, die auf eine Engpassleistung von 3 MW kommen, erzeugt die E-Werk Stadler GmbH im Jahr durchschnittlich etwa 21 GWh. Dabei fußt die Produktion vor allem auf der Nutzung der Wildschö-

nauer Ache sowie zweier weiterer Gewässer im Hochtal. Nach einem langwierigen Genehmigungsprozedere konnte unlängst die Kraftwerkskette um ein zusätzliches Kleinkraftwerk erweitert werden.

13 JAHRE ZÄHE VERHANDLUNGEN

Das Konzept für die neue Anlage existierte schon eine ganze Weile. 2006 entschlossen sich die Verantwortlichen der E-Werk Stadler GmbH, die Pläne aus der Schublade zu holen und gemeinsam mit dem erfahrenen Planungsbüro Bernard Ingenieure aus Hall in

Das digitale Totalunternehmen für Ihre Zukunftstechnologien.Im unterirdischen Krafthaus sorgt ein modernes Maschinengespann, bestehend aus einer Francis-Spiralturbine und einem Hitzinger-Generator, für effiziente Ökostromproduktion für den Tiroler Energieversorger E-Werk Stadler GmbH. Das neue Kraftwerk Klamm II erzeugt im Regeljahr rund 3,7 GWh sauberen Strom. Für den Bau des Übergabebauwerks ging es bis zu 12 Meter in die Tiefe.

Tirol ein Projekt für den letzten ungenützten Abschnitt an der Wildschönauer Ache auf Schiene zu bringen. „Wir haben das Projekt im Jahr 2006 beim Amt der Tiroler Landesregierung eingereicht. Nach einem anfänglichen negativen Naturschutzbescheid gingen wir in Revision. Letztlich wurde das Urteil vom Verfassungsgerichtshof aufgehoben“, erinnert sich Matthias Stadler, der gemeinsam mit seinem Bruder Kajetan das Energieversorgungsunternehmen in dritter Generation leitet. Doch mit diesem Urteil waren keineswegs alle Hürden beseitigt. „Im Grunde haben dann die zähen und anstrengenden Verhandlungen von Neuem begonnen. Aber Mitte Dezember 2018 war es dann soweit: Endlich kam der langersehnte positive Naturschutzbescheid – das war wie ein Weihnachtsgeschenk!“ Nun fehlte nur noch der Wasserrechtsbescheid, der in weiterer Folge Ende 2019 erteilt wurde. Damit waren alle behördlichen Genehmigungen unter Dach und Fach. Der Projektumsetzung stand nichts mehr im Wege. Nachdem bereits während der Wasserrechtsverhandlungen mit den Aus-

schreibungen begonnen worden war, konnten die Baulose umgehend vergeben werden und die Bauarbeiten konnten noch im Winter 2020 starten. „Uns war wichtig, dass wir Maschinen- und Materiallieferungen sowie die Bauarbeiten nach Möglichkeit an heimische Firmen vergeben. Das ist uns auch recht gut gelungen“, sagt Matthias Stadler.

WASSER AUS DEM OBERLIEGER

Volles Vertrauen setzten die Bauherren und ihr Planer dabei einmal mehr auf die Baufirma Rieder-Bau aus Kufstein, die man zuvor bereits bei zwei anderen Kraftwerksprojekten engagiert hatte und mit der man bislang immer sehr zufrieden war. Gemeinsam mit dem lokalen Baggerunternehmen J. Stadler konnte im Februar 2020 mit den Bauarbeiten am Übergabebauwerk gestartet werden. Ein eigenes Fassungsbauwerk war nicht vorgesehen. Gemäß des umweltfreundlichen Baukonzepts wird für das neue Kraftwerk Klamm II kein zusätzliches Wasser aus der Wildschönauer Ache ausgeleitet, sondern das abgearbeitete Betriebswasser

der Oberliegeranlage übernommen. Die dafür erforderlichen Bauarbeiten gestalteten sich allerdings durchaus anspruchsvoll. Matthias Stadler: „Die Baugrube für das Übergabebauwerk erreichte eine Tiefe von 12 Metern, weil die Wildschönauer-Ache von der Druckrohrleitung unterquert werden musste.“

MASCHINENHAUS UNTER WANDERWEG

Nach Fertigstellung dieses Bauabschnittes wurde umgehend mit dem Bau des circa 1,1 km entfernten Maschinenhauses begonnen. Von einem „Haus“ im eigentlichen Sinne ist dabei allerdings nicht die Rede. Das Krafthaus wurde ebenfalls komplett im Gelände versenkt angelegt – heute ist davon nichts mehr zu sehen. „Das Maschinenhaus liegt genau im Wanderweg, der durch die bekannte „Kundler Klamm“ führt. Für die Bauarbeiten bedeutete das, dass die 9 Meter tiefe Baugrube zum Beginn der Wandersaison im Juni wieder zugeschüttet sein musste, sodass der Wanderweg danach über die gesamte Wandersaison hinweg problemlos begehbar ist. Da

Wasserbau & Wasserkraft

Planungsleistungen in allen Leistungsphasen Flussbauliche Maßnahmen / Renaturierungen

Hydrologische / hydraulische Modellierungen

Kraftwerksmodernisierungen

Machbarkeitsstudien

Bauwerksprüfung

Beweissicherung

war Eile angesagt“, erinnert sich Matthias Stadler. Dabei musste das Gelände aufwändig gesichert werden, die Bauarbeiten wurden unter geologischer Bauaufsicht durchgeführt. Im Nachhinein zieht der Betreiber ein rundum positives Resümee: „Die vorgegebenen Bautermine haben wir trotz des starken Regens zu Baubeginn und der allgegenwärtigen Corona-Pandemie alle eingehalten. Und die Bauarbeiten wurden zur vollsten Zufriedenheit ausgeführt“, so Stadler.

Nach der saisonbedingten Sommerpause konnten die Bauarbeiten Anfang Oktober mit der Verlegung der Druckrohrleitung wieder aufgenommen werden. Die Rohrtrasse erstreckt sich dabei über die gesamte Länge von 1.080 m entlang des Wanderwegs zur „Kundler Klamm“. Doch im Untergrund des Wanderwegs existierte mit dem regionalen Abwas-

serkanal für die innere Wildschönau bereits eine Leitung, was die Verlegung der Druckrohrleitung verständlicherweise erschwerte. Matthias Stadler: „Im Zuge der Verlegung der Druckrohrleitung musste auch der gesamte Abwasserkanal neu verlegt werden und durfte dabei in seiner Funktion nicht eingeschränkt werden. Das war eine beträchtliche Herausforderung, die von der beauftragten Baufirma mustergültig bewältigt wurde.“ Beim Rohrmaterial griffen die Bauherren auf Gussrohre DN1000 zurück, die vom namhaften Tiroler Rohrspezialisten TRM – Tiroler Rohre GmbH geliefert worden waren. Durch ihre Abwinkelbarkeit in den Muffen konnten sie sehr gut an den natürlichen Verlauf des Wanderwegs angepasst und somit auch spezielle Formstücke eingespart werden. Mit der Rohrleitung wurden auch die Energie- und Steuerkabel zur Anbindung an die Oberliegeranlage und ins Netz der E-Werk Stadler GmbH mitverlegt. Die gesam-

ten Verlegearbeiten wurden von der Baufirma PORR zur vollsten Zufriedenheit der Bauherrschaft durchgeführt und konnten sogar vor dem geplanten Termin mit der erfolgreichen Druckprobe abgeschlossen werden.

WASSERKRAFT-KNOW-HOW AUS TIROL

Das Herz der neuen Anlage im unterirdischen Maschinenhaus besteht aus einer Francis-Spiralturbine aus dem Hause GEPPERT mit direkt gekoppeltem Hitzinger-Generator. Der Maschinensatz wurde noch in den Wintermonaten 2020/21 montiert und anschließend in Betrieb gesetzt. Bei einer Ausbauwassermenge von 1,4 m³/s und einer effektiven Fallhöhe von 43 m erreicht das Maschinengespann eine Engpassleistung von 585 kW. Dank der ausgereiften Technik ist ein ausfallsicherer und effektiver Produktionsbetrieb über Jahre garantiert. Die gesamte elektro-, visualisierungs- und leittechnische Anlage wurde von einem weiteren

• Gewässer: Wildschönauer Ache

• Ausbauwassermenge: 1,4 m3/s

• Fallhöhe: 43 m

• Engpassleistung: 585 kW

• Turbine: Francis-Spiral-Turbine

• Fabrikat: Geppert

• Generator: 3-Phasen synchron

• Fabrikat: Hitzinger

• DRL: Länge. 1.080 m DN1.000

• Material: Guss

• Lieferant: TRM Tiroler Rohre

• Verlegung: PORR

• Bauarbeiten: Rieder Bau & J. Stadler

• E-Technik & Automationstechnik: EN-CO

• Stahlwasserbau: Wild Metal

• Regelarbeitsvermögen: 3,7 GWh

• Inbetriebnahme: März 2021

bekannten Branchenunternehmen geliefert. Und zwar vom Südtiroler Wasserkraftspezialisten EN-CO, der sich weit über die Grenzen Südtirols hinaus einen Namen in Sachen Kraftwerks- und Netzleittechnik gemacht hat und der auch der E-Werk Stadler GmbH schon bestens bekannt war. Eine Besonderheit der Kraftwerkssteuerung ist die von der Firma EN-CO installierte Taucheranlage, die nach dem Prinzip des Tauchsieders funktioniert, und die mit ihrer Leistungskapazität von 1,6 MW einen Inselbetrieb ermöglicht. Dabei ist die Steuer- und Regelungseinheit mit der Oberliegeranlage gekoppelt. Der Inselbetrieb ist ein wichtiger Punkt für die E-Werk Stadler GmbH, schließlich kann damit sogar in Notfällen die Versorgung der Stromabnehmer im eigenen Netz sichergestellt werden. Von einem Südtiroler Branchenspezialisten stammt auch die stahlwasserbauliche Ausrüs-

tung des Kraftwerks. Die erforderlichen Absperrschützen, ausgeführt als 4-seitig dichtende Gleitschütze mit Elektroantrieb mit der Dimension 2,2 m x 1,85 m, lieferte die Firma Wild Metal in bekannt hoher Qualität. Die Stahlbauprofis aus Ratschings übernahmen dabei auch die fachgerechte Montage der Bauteile.

Im März 2021 war es schließlich soweit. Das Kraftwerk Klamm II konnte nach einigen Testläufen in den Probebetrieb gehen und lieferte den ersten Öko-Strom ins Netz der E-Werk Stadler GmbH. Mit Einsetzen der Schneeschmelze gegen Ende April konnte dann die Maschine ihre Qualitäten unter Volllast unter Beweis stellen. Grundsätzlich – so resümiert Matthias Stadler zufrieden – sei das erste Betriebsjahr des neuen Kraftwerkes sehr positiv verlaufen: „Die Anlage kommt genau

zum richtigen Zeitpunkt. Sie leistet einen wichtigen Beitrag für die Grundversorgung der Wildschönau mit sauberem Strom aus heimischer Wasserkraft.“ Mit einem Regelarbeitsvermögen von circa 3.700 MWh können rund 900 Haushalte im Hochtal Wildschönau mit Strom versorgt werden. Umgerechnet auf eine mögliche Fahrstrecke für Elektroautos, wären das circa 18,5 Millionen Kilometer emissionsfrei gefahrene Kilometer. Die E-Werk Stadler GmbH hat mit diesem Kraftwerk eine weitere Stütze zu den bestehenden Anlagen gewonnen und kann heute als regionaler Stromversorger der Wildschönau rund 87 Prozent des Strombedarfes aus eigener Wasserkraftproduktion abdecken.

Nicht weniger als 320 Kleinwasserkraftanlagen hat das bayerische Wasserkraftunternehmen WATEC-Hydro in seiner nunmehr 20-jährigen Firmengeschichte erfolgreich ausgerüstet. Dank innovativer Lösungen und einer ausgeprägten Flexibilität behauptet sich der Mittelständler aus dem Unterallgäu seit 2002 auf den Kleinwasserkraftmärkten in ganz Europa. Mit dem Blick nach vorne gerichtet startet WATEC-Hydro nun ins neue Jahr, bereit für alle Chancen und Herausforderungen.

Dem Ausbau der erneuerbaren Ressourcen wird europaweit höchste Priorität eingeräumt. Im Bereich Kleinwasserkraft spielt dabei nicht nur der Neubau von Wasserkraftanlagen eine zentrale Rolle, sondern gleichermaßen auch die Modernisierung und Ertüchtigung vorhandener Bestandsanlagen. Ein Branchenplayer, der in der Lage ist, beide Bereiche kompetent abzudecken, ist WATEC-Hydro aus dem bayerischen Heimertingen. Der Wasserkraftspezialist stellt moderne vertikalachsige Kaplanturbinen mit einem Laufraddurchmesser von 0,4 m bis 2,50 m her – und bietet darüber hinaus umfassendes Know-how, um ein Wasserkraftprojekt letztlich erfolgreich umzusetzen. Das Unternehmen verweist selbstbewusst auf den Rückhalt und die Kompetenz seiner Mitarbeiter, der Monteure und externen Bearbeiter. In den letzten zwanzig Jahren wurden von WATEC-Hydro vier unterschiedliche Varianten der Kaplanturbine verbaut:

• KDP Kaplanturbine, doppeltreguliert mit permanenterregtem Synchrongenerator

• KSDP Kaplanspiralturbine, doppeltreguliert mit permanenterregtem Synchrongenerator und Vollspirale

• KDD Kaplanturbine, doppeltreguliert mit direktgekoppeltem V1 Generator

• KDR Kaplanturbine, doppeltreguliert mit Riemenabtrieb

Neben dem Neubau von Kleinwasserkraftanlagen im Leistungsbereich von 10 kW bis 1.000 kW hat sich WATEC-Hydro außerdem auf den Umbau bzw. die Modernisierung von Wasserkraftanlagen spezialisiert. Ferner bietet das Unternehmen seinen Kun-

den Lösungen für den Schalungsbau, Stahlwasserbau sowie die Steuerungs- und Regeltechnik aus einer Hand an.

HERSTELLUNG AM STANDORT

Die Herstellung der Turbinen erfolgt auf Bestellung. Das bedeutet, dass jede Turbine einzeln individuell und maßgefertigt für den jeweiligen Standort produziert wird. Dabei durchläuft die Turbine verschiedene Stationen der Produktion mit ständigen Qualitätsprüfungen. Die gewählten Materialien und Bauteile stammen überwiegend von deutschen Zulieferern.

Heute bietet WATEC Hydro vertikalachsige Kaplanturbinen mit einem Laufraddurchmesser von 40 cm bis 2,50 m.

Insgesamt beschäftigt WATEC in Heimertingen 18 Mitarbeiter, dazu kommen noch externe Monteure sowie Konstrukteure. Der Vertrieb für den deutschsprachigen Raum erfolgt direkt aus Heimertingen. Mit dieser Belegschaft bedient man den ganzen Vorgang von Bestellung über die Konstruktion hin zur Logistik, Montage und Fertigstellung samt Inbetriebnahme. Auf verschiedenste Kundenwünsche kann bei der Planung explizit eingegangen werden. Ein umfangreicher Einblick in die Prozesse kann der neu gestalteten Homepage www.watec-hydro.de entnommen werden.

Bei Interesse und Fragen:

e-mail: info@watec-hydro.de

Tel: +49(0)8335-989339-0

In der Vorarlberger Gemeinde Brand hat das Wasserkraftwerk St. Theodul II im November des Vorjahres erstmals sauberen Strom produziert. Der Neubau der Gemeinde ersetzt das ehemals im Besitz der örtlichen Pfarre stehende Kraftwerk St. Theodul I, das nach rund 40-jähriger Betriebszeit an seinem technischen Lebensende angelangt war. Durch die erhebliche Steigerung der Ausbauwassermenge von 86 auf 1.000 l/s wurde die Leistungs- und Erzeugungskapazität im Vergleich zum Altbestand um ein Vielfaches erhöht. An der Wasserfassung sorgt ein nahezu komplett selbstreinigendes Coanda-System für das Abscheiden von feinen Sedimenten aus dem entnommenen Triebwasser. Der ca. 1,6 km lange Kraftabstieg zwischen Wasserfassung und Maschinengebäude besteht komplett aus duktilen Gussrohren DN700. Das Herzstück der Anlage bildet eine 6-düsige Pelton-Turbine in vertikalachsiger Ausführung, die im Volllastbetrieb 1.174 kW Engpassleistung erreicht. Im Regeljahr produziert das neue Kraftwerk rund 3,6 GWh Ökostrom, womit die Gemeinde Brand ihre jährliche Stromerzeugung aus Wasserkraft verdoppelt hat.

Das Brandnertal im westösterreichischen Bundesland Vorarlberg erstreckt sich von den Hängen der 2.964 m hohen Schesaplana, der höchsten Erhebung in der länderübergreifenden Region Rätikon, bis hinunter nach Bludenz. Mit seiner beeindruckenden Bergkulisse und den vielfältigen Wander, Freizeit und Wintersportmöglichkeiten bildet das rund 12 km lange Tal traditionell einen beliebten touristischen Anziehungspunkt im Ländle. Aus energiewirtschaftlicher Perspektive bieten der regionale Wasserreichtum in Kombination mit der Topographie des Brandnertals ideale Voraussetzungen für die Stromproduktion aus Wasserkraft. Deutlich zeigt sich das in der rund 750 Einwohner zählenden Ortschaft Brand, in der die Gemeinde insgesamt vier Wasserkraftwerke sowie zwei Trinkwasserkraftanlagen betreibt. „Als Wintersport und Tourismusgemeinde mit entsprechendem Energiebedarf für die Bergbahnen, Beschneiungsan

lagen und Beherbergungsbetriebe wissen wir es sehr zu schätzen, dass ein wesentlicher Anteil des benötigten Stroms direkt vor Ort aus nachhaltigen Ressourcen erzeugt werden kann“, bekräftigt Bürgermeister Klaus Bitschi beim Lokalaugenschein von zek HYDRO im Brandnertal.

Die jüngste Ökostromanlage der Gemeinde, das Wasserkraftwerk St. Theodul II, hat im November des Vorjahres erstmals saubere Energie produziert. Der nach dem klassischen Ausleitungsprinzip konzipierte Neubau ersetzt das vormals im Besitz der örtlichen Pfarre gestandene Kraftwerk St. Theodul I, so Klaus Bitschi: „Anfang der 1980er Jahre hat die Pfarre das Kraftwerk Theodul I am Alvierbach errichtet, um die elektrische Kirchenheizung und andere Liegenschaften, wie den Kindergarten oder das Pfarrhaus, mit Strom zu versorgen. Nach knapp vier Jahrzehnten Dauerbetrieb hatte die technische Infrastruktur der Anlage ihren Zenit allerdings überschritten. Zudem stand die wasserrechtliche Konzession kurz

vor dem Ablauf. Da die Gemeinde bereits mehrere Kraftwerksanlagen realisiert hatte, wurde im Einvernehmen mit der Pfarre entschieden, dass die Gemeinde die Reinvestition für die Erneuerung der Anlage stemmen soll.“ Als Generalplaner des Projekts wurde die Vorarlberger breuß mähr bauingenieure gmbh beauftragt, die ihre Kompetenz schon zuvor bei einer ganzen Reihe von Wasserkraftund Trinkwasserversorgungsprojekten für die Gemeinde Brand unter Beweis gestellt hatte. „Für den Ersatzneubau des Kraftwerks St. Theodul I wurden bereits vor mehreren Jahren die ersten Vorkehrungen getroffen. 2014 hat die Gemeinde am Palüdbach ein Hochund Niederdruckkraftwerk errichtet, bei dem die beiden Maschinensätze in einem gemeinsamen Krafthaus untergebracht sind. Das

Krafthaus der Anlage St. Theodul II sollte an dieses Maschinengebäude angebaut werden. Mehrere bauliche Voraussetzungen, wie beispielsweise der Anschluss an den Unterwasserkanal, wurden schon damals geschaffen“, erklärt Markus Mähr, der Geschäftsführer des renommierten Planungsbüros. Markus Mähr ergänzt, dass gemeinsam mit dem Bau des Wasserkraftwerks St. Theodul II auch die zentrale Trinkwasserleitung und die Quellfassung der Gemeinde erneuert wurden. „Die um rund 110 m weiter vom alten Standort bachaufwärts positionierte Wasserfassung des neuen Kraftwerks befindet sich in direkter Nähe zur Trinkwasserquelle. Damit das Wasserkraftprojekt die behördliche Genehmigung erhält, musste zunächst ein zweites Standbein für die Trinkwasserversorgung der Gemeinde realisiert werden, um die Quellfassung während der Bauphase außer Betrieb nehmen zu können. Nachdem dieses Projekt vor ca. zwei

Jahren finalisiert wurde und ein Schutzkonzept für die bestehende Trinkwasserquelle während der Bauphase ausgearbeitet war, erteilte die Behörde grünes Licht für den Bau des neuen Kraftwerks.“

AMBITIONIERTER ZEITPLAN

Nach dem Erhalt der wasserrechtlichen Genehmigung und dem Abschluss des Ausschreibungsverfahrens konnte das Projekt im Frühjahr 2022 in die Umsetzungsphase übergehen. Durchgeführt wurden die kompletten Hoch und Tiefbauarbeiten sowie die Verlegung der Turbinen und Trinkwasserleitungen von der Vorarlberger Jäger Bau GmbH. Das über die Landesgrenzen hinweg aktive Unternehmen war bereits für Errichtung der Hoch und Niederdruckkraftwerke am Palüdbach zuständig gewesen. „Im Hinblick auf die Finanzierung des Projekts war das Zeitmanagement ein wichtiger Punkt. Die Anlage

musste bis spätestens 28. Februar 2023 ans Netz gehen, um die von der Bundesregierung im Zuge der CoronaKrise initiierte AWSFörderung zu erhalten. Bei diesem zeitlich begrenzenten Fördermodell erhalten Projekte im Bereich der Erneuerbaren Energien eine 14prozentige Vergütung der Baukosten, wenn das Projekt bis zu einem gewissen Stichtag abgeschlossen ist. Dank des vorbildlichen Einsatzes und Kooperation der beteiligten Unternehmen konnte der ambitionierte Zeitplan des Projekts eingehalten werden“, erklärt Markus Mähr.

COANDA-SYSTEMEN REINIGT TRIEBWASSSER Witterungsbedingt startete die Bauphase des Projekts Mitte März 2022 beim Maschinengebäude. Am Standort der Wasserfassung begannen die Arbeiten nach der Schneeschmelze ca. einen Monat später. Der Einzug des Triebwassers aus der Alvier erfolgt durch ein 7

• Ausbauwassermenge: 1.000 l/s

• Bruttofallhöhe: 147 m

• Wasserfassung: Tiroler Wehr/Coanda-System

• Coanda-Typ: Grizzly Power Optimus

• Hersteller: Wild Metal GmbH

• Druckrohrleitung: ca. 1,6 km DN700

• Material: Duktiler Guss

• Hersteller: Tiroler Rohre GmbH

• Turbine: 6-düsige Pelton

• Drehzahl: 750 U/min

• Engpassleistung: 1.174 kW

• Hersteller. WWS Wasserkraft GmbH

• Generator: Synchron

• Nennscheinleistung: 1.300 kVA

• Hersteller: AEM Dessau GmbH

Bauarbeiten an der Wasserfassung im Juli 2022. Durchgeführt wurden die kompletten Hoch- und Tiefbauarbeiten sowie die Verlegung der Druckrohrleitung von der Vorarlberger Jäger Bau GmbH.