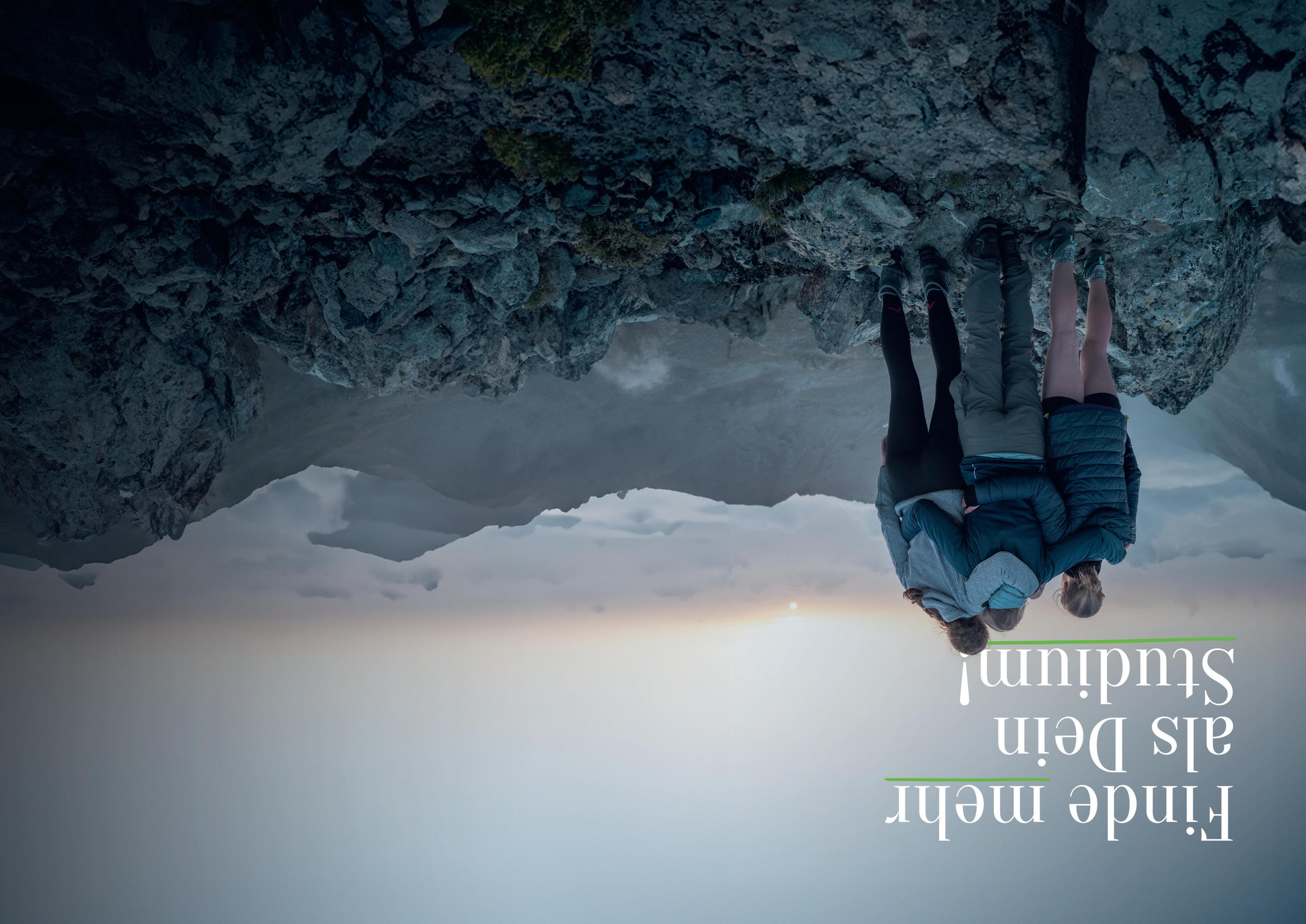

WLADIMIR KLITSCHKO

Der frühere Boxweltmeister über das Durchhalten in gefährlichen Zeiten

WLADIMIR KLITSCHKO

Der frühere Boxweltmeister über das Durchhalten in gefährlichen Zeiten

In der Krise gründen mehr Menschen eine Firma. Afshin Doostdar, David Oudsandji und Roman Alberti beweisen mit ihrem Start-up, dass sich dieser Mut auszahlen kann

Mercedes-Benz CLA 250+ mit EQ Technologie |Energieverbrauch kombiniert(WLTP): 14,1–12,2 kWh/100 km; CO₂-Emissionenkombiniert: 0g/km; CO₂-Emissionsklasse: A1

1Dietatsächliche Reichweite hängt vonzahlreichenFaktorenwie insbesondereder individuellen Fahrweise, Umgebungsbedingungen,dem Alterungsprozessder Batterie, Nebenverbrauchern, wie beispielsweise der Klimatisierung, Sonderausstattungen,Bereifung, Zuladung, dem Streckenprofil ab und kann dahervom angegebenen WLTP Wert abweichen.

2An DC-Schnellladesäulen mit 500 Ampere auf Basis der WLTP-Reichweite

Derneue vollelektrische CLA mit einer Reichweitevon bis zu 792 km (WLTP)1 istder richtige Partner für längereDienstreisen.Und auch seine Arbeitspausen fallen kurz aus.Der CLA lädt für bis zu 325 km in nur 10 Minuten.2 Eine Klasse für sich.

Kennen Sie schon unseren Newsletter? Abonnieren Sie ihn hier:

In Deutschland ist Wirtschaftsflaute. Das heißt: Viele Unternehmerinnen und Unternehmer kämpfen gegen das Ende durch Insolvenz, andere setzen auf einen Anfang mit Start-ups. Dieses Heft erzählt, wie die Skateboard-Marke Titus die Pleite gerade noch abwehrte und wie die Jungfirma Voltfang mit recycelten Batterien ihren Weg geht.

Außerdem verrät der Ex-Boxweltmeister und Ukraine-Aktivist Wladimir Klitschko, wie man in der Krise resilient bleibt. Oder es erst wird.

Viel Einsicht und Freude beim Lesen wünscht

Ihr Team von ZEIT für Unternehmer

www.zeitfuerunternehmer.de

TITELTHEMA

Warum es sich gerade in Krisenzeiten lohnt, Unternehmen zu gründen, und was es braucht, um dabei erfolgreich zu sein 6

MENTALE GESUNDHEIT

Moritz Keller über den Stress als Unternehmer und einen KI-Coach, der ihm neuerdings Rat gibt 12

Unsere Mittelstandsstudie zeigt, was Sie besonders belastet und wo Sie Hilfe suchen und finden 18

DIE ERFINDUNG MEINES LEBENS

Algen, die wie Lachs und Thunfisch schmecken 20

VERTEIDIGUNG

Früher wollten viele Mittelständler nicht für die Rüstungsindustrie produzieren. Das ändert sich 22

ARBEITSWELT

Die Wechseljahre sind in vielen Firmen ein Tabu. Dabei würden Arbeitgeber profitieren, wenn sie betroffene Frauen besser unterstützten 26

INSOLVENZEN

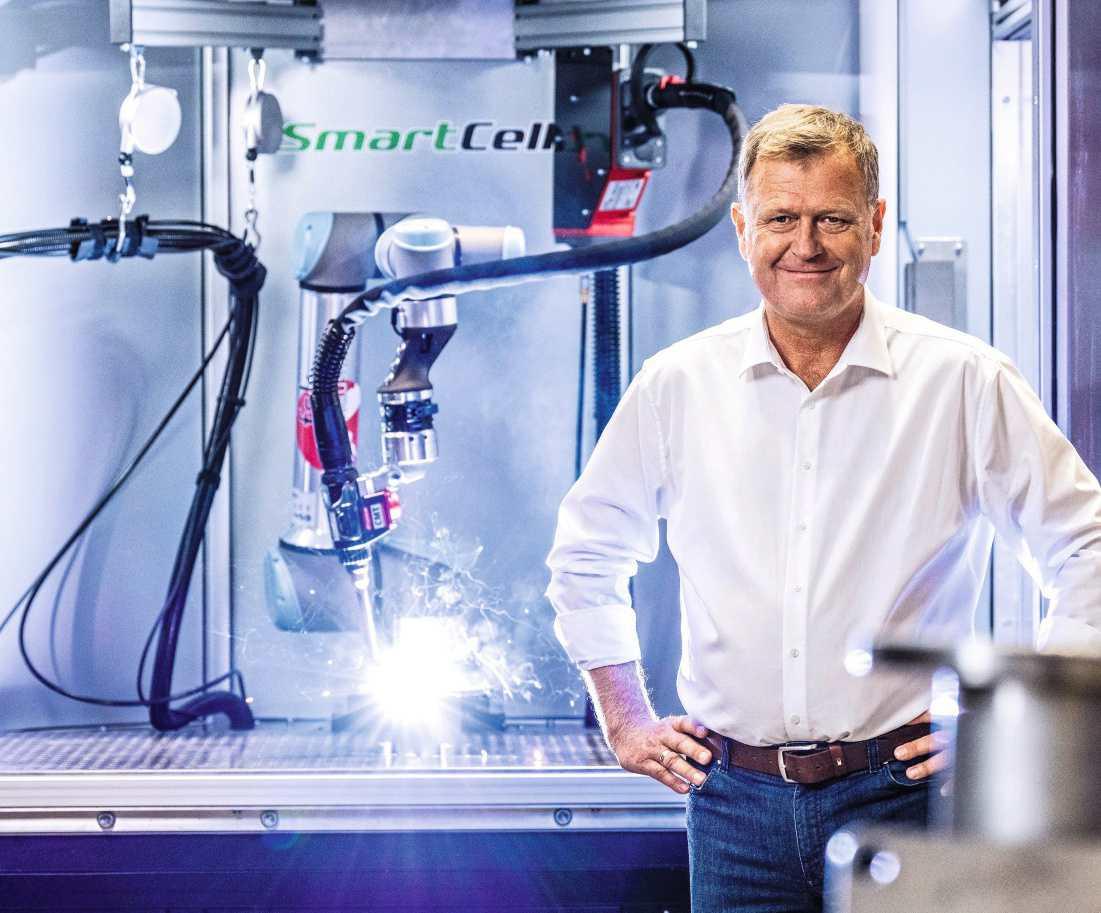

Ein Unternehmer wird für seine Technologie prämiert. Nun muss er um seine Firma kämpfen 30

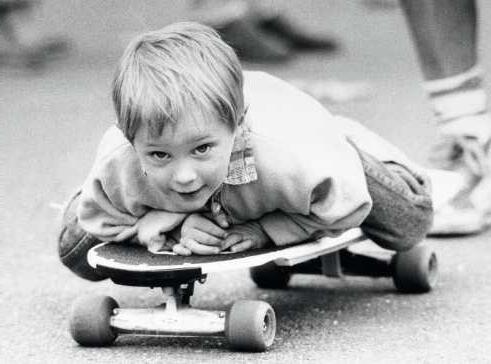

Titus Dittmann hat mit seinem Unternehmen das Skateboarden in Deutschland groß gemacht. Sein Sohn Julius hat die Firma gerade noch vor der Pleite bewahrt und saniert. Wie passen Fame und Fail zusammen? Ein Doppel-Interview 34

FOTOSTORY

Zu Besuch in einer Fabrik am Tegernsee, die mit einer 150 Jahre alten Maschine Papier produziert 40 Der Inhaber Florian Kohler im Interview 44

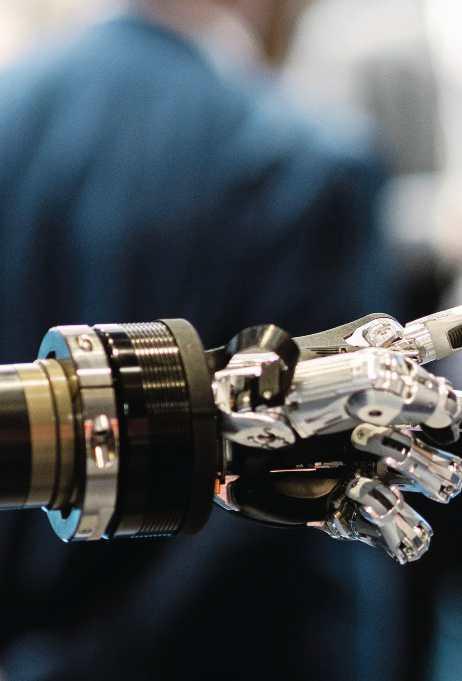

SCHWERPUNKT INDUSTRIE 4.0

Was selbstlernende Maschinen heute schon können und welches Potenzial in ihnen steckt 46

Kleine Fehler können große Firmen teuer zu stehen kommen. Jetzt hilft KI beim Papierkram 50

KLIMA-CHECK

Wo man bei der Produktion von Marmelade und Schokoriegeln am meisten CO₂ sparen kann 54

EIN TAG MIT ...

... einem Unternehmer aus Delmenhorst, der seinen Ausbildungsbetrieb übernahm und damit heute Transporte in Krisenregionen organisiert 56

KI-KOLUMNE

Avatare in Menschengestalt übernehmen den Kundendienst – ohne sich zu verplappern 60

RESILIENZ

Der frühere Boxweltmeister Wladimir Klitschko über seinen Einsatz an der Front, Angst im Ring und Widerstandskraft im Geschäft 62

TO-DO-LISTE UND IMPRESSUM 66

»Mit jedem Schlag, den ich abbekommen habe, bin ich schlauer und stärker geworden« WLADIMIR KLITSCHKO, S. 62

Am Eurofighter arbeiten 400 Firmen mit. Ein lohnendes, aber umstrittenes Geschäft S. 22

Wladimir Klitschko rät, sich in guten Zeiten zu fordern, um schlechte zu überstehen S. 62

Wo die Firmen ihren Sitz haben, die in dieser Ausgabe vorkommen

Soziale Verantwortung übernehmen und Kinder stärken Gemeinsam stark

MehrInformationen findenSiehier: www.plan.de/unternehmen

Diese Ausgabe enthält eine Publikation von folgendem Unternehmen: The Generation Forest eG, 22769 Hamburg

PlanInternationalzähltzudengrößten KinderrechtsorganisationenderWelt. GemeinsamschaffenwirPerspektiven underöffnenMädchenundJungendie ChanceaufeineselbstbestimmteZukunft.

Nach jahrelangem Abwärtstrend gründen wieder mehr Menschen, auch größere Firmen.

Für viele von ihnen sind Krisen genau der richtige Zeitpunkt, um mutig zu sein

VON CAROLIN JACKERMEIER

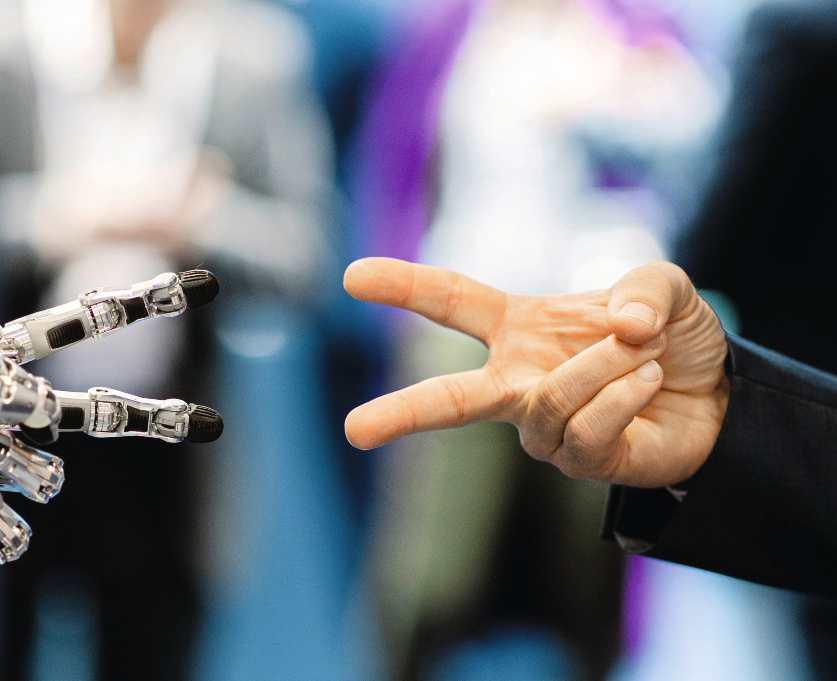

Roman Alberti (links), David Oudsandji (mitte) und Afshin Doostdar (rechts) hatten die zündende Idee, als sie mit ihrem Camper zum Festival wollten

Mittlerweile kommt Afshin Doostdar wieder pünktlich zu seinen Meetings. »Aber anfangs habe ich die Wege hier unterschätzt«, erzählt der 31-Jährige. Über 6.000 Quadratmeter erstreckt sich das Gelände, das seine Firma Voltfang Anfang des Jahres im Aachener Industriepark Rothe Erde bezogen hat. Ausgeblichene Wegweiser, leer stehende Parkwärterhäuschen und eine stehen gebliebene analoge Uhr am Backsteingebäude versprühen eher alten Industrieduft als Startup-Flair. Hier hat Philips einst Millionen von Fernsehern produziert, zuletzt gehörten die Hallen dem insolventen Elektroautobauer e.Go. Jetzt bauen Doostdar und seine beiden Mitgründer David Oudsandji und Roman Alberti hier an der Zukunft.

Doostdar öffnet die Tür zur Produktionshalle. Die Kulisse erinnert an eine überdimensionierte Heimwerkergarage: Werkbänke mit Pressspanplatten, daran hängen Zangen und Schraubenzieher. An langen Metalltischen bestücken Mitarbeiter Batteriemodule mit elektronischen Kontakten und montieren sie in ein Metallgestell. Doostdar zeigt auf einen Stapel schuhkartongroßer Module: »Damit hat alles angefangen.«

Voltfang macht ausrangierte E-AutoBatterien zu Stromspeichern. Sie sollen dabei helfen, Schwankungen am Strommarkt auszugleichen, und erneuerbare Energien rund um die Uhr verfügbar machen. Die Idee dazu hatten die Gründer in ihrem Festival-Camper. Auf dem hatten die drei Maschinenbauingenieure ein Solarmodul installiert, konnten den produzierten Strom aber nirgendwo speichern. Auf eBay kauften sie eine gebrauchte E-Auto-Batterie und bauten sie zum Speicher um. »Wir haben gespürt, dass das etwas Großes werden könnte«, sagt Doostdar. Es folgte eine Bilderbuch-Gründerstory: Die drei schraubten in einer Garage an Prototypen, überzeugten Automobilhersteller, ausrangierte oder überschüssige Elektrobatterien zu guten Konditionen abzugeben, und fanden erste Kunden. Heute, nur fünf Jahre später, besitzt Voltfang nach eigenen Angaben die größte »Second-Life-Batteriespeicherfabrik« Europas. In der baut es aus den Batterien schrankgroße Speichereinheiten mit einer Kapazität von 45 Kilowattstunden und containergroße Großspeicher

mit fünf Megawattstunden Kapazität – zum Vergleich: Speicher heimischer Solaranlagen haben eine Kapazität von fünf bis zehn Kilowattstunden.

Die Fabrik sei damit ein »Meilenstein für zukunftsfähige Energiesysteme«, befand NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst bei der Einweihung der Fabrik. Zu den Kunden gehören die Fast-Food-Kette McDonald’s, der Tankstellenbetreiber Jet, der Stuttgarter Flughafen und mittelständische Unternehmen. »Wir haben schnell bewiesen, dass wir nicht nur eine Idee auf einer PowerPoint-

56 % der Start-ups arbeiten heute mit Konzernen zusammen. 2020 waren es laut »Startup-Monitor« noch

72 %

Folie sind, sondern das Ganze auch umsetzen können«, sagt Doostdar. Mittlerweile arbeiten rund 120 Mitarbeitende für Voltfang. Der Umsatz soll sich 2025 im unteren zweistelligen Millionenbereich verdreifachen, in ein bis zwei Jahren will Voltfang profitabel sein. Doostdar sagt: »Wir sehen uns mittlerweile mehr als junges Unternehmen denn als Start-up.«

Die drei haben das geschafft, worauf gerade wieder mehr Menschen hoffen.

Im ersten Halbjahr 2025 wurden dem Statistischen Bundesamt zufolge knapp zehn Prozent mehr wirtschaftlich bedeutsame Betriebe gegründet als im Vorjahreszeitraum – also Firmen, die zum Beispiel als GmbH im Handelsregister eingetragen sind oder bereits Personal beschäftigen. Das deckt sich mit den Zahlen des Startupverbands: Die Gründungsaktivität in jedem einzelnen der

ersten sechs Monate des Jahres lag über dem Schnitt der vergangenen Jahre. Wenn es so weitergeht, könnten die Zahlen bald wieder das Vor-Corona-Niveau erreichen.

Die Stimmung in der Start-up-Szene ist zwar angespannt, aber deutlich optimistischer als im Rest des Landes: Mehr als 70 Prozent der Gründerinnen und Gründer rechnen laut Startup-Monitor bis Ende 2026 mit einer positiven Geschäftsentwicklung. Verena Pausder, die Vorsitzende des Startupverbands, zeigt sich auf Anfrage von ZEIT für Unternehmer beeindruckt von der »positiven Energie und dem AnpackerSpirit« der Gründerinnen und Gründer.

Und das, obwohl eine schlechte Nachricht zur Wirtschaftslage die nächste jagt: massiver Stellenabbau in der Automobilbranche, willkürliche Zollpolitik aus Übersee, sich stetig unterbietende Stimmungsbarometer quer durch sämtliche Branchen. Und dann sind da noch die Dauerbrenner Fachkräftemangel, Bürokratie und stockende Digitalisierung.

Wie passt das zusammen?

Auch Voltfang hätte auf den ersten Blick einen besseren Zeitpunkt wählen können, um zu gründen: 2021, mitten in der Coronapandemie, melden die drei ihre Firma an. »Es wäre schon hilfreich gewesen, persönlich Hände zu schütteln, bevor man potenziellen Kunden einen Speicher für 100.000 Euro verkaufen möchte«, erinnert sich Doostdar.

Die Energiekrise infolge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine spielt den Unternehmern hingegen in die Karten. »Viele Unternehmen wollten unabhängig sein und ihre Energie selbst speichern können«, sagt der Gründer und Chief Technology Officer. Trotz oder gerade wegen der Krise erhält Voltfang erste große Aufträge, startet die Produktion und etabliert sich als ernst zu nehmender Partner für die Industrie. Ein Einzelfall? Oder steckt vielleicht gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten eine Chance für Gründerinnen und Gründer?

Anruf bei einem, der es wissen muss: Jannis Gilde ist Projektleiter für Forschung beim Startupverband und hat in der im Juli erschienenen Next Generation-Studie analysiert, wer eigentlich was, wo und warum gründet. »Gerade in Wirtschaftskrisen sehen

viele eine Chance, selbst Lösungen zu entwickeln«, sagt Gilde. Aktuell entstehen vor allem junge Softwarefirmen – fast jedes zweite Start-up wirbt mit KI als Kern ihres Produkts. Aber es gebe auch wieder mehr Firmen, die industrielle Lösungen entwickeln, wie zum Beispiel Voltfang. »Gerade in der klassischen Industrie brauchen wir diese neuen Ideen«, sagt Gilde.

Auch wenn die Gründungsaktivität pro Kopf in Berlin und München noch immer am höchsten ist, kommt die Innovation immer mehr aus der Fläche, vor allem forschungsnahe Standorte wie Dresden, Darmstadt oder Aachen holen auf. Die Gründungsszene rückt nicht nur inhaltlich, sondern auch räumlich näher an den Mittelstand. »Dort, wo geforscht wird, gibt es Ideen und Talente. Wichtig ist, dass hier noch Kapital dazukommt«, sagt Gilde. Mehr als 80 Prozent der Start-ups empfinden die Nähe zu einer Hochschule dem Startup-

ANZEIGE

Monitor des Verbands zufolge als entscheidenden Standortvorteil. Die RWTH Aachen belegt dabei den dritten Platz hinter den Universitäten München und Köln.

Es ist also kein Zufall, dass sich genau hier, im Aachener Stadtzentrum, an einem Abend im Herbst junge Menschen versammeln, die das erreichen wollen, was die Voltfang-Gründer geschafft haben: die eigene Idee groß machen. Ihr Wunsch soll in der ehemaligen Kirche St. Elisabeth erhört werden. Der Altar besteht aus einem Bartresen, eine Discokugel baumelt von der Decke, statt Kirchenbänken reihen sich nun Arbeitsnischen. Betrieben wird der bundesweit erste Co-Working-Space in einem Kirchenschiff vom Digitalhub Aachen, einem gemeinnützigen Verein, der Start-ups und mittelständische Unternehmen vernetzen will und vom Land Nordrhein-Westfalen gefördert wird.

Die Betreiber haben den Ort zum Hotspot der Aachener Start-up-Szene erklärt.

Wiekannman HR im eigenenUnternehmen positionieren,umzukunftsfähig zu werden?

ExpertinnenLaura Bornmann undAnahita Thoms erklären im neuenLeitfaden vonPersonio, wie Entscheider:innen in Vorstand undAufsichtsrat strategische HR-KompetenzinFührungsgremien verankern–und warumdas jetztsoentscheidendist.

Jetztkostenlos herunterladen

personio.de

Beim »Founders Roundtable« treffen sich einmal im Monat Gründerinnen und Gründer und solche, die es werden wollen. Heute sind rund zwei Dutzend Interessierte da, fünf davon sind Frauen – das passt zur Gründerinnenquote in Deutschland, die seit Jahren bei rund 20 Prozent dümpelt. Mutige können spontan ihre Ideen pitchen, Feedback sammeln und sich kritischen Fragen stellen. Während sich einige erst mal mit einer Limo in die Ecke stellen, tauchen andere gleich ins Gespräch ein: »Habt ihr das Stipendium bekommen?«, »Wie lief dein Pitch?«, »Habt ihr inzwischen erste Kunden?«

Ruslan Goryanyy, Gastgeber und Startup-Coach beim Digitalhub, eröffnet den offiziellen Teil des Abends: »Jetzt ist die beste Zeit, um zu starten, die Wirtschaft braucht so viel Unterstützung wie nie!« So kann man Herausforderungen auch interpretieren.

Mit dabei ist Lara Nawrath, die mit zwei Freunden das Start-up Bluvero gegründet

hat. Sie wollen Mitarbeitenden von mittelständischen Betrieben mit Bodycams ermöglichen, Wissen für die nächste Generation zu sichern. Für die Idee ihres Mitgründers hat sich die 27jährige Marketingverantwortliche wegen der Schreinerei ihrer Eltern interessiert. Dort sind die Arbeitsschritte des zehnköpfigen Teams seit Jahren eingespielt und werden nicht dokumentiert. »In mittelständischen Unternehmen geht Wissen schnell verloren, wenn langjährige Mitarbeiter die Firma verlassen«, sagt Nawrath. Beim Stammtisch in Aachen tauscht sie sich regelmäßig mit anderen Gründerinnen und Gründern aus. »Die Perspektive zu wechseln, ist total wertvoll, wenn man selbst mal nicht weiterweiß«, sagt sie.

Zum Beispiel mit Nico Reguera, der nach vielen verworfenen Ideen Accesify gegründet hat: ein Startup, das den Zugriff auf Daten innerhalb von Unternehmen erleichtern will. Vor Ort sind aber auch Teilnehmende, die erst lose Ideen haben: ein Student, der eine KILernplattform für Studierende entwickelt, ein Sicherheitsingenieur, der Startups betreuen will, ein Energieberater, der an Sensoren für Heizkörper tüftelt. »Die meisten werden scheitern«, sagt Goryanyy. »Aber wenn es in der aktuellen wirtschaftlichen Lage eh keine absolute Sicherheit gibt, warum es nicht versuchen?«

Diese Einstellung lässt sich mit Zahlen untermauern. Stagniert die Wirtschaft, werden weniger Stellen ausgeschrieben, die Arbeitslosigkeit steigt – und die Opportunitätskosten fürs Gründen sinken. Anders ausgedrückt: Wird der Firmenwagen gestrichen, die Gehaltsverhandlung vertagt und der Vertrag befristet, erscheint die unternehmerische Freiheit verlockender. Wie bei einem Medikament mit starken Nebenwirkungen, das nur einnimmt, wer wirklich krank ist. »Eine angespannte Arbeitsmarktlage kann auch ein Sprungbrett für Gründungen sein«, sagt Dirk Schumacher, Chefökonom der Förderbank KfW. »Je schlechter die Lage, desto eher sind Leute bereit, ein Risiko einzugehen.« Gleichzeitig haben sich die Motive der Gründerinnen und Gründer nicht verändert: Sie wollen sich selbst verwirklichen und sehen ihre Geschäftsidee als eine Chance, nicht als Notlösung oder letzten Ausweg.

Die KfW befragt im Gründungsmonitor jährlich rund 60.000 Gründerinnen und Gründer in Deutschland. Anders als beim Startupverband zählen dazu nicht nur größere Firmen mit Wachstumsambitionen, sondern auch SoloSelbstständige, typischerweise Freiberufler oder Handwerker, oft im Nebenerwerb. Auch dort zeichnete sich bereits 2024 ein positiver Trend ab, es gab drei Prozent mehr Gründungen als im Vorjahr. Doch auch wenn die Zahlen zuletzt gestiegen sind, geht der langfristige Trend seit 20 Jahren bergab und verharrt seit 2018

auf recht ähnlichem Niveau. Wurden zu Beginn des Jahrtausends noch knapp 1,5 Millionen neue Gewerbe angemeldet, war es 2024 nur noch gut ein Drittel. Wie stark die sanfte Trendwende ist, wird sich erst in ein paar Jahren zeigen. In den ersten drei Geschäftsjahren steigt etwa ein Drittel der Gründer wieder aus.

Dabei könnte auch viel davon abhängen, wie gut Jungunternehmer und Mittelständler miteinander ins Geschäft kommen. Und ausgerechnet in diesem Punkt hat sich die Lage eher verschlechtert, wie der StartupMonitor zeigt: Vor fünf Jahren gaben noch 72 Prozent der befragten Gründer an, mit etablierten Firmen zusammenzuarbeiten –aktuell sagen das nur noch 56 Prozent. Das könnte sich rächen: Wenn die alten Firmen nicht kooperieren, haben die jungen weniger

Zugang zu Pilotprojekten, Kunden und Partnern, warnt der Monitor. Denn das seien jene Hebel, »die sie für ihr Wachstum dringend brauchen«, heißt es in der Analyse.

Daraus lässt sich ein Appell an den Mittelstand ableiten: Gerade in schwierigen Zeiten kann es helfen, sich Partner mit neuen Ideen zu suchen, auch wenn die sich noch bewähren müssen. So wie es Voltfang gelungen ist. Dessen Gründer mussten anfangs eine Vielzahl von AldiNordFilialen abtelefonieren, bis sie den Energiemanager des Discounters von einem Pilotprojekt überzeugen konnten. Andere hätten da womöglich schon aufgegeben.

Die VoltfangGründer konnten auch Geldgeber wie die Commerzbank, den Logistiker Fiege und den Heizungsbauer Viessmann für ihre Unternehmen gewinnen, die Mehrheit der Anteile hält der niederländische DeeptechInvestor Forward One. Das ist bemerkenswert, denn hierzulande mangelt es noch immer an Wagniskapital, gemessen an der Wirtschaftsleistung liegt Deutschland nur auf Platz 18 unter den 40 größten Volkswirtschaften. »Dabei gibt es genug Kapital in diesem Land – es fließt nur zu oft in Beton statt in die Zukunft«, sagt Verena Pausder.

Die StartupLobbyistin befürworte die Agenda von Digitalminister Karsten Wildberger, der sich für digitale Gründungen und die schnellere Anerkennung internationaler Abschlüsse einsetzt. Insgesamt wünsche sie sich aber mehr Priorität für Innovation in der gesamten Bundesregierung. »Wir erleben eine wackelnde Weltordnung und gleichzeitig ein Momentum, Europa unabhängiger, souveräner und technologisch führend zu machen«, meint Pausder, »wir wären doch bescheuert, dieses nicht zu nutzen.«

In Aachen denkt man schon heute in diesen Dimensionen: Voltfang will bis 2029 gemeinsam mit dem Investor Palladio Partners rund 250 Millionen Euro in den Aufbau von Großbatteriespeichern investieren. Afshin Doostdar öffnet das Tor hinter den beiden Produktionshallen und zeigt in den leeren Raum, der genauso groß ist wie die bisher genutzte Fläche. Voltfang hat das Vormietrecht. Wenn alles nach Plan läuft, wollen die Gründer die Hallen spätestens 2027 beziehen.

Erhalten sie hier Einblicke vonder diesjährigen Konferenz

Am 21. Oktober 2025wurde Heilbronn zur Bühne für Digitalisierung und KI im Mittelstand.

Aufder Konferenz RETHINK.MITTELSTAND –Erfolgreichdurch Machen trafen sichdie klügstenKöpfe aus Wir tschaft, Politikund Wissenschaft auf Einladung der ZEITVerlagsgruppe undder TechnischenUniversität München.Gemeinsam diskutier tensie die entscheidenden Fragenunserer Zeit: Wie können digitale Technologien undKünstliche Intelligenz denMittelstand stärken?Wie gelingt es,Exzellenzforschungund Wir tschaft nochenger zu verzahnen? Undwie behauptetsich Deutschland im internationalen Wettbewerb um Innovation undFor tschritt?

Werjetzt neugierig geworden ist: AlleVor träge, Fotosund Berichte desEventssindonline verfügbar– ein Blicklohntsich!

Alle Sessions als Video ansehen!

Moritz Keller hat erlebt, wie anstrengend der Alltag als Unternehmer sein kann. Also entwickelte er Routinen, macht bei seiner zweiten Gründung alles anders und lässt sich sogar von einem selbst gebauten KI-Chatbot coachen

Wenn man den Kommentaren auf Social Media glaubt, dann kommt Moritz Keller, 42, in die Hölle. Er hat ein alkoholfreies Bier mit pinkem Etikett auf den Markt gebracht, das reicht heute schon, um Hass auf sich zu ziehen. Ob ihn das stört? Nein, sagt er, als wir ihn in einem Co-Working-Space in München treffen, überrascht habe ihn der Hass trotzdem. Aber so ist das wohl als Unternehmer: Das Unvorhergesehene gehört zum Job dazu. Und Keller weiß mittlerweile, wie man damit umgeht.

ZEIT für Unternehmer: Herr Keller, Ihre erste Firma haben Sie als Schüler gegründet, mit Ihrem Bruder Jakob. Glauben Sie, es gibt ein Unternehmer-Gen?

Keller: Gen, ich weiß nicht, das klingt so, als wenn man etwas Besseres wäre. Ich glaube eher, es ist eine Haltungsfrage: Überdenkt man alles, oder legt man einfach los?

Wir haben ein Problem gesehen, das wir lösen wollten. Also haben wir angefangen. Welches Problem war das?

Wir haben damals Tennis gespielt. Aber die Schläger konnte man nur im Laden kaufen oder per Katalog bestellen. Wir wollten Sportprodukte online inszenieren und sie erlebbar machen. Also haben wir einen Onlineshop gestartet. Wir waren damals der

einzige rein digitale Händler in Deutschland, der von den großen Marken beliefert wurde, obwohl wir kein Ladengeschäft hatten. Ihr Unternehmen haben Sie Keller Sports genannt. Und der E-Commerce nahm damals richtig Fahrt auf. Hatten Sie das große Geld vor Augen?

Nein. Die Aussicht, reich zu werden, motiviert vielleicht manche Gründer, aber die wenigsten schaffen das. Wir wollten eher unser Taschengeld aufbessern und hatten Spaß an der Aufgabe. Die ersten Jahre haben wir uns 500 Euro Gehalt im Monat ausgezahlt. Damit war die Miete für unsere Wohnung bezahlt, in der wir auch das Büro hatten. Der Rest blieb in der Firma. Dann ist das Ganze etwas größer geworden. Damit hat sich auch das Gehalt gebessert. Aus einem Zweimannbetrieb haben Sie ein Unternehmen mit 100 Millionen Umsatz und über 100 Mitarbeitern gemacht. Wann hatten Sie das Gefühl: Wir haben es geschafft?

Es gab immer wieder diese Momente: die erste Million Umsatz oder als wir die 30 Millionen geknackt haben. Irgendwann erreichst du die 100 Millionen. Von außen wirst du dafür gefeiert. Ich habe damit vor allem mehr Verantwortung und Komplexi-

tät verbunden. Für mich hat es sich immer schwerer angefühlt, je größer wir wurden. Was war das Anstrengendste?

Ab einer gewissen Größe brennt es ja immer irgendwo. Ständig bist du dabei, Feuer zu löschen. Wichtige Mitarbeiter kündigen ungeplant, der Umsatz bricht auf einmal ohne Grund ein, einer der wichtigsten Hersteller ändert seine globale Strategie mit direkten Auswirkungen auf die eigene Firma. Manche Leute, wie mein Bruder, können damit richtig gut umgehen. Meine Stärke ist, Branding-Strategien zu erarbeiten und sie umzusetzen. Oder neue Produkte zu erschaffen und zu designen. Aber dafür braucht es Ruhe. Da haben die Störfeuer mich gefühlt immer rausgerissen. 2021 sind Sie aus dem operativen Geschäft ausgestiegen. Gab es einen konkreten Auslöser?

Es war ein unterbewusster Prozess über Jahre. Meine Frau hat dann irgendwann gesagt: »Du hast abends kaum noch die Energie, mit mir mal länger zu sprechen. Das kann doch nicht der Preis sein, den man als Unternehmer zahlen muss!« Und sie hatte recht: Zum Ende meiner Zeit bei Keller Sports war ich abends meistens einfach durch. Ich wollte nur noch entspannen.

Wer innerlich in Schieflage gerät, kann wie Moritz Keller mit Routinen dagegenhalten

So habe ich immer häufiger auf DopaminKicks gesetzt, um mich kurzfristig besser zu fühlen: ungesundes Essen, eine Serie schauen, auf Social Media scrollen. War auch die wirtschaftliche Lage ein Grund dafür? Wenn man in die Geschäftsberichte schaut, hat Keller Sports immer mehr Verluste angehäuft. Nein, das Geschäft lief gut. Wir sind stark gewachsen. Gerade in der Zeit der Pandemie. Kurzfristig Verluste in Kauf zu nehmen, um mehr Kunden zu gewinnen und als Unternehmen größer zu werden, war damals eine bewusste Entscheidung. Danach wurden Unternehmen wie unseres bewertet. Deswegen haben auch wir damals bewusst in Wachstum investiert. Erst mit Beginn des Krieges in der Ukraine und dem Konsumeinbruch kam von heute auf morgen eine Zeitenwende, sodass von außen vor allem auf den Profit geschaut wurde.

Viele Unternehmer fallen in eine Depression, haben einen Burn-out, werden alkoholabhängig (siehe auch Mittelstandsstudie Seite 18). Wie war das bei Ihnen?

So weit ging es zum Glück nicht. Aber wenn ich mir Fotos aus dieser Zeit anschaue – mit 15 Kilo mehr –, frage ich mich: Wie konnte ich das so schleifen lassen? Ich hatte eine Firma, die sich nur um Sport drehte, steckte seit 15 Jahren viel Zeit in Persönlichkeitsentwicklung, war mit einem hinduistischen Mönch zum Meditieren in Nepal. Ich kannte alle Tools – und trotzdem habe ich meine Routinen so sehr vernachlässigt, obwohl ich wusste, wie gut sie mir tun. Ich habe mir dann eine zweiwöchige Auszeit genommen, um alles zu sortieren. Was war das Ergebnis?

Ich habe gemerkt: In dieser Form will ich nicht mehr arbeiten. Und ich habe mich gefragt: Wo bin ich eigentlich die Bestbesetzung? Als Unternehmer und Gründer hinterfragt man das viel zu selten. Man macht einfach immer weiter. Ich weiß jetzt: Ich bin gut darin, Firmen und Marken aufzubauen und Produkte zu designen und zu entwickeln, welche die Leute bewegen. Aber wenn die Firmen groß und komplex sind, können andere Menschen ihre Stärken besser ausspielen. Mein Bruder ist so einer.

»Alles im Leben ist Arbeit. Auch die innere Ruhe. Aber sie ist die Grundlage für richtige Entscheidungen«

Moritz Keller

Hat der Abschied Ihnen wehgetan?

Klar! Und natürlich habe ich mich gefragt: Lasse ich jetzt meinen Bruder, unseren dritten Geschäftsführer Marcus Trute und unsere Mitarbeiter im Stich? Das tut man wahrscheinlich immer. Aber ich hatte die feste Überzeugung, es war sowohl für mich als auch für die Firma der richtige Schritt. Und mein Bruder hat die Entscheidung sehr wertschätzend und liebevoll unterstützt. Dafür bin ich ihm sehr dankbar. Was kam für Sie danach?

Ich bin erst mal mit meiner Familie verreist. Und dann habe ich mir überlegt, welche Werte für mich wichtig sind. Heute will ich die unternehmerische Reise, die vor mir liegt, bewusst genießen. Und ich habe meine Routinen wieder aufgenommen. Welche sind das?

Einfach die Basics: Ich ernähre mich gut, ich mache an sechs von sieben Tagen Sport, ich starte jeden Morgen mit Atemübungen und Journaling. Was schreiben Sie sich dabei auf?

Ich beantworte immer dieselben Fragen. Die erste ist: Welche Dinge, die ich habe, könnten mir genommen werden, und wie fühlt sich das an? Das ist sehr powerful

Und was steht da zum Beispiel?

Mein Zuhause oder meine gesunden Augen. Könnten Sie nicht einfach aufschreiben, wofür Sie dankbar sind?

Schon. Aber das nimmt das Gehirn ganz anders auf. Wenn man schreibt: Ich bin dankbar, dass ich sehen kann, dann stehen da die Wörter, aber du spürst das nicht. Wenn du aber die Augen schließt und dir zwei Minuten lang vorstellst, wie es wäre, wenn du auf einmal erblindest, und dann die Augen wieder öffnest, bekommst du eine Gänsehaut, wenn du die Farben siehst. Was schreiben Sie noch auf?

Welche Haupterkenntnis ich am Tag zuvor hatte. Das muss nicht immer etwas Großes sein. Vielleicht hat in einem Meeting jemand etwas gesagt, das mich getriggert hat. Also überlege ich, was ich in Zukunft besser machen will. Und dann notiere ich jeweils eine wichtige Sache, die ich an diesem Tag beruflich und persönlich schaffen will. Wirklich nur eine. Das gibt mir Energie und ein gutes Gefühl von Fokus. Geben Sie uns ein Beispiel?

Persönlich kann das sein, dass ich mir heute fest vornehme, Sport zu machen, auch wenn der Tag voller Meetings ist und ich familiäre Verpflichtungen habe. Beruflich kann das sein, dass ich auf jeden Fall ein Produktdesign finalisieren und umsetzen will. Das Coole ist, dass man diese beiden Dinge auf jeden Fall schafft, wenn man sie sich vornimmt. Meistens auch noch deutlich mehr. Gleichzeitig ist es das Gegenteil von den heute oft propagierten und sehr detaillierten To-do-Systemen. Die lassen die meisten Menschen gestresst und mit dem Gefühl zurück, keinen Tag genug gemacht zu haben.

Sport, Atmen, Journaling: Dazu raten auch Experten, um Stress zu reduzieren. Und doch klingt es nach Arbeit. Alles im Leben ist Arbeit. Auch die innere Ruhe. Deswegen finde ich das in Ordnung. Habe ich jeden Tag Lust, Liegestütze zu machen oder die langweilige obere Rückenmuskulatur zu trainieren? Nein, aber ich merke, dass es mir wahnsinnig guttut. Ich bin fest davon überzeugt, dass innere Ruhe die Grundlage für die richtigen unternehmerischen Entscheidungen ist.

Deshalbsorgenwir fürpassgenaue Sicherheit –in kritischen Infrastruk turen, Industrie, Verwaltung undSicherheitsbehörden.

secunetmacht souveräneDigitalisierung möglich.

Vor einem Jahr haben Sie mit einem Ihrer früheren Investoren wieder ein Start-up gegründet: zeroLabs. Sie bringen jetzt alkoholfreies Bier ohne Zucker raus. Wie lange haben Sie sich das überlegt?

Wir hatten die Idee, nachdem wir im Englischen Garten Fußball gespielt haben. Max Wittrock und ich sind schon lange befreundet. Wir waren als junge Gründer aus München in derselben Szene unterwegs. Er war damals einer von den Jungs, die Mymuesli aufgebaut haben. Wir haben uns über mehrere Monate mehrmals die Woche getroffen und unsere Vorstellungen übereinandergelegt: Was wollen wir in der Firma und was nicht? Welche Rolle möchte jeder übernehmen? Wie viel Zeit möchten wir da überhaupt reinstecken? Was sind unsere Werte? Das hat Klarheit gebracht. Inwiefern?

Wir wollten beide noch ausreichend Zeit für andere Dinge haben. Max teilt sein Marketing und Gründerwissen als Speaker oder in Workshops oft mit anderen. Mit meinem Brand und Designstudio Details Matter berate ich Unternehmer und Gründerinnen und helfe, ihre Marke sichtbar zu machen und sie in Design und Produkt zu übersetzen. Das wollten wir beide nicht aufgeben. Und auch nicht die Möglichkeit, hier und da Urlaub machen zu können. Das war nicht immer selbstverständlich.

Der amerikanische Unternehmer und Autor Ben Horowitz hat geschrieben: Beim Gründen gibt es nur zwei Gefühle: Euphorie und Terror. Wie sehen Sie das? Ich habe heute nicht mehr diese Extremausschläge. Mit Anfang 20 war das anders. Da habe ich bis drei Uhr nachts gearbeitet und bin um sieben Uhr morgens wieder aufgestanden, um weiterzumachen. Das Unternehmen war mein Lebensinhalt. Das ist heute anders. Aber natürlich freust du dich als Gründer, wenn etwas gut läuft. Und wenn am Freitagabend ein Anwalt eine Abmahnung schickt, dann nervt das, aber es haut mich nicht um. Ich lasse mir von so was weder einen noch mehrere Tage verderben. Ich weiß heute: Solche Dinge passieren, und sie lassen sich lösen. Sie haben einen ChatGPT-Coach gebaut, den Balanced Entrepreneur. Warum?

Ein Bier, das polarisiert:

»Do hau i ma liaba an rostign Nogl ins Gnia«, schrieb etwa ein User auf Social Media

Weil ich im Alltag manchmal einen Sparringspartner brauche, der mir hilft, zu fokussieren und klarer zu sehen. Mein KICoach vereint alle Tools und Weisheiten, die ich über die Jahre gesammelt habe. Von Stoizismus über das Wissen von hinduistischen Mönchen bis hin zu Büchern, die mich inspiriert haben. Ich füttere und nutze ihn regelmäßig. Jetzt habe ich ihn auch für andere Gründerinnen und Unternehmer auf meiner Website detailsmatter.com veröffentlicht, denn die erleben immer wieder Phasen, in denen sich alles überschlägt.

Um zu zeigen, wie sein KI-Coach funktioniert, zieht Moritz Keller sein Handy hervor. Er hat ihn mit E-Mails gefüttert und gefragt, was davon wichtig ist und was er guten Gewissens eher vernachlässigen kann. Die KI hat ihm geantwortet, er solle sich nur um das kümmern, was tatsächlich heute fällig sei und zu einem wichtigen Ziel oder einer Problemlösung beitrage. Klarheit entstehe nicht durch mehr Denken, sondern »durch das Trennen von Wichtigem und Lautem«, schreibt der Coach. Keller sagt, er tue zwar nicht alles, was die KI ihm empfehle, aber sie helfe ihm, ins Handeln zu kommen.

Was machen Sie heute anders als früher?

Ich blocke morgens und abends konsequent WhatsApp, E Mails und Slack und lese am Wochenende keine beruflichen E Mails. Dafür habe ich mir die ScreenzenApp installiert. Die brauchte ich gerade anfangs, sonst wäre die Versuchung doch zu groß gewesen, nur mal kurz zu checken, ob etwas Wichtiges reingekommen ist. Wäre das denn so schlimm?

Die dauerhaften DopaminKicks versetzen den Körper in ständige Alarmbereitschaft. Und das sorgt für Unruhe und Stress. Früher dachte ich, das gehört dazu, zum Erfolgreichsein. Ich dachte auch, ich müsste immer produktiv sein. Immer die Mails direkt beantworten. Die Wahrheit ist: Wer sofort antwortet, bekommt die meisten Mails, weil alle wissen: Der antwortet ja immer. Wie organisieren Sie jetzt Ihren Tag?

Früher hatte ich für alles Blocker im Kalender. Jede Minute war verplant. Heute sammle ich stattdessen alles in einer einzigen Liste, und arbeite die nach meinem Energielevel ab. Die unangenehmen Dinge – fordernde Gespräche, schwere Entscheidungen, Themen, die Fokus brauchen – gehe ich morgens an, wenn das Level hoch ist. Dann fallen sie einem deutlich leichter. Herrje, wie lang ist diese Liste denn?! Sie hat höchstens 20 Punkte. Einmal pro Woche lösche ich etwa die Hälfte aller Todos wieder raus – damit nur das Wesentliche bleibt. Am Anfang hat sich das nach Kontrollverlust angefühlt. Jetzt nach Freiheit. Kann man nach Energielevel eine Firma führen? Was sagen Sie Geschäftspartnern, wenn das gerade mal nicht reicht? Energieorientiert zu arbeiten, heißt nicht, sich treiben zu lassen, im Gegenteil. Es hilft, Prioritäten zu setzen und bewusst zu steuern, wo man den größten Hebel hat. Natürlich gibt es Termine, Verpflichtungen, Deadlines. Aber wenn man seine Energie kennt, kann man besser einschätzen, wann man die wichtigen Dinge wirklich gut entscheidet. Und? Sind Sie jetzt durchgängig happy? Nein, wer ist das schon? Aber ich bin an den meisten Tagen ziemlich zufrieden und entspannt. Und ich weiß auch, was ich tun kann, wenn es mal nicht der Fall ist.

Die Fragen stellte Nele Justus

Leistu ng sf äh ig keit bedeutet fü ru ns, Herausforderunge ni nC hancen zu verwandeln .

DasjapanischeHandwerkKintsugiverbindet Bruchs tückemit Gold und schafft so etwasEinzigartiges und Besseres. Dies ist füruns In spiration: Gemein sammit un seren Kunden entwickeln wirindividuelleLösungen, diezukunft ssichere Strukturen ermö glichen. Er fahren Sie, wiewir Leis tung sfähigkeit sichern unter firmenkunden.dzbank.de

Druck, Stress, Verantwortung: Zusammen mit der Stiftung »In guter Gesellschaft« haben wir Unternehmerinnen und Unternehmer befragt, was der Job mit ihrer Gesundheit macht und wie sie sich schützen

Wie schwer es Unternehmerinnen und Unternehmern fällt, Beruf und Privatleben

66 %

arbeiten auch an freien Tagen und im Urlaub. Selbst unter den Befragten mit drei oder mehr Kindern liegt der Anteil bei 56 %

36 %

fühlen sich oft hin- und hergerissen zwischen ihrer Familie und ihrem Unternehmen. Unter den weiblichen Befragten liegt der Anteil sogar bei 41 %

in Einklang zu bringen ...

fühle mich häufig ...

Zwar gelingt es der Mehrheit der Befragten, Job und Familienleben miteinander zu vereinbaren – auch dank Routinen. Aber ein erheblicher Anteil scheitert daran. Zeitmangel und »24/7 Erreichbarkeit« sind ein Problem, antworten Befragte.

37 %

fühlen sich häufig nicht wertgeschätzt für das, was sie im Unternehmen leisten. Unter den befragten Frauen liegt der Anteil bei

40 %

56 % haben Rituale und Strategien entwickelt, um Privatleben und Beruf zu trennen. Von den Befragten zwischen 18 und 40 sagen das 62 %

56 % der Befragten geben an, finanzieller Wohlstand sei ein wichtiger Treiber ihrer Arbeit

48 % geben an, Geld spiele eine wichtige Rolle in ihrem Leben

... bereitet mir Sorgen ... bereitet mir keine Sorgen

... bereitet mir Sorgen ... bereitet mir keine Sorgen

zu 100 Prozent fehlenden Befragten bereitet das Thema teilweise Sorgen

Prozent fehlenden Befragten bereitet das Thema teilweise Sorgen

Obwohl sich mehr Befragte vor Altersarmut fürchten als 2022, haben sich nur zwei von drei intensiv mit ihrer Altersvorsorge befasst.

68 % sehen in einem guten Einkommen nur eine angenehme Begleiterscheinung einer erfolgreichen Arbeit

31 %

verzichten zugunsten von mehr Freizeit auf Umsatz ihrer Firma

... wie sich der Alltag und die Sorgen auf ihr

Mich belastet ...

Mich belastet ...

eine Angststörung

Suchterkrankung

Die Folgen von Stress und Druck treffen Frauen häufiger als Männer. Aber auch jüngere Befragte zwischen 18 und 44 Jahren beider Geschlechter sehen sich häufiger als die Älteren mit Einsamkeit (26 %) und Ängsten (18 %) konfrontiert; zudem berichten sie etwas öfter über einen Burn-out (32 %) und Depressionen (23 %).

Die Gründe sind geschäftlicher und privater Natur: Finanzen und Nachfolge seien herausfordernd, schreiben Befragte, aber auch Beziehungsprobleme, »die Care-Arbeit« und »Familienstreitigkeiten bezüglich der Geschäftsübergabe«.

und

Viele Unternehmerinnen und Unternehmer tun etwas gegen Stress und Druck. Und auch hier lässt sich ein Unterschied zwischen Männern und Frauen feststellen: Frauen sind eher dazu bereit, sich Hilfe von außen zu holen. Und sie kümmern sich ganz generell mehr um sich und ihre Gesundheit. Außerdem: Während die Jüngeren eher auf Entspannungstechniken setzen, ist Älteren ausgewogene Ernährung wichtig.

In der Befragung haben viele auch geteilt, wie sie konkret Ausgleich suchen. Fasten, kochen, »genug schlafen« und »spazieren gehen mit dem Hund« scheinen sich zu bewähren. Aber auch »keinen Alkohol trinken«, Spiritualität, Meditation und »Coaching durch meine Ehefrau« werden genannt.

Für die Mittelstandsstudie wurden mehr als 1.000 Inhaber, Geschäftsführerinnen und Gründer befragt. Die Studie ist eine gemeinsame Initiative von ZEIT für Unternehmer und der Stiftung »In guter Gesellschaft«. Sie unterstützt die Befragung sowie die wissenschaftliche Auswertung durch das Analyse- und Beratungsunternehmen Aserto finanziell. Die Ergebnisse werden der Redaktion in anonymisierter Form unentgeltlich bereitgestellt, auf ihre Veröffentlichung hat die Stiftung keinerlei Einfluss.

Deniz Fiçicioglu will Meeresalgen auf jeden Teller bringen. Sie sieht darin das Nahrungsmittel der Zukunft. Nun muss sie nur noch die anderen davon überzeugen

VON CAROLYN BRAUN

Nahrungsmittelunverträglichkeiten nerven. Damit umgehen zu müssen, kann aber offenbar jede Menge Kreativität freisetzen. Zumindest gilt das für Deniz Fiçicioglu. Die Tochter eines Restaurantbesitzers konnte lange alles essen. Vor 15 Jahren aber litt sie plötzlich unter Beschwerden, die sie sich nicht erklären konnte. Bis zur Diagnose dauerte es Monate, dann war klar: Sie hat eine Fruktose-Intoleranz. Es dauerte weitere Monate, bis sie herausgefunden hatte, wie sie damit gut leben konnte. »Eine ganze Weile hatte ich Angst, ab jetzt dürfe ich nur noch Hühnchen mit Sahnesoße essen«, erzählt Fiçicioglu, die damals als Strategin in einer Innovationsagentur arbeitete.

Abhilfe schuf das Internet. Und zwar der Austausch mit einer australischen Facebook-Gruppe von Leidensgenossen: »Nach drei Tagen wusste ich mehr als alle Ernährungsberaterinnen, die mir zuvor begegnet waren.« Was machte man in den Nullerjahren mit einem solchen Wissensvorsprung? Klar: Man startete ein Blog.

Kurz darauf zog die junge Frau samt Blog nach Istanbul. Aus einem sechsmonatigen Sprachkurs wurden drei Jahre, und Fiçicioglu wurde zur Kochbuchautorin.

Ein Jobangebot lockte sie zurück nach Berlin und führte sie in die Start-up-Szene der Hauptstadt, natürlich in den FoodBereich, und schließlich in ein Förderprogramm speziell für Gründerinnen. Dadurch fand sie den Mut, selbst ein Unternehmen zu gründen, und auch das konkrete Thema, in dem sich ihr ganzes Vorwissen kristallisierte: die Alge.

Genauer: Makroalgen aus Nordeuropa, auf Englisch seaweed, eine weitgehend unerforschte Pflanze mit dem Potenzial, die menschliche Ernährung zu revolutionieren. Davon ist Fiçicioglu jedenfalls überzeugt. Denn Algen verbinden Geschmack und Umweltschutz: Das prote-

inreiche, natürliche Superfood braucht weder Süßwasser noch Dünger oder Ackerland. Wie alle Pflanzen bindet auch die Alge Kohlendioxid und setzt Sauerstoff frei. Und sie könnte Fischern eine Alternative bieten, sodass sich mit der Zeit die Meere von der Überfischung erholen könnten.

Zusammen mit Jacob von Manteuffel, der eine Doku über Algen gedreht hatte, gründete Fiçicioglu 2019 und 2020 gleich zwei Firmen: Oceanfruit und Wunderfish. Ihr Ziel: »Wir wollten die Alge raus aus dem Sushi-Umfeld kriegen und zeigen, wofür sie sich sonst noch eignet.« Oceanfruit warb dafür mit Salaten, die nach Senf oder Roter Bete schmecken und unter anderem von Rewe Nord und Denn’s Biomarkt verkauft wurden, Wunderfish mit einem veganen Thunfisch- und später auch einem Lachs-Ersatz, alles auf Algenbasis selbstverständlich.

Heute führt Fiçicioglu Wunderfish allein, Manteuffel ist ausgestiegen. Anfangs hatten sich die beiden aus eigener Tasche und mit Krediten von Familienmitgliedern finanziert, inzwischen sind Impact-Finanzierer eingestiegen. Weitere Kapitalgeber wären willkommen.

Optische Täuschung: sieht aus wie Thunfisch, schmeckt nach Thunfisch, ist aber aus Algen

»Wir sind im Jahr sechs immer noch ganz am Anfang damit, die Leute zu überzeugen«, sagt die Wunderfish-Chefin. »Aber wir kommen einfach nicht drum herum, Algen zu essen. Also will ich die wirklich irgendwann auf jedem Teller sehen.«

Einen wichtigen Schritt in diese Richtung ist die 42-Jährige gerade gegangen. Auf der Lebensmittelmesse Anuga Anfang Oktober in Köln hat das siebenköpfige Wunderfish-Team seinen neuen Umami-Extrakt präsentiert, einen natürlichen Geschmacksverstärker, ganz aus Alge. Er wurde prompt unter die Top Ten der Innovationen gewählt.

Sca nnen und mehr erfa hren

Unternehmer aus völlig anderen Branchen wollen von den steigenden Verteidigungsausgaben profitieren. Dafür müssen sie Mitarbeiter überzeugen – und womöglich den Verfassungsschutz

VON JENS TÖBBEN

Am Bau des Eurofighter sind laut Airbus rund 400 europäische Firmen beteiligt. Damit stärke er die Wirtschaft und bringe Milliarden an Steuereinnahmen

Wenn es hart auf hart kommt, könnte man sich vielleicht mit einem Champagnersäbel verteidigen. Oder mit einem Taschenmesser. Die werden mit den Geräten der Heinz Berger Maschinenfabrik zu scharfen Werkzeugen geschliffen. Aber Produkte für die Rüstung fanden sich lange nicht im Portfolio des Wuppertaler Unternehmens. Bis Russland die Ukraine angriff.

Firmenchef Andreas Groß führt Mitte Oktober eilig durch seine Fabrikhalle. Der 59Jährige hat gleich einen Termin, seine Mitarbeiter grüßen schon mit »Mahlzeit«, aber er will noch seine Maschinen zeigen. Da ist eine, die Taschenmesser schleift. Dort eine, die spezielle Klingen für Druckverfahren fertigt, sogenannte DoctorBlades. Hier eine, die Rohlinge zu Messern für die Lebensmittelindustrie frisiert. Man kann zusehen, wie die Rohlinge in drei Minuten automatisch geschliffen, gefräst, entgratet, gewaschen und laserbeschriftet werden. »Ein bisschen Sendung mit der Maus«, scherzt Groß.

Für alle Maschinen bleibt keine Zeit, an etwa 40 Projekten arbeiten die 195 Mitarbeiter bei Berger. Aber eine will Groß noch zeigen. Er läuft zur anderen Seite der Halle und bleibt vor einer rahmenförmigen Anlage und einer Pappbox stehen. Fotografieren darf man das Gerät nicht, auch nicht im Detail beschreiben, was es macht. Nur, dass es Oberflächen bearbeitet. Welche Oberflächen kann man sich denken, wenn man einen der 18 Kilogramm schweren Metallklötze aus der Pappbox hochhebt. Es

sind Panzerkettenglieder. Vielleicht liegt in der Box das nächste Geschäft für Groß.

Rüstungsgüter waren lange nicht nur Andreas Groß fremd, sondern auch dem Großteil der Industrie. Viele wollten damit nichts zu tun haben, noch weniger damit Geld verdienen.

Aber das war einmal. Vor dem Angriffskrieg Russlands, vor der Energiekrise und dem Einbruch der Industrieproduktion. Und bevor die Bundesregierung die Schuldenbremse für Militärausgaben aushebelte. Allein im kommenden Jahr will der Staat 108 Milliarden in die Verteidigung stecken.

Kein Wunder, dass gerade Firmen im Industriesektor mit einem Einstieg flirten. Der Motorhersteller Deutz übernahm einen Zulieferer für Militärdrohnen, die Autozulieferer ZF und Schaeffler planen einen Ausbau des Rüstungsgeschäfts. Der Laserhersteller Trumpf möchte sich für das Geschäft mit der Verteidigung öffnen, viele weitere Konzerne prüfen das ebenfalls. Der Bundesverband der Sicherungs und Verteidigungsindustrie (BDSV) hat in den vergangenen zwölf Monaten fast 200 neue Mitglieder gewonnen. Den Industriebetrieben könnte das Rüstungsgeschäft helfen. Vielleicht nicht als neues Flaggschiff, aber zumindest als Beiboot.

Das erhofft sich auch Andreas Groß von der Heinz Berger Maschinenfabrik. Das Unternehmen stellt seit 1957 Maschinen und Robotik für so ziemlich alles her, was in der Industrie geschliffen, gefräst oder poliert werden muss. Und das Geschäft in

den vergangenen Jahren lief eigentlich recht gut. Gut gefüllte Auftragsbücher, steigende Erlöse, konstante Gewinne. Für das Jahr 2023 weist die Bilanz einen Umsatz von 30 Millionen Euro und rund 880.000 Euro Jahresüberschuss aus.

Aber es gibt eine Ecke in der Fabrikhalle, die gerade gar nicht gut läuft. Die Maschinen für Abbrechklingen, DoctorBlades und Maschinenmesser. »Das ist alles USAGeschäft«, sagt Andreas Groß. 40 Prozent seines Umsatzes habe er bisher in den Staaten gemacht. Doch in diesem Jahr habe er von dort erst einen einzigen Auftrag erhalten. Durch das ZollHinundHer Donald Trumps sei die Nachfrage eingebrochen.

Deswegen also der Einstieg in die Rüstung? So will Andreas Groß das nicht verstanden wissen. In seinem Konferenzraum lehnt er sich zurück, er will gern den ganzen Kontext erklären. »Sie können Rüstung und Zollpolitik nicht mehr getrennt betrachten«, sagt Groß. Die Zollpolitik müsse sich Europa gefallen lassen, weil es sich nicht alleine verteidigen kann. »Ich bin abhängig«, sagt er und ballt die Faust, »Als Unternehmer ist das ein furchtbares Gefühl.«

Um die Wirtschaft zu beleben, braucht Europa also Rüstung. Dabei sollen Groß’ Schleifmaschinen helfen. In seiner Fabrik drückt der Unternehmer dem Reporter einen silberfarbenen Metallflügel in die Hand, er ist geschwungen und sehr leicht. »Das ist eine Titanlegierung«, sagt Groß. Der Flügel ist eine Turbinenschaufel, die unter anderem in Kampfflugzeugen zum

Einsatz kommt. Berger stellt Roboteranlagen her, die den Turbinenschaufeln die richtige Aerodynamik geben sollen. So spart der Flieger Treibstoff und bleibt länger einsatzfähig. Solche vernetzten Maschinen sind laut Groß eine Spezialität von Berger.

Wer in das Rüstungsgeschäft einsteigen will, braucht so eine Spezialität, sagt Matthias Witt, Inhaber der Beratungsfirma Wimcom im hessischen Höhr-Grenzhausen. In den 2000er-Jahren leitete Witt die Militärlogistik beim Konzern DHL, seit etwa zehn Jahren berät er bei Wimcom Mittelständler zum Einstieg in die Rüstungsbranche. Seine Firma bietet unter anderem ein sechswöchiges Einstiegsseminar für 3.000 Euro an. Mehr als 500 Kunden habe Wimcom bereits beraten, sagt der 57-Jährige, allein im vergangenen Jahr habe sich die Nachfrage verdreifacht.

Dem Geschäft von Witt dürfte es helfen, dass die Rüstung kein gewöhnlicher Markt ist. Wenn man die ausländischen Armeen ausklammert, ist die Bundeswehr der einzige Endkunde, den deutsche Firmen beliefern wollen. Das Gute ist, dass sie fast alles gebrauchen kann: Konserven, Jacken, Zelte, Schrauben, ja sogar Gartendienste für die Liegenschaften. »Das Potenzial ist groß«, sagt Matthias Witt. Ein Einstieg rechne sich aber nur für diejenigen, »die ein Alleinstellungsmerkmal haben«. Wie zum Beispiel die automatisierten Maschinen von Berger. Wenn dagegen zu viele Firmen das gleiche Produkt mit gleicher Qualität anbieten, könne man die Konkurrenz nur schlagen,

400.000

Menschen sind laut dem Verband BDSV für die Sicherheits- und Verteidigungsindustrie tätig oder arbeiten indirekt für sie

indem man die eigenen Preise drückt. Dann bliebe aber der erhoffte Gewinn aus.

Peter Hodapp ist schon in den Wettstreit mit der Konkurrenz eingetreten. Der Unternehmer aus Achern in der Nähe des Schwarzwaldes stellt unter anderem Sicherheitstüren her, an der jeder schon vorbeigefahren ist, der durch einen deutschen Tunnel fährt. Die Firma ist gut im Geschäft: 2023 erzielte sie etwa 1,7 Millionen Euro Gewinn, die Zahl der Mitarbeiter stieg auf etwa 230.

Als Russlands Staatschef Wladimir Putin in der Ukraine einfiel, war für Peter Hodapp klar, dass sein Unternehmen seine Türen nun auch dem Rüstungssektor liefern sollte. Der Angriff habe gezeigt, wie verletzlich die Infrastruktur ist – Hodapps Türen könnten da helfen. Dazu machte sich die Krise der Automobilindustrie bemerkbar. Hodapp ist Zulieferer für viele Automobilkunden, die nicht mehr bestellten. Zehn Prozent des Umsatzes fielen damit voraussichtlich weg. »Wir hoffen natürlich, einen Teil davon kompensieren zu können«, sagt der 59-Jährige. Sein Ziel: Das neue Geschäftsfeld soll in Zukunft 20 Prozent des Umsatzes decken.

Bevor Hodapp aber überhaupt an die Ausschreibungen kommt, muss er sich dem Verfassungsschutz stellen. Dieser schreibt auf Anfrage, dass private Unternehmen, die bestimmte Rüstungsgüter liefern, in die »staatliche Geheimschutzbetreuung« aufgenommen würden. Dafür würden auch bestimmte Beschäftigte des Unternehmens

einer Sicherheitsüberprüfung unterzogen. So eben auch Peter Hodapp und alle Beschäftigten, die an Projekten mitarbeiten sollen. Die Mitarbeiter seien zum Beispiel nach bestimmten Auslandsaufenthalten gefragt worden, erzählt Hodapp. Der Prozess bis zur Freigabe habe eineinhalb Jahre gedauert.

Dafür hat Hodapp nun schon zwei Aufträge für Kasernentüren erhalten, nur wenige Konkurrenten seien dafür zugelassen. Auch nicht alle seiner Mitarbeiter dürfen am Projekt mitwirken, er muss das nun sicherstellen. Die Fertigung der Kasernentüren muss er besonders schützen, gut, dass er sich mit Sicherheitstüren auskennt. Außerdem müsse Hodapp Arbeitsplätze ohne Internetanschluss einrichten, auf die man nicht extern zugreifen könne. Auch heute noch prüfe der Verfassungsschutz das Unternehmen kontinuierlich. Der Kontakt mit den Behörden sei teilweise per Post oder Fax erfolgt, aus Sicherheitsgründen. Das sei »eine kleine Zeitreise« gewesen.

Nur wenige Firmen können direkt mit dem Staat ins Geschäft kommen. »Die Bundeswehr beschafft das fertige Produkt«, sagt der Berater Matthias Witt. Die meisten Mittelständler könnten also nur die Rüstungskonzerne beliefern. Die Maschinenfabrik von Andreas Groß etwa liefert die Turbinenschaufel-Maschine an eine Firma, die wiederum einer weiteren Firma zuliefert. An wen genau, dürfe er nicht offenlegen, sagt Groß – im Rüstungsgeschäft gibt es überall Geheimhaltungsvereinbarungen.

Verteidigungsausgaben

Deutschlands in Mrd. Euro

In diesem Szenario machen die Ausgaben 1,9 Prozent des BIP aus In diesem Szenario steigen sie bis 2030 auf 3,3 Prozent des BIP

In diesem Szenario erreichen sie 3,5 Prozent des BIP schon 2030

Der Vorteil am reinen Zuliefern ist, dass man weniger Papierkram hat. Der Nachteil ist, dass mehr von der Marge verloren geht, je weiter hinten das Unternehmen in der Wertschöpfungskette steht. Dort wird auch der Wettbewerbsdruck höher, sagt der Berater Witt. Viele Unternehmen können Schrauben anbieten, einen Schützenpanzer nur wenige. Das erschwere die Entscheidung, ob man die Branche beliefere oder nicht. Der Umsatz sei nicht garantiert, und allein von der Entscheidung bis zum ersten Auftrag könnten Jahre vergehen, sagt Matthias Witt. Womöglich müsse man auch ehemalige Soldaten ins Team holen, das koste. Wer also umsatzmäßig schon schwächele, solle es sein lassen, rät der Experte. »Rüstung ist kein schneller Weg, um noch kurzfristig Gewinn zu machen«, sagt Witt. »Man braucht einen kühlen Kopf und muss strategisch denken.«

Leicht machen sich die Entscheidung wohl nur wenige Unternehmer – auch aus moralischen Gründen. Der Türenhersteller Peter Hodapp hat gleich zu Beginn die Mitarbeiter informiert, damit sie es nicht »aus der Presse« erfahren. Seine Erfahrung: »Wenn man es erklärt, verstehen es die meisten.« Hodapp betont auch, dass es ja ohnehin nicht um Waffen gehe, sondern nur um harmlose Türen.

Wie in dieser Frage Werte und Geschäftsinteressen aufeinanderprallen, zeigt sich bei der IG Metall. In der Satzung der größten Gewerkschaft der Welt ist die Abrüstung als Ziel verankert, Regional

verbände demonstrieren am Antikriegstag, und mehr als 6.000 Unterschriften listet die Onlineplattform »Gewerkschaftler gegen Aufrüstung«. Auf der anderen Seite steht die Krise: »Wir sehen gerade wenig Widerspruch, weil die Beschäftigten begründete materielle Ängste haben«, sagt Maximilian Locher, Gewerkschaftssekretär bei der IG Metall in BadenWürttemberg.

Die IG Metall scheint in diesem Dilemma noch keine konsequente Position gefunden zu haben. Im März etwa sagte der Gewerkschaftsvize Jürgen Kerner in der Stuttgarter Zeitung, man spreche sich weiterhin gegen eine Aufrüstung von Europa aus, sehe aber die »Notwendigkeit für eine vernünftige Ausrüstung der Armeen zum Zweck der Landesverteidigung«.

Die Position des Maschinenfabrikanten Andreas Groß ist dagegen sehr eindeutig. Er sieht es als unternehmerische Verantwortung, zur Verteidigung beizutragen. Er habe die Entscheidung für Rüstung ohne seine Angestellten getroffen. »Es gab zwei jüngere Mitarbeiter, die ethische Probleme hatten«, sagt Groß. Beiden habe er seine Sichtweise erklärt. Für die anderen Mitarbeiter sei die Entscheidung okay gewesen.

Bei anderen Unternehmen im Bergischen Land war es nicht so einfach, zeigt der regionale Konjunkturmonitor der Bergischen Universität Wuppertal. Demnach hatten sich im Juni knapp 18 Prozent gegen ein Rüstungsgeschäft ausgesprochen – aus unternehmenspolitischen oder ethischen Gründen.

2035 wollen die Nato-Staaten 3,5 Prozent ihres BIP für Verteidigung ausgeben. Nach Berechnungen von McKinsey könnten die deutschen Ausgaben um insgesamt bis zu 350 Mrd. Euro steigen

Auch aus volkswirtschaftlicher Sicht sei Skepsis angebracht, sagt der Ökonom Patrick Kaczmarczyk von der Uni Mannheim: »Der Rüstungsboom wird den Mittelstand nicht retten.« Der deutsche Rüstungsmarkt sei aktuell ausgelastet, die Kapazitäten wüchsen nur langsam. Ein Geldregen von oben sickert vielleicht nicht bis zu den Mittelständlern unten durch. Kaczmarczyk befürchtet: »Zusätzliche Investitionen in eine Industrie, die am Kapazitätslimit ist, werden in die Profite der großen Konzerne gehen.« Dazu kommt: Laut einer Studie von Kaczmarczyk und dem Ökonomen Tom Krebs sollte man in Deutschland auch kein starkes Wirtschaftswachstum durch die Rüstungsbranche erwarten. Für jeden Euro, den der Staat in die Rüstung stecke, würden im besten Fall nur 50 Cent im BIP landen. Die Branche könne auch die Beschäftigten nicht aufnehmen, die ihre Jobs in der Automobilbranche verlieren, meint Kaczmarczyk. Und er sieht ein weiteres Problem: Wenn der Mittelstand sich zur Rüstung umorientieren sollte, würden Fachkräfte und Innovationen in anderen Bereichen fehlen, zum Beispiel bei den grünen Technologien.

Andreas Groß kann das gelassen sehen. Der Umsatzanteil der Rüstung soll bei ihm erst mal einstellig bleiben. Und seine Maschinen sind meist Einzelstücke, er kann flexibel produzieren: Küchenmessergriff oder Panzerkette, das ist aus rein wirtschaftlicher Sicht erst mal egal. Den richtigen Feinschliff kann schließlich jede Branche gut gebrauchen.

Mit diesen Plakaten will die Unternehmerin Susanne Liedtke den Wechseljahren mehr Aufmerksamkeit verschaffen. Die Slogans stammen von der Werbetexterin Nina Puri

Rund neun Millionen Frauen in Deutschland sind derzeit in den Wechseljahren. Das hat Folgen für die Arbeitgeber – und die Wirtschaft. Wie Unternehmen ihre Mitarbeiterinnen gezielt unterstützen und warum Start-ups auf das Thema aufspringen

VON CATALINA SCHRÖDER

Manuela Heller erinnert sich noch gut an den Tag, an dem sie auf dem Heimweg von der Arbeit mit dem Auto rechts ranfahren musste. »Ich war so erschöpft – ich musste kurz die Augen zumachen«, sagt Heller. Seit Monaten schlief sie nachts schlecht, wachte häufig schweißgebadet auf und war morgens völlig gerädert. So erzählt es die heute 55-Jährige. Die Wechseljahre hatten zugeschlagen. Auch in ihrem Job als Krankenschwester im betriebsärztlichen Dienst in einem Bosch-Werk in Blaichach im Allgäu machte sich das bemerkbar: »Ich hatte starke Stimmungsschwankungen. Meine Arbeit habe ich aber so gut wie möglich durchgezogen, und vor allem meine Chefin hat mich dabei sehr unterstützt.«

Hellers Vorgesetzte, die Werkärztin Ulrike Roth, bekam mit, wie ihre Mitarbeiterin litt. »Mir ist dadurch bewusst geworden, dass die Wechseljahre kein rein privates Problem sind, sondern dass die Folgen auch den Arbeitgeber betreffen«, sagt die Arbeitsmedizinerin. Sie beschloss: »Wir als Unternehmen müssen die Frauen unterstützen.«

Rund neun Millionen Frauen in Deutschland sind zwischen 45 und 55 Jahren und damit im für Wechseljahre typischen Alter. Viele haben langjährige Berufserfahrung und könnten – da potenzielle Kinder meist aus dem Gröbsten raus sind – durchstarten.

Zugleich kämpfen etwa zwei Drittel dieser Frauen mit den Symptomen der Wechseljahre. Dazu gehören neben Schlafstörungen und Erschöpfung auch Muskel-, Gelenkund Kopfschmerzen, depressive Verstimmungen und »Brain-Fog«, der sich in Konzentrationsproblemen und Gedächtnislücken äußert. Laut einer Studie des Projekts MenoSupport zweier Berliner Hochschulen entstehen der Volkswirtschaft durch diese Beschwerden am Arbeitsplatz jährlich Kosten von 9,4 Milliarden Euro – das entspricht fast 40 Millionen verlorenen Arbeitstagen.

Mehr als 2.000 Frauen wurden für die Studie befragt. Jede vierte Frau in den Wechseljahren hat ihre Arbeitszeit reduziert, fast jede dritte war schon einmal krankgeschrieben oder hat unbezahlten Urlaub genommen. Jede sechste gab an, dass Wechseljahr-

beschwerden eine Rolle dabei spielten, den Job zu wechseln. Zehn Prozent wollen wegen Beschwerden früher in Rente gehen, von den Über-55-Jährigen sogar fast 20 Prozent.

Dabei braucht die deutsche Wirtschaft die Frauen dringend: Allein bis 2035 fehlen auf dem deutschen Arbeitsmarkt rund sieben Millionen Erwerbstätige. »Es ist nicht nur eine Frage der sozialen Verantwortung, sondern in Zeiten von Arbeitskräftemangel auch eine volkswirtschaftliche Notwendigkeit, die Arbeitsfähigkeit von Frauen in dieser Lebensphase zu unterstützen und zu erhalten«, sagt Till Strohsal. Der Professor für Wirtschaftspolitik an der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin ist einer der Studienautoren.

Bei Bosch kontaktierte die Werkärztin Ulrike Roth die Uni Magdeburg. Dort läuft ein Forschungsprojekt zu der Frage, vor welchen Herausforderungen Frauen in den Wechseljahren in unterschiedlichen Branchen stehen. Auch der Bosch-Standort im Allgäu nimmt nun mit Frauen aus allen Firmenbereichen daran teil. Viele von ihnen arbeiten im Drei-Schicht-Betrieb am Fließband, um

unter anderem Bremssysteme für die Autoindustrie herzustellen. Die Arbeit ist getaktet, die Pausenzeiten sind genau vorgegeben.

»Die Frage ist, inwiefern wir die Arbeitsbedingungen so verändern können, dass die Frauen auch während der Wechseljahre gesund und leistungsfähig bleiben«, erklärt Sonja Hachenberger, Gründerin von thechange.org, einer Organisation, die Unternehmen bei diesem Thema berät. Im Rahmen des Forschungsprojekts mit der Uni Magdeburg führte sie die Interviews mit den Bosch-Mitarbeiterinnen. Ergebnis: Viele Frauen wünschen sich mehr Verständnis, Flexibilität und passende Rahmenbedingungen – etwa flexiblere Arbeitszeiten oder Rückzugsräume. »Schichtarbeit bleibt aber ein Knackpunkt«, sagt Hachenberger. »Es geht nicht um Sonderbehandlung, sondern um kleine, realistische Anpassungen – zum Beispiel Mikropausen –, damit Frauen in ihrer Kraft bleiben.«

Manche Staaten haben das Problem erkannt. In Großbritannien etwa gibt es eine nationale Strategie für Frauengesundheitspolitik, die auch die Wechseljahre berücksichtigt. Mehr als 3.400 britische Firmen haben den »Menopause Workplace Pledge« unterzeichnet und sichern ihren Mitarbeiterinnen darin zu, ein wechseljahrefreundliches Arbeitsumfeld zu schaffen, indem sie etwa flexible Arbeitszeiten ermöglichen oder Führungskräfte schulen.

Deutschland hängt hinterher. Im Oktober 2024 forderten die Unionsparteien zwar auch für Deutschland eine MenopausenStrategie, doch gibt es die bislang noch nicht. Die neue Bundesregierung hat sich in ihrem Koalitionsvertrag nur vorgenommen, alle Menschen in allen Lebensabschnitten so gut wie möglich medizinisch zu unterstützen.

Auch in der Wirtschaft ist das Thema noch nicht angekommen. In der MenoSupport-Studie sagten 88 Prozent der Befragten, am Arbeitsplatz werde nie oder nur selten über das Thema gesprochen. Und nur etwa jede siebte Befragte gab an, dass ihr Arbeitgeber ein Umfeld biete, in dem Frauen in den Wechseljahren unterstützt würden. Laut der Bewertungsplattform Kununu haben nur sieben Prozent aller Firmen hierzulande ein Programm zu den Wechseljahren.

Und doch: Langsam bewegt sich etwas. »Als ich mich 2019 selbstständig gemacht habe, haben mich die Leute immer fragend angeschaut«, erzählt die Ökotrophologin Susanne Liedtke, die sich auf die Wechseljahre spezialisiert hat. »Heute beschäftige ich ein festes Team von acht Personen und viele Freelancer, habe einen vollen Terminkalender und werde von Unternehmen auf Monate im Voraus gebucht.«

Einer ihrer Kunden ist die Mack-Gruppe, zu der auch der Europa-Park in Rust gehört. Das Unternehmen hat ein eigenes Gesundheitszentrum für seine Mitarbeitenden mit Sportangeboten, Vorsorgeuntersuchungen, Koch- und Nichtraucherkursen. Geleitet wird es von Miriam Mack aus der Inhaberfamilie. »Ich bin dadurch nah dran an unseren Mitarbeitenden und habe mitbekommen, dass viele Frauen sich Angebote zu den Wechseljahren wünschen«, sagt Mack. Etwa 1.300 der insgesamt 5.000 Mitarbeitenden in der Unternehmensgruppe sind Frauen zwischen 45 und 55 Jahren. Viele hätten erlebt, dass ihre Wechseljahresbeschwerden nicht ernst genommen würden. »Einer Mitarbeiterin wurde von ihrer Frauenärztin gesagt: Da müssen Sie jetzt durch!«, erzählt Mack.

Einer der Gründe: Frauenärzte können eine Beratung zu den Wechseljahren über die gesetzlichen Krankenkassen nicht gesondert abrechnen. Sie fällt in die Pauschale von nicht einmal 20 Euro pro Quartal, welche Frauenärzte für Vorsorgeuntersuchungen und allgemeine Beratung pro Frau berechnen dürfen.

Miriam Mack beschloss deshalb, diese Lücke zu schließen: Seit drei Jahren können Mitarbeiterinnen nun an einem dreiwöchigen Onlinekurs von Susanne Liedtke teilnehmen, der bei einer Buchung über die Website regulär 580 Euro kostet. Der EuropaPark hat einen eigenen Tarif ausgehandelt und finanziert die Hälfte der Teilnahmegebühren, 300 Frauen haben das Angebot bereits genutzt. Im Kurs lernen sie, wie sie mit Ernährung und Sport den Schlaf verbessern und das Energielevel anheben können. Aber es gibt auch Runden mit Frauenärzten, in denen sie ihre Fragen loswerden können.

»Wir haben viele Mitarbeiterinnen im betreffenden Alter, die nur in Teilzeit arbeiten«, sagt Miriam Mack. Eine Studie des

Europa-Parks in Kooperation mit der Hochschule Furtwangen deutet darauf hin, dass die Wechseljahre daran einen Anteil haben. »Frauen in dem Alter sind wahre Diamanten«, sagt Mack. Viele seien gut ausgebildet und erfahren, die Kinder seien aus dem Haus, und die Frauen würden gerne wieder voll in den Beruf einsteigen. »Für uns als Unternehmen sind gerade Frauen ab Mitte vierzig enorm wertvoll«, sagt Mack.

Da die Gesundheitssysteme Frauen in den Wechseljahren bislang wenig zu bieten haben, hat sich ein neuer Markt für Gründerinnen und Gründer entwickelt. Sie bringen spezielle Nahrungsergänzungsmittel heraus, etwa gegen Schlafstörungen, entwickeln Kleidung mit kühlenden Effekten gegen Hitzewallungen und bieten Beratung an. Laut einer Studie der Unternehmensberatung McKinsey wird der globale MenopausenMarkt bis 2030 voraussichtlich ein Volumen von 24 Milliarden US-Dollar erreichen.

Valerie Kirchberger setzt auf diesen Markt. Ihre Idee: Arbeitgeber kaufen für ihre Mitarbeiterinnen den Zugang zu ihrer Onlineplattform Evela. Dort finden die Frauen Informationen und können Vier-AugenTermine mit Wechseljahresberaterinnen buchen. Vorab füllen sie einen Fragebogen rund um ihre Schlafprobleme oder Hitzewallungen, aber auch zu Medikamenten, Bewegung und Ernährung aus. »Von unseren Beraterinnen bekommen sie dann individuelle Tipps, und wir begleiten die Frauen auch bei der Umsetzung«, erklärt Valerie Kirchberger. 240 Euro kostet das Programm pro Jahr pro Teilnehmerin. Wer das für teuer hält, dem rechnet Kirchberger vor, dass es Betriebe »viele Zehntausend Euro oder mehr« koste, wenn Frauen aus gesundheitlichen Gründen länger ausfallen. »Dann sehen die Unternehmerinnen und Unternehmer selbst, dass sich die Investition in unser Programm lohnt, sofern die Frauen davon profitieren.«

Seit anderthalb Jahren gibt es ihr Startup inzwischen. Kirchberger merkt, dass Firmen sich mehr für das Thema öffnen. Termine in Personalabteilungen und Chefbüros bekommt sie heute leichter als früher.

Auch bei Bosch tut sich was: Das Unternehmen wird an seinem Standort im Allgäu nun Vertrauenspersonen zum Thema Wechseljahre schulen, an die sich Betroffene mit Sorgen wenden können. Denn schon darüber zu reden, sorgt oft für Entlastung – und verändert etwas im Unternehmen. »Eine junge männliche Führungskraft hat mir nach dem Workshop erzählt, dass er zuvor überhaupt keine Ahnung hatte, was Frauen in den Wechseljahren durchmachen«, erzählt die Werkärztin Ulrike Roth. »Wir haben es immerhin geschafft, für dieses Thema zu sensibilisieren.« Ob die Schichtarbeit umorganisiert werden kann, ist zwar offen. Aber das Tabu ist gebrochen.

Ob Sieauf derSuche nach demricht igen Nachfolger sind oder einerwerdenwollen, AIAbringtdie best en Unternehmermit denbestenUnt ernehmen zusammen.

WirermöglichenerfahrenenFührungskräften, KMUs mitNachfolgebedarf zu übernehmen undals CEO undMit eigent ümer einzusteigen.

Auf dem Weg zur Arbeit kommt Jens te Kaat jeden Morgen an der Vergangenheit des Standorts Deutschland vorbei: Rostbraun türmt sich das stillgelegte Stahlwerk im Dortmunder Technologiepark vor ihm auf. Das alte Werk erinnert den 59-Jährigen an seine Kindheit, als das Ruhrgebiet noch Herz einer florierenden Kohle- und Stahlindustrie war. Dann geht er weiter, in Richtung Zukunft: Keine hundert Meter neben den alten Hochöfen steht in te Kaats Produktionshalle ein schiffscontainergroßer Kasten, in dem unter leisem Surren Schicht für Schicht ein Industriebrenner entsteht. Der Unternehmer lächelt und sagt: »Wir sind die Bekloppten mit dem 3D-Druck.«

Jens te Kaat ist Geschäftsführer von Kueppers Solutions. Gebürtiger Dortmunder, gelernter Maschinenbauer. Fester Händedruck. Verbindliches Lächeln. Seine Geschichte zeigt, dass man zupacken muss und nicht zu früh loslassen darf, wenn man etwas Neues wagen will. Die Firma hat inzwischen so oft Insolvenz angemeldet, dass man leicht den Glauben an ihre Zukunft verlieren könnte. Der Chef aber nicht. Im Gegenteil: Er kämpft mit einer neuen Idee um ihr Überleben. Seine Geschichte passt damit in eine Zeit, in der die Zahl der Insolvenzen steigt: Laut der Auskunftei Creditreform gab es im ersten Halbjahr dieses Jahres 11.900 Insolvenzen – der höchste Stand seit 2015. Nur wenigen gelingt die Rettung durch eine Sanierung (siehe Seite 34).

Um zu verstehen, wo Jens te Kaat seine Zuversicht hernimmt, muss man die Zeit etwas zurückdrehen. Als er das Unternehmen Küppersbusch im Jahr 2016 aufkaufte, war es noch alles andere als »bekloppt«, sondern traditionell und bodenständig. Im Jahr 1875

in Gelsenkirchen als Hersteller von Kohleherden und -öfen für Haushaltsküchen gegründet, begann Küppersbusch in den 1940er-Jahren, auch Hochleistungsbrenner für die Industrie zu bauen. In großen Öfen und Kesseln schmelzen solche Brenner bis heute Metall und Glas, trocknen Milchpulver oder rösten Kaffeebohnen. Mit dem Niedergang von Haushaltsgeräten made in Germany um die Jahrtausendwende geriet der Mittelständler ins Straucheln und musste zum ersten Mal Insolvenz anmelden. 1999 übernahm die multinationale Teka-Gruppe. Erfolgreicher lief es dort für das Brennergeschäft auch nicht. 2012 gab Teka den Bereich wieder ab, an die Düsseldorfer Firma Loesche Thermoprozess. Und es wurde nicht besser: 2016 folgte die nächste Insolvenz. Und dann kam Jens te Kaat. Er war Vorstand beim Kran- und Aufzughersteller Böcker aus Werne und gerade 50 geworden, aber hatte das Gefühl, auf der Stelle zu treten, so erzählt er es. Die Idee reifte, sich mit einem eigenen Unternehmen selbstständig zu machen. Er stieß auf Loesche und die insolvente Industriebrenner-Sparte. Das Unternehmen

sei günstig gewesen, mehr möchte er zum Kaufpreis nicht sagen. »Sie können sich vorstellen, wenn ein Dortmunder ein Gelsenkirchener Unternehmen in einer Insolvenz kauft, dann sind das gleich zwei Probleme«, sagt er und grinst. Im Fußball verbindet die beiden Städte eine Hassliebe.

Küppersbusch Wärmetechnik – die Industriebrenner-Sparte – fand te Kaat vielversprechend: lange Geschichte, interessante Zielgruppe, am Markt etabliert. Knapp 10.000 Brenner liefen zu diesem Zeitpunkt in den Hochöfen und Brennkesseln der Republik, oft seit Jahrzehnten. Er witterte ein lukratives Reparatur- und Ersatzteilgeschäft.

Also kaufte te Kaat den Betrieb gemeinsam mit einem Kompagnon, der bis heute Mitgesellschafter ist. Seinen Anteil – etwas mehr als die Hälfte – zahlte te Kaat selbst. Gleich an seinem ersten Tag berief er die 16 verbliebenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Betriebsversammlung ein, stellte sich und seinen Plan vom Ersatzteilgeschäft vor. Die Gelsenkirchener seien schnell überzeugt gewesen, sagt te Kaat, sowohl von der Idee als auch von ihm. »Am Ende sind wir alle Ruhrpottler: Bodenständig, witzig, man kann mit jedem ein Bier trinken gehen.«

Doch in den ersten Monaten nach te Kaats Übernahme zeigte sich: Dass zuletzt kaum einer mehr Küppersbusch-Brenner gekauft hatte, lag nicht nur daran, dass sie ewig hielten. Sie mussten auch selten repariert werden. Das war Gift für das neue Geschäftsmodell, das dem Unternehmen aus der Krise helfen sollte. Der Unternehmer sagt, er habe vor der Übernahme nicht viel mehr über das Unternehmen als dessen allgemeine Kennzahlen erfahren. Und die hätten für ihn nicht darauf schließen lassen. Foto: Deutscher Zukunftspreis

Eine insolvente Firma retten? Jens te Kaat wagt es – mit einer riskanten Wette auf eine Innovation, die sogar dem Klima helfen soll. Nun braucht er Investoren, damit sie doch noch aufgeht

VON SARAH NEU UND DAVID SELBACH

»Ich glaube an den Standort und will ihn stark machen«

Jens te Kaat

Hätte er genauer hinsehen müssen? Schon. Nun aber brauchte er einen Ausweg. Er wusste: Entweder hebt man sich über den Preis seines Produkts ab oder über die Technik. Über den Preis konnte er nicht gehen. »Dafür war unsere Bude zu klein und andere – Honeywell, Riello oder Andritz – zu groß«, sagt er. Es blieb die Technik.

So begannen Monate des Ausprobierens. Mit dem Gas- und Wärme-Institut Essen untersuchten te Kaat und sein Team, wie sich die Brenner, die bisher mit Erdgas liefen, für grünen Wasserstoff fit machen ließen. Oder fänden sie ein besseres Produktionsverfahren statt des herkömmlichen Guss- und Schweißprozederes? Könnte etwa der 3D-Druck dem Unternehmen Vorsprung in einem umkämpften Geschäft verschaffen?

Die Antwort lieferten te Kaat das Raumschiff Enterprise und ein Ritter. Der Entwicklungs- und Simulationsingenieur Adrian Moldovan hatte Bilder davon zu einer Besprechung mitgebracht. Das Raumschiff sei die Technologie – der 3D-Druck. Damit konnte man in einer Produktionsanlage lange, kurze, dicke oder dünne Brenner herstellen – flexibler geht’s nicht. Der Ritter stand für den herkömmlichen Industriebrenner. Stark – aber schwerfällig.

Was Moldovan sagen wollte: Das Kueppers-Team versuchte, mit einer ScienceFiction-Technik ein mittelalterliches Produkt zu bauen. Das war enorm teuer. Und es machte die alten Brenner nicht einmal besser. »Wir machen gerade also ziemliche Scheiße«, habe Moldovan damals gesagt, erinnert sich te Kaat an die Szene.

Aber Moldovan hatte eine Idee und präsentierte dem Chef den Entwurf eines völlig neuen Brenners. Mindestens 15 Prozent

CO₂ sollte der im Vergleich zu den aktuell effizientesten Modellen sparen. Indem er das heiße Abgas, das beim Brennen entsteht, in zopfförmigen statt geraden Kanälen außen am Brenner zurückleitete, brauchte er weniger Energie, um die Verbrennungsluft auf Temperatur zu bringen. Natürlich könnten die Brenner genauso mit Erdgas wie auch mit Wasserstoff laufen – ohne aufwendige Umbauten. Und tatsächlich: Die Prototypen hielten, was Moldovans Berechnungen versprachen, die neue Geometrie überzeugte die Ingenieurinnen und Ingenieure.

Allerdings war es schwieriger als gedacht, den Prototyp in Serie zu produzieren. Te Kaat und sein Team ließen eine Charge mit knapp 100 Brennern über ein Feingussverfahren aus Stahl herstellen. Nur fünf hielten dicht – die Geometrie war zu komplex. Also probierten sie es mit Keramik und nahmen die Bestellung eines Kunden über 80 Brenner an.

Auf dem Weg in den Urlaub, so erzählt es te Kaat, habe er erfahren, dass auch die Keramik-Variante nicht funktioniere. Ob er sich in solchen Momenten je gewünscht habe, wieder im alten Vorstandssessel zu sitzen? »Klar gab es schlaflose Nächte, und ich habe mit Sicherheit zwischendurch mal gedacht, ach, was ein Scheiß«, sagt te Kaat. »Aber das hat keine 24 Stunden angehalten.«

Um die 80 Brenner zu liefern, ließ er sie doch kurzerhand per 3D-Druck anfertigen. »Das war ein klares Minusgeschäft, aber es hat uns weitergebracht«, sagt er. Jetzt stand fest: Der 3D-Druck ist zwar teuer, aber er ist auch das einzig funktionierende Produktionsverfahren für den neuen Brennertyp.

Ein eigener Drucker musste her. Es folgte ein Investorengespräch nach dem anderen, denn der überdimensionierte Spezialdrucker

sollte mehrere Millionen Euro kosten. Nach mehr als einem Jahr Überzeugungsarbeit fand te Kaat einen norddeutschen Geldgeber, der an seine Vision glaubte und den siebenstelligen Betrag investierte. Kurze Zeit später nahm in der Dortmunder Produktionshalle einer von deutschlandweit gerade einmal drei Druckern dieser Größe die Arbeit auf. Heute laufen te Kaats gedruckte Brenner bei Industrieriesen wie Thyssenkrupp. 2023 waren er und Moldovan mit einem Forscher vom Gas- und Wärme-Institut für den Deutschen Zukunftspreis nominiert, 2024 gewannen sie den Innovationspreis NRW. Nur scheint das allein nicht zu reichen. Die schwächelnde deutsche Automobilindustrie und hohe Zölle auf Stahlexporte verunsichern te Kaats Auftraggeber. Anfang Oktober hat er sich entschieden, erneut Insolvenz anzumelden. Das Amtsgericht Dortmund hat einen vorläufigen Insolvenzverwalter bestimmt, der nun mitredet und dem Unternehmen Luft verschaffen soll, sich unter Gläubigerschutz neu zu ordnen und strategische Investoren zu finden. »Wir brauchen jetzt Partner mit internationalem Vertriebsnetzwerk, große Buden, um unsere energieeffizienten Brenner in die Welt zu bringen«, sagt Jens te Kaat. Viele Unternehmen wagten sich da noch nicht heran, obwohl sie doch klimafreundlicher werden wollen. Er findet: »Das passt nicht zusammen.«

Der Unternehmer glaubt weiter an die Zukunft seiner Firma, die schon so viele Insolvenzen überstanden hat. Sollte er »große Buden« finden, so hofft er weiterhin, könnten Kueppers-Brenner aus dem 3D-Drucker schon bald weltweit eingesetzt werden. Aufgeben, das kommt für Jens te Kaat nicht infrage.

Warum ESG für denMittelstand mehr ist als einModethema –und wie Unternehmenmit klaren Transitionsplänen langfristig profitieren können, erklärtDr. Andreas Wagner,Chief SustainabilityOfficer bei der HypoVereinsbank, im Interview.

DiewirtschaftlichenAussichten sind getrübt, die Zinsen hoch, regulatorische Anforderungen komplex.Trotzdem bleibt Nachhaltigkeitfür den Mittelstand ein zentrales Zukunftsthema.

Dr.Andreas Wagner, ChiefSustainability Officer beider HypoVereinsbank, berät mittelständische Unternehmen zurnachhaltigenTransformation. Im Interview sprichterüberChancen und Hürden aufdem Wegzur Klimaneutralität,überESG als Instrumentder Risikosteuerung und erklärt, warum Digitalisierung und Nachhaltigkeit untrennbar zusammengehören.

Herr Wagner,sind ESG undTransformation derzeitnochein Themafür denMittelstand?

DieEuphorieder Anfangszeitist vielleicht etwasverflogen,aberdie Probleme –vom Klimawandel bis zu geopolitischenVerwerfungen –sindgeblieben.Nachhaltigkeit ist heuteein Teil derUnternehmensführung Wirmüssen deshalb weg von Schlagworten und hin zur sinnvollen In tegration mit messbarenErfolgen

Also ist ESG kein Hype,sondern wirtschaftlich wichtig?

Genau. Weresrichtigeinsetzt, kann sich strategisch besser aufstellen.

Welche ESG-Investitionen sehen Siebei mittelständischen Unternehmenderzeit besondershäufig?

Energieeffizienz ist ein großes Thema, etwa durch Investitionen in Photovoltaik oder Speicherlösungen. Auch Elektromobilität oder modernisierte Produktionsprozesse sind gefragt. Oftgeht es dabeinicht nur um ökologische Ziele, sondern auch um

handfesteKosten- oder Wettbewerbsvorteiledurch nachhaltigeProduktportfolios

Wiestark beeinflusst dieaktuelleZinspolitik das InvestitionsverhaltenIhrer Kunden?

Wirhaben in den letzten eineinhalb Jahren eine große Investitionszurückhaltung gesehen, besondersimMittelstand.Die hohenZinsenwaren einFaktor, aberauchdie geopolitische Lageund einegenerelle Unsicherheit. Jetzt sehen wirwieder mehr Optimismus. DieZuversichtkehrt zurück, unddamit steigt auchdie Investitionsbereitschaft, gerade bei dergrünenTransformation.

»ESG istkeinA dd-on mehr,sondern wird zunehmendals Instrument im Wettbewerb und Risikomanagement verstanden.«

Dr.Andreas Wagner

Er ist ChiefSustainability Officerbei der HypoVereinsbank,Experte fürSustainabilityThemen rund um ESG, CSRD sowie Transformationskredite und berätmittelständische Unternehmen bei der Transformationin Richtung Nachhaltigkeit.