Von Herzen II

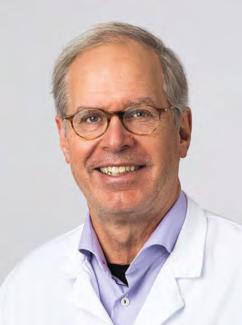

THIERRY CARREL

Erinnerungen. Krisen. Anekdoten.

Impressum

Alle Angaben in diesem Buch wurden vom Autor nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und von ihm und vom Verlag mit Sorgfalt geprüft. Inhaltliche Fehler sind dennoch nicht auszuschliessen. Daher erfolgen alle Angaben ohne Gewähr. Weder Autor noch Verlag übernehmen Verantwortung für etwaige Unstimmigkeiten.

Alle Rechte vorbehalten, einschliesslich derjenigen des auszugsweisen Abdrucks und der elektronischen Wiedergabe.

© 2025 Weber Verlag AG, 3645 Thun/Gwatt

Texte: Thierry Carrel

Bilder: siehe Bildnachweise

Weber Verlag AG

Verlagsleitung: Annette Weber-Hadorn

Projektleitung: Madeleine Hadorn

Covergestaltung, Layout und Satz: Bettina Ogi

Lektorat: Madeleine Hadorn

Korrektorat: Blanca Bürgisser; Heinz Zürcher, Steffisburg

Der Weber Verlag wird vom Bundesamt für Kultur mit einem Strukturbeitrag für die Jahre 2021–2025 unterstützt.

ISBN 978-3-03818-653-3 www.weberverlag.ch mail@weberverlag.ch

Auslieferung EU

Brockhaus Commission GmbH Postfach 1220 D-70803 Kornwestheim info@brocom.de

Den Patientinnen und Patienten, die mir ihr Herz anvertraut haben.

Saanen

Plötzlich stehe ich mit zwei Patienten im Operationssaal

Der Besuch bei Professor Christian Cabrol in Paris

Der strenge Weg zum Herzchirurgen: 80-Stunden-Wochen am Universitätsspital Zürich

52

Laufbahngespräch in der Garderobe 54

Nächtlicher Hilferuf aus dem Operationsaal und Sonntagsbrunch im Spital 56 Adrenalin hält wach: Das Märchen von den Fehlern wegen Übermüdung

Der zukünftige Nobelpreisträger an meinem Probevortrag und die Primarlehrerin an meiner Habilitationsfeier

Auslandaufenthalte bei inspirierenden Lehrmeistern

Ich sitze in Hannover auf dem Stuhl des Professors

Mein Pariser Vorbild: «Comment va-t-on opérer cet après-midi?»

«Grossvater» Mauri aus Helsinki unterstützt mich in Bern und in Helsinki bei der Kinderherzchirurgie

Im Nachtzug von Hannover nach Bern zur ersten Herztransplantation

Die Wahl ans Universitätsklinikum Erlangen-Nürnberg

Die Berner Behörden entscheiden auf einmal sehr schnell

Der Weckruf mit einem Kieswurf ans Fenster

60

62

65

69

71

73

76

78

80

82

Plötzlich fehlt die dritte Posaunenstimme – ich muss von der Bühne los ins Spital 84

Frischblut des Anästhesisten als letzte Rettung

Ein Riesen-GAU kurz nach meinem Start als Klinikchef

Ich friere mit Schwester Bettina im Polizeiwagen

Drei Herzen in einer Brust – eine sensationelle Teamleistung

Ein Herz in drei Brustkörben: eine weitere Odyssee

«Wie gehen Sie mit Komplikationen oder Todesfällen um?»

86

88

90

92

95

96

Die Segnung des Kinderherz-Operationssaals 101

Unruhe wegen politischen Diskussionen um die Herzzentren 102

Der Blick titelt: «Pfusch am Inselspital – Patient stirbt nach Herzoperation» 104

Die Wahl als Nachfolger von Professor Turina und die widersprüchlichen

Signale aus Zürich 106

Auftritte im Schweizer Fernsehen und wie es zum DOK-Film «Der Herzchirurg» kam 109

650 Jahre Inselspital – SRF berichtet live 112

Feuer löschen am Universitätsspital Basel 114

Chirurg, Klinikleiter, Lehrer, Forscher und Förderer 117

Die Theorie der 7 C bei der Teamführung und das Treffen mit dem «bunten Vogel» 120

Spitzenmedizin am eigenen Leib: Ich überstehe komplexe Augenoperationen 122

Der bewusstlose Bundesrat wird über Zürich hinweg ins Inselspital geflogen 125

Der schwer verletzte junge Trompetenspieler wird zum engen Freund 127

Bester Ausbilder Europas 2013 129

Der 87-jährige Lehrer, der seinem Urenkel das Skifahren beibringen will

Die Abmagerungssprechstunde findet neben der Konditorei statt

Ehrungen in den Zähringerstädten

Das Buch «Von Herzen»: eine Erfolgsgeschichte dank Wale Däpp

Ich fiebere mit Sabine bei der Verleihung des Prix Walo

Skalpell, Skelett und Roboter im Fünfsternehotel: Nach der Operation gabs Blutwurst

Mein treuester Assistent irrt vor dem Notfall herum

«Sie müssen das System entfetten!»

Die Krise am Unispital Zürich weitet sich aus

Eine unnötige Reorganisation bringt Unruhe

Freude, Freiheit und Fantasie gegen die dunkle Triade

Eine schmerzhafte Entscheidung und die Behörden schauen zu

Déjà-vu-Erlebnisse: Erfahrungen am Universitätsspital Zürich

Der hippokratische Eid bleibt auf der Strecke

Nachbeben in Bern – das Inselspital im freien Fall 166

Späte Genugtuung, als Medinside titelt: «Carrel darf auf seine Zahlen stolz sein» 169

Kein Prophet im eigenen Land – der Widerstand gegenüber Innovationen 171

Stimulierende Zusammenarbeit mit jungen Forschenden

173

Besuch beim Hausarzt im Kandertal – der auch mit Schwierigkeiten konfrontiert wird 176 Zu wenig oder zu viele Ärzte?

Steht der Patient noch im Zentrum?

Grosse Unterschiede bei Qualität und bei Vergütungen

Für die Qualitätsmessung reichen simple Zahlen nicht aus

Anhaltender Durchfall im Schweizer Gesundheitswesen

178

180

182

184

187 Ist der Wechsel von operativen zu strategischen Funktionen erstrebenswert?

189 Operieren und Panzerhaubitzfahren: Vorteile von Drill und Standardisierung 193

Heute habe ich noch mehr Zeit für meine Patientinnen und Patienten

196

Besuche im ehemaligen Weinkeller des Bistums Wallis und auf dem Menzberg 197

Postkarten aus aller Welt

Die Herzchirurgie fasziniert mich heute noch

Herz-Hilfe in entfernten Ländern

Professor Borst: «Carrel, du musst nach Perm!»

200

202

205

207 Fische aus dem Baikalsee und andere Überraschungen im Ural

Mitten im Eingriff fehlt plötzlich eine Klappenprothese

Ich gründe mit Freunden die Stiftung für das Kinderherz Corelina

211

215

218

Telefonanruf aus Perm: «Ich habe einen grossen Lungentumor» 220

Strompanne während eines Eingriffs in Qarshi, Usbekistan

Die überraschende Whatsapp-Nachricht aus Ulaanbaatar

Patientinnen und Patienten erzählen

Vom Aufklärungsgespräch bis zur Rehabilitation –Hedy Hartmann aus Dürrenroth i. E. berichtet

«Wie fühlen Sie sich viele Jahre nach Ihrer Herzoperation?»

Patientinnen und Patienten geben offen Auskunft

Ratschläge für die Bevölkerung

Fit sein ist eine Lebensaufgabe

Weniger ist manchmal mehr

Macht Panadol müde?

Muss alles gemacht werden, was möglich ist?

Medizin der Zukunft: immer präziser und personalisierter!

Vorsicht bei Langstreckenflügen

ist Mord! Oder doch nicht?

Rennvelofahren: Freude und Vorsicht

Vorhofflimmern: eine Gefahr für Hirn und Herz

Tipps für ein «gesundes» Grillen

Vorträge, Reden und Ansprachen von Auenstein im Aargau bis nach Chicago

Vortragstournee auf allen Kontinenten

Reden vernichten oder aufbewahren?

· Zum 1. August 2022, Zug

· Zur Aequinox, Zürich

· Entscheidungen, Bern

· Was haben Hotel, Hospiz und Hospital gemeinsam?, Bern

· Bei der Zunft Fluntern zum Sechseläuten, Zürich

· Eröffnung der Züspa (Zürcher Spezialitätenausstellung), Zürich

· Wissenschaft (Medizin) und Glaube, Auenstein

· Digitale Welt, analoge Erfahrung, Forum für Universität und Gesellschaft, Bern

306

311

318

322

331

· Vernissage der Röntgenpyramide im Berner Münster, Bern 335

· Wer oder was ist reif? Maturafeier, Gymnasium Lerbermatt, Köniz bei Bern 342

Musik als Ausgleich und Leidenschaft 347

Kurz vor seinem Tod schenkt mir Grossvater seine Trompete

Besuch mit der Schulmusik bei Bundesrat Kurt Furgler und Nationalratspräsidentin Elisabeth Bluntschi

348

350 Als Posaunist spiele ich beim Werk «Aus der Neuen Welt» von Antonín Dvořák mit 352 Auftritte mit charismatischen Dirigenten

354

Die neue Posaune und die Sprüche von Howard Griffiths 357

Abwechslung mit Alphorntönen auf der Rigi und auf dem Moléson 360

Meine Freundschaft mit dem estnischen Komponisten Arvo Pärt 361

Ich werde beinahe Nationalrat. Hätte mich eine Wahl glücklich gemacht?

Die Luzerner Zeitung titelt: «Starchirurg wird Vitznauer Gemeinderat»

367

368

Als Kind an der Schifflände in Gersau und 50 Jahre später Sozialvorsteher in Vitznau 370

Ich kandidiere in Luzern für den Nationalrat 372 Fragen nach Motivation und Positionierung

Mit dem Fahrrad zu Besuch in allen Luzerner Gemeinden

· Tag 1: Der Start meiner Velotour ins Entlebuch ist geglückt

· Tag 2: Ein Schweinchen auf den Armen

374

377

379

380

· Tag 3: Seniorenturnen und die Schüler aus Wolhusen, die Stress dokumentieren müssen 381

· Tag 4: Die längste Strecke der Tour führt von Vitznau nach St. Urban 383

· Tag 5: Der Bahntunnel, der zum Wasserreservoir wurde

· Tag 6: Besuch bei den Pfahlbauern

· Tag 7: Ein Herz mit rotem Faden und Schwyzerörgeli auf dem Dorfplatz

383

385

385

· Tag 8: In Willisau «esch d Wäut no i de Ornig» 387

· Tag 9: Der Hausarzt im Rollstuhl und ein Bild für Sabine 389

· Tag 10: Wie nes Zäni im Lotto 390

· Tag 11: Emotionale Begegnung am Dorfbrunnen

392

· Tag 12: Spätgotik, Robotik und die Armeefestung Obere Nas 392

· Tag 13: Besuch beim Schlachtdenkmal 394

· Tag 14: Heiteres Treffen mit Jungbauer Franz in Schongau 394

· Tag 15: «Wie lautet Ihr Rezept gegen den Anstieg der Krankenkassenprämien?» 395

· Tag 16: Autisten entwickeln eine App für die Zentralbahn

396

· Tag 17: Das modernste Betagtenzentrum der Schweiz steht in Emmen 398

· Tag 18: Was sucht der kasachische Unternehmer in Gisikon? 398

· Tag 19: Ein Alphorn-Ständli für die Senioren 400

· Tag 20: Begegnung mit Klein-Thierry in Luzern 401

· Tag 21: Viehschau in Kriens und ein ehemaliger Regierungsrat in Horw 403

· Tag 22: Ende gut, aber noch ist das Ziel nicht erreicht 404 Es fehlen 400 Stimmen, aber die verpasste Wahl gibt mir neue Freiheit 406 Auch ohne Nationalratssitz vertrete ich meine politische Überzeugung

Der Anruf eines alt Bundesrates

Ein Dank an die Medienschaffenden

413 «Da stehe ich: Vor mir der offene Brustkorb und das frische Herz, das nicht funktioniert»

«Wir müssen immer wieder Patienten unbehandelt zurücklassen»

«Glauben war für mich nie etwas Naives»

«Das Herz ist Ausgangspunkt für alles»

Zum Schluss

Eine letzte Reflexion über die Lebensstationen eines Chirurgen

Wie weiter? Durchstarten anstatt resignieren!

Dem Menschen verpflichtet

So unterschiedlich der Werdegang der einzelnen Menschen ist, so verschieden ist ihr jeweiliger Lebenslauf; nicht selten offenbart er einen echt spannenden Verlauf. Gnade widerfährt zudem einem Leben, wenn es sich in einem friedlichen, prosperierenden Umfeld abspielen darf, in dem es seine Talente voll entwickeln kann. Der persönliche Lebensweg mag unterschiedlich steil oder hindernisreich sein; für alle bieten sich nebst schicksalshaften Rückschlägen in der Regel auch immer wieder echte Chancen. Wer sie packt, vom Glück begleitet und mit dem Willen zum Erfolg beseelt ist, vermag Bemerkenswertes zu leisten. Er kann zum Segen für viele werden. Das Buch beschreibt ein derartiges Leben.

Das kann auf verschiedene Weise geschehen. Üblicherweise folgt man dem Ablauf der einzelnen Lebensetappen. Man kann aber auch Bemerkenswertes herauspicken und das Gesamtbild wie im Mosaik über die Vielfalt des Erlebten zeichnen. Ist unser aller Leben doch gezeichnet durch persönliche Pläne, Höhepunkte und Ärgernisse, Erfolge und gelegentliches Scheitern, Anekdoten, Zweifel, Überraschungen, Schicksalsschläge u. v. a. m.

Genau in dieser wechselhaften Vielfalt beschreibt mein Freund Thierry Carrel sein Leben als Mensch und Mediziner, samt seiner wissenschaftlichen und praktischen Tätigkeit als Arzt, Dozent, Forscher und Herzchirurg. Am Ende seiner offiziellen beruflichen Tätigkeit gibt er anstelle der üblichen «Abschiedsvorlesung» einzelne Erlebnisse in lockerer Folge wieder. Bleibt zu präzisieren: eine «Rückschau» ist es nur teilweise – er ist nach wie vor aktiv in der Schweiz und im Rahmen humanitärer Missionen, u. a. als Herzchirurg zu Gunsten von Kindern in Usbekistan und in der Mongolei.

Allein schon das Inhaltsverzeichnis verrät die Vielfalt der Etappen dieses Lebens. Sie deutet auf die breite Erfahrung des Autors hin, selbst wenn das Ganze gezwungenermassen lückenhaft bleibt. Dass er dabei trotzdem über Panzerhaubitzen im Schlamm und defekte Minenwerfer schreibt, ehrt den Freiburger Patrioten Carrel, der neben der feinen Klinge offenbar auch das «Schwert» zu führen weiss. Der Dienst an der Gemeinschaft war – wie diese Beispiele zeigen – umfassend –

und nicht allein auf die Medizin beschränkt. Bürgersein bringt Bürgerpflichten und diese sind vielfältig! Ein abwechslungsreiches und spannendes Leben wird uns über eine Vielzahl von Bildern beschrieben und zieht uns in den Bann.

Die Erlebnisse eines Arztes eröffnen uns unbekannte Horizonte. Zum einen sicher in persönlicher Hinsicht; für viele ist es eine neue Welt. Er ist nahe an seinen Patienten sowie am Schicksal der Menschen und ihrem Umfeld. In seinem Beruf wirkt er zwar hauptsächlich als rettender Freund des leidenden Menschen, er ist Überbringer guter und tröstender, gelegentlich auch schmerzvoller Nachrichten. Manchmal begleitet er Menschen in den Tod.

Diese grundsätzlich dem Guten verpflichtete Arbeit in einer sich stark verändernden Wohlstandsgesellschaft mit hohen Ansprüchen im permanenten vollen Engagement zu leisten, braucht Kraft und sehr viel guten Willen. Der Einsatz als Arzt erlaubt keine Halbheiten!

Ein weiteres Talent des Autors sei nicht verschwiegen: seine Begabungen in der Musik – er spielt mit Erfolg verschiedene Instrumente. Teamgeist, Harmonie, Hingabe, Zuverlässigkeit und Geselligkeit sind doch Elemente echter Menschlichkeit. Kein Wunder, dass wir sie in den folgenden Kapiteln finden.

Nun, profitieren wir von der reichen Erfahrung eines hervorragenden Chirurgen und herzlichen Mitmenschen. Vergessen wir dabei nicht, auch die mit leisem Augenzwinkern zwischen den Zeilen versteckten Aussagen in uns aufzunehmen. Sie vervollkommnen das Bild einer bemerkenswerten Persönlichkeit.

Viel Vergnügen!

Samuel Schmid alt Bundesrat

Ein Buch anstelle

einer Abschiedsvorlesung

Ich hatte nie geplant, meine Stelle als Chefarzt der Klinik für Herz- und Gefässchirurgie am Inselspital aufzugeben. Im Gegenteil, ich habe während über 20 Jahren alles unternommen, um in meiner erfüllenden Funktion bis zur ordentlichen Emeritierung stets auf dem neusten Stand und motiviert zu bleiben. Wären da nicht einzelne Führungskräfte gewesen, die mir das Leben schwer gemacht haben, hätte ich mich jetzt, wenn dieses Buch erscheint, ordentlich von meinen klinischen und akademischen Funktionen verabschiedet, mit einer traditionellen Abschiedsvorlesung und mit der Amtseinführung eines Nachfolgers. Das Schicksal wollte es anders. Anstelle einer Abschiedsvorlesung, die nicht zuletzt wegen Covid ausfiel und nicht nachgeholt werden konnte, habe ich dieses Buch verfasst, das als inspirierende Bearbeitung meiner Erlebnisse dienen soll.

Nach 28 Jahren vollem Einsatz für «mein» Inselspital habe ich die vom Verwaltungsrat hochgehaltenen Werte wie Menschlichkeit, Respekt und Wertschätzung weitgehend vermisst. Ich habe dies für mich behalten und nie Kritik in der Öffentlichkeit ausgeübt, sondern einzig meine Sorgen kundgetan. Es gibt für das, was ich erleben musste, kein passendes Wort. Leider gibt es noch heute am Inselspital – wie wohl in anderen Institutionen – einzelne Persönlichkeiten, die leitende Funktionen ausüben, obwohl sie dafür wenig geeignet sind.

In dieser Zeit der Neuorientierung erlebte ich ganz alleine schwerste existenzielle Angstzustände. Es fühlte sich an, als würde ich in einem heftigen Gewitter stehen und nur noch auf den erlösenden Blitz warten, der mich aus dieser Welt schaffen würde. Den Ausstieg aus den Verpflichtungen eines Klinikdirektors habe ich jedoch als Chance für die persönliche Weiterentwicklung genutzt. Als ich das Inselspital verliess, hatte ich jedoch von einem Tag auf den anderen keine Verbindung mehr zu dem, was während eines Vierteljahrhunderts mein zweites Zuhause gewesen war. Und auch nicht zu meiner wissenschaftlichen Welt. Es wurde mir nicht erlaubt, für die Patientinnen und Patienten eine Meldung auf mein Mailkonto aufzuschalten mit dem Hinweis auf meine zukünftige Beschäftigung oder zumindest mit meiner neuen Kontaktadresse. Nach einem viel kürzeren Einsatz am Universitätsspital Zürich (USZ) erlebte ich ein Déjà-vu. Auch dort habe ich nach einer intensiven Zeit der Stabilisierung und des Wiederaufbaus den respektvollen und wertschätzenden Umgang der Verantwortlichen mit mir vermisst.

Ich musste von Patientinnen und Patienten, die nach mir fragten, erfahren, dass aus dem Umfeld meiner langjährigen Arbeitgeber immer wieder suggeriert wurde, ich sei jetzt «nur noch» Gemeinderat und würde vor allem Velo fahren. Dass ich beim Lindenhofspital in einer Gruppenpraxis tätig bin und nach wie vor regelmässig operiere, wurde tunlichst verschwiegen. Eine bittere Erfahrung mehr für mich. Die Unbeschwertheit des jungen Chirurgen war verschwunden. In der Mitte des beruflichen Lebens war der Erfolg riesig gewesen, dafür der Druck enorm. Ich bin während Jahren früh am Morgen aufgestanden und habe jeden Tag mit Leben und Tod gehandelt, bin für meine Patienten hin und wieder sehr hohe Risiken eingegangen. Es machte manchmal wohl den Anschein, es sei alles Routine. Das war es nie und ist es bis heute nicht. Noch immer übe ich den Beruf des Herzchirurgen mit Leidenschaft und überdurchschnittlichem Einsatzwillen aus.

Seit meiner Neuorientierung versuche ich, die gleiche Einstellung, das gleiche «Mindset» wie damals als Direktor einer grossen Universitätsklinik zu vertreten: ein uneingeschränkter Einsatz für meine Patientinnen und Patienten, bis zum Schluss. Ich käme nie auf die Idee, mitten in einer Operation aufzugeben. So haben mich auch meine Lehrer im Collège St-Michel geprägt: «aller jusqu’au bout» – das Angefangene bis zum Ende durchziehen. Dieser Grundsatz begleitet und motiviert mich heute noch.

Was bedeutet Neuorientierung für mich persönlich? Zuerst geniesse ich eine neue Freiheit, die ich in dieser Art noch nie erlebt habe. Ich kann jeden Tag meine Aufgaben selbst bestimmen. So bin ich heute mit sehr vielfältigen Beschäftigungen unterwegs:

– als Gemeinderat und Sozialvorsteher einer kleinen Gemeinde am Vierwaldstättersee, in der Bergbauernfamilien, Handwerker, Hotelangestellte und zum Teil überdurchschnittlich reiche Leute nah beieinander wohnen;

– als freischaffender Chirurg, der bei früheren Schülern und Kolleginnen in der Schweiz und im Ausland operiert;

– als Lehrer und Förderer anlässlich von humanitären Missionen in der Mongolei und in Usbekistan;

– als Forscher und Mentor von Start-ups, bei denen Medizinerinnen und Mediziner mit Ingenieuren der nächsten und übernächsten Generationen an Innovationen tüfteln;

– als ehrenamtlicher Zentralpräsident der Winterhilfe Schweiz, einer wichtigen karitativen Institution unseres Landes, die 2024 mehr als 50 000 Menschen, darunter 28 000 Kinder, die in Armut lebten, mit einem finanziellen Beitrag oder einer Sachspende unterstützte;

– als begeisterter Musiker gehe ich meiner Leidenschaft in verschiedenen sinfonischen Formationen nach. Und gelegentlich tausche ich meine Posaune gegen das Alphorn und begleite meine Freunde auf die Rigi.

Die Neuorientierung bedeutete vor allem, mich auf unbekanntes Terrain zu begeben. Neues zu wagen ist, als ginge man einen Weg mitten durch den Wald und durch dichtes Gehölz. Da ist noch kein Pfad vorhanden, und das Ziel ist nicht immer in Sichtweite. Der Weg muss erst ausgetreten werden. Neue Wege sind manchmal mühsam zu gehen, doch mit der Zeit werden die Schritte leichter. Loslassen, sich mit der Vergangenheit versöhnen, diese als wertvolle Erfahrung einstufen, genügend Zeit einplanen und immer wieder den nächsten neuen Schritt wagen. Geduld ist angesagt.

Neuorientierung fordert – doch würde ich Herausforderungen nicht mögen, hätte ich das Abenteuer Herzchirurgie nie gewagt und dieses Buch nie geschrieben. Ich erzähle in diesem Buch von unzähligen Erinnerungen, Krisen und Anekdoten, die ich nicht nur in der Medizin, sondern auch in vielen anderen Lebensbereichen erleben durfte.

Ich wünsche Ihnen eine angeregte Lektüre!

Im Oktober 2025,

Thierry Carrel

Erinnerungen, Krisen und Anekdoten

Grossvater

sagt:

«Du wirst mit deinen Händen Gutes schaffen.»

Ich habe leider nur vage Erinnerungen an meinen Grossvater. Er war eine ruhige und gutmütige Persönlichkeit und stammte aus einfachsten Verhältnissen. Als junger Mann musste er den Familienhof im Kanton Freiburg verlassen und stieg in Genf in die Gastronomie und Fabrikation von Sodawasser ein. So lernte ihn meine Grossmutter Rosa Camenzind aus Gersau kennen, die nach der Hotelfachschule in Luzern einen Aufenthalt in der Westschweiz antrat, um ihre Kenntnisse der französischen Sprache zu verbessern.

Sie trafen in unruhigen Zeiten aufeinander. Zweimal musste mein Grossvater in den Aktivdienst einrücken, im Ersten und im Zweiten Weltkrieg. Wiederholt zogen sie, samt ihren fünf Kindern, um. Er war ein passionierter Musiker und wurde für das Militärspiel ausgehoben. Er musste aber auch als Sanitätssoldat tätig sein.

Also war er nicht weit entfernt von meinem späteren Beruf, und meine Begeisterung für die Musik kommt womöglich auch von ihm. In seine Heimat Freiburg zurückkehren konnte er erst nach seiner Pensionierung; er spielte viele Jahre in der gleichen Musik wie ich später. Leider litt er an Magenkrebs und wurde von einem für die damalige Zeit hervorragenden, aus Polen stammenden Chirurgen in Lausanne operiert. Aber die Krankheit war bereits zu weit fortgeschritten, und mein Grossvater starb, als ich fünf Jahre alt war.

Zwei Erlebnisse mit ihm haben sich mir eingeprägt. Jeden Dienstag gingen wir gemeinsam zum Viehmarkt auf die Grand-Places, dorthin, wo heute der Tinguely-Brunnen in Erinnerung an den Freiburger Formel-1-Fahrer Jo Siffert steht. Anschliessend kam er jeweils mit nach Hause zum Mittagessen. Wenn ich auf seinem Schoss sass, nahm er immer wieder meine kleinen Hände in seine grosse Hand und sagte: «Du wirst sicher etwas Gutes schaffen mit deinen Händen.»

Kurz vor seinem Tod waren wir bei ihm zu Hause; er war sehr müde und lag im Bett. Dennoch nahm er seine Trompete und spielte halb sitzend zwischen den Kissen ein paar Melodien für mich. Danach verstaute er das Instrument (eine C-Trompete Douchet aus Paris, die man mit einem kleinen Verlängerungszug in B stimmen konnte) in sein Etui und sagte: «So, das ist es gewesen. Ich schenke dir dieses Instrument in der Hoffnung, dass du auch einmal Freu -

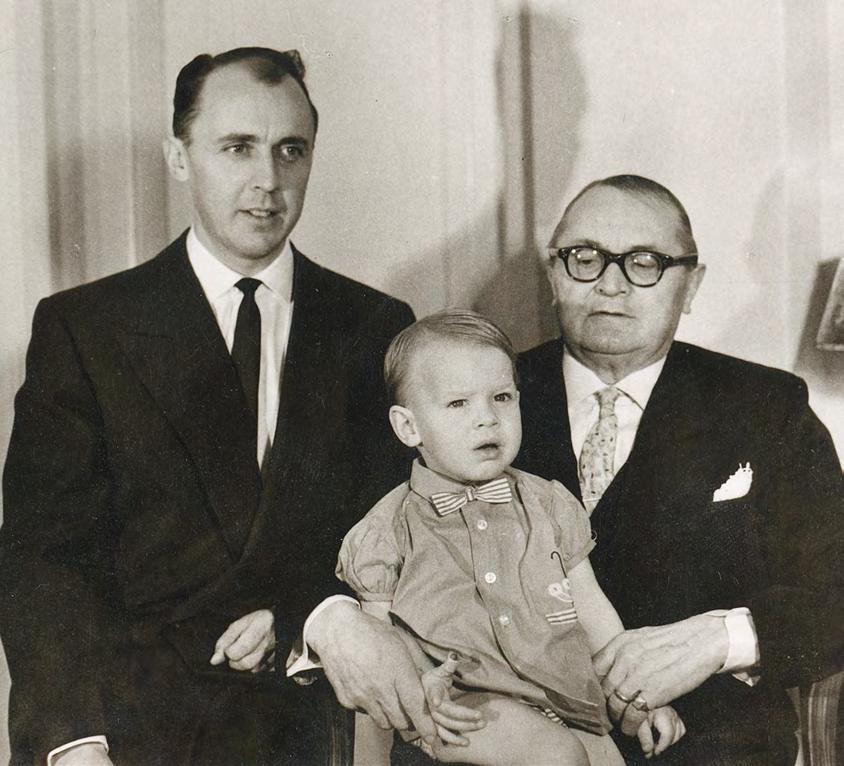

Mit Vater, der im Mai 2025 100-jährig wurde, und Grossvater, 1963.

de haben wirst an der Musik.» Ich bin sehr glücklich darüber, dass ich auch heute noch hin und wieder auf dieser Trompete ein paar Töne spielen kann. Kurz danach ist mein Grossvater verstorben. Der Musik habe ich mich – ganz nach seinem Wunsch – stets gewidmet.

Immer wieder in meinem Leben habe ich meinen Grossvater vermisst und auch an ihn gedacht, wenn ich Prüfungen erfolgreich hinter mich gebracht hatte. Er hätte als einfacher Mann, der auf dem Bauernhof aufgewachsen war und später in Genf und in Nyon mit meiner Grossmutter in bescheidenen Verhältnissen lebte, bestimmt Freude gehabt an seinem Enkel und sich für meine medizinischen Herausforderungen interessiert. Bei meinen Konzerten in Freiburg hatte ich manchmal das Gefühl, er würde irgendwo im Publikum sitzen und unsere Aufführungen geniessen.

Ich setze mich als Linkshänder durch

Mit fünf Jahren durfte ich in den Kindergarten zu den Ursulinenschwestern an der Place Georges-Python, dem Hauptplatz meiner Heimatstadt, benannt nach dem gleichnamigen Regierungsrat, der die Gründung der Universität Freiburg förderte. Die Schule, die neben dem Klostergebäude stand, verfügte über einen wunderschönen Pausengarten mit vielen Kastanienbäumen und einer wunderbaren Aussicht über die Altstadt.

Mein damaliger Pultnachbar war der Sohn eines aus Padova stammenden Medizinprofessors, der an der hiesigen Universität Histologie dozierte, die Anatomie des menschlichen Körpers auf mikroskopischer Ebene. Dessen Vorlesungen, die sehr lebhaft waren, besuchte ich viel später. Und seine manchmal kruden Sprüche sind mir heute noch präsent.

Aber zurück zu meinem Schulanfang, denn dieser war von verwaltungstechnischen Hürden geprägt. Die Erlaubnis, in die Primarschule im Herbst eintreten zu dürfen, war an die Bedingung gekoppelt, vor dem 30. April des entsprechenden Jahres geboren zu sein. Leider war ich erst im Mai auf die Welt gekommen, sodass der Eintritt in die erste Klasse der öffentlichen Schule sich wegen drei Wochen um ein Jahr verzögert hätte. Wäre da nicht eine kleine private Primarschule in unserem Wohnquartier gewesen, von einer älteren Lehrerin aus Frankreich und ihren zwei Nichten geführt. Hier wurde nicht auf Formalitäten geschaut, sondern vielmehr beurteilte Madame la Maîtresse die Schulreife der angemeldeten Kinder.

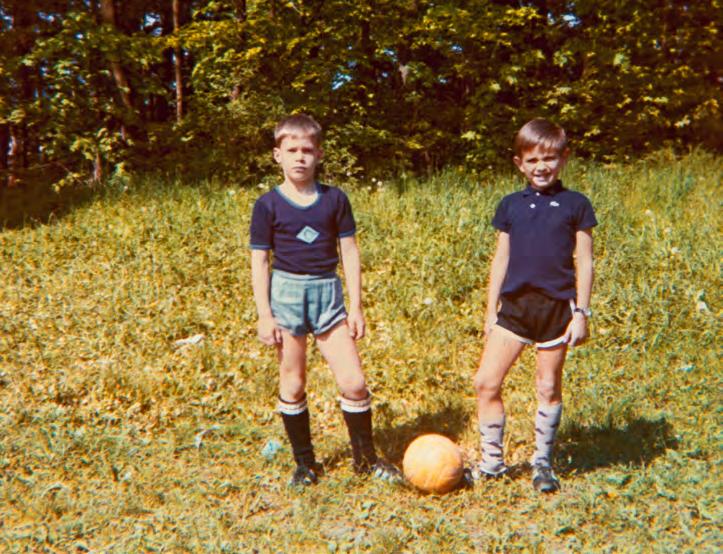

Und so durfte ich, ganz nach dem Wunsch meiner Eltern und gegen den Verwaltungsparagrafen der kantonalen Erziehungsdirektion, mit sechs Jahren in die Primarschule eintreten. Die Lehrerin wies mir einen Platz neben einem sehr liebenswürdigen Schüler zu, der seit dieser Zeit mein bester Freund ist, auch wenn er fachlich und geografisch einen anderen Weg einschlug als ich: Philippe studierte Geschichte und Politologie und nicht Medizin, und dozierte während über 20 Jahren Kirchengeschichte an der Universität in Rom.

Eine grosse Hürde hatte ich noch zu überwinden: Ich war Linkshänder, und zu dieser Zeit bemühten sich alle Lehrkräfte, diese vermeintliche Abnormalität auszurotten. Ich hatte erheblich Mühe, mit der flüssigen Tinte eine saubere Kalligrafie zu liefern, und brauchte immer etwas mehr Zeit als die anderen für einen Text und ganz viel Fliesspapier. Zur Strafe musste ich während der gesamten Primarschulzeit oft das Holz für den Ofen aus dem Keller holen; doch

Fussballspiel auf dem Quartierspielplatz mit Philippe Chenaux, der später Professor für Kirchengeschichte an der päpstlichen Lateranuniversität in Rom wurde.

gerade um diese Aufgabe beneideten mich die Rechtshänder, sodass mir mit der Zeit das Linkshändersein als Privileg erschien.

Und so blieb ich bei meinem «Geburtsgebrechen» und sogar die Lehre der Chirurgie und der Herzchirurgie konnte ich als Linkshänder sehr gut bestehen. Einzelne meiner Lehrer wie Ernst Gemsenjäger und Marko Turina sagten mir: «Sie müssen das, was Sie sehen, möglichst eins zu eins kopieren und es für Sie als Linkshänder übersetzen.»

Ein gutes Beispiel dafür sei der Tennissport. Dort, wo Roger Federer als Rechtshänder «forehand» abschlägt, müsse ich «backhand» zurückschlagen beziehungsweise operieren. Und umgekehrt natürlich auch. Das war für mich ein Schlüsselsatz in meiner Weiterbildungszeit und dank diesem Trick gibt es heute noch einige Situationen im Operationssaal, die ich als Linkshänder mit deutlich mehr Leichtigkeit überwinden kann als jene Kolleginnen und Kollegen, die mit der rechten Hand operieren. Wenn dies meine Lehrerin, die im fortgeschrittenen Alter eine künstliche Herzklappe erhielt, geahnt hätte!

Als meine Eltern in der Küche über den südafrikanischen

Chirurgen Barnard diskutierten

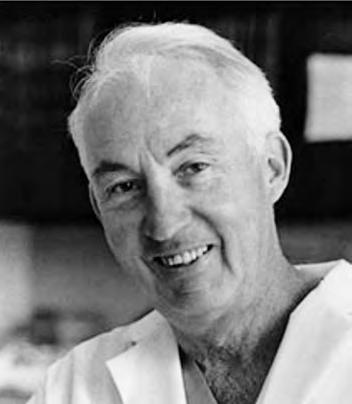

Ich habe sehr gute Erinnerungen an die Gespräche, die meine Eltern nach der ersten Herztransplantation in Kapstadt am 3. Dezember 1967 am Küchentisch führten. Genauso wie die erste Mondlandung der Mission Apollo 11 am 20. Juli 1969 war dies ein schlichtweg unvorstellbares Ereignis. Ich erinnere mich auch sehr gut an die Plakate, die an den Zeitungs- und Tabakläden hingen, und an die Titelblätter des Paris Match mit dem jungen, braun gebrannten und sehr sympathisch lachenden Christiaan Barnard. Mit vielen Regierungschefs von wichtigen Ländern, mit dem Papst und sogar mit Berühmtheiten aus Hollywood wurde er abgebildet.

Was damals die wenigsten wussten: Barnard war wohl der erste, der ein menschliches Herz verpflanzte, die grundlegenden Arbeiten dafür wurden jedoch viel früher von den beiden US-Amerikanern Richard Lower und Norman Shumway durchgeführt. Nur gab es in den Vereinigten Staaten noch keine rechtlich abgesicherte Regelung für die Entnahme von Organen bei schwerverletzten und vermutlich hirntoten Menschen. Der erste Patient von Barnard erhielt das Herz einer jungen Frau, die nach einem Verkehrsunfall schwer verletzt war.

Es gelang ihm, das Herz unmittelbar nach Eintreten des Herzstillstands an die Herz-Lungen-Maschine anzuschliessen und es unter kontrollierten Bedingungen zu reanimieren, das bedeutet, es wieder zum Schlagen zu bringen. Erst später wurde der Begriff des Hirntodes in der Intensivmedizin präzis definiert, was die späteren Organentnahmen deutlich erleichterte.

Trotz dieses bahnbrechenden Erfolgs und der weltweiten Schlagzeilen folgte eine lange Periode der Ernüchterung: In den Jahren 1967 bis 1983 waren die Resultate der Transplantationsmedizin bescheiden: Viele Patienten starben an der Abstossung des verpflanzten Organs. Bis der Schweizer Chemielaborant Hartmann Stähelin, zusammen mit dem Chemiker Jean-François Borel, durch einen glücklichen Zufall das Medikament Cyclosporin, ein leistungsstarkes Immunsuppressivum, entdeckte.

Parallel zu diesen medizinischen Fortschritten stiess der Schweizer Mykologe Hans Peter Frey auf einer Wanderung in Norwegen auf einen Pilz, den er vom österreichischen Mykologen Walter Gams bestimmen liess. Diese Entdeckung sollte später eine entscheidende Rolle in der Entwicklung neuer Medikamente gegen die Abstossung spielen.

So las ich 1984, im Jahr, als ich das Medizinstudium in Bern abschloss, von einem Professor Turina in Zürich, der soeben einige Patienten erfolgreich transplantiert hatte. Von da an liess mich die Idee, selbst Herzchirurg zu werden, nicht mehr los.

Zu dieser Zeit gab es noch keine definierte Facharztausbildung zum Herzchirurgen. Jeder Arzt, der sich für dieses Fachgebiet interessierte, musste sich zuerst auf dem Gebiet der Allgemeinen Chirurgie weiterbilden, die entsprechende Facharztprüfung absolvieren und erst im Anschluss an diese war ein Einstieg in die Herzchirurgie möglich.

Während wir damals den langen Umweg von sechs Jahren über die Allgemeine Chirurgie aufwendig fanden, steigen die heutigen Kandidatinnen und Kandidaten häufig in das Fachgebiet ein, ohne je eine Leistenbruch- und eine Gallenblasenoperation oder allenfalls einen kleineren Gefässeingriff durchgeführt zu haben. Schade, dass es hier keinen Mittelweg gibt.

Die Meldung der ersten Transplantation geht um die Welt.

Die Herzchirurgie legte die Fundamente für die moderne Herzmedizin

Die Geschichte der Herztransplantation illustriert, wie die Herzchirurgie die Anfänge der modernen kardiovaskulären Medizin im Alleingang geprägt hat. Bereits vor dem Ersten Weltkrieg führte mein Namensvetter, Alexis Carrel, die ersten experimentellen Tierversuche für Herztransplantationen durch; dabei ging es vor allem auch um die Nahtstellen (im Fachausdruck Anastomosen genannt) zwischen den Gefässen. Gewiss waren die Utensilien (Nadelhalter und Pinzetten) nicht so fein gebaut wie die heutigen Instrumente. Auch das Fadenmaterial liess zu wünschen übrig. Dennoch leisteten diese Pioniere hervorragende Arbeit.

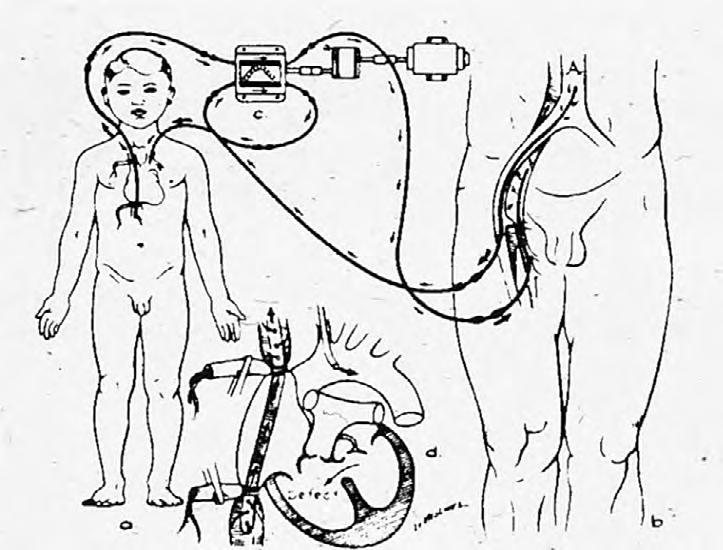

Der Zweite Weltkrieg bremste all diese Bemühungen, in Europa noch stärker als in den Vereinigten Staaten. Das Haupthindernis für die Durchführung von offenen Herzeingriffen war das Fehlen einer Maschine, die die Stilllegung und Entleerung des Herzens ermöglichen und gleichzeitig den Patienten am Leben erhalten würde. Darum griffen die Chirurgen um Clarence Walton Lillehei in Rochester, Minnesota, in der Mitte der 1950er-Jahre zu einer waghalsigen Technik: Sie schlossen den Kreislauf von Elternteil und Kind zusammen, stellten also eine Verbindung her zwischen den Gefässen in der Leiste (eine Arterie und eine Vene) eines blutgruppenkompatiblen Elternteils und den zu- und abführenden Gefässen des Herzens des zu operierenden Kindes.

Eine Prozedur mit 200 % Risiko, die auch von einzelnen Berufskollegen heftig kritisiert wurde. Nichtsdestotrotz, die Mediziner liessen sich nicht abhalten und dies führte zu einer massiven Beschleunigung der technischen Entwicklung der ersten Herz-Lungen-Maschinen. Kurze Zeit später waren diese Maschinen für die Anwendung beim Menschen verfügbar und die Herzchirurgie konnte sich schnell weiter entfalten.

Zu Beginn der 1960er-Jahre, als ich geboren wurde, fanden die ersten Klappeneingriffe statt, dann die erwähnte erste Herzverpflanzung 1967 und im Mai des gleichen Jahres die erste Bypassoperation durch einen argentinischen Chirurgen namens René Favaloro an der Cleveland Clinic. In diesen für die Herzchirurgie wichtigen Jahrzehnten tobte in Houston ein Kampf zwischen mehreren hervorragenden Herzchirurgen: Michael DeBakey, Denton Cooley und Stanley Crawford. Alle waren bei der Weiterentwicklung der modernen Herzund Gefässchirurgie an vorderster Front dabei, sei es bei der Behandlung von

Richard Lower und Norman Shumway, die wahren Pioniere der Herztransplantation.

Anfang der Chirurgie am offenen Herzen. Zur Erhaltung der Kreislauffunktion beim Kind wird der Vater, resp. die Mutter über die Leistengefässe mit dem Kinderherzen verbunden. Zwischen dem Kind und den Eltern wird der Blutdruck reguliert.

Erkrankungen der grossen Körperschlagader (der Aorta), bei der Entwicklung von Kunstherzen oder bei der Verfeinerung von Operationstechniken für zahlreiche angeborene und erworbene Herzkrankheiten. Ich hatte das Glück, später in meiner Fortbildung zwei Pioniere der zweiten Generation im Operationssaal zu beobachten: Professor Hans-Georg Borst an der Medizinischen Hochschule in Hannover und Professor Claude Planché, einen Virtuosen im Bereich der Herzchirurgie bei Neugeborenen und Kleinkindern, in Paris. Mehr über meine Wanderjahre finden Sie später in diesem Buch.

Interessanterweise begann die Entwicklung der modernen Kardiologie mehr als 25 Jahre später, als Andreas Grüntzig 1977 die erste Erweiterung eines Herzkranzgefässes mittels Ballonkatheter am Universitätsspital Zürich gelang. Die Einlage von Stents, diesen kleinsten Maschendrahtkonstrukten, erfolgte routinemässig erst rund zehn Jahre danach.

Und eine echte Revolution in der Herzmedizin, die Einführung einer neuen Herzklappe zuerst über die Herzspitze und später über die Leistengefässe –ohne Notwendigkeit einer Eröffnung des Brustkorbes –, folgte weltweit zum ersten Mal 2002 und kommerziell erst 2007. Das lag an der sehr komplexen Technologie, die benötigt wird, um die Klappe mit einem besonders ausgeklügelten Katheter an den richtigen Ort vorzuschieben und zu entfalten.

Die heutige Fülle an Möglichkeiten zur Behandlung von Herzkrankheiten führt zu einer zunehmenden Kompetition zwischen den einzelnen Verfahren. Aus diesem Grund scheint es wichtiger denn je, dass die Resultate der unterschiedlichen Techniken aus der medizinischen und ökonomischen Perspektive sorgfältig untersucht werden.

Auch die langfristigen Vor- und Nachteile müssen berücksichtigt werden, selbst wenn jede Patientin, jeder Patient grundsätzlich eine offene Herzoperation lieber vermeiden möchte. Für viele Herzkrankheiten ist jedoch diese im Hinblick auf Langfristigkeit die erfolgreichste und nicht selten billigere Option.

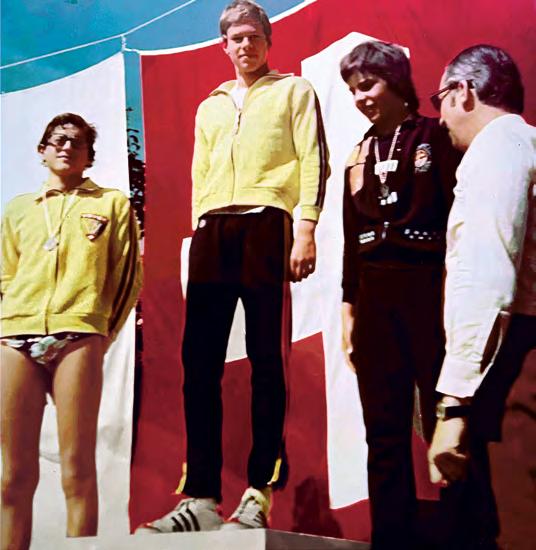

Schweizer Meister in 100 m Rücken, Kriens 1974.

Schweizer Meistertitel mit Vevey-Natation in der 4× 100 m Lagenstaffel, Genf 1975.

Meine Schwimmerlunge hilft mir beim Posaunen-

und Alphornspielen

Das Leben zu viert in einer sehr bescheidenen Dreizimmerwohnung veranlasste meine Eltern, auswärtige Aktivitäten zu erlauben. Mit meinem Schulfreund Philippe schrieb ich mich bei den Junioren des lokalen Fussballklubs, dem FC Fribourg, ein. Als linker Verteidiger war ich zwar gefragt, aber technisch gesehen war ich nicht sonderlich begabt; schon damals ertrug ich die vielen Schläge, die man unweigerlich kassierte, nicht gut. Am Montag nach einem Spielwochenende schmerzen die vorderen Kanten der Unterschenkel allzu brutal, fand ich schon als Kind.

Die Trainingsstunden fanden draussen bei jedem Wetter statt. So wurden wir als junge Mannschaftsschwimmer schnell abgehärtet.

Da ich für mein Alter – ich war damals 11-jährig – bereits gross gewachsen war, empfahl mir mein Sportlehrer das Schwimmen. Und fand bei mir grosse Begeisterung dafür. Ich trainierte zu Beginn mit dem Schwimmklub in Freiburg in der alten Badi mitten in der unteren Altstadt. Die Trainingsstunden fanden draussen bei jedem Wetter statt. So wurden wir als junge Mannschaftsschwimmer schnell abgehärtet. Die Stimmung war freundlich, der Trainer fordernd, aber sehr fair. Dank den vielen Stunden, die ich im Wasser verbrachte, und einer besseren Eignung für diese Sportart als fürs Fussballspiel wurde ich bald einmal an Meisterschaften eingeschrieben, zuerst an die kantonalen und dann an regionale in der Westschweiz.

An einem Wettkampf in Lausanne begegnete ich dem Trainer des Klubs VeveyNatation. Dieser galt als ausserordentlicher Sportpädagoge und hatte die Schweizer Mannschaft für die Olympischen Spiele in Mexiko 1968 vorbereitet. Der Entscheid, unter dem renommierten Henri Reymond weitere Fortschritte zu wagen, war schnell gefällt. Dank seiner Expertise konnte ich mich für die Disziplin Rücken spezialisieren und avancierte in die Schweizer Jugendmannschaft. Bereits zu dieser Zeit waren viele Stunden im Wasser angesagt; jeden Morgen vor Schulbeginn und mindestens zweimal wöchentlich am Abend verbrachte ich jeweils zwei Stunden im Schwimmbecken. Dazu gab es Krafttraining im Fitnessstudio.