Matthew Bunson

Matthew Bunson

Ein Porträt des ersten amerikanischen Papstes

Alle Angaben in diesem Buch wurden vom Autor nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und von ihm und vom Verlag mit Sorgfalt geprüft. Inhaltliche Fehler sind dennoch nicht auszuschliessen. Daher erfolgen alle Angaben ohne Gewähr. Weder Autor noch Verlag übernehmen Verantwortung für etwaige Unstimmigkeiten.

Alle Rechte vorbehalten, einschliesslich derjenigen des auszugsweisen Abdrucks und der elektronischen Wiedergabe.

© 2025 Weber Verlag AG, 3645 Thun/Gwatt

Weber Verlag AG

Idee und Texte: Matthew Bunson

Verlagsleitung: Annette Weber-Hadorn

Projektleitung: Alain Diezig

Gestaltung Cover: Bettina Ogi, Aline Veugel

Gestaltung und Satz: Cornelia Wyssen

Korrektorat: Maximilian Geiger

Der Weber Verlag wird vom Bundesamt für Kultur mit einem Strukturbeitrag für die Jahre 2021–2025 unterstützt.

ISBN 978-3-03818-817-9 www.weberverlag.ch mail@weberverlag.ch

Auslieferung EU

Brockhaus Commission GmbH Postfach 1220

D-70803 Kornwestheim info@brocom.de

Originally published in English under the title: Leo XIV. Portrait of the First American Pope

Copyright © 2025 by Matthew Bunson

Published by Sophia Institute Press, USA. All rights reserved.

German translation edition © 2025 by Weber Verlag AG, Switzerland. All rights reserved.

This German edition published in arrangement with Sophia Institute Press through Riggins Rights Management.

Englische Originalausgabe: Leo XIV. Portrait of the First American Pope

Copyright © 2025, Matthew Bunson

Erstveröffentlichung durch Sophia Institute Press, USA. Alle Rechte vorbehalten.

Deutschsprachige Ausgabe © 2025, Weber Verlag AG, Schweiz. Alle Rechte vorbehalten.

Diese deutschsprachige Ausgabe wurde in Zusammenarbeit mit Sophia Institute Press durch Riggins Rights Management veröffentlicht.

Dieses Buch ist meiner Frau, Bonny Bunson, gewidmet.

O Herr, wir sind die Millionen von Gläubigen, die demütig vor Deinen Füssen knien und Dich inständig bitten, den Pontifex zu bewahren, zu verteidigen und für viele Jahre zu retten. Er ist der Vater der grossen Gemeinschaft der Seelen und auch unser Vater. An diesem Tag, wie an jedem anderen Tag, betet er auch für uns und bringt Dir mit heiliger Inbrunst das heilige Opfer der Liebe und des Friedens dar.

Darum, o Herr, wende Dich uns zu mit Augen voller Erbarmen; denn wir vergessen uns selbst gleichsam und beten vor allem für ihn. Vereinige unsere Gebete mit den seinen und nimm sie in den Schoss Deines unendlichen Erbarmens auf, als einen süssen Wohlgeruch tätiger und fruchtbarer Nächstenliebe, durch die die Kinder in der Kirche mit ihrem Vater verbunden sind. Alles, was er heute von Dir erbittet, das erbitten auch wir in Einheit mit ihm.

Ob er weint oder sich freut, ob er hofft oder sich als Opfer der Liebe für sein Volk darbringt – wir wollen mit ihm vereint sein; ja mehr noch, wir wünschen, dass der Schrei unserer Herzen mit dem seinen eins werde. Aus Deinem grossen Erbarmen gewähre, o Herr, dass keiner von uns fern von seinem Geist und seinem Herzen sei in jener Stunde, in der er betet und Dir das Opfer Deines gesegneten Sohnes darbringt.

In dem Moment, in dem unser ehrwürdiger Hohepriester, der in seinen Händen den wahren Leib Jesu Christi hält, über dem Kelch des Segens zum Volk spricht: «Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch», gewähre, o Herr, dass Dein süsser Friede mit neuer und spürbarer Kraft in unsere Herzen und über alle Völker komme. Amen.

Die Raccolta, Ausgabe 1910.

Es gibt viele Personen, denen bei der Fertigstellung dieses Buches besonderer Dank gebührt: Michael Warsaw, Vorstandsvorsitzender und CEO von EWTN, für sein Vertrauen, insbesondere dafür, dass dieses Projekt zügig abgeschlossen werden konnte. Montse Alvarado, Präsidentin und COO von EWTN News, für ihre enthusiastische Unterstützung. Andreas Thonhauser, Leiter des Vatikanbüros, und den bemerkenswerten Mitgliedern des Vatikanbüros in Rom, die während der Sedisvakanz so unermüdlich gearbeitet haben.

Ich bin auch dankbar für die unermüdliche Unterstützung von Devin Jones und Taylor Wilson von EWTN Publishing, und ich bin zutiefst dankbar für die immense Hilfe von Brandon McGinley. Schliesslich gilt mein Dank meiner Frau Bonny für ihre grenzenlose Geduld während der Tage, die ich mit der Vorbereitung und dem Schreiben dieses Buches verbracht habe.

Kardinalprotodiakon Dominique Mamberti verkündet die Wahl von Leo XIV.

«Friede sei mit euch allen!»

Am Nachmittag des 8. Mai 2025 warteten Zehntausende von Menschen auf dem Petersplatz gespannt auf das Urteil der in der Sixtinischen Kapelle versammelten Kardinalwähler. Es war der zweite Tag des Konklaves zur Wahl des Nachfolgers von Papst Franziskus, und drei Abstimmungen waren bereits ergebnislos verlaufen, was durch den schwarzen Rauch signalisiert wurde, der aus dem provisorischen Schornstein auf dem Dach der Sixtinischen Kapelle quoll. Die vierte Abstimmung – die erste nach dem Mittag – hätte bis dahin stattfinden sollen, und wenn sie nicht zu einem Ergebnis geführt hätte, wären die Kardinäle zur fünften Abstimmung übergegangen, bei der die Stimmzettel verbrannt würden, um weissen oder schwarzen Rauch zu erzeugen.

Doch plötzlich, um 18.08 Uhr römischer Zeit, brach die Menge in Jubel aus, als weisser Rauch aus dem Schornstein aufstieg: Die Kardinäle im Konklave hatten den 267. Papst in der Geschichte der Kirche gewählt. Tatsächlich erfolgte die Wahl im vierten Wahlgang, und die Stimmzettel wurden nach den Regeln des Konklaves verbrannt, um weissen Rauch zu erzeugen.

Als die Sonne über der Stadt Rom unterzugehen begann, öffneten sich die Türen hinter der Hauptloggia des Petersdoms und der leitende Kardinaldiakon, der Protodiakon, Kardinal Dominique Mamberti, kündigte auf Lateinisch an:

Annuntio vobis gaudium magnum; habemus Papam! Eminentissimum ac Reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem Prevost. Qui sibi nomen imposuit LEONEM XIV.

Ich verkünde euch eine grosse Freude: Wir haben einen Papst! Der hochwürdigste und ehrwürdigste Herr, Herr Robert Franziskus Kardinal der Heiligen Römischen Kirche Prevost. Der sich den Namen LEO XIV. gegeben hat.

Die Ankündigung kam für die Menschen auf dem Platz überraschend, und ihre Überraschung schlug in der ganzen Welt in Schock um, als bekannt wurde, dass Kardinal Robert Francis Prevost, ein gebürtiger Amerikaner aus Chicago, Illinois, zum 266. Nachfolger des heiligen Petrus gewählt worden war und den Namen Leo XIV. angenommen hatte.

Kurze Zeit später betrat Papst Leo XIV. die Loggia, um seinen ersten apostolischen Segen zu sprechen: Urbi et Orbi, «An die Stadt und den Erdkreis». Er hielt kurz inne, als er von seinen Gefühlen überwältigt wurde, und sprach dann seine ersten Worte als Papst auf Italienisch: La pace sia con tutti voi! («Der Friede sei mit euch allen!»)

Er fuhr fort:

Liebe Brüder und Schwestern, dies ist der erste Gruss des auferstandenen Christus, des Guten Hirten, der sein Leben für die Herde Gottes hingegeben hat. Auch ich wünsche mir, dass dieser Friedensgruss in eure Herzen eingeht, eure Familien erreicht, alle Menschen, wo immer sie auch sind, alle Völker, die ganze Erde. Der Friede sei mit euch!

Dies ist der Friede des auferstandenen Christus, ein unbewaffneter und entwaffnender Friede, demütig und beharrlich. Er kommt von Gott, dem Gott, der uns alle bedingungslos liebt.1

In seinem Urbi et Orbi sprach der neue Pontifex auf Italienisch, Spanisch und Latein. Aber er begann mit Worten, die bereits das Herzstück seines jungen Pontifikats bilden: «Friede sei mit euch allen!»

Papst Leo XIV. kam im Alter von 69 Jahren auf das Papstamt mit seinem Appell für den Frieden, nachdem er jahrzehntelang als Priester, Missionar, Bischof, Kardinal und Mitglied des Augustinerordens gewirkt hatte. Er hatte in den Vereinigten Staaten, in den Missionen und Diözesen von Peru und in Rom gedient. Er wurde im vierten Wahlgang des Konklaves zum Nachfolger von Papst Franziskus gewählt, und zwar von der grössten und vielfältigsten Gruppe von wahlberechtigten Kardinälen in der Geschichte der Kirche, die den ersten in den USA geborenen Papst, den ersten nordamerikanischen und den zweiten Papst aus Amerika in Folge wählten.

In seinem Plädoyer für den Frieden drückte Papst Leo XIV. nicht nur seinen Wunsch nach einem Frieden aus, der die kulturellen, politischen, sozioökonomischen und kirchlichen Gräben in der Welt und in der Kirche überwindet, sondern nach einem echten Frieden, dem Frieden des auferstandenen Christus, wie er sagte.

Er wurde von den Kardinälen im Konklave gewählt, weil er ein Brückenbauer zum echten Frieden ist, ganz im Sinne des traditionellen Titels und Symbols des Papsttums – Pontifex. Wie Kardinal Timothy Dolan zu seiner Wahl sagte: «Es sollte uns nicht erschrecken, dass wir in Papst Leo einen Brückenbauer sehen würden. Das ist es, was das lateinische Wort ‹Pontifex› bedeutet. Er ist ein Brückenbauer.»

Es handelt sich um ein Papsttum, das in einem aussergewöhnlichen Masse und in einer Zeit aussergewöhnlicher Not Brücken schlägt. Seine Wahl wurde offenbar durch einen Zusammenschluss von konservativen, gemässigten und progressiven Kardinälen erreicht. Er ist eine Brücke zwischen Nord- und Südamerika und zwischen der lateinamerikanischen Erfahrung, die mit Papst Franziskus begonnen hat, und Rom, dem Herzen der Kirche.

Leo XIV. auf der Loggia des Petersdoms am 8. Mai 2025.

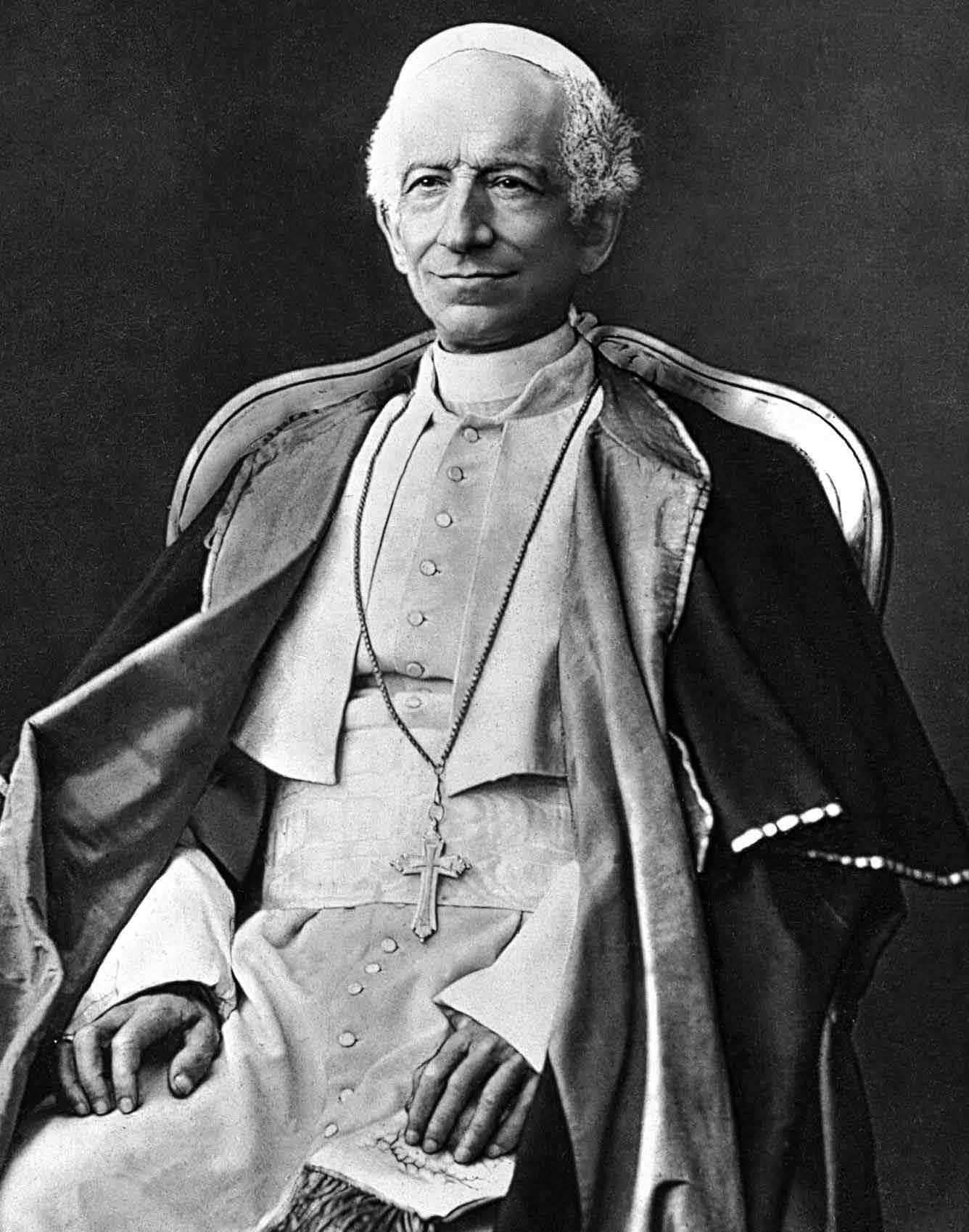

Vor allem aber ist er ein Brückenbauer – der Kontinuität und Integration – zwischen den Pontifikaten, die ihm unmittelbar vorausgingen, dem Zweiten Vatikanischen Konzil (1962–1965), den Kirchenvätern (insbesondere dem Kirchenlehrer Augustinus von Hippo) und dem monumentalen Werk der katholischen Soziallehre, das im Pontifikat und in der Person von Papst Leo XIII. (reg. 1878–1903) in seiner «Enzyklika» Rerum novarum von 1891 seinen ersten kraftvollen Anstoss erhielt.

Wir stehen ganz am Anfang dieses neuen Pontifikats. Und doch hat sich Papst Leo XIV. mit Gelassenheit, ruhiger Autorität und sanfter Festigkeit bereits als Papst und Nachfolger nicht nur der Päpste Franziskus, Benedikt XVI. und Johannes Paul II. etabliert, sondern aller seiner 266 Vorgänger – angefangen bei Simon Petrus, dessen Grab unter dem Baldachin der Basilika ruht, die seinen Namen trägt.

Diese Biografie unseres neuen Heiligen Vaters ist ein Porträt des Lebens, der Ausbildung und der beispiellosen Reise von Robert Francis Prevost zum Papsttum. Es ist eine Reise des Glaubens, der Hoffnung, des Dienstes, aber vor allem der Liebe zu Christus und seiner Kirche. Das Pontifikat von Leo XIV. hat mit einem Gebet für den Frieden des auferstandenen Christus begonnen. In den Tagen nach diesen ersten Worten haben wir einen Pontifex erlebt, der sich der Unermesslichkeit und der ewigen Bedeutung der kirchlichen Lehre bewusst ist, die einer zunehmend ungläubigen Welt immer wieder neu vorgestellt werden kann und muss.

Alle intelligenten Menschen sind sich einig, und Wir selbst haben es oben mit Freude angedeutet, dass Amerika für grössere Dinge bestimmt zu sein scheint. Nun ist es Unser Wunsch, dass die katholische Kirche an dieser künftigen Grösse nicht nur teilhat, sondern auch dazu beiträgt, sie zu erreichen. 2

Dies sind die Worte von Papst Leo XIII., die er im Januar 1895 in der Enzyklika Longinqua (auch bekannt als «Über den Katholizismus in den Vereinigten Staaten») an die Führer der katholischen Kirche in den Vereinigten Staaten von Amerika schrieb. Er konnte nicht wissen, dass der nächste Papst, der seinen Namen tragen würde, aus dieser Nation kommen würde, es sei denn, er hätte eine göttliche Eingebung gehabt.

Es ist eine Ehre, von der viele dachten, dass sie den Vereinigten Staaten niemals zuteil werden würde, zumindest nicht in absehbarer Zukunft und zumindest so lange, wie diese Nation die Welt beherrscht. Bischof Robert Barron hat erzählt, dass der 2015 verstorbene Kardinal Francis George aus Chicago immer meinte, dass Amerika niemals einen Papst haben werde, solange es eine Supermacht sei. Das liegt daran, dass die Kirche nicht als Werkzeug eines politischen Hegemons erscheinen durfte. Ob die Ernennung von Kardinal Robert Prevost zum Papst Leo XIV. auf den Niedergang der amerikanischen Macht hinweist, ist noch nicht abzusehen. Was aber nicht zu leugnen ist, ist, dass die Kirche Amerika so viele Segnungen zuteil werden liess und nun Amerika der Kirche ein Geschenk gemacht hat.

Dies ist eine schöne, aber auch ironische Erfüllung der Worte des vorherigen Leo:

Denn so wie eure Städte im Laufe eines Jahrhunderts eine wunderbare Vermehrung von Reichtum und Macht erfahren haben, so sehen wir, wie die Kirche aus spärlichen und bescheidenen Anfängen mit grosser Schnelligkeit zu einer grossen und überaus blühenden Kirche geworden ist. Wenn nun einerseits der wachsende Reichtum und die zunehmenden Ressourcen eurer Städte mit Recht den Talenten und dem aktiven Fleiss des amerikanischen Volkes zugeschrieben werden, so muss andererseits der blühende Zustand der Katholizität in erster Linie der Tugend, der Fähigkeit und der Klugheit der Bischöfe und des Klerus zugeschrieben werden; aber in nicht geringem Masse auch dem Glauben und der Grosszügigkeit der katholischen Laien.3

Doch irgendwann zwischen Leo XIII. und Leo XIV. trennten sich die Wege Amerikas und der amerikanischen Kirche. Die Nation blieb eine dominierende Weltmacht – und nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion die einzige unangefochtene Weltmacht –, aber die katholische Kultur in Amerika, besonders im Nordosten und im geliebten Mittleren Westen von Papst Leo XIV., hatte Mühe, mitzuhalten. Wie wir sehen werden, existieren fast alle katholischen Einrichtungen, die Robert Prevosts frühes Leben genährt und ihn dazu gebracht haben, Gottes Ruf zum Priestertum anzunehmen, nicht mehr oder befinden sich scheinbar in einem unaufhaltsamen Niedergang.

Nachdem der Anteil der Katholiken an der US-Bevölkerung in der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts zugenommen hatte, schwankt er seit Jahren um die 20 Prozent – etwa so viel wie zur Zeit Leos XIII. Weitaus wichtiger ist jedoch, dass der Prozentsatz der drei-

undfünfzig Millionen sich selbst als solche bezeichnenden Katholiken, die mindestens einmal pro Woche die Messe besuchen, laut Pew Research auf 24 Prozent gesunken ist. Und das ist in Wahrheit noch ein Anstieg, denn die Katholiken kehren langsam zum regelmässigen Messbesuch auf das Niveau vor der COVID-Pandemie zurück.

Darüber hinaus scheint Amerikas bürgerliches und kulturelles Leben mit dem katholischen Niedergang gleichzuziehen. Das Selbstvertrauen der Nation, vom Vertrauen in ihre Institutionen bis hin zum Glauben an ihren Sinn und ihre Güte, befindet sich auf einem historischen Tiefstand. Manche vermuten, dass Kardinal George vielleicht doch Recht hatte: Ein amerikanischer Papst bedeutet den Niedergang der amerikanischen Macht.

Wäre Leo XIII. hier, würde er die Diagnose stellen, dass diese Vertrauens- und Sinnkrise in direktem Zusammenhang mit der Vertrauensund Sinnkrise der amerikanischen Kirche steht. Im Jahr 1895 schrieb er an die amerikanischen Katholiken:

Denn ohne Moral kann der Staat nicht bestehen –eine Wahrheit, die Ihr berühmter Bürger [George Washington], den Wir soeben erwähnt haben, mit einer Schärfe der Einsicht, die seines Genies und seiner Staatskunst würdig ist, wahrgenommen und behauptet hat. Aber die beste und stärkste Stütze der Moral ist die Religion. Was ist nun die Kirche etwas anderes als eine legitime Gesellschaft, die durch den Willen und die Anordnung Jesu Christi zur Bewahrung der Sittlichkeit und zur Verteidigung der Religion gegründet wurde?4

Leo XIII. schrieb weiter, dass der «Segensbrunnen» der Kirche «in der Ordnung der zeitlichen Dinge» sprudelt. Mit anderen Worten: Die von der Kirche vermittelten Gnaden Christi unterstützen nicht nur unser geistliches Leben und unseren Weg zum Himmel. Sie sind auch eine unverzichtbare Stütze für das Glück in diesem Leben, einschliesslich des politischen Friedens und der zivilen Widerstandsfähigkeit.

Der Zeitpunkt für das Erscheinen eines neuen Leos könnte also nicht besser gewählt sein. Wie schon zur Zeit Leos XIII. befindet sich die Welt heute in einem gewaltigen politischen, wirtschaftlichen und vor allem technologischen Umbruch. Und Amerika steht dabei an vorderster Front.

Was wird ein Papst, der in den Vereinigten Staaten geboren ist, der Welt von heute bieten? Wir wissen es noch nicht. Aber wir können die Zeichen der Zeit lesen – um einen Lieblingssatz des Zweiten Vatikanischen Konzils zu zitieren – und versuchen zu erkennen, was Gott für die Kirche und die Welt bereithält, indem er einen Amerikaner, Leo XIV., zu unserem Heiligen Vater macht.

Jenseits der Diktatur des Relativismus

Die Welt verändert sich in rasantem Tempo. Die internationale Ordnung, die seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs vorherrschte, geht in etwas Neues und Anderes über. Was das sein wird und wie destabilisierend der Übergang sein wird, wissen wir noch nicht, aber Papst Franziskus war wirklich einsichtig, als er erklärte, dass wir nicht in einer Ära des Wandels, sondern im Wandel einer Ära leben.

Eine technologische Revolution in Form von künstlicher Intelligenz verändert Politik und Wirtschaft mindestens genauso stark wie der Verbrennungsmotor. Aber die Auswirkungen der KI sind vielleicht noch tiefgreifender: Sie verändert radikal unsere Beziehungen zu Wissen, Kreativität, Arbeit, zueinander und zu uns selbst.

Was bedeutet es, ein Mensch zu sein? Ist der Mensch in irgendeiner Weise etwas Besonderes? Lohnt es sich, mehr Menschen zu schaffen? Ist die menschliche Zivilisation an sich erhaltenswert? Was ist mit menschlicher Kreativität, menschlichen Freundschaften, menschlicher Arbeit? Dies sind Fragen, die in irgendeiner Form in der gesamten Moderne und Postmoderne aufgeworfen wurden, aber die künst-

Benedikt XVI.

liche Intelligenz hebt den Einsatz auf eine existenzielle Ebene: Sie bietet die Möglichkeit, wirklich und endgültig Nein zur Menschheit zu sagen.

Dies folgt auf die Smartphones und die sozialen Medien, die die Menschen abstrakt gesehen viel stärker miteinander verbunden, aber auch viel zerrissener und ängstlicher, weniger vertrauensvoll und weniger glücklich gemacht haben. Wie Leo XIV. beobachtet hat, bieten die Massenmedien ständig Alternativen zur katholischen Wahrheit an und lassen sie attraktiv oder, schlimmer noch, unvermeidlich erscheinen. Heute haben diese Medien nahezu ständigen Zugang zu fast allen Menschen, auch zu Kindern. Und all dies geschieht in einer Zeit, in der die katholische Kirche so gespalten ist wie seit Generationen, wenn nicht Jahrhunderten nicht mehr. Die politischen Polarisierungstendenzen, die die Welt erfasst haben, sind auch an der Kirche nicht vorbeigegangen. Die Diskussionen über den Platz der Kirche in der modernen Welt und ihre Haltung ihr gegenüber, die schon seit Generationen geführt werden, sind in letzter Zeit dringlicher und misstrauischer geworden – sowohl gegenüber den Mitkatholiken als auch gegenüber der institutionellen Kirche –, und manche gehen sogar so weit, sich zu fragen, ob die Gefahr eines Schismas oder eines völligen institutionellen Zusammenbruchs unmittelbar bevorsteht.

Inzwischen sind die Sorgen, die den verstorbenen Papst Benedikt XVI. beschäftigten, wie z. B. das, was er 2005 die «Diktatur des Relativismus» nannte, heute keine Hypothesen mehr. Die herrschende Kultur ist über die Behauptung hinausgegangen, dass alle Wahrheiten gleich sind oder dass wir die Wahrheit nicht kennen können: Neue Ideologien behaupten stattdessen, dass Wahrheiten, die lange Zeit als selbstverständlich galten, wie die Definition der Geschlechter oder die zentrale Bedeutung der Kernfamilie für die Gesellschaft, einfach falsch sind. Und sie schlagen neue Wahrheiten vor, um sie zu ersetzen, die durch Cancel Culture und eine drakonische Überwachung von Sprache, Gedanken und Taten durchgesetzt werden.

Die Kirche ist also mit einer neuen Realität konfrontiert: aufkommende Technologien und Ideologien, die die Welt umgestalten können und werden. In der Tat gestalten sie die Welt in diesem Augenblick neu, und zwar in einem Tempo, das jede andere technologische und intellektuelle Revolution der Vergangenheit übertrifft.

Wir kommen also zu einem weiteren bedeutenden Dokument von Leo XIII. Vier Jahre bevor er sich an die amerikanischen Katholiken wandte, reflektierte der grosse Pontifex tiefgreifend über die Antwort der Kirche auf die erschütternden Veränderungen, die die industrielle Revolution mit sich brachte. Das Dokument legte die Grundlagen der katholischen Soziallehre: Rerum Novarum. Oder, passenderweise, «Von neuen Dingen».

Neue Dinge

Bereits am zweiten vollen Tag seines Pontifikats wandte sich Leo XIV. an das Kardinalskollegium, das ihn soeben zum Papst gewählt hatte, und erklärte seinen Papstnamen:

Dafür gibt es verschiedene Gründe, vor allem aber, weil Papst Leo XIII. in seiner historischen Enzyklika Rerum Novarum die soziale Frage im Zusammenhang mit der ersten grossen industriellen Revolution adressiert. In unseren Tagen bietet die Kirche allen den Schatz ihrer Soziallehre als Antwort auf eine weitere industrielle Revolution und auf die Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz an, die neue Herausforderungen für die Verteidigung der Menschenwürde, der Gerechtigkeit und der Arbeit mit sich bringen.5

Die Botschaft ist klar: Als Antwort auf die «neuen Dinge» unserer Zeit braucht die Welt eine Erneuerung des katholischen Zeugnisses. Und die Kirche braucht eine Erneuerung ihrer Soziallehre.

Vereinfacht ausgedrückt ist die katholische Soziallehre die Anwendung der Glaubens- und Sittenlehre der Kirche auf die Bereiche Politik, Gesellschaft und Wirtschaft. In vielerlei Hinsicht lassen die Anwendungen in bestimmten Fällen einen grossen Spielraum zu: «Ermessensentscheidungen», die dennoch von unverzichtbaren katholischen Grundsätzen geprägt sind. Diese Grundprinzipien, wie die Wahrung und Verteidigung der Würde der menschlichen Person und das Streben nach dem Gemeinwohl, gelten zu allen Zeiten und an allen Orten.

Der Grundsatz der Verteilungsgerechtigkeit besagt zum Beispiel, dass die materiellen Ressourcen einer Gesellschaft so verteilt werden sollten, dass niemand weniger hat, als er oder sie für ein angemessenes Leben braucht – einschliesslich der Gründung einer Familie in der von Gott vorherbestimmten Grösse. Gleichzeitig ist jeder Mensch verpflichtet, durch Arbeit – auch im häuslichen Bereich – im Rahmen seiner Möglichkeiten einen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten.

Das Schlüsselprinzip der Subsidiarität besagt, dass soziale Probleme auf der angemessenen Ebene der Autorität angegangen werden sollten, und im Allgemeinen auf der niedrigsten Ebene, die vernünftig ist. Dies schafft Raum für die Freiheit und Unabhängigkeit von Familien und lokalen Gemeinschaften, ihr Leben so zu gestalten, wie sie es für richtig halten. Und das Prinzip der Solidarität, das in Polen wunderbare Früchte trug, als die Menschen dort von der kommunistischen Sowjetunion unterdrückt wurden, besagt, dass wir unsere gegenseitige Abhängigkeit anerkennen und daher das Gemeinwohl mehr im Auge behalten müssen als unser eigenes Wohl. Das Gemeinwohl wurde später in Gaudium et spes, dem Dokument des Zweiten Vatikanischen Konzils über die Kirche in der Welt von heute, definiert als «die Summe aller jener Bedingungen gesellschaftlichen Lebens, die den Einzelnen, den Familien und gesellschaftlichen Gruppen ihre eigene Vervollkommnung voller und ungehinderter zu erreichen gestatten.» 6 Diese Formulierung mag auf den ersten Blick recht abstrakt erscheinen. Man kann es aber auch so sehen, dass die wirklich gemeinsamen Güter diejenigen sind, die geteilt werden können, ohne dass sie geschmälert werden. Wenn zum Beispiel mehr Menschen am zivilen Frieden teil-

haben, wird dieser Frieden nicht verbraucht. Ganz im Gegenteil: Je mehr Menschen am Frieden teilhaben, desto mehr breitet er sich aus und findet seinen Ausdruck.

Leo XIII. hat nicht alle diese Ideen in Rerum Novarum definiert, aber er hat das Fundament gelegt, auf dem spätere Pontifices seine Lehre als Antwort auf die politischen und wirtschaftlichen Realitäten ihrer Zeit präzisiert, erneuert und erweitert haben. Aus diesem Grund hat jeder Papst seit Leo XIII. so genannte «Sozialenzykliken» verfasst. Dazu gehören Papst Pius XI. mit «Quadragesimo anno» (1931), Papst Johannes XXIII. mit «Pacem in terris» (1963), Papst Paul VI. mit «Populorum progressio» (1967), Papst Johannes Paul II. mit «Centesimus annus» (1991), Papst Benedikt XVI. mit «Caritas in veritate» (2009), und Papst Franziskus mit «Laudato si’» (2015) und «Fratelli tutti» (2020). Jetzt weist Papst Leo XIV. deutlich darauf hin, dass die Zeit gekommen ist, die katholische Soziallehre erneut zu erneuern und zu erweitern, heute als Antwort auf die digitale und die KI-Revolution. Authentische Äusserungen der kirchlichen Soziallehre haben immer ein wesentliches Merkmal: Sie stimmen nicht mit einer bestehenden säkularen Ideologie überein. In Rerum Novarum wies Leo XIII. die Industriellen, die Fabrikarbeiter ausbeuteten, zurecht und übte scharfe Kritik an einer Laissez-faire-Wirtschaft, die diese Ausbeutung zulässt – und sogar fördert und belohnt. Aber er verteidigte auch nachdrücklich das Privateigentum und verurteilte Ideologien wie den Sozialismus, die die Bedeutung des Eigentums leugnen.

Eine Erneuerung der katholischen Soziallehre für die heutige Welt wird weder einer bestimmten politischen Figur oder Bewegung schmeicheln, noch wird sie mit einem einzigen Adjektiv beschrieben werden können. Sie wird weder «konservativ» noch «progressiv» sein, obwohl sie mit ziemlicher Sicherheit Elemente des Konservatismus – die Besorgnis über das Tempo des Wandels und das Vertrauen auf soziale Traditionen – und des Progressivismus – das Engagement für robuste Reformen zur Linderung ungerechter sozialer Bedingungen – enthalten wird.

Einige Kommentatoren haben bereits versucht, auf der Grundlage einiger weniger Posts in den sozialen Medien in den letzten Jahren und Monaten Leo XIV. als feindselig gegenüber US-Präsident Donald

Trump und Vizepräsident J. D. Vance darzustellen. Dies ist ein sehr einfacher Weg, um den Heiligen Vater und die Soziallehre der Kirche insgesamt misszuverstehen. Eine Erneuerung der katholischen Soziallehre wird jeden politischen Führer und jede Bewegung auf rütteln. Ihr Beharren auf der Würde des menschlichen Lebens von der Empfängnis bis zum natürlichen Tod, um ein Beispiel zu nennen, wird in einigen Fragen mit der politischen Linken, in anderen mit der politischen Rechten und in fast allen Fragen mit den technologischen Antihumanisten, die sich vorstellen, den Menschen durch künstliche Intelligenz zu ersetzen, in Konflikt geraten. Was aber wird die Antwort dieses neuen Leos auf die Welt von heute sein? Wodurch wird sich sein Ansatz für die katholische Soziallehre von dem seiner Vorgänger unterscheiden? Die Antwort liegt wahrscheinlich in der theologischen Tradition, der er sein Leben gewidmet hat: der des heiligen Augustinus.

Eins im Einen

Wie wir sehen werden, ist Leo XIV. seit seinem ersten High-School-

Schuljahr Mitglied des Augustinerordens und dem heiligen Augustinus treu ergeben. Der grosse Kirchenlehrer prägt alles, was der neue Papst über Christus, seine Kirche und ihre Beziehung zur Welt glaubt.

Dies zeigt sich besonders in Leos Wahlspruch, der einer obskuren Predigt des heiligen Augustinus über Psalm 127 entnommen ist: «In illo uno unum», was übersetzt so viel heisst wie «In dem Einen [Christus] sind wir eins». Hier wird deutlich, wie sehr der neue Papst die Einheit der Christen betont, die in der göttlichen Person Jesu Christi begründet ist. Mit anderen Worten: Die Antwort der Kirche auf die Krisen in der Welt und die Spaltung in ihr selbst ist eine erneute Betonung der christlichen Einheit in und durch Jesus Christus. Das bedeutet, dass es bei der Einheit nicht darum geht, dass alle im Gleichschritt gehen oder die gleichen Praktiken anwenden oder die gleichen politischen Ansichten vertreten: Es geht um die Nächstenliebe – das heisst, die Liebe zu Gott.

Dies ist ein Grundprinzip der augustinischen Theologie, und es ist ein Grundprinzip des Wirkens von Leo XIV.

Bezeichnenderweise bemerkt der heilige Augustinus in derselben Passage, aus der Leo sein Motto entnommen hat, auch: «Multi homines sunt, et unus homo est; multi enim Christiani, et unus Christus» –«Es gibt viele Menschen und doch einen Menschen; denn es gibt viele Christen und einen Christus». Mit anderen Worten: Unsere Einheit in Christus zerstört nicht unsere Vielfalt oder unsere Individualität. Vielmehr verstärkt sie sie.

Es gibt keinen Beweis dafür, dass der heilige Augustinus dieses berühmte Zitat, das ihm zugeschrieben wird, jemals geschrieben oder gesagt hat: «Im Notwendigen Einheit, im Zweifel Freiheit, in allem die Liebe.» Aber die Stelle, aus der Leo XIV. seinen bischöflichen Wahlspruch entnommen hat, kommt diesem Gedanken sehr nahe.

In seinen frühen Predigten und Ansprachen hat Leo XIV. seine Zuhörer stets auf die Person Christi konzentriert. Auf der Loggia über dem Petersplatz wandte er sich an die Gläubigen nicht nur mit einem allgemeinen Friedenswunsch, sondern speziell mit dem «Frieden des auferstandenen Christus». Und in seiner ersten öffentlichen Predigt ging Leo auf die Frage ein, die Christus seinem Vorgänger Petrus gestellt hatte: «Wer sagt ihr, dass ich bin?»

Und Leos Antwort bestand darin, die göttliche Person Christi zu betonen, den Einen, in dem wir eins sind. Christus war nicht «eine Art charismatischer Führer oder Übermensch», wie viele heute annehmen. Doch er ging noch weiter und behauptete, dass auch viele Christen so über Jesus denken – und deshalb «in einem Zustand des praktischen Atheismus» leben.7

Denn wenn Jesus nicht «der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes» ist, wie der erste Petrus antwortete, was ist dann der Sinn? Wenn Christus nur ein besonderer Mensch ist, dann gibt es keine Grundlage für die christliche Einheit oder überhaupt eine Einheit. Deshalb gibt es auch keine Grundlage für Solidarität, Gerechtigkeit und Frieden. Es gibt nur Macht, Verwirrung und Chaos.

Und das, so sagt uns Leo XIV., ist keine Spekulation. Schauen Sie sich einfach um: Es ist Realität.

Matthew Bunson

Ein Porträt des ersten amerikanischen Papstes

Der Rauch lichtet sich. Die Welt schaut zu. Ein Name wird verkündet. Ein Mann tritt vor und die Blicke der Welt fallen auf ihn.

Wir haben einen Papst! Und sein Name ist Leo XIV.

Aber wer ist dieser 266. Nachfolger des heiligen Petrus? Was ist die Vision des ehemaligen Kardinals Robert Francis Prevost für die Kirche, und welche Auswirkungen wird sein Pontifikat auf die Katholiken und die Welt haben?

Der erfahrene katholische Journalist und Historiker Matthew Bunson bietet das erste massgebliche Porträt des neuen Heiligen Vaters. Mit unübertroffenem Zugang, fundierten Quellen in Rom und einem Ruf für Integrität und spannende Einsichten liefert Bunson eine fesselnde Erzählung über das Leben des neuen Papstes, seinen Glauben und seine unwahrscheinliche Reise auf den Stuhl des heiligen Petrus.

ISBN 978-3-03818-817-9 Weber Verlag AG CH-3645 Thun/Gwatt www.weberverlag.ch