5 minute read

Die

from OSTPOST 45

kennt nicht das beeindruckende Wandbild an der Hauswand Ecke Mühlendamm/Am Bagehl? Es spiegelt den Zustand in der Zeit vor über 100 Jahren und zeigt die Lohmühle mit Mühlrad, die Nikolaikirche und eben diese Hauswand. Das Werk der Rostocker Künstlerin Ina Wilken begrüßt alle ankommenden Benutzer des vielbefahrenen Mühlendamms und macht neugierig auf Rostocker Stadtgeschichte.

Seit dem Mittelalter reihte sich, vom Mühlentor ausgehend, Mühle an Mühle, welche das angestaute Warnowwasser für den Betrieb von Mühlrädern zum Mahlen von Getreide nutzten. Die Mühlengebäude standen auf mehreren durch Brücken verbundenen Aufschüttungen im sumpfigen Warnowtal. Nur die erste der Mühlen diente der Zerkleinerung von Baumrinde, der Lohe, welche zum Gerben von Tierhäuten benötigt wurde. Sie befand sich vor dem Mühlentor am Lohmühlengraben, einer der Verzweigungen der Oberwarnow, kurz vor der Verbreiterung des Flusses.

Advertisement

Die erste Lohmühle an diesem Ort wurde 1540 erwähnt, erbaut wurde das Gebäude in der Mitte des 17. Jahrhunderts. Es gehörte dem Rostocker Amt der Gerber, dem noch im Jahr 1872 50 Mitglieder angehörten. Das Amt hatte einen Müller angestellt, der auch im Gebäude wohnte. Später war es im Besitz der Gerberinnung, welche, wie in anderen Handwerken, die Ämter abgelöst hatte. Nach Auflösung der Gerberinnung gelangte die Lohmühle in den Besitz der Schusterinnung, welche sie an den Gerber Hans Lemmerich, den letzten seines Handwerks in Rostock, verkaufte. Dieser hatte bis in die 1980er Jahre seinen Firmensitz im Gerberbruch, in den Gebäuden, welche heute als „Alte Gerberei“ bekannt sind (die OSTPOST interviewte in ihrer Nr. 3 die Witwe von Hans Lemmerich - nachzulesen unter www.oestliche-altstadt.de). Bereits auf dem Tarnowplan von 1790 ist der Name „Lemrich“ im Gerberbruch beim Zusammenfluss mit dem Lohmühlengraben vermerkt (siehe Abbildung).

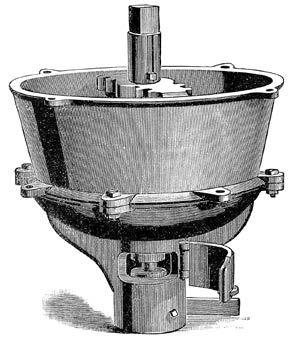

Bis 1912 soll die Lohmühle eine Wassermühle gewesen sein, deren Mahlwerk durch ein unterschlächtiges Wasserrad betrieben wurde. Die

Ansätze des Wasserrades waren im Mauerwerk bis zuletzt zu sehen. Später wurde sie durch eine Dampfmaschine angetrieben, welche letztendlich durch einen Elektromotor ersetzt wurde. Der letzte Rostocker Lohmüller soll Hermann Dohse gewesen sein, der die Mühle, laut Denkmalpflege-Amt, wohl bis zur Mitte der 50er Jahre betrieb. Er starb 1966 (es gibt in den Quellen recht unterschiedliche Angaben zu Alter und Betrieb der Mühle).

Vor 40 Jahren, im April 1983, rückte das Mühlengebäude in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. In einem Zeitungsartikel wird über den Grundstückseigentümer, den Gerber Hans Lemmerich berichtet, welcher auf dem Mühlengrundstück, in Eigeninitiative und ganz im Sinne staatlicher Vorgaben, Wohnraum für einen Familienangehörigen geschaffen hatte. Auch um den Erhalt und die Rekonstruktion des Mühlengebäudes und der noch vorhandenen technischen Ausstattung bemühte er sich aufopferungsvoll. Im früheren Mühlenraum wurden zu dieser Zeit Schuhe und andere Lederwaren gelagert.

Nur ein halbes Jahr nach der öffentlichen Würdigung der Bemühungen um den Erhalt des technischen Denkmals war seitens der Behörden bereits beschlossen worden, die Lohmühle wegen der Erweiterung des Straßenbahnnetzes in Richtung Dierkow und Toitenwinkel abzutragen. Geplant war eine Zwischenlagerung und ein Wiederaufbau am Fischerbruch.

Dafür wurde eine ausführliche denkmalpflegerische Zielstellung erarbeitet. Die Balken des Fachwerkgebäudes sollten gesichert, nummeriert und verschiedene Zeichnungen der Mühle angefertigt werden. Am neuen, gegen Hochwasser gesicherten Standort sollte die Mühle eine Einrichtung der polytechnischen Ausbildung in Rechtsträgerschaft der Abteilung Volksbildung des Rates der Stadt werden. Auch ein Schulgarten war auf dem Grundstück geplant. Die technische Ausrüstung war laut denkmalpflegerischer Zielstellung in einen funktionstüchtigen Zustand zu bringen. Außerdem sei „eine Rekonstruktion in Beziehung zum Wasserlauf am Fischerbruch anzustreben“.

Ein der OSTPOST vorliegendes Gutachten des angesehenen Rostocker Volkskundlers und Hausforschers Karl Baumgarten, vormaliger Leiter des Rostocker Wossidlo-Archivs, vom Februar 1984 untersuchte noch einmal ausführlich die Frage der Entstehungszeit, der Nutzungsgeschichte und Bauweise. Er betonte, dass die Lohmühle als technisches Denkmal von überlokaler, ja überregionaler Bedeutung sei und hebt die Besonderheit des Dachwerkes hervor, als ein besonderes Denkmal der heimischen Zimmermannskunst. Das Gutachten kommt zum Schluss: „Es sollte doch noch einmal überlegt werden, ob nicht das Gebäude in situ belassen bzw. dort rekonstruiert und renoviert werden könnte.“

Altstadtvereinsvorsitzender Jürgen Möller erinnert sich gut an den letzten Rostocker Gerber Hans Lemmerich, der auch nach der Verstaatlichung seiner Firma als Betriebsteil-Leiter eines VEB im Amt blieb. Er teilte mit ihm die Mühen der privaten Renovierung eines denkmalgeschützten Gebäudes in der sozialistischen Mangelwirtschaft. Gegen die eintretenden Ereignisse hat sich Hans Lemmerich bis zuletzt und entschlossen gewehrt. Laut Augenzeugen soll er sich Baggern und Kranen entgegengestellt haben. Sein Protest gegen den im Juni 1986 erfolgten Abriss der Lohmühle blieb letztlich erfolglos.

In Berichten der Lokalpresse konnten die Rostocker die Abtragung des Gebäudes durch Mitarbeiter des Denkmalpflege-Betriebs mitverfolgen. Autokrane verluden die langen Balken und die gusseisernen Teile der Mühle auf Lastzüge, welche sie gleich um die Ecke in den Fischerbruch verfrachteten. Da sollen sie dann, ganz ungeschützt gegen Witterungseinflüsse, jahrelang gelegen haben. Weitere Nutzungsvorschläge wurden laut Denkmalpfleger Gerhard Lau ins Gespräch gebracht, so u.a. als Vereinsheim für einen Tennisklub oder ein Wiederaufbau im Agrarhistorischen Museum in Schwerin.

Irgendwie verliefen alle Pläne nach der Wende im Sande. Es soll noch eine Besichtigung der Überreste im Fischerbruch durch einen Beirat für technische Denkmale im Denkmalpflegeamt gegeben haben. Das Ergebnis muss ernüchternd gewesen sein: Die Balken waren durch Feuchtigkeit unbrauchbar und sollen zum Teil als Brennholz genutzt worden sein. Die Aufmaße der Mühle waren nicht mehr aufzufinden. Wenigstens das Mahlwerk und die Transmissionsteile der Mühle konnten 1996 von der Arbeitsförderungsgesellschaft Rudolf Diesel geborgen und restauriert werden. Die Teile waren allerdings laut Reinhard Kramer von der Arbeitsförderungsgesellschaft „verrostet, deformiert, von Fremden auseinander getragen worden“. Eine Vollzähligkeit war nicht mehr nachzuweisen. Wo sich die restaurierten Teile der technischen Ausrüstung der Mühle heute befinden, ist der OSTPOST-Redaktion nicht bekannt. 25 Jahre ist nun die letzte Nachricht zum Thema „Lohmühle“ alt. Ihr prominenter Standort bewirkte aber, dass sie nicht so schnell aus der Erinnerung der Rostocker verschwand. Wie oft mag sie wohl in Gesprächen der Vorüberfahrenden erwähnt worden sein? Erst recht dann, als sie in dem schönen Wandbild (1997 im Auftrag der Ostsee-Zeitung angefertigt) verewigt worden war. Vor einigen Jahren versuchte die Künstlerin Ina Wilcken noch einmal, Sponsoren für die Erneuerung des durch Sprayer verunzierten Bildes zu finden - leider erfolglos.

Text: Hinrich Bentzien

Quellen: Sammlung H.-O. Möller / Dr. Karl Baumgarten, Gutachten zur Lohmühle in Rostock, 1984 / Denkmalpflegerische Zielstellung betr. Umsetzung der ehem. Lohmühle, Amt für Denkmalpflege, Rostock 1983 / Ostseezeitung „Alte Lohmühle zieht jetzt um“, 1986 / „Ein Haus erzählt Geschichte“ NNN 1983 / „Kein Wiederaufbau der Lohmühle“ Ostsee-Anzeiger 1998 / Jürgen Möller / wikipedia

Die Gerberlohe

Fichten- und Eichenrinden wurden für die Gewinnung von pflanzlichen Gerbmitteln in der Lohmühle zerkleinert. Diese Lohrinden enthalten viel Gerbsäure. Sie wurden im Wald mit Hilfe von Löffeln vom noch stehenden Baum geschält und stammten oft aus sogenannten „Lohwäldern“. Zunächst wurden die Rinden getrocknet und dann grob zerkleinert. In der Lohmühle erfolgte dann die feinere Zermahlung.

Die Gerber tauchten die gesäuberten Tierhäute zusammen mit der Lohe in Behälter, in denen sie je nach Ausgangsmaterial und gewünschter Qualität zwischen einem halben und drei Jahren verblieben. Dabei durchliefen die tierischen Rohmaterialien Bäder mit ansteigenden Gerbstoff-Konzentrationen. Für einen Zentner sehr starken Leders wurden bis zu acht Zentner Lohe benötgt. Gerbereien verbrauchten viel Wasser und lagen deshalb an Wasserläufen, wie dem Rostocker Gerberbruch.

Cafe – Restaurant – Bar feinstes Frühstück französisch süß oder hanseatisch deftig

Kaffee- & Kuchenspezialitäten selbst gebackene Torten feinste Teesorten

Tapas & Wein

Longdrinks

Familien- & Betriebsfeiern

Buffets raffinierte Tagesgerichte individuelle Menüs

Am Wendländer Schilde 5 18055 Rostock (bei der Nikolaikirche)

Verein zur Förderung der Östlichen Altstadt e.V.