전자신문 THE MIJUCHOSUN E*NEWS

이날 발표한 ‘연금

개혁 추진 계획안’에서 기초연금 지

급 요건을 대폭 강화하는 방향으로

가닥을 잡아 65세 이상의 복수국

적자가 한국에 들어가 거주시 기초

연금 수령하기가 한결 어려워졌다.

새로운 개편안에 의하면 미주 등

에 거주하는 복수국적 65세 이상

노인이 한국에서 기초연금을 받으

려면 19세 이후 한국에서 5년 이상

살았는지를 확인하는 절차가 필수

적으로 따른다.

해외 현지 부동산이나 연

재산

을 빠짐없이 신고하는 것을 의무 화 시켰다.

지금까지는 2011년부터 65세 이 상 외국 국적 동포에겐 ‘외국

한국정부, 지급 요건 5년 이상 국내 거주로 대폭강화 65세 이상 복수 국적자에 해외소득·재산신고 의무화

한국 국적을 회복해 거주를 허용하는 복수 국적제를 시

금융 서비스 체인 ‘찰스 슈왑’의

연례 자산 설문조사에 따르면 본

인이 부유하다고 느끼기 위해 필

요한 순자산을 묻는 질문에 워싱

턴 DC 및 인근 지역 응답자들은

평균 280만 달러라고 응답했다.

이는 전국 평균 250만 달러보

다 30만 달러 더 높은 수치며 추가

로, 재정적으로 큰 불만이 없는 삶

을 살기 위해서는 96만 8천 달러

는 있어야 한다고 답해 전국 평균

77만 8천 달러보다 더 높은 금액

이 필요한 것으로 나타났다.

전국적으로는, 일생 동안 부자가

될 가능성과 관련한 질문에 응답

자의 21%가 순조롭게 진행하고 있

다고 답했으며 재정 상태와 관련해 서도 50%는 관리하고 있고 67%는

DC 인근 전국평균 250만불 대비 30만불 더 높아

성 논란이 일어 사회적 문제가 됐 었다.

보건복지부에 따르면 지난해 복 수국적자에 지급한 기초연금액 은 212억원이었다. 이는 9년 전인 2014년 22억8000만원에 비해 9배 로 급증한 수치다. 기초연금을 받 는 복수국적자도 지난해 5699명으 로 2014년에 비해 5배나 늘었다.

전문가들은 복수국적자는 상대 적으로 고소득자여도 기초연금을 받기가 더 쉽다고 지적하며 개편은 잘 한 것이라고 강조했다. 이어 형평성 차원에서 라도 한국 내 거주 기간 등은 기초연금 지급 을 위해 꼭 필요한 사항이라고 덧 붙였다. 실제 1986년 메릴랜드로 이민온 A(79)씨와 그의 아내(74)는 2020 년 34년 만에 한국 국적을 회복하 고 이듬해 1월부터 기초연금을 받 기 시작했다. 이들 부부가 받는 연 금은 각각 40-50만원에 달하고 있 다.

“본 설문조사의 중요한 시사점은

재무 계획이 있는 응답자의 비율

이 높은 점”이라고 밝혔다.

스타인은 “재무 계획이 있는 사 람들은 본인의 현 재정상황에 합 격점을 줄 확률이 투자에 86%, 은 퇴 준비 88%, 개인 재무 교육에 92% 등”이라고 덧붙였다.

부자가 되기 위해 필요한 순자 산 질문에 설문조사 참여자 평균 이 280만 달러라 응답했으나 이는 상대적인것으로, 스타인은 “독신 에 자녀가 없을경우 280만 달러는 큰 금액일수 있으나 다자녀에 55 세에 은퇴한뒤 여행을 많이 다니 고자 한다면 280만 달러도 충분치 않을수 있다”라고 언급했다. 김 훈 기자 워싱턴 일원서 부자되려면

은퇴 계획과 관련해 스스로에서 A 에서 C까지의 점수를 매기는 등 어 느 정도 자신의 재정 상태를 파악 하고 있는 것으로 드러났다.

찰스 슈왑사의 지점이 위치한 버지니아주 타이슨스와 알렉산드

리아의 재무 설계 담당자 다니엘

스타인은 언론과의 인터뷰를 통해

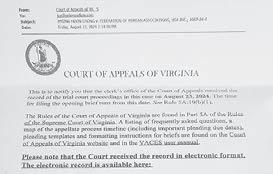

지난 5월 29일 버지니아주 페어 팩스 카운티 순회법원에서 열린 재 판에서 미주한인회총연합회에 패 한 미연방총한인회(구 정통 미주한 인회연합회) 정명훈 회장이 1심 판 결에 불복 항소에 나섰다. 4일 정명훈 미연방총한인회장은 미주총연에 대한 항소장을 버지니아 항소법원에 접수시켰다고 밝혔다. 3개월 전인 지난 5월 29일 페어 팩스 순회법원은 정통 미주한인회 총연합회 정명훈 회장에게 더 이상 총연 회장으로 대내외적인 활동을 할 수 없다는 판결을 내렸는 데, 앞 서 1월 31일 재판에서 정 회장 측 에 총연 명칭, 직함, 로고 등을 사 용해서는 안 된다는 판결을 내린

바 있다. 이후 정통 미주한인회총연합회 에서 미연방총한인회로 명칭 변경 을 한 정명훈 회장은 1심 판결의 문 제점을 파악하고

김성한 기자