El día que Umiko nació, el mar arrastró a la playa dos lenguados negros. Después se echó hacia atrás y se quedó manso como un niño dormido. La luna blanqueaba el vientre rojizo, casi negro, de los peces y en los acantilados el viento revolvía los arbustos de hamayu y las agujas de los pinos.

Por toda la península se escuchaba un silbido, semejante al que exhalan las buceadoras cuando salen del agua.

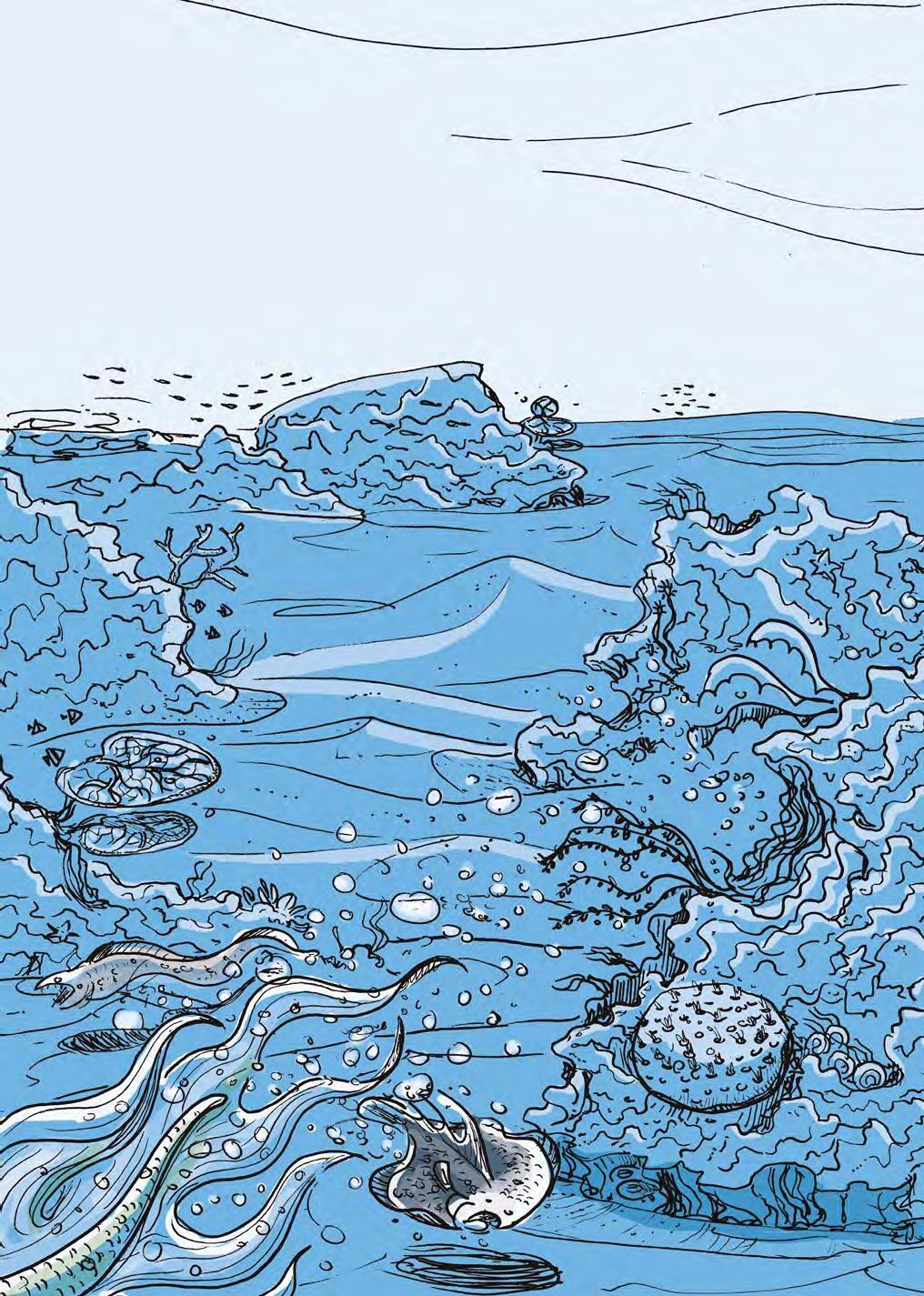

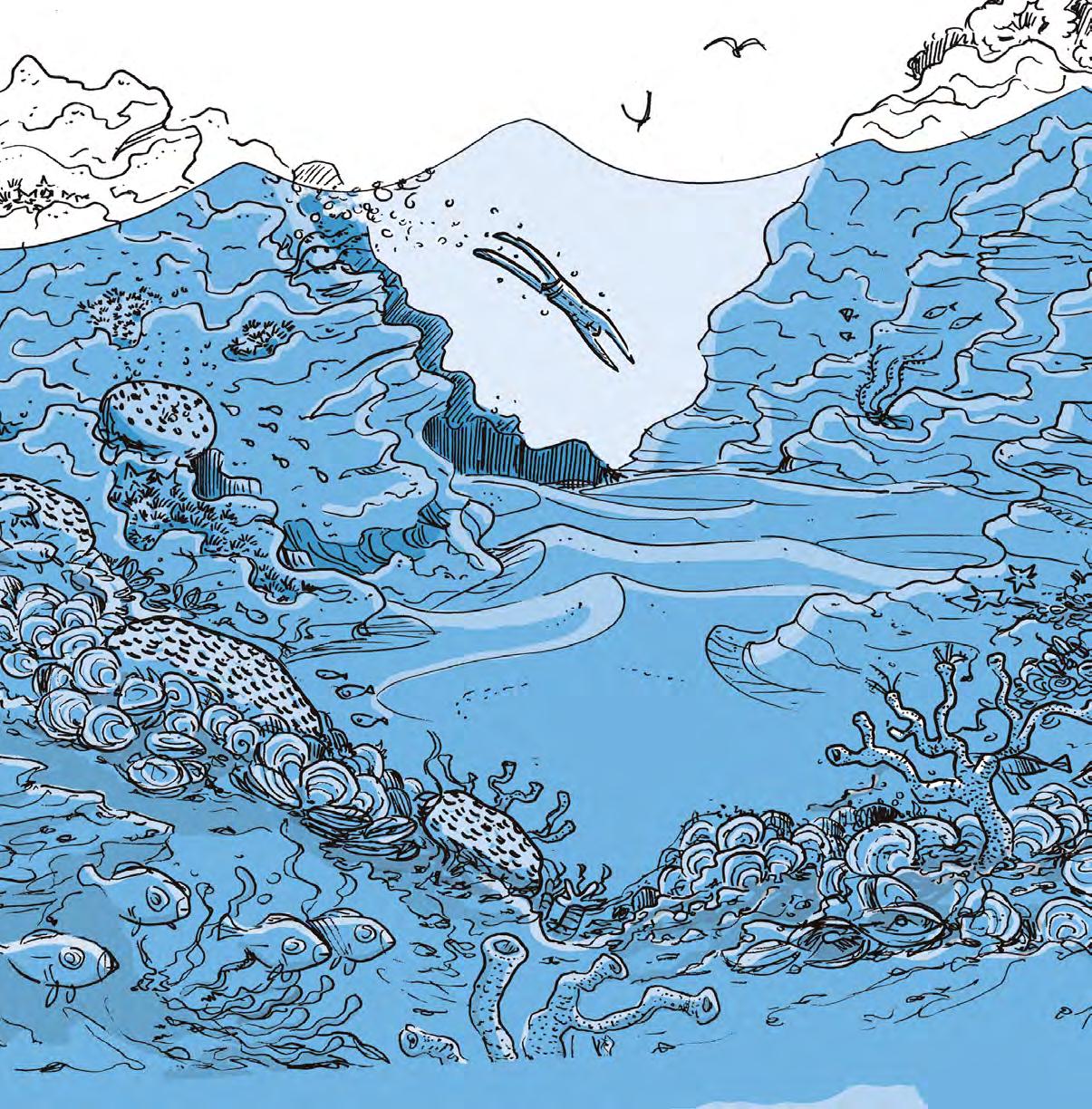

La noche se había vuelto más profunda, eso contaban. Todo se hundió en un misterio de un azul opaco, vidriado a los ojos, como sumergido bajo el océano. El mundo submarino era el mundo de las mujeres. Por primera vez los hombres que estaban despiertos pudieron sentir el frío terso sobre las pieles que abrazaba a sus mujeres dentro del agua, la presión en los ojos y en los pulmones. El silencio lleno de pequeñas vibraciones. Sin embargo, aquella impresión no duró mucho. La luna salió de entre las nubes y todo volvió a la normalidad. Entonces Umiko se puso a llorar. El hechizo se había roto. Pero su huella permanecía en los corazones de los hombres y las mujeres.

Todos supieron que Umiko, la niña del mar, sería una buena buceadora.

Ninguna niña de la península quería ser ama. No querían seguir la tradición de las mujeres y sumergirse en las frías aguas del océano, de abril a octubre. No querían magullarse los pies con el fondo marino ni hablar a gritos a causa de las inmersiones y del ruido del mar. Ni mucho menos correr el riesgo de verse atrapadas en el lecho rocoso con la cuerda de su cintura o encontrarse de frente a un tiburón. El trabajo de buceadora les parecía muy duro. Siempre a la intemperie, pasando frío y corriendo riesgos. Incluso las zambullidas cortas podían ser peligrosas. No entendían por qué sus madres y sus abuelas y sus tías charlaban alegres en los descansos entre las inmersiones, gastándose bromas y riendo, a gritos, azotadas por el viento, con las mejillas y las manos rojas de frío. A algunas niñas no les quedaba más remedio que ayudarlas con sus cestas llenas de orejas de mar, de ostras, de vieiras o algas. Clasificaban la recolección entre los trajes de neopreno tendidos a secar, mientras las mujeres, cansadas, con toallas blancas sobre las cabezas, se lavaban en los cubos o se echaban crema en las mejillas y la frente, entrecerrando los ojos al sol. Algunas, dentro de la cabaña de las buceadoras, se tumbaban al calor de las brasas, mirando con ojos somnolientos sus móviles. Afuera, los gritos de las gaviotas se unían al motor de las lanchas y a las voces azules de los pescadores.

No, ninguna niña quería ser buceadora.

No querían seguir la tradición.

La vida estaba llena de oportunidades mucho más apetecibles y cómodas.

Ellas querían estudiar, ir a Tokio, comprarse un coche. Trabajar en una oficina y a la noche, tapadas hasta los hombros con las faldas del kotatsu, perderse en los mundos de ficción de las series o las redes sociales.

Cuando a Umiko le preguntaban si ella quería ser ama, respondía que no. Agitaba las manos con energía y repetía que no lo sería por nada del mundo. No quería diferenciarse de sus compañeras. Estaba harta de que las tías y las abuelas le repitieran que ella era hija del mar, que estaba predestinada al agua. No, repetía terca, frunciendo la frente. Sus ojos negros relampagueaban. No y no. Ella era como las demás niñas. Motokatsu, su padre, asentía. No quería que le pasase lo que a Tetsuko, la madre de Umiko, que casi muere en el mar. Había sido a causa de una enfermedad pulmonar leve, pero ya no podía bucear. Ahora trabajaba en una fábrica de

coches en Nagoya y solo venía algunos fines de semana y en vacaciones. Aun así, Motokatsu estaba contento. Tetsuko no tenía que sufrir el frío del océano y las nefastas consecuencias de la apnea para sus pulmones. Y ahora Umiko era suficientemente mayor para cuidar de la casa y de su hermano pequeño Jirô. Pero las tías y las abuelas insistían en que Umiko fuera buceadora. Estaba en su sangre. Ellas eran las guardianas del mar. ¿Se iba a acabar su oficio milenario?

–Eso no es cosa mía –protestaba ella–. Yo no tengo por qué seguir la tradición.

Sin embargo, a escondidas, Umiko acudía a la costa y buceaba empujada por una poderosa atracción.

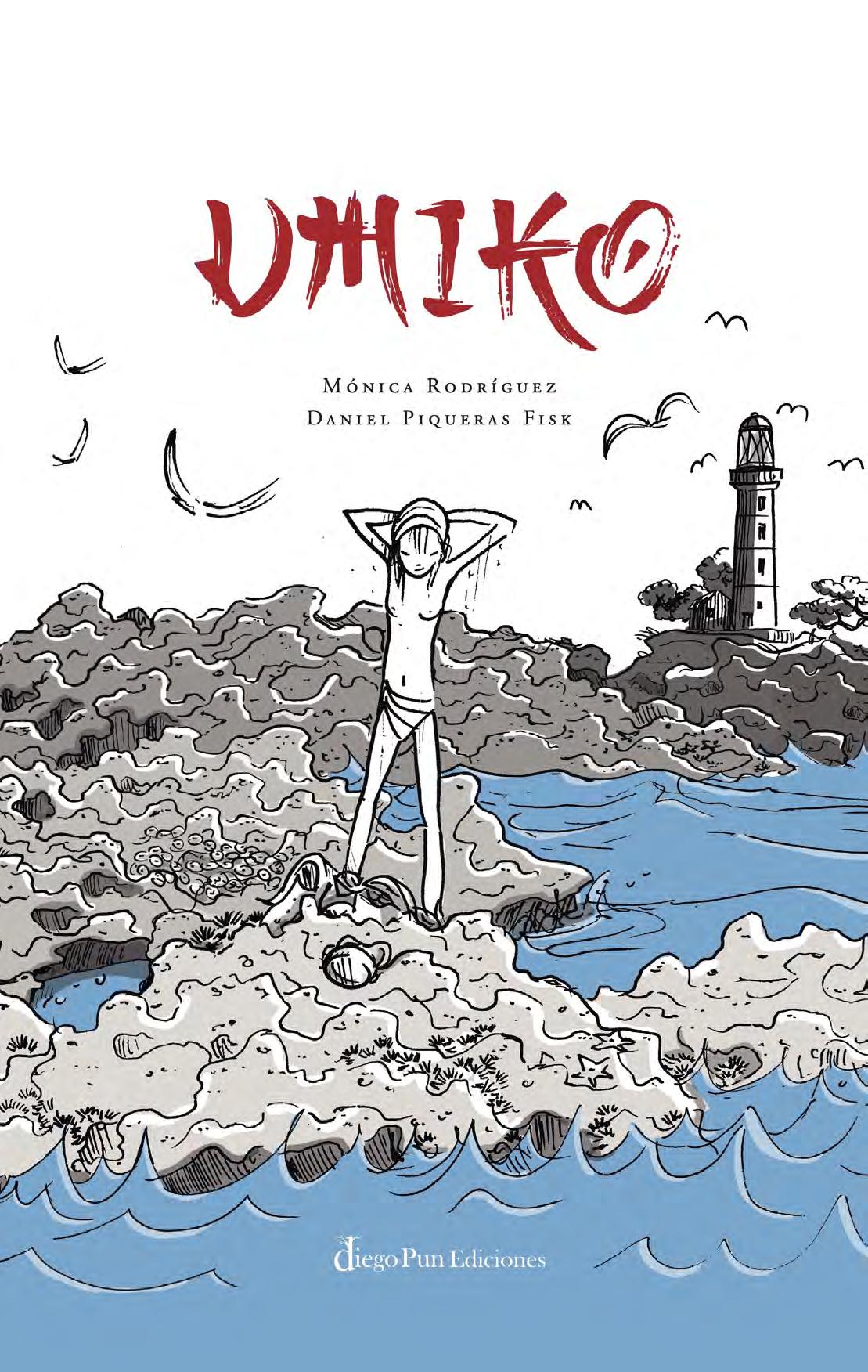

Cuando los días se hacían más largos y el sol golpeaba las rocas y golpeaba el mar y volvía más verdes los pinos de la colina, Umiko, a la salida del colegio, corría por el camino que conducía al oriente de la península. Allí, había una playa de arena y piedras, escondida de las miradas, llamada la playa de la Perla Negra. Solo asomándose al acantilado o desde el faro, que estaba en un islote cercano, podía ser vista. La mochila cabeceaba a su espalda. La falda plisada del uniforme se enredaba en sus piernas. A veces un halcón sobrevolaba la tarde. Bajo esos círculos de silencio, corría Umiko.

La península era un estallido luminoso. El fragor del mar se enredaba dulcemente en el aire. Antes de llegar a la bajada rocosa, Umiko tropezó con Ôzuru.

–¿Se puede saber dónde vas con tanta prisa? –preguntó el chico, olvidándose de los buenos modales.

Ôzuru era grande y torpe, como una cigüeña gorda. Estiró su cuello e inspeccionó a la niña con sus ojillos negros y oblicuos. Umiko sintió enrojecer sus mejillas. A Ôzuru le gustó lo que veía. Umiko ya tenía trece años y había crecido. Sus piernas se habían alargado y se mostraban relucientes y lisas bajo la falda del uniforme. También se advertían, detrás de los tirantes, las ondulaciones que sus pequeños senos formaban en la camisa.

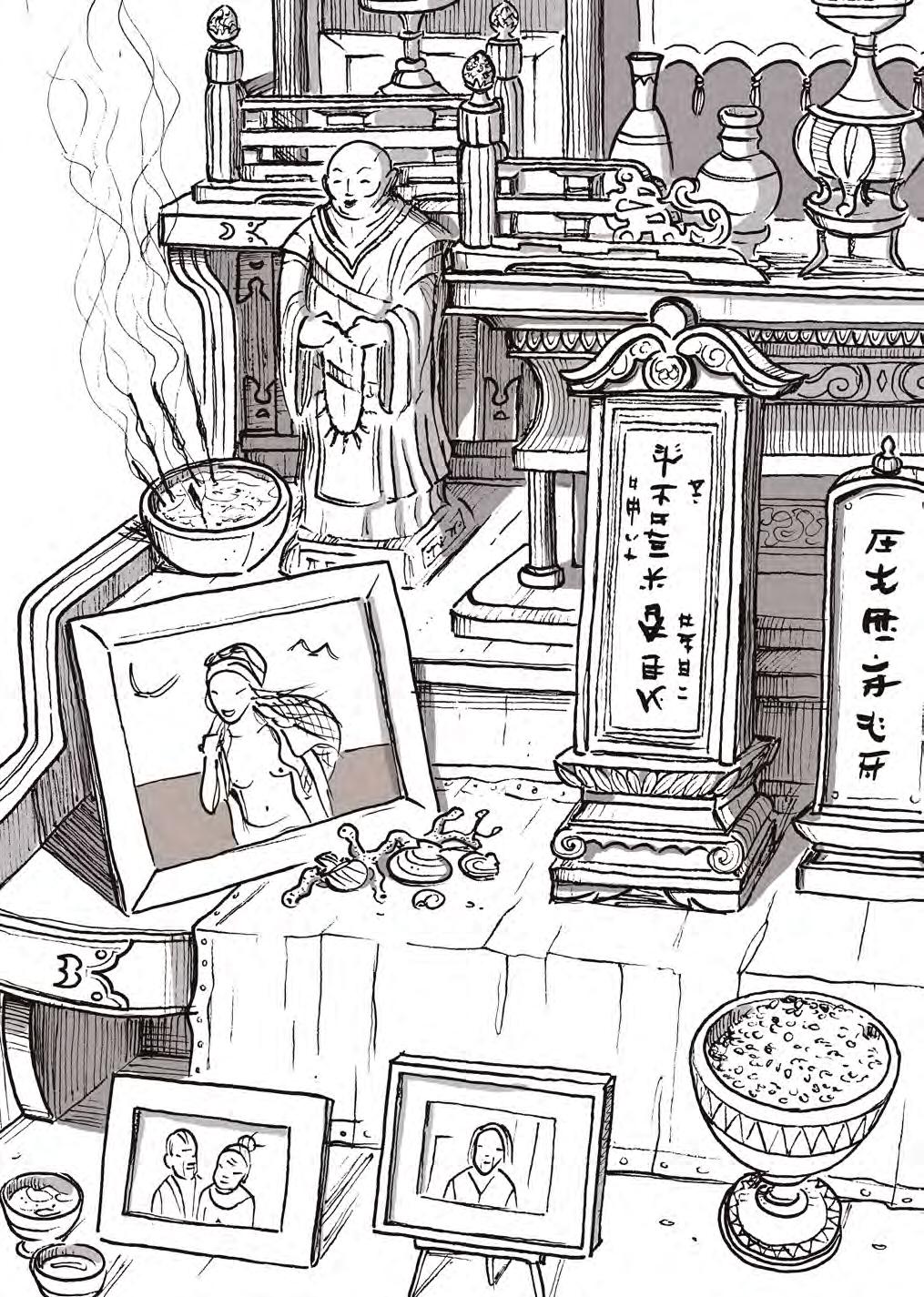

Umiko se parecía a Ishi Tamura. Todo el mundo se lo decía. Tenía la dureza de una piedra y la fragilidad de una flor de ciruelo. Ishi Tamura no era solo una fotografía en blanco y negro, en el altar de difuntos de su casa.

No era solo una antepasada. Era mucho más. Era una leyenda que corría de boca en boca. Era un espíritu, un kami. Una mujer bella y misteriosa que había sido una gran buceadora.

–Eso no te importa –dijo Umiko dando un paso al frente, pero Ôzuru se interpuso.

–No seas desconsiderada, claro que me importa.

Umiko señaló hacia el este. El océano se abría en un azul profundo hasta poblarlo todo. Cerca de la costa, cabrilleaba. Algunos barcos rompían las olas blancas.

–No me puedo creer que el Saya-maru esté regresando –dijo Umiko, meneando la cabeza.

Su flequillo cortado recto se agitó en la frente. Bajo aquel flequillo sus ojos se iluminaron burlones. Ôzuru se giró bruscamente para ver el barco pesquero de su padre, el Saya-maru. Umiko aprovechó para escurrirse y correr hacia las rocas. Ôzuru se golpeó las piernas, enojado. Sobre el océano, acercándose a la costa, había barcos de motor y cargueros de cabotaje, pero el Saya-maru no estaba entre ellos. Se movió agitando los brazos con la torpeza de una oca, buscando a Umiko. Le llegaba el tintineo de su risa semejante al canto del tsuku-tsuku-boushi, las cigarras del final de verano. Y, sin embargo, no había rastro de ella. Fastidiado, Ôzuru se alejó haciendo aspavientos y farfullando.

Umiko descendió por el empinado camino hasta la playa. Cuando llegó a la arena, el viento desapareció de golpe. Aquella calma repentina producía la sensación de que el tiempo se había detenido. Solo el mar golpeteaba las conchas de la orilla, pero lo hacía casi en voz baja, como temiendo romper aquel encantamiento. El olor a verdín y salitre flotaba mansamente. La niña dirigió la mirada hacia el mar. Las chispas de luz le hicieron entrecerrar los párpados. Extrañamente no había ningún barco en la extensión que abarcaban sus ojos. De pronto, un silbido melancólico y lento cruzó el aire. Como una exhalación. Como el suspiro de las buceadoras al salir del agua. Ocurrió tan rápido que su vista, aunque acostumbrada a distinguir los menudos acontecimientos que sucedían sobre el mar, no lo vio. Simplemente notó aquel cambio de luz, las sombras y el estruendo del agua, como si algo o alguien se hubiese sumergido de improviso. Sobre la superficie, la espuma blanca y súbita fue desvaneciéndose mecida por el vaivén del mar. Por más que esperó, con el sol quemando su cara, nada rompió aquella calma renovada de las aguas.

Nada salió del mundo submarino a la luz del día.

Como Ishi.

Tanto tiempo atrás.

La fotografía de Ishi Tamura estaba junto a las tablillas funerarias en el altar de su casa. Era una fotografía en color sepia, desvaída por el tiempo. Se hizo poco antes de que todo sucediera. Su rostro joven sonreía. Llevaba las gafas de buceadora sobre la frente y las redes de pescar al hombro. Su camisa blanca, abierta por el viento, mostraba los senos tensos, tersos, contraídos por el frío. A Umiko esa fotografía la inquietaba, no sabía por qué. Y sin embargo había en ella una dicha. La luz del mar, los pájaros del amor aleteando en su boca, bajo la camisa. Todo lo posible y lo bello. A su espalda, la terrible, devastadora línea del mar. Tal vez lo que a Umiko le inquietaba era la inocencia de Ishi ante su destino. Que toda aquella felicidad le fuera a ser arrebatada. Como las flores de ciruelo ante un viento repentino. Había algo inexplicablemente profundo en esa felicidad y esa tragedia. Algo que la conmovía y que no podía poner en palabras. La misma sensación que atravesaba su corazón cuando miraba largo rato el océano.

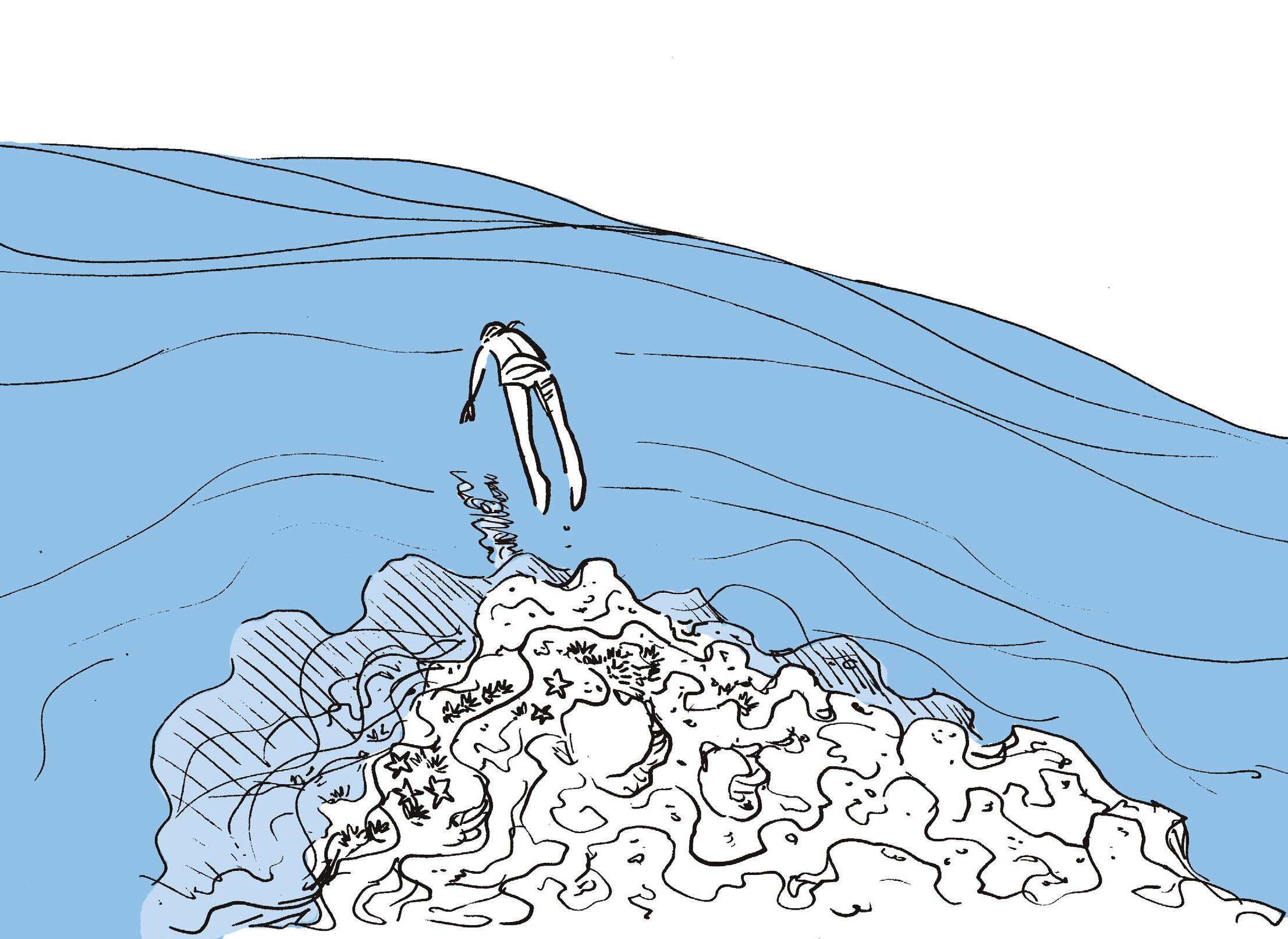

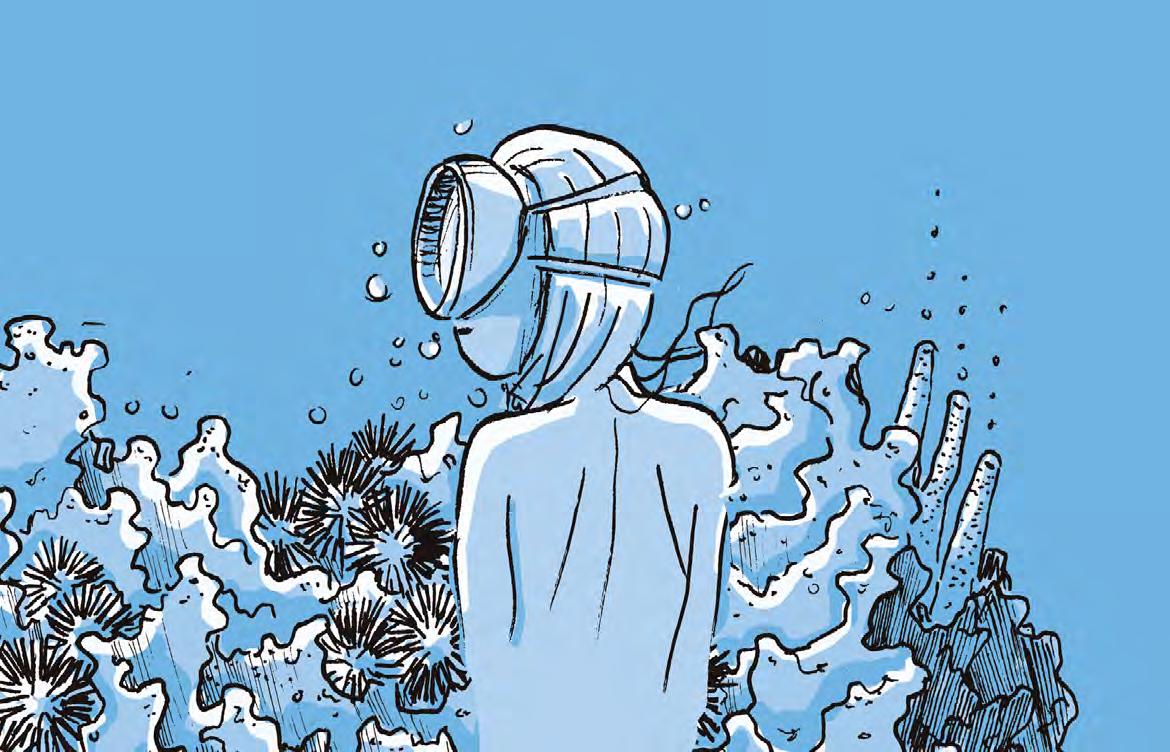

Ese océano se abría ahora ante ella, se arrodillaba en la orilla; la llamaba. Traía y llevaba algas rojas. Una gaviota sobrevoló el faro de la pequeña isla frente a la playa. Umiko se bajó los tirantes y con rapidez se quitó la falda. Se descalzó y puso los calcetines sobre los zapatos de colegiala. Sacó de la mochila unas gafas de bucear y las limpió cuidadosamente con puñados de hierba yomogi que había arrancado por el camino. Se ató un pañuelo a la cabeza y se puso las gafas sobre la frente. Después, se quitó la blusa y, así, solo con su calzón y el pañuelo, se dirigió a las rocas. De este modo, entraban al agua sus antepasadas, cubiertas simplemente con el taparrabos y un pañuelo blanco sobre el pelo. También de ese modo, Ishi Tamura había entrado en el mar por última vez. Siempre que Umiko se lanzaba al agua pensaba en Ishi. Era un pensamiento fugaz, como la sacudida de una ola, que luego se diluía. Pero ese pensamiento la empujaba, lo mismo que la marea, incluso cuando ya no existía.

Alcanzó las últimas rocas y se colocó las gafas sobre los ojos. Todo su cuerpo se tensaba con el aire frío. Se erizaron sus pezones y el ligero vello de su cuello se encrespó. La sensación térmica descendió aún más cuando metió los pies en el agua. El mar escaló por sus tobillos, le raptó la respiración. Obstinada, avanzó por las rocas hasta que perdió pie y todo fue océano y frío a su alrededor. La superficie del mar se bamboleaba y, con ella, la isla y el faro. Inspiró profundamente y se sumergió.

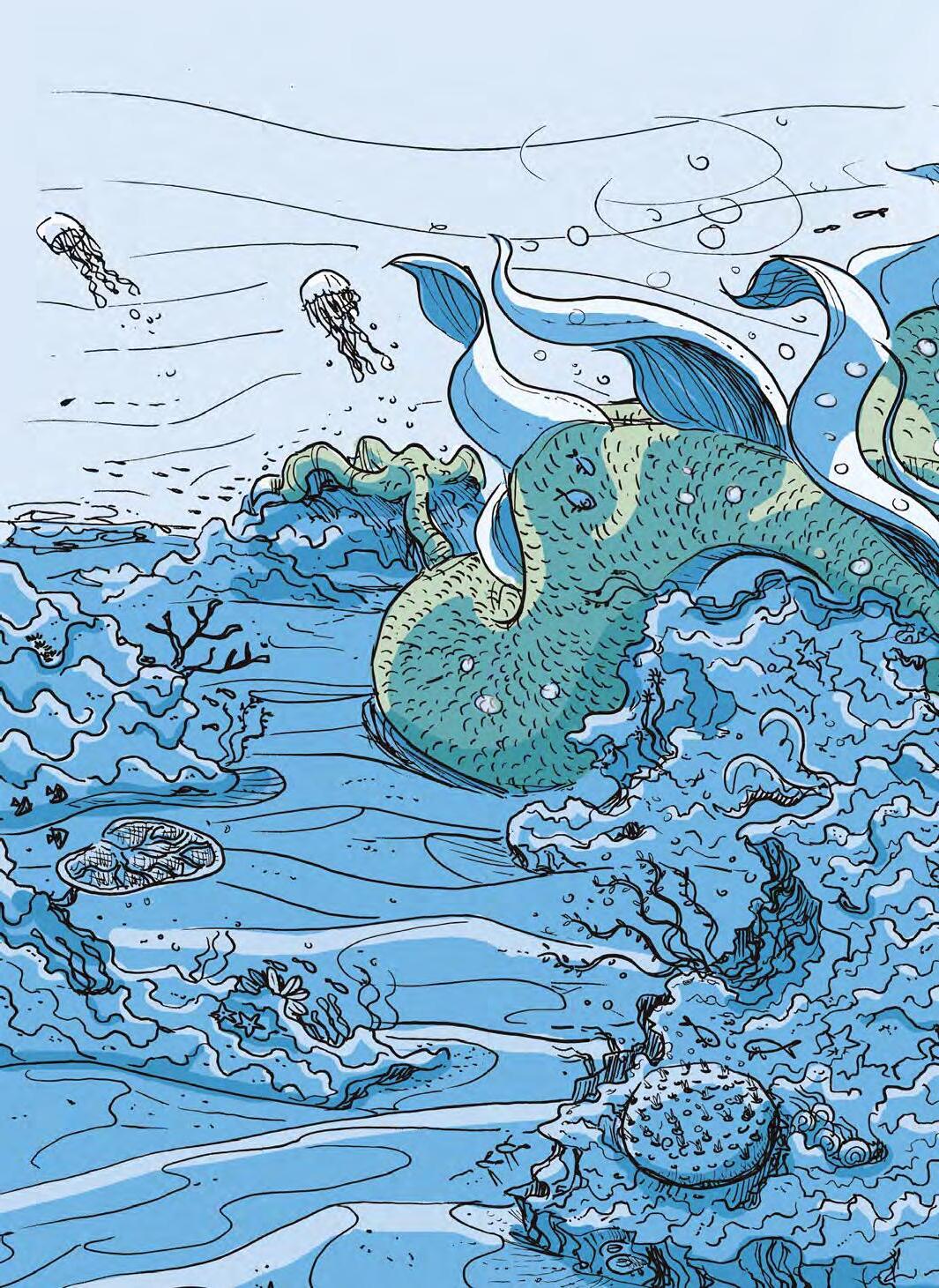

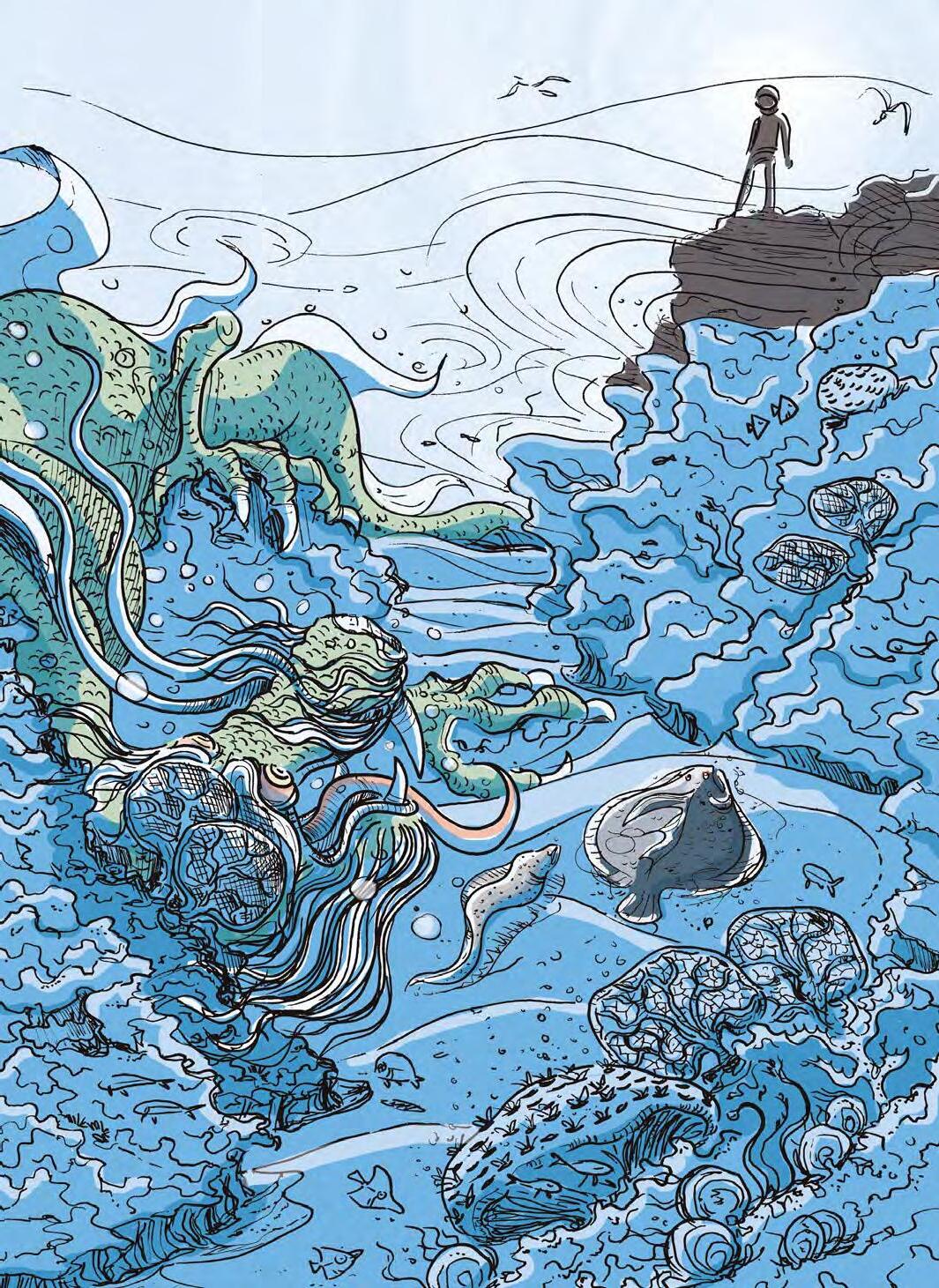

Silencio y luz. Bancales de arena. Rocas. El mundo submarino la acoge. Todo es lento y ondulante. Umiko se siente bien. Tiene la sensación de que recobra una parte de sí misma, que otra Umiko recóndita e indescifrable emerge de lo más hondo, y se reconoce en ella, bajo el mar, de un modo primitivo, sin pensamiento. La prisa, la ansiedad, los problemas del mundo exterior dejan de existir. Su pulso se acopla al pulso marino; su cuerpo, al abrazo helado del océano. No hay tiempo, no hay ayer ni mañana. Todo es ahora, aquí, mar.

Se ajusta las gafas y observa las plantas moradas que van apareciendo a ras de suelo. Sobre su cabeza las burbujas ascienden hasta la superficie donde el sol forma un techo resplandeciente. Se impulsa desplazándose feliz. Todo el azul se mueve con esa marea y esa luz. El fondo marino se transforma, por momentos se aleja, se oscurece. Una bandada de peces le ofrece su costado plateado.

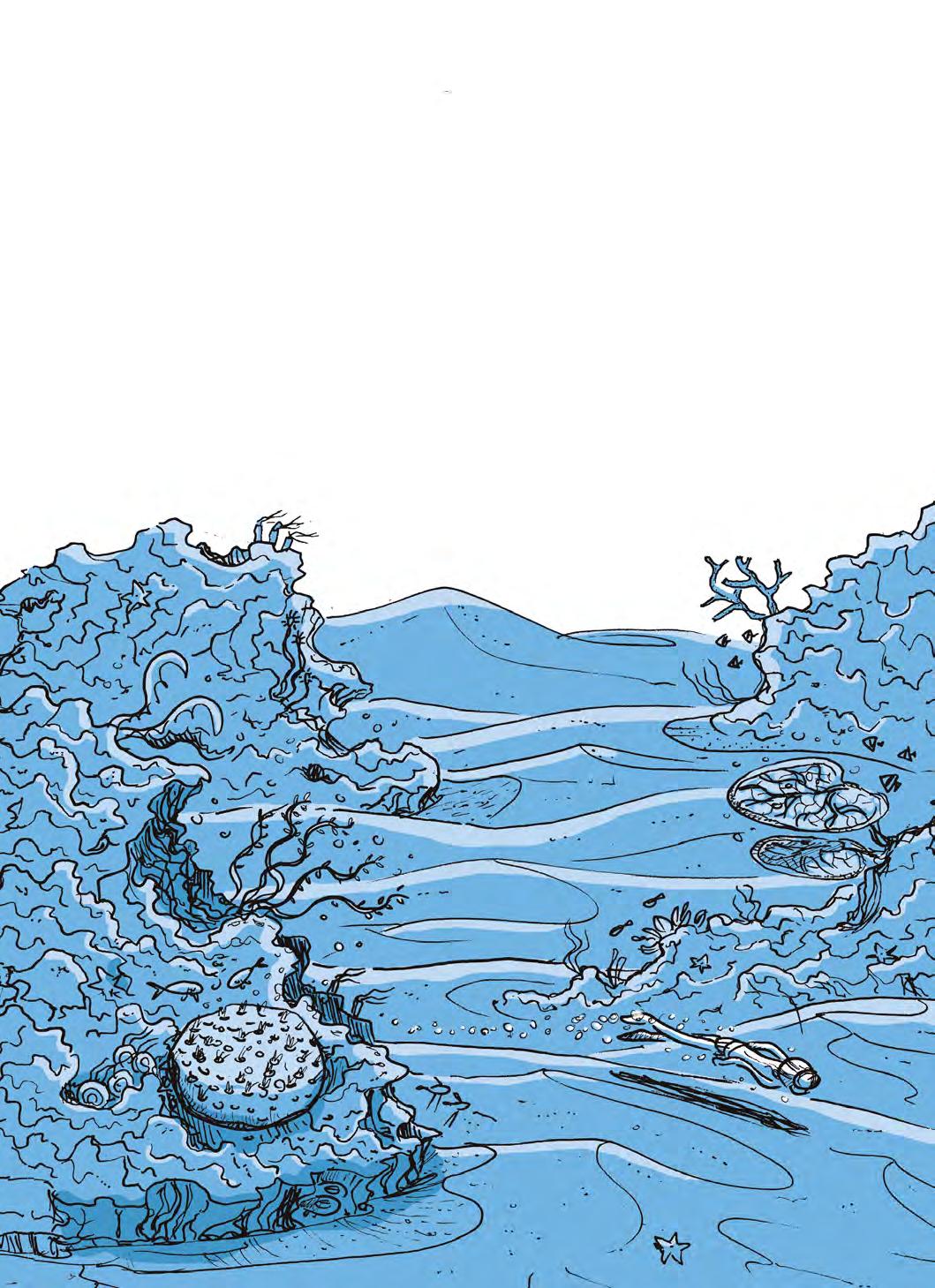

Umiko se está quedando sin aire, así que asciende a la superficie. De una brazada rompe el techo de mar, y la espuma y el viento la envuelven. Exhala el aire formando en sus labios ese silbido, que es el sonido que advierte del regreso de las amas al mundo de los humanos y que contiene una pérdida y una salvación. Inspira y se sumerge de nuevo con la intención de bucear más profundo. Ha visto erizos y ostras sobre el suelo rocoso. Bucea hasta ellos y, con cuidado de no pincharse, toma un erizo en cada mano.

Entonces lo siente.

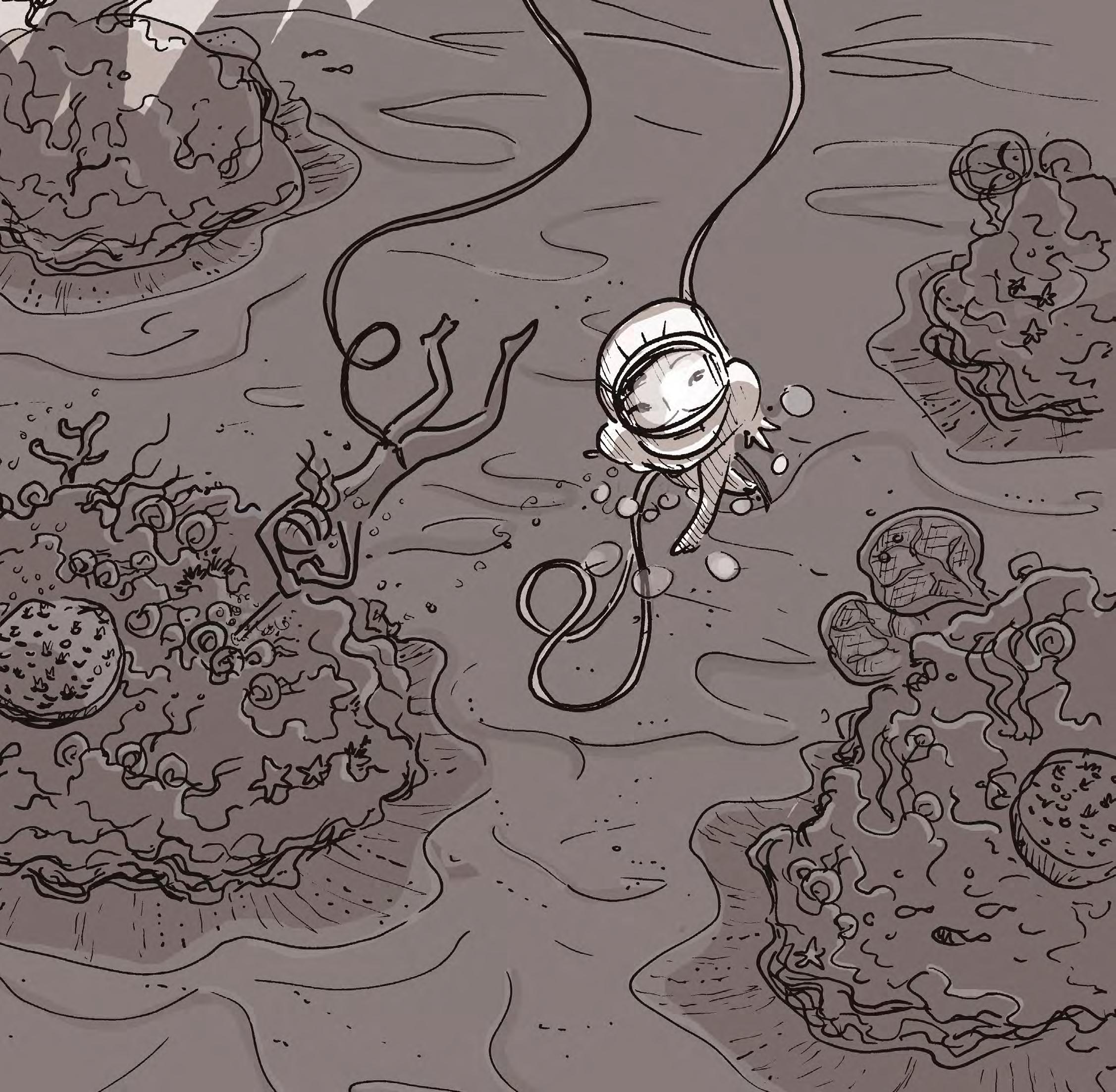

Una presión invisible sobre su espalda, como si alguien la estuviera observando. Piensa en tiburones, en los monstruos marinos de los relatos de las amas, y su corazón se acelera. Se gira alarmada, pero solo alcanza a distinguir un remolino de arena, burbujas componiendo una lenta lluvia ascendente. Todo ocurre tan rápido que apenas es capaz de advertir la sombra que forma un cuerpo extraño y ya no hay nada. Bucea con los erizos en la mano y comienza la ascensión cerca de las rocas.

Largo, penetrante, se forma en sus labios el silbido de las buceadoras.

Después lanza los erizos sobre los peñascos y ella misma se impulsa; se agarra a los salientes luchando contra la marea. Su cuerpo chorrea. Resplandece. El viento frío la envuelve como un kimono y su piel se eriza.

Sentada al sol sobre los guijarros de la playa, Umiko se metió un trozo anaranjado y carnoso que extrajo de uno de los erizos. La boca se le llenó de sabor a mar. Tenía las mejillas heladas. Se había vestido, pero aun así el frío del océano permanecía en su piel y el pelo le goteaba la espalda. Con una piedra, abrió el otro erizo y extrajo su carne roja. La explosión del sabor se mezcló con la inabarcable visión del océano. Fue un instante pleno, ancho y profundo como un cuerpo, como el mar. Pasó la lengua por los labios salados. El silencio golpeaba sus oídos. Dentro de ese silencio estaba el rumor del viento, estaba ella y el vuelo de los últimos cormoranes. El océano entero cabía en ese silencio. Su corazón estaba en paz. Pero aquella plenitud no duró mucho. El ruido de un motor la rompió; se metía entre el fragor del oleaje y lo martilleaba. Umiko se puso la mano en la frente y aguzó la vista, contrariada.

Cerca del faro, una pequeña lancha motora levantaba olas, dejando una estela de espuma tras de sí. La dirigía un joven de melena negra. Así, de lejos, no parecía nadie del pueblo; nadie, al menos, que ella conociese, y conocía de vista a la mayoría de los chicos.

La lancha se acercó a la pequeña bahía, cerrada por las rocas, que formaba la playa. El ruido creció. La curiosidad sobre el joven le había hecho olvidar su malhumor por haber importunado su paz. Ahora que estaba más cerca comprobó que era un desconocido. Sin embargo, el chico levantó la mano y la saludó.

Un calor súbito se agolpó en las mejillas de Umiko. El enojo regresó como una corriente submarina. Agarró la mochila con ímpetu y comenzó el ascenso por las rocas, alejándose. El ruido del motor se había silenciado. Todo volvía a ser aire y oleaje, gaviotas. Cuando llegó a lo más alto, se dio la vuelta. No quería hacerlo, pero no pudo evitarlo. La presencia del chico y de la lancha le golpeaba la espalda como un viento impetuoso. Sintió un repentino dolor en el meñique. En algún momento de la subida se había herido en la mano y el nudillo le sangraba. Umiko se lo llevó a la boca mientras contemplaba la lancha balanceándose en la bahía. El muchacho miraba hacia ella y fruncía la frente. Eso podía apreciarlo porque Umiko tenía muy buena vista. Distinguía su rostro pálido y su pelo revuelto por el viento, muy negro, con mechones largos que se levantaban y mostraban la curva del cuello. Sin saber por qué el corazón de Umiko palpitó

muy fuerte. Recordó la sensación que había tenido bajo el agua, aquella impresión de estar siendo observada. Ahora esa opresión en la piel volvió a sacudirla. Entonces se dio la vuelta y echó a correr.

Aquella fue la primera vez que Umiko sintió el hilo rojo. Le dolía el meñique como si tiraran de él para llevarla una y otra vez a la visión de la bahía con el muchacho desconocido y moreno balanceándose en la lancha. Ese hilo rojo también se había llevado a Ishi Tamura, pero eso ella aún no lo sabía. En lugar de ir a casa, fue dando vueltas en redondo por la península, con la mochila en la espalda y las piernas heladas. En la boca permanecía el sabor de los erizos y el regusto de la sangre entremezclados, el mar y la herida, la plenitud y el dolor. Como una premonición.

Las gaviotas se arremolinaban sobre los barcos. Soplaba el viento arrastrando retazos de voces. Las nasas se acumulaban cerca de la caseta del hielo y había redes empapadas y cuerdas puestas a secar sobre el rompeolas. La luz del atardecer encendía las escamas de los peces amontonados en cestas, que unos hombres con petos azules y gorras se afanaban en clasificar. También allí, sobre los hombres y los peces, volaban las gaviotas. Entre sus gritos se escuchaba el suave y levemente desafinado canto de una mujer. El aire lo llevaba y lo traía. Por detrás, los compases tradicionales japoneses se trenzaban al pop occidental de las canciones enka. Palabras como vida o deseo le llegaban entre los embates del viento. Ella conocía la letra. Cantó: Brotes de trigo esperan la primavera. Me expondré a las pruebas del vivir. Y aquella letra le producía un calor en las mejillas, una ilusión. La vida se extendía frente a ella, llena de belleza y posibilidades. También conocía aquella vieja voz. Era de Chinami, su abuela, y venía de la cabaña de las buceadoras. A las mujeres del mar les gustaban mucho esas viejas canciones románticas. Se acercó a la cabaña y se quedó en la puerta un segundo antes de entrar.

Chinami estaba en una silla, con las manos sobre los muslos, y destacaba por encima del resto de mujeres, sentadas en el suelo en esteras de paja. Se calentaban alrededor de las brasas, que ardían dentro del rectángulo de piedra, hundido en el suelo. Las cenizas se mezclaban con la viveza del rojo. Todas las mujeres eran muy mayores, excepto Sango, la prima de su madre, que rondaba la treintena. Algunas estaban de espaldas al fuego,

descalzas, con toallas en la cabeza. Sus hombros se encogían y mostraban las resplandecientes nucas. Chinami se volvió hacia Umiko, pero no dejó de cantar. Apenas se veían sus ojos. A pesar de su edad, las cejas y el pelo seguían siendo oscuros. Era la única que estaba calzada. Llevaba puestos unos crocs rojos. Sus piernas estaban cubiertas con una manta, sobre la que reposaban sus manos, fuertes y nudosas. En el aire caliente de la cabaña flotaba el olor a leña y sal. Contra una de las paredes de metal, había un televisor grande en el que se imprimía, sobre un paisaje marino, la letra de la canción que Chinami cantaba. La estancia se llenaba de su luz azulada.

Su abuela tenía más de setenta años y seguía buceando. Era la líder de las amas. En su rostro perduraba la huella de incontables oleajes y ese era también su nombre, Chinami, un millón de olas. La última nota vibró en su garganta y la música se acabó. Las mujeres alabaron su voz e inclinaron las cabezas, sonrientes. Entonces Chinami se volvió hacia su nieta. Si percibió su pelo aún húmedo no dijo nada. Sonrió. Los puentes de plata de sus muelas quedaron a la vista.

–Bienvenida, Umi-chan. Anda, acércate y siéntate entre las amas.

Sango y las demás tías se volvieron hacia ella. El mar estaba aún en sus oídos y hablaban a gritos. También estaba en sus rostros cansados, pero todas sonreían. Umiko se arrodilló cerca de las brasas, con las mejillas palpitantes, y se sentó sobre los talones. Quería escuchar sus conversaciones acerca de las novedades del pueblo y su jornada de buceo. Quería oír hablar del chico de la lancha. Alguien nuevo en la península sería objeto de atenciones en los chismorreos. Pero las mujeres estaban cansadas y miraban con ojos aletargados la televisión.

–Maiko, cántanos algo.

Maiko era la buceadora de más edad en activo, tenía más años incluso que Chinami. Ella rechazó el ofrecimiento sonriente.

–Que nos cante Umiko –dijo–. En lugar de la mayor, que cante la más joven.

Umiko sintió enrojecer aún más sus mejillas.

–Yo no soy ama, abuela Maiko –dijo con la boca seca, tajante, arrugando mucho la frente, y, sin embargo, le latía tanto el corazón.

Un cambio de luz hizo volverse a todas las mujeres. En la puerta de la cabaña había aparecido la señora Satō, apoyada en un palo de bambú. A pesar de su edad (era mucho mayor que Chinami y Maiko), se sostenía muy recta. Las piernas flacas se curvaban en las rodillas. Usaba pantalones y una chaqueta de lana. Su pelo estaba cubierto con un pañuelo, mojado en algunas partes. Su rostro semejaba la corteza de un árbol. En la frente tenía un lunar en forma de pez. Había buceado por lo menos ochenta años o eso decían. Todas la respetaban y usaban con ella los verbos honoríficos. A pesar de ello, las amas no la llamaban señora Satō. Ella prefería que utilizaran su nombre de pila, Kairi. Ahora, pocas veces Kairi se metía en el mar, aunque seguía conservando la fuerza de sus articulaciones y esa mirada extasiada y un poco ausente de las buceadoras cuando emergen del fondo marino. Las cosas que había visto Kairi bajo el agua no las había visto nadie. Siempre arrastraba un aire enigmático. Las mujeres saludaron a la vieja buceadora inclinando la cabeza. La mano de la señora Satō se agitó en el aire indicándoles que siguieran con lo que estaban haciendo. A Umiko aquella mano le pareció una hoja sacudida por el viento. Maiko se puso a rebuscar alguna canción en el karaoke. Sango se volvió a su sobrina.

–¿Es que no tienes deberes hoy, Umiko-chan?

La niña negó con la cabeza mientras la vieja Kairi, con una agilidad sorprendente para su edad, se agachaba junto a ella y se sentaba apoyando todo su cuerpo en los talones. Después cerró los párpados. Las ascuas calentaban el aire. Las mejillas de Umiko estaban completamente rojas.

–Es el sobrino de Keisuke –murmuró Kairi en voz tan baja que solo Umiko pudo escucharla.

Keisuke Watanabe era el farero.

La vieja buceadora hablaba pocas veces. Por eso sus palabras valían el doble. Umiko miró intrigada y confusa a Kairi. La anciana apretaba los labios como si contuviera una sonrisa.

–¿Quién es el sobrino de Keisuke?

–Umiko-chan, ¿no deberías estar ayudando a tu hermano menor? –preguntó Sango.

–Déjala, ella está donde tiene que estar –la interrumpió Chinami, aún con las manos en las rodillas.

Umiko seguía mirando a Kairi, que parecía ausente.

–Sasuke.

Ese nombre flotó en los labios de la vieja buceadora. Umiko lo vio aletear como una luciérnaga y desvanecerse; tirar del hilo rojo. La imagen del muchacho en la barca llenó sus párpados. De nuevo su corazón latió muy deprisa y le dolió el meñique. ¿Acaso la vieja buceadora se refería a él?

–Eso es lo que tú querías saber.

Después de estas palabras, la señora Satō inclinó la barbilla como si se hubiera dormido de repente. Umiko también agachó la cabeza para que nadie pudiera ver su turbación. Con el rabillo del ojo, observaba a la vieja buceadora, que respiraba plácidamente. Sus manos, llenas de caminos azules, reposaban una sobre otra.

Las mujeres se pusieron a hablar de la recolección y de los precios del mercado, con pereza, haciendo pausas para cerrar los párpados. La abuela Chinami se volvió hacia la puerta de la cabaña. Una bolsa de plástico cruzó el estallido de luz, empujada por el aire.

–Con este viento mañana no podremos salir.

–¿Ya has elegido canción, Maiko?

–Voy a cantar esta de Hibari Misora.

Las voces se perdían bajo el pulso nervioso de Umiko. Quería preguntarle muchas cosas a Kairi, preguntarle por ese nombre, por ese chico, pero la cortesía y la timidez se lo impedían. Prefirió huir. Un poco mareada se levantó y miró a su abuela Chinami.

–Iré a ayudar a Jirô.

La niña caminó tambaleante, con pasos cortos y rápidos hacia la puerta. La luz y aquel viento se le metieron en los ojos. Las gaviotas habían abandonado el puerto y volaban muy alto, dejándose llevar por las corrientes de aire.

–Umiko-chan, ya es hora de que aceptes tu destino.

La voz de la señora Satō la detuvo. Había salido grave y pesada, como una cuerda chorreando del mar. Esa cuerda amarró el corazón de Umiko. Todas miraron a la muchacha, que inclinó la cabeza y salió apresurada de

la cabaña. La música del karaoke comenzó a sonar. Mientras se alejaba, escuchó la voz aguda y temblorosa de Maiko cantando. Vine caminando sin darme cuenta. Por este camino largo y estrecho… La letra continuó dentro de ella, en medio del viento y del pulso ansioso de sus trece años. Ni siquiera tengo un mapa y, sin embargo, esta es la vida. Y entonces las palabras de la anciana volvieron. Formaron un círculo en su cabeza; se ataron fuerte. No podía salir de aquel círculo. No podía evadirse de sus palabras. «Ya es hora de que aceptes tu destino». Pero Umiko no sabía cuál era su destino. Tal vez no fuera ser ama. No tenía mapa y esta era la vida. Caminó encogida para evitar los golpes de viento. La mochila se balanceaba a su espalda. Ya lejos, las notas se extinguieron y solo quedó el bramido del mar y aquel nombre. Sasuke. Parecía que las olas lo llevaban y lo traían. Sasuke. Sasuke. Llenaba la península y el corazón de Umiko; sonaba en los labios de la marea, retumbaba con la voz de la señora Satō, grave y profunda. Tal vez aquel nombre fuera su destino.

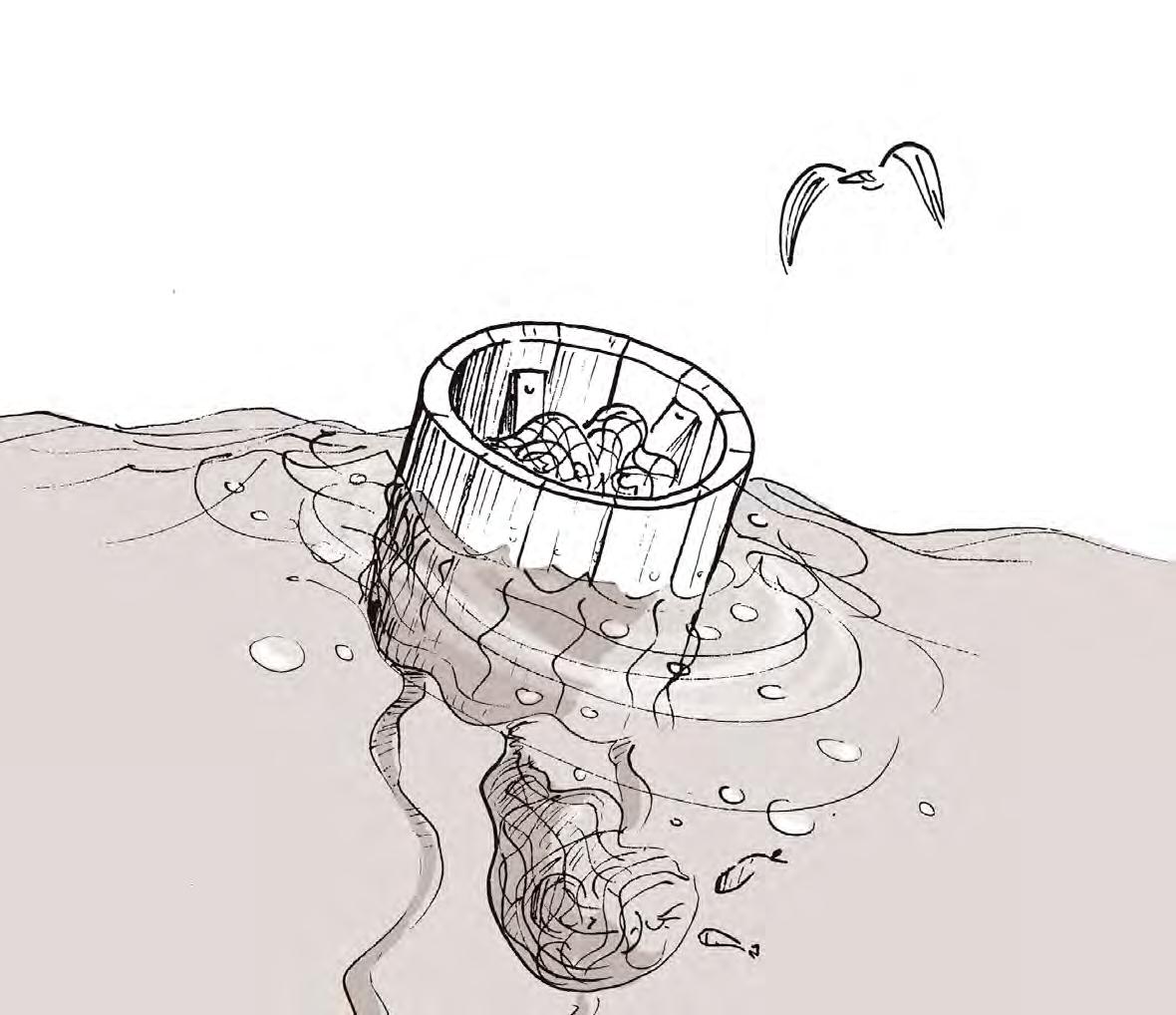

Nadie había pasado tantas horas bajo el océano como Kairi Satō. La vieja buceadora había visto cambiar el mundo sobre la tierra y también bajo el agua. Había vivido momentos terribles y otros luminosos. Ni los océanos ni el oficio de ama habían sido tan bellos como cuando ella comenzó a sumergirse de niña, hacía ahora tantos años que eran luz desgastada en la memoria. Ella dejaba que el pasado fluyera como un río y se veía de niña, en aquel torrente de imágenes, entrando en el agua con las muchachas desnudas, cubiertas tan solo con el tanga y un pañuelo en la cabeza. Allá en la arena o entre las rocas, los calzones japoneses, las blusas y las toallas se quedaban amontonados esperando su regreso. Entonces todas querían ser amas y había ramilletes de jóvenes entre las rocas o entrando al mar en pequeños botes de madera, que empujaban con sus brazos morenos de sol. El agua helada les ceñía los tobillos, ascendía por las piernas hasta sus cinturas, donde llevaban amarrados el cincel y la cuerda, y después, se aupaban a las barcas. Lejos de la playa, se zambullían en el océano. El sol restallaba sobre las espaldas y los pies, que desaparecían bajo el agua, y ya solo quedaban los círculos en la superficie y los barriles de madera, flotando. Esos barriles hacían de boya y las amas estaban amarradas a ellos por cuerdas de cáñamo. También de los barriles colgaba la red donde las amas iban dejando su recolección. Salvo el golpeteo del mar en los costados de los botes, todo era silencio y paz durante un largo minuto.