Die Edelherren von Homburg und der Ausbau der Herrschaft Homburg zwischen Weser und Leine

von Gudrun Pischke

Mit 16 Abbildungen

Nach der oberhalb von Stadtoldendorf gelegenen Homburg wird ein Edelherrengeschlecht und eine Herrschaft bezeichnet. Die Burg erfassen die Schriftquellen seit 1129, die Edelherren etwa gleichzeitig; die Herrschaft entstand während des 13. und 14. Jahrhunderts. Ausgehend von der Homburg, der „Urzelle“,1 haben die Edelherren von Homburg zwischen Weser und Leine – im Bereich von Süntel, Ith und Vogler – durch Eroberung und Erwerbung einen geschlossenen Herrschaftsbereich 2 aufgebaut, der um 1400 – und damit sehr früh –verwaltungsmäßig organisiert war.3 Mittelpunkte oder Zentren der als Vogteien – auch Gericht, später Amt – bezeichneten Bereiche waren Burgen wie die Homburg. Am Herrschaftsausbau waren Angehörigen der vierten bis achten Generation der Edelherren beteiligt. Zum Herrschaftsausbau und zur Herrschaftssicherung errichteten und erwarben sie Burgen und gründeten und bewidmeten Städte. Als ein geschlossenes Herrschaftsgebiet wird die Herrschaft Homburg auf einer Karte dargestellt, die Besitz und Erwerbungen der welfischen Herzöge von Braunschweig und Lüneburg zwischen 1235 und 1635 zeigt (Abb. 1).4 Dazu gehörte seit 1409 die Herrschaft Homburg. In den welfischen Landesteilungen 1428, 1432 und 1495 wurden Teile der Herrschaft Homburg verschiedenen Fürstentümern zugelegt 5 und dadurch die Kenntnis um diese Herrschaft verschüttet.

Mit dem Herrschaftsausbau – neben dem der Grafschaften Everstein und Spiegelberg –hat sich Georg Schnath in seiner 1922 erschienenen Dissertation befasst.6 In der Zeitschrift des Historischen Vereins für Niedersachsen hat Hermann Dürre bereits 1876 einen Beitrag zur Burg Homburg veröffentlicht, 1880 und 1881 die Regesten der Edelherren von Homburg und 1881 deren Stammbaum.7 Zur Gänze abgedruckt sind etliche der von Dürre im Regest aufgeführten Urkunden in diversen alten, neuen und neuesten Urkundenbüchern. Eine Zusammenstellung von Schriftquellen und Literatur zur Burg, Herrschaft und Vogtei Homburg ist zu finden im 1967 erschienenen, von Hermann Kleinau erstellten Geschichtliches Ortsverzeichnis des Landes Braunschweig.8 1987 hat Friedrich Schreiber die Kenntnisse zur Homburg, ihren Edelherren und der Herrschaft zusammengefasst und sich auch mit der Zersplitterung mittelalterlicher Territorien am Beispiel der Herrschaft Homburg befasst.9

Abb. 1: Die Herrschaft Homburg am Beginn des 15. Jahrhunderts. (Ausschnitt aus: Geschichtlicher Handatlas von Niedersachsen, 1989, Karte 26)

Zwei Register mit Besitzungen der Edelherren von Homburg aus der Zeit um 1300 und der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts sind, bearbeitet von Uwe Ohainski, 2008 veröffentlicht worden.10 Zu zwei homburgischen Städten hat die Verfasserin Beiträge verfasst.11

Die Anfänge: Burg und Edelherren bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts

Die Burg Homburg und die Edelherren von Homburg gehörten von Anfang an zusammen. Die kurz zuvor erbaute Burg wird 1129 als – einzige echte – Zubenennung des letzten Grafen von Northeim erwähnt.12 Erste Homburger Edelherren sind Bodo und Berthold, die beide im Güterverzeichnis des letzten, 1144 verstorbenen Northeimer Grafen genannt werden.13 Berthold und seine Frau Sophie waren bereits am Bau des von Siegfried von Northeim 1123/35 gegründeten Klosters Amelungsborn und dessen Grundausstattung beteiligt, wie es nach Bertholds Tod im Nekrologium des Klosters eingetragen worden ist.14 Die Edelherren –nobilis – von Homburg waren Besitzer – Inhaber – der Burg, jedoch nicht deren Eigentümer;

Ausbau der Herrschaft Homburg

Abb. 2: Die Ruine der Homburg vor dem Mitte der 1930er-Jahre durch den Reichsarbeitsdienst ausgeführten teilweisen Wiederaufbau. (Aufn.: Albrecht Liebert, Holzminden; Vorl.: KommAHOL, Bestand 8101 PAL Nr. 757)

das waren sie während der knapp 300 Jahre des Bestehens ihres Geschlechts nie.15 Die ersten beiden Generationen mit den Hauptvertretern Bodo [I.] (1129/35–1156), Berthold [I.] (1129/25–1158), Bodo [II.] (1158–1199) und Berthold [II.] (1166–1198) besaßen die Homburg zunächst als Lehen der Grafen Siegfried IV. von Northeim (1129–1144) und Hermann von Winzenburg (1144–1150) oder als Afterlehen (Lehen von einem ersten Lehnnehmer) Hermanns von Winzenburg (1150–1152) und Heinrichs des Löwen, Herzog von Sachsen, (1152–1180); die weiteren sechs Generationen der Homburger waren mit der Burg Homburg Lehnleute des Bischofs von Hildesheim.

Die von Siegfried IV. von Northeim erbaute Homburg sollte wohl das auf seinem Eigenbesitz in Amelungsborn gegründete Zisterzienserkloster schützen – und dies auch, weil sich in unmittelbarer Nähe die Namengebende Burg der Grafen von Everstein befand.16 Bis zu ihrem Aussterben blieben die Edelherren von Homburg Förderer des Klosters Amelungsborn.17 Siegfried IV. hatte die Homburg in die Obhut der nobilis Bodo [I.] und

Gudrun Pischke

Berthold [I.] gegeben, die nach ihr benannt worden sind. Mit dem Tod Siegfrieds IV. änderten sich die Eigentums- und Besitzverhältnisse der Burg. Graf Hermann von Winzenburg kaufte das northeimische Erbe.18 Er war der neue Eigentümer und beließ die Burg den Edelherren. Damit änderte sich auf der Burg selbst nichts, die Edelherren waren nunmehr Lehnleute und Vasallen des Winzenburgers. Als Hermann von Winzenburg die Homburg 1150 dem Bischof von Hildesheim überlassen musste19 und sie vom neuen Eigentümer als Lehen zurückerhielt, 20 blieben die Edelherren von Homburg im Besitz der Burg und nunmehr als dessen Afterlehnleute weiter in Diensten des Winzenburgers. Mit dessen Ermordung 1152 änderten sich die Besitzverhältnisse erneut: Eigentümer blieb der Bischof von Hildesheim, neuer Lehnnehmer war de iure Herzog Heinrich der Löwe, obwohl er die Homburg als sein Eigen aus dem northeimischen Erbe betrachtete. 21 Wieder behielten die Edelherren von Homburg die Burg und standen als (After)Lehnleute des Sachsenherzogs nunmehr in dessen Diensten. 22 Dies änderte sich mit dem Sturz Heinrich des Löwen 1180, durch den er nicht nur die Herzogtümer Sachsen und Bayern, sondern auch seine weiteren Lehen, darunter die Homburg, verlor. Diese hatte Friedrich I. Barbarossa (1152–1190) als Eigengut (Allod) des Welfen einziehen wollen; jedoch belegte der Hildesheimer Bischof Adelog (1170/71–1190) 1181 auf dem Erfurter Hoftag, dass die Homburg, die Heinrich der Kirche entfremdet habe (quod ipse alienatum ab ecclesia), seit mehr als 30 Jahren in deren Besitz war. 23 Mit der Homburg belehnt der Bischof 1183 die gleichnamigen Edelherren, und zwar Bodo und Berthold aus der zweiten Generation, allerdings lediglich zur Hälfte; die andere Hälfte übertrug er den Grafen von Dassel. 24

Obwohl Heinrich dem Löwen 1180 alle Lehen aberkannt worden waren, hatte er an etlichem festgehalten – auch an der Homburg. Er soll sie 1189 kurzfristig wieder in Besitz genommen haben. 25 Auch des Löwen Söhne hielten den welfischen Anspruch auf die Homburg aufrecht, wie es die Aufteilung des väterlichen Erbes unter den drei Brüdern zeigt: Sie zählten die Homburg zu ihrem väterlichen Erbe (patrimonium). Und Hartbert, Bischof von Hildesheim (1199–1216), ließ dies gelten! Denn er war bei der Aufteilung des Erbes Heinrichs des Löwen unter dessen Söhnen in Paderborn dabei und unterzeichnete alle vier dort ausgestellten Urkunden!26 Gemäß der Paderborner Teilung gehörte die Homburg zum Anteil des Pfalzgrafen Heinrich, dem ältesten Sohn des Löwen. 27 Wann – und ob überhaupt –die Welfen letztendlich ihren Anspruch auf die Homburg aufgegeben haben, bleibt unbekannt. 28 Seit dem Jahr 1247 war die Burg Homburg – wieder – zur Gänze in der Hand der Edelherren von Homburg. Bischof Heinrich (1246–1257) hatte die den Dasseler Grafen verlehnte Hälfte der Homburg ausgelöst (absolvit ) und den Homburgern wohl pfandweise überlassen; denn Bischof Otto (1260–1279) erhielt vor Gericht (in placitis ) von Heinrich [II.] von Homburg (1229–1289) die Zusicherung, er könne die Burg jährlich zurückkaufen (redimere), und das zum selben Preis, der den Grafen von Dassel gezahlt worden war. 29 Der Gerichtsspruch bezieht sich auf die den Edelherrn verpfändete einstige dasselsche Hälfte der Burg Homburg und nicht auf die Hälfte, die die Edelherren als Lehen der Bischöfe von Hildesheim hielten.

Ausbau der Herrschaft Homburg

Erste Hälfte 13. Jahrhundert: Anfänge des Herrschaftsausbaus Bereits 1238 hatten die Homburger im nördlichsten Teil ihrer späteren Herrschaft Fuß gefasst, denn Heinrich stellte auf der unweit Salzhemmendorf gelegenen Burg Spiegelberg, der zweiten Burg im Besitz der Homburger Edelherren, eine Urkunde aus.30 Nach der vor 1217 von ihnen errichteten Burg benannten sich nun die 1132 zuerst zu fassenden Grafen von Poppenburg.31 Kontakt mit den Grafen von Spiegelberg hatten die Edelherren von Homburg 1216/17, als sie in einem Streit um eine Hemmendorfer Salzquelle zwischen den Grafen und dem Kloster Amelungsborn vermittelten.32 Zehn Jahre später befehdeten sich Homburger und Spiegelberger, vermutlich weil ihre Interessen zwischen Ith und Selter kollidierten. Beginn und Verlauf der Fehde sind unbekannt. Bekannt ist, dass sich Bischof Konrad von Hildesheim (1221–1246) wegen der Verheerungen im Bistum hilfesuchend an Kaiser Friedrich II. (1212–1250) wandte und dieser die im Juli 1226 bei ihm in Italien weilenden Grafen Hermann und Heinrich von Wohldenberg beauftragte, den bereits mit der Vermittlung zwischen den Kontrahenten befassten Pfalzgrafen Heinrich von Braunschweig zu unterstützen und die Fehde – auch mit Waffengewalt – zu beenden. Die Fehdegegner erhielten die Aufforderung, den Kampf einzustellen und die Entscheidung des Pfalzgrafen zu akzeptieren.33 Der Ausgang von Vermittlung und Fehde ist ebenfalls unbekannt. Die Burg Spiegelberg gelangte möglicherweise als Gewinn aus dieser Fehde in den Besitz der Homburger.34 Sie ließen die Burg, eine Niederungsburg, verfallen (oder zerstörten sie); Überreste gibt es nicht, lediglich der Name hat sich mit Hof Spiegelberg erhalten.35 Nicht weit davon entfernt, aber auf der Höhe bauten die Homburger eine neue Burg: Lauenstein, die erste von ihnen errichtete Burg.36 Die bis 1557 zu verfolgenden Grafen von Spiegelberg schufen um das 1281 erworbene Coppenbrügge die bis 1819 bestehende Grafschaft Spiegelberg.37

Abb. 3: Überrest der Burg Lauenstein 2017. (Foto: www.ebidat.de Lauenstein)

Gudrun Pischke

Mit dem Gewinn der Burg Spiegelberg und dem Bau der Burg Lauenstein gerieten die Homburger Edelherren in den Fokus welfischer Interessen.38 Wohl um von herzoglicher Seite wegen Lauenstein nicht bedrängt zu werden, begab sich Heinrich von Homburg 1247 nach Celle und übergab seine neue Burg Herzog Otto von Braunschweig, zubenannt das Kind und Enkel Heinrichs des Löwen, und erhielt sie als Lehen zurück.39 Mit Bewachung und Sicherheit der Burg Lauenstein – der Burghut – waren auf der Burg Ritter betraut; 1298 werden mehrere genannt, 1322 ein Großvogt.40 Um 1400 gehörten zum Amtsbereich der Burg, der Vogtei Lauenstein, 38 Orte.41

Abb. 4: Die wohl auf die Homburger Edelherren zurückzuführende „Schulenburg“ in Bodenwerder, heute Münchhausen-Museum. (Aufn.: Verf., 2021)

Nachdem die Homburger mit Lauenstein im Norden einen Grenzpunkt gesetzt hatten, griffen sie mit dem Erwerb der Weserinsel, dem Werder, nach Westen aus. In unmittelbarer Nähe war ihr Bruder Konrad von etwa 1205 bis 1216/19 Propst des seit der zweiten Hälfte des 10. Jahrhunderts bestehenden Klosters Kemnade.42 Und dort wurde, wie aus der Sühneleistung der Grafen von Everstein für Kemnade zu schließen ist, der von einem Eversteiner getötete Bodo [IV.] von Homburg (1198–1228) beigesetzt.43 Kemnade wurde zum Hauskloster der Homburger Edelherren.44 Der Werder in der Weser gilt als Kemnader Besitz, der mit der Übertragung des Kanonissenstifts 1147, nunmehr Benediktinerkloster, an das Kloster Corvey zu dessen Besitz zählte.45 Mit dem Kloster Corvey – es besteht seit 822 –standen die Homburger Edelherren seit 1156 mit Übertragungen, als Zeugen in Urkunden des Abtes, durch Lehnnahme und auch als Schiedsmann in Verbindung.46 Über die Weserinsel mit dem oppidum, der Stadt, war es 1225 oder 1235 zwischen beiden Seiten zu Unstimmigkeiten gekommen, die beigelegt wurden, und der Abt von Corvey belehnte Heinrich von Homburg 1245 mit dem oppidum Werdere. 47 Damit kontrollierten die Homburger einen, wenn auch weniger frequentierten Weserübergang, derzeit noch durch eine Furt, aber bald – 1289 – über eine Brücke.48 Das neue Besitztum erhielt – vielleicht in Erinnerung an ihren ermordeten Vater Bodo oder nach einem der Leitnamen der Homburger – den Namen Bodos Werder. Daraus wurde Bodenwerder.49 Zur Sicherung von Stadt und Flussquerung gab es in Bodenwerder eine wohl von den Homburgern erbaute Burg, die erst 1399 und erneut 1409 erwähnt wird. Möglicherweise lag die Burg an der Südspitze des Werders und war ein an die Stadtmauer gebauter „befestigter Wohnturm, dessen Kern in der sog. ‚Schulenburg’ erhalten ist“.50

Ausbau der Herrschaft Homburg

2. Hälfte 13. Jahrhundert: Stadtgründung und Stadtrechtsverleihung als innerer Herrschaftsausbau

Ein Jahrzehnt nach dem Erwerb der Weserinsel gründete Heinrich von Homburg unterhalb seiner Burg Homburg unter Einbeziehung des wohl seit Karolingerzeit bestehenden Oldendorf51 mit dem 1150 erwähnten Gut Oldendorf die den Namen übernehmende Stadt als „neue Pflanzung“ (novella plantatio) und erteilte ihr Stadtrecht nach dem Vorbild der Stadt Holzminden.52 Mit dem Privileg nahm die Stadt Oldendorf, die neben der Homburg zum wichtigsten Aufenthaltsort der Edelherren wurde, ihren Anfang.53

Mit Bodenwerder hatten die Homburger einen Ort übernommen, der dabei war, sich zur Stadt zu entwickeln, worauf 1245 die Bezeichnung als oppidum weist. Ein Rat, der die Geschicke der Stadt lenkte, wird 1284 erwähnt. Stadtrecht allerdings erhielt Bodenwerder erst 1287 – und damit mehr als 30 Jahre nach Stadtoldendorf – von demselben Heinrich von Homburg. Die Stadtrechtsverleihung war Abschluss der Entwicklung Bodenwerders zur Stadt.54 Auch hier war das von den Grafen von Everstein der Stadt Holzminden verliehene

Recht Vorbild.55 Als Vertreter der Edelherren saß in Bodenwerder, wohl auf der Burg, ein Vogt, 1322 als Großvogt überliefert.56

Dritte homburgische Stadt war 1351 mit der Verleihung städtischer Rechte nach dem Vorbild von Bodenwerder durch Siegfried von Homburg (1309–1380) das oppidum

Wallensen 57 Nach dem 1068 erwähnten Ort,58 auch Sitz eines Archidiakonats im Bistum Hildesheim,59 sind 1251, 1295 und 1305 homburgische Ministerialen benannt.60 Als oppidum war Wallensen auf dem Weg, Stadt zu werden. Dies sollte das Stadtrechtsprivileg fördern. Um 1400 ist Wallensen ein Ort im Amt Lauenstein, 1409 galt es zusammen mit Stadtoldendorf als Stadt.61

Abb. 5: Wappen der Stadt Stadtoldendorf in der seit 1905 bestehenden Form: in der Toröffnung der rote Homburger Schild mit blauweißgestückter Einfassung und dem goldenen Löwen der Homburger. (Vorl.: Z immermann , Paul: Die Städtewappen des Herzogtums Braunschweig. In: Braunschweigisches Magazin 11 (1905), S. 97–101 u. 111–131; hier S. 130)

14. Jahrhundert: Ausdehnung nach Osten und Herrschaftsarrondierung im Süden Mit der Burg Greene dehnten die Homburger ihre Herrschaft nach Osten aus. Der Pfarrer aus Greene war 1270 in Stadtoldendorf Zeuge einer von Heinrich von Homburg ebendort ausgefertigten Urkunde, und 1279 bekundete Heinrich gemeinsam mit Rat und Bürgern von Einbeck einen Verkauf seitens der Gebrüder von Greene in Greene an das Kloster Amelungsborn.62 Oberhalb der 1062 erwähnten Brücke über die Leine63 bauten die Edelherren spätestens Anfang des 14. Jahrhunderts die Burg. Über den Bau waren sie mit dem Kloster Amelungsborn in Konflikt geraten, das dadurch seine Rechte in dieser Gegend beeinträchtig

Abb. 6: Halbrunde Bastion aus dem 13. Jahrhundert als Teil der Stadtbefestigung Bodenwerders.

(Aufn.: Verf., 2021)

Abb. 7: Wallensen 1924 – den Status „Stadt“ hatte der Ort längst verloren.

(Vorl.: KommAHOL Bestand 8101 AAV 00098)

sah. Eine Einigung mit Bodo ([VII.], 1256–1316) und Heinrich ([IV.], 1302–1338) von Homburg erfolgte 1308, dem Jahr der ersten Nennung der dritten von den Homburgern zur Herrschaftssicherung gebauten Burg.64 Ein Gütertausch im Jahr 1340 mit dem Kloster Amelungsborn rundete hier ihren Besitz ab.65 Dass sie die Burg Greene auf dem Besitz des Reichstifts Gandersheim errichtet hatten, wird erst deutlich, als die Äbtissin 1360 Siegfried von Homburg mit dieser Burg belehnte;66 allerdings enthält bereits die Urkunde von 1308 den Hinweis auf einen nicht genannten Lehnsherrn.67 In Greene hatte Otto II (973–983) dem Reichsstift 980 den Burgbann übertragen. Dieser bezieht sich auf die oberhalb Ippensen gelegene, später verfallene Hüburg.68 Um 1400 gehörten zur Vogtei Greene 21 Orte.69

Im Süden, nicht weit von der Homburg und der Stadt Oldendorf entfernt, rundeten die Edelherren gegen Mitte des 14. Jahrhunderts ihren Herrschaftsbereich mit Lüthorst ab. In diesem um 800 erwähnten Ort70 waren sie Mitte des 13. Jahrhunderts in den Besitz der Kirche St. Magnus gelangt71, 1295 sind sie im dortigen Gericht belegt,72 und danach benannte Ministeriale befanden sich im Umfeld der Homburger,73 bevor Siegfried und Bodo ([X.], 1339–1384) von Homburg 1346 vom Abt von Corvey durch Kauf und Belehnung Zweidrittel des Amtes Lüthorst erwarben.74 1364 scheinen sie mit dem gesamten Amt, später als Herrschaft bezeichnet, belehnt worden zu sein.75 Auch hier gab es, ähnlich wie in Greene, Besitz und Rechte anderer. Gegenüber dem Kloster Amelungsborn versicherten Siegfried und sein Sohn Rudolf (1340–1383) bereits 1350, dessen Rechte im Amt Lüthorst nicht zu beeinträchtigen.76 1360 verzichteten die Herren von Gladebeck (nahe Göttingen) gegenüber Siegfried von Homburg auf Ansprüche, die sie an nicht näher bezeichneten Gut und Rechten in Lüthorst hatten.77 Es handelte sich dabei wohl um solche, die mit der Vergabe seitens des Abtes von Corvey an die Homburger zusammenhingen. In Lüthorst waren die Homburger um 1383 dabei, am Kirchhof einen Bau (buw) zu errichten. Da die hohe Gerichtsbarkeit in Lüthorst bei der

Ausbau der Herrschaft Homburg

Abb. 9: Wallrest der Burg Lüthorst.

(Aufn.: Verf., 2016)

Abb. 8: Turm der Burg Greene. (Aufn.: Verf., 2012)

hildesheimischen Grafschaft Dassel lag, gerieten sie mit dem Bischof von Hildesheim in Konflikt. Diesem sagten Heinrich, Gebhard (1354–1394) und Bodo ([X.], 1339–1384) von Homburg 1383 zu, den Bau niederzureißen, wenn sie keine Leibeserben hätten.78 Der „Bau“ war die von ihnen in Lüthorst errichtete Burg. Von dieser Burg, der vierten nach Lauenstein, Bodenwerder und Greene, zeugen in Lüthorst lediglich Überreste des Burgwalls.79 Zur Herrschaft gehörten neben Lüthorst sechs Orte, die wohl in Folge einer Fehde wüst gefallen waren und die Heinrich von Homburg 1390 dem Flecken (blek) Lüthorst mit der Vorgabe zuwies, sie nicht wieder aufzubauen;80 daran erinnern im Lüthorster Wappen die sieben silbernen Kugeln.81

Mit der Herrschaft Hohenbüchen schlossen die Homburger Edelherren 1355 ihre Herrschaft zwischen ihrem nördlichen Besitz Lauenstein und ihrem östlichen Besitz Greene entlang der Leine. Gemeinsam mit Konrad von Hohenbüchen hatte Bodo von Homburg 1216/17 den Streit zwischen den Grafen von Spiegelberg und dem Kloster Amelungsborn um eine Salzquelle bei Hemmendorf beendet.82 1220 bürgte Konrad von Hohenbüchen bei einem Verkauf seitens der Homburger an das Kloster Amelungsborn für die Edelherren.83 In der Spiegelberger Fehde in den 1220er-Jahren gehörte auch Konrad von Hohenbüchen zu den Gegnern der Homburger;84 mit Konrads Nennung 1209 beginnt die schriftliche Überlieferung zum Ort Hohenbüchen85. Weil sie in der Fehde auf der Verliererseite standen, verloren die noch bis 1282 zu verfolgenden Edelherren von Hohenbüchen wohl ihre Anfang des 13. Jahrhunderts gegen die Edelherren von Homburg errichtete und 1305 als castrum erwähnte Burg.86 Seit 1244 waren die Grafen von Wohldenberg in ihrem Besitz, seit 1294 die Herren

Gudrun Pischke

von Rössing.87 Mit diesen gerieten die Edelherren von Homburg in Konflikt, der 1305 vor dem Bischof von Hildesheim beigelegt wurde, wie es der in Hohenbüchen ausgestellten Urkunde zu entnehmen ist.88 1311 wurde die Burg unter Beteiligung Heinrichs von Homburg in einer Fehde zerstört.89 Die Herrschaft Hohenbüchen war ein Lehen des Klosters Corvey; darauf verzichteten die von Rössing 1355 zugunsten Siegfrieds von Homburg.90 Zur Herrschaft Hohenbüchen gehörten sieben Orte.91

14. Jahrhundert: Lehen und Pfand außerhalb der Herrschaft Homburg

Außer den Lehen verschiedener Herren, die zwischen Weser und Leine die Herrschaft Homburg bildeten, verfügten die Edelherren von Homburg noch über die außerhalb der Herrschaft liegenden Burgen Wohldenstein, Gieselwerder, Everstein, Ohsen, Hachmühlen und Hallerburg sowie die Städte Lügde und Münder. Außer den Lehen Wohldenstein und Lügde handelte es sich bei den übrigen Besitzungen um Pfandbesitz. Dieser war im Gegensatz zu lebenslangen und generationsübergreifenden Lehnbesitz auf wenige Jahre befristet, konnte jedoch durch Erneuerung der Verpfändung oder auch durch nicht erfolgten Rückerwerb zu langfristigem Besitz werden.

Mit der die Straße von Gandersheim nach Seesen kontrollierenden, 1295 von den Grafen von Wohldenberg gebauten Burg Wohldenstein, ein Gandersheimer Lehen, griffen die Edelherren von Homburg in den 1340er-Jahren über die Leine nach Osten aus.92 1349 verkauften Burchard und Gerhard von Wohldenberg ihren Anteil an der Burg an Siegfried von Homburg und gaben ihr Lehen der Äbtissin von Gandersheim zur Weitergabe an ihn zurück.93 Da 1346 ein Homburger Vogt auf dem Wohldenstein belegt ist, muss der andere Anteil am Wohldenstein seitens Johannes von Wohldenberg bereits zuvor an die Homburger gelangt sein.94 Diesen Außenbesitz – zur Burg gehörten die drei Orte Bilderlahe, +Nienstedt und +Oldenhausen, eventuell auch Groß Rhüden95 – behielten die Homburger nur einige Jahre; denn im Mai 1357 war die Burg im Besitz des Bischofs von Hildesheim, obwohl der Wohldenstein noch zu den Lehnstücken gehörte, für die Siegfried von Homburg 1360 der Äbtissin von Gandersheim huldigte.96

Von 1314 bis 1384 besaßen die Edelherrn von Homburg ein Viertel der Stadt Lügde. Bei dem 784 als Liuhidi erwähnten Ort hatten die Grafen von Pyrmont um 1240 eine Stadt angelegt. Diese mussten sie 1255 zur Hälfte dem Erzbischof von Köln überlassen.97 Vor 1314 war ein Teil der Stadt an die Grafen von Hallermunt verpfändet. Dieser sollte als Leibzucht für die einem Sohn Hermanns von Pyrmont zu verheiratende Tochter Heinrichs [IV.] von Homburg von letzterem ausgelöst werden.98 Damit war ein Viertel von Lügde im Besitz der Homburger, das 1324 zum Gemeinschaftsbesitz mit den Grafen wurde.99 1330 und 1360 bestätigte Siegfried – wie 1314 Bodo und Heinrich – Lügdes lippisches Stadtrecht.100 Siegfrieds Bestätigung im Jahr 1360 erfolgte, weil die Grafen von Pyrmont ihre Hälfte von Lügde – und damit auch das Viertel der Homburger Edelherren – dem Bischof von Paderborn verkauft hatten.101 Die Homburger besaßen ihr Viertel der Stadt Lügde nun als Lehen des Paderborner Bischofs. Dieses verkauften sie 1384 dem Bischof und entließen die Stadt aus der ihnen geleisteten Huldigung.102

Ausbau der Herrschaft Homburg

(Vorl.:

Von Herzog Wilhelm von Braunschweig-Lüneburg(-Lüneburg) erwarben Siegfried von Homburg und sein Sohn Rudolf 1354 die Hälfte des Schlosses (slotes) Gieselwerder für zunächst vier Jahre als Pfand.103 Die Burg geht zurück auf die Grafen von Werder, die von 1093 bis 1200 zu belegen sind. Deren Erben verkauften Gieselwerder 1231 an den Erzbischof von Mainz, der es 1257 an den Herzog Albrecht I. von Braunschweig verlor.104 In der Landesteilung 1267/69 blieb die Insel Gieselwerder als Außenbesitz im Gemeinschaftseigentum der braunschweigischen und der lüneburgischen Linie des Welfenhauses.105 Heinrich von Homburg war 1269 in Kassel Zeuge, als mehrere Grafen beschworen, dass Gieselwerder Herzog Albrecht gehöre,106 und 1288 in Uslar bei der Verpfändung der Hälfte von Schloss und Flecken durch die Herzöge Albrecht II. und Wilhelm von Braunschweig an den Grafen Otto von Everstein.107

Nach Verlängerungen der Verpfändung 1357 und 1364 gaben Siegfried und Heinrich von Homburg 1371 die Hälfte ihres Pfandbesitzes – ein Viertel des Schlosses Gieselwerder – mit Rückkaufsvorbehalt an die Herren von Hardenberg.108 1363 verpfändete Herzog Ernst von Braunschweig(-Göttingen) seinen Anteil an der Burg Everstein auf drei Jahre an Siegfried von Homburg.109 Die um 1126 erwähnte, von den danach benannten Grafen errichtete Burg110 – es gibt nur wenige Überreste111 – war 1284 in den Besitz Herzog Heinrichs des Wunderlichen (oder Mirabilis) gelangt und gehörte mit der welfischen Landesteilung 1291 zum Fürstentum Grubenhagen.112 Doch hatten dessen Herzöge einen Teil der Burg an ihren Vetter im Fürstentum Göttingen verpfändet, der nun in den Pfandbesitz der Homburger Edelherren überging. Im auf diese Verpfändung folgenden Jahr überließen die Herzöge Albrecht und Johann im Fürstentum Grubenhagen die ihnen

Abb. 10: Burgrest Wohldenstein. (Vorl.: www.ebidat.de Wohldenstein)

Abb. 11: Der mittelalterliche Ortskern von Lügde, um 1930.

KommAHOL Bestand 8101 AAV 00099)

Abb. 12: Modell der Burg Gieselwerder im heutigen Burggarten. (Aufn.: Verf., 2021)

verbliebene Hälfte des Eversteins auf drei Jahre ebenfalls den Homburgern, die nunmehr im Besitz der gesamten Burg waren.113 Sie gaben den Everstein pfandweise weiter, 1367 für sechs Jahre an das Kloster Amelungsborn114 und 1373 solange an die Herren von Salder, bis Herzog Albrecht seinen Anteil an der Burg von den Homburger Edelherren zurückfordern würde.115 Die Rückforderung erfolgte 1392 seitens Herzog Friedrich, derzeit Vormund von Albrechts Sohn Erich, und Heinrich von Homburg hatte ihr nachzukommen.116 Die andere Hälfte der Burg Everstein, die – immer noch – im Pfandbesitz des Herzogs im Fürstentum Göttingen, derzeit Otto Cocles, war, war auch 1395 noch in der Hand Heinrichs von Homburg. Im Jahr 1400 wurde die Verpfändung für mindestens fünf Jahre verlängert, wenn nicht Herzog Friedrich im Fürstentum Grubenhagen diese Burghälfte vor Ablauf dieser Frist von Otto Cocles zurückfordern würde. Das ist wohl auch erfolgt, denn 1404 werden andere Pfandinhaber genannt.117

Die Hälfte des Schlosses Ohsen kam 1364/65 an Siegfried von Homburg und seinen Sohn Heinrich. In Ohsen, wo Heinrich II. 1004 eine Urkunde ausgestellt hat,118 besaßen die Eversteiner Grafen 1197 Eigengut.119 1259 wird die wohl von ihnen erbaute Burg erwähnt, deren Hälfte aufgetragenes Lehen des Erzbischofs von Köln war.120 1329 waren die Herzöge Otto und Wilhelm im Fürstentum Lüneburg am (Um/Neu)Bau des Schlosses Ohsen beteiligt, dessen eine Hälfte 1351 in ihren Besitz überging.121 Diese Hälfte verpfändete Herzog Wilhelm – möglicherweise nach Vorverhandlungen – 1364/65 zunächst auf vier Jahre an Siegfried und Heinrich von Homburg, nachdem es mit dem von den Homburgern erhaltenen Betrag aus einer anderen Verpfändung ausgelöst worden war.122 Verbindungen der Edelherren zu Ohsen gab es seit 1226 immer mal wieder mit in ihrem Umfeld nach dem Ort benannte Herren, und Mitte des 14. Jahrhunderts sind dort auch Rechte und Besitz der Homburger belegt.123 Das halbe Schloss Ohsen befand sich noch 1405 im Pfandbesitz des letzten Homburger Edelherrn; jetzt räumten die Herzöge Bernhard und Heinrich im derzeit vereinigten Fürstentum Braunschweig-Lüneburg den Grafen von Everstein und den Edelherren zur Lippe ein, Ohsen von Heinrich von Homburg oder seinen Erben einzulösen.124 Noch zu Heinrichs Lebzeiten war dies nicht erfolgt, denn im Oktober 1409, als Heinrich die Herrschaft Homburg Herzog Bernhard im Fürstentum Braunschweig überantwortete, war das Schloss Ohsen noch in seinem Besitz.125

Im Jahr 1371 erwarben Siegfried von Homburg und seine Söhne Heinrich und Burchard von Herzog Magnus, Nachfolger im Fürstentum Lüneburg, Münder, Hachmühlen und Hallerburg für wenigstens sechs Jahre als Pfand, die erst auszulösen waren.126 Münder, eine Stadt des Bischofs von Minden, kam 1260 zunächst zur Hälfte an die welfischen Herzöge

Abb. 13: Mauerreste der Burg Everstein. (Foto: Norbert Hanke)

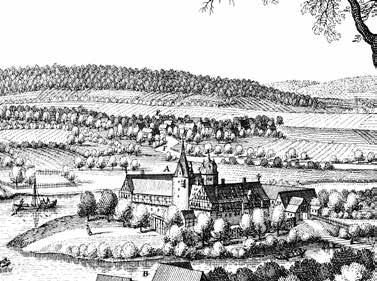

Abb. 14: Das Schloss Ohsen, später fürstliches Amtshaus. (Merianausschnitt)

Ausbau der Herrschaft Homburg im noch ungeteilten Herzogtum Braunschweig und gehörte später ganz zum Fürstentum Lüneburg.127 Wie lange Münder in Händen der Homburger blieb, ist nicht ersichtlich. Die Burg –das Schloss – Hachmühlen, dessen Bauplatz die Herzöge Otto und Wilhelm im Fürstentum Lüneburg 1343 gekauft hatten,128 hatte Herzog Wilhelm bereits 1338 auf Lebenszeit an Graf Moritz von Spiegelberg verpfändet.129 1372 verpfändete Herzog Magnus diese drei und auch Ohsen zusammen mit anderen Burgen (Schlössern) an den Bischof von Hildesheim und wies seine Gläubiger bezüglich ihrer Verpflichtungen an den Bischof.130 Damit blieben die Homburger Edelherren im Besitz dieser vier Pfandstücke. Graf Moritz von Spiegelberg setzte 1386 gegenüber den Herzögen seine Rechte an der Burg Hachmühlen unter Anerkennung der Ansprüche Heinrichs von Homburg durch. Diese scheinen abgegolten worden zu sein, denn 1392 war die Burg Hachmühlen im Besitz des Spiegelbergers.131 Länger blieb die 1362 erwähnte und den Herzögen im Fürstentum Lüneburg gehörende Burg Hallerburg in Händen der Homburger. Bereits 1373 verpfändeten sie die Burg weiter an die Herren von Salder, die sie 1378 auf herzogliche Vorgabe an Siegfried von Homburg und seine beiden Söhne zurückgaben.132 1402 floss von Heinrich von Homburg wegen der Hallerburg Geld an zwei Nachpfandnehmer; sie scheint an die Herzöge zurückgelangt zu sein, denn 1403 gaben die Herzöge Bernhard und Heinrich die Hallerburg den Herren von Alten zum Pfand.133 Überreste dieser Burg gibt es nicht.134

Ende des 14. Jahrhunderts: Herrschaftsbeteiligung

Die eversteinische Stadt Holzminden, gegründet um 1200 bei dem im 9. Jahrhundert erwähnten Ort,135 mit der seit 1240 zu fassenden Burg war in wechselnden Händen und seit langem im Pfandbesitz der Edelherren zur Lippe, die sie weiterverpfändeten.136 Zur Rückeroberung Holzmindens vom derzeitigen Stadt- und Burgherrn Simon von der Lippe tat sich 1389 eine Fürsten- und Adelskoalition zusammen, bestehend aus dem Abt von Corvey, dem Herzog von Braunschweig im Fürstentum Göttingen, dem Grafen von Everstein und dem Edelherrn von Homburg. Nach erfolgreicher Einnahme 1393/94 hatten Burg und Stadt – wie

Abb. 15: Ruine der Holzmindener Burg, Mitte 17. Jh. (Merianausschnitt; Vorl.: KommAHOL HOL-Slg 511 – 019)

vorab verabredet – vier Herren, einer davon war Heinrich von Homburg.137 Sein Viertel an Holzminden überließ er 1397 dem Abt von Corvey und erhielt eine Hälfte davon als Lehen zurück, besaß also ein Achtel von Stadt und Burg Holzminden als Corveyer Lehen.138 Von der Burg Holzminden ist bis auf einige Grabungsfunde aus dem 14. Jahrhundert139 und der Ansicht auf dem Merian140 nichts geblieben.

Die Herrschaft Homburg Anfang des 15. Jahrhunderts

Da er bis Ende des 14. Jahrhunderts noch keinen legitimen Sohn hatte, bestimmte Heinrich [V.] von Homburg seinen Neffen Moritz von Spiegelberg zum Nachfolger in der Herrschaft Homburg.141 Die Herrschaft bestand jedoch aus Lehen verschiedener Provenienz, die nach erbenlosem Tod an den Lehngeber zurückfallen würden. Zwei Lehnherren, der Bischof von Hildesheim (Burg Homburg) und die Herzöge Bernhard und Heinrich im noch vereinigten Fürstentum Braunschweig-Lüneburg (Burg Lauenstein), verständigten sich im Frühjahr 1408 angesichts des zu erwartenden Heimfalls der Lehen Heinrichs von Homburg über die Herrschaft Homburg. Dabei werden als ihre Bestandteile die Burgen (Schlösser) Homburg, Lauenstein und Lüthorst, die Herrschaft Hohenbüchen und die Städte Oldendorf und Wallensen genannt.142 Letztendlich verkaufte Heinrich von Homburg, wie am 9. Oktober 1409 festgelegt, Herzog Bernhard, seit der Landesteilung im Frühjahr dieses Jahres im Fürstentum Braunschweig, die Herrschaft Homburg mit den Burgen Homburg, Lauenstein, Greene und Lüthorst, den Städten Oldendorf und Wallensen und der Herrschaft Hohenbüchen.143 Die Herrschaften Lüthorst und Hohenbüchen hatte Siegfried von Homburg etliche Jahrzehnte zuvor vom Kloster Corvey als Lehen erworben; 1384 allerdings galt die Herrschaft Hohenbüchen seitens Heinrichs [V.], Gebhards und Bodos [X]. von Homburg und auch des Bischofs von Hildesheim als Lehen des Bischofs von Hildesheim.144 1399 hingegen sind die Herrschaften Hohenbüchen und Lüthorst unstrittig Lehen des Abts von Corvey.145 Das erste der Corveyer Lehen, die Stadt Bodenwerder, wurde nie von anderen Fürsten als Lehngeber beansprucht. Am selben Tag, an dem Heinrich von Homburg und der Herzog sich über die Herrschaft Homburg einigen, belehnte der Abt von Corvey Herzog Bernhard und seinen Sohn Otto mit den beiden Herrschaften und der Stadt Bodenwerder.146 Der letzte der Homburger Edelherren starb bald darauf. In dessen Nachfolge belehnte die Äbtissin von Gandersheim am 4. Dezember 1409 Herzog Bernhard

Abb. 16: Lehn- und Pfandbesitz in der Herrschaft Homburg.

Ausbau der Herrschaft Homburg und seinen Sohn Otto mit der Burg Greene und auch mit der halben Burg Homburg und der Burg Lauenstein wie schon 1360; lediglich die damals auch genannte Burg Wohldenstein war nicht mehr darunter.147 Verhandlungen mit dem Bischof von Hildesheim über die Belehnung mit den Lehen des verstorbenen Heinrich von Homburg, insbesondere der Burg Homburg, standen Ende des Jahres 1409 aus.148 Dass die Homburg 1360 zum Teil auch als Lehen der Äbtissin von Gandersheim erscheint, könnte auf einen – unberechtigten? – Anspruch zurückgehen (und würde auch auf die Burg Lauenstein zutreffen), oder die Edelherren haben ihren halben Pfandanteil – möglicherweise? – der Gandersheimer Äbtissin aufgetragen und zurückerhalten; die Bekundungen des Hildesheimer Bischofs und der Edelherren von Homburg im Jahr 1384, dass die Homburg bischöfliches Lehen sei, stellen sozusagen die

Gudrun Pischke

korrekte Lehnbindung wieder her.149 Ähnliches könnte auch in Bezug auf Hohenbüchen zutreffen, das 1384 als Lehen des Bischofs von Hildesheim erscheint und 1399 wieder als Corveyer Lehen.150

Nachdem Heinrich [II.] von Homburg nach Übertragung der Burg Lauenstein an Herzog Otto das Kind häufig in der Umgebung von dessen Nachfolger Albrecht I. nachzuweisen ist, gab es erst mit Heinrich [V.] wieder nähere Verbindungen zu den welfischen Herzögen. Er kämpfte auf Seiten der Lüneburger Herzöge gegen die dessen Fürstentum beanspruchenden Herzöge von Sachsen-Wittenberg151 und war mit den Herzögen Bernhard und Heinrich im Fürstentum Lüneburg und Friedrich im Fürstentum Braunschweig auf Lebenszeit verbündet.152

Das Verhältnis zu den Herzögen im Fürstentum Grubenhagen war angespannter: 1366 hatte Herzog Albrecht mit Siegfried von Homburg ein befristetes Bündnis geschlossen, in dem er zusagte, nicht der Feind des Edelherrn zu werden und bei seinem Bruder, Herzog Ernst, für sie einzutreten. Wegen Differenzen zwischen Heinrich von Homburg und Herzog Erich besprach der Einbecker Rat 1405 mit dem Herzog, um einen Ausgleich zwischen den Parteien herbeizuführen.153

Die nachhomburgische Herrschaft Homburg: Ein Ausblick

Mit dem Aussterben der Edelherren von Homburg 1409 kam auch bald das Ende der Herrschaft Homburg. Sie kam, vertraglich geregelt, in welfischen Besitz, zunächst in den des Herzogs im Fürstentum Braunschweig, geriet dann in den Sog der welfischen Teilungen des 15. Jahrhunderts und wurde dabei aufgeteilt: den südlichen Teil mit der Homburg, der Stadt Oldendorf, Lüthorst, Greene und Hohenbüchen erhielt 1428 der Herzog im Fürstentum Braunschweig, den nördlichen – mit Bodenwerder, Wallensen und Lauenstein – der Herzog im Fürstentum Lüneburg. 1432 fiel der südliche Teil der Herrschaft Homburg an den Herzog im neu gebildeten Fürstentum Calenberg, bevor die Teilung 1495 diesen Teil der Herrschaft Homburg wieder braunschweigisch werden ließ.154 Durch die Aufteilung der Herrschaft Homburg auf verschiedene Fürstentümer ging das Bewusstsein um die Herrschaft Homburg verloren. Die Homburg selbst büßte nach dem Aussterben ihrer Namensträger nicht nur ihre Zentralfunktion im Herrschaftsbereich ein, sondern auch ihre Funktion als Sitz eines um 1400 29 Orte umfassenden Amtes.155 Dieser wurde ins Tal nach Wickensen verlegt – und dort das Amtshaus mit den Steinen der Burg gebaut.156 Der verbleibende Rest der Burganlage verfiel; die Natur eroberte sich das nicht weiter genutzte Gelände zurück.157

Dieses Schicksal der Homburg ist nicht einzigartig. Etliche Burgen, besonders Höhenburgen, wurden aufgegeben und ihre Steine zum Bau von Amtshäusern in Tallagen verwendet. Hier nur der Hinweis auf zwei andere welfische Burgen mit späteren, ähnlichen Entwicklungen: die 1180 erwähnte Burg Lichtenberg (Stadt Salzgitter), deren Steine nach ihrer Zerstörung Mitte des 16. Jahrhunderts zum Bau des Amtshauses in Oberfreden verwendet wurden,158 und die 1263 erstmals genannte Burg Grubenhagen (nahe Einbeck); von ihr zogen sich die Herzöge des später nach ihr benannten Fürstentums im 16. Jahrhundert allmählich zurück, an dessen Ende war sie in Teilen verfallen.159