“Live Well” Project: A good living condition included our well-being. Stay mentally & emotionally healthy.

Starting from self-care to care others, and becomes community care.

「同在」計劃 : 與自己感受同在,與朋友家人同在一起。

同在一個社區,同在一個城市,同在一個家,一起邁向健康正向人生。

賽馬會教師社工創新力量

由香港賽馬會慈善信託基金策劃及捐助的「賽 馬會教師社工創新力量」計劃,旨在為香港教 育及社福界培育具創變能力的人才,鼓勵教 師及社工以創新意念及具體行動回應教育及 社福界的需要與挑戰,為兩個界別的長遠發 展作出貢獻。

計劃以人才為本,提供一系列多元的學習機 會,包括進修假期、外地考察及跨界別領袖 協作等,擴闊教師及社工的知識領域、國際 視野及創新能力,同時建立專業學習社群, 以凝聚及展現專業力量,持續推動教育界及 社福界的發展,迎接二十一世紀的挑戰。

關於《同在》

照顧學生部份

照顧家長部份

照顧教師部份

間場

・ 學生創作

同行導師觀察

特別鳴謝及教學創作團隊介紹

序

2 4 8 26 30 34 36 40

「同在」計劃 2023

「同在」旅程.序

「同在」旅程.序

學校是一個羣體的地方,其主要持份者是學 生、教職員及家長,對每間中小學,學生及 家長的人數數以百計,教職員人數亦至少數 十人,客觀來說,基本上每一間學校的每位 持分者每天必定活在「同在」的環境裏,但是 當中每位「同時並存」的素質如何?又怎樣將 自己互動連結在學校這羣體中?現時的 「同 在」未必是在最理想的境況,又或沒有空間去 思考如何讓相互之間連結得更和諧。

感謝「賽馬會教師創新力量」的支持,讓敝校 的老師可以有機會思考、認識及探索自己及 學校,以藝術教育嘗試開拓學習的多種可能 性和生活空間,以人為本,連結自己、他人 及社區,探索「同在」的新元素。 李澤康博士

香港華人基督教聯會真道書院校長

2

每個人的Well-being

Well-being 由兩個簡單的字串合,但策劃 團隊發現要準確翻譯並不容易,幸福/福 祉/安康/良好狀態等,最難翻譯得傳神 是Well-being中 “being” 在文法上有「當

下」的狀態,也有存在和本質的意味……對 成年人來說,看待事物的角度和方式會漸漸 形成習慣性思維,當我們想為Well-being 翻譯或下定義,甚至策劃一個Well-being 的藝術教學項目時,可能我們已經設計好 課堂的每一分鐘、為學生所有體驗做好準 備,然而團隊繼續思考,什麼才是年青人 的Well-being?

阿寶老師對應年青人的需要,要求我們在課 堂盡量給出空間,讓同學經歷挖泥、鍊土或 者造紙等多用身體勞動少用腦袋的過程,放 鬆身體讓話匣子打開,進入年青人的內心: 「Well-being是社會標準。我認為Wellbeing不應該是社會標準,而是能自由選 擇的生活方式」以上是一位同學對Well-being 的看法,他的思考可能比我們成年人更清晰, 感覺到這句說話是他/她有第一身相關經歷。

藝術創作在於留有探索的空間,導師和策劃 團隊為學生建構安全的空間,不以對錯評斷 一個人,讓彼此分享感受和想法。在填充與 留白之間,團隊仍在學習拿捏,在課堂實踐 時保持流動,按年青人當下的需要調整節 奏。每個人按照自己的性格和經驗,發展出 表達個人情感的作品。希望計劃能為導師團 隊、參加的學生和師長帶來嶄新的體驗,在 不以結果為前題下,發現生命的種種可能 性,一起放慢腳步、享受過程。

3

方韻芝@在山工作室 合作夥伴

關於「同在」

About “Live Well” 關於「同在」

計劃背景

2022年,我與多位學生進行同理心訪談, 發現學生的身心靈和精神健康狀況未如理 想—內在需要未被滿足、需要更多空間照 顧自己,才能認識和探索自己、改善當下 混沌迷失的狀態。

計劃概念

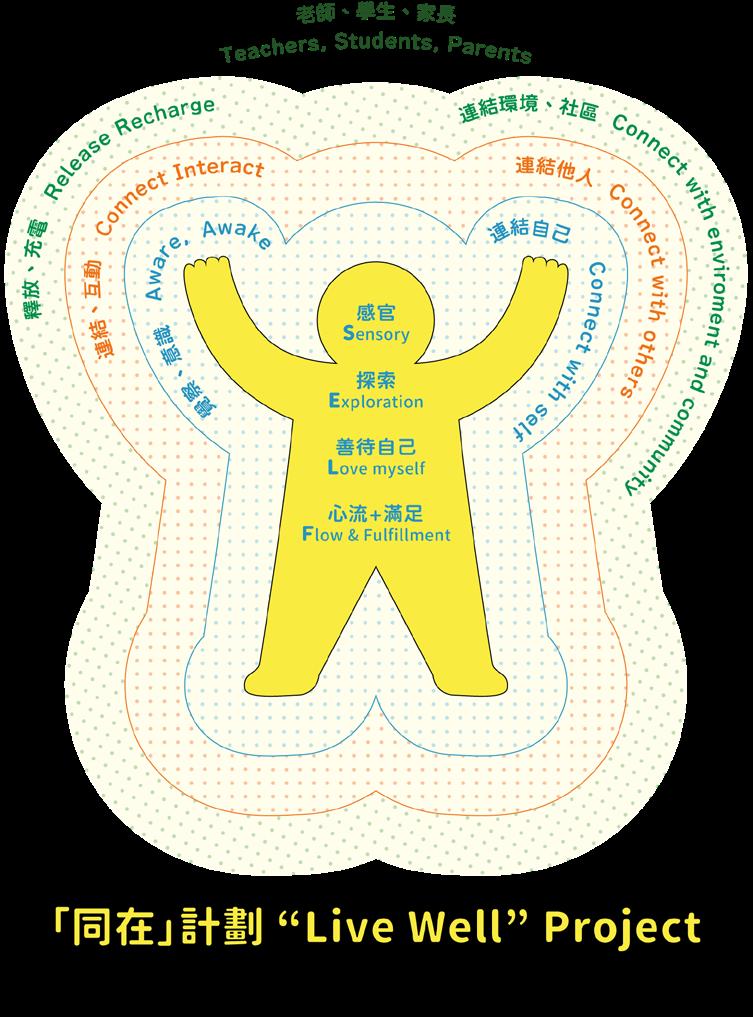

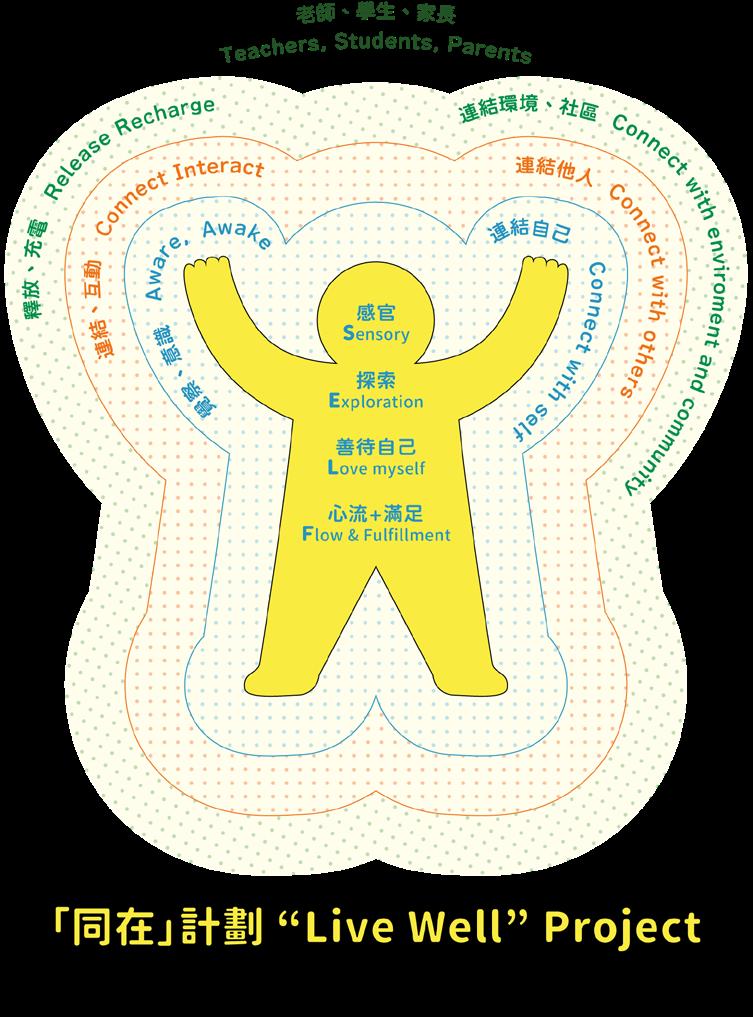

因此計劃藉著藝術教育,開拓不同的學習 層面:

1. 與自己連結 ;

2. 增強人與人連結;

3. 建立人與環境(土地、社區)的連結。

「與自己感受同在,與朋友家人同在。同在一個社區,同在一個城市,同在一個家,一 起邁向健康正向人生。」

的特性去設計課程和活動:

“Well-being”(生活幸福感)為題,利用藝術

( S ensory-based) 從五感出發,打開感官重新認識事物; ( Exploration) 著重探索,開拓和開放,嘗試打開自己; ( Love myself)善待自己,同理自己,同理他人,

利用靜觀練習和表達藝術提升自我覺察,回歸照顧自己的感受和需要; ( F low & Fulfillment) 提供藝術創作的機會和空間,讓參加者沉浸、 專注和完全投入,產生心流和滿足感。

透過設計擁有以上元素的工作坊和課堂活動達到以下3個效果: (Release & Recharge) 讓學生釋放及充電; (Connect & Interact) 使學生得到連結及與人互動; (Aware & Awake) 提升覺察及喚醒—在有意識的狀態。

4

「同在」計劃以

◎ 目的及目標

關於「同在」

Aims & Goals

除了學生的身心靈和精神健康需要被照顧 外, 「同在」 計劃亦會有家長和教師部份,讓 貼身照顧學生的照顧者都被同理和照顧。當 中有一連串的正向溝通和身心靈等的體驗式 工作坊,關顧照顧者身心靈狀態和提升親子 正向關係,促進學生在校在家都能活得正

向,身心發展得到全面的提升。

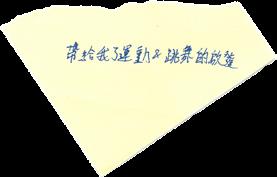

在2022-23學年,學生主要透過視藝課程學 習,將「生活幸福感」融入課堂內,包括靜觀 呼吸練習、表達藝術、情緒/感受簽到活動 (Emotional Visual Check-In)、同理聆聽、 戶外考察、植物欣賞課和陶土旅程等。這些 活動旨在幫助學生與自己、他人和社區/環 境建立聯繫, 提升他們的身心靈和精神健 康。在體育堂安排數節有趣不一樣的探知身 體律動課,讓學生覺察和打開身體,認識自 己。另外,透過高觸感的課外藝術創作活動, 讓他們探索物料的可能性,學習以創作表達 自己,同時為自己帶來肯定和滿足感。這些 活動還幫助學生學習與他人合作和溝通,提 升他們的社交情緒技巧。

6

文:劉寶欣

Programme Structure & Design

7 ◎

計劃架構

關於「同在」

照顧學生系列

恆常視藝課想製造開放、回歸生活和人 本的空間給同學,滲入不同有療癒性 (Therapeutic) 的元素,由倒空開始讓學生 重新連結自己感官,重新認識和探索世界, 有空間認識自己、照顧自己。

靜觀#呼吸練習

目的是讓學生感受和覺察自己(Selfawareness)。盼望透過持續的練習,有助喚 出我們的內在資源和智慧去面對日常生活中 的壓力,提升精神健康,並有智慧和自由去 選擇和行動。

# 靜觀詮譯:有意識、不加批判地把注意力帶回當下 的自己,覺察自己的思想、情緒和身體反應,以一顆 慈悲心如實地接納「當下」的自己

照顧身心靈的 視藝科

從體驗靜觀、表達藝術、情緒/感受簽到活 動 (Emotional Visual Check-In) ,植物欣 賞課,再走到陶土旅程……

2

情緒/感受簽到活動

讓學生停下來覺察,先確認和接納自己的情 緒,察覺自己的思想、行為、觀感、需要及 感受,對自己的情緒狀態有多一份了解。 “Name it to tame it” 說出情绪就能讓我 們增加我們對情 緒 的掌控感,有助平靜及降 低感受到的情緒强度。

學生最近的情緒溫度和狀態。

盼望透過情緒/感受簽到活動的 機會更可了解學生的狀態和需要。

8 1

繪畫作為治療(Drawing as Therapy) 學生一起在沒有批判的空 間下,通過塗鴉線畫 (Scribble Drawing, Free Drawing),讓同學

以非語言的方式表達自己,進行創造性和自我表達的互動與交流, 連結自己回歸真我,開啟感官、轉化情緒壓力、重拾活力。

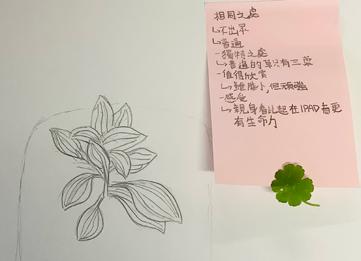

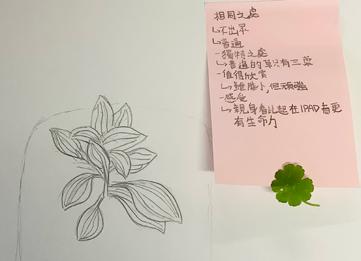

植物欣賞課

表達藝術活動3 4

有表達藝術和情緒/感受簽到的元素,學生尋找一件與自己相似的大自然物件做感受簽到, 然後仔細觀察、重新發現欣賞的部份。讓學生透過連結大自然、連結自己,重新認識身邊的 環境和自己,確認情緒和感受。有時學習的過程 (經驗和體驗) 比結果/成品(End-product) 更重要。

學生生活忙碌,很少機會能安靜下來 觀察那些發生在角落的小事物。

照顧學生部份.視藝恆常課 這次課堂走出戶外,讓校園的角落成為流 動教室。利用繪畫重新觀察 , 真正認識和

連結身邊的事物,因為繪畫就是要經過仔 細觀察和對該事物有透切的了解/認識。

9

恆常課

同在旅程 陶泥開始

聽日青分享她的鄉郊生活,一種最低碳的 生活,是活得「更減碳」和「優質生活」的平 衡,這種生活是她自己作出的選擇。

10

親自去自然農地蕉徑搜集他們作品的 原材料,體會一分耕耘一分收穫。

鍊土過程拉近了學生與大自然的距離,面對 大自然要謙卑,平等對待所有事物。

「誓言大會」——導師與學生談論自己所相

信和追求的事,坦誠地面對最真實的自己。

寶老師

發現鄉郊農村,不一定等於落後, 他們的環境是需要更多生活智慧。

從另一個角度認識這個環境、泥土、香港。

照顧學生部份.陶泥

考察

同學對泥土、昆蟲、植物 沒有抗拒, 反而樂在其中。

以蕉徑導賞員身分介紹蕉徑,及陪伴同學一齊宣讀自己想成 為一個點樣嘅人。縱使有同學們想成為一位會死嘅人,很敬 佩大家都很尊重同學嘅誓言,沒有加以批評。其中亦因為我 真的認識一位想壯烈犧牲嘅人,但他不敢宣於口,為此很敬

佩同學敢說出自己所想。經細談後更得知有些同學對於自己

想成為嘅人已有充足資料搜集及計劃,想起同齡時的我還是 一舊飯沒有想法隨波逐流。讚嘆現代的科技都令年青一代快

速成長。介紹蕉徑時很感恩居住城市的同學們沒有對泥土昆

蟲抗拒, 對於隨行我所摘看似野草但可食用的路/樹上花

草,他們更即時放入口品嚐,又能拿起青蛙交配後即時排出

的一串串卵!非常感謝同學們享受蕉徑之行,紀錄著蕉徑被

農業園石屎化前最美麗嘅田園回憶。

大家探訪時看到的居所,正是我的學習進行 式。未臻完善,但是我自主選擇。感謝同學 花時間到來,聆聽在香港生活的另一種可 能。感謝主辦方細心安排,把Well-being 這題目注入我的自主學習課。感謝有這間耕 住合一的屋,正因為其貌不揚,可以任意改 裝,如果是豪宅一間可能我就沒有這自由 了。感謝蕉徑村,鄰居的生活都成了榜樣和 參考,老中青少幼年,給我一套視野,關於 可持續生活的視野:看著前輩工作,後輩選 擇同意的會模仿學習,不同意的亦有自由不 用跟足全部做法。一代傳一代,帶著演變的 保育,能在這氣氛下學習,實在舒心。

12 考察感想

Olive 日青

一塊田有人在種植嗎?每個同學已經有不一 樣的答案和解釋。我只需要向同學分享可以 觀察的方向,鼓勵他們多表達見解,他們已

能自行提出各自好奇的問題,例如農耕的定 義,農業生產的效益,農業發展的形式,生 態平衡等議題。

聽著同學活潑的對話,看著他們在陽光下歡 快地奔走,遇見農友介紹時踴躍品嚐野菜的 滋味,在微雨中逗弄葉子上的水珠 …… 我知

道這幾場導賞,在蕉徑的人物風土協力下, 總算圓滿完成。期待同學繼續發揮自身的生 命力,探索鄉村中的各種人事物,一同在這 片土地上好好生活。

FEELING

13

Elise

照顧學生部份.陶泥

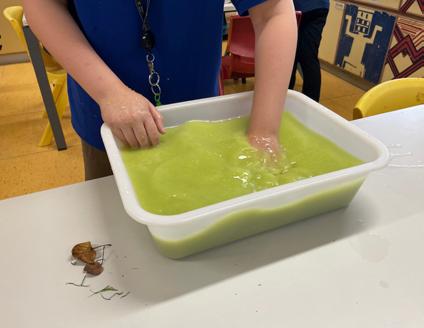

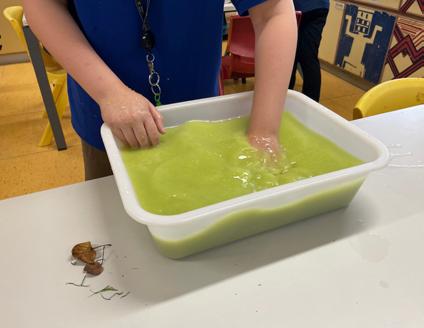

陶泥過程

DS5的學生在陶瓷藝術家帶領下,在香港的 蕉徑農田中收集泥土,轉化泥土成陶泥。創 作由零開始,泥土與學生一同成長,最後成 為陶藝作品,說出屬於他們未來的故事。他 們以第一身的方式感受陶藝從大地取泥開始 造土的轉化過程,並從過程中學習認識,探 索及接納自我。亦會從藝術家的講解中了解 自然與自身日常的關係,學習運用不同感官 感受自身與自身以外的環境。並一起探索屬 於自己的生活幸福感(Well-being)。

藝術是認識自己的過程。了解自己 後,更能做出適合自己的選擇。

照顧泥土亦是同樣照 顧自己。過程有保留 有去掉,就像人生一 樣充滿選擇和取捨。

14

同學喜歡造陶土、不怕骯髒,是因為簡 單又不斷重複的步驟讓他們更容易投入。過程容讓 放空、感到舒壓。在日常的課時,功課、測考以外, 他們更需要休息和放鬆的空間。

照顧學生部份.陶泥

鍊土

老師的後退、減少過份微細的指 導/介入/操控,反而讓學生主動性提高,學 習空間能自然地發生。活動讓學生回歸自己、連結 自己、覺察自己、認識自己,甚至回歸生活,才 能想像屬於自己的幸福和未來。

希望同學能保持開放和 好奇心, 願意勇敢嘗試。

導師的同行是一種陪伴和充

滿開放的引領 (Coaching)。

作品除了向公眾展示學生的想法,向大家 赤裸地展現他們藏在心底想追求或嚮往的 東西,同時在提醒同學要朝著自己所追求 的事進發,為自己加油打氣。

15

寶老師

師長陶土課

由於同學們的身心靈成長有賴家人和各位老 師的支持與鼓勵,所以本計劃亦邀請師長一 同參與學生其中一節視藝課 「無分大細陶土

理聆聽和陪伴的重要。「無分大細」意指平等 (Equal),不分年齡、不分體型、不分輩分地 展開平等的對話,一齊由心出發,嘗試同理 聆聽對方,與對方真誠連結感受同在。

「同理聆聽」部份希望大家學懂同理心聆聽 作為正向溝通的第一步,不加批判,不否 定感受,保持開放。嘗試接納和容許不完 美的狀態。

公公陪伴孫兒一起上 課。其實藝術創作過 程和體驗比藝術成品 更珍貴,藝術創作的 過程把大家拉近了。

一起談及未來,接納孩子對將來 未有想法,鼓勵及給予他們信心 和支持他們探索,對未來保持 開放態度,要有想像力,幫孩 子成為「他們想成為的人」及讓 他們做最真實獨一無二的自己。

16

課節活動有意開拓視藝科邊界,藝術作為照 顧身心靈(Well-being)的媒介。

照顧學生部份.陶泥

敢於和懂得表達自己是不容易,大人和小孩 子同樣需要學習誠實表達自己。

「同在」計劃裡的同在字義本 質都是在於連結、陪伴。與 同理聆聽的重點亦相同。

「智囊團」部份讓師長不批判地成就 (Empower)學生所想。師長利用大 人的經驗和智慧,在沒有任何前設底 下,給學生3個錦囊,助他日後面對 困難。

17

陪伴

寶老師

課外活動

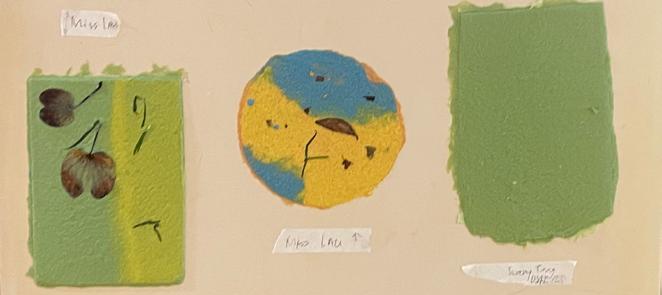

感官藝術工作坊(Sensory Art Workshop) 透過高觸感創作體驗提升學生的社交情緒健 康。透過與人合作的活動增強溝通能力及自 我表達的能力,學生能以非語言的方式認識 和表達自己,使觀者、家長和老師能從另一 角度認識學生。以觸覺為主的學習,能引發 學生的好奇心和探索的動機,並透過「邊做邊 學」(Learning By Doing),重新認識紙與生

感官藝術工作坊

活的關係,從社區及家居收集「好紙」,透過 創作為紙張帶來二次重生的意義。

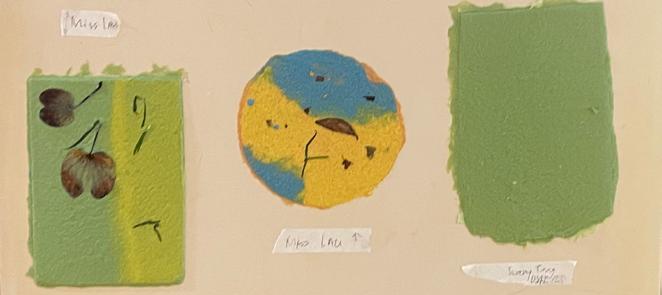

在創作中每位同學都會製作一系列屬於自己 的再生紙品於展覽展出,感受到造紙手藝的 樂趣和美好。幾位同學說想繼續探索造紙藝 術,因此老師決定增設小小導師訓練,以夥 伴形式帶領同學學做工作坊導師!

會發芽的種籽曲奇。在造紙手藝的創作過 程,學生會體驗到專注、耐心照顧的重要, 體驗 「從無到有」的經驗旅程,體會到看似 平凡的東西,在背後要經過一番努力才能 成就,並學懂欣賞身邊萬物和珍惜所有。

同學照顧種籽曲奇,讓它

陪伴自己一同成長。

同學在學習「淋漿造紙術」

和調不同色漿的方法。

18

同學學習處理原料及製作 紙漿,體會工匠精神。

實驗紙張可塑性的過程,讓學生不斷 地試驗和經驗失敗 (Trial And Error),讓學生安

心地探索與調整,放下平日對錯的焦慮,正向面 對失敗的成長環境。

在創作中同學會感受到自己的能

力和創意,每位同學都會做到一系列屬於自己

的再生紙品於展覽展出,使他們對自己更有信心 和成就感,確信自己比想像中更有掌控自己生

活的能力。

同學感受到造紙手藝帶來的幸福感,五 節的工作坊已經令幾位同學想繼續探索 造紙藝術。

寶老師

自由創作手工紙的部份,同學自行試驗和 研究不同的造紙方法,例如嘗試做最薄只 有一層的紙張,另外又有同學嘗試溝顏 色,調不同色漿。

19

照顧學生部份.手造紙 手藝

同學正在練習造紙術工序。

同學在自由創作時的模樣,與平日課堂

中跟從既定學習模式的模樣大不同,讓 師長從多角度認識他們。

同學利用校園裡的花、草、葉 等植物為學校20周年校慶製 作再生紙品。

20

一起在校園裡收集散落在地上的植 物,紀念校園回憶。

同學幫忙清潔和收拾工具,學習 與人合作和增強自理能力。

照顧學生部份.手造紙

學習投入愛去做一 件事,製作優質的 紙品。

21

同學感受到造紙過程的樂趣和美好。

探知身體的體育科

DS5及MS3的學生分別在香港舞蹈家、表

演藝術工作者、舞台劇演員所設計的課堂活 動下探索身體的可能,透過不同形式的身體 律動,重新認識身體和提升對自己的覺察。

利用感官感受/掃描身體,觀察到細微、或 顯著的身體變化。

初中DS5

除了精神健康關乎生活幸福感(Wellbeing),身體健康亦是另一個重要的相關因 素。雖然學生每星期有恆常的運動,仍甚少 有空間照顧和回應自己的身體感受,有見及 此,利用藝術的開放探索、有創意和不批判 等的特質介入體育課堂,設計數場探知身體 的體驗,讓學生在律動身體之餘,回歸身體 感受,提升對自己的關注。

在「不加鎖舞踊館」(Unlock

Dancing Plaza)團隊的帶領下,打開對舞蹈的多元想像,摒除固 有的舞蹈技巧,透過簡單的日常物帶動身體,開展身體不慣常的肢體動作,引發更多對自身 身體的想像。

忘記 「被要求」的學習模式,找

回自己的好奇心、興趣和想像,並激發學

習因子,盡情體驗身體也是一種幸福!

學生感想:

探索速度、空間、空氣 與自己身體之間的關係。

22

Unlock 團隊導師

照顧學生部份.身體律動

在舞台劇演員趙鷺燕(ALLY)的設計下,學生身體處於有別日常的 狀態,脫離慣性,從而認識身體的限制,嘗試突破限制、打開身 體更多。並在不同組合的動作,感受呼吸節奏的變化,打開對動 態與靜態的感知。

能夠覺察身體和情感的狀態,隨着當下不 斷變動,沒有固定的完美狀態。不斷調整身心、達致 平衡,生活也會更加順利。希望課堂讓同學學習一些 方法去面對不平衡。

探索

用不同的身體部份用作帶領身 體去步行,例如有同學嘗試使 用腰,有同學嘗試用膝蓋。

著重自我連結與啟發,同時容 讓學生有不同的狀態和感受, 尊重每個個體的獨特性。

23

「鏡像」 活動, 學習觀察。

“Minor & Major”的活動,讓學生透過 肢體動作和身體關係去連結和回應他人。

高中MS3

ALLY

24

25

照顧家長部份

家長作為日常照顧學生的主力照顧者,很多 時因工作和家務繁重,無閒暇照顧自己,身 心俱疲。以家庭和孩子為首,容易失去同理

自己的意識,也沒有空間去盛載或接納孩子 的情感需要。

一連串家長工作坊旨在提升家長身心精神健 康,由連結自己延伸至連結孩子,重新建立 親子互動和正向關係。

認識情緒和需要的關係,以同理心作為基礎,學習及實踐有效的親子溝通和相處技巧。讓參 加者提升同理聆聽和表達的能力,看見彼此的情緒和需要,從而轉化憤怒和焦慮等負面情緒, 避免引發爭吵的思維方式,在生活中實踐愛。

體驗式的工作坊形式,讓大家彼此知道有很

多家長同行,育兒路上並不孤單。

26

善意溝通(非暴力溝通)工作坊

照顧家長部份

支持.同行

寶老師

連結是雙向的,需要擁有互動的 情感交流。不帶批判的聆聽和真誠的分享 是建立正向關係的基礎。

同理心並不是硬背死記的大道 理,孩子需要在富有同理心的環境滋養,

才明白這是如何發生的一回事。

靜觀教養工作坊

將靜觀運用於教養,透過靜觀練習回到當下,關顧自己,善待自己。父母處理孩子的行為時, 不是將注意力放在孩子身上和急於處理問題,而是靜下來,以一顆慈心如實地覺察及接納自 己的狀態和理解孩子的行為。

27

善待自己並不是一件奢侈的事。

身心學音樂治療課程及《善養小童成大同》 網上課程

探究身心關係和體會身心感受和覺知,親職教養計劃相信改變童年就是改變世界,保護孩子 的情緒發展,就是創造大同世界的關鍵,一切由同感心出發。讓家長反思自己的童年經歷, 並學習以同理心照顧孩子。

課程活動中,參加者回到感受自己身體,瞭 解和認識自己更多。

透過音樂療癒和照顧自己。

正念身體伸展親子工作坊

讓參加者能透過動態的身體動作,學習如何深入觀察自己的身心狀態,與自己身體對話。透 過互動與家人連結,強化關係,也在練習中溫柔的承接彼此的狀態。在正念與身體伸展結合 下,重新安頓身、心,找到生活的平衡。

互相幫對方拉筋,同時互相幫對方按摩。

在肢體的碰觸當中可以體會到非常強大的情 感聯繫與得到肯定,不要忘記這亦是一種愛 的語言,多親親你愛的人啊!

28

表達藝術治療親子工作坊 《 冇眼睇畫你個樣 》

透過身體的溫馨互動和觸碰,喚起親子間的連結。親子在仔細的對望中,回到當下,提升對 對方的覺察能力,讓參加者敏銳自己和對方的身心靈需要,在親子間培養出寬容的心去面對 彼此,重拾父母和孩子的初心。

29

由孩子帶領動作。

大家透過這個工作坊都有了新發現。

每天相見,但有多久沒認真對望了。

照顧家長部份

照顧教師部份

教師是家長以外另一位最常接觸孩子的照顧 者,對孩子的成長極具影響力。在急促節奏 的教育文化下,提升學生的學習成效為首要

事務,與學生真誠交流變得難能可貴。教師 學務繁重,無空間照顧自己和學生的情感需

要,教師幸福感直接影響學生,因此多元的 療癒工作坊為教師充電,感受同理心和同行 的重要,讓教師能滋養學生,培養同理心的 種子。

靜觀日常

旨在初嘗靜觀和各種覺察方法,包括身體伸展、呼吸練習、情緒簽到和寫感恩日記。恆常 的練習讓我們慢慢建立與此刻的自我連繫,讓我們感到平靜,更有智慧去面對日常生活中 的壓力和挑戰。

身體伸展幫助喚醒肌肉,使我們更加了解身體 的感覺,連接身心。謝謝Cabrini的帶領!

30

寶老師

照顧教師部份

同理•被同理

老師也需要幸福! 有身心精神健康的教師, 才會有身心精神健康的學生。

探知身體與律動工作坊

透過玩味的身體律動,增強身體意識,即對自我意識的連結程度,以及識別身體在空間中的 位置。當意識到身體的提示時,就可以更好地理解自己在每個時刻的需要並作出回應。

31

與日常物的互動讓身體打開更多。

在關顧身心需 要的同時,讓

我們以藝術作

為共通語言,

表達自己同時

與人互動。

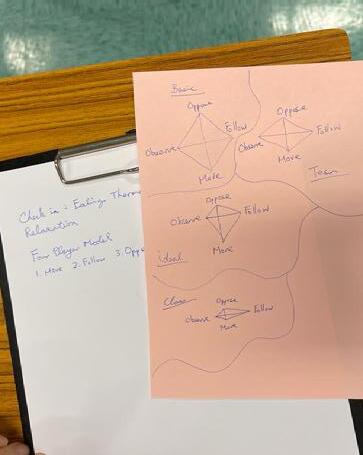

由J-WEL建立的「同理心的系統」 社交情 意學習框架(“Compassionate Systems” Framework),提倡全球公民認知和情意的 並行發展。此框架將同情心概念化為基本的 系統性思維。以培養同理心為基石,影響人 們的情感、思想和行為。

工作坊結合表達藝術、情緒表達、與自然連 結、與人連結的元素。讓教師在過程連繫自 己身心靈,回歸照顧自己身心健康。在接收 大自然和藝術給予的安慰同時,感受那份盛 載的力量。

32

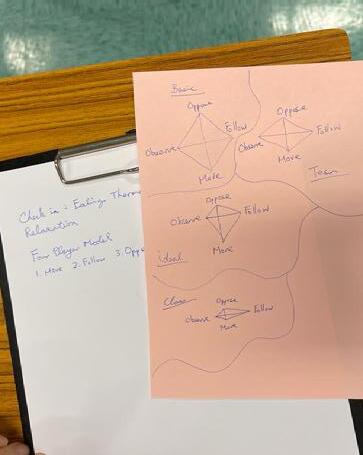

工作坊以體驗「四個角色模型」 (Four Players Model) 作為起點。

一同合作的創作。

同理心的系統性學習工作坊

「與自然連結」表達藝術工作坊

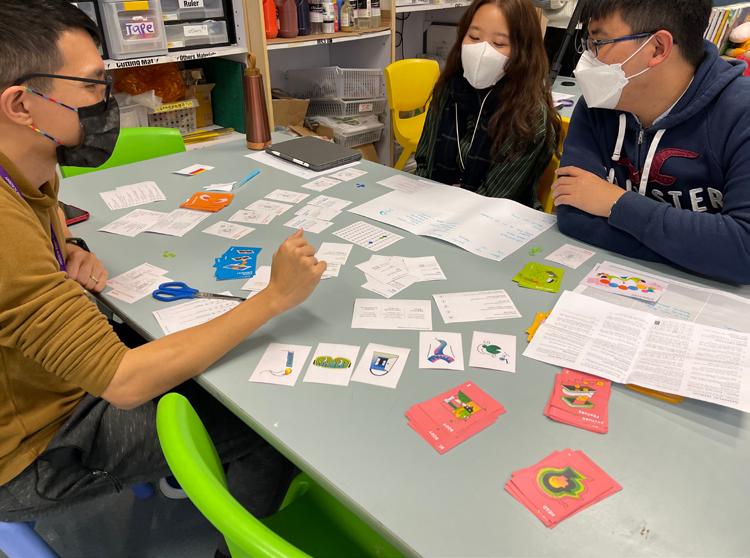

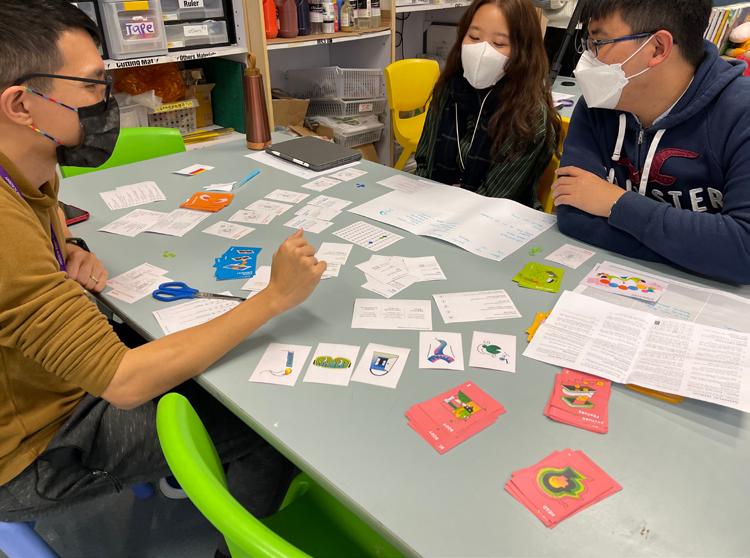

設計思維體驗工作坊

照顧教師部份

尋找或創造解決方案時,應該思考什麼是用家的需要。工作坊透過遊戲體驗讓玩樂開發大 腦,讓我們以不同方式看待事物。過程啟發探索新的教學方法,並透過教學將創造力和創 新思維傳遞給學生,對應社會的演變和持續發展。

身體伸展x 藝術工作坊

這個工作坊旨在重新連接我們身體、心靈和靈魂(Body, Mind and Soul)。透過創意藝術和 有覺察的伸展運動,打開和認識身體。在探索身體律動、伸展姿勢與(非傳統)繪畫藝術的可 能性途中,同時提升自我意識和身體意識。通過一些有趣的活動探索身體的限制和界限,例 如使用身體不同部位(如腳或肘)繪畫。

◎ 活動在展覽期間進行(30/6 3:45 - 5:30pm),歡迎有興趣的朋友向劉老師報名參加,無須 具有藝術和運動經驗。

33

34

35

WELL-BEING X 泥土 X 動漫精神

受邀參與計劃時,土間團隊深信今次將會「十 分好玩」。與過往不同,計劃首要讓初中同學 透過陶泥創作理解Well-being這個抽象概 念——一個甚至許多「大人」都未曾完全理解 的字詞。我們思考用什麽方法和角度切入, 好讓他們容易明白。湊巧團隊熱愛動漫文 化,就借用「動漫精神」作為共同語言,引起 同學對課程的好奇。

當代漫畫家利用想像及知識建構不同的世界 觀,當中發現擁有「幸福感」有兩個重要元素:

① 懂得面對「孤獨」,並尋找和自己理念相近 的夥伴。

② 經歷磨練,才能勇敢地展現真實的自己。 因此團隊決定以「未來人」的角色與同學分享 人生,以造陶作為交流的媒介,像所有動漫

故事的開始,主角要尋找一樣「重要的東西」, 用泥塑造無限想像、鍛鍊不同招式。

FOLLOW YOUR HEART X 未來 X 蕉徑

團隊想讓同學了解每個人可以選擇自己的生 活方式,亦是團隊們響往的自給自足田野生 活。而住在蕉徑的日青,對生態發展的執著 也有匠人的精神。動土前,我們與同學進行 了「誓言大會」承諾要排除萬難、跟隨自己的 想法往前,成為真正想成為的人。誓言大會 的內容會成為創作的養分,慢慢轉化屬於自 己的人生信念。

挖泥同時也挖到同學的內心,讓大家在心裡 埋下想像的種子。最初同學對戶外挖泥十分 抗拒,但當日卻十分享受,找回與大自然相 處的樂趣。在這片即將改建的土地帶走的, 除了親手挖的泥土,亦有當下蕉徑的時光。

36

誓言 X 轉變 X 成就解鎖

鍊土是學習面對困難的部分,把敲碎泥塊反 覆過濾,繁複步驟需要夥伴一同協作。過程 讓我們學會謙卑、耐心、勇敢解決困難並積

極面對挑戰。而且在没有分數、没有對錯、 没有比較的情況下,同學能更坦然表達自己 所想,逐續漸有信心達成目標。

成就解鎖是網絡遊戲中的概念,每個任務完 成時,玩家會得到一些成就解鎖的徽章。參

與計劃的同學由親手挖泥到製成作品,從中 想像自己的未來、了解Well-being,即是成 功解開關卡第一步!但願這個獎座能陪伴同 學直至成就達成。

感謝

相信同學們在短短八節活動裏都各自有所成 長。土間團隊亦上了寶貴一課——由起初策 劃課程至實際執行,絞盡腦汁希望同學能够 感受及體驗不一樣的陶土課,團員各自回顧 求學階段經歷過的迷失和人生的課題,在造 陶創作分享自身成長經驗。

在此,感謝在山工作室及寶老師邀請合作, 能得到你們給予信任,使我們更專注享受教 學。感謝老朋友Vangi提供專業意見,感謝 呀匡的悉心安排,感謝Chris用心拍攝,感 謝日青、Olive、Elise 讓我們了解保育的生

態價值,感謝每一位同學積極參與,最後感 謝泥土塑造了我們。

土間團隊

同行導師觀察 陶泥

37 同行導師觀察

The “Live Well” Sensory Art Workshops benefit both the student participants and teachers involved. On ordinary school days, these students rarely reveal their own thoughts, not to mention taking the initiative to demonstrate their capabilities in front of their peers, but they just got to be so responsive and proactive in these workshops. Not only were they willing to express themselves proactively, but were also determined to communicate their ideas and actualize them. Towards the end of each session, everybody had already been looking forward to the following session. You could feel how enthusiastic they could be. Witnessing their transformation, I was moved and very impressed. To my surprise, the spirit of team collaboration grew each time. Somehow, I could feel that they were naturally inclusive. At times, some of them who didn’t usually team up even started pairing up and sharing equipment items and materials in the paper making process.

38

Ms. Ellen KAU

感官藝術工作坊對參與的學生和教師都有益。平日上學的時候,這些學生很少表露自己的想 法,更不用說主動在朋輩面前展示自己的能力,但他們在這些工作坊中卻表現得如此積極主 動。他們不僅願意主動表達自己,而且決心傳達自己的想法並付諸實踐。每次工作坊快結束 時,每個同學已經開始期待下一場工作坊,我可以感受到他們有多熱情。看著他們的蛻變, 我很感動。除此之外,同學們更令我驚喜的是,團隊協作的精神每次都在增強。我不時地感 覺到他們天生具有包容性。在造紙過程中,部分平日傾向安靜和被動的同學甚至開始主動和 其他同學合作,共享造紙過程中的設備和材料。

同行導師觀察

39

同行導師觀察

造紙

裘靄琳老師

鳴謝及教學創作團隊介紹

在山工作室

在山見地 山中有花鳥虫魚石頭流水,每事每物有其天性、有其位置,不必 改變自己遷就他人,但必須了解自己、勇於成為自己。在山工作室旨在創造不 同的藝術/社區/自然的體驗,讓不同背景不同想法的人體驗創造的可能,長 遠成為進步社會的助力。

土間

成立於2021年,我們開展研究不同工藝在當代社會中可持續發展的角色,致 力推動工藝創作達到社群關懷,承擔更多社會責任,倡議並關注長期被大眾忽 略的問題。土間長遠目標是成為一所包容與多元多面向的企業,用工藝成就他 人,用創作改善社會。

浪花花

浪花花紙教室於2014年創立,創辦人紅彤彤於台中埔里宣紙古村拜師學藝, 透過她的紙路歷程,領悟紙匠精神,觸發了一個使命,一份責任承傳二千年歷 史的「古法造紙術」,回港決意以生命教育與永續環境方式設計造紙課程,啟發 大家賦予生命意義之餘,亦守護與傳承工藝價值。

40

不加鎖舞踊館

不加鎖舞踊館為香港其中一個最具前瞻性及實驗精神的當代舞團,近年舞團提 出「非關舞蹈」的概念,主張從身體獨特性出發,摒除體制化的舞蹈技巧,相信 每個人都可以跳舞。透過一系列社區參與的創作、演出及工作坊,發展、推廣 及深化;促成藝術家與公眾雙向交流,共同體驗舞蹈藝術。

教育大同由一群家長及有心的教育工作者自發組成,自2014年起致力在家在 校推動以人為本的教育文化,希望讓香港的小孩也可以有快樂童年,除了贏在 起跑線外,能夠在有選擇、有同理心的家庭及校園裡成長。

HealThySelf

HealThySelf 創辦人Connie是香港註冊臨床心理學家及英國特許心理學家、 靜觀導師及大學講師。曾於醫管局總部、衞生署和非政府機構任職多年,現私 人執業。作為一個靜觀導師和修習者,Connie深信每個人內心深處都擁用讓 生命轉化的力量

每個人都是自己人生的專家。

41

教育大同

Unfolding

池衍昌。鍾情於探索人的內心,對「轉變的力量」有獨特的感應力。核心工 作糅合內在家庭系統、非暴力溝通、專業教練學及正念等元素,擅長引領和 支持人的療癒和轉變。池是非暴力溝通導師、ICF Professional Coach in Transformation及Internal Family Systems實踐者。

Esther 為人也藝術研究所創辦人之一,畢業於香港大學表達藝術治療碩士。

Esther 具超過10年兒童、青少年及家庭相關的工作經驗,她曾合著多本兒童 繪本及為親子雜誌專欄寫作,致力推廣表達藝術於創新教育、輔導及社區服務 的應用。

日青、Elise、Olive

Miss Ellen Kau :

Sincere thanks and heartfelt appreciation to Cassandra for giving students, parents and teachers precious opportunities to explore self and cultivate positive wellbeing in such an aesthetic and multisensational environment.

I’m truly glad being part of this journey. Together we are a family and everything is possible!

Miss Cabrini Siu:

I would like to take this opportunity to express my heartfelt gratitude to Cassandra for making so many things happen �� Wouldn’t have done all these without her ����

42

蕉徑村友 同行老師

人也藝術研究所

Love our mindful morning moments together ❤ bringing some bliss and spreading love and light togethe r and seeing colleagues willing to really take some time to do these slight bits of self-care actions are experiences that I will never forget ��

Looking forward to the parent-child acro workshop and the Art x Stretching workshop we will be holding before summer ❤ and the many more workshops we will be holding together (hopefully) ���� ��

創新夥伴團隊

盧曉敏老師:

「同在一起 好好生活」

當老師多少有想過改變世界,以生命影響生命的初心。然而,莫說世界,只 是身邊環境變化也可以來得急劇無常,因此,健康的自我價值和正向關係 才是讓人能持續學習和應變的動力。

LIVE WELL 計劃希望透過體驗和感官活動,幫助學生正視自己感受,認清身 邊人和事與自身的關係,重整學習和生活的角度。師長的觀念和參與是計劃的 另一要素,透過讓學生與師長互相聆聽,虛心認識面熟的對方,為建立正向關 係平整基礎。

少年人在生理和心理上正經歷暴風式的成長,有些人需要更耐心摸索才能跟自 己及身邊的人和事好好生活,這是師長需要允許和相信的。學校本來就是成長 的練習場,師長善意的同在正好讓學生更有信心演練人生,發展潛能,尋找志 向,累積勇氣闖蕩未來。最後,很高興經歷了這趟旅程。

陳逸軒老師:

在Live Well Program中,雖然我是其中一個帶隊老師,但這個經驗也讓我 有了很多第一次的體驗:第一次踏足蕉徑這個地方、第一次親手掘泥、第一次 體驗「擔泥」的辛勞、第一次發現在香港也可以有另一種生活模式。

我們常說,要Live Well,就要與自己、他人以及環境結連。而這次活動,正 好滿足了這三個願望。

身處於青蔥的田間,看到導師們一邊與同學們掘泥,一邊與他們傾談,談論同 學們的理想和志向。這些話題平時很少在傾談中提及,但在這段時間奇妙地談 起來了。同學們在掘泥的過程中享受著歡樂的時光,一邊說笑一邊小心地分辨 哪些是適合的泥土。Live Well,就在這個時刻悄悄地發生了。

聽了日青介紹她的生活點滴,例如如何低碳取電、取水。即使對我這樣的老師 來說,有些事情也是第一次聽說,原來生活還有其他的可能。雖然在都市中實 踐這些做法可能比較困難,但生活中的每個決定都可以考慮對生態和地球的影 響。對自己的well-being以及大自然的well-being也是一種好好的照顧。

◎ 除鳴謝以上團隊外,特別鳴謝校長李澤康博士、楊碧樺副校長、岑美怡副校長、

曾詠儀副校長、李敬桓博士、趙鷺燕女士、Miss Mandy Cheung、吳冬梅老師、 李曉誼老師及教育燃新

43

第六屆賽馬會教師創新力量計劃 : 「同在」

本刊物於二零二三年六月由香港華人基督教聯會真道書院

首次發行,發行量為三百份

版權屬真道書院所有。

未經出版者及版權人書面同意,本刊物之任何內容不得翻印、儲存、影印、錄音或經電子、 傳訊器傳播。

©香港華人基督教聯會真道書院(中學部)

課程設計及策劃 劉寶欣

創新教師夥伴 劉寶欣 同行者 盧曉敏、陳逸軒 「同在」旅程 2023 協作團隊 活動/

合作夥伴 在山工作室 藝術顧問 方韻芝 統籌 朱韋匡 內容總監 劉寶欣、方韻芝 攝影 黎俊輝 刊物設計 Sick Boy Studio 展覽設計 司徒穎賢 出版 香港華人基督教聯會真道書院 (中學部)