-Artesanal-

Centro de Pesca

Lago Merín

Proyecto Final de Carrera

Taller Danza

Facultad de Arquitectura, Diseño Urbanismo

Universidad de la República

Bach. Valentina Odella

-Artesanal-

Centro de Pesca

Lago Merín

Equipo Docente

Coordinación

Alejandro Baptista

Horacio Flora

Proyecto

Inés Artecona

Paolo Bonavota

Gabriela Detomasi

Pedro Calzavara

Bernardo Monteverde

Alfredo Pereda

Equipo Asesor

Térmico

Juan Pedro Merlino

Eléctrico y Lumínico

Juan Carlos Fabra

Sanitario

Daniel Chamlian

Estructura

Juan Jose Fontana

Klaus Mill

Construcción

Roberto Monteagudo

Sustentabilidad

Rafael Bernardi

Diciembre 2017

Artesanal Centro de Pesca

Pesca Artesanal Práctica Productiva

Artes Embarcaciones Remuneración Comercialización Asociación

Los olvidados del agua Pescadores de La laguna

La historia de Bruno Retrato de los pescadores de la Laguna Merín -26-19- Las lagunas Territorio y paisaje Sistema de lagunas costeras Las lagunas de los pescadores Laguna Merín: otras lagunas

Un centro de pesca artesanal para Lago Merín

STPL-03

1:100

TECTÓNICA

Materialidad Lo hallado lo propuesto

TKCA-01

Catálogo de materiales

Escala s/e

TKCA-02

Material hallado 01

Bloque vibrado de hormigón

TKCA-03

Material hallado 02 Chapa galvanizada trapezoidal

Material hallado 03 Tablero

TKCA-06

TKCA-07

Planta de Fundación Escala 1:100

STPL-04 Planta de Cubierta Escala 1:100

STCO-01 Corte Escala 1:100

Rancherío de Comida

STPL-05

Planta de Bases Escala 1:100

STPL-06 Planta de Fundación Escala 1:100

STPL-07 Planta de Cubierta Escala 1:100

STCO-02 Corte Escala 1:100

Rancherío de Peces

STPL-08 Planta de Bases Escala 1:100

STPL-09

Planta de Fundación Escala 1:100

STPL-10 Planta de Cubierta Escala 1:100

STCO-03

Corte Escala 1:100

Detalles de Rancheríos

STDE-01

Detalles genérico Estructura + Albañilería Escala 1:20

STDE-02

Detalles de cubiertas Escala 1:20

Detalles de grada en espacio de capacitación Escala 1:10

Torre Mirador

STAX-02 Axonométrica estructural

STPL-11 Planta de Bases Planta de Fundación Escala 1:50

STPL-12

Planta sobre Planta Baja Planta sobre Nivel 01 Escala 1:50

STPL-13 Planta sobre Nivel 02 Planta sobre Nivel 03 Escala 1:50

STCO-04 Corte 01A 01B 02A 02B

Centro de Pesca

SAPL-01

Planta general

Centro de Pesca Escala 1:250

SAPL-02

Planta de techos

Centro de Pesca

Escala 1:250

Rancherío de Pescadores

SAPL-03

Abastecimiento

Rancherío de Pescadores

Escala 1:100

SAPL-04

Desagues

Rancherío de Pescadores Escala 1:100

Rancherío de Comida

SAPL-05

Abastecimiento

Rancherío de Comida Escala 1:100

SAPL-06

Desagues

Rancherío de Comida Escala 1:100

Rancherío de Peces

SAPL-07

Abastecimiento

.................................................................................... pág 161-188

SAPL-08 Desagues Rancherío de Peces Escala 1:100

Rancherío de Peces Escala 1:100 -183-181-179-

SACO-01 Corte Escala 1:100 Detalles

SADE-01 Depósito de AUS Escala 1:50

SADE-02

Cubierta horizontal Escala 1:10

Alcantarilla Escala 1:50

Sifón AA Escala 1:10

Drenaje muro de contención Escala 1:10

SADE-03

Zócalo Sanitario de arena y portland Escala 1:10

Zócalo Sanitario de arena y portland Escala 1:10 Planta de Tratamiento de Efluentes Escala 1:50

Centro de Pesca

TEPL-01

Planta de techos Escala 1:250

Rancherío de Pescadores

TEPL-02 Planta Escala 1:100

Rancherío de Comida

TEPL-03

Planta Escala 1:100

Artesanal Centro de Pesca

La pesca artesanal se define como una actividad a pequeña escala que, mediante la utilización de pequeñas embarcaciones y artes de pesca simples extraen comercializan recursos ícticolas.

Como práctica productiva, se basa en el desarrollo de un know-how aprehendido a partir de lazos de parentesco y una particular relación con la naturaleza, el territorio el paisaje. El conocimiento del pescador artesanal se basa en la experiencia de la pesca como una forma de vida, cargada de creencias y rituales.

Como medio para la subsistencia, la pesca artesanal es una actividad productiva vulnerable frágil frente a la naturaleza, con poco apoyo político y con grandes dificultades (y frustradas intenciones) de formalización, cooperación comercialización. Podría leerse como una hecho invisible desde los números, sin incidencia en la economía; pocos pescadores que, con más frecuencia, se alejan del agua y alternan la pesca con otras actividades zafrales; sin huellas en el territorio más que líneas en el agua y algún rancherío disperso.

Invisibles son también las mujeres, esposas madres, que participan activamente en el proceso de la pesca pero afuera del agua: en la preparación y arreglo de las artes, el fileteo y la comercialización.

Según las zonas de pesca definidas por la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA): Lago Merín, conocido localmente como la laguna” está comprendido en la Zona de Pesca J: Laguna Merín y sus afluentes. Esta delimitación normativa: define vedas geográficas estacionales y habilita permisos de pesca.

Con base en el puerto fronterizo de Río Branco y Lago Merín, viven seis pescadores artesanales con sus familias, sumando un total de 28 individuos involucrados en el proceso

En esta comunidad particular, la unidad de producción coincide con la unidad familiar y el lugar de trabajo es la propia vivienda.

La pesca es llevada a cabo por los hombres, en salidas de varios días de duración, con embarques desembarques en diferentes puntos del territorio.

La limpieza el fileteado es realizado por las mujeres en los hogares, intercalándolo con otras actividades domésticas. Por este motivo, los ranchos de estos pescadores tienen dos características muy peculiares. Por un lado, un gran espacio-cocina, ubicado en el centro de la vivienda, con una cómoda mesada, desde donde pueden controlar la actividad de los niños o mirar la televisión. Por el otro lado, es recurrente la presencia de una amplia superficie-depósito, anterior a la vivienda, donde se guardan, limpian, ventilan y arreglan las artes de pesca.

El producto resultante del proceso tiene muy poco valor agregado: se lo eviscera, limpia y filetea. La comercialización se da a pequeña escala, informalmente y, en muchos casos, a través de intermediarios o acopiadores. La venta directa al público (si la hay) se realiza en la parte anterior de la vivienda o a través del contrabando hacia la vecina Yaguarón (Brasil).

Este proyecto final de carrera se propone a partir de la arquitectura, reivindicar, apoyar y hacer visible esta actividad como práctica productiva y como forma de vida.

La aproximación al proyecto de arquitectura como problema a resolver surge luego del análisis de las prácticas de un grupo de pescadores artesanales localizados en la cuenca de la Laguna Merín.

La posterior definición del programa arquitectónico y su organización en tres paquetes programáticos diferenciados se asienta sobre los requisitos y necesidades relevadas. Se construye el problema arquitectónico sobre una ficción: la existencia de una organización en cooperativa de estos pescadores sus familias, principales usuarios del centro de pesca.

Se propone un centro de pesca en Lago Merín a orillas de la laguna con instalaciones para el procesamiento de las capturas, espacios de trabajo y capacitación y un parador donde se comercializa la pesca con mayor valor agregado.

A pequeña escala

Práctica productiva

Se define como pesca artesanal aquella que se lleva a cabo en forma comercial a pequeña escala, ya sea desde la costa o mediante el empleo de embarcaciones cuyo Tonelaje de Registro Bruto (TRB) no exceda las 10 TRB.

Se caracteriza por el manejo de artes de pesca simples en embarcaciones pequeñas con escasa autonomía y con una capacidad de carga limitada.

En la pesca artesanal existe una estrecha relación entre la dinámica de la actividad y el territorio. Esto supone, más allá de ciertos rasgos generales, la presencia de características propias según la localidad donde se desarrolle.

La red de enmalle está constituido por una malla de apertura preestablecida que se extiende a diferentes profundidades de la columna de agua. Lleva en la parte superior un cabo o relinga con boyas para la flotabilidad, en la inferior otra con plomos.

La selectividad está dada por la apertura de la malla o la distancia entre nudos opuestos: cuanto mayor sea la distancia entre nudos, mayor será la talla de la especie capturada. A los efectos de proteger las etapas juveniles de diferentes especies se ha establecido que no deben emplearse mallas con aperturas menores a 100 mm.

Embarcaciones

Artes

Son las herramientas que utiliza el pescador para la captura de las especies de interés. Presentan cierta selectividad: son apropiados para la captura de un determinado rango de tallas.

Los palangres consisten en una línea principal (madre), de aproximadamente 100 m, de la cual penden, a una distancia regular, cabos más finos (brazoladas) provistos en su extremo de un anzuelo de alambre dulce, un material flexible que facilita la apertura del anzuelo para la rápida extracción del ejemplar capturado. Para que el palangre pueda emplearse con eficiencia es necesario alistarlo, es decir disponerlo ordenadamente sobre una canasta fabricada con un aro de plástico o de junco denominada espuerta, encarnarlo colocando en cada anzuelo un trozo de carnada. El calado puede realizarse a diferentes alturas de la columna de agua, aunque en general se dispone sobre el fondo. El tiempo que permanece en el agua (reposo) depende del pescador y el sitio de pesca.

La selectividad está dada por el tamaño del anzuelo y en menor grado por la carna da elegida: cuanto más grande sea el anzuelo, mayor será también el tamaño de las presas. La carnada se elige de acuerdo con las preferencias de la especie objetivo. Frecuentemente se utiliza carnada proveniente de peces, particularmente de lacha y congrio, por resultar más económica, aunque también se emplean calamar camarón que tienen un costo superior.

Se caracterizan por presentar entre 3 y 9 m de eslora (distancia de proa a popa), con una media de 5 m, 2 m de manga (distancia entre la borda de babor y la de estribor), una capacidad de carga de hasta 10 de registro bruto, en general un motor fuera de borda.

Por razones de seguridad, la Prefectura Nacional Naval limita el área de operación de estas chalanas a un radio de 5 millas náuticas (que corresponden a 9 km) desde la línea de costa.

Los materiales utilizados para las barcas son madera fibra de vidrio (o una combinación de ambas).

Remuneración

Actividad altamente informal que implica la ausencia de derechos en materia de seguridad social y una gran variación en las formas de remuneración de los pescadores.

Los ingresos difieren según los roles existentes: peones (o pescadores), patrones de pesca dueños de las barcas.

Como formas de formas de pago, aparecen dos categorías: cuota parte sueldo El mecanismo de cuota parte contempla una gran variedad de arreglos posibles entre tripulantes y dueños de las embarcaciones, las que incluso pueden variar en la época de zafra.

Esta forma genera una gran dependencia de los ingresos de los pescadores en relación a la variación de las capturas, lo que conjuntamente con la ausencia de derechos de seguridad social, contribuye en forma importante a la situación de vulnerabilidad en que estos viven.

Comercialización

La comercialización de las capturas tiene lugar al pie de la barca al llegar a tierra, en local o reparto a domicilio en las zonas cercanas.

Los locales de venta presentan condiciones mínimas para el manejo y el procesamiento de las capturas en tierra. Tratándose el pescado de un producto fácilmente perecedero, resulta fundamental un manejo del mismo que garantice su conservación e inocuidad.

Un factor de gran peso que determina en forma importante las posibilidades de venta al público por parte del pescador, es la existencia de un mercado local en donde volcar las capturas o los productos elaborados. Esto representa un obstáculo en aquellas comunidades pequeñas y relativamente aisladas, donde las posibilidades de colocar la producción son escasas. En este sentido la actividad turística constituye una oportunidad para el desarrollo de las ventas, aunque se trata de una actividad zafral.

El principal mecanismo de venta es a través de acopiadores (intermediarios).Su rol trasciende el mero significado comercial, estando entrelazado con fuertes vinculaciones y prácticas tradicionales que constituyen una red de apoyo de relevancia en la vida de las comunidades de pescadores. En una actividad con ingresos sumamente inestables fluctuantes, el intermediario aparece regulando moderando esa dinámica, pagando por adelantado, facilitando el acceso al combustible o de artículos para la pesca.

Una de las posibilidades que permiten un incremento en las ganancias es a través de la generación de mayor valor agregado mediante el procesamiento de las capturas. Esto es algo realizado por algunos pescadores, originando una gran diversidad de productos, siendo cada uno de ellos un producto típico de cada localidad de la costa.

Asociación

La asociatividad de los pescadores resulta clave en dos sentidos: búsqueda de mayor eficiencia económica de la pesca y en el abordaje de la pesca artesanal desde la perspectiva de la gestión con una participación activa de los pescadores.

En lo que concierne a la pesca como actividad económica, resulta de relevancia el desarrollo de formas agregadas de organización u asociación, que permitan el manejo de volúmenes mayores y un posicionamiento diferente en el circuito de la comercialización.

Existen algunos elementos en la actividad de la pesca artesanal que plantean obstáculos para su organización por vías asociativas o cooperativas.

Parte de estas dificultades están relacionadas con la incidencia de aspectos culturales e identitarios de los pescadores, vinculados a su vez con las características propias del entorno y de la actividad desarrollada: el gran margen de libertad con el que se desarrolla esta actividad, sin controles ni horarios rígidos.

Este factor genera un fuerte individualismo de parte de los pescadores que dificulta los procesos de asociación.

Por otra parte, la dispersión geográfica a lo largo de toda la costa constituye también otro factor que dificulta procesos de encuentro asociación.

A pesar de esto, aunque resulte contradictorio, las características de la tarea, sumadas a las duras condiciones en las que se desarrolla la misma, aparejan también la existencia de fuertes vínculos, códigos sociales y solidaridades entre los pescadores.

Los olvidados del agua

Pescadores de la laguna

Los pescadores artesanales del puerto de Río Branco son hombres y sus edades promedio es de 37 años aproximadamente.

Han ingresado a la actividad por vínculos de parentesco; padre, tío padrino -de bautismo- que transmitieron el oficio y con quienes comenzaron a trabajar en forma permanente, en general, a partir de la finalización de la educación primaria -12 o 13 años-.

La mayoría de ellos no continuó los estudios formales, destacándose un caso atípico de un pescador con educación secundaria avanzada -5º secundario-.

En general están casados o en pareja y la actividad pesquera compromete a todo el núcleo familiar. Las compañeras, madres, hijos e hijas suelen trabajar en la fase de procesamiento y venta -fileteado, arreglo de redes-.

La mayoría trabaja en la pesca y complementa los ingresos con otros tareas, en forma ocasional durante la zafra en forma permanente durante la veda. Las tareas son de variada índole, algunas vinculados a la explotación de bienes naturales -caza-, al empleo rural -trabajo asalariado en arroceras como peones-, y otros oficios -construcción, electricista, venta de automóviles, etc.-.

La historia de Bruno

La familia de Bruno se instala a comienzos de los años 70, en la desembocadura de la Laguna Merín, porque el viejo era pescador y yo me fui con él”. Cuenta que no había muchos pescadores en la zona que el pescado se comía poco.

Se establecen en un palafito -rancho asentado sobre pilotes-, porque protegía de las frecuentes crecientes del Yaguarón y permitía tener el hogar lo más cercano posible al espacio productivo.

“Venían los del censo anotaban 'palafito' así le llamaban, así le decíamos nosotros”. Desde allí navegaban, en un barco pequeño y con motor a nafta, hasta el Tacuarí donde montaban campamento y pescaban por el río las lagunas aledañas.

Hacíamos la zafra del pintado. Se pescaba después se salía a vender los pescaditos pinchados en un palo por las calles del pueblo [Río Branco]”.

Cuenta la pescadora, madre de Bruno, que ella no tenía ningún vínculo previo con la pesca, que todo lo que aprendió fue con su marido por necesidad” Pescaban y cazaban, pero conforme fue pasando el tiempo fueron abandonando la caza con fines comerciales dedicándose exclusivamente a la pesca.

La pareja tuvo tres hijos varones Todos nacidos y criados a la orilla del agua. Cuando aprendían nadar, ahí ya me quedaba tranquila yo”. Los hijos estuvieron involucrados desde niños en la actividad. Conforme fueron creciendo comenzaron a ayudar en las tareas, alistaban redes, limpiaban pescado, aprendían a navegar. De estos tres hijos, solo Bruno continuó con las actividades pesqueras con el bote y equipos de la familia.

Con el paso del tiempo mejoraron el rancho y los equipos, compraron un motor fuera de borda a gas oil, moto, camioneta y freezer.

Al enfermar el padre, se mudaron a la ciudad de Río Branco.

- ¿Cuanto tiempo vivieron allí?

- Y... en total... vivimos 29 años 'afectivos'. Hasta que perdí al viejo, ahí vinimos para el pueblo y ya no quise volver al agua”.

Entrevista realizada un pescador su madre (ex pescadora y esposa de pescador.

Extraído de:

“Por la frontera: una mirada psicosocial los pescadores artesanales de la cuenca de la Laguna Merín” Tesis en Psicología Social de la Lic. Psic. Alicia Migliaro.

las lagunas territorio y paisaje

Las lagunas costeras son base de pesquerías artesanales de gran significado social comercial. La densidad de la comunidad de pescadores artesanales en las lagunas costeras es baja durante todo el año. Los pescadores y sus familias subsisten mediante la extracción de los recursos ícticos presentes en las diferentes épocas del año, que les significan ingresos bajos. La estacionalidad de los recursos de interés pesquero, especialmente con relación al camarón, suscita el desplazamiento de los pescadores de una laguna a otra. Así, la comunidad se compone de pescadores residentes visitantes, con características diferentes.

Uruguay cuenta con un cordón de lagunas costeras a lo largo de su costa atlántica, que se continúa en la costa del estado de Rio Grande do Sul, en Brasil.

Sistema de lagunas costeras

Las lagunas costeras del litoral atlántico son reconocidas como áreas de cría alimentación de juveniles de diversas especies de peces, crustáceos moluscos bivalvos, de fundamental importancia para la pesca artesanal de Uruguay. Estos ambientes son aprovechados por un grupo de 80 pescadores que residen en sus riberas extraen recursos ícticos en forma artesanal.

Las lagunas de mayor extensión, como la Merín la Negra, son cuerpos dulceacuícolas, mientras que las menores, José Ignacio, Garzón, de Rocha Castillos, son ambientes salobres llanos, con una profundidad media menor al metro.

La comunidad de peces en las lagunas costeras es heterogénea en cuanto al origen de las especies que la componen. Está integrada por grupos típicamente marinos, dulceacuícolas estuariales. Los que aparecen con mayor frecuencia en las capturas con redes de enmalle son la lacha, la anchoa, el sabalito, el dientudo, el bagre negro, la lisa, el pejerrey, la corvina el lenguado. Ocasionalmente se registra la carpa, una especie exótica introducida.

En las lagunas costeras de Castillos de Rocha se capturan los cangrejos sirí y, zafralmente, el camarón o langostino.

El período de zafra se desarrolla generalmente durante los meses de marzo abril. La laguna de Castillos se destaca por ser la más productiva.

La extracción de los recursos está regulada través de los permisos de pesca comercial otorgados por DINARA y por las restricciones que establece la ley. Entre ellas, se destaca la talla mínima para los ejemplares capturados de algunas especies, la modalidad de calado de los artes de pesca, la prohibición del empleo de determinados artes, así como el establecimiento de áreas de exclusión pesquera. No está permitido el calado de trampas ni de enmalles en la boca de las lagunas, a los efectos de facilitar el libre desplazamiento de los recursos desde y hacia el mar.

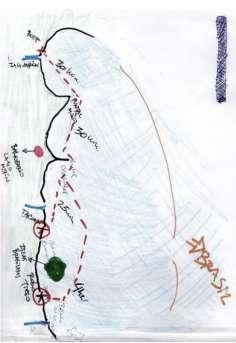

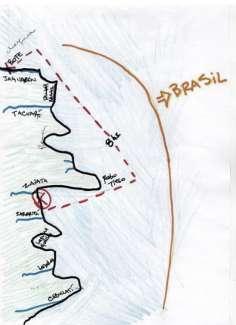

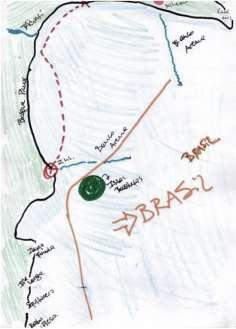

La laguna de los pescadores

El vínculo subjetivo con el territorio compone las posibilidades de utilización del mismo como espacio productivo. Es través del conocimiento profundo del territorio que los pescadores pueden desarrollar la actividad, saber pescar es también conocer la laguna como la palma de la mano.

Saber “lagunear” es una de las cualidades necesarias para ser pescador, es saber manejarse con los vientos -en la laguna son comunes las rachas de vientos fuertes que cambian rápidamente de orientación-, conocer donde están los bancos de arena, las partes bajas y altas -llanas hondas-, los refugios de las islas. Es algo que se aprende en el ejercicio cotidiano, a través de los años y la experiencia acumulada.

Se destaca también la tendencia a la nominación de la naturaleza, cada puntal, laguna, monte que componen la zona están plenamente identificados nominados. Incluso aquellos accidentes geográficos temporales, como las lagunas que se crean por anegación y desaparecen por evaporación son nominadas como “lagunas guachas”. El término “guacha” nomina todo aquello que no tiene una filiación específica ni una referencia permanente pero que es observable enunciable. Los modos de denominación, así como la escala de referencia geográfica, pautan una de las diferencias más evidentes respecto a la vinculación con el territorio.

En el mapa de los pescadores se jerarquiza algunos elementos del territorio -bancos de arena, las lagunas guachas, puntales e islas- los cuales, además de ser referencias para la navegación tiene explicaciones particulares. Los bancos de arena son las partes bajas de la laguna, las cuales es preciso sortear a efectos de navegar con comodidad no romper botes equipos; los bancos no se perciben a simple vista sino que se evidencian en el cambio de la corriente en un oleaje más corto y pronunciado. Por su parte las lagunas guachas puntales son fundamentales pues es allí donde se forma bañado van a alimentarse los peces. Las islas permiten el abrigo para establecer campamento a la vez que el resguardo necesario para la venta a intermediarios brasileños. A su vez, tanto los bancos de arena como las islas son los elementos que delimitan la frontera, con lo cual aprender a reconocer estos elementos es un factor decisivo para la supervivencia en relación a la naturaleza en relación la legislación binacional.

Las rutas de cada pescador se establecen en función de la zona de pesca, las variaciones meteorológicas -hay rutas mas directas pero más expuestas a los vientos- la carga del bote -si el bote está liviano puede adentrarse en zonas bajas, si no deben ser evitadas-.

Sistema de Lagunas Costeras Matriz medio-ambiental Los humedales del este

Los Humedales del Este en Uruguay conforman un ecosistema de aproximadamente 560000 ha, incluyendo partes de los departamentos de Cerro Largo, Treinta Tres Rocha. Pertenecen, fundamentalmente, la cuenca de la laguna Merín.

Esta cuenca ha sido modificada profundamente al ser construídos varios canales de desagüe que transportan agua desde el norte del departamento de Rocha hasta el océano Atlántico.

Estos humedales han sido reconocidos como de importancia internacional para la conservación de la diversidad biológica, ya que presentan un número importante de hábitats especies en riesgo de extinción.

Esta área es Reserva de Biosfera de la UNESCO (desde 1976) y área Ramsar (desde 1984).

Dentro de los Humedales del Este encontramos: la costa, lagunas costeras, bañados turberas, ríos arroyos y humedales artificiales como, por ejemplo, arrozales tajamares. En 1997, PROBIDES (Programa de Conservación de la Biodiversidad y Desarrollo Sustentable en los Humedales del Este) presentó el Plan Director para la Reserva Bañados del Este.

Cuenca de Laguna Merín Área Protegida con Recursos Manejados PROBIDES

El Plan Director de la Reserva de Biósfera Bañados del Este propone la categorización de la Laguna Merín como un “Área Protegida con Recursos Manejados”.

La considera un área extensa “donde aún se conservan espacios representativos de naturalidad y presentan potencial productivo de recreación. Con base en la planificación que asegure que el área es manejada en forma sustentable, los objetivos principales son la producción de bienes servicios sin dejar de lado la gestión orientada para alcanzar los fines de conservación más específicos, como contribuir a mantener en condiciones los valores de diversidad biológica.

Mantener las condiciones aún naturales existentes de estas zonas, utilizar racionalmente los recursos identificar alternativas de desarrollo compatibles con la conservación (...).

Las actividades de las áreas protegidas con recursos manejados deberán proyectarse en sus regiones de influencia buscando contribuir la conservación de la diversidad biológica cultural mediante acciones concretas (...).

SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS

Herramienta fundamental para conciliar el cuidado del ambiente con el desarrollo económico social.

La superficie terrestre bajo distintas formas de protección del SNAP, comprende 14 áreas con un total de 279.516 hectáreas.

ÁREA RAMSAR

La Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional, denominada Convención de Ramsar, es el tratado intergubernamental que ofrece el marco para la conservación el uso racional de los humedales sus recursos.

RESERVA DE BIÓSFERA BAÑADOS DEL ESTE UNESCO

El programa MAB de la UNESCO declaró, en el año 1976, Reserva de Biosfera los Humedales del Este, un conjunto de ambientes tales como lagunas, bañados salobres costeros, bañados de aguas dulces interiores, cursos de agua, bosques, palmares, dunas móviles, playas e islas oceánicas.

Constituyen el soporte de diversas actividades productivas y/o extractivas (caza, pesca, ganadería, agricultura familiar), pese a lo cual se ha mantenido un conjunto de ambientes aptos para el establecimiento de altos valores de biodiversidad.

Laguna Merín: otras lagunas

Los pescadores artesanales no son los únicos usuarios beneficiarios de la laguna Merín.

Esta es un bien común utilizado con fines diversos; algunos de los cuales entran en franca contradicción. Se sirven de ella diferentes usuarios para los cuales la laguna no es una ni es la misma. Se generan tensiones por el uso del territorio entre la pesca artesanal otras actividades productivas.

Arroceras

La principal actividad económica en la cuenca de la Laguna Merín es la producción agrícola, centrada casi con exclusividad en el monocultivo de arroz. Las características de las tierras bajas y mal drenadas las hacen propicias para ese tipo de cultivo. El ciclo del arroz alterna sobre un mismo predio años de cosecha con años de descanso, y convive con la ganadería extensiva o con otros cultivos. Asociados los establecimientos agrícolas de cultivo de arroz se desarrollan las instalaciones agroindustriales, que incluyen silos, secadores, descascaradores y molinos, y el sistema de envasado transporte.

(Futura) Terminal de Carga Muelle

El proyecto comprende la construcción de una terminal de cargas un muelle de barcazas. El emprendimiento nace de la necesidad de mejorar la conectividad entre las zonas de producción y los puntos de salida hacia destinos finales. Actualmente la producción de granos del Noreste tiene como punto de salida normal el Puerto de Nueva Palmira. Es para esta producción que se proyecta la obra, pero con la posibilidad futura de recibo de cargas de productores de la zona.

(Futuro) Parque Eólico

En el Plan Parcial para Lago Merín, se propone la instalación de un futuro Parque Eólico, compuesto de 38 aerogeneradores.

Turismo

A 20 km de la ciudad de Río Branco, en el extremo este de la ruta nacional Nº 26, entre las desembocaduras de los ríos Yaguarón Tacuarí en la Laguna Merín, se encuentra el Balneario Lago Merín (conocido también como “la laguna”).

Lake Merin Outfitters

El emprendimiento privado para la caza de aves acuáticas se ubica sobre la costa de la desembocadura del Río Tacuarí. Ofrece servicios de alojamiento, equipamiento para la caza y transporte (vehículos y embarcaciones). Promueven la temporada de caza de patos entre el 1 de mayo el 15 de setiembre.

Reserva Privada Bañados del Yacaré

La idea inicial era crear un área de reserva ecológica a modo de “parche de conservación”, para mitigar la degradación ambiental que en su opinión sufre la Laguna para desarrollar el eco-turismo en el balneario -caminatas guiadas, cabalgatas, viajes en velero y avioneta-.

Sin embargo este plan inicial no se ha podido desarrollar en su totalidad, estableciéndose únicamente cartelería informativa al inicio del sendero.

un centro de pesca artesanal para Lago Merín

-Artesanal- Centro de Pesca se ubica en el pueblo Lago Merín, a orillas de la laguna Merín en el departamento de Cerro Largo.

Lago Merín, conocido por los lugareños como “la laguna” es un balneario desarrollado fuertemente en la década de los años 70, con una prolongada temporada estival dadas las condiciones climáticas particulares.

A pesar de encontrarse sobre el bode de la laguna Merín, no posee un paseo costero: se accede desde las calles transversales al agua.

El proyecto final de carrera para un Centro de Pesca se implanta en Punta Cachimbas al sur del fraccionamiento de Lago Merín en un padrón vacante sobre el borde costero. Consolida el último predio sin construir con límite a la laguna.

Mantener el acceso de uso público al agua es primordial al proyecto. Por esta razón, se propone un paseo público con caminerías y balcones hacia el paisaje y una Torre Mirador, a la vez, mirador, faro y objeto de referencia del centro de pesca.

Se utiliza la imagen del Rancherío como hipótesis estructural, es decir, un conjunto de construcciones aparentemente improvisadas, articuladas desarrolladas espontáneamente.

Esta estructura permite etapabilizar la ejecución del centro de pesca y hacer la gestión de todo el proceso de proyecto más viable a la realidad de la pesca artesanal en Uruguay.

También se utiliza la tectónica pregnante del rancho: una morfología caracterizada por las cubiertas a aguas, con diferentes pendientes y una materialidad austera, despojada y “honesta”.

Cada Rancherío está relacionado a un paquete programático y articulado en torno a un patio central: vacío de naturaleza salvaje con apertura hacia la laguna.

El programa se organiza en:

Rancherío de Pescadores: espacios de trabajo y espacio para capacitación e intercambio con la comunidad académica y local. Se desarrolla hacia la laguna y cuenta con una plataforma de acceso público: Balcón a la Laguna

Rancherío de Peces: de índole productiva. Los espacioes exteriores para el desarrollo de las actividades de la pesca son: muelle de embarque y desembarque, plataforma de trabajo para alistado de redes y otras artes, zona sucia semi-exterior de lavado de bandejas y lavado, clasificado eviscerado de las capturas.

Los accesos y salidas a la Sala de Moldeo Fileteo están diferenciados para un correcto flujo de personas y producto, con fuertes requisistos sanitarios.

El producto ingresa por la tronera de acceso contigua a la zona de lavado y egresa por las troneras de salida próximas a las cámaras de refrigeración. Los pescadores acceden al Rancherío de Peces por un Filtro Sanitario (lavabotas, lavamanos y pediluvio) previo al ingreso a la Sala de Moldeo y Fileteo.

Rancherío de Comida parador y bar para especialidades culinarias de pescado de la laguna. Cuenta con 30 plazas al interior y plataforma de expansión hacia el exterior: Balcón al Patio