Frauengesundheit

« Ich teile Freuden und Sorgen

»

Romana Brun, Oberärztin Geburtshilfe

Was ist PCOS? Eine Patientin erzählt. Winterzeit gleich Krankheitszeit? Wird man im Winter öfter krank?

Brustkrebs kann jede Frau treffen Am USZ werden vier von fünf Patientinnen geheilt.

Wenn die Knochen brechen Es gibt Massnahmen gegen Osteoporose.

Wenn die weiblichen Organe tiefertreten Inkontinenz trifft viele ältere Frauen.

Schwangerschaft und Geburt in Zahlen Fünf Fakten zur Frauengesundheit.

#facesofusz

Nadia Oliveira da Costa arbeitet seit 15 Jahren im Labor der Histopathologie.

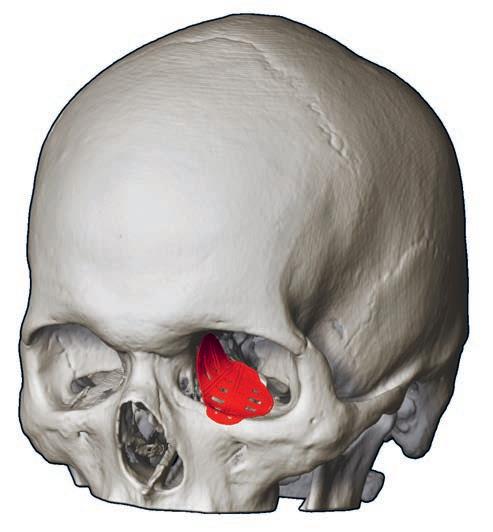

Gesichtsrekonstruktion in 3D Aussehen wiederherstellen nach Gesichtsverletzungen.

Lebens-Zyklus der Frau

11 Mensch vs. Maschine Künstliche Intelligenz hält auch im Gesundheitswesen Einzug.

Warum Vapen keine gute Alternative zum Rauchen ist.

12

Die Meilensteine hormoneller Veränderungen bei Frauen.

26

Migräne

Wie

assoziierte

Reality Check im virtuellen Raum VirtualRealityBrillen vereinfachen die Planung.

16

Gastbeitrag Jasper Hüchting über die HerzLungenMaschine im MRT.

Innovation in Schlieren Ein Einblick in den ForschungsHub.

Unerträgliche Schmerzen –Monat für Monat Sechs bis zehn Prozent der Frauen leiden an Endometriose.

In dieser Ausgabe erfahren Sie einiges über Frauengesundheit und Frauenleiden. Viele davon sind hormonabhängig und manche ziemlich unbekannt.

Neue Therapien bei Glioblastomen Vielversprechende Studienergebnisse für den bösartigsten aller Hirntumore.

Vor wenigen Monaten habe ich meine Funktion als CEO des USZ angetreten. In der intensiven Einarbeitungszeit haben mich zwei Dinge besonders beeindruckt. Erstens, mit wie viel Herzblut sich die Mitarbeitenden aller Berufsgruppen für die Patientinnen und Patienten engagieren und sich gegenseitig unterstützen. Die Arbeit in einem so grossen Spital ist sehr anspruchsvoll und verlangt den Mitarbeitenden einiges ab. Dieser Einsatz hat meinen grössten Respekt.

Und zweitens beeindruckt mich die unglaubliche Innovationskraft im Hause. Ich habe vorher schon in ausgesprochen innovationsorientierten Unternehmen gearbeitet. Das Ausmass der sicht-und spürbaren Innovation am USZ ist aber auch für mich absolut überwältigend. Zahlreiche Spitzentechnologien aus den unterschiedlichsten medizinischen Bereichen sind hier vorhanden. Trotzdem geht die Suche nach neuen Antworten in der Forschung und nach neuen Therapiemöglichkeiten ungebrochen und mit vollem Einsatz weiter. Beispiele hierfür finden Sie in diesem Magazin: etwa zur Forschung bei Hirntumoren oder in der robotergestützten Transplantationsmedizin.

Auch wenn sie mitunter als etwas einschüchternd wahrgenommen wird: Die Grösse des USZ ist seine Stärke. Für fast alle medizinischen Fragestellungen finden sich bei uns Menschen, die zu genau diesem Thema Forschung betreiben, über grosse Erfahrung verfügen und als ausgewiesene Experten die richtigen Antworten finden. Wir bieten damit medizinisch eine umfassende Sicherheit, die für die einzelne Person oft unsichtbar bleibt. Das zeigt etwa der Beitrag auf Seite 22: Eine Geburt wird auch am USZ durch die Hebamme begleitet. Im Notfall stehen aber zu jeder Zeit weitere Spezialistinnen und Spezialisten bereit, um Mutter und Kind umfassend zu unterstützen.

Was für eine vielfältige Welt sich hinter dem kurzen Begriff USZ verbirgt und welche Ideen hier jeden Tag entstehen – das möchte unser Magazin Ihnen erzählen. Vor allem aber möchte es Ihnen die Menschen vorstellen, die sich hier jeden Tag gemeinsam für das Wohl unserer Patientinnen und Patienten einsetzen.

Ich wünsche Ihnen eine inspirierende Lektüre!

Schnupfen, Erkältungen und Grippe werden oft mit der kalten Jahreszeit in Verbindung gebracht. Es fühlt sich beinahe so an, als existierten Viren fast nur im Winter. Aber ist dem wirklich so?

Text: Moritz Suter

Bild: Adobe Stock

«Tatsächlich fallen vier von fünf viralen Atemwegsinfektionen in die Wintermonate», bestätigt Walter Zingg, Leitender Arzt der Klinik für Infektionskrankheiten und Spitalhygiene am USZ. Und dies, obschon die Krankheitserreger ganzjährig unterwegs sind. «Das liegt vor allem daran, dass wir uns vermehrt in Innenräumen aufhalten.» In den meisten Fällen kann das Immunsystem schnell eingreifen und Krankheitserreger sehr wirksam bekämpfen. «Eine Immunantwort g egenüber respiratorischen Viren hält aber nicht ewig, und in jeder Saison zirkulieren wieder neue Virenstämme, die das Immunsystem aufs Neue herausfordern», führt Walter Zingg aus. So kann auch bei sonst gesunden Menschen der Eindruck entstehen, dass sie fast ausschliesslich im Winter krank wären. Dadurch wird aber das Immunsystem trainiert, und wir gehen mit einer gestärkten Abwehr in den Frühling und Sommer.

Leichtes Spiel für Viren im Winter Neben der Immunantwort gibt es andere Faktoren, die eine Infektion in der kalten Jahreszeit begünstigen. « Sie fussen auf einer Kombination verschiedener Umstände», weiss Huldrych Günthard, Stv. Direktor der Klinik für Infektionskrankheiten und Spitalhygiene. Eine Rolle spielt die niedrige Luftfeuchtigkeit: Viren überleben in trockener Luft länger und verbreiten sich besser.

«Zudem sind die Schleimhäute in den Atemwegen ebenfalls trockener, was diese anfälliger für eine Infektion macht. Die Bildung von Nasensekret ist beispielsweise eine erste Abwehrreaktion des Körpers.» Der Kontakt mit Mitmenschen in den Wintermonaten ist zudem enger, da wir mehr Zeit in geschlossenen Räumen verbringen. «Erkältungen g ehen oftmals mit Husten und Niesen einher. Dadurch können sich die Erreger leicht auf Menschen in der Nähe übertragen», erklärt Günthard.

Viraler oder bakterieller Infekt?

Nicht nur Viren kursieren in der kalten Jahreszeit, auch Bakterien

verursachen Infekte. Die Unterscheidung ist wichtig, weil sich die Therapie fundamental unterscheidet: Gegen viele Viren sind Impfungen möglich, während bakterielle Infekte mit Antibiotika behandelt werden. Mittels Laboranalyse, zum Beispiel eines Rachenabstrichs oder des Sputums, wird der Erreger bestimmt, damit die Antibiotikatherapie gezielt erfolgen kann. Gleichermassen wichtig sind bei viralen wie bakteriellen Infekten eine gute Händehygiene und Abstand zu Mitmenschen.

Um den ökologischen Fussabdruck zu reduzieren, setzt das USZ bei den Medizinprodukten zunehmend Mehrwegprodukte ein. In der Logistik kommen ausserdem Mehrweg-Transportbehälter zum Einsatz, um Verpackungsmaterial einzusparen.

Text: Claudio Jörg

Bild: Salvatore Vinci

«Mehrwegprodukte haben viele Vorteile», erklärt Florentina Pichler, Co-Leiterin der Aufbereitungseinheit für Medizinprodukte (AEMP). Die im Logistik- und Servicezentrum in Schlieren tätige Abteilung reinigt, desinfiziert und sterilisiert die Operationsinstrumente des USZ. «Mehrmals verwendbare Produkte benötigen weniger wertvolle Rohstoffe und verbrauchen über den gesamten Lebenszyklus gesehen weniger Energie als Einwegprodukte.» Zudem seien sie weniger stark betroffen von Lieferengpässen durch externe Lieferanten und damit in kurzer Zeit verfügbar.

Das AEMP-Team bewirtschaftet jährlich 3.6 Millionen Instrumente im Kreislauf – von Operationsklemmen über Pinzetten bis hin zu Endoskopen. Dabei führt es Wartungen, Funktionstests und Qualitätskontrollen selbst durch und kann so die Medizinprodukte lange in guter Qualität erhalten und wertstoffreichen Abfall von Einwegprodukten vermeiden. «Wo immer sinnvoll und möglich bevorzugen wir Mehrwegprodukte», sagt Florentina Pichler. Deren Zahl steigt stetig.

Verpackungsabfälle reduzieren Auch im Bereich der Verpackungen wird das USZ nachhaltiger. Die USZL ogistik arbeitet seit 2018 mit Mehrwegbehältern, um den Verpackungsabfall zu minimieren. Diese «Kleinladungsträger» hat das USZ nach dem Vorbild entsprechender Behälter in

der Automobilindustrie weiterentwickelt. «Unser USZ-Mehrwegbehälter hat zum Beispiel eine Kunststoffdichtung im Deckel, die verhindert, dass Flüssigkeiten und Gerüche aus dem Behälter austreten », erklärt Alex Kollbrunner, Abteilungsleiter Logistik. Der Behälter ist mit einer Plombe verschliessbar und vielfältig einsetzbar.

Weiteres Potenzial vorhanden

Im Logistik- und Servicezentrum werden die gelieferten Materialien in die Mehrwegbehälter umgepackt. So kann die Menge von Verpackungsabfällen

am Campus um 14 Tonnen reduziert werden – pro Monat! Das Ziel besteht jedoch darin, dass auch im Logistikund Servicezentrum in Schlieren möglichst wenig Abfall anfällt. Um dies zu erreichen, sucht das USZ gemeinsam mit den Lieferanten nach Lösungen. So werden beispielsweise Büromaterialien heute direkt beim Lieferanten in USZ-Mehrwegbehältern kommissioniert und angeliefert. Alex Kollbrunner: «Somit sparen wir den Aufwand für das Umverpacken der Materialien und können unsere Arbeitszeit wertschöpfender einsetzen.»

Die Reduktion von Einwegprodukten und Verpackungsabfällen ist ein Beispiel dafür, wie sich viele Bereiche des USZ für die Nachhaltigkeit engagieren. Die Fachstelle Corporate Responsibility fördert und koordiniert die nachhaltige Entwicklung des Spitals übergeordnet in Bezug auf die ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit.

Mehr Informationen gibt es unter: www.usz.ch/nachhaltigkeit

Beim Älterwerden sind wir diversen physiologischen Veränderungen im Körper ausgesetzt. Bis zum 80. Lebensjahr verlieren beispielsweise die Muskeln etwa 40 Prozent ihrer Masse, und das fast unbemerkt. Damit einher geht eine Einschränkung der Mobilität, und das Risiko von Stürzen und Knochenbrüchen steigt. Um diesem Vorgang entgegenzuwirken, ist es wichtig, regelmässig leichte physische Aktivitäten auszuführen. Bereits durch schonendes Krafttraining und Spaziergänge kann der Muskelschwund deutlich verringert werden. Auch das gezielte Einbinden von mehr Bewegung in den Alltag – zum Beispiel den Einkauf zu Fuss erledigen – bewirkt schon viel! Zudem spielt die Ernährung eine wichtige Rolle: Muskeln benötigen im höheren Alter vermehrt die richtige Menge an hochqualitativen Eiweissen.

Die STRONGStudie untersucht, wie sich ein einfaches Trainingsprogramm für zu Hause und die Einnahme eines Molkeneiweisspulvers auf die Muskelgesundheit auswirken.

Sind Sie über 75 Jahre alt?

Fühlen Sie sich in letzter Zeit häufiger erschöpft, müde oder unsicherer auf den Beinen?

Oder sind Sie in den letzten zwölf Monaten gestürzt? Dann melden Sie sich für eine Studienteilnahme und wirken Sie am Puls der aktuellen Altersforschung mit! Eine Teilnahme ist jederzeit möglich.

Mehr Informationen gibt es unter: www.usz.ch/strong

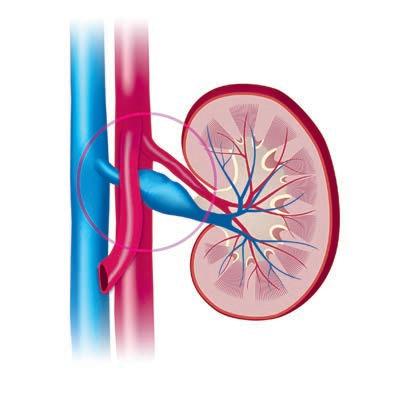

Obere Baucharterie

Nierenarterie

Vene

Nierenvene mit Kompression

Grosse Bauchschlagader (Arterie)

Die linke Nierenvene verläuft zwischen der grossen Bauchschlagader und der Oberbaucharterie hindurch. Diese anatomische Engstelle kann zu Problemen führen, wenn die Nierenvene zwischen den beiden Arterien zu wenig Platz hat und eingeklemmt wird – wie in einem Nussknacker. Das Syndrom kommt sehr selten vor und betrifft vor allem jüngere, schlanke Frauen, aber auch Kinder und Jugendliche. Die Diagnose ist wahrscheinlich, wenn als Folge der Nierenstauung linksseitige Flankenschmerzen in Kombination mit blutigem Urin auftreten. Manchmal finden sich vermehrt rote Blutkörperchen im Urin, auch wenn dieser klar erscheint. Nicht selten treten Unterbauchschmerzen auf, die durch eine Umkehr des Blutflusses in der linken Eierstockvene mit Entstehung von Beckenkrampfadern verursacht werden (sogenanntes Beckenvenensyndrom). Oft wird die Diagnose des NussknackerSyndroms erst spät gestellt, manchmal auch zufällig bei einer RoutineUltraschalluntersuchung. Als Risikofaktoren bei der Entwicklung gelten nach heutigem Wissensstand vor allem ein schnelles Körperwachstum in der Pubertät, ein niedriger BodyMassIndex (BMI) oder ein erheblicher Gewichtsverlust in kurzer Zeit.

Seit 20 Jahren operiert José Oberholzer mit dem Roboter. Als weltweit Erste haben sein Team und er in Chicago diese Technik in der Transplantation eingeführt.

Text: Cindy Mäder Bild: Christoph Stulz

Minimalinvasive Eingriffe, b ei denen mit Kamera versehene Instrumente durch kleine Hautschnitte eingeführt werden, gibt es schon lange. Diese Instrumente sind aber steif, mit chinesischen Essstäbchen vergleichbar. Zudem sieht der Chirurg bei diesen Eingriffen lediglich ein 2D-Bild, die räumliche Tiefe muss er sich vorstellen. Für komplexe Eingriffe braucht es deshalb sehr viel Erfahrung und langjährige Übung.

Orientierung in 3D

Der Roboter übersetzt die Handbewegungen des Chirurgen dagegen eins zu eins, kann auch Drehungen und spezielle Winkel ausführen. Er berechnet zudem eine 3D-Visualisierung, was die Orientierung massiv vereinfacht. Für José Oberholzer ein weiterer gewichtiger Vorteil: «Die Lernkurve mit dem Roboter ist unheimlich steil. Chirur-

ginnen sind bereits nach wenigen Operationen selbstständig.»

Gezielter Einsatz

Ideal ist der Einsatz von Robotik aus Sicht von José Oberholzer für die Entnahme einer Niere (oder eines Leberlapp ens) bei einem Lebendspender. Es werden vier kleine Schnitte gesetzt: je einer links und rechts, quasi für die « Hände », ein kleiner Schnitt für die Kamera und ein etwas längerer in der Bikinizone für die eigentliche Organentnahme. Vor der Operation wird der Bauchraum mit Gas aufgebläht, um Raum zwischen die Organe zu bringen. Beim Bikini-Schnitt wird ein spezielles Instrument eingeführt, um das Organ abzutrennen und in einer Art Tasche verpackt aus dem Bauch zu ziehen. Risiko und Belastung sind für den Spender so minimal.

Die eigentliche Transplantation wird dagegen weiterhin als offene Operation durchgeführt, was aus Sicht von Oberholzer auch so bleiben soll. Mit einer Einschränkung: Sehr adipöse Patientinnen und Patienten mit einem BMI über 35 können wegen des enorm hohen Wundinfektionsrisikos bisher oft nicht von einer Transplantation profitieren. Das galt auch in den USA, wo zwei von fünf Dialyse-Patienten einen BMI über 35 aufweisen und damit keinen Zugang zur Transplantation hatten. Bis zu jenem Tag, als sich eine Patientin selbst gemeldet und auf einer robotischen OP mit minimalinvasivem Zugang bestanden hat. Nach eingehender Diskussion und basierend auf langjähriger Erfahrung mit robotischer Chirurgie hat das Team den Eingriff gewagt – mit Erfolg. Studien haben seither eindeutig bestätigt: Werden adipöse Patienten mittels Robotik nierentransplantiert, ist das Resultat auch auf lange Zeit gleich gut wie bei normalgewichtigen Patienten.

Eingriff

In den USA gibt es mittlerweile mehrere Zentren, die den Eingriff standardisiert durchführen, in Europa nur einzelne. Und am USZ? «Die robotische Nierenentnahme haben wir hier bereits etabliert, bald werden wir auch die Transplantation durchführen können.» Für José Oberholzer ein wichtiges Ziel: « Wir geben damit übergewichtigen Patientinnen und Patienten eine faire Chance auf ein besseres und längeres Leben ohne Dialyse.»

Das USZ liegt nicht nur in der Behandlung von Patientinnen und Patienten vorne, sondern belegt auch in der Forschung einen Spitzenplatz. Das zieht Expert:innen aus aller Welt an. Wir stellen vier von ihnen vor.

Forschungsgebiet:

Dermatologie, Einzelzellbiologie von Hautkrebs

Am USZ seit: 2018

Herkunftsland: Kasachstan

In der Forschung gibt es immer Herausforderungen, sie ist unvorhersehbar und nie langweilig. Man muss sich immer anpassen, seinen Ergebnissen gegenüber aufgeschlossen bleiben und akzeptieren, dass auch negative Resultate wichtig sind. Das ist wahrscheinlich auch eine der besten Arten, das Leben anzugehen.

Als ich Medizin studierte, war ich fasziniert von der unsichtbaren molekularen Welt in uns, die zu Krankheiten und Symptomen führen kann. Ich denke, die Humanmedizin und die Art und Weise, wie molekulare Werkzeuge uns helfen können, in unser Inneres zu blicken, haben mich zur Forschung inspiriert.

Als ich vor über elf Jahren in die Schweiz kam, habe ich in der angewandten Biotechnologie und der industrienahen Forschung gearbeitet. Weil ich mich der translationalen Forschung annähern wollte, bewarb ich mich um eine Postdoc-Stelle am USZ. Ursprünglich wollte ich nur zwei bis drei Jahre bleiben, aber ich bleibe dem USZ jetzt bereits seit fast fünf Jahren erhalten, weil mir das einzigartige akademische und klinische Umfeld wirklich sehr gefällt. Es stimuliert bei mir die Erinnerung daran, dass die Gesundheit über allem steht und unser wichtigster Interessenvertreter ist.

Es macht viel Freude, wenn man eine Hypothese prüft und sich dann zeigt, dass ein Forschungsprojekt, für das man viel investiert hat, schlussendlich gelingt. Spannend wird es aber erst, wenn eine Hypothese nicht bestätigt werden kann. Dann muss man seine Theorien überarbeiten. Würden die erwarteten Resultate immer eintreffen, würde man im Grunde nichts Neues lernen. Es ist zudem immer wieder bereichernd, die Meinungen von Menschen mit anderem Hintergrund, Kultur, Herkunft und Sprache kennenzulernen. Ich bin überzeugt, dass Diversität in der Arbeitswelt zu besseren Entscheidungen und Ergebnissen führt. Dass dies am USZ wirklich gelebt wird, ist sehr schön. Mir war bereits früh klar, dass ich an einem Universitätsspital arbeiten will. Die Kombination von Bewegung, Forschung, Lehre und Technik im USZ fasziniert und motiviert mich. Zudem doziere ich an der ETH im Departement für Gesundheitswissenschaften und Technologie. Mit unserer Forschung tragen wir dazu bei, neue, wirkungsvolle und innovative Trainingsmethoden zu entwickeln und zu evaluieren. Denn gezieltes Training vermag viele Symptome zu lindern und die Leistungsfähigkeit zu verbessern. Ja, tatsächlich: Bewegung ist wirkungsvolle Medizin!

Forschungsgebiet:

Physiotherapie, körperliches Training bei nicht übertragbaren Erkrankungen

Am USZ seit: 1995

Herkunftsland: Niederlande

«In der Forschung gibt es immer Herausforderungen, sie ist nie langweilig.»

Aizhan Tastanova, Postdoktorandin Medizin

«Dass Diversität am USZ gelebt wird, ist sehr schön.»

Ruud Knols, Leiter des Forschungszentrums für Physiotherapie und Ergotherapie

Forschungsgebiet: Implementation Science in Pflegewissenschaft

Am USZ seit: 2021

Herkunftsland: Niederlande

Auch neben der Forschung sind wir international unterwegs. Wussten Sie, dass am USZ Mitarbeitende aus 89 Nationen arbeiten?

Die Vielfalt ist eine der wichtigsten Stärken unseres Spitals. Ein internationales Umfeld fördert die Kreativität und trägt dazu bei, verschiedene Perspektiven, Ideen und Stimmen zusammenzubringen, die zu einer einzigartigen Idee, einem Ergebnis oder einer Strategie führen können. Darüber hinaus ist die Vielfalt eine einzigartige Quelle persönlicher Bereicherung.

Das USZ – das auf eine lange Tradition in der Forschung zurückblicken kann – bietet ein stimulierendes Umfeld, in dem führende Wissenschaftlerinnen und klinische Spitzenforscher tätig sind. Hier hatte ich die Möglichkeit, mein Forschungsprogramm in der Kardiologie zu entwickeln und das Zentrum für translationale und experimentelle Kardiologie (CTEC) aufzubauen, in dem derzeit 16 Forschungsgruppenleiter mit ihren Teams arbeiten.

In der Pflegeforschung ist es wichtig, die Projekte mit aktuellen Themen der Praxis zu verknüpfen. Es ist teilweise eine grosse Herausforderung, in den praxisorientierten Projekten sowohl die Arbeitsprozesse der Pflegenden wie auch den strengen Forschungsrahmen gleichermassen zu berücksichtigen.

Als junge Pflegefachfrau am Universitätsspital in Amsterdam hatte ich das Privileg, mit einer auf den Abteilungen sehr aktiven Pflegeforscherin zusammenzuarbeiten. Unter ihrer Leitung durfte auch ich an einem der Forschungsprojekte mitwirken. Dieses Projekt lehrte mich, meine eigene Routinearbeit mit einem kritischen Auge zu betrachten. Es inspirierte mich auch dazu, einen PhD in der Pflegeforschung zu erlangen und mit meiner eigenen Forschung die Grundlagen des Pflegeberufs zu stärken.

Bei meiner Forschungskarriere war es mir immer wichtig, meinen pflegerischen Hintergrund nicht aus den Augen zu verlieren. Dass ich am USZ und an der UZH eine Stelle fand, bei der ich meine beiden Leidenschaften in der Pflegeforschung zusammenbringen konnte, war ein Traum. Das USZ bietet mir eine inspirierende Umgebung, in der ich viele Möglichkeiten und Chancen bekomme, mich zu entwickeln. Zudem schätze ich mein Team sehr. Wir arbeiten eng zusammen und unterstützen uns gegenseitig.

Die Möglichkeit, spezifische Krankheitsphänotypen in experimentellen Modellen zu untersuchen und die Ergebnisse in einzigartigen klinischen Kohorten umzusetzen, macht das USZ zu einer der attraktivsten Plattformen weltweit. Vor allem aber gibt mir die Forschung die Möglichkeit, junge Forscher auszubilden und ihnen meine Leidenschaft zu vermitteln. Die Arbeit mit Studierenden ist eine tägliche Freude, und ich bin sehr glücklich darüber.

Forschungsgebiet: Kardiologie, kardiovaskuläre Forschung

Am USZ seit: 2017

Herkunftsland: Italien

«Das USZ bietet mir eine inspirierende Umgebung.»

Lotte Verweij, Wissenschaftliche Mitarbeiterin Pflege

«Ein internationales Umfeld fördert die Kreativität.»

Francesco Paneni, Leitender Arzt

Infektionen im Mundraum sind in der Regel harmlos. Deren Erreger können sich jedoch im Körper ausbreiten und Folgekrankheiten auslösen. Eine gute Mundhygiene und Zahnpflege helfen, dies zu verhindern.

Text: Martina Pletscher Bild: iStock

Zahnfleisch- und Zahnwurzelentzündungen oder Entzündungen in der Mundhöhle sind häufig. Fast jeder und jede kann sich erinnern, wenigstens einmal daran gelitten zu haben. Häufig heilen sie von allein oder nach einer Zahnbehandlung ab. Dennoch sollte man Entzündungen im Mundraum Aufmerksamkeit schenken, denn gelangen B akterien oder Botenstoffe beispielsweise aus entzündeten Zahnfleischtas chen in die Blutbahn, können sie auf diesem Weg schwerwiegende Krankheiten auslösen.

Immunzellen transportieren die Bakterien

Sobald im Mundraum eine Entzündung entstanden ist, reagiert das Immunsystem, und Abwehrmechanismen werden aktiviert. So werden die betroffenen Bereiche stärker durchblutet, damit mehr Immunzellen in den entzündeten Bereich gelangen, um die Erreger unschädlich zu machen. Diese Immunzellen bringen aber gleichzeitig mehr Bakterien oder Botenstoffe aus dem Mund in den Blutkreislauf, über den sie sich rasch im Körper verbreiten. Menschen ohne Vorerkrankungen verkraften diese Streuung in der Regel problemlos. B ei Personen mit geschwächtem Herz können die Erreger jedoch ernst zu nehmende Erkrankungen auslösen. «Studien geben Hinweise darauf, dass

Herzklappenentzündungen und andere Herz-Kreislauf-Erkrankungen durch so verschleppte spezifische Mundbakterien ausgelöst werden könnten. Die Reduktion der Gefässfunktion durch diese Bakterien konnte nachgewiesen werden», sagt Isabella Sudano, Leitende Ärztin in der Klinik für Kardiologie und Spezialistin für kardiovaskuläre Risikofaktoren.

Vor der Operation die Entzündung behandeln Häufig wird erst in einem fortges chrittenen Stadium einer solchen Erkrankung erkannt, das s deren Auslöser eine Zahnfleischentzündung ist, die möglicherweise immer noch anhält. B evor die akute Erkrankung wirksam behandelt werden kann, muss dann vorgängig der Entzündungsherd im Mund beseitigt werden, um ein Wiederaufflammen der Infektion zu verhindern. So kann es nötig sein, mit einer Operation für einen Herzklappenersatz noch zu warten, bis der Mundraum entzündungsfrei ist.

Zahnpflege und regelmässige Kontrolle Personen mit Vorerkrankungen und besonders Personen mit Herzkrankheiten sollten deshalb auf Entzündungen achten und sie bekämpfen. «Treten akute gesundheitliche Probleme auf, sollten sie auch ihren

Kardiologen oder ihre Hausärztin darauf hinweisen, dass sie eine Entzündung im Mundraum hatten oder eine besteht», rät Isabella Sudano. Die beste Vorsorge ist eine gute und konsequente Mundhygiene, mit der sich zum Beispiel Zahnwurzelentzündungen nahezu vollständig verhindern lassen. Also mindestens zweimal täglich Zähne putzen und die Zahnzwischenräume mit Zahnseide oder Interdentalbürstchen reinigen. Die regelmässige zahnärztliche Kontrolle und die professionelle Zahnreinigung sorgen zusätzlich dafür, Zahnprobleme frühzeitig zu erkennen und mögliche gesundheitliche Folgen für das Herz zu vermeiden.

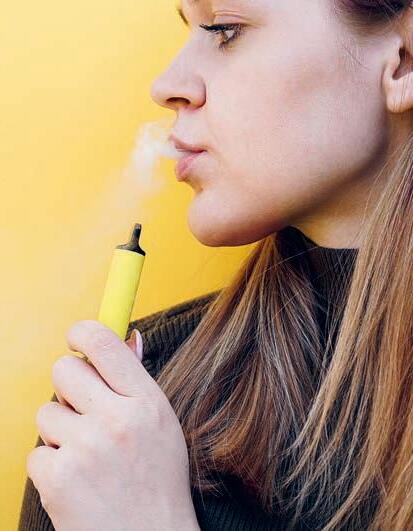

Beim Vapen wird mittels einer E-Zigarette eine Flüssigkeit erhitzt und als Aerosol inhaliert. Die sogenannten Liquide enthalten Glyzerin, Propylenglykol, Aromastoffe und in der Regel auch Nikotin. Für Macé Schuurmans, Leitender Arzt der Klinik für Pneumologie am USZ, sind die gesundheitlichen Auswirkungen von E-Zigaretten keinesfalls zu unterschätzen.

Text: Jolanda van de Graaf

Bilder: Adobe Stock, USZ

Macé Schuurmans, wie schätzen Sie als Lungenexperte das Vapen ein? Wer vapt, inhaliert im Aerosol ein G emisch aus Aromastoffen, Metallen, Formaldehyd und weiteren krebserregenden Substanzen. Das hat Auswirkungen auf Lunge, Herz und Gefässe. Zudem enthalten EZigaretten grösstenteils Nikotin, was zu Abhängigkeit führt. Das Produkt ist nicht standardisiert. Es gibt mittlerweile rund 7000 verschiedene Liquide und Hunderte von EZigaretten.

Jugendliche trotzdem bereits nikotinabhängig sein. Die Liquide riechen unter anderem nach Kaugummi, Beeren, Cola oder Litschi. Kommt hinzu: Der Verkauf von EZigaretten an Jugendliche ist in der Schweiz noch immer nicht geregelt. Da ist die EU einen Schritt weiter. Für mich ist das Vapen ein Einstiegsmittel in den Tabakkonsum, denn Nikotinabhängige greifen oft zu Tabak, um den Bedarf an Nikotin zu decken.

Sollte Vapen verboten werden? Für Kinder und Jugendliche klar ja.

Besonders bei Jugendlichen scheint das Vapen zu boomen. Wie nehmen Sie das wahr?

Gemäss Studien hat mindestens ein Drittel der Jugendlichen bereits Erfahrung damit. Selbst wenn sie zu Hause nicht nach Zigarette riechen, können

Auf Social Media kursieren Berichte von Vaping-Opfern auf Intensivstationen. Was ist da dran? Vapen kann zweifellos zu gesundheitlichen Reaktionen führen. Eine davon ist die bronchiale Hyperreaktivität, ein dem Asthma ähnliches Krankheitsbild, bei dem sich die Bronchien verengen. Es entstehen Husten und Atemnot. Es gab vor allem in den USA nach dem Vapen Fälle auf Intensivstationen mit Lungenversagen und mehrere Todesfälle. Wer Giftstoffe inhaliert, vermindert nicht zuletzt seine Immunabwehr und öffnet Tür und Tor für Infektionen.

Warum sehen Sie Vaping nicht als Alternative zum Rauchen? Wer als Arzt die EZigarette für den Rauchstopp empfiehlt, verletzt meines Erachtens die Sorgfaltspflicht.

Warum?

Weil eine EZigarette kein standardisiertes Medizinalprodukt ist, weil es die Nikotinabhängigkeit fördert und weil es erwiesenermassen ebenfalls zu S chäden führt. Es gibt gute Alternativen für den Rauchstopp: wiederholte Beratung und diverse Medikamente. Am USZ haben wir in der Pneumologie sowie in der Kardiologie massgeschneiderte Angebote für Menschen, die mit dem Rauchen aufhören möchten.

«Vapen hat Auswirkungen auf Lunge, Herz und Gefässe.»

Macé Schuurmans, Leitender Arzt der Klinik für Pneumologie

Künstliche Intelligenz hält auch im Gesundheitswesen Einzug. Werden wir in Zukunft nur noch von Software und Robotern behandelt? Ganz im Gegenteil: Die neuen Technologien bieten die Chance, dass Fachpersonen sich mehr auf die Patient:innen konzentrieren können.

Künstliche Intelligenz (KI) wird die Medizin revolutionieren, indem sie die Diagnose und Behandlung durch fortschrittliche Bildanalyse, Analytik und personalisierte Medizin beschleunigt. Sie wird Fachkräften im Gesundheitswesen leistungsstarke Werkzeuge an die Hand geben, um datengestützte Entscheidungen zu treffen und die Ergebnisse für die Patienten zu verbessern, während sie gleichzeitig Innovationen in der Arzneimittelentwicklung vorantreibt und die Abläufe im Gesundheitswesen optimiert.

Das sagt der auf künstlicher Intelligenz basierende Chatbot ChatGPT, wenn man ihn bittet, in zwei Sätzen zusammenzufassen, wie künstliche Intelligenz in Zukunft die Medizin verändern wird. Und wirklich weit entfernt ist er damit nicht von der Einschätzung des Spezialisten.

Daten als Basis

«Das ist aber auch nicht weiter erstaunlich», meint Guru Sivaraman, Direktor ICT des USZ. «Die Menge an Aussagen im Internet zu künstlicher Intelligenz in der Medizin dürfte mittlerweile ziemlich gross sein. Künstliche Intelligenz basiert immer auf den Daten, die ihr zur Verfügung stehen.»

Und genau dort liegt das Problem für den Einsatz von künstlicher Intelligenz im Gesundheitswesen. Patien-

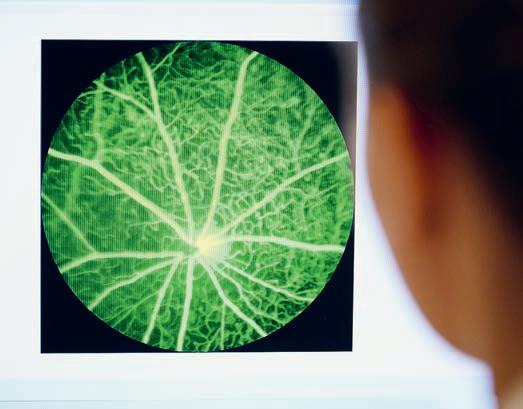

Schlaganfälle sind in der Schweiz die dritthäufigste Todesursache. Susanne Wegener, Leitende Ärztin an der Klinik für Neurologie, und ihr Team möchten darum herausfinden, welche Menschen mehr und welche weniger von etablierten Behandlungen profitieren. Sie haben erforscht, wie zuverlässig KI Erfolgsprognosen machen kann und wie diese im Vergleich zu Prognosen von Fachpersonen abschneiden. Dazu haben sowohl der Computer als auch die Expertinnen klinische Faktoren und Befunde aus der Magnetresonanztomographie beurteilt, um anschliessend Einschätzungen abzugeben, wie sie den Gesundheitszustand des Patienten in drei Monaten vorhersagen.

Dabei hat sich gezeigt, dass die Maschine durchaus mit den Prognosen der Menschen mithalten

kann. Vor allem in der Bildanalyse erkannte KI mehr als die Fachpersonen. Was dieses Mehr genau ist, muss noch analysiert werden. «Viele Neurologinnen beurteilen vor allem die Grösse eines Schlaganfalls», erklärt Susanne Wegener, «die selbstlernende Software hat in den Daten aber auch andere Merkmale erkannt, die relevant für die Prognose zu sein scheinen.» Wünschenswert wäre, dass in Zukunft KI und ihre Erkenntnisse die behandelnden Ärztinnen unterstützen könnten. «Ersetzen wird sie uns nicht», ist Susanne Wegener überzeugt, «KI kann uns aber dabei unterstützen, die Erfolgsaussichten einer Therapie besser einzuschätzen und damit die Behandlungsqualität weiter zu optimieren.»

tendaten sind nicht frei verfügbar im Web. Das ist selbstverständlich richtig so. Um das Potenzial von künstlicher Intelligenz ausschöpfen zu können, braucht es aber möglichst grosse, qualitativ hochwertige Datensätze. «Heute fehlen uns in der Medizin strukturierte, auswertbare Daten sowie Plattformen für den einfachen Austausch. Ausserdem brauchen wir nicht nur Gesetzgebungen, um die Datensicherheit zu gewährleisten, sondern Regeln für die Zulassung und Überwachung von Algorithmen, die in der medizinischen Versorgung eingesetzt werden», erklärt Guru Sivaraman.

Viele Fragen …

Auch andere Herausforderungen spricht ChatGPT nicht an. Beispielsweise ethische Fragen: Wie sind Patienten zu informieren, wenn KIMethoden eingesetzt werden? Wer ist schuld, wenn bei KI unterstützten Diagnosen Fehler passieren? Wie gehen wir damit um, wenn Resultate von Algorithmen voreingenommen sind, weil beispielsweise Minderheiten in der Datenbasis nicht ausreichend vertreten sind? Das müsse diskutiert und geklärt werden, meint Guru Sivaraman.

… aber auch viele Chancen

«Doch bei allen Unklarheiten: KI und Daten haben ein riesiges Potenzial und werden die Zukunft des Gesund heitswesens massgeblich verändern. Medizin würde zugänglicher für alle Bevölkerungsgruppen – auch in der Prävention», ist er überzeugt. Zudem könnten die Auswirkungen des Fach kräftemangels entschärft werden. «Wir müssen Spezialistinnen dort einset zen, wo es ihre Expertise braucht, in der Analyse der komplexesten Fälle oder direkt am Patienten. KI könnte quasi die Vorarbeit und repetitive administrative Arbeiten übernehmen und damit die Fachpersonen entlasten.»

Auch das USZ beteiligt sich aktiv am digitalen Wandel und forscht im Bereich KI. Zwei unserer Projekte stellen wir Ihnen in den B oxen vor.

Rund 700 Alarme lösen die medizintechnischen Geräte bei einem Patienten auf der Intensivstation jeden Tag aus. Ein beträchtlicher Anteil davon sind Fehlalarme. «Eine Reduktion der Fehlalarme würde die Patientensicherheit erhöhen und die Fachpersonen entlasten», ist sich Emanuela Keller, ärztliche Leiterin der Neurochirurgischen Intensivstation, sicher. «So hätten diese mehr Luft, um für Patientinnen und Angehörige da zu sein.» Dabei helfen könnten die riesigen Mengen an Daten, die die Geräte erzeugen –jeden Tag bei jedem Patienten sind es Tausende Datenpunkte. Doch welche dieser Daten sind relevant? Hier kommen Technologien wie Data Mining und künstliche Intelligenz ins Spiel.

«Auf künstlicher Intelligenz basierende Algorithmen sollen uns helfen, die Daten so auszuwerten, dass wir voraussagen können, wie sich der Gesundheitszustand eines Patienten entwickeln wird. Und sie sollen uns therapeutische Empfehlungen geben können», erklärt Emanuela Keller. Um dies zu erreichen, erforschen sie und ihr Team, welche Datenmodelle dazu von Nutzen sein könnten. Dazu programmieren sie zurzeit einen weiteren Algorithmus. «Bisher sind die Vorhersagemodelle noch zu wenig validiert. Aber wir bleiben dran, zum Wohle der Patientinnen.»

Zugegeben, das Bild ist reine Fiktion. Es gibt aber durchaus KI, die dem menschlichen Gehirn nachempfunden ist: künstliche neuronale Netzwerke.

Dank Virtual-Reality-Brillen können sich Ärztinnen und Pflegefachleute schon heute durch die geplanten Räumlichkeiten der künftigen Neubauten MITTE1|2 bewegen und prüfen, ob die vorgesehenen Abläufe am neuen Arbeitsort taugen.

Wer sich die VirtualRealityBrille aufsetzt, taucht in eine völlig andere Welt ein. Vor den Augen erscheint der künftige Arbeitsort im heute noch nicht gebauten Spital – in 3D Ansicht. Wer einige Schritte geht, bewegt sich damit gleichsam durch den virtuellen Raum. Wer den Kopf dreht, macht auch im virtuellen Raum einen Schwenk. Mit Controllern in beiden Händen kann man zusätzlich im Raum interagieren und mit einem Zeiger auf Dinge aufmerksam machen.

Mobiliar einfach herumschieben

Die VirtualRealityPlattform für die virtuellen Begehungen der Neubauten stammt vom Anbieter Inspacion. Sie bildet nicht nur die Grundrisse ab, sondern auch die vorgesehene Möblierung. Betten oder Geräte lassen sich im Raum herumschieben. Die Farben, die Materialisierung und die Lichtverhältnisse wirken aber bewusst nicht sehr realitätsgetreu. «Das ist auch nicht das Ziel», erklärt Claudia König, Projektleiterin Spitalbetrieb für die USZNeubauten MITTE1|2. «Die virtuellen Begehungen dienen vielmehr dazu, dass wir als Planer mit den künftigen Nutzern einfacher testen und simulieren können, ob die Räumlichkeiten ihren Bedürfnissen entsprechen oder nicht.»

Plötzlich reden alle vom selben Und diese Prüfung ist nicht ganz einfach, denn Spezialisten aus Medizin, Pflege oder Logistik sprechen zwar über dieselben komplexen Probleme, aber in einer anderen Fachsprache als die Architekten und Planerinnen. «Die virtuellen Begehungen ermöglichen beiden Seiten, das Gegenüber besser zu verstehen und den Raum zu erleben», so Claudia König. Damit erleichterten sie die Kommunikation, wodurch auch die Planung effizienter werde, weil man weniger aneinander vorbeirede.

Stimmen die Abläufe?

Bei den virtuellen Begehungen im Rahmen von Planungsworkshops nimmt Claudia König jeweils zwei künftige Nutzer mit der VRBrille mit auf eine Tour durch einen Raum – zum Beispiel durch einen Materialraum, ein Aufwachzimmer oder einen Operationssaal. Weitere Teammitglieder der Nutzer beobachten auf einem Screen, was die Personen durch die Brille erleben. Jetzt ist die Diskussion darüber eröffnet, was gut ist und wo es noch Anpassungen braucht: Schafft man es mit einem

Patientenbett ums Eck? Ist das Möbel am richtigen Ort und auf der richtigen Höhe?

so fest, dass ein radiologisches Gerät, der C-Bogen, falsch im Raum stand. Beim Eintritt in den Raum mit einem Patientenbett hätte die Gefahr bestanden, dass das Bett mit dem C-Bogen kollidiert.» Ein anderes Beispiel: In der Umlagerungszone im Vorbereitungsraum zur Magnetresonanztomographie stellten die Verantwortlichen fe st, dass der Platz für Bett und Liege zu gering bemessen war. Auch für die Patientenhotellerie war die Begehung ergiebig. Abteilungsleiterin Ladina Westermann: « Wir bemerkten, dass die Abwaschmaschine und unsere Transportanlage am falschen Ort platziert waren. Allein aufgrund der Pläne hatten wir das zuerst nicht bemerkt.»

Mock-ups, also Nachbildungen geplanter Räume, kann wegen der virtuellen Begehungen stark reduziert werden. Ganz auf Mock-ups verzichten kann man indes noch nicht: Sie sind immer dann wichtig, wenn es um die Materialisierung geht – des Bodens etwa, der Tapeten oder des Mobiliars. Hier spielen Optik, Reinigung und Hygiene eine grosse Rolle.

KURZFILM

Fehlplanungen vermeiden

Dank der rund 50 Workshops, die das Projektteam vom Campus MITTE1|2 mit Vertreterinnen verschiedener Fachbereiche durchführte, konnten diverse Fehlplanungen vermieden werden. Alen Golubovic, Leiter Radiologiefachpersonen in der Klinik für Neuroradiologie des USZ: «Wir stellten

Ist der Schwenkarm am richtigen Ort?

Mehr als Spielerei Werden Fehlplanungen frühzeitig entdeckt, lässt sich mit geringen Kostenfolgen und Zeitverzögerungen umplanen. Werden sie hingegen erst bei der Inbetriebnahme festgestellt, wird es richtig teuer. Die medizinischen Fachbereiche können die virtuellen Begehungen auch für Schulungen und Change-Management-Workshops nutzen. Das Budget für die Herstellung von

Im virtuellen Raum findet man es einfacher und intuitiver heraus als auf den Plänen.

Sehen Sie in zwei Minuten, wie die virtuellen Begehungen durch die geplanten USZ-Neubauten MITTE1|2 funktionieren und was sie bringen.

«Die virtuellen Begehungen bieten uns eine bessere Planungssicherheit.»

Claudia König, Projektleiterin Spitalbetrieb

Frauen haben mehr Körperfett und weniger Muskelmasse, ein kleineres Herz und weniger Lungenvolumen. Widerstandsfähig sind sie dennoch. Das zeigt ihre Lebenserwartung.

Text: Steffi Sonderegger Bild: iStock

Text: Steffi Sonderegger Bild: iStock

Wussten Sie, dass Frauen dünnhäutiger sind und ihre Haut in der Menopause an Dichte verliert? Dass Frauen schneller frieren, weil sie weniger Muskelmasse haben und die Fettschicht zwischen Haut und Muskel die Distanz für die Durchblutung vergrössert? Wussten Sie, dass Frauen im Laufe ihres Lebens bis zu 30 Liter Menstruationsblut verlieren und dabei zusammengerechnet bis zu sieben Jahre bluten? Wussten Sie, dass Frauen ein krankes Gen auf dem einen X-Chromosom mit dem gesunden auf dem zweiten ausgleichen können? Dass sie ein stärkeres Immunsystem haben, weil das weibliche Sexualhormon Östrogen die Immunzellen ankurbelt und sie somit widerstandsfähiger macht?

Von der ersten Menstruation über eine Schwangerschaft und Geburt bis hin zur Menopause: Hormone haben einen grossen Einfluss auf die Gesundheit und die Lebensqualität einer Frau. Durch monatliche Menstruationsbeschwerden sowie mögliche Erkrankungen wie Endometriose oder das polyzistische Ovarsyndrom sind viele Frauen bereits ab ihrer Geschlechtsreife mit hormonellen Herausforderungen konfrontiert. Spätestens ein uner-

füllter Kinderwunsch kann allfällige Hormonstörungen ans Licht bringen. Moderne Reproduktionsmedizin macht es möglich, vielen den Weg zum Familienglück trotzdem zu ebnen. Der weibliche Körper lässt nicht nur neues Leben heranwachsen, er leistet mit der Geburt eines gesunden Kindes auch wahre Wunder. Denn worüber kaum gesprochen wird: Jede siebte Schwangerschaft endet vorzeitig in einer Fehlgeburt. Ist die Geburt aber einmal geschafft und das Kind wohlauf, hadern 10 bis 15 Prozent der Frauen mit einem weiteren Tabuthema: der postpartalen Depression. Herausfordernd für viele Frauen ist auch die Zeit vor, während und nach der Menopause. Dann, wenn das Sexualhormon Östrogen absinkt und der weibliche Körper sich bereit macht für die nächste Etappe, können bis zu 50 verschiedene Symptome der Wechseljahre auftreten. Dazu gehören unter anderem Gewichtsschwankungen, schlaflose Nächte, Schweissausbrüche und emotionale Achterbahnfahrten. Der Abfall der Östrogene ist zudem die Hauptursache für Osteoporose, den Knochenschwund. Frauen leiden mehr als dreimal so häufig an dieser Knochenkrankheit, die medika-

m entös behandelt wird. Im Vergleich zum Mann brauchen sie übri g ens fast doppelt so lange für die Aufnahme im Körper.

Im Alter von 60 Jahren ist mehr als jede vierte Frau von Inkontinenz betroffen. Ursache für die schambehaftete Blasenschwäche können unter anderem hormonelle Veränderungen sein, aber auch eine Schwäche der Beckenbodenmuskulatur. Das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen steigt nach der Menopause ebenfalls an, denn der schützende Effekt des Östrogens auf die Blutgefässe fällt mit dem Alter weg. Herz-KreislaufErkrankungen sind bei Frauen denn auch die häufigste Todesursache. Die zweithäufigste Erkrankung bleibt der Brustkrebs: Jede achte Frau sieht sich in ihrem Leben mit der Diagnose konfrontiert. Dank verstärkter Vorsorge und moderner Therapien sind die Prognosen heute deutlich besser und damit auch die Überlebens- und Heilungschancen für die Betroffenen. Aller Herausforderungen zum Trotz steigt die Lebenserwartung der Frauen in der Schweiz stetig an. Sie werden rund 85 Jahre alt und leben damit im Durchschnitt vier Jahre länger als Männer.

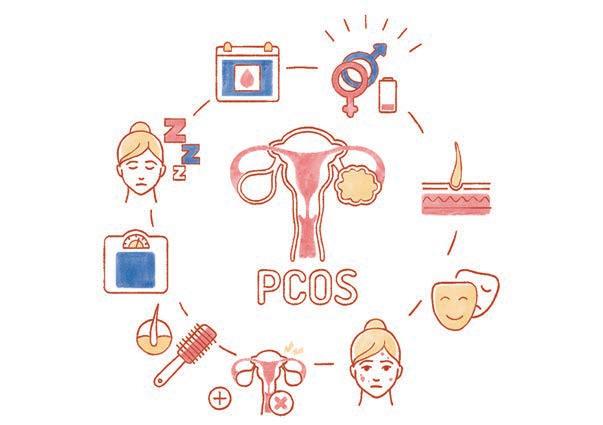

Vom polyzystischen Ovarsyndrom sind bis zu 18 Prozent der Frauen betroffen. Und viele wissen nichts davon. Ramona Müller erhielt die Diagnose erst Jahre nach dem initialen Arztbesuch.

Texte: Moritz Suter, Franziska Pedroietta

Bilder: Christoph Stulz, Babett Ehrt (Lichtbildwerkstatt Aurich)

«Wenn ich zurückdenke, hat alles schon mit der Pubertät begonnen. Auch damals kam die Regelblutung bei mir schon in unregelmässigen und zu grossen Abständen. Mit der Antibabypille, die den Hormonhaushalt im Körper reguliert, verschwanden die Symptome. Bis ich die Pille wieder absetzte, änderte sich daran auch nichts. Kaum nahm ich sie nicht mehr ein, setzten jedoch

alle in mir schlummernden Symptome wieder ein. Wobei mir vor allem die unregelmässige Periode zunehmend Sorgen bereitete: Menstruierte ich unter der Pille alle vier Wochen, dehnte sich die Zeit dazwischen auf drei Monate aus. Auch der übermässige Haarausfall beschäftigte mich stark. Als ich bei der jährlichen gynäkologischen Untersuchung die Symptome ansprach, wurde mir geraten, doch wieder die Pille zu nehmen – denn mit

ihr sei ja alles gut gewesen: schöne Haut, schöne Haare, regelmässige Periode. Für mich war das aber keine Option. Ich wollte die Ursache kennen, nicht die Symptome mit einer Hormonpille bekämpfen. Ich wusste, dass etwas in mir nicht stimmte. Also blieb ich hartnäckig. Ich informierte mich selbstständig und liess meine Hormone bei einem Arztbesuch kontrollieren. Dabei stellte sich heraus, dass die männlichen Hormone

Ramona Müller ist froh, hat sie jetzt eine Diagnose –und somit eine passende Behandlung.

erhöht sind, jedoch konnte auch ein Ultraschall keine definitive Diagnose bieten. Ich fühlte mich, ohne konkrete Behandlungsvorschläge, mit meinen Gedanken alleine gelassen.

Als ich im Folgejahr, bei einer neuen Gynäkologin, die Befunde erneut ansprach, überwies diese mich für weitere Untersuchungen zu einer spezialisierten Ärztin ans Universitätsspital Zürich. Viele Blutuntersuchungen und Ultraschalle später konnte mir endlich eine endgültige Diagnose gestellt werden – inzwischen fünf Jahre nach dem Absetzen der Antibabypille. Ich war überglücklich, endlich eine spezialisierte Ärztin zur Seite zu haben, die mir helfen konnte. Mit der Behandlung am USZ bin ich mehr als zufrieden. Hier wurde mir zum ersten Mal nicht geraten, einfach wieder die Pille zu nehmen, sondern es wurden verschiedene Therapieformen vorgeschlagen. Heute lebe ich mit den verschriebenen Medikamenten, betreibe mehr Sport und achte auf die Ernährung, was meinem Körper ebenfalls hilft.

Ich glaube, dass noch nicht ausreichend Bewusstsein im Umgang mit der Krankheit vorhanden ist. Vor der Diagnose hatte ich noch nie von PCOS gehört. Krass, wenn man bedenkt, dass es die häufigste Hormonstörung bei jungen Frauen ist! Ich möchte jungen Frauen Mut machen, die Symptome anzusprechen und auf eine Abklärung – in einem spezialisierten Umfeld – zu bestehen. Wir müssen lernen, das Schamgefühl abzulegen. Die Diagnose und der Start einer spezifischen Behandlung haben mir Hoffnung gegeben, in Zukunft wieder beschwerdefrei leben zu können.

FACHBEGRIFF EINFACH ERKLÄRT

Mareike Roth-Hochreutener, Oberärztin der Klinik für Reproduktions-Endokrinologie

PCOS ist kaum bekannt und bleibt allzu oft unerkannt, auch weil die verschiedenen Symptome in ihren Ausprägungen stark variieren. Umso wichtiger ist es, dass PCOS mehr Aufmerksamkeit erhält. Ein Hinweis sind zahlreiche Eibläschen, sogenannte Follikel, in den Ovarien, deshalb auch der Name. Knapp 80 Prozent zeigen diesen Befund. Aber: «Es gibt kein allgemein gültiges Kriterium», hält Mareike Roth-Hochreutener fest, Oberärztin der Klinik für Reproduktions-Endokrinologie am USZ und Leiterin des PCOS-Zentrums. Um das Syndrom zu diagnostizieren, müssen zwei der folgenden Kriterien erfüllt sein: Zyklusstörungen, mehr männliche Hormone im Blut oder eine vermehrte Körperbehaarung sowie polyzystische Ovarien. PCOS manifestiert sich meist zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr. Mehr als drei Viertel der betroffenen Frauen zeigen einen erhöhten Spiegel an männlichen Hormonen. Oft leiden sie unter Haarwuchs an für Männer typischen Stellen oder an Akne. Auch kommt es selten oder gar nicht zum Eisprung. Das schlägt sich in einer verminderten Fertilität nieder. Viele der Frauen ziehen sich sozial zurück und kämpfen mit Depressionen. Zwei Drittel sind zudem übergewichtig. PCOS geht häufig einher mit einer Insulinresistenz. «Oft als Folge des PCOS betrachtet, ist sie womöglich eher eine Ursache», so Mareike Roth-Hochreutener. Auch genetische Faktoren dürften eine Rolle spielen. Noch sind die Ursachen indes nicht vollständig geklärt. PCOS ist nicht heilbar. Richtig behandelt, stehen die Chancen für ein weitgehend beschwerdefreies Leben jedoch gut. Unbehandelt ist es oft schwieriger oder gar nicht möglich, schwanger zu werden. Das Risiko für Typ-2-Diabetes, Bluthochdruck und Gebärmutterkrebs steigt. «So breit gefächert die Symptome, so individuell muss die Therapie sein», betont die Expertin. «Hierfür arbeiten wir am USZ interdisziplinär zusammen – von der Gynäkologie über Diabetologie, Sportmedizin und Dermatologie bis zur seelischen Unterstützung.»

Eine Frau kann ihre Eizellen einfrieren lassen, um zu einem späteren Zeitpunkt schwanger werden zu können. Die Beweggründe dafür sind so unterschiedlich wie die Patientinnen selbst.

Text: Rivana Bissegger

Bild: Babett Ehrt (Lichtbildwerkstatt Aurich)

«Derzeit gibt es keine Möglichkeit, die fruchtbare Phase der Frau zu verlängern. Aber wir können reife Eizellen für später einfrieren», erklärt Lena Grubhofer, Oberärztin an der Klinik für Reproduktions-Endokrinologie. Die Gründe, weshalb sich Frauen für Social Freezing entscheiden, sind sehr unterschiedlich. Grösstenteils kommen Frauen ab Anfang 30, die den richtigen Partner noch nicht gefunden haben, zu Lena Grubhofer. Aber zum Beispiel auch Frauen mit einer Endometriose-Diagnose lassen ihre Fruchtbarkeit untersuchen und entscheiden sich dann für oder gegen eine Eizellentnahme. Ist der Beweggrund für das Einfrieren von Eizellen hingegen eine bevorstehende Krebs-

behandlung, die die Fruchtbarkeit der Frau reduzieren oder ihre fruchtbare Phase abrupt beenden kann, spricht man von Medical Freezing, wie Ruth Stiller, Oberärztin meV an der Klinik für Reproduktions-Endokrinologie, erklärt.

Was beim Social Freezing passiert Entscheidet sich eine Frau für eine Eizellentnahme, erhält sie ab dem Einsetzen der Periode während ungefähr 10 bis 14 Tagen stimulierende Medikamente, um mehrere Eizellen in ihrem Körper heranreifen zu lassen. In einem etwa 20-minütigen Eingriff wird mit einer feinen Nadel die Flüssigkeit in den Eibläschen abgesaugt. Die darin enthaltenen reifen Eizellen werden eingefroren und während maximal zehn Jahren sicher aufbewahrt.

Besteht bei der Frau später ein Kinderwunsch und sie wird nicht auf natürliche Weise schwanger, werden die Eizellen aufgetaut und das Sperma des Partners in die Eizellen injiziert. Nach erfolgreicher Befruchtung der Eizelle kann der Frau ein Embryo in die Gebärmutter eingesetzt werden.

Ruth Stiller, Oberärztin meV an der Klinik für Reproduktions-Endokrinologie

Medical Freezing – wenn alles schneller gehen muss

«Vor Beginn der Krebstherapie bespreche ich mit den Patientinnen Optionen, um die Chance auf ein leibliches Kind zu erhalten», so Ruth Stiller. «In diesen Fällen können wir auch nicht mehr auf das Einsetzen der Periode warten.» Muss die Krebstherapie innert weniger Tage beginnen, fehlt die Zeit für eine Stimulation der Eizellen. «Dann besteht die Möglichkeit, Eierstockgewebe operativ zu entnehmen und einzufrieren. Schädigt die Krebstherapie die Eizellreserven, kann später das Eierstockgewebe aufgetaut und der Frau reimplantiert werden.»

«Beim Medical Freezing muss die Stimulation zügig beginnen.»

32.3

Jahre alt

waren Mütter 2022 in der Schweiz im Durchschnitt bei der Geburt. Am USZ waren sie 33.7 Jahre alt.

ca. 97 %

der Frauen in der Schweiz gebären in einem Spital.

1–5 %

der Schwangeren erkranken an einer Schwangerschaftsvergiftung.

5

Frauen

sterben in der Schweiz bei der Geburt – pro 100’000 Geburten. 2022 kamen in der Schweiz fast 83’000 Kinder zur Welt.

2’328

Frauen

haben 2022 ihr Kind am USZ zur Welt gebracht.

Text: Katrin Hürlimann Bild: Dani WinklerWährend Schwangerschaft und Geburt leisten Frauenkörper extrem viel. Wir haben uns mit der Gynäkologin Romana Brun und der Hebamme Alexandra Kohler über die Frauengesundheit in diesem Ausnahmezustand unterhalten.

Werden am USZ nur Frauen mit Risikoschwangerschaften betreut?

Romana Brun: Nein, wir betreuen alle Frauen, die bei uns gebären wollen. Viele Paare kommen nach einer absolut problemlosen Schwangerschaft zu uns, weil sie sich für einen Ort entscheiden, der ihnen Sicherheit gibt bei unvorhersehbaren medizinischen Problemen während der Geburt. Diese können wir ihnen geben: Dank dem sehr gut ausgebildeten, professionellen und interdisziplinären Hebammenund Ärztinnenteam sowie der Neonatologie, die sich räumlich sehr nah beim Gebärsaal befindet, sind wir für alle Situationen gewappnet. Andere werden uns zugewiesen wegen einer drohenden Frühgeburt oder anderen medizinischen Problemen. Natürlich haben wir auch einen beachtlichen Anteil Frauen, die auf unsere hoch spezialisierte Medizin angewiesen sind, beispielsweise, wenn Mutter oder Kind einen Herzfehler haben. Bei uns werden zudem vorgeburtliche Operationen durchgeführt, etwa beim offenen Rücken.

Alexandra Kohler: Genau, unser Angebot ist sehr breit, und viele unserer Hebammen haben Zusatzausbildungen in Akupunktur, Tapen, Aroma-

therapie, Stillberatung. Vor der Geburt bieten wir Geburtsvorbereitungs- und Yogakurse an. Auch Seelsorgerinnen und Psychiater sind bei uns im Haus. So können wir auch Frauen betreuen, die ihr Kind verloren haben. Ausserdem bieten wir allen Frauen, die bei uns geboren haben, ein telefonisches Nachgespräch an. Etwa die Hälfte nimmt das Angebot an und spricht gerne mit uns nochmals über den Geburtsverlauf.

Reduziert man mit einem Kaiserschnitt die gesundheitlichen Risiken der Frau, verglichen mit einer Spontangeburt?

AK: Es kommt auf den Grund für den Kaiserschnitt an, ob er insgesamt weniger gesundheitliche Risiken für die Frau birgt oder nicht. Die ersten drei Stunden nach der Geburt bleiben die Frauen im Gebärsaal, damit wir die Gesundheit von Frau und Kind engmaschig überwachen können. Wir bieten bei der Geburt eine Eins-zu-einsBetreuung an, was ich sehr schätze.

RB: Ein Kaiserschnitt ist eine Operation mit allen Risiken, die eine Operation hat. Allerdings muss man die Situation ganzheitlich beurteilen: Das Thrombo serisiko nach einem Kaiserschnitt ist höher als bei der Spon-

tangeburt, und es kommt eher zu Wundheilungsstörungen. Nach einer vaginalen Geburt kommt es dafür eher zu einer Organsenkung. Im Alltag sehen wir ganz unterschiedliche Kaiserschnitte: vom geplanten, unkomplizierten bis zum schwierigen mit anspruchsvoller Kindsentwicklung. Aber auch für diese Fälle sind wir gewappnet. Wir üben beispielsweise regelmässig eine bestimmte Technik, um das Kind bei einem schwierigen Kaiserschnitt herausholen zu können.

Wo liegen die grössten Risiken für Mütter während der Schwangerschaft und der Geburt?

RB: 3.3 Prozent der Mütter in der Schweiz müssen im Zusammenhang mit der Schwangerschaft oder nach der Geburt auf der Intensivstation behandelt werden. Trotz moderner Medizin können Blutungen während und nach der Geburt gefährlich werden. Auch Thrombosen in den Gefässen oder der Fruchtblase sind gefürchtete Komplikationen. Solche Ereignisse lassen sich nicht voraussagen, weil es auch Frauen ohne Risikofaktoren oder Vorerkrankungen treffen kann. Wir sind aber gut darauf vorbereitet und trainieren Notfälle

Text: Katrin Hürlimann Bild: Christoph StulzHebammen und Ärztinnen sind ein eingespieltes Team; darüber sind sich Hebamme

Alexandra Kohler und Gynäkologin

Romana Brun einig.

Alexandra Kohler

arbeitet seit 2019 am USZ, Romana Brun seit 2014.

regelmässig im Simulationstraining. Ab er trotzdem können es für uns intensive Situationen sein.

AK: Während einer Geburt ist mir immer bewusst, dass es zu Komplikationen kommen kann. Man muss ständig auf eine maximale Notfallsituation gefasst sein. Mir hilft es zu wissen, dass wir am USZ im richtigen Setting sind und alle Spezialistinnen und Fachexperten sofort verfügbar wären.

RB: In einer aktuellen Studie untersuchen wir gerade den Einfluss des «Gerinnungsfaktors 13» auf postpartale Blutungen. Das körpereigene Enzym scheint für die Blutgerinnung nach der Geburt viel wichtiger zu sein als bisher angenommen. Sollte sich der Ansatz als erfolgreich erweisen, könnte er auch international einen neuen Standard setzen für die Behandlung der gefährlichen postpartalen Blutungen.

Die interdisziplinäre Zusammenarbeit am USZ ist für Mutter und Kind ein Vorteil.

AK: Genau, wir haben sehr kurze Wege, und auch in der Nacht sind alle Spezialistinnen und Fachexperten im Haus. So können wir zu jeder Uhrzeit innerhalb von Minuten im Gebärsaal sein

oder eine regionale Betäubung (PDA) setzen, wenn dies gewünscht wird. Wir unternehmen sehr viel, um den Frauen am USZ eine möglichst natürliche G eburt zu ermöglichen.

RB: Zum Beispiel bieten wir äussere Wendungen an, wenn das Kind falsch liegt. Bei uns kann man auch Zwillinge spontan gebären, oder wir bieten vaginale Geburten bei Beckenendlage an – wenn das Kind also mit dem Gesäss nach unten liegt –, sofern das gewünscht ist und die Vorabklärungen unauffällig waren. Am USZ kann man auch nach einem Kaiserschnitt spontan gebären, wenn keine weiteren Risikofaktoren vorliegen.

AK: Erst kürzlich hat eine Frau bei uns geboren, die ihr erstes Kind im G eburtshaus zur Welt brachte. Sie war positiv überrascht, wie familiär das Geburtserlebnis bei uns war.

Was wird vor der Geburt alles für die Gesundheit der Frauen getan?

AK: Frauen mit dem Wunsch nach einer Spontangeburt werden bei uns in der 36. Woche zu einem Vorgespräch mit der Hebamme eingeladen. Da können sie ihre Wünsche platzieren und uns mitteilen, wovor sie Angst

haben, damit wir bei der Geburt möglichst darauf eingehen können.

RB: Wir können die Frauen sehr individuell beraten und uns genug Zeit für sie nehmen. Bei einem vorzeitigen Blasensprung können die Frauen die ersten 24 Stunden auch nochmals nach Hause gehen. Zudem bieten wir neu auch die Möglichkeit der ambulanten sanften Geburtseinleitung mittels B allonkatheter an, falls die Situation komplikationslos ist.

AK: Und auf der Pränatalstation, wo Frauen teilweise monatelang liegen müssen, kümmern wir uns ganzheitlich um die Gesundheit der Frauen. Nebst Hebammen und Pflegefachpersonen kümmern sich dort auch Physiotherapeuten und Ernährungsberaterinnen um die werdenden Mütter. Auch die psychische Gesundheit ist ein Thema.

Im Podcast USZ direkt erzählt Hebamme Marianne BüelerDill von ihrem Arbeitsalltag: www.usz.ch/podcast

Frauengesundheit hat oft einen Zusammenhang mit Hormonen. Die weiblichen Geschlechtshormone Östrogen und Progesteron steuern den Monatszyklus, beeinflussen verschiedene Lebensphasen und greifen in Stoffwechselvorgänge ein.

Text: Katrin Hürlimann Bilder: ikonaut

Marie, 12 Jahre

Der Östrogenspiegel erhöht sich und bewirkt körperliche Veränderungen, darunter die Reifung von Brüsten, Gebärmutter und Scheide. Die erste Periode tritt ein.

Hanna, 26 Jahre

In den Zwanzigern ist die Fruchtbarkeit von Frauen am höchsten. Während einer Schwangerschaft fördern Östrogene die Durchblutung und damit das Wachstum der Gebärmutter. In der Plazenta werden hohe Konzentrationen von Progesteron produziert. PCOS

Beim Polyzystischen Ovarialsyndrom produziert der Körper überdurchschnittlich viele Eibläschen. Betroffene leiden an Zyklusunregelmässigkeiten und oft an einer überdurchschnittlichen Behaarung.

› Mehr dazu auf Seite 18

Ezme, 35 Jahre

Sowohl Männer als auch Frauen produzieren ab 30 weniger Hormone. Die Fruchtbarkeit der Frauen nimmt ab 35 Jahren ab.

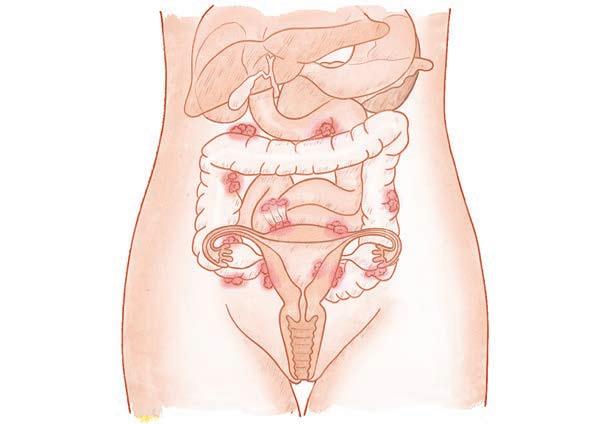

Bei Frauen mit Endometriose siedelt sich die Gebärmutterschleimhaut (Endometrium) auch ausserhalb der Gebärmutter an.

› Mehr dazu auf Seite 28

Anita, 77 Jahre

Das fehlende Östrogen hat Spuren hinterlassen. Einige Frauen erkranken an Osteoporose, das Risiko für einen Herzinfarkt steigt, und gewisse Krebserkrankungen werden häufiger.

Nora, 52 Jahre

Mit dem absinkenden Östrogenspiegel treten Zyklus unregelmässigkeiten auf. Der Übergang von normalen Zyklen zur Menopause ist sehr individuell.

Brustkrebs ist bei Frauen die häufigste Krebsart. Das Risiko, an Brustkrebs zu erkranken, steigt ab einem Alter von 50 Jahren deutlich an.

› Mehr dazu auf S eite 30

Etwa 10 bis 14 Prozent aller Frauen leiden unter einer menstruationsassoziierten Migräne. Eine spezielle Sprechstunde für hormonelle Migräne am USZ bietet ihnen Behandlungsmöglichkeiten an.

Text: Martina Pletscher

Bilder: Unsplash, iStock

Kopfschmerzen und insbesondere Migräne treten bei Frauen häufiger auf als bei Männern. Aber nicht, weil Frauen wehleidiger wären. Bis zur Pubertät tritt Migräne unter Mädchen und Jungen gleich verteilt auf, erst danach verschiebt sich die Häufigkeit, und Frauen sind dreimal öfter betroffen als Männer. Nach den Wechseljahren ändert das Verhältnis erneut; es leiden dann weniger, aber immer noch etwa doppelt so viele Frauen an Migräne als Männer.

Hormonabhängige Migräneanfälle sind besonders intensiv, lange andauernd und sprechen schlechter als andere Migräneattacken auf die klassischen Medikamente an.

Gabriele Merki, Oberärztin, Klinik für Reproduktions-Endokrinologie

Frauen sind anfälliger für Migräne Die Gynäkologin Gabriele Merki hat sich in ihrer klinischen Tätigkeit und in der Forschung intensiv mit dem Thema hormonelle Migräne auseinandergesetzt. Sie ist Migränespezialistin und leitet die Sprechstunde für hormonabhängige Migräne an der Klinik für ReproduktionsEndokrinologie am USZ. «Bei den menstruellen Migränen spielt der Abfall der Östrogene, also der

«Die menstruelle Migräne spricht auf die üblichen Migränemedikamente nicht an.»

weiblichen Geschlechtshormone, vor der Regelblutung eine wichtige Rolle», erklärt sie. «Aber östrogenhaltige Verhütungsmittel können bei dafür anf älligen Frauen auch eine Migräne auslösen oder verschlimmern.» Während einer Schwangerschaft und nach der Menopause findet kein Östrogenabfall mehr statt; die Migräneattacken treten dann bei vielen Frauen seltener auf oder die Migräne verschwindet ganz.

Migräne und Begleiterkrankungen richtig erkennen

«Es ist nicht immer leicht, Migränen von normalem Kopfschmerz zu unterscheiden», sagt Gabriele Merki. «Für eine wirksame Therapie ist die sorgfältige Abklärung aber Grundlage.»

Dafür ist es erforderlich, dass die Patientinnen mindestens zwei Monate lang ein speziell dafür entwickeltes, detailliertes Tagebuch führen, in dem sie unter anderem festhalten, wann und bei welcher Aktivität Kopfschmerzen aufgetreten sind, wie lange diese anhalten, welche Schmerzintensität sie empfunden haben und ob und welche Begleitsymptome mit den Kopfschmerzen verbunden waren. 10 bis 20 Prozent der Migränepatientinnen leiden zusätzlich zur Migräne an Depressionen oder einer Endometriose. «Für eine erfolgreiche Behandlung ist es wichtig, diese zusätzlichen Krankheiten zu erkennen und die Therapie auch darauf abzustimmen», erklärt Gabriele Merki.

Individuell zugeschnittene Therapie

Nach der Abklärung bespricht Gabriele Merki mit ihren Patientinnen die Behandlungsmöglichkeiten. «Gerade die menstruelle Migräne spricht auf die üblichen Migränemedikamente nicht an», erläutert sie. Anderseits kann sich durch spezielle Hormone auch die Anzahl der nichtmenstruellen Migräneattacken reduzieren. Menstruelle Migränen können häufig mit bestimmten Gelbkörperhormonpräparaten behandelt werden oder indem man den Hormonabfall am Zyklusende verhindert. Wichtig ist es, vor der Therapie mögliche Risiken abzuklären und durch die passende Behandlung

zu minimieren. So haben Migränepatientinnen und patienten ein erhöhtes Risiko für einen Schlaganfall, vor allem jene, die unter Migräneanfällen mit einer Aura leiden, also Anfällen, die mit Wahrnehmungs oder Sensibilitätsstörungen verbunden sind. Für die Diagnose und um die für die Patientinnen optimale Therapie festzulegen, arbeitet Gabriele Merki deshalb eng mit den Spezialistinnen und Spezialisten der interdisziplinären Kopfwehsprechstunde und der Klinik für Neurologie am USZ zusammen.

Migräne ganzheitlich angehen Migräne kann bis zur Arbeitsunfähigkeit führen. Die Krankheit, auch die damit verbundene psychische Belastung kann die Lebensqualität enorm einschränken. Gabriele Merki setzt auf eine ganzheitliche Behandlung. Neben der bewährten medikamentösen Therapie können auch

Entspannungstechniken und Bewegung hilfreiche Ergänzungen sein. Am USZ steht dafür ein auf Kopfschmerzen und Migräne spezialisiertes Team der Physiotherapie bereit.

Mehr Informationen zu Kopfschmerzen finden Sie unter: www.usz.ch/migraene

Es zieht, bohrt, hämmert oder sticht im ganzen Kopf oder nur auf einer Seite: Kopfschmerzen unterscheiden sich nach Auslöser, Ort des Schmerzes, Schmerzcharakter und Intensität. Spezialisten unterscheiden mehr als 200 Arten von Kopfschmerzen (med. Cephalgie). Die bekanntesten sind Spannungskopfschmerzen, Migräne und Clusterkopfschmerz. Kopfschmerzen können eine eigenständige Krankheit sein (primäre Kopfschmerzen) oder im Zusammenhang mit anderen Krankheiten und Verletzungen auftreten (sekundäre Kopfschmerzen), etwa bei Infektionen, Grippe, Bluthochdruck oder einem Schlaganfall.

Auch Medikamente können Kopfschmerzen auslösen. Bei Migräne kommen zu den Kopfschmerzen oft Übelkeit und Erbrechen als Begleiterscheinungen hinzu. Viele Arten von Kopfschmerzen haben behandelbare Ursachen. Am USZ bietet eine interdisziplinäre Kopfwehsprechstunde die Abklärung und Therapien bei Kopfschmerzen an.

Plötzliche, starke Kopfschmerzen, die erstmalig und mit hoher und unbekannter Intensität auftreten, können ein Symptom für einen Schlaganfall sein und sollten als Notfall abgeklärt werden.

Jeden Monat starke Schmerzen während der Menstruation, ein unerfüllter Kinderwunsch oder diffuse chronische Bauchschmerzen –Endometriose hat ganz verschiedene Ausprägungen.

Text: Katrin Hürlimann

Bild: Dani Winkler

Sechs bis zehn Prozent aller Frauen im gebärfähigen Alter leiden an Endometriose, so schätzt man. Was charakterisiert diese Frauenkrankheit? Zellen ähnlich der Gebärmutterschleimhaut (Endometrium) siedeln sich an den Eierstöcken, der Blase, am Bauchfell, am Darm oder an anderen inneren Organen an. Das dort eingenistete Zellgewebe wächst und blutet mit jedem Zyklus, was zu Entzündungen und Schmerzen führen kann – Endometrioseherde setzen Moleküle frei, die Schmerzfasern aktivieren. «Die Schmerzen der Betroffenen während der Menstruation sind ausgesprochen stark und können chronisch werden», weiss Julian Metzler. Der Oberarzt der Klinik für Gynäkologie und sein Team sehen in der Endometriose Sprechstunde am USZ jährlich 600 Patientinnen mit Endometriose. «Oft vergehen bis zur Diagnose mehrere Jahre», sagt er. Typische Symptome sind zunächst zyklisch auftretende Bauchschmerzen mit einer Ausstrahlung in Richtung Rücken und Beine, teilweise auch Verdauungsbeschwerden oder Fatigue, Schmerzen beim Wasserlassen, beim Stuhlgang

Die genaue Entstehung der Endometriose wird immer noch erforscht, Theorien existieren verschiedene. Die Schleimhaut gelangt durch einen Rückfluss von Menstruationsblut durch die Eileiter in die Bauchhöhle, haftet

oder beim Geschlechtsverkehr. «Endometriose ist einer der Hauptgründe, warum es mit einer Schwangerschaft nicht klappt», so Brigitte Leeners, Direktorin der Klinik für ReproduktionsEndokrinologie. Die Vernarbungen können die Beweglichkeit der Eileiter einschränken oder diese verkleben, sodass keine Spermien mehr durchkommen. Und: Die Endometrioseherde setzen Substanzen frei, die die Einnistung und die Qualität der Eizellen möglicherweise beeinflussen.

dort an, und es entsteht eine Endometrioseläsion. «Auch immunologische und epigenetische Faktoren werden diskutiert, etwa, dass sich gesunde Zellen durch kumulative Zellschäden zu Endometriose entwickeln», sagt Julian Metzler. Diagnostiziert wird eine Endometriose heute in den meisten Fällen per Anamnese und Ultraschall. Manchmal ist ein MRI oder eine Bauchspiegelung nötig. Seit 2022 gibt es auch einen Speicheltest. «Diesen setzen wir nur gezielt ein, etwa, wenn auch eine andere Krankheit infrage kommt», erklärt Julian Metzler.

Die Behandlung einer Endometriose beruht auf fünf Pfeilern und sollte stets ganzheitlich erfolgen: Schmerztherapie, hormonelle Behandlungen, operative Entfernung der Endometrioseherde, Fertilitätsmedizin und Integration der Erkrankung in das Gesamtlebenskonzept. Hier können zum Beispiel auch Physiotherapie oder Komplementärmedizin hilfreich sein. Hormonelle Therapien verringern Stimulation und Wachstum der Endometrioseherde durch körpereigene Hormone. Reicht das nicht aus, wird operiert. «Komplexe Fälle besprechen wir mit Experten anderer Fachrichtungen am sogenannten pelvic pain board», so Julian Metzler, «und auch

mit den Kolleginnen der Reproduktionsmedizin sind wir im direkten Austausch.» Leider kann die Krankheit nach einer Operation erneut auftreten, rund 30 Prozent der Frauen leiden unter Rezidiven. Und der Mythos, dass Endometriose Symptome mit einer Schwangerschaft oder nach einer Geburt verschwinden, stimmt leider nicht: « In einer Ü bersichtsarbeit im Human Reproduction Update konnten wir zeigen, dass dies leider nur ein Mythos ist», sagt Brigitte Leeners. Hoffnung gibt ein Forschungsprojekt namens FimmCyte am USZ, das auch von der USZ Foundation gefördert wird: Brigitte Leeners und ihr Team untersuchen eine Therapie mit Antikörpern. Diese geben dem Körper das Signal, Vernarbungen und Bestandteile von Läsionen abzubauen. Ob die Therapie funktioniert, wird sich im kommenden Jahr herausstellen.

Infos zur Endometriose-Sprechstunde: www.usz.ch/spst-endometriose

ENDOMETRIOSE

In der Wand eines Endometriums befinden sich viele Eizellen. Mit jeder Endometriose-Operation am Eierstock gehen somit Eizellen verloren. Deshalb entscheiden sich einige Frauen mit Endometriose, vor der Operation ihre Eizellen einzufrieren. Mehr zum Thema Social und Medical Freezing lesen Sie auf Seite 20.

«Wir legen grossen Wert auf eine detaillierte Diagnostik und eine individuelle Beratung.»

Julian Metzler, Oberarzt der Klinik für Gynäkologie

«Dank unserer Forschung können wir hoffentlich bald eine neue Behandlung anbieten.»

Brigitte Leeners, Direktorin der Klinik für Reproduktions-Endokrinologie

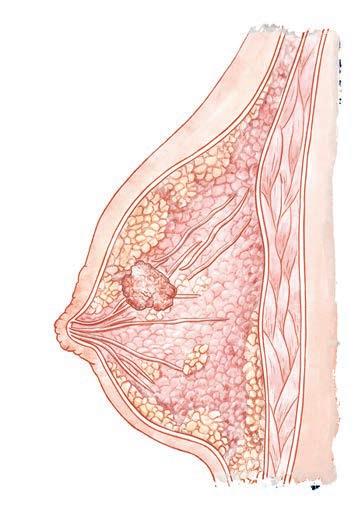

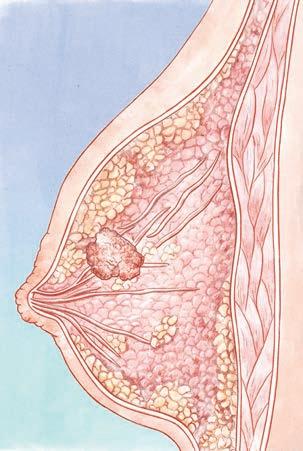

Brustkrebs ist mit rund 6’500 Betroffenen pro Jahr die häufigste Krebserkrankung bei Frauen. Dank Früherkennung und individuell angepasster Behandlungsmethoden liegt die Heilungsquote bei 80 Prozent. Zu den Risikofaktoren gehören neben dem Lebensstil auch solche, die Frauen nicht selbst in der Hand haben: Hormone, Alter und Gene.

Brustkrebs kann jede Frau treffen. Was es dafür braucht, ist lediglich eine Zellveränderung des Brustdrüsengewebes. Ursprünglich gesunde Zellen wachsen unkontrolliert, breiten sich aus und bilden schliesslich einen Knoten respektive Tumor in der Brust. Aber nicht jeder Tumor ist bösartig. Gutartige Tumore sind kein Krebs. Zu den gutartigen Tumoren gehört beispielsweise das Fibroadenom, das durch hormonelle Schwankungen entstehen kann.

Zu den Eigenheiten von bösartigen Tumoren gehört schnelles Wachstum. Sie dringen in benachbartes Gewebe ein, zerstören es und können im Körper Metastasen bilden. Bösartige Tumore werden als Brustkrebs oder Mammakarzinom bezeichnet. Dabei gilt es zwischen einem invasiven und einem nichtinvasiven Mammakarzinom zu unterscheiden. Beim invasiven Mammakarzinom haben sich Krebszellen bereits in das benachbarte Gewebe ausgebreitet. Beim nichtinva

siven Brustkrebs beschränkt sich der Tumor noch örtlich und gilt als eine Vor oder Frühform der Erkrankung.

interdisziplinären Tumor Board ist es das Ziel, eine auf jede einzelne Patientin zugeschnittene, möglichst schonende Behandlungsmethode zusammenzustellen», sagt Isabell Witzel, Direktorin der Klinik für Gynäkologie am USZ. Früh erkannt, ist Brustkrebs heute oft heilbar. «Vier von fünf Brustkrebspatientinnen werden geheilt. Dabei ist es von Vorteil, dass wir am USZ eine umfassende Versorgung auf dem aktuellsten wissenschaftlichen Stand unter einem Dach anbieten können.»

Zertifiziertes Brustzentrum mit interdisziplinärem Behandlungsangebot Diagnostik und Therapie erfolgen am USZ im zertifizierten Brustzentrum, das wiederum dem Comprehensive Cancer Center Zürich angehört. «Mit unserem

Als wichtiger Faktor bei der Brustkrebsdiagnose gilt nach wie vor die Früherkennung. Während im Kanton Zürich ein flächendeckendes Screening zur Früherkennung von Brustkrebs nach wie vor fehlt, schreitet das USZ in der Diagnostik mit eigenen Entwicklungen zügig voran. Als weltweit erstes Institut hat das USZ ein Spiral Computertomographie G erät für die weibliche Brust entwickelt.

«Das sogenannte Mamma CT erstellt Mammographien ohne die bisher

«Wir operieren so wenig wie möglich, aber so viel wie nötig.»Isabell Witzel, Direktorin der Klinik für Gynäkologie

nötige und oft schmerzhafte Kompression der Brust», sagt Isabell Witzel. Dieses Diagnostik-Tool ergänzt den ebenfalls modernen, automatisierten Ultraschall. «Je präziser die Bildgebung und Diagnostik, desto besser können wir den Behandlungsplan zusammenstellen.»

Das Spektrum der Therapiemethoden ist breit. Von der möglichst brusterhaltenden Operation über Chemotherapie, Antihormonbehandlung, medikamentöse Zellwachstumshemmung, Immuntherapie bis zur Bestrahlung tragen viele Behandlungsformen zur hohen Heilungsrate bei.

Lifestyle als Risiko

Bewegungsmangel insbesondere nach den Wechseljahren, aber auch fettreiche Ernährung, Übergewicht, Diabetes, Rauchen und übermässiger Alkoholkonsum gelten heute als bestätigte Risikofaktoren für Brustkrebs. Isabell

Witzel: «Wir stellen fest, dass bei bis zu einem Drittel der Brustkrebsfälle, die bei Frauen nach den Wechseljahren

auftreten, der Lebensstil massgeblich zur Erkrankung beigetragen hat.»

Erbgut kann eine Rolle spielen Eine genetische Abklärung drängt sich insbesondere dann auf, wenn es im familiären Umfeld mehrfach zu Brustkrebs gekommen ist. Das Brustzentrum am USZ bietet dazu eine spezialisierte genetische Beratung an. Zeigen Frauen eine Erbgutveränderung mit zwei sogenannten Tumorgenen

BRCA-1 und BRCA-2, besteht mit einer Häufigkeit von 50 bis 80 Prozent ein hohes Risiko, bereits in jungen Jahren an Brustkrebs zu erkranken. Kommt hinzu, dass BRCA-Gene das Risiko auch für andere Formen von Tumorerkrankungen erhöhen.

Ebenfalls nicht beeinflussen können Frauen ihren Alterungsprozess. Das Brustkrebsrisiko und auch die Erkrankungsrate nehmen mit steigendem Alter deutlich zu. So liegt das durchschnittliche Alter für eine Brustkrebserkrankung heute bei 64 Jahren. In den Wechseljahren verändert sich der Hor-

monhaushalt markant. Nicht selten helfen den Frauen Hormonersatztherapien über die Beschwerden der Menopause hinweg. Mittlerweile ist sich die Ärzteschaft jedoch einig, dass langjährig eingenommener Hormonersatz das Risiko für eine Brustkrebserkrankung zusätzlich ansteigen lassen kann.

Hormone regen das Wachstum von Tumoren an Bei den häufigsten Brustkrebsarten haben die Tumorzellen HormonAndockstellen für die weiblichen Hormone Östrogen und Progesteron. Über diese Rezeptoren regen die Hormone das Wachstum der Tumorzellen an. So wächst der Brustkrebs hormonabhängig.

In diesen Fällen soll eine Antihormontherapie die Bildung sowie Wirkung von Östrogenen blockieren und damit das Wachstum hormonempfindlicher T umorzellen verhindern. Sie wird in Begleitung anderer Behandlungsmethoden angewendet,

aber erst nach abgeschlossener Chemotherapie. Die Antihormone erhalten Betroffene je nach Wirkstoff täg lich als Tablette oder monatlich als Spritze. Die Wirkstoffe verteilen sich im ganzen Körper. So wirken sie auch auf Tumorzellen, die möglicherweise nach einer Operation und/ oder Bestrahlung noch vorhanden, aber bei Untersuchungen nicht sichtbar sind. Die meisten Betroffenen benötigen die Antihormontherapie über eine längere Zeitdauer.

Weiterführende Forschung am USZ Die gestiegenen Heilungschancen sind zu einem guten Teil der intensiven Brustkrebsforschung zu verdanken. Am USZ konzentriert sich – neben laufenden Studien zum neuen, automatisierten Ultraschall – eine Studie auf die Identifizierung von Biomarkern (Tumorzellen) im Blut bei fortgeschrittenem Brustkrebs. Des Weiteren stehen Therapiestudien in den Startblöcken. «Dabei liegt der Fokus auf massgeschneiderten Verfahren und möglichst schonenden Operationen», erklärt Isabell Witzel. «Unsere Maxime lautet: Wir operieren so wenig wie möglich, aber so viel wie nötig.»

Beim Brustkrebs kommt es zu einer Zellveränderung des Brustdrüsengewebes.

DREI FRAGEN AN

Breast und Cancer Care Nurse (BCCN) am Brustzentrum USZ. Gemeinsam mit zwei Kolleginnen betreut sie Frauen mit Brustkrebs und gynäkologischen Tumorerkrankungen.

Katja Werffeli, was ist Ihre Aufgabe als BCCN?

Wir begleiten Patientinnen und Angehörige, wenn Entscheidungen zur Diagnose oder Therapie anstehen. Zudem unterstützen wir vor der Operation und während der Nachbehandlung wie beispielsweise durch das Anpassen eines gut sitzenden BHs. Bei medikamentösen Therapien steht die pflegerische Beratung bei Nebenwirkungen im Vordergrund oder auch das Angebot der Ohr-Akupunktur.

Welche Hilfe suchen die Patientinnen?

Wir versuchen, die Betroffenen und deren Familien mit notwendigen und konkreten Informationen zu versorgen. Die Frauen haben viele Fragen rund um den Alltag und die Zukunft. Dafür bleibt häufig wenig Zeit bei einem Arztgespräch. So können wir die interdisziplinäre Zusammenarbeit zum Wohl der Frauen fördern.

Der Verlust der Haare ist für Frauen nach wie vor schwierig. Wie können Sie unterstützen?

Es gibt verschiedene Arten von Chemotherapien. Die einen führen zu Haarausfall, die anderen nicht. Bei drohendem Haarverlust bieten wir nebst einer ausführlichen Beratung die Möglichkeit einer Kopfhautkühlung. Dieses Angebot wird geschätzt, weil der allfällige Verlust der Haare reduziert werden kann.

Osteoporose ist kein Schicksal. Personen mit einem erhöhten Risiko können Massnahmen dagegen ergreifen.

Text: Barbara Beccaro Bild: Adobe StockZwar können auch Männer im fortgeschrittenen Alter von Osteoporose betroffen sein, dennoch sind es vor allem Frauen, die daran leiden. Rund 30 Prozent der Frauen entwickeln nach den Wechseljahren eine Osteoporose. « O steoporose ist aber nicht nur eine Krankheit von Frauen und alten Menschen », sagt Diana Frey, Oberärztin in der Klinik für Rheumatologie und Leiterin des Osteoporose-Zentrums am USZ. In der Schweiz waren im Jahr 2020 rund 530’000 Menschen an Osteoporose erkrankt. « 82’000 von ihnen brechen sich jedes Jahr einen Kno chen», ergänzt die Rheumatologin. Die Tendenz sei steigend, denn die Bevölkerung wird immer älter, und die Menschen bleiben länger aktiv. Ein Hüftbruch oder Wirbelbrüche als Folge eines Sturzes können einen erheblichen Einfluss auf den Alltag der Betroffenen haben. Schwere Verletzungen führen zu hohen Kosten für die Volkswirtschaft und einer eingeschränkten Lebensqualität für die Patienten.

Bei Frauen beginnt zum Zeitpunkt der Wechseljahre der natürliche Alterungsprozess der Knochen. Bei einer Osteoporose verlieren Betroffene zu viel Knochenmasse in kurzer Zeit. Die Knochen werden porös, instabil und können dadurch schon bei geringer Belastung brechen. «Es gibt auch

genetische Komponenten, die zu einer verminderten Knochendichte führen können», sagt Carolina Diaz, Oberärztin und stellvertretende Leiterin des Osteoporose-Zentrums. Eine frühe Menopause bei einer Frau beispielsweise ist ein solcher Risikofaktor, der nicht beeinflusst werden kann. Aber auch verschiedene Krankheiten oder Nebenwirkungen von Medikamenten können zu einem Verlust der Knochendichte führen. Dennoch, erklärt Carolina Diaz, lasse sich das Risiko, an einer Osteoporose zu erkranken, reduzieren. Die Spezialistin für Osteoporose weist auf Präventionsmassnahmen hin wie etwa eine gesunde Ernährung, ein Gewicht, das nicht unter einen BMI von 20 fällt, regelmässige körperliche Aktivität, genügend Vitamin D, der Verzicht auf Nikotin und ein mässiger Alkoholkonsum.

Eiweiss, Kalzium und Vitamin D Mineralsalze machen den Knochen hart und widerstandsfähig, Kollagenfasern elastisch und biegsam. Um diesen Zustand möglichst lange zu erhalten, kann die richtige Ernährung helfen. «Vieles kann man damit erreichen », bestätigt Diana Frey. Und reicht das nicht, lassen sich Nährstoffe oder Vitamine in Form von Tropfen, Tabletten oder Infusionen substituieren. Auch das wichtige Eiweiss, das die Muskeln stärkt und hilft, die Auswirkungen einer Osteoporose zu

bekämpfen, kann über die Ernährung aufgenommen werden. «Achten Sie vor allem auf ausreichend Eiweiss, Kalzium und Vitamin D», rät die Spezialistin. Eine weitere wichtige Massnahme für den Erhalt der Knochendichte ist Bewegung. Voraussetzung sind regelmässige Aktivitäten wie zum Beispiel zügiges Gehen, Tanzen, Joggen oder Tennisspielen. Fachpersonen empfehlen Betroffenen zudem Krafttraining, Übungen für das Gleichgewicht und Sonnenlicht.