Übergewicht

« Adipositas-Behandlung gelingt nur im Team.»

Philipp Gerber, Leitender Arzt Endokrinologie

Fokusthema S.16– 31

Inhalt

5

Fuchsbandwurm

Warum man keine Beeren direkt ab Strauch verzehren soll.

6

Klimaneutrale Anästhesie

Anästhesiegase sind Treibhausgase. Das USZ setzt sich für eine Reduktion ein.

10

Krebs im Verdauungstrakt

Saskia Hussung forscht für die wirksamste Therapie.

12 14

Gesunde Umwelt, gesunde Menschen

Das USZ und die Nachhaltigkeit.

Digitaler Patient hilft bei Operationen

Wie der Visual Patient die Patientensicherheit erhöht.

18

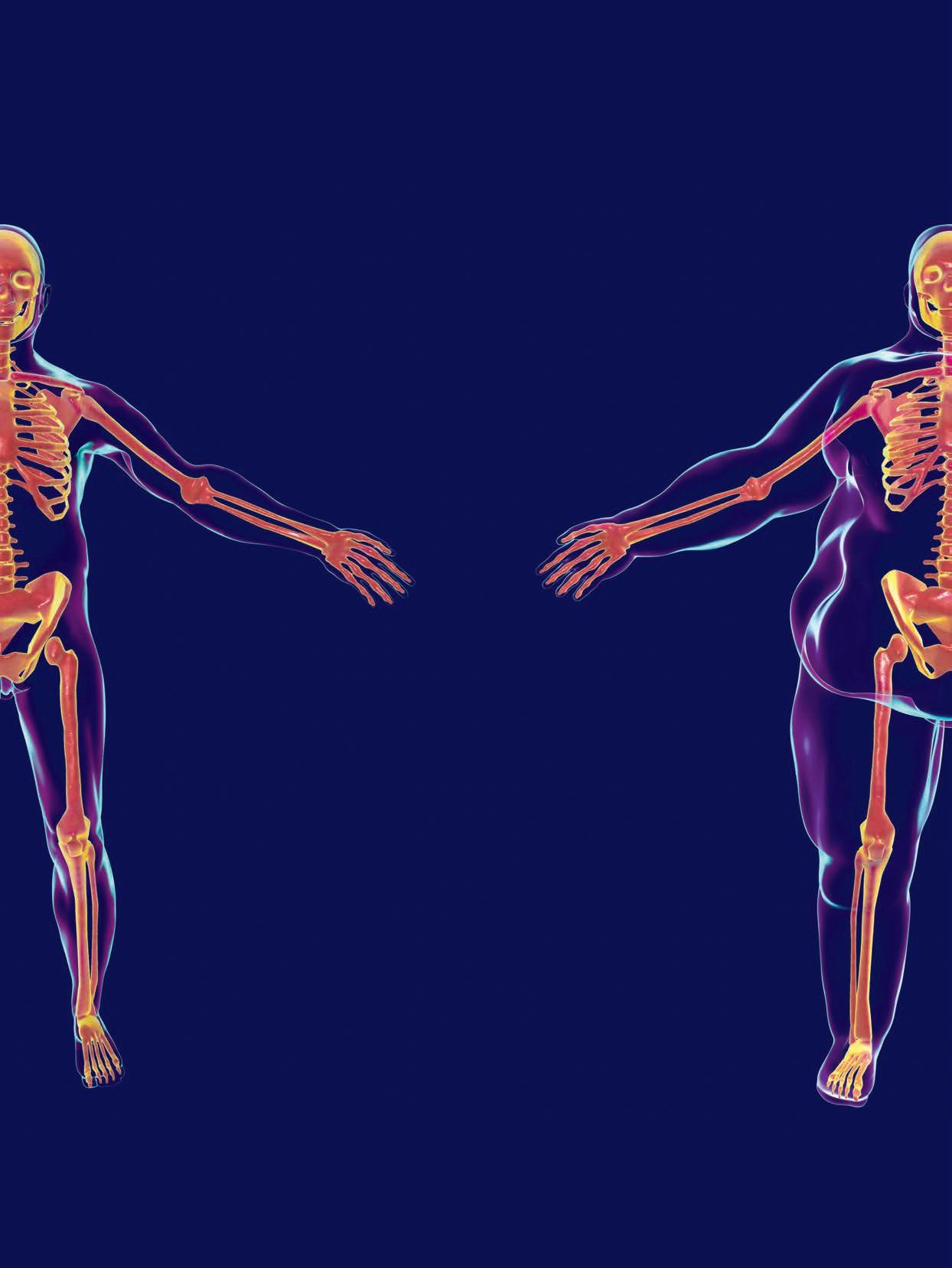

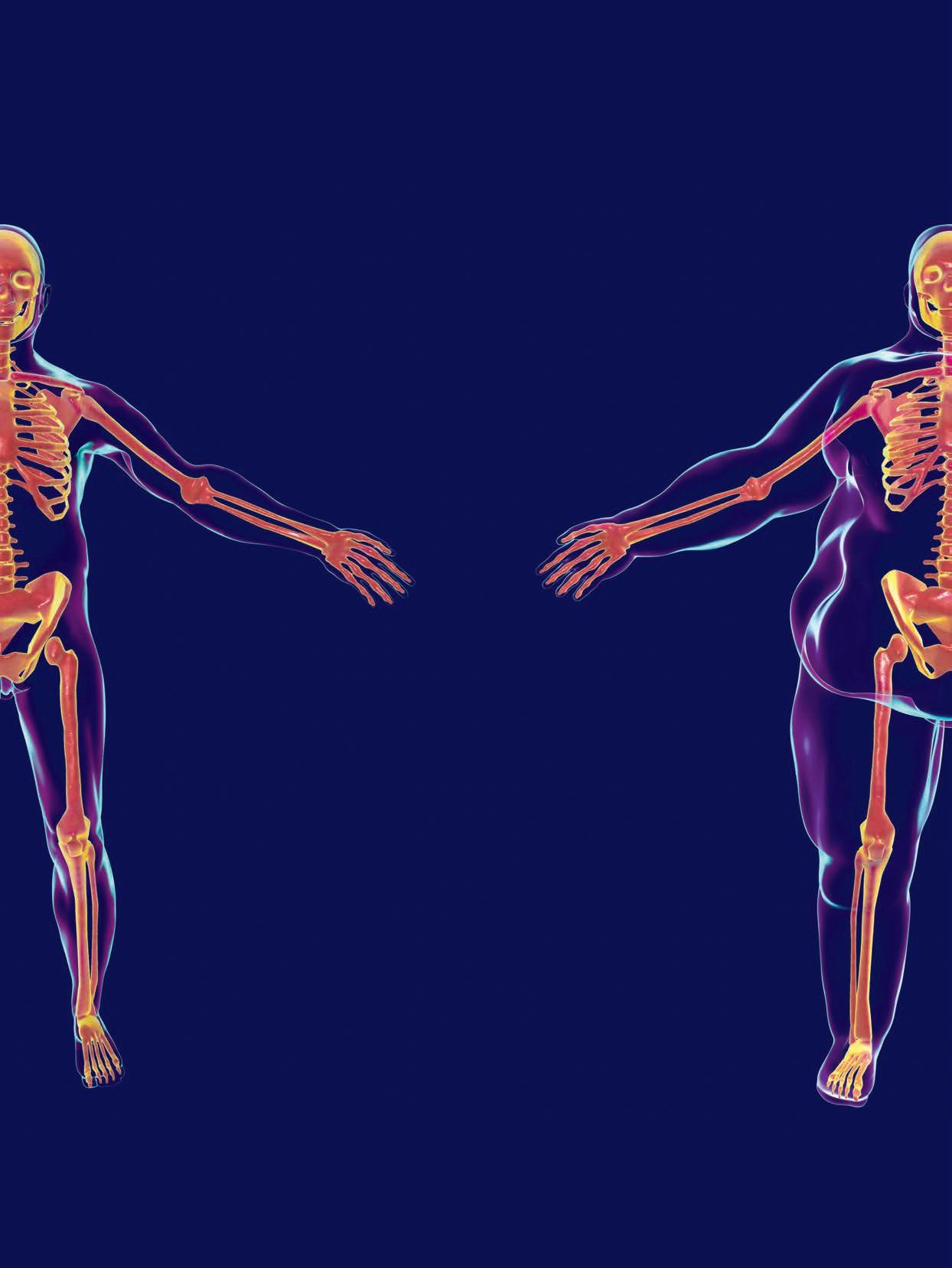

Auswirkungen von Übergewicht auf den Körper Welche Organe wie betroffen sind.

Spritzen gegen Übergewicht

Über Nutzen und Risiken von Abnehmspritzen.

Diabetes Typ 2

Die Krankheit beginnt oftmals schleichend.

40kg weniger in einem Jahr

Eine Patientin erzählt.

Der individuelle Weg zu weniger Gewicht

Am Adipositas Zentrum Zürich kommen verschiedene Therapien zum Einsatz.

Übergewicht und Krebs

Bei vielen Krebsarten ist ein Zusammenhang erwiesen.

Übergewicht

In manchen Regionen der Welt werden die Menschen immer dicker. Die Gründe dafür sind vielfältig. Die zusätzlichen Kilos sind ein Gesundheitsrisiko.

Tagebuch einer Pflegenden Ramona Rüdisüli nimmt uns mit in ihren Alltag.

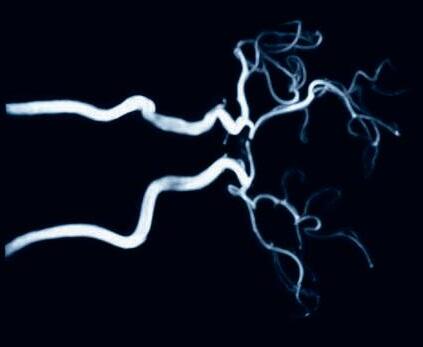

Tickende Zeitbombe

Ein Aneurysma muss nicht immer operiert werden.

In guten Händen

Wolfgang Wieland liess sein Aortenaneurysma im USZ operieren.

Gastbeitrag

Yves Laurent Seganfreddo über das Projekt SPIRIT.

#facesofusz

Alexander Thomann soll das USZ digital fit machen.

Hinter den Kulissen der ZüriPharm AG

Wo Medikamente gelagert und Krebstherapien hergestellt werden.

2

39 40 42 24

16 22 21

26

30 36

32

38

Monika Jänicke, CEO

Monika Jänicke, CEO

Liebe Leserin, Lieber Leser

Als CEO des USZ ist es mir eine grosse Freude, Ihnen die neueste Ausgabe des «USZinside» vorzustellen. In dieser Ausgabe laden wir Sie wieder einmal ein, einen Blick hinter die Kulissen unseres Spitals zu werfen und die Vielfalt unserer Welt zu entdecken.

In jedem Artikel, in jedem Bericht und in jeder Fotostrecke spiegelt sich das Herzstück unseres Spitals wider: die Menschen. Von den engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bis hin zu den Patientinnen und Patienten trägt jeder Einzelne dazu bei, dass das USZ ein Ort voller Emotionen, Herausforderungen und Erfolge ist.

Ein gutes Beispiel dafür ist eine unserer Pflegekräfte. Mit ihrem Tagebuch ö net sie uns die Tür zu ihrem Alltag und lässt uns an ihren Gedanken und Gefühlen teilhaben. Dabei wird deutlich, wie eng verbunden ihre Arbeit mit den Erfahrungen von Freud und Leid, von Herausforderungen und Erfolgen ist. Diese persönliche Perspektive verbindet uns alle und erinnert uns daran, warum wir jeden Tag hier sind.

Im Schwerpunktthema «Übergewicht» erzählt uns eine Patientin von ihrem Kampf für ein gesundes Gewicht. Ihr inspirierendes Beispiel zeigt, wie Entschlossenheit und Zielstrebigkeit zu positiven Veränderungen führen können. Zugleich verdeutlichen wir, wie wir am USZ Betro ene auf vielfältige Weise unterstützen können – ein Beweis für unsere ganzheitliche Versorgung.

Ein weiterer Blick hinter die Kulissen führt uns zur ZüriPharm AG – der ehemaligen Kantonsapotheke, die seit Anfang des Jahres Teil des USZ ist. Die moderne Infrastruktur und die vielfältigen Aufgaben dieser wichtigen Einheit werden durch eine faszinierende Bildstrecke beleuchtet. Dies zeigt, wie vielfältig und dynamisch unsere Organisation ist.

Darüber hinaus berichten wir von unserem Engagement für nachhaltiges Handeln, von innovativen Ansätzen zur Digitalisierung der Patientenüberwachung und stellen Ihnen ein vielversprechendes Start-up vor, das durch das USZ gefördert wird. Diese Beiträge zeigen die Bandbreite unseres Handelns und die Innovationskraft, die unser Spital auszeichnet. Abschliessend möchte ich Ihnen allen von Herzen für Ihren unermüdlichen Einsatz zugunsten unserer Patientinnen und Patienten danken. Ihre Hingabe und Ihr Engagement machen das USZ zu dem besonderen Ort, der es ist. Ihnen allen gebührt meine grösste Wertschätzung.

Ich wünsche Ihnen eine inspirierende Lektüre!

3

Das Sommerfest ist zurück

Nach der gelungenen Premiere vor zwei Jahren werden die USZ-Mitarbeitenden diesen Sommer das Wässerwies-Areal wieder in eine Festhütte verwandeln.

Um als Team seine Ziele zu erreichen, ist harte Arbeit nötig – aber nicht nur: Auch das Feiern, Anstossen, Lachen und Tanzen als Team sind für eine erfolgreiche Zusammenarbeit essenziell. Es freut uns deshalb ausserordentlich, dass in diesem Jahr das USZ-Sommerfest für die Mitarbeitenden wieder stattfinden kann! Um möglichst vielen die Teilnahme zu erlauben, finden die Feierlichkeiten an drei Abenden im Juli und August statt. Wir freuen uns auf gemütliche Sommerabende mit feinem Essen, Livemusik und vielen lachenden Gesichtern.

53.9 %

Dies ist der Prozentsatz aller USZ-Mitarbeitenden, die Teilzeit arbeiten. Mit der Möglichkeit von Teilzeitarbeit leistet das USZ einen wichtigen Beitrag, damit die Mitarbeitenden Beruf und Privatleben besser vereinbaren können. Vermehrt nutzen auch Führungskräfte diese Möglichkeit. Teilweise schreibt das USZ zudem Kaderfunktionen mit Co-Leitungsoption aus. Das Ziel: attraktive Arbeitsbedingungen scha en, um langfristig von der Expertise der Mitarbeitenden profitieren zu können.

4

Fuchsbandwurm –in der Stadt angekommen

Keine Beeren direkt ab Strauch verzehren: Diese Grundregel kennt jedes Kind. Nicht nur, um sich vor Vergiftungen zu schützen. Auch Infektionen mit dem Fuchsbandwurm können so vermieden werden.

Text: Cindy Mäder

Bild: Adobe Stock

Frühmorgens im Park, im Vorgarten oder bei den Abfalleimern treffen wir ihn mittlerweile an –der Fuchs hat sich an den Menschen gewöhnt und erobert zunehmend auch städtische Gebiete. Und bringt einen ungeliebten blinden Passagier mit: den Fuchsbandwurm.

Für den Fuchs kein Problem Fuchs und Parasit bilden eine Symbiose. Im Darm des Fuchses leben die adulten Bandwürmer und schaden ihm nicht. Über den Kot scheidet er deren Eier aus, die in feuchter Umgebung monatelang überleben können. Werden rohe Lebensmittel oder Trinkwasser mit den Eiern verunreinigt, können Menschen sich infizieren.

Gepflücktes Obst, Beeren und Hände waschen

Die gute Nachricht: Eine Infektion mit dem Parasiten lässt sich recht einfach vermeiden. Beeren und Fallobst gilt es vor dem Verzehr zu waschen oder zu kochen – auch im städtischen Gebiet. Eine Übertragung der Eier ist zudem beispielsweise über Schuhe, Kleidung oder das Hundefell möglich, wenn diese mit Fuchskot in Berührung gekommen sind. Daher ist Händewaschen nach dem Spaziergang wichtig.

Mehr Fälle, bessere Therapie

Die Krankheit bleibt oft lange unentdeckt. Ähnlich wie ein bösartiger Tumor infiltriert und schädigt das Larvengewebe die Leber, seltener Lunge oder Hirn, und bildet dort viele kleine

Bläschen. Schliesslich machen sich die Folgen der Organschädigung mit Schmerzen oder einer Gelbsucht bemerkbar. Seit einigen Jahren steigen die Fallzahlen, derzeit werden am USZ 15 bis 20 Patienten pro Jahr neu diagnostiziert. «Eine Heilung kann nur durch operative Entfernung gelingen. Leider ist diese aber aufgrund der Ausdehnung der Erkrankung häufig nicht mehr möglich», erklärt Ansgar Deibel, Oberarzt in der Klinik für Gastroenterologie und Hepatologie. Dann kommen Medikamente zum Einsatz. «Die Prognose der inoperablen Patienten ist heute viel besser. Starben früher 90 Prozent dieser Patienten innert zehn Jahren, hatten wir in den letzten zwanzig Jahren lediglich drei Todesfälle zu bedauern.»

USZ

Derzeit erforschen wir Möglichkeiten, die Krankheitsaktivität besser zu beurteilen, damit inoperable Patienten die Medikamente langfristig wieder absetzen können:

5

usz-foundation.com/ausgefuchst FOUNDATION

Der Weg zur klimaneutralen Anästhesie

Sie werden eingesetzt, um eine Bewusstlosigkeit, Muskelentspannung und Schmerzunempfindlichkeit zu erzeugen. Gleichzeitig sind Anästhesiegase hochpotente Treibhausgase. Das USZ setzt sich für eine weitere Reduktion ein.

Text: Moritz Suter

Bilder:

Nicolas Zonvi, Daniel Winkler

Viele Menschen müssen sich im Laufe ihres Lebens einem operativen Eingriff unterziehen. Damit die Menschen während der OP keine Schmerzen verspüren, greift die moderne Medizin auf verschiedene Narkoseformen zurück. Je nach Art des Eingriffs wird der Anästhesist oder die Anästhesistin eine Regionalanästhesie, eine Vollnarkose oder eine Analgosedation vorschlagen, um die Patienten ohne Schmerzen durch den operativen Eingriff zu begleiten.

Narkosegase sind Substanzen, die am USZ bis vor einigen Jahren während während chirurgischer Eingriffe zur

«Wir wählen für unsere Patientinnen nicht nur das bestmögliche Anästhesieverfahren aus, sondern denken dabei auch immer an die Umwelt.»

Corinna von Deschwanden, Leitende Ärztin am Institut für Anästhesiologie

Erzeugung einer Anästhesie (griech. Anaisthesis, «Empfindungslosigkeit») verwendet wurden. Diese Gase, auch als Inhalationsanästhetika bekannt, führen bei der Patientin zu einem reversiblen Bewusstseinsverlust. Sie wirken, indem sie das zentrale Nervensystem beeinflussen und die Übertragung von Nervenimpulsen hemmen. Unter anderem solche, die mit Schmerzempfindungen verbunden sind. Ein weiterer Vorteil ist die gute Steuerbarkeit der Anästhesie: Der Patient bleibt nur für die nötige Dauer unter Vollnarkose und erlangt kurze Zeit nach Beendigung der Operation das Bewusstsein wieder. In den

letzten Jahren aber wurden gerade bei den Vollnarkosen die inhalativen Anästhetika, wie zum Beispiel Desfluran, Sevofluran, Isofluran oder Lachgas, zunehmend infrage gestellt.

15’000 Kilometer in sieben Stunden Inhalative Narkosegase haben einen nicht vernachlässigbaren Nachteil: Desfluran, Isofluran und Sevofluran sind starke Treibhausgase und somit extrem schädlich für die Umwelt. Desfluran etwa ist 2540 -fach, Isofluran 510-fach und Sevofluran noch 130-fach klimaaktiver als CO². Ein etwas konkreterer Vergleich: Die durch eine siebenstündige Narkose verursachte Umweltbelastung mit Desfluran entspricht in etwa einer 15’000 Kilometer langen Fahrt mit einem benzinbe-

Am USZ werden jährlich ca. 30’000 Anästhesien durchgeführt. Hierbei wird eine Vielzahl verschiedener Verfahren angeboten und auch verschiedene Anästhetika verwendet. Neben der Sicherheit und der bestmöglichen medizinischen Betreuung der Patientin kommt bei der Wahl des Vorgehens der Nachhaltigkeit der verschiedenen Anästhesieverfahren eine grosse Bedeutung zu. In der Anästhesie am USZ gibt es kein «one size fits all»-Konzept: Das Vorgehen wird individuell mit jedem Patienten und jeder Patientin besprochen und abgestimmt.

7

PATIENT IM ZENTRUM

triebenen Personenwagen. Spitäler verursachen in verschiedenen Bereichen Treibhausgasemissionen. Rund sieben Prozent der nationalen CO²-Emissionen entfallen auf den gesamten Gesundheitssektor. Neben den Narkosegasen, Medikamenten und Einweginstrumenten verursacht beispielsweise auch das Kochen von Mahlzeiten für Tausende von Personen Treibhausgase. Die Fachabteilung für Medizintechnik und Anästhesiologie am USZ hat sich vor einigen Jahren bereits zum Ziel gesetzt, den ökologischen Fussabdruck des Instituts zu reduzieren. Weil das Problem der Klimaaktivität der inhalativen Narkosegase schon länger erkannt wurde, wurde auf deren Einsatz ein besonderes Augenmerk gelegt.

Umsetzung bereits vor der Weisung Gezielte Massnahmen wurden auf Initiative des Instituts ergriffen. Neben Desfluran, dem klimaschädlichsten Narkosegas, wurde mit Isofluran auch das zweitschädlichste bereits vor 2022 aus den Operationssälen am USZ verbannt. Seit Anfang 2022 besteht in der Anästhesiologie eine Weisung, die den Einsatz von klimaschädlichen Narkosegasen limitiert. So wird am USZ in der Anästhesie derzeit nur noch Sevofluran verwendet. Lachgas,

Das Anästhesieverfahren wird vor der Operation mit dem Patienten besprochen.

das ebenfalls eine klima- und ozonschädigende Wirkung hat, wird seit über zwanzig Jahren nicht mehr verabreicht und findet nur noch in der Klinik für Geburtshilfe Verwendung – aber auch da immer seltener.

Propofol als Alternative

Bei den meisten Operationen lassen sich die klimaaktiven Anästhesiegase durch intravenöse Narkosemittel wie Propofol ersetzen. «Am USZ machten wir die total intravenöse Anästhesie zur Standardanästhesie. Es gibt jedoch gewisse klar definierte medizinische Indikationen, bei denen weiterhin eine inhalative Anästhesie mit Sevofluran notwendig und sinnvoll ist», weiss Corinna von Deschwanden, Leitende Ärztin und Nachhaltigkeitsbeauftragte am Institut für Anästhesiologie. Am USZ werden viele schwer kranke Menschen behandelt, weshalb nicht in jedem Fall eine Anästhesie mit Propofol durchgeführt werden kann – beispielsweise nach längerem Aufenthalt auf der Intensivstation und Dauersedation mit Propofol. Die Anweisung für eine Anästhesie mit Sevofluran stellt die verantwortliche Oberärztin auf Basis der Weisung. Seit deren Einführung konnte der Verbrauch des einzigen noch verbleibenden Narkosegases Sevofluran bereits 2022 um die Hälfte reduziert werden.

Am Institut für Anästhesiologie setzen sich viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konstant für mehr Nachhaltigkeit in der Anästhesie ein. Die Reduktion oder die Abschaffung von inhalativen Anästhetika stellt dabei eines von mehreren Projekten dar: «Wir befinden uns in einem Prozess, der noch lange nicht abgeschlossen ist. Eine komplett klimaneutrale Anästhesie ist schwierig zu erreichen», weiss Corinna von Deschwanden. Durch die Umstellung auf Propofol als Standardanästhesie sind auch Anpassungen bei den

USZ DIREKT

Hochpotente Medikamente sind die Werkzeuge von Martin Brüesch. Er schickt damit Patientinnen und Patienten in einen tiefen Schlaf. Der Facharzt für Anästhesiologie erzählt im Podcast «USZ direkt», warum ihn sein Beruf berühren muss, aber eben doch nicht zu sehr berühren darf.

Reinhören lohnt sich: www.usz.ch/podcast/ martin-brueesch

8

Arbeitsabläufen notwendig.

Ein Beispiel: Die Aufwachphase dauert bei diesen Patientinnen um ein Vielfaches länger als mit inhalativen Narkosegasen. Dadurch benötigen sie länger medizinische Betreuung. Entscheidungen in Bezug auf Nachhaltigkeit sind immer mehrdimensional und meist komplex.

Mehr geht immer

Bislang geschieht die Abführung der Gase mittels des sogenannten Anästhesiegas-Fortleitungssystems. Es ist ein Kupferleitungssystem, das die inhalativen Anästhesiegase mittels eines Schlauchs absaugt und über das Dach oder die Fassade abführt. Neben der starken Reduktion des Gebrauchs ist es dem USZ ein Anliegen, die verbleibende Menge an inhalativen Anästhetika zu recyceln und so den ökologischen Fussabdruck weiter zu verkleinern. «Eine Möglichkeit, diese Gase zu binden und so zu recyceln, sind kohlensto asierte Filter», sagt Fabio Tonina. Dafür wurde eine Marktanalyse durchgeführt, in der verschiedene Produkte verglichen wurden. «In einem nächsten Schritt wollen wir Tests durchführen», blickt der Technische Projektleiter Medizinische Gasversorgung in die Zukunft.

DREI FRAGEN AN

Corinna von Deschwanden

Leitende Ärztin und Nachhaltigkeitsbeauftragte am Institut für Anästhesiologie

Sind Sie mit den Fortschritten in Bezug auf die Nachhaltigkeit in Ihrem Institut zufrieden?

Im grossen Ganzen bin ich sehr zufrieden. Wir konnten den Gebrauch höchst klimaschädlicher Narkosegase ganz stoppen oder wie bei Sevofluran stark einschränken. Die medizinischen Indikationen für eine Anästhesie mit Sevofluran sind aber enorm wichtig. Wir dürfen vor lauter Nachhaltigkeit nicht vergessen: Bei uns steht die bestmögliche Behandlung für die Patienten, ihre Gesundheit und Sicherheit während der anästhesiologischen Betreuung im Zentrum.

Welche Hürden müssen Veränderungen an einem so grossen Haus wie dem USZ nehmen?

Veränderungen bringen neue Abläufe mit sich. Operationssäle müssen unter Umständen an neues Equipment angepasst, Mitarbeitende geschult werden. Dies benötigt in einem so grossen Spital wie dem USZ Zeit: Es macht einen Unterschied, ob ein Spital eine Handvoll oder, wie bei uns, 35 Operationssäle besitzt. An unserem Institut sind 130 ärztliche Kolleginnen und Kollegen sowie Anästhesiefachexpertinnen und -experten beschäftigt. Das macht es einerseits natürlich spannender, andererseits auch herausfordernder und zeitintensiver.

Wo sehen Sie noch Verbesserungspotenzial?

Mit einem komplett geschlossenen Beatmungssystem könnten auch die derzeit verwendeten Mengen an inhalativen Anästhetika nochmals deutlich reduziert werden. Diese Systeme sind teuer in der Anschaffung, aber wir wären dafür einer klimaverträglicheren Anästhesie wieder einen Schritt näher. Man muss aber auch relativieren: Die Treibhausgasemissionen, die von der Anästhesiologie ausgehen, verursachen einen sehr geringen Anteil aller Emissionen weltweit. Dennoch ist es uns ein Anliegen, wo möglich auch während unserer Arbeit etwas für die Umwelt zu tun.

9

Forschung zu Krebserkrankungen im Verdauungstrakt

Therapieversagen frühzeitig erkennen: Saskia Hussung forscht daran, wie Patientinnen und Patienten mit gastrointestinalen Tumoren die wirksamste Therapie erhalten.

Text: Martina Pletscher

Bilder: Christoph Stulz

Krebserkrankungen des Verdauungstrakts (gastrointestinale Tumore), die von Speiseröhre und Magen über Leber und Bauchspeicheldrüse bis hinab zum Enddarm auftreten können, haben eines gemeinsam: Oft fehlen im Anfangsstadium Beschwerden oder sie sind unspezifisch; bei vielen Patientinnen und Patienten werden Tumore deshalb erst in einem fortgeschrittenen Stadium erkannt. Die Behandlung wird dadurch schwieriger und deren

Erfolg hängt davon ab, ob das angewandte Therapieverfahren wirksam ist. «Das sicher vorherzusagen, ist oft nicht möglich. Denn Patientinnen und Patienten sprechen auf Standardtherapien sehr unterschiedlich an, und ihre Krankheitsverläufe können sich stark unterscheiden», sagt Saskia Hussung, Assistenzärztin in der Klinik für Medizinische Onkologie und Hämatologie. «Es mangelt noch immer an zuverlässigen Methoden, um frühzeitig zu erkennen, ob eine gewählte

Therapie im Einzelfall auch optimal wirkt.» Dadurch geht manchmal wertvolle Zeit verloren.

Den Tumor während der Therapie überwachen

Für manche Krebsarten stehen sogenannte Tumormarker zur Verfügung, deren Verlaufsmessung im Blut wertvolle Hinweise auf das Therapieansprechen geben kann. Die Tests dafür sind jedoch nicht ausreichend empfindlich und zu wenig spezifisch,

Saskia Hussung forscht für ihre Patientinnen und Patienten.

um damit eindeutig feststellen zu können, ob bei einem Patienten die Chemo-, Immun- oder Molekulartherapie wirkt. «Bislang gibt es kaum Möglichkeiten, die Wirksamkeit systemisch wirkender Krebstherapien einfach und in Echtzeit zu verfolgen», fasst Saskia Hussung die gegenwärtige Situation zusammen. «Auch Veränderungen der molekularen Architektur von Tumoren infolge der Therapie, durch die sich eine Resistenzentwicklung mitunter früh abzeichnet, überwachen wir bisher kaum.» In einem Forschungsprojekt sucht sie Wege, wie die Behandlung von Patienten mit gastrointestinalen Tumoren mithilfe serieller Analysen von Patientenblut verbessert werden kann.

Eine einfache Blutanalyse kann den Weg weisen

Ausgangspunkt dafür sind kleinste Mengen im Blut der Patienten zirkulierender DNA-Fragmente, die von den Tumorzellen freigesetzt werden und in die Blutbahn gelangen. Diese so -

genannte zirkulierende Tumor-DNA (ctDNA) kann mit modernster molekularer Analysetechnik quantitativ und qualitativ analysiert werden. Die Menge dieser ctDNA verändert sich während der Therapie aufgrund einer kürzeren Halbwertszeit viel schneller als die klassischen Tumormarker und ermöglicht so eine frühere Aussage zum Erfolg einer Therapie. Ein früher steiler Abfall der ctDNA-Konzentration im Patientenblut zeigt dabei ein sehr gutes Therapieansprechen an, ein fehlender Abfall oder ein Anstieg dagegen fehlende Therapiewirksamkeit. Detaillierte Analysen der ctDNA können weiter Aufschluss über Veränderungen der Tumorarchitektur als Reaktion auf die Therapie geben. Tumore sind nach heutigem Verständnis hochgradig dynamisch und reagieren umgehend auf Umwelteinflüsse und insbesondere therapeutische Attacken. «Diese Anpassungsfähigkeit macht Tumore so heimtückisch», sagt Hussung. «Nur wenn wir solche Veränderungen in Echtzeit messen können,

werden wir in Zukunft die Therapie so anpassen können, dass wir es dem Krebs richtig schwer machen.»

Saskia Hussung will in einem ersten Schritt eine spezifisch auf gastrointestinale Tumore ausgerichtete Testumgebung für die ctDNA-Analyse schaffen und dann anhand von Patientenproben untersuchen, ob die so gewonnenen Informationen aussagekräftig und nutzbar sind. Im Anschluss daran will sie klären, wie die ctDNA-Analyse in den Behandlungsprozess als Standardverfahren integriert werden kann, um für die Patienten den grössten Nutzen zu bringen.

Für ihr Forschungsprojekt hat sie eine Förderung aus dem Programm «Filling the Gap» der Universität Zürich erhalten. Das ermöglicht ihr, sich zwei Jahre lang an zwei Tagen pro Woche ausschliesslich der Forschung zu widmen. «Das bringt meine Forschung entscheidend voran», freut sie sich. Denn die unmittelbaren Verbesserungen, die ihre Forschung für die Patientinnen und Patienten hat, ist Saskia Hussungs grösste Motivation.

FACHBEGRIFF EINFACH ERKLÄRT

Was ist eigentlich eine Flüssigbiopsie?

Die Flüssigbiopsie (engl. Liquid Biopsy) ist eine Untersuchungsmethode, die die Analyse von in Körperflüssigkeiten zirkulierenden Biomolekülen wie zirkulierender Tumor-DNA (ctDNA), RNA, Proteinen oder zirkulierender Tumorzellen (CTC) zur Diagnose und Überwachung von Erkrankungen, insbesondere Krebs, ermöglicht. Am häufigsten wird sie im Blut durchgeführt, sie kann aber prinzipiell in allen anderen Körperflüssigkeiten wie Urin oder Speichel erfolgen. Im Gegensatz zu Biopsien, die die Entnahme eines Gewebestücks erfordern, kann eine Flüssigbiopsie durch eine einfache Blutentnahme (respektive Urin- oder Speichelprobe) durchgeführt werden. Da sie zudem nicht auf die Untersuchung eines spezifischen Gewebes beschränkt ist, ist damit zugleich eine umfassende Analyse aller Tumormanifestationen im Körper möglich. Diese Technik bietet die Möglichkeit, genetische Mutationen und Veränderungen im Tumor zu erkennen, die Resistenz gegenüber Therapien vorherzusagen und den Krankheitsverlauf in Echtzeit zu überwachen. Dies erleichtert die personalisierte und zielgerichtete Behandlung von Krebserkrankungen.

11

«Von einer gesunden Umwelt profitieren auch die Patientinnen und Patienten.»

Das USZ engagiert sich seit Langem für mehr Nachhaltigkeit. Seit einem Jahr bündeln Stephan Seiler und Natalie Amicabile von der Fachstelle Corporate Responsibility die Aktivitäten und beraten zum Thema. Im Interview geben sie Auskunft über Highlights und Knacknüsse ihrer Arbeit.

Text: Claudio Jörg

Bild: Thomas Egli

12

Stephan Seiler und Natalie Amicabile, warum engagiert sich das USZ überhaupt für mehr Nachhaltigkeit?

Stephan Seiler: Als verantwortungsvolles Unternehmen möchten wir einen Beitrag leisten, um die ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit zu stärken. Schon rein aufgrund der Grösse unseres Spitals entfalten unsere Aktivitäten eine beträchtliche Wirkung.

Können Sie ein Beispiel geben?

Natalie Amicabile: Zur Behandlung unserer gegen 40’000 stationären Patientinnen und Patienten und für unsere mehr als 800’000 ambulanten Besuche verbrauchen wir mehr Energie pro Jahr als die Einwohner der Stadt Uster. Wenn wir den Energieverbrauch zum Beispiel um zwei Prozent senken, hat dies in absoluten Zahlen eine grosse Wirkung auf die Umwelt und unsere Energiekosten.

Inwiefern unterscheiden sich die Nachhaltigkeitsbestrebungen im Spital von denen anderer Unternehmen?

NA: Ich finde, das Thema Nachhaltigkeit gehört fast schon natürlich zum USZ. Die Fachpersonen aus Ärzteschaft und Pflege sind ja seit jeher für das Gemeinwohl tätig. Sie kümmern sich um die Patientinnen und Patienten, erforschen medizinische Innovationen und bilden Fachpersonal im Gesundheitswesen aus. Dass sich das USZ auch für die Gesundheit des Planeten einsetzt, macht doppelt Sinn, denn von einer gesunden Umwelt profitieren letztlich auch die Patientinnen und Patienten.

StS: Genau. Und spannend wird es auch dann, wenn Medizinerinnen und Mediziner zu den gesundheitlichen Folgen von veränderten Umweltbedingungen forschen – zum Beispiel zur Frage, was Nanopartikel von Kunststoffen im Körper bewirken.

Und welche konkreten Nachhaltigkeitsthemen gibt es nur im Spital? StS: Im medizinischen Bereich sind etwa die Narkosegase ein wichtiges

Thema. Einige davon haben eine tausendfach grössere klimaschädigende Wirkung als CO². Unsere Anästhesiologie konnte den Einsatz dieser Gase in den letzten Jahren massiv reduzieren.

Was konnte das USZ in Sachen Nachhaltigkeit bisher erreichen?

StS: Da gäbe es viel zu berichten. Wenn ich ein Thema herausgreifen soll: Ich finde es toll, wie das USZ in den letzten Jahren die Energieeffizienz stetig steigern konnte.

NA: Für mich gehören die Fortschritte bei der sozialen Nachhaltigkeit zu den Highlights – vor allem im Bereich der inklusiven Unternehmenskultur, der Lohn- und Chancengleichheit und bei der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. Die USZ-Fachstelle Diversity & Inclusion engagiert sich stark in diesen Themen.

Was kann das USZ noch besser machen?

StS: Es gibt immer Luft nach oben. Bei der Beschaffung von Produkten könnten wir den Nachhaltigkeitsaspekten zum Beispiel mehr Gewicht geben und bei den Lieferanten konsequenter einfordern, dass die Waren ökologisch und sozial produziert werden.

Wo sehen Sie die grössten Hebel, um die Nachhaltigkeit des USZ weiter zu fördern?

NA: Einen riesigen Schritt vorwärtsbringen wird uns der Neubau Campus MITTE1|2, der derzeit realisiert wird. Er ist mit dem Vorzertifikat «Gold-Standard» für nachhaltiges Bauen ausgezeichnet worden. Aber es gibt auch viele kleine Hebel, denn alle Mitarbeitenden können innerhalb ihrer Kompetenzen etwas bewirken.

Wo liegen die grössten Knacknüsse bei Ihrem Einsatz für mehr Nachhaltigkeit?

NA: Herausfordernd ist sicher, dass die Themen oft sehr komplex sind. Ich arbeite zum Beispiel bei einem Projekt mit, bei dem es darum geht, Massnahmen gegen zu hohe Raumtemperaturen im Sommer zu treffen. Hier setzen

wir punktuell Klimageräte ein. Weil sich deren Einsatz negativ auf die Umwelt auswirkt, haben wir hier einen Zielkonflikt. In diesem Fall gewichtet das USZ die Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten sowie der Mitarbeitenden höher als die ökologische Nachhaltigkeit.

Was sind für Sie die zentralen Punkte auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit am USZ?

StS: Damit wir wissen, wo wir stehen, müssen wir die Messbarkeit sicherstellen. Das heisst, wir müssen Daten erheben – zum Beispiel zum Energieverbrauch, zum Abfall oder zu den CO²-Emissionen. Auf dieser Grundlage werden wir unsere strategischen Ziele festlegen. Um die Transparenz zu erhöhen, wollen wir über das Jahr 2024 erstmals einen Nachhaltigkeitsbericht nach einem international anerkannten Standard publizieren.

NA: Nachhaltigkeit ist kein Endzustand, sondern eine stetige Entwicklung. Dabei sind eine gesunde Fehlerkultur und die Motivation zentral. Zum Glück spüren wir ganz stark, dass viele Mitarbeitende sich mit Leidenschaft für mehr Nachhaltigkeit einsetzen.

FACHSTELLE CORPORATE RESPONSIBILITY

Die Fachstelle fördert und koordiniert die nachhaltige Entwicklung des Spitals in Bezug auf die ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit. Das heisst, dass das Spital die Umwelt berücksichtigt, die Interessen der heute und künftig lebenden Menschen einbezieht und auf die langfristige Wettbewerbsfähigkeit des Spitals und das Gemeinwohl achtet.

www.usz.ch/nachhaltigkeit

13

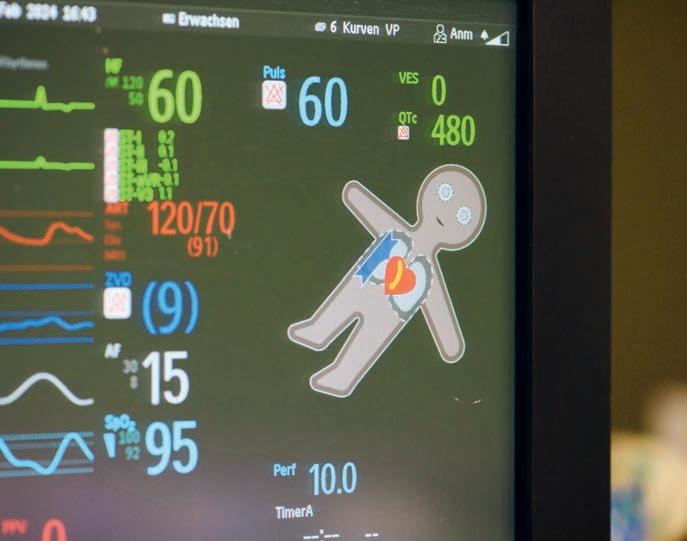

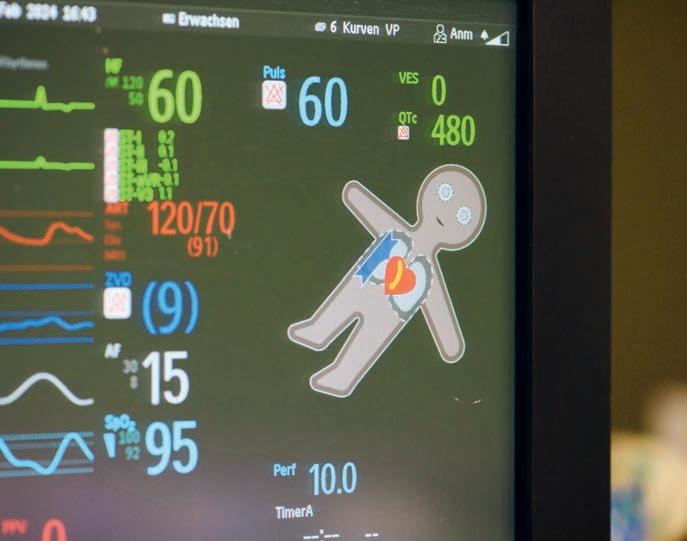

Digitaler Patient hilft bei Operationen

Die Ähnlichkeit mit dem Lebkuchenmann ist ihm nicht abzusprechen. Er ist der «Digital Twin» jedes Menschen, der sich am USZ einer Operation unterziehen muss, und erhöht wirksam die Patientensicherheit: der Visual Patient.

Text: Moritz Suter

Bilder: Christoph Stulz

14

David Tscholl und Christoph Nöthiger mit der gehäkelten Version des «Digital Twin», …

Die Idee kam ihm bei seiner grossen Leidenschaft: der Fliegerei. «Im Flugzeug kann ich auf Monitoren meine Flugumgebung in einer einfachen Darstellung betrachten. Da überlegte ich: Weshalb muss ich im Operationssaal ständig viele einzelne Kurven, Zahlen und Graphen anschauen und analysieren?», so der Erfinder des Visual Patient, David Tscholl. Vor über zehn Jahren teilte der Anästhesist seine Gedanken mit Christoph Nöthiger, Leitender Arzt am Institut für Anästhesiologie. Auch er ist begeisterter Pilot und erkannte den Nutzen und das Potenzial im Operationssaal sofort.

Vom Arbeiten ohne Fehler

Inmitten komplexer Operationen, anspruchsvoller Fälle und langer Tage ist fehlerfreies Arbeiten eine Herausforderung. Die steigende Anzahl Parameter auf den Patientenmonitoren erschwert den Überblick zusätzlich. Während vor einigen Jahren noch drei oder vier Parameter abgebildet wurden, sind es heute mehr als ein Dutzend farbenfrohe und sich bewegende Kurven und Zahlen. «Wir müssen fehlerlos arbeiten. Entscheide, die wir unter Zeitdruck treffen, bestimmen möglicherweise über den Erfolg der Operation, allfällige Komplikationen oder gar Leben und Tod des Patienten», erklärt Christoph Nöthiger die Problematik. Je grösser die psychische und physische Belastung der Mitarbeitenden, desto grösser ist auch das Risiko für Fehler.

Von visuellen Wesen

Genau hier setzt der Visual Patient an. Auf dem animierten Avatar können sämtliche wichtigen Vitalfunktionen visuell abgebildet werden: Körpertemperatur, Herzfrequenz, Blutdruck oder Sauerstoffsättigung beispielsweise. «Der wichtigste Teil am Visual Patient ist das Visuelle. Als visuelle Wesen nehmen wir optische Veränderungen schnell wahr», erklärt David Tscholl. So können kritische Veränderungen am Zustand der Patienten aus dem Augenwinkel erkannt werden – ohne dass Anästhesistinnen sich dauernd auf viele einzelne Zahlen kon-

zentrieren müssen. Fällt beispielsweise die Körpertemperatur, so tauchen um den Avatar herum Schneekristalle auf, die gut erkennbar sind. Gemäss Christoph Nöthiger erhöht sich dadurch das Bewusstsein für die Situation enorm: «Mit den einfach dargestellten, animierten visuellen Hinweisen wird die Aufnahme der Situation erheblich vereinfacht, und die Reaktion der Spezialistinnen erfolgt schneller.»

Der Visual Patient ersetzt die menschliche Expertise keineswegs. Die Reak-

«Als visuelle Wesen nehmen wir optische Veränderungen schnell wahr.»

David Tscholl, Oberarzt am Institut für Anästhesiologie

tion auf die Warnung kommt noch immer von den Spezialisten – und das wird vorläufig auch so bleiben: Der Visual Patient gibt nur an, wenn ein Wert zu hoch oder zu tief ist. «Die Fachkenntnis bleibt enorm wichtig», sind sich beide sicher.

Vom Innovationsgeist am USZ

Vor etwas mehr als fünf Jahren hatten die beiden USZ-Fachleute genug über den Visual Patient geforscht, dass sie gemeinsam mit Philips an einem ers -

… der auf dem Monitor so aussieht.

ten Prototypen arbeiten konnten. Mit dem Resultat sind sie sehr zufrieden. Der Visual Patient ist weder zu detailliert noch zu stark vereinfacht. Er ist gender- und hautfarbenneutral. «Ausserdem repräsentiert er alle Altersklassen, was uns bei der Konzipierung besonders wichtig war», erläutert David Tscholl. Zudem strahlt er Ruhe aus: Eine bei Kinderanästhesisten durchgeführte Studie hat ergeben, dass Kinder den Visual Patient faszinierend finden und so vor einer Operation entspannter sind. Auch bei den Kolleginnen und Kollegen in der Klinik kommt er laut Christoph Nöthiger gut an: «Nach drei Monaten hat bereits mehr als die Hälfte der Befragten in einer Studie schon Situationen erlebt, in denen der Visual Patient geholfen hat.» Heute ist der Visual Patient neben dem USZ an den Universitätskliniken Bonn und Heidelberg sowie im New York Presbyterian Hospital im Einsatz.

Die Strukturen am USZ und an der Universität Zürich waren für die Entwicklung des Visual Patient entscheidend: «Der Innovationsgeist im Haus ist beeindruckend. Nur so können wir die Medizin weiterbringen und Forschung betreiben, die der Patientensicherheit dient und damit direkt den Patientinnen und Patienten hilft», sagt David Tscholl.

15

Ein gewichtiges Thema

In manchen Regionen der Welt werden Menschen immer dicker. Die Gründe dafür sind vielfältig. Übergewicht birgt häufig nicht nur viel Leid für die Betro enen, sondern verursacht auch hohe Kosten für die ganze Gesellschaft.

Text: Barbara Beccaro

Bild: Adobe Stock

Jon Brower Minnoch war bisher der schwerste je registrierte Mensch. Der 1941 geborene Amerikaner wog laut Aufzeichnungen im Jahr 1978 unglaubliche 635 Kilogramm. Eine Kombination von genetischer Veranlagung, schlechten Ernährungsgewohnheiten und einer Stoffwechselstörung sollen zu diesem extremen Gewicht beigetragen haben. Trotz medizinischer Hilfe und einer Gewichtsreduktion starb er bereits mit 41 Jahren an Herzversagen. Schicksale wie das von Jon Minnoch sind zum Glück sehr selten. Sie schärfen aber das Bewusstsein für Risiken, die mit Übergewicht verbunden sind.

Daten der WHO zeigen, dass die Zahl der übergewichtigen Menschen weltweit zunimmt. In Europa etwa ist die Hälfte der Erwachsenen zu dick. Gründe dafür sind multifaktoriell: Genetische, soziale, kulturelle, ökonomische und individuelle Faktoren spielen dabei eine Rolle. Wenn die Lebensqualität beeinträchtigt ist und Risiken für eine ernsthafte Erkrankung bestehen, werden Übergewicht und Fettleibigkeit bzw. Adipositas zur Krankheit.

Auch in der Schweiz hat sich Übergewicht zu einer eigentlichen Volkskrankheit entwickelt. Die Zahl der adipösen Menschen hat sich in den letzten dreissig Jahren verdoppelt. Die aktuellen Zahlen des Bundesamts für Statistik belegen, dass 43 Prozent

der erwachsenen Schweizer Bevölkerung übergewichtig sind, 12 Prozent davon sind adipös. Es sind deutlich mehr Männer, die mit Übergewicht zu kämpfen haben – und je älter die Menschen sind, umso mehr Mühe haben sie, ein ideales Gewicht zu halten.

BMI: Übergewicht bewerten

Der BMI (Body-Mass-Index) ist eine Masszahl, die verwendet wird, um das Verhältnis zwischen Gewicht und Körpergrösse einer Person zu bewerten. Ein BMI zwischen 18,5 und 24,9 etwa gilt als Normalgewicht, ein BMI zwischen 25 und 29,9 gilt als Übergewicht, und Menschen mit einem höheren Wert gelten als adipös. Der BMI berücksichtigt allerdings nicht die Verteilung von Fett und Muskelmasse. Die Körperzusammensetzung spielt jedoch eine wesentliche Rolle, da Fett in bestimmten Bereichen des Körpers mehr Gesundheitsrisiken mit sich bringen kann. Medizinische Folgen können je nach genetischer Konstitution bei den einen bereits bei einem BMI von 26 eintreten und bei anderen erst, wenn sie einen BMI von 35 erreicht haben.

Übergewicht entsteht, wenn wir mehr Energie in Form von Kalorien zu uns nehmen, als wir verbrauchen. Der Körper lagert die überschüssige Energie als Fett in sogenannten Fettzellen ein. Bekannte Ursachen für Adipositas sind ungünstiges Essverhalten und

Bewegungsmangel. Doch es gibt weitere Risikofaktoren, die zu Übergewicht führen können. Ein häufiger Grund ist ein gestörtes Essverhalten: zu viel, zu schnell oder zu wenig ausgewogen. Unregelmässige Arbeitszeiten oder erbliche Einflüsse, psychische Faktoren, bestimmte Medikamente sowie Erkrankungen des Stoffwechsels können ebenfalls Treiber sein.

Übergewicht und Gesundheitskosten

Die gesundheitlichen Folgen von Übergewicht und Adipositas stellen nicht nur individuelle Probleme für die Betroffenen dar, sondern bringen auch eine erhebliche finanzielle Belastung für die Gesellschaft als Ganze mit sich. Übergewicht zählt zu den Risikofaktoren für nicht übertragbare Krankheiten wie Herz-KreislaufErkrankungen, Diabetes Typ 2 oder Fettlebererkrankungen. In der Schweiz erhobene Daten aus dem Jahr 2012 beziffern die daraus resultierenden direkten und indirekten Kosten auf rund acht Milliarden Franken.

Sozioökonomische Faktoren Benachteiligte Bevölkerungsschichten sind eher von Übergewicht betroffen. Menschen mit geringerem Einkommen können sich möglicherweise gesunde Lebensmittel weniger leisten. Entsprechend greifen sie eher zu energie -

16

reichen, nährstoffarmen Lebensmitteln, die billiger sind. Dies kann das Risiko für Übergewicht erhöhen. Umgekehrt haben Menschen, die es gewohnt sind, im Überfluss zu leben, mitunter verlernt, auf ihre natürlichen Bedürfnisse zu hören. Lustvolles, gesundes Essen ist nicht zuletzt eine Frage des Masses.

Neben sozioökonomischen Faktoren sind auch Arbeitsbedingungen, Bewusstsein für gesundheitsrelevantes Verhalten oder Zugang zu einer effektiven Gesundheitsversorgung weitere mögliche Einflussfaktoren für häufiges Übergewicht in der Bevölkerung. Umso wichtiger sind präventive Massnahmen und ein ganzheitlicher Ansatz zur Bewältigung dieser Probleme.

17

Was bedeutet Übergewicht für den Körper?

Übergewicht hat Auswirkungen auf den ganzen Körper. Ein Überblick über die häufigsten Folgeerkrankungen.

Text: Katrin Hürlimann

Bilder: Nadja Baltensweiler, Nicolas Zonvi

Adipositas ist eine chronische Erkrankung, die häufig mit anderen Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen einhergeht – insbesondere mit Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörungen und Glukosetoleranzstörung bzw. Diabetes Typ 2. «Die Therapie unserer Patienten mit Adipositas ist daher auf einen interdisziplinären Ansatz aus gerichtet», so Kardiologe Frank Ruschitzka. Früher wurde Körperfett als reiner Energiespeicher angesehen, heute weiss man, dass es ein potentes, eigenständiges endokrines System ist, das Entzündungsreaktionen im ganzen Körper auslösen und insbesondere die Gefässe schädigen kann. «Nicht nur das Bauchfett produziert diese Entzündungsbotenstoffe, sondern interessanterweise auch das sogenannte epikardiale Fettgewebe des Herzens», weiss Frank Ruschitzka. So erklärt sich auch, dass eine Gewichtsreduktion die Symptome verbessert und das Risiko für Begleitund Folgeerkrankungen senkt. Beim Abnehmen muss das Verhältnis Fettmasse/Muskelmasse berücksichtigt werden. Geht nämlich nicht nur Fett-, sondern auch Muskelmasse verloren, ist das wiederum schädlich für das Herz. Daher darf das körperliche Training nicht vernachlässigt werden.

18

Kardiologe Frank Ruschitzka sagt: «Übergewicht ist nicht nur ein Thema für Endokrinologen.»

Diabetes Typ 2

Herz-Kreislauf-Erkrankungen Übergewicht ist ein Risikofaktor für Bluthochdruck, koronare Herzerkrankungen und Schlaganfälle. «Das Fettgewebe produziert Entzündungsbotensto e, die Gefässe und Organe schädigen», erklärt Kardiologe Frank Ruschitzka. «Fettreduktion senkt den Blutdruck und verbessert die Lebensqualität und die Prognose von Patientinnen und Patienten mit Adipositas.»

Das zusätzliche Fettgewebe kann die Insulinempfindlichkeit beeinträchtigen, was zu einer gestörten Glukoseregulierung führt. Eine Insulinresistenz ist jedoch umkehrbar. «Wer rechtzeitig Gewicht reduziert und seinen Lebensstil anpasst, hat gute Chancen, seine Blutzuckereinstellung massgeblich zu verbessern», so Endokrinologin Claudia Cavelti-Weder.

Atemprobleme

Übergewicht begünstigt schlafassoziierte Atmungsstörungen. Insbesondere eine obstruktive Schlafapnoe, bei der es im Schlaf zu wiederholtem Kollaps des oberen Atemwegs und dadurch zu Sauersto abfall, Schla ragmentierung und zu Stress für das kardiovaskuläre System kommen kann. «Auch tagsüber werden Atemmechanik und Gasaustausch von Übergewicht negativ beeinflusst», weiss Pneumologin Esther Schwarz.

Gelenkprobleme

Das zusätzliche Gewicht belastet die Gelenke, was zu Arthrose und anderen Gelenkproblemen führen kann. Physiotherapeut Peter Stadelmann leitet die Adipositas-Gruppe am USZ: «Übergewichtige Menschen brauchen ein gezieltes Training, damit keine Überforderung von Sehnen und Muskeln entsteht. Viele trauen sich nicht, Sport zu machen, oder wissen nicht, wie sie trainieren sollen.»

19

Fettlebererkrankung

Übergewicht kann zu einer Fettleber führen, woraus im schlimmsten Fall eine Leberentzündung und -zirrhose entstehen kann. «Es gibt auch schlanke Personen mit einer Fettleber. Gründe können eine genetische Prädisposition, ungesunde oder sehr zuckerhaltige Ernährung neben weiteren Faktoren sein», so Andreas Kremer, Leitender Arzt der Klinik für Gastroenterologie und Hepatologie. Zur Behandlung der Fettleber sind bisher noch keine Medikamente zugelassen.

Bestimmte Krebsarten

Es gibt eine Verbindung zwischen Übergewicht und einem erhöhten Risiko für bestimmte Krebsarten, darunter Brust-, Darm-, Gebärmutter- und Nierenkrebs. «Ein besonders eindrückliches Beispiel ist der Gebärmutterkrebs. Für diese stark hormonabhängige Krebsart steigt das Risiko parallel zum BMI an, bis hin zu einem siebenfachen Risiko bei Patientinnen mit einem BMI über 40», sagt Ralph Fritsch, medizinischer Onkologe.

Psychische Gesundheit

Übergewicht kann psychische Auswirkungen haben wie Depressionen und ein geringes Selbstwertgefühl aufgrund sozialer Stigmatisierung und anderer Faktoren. Psychiater Patrick Pasi versucht, mit den Betro enen herauszufinden, wo die Gründe für den ungebremsten Essensdrang liegen: «Der Auslöser kann Langeweile sein, häufig aber liegen Ängste oder Stress zugrunde.»

Fortpflanzungsgesundheit

Übergewicht kann die Fruchtbarkeit bei Mann und Frau beeinträchtigen und das Risiko von Schwangerschaftskomplikationen erhöhen. «Studien haben gezeigt, dass ab einem BMI von 30 die Fertilität abnimmt», weiss Reproduktions-Endokrinologin Ruth Stiller.

20

Spritzen gegen starkes Übergewicht

Philipp Gerber, Klinischer Leiter Endokrinologie am Adipositas Zentrum Zürich, ordnet ein.

Text: Jolanda van de Graaf Bilder: Nicolas Zonvi, iStock

«Der Wirkstoff verlangsamt die Magenentleerung und führt zu einem starken Sättigungsgefühl.»

Philipp Gerber, Klinischer Leiter Endokrinologie

Philipp Gerber, Abnehmspritzen sind in aller Munde. Worum geht es?

Wir kennen diese Wirkstoffe schon seit vielen Jahren und haben früh eine Gewichtsabnahme bei Menschen mit Diabetes und Übergewicht festgestellt. In der Schweiz sind derzeit zwei Produkte zugelassen. Saxenda wird von der Krankenkasse bezahlt, ist aber derzeit nur schwierig erhältlich. Ab März 2024 werden auch beim zweiten Produkt, Wegovy, die Kosten von der Krankenkasse übernommen. Zwar fahren die Hersteller die Produktion nun hoch, aber die Verfügbarkeit wird sicherlich noch eine gewisse Zeit schwierig bleiben. Wichtig ist, dass die für Menschen mit Diabetes entwickelten Produkte in diesem Anwendungsbereich verfügbar bleiben.

Wie wirken Abnehmspritzen?

Mit den derzeit zugelassenen Produkten wird weder der Energieverbrauch gesteigert noch Fett «verbrannt». Der Wirkstoff verlangsamt die Magenentleerung und führt zu einem starken Sättigungsgefühl. Der Abnehmeffekt tritt ein, weil der Mensch schlichtweg weniger isst.

Wie oft muss die Spritze wiederholt werden und wie lange geht die Behandlung?

Saxenda wird täglich, Wegovy einmal pro Woche mit einem Pen unter die Haut gespritzt.

Für eine gute Angewöhnung wird

die Dosis in Schritten gesteigert. Nach einem Monat haben die meisten bereits rund zwei bis drei Kilogramm verloren. Die Produkte werden mindestens über mehrere Monate verwendet.

Was passiert, wenn die Spritze abgesetzt wird?

Das, was nach jeder Diät passiert, wenn Ernährung und Lebensweise nicht umgestellt wurden: Der Appetit steigt und man nimmt wieder zu. Gerade bei Adipositas-Betroffenen bietet aber eine erste deutliche Gewichtsabnahme die Chance, dass Bewegung und Sport überhaupt wieder möglich werden. Durch zusätzliche Bewegung kann sich ein dauerhafter Effekt einstellen.

Inwiefern sind Abnehmspritzen eine Option für unsere zunehmend übergewichtige Gesellschaft?

Am USZ setzen wir die Spritzen ganz klar nicht als Lifestyle-Diäthilfen ein. Aus medizinischer Sicht aber ist bei stark Übergewichtigen eine derartige Förderung der Gewichtsabnahme begrüssenswert. Damit können wir das Risiko für Folgeerkrankungen wie Diabetes Typ 2 oder Herz-KreislaufProbleme reduzieren. Auch aus Kostensicht ist es letztendlich günstiger, Herz-Kreislauf-Probleme zu vermeiden, als die Rehabilitation nach einem Herzinfarkt zu finanzieren.

21

Diabetes Typ 2: oft lange unbemerkt

Diabetes Typ 2 gilt als Volkskrankheit der Übergewichtigen. Eine ebenso wichtige Rolle wie überschüssiges Gewicht spielt aber die familiäre Veranlagung.

Text: Jolanda van de Graaf

Bilder: Adobe Stock, USZ

Es ist eine Krankheit mit Geduld. «Diabetes Typ 2 beginnt oft schleichend mit unspezifischen Symptomen und kann über Jahre unbemerkt bleiben», erklärt Claudia Cavelti-Weder, Leitende Ärztin in der Klinik für Endokrinologie, Diabetologie und Klinische Ernährung. «Die Diagnose ist nicht selten einem Zufallsbefund geschuldet.» Wer grosse Urinmengen bemerkt, Durst

hat und unerklärlich an Gewicht verliert, kann die Warnzeichen meist nicht korrekt einordnen.

Wenn Insulin fehlt

In der Bauchspeicheldrüse wird das lebenswichtige Hormon Insulin gebildet. Es transportiert den Zucker aus dem Blut in die Körperzellen und senkt dadurch den Blutzuckerspiegel. Dabei kann es zu Fehlfunktionen kommen:

• Diabetes Typ 1 ist eine Autoimmunkrankheit und kommt insbesondere bei jungen Menschen vor. Das Immunsystem zerstört genau die Zellen, die in der Bauchspeicheldrüse für die Insulinproduktion notwendig sind.

• Bei Diabetes Typ 2 liegt eine Insulinresistenz vor. Die Bauchspeicheldrüse produziert zwar Insulin. Die übliche Insulindosis schafft es aber nicht mehr, den Blutzucker abzusenken.

22

Gut behandelbar

Eine Insulinresistenz ist jedoch umkehrbar. «Wer rechtzeitig Gewicht reduziert und seinen Lebensstil anpasst, hat gute Chancen, seine Blutzuckerwerte massgeblich zu verbessern», macht Claudia Cavelti-Weder Mut. Oft reicht es schon, einige Kilo -

«Erbliche Veranlagung, inaktiver Lebensstil und unpassende Ernährung haben einen Einfluss auf Diabetes Typ 2.»

Claudia Cavelti-Weder, Leitende Ärztin Endokrinologie

gramm loszuwerden, damit das Insulin wieder zur Verarbeitung des Blutzuckers reicht.

Wertvolle Unterstützung bei der Gewichtsreduktion leisten die USZ-internen Diabetes- und Ernährungsberatungen. Denn das Leben auf den Kopf zu stellen, kann eine grosse Hemmschwelle darstellen. «In der Regel starten wir bei Menschen mit Diabetes Typ 2 nicht mit der Insulintherapie, sondern fokussieren auf eine Lebensstiländerung», erklärt Ruth Hirschmann, Leiterin der Diabetesberatung am USZ. Bringt die Lebensstiländerung keine Besserung, gibt es verschiedene Medikamente zur Behandlung von Diabetes Typ 2. Als letzte Option kommt Insulin zum Einsatz. «Da es sich um eine chronisch verlaufende, fortschreitende Krankheit handelt, kann es jedoch vorkommen, dass später trotz allem Insulin und der Einsatz eines Glukosesensors notwendig werden.»

Durch die Veränderung langjähriger Verhaltensmuster kann Gewicht reduziert und auch langfristig gehalten werden. «Aber nicht alles wird verboten», betont Ernährungsberaterin

BLUTZUCKERWERTE MESSEN

Noela Vontobel. Einem Assessment folgt stets eine individuelle Ernährungstherapie. Bis sich Verhaltensmuster ändern, braucht es indessen Zeit. Sind die ersten Kilos geschafft und erste Verbesserungen eingetreten, steht einem nachhaltig gesunden Essverhalten nichts mehr im Weg.

«Diabetes Typ 2 ist eine chronisch verlaufende, fortschreitende Krankheit.»

Ruth Hirschmann, Leiterin Pflege Diabetesberatung

Der Volksmund nennt Diabetes nicht ohne Grund Zuckerkrankheit: Alles dreht sich um die Blutzuckerkonzentration. Der normale Nüchternblutzucker beträgt weniger als 5.6 mmol/l. Bei Nüchternblutzucker-Werten bis zu 6.9 mmol/l kann eine Vorstufe von Diabetes vorliegen. Bei noch höheren Werten besteht der Verdacht auf Diabetes Typ 2.

23

40 Kilogramm weniger in einem Jahr

Das Thema Übergewicht war immer präsent in Bettina Ottigers Leben. Als die Blutwerte der Pflegefachfrau ausser Kontrolle gerieten, entschied sie sich für eine Magenverkleinerung. Eine Entscheidung, die ihr Leben nachhaltig verändern sollte.

Text: Marcel Gutbrod

Bild: Nicolas Zonvi

«D

as Gewicht war für mich schon immer ein Thema. Bereits als Kind war ich pummelig und habe gerne gegessen. In der Oberstufe erfuhr ich deswegen die ersten Hänseleien, und mit 14, anlässlich eines Spitalaufenthalts, wurde ich auf Diät gesetzt. Es war meine erste Diät, zahlreiche weitere sollten folgen. Ich habe sehr vieles zur Gewichtsabnahme ausprobiert, unter anderem auch Weight Watchers und begleitete Ernährungsumstellungen. Nichts hat mir langfristig geholfen, stets gewann der Jo-Jo-Effekt, und ich war am Ende schwerer als zuvor. Vor zwei Jahren entglitten meine Blutwerte, mein Hausarzt warnte mich, ich sei kurz davor, Diabetes zu bekommen. Da wurde mir klar, dass es so nicht weitergehen kann!

Als ich mich eingehend mit der Option einer Magenverkleinerung auseinandersetzte, erlebte ich in einem Gespräch mit einer Arbeitskollegin einen Schlüsselmoment: Sie hatte bereits eine Magenbypass-Operation hinter sich und meinte, sie würde die OP sofort wieder machen lassen. Da hat es bei mir regelrecht Klick gemacht, und ich beschloss, auch diesen Weg zu gehen. Bewusst entschied ich mich, den Eingriff im USZ machen zu lassen, da ich aufgrund meiner früheren Tätigkeit dort als Pflegefachfrau einen Bezug hatte.

«Alte Gewohnheiten umzustellen, ist keine leichte Aufgabe.»

Bettina Ottiger, Adipositas-Patientin

Das böse Erwachen

Ein halbes Jahr lang wurde bei mir alles durchgecheckt, um sicherzustellen, dass ich die Operation gut überstehen würde. Ich war beim Kardiologen, unterzog mich einer Gastroskopie und wurde von einer Psychologin beurteilt. Als mein behandelnder Arzt Marco Bueter alle nötigen Unterlagen beisammen hatte, ging es schnell: Bereits wenige Wochen später

hatte ich einen OP-Termin bei Andreas Thalheimer. Am Tag der Operation war ich voller Vorfreude, da ich Vertrauen in die Ärzte und ins USZ hatte.

Nach der Operation war ich sehr erleichtert zu hören, dass chirurgisch alles gut verlaufen sei. Von Nebenwirkungen der Narkose blieb ich hingegen leider nicht verschont und fühlte noch eine Weile eine starke Übelkeit. Die ersten zwei Wochen nach der Entlassung aus dem USZ waren hart. Ich fühlte mich aufgedunsen, schwach und müde. Ich konnte zu Beginn nur Kleinstportionen essen, das Trinken und das Einnehmen der Medikamente bereiteten mir grosse Mühe. Das hat mich auch emotional recht mitgenommen.

Den Kopf haben wir nicht mitoperiert Nach dieser schwierigen Phase musste ich lernen, mich gesund zu ernähren und regelmässig Sport zu treiben. Unterstützt wurde ich durch eine engmaschige Betreuung durch Ärzte und eine Ernährungsberaterin. Diese Begleitung war und ist enorm hilfreich, denn alte Gewohnheiten umzustellen, ist keine leichte Aufgabe! «Den Kopf haben wir nicht mitoperiert», pflegte Marco Bueter zu sagen.

Schon bald waren erste Erfolge zu sehen, Monat für Monat verlor ich Kilos. Bereits ein Jahr nach der Operation wog ich 40 Kilogramm weniger. Das ist eine enorme Gewichtsreduktion, selbst für Personen mit einer Magenoperation. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich laut Body-Mass-Index ein normales Gewicht. Ich bin überglücklich mit diesem Ergebnis. Es ist ein neues, leichteres Lebensgefühl. Die meisten Kolleginnen und Kollegen auf der Arbeit, insbesondere aber meine Familie und Freunde waren und sind sehr unterstützend. Ja, ich bin happy mit meinem neu gefundenen Leben und würde mit Überzeugung wieder so entscheiden!

Mehr zum Thema

Übergewicht erfahren Sie an unserer Veranstaltung: www.usz.ch/forum-uebergewicht

25

»

Der individuelle Weg zu weniger Gewicht

Starkes Übergewicht hat schwere gesundheitliche Folgen und kann die Lebensqualität massiv beeinträchtigen. Am Adipositas Zentrum Zürich klärt ein interdisziplinäres Team die vielfältigen Symptome und Ursachen der komplexen Erkrankung ab.

Text: Helga Kessler

«Hätte man mich doch bloss früher operiert.»

Solche Kommentare hört der Viszeralchirurg Marco Bueter immer wieder. Für stark übergewichtige Menschen ist ein chirurgischer Eingriff oft die letzte Chance für einen deutlichen Gewichtsverlust. Häufig legen die Betroffenen zuvor einen mühsamen und jahrelangen Weg zurück: Eine Operation kommt in der Regel erst dann infrage, wenn alle ärztlichen und persönlichen Anstrengungen erfolglos bleiben und es nicht gelingt, das Gewicht zu reduzieren oder nach erfolgreicher Diät stabil zu halten. Im Adipositas Zentrum Zürich klärt ein interdisziplinäres Team aus Endokrinologie, Viszeralchirurgie, Ernährungsberatung und Psychiatrie die Ursachen des massiven Übergewichts und mögliche Behandlungsoptionen. Wo indiziert, wird Betroffenen auch schon früher in der Behandlung eine Operation vorgeschlagen.

Bilder: iStock, Nicolas Zonvi depots speichert. Tatsächlich ist es etwas komplizierter: Beteiligt am Geschehen sind unter anderem Gene, die den Energieverbrauch des Körpers und die Art, wie der Körper sowohl Hunger als auch Sättigung reguliert, steuern. Die Ausprägung des Übergewichts wird entscheidend mitbeeinflusst durch den Lebensstil mit mangelnder Bewegung und einem falschen Ess- und Trinkverhalten. In jungen

«Ernährungsempfehlungen müssen sich gut in den Alltag integrieren lassen.»

Noela Vontobel, Ernährungsberaterin

Zu viel Essen, zu wenig Bewegung «Adipositas ist eine komplexe Erkrankung», betont der Endokrinologe Philipp Gerber. Eigentlich ist der Zusammenhang ganz einfach: Übergewicht entsteht, wenn der Körper mehr Energie aufnimmt, als er verbraucht, und die überschüssigen Reserven in Fett-

Jahren kann das elterliche Umfeld einen ungünstigen Einfluss haben. Später können sich beruflicher Stress, aber auch die Stigmatisierung, mit denen stark Übergewichtige konfrontiert sind, negativ auswirken und den Drang zu essen noch verstärken. In seltenen Fällen wird Adipositas durch spezifische Gene, eine Stoffwechselerkrankung oder durch bestimmte Medikamente verursacht.

26

Hohes Risiko für Folgeerkrankungen

In der Schweiz gelten 43Prozent der Bevölkerung als übergewichtig, 12 Prozent sind stark übergewichtig oder adipös (s. Box). Mit den Pfunden wachsen die Risiken für Folgeerkrankungen wie Bluthochdruck, Diabetes Typ 2, Arteriosklerose, Fettleber, Schlafapnoe, Gelenkentzündungen, Asthma und verschiedene Krebserkrankungen. Mit

«Kommt man mit konservativen Therapien nicht weiter, kann eine Operation sinnvoll sein.»

Philipp Gerber, Klinischer Leiter Endokrinologie

der passenden Behandlung kann es gelingen, die Risiken zu reduzieren: «Schon wenige Kilo Gewichtsverlust können viel bewirken», sagt Endokrinologe Philipp Gerber. Der Blutzucker kann so stark sinken, dass kein Insulin mehr benötigt wird, auch der Blutdruck kann sich normalisieren. Solche Erfolge stellen sich meist durch eine Kombination medikamentöser und psychologischer Therapien sowie Ernährungs- und Bewegungstherapien ein.

E ziente Spritzen und Kapseln

Die Auswahl an Medikamenten, die zur Behandlung von Adipositas eingesetzt werden können, ist nicht gross. Das könnte sich aber bald ändern. «Viele Medikamente werden derzeit in Studien getestet», so Philipp Gerber.

ADIPOSITAS:

BMI VON ÜBER 30

Das Mass für den Grad des Übergewichts ist der Body-Mass-Index, gemessen in Kilogramm Körpergewicht, geteilt durch die Körpergrösse in Metern im Quadrat. Ab einem BMI von > 25 kg/m2 gelten Menschen als übergewichtig. Adipositas beginnt bei einem BMI von 30 kg/m2, schwere Adipositas bei 40. Ein weiteres Mass ist der Taillenumfang. Bei Männern gelten 102 Zentimeter und mehr als kritisch, bei Frauen sind es 88 Zentimeter und mehr.

27

Verfügbar sind derzeit drei verschiedene rezeptpflichtige Arzneimittel, zwei davon können über einen Pen selbstständig gespritzt werden. Die ursprünglich zur Therapie von Diabetes Typ 2 entwickelten Präparate wirken vor allem über das Gehirn und den Magen-DarmTrakt. Sie führen zu einem Sättigungsgefühl. Zudem verlangsamen sie die Entleerung des Magens nach den Mahlzeiten und verringern so den Hunger. Schon seit Langem erhältlich ist das Mittel Orlistat, das als Kapsel eingenommen wird. Der Wirkstoff setzt nicht beim Appetit an, sondern hemmt die Aufnahme von Fett im Darm. Der Nachteil von Spritzen und Kapseln ist – wie auch bei Sportprogrammen oder Diätplänen – dass ihre Wirkung verschwindet, sobald sie abgesetzt werden (s. Interview auf S. 21).

Auf die Person abgestimmte Ernährungsempfehlungen

Auf ihre langfristige Wirkung ausgelegt sind die im Rahmen der Adipositassprechstunde vermittelten Empfehlungen zu mehr Bewegung und einer angepassten Ernährung. Die Er-

nährungsempfehlungen orientieren sich an den medizinischen Vorgaben, die je nach Folgeerkrankung sehr unterschiedlich sind und sich am Individuum orientieren. «Wir arbeiten nicht mit fixen Plänen, sondern berücksichtigen auch die Lebenssituation, Gewohnheiten und Wünsche der Betroffenen», sagt Ernährungsberaterin Noela Vontobel. So entsteht ein Ernäh-

«Viele stark übergewichtige Menschen sind entgegen dem gängigen Vorurteil, dass sie faul und träge sind, sehr pflichtbewusst.»

Patrick Pasi, Oberarzt an der Klinik für Konsiliarpsychiatrie und Psychosomatik

rungsplan, der in Zusammensetzung, Menge und Essrhythmus immer wieder angepasst wird und sich möglichst gut in den individuellen Alltag inte -

28

grieren lässt. Ziel ist, das Ernährungsverhalten dauerhaft, am besten lebenslang, zu verändern. Adipositas ist eine chronische Erkrankung.

Bypass um den Magen

«Wenn man mit konservativen Therapien nicht weiterkommt, kann eine Operation sinnvoll sein», sagt Philipp Gerber. Pro Jahr werden im Adipositas Zentrum Zürich rund 250 bariatrische Eingriffe vorgenommen. Die häufigste Methode am USZ und in der Schweiz ist der Magenbypass. Der Magen wird dabei stark verkleinert, wodurch er weniger Nahrung aufnehmen kann. Der Restmagen verbleibt im Körper. Zudem wird der Dünndarm so umgeleitet, dass die Verdauungsstrecke kürzer ist: Ein Teil der Kalorien aus Fetten und Zucker wird so vom Körper nicht aufgenommen. Beim Schlauchmagen, der weltweit am häufigsten angewandten Operationstechnik, wird ein Teil des Magens vollständig entfernt, sodass ein schmaler Schlauch übrig bleibt. Die Magen-Darm-Passage wird nicht verändert. «Die Technik ist einfacher,

Im Adipositas Zentrum Zürich am USZ werden jährlich rund 250 bariatrische Operationen vorgenommen.

führt aber häufiger zu Nebenwirkungen wie einem starken Reflux», sagt Marco Bueter. Beide Methoden führen zu einem starken Gewichtsverlust.

Essen aus Erschöpfung?

Vor einer bariatrischen Operation ist ein Gespräch mit einem Psychotherapeuten zwingend. «Wir versuchen, mit den Patientinnen und Patienten herauszufinden, wo die Gründe für den allfälligen ungebremsten Essensdrang liegen», sagt Patrick Pasi. Der Auslöser könne Langeweile sein, häufig aber liegen Ängste zugrunde oder Leistungsdruck. «Viele stark übergewichtige Menschen sind entgegen dem gängigen Vorurteil, dass sie faul und träge seien, sehr pflichtbewusst und haben Mühe, sich abzugrenzen», hat Psychiater Patrick Pasi beobachtet. Die ständige Erschöpfung werde dann nicht selten mit fast zwanghaftem Essen kompensiert. Erkennt der Therapeut solche Zusammenhänge, kann er zusammen mit den Betroffenen Strategien entwickeln, die längerfristig zu einem anderen Verhalten führen. In zwei von drei Fällen

gelingt dies, häufig auch nach einer bariatrischen Operation, so Patrick Pasi. «Die meisten Patientinnen und Patienten sind dann sehr zufrieden, weil sie endlich wieder anders aussehen. Sie merken aber auch, dass sie womöglich früher automatisch unangenehme Gefühle mit Essen kompensiert haben, und müssen jetzt neue Bewältigungsstrategien finden.»

LOOBESITY

Das Forschungsprojekt LOOBesity versucht zu verstehen, was Fettleibigkeit für manche Patienten so gefährlich macht, während dies für andere eine geringere Rolle spielt: theloopzurich.ch/de/ projekte/loobesity

29

Übergewicht vermeiden beugt Krebs vor

Starkes Übergewicht zählt zu den wichtigsten vermeidbaren Risikofaktoren für Krebs. Bei vielen Krebsarten ist heute ein Zusammenhang erwiesen.

Text: Franziska Pedroietta

Bilder: iStock, Nicolas Zonvi

Übergewicht zählt neben Tabak- und Alkoholkonsum zu den wichtigen vermeidbaren Risikofaktoren für eine Krebserkrankung. Für mindestens 13 Krebsarten ist ein Zusammenhang mit Übergewicht belegt. Dazu gehören Karzinome des Darms, der Nieren, der Speiseröhre, der Bauchspeicheldrüse und der Gallenblase sowie bei Frauen der Brust nach der Menopause, der Gebärmutter und der Eierstöcke. Besonders das viszerale Fett, das die inneren Organe umhüllt, gilt als Krebstreiber.

Je stärker jemand übergewichtig ist und je länger das Übergewicht anhält, desto höher ist das Risiko. Krebs lässt sich jedoch nicht auf einen einzelnen Faktor zurückführen – und oft entsteht Krebs auch ohne erkennbaren Risikofaktor.

Darum führt starkes Übergewicht zu Krebs Fettgewebe ist ein aktives, endokrines Organ, das Östrogene und Entzündungsbotenstoffe produziert. Östro -

gene können das Wachstum mancher Krebsarten antreiben. Eine chronisch niederschwellige Inflammation gilt ebenfalls als krebsfördernd. Darüber hinaus schüttet der Körper bei Übergewicht vermehrt Insulin aus, das im Verdacht steht, das Wachstum von Krebszellen zu begünstigen. Die Zusammenhänge sind komplex und bisher nicht vollständig verstanden. Auch das Immunsystem scheint durch starkes Übergewicht beeinträchtigt zu sein.

Auch die Früherkennung, Abklärung und Behandlung von Krebs können bei Übergewicht mitunter erschwert sein. Zudem zeigen übergewichtige Patienten einen veränderten Arzneimittelstoffwechsel. Eine effektive Prävention zielt deshalb darauf, Übergewicht von vorneherein zu vermeiden oder dieses konsequent abzubauen.

«Es ist nie zu spät.»

Übergewicht begünstigt Krebs und erschwert sowohl die Früherkennung von Tumoren als auch deren Behandlung, wie Ralph Fritsch, Leitender Arzt der Klinik für Medizinische Onkologie und Hämatologie, ausführt. Umso wichtiger ist Prävention.

Ralph Fritsch, für welche Krebsarten gilt bei Adipositas ein besonders hohes Risiko?

Ein besonders eindrückliches Beispiel ist das Endometriumkarzinom, der Krebs der Gebärmutter. Für diese stark hormonabhängige Krebsart steigt das Risiko parallel zum BMI an bis hin zu einem siebenfachen Risiko bei Patientinnen mit Adipositas Grad 3 (BMI > 40). Wichtig ist aber vor allem, dass Übergewicht das Erkrankungsrisiko für viele der häufigsten Krebsarten wie Darm-, Brust- und Bauchspeicheldrüsenkrebs erhöht.

Starkes Übergewicht spielt zudem bei der Früherkennung, der Krebsdiagnose und der Behandlung eine Rolle.

Inwiefern?

Wichtige Vorsorgeuntersuchungen wie die Darmspiegelung können schwieriger durchführbar sein. Auch zeigen Studien, dass stark übergewichtige Patientinnen weniger häufig an Vorsorgeprogrammen wie dem Mammografie-Screening teilnehmen. Dabei ist Früherkennung zentral. Die Therapie wiederum kann bei starkem Übergewicht verkompliziert werden. So kommt es bei chirurgischen Massnahmen öfter zu Komplikationen, und die optimale Dosierung von Krebsmedikamenten ist schwieriger.

Und das Rückfallrisiko?

Auch das ist zumindest für einige Krebsarten höher. Das ist beispielsweise für Darm- und Brustkrebs nachgewiesen. Deshalb ist es wichtig, nach einer erfolgreichen Behandlung das Übergewicht anzugehen, um das Risiko eines Rückfalls zu senken. Hier macht es

besonders viel Sinn, als Betroffener medizinische Hilfe durch Spezialisten zu suchen.

Menschen mit Krebs kämpfen meist mit Gewichtsverlust. Kann Übergewicht auch ein Vorteil sein?

Das ist ein Fehlschluss. Einerseits wegen der erwähnten Risiken, andererseits ist starker Gewichtsverlust aufgrund einer Krebserkrankung unabhängig vom Ausgangsgewicht ein ungünstiges prognostisches Zeichen.

Wo können wir in der Krebsprävention ansetzen?

Übergewicht ist oft eine Frage des Lebensstils: zu viel rotes Fleisch, zu viel verarbeitete Lebensmittel, zu viel Alkohol. Hinzu kommt Bewegungsmangel. Es braucht deshalb einen ganzheitlichen Ansatz: Ernährung, Muskelau au, psychologische Unterstützung. Entsprechend eng arbeiten wir am Comprehensive Cancer Center des USZ zusammen. Hier sind alle Expertisen an einem Ort vereint. Das ist ein grosser Vorteil.

Wie gehen Sie damit um, wenn Betro ene sogenannte Krebsdiäten selbst ausprobieren wollen? Stichwort: ketogene Diät?

Das beruht auf der sehr guten Absicht, durch Umstellung der Ernährung zum Therapieerfolg bei Krebserkrankungen beizutragen. Wichtig ist dabei, die Ernährung unter Krebstherapie gemeinsam mit unseren Ernährungsspezialisten anzugehen. Patentlösungen, die für alle Krebspatienten die richtigen sind, gibt es nicht, lediglich Grundsätze, auf denen ein Ernäh-

rungsplan beruhen sollte. Mangelerscheinungen müssen in der Krebstherapie aber unbedingt vermieden werden. Auch von radikaleren, wissenschaftlich unzureichend belegten Ernährungsmassnahmen raten wir ab. Wir sind ganz der Wissenschaftlichkeit verpflichtet.

Wo muss in der Prävention der mit Übergewicht assoziierten Krebserkrankungen angesetzt werden? Übergewicht von vorneweg zu vermeiden, ist die beste Prävention. Dafür müssen wir schon bei den Kindern und Jugendlichen ansetzen. Es ist aber zu keinem Zeitpunkt im Leben zu spät. Krebs ist ja nur eines von vielen Gesundheitsrisiken, die Übergewicht mit sich bringt. Die Lebensqualität leidet auf sehr vielfältige Weise.

ZUR PERSON

Ralph Fritsch

Ralph Fritsch ist Leitender Arzt in der Klinik für Medizinische Onkologie und Hämatologie. Er ist Facharzt für Medizinische Onkologie, Hämatologie und Innere Medizin. Am USZ leitet er das Viszeralonkologische und das Neuroendokrine Tumorzentrum.

31

Tagebuch einer Pflegenden

Es ist tatsächlich schon lange her, seit ich das letzte Mal Tagebuch geschrieben habe. Mit meinen Einträgen möchte ich den Leserinnen und Lesern einen authentischen Einblick in den Pflegeberuf gewähren.

Text: Ramona Rüdisüli

Bilder: Ramona Rüdisüli, Christoph Stulz

Ramona Rüdisüli

KÜRZE

Alter: 29

Beruf: Pflegefachfrau

Heimatland: Schweiz

Am USZ seit: 2021

Arbeitspensum: 90 Prozent

Lieblingstätigkeit:

Wandern, Reisen, Lesen, Wellness

Grösste Herausforderung: Geduld zu haben mit mir selbst

1. Januar 2024: Happy New Year!

Es ist 6.15 Uhr, als mein Zug in Stadelhofen eintrifft. Der Neujahrstag bricht an, und für die meisten Leute ist das ein freier Tag. Nicht so für uns Pflegende. Da es über die Feiertage meistens doch etwas ruhiger ist, gehe ich heute auf die Wochenbettstation aushelfen. Diese Station gehört unserem Bereichsgebiet an genauso wie die Gynäkologie. Zum Aushelfen auf anderen Abteilungen geht man immer mit gemischten Gefühlen: andere Leute, anderes Fachgebiet, andere Richtlinien. Doch dies legt sich schnell, die Arbeitskolleginnen schenken mir Vertrauen und Unterstützung. Auch von den frisch gewordenen Mamis ist das Verständnis da, wenn ich auf eine spezifische Frage nicht direkt antworten kann. Am Mittag stossen wir mit Rimuss auf das neue Jahr an. Und der Tag geht friedlich vorüber. Am Feierabend gegen 16.00 Uhr zeigen sich sogar ein paar Sonnenstrahlen. So lässt sich das neue Jahr gut beginnen!

32

IN

5. Januar 2024: Bezugspflege

Es ist Donnerstag Freitagmorgen. Heute arbeite ich wieder auf der Urologie. Ich schreibe die Namen der Patienten und Patientinnen auf, die ich heute betreue. Dabei sticht mir etwas sofort ins Auge. Ich bin als Bezugspflege eingeteilt bei einem Patienten, der am Vortag eine Zystektomie hatte, also eine komplette Entfernung der Harnblase. Diese Patienten erhalten entweder einen künstlichen Darmausgang, oder es wird eine sogenannte Neoblase aus einem Stück Darm gebildet. Betroffene bleiben meist zwei Wochen bei uns. Der Körper muss sich nach der mehrstündigen Operation erholen, und sie müssen den Umgang mit dem Urostoma lernen. Für mich ist die Zuteilung als Bezugspflege immer ein grosses Lob und eine schöne Aufgabe. Es bedeutet, dass einem Vertrauen entgegengebracht wird und man die Betroffenen und deren Familien noch enger begleiten darf. Gegen 11.00 Uhr mache ich mich auf den Weg zur IMC, um den Patienten, Herrn H., abzuholen. Der Weg dorthin führt durch einen unterirdischen Gang und dauert etwa zehn Minuten. Zum Glück helfen uns die netten Herren vom Transportdienst beim Rückverlegen der Patienten. Herr H. wirkt noch etwas müde, gibt aber keine grossen Beschwerden an. Zurück im Zimmer stelle ich mich nochmals in Ruhe vor und erkläre, dass ich die Rolle der Bezugspflege zusammen mit einer Kollegin übernehmen werde. Nun gibt es einige Dinge zu erledigen: Infusionsschläuche entwirren und alle auf die entsprechende Geschwindigkeit einstellen, die Erstversorgung des Urostomas, Körperpflege und die Erstmobilisation des Patienten. Das erfordert Zeit und ich nutze sie, um den Patienten etwas besser kennenzulernen. Dann ist es Zeit für die Mittagspause. Der letzte Part des Frühdienstes ist meistens die Pflegevisite. Dadurch wird die Qualität sichergestellt, Fragen werden geklärt, und den Patienten wird so bewusst, dass ein Schichtwechsel stattfindet.

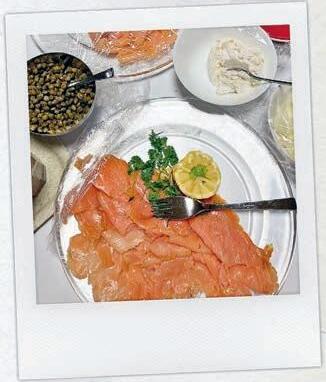

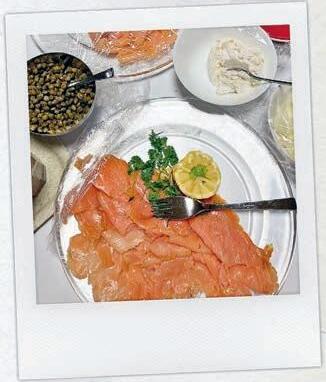

8. Januar 2024: Wertschätzung

Es ist kurz vor 7.00 Uhr. Ich verschaffe mir einen Überblick über den heutigen Tag. Dabei freue ich mich über die Fortschritte, die Herr H. gemacht hat, und lese von einer Patientin, die gestern den Notfall aufsuchte wegen eines Nierensteins, der heute operativ entfernt wird. Es klopft an der Türe, und ein Patient fragt nach Unterstützung beim Duschen. Ich helfe ihm. Um 7.15Uhr treffen die Stationsärzte ein. Ich führe die Visite, ohne mich bei allen Patienten eingelesen zu haben – herausfordernd, aber nichts Aussergewöhnliches. Dann mache ich mich auf zur ersten Runde, um meine Patienten zu begrüssen, sie nach ihrem Befinden zu befragen, den Tagesablauf zu erklären und ihnen die Medikamente für die erste Tageshälfte abzugeben. Der Montag ist meistens auch ein Tag mit vielen neu eintretenden Patienten. Einer von ihnen ist Herr. S. Er war lange bei uns und hat einen grossen Eingriff hinter sich. Heute kommt er wegen einer Verlaufskontrolle. Auf dem Rückweg ins Stationszimmer rieche ich etwas Leckeres. Herr S. überreicht uns zwei Teller mit Lachs, eine Packung Toastbrot, frische Kapern, Meerrettich-Aufstrich mit den Worten: ‹Ich wollte einfach nur mal Danke sagen!› Über solche Feedbacks und die Anerkennung und Wertschätzung freuen wir uns immer sehr. Vielen Dank, Herr S.!

Ein Patient sagt Danke

33

10. Januar 2024: Krankheitsausfälle Ich habe Frühdienst. Die Patientenliste ist voll, und auf dem Personalblatt sehe ich mehrere Krankheitsausfälle. Wer in der Pflege arbeitet, weiss, was das bedeutet. Insgesamt betreue ich heute zusammen mit drei HF-Lernenden elf Patientinnen und Patienten. Ich habe gerade erst zwei Patienten eingelesen, da findet auch schon die Morgenvisite mit den Ärzten statt. Stichwortartig notiere ich mir bei jedem Patienten das vorgesehene Prozedere, um es später im Dokusystem festzuhalten. Da es schon 8.00 Uhr ist, die Patienten auf ihre Medikamente warten und die ersten Infusionen leer sind und gewechselt werden müssen, ist eine ausführliche Tagesbesprechung mit Lernzielen und Krankheitsbild der Patienten nicht möglich. Wir besprechen wichtige Eckpunkte. Heute klingelt es nonstop. Man versucht, rechtzeitig auf die Patientenglocke zu gehen, bevor der Alarm losgeht. Gar nicht so einfach, an mehreren Orten gleichzeitig zu sein und allem gerecht zu werden. Meist spüren es die Patienten, dass wir weniger Zeit haben, zu ihnen ins Zimmer zu gehen, um nach dem Befinden zu fragen oder bei der Körperpflege zu helfen. Körperpflege ist der erste Punkt, bei dem Abstriche gemacht werden, wenn die Zeit knapp ist. Eigentlich furchtbar, findet ihr nicht auch? Nicht nur die Patientenglocken klingeln heute Sturm, auch die Kollegin im Sekretariat und die Kollegen der Reinigung und der Hotellerie haben alle Hände voll zu tun. Für die Kolleginnen in Ausbildung oder die Dokumentation bleibt heute kaum Zeit. Die Lernenden tun mir an solchen Tagen nebst den Patienten immer am meisten leid. Sie sind der Nachwuchs von morgen, und wir sollten ihnen Sorge tragen. Die Kolleginnen aus dem Spätdienst kommen mündlich auf uns zu, da sie noch keinen Bericht im Dokusystem lesen können. Nach der Übergabe und der Verabschiedung der Patienten geht es endlich ans Dokumentieren. An solchen Tagen fällt mir das schwerer, weil ich innerlich aufgewühlt bin, da der Tag unbefriedigend war. Und wir hatten kaum Zeit für eine Pause oder um etwas zu essen. An solchen Tagen schränkt sich meine Freude am Pflegeberuf ein. Mein Traumberuf wird in solchen Momenten überdeckt von Gefühlen, nicht allem gerecht werden zu können. Man weiss, man konnte den Beruf nicht so ausüben, wie man es eigentlich gelernt hat. In solchen Momenten überlege auch ich ab und zu, ob ich wirklich bis 65 Jahre in der Pflege arbeiten will und kann. Tage wie diese fühlen sich an wie Hochleistungssport: extrem anspruchsvoll bei höchster Konzentration. An solchen Tagen brauche ich länger, bis der Körper heruntergefahren ist. Bis ich dann schliesslich doch ziemlich erschöpft ins Bett falle.

11. Januar 2024

Kein Eintrag erstellt aufgrund hoher Arbeitsbelastung.

Das USZ in der Nacht

Die Medikamente sind bereit

34

15. Januar 2024: Nachtschichten

17. Januar 2024: Ethisches Dilemma

Es ist der dritte Nachtdienst und der Nachtrhythmus pendelt sich bei mir langsam ein. Im Spital angekommen, sehe ich, dass es einige Entlassungen und ein paar Neueintritte gibt. Die Stimmung ist deutlich ruhiger als die Nächte zuvor. Ein älterer Patient mit Demenz erfordert unsere ganze Aufmerksamkeit, und wir sind als Team gefordert. Wir legen ihm die Klingelmatte vors Bett, sodass wir sofort alarmiert werden, wenn der Patient versucht, aufzustehen. Dies soll verhindern, dass der Patient stürzt oder an den Schläuchen reisst. Die Klingelmatte vor ein Patientenbett zu legen, ist eine freiheitseinschränkende Massnahme. Sie wird nur angewendet, um die Sicherheit bei desorientierten Patienten zu gewährleisten. Diese Massnahme bringt ein ethisches Dilemma mit sich: Autonomie versus Fürsorge. Es sind zwei Grundprinzipien, die sich kreuzen. Einen dementen Patienten zu betreuen, erfordert viel Aufmerksamkeit, Ruhe, Geduld und Verständnis. Wenn die Zeit dafür vorhanden ist, kann das eine sehr schöne Aufgabe sein, leider ist sie im Krankenhausalltag nicht immer vorhanden. Deswegen organisiert man oft eine Sitzwache, die den Patienten die ganze Zeit die volle Sicherheit und Aufmerksamkeit bieten kann. Wir betreuten den Patienten bis ca. drei Uhr morgens. Danach findet er etwas Ruhe und schläft ein.

Ab heute Abend startet mein Nachtwachenblock. Für den ersten Nachtdienst vorzuschlafen, gelingt mir meistens nicht so gut. Ein kleiner Snack am Abend und dann geht’s auch schon los zur Arbeit. Im Nachtdienst sind wir immer zwei diplomierte Pflegefachpersonen. Wir lesen uns ein und gehen anschliessend auf die erste Runde. In dieser Nacht sind fast alle noch wach: Sie haben Schmerzen, möchten noch etwas essen, haben Fragen oder sie sind unbequem gelagert. Es ist zwar kein Vollmond, doch in dieser Nacht finden einige Patienten und Patientinnen einfach keine Ruhe. Ab 4.30 Uhr starten wir mit unserer Morgenrunde, dem Endspurt im Nachtdienst: Die Patienten werden überwacht, alle Bilanzen ausgeführt und Blut abgenommen bei Patienten, die eine Laborkontrolle benötigen. An diesem Morgen werden wir oft mittels Patientenglocke gerufen. Eine Lagerung zu zweit in diesem Patientenzimmer, eine Urinflasche auswechseln im anderen oder eine weitere Schmerzoder Übelkeitsbeschwerde. Rrring, rrring, da klingelt auch noch das Telefon, und ich nehme eine Krankheitsmeldung entgegen. Heisst, wir müssen die Zuständigkeiten für den Frühdienst anpassen. Gegen 6.30 Uhr kommen die ersten Kollegen vom Frühdienst zu Hilfe. Wir vom Nachtdienst freuen uns an diesem Morgen sehr, endlich ins Bett gehen zu dürfen und zu schlafen. Zürich

18. Januar 2024: Last one

Der letzte Nachtdienst beginnt mit Schneefall. Heute arbeite ich mit einer anderen Kollegin aus dem Team zusammen. Dieser Dienst ist ruhig. Die Patienten und Patientinnen fanden alle etwas Ruhe und konnten schlafen. Für einige Patienten beginnt der nächste Tag früh mit einer Fahrt in den Operationssaal. Ich wecke gegen 5.30 Uhr eine Patientin, die für eine Nephrektomie geplant ist. Die Nervosität gibt sie auf Anfrage zwar zu, lässt sich jedoch nicht viel anmerken Um 6.45 Uhr wird sie vom Patiententransport abgeholt. Zusammen mit ihr fülle ich die OP-Mappe aus, schliesse ihre Wertgegenstände ein und verabschiede mich dann von ihr mit den besten Wünschen und Zuversicht. Die Doku ist fertig geschrieben. Fehlt nur noch der Morgenrapport. Als ich mich später auf den Heimweg mache, liegt Zürich unter einer wunderschönen Schneedecke.

35

im Schnee

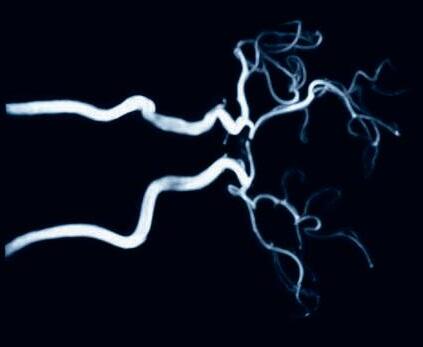

Unbemerkte Schwachstelle

Sie gelten als tickende Zeitbomben: Aneurysmen. Früh erkannt und gut begleitet, muss ein Aneurysma aber nicht immer operiert werden. Und falls doch, wird nach der sanftesten und passendsten Behandlungsmethode gesucht.

Text: Manuela Britschgi

Bild: Adobe Stock

Ein Aneurysma ist anfangs klein, wächst langsam, macht keine Beschwerden und bleibt deshalb lange unbemerkt. Wie ein kleiner Ballon wirkt die Aussackung in der Gefässwand eines Blutgefässes. Büsst dieses mit der Zeit stark an Elastizität ein und weitet es sich zu sehr, kann das Aneurysma schliesslich einreissen, was Blutungen ins Körperinnere zur Folge hat – ein lebensgefährlicher Zustand, der eine Notoperation erfordert.