TRIMESTRALE DI UNIONE ENERGIE PER LA MOBILITÀ - ANNO 2023 N.1 - WWW.UNEM.IT

ENERGIE E TECNOLOGIE PER IL FUTURO

TRIMESTRALE DI UNIONE ENERGIE PER LA MOBILITÀ - ANNO 2023 N.1 - WWW.UNEM.IT

ENERGIE E TECNOLOGIE PER IL FUTURO

CUI PRODEST

La percezione dell’opinione pubblica, spinta dalla tempesta mediatica, è stata quella di trovarsi davanti ad aumenti indiscriminati. I fatti hanno però dimostrato che gli aumenti erano esclusivamente legati all’eliminazione dello sconto prima applicato sulle accise. Il commento del Presidente unem Spinaci, che sottolinea anche come a fronte di un sistema industriale virtuoso il nostro tallone d’Achille resta la tassazione più alta d’Europa.

L’EUROPA E LE NUOVE SFIDE DEL 2023

Il 2022 si è concluso in un clima di incertezza: l’anno che doveva consolidare la ripresa post-pandemica è stato caratterizzato da eventi drammatici e da tensioni che hanno coinvolto il settore energetico. Con la crisi tra Russia e Ucraina, l’Europa ha dovuto affrontare due problemi: le ridotte importazioni di petrolio russo e quello ben più grave dei mancati arrivi di prodotti dalle raffinerie russe. La riflessione di Vittorio D’Ermo.

“PRICE CAP GAS”: UNA BATTAGLIA SENZA VINCITORI MA UN SOLO SCONFITTO, L’EUROPA di Benedettini e Stagnaro >>

MATERIALI CRITICI: LE RISORSE NON RINNOVABILI DELLA TRANSIZIONE ENERGETICA di Giacomo Rispoli

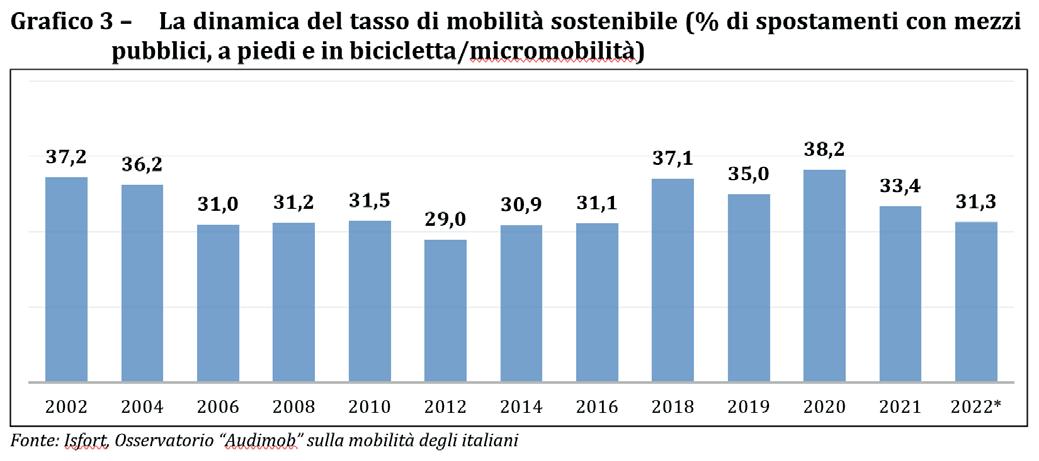

CRESCE LA MOBILITÀ PRIVATA CHE PUNTA SULL’IBRIDO di Carlo Carminucci

RINNOVABILI: MOLTE ASPETTATIVE MA ANCHE MOLTI LIMITI di Jacopo Giliberto

SPIEGATA di

Nel giro di dodici mesi il mondo è cambiato come mai nel recente passato e siamo stati costretti a riflettere su molte delle scelte fatte, non sempre lungimiranti. I Governi nazionali hanno dovuto barcamenarsi tra l’insoddisfazione dei cittadini e le difficoltà oggettive di rispondere con i fatti ad un’emergenza energetica che ha riguardato tutti.

Solo recentemente le cose si sono un po’ calmate visto il calo dei prezzi del gas sui mercati internazionali, non certo per merito di misure come il price cap su cui l’Europa si è divisa, di cui ci parlano Simona Benedettini e Carlo Stagnaro nel loro commento. È stato soprattutto perché i mercati si sono riequilibrati con il venire meno di una domanda dovuta agli acquisti “folli” fatti per riempire gli stoccaggi e per temperature tutto sommato miti.

Anche sui mercati petroliferi i prezzi sia del greggio che dei prodotti si sono molto ridimensionati, tornando vicini ai livelli di inizio 2022, tanto che il nuovo Governo ha colto l’occasione per eliminare lo sconto di 30 centesimi su benzina e gasolio introdotto il 23 marzo 2022 dal Governo Draghi quando si erano superati i 2 euro al litro. E lo ha fatto in due riprese: la prima, dal 1° dicembre con l’eliminazione dei primi 12 centesimi; la seconda, dal 1° gennaio per i restanti 18. Si è dunque tornati agli stessi prezzi di quando era in vigore lo sconto senza lo sconto, ma sui giornali si è parlato di prezzi fuori controllo e di speculazione, quando era invece vero il contrario, come spiega il Presidente Spinaci nel suo commento di apertura. In entrambi i casi, emerge la distanza che c’è tra i fatti e la rappresentazione che se ne dà.

Uno degli obiettivi di Muoversi, in questi primi tre anni e mezzo di pubblicazioni, è stato proprio quello di guadare ai fatti per provare a fornire elementi che, in ogni uscita, potessero aiutare a qualificare il dibattito, mettendo da parte estremizzazioni e ideologismi.

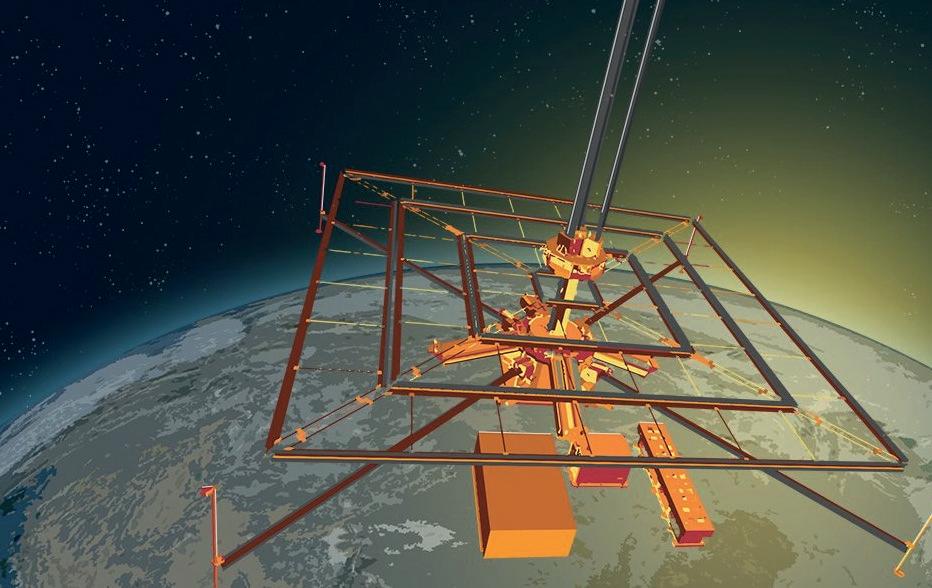

In un momento di snodo come quello attuale, con l’inizio di un anno che si annuncia come quello del riassetto globale dopo la pandemia e la guerra che in qualche modo ci coinvolge, l’entrata nel vivo dell’azione del nuovo Governo italiano dopo un avvio fortemente condizionato dall’emergenza, l’ultimo anno pieno di una legislatura europea con poche luci e molte ombre, ci è parso utile dedicare la prima uscita del 2023 ad approfondire quale è la situazione sui mercati dell’energia e delle materie prime e a che punto siamo con la ricerca e l’innovazione sulla via della transizione. Parleremo anche di cybersicurezza, di fusione nucleare e di energia dallo spazio sulla scia degli ultimi successi della ricerca.

Con questo numero prende il via anche una nuova rubrica, “L’energia spiegata”, curata da Salvatore Carollo, che inizia con un focus sul funzionamento dei mercati petroliferi e della raffinazione, prendendo spunto da quanto accaduto in questo avvio di 2023, per porre l’attenzione sui problemi strutturali del mercato petrolifero internazionale e sulle ricadute sul sistema di approvvigionamento italiano e lasciando da parte i tanti luoghi comuni.

Spazio anche alla nuova edizione del campionato internazionale “Motostudent 2023” che vedrà la tappa finale ad ottobre sul circuito spagnolo di Aragon, al quale partecipa il Sapienza Gladiators Racing Team che ancora una volta sarà sostenuto da unem.

Benzina: nuovi rincari”, “Benzina, prezzi impazziti”, “Volano i prezzi di benzina e gasolio”, “Speculazioni su benzina e diesel, interviene la Guardia di Finanza”, “Prezzi benzina, la denuncia: listini record, costi fuori controllo". Questi alcuni dei tanti titoli dei principali quotidiani nazionali all’indomani della fine dello sconto sulle accise introdotto a marzo 2022 quando la benzina era arrivata a costare ben oltre 2 al litro. La percezione dell’opinione pubblica, spinta da questa tempesta mediatica, è stata quella di trovarsi davanti ad aumenti indiscriminati e su tutta la rete,

soprattutto quella autostradale. I fatti, di contro, hanno dimostrato che gli aumenti erano esclusivamente legati all’eliminazione dal 1° gennaio dello sconto precedentemente applicato sulle accise, i famosi 18 centesimi che, peraltro, alla pompa sono risultati più contenuti di 1-2 centesimi al litro grazie a lievi riduzioni dei prezzi industriali, come risulta dai dati del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. Dati che hanno confermato quanto andavamo dicendo da giorni sulla base delle nostre evidenze.

Una percezione falsata da allarmi e

accuse totalmente ingiustificate che non hanno fatto altro che esacerbare gli animi e alimentare contrapposizioni ideologiche, poi trasformatesi in battaglie identitarie.

Una vicenda che ha confermato, qualora ce ne fosse stato ancora bisogno, quanto poco contino i fatti e quanto pesi invece la percezione che se ne ha o, peggio, che si preferisce avere a seconda degli interessi del momento. Da un lato, un Governo che ha ritenuto fosse giunto il momento di mettere fine ad una misura ritenuta regressiva e troppo onerosa per il bilancio dello Stato, ma che ha al suo interno alcuni partiti che in passato avevano spesso invocato una riduzione delle accise; dall’altro, un’opposizione che ha subito gridato allo scandalo sperando di mettere in difficoltà il Governo e recuperare parte del consenso perduto. Opposizione dimentica che in un passato, neanche troppo remoto, alcune delle forze politiche che la compon-

La percezione dell’opinione pubblica, spinta da questa tempesta mediatica, è stata quella di trovarsi davanti ad aumenti indiscriminati.

I fatti hanno dimostrato che gli aumenti erano esclusivamente legati all’eliminazione dello sconto prima applicato sulle accise

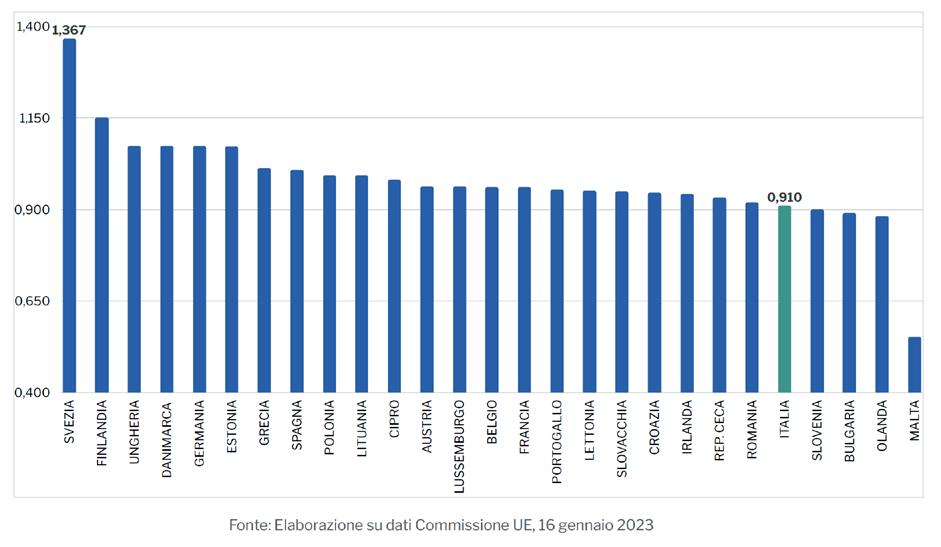

Benzina: prezzo industriale nei Paesi UE (euro/litro)

gono avevano sostenuto la necessità di aumentare le accise sul gasolio, in quanto ritenute un sussidio ambientalmente dannoso.

Nel mezzo compagnie e gestori che alla fine sono stati “incriminati” e destinatari di nuove misure che, alla luce dei fatti, non solo sono inutili (se i prezzi sono stato gestiti correttamente dalla filiera perché invocare la mancanza di trasparenza?), ma potenzialmente controproducenti (sin dal 1999

l’Antitrust aveva contestato la pubblicizzazione sugli impianti carburanti di “prezzi consigliati” prevista da un Decreto Ministeriale del 1994, ritenendo che favorisse fenomeni di allineamento dei prezzi). Misure che peraltro richiederebbero ingenti investimenti, nell’ordine di molte decine di milioni di euro, e lunghi tempi di realizzazione (anche oltre 12 mesi) certamente non congruenti con l’urgenza manifestata dal Governo (mentre oggi

si parla di 15 giorni per 21.700 punti vendita), pena multe salatissime. Con il nuovo Decreto-legge n. 5/2023, recante “Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico” il Governo sembra, quindi, aver dato più peso alla narrazione che ai fatti, invece di spiegare ai cittadini quanto

Gasolio: prezzo industriale nei Paesi UE (euro/litro)

A fronte di un sistema industriale virtuoso, più che competitivo anche rispetto ai principali Paesi UE, il nostro tallone d’Achille resta la tassazione che è invece complessivamente la più alta d’Europa. Una questione del genere non può essere affrontata in termini emergenziali ma in termini strutturali, con una riforma complessiva del fisco

stava succedendo e cioè che a lungo andare lo sconto sarebbe stato insostenibile economicamente, a meno di introdurre nuove tasse in altri ambiti o ridurre la spesa per i servizi. D’altra parte, tenuto conto dell’andamento dei mercati dei prodotti petroliferi, era forse il momento più adatto per farlo in quanto i prezzi sono tornati al livello del 23 marzo quando venne introdotto lo sconto, ma senza lo sconto di 30 centesimi.

Certo, la fiscalità sui carburanti nel nostro Paese è tra le più alte se non la più alta d’Europa (sul gasolio siamo i primi, mentre sulla benzina ci precedono solo a Grecia e Finlandia), ma non è un fatto contingente, è strutturale. Sempre i fatti, ci dicono che a livello in-

dustriale abbiamo i prezzi tra i più bassi d’Europa, in media di 3-4 centesimi. Più bassi di quelli della Germania, dove un litro di gasolio al netto delle tasse costa 15 centesimi in più ma al consumo 5 in meno, o anche della Francia, dove ci sono 6 centesimi in più a livello industriale ma 3 in meno alla pompa. Eclatante è il caso della Spagna, molto vicina a noi per volumi consumati, dove il prezzo industriale è più alto di 8 centesimi ma alla pompa è più basso addirittura di 20.

Quindi a fronte di un sistema industriale virtuoso, più che competitivo anche rispetto ai principali Paesi UE, il nostro tallone d’Achille resta la tassazione che è invece complessivamente la più alta d’Europa.

Una questione del genere non può essere affrontata in termini emergenziali (sconto temporaneo che va rifinanziato per un miliardo al mese di volta in volta), ma va affrontato in termini strutturali, con una riforma complessiva del fisco che, obiettivamente, per la sua complessità non si poteva pretendere fosse affrontata in così poco tempo da questo Governo (è notizia di questi giorni che una proposta in tal senso dovrebbe arrivare sul tavolo del Consiglio dei Ministri entro la metà di marzo). Dunque, se si volesse intervenire in modo efficace e non estemporaneo, lo si dovrebbe fare in maniera organica sull’intero sistema fiscale, accise comprese, allineando i livelli di

tassazione dei carburanti alla media europea e detassando la componente rinnovabile dei carburanti, promuovendone così il loro sviluppo.

Stando così le cose, non mi spiego il perché di questa continua opera di criminalizzazione di un settore che è molto più virtuoso di quello degli altri Paesi europei nonostante una serie di problemi cronici, mai affrontati dai Governi passati, che hanno impedito una evoluzione efficiente ed ordinata della rete. Oggi abbiamo ancora un numero di impianti stradali quasi doppio rispetto a Germania e Francia ed un erogato medio che è un terzo. Forse sarebbe il caso di ricominciare a ragionare seriamente su cosa fare per avvicinare il nostro sistema distributivo agli standard europei piuttosto che scatenare campagne diffamatorie che non servono certo a migliorare il sistema nel suo complesso né a portare reali benefici ai consumatori. Non è la prima volta, e temo non sarà l’ultima, che i temi legati all’energia sono divisivi per le forze politiche e più volte, anche da queste pagine, ho richiamato l’attenzione sui rischi legati al “populismo energetico” perché i problemi non si risolvono attraverso la ricerca di un facile consenso, ma solo attraverso investimenti e sviluppi coerenti di lungo termine, con il coinvolgimento attivo di tutte le componenti della filiera e delle Istituzioni centrali e regionali.

Nella tabella sono evidenziate le diverse componenti - e il relativo peso - che determinano il prezzo finale dei carburanti per i consumatori

16 Gennaio 2023

Margine Lordo: differenza tra prezzo di vendita al netto delle tasse e il costo della materia prima (Platts Cif Med) Tale margine, pari per entrambi i prodotti al 9% del prezzo alla pompa, serve a coprire i costi derivanti da numerosi obblighi di legge (miscelazione biocarburanti; scorte strategiche; tasse locali; tasse portuali, etc ) nonché a remunerare i vari passaggi della filiera (costi distribuzione primaria e secondaria, margine del gestore, oneri finanziari, costi di investimento p v e di struttura, costi di commercializzazione, etc )

L’approccio dominante sul clima e sulla decarbonizzazione delle economie mondiali non ha considerato la necessità di accompagnare la transizione verso fonti a minor impatto ambientale anche supportando l’industria energetica esistente che, invece, vuole e può fornire un contributo determinante

Nella seconda decade del ventunesimo secolo, l’economia globale ha beneficiato quasi costantemente di capitali a prezzi convenienti e di abbondante offerta di energia. Le misure monetarie espansionistiche adottate pressoché universalmente a seguito della crisi del 2008, unite al breakthrough tecnologico del petrolio e gas di scisto (shale), hanno inaugurato una stagione di bonanza nei mercati energetici globali. Parallelamente, la questione climatica ha assunto sempre più peso, uscendo dalla nicchia scientifica, diffondendosi nelle agende politiche internazionali, così come nelle strategie e nei bilanci d’impresa, fino a penetrare le coscienze. Progressivamente, sempre più denaro è stato indirizzato a favore di investimenti che, oltre a rispondere ai classici indicatori finanziari, fossero anche ESG-friendly ossia allineati ai tre criteri centrali per le analisi di sostenibilità.

In questo quadro apparentemente corretto e lineare, si mescolano però

poche luci e tante ombre. Una su tutte: la posizione dominante sul clima e sulla collegata decarbonizzazione delle economie mondiali non ha considerato la necessità di accompagnare la transizione verso fonti a minor impatto ambientale anche supportando l’industria energetica esistente che, invece, nella sua evoluzione verso forme di energia più sostenibili sotto il profilo emissivo, può fornire un contributo determinante.

L’idea che si possa realizzare un taglio netto e veloce rispetto al passato presenta quindi un grave vizio di origine, ignorando una molteplicità di questioni tutt’altro che marginali: i tempi necessari per la sostituzione tra fonti; l’adattamento della domanda; il principio della neutralità tecnologica; il tema centrale della sicurezza energetica in tutte le sue dimensioni; la piena consapevolezza del significato di sostenibilità, che concilia l’attenzione verso l’ambiente con lo sviluppo sociale ed economico delle comunità. A livello europeo, questa narrazione climatica sbilanciata si è riflessa nella definizione di una normativa incardinata di fatto sull’estromissione delle fonti fossili, corroborando l’errato assunto secondo cui lo sviluppo di queste ultime vada giocoforza a detrimento delle fonti rinnovabili. L’industria fossile, ormai da tempo, sta cambiando pelle: evolvendo verso un modello di business più diversificato e proiettato ad una forte riduzione dell’impronta carbonica dei suoi prodotti finali.

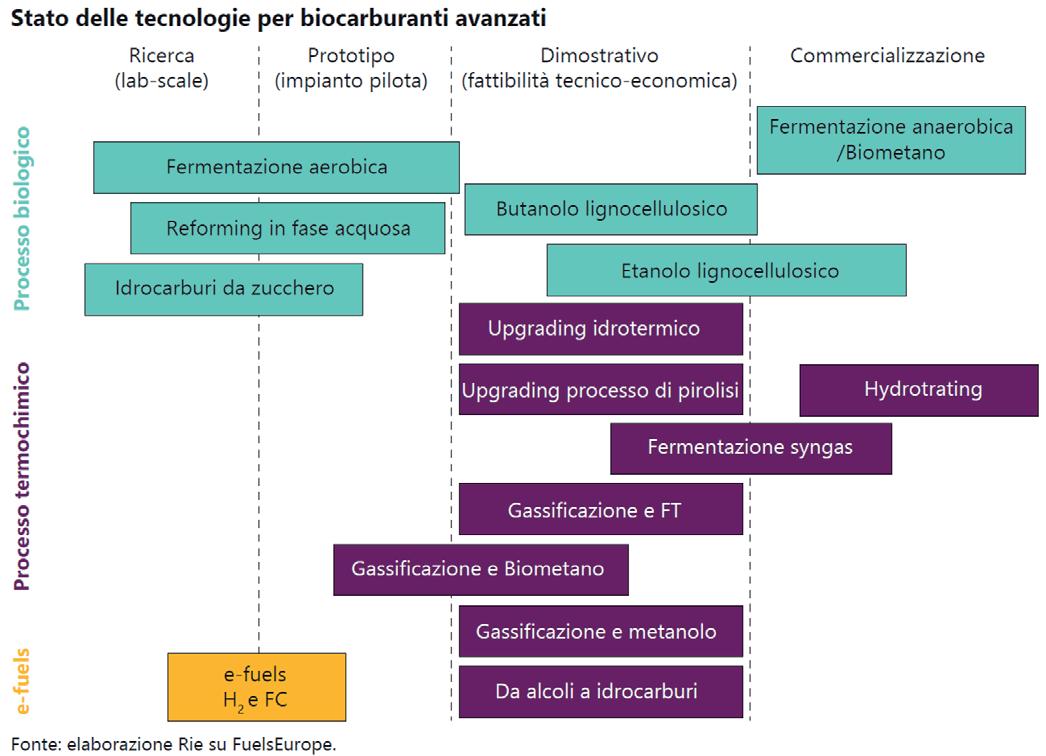

Al contempo, poggia su conoscenze, competenze, infrastrutture e tecnologie indispensabili per supportarne l’evoluzione e accompagnare l’ineludibile processo di transizione. Da questa premessa, parte lo studio realizzato dal Rie di Bologna in collaborazione con unem, presentato lo scorso 30 novembre in una conferenza stampa, che propone un punto di vista più ampio sulle potenzialità dei LCF, lo stato dell’arte delle tecnologie, le principali caratteristiche tecniche, logistiche ed economiche, i fattori abilitanti, la disponibilità di materie prime per la loro produzione ai fini di una reale decarbonizzazione del trasporto stradale.

I prodotti analizzati dallo studio vanno anzitutto classificati in funzione della materia prima utilizzata per la loro produzione nonché delle tecnologie produttive. Ci sono i biocarburanti avanzati di origine biogenica e da Forsu, che possono essere utilizzati in miscela con il prodotto fossile o in purezza, che sono i candidati più idonei alla decarbonizzazione dei trasporti in quanto consentono un significativo abbattimento delle emissioni di CO2 rispetto al prodotto fossile, benché funzione del feedstock e del processo produttivo impiegato, arrivando a percentuali di riduzione delle emissioni prossime al 100% nel caso di impiego di rifiuti e sottoprodotti: il bioetanolo che si ottiene da biomasse derivanti da residui agricoli/forestali o da colture energetiche non alimentari, quindi

I progressi scientifico-tecnologici e i grandi sforzi delle imprese energetiche hanno messo a disposizione un’ampia gamma di prodotti bio o di sintesi che si possono utilizzare, dal bioetanolo al biodiesel, dal bio GNL, ai diesel paraffinici sintetici ai carburanti ottenuti riciclando rifiuti di origine non riciclabile

non soggette agli impatti indiretti derivanti dal cambiamento nell’uso del suolo (rappresentati dalle cosiddette emissioni ILUC). I processi di produzione vanno dall’utilizzo di specifici microrganismi, impiegati per estrarre zuccheri sottoprodotti dalle biomasse iniziali, a processi biochimici utilizzati per trasformare i residui in liquidi e successivamente in gas. Attualmente è disponibile su scala industriale la tecnologia per convertire biomasse lignocellulosiche in bioetanolo avanzato utilizzabile in miscela con la benzina, elevandone notevolmente il numero di ottano e in grado di ridurre le emissioni di anidride carbonica fino al 90% rispetto al carburante fossile. Il bioetanolo è ancora poco impiegato in Italia, essendo l’obbligo sui biocarburanti quasi interamente assolto con il biodiesel. Tuttavia, in prospettiva, il suo uso in miscela nelle benzine sarà inevitabile. Il PNIEC prevede l’introduzione graduale a partire dal 2023 di obblighi specifici di miscelazione di biocomponenti anche per le benzine. Abbiamo poi il biodiesel che è otte-

nibile a partire da biomasse derivanti da residui agricoli o da colture energetiche non alimentari. Riproduce le caratteristiche chimico-fisiche e prestazionali del gasolio minerale, con il quale viene miscelato ed utilizzato nei moderni motori diesel. A parte una densità energetica leggermente inferiore a quella dei carburanti tradizionali, non si rilevano variazioni in termini di prestazioni e libertà di impiego rispetto a benzina e gasolio fossili. Vi sono poi diesel paraffinici sintetici, indicati con la sigla “XTL/HVO”, dove XTL è un termine che descrive genericamente un combustibile liquido ottenuto mediante processo Fischer-Tropsch a partire da gas naturale (GTL - Gas to Liquid), biomassa (BTL - Biomass to Liquid) o carbone (CTL - Coal to Liquid), mentre con HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) si intende il processo di idrogenazione di oli vegetali. La produzione di LCF liquidi da Frazione Organica del Rifiuto Solido Urbano - FORSU deriva invece da processi waste-to-fuel da cui si può ricavare un bio-olio destinabile al trasporto marittimo, visto il basso contenuto di zolfo, o raffinabile per ottenere biocarburanti avanzati. I volumi complessivi di FORSU oggi utilizzati soprattutto per produrre biogas/biometano e compost per l’agricoltura dovrebbero aumentare grazie ad un miglioramento dei processi di raccolta.

Altri prodotti che rientrano nella categoria LCF sono il biometano e il bio-GNL. Il primo è il risultato della raffinazione e purificazione del biogas (upgrading) tramite rimozione di ac-

qua, CO2, contaminanti come silossani, anidride solforosa e ammoniaca, al fine di renderlo impiegabile nella rete e dalle utenze del gas naturale senza la necessità di apportare modifiche agli impianti. Presenta una percentuale di metano superiore al 95% e può essere potenzialmente impiegato sia nell’autotrazione che per soddisfare gli usi domestici e industriali. È un prodotto quindi perfettamente in linea con il metano fossile per quanto riguarda le caratteristiche qualitative e prestazionali. Nella sua forma liquefatta di “BioGNL” può inserirsi nella stessa categoria del Gas Naturale Liquefatto (GNL) di origine fossile ed essere utilizzato come biocarburante per i mezzi pesanti e navali. Le materie prime principalmente impiegate per la produzione di biogas sono colture agricole, rifiuti e sottoprodotti agricoli, agro-industriali, zootecnici, FORSU e altri rifiuti e sottoprodotti (es. fanghi di depurazione). La CO2 rimossa con l’upgrading, di natura biogenica, costituisce inoltre componente utile per successivi processi di metanazione e può concorrere alla produzione di metano sintetico.

Per quanto riguarda prodotti non derivati da biomassa, ci sono i Recycled Carbon Fuels (RCF) che sono carburanti liquidi e gassosi prodotti da flussi di rifiuti liquidi o solidi di origine non rinnovabile o dal gas derivante dal trattamento dei rifiuti e dal gas di scarico di origine non rinnovabile (ad esempio da plastica). In sintesi, sono ottenuti a partire da rifiuti indifferenziati e rifiuti plastici (plasmix) non

utilizzabili per il riciclo chimico della plastica. I gas di scarico associati ad alcune produzioni industriali, ad esempio quelli delle acciaierie, contengono monossido di carbonio come sottoprodotto. La parte di questo non impiegata nel processo produttivo, viene convertita attraverso un procedimento di fermentazione batterica in etanolo, direttamente utilizzabile come carburante per autotrazione, oppure oggetto di ulteriore conversione per ottenere un fuel di tipo drop-in impiegabile nell’aviazione. I RCF ottenuti in questo modo presentano una caratteristica interessante: da un vettore energetico di basso valore, quale appunto il monossido di carbonio, si ottiene un prodotto energetico di valore elevato e flessibile negli usi come, ad esempio, i carburanti liquidi. L'idea di convertire i rifiuti plastici in combustibili ha invece radici antiche: la grande maggioranza delle materie plastiche è ancora prodotta a partire da materie prime fossili, soprattutto petrolio e gas. I materiali plastici conservano gran parte dell’energia chimica ricavata dagli idrocarburi che, pertanto, può essere convertita in carburante tramite opportuni processi termochimici.

Per gli RCF a base di plasmix, la caratteristica più interessante è l'opportu-

nità di generare fuels e al contempo benefici per la gestione dei rifiuti, dal momento che i rifiuti plastici che alimentano gli impianti di produzione di RCF sono le frazioni di scarto non destinate al riciclaggio di materia ma ad incenerimento oppure smaltimento in discarica (il processo di conversione chimica dei rifiuti plastici potrebbe persino attingere ai rifiuti già conferiti in discarica con un progressivo svuotamento delle stesse).

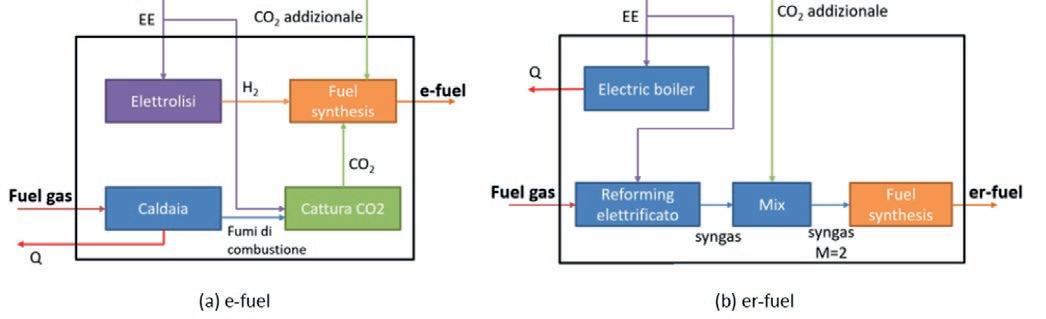

Infine, abbiamo i carburanti rinnovabili di origine non biologica, in cui rientrano gli e-fuels che sono ottenuti dalla sintesi tra idrogeno (“verde” e “blu”), a sua volta prodotto (alias isolato) tramite elettrolisi dell’acqua utilizzando elettricità da fonti rinnovabili, ed anidride carbonica catturata direttamente dall’aria o, molto più convenientemente, da sorgenti concentrate (ad esempio settori industriali ad alta intensità energetica quali raffinerie, cementerie, acciaierie, ecc.). I prodotti finali sono idrocarburi sintetici di natura gassosa o liquida formulati in modo del tutto simile ai corrispondenti prodotti convenzionali (benzina, diesel, GNC, GNL, ecc.). Avendo caratteristiche merceologiche e prestazionali analoghe a quelle dei combustibili tradizionali, gli e-fuels - classificati

come combustibili drop-in - possono essere immediatamente impiegati su tutto il parco veicolare circolante esistente, sia passeggeri che merci per il trasporto stradale, sino al 100% e senza alcun adattamento tecnico e naturalmente su tutti i veicoli con MCI di nuova immatricolazione. La produzione degli e-fuels è oggi ancora sperimentale e la transizione dalla fase pilota-dimostrativa attuale ad impianti in grado di attivare una produzione su scala commerciale richiede realisticamente più di un decennio. Serve inoltre un aumento molto forte della capacità di generazione elettrica da fonti rinnovabili, in considerazione dell’intrinseca inefficienza di conversione che caratterizza questo genere di produzioni.

1 ESG: Environment, Social e corporate Governance.

Un ultimo capitolo riguarda i carburanti rinnovabili di origine non biologica, in cui rientrano gli e-fuels che sono ottenuti dalla sintesi tra idrogeno (“verde” e“blu”), a sua volta prodotto tramite elettrolisi dell’acqua utilizzando elettricità da fonti rinnovabili ed anidride carbonica catturata

A sette anni dal 2030, data entro la quale le emissioni mondiali si vorrebbero dimezzate e l’innalzamento della temperatura contenuto entro il +1,5°C rispetto al periodo preindustriale, la distanza da percorrere è lunga

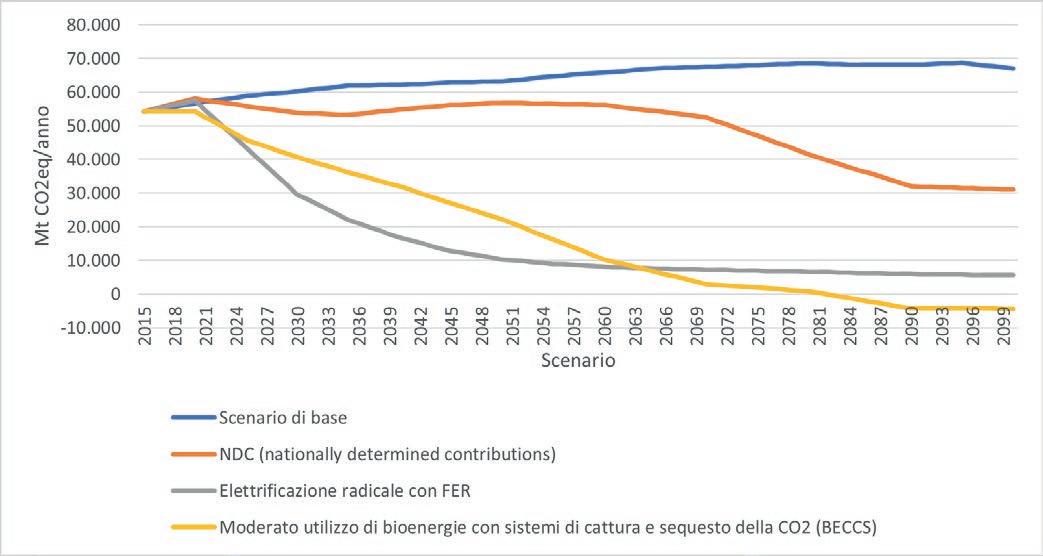

La COP27 è stata l’occasione per constatare che gli impegni internazionali in materia di riduzione delle emissioni sono stati disattesi. A soli sette anni dal 2030, data entro la quale le emis-

sioni mondiali si vorrebbero dimezzate e l’innalzamento della temperatura globale contenuto entro il +1,5°C rispetto al periodo preindustriale, la distanza da percorrere è lunga. Nonostante la temperatura globale sia già aumentata di 1,2°C, gli obiettivi di riduzione delle emissioni presi dagli stati (NDCs, nationally determined contributions) sono stati per lo più violati, cosicché ci si trova oggi in disavanzo per 23 GtCO2 rispetto al target fissato alla Conferenza di Parigi¹. Al contrario, le traiettorie attuali, ridefinite alla luce della crisi corrente, porterebbero a un aumento di quasi l'11% delle emissioni

globali di gas serra entro il 2030, rispetto al 2010². Si prevede che, qualora le politiche in vigore non vengano accompagnate da ulteriori azioni, l’aumento di temperatura raggiungerebbe i 2,8°C entro il 2100; l’attuazione degli scenari NDC ridurrebbe questo valore a 2,4°C³. Si tratta, ad ogni modo, di un incremento di gran lunga superiore a quanto si registrerebbe se gli Stati riuscissero ad eliminare del tutto le emissioni di CO2 al 2050 (+1,8°C)⁴, un obiettivo che è già stato sottoscritto da più di 70 Paesi, ma che sembra lontano da un’effettiva messa in pratica.

Vista la scarsa efficacia del coordinamento internazionale, diventa decisiva la volontà dei maggiori emettitori mondiali di farsi protagonisti, anche attraverso decisioni unilaterali. La Cina, che è responsabile del 31,5% delle emissioni di gas serra mondiali, è un attore irrinunciabile della transizione a uno sviluppo a basso impatto. Stati Uniti, Unione europea e India, che producono insieme il 26,4% delle emissioni mondiali, giocano a loro volta un ruolo determinante⁵.

L’abbassamento delle emissioni di UE e USA, tuttavia, viene contrastato dalle tendenze di Cina ed India, dove le preoccupazioni ambientali non sempre sono in armonia con i piani di sviluppo economico. Per questa ragione, le scelte delle potenze in via di sviluppo si faranno sempre più cruciali.

In Cina, la dipendenza dai combustibili fossili è destinata a permanere per garantire la sicurezza energetica. L’India ha già raggiunto gli obiettivi annunciati alla COP26, ma è rimasta vaga

quanto alla strategia Zero emissioni per il 2070. Preoccupa anche il Brasile. Benché gli NDC siano migliorati nel 2022 rispetto al 2021, continuano a mancare un piano serio a contrasto della deforestazione illegale dell’Amazzonia e una strategia di emancipazione dalle fonti fossili. D’altro lato, nemmeno le potenze occidentali si mostrano sempre virtuose. L’Inflation Reduction Act degli Stati Uniti avanza ambiziosi obiettivi di riduzione delle emissioni al 2030, ma prevede anche di accrescere l’esportazione di gas naturale liquefatto di un terzo entro il 2026. La stessa Unione europea fatica ad assumere un ruolo di leadership nella transizione mondiale: nonostante il piano REpowerEU abbia il potenziale di ridurre le emissioni del 57% entro il 2030, la crisi russo-ucraina ha portato a una rinnovata dipendenza nei confronti delle fonti fossili⁶. In tale contesto, ci si domanda se il Carbon Border Adjustment Mechanism sarà

L’abbassamento delle emissioni di UE e USA, tuttavia, viene contrastato dalle tendenze di Cina ed India, dove le preoccupazioni ambientali non sempre sono in armonia con i piani di sviluppo economico. Per questa ragione, le scelte delle potenze in via di sviluppo saranno sempre più cruciali

uno strumento adatto a garantire che le politiche di riduzione delle emissioni portate avanti dall’UE non nascondano uno spostamento delle attività inquinanti al di fuori dei confini dell’Unione. L’intesa tra Stati membri è stata raggiunta lo scorso 13 dicembre nel quadro della revisione del sistema di scambio di emissioni (ETS): l’accordo provvisorio prevede la soppressione delle quote gratuite di emissione per i settori interessati dallo CBAM e la progressiva introduzione dello strumento, dapprima sotto forma di un obbligo di comunicazione, infine come una vera e propria tariffa, da applicare a partire da ottobre 2023⁷. Alla luce di questo stato delle cose, prende sempre più corpo la possibilità di overshooting, ovvero di superare in un primo momento la soglia dei +1,5°C, per rientrarvi nei decenni successivi. La scelta della strategia da seguire –se sottostare agli impegni di Parigi o se contemplare l’overshooting - determina la direzione della scommessa sulle tecnologie più appropriate alla transizione sostenibile: se un processo di rapida elettrificazione sostenuto dalle fonti rinnovabili è la strada che

molti vedono come preferibile, lo scenario che ipotizza l’impiego di bioenergie con sistemi di cattura e sequestro della CO2 a fronte del mantenimento dei pattern attuali di inquinamento è quello che dà speranze di una più drastica riduzione delle emissioni di qui al 2100⁸.

Si impone, dunque, un’adeguata ridefinizione dell’energy mix, che risponda al contempo alle necessità di stabilità energetica e ai vincoli ambientali. Secondo IEA, le fonti fossili bruciate per la produzione elettrica sono le maggiori responsabili delle emissioni di gas serra associate all’impiego

Note: per i dettagli sugli scenari: https://data.ece.iiasa.ac.at/ar6/#/docs

di combustibili (40%). Il solo carbone ha causato il 29% delle emissioni nel 2021, nonostante sia stato appurato che il suo abbandono è possibile, senza comportare un aumento dei costi al consumo, sia nelle economie avanzate che in quelle emergenti⁹. Seguono le emissioni dell’industria (23%), dei trasporti (23%) e in ultima quelle legate ai consumi degli edifici (10%)¹⁰.

1 https://www.unep.org/resources/adaptation-gap-report-2022

2 https://www.un.org/en/climatechange/net-zero-coalition#:~:text=To%20keep%20global%20 warming%20to,reach%20net%20zero%20 by%202050

3 https://www.unep.org/resources/adapta-

tion-gap-report-2022

4 https://climateactiontracker.org/global/temperatures/

5 https://www.iea.org/data-and-statistics/ data-product/global-energy-review-co2-emissions-in-2021

6 https://climateactiontracker.org/documents/1094/ CAT_2022-11-10_GlobalUpdate_COP27.pdf

7 https://www.consilium.europa.eu/it/ press/press-releases/2022/12/13/eu-climate-action-provisional-agreement-reached-on-carbon-border-adjustment-mechanism-cbam/

8 https://data.ece.iiasa.ac.at/ar6/#/workspaces/20 9 https://iea.blob.core.windows.net/assets/4192696b-6518-4cfc-bb34-acc9312bf4b2/ CoalinNetZeroTransitions.pdf

10 https://iea.blob.core.windows.net/assets/ ccdcb6b3-f6dd-4f9a-98c3-8366f4671427/ The_role_of_CCUS_in_low-carbon_power_systems.pdf

Carbone per uso energe-co Industria

TrasporEdifici

Gas per uso energe-co Altro

Petrolio per uso energe-co

L’Europa aveva chiuso il 2022 con una tabella di marcia precisa: dal 2035 stop all’immissione sul mercato europeo di auto e furgoni nuovi a benzina e diesel. L’intrecciarsi della crisi energetica e della rivoluzione produttiva verde hanno alimentato forti preoccupazioni economiche e sociali, ma questo non fa apparire alle viste ripensamenti su impegni e scadenze per assicurare emissioni zero di CO2 allo scarico. È evidente, però, l’accelerazione delle idee e delle proposte per potenziare l’azione pubblica - degli stati e della UE – a sostegno della transizione ecologica del modo di produzione e consumo. Nelle capitali come a Bruxelles ci si rende ben conto del rischio di spiazza-

mento dell’industria europea sotto una doppia sferzata: da un lato, il Buy American, con il sostegno fiscale agli acquisti di auto made in Usa che discrimina l’Europa; dall’altro lato, il rischio di plasmare un futuro di nuove dipendenze dell’industria europea con il passaggio alla nuova generazione di veicoli elettrici. I produttori europei, infatti, non hanno accesso diretto alle materie di base per realizzare la rivoluzione tecnologica del secolo in particolare per quanto concerne le batterie: la Cina controlla oltre il 60% della produzione mondiale; altri paesi asiatici tra i quali spicca la Corea del Sud ne forniscono il 21%; gli Stati Uniti il 10%. Un effettivo svantaggio concorrenziale.

A Bruxelles ci si rende conto del rischio di spiazzamento dell’industria europea sotto una doppia sferzata: da un lato, il Buy American, con il sostegno fiscale agli acquisti di auto made in Usa che discrimina l’Europa; dall’altro, il rischio di plasmare un futuro di nuove dipendenze dell’industria europea con il passaggio alla nuova generazione di veicoli elettrici

La risposta dell’Unione europea è multipla e attualmente è concentrata sulla moltiplicazione delle “alleanze industriali” per potenziare la base produttiva continentale e sul sostegno finanziario pubblico alla transizione ecologica. L’European Battery Alliance e la Renewable and Low Carbon Fuels Value chain industrial alliance hanno l’obiettivo di facilitare la cooperazione pubblico-privato sui progetti produttivi. L’Alleanza sulle batterie ha attratto finora 440 soggetti e circa cento miliardi di impegni di investimento; l’Alleanza nella catena del valore dei combustibili si concentra sull'aumento della produzione e della fornitura di carburanti rinnovabili e a basse emissioni di carbonio mirata soprattutto ai settori dell'aviazione e delle navi. Per quanto concerne il sostegno finanziario alla transizione verde, di cui la mobilità è solo un aspetto (il trasporto su strada pesa per circa un quinto delle emissioni di CO2 nella UE), si stanno

seguendo due strade: un’accresciuta flessibilità per gli aiuti di stato alle imprese, finanziamenti comuni per progetti di interesse comune. La prima pista è più semplice, ma se tutto si esaurisse lì si approfondirebbero le divergenze tra i paesi UE: chi ha più margini di bilancio avrà più risorse per difendere “campioni” industriali nazionali e sostenere i consumatori a fronteggiare i costi attuali e futuri della transizione (compreso l’acquisto sovvenzionato di un’auto elettrica). La Commissione europea ha quindi delineato la prospettiva di creare un fondo sovrano europeo per la transizione energetica: è la pista parallela ritenuta da molti una necessità inderogabile. Tuttavia, ancora alla fine del 2022 non esistevano le condizioni politiche per operazioni finanziate con obbligazioni UE: l’opposizione tedesca, olandese e degli altri paesi “frugali” permane a raddoppiare il modello Next Generation EU usato per la ripresa e la resilienza delle economie post pandemia. L’accordo preliminare emerso dal trilogo tra il Consiglio, il Parlamento e la Commissione UE di fine ottobre sullo stop ad auto e furgoni nuovi con motore endotermico fra tredici anni deve essere votato in via definitiva dagli eurodeputati a febbraio/marzo, poi passerà al Consiglio UE che deciderà a maggioranza qualificata: non sono prevedibili al momento intoppi sostanziali. I malumori delle rappresentanze dell’industria UE a Bruxelles persistono. Per tutti vale la posizione di BusinessEurope, che rappresenta le “Confindustrie” nazionali, secondo cui il 100% di riduzione delle emissioni allo scarico (tail-pipe only target) al 2035 “non è in linea con il principio della neutralità tecnologica; non prende in considerazione lo sviluppo di condizioni abilitanti fondamentali come le infrastrutture di ricarica e rifornimento; disincentiva gli investimenti in tecnologie cruciali come i carburanti

liquidi a basse emissioni di carbonio e rinnovabili”. Certamente l’esito delle politiche collaterali che garantiscono la congruità dell’obiettivo al 2035 – e costituiscono una sfida enorme – è una scommessa aperta: ciò riguarda la produzione sostenibile di batterie nella UE in quantità e a costi competitivi; la produzione di modelli con un’autonomia che permetta di superare 600 km di viaggio; sufficienti infrastrutture di carica lungo le strade (l’ostacolo più grande per l’accettazione della mobilità elettrica da parte dei consumatori). I critici ricordano che i tempi del passaggio della nuova produzione all’elettrico sono troppo stretti, temendo che il primato europeo ottenuto nel mondo producendo motori a benzina e diesel non si ripeterà con il motore elettrico. I più critici parlano di harakiri industriale. Tuttavia, vista da Bruxelles, si tratta di una partita inevitabile per non perdere competitività rispetto a Cina e Stati Uniti almeno quanto per cercare di imporre uno standard tecnologico e produttivo della transizione ecologica. Anche se questo, inizialmente, comporterà dei costi sociali e non solo finanziari. L’associazione europea dei fornitori auto Clepa stima che in Italia nel solo settore motori, l’occupazione potrebbe passare dai 74 mila lavoratori nel 2020 ai 14 mila nel 2035; in Germania da 151 mila a 68 mila; in Spagna da 72 mila a 44 mila. In Francia si prevede un incremento da 28 mila a 29 mila per effetto della decisione di Renault e Stellantis di riportare eventualmente “a casa” diverse produzioni. Questo a bocce ferme, cioè senza interventi di sostegno. L’accordo UE è il risultato di un difficile compromesso come dimostrano vari elementi. Intanto c’è la deroga per chi produce fra mille e diecimila veicoli all’anno (non dovrà rispettare i passaggi intermedi ma dovrà attenersi solo all’obiettivo del 2035). Chi non raggiunge mille unità potrà conti-

Nel 2026 la Commissione valuterà i progressi verso i target e la necessità di rivederli tenendo conto degli sviluppi tecnologici e dell'importanza di una transizione sostenibile, socialmente equa. In teoria la UE potrebbe decidere di rinviare lo stop al motore a combustione che utilizza e-fuel o biocarburanti

nuare a produrre motori endotermici (vale per Lamborghini o Ferrari, anche se quest’ultima ha superato tale soglia). Poi c’è la clausola di revisione: nel 2026 la Commissione valuterà i progressi verso i target e la necessità di rivederli tenendo conto degli sviluppi tecnologici — anche per quanto riguarda le tecnologie ibride plug-in — e dell'importanza di una transizione sostenibile, socialmente equa verso l'azzeramento delle emissioni. In teoria la UE potrebbe decidere di rinviare lo stop al motore a combustione che utilizza e-fuel o biocarburanti. Che questa scadenza possa costituire la leva per modificare l’impianto del regolamento europeo e non sia una mera concessione tattica per difendere l’idea della “neutralità tecnologica” è da vedere. Non a caso, ora si preferisce realisticamente puntare l’attenzione sulle politiche “corollario” del passaggio all’elettrico. Bruxelles ha frenato le sovrainterpretazioni: “nel 2026, valuteremo i progressi compiuti verso l’obiettivo di emissioni zero del 2035. Le clausole di revisione fanno parte di ogni legge europea. Posso assicurare che questa revisione riguarderà solo il modo in cui raggiungeremo l’impegno del 2035, non se vogliamo raggiungerlo”, ha dichiarato il primo vicepresidente della Commissione Frans Timmermans. Infine, nell’accordo UE è incluso un riferimento ai combustibili «neutri» in termini di emissioni di CO2: previa consultazione, la Commissione presenterebbe una proposta sull'immatricolazione di veicoli che funzionano esclusivamente con combustibili «neutri» in termini di impatto ambientale dopo il 2035 al di fuori dell'ambito di applicazione delle norme relative al parco veicoli e in conformità con l'obiettivo della neutralità climatica. Anche se si tratta di una indicazione collocata nei “considerando”, parte non vincolante della normativa, la porta non è chiusa.

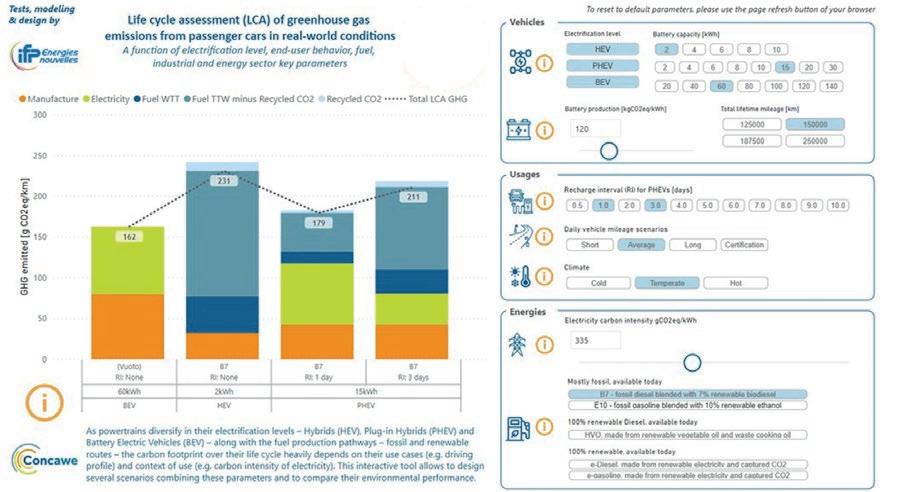

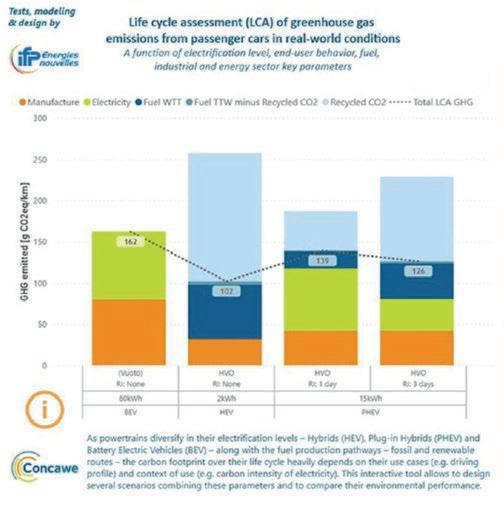

Le politiche europee volte al “net zero emissions” hanno l’obiettivo di non aumentare la concentrazione di CO2 in atmosfera e dunque hanno bisogno di soluzioni che siano climaticamente neutre a livello globale dal momento che la CO2 prescinde dal luogo in cui viene emessa.

Nei trasporti ciò che dovrebbe contare è pertanto l'impronta carbonica complessiva delle vetture e dei fuel perché solo in questo modo si può valutare il reale beneficio ambientale delle diverse opzioni tecnologiche. In tale contesto, assume rilievo misurare tali emissioni sull’intero ciclo di vita (LCA) e non solo allo scarico, come al momento prevede la normativa europea, in quanto il controllo esclusivo in questa fase, oltre a trascurare un gran numero di altre emissioni climalteranti generate durante la vita del veicolo, è parziale perché assimila la CO2 riciclata (quella che cioè non genera alcun aumento delle concentrazioni in atmosfera e

dunque è climaticamente neutra), a quella fossile alterando i risultati in termini di effettiva decarbonizzazione dei trasporti.

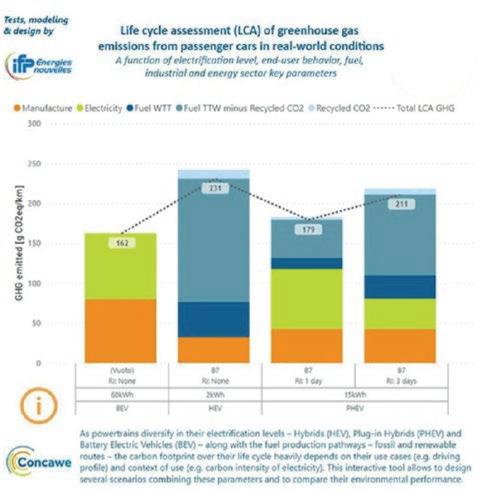

A tal fine, il Concawe, in collaborazione con Ifpen, ha messo a punto una nuova piattaforma digitale interattiva, denominata “Car CO2 Comparator” in grado di misurare e confrontare le emissioni di gas serra nel ciclo di vita (LCA) delle autovetture e dei combustibili, in base a diversi parametri: powertrains, fuels utilizzati, profilo di guida, intensità carbonica nella produzione di elettricità o di fuels, condizioni ambientali. Ognuno di questi parametri è poi modulabile in funzione del confronto che si vuole fare ed è basato sui dati derivati da analisi specifiche, tra cui gli studi realizzati da Ippc, JRC - Joint Research Center, International Council Clean Transport (ICCT) e Gecoair, nonché le evidenze emerse dalla letteratura prevalente in materia.

Per consultare il comparatore: https://www.carsco2comparator.eu

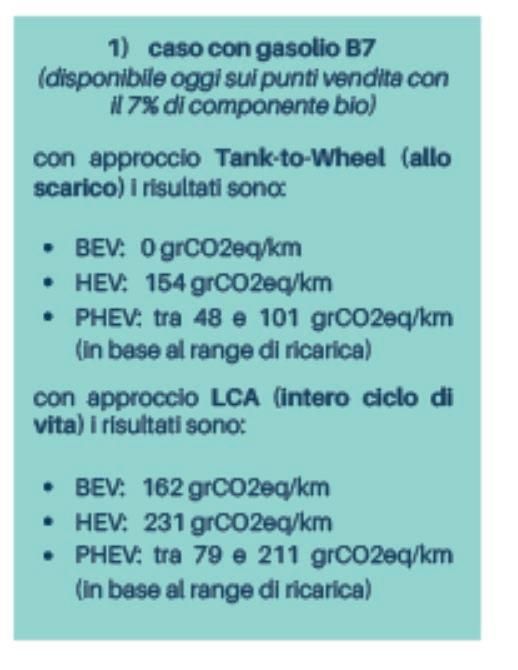

Le configurazioni possibili sono molte. Qualche esempio mettendo a confronto, nel segmento C, un’auto elettrica (BEV), una ibrida non ricaricabile (HEV) e una Plugin ricaricabile (PHEV) con diversi tipi di alimentazione per le HEV e PHEV.

1) gasolio B7 (cioè quello che troviamo oggi sui punti vendita con il 7% di componente bio)

2) biocarburante avanzato derivato da materiali di scarto di origine organica, utilizzabile in purezza (HVO)

3) carburante sintetico derivato dalla combinazione di idrogeno rinnovabile e CO2 (e-fuel)

4) efuel e zero intensità carbonica per produzione di energia elettrica.

I risultati mostrano come, di fatto, è il metodo di calcolo che indirizza le scelte tecnologiche e non gli obiettivi ambientali. Emerge infatti come con un approccio LCA all’aumentare della quota di componente bio/rinnovabile nei LCF cresce il vantaggio delle HEV e delle PHEV rispetto alle BEV.

La nuova legge di bilancio sembra aver consolidato il modus operandi affermatosi negli anni precedenti: ritardi nella presentazione del disegno di legge al Parlamento, tempi stretti per la discussione, risorse limitate e una compagine governativa composta da una pluralità di partiti con intenti e priorità a volte divergenti.

Eppure, il percorso di formazione della legge di bilancio 2023 è stato caratterizzato da una novità assoluta. Per la prima volta nella storia del Paese, infatti, le elezioni politiche si sono svolte nel mese di settembre, la XIX legislatura ha preso avvio il 13 ottobre 2022 e il Governo è entrato ufficialmente in carica il 22 ottobre.

L’iter di formazione, pertanto, si è svolto a cavallo tra due governi: il Governo Draghi e il Governo Meloni. Il primo, infatti, ha approvato la NADEF il 28 set-

tembre e il Documento programmatico di bilancio il 10 ottobre, sebbene poi entrambi i documenti siano stati aggiornati dal nuovo Governo. Dunque, complici anche le elezioni tenutesi a settembre, il disegno di legge di bilancio 2023 è stato trasmesso al Parlamento con più di un mese di ritardo rispetto alla data prevista del 20 ottobre, segnando in tal senso un record negativo. D’altronde, è opportuno precisare che tale previsione, da quando è entrata in vigore nel 2016, è sempre stata puntualmente disattesa da ogni Governo.

La principale conseguenza imputabile a tale ritardo è stata senz’altro lo scarso margine di manovra lasciato al Parlamento, dettato dalla necessità di rispettare la scadenza del 31 dicembre e di lavorare a ritmi serrati per scongiurare l’esercizio provvisorio.

Nonostante l’urgenza imposta dalla situazione, i lavori sono proceduti non senza difficoltà di vario tipo, a partire dai ritardi e dagli slittamenti nella consegna degli emendamenti governativi, fino all’abbandono e all’occupazione della Commissione bilancio da parte dell’opposizione in segno di protesta.

L’elemento di anomalia e di novità è rappresentato dal fatto che l’iter di formazione della legge si è svolto a cavallo tra due governi: il Governo Draghi e quello Meloni. Il primo ha approvato la NADEF il 28 settembre e il Documento programmatico di bilancio il 10 ottobre, sebbene poi i documenti siano stati aggiornati dal nuovo Governo

Non sono mancate poi divergenze e frizioni in seno alla maggioranza in merito ai contenuti da inserire nelle misure, tese a soddisfare i rispettivi bacini elettorali. È il caso, ad esempio, degli attriti venutisi a formare tra il Presidente del Consiglio e alcuni esponenti di punta di Forza Italia, che invocavano, tra le altre cose, l’inserimento di uno scudo sui reati fiscali e un intervento più deciso sulla decontribuzione per i giovani assunti. Un maggiore successo è stato invece riscontrato da altre proposte, poi inserite, quali ad esempio la cancellazione dei debiti fiscali inferiori a 1.000 euro richiesta dalla Lega e una modifica al congedo parentale voluta da Noi Moderati. Il Governo è stato inoltre costretto a non dare seguito ad una serie di disposizioni inizialmente contemplate, passando al vaglio le diverse criticità

In definitiva, sebbene in un contesto politico mutato e per alcuni aspetti con dinamiche differenti, al netto delle inevitabili difficoltà conseguenti al cambio di legislatura di governo in autunno, anche quest’anno la legge di bilancio sembra aver seguito un copione già visto

e modificandole ripetutamente, anche in considerazione del parere formulato dalla Commissione europea sulla manovra, giudicata complessivamente positiva ma con alcuni rilievi critici. Tra questi, in particolare, quelli sui pagamenti elettronici, sul contante e sulle pensioni. E mentre la norma sull’innalzamento al tetto del contante, fortemente caldeggiata dalla Lega, è stata infine approvata, sebbene a seguito di un ridimensionamento dall’iniziale cifra prevista di 10.000 euro a 5.000, l’esenzione dall’obbligo di accettare pagamenti digitali per esercenti e professionisti ha seguito un iter decisamente più travagliato. La soglia, inizialmente fissata a 30 euro, è stata poi innalzata a 60, per essere infine abbandonata a seguito delle perplessità manifestate in sede europea e sostituita con la previsione di istituire un tavolo permanente per valutare soluzioni atte a mitigare l’incidenza dei costi delle transazioni elettroniche fino a 30 euro per i soggetti con ricavi inferiori a 400.000 euro.

Per finanziare tutte le misure inserite nella manovra, che ha un valore complessivo di circa 35 miliardi, il Governo ha introdotto una serie di disposizioni volte a recuperare ulteriori fondi, come ad esempio la normativa sugli extraprofitti a valere sul 2023 e la modifica apportata in corso d’opera all’assegno per il reddito di cittadinanza, passato

da 8 a 7 mensilità per il 2023. Così, come ogni anno, la Commissione bilancio è diventata il teatro principale della manovra, e nella Sala del Mappamondo, per i deputati si sono susseguite notti insonni all’insegna di caffè e di riposi alternati, anche a causa di errori tecnici, come l’approvazione di un emendamento dell’opposizione senza copertura da 450 milioni, affrontando una sorta di maratona contro il tempo.

Nonostante i chiarimenti del viceministro del MEF, Maurizio Leo, sulla mancanza di fondi per approvare gli emendamenti, i gruppi parlamentari ne hanno presentati migliaia, poi ridotti numericamente grazie al sistema degli emendamenti segnalati e supersegnalati. La complessità di approcciarsi alla manovra in tempi così stretti, ad ogni modo, ha infine determinato l’approvazione del testo, in entrambi i rami del Parlamento, con voto di fiducia, dando così vita alla legge n. 197/2022, poi pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022.

In definitiva, sebbene in un contesto politico mutato e per alcuni aspetti con dinamiche differenti, al netto delle inevitabili difficoltà conseguenti al cambio di legislatura di governo in autunno, anche quest’anno la legge di bilancio sembra aver seguito un copione già visto.

Il 2022 si è concluso in un clima di incertezza e preoccupazione: l’anno che doveva consolidare la ripresa post-pandemica è stato invece caratterizzato da una serie di eventi drammatici e da tensioni che hanno coinvolto il settore energetico, che ha reagito con aumenti che, a loro volta, hanno portato a forti spinte inflazionistiche che si sono aggiunte a quelle dei mercati delle materie prime e di molti prodotti di base. L’aggressione della Russia all’Ucraina, con l’invasione di una parte rilevante del territorio di questa repubblica, ha visto il ritorno alle contrapposizioni tra Russia ed Occidente, che sembravano superate con il crollo del muro di Berlino, e la rimessa in discussione degli equilibri geopolitici mondiali con la Cina pronta ad approfittare del conflitto per allargare la sua influenza nel

Il 2022 si è concluso in un clima di incertezza e preoccupazione: l’anno che doveva consolidare la ripresa post-pandemica è stato caratterizzato da una serie di eventi drammatici e da tensioni che hanno coinvolto il settore energetico, che ha reagito con aumenti che, a loro volta, hanno portato a forti spinte inflazionistiche che si sono aggiunte a quelle dei mercati delle materie prime e di molti prodotti di base

mondo a partire dall’Asia, dal Medio Oriente e dall’Africa.

Le conseguenze della crisi sui mercati energetici mondiali, ed in particolare su quelli europei, sono state drammatiche anche se con connotati profondamente diversi da quelle degli anni ’70, nate dalla volontà dei paesi produttori ed esportatori di petrolio di acquisire il pieno controllo delle loro risorse.

La crisi del 2022 è stata invece determinata dalla volontà del presidente russo volta a riacquistare il peso economico e politico perso con il crollo del muro di Berlino.

Tutti i mercati energetici sono stati coinvolti ma in modo differenziato, sia per l’entità degli aumenti, sia per l’impatto a livello geografico, con l’Europa occidentale che ha pagato un prezzo molto elevato.

Il sistema petrolifero nel suo complesso è riuscito a far fronte, con il suo elevato grado di flessibilità, alle nuove sfide geopolitiche e ad una domanda comunque in aumento. Nonostante il contesto molto difficile e le previsioni di un ormai prossimo declino a causa dell’atteso avvento delle rinnovabili, la domanda mondiale ha segnato un aumento di circa 2 milioni b/g rispetto all’anno precedente, toccando circa quota 100 milioni b/g a non grande distanza dal 2019 e confermando il suo ruolo centrale sullo scenario energetico mondiale.

La domanda dei paesi non OCSE, con in primo piano quelli dell’Asia, ha raggiun-

to i 53,8 milioni b/g, con un aumento di un milione b/g rispetto all’anno precedente, nonostante la persistenza di focolai Covid in Cina che hanno portato ad una riduzione della domanda di quel paese da 15,4 a 15 milioni b/g compensata da sensibili aumenti in altre aree a partire dall’India.

Nei paesi OCSE, nonostante le vicende belliche in Europa, la richiesta di petrolio ha continuato a recuperare terreno portandosi a 46,1 milioni b/g rispetto ai 44,6 dell’anno precedente, in netto contrasto con le previsioni di rapida marginalizzazione di questa fonte. Per poter soddisfare i nuovi livelli di domanda, il sistema logistico mondiale ha dovuto affrontare una serie di problemi a causa del progressivo blocco alle esportazioni di petrolio e prodotti russi verso i mercati dei paesi occidentali. Il soddisfacimento della domanda ha richiesto sostanziali modifiche dei flussi di esportazione condizionati dal conflitto con la Russia; questo difficile processo ha fornito un notevole supporto alla lievitazione dei prezzi in un contesto dominato dal progressivo disinteresse a nuovi investimenti in vista della transizione energetica.

In ambito OCSE è stato decisivo l’aumento dell’apporto degli Stati Uniti che ha consentito di raggiungere a tutto l’aggregato il traguardo dei 29,5 milioni b/g nonostante il nuovo calo della produzione europea.

L’OPEC, esclusa la Russia, ha contribuito al bilancio petrolifero mondiale con

circa 35 milioni b/g, in netto aumento rispetto all’anno precedente, evitando che le tensioni sul piano politico e le difficoltà della Russia innescassero una crisi petrolifera mondiale. Anche se sul piano fisico il petrolio non è mai venuto a mancare, le aspettative sull’andamento della domanda, sullo stato delle scorte e sull’atteggiamento dell’OPEC hanno determinato forti oscillazioni, con il Brent che ha raggiunto i massimi dell’anno al momento dell’invasione dell’Ucraina e poi all’inizio della stagione estiva, con oltre 120 dollari/barile in media mensile ; successivamente le quotazioni si sono incamminate su un contrastato trend discendente.

L’Unione europea, che negli ultimi decenni aveva sempre più puntato sulla decarbonizzazione del sistema sino ad assumere il ruolo di portabandiera in questo processo, si è trovata in grandissima difficoltà ad affrontare le conseguenze del conflitto sul mercato del petrolio e su quello del gas naturale. Nel corso degli ultimi anni l’Europa è stata interessata da due fenomeniche ne hanno pesantemente ridotto la sicurezza energetica: da un lato, la progressiva riduzione della produzione interna di idrocarburi, dall’altro, il fortissimo aumento delle importazioni. Nel caso del petrolio, il fenomeno dell’aumento delle importazioni di prodotti si è accompagnato ad una drastica riduzione della capacità di raffinazio-

Nel caso del petrolio, l’aumento delle importazioni di prodotti si è accompagnata a una secca riduzione della capacità di raffinazione. Con la crisi tra Russia ed Ucraina, l’Europa ha dovuto affrontare così due problemi: quello delle ridotte importazioni di petrolio russo relativamente più facile da affrontare; quello ben più grave dei mancati arrivi di prodotti dalle raffinerie russe

ne. Con lo scoppio della crisi tra Russia ed Ucraina, l’Europa ha dovuto affrontare così due problemi: quello delle ridotte importazioni di petrolio russo relativamente più facile da affrontare; quello ben più grave dei mancati arrivi di prodotti e semilavorati dalle raffinerie russe più difficili da sostituire. Le conseguenze di questi squilibri si sono fatte sentire pesantemente con i prezzi delle frazioni medie ed in particolare del diesel, che sono salite ben al di sopra di quelle leggere rendendo così il costo dell’energia per gli utenti europei ancor più pesante. Sul mercato del gas le conseguenze di un sistema poco flessibile imperniato su gasdotti provenienti dalla Russia, che ha progressivamente ridotto i flussi anche come ritorsione alle sanzioni adottate dai paesi occidentali sul piano economico e finanziario, ed anche dell’embargo su una serie di

materiali ed attrezzature di carattere strategico, sono state molto pesanti. I prezzi all’hub Olandese TTF hanno raggiunto, nel momento di massima richiesta per il riempimento degli stoccaggi, il livello record di 344 dollari/ barile rompendo ogni relazione storica con il petrolio.

Nell’ultima parte dell’anno la dinamica dei prezzi degli idrocarburi ha subito un ridimensionamento che ha evitato che il sistema economico andasse del tutto fuori controllo. Le prospettive per il 2023 appaiono dominate dall’incertezza ed in particolare dall’evoluzione di tre variabili: la soluzione, o il proseguimento, del conflitto tra Russia ed Ucraina, per quanto gli ultimi sviluppi purtroppo non siano molto incoraggianti a fronte di bilancio umano e materiale che si fa sempre più pesante; l’altro elemento decisivo è costituito dalla consolidamento della ripresa economica avviata nel 2022, messa a dura a prova dalle misure di contenimento dell’inflazione adottate dalle banche centrali per contenere l’inflazione; il terzo fattore chiave è costituito dalla crescita dell’economia cinese, soggetta a due incognite: quelle sul piano finanziario e quelle legate alla resilienza della pandemia con elevati rischi sul piano interno e internazionale. In questo scenario difficilmente il 2023 potrà essere un anno di svolta per l’economia mondiale, che comunque dovrebbe muoversi su un sentiero di

I ritardi nella transizione

assicureranno al petrolio il mantenimento di un ruolo essenziale nel soddisfacimento della domanda di energia, con una richiesta che secondo i vari centri di ricerca dovrebbe avvicinarsi ai 102 milioni b/g contro i circa 100,5 del 2019, spostando così in avanti l’avvio del declino annunciato per l’inizio del decennio

modesta crescita con il supporto delle aree meno esposte alle conseguenze della crisi tra Russia e Ucraina.

I ritardi nella transizione energetica assicureranno al petrolio il mantenimento di un ruolo essenziale nel soddisfacimento della domanda di energia, con una richiesta che secondo i vari centri di ricerca dovrebbe avvicinarsi ai 102 milioni b/g contro i circa 100,5 del 2019, spostando così in avanti l’avvio del declino annunciato per l’inizio del decennio.

Il modo con il quale questa richiesta sarà soddisfatta, ed anche il profilo temporale, avranno un peso determinante nell’evoluzione di prezzi che risentiranno anche dell’atteggiamento dell’OPEC, che vedrà aumentare la richiesta del proprio greggio per la co-

pertura del bilancio globale, e dell’impatto della progressiva riduzione degli investimenti. Le prime battute del 2023 appaiono piuttosto incoraggianti per i consumatori, con il Brent che si sta muovendo intorno agli 80 dollari/ barile rispetto agli oltre 90 del mese di dicembre, ma pur sempre molto lontano dalla media del 2019 pari circa 57 dollari/barile. Anche dal mercato dei prodotti vengono segnali postivi con il ritorno alle quotazioni di inizio 2022, ma il forte differenziale tra benzina e diesel continua a segnalare una situazione di particolare difficoltà per l’Europa, peraltro a poca distanza dall’inizio dell’embargo dei paesi UE nei confronti dei prodotti e semilavorati russi. Nella prima settimana di gennaio anche la quotazione media del gas all’hub TTF,

scesa a quota 65,7 euro/MWh, risulta fortemente ridimensionata e al di sotto dei valori dello stesso periodo di un anno fa. Un segnale certamente incoraggiante per gli utenti finali ma che non può essere interpretato come l’indicazione della fine di una crisi ancora lontana da una stabile soluzione in mancanza di interventi strutturali.

Anche le notizie sul piano dell’inflazione lasciano spazio per un’evoluzione economica meno frenata, percepita anche dai segnali di recupero che si sono manifestati sulle principali borse mondiali. Con un conflitto ancora in atto e con tanti problemi irrisolti sul piano delle politiche energetiche, l’abbandonarsi all’ottimismo sarebbe peraltro il miglior incentivo per il ritorno alle difficoltà drammaticamente sperimentate pochi mesi fa.

energetica

Il nuovo anno inizia con un banco di prova importante per l’Europa dell’energia. Dal 15 febbraio entrerà in vigore il famigerato tetto al prezzo del gas e ci sarà quindi modo di capire se effettivamente il meccanismo produrrà gli effetti promessi o se, più probabilmente, sarà stato solo un contentino dato agli Stati Membri che ne invocavano l’adozione.

Il tetto al prezzo del gas è stato oggetto di una travagliata negoziazione tra Stati che ha visto contrapposti quanti - come l’Italia e la Spagna - ne volevano l’attuazione per limitare la speculazione e altri - come Germania, Olanda e Austria - che si opponevano nel timore che la misura potesse causare rischi per la sicurezza energetica. La Commissione europea, incaricata dal Consiglio di elaborare una proposta in merito, è stata da subito scettica e, nelle diverse versioni della proposta elaborate, ha sempre messo in evidenza i potenziali pericoli della misura.

Dal

L’accordo politico sull’intervento è giunto al Consiglio UE dei Ministri dell’Energia del 19 dicembre. Che cosa prevede la misura approvata? Il meccanismo correttivo ai prezzi del gas, questo il suo nome formale, partirà dal 15 febbraio e sarà attivato al verificarsi simultaneo di due condizioni:

1. quotazione dei prodotti month ahead al TTF superiore a 180 euro/MWh per 3 giorni lavorativi consecutivi;

2. differenza tra quotazione dei prodotti month ahead al TTF e prezzo spot dell’LNG sui mercati globali (calcolato come media di diversi benchmark di prezzo internazionali) superiore a 35 euro/MWh per 3 giorni lavorativi consecutivi In tal caso, il “cap” sarà applicato ai

contratti relativi a prodotti derivati con scadenza a due mesi, tre mesi e un anno. Una volta attivato, al verificarsi delle due condizioni di cui sopra, il meccanismo correttivo rimarrà efficace per almeno venti giorni lavorativi.

Tuttavia, esso non opera come un vero e proprio tetto ai prezzi. Diversamente, le quotazioni sulle varie piattaforme potranno assumere valori superiori a 180 euro/MWh purché si continui a mantenere un differenziale con le quotazioni globali di LNG non superiore a 35 euro/MWh. Detto in altri termini, se l’aumento dei prezzi dipende dagli andamenti dei mercati internazionali, non succederà nulla (come è inevitabile che sia).

Inoltre, potrà essere sospeso in modo automatico al verificarsi di moltepli-

ci condizioni, tra cui le più importanti: quotazioni dell’LNG al lordo del premio di 35 euro/MWh inferiori al valore di 180 euro/MWh; la dichiarazione dello stato di emergenza a livello europeo; qualora, per effetto del meccanismo correttivo, dovessero aumentare i consumi di gas; il verificarsi di una riduzione degli scambi di gas tra Stati Membri o delle importazioni di LNG; pericoli per la sicurezza energetica. L’aspetto “dinamico” del meccanismo e le numerose cause di sospensione fanno comprendere come il compromesso sia andato maggiormente incontro ai Paesi che non volevano il tetto per il timore dei possibili (e plausibili) rischi che avrebbe prodotto sulla sicurezza energetica. Lascia perplessi che si sia diffusa una narrazione fuorviante che attribuirebbe al meccanismo gli effetti degli attuali abbassamenti dei prezzi al TTF che invece sono dovuti esclusivamente a condizioni altre, quali: la riduzione dei consumi delle famiglie per effetto di un autunno e un inverno più miti e quella dei consumi industriali conseguente, soprattutto, agli elevati prezzi del gas dei mesi scorsi. Fenomeni che hanno inoltre limitato l’utilizzo degli stoccaggi. D’altronde, sarebbe davvero sorprendente se un meccanismo

Ancora una volta, la vicenda europea sul tetto al prezzo del gas illustra una UE spaccata. Unita nel definire obiettivi tanto sfidanti, quanto lontani, di decarbonizzazione ma divisa nell’adottare una posizione comune su questione immediate e più problematiche

che entrerà in vigore a febbraio e che ha come trigger la soglia di 180 euro/ MWh avesse spinto al di sotto dei 90 euro le quotazioni del gas a dicembre. La difficoltà a trovare un compromesso ha però rischiato di fare saltare anche l’approvazione degli altri interventi contenuti nella proposta di Regolamento UE nella quale è incluso anche il meccanismo correttivo al TTF. Alla vigilia del Consiglio dei Ministri UE dell’Energia precedente a quello del 19 dicembre, il blocco dei Paesi favorevoli al cap aveva infatti minacciato che, nel caso di mancate revisioni al medesimo rispetto alla proposta originaria (che prevedeva l’attivazione del meccanismo nel caso le quotazioni TTF dei prodotti month ahead fossero state superiori a 250 euro/MWh), sarebbe mancato il voto favorevole

su tutti gli altri interventi proposti. Tra questi: la realizzazione di una piattaforma sugli acquisti comuni di gas a livello UE – la quale è tuttavia obbligatoria solo per il 15% dei volumi necessari a riempire gli stoccaggi degli Stati Membri e non prevede l’obbligatorietà per i medesimi di coordinarsi sulle condizioni economiche di acquisto; la definizione di un nuovo benchmark di prezzo dell’LNG; meccanismi correttivi alla volatilità dei prezzi delle piattaforme nazionali per la negoziazione di gas naturale.

Ancora una volta, la vicenda europea sul tetto al prezzo del gas illustra una UE spaccata. Unita nel definire obiettivi tanto sfidanti, quanto lontani, di decarbonizzazione ma divisa nell’adottare una posizione comune su questioni immediate e più problematiche. Tra chi voleva il cap al prezzo del gas e chi non lo voleva, chi ha perso davvero è l’Unione europea. A quasi dieci anni dal lancio della Comunicazione della Commissione “Unione dell’Energia”, che avrebbe dovuto perseguire la sicurezza energetica dell’Europa, la lotta al cambiamento climatico e la disponibilità di energia a prezzi accessibili per famiglie e imprese, sembra proprio che l’obiettivo sia stato mancato.

È stato il tormentone degli ultimi sei mesi: l’invocazione di un tetto al prezzo del gas, il famoso price cap, come lo strumento per bloccare la corsa innescata da tempo ma divenuta evidente e allarmante con l’inizio della guerra d’invasione da parte della Russia all’Ucraina. Una misura economica sulla cui realizzazione a lungo si è discusso con grandi titoli sulla stampa italiana e internazionale. Con quali toni l’argomento è stato affrontato dai media? E le reazioni italiane e internazionali sono state uguali? L’approccio ai temi energetici nel linguaggio giornalistico, nell’allarme che si esprime nei titoli è diverso in ogni paese e l’Italia in questo senso sembra il paese che più di tutti ha fatto del price cap un feticcio mediatico.

Così quando il 20 dicembre è stato raggiunto l’accordo che fissava il tetto a 180 euro i titoli sui giornali erano tutti in prima pagina e a caratteri grandi. La vicenda ha assunto subito da noi una curvatura politica perché l’Italia si è intestata l’accordo promuovendolo come uno strumento definitivo per combattere la corsa del prezzo del gas. La proposta era partita nei mesi scorsi, già col governo Draghi, ma l’accordo è arrivato con la nuova legislatura e Il Messaggero lo ha accolto registrando il commento della Meloni: “Vittoria italiana”. Dello stesso tenore le interviste concesse a molti quotidiani dal ministro Pichetto Fratin. Altri, come Libero hanno titolato “L’Europa si piega” in prima pagina e nelle pagine interne “Berlino cede”.

E sulla stampa internazionale? I grandi giornali economici hanno registrato l’accordo sul price cap in maniera molto meno evidente. Il Financial Times del 20 gennaio ne dava notizia aggiungendo che “Gli operatori economici hanno messo sull’avviso perché il price cap potrebbe accrescere la volatilità dei prezzo” visto che i trader avrebbero cercato di aggirare l’accordo. Insomma, l’accordo veniva visto come un possibile elemento di destabilizzazione dei prezzi, piuttosto che un calmieratore.

Già nei giorni successivi sui giornali italiani diventavano più cauti. Si parlava di un buon accordo politico i cui benefici però non si sarebbero riflessi rapidamente sulle bollette. In qualche intervista, come quella di Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, su La Stampa intitolata: “Perché l’accordo è un fallimento”, si sottolineava come il price cap avrebbe potuto evitare nuove fiammate ma non alleggerirà il carico sulle famiglie. Tino Oldani avanzava l’ipotesi che i molti paletti contenuti nell’accordo avrebbero rischiato di renderlo inapplicabile. Ma ancora nei giorni successivi, registrando l’abbassamento dei prezzi del gas sul mercato TFT, il Messaggero descriveva questa caduta come un primo effetto del price cap.

Poi il 28 dicembre, è arrivata la risposta di Putin che minacciava di chiudere i rubinetti a tutti quelli che avessero applicato il price cap. Stavolta, con la sua solita flemma, il Financial Times, oltre alla cronaca dell’annuncio russo, fornisce una sua lettura. “La mossa del Cremlino è meno severa dell'opzione di ritorsione più dura lanciata dai media russi”.

Il recente periodo storico ha mostrato con chiarezza come la tecnologia non sia un ambito a sé stante: essa è influenzata e sua volta influenza l’ambiente e la società. Le passate scelte tecnologiche, basate sull’utilizzo principale di fonti energetiche di origine fossile, hanno con evidenza portato all’incremento della CO2 presente in atmosfera – 420 ppm al novembre 2022, e più in generale agli effetti sul nostro ecosistema classificati con il concetto di cambiamento climatico. Non solo, la guerra russo-ucraina ha evidenziato quanto rischioso sia la dipendenza energetica da una principale fonte di approvvigionamento. Nel quadro brevemente descritto, nasce l’esigenza di sviluppare un nuovo

sistema tecnologico ed economico basato sull’utilizzo di fonti rinnovabili (quali fonti energetiche) che sia lungimirante in termini di garanzia di autosufficienza e stabilità geopolitica. Un sistema energetico alimentato da fonti rinnovabili è significativamente diverso da quello alimentato da fonte fossile. Infatti, tale conversione comporta una variazione contestuale anche delle infrastrutture e sistemi produttivi connessi. In particolare, la realizzazione di impianti solari fotovoltaici (PV), parchi eolici, veicoli elettrici (EV) richiede generalmente più minerali rispetto ai loro equivalenti convenzionali (vedi figura – Report IEA). Una tipica auto elettrica richiede sei volte l’input di minerali di un'auto con

Un sistema energetico alimentato da fonti rinnovabili è moltodiverso da quello alimentato da fonte fossile. Infatti, tale conversione comporta una variazione contestuale anche delle infrastrutture e sistemi produttivi connessi. Impianti solari fotovoltaici, parchi eolici, veicoli elettrici richiede più minerali dei loro equivalenti convenzionali

motore termico e un impianto eolico a terra richiede nove volte più risorse minerarie di una centrale elettrica

Quote dei principali paesi produttori di minerali e fossili - 2019

Indonesia

Congo

Filippine

Cina

USA

Arabia Saudita

Russia

Iran

Australia

Cile

Giappone

Myanmar

Perù

Finlandia

Belgio

Argentina

Malesia

Estonia

equivalente a gas. Anche l’economia dell’idrogeno come vettore energetico si basa sull’impiego di minerali, sia per la produzione tramite elettrolizzatori che per il suo utilizzo tramite celle a combustibile.

Poiché le risorse minerarie, al pari delle fossili, non sono rinnovabili, diventa estremamente importante valutare l’andamento tendenziale dei loro consumi, così come la possibilità del loro riciclo e la eventuale disponibilità di nuove risorse non ancora esplorate. Ultimo punto, ma non meno importante, è che lo sfruttamento delle risorse minerarie sta già creando problemi sociopolitici in diverse aree del pianeta, tali questioni vanno quindi considerate attentamente per evitare di inasprire condizioni sociali in particolar modo relative a paesi in via di sviluppo. Chiaro quindi come lo sviluppo di un sistema rinnovabile sia estremamente dipendente da minerali la disponibilità cui è finita ed inegualmente geo distribuita, essi prendono il nome di materiali critici, perché è critico il loro approvvigionamento. In Europa, le materie prime critiche (CRM) – come il litio, il cobalto e gli elementi delle terre rare (REE) – sono materie prime essenziali per l'economia dell'UE. Per la produzione di minerali esistono due fasi principali: 1) estrazione (mining) in genere sotto forma di ossidi; 2) trattamento (refining/processing).

Come si vede dalla tabella seguente (Report IEA), per ciascun minerale esiste un paese principalmente forte nella sua estrazione, questo proprio perché le miniere si trovano concen-

trate in determinate siti geografici. Esempio, vale per la Repubblica Democratica del Congo sul cobalto, e per la Cina che produce circa l’86% della fornitura mondiale di terre rare. Lo stadio di trattamento non è detto avvenga nello stesso luogo di estrazione, il trattamento di tutti i principali minerali critici è concentrato in Cina. Per allineare la richiesta futura di minerali bisogna tenere inoltre in considerazione il tempo di latenza necessario per questo tipo di produzione. In particolare, i tempi dalla scoperta di un nuovo giacimento alla messa in produzione possono avere durate che vanno da pochi anni a decine di anni. In Europa, vista la scarsa padronanza di entrambe le fasi produttive, si è iniziato ad investire molto anche sullo sviluppo di tecnologie e di filiere di riciclo di materiali critici. È stata infatti costituta la «European Battery Alliance» con lo scopo di sviluppare una catena del valore per le batterie, innovativa, competitiva e sostenibile. Per

La UE dovrebbe puntare al mantenimento di tecnologie esistenti non dipendenti dai materiali critici spingendo il loro allineamento agli obiettivi di riduzione emissioni (fuel da produzione sostenibili ed e-fuels) e allo sviluppo di una nuova filiera basata sul riciclo dei materiali critici pronta per quando lo scarto sarà disponibile

alcuni minerali il riciclo è già una soluzione perché tecnologicamente fattibile e perché già ampiamente diffuso nel mercato. Per altri minerali invece bisogna in primis lavorare sullo sviluppo di tecnologie di riciclo efficienti, considerate le basse concentrazioni di minerali nei singoli prodotti. Inoltre, per i materiali relativi a tecnologie il cui sviluppo è previsto in notevole crescita, come il litio per le batterie di auto elettriche, un contributo rilevante dal riciclo potrà arrivare solo dopo il periodo di latenza equivalente alla vita utile del prodotto che permetterà di generare lo scarto, da cui recuperare la materia prima seconda. In conclusione, la transizione energetica necessita l’applicazione di materiali minerali critici. La comunità europea ha un accesso limitato a miniere e siti produttivi di tali materiali. Considerati gli obietti di decarbonizzazione che l’UE si è posta al 2050, il riciclo di tali materie diventa essenziale per assicurare l’approvvigionamento limitando la dipendenza estera. Tuttavia, questo processo non è così semplice e comporta una serie di sfide. In particolare, per quanto riguarda il settore trasporto, la catena del valore delle batterie è dominata dalla Cina. Quindi l’UE dovrebbe puntare al mantenimento di tecnologie esistenti non dipendente dai materiali critici spingendo il loro allineamento agli obiettivi di riduzione emissioni (fuel da produzione sostenibili ed e-fuels) e allo sviluppo di una nuova filiera basata sul riciclo dei materiali critici pronta per quando lo scarto sarà disponibile.

La decarbonizzazione dei combustibili nel settore dei trasporti consente di conseguire una immediata riduzione delle emissioni di gas climalteranti, poiché incide sull’intero parco circolante a livello mondiale a differenza dell’elettrificazione del settore, che necessita invece della riconversione della flotta e della realizzazione delle infrastrutture di distribuzione e ricarica.

La riconversione delle raffinerie, finalizzata alla riduzione delle emissioni di CO2 proprie degli impianti ed alla produzione di combustibili di origine rinnovabile, è certamente un’operazione complessa ma, probabilmente, meno complessa e costosa rispetto alla riconversione dell’industria automobilistica, aeronautica e navale, da condursi in parallelo ad un sostanziale adeguamento del comparto della produzione, dello stoccaggio, del trasporto e della distribuzione dell’energia elettrica. La riconversione del

La UE dovrebbe puntare al mantenimento di tecnologie esistenti non dipendenti dai materiali critici spingendo il loro allineamento agli obiettivi di riduzione emissioni (fuel da produzione sostenibili ed e-fuels) e allo sviluppo di una nuova filiera basata sul riciclo dei materiali critici pronta per quando lo scarto sarà disponibile

settore della raffinazione potrebbe risultare inoltre più rapida e controllabile in quanto localizzata in un numero limitato di grandi siti produttivi, già abituati per la loro natura e per la loro storia pregressa ad un costante adattamento all’evolversi del quadro tecnologico e normativo. La trasformazione di raffinerie in bio-raffinerie si è già dimostrata una via percorribile e profittevole, ma il raggiungimento di più ambiziosi obiettivi di decarbonizzazione richiede necessariamente di guardare a nuove tecnologie e nuovi combustibili.

Le possibili soluzioni da adottarsi rientrano principalmente nelle seguenti tre categorie:

• Elettrificazione, mediante utilizzo di energia elettrica rinnovabile, delle forniture a bassa, media e alta temperatura tramite utilizzo di pompe di calore o riscaldatori elettrici, finalizzata ad evitare le emissioni di CO2 generate all’interno degli impianti di raffinazione dall’utilizzo di combustibili o stream di processo di origine fossile per sopperire alle esigenze termiche degli impianti stessi

• Carbon Capture and Storage (CCS) della CO2 generata dagli impianti di raffinazione

Carbon Capture and Utilisation (CCU) della CO2 generata dagli impianti di raffinazione per la produzione di e-fuel mediante l’utilizzo di energia elettrica rinnovabile

Esse possono essere adottate alternativamente, in funzione delle ca-