Die Zeitung der Technischen Universität Darmstadt

AUTONOMES JUBILÄUM

Die TU Darmstadt war vor 20 Jahren die erste deutsche Universität, die zur autonomen Hochschule erklärt wurde.

03

JUNG UND AUFSTREBEND

Drei herausragende

Early Career Researchers sind als neue „Athene Young Investigators“ ausgezeichnet worden.

08

GROSSARTIGES ERGEBNIS

Zwei Forschungsprojekte der TU Darmstadt werden künftig als Exzellenzcluster gefördert.

20 Wir sind exzellent!

mit dieser Sommerausgabe der hoch³ blicken wir zurück auf aufregende Monate. Ende Mai hat die Exzellenzkommission entschieden, dass zwei unserer Forschungsprojekte künftig als Exzellenzcluster gefördert werden – ein herausragender Erfolg in der äußerst kompetitiven Exzellenzstrategie, auf den wir als Universitätsgemeinschaft sehr stolz sein dürfen! Ich danke den Kolleg:innen der bewilligten Cluster „Reasonable Artificial Intelligence“ (RAI) und „The Adaptive Mind“ (TAM) sowie allen an der TU Darmstadt und bei unseren Partner:innen Beteiligten herzlich für ihr großes Engagement. Gemeinsam werden wir nun die begeisternden Visionen der beiden Projekte aus den Bereichen Künstliche Intelligenz und Kognitionswissenschaften verwirklichen.

Leider waren wir mit unserem dritten Antrag „CoM2Life“ aus dem Themenfeld Biomaterialien in der letzten Runde des Exzellenzwettbewerbs nicht erfolgreich. Ich bin jedoch sicher, dass wir mit den visionären Ideen und wirkmächtigen Lösungen, mit dem auch dieses Projekt entscheidende Zukunftsthemen voranbringt, in anderen Formaten werden überzeugen können.

Sehr froh sind wir auch darüber, dass unsere beiden Partnerinnern in der Allianz der Rhein-Main-Universitäten (RMU), die Goethe-Universität Frankfurt und die Johannes Gutenberg-Universität Mainz, ebenfalls im Wettbewerb erfolgreich waren und zusammen drei Exzellenzcluster einwerben konnten. Als RMU gehen wir nun den nächsten Schritt im Exzellenzwettbewerb: Wir bewerben uns gemeinsam als Verbund um den Titel „Exzellenzuniversität“. Im November werden wir unseren Antrag einreichen.

Neben dem Highlight-Thema Exzellenzstrategie finden Sie in dieser Ausgabe der hoch³ weitere lesenswerte Beiträge. So stellen wir Ihnen mit der Titelgeschichte unsere drei in diesem Jahr als Athene Young Investigators ausgezeichneten Kolleg:innen vor. Sie forschen alle zu spannenden und zukunftsprägenden Themen: Künstliche Intelligenz, alternative Energieträger und Lawinen. Mit dem Programm fördern wir seit 2017 besonders qualifizierte Wissenschaftler:innen in der frühen Karrierephase. Einen weiteren großen Schwerpunkt widmen wir einem beachtlichen Jubiläum: In diesem Jahr feiern wir das 20-jährige Bestehen unserer Autonomie. Die TU Darmstadt wurde 2005 erste autonome Universität Deutschlands. Einen Rückblick und Einblick, wie wir diese Autonomie ausprägen, finden Sie in dieser Ausgabe. Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der Lektüre!

IHRE TANJA BRÜHL

P.S.: Im Mai hat mich die Universitätsversammlung für eine zweite Amtszeit als Präsidentin der TU Darmstadt bestätigt. Für das Vertrauen, unsere innovative autonome Universität auch in den kommenden sechs Jahren leiten zu dürfen, danke ich herzlich!

THEMEN / Ausgabe 3/2025

06 DEMOKRATIE IM FORSCHUNGSFOKUS

Die TU ist an einem neuen demokratiepolitischen Forschungsinstrument beteiligt: dem HessenMonitor.

07

FORSCHUNG IM EINSATZ

Der KurtRuthsPreis geht in diesem Jahr an Dr. Leon Schumacher und Dr.Ing. Steven R. Lorenzen.

12

DOPPELTER ERFOLG

Zwei TUProfessoren werden mit renommierten Advanced Grants des Europäischen Forschungsrats (ERC) gefördert.

13

NEUER PARTNER

Professor Thomas Nilsson wird erster „Affiliate Professor“ der TU Darmstadt.

16 NOCH MEHR SCHWUNG FÜR INNOVATIONEN

Die TU Darmstadt bekommt mehr als 2,9 Millionen Euro EUFördermittel für ihr Projekt „InnoBoost“.

24

VISIONÄRER VORDENKER

Professor Heinz Koeppl erhält eine LOEWESpitzenProfessur an der TU Darmstadt.

und Redaktion wieder. Die Redaktion behält sich das Bearbeiten und Kürzen eingereichter Texte vor. hoch3 erscheint jährlich in vier Ausgaben. Auslagestellen: www.tu-darmstadt.de/nimmhoch3 G estaltung und Illustration: ANKER, Frankfurt am Main, www.anker-design.de COVER-MOTIV: Foto von Katrin Binner, Collage von ANKER druck: AC medienhaus GmbH, Wiesbaden, www.acmedien.de

ANZEIGEN: vmm Wirtschaftsverlag, Augsburg, barbara.vogt@vmm-wirtschaftsverlag.de Das Druckpapier erfüllt die Anforderungen des Umweltzeichens Blauer Engel nach RAL-UZ-14.

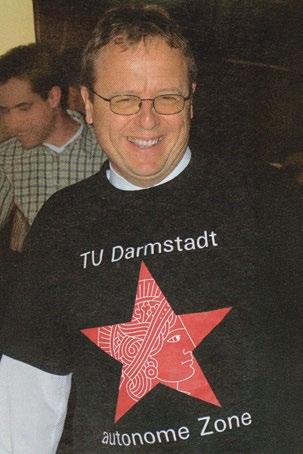

20 JAHRE TUD-GESETZ

ZEITMASCHINE SPEZIAL

Vor 20 Jahren, am 1. Januar 2005, trat das Gesetz zur organisatorischen Fortentwicklung der Technischen Universität Darmstadt (TUD Gesetz) in Kraft. Durch dieses Gesetz sollte die organisatorische Weiterentwicklung der TU Darmstadt gefördert und die Autonomie gestärkt werden. Die TU erhielt so 2005 die Anerkennung als rechtsfähige Körperschaft des öffentlichen Rechts, weitgehende Organisations und Personalhoheit sowie Bauautonomie – und wurde zur ersten autonomen Hochschule in Deutschland.

Bedeutende Weichenstellungen auf dem Weg zur Autonomie erfolgten bereits zu Beginn der 1990er-Jahre. 1991 schuf die rot-grüne Koalition die Grundlage, die Autonomie an den hessischen Hochschulen auszuweiten. Die damalige Wissenschaftsministerin Evelies Mayer befürwortete eine stärkere Dezentralisierung und Deregulierung im Verwaltungsbereich der Hochschulen. Die von ihr beauftragte Hochschulstrukturkommission des Landes Hessen empfahl „veränderte Entscheidungsstrukturen und Steuerungsverfahren“ an den Hochschulen. Die Diskussion zu mehr Autonomie an den Hochschulen war jedoch bis zur Jahrtausendwende auf die Finanzsituation beschränkt.

Erst durch die Reform des Hessischen Hochschulgesetzes im Jahr 2000 ergab sich für die TU die Chance, Autonomie zu gewinnen. Eine „Experimentierklausel“ ermöglichte es den Hochschulen, neue Organisationsstrukturen auszuprobieren. Der damalige TU-Präsident JohannDietrich Wörner ergriff die Initiative und unterbreitete dem Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst eigene Vorschläge. Bereits 2002 gab es Pläne, der TU die Bauherrneigenschaft zu übertragen. Nach der Landtagswahl 2003 nannte die neue CDU-Regierung das Ziel einer modellhaften Verselbstständigung der TU Darmstadt explizit in ihrem Regierungspro gramm. In einer internen Arbeitsgruppe der zen tralen Verwaltung der TU wurde ein umfassen der Entwurf für ein entsprechendes Gesetz er stellt. Darin forderte die TU die vollständige Übertragung der Dienstherrneigenschaft und der Bauherrneigenschaft. Im Wissenschaftsmi

nisterium gab es erhebliche Bedenken zu dem Entwurf, sodass die Diskussionen bis 2004 anhielten. Der Grundsatzbeschluss des Kabinetts wurde am 16. Februar 2004 gefasst und von der Hessischen Landesregierung am 8. Juni 2004 im Landtag eingebracht. Nach einigen Änderungen wurde das Gesetz am 5. Dezember beschlossen und trat am 1. Januar 2005 in Kraft.

Die zunächst für fünf Jahre gewährten Freiheiten wurden bis heute immer wieder erweitert. Besondere Meilensteine sind die Änderungen des novellierten TUD-Gesetzes 2009, als der TU – nachdem ihr bereits zuvor weitreichende Befugnisse in Personalangelegenheiten zustanden – die Dienstherrnfähigkeit und Arbeitgeberfunktion übertragen wurde.

Durch das TUD-Gesetz entfielen die Genehmigungspflichten des Hessischen Ministeriums für Wissenschaft und Kunst gegenüber der TU. Die Verantwortung wurde der Universität übertragen, insbesondere dem Präsidium. Der Präsident beziehungsweise die Präsidentin der TU als alleinige/r Dienstvorgesetze/r ernennt die Beamtinnen und Beamten der Hochschule. Die Universität darf eigene Tarifverträge abschließen.

Während das TUD-Gesetz die Aufgaben des Hochschulrats und des Präsidiums bestimmt, regelt die Grundordnung der TU darüber hinaus die Rechte und Pflichten der weiteren tragenden Säulen der akademischen Selbstverwaltung auf zentraler Ebene – Universitätsversammlung und Senat – sowie auf Fachbereichsebene.

Die Bauautonomie erlaubt es der TU Darmstadt, selbstständig Grundstücke zu erwerben, Gebäude zu sanieren und Neubauten zu errichten. Im Verlauf der vergangenen 20 Jahre konnte auf diese Weise der Sanierungsstau erheblich verringert und die dringend notwendige Expansion insbesondere auf der Lichtwiese vorangetrieben werden. LIAM MAURICE HUTH

Der Autor studiert im Bachelor Geschichte mit Schwerpunkt Moderne und ist Praktikant im Universitätsarchiv der TU Darmstadt.

12.05.2004

Die Hochschulversammlung der TU Darmstadt begrüßt einstimmig den Autonomieprozess, den die Hessische Landesregierung mit einem Gesetzentwurf eingeleitet hat.

26.11.2004

Der Hessische Landtag beschließt einstimmig das “Gesetz zur organisatorischen Fortentwicklung der TU Darmstadt“ (kurz: TUDGesetz). Es räumt weitgehende Autonomie als Modellhochschule ein.

1.1.2005

Das TUDGesetz tritt in Kraft.

9.12.2009

Das Landesparlament erweitert nochmals den Autonomiespielraum. Die Universität übt nun auch Arbeitgeberfunktion und Dienstherrneigenschaft aus und hat Tarifautonomie.

23.04.2010

Die ersten Tarifverträge für die TU Darmstadt werden abgeschlossen.

2015

Zum zehnjährigen Bestehen der Autonomie legt die TU Darmstadt einen Bildband mit einer Bilanz ihrer Bauautonomie vor. Das Präsidium veranstaltet eine „Danke“Feier für alle TUMitglieder auf dem AugustEulerFlugplatz und ein prominent besetztes Symposium unter dem Titel „Wissenschaftspolitik und Hochschulautonomie – ziemlich beste Freunde?“

2025

Die TU Darmstadt feiert 20jähriges Bestehen der Autonomie.

Illu: Linda Voß

PRÄSIDENTIN PROFESSORIN DR. TANJA BRÜHL ZU 20 JAHREN AUTONOMIE DER TU DARMSTADT

Im Jahr 2005 erhielt die TU Darmstadt vom Hessischen Landtag die Autonomie –und wurde damit so selbstständig wie keine andere deutsche Universität.

TU Präsidentin Tanja Brühl schildert im Interview, welche Fortschritte dadurch möglich wurden und worin künftige Herausforderungen bestehen.

Frau Brühl, Sie sind 2019 als Präsidentin an die TU Darmstadt gekommen. Welche Ausprägungen der Autonomie der Universität waren für Sie besonders bemerkenswert?

Vor meinem Amtsantritt kannte ich vor allem die Perspektive von außen, die rechtlichen Rahmenbedingungen und Vorgaben. In den Gesprächen nach meiner Wahl habe ich an vielen Stellen gespürt, dass die Kolleg:innen und Studierenden an der TU Darmstadt gestalten wollen – die Universität nach innen, aber ebenso nach außen. Ich habe eine große Bereitschaft erlebt, Dinge anzugehen und Lösungen zu suchen – kurz, wirksam zu werden für die Universität und aus der Universität heraus. Dieser Eindruck hat sich mit dem noch intensiveren Eintauchen in die Universitätskultur an der TUDa verfestigt. Und diese Kul tur, davon bin ich überzeugt, ist ganz wesentlich geprägt durch den Status als autonome Universität.

Zum zehnjährigen Bestehen des TUD-Gesetzes 2015 hatte der damalige TU-Präsident Professor Hans Jürgen Prömel eine „Ermöglichungskultur“ gelobt, die sich infolge der Autonomie in der Universität etabliert habe. Worin drückt diese sich aus?

Mit der Autonomie hat die TU Darmstadt mehr Ver antwortung bekommen. Diese Verantwortung hat sie angenommen und als Leitlinie des eigenen Han delns verankert. Das gilt für die institutionelle Ebe ne ebenso wie für jede und jeden an unserer Uni versität. Die Autonomie ermöglicht neue Gestaltungs räume. Diese nutzen wir mit großem Gestaltungswillen und Gestaltungskraft, um Neues einfach auszuprobie ren und so unsere Universität weiterzuentwickeln. Dazu bedarf es manchmal auch kontrover ser Diskussionen. Diese führen wir aber immer mit dem Ziel, gemeinsam gute Lösungen für unsere Universität zu finden und umzusetzen. Aus diesem Erleben von Wirksam keit erwächst auch die Fähig keit, schwierige Situationen gemeinsam zu meistern.

Berufungen, Haushalt, Bau und einiges mehr: Die Autonomie hat viele Facetten. Welche davon spielt in Ihrem Arbeitsalltag die größte Rolle – und welche erleben Sie als die größte Bereicherung? Welche ist die herausforderndste? Im täglichen Tun nimmt sicher der Bereich Berufungen den größten Raum ein. Der große Mehrwert der Autonomie und der gelebten Ausgestaltung an der TU ist aber, dass wir alle Bereiche integrativ denken und (weiter)entwickeln. Wie richten wir die Forschung an unserer Universität aus? Was braucht es dazu an baulichen Voraussetzungen? Wie können wir dies in unseren Studiengängen verankern? Die Antworten auf diese Fragen formen ein Gesamtbild, das wir für Gestaltung und Verände

Mit dem Status als autonome Universität war die TU Darmstadt Vorreiterin. Welche Entwicklungen waren aus Ihrer Sicht für die Universität durch die Autonomie möglich?

Die Autonomie hat die Strategiefähigkeit der Universität gestärkt. Neue Handlungsspielräume haben zu einem veränderten Selbstverständnis geführt – zentral und dezentral. Die Institutionelle Evaluation regt zu Reflexion und strategischer Planung an und hat die Entwicklung aller Einheiten und Einrichtungen der Universität produktiv befördert. Das „Gesicht“ unserer Universität, unser Campus, hat sich durch die Bauautonomie wesentlich verändert. Mit der Weiterentwicklung unseres Studiengangsportfolios sind wir attraktiv für nationale und insbesondere auch in

„Der Neubau des CRA Gebäudes (Center for Reliability Analytics) verdeutlicht die Vorteile der Bauautonomie der TU Darmstadt: Von der Antragsskizze bis zur Realisierung arbeiteten Wissenschaft und TUBaudezernat eng zusammen. Der Neubau wurde frist und kostengerecht realisiert. Dank kurzer Entscheidungswege und eigener Budgetverantwortung konnte das zuvor genutzte Gebäude der Materialprüfanstalt verkauft werden. Der Erlös floss direkt in das Projekt und reduzierte den Eigenanteil der TU –ein Beispiel effizienter und nachhaltiger Gesamtprojektverantwortung.“

„Vor 20 Jahren war die TU durch die Hochschulautonomie Vorreiterin in Hessen. Ein autonomer Haushalt ermöglicht es uns, das vom Land zur Verfügung gestellte Globalbudget flexibel dort einzusetzen, wo es gerade am wirkungsvollsten ist, ohne beispielsweise an Stellenpläne gebunden zu sein. Hier konnten die anderen Hochschulen zum Glück nachziehen, und in den hessischen Hochschulen gibt es keine echten Stellenpläne mehr. Diese Freiheit bringt Gestaltungsmöglichkeiten, aber auch besondere Herausforderungen mit sich. Autonomie geht stets mit Verantwortung einher, wir haben es an der TU eingeübt, diese Verantwortung zu übernehmen, und damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Auch in der aktuellen Phase knapper Kassen übernehmen wir Verantwortung und versuchen, die TU so gut wie möglich zu gestalten–sowohl als Präsidium als auch in den Leitungen der Fachbereiche, Dezernate und anderen Einheiten. Wir nehmen die aktuelle Herausforderung an und werden sie mit der Autonomie besser meistern als ohne. Noch besser geht es, wenn das Land zu seiner Verantwortung steht und eine auskömmliche Finanzierung ermöglicht, wie es im Koalitionsvertrag vereinbart ist.“

DR. MARTIN LOMMEL, KANZLER DER TU DARMSTADT

„Autonomie ist für uns mehr als die Rechtsfolge einer geänderten Rechtsform, Autonomie entspricht vielmehr dem Selbstverständnis der Mitglieder der TU Darmstadt. Als autonome Körperschaft öffentlichen Rechts haben wir einen Weg gefunden, wie wir bestmöglich den gesetzlichen Aufträgen und den gesellschaftlichen Erwartungen nachkommen, indem die Mitglieder der Universität Verantwortung für ihren jeweiligen Arbeitsbereich und für die Universität tragen.

Wir tragen insbesondere dafür Verantwortung, die Arbeitsbedingungen der im Dienst der TU Darmstadt stehenden Beschäftigten in dem uns zur Verfügung stehenden rechtlichen und finanziellen Rahmen bestmöglich zu nutzen. Es ist unser Anspruch, diese Rahmenbedingungen immer wieder zu hinterfragen und auf eine Weiterentwicklung hinzuwirken. Auch im Rahmen von Tarifverhandlungen, in denen die politischen und finanziellen Möglichkeiten begrenzt sind, gelingt es uns, Zeichen zu setzen. So waren wir die erste deutsche Universität, die ihren Beschäftigten eine Entgeltumwandlung für ein Fahrradleasing anbieten konnte.“

STEFAN WEISENSEEL, LEITUNG DEZERNAT VII – PERSONALUND RECHTSANGELEGENHEITEN

Grußwort – 20 Jahre Autonomie

Als erste Hochschule Deutschlands mit Autonomiestatus hat die TU Darmstadt seit 2005 Pioniergeist und Verantwortungsbewusstsein bewiesen. Sie nutzt ihre Gestaltungsspielräume mit großer Weitsicht – in der Forschung, Lehre, Graduiertenförderung und im Transfer.

Besonders sichtbar wird der Erfolg beim Bauen: Die vielen gelungenen Projekte haben die Lehr- und Forschungsinfrastruktur entscheidend gestärkt – so zum Beispiel das erst vor Kurzem eröffnete „Center for Reliability Analytics”, bei dessen Eröffnung ich zu Gast sein durfte. All diese Projekte machen die Hochschule zu einem Ort, an dem es sich gut forschen, studieren und arbeiten lässt.

Die TU Darmstadt zeigt im 20. Jahr ihrer Hochschulautonomie, dass sie dem Vertrauen der Landesregierung gerecht wird – dafür danke ich herzlich. Ihr Mut, neue Wege zu gehen, ihre Innovationskraft und ihr Gestaltungswille leisten einen wichtigen Beitrag zur Zukunftsfähigkeit des Wissenschaftsstandorts Hessen.

TIMON GREMMELS HESSISCHER MINISTER FÜR WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG, KUNST UND KULTUR

DER FRÜHERE TU-PRÄSIDENT PROFESSOR DR.-ING. JOHANN-DIETRICH WÖRNER BLICKT AUF DIE ENTSTEHUNGSGESCHICHTE ZURÜCK

Das TU Darmstadt Gesetz wurde während der Amtszeit des damaligen Präsidenten Johann Dietrich Wörner verabschiedet.

Im Interview erinnert Wörner sich an die Anfänge der Autonomie.

Herr Wörner, die Autonomie der TU Darmstadt trat am 1. Januar 2005 in Kraft. Wie kam es zu dieser Idee?

Als ich 1995 als Kandidat für die Präsidentenwahl antrat, hatte ich als Motto „Autonomie durch Profil“ gewählt. Meine Auffassung war (und ist), dass man Extra-Forderungen immer durch Extra-Gegenleistungen begründen sollte. Der nachfolgende Profilierungs- und Strategieprozess war dann eine hervorragende Grundlage für die Idee der Autonomie.

Warum war ein Mehr an Autonomie für die TU ein erstrebenswertes Ziel? Von wem ging die Initiative aus?

Die Initiative ging zu 100 Prozent von der Universität aus. Wir wollten die Detailsteuerung bis hin zur Berufung der Professuren und die Balance der verschiedenen Mittelverwendungen in eigener Verantwortung umsetzen.

Wie hat die TU sich in das Gesetz gestalterisch einbringen können? Haben Sie sich für einen bestimmten Aspekt der Autonomie besonders eingesetzt?

Nach entsprechenden Vorgesprächen habe ich ein TU-Darmstadt-Gesetz formuliert und durch sehr intensive und regelmäßige Treffen im Landtag mit allen Parteien die Unterstützung erreicht. Das Ministerium war in wesentlichen Teilen dagegen, aber der Ministerpräsident hat es von Anfang an unterstützt. Mit dem TU-Darmstadt-Gesetz hat das Land Hessen der Universität bis dahin beispiellose Freiheiten gewährt. Wie haben Sie die Zusammenarbeit und den politischen Prozess damals empfunden?

Viel, sehr viel Arbeit in Wiesbaden, aber auch in den Universitätsgremien. Denn auch da wurden alte Zöpfe abgeschnitten. Das Gesetz war für alle, auch für mich, ein riskanter Versuch. Die Frage lautete: Ist die Hochschule in der Lage, die Verantwortung zu tragen? Es ging nicht um Macht, sondern um Einsatz für Forschung, Lehre und Service … und das ist nicht immer auf einen Nenner zu bringen.

Wie wurde die Idee der Autonomie in der Universitätsgemeinschaft diskutiert?

Der erste Schritt war mein Bewerbungsmotto. Danach haben wir, das heißt insbesondere der Kanzler Hanns H. Seidler und ich, in großen Diskussionsforen die Hochschule nicht nur „mitgenommen“, sondern zur aktiven Trägerschaft gebracht. Autonomie bedeutet zuallererst Verantwortung!

Die Fragen stellten Bettina Bastian und Michaela Hütig.

TU Darmstadt und der neue „Hessen Monitor“

Die TU Darmstadt ist am Aufbau eines neuen demokratiepolitischen Forschungsinstruments beteiligt: dem Hessen-Monitor. Das vom hessischen Wissenschaftsministerium geförderte Projekt soll die politische Stimmungslage und gesellschaftlichen Einstellungen im Land erstmals systematisch, wissenschaftlich fundiert und langfristig erfassen.

Ziel des Projekts ist es, politische Einstellungen, gesellschaftliche Spaltungstendenzen und die Resilienz der Demokratie in den verschiedenen Regionen Hessens differenziert sichtbar zu machen. So sollen fundierte Grundlagen für politische Bildung, zivilgesellschaftliche Diskussionen und evidenzbasierte Entscheidungsprozesse geschaffen werden.

Im interdisziplinären Forschungsverbund aus fünf hessischen Hochschulen ist die TU Darmstadt besonders stark vertreten: Mit Professor Christian Stecker, Professorin Michèle Knodt und Dr. Christina-Marie Juen sind Wissenschaftler:innen aus dem Institut für Politikwissenschaft in die Projektleitung und -entwicklung eingebunden. Juen, die zu politischen Einstellungen und Wahlverhalten auf lokaler Ebene und populistischen Tendenzen forscht, sieht vor allem im lokalen Fokus einen großen Gewinn.

„Gerade auf lokaler Ebene zeigt sich, wie sich politische Einstellungen verändern – oft leise, aber nachhaltig“, so Juen. „Der Hessen-Monitor hilft uns zu verstehen, wo sich Unzufriedenheit mit Demokratie verdichtet – und wo Vertrauen entsteht.“

Neben der TU Darmstadt beteiligen sich die Philipps-Universität Marburg, die Justus-Liebig-Universität Gießen, die Goethe-Universität Frankfurt am Main und die Hochschule Fulda am Projekt. Die Leitung übernehmen Professorin Isabelle Borucki (Marburg) und Professor Christian Stecker (Darmstadt).

„Demokratie lebt vom Wissen über sich selbst – und genau das schafft der Hessen-Monitor. Gerade in einer Zeit, in der gesellschaftliche Gräben tiefer werden, ist verlässliche Forschung zu Einstellungen und Vertrauen essenziell.“

PROFESSOR CHRISTIAN STECKER

Der Hessen-Monitor reagiert auf die wachsenden Herausforderungen für liberale Demokratien – von sinkendem Vertrauen in Institutionen bis zu gesellschaftlicher Fragmentierung. In Hessen werden diese Prozesse durch ausgeprägte regionale Unterschiede zwischen der urbanen Rhein-Main-Region und strukturschwächeren ländlichen Gebieten verstärkt. Hier setzt das Projekt an, indem es kleinräumige Unterschiede systematisch erfasst und analysiert.

„Mit dem Hessen-Monitor bauen wir ein Frühwarnsystem für die Demokratie. Wir zeigen, wie sich Einstellungen in Stadt und Land, in verschiedenen sozialen Gruppen oder Regionen unterscheiden – und was das für politische Entscheidungen bedeutet.“

PROFESSORIN MICHÈLE KNODT

Die geplanten Erhebungen basieren auf einem stabilen Basismodul, das zentrale politische Einstellungen, wie zum Beispiel Demokratiezufriedenheit, Haltung gegenüber Problemlagen, oder Vertrauen in Institutionen, über mehrere Erhebungswellen vergleichbar macht. Hinzu kommen variable Module, die auf aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen reagieren – etwa Migration, wirtschaftliche Unsicherheit oder politische Teilhabe. Ergänzt wird die Erhebung durch Online-Fokusgruppen, die ein vertieftes Verständnis ermöglichen. Die Feldphase der Be fragung ist für Anfang 2026 angesetzt.

Die Ergebnisse sollen auch öffentlich in regio nalen Workshops diskutiert werden. Langfris tig ist der Hessen-Monitor als wiederkehren des Beobachtungsinstrument konzipiert, das Trends sichtbar macht und politische Entschei dungsträger:innen auf Landes- und kommu naler Ebene evidenzbasiert unterstützt.

Die Daten werden im Sinne von Open Science aufbereitet und zur Nach nutzung veröffentlicht.

TU im neuen Graduiertenkolleg der Uni Frankfurt vertreten

Demokratie ist nicht nur eine Staatsform, sondern auch eine Form des Zusammenlebens: Diesen Aspekt beleuchtet das neue Graduiertenkolleg „Ästhetik der Demokratie“ an der Goethe-Universität Frankfurt, das die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) bewilligt hat. Dem Sprecher:innen-Team gehört TU-Professorin Sophie Loidolt vom Institut für Philosophie an.

„Die Demokratieforschung führt in den geisteswissenschaftlichen Fächern bislang ein eher randständiges Dasein. Das wollen wir ändern“, sagt Professor Johannes Völz, Amerikanist an der Goethe-Universität und Sprecher des neuen Graduiertenkollegs „Ästhetik der Demokratie“. Praktiken, Rituale und Normen der gelebten Demokratie seien durch die sozialwissenschaftlichen Disziplinen ausgiebig erforscht, nicht jedoch die sinnliche Dimension. Gerade in Zeiten, da die demokratisch verfassten Gesellschaften weltweit in die Defensive gerieten, sei aber das Wissen um die ästhetisch-emotionalen Bedingungen demokratischen Zusammenlebens wichtig. Die kritische Auseinandersetzung, das ständige Ringen um die richtige Form des Zusammenlebens gehöre zum Wesenskern des demokratischen Prinzips. Während die Ästhetik des Faschismus gut erforscht sei, gebe es zur Ästhetik der Demokratie kaum Literatur, betont Johannes Völz.

Dies soll sich mithilfe des neuen Graduiertenkollegs nun ändern. Was macht die Demokratie jenseits von Institutionen und Prozessen aus? Wie manifestiert sie sich in sinnlichen Erfahrungen? „Solange uns nicht bewusst ist, was das demokratische Zusammenleben ausmacht, wird es uns schwerfallen, die Demokratie zu verteidigen“, so Völz.

Knapp sechs Millionen Euro hat die DFG für die erste Förderphase zugesagt. Zwei Kohorten von je zwölf Doktorand:innen werden in den nächsten fünf Jahren an einschlägigen Themen arbeiten. Hinzu kommen zehn weitere Wissenschaftler:innen aus einem breiten Fächerspektrum der Geisteswissenschaften. Vertreten sind Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaften, Amerikanistik, Film- und Medienwissenschaften, Germanistik, Kunstgeschichte, Neuere Geschichte, Philosophie, Skandinavistik und Sinologie.

STRATEGISCHE ALLIANZ RMU

Die Graduiertenkolleg-Kooperation zwischen der Goethe-Universität Frankfurt und der TU Darmstadt stärkt auch die mit

Der mit 12.000 Euro dotierte Kurt-Ruths-Preis der TU Darmstadt wird in diesem Jahr zu gleichen Teilen an den Chemiker Dr. Leon Schumacher und den Bauingenieur Dr.-Ing. Steven R. Lorenzen verliehen. Die Forscher ent wickelten neue Methoden, die direkt in der Katalysatorentwicklung und bei der Brückenüberwachung Anwendung finden.

„Die Forschungsergebnisse von Dr. Schumacher sind sowohl für die gezielte Katalysatorentwicklung für technisch relevante Selektivoxidationen als auch die grundlegende Entwicklung neuer spektroskopischer Methoden von herausragender Bedeutung.“

PROFESSOR CHRISTIAN HESS, FACHBEREICH CHEMIE, BETREUER DER DISSERTATION

Propylen ist für die chemische Industrie ein wichtiger Ausgangsstoff, zum Beispiel für die Kunststoffherstellung. Seine Herstellung ist jedoch energieaufwändig und erfordert den Einsatz von Katalysatoren. Die Suche nach geeigneten Katalysatoren ist besonders lohnend, da die chemischen Reaktionen zur Propylenherstellung umso effizienter verlaufen, je passgenauer die entsprechenden Katalysatoren gewählt werden. Dem Kurt-Ruths-Preisträger Leon Schumacher gelang es, in seiner Dissertation sowohl auf experimenteller als auch auf theoretischer Ebene richtungsweisende neue wissenschaftliche Erkenntnisse zur Wirkungsweise von Katalysatoren bei der Propylenherstellung zu erhalten. Dafür stellte er neue Ansätze vor, die die aktuellen, energieaufwändigen technischen Prozesse ersetzen kön-

Steven R. Lorenzen hat sich in seiner Dissertation mit Methoden zur Überwachung und Lebenszeitverlängerung von Eisenbahnbrücken mithilfe von „Drive-by Monitoring“ befasst. Die Überwachung von Brücken mit fest verbauten Geräten ist aufwändig und kostspielig. Beim „Drive-by Monitoring“ werden stattdessen die Züge mit Sensoren ausgestattet, die bei jeder Überfahrt Messungen vornehmen können. So lässt sich mit wenigen Zügen das gesamte Netz kontrollieren. Eine besondere Herausforderung sind dabei die oft kurzen Spannweiten der Brücken bei gleichzeitig hoher Geschwindigkeit der Züge. Lorenzen konnte dieses Problem mithilfe der Baudynamik lösen und hat im Rahmen seiner Promotion ein Verfahren entwickelt, bei dem am Zug angebrachte Beschleunigungssensoren beim Überqueren einer Brücke deren Resonanzfrequenz ermitteln.

KURT-RUTHS-PREIS

Der seit 1989 jährlich verliehene KurtRuthsPreis ist mit 12.000 Euro dotiert. Er würdigt herausragende wissenschaftliche Leistungen aus den Fachbereichen Architektur, Bau und Umweltingenieurwissenschaften sowie Chemie und wird an EarlyCareerForschende der TU Darmstadt verliehen, die sich durch herausragende Dissertationen ausgezeichnet haben. Der Preis geht zurück auf Kurt Ruths, den langjährigen Sprecher der Geschäftsführung der BraasGruppe.

Brücken sind nicht starr, sondern Strukturen, die sich konstruktionsbedingt bewegen beziehungsweise schwingen können. Diese freie Schwingung nennt sich Eigenfrequenz. Wirkt nun eine Kraft mit der gleichen Frequenz von außen auf die Brücke ein – zum Beispiel durch einen Zug – kann Resonanz entstehen, die Schwingungen intensivieren sich, was im schlimmsten Fall zum Einsturz führen kann. Dank der neuen Methode, mit der sich nun die Resonanzfrequenzen von Brücken ermitteln lassen, können die gefährlichen „Resonanzüberfahrten“ vermieden werden, etwa durch minimale Geschwindigkeitsanpassungen. Die Lebensdauer von Brücken erhöht sich dadurch sigcst

„Meiner Einschätzung nach wird Dr. Lorenzen in Zukunft durch seine Kreativität und Leistungsfähigkeit bedeutende Beiträge zur Weiterentwicklung des Bauwerksmonitorings und der Baudynamik leisten.“

PROFESSOR CLEMENS HÜBLER, LEITER DES INSTITUTS FÜR STATIK UND KONSTRUKTION, FACHBEREICH BAU- UND UMWELTINGENIEURWISSENSCHAFTEN

Die TU Darmstadt hat weitere drei exzellente junge Forschende als „Athene Young Investigators“ (AYI) ausge zeichnet. Mit dem Programm will die TU die frühe wissenschaftliche Selbstständigkeit von besonders qualifizierten Early Career Researchers fördern.

Eigentlich hatte Philipp Rosendahl gar keine akademische Laufbahn im Sinn. Doch dann wurde seine Begeisterung für Skitouren und die Berge zur Leidenschaft und aus seinem Promotionsthema im Maschinenbau entwickelte sich das Zentrum für Schnee und Lawinenforschung am Fachbereich Bau und Umweltingenieurwissenschaften der TU. Der 35 Jährige wurde nun zum Athene Young Investigator ernannt.

Wenn der gebürtige Berliner seine Skier für die nächste Bergtour unterschnallt, dann hat er die wichtigsten Wegbegleiter immer im Gepäck: seinen Lawinen-Rucksack – ausgerüstet mit einer Art Airbag und einem Lawinenverschütteten-Suchgerät, LVS genannt oder kurz Pieps. Damit kann er Opfer eines Schneeabgangs orten oder im Notfall auch selbst geortet werden. „Für Skitourengänger sind Lawinen eine echte Gefahr“, weiß Dr. Philipp Rosendahl. Schon in seiner Freizeit hat sich der begeisterte Skifahrer intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt, vor Touren stets Wetterlage und Schneeberichte studiert. Das war noch lange bevor er selbst zum passionierten Lawinenforscher wurde.

Doch wie wird aus einem promovierten Maschinenbauer ein Nivologe, ein Schneeforscher? „Das war reines Interesse“, erzählt der 35-Jährige. Rosendahl hat an der TU Darmstadt sein Bachelor- und Masterstudium absolviert und anschließend promoviert. Bei Professor Wilfried Becker forschte er zur Bruchmechanik und insbesondere zu Klebverbindungen, wie sie im Autobau zum Schutz der Insassen gerne verwendet werden, weil diese Fugen im Falle eines Aufpralls viel Bewegungsenergie absorbieren. Als Doktorand untersuchte er unter anderem das mechanische Verhalten und wie Risse entstehen. Dabei erkannte der Wintersportler, dass sich Klebefugen und SchneeSchichten in vielerlei Hinsicht ähneln. „Eine dieser Schichten wird die schwächste sein und als Erstes brechen.“ Oftmals ist es der Oberflächenreif, eine dünne, fragile Schicht aus feinen Eiskristallen, die von frisch gefallenem Neuschnee überdeckt wird. „Es sind die gleichen mathematischen und mechanischen Prinzipien wie bei einer Klebverbindung.“

Wie sich diese Erkenntnis unter Umständen in der Schneeforschung und zur besseren Lawinenwarnung einsetzen lässt, damit befasste sich Rosendahl in einer von ihm betreuten Mechanik-Studienarbeit – und landete so 2018 beim International Snow Science Workshop (ISSW) in Innsbruck, einer internationalen Konferenz, die alle zwei Jahre in Europa, den USA oder Kanada stattfindet und an der Schnee- und Lawinenforscher sowie Praktiker:innen der Branche aus der ganzen Welt teilnehmen. „Dort wurde ich gleich gut aufge nommen, und es gab viel Interesse an einer Zusammenarbeit“, berichtete er. Rosendahls Thema füllte eine Lücke: „Der Ingenieursaspekt fehlte bisher der Community.“ Es gibt dort viele Forschende aus der Physik, Meteorologie oder den Geowissenschaften, aber eben keine Maschinenbauer:innen. Das war ein neuer Impuls von außen. Auch für den Darmstädter Ingenieur selbst: „Ich traf passionierte Outdoor-Menschen, eine kleine, herzliche Forschungsgemeinschaft ohne die sonst übliche wissenschaftliche Konkurrenz.“

Auf diese Weise erhielt er Zugang zu Datenbanken, Forschungseinrichtungen und Kollaborationen wie mit dem schweizerischen Lawinenforschungszentrum in Davos. Er lernte, kontinentalen und maritimen Schnee und seine Eigenarten zu unterscheiden. „Die Schneeforschung hat sehr viele Aspekte – von der Hydrologie bis hin zum Klimawandel und der immer aktueller werdenden Frage, was eigentlich passiert, wenn es wärmer wird.“ In Feldversuchen und im Austausch mit den Praktiker:innen erstellte er Schneeprofile, erforschte die eisigen Massen Schicht für Schicht.

DAS PROGRAMM

Das Programm Athene Young Investigator (AYI) der TU Darmstadt soll herausragende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler fünf Jahre lang auf ihrem Karriereweg unterstützen. Ziel ist es, die frühe wissenschaftliche Selbstständigkeit von Forschenden in früher Karrierephase zu fördern und ihnen die Möglichkeit zu eröffnen, sich durch die eigenverantwortliche Leitung einer Nachwuchsgruppe für die Berufbarkeit als Hochschullehrerin beziehungsweise Hochschullehrer zu qualifizieren. Die Athene Young Investigators werden mit bestimmten professoralen Rechten und einem eigenen Budget ausgestattet.

Mehr Informationen: https://is.gd/xZzWff

Nach seiner erfolgreichen Promotion am Fachbereich Maschinenbau war für den jungen Forscher klar, dass „ich als Postdoc an der Uni bleiben wollte, was so eigentlich nie geplant war“. In Professor Jens Schneider –zu der Zeit Leiter des Instituts für Statik und Konstruktion am Fachbereich Bauund Umweltingenieurwissenschaften, heute Rektor der Universität Wien – fand Rosendahl einen Mitstreiter. „Er gab mir die Möglichkeit zur Schneeforschung.“ 2020 entstand so an der TU Darmstadt das „Center of Snow and Avalanche Research“, das Zentrum für Schneeund Lawinenforschung, dessen Gruppenleiter der 35-Jährige heute ist und wofür er jetzt von der TU als Athene Young Investigator ausgewählt wurde. Mit der Förderung unterstützt die Universität die akademische Karriere ihrer Nachwuchsforschenden. Die Arbeit des Zentrums ist einzigartig. Rosendahl und sein Team erstellen Rechenmodelle und erfinden Experimente anhand mathematischer, numerischer Methoden der Bruchmechanik. Im schweizerischen Lawinenforschungsinstitut Davos werden Feldversuche unternommen. „Das ergänzt sich gut.“ Mit dem technischen Knowhow aus Darmstadt entstehen zuweilen auch ganz neue Geräte wie ein mobiler Schnee-Tester, den TU-Doktorand Valentin Adam und TU-Masterstudent Luis Berger gemeinsam für den Rucksack entworfen haben. Rosendahl: „Das ist wichtig, weil der logistische Aufwand, in Schnee- und Bergregionen zu kommen, immer sehr groß ist.“ Schneeforscher zu sein, ist körperlich zehrend. „Man muss fit sein.“

Aktuell arbeiten zwei Doktoranden mit Rosendahl zusammen. Bis Ende 2025 werden weitere hinzukommen. „Es laufen viele Forschungsanträge.“ 2023 erhielt Philipp Rosendahl bereits den Dr. Hans Messer Stiftungspreis der TU für junge Forscher:innen in einer frühen Karrierephase. Die Auszeichnung nun als Athene Young Investigator freut ihn besonders: „Sie verschafft mir eine ganz neue Wahrnehmung und ein anderes Standing. Vorher war ich Postdoc, jetzt kann ich Doktoranden betreuen und nehme Aufgaben wahr wie ein Professor“ –eine große Veränderung, die ihm mehr Zugang zu Drittmitteln und auch mehr Freiheit in der Forschung verschaffe. Vielleicht kann sich der Schneeexperte dann auch den Traum erfüllen, nördlich des Polarkreises oder mal am Himalaya zu forschen. Astrid Ludwig

Manisha Luthra Agnihotri möchte die nächste Generation von Stream Processing Systemen entwickeln – Datensysteme, die kontinuierliche Datenströme in Echtzeit mit hoher Geschwindigkeit verarbeiten. Was ihre Vision besonders macht, ist die Integration Künstlicher Intelligenz: Ihre Systeme sollen sich spontan an neue Datentypen wie Text, Bilder oder Audio sowie an dynamische Szenarien in Bereichen wie Gesundheit, Finanzen und Robotik anpassen.

Manisha Luthra Agnihotri verfolgt das Ziel, intelligente Stream-Processing-Systeme zu entwickeln, die nicht nur Zahlen, sondern auch Sprache, Bilder und akustische Signale in Echtzeit interpretieren und darauf reagieren können. Diese Systeme sollen mehr als nur schnell rechnen – sie sollen lernen, sich anpassen und kontextbezogen handeln können, um eine neue Generation von Anwendungen in Echtzeit zu ermöglichen.

Das ist keine einfache Aufgabe. „StreamingSysteme kommen heute in zeitkritischen Anwendungen zum Einsatz. Doch sie sind häufig auf klassische Datenformate und feste Verarbeitungslogik beschränkt“, erklärt Luthra Agnihotri, die ursprünglich aus Indien stammt. „Ich möchte das ändern – hin zu KI-basierten Systemen, die sich automatisch an neue Modalitäten und unerwartete Ereignisse anpassen können.“

Um das zu ermöglichen, entwickelt ihr Forschungsteam an der TU Darmstadt und am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) eines der ersten multimodalen Stream-Processing-Systeme. Dieses System der nächsten Generation kann Live-Daten verarbeiten – etwa Text aus Patientenakten, Spracheingaben von Robotern oder Sensordaten aus autonomen Fahrzeugen – und in Echtzeit reagieren. Im Zentrum stehen große Sprachmodelle (LLMs) wie GPT, die neue Möglichkeiten eröffnen, aber auch große technische Herausforderungen mit sich bringen. „Wir müssen alles überdenken – von der Anfrageverarbeitung bis hin zur Latenzkontrolle und Zuverlässigkeit“, sagt sie.

Diese Modelle eröffnen neue Anwendungsfelder – zum Beispiel das Verstehen medizinischer Berichte, visueller Daten oder gesprochener Befehle in Echtzeit. Gleichzeitig stellen sie hohe Anforderungen an Rechenleistung und Systemdesign. „Wie halten wir die Reaktionsgeschwindigkeit trotz komplexer Modelle aufrecht? Wie stellen wir Korrektheit und Sicherheit in autonomen Szenarien sicher? Genau das sind die Fragen, die wir erforschen“, so Luthra Agnihotri.

Ihre Arbeit ist stark interdisziplinär und kollaborativ ausgerichtet. Am DFKI arbeitet sie eng mit den Professoren Jan Peters aus dem Bereich Robotik und Kristian Kersting aus dem Bereich Maschinelles Lernen zusammen. Gemeinsam erforschen sie, wie KI-Modelle Echtzeitsignale interpretieren und in robuste Handlungen für autonome Systeme übersetzen können. Ihre Forschung eröffnet neue Anwendungsfelder – etwa für medizinische Assistenzsysteme, adaptive Robotik oder Finanzanwendungen, die auf LiveDaten reagieren können.

Die 34-jährige Informatikerin aus Neu-Delhi kam 2013 für ihr Masterstudium nach Darmstadt – mit mehreren internationalen Studienangeboten im Gepäck, unter anderem aus anderen europäischen Ländern und Australien. Ausschlaggebend waren für sie das akademische System in Deutschland und die Ausrichtung der TU Darmstadt.

Bereits im Studium arbeitete Luthra Agnihotri im Sonderforschungsbereich MAKI („Multi-Mechanismen-Adaption für das zukünftige Internet“) mit, wo sie sich mit verteilten Systemen und der Kombination verschiedener Datenmodalitäten befasste – ein Thema, das heute im Zentrum ihrer Forschung steht. Für ihre herausragende Masterarbeit erhielt sie den MAKI Female Student Travel Award und den MAKI Networking Award. Nach ihrem erfolgreichen Masterabschluss mit Auszeichnung entschied sie sich, in Darmstadt zu bleiben, obwohl sie Angebote aus den USA, Großbritannien und Stuttgart hatte. „Darmstadt hatte einfach das stärkste Forschungsprofil in meinen Interessensgebieten –das hat mich überzeugt.“

Ihre Promotion widmete sie dem Aufbau adaptiver Stream-Processing-Systeme und Datennetze im Rahmen des MAKI-Projekts. Schon damals entwickelte sie neue Methoden zur Integration verschiedener Datenmodalitäten – ein Thema, das mit dem Aufstieg von KI noch relevanter geworden ist. Ihre Dissertation wurde mit dem nationalen KuVS-Preis für die beste Dissertation im Bereich Verteilte Systeme ausgezeichnet. Heute ist Luthra Agnihotri Postdoktorandin in der Systems Group der TU Darmstadt und stellvertretende Forschungsleiterin im Bereich „Systemic AI for Decision Support“ am DFKI unter der Leitung von Professor Carsten Binnig. Die Verbindung von anwendungsnaher und grundlagenorientierter Forschung passe ideal zu ihrer Arbeitsweise: „Ich kann damit visionäre Systeme gestalten, ohne den Praxisbezug zu verlieren.“

Die Auszeichnung als Athene Young Investigator würdigt ihre bisherigen Erfolge – und fördert ihre nächsten Schritte. „Der Preis gibt mir die Unabhängigkeit, mutige Ideen zu verfolgen, ein eigenes Team aufzubauen, Promovierende zu betreuen und meine Forschung eigenständig voranzutreiben“, sagt sie. Zwei Doktorand:innen betreut sie bereits, eine weitere Promotion hat in diesem Jahr begonnen. Zugleich sieht Luthra Agnihotri in der Auszeichnung eine Verantwortung: die nächste Generation zu fördern – insbesondere Frauen in der Informatik. „Ich möchte zeigen, dass dieser Raum auch ihnen gehört.“

Darmstadt ist für sie längst mehr als nur ein Studienort. Kürzlich wurde sie Mutter –und schätzt die Stadt als offen, international und intellektuell lebendig. „Ich hatte andere Optionen“, sagt sie. „Aber ich habe mich bewusst entschieden zu bleiben. Darmstadt hat mir so viel gegeben – beruflich und persönlich.“

ATHENE YOUNG

INVESTIGATOR

DR. TAO LI IM PORTRÄT

Wie lassen sich kohlenstofffreie chemische Brennstoffe wie Wasserstoff, Ammoniak und Metall pulver als Energieträger für eine nachhaltige Zukunft einsetzen? Vor allem auf die umweltfreundlichere, energiesparendere Nutzung von Ammoniak konzentriert sich die Forschung des neuen Athene Young Investigators Dr. Tao Li. Der Maschinenbauer am Fachgebiet Reaktive Strömungen und Messtechnik stützt sich dabei auf den Einsatz von Plasma – eine noch sehr junge Methode, um Ammoniak als alternativen Treibstoff zu gewinnen.

Den beißend riechenden Stoff kennen die meisten von Reinigungsmitteln oder Dünger. Auch der menschliche Urin kann nach Ammoniak riechen. Die chemische Verbindung aus Wasserstoff und Stickstoff wird vielfältig in der Industrie eingesetzt und seine Herstellung kostet bisher viel Energie. Doch lässt sich die Herstellung womöglich ressourcenschonender gestalten und das Gas als alternativer Treibstoff der Zukunft einsetzen? „Die industrielle Produktion von Ammoniak erfolgt heute hauptsächlich anhand des Haber-Bosch-Verfahrens“, erläutert Dr. Tao Li. Bei diesen Abläufen wird molekularer Stickstoff aus der Luft mit molekularem Wasserstoff in Katalysatoren kombiniert. „Dafür braucht es jedoch hohe Temperaturen von etwa 500°C und einen hohen Druck von 200 bar“, so der Maschinenbau-Ingenieur. Beides braucht viel Energie und ist teuer. Hinzu kommt der Bau großer Anlagen. Der Athene Young Investigator verfolgt dagegen einen anderen Ansatz: die sogenannte Plasmagetriebene Katalyse-Synthese und auch Plasmagestützte Ammoniakverbrennung – eine noch junge Idee, der die Forschung erst seit rund fünf Jahren nachgeht. „Ammoniak, das aus grünem Wasserstoff hergestellt wird, bietet eine kohlenstofffreie Brennstoffalternative“, berichtet der 37-Jährige. Das Problem: Seine geringe Reaktivität schränkt bisher die praktische Nutzung ein. Tao Li hofft, anhand von Plasma diese Reaktionsfähigkeit zu erhöhen. Für die Gewinnung des Ammoniaks wird Plasma unter Hochspannung erzeugt. Es soll so als eine Art Booster dienen, um Wasserstoff und Stickstoff auch schon bei Raumtemperaturen in Ammoniak umzuwandeln. Ein ähnlicher Booster-Effekt ergibt sich bei der Verbrennung unter Plasma, wodurch die Oxidation von Ammoniak beschleunigt wird.

„Meine Forschung untersucht Nicht-Gleichgewichtsplasmen zur Verbesserung der Ammoniaksynthese und -verbrennung mit minimalem Energieeinsatz. Unsere Gruppe hat Plasmareaktoren konstruiert, die die Zünd- und Verbrennungsleistung erheblich verbessern“, berichtet der AYI-Wissenschaftler.

Auf diese Weise könnte der alternative Treibstoff auch bereits mit wenigen Geräten sowie erheblich günstiger und umweltschonender hergestellt werden. Ammoniak ist leicht zu verflüssigen und leichter zu transportieren als Wasserstoff und birgt auch nicht dessen Explosionsgefahr, so Tao Li. Es ließe sich gut als alternativer Treibstoff in der Industrie, für Triebwerke der Luftfahrt oder im Haushalt einsetzen, ist er überzeugt. „Brennstoffe wie Ammoniak können intermittierende erneuerbare Energien wie Sonnen- und Windenergie über lange Zeiträume speichern, und sie können weltweit transportiert werden, wodurch die wichtigsten Herausforderungen der erneuerbaren Energien – Schwankungen und geografische Beschränkungen –gelöst werden. Indem sie fossile Brennstoffe in der Stromerzeugung, dem Transportwesen und der Industrieheizung ersetzen, sind diese grünen Chemikalien für eine nachhaltige und erschwingliche Dekarbonisierung von entscheidender Bedeutung“, betont er.

Tao Li erforscht dabei insbesondere die grundlegenden Energieumwandlungsmechanismen dieser Brennstoffe in thermochemischen Prozessen. Im Gegensatz zu fossilen Brennstoffen weisen grüne Alternativen radikal andere Verbrennungseigenschaften auf – wie besagte Explosivität von Wasserstoff, geringe Reaktivität von Ammoniak oder die Feinstaubemissionen von Metallbrennstoffen. „Die Anpassung der bestehenden Infrastruktur erfordert ein gründliches Verständnis ihrer komplexen, mehrphasigen Reaktionsdynamik bei der chemischen Kinetik, Strömungsmechanik sowie Wärme- und Stoffübertragung.“ Um diese physikalischen Zusammenhänge zu entschlüsseln, entwickelt er eine fortschrittliche Multiphysik-Laserdiagnose, die unmittelbar Messungen kritischer Parameter wie Temperatur, Spezieskonzentrationen und Partikeldynamik ermöglicht. „Diese Daten geben nicht nur Aufschluss über die zugrundeliegende Wissenschaft, sondern fließen auch direkt in die Konstruktion von Reaktoren der nächsten Generation und die Optimierung von Industrieprozessen ein“, erläutert er und ist sicher, dass seine Arbeit durch die Verknüpfung von Grundlagenforschung und technischen Anwendungen die praktische Einführung von kohlenstoffneutralen Energielösungen beschleunigen könnte.

Die TU Darmstadt biete dem nahe Peking geborenen Wissenschaftler „ein ideales Umfeld für Spitzenforschung“. Tao Li hat an der Tongji-Universität in Shanghai, einer Partner-Hochschule der TU, seinen Bachelorabschluss in Maschinenbau gemacht. Schon für das Masterstudium und später auch die Promotion entschied sich der Wissenschaftler für den Wechsel nach Deutschland und Darmstadt. Es sei ein Privileg, „in einem der weltweit führenden Labors für fortschrittliche Laserdiagnostik und Verbrennung zu forschen und mit herausragenden Forschenden an Themen von großer wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Relevanz zusammenzuarbeiten“, sagt er. Die AYI-Auszeichnung ist für den Familienvater „eine große Ehre und auch eine bedeutsame Bestätigung für das Potenzial meiner Forschung, nachhaltige Energieinnovationen voranzutreiben“.

Die Förderung würdige den sehr interdisziplinären Charakter seiner Forschung, die experimentelle und numerische Ansätze aus den Bereichen Verbrennungswissenschaft, Chemie und Materialwissenschaft miteinander verbindet. Der AYI helfe ihm, eine eigene Forschungsgruppe aufzubauen, Doktorand:innen zu betreuen und unabhängige Forschungsrichtungen mit größerer Freiheit zu verfolgen. Das Prestige der Auszeichnung werde sicherlich bei der Suche nach neuen Kooperationen mit anderen Einrichtungen und Industriepartnern eine wichtige Rolle spielen, ist Tao Li überzeugt. Gleichzeitig hofft er, dass der Preis seinen Werdegang beschleunigt: Der junge Forscher möchte Professor werden. Astrid Ludwig

Doppelter Erfolg für die TU Darmstadt: Zwei ihrer Forschenden sind vom Europäischen Forschungsrat (ERC) mit renommierten Advanced Grants ausgezeichnet worden.

PROFESSOR ALEXANDRE OBERTELLI

ERHÄLT ERC ADVANCED GRANT

Über sogenannte Hyperkerne, die zur „seltsamen Materie“ gehören, ist im Gegensatz zu normalen Atomkernen bislang wenig bekannt. Kernphysiker Alexandre Obertelli von der TU Darmstadt möchte das ändern.

Sein Projekt „HYPER“ wird nun vom Europäischen Forschungsrat (ERC) für fünf Jahre mit einem Advanced Grant in Höhe von insgesamt 2,9 Millionen Euro gefördert.

Der Großteil der sichtbaren, elementaren (sogenannten hadronischen) Materie im Universum besteht aus den leichtesten Bausteinen, den Up- und DownQuarks. Es gibt jedoch auch schwerere Quarks wie das Strange-Quark, das in sehr dichter Kernmaterie –etwa im Inneren von Neutronensternen – eine wichtige Rolle spielen könnte. Auch wenn solche Teilchen auf der Erde nicht natürlich vorkommen, so können sie im Labor erzeugt und untersucht werden. Teilchen aus der Familie der Baryonen – zu der auch Protonen und Neutronen gehören –, die mindestens ein Strange-Quark enthalten, werden als Hyperonen bezeichnet. Hyperonen existieren nur sehr kurz (etwa 200 Billionstel Sekunden), bevor sie zerfallen, aber lange genug, um sich an normale Atomkerne zu binden und sogenannte Hyperkerne zu bilden. Über die Wechselwirkung von Hyperonen mit Protonen und Neutronen ist bislang wenig bekannt, da es kaum präzise Messdaten gibt.

KAUM ERFORSCHTER BEREICH DER KERNPHYSIK

Das Forschungsprojekt „HYPER“ („When antimatter meets strangeness: a new era for precision hypernuclear physics“) will dies nun mit einem neuen Ansatz ändern: Die Wissenschaftler:innen wollen Hyperkerne mithilfe von Antiprotonen – den Antiteilchen der Protonen – erzeugen. Die Wechselwirkung eines Antiprotons mit einem Atomkern setzt die Energie frei, die notwendig ist, um Hyperonen innerhalb des Kerns zu erzeugen und so Hyperkerne herzustellen. Mit dieser neuartigen Technik wollen Obertelli und sein Team einen bislang kaum erforschten Bereich der Kernphysik erkunden: die „seltsame“ Seite der Atomkerne. Insbesondere sollen die Hyperkerne spektroskopisch untersucht sowie in ihrer Grundzustandsenergie bestimmt werden. mih

Zum ausführlichen Artikel: https://is.gd/uErvqE

Die ERC Advanced Grants werden vom Europäischen Forschungsrat (ERC) an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aller Fachrichtungen vergeben. Sie richten sich an etablierte, aktive Forschende mit herausragender wissenschaftlicher Erfolgsbilanz. In der aktuellen Vergaberunde wurden 281 Grants bewilligt, 2.534 Anträge eingereicht.

ERC Grant für TU Professor Marco Durante

Professor Marco Durante ist mit einem hochkarätigen Forschungsförderpreis der EU für etablierte Forschende ausgezeichnet worden: Der Europäische Forschungsrat (European Research Council, ERC) sprach ihm den renommierten Advanced Grant zu.

Mit der Förderung in Millionenhöhe kann Durante, Leiter der Abteilung Biophysik des GSI Helmholtzzentrums für Schwerionenforschung und Professor am Fachbereich Physik der TU Darmstadt (Institut für die Physik kondensierter Materie), ein ambitioniertes Forschungsprojekt zur Verbesserung der Tumortherapie umsetzen. Als leitender Wissenschaftler wird er gemeinsam mit seinem Team noch wirksamere Behandlungen von Krebserkrankungen erforschen und eine vielversprechende Strahlentherapiemethode untersuchen, bei der ultrakurze Impulse von Schwerionenstrahlen mit ultrahoher Dosisleistung eingesetzt werden.

EXPERTE FÜR TUMORTHERAPIE MIT SCHWERIONEN

Durante ist weltweit anerkannter Experte auf dem Gebiet der Strahlenbiologie und der medizinischen Physik, vor allem für die Tumortherapie mit Schwerionen und Strahlenschutz im Weltraum. In dem neuen ERC-geförderten Projekt „Heavy Ionen FLASH“ (HI-FLASH) will er sehr schwere Ionen bei ultra-hohen Intensitäten gegen Hirntumore einsetzen. Bei vielen soliden Krebsarten, einschließlich bösartiger Hirntumoren, werden Patientinnen und Patienten derzeit entweder mit hochenergetischen Protonen oder mit Kohlenstoffionen behandelt. Dennoch ist die Prognose

für Glioblastome (GBM) – aggressive, schnell wachsende Hirntumore bei Erwachsenen – nach wie vor schlecht. Hier setzt das neue Projekt an. Schwerere Ionen als die bisher verwendeten könnten bei der Behandlung extrem resistenter, hypoxischer und tödlicher Tumoren wie dem Glioblastom von großem Nutzen sein. Allerdings wird der Einsatz von sehr schweren Ionen durch ihre übermäßige Toxizität für das umliegende, gesunde Gewebe eingeschränkt. Der Ansatz von Durante besteht darin, eine Therapie mit sehr schweren Ionen mit akzeptablen Toxizitäten zu ermöglichen, indem man den sogenannten Flash-Effekt nutzt. Dabei geht es um sehr kurze und hoch-intensive Strahlenimpulse, bei denen die Behandlungsdosis in Zeitskalen von unter einer Sekunde abgegeben wird. GSI Zum ausführlichen Artikel: https://is.gd/c8Buad

TU Beschäftigte im Porträt

DR. JENNIFER REICHEL

ALTER: 31 / DEZERNAT / EINRICHTUNG: Leitung der Stabsstelle Betriebliches Gesundheitsmanagement im Dezernat VII – Personal und Rechtsangelegenheiten / LETZTE BERUFLICHE STATION VOR DER TU: Koordinatorin des Studentischen Gesundheitsmanagements & wissenschaftliche Mitarbeiterin Universitätsmedizin Mainz / DIENSTJAHRE AN DER TU: im 1. Jahr

Können Sie Ihre Tätigkeit bitte kurz beschreiben?

Das Betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM) verfolgt das Ziel, die Gesundheit, die Leistungsfähigkeit und den Erfolg aller Beschäftigten – und damit die stetige Entwicklung der Organisation – zu fördern. Gesundheitsfördernde Angebote werden bedarfsorientiert ausgerichtet und Akteur:innen rundum das Thema Gesundheit koordiniert und vernetzt. Zu den Aufgabenbereichen unseres Teams zählt unter anderem die Durchführung der Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung, die Entwicklung eines Gesundheitszentrums auf dem Campus, das betriebliche Eingliederungsmanagement sowie die Ergonomieberatung.

Was möchten Sie in Ihrem Aufgabengebiet nicht missen?

An meinem Aufgabengebiet mag ich vor allem die Vielfältigkeit der Themen. Wenn man sich dem Gesundheitsbegriff ganzheitlich widmet, werden die unterschiedlichsten Aspekte, wie zum Beispiel körperliche/psychische/soziale Gesundheit, gesundheitsförderliche Arbeitsbedingungen, Bewegung und gesunde Führung, mitgedacht. Außerdem stellt man immer wieder fest, dass all diese Themen miteinander in Verbindung stehen und nicht getrennt voneinander betrachtet werden können. Dementsprechend können Menschen auch sehr unterschiedliche Zugänge zum Thema Gesundheit haben und finden. Wo gibt es in Ihrer Arbeit Schnittstellen zu anderen Gebieten?

Dem Gesundheitsmanagement inhärent ist die Arbeit an Schnittstellen. Innerhalb des Dezernats für Personal- und Rechtsangelegenheiten gibt es zum Beispiel eine starke Verknüpfung mit den Themen der Personal- und Organisationsentwicklung sowie der Servicestelle Familie. Außerdem besteht eine sehr enge Zusammenarbeit mit dem Studentischen Gesundheitsmanagement, dem Unisport-Zentrum und dem Personalrat. Darüber hinaus existiert ein großes Netzwerk an Akteur:innen der TUDa, die sich mit Gesundheitsthemen direkt oder indirekt beschäftigen, hierzu zählen zum Beispiel die BUBB, Arbeitssicherheit, HDA, das Büro für Nachhaltigkeit, die Schwerbehindertenvertretung und viele mehr. Es gilt, das Thema Gesundheit gemeinsam als Querschnittsthema voranzubringen.

Der beste Ausgleich zu einem stressigen Arbeitstag …

… beginnt für mich schon während des Tages mit einem achtsamen Mittagsspaziergang im Herrngarten. Nach der Arbeit finde ich am besten Entspannung durch Yoga, Basketball, gute Musik oder Zeit mit meinen Liebsten.

Wie haben Sie den beruflichen Weg an die TU Darmstadt gefunden?

Ich absolvierte meinen Bachelor in Gesundheitspädagogik an der Pädagogischen Hochschule in Freiburg und studierte daraufhin an der Maastricht University in den Niederlanden Health Education and Promotion im Master. An der Universitätsmedizin Mainz arbeitete ich als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin und koordinierte das Studentische Gesundheitsmanagement für die Johannes Gutenberg-Universität Mainz (JGU). Im Rahmen meiner Promotion in der Abteilung für Arbeits-, Organisations- und Wirtschaftspsychologie (JGU) untersuchte ich gesundheits- und resilienzfördernde Faktoren im Zusammenhang mit Stress, Gesundheit und Wohlbefinden bei Studierenden.

Was wünschen Sie sich für die berufliche Zukunft? Haben Sie Weiterentwicklungspläne? Ich wünsche mir, dass wir als BGM gemeinsam mit den anderen Akteur:innen des Gesundheitsnetzwerkes und den TU-Beschäftigten zu einer Kultur beitragen können, die geprägt ist von Gesundheitsbewusstsein, (Selbst-)Fürsorge und gegenseitigem Verständnis. Dabei hoffe ich, dass Gesundheit und Wohlbefinden nicht nur als Goodies wahrgenommen werden, sondern als zentraler Faktor im Sinne eines attraktiven und inspirierenden Arbeits- und Lebensumfelds. Entsprechend des Auftrags der Universitätsleitung soll das Studentische und Betriebliche Gesundheitsmanagement künftig strategisch noch mehr aufeinander abgestimmt und Synergien genutzt werden. Hieran knüpfe ich gerne mit meinen Erfahrungen aus meiner bisherigen Tätigkeit an.

Welche Klischees über Ihren Berufsstand können Sie nicht mehr hören? Welche Klischees treffen tatsächlich zu?

„BGM bedeutet, einen Obstkorb im Büro stehen zu haben …“

Tatsächlich esse ich aber trotzdem gerne mal Obst und Gemüse als Snacks im Büro …

Thomas Nilsson wird erster „Affiliate Professor“

Die TU Darmstadt hat erstmals die akademische Bezeichnung „Affiliate Professor“ an eine international herausragende Wissenschaftspersönlichkeit verliehen. Dr. Thomas Nilsson, Professor an der Universität Chalmers (Schweden) und Wissenschaftlicher Geschäftsführer des GSI Helmholtzzentrums für Schwerionenforschung sowie der FAIR GmbH, ist nun offiziell mit dem Fachbereich Physik verbunden.

Professor Thomas Nilsson ist eine international anerkannte Persönlichkeit auf dem Gebiet der Kernphysik. Seit Dezember 2024 ist er Wissenschaftlicher Geschäftsführer des GSI Helmholtzzentrums und der Facility for Antiproton and Ion Research in Europe (FAIR). Seine akademische Laufbahn begann mit dem Studium der Engineering Physics an der Chalmers University of Technology in Göteborg, Schweden. Bereits während seiner Promotion knüpfte er erste Verbindungen zur damaligen Technischen Hochschule Darmstadt (heute TU Darmstadt), welche er als Postdoktorand am Institut für Kernphysik der TU Darmstadt von 2004 bis 2006 vertiefte.

Als Professor für Physik an der Universität Chalmers erforscht Nilsson fundamentale Wechselwirkungen in subatomaren Systemen, insbesondere in Kernen mit großem Neutronenoder Protonenüberschuss. Diese exotischen Zustände eröffnen neue Einblicke in die Struktur der Materie. Darüber hinaus ist er Mitglied der Physikalischen Klasse der Royal Swedish Academy of Sciences, die unter anderem für die Auswahl der Nobelpreisträger:innen zuständig ist.

Durch die Verleihung bindet die TU Darmstadt Professor Nilsson enger an die Universität und den Fachbereich Physik und stärkt ihre internationalen Netzwerke weiter.

Frauke Schmode/Dez. I

TU Darmstadt zeichnet renommierte Wissenschaftler mit dem Robert Piloty Preis aus

Die zwei großen TU -Persönlichkeiten Johannes Buchmann und Ralf Steinmetz haben den diesjährigen Robert-PilotyPreis erhalten: Buchmann, bis 2019 Professor am Fachbereich Informatik, wird für seine prägende Rolle in der deutschen und internationalen IT-Sicherheitsforschung sowie seine außerordentlichen Verdienste um die TU geehrt. Steinmetz, bis 2024 Professor am Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik, erhält den Preis für seinen unermüdlichen Einsatz für die Vernetzung –im technischen wie im übertragenen Sinne.

Die Ehrung, die die TU für herausragende Leistungen in der Informatik, der Elektrotechnik und Informationstechnik sowie der Angewandten Mathematik vergibt, ist mit insgesamt 10.000 Euro und einer Medaille dotiert.

PROF. DR. DR. H. C. JOHANNES BUCHMANN

Johannes Buchmann ist der Begründer der ITSicherheitsforschung an der TU Darmstadt: Mit seiner Berufung auf den Lehrstuhl für Theoretische Informatik im Jahr 1996 legte er den Grundstein für die Spitzenstellung der TU Darmstadt im Bereich Cybersicherheit und Kryptografie. Als Vizepräsident für Forschung der Technischen Universität Darmstadt (2001–2007) gestaltete Buchmann maßgeblich das Forschungsprofil der Universität.

Buchmanns Forschung bewegt sich an der Schnittstelle zwischen Informatik und Mathe matik, mit einem Schwerpunkt auf der Entwick lung von Verschlüsselungsverfahren, die auch Quantencomputern standhalten können. Au ßerdem war und ist er maßgeblich an interdis ziplinären Projekten zu Themen wie „Vertrau enskultur im Internet“, „Demokratie und Digi talisierung“ und „Mentale Gesundheit von Kin dern und Jugendlichen“ beteiligt.

Seine strategische Weitsicht zeigte sich unter anderem in der Gründung und Leitung des Sonderforschungsbereichs CROSSING, der sich mit der Entwicklung kryptografischer Verfahren und sicherheitskritischer Systeme befasste, die das Vertrauen in digitale Infrastrukturen auch im Zeitalter von Quantencomputern sichern sollen. Er war zudem Gründungsdirektor des Center for Advanced Security Research Darmstadt (CASED) und Mitinitiator des European Center for Security and Privacy by Design (EC SPRIDE). Beide Einrichtungen legten den Grundstein für die nachhaltige Verankerung der IT-Sicherheitsforschung an der TU Darmstadt.

Für seine außergewöhnlichen Verdienste wurde Buchmann vielfach ausgezeichnet, unter

PROF. DR.-ING. DR. H. C. RALF STEINMETZ

Ralf Steinmetz, von 1996 bis 2024 Professor am Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik (etit) der TU Darmstadt, prägte die Forschung an einem anpassungsfähigen Internet für die Zukunft an der TU. Er war treibende Kraft hinter der Zusammenarbeit führender Wissenschaftler:innen verschiedener Universitäten im DFG-Sonderforschungsbereich „MAKI –Multi-Mechanismen-Adaption für das künftige Internet“. Mit Erfolg hat der Sonderforschungsbereich unter seiner Sprecherschaft während der maximalen Förderzeit von zwölf Jahren die Grundlagen für das künftige Internet gelegt. Außerdem war Steinmetz Mitinitiator und Principal Investigator des LOEWE-Zentrums emergenCITY, in dem seit 2020 an resilienten Infrastruk

Neben seinen herausragenden fachlichen Leistungen war Steinmetz auch in der Hochschulpolitik und in der Hochschullehre höchst engagiert: Er war Mitglied in den Universitätsgremien (Senat und Universitätsversammlung) und hat sich darüber hinaus bei der Vernetzung der Fachbereiche etit und Informatik außerordentlich engagiert: Große Verbundprojekte mit Kolleg:innen aus beiden Fachbereichen wurden von ihm angeschoben und über viele Jahre hinweg geleitet. Außerdem war er Vorreiter bei der Einführung von e-Learning-Technologien und -Konzepten an der TU Darmstadt – lange Zeit vor deren Boom während der Corona-Pandemie. bjb

Preis würdigt hervorragende Leistungen sowie außergewöhnund Entwicklungsarbeiten auf den Gebieten der Informatik, der Elektrotechnik und Informationstechnik sowie der Mathematik. Er ist mit insgesamt 10.000 Euro und einer Medaille dotiert. Im Bereich der Elektrotechnik und Informationstechnik werden mit Blick auf das Werk Robert Pilotys vorzugsweise Arbeiten auf dem Gebiet der Datentechnik berücksichtigt, in der Mathematik Arbeiten auf dem Gebiet der An

Piloty war ein international anerkannter Pionier in der Forschung und Entwicklung programmgesteuerter Rechenanlagen. Er wurde 1964 an die TH Darmstadt berufen und gründete das Institut für Nachrichtenverarbeitung der damaligen Fakultät für Elektrotechnik (heute Institut für Datentechnik des Fachbereichs Elektrotechnik und Informationstechnik). Er war am Aufbau der Informatik als eigenständiger Fachdisziplin in ganz Deutschland wie an der TU Darmstadt wesentlich beteiligt. 1990 wurde der vielfach ausgezeichnete Wissenschaftler emeritiert.

Nazrin Chamseddine, Mitarbeiterin DZ BANK

Hinter dir: viel Theorie. Vor dir: spannende Aufgaben.

Bachelor oder Master, Wirtschaft, MINT oder Jura – wir bieten dir für deine individuelle Entwicklung eine langfristige Perspektive. Freue dich auf top Arbeitgeberleistungen und ein partnerschaftliches Arbeitsumfeld, in dem du Verantwortung übernehmen und wachsen kannst.

Wir freuen uns auf dich und deine Talente in unserem Team.

Interessante Einblicke gibt es auch auf Instagram: dzbank_karriere und auf TikTok: dzbankag

Klimawandel, Umwelt- und Naturschutz. Das sind wichtige Aufgaben mit denen wir uns im Regierungspräsidium Darmstadt in unseren Umwelt- und Naturschutzabteilungen befassen. Studierst du in einem technischen oder naturwissenschaftlichen Studiengang? Möchtest du dein Wissen für eine nachhaltige und gesellschaftsorientierte Entwicklung einsetzen? Das bietet das Regierungspräsidium Darmstadt: Als Mitarbeiterin/Mitarbeiter kontrollierst, planst und koordinierst du die verschiedensten Projekte – Abwechslung garantiert. Hier warten viele interessante und spannende Aufgaben und engagierte und interdisziplinäre Teams. Damit alles in unserem Regierungsbezirk von der Wetterau bis zur baden-württembergischen Landesgrenze, vom Rheingau bis in den Main-Kinzig-Kreis reibungslos funktioniert, arbeiten hier unter anderem

• Ingenieurinnen und Ingenieure in den Fachrichtungen

· Umwelt · Maschinenbau · Bergbau · Chemie · Bauwesen

• Fachkräfte für Wasserwirtschaft

• Biologinnen und Biologen

• Geologinnen und Geologen

• Fachkräfte für Informationstechnologie und viele andere Natürlich bilden wir auch für verschiedene Berufsfelder aus – wir bieten dir spannende und abwechslungsreiche Aufgabenbereiche, eine gute Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben sowie verlässliche Übernahmeperspektiven. Das Regierungspräsidium Darmstadt mit Hauptstandorten in Darmstadt, Frankfurt und Wiesbaden ist ein moderner Arbeitgeber mitten im Rhein-Main-Gebiet. Als Behörde des Landes Hessen sind wir Mitglied in der „Charta der Vielfalt“. Diesen Zielen fühlen wir und verpflichtet.

Aktuelle Stellengebote findet ihr auf unserer Website – schaut doch einfach mal rein: https://rp-darmstadt.hessen.de/ueber-uns/karriere

Und auf unserer Karriere-Seite findest du auch Erfahrungsberichte von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: https://rp-darmstadt.hessen.de/ueber-uns/karriere/berufe

„InnoBoost“ stärkt Gründungen und Technologietransfer

Die TU Darmstadt erhält mehr als 2,9 Millionen Euro EU-Fördermittel für ihr Projekt „InnoBoost“ – und stärkt damit Gründungen und Technologietransfer an der Hochschule. Das Geld stammt aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), dessen Vergabe das Land Hessen organisiert. Timon Gremmels, Hessischer Minister für Wissenschaft und Forschung, Kunst und Kultur, überreichte den Förderbescheid Ende Juni in Darmstadt.

„Mit ,InnoBoost‘ baut die TU Darmstadt ihre Rolle als Impulsgeberin für wissensbasierte Gründungen weiter aus – und wir unterstützen dieses Engagement. Gemeinsam setzen wir ein Signal für eine Universität, die exzellente Forschung in die Gesellschaft hineinträgt und die längst nicht mehr nur Wissensvermittlerin ist, sondern aktive Innovationstreiberin und Gründerwerkstatt“, sagte Wissenschaftsminister Timon Gremmels. „Die TU Darmstadt gehört zu den dynamischsten Gründungsstandorten in Deutschland – der dritte Platz im Bundesvergleich ist Ausdruck jahrelanger strategischer Aufbauarbeit. Mit ,InnoBoost‘ geht diese Arbeit jetzt in die nächste Phase. Ziel ist es: mehr Innovationen aus der Forschung heraus in die Umsetzung zu bekommen – schneller, sichtbarer, wirkungsvoller.“

Mit ihrer 2022 verabschiedeten xchange-Strategie verfolgt die TU Darmstadt einen Transferansatz, der Forschung, Lehre und Gesellschaft einbindet. Ziel ist, ein Innovationsökosystem gemeinsam mit Partnern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft, Politik und Kultur aufzubauen. „InnoBoost“ knüpft daran an. Das Projekt soll Anzahl, Qualität und Geschwindigkeit von wissensund technologiebasierten Innovationen aus der Forschung erheblich steigern. So werden Studierende und Forschende von der Grundlagenforschung bis zum Transfer und der Verwertung der Forschungsergebnisse zentral beraten und unterstützt. In der Forschung hilft „InnoBoost“ dabei, mehr externe Partner einzubinden.

„BEI ,INNOBOOST‘ IST DER NAME PROGRAMM“

Zudem ist „InnoBoost“ ein wichtiger Baustein für das Projekt „FUTURY – The Future Factory“. Darin optimieren die TU Darmstadt, die Goethe-Universität Frankfurt und die Johannes Gutenberg-Universität Mainz als Rhein-Main-Universitäten gemeinsam mit der Frankfurt School of Finance & Management die Schnittstelle von akademischer Lehre und Forschung und unternehmerischer Praxis. „FUTURY“ hat sich erfolgreich für die Konzeptphase des Bundeswettbewerbs „Startup-Factories“ beworben.

„Mit InnoBoost ergänzen wir zielgerichtet und passgenau bereits erfolgreich erprobte Maßnahmen in der Gründungsförderung und dem Technologietransfer der TU Darmstadt“, erklärte Professor Thomas Walther, Vizepräsident für Innovation und Internationales. „Wir bauen auf diese Weise etablierte Standardangebote aus, gehen frühzeitig auf die Forscherinnen und Forscher in den Arbeitsgruppen zu und unterstützen ihre Gründungsvorhaben auch mit neuen Formaten aktiv und agil.“

„In der Future Factory werden wir gemeinsam mit der Goethe-Universität Frankfurt, der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, der Frankfurt School of Finance & Management sowie der Futury unsere Gründungsförderung intensivieren und unsere Angebote durch einen weiteren wichtigen Eckpfeiler festigen. Xchange der TU Darmstadt wird sich mit InnoBoost noch stärker mit unseren anderen Leistungsdimensionen Forschung und Lehre verzahnen und die Effizienz im kooperativen Agieren erhöhen“, sagte Walther. „Bei ,InnoBoost‘ ist der Name also Programm.“ HMWK/xchange/bjb

Zum ausführlichen Artikel: https://is.gd/mJmILq

Oben: Syrine Adala, Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Fachgebiet Entrepreneurship, präsentiert ihre Forschung.

Unten: Bei der Bescheidübergabe (v.l.n.r.): Bijan Kaffenberger (MdL), Dr. Christoph Rensing (Dezernent Forschung und Transfer, TU Darmstadt), Minister Gremmels, Prof. Dr. Thomas Walther (Vizepräsident für Innovation und Internationales, TU Darmstadt), Arne Kaps (WI Bank)

Fotos: Paul Abendschein

40 JAHRE

Werner Katzenmaier

Immobilienmanagement, Stellvertretende Referatsleitung IV C und Brandschutzbeauftragter für die TU Darmstadt, am 4.5.2025

Sabine Jäger

Fachbereich Biologie, Fachgebiet Botanischer Garten, am 4.7.2025

Frank-Thomas Schober

Dezernat Baumanagement und Technischer Betrieb, Leit und Meldetechnik, Betriebsgruppe Elektro, am 14.7.2025

25 JAHRE

Prof. Dipl.-Ing. Wolfgang Lorch Fachbereich Architektur, Fachgebiet Entwerfen und Baugestaltung, am 1.5.2025

Agnes Brück Dezernat Finanz und Wirtschaftsangelegenheiten, Budgetmanagement und Controlling, am 14.6.2025

Prof.in Dr. phil. Nina Keith Institut für Psychologie, Fachbereich Humanwissenschaften, am 15.6.2025

Rainer Schädler Dezernat Immobilienmanagement, Hausverwaltung, Flächenmanagement, Budget und Controlling, am 1.7.2025

Achim Wagner Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik, Theorie elektromagnetischer Felder, am 16.7.2025

Die Technische Universität Darmstadt hat ihre neue Campus-App „TUDa“ gestartet. Die zweisprachige Anwendung bündelt zentrale Services für Studierende – vom digitalen Studierendenausweis über den Mensaplan bis hin zum Zugriff auf die Lernplattform Moodle oder die Bestände der Universitätsbibliothek. Sie ist in den bekannten App-Stores erhältlich. Eine verpflichtende Nutzung ist nicht vorgesehen, nicht digitale Alternativen bleiben bestehen. pg www.tu-darmstadt.de/app TUDa App

Wissenschaftsmanagerin leitet TU Darmstadt bis 2031

Die TU Darmstadt wird auch in den kommenden sechs Jahren von Präsidentin Professorin Dr. Tanja Brühl geleitet. Die Universitätsversammlung bestätigte die Amtsinhaberin für eine zweite Amtszeit bis 2031.

Die Politikwissenschaftlerin Brühl (56), seit 2019 Präsidentin der TU Darmstadt, erhielt bei ihrer Wiederwahl im Mai im ersten Wahlgang die Mehrheit von 51 der abgegebenen 57 Stimmen der Universitätsversammlung. Sie nahm die Wahl an und dankte den Mitgliedern von Findungskommission und Universitätsversammlung. „Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen, unsere innovative autonome Universität auch in den nächsten sechs Jahren leiten zu dürfen“, sagte sie. „Danke sagen möchte ich meinem hervorragenden Präsidiums-Team und allen Mitgliedern unserer vielfältigen Universitätsgemeinschaft, dem Team TUDa. Ich freue mich sehr darauf, auch in Zukunft neue Ideen und Impulse im Dialog mit der Universität zu reflektieren, sie engagiert auszuprobieren und umzusetzen. Lassen Sie uns den Weg zur Weiterentwicklung unserer TU Darmstadt gemeinsam gestalten und mutig beschreiten.“

Im Herbst 2024 hatte nach einer öffentlichen Ausschreibung eine Findungskommission aus Mitgliedern der Universitätsversammlung und des Hochschulrats der TU Darmstadt über die eingegangenen Bewerbungen beraten und schließlich einzig die Amtsinhaberin zur Wahl vorgeschlagen. Der Hochschulrat, in dem paritätisch externe Persönlichkeiten aus Wissenschaft sowie Wirtschaft und Zivilgesellschaft vertreten sind, folgte diesem Vorschlag einstimmig und schlug Brühl der Universitätsversammlung zur Wahl vor. Die Universitätsversammlung setzt sich zusammen aus 31 Professoren und Professorinnen, 15 Studierenden, zehn wissenschaftlichen Beschäftigten und fünf administrativtechnischen Beschäftigten.

Brühl studierte Biologie und Politikwissenschaft an der Goethe-Universität Frankfurt, an der sie nach wissenschaftlichen Tätigkeiten an den Universitäten Duisburg-Essen und Tübingen auch promovierte und später eine Professur innehatte. Bevor sie 2019 das Amt der Präsidentin der TU Darmstadt übernahm, war sie von 2012 bis 2018 Vizepräsidentin für Studium und Lehre der Goethe-Universität.

STRATEGIEPROZESS, WISSENSCHAFTSKOMMUNIKATION UND VERNETZUNG

Mit Beginn ihrer Amtszeit als Präsidentin der TU Darmstadt initiierte Brühl einen umfassenden und partizipativen Strategieprozess, mit dem in insgesamt sieben Teilbereichen das Profil der Universität geschärft wird. So wurde die Forschungsstärke der TUDa in drei Forschungsfeldern sichtbar gemacht. Information+Intelligence, Energy+Environment und Matter+Materials stärken auch die interdisziplinäre Vernetzung innerhalb der Universität. Mit der Strategie für die Dritte Mission wird das konventionelle Verständnis im xchange programmatisch geweitet hin zu einem wechselseitigen Austausch mit Gesellschaft, Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft.

Brühl stärkte die strategische Wissenschaftskommunikation innerhalb der Universität sowie nach außen durch Einrichtung eines Science Communication Centres (SCC) unter Lei-

Die Präsidentin förderte zudem die Vernetzung der TU Darmstadt in vielfältigen Netzwerken. International vernetzt sie die TU Darmstadt als Europäische Technische Universität in der Europäischen Universitätsallianz „University Network for Innovation, Technology and Engineering“ (Unite!), in der sie die Präsidentschaft innehat. Vertieft hat Brühl auch die Kooperation in der strategischen Allianz der Rhein-Main-Universitäten (RMU), dem Zusammenschluss der TU Darmstadt, der Goethe-Universität Frankfurt und der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Mehr gemeinsame Verbundprojekte der Partner:innen ebenso wie eine Ausweitung der gemeinsamen Studienangebote sind zwei Belege der intensiven Zusammenarbeit der Allianz. Die RMU bewerben sich als Exzellenzuniversitätsverbund. mih

Vorhaben für die zweite Amtszeit und Stimmen zur Wiederwahl: is.gd/4Xs8gw

Präsidentin Tanja Brühl mit Hochschulratsmitglied Ute Wellstein / Foto: Patrick Bal

Bauingenieuren (m/w/d) und Wirtschaftsingenieuren (m/w/d) bieten wir Positionen als Direkteinsteiger, Werkstudent, Praktikant oder Trainee im Infrastrukturbau, im Ingenieur-, Wasser- und Brückenbau, im Leitungsbau sowie im Schlüsselfertigbau und in der Projektentwicklung im gesamten Bundesgebiet.

Die JOHANN BUNTE

Bauunternehmung zählt zu den führenden Bauunternehmungen Deutschlands. Mit 17 Niederlassungen deutschlandweit realisieren wir seit über 150 Jahren innovative Bauprojekte.

JOHANN BUNTE

Bauunternehmung

SE & Co. KG

Hauptkanal links 88 26871 Papenburg www.johann-bunte.de

Im Gespräch mit Professor Peter Buxmann

Generative Künstliche Intelligenz verändert Gesellschaft, Wirtschaft und das Leben jedes Einzelnen wie kaum eine andere Technologie zuvor. Beim dritten Darmstadt AI Summit am 25. Juni warfen führende Expertinnen und Experten einen interdisziplinären Blick auf die Chancen und Herausforderungen dieser Entwicklung. Im Interview erklärt Professor Peter Buxmann, Veranstaltungsorganisator und Leiter des Fachgebiets Wirtschaftsinformatik | Software & AI Business, wie KI sich auf das Arbeitsleben auswirken wird und welche Rolle die Forschung der TU Darmstadt spielt.

Professor Buxmann, wie wird sich zukünftig die Arbeitswelt durch Künstliche Intelligenz (KI) verändern?

Kaum eine Technologie wird die Arbeitswelt so tiefgreifend verändern wie KI. Sie revolutioniert nicht nur, wie wir arbeiten, sondern auch, welche Aufgaben künftig von Menschen übernommen werden –und welche Algorithmen effizienter erledigen können. Generative KI erstellt Texte, analysiert Daten, generiert Bilder und bereitet Entscheidungen vor. In der Medizin etwa dient KI als Co-Pilot, der Ärztinnen und Ärzte bei der Diagnose unterstützt – die finale Entscheidung bleibt jedoch beim Menschen. Gleichzeitig zeigt sich, dass Mensch und KI als Partner besonders leistungsfähig sein können. Dieses Prinzip der „Human-AI Collaboration“ wird in vielen Branchen zum Erfolgsfaktor werden.

Doch KI wird nicht immer nur unterstützend wirken. Zunehmend übernehmen Systeme eigenständig Aufgaben. KI-Agenten werden diese Entwicklung weiter vorantreiben. Besonders betroffen sind Berufe, bei denen Sprache, Text und wiederholbare Abläufe dominieren, etwa Dolmetscher und Übersetzer, Callcenter- und Kundensupport-Mitarbeiter, aber auch Rechtsanwaltsfachangestellte oder Versicherungs-Sachbearbeitende.

Welche Rolle kann die TU Darmstadt dabei spielen, den gesellschaftlichen Dialog über Generative KI aktiv mitzugestalten?