Immer wieder Neues wagen

Julia Franz Richter über ihre Rollen in »Welcome Home Baby« und »Mother’s Baby«

Julia Franz Richter über ihre Rollen in »Welcome Home Baby« und »Mother’s Baby«

Kultur kann.

Entdecke dein persönliches Kulturprogramm in deiner Stadt – einfach, digital, für dich!

Kultur ist für alle da – ohne Barrieren oder Grenzen. Daher fördert die Stadt das Kulturprogramm und bietet dir einen gesammelten Überblick über das vielfältige Angebot: von kostenlosen Eintritten bis zu frei zugänglichen Veranstaltungen. Zum Mitmachen, Zuschauen und Dabeisein.

Medien sind blöd. Nein, ehrlich! Ich bin Medienwissenschaftler, ich muss das wissen. Das ist zwar ein /argumentum ad verecundiam/ (»Argument durch Ehrfurcht«), wie ich gerade ergoogelt habe, stimmt aber trotzdem. Denn, anstatt dass unsere Autor*innen einfach ihr Wissen, ihre Recherche und ihre Meinungen unmittelbar in eure Hirne beamen können, müssen sie den mühsamen Umweg gehen, ihre Gedanken erst in Sprache umzuwandeln, damit sie dann redigiert, gelayoutet, gedruckt, versandt, gelesen und – hoffentlich richtig! – verstanden werden. Mühsam das alles. Blöd eben.

Wirklich blöd wird es aber dann, wenn man ein bisschen Marshall McLuhan hinzuzieht – »The Medium Is the Message« etc. – und bedenkt, dass Medien ihre Inhalte nicht einfach neutral weitergeben, sondern immer nach ihren Möglichkeiten und Limitierungen formen. Das merkt man spätestens, wenn man versucht, eine 20.000-Zeichen-Coverstory in einen 280-Zeichen–Tweet zu verwandeln. The Platform (Formerly Known as Twitter) scheint mir überhaupt, als wäre sie im Labor dafür herangezüchtet worden, möglichst leicht und schnell möglichst vehemente Shitstorms auszulösen: Der Verlust von Nuancen durch die Kürze, das Aus-dem-Kontext-Reißen durch Retweets sowie die geringe Kontrolle über den Adressat*innenkreis laden quasi dazu ein, Aussagen misszuverstehen, Streits zu eskalieren, Uninformierte zu involvieren und Polarisierungen zu verstärken.

An dieser Stelle werden dann gerne die bösen Filterbubbles heraufbeschworen, doch ich halte es da eher mit dem Soziologen (Ehrfurcht!) Simon Cottee, der 2022 in der Zeitschrift The Atlantic argumentierte, dass unsere zunehmende gesellschaftliche Polarisierung nicht auf einen Mangel an Kontakt mit anderen Meinungen, sondern umgekehrt auf die schier ungebremste Flut an konträren, kontextlosen Meinungen zurückzuführen sei, auf die wir instinktiv mit Ablehnung reagieren. In der Endlosschleife des Algorithmus zählt ja auch nicht, ob uns gefällt, was wir gerade sehen, sondern nur, dass wir auf der Plattform bleiben, mit ihr interagieren, nicht gelangweilt wegklicken. Und Wut kann ein sehr guter Motivator für Engagement sein.

Genau um diesem Prozess entgegenzuwirken, braucht es Empathie, braucht es die Fähigkeit, sich vorstellen zu können, dass hinter den 280 Zeichen ein Mensch mit einer eigenen Lebensgeschichte, mit Erfahrungen, Gefühlen, Ängsten und Sorgen steckt. Die Fähigkeit, bei aller Blendkraft von Medium und Message den Sender nicht zu vergessen.

Bernhard Frena Chefredakteur • frena@thegap.at

Web www.thegap.at

Facebook www.facebook.com / thegapmagazin

Twitter @the_gap

Instagram thegapmag

Issuu the_gap

Herausgeber

Manuel Fronhofer, Thomas Heher

Chefredaktion

Bernhard Frena

Leitender Redakteur

Manfred Gram

Gestaltung

Markus Raffetseder

Autor*innen dieser Ausgabe

Luise Aymar, Lara Cortellini, Sandra Fleck, Barbara Fohringer, Ania Gleich, Tizia Gulz, Johanna T. Hellmich, Selma Hörmann, Carina Karner, Anja Linhart, Veronika Metzger, Martin Mühl, Tobias Natter, Dominik Oswald, Simon Pfeifer, Sarah Wetzlmayr

Kolumnist*innen

Josef Jöchl, Toni Patzak, Christoph Prenner

Fotograf*innen dieser Ausgabe

Luca Celine, Alexander Galler

Coverfoto

Luca Celine

Lektorat

Jana Wachtmann

Anzeigenverkauf

Herwig Bauer, Manuel Fronhofer (Leitung), Thomas Heher, Martin Mühl

Distribution

Wolfgang Grob

Druck

Grafički Zavod Hrvatske d. o. o.

Mičevečka ulica 7, 10000 Zagreb, Kroatien

Geschäftsführung

Thomas Heher

Produktion & Medieninhaberin

Comrades GmbH, Hermanngasse 18/3, 1070 Wien

Kontakt

The Gap c/o Comrades GmbH Hermanngasse 18/3, 1070 Wien office@thegap.at — www.thegap.at

Bankverbindung

Comrades GmbH, Erste Bank, IBAN: AT39 2011 1841 4485 6600, BIC: GIBAATWWXXX

Abonnement

6 Ausgaben; € 19,97 abo.thegap.at

Heftpreis

€ 0,—

Erscheinungsweise

6 Ausgaben pro Jahr; Erscheinungsort Wien; Verlagspostamt 8000 Graz

Offenlegung gemäß § 25 Mediengesetz www.thegap.at/impressum

Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Herausgeber*innen wieder. Für den Inhalt von Inseraten haften ausschließlich die Inserierenden. Für unaufgefordert zugesandtes Bildund Textmaterial wird keine Haftung übernommen. Jegliche Reproduktion nur mit schriftlicher Genehmigung der Geschäftsführung.

Die Redaktion von The Gap ist dem Ehrenkodex des Österreichischen Presserates verpflichtet.

020 Friends and Benefits

Wer hat Musikförderungen verdient?

024 Komplizierte Solidarität

Antisemitismus in der österreichischen Kulturszene

028 Sesseltanz der Intendanz

Was bedeutet ein Führungswechsel im Theater?

032 »Ein Theaterabend

funktioniert nur im Team« Hinter den Kulissen dreier österreichischer Bühnen

Bühne Von den Brettern, die die Welt bedeuten

003 Editorial / Impressum

006 Comics aus Österreich: Vinz Schwarzbauer

007 Charts

018 Golden Frame

040 Prosa: Julia Pustet

042 Gewinnen

043 Rezensionen

052 Termine

010 Gender Gap: Toni Patzak

060 Screen Lights: Christoph Prenner

066 Sex and the Lugner City: Josef Jöchl

Unsere Autorin Anja ist der lebende Beweis dafür, dass The Gap nicht nur zur Deko überall herumliegt. Als die gebürtige Wienerin nämlich im Filmcasino über eine Ausgabe stolperte, war sie – nach eigenen Angaben, bitte! – sofort begeistert und bewarb sich gleich bei uns. Und schon schreibt sie die Coverstory. Aber es geht ja auch um ihr Lieblingsthema: Film sowie die Menschen dahinter. Wer abseits von diesem Heft mehr darüber lesen möchte, wird auf ihrer Website www. dasfilmchen.com fündig.

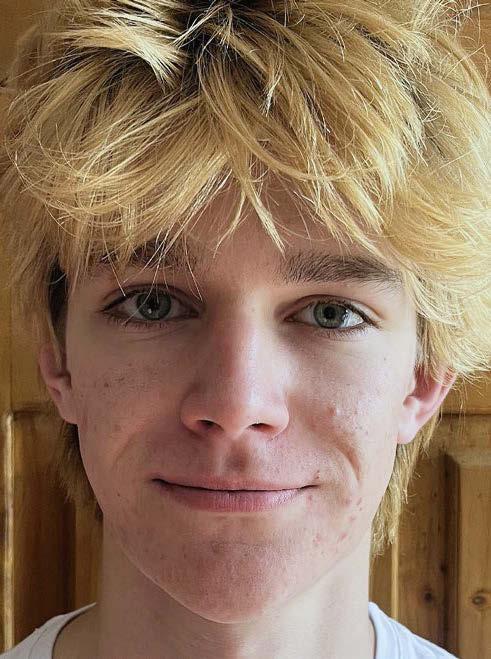

Mitarbeiter*innen eines Popkulturmagazins werden ja gerne mal als »Berufsjugendliche« bezeichnet. Diesen Vorwurf muss sich Leo nicht gefallen lassen, ist er doch eher ein Jugendlicher mit Beruf. Einen Monat lang unterstützte er unsere Redaktion nämlich als Pflichtpraktikant und zog dafür extra aus dem fernen Hall in Tirol nach Wien. Als Grafiker polierte er unter anderem unseren SocialMedia-Bereich auf Hochglanz. Die neuen, schönen, bunten Kacheln auf Insta haben wir ihm zu verdanken.

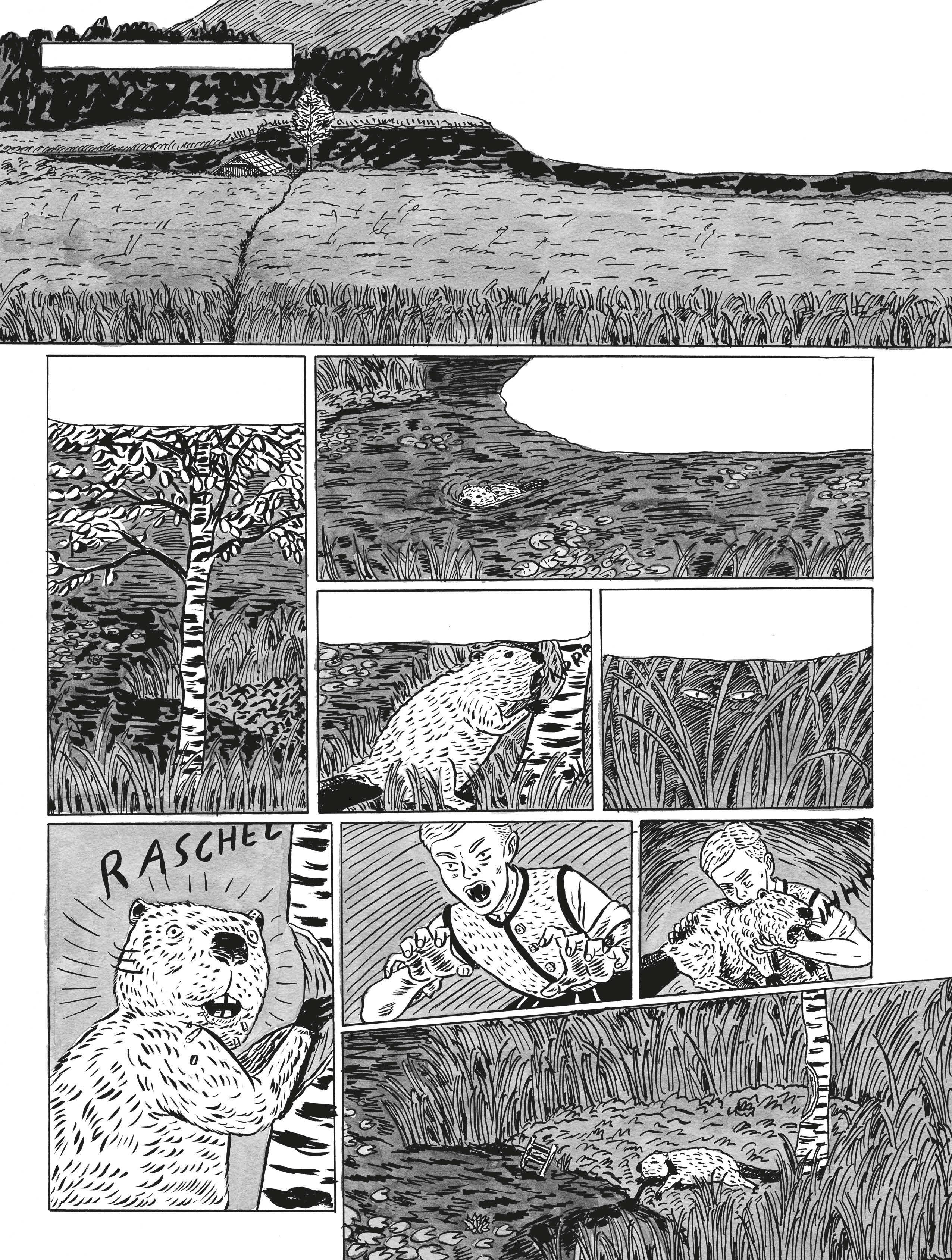

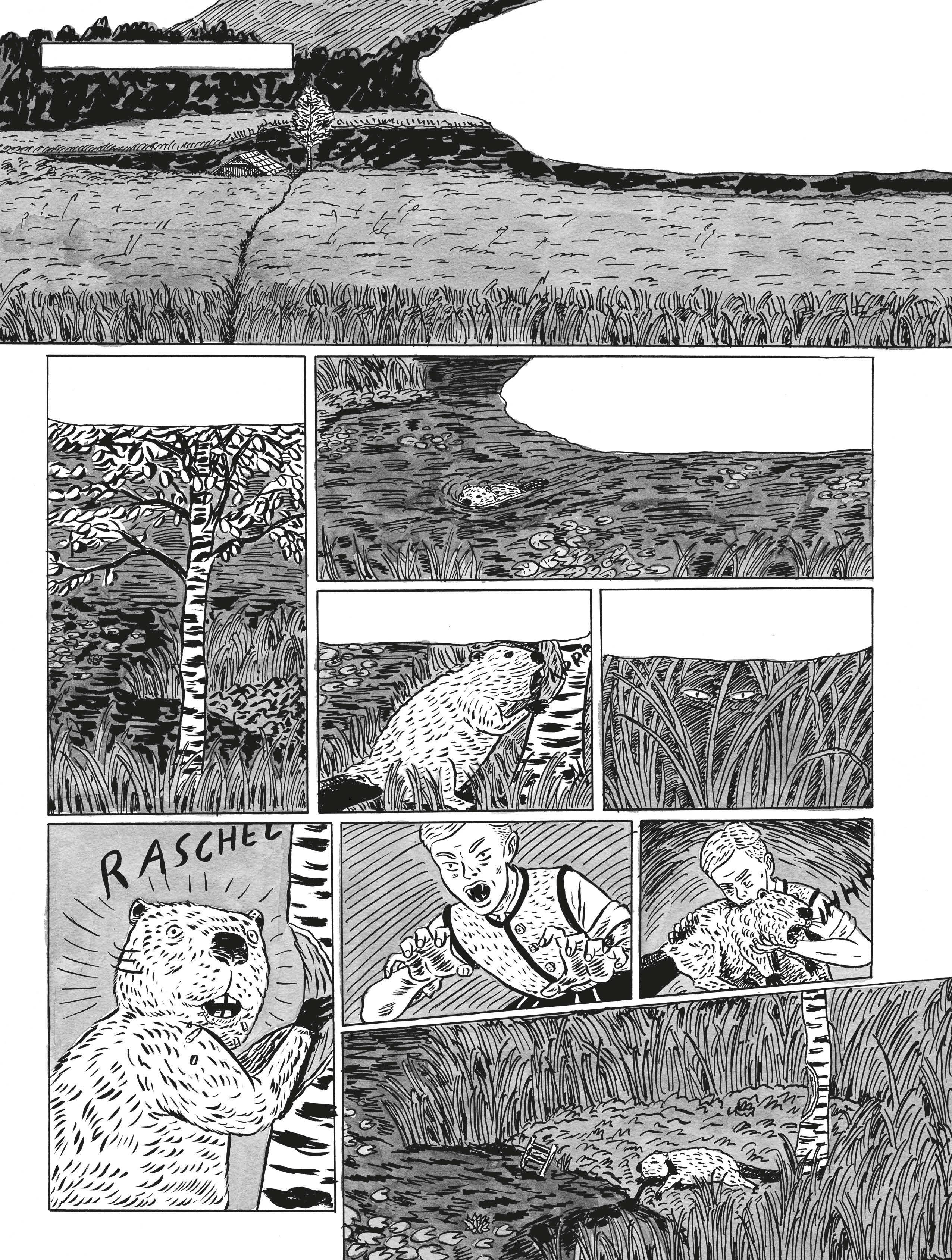

Auf unserer Seite 6 zeigen Comickünstler*innen aus Österreich, was sie können. Diesmal erzählt Vinz Schwarzbauer eine Gruselgeschichte. ———— Vinz Schwarzbauers Stil ist ziemlich unverkennbar: markanter schwarzer Strich, starke Kontraste, reduziert eingesetzte Kolorierungen in Graustufen. Markant ist allerdings auch sein Einsatz von Schrift. Während andere auf Handlettering schwören, darum bemüht, die Schere zwischen den beiden Grundelementen Text und Bild möglichst zu schließen, stößt Schwarzbauer uns quasi mit der Nase darauf. In seinem Graphic-Novel-Debüt »Mäander«, 2023 im Verlag Edition Moderne erschienen, ging er sogar so weit, Text- und Bildebene teilweise auf getrennten Seiten anzuordnen. Aber auch im umseitigen Comic erzeugt die harte, nüchterne Digitalschriftart eine deutliche Distanz.

Vinz Schwarzbauer ist ein in Wien lebender Comiczeichner und Illustrator. Zwölf Jahre lang gab er gemeinsam mit anderen Künstler*innen das Magazin Franz the Lonely Austrionaut heraus. Seit 2022 ist er im Leitungsteam der Kabinett Comicpassage.

Die Rubrik »Comics aus Österreich« entsteht in Kooperation mit der Österreichischen Gesellschaft für Comics. www.oegec.com

SABLATNIKMOOR, SÜDKÄRNTEN, 2025 SEIT ÜBER NEUNZIG JAHREN WACHE ICH TREU ÜBER SEE UND MOOR.

1932 KEHRTE DER SEE ENDLICH AUS SLOWENISCHER HAND ZURÜCK IN UNSERE OBHUT UND DAMIT WIEDER IN UNSERE HEIMAT. DAMALS WAR ICH NOCH IM JUGENDLAGER DES TURNERBUNDES, GEMEINSAM MIT MEINEN KAMERADEN.

WIR SCHÜTZEN SEITHER DIE HEIMISCHE FLORA UND FAUNA, WIE DIE KÄRNTNER MOORBIRKE.

AUCH IN UNSEREM SEE TREIBT EIN BIBER SEIN UNWESEN.

VOR 20 JAHREN WURDEN FREMDE BIBER IN UNSEREN FEUCHTGEBIETEN AUSGESETZT. DIE NAGER WAREN SEIT ÜBER 200 JAHREN NICHT MEHR BEI UNS ANSÄSSIG.

DIE POPULATION IST IN DEN LETZTEN JAHREN ENTARTET. SEITHER IST DER BIBER WIEDER ZUR JAGD FREIGEGEBEN.

ImmerwiederFilme

01 »I Love Vienna« (1991)

02 »When We Were Kings« (1996)

03 »Elvis – That’s the Way It Is« (1970)

04 »Let’s Get Lost« (1988)

05 »A Star Is Born« (1976)

06 »Die Ahnungslosen« (2001)

07 »Blue Steel« (1989)

08 »Rush« (2013)

09 »Diego Maradona« (2019)

10 »Kedi – Von Katzen und Menschen« (2016)

Einzigartig an Wien

01 Einzige Weltstadt mit eigenem Weinanbau im Stadtgebiet

02 Erste Stadt der Welt, die Diversity-Ampeln einführte

03 Hat das beste Trinkwasser der Welt

Auch nicht schlecht:

Frische Semmel mit drei Schwedenbomben

Banu Mukhey ist Kuratorin und Projektleiterin des modernen Wanderkinos EU XXL. Die Reihe bringt seit zwanzig Jahren europäische Filme in kleinere Gemeinden Österreichs.

Tppfeler

01 Dnake!

02 Kewin Problem

03 Libe …

04 Vernastaltung

05 udn

06 Bitttt3!1

07 Knanst dud as machen?

08 Bin krnak

09 Ahnang vergessn

10 Liebe Größe!

TOP 03

Enden für ein Theaterstück

01 Kuss!

02 Schuss!

03 Black.

Auch nicht schlecht

Ein Bier am Strand von Barcelona

Bernhard Studlar ist Dramatiker und leitet das Autor*innenprojekt

Wiener Wortstaetten, das Ende November seinen zwanzigsten Geburtstag feiert. Dabei verwandelt sich das Theater am Werk am Petersplatz von 26. bis 28. November in ein »House of Words«.

6 Ausgaben um nur € 19,97

Aboprämie: Oska »Refined Believer« (CD)

Ihr mögt uns und das, was wir schreiben?

Und ihr habt knapp € 20 übrig für unabhängigen Popkulturjournalismus, der seit 1997 Kulturschaffen aus und in Österreich begleitet?

Dann haben wir für euch das The-Gap-Jahresabo im Angebot: Damit bekommt ihr uns ein ganzes Jahr, also sechs Ausgaben lang um nur € 19,97 nach Hause geliefert.

Über drei Jahrzehnte bedient das Magazin Skug seine kleine, aber feine Leser*innenschaft schon mit popkulturellen Themen abseits des Mainstreams. ———— Skug, das steht für »subkultureller Untergrund«. Seit 1990 setzt sich das Magazin mit den Nischen der Musik- und Kulturwelt auseinander. Dass sich Subkultur mittlerweile völlig anders gestaltet als noch in den Neunzigerjahren, ist offensichtlich. Die Grenzen zum Mainstream sind durchlässiger geworden, Phänomene aus dem Untergrund erfahren vermehrt zuvor ungeahnte Popularität. Die globale Vernetzung und trendhoppende Fast-Fashion-Marken sorgen dafür, dass sich einzelne Subkulturen auch optisch nicht mehr klar abgrenzen lassen. Skug hat all diese Entwicklungen begleitet. Es hat unentwegt Ränder sichtbar gemacht, die gerade nicht vom Spotlight der Aufmerksamkeit angestrahlt worden sind, und den Menschen dort eine Stimme gegeben. Vom Keller zum Salon

Bis 2015 wurde das »Journal für Musik«, wie es auf dem Titelblatt geschrieben stand, in gedruckter Form herausgegeben. Nach 104 Ausgaben musste das Magazin seine Printschiene einstellen. Man entschied sich dazu, als reines Onlinemedium weiterzumachen. Heute findet man auf der Skug-Website ein Sammelsurium von Beiträgen zur aktuellen Musik- und Kulturszene – der heimischen sowie der internationalen. Die Artikel reichen dabei bis in die Anfänge des Magazins zurück und bilden so ein historisches Archiv der popkulturellen Berichterstattung. Mit Themen aus Literatur, zeitgenössischer Kunst, aber auch aktuellen politischen Diskursen beweist das Medium seine thematische Breite. Es setzt dabei Schwerpunkte, die anderswo kaum Platz finden und eröffnet neue Perspektiven auf popkulturelle Phänomene. Immer wieder werden sozioökonomische, ästhetische und kulturpolitische Aspekte aufgegriffen und dienen als theoretischer Rahmen. Darüber hinaus führt Skug einen Terminkalender auf seiner Website, der regelmäßig mit handverlesenen Events befüllt wird. Zudem betreibt das Magazin die Veranstaltungsschiene Salon Skug mit Partys und Konzerten. Selma Hörmann

Um 35 Jahre Skug angemessen zu feiern, findet am 7. November ein Salon Skug im Wiener Gürtellokal Rhiz statt. Live mit dabei: Jeanne d’Arte, das Tubi Trio, Chris Hessle aka IZC und Martin Stepanek aka MStep. Wir gratulieren!

»Das zeitgemäße Theater« soll bei Wandel helfen

Die neue interaktive Website »Das zeitgemäße Theater« bietet Informationen rund um die Themen Gerechtigkeit und Verantwor tung am Theater. ———— Machtmissbrauch im Kulturbetrieb ist ein strukturelles Problem. Einen Impuls in Richtung nachhaltiger Verbesserung bietet ab sofort die Plattform »Das zeitgemäße Thea ter«, die sich an Theaterschaffende aller Hierarchieebenen richtet. Die Website ist für alle Menschen gedacht, die Interesse an Wan del im Theater haben. Mit Impulstexten und Gimmicks vereint sie Wissen rund um zeitgemäßes Arbeiten an Bühnen. Quizformate sollen helfen, Fehlverhalten in der Branche erkennen zu lernen. Auch die eigenen Kompetenzen im Bereich Recht lassen sich über prüfen. So gebe es die Möglichkeit, exemplarische Situationen aus Österreich selbst einzuordnen, erzählt die stellvertretende Obfrau Tine Wesp. »Darüber hinaus kann man im Ampelformat einschät zen, wie fit das eigene Theater in den Bereichen Prävention und Compliance ist.« »Das zeitgemäße Theater« versteht sich dabei als Wissensdrehscheibe und Orientierungshilfe, nicht als Bera tungsstelle. »Uns geht es darum, zu sensibilisieren. Information ist Macht. Wissen ist demnach der erste Schritt aus der Ohnmacht«, so Obfrau Charlotte Koppenhöfer.

Gemeinsam stärker

Die von User*innen verfassten Beiträge sollen Bewusstsein für eine faire und wache Arbeitskultur an Theaterhäusern schaffen. Auch für anonyme Einträge zu persönlichen Erfahrungen bietet »Das zeitge mäße Theater« digitalen Raum. Laut Wesp sei die Motivation hinter dem Projekt, dass Maßnahmen von allen getragen werden müssten: »Veränderung braucht Menschen, die den Mut haben, in den Dis kurs zu gehen und das Theater zeitgemäß zu gestalten.« In einem jährlichen Open Call sucht der Verein zudem nach Theatern aus dem deutschsprachigen Raum, die Verantwortung nicht nur einfor dern, sondern konkret leben. Aus den Einreichungen wird dann eine Institution als das zeitgemäße Theater der Saison ausgezeichnet. Von den unzähligen Playern, die in der Branche tätig sind, erwartet sich Koppenhöfer konkrete Schritte: »Wir freuen uns, wenn unsere Impulse bei der Umsetzung helfen. Aber wir sind weder Kontroll instanz noch bieten wir Schablonen an.« Selma Hörmann

Die Website »Das zeitgemäße Theater« ist seit Anfang September unter www.daszeitgemaessetheater.at zu finden.

Toni Patzak

hakt dort nach, wo es wehtut

Der Begriff »Gaze« poppt aktuell meist auf, um zu beschreiben, wie eine Gruppe von Menschen von der gesellschaftlich hegemonialen Gruppe gesehen und medial dargestellt wird. Und wie dieses verzerrte Bild in der Folge das kollektive Gedächtnis aller Menschen prägt –gleich ob sie Teil der hegemonialen, der betroffenen oder irgendeiner anderen gesellschaftlichen Gruppe sind.

Der Male Gaze ist somit das feministische Konzept, das beschreibt, wie Männer Frauen nicht nur wahrnehmen, sondern eben auch darstellen, in Filmen, Büchern und Geschichten. Diese »women written by a man« sind meist übersexualisiert beschrieben, gutgläubig und den extrem attraktiven, aber missverstandenen Hauptcharakteren – die sicherlich überhaupt nichts mit den Autoren selbst zu tun haben – natürlich wohlwollend zugetan. Frauen sind in diesen Geschichten wandelnde Sammelbehälter für Adjektive und passive Verbkonstruktionen, in denen man sie »zu Wort kommen lässt«, anstatt dass sie sprechen. Sie können auch nicht einfach in den Raum gehen, sondern müssen mit ihren langen Beinen einen Raum betreten, der so runtergekühlt ist, dass man ihre Nippel durch ihre Kleider sieht.

Feministische Stirnfransen?

Ich als Feministin bin selbstverständlich für die Aufarbeitung des Male Gaze. Er steht für eine furchtbare Infantilisierung von Frauen oder weiblich gelesenen Personen, er ist geschmacklos … Aber irgendwie habe ich manchmal so eine kleine Stimme in meinem Kopf, die mir sagt, dass ich auch so beschrieben werden will. Ich will auch einmal die Sie sein, die es schafft, für dreißig Seiten nichts Wertvolles beizutragen und trotzdem im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen. Die Sie, die mit dezentem Make up in der Früh aufwacht und durch ihre drapierten Stirnfransen in die Kamera schaut. Herrgott noch einmal, kann ich nicht die Sie sein, die mit den Beinen zuerst den Raum betritt und keinen Dialog bekommt?

Das mag sarkastisch rüberkommen, aber ich merke, dass ich zu einem gewissen Grad nach dieser Art, wahrgenommen zu werden, strebe. Wieso ist das so? Es kann ja nicht sein, dass ich eine sozialwissenschaftliche Definition eines feministischen Konzepts wiedergeben kann, ohne es zu googeln, aber mir trotzdem die unbequemere Hose anziehe, weil der Arsch darin geil aussieht und ich den Männaz gefallen will. Allein das zu schreiben, fällt mir schwer, weil ich ja eigentlich diejenige sein will, die sich nicht für den Male Gaze kleidet, sondern diejenige, die sich »for the gurls, the gays and the theys« dressed. Aber leider ist die Realität viel komplizierter, denn an denselben Tagen, an denen ich mich in die unangenehmen Jeans quetsche, denke ich mir in der UBahn: Oh Gott, ich will nicht von euren ekelhaften Blicken ausgezogen werden, mein Körper ist kein Laden, bei dem du Windowshopping betreiben kannst. Ein paar Stunden später überlege ich dann, mir die Augenbrauen abzurasieren, damit ich mich zwinge, mich mit meinem eigenen Schönheitsbild auseinanderzusetzen. Ein wenig hab e ich mich da sogar schon rangetastet und sie neulich blondiert – hat aber leider extrem scharf ausgeschaut. Naja, egal.

Wie kann ich all diese Standpunkte in mir vereinen, ohne zu zerreißen? Bei solchen Gedanken erinnere ich mich gerne an die Szene in »Fleabag«, in der die männerkritische, von einer Frau geschriebene Hauptfigur mit ihrer Schwester bei einem feministischen Vortrag sitzt und die Vortragende die rhetorische Frage stellt, wer gerne Lebenszeit gegen ein paar Kilos weniger auf der Waage eintauschen würde. Der ganze Saal bleibt ruhig, während die Hände der beiden Schwestern hinaufschnellen. Im Anschluss fragt sich die Protagonistin, ob sie eine schlechte Feministin sei.

Nachdem ich letzten Sommer zugenommen hatte, wollte ich das machen, was ich zuvor immer gepredigt hatte: meinen Körper lieben, egal wie sehr er sich verändert. Body

Neutrality zelebrieren und eins sein mit meiner Weiblichkeit. Ja, … das funktionierte nicht. Ich schmiss alle meine Röcke weg und bekam eine komplette Krise. Irgendwie ist mir das rückblickend peinlich, weil ich eigentlich ein feministischer Girlboss sein will. Das ist aber in der Umsetzung komplizierter als in der Vorstellung. Ich bin ein Produkt des frauenfeindlichen Weltbildes, das mir meine Gesellschaft mitgegeben hat. Dagegen zu arbeiten, während man Selbstwertprobleme hat und die Wäsche aufhängen muss, kann überfordernd sein.

Also: Wie weitermachen, wenn man merkt, man ist doch nicht die glänzende, aus dem Ei gepellte Feministin? Naja, ich denke, zunächst ist es einmal hilfreich zu verstehen, dass e s diese Art von Feministin in Wirklichkeit gar nicht gibt: eine unbelastete Frau, die sich entgegen jeder gesellschaftlichen Erwartung niemals auf persönlicher Ebene hinterfragt und niemals kritisiert; eine, die mit den Büchern von Angela Davis und bell hooks unterm Arm als Erste in jeden Raum schreitet und keinen Dialog, sondern nur Reden hält; eine, die immer das Wort ergreift und nicht einfach spricht; eine, die immer Funktion und Bequemlichkeit vor Ästhetik in ihrer Kleidung bevorzugt; kurz gesagt: eine absolut romantisierte Version meiner Ansprüche an mich selbst. Der feministische Kampf scheint mir nicht nur einer, der nach außen geht, auf die Umwelt bezogen ist. Genauso wichtig ist die interne Auseinandersetzung, die nicht mit Frustration und Selbstkritik gewonnen wird, sondern mit Geduld und Zuneigung sich selbst gegenüber. Vielleicht schaffe ich es irgendwann, die unbequemen Jeans im Schrank zu lassen. Aber bis dahin werden sie im Stapel meiner nicht aufgehängten Wäsche neben jenem meiner feministischen Bücher liegen.

patzak@thegap.at @tonilolasmile

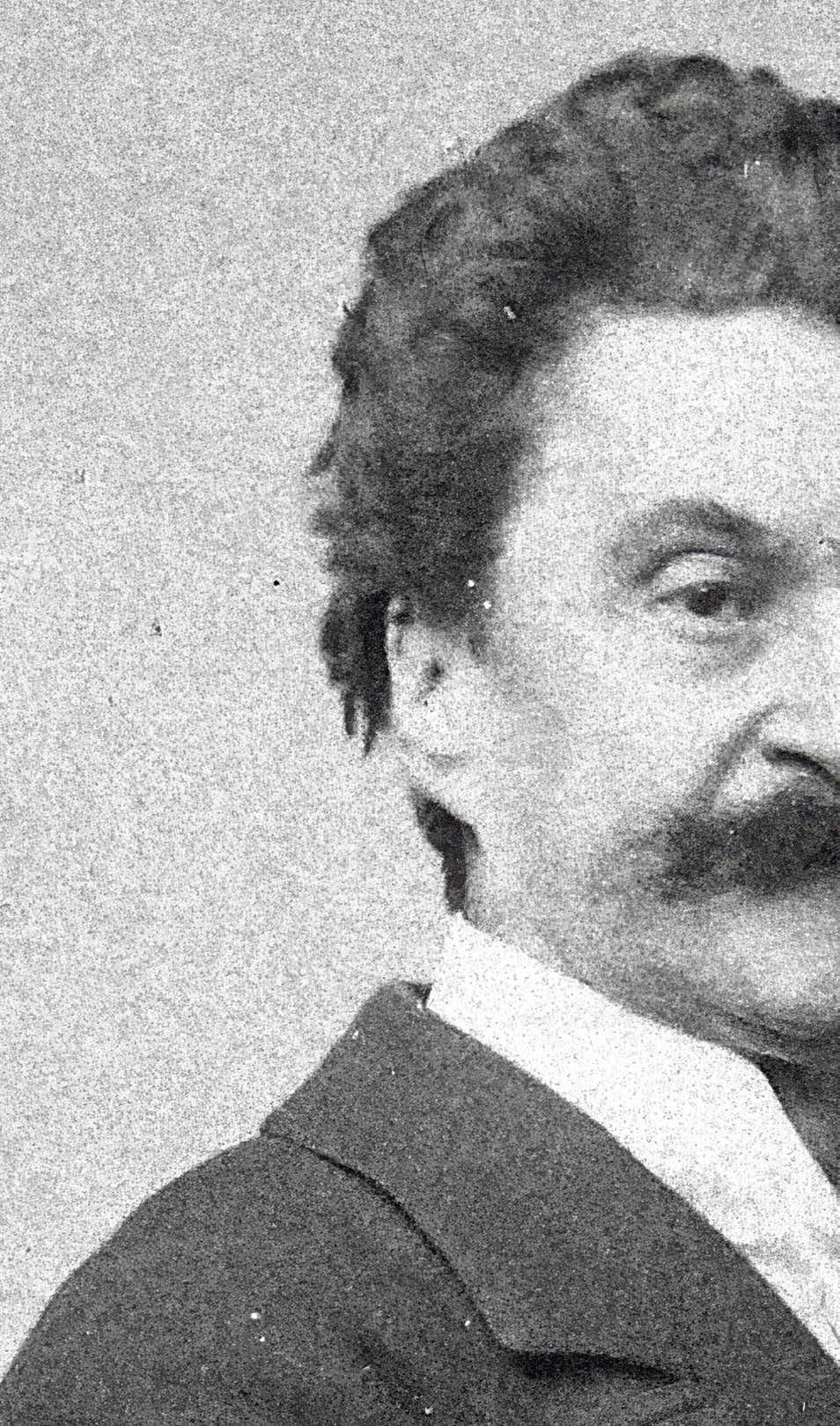

Julia Franz Richter kam erst über den Umweg des Komparatistikstudiums zum Schauspiel.

Nach zahlreichen Produktionen für Theater, Film und Fernsehen ist Julia Franz Richter diesen Herbst gleich mit zwei Kinofilmen zurück auf der großen Leinwand. Die Schauspielerin und Performerin über das Austesten von Grenzen, Mutterschaft im Horrorfilm und festgefahrene Stereotype. ———— Im schattigen Garten des Café Rüdigerhof tummeln sich die Leute. Drinnen hingegen herrscht an diesem heißen Sommertag eher gähnende Leere. Ein ungewöhnlicher Zustand für das Wiener Kultlokal. Julia Franz Richter sitzt bei unserem Eintreffen lässig in einer der gepolsterten Tischnischen. Dass sie sehr oft und gerne hier ist, erzählt sie später mit einem breiten Grinsen, als ein frisch eintrudelnder Kellner sie euphorisch begrüßt. Aus dem Rüdigerhof ist die in Wiener Neustadt geborene Schauspielerin und Performerin scheinbar ebenso nicht mehr wegzudenken wie aus der österreichischen Kulturszene.

Sie habe sich immer schon für »physische Räume, an denen Menschen kollektiv zusammenkommen, Geschichten gemeinsam erleben und anschließend darüber sprechen«, begeistern können, erzählt Richter. Und obwohl ihr schon lange etwas daran gelegen sei, in andere Rollen zu schlüpfen und Geschichten zu erzählen, sei der Wunsch, Schauspielerin zu werden, erst später gekommen: »Ich hatte bis auf die Kinder- und Jugendtheaterbesuche mit meiner Mama eigentlich null Berührungspunkte zum Theater. Dieses Bedürfnis nach angewandteren Räumen kam erst über die theoretische Auseinandersetzung mit Sprache, Literatur und Texten.« Schließlich sollte es das Komparatistikstudium in Wien sein, das Richter zu einem Schauspielstudium nach Graz und somit zu einer intensiven Auseinandersetzung mit Ausdrucksformen und Arbeitsweisen im Theater führte.

Im Café Rüdigerhof ist Richter häufig zu Gast.

Heute ist das Repertoire der Schauspielerin äußert vielfältig, reicht von Theater über Film und Fernsehen bis hin zur Performancekunst. Ihr Talent ist nicht unbemerkt geblieben: Davon zeugt neben zahlreichen Nestroy-, Romy- und Filmpreis-Nominierungen auch der Schauspielpreis der Diagonale für ihre Rolle in »Der Taucher«, den sie 2020 gewann. Im Vorjahr wurde sie außerdem vom österreichischen Kulturministerium mit dem Outstanding Artist Award in der Sparte Darstellende Kunst ausgezeichnet. Hervorgehoben wurden dabei besonders ihre scharfe Beobachtungsgabe, ihr intensives, körperliches Spiel sowie ihre Bandbreite an Emotionen. Ob auch sie darin ihre schauspielerischen Stär-

»Mutterschaft wurde sehr lange auf idealisierte Weise und aus stark männlicher Perspektive dargestellt.« — Julia Franz Richter

ken sieht? »Ich finde das schwierig zu sagen, weil ich glaube, dass sich das von außen viel klarer beurteilen lässt. Grundsätzlich ist mein Zugang zu diesem Beruf – oder auch zum Leben selbst –, dass ich sehr gerne Neues lerne und Herausforderungen mag. Ich bin sehr neugierig auf Menschen, ihre Geschichten sowie Erfahrungen und freue mich, wenn sich das auch in den Figuren widerspiegelt, die ich spiele. Darin liegt dann vielleicht das, was von außen als Bandbreite gesehen wird.« Wie gut sie unterschiedlichste Rollen einnehmen und mit neuen Herausforderungen umgehen kann, wird spätestens in ihren beiden aktuellen Kinofilmen deutlich. In Andreas Prochaskas »Welcome Home Baby« und Johanna Moders »Mother’s Baby« verkörpert Richter Figuren, die konträrer nicht sein könnten.

Heimat als Grenzerfahrung

Prochaskas Psychothriller bietet nicht nur ein bildgewaltiges Horrorspektakel, sondern vereint auch die Themen Mutterschaft, Selbstbestimmung und transgenerationales Trauma. Gerade die letzten beiden Motive, hätten sie beim Lesen des Drehbuchs sofort angesprochen, so Richter. Im Film spielt sie die Hauptfigur Judith, die das Haus ihres Vaters in Österreich erbt, ohne diesen oder ihre Mutter je kennengelernt zu haben. Gemeinsam mit

Als Judith hat es Julia Franz Richter in »Welcome Home Baby« mit einer zunehmend übergriffigen Dorfgemeinschaft zu tun.

ihrem Ehemann Ryan (Reinout Scholten von Aschat) beschließt sie, in das kleine Heimatdorf ihrer Eltern zu reisen, um den Verkauf des Grundstücks abzuwickeln. Doch die Konfrontation mit ihrer zwielichtigen Tante Paula (Gerti Drassl) und der restlichen Dorfgemeinschaft gerät für Judith zu einer psychischen Grenzerfahrung. Allen ist scheinbar daran gelegen, sie nicht mehr gehen zu lassen. »Dieses Stadt-Land-Gefälle, die Landflucht und der Konservativismus, der in so einer Gemeinschaft verhaftet ist, haben mich interessiert«, erklärt Richter.

Mutterschaftshorror

Je länger sich Judiths Aufenthalt zieht, desto stärker holen sie die Bilder und Erinnerungen aus ihrer rätselhaften Kindheit ein – was sich zunehmend auch körperlich äußert. Hatte Richter Strategien, um diesen Wandel darzustellen? »Es war wichtig, bereits zu Beginn ein sehr klares Bild einer autonomen und im Leben stehenden Figur zu zeichnen, um dann eine Durchlässigkeit und Offenheit für die sich anbahnenden Extremzustände mitbringen zu können.« Diese Ausnahmesituationen nach dem Dreh wieder hinter sich zu lassen, dabei habe ihr nicht zuletzt eine Eigenheit des Genres geholfen: »Der Horror, der sich im Film über den Sound, Effekte oder Brüche erzählt, ist am Set ja nicht gegeben. Da ist die Arbeit viel trockener.«

Übernatürliche Babys, traumatische Geburten, Blut, Angst und Schrecken: Das Motiv

der Mutterschaft ist spätestens seit »Rosemaries Baby« ein fester Bestandteil im Horroruniversum. Doch warum findet sich gerade dort so eine gute Grundlage, um dem Thema zu begegnen? »Für mich – ohne jetzt selbst Mutter zu sein – gibt es im Horrorfilm das Potenzial, den Transformationsprozess, den

»Ich glaube, dass Horror fast etwas Kathartisches haben kann – gerade für FLINTA*-Personen.«

— Julia Franz Richter

Mutterschaft mit sich bringt und der ja auch etwas irrsinnig Brutales haben kann, anders zu erzählen. Gerade auch im Hinblick darauf, dass Mutterschaft sehr lange auf idealisierte Weise und aus stark männlicher Perspektive dargestellt worden ist.«

Im Fall von Judith zeige sich das eher über den Emanzipationsprozess, den die Figur durchläuft, sowie über den Druck, dem sie vonseiten der weiblichen Dorfgemein-

schaft zunehmend ausgesetzt ist: »Das kenne ich selbst auch – diese Auseinandersetzung mit gewissen Werten und damit, wie du als Frau zu sein hast; eben dieses Ideal einer Mutterfigur.« Besonders im Sich-Ekeln und -Gruseln sieht Richter eine Möglichkeit, auch andere Aspekte des Mutterseins zu bearbeiten, etwa postnatale Depression, ein Unwohlsein mit dem eigenen Körper, aber auch Angst: »Ich glaube, dass Horror fast etwas Kathartisches haben kann – gerade für FLINTA*-Personen –, wenn weibliche Körper plötzlich nicht mehr nach gewissen Sehgewohnheiten funktionieren müssen.«

Selbst Druck ausüben

Das alles sind Motive, die auch in Johanna Moders »Mother’s Baby« eine zentrale Rolle spielen. Der Thriller erzählt äußerst geschickt von einer traumatischen Geburtserfahrung und dem Unbehagen einer Mutter gegenüber ihrem ersten Kind. Julia (Marie Leuenberger) ist sich sicher, dass mit ihrem Baby etwas nicht stimmt, während ihr familiäres und ärztliches Umfeld versucht, sie vehement vom Gegenteil zu überzeugen. Darunter auch die Hebamme Gerlinde, verkörpert von Richter, die doch eigentlich nur das Beste für Julia zu wollen scheint.

»Das ist lustig, verglichen mit ›Welcome Home Baby‹, denn hier bin ich ja selbst in einer Rolle, die einer anderen Frau Druck aufbaut, indem sie sagt: ›So müsstest du dich eigentlich als Mutter fühlen.‹« Wäh -

Richter ist froh, dass sie nach wie vor die Freiheit genießt, verschiedene Arten von Rollen auszuprobieren.

»Ich bin sehr neugierig auf Menschen, ihre Geschichten sowie Erfahrungen und freue mich, wenn sich das auch in den Figuren widerspiegelt, die ich spiele.«

— Julia Franz Richter

rend Richter als Judith also versuche, sich aus ebendiesem Zustand zu befreien, gehe es bei Gerlinde gerade darum, »diese gesellschaftliche Wertung zu verkörpern« und ihrem Gegenüber mit einer gewissen Übergriffigkeit zu begegnen. Etwas, das ihr nicht immer leichtgefallen sei, so Richter. »Johanna (Moder; Anm.) meinte immer, ich sei eigentlich noch zu nett. Ich hatte den Impuls, dass ich mit meiner eigenen Figur sympathisieren will und dass andere Menschen ihr Verhalten nachvollziehbar finden sollen. Aber natürlich hat meine Figur innerhalb der Handlung eine andere Funktion.«

Vorbereitung ist alles

Die Drehstarttermine beider Filme lagen gerade einmal zwei Monate auseinander, von Gerlinde zu Judith gab es einen fliegenden Wechsel. Und obwohl sie eigentlich nur ungern parallel an Sachen arbeite, habe ihr das in diesem Fall sogar geholfen. Richter: »Dadurch, dass es inhaltlich schon einige Parallelen gab und ich ja quasi zweimal ein Kind zur Welt bringen musste (lacht), hat es sich in der Vorbereitung manchmal gut ergänzt.« Während sie für »Mother’s Baby« eng mit Hebammen

zusammenarbeitete, besuchte sie für »Welcome Home Baby« Notärzt*innen, um einen realistischen Einblick in den Geburtsprozess zu gewinnen. »So habe ich ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen – und mir am Ende sogar eingebildet, ich könnte wirklich bei einer Geburt helfen (lacht).«

Die richtige Vorbereitung war aber nicht nur in Bezug auf das Thema Geburten essenziell, sondern auch hinsichtlich der eindrucksvollen Unterwasserszenen in »Welcome Home Baby«. Während einige davon in einem extra dafür ausgerichteten Becken in Wien gefilmt wurden, musste Richter sich in Vorbereitung auf Szenen, die in einer Grotte spielen, sogar im Eisbaden üben. Ein Problem? Fehlanzeige. »Ich habe lustigerweise einen extremen Ehrgeiz in diesen Dingen. Es hat Spaß gemacht zu lernen, wie das geht.« Besonders in der Ruhe, die diese Szenen mit sich brachten und in der Kontrolle von Atmung und Puls, lag für die Schauspielerin der nötige Ansporn: »Für mich als eher aufgedrehte Person, hatte das einen total meditativen Effekt. Und ich entwickelte große Lust daran, auch körperlich in diese Extremzustände einzutauchen.«

Von Anfang an hatte Richter außerdem das Gefühl, dass Regisseur Andreas Prochaska sehr offen für Fragen gewesen sei. Das war auch notwendig. »Es hat sich schnell herausgestellt, dass es da viel gegenseitiges Vertrauen braucht.« Gerade in Bezug auf die Unterwasserszenen, in denen Schauspieler*innen leicht an körperliche und mentale Grenzen geraten können. Während Richter ihre heutigen Spielpartner*innen Gerti Drassl, Maria Hofstätter, Inge Maux und Co lange Zeit aus der Ferne bewundert hat, steht sie nun selbst in der ersten Reihe – und bekundet ihre Anerkennung: »Es war eine feine Zusammenarbeit, weil ich alle auch menschlich als unglaublich intelligente, starke und fürsorgliche Kolleg*innen erlebt habe.« Besonders die gute Atmosphäre und der Humor am Set hätten dazu beigetragen, sich auch von den extremsten Situationen immer wieder schnell erholen zu können.

Spiel in zwei Welten

An ihrer Arbeit im Film schätzt Richter besonders die Möglichkeit, sich intensiv mit einem Thema auseinanderzusetzen und mit Geschichten ein breites Publikum zu erreichen. Produktionen wie »Welcome Home Baby«

und »Mother’s Baby« würden demonstrieren, dass sich auch die österreichische Filmbranche immer mutiger in Richtung Genrekino streckt. Ob sie die Arbeit im Theater dennoch manchmal vermisst? »Theater und Film sind scheinbar nah beieinander, aber gleichzeitig sind es irgendwie auch völlig andere Arbeitsweisen und Welten.« Im Unterschied zum Film sei das Theater nach wie vor viel diskurslastiger und biete die Möglichkeit, gemeinsam über sechs Wochen an einem Stück zu arbeiten. Besonders der unmittelbare Austausch mache die Arbeit am Theater zu etwas Einzigartigem. »Manchmal vermisse ich es, Vorstellungen zu spielen, weil es da wirklich jedes Mal diesen Dialog mit dem Publikum gibt – das hat man im Film halt einfach nicht.«

Auch im Umgang mit Texten sieht Richter einen großen Unterschied: »Natürlich hast du im Theater andere Ausdrucksmög-

Julia Franz Richters künstlerisches Schaffen zeichnet sich gesamtheitlich durch ihre unermüdliche Lust aus, Neues auszuprobieren; durch ihre Weigerung, sich in Schubladen stecken zu lassen. Etwas, »das gerade in einer überschaubaren Branche wie in Österreich ja schnell mal passieren kann, wenn du öfter eine gewisse Form von Figur gespielt hast«. Stereotype aufbrechen Ihr liege viel daran, sich mit unterschiedlichen Rollen und Themen zu beschäftigen und viele verschiedene Geschichten und Perspektiven zu erzählen. In ihrer bisherigen Arbeit sind tatsächlich schon sehr viele Genres dabei gewesen – »besonders dafür, dass ich viel in Österreich gearbeitet habe«, wie sie selbst betont. Es brauche aber noch viel mehr Mut bei der Besetzung, man müsse weniger in Schubladen und vielschichtiger denken. Diese Diversität habe für

In der Vorbereitung auf ihre Rolle in »Mother

lichkeiten, weil du performativer oder abstrakter arbeiten kannst. Beim Film sind die Spielweisen notwendigerweise mehr im Psychologischen verhaftet.« An neuen, innovativen Performanceformen versucht sich Richter auch abseits ihrer Tätigkeit als Schauspielerin. Im Frühjahr 2023 rief sie gemeinsam mit Regisseur Felix Hafner und Musiker Clemens Wenger das Franz Pop Collective ins Leben. Die im Zuge dessen entstandene Debüt-EP »Wuman on a Sofa« brachte das interdisziplinär arbeitende Trio im Studio Brut schließlich als hybride Popmusikperformance auf die Bühne.

Richter auch gesellschaftliche Relevanz, denn gerade durch ihre Arbeit als Schauspielerin sei die Beschäftigung mit queer-feministischen Themen für sie »zu einer immer größeren Notwendigkeit geworden«. Im Wiederholen und Performen von immer gleichen Rollen und Stereotypen zeige sich, wie diese sich über die Jahrzehnte festgesetzt haben. Für sie selbst ein ambivalentes Problem: »Als Spielerin muss ich immer wieder in Rollen schlüpfen, bei denen ich das Gefühl habe, ich als Julia bin da eigentlich schon ein bisschen weiter. Beziehungsweise, dass auch die Gesellschaft, in der wir leben, weit diverser ist als die abgebildete.«

Welche Genres und Rollen uns in Zukunft noch erwarten könnten? »Was ich grundsätzlich sehr schätze – sowohl als Zuseherin als auch als Darstellerin – sind Sci-Fi-Stoffe. Eigentlich jegliche Form von Spekulativem.« Mit »Rubikon« (2022) hat sie da bereits einen markanten Eintrag in ihrer Filmografie zu verzeichnen. Und auch ihre bislang eher zu kurz gekommene Arbeit im komödiantischen Bereich (erst letztes Jahr überzeugte sie in »Pfau – Bin ich echt?«) habe sie immer als höchst befreiend empfunden. Sie schätze »gute, kluge, scharfe Komödien und jene Figuren, die darin funktionieren, die scharfkantiger sind sowie etwas Böses oder Widerspenstiges haben«. In diesem Bereich habe sie das Gefühl, dass es noch einiges an Spielraum für sie zu entdecken gibt. Dass sie sich durchaus vorstellen könne, »in eine ganz andere Form von Welt und Geschichte einzutauchen«, scheint wenig verwunderlich, denn eines wird im Austausch mit ihr jedenfalls deutlich: Julia Franz Richter ist eine Person, die nicht vor Neuem zurückschreckt und immer wieder für eine Überraschung gut ist – für uns, aber vermutlich auch für sich selbst.

Anja Linhart

»Welcome Home Baby« mit Julia Franz Richter in der Hauptrolle startet am 3. Oktober in den österreichischen Kinos. Ab dem 24. Oktober ist dann auch »Mother’s Baby« ebendort zu sehen.

Östlund »The Square«, 2017, Magnolia Pictures

Der Film »The Square« von Ruben Östlund wollte 2017 eine Karikatur des Kunstbetriebs sein. In den letzten Wochen lief er wieder einige Male im Fernsehen. Denn acht Jahre und einen Trump später schaut sich diese Satire noch mal ganz anders. Zwischen Safe Spaces und Selbstgerechtigkeit: Wie rahmt man Horizonterweiterung? ———— Kunst braucht einen Rahmen, eine Eingrenzung. Doch was passiert in einer Welt, in der jegliche Grenzen überschritten werden – moralische, demokratische, persönliche? »The Square« ist eine schwedische Satire und handelt von einem Museumskurator, dessen Leben aufgrund eines PR-Skandals und eines gestohlenen Handys aus dem Ruder läuft. Im Film soll ein Kunstwerk namens »The Square« ein Safe Space sein. Kann Kunst, in ihrem Selbstverständnis, Tabus zu brechen, jemals so ein Ort der Sicherheit sein? Oder umgekehrt: Wie kann Kunst, die keine Grenzen überschreitet, diese jemals erweitern? »The Square« illustriert in peinlicher Deutlichkeit, wie der Kunstbetrieb sich an diesem Paradoxon abarbeitet, wie verlogen seine Beteiligten agieren, wie der eigene Horizont bei aller Erweiterung doch mit dem goldenen Rahmen des eigenen Privilegs endet.

Safe Spaces zu etablieren, wird im aktuellen politischen Klima immer wichtiger. Man kann sich nicht sicher fühlen, sobald man irgendwie von der cis-hetero-männlich-weißen Norm abweicht. Kunst bietet ohne Frage eine Plattform. Oder, wie bei »The Square«, ein Spielfeld. Sie erlaubt Linien zu übertreten, Grenzen zu überschreiten – im buchstäblich kleinen Rahmen. Doch Triggerwarnungen brauchen wir nicht vor der Kunst, wir brauchen sie vor den Nachrichten. Sollte Kunst nicht eine Art Katharsis bieten, indem sie uns empört, erschreckt, entgeistert? Aber nichts kann uns auf die eklatante Ungerechtigkeit der Welt vorbereiten. Triggerwarnung: Sexueller Missbrauch. Ein verurteilter Sexualstraftäter steht an der Spitze der mächtigsten Demokratie der Welt.

Kunst, die – ganz nach Kafka – beißen und stechen will, gibt es immer noch, vielfach aber vor allem solche, die uns Sicherheit vermitteln möchte. Doch in der Kunst ist man gleichermaßen in Sicherheit, wie man es in einem Krankenwagen ist. Sich wahrhaftig darin zu befinden, heißt, man ist bereits in seiner Sicherheit eingeschränkt. Wer sich Gedanken über Kunst und Demokratie macht – und wie viel unser eigenes Bewusstsein damit zu tun hat –, wird in »The Square« zwar keine Antworten finden, zum weinenden könnte aber vielleicht ein lachendes Auge hinzukommen. Veronika Metzger

»The Square« von Ruben Östlund kann in Österreich bei Sky sowie bei Prime Video gestreamt werden. Es empfiehlt sich, einen guten Snack vorzubereiten: Die Laufzeit beträgt 142 Minuten.

Wie fair ist Musikförderung in Österreich? Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, haben wir gemeinsam mit Ines Dallaji sowie 52 weiteren Musiker*innen Bilanz gezogen und wir werfen einen kritischen Blick auf den Stellenwert von Transparenz, Vielfalt und Markttauglichkeit. ———— Kunst- und Kulturförderungen sind in aller Munde – hauptsächlich, weil sie gekürzt werden. Man schaue zum Beispiel in die Steiermark, wo nun dank FPÖ Blasmusik statt Diversität gepusht wird. Gebe es keine staatlichen Förderungen mehr, könnte man sich zwar einbilden, das sei ein fairer Wettbewerb am freien Markt – allerdings nur solange man bewusst ignoriert, wie unumgehbare Monopole und Algorithmen ein vielfältiges Angebot verdrängen und wie ungleiche Ausgangssituationen der Künstler*innen unter den Tisch gekehrt werden. Unzureichend verteilt sorgen Förderungen allerdings sogar für eine Verstärkung der Probleme: »Jene ohne finanzielle Unterstützung müssen dann mit deutlich weniger Ressourcen das Gleiche erreichen – ein Kampf unter verzerrten Bedingungen«, erzählt mir Ines Dallaji, Frontfrau der Band Bad Ida.

Um dem Einfluss von Förderungen auf den Grund zu gehen, haben Ines und ich gemeinsam eine kleine, anonyme Umfrage durch die Reihen der österreichischen Popmusik gehen lassen. Insgesamt haben 52 Personen mitgemacht und uns zu einem Stimmungsbild verholfen. Von etablierten Acts bis hin zu ausgewählten Newcomer*innen, von 23 bis 63 Jahren und von ca. 1.000 bis 100.000 Euro Jahresumsatz war eine große Bandbreite gegeben. Dieser Text bietet Einblick in die Ergebnisse und versucht sich an Lösungsvorschlägen.

Sich mit Förderungen auseinanderzusetzen, ist eine langwierige Arbeit. Für viele heimische Musiker*innen ist es Teil ihres Berufs, denn haben wollen diese Gelder alle. Dass das Stellen eines Antrags nicht mit zwei Klicks erledigt ist, vor allem weil es manchmal um fünfstellige Beträge geht, scheint sinnvoll. Welche Kriterien jedoch tatsächlich bei der Vergabe von Musikförderungen angewendet und vor allem in welcher Gewichtung diese gewertet werden, ist mir selbst nach meiner Recherche eher schleierhaft. Fangen wir aber beim offensichtlichsten Problem an: Alle Informationen und Websites sind ausschließlich auf Deutsch auffindbar. Von einer wenigstens englischsprachigen Bewerbungsmöglichkeit oder Informationen in einfacher Sprache kann man leider nur träumen. Manchmal klicke ich auf »Mehr Informationen«, nur um die gleiche Beschreibung noch einmal anders formuliert lesen zu dürfen. Es gibt viele Richtlinien, die über die Aufgaben der Künstler*innen aufklären, über Abrechnungen und Nachweise. Aber welche Pflichten haben eigentlich Fördergeber*innen?

Wer soll das verstehen?

Über achtzig Prozent der Umfrageteilnehmer*innen gaben auch an, dass sie das Beantragen von Förderungen zeitintensiv finden, sowie mittelschwer bis kompliziert. »Niederschwellig« erhielt hierbei keine, »inklusiv« eine einzige Stimme. Im Vergleich kam die SKE-Produktionsförderung bei den Teilnehmer*innen mit einigem positiven Feedback gut weg, wohingegen der Österreichische Musikfonds (ÖMF) mehrere Male als besonders schlecht verständlich oder intransparent beschrieben wurde.

Die meisten Absagen und auch Zusagen an Künstler*innen werden nicht begründet. Während etwas mehr als die Hälfte zufrieden mit dem bisher erfahrenen Servicekontakt zu Förderstellen ist, sorgen formlose Rückmeldungen auf Bewerbungen nicht selten für Unmut. Ohne eine Vorstellung davon, wie eine Entscheidung zustande kommt, muss sich auf den guten Willen der Jury verlassen werden und darauf, dass Beteiligte ihrer Aufgabe gewissenhaft nachkommen. Mechanismen laufen so im Hintergrund ab und können durch Mangel an Einsicht weder gelobt noch kritisiert werden.

»Wir brauchen ganz dringend Förderungen, aber wir brauchen noch viel dringender eine Instanz, die die Fördervergabe evaluiert.« — Ines Dallaji

Die große Intransparenz dieser Entscheidungsfindungen sorgt wiederum für Gemunkel, dass Musikförderungen gerne an die eigenen Freund*innen, Verwandten oder zum eigenen Vorteil vergeben sowie Informationen bewusst zurückgehalten würden. Das Onlinemedium Neue Zeit schrieb hierzu 2021 in Bezug auf den ÖMF: »Gerade bei intransparenten Verfahren und unbegründeten Entscheidungen ist es unumgänglich, größtmögliche Objektivität in der Jury zu gewährleisten.« Und weiter: »Bei den Jurymitgliedern handelt es sich um ein immergleiches Konsortium aus österreichischen Musikern, Redakteuren und Geschäftsleuten.«

Papa wird’s schon richten

Auch Ines Dallaji erzählt von einer oft als willkürlich empfundenen Vergabepraxis: »Es scheint nicht selten von glücklichen Zufällen abzuhängen«, schildert sie, »vom Zeitpunkt der Einreichung, von persönlichen Kontakten, von der Zusammensetzung des Beirats. Dieses Wissen erzeugt ein Gefühl der Machtlosigkeit, das viele in der Branche frustriert und langfristig zermürbt.«

Unsere Umfrage lässt darauf schließen, dass Vergaben nicht nur manchmal als unfair wahrgenommen werden – »exkludierendes Nepotismus-Biotop« war nur einer der Kom-

Um zu Erheben, was die Sicht von Musiker*innen auf die aktuelle Fördersituation in Österreich ist, führten wir eine Umfrage durch, an der 52 Personen teilnahmen. Hier einige zentrale Ergebnisse.

Hast du die gleiche Förderung schon mehrmals erhalten?

Stellst du deine Förderanträge selbst?

Wie empfindest du den Prozess der Antragstellung bei dir bekannten Förderausschreibungen in Bezug auf die Verständlichkeit der Richtlinien, Sprache und Formulierungen etc.? (mehrere Optionen ankreuzbar)

mentare zum Thema Transparenz –, sondern dass Bevorzugungen wirklich stattfinden. Circa 38 Prozent der Befragten geben zu, schon einmal einen eigenen Vorteil durch persönliche Beziehungen zu Jurymitgliedern wahrgenommen zu haben.

Zusätzlich lässt sich feststellen, dass manche Künstler*innen immer wieder Förderungen erhalten, während andere noch immer auf eine erste Zusage warten. Knapp 54 Prozent haben die gleiche Förderung schon mehrmals erhalten, manche von ihnen bis zu zehnmal –meist mit verschiedenen Projekten.

»Wir brauchen ganz dringend Förderungen, aber wir brauchen noch viel dringender eine Instanz, die die Fördervergabe evaluiert«, schlussfolgert Ines. Genaue Zahlen dazu, welche Genres, Personengruppen und welche Labels besonders häufig Unterstützung von Förderstellen genießen und welche nicht, fehlen nämlich. Genauso werden leicht ersichtliche Beziehungen zu Jurymitgliedern und Kurator*innen, die auf Nepotismus oder »Freunderlwirtschaft« hindeuten könnten, überhaupt nicht (öffentlich) verhandelt. Wären hier vielleicht »Schöff*innen« – Privatpersonen und Musikfans, die nach Losziehung mit im Beirat sitzen – sowie ein öffentliches Protokoll Schritte in Richtung Transparenz?

Die unsichtbare Hand

Während einige Förderungen an keine ausgewiesenen Bedingungen geknüpft sind, gibt beispielsweise der ÖMF unter anderem an, »markttaugliche« Projekte fördern zu wollen, die sowohl im Inland als auch im Ausland funktionieren. Doch ist nicht eine grundsätzliche Definition von Kunst, dass sie nicht zweckgebunden, nicht als Produkt verwertbar sein muss? Offen bleibt zum The-

»Ich beobachte eher Resignation als den Willen, aktiv mitzugestalten.«

— Ines Dallaji

ma »Vermarktbarkeit« bei den verschiedenen Förderungen auch, ob es das Ziel ist, Märkte für verschiedene Genres und Menschen zu schaffen und Österreichs Weltblick zu erweitern, oder ob es heißt, einfach den nächsten Indiepop-Act nach Europa zu exportieren. Dass die europäische und internationale Musikwelt durchaus offen für eine Vielzahl verschiedener Musikstile wäre, zeigen nicht zuletzt die zahlreichen Festivals mit spezifischem Fokus – von Weltmusik bis Hardrock.

Glaubst du, dass dein Projekt schon einmal davon profitiert hat, dass du oder dein Management/Label jemanden in einer Jury/ einem Beirat persönlich kanntest/kannte und mit dieser Person bzgl. deines Ansuchens vielleicht auch im Austausch standest/stand?

Sollten mehr Hürden bzw. Bedingungen für den Erhalt von Förderungen eingeführt werden?

du dir mehr Feedback/Auskunft/Begründungen vonseiten der heimischen Förderstellen, vor allem bei Absagen?

Welche Eigenschaften treffen deiner Meinung nach auf heimische Förderungen zur Finanzierung von Produktionen (Musikfonds, SKE-Fonds etc.) zu? (mehrere Optionen ankreuzbar)

vergeben Diversität abbildend Genrevielfalt abbildend nur gewisse Genres abbildend auf die Qualität der Musik achtend auf die Vermarktbarkeit der Musik achtend auf den Mainstream abgestimmt transparent intransparent

Häufig werden auch bestimmte Personengruppen in den Ausschreibungen adressiert. Um Benachteiligungen abbauen zu können, ist es schließlich auch sinnvoll, diese zu benennen. Während einige Fördergeber*innen auf Vorteile für PoCKünstler*innen und weibliche Acts hinweisen, um einer weiß und männlich dominierten Musikszene entgegenzuwirken, ist mir – abgesehen von Nachwuchsinitiativen – nur beim ÖMF eine Richtlinie untergekommen, die soziale Aspekte zu berücksichtigen scheint. Auf dessen Website steht: »Das eingereichte Projekt sollte ohne Finanzierung durch den Musikfonds nicht bzw. nur in unzureichendem Umfang finanzierbar sein.« Ein guter Ansatz, denn auch das kleinste DIYProjekt braucht für eine Veröffentlichung meist mehrere Tausend Euro – vor allem, wenn alle Beteiligten fair entlohnt werden sollen. Wer aber kontrolliert, ohne Kontoauszüge oder sonstige offizielle Nachweise, wie viel Geld Antragsteller*innen wirklich zur Verfügung haben?

»Neiddebatte«

Kritiker*innen von Musikförderungen werden oft als Killjoys abgetan, wenn ihnen derzeit bestehende Konzepte nicht gefallen. Wer nicht selbst profitiere, habe es leicht, den Kolleg*innen den Erfolg nicht zu gönnen. Aber bleiben wir offen – oder wie Natascha Strobl auf moment.at in ihrer Analyse des Begriffs »Neiddebatte« schreibt: »Dieses Framing soll vor allem klarmachen, dass die Kritik unlauter ist und aus einer reinen negativen Emotion heraus entspringt. (…) Es soll so aussehen, als gäbe es nichts Sachliches oder Politisches zu kritisieren.«

Auch Ines meint: »Ich wünsche mir mehr öffentlichen Diskurs zu dem Thema. Man merkt eine allgemeine Unzufriedenheit unter Musiker*innen, aber ich beobachte eher Resignation als den Willen, aktiv mitzugestalten und sich für Veränderung stark zu machen.« Allein schon deshalb ist es wichtig, dass sich Menschen in ihren lokalen Szenen vernetzen. Denn was allein unmöglich erscheint, kann gemeinsam oft in Bewegung versetzt werden. Lara Cortellini

Bad Ida veröffentlichen am 7. November ihr neues Album »Ending Things« – inklusive Konzert in der Sargfabrik Wien – und sind am 2. Oktober auch Teil des Waves-ViennaLine -ups. An der Umfrage zu österreichischen Musikförderungen kann weiterhin unter www.thegap.at/umfrage-musikfoerderung teilgenommen werden.

Dieser Text ist im Rahmen des The-GapNachwuchspreises für Musikjournalismus in Kooperation mit dem Festival Waves Vienna entstanden.

Die Kaffeekultur von NESPRESSO trifft auf eine Musik-Ikone: Gemeinsam mit The Weeknd bringt NESPRESSO die SAMRA ORIGINS Kollektion nach Österreich. Ein neuer exklusiver Limited Edition Kaffee, eine Maschine und Accessoires verbinden Herkunft mit Design und machen jeden Kaffeemoment zu einem Erlebnis, mit dem Geschmack Tansanias als Highlight.

»When you embrace your roots, it reveals an unforgettable taste« – unter diesem Motto präsentiert Nespresso gemeinsam mit SAMRA ORIGINS und Abel »The Weeknd« Tesfaye eine neue, limitierte Kollektion. Diese Kollektion würdigt sowohl die jahrzehntelange KaffeeExpertise von Nespresso als auch die kreative Kraft von The Weeknd, um die Schönheit von Herkunft und die Magie des besonderen Kaffeemoments zu zelebrieren.

Eine Hommage an The Weeknds Mutter Samra Die Kampagne zelebriert nicht nur den einzigartigen Geschmack und die Qualität der ORIGINS Kollektion, sondern ist auch inspiriert von den äthiopischen Wurzeln von The Weeknd. In diesen ist eine einzigartige Geschichte über die Ursprünge von SAMRA verborgen. Es ist eine Geschichte über Herkunft, Tradition, Gemeinschaft und Familie. Inspiriert von seiner Mutter Samra – Muse, Unterstützerin und Namensgeberin der Kollektion – entstand der neue SAMRA ORIGINS Tanzania für das ORIGINAL System: ein Arabica aus der Region des Kilimandscharo im nördlichen Hochland Tansanias, der mit leichter Säure, zarten Fruchtnoten und subtilen Getreidearomen den Morgen zu einem besonderen Erlebnis macht. Die limitierte Kollektion ist nicht nur eine Hommage an Herkunft, sondern auch ein Statement für die Kraft, die in Musik und gemeinsamer Kreativität liegt.

www.nespresso.com/at/de/samra-origins

Die Fronten im Diskurs um Israel und Palästina haben sich verhärtet wie selten zuvor, auch in der Kulturszene. Alle, die nuancierter über die Lage sprechen wollen, erfahren Anfeindungen –nicht zuletzt jüdische Künstler*innen außerhalb Israels. Ein Text darüber, warum wir uns nicht nur mit Palästinenser*innen, sondern auch mit Jüd*innen solidarisieren sollten. ———— Eine dunkle Konzerthalle, rotes Strobolicht, ein tätowierter Mann mit nacktem Oberkörper hinter dem Mikro, ein anderer mit PussyRiot-Haube in den Farben der irischen Fahne über das Gesicht gestülpt. Das Publikum ist schon aufgewärmt, die Band stimmt an: »Guess who’s back on the news / It’s your favourite Republican hoods / It’s your fella with the Nike Air shoes / Two chains, two birds and we know what’s good.« Spätestens beim Refrain »Get your Brits out«, wird der ganze Saal zu einem strudelnden antibritischen Moshpit und alle im Publikum singen leidenschaftlich mit.

Das ist die Band Kneecap: eine punkige Hip-Hop-Gruppe aus Irland, die mit teils gälischen und teils englischen Lyrics das Leben ausgegrenzter junger Iren besingt, die in ihren Wohnungen noch eine Line ziehen, bevor sie rausgehen und Faschos verprügeln (»It’s gonna be a blood bath«). Aus ihrer eigenen nordirischen Geschichte heraus überrascht es dabei nicht, dass sie auch große Solidarität mit den Palästinenser*innen im Gazakrieg ausdrücken, wie Kneecap-Sänger Mo Chara während eines Konzerts: »Wir sind aus West-Belfast und Derry, zwei Orte, die noch immer unter britischer Besatzung stehen. Und doch wissen wir, dass eine schlimmere Besatzung gerade in Palästina stattfindet. Wir Iren, die 800 Jahre Kolonialismus miterlebt haben, wurden nie vom Himmel aus bombardiert, mit keiner Möglichkeit der Flucht. Die Palästinenser*innen werden dabei auch noch ausgehungert.«

Mo Chara fasst dabei zusammen, wie sich viele auf der Welt gerade fühlen, wenn sie Bilder vom Krieg in Gaza sehen: Der Anblick ganzer zerstörter Landstreifen, von blutüberströmten Leichen und ausgehungerten Menschen löst bei uns Betroffenheit, Hilflosigkeit oder Wut aus.

Der Krieg zwischen der palästinensischen Hamas, die den Gazastreifen regiert, und Israel tobt nunmehr seit Herbst 2023.

Er begann, als die Hamas am 7. Oktober Israel überfiel und über tausend Menschen tötete sowie Hunderte Geiseln nahm. Das Ziel der Terrorattacke waren dabei Zivilist*innen in Siedlungen nahe der Grenze sowie ein Technofestival in der Wüste. Die Brutalität des Angriffs schockierte Israel und die Weltöffentlichkeit zutiefst.

Die israelische Armee reagierte mit der erklärten Absicht, die Hamas ein für alle Mal militärisch zu besiegen. Seither wird im Gazastreifen gekämpft. Von Tag zu Tag steigen die Opferzahlen. Laut Schätzungen der UN wurden bis Redaktionsschluss mehr als 65.000 Palästinenser*innen – HamasKämpfer, aber insbesondere Zivilist*innen –getötet. Weil die Fläche des Gazastreifens sehr klein ist, ist die Bevölkerung gezwungen, den Kampfhandlungen mit einer stetigen Flucht vom einen zum anderen Ort auszuweichen. Hilfstransporte kommen nur beschränkt durch, die Menschen leiden unter zerstörter Infrastruktur, fehlender medizinischer Versorgung und bedrohlichen Hungersnöten.

Als militärisch eindeutig überlegene Macht steht Israels Regierung dabei zunehmend unter internationalem Druck, sich auf Friedensverhandlungen mit der Hamas einzulassen und in der Zwischenzeit die humanitäre Versorgung sicherzustellen. Im Moment wirkt es aber so, als würden sich weder Hamas noch Israel ernsthaft an den Verhandlungstisch setzen wollen. Für großen Aufruhr sorgen dabei Aussagen einzelner israelischer Regierungsmitglieder die die Vertreibung aller Palästinenser*innen aus dem Gazastreifen fordern – laut internationalem Recht ein Kriegsverbrechen. Sogar der Verdacht auf Völkermord wird aktuell gerichtlich untersucht.

Die Ereignisse in Israel und Gaza hinterlassen weltweit tiefe Spuren. Die Brutalität des Hamas-Angriffs und die verheerenden Folgen der israelischen Militärschläge lassen sich nicht gegeneinander aufrechnen – und gleichzeitig bieten weder Terror noch Krieg eine Perspektive auf Frieden.

»Ich bin gegen diese Regierung und ihr Verhalten, doch in Israel werde ich damit schnell als

Hamas-Befürworter*in abgestempelt, während ich hier in Wien

zu einer Genozidbefürworter*in verkomme.«

— Sheri Avraham

»Ich merke aktuell, dass ich mich bei jeder Show frage, wie das Publikum reagieren wird, ob ich sicher bin.«

— Tamara Stern

Diese Widersprüchlichkeit spiegelt sich auch in den Reaktionen in Österreich wider. Seit Beginn des Krieges wird auch hierzulande für Palästina auf die Straße gegangen. Neben Kundgebungen, die sich für Frieden und Koexistenz von Israelis und Palästinenser*innen aussprechen, kam es immer wieder zu Protesten mit gewaltvollen Inhalten, unter anderem mit Bannersprüchen wie »Blessed is the flame that burns the settler colony« – womit Israel gemeint ist. Die Teilnehmer*innen dieser Proteste sind dabei meist links eingestellt und der Aufruf, Israel zu zerstören, wird als antikolonialer Kampfschrei verstanden. In diesem Zusammenhang wird die Hamas als Befreierin sowie als antiimperialistische Widerstandsorganisation gesehen und von einigen der Demoorganisator*innen sogar explizit gefeiert. Auch Kneecap positionierten sich so: Auf demselben Konzert, bei dem sie, wie oben beschrieben, über den Krieg in Gaza sprachen, riefen sie zur Unterstützung der Hamas auf und zeigten eine Hisbollah-Fahne. Widerstand und Terror

Was bei dieser Erzählung von Widerstand jedoch in den Hintergrund rückt: Ideologisch steht die Hamas den islamistischen Muslimbrüdern nahe und bei ihren Angriffen sind Zivilist*innen Hauptziel. Am 7. Oktober kam es zu massiven Verbrechen, darunter zahlreiche Vergewaltigungen von Frauen während des Angriffs auf das Technofestival. Viele der Opfer wurden anschließend brutal ermordet; ihre Leichen wurden öffentlich zur Schau gestellt und für die sozialen Medien inszeniert. Diese Gewaltästhetik verbreitete sich rasch online – und wurde von Anhänger*innen der Hamas mitunter glorifiziert.

Für den 1. September war ein Kneecap-Konzert in Wien geplant, das schließlich von den Veranstalter*innen – nach Bekanntwerden der Hamas-Unterstützung seitens der Band – »wegen akuter Sicherheitsbedenken« abgesagt wurde. Die Absage wiederum löste einen Aufschrei in der Kulturszene aus: Das Zwischennutzungskollektiv Wild im West organisierte ein Solidaritätskonzert, an dem Größen wie Buntspecht und Mavi Phoenix teilnahmen. Hier stellt sich natürlich die Frage, inwiefern allen beteiligten Künstler*innen bewusst war, dass Kneecap sich ausdrücklich mit Hamas und Hisbollah solidarisiert hatten. In den offiziellen Instagram-Storys fand dieser Umstand jedenfalls keine Beachtung, stattdessen ging es dort nur um eine allgemeine Solidarität mit Palästina. Genau diese Vermischung aber

macht es so schwierig: Wer Hamas oder Hisbollah unterstützt, vernachlässigt die Gräueltaten der Hamas an ihren israelischen Opfern und steht nicht für Frieden, sondern für eine Fortsetzung des Krieges.

Antisemitische FPÖ?

Dasselbe gilt natürlich umgekehrt auch für diejenigen, die keine klaren Worte gegen Israels Kriegspolitik finden. Besonders deutlich zeigt sich das bei der FPÖ. Sie gibt sich seit Beginn des Krieges als lautstarke Verteidigerin der israelischen Regierung und war auch eine der Ersten, die Druck auf die Veranstalter*innen des Kneecap-Konzerts ausübten. Die Strategie liegt auf der Hand: Die FPÖ versucht, sich von ihrem eigenen antisemitischen Erbe zu distanzieren, indem sie den Fokus auf antikoloniale Linke, Muslim*innen und LGBTQIA*-Gruppen als angebliche Hauptträger*innen von Antisemitismus verschiebt.

Doch die Rechnung geht nicht auf. Der Antisemitismus nach dem 7. Oktober ist in Österreich keineswegs auf linke Milieus beschränkt. Laut dem im November 2024 veröffentlichten »Rechtsextremismus Barometer« des Dokumentationsarchivs des Österreichischen Widerstandes stimmen 42 Prozent der Österreicher*innen der folgenden Aussage zu: »Israels Politik in Palästina ist wie die der Nazis im Zweiten Weltkrieg.« Unter Befragten mit stark rechtsextremen Einstellungen liegt dieser Wert aber sogar bei 60 Prozent. Den Krieg in Palästina mit der Shoa gleichzusetzen, ist eine Relativierung des Holocausts und die Studie hält fest, dass diese Aussage »als Straftatbestand nach dem Verbotsgesetz ausgelegt werden könnte«.

Generell zeigen die Zahlen aus dem jährlichen Antisemitismusbericht der Israelitischen Kultusgemeinde, dass die gemeldeten als antisemitisch eingestuften Fälle in Österreich seit 2023 auf das Doppelte angestiegen sind. Es ist dabei ein Zuwachs in allen Bereichen zu bemerken: Massenzuschriften (Onlinekommentare), verletzendes Verhalten, Sachbeschädigungen, Bedrohungen und Angriffe. Doch diese Zahlen erzählen nur einen Teil der Geschichte. Hinter ihnen stehen Menschen, die seit dem 7. Oktober eine Zäsur erleben, durch die ihr persönliches, politisches und berufliches Leben erschüttert wird. Speziell in der Kunst- und Kulturszene, die seitdem zu einem Brennpunkt der Debatte über Israel und Palästina geworden ist, treten diese Brüche deutlich zutage. Social Media ist dabei ein außerordentlich widriges Kampffeld, und einer der Orte, an dem Antisemitisches besonders bedenkenlos produziert und geteilt wird. Eine generelle Kritik an Israel

ist dabei längst nicht mehr genug, sie wird an Personen festgemacht, die es aus der Community auszuschließen gelte.

So passierte es Sheri Avraham. In Israel geboren lebt und arbeitet Avraham nun als Künstler*in, Kurator*in und Theatermacher*in in Wien. Im August veröffentlichte der Instagram-Account @ thepeoplesafa_vie einen Post, in dem Avraham und zwei weitere Personen öffentlichen Interesses namentlich als »GenozidBefürworter*innen« genannt wurden – mit der Absicht, deren Karrieren und Leben zu schaden: »In einigen Jahren werden diese Leute um politische Stimmen oder Unterstützung in ihren Karrieren bitten, in der Hoffnung, dass ihr deren bedingungslose Unterstützung des Genozids vergessen habt. (…) Genau deshalb sprechen wir das jetzt an –damit ihre Aktionen, ihr Schweigen und ihre Kompliz*innenschaft nie vergessen werden.« Als Stein des Anstoßes wird ein Statement angeführt, in dem sich Avraham für die Israelis, für die Palästinenser*innen, aber gegen die Hamas ausspricht. Andere Posts zum Thema werden schlicht als »99 Prozent Hasbara«, also israelische Propaganda, bezeichnet. Der Verdacht liegt nahe, dass Avraham vor allem als Jüd*in in den Fokus der Kritik gekommen ist.

Avraham erzählt uns von den Dissonanzen eines Lebens zwischen Wien und Israel: »Ich bin gegen diese Regierung und ihr Verhalten, doch in Israel werde ich damit schnell als Hamas-Befürworter*in abgestempelt, während ich hier in Wien zu einer Genozidbefürworter*in verkomme. Hier wehre ich mich gegen diese Beschuldigungen, während meine Schwester, die nahe der Grenze zum Gazastreifen wohnt, im Luftschutzbunker wartet bis der Bombenalarm vorbei ist, weil die Hamas nach wie vor Raketen auf Israel schießt.«

Avraham zählt zu den Mizrachim, arabischen Jüd*innen, einem lebenden Gegenbeispiel zum weitverbreiteten Narrativ, in dem die Israelis die weißen Kolonialisierer*innen sind, während die Palästinenser*innen die unterdrückten People of Color darstellen. Zwar gibt es mit der derzeitigen Besetzung des Gazastreifens und der Siedlungspolitik im Westjordanland klare koloniale Expansionspläne seitens Israels, doch die Bevölkerung in Israel und Palästina ist um einiges diverser in Ethnizität und Religion, als es die Debatte meist eingesteht.

Allerdings braucht es nicht unbedingt hasserfüllte Onlinekommentare, um Karrieren zu beeinträchtigen. Avraham berichtet, dass schon vor solchen Social-MediaPosts Projekte abgesagt worden seien und

»Wir haben beobachtet, dass sich Jüd*innen und antisemitismuskritische Personen immer mehr aus dem Kulturbetrieb zurückziehen.«

— Anna Jungmayr

Organisator*innen plötzlich nicht mehr auf Nachfragen reagiert hätten. Auch Tamara Stern, eine Schauspielerin, die in Wien und Berlin lebt, erzählt von Freund*innen in der Theater- und Filmszene, die schlichtweg weniger Aufträge bekommen würden, seit sie sich anlässlich des 7. Oktobers gegen Antisemitismus stellen. Als freie Schauspielerin, die nicht mit einem Theaterhaus assoziiert ist, spüre sie das selbst noch nicht so stark. Sie mache sich allerdings zunehmend Sorgen aufgrund ihrer exponierten Position als Schauspielerin: »In meinen Soloshows geht es oft um jüdische Themen, ich bin also sehr sichtbar. Seit Jahren spiele ich ein Programm, in dem ich ein Lied auf Hebräisch singe, und ich merke aktuell, dass ich mich bei jeder Show frage, wie das Publikum reagieren wird, ob ich sicher bin.«

Stern bezieht sich dabei unter anderem auf die unzähligen Bühnen, die in den letzten zwei Jahren von Pro-Palästina-Protestierenden gestürmt wurden. Das Anliegen mag verständlich sein: auf das Leiden in Gaza aufmerksam zu machen. Und eine demokratische Gesellschaft muss auch das Stürmen von Bühnen aushalten können. Doch ähnlich wie bei den Hasspostings gibt es die berechtigte Angst, dass der politische Protest schnell in eine persönliche Attacke übergehen könnte. Angesichts des markanten Anstiegs an Bedrohungen und tätlichen Angriffen auf Jüd*innen, die ein sichtbares Zeichen wie eine Kippa tragen, nur allzu verständlich.

Die Zunahme von Hasskommentaren, Diffamierungen und schließlich institutionellen Diskriminierungen, von der die interviewten Künstler*innen berichten, bedeutet einen täglichen Kampf für die Betroffenen. In diesem Kampf braucht es einen Rückhalt von Familie und Freund*innen. Während es diesen Rückhalt definitiv gibt – Sheri Avraham betont dabei, wie wichtig ihre BIPoC-Community für sie sei, und Tamara Stern spricht vom Rückhalt im engsten Freund*innenkreis –, wiegt es besonders schwer, wenn das Verhältnis zu langjährigen Wegbegleiter*innen brüchig wird. So berichtet uns etwa eine anonym bleiben wollende Gesprächspartnerin von einem Treffen mit einer alten Freundin, bei dem diese ausschließlich über Gaza sprechen wollte. Die Freundin habe dabei erwartet, dass ihre Pro-Hamas-Position einfach abgesegnet wer-

de. Der Einwand, dass Vergewaltigung kein Widerstand sei, wurde nicht ernst genommen. Das Gespräch habe kurz darauf abrupt geendet. Durch diesen täglichen Kampf gegen den erlebten Antisemitismus im öffentlichen und privaten Raum stellt sich für die Künstler*innen die Frage, ob sie in Österreich noch zu Hause sein können. Kaufmann bringt es dabei auf den Punkt: »Ich fühle mich unter Bombenalarm in Tel Aviv sicherer als in Wien. Natürlich überlege ich, nach Israel auszuwandern.« Auch Tamara Stern denkt darüber nach, fände es aber schwierig, weg aus Europa, in ein existenziell bedrohtes Land wie Israel zu ziehen.

Doch es formiert sich hierzulande auch Widerstand. Etwa von Gruppen wie der IG Antisemitismuskritik, die sich 2024 als Reaktion auf das politische Klima gegründet hat und Teil des Museumsbundes Österreich ist: »Wir haben beobachtet, dass sich Jüd*innen und antisemitismuskritische Personen immer mehr aus dem Kulturbetrieb zurückziehen. Dagegen wollen wir arbeiten«, erklärt Anna Jungmayr, eine der Organisator*innen. Die IG veranstaltet Workshops für Musemspersonal, in denen vermittelt wird, wie antisemitischen Ressentiments begegnet werden kann. »Uns geht es darum, Expertise zu bündeln und Wissen weiterzugeben. Gerade Museen sind Orte, an denen Geschichte und Gegenwart eingeordnet werden. Ein antisemitismuskritischer Blick ist da unverzichtbar.« Es ist klar, dass der 7. Oktober eine weltpolitische Zäsur darstellt, in der auch in der österreichischen Kulturszene vieles zerbrochen ist. Es liegt nun an uns allen – künstlerisch tätig oder nicht –, wieder Brücken zu bauen sowie die Solidarität mit der palästinensischen Bevölkerung mit einer Sensibilisierung für Antisemitismus zu vereinen. Das ist jedoch nur möglich, wenn wir Empathie und Verständnis dafür haben, dass die Gegenwart gerade komplex und widersprüchlich ist und es dauern wird, bis man Zusammenhänge letztlich einordnen kann. Und wenn wir uns bewusst werden, dass Solidarität mit einem Teil der Weltbevölkerung niemals den Verlust der Solidarität mit einem anderen bedeuten darf. Carina Karner

Aktuelle Veranstaltungen der IG Antisemitismuskritik finden sich auf der Website des Museumsbundes. Von 7. bis 16. November findet das Klezmore Festival in Wien statt, ein Beispiel dafür, dass jüdische Kultur nicht mit der Politik des Staates Israel gleichgesetzt werden sollte.

Die bunten 3D-Buttons des Burgtheaters, das Neongrün und -pink des Volkstheaters, Teata statt Tag: äußere Zeichen eines inneren Wandels. Doch was steckt hinter der Fassade? Wie tiefgreifend kann sich ein Intendanzwechsel auswirken? ———— Es ist wieder Herbst und damit Saisonstart an den österreichischen Theatern. Mit diesem gehen auch heuer wieder einige Änderungen in den Chef*innenetagen einher. Wie nachhaltig eine neue Intendanz die betroffene Bühne verändert, kann dabei sehr unterschiedlich sein. Denn auch welche Aufgaben diese Position an einem Theater genau umfasst, ist von Haus zu Haus verschieden. So kann damit nur die künstlerische Leitung gemeint sein oder zusätzlich noch die administrative. Die Intendanz entscheidet jedenfalls über das Programm, die künstlerischen Engagements und die Ausrichtung eines Theaters. Sie repräsentiert das Theater gegenüber der Öffentlichkeit sowie den Medien und muss dabei verschiedene Interessen mitbedenken. Neue Intendanzen gibt es regelmäßig, aber in unterschiedlichen Abständen: Die Verträge laufen verschieden lang und werden dann teilweise neu ausgeschrieben, teilweise verlängert.

»Der Intendanzwechsel stellt einen tiefgreifenden Transformationsprozess dar, der weit über die personelle Neubesetzung hi-

nausgeht und das künstlerische Profil, die organisatorischen Strukturen, die Kommunikationsstrategien sowie die öffentliche Wahrnehmung eines Theaters nachhaltig prägt«, schreibt Manami Okazaki in ihrer Masterarbeit mit dem Titel »Der Wechsel der Intendanz und dessen Auswirkungen in Wiener

»Unsere Strukturen wachsen aus der Kunst heraus.«

— Claire Granier Blaschke

Theaterinstitutionen«. Wie weitgreifend diese Auswirkungen sind, hängt einerseits von der Institution, andererseits von den einzelnen Personen ab; davon, wie sehr diese ihren eigenen Stempel auf eine Institution drücken wollen oder ob doch das Haus und wofür es steht im Vordergrund bleiben.

Mit der Saison 2025/26 übernahm Jan Philipp Gloger das Volkstheater von Kay Vo -

ges. Mit grellen Farben, herumtorkelnden Sujets und einem Wochenende mit gleich drei Premieren präsentierte sich das Haus neu. Viel aus der alten Intendanz wurde nicht mitgenommen: eine Handvoll Schauspieler*innen und ein paar Produktionen, darunter »Fräulein Else«, »Krankheit oder Moderne Frauen« und »Prima facie«. Ähnlich wie das Schauspielhaus Wien zeigt sich nun auch das Volkstheater als »Open House«, das möglichst »vielen Menschen der Wiener Stadtgesellschaft« offenstehen soll. Wie sehr das einer so großen Institution gelingen wird, bleibt abzuwarten.

Ganz in der Nähe wechselt auch das Tanzquartier Wien seine Spitze. Bettina Kogler wird als künstlerische Leitung vom Kurator Rio Rutzinger und der Choreografin Isabel Lewis abgelöst, die kaufmännische Leitung übernimmt Gerda Saiko von Ulrike Heider-Lintschinger. Außerhalb von Wien gibt es ebenfalls ein paar Änderungen: Das Festival Operklosterneuburg hat Peter Edelmann als neuen Intendanten, ans Landestheater Niederösterreich kommt ab der Saison 2026/27 Patricia Nickel-Dönicke, die Marie Rötzer ablöst. Letztere übernimmt ab Beginn derselben Spielzeit gemeinsam mit Stefan Mehrens als kaufmännischem Direktor die

Aus der Ensemble-Sprechtheater-Bühne Tag wird das Koproduktionshaus Teata mit Fokus auf Diversität und Mehrsprachigkeit.

Leitung des Theaters in der Josefstadt. Dort ersetzen sie den Langzeitintendanten Herbert Föttinger, dessen Wutausbrüche für ein angsterfülltes Arbeitsklima gesorgt haben sollen. Für Machtmissbrauch und sexuelle Übergriffe habe es, laut Berichten von Der Standard, unter ihm kaum Konsequenzen gegeben.

Die Tradition der so gut wie uneingeschränkt handelnden Direktor*innen an den Theaterhäusern fördert Machtmissbrauch und übergriffiges Verhalten. Das zeigt auch die Situation am Theater der Jugend, an dem der Direktor Thomas Birkmeir körperlicher und verbaler Übergriffe beschuldigt wurde. Gleichzeitig gab es am Haus auffällig viele Kündigungen sowie ein dementsprechendes Kommen und Gehen in allen Abteilungen. Birkmeir leitet das Theater der Jugend schon seit 2002, mittlerweile sind kürzere Führungsverträge an Theatern üblich. Dadurch soll solch ein totalitäres Führungsverhalten unterbunden werden. Mit Herbst 2026 übernimmt nun Aslı Kışlal die Leitung.

In den Sprachen Wiens

Ein Intendanzwechsel drückt sich oft vor allem in strukturellen Änderungen verschiedener Dimensionen aus. Davon bekommt das Publikum mal mehr, mal weniger mit. Die Marke bleibt meist erhalten. Eher selten passiert es, dass ein Theaterhaus komplett

umgekrempelt wird und künstlerische sowie kaufmännische Leitung gleichzeitig ausgeschrieben werden. Ebendies war aber kürzlich der Fall – im ehemaligen Theater an der Gumpendorfer Straße, kurz Tag.

Sara Ostertag und Claire Granier Blaschke haben als künstlerische beziehungsweise kaufmännische Leitung den Standort übernommen. Der Wechsel ist hier überaus deutlich spürbar. Aus dem Tag wird nun nämlich das Teata. Das Gebäude bleibt zwar dasselbe, doch gibt es lange und umfangreiche Sanierungsarbeiten. Aus der Ensemblebühne Tag mit Fokus auf Sprechtheater wird mit dem Teata ein Koproduktionshaus für die freie Szene mit einem Fokus auf Diversität und Mehrsprachigkeit. »Dieses Jahr passiert alles noch etwas reduzierter«, so Ostertag. »Der Stadt war zuerst nicht bewusst, was da alles zu tun ist. Es gibt jetzt aber ein sehr konstruktives Verhalten der Stadt und einen Willen zum Standort.«

Das Duo bewarb sich zwar separat, wollte jedoch von Anfang an gerne zusammenarbeiten. »Saras Konzept hat mich mit der Vision von Mehrsprachigkeit, Inklusion und dem Kulturpolitischen angesprochen – alles Themen, die in unserer Branche Relevanz haben«, erklärt Granier Blaschke. Als kaufmännische Leitung beschäftigt sie sich mit dem Budget und Fördergeldern, die künstlerische Leitung

Claire Granier Blaschke, kaufmännische Leitung Teata

Sara Ostertag, künstlerische Leitung Teata

Ferdinand Urbach, Gründungsmitglied Tag

»Mehr

Zusammenarbeit der Stadt mit den auszuschreibenden Institutionen wäre cool. Jetzt zieht man einfach den Stecker.«

— Ferdinand Urbach

sei für sie wie ein Kompass, der die Richtung vorgibt. Neben der inhaltlichen Gestaltung muss auch ein Betrieb mit neuen Verwaltungsstrukturen aufgebaut werden. »Unsere Strukturen wachsen aus der Kunst heraus.« Ostertags Vision von Mehrsprachigkeit soll sich dabei auf den Ebenen von Text, Programm, Personal, Kommunikation und Publikum widerspiegeln. Die Stadtgesellschaft, die auch viele andere Sprachen als Deutsch spricht, soll abgeholt werden: »Ich habe darüber nachgedacht, was es in Wien gibt – und was nicht.« Dabei habe sie eine Bühne für mehrsprachige Autor*innen vermisst, so die neue künstlerische Leiterin. Nun folgt eine komplette Umstrukturierung des Betriebs und damit einhergehend die neue Marke Teata. »Die Sprachbarriere beim Zugang zu Kultur ist krass«, meint Granier Blaschke. Das sei zu ändern. Ein großer Bruch mit der Tradition des Tag.

Das Tag im Abriss

Ferdinand Urbach, Gründungsmitglied des Tag, weiß von dessen Ursprüngen und Geschichte zu erzählen. In den 1980ern hat die Gruppe 80 ein altes Kino in der Gumpendorfer Straße umfunktioniert. Über zwanzig Jahre führten sie es als private Institution. Doch das änderte sich mit der Theaterreform um 2005. »Es geht immer darum, wem das alles gehört und wer die Entscheidungen trifft«, erklärt Urbach. Mit der Theaterreform wollte die Stadt Wien die Intendanzen von privat geführten Theatern, die aber öffentliche Gelder bekommen, ausschreibbar machen. Zu diesem Anlass reichten drei erfolgreiche freie Gruppen ein Konzept für eine Vierjahresförderung ein und bekamen auf Empfehlung der Jury den Standort an der Gumpendorfer Straße. Ihr erklärtes Ziel: Theaterstrukturen demokratischer und offener für die freie Szene zu gestalten und die gläserne Decke der Kulturbranche zu zerbrechen.

Diesem Ansatz verliehen sie zusätzlich Nachdruck, als sie ihre Struktur 2014 an die Stadt übertrugen, genauer gesagt an den Theaterverein Wien, der damit für Kontrolle und Ausschreibung der Leitungspositionen zuständig war. Für das Tag sei nur folgerichtig gewesen, dass, wenn man öffentliche Gelder bekommt, die Politik auch mitgestalten können sollte, erinnert sich Urbach: »Manche nennen das vielleicht naiv, wir fanden das eigentlich demokratisch und richtig.« Doch dann sah sich das Tag 2023 mit den ernsthaften Konsequenzen dieser Entscheidung konfrontiert: Der Vertrag der Leitung wurde nicht verlängert. Die Intendanz wurde neu ausgeschrieben.

»Mehr Zusammenarbeit der Stadt mit den auszuschreibenden Institutionen wäre cool. Jetzt zieht man einfach den Stecker«,

so Urbach. Es sei nicht gefragt worden, was die Themen dieses neugedachten Hauses sind, ob Ostertags Konzept überhaupt räumlich möglich ist. Auch die Namensänderung sieht er kritisch, sei das Tag doch ab sic htlich neutral genug benannt worden, sodass der bekannte Name in eine neue Intendanz hätte mitgenommen werden können. Und während der Sanierungsarbeiten fehle nun eine wichtige Bühne in der Wiener Szene. »Es geht viel Wissen und Kontinuität verloren. Auch wenn die Übergabe mensch-

»Dieses Jahr passiert alles noch etwas reduzierter. Der Stadt war zuerst nicht bewusst, was da alles zu tun ist.«

— Sara Ostertag

lich, finanziell und strukturell vorbildlich war.« Es sei ihm wichtig gewesen, betont Urbach, nicht alles hinter sich niederzureißen, wie es an anderen Standorten passiert sei. »Ein Wechsel ist immer teuer. Wir haben die Saison früher beendet, um das finanzieren zu können. Wir mussten Leute früher kündigen. Das war schmerzhaft und das hätten wir so nicht machen müssen.« Wien verliere eine mittlere Ensemble-Sprechtheater-Bühne, ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal des Tag.

Wohin nun?

Auch das lange Jahre treue Publikum muss sich nun fragen, wohin es zukünftig gehen wird. »Man muss den Schieberegler zwischen Erneuerung und Kontinuität für das bestmögliche Ergebnis verstellen«, befindet Ferdinand Urbach. Die Stadt habe ihren Teil an diesem Wechsel nicht gut genug gemacht. »Wie der Übergang betreut – oder besser: nicht betreut – wurde, hat mich enttäuscht.« Eines scheint jedenfalls klar: Der Umbau von Tag zu Teata ist ein deutliches Beispiel dafür, dass ein Intendanzwechsel mehr als nur einen neuen kosmetischen Anstrich bedeuten kann.

Johanna T.

Hellmich

Das Teata feiert am 12. November in Kooperation mit dem Schauspielhaus Wien seine erste Premiere mit der Produktion »Das Ende ist nah« unter der Regie von Sara Ostertag.

Les Blancs

Drama von Lorraine Hansberry

Deutschsprachige Erstaufführung

Jetzt im Schauspielhaus Graz