»Das Leben im Jahr 2025 ist eines der erschöpfendsten«, schreibt Dominik Oswald in seiner Rezension des Debütalbums von Alles Exhausted. Die Antwort dieser Band: Shoegaze. Immersive Soundwände und Blick nach unten auf die Schuhspitzen. Ania Gleich wiederum befindet in ihrer Kritik zu Lizki, dass deren Hyperpop – musikalisch gesehen – der »zeitgemäßeste Ausdruck für Überforderung« sei. Wer hat recht? Augen runter und durch oder doch lieber Flucht nach vorne?

Das eigentliche Problem ist allerdings, dass allzu oft eine dritte Option gewählt wird. Statt ausgelaugter Resignation oder manischem Optimismus wird eine imaginierte Vergangenheit zurückersehnt , in der alles besser, einfacher und idyllischer gewesen sein soll. Das ist natürlich pure Realitätsverweigerung. Zieht aber. Musikalisch wäre das wohl irgendwo zwischen Best ofthe EightiesSamplern, volkstümlichen Schlageralben und konzertanten Klassikaufnahmen einzuordnen.

Die österreichische Kulturbranche scheint – so im Großen und Ganzen – seit jeher darum bemüht, den Blick nur ja nicht zu weit nach vorne zu richten. Sicher, die Nischen, in denen wir uns als Magazin bewegen, bilden da häufig Ausnahmen, aber auch hier wird nur allzu oft mit traurigem Hundeblick in Richtung verflossener Jugend geschielt. Deswegen ist es wichtig, neben all den Jubiläen von etablierten Größen, altehrwürdigen Venues und unantastbaren Institutionen nicht zu übersehen, wenn Menschen versuchen, neue Wege zu gehen.

Auch aus diesem Grund haben wir in dieser Ausgabe das noch recht junge Projekt Radio Rudina aufs Cover genommen. Dessen Mitglieder sind einerseits weit entfernt von altehrwürdig, andererseits aber quasi gerade auf dem Sprung, so etwas wie eine Institution der Wiener Clubszene zu etablieren. Unser Redakteur Jannik Hiddeßen hat ihnen auf den Zahn gefühlt.

Weiters interessiert Johanna T. Hellmich, wie Menschen mit ContentCreation ihr Geld verdienen, und Helena Peter hat unter die Haube verschiedener Kulturnetzwerke geblickt. Aber auch die Tradition bleibt nicht völlig außen vor: Catherine Hazotte hat sich anhand der Emaillemanufaktur Riess angesehen, wie man es schaffen kann, trotz aller Geschichtsträchtigkeit nicht auf die Gegenwart zu vergessen.

Bernhard Frena Chefredakteur

Web www.thegap.at

Facebook www.facebook.com / thegapmagazin

Twitter @the_gap

Instagram thegapmag

Issuu the_gap

Herausgeber

Manuel Fronhofer, Thomas Heher

Chefredaktion

Bernhard Frena

Leitender Redakteur

Manfred Gram

Gestaltung

Markus Raffetseder

Praktikum

Marlene Mierl

Autor*innen dieser Ausgabe

Luise Aymar, Victor Cos Ortega, Barbara Fohringer, Ania Gleich, Susanne Gottlieb, Catherine Hazotte, Johanna T. Hellmich, Jannik Hiddeßen, Kamia Liu, Martin Mühl, Dominik Oswald, Helena Peter, Simon Pfeifer, Mira Schneidereit, Jana Wachtmann

Kolumnist*innen

Josef Jöchl, Toni Patzak, Christoph Prenner

Fotograf*innen dieser Ausgabe

Patrick Münnich

Coverillustration

Burnbjoern

Lektorat

Jana Wachtmann

Anzeigenverkauf

Herwig Bauer, Manuel Fronhofer (Leitung), Thomas Heher, Martin Mühl

Distribution

Wolfgang Grob

Druck

Grafički Zavod Hrvatske d. o. o.

Mičevečka ulica 7, 10000 Zagreb, Kroatien

Geschäftsführung

Thomas Heher

Produktion & Medieninhaberin

Comrades GmbH, Hermanngasse 18/3, 1070 Wien

Kontakt

The Gap c/o Comrades GmbH

Hermanngasse 18/3, 1070 Wien office@thegap.at — www.thegap.at

Bankverbindung

Comrades GmbH, Erste Bank, IBAN: AT39 2011 1841 4485 6600, BIC: GIBAATWWXXX

Abonnement

6 Ausgaben; € 19,97 abo.thegap.at

Heftpreis

€ 0,—

Erscheinungsweise

6 Ausgaben pro Jahr; Erscheinungsort Wien; Verlagspostamt 8000 Graz

Offenlegung gemäß § 25 Mediengesetz www.thegap.at/impressum

Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Herausgeber*innen wieder. Für den Inhalt von Inseraten haften ausschließlich die Inserierenden. Für unaufgefordert zugesandtes Bildund Textmaterial wird keine Haftung übernommen. Jegliche Reproduktion nur mit schriftlicher Genehmigung der Geschäftsführung.

Die Redaktion von The Gap ist dem Ehrenkodex des Österreichischen Presserates verpflichtet.

Der

018 Eine Frage der Zugehörigkeit

Olga Kosanović und ihr Film

»Noch lange keine Lipizzaner«

024 Die Ellbogen einfahren

Networking abseits von Nepotismus und Freunderlwirtschaft

027 Content-Culture

Social Media als Kunst und Beruf

030 Design aus Ybbsitz

Wie Emaillegeschirr von Riess zum Kultobjekt wurde

034 Zwischen Prompt, Post und Zweifel

Wie kreativ sind die Creative Industries?

030

Creative Industries Von Kreativität und jenen, die sie einsetzen

003 Editorial / Impressum

006 Comics aus Österreich: Maria Litvinkina

007 Charts

016 Golden Frame

040 Prosa: Antonia Löffler

042 Gewinnen

043 Rezensionen

046 Termine

009 Gender Gap: Toni Patzak

054 Screen Lights: Christoph Prenner

058 Sex and the Lugner City: Josef Jöchl

Unsere Autorin Catherine bereut nichts. Nicht einmal die Phase, in der sie dachte, lila Lidschatten passe zu allem. Diese Zeiten sind vorbei, aber sie ist mittlerweile immerhin auch aus der großen Stadt (Wien) in eine deutlich kleinere (Gmunden) gezogen. Da kann sich der persönliche Stil schon mal ändern. Und von Stil weiß Catherine so einiges zu berichten, beschäftigt sie doch alles, was mit Gestaltung und Design zu tun hat. Nicht nur bei uns, sondern etwa auch in der Arbeit mir ihrer eigenen Agentur (chchch.xyz).

Als »chaotisch narrativ« beschreibt unser Coverillustrator seinen Stil. Das trifft es recht gut, finden wir, und es passt auch zu den Geschichten, die Burnbjoern uns so erzählt hat. Etwa, dass er in seiner Jugend versehentlich den Balkon seines Nachbarn angezündet habe (»Sorry, Mike!«). Oder, dass er tatsächlich ohne Training mit einem alten Rad aufs Stilfser Joch (2.757 Meter Seehöhe!) geradelt sei. Wer jetzt neugierig geworden ist, kann sich im Druckstudio Soybot wortwörtlich ein Bild von ihm machen lassen.

Auf unserer Seite 6 zeigen Comickünstler*innen aus Österreich, was sie können. Diesmal illustriert Maria Litvinkina, wie viel Dynamik in Mangas steckt. ———— Sind Mangas Comics? Sicher, beide Formen sind im Kern sequenzielle Geschichten in Wort und Bild. Sie beruhen jedoch auf unterschiedlichen Traditionslinien und ihre Communitys überschneiden sich überraschend wenig. Was schade ist, denn von Mangas könnte die Comicszene viel lernen. Etwa, wie man durch abwechslungsreiche Blickwinkel und Seitenlayouts selbst in statische Szenen Bewegung bringt. Das führt auch Maria Litvinkina aka Necrosishead auf der folgenden Seite gekonnt vor. Der Grazerin ist es bei ihren Geschichten wichtig, Empathie für die Figuren zu vermitteln. Kein Wunder also, dass ihre Mangas auch über Sprachgrenzen hinweg funktionieren und Litvinkina es als erste Mangaka aus Österreich geschafft hat, im renommierten japanischen Magazin Weekly Shōnen Jump (bekannt für »One Piece« und »Dragon Ball«) veröffentlicht zu werden. Mit »Otherside Bell« hat Maria Litvinkina kürzlich auf der Japan Expo 2025 in Paris den Preis für Nachwuchsmangakas gewonnen.

Die Rubrik »Comics aus Österreich« entsteht in Kooperation mit der Österreichischen Gesellschaft für Comics. www.oegec.com

Hilfsmittel, um im Sommer ausreichend zu trinken und gut hydriert zu bleiben

01 Wasserkaraffe am Tisch

02 Minze im Wasser

03 Zitrone im Wasser

04 Basilikum im Wasser

05 Gurke im Wasser

06 Heidelbeeren im Wasser

07 Himbeeren im Wasser

08 Wassermelonen

09 Sprudelwasser

10 Bodenversiegelung stoppen

Dinge, die im Sommer besser sind als im Herbst

01 Outdoorkonzerte

02 Outdoorkonzerte bei freiem Eintritt

03 Die Vorfreude auf den Herbst

Auch nicht schlecht:

Rosmarin und Orangen im Wasser (für Fortgeschrittene)

Stefanie Steinwendtner ist Kulturmanagerin und leitet den Betriebsteil »Kunst und Kultur« des Wuk, wo von 12. bis 29. August in einem der schönsten Innenhöfe Wiens die Platzkonzerte stattfinden – bei freiem Eintritt.

Soundtrack fürs Radln

01 Turnstile »Look Out for Me«

02 Fjørt »Magnifique«

03 K.I.Z. »Ehrenlos«

04 Enter Shikari »The Dreamer’s Hotel«

05 Amyl and the Sniffers »Hertz«

06 Wunderhorse »Midas«

07 Twenty One Pilots »Next Semester«

08 Tycho »Awake«

09 Kendrick Lamar feat. Jay Rock »Money Trees«

10 Refused »New Noise«

Radfahren als Therapieform

01 Trittfrequenz gegen Grübeln – nach zwanzig Minuten übernimmt der Körper, der Kopf hat Pause

02 Einsamkeit, aber freiwillig

03 Struktur durch Strecken – einfach was geschafft haben

Auch nicht schlecht

Philly Cheese Steak Sandwich bei The Hungry Heart in Graz

Joni Zott ist Programmchef des Rockhouse Salzburg und wird im Sommer

2026 die Geschäftsführung vom langjährigen Leiter Wolfgang Descho übernehmen. Am 11. Oktober feiert das Rockhouse seinen 32. Geburtstag, unter anderem mit Steaming Satellites, Ben Clean und Amelie Tobien.

6 Ausgaben um nur € 19,97

Aboprämie: Oska »Refined Believer« (CD)

Ihr mögt uns und das, was wir schreiben?

Und ihr habt knapp € 20 übrig für unabhängigen Popkulturjournalismus, der seit 1997 Kulturschaffen aus und in Österreich begleitet?

Dann haben wir für euch das The-Gap-Jahresabo im Angebot: Damit bekommt ihr uns ein ganzes Jahr, also sechs Ausgaben lang um nur € 19,97 nach Hause geliefert.

Du interessierst dich für Kulturjournalismus? Dir brennt ein Thema zur österreichischen Musikszene unter den Nägeln? Du brauchst finanzielle Unterstützung, um das Ganze umzusetzen?

Dann bewirb dich beim The Gap Nachwuchspreis für Musikjournalismus , der im Rahmen des Festivals Waves Vienna vergeben wird. Gewinne 1.000 Euro für die Umsetzung deines journalistischen Projekts!

Wir suchen Nachwuchsjournalist*innen bis inklusive 27 Jahre, die bislang noch nicht hauptberuflich als Journalist*innen tätig sind.

Details zur Bewerbung findest du unter www.thegap.at

Die Deadline für die Einreichung ist der 12. September 2025.

Der*die Gewinner*in wird von einer Fachjury ausgewählt. Die Bekanntgabe erfolgt im Rahmen der Verleihung des diesjährigen XA-Awards. Der*die Gewinner*in erhält 500 Euro unmittelbar nach Gewinn des Preises und 500 Euro nach Veröffentlichung der Arbeit.

Das Kunstprojekt »MA 35 & Friends« übt Kritik an der österreichischen Migrationspolitik – in Form einer Lecture-Performance im Touri- Style. ———— Sechsmal wird der umfunktionierte Tourist*innenhit im September durch Wiens Straßen kurven. Doch anstatt wie üblich im Hop-on-Hop-off-Modus die charmantesten Attraktionen der Bundeshauptstadt abzuklappern, geht es bei dieser Fahrt zu »Sehenswürdigkeiten« der etwas anderen Art. Es werden nämlich Orte wie das Anhaltezentrum Roßauer Lände oder das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl angesteuert und die Schattenseiten der österreichischen Migrationsbürokratie satirisch beleuchtet. Die Texte dafür sind in Zusammenarbeit mit Menschen entwickelt worden, die in Abhängigkeit von diesen bürokratischen Institutionen leben. »Gemeinsam mit unseren Teilnehmer*innen haben wir amtliche Briefe mithilfe von Ironie umgeschrieben«, berichtet Shahrzad Nazarpour, die künstlerische Leitung der Performance. Da Migrierende oft an bürokratischen Hürden scheitern, soll das Projekt einen Kontrast zur gelebten Diskriminierung darstellen, die in den komplexen, amtlichen Vorgängen unsichtbar bleibt. Zum Abschluss wird ein öffentliches Fest im Kulturverein Planet 10 veranstaltet.

Das Projekt ist dabei für zwei Zielgruppen gleichzeitig gedacht. Während die Busfahrten, als Zentrum der Aktion, frustrierende bürokratische Prozesse für Nichtbetroffene erlebbar machen, gibt das Erarbeiten der Inhalte Menschen mit Migrationshintergrund Raum. Ziel sei es, den Fokus auf solidarischen Widerstand zu lenken, indem diskriminierende Erfahrungen geteilt werden. »Der Prozess war für unser Team sehr bereichernd, weil wir viele persönliche Erlebnisse und auch schmerzhafte Erfahrungen im Umgang mit Bürokratie miteinander teilen konnten. Ein Moment kollektiver Ermächtigung.« Das Konzept hat Nazarpour aufbauend auf ihren bisherigen Performances erarbeitet: »Ironie ist ein zentrales Mittel meiner künstlerischen Praxis – besonders weil ich mich oft mit komplexen politischen Themen auseinandersetze.« Kamia Liu

Die Bustour-Performance »MA 35 & Friends« findet von 4. bis 12. September 2025 insgesamt sechsmal statt. Beginn: 18 Uhr; Treffpunkt: Oskar-Morgenstern-Platz.

Toni Patzak

hakt dort nach, wo es wehtut

Es wäre ja nicht so, als böte meine Kolumne hier immer etwas zum Lachen. Selbst, wenn ich versuche, ernste und düstere Topics mit realitätsbezogenem Humor aufzufrischen, gelingt mir das nicht immer. Diesmal schon gar nicht. An dieser Stelle möchte ich eine fette Triggerwarnung bezüglich sexualisierter Gewalt aussprechen. Falls jemand selbst Erfahrungen mit diesem Topic sammeln musste und heute einmal nicht damit konfrontiert sein will, würde ich vorschlagen, diese Seite lieber zu überblättern.

Thema dieser Kolumne sollen allerdings nicht die konstant unveränderten und konstant deprimierenden Statistiken zu sexualisierter Gewalt an Frauen in Österreich sein – laut Amnesty International betrifft das jede dritte Frau. Stattdessen geht es um eine Problematik, die ich erst seit Kurzem in meinem Freundinnen- und Bekanntenkreis bespreche und bei der ich traurigerweise auf Verständnis sowie ähnlich gelagerte Geschichten treffe. Etwas salopp beschreibe ich diese Situationen als »Selbstvergewaltigungen«. In Studien findet man für eine ähnliche Problematik auch den Begriff »sex as self-injury«.

Für mich geht in dieser Wissenschaftsformulierung allerdings etwas verloren: ein Gefühl zwischen Nähe, Faszination und Ekel. Der Begriff Selbstvergewaltigung fühlt sich hingegen wie ein Schlag in die Magengrube an und sorgt sofort für Ambivalenz: Kann man sich überhaupt selbst vergewaltigen? Braucht es dafür nicht mindestens eine zweite Person, die entweder ein Nein absichtlich ignoriert, auf kein Ja gewartet oder in einer Situation ein Ja herausgelockt hat, in der man nicht Herrin seiner eigenen Sinne war? All dem gebe ich recht und trotzdem sage ich: Es fühlt sich genau so an.

Grenzen von Consent

Doch was meine ich überhaupt mit dem Begriff? Selbstvergewaltigungen sind für mich Situationen, in denen sich Menschen – bewusst und aus freien Stücken – auf Sex einlassen, obwohl sie diesen von Anfang an nicht wollen. Nicht nur nicht wollen, sondern wissen, dass sie ihn aktiv hassen werden. Das mag paradox klingen für Menschen, die diese verzwickte psychische und physische Situation nicht

kennen. In meinem Bekanntenkreis ruft es regelmäßig zumindest drei separate Reaktionen hervor. Die erste und häufigste ist: »Großer Gott, wieso machst du das dann?« Gute Frage. Wieso geht man eine Situation ein, die man nicht haben will, und fügt sich somit körperliche und seelische Schäden zu, die man weit länger aufarbeiten muss, als der Akt an sich dauert? Ich bin keine Psychologin oder Psychiaterin und kann hier auch keine Wahrheiten aussprechen, sondern nur eine Vermutung: Autoaggression im Erwachsenenalter kann ganz unterschiedlich aussehen. Und wenn die Themen, mit denen man ringt und die so sehr schmerzen, dass der Körper es seelisch nicht aushält, sexueller Natur sind sowie Gewalt beinhalten, dann ist Selbstvergewaltigung wohl eine Möglichkeit, sich wieder und wieder in ähnliche Situationen zu bringen, wie man sie bereits durchleben musste. Entweder als Versuch, etwas zu begreifen, oder schlicht aus Selbsthass. Klingt furchtbar, oder? Ist es auch.

»It Is What It Is«

Die zweite Reaktion ist: »Ja, das kenne ich auch. Das habe ich besonders in meinen Teenagerjahren oder Anfang zwanzig gemacht.« Immer wieder erwähnen meine Bekannten dann, dass sie sich in einem jüngeren Alter in diese Notlage begeben hätten, während sie ihre Sexualität entweder gerade ausprobierten oder festigten. Das Gespräch geht anschließend meistens so weiter, wie man es sich von der Gen Z erwartet: eine Abfolge von zynischen Witzen gegen sich selbst oder die Situation, gepaart mit dem frequenten Verwenden der Beifügungen »lol«, »naja egal« oder »it is what it is«. Auch wenn das merkwürdig klingen mag: Ich freue mich dann immer, nicht alleine zu sein, zu wissen, dass es anscheinend kein individuelles Problem ist, sondern ein gesamtgesellschaftliches. Die Witze helfen, über Erlebtes zu lachen und bieten ein Medium, um Informationen weiterzugeben, die zu schmerzhaft für eine normale Konversation sind. Wir lachen, wir weinen, wir reden – das Wichtigste ist, dass wir es gemeinsam tun. Die letzte Reaktion ist die, über die ich am meisten grüble. Sie kommt von Männern in meinem Bekanntenkreis. Meistens taucht

sie auf, nachdem sie fragen, wieso, weshalb, warum, ob es jetzt besser gehe und wie man helfen könne. Dann kommt lange nichts – und schließlich doch noch die Frage: »Glaubst du, das hat eine bei mir auch schon einmal gemacht?« Gemeint ist, ob eine ehemalige Sexualpartnerin auch einmal mit dieser Intention etwas Sexuelles eingegangen ist. Ich will jetzt nicht zu viel Fokus auf die Männer legen, sie bekommen sonst eh genug Aufmerksamkeit. Aber das ist die Reaktion, die mein Herz am schwersten macht. Sie fragen, ob der Typ das nicht bemerkt habe. Ich antworte: Nein, wie auch – ich wollte ja nicht, dass er es bemerkt. Dann reden sie sich ein, dass sie es bestimmt gemerkt hätten – am Atmen, an den Bewegungen, an der Stimme. Ich versichere ihnen, dass sie es nicht bemerkt hätten. Und dann schaue ich ihnen zu, wie sie ihre Aufrisse, Exfreundinnen und Schmusis durchgehen und sich überlegen, ob da eine darunter war, der es genauso ging wie mir. Ich fühle mich dann meistens etwas schuldig, dass ich die Typen instrumentalisiert habe, um mein komplexes psychisches Gaga zu verarbeiten. Das hatten weder ich noch sie verdient.

Ich frag mich manchmal, ob das in meinem Umfeld immer noch passiert. Ob Freundinnen mir strahlend und zwinkernd von ihrem Aufriss erzählen – und dahinter eigentlich die Tatsache steht, dass es für sie alles andere als lustig war und ihnen das bereits zuvor bewusst gewesen war. Und dann frage ich mich, wieso ich nicht die Einzige bin, sondern eine von vielen, die diese Dinge tun? Wieso vergewaltigen wir uns selbst? Wieso inszenieren wir unseren eigenen sexualisierten Übergriff? Wieso casten wir uns als Akteurinnen und schreiben die Szene, nur damit wir, wenn der Vorhang fällt, die Scherben aufklauben können?

Vielleicht, weil der weibliche Körper eine Ware ist, die wir als Frauen verwalten, aber nie wirklich besitzen? Vielleicht, weil wir denken, dass wir das verdient haben? Oder vielleicht, weil wir sonst keine Nähe bekommen? Trotz mehrfachem Zerdenken finde ich einfach keine gute Antwort darauf. Well, I guess, it is what it is.

patzak@thegap.at @tonilolasmile

Zehn Freund*innen, ein Studio und die Liebe zur Musik – was vor fünf Jahren in einem kroatischen Inseldorf begann, prägt heute die Wiener Club- und Radioszene. Was macht Radio Rudina, gleichzeitig Veranstalter, Radiosender und DJKollektiv, so erfolgreich? Und wie sieht die Zukunft dieses Projekts zwischen Hobby, DIY und Kreativwirtschaft aus? ———— »Als ich das erste Mal nach Rudina kam, war ich von seiner Idylle und scheinbaren Ursprünglichkeit verzaubert. Ich kam wieder und machte es bald darauf zu einem zweiten Zuhause.« Genauso unvermittelt, wie die Frauenstimme ertönt, verstummt sie auch wieder. Sanfte Boom-Bap-Drums setzen ein und »Gang Starr – Code of the Streets« ist im Player des Onlineradios zu lesen. Der als Jingle dienende Sprachschnipsel stammt aus einem Feature des WDR über das kleine Örtchen Rudina auf der kroatischen Insel Hvar. In ebenjenem Siebzig-Seelen-Dorf keimte vor knapp sechs Jahren eine Idee, die sich zu einem der interessantesten Projekte der Wiener Kreativszene entwickeln sollte: Radio Rudina. In einem Satz zu beschreiben, worum es sich dabei handelt, fällt gar nicht so leicht, denn seit den Anfängen in Kroatien ist viel passiert. Ausverkaufte Partys an ikonischen Orten wie in der Grellen Forelle oder im

Kunsthistorischen Museum, Livestreams mit internationalen DJ-Größen und ein 24/7-Radioprogramm. Radio Rudina ist Veranstalter, DJ-Kollektiv und Onlineradio in einem. »Wir machen Radio im breiten Sinne«, fasst Yvonne Tadić, die das Projekt mitbegründet hat, die Aktivitäten zusammen. »Wir verbreiten Musik, sodass sie jede*r hören kann.«

»Wir machen Radio im breiten Sinne.« — Yvonne Tadić

Im Jahr 2019 ein Onlineradio zu gründen, ist eine ungewöhnliche, zumindest antizyklische Entscheidung, wird dem Medium doch bereits seit vielen Jahren der sichere Tod prophezeit. Und auch die Nachfrage nach DJ-Kollektiven scheint in Wien kaum auf ein zu kleines Angebot zu treffen. Was ist es also, das dieses Projekt besonders macht? Welche Entscheidungen haben die Gründer*innen

getroffen, um Radio Rudina seit über sechs Jahren am Laufen zu halten? Und wie hat sich das Kollektiv in so kurzer Zeit zu einem Fixpunkt in der Wiener Musikszene entwickeln können?

Antworten auf diese Fragen gibt es mitten im ersten Bezirk. Kaum hundert Meter von der Oper entfernt, befindet sich das Studio Mahlerstrasse, die Homebase des Radiosenders. »Du musst nach unten in den Keller«, meldet sich Julian Lenz an der Freisprechanlage. Über eine breite schwarze Wendeltreppe geht es hinab ins Untergeschoß, wo er bereits wartet. Dröhnender Bass mit 128 Beats per Minute dringt durch die Wände und bringt den Boden des Studios zum Beben. Verantwortlich dafür ist der deutsche DJ Oliver Huntemann, der vor seinem abendlichen Closing-Gig beim Donauinselfest auf eine Stippvisite bei Radio Rudina vorbeischaut.

Mit Julian geht es durch den verwinkelten Keller, durch eine kleine Küche und in einen länglichen Raum, der über eine enge Tür mit dem Hauptstudio verbunden ist. Beißende Hi-Hats dringen zu uns herüber. Das DJ-Set nähert sich seinem Höhepunkt. An einem runden Holztisch lässt sich Julian zum Gespräch nieder. Komplettiert wird

einmal drei Minuten nur Meeresrauschen von dort«, sagt Philipp und grinst.

Zurück in Wien, machten die Freunde einfach weiter, wo sie in Rudina aufgehört hatten. Julian: »So einen richtigen Plan hatten wir dabei eigentlich nie. Es hat einfach Spaß gemacht, die Musik zu hören und zu verbreiten.« Keines der Gründungsmitglieder brachte Radioerfahrung mit. Wie man mit Open-Source-Programmen einen Onlinesender aufsetzt, bei welchen Verwertungsgesellschaften man sich melden muss und wie man 24 Stunden Airtime füllt, all das brachten sich die Freund*innen selbst bei.

Zeit, um das Projekt voranzutreiben, hatten sie genug, denn nur wenige Monate nach der Galerija Šolyard erreichte die Coronapandemie Österreich. »Wir hatten dann alle eher weniger zu tun«, erinnert sich Julian und lacht. »Da hat uns das Projekt ganz gut in die Karten gespielt.«

Auch ein Quäntchen Glück im Timing spielte also eine Rolle für den Erfolg des Senders. Denn während viele die Zeit der Lockdowns nutzten, um eigene Projekte im Internet zu starten, war Radio Rudina schon seit einem halben Jahr auf Betriebstemperatur und anderen Radio-Newcomer*innen damit einen Schritt voraus. Selbst unter Einhaltung der strengen Coronarichtlinien, schaffte es die Gruppe, DJs für Livesets einzuladen und diese in die Wohnzimmer clubabstinenter Musikfans zu streamen. »Ich glaube, das war schon auch ein Punkt, wieso es während Corona so gut lief für uns. Wir hatten die Infrastruktur schon, auch das Studio«, so Philipp.

Vom Keller in die Welt

Ach, ja: das Studio. Auch der Hauptraum des Studios Mahlerstrasse, von dem aus Radio Rudina streamt, trägt zweifellos zum Erfolg des Projekts bei. Jedes Set, das hier gespielt wird, läuft zunächst live im Radio. Später landen die Mitschnitte auf dem Youtube-Kanal des Kollektivs. Die Kulisse im Rücken der DJs ist vielen Fans elektronischer Musik daher ähnlich bekannt wie der grüne Fliesenraum von Hör Berlin oder der zugestickerte Container des The Lot Radio in New York. Ein wandfüllender Spiegel auf der einen Seite, massive Säulen auf der anderen. Vor der gepolsterten Rückwand mit dem Radio-Rudina-Schriftzug ein gemütliches Sofa.

Studio Dan & MuTh: YOU BETTER LISTEN! in Kooperation mit Musiktheatertage Wien

INSERAT_TheGap_105x140_3mm_v2_coated.indd

»Alle DJs, die zu uns kommen, sagen, es sei hier viel größer, als sie erwartet hätten«, erzählt Yvonne. Die Größe des Studios hat seine Vorteile. Denn im Gegensatz zu den zuvor genannten Formaten können die Acts bei Radio Rudina Freund*innen und Fans mitbringen und dem Livestream dadurch Leben einhauchen. In den meisten Videos sieht man Menschen im Hintergrund tanzen, reden, viben. »Ich finde es toll, dass uns Leute sagen, DO 25.

dass nicht nur der Raum den Wiedererkennungswert ausmacht, sondern auch die Atmosphäre im Raum«, sagt Philipp.

Doch wie kommt man eigentlich zu so einer exklusiven Location, noch dazu im ersten Bezirk? Die Antwort ist simpel. Yvonne: »Phil und Fabi haben das gemeinsam auf Willhaben gefunden.« Ein echter Glücksgriff, denn aufgrund eines alten Mietvertrags liegt die Miete weit unter dem, was in der Gegend üblich ist. Genutzt werden die Räumlichkeiten allerdings nicht nur von Radio Rudina. Zahlreiche Kreative aus den unterschiedlichsten Sparten sind Teil des Studios Mahlerstrasse. Gleich neben dem Hauptstudio befindet sich eine Werkstatt, in der Instrumente gebaut werden. Ein paar Zimmer weiter lagert der Fundus einer Stylistin.

Sprung zurück: Es ist der 12. Mai 2024 und der große Raum im Studio Mahlerstrasse ist gut gefüllt. Dort wo normalerweise DJ-Decks und Mischpulte stehen, finden sich Naturweinflaschen, Tschickpackungen und eine rote Vinylplatte. Einer der Menschen im Hintergrund reckt einen Amadeus Award in die Höhe. Irgendwo in der Menge lässt sich eine vierköpfige Band ausmachen. Bibiza bahnt sich seinen Weg durch die Menschen. Schnurstracks läuft er auf die Kamera zu, entzündet lässig einen Tschick an einer Kerze und stimmt seinen Song »Hautevolee« an. Mehr als 50.000 Aufrufe hat das Youtube-Video des Auftritts bis Juni 2025 gesammelt, die zugehörigen Social-Media-Clips mehr als 300.000. »Die Bibiza-Liveshow hat uns sicher noch mal einen Push gegeben«, stellt Tobi fest. Eine ganze Band im Studio zu haben, sei anspruchsvoller, als ein DJSet zu streamen. »Da hatten wir zum ersten Mal einen eigenen Tontechniker dabei.« Jedenfalls wolle man das Format in Zukunft weiter ausbauen, um die musikalische Vielfalt der Livestreams zu erweitern. Denn obwohl sich der Großteil der Sets im House-Trance-Techno-Spektrum bewegt, hat die Gruppe keine musikalischen Scheuklappen auf. Um das festzustellen, reicht es, tagsüber Radio Rudina einzuschalten. Von Boom Bap über Reggae und Italo-Schlager bis Postpunk – die fein kuratierte Musikrotation kennt keine Genregrenzen.

An den Decks sind alle gleich Wie fühlt es sich an, als Musikliebhaber*in plötzlich die Lieblingskünstler*innen im eigenen Studio begrüßen zu dürfen? »Das ist schon eine Ehre, so große Leute einzuladen, die dann auch noch zusagen«, schwärmt Philipp. »Krass war für mich Cyan 85«, ergänzt

Yvonne. »Der ist gar nicht so riesig, aber ich spiele seine Tracks oft in meinen Sets.« Diesen Künstler plötzlich vor sich stehen zu sehen, das sei ein tolles Gefühl gewesen, erzählt sie. Das Booking sei laut Philipp mit den Jahren deutlich einfacher geworden. Viele Künstler*innen würden mittlerweile selbst anfragen, ob sie ein Set spielen dürften. Das ist keine Selbstverständlichkeit, denn für die Livestreams zahlt Radio Rudina keine Gagen. Egal, wer kommt. »Bei uns im Studio sind alle gleich«, so Philipp. Internationale Star-DJs würden genauso behandelt wie Newcomer*innen aus Wien. »Bei uns spielen Oliver Huntemann und Marlon Hoffstadt auf dem gleichen Tisch mit dem gleichen Background wie irgendein kleines Kollektiv aus Wien.«

Inklusion statt Exklusivität: Radio Rudina sieht sich als Projekt aus der Community für die Community. Auch das ist Teil des Erfolgsgeheimnisses. Die Grenze zwischen Publikum

Gibt es Ambitionen, das zu ändern? Natürlich wäre es ideal, so Philipp, irgendwann von dem Projekt leben zu können. Doch dafür die eigenen Ideale zu verkaufen, das käme für die Gruppe nicht infrage. Ein Ablaufdatum, bis zu dem das Projekt Geld abwerfen müsse, habe niemand im Kopf. Wichtiger sei es, die gemeinsame Freundschaft zu bewahren. Denn klar, wer anfängt, die eigenen Hobbys zu professionalisieren – und das auch noch mit den engsten Freund*innen –, läuft Gefahr, dass das, was einmal Ruhe und Entspannung brachte, plötzlich Stress auslöst.

Community als Ausgangspunkt

»Wir stecken extrem viel Arbeit da hinein, damit das Menschliche im Vordergrund bleibt«, verrät Philipp. Seit einiger Zeit würden sie zum Beispiel mit einem Feelgood-Management in ihr wöchentliches Planungstreffen starten. »Das verlängert unsere Meetings«,

»So einen richtigen Plan hatten wir dabei eigentlich nie. Es hat einfach Spaß gemacht, die Musik zu hören und zu verbreiten.«

— Julian Lenz

und Sender ist bewusst durchlässig gehalten. Philipp: »Viele unserer Zuhörer*innen kommen tatsächlich irgendwann vorbei und spielen selbst ein Set.« Gut vernetzt sei man darüber hinaus auch mit der freien Radioszene. Mit Res.Radio und Vlan.Radio organisierte Radio Rudina etwa ein gemeinsames Event, das Common Air Festival.

Trotz des Erfolges ist Radio Rudina noch immer vor allem eine Herzensangelegenheit. Geld zahlt sich keines der Mitglieder aus. Alle Einnahmen fließen zurück in das Projekt. Fast alle arbeiten daher nebenbei in anderen Berufen, um sich zu finanzieren. » Wir sind Fotograf*innen, Filmemacher*innen, Bibliothekar*innen, Architekt*innen, Angestellte und Selbstständige. Es ist komplett bunt gefächert«, führt Philipp aus.

sagt Yvonne lachend. Trotzdem sei das für den Zusammenhalt in der Gruppe enorm wichtig. Wie auch Philipp erläutert: »Wir wollen nicht nur nach außen tragen, dass Inklusion und Respekt unsere wichtigsten Werte sind, sondern das auch selbst verinnerlichen.« Angesichts von über 500 Shows allein im vergangenen Jahr keine leichte Aufgabe. Und da sind die Partys, die Radio Rudina in Wien und anderswo veranstaltet, noch gar nicht eingerechnet. Als Haupteinnahmequelle halten ebendiese das Projekt auch am Leben. Denn das Livebusiness entwickelte sich schon früh zum zweiten Standbein des Radiosenders. Bereits 2019, kurz nach der Gründung, beteiligte sich Radio Rudina an Veranstaltungen im mittlerweile geschlossenen Club Horst. Das erste eigene Event fand

dann kurz nach Corona in der Grellen Forelle statt. »Wir haben uns richtig angeschissen«, erinnert sich Philipp. Parallel zur Party fand das Lighthouse Festival statt. »Alle haben uns gesagt: ›Macht’s das nicht, niemand ist in Wien, keiner geht fort‹« Doch am Ende ging alles gut. Die Forelle war ausverkauft, Einlassstopp. »Und wir sind nur mit offenem Mund dagestanden«, erzählt Philipp.

Längst beschränkt sich Radio Rudina nicht mehr auf klassische Clubevents. Mit der Zeit wurden die Locations außergewöhnlicher und die Konzepte ausgeklügelter. Im Rahmen der Reihe »Kunstschatzi« legen die DJs des Kollektivs regelmäßig in den Hallen des Kunsthistorischen Museums auf. Bereits zweimal verwandelten sie außerdem die Lugner City mit »Lugner de la Noche« in einen Club. »Die Idee war zu fünfzig Prozent dumm und zu fünfzig Prozent geil«, sinniert Philipp rückblickend. Was überraschen mag: Das Event war kein Geistesblitz der Freund*innengruppe selbst. Der Einfall sei stattdessen aus dem Umfeld der Lugner City an sie herangetragen worden. »Und wir haben dann einfach gesagt: Let’s go, probieren wir es.«

Weitere Raves in Einkaufszentren wird es sobald wohl nicht geben. Dennoch ist der Terminkalender für die nächsten Monate prall gefüllt. Schon bald steht die nächste ForelleParty an, kurz darauf das Paradies Garten Festival, bei dem das Kollektiv eine eigene Bühne kuratiert. Parallel arbeitet man im Studio Mahlerstrasse konzentriert an der Einrichtung eines zweiten Radiokanals. Irgendetwas ist immer zu tun.

Und auch, wenn sich das Team derzeit betont antikommerziell gibt und Stolz auf seine Unabhängigkeit ist, so werden doch Fühler in Richtung einer stärkeren Monetarisierung der eigenen Arbeit ausgestreckt. Wenige Tage nach dem Gespräch erscheint eine Werbekooperation mit Samsung auf dem Instagram-Kanal des Kollektivs. Vielleicht wird das ja doch noch was mit dem Rad io als Hauptberuf: »Wir sind grundsätzlich nicht abgeneigt, Kooperationen einzugehen, wenn sie mit unseren Werten übereinstimmen«, meint Philipp. Der Plan für die nächsten Jahre stehe allerdings fest. Tobi fasst ihn zusammen: »Freund*innen bleiben, weiter wachsen, trotzdem nicht unseren Arsch verkaufen.«

Jannik Hiddeßen

Radio Rudina ist auch diesen Sommer umtriebig. Neben den üblichen Partys hostet das Kollektiv beim Paradies Garten Festival in Bruck an der

UHR OTTO WAGNER AREAL GARTEN PAViLLON 9 BAUMGARTNER HÖHE 1, 1140

Felix Lenz wurde vom Mak für den österreichischen Beitrag zur 24. Internationalen Ausstellung der Triennale Milano ausgewählt. Das Thema der Triennale: »Inequalities«. »Brute Force«, die zentrale Arbeit des Beitrags, handelt einerseits von der Verstrickung analoger und digitaler Wirklichkeit, trifft andererseits Aussagen über das Verhältnis von Wissen und dessen Gegenstand. ———— Der Planet Erde besteht zu 15 Prozent aus Silizium, in der Erdkruste beträgt der Massenanteil sogar 25 Prozent und es ist nach Sauerstoff das zweithäufigste Element. Auch oberirdisch ist Silizium mittlerweile weit verbreitet: Es steckt in Solarzellen, mit denen Strom erzeugt wird, in Bildsensoren, die in Digitalkameras verbaut sind, und in Computerchips, die sich im Inneren von Laptops verstecken, mit denen solarstrombetriebene Websites aufgerufen werden können, die Informationen bereithalten.

Informationen, zum Beispiel, zu Felix Lenz. Eine Google-Suche zu diesem Namen bringt in 0,23 Sekunden knapp 3,5 Millionen Ergebnisse. Das zuoberst angezeigte führt zu seiner Website. Deren Landingpage besteht aus einer Grafik und dem Hinweis, dass diese Internetpräsenz selfhosted und solarbetrieben sei und manchmal offline gehe. Aktueller Batterieladestand: 25 Prozent. Die virtuelle Seite bekommt damit eine Materialität, erscheint als etwas Plastisches. Das ist nichts, was an sich nicht anderswo auch der Fall wäre – es ist hier nur transparent gemacht worden. Ein Link führt zu weiteren Projekten, darunter »Brute Force«, das, als jüngstes, ganz oben auf der Liste steht.

»Brute Force« setzt Kameralinsen, Datenzentren, Greenscreens und topografische Renderings als Motive einer vom Analogen getragenen digitalen Welt ein, kehrt die Blickrichtung aber um: So, wie das Silizium, das hier für die physische Welt steht, die digitale Wirklichkeit hervorbringt, bringt Letztere auch Erstere hervor. Die entsprechenden Bilder dazu sind Close-ups und Luftaufnahmen von Landschaften, die von den Folgen der Extraktion von Silizium aus dem Erdboden, der Verarbeitung von Daten in Rechenzentren und der Kühlung dieser Zentren durch Wasser geformt sind: Bilder von architektonischen Megakomplexen, Transportsystemen, Erdlöchern und Salzwüsten.

Mit der Beschwörung der Heisenberg’schen Feststellung, dass der Akt der Beobachtung die beobachtete Welt beeinflusst, wenn nicht sogar hervorbringt, wirft der Film gleich zu Beginn einen theoretischen Anker. Im Laufe der dreißig Minuten – und nicht zuletzt im Mailänder Kontext der Einbettung des Films in eine Installation, die die Fassaden der Big-TechKonzerne des Silicon Valleys evoziert – zeichnet sich darüber hinaus eine Stoßrichtung des Films ab, die auf Machtstrukturen hinweist, die mit den historischen Praktiken des Beobachtens und Abbildens verbunden und unter den Oberbegriffen Neuzeit sowie Kolonialismus versammelt sind. Oder ganz nüchtern gesagt: »Wissen ist keine Ansammlung von Daten. Es ist eine materielle Praxis.« Victor Cos Ortega

»Brute Force [Exhibition Cut]« ist zwischen 2022 und 2025 im universitären Rahmen in Österreich, Deutschland, Frankreich und den USA entstanden. Co-Regie führte Ganaël Dumreicher. Bei der Triennale Milano ist der Film bis 9. November als Teil der Multimediainstallation »Soft Image, Brittle Grounds« zu sehen.

Die Regisseurin Olga Kosanović kämpft seit sieben Jahren um die Staatsbürger*innenschaft ihres Geburtslandes Österreich. Über dessen problematische Immigrationspolitik hat sie nun den Film »Noch lange keine Lipizzaner« gedreht. ———— »Wenn eine Katze in der Hofreitschule Junge wirft, sind das noch lange keine Lipizzaner.« So kommentierte ein anonymer Account auf der Website einer österreichischen Tageszeitung die Frage, ob die Regisseurin Olga Kosanovi ć die österreichische Staatsbürger*innenschaft bekommen solle. Geboren 1995 in Korneuburg als Kind serbischer Eltern und aufgewachsen im vierzehnten Wiener Gemeindebezirk, ist sie eigentlich ein Paradebeispiel einer Österreicherin – nur dass sie zufällig einen anderen Pass hat.

Doch statt dies von offizieller Seite anzuerkennen, stellt sich den Behörden absurderweise die Frage, ob Kosanović denn integrierbar sei. Sie selbst greift diese abstruse Situation nun in ihrer Doku »Noch lange keine Lipizzaner« auf. Der Film, der beim Festival Max Ophüls Preis seine Weltpremiere feierte, im März bei der Diagonale zu sehen war und im September in den österreichischen Kinos startet, macht die Regisseurin auf humorvolle Weise zur Protagonistin. Er

zeigt, wie sie durch den verdrehten österreichischen Behördendschungel navigiert, und geht gleichzeitig der Frage auf den Grund, was Staatsbürger*innenschaft überhaupt bedeutet. Wer bestimmt, was die kulturellen Merkmale eines Landes sind und wer dessen Bürger*innen? Was hat ein Land davon, sich gegenüber neuen Menschen abzuschotten?

Diese Fragen beschäftigen nicht nur Kosanović: Viele Leute hätten sich bereits bei ihr bedankt, weil sie selbst oder ihre Eltern, Geschwister und Cousin*innen ähnliche Erfahrungen gemacht hätten. »Im Zuge meiner Recherchen habe ich so viele ähnliche Geschichten gehört. Das war unfassbar«, erinnert sich die Regisseurin. »Auch wenn ich natürlich damit gerechnet habe, dass ich nicht die Einzige bin. Deshalb war es mir ja ein Anliegen, einen Film daraus zu machen.«

»Unvorteilhafte« Bedingungen Österreich und die Staatsbürger*innenschaft. Wenn man nicht unter das Abstammungsprinzip fällt, Nachkomm*in einer im Zweiten Weltkrieg verfolgten Person oder berühmt und daher für die Republik von Interesse ist, hat man es schwer. Zehn Jahre rechtmäßigen Aufenthalt in Österreich und davon mindestens fünf Jahre ununterbrochenen

Hauptwohnsitz setzt der Staat voraus. Man muss ein gesichertes Einkommen haben und ohne Sozialhilfe auskommen. Die Deutschkenntnisse müssen das Niveau B1 erreichen und auch über Kenntnisse der demokratischen Ordnung sowie der Geschichte Österreichs muss man verfügen. Ebenso dürfen keine relevanten Vorstrafen oder offene Ermittlungsverfahren vorliegen. Seine alte Staatsbürger*innenschaft muss man abgeben und – vielleicht der einfachste Teil – sich zur österreichischen Verfassung sowie zu den Grundwerten bekennen.

Was den Zugang zur Staatsbürger*innenschaft angeht, ist Österreich damit eine der restriktivsten Nationen in ganz Europa. Im Migrant Integration Policy Index erhalten die Regelungen hierzulande das Prädikat »Unvorteilhaft« mit gerade einmal 13 von 100 möglichen Punkten. Im Vergleich: In Schweden sind die Hürden mit 83 Punkten sehr niedrig und sogar unser zunehmend nationalistisches Nachbarland Ungarn liegt mit 25 Punkten deutlich vor der Alpenrepublik. Für Herrn und Frau Österreicher sind diese Problematiken, wie auch der Film in kleinen Animationssequenzen zeigt, oft nur weißes Rauschen. Man selbst würde ja recht bequem leben.

Die Regeln, wie man an eine österreichische Staatsbürger*innenschaft kommt, sind oft undurchsichtig.

Doch gerade auch für diese autochthonen Österreicher*innen habe Kosanovi ć »Noch lange keine Lipizzaner« gedreht. So betont etwa eine der im Film interviewten jungen Frauen mit österreichischem Pass, wie egal ihr dieser eigentlich sei. Eine privilegierte Aussage? Klar, aber irgendwie verstehe Kosanović das auch: »Pass und die Staatsbürger*innenschaft können einem erst mal wurscht sein, wenn man mit dieser Problematik nicht in Berührung kommt. Woher soll man das auch wissen? Wir lernen es ja nicht in der Schule.« Bei ihr habe sich der unschuldige Gedanke, mal schnell bei der MA 35 den Wechsel ihrer Staatsbürger*innenschaft einzuleiten, alsbald als Sisyphosarbeit entpuppt: »Erst da habe ich gemerkt, wie schwierig das eigentlich ist.«

Ich-Erzählerin

Schwierig war für sie auch die Überlegung, den Film um sich selbst als Erzählerin herum zu konzipieren. »Ich habe mich extrem lang gewehrt, da mit dabei zu sein. Sich im Dokumentarfilm zur Protagonistin zu machen, ist eine umstrittene Methode.« Letztendlich habe dann der Finanzierungs- und Pitchingprozess diese Entwicklung vorangetrieben. »Die Geschichte beginnt nun mal bei mir. Das

ist der Grund, warum ich dieser Spur überhaupt nachgehe.« Aber, so betont Kosanović, auch wenn es ein Film mit ihr ist, solle er nicht ausschließlich von ihr handeln. »Ob ich die Staatsbürger*innenschaft schlussendlich bekomme oder nicht, ist für den Film ja völlig irrelevant. Mir geht es um die größere Debatte dahinter. Was bedeutet das Thema für alle anderen? Was bedeutet es für uns als Gesellschaft? Wer sind wir? Wer sind ›die anderen‹?«

Als »andere« wäre Kosanović nie aufgefallen. Nach einer Kindheit im vierzehnten Bezirk besuchte sie ebendort die Graphische, wollte eigentlich Fotografin werden. »Als sie mich dann in der Multimediaklasse haben wollten, bin ich relativ schnell in den Film reingerutscht.« Nach der Matura besuchte Kosanović ein Jahr die Schule Friedl Kubelka. »Dort konnte man Super-8- und 16-Millimeter-Filme selbst entwickeln. Der Analogfilm hat mir auf der Graphischen gefehlt.« Danach folgte der Wechsel ins Ausland, an die Hochschule für bildende Künste (HFBK) Hamburg in die Klasse von Angela Schanelec.

»Ursprünglich war das die Klasse von Wim Wenders. Deswegen hatte ich mich dort

»Mit einer privilegierten Blauäugigkeit bin ich damals zur Behörde gegangen. Danach fühlte ich mich wirklich das erste Mal fremd.« — Olga Kosanović

Auch dreißig Jahre nach ihrer Geburt in diesem Land ist Olga Kosanović immer noch keine österreichische Staatsbürgerin.

beworben. Aber just in dem Moment, als ich aufgenommen wurde, ging er in Pension.« Der Aufenthalt in Hamburg zählte beim Einbürgerungs-Nein mit zu jener Zeit, die Kosanović zu viel im Ausland verbracht hatte. Achtzehn Tage zu lang war sie schlussendlich nicht in Österreich ansässig gewesen. Paradoxerweise sei sie aber genau in Hamburg »die Wienerin, die ich immer sein wollte«, geworden. Sie sei dort der Klassenclown gewesen, »der Kasperl, der so lustig ist und lieb spricht«. Rückblickend, meint Kosanović grinsend, müsse man quasi zweimal migrieren, um irgendwo anzukommen. Wienerin im Ausland zu sein, sei nämlich nie das Ziel gewesen. Die Bundeshauptstadt sei ihr Zuhause und, wie sie im Film betont, hier wolle sie auch mitbestimmen können. »Sobald man ein bisschen weg ist, merkt man, wie toll und wie lebenswert Wien ist.«

Wieder daheim feierte sie erste Erfolge mit »Genosse Tito, ich erbe«, ihrem Abschlussfilm an der HFBK Hamburg. In dieser Doku musste sich ihre Familie der Frage stellen, was eines Tages mit dem Landhaus ihrer Großeltern in Serbien passieren solle. »Genosse Tito, ich erbe« gewann 2022 den Österreichischen Filmpreis in der Kategorie »Bester Kurzfilm« und gastierte bei zahlreichen Festivals.

Danach musste ein Spielfilm folgen, denn: »Ich wollte nicht sofort den Stempel der ›Doku-Olga‹ bekommen. Aus dieser strategischen Sicht ist ›Land der Berge‹ entstanden. Die Idee für die Geschichte hatte ich aber schon lange.« Die Handlung folgt dem Serben Vladimir, der mit seiner Tochter einen Aufenthaltstitel und Papiere in Österreich erlangen will, aber an einem »Catch-22« der österreichischen Gesetzgebung scheitert: 8.000 Euro braucht er auf dem Konto. Doch da er keine Papiere hat, darf er nicht legal arbeiten und muss zu unkonventionellen Mitteln greifen. Die Handlung sei ein Potpourri aus wahren Erfahrungen, so Kosanović: »Es ist die Geschichte meiner Eltern, die in den Neunzigern und Nullerjahren für den Daueraufenthalt kämpften. Damals mussten sie diese Kontodeckung wirklich vorweisen. Das finde ich bis heute total absurd.« Mit »Land der Berge« gewann die Regisseurin im Juni 2025 abermals den Österreichischen Filmpreis für den »Besten Kurzfilm«.

Schon vor diesen Erfolgen beginnt die Geschichte von »Noch lange keine Lipizzaner«, die Kosanović nun seit sieben Jahren begleitet. Im Alter von 23 suchte sie nämlich erstmals um die Staatsbürger*innenschaft an – mittlerweile ist sie dreißig. Als Tochter einer serbischen Germanistin genieße sie die Privilegien einer guten Bildung und perfekten Deutschs, wie sie betont. »Mit dieser privilegierten Blauäugigkeit bin ich auch zur Behörde gegangen.

Danach fühlte ich mich wirklich das erste Mal fremd und hatte den Eindruck, gar nicht so richtig dazuzugehören.« Bekanntheit erlangte ihr Fall dann 2021, als sie eine Kampagne von SOS Mitmensch mit einem kurzen Video unterstützte und es daraufhin Kommentare wie das eingangs erwähnte hagelte.

»Ich habe gemerkt, dass ich ein sehr gutes Beispiel dafür bin, dass dieses Gesetz schlecht funktioniert, und zwar so, wie es der Gesetzgeber ursprünglich vielleicht gar nicht wollte. Das Prozedere hat sich aber verselbstständigt.« Da schlage, so die Regisseurin weiter, auch die österreichische Tradition wieder zu: »Nichts ändert sich. Alles bleibt, wie es ist. Das war schon immer so.«

Gericht statt Gesetz

Was in Österreich ebenfalls Tradition hat: dass oft einmal die Gerichte dort bemüht werden müssen, wo der Gesetzgeber und die Behörden auslassen. In Österreich entsteht Veränderung immer wieder erst am Verfassungs- oder Verwaltungsgerichtshof. Dank Letzterem hat sich zwischen Dreh und Kinostart auch einiges für Kosanović getan: »Ich habe jetzt eine Zusicherung von der österreichischen Seite. Das war aber nicht die Arbeit der MA 35, sondern wir haben eine Säumnisbeschwerde eingelegt, weil die Behörde schon wieder zu lange gebraucht hat. Der Richter hat dann gemeint, dass er gar nicht verstehe,

warum das nicht schon längst entschieden wurde, weil die Lage total klar sei.«

In acht Minuten sei die ganze Angelegenheit zu ihren Gunsten abgehandelt gewesen. Sie habe nun zwei Jahre Zeit, die serbische Nationalität zurückzulegen – aber auch in anderen Ländern mahlen die behördlichen Mühlen langsam. »A g’mahde Wies’n« ist ihr Weg zur Staatsbürger*innenschaft jedenfalls noch immer nicht: »Bis zum Tag der Verleihung in Österreich muss ich weiterhin alle Kriterien erfüllen, etwa auch die Straffreiheit und die Verwaltungsstraffreiheit.«

Was das für sie bedeutet, erklärt sie an einem banalen Beispiel: »Wir wohnen im Dachgeschoß und haben vor unserer Tür immer die Schuhe abgestellt. Neulich kommt der Brandschutzbeauftragte und sagt: ›Guten Tag, Sie müssen das hier wegräumen. Das ist eine Vorschrift, sonst gibt es eine Verwaltungsstrafe.‹ Da klingeln bei mir natürlich gleich alle Alarmsignale. Okay, Schuhe rein.« Aber nur vorerst, wie Kosanović spitzbübisch grinsend erklärt – und sie betont, dass man das durchaus drucken dürfe: »Sobald ich die Staatsbürgerschaft habe, stelle ich die Schuhe wieder auf den Gang. Eine Verwaltungsstrafe kann man sich dann ja mal leisten.« Susanne Gottlieb

Der Film »Noch lange keine Lipizzaner« von Olga Kosanović startet am 12. September in den österreichischen Kinos.

Mehr als 200 Teilnehmer*innen tauschten sich bei der Musikwirtschaftskonferenz Bzzzz über Rahmenbedingungen, Zusammenarbeit und Professionalisierung in ihrer Branche aus.

»Selten war die Gelegenheit besser und die Notwendigkeit höher, sich aktiv an der Zukunft des Musikstandorts Österreichs zu beteiligen: 2025 haben wir neue Ansprechpartner*innen im Ministerium, bedingt durch die Wirtschaftskammerwahlen im März neu gewählte Funktionär*innen sowie neu konstituierte Berufsgruppenausschüsse, einen in Gang befindlichen Generationenwechsel in den Interessenvertretungen und eine Menge großer Herausforderungen, nicht zuletzt angesichts budgetärer, sozialer und weltpolitischer Unsicherheiten«, stellte Hannes Tschürtz, Ink-MusicChef und Vorsitzender der Berufsgruppe »Label« im Fachverband der Film- und Musikwirtschaft, in seiner Begrüßungsrede fest.

Über 200 Menschen lockte die dritte Ausgabe der Musikwirtschaftskonferenz Bzzzz in die WKÖ in Wien. Vertreter*innen aus sämtlichen Bereichen der Musikbranche und aus allen neun Bundesländern setzten sich dabei mit den drängenden Herausforderungen der Zeit und den aktuellen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen auseinander.

Echte Zusammenarbeit

Nach einer gleichermaßen launigen wie leidenschaftlichen Keynote von Yasmin Hafedh aka Yasmo, in der sie – in bester Poetry-Slam-Manier –eine Lanze brach für Community und Solidarität als wichtige Faktoren für die nachhaltige Stärkung der

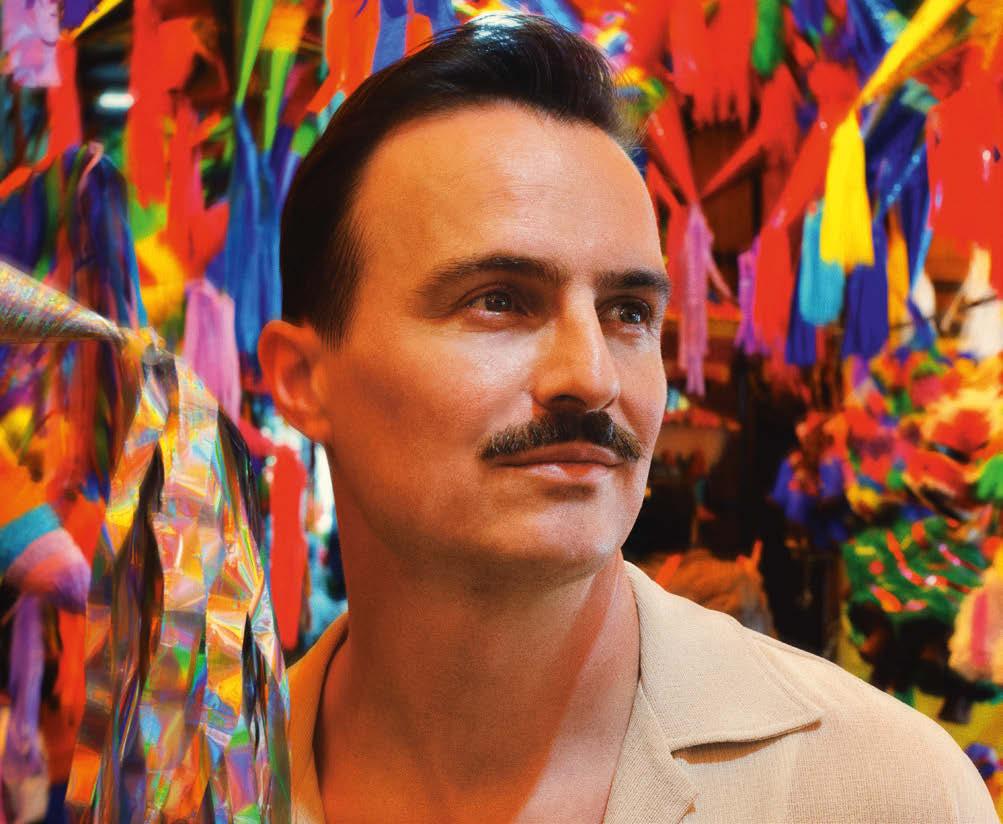

Jeremias Meyer, Ines Frieda Försterling und Kylian Kaos Keimel sind drei Viertel des Leitungsteams des Kunstraums Vinzenz.

Konkurrenzdruck ist auch in der Kulturbranche allgegenwärtig. Die Vorherrschaft von Kapitallogik und Ellbogentaktik macht ein gutes Netzwerk unabdingbar. Doch welche Initiativen positionieren sich bewusst gegen Freunderlwirtschaft? Und wie kann Networking inklusiver und niederschwelliger werden? ———— Der Kulturbereich unterscheidet sich in vielen Aspekten von klassischen Brotberufen. Die meisten Kreativschaffenden arbeiten freiberuflich, sind also selbstständig. Anstellungsverhältnisse, geregeltes Einkommen und Urlaubsanspruch sind dabei die Ausnahme. Zwar bleibt man so von autoritären Chef*innen verschont, muss sich dafür aber als Individuum im freien Markt behaupten – und der folgt seiner ganz eigenen Logik: knappe Ressourcen, Konkurrenzkampf, begrenzte Fördermittel. Als Künstler*in ist man da zunächst einmal auf sich allein gestellt, denn das gilt ja nicht als systemrelevante Beschäftigung, es gibt keine freigewordenen Stellen, die nachzubesetzen sind. Man muss sich selbst einen Markt schaffen, die Marktlücke erfinden und sich selbst hineinschreiben. Was dabei hilft ist ein unterstützendes Umfeld. Networking gehört in einer neoliberalen Gegenwart zur Job-Description jeder kunstschaffenden Person. Wenn Galerien ausstellen, was sich gut verkaufen lässt, Filmschaffende von staatlicher Förderung abhängig sind und Musiker*innen fast gleich viel Zeit in ihren Social-Media-Auftritt wie in ihre Musik investieren, dann werden Beziehungen aller Art zum A und O.

Durch den Konkurrenzdruck verkommt Networking dabei mancherorts zum Poker mit Visitenkarten. Die Kapitallogik reduziert Kontakte zu einer weiteren Ressource auf dem Karriereweg. Das bietet wiederum den perfekten Nährboden für Nepotismus, in Österreich besser bekannt als Freunderlwirtschaft.

Gatekeeping reflektieren

Ein Gegenmodell zum kapitalorientierten Networking bieten die Ausstellungsräumlichkeiten des Vinzenz im achtzehnten

Wiener Gemeindebezirk. Anstatt auf persönliche Kontakte zu setzen, haben sich die Initiator*innen Ines Frieda Försterling, Kylian Kaos Keimel, Jeremias Meyer und Christian Friesenegger für einen dauerhaften Open Call entschieden. So können sich Künstler*innen jederzeit mit Ausstellungskonzept und Portfolio bewerben, um ihre Arbeiten in der mit Hängesystem und Beleuchtung professionell ausgestatteten Räumen zu zeigen. Der Open Call ist eine bewusst gesetzte Maßnahme, um sich von einer klassischen Ausstellungspraxis zu lösen. Statt sich als Kurator*innen zu pro -

Nora Friedel und Lisa Hasenhütl von FC Gloria versuchen, die patriarchalen Strukturen der Filmbranche zu überwinden.

filieren, hinterfragt das Team seine Rolle als Gatekeeper*innen. Das Vinzenz-Team tritt somit als vernetzendes Umfeld auf, damit Künstler*innen ihre Ideen verwirklichen und präsentieren können.

Gatekeepen heißt nämlich zu kontrollieren, was an die Öffentlichkeit tritt und was nicht, wer Publicity bekommt und wer ungesehen im Atelier verstaubt. Mit dieser Macht kommt Verantwortung. In einer Branche, die nicht sozial gerechten Strukturen folgt, sondern nach den Regeln des freien Marktes funktioniert, sind diese Entscheidungsprozesse oft intransparent und damit anfällig für Freunderlwirtschaft. Ein Teufelskreis entsteht, die Kunstbranche wird immer elitärer und ein Einstieg für Außenstehende zusehends schwieriger.

Vertrauen ist gut … Dabei sei die Wertschätzung persönlicher Beziehungen an sich durchaus nachvollziehbar, so Kylian Kaos Keimel vom Kunstraum Vinzenz: »Ich glaube, dass Freunderlwirtschaft auch aus Niederschwelligkeit und Vertrauen entsteht, aber natürlich muss man trotzdem versuchen, den Raum für alle offen zu halten.« Ines Frieda Försterling ergänzt: »Wenn ich alleine entscheiden würde, wer hier ausgestellt wird, dann würde ich natürlich an Leute denken, die ich kenne. Deshalb ist der Open Call so wichtig.«

Denn wenn in einer Branche immerzu nur Einzelpersonen nach eigenem Ermessen dar-

über entscheiden können, wer Zugang dazu erhält und wer nicht, schreibt sich Ausgrenzung regelrecht in die DNA ein – bis hinein in die behäbigen Institutionen in Kunst und Politik. Wie so oft sind dann Personen aus marginalisierten Gruppen besonders davon betroffen: Frauen, queere Personen, BIPoC, Menschen mit Behinderung beziehungsweise Migrationsgeschichte. Für Nora Friedel –

»Ich glaube, dass Freunderlwirtschaft auch aus Niederschwelligkeit und Vertrauen entsteht.«

— Kylian Kaos Keimel

Vorstandsmitglied des Vereins FC Gloria und Leiterin seines Mentoringprogramms – stellt sich daher die Frage nach der Durchlässigkeit dieser Netzwerke. Es gehe darum, Teilhabe für alle zu ermöglichen. Der »Filmclub« Gloria ist ein Verein für FLINTA*-Filmschaffende, der vor rund fünfzehn Jahren aus dem Bedürfnis nach Austausch und Empowerment von Frauen im Film entstanden ist und sich

seither für Geschlechtergerechtigkeit in der österreichischen Filmbranche einsetzt. Dabei wird brancheninternes Networking mit einer politisch-aktivistischen Haltung verschränkt. Auch in der Filmbranche führt die Verzahnung von Gatekeeping und Konkurrenzdruck zu Ausgrenzungen. Filmproduktion ist Teamarbeit und von Entwicklung bis Durchführung enorm teuer. Damit sind Filmschaffende besonders stark auf Förderungen angewiesen. Lisa Hasenhütl, die bei FC Gloria für Social Media und PR zuständig ist, bestätigt das: »Man braucht einen gewissen Vertrauensvorschuss. Man muss dir zutrauen, dass du so ein großes Team leiten kannst, es schaffst eine entsprechend lange Geschichte zu schreiben und arbeitsfähig genug bist.« Dieses Vertrauen wird in einer patriarchal geprägten Gesellschaft häufiger Männern als Frauen geschenkt.

Daher arbeitet FC Gloria auch auf politischer Ebene daran, die Strukturen der Branche gleichberechtigter zu gestalten. So wurde beispielsweise 2021 eine Geschlechterquote für die Vergabe von Fördergeldern in die Richtlinien des Österreichischen Filminstituts integriert. Eine Maßnahme, die europaweit ihresgleichen sucht und einen großen Erfolg auf dem Weg zu gerechterer Ressourcenverteilung darstellt.

Neben Lobbying bildet ein Mentoringprogramm das Kernelement des Vereins. Bei diesem wird aufstrebenden Filmschaffenden eine erfahrenere Person aus der Branche zur Seite

gestellt. Viele, die daran teilnehmen, würden laut Friedel feststellen, dass Erfahrungen, die sich zunächst wie persönliches Scheitern anfühlen, oft strukturell bedingt sind: »Es entsteht ein sehr intimer Gesprächsraum, wenn FLINTA*-Personen mit ähnlichen Geschichten aufeinandertreffen. Plötzlich versteht man, dass andere dieselben Probleme gehabt haben und es mögliche Lösungsansätze gibt.« Manchmal muss Netzwerken also auch in geschlossenen Räumen stattfinden, um für Personengruppen, die von Diskriminierungsmechanismen innerhalb einer Branche betroffen sind, eine Art Safe Space zu ermöglichen. Der Lösungsansatz: Solidarität statt Vereinzelung.

Eine Stellschraube im Tauziehen um mehr Teilhabe für alle sind möglichst offene und niederschwellige Zugänge. Michels Musikstammtisch versucht das durch Networkingevents mit WG-Party-Charakter. Seit bald zehn Jahren organisiert Michel Attia, Event- und Bookingchef bei Radio FM4, alle zwei Monate ein Netzwerktreffen in Wien. Zumeist im Wuk, nur zu Popfest-Zeiten wechselt der Stammtisch in das Lokal Ludwig und Adele am Karlsplatz. Eingeladen dürfen sich von der neugegründeten Garagenband, über Musikmanager*innen und -journalist*innen bis hin zu Labelchef*innen alle fühlen, die mit Musik zu tun haben – egal ob professionell oder als Hobby. So können Menschen, die sich an unterschiedlichen Punkten ihrer Musikkarriere befinden, miteinander in Austausch treten.

»Niederschwellig bedeutet bei mir auch, dass es keine Vorträge, keine Konzerte, keine

Für Michel Attia ist beim Musikstammtisch vor allem eine ungezwungene Atmosphäre entscheidend.

DJ-Sets und keine Paneltalks gibt«, erklärt Attia. »Es klingt absurd, aber mir kommt vor, dass Menschen, die sich mit Musik beschäftigen, beim Musikstammtisch möglichst wenig mit Musik zu tun haben wollen.« Sein Konzept sei es daher zu socializen, ohne dass die

seit der Gründung im Frühjahr erhalten hat. Bis Jänner 2026 ist das Programm bereits fixiert, die Ausstellungen wechseln wöchentlich. Diese Resonanz spricht für sich und zeigt einmal mehr auf, was eigentlich längst klar sein sollte: Die Kultur- und Kreativbranche, in der Vereinzelung und Ellbogentaktik aktuell zur Tagesordnung gehören, kann von offenen Vernetzungsorten nur profitieren. Ines Frieda Försterling vom Vinzenz ist überzeugt, dass damit auch die ständige Angespanntheit in der Kunstszene abnehmen würde. Bisher entstehen diese wichtigen Begegnungsräume aber immer auf Eigeninitiative von Betroffenen. Sie werden aus der Notwendigkeit heraus ins Leben gerufen und durch ehrenamtliche Arbeit erhalten. Der Bedarf ist jedenfalls gegeben, wo bleiben also die Mittel? »Gleiche Startbedingungen für alle!« – so stellen sich Friedel und Hasenhütl vom FC Gloria eine utopische Variante des Networkings vor. Bis diese Utopie in unserer neoliberalen Gesellschaft Wirklichkeit wird, braucht es Räume, in denen Vernetzung nicht strategisch, sondern solidarisch gedacht wird. Denn der Mensch ist schließlich ein Herdentier, die Vereinzelung steht uns nicht gut zu Gesicht

»Meine Networkingutopie wäre: Rooftop, gutes Wetter, Essen, Getränke – am allerliebsten noch ein Schokobrunnen!«

— Michel Attia

Arbeit explizit Thema werden müsse. »Wir inszenieren uns eh schon genug in der Musikbranche. Bei einem Branchenevent kann man das ruhig mal zur Seite schieben, sich entspannen und eine gute Zeit haben.«

Gegenseitig bestärken

Auch FC Gloria ist ungezwungener Austausch ein Anliegen: »Wir brauchen nicht nur Orte, die funktional sind, sondern auch solche, wo wir unsere Arbeit sehen, darüber sprechen, uns gegenseitig stärken können«, befindet Friedel. Denn das sei sowieso viel erfolgsversprechender als der krampfhafte Versuch, eine bestimmte Person kennenzulernen. Im Vinzenz merkt man den hohen Bedarf an niederschwelligem Ausstellungsraum an den unzähligen Einreichungen, die das Team

und gerade in einer Branche, die eigentlich vom kreativen Austausch und vom Grundinteresse an unterschiedlichsten Lebensrealitäten zehrt, sollte Kollaboration mehr wiegen als Konkurrenz. Helena Peter

Die nächste Ausgabe von Michels Musikstammtisch findet am 25. September im Wuk statt. Weitere Infos gibt’s auf Facebook und Instagram. Das Ausstellungshaus Vinzenz hat in seiner Instagram-Bio einen dauerhaften Open Call verlinkt. In der Vinzenzgasse 24 in Wien finden wöchentlich Ausstellungseröffnungen statt. FC Gloria unterstützt filmschaffende FLINTA*-Personen mit diversen Angeboten. Im Herbst wird ein Chor als neuestes Netzwerkprojekt gelauncht. Weitere Infos unter www.fc-gloria.at.

Content: Creator*innen produzieren, was User*innen konsumieren.

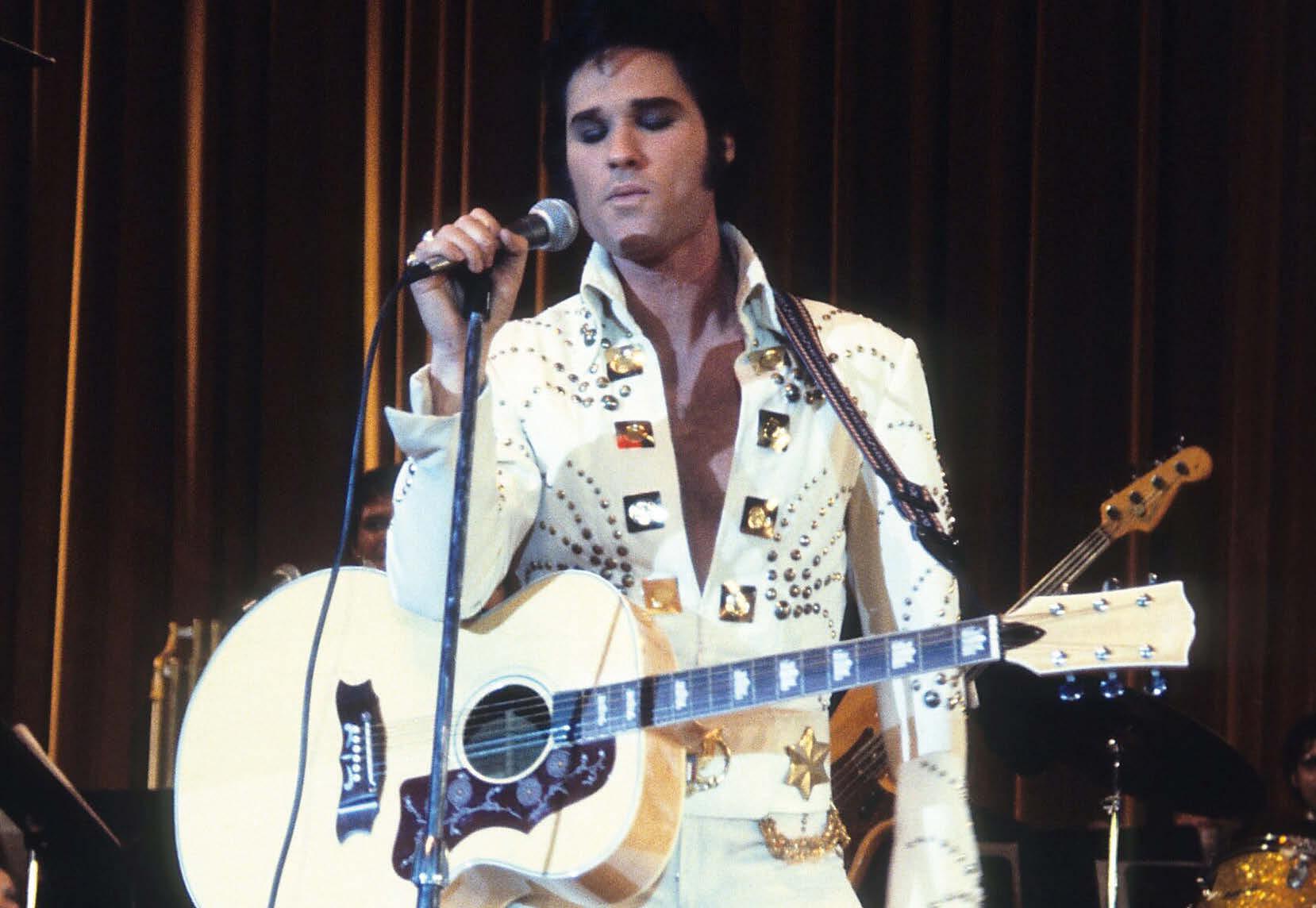

Kunst lebt von Anerkennung. Soziale Medien wie Youtube, Instagram oder Tiktok bieten ihr dafür eine Bühne – eine Bühne, die zugänglicher und größer ist als alle anderen zuvor. Die beiden Content-Creator*innen Grindig und Cloudhead über ihren Beruf, wie sie damit Geld verdienen und warum Posten Kunst ist. ———— Wenn man sich die Views von online geteilten Videos ansieht, wirken zwei- bis dreitausend manchmal lächerlich wenig. Doch wenn man sich diese Anzahl an Menschen an einem Ort vorstellt, sieht das schon ganz anders aus. Von solchen Publikumsgrößen können viele Künstler*innen nur träumen – in den sozialen Medien sind sie aber tagtäglich Realität. Christoph Huber ist seit drei Jahren unter dem Namen Grindig als Content-Creator von Comedy- und Satirevideos auf Tiktok

(@grindig, 64.600 Follows) sowie Instagram (@_grindig_, 43.300 Follows) tätig. Bamlak Werner ist neben ihrer Tätigkeit als Sängerin, Gesangslehrerin und ORF-Moderatorin seit 2020 auch als Cloudhead auf Tiktok (@__cloudhead_, 524.400 Follows) sowie Instagram (@_cloudhead__, 26.800 Follows) unterwegs. Dort postet sie Feelgood- und relatable Content. Auf Youtube teilt sie zudem ihre Lieder und Musikvideos. Außerdem berät sie Kleinbetriebe und Künstler*innen bezüglich Marketing auf Social-Media-Plattformen.

Sowohl für Werner als auch für Huber ließ sich der Start auf Tiktok rasant an. Bei beiden gingen die ersten Videos sofort viral, was ihnen den Mut und die Energie gab, diesen Weg

»Der DopaminRush des Gesehenwerdens – der ist auch gefährlich.« — Bamlak Werner

Die Produktion von Onlineinhalten ist oft aufwendiger als vermutet.

»Social-Media-Content-Creation ist eine direkte Reflexion der Kultur. Es geht gar nicht noch direkter.«

— Christoph Huber

weiterzuverfolgen. Während der Lockdowns waren die Möglichkeiten, Kunst und Kultur auszuleben sowie zu teilen, stark reduziert. Social-Media-Plattformen boten da für viele eine Alternative. Gleichzeitig gab es damals noch nicht so viele Content-Creator*innen in Österreich – eine Lücke, die sich aber zusehends füllt. »Wir Künstler*innen leben auch für die Anerkennung. Soziale Medien waren die neue Bühne für mich«, meint Werner. Ihr erstes Video hat sie gepostet, um eine persönliche, frustrierende Erfahrung zu teilen – viele der User*innen konnten sich damit identifizieren. Werner wurde bald danach von einem Berliner Management unter Vertrag genommen. Hier gab es zwar schnell ganz gutes Geld, doch die Belastung stieg ebenfalls, weshalb Werner sich zunehmend in Richtung Beratungstätigkeiten im Bereich Social Media bewegt. »Der Dopamin-Rush des Gesehenwerdens – der ist auch gefährlich.«

Doch wie finanzieren sich Creator*innen eigentlich? So direkt wie in manch anderen Ländern funktioniert das hierzulande nicht. Tiktok hat etwa eigentlich einen sogenannten »Creator Fund«, der an berechtigte Accounts je nach Views Geld ausschüttet. ContentCreator*innen aus Österreich gelten aber generell nicht als berechtigte Accounts – auch wenn es hier kreative Umgehungsmöglichkeiten gibt, als Creator*in doch an dieses Geld heranzukommen. Was es jedenfalls gibt, sind Sponsorings, Werbeanzeigen, AffiliateMarketing, Kooperationen, Crowdfunding wie zum Beispiel über die Plattform Patreon und den Verkauf von eigenen Produkten sowie Merchandisingartikeln. Zudem können Social Media auch als Sprungbrett für andere Formate und Medien dienen.

»Eine Frage des Erfolgs« Huber meint, er habe vor allem Glück gehabt. Sehr früh schon habe er von einer Bank ein Angebot bekommen. Das Experiment erfreute sich großen Zuspruchs und er eines regelmäßigen Einkommens. Daneben hat er auch eine Kooperation mit dem ORF für eine Tiktok-Reihe. Hier sei allerdings noch unklar, ob diese weiter bestehen wird: »Es ist immer eine Frage des Erfolgs.« Zwischendrin gibt es noch Einzelkooperationen mit Brands. Von

den vielen Anfragen der Unternehmen sucht sich Huber die wenigen aus, die seiner eigenen Marke am wenigsten schaden. »Wenn ich bissigen Satire-Content machen möchte, ist absolut jede Kooperation eigentlich ein Widerspruch zu dem Image, das ich haben will – aber am Ende des Tages muss ich was essen.« Und um wie viel Geld geht es dabei? »Die ganze Branche ist so überbezahlt, weil wir direkt in Kontakt mit den Unternehmen stehen. Ich kann an einem Tag je nach Video 11.000 Euro verdienen. The sky’s the limit. Und das ist pervers«, meint Werner.

Christoph

Huber aka Grindig

Doch wann gelten solche Summen in einem Kreativberuf wirklich als »verdient«? Braucht es das große Leiden, die institutionelle Anerkennung, eine akademische Ausbildung? Im Fall von Content-Creation und Influencer*innen meist nicht, während solche Assoziationen für traditionelle Kulturschaffende durchaus noch existieren. Doch das Marketing von Unternehmen verändert sich, die Budgets bewegen sich immer mehr hin zu Influencer*innen. Da gibt es eine größere Reichweite, genauere Metriken und es liegt auch einfach im Trend. Huber: »Es zählt nicht das Like, es zählt die Sekunde« – und die möglichst regelmäßigen Posts.

»Der Content ist eine Art Portfolio für potenzielle Kund*innen«, so der Tiktoker. Das gängige Prozedere? Firmen fr agen Influencer*innen oder ContentCreator*innen beziehungsweise ihr Management an, es gibt ein vorgeschlagenes Honorar sowie Spezifikationen für das Video. Diese Abmachungen basieren jedoch nicht auf einheitlichen Kriterien und müssen individuell ausverhandelt werden. Gerade wenn man erst anfängt, mit Sponsorings zu arbeiten, ist es dabei besonders schwierig, sich nicht unter dem eigenen Wert zu verkaufen, weil man keinen Maßstab oder Vergleich hat. »Alle haben die gleich schlechten Chancen. Es wird immer versucht, dich extrem runterzudrücken«, meint Huber.

Werner bemerkte einen Bruch rund um 2022, nach dem Tiktok plötzlich viel alltäglicher geworden sei: »Da kam dann aber auch plötzlich eine Menge Hass auf die Plattform. Tiktok ist ein gutes Abziehbild der Gesellschaft, dafür, wie sie sich entwickelt. Wir kommen immer mehr in die Superlative. Die Leichtigkeit ist weg. Das ist sehr schade.« In ihrer eigenen Community, die sich rund um Themen wie Selflove gebildet hat, merkt Werner dabei keinen großen Unterschied zwischen Instagram und Tiktok.

Auf die Frage, warum sie überhaupt Content erstellt und teilt, antwortet sie: »Menschen haben mehr denn je das Bedürfnis

angeht, verteile sich dieses aber sowohl bei ihm als auch bei Werner über Österreich und Deutschland. Huber: »Wenn Leute sehen, der Creator ist aus Österreich, schafft das schon eine auf einem gewissen Nationalstolz basierende parasoziale Beziehung. Meine Meinung ist, dass man sich sehr schnell eine Community aufbauen kann, wenn man die Menschen dort abholt, wo sie sind.« Dazu gehörten auch die Sprache, der Dialekt und gewisse Referenzen wie in Hubers Fall etwa auf das Wiener U-Bahn-Netz.

Content ist Kultur

»Social-Media-Content-Creation ist eine direkte Reflexion der Kultur. Es geht gar nicht noch direkter«, meint der Satiriker. »Ich sehe mich als Spiegel der Kultur, wie ich sie wahrnehme, komplett unzensiert.« Kurzvideos

»Du machst das nicht wegen des Geldes, sondern weil du etwas teilen möchtest.« — Bamlak Werner

nach Anerkennung, Wohlfüllen, Sicherheit. Der Aufstieg von Social Media ist vielfach ein verzweifelter Hilferuf von Generationen, die sich alle gleich leer fühlen. Ich möchte diese Verzweiflung verstehen.«

Im Vergleich zu Deutschland ist die österreichische Creator*innen-Community noch eher klein. »Ich fühle mich noch immer wie einer von wenigen«, erzählt Huber. »Es fehlt der starke Konkurrenzdruck durch zehn andere, die genau dasselbe machen wie ich.« Das liege nicht zuletzt an der begrenzten Größe Österreichs. Was das Publikum

und Trash seien eigene Kunstformen. Für Huber sei das, was er macht, seine künstlerische Erfüllung. Diese zu erreichen, ist in klassischeren Kunstbereichen oft schwer. Nicht selten wird dort nach Möglichkeiten der Niederschwelligkeit und des Zugangs gesucht. Die sozialen Medien würden hier vorlegen, so Huber. Sie hätten eine »Einfachheit, in der man so schnell kreativ sein und etwas aussprechen kann, was sich jeder irgendwie denkt«. Er selbst habe auf den virtuellen Plattformen seine Liebe zum Kurzfilm entdeckt –oder besser gesagt zur Kurzvideoform: »Alles

ist hier sehr visuell und aufmerksamkeitsheischend.«

Für Content-Creator*innen gibt es keinen festgelegten Karrierepfad, keinen Lehrberuf für Tiktoker*innen, keine Kunstuni für Instagram. Und das sei auch etwas Schönes, meint Werner: »Es gibt keinen anderen Beruf, wo du dein Handy nimmst, die Kamera anmachst und aus dir selbst schöpfst, ohne Qualifizierung oder irgendetwas. Was würde passieren, wenn wir uns diese Berechtigung, aus uns selbst zu kreieren, wegnehmen?«

Oft frage sie sich auch, ob Social-MediaArbeit eigentlich eine Form des kreativen Schöpfens, ob es Kunst sei. Ihre Antwort: »Eigentlich ja.« Werner sieht Social-MediaInhalte als kulturelles Gut und möchte sie auch als solches anerkannt wissen. Wenn Content-Creation als Kunst gesehen wird, sollte dafür zu zahlen normalisiert werden. Derzeit weichen zahlreiche Creator*innen, die keine Kooperationen mit Firmen eingehen können oder wollen, auf Patreon aus, um sich direkt über ihr Publikum zu finanzieren. »Cooler wär’s, wenn da der Staat hergehen würde und das nicht in der Verantwortung einzelner Personen bleiben würde. Ich habe ein wenig Sorge, wenn der Druck, Kunst zu erhalten, auf Individuen übergeht«, meint Bamlak Werner. Weder sie noch Christoph Huber sind derzeit auf Crowdfunding angewiesen, was die beiden Glück, Privileg und ihrem frühen Erfolg zusprechen.

Werner betont jedoch den Unterschied zwischen Content-Creator*innen wie ihr und Influencer*innen, die hauptsächlich einen Lifestyle verkaufen sowie Kooperationsposts mit Unternehmen veröffentlichen. Erstere seien für sie nämlich äquivalent mit traditionellen Künstler*innen in der analogen Welt: »Die meisten Content-Creator*innen, die ich kenne, wollen einfach nur ihre Sachen teilen, aber sie müssen trotzdem irgendwie Geld reinkriegen, und das ist, wo Influencing ins Spiel kommt.« Diese Unterscheidung ist Werner sehr wichtig, weil sie ihre Arbeit als kreatives Schöpfen versteht: »Ich hadere jeden Tag damit, dass das wirklich mein Beruf ist. Du machst das nicht wegen des Geldes, sondern weil du etwas teilen möchtest.«

Johanna T. Hellmich

Auch hierzulande wird die Relevanz von Social Media und deren wirtschaftliche Kraft immer größer, wie man auch an der Gründung des IAA Creator Hub Austria erkennt, der ersten Interessensvertretung für ContentCreator*innen und Influencer*innen in Österreich.

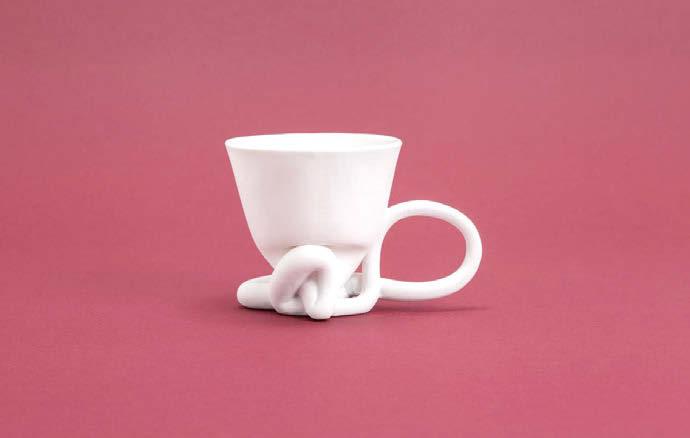

Riess macht vor, wie Handwerk, Nachhaltigkeit und gutes Design idealerweise ineinandergreifen – mit Töpfen aus Emaille, die nicht nur praktisch sind, sondern Geschichte erzählen. Und dabei zeigen, wie langlebiges Alltagsdesign heute aussehen kann. ———— Was in vielen Haushalten als nostalgischer Alltagsgegenstand gilt, ist längst im internationalen Designkanon angekommen: Riess-Töpfe. Weiß mit blauem Rand, himmelblau oder zitronengelb. Lange galten die Produkte des niederösterreichischen Familienbetriebs als unscheinbare Alltagsgegenstände – heute entdecken Designaffine aus aller Welt ihre Qualitäten neu. Seit 1922 produziert man in Ybbsitz in Niederösterreich Kochgeschirr aus Emaille. Dahinter steckt ein Unternehmen, das von Haltung geprägt ist. Gestaltung wird hier immer als integraler Bestandteil des Gesamtprodukts verstanden: funktional, langlebig, zeitlos – und dabei durchaus mit dem Anspruch, im Alltag Freude zu stiften. Dieser Zugang bringt Erfolg. Und er macht Riess zu einem Paradebeispiel für die Potenziale österreichischer Kreativindustrien abseits der Ballungsräume.

Creative Economy, lokal verankert

Die Geschichte von Riess ist auch eine Geschichte von Wandel und Weiterentwicklung. 1550 gegründet, ist der Betrieb seit 1690 in Familienhand, ab dem frühen 20. Jahrhundert spezialisierte man sich auf Emaille. Emaille, das klingt nach Tradition – und ist doch hochmodern. Bereits vor Jahrhunderten wurde das

Material für Schmuck verwendet. Es entsteht durch das Aufschmelzen von Glas auf Metall und kombiniert die Härte von Eisen mit den pflegeleichten Eigenschaften von Glas. Das Ergebnis ist schnitt- und kratzfest, leicht zu reinigen und langlebig. Bei Riess wird Emaille seit Generationen verfeinert: Die Rezepturen sind hauseigen, die Oberflächenveredelung erfolgt in mehreren Schritten. Die Farbpa-

Hier wird nicht für eine Galerie gestaltet, sondern für die Küche: einen Ort, an dem sich gutes Design bewähren muss.

lette ist dabei nicht nur dekorativ, sondern folgt auch funktionalen Überlegungen, etwa in Bezug auf Sichtbarkeit beim Kochen oder Hitzebeständigkeit.

Heute umfasst das Sortiment über 500 Produkte – gefertigt in Handarbeit mit eigenem Ökostrom aus Wasserkraft. Das Unternehmen ist tief in der Region verwurzelt, gleichzeitig international gefragt. Rund ein Viertel der Produktion wird exportiert, die

Nachfrage steigt, auch weil sich das Bewusstsein für ressourcenschonende Produktionsweisen verändert hat. Während viele Herstellbetriebe ihre Standorte verlagerten, blieb Riess in Ybbsitz. Qualität, so das Selbstverständnis, braucht Nähe – zu den Produkten, zu den Menschen und zum Prozess.

Handwerkliche Unikate

Hier, am Rande des Mostviertels, entsteht keine museale Handwerksromantik, sondern gelebte, marktfähige Kreativität: ein Betrieb, der mit Design Geld verdient, Arbeitsplätze schafft – und dabei zeigt, welche Chancen in regionaler Produktion liegen. Dabei war dieser Weg keineswegs selbstverständlich. In den 1990erJahren stand das Unternehmen wirtschaftlich unter Druck, die Globalisierung machte vielen Produzent*innen zu schaffen. Wie Geschäftsführungsmitglied Julian Riess 2018 gegenüber der Initiative Lobby der Mitte bestätigte, waren damals »schmerzliche Anpassungen notwendig«. Der Fokus auf Qualität, Regionalität und zeitgemäßes Design wurde dann allerdings zum entscheidenden Wendepunkt.

Wer die Produktion von Riess besucht, betritt eine Welt, in der Handarbeit und Technik ineinandergreifen. Die Arbeitsprozesse sind klar strukturiert, viele Handgriffe jahrzehntelang eingeübt. Die Wärme der Öfen hängt in der Luft, Tiefziehmaschinen arbeiten rhythmisch vor sich hin, während Werkstücke durch die Hände erfahrener Mitarbeiter*innen gehen. Diese 130 Menschen prägen nicht nur das Produkt, sondern

Der Aromapot (hier in Weiß) wurde in Kooperation mit dem Designstudio Dottings entwickelt.

auch ein Betriebsklima, das auf langjähriger Zusammenarbeit und großem Fachwissen beruht. Bei aller Effizienz bleibt Raum für handwerkliche Intuition – etwa beim Tauchen der Töpfe in die Emaille, wo ein Zehntelmillimeter über die spätere Optik entscheidet. So wird jedes Stück zum Unikat.

Übrigens: Auch die berühmten blauen Wiener Straßenschilder stammen aus Ybbsitz – ein kaum bekanntes, aber charmantes Detail der Firmengeschichte. Auf Anfrage werden die Schilder bis heute produziert. Zu erkennen sind die Originale in der ganzen Hauptstadt an der betriebseigenen Farbe »Wiener Blau«. Küche statt Galerie

Die Gestaltung der Riess-Produkte orientiert sich an einem klaren Prinzip: Form folgt Funktion. Die Linien sind reduziert, die Oberflächen glänzend, die Farben präzise gewählt. Dabei geht es nicht um dekorative Spielereien, sondern um Klarheit im Gebrauch. Gutes Design wird hier nicht als Selbstzweck verstanden, sondern als Einladung zur Nutzung – schlicht, robust und ästhetisch zugleich. Diese Eigenschaften sollen nicht im Widerspruch zueinander stehen, sondern sich gegenseitig bedingen. Die Form dient stets der Funktion –sie erleichtert das Kochen, macht das Stapeln effizienter oder sorgt für ein angenehmes Griffgefühl. Diese konsequente Umsetzung verleiht den Produkten nicht nur Zeitlosigkeit, sondern auch emotionale Langlebigkeit: Wer einmal mit einem gut ausbalancierten Schöpflöffel hantiert hat oder bemerkt, wie präzise ein Deckel sitzt, will selten zu etwas anderem zurück. Hier wird nicht für eine Galerie gestaltet, sondern für die Küche: einen Ort, an dem sich gutes Design bewähren muss.

Dass Emaille heute wieder gefragt ist, liegt auch an einem anhaltenden Retrotrend: Schlichter Look, sichtbares Material und die Erinnerung an Großmutters Küche treffen den Nerv einer Generation, die sich nach Beständigkeit sehnt. Auf Social Media tauchen die Töpfe in durchgestylten Küchenfeeds auf. Stilvoll arrangiert auf offenen Regalen und flankiert von fermentierten Karotten sowie drapierten Leinentüchern. Riess reagierte darauf mit einer behutsamen Öffnung: Limited Editions, Sonderfarben, Designkooperationen.

Dabei bleibt die gestalterische DNA des Unternehmens stets klar erkennbar. Jedes neue Produkt soll das Bestehende verbessern, nicht ersetzen. In den letzten Jahren hat Riess verstärkt mit externen Designerinnen, Gestalterinnen und Akteurinnen aus der Kulinarik kooperiert. Eine besondere Zusammenarbeit entstand mit dem Designstudio Dottings, mit dem unter anderem der universell einsetzbare Aromapot entwickelt wurde – ein Stück mit vielen Funktionen: Topf, Kasserolle, Pfan-

ne und der umgedrehte Deckel kann als Untersetzer oder während des Kochens als temporäre Schlüssel verwendet werden.

Branche im Wandel

Längst hat Riess die Grenzen Österreichs hinter sich gelassen. Auch renommierte Magazine wie Architectural Digest haben das Emaille aus Ybbsitz entdeckt. Trotz des Erfolgs ist der Manufakturbetrieb aber nicht frei von Herausforderungen. Steigende Energiepreise, globale Lieferkettenprobleme und der zunehmende Fachkräftemangel stellen auch Riess vor neue strategische Herausforderungen. Emaille verlangt hohe Temperaturen, hat dadurch einen hohen Energiebedarf. Die Produktion kann also nicht wie ein Haushalt im Winter sagen: Heute wird weniger geheizt. Gerade deshalb setzt man in Ybbsitz konsequent auf erneuerbare Energien: »Wir haben vier Wasserkraftwerke und können überschüssigen Strom ins Netz einspeisen«, so Geschäftsführer Friedrich Riess gegenüber der Tageszeitung Der Standard.

Auch der Aufbau junger Fachkräfte ist Teil der Zukunftsstrategie. Riess kümmere sich um Sonderschulungen für Lehrlinge, kooperiere mit lokalen Bildungseinrichtungen und schaffe langfristige Perspektiven in der Region, so der Chef des Unternehmens weiter. Zugleich gebe es mittlerweile aber für den Werkstoff Emaille weder einen offiziellen Lehrberuf noch Fächer an technischen Schulen. Das Mostviertler Unternehmen ist daher eine der letzten Stützen dieser resilienten Produktionsweise.

Design, das bleibt?