5 minute read

Mit Höchstdruck Strom erzeugen

05 Planung, Bau und Inbetriebnahme Etudes, construction et mise en service

Mit Höchstdruck Strom erzeugen – 5 Produire de l'électricité sous haute chute – 9 Conduites forcées en composites thermoplastiques – 11 Druckleitungen aus thermoplastischen Verbundswerktoffen – 15

Advertisement

17 Betrieb und Unterhalt Exploitation et maintenance

Historique du turbinage de La Louve, en dates et kWh – 17 Das Kraftwerk «La Louve» am Genfersee – 23 Das Kraftwerk Tobel profitiert doppelt! – 25

29 Politik und Rahmenbedingungen Politique et conditions-cadre

Vernehmlassung zur neuen Förderung der Wasserkraft mit Investitionsbeiträgen – 29 Consultation sur les nouveaux soutiens à l'énergie hydraulique par des contributions à l'investissement – 31

33 Verband L'association

Fachtagung und Generalversammlung in Münchenstein (BL) – 33 Journée technique et assemblée générale à Münchenstein (BL) – 34 Geschichte(n) von ISKB/Swiss Small Hydro – 35 Histoire(s) de ISKB/Swiss Small Hydro – 37

39 Kurzmitteilungen Brèves

Zeitschriftenumschau – 39 Revue de presse – 41 Kurzmitteilungen im Überblick – 43 Brèves en un coup d'oeil – 47

49 Erneuerbare Energien allgemein Les énergies renouvelables

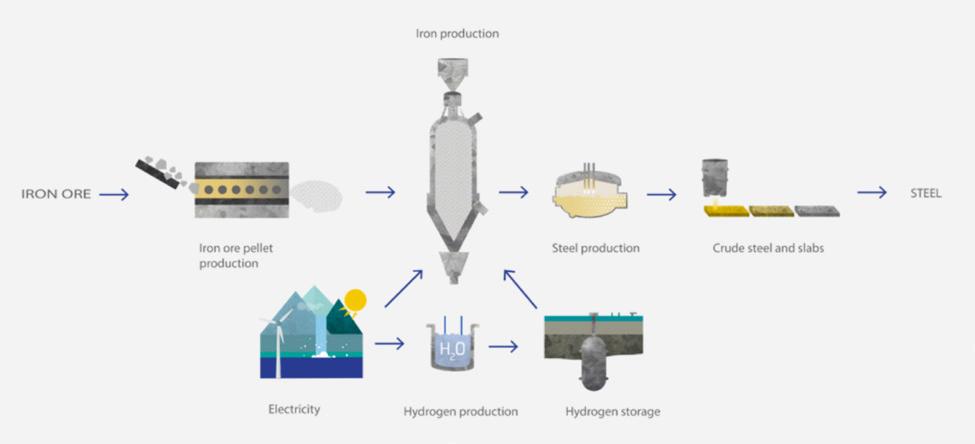

H2, dihydrogène – 49 Molekularer Wasserstoff – 52

53 Veranstaltungen Agenda

Veranstaltungen im Überblick – 53 L'agenda de « Petite Hydro » – 55

Steuer - und Regeltechnik für die Energieerzeugung

Turbinensteuerungen Drehzahlregler Netzparallel-Schaltanlagen Lastregler Rechensteuerungen Wasserstandsregler www.kobel.swiss Tel. contact@kobel.swiss +41(0)34 435 14 13 Kobel Elektrotechnik AG, Bühlmatt 1, 3416 Affoltern i/E

Mit Höchstdruck Strom erzeugen

Eineinhalb Jahre nach dem ersten Spatenstich ging im Oktober in der Bündner Gemeinde Surses das Kleinwasserkraftwerk Adont in Betrieb. Beim Neubau des Betreibers ewz handelt es sich um eine Hochdruckanlage, die zur Stromgewinnung den enormen Höhenunterschied von 620m zwischen Wasserfassung und Zentrale nutzt. Der grösste Bauaufwand war mit der Herstellung der rund 4,2km langen Druckrohrleitung verbunden, wobei die Trassenführung eine ganze Reihe von geschützten Bereichen nicht tangieren durfte. Die Wehranlage auf über 1720m.ü.M ist mit einem weitgehend selbstreinigenden Coanda-Rechen ausgerüstet. In der Kraftwerkszentrale sorgt eine 4-düsige Pelton-Turbine für ein Maximum an Effizienz. Das ewz rechnet bei seinem neuesten Kleinwasserkraftwerk mit einer Jahresproduktion von rund 10,2GWh Ökoenergie.

Die Realisierung des ersten Wasserkraftwerks am Gebirgsbach Adont, der in der Gemeinde Surses in die Julia einmündet, geht auf eine 2009 vom Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (ewz) erstellte Potenzialstudie zurück, erklärt ewz-Projektleiter Martin Klauenbösch: «Als die Stromerzeugung aus Wasserkraft in der Schweiz ab 2009 stärker gefördert wurde, hat ewz dies zum Anlass genommen, nach ungenutzten Ausbaupotentialen zu suchen. Speziell in jenen Regionen, in denen ewz bereits Wasserkraft-Konzessionen mit Gemeinden unterhält. Von etlichen Potentialstudien hat sich die Errichtung eines Kleinkraftwerks am Adont als am meist versprechenden herauskristallisiert.» Die behördliche Genehmigung zu erhalten sei ein langwieriger Prozess gewesen, fährt Klauenbösch fort. Eine wesentliche Hürde stellten eine Vielzahl unter Naturschutz stehende Bereiche entlang der Druckrohrleitungstrasse dar. «Die ökologischen Abklärungen dauerten etwa drei Jahre. Es war uns ein zentrales Anliegen, die Umweltverbände und Behörden, mehrere damals noch eigenständige Gemeinden und die Grundstücksbesitzer miteinzubeziehen. Dies hat sich als richtige Strategie erwiesen, letztendlich konnte eine für alle Beteiligten zufriedenstellende Lösung gefunden werden.»

BAUSTART ZUM PANDEMIEBEGINN Kraftwerk realisiert werden konnte. Erst mit der Zusage des geförderten Ökostromtarifs KEV (Kostendeckende Einspeisevergütung) stand das Projekt auch in wirtschaftlicher Hinsicht auf festen Beinen. Starten konnten die Bauarbeiten schliesslich im Frühjahr 2020–zu Beginn der weltweit einsetzenden Corona-Krise. «Trotz der anfangs ungewissen Lage haben wir uns dazu entschieden, das Projekt mit entsprechenden Hygiene- und Schutzkonzepten in Angriff zu nehmen. Angesichts des aktuellen Baustoffmangels und den damit einhergehenden Preissteigerungen im gesamten Bausektor kann man von Glück sprechen, dass die Anlage nicht erst später errichtet wurde», so Klauenbösch.

Die Hoch- und Tiefbauarbeiten sowie die Verlegung der Druckrohrleitung wurden von drei regional ansässigen Firmen umgesetzt. «Wir hatten das Glück, dass bei der Ausschreibung bewährte Unternehmen aus der Bau- und Wasserkraftbranche die besten Angebote abgegeben haben. Im Falle der Bauunternehmen ist es im Hinblick auf die lokale Wertschöpfungskette erfreulich, dass Unternehmen aus der Region zum Zug kommen», sagt Klauenbösch.

RÜCKSICHT AUF DIE NATUR OBERSTE PRIORITÄT

Zum Baustart im April 2020 wurde als erstes die Zentrale nahe des Ortsteils Savognin in die Höhe gezogen. Die Verlegung der insgesamt 4,2km langen Druckrohrleitung startete Ende Mai, an der Wehranlage konnten die Arbeiten Anfang Juli beginnen. Klauenbösch weist darauf hin, dass sich der Adont tief ins Gelände eingeschnitten hat und an vielen Stellen nur schwer zugänglich ist: «Der gewählte Standort der Wasserfassung ist für alpine Verhältnisse mit einer Zufahrtsstrasse gut erschlossen. Dennoch wurde abschnittsweise zum Ausfliegen gerodeter Bäume ein Transporthelikopter eingesetzt, um den ökologischen Einfluss so gering wie möglich zu halten. Die Wahl der Linienführung der Druckrohrleitung musste eine Vielzahl von Kriterien berücksichtigen. Man kann das Projektgebiet als Flickenteppich aus Flachmooren, Trockenwiesen und anderen geschützten Bereichen bezeichnen, die vom Verlauf der Druckleitung nicht berührt werden durften.»

Darüber hinaus wurden am Standort der Wasserfassung über einen Zeitraum von ca. 10 Jahren geologische Messungen angestellt. Die dabei festgestellten minimalen Kriechbewegungen im Erdreich erforderten eine

besondere Bauweise der Wasserfassung. Damit die Struktur der Wasserfassung bei möglichen Erdbewegungen keinen Schaden nimmt, wurden die beiden Schenkel des L-förmigen Bauwerks baulich voneinander getrennt. Der längere Schenkel, in dem sich der Sandfang befindet und der im 90°-Winkel angeordnete kürzere Schenkel, an dem der Wassereinzug stattfindet, sind durch zwei Rohre miteinander verbunden. An den Enden der DN600-Rohre befinden sich flexible Gelenke, mit denen Mobilisierungen des Erdreichs ausgeglichen werden.

An der Wasserfassung auf über 1700mü.M. kann der Schnee bis in die Sommermonate liegen bleiben. Bauprojekte in diesen Höhenlagen verlangen eine exakte Vorplanung, um das mögliche Zeitfenster für die Bauarbeiten optimal nutzen zu können. ewz Die Zentrale des Wasserkraftwerks Adont in der Bündner Gemeinde Surses wurde am Ausgleichsbecken Burvagn des Kraftwerkes Tiefencastel West errichtet. Im Regeljahr kann das neueste Kleinwasserkraftwerk des ewz den Strombedarf von 4300 Durchschnittshaushalten auf umweltfreundliche Weise abdecken. ewz

GRIZZLY ALS WASSERFASSUNG

Dank der günstigen Witterungsbedingungen konnte der Betonbau der Wehranlage auf 1723mü.M noch im ersten Baujahr abgeschlossen werden. Auch das patentierte, grossteils selbstreinigende Coanda-System «GRIZZLY» wurde noch 2020 montiert. Mittlerweile stellt das System seine unbestrittene Qualität im gesamten Alpen- raum über 500-mal unter Beweis. Das namensgebende Coanda-Prinzip in Kombination mit dem Abschereffekt sorgen dafür, dass das Wasser automatisch abgeleitet wird. Gleichzeitig verhindert die geringe Spaltweite, dass organische und anorganische Feststoffe in das Fassungssystem gelangen. Ein darüber montierter Grobrechen schützt den mit einem Spaltmass von nur 0,6mm ausgeführten Feinrechen vor Steinen oder Ästen.

Bis zu 600l/s werden vom «GRIZZLY» gefasst und in weiterer Folge direkt in das Entsanderbecken geleitet. In dem aus zwei Kammern bestehenden Becken werden die Feinsedimente des Adont gefiltert, danach wird das gereinigte Triebwasser in den Kraftabstieg geleitet. Komplettiert wurde der Lieferumfang durch eine ganze Reihe von Schützen, den Dammbalken, den Hydraulikaggregaten inkl. Verrohrung und der Rohrbruchsicherung. Die Restwasserabgabe erfolgt über eine Dotierleitung in den Unterwasserbereich. In der kalten Jahreszeit wird das Wasser durch einen eigenen Wintereinlauf eingezogen. Während des Winters beträgt die vorgeschriebene Dotiermenge konstant 90l/s, in den Sommermonaten kommen zum Sockelbetrag von 105l/s noch 1/8 des jeweiligen Zuflusses hinzu.