12 minute read

Unterwegs auf einem Original

Impressionen aus Carnoustie, mit den «Spectacles» genannten beiden Riesenbunkern des 14. Lochs, mit Jean Van de Velde im Barry Burn, und mit einer bildlichen Darstellung des 18. Lochs, daneben Simpsons Golf Shop direkt neben dem ersten Abschlag des Championship Courses.

Advertisement

Es sei der schönste Links Course der Welt, sagen viele; und wer hier schon eine Runde gespielt hat, wird kaum widersprechen. Carnoustie liegt in Sichtweite von St. Andrews – an einem schönen Tag kann man das monströse Clubhaus, das auch gleich ein Hotel ist, über die Bucht hinüber vom obersten Stock des R&A-Clubhauses wie die obere Hälfte eines Kreuzfahrtschiffs erkennen. Eine Halbinsel ist es eigentlich, dem Städtchen Carnoustie vorgelagert, auf der drei Golfplätze liegen. Dünen gibt es keine, der Boden ist sandig und trocken, Ginster und trockenes Rough kommen ins Spiel. Doch der grösste Störenfried ist der Wind.

Carnoustie ist neben dem Old Course von St. Andrews (oben mit dem Clubhaus des R&A) der zweite grosse Klassiker des Links Golf mit einer jahrhundertealten Geschichte. Ebenfalls faszinierend, aber bloss einige Jahre alt ist der prachtvolle Parcours von Kingsbarns, im Süden von St. Andrews direkt an der Nordsee gelegen (rechte Seite).

Auf dem ersten Abschlag kämpfen ein paar Golfer um ihr Gleichgewicht. Von der Nordsee her, die sich linkerhand ausdehnt, peitschen die Wellen an den Strand. Der Wind lässt die grossen Regentropfen horizontal gegen die traurigen Gestalten prasseln, die sich zu einer Runde Golf entschlossen haben. Bis zum Green des ersten Lochs, einem nicht allzu langen Par 4, reicht die Sicht nicht. Glücklicherweise liegt die Outgrenze ebenfalls links, so dass sie bei diesen sturmähnlichen Bedingungen kaum gefährlich ist. Einen Abschlag ins Spiel zu bringen ist ein Kunststück; am rechten Fairwayrand lauern schon die ersten Pot-Bunker. Bereits vor dem ersten Schlag sind die Spieler durchnässt («alles eine Frage der Ausrüstung», würden die Schotten sagen –und wir sind ja auch in Schottland...) und haben Mühe, die Griffe der Clubs zu halten. Doch das verdriesst hier keinen; vielleicht bläst es nicht immer so stramm wie jetzt, aber Golf wird hier ganzjährig und bei jedem Wetter gespielt. Sollte es im Winter nach klaren Nächten Bodenfrost haben, wird auf Wintergreens gespielt. Aber gespielt wird immer.

Einer der seltenen Tage in Schottland: eine milde Sonne wärmt die Spieler, so dass sogar der Pullover im Bag ver- staut werden muss. Eine Sonnenbrille erleichtert das Spiel, weil einige Holes in die nicht allzu hoch stehende Sonne hinein gespielt werden. Die Farben draussen in den Links sind fantastisch; die Ginsterbüsche haben noch die letzten gelben Blüten, das dunkelgrüne Heather ist mit winzig kleinen blauen Blümchen überzogen, und die Fairways sind trocken und schnell. Über solche Verhältnisse sind auch die Schotten begeistert, legen aber trotzdem Wert auf die Feststellung, dass solche Tage gar nicht so selten sind. Die Fahnen zeigen eine leichte Seebrise an, welche die Luft frisch und knackig macht. Jetzt muss sich der Golfplatz ganz auf seine eigene Verteidigung verlassen – die Spieler kämpfen nicht mehr vor allem gegen Wind und Wetter, sondern lassen sich zu Risiken hinreissen. Das bringt die Bunker und den Barry Burn erst recht ins Spiel!

Nebelschwaden liegen zwischen den Ginsterbüschen und lassen die Konturen der Fairways und der hoch aufgeworfenen Bunkerkanten verschwinden. Die Nebelschicht ist drei, vier Meter hoch, die Schwaden verschlingen gerade die Spieler, die sich aber natürlich nicht von einer Runde in den Links abhalten lassen. Einige Greens auf dem Championship

Course von Carnoustie liegen in Mulden und sind jetzt noch weniger gut einzusehen. In wenigen Minuten wird die Sonne über dem Meer aufsteigen und wird den Nebel gelegentlich auflösen. Doch die ersten Mitglieder des Caledonia Golf Club sind bereits am einschwingen – die Driving Range liegt zwei Meilen entfernt, weshalb hier alle Spieler zum Kaltstart gezwungen sind. Ken, Andy und Ian fordern den als Single gekommenen Reporter zum Mitspielen auf; Andy arbeitet üblicherweise als Caddy und erinnerte sich, den Schweizer Journi schon mal begleitet zu haben. «Let's have a game!» – es geht immer um monströse Einsätze, im vorliegenden Fall um zwei Pfund. 50 Pence die Frontnine, 50 Pence die Backnine, ein Pfund die ganzen 18 Holes, und pro Birdie weitere 50 Pence. Gespielt wird Matchplay, Better Ball netto. Kenny und Ian gegen Andy und den Gast. Es gibt sechs Golfclubs in Carnoustie, fünf sind den Männern vorbehalten, einer ist ein Ladies Club. Alle haben gewisse Spielrechte auf den drei Plätzen, die vom Carnoustie Golf Links Management geführt werden und der Stadt gehören; einen eigenen Platz hat dagegen keiner dieser Clubs. Das kann für die Mitglieder schon mal ein wenig stressig werden, wenn sie spie- len möchten; sie müssen sich frühzeitig anmelden und werden dann eingeteilt. Sie wissen nicht einmal im Voraus, auf welchem der drei Plätze sie spielen werden. Denn natürlich wollen alle immer auf dem Championship Course spielen, auf welchem im Juli 2007 die Open Championship stattfinden, die auf dem Kontinent meistens fälschlicherweise als British Open bezeichnet werden. Und auf welchem 1999, beim letzten Open hier, Jean Van de Velde sein berühmtes Triple Bogey am letzten Loch gemacht hat, nachdem er sich ein Loch vor Schluss mit drei Schlägen Vorsprung noch von seinem Caddie hat zum Sieg gratulieren lassen. OpenSieger 1999 wurde darauf nach einem Playoff der Schotte Paul Lawrie, der seither keine grossen Stricke mehr zerreisst, dennoch bisher aber der letzte Europäer geblieben ist, der ein Major gewonnen hat.

Das Open-Business

Aber wer kommt denn nun eigentlich in ein so verschlafenes Nest, um eine Runde Golf zu spielen? Eine aussergewöhnliche Runde Golf zwar; aber eben doch bloss ein Runde Golf – zu einem Preis von 105 Pfund, also 250 Franken. Die Erklärung liefert The Open Championship. Dieses Open, hat ein Vertreter des R&A dem Reporter erklärt, ist bei weitem das weltweit am meisten beachtete Turnier; und es ist nach Meinung zahlreicher Kenner auch das beste aller Major und das einzige Open, das wirklich zählt. Es steht jedem offen, der einige simple Anforderungen erfüllt. Amateur oder Pro spielt keine Rolle; jedermann kann sich zu einem der zahlreichen Qualifikationsturniere anmelden, die zum grössten Teil in Grossbritannien, aber heute auch in den USA und einigen anderen Ländern ausgetragen werden. Ein paar

Hundert Pfund Startgeld sowie – im Fall der Amateure – ein Handicap von Null oder tiefer reichen aus, und schon präsentiert sich der Weg zu einem Platz im Schlussflight des Open am Sonntag in Carnoustie wie eine Autobahn. Man kann alles aus eigener Kraft schaffen, sogar ein besseres Score als Tiger Woods. Man stelle sich das Gesicht von R&A-Direktor Peter Dawson vor, wenn er den Claret Jug einem Schweizer namens Fritz Krähenbühl übergeben müsste. Oder Peter Hacker?

Aber so weit sind wir noch nicht. Zuerst muss mal auf dem Platz trainiert werden, zusammen mit Tausenden von Amerikanern und Japanern, dazu einigen Europäern, Deutschen und anderen Schweizern. Doch das ist nicht so einfach und auch nicht gerade billig. Denn die Nachfrage nach Startzeiten ist enorm, wofür eben genau dieses Open verantwortlich ist. In der Open-Rotation des R&A immer wieder berücksichtigt zu werden, das ist das Marketing Tool Nummer Eins von Carnoustie, das vielleicht über den schönsten Links Course der Welt verfügt, dazu aber auch über das hässlichste Clubhaus und sonst über gar nichts. Denn im Kleinstädtchen ist buchstäblich nichts los; nicht einmal ein ordentliches Restaurant ist aufzutreiben – ausser demjenigen im Clubhaus natürlich und einem Chinesen, der Take-Away-Food anbietet. Alles ist Ansichtssache: sicher aber ist, dass Carnoustie vor dem Bau des neuen Hotels das hässlichste Clubhaus der Welt gehabt hat. Ein trostloser Betonbau. So unglaublich unschön, das der R&A nach dem Sieg von Tom Watson 1975 Carnoustie hatte fallen lassen. Man signalisierte aus St. Andrews über die Bucht, wenn das Hotelproblem gelöst sei, könne wieder über eine Vergabe des Open hierher nachgedacht werden. Denn ein passables Hotel, das hatte es im

Kleinstädtchen auch nicht – kein Wunder: der Golftourismus ist erst in den letzten 20 Jahren zu dem geworden, was er heute ist.

Doch das ist nur die vorgeschobene «Wahrheit»; sogar in den Reihen des R&A gab es Leute, die schworen, mit den Übernachtungsmöglichkeiten habe das Open nichts zu tun. Wahr oder nicht: bereits ein Jahr vor dem Termin des Open 2007 war das Carnoustie Hotel ausgebucht – von Mitgliedern und VIP aus dem Dunstkreis des R&A.

Im Buch «The Carnoustie Story» hat Autor Donald Ford einen enormen Recherchieraufwand betrieben, um etwas Licht in dieses Dunkel zu bringen. Seiner Meinung nach hat eine viel zu hohe Rechnung für diversen Aufwand, welche vom Links Management an den R&A gesandt worden war, ennet der Bucht für so viel Ärger gesorgt, dass der damalige Sekretär des R&A Carnoustie von der Liste der Open-Plätze strich. Unklarheiten in der Verantwortung und Planungsfehler sorgten für Fehler in der Platzpflege; der Pflegezustand des Parcours soll sich innert wenigen Jahren dramatisch verschlechtert haben, was im R&A bemerkt wurde, und was perfekt als Grund für die Nichtberücksichtigung von Carnoustie diente.

The Open 1999

Erst als der Leidensdruck über den Niedergang des Golfplatzes und die Nichtberücksichtigung für das Open gross genug geworden war, formierten sich Kräfte, die den Hebel an der richtigen Stelle ansetzten. Als neuer Superintendant wurde John Philp verpflichtet, bisheriger Assistent des Head Greenkeepers in St. Andrews. Dieser konstatierte erst einmal eine dramatische Bodenverdichtung und eine fortgeschrittene Einwanderung von Wiesengras; er formulierte einen

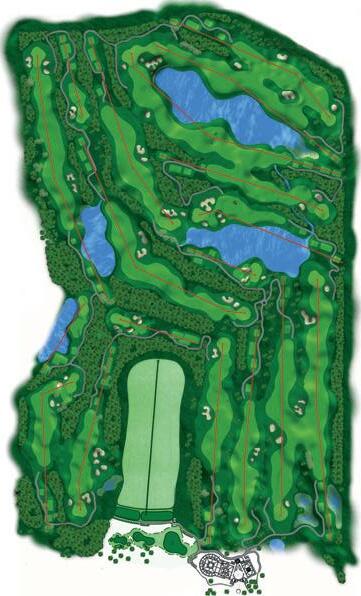

Der Championship Course von Carnoustie

Es ist der perfekte «Thinkers Course». Vor jedem Schlag bieten sich dem Spieler eine offene Landschaft, generöse Landeflächen und jede Menge Ausweichmöglichkeiten für einen Fehlschlag. Das jedenfalls glaubt er zu sehen, wenn er an seinen Ball tritt und den Blick voraus wirft. Bis auf einen einzigen im ersten Fairway sind alle Bunker vom Abschlag aus zu sehen; die Fairways sind flach, der Weg zum Green eine breite Piste.

Das, wie gesagt, täuscht. Wer nicht ganz genau weiss, wie weit die Entfernungen sind, wie viel Raum zwischen den Bunkern liegt, wo das Rough beginnt und ob die Ginsterbüsche im Spiel sind oder nicht, auf den stürzt sich das Monster unvermittelt und erbarmungslos. Vieles ist hier optische Täuschung: viele Fairwaybunker sind leicht überspielbar, aber ihre Konturen verschwimmen mit der nächsten Serie von Bunkern 50 Meter weiter entfernt. Grosse Bunker mit hohen Kanten scheinen näher zu sein, und hinter den hohen Kanten breitet sich Rough aus, in welchem man zwar seinen Ball findet, wo einem aber einfach nur noch das nackte Glück helfen kann – schlechte Lage im Rough bedeutet Wedge und Raushacken.

Nicht nur der Barry Burn schlängelt sich durch den Golfplatz. Mehrere andere Gräben, manchmal weniger als ein Meter breit, lauern, und sie sind im Spiel. Beim dritten und beim fünften Loch zum Beispiel windet sich Jockie's Burn, in welchem kaum jemals Wasser fliesst, so trickreich, dass ein Ball, der die Bunker überwindet, alle Chancen hat, darin zu verschwinden. Aus dem schmalen Kiesbett könnte zwar gespielt werden; leicht kann daraus aber ein Triple Bogey werden.

Die Bunker sind das markanteste optische Element des Kurses. Sie sind zwar im Schnitt etwas grösser als klassische Pot-Bunker, doch meistens türmt sich in Spielrichtung eine Wand vor dem Spieler auf, die zu überwinden den richtigen Club und einen sauberen Kontakt verlangt. Aus zahlreichen Lagen ist ein langer Bunkerschlag deshalb unmöglich. Die berühmtesten Bunker auf dem Platz sind die «Spectacles» auf der Nummer 14, der Spielbahn mit dem Stroke Index 1. Es ist für die Champions und für uns Amateure ein sehr langes Par 4. Etwa 50 Meter vor dem Anfang des Greens türmt sich der Wall auf, in welchem diese beiden markanten Hindernisse eingebettet liegen; Green und Fahne sind vor dem zweiten Schlag nicht zu sehen. Schon der Abschlag auf diesem Loch ist schwierig: über eine Orgie von Büschen mit Out links, der Fairway durch eine schmale Lücke hindurch knapp zu sehen. Rechts ist «wide open» – doch der Weg wird auf diesem Dogleg nach links so nochmals länger. Der ideale Abschlag ist ein Draw, der auf dem schnellen Fairway meilenweit rollen wird. Das bringt ein mittleres Eisen für den zweiten Schlag, was bei einem nach hinten abfallenden Green die einzige Chance ist, den Ball zum Stoppen zu bringen. Loch 6 ist ein anderes Signature Hole des Platzes: es heisst deshalb «Hogans Alley», weil Ben Hogen, der Open-Sieger von 1953, einer der besten Ball-Striker aller Zeiten, vier mal den gerade 20 Meter breiten Streifen zwischen der Outgrenze links und den Bunkern rechts traf – bei Westwind ist dieses lange Par 5 ein mörderisches Hole!

Die Runde auf dem Championship Course verläuft absolut crescendo (ein Wort aus der Sprache der schottischen Ur-Einwohner...). Nachdem der Platz am Anfang mit einigen nicht übermässig langen Par 4 den Spieler in einer falschen Sicherheit eingelullt hat, beginnt dieser spätestens auf dem 12. Abschlag zu begreifen, was hier Sache ist. Par 4 von 462 Yards, Seiten- oder Gegenwind.

Dann kommt ein kurzes Par 3 mit einem kleinen, stark ondulierten und gut geschützten Green. Das 14. Loch ist schon erwähnt worden; die 15 ist wiederum ein langes Par 4, die 16 gilt mit 235 Yards als eines der schwierigsten Par 3 der Welt, und 17 und 18 sorgen für ein Finale, das den hintersten und letzten Langweiler aus der Reserve holt. Jetzt kommt der Barry Burn endgültig ins Spiel, dazu Outgrenzen, Ginster, Rough und Bunker. Beides sind ordentlich lange Par 4, auf welchen Bogey für nahezu jeden Spieler ein gutes Score bedeutet.

Wer vom 18. Green mit einem tiefen Seufzer Richtung Calders Bar schreitet und ein Score in der Grössenordnung seines Handicaps auf der Karte hat, dem kann man zu seinem Glück nur gratulieren. Er sollte sofort die nächste Runde buchen, um den Championship Course von Carnoustie endlich kennen zu lernen!

Fünfjahresplan, der häufiges Aerifizieren, Neuansäen, Einbringen von Sand sowie den Neuaufbau von einigen Greens vorsah. Nach dem ersten Ansäen durften die Mitglieder auf den Fairways nur ab mitgebrachten Matten spielen, was zuerst Murren, dann aber uneingeschränkte Zustimmung fand...

1990 sollen erstmals wieder lobende Kommentare über den ausgezeichneten Zustand des Platzes zu hören gewesen sein. Auch die Beziehungen zum R&A hatten sich wieder gebessert; nicht zuletzt deswegen, weil der Spiritus Rector und Geldgeber des Aufbauprogramms, Jock Calder, Mitglied im R&A war. Bald darauf wurde das Open für 1999 nach Carnoustie vergeben!

Das ist nun auch schon eine Weile her. Ein Name allerdings ruft die Geschehnisse von damals sofort wieder in Erinnerung. Jean Van de Velde. Das war Carnoustie; das war der Barry Burn, das tückische Schlussloch, und das war der Schotte Paul Lawrie, der plötzlich aufwachte und sich in einem Playoff wiederfand, in welchem ihm zum Schluss auch noch der Sieg zufiel. Natürlich hätte man sich in Carnoustie keinen besseren Paukenschlag wünschen können, um den eigenen Golfplatz in der Weltöffentlichkeit neu zu lancieren. Diese hatte mittlerweile über TV und Printmedien ausgezeichnete Möglichkeiten bekommen, hautnah mit dabei zu sein – Millionen Golfer in allen Ländern setzten Carnoustie auf ihre persönliche Wunschliste, zusammen mit – zum Beispiel –Pebble Beach, Valderrama, Augusta National und dem Old Course. Natürlich war trotz allen gegenteiligen Beteuerungen auch in den Reihen des R&A klar, dass die Hotellerie in Carnoustie nicht auf der Höhe war. Nachdem der Parcours selber seit 1990 keine Wünsche mehr offen liess, blieb das Ärgernis Clubhaus – ein 1968 von der Stadt gebauter Betonblock übelster Sorte, der von allem Anfang an nichts als negative Kommentare provozierte. Aus St. Andrews soll denn auch die diplomatische Botschaft gekommen sein, als Hintergrund für das Schlussloch im wichtigsten Golfturnier der Welt stelle man sich etwas anderes vor...

Einige Wochen vor dem Open 99 ist der Neubau eröffnet worden. Immerhin ist es kein Betonblock, es hat 74 Zimmer, einige Suiten, einen guten Pub, einen Indoor-Pool und ein Spa, und es ist markant; und es hat im Herbst 2006 gerade zum dritten Mal den Besitzer gewechselt. Seit Anbeginn tun sich die Schotten schwer, ordentliche Angebote für Besucher zu formulieren, die Golf und Beherbergung umfassen – die Golfplätze werden vom Links Management betrieben, die mit dem Hotel nichts zu tun haben. Wenn's ums Geschäft geht, scheinen die Schotten noch immer nicht ganz aufgewacht zu sein.

Die Schotten und das Geld

Die vier Spieler – Andy, Kenny, Ian und der Schweizer – haben unterdessen das 14. Loch erreicht; Andy und der Schweizer sind 5up, 5 to go. Dormi also. Dieses nächste Loch wird geteilt, Kenny und Ian gratulieren, es wird zu Ende gespielt, und zum Schluss wird der Gast in den Caledonia Golf Club mitgenommen, wo einvernehmlich ein Bier getrunken und der Gewinn ausbezahlt wird. Die Schotten und geizig? Das Getränk geht auf die Rechnung von Ian, und die Gewinne werden anstandslos ausgehändigt – zwei Pfund. Das ändert allerdings nicht viel daran, dass Golf auf den schottischen TopPlätzen eine teure Sache geworden ist. Sicher sind der moderne Tourismus und die Invasion von Übersee-Spielern daran in erster Linie schuld. Und sicher gestatten es die nicht versiegenden Einnahmen, die Golfplätze hier in wirklich erstklassigem Zustand zu behalten, obschon die Anzahl der gespielten Runden enorm ist. Wer sich also auf einen Test seiner golferischen Fähigkeiten à la Open Championship in Schottland einlässt, der muss ein paar Franken Sackgeld dabei haben. Und es empfiehlt sich auch, eine gewisse mentale Vorbereitung zu betreiben. In Carnoustie, aber auch in St. Andrews, Turnberry, Troon, Prestwick oder Loch Lomond gibt es ein Wetter, und das kann brutal sein. Milde, sonnige Tage sind hier selten, der Wind bläst immer. Golf in Schottland, das ist «the real thing» –und da gehört das Wetter einfach dazu. Wer es warm und trocken haben will, dem warten weltweit Tausende von Angeboten, denen es allen an einem gebricht: es sind keine Originale. Das wahre Golfspiel, das ist dasjenige in den Links, wo seit Jahrhunderten gehackt, geflucht, gekämpft und auf den Ball gedroschen wird. Ein gutes Score auf einem echten Links – das ist ein Höhepunkt in jeder Golferkarriere. Priceless.

■ Urs Bretscher

Die nächstliegenden Möglichkeiten, Links-Golf zu spielen