9 minute read

Von den Gegnern lernen

Pros wissen Bescheid: immer wieder tappen Amateure in die gleichen Fallen. Immerhin spielen Pros viel häufiger mit Amateuren, als man meint: Pro-Ams, Runden mit ihren Schülern und Kunden, Gespräche in den Lektionen mit Fragen nach den Problemzonen – immer wieder die gleichen typischen Phänomene. Wer also bereit ist, sein eigenes Spiel aus der Optik der Fehler der andern zu durchleuchten, wird schnell und durchgreifend zu besseren Scores kommen.

Wir haben uns zusammengesetzt. Wir, das sind die beiden Epuipment-Spezialisten in der Redaktion von Golf Suisse (also Jean Jacques Blatti und Alain Pfister) und die Redaktionsleitung mit dem Chefredaktor und dem Verantwortlichen der französischsprachigen Ausgabe (also Urs Bretscher und Jacques Houriet, beides ambitionierte Amateure mit einstelligen Handcaps).

Advertisement

Blatti und Pfister sind nicht nur seit langem ausgezeichnete Spieler, sondern sie haben auch eine enorme Erfahrung als Teaching Pros. Blatti, heute Manager des Golf Club Matterhorn in Zermatt, unterrichtete vorher in verschiedenen Golfclubs, darunter in Wylihof, und ist seit bald zehn Jahren als Leiter der Materialtests in Golf-Redaktionen engagiert. Pfister hat sich neben seiner Tätigkeit als Golflehrer durch das Absolvieren umfassender

Zusatzausbildungen im Ausland und durch sein Geschick als Custom-Fitting-Fachmann Nummer 1 der Schweiz positioniert; er betreibt eine Werkstatt für Sonderanfertigungen, Fitting und Reparaturen (www.pargolf.ch).

Die vier Golfspieler stellten sich eine Frage: welches sind die häufigsten Fehler der Amateure? Wir haben uns auf drei Themen aus dem taktisch-strategischen Bereich sowie drei technische Dinge geeinigt – Situationen, die den meisten Golfspielern bekannt vorkommen werden. Neben der Analyse ist auch die Lösung des Problems Thema: wer sich nicht mehr dazu hinreissen lässt, alle Vorsicht über Bord zu werfen und die immergleichen Fauxpas wieder und wieder zu begehen, wird besser scoren. Sofern er die Putts einlocht – aber darüber hat Golf Suisse bereits ausgiebig informiert.

Auf die Fahne zielen

Einmal das Green in Sicht, kennen Amateure nichts mehr. Sie gehen aufs Ganze. Während Pros in der Lage sind, zahlreiche Kriterien ins Spiel zu bringen, haben Amateure immer nur das eine vor Augen – mit Vollgas in den Angriff. Pros handeln anders, wenn es um die letzte Chance zum Schaffen des Cut geht, als wenn ein Rang unter den Top Ten in Gefahr ist. Auch schon nur «Matchplay» oder «Strokeplay» kann den Unterschied ausmachen; im Matchplay kann man höchstens das Loch verlieren, während im Zählspiel die ganze Runde kaputt gemacht werden kann.

Auf vielen Greens können dem Spieler leichte und schwierige Fahnenpositionen angeboten werden. Die schwer zugänglichen Positionen zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich hinter Bunkern oder Wasserhindernissen befinden; dass der Ball auf einer nach hinten geneigten Fläche landet und nicht angehalten werden kann; oder dass beispielsweise das Green wesentlich länger ist, als man meinen könnte. Schwierige Ondulierungen des Greens mit «unmöglichen» Putts beim Verfehlen des richtigen Plateaus gehören ebenfalls in diese Kategorie, gleich wie Seiten- oder gar Gegenwind oder kalte, feuchte Luft.

Die wichtigsten Gründe für Abstürze an solchen Holes sind diese:

• Man kennt die wahre Distanz zur Fahne nicht.

• Man kennt die Schwierigkeiten des Greens und der Fahnenposition nicht.

• Man weiss nicht genau, wie weit man mit welchem Club spielen kann.

Golf bekommt hier die Dimension von Schach: das Loch mit allen Schlägen muss von Anfang an geplant werden. Das gute Score kommt nicht schon vom ersten Schlag, sondern von einer Abfolge von gelungenen Schlägen.

Ein Ball zur Mitte des Greens ist erste Wahl. Das bedeutet rund herum Raum für Fehler, und die grosse Katastrophe wird vermieden. Eine gute Chance für zwei Putts und ein gutes Score sind die Konsequenz.

Die Situation, in welcher man sich befindet, spielt in die Taktik hinein. Hat man nicht mehr viel zu verlieren (wie bei einem Rückstand im Matchplay oder in einem Stableford-Turnier), kann sich Aggressivität ausnahmsweise lohnen. Meistens ist konservatives Spiel vorzuziehen – es war das erklärte Erfolgsrezept von Nick Faldo, als er Mitte der neunziger Jahre die Nummer 1 der Welt war.

Einige gute Beispiel für solche Holes in der Schweiz sind das 5. und das 16. Loch von Genf, dass 4. Loch von Sempachersee, die neue Nummer 18 von Interlaken oder die Nummern 5 und 18 von Crans.

Zu aktiv mit den Handgelenken

Wieso geht der Ball überhaupt in die Luft, wenn er von einem Golfschläger getroffen wird? Es hilft beim Bestreben, einen guten Ball zu schlagen, wenn man eine genaue Vorstellung der Vorgänge zwischen Clubface und Ball hat.

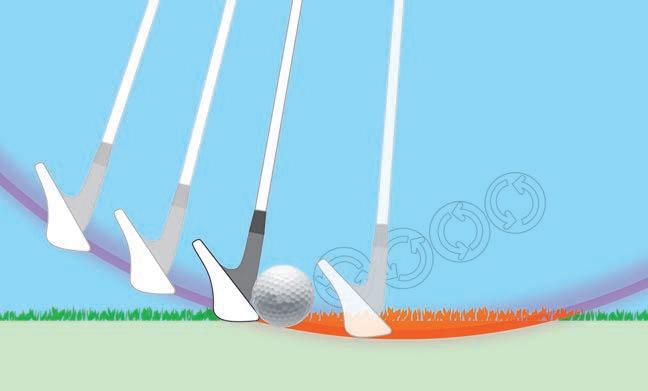

Physik heisst das Zauberwort; denn das Geschehen ist physikalisch, genauer sogar mechanisch. Die Fläche des Schlägerkopfes trifft mit einer gewissen Geschwindigkeit auf den ruhenden Ball; sie überträgt die Bewegungsenergie auf ihn, was ihn in die Luft befördert. Etwas vereinfacht gesagt, kann der Ball nicht anders als im rechten Winkel zur Schlagfläche wegspicken – einmal abgesehen vom Spin. Wie wir alle wissen, ist es der Loft des Clubheads, also die Neigung des Schlägerblattes, welche den Ball mehr oder weniger steil in die Luft bringt. Je grösser diese Neigung, also der Loft, desto höher wird der Ball abfliegen, und desto mehr Anteile der gesamten Energie werden nicht in Vorwärtsbewegung, sondern in Backspin umgewandelt. Deshalb ist es einfacher, einen Ball mit dem Sandwedge am Stock anzuhalten als mit einem Eisen 2. Es ist also in keiner Weise notwendig, dem Ball nachzuhelfen. «Löffeln», «schüfele» oder englisch «to scoop» ist sogar ein ziemlich übler Fehler. Es bedeutet, dass der Schläger mit einer aktiven Bewegung der Handgelenke zum Heben des Balles «missbraucht» wird. Die Grafik zeigt, welchen Weg und welche Position der Schläger auf seinen Stationen durch den Ball hindurch korrekterweise haben sollte. Es ist ersichtlich, dass der tiefste Punkt seines Pfades nach der Ballberührung, nämlich mitten im Divot liegt. Bei dieser «Action» kommt der Loft des Clubs in seiner richtigen Stellung zur Auswirkung; wird mit den Handgelenken nachgeholfen, wird effektiv der Neigungswinkel des Clubheads vergrössert, was einen höheren, kürzeren Ballflug zur Folge hat. Zusätzlich zur verlorenen Distanz besteht das Risiko, mit der unteren Kante des Clubheads («leading edge») hinter dem Ball in den Boden zu hauen. Wie die Grafik und die Fotos nämlich ebenfalls zeigen, muss das Divot genau dort beginnen, wo sich der Ball befunden hat.

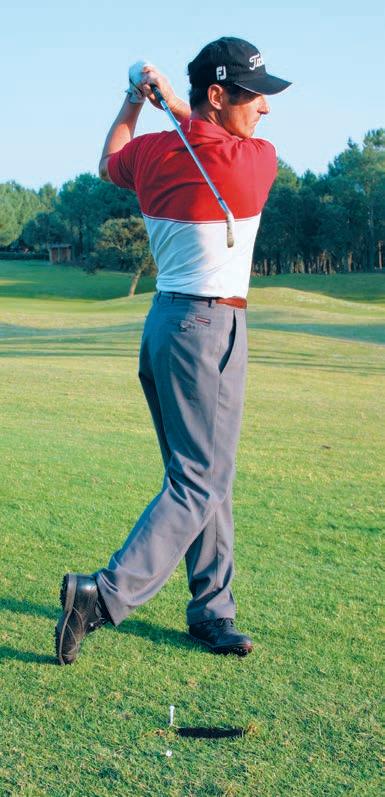

Gute Treff-Position, schlechte Treffposition, ausbalancierter Finish (von links).

Doglegs zu sehr abkürzen

Zahlreiche Golflöcher habe nirgendwo zwischen Abschlag und Green einen leichten Winkel; sie sind also nicht reine GeradeausAutobahnen, sondern wollen um eine Kurve herum gespielt werden – daher der Ausdruck Dogleg, also Hundebein (they are crazy, those scots, aren’t they?).

Häufig steht im Bereich der Kurve, auf Innenbahn, irgend ein Hindernis. Sei es ein Fairwaybunker, seien es Bäume, Rough, Wasser oder gar Wald; der Architekt hat uns da eine Falle gestellt. Ein gutes Beispiel ist Valderrama: hier sind es in vielen Stellen bloss die hereinragenden Äste der Eichen und Olivenbäume, die den zweiten Schlag zum Green behindern.

Dabei sind Doglegs meistens nicht so besonders lang; ja, eine Schwierigkeit besteht darin, dass ein zu langer Tee-Shot schnurgerade durch das Knie hinaus ins Rough rollen kann. Wenn man seinen Abschlag dagegen an die richtige Stelle bringt, bietet ein solches Hole eine Chance zu einem guten Score.

Die wichtigsten Gründe, weshalb solche Löcher verpatzt werden, sind diese:

• Amateure kennen die wahre Länge des erforderlichen Schlags nicht.

• Amateure lassen sich von einer falschen Vorstellung leiten: je näher am Green, desto besser.

Um auf Dogleg-Holes besser zu scoren, muss man sie deshalb zuerst einmal besser kennen. Viele Informationen lassen sich aus dem Stroke Saver ablesen. Man kann das Loch auf Übungsrunden spielen lernen, oder im Heimclub kann man sich ein für alle Male merken, welche Schläge bei welchen Verhältnissen den Ball an die richtige Stelle bringen.

Das Ziel muss immer sein, einen sicheren Schlag auf den Fairway zu bringen, und zwar an der richtigen Stelle. Das bedeutet nicht selten, dass man den Ball auf der Aussenseite der Kurve haben muss, weil der freie Schlag zum Green sonst behindert ist. Ein paar gute Beispiele für solche Holes in der Schweiz sind das erste Loch von Schinznach Bad, das fünfte Loch von Ascona oder die alte Nummer sieben von Interlaken; in die gleiche Kategorie fallen auch die 12 von Wylihof (Bild unten) oder die 13 von Wallenried.

Alles was das Golferherz auf einer einzigen grossen Fläche!

In allen Golfers Paradise Filialen profitieren Sie ab sofort von:

+ + + +

= 20% Rabatt

= 20% Rabatt = 20% Rabatt = 20% Rabatt

Beim gleichzeitigen Kauf von zwei Paar Handschuhen, zwei Schachteln Bälle, zwei Wedges oder zwei Paar Schuhen erhalten Sie 20% Sofortrabatt! Diese zwei Artikel können Sie unabhängig jeglicher Marke wählen (z.B. Titleist Bälle und Callaway Bälle).

Diese Aktion ist nicht kumulierbar mit anderen Aktionen, ohne Kundenkartenumsatz.

Besuchen Sie unsere Demo-Events!

Infos: www.golfersparadise.ch

Den Parcours nach seinem Handicap spielen

Es gibt das «Par» eines Lochs, und es gibt das persönliche Par; das Netto-Par. Amateure haben indessen die Tendenz, ihre Schläge voll auf das richtige Par des zu spielenden Holes auszurichten, auch wenn sie objektiv gesehen und ehrlicherweise gar nicht in der Lage sind, ein bestimmtes Green «in Regulation» zu erreichen. Es gibt Verhältnisse, die es sogar Playing Pros fast unmöglich machen, lange Löcher nach der Vorgabe zu spielen (zum Beispiel ein langes Par 4 bei starkem Gegenwind, wie das am British Open regelmässig vorkommt). Erst recht sind Amateure häufig ausserstande, ein Green in Regulation anzuspielen.

Besser wäre es, ein speziell langes Loch mit einem Schlag mehr zu planen. Das ist selbstverständlich möglich; man nennt dieses Auf-Bogey-Spielen auch das «Par des kleinen Mannes». Doch diese Spielweise hat den unbestreitbaren Vorteil, dass die meisten Hindernisse des Platzes nicht mehr im Spiel sind; die Fairwaybunker zum Beispiel liegen auf Driverdistanz und nicht auf der Länge eines Holz 5. Man teilt sich die Länge

Wo die Distanz herkommt

Ein anderer Fehler, der bei Amateuren häufig zu beobachten ist, hat ebenfalls mit Physik zu tun. Je länger der Schlag, den sie im Sinne haben, desto stärker schlagen sie zu. Auch hier hilft es, wenn man sich Klarheit über die theoretischen Grundlagen verschafft.

Woher kommt die Distanz eines abgeschlagenen Golfballs? Der Golfer (oder die Golferin) beschleunigt dank seiner Körperrotation den Golfschläger um die Drehachse, die im wesentlichen der Längsachse seines Körpers entspricht. Wenn er korrekt schwingt, dann rotiert er bei jedem Schwung gleich schnell um seine Achse; nämlich so schnell, wie es seinen körperlichen Voraussetzungen entspricht. Kraft, Koordination, Schnellkraft, Flexibilität und so weiter – wenn er sich schneller zu bewegen versucht, als ihm das gegeben ist, wird er wahrscheinlich die Koordination verlieren. Schlechte Balance, ungenügende Kontrolle über den Schwung sind die Konsequenzen. Wenn wir also annehmen, der Golfer drehe sich immer gleich schnell, führe also immer den gleichen Schwung aus, dann ist es die Länge des Clubs, welche für mehr oder weniger Dampf am Ball sorgt. Wird der Club nämlich mit der immer gleichen Winkelgeschwindigkeit geschwungen, dann nimmt die Bahngeschwindigkeit gegen aussen sukzessive zu. Oder, einfacher gesagt: bei einem längeren Schläger trifft der Kopf mit mehr Speed auf den Ball auf.

Zusätzlich verringert sich auch der Loft, je länger ein Club wird; beides zusammen beschleunigt den Ball immer mehr. Der Vergleich mit einem Auto drängt sich auf. Idealerweise wird es immer mit der gleichen Tourenzahl des Motors betrieben; je nach eingelegtem Gang bewegt es sich aber langsamer oder schneller vorwärts. Genau gleich verhält es sich mit dem Golfer, dessen Bewegungsgeschwindigkeit der Drehzahl des Motors und der Gang dem Golfclub entsprechen. Wenn auch der Schwung mit einem Driver oder mit einem Wedge sich nicht unbedingt gleich anfühlen: man sollte sich im gleichen Regime bewegen und auf keinen Fall zusätzlich «Gas geben»; ganz zu schweigen davon, mit den Handgelenken nachhelfen zu wollen.

eines bestimmten Golflochs in Teile ein, welche man leicht bewältigen kann. Ein Par 4 von 410 Metern zum Beispiel in einen Abschlag von 170 Metern, einen zweiten Schlag von 140 Metern und einen Approach von 100 Metern. Bei dieser Strategie hat man erst noch die Möglichkeit, sich den dritten Schlag aus seiner persönlichen Lieblingsdistanz zu lassen. Sollte man das Green treffen, hat man als erstes einen Par-Putt, sicher aber eine ausgezeichnete Chance auf ein Bogey. Ein so langes Loch hat mit Bestimmtheit ein schwieriges Rating, so dass die meisten Amateure hier mindestens einen Schlag haben. Aber: no risk, no fun. Man kann ja nicht immer nur auf sicher spielen. Wenn aber ein gutes Score das Ziel ist, dann wird sich diese Spielweise auf die Dauer sicherlich lohnen. Wenig Fehlschläge, keine gestrichenen Löcher – das bringt die guten Scores. Immer volles Risiko zu gehen, dabei meistens über seinen realistischen Verhältnissen zu spielen, das geht sehr selten während 18 Holes gut!

Die eigenen Basics überprüfen

Keine zwei Golfer sind genau gleich. Alle Spieler, alle Spielerinnen sollten die Grundelemente ihres Schwungs kennen, und sie sollten diese regelmässig überprüfen.

Amateure widmen ihren «Basics» insgesamt viel zu wenig Aufmerksamkeit. Pros wenden einen guten Teil ihrer Trainingszeit dafür auf, an ihren Grundelementen zu feilen. Das tückische ist: wenn sich hier Ungenauigkeiten einschleichen, können die Auswirkungen verheerend sein, ohne dass der Golfer zunächst merkt, wo die Ursachen für seine Fehlschläge liegen. Was ist unter diesen «Basics» zu verstehen? Es ist all das, was vor einem Schlag passiert, bevor man mit einem einzigen Muskel gezuckt hat.

• Zielen. Sich richtig und in Zielrichtung hinzustellen, kann schwierig sein. Zahlreiche Gründe können dazu führen, dass sich ein Spieler immer in der gleichen Weise falsch ausrichtet. Am besten legt man sich auf der Driving Range Clubs auf den Boden, um sich richtig hinzustellen. So gewöhnt man das Auge an die Zielrichtung.

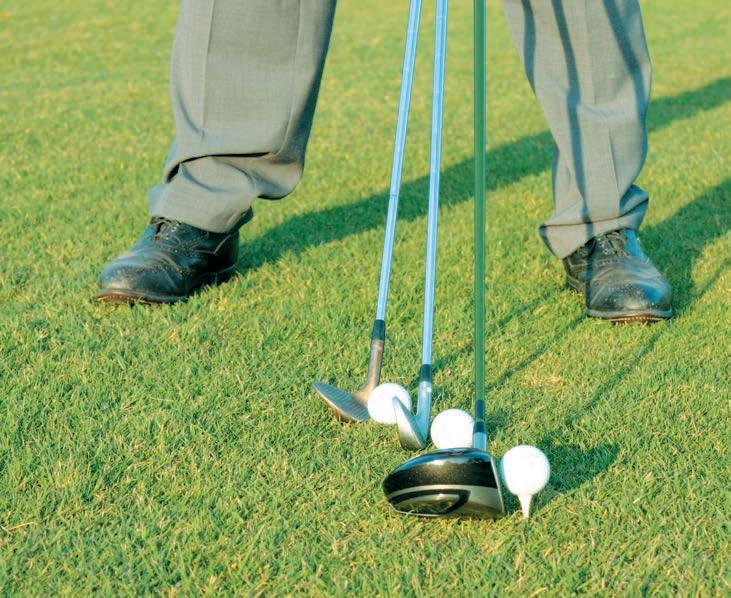

• Ballposition. Auch hier ist es wichtig, die Kontrolle über sich selber zu haben. Dabei ist eher von konservativen Vorgaben bei der Ballposition auszugehen; je nach Club liegt sie von der Mitte zwischen den Füssen bis etwa auf der Höhe der linken Ferse. Auch hier helfen Schläger, die man im Training auf den Boden legt.

• Adressposition. Das geeignete Mittel, diese zu überprüfen, ist ein Spiegel. Es ist jedoch eine ziemlich komplexe Sache, die richtige Adressposition zu finden; ohne die Mithilfe seines Pros dürfte das kaum möglich sein. Wenn man sich aber genau kennt, inklusive eben seiner Adressposition, dann kann ein Spiegel gute Dienste leisten.

• Griff. Die Hände sind wichtiges Bindeglied zwischen Mensch und Golfschläger. Ein falscher Griff hat selten gute Schläge zur Folge. Doch auch hier wird die Assistenz eines PGA-Pros empfohlen; er ist in der Lage, die Qualität eines Golfgriffs zu beurteilen und die richtigen Tips zur Fehlerkorrektur zu geben. Er kann das sicher besser als der Ehepartner…