Engagement für Stahl

Jahresbericht 2022

Auf einen Blick

Die WV Stahl hat sich 2022 mit rund 30 Positionspapieren und 40 Stellungnahmen in politische Entscheidungsprozesse eingebracht.

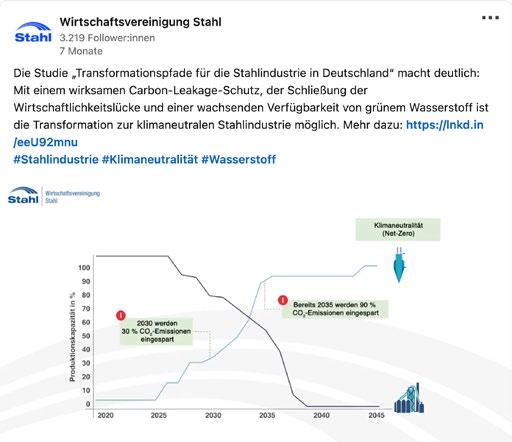

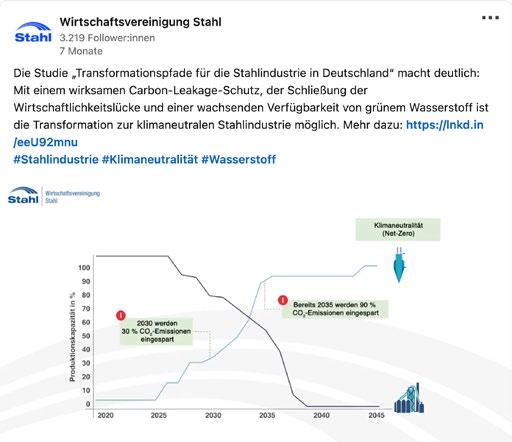

Bereits über 3.000 Nutzer:innen folgen der WV Stahl auf LinkedIn und informieren sich über politische Themen der Stahlindustrie.

Mit mehr als 30 Pressemitteilungen hat die WV Stahl die mediale Berichterstattung über den Werkstoff Stahl deutlich mitgeprägt.

Grüne

Transformation und Kreislauf wirtschaft sind die Bausteine einer klima neutralen Stahlindustrie.

Die Stahlindustrie ist Enabler für nachhaltige Wertschöpfung.

Die Stahlindustrie in Deutschland weist im internationalen Vergleich entlang ihrer Liefer- und Wertschöpfungsketten die geringsten Nachhaltigkeitsrisiken auf.

Das von der WV Stahl vorgeschlagene Label-System für grünen Stahl ist eine wichtige Voraussetzung für grüne Leitmärkte.

Im Jahr 2030 benötigt die Stahlindustrie in Deutschland 600.0000 t an grünem Wasserstoff.

Engagement für Stahl · Jahresbericht 2022 2

2022

Engagement für Stahl

Sehr geehrte Damen und Herren,

das Jahr 2022 verträgt keine „Bilanz“. Entscheidende Umbrüche und unver gleichliche Herausforderungen prägen diese Monate. Vermutlich wird es erst in der Rückschau möglich sein zu erfas sen, wie sehr dieses Jahr unser Land und Europa verändert hat. Auch der Blick nach vorne ist nicht einfach und viele entscheidende politische Themen für die Stahlindustrie haben einen offe nen Ausgang, während ich diese Zeilen im November schreibe.

Erinnern wir uns: Die neue Bundes regierung war mit großen Ambitionen in das Jahr gestartet. Robert Habeck als Minister für Wirtschaft und Klimaschutz gab im Januar die Losung aus, das Tempo bei der Emissionsminderung zu verdreifachen. Gleichzeitig warteten die Unternehmen der Stahlindustrie auf grünes Licht aus Berlin und Brüssel für ihre Pläne zur Transformation. Das Ziel einer klimaneutralen Stahlindustrie bis 2045 war klar gesetzt und 2022 sollten die entscheidenden Rahmenbedingun gen dafür abgesteckt werden.

Seit dem 24. Februar erleben wir in Europa nun eine ernsthafte Bewäh rungsprobe. Der bis heute andauernde russische Angriffskrieg bedroht nicht nur die Existenz der Ukraine, sondern auch die europäische Friedensord nung und unsere freie Art zu leben. Die Europäische Union hat zum Erstaunen mancher Einigkeit bewiesen und dazu beigetragen, dass sich die Ukraine in dieser beispiellosen Situation behaup ten konnte.

Der Krieg hat auch wirtschaftliche Fol gen. Die Explosion der Energiekosten als unmittelbare Folge des Kriegs steht im Mittelpunkt, wenn Menschen heute sorgenvoll in die Zukunft blicken. Das gilt auch für die Wirtschaft und insbe

sondere Grundstoffindustrien mit ihrem hohen Energiebedarf wie die Stahl branche.

Heute stehen wir vor einer Wegga belung: Wenn die Unternehmen nicht deutlich von den immens gestiegenen Energiekosten entlastet werden, drohen sie ihre internationale Wettbewerbs fähigkeit zu verlieren. Produktion würde sich in Weltregionen mit günstigeren Bedingungen verlagern, wie sie in den USA oder in Asien mit erheblich gerin geren Energiekosten zu finden sind. Deutschland ginge in einen „Winter der Deindustrialisierung“, der unser indust rielles Erfolgsmodell mit seinen vielfälti gen Wertschöpfungsketten vom Stahl bis zu hochkomplexen Endprodukten erodieren ließe.

Wie gelingt es, dieses Szenario zu ver hindern und den Weg in die Zukunft fortzusetzen? Branchen wie die Stahl industrie und ihre Wertschöpfungskette stehen am Beginn einer tiefgreifenden Transformation zur Klimaneutralität, an deren Ende eine starke Industrie wett bewerbsfähig bleiben und dauerhaft Beschäftigung sichern kann.

Was dafür zusammenkommen muss, sind Entlastungen für die explodieren den Energiekosten, nachhaltige Lösun gen für wettbewerbsfähige Energie preise, ein noch massiverer Ausbau erneuerbarer Energien für grünen Strom und grünen Wasserstoff sowie der nötige Rückenwind der politischen Ent scheider in Berlin und Brüssel. Gerade auf der europäischen Ebene fehlt es daran noch deutlich.

Ich lade Sie herzlich dazu ein, diese Themen auf den folgenden Seiten unseres Jahresberichts zu vertiefen. Dort finden Sie auch die vielfältige Palette der weiteren Fragen, die unseren Verband auch in diesem beson

deren Jahr 2022 weiter beschäftigt und zu denen wir uns eingebracht haben; von der Außenhandels- bis zur Energieoder Umweltpolitik, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Sprechen Sie uns gerne an, wenn Sie Fragen dazu haben.

freundlichem Gruß und den besten Wünschen

Editorial

Mit

Hans Jürgen Kerkhoff Präsident Wirtschaftsvereinigung Stahl im November 2022

Engagement für Stahl Jahresbericht 2022

2 Auf einen Blick 3 Editorial 4 Inhalt 6 Stahljahr 2022 Zeitenwende, Energiekrise und Transformation 13 Politische Themen 2022 14 Stahlproduktion in Deutschland sichert nachhaltige Wertschöpfung 16 Stahl global Alles auf grün? 18 G rüner Stahl für grüne Wertschöpfungsketten 20 Chancen und Herausforderungen im außenwirtschaftlichen Umfeld

22 Wasserstoffpolitik im Zeichen von Krise und Aufbruch 24 Wechselwirkungen Zentrale Herausforderung der Umweltpolitik 26 K lartext in Berlin und Brüssel Neue Krise – wiederkehrende Möglichkeiten 30 Zwei Branchen, ein Anliegen #wirsindkreislaufwirtschaft 31 Veröffentlichungen 2022 32 Wirtschaftsvereinigung Stahl Stimme für die Stahlindustrie in Deutschland 33 A nsprechpartner*innen der Wirtschaftsvereinigung Stahl 34 Mitgliedsunternehmen der Wirtschaftsvereinigung Stahl

Impressum

Wirtschaftsvereinigung Stahl Französische Straße 8 10117 Berlin Deutschland Tel. +49 30 232 5546-0 info@wvstahl.de www.stahl-online.de

Redaktion: Kommunikation, Wirtschaftsvereinigung Stahl Layout, typesetting: etcetera Werbeagentur, Aachen Foto Titelseite: © iStock.com/gremlin Copyright: Wirtschaftsvereinigung Stahl Berlin, November 2022

Engagement für Stahl · Jahresbericht 2022 4 InhaltInhalt

Engagement für Stahl · Jahresbericht 2022 5 Inhalt 6 16 18 Zeitenwende, Energiekrise und Transformation Alles auf grün? © iStock.com/Petmal © iStock.com/Pogonici © Adobe Stock/kelifamily Grüner Stahl für grüne Wert schöpfungsketten Klartext in Berlin und Brüssel © iStock.com/MAGNIFIER © Adobe Stock/CUKMEN 20 Chancen und Herausforderungen 22 26 Wasserstoffpolitik

Stahljahr 2022

Zeitenwende, Energiekrise und Transformation

2022 versprach das Jahr zu werden, in dem der politische Rahmen für eine erfolgreiche Transformation durch die neue Bundesregierung festgezurrt werden sollte. Folglich eine ent scheidende Zeit für die Stahlindustrie in Deutschland, will sie doch mit ihren Dekarbonisierungsprojekten durchstarten. Und auch konjunkturell gab es ein leicht positives Signal: Erstmals seit drei Jahren war die Rohstahlproduktion wieder angestie gen und landete knapp über der 40-Millionen-Tonnen-Grenze. Doch mit dem völkerrechtswidrigen Angriff Russlands auf die Ukraine am 24. Februar änderte sich nicht nur die politi sche Agenda schlagartig. Seitdem gilt es, eine so noch nie dagewesene Energiekrise zu bewältigen. Und auch die kon junkturellen Auswirkungen sind nicht zu übersehen: Lieferket tenprobleme und eine schleppende Weltkonjunktur belasten die Entwicklung bei wichtigen stahlverarbeitenden Branchen in Deutschland und Europa. Dies hinterlässt auch merkliche Bremsspuren in den Mengenindikatoren der Stahlindustrie.

Vor diesem Hintergrund wird die Mammutherausforderung Transformation in Richtung Klimaneutralität noch weit grö ßer. Trotzdem halten die Unternehmen an ihren Plänen fest: Das Ziel, bis 2030 erhebliche Mengen CO2 einzusparen, bleibt bestehen – ebenso, dass nun rasch unterstützende Rahmen bedingungen auf den Weg gebracht werden müssen.

Bremsen lösen – ambitionierter Start der Ampelregierung

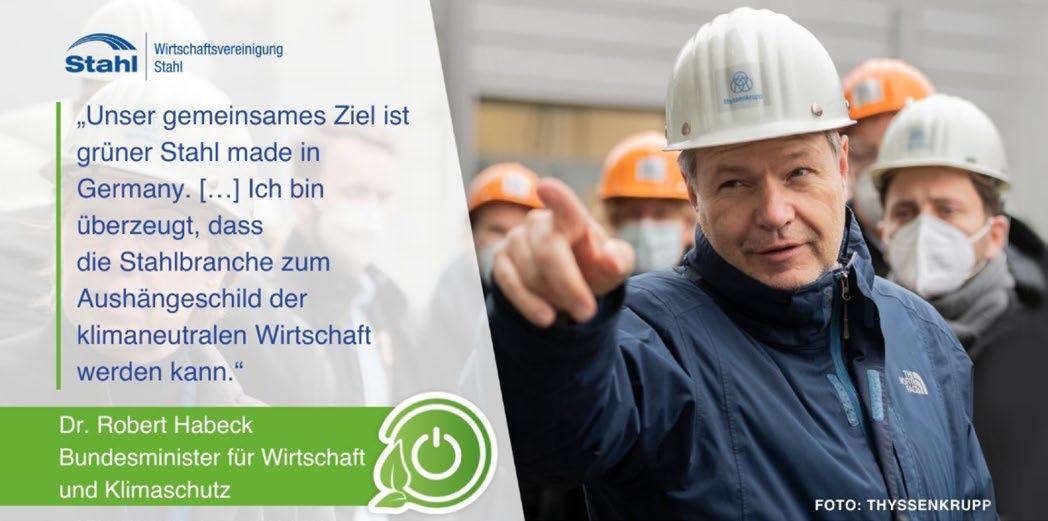

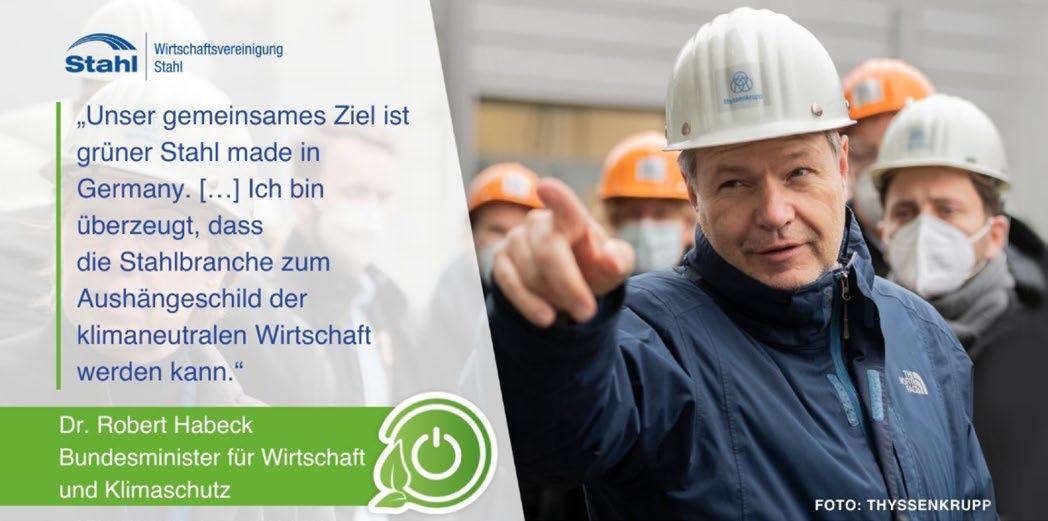

Die neue Bundesregierung startete in das Jahr 2022 mit ehr geizigen Plänen zu Klimaschutz und Transformation. Robert Habeck, Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, sprach bei der Vorstellung seiner Eröffnungsbilanz im Januar von einer nötigen Verdreifachung der Geschwindigkeit bei der Emissionsminderung, um die gesetzten Ziele realisieren zu können. Von rund 15 Millionen Tonnen CO2-Reduktion als Durchschnitt des letzten Jahrzehnts sollte Deutschland dem nach auf 36 bis 41 Millionen Tonnen pro Jahr bis 2030 kom men. Dafür versprach die Politik Bremsen zu lösen, die eine Transformation zur Klimaneutralität bisher verlangsamt hätten.

Erste wichtige Rahmenbedingungen für die Transforma tion und den Ausbau der erneuerbaren Energien wurden im sogenannten Osterpaket auf den Weg gebracht, weitere im darauffolgenden Sommerpaket. Dazu sollte auch ein Regel werk für Klimaschutzverträge (Carbon Contracts for Diffe rence, CCfDs) zählen – ein Instrument, mit dem die Mehr kosten für eine grüne Stahlproduktion ausgeglichen werden können. Genau darauf warten die Stahlhersteller mit ihren milliardenschweren Dekarbonisierungsprojekten, um bei der

Perspektive klimaneutrale Stahlindustrie © Adobe Stock/CUKMEN

„Wir werden die rechtlichen und finanziellen Voraussetzungen für die Bereitstellung von Klimaschutzdifferenzverträgen (Carbon Contracts for Difference) als zentrales Instrument zur Unterstützung der Transformation in der Industrie schaffen. Für den Einstieg in klimaneutrale Produktionsverfahren benötigt die Industrie einen verlässlichen Förder und Investitionsrahmen.“

Dr. Robert Habeck Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz und Vizekanzler Pressemitteilung BMWK, 11.01.2022

Transformation durchstarten zu können. Sie wollen ihre vor handenen Potenziale zu einer erheblichen CO2-Reduktion durch Investitionen in neue Produktionsverfahren heben und dadurch zum gesamtgesellschaftlichen Anliegen Klimaschutz beitragen. Dafür brauchen sie vor allem Handlungssicherheit von Seiten der politischen Entscheider.

Die Voraussetzungen dafür sind gegeben: Die Politik hat in weiten Teilen erkannt, dass gerade die Stahlindustrie über eine gewaltige Hebelkraft für Emissionsminderungen verfügt. Schließlich kann die Branche mit den richtigen Rahmenbedin gungen schon bis 2030 ein Drittel ihrer CO2-Emissionen ein sparen. Gleichzeitig verfügt die Stahlindustrie über die beste Bilanz für eingesetzten klimaneutralen Wasserstoff: Mit jeder

eingesetzten Tonne lassen sich 28 Tonnen CO2 einsparen. Damit ist die Stahlindustrie im Vergleich zu anderen Branchen in der Spitzenposition und bietet den besten Wechselkurs im Verhältnis von eingesetzten Mitteln und erzieltem Klimaschutz.

Bereits früh im Jahr wird jedoch deutlich, dass der ver meintliche deutsche „Transformationsturbo“ durch Brüs sel ausgebremst werden könnte. Denn dem Green Deal als Rahmenwerk für die Dekarbonisierung fehlt bislang eine industriepolitische Perspektive. Im Fit-For-55-Paket sind viele Fragezeichen aufzulösen – vom EU-Emissionsrechtehandel bis hin zur Ausgestaltung der europäischen Rahmenbedin gungen für Wasserstoff und grünen Strom. Gerade die Pläne zur Einführung eines noch unerprobten CO2-Grenzausgleichs (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) mit einer gleichzeitigen Abschmelzung der freien Zertifikate im EUEmissionsrechtehandel drohen zu erheblichen Mehrbelastun gen für die Unternehmen zu führen und so die Transformation erheblich zu erschweren. Auch die Freigabe von wegweisen den Wasserstoffprojekten im Rahmen der IPCEIs (Impor tant Projects of Common European Interest) seitens der EUKommission lässt teilweise bis heute auf sich warten. Es gibt also viele Themen, bei denen es auf eine entschiedene Unter stützung der Bundesregierung ankommen sollte.

Krieg und Zeitenwende

Mit dem 24. Februar änderte sich das Umfeld grundlegend. Der russische Angriff auf die Ukraine führt zu bisher im Nach kriegseuropa unvorstellbarem Leid, schnell aber auch zu einer

Perspektive klimaneutrale Stahlindustrie 7 Engagement für Stahl · Jahresbericht 2022

© BMWK / Andreas Mertens

Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck stellt die Eröffnungsbilanz Klimaschutz vor

großen Solidarität mit den betroffenen Menschen und Wider standswillen gegen die Verantwortlichen. Bundeskanzler Olaf Scholz sprach noch im Februar von einer Zeitenwende, die u. a. ein Umsteuern bei der Importabhängigkeit von einzelnen Energielieferanten wie Russland bedeute. Eine verantwor tungsvolle Energiepolitik sei nicht nur entscheidend für unsere Wirtschaft und unser Klima, sondern auch für unsere Sicher heit. In der Tat war der Anteil Russlands an der deutschen Gasversorgung bis 2021 auf einen Anteil von 55 Prozent gestiegen. Jetzt kommt es darauf an, diese Energieabhängig keit so rasch wie möglich zu beenden und zugleich Schäden für Wirtschaft, Industrie und Beschäftigte zu vermeiden.

Die strategische Resilienz Europas wird zu einem vielzitierten Stichwort. In diesem Zusammenhang bekommt die Transfor mation zur Klimaneutralität weg von fossilen Energien eine neue, eine sicherheitspolitische Dimension. Der Werkstoff Stahl und intakte Wertschöpfungsketten sind dafür unver zichtbar, gerade um kurzfristig Versorgungsabhängigkeiten zu reduzieren. Kritische Infrastrukturen wie Pipelines für eine sichere Energieversorgung oder Windräder für grünen Strom gibt es nur mit Stahl.

Deutlich wurde aber auch, dass die Auswirkungen des Kriegs Deutschlands Wirtschaft stark treffen würden. Dies gilt für die erlassenen Sanktionen und Gegensanktionen, einbrechende Umsätze und Lieferengpässe bei wichtigen Rohstoffen und Vorprodukten bei gleichzeitig stark wachsenden Kosten. Über die vielfältigen Liefer- und Wertschöpfungsketten ist nach den Monaten des fortdauernden Kriegs nahezu jedes Unterneh men und jede Branche betroffen, wobei die indirekten Folgen noch viel massiver für die gesamte deutsche Wirtschaft sind als die direkten Auswirkungen.

Erdgas und Stahl

Sehr schnell rückte für die Stahlindustrie und weitere energie intensive Branchen die Gasversorgung in den Vordergrund. Schließlich verbraucht die Stahlindustrie in Deutschland jähr lich rund 2 Mrd. m3 Erdgas pro Jahr und macht damit 2,3 Pro zent des gesamten Erdgasverbrauchs in Deutschland aus. Diese Menge entspricht etwa dem Bedarf der Bevölkerung der beiden Großstädte Berlin und München.

Kurzfristig ist Erdgas in der Stahlproduktion und auch -weiter verarbeitung kaum ersetzbar. Es wird hier im Wesentlichen zur Erzeugung von Prozesswärme eingesetzt, beispielsweise zur Heißwinderzeugung am Hochofen, zur Unterfeuerung der Kokereien und für Wiedererwärmungsöfen in den Walzwerken.

Mit einem Brief an die Politik schlägt die WV Stahl Maßnahmen zur Bewältigung der Energiekrise vor.

Perspektive klimaneutrale Stahlindustrie

Engagement für Stahl · Jahresbericht 2022 8

24 % 37 % Sonstige 9 % 8 % 8 % 14 % Kohle: 77 % Fremdstrom: 12 % sonst. Brennstoffe: 1 % Erdgas: 10 % Primärstahl Sekundärstahl Einsatzbereiche von Erdgas sonst. Betriebe Walzbetriebe Quelle: AGEB, BDEW und BMWK Erdgaseinsatz nach Industriezweigen Energieträger Stahlindustrie Einsatzbereiche von Erdgas

Trotzdem konnte die Stahlindustrie ihren Erdgasverbrauch im ersten Halbjahr um insgesamt ca. 14 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum senken. Diese eingesparten Gasmengen haben bereits geholfen, die Speicher zu füllen und auf diese Weise eine mögliche spätere Mangelsituation zu entlasten. Damit haben die Betriebe ihre Potenziale allerdings weitge hend ausgeschöpft. Weitere Einsparungen durch technische Maßnahmen oder einen Brennstoffwechsel sind kaum noch möglich.

Wenn es zu einer Rationierung der Gasmengen kommen sollte, muss sichergestellt werden, dass die Lieferketten so weit wie möglich intakt gehalten werden und die Stahlindus trie weiter ihren Beitrag zur Versorgung der Industrie mit dem Basisgrundstoff Stahl erbringen kann. Vorleistungen durch bereits erfolgte Einsparungen müssen anerkannt werden.

Explodierende Energiekosten

Neben einer drohenden Erdgasrationierung hat sich die Ener giekostenexplosion für die Stahlindustrie zu einer existenziel len Belastung entwickelt: In der Spitze musste die Branche im Herbst 2022 mit jährlichen Mehrkosten von über 10 Mil liarden Euro im Vergleich zum Anfang des Vorjahrs rech nen. Dies entspricht rund einem Viertel des Umsatzes, den die Stahlindustrie in Deutschland in den vergangenen Jah ren durchschnittlich erzielt hat. Zudem sind die Erdgaspreise um ein Vielfaches höher als in den USA und auch weit höher als in Asien. Entsprechendes gilt für die Stromkosten. Beides zusammen bedeutet eine wachsende Gefahr für die inter nationale Wettbewerbsfähigkeit des Stahlstandorts und der Wertschöpfungsketten.

Erste Antworten der Politik

Um den drastischen Energiepreisanstieg zu dämpfen, hat die Bundesregierung einen Abwehrschirm in Höhe von 200 Mil liarden Euro und die Einführung einer Gas- und Strom preisbremse beschlossen. Für jeweils 70 Prozent einer Ver brauchsmenge sollen die Gas- und Strompreise durch staatliche Zuschüsse gedeckelt werden. Auch wenn diese Maßnahmen für energieintensive Industrien wie die Stahl industrie bei weitem noch nicht zu einem Energiepreisniveau führen, mit dem internationale Wettbewerbsfähigkeit herge stellt wird, so sind sie ein wichtiger Schritt zur Überbrückung der akuten Krise und daher grundsätzlich zu begrüßen. Ziel ist, die energieintensiven Industrien und die industriellen Wert schöpfungs- und Lieferketten zu erhalten und nachhaltige Schäden an der industriellen Basis abzuwenden. Dafür müs sen die geplanten Entlastungen bei den Energiepreisen für die Unternehmen schnell, unbürokratisch und in ausreichendem Umfang ankommen. Der von der EU-Kommission vorgelegte angepasste temporäre Krisenbeihilferahmen stellt die Umset zung der Gas- und Strompreisbremse für die energieintensi ven Industrien jedoch weiterhin vor massive Hürden. Hierfür müssen dringend Lösungen gefunden werden.

Die vorgesehenen Preisdeckelungen für Strom und Gas sind ein wichtiger erster Schritt zur Überbrückung der akuten Krise. Sie führen aber auf Dauer im internationalen Vergleich, etwa zu den USA oder auch dem mittleren Osten, nicht zur Wettbewerbsfähigkeit und dürfen daher nicht das Preisniveau im „neuen Normal“ darstellen.

Für die mittlere und lange Sicht sollte die Bundesregie rung daher Zielkorridore für künftige Gas- und Strompreise

Entwicklung der Erdgaspreise im Ländervergleich

Der dramatische Energiekostenanstieg wirkt sich auf die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Industrie aus. In anderen Regionen der Welt müssen Industrieunternehmen deutlich weniger für Energie bezahlen.

Engagement für Stahl · Jahresbericht 2022 9

0 50 100 150 200 250 300

01/2021 02/2021 03/2021 04/2021 05/2021 06/2021 07/2021 08/2021 09/2021 10/2021 11/2021 12/2021 01/2022

Perspektive klimaneutrale Stahlindustrie

USA

Erdgaspreis in $/MWh EU Erdgaspreis in $/MWh Japan Erdgaspreis in $/MWh

02/2022 03/2022 04/2022 05/2022 06/2022 07/2022 08/2022 09/2022

Quelle: Worldbank, Umrechnung durch WV Stahl

beschreiben, die sich am durchschnittlichen Niveau der Ener giepreise großer Industrieländer außerhalb der EU bemessen. Um dies zu erreichen, müssen mittel- und langfristig für die Strom- und Gasmärkte systemische Lösungen entwickelt werden, um in Deutschland und der EU auf Dauer interna tional wettbewerbsfähige Energiepreise für energieintensive Grundstoffindustrien wie den Stahl zu ermöglichen und die Basis für die Transformation hin zu einer klimaschonenden Stahlerzeugung zu legen.

Wertschöpfungsketten unter wachsendem Druck

Deutschlands industrielles Geschäftsmodell beruht auf eng miteinander verzahnten Produktionsstufen; von Basis industrien wie Stahl bis hin zu komplexen Endprodukten wie Maschinen und Fahrzeugen, die den Erfolg von „Made in Germany“ ausmachen. Diese Wertschöpfungsketten geraten mit der Energiekrise immer stärker unter Druck und bekom men an ersten Stellen Risse. Es drohen Verwerfungen, mit denen dauerhaft industrielle Strukturen zerstört werden, die Deutschland für seinen langfristigen Wohlstand braucht.

In dieser Situation kommt es darauf an, energieintensive industrielle Produktion in Deutschland zu halten und eine Ver lagerung der Wertschöpfung in Länder mit billigerer Energie zu verhindern. Schließlich sind energieintensive Produktions prozesse fest in leistungsfähige Wertschöpfungsverbünde integriert. Diese heute zu kappen, hätte massive Auswirkun gen auf die Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit zahl reicher anderer Branchen.

Eine Studie von IW Consult weist auf einen weiteren Faktor hin: Demnach ist gerade die Stahlindustrie in Deutschland von besonders niedrigen Nachhaltigkeitsrisiken in ihren Lieferund Wertschöpfungsketten geprägt. Mit ihrer besonderen Stellung am Beginn der industriellen Wertschöpfung hat die

Stahlindustrie in Deutschland nicht nur eine erhebliche wirt schaftliche, sondern auch ökologische und soziale Bedeu tung für das nachgelagerte verarbeitende Gewerbe. Stahlindustrie steht zur Transformation und Klimaneutralität

Auch wenn die Energiekrise die Stahlindustrie zu einer Zeit trifft, in der sie alle Kraft für ihren Weg in die Klimaneutrali tät benötigt: Die Stahlunternehmen halten an ihren Dekar bonisierungsplänen fest. Richtig ist aber auch, dass nun die Politik noch stärker gefragt ist, die Rahmenbedingungen für die Transformation angesichts der Zeitenwende auch über unmittelbare Hilfsmaßnahmen zur Energiekrise hinaus weiter anzupassen. Ein beschleunigter Ausbau der erneuerbaren Energien ist dafür von entscheidender Bedeutung. Grüner Strom und Wasserstoff müssen in ausreichender Menge und zu wettbewerbsfähigen Preisen der Stahlindustrie zur Verfü gung stehen, damit die Transformation gelingen kann. Dafür braucht es den schnellen Auf- und Ausbau von inländischen Erzeugungskapazitäten sowie, besonders für Wasserstoff, die Schaffung von Importmöglichkeiten. Bis das in ausreichen dem Maße der Fall ist, wird auch Erdgas in der Übergangszeit noch eine Rolle spielen müssen.

Klimaschutzverträge und grüne Leitmärkte

Ein entscheidendes Element für die Transformation sind Kli maschutzverträge, wie sie von der Bundesregierung schon in der nationalen Wasserstoffstrategie und im Koalitionsvertrag angekündigt wurden. Sie dienen dazu, die Mehrkosten der CO2-armen Produktionsverfahren im laufenden Betrieb aus zugleichen, so dass sich Investitionen in klimafreundliche Pro duktionsverfahren rechnen. Zur Absicherung dieser Investi tionen sind sie unerlässlich, da klimafreundlicher Stahl derzeit noch nicht wettbewerbsfähig ist.

Über dieses Thema hinaus ist die Wirtschaftsvereinigung Stahl im Dialog mit der Politik zur Schaffung von grünen Leit märkten. Diese spielen für klimaneutrale Grundstoffe wie grünen Stahl eine zentrale Rolle, um die industrielle Transfor mation auf der Nachfrageseite voranzubringen. Gleichzeitig verringern sie den Bedarf an staatlicher Anschubfinanzierung so lange, bis diese schließlich überflüssig wird.

Solche Märkte für klimafreundliche Produkte können sich nur dann entwickeln, wenn sie auf klaren Definitionen für grü nen Stahl aufbauen. Zentral ist insbesondere, dass für jeden Abnehmer erkennbar sein muss, welche CO2-Emissionen in einem Stahlfertigprodukt enthalten sind. Die WV Stahl hat im Dialog mit zahlreichen Stakeholdern einen Vorschlag für ein

Perspektive

klimaneutrale Stahlindustrie

© Adobe Stock/Alexandra Lande

Bausteine des Label-Systems Grüner Stahl

CO2

Embodied Carbon Emissions:

Total CO 2eq Scrap content (%)

Method: ISO xxxxx

Product Carbon Footprint

› Transparenz über CO2-Gehalt eines spezifischen Stahlprodukts

› Bilanzraum: Scope 1 – Scope 3U

› Ermöglicht dem Kunden ein „Tracking“ entlang der Wertschöpfungskette

› Unternehmensspezifische Systemgrenze: cradle to gate

› Transparenz über die Klimafreundlichkeit des Produktionsprozesses

› Bilanzraum: Scope 1 – Scope 3U (wesentlich/Cut-off 10%)

› Dient zur politischen Steuerung von grünen Leitmärkten

A B C D E

Klassifizierungssystem Grüne Stahlproduktion

entsprechendes Labelsystem entwickelt, das darüber hin aus transformative Schritte hin zu CO2-Emissionssenkungen im Gesamtsystem berücksichtigt. Im globalen Kontext wird dieses Thema mit der Internationalen Energie Agentur und den G7-Staaten im Rahmen ihrer Industrial Decarbonisation Agenda (IDA) diskutiert. Deutschland mit seinen starken indus triellen Wertschöpfungsketten, in denen der Werkstoff Stahl eine entscheidende Rolle spielt, sollte diese Rahmenbedin gungen entscheidend mitgestalten. Dann kann der Industrieund Stahlstandort Deutschland ein führender Leitmarkt für grünen Stahl mit starken heimischen Unternehmen werden.

Drohende Belastungen aus Brüssel

Unabhängig von Zeitenwende und Energiepreiskrise haben die Verhandlungen zu Green Deal und Fit for 55 ab Frühjahr 2022 in Brüssel an Fahrt aufgenommen. Im Zentrum stehen die Revision der Emissionshandelsrichtlinie und die Einfüh rung eines CO2-Grenzausgleichs (CBAM) im Rahmen des Fitfor-55-Pakets.

Eine von der Wirtschaftsvereinigung Stahl in Auftrag gege bene Studie der Prognos AG zeigt, dass eine erfolgrei che Transformation der Primärstahlproduktion möglich ist und bereits bis 2035 ein großer Teil der zum Erreichen von Klimaneutralität notwendigen Investitionen auf den Weg gebracht werden kann. Dies steht allerdings unter dem Vor behalt, dass die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Branche gewahrt und ein effektiver Carbon-Leakage-Schutz bereitgestellt wird. Die Pläne der EU-Kommission gefährden vor diesem Hintergrund den Erfolg der Transformation. Mit dem Abbau der freien Zuteilung bis 2035 und der Einführung eines nicht wirksamen CO2-Grenzausgleichs würden Produk tionskapazitäten in beträchtlichem Maße verloren gehen. Die Produktion wie die CO2-Emissionen verlagerten sich damit

› Lässt Bilanzierung nur in technisch begründeten Fällen und unter klar definierten Grenzen zu

› Einheitliche Systemgrenze: warmgewalzter Stahl

Fit-for-55-Vorschläge der EU-Kommission: Gefahr gravierender gesamtwirtschaftlicher Folgen

Rahmenbedingungen

CO 2-Grenzausgleich (CBAM) in Kraft, jedoch ohne Entlastungen für Exporte Schrittweise Reduzierung der freien Zuteilung im EU-Emissionshandel

Wirtschaftlichkeitslücke durch Unterstützungsmaßnahmen geschlossen

4 Mrd. € pro Jahr Wertschöpfungsverlust

40.000 Arbeitsplatz verluste

20 % Produktionsverlust in der Stahlindustrie in der gesamten Wirtschaft in der gesamten Wirtschaft

Engagement für Stahl · Jahresbericht 2022 11 Perspektive klimaneutrale Stahlindustrie

20 %

Zertifikats unterdeckung

Stahlindustrie in Deutschland ersetzt bis 2030 1/3 der Hochöfen durch wasserstoff basierte Direktreduktion (DRI). Dadurch wird 30 Prozent weniger CO2 ausgestoßen

Reform des EU-Emissions rechtehandels und Einführung eines CO2-Grenzausgleichs führen dennoch zu höheren CO2-Kosten

5,7 Mrd. € Mehrkosten1

EU-Parlament

Freie Zuteilung endet 2035

Zertifikatsunterdeckung

15,6 Mrd. € Mehrkosten1

Europäischer Rat

Zertifikatsunterdeckung

9,5 Mrd. € Mehrkosten1

Zertifikatsunterdeckung

ins Ausland. Selbst bei idealtypischen Bedingungen dro hen 40.000 Arbeitsplätze verloren zu gehen. Im schlimms ten Fall kollabiert die Hochofen-Konverter-Route, bevor die Transformation überhaupt starten kann. Ein Verlust von rund 200.000 Arbeitsplätzen und ein jährlicher Wertschöpfungs verlust von rund 20 Milliarden Euro wären laut Prognos die unmittelbare Folge.

Auch wenn die Verhandlungen in Europäischem Parlament und Rat sowie die Trilog-Gespräche Verbesserungen gegen über dem ursprünglichen Vorschlag gebracht haben, drohen weiterhin erhebliche Mehrbelastungen von mehr als 9 Milliar den Euro im Zeitraum 2026 bis 2030. Es bleibt weiter zweifel haft, ob dies durch einen wirksamen Grenzausgleich auch nur teilweise aufgefangen werden kann.

Es gilt abzuwarten, ob die veränderten Rahmenbedingun gen angesichts von Zeitenwende und Energiekrise auf der EU-Ebene angekommen sind. Umso mehr bleibt die Bundes regierung gefordert, sich weiter für einen Erfolg der Transfor mation in Brüssel einzusetzen.

Was 2023 wichtig wird

Trotz aller Herausforderungen und Umbrüche des Jahres 2022 ist die industrielle Transformation auf der Agenda geblie ben. Viele entscheidende politische Fragestellungen für die Stahlindustrie in Deutschland haben allerdings noch einen

offenen Ausgang und verlangen nach weiteren Schritten im neuen Jahr – in Berlin ebenso wie in Brüssel. Deshalb muss 2023 das Jahr werden, in dem neben der Überwindung der akuten Energiekrise auch die für die Transformation zentra len Rahmenbedingungen mit Nachdruck fortgesetzt werden. Es geht zum einen darum, die Standortbedingungen für eine energieintensive Produktion in Deutschland und Europa so zu verbessern, dass sie auch perspektivisch wettbewerbs fähig bleiben kann. Zum anderen muss eine internationale Perspektive für den Absatz klimafreundlicher Grundstoffe wie Stahl geschaffen werden. Dies würde eine wirkliche industrie politische Zeitenwende erfolgreich absichern.

„... die Transformation ... kann gelingen. Dies ist dann der Fall, wenn im Jahr 2045 im Vergleich zu heute annähernd gleich viel Stahl in Deutschland produziert wird und es keine Beschäftigungs und Wertschöpfungsverluste gibt. Dafür müssen jedoch die politischen Rahmenbedingungen stimmen, mit denen auch Carbon Leakage, also die Verlagerung von CO2 Emissionen ins Ausland, vermieden wird.“

Dr. Michael Böhmer

Chief Economist Corporate Solutions, Prognos AG stahl-online.de, 14. April 2022

Engagement für Stahl · Jahresbericht 2022 12 Perspektive klimaneutrale Stahlindustrie

EU-Emissionsrechtehandel und CO 2-Grenzausgleich: hohe Belastungen drohen

Bisherige Regelung EU- Kommission

9,9 Mrd. € Mehrkosten1

Freie Zuteilung endet 2035 Freie Zuteilung endet 2035 66 % 43 % 41 %

1Mehrkosten im Zeitraum 2026-2030 bei einem CO2-Preis von 100 €/t

Stand: Juli 2022

Politische Themen

Diese Themen haben die Wirtschaftsvereinigung Stahl besonders beschäftigt.

Perspektive klimaneutrale Stahlindustrie

EU Green Deal und Fit for 55

Revision der EU-Emissionshandelsrichtlinie (ETS)

Nationale Wasserstoffstrategie

CO2-Grenzausgleich (CBAM)

Forschungs- und Innovationspolitik

Energie- und Klimapolitk

Erdgasmangellage

Novellierung Energiesicherungsgesetz (EnSiG)

Revision Gasmarkt- und Gastransportregeln

Stahl im globalen Umfeld

Entwicklung der globalen StahlÜberkapazitäten

Außenhandelspolitik

Handelsschutzinstrumente

Sanktionen gegen Russland

Energiesteuerspitzenausgleich

Umweltpolitik

› Industrieemissionsrichtlinie (IED) › Neue Umweltanforderungen gemäß Besten Verfügbaren Techniken (BVT) › Europäisches Industrieemissionsportal

Genehmigungsverfahren von Anlagen

Nachhaltigkeitsberichterstattung

Themenschwerpunkte

2022

›

›

›

›

›

Klimaschutzverträge › Grüne Leitmärkte / Grünstahl-Definition

›

›

›

›

› Energiepreiskrise

›

›

› EEG-Novelle Verkehr und Infrastruktur

Einzelwagenverkehr

Störungen in der Logistik

Energiesicherungs-und Transportverordnung (EnSiTrV)

›

Economy › Sustainable Product Initiative › Ökodesign-Verordnung › Abfallverbringungsverordnung › Altfahrzeugrichtlinie ›

Registrierpflicht des novellierten Verpackungsgesetzes

› Wasserstoff-IPCEIs

Förderlandschaft Dekarbonisierung Circular

Dokumentations- und

›

›

› Internationale Klimaclubs

Inflation Reduction Act

›

›

Recht- und Steuerpolitik ›

›

›

› Revision EU-Safeguards

Klima-, Umwelt- und Energiebeihilfeleitlinien (KUEBLL)

Due Diligence und Sustainable Corporate Governance

Engagement für Stahl · Jahresbericht 2022

›

› Luftqualitätsrichtlinie › EU-Umwelthaftungsrichtlinie › Taxonomie und

Stahlproduktion in Deutschland sichert nachhaltige Wertschöpfung

In Deutschland werden jährlich rund 40 Millionen Tonnen Stahl nach dem neuesten Stand der Technik hergestellt. Dabei hal ten die Unternehmen die weltweit strengsten gesetzlichen Vorschriften ein und tragen somit maßgeblich auch zur Nach haltigkeit bei ihren Kunden bei. Gerade für die Stahlindustrie sind die Anforderungen hoch: Schließlich ist die Produktion durch lange und komplexe Lieferketten gekennzeichnet und ein Großteil ihrer Vorleistungen stammt aus dem nichteuropä ischen Ausland.

Indes weist die Stahlindustrie in Deutschland im internatio nalen Vergleich entlang ihrer Liefer- und Wertschöpfungs

ketten die geringsten Nachhaltigkeitsrisiken auf. Dies hat 2022 eine Studie von IW Consult im Auftrag der WV Stahl bestätigt, in der anhand von vier zentralen UN-Zielen (Sus tainable Development Goals – SDGs) die Nachhaltigkeit der Wertschöpfungskette Stahl in Deutschland und den größten Wettbewerbsländern analysiert wurde.

Wie die Übersicht zeigt, sind die Nachhaltigkeitsrisiken in der deutschen Lieferkette deutlich geringer ausgeprägt als im nicht europäischen Ausland. Mit ihrer besonderen Stellung am Beginn der industriellen Wertschöpfung hat die Stahlindustrie in Deutschland somit nicht nur eine erhebliche wirtschaftliche,

Nachhaltige Lieferketten

© Pixabay/ValdasMiskinis

CO2-Intensität

3 5 3 3

4 2 4 4

6 4 6 7

7 6

8 7

5

9

sondern auch ökologische und soziale Bedeutung für das nachgelagerte verarbeitende Gewerbe. Umgekehrt wäre die Abwanderung der Stahlproduktion in andere Weltregionen für diese wichtigen heimischen Branchen wie Maschinenbau oder Automobilindustrie mit erheblichen Nachhaltigkeitsrisi ken verbunden.

Diese Rolle als Enabler von Nachhaltigkeit lässt sich am Beispiel von Treibhausgasemissionen verdeutlichen: Wür den etwa die deutschen Stahllieferungen an den deutschen Maschinenbau und seine Zulieferer vollständig durch Liefe rungen aus China ersetzt, erhöhten sich die globalen Emis sionen um 13 Millionen Tonnen CO2. Dies entspricht einem Anstieg der gesamten bedingten Emissionen des deutschen Maschinenbaus um etwa ein Viertel. Ähnliche Effekte ergeben sich auch für andere Abnehmer wie die deutsche Automobil industrie und für andere Nachhaltigkeitsindikatoren.

Quelle: IW Consult

› IW Consult: Wertschöpfungskette Stahl: Nachhaltigkeit im internationalen Vergleich Diese und weitere Informationen unter www.stahl-online.de

20

10

0 -10 10 20

0 -10

Warmgewalzte Stahlerzeugnisse -5,1 -2,5 -7,6

Was würde passieren, wenn die Stahlbezüge des Maschinenbaus aus China kommen?

| Veränderungen der CO2-Emissionen (in Mio. t CO2)

-2,5 -7,6 13,6 8,3 21,9 8,5 4,5

Deutschland China

Nachhaltigkeitsranking der Wertschöpfungskette Stahl Im Vergleich mit den größten Wettbewerbsländern weist die Stahlproduktion in Deutschland die höchste Nachhaltigkeit entlang der Lieferkette auf. Was würde passieren, wenn die Stahlbezüge des Maschinenbaus aus China kommen? Wird Stahl aus China statt aus Deutschland eingesetzt, ist dies mit einer erheblichen Verschlechterung des CO2-Fußabdrucks des Maschinenbaus verbunden.

Was würde passieren, wenn die Stahlbezüge des Maschinenbaus aus China kommen? Deutschland China Welt Effekt auf die Emissionen der Stahlindustrie Effekt auf die Emissionen der vorgelagerten Wertschöpfungskette der Stahlindustrie Gesamt

Warmgewalzte Stahlerzeugnisse Quelle: IW Consult

13,6 8,3 21,9 8,5 4,5 13

Engagement für Stahl · Jahresbericht 2022 15 Nachhaltige Lieferketten

-5,1

Weiterführende Informationen:

13

Effekt auf die Emissionen der Stahlindustrie Effekt auf die Emissionen der vorgelagerten Wertschöpfungskette der Stahlindustrie Gesamt

Indikatoren

1

2 1

2

Kinderarbeit und Einhaltung der Arbeitsrechte Nachhaltige Abfallwirtschaft und Brennstoffsubventionen

Korruption und Governance Land | Ranking Deutschland

1

Japan

3 1 2

USA

Südkorea

Brasilien

China

7 6 Türkei

5 8 Russland

9 8 9 Indien

8 9 5

| Veränderungen der CO2-Emissionen (in Mio. t CO2)

Stahl global Alles auf grün?

Eine nachhaltige und klimafreundliche Stahlindustrie: Das ist das Ziel insbesondere der Stahlunternehmen in Deutsch land und Europa. Auch andere Regionen in der Welt arbeiten zunehmend an der Dekarbonisierung des Industriezweigs. Gleichzeitig erfolgt vor allem in Asien ein massiver Kapa zitätsaufbau, der alles andere als grün ist. In einer Welt mit unterschiedlichen Transformationsgeschwindigkeiten müssen zunehmend politische Antworten auf die Frage gefunden wer den, wie ein Level Playing Field geschaffen werden kann.

Kapazitätsausbau weltweit: Mehr grau als grün

Auch 2022 fällt die Bewertung mit Blick auf die globale Stahl industrie ernüchternd aus: Fortschritte bei der Bewältigung struktureller Probleme konnten ebenso wenig verzeichnet werden wie ein Rückgang marktverzerrender Subventio nen und anderer staatlicher Unterstützungsmaßnahmen als

Ursachen der globalen Überkapazitäten. Die Zunahme geo politischer Spannungen legt den Schluss nahe, dass sich daran auch in den folgenden Jahren wenig ändern wird.

Dies bestätigt sich auch bei Betrachtung der globalen Roh stahlkapazitäten. So rechnet die OECD derzeit mit einem wei teren Zuwachs von rund 145 Millionen t bis 2025. Dabei spielt der Klimaschutz in zahlreichen Regionen weiterhin keine große Rolle. Dies betrifft vor allem Asien, wo mit rund 95 Mil lionen t ca. zwei Drittel der neuen Kapazitäten weltweit in den Markt gehen werden. Davon entfallen mehr als 80 Prozent auf die CO2-intensiven Hochöfen.

China bleibt klimapolitisch eine Blackbox

Diese Entwicklung ist aus klimapolitischer Sicht mehr als bedenklich. Und der Blick nach China, dem mit Abstand

Globaler Kapazitätsausbau 2023-2025

Engagement für Stahl · Jahresbericht 2022 16 Stahlindustrie im globalen Umfeld

© Adobe Stock/kelifamily

Sept. 2022

Quelle: OECD,

größten CO2-Emittenten der Welt, fällt ebenfalls wenig hoff nungsvoll aus. Zwar hat die chinesische Regierung bereits im Herbst 2021 einen neuen Leitfaden zur Erreichung der CO2 Höchstwerte bis 2030 und der CO2-Neutralität bis 2060 veröf fentlicht. Die in diesem Zusammenhang bedeutsame Dekar bonisierung der Stahlproduktion bleibt aber weiterhin vage.

USA: Klimaschutz meets Industriepolitik

Eine gänzlich andere Richtung, die in der Amtszeit Donald Trumps noch undenkbar gewesen wäre, haben zwischen zeitlich die USA eingeschlagen. Mit dem im August 2022 verabschiedeten Inflation Reduction Act (IRA) hat die BidenAdministration ein in Umfang und Fördervolumen beispiel loses Gesetzespaket auf den Weg gebracht, um die USA in eine dekarbonisierte Zukunft zu führen. Rund 370 Milliarden US-Dollar sollen u. a. in den Umbau der Energiewirtschaft investiert werden, aber auch in Förderungen für den Indus trie- und Transportsektor fließen. Anders als Europa, das eine Bepreisung von CO2-Emissionen vorsieht, setzen die Vereinig ten Staaten im Kern ihrer Klimapolitik auf Anreize, insbeson dere in Form von Steuergutschriften für Anlagen zur Erzeu gung sauberer Energie. So soll bis 2030 das ambitionierte Ziel erreicht werden, die Emissionen um 40 Prozent gegenüber 2005 zu reduzieren.

Doch der Inflation Reduction Act ist mehr als ein ambitio niertes Klimaschutzprogramm. In ihm spiegelt sich der Wille wider, Abhängigkeiten – insbesondere von China – zu ver ringern und den Übergang zu einer grünen Wirtschaft mit einem profitierenden Arbeitsmarkt sowie möglichst natio nalen Produkten und Technologien zu erreichen. Die sich damit abzeichnenden Verschiebungen in den internationalen Standortbedingungen stellen den Industriestandort Europa vor große Herausforderungen, die durch die in Teilen pro tektionistische Ausrichtung des IRA erheblich verstärkt wer den. Deutschland und die EU sind nun aufgefordert, hierauf eine industrie- und handelspolitische Antwort zu geben. Es

„Wir sind uns einig ... Wir brauchen mehr Ehrgeiz, mehr Ambitionen, um unsere Klimaziele zu erreichen“. Dazu trage die G7 mit dem Klimaclub bei.

Bundeskanzler Olaf Scholz beim G7-Gipfel auf Schloss Elmau Pressemitteilung Bundesregierung, 28.06.2022 Globaler Kapazitätsausbau

Globaler Kapazitätsausbau 2023-2025 nach Verfahren

müssen die Anstrengungen verstärkt werden, der Industrie die Versorgung mit Energie und grünem Wasserstoff zu wett bewerbsfähigen Preisen zu ermöglichen. Gleichzeitig muss es ein Kernanliegen sein, bei Verhandlungen mit den USA zu erreichen, dass der US-Markt für EU-Produkte offen bleibt.

Chance: Klimaallianzen und Klimaclubs

Eine Chance dafür könnte das mit den USA geplante sekto rale Abkommen im Stahlbereich sein. Es könnte eine wichtige Rolle spielen, um den Handel mit grünen Produkten sicher zustellen. Zudem haben die G7 im Rahmen eines Gipfels im Sommer 2022 erste Eckpunkte eines internationalen Klima clubs verabredet. Solche bi- und multilateralen Anstrengun gen können eine zentrale Bedeutung haben, wenn es darum geht, mögliche Handelskonflikte zu entschärfen, Standards zu vereinbaren und grüne Märkte zu etablieren.

Standort stärken – Leakage verhindern

Sonstige: 5 % EAF: 37 %

Quelle: OECD, Sept. 2022

Entsprechende Kooperationen dürfen jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich die klimapolitischen Ambitions niveaus weltweit, auch zwischen potenziellen Mitgliedern eines Klimaclubs, noch sehr lange massiv unterscheiden werden. In einer Welt, in der klimapolitische Bestrebungen immer weiter auseinander gehen, steigt die Gefahr der Abwanderung der energieintensiven Produktion in andere Regionen weiter an. Nicht nur ein Wettbewerbsnachteil aufgrund steigender CO2 Kosten ist dann Ursache für eine Verlagerung, sondern auch die Verfügbarkeit von grüner und günstiger Energie. Daher sollte gerade der IRA als Weckruf für Deutschland und Europa verstanden werden, ihre energie- und klimapolitische Vorge hensweise bei der Transformation anzupassen und Unter nehmen unkompliziert und umfassend bei ihren Klimaschutz bemühungen zu unterstützen, statt sie zu belasten.

Weiterführende Informationen:

› Positionspapier „Der US Inflation Reduction Act aus Sicht der Stahlindustrie in Deutschland“

Diese und weitere Informationen unter www.stahl-online.de

Engagement für Stahl · Jahresbericht 2022 17

BOF: 58 %

Stahlindustrie im globalen Umfeld

2023-2025

Verfahen Quelle: OECD, Sept. 2022

nach

Grüner Stahl für grüne Wertschöpfungsketten

Die nahezu emissionsfreie Produktion von Stahl ist das Ziel der Stahlindustrie in Deutschland. Doch damit verbunden ist die Frage, wie der grüne Stahl den Weg in Produkte oder auch Infrastrukturen findet. Hier kommen grüne Leitmärkte ins Spiel. Ihre Grundidee ist, auf der Nachfrageseite gezielte Anreize zum Einsatz von grünem Stahl zu setzen.

Klares Ziel: Klimaneutrale Stahlindustrie

Die Stahlunternehmen in Deutschland haben sich das Ziel gesetzt, bis zur Mitte des Jahrhunderts Stahl klimaneutral zu produzieren. Dafür haben sie eine Vielzahl von Projekten ent wickelt, mit denen die Entwicklung in Richtung Klimaneutra lität vorangebracht werden kann und bereits in den 2020er Jahren große Mengen an CO2 eingespart werden können. Klar ist dabei, dass die schrittweise Umstellung auf klima freundliche Verfahren mit hohen Investitions- und anfänglich noch höheren operativen Kosten verbunden sein wird.

Erfolgsfaktoren für grüne Leitmärkte

Grüne Leitmärkte sind ein entscheidender Politikbaustein auf dem Weg zu klimaneutralen Grundstoffen. Ziel ist es, die Transformation der Industrie auch nachfrageseitig zu unter stützen (Pull-Effekt), indem gezielte Anreize für Sektoren geschaffen werden, die bereits unter erheblichem Druck ste hen, ihre Vorkettenemissionen zu reduzieren oder von denen erhebliche Signalwirkung ausgehen kann, etwa im öffent lichen Sektor. Perspektivisch sollen so Märkte für klimaneu

trale Grundstoffe Schritt für Schritt entwickelt werden, bis sie schlussendlich (und spätestens bis 2045) zum Standard in allen Sektoren werden.

Grüne Leitmärkte als Motor der Transformation

Dies ist vor dem Hintergrund der stufenförmigen Transforma tion der Stahlindustrie unverzichtbar. Nach und nach stellen die Unternehmen auf klimafreundliche Prozesse um, Aggre gat für Aggregat. Auch das Angebot an bezahlbarem grü nem Strom und klimaneutralem Wasserstoff muss erst noch wachsen. Von diesen Faktoren ist die produzierte Menge an grünem Stahl maßgeblich abhängig. Gleichzeitig wird jedoch noch eine große Menge günstigerer herkömmlich produzier ter Stahlprodukte zur Verfügung stehen, die auch benötigt wird, um den Stahlbedarf insgesamt zu decken. In dieser für die Stahlunternehmen unsicheren Nachfragesituation sorgen grüne Leitmärkte dafür, dass die Stahlerzeuger in die Lage kommen, die Mehrkosten der klimafreundlichen Produktion mindestens auszugleichen und zunehmend Gewinne zu erzie len, die sie für weitere Klimaschutzinvestitionen benötigen.

Notwendige politische Rahmenbedingungen

Grundsätzlich kann die Transformation in der Stahlindustrie nur mit einem schlüssigen und unterstützenden politischen Rahmen gelingen. Dazu gehören energiewirtschaftliche Bedingungen, mit denen die Grundlage für eine klimaneutrale Stahlindustrie geschaffen wird – also ausreichend grüne

Engagement für Stahl · Jahresbericht 2022 18

Energie und Klima

bezahlbare Energie. Auch eine außenhandelspolitische Flan kierung spielt eine maßgebliche Rolle. Mit Blick auf die not wendigen immensen Investitionen und die Mehrkosten für eine klimafreundliche Produktion braucht es aber darüber hinaus auch eine finanzielle Unterstützung. Hierfür sind die von der Bundesregierung vorbereiteten Klimaschutzverträge (Carbon Contracts for Difference, CCfD) als Anschubfinanzie rung enorm wichtig. Mit grünen Leitmärkten wird die notwen dige staatliche Anschubfinanzierung dann allmählich entlastet und perspektivisch abgelöst.

Grüner Stahl für grüne Endprodukte

Zwar ist schon viel erreicht, wenn die rund 55 Millionen t CO2, die aktuell noch in der Stahlindustrie in Deutschland entste hen, vermieden werden können. Aber mit seiner besonde ren Stellung am Beginn zahlreicher Wertschöpfungsketten trägt grüner Stahl auch entscheidend dazu bei, die Scope-3Emissionen von Endprodukten zu verringern. Ein Beispiel: Der CO2-Anteil des eingesetzten Stahls in einer Waschmaschine beträgt ca. 25 Prozent des Gesamtfußabdruckes. Und auch die Infrastrukturen in Deutschland werden durch den Einsatz von grünem Stahl immer klimafreundlicher.

Der Klimaschutzeffekt von grünem Stahl ist also vor allem mit Blick auf die Dekarbonisierung der industriellen Wertschöp fungsketten wichtig und eine starke, grüne Grundstoffindust rie wird immer mehr zu einem wichtigen, strategischen Teil der Wertschöpfungskette. Und wenn es in Deutschland bzw. in Europa gelingt, eine nachhaltige Nachfrage nach klimafreund lichen Stahlprodukten zu etablieren, wird dies zudem ein Vor bild für andere Regionen der Welt sein, in klimafreundliche Produktionstechnologien zu investieren.

Nächste Schritte für grüne Leitmärkte

Die Stahlunternehmen sind für ihre Transformation darauf angewiesen, dass die von der Politik angekündigten Klima schutzverträge zeitnah auf den Weg gebracht werden. Gleichzeitig hat die WV Stahl gemeinsam mit ihren Mitgliedern einen Vorschlag für eine Grünstahl-Definition erarbeitet: Wann ist Stahl als grün bzw. klimaneutral einzustufen? Inwieweit können auch Investitionen anrechenbar gemacht werden, die erst dann zu klimaneutralem Stahl führen, wenn insbesondere auch ausreichend grüne Energie (Strom, Wasser stoff) zur Verfügung steht? Und schließlich: Welche Standards können sicherstellen, dass alle Akteure nach gleichen Regeln rechnen und bilanzieren, damit verschiedene Transformationspfade vergleich- und damit auch bewertbar werden? Die Klärung dieser Fragen ist dringlich und wichtig, um die politischen Weichen stellen zu können und den Unternehmen Planungs sicherheit für ihre Investitionsentscheidungen zu geben. Die sen Vorschlag wird der Verband intensiv in die Diskussion mit zahlreichen Stakeholdern in Politik und Wirtschaft einbringen.

Weiterführende Informationen:

› „Definition Grüner Stahl – Ein Labelsystem für Grüne Leitmärkte Vorschlag der Stahlindustrie in Deutschland“

› Technisches Hintergrundpapier zum Vorschlag der Stahlindustrie in Deutschland

Diese und weitere Informationen unter www.stahl-online.de

Anforderung an eine Definition für grünen Stahl

Abbildung des stufenförmigen Transformations prozesses entlang der Verfügbarkeit von grüner Energie.

Effektivität

Ambitionierte Ziele

Belohnt werden sollen Anstrengungen, die im Einklang mit dem Ziel der Klimaneutralität stehen.

Internationale Anschlussfähigkeit

Grüne Leitmärkte müssen europäisch gedacht und zentraler Eckpunkt inter nationaler Klimaclubs werden.

Kreislaufwirtschaft

Wer heute zu 100 % auf Schrottbasis produziert, darf keine Nachteile erfahren. Die Steigerung des Schrotteinsatzes alleine führt aber noch nicht zu Klimaneutralität.

Glaub würdigkeit

Zertifizierbarkeit auf der Basis einheitlicher Regeln und etablierter ISO-Normen. Bilanzie rung nur, wenn technisch notwendig und unter klar definierten Bedingungen.

Engagement für Stahl · Jahresbericht 2022 19 Energie und Klima

Vereinbarkeit mit Markt

hochläufen

Anerkennung transformativer Prozesse

Chancen und Herausforderungen

im außenwirtschaftlichen Umfeld

Das Jahr 2022 war bislang geprägt von geopolitischen Ereig nissen, die sich massiv auf den Außenhandel und das Wett bewerbsumfeld der Stahlindustrie in Deutschland und der EU auswirken. Im Fokus standen vor allem die Folgen des Angriffskriegs gegen die Ukraine und die daraus resultieren den Sanktionen gegen Russland. Dies hat u. a. zu dramati schen Energiekostensteigerungen und handelspolitischen Verwerfungen geführt. Gleichzeitig bestimmen weiterhin tradi tionelle Probleme wie WTO-widrige Subventionen, Protektio nismus und unfaires Marktverhalten den globalen Stahlmarkt. In der Folge erreichten die EU-Stahlimporte trotz eingetrüb

ter Stahlnachfrage historische Höchstwerte. Andere wichtige Stahlabnehmerregionen versuchen derweil, ihre Märkte wei ter abzuschotten, um sich von Ländern wie China zunehmend unabhängig zu machen und der heimischen Stahlindustrie Vorteile zu verschaffen.

Klimaschutz braucht Handelsschutz

In diesem schwierigen außenwirtschaftlichen Umfeld steht die Stahlindustrie in Deutschland und der EU am Beginn eines nie dagewesenen Transformationsprozesses in Richtung

Außenhandel © iStock.com/MAGNIFIER

10 0 20 30 40 50 | Steel Mill Products, Mio. t 2017 2018 2019 2020 2021 2022* 41,4 46,0 41,0 34,4 44,7 49,0 +18 % 2021: 30 % Jul 2022: -8 % Jan-Jul 2022: 7 % 10 0 20 30 | in Prozent 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022* 18 22 15 17 18 21 21 26 23 23 24 29 EU27-Stahlimporte aus Dritten Ländern *hochgerechnet auf Basis 2022 1- 7 Quelle: Eurostat EU27:

*hochgerechnet auf Basis 2022 1- 6 Quelle: Eurostat 30%

Importquoten

Klimaneutralität. Gerade mit Blick auf die Außenhandelspolitik kommt es nun darauf an, Antworten auf drängende Zukunfts fragen zu finden: Wie sichern wir unsere Wettbewerbsfähig keit gegenüber Ländern und Regionen mit unterschiedlichen Ambitionsniveaus beim Klimaschutz? Wie kann es gelingen, gegenüber Ländern wie China oder Russland mehr Resilienz zu erreichen?

Ziel muss es sein, auch angesichts wachsender Volatilität und unfairem Handel mehr Stabilität und Berechenbarkeit zu errei chen. Ohne konkrete Maßnahmen zum Schutz vor disruptiven Effekten im Außenhandel drohen im Zuge wachsender Belas tungen für die Stahlunternehmen wichtige Klimaschutz-Inves titionen auszubleiben und Arbeitsplätze verloren zu gehen.

Ein wesentlicher Faktor dabei sind die EU-Safeguards, die 2021 bei jährlicher Überprüfung um weitere drei Jahre ver längert worden sind. Im zweiten Halbjahr 2022 steht nun eine weitere Überprüfung der Maßnahmen an. Dabei geht es auch um die Frage, ob die Maßnahmen überhaupt fortgesetzt wer den sollten. Eine weiterhin konsequente außenhandelspoliti sche Absicherung ist jedoch vor dem Hintergrund der akuten Krisenbewältigung wie auch der Transformation unverzichtbar.

Herausforderung Carbon Leakage

Eine weitere wesentliche Aufgabe ist es, neben dem Schutz vor disruptiven Effekten im Außenhandel auch Schutz vor Carbon Leakage zu bieten. Die Stahlindustrie braucht eine wirkungsvolle Absicherung gegenüber Ländern und Regi onen mit unterschiedlichen Ambitionsniveaus beim Klima schutz. Nach intensiver politischer Debatte, wie ein Grenz ausgleichssystem (Carbon Border Adjustment Mechanism – CBAM) ausgestaltet sein muss, kommt es auf die nun lau fenden Trilog-Verhandlungen zwischen Europäischer Kom mission, Rat und Europäischem Parlament an. Nur wenn die

zentralen Anliegen der Stahlindustrie berücksichtigt werden, kann ein wirksamer Schutz vor Carbon Leakage sichergestellt werden. Dazu zählt vor allem eine Einbeziehung der Exporte in den Grenzausgleich (freie Zuteilung für Ausfuhren in Dritt länder). Andernfalls drohen die Exporte der EU-Stahlindustrie in Länder außerhalb der EU schlagartig ihre Wettbewerbsfä higkeit zu verlieren.

Allianzen: Chance für internationalen Klimaschutz

Neben den unilateralen Maßnahmen braucht es auch Anstrengungen zur bi- und multilateralen Zusammenarbeit –gerade vor dem Hintergrund der schwierigen geopolitischen Situation. Die Stahlindustrie unterstützt die Bestrebungen der Bundesregierung, die führenden sieben Industriestaaten zum Kern eines internationalen Klimaclubs zu machen. Bis Ende 2022 sollen die Strukturen für ein erstes Kooperations projekt entstehen, das die Maßnahmen für den Klimaschutz und die industrielle Transformation international vergleich- und bewertbar macht. Die Stahlindustrie beteiligt sich intensiv an der Diskussion und setzt sich dafür ein, dass bei solchen Allianzen möglichst bald grüne Märkte für klimafreundliche Grundstoffe geschaffen werden und ein gegenseitiger Markt zugang für die Bündnispartner garantiert wird.

Neben den Bestrebungen für ein umfassendes globales Kli maabkommen sollten schlanke sektorale Klimaabkommen geschaffen werden, die speziell auf die Problemlagen der Branche zugeschnitten sind und spezielle Zielsetzungen ver folgen. Das geplante Abkommen zwischen EU und USA im Stahl- und Aluminiumbereich bietet eine einmalige Gelegen heit, transformative Prozesse zwischen den Clubmitgliedern zu unterstützen und auch bei der Lösung der globalen Struk turkrise Fortschritte zu erzielen, d. h. globalen Überkapazitä ten im Bereich „grauer“ Produktionstechnologien entgegenzu wirken. Eine Einigung soll bis Oktober 2023 erreicht werden.

Ebenso haben die EU und Indien im Sommer Verhandlungen über ein umfassendes Freihandelsabkommen und ein Inves titionsschutzabkommen aufgenommen. Beide Seiten einig ten sich auf ein beschleunigtes Verfahren mit dem Ziel, die Gespräche bis Ende 2023 abzuschließen. Anders als bei vie len bisherigen Abkommen verhandelt man erstmals mit einem Land, das bislang durch unfaires Marktverhalten und Protek tionismus auffiel, jedoch auch ein wichtiger Stahl-Nachfrager und Rohstoff-Anbieter ist.

Außenhandel

21 Engagement für Stahl · Jahresbericht 2022

Wasserstoffpolitik

im Zeichen von Krise und Aufbruch

Wasserstoff ist essenziell für die Dekarbonisierung der Stahl industrie. Daher ist für die Branche ein schneller und breiter Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft von zentraler Bedeutung. Auch 2022 stand der Einsatz für einen entsprechenden poli tischen Rahmen im Fokus der Arbeit der Wirtschaftsvereini gung Stahl.

Wasserstoffhochlauf: Zielanpassungen notwendig

Wasserstoff ist durch die mittelfristigen Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine und der daraus resultierten Energiekrise noch weiter in den Mittelpunkt gerückt. Es ist davon auszuge hen, dass die Wasserstoffbedarfe in mehreren Sektoren noch schneller und früher ansteigen werden.

Die EU-Kommission hat daher im Rahmen des RePowerEUPakets zum Ausstieg aus russischem Erdgas die Wasser stoffziele der EU auf 20 Millionen Tonnen für 2030 verdoppelt. Auch die Bundesregierung hatte bereits vor Kriegsausbruch eine Verdopplung des Elektrolyseziels auf 10 GW bis 2030 angekündigt.

Schaut man auf die tatsächlichen Projekte zur Schaffung von Erzeugung, Importen, Transportinfrastruktur und Anwendung, ergibt sich ein gemischtes Bild. Nach einer aktuellen Ana lyse des wissenschaftlichen Verbundvorhabens H2-Kompass kumulieren sich die bisher fertiggestellten, im Bau befindli chen, geplanten und angekündigten Elektrolyseprojekte in Deutschland bis 2030 auf circa 4,3 GW. Dies kommt den früher angestrebten 5 GW nahe, ist aber das neue 10-GWZiel noch zu wenig. Für den ebenfalls wichtigen Import von Wasserstoff wurden das vielversprechende Förderinstrument H2Global gestartet und mehrere Kooperationsvorhaben der Bundesregierung mit möglichen Lieferländern eingegangen.

Infrastruktur und Anwendung: Viele Projekte in den Startlöchern

Doch es geht nicht nur um Wasserstoffmengen, sondern auch um den erforderlichen Ausbau einer entsprechenden Infrastruktur für den Transport des Gases. So warten derzeit zentrale Projekte im Rahmen der IPCEIs (Important Projects of Common European Interest) für den Aufbau eines H2-Trans portnetzes auf Bewilligung durch die EU-Kommission. Ein Startnetz für Deutschland mit 1.200 km Länge wurde zudem von den deutschen Ferngasnetzbetreibern vorgeschlagen, dessen Umsetzung aber bislang von den nötigen Rahmenbe dingungen abhängt. Die Wasserstoffanwendung in der Indus trie soll u. a. mittels Klimaschutzverträgen ermöglicht werden. Auch hat die Stahlindustrie wichtige IPCEI-Projekte zur Was serstoffanwendung bei der EU-Kommission beantragt.

Wichtige Weichenstellungen in Europa erwartet

Viele für die Wasserstoffpolitik zentrale politische Fragen befinden sich derzeit auf europäischer Ebene in Verhandlun gen im Rahmen des Fit-For-55-Pakets. In herausgehobener Stellung zu nennen sind dabei die EU-Grünstromdefinition, die den Hochlauf von Elektrolyseuren anreizen kann, das EU-Gas- und Wasserstoffpaket zur Schaffung einer europä ischen H2-Transport- und Marktregulatorik sowie die

Energie und Klima

© iStock.com/Petmal 0,5 0,0 1,0 1,5 2,0 | Mio. t Produktion 2030 Bedarf Stahlindustrie 2030 Gesamtbedarf 2030 (nach Angaben des nationalen Wasserstoffrats, Aktionsplan) 0,7 0,6 1,3 Grüne Wasserstoffproduktion im Aufbau von 10 GW (70 % Umwandlungswirkungsgrad, 4000 Volllaststunden/a) gemäß Koalitionsvertrag Bedarf an grünem Wasserstoff 2030 Produktion und Bedarf an grünem Wasserstoff

Revision

Erwartungen der Stahlindustrie an eine weiterentwickelte Nationale Wasserstoffstrategie

Ziele

Handlungsschritte

5

Bedarfe und Verfügbarkeiten klären

Aktualisierung Bedarfsprognose 2030 und 2035

Erhöhung Ausbaupfad Elektrolyseziel 2030 und 2035

Roadmap und Importziel 2030 und 2035

Angebot schaffen

Elektrolyseure auch an Industriestandorten

Pragmatischer Umgang mit Farbenlehre

Importpartnerschaften und H2Global ausbauen und europäisieren

Infrastruktur aufbauen

1 2 4 3

Hohe Priorität beim Anschluss industrieller Verbrauchszentren

Überlastung von First Movern vermeiden durch gemeinsame Netzentgelte

Industriellen Einsatz ermöglichen

Konsistenten Förderrahmen sicherstellen

Grüne Leitmärkte aufbauen

Absicherungs instrumente schaffen

Technologieoffene H2-Zertifizierung für liquiden Wasserstoffmarkt

„Wasserstoff ist für den ökologischen Wandel der energieintensiven Industrien in Europa von entscheidender Bedeutung, denn er ermöglicht die kohlenstofffreie Produktion von Stahl, Zement und Chemikalien und kann große Mengen fossiler Brennstoffe aus Russland ersetzen.“

Thierry Breton EU-Kommissar für den Binnenmarkt Pressemitteilung EU-Kommission, 21.09.2022

der europäischen Erneuerbaren-Energien-Richtlinie im Hin blick auf eine Einsatzquote für grünen Wasserstoff u. a. in der Industrie.

Somit markiert 2022 ein Jahr mit Fortschritten, strategischen Zielanpassungen im Zuge des Kriegs in der Ukraine sowie zugenommener Dynamik bei politischen Verhandlungen. Die Schaffung eines geeigneten politischen Rahmens bleibt aber weiterhin eine drängende Aufgabe, welche mit Nachdruck und pragmatischem Blick auf konkrete Ergebnisse verfolgt werden muss.

Regulatorische Grundlagen 2023 festschreiben

Die Stahlunternehmen stehen mit konkreten Dekarbonisie rungsprojekten in den Startlöchern, welche gleichzeitig als sichere Nachfrageschaffung für den H2-Markthochlauf fungie ren und durch signifikante CO2-Einsparungen dazu beitragen können, die Klimaziele zu erreichen.

Um dieses Potenzial heben zu können, gilt es im kommenden Jahr die regulatorischen Grundlagen für einen Wasserstoff hochlauf festzuschreiben. Ein zentraler Baustein ist dabei die

bereits im Koalitionsvertrag der Ampel-Koalition angekündigte Fortschreibung der Nationalen Wasserstoffstrategie (NWS). Aus Sicht der Stahlindustrie muss die Strategie folgende vier Ziele verfolgen: Bedarfe und Verfügbarkeiten klären, Angebot schaffen, Infrastruktur aufbauen und schließlich den indus triellen Einsatz ermöglichen. Diese Ziele gilt es mit konkreten Handlungsschritten zu verfolgen.

Mit Blick auf die europäischen Rahmenbedingungen ist zudem wichtig, dass pragmatische Regeln für den Wasser stoffhochlauf gefunden werden, welche eine angemessene Balance zwischen Nachhaltigkeitserwägungen und wirt schaftlichen Anreizen finden. Besonders die „First Mover“ einer Wasserstoffnachfrage wie die Stahlindustrie dürfen bei der Schaffung eines H2-Startnetzes nicht übermäßig belastet werden und müssen sich auf die rechtzeitige Versorgung mit ausreichenden Mengen an Wasserstoff zu möglichst wettbe werbsfähigen Preisen verlassen können.

Wenn die beschriebenen Punkte beherzt politisch angegan gen werden und die Verfügbar- und Wirtschaftlichkeitsfrage des H2-Bezugs für die Stahlindustrie positiv beantwortet wer den kann, ist ein großer Schritt auf dem Weg zur Erreichung der Klimaziele und gleichzeitig zum schnellen Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft getan.

Weiterführende Informationen:

› Positionspapier „Wasserstoff als Basis für eine klimaneutrale Stahlproduktion“

› Positionspapier „Nationale Wasserstoffstrategie 2.0: Handlungsbedarf aus Sicht der Stahlindustrie“

Diese und weitere Informationen unter www.stahl-online.de

23 Engagement für Stahl · Jahresbericht 2022 Energie und Klima

Wechselwirkungen

Zentrale Herausforderung der Umweltpolitik

Trotz einer Vielzahl von Herausforderungen in den klassischen Regelungsbereichen des Umweltrechts bzw. der Umweltme dien wählt auch die Europäische Kommission immer häufiger einen integrierenden Ansatz in der Rechtsetzung, mit dem die umweltbezogenen Auswirkungen eines Vorhabens ganz heitlich betrachtet werden sollen. In der Realität steht dem oft entgegen, dass meist ein spezifisches Ziel im Fokus steht, beispielsweise der Klimaschutz. Dadurch bleiben Wechsel wirkungen mit anderen Regelungsbereichen unberücksich tigt und eine Vielzahl von Rechtsregelungen unausgewogen. Auch für die Stahlindustrie in Deutschland ist dies eine große Herausforderung.

Transformation sorgt für neue Stoffströme

Die CO2-Emissionen massiv zu mindern und so einen ent scheidenden Beitrag zum Erreichen der Klimaziele zu leisten, hat bei den Unternehmen der Stahlindustrie in Deutschland höchste Priorität. Damit verbunden ist ein nie dagewesener Umbau etablierter Produktionswege hin zu klimaschonen den Technologien. Dabei muss berücksichtigt werden, dass die neuen Verfahren und Anlagen nicht automatisch mit den gleichen Effizienzgraden betrieben werden können, z. B. mit Blick auf Ressourcen und Energieeinsatz. Auch entstehen neue Stoffströme mit veränderten Zusammensetzungen und anderen Eigenschaften als bisher. Für diese müssen zunächst Kreisläufe geschaffen werden, sodass auch sie einen Beitrag zu einer Circular Economy leisten können.

Hemmnisse für Kreislaufwirtschaft

beseitigen

Ebenso gilt es, bei dem Ansatz des zirkulären Wirtschaf tens die technischen Herausforderungen im Blick zu behal ten. Durch den umfassenden Ausschluss jedes im Ansatz gefährlichen Stoffs aus Kreisläufen würden auch wichtige Bestandteile für Legierungen eliminiert, die Stahl beispiels weise korrosionsbeständig, hochtemperaturresistent oder bei mechanischer Beanspruchung besonders langlebig machen. Das gilt selbst für Stoffe von denen keine Gefahr ausgeht, wenn sie fester Bestandteil einer Legierung sind. Zirkularität konkurriert hier mit dem Stoff- und Chemikalienrecht und es wird darauf ankommen, die Circular Economy ausgewogen mit der Chemikalienstrategie für Nachhaltigkeit zu verbinden. Entsprechend ist es eines der Hauptanliegen der Wirtschafts vereinigung Stahl, den Entscheidungsträgern in Politik und Behörden diese Zusammenhänge aufzuzeigen und mit realen Beispielen aus der Praxis zu verdeutlichen.

Die zuvor genannten Punkte sind bei der Umsetzung des Circular Economy Action Plan (CEAP) der EU zu berücksich tigen. Gleichzeitig bietet dies aber auch Chancen, die spezi fischen Eigenschaften des Werkstoffs Stahl in einer zirkulären Gesellschaft stärker zu berücksichtigen als bisher. Kein ande rer industrieller Massenwerkstoff bietet vergleichbare Potenzi ale bei Langlebigkeit, Wiederverwendbarkeit, Reparaturfähig keit oder wiederkehrender Recyclingfähigkeit. Der Werkstoff ist unvergänglich und damit permanent. Dies als „erneuerbar“

Nachhaltigkeit

© iStock.com/BalazsKovacs

gleichwertig anzuerkennen, wäre ein großer Schritt in Richtung einer Circular Economy. Wichtige Ansätze können dabei auch nationale Initiativen wie die Ersatzbaustoffverordnung liefern.

Ein weiterer Schwerpunkt der Politik des zirkulären Wirtschaf tens liegt nach wie vor im Bereich des klassischen Abfall rechts. Bei der Revision der Abfallverbringungsverordnung geht es beispielsweise darum, durch gezielte Eingriffe am bestehenden Recht die Rechtssicherheit zu erhöhen, die Wei ter- oder Neuentwicklung von Kreisläufen insbesondere in der EU zu fördern und den Export von Problemen zu verhindern.

Wann gelten Produkte als nachhaltig?

Mit der europäischen Initiative über nachhaltige Produkte (Sustainable Product Initiative) erarbeitet die Europäische Kommission nun eine ganze Reihe produktspezifischer Rege lungen, die von der künftigen Ökodesign-Verordnung, über die Bauproduktenverordnung, bis hin zu Vorgaben für Bat terien, Altautos oder Elektro(nik)altgeräte reichen werden. Gleichzeitig können die hier geplanten Regelungen bei rich tiger Gestaltung auch einen Teil der Rechtsbasis für künftige nachhaltige Leitmärkte legen: Leitmärkte für Produkte, die u. a. aufgrund der Transformation der Stahlindustrie zwar nur noch einen minimalen CO2-Rucksack mitbringen, gleichzeitig aber trotz identischer technischer Eigenschaften teurer sind.

Umweltrecht zwischen Energiekrise und Transformation

Eine besondere Herausforderung liegt auch in der Parallelität der Dinge. Einerseits wird die Transformation massiv voran getrieben, andererseits wird sie durch das aktuelle Weltge schehen massiv erschwert. Dies bezieht sich nicht nur auf die mittelfristige Verfügbarkeit von Erdgas als Übergangsenergie träger auf dem Weg zur Klimaneutralität, sondern auch auf den plötzlich notwendigen Wechsel von Energieträgern in der Produktion aufgrund drohender Erdgaslieferstopps. In diesem Zusammenhang ist es nicht nur gelungen, neue und schnell greifende Regelungen für die künftige Energieversorgung zu schaffen, sondern in Verbindung mit den Anlagengenehmi gungen ebenso wichtige Lösungen zum Fuel-Switch zu ent wickeln. So können die Anlagen auch nach einem Brennstoff wechsel rechtssicher betrieben werden.

2023: Schutz von Wasser, Boden und Luft im Blick

Mittelfristig werden sich auch im europäischen Wasserrecht zwei Trends fortsetzen: Einerseits wird der Vorsorgegedanke, wie er etwa der Ersatzbaustoffverordnung zum Schutz von Boden und Grundwasser zugrunde liegt, künftig auch europä isch viel stärker verankert. Andererseits wird die Herstellerver antwortung in Maßnahmen zum Gewässerschutz eine größere Rolle spielen. Produzenten von Stoffen, die als wassergefähr dend eingestuft werden, müssen demnach daraus resultie rende Kosten künftig mittragen. Dies wird unweigerlich auch auf die Nutzer umgelegt werden. Im Jahr 2023 wird zudem eine EU-Bodenschutzstrategie erwartet, die in Analogie zum

„Zukünftig muss viel stärker bei der Produktgestaltung angesetzt werden. Dort muss das „Denken in Kreisläufen“ beginnen, denn durch das Design werden die Umweltauswirkungen eines Produkts bereits am Beginn des Lebenszyklus zu 80 Prozent festgelegt.“

Steffi Lemke

Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz

Quelle: bmuv.de: Rede von Steffi Lemke bei der CEWI-Konferenz “Circular Economy gemeinsam anpacken“, 23.06.2022

Ansatz der Wasserrahmenrichtlinie die Erreichung gesunder Böden in der EU zum Ziel hat.

Ungeachtet dessen arbeitet Brüssel auch mit weitgehend unge bremster Geschwindigkeit an Regelungen im Bereich Luftrein haltepolitik und Genehmigungsrecht. So wurden unlängst die neuen Vorschläge zur künftigen Luftqualitätsrichtlinie und zur Industrieemissionsrichtlinie (IED) vorgelegt. Diese gilt es weiter hin intensiv zu begleiten, um auch sie an der betrieblichen Pra xis des Machbaren auszurichten – gerade vor dem Hintergrund der Transformation der Industrie hin zu CO2-armen Produktions prozessen sowie der Stärkung der Kreislaufwirtschaft. Heraus fordernd ist dabei auch, dass beispielsweise viele Merkblätter über beste verfügbare Techniken derzeit gemäß geltender IED entwickelt werden, dann aber die Ansprüche der künftigen IED erfüllen müssen. Die Stahlindustrie ist hierbei durch eine Viel zahl von Merkblättern – wie zur Stahlverarbeitung oder Ober flächenbehandlung – betroffen. Für die Transformation wurden zudem konkrete Lösungsansätze für schnelle und rechtssichere Genehmigungsverfahren von der WV Stahl vorgeschlagen.

Weniger ist mehr Konzentration auf das Wesentliche ist die Hauptforderung auch bei vielen anderen Rechtsetzungsvorgängen, ob zur Nachhaltigen Berichterstattung, zur stärkeren Verankerung der Nachhaltigkeit im unternehmerischen Handeln (Due Diligence), bei unternehmerischen Sorgfaltspflichten zur Vermeidung von Menschenrechtsverletzungen in Lieferketten, der Nachhalti gen Finanzierung (Taxonomie) oder auch im Umweltstrafrecht und der Umwelthaftung. Generell muss der Blick bei Politik und Rechtsregelungen nach vorne gerichtet werden, um die Potenziale der Transformation voll ausschöpfen zu können.

Weiterführende Informationen:

› Positionspapier „Due Diligence und Sustainable Corporate Governance“

Diese und weitere Informationen unter www.stahl-online.de

Nachhaltigkeit

Klartext in Berlin und Brüssel

Neue Krise – wiederkehrende Möglichkeiten

Die neue Bundesregierung war mit Blick auf die Transforma tion der (Stahl-)Industrie mit großen Ambitionen ins Jahr 2022 gestartet. Das Ziel: Einen Großteil der erforderlichen Rahmen bedingungen hin zu einer klimaneutralen Industrieproduktion auf den Weg zu bringen. Dies und der neu zusammenge setzte Bundestag bildeten daher klar den Ausgangspunkt für die Kommunikation der Wirtschaftsvereinigung Stahl. Doch es sollte anders kommen: Die mit dem Angriffskrieg Russ lands gegen die Ukraine oft zitierte Zeitenwende bestimmte fortan häufig auch die kommunikative Agenda des Verbands.

Medialer Spagat zwischen Energiekrise und Transformation

Als energieintensive Industrie gehört die Stahlindustrie zu jenen Branchen, die besonders von den energiewirtschaftlichen Fol gen des Kriegs in der Ukraine betroffen sind. Das mediale Inte

resse an den Auswirkungen für die Stahlindustrie blieb das ganze Jahr ungebrochen. Interessierten zu Beginn des Jahres zunächst vor allem die Folgen einer drohenden Gasmangellage, so standen ab der Mitte des Jahres die massiven Preisanstiege bei Gas und Strom im Zentrum unzähliger Medienanfragen. Der Verband hat diese Chance genutzt, um die große Bedeutung von Erdgas für die Stahlindustrie zu erläutern und auf die Folgen ausbleibender Gaslieferungen für die Branche, aber auch für die vielfältigen industriellen Wertschöpfungsketten hinzuweisen.

Gleichzeitig wurden auf Bundesebene mit dem Oster- und Sommerpaket des Bundeswirtschaftsministeriums für die Branche wichtige Weichen für die Transformation gestellt. Dies bot Anlass, um die Bedeutung der Stahlindustrie in Deutschland für den Weg hin zu einer klimaneutralen Wirt schaft in verschiedenen Formaten zu verdeutlichen, darunter prominent platzierten Namensbeiträgen in Qualitätsmedien.

Engagement für Stahl · Jahresbericht 2022 26 Kommunikation

© iStock.com/Pogonici

In Europa steht Fit for 55 im Fokus

Alles, was in Brüssel rund um den EU-Emissionsrechtehandel passiert, wird von der Stahlindustrie in Deutschland stets mit großer Aufmerksamkeit verfolgt. So auch die Verhandlungen in den verschiedenen EU-Institutionen ab Frühjahr 2022. Im Zentrum stehen die Revision der Emissionshandelsrichtlinie und die Einführung eines CO2-Grenzausgleichs (CBAM) im Rahmen des Fit-for-55-Pakets. Diese drohen zu erheblichen Hürden auf dem Weg der Branche in Richtung Klimaneut ralität zu werden und eine Abwanderung energieintensiver Branchen in andere Regionen der Welt mit geringeren Klima schutzbestrebungen zu begünstigen. Die Gefahren bestätigt eine von der WV Stahl beauftragte Studie der Prognos AG, die eine wichtige Grundlage für die kommunikativen Aktivitä ten des Verbands auf allen Kanälen ist.

Erklärformate machen Transformation verständlich

Im neu zusammengesetzten Bundestag kommen in dieser Legislaturperiode viele Abgeordnete zusammen, die zum einen erstmalig im höchsten deutschen Parlament vertreten sind und zum anderen noch nicht viele Berührungspunkte mit der Stahlindustrie hatten. Gleichzeitig wächst das politische Interesse am Zusammenspiel zwischen technischen Aspek ten und wirtschaftlichen sowie politischen Rahmenbedin gungen mit Blick auf die Transformation der Branche. Hierzu hat die WV Stahl verschiedene Formate entwickelt, darunter ein rund zweieinhalbminütiges Video, mit dem sich bis heute 1.300 Nutzerinnen und Nutzer über die Transformation infor miert haben.

Erklärende Postings in Sozialen Netzwerken sind ein wichtiges Instrument, um Zusammenhänge zwischen politischen Entscheidungen und den Folgen für den Industriestandort zu verdeutlichen.

Was sind die Voraussetzungen, damit die Transformation hin zur grünen Stahl industrie gelingen kann? Die Beantwortung dieser Frage steht im Mittelpunkt eines Erklärvideos der WV Stahl.

Engagement für Stahl · Jahresbericht 2022 27 Kommunikation

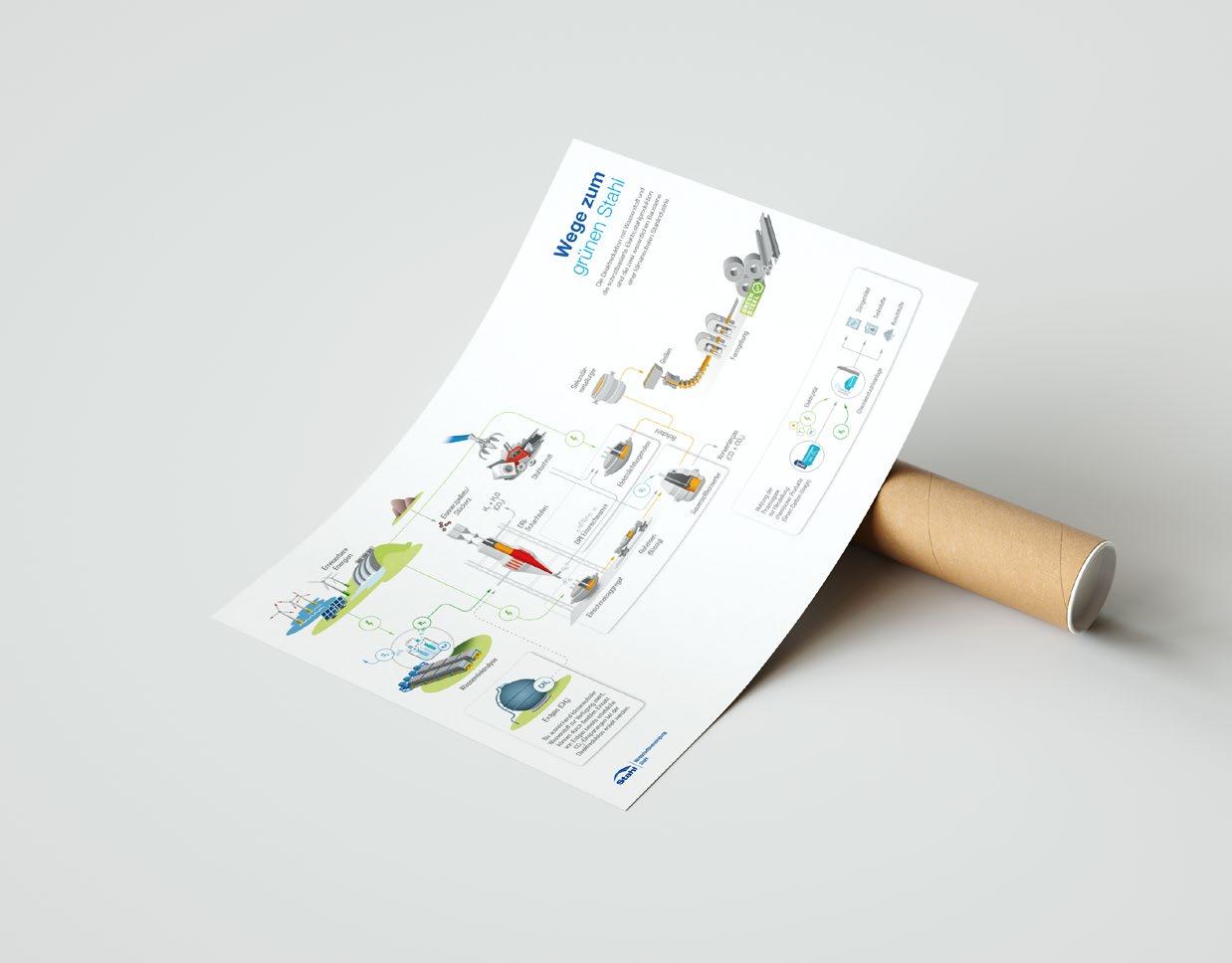

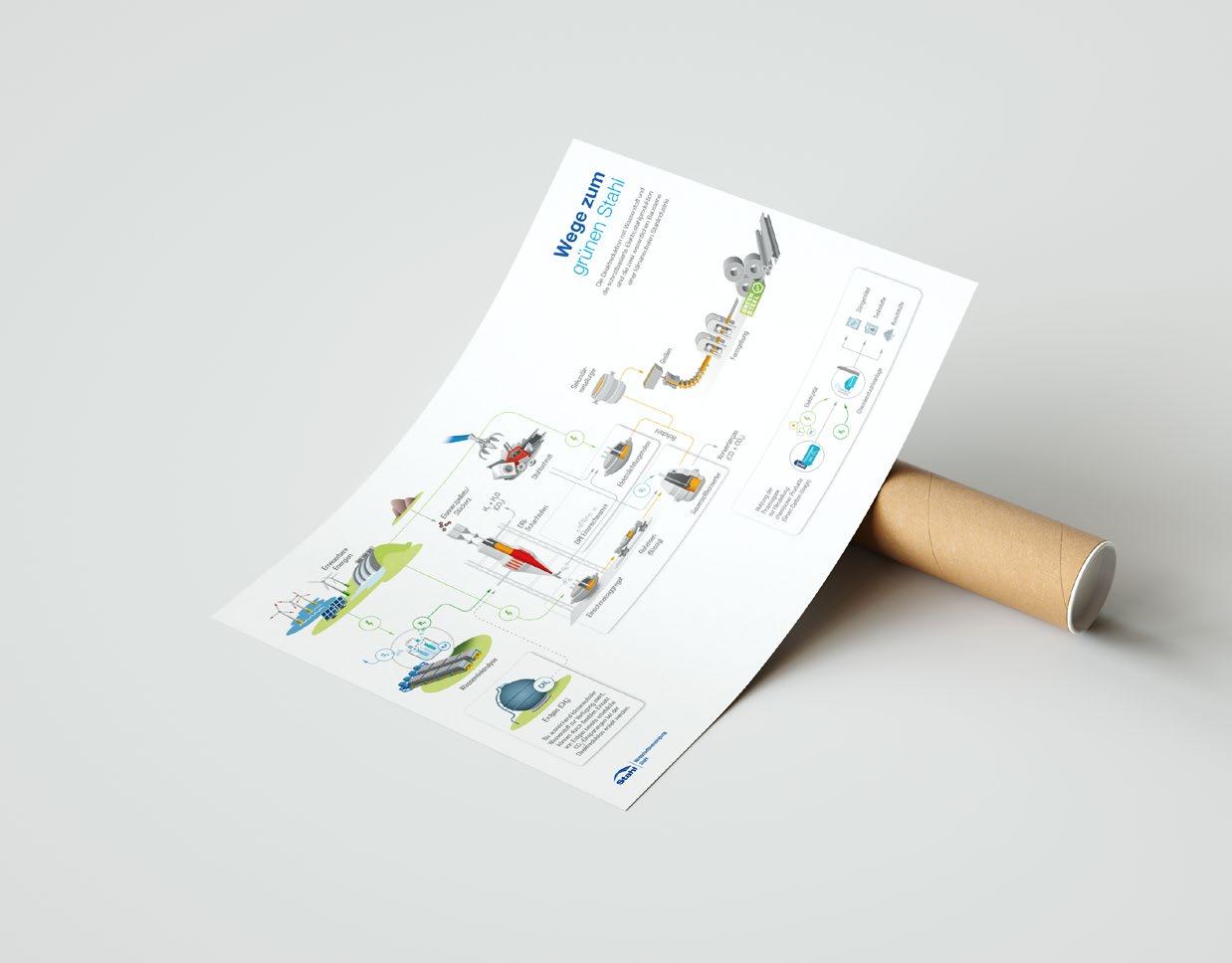

Zwei Infografiken erläutern den technischen Aufbau einer grünen Stahlproduktion und veranschaulichen die wichtige Rolle der Kreislaufwirtschaft Stahl für eine klimaneutrale Wirtschaft. Sie machen deutlich: Eine klimaneutrale Stahlproduktion und die Kreislaufwirtschaft Stahl sind zentrale Bausteine für eine klimaneutrale Zukunft in Deutschland.

Wieder Raum für persönliche Begegnungen

Auch wenn die ersten Monate noch stark von Einschränkungen aufgrund der CoronaPandemie geprägt waren: Im Laufe des Jahres boten verschiedene Anlässe Möglichkeiten für persönliche Begegnungen. Neben Gesprächen mit Abgeordneten sowie weiteren Entscheidungsträgerinnen und -trägern in Berlin und Brüssel, z. B. im Rahmen eines Parlamentarischen Frühstücks im Bundestag zu den außenhandelspolitischen Flankierungen für die Transformation, war die WV Stahl mit einem Präsenta tionsstand auf dem Parteitag der CDU und der Bundesdele giertenkonferenz von Bündnis 90/Die Grünen vertreten. Der Auftritt unter dem Motto „Grüner Stahl ist das neue Bio.“ machte zahlreiche Delegierte neugierig und führte zu spannen den Diskussionen rund um den Stahlstandort Deutschland.

Um Stahl als Baustoff ging es beim Internationalen Architek tur-Kongress „Neues Bauen mit Stahl“ am 6. April in Bochum.

Die seinerzeit von der WV Stahl ins Leben gerufene Veran staltung wurde 2022 erstmalig vom bauforumstahl ausge richtet. Die WV Stahl war als Mitorganisator an Bord. Unter dem Leitthema „Bauen für die Gesellschaft“ präsentierten renommierte, international agierende Architekten und Inge nieure den rund 600 Teilnehmerinnen und Teilnehmern außer gewöhnliche Architektur mit Stahl für eine urbane Baukultur.

Vor Ort im Einsatz: Das Team der WV Stahl war nach coronabedingter Zwangs pause wieder mit ihrem Präsentationsstand auf den Parteitagen von CDU und Bündnis 90/Die Grünen zu Gast.

für Stahl · Jahresbericht

Im Gespräch:

Stahl (Mitte)

Engagement

2022 28

Kommunikation

Dr. Martin Theuringer, Geschäftsführer der WV

mit Dr. Lars Pfeiffer, Vorsitzender Internationaler Verband für den Metallleichtbau –IFBS, und Moderatorin Susanne Schöne.

Politik zeigt sich gerne mit Stahl

Die Stahlindustrie in Deutschland wird auch von Seiten der Politik als ein entscheidender Faktor angesehen, wenn es um das Erreichen der Klimaziele, aber auch um den Erhalt des Wohlstands geht. Trotz der großen Herausforderungen durch die akute Energiekrise nahmen sich politische Entscheiderin nen und Entscheider immer wieder die Zeit, sich insbeson dere über Fortschritte bei der Transformation zu informieren. Ihre Unterstützung machen sie dabei häufig on- und offline

deutlich. Hier setzt die Kurzinterview-Reihe der WV Stahl „Stahl fragt…“ an, bei der sich u. a. der Europa abgeordnete Dr. Christian Ehler den Fragen der Branche stellte.

2023: Die Transformation weiter im Blick behalten

Auch 2023 wird der Fokus der Verbandskommunikation wei terhin auf der Transformation der Branche liegen. Auch soll die Bedeutung der Branche für Klimaschutz, Wertschöpfung und Resilienz betont werden. Dafür ist geplant, den Instru mentenmix von On- und Offline-Formaten weiter auszubauen. Dazu zählt auch, zusätzliche Möglichkeiten für persönliche Begegnungen in Berlin und Brüssel zu schaffen.

Linked.in gewinnt weiter an Bedeutung

Michael Kellner, Staatssekretär BMWK, sendet ein proaktives Signal der Unterstützung in Richtung Stahlindustrie.

Quelle: Instagram