秋葉原ウォーカブルビジョン

アキバに出会う、アキバと歩む。

背景画像:マーケットストリート社会実験2024 in 秋葉原ジャンク通り 概要版

秋葉原タウンマネジメント株式会社

背景と目的

千代田区のウォーカブル戦略

● 千代田区は、2022年6月に「千代田区ウォーカブル まちづくりデザイン」を策定し、ウォーカブルなまち づくりの取組み・進め方の方針を定めた。さらに、千 代田区は、ウォーカブルなまちづくりの展開による QOLの向上、地域の愛着、つながりの強化を図ってい くことを目的に2023年3月に「千代田区エリアマネ ジメント活動推進ガイドライン」に策定した。

中央通りの人流[1]

秋葉原地区の現状と課題

● 秋葉原地区は、都市再生が進む一方で、違法行為とな る客引きといった治安の悪化が指摘されており、エリ アとしての安全性を確保する必要がある。

● アフターコロナ時代に、外国人流入が徐々に回復して おり、適切なインバウンド対応が必要である。

● 地域住民、通勤者、観光客など多様な人々が共存する中、 地域の安全性と快適性の両立が求められている。

違法な客引き[2]

秋葉原ウォーカブルビジョンの策定

● これらの課題に対応するため、秋葉原タウンマネジメ ント株式会社(以下、秋葉原TMO)が主導し、「秋葉 原ウォーカブルビジョン」を策定する。

● このビジョンは、秋葉原地区における「居心地が良く 歩きたくなるまちなか」の実現を目指し、包括的な指 針を提供するものである。

秋葉原ウォーカブルビジョンの対象範囲

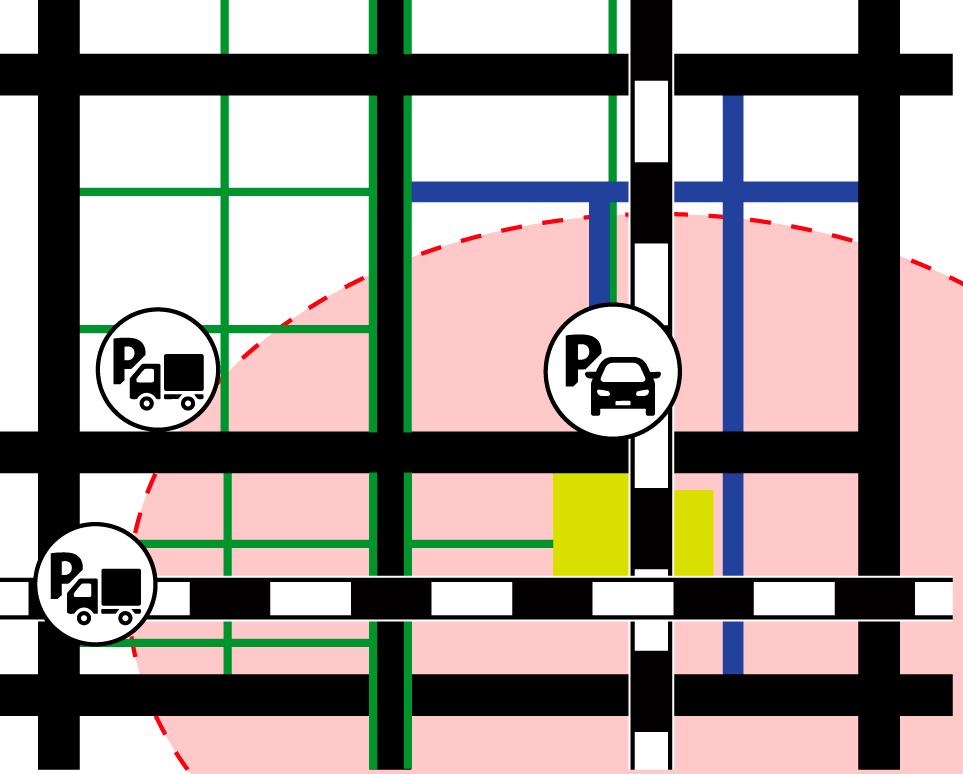

● 秋葉原地区は、JR秋葉原駅、東京メトロ銀座線末広町 駅を中心とし、鉄道駅からの徒歩圏や秋葉原TMOの 活動範囲等を考慮し右図の通り設定する。当対象範囲 をまちなかウォーカブル区域(提案)とする。

まちなかウォーカブル区域(提案)[3]

「居心地が良く歩きたくなるまちなか」の必要性について

● 近年、人口減少と生産年齢人口の減少は、日本の生産性低下とイノベーション能力の停滞の要因と なっており、都市・地域の経済成長を維持・向上させるためには、生産性向上が不可欠である。

● 国土交通省は、この課題解決のため、「多様性」と「イノベーション」による付加価値創出を重視し、 都市・地域のパブリックスペースをウォーカブルで人中心の空間へと転換し、民間投資と連携しな がら「居心地が良く歩きたくなるまちなか」の形成を目指している。

● 秋葉原地区は、千代田区都市計画マスタープランにおいて、「高度機能創造・連携拠点」と位置づけ られており、独自の文化を世界に発信し、世界から訪れる人々と次世代のアートやカルチャー、先 端技術を介した交流のための機能や空間を充実と位置づけられている。

秋葉原ウォーカブルビジョンから期待される効果

● 秋葉原タウンマネジメント株式会社(秋葉原TMO)主導で「秋葉原ウォーカブルビジョン」を策定 し、地価上昇、交通安全性の確保、交流機会創出、災害時対応など多岐にわたる効果を期待する。

居心地のよいパ ブリックスペー

スの創出による 地価上昇

交通計画の見直 しによる交通安 全性の確保

交流機会、子ど もが安心できる

場の創出による 地域の愛着醸成 フェーズフリー な空間創出によ る災害時対応

「居心地が良く歩きたくなるまちなか」からはじまる都市の再生[4]

秋葉原地区を取り巻く現状と課題

● 秋葉原は、世界的観光地であり、電気街・サブカルチャーの特性から国内外の来訪者が多い。

● 駅周辺には大規模オフィスビルが立ち並び、北側には住宅地が広がっている。

● 一方で、外国人観光客増加による観光公害、違法行為、歩行者との交錯や車両の進入など、観光、開発、 交通の視点から課題が顕在化している。

観光の視点

都内屈指の観光都市・観光公害の懸念

●「国別外国人旅行者行動特性調査報告書(2023年)」によると、

秋葉原は外国人観光客の期待値・満足度が渋谷に次いで2位と 高く、今後の需要増加が見込まれる。

● 特に、購買活動や最新文化体験への満足度が高く、電化製品の 購買は高評価である。外国人観光客は増加傾向にあり、2023 年は約900万人と2017年の1.68倍に増加した。この傾向は 都内全体に見られ、今後の増加によっては観光公害が懸念される。

開発の視点

旧来カルチャーと新たな開発動向

● 秋葉原駅周辺は商業施設が密集し、大規模オフィスビルや小売 店が混在しており、北側は住宅地が広がっている。

● 近年は再開発が進み、人口・従業者数が増加傾向である。一方で、 偽装メイドや客引きなどの違法行為、無秩序な人の溢れ出しが 課題となっている。

● 秋葉原独自の街並みと文化の維持、安全対策の両立が求められ る。外国人観光客も増加傾向にあり、地域特性を活かしつつ、 観光公害への対策も必要である。

交通の視点

外国人観光客の秋葉原地区の印象[5]

再開発による整然としたオフィスビル[6]

駐車場需要の減少・交通安全上の課題

● 秋葉原は、複数路線が交差する交通の要衝であり、都内主要エ リアへのアクセスに優れている。

● 附置義務駐車場が大部分を占める一方で駐車場需要の減少や、 主要道路である中央通りでの歩行者と車両の交錯、細街路への 荷捌き車両の侵入など、交通安全上の課題も抱えている。

● そのため、公共交通の利便性を活かしつつ、安全で快適な歩行 者空間の確保と、効率的な車両動線の確立が求められている。

細街路への荷捌き車両の侵入[6]

秋葉原地区に対するステークホルダー等からの意見・課題

主要なパブリックスペースのステークホルダー等の意見

秋葉原エリア内のパブリックスペースの評価とアイディア出しを目 的に、2023年に「プレイス・ワークショップ秋葉原」を実施した。

「プレイス・ワークショップ秋葉原」では、ステークホルダー等が 参加し、秋葉原地区にあるパブリックスペース(8箇所:秋葉原ジャ ンク通り、UDX東側通り、秋葉原駅西側広場、秋葉原公園、アキバ 田代通り、富士ソフト前の通り、練成公園、芳林公園)を対象にまち を歩き、空間を評価&議論しながら各パブリックスペースにおいて具 体的なアクションをとりまとめた。

● イベント実施による魅力向上

かつての取り組みを復活したい意見が多く、これらを実施するこ とで秋葉原の魅力を再び高めることが期待される。

● 滞留空間不足から、人中心の居場所へ

快適性や滞在性を向上させていく必要がある。取組みとしては、 「可動式の椅子の設置」や「テーブル設置」などの意見が挙がった。

● 情報発信による認知度向上

参加者の集合写真[6] アクセス面が良いことから情報発信を強化することで、認知度が 向上すると考えられる。

秋葉原通行者の意見

秋葉原地区の施策検討のため、「秋葉原ウォーカブルビジョンデイ ズ」を実施した。プレイスワークショップと現況・課題から作成した 施策案に対し、参加者がシール投票し、調査員が投票理由を聴取した。

観光客・来街者の意見

歩いていて疲れる…座れる場所が欲しい(30代・男性)

地元が絡んでないと地域活性化につながらない印象 (40代・男性)

オフィスワーカーの意見

観光客向けに大画面で秋葉原魅力の発信(20代・男性) 神田川に水辺テラスがあり活用してほしい(70代・男性)

周辺住民の意見

雨の日は傘が危ない、屋根があったら嬉しい(20代・男性)

古き良き文化を崩すさず魅力発信ができそう(20代・男性) ワークショップの様子[6]

路上滞留スポットの整備 注)岡山市ホームページ 大型ビジョンの整備 注)大型ビジョン総合ポータル

秋葉原地区のパブリックスペースの現況・課題

公民様々なパブリックスペースがあり、エリアや規模に応じた特性がある

❶ 公園

秋葉原駅近の「秋葉原公園」は駅利用者向け として駅利用者の滞在が見られ、住宅街の「練 成公園」「芳林公園」は地域住民向けとして児童・ 幼児に親しまれている。

❷ 駅前広場

秋葉原駅の「秋葉原駅西側広場」は広告看板 等、秋葉原らしい風景が広がり、「秋葉原駅東 側広場」はバス・タクシーの乗換拠点である。

❸ 公開空地

秋葉原駅周辺では、民間開発による公開空地 が整備されている。活用方法は様々で、条例に 基づくまちづくり団体登録制度を活用し、建物 と連携したイベントを実施する場所もある。

❹ 道路

幅員の大きさによって特性が変化する。幅員 が狭い道路ほど界隈性を感じられ、幅員が広い ほど交通結節点として重要な機能を有する。

交通機能が高く、滞留機能は少ない、駅周辺で滞留潜在性がある

● 秋葉原地区の主要道路は自動車交通量が多く、 一部歩行者も集中するが、滞留機能が不足して いる。

● 中央通りや駅周辺は滞留機能付与の可能性が高 いと評価された。

● 秋葉原地区内の道路をLink(交通機能)と Place(滞留機能)で5段階評価し、現状を分 析した。Linkは自動車中心、Placeは歩行者中 心を示し、将来像を検討する指標とする。

秋葉原地区の道路の幅員、歩道の有無、公園、駅前広場、公開空地の配置図[3] Link(交通機能)及びPlace(滞留機能)の評価[3]

考え方❹ 都市構造からみた交通計画を整理し、歩行者回遊性を向上させる

● 秋葉原地区は歩車交錯や車両と歩行者の混在が課題で あり、安全な歩行空間確保のため、歩車分離と交通計 画による制御が必須である。

● 広幅員道路を活用し、約400m単位のスーパーブロッ クを形成する。

● 駅周辺は歩行者回遊性を重視し、駐車場集約とフリン ジパーキング、荷捌き集積エリア整備で効率的な交通 体系を構築する。

考え方❺ 課題や機会に対し小規模な取り組みから段階的に施策実行する

● 秋葉原ウォーカブルビジョンの実現には、短期課題と長期課題の両面からの検討が必要である。

● 開発行為による都市構造の変化も考慮し、民間開発にはステークホルダーとの協議と地域合意が不 可欠であり、段階的な方針周知と施策実施が求められる。

1

2

3

実施すべき展望(将来像・根本的な課題) 直近で解決すべき課題(表面的な課題)

短期的な解決策(ソフト施策) 地元関係者と調整 長期的な施策として計画

検証

小規模な実験

段階的な推進 連携

4 大きな転換・機会

考え方❻

段階的な施策推進イメージ[3]

連携

公民学が連携し、様々な施策を継続的に推進する関係性を構築する 秋葉原の実情に合わせたブロック検討[3]

● 秋葉原地区は、多種多様な人々が集まる地域であり、 ウォーカブルなまちづくりには地域連携が不可欠である。

● 商店街、企業、交通事業者、行政など、関係者との密 な連携と継続的な関係構築が重要となる。

● 定期的な協議の場の設置、情報共有の仕組みづくり、 共同イベントの開催などを通じて、地域との連携を深 める。

● 地域住民や事業者の意見を積極的に取り入れ、計画に 反映させることで、より実効性の高い施策の実現を目 指す。

長期的な解決策(ハード整備)

長期的な解決策(大規模なハード整備)

エリアプラットフォームの概要と構成者のイメージ[7]

秋葉原地区のウォーカブル全体方針

秋葉原地区は時代の変化と共に変貌を遂げ、秋葉原TMOは安全・安心なまちづくりを推進し、地域 と共に歩んできた。

秋葉原のウォーカブルなまちづくりを推進する全体方針を「アキバに出会う、アキバと歩む。」とし、 パブリックスペースを中心に居心地の良い場を創出する。安全な回遊空間を構築し、秋葉原の文化・魅 力・ビジネスを向上させる出会いを育むことを目指す。

社会的な潮流や秋葉原地区が直面す る都市的変化を踏まえ、秋葉原地区の ウォーカブルなまちづくりを進めるた めのシナリオを描くことで、長期的な シナリオを見据えて、小さな取り組み を段階的に実行する。

(詳細は、p.11を参照)

ウォーカブルなまちづくりのシナリオ[3]

ウォーカブルなまちづくりのシナリオを進める3つの方針

都市構造の形成方針

(詳細は、p.12を参照)

(詳細は、p.13を参照) ウォーカブルな

秋葉原地区拠点

ウォーカブルな都市構造の概念図[3]

エリア別方針

(詳細は、p.14を参照)

観光来街者

ウォーカブルなまちづくりのシナリオ

秋葉原地区内のパブリックスペースを中心に滞留性向上、交流促進に寄与する社会実験等を実施する。

滞留空間の試行と併せて、それらや地域資源を結ぶことを念頭に回遊促進策についても検討する。地区 内の開発等と併せて都市基盤の更新を地元・行政と協議の上で実施する。

~5年後

小さな社会実験を実施 し、パブリックスペー スの価値を共有しつ つ、利活用の方向性を 協議する。

小さな社会実験による パブリックスペースが評価される

5~10年後 10~20年後 20年以降

小さな社会実験の場所 を連鎖的に増やし、そ れらをつなぎ、回遊す る仕組みを検討する。

小さな社会実験の場所が増え、 つながりが生まれる

パブリックスペースを活用し、社会実験で滞留性・交流促進について検証

回遊性向上のため 滞留空間を繋ぐサイン計画

実験を部分的にハード 整備・ルール化を目指 す。また、地区内交通 計画やインナーフリン ジパーキングを計画し、 歩きやすい地区を目指 す。

駅周辺の交通結節性 をより高めるとともに、 中央通りを歩行者に優 しい道路構造(ハード 整備含)とする。また、 再開発と併せた基盤整 備も検討する。

歩行空間が整備され、滞留性が強化 駅周辺の交通結節性の強化

ターゲット特色のある滞留性強化

歩行者空間の再整備

駅前の附置義務駐車場を活用し、インナーフリンジパーキングを検討 中央通りの 歩行者空間の強化 再開発と併せて一体的な 滞留性・交流促進

通りの雰囲気に合わせ植物や机などの滞留空間の整備

全体方針の実現を目指し、秋葉原地区の街路特性に応じたLink(交通機能)とPlace(滞留機能) の評価を踏まえた戦略を練る必要がある。そのため、秋葉原地区を1つの拠点と4つの街路に分類し、 それぞれの空間に即した方針を立てることで、ウォーカブルな都市構造の構築を目指す。

方針❷ ウォーカブルなまちの構成要素別方針

ウォーカブルの構成要素である「情報発信」「回遊促進」「滞留性向上」「交流促進」に視点をおいた 施策展開を検討するとともに、歩行者と自動車の都市構造的なコントロールとして必要な「交通計画」 に取り組む必要がある。そのため、秋葉原地区のウォーカブルなまちを推進する上で必要な5つの要素 について、方針を下記の通り掲げる。

情報発信

● 秋葉原地区内の店舗やイベントなどの情報を発信し、都市の回遊促進に寄与しつつ、秋葉原 の歴史・文化・産業を日本や世界に発信できるインフラ構築を目指す。

● また、地元企業と連携し、収益事業と紐づけ、持続的に最新の情報を発信できる仕組み構築 を目指す。

回遊促進

● 秋葉原駅周辺を起点とし、エリア内を歩いて楽しく回遊できる道路空間、沿道空間の再構成 を目指す。

● 回遊性を高め、楽しく歩くためには、秋葉原の界隈性を維持しつつ、低層階の街並み・景観(ア イレベル)の質を向上を目指す。さらに、路上治安、自動車交通、舗装、天候など歩行上の 安全面を解消し、快適で歩きやすい空間を構築する。

滞留性向上

● 歩行者天国化や歩行者動線上に快適な滞在空間を創出するなど、住民・通勤者・来街者にとっ て居心地のよいスポットを創出を目指す。

●また、駅前広場や公開空地等のまとまった空間を利用し、様々な活動・交流を刺激し、全天候 に対応可能で、誰でも利用可能な滞留空間の創出を目指す。

交流促進

● 既存のパブリックスペースや滞留空間において、交流機会を促すとともに、地域扶助の関係 性構築を目指す。

● また、人と人との交流はもちろん、人、モノ、文化、ビジネスなど様々な交流を指し、その 機会がパブリックスペースに滲みだす空間を目指す。

● 交流促進により、地域の愛着の醸成や秋葉原ファンの更なる獲得につなげる。

● 秋葉原地区に居住・訪問する人にとって、安全性を確保し、居心地よく楽しいウォーカブル な空間の構築を目指す。

● そのためには、駐車場、駐輪場の適正規模で再配置・集約化し、秋葉原地区を目的地とした 自動車、自転車等の流入をコントロールする仕組みや構造再編を目指す。

方針❸ ターゲット分類のエリア別方針

秋葉原地区の多様な主体を、観光来街者、オフィスワーカー、住人と定義し、ターゲットに応じたウォー カブルプロジェクトを検討する。各エリアは複合的な用途で構成されるため、エリア区分は建物機能を 制限せず、主要となるターゲットを定義するものとして捉える。

これらのターゲットを考慮し、秋葉原の特性を生かした魅力的なウォーカブル空間を創出する。

-秋葉原駅を基軸とした観光・来街者が、文化を楽しみながら回遊・体感できる都市空間へ-

● 秋葉原駅を基軸とした駅周辺エリア、 中央通り、ジャンク通りを中心とした 西側エリアを観光エリアと捉える。

● 世界・日本各地から当エリアを訪問す る人にとって、秋葉原ならでは文化を 楽しみながら回遊・体感できる都市空 間の創出を目指す。

エリア 回遊性 の向上

多言語 対応した サイン計画

文化を楽しみ 滞留できる 空間の創出

公共空間を 活用した アキバレガシー の継承

観光エリアを回遊・体感できる都市空間のイメージ図[3]

-秋葉原駅周辺をビジネスエリアとしてシナジー効果を感じる都市空間へ-

● 秋葉原駅周辺には、秋葉原UDX、秋葉 原ダイビルをはじめ、秋葉原本来の電 気産業を残しながら、新たなビジネス 母体の流入が見られている。

● 秋葉原地区をビジネスの拠点として他 業種がWINWINとなる機会を創出し、 働きたくなる・働きやすい都市空間の 構築を目指す。

アイレベルの 質の向上

技術発信の 推進を通じた 持続可能な 都市整備

Well-being を感じる 公開空地の 創出

オフィスワーカーエリアをビジネスの拠点とするイメージ図[3]

-秋葉原地区に居住する人にとって、安全で安心して住み続けられる都市空間へ-

● 末広町駅周辺エリアには閑静な住宅エ リアが分布している。秋葉原地区内に は、区立昌平小学校(同敷地内に区立 昌平幼稚園)が立地している。

● 居住者・通学者が、秋葉原エリアに愛 着を感じ、安全で安心して住み続けら れるパブリックスペースの創出を目指 す。

公園等を 活用した

地域交流・ 文化活動の 促進

子育てが しやすい

安心できる

公共空間の 創出

居心地よく 安全な 通りの整備

地域扶助 による コモンズ 形成

住民エリアを安心安全に住み続けられるイメージ図[3]