秋葉原ウォーカブルビジョン

アキバに出会う、アキバと歩む。

背景画像:マーケットストリート社会実験2024 in 秋葉原ジャンク通り

秋葉原タウンマネジメント株式会社

1章 はじめに............................................................

1-1 背景・目的

1-2 「居心地が良く歩きたくなるまちなか」の必要性と期待 1-3 ウォーカブルなまちづくりとは

1-4 ウォーカブルなまちづくりの形成手法

2章 現状と課題・潜在力..........................................

2-1 広域的な視点からみた秋葉原地区の概況・課題 2-2 秋葉原地区を取り巻く概況・課題 2-3 ステークホルダー等からの意見・課題 2-4 秋葉原地区内のパブリックスペースの現況・課題 2-5 課題を受けたウォーカブルなまちづくり推進の考え方

3章 全体方針............................................................

3-1 全体方針

3-2 ウォーカブルなまちづくのシナリオ 3-3 方針①|ウォーカブルな都市構造の形成方針 3-4 方針②|ウォーカブルなまちの構成要素別方針 3-5 方針③|ターゲット分類のエリア別方針

4章 ウォーカブルプロジェクト...............................

4-1 ウォーカブルプロジェクト

4-2 リーディングプロジェクト

4-3 ロードマップ

5章 推進体制............................................................

6章 施策に関係する制度一覧..................................

1章 はじめに 1-1背景・目的

千代田区は、2022年6月に「千代田区ウォーカブルまちづくりデザイン」を策定し、ウォーカブル なまちづくりの取組み・進め方の方針を定めた。さらに、千代田区は、ウォーカブルなまちづくりの展 開によるQOLの向上、地域の愛着、つながりの強化を図っていくことを目的に2023年3月に「千代 田区エリアマネジメント活動推進ガイドライン」に策定した。

秋葉原地区は、電気街としての面影を残しながら、近年では秋葉原ダイビル(2005年竣工)、秋葉 原UDX(2006年竣工)、住友不動産秋葉原駅前ビル(2019年竣工)などの再開発事業等による都市 再生が行われてきた。一方で、違法行為となる客引きといった治安の悪化が指摘されており、エリアと しての安全性を確保する必要がある。さらに、アフターコロナ時代に、外国人流入が徐々に回復してお り、適切なインバウンド対応が必要である。このように、地域住民、通勤者、観光客等の様々な人流が 考えられ、旧来からのカルチャーと生活の一部としての居心地の良さや安全性の確保等の両立が求めら れている。

これらの動向を踏まえ、上位計画に則り、秋葉原地区における「居心地が良く歩きたくなるまちな か」を目指し、秋葉原地区で地域活動に取り組む秋葉原タウンマネジメント株式会社(以下、秋葉原 TMO)主導の下で当地区独自のウォーカブルの考え方をとりまとめる。様々な都市再生・都市生活の 事象に対して包括的な指針を打ち出していく必要があり、「秋葉原ウォーカブルビジョン」を策定する。

補足説明

地域における私たちの役割 秋葉原タウンマネジメントは、「千代田区エリアマネジメント活動推 進ガイドライン」の中でも、区内のエリアマネジメント組織として万世 橋地域・和泉橋地域エリアを担う組織として位置づけがあるとともに、 都市再生特別措置法における都市再生推進法人(2013年指定)である。 秋葉原タウンマネジメントとは まちは「人と人」「人ともの」「ものともの」それそれが互いに情報を 持ち、つながり、共有しあって発展していきます。それが魅力となり、 価値として形成されていきます。このつながりを醸成し持続的な発展を 遂げるまちにすべく、私たちは日々活動しています。私たちは、すべて の人にとって「居心地の良い空間」をつくるため、地域の方々をはじめ 各関係機関と連携しながら「まちを守る」「まちを活かす」の2つを軸 としたさまざまな活動に取組んでいます。

秋葉原TMO

出典:秋葉原TMO Book

補足説明

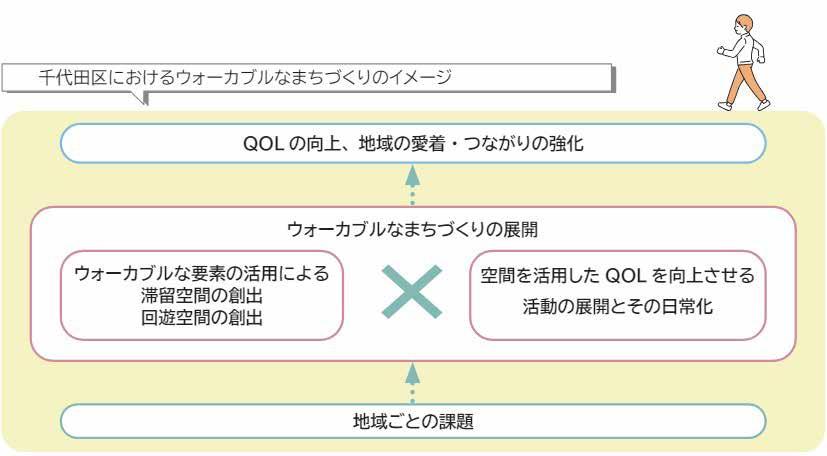

千代田区のウォーカブルなまちづくりのイメージ ・位置づけとは

区民 ・ 事業者 ・ 行政が一体となって、誰でも安全・ 安心に移動できる環境の構築を推進するとともに、パ ブリック空間、地域の歴史・文化等の「ウォーカブル な要素(地域資源)」を活用した、それぞれの地域の人 たちにとって居心地の良い「滞留空間」とそれらをつ なぐ「回遊空間」の創出により、地域の課題を解決し、 私たちが QOL を向上する様々な活動を行いやすくす る。活動が一時的なものでなく、日常で行われるもの としていく活動の中で、多様な人たちの交流を生み、 地域の愛着 ・ つながりを強化する。

出典:千代田区ウォーカブルまちづくりデザイン

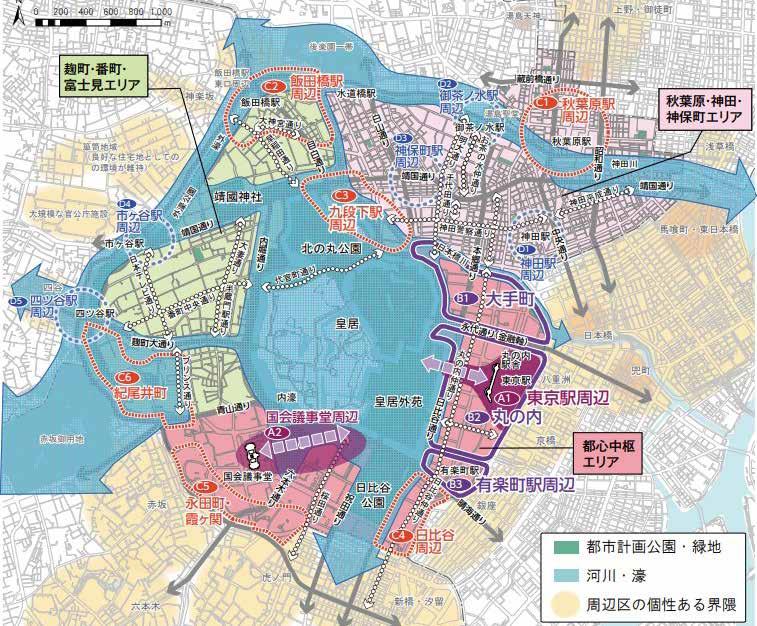

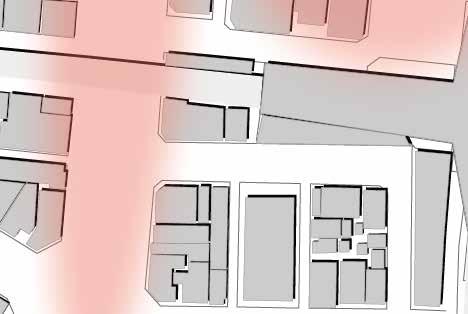

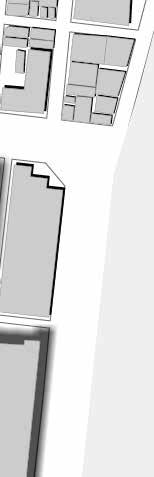

秋葉原ウォーカブルビジョンの対象範囲

秋葉原地区は、JR秋葉原駅、東京メトロ銀座線末広町駅を 中心とし、鉄道駅からの徒歩圏や秋葉原TMOの活動範囲等を 考慮し右図の通り設定する。当対象範囲をまちなかウォーカブ ル区域(提案)とする。

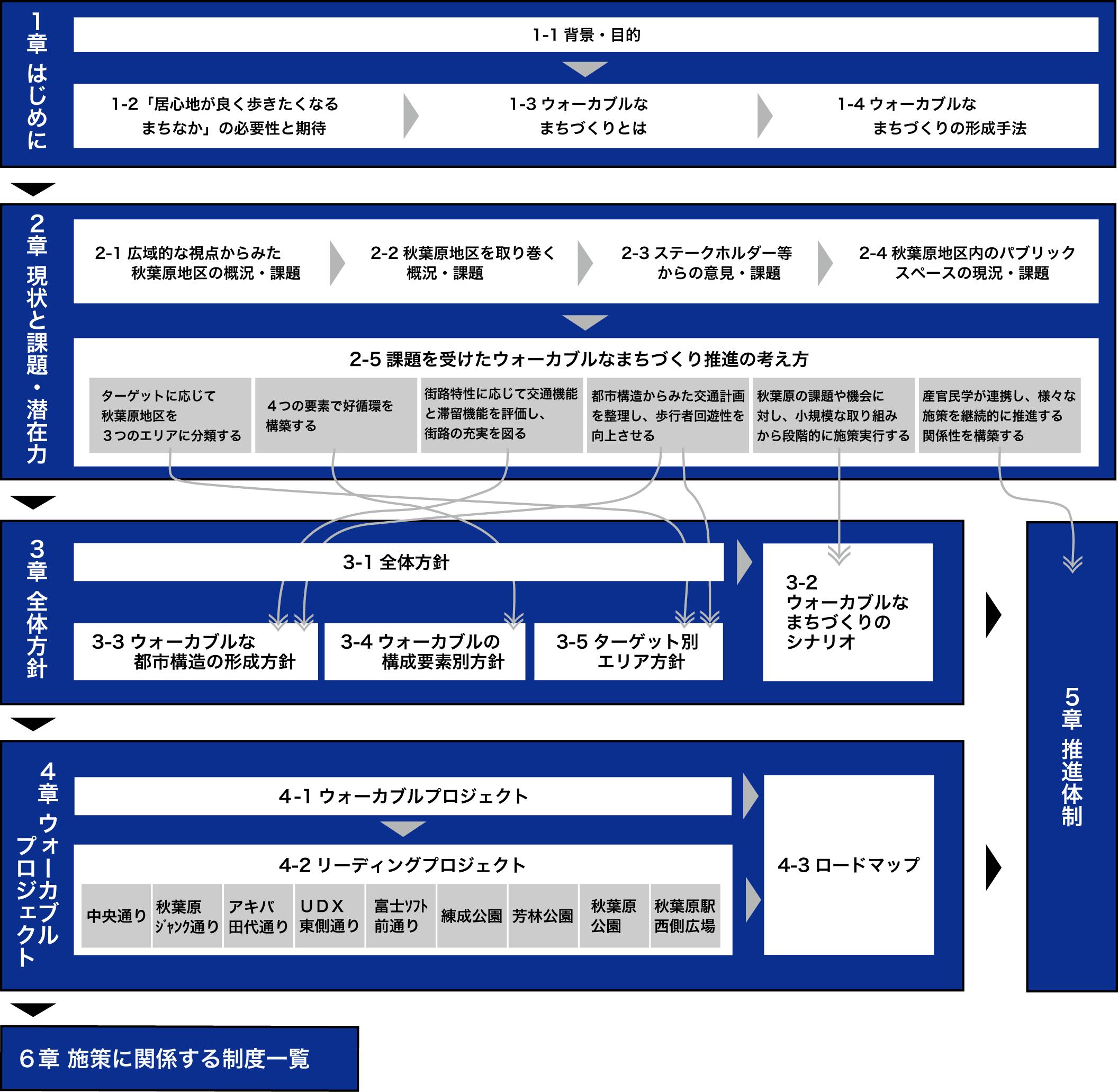

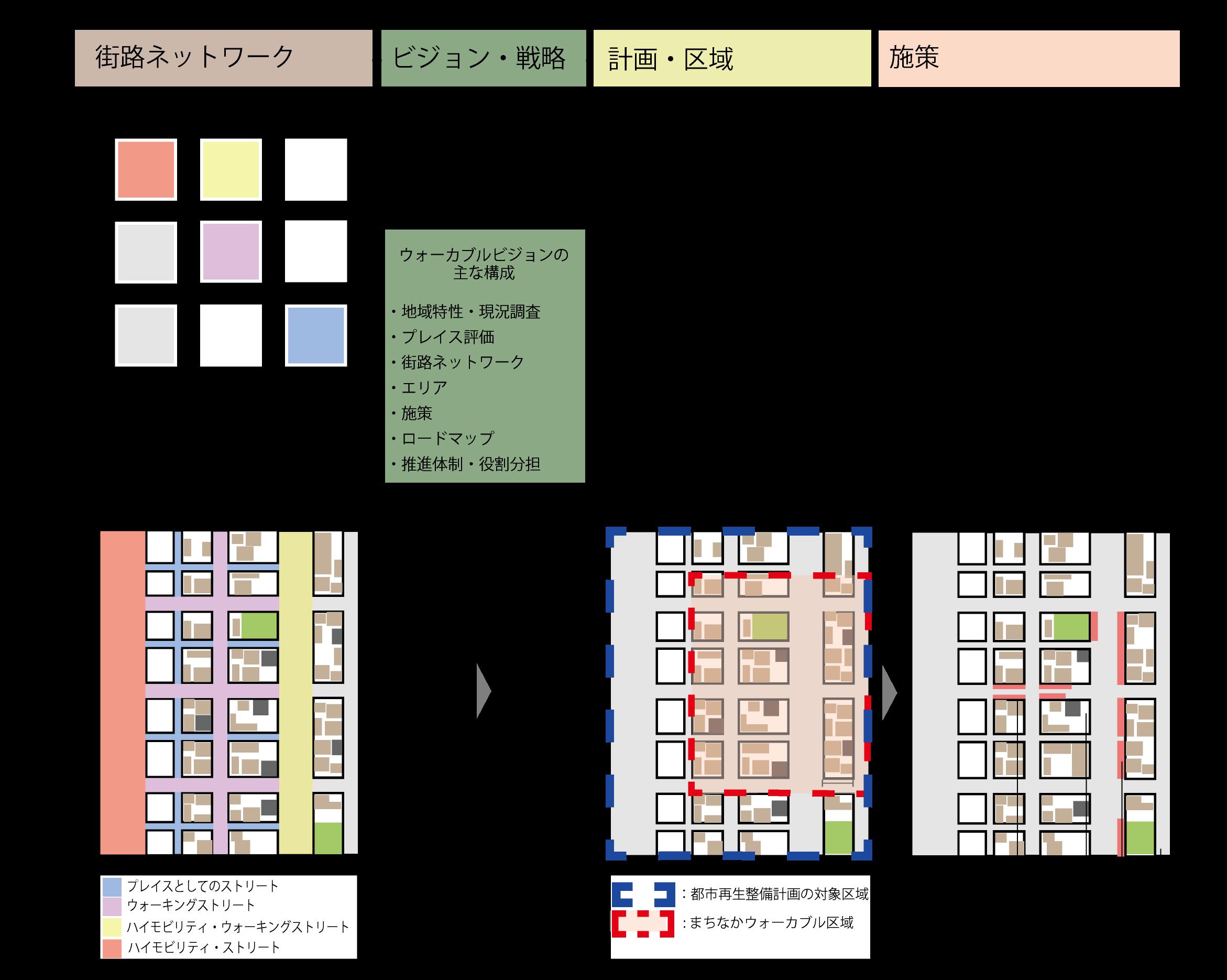

秋葉原ウォーカブルビジョンの構成

秋葉原ウォーカブルビジョンの構成は、下図の通りとする。 構成は、本章を含み8つの章とし、ウォーカブルなまちづくり に向けた課題と考え方(2章)を受け、方針(3章)を策定する。

さらに、実行計画として、ウォーカブルプロジェクト(4 章)を秋葉原地区全体と優先して取り組むべき空間を位置付け、 ロードマップにて工程感を整理している。

最後に、本ビジョンを実現する為の推進体制(5章)、施策 に関係する制度一覧(6章)を整理した。

まちなかウォーカブル区域(提案)

出典:一般社団法人ソトノバにて制作

秋葉原ウォーカブルビジョンの構成

1-2「居心地が良く歩きたくなるまちなか」の必要性と期待

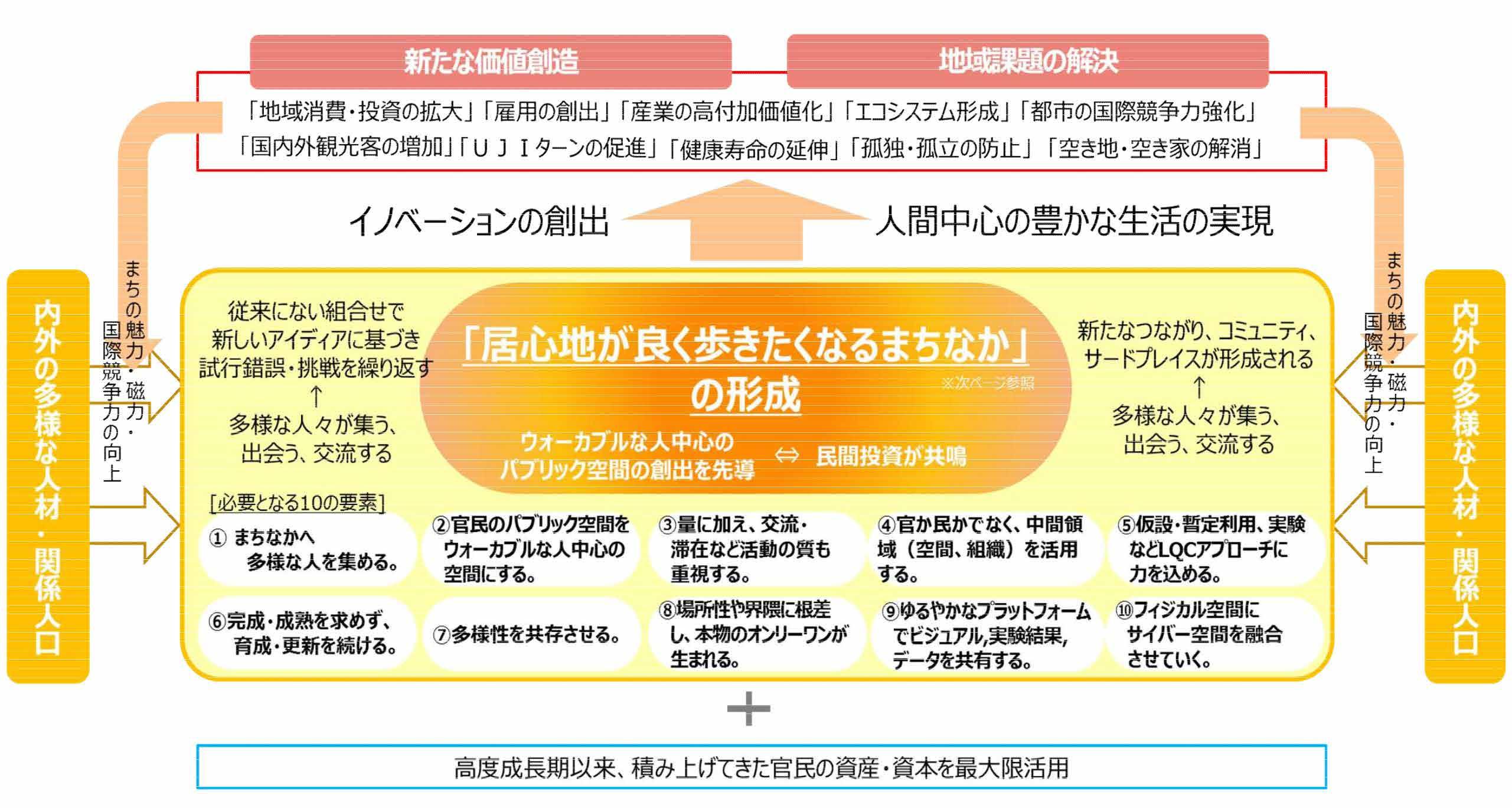

近年、人口減少や生産年齢人口の減少が社会的な課題となっており、国内で生産性の低下、イノベー ション能力の停滞の要因となっている。一方で、働き方、企業構成等の社会経済を取り巻く状況は、「多 様性」を尊重する兆候にある。今後、都市・地域の経済成長を持続・向上するためには、人口減少を上 回る生産性向上が必要不可欠である。

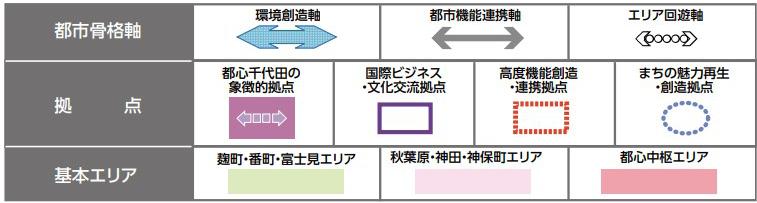

国土交通省では、この課題の解決策として、「多様性」と「イノベーション」を通じた付加価値創出 により、生産性の向上に寄与するものと捉えている。その際に、都市・地域の役割としては、「多様な人々 の出会い・交流を通じたイノベーションの創出や人間中心の豊かな生活を実現し、まちの魅力・磁力・ 国際争力の向上が内外の多様な人材、関係人口を更に惹きつける好循環が確立された都市の構築」する 場と捉え、公民のパブリック空間(街路、公園、広場、民間空地等)をウォーカブルで、人中心の空間 へ転換・先導し、民間投資と共鳴しながら「居心地が良く歩きたくなるまちなか」の形成を目指している。 秋葉原地区は、千代田区都市計画マスタープランにおいて、「高度機能創造・連携拠点」と位置づけ られており、電気街、サブカルチャー、ICT関連の産学連携等、まちの進化の過程で醸成される独自の 文化を世界に発信し、世界から訪れる人々と次世代のアートやカルチャー、先端技術を介した交流のた めの機能や空間を充実と位置づけられている。

先端技術の中核を担い、国際的な流入がある秋葉原地区とっては、我が国の重要な課題である「イノ ベーションの推進」「多様性の対応」は、身近で直面している課題と捉えている。

そのため、秋葉原地区の多様性とイノベーションの創出に向け、出会い・交流を通じたイノベーショ ンの創出や人間中心の豊かな生活を実現する「居心地が良く歩きたくなるまちなか」の形成が必要であ る。

これにより、まちの地価上昇、交流機会や地域の愛着醸成、交通安全性の確保、災害時対応等の様々 な効果が期待できる。

補足説明

出典:「居心地が良く歩きたくなるまちなか」からはじまる都市の再生(国土交通省資料)

公民のパブリックスペース(街路、公園、広場、民間空地等)をウォーカブルな人中心の空間へ転換・ 先導することによる「居心地が良く歩きたくなるまちなか」の形成は、下記の事項が期待される。

国内外では、パブリックスペースの質を向上し、人中心の空間 へ変換し、社会交流を通じたイノベーションの創出、雇用・ビジ ネスの拡大、周辺街区・地域の地価上昇等、都市経営に直接寄与 する効果が期待される。

兵庫県姫路市では、姫路駅前のトランジットモール化により、 周辺商業地の地価が25%上昇 [1] したと報告されている。アメリ カ・ニューヨーク市にあるブライアントパークは、公園内再整備・ 利便施設の設置等により、周辺地価は8ヶ月で60%向上 [2] した と報告されている。

居心地のよいパブリックスペースの創出による地価上昇 交流機会、子どもが安心できる場の創出による地域の愛着醸成

自治会等の地縁組織の脆弱化や、高齢化の進展、不寛容な社会 がもたらす「孤独」の増加等が課題となる中、ウォーカブルな空 間の創出は、人と人との新たな繋がりの構築、社会的な交流の増 大、人々の健康増進、子どもが安心して遊ぶ場の創出等をもたら し、もってインクルーシブな社会(社会的包摂)の実現、地域の 愛着醸成が期待される。

千葉県柏市では、歩行者天国化となる駅前通りを利用して、普 段は自動車の通行する道路を子どもや高齢者も安心して過ごし、 遊べる空間として開放している。

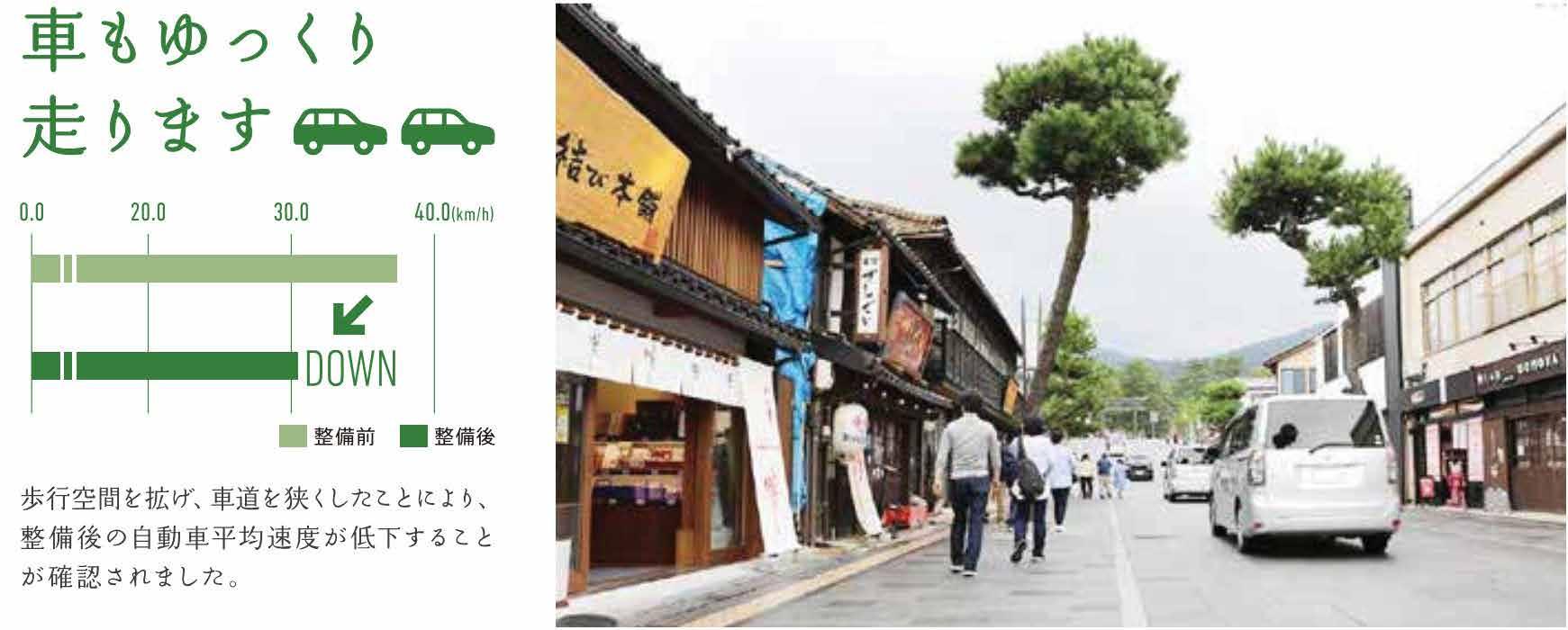

交通計画の見直しによる交通安全性の確保 人の往来の多い地区においては、抜本的に交通計画を見直し、 トランジットモール化や歩行者優先化等により、歩行者空間と自 動車通行空間を再配分することで、交通安全性の確保が期待され る。

島根県出雲市では、シェアードスペースの整備により歩行空間 を広げ、自動車通行空間を狭くしたことで、自動車通行速度の低 減を図ったと報告されている。アメリカ・ニューヨーク市のタイ ムズスクエアの歩行者空間化により、歩行者負傷者数が35%減 少 [3] したと報告されている。

フェーズフリーな空間創出による災害時対応

公園、公開空地はもちろん、道路空間においては、車両等の障 害物が限定的で空間に余裕があることで、人々が普段から滞在で きる豊かなオープンスペースになるとともに、災害時の一時避難 場所や避難経路として有効活用することが可能で、復興の拠点と して機能することも期待される。

大分県大分市では、広幅員道路に災害時を想定したヘリポート 等の各種機能や空間が配置され、非常時の拠点として活用が想定 されている。

[1] [2] [3]

髙濱 康(2022),『街路整備とウォーカブルの切っても切れない関係』,マチミチweb講座 服部 圭郎,『176 ブライアントパークの再生事業』,都市の鍼治療データベース 国土交通省 都市局・道路局(2020),『ストリートデザインガイドライン』

出典:姫路市

出典:UDC2資料

出典:ストック効果パンフレット(全国街路事業促進協議会) 出典:国土技術制作総合研究所 大分市事例

ウォーカブルなまちづくりとは、街路空間を自動車中心から人中心の空間へと転換することを目指し、 沿道と路上(公有地と民地)を一体的に活用し、人々が集い、憩い、多様な活動が創出される場として いく取り組みを指している。

国土交通省は、2019年に「居心地が良く歩きたくなるまちなか」の形成を目指し、国内外の先進事 例などの情報共有や、政策づくりに向けた国と地方とのプラットフォームに参加し、ウォーカブルなま ちづくりを共に推進する「ウォーカブル推進都市 [4]」を募集し、2024年12月時点で383都市が参画し、 千代田区もその1都市に数えられる。

補足説明

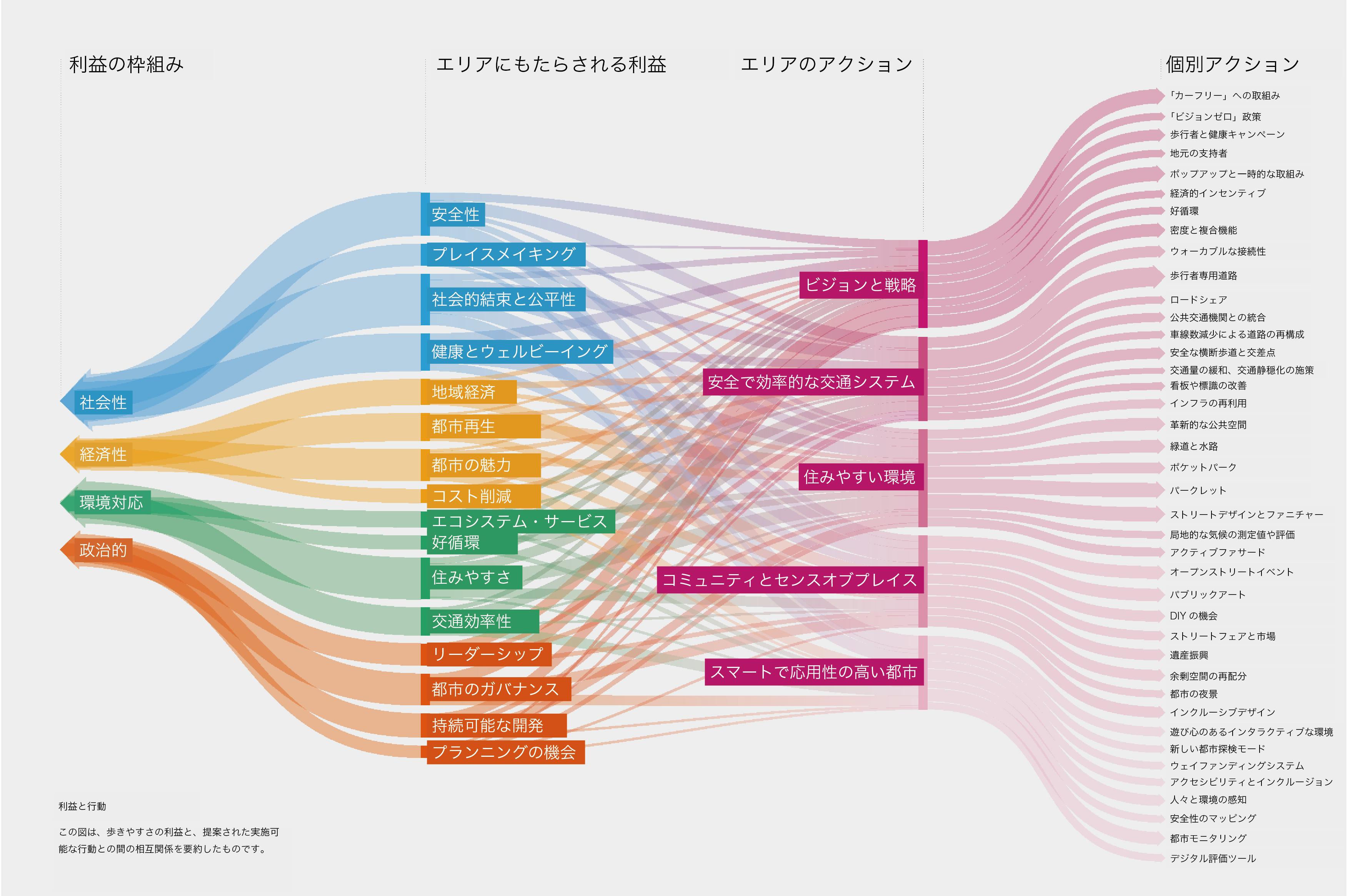

ウォーカブルシティのメリットと施策の相互関係

ARUPが作成した「Cities Alive Towards a walking world[5]」は歩きやすさを向上させるため の方策と、歩きやすい都市のもつ経済的、社会的、環境的、政治的な利点を示している。

経済的な利益としては、歩きやすさの向上によって小売店の売り上げの増加やサービスや商品価 値の向上、多くの雇用機会の創出が挙げられる。

社会的な利益としては、歩くことによって肥満危機への対処や心の健康と人々の幸福感の向上、 犯罪の減少などの利益に繋がることが示されている。

環境的な利益として、化石燃料など再生不可能な資源への依存度の低下や土地利用の最適化、騒 音の軽減が考えられる。

政治的な利益として、都市間の競争力の強化や住民の合意形成、持続可能な発展へと繋がること が示されている。

また、ウォーカブルシティを目指すために必要となる一連の流れとして、ビジョンと戦略、安全 で効率的な交通システム、公共空間の再設計、市民参加による戦略と提案、都市基盤に貢献する技 術とアプローチが挙げられている。

[4] [5] 国土交通省 都市局 マチミチ会議事務局(2025),「ウォーカブル推進都市一覧」,ウォーカブルポータルサイト ARUP(2016),「Cities Alive Towards a walking world」, ウォーカブルシティのメリットと施策の相互関係 出典:ARUP,「Cities Alive Towards a walking world」

補足説明

6D1P

National Heart Foundation of Australiaが作成した「Does Density Matter?[6]」には歩行と交通手段に関連する土地利用 の特徴として、6D1Pが取り上げられている。

6D1Pとは密度(Density)、土地利用の多様性(Diversity of land uses)、都市デザイン(Design)、目的地までのア クセス(Destination accessibility)、公共交通機関までの距 離(Distance to public transport)、需要管理(Demand Management)、プレイスメイキング(Placemaking)を指す。

6つのDと1つのPを組み合わせることで、歩行者量の増加、 目的地としての街路デザインの質を向上させることが可能にな るとされている。

密度(Density)は、歩きやすい環境をサポートする上での 人口と住宅密度を指す。多様性(Diversity of land uses)は、 特定の地域におけるさまざまな土地利用の数と、それらが土 地面積、床面積、または雇用にどの程度反映されているかを 指す。デザイン(Design)は、交差点密度と道路の接続性を 指す。目的地までのアクセス性(Destination accessibility) は、目的地までの近さを指し、目的地が近いほど、人はその 場所へ効率的に歩くが考えられる。公共交通機関(Distance to public transport)までの距離は、住宅密度の増加を 計画する際の重要な原則として考えられている。需要管理 (Demand Management)は、駐車場の空き状況が歩行者環 境に影響を与えていることが考えられる。プレイスメイキング (Placemaking)によって、大通りを歩行のためだけでなく、 活気があり、コミュニティのある場所へと変える。

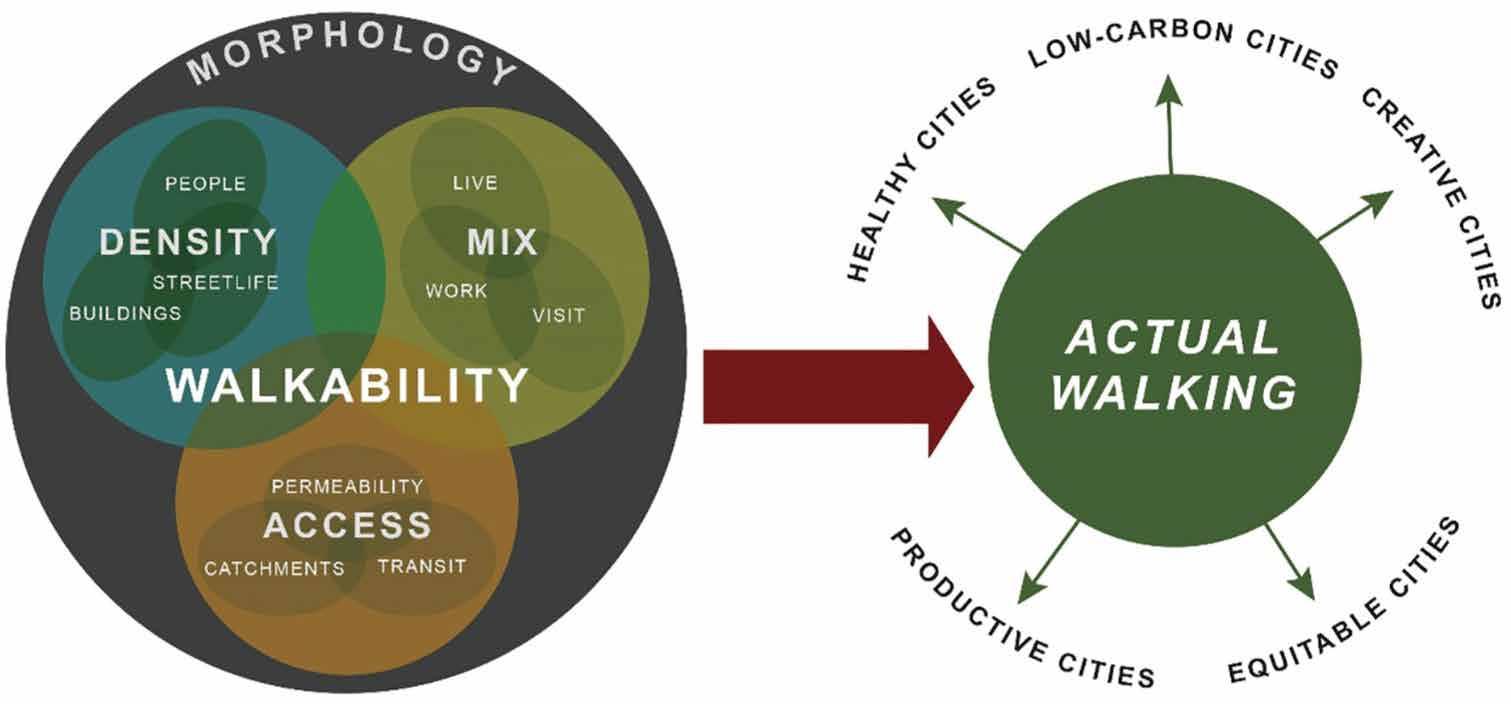

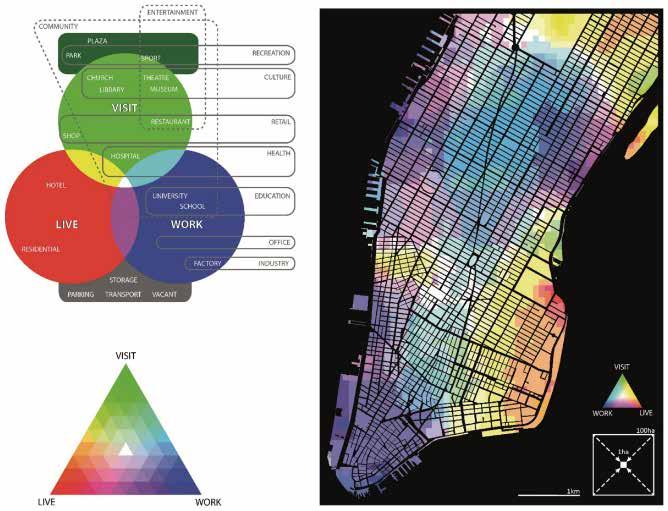

Urban DNA

ウォーカブルシティの概念として「Urban DMA[7]」がある。 Urban DMAというコンセプトは、密度(Density)、混合 (Mix)、アクセス(Access)の3つの要素から都市構造を 理解し、都市再生を検討する考え方である。

このコンセプトは作家であり、都市活動家であり、都市研 究家であるジェイン・ジェイコブスの著書「アメリカ大都市 の死と生」の中で語られている「集中」「用途の混合」「古い 建物」「短いブロック」の考えを発展させた概念である。

密度は、建物や、居住者、歩行者等の密度を指す。混合は、 多様な人々、建物、機能間での連携と相乗効果を生み出す手 段を指す。アクセスは、市内の移動手段を指し、歩行者の流 れを創出・制限する。

「密度」「混合」「アクセス」それぞれは単一ではなく、相 互に関連する一連の概念で構成されていることから、それら が複雑な相乗効果と相互依存によって連携し機能している。

6D1Pの概念図

出典: Heart Foundation, 「Does Density Matter? The role of density in creating walkable neighbourhods」

Urban DMA の概念図 出典:Dovey,Kim&Pafka,Elec(2019) 「What is walkability? The urban DMA」

マンハッタンにおける居住、仕事、来訪 の機能混合 出典:Dovey,Kim&Pafka,Elec(2019)

「What is walkability? The urban DMA」

[6] [7] Heart Foundation(2014),「Does Density Matter? The role of density in creating walkable neighbourhods」 Dovey,Kim&Pafka,Elec(2019),「What is walkability? The urban DMA」

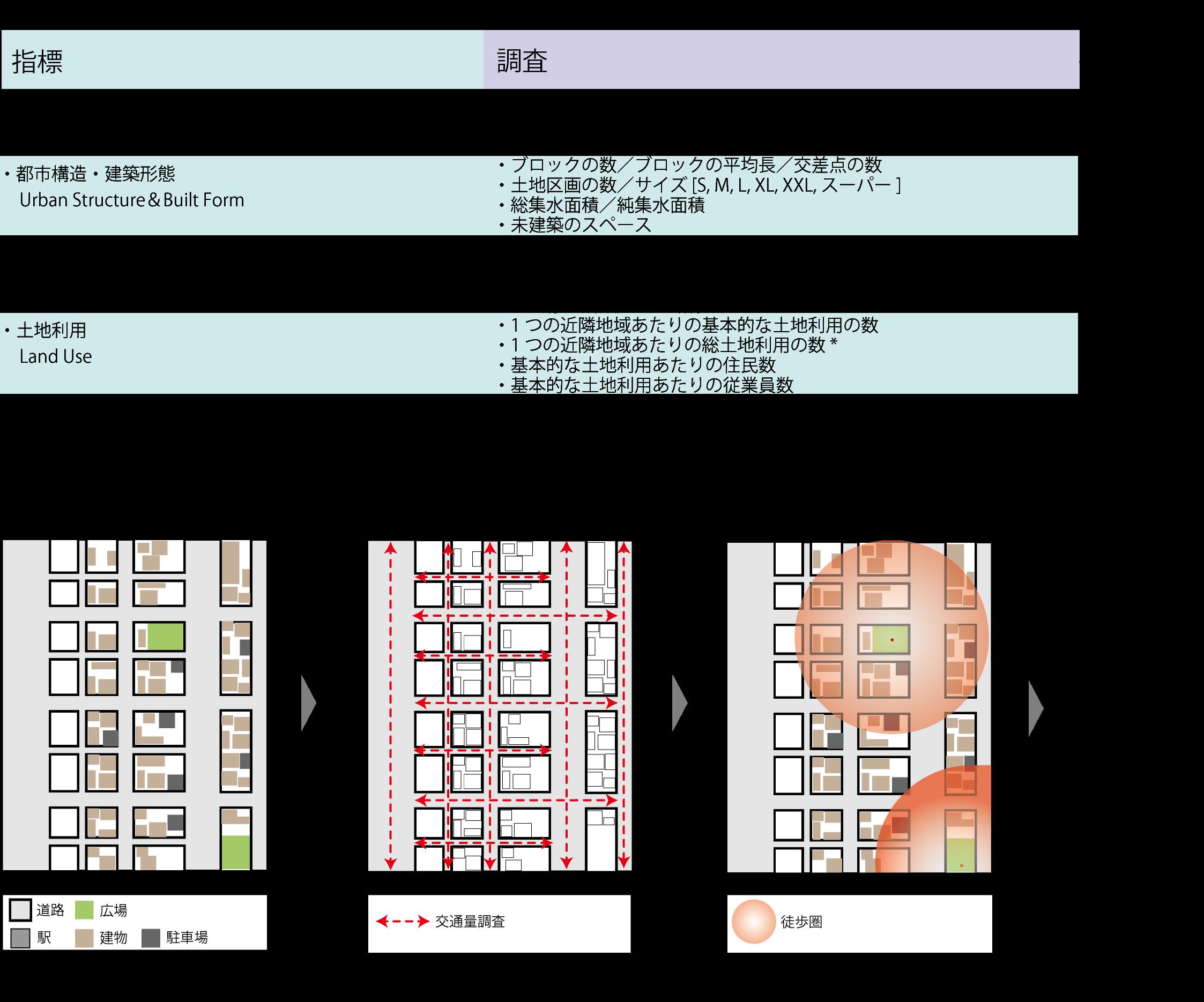

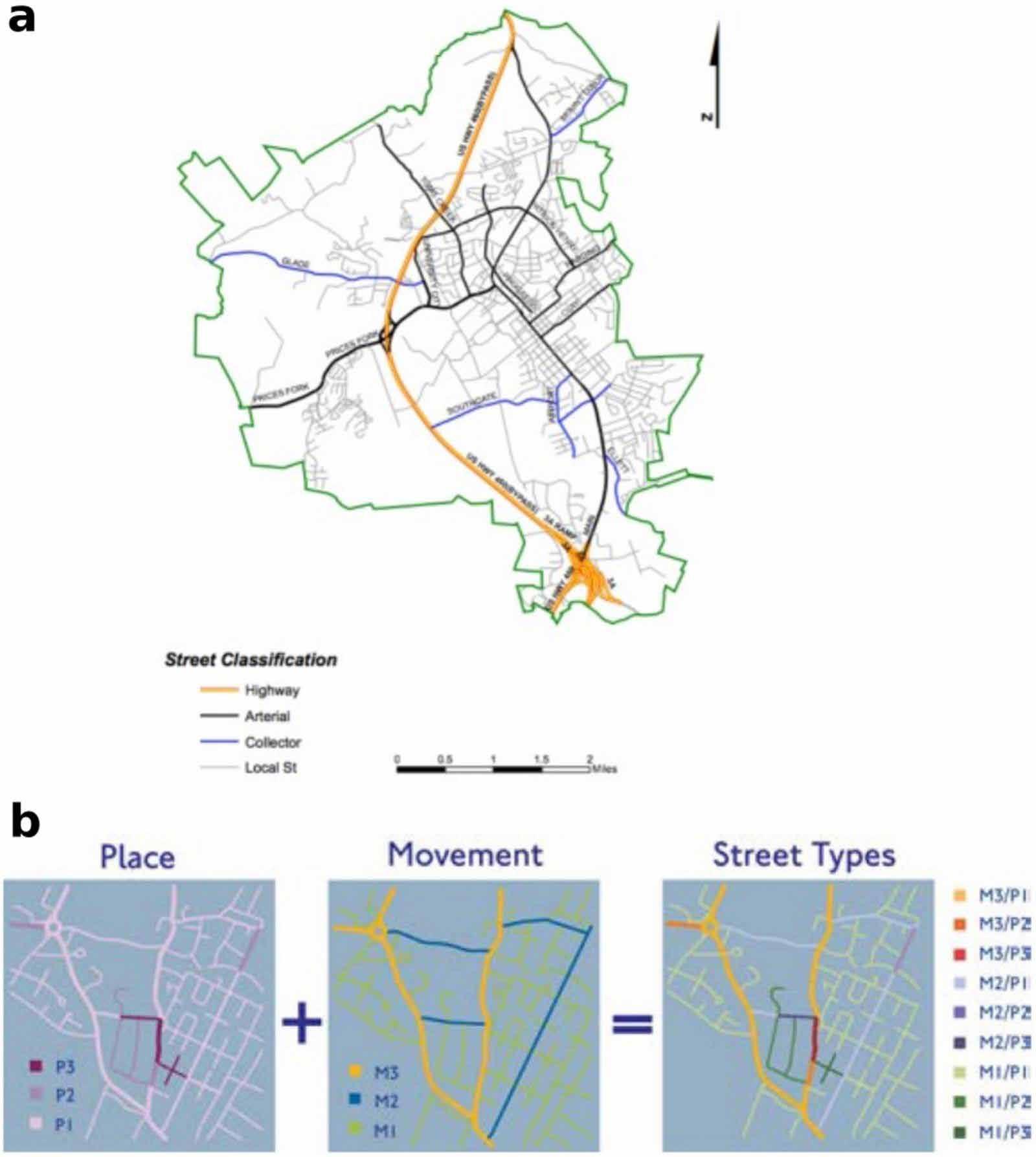

1-4ウォーカブルなまちづくりの形成手法 ウォーカブルなまちづくりの形成を検討するためには、「指標/ 調査」段階においてウォーカブルシ ティの可能性について把握する必要がある。この調査は「Urban DMA」や「6D1P」に取り上げら れているように、密度(歩行者・自動車の交通量、建物密度、街区ブロックの規模等)や土地利用の混 合(都市施設、1階建物用途、駐車場等)、アクセス(公共施設の配置、公共交通機関からの徒歩圏)、 プレイスメイキングといった指標を基準にした調査を実施する。

「ARUP」によると、「指標/ 調査」段階後は、ウォーカブルな街を目指していくためには、「ビジョ ンと戦略」、「街路ネットワーク」、「計画」、「施策」といった段階を踏む必要があることが分かる。「ビジョ ンと戦略」では、「指標/ 調査段階」の内容からウォーカブルビジョンの作成を行う。ウォーカブルビ ジョンとは、エリアビジョンや20 分/15 分都市圏等の構想、ストリートヒエラルキー等のその街が 目指すべき姿のことを指す。「街路ネットワーク」段階では、ネットワークの検証としてLink & Place 理論などを用いる。ウォーカブルビジョンでは、「指標/ 調査」段階のまとめやその街の目指すべき将 来像、将来像の実現に向けた計画を短期・中期・長期に分けて実施する施策をとりまとめる。その後、 「計画」段階において目指すべき将来像の実現に向けて、適用する制度の検討を行う。「施策」段階にお いて計画段階で策定した制度を実施し、道路空間の再編や制度による道路空間の活用、公園・広場の整 備をすることでウォーカブなまちづくりを目指すことができる。

補足説明

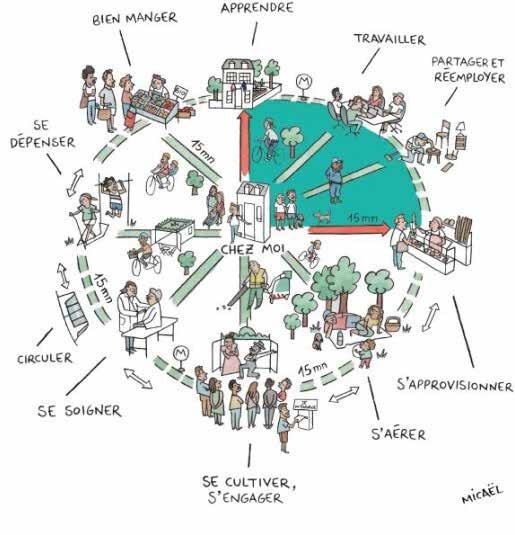

15分都市

自宅を中心に徒歩や自転車で15分以内に、学校、職場、食料品店、医療機関、公園、スポーツ施設等の日常生活における多 種多様な機能やサービスを受けることができる地区を指す。フランス・パリでは、「15分都市」を政策として打ち出している。

20分圏ネイバーフッド

住民が安全に日常生活に必要なサービスへアクセスできる徒歩圏域を20分圏とし、日常生活に必要な機能(商業、仕事、公園 等)が揃い、これらの機能に近接した一定の密度を有する居住地を指す。アメリカ・ポートランドでは、「20分圏ネイバーフッド」 を政策として打ち出している。

ストリート・ヒエラルキー

開発地区や住宅地区等から通過交通を排除する道路ネットワークを計画するために、道路を階層的に分類する概念である。

15分都市のイメージ

出典:la ville du quart d’heure (city of paris)

ポートランドの20分圏ネイバーフッド

出典:ポートランド市の計画方針を組み込んだ コンパクトシティ計画策定支援システムの提案

ストリート・ヒエラルキー

出典:A worldwide review of formal national street classification plans enhanced via an analytical hierarchy process: Street classification as a tool for more sustainable cities

2章 現状と課題・潜在力 本章では、秋葉原地区の現状と課題について正しく認識するために、公開されているデータの分析 (2-1,2-2,2-4)と現地調査(2-3)を行った結果と考察を示している。以上の内容を14項目の青帯で 示している。続いて、秋葉原地区のウォーカブルなまちの潜在力の分析と将来方針、必要となる考え方 (2-5)を6項目で示している。

2-1

広域的な視点からみた秋葉原地域の概況・課題

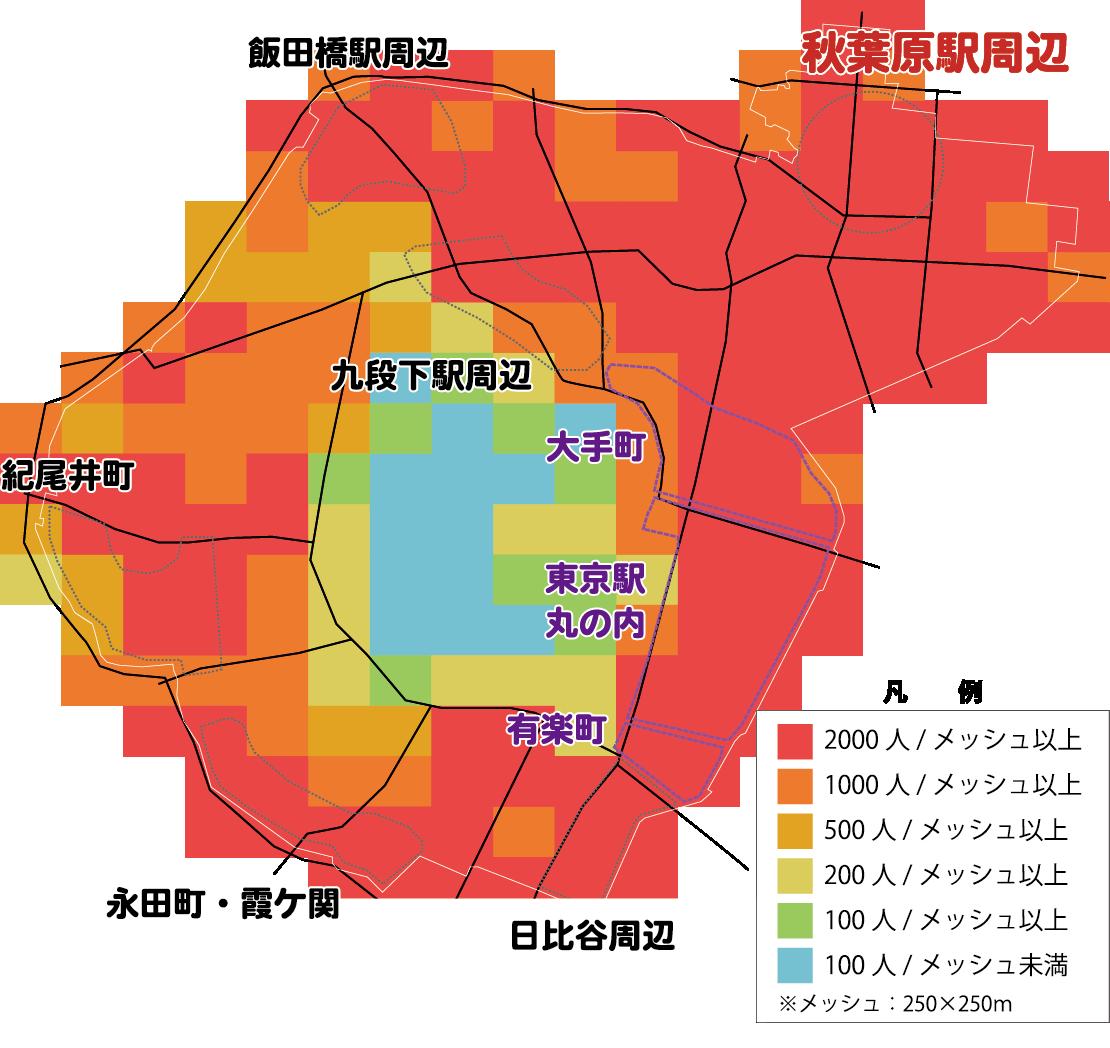

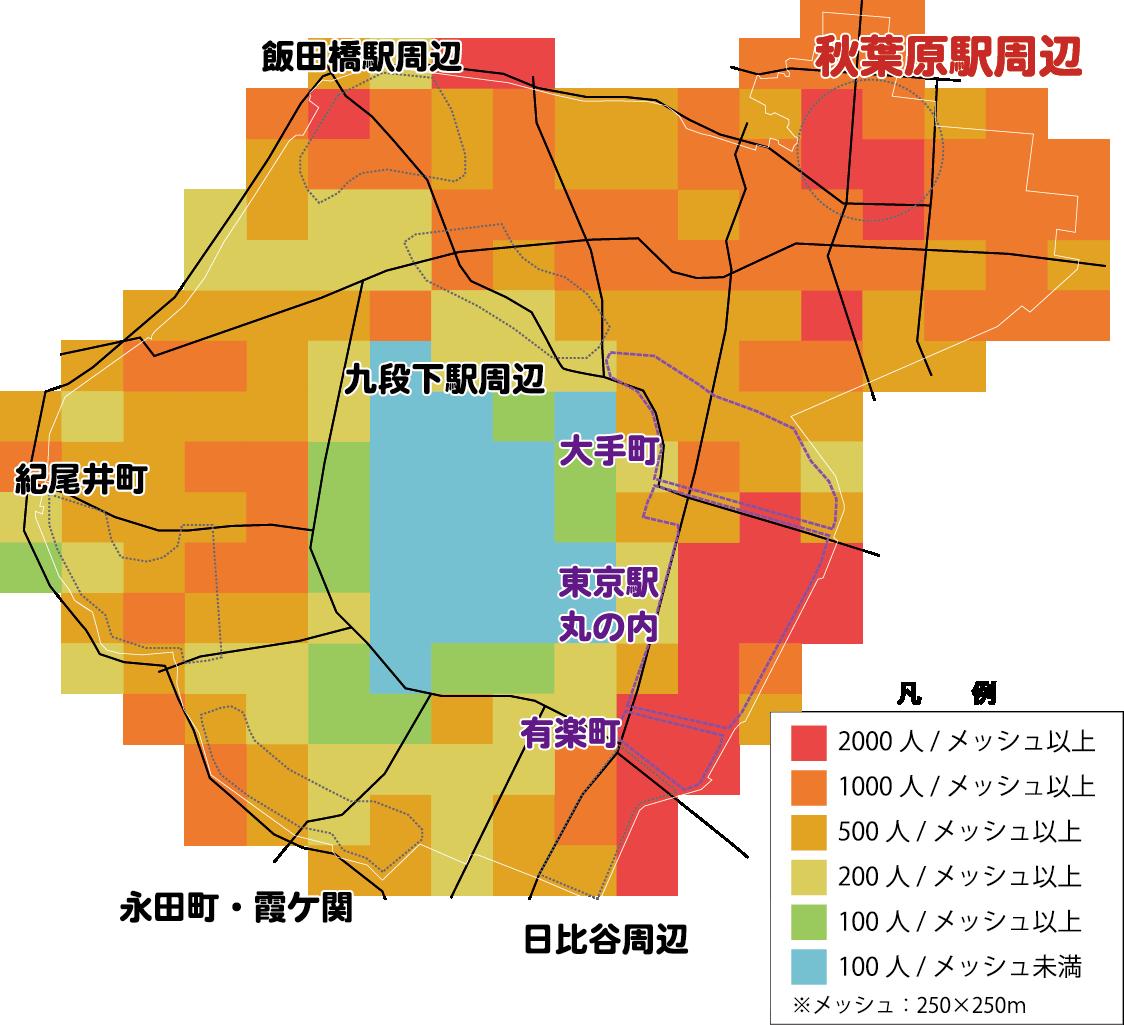

都内屈指の観光都市・高い流動人口数

秋葉原地区は、都内で5番目に外国人観光流入があり、都内・国内屈指の観光地である。また、秋 葉原地区は、千代田区都市計画マスタープランにおいて、高度機能創造・連携拠点の1つとして位置づ けられる。千代田区内の流動人口を確認すると、平休日ともに高い流動人口が見られるエリアは、国際 ビジネス・文化交流拠点と位置づけがある東京駅・丸の内・大手町・有楽町エリアと、高度機能創造・ 連携拠点の中では秋葉原駅周辺のみである。

エリア別の観光客流入状況

出典:令和5年

国・地域別外国人旅行者行動特性調査報告書(東京都)

都市計画マスタープランによる秋葉原地区の位置づけ

出典:千代田区都市計画マスタープラン(令和3年5月改定)

出典:RESAS流動人口マップ(抽出条件:2023年10月) _出典根拠:「混雑統計®」©ZENRIN DataCom CO., LTD. 平日の流動人口分布

休日の流動人口分布

出典:RESAS流動人口マップ(抽出条件:2023年10月) _出典根拠:「混雑統計®」©ZENRIN DataCom CO., LTD.

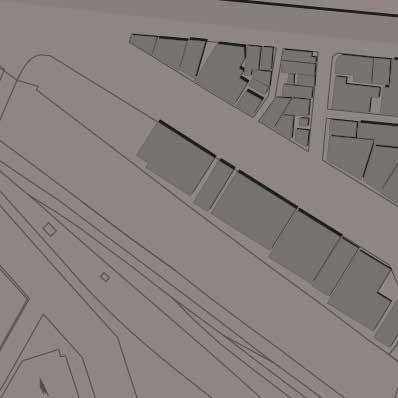

2-2 秋葉原地区を取り巻く概況・課題 秋葉原が旧来から保有するカルチャーと新たな開発動向 2

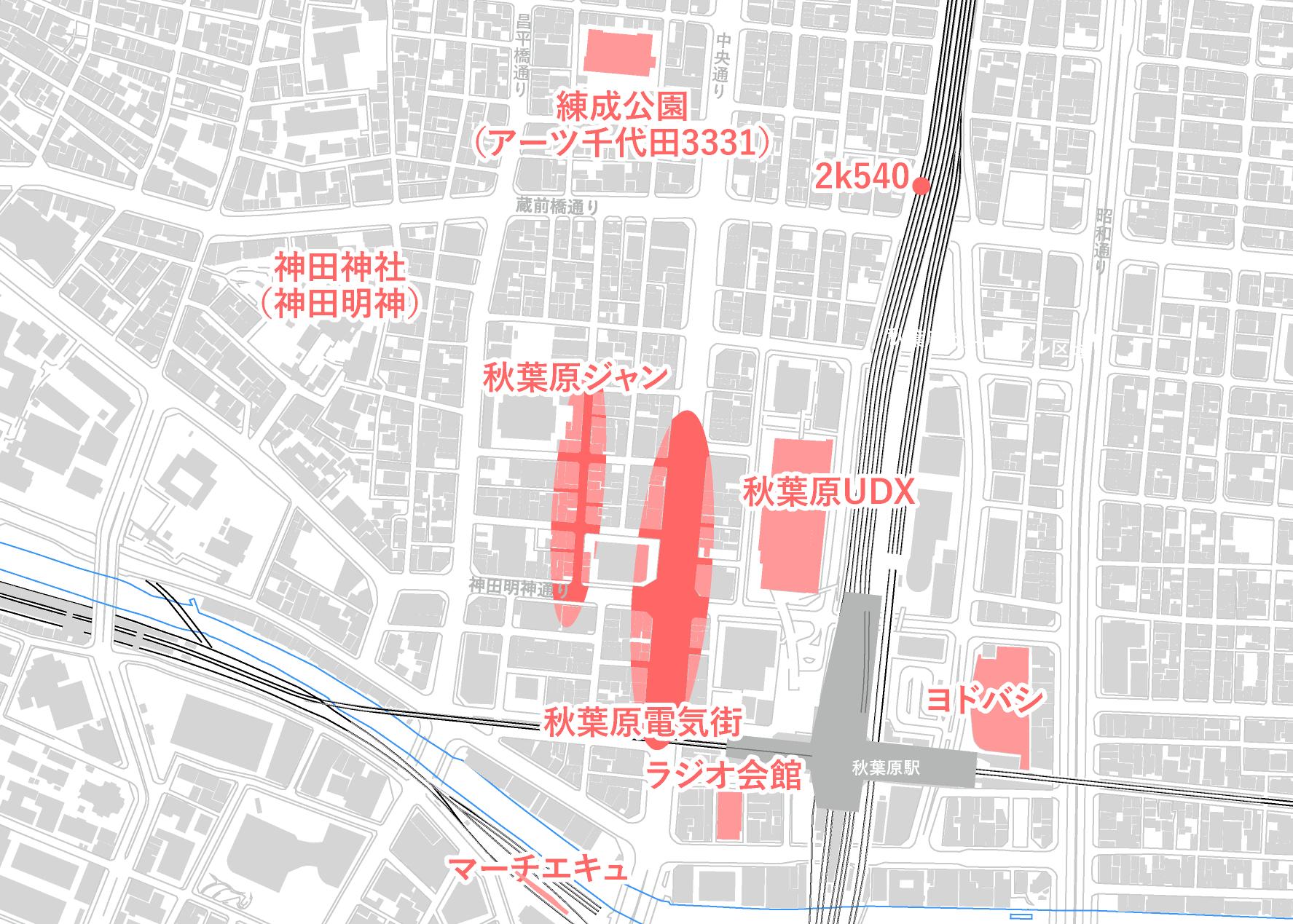

秋葉原地域は、世界的観光地であり、電気街・サブカルチャーとしての特性を有した地域であること から、国内外からの来訪者が多く訪れる。秋葉原地区内の主要な目的地としては、秋葉原駅から西側方 向に秋葉原電気街、秋葉原ジャンク通り等が位置している。さらに、西側には神田明神、湯島聖堂が位 置している。

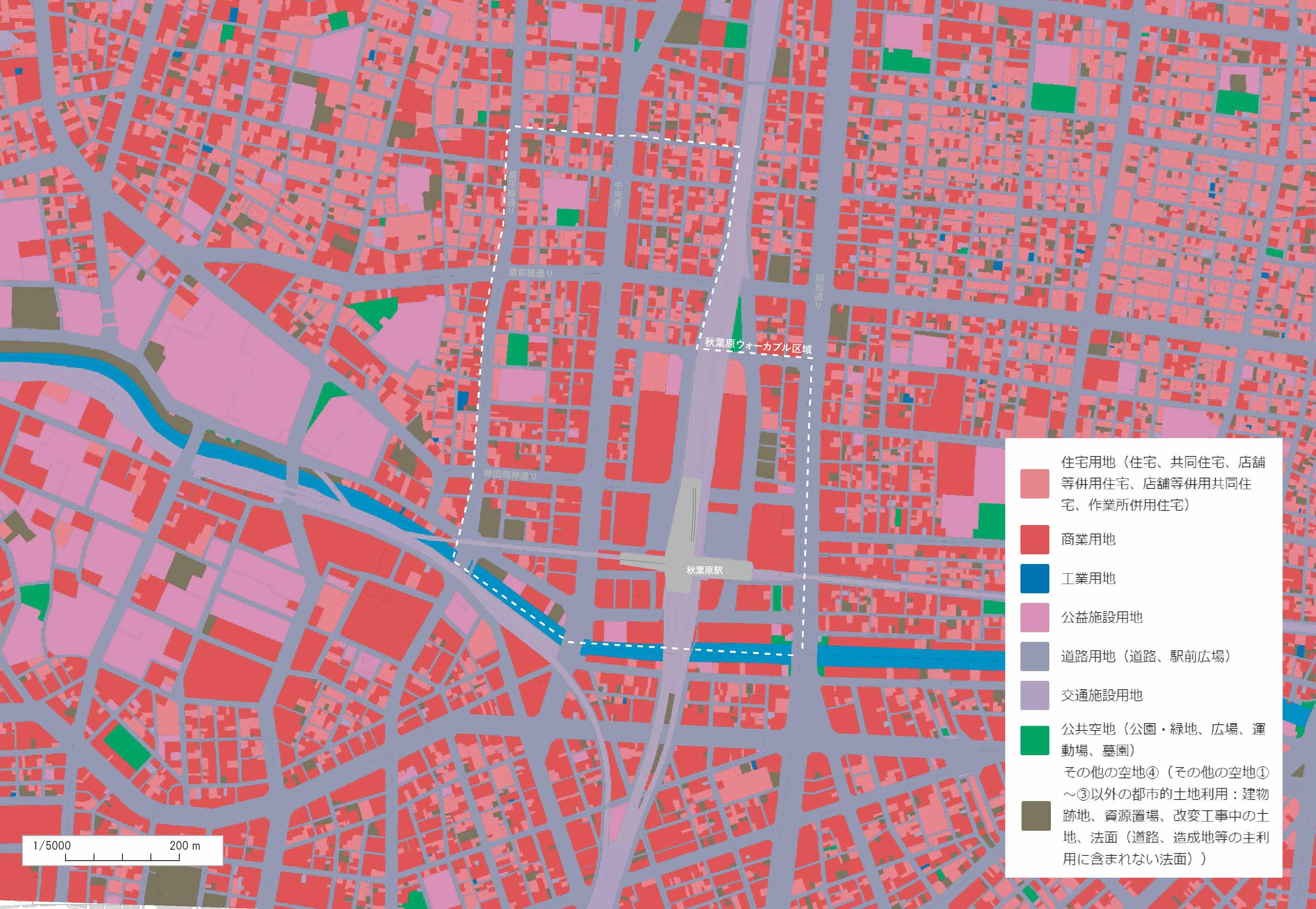

秋葉原駅を中心に商業用途の施設が主として立地している。商業用途としては、駅に近接する部分で 市街地再開発事業等の大規模オフィスビルが立地、中央通り以西では小売店などが同居する雑居ビルが 立地している。秋葉原地区の北側は住宅用地(店舗併設)が広がっている。

このように旧来からある文化や新たな開発動向は、秋葉原地区が保有する重要な特性である。

一方で、偽装メイドや客引きといった違法行為、無秩序な溢れだしが確認されており、適切な安全対 策も必要である。また、新規開発により秋葉原独自の街並みが消失することも懸念され、エリアの強靭 化を進めながらも、界隈性の維持も必要である。

秋葉原地区内の土地利用状況 出典:PLATEAU_出典根拠:土地利用状況(東京都)

再開発による整然としたオフィスビル

秋葉原独自の界隈性のある景観

出典:日本大学理工学部建築学科都市計画研究室(泉山ゼミ)が撮影

秋葉原地区内の主要な目的地

出典:一般社団法人ソトノバが制作

違法な客引き

出典:日本大学理工学部建築学科都市計画研究室(泉山ゼミ)が撮影

無秩序な溢れだし

出典:一般社団法人ソトノバが撮影

4

様々な交流活動や効果的な情報発信の期待

秋葉原駅周辺では、市街地再開発事業が推進され、外神田4丁目、神田練塀町では、人口が20年間 で大きく増加している。秋葉原地区内の人口(居住者数)は、約4,000人で推移しており、再開発等 による住居戸数の増加に伴い、微増傾向にある。同様に、従業者数についても2021年時点で82,945 人で増加傾向にあり、昼間人口が多い傾向にある。

また、外国人観光客についても増加基調にあり、コロナ禍で一時落ち込んだものの、回復基調にある。

出典:国勢調査 秋葉原地区内の町丁目別人口動態

秋葉原地区内の人口・従業員・外国人観光客動態 出典:従業者数_経済センサス(総務省)、居住者数_住民基本台帳 (千代田区)、外国人観光客_出入国管理統計統計表(法務省)、 国・地域別外国人旅行者行動特性調査(東京都)

購買活動・最新の文化体験を求めた観光流入機会

国別外国人旅行者行動特性調査報告書(2023 年)におけて秋葉原は外国人観光脚の期待値・満 足値がともに高いエリアとして、渋谷に次いで2 位であることから、今後も需要が高まることが想 定される。秋葉原地区は、外国人観光客にとって、

購買活動や最新の文化体験について満足度が高く 評価されている。特に、電化製品の購買活動の満 足度は、比較的高い水準にある。

外国人観光客の秋葉原地区の印象 出典:令和5年 国・地域別外国人旅行者行動特性調査(データを基に詳細解析) 出典:国別外国人旅行者行動特性調査報告書 訪日外国人の期待していたエリア・満足したエリア

オーバーツーリズム・観光公害の懸念 外国人観光客についても増加基調にあり、コロナ禍で一時落ち込んだものの、回復基調にある。外国 人観光客については、2023年に約900万人であり、2017年と比較して、1.68倍の増加画見れている。 当傾向は、秋葉原エリアのみならず、都内全体的に見られる傾向であり、今後も増加する場合観光公害 の影響が懸念される。

2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年

出典:東京都観光客数等実態調査、国別外国人旅行者行動特性調査報告書 東京都内都市別の外国人観光客の動向

交通結節性の高さ

秋葉原地区は、JR秋葉原駅を中心と したエリアであり、東京メトロ銀座線末 広町駅、都営地下鉄新宿線岩本駅より徒 歩300m圏内に位置しており、公共交 通のアクセス性が高い地区である。

また、当地区の中心に位置する秋葉原 駅は、JRにて東京・横浜方面ー上野・ 埼玉方面、新宿方面ー千葉方面、東京メ トロにて北千住ー中目黒を結び、都内で も通勤通学・観光交流にとって重要な公 共交通結節である。

秋葉原地区内周辺の鉄道駅の分布図

出典:グーグルマップから一般社団法人ソトノバにて制作

岩本町駅 (都営新宿線)

秋葉原駅近郊の自動車流入・駐車場需要の低下 秋葉原地区内には、多くの駐車場が分布している。大規模建物においては、東京都駐車場条例におい て附置義務駐車場の設置が位置づけられている。附置義務による駐車場マスは、秋葉原地区内の時間貸 駐車場の約85%を占めている。一方で、秋葉原地区内の駐車動向を確認すると、駐車数は2008年に 比べて減少傾向にあり、32.7%の減少が確認されている。そのため、秋葉原地区を包括的に捉え、適 切な駐車場量の検討が必要である。

秋葉原地区の附置義務駐車場マスの割合

出典:パーソントリップ調査(東京都市圏交通計画協議会)

幹線道路と歩行者動線の交錯・細街路への荷捌き車輛の進入

秋葉原地区の骨格軸である中央通りは、広域的な都市間連携に寄与する道路でもあることから、道路 交通上、多くの自動車交通量が確認される。

一方で、秋葉原駅から中央通り以西のエリアへの多くの人流が確認され、幹線道路と歩行者動線が交 錯している。

また、商業エリアの細街路を中心に荷捌き車輛の進入も見られており、交通安全性の課題を有してい る。

2-3 ステークホルダー等からの意見・課題 (1)主要なパブリックスペースのステークホルダー等の意見 秋葉原エリア内のパブリックスペースを評価し、プレイスアイデアを検討することを目的に、2023 年に「プレイス・ワークショップ秋葉原」を実施した。

「プレイス・ワークショップ秋葉原」では、ステークホルダーや秋葉原に関心のある方が参加し、秋 葉原地区にあるパブリックスペース(8箇所)を対象にまちを歩き、空間を評価&議論しながら各パブ リックスペースにおいて具体的なアクション(短期・長期)をとりまとめた。とりまとめた結果は次の ページに記載した。

まちあるきの様子

出典:一般社団法人ソトノバが撮影

発表の様子

出典:一般社団法人ソトノバが撮影

出典:一般社団法人ソトノバが撮影

集合写真の様子

出典:一般社団法人ソトノバが撮影

補足説明

プレイス・ワークショップ秋葉原で使用した空間評価の16の指標

当ワークショップは、Project for Public Spacesが開発したプレイス・ゲーム(空間の評価と課題の特定を行うためのツー ル)を活用した。右記の対象地において、16 の指標に基づいて現地確認し、評価した。さらにグループワークにより機会・課 題、短期的・長期的な取組みを議論・とりまとめた。

プレイス・ゲームの16の指標 出典:Project for Public Space

2023年に実施した「プレイス・ワークショップ秋葉原」の ワークショップによるステークホルダー等(秋葉原に関連する 企業や地域住民)からの意見(秋葉原地区の課題や機会など) について、要点を3つに絞って下記に示す。また、8つのパブ リックスペースの空間の評価を右に示す。

秋葉原ジャンク通り 【場所の持つ機会や課題】 秋葉原ジャンク通りは、小規模で専門性 の高い店舗が集積し、1人でも十分に楽し める場所である。また、歩行者が多く、車 が通りづらいことも魅力的である。

課題は、ベンチなどの滞留するための空 間が不足していることである。また、10 年前と比べて道路にはみ出して商売をする 店舗が減り、秋葉原らしさが失われている ことも課題である。

【具体的なアクションの内容】

練成公園、芳林公園では、「④経済的活力はあるか」の 評価が低い。イベントを実施することで、経済的活力の向 上に繋がると意見があった。取組みとしては、「青果市場 の開催」「オタ芸の復活イベント」「露店を出店」などの意 見が挙がった。かつての取り組みを復活したい意見が多く、 これらを実施することで秋葉原の魅力を再び高めることが 期待される。

すぐできることとしては、露店の出店な どの社会実験の実施や滞留空間の整備、町 内アナウンスによる店舗の紹介などの意見 が挙がった。

長期的な改善としては、日常的な滞留空 間の整備や時間帯一般車規制による歩行者 天国の実現、壁面アートによる老朽化した ビルの有効活用などの意見が出た。

「⑧座る場所は快適か」の評価が低い対象地が多い。ま た、全ての対象地で「快適性と印象」の評価が高い項目が 少ない。これより、快適性や滞在性を向上させていく必要 がある。取組みとしては、「可動式の椅子の設置」や「テー ブル設置」などの意見が挙がった。これらを継続的に続け ることで、日常的な滞留空間の整備に繋げることができる と考えられる。

「⑫インフォメーションや案内板は分かりやすいか」の 評価が高い対象地はない。特に、秋葉原ジャンク通りでは 評価が低い。これより、場所の認知度を向上させる必要が ある。さらに、取組みとしては、掲示板の作成や案内板の 設置、活用などの意見が挙がった。「⑩歩いてここまで来 やすいか」や「⑪公共交通へのアクセスがいいか」の評価 が高く、アクセス面が良いことから情報発信を強化するこ とで、認知度が向上すると考えられる。

アキバ田代通り

【場所の持つ機会や課題】

アキバ田代通りは、JR 秋葉原駅から近 いことや小規模の飲食店が集積しているこ とから、多くの歩行者が通行する場所であ る。東側には、秋葉原UDXの公開空地が 面しており、歩道の拡幅や広場空間の整備 が行われている。

課題は、西側は歩道が狭く、店舗の看板 や放置自転車などにより歩行の妨げとなっ ていることである。また、道路と歩道の間 に柵と植え込みを設置しており、歩道と車 道が分断していることの課題である。

【具体的なアクションの内容】 すぐできることとしては、柵や植え込み を撤去し、歩道と車道の分断をなくすこと や以前開催していたフリーマーケットの実 施などの意見が挙がった。

長期的な改善としては、歩行者専用道路 として秋葉原UDXの公開空地との一体的 な活用が意見として挙がった。また、秋葉 原UDXの2階の公開空地の賑わいが感じ られるよう、西側のビルの階段や屋上に滞 留空間を設けることも意見として出た。

UDX 東側通り 【場所の持つ機会や課題】

UDX 東側通りは、秋葉原駅電気街口か らのアクセスが良く、視認性も良い。

課題は、消防署がある影響で道路が自由 に使えないため、イベント実施のハードル が高いことである。また、JR 高架下と秋 葉原UDXの2者が連携して取り組みを実 施することが求められている。

【具体的なアクションの内容】 すぐできることとしては、秋葉原UDX との繫がりができるイベントを開催するこ となどの意見が挙がった。

長期的な改善としては、消防署の移転や 入口の変更を行うことで、フォトスポット や道路ペイントなどのイベントを通じて道 路空間を積極的に活用することが意見とし て出た。

秋葉原駅西側広場 【場所の持つ機会や課題】

秋葉原駅西側広場は、会社員の通行や観 光客の待ち合わせなど、利用者が多く、多 目的な人が利用する場所である。

課題は、ベンチなどの滞留するための空 間が不足していることである。また、周囲 の各テナントと広場との連携が見られず、 「広場」ではなく広い空間となっているこ とも課題である。

【具体的なアクションの内容】

すぐできることとしては、広場のイメー ジを定着させるための電気街口という広場 名称の変更やマルシェ等のイベント実施な どの意見が挙がった。

長期的な改善としては、秋葉原の目指す まちづくりと連動して駅前広場をつくり替 えていくべきという意見が挙がり、「古き よきものと新しいものの融合」や「ネオン カラーの明るく楽しいまち」など、まちづ くりのあるべき方向性の意見が出た。

秋葉原公園 【場所の持つ機会や課題】 秋葉原公園は、JR 秋葉原駅昭和通り改 札からのアクセスがよく、広いスペースが あることから待ち合わせの場所として利用 されている。また、自動車や自転車の往来 がないことから安全な公園である。

課題は、公園内に駐輪場があるため、自 転車が溢れており、ごみが多いことである。 また、座る場所が少ないことや植栽の統一 感がないことも課題である。

【具体的なアクションの内容】

すぐできることとしては、可動式の椅子 を一時的に設置すること、周りの飲食店や ヨドバシカメラと連携したイベントの実施 などの意見が挙がった。

長期的な改善としては、自転車置き場の 移転などの地下鉄やヨドバシカメラからの 人流を考慮した設置物の配置が意見として 挙がった。また、インフォメーションを設 けることで、休憩スペースとしての活用な どの意見も出た。

富士ソフト前の通り

【場所の持つ機会や課題】 富士ソフト前の通りは、JR 秋葉原駅か らのアクセスが良いことや歩道が広く安全 なこと、街路樹が多く綺麗なことなどが魅 力である。また、広い公開空地が多く、周 辺に勤める会社員の集いの場所やランチの 場所としての活用が期待される。

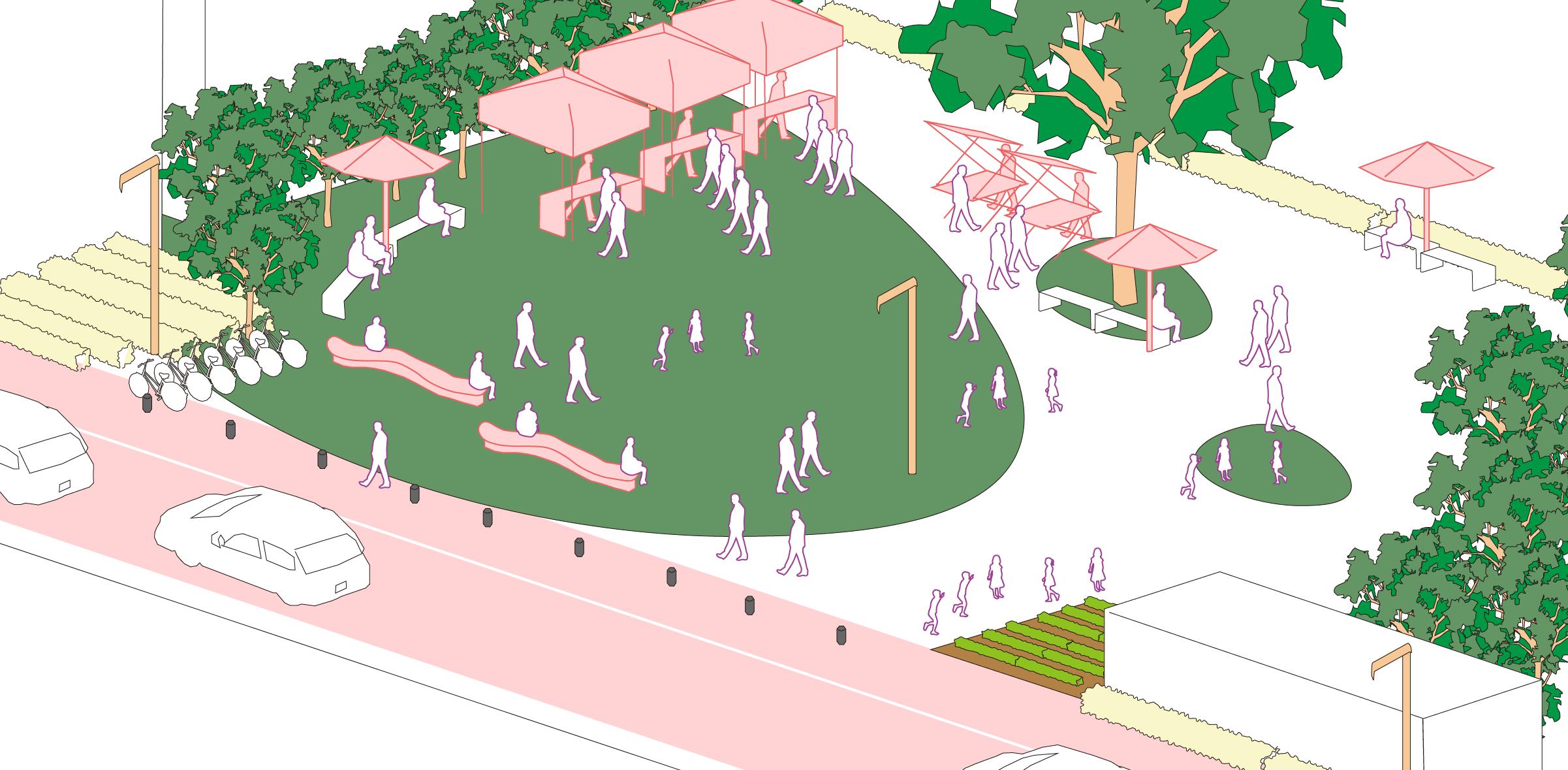

課題は、オフィスビルが軒を連ねること から、会社員の通行が主な利用となってお り、休日は閑散としていることである。ま た、夜も同様に閑散としており、治安につ いて不安視されていることも課題である。 【具体的なアクションの内容】 すぐできることとしては、公開空地を活 用してランチを食べる場をつくることや、 道路を歩行者天国化して休みの場として利 用する社会実験の実施、公共空間を活用な どの意見が挙がった。

長期的な改善としては、道路を常に歩行 者天国化し、椅子・ベンチ・人工芝などを 設置することが意見として挙がった。また、 植栽を増やし、「秋葉原のオアシス」のよ うな空間としての活用が意見として出た。

練成公園 【場所の持つ機会や課題】

練成公園は、中学校の校舎を改修した アートセンターであるアーツ千代田3331 の前にある公園である。現在は、アーツ千 代田3331の建て替えが進行中であり、今 後は子どもから高齢者まで楽しめる空間と しての整備が期待される。

課題は、周辺からの視認性が悪く、路地 を1本入ると公園があることに気づきにく いことである。また、アーツ千代田3331 の休止により、経済的活力が低下している ことも課題である。

【具体的なアクションの内容】

アーツ千代田3331は、建て替えが終わ らない限り、実現が難しいなどの意見が挙 がった。すぐできることとしては、アクセ ス性向上のために、駅の行き先表示を大き くすることが意見として挙がった。

長期的な改善としては、バリアフリー整 備を実施することや屋外照明の設置などの 意見が出た。

芳林公園

【場所の持つ機会や課題】

芳林公園は小学校に隣接するため、校庭 としても利用されている。また、「チヨク ル( レンタサイクル)」が整備され、コミュ ニティバスが近くを通るなど、アクセス性 が良い。過去にはオタ芸の練習が夜間に行 われ、小規模なイベントを実施していた が、現在は夜間の利用を制限している。ま た、公園内のトイレは比較的新しいものの 清掃が行き届いていないことから清潔感が なく、公園の利用者も不労者や外国人など 多岐に渡るため、治安に関する課題がある。 【具体的なアクションの内容】 すぐできることとしては、公園の夜間開 放とそれに伴う利用ルールを確立し、多言 語に対応した掲示板を設置するなどの意見 が挙がった。また、オタ芸活動やマルシェ、 青果市場、アイドル活動などのイベント実 施が意見として挙がった。

長期的な改善としては、イベントの定番 化や青果市場の継続、アイドル活動の場と してステージ整備するなどの意見が出た。

(2)秋葉原通行者が考える意向

商業・観光エリアの滞留空間の充実、治安向上、効果的情報発信 秋葉原ジャンク通りをはじめとした商業・観光エリアについては、天候や治安を気にすることなく、 安全に快適に歩くことのできる空間や、気軽に休憩できる空間が必要と考える。また、外国人観光客等 の来街者に向けた情報発信(大型ビジョン等)も必要と考える。

実施概要

秋葉原のまちづくりにおいて求め られる施策を明らかにすることを目 的に、プレイスワークショップや現 況・課題から整理した28の施策案 を提示し、「秋葉原ウォーカブルビ ジョンデイズ」を実施した。

実施手法は、28施策から参加者 が実施してほしい施策を選択し、イ ンスピレーションボードにシール投 票、調査員により投票理由(なぜそ う感じたのか、どんなとこ ろが良い と感じたのか等)を聴取し た。

秋葉原ウォーカブルビジョンデイ ズ は、約300名に参加した。参加 者のうち、観光客・来街者が約6割 程度、20~40代が約8割であった。

※インスピレーションボードの参加者数は、投票数とヒアリング記録(人数・投票数)を基に、年齢別・属性別に集計・解析し、 推計値を算出・採用した。

インスピレーションボードの参加者概要(属性・年齢)

出典:日本大学理工学部建築学科都市計画研究室(泉山ゼミ)が制作

秋葉原通行者の意向

「路上滞留スポットの整備」(58件)「店舗の魅力が溢れ出す道路」(50件)「日陰を創出する屋根空間の整備」(49件)など、道路 空間の整備や高質化を求める意見が多く得られた。

通行者の施策案に対する意見

出典:日本大学理工学部建築学科都市計画研究室(泉山ゼミ)が制作

補足説明

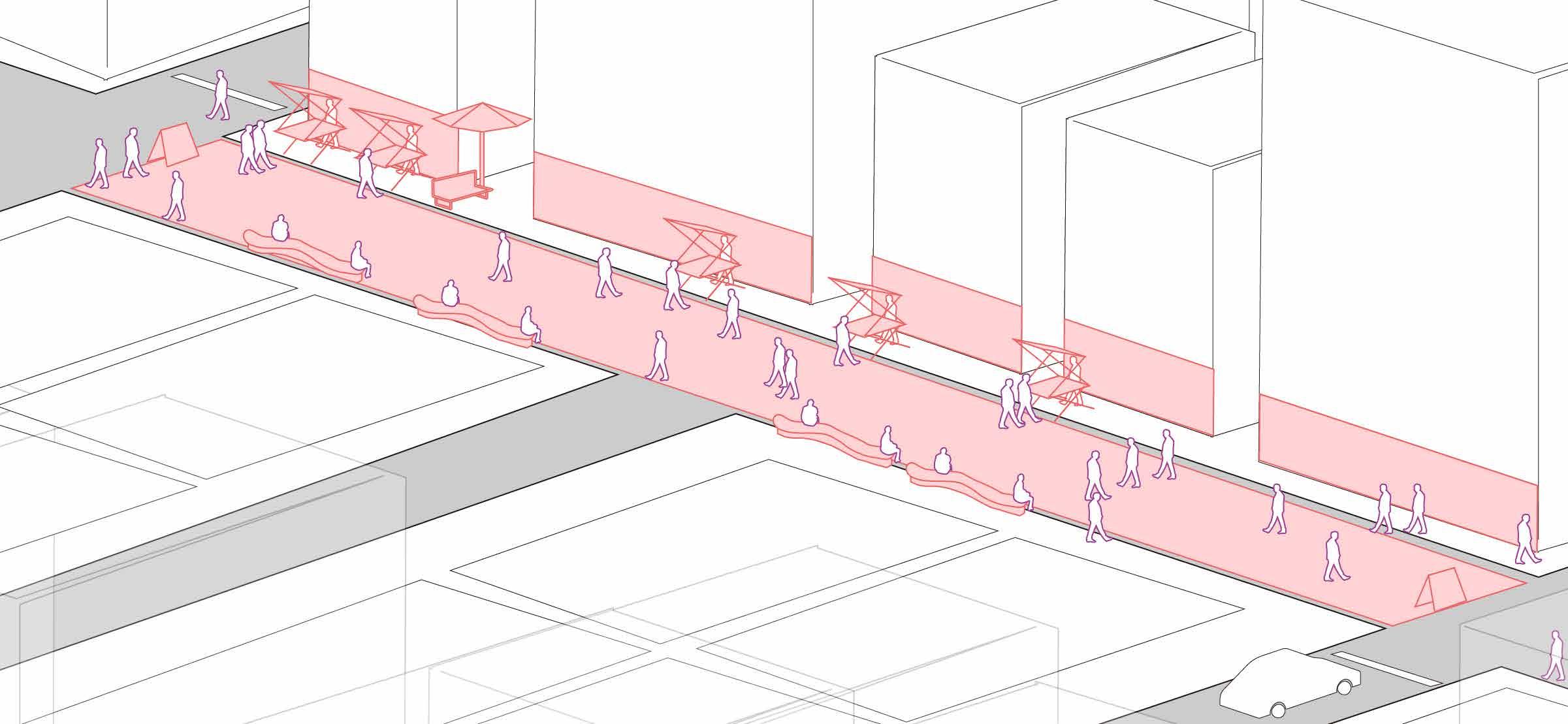

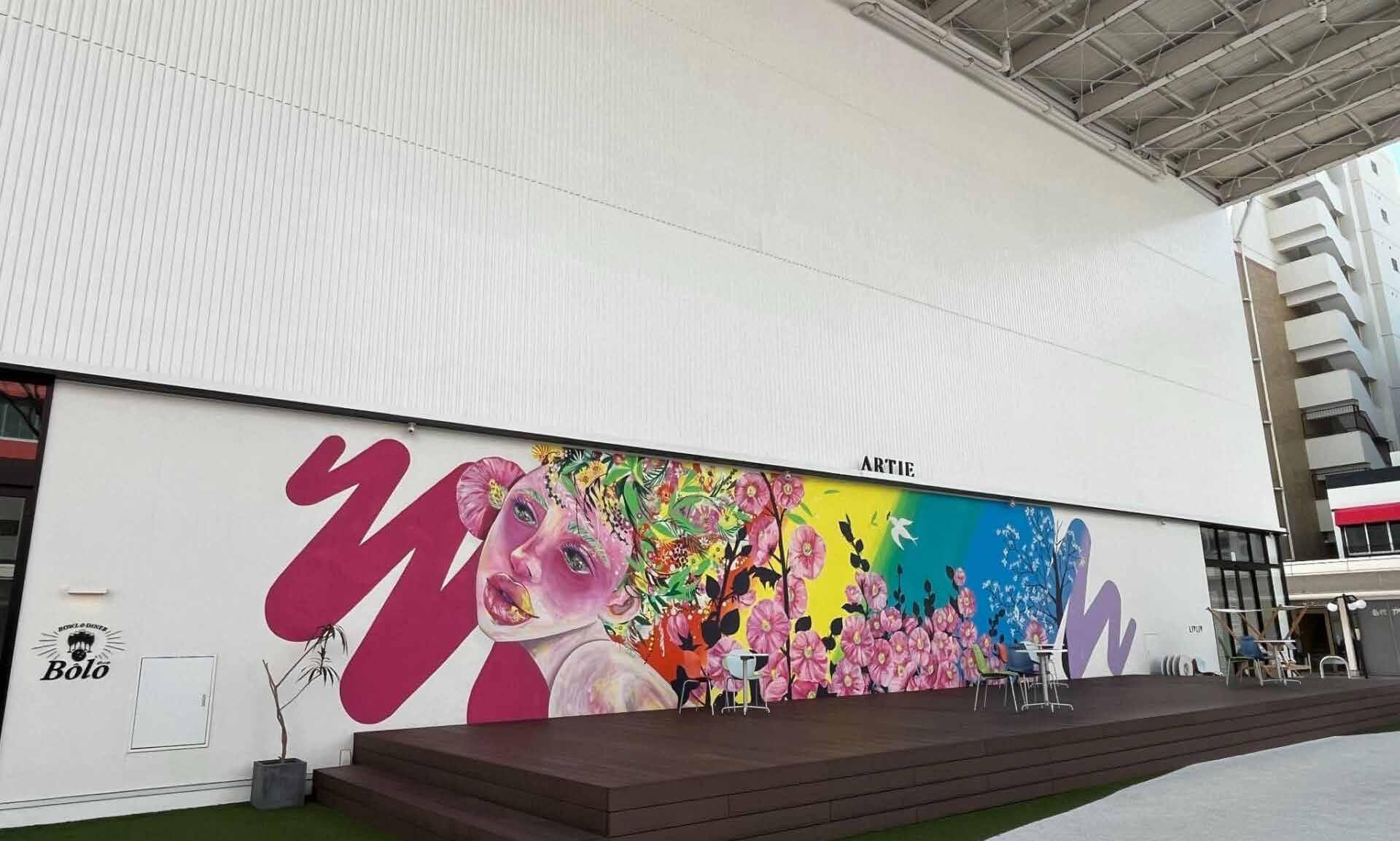

マーケットストリート社会実験2024 in秋葉原ジャンク通り

2024年10月に秋葉原地区内のジャンク通りを対象に、歩 行者空間化、滞留空間等を創出するとともに、 住友不動産秋 葉原ビルにおける公開空地の活用を社会実験を実施した。

当社会実験において、 利用者の行動の変化や周辺の交通に 及ぼす影響を調査を通して検証した。その調査の中で、「秋葉 原ウォーカブルビジョンデイズ」を実施した。

観光客・来街者の意見

観光客・来街者の意見としては、「路上滞留ス ポットの整備」が43件と最も多く、次いで「店 舗の魅力が溢れ出す道路」が33件、「商店間連携 による路上イベント等の実施」が32件であった。

「路上滞留スポットの整備」は、徒歩での回遊にお いて、座れる場所の少なさを理由に挙げる 意見が あった。また、「店舗の魅力が溢れ出す道路」につ いては、地元連携の必要性を挙げる意見もあった。

路上滞留スポットの整備 出典:岡山市ホームページ

ジャンク通りの社会実験 秋葉原ウォーカブルビジョンデイズ 出典:一般社団法人ソトノバが撮影 出典:一般社団法人ソトノバが撮影

施策15の理由

もっと座れる場所が欲しいから(40代・男性)

施策15の理由

歩いていて疲れる…座れる場所が欲しい(30代・男性)

施策15の理由

施策3の理由

地元が絡んでないと地域活性化につながらない印象 (40代・男性)

得票数上位5施策と主要な理由

出典:日本大学理工学部建築学科都市計画研究室(泉山ゼミ)が制作

どこかに入らないと休憩できない、座れる場所があれば (30代・男性) オフィスワーカーの意見

オフィスワーカーの意見としては、「大型ビジョ ンの整備」が12件と最も多く、次いで「親水空 間の整備」が11件、「店舗の魅力が溢れ出す道路」 「路上・公園等の安全・公衆衛生上の管理運営」が 9件であった。「大型ビジョンの整備」については、 秋葉原の魅力を来街者向けの発信を理由に挙げた 意見があった。また、「親水空間の整備」は水辺テ ラスなど活用推進を理由に挙げた意見があった。

大型ビジョンの整備 出典:大型ビジョン総合ポータル

周辺住民の意見

周辺住民からの意見としては、「日陰を創出する 屋根空間の整備」が13件と最も多く、次いで「店 舗の魅力が溢れ出す道路」「大型ビジョンの整備」 が8件であった。そのため、夏季に日陰となる空 間や、雨天時に傘を差さずに歩ける空間など、歩 行者交通量が多くても快適に歩ける空間の整備が 求められると考えられる。

日陰を創出する屋根空間の整備 出典:TABIZINE~人生に旅心を~

施策6の理由

施策6の理由

施策10の理由

昔はもっと活用されていたため(30代・男性)

施策3の理由

観光客向けに大画面で秋葉原魅力の発信(20代・男性) 神田川に水辺テラスがあり活用してほしい(70代・男性) 秋葉原っぽく良さそう、お店の宣伝にも良い(50代・女性)

得票数上位5施策と主要な理由

出典:日本大学理工学部建築学科都市計画研究室(泉山ゼミ)が制作

施策14の理由

施策14の理由

施策3の理由

オフィスワーカーに向けの滞留空間創出は良い(40代)

施策6の理由

雨の日は傘が危ない、屋根があったら嬉しい(20代・男性) 古き良き文化を崩すさず魅力発信ができそう(20代・男 夏暑いから屋根が欲しい(男性)

得票数上位5施策と主要な理由

出典:日本大学理工学部建築学科都市計画研究室(泉山ゼミ)が制作

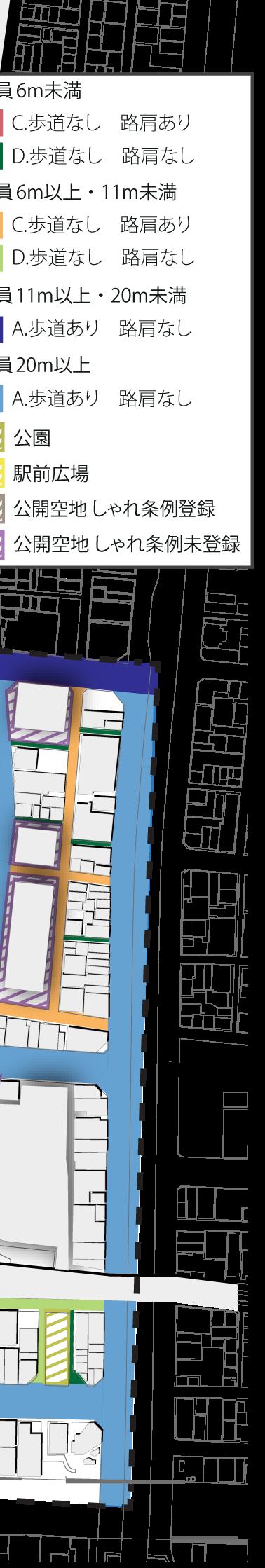

2-4 秋葉原地区内のパブリックスペースの現況・課題 公民様々なパブリックスペースがあり、エリアや規模に応じた特性がある (1)パブリックスペースの基礎的な概況

秋葉原地区には道路・公園、駅前広場、公開空地など公民様々なパブリックスペースが分布している。 道路については、鉄道駅に近接、商業地としての特性を有することから、バスやタクシーの往来や荷 捌き車輛の進入が見られる。また、オフィス街・観光地の特性も有することから、路線や時間帯によっ て歩行者が交通量が多い。公園・駅前広場・公開空地等のオープンスペースでは、現時点でも地域活動 やイベントが実施されているものの、利用が限定的であったり、十分な滞留機能が無い。

以下の見開きは、過去の報告書をもとに、今回の表題に併せて内容を更新したものである。

①道路

●幅員6m以下の道路(歩道無)

一方通行等の自動車が通行しにくいが道路 である。人通りが少なく、界隈性を感じられ る路地空間も見られる。一方で、夜間は暗く、 人通りも少ない道路である。

●幅員6m以上11m未満の道路(歩道無)

自動車2台がすれ違う(路肩の停車があっ

ても問題なく通行可能)ことができる幅員で ある。店舗が分布するエリアでは、歩行者の 通行が見られ、併せて荷捌き車両の往来も確 認される。

●幅員11m以上の道路(歩道有) 歩道、車道が確保された道路である。当地 区の骨格的な役割、交通結節点や駐車場への 流入動線として機能している。時間帯、区間 によっては、自動車交通量、歩行者通行量に 差がある。

通行しにくい道路 出典:日本大学理工学部建築学科都市計画研究室(泉山ゼミ)が撮影

②公園

秋葉原地区内には、「練成公園」「芳林公園」 「秋葉原公園」の3つの公園が分布している。 「秋葉原公園」は、秋葉原駅からほど近く、 駅利用者の滞在が見られる。一方で、「練成 公園」「芳林公園」は、小学校に隣接、住宅 用地が分布するエリアに位置し、地域住民が 利用しやすい面がある。特に「芳林公園」は、 平日に校庭として利用があり、児童・幼児の 利用が定着している。

③駅前広場

秋葉原駅に隣接し、「

秋葉原駅西側広場 」

と「秋葉原駅東側広場」が整備されている。「秋 葉原駅西側広場」は、広告看板や家電量販店 が見え、秋葉原らしさが滲み出ており、当地 区の玄関口としての機能を果たしている。「秋 葉原駅東側広場」は、バスロータリーが整備 されており、バス・タクシーの乗り換えとし ての機能を有している。一方で、双方の駅前 広場に滞留場所が無く、通行するだけの場と なっている。

④公開空地

秋葉原駅を中心とし、総合設計制度等によ る民間開発により、公開空地が整備されてい る。公開空地の活用は場所によって異なる。

特に、東京のしゃれた街並みづくり推進条例 のまちづくり団体の登録制度を活用した場所 もあり、建物連動したイベントの実施が見ら れる。

秋葉原地区内の遊具が豊富な公園 出典:日本大学理工学部建築学科都市計画研究室(泉山ゼミ)が撮影

秋葉原駅西側広場

秋葉原地区内の公開空地

出典:日本大学理工学部建築学科都市計画研究室(泉山ゼミ)が撮影 出典:日本大学理工学部建築学科都市計画研究室(泉山ゼミ)が撮影

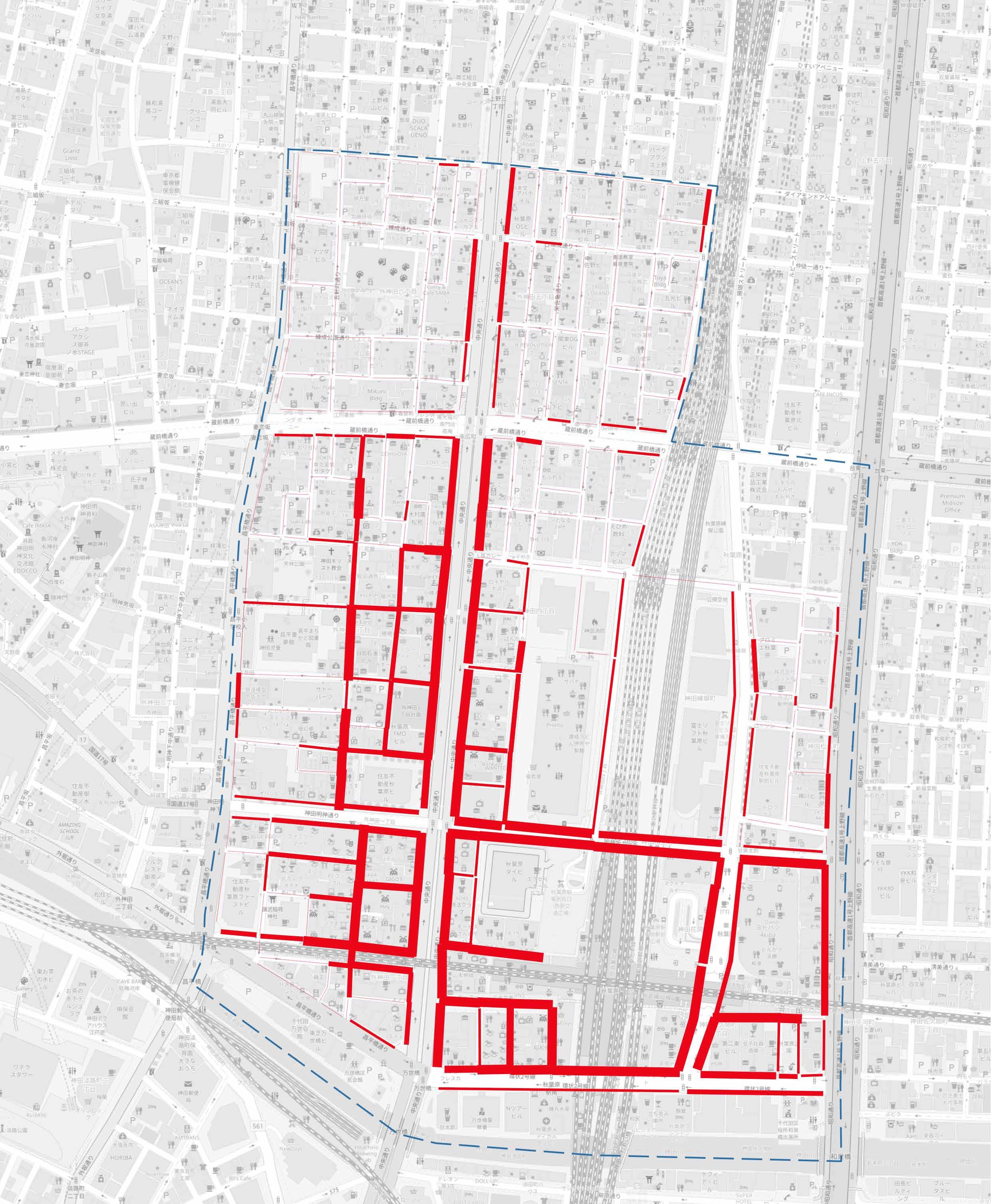

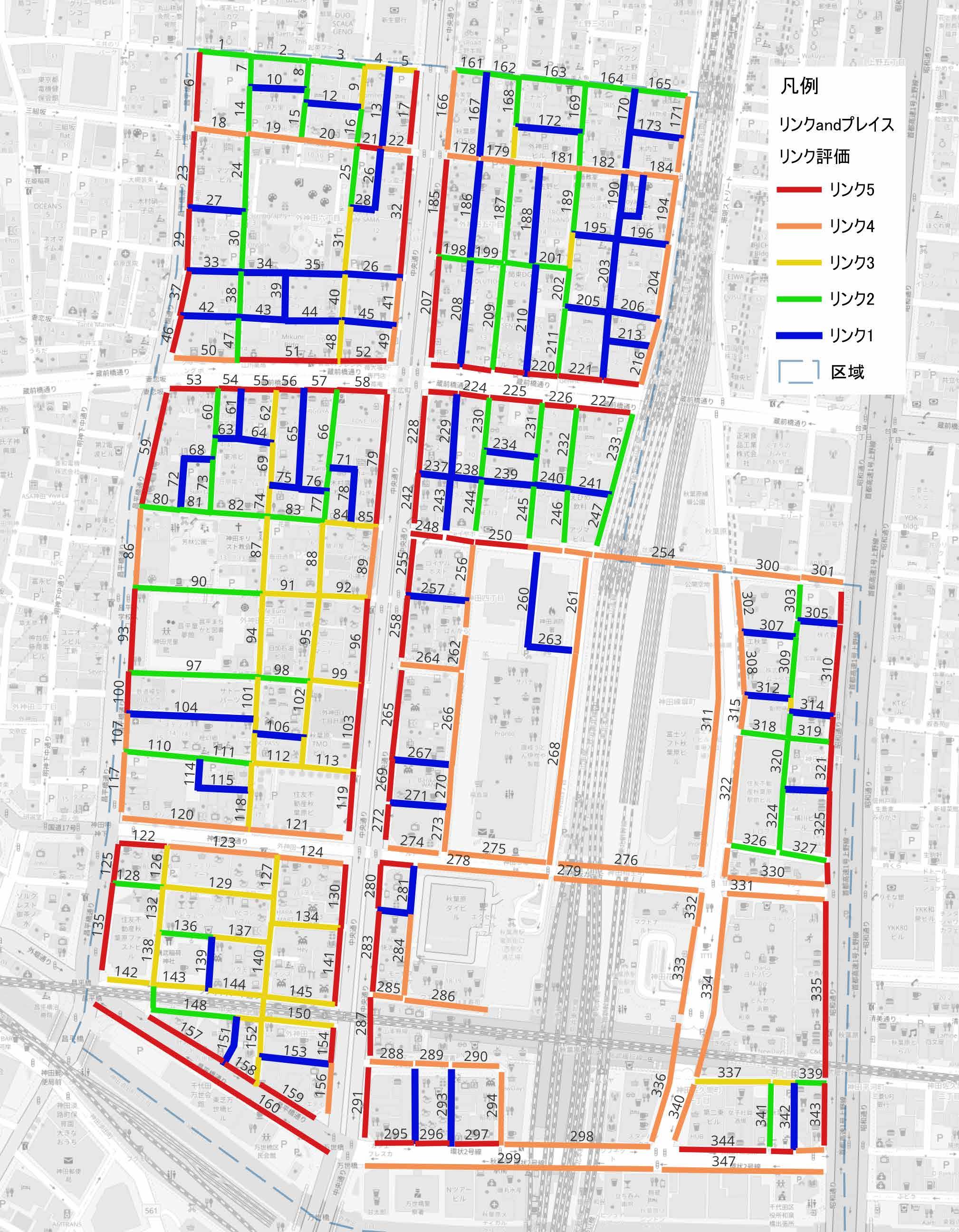

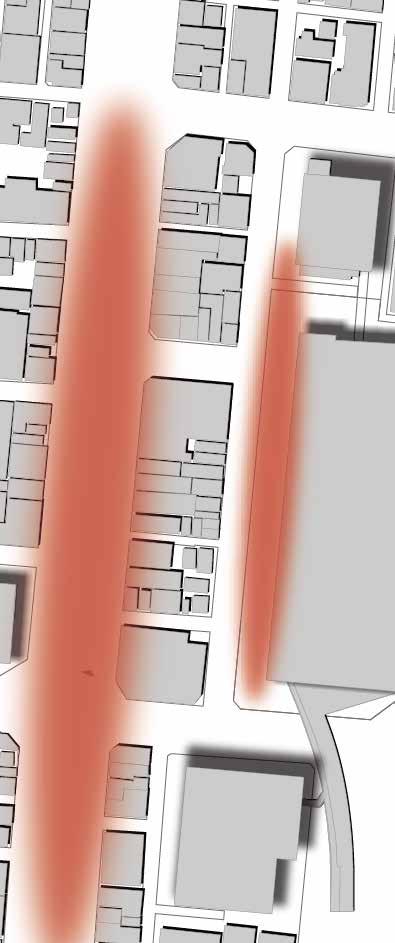

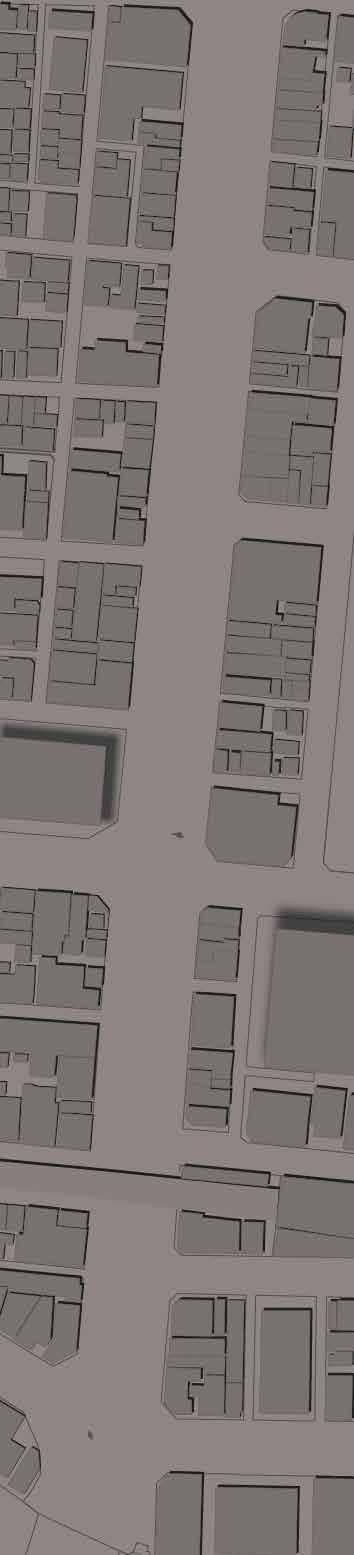

(2)Link and Place理論の基礎的調査

交通機能が高く・滞留機能は少ない、駅周辺で滞留潜在性あり

都市間連携を担う中央通り、昭和通り、蔵前橋通り等の道路は自動車交通量が多く、中央通り西側の 細街路は歩行者交通量も高く、通行機能が高い。一方で、滞留できるような場所や機能が少なく、滞留 機能が低い。また、滞留機能の付与可能性や滞留が誘発される路線が中央通り、秋葉原駅西側細街路、 UDX西側等の道路が評価され、滞留性のポテンシャルが高い。

①秋葉原地区内のLink and Place理論の定義

秋葉原地区内のLink(交通機能)、Place(滞留機能)の各々の現況を調査した。なお、Place(滞留機能) については、滞留空間としてのポテンシャル(潜在的な機会・課題)を有している要素を調査した。

① 道路幅員

Link(交通機能)の 現況評価

Place(滞留機能)の 現況評価

Place(滞留機能)の 潜在的な評価 (機会と課題)

② 自動車交通量

③ 歩行者交通量

④ 時間貸し駐車場

⑥ 1階建物用途

⑦ 駐車場出入口

⑧ 滞留要素

⑨ 滞留行動 ⑤ 滞留空間

Link(交通機能)とPlace(滞留機能)の定義

出典:一般社団法人ソトノバにて制作

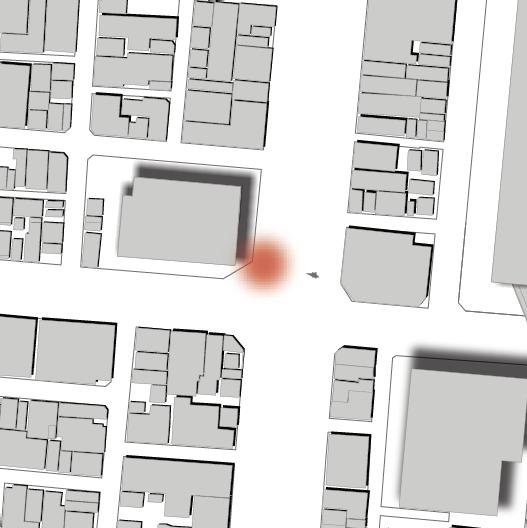

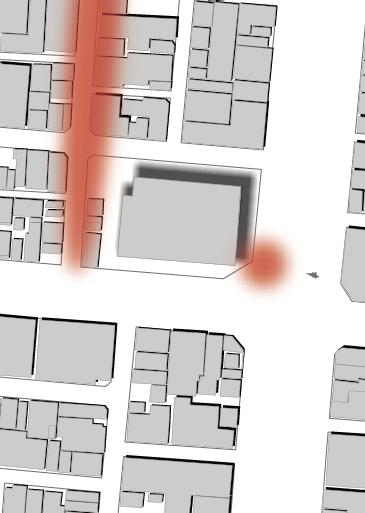

③Link 及びPlaceの現況評価、Placeの潜在的評価

秋葉原地区内のLink(交通機能)、Place(滞留機能)の各々の現況評価を21 ページ(下記左)に示 した。さらに、プレイスの潜在的な評価について22 ページ(下記右)に示した。これらを受け、Link and Place の総合的な評価(22 ページ下記右)を行った。

Link(交通機能)の現況評価

Place(滞留機能)の現況評価

2-5 課題を受けたウォーカブルなまちづくり推進の考え方

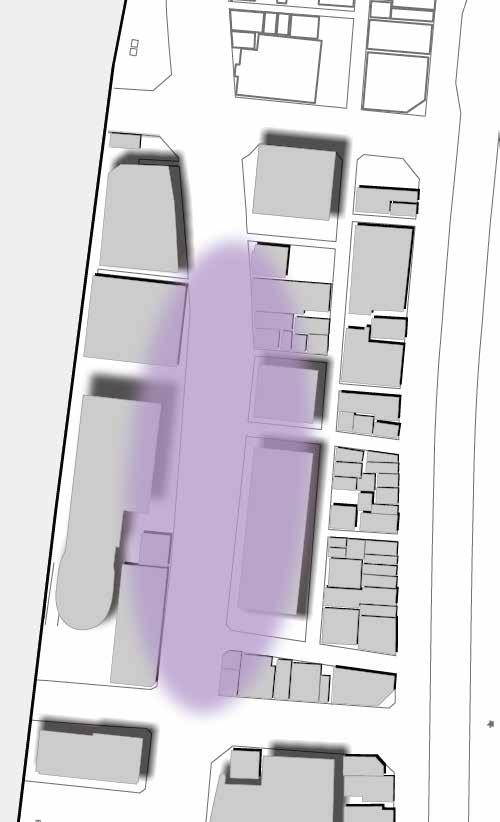

考え方❶ ターゲットに応じて秋葉原地区を3つのエリアに分類する

秋葉原地区においては、秋葉原駅を中心として、様々 な主体の往来が見られる。その属性を確認すると、住民、 オフィスワーカー、観光客(国内外)等の人が、ショッ ピング、ビジネス等、様々な目的の訪問がある。

各主体で、目的地が異なり、ターゲットに応じて、 ウォーカブルの捉え方が異なると考える。そのため、大 きな分類として、住民(秋葉原地区を居住地とする人)、 オフォスワーカー(秋葉原地区のオフィスビル(再開発 ビル等)に勤める人)、来街者・観光客(秋葉原地区を 目的に観光・買い物をする人)と定義し、これに応じた ウォーカブルを検討する必要がある。

秋葉原地区においては、ターゲット分類から大きく3 つのエリアがある。秋葉原に在勤在住来訪するターゲッ ト(主体)を想定し、ターゲットに応じたウォーカブル 施策に取り組む必要がある。

秋葉原駅周辺及び、中央通 りジャンク通りを中心とし た電気街を含むエリア

秋葉原駅周辺や中央通り沿 い、再開発ビルや中小規模 ビルを含むエリア

末広町駅周辺エリア、昌平 小学校周辺エリア

ターゲット分類から3つのエリア 出典:一般社団法人ソトノバにて制作

観光客・来街者をターゲットとしたエリア

観光エリアには、観光客・来街者を中心として各観光スポットを目的 とした往来が多くある。これらの流入は、秋葉原地区、千代田区、我が 国の活性化に大きく寄与している。一方、治安、交通安全などで課題が ある。また、来街者にとっても、人の往来が多いことから滞留する箇所 が少ないことも指摘される。

観光地としての歩きやすさを考えるためには、滞留場所となる都市の 余白を計画的に設置する必要がある。

オフィスワーカーをターゲットとしたエリア オフィスエリアには、再開発事業を契機に多くのオフィスワーカーが 往来する。再開発ビル周辺は、朝、昼、夕方に通勤、ランチタイムによ り、往来があるが目的のある移動であることから、都市の滞在性・回遊 性に寄与できていない。一方で、再開発ビルを低層部には公開空地が計 画され、ウォーカビリティに寄与する貴重な空間である。平日・休日で 異なる利用層となることに留意する必要がある。

住民をターゲットとしたエリア 住宅エリアには、秋葉原地区の北側・西側を中心に住宅地が分布して いる。特に、末広町駅周辺の住宅は、店舗併設住宅もあるものの、JR 秋葉原駅周辺と比べると閑静な場所であり、西側には区立昌平小学校(同 敷地内に区立昌平幼稚園)が位置し、通学路となることから、来街者と 住民の活動エリアをすみわけする必要がある。

2章 現状と課題・潜在力

考え方❷ 4つの要素で好循環を構築する

秋葉原地区は、多くの人の往来があり、地区内で多量で多様な回遊活動、滞留活動が平日休日通して 確認できる。しかし、近年では多量の観光客流入が確認され、経済的な機会を得ているものの、マナー 違反等による治安の悪化が懸念され、日常的に滞在する地域住民やオフィスワーカーに支障を及ぼし、 様々な地域交流機会の低下が懸念される。また、秋葉原地区の一部では、路上の違法客引き等が確認さ れており、秋葉原地区を回遊・滞在する快適さを損なう要員となっている。

一方で、「世界のアキバ」を謳う上では、外国人観光客の流入を受け入れ、これまでの秋葉原のカル チャーを適切に発信する必要があり、住民・オフィスワーカー・観光客が各々安全に満足感を持って楽 しめるまちづくりを進める必要がある。

そのためには、ウォーカブルなまちづくりを 通して、適切なルートや秋葉原地区の魅力など を「情報発信」し、その情報を基に楽しみなが ら地区内を適切に「回遊」し、「滞留」を通し て秋葉原の文化や魅力を感じ、さまざまな「交 流機会」が創出されることを期待する。そして、 その内容がまた情報として発信されることで、 ウォーカブルなまちづくりを通して、秋葉原の 様々な課題を解決し、魅力をさらに世界に発信 できる好循環を構築する必要がある。

(1)滞留性確保 【現状】

秋葉原駅地区には、歩行者が多い動線上に滞留 空間が少なく、道路工作物に腰掛ける様子が 確認される。Link and Place調査においても、 立ち止まるアクティビティが少なく、地区内で 滞在することによる快適性が高くないことが指 摘される。

【課題】

秋葉原地区の魅力を感じながら、路上や路上に 接続する滞留できる空間の創出が必要である。

(3)回遊促進

【現状】

秋葉原地区は、秋葉原駅をはじめとした多くの 交通結節点を有し、都内有数の観光地として外 国人観光客をはじめとした多くの人流が平日休 日問わずに確認される。歩道上は混雑し、一部 の路上では客引き行為も確認されており、回遊 する上での治安上の安全性も懸念される。

【課題】

秋葉原地区内を安全に楽しく回遊できる必要が ある。

ウォーカブルなまちづくり推進の好循環のイメージ

出典:一般社団法人ソトノバにて制作

【現状】

「プレイス・ワークショップ秋葉原」におい ては、社交性の評価が他と比べて低く、まち なかの交流の希薄さが懸念される。一方で、 多種多様な産業・技術の分布や貴重なオープ ンスペース(公園・公開空地)があることか ら、交流機能としてのポテンシャルを有する。

【課題】

滞留できる空間を有効活用し、様々な主体や コンテンツが交わる機会が必要である。

【現状】

(2)交流促進 (4)情報発信 秋葉原地区内は、時代を追うごとに多種多様 な歴史・文化・産業が流入しており、その要 素を残しながら、都市が形成されている。一 方でその要素が無秩序的に点在していること から、プレイス評価においても情報発信が課 題となっているスポットがある。

【課題】

秋葉原の魅力の発信とともに回遊促進や回遊 誘導につながる発信が必要である。

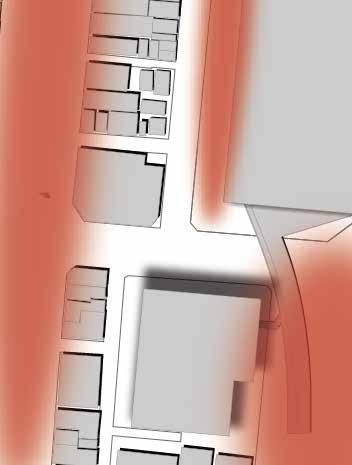

考え方❸ 街路特性に応じて交通機能と滞留機能を評価し、街路の充実を図る

Link and Place理論の評価を受け、方針を立てる(Place評価の向上を目指す)路線を確認し、路線・ 区間の定義を設定し、5×5のマトリックスによる現況評価を整理した。また、現況評価を受け、各街 路のLink(交通機能)とPlace(滞留機能)の分担について、潜在的な評価を踏まえ将来方針を設定した。

現状評価

Link and Place評価による秋葉原地区の現状評価

出典:一般社団法人ソトノバにて制作

Link and Place評価による秋葉原地区の将来方針

名称(定義) 区間内容

中央通り南 中央通り(蔵前通り以南) 中央通り北 中央通り(蔵前通り以北) 広域幹線道路 国道17号、昭和通り、昌平橋通り、 神田白山線、蔵前通り

秋葉原駅南通り西 秋葉原駅南通り(区道841号以西) 秋葉原駅南通り東 秋葉原駅南通り(区道841号以東) 秋葉原駅東側通り 区道841号(区道698号以南)

神田明神通り他 神田明神通り、区道698号 富士ソフト前通り 区道841号

UDX東側通り 区道711号

消防署北側通り 区道694号 練成通り 練成通り アキバ田代通り アキバ田代通り アトレ北側通り 区道711号

アトレ南側通り 区道712号

ダイビル西側通り 区道710号

繁華街通り群 区道673、674、675、676、 678、679、680号

ジャンク通り 秋葉原ジャンク通り

ジャンク中央接続道路 区道664、667号

TMO前中通り他 区道665、663、670号

将来方針

出典:一般社団法人ソトノバにて制作 5L1P 5L2P 5L3P 5L4P 5L5P 4L1P 4L2P 4L3P 4L4P 4L5P 3L1P 3L2P 3L3P 3L4P 3L5P 2L1P 2L2P 2L3P 2L4P 2L5P 1L1P 1L2P 1L3P 1L4P 1L5P

※LはLinkを、PはPlaceを指す。L及びPの前にある数値は各評価のレベルを指し、 上図のマトリックスと対応する。

▶5L1P 秋葉原地区の外周の「広域幹線 道路」を現状の交通機能を維持 する。

▶5L4P・5L5P

「秋葉原駅南通り」や「中央通り」 は、歩行者交通量も多いことか ら、歩車双方の機能を確保する 必要がある。

▶3L4P・3L5P 歩行者が多い細街路は、歩行の しやすさを向上させるととも に、途中に滞留機能・交流機能 が必要である。

▶4L1P・4L2P・3L2P 駅前の駐車場や荷捌き車両など を一部容認し、進入車両の集約 化等を図る必要がある。

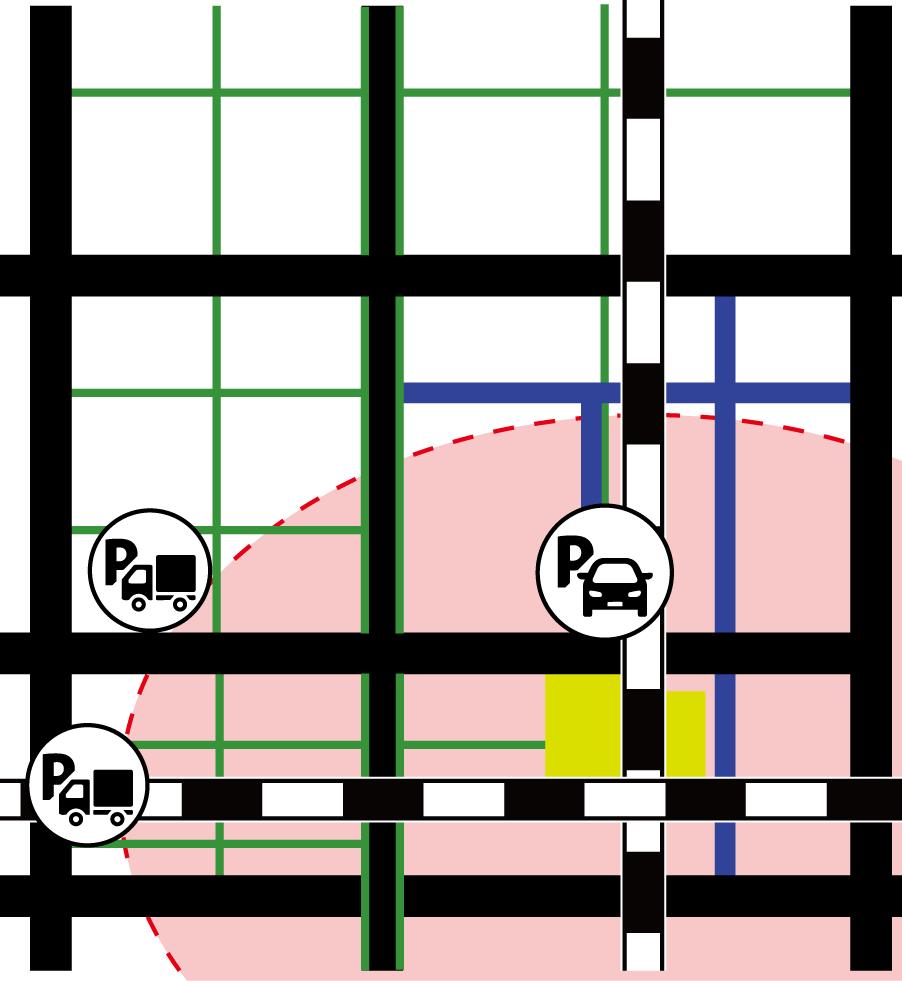

考え方❹ 都市構造からみた交通計画を整理し、歩行者回遊性を向上させる

現在の秋葉原地区は、中央通りが地区の真ん中を通り、歩行者動線との交錯が確認される。また、細 街路内は荷捌きなどの進入車両と観光客を中心とした歩行者が混在している。今後、歩行者が安全に歩 いて楽しめるまちなかを進めていく上では、適切に歩車の分離し、交通計画の中でコントロールしてい く必要がある。

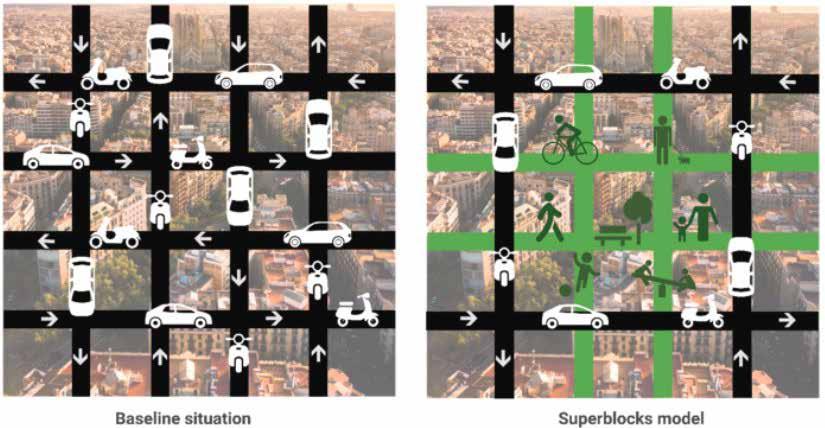

秋葉原地区内には、おおよそ400m単位で広幅員道路があることから、交通量のある広幅員で囲ま れた一団地をスーパーブロック(大街区)として捉える。さらに秋葉原駅周辺には、駅前広場や大規模 駐車場があることから一定の車両の進入を確保し、駅周辺に様々な交通モードで来訪し、歩いてまちを 回遊できる仕組みを構築する必要がある。さらに、まちなかに点在する駐車場は、大規模駐車場に集約 し、秋葉原の特性に応じたフリンジパーキング(インナーフリンジパーキング)や荷捌き集積エリアの 考え方を整理する必要がある。

秋葉原のブロック現状

出典:一般社団法人ソトノバにて制作 出典:一般社団法人ソトノバにて制作

おおよそ400m単位でスーパーブロックを検討

補足説明

スーパーブロックとは

秋葉原の実情に合わせたブロック検討

出典:一般社団法人ソトノバにて制作

スペイン・バルセロナ市では、3×3の9ブロック(おおよそ 400×400m)を1つの大きなブロック(スーパーブロック)とし、 ブロック内では歩行者を優先させる「スーパーブロック・プロジェ クト」が進められている。ブロック内の街路では、歩行者以外に 地域内住民の自動車や緊急車両等の走行は許可されているが、車 線は1車線のみであり、時速10km以下、かつ、2ブロック以上 直進できないという制限を設ける等の規制が敷かれ、公園やベン チなどの滞在快適向上に資する施設・設備が整備されている。

スーパーブロック導入前(左)と導入後(右)のストリート 出典::バルセロナ市HPBARCELONASUPERBLOCK

2章 現状と課題・潜在力

考え方❺ 課題や機会に対し小規模な取り組みから段階的に施策実行する

秋葉原ウォーカブルビジョンを推進するためには、オーバーツーリズム、治安悪化等の短期的な課題 解消が必要な内容や、関係機関と協議しながら長期的に検討を要する内容と、様々な内容を検討する必 要がある。さらに、時間軸を考慮すると、中長期的な視点で秋葉原地区の景観や都市構造が変化する要 因となる開発行為も想定される。また、民間による突発的な開発事業は、都市環境や生活環境に変化を 及ぼす可能性があることから、施策検討時にステークホルダーと協議し、地域合意のもとで、段階的に 方針の周知、施策の実施が必要である。

1

直近で解決すべき課題 (表面的な課題)

短期的な解決策 (ソフト施策)

段階的な推進 実施すべき展望 (将来像・根本的な課題)

地元関係者と調整 長期的な施策として計画

小規模な実験 (経年とともに拡大)

連携 3

4

大きな転換・機会 (他の要因によるハード整備)

段階的な施策推進イメージ

出典:一般社団法人ソトノバにて制作

考え方❻

検証

長期的な解決策 (ハード整備)

長期的な解決策 (大規模なハード整備)

公民学が連携し、様々な施策を継続的に推進する関係性を構築する

秋葉原地区には、住民・事業者・観光客等の様々な主体が滞在している。特に、交通の結節点で業務・ 商業用途が多い当地区では、商店会、規模の異なる様々な企業、交通事業者等、様々な事業者が関係し ている。さらに、千代田区において、秋葉原地区は「高度機能創造・連携拠点」と位置づけられ、秋葉 原地区のまちづくりを進める上では、行政連携が必要不可欠である。

以上より、ウォーカブルなまちづくりを推進する上で、地域の関係者(住民·事業者等)と細やかな 調整や協議する場が必要であり、施策推進する上でも一緒に取り組む主体として、継続した関係性構築 が必要である。

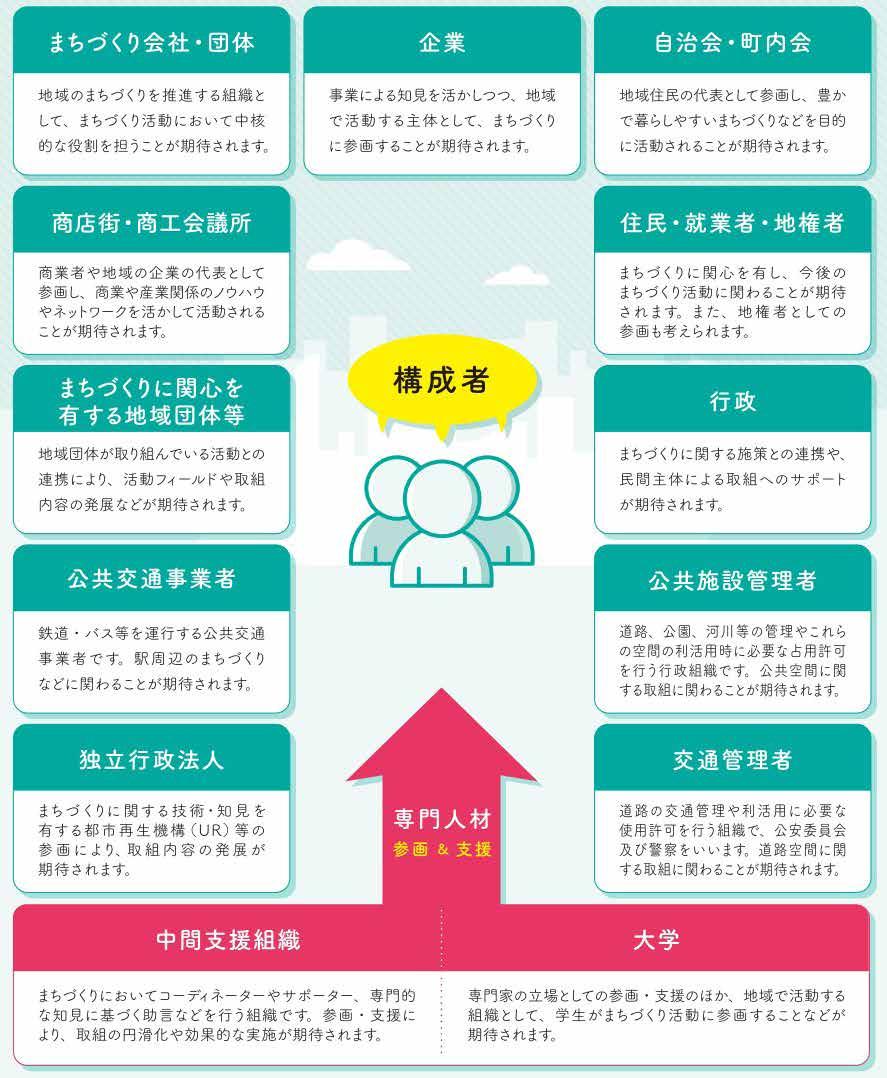

補足説明

エリアプラットフォームとは

行政をはじめ、まちづくり の担い手であるまちづくり会 社・団体、地域課題解決に関 心がある企業、自治会・町内 会、商店街・商工会議所、住 民・地権者・就業者などが集 まって、まちの将来像を議論・ 描き、その実現にむけた取組 (=まちづくり)について協議・ 調整を行う場である。

エリアプラットフォームの概要と構成者の イメージ

出典:まちづくりの可能性を広げるエリアプラット フォーム(国土交通省)

3章 全体方針 ウォーカブルなまちづくりを推進する全体方針

3-1 全体方針 移り行く時代の中で秋葉原地区の 情勢やパブリックスペースは、大き く変化している。これまで秋葉原 TMOは、まちの変化に合わせ、安 全・安心に過ごせるまちづくりに取 組んでいる。さまざまな活動を着実 に続けることでまちに定着し、秋葉 原とともに歩むことに繋がってき た。

秋葉原の新たな歩みを示す全体方 針を「アキバに出会う、アキバと歩 む。」とする。

秋葉原地区内のパブリックスペー スを中心に、居心地の良い場を創出 するとともに、それらを安全に安心 して回遊できる空間・仕組みを構築 し、秋葉原の文化・魅力・ビジネス を向上させるような出会いを育むこ とを目指す。

アキバに出会う、 アキバと歩む。 アキバに出会う、 アキバと歩む。

ウォーカブルなまちづくりのシナリオ

社会的な潮流や秋葉原地区が 直面する都市的変化を踏ま え、小さな取り組みを段階的 に実行し、長期的なシナリオ を見据えて、秋葉原地区の ウォーカブルなまちづくりを 進める。

(詳細は、p.31を参照)

ウォーカブルなまちづくりのシナリオ 出典:一般社団法人ソトノバにて制作

シナリオを進める3つの方針

全体方針を実現するためには、社会的な潮流や秋葉原が直面する都市的な変化に 併せて段階的かつ戦略的に取り組む必要がある。また、秋葉原地区内にはエリアに 応じた様々な空間(パブリックスペース)や様々な主体(ターゲット)があり、そ れらに応じたウォーカブルな取り組みが必要である。

方針①

ウォーカブルな

都市構造の形成方針

(詳細は、p.33を参照)

ネイバーフッドストリート

方針②

ウォーカブルな まちの構成要素別方針

(詳細は、p.37を参照)

方針③

ターゲット分類の エリア別方針

(詳細は、p.39を参照)

スモールストリート

オープンストリート

メインストリート

秋葉原地区拠点

ウォーカブルな都市構造の概念図 出典:一般社団法人ソトノバにて制作

方針を軸に施策を立てる

情報発信 交流促進

回遊促進

滞留性向上

交通計画

ウォーカブルなまちの構成要素5つ 出典:一般社団法人ソトノバにて制作

観光来街者

オフィスワーカー 住民

ターゲット分類の3つのエリア 出典:一般社団法人ソトノバにて制作

施

ウォーカブルプロジェクト

ウォーカブルなまちづくりを推進する28の施策

施策を先導的に実施する

策 (詳細は、4章(p.41)を参照) リーディングプロジェクト 先導的に推進する9つのプロジェクト

(詳細は、4章(p.47)を参照)

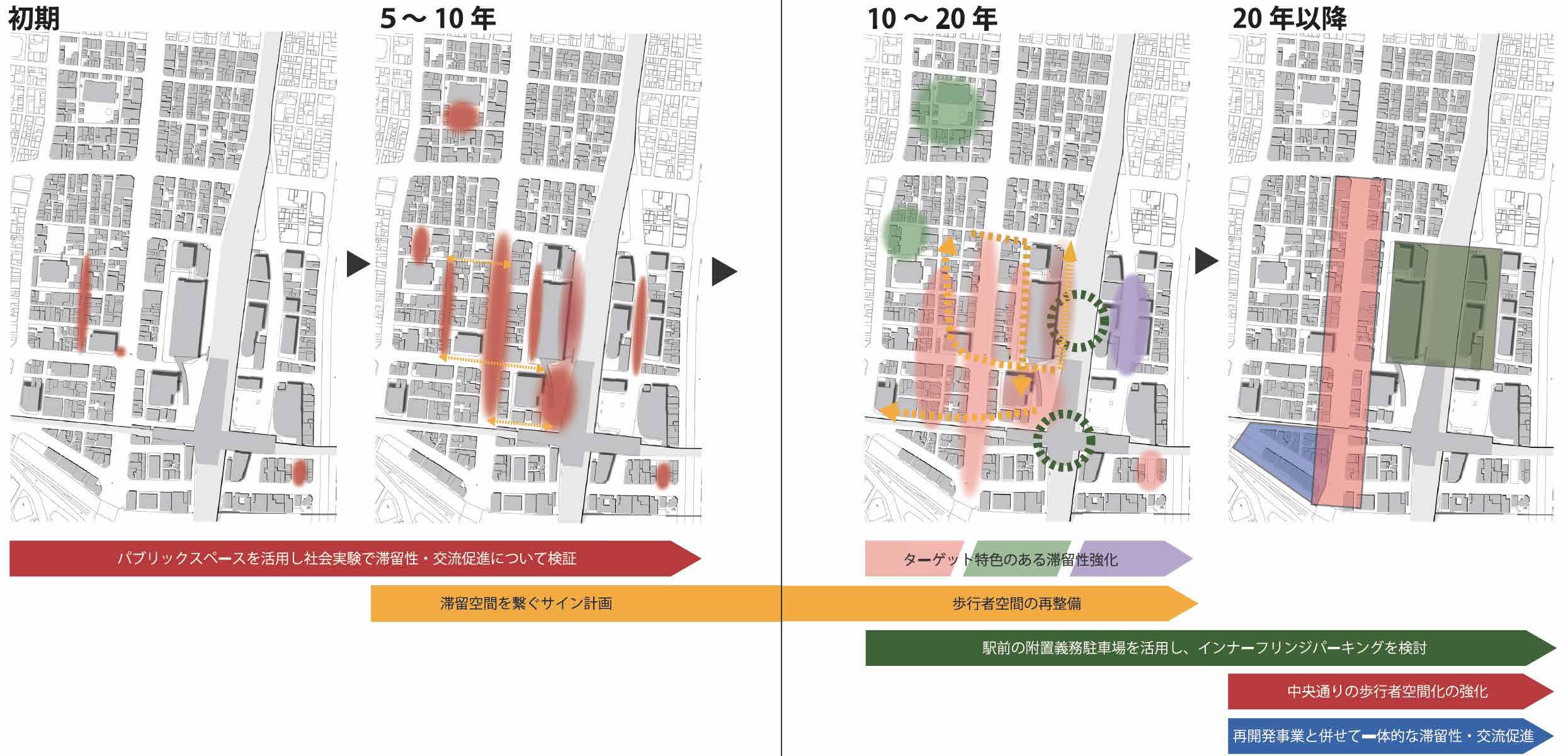

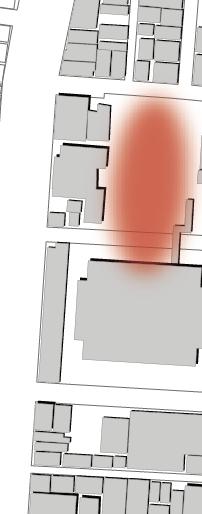

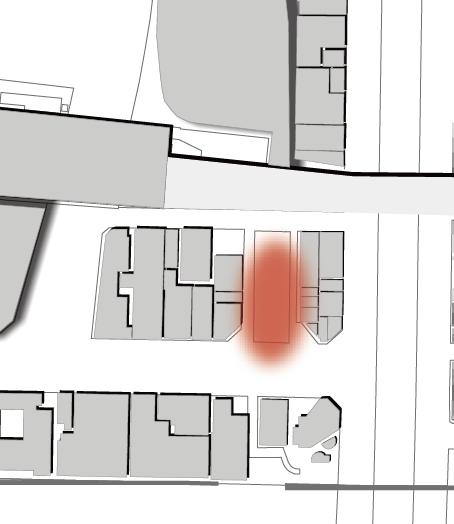

3-2 ウォーカブルなまちづくりのシナリオ※1 秋葉原地区内のパブリックスペースを中心に滞留性向上、交流促進に寄与する社会実験等を実施する。

滞留空間の試行と併せて、それらや地域資源を結ぶことを念頭に回遊促進策についても検討する。地区 内の開発等と併せて都市基盤の更新を地元・行政と協議の上で実施する。

~5年後 小さな社会実験を実施し、パブリックスペースの価 値を共有する

小さな社会実験の場所を連鎖的に増やし、そ れらをつなぎ、回遊する仕組みを検討する。

小さな社会実験によるパブリックスペースの評価 出典:一般社団法人ソトノバにて制作

小さな社会実験の場所が増え、つながりが生まれる 出典:一般社団法人ソトノバにて制作

パブリックスペースを活用し、社会実験で滞留性・交流促進について検証 回遊性向上のため滞留空間を繋ぐサイン計画

このシナリオは、本ビジョンを進めるうえでの大きな流れである。長期的な整備を見据え、取り組む施策を整理して、 順序立てて計画していくことを目的として活用する。なお、地域住民からの要請や他の事業が起因となる整備については、 個別でプロジェクトの工程を管理し、当シナリオや秋葉原地区全体の施策と整合を図りながら、調整を行う。

インナーフリンジパーキングとは、都心部の交通渋滞緩和や歩行者空間拡大のために、自動者の利用者が都心部にアクセス する際、附置義務駐車場といった都市部に設置された余剰な駐車場(インナーフリンジ)に駐車して、公共交通機関や徒歩 で目的地に移動することである。

10~20年後 実験を部分的にハード整備・ルール化を目指す。

また、地区内交通計画やインナーフリンジパーキン グ ※2 を計画し、歩きやすい地区を目指す。

20年後 駅周辺の交通結節性をより高めるとともに、中央 通りを歩行者に優しい道路構造(ハード整備含) とする。また、再開発と併せた基盤整備も検討す る。

歩行空間が整備され、滞留性が強化 出典:一般社団法人ソトノバにて制作

駅周辺の交通結節性の向上 出典:一般社団法人ソトノバにて制作

中央通り

3-3 方針①|ウォーカブルな都市構造の形成方針 全体方針の実現を目指し、秋葉原地区の街路特性に応じた交通機能と滞留機能の評価 [8] を踏まえ た戦略を練る必要がある。そのため、秋葉原地区を1つの拠点と4つの街路に分類し、それぞれの空 間に即した方針を立てることで、ウォーカブルな都市構造の構築を目指す。

[8] 本書25ページのLink and Place理論による評価が根拠となっている。

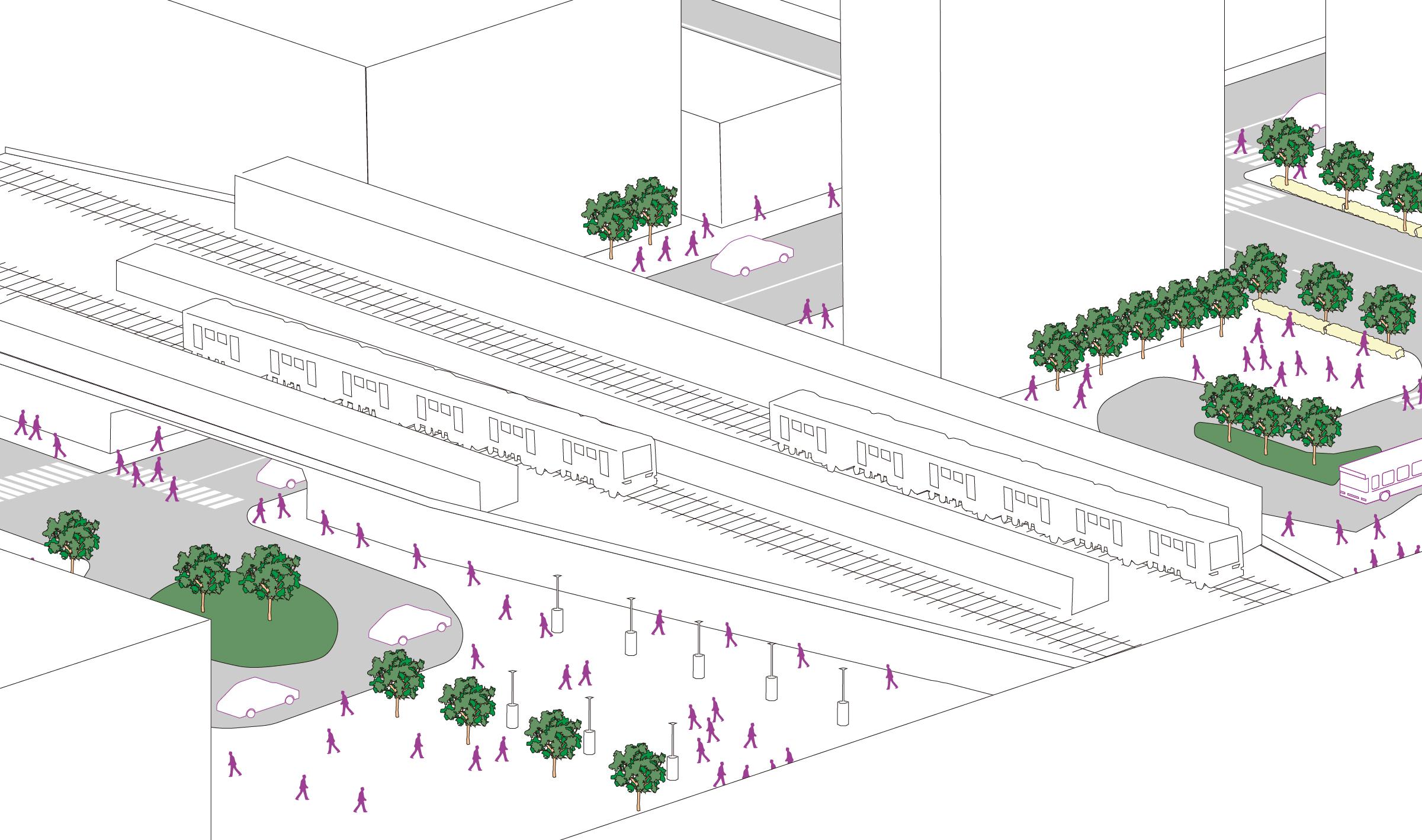

『秋葉原地区拠点』の形成方針

秋葉原地区拠点は、公共交通が集積し、人の往来の中心地となる「集約拠点」の再構築が必要不 可欠である。歩行者と自動車の交通計画を 都市構造から 整理し、歩行者回遊性を向上させる [9] た めに、秋葉原駅を歩行と交通の集約拠点としてビジョン実現に向けて重要な要所と捉える。オフィ スワーカーだけではなく、観光客や住民の往来が見られ、「集約拠点」としての特色を色濃く備え、 この拠点から秋葉原地区にアクセスし、メインストリートやオープンストリートにアクセスしてい くため、まちの玄関口としての機能を有する。地区全体を歩いて魅力を感じることができるように、 新たな交流を生み出し、情報発信の拠点となるような再整備を目指す。

Before

大型ビジョンやサイネージによる情報発信 交通機能を維持

新たな滞留空間の創造により交流促進

エリアマネジメント団体による 広告やまちあるきなどの地域情報発信

本書27ページのLink and Place理論による評価が根拠となっている。

『メインストリート』の形成方針 メインストリートは、秋葉原のシンボルストリートとして車の交通量が最も多く、多様な交通モー ドが行き交う空間を指す。Link and Place 理論の評価(本書p.25)により、秋葉原地区において中 央通りと広域幹線道路がL5評価(歩車双方の機能が確保されている)となり、秋葉原地区と他の主 要都市を結ぶ広域基幹的な役割を担っている。

このメインストリートは秋葉原地区拠点およびすべての街路に接続しており、まちの一体感を作り 上げるうえで重要なストリートである。秋葉原に訪れた多様な目的の人々が拠点からメインストリー トへ連続した街並みを感じ、快適に地区を巡ることができるような道路空間を目指す。

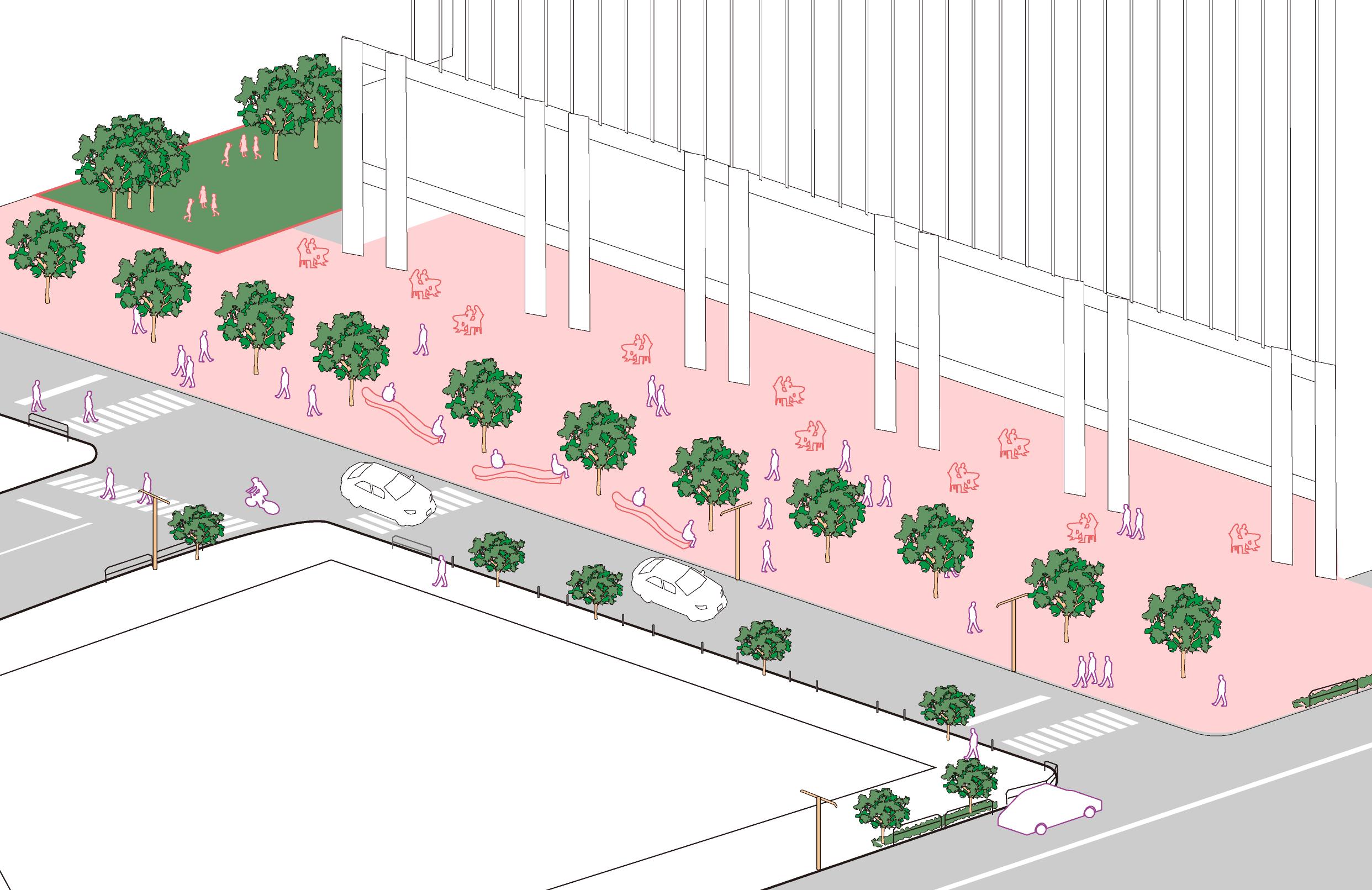

滞留と交流が生まれる

『オープンストリート』の形成方針 オープンストリートは、拠点から比較的アクセスが良く、多様な種類の店舗が集積しており、特に オフィスワーカーが居心地よく過ごせるストリートである。秋葉原地区において、アキバ田代通り、 神田明神通り、UDX東通り、富士ソフト前通りが特に該当する。ここは、拠点とメインストリート の間や前後に位置し、地区を巡回できるような配置となっている。そのため、多くの人がゆとりを持っ て過ごせるような道路への構造変化を目指す。

Before

1階の透明化により滞留空間の拡張

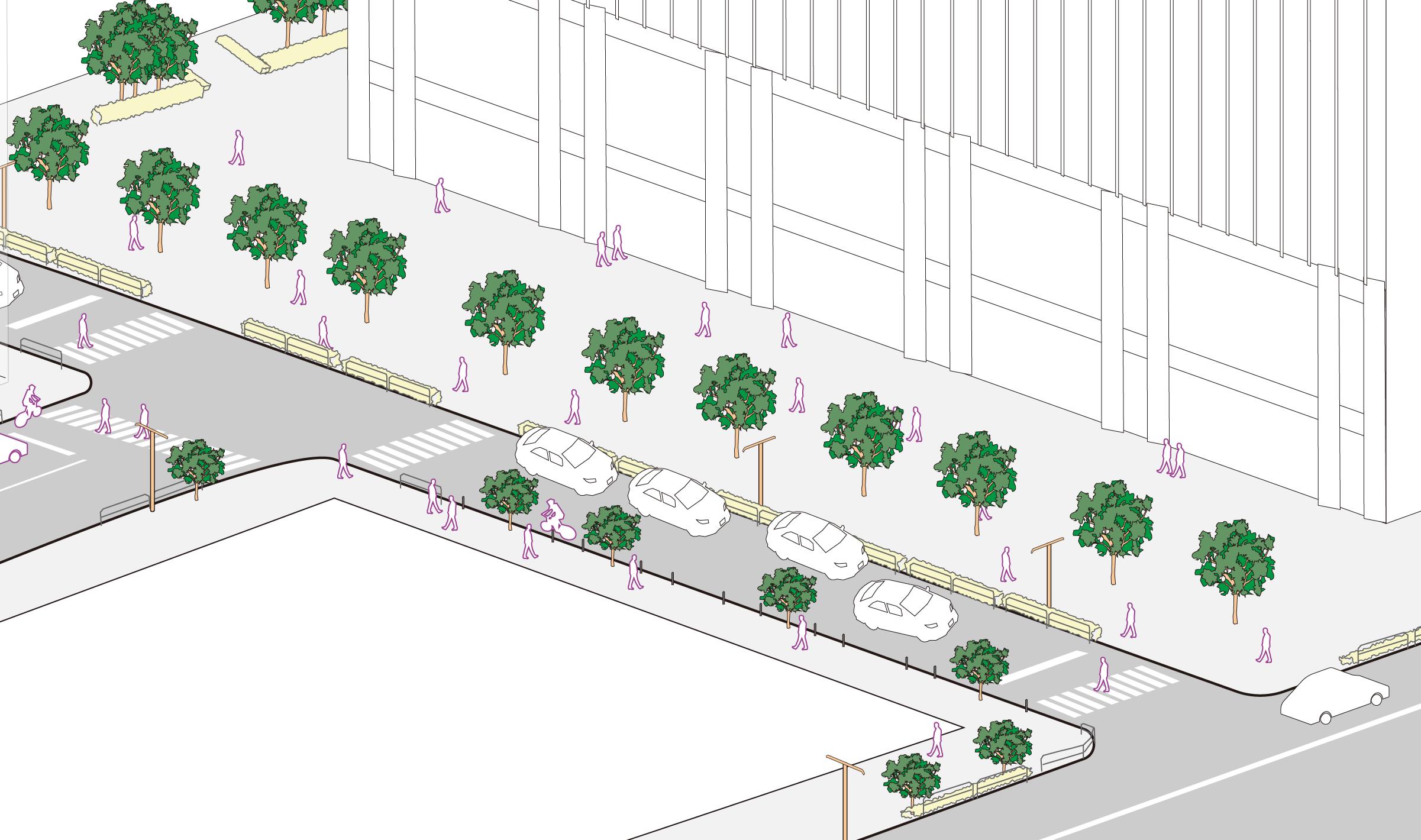

『スモールストリート』の形成方針 スモールストリートは、小規模だがまちの界隈性を感じるような個性的な店舗が集積している。秋 葉原地区において、ジャンク通り及び周辺のストリートが該当する。近年減少傾向にあるアキバレガ シー [10] の継承や違法な客引きを防ぐために、拠点及びメインストリートからの連続性と回遊性の向 上、1階の透明化により安全性と健全性の向上、訪れた人に誘発できるような沿道店舗の滲みだし等、 豊かな道路空間の創出を目指す。

1階店舗の滲み出しと透明化

店舗間連携による路上イベントの実施

車両の時間帯一時規制により滞留空間の創造

『ネイバーフッドストリート』の形成方針 ネイバーフッドストリートは、主に秋葉原地域に在住する住民が日常生活で利用する道路空間であ る。練成公園や芳林公園の周辺や住宅が集積するエリアの街路が秋葉原公園及び周辺地域が該当する。

学校施設や公園といった公共施設が点在しており、利用する学生や高齢者のために安全性の向上や清 潔感の向上が求められる。地区全体の連続性や統一感が感じられ、なおかつ安心できるような空間の 創出を目指す。 Before Before

3-4.方針②|ウォーカブルなまちの構成要素別方針

ウォーカブルの構成要素である「情報発信」「改修促進」「滞留性向上」「交流促進」に視点をおいた

施策展開を検討するとともに、歩行者と自動車の都市構造的なコントロールとして必要な「交通計画」 に取り組む必要がある。

そのため、秋葉原地区のウォーカブルなまちを推進する上で必要な5つの要素について、方針を下記 の通り掲げる。

回遊促進 秋葉原駅周辺を起点とし、エリア内を歩いて楽しく回遊できる道路空間、 沿道空間の再構成を目指す。

回遊性を高め、楽しく歩くためには、秋葉原の界隈性を維持しつつ、低層 階の街並み・景観(アイレベル)の質を向上を目指す。さらに、路上治安、

自動車交通、舗装、天候など歩行上の安全面を解消し、快適で歩きやすい空

情報発信 秋葉原地区内の店舗やイベントなどの情報を発信し、都 市の回遊促進に寄与しつつ、秋葉原の歴史・文化・産業を 日本や世界に発信できるインフラ構築を目指す。

また、地元企業と連携し、収益事業と紐づけ、持続的に 最新の情報を発信できる仕組み構築を目指す。

交流促進 滞留性向上

既存のパブリックスペースや滞留空間において、交流機会を促すとと もに、地域扶助の関係性構築を目指す。

また、人と人との交流はもちろん、人、モノ、文化、ビジネスなど様々 な交流を指し、その機会がパブリックスペースに滲みだす空間を目指す。

交流促進により、地域の愛着の醸成や秋葉原ファンの更なる獲得につ なげる。

秋葉原地区に居住・訪問する人にとって、安全性を確保 し、居心地よく楽しいウォーカブルな空間の構築を目指し ます。

そのためには、駐車場、駐輪場の適正規模で再配置・集 約化し、秋葉原地区を目的地とした自動車、自転車等の流 入をコントロールする仕組みや構造再編を目指す。

歩行者天国化や歩行者動線上に快適な滞在空間を創出するなど、住民・通勤者・ 来街者にとって居心地のよいスポットを創出を目指す。

また、駅前広場や公開空地等のまとまった空間を利用し、様々な活動・交流を 刺激し、全天候に対応可能で、誰でも利用可能な滞留空間の創出を目指す。

秋葉原地区内の各主体によって目的地が異ってい

るため、ターゲットを住民(秋葉原地区を居住地と する人)、オフォスワーカー(秋葉原地区のオフィ スビル(再開発ビル等)に勤める人)、観光来街者(秋 葉原地区を目的に観光・買い物をする人)と定義し た(本書p.23)。

観光来街者エリアは、秋葉原駅を出発地点とした 徒歩圏域や現在の人流や商業施設の分布状況から右 図のように定義した。

オフィスワーカーエリアは、秋葉原駅・岩本駅を 出発地とし、大規模オフィス群やスタートアップ等 が入居するビル群等から右図のように定義した。

住民エリアは、住居と商業や業務機能が混在して いる施設の分布状況、教育施設や公園の分布状況か ら右図のように定義した。

これらのエリアを考慮し、ターゲットに応じた ウォーカブルプロジェクトを講じる。

なお、各エリアは混在する用途で構成され、今後 も大きな用途区分は変容しないことから、エリア区 分は建物機能を制限するものではなく、主体となる ターゲットを定義するものとして捉える。

観光来街者 ターゲット分類から3つのエリア 出典:一般社団法人ソトノバにて制作

秋葉原駅を基軸とした観光・来街者が、

文化を楽しみながら回遊・体感できる都市空間へ 秋葉原駅を基軸とした駅周辺エリア、中央通り、ジャンク通りを中心とした西側エリアを観光エ リア捉える。当エリアは、秋葉原ならではの文化・産業を体感でき、江戸三大祭に数えられる神田 祭が有名な「神田明神」へのアクセス経路でもある。

世界・日本各地から当エリアを訪問する人にとって、秋葉原ならでは文化を楽しみながら回遊・ 体感できる都市空間の創出を目指す。

エリア 回遊性 の向上

多言語 対応した サイン計画

文化を楽しみ 滞留できる 空間の創出

公共空間を 活用した アキバレガシー の継承

観光エリアを回遊・体感できる都市空間のイメージ図

出典:一般社団法人ソトノバにて制作

秋葉原駅周辺をビジネスエリアとして

シナジー効果を感じる都市空間へ

秋葉原駅周辺には、2000年代に秋葉原UDX、秋葉原ダイビルをはじめ、都有地売り払い公募 の開発事業が推進され、秋葉原本来の電気産業を残しながら、新たなビジネス母体の流入が見られ ている。さらに、近年ではスタートアップ支援もみられ、ハードウェア等のスタートアップの集積 が見られている。

秋葉原をビジネスの拠点として他業種が交流し、WINWINとなる機会を創出する。さらに、秋 葉原に働きに来る人にとって、働きたくなる・働きやすい都市空間の構築を目指す。

アイレベルの 質の向上

Well-being を感じる 公開空地の 創出

技術発信の 推進を通じた 持続可能な 都市整備

住民 オフィスワーカーエリアをビジネスの拠点とするイメージ図

秋葉原地区に居住する人にとって、 安全で安心して住み続けられる都市空間へ

末広町駅周辺エリアには、秋葉原駅周辺と比べると閑静な住宅エリアが分布している。さらに、

秋葉原地区内には、区立昌平小学校(同敷地内に区立昌平幼稚園)が立地している。

居住者・通学者が、秋葉原エリアに愛着を感じ、安全で安心して住み続けられるパブリックスペー スの創出を目指す。

公園等を 活用した 地域交流・ 文化活動の 促進

子育てが しやすい

安心できる 公共空間の 創出

出典:一般社団法人ソトノバにて制作 出典:一般社団法人ソトノバにて制作 オフィスワーカー

居心地よく 安全な 通りの整備

地域扶助 による コモンズ 形成

住民エリアを安心安全に住み続けられるパブリックスペースのイメージ図

4章 ウォーカブルプロジェクト 4-1 ウォーカブルプロジェクト 全体方針で定める「アキバに出会う、アキバと歩む。」を達成するため、次に挙げる28のプロジェ クトを戦略的に展開する。

1 地域交流を促進するイベントの実施

地元住民や地元企業が参加するイベントを実 施し、住民同士や地元企業と住人の交流機会 創出を図る。また、イベントの実施内容につ いては、周辺の建物用途や文化施設の有無等、 エリアの特性に応じて検討する。

2 教育施設等との連携による緑化管理・整備

南池袋公園の屋外アート展示

出典:PRTIMES

「としま編んでつなぐまちアート」

ひばりが丘団地の住人交流機会

出典:SUUMOジャーナル「にわマルシェ」

小学校等の教育施設や地域住民と連携し、公園や街路等への花壇の設置 や植栽の維持管理を行う。地域の環境美化推進を図るとともに、自然と の触れ合いを通じて地域への愛着形成、地域コミュニティの醸成を図る。

3 店舗の滲みだし

沿道店舗と連携したアキバレガシーを継承し た露店出店を計画する。露店の出店時間は、

交通規制とともに歩行者の通行・滞留の区画 を計画し、出店にあたってのルールも明確に する。

4 商店間連携による路上イベント等の実施

老舗店舗の滲みだし

出典:三井住友トラスト不動産株式会社 「上野アメ横商店街」

飲食店や物販等の店舗が集中するエリアにおいて、各店舗と連携したイ ベントを実施することで、各エリアの個性や魅力を再発見し、秋葉原特 有の体験が可能な街路空間の創出を図る。

5 既存施設を活用したコモンズ形成

既存に整備された公共施設や未利用期間が続く民間施設において、公益 機能や滞在機能などとして、リノベーション・コンバージョンを促し、 地域交流を図ることができるコモンズを形成する。維持管理運営におい ても、地域協働における仕組みづくりを検討する。

6 デジタルサイネージの整備

駅周辺や街路空間を対象に地図による主要施設や交通情報の発信、イベ ントの開催情報の発信を通して、地区内の回遊性向上を図る。

出典:公園愛護レポート「となりの公園愛護会」

地域の子供たちによる植樹活動 マルシェ台による滲みだし

出典:JONAN MAGAZINE「BONUS TRACK」

店舗と連携した路上インベント

出典:タウンニュース「かんないテラス」

公共施設を活用した地域交流機会

出典:MYTOWN

「府中市郷土の森博物館(水遊びの池)」

デジタルサイネージによる情報発信

出典:PanasonicCONNECT「東京都国分寺市」

7 大型ビジョンの整備 駅前広場をはじめとする歩行者の集中する場所において、秋葉原の雰囲 気を伝える広告媒体として視覚的に目立つ大型ビジョンを設置し、秋葉 原のランドマークとなる空間の創出を図る。

8 公民連携によるパブリックスペースマネジメント

パブリックスペースの広告物や工作物、各種インフラ等において、民間 活力を発揮し、効率的な管理運営・マネジメントを行う。また、秋葉原 地区内の企業が開発する製品等を積極的に活用し、地域還元とともに秋 葉原に企業を構えることで世界的に技術力を発信する。

9 街の案内所・インフォメーション拠点の整備

国内外から多くの観光客が訪れる一方で、現 在秋葉原に不足している観光案内所・イン フォメーション拠点の整備を促進し、秋葉原 での快適で楽しい観光体験の提供を図る。

10 エリアマネジメント広告の推進

駅前広場等の多くの利用者が想定される公共 空間にて広告媒体の整備及び販売を行う。広 告事業の収益を原資に秋葉原TMOによる地 域貢献事業の実施を図る。

11 1階店舗等の透明化・高質化整備

駅前の目立つ大型ビジョン

出典:㈱コトブキ「OPEN NUMAZU」

公園内の観光案内所 まちなかの観光案内所

出典:あまがさき公式観光サイト 「あまがさき観光案内所」

公共空間で広告事業

出典:大丸有エリアマネジメント協会 「大丸有エリア」

1階店舗のファサードに透明感のある素材やデザインを取り入れ、建物 内の活動が外から見える通りの創出を促進する。建物内の活気がにじみ 出る通りの創出を図る。

12 屋外照明の設置

夜間においても安全に歩くことができるように、細街路や公園などを中 心に、街路灯や誘導灯を整備する。また、照度についても、エリア単位 や周辺の明るさによって雰囲気を変え、歩行者の回遊誘導を図る。街路 灯は、有事も考慮し、太陽光電池タイプを導入し、災害対応・脱炭素対 応にも留意する。

出典:東京都産業労働局「新宿観光案内所」

秋葉原地区内の広告事業

出典:エリアワークス㈱「秋葉原地区」

出典:安井建築設計事務所 「美土代クリエイティブ特区」

建物1階が通りに開いている建築 誘導灯の役割も果たす街路灯 工作物をパブリックスペースに設置 出典:UniversalOOH「クロス新宿ビル」

出典:岩崎電気㈱「東京都墨田区」

13 回遊を促すサイン計画

観光来街者 回遊

秋葉原内の多様な観光エリアへの誘導や、住 宅エリアへの誤誘導を防ぐため、秋葉原エリ ア内を回遊する順路の検討を行う。また、経 路上に順路を示す多言語対応したわかりやす いサイン計画を設置し、回遊促進を図る。

街路上の経路案内 駅前の総合案内板 出典:Sports Map「味の素スタジアム」 出典:㈱コトブキ「熊谷駅駅前広場」

14 路上・公園等の安全・公衆衛生上の管理運営

路上や公園において、地域と協働し、定期的 な清掃活動や路上喫煙に対する注意喚起、啓 蒙活動を継続実施する。秋葉原地区内にある 公衆便所については、適切な維持管理、老朽 具合を加味した再整備を行い、歩行者にとっ て安全で居心地良く利用できるものとする。

安全性の高い公衆便所 地域と協同した清掃活動

出典:THE TOKYO TOILET 「西参道公衆トイレ」

15 歩きやすさに配慮した道路舗装・工作物の再整備

道路空間内にある既存の植栽や工作物など、 多くの人流を有する部分で歩行の支障がある ものは、撤去も含めた再整備を検討する。道 路舗装について、均質的なデザインとせず、

景観と歩きやすさに配慮する。

16 時間帯一般車規制

景観と調和した舗装

出典:sanpou「京都市二寧坂」

出典:としまSDGsアクション 「としま“まちキレイ”プロジェクト」

周辺の商業施設と一体化した舗装

出典:アーバンライフ東京「東京宝塚ビル」

歩行者と一般車、荷捌き車両が混在するエリ アを中心に、時間帯一般車規制を設け、歩行 者の安全性を確保する。時間帯一般車規制導

入にあたっては、沿道店舗等の協力のもとで 社会実験を通して段階的に検証を行う。

17 ストリートテラスの実施・協定整備

ワーカー 観光 回遊 滞留 回遊

飲食店などの沿道店舗の協力のもと、歩道空 間を活用したストリートテラスの実施を検討 し、街路上の滞留活動の創出を図る。また、 恒常的な運用を目指すため、制度的な占用・ 使用について検討し、路上活用における運用 ルール・協定などを策定する。

誰でも利用できる机椅子 時間帯一般車規制されたエリア

出典:相模原町田経済新聞「OPEN AIR」 出典:神戸市HP「サンキタ通り」

飲食店のストリートテラス

出典:タイムアウトレビュー 「AUX BACCHANALES」

道路占用許可による賑わい創出

出典:新虎通りエリアマネジメント 「新虎通りのストリートテラス」

18 植栽の再整備・再計画による滞留空間・木陰の創出

ストリートにある高木について、道路標識や 信号機等の遮蔽に配慮した上で枝張りを確保 し、緑陰の確保を図る。配置について、歩行 者動線を中心に街路樹、外構緑化などにより、 緑被率を高め、緑豊かな地区形成を図る。

高木のあるストリート

出典:千代田区観光協会「丸の内仲通り」

19 シームレスデザインによる歩行空間の拡張

秋葉原地区内の細道路では歩道空間がないため、道路以外の公共空間や 公開空地と一体的な空間整備、シームレスデザインを進める。その際に、 道路以外の空間においても動線利用が可能な設えとし、歩行者がゆった りと居心地よく歩くことができるような舗装デザインとする。

20 歩行者専用区間(歩行者天国等)の実現

店舗が連担し、人流集中が見られる区間につ いては、歩行者専用区間の可能性を検討する。

実現にあたり、社会実験による効果計測を実 施し、周辺への影響具合を確認し、時間帯一 般車規制と併せて段階的な導入を検討する。

木陰が創出されたストリート

出典:aumo「日比谷通り」

出典:TECTURE MAG「都立明治公園」

歩行者天国の実施 ストリートパーティ

出典:蒲田東口おいしい道計画「さかさ川通り」 出典:udc2「柏市ストリートパーティ」

21 再開発と併せた一体的な滞留・交流空間創出

再開発事業に伴う公開空地の整備と併せて、沿道の街路空間も一体的な 整備を検討し、公民による滞留・交流に寄与する空間形成を図る。

22 親水空間の整備

和泉橋防災船着場を中心としたかわまちづくりの拠点として位置付け、 隣接する和泉橋出張所と連携し、水辺の交流推進を図るとともに、街の 案内や神田川の歴史などを周知する情報発信拠点としても検討する。

23 公開空地での滞留活動の創出の創出

秋葉原内で不足する滞留空間を供給するた め、市街地再開発によりエリア内に多く創出 された公開空地を利用して、日常での滞留活 動の場を形成を図る。

キッチンカーによる滞留機会

公開空地で交流イベント

出典:TORANOMON HILLS「オーバル広場」

親水空間で回遊と交流、観光 シームレスデザインの舗装

出典:一本松海運㈱「道頓堀川」

公開空地の滞留空間

24 路上滞留スポットの整備

滞留

秋葉原内で不足する滞留空間を供給するた め、街路空間にベンチ等の滞留空間の整備 を検討する。設置場所については、社会実 験による滞留空間の需要確認や歩行者交通 量調査を通じて、歩行者交通の妨げとなら ない箇所での設置を検討する。

25 日陰を創出する屋根空間の整備

観光

再開発等の民間主導による建築プロジェク トにおいて、税制的な優遇を含めて全天候 型の空間を整備・検討し、日陰を創出する。

また、沿道店舗と協力したオーニングの設 置などの検討を推進する。

26 駐輪場の適正配置計画

拡幅したストリートの滞留空間 1車線化されベンチが設置 出典:アルパック「御堂筋」 出典:岡山市HP「旧県庁通り」

複数の商店を覆うアーケード 全天候型の屋根

出典:TOURISM MEDIS SERVICE 「天神橋筋商店街」

秋葉原地区内に位置する駐輪場の整備状況、レンタサイクルの整備状 況を把握し、適正な駐輪場配置計画を検討する。パブリックスペース のリニューアル整備や再開発の検討で駐輪場整備が必要な場合、当計 画に則り適正な整備を促す。

出典:チケットぴあ「ART GARDEN(静岡市)」

高架下を活用した駐輪場整備

出典:ビシクレット「北綾瀬北自転車駐車場」

27 インナーフリンジパーキングの検討

秋葉原駅の北側に位置する大規模駐車場を自動車来訪によるメインの 駐車場として機能するインナーフリンジパーキングと位置付ける。イ ンナーフリンジパーキングの検討にあたっては、歩行者通行の支障と ならないように交通計画も併せて立案する。

フリンジパーキング設置の様子

出典:福岡市HP

28 駐車場地域ルールの検討

歩行者が中心となるエリア内の駐車場整備や再開発等に伴う過剰な附 置義務駐車場を是正し、既存の大規模駐車場(インナーフリンジパー キング)への集約を地域で取り決め、ルールとして策定することを検 討する。

「ボートレース福岡第1立体駐車場」 フリンジパーキング設置の様子 出典:福岡市HP「アキラパーキング」

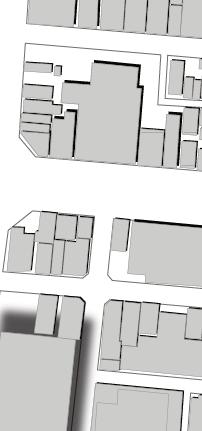

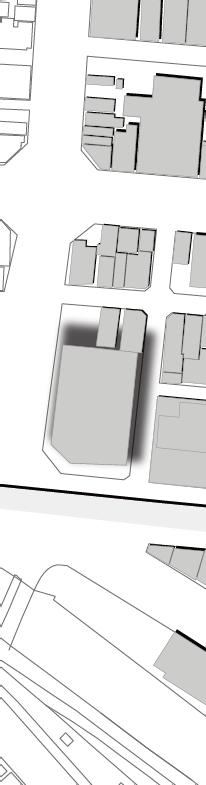

4-2 リーディングプロジェクト 前章で示したウォーカブルプロジェクトを、秋葉原地区内で実装していく際、どこにどんな内容を展 開していくのか、リーディングプロジェクトとして具体例を本章で説明する。現状、課題から将来方針 を定め、ウォーカブルプロジェクトから施策を選出して記載した。また、現状のストリートを平面図と 写真で示し、方針の実現にむけてストリートで行う整備や社会実験等を記載した。

道路 ・中央通り

・秋葉原ジャンク通り

公園

・練成公園

・芳林公園

・秋葉原公園

駅前広場 ・秋葉原駅西側広場

公開空地 ・アキバ田代通り ・UDX東側通り ・富士ソフト前通り

現状

・広域的な連絡軸であり、秋葉原地区内のシンボルストリート ・日曜日の昼に、歩行者天国を実施している

・滞留するためのベンチ等設置物が少ない

商業地をつなぐ秋葉原のシンボルストリート

-通行空間と憩いの場を併せ持ち、多様な人々が快適に巡る道路空間方針 秋葉原のシンボルストリートとして、多くの歩行者や車両が通行する通りである。一方で、買 い物や観光客が植え込みの柵に腰掛ける等、滞留空間の需要も高い。まちあるきのための歩行 空間と、人々が佇み休める空間が共存し、多様な活動が見られる快適な道路空間を目指す。

ウォーカブルなまちに資する施策

施策13)回遊を促すサイン計画

観光来街者 回遊

秋葉原内の多様な観光エリアへの誘導を行うため、秋葉原エ リア内を回遊できるような順路を想定したサイン計画を検討 する。

荷捌き車両の時間帯交通制限の実施による歩行の質向上 出典:散策道案内図(千葉県浦安市)

施策24)路上滞留スポットの整備

秋葉原内で不足する滞留空間を供給するため、社会実験によ る滞留空間の需要確認や歩行者交通量調査を通じて、歩行者 交通の妨げとならない箇所にベンチ等の滞留空間を設ける。

歩道空間を活用した滞留空間の創出 出典:御堂筋(大阪府大阪市)

施策のロードマップ

短期では、社会実験を通して休憩スポットの設置場所の検討やサイン計画の表示内容等の検討を行う。 中期では、検討内容に基づき休憩スポット及びサインの設置を行う。

路上滞留スポットの整備 回遊を促すサイン計画

短期(1~3年) 中期(4~6年)

表示内容及び設置場所の検討と サインの設置 ベンチ等の設置

設置場所の検討及び 社会実験の実施

現状

秋葉原電気街振興会による歩行者天国の実施

道路工作物に腰掛ける様子

秋葉原駅

0 50m

※図は、中央通りの1部です

方針

商業地をつなぐ秋葉原のシンボルストリート

-通行空間と憩いの場を併せ持ち、多様な人々が快適に巡る道路空間-

施策24)路上滞留スポットの整備

秋葉原ダイビル 中央通り

施策13)回遊を促すサイン計画

※図は、中央通りの1部です

秋葉原駅

0 50m

秋葉原ジャンク通り 現状 マーケットストリート ・小規模で専門性の高い店舗が集積している

・道路空間に滲みだして商売をする店舗が年々減少している ・滞留空間がない

方針 「道路空間の店舗のにじみ出し」を秋葉原の個性として捉え、出店ルールの設定や店舗に応じ た道路空間活用の検討を行うことで、近年減少傾向にあるアキバレガシーを継承しながら、沿 道店舗の個性が溢れる魅力的な道路空間創出を目指す。

-沿道店舗と一体化したアキバレガシーが漂う場-

ウォーカブルなまちに資する施策 施策3)店舗の滲みだし

短 中 長 交流 滞留 観光来街者

沿道店舗と連携したアキバレガシーを継承した露店出店を計 画する。露店の出店時間は、交通規制とともに歩行者の通行・ 滞留の区画を計画し、出店にあたってのルールも明確にする。

施策16)時間帯一般車規制

短 中 長

ワーカー 観光 回遊 滞留

道路管理者である千代田区と協議を行い、交通規制を実施し、 安全・安心な歩行者中心の道路空間を創出する。

沿道店舗が個性が滲みだし魅力溢れる道路空間の創出 出典:上野アメ横商店街(東京都台東区)

荷捌き車両の時間帯交通制限の実施による歩行の質向上 出典:サンキタ通り(兵庫県神戸市)

施策23)公開空地での滞留活動の創出

短 中 長 オフィスワーカー 滞留

住友不動産秋葉原ビルの公開空地を活用し、椅子やベンチな どを設置することで、日常的な滞留空間を創出する。

公開空地を利用した、憩いの場となる滞留空間の創出 出典:大手町プレイス(東京都千代田区)

施策のロードマップ

短期では短い区間での時間帯一般車規制に併せて、店舗の滲み出し及び滞留空間創出の社会実験を実施 する。中期では、社会実験の結果を踏まえ、長い区間での時間帯一般車規制及び店舗滲み出しに関する ルール作りを行う。長期ではルールに基づいた店舗の滲み出しの継続的な運用を行う。

店舗の滲み出し 公開空地での滞留活動の創出 短期(1~3年)

社会実験とルール作り

中期(4~6年) 長期(7~10年)

継続的な運用 時間帯一般車規制

短い区間での 時間帯一般車規制

可動式の椅子・ テーブルの設置

短い区間での 時間帯一般車規制

利用傾向から滞留 空間の整備

時間帯一般車規制 が常態化

現状現状

昌平小学校

秋葉原ジャンク通り

秋葉原ジャンク通り

「店舗の滲み出し」の様子

※図は、秋葉原ジャンク通りの1部です

方針

マーケットストリート

-沿道店舗と一体化したアキバレガシーが漂う場施策16)時間帯一般車規制

秋葉原ジャンク通り

※図は、秋葉原ジャンク通りの1部です

住友不動産秋葉原ビル 住友不動産秋葉原ビル

0 50m

施策3)店舗の滲みだし

施策23)公開空地での滞留活動の創出

0 50m

現状

練成公園 ・「アーツ千代田3331」の建て替え中(2026度改修工事完了予定))

・駐輪場とプランターにより、公園に入りづらい ・公園にアート要素がない

アートパブリックスペース -日常の活動や交流、多様な文化体験の提供を行う場方針 アーツ千代田3331 に隣接するという立地特性を活かし、住民がアートを軸とした文化体験 をできる場所を目指す。アートイベント等の実施に加え、道路空間との一体的な整備により歩 道からのアクセシビリティを向上させることで、住民が日常的に利用し交流する場を創出する。

ウォーカブルなまちに資する施策

施策1)地域交流を促進するイベントの実施

交流

アートを軸とした文化体験ができる空間を目標に、施設管理 者及び公園管理者との協議を通じて、建物内だけでなく公園 内でも多様なアートイベントを実施する。

ニットアートを園内の木々に飾り付けるWSの開催 出典:南池袋公園(東京都豊島区) 施策15)歩きやすさに配慮した道路舗装・ 工作物の再整備

回遊 住民 観光

柵や植え込みによる東西の歩道の分断やゴミのポイ捨てを抑 制するため、車道と歩道、公開空地を繋ぎ、歩行者の利用を 促進するシームレスで清潔感のある空間を創出する。

施策19)シームレスデザインによる歩行空間の拡張

住民 観光 回遊 滞留

道路管理者との協議を通じて、道路と公園の舗装の統一を行 い、道路と公園との境を視覚的になくすことで、公園の雰囲 気が道路まで溢れるシームレスな空間を創出する。

公園と歩道をシームレスに整備 出典:九段坂公園(東京都千代田区)

歩道と公園の舗装を統一 出典:こすぎコアパーク(神奈川県川崎市中原区)

施策のロードマップ

短期では、公園を活用したアートイベントを実施する。中期及び長期では、プランター・駐輪場の配置 や舗装デザインの検討を行うとともに、駐輪場の再配置及び、道路と公園の舗装統一の整備を行う。

短期(1~3年)

地域交流を促進するイベント

道路舗装・工作物の再整備

歩行空間の拡張

中期(4~6年)

プランターの位置を変更 駐車場配置場所の検討 イベントの実施

長期(7~10年)

駐車場の再配置

道路と公園の舗装を統一 舗装デザインの検討

住民

現状

練成公園 南側から

旧アーツ千代田 練成公園 南東側から

0 50m

方針

アートパブリックスペース -日常の活動や交流、多様な文化体験の提供を行う場-

施策1)地域交流を促進するイベントの実施

0 50m 旧アーツ千代田

練成公園

施策19)シームレスデザインによる 歩行空間の拡張

施策15)歩きやすさに配慮した道路舗装・ 工作物の再整備

現状

方針

芳林公園 秋葉原を誇り、秋葉原への愛着が育つ場所-

芳林公園は、小学校や幼稚園、図書館等の公共施設が隣接しており、地域の子供や住民の利用 が想定される公園である。住民向けのイベントや、自然との触れ合いの場の提供を通して、地 元への愛着が育ち、日常的に利用される公園を目指す。

ウォーカブルなまちに資する施策

施策1)地域交流を促進するイベントの実施

交流

地元住民や地元企業が参加するマルシェイベントを実施す る。地元の魅力を知る機会を創出するとともに、住民同士・ 地元企業と住民の交流機会を創出する。

施策2)教育施設等との連携による緑化管理・整備

隣接する小学校や地元住民と連携し花壇の設置、維持管理を 行う。自然との触れ合いを通して、公園の愛着形成、地域コ ミュニティの醸成を図る。

施策14)路上・公園等の安全・公衆衛生上の管理運営

住民 観光

回遊

芳林公園は小学校や保育園と隣接しており、多くの子どもが 利用する公園である。喫煙所を移転する事により、子供や高 齢者でも安心して利用できる公園を目指す。

施策のロードマップ

短期(1~3年)

団地内で開催される住民向けイベント 出典:ひばりが丘団地 「にわマルシェ」(東京都)

公園内の花壇を活用した市民参加型の植栽管理 出典:東遊園地公園(兵庫県神戸市)

移動式で空きスペースに設置可能な喫煙所 出典:トレーラーハウス型喫煙所(東京都武蔵野市)

短期では小学校と連携し花壇を設置するとともに、実施するイベントの内容や喫煙所の移転先を検討す る。中期及び長期では喫煙所の移転と継続的な衛生管理を行う体制を構築する。

中期(4~6年) 長期(7~10年)

地域交流を促進するイベントの実施

教育施設連携による緑化管理・整備

喫煙所の撤去 ・小学校と隣接しており、平日の午前中は校庭として利用されている ・トイレの清潔感がなく、利用者が浮浪者や外国人等多岐に渡るため治安に関する課題がある

安全・公衆衛生上の管理運営

イベント内容の検討・実施 地域住民と連携した 植栽の管理運営

移転先の検討

衛生管理の継続

住民 交流

現状

芳林公園 北側入口

喫煙所

芳林公園

芳林公園 北東側

方針

アキバプライド-

昌平小学校 0 50m

秋葉原を誇り、秋葉原への愛着が育つ場所-

施策14)路上・公園等の安全・

公衆衛生上の管理運営

喫煙所の移転

芳林公園

施策2)教育施設等との連携による 緑化管理・整備

施策1)地域交流を促進するイベントの実施

0 50m

現状

方針

秋葉原公園 ・JR 秋葉原駅前に位置し、多くの人が待ち合わせや休憩場所として利用している ・駐輪場やサイクルポートに囲まれ、遮蔽感がある

快適なアキバライフの起点-多様な「思い」に応える場-

秋葉原公園は駅前に位置し、多くの人が待ち合わせや休憩に利用している。しかし、サイクル ポートや駐輪場に囲まれ、快適な滞留空間となっていない。駐輪場の移転や1階ファサードの 透明化に合わせて、滞留空間を設置し、アキバライフの起点となる公園を目指す。

ウォーカブルなまちに資する施策 施策11)1階店舗等の透明化・高質化整備

周辺ビルの老朽化による建替えに合わせて、1階のファサー ドを透明化することで、屋外空間と店舗が視覚的に繋がった シームレスな空間を創出する ワーカー 観光 回遊 情報

1階のファサードを透明化することで遮蔽感を改善 出典:安井建築設計事務所(東京都千代田区)

施策24)路上滞留スポットの整備

住民

滞留

公園管理者と協議を行い、ベンチやテーブルを設置する。ま た、設置するベンチは治安対策のため、短時間の滞留を考慮 したデザインとする。

施策26)駐輪場の適正配置計画

観光来街者

交通 回遊

千代田区との協議を通じて、道路ネットワークの再考及び駐 輪場の移転を行い、公園周辺を取り囲む遮蔽物を無くし、公 園として利用可能な空間を確保する。

滞留できる空間づくりがされている広場 出典:サンキタ広場(兵庫県神戸市)

上記の駐輪場を移転しスペースを確保し空間を創出 出典:秋葉原公園(東京都千代田区)

施策のロードマップ

短期では、滞留空間創出の社会実験の実施を行う。中期では駐輪場の移転先の検討及び移転や滞留空間 の常設化を行う。長期では、1階ファサード透明化に向けた景観ガイドライン策定と周辺ビルの建て替 えに伴うファサードの透明化を行う。

1階の透明化・高質化

滞留スポットの整備

駐輪場の適正配置

短期(1~3年) 中期(4~6年) 長期(7~10年)

景観ガイドラインの策定

1階店舗の改修

常設化

周辺ビルの建て替え

現状

秋葉原駅

秋葉原公園 南側

秋葉原公園 東側

方針

施策24)路上滞留スポットの整備

秋葉原公園 施策26)駐輪場の適正配置計画

駐輪場 神田川 神田川

0 50m

快適なアキバライフの起点-多様な「思い」に応える場-

施策11)1階店舗等の透明化・高質化整備

秋葉原公園

0 50m

現状

秋葉原駅西側広場

・広場が広く視界が開けた駅前空間

・案内板の不足

・歩行者動線の整理や座る場所の不足により、滞留しにくい空間となっている

秋葉原の交流と情報発信の拠点

-デジタル技術の活用と憩いの場の創出により、人々と情報が交わる場方針 広い広場空間がある一方で、休憩や待ち合わせのために座る場所が不足している課題がある。 日常的な滞留空間を創出することで秋葉原に集まる人々が快適に過ごせる空間を提供する。ま た、デジタルを活用した情報発信を行い、滞在する人に秋葉原エリアの情報を共有する。

ウォーカブルなまちに資する施策

施策7)大型ビジョンの整備

ワーカー 観光 交流 情報

施設管理者との協議を通じて、秋葉原の雰囲気を伝える広告 媒体として視覚的に目立つ大型ビジョンを設置することで、 秋葉原の顔となる広場空間を創出する。

施策10)エリアマネジメント広告の推進 情報 ワーカー 観光

店舗紹介やイベント情報など、秋葉原の多様な情報発信を行 い、秋葉原の玄関口としての役割を果たす広場を創出する。

大柄ビジョン(オノデンMXビジョン)の設置 出典:秋葉原(東京都)

秋葉原駅西側広場に設置されている広告 出典:秋葉原(東京都)

施策24)路上滞留スポットの整備

短 中

滞留 住民 観光

駅からのアクセス性が良いという駅前広場のポテンシャルを 生かすため、滞留空間の創出及び歩行者動線の整理を通じて、 オフィスワーカー及び来街者が滞在しやすい広場空間を創出 する。

施策のロードマップ

滞留できる空間づくりがされている広場 出典:サンキタ広場(兵庫県)

短期では、仮設的な滞留空間の設置や、大型ビジョンの設置に関する協議を行う。中期ではイス・テー ブルの常設化とエリアマネジメント広告を設置し、長期では大型ビジョンの設置及び情報発信を行う。 エリアマネジメント広告の推進

大型ビジョンの整備

短期(1~3年) 中期(4~6年)

道路占用許可に関する協議

エリアマネジメント広告の 設置

長期(7~10年)

大型ビジョンを設置する 施設管理者との協議

広告の拡大により情報発信

路上滞留スポットの整備 イス・テーブルの常設化

仮設的にイス・テーブル の設置

現状現状

秋葉原西側広場 東側

秋葉原西側広場 南側

方針

秋葉原の交流と情報発信の拠点

秋葉原ダイビル 秋葉原駅西側広場

秋葉原駅

0 50m

-デジタル技術の活用と憩いの場の創出により、人々と情報が交わる場-

施策24)路上滞留スポットの整備

秋葉原ダイビル

施策10)エリアマネジメント広告の推進

施策7)大型ビジョンの整備

秋葉原駅西側広場

秋葉原駅

0 50m

アキバ田代通り ・秋葉原駅から近く、小規模の店舗が集積していることから、多くの歩行者が通行する ・通りの西側は、歩道が狭く、看板や放置自転車が歩行の妨げとなっている

オープンストリート -人々の多様な活動をクリアに魅せる場- 方針

通りの東側は歩道が広く歩きやすい一方で、西側は歩道が狭く、看板等が通行の妨げとなって いる。時間帯一般車規制と柵や植え込みの撤去により、歩道・車道・公開空地を一体的に整備 し、歩きやすい通りを目指す。さらに、1階店舗のファザードを透明化することで、沿道店舗 内の活動が見え、活気のあふれる通りを目指す。

ウォーカブルなまちに資する施策

施策11)1階店舗等の透明化・高質化整備

1階ファサードにガラス等の透明感のある素材やデザインを 取り入れることで、建物内の活動が外から見られるようにす る。建物内の活気がにじみ出し、賑わいのある通りを創出す る。

施策16)時間帯一般車規制

ワーカー 観光 回遊 滞留

オフィスワーカー及び来街者の歩行活動を促進するため、歩 行者が多い日中を対象に一般車の通行規制を実施し、安全・ 安心な歩行空間を創出する。

施策19)シームレスデザインによる歩行空間の拡張

住民 観光 回遊 滞留

柵や植え込みによる東西の歩道の分断やゴミのポイ捨てを抑 制するため、車道と歩道、公開空地を繋ぎ、歩行者の利用を 促進するシームレスで清潔感のある空間を創出する。

荷捌き車両の時間帯交通制限の実施による歩行の質向上 出典:なか又(群馬県前橋市)

荷捌き車両の時間帯交通制限の実施による歩行の質向上 出典:サンキタ通り(兵庫県神戸市)

柵を撤去し、シームレスな道路空間を実現 出典:銀座中央通り(東京都中央区)

施策のロードマップ

短期では時間帯一般車規制に向けた社会実験及び交通量調査の実施や、1階ファサード透明化に向けた 景観ガイドラインの策定の協議を始める。中期では、時間帯一般車規制を実施した上で、柵や植え込み を撤去する。長期では景観ガイドラインに基づき沿道建物の建替えと一部店舗の改修を行う。

店舗の透明化・高質化

時間帯一般車規制

シームレスデザイン

短期(1~3年)

社会実験の実施及び 交通量調査

時間帯一般車規制

柵や植え込みの撤去

景観ガイドラインの策定 一部店舗の改修

沿道建物の更新

沿道建物の更新

現状

「秋葉原UDX」の公開空地

アキバ田代通り

方針

アキバ田代通り

秋葉原UDX 0 50m

オープンストリート -人々の多様な活動をクリアに魅せる場-

施策11)1階店舗等の透明化・高質化整備 施策19)シームレスデザイン

景観ガイドラインの策定

による歩行空間の拡張

アキバ田代通り

施策16)時間帯一般車規制

秋葉原UDX 0 50m

UDX東側通り ・アクセス性が良く、駅からの往来が見込める

現状 二つの駅を架ける高架下ストリート

・沿道店舗が通りに閉じていることで、活気が少ない。

・多様な店舗が集積しており、おしゃれな雰囲気

-秋葉原~御徒町駅間を繋ぐ活気あふれる通りへ方針 高架下に多様な店舗が集積する一方で、沿道店舗が通りに閉じており活気が少ない通りである。 歩道の再配分を行い、歩道拡幅を行うことで、高架下側の沿道店舗と連携してオープンカフェ を設け、活気あふれる人中心の通りを目指す。

ウォーカブルなまちに資する施策

施策15)歩きやすさに配慮した道路舗装・工作物 の再整備

歩道と沿道店舗の一体的な活用を促進するため、歩道の再配 分を検討する。UDX側の歩道を高架下側の歩道への付け替 え、高架下側の歩道空間を拡幅することで、沿道店舗と道路 が連動した空間を目指す。

施策17)ストリートテラスの実施・協定整備

回遊 滞留 観光来街者

秋葉原駅と御徒町駅間を繋ぐ活気あふれる通りを創出するた め、高架下側の歩道拡幅に合わせて、沿道店舗と連携したス トリートテラスを設ける。

通りの雰囲気に合わせ植物や机などの滞留空間の整備 出典:「YAESU st.PARKLET」(東京都中央区)

ほこみちに指定されオープンカフェが設けられている 出典:日本大通り(神奈川県横浜市)

施策のロードマップ

短期ではオープンカフェの実施に向けた周辺店舗との協議を行い、中期では、歩道の再分配に向けた交 通量調査及び社会実験の実施を行う。また、歩道の拡幅及び歩道空間を活用しストリートテラスを実施 する。長期では道路舗装や工作物の再整備を実施する。

短期(1~3年) 中期(4~6年) 長期(7~10年)

交通量調査 社会実験の実施

周辺店舗との協議 ストリートテラスの実施 道路舗装・工作物 の再整備 ストリートテラス

道路工事

現状

UDX東側通り①

秋葉原UDX

※図は、UDX東側通りの1部です

方針

秋葉原駅 UDX

UDX東側通り②

歩道 車道

二つの駅を架ける高架下ストリート

-秋葉原~御徒町駅間を繋ぐ活気あふれる通りへ-

東側通り

東側通り UDX

秋葉原UDX

施策15)歩きやすさに配慮した 道路舗装・工作物の再整備

1車線に変更 歩道を拡幅

施策17)ストリートテラスの実施・協定整備

※図は、UDX東側通りの1部です

秋葉原駅

0 50m 0 50m

現状

富士ソフト前通り

・オフィスビルが多く立ち並ぶことから、会社員の通行が主な利用である。

・歩道と公開空地が広く、街路樹や公園の緑が多い ・滞留できる場所が少ない

リラックストリート -公開空地を活用した、オフィスワーカーのくつろぎの空間-

方針 周辺にオフィスが集積しており、オフィスワーカーの通行が多い通りである。周辺のオフィス を利用するオフィスワーカーが、休憩や食事等に利用できるくつろぎの空間の創出に加え、オ フィスワーカー向けのイベントの実施によりオフィスワーカー同士や企業同士の交流の機会を 創出する。

ウォーカブルなまちに資する施策 施策17)ストリートテラスの実施・協定整備

回遊 滞留 観光来街者

オフィスワーカーが手軽に秋葉原を楽しめる機会を創出する ため、退勤するオフィスワーカーを対象に、公開空地に屋外 席を設置し、お酒の提供を行うことでリラックスできる屋外 空間を創出する。

夜間のフリースペースの活用、飲食物の提供 出典:千葉公園(千葉県千葉市中央区)

施策23)公開空地での滞留活動の創出

オフィスワーカー及び来街者の屋外空間利用を促進するた め、公開空地において不定期で実施されるキッチンカーに併 せて椅子・テーブルを設置し、オフィスワーカーがランチタ イムで食事や休憩ができる空間を創出する。

荷捌き車両の時間帯交通制限の実施による歩行の質向上 出典:東京国際フォーラム(東京都千代田区)

施策のロードマップ

短期では、公開空地の滞留活動を創出するために、施設管理者や周辺店舗と協議した上で、椅子テーブ ルの設置する。中期では、夜間のオフィスワーカー向けにストリートテラスを実施し、リラックスでき る野外空間を創出する。

短期(1~3年) 中期(4~6年) 長期(7~10年)

周辺店舗との協議 ストリートテラスの実施 ストリートテラス の実施

公開空地での 滞留活動の創出 椅子・テーブルの設置

現状

富士ソフト秋葉原ビル

富士ソフト前通り

富士ソフト秋葉原ビルの公開空地

※図は、富士ソフト前の通りの1部です

方針

リラックストリート

富士ソフト前の通り

住友不動産秋葉原駅前ビル

0 50m

-公開空地を活用した、オフィスワーカーのくつろぎの空間施策17)ストリートテラスの実施・協定整備 施策23)公開空地での滞留活動の創出

夜間のイベント実施

富士ソフト秋葉原ビル

富士ソフト前通り

住友不動産秋葉原駅前ビル

0 50m

※図は、富士ソフト前の通りの1部です

5章 推進体制 ウォーカブルなまちづくりの実現にあたり、秋葉原地区内の課題やニーズを都度把握し、秋葉原地区 に関係する主体との連携、体制を構築し、各種ウォーカブルプロジェクトを推進する必要がある。

秋葉原ウォーカブルの推進体制としては、秋葉原TMOが中心となり、「秋葉原ウォーカブルエリア プラットフォーム」を設置する。秋葉原ウォーカブルエリアプラットフォームには、地元の町会や地元 事業者、秋葉原TMO及び秋葉原地区の有志が参加し、本ビジョンの実現に向けた個別計画の策定や事 業実施、定期的なビジョンの検証・更新を行う。また、様々な意見交換や議論を行うことで、秋葉原ウォー カブルエリアプラットフォームのメンバー間で円滑な合意形成を促進することができる。

秋葉原地区内の個別のウォーカブルプロジェクトにおける、具体内容の立案や関係機関調整等の実働 を担い、秋葉原ウォーカブルエリアプラットフォームの分科会としての役割を持つ「プレイスごとの推 進チーム」を組成する。秋葉原ウォーカブルエリアプラットフォームは、プレイスごとの推進チームに 対し、各プレイスで店舗・事業者が自主的にエリアマネジメントできるように、立ち上げ支援やファー ストステップとしての社会実験等の伴走を行う。

これらの活動に加え、秋葉原ウォーカブルエリアプラットフォームのメンバーではない意見(パブリッ クコメント、個別ヒアリング等)も施策に適宜反映させながら、ウォーカブルなまちづくりを推進する。

秋葉原ウォーカブルエリアプラットフォーム

地元の町会や事業者の有志が参加し、ウォーカブルビジョンの実現に向けた計画策定や定期的 なビジョンの検証・更新、秋葉原全体に関わる施策の検討を行う。プレイスごとの店舗や事象 者が自主的にウォーカブルビジョンの実現に向けて活動できるように連携する。

構

成 者

プレイスごとの推進チーム プレイスごとに店舗や事象者が自主的にウォーカブルビジョンの実現に向けて活動できるよう に、推進チームを構築する。秋葉原エリアプラットフォームに対して分科会のような立ち位置 となる。

構 成 者

不動産 会社

プレイスごとに ウォーカブルプロジェクト

を実施

不動産 会社

ターゲットごとに分類したウォーカブルの検討

地元住民 オフィス ワーカー 観光来街者

社会実験等への参加と フィードバック・整備への 利用者意見

秋葉原の公園・広場・道路等のパブリックスペースにて ウォーカブルなまちづくりが実施されていく。

6章 施策に関係する制度一覧

道路 道路占用許可の特例(都市再生特別措置法)

対象地候補:秋葉原ジャンク通り、中央通り

実施内容:店舗の滲みだし、歩道内休憩スポットの設置、サイン計画、デジタルサイネージの設置 詳細 :https://www.mlit.go.jp/toshi/pdf/seido/s_doro.pdf 概要 :

市区町村が街のにぎわい創出や利便性向上のため必要であるとして都市再生整備計画に位置付けた施 設(オープンカフェ・広告板等)の占用許可基準を緩和する制度である。通常、道路の専用は、道路外 に余地が無くやむ終えない場合(無余地性)にしか許可されないが、一定の要件を満たせば「無余地性 の基準」の適用が除外される。

歩行者利便増進道路(ほこみち)制度

対象地候補:秋葉原ジャンク通り、UDX東側通り 実施内容:店舗の滲み出し、オープンカフェ 詳細 :https://www.mlit.go.jp/road/hokomichi/pdf/s01.pdf 概要 :

道路管理者が歩行者利便増進道路を指定し、利便増進誘導区域を設けることにより、オープンカフェ や露店等の設置にかかる道路占用許可基準(無余地性)を緩和する制度である。 さらに、占用者を公募 により選定する場合、最長 20年の占用が可能となる。

道路協力団体制度

対象地候補:富士ソフト前通り

実施内容:歩行者天国時に展示場として活用

詳細 :https://www.mlit.go.jp/road/kyoryokudantai/index.html 概要 :

道路簡易者と連携して業務を行う団体として法律上位置付けられた団体(道路協力団体)を指定する 制度である。道路協力団体に指定されると、活動のために必要な道路占用において手続きの簡素化や占 用許可基準(無余地性の基準)が緩和され、オープンカフェやマルシェ等の収益活動が行いやすくなる。 また、道路協力団体は、活動から得た収益を用いて、道路の清掃や植栽等の活動を行うことができる。

都市利便増進協定

対象地候補:富士ソフト前通り、UDX東側通り、秋葉原公園

実施内容:オープンカフェ等に関する施設の整備・管理、駐輪場・サイクルポートの整備・管理 詳細 :https://www.mlit.go.jp/toshi/pdf/seido/s_riben.pdf 概要 :

まちの道路・広場・食事施設・看板・ベンチ・街灯・並木などの、住民・オフィスワーカー・観光客 等の利便を高め、まちのにぎわいや交流の創出に寄与する各種施設(都市利便増進施設)を、都市再生 推進法人等の発意に基づき、一体的に整備・管理していくための協定制度である。道路に限らず、民地 にも適応できる。例えば、道路占用許可の特例と組み合わせることで、広告事業等で得られた収益の配 分ルールを協定により定めることができる。

まちなか公共空間活用等事業

対象地候補:富士ソフト前通り、中央通り

実施内容:植栽の整備、歩道内滞留スポットの整備

詳細 :https://www.mlit.go.jp/toshi/pdf/seido/s_machinakakukan.pdf

概要 :

都市再生整備計画の区域内に定められるまちなかウォーカブル区域内において、都市再生推進法人が 賑わいあふれる交流・滞在空間形成のため、カフェ等の整備と併せて、広場におけるベンチの設置や植 栽等を行う事業に対し、(一財)民間都市開発推進機構が低利貸付により支援する制度である。

歩行者専用道路

対象地候補:秋葉原ジャンク通り 実施内容:店舗の滲み出し 概要 :

道路交通法の交通規制による歩行者専用委道路では、荷捌き車両等の一部の車両の通行を許可するこ とが可能であり、歩行者が優先される道路を構築することができる。また、歩道がない道路であっても 歩行者用道路に指定し車両の侵入を禁止することにより、利便増進誘導区域に指定し、歩行者利便増進 道路(ほこみち)制度による道路専用許可基準の緩和を受けることが可能である。

一体型滞在快適性等向上事業 対象地候補:秋葉原ジャンク通り、アキバ田代通り、秋葉原公園 実施内容:1階ファサードの透明化

詳細 :https://www.mlit.go.jp/toshi/pdf/seido/s_kaitekisei.pdf 概要 :

まちなかウォーカブル区域内の民間事業者が、市区町村が実施する事業(車道の広場化や都市公園で の芝生広場の整備等)の区域に隣接又は近接する区域において、市区町村が実施する事業と一体的に交 流・滞在空間を創出する事業である。一体型ウォーカブル事業に取組む民間事業者は、税制特例や各種 法律の特例を受けることが可能となる。

ウォーカブル推進税制 対象地候補:アキバ田代通り

実施内容:民地のオープンスペース化、建物低層部のオープン化(ガラス張り化等) 詳細 :https://www.mlit.go.jp/toshi/content/001477539.pdf 概要 :

「居心地が良く歩きたくなる」まちなかの形成を目指す区域(滞在快適性等向上区域)において、民 間事業者等(土地所有者等)が、市町村による道路、公園等の公共施設の整備等と併せて民地のオープ ンスペース化や建物低層部のオープン化を行った場合に、固定資産税・都市計画税の軽減措置を講じる 制度である。

対象地候補:富士ソフト前通り、アキバ田代通り、秋葉原ジャンク通り(ベルサール公開空地) 実施内容:夜間イベントの実施、椅子・テーブルの設置

詳細 :https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/seisaku/fop_town/ 概要 :

公開空地等における地域のにぎわいを向上させる活動(イベントの実施やオープンカフェの設置等) を主体的に行う団体をまちづくり団体として登録し、その活動を促進することによって、民間の力を生 かしながら東京の魅力の向上に資することを目的とした制度である。

滞在環境整備事業

まちづくり団体の登録制度(東京のしゃれた街並みづくり推進条例) 対象地候補:中央通り

実施内容:滞留空間の創出

詳細 :https://www.mlit.go.jp/toshi/content/001748617.pdf 概要 :

滞在者の快適性の向上に資する屋根、トイレ、倉庫、トランジットモール化に必要な施 設等の整備 や滞在環境整備に関する社会実験及びコーディネート等の調査等の事業である。まちなかウォーカブル 推進事業の支援対象事業であり、補助金による支援を受けることが可能となる。

駐車場出入口制限道路

対象地候補:秋葉原エリア全体

実施内容:駐車場出入口の設置制限

詳細 :https://www.mlit.go.jp/toshi/pdf/seido/s_parking.pdf

概要 :

歩行者が安全かつ快適に滞在できる空間をつくるため、区市町村が駐車場出入口制限道路を都市再生 整備計画に記載し、賑わいの中心となる道路における出入口の設置制限を行う制度である。附置義務駐

車施設についても、附置義務条例に必要な事項を規定することにより、駐車場出入口制限道路への出入 口設置制限を行うことができる。

駐車場 地域ルール 対象地候補:秋葉原エリア全体 実施内容:駐車場集約化

詳細 :https://www.mlit.go.jp/common/001245799.pdf 概要 :

東京都駐車場条例に定める駐車施設の一律の附置基準に替えて、地域特性やまちづくりの方向性を踏 まえたルールによる駐車施設の附置を可能とする制度である。地域の公共交通機関の整備状況や既存駐 車場の余剰の状況を鑑み駐車場附置義務台数の緩和を検討できる。また、建物ごとの附置ではなく街区 やブロック単位での駐車場ネットワークを検討できる。

都市再生駐車施設配置計画

対象地候補:秋葉原エリア全体

実施内容:駐車場集約化

詳細 :https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_gairo_tk_000040.html 概要 :

附置義務駐車場の位置と規模を、建物単位ではなく区域全体で最適化する計画である。本計画の区域 内において附置義務駐車施設を設ける建築主は、配置計画に即して駐車施設を設けなければならないた め、まちづくりと一体となった附置義務駐車施設の整備が可能となる。

附置義務駐車施設の集約化

対象地候補:秋葉原エリア全体 実施内容:駐車場集約化 詳細 :https://www.mlit.go.jp/toshi/pdf/seido/s_parking.pdf 概要 :

滞在快適性等向上区域(まちなかウォーカブル区域)において、都市再生整備計画に集約駐車施設の 位置及び規模を記載した場合、附置義務駐車施設を、「①建築物の敷地内」や「②集約駐車施設内」、「③ ①か②のどちらか」に設けることが可能とする制度である。駐車場を集約することにより、安全・快適 で歩きやすいまちなかを形成する。

公園 都市公園占用許可特例

対象地候補:練成公園、芳林公園、秋葉原公園

実施内容:駐輪場・サイクルポートの移転、観光案内所の設置 詳細 :https://www.mlit.go.jp/toshi/pdf/seido/s_koen.pdf 概要 :

都市再生整備計画区域内の公園において、自転車駐輪場やサイクルポート、観光案内所等の占用を可 能とする規制緩和制度である。都市の利便性を向上させるとともに、占用主体(都市再生推進法人等) による都市公園を活用した民間まちづくり活動を実施することが可能となる。

公園施設の設置管理許可の特例制度

対象地候補:練成公園、芳林公園、秋葉原公園 実施内容:植栽の再配置、休憩施設の設置

詳細 :https://www.mlit.go.jp/toshi/pdf/seido/s_koen.pdf 概要 :

都市公園を活用した交流・滞在空間の創出のため、都市再生整備計画に、まちなかウォーカブル区域 内の都市公園へのカフェや交流スペースなどの公園施設の設置に関する事項を位置付けた場合、都市再 生整備計画の記載から2年以内であれば、都市公園法上の設置管理許可を受けることが可能とする制度 である。

秋葉原ウォーカブルビジョン

編集発行:秋葉原タウンマネジメント株式会社

制作協力:一般社団法人ソトノバ、日本大学理工学部建築学科都市計画研究室(泉山ゼミ) 発行年月:2025年2月